Text

ヴィム・ヴェンダース監督 『PERFECT・DAYS』

最後に流れるニーナ・シモンの「Feelig Good」に息を飲んだ。いったいこれは・・・聞き覚えのあるこの歌が、世界に満ち溢れている。自分もまさにそのなかにいる。感動というより、圧倒的な覚醒感に心が震えた。

ルーチン

『PERFECT DAYS』にこれといったドラマはない。東京の下町で清掃員を務める平山の日常が描かれる。平山の毎日は実にシンプルだ。

笹箒で道を履く音で目覚める。布団を畳み歯を磨く。いつもの持ち物をポケットに収めドアを閉める。アパート脇の自販機で飲み物を買う。クルマのドアを閉める。清掃道具の詰まった軽四を走らせる。カセットテープを選ぶ。『朝日の当たる家』が流れる。

平山が向かうのは、東京の下町に点在する公衆トイレだ。

仕事場に着くと、掃除用具を下げてトイレに向かう。ドアノブを磨き、丁重に便座を拭く。利用者が来ると手を止め外で待つ。昼休みになると、いつもの境内のベンチで昼食をとる。揺れる木漏れ日にカメラを向け、ときに小さな若木を採集する。

仕事を終えると銭湯に行く。その足で地下通路の居酒屋でくつろぐ。アパートに帰るとポケットのものを玄関に揃え、布団を敷いて灯りを付ける。幸田文の『木』を開く。数ページを読んだら灯りを消し眠りに就く。一日が終わる。

映画は平山の一日を追い、振り出しに戻るように再び次の日の平山を描く。そしてまた次の日も。

繰り返されるルーチンのなかで、ときに問題も起きる。相棒は仕事をサボり、余命いくばくの男に、「スナックのママをよろしく」と告げられたりもする。突然現れた妹の一人娘は嬉しそうに平山の部屋に転がり込む。トイレ掃除を手伝うという。ときに起こる起伏もまた、周期の異なるルーチンのように平山の日常に差し込まれている。

別の世界

映画に描かれる平山の日常は、多くの人の日常とさほど変わらない。私たちもまた、同じ時刻に目覚め職場に向かう。厄介な問題を抱えることもある。晩酌もすれば銭湯にも行く。スナックに立ち寄れば、職場では聞くことがない打ち明け話しに耳を傾けたりもする。

それにも関わらず、平山の日常が自分のそれとはまるで別の世界に見える。

彼の日常が自分と決定的に異なるのは、繰り返されるルーチンへの率直な態度だ。平山はルーチンに決して文句を言わない。それどころか、同じ繰り返しのひとつひとつを受け入れ、楽しんでいるように見える。

しかし、平山はただ受け身なわけではない。彼の表情に迷いはなく、行いは自然で落ち着きがある。仕事をこなす姿はむしろ洗練されている。周りを自分のものにしている。平山のルーチンには輝きがある。なぜ、平山はこうも日常と交われるのだろう。

饒舌

私たちはルーチンを嫌う。同じことの繰り返しをつまらないと思う。そう思いながらもルーチンをこなしているのは、繰り返しを意識しなくても済む方法を身につけているからだ。時間があればスマホを眺める。人を待つときも、電車に乗っても、食事のときでさえ。そして、トイレに入ってもスマホを手放すことはない。

私たちは平山ほど無口ではない。よく喋る。饒舌ではないまでも、さまざまなメッセージを受け止める。というより言葉を消費することに忙しい。その点、平山は口数が少ない。相棒が話しかけても滅多に口を開かない。たまにガラケーに電話がかかっても、「うん」「ああ」で話は終わる。平山にスマホは似合わない。

平山の部屋にはモノが少ない。あるのは古本と苗木くらいだ。言葉の数とモノの多さは比例しているのだろう。私たちは周囲の者ともっと多くの言葉を交わす。お金でモノを求めるにはそれなりに言葉がいる。そうして世界は広がり複雑になる。そうするうちに、平山の日常が別世界になってくる。

滑る世界

しかし、世界を広げたところで、他人やモノとの関係が深まるとは限らない。平山が運転する軽四も、掃除をするトイレも、見上げる境内の木も、東京に無数にある似たもののひとつに過ぎない。その同じものを私たちもまた目にし、手にし、使い、過ごす。しかし、平山が木漏れ日に目を細めるようには外界と交わらない。

私たちの日常風景は、滑るように過ぎて行く。歩く側から通行人や植え込みが現れては消える。

しかし、平山のそれは異なる。木立から見れば、平山は言葉を交わすことができる、数少ない通行人の一人だろう。木立に小さな熱が生まれる。葉を透過する光が、微かに輝きを増す。

私たちも平山と同じ世界を生きている。東京の下町を行き交う数多の生活者の一人だ。路地から見上げる先にはスカイツリーが立ち、銀座線の改札を出れば地下商店街を通り過ぎる。夜闇を照らす自動販売機はいたるところにある。掃除の行き届いた公衆トイレもある。しかし、そうした日常に気持ちを止めることはまれだ。

それに比べ平山を取り囲む外界の、なんと満ち足りていることだろうか。同じ世界がなぜこうも違って見え、異なる関係で結ばれているのだろうか?

罪滅ぼし

おそらく平山には暗い過去があるのだろう。妹に「お父さんの見舞いにでも行ったら」と言われた平山は、立ちながら嗚咽を漏らす。弱り果てた父親だけが非日常のように断絶し、向こう側にいる。本来なら最も近いはずの関係に平山は近づけないでいる。そのことが却って、平山に日常との親密な交わりを促しているように見える。

関係の断絶から生まれる親密な世界。これはひとつの罪滅ぼしかもしれない。不幸なことかもしれない。私たちが平山とは正反対の世界にいるとしたら、私たちは親密な関係のせいで日常から断絶していることになる。はたしてどちらが不幸なのだろうか。どちらが幸せなのだろうか。

ひとつだけ確かなことがある。完全な関係も、完全な親密も、完全な幸せも不幸も存在しないことだ。矛盾する二つが同時にある。その矛盾を純粋に受け入れるとき、人は虚飾を離れ自分に忠実に生きることができる。そのとき世界はなぜか親密で美しい。何故もなく、ただ受け入れ慈しむだけの完全な日々が訪れる。

完全な日々

鳥が飛ぶ…

太陽の輝き…

そよ風が流れる…

夜が明け、一日がはじまる…

ああ、生きている。

なんという自由、ずっとこの時を待っていた。

ああ、生きている。

木漏れ日の向こうに木立がある。その向こうには太陽がある。

世界のなかに日��がある。日本のなかに東京がある。東京に平山が暮らしている。その平山を木漏れ日が包んでいる。

ニーナ・シモンの歌声が、至高の生きる喜びを伝えていた。平山が見ている木漏れ日が歌になっている。できることなら、こんな東京がいつまでも続いていてほしい。この「TOKYO物語」が生きながらえてほしい。

1 note

·

View note

Text

三宅唱 監督『ケイコ 目を澄ませて』

『ケイコ 目を澄ませて』はちょっと変わった映画だ。映画につきものの起承転結がない。聴覚障害のあるボクサーの日常が、ひたすら丁寧に描かれる。

しかし、その視線は障害やボクシング、家族や仲間をスルスルと通り過ぎていく。カメラが追うのはただひとつ、主人公ケイコそのものだ。カメラは執拗にケイコを見詰め、ズームとパンを繰り返す。機械がケイコに目を澄ませている。

映像に引き込まれるうちに、自分の感情が濾過されていく。ドラマチックなものへの期待を忘れ、風景から華飾が消えたとき、下町の点光と暗闇に目が馴染みはじめる。音もそうだ。気がつくと、夜闇を走る電車や家の明かり、ジムの引き戸が閉まる音までが、鉄の硬さ指先の記憶を引き出している。

その原始的な光景を圧倒的な強度で埋めるものがある。ボクサーのキレ長の目、グローブが皮を弾く音、薄い耳、床を打つロープの音、小さな手、歯に滲む血の唾液を吐き出す唇と口。

「ペッっ!」

耳の聞こえないボクサーを通じて、自分の感覚に原画と原音が満たされる。『ケイコ 目を澄ませて』には、静かだが強力なリアリズムがある。しかし、ここで終わらないのがこの映画の面白さだろう。純化された光景はこの映画の入り口に過ぎない。

シンプルで強い外装の内側で何かが動いている。ケイコの目の奥に何物かがいる。耳を澄ますことができない者は目を澄ます。耳が聞こえないボクサーにとって、目は健常者よりはるかに重要なセンサーだ。彼女はすぐれた目を持っている。しかし、ケイコが見ているのは対戦相手だけではない。ケイコの内奥こそがこの映画の鍵だろう。

人が耳や目を「澄ます」のは、何かをよく知ろうとするときだ。だが、目や耳そのものが何かを知ることはない。人間には五感を統べるものがある。ケイコはボクシングを通じて目を鍛えている。目は耳を補い、ボクシングがその能力をさらに高めた。それは、暮らしを共にする弟、脳梗塞に倒れるジムの会長、そして対戦相手との関係をも純化させ、つながりを鍛える装置になった。

「ケイコには、なんて言うか・・・器量がある」

「お前は嘘がつけない。正直やなお前は」

試合で負けたように、ケイコはまだ人間関係の初心者だ。しかしケイコは、ボクシングを通じて人間の深部を見る者になろうとしている。正直で嘘がつけないケイコを目と器量が育てている。この映画を見て、ボクシングの恐ろしさを思った。恐怖と引き換えに、人間の奥底を見せている。

やがてケイコは、心の底にある器を磨き上げるだろう。統べるものを鍛え上げた強い人間になるだろう。知ろうとするのは目ではない。目を澄まし心を磨くのは自分なのだ。志のある者をボクシングと人々が育てる。『ケイコ 目を澄ませて』は、日常に仕組まれた深さの正体をストレートに教えてくれる映画だった。

7 notes

·

View notes

Text

ビリー・クリスタル監督『幸せは、ここにある』

原題:Here Today

監督:ビリー・クリスタル

制作:アメリカ, 2021年

認知症のコメディ作家チャーリーを主人公に、妙なことから彼の世話をするようになるストリート歌手エマとの友情を描いたヒューマン・コメディ。妻との悲しい死別の消えない記憶と失われる日常の記憶の対比が、カジュアルな作風に陰影を与えていた。チャーリーの優しさがいかにも都会的だ。

2021年の作品だが、アメリカ映画が描く多様性もずいぶん進化したなと思う。映画に実名で登場するケビン・クラインが『遠い夜明け』で反アパルトヘイトを演じて34年、すっかり老人になった彼のそばでは認知症の知人を黒人女性が支えている。その知人の孫娘は中国系で、ユダヤ教の成人式で聖書を暗唱する。多様性のスーパーマーケットといえば軽々しいが、それほどに多様性が普通のことになった。

一方で、チャーリーの暮らしぶりと街頭で日銭を稼ぐエマの経済格差はベールに包まれたままだ。借りた金は返すからとエマが袋を渡す。袋に入ったシワクチャのドル紙幣を掴んだチャーリーは「ポールダンサーか?」と軽口をたたき、エマは「それがアメリカを笑わすプロの発言?」と抗議する。

それにしても、医者を前にチャーリーが「何を食べたのか一瞬で忘れる」と告げる認知症は、いずれ多くの人がたどる道だろう。それがどれほど深刻な不安かと思うと空恐ろしい。いま食べたものが記憶から消える。そんな現実に、いったい自分はどこまで耐えられるだろう。

しかし、チャーリーの職場はその対極にある。彼は人生の大半を「バカウケ! コメディ番組」に費やしてきた。そのジョークネタは、テンポ、切り返し、発音を駆使した言葉イジリだ。彼は輻輳する言葉と記憶のなか「突然、爆発でもするように」かつての職能を発揮するが、それは同時に認知症で言葉を失いはじめた自分の姿でもある。

おそらくこの映画が都会的にクールでお上品に見えるのは、街や人々がチャーリーの現実を苦もなく受け入れる、都会的な寛容さを描いているからだ。それはチャーリーを困らせはしないが、積極的に不安から救うものでもない。コメディ番組は違いや間違いを笑い飛ばして突っ走る。そして、笑えなくなった自分と彼らとの距離が開いていく。

その孤独と深い喪失感を和らげるのは、愛情に支えられたシンプルでわかりやすい会話なのだろう。街で日銭を稼ぐエマが、そのことをよく体現していた。

「わたしは あなたの 面倒を 見るの。」

チャーリーの空白を言葉で埋めるように話しかけるエマの姿が尊い。ポールダンサーかとからかわれたエマこそが、自分を笑い者にする相手に救いの手を差し伸べている。

対極の立場にいる者、積極的な関心を持たない者からも愛されたい。まことに身勝手な話だが、これは主人公というより、認知症になりかけた都会が抱く悲しい願望なのだろう。活気あふれる都市もいずれは老いる。しかし、その失われる記憶を支える者がいるとすれば、結局のところそれは、若い生活者なのである。

3 notes

·

View notes

Text

濱口竜介監督『ドライブ・マイ・カー』

原題:ドライブ・マイ・カー

制作:日本, 2021年.

カンヌ映画祭で4冠を果したことでこの作品を知った。村上春樹原作とある。それで短編小説集「女のいない男たち」を読んだあと、映画を観ることになった。読んでみて、同名の短編より「木野」の方が印象に残った。小説よりも映画に強い響きを思ったのは、そのせいかもしれない。

映画を観た日の夕方、つぎのようなツイートをした。

Hironao KUBO(@CookinGarden)

濱口竜介監督『ドライブ・マイ・カー』を観ました。「言葉を聞く」をテーマに、家福が妻おとの言葉を掴み取るまでの苦悩が描かれていた。出口のない言葉を抱えてさ迷うおと、クルマの言葉を聞くみさき、別人格に言葉を憑依させたみさきの母。顕れも隠れもする言葉の象徴的な描き方が見事だった。

映画を観ながら、ウクライナ侵略の深い闇を思わずにいられなかった。西欧人とプーチンも、どこかで互いの言葉の深みを聞く耳を捨てたのではないか。家福が西洋にも、プーチンにも思えてならない。カンヌが『ドライブ・マイ・カー』を聞き止めたのが、せめてもの救いだと思った。

以下の文章は、ツイートに記した二つのメッセージの間にある思いを綴ったものである。

二人を包む都会の温度

映画の冒頭で、40分もの時間をかけて家福と妻音(おと)との生活が描かれる。これは音楽でいうところのヴァース、導入部だろう。それにしても長いヴァースだが、少し青みがかった白っぽいトーンで描かれる二人の暮らしがよく現われていた。誰もいない部屋に置かれた、グラスのなかの白ワインのような温度感が漂っている。

いつも黒っぽい服を着た穏やかな家福の姿が、この温度は彼の性格によるものだと思わせる。小説「木野」の主人公木野と同じものだ。もしかしたらこれは、村上春樹が描く人物に共通のものかもしれない。

だが、彼らはいわゆる冷たい人間というわけではないようだ。温度を求めない人たちなのだろう。生活に熱のようなものはいらない、熱はなくても愛しあえるし幸福だと思っている人たち。家福はこんなセリフと口にする。

「ぼくたちは愛し合っていた。二人は幸せだった」

なんと現代的で都会的なのだろう。都会に生き、都市に体温を奪われた人たち��これが村上小説が描く主人公の姿なのだろうか。

崩れていく温度の平衡

妻の音は家福の温度を受け入れ馴染でいるように見える。しかしその姿とは裏腹に、音は熱を抱えている。どうやらこの熱は、音が最初から持っていたものではないらしい。

家福と音の間には娘がいた。しかし、4歳のとき病気で亡くしている。若くして幼子を失った二人は悲しみの火を燃やすはずだった。多くのカップルがそうするように二人も、悲しみを交換することで熱を冷まし、娘の死をともに乗り越えていくはずだった。

しかしそうはならなかった。家福の熱は彼のなかで静かに消え、音は体内に熱を押し込んだ。家福は音の事情を知ろうとはせず、その後の20年あまりを過ごしたことになる。一方、音のなかでは、熱がいまも出口を求めて渦巻いている。音は熱を自分の手で取り出すことができない。本来なら家福が手を添え、音の身体を抱き包むことで熱を吸収するはずだった。だが、家福はそれをしなかった。セックスをしながら音は、家福に熱を伝えることができないでいる。もどかしさが残る。

二人に必要とされた、ある大切な交換の仕組み。その仕掛けの壊れが、家福と音が抱える不幸の原点なのである。なぜ壊れているのか、なぜ家福は熱を失ったのか、なぜ拒否するのか? 映画はその理由を明示することなく保留し、懊悩をさ迷い深い壊れから解放される家福の姿を描くことにすべてを費やしているように見える。

熱を言葉に託す音

熱の高まりに耐えかねた音は、セックスを通じて熱を放出しようとする。俳優であり演出家でもある家福のために音が選んだのは言葉だった。セックスが解放する体内からの叫びを家福に聞かせたかった。性の叫びは深奥にある熱につながっているはずだ。音はセックスを通じて引き出した炎を物語に込め、家福に届けようとしたのである。その行為ははじめ、家福の肉体との間だけで行われるはずだった。しかし、壁のようにたちはだかる温度差を、音はどうしても突き破ることができない。

物語を聞かせることが唯一の手段の音にとって、言葉を引き出すためのセックスは多い方がいい。こうして音と交わる男たちは、性行為の最中に音が語る奇妙な物語を聞かされることになった。俳優の高槻もその一人だった。しかし、熱を伝える相手はあくまで愛する夫、家福ひとりである。けれども、演出家の家福はすでに彼の一部だったチェーホフの戯曲のように、音の発する物語を聞き流すばかりだ。それは音が望むものではなかった。

ワーニャのセリフを抜いて音が吹き込んだ本読みテープも、音にしてみれば家福に自らの熱を届ける手段だったろう。しかし家福は、音が語る奇妙な物語にも、ワーニャとなって音の声と言葉を交わす仕事からも、そして音との肉体の交わりからも、音が発する生の言葉を聞くことはなかった。家福は言葉のプロでありながら、もっとも近くから届く言葉を聞き分けることができない。

虚空に消えた音の言葉

フライトのキャンセルで予定を変更して自宅に戻った家福は、高槻とセックスにふける音の姿を目にする。男に突かれ背中に指を突き立てながら叫ぶ音。呆然としながらも家福は静かにドアを閉め、その場から立ち去る。彼は音の不実を追求しようとしない。ドアを閉めるのと同じように家福は、音が放つ熱気を断つのだった。

その一方で音は、突き上げる快楽に喉を鳴らす裸身に、追求の鞭を受けたかった。罵倒され、激しく打たれ、全身に罵声を浴びたかった。家福の熱火で焼かれたかった。しかし家福は、存在が見えないかのように、空中に放たれ埋め尽くされる音の言葉を見ようとはしない。彼がいつも着ている黒い服は、何ごとのアクセスも寄せ付けない、冷温さの象徴なのだろう。

そうして音は、熱源のスイッチを切るように、玄関でひとり息を引き取る。突然訪れた脳梗塞のせいだった。この日家福は、音から求められた話し合いを避け、深夜になるまで帰宅を遅らせていた。何という悲しい末路だろう。

クルマの言葉が聞こえる無口な女

だた一人だけの冷え切った世界に、運転手のみさきが現われる。亡くなった娘と、ちょうど同い年だという。みさきは無口だが、クルマの声を正しく聞き分けることができる。クルマはこれから家福がたどる道行きの象徴なのだろう。車体が赤色に変更(原作では黄色)されているのは、みさきが熱を持ち音の熱を仲介する役割であることを思わせる。

冒頭のツイートにも書いたように、『ドライブ・マイ・カー』のテーマは「言葉を聞く」にある。ここでいう「言葉」は、存在の本質を指すものだ。表象は肉体でもいい、色でもいい、無口でもいい、意味不明の外国語でもいい。伝えるべき本質は表象にはない。この映画はその表象を、聾唖者と多言語によりさらに解体してみせる。聾唖で音声を絶ち、異国語で言葉の意味を絶ち、赤いクルマは口を持たない。表象は本質ではないのだ。しかし、表象は本質が姿するための媒体になる。

言い換えれば、無口でも、肉体でも、物体でも、聾唖者でも、異国語でも、そこには本質が内在する。表象にはその本質を言葉として引き出す役割が与えられている。しかし言葉が引き出せても、本質は言葉を受け入れる者にしか入り込めない。言葉は熱を受け止めて交換されなくてはならないからだ。映画は家福に問いを投げかける。

「お前は音に対して、壊れていないか?」

言葉のプロであるはずの家福にとって、何と厳しい問いだろうか。もし、家福が都会と現代の象徴であるなら、これは濱口監督が現代人に向けた問いでもあるはずだ。あなたたちもまた、「壊れていないのか?」と。

みさきに託された救い

二人は北海道のみさきの生まれ故郷にたどり着く。世界を覆い尽くす雪は、家福の象徴でもあるのだろう。冷え固まった家福に、みさきが一筋の光明をもたらす。

みさきと家福は、ともに肉親を殺した過去を持っている。家福はその理由を知らないままに、音が死んだのは自分のせいだと考えている。みさきは、生きたまま土砂に埋もれた母親を見捨てたとき、母が別人格に憑依させた娘を殺したことを悔いている。みさきは、その娘は母の胎内から出て姿し、みさきと交わろうとする母の化身だったことを理解している。みさきは母が育てた化身に気付き愛したが故に、娘を葬った自分を悔いているのである。みさきにとって母は表象であり、母の本質が憑依した娘は母からの言葉だった。

みさきの実家は朽ち果てて瓦解し、屑となって雪に埋れている。瓦礫を前に立ち尽くす二人。用意した花を投げながら、母を見捨てたみさきの告白が続く。投げた花が白一色の雪に、ひとつ、またひとつと、小さな色を落としていく。みさきの声を聞くうちに、家福は嗚咽し泣き崩れる。

「自分が悪かった。自分は音を知らなかった」

「知ろうとしなかった」

その叫びは、かつて家福が口にした「愛し合っている」を否定するものだ。自分は音を愛してなどいなかった。音の事情を知ろうとしなかった。

なぜ家福はいまになって、みさきの言葉を聞き分けることができたのだろうか? それはみさきが、家福に届けられた修復の最後の手引きだったからだ。あるべき家福の化身を見たからだ。家福だけに観ることを許されたその姿を。

見殺しにされたみさきの母親に、家福は音の姿を見たことだろう。みさきを壊した母親から憑依した愛くるしい娘に、音の声を聞いただろう。土砂のなかから手を差し伸べる母の化身に、消えゆく音の言葉を聞いたことだろう。それは広島から北海道へと、みさきの運転する赤いクルマで旅してきた家福にこそ入り込める言葉だったのである。

そしてついに家福は、その化身の視線の先に気付く。そこにいるはずの自分に。そこにいるべき自分の姿を・・・だが、そこには誰もない。白い空白がただ口を開けている。音の視線の先に空白を見た家福は、あまりにも虚しく恐ろしい光景に激しく慟哭するばかりだった。自分はなんと酷いことをしたのか。なんと酷いことを。

「赦してほしい。音、どうか赦してくれ。赦してくれ」

それは、音と過ごしたすべての経験が消え去る、恐ろしくも辛い気付きだったはずである。

そのとき家福は、雪に埋もれた廃屋を見遣るみさきに、空白を埋めて立つべき自分の姿を見る。そしてみさきを抱き寄せる。それは音がみさきに仮託した最後の言葉、赦しそのものだった。音の心を載せたサーブは、やっと家福のもとに届けられたのだ。家福はその回答へと導いてくれたみさきに、道行きを無言で支え役割を終えた赤いサーブを託すことにする。クルマはすぐれた運転手とともにいるのがいい。自分はあらたな人生を歩むことにする。音から受けた温もりを携えながら。

考えつくされた本作の要素

以上が、自分にとっての『ドライブ・マイ・カー』の印象と解釈である。それにしても、考えるほどに、この映画に埋め込まれた要素は意味深い。

道行きの「ドライブ」、熱の「赤」、言葉が発する「音」、表層的な言葉を解体し遮断する聾唖者と多言語による戯曲。これらの仕掛を通じて本作には、家福という一人の都会人を主人公に、愛する者が発した言葉を聞き届けるまでの旅が、実に巧みに構成されていた。そして、表象に惑わされることなく、内奥にある言葉に耳を傾けることの掛け替えのなさが、切々と心に沁みた。本当によくできた映画作品だと思う。

「言葉を聞く」ことの普遍的な意味

この映画が提示した「言葉を聞く」というテーマは、実に深く重いものだ。このことはとりわけ、今日的で普遍的な意味を持っている。韓国人の俳優、撮影地が日本と韓国であることから、その思いは日本と韓国の歴史を引き寄せる。韓国に対するすべての賠償が、国際法のもとで適正に行われていることは事実だ。しかし、「日本の政治家の言葉は本心をともなわない」という韓国人からの声は後を絶たない。これもまた事実だろう。まさに、映画に示された家福と音の不幸の原点がここにもある。

ツイートの後半に記した、プーチンによるウクライナ侵略もそうだ。2022年2月24日にはじまったプーチンのウクライナ侵略が正当化されることは一粒たりともない。それでも、これだけの悪意、怒り、激高が起こる理由が何なのかが問われなくてはならない。西欧とロシアの歴史に刻まれた、深く重い歴史を見過ごしてはならない。国家の主権と民族の自決は境界が異なる。民主国家と専制国家の線引だけでは、世界の秩序は保てないからだ。家福が陥った過ちを国家の紛争に拡げてはならない。

西欧とロシアは互いの言葉を聞いてきたのか、聞こうとしてきたのか。相手の言葉を聞き尽くしてもなお、これほどに悲惨な犠牲が出るというのなら、人類は存在に値しない。しかし、言葉を聞くことで少しでも不幸を遠ざけることができるなら、わたしたちは互いの言葉を聞き、不幸を避けながら共に生きる道に立つことができる。『ドライブ・マイ・カー』はその希望を与えてくれる。

「言葉を聞く」ことの壊れは、日本の都会に生きる家福と音がそうであったように、愛する二人を深い悲しみと不幸へと誘う。少しその風景を広げれば、それは都市と地方、日本と韓国へと広がり、ついには西欧とロシアをも飲み込むことになる。「言葉を聞く」ことは、家福を通じて示されたように、人類普遍の導きなのである。

人間がどれほど時を重ね、どれほどテクノロジーを極め生活が豊かになったとしても、わたしたちは言葉を聞くことを止めてはならない。映画『ドライブ・マイ・カー』を観て、いつになくその思いを強くした。ウクライナとロシアが互いの言葉を聞き届け、一刻もはやく互いの不幸から逃れることを願って止まない。

6 notes

·

View notes

Text

ヨハン・レンク監督 ドラマ映画『チェルノブイリ』

原題:Chernobyl

制作:アメリカ, イギリス, 2019年

映画の冒頭、一人の男が首吊り自殺を遂げる。時計が午前1時23分を指している。それはちょうど2年前、チェルノブイリ原子力発電所が爆発した時刻だった。1)

こうしてはじまる『チェルノブイリ』は、原発事故の実際の記録をもとに人間と組織の「嘘と真実」を描いた、5時間43分(5編構成)におよぶ圧巻のドラマ映画である。

ウクライナの悲劇の底にあるもの

一部に創作があるようだが、2) 原発事故の真相をめぐるサスペンス、そして市民・科学者・政治家の人間ドラマとしても実に見応えがある。とりわけ、核物理学者レガソフとソ連閣僚会議の副議長シチェルビナとの、反目と友情に揺れる心情がドラマに人間味を与えている。死期を悟ったシチェルビナがレガソフに過去を語る場面がある。

「自分は血に塗られたこの地に、自負をもって入植したウクライナ人だ。」

「それがこのザマだ。」

ここに住んでいたユダヤ人・ポーランド人・ウクライナ人はみなヒトラーに殺された。それでもこの土地で生きようと、戦後この地に入植してウクライナ人になった。だが、今度は原発事故が起こり、再び土地を奪われたというのである。シチェルビナの手には、血が滲んだハンカチが握られている。事故処理に奔走するうちに被爆したのだ。

ウクライナの歴史と現実はあまりにも過酷だ。シチェルビナの独白を聞いたレガソフは、事故の底に沼のようにひろがる、ウクライナ人の悲劇の真相を見たことだろう。このあとレガソフは党の人民裁判で、嘘と虚栄が引き起こした事故の実態を語りはじめる。

「そこまでで十分だ。被告人を拘置所に戻す。」

発言を打ち切ろうとする検察官。そこへ「話させろ」、とシチェルビナが割って入る。

「この原子炉には、致命的な欠陥があったのです。」

「午前1時23分40秒。アキーモフがAZ-5を押します。」

「しかし、本来は炉を停止させるはずのボタンが、起爆ボタンになった。」

「その理由を、だれも知らなかった。」

「なぜだ?」

「安物を選んだことで、事故につながる欠陥が生まれた。」

「しかし、そのことが隠されたからです。」

「大勢がこの事実を隠していました。」

「KGBや中央委員会の指示に従ったのです。」

レガソフは同じ欠陥を抱えた原子炉が連邦に16基あり、3基はチェルノブイリで稼働中だと述べる。だが、裁判に真実が記録されることはなかった。事故の真相が世に知れたのは、レガソフが自らの死に託した証言テープによってだった。

嘘と虚栄に対抗するもの

ここからは現在の話しである。映画を観た翌日、2月22日の早朝、プーチン大統領が一方的にウクライナ東部の独立を承認したとのニュースが流れた。

これが仮にNATO軍との戦争に発展しないとしても、これから先何十年、あるいは何百年にもわたってウクライナは分断されるだろう。なんという歴史、なんという土地であることか。だが、ウクライナの出来事はアジアにもつながっている。

『チェルノブイリ』は直接的にはチェルノブイリで起きた原発事故を描きながら、その背景にあるものを浮き彫りにしている。それは人間を超え、巨大な不幸を引き起こすものだ。その後日本で起きた福島原発事故では、想定外という言葉ですべての発端がまるごと闇に消されようとした。アジアを取り巻く衝突や紛争には隠蔽や歪曲、そして甘言が渦巻いている。本来は真実を伝えるはずの言葉がさまざまに姿を変え、甚大な破壊や被害へとつながって行く。安全装置が起爆装置に変貌しない保証はない。

一体どのようにすればその事態が防げるのか。隠された真実を伝える人間の努力こそが、嘘や虚栄の暴走を食い止める力になる。映画『チェルノブイリ』は36年前に起きた原発事故を通じて、その普遍的な在り方を描いた。ウクライナはすぐそばにある。いまこそわたしたちはその現実を胸に、真実の声に耳を傾ける必要がある。

1)Wikipedia「チェルノブイリ原子力発電所事故」

2)Wikipedia「チェルノブイリ (テレビドラマ)」

1 note

·

View note

Text

アッティラ・ティル監督『ヒットマン:インポッシブル』

原題:Kills on Wheels

制作:ハンガリー, 2016年

車椅子の身障者がマフィア殺害事件を通じて父との和解を果たす。身障者による殺人という意外性、和解の手段のユニークさ、三人三様に描かれる障害の現実味に終始引き込まれた。どの国が舞台なのか、気づくまでにかなり時間がかかった。

意表を突く障害者の現実

車椅子の障害者がヒットマンだという設定は、観る者の意表を突くものだ。だがそれは、表社会を���きる健常者の先入観によるものだろう。一方で、冷静に現実を見ている者もいる。その象徴がマフィアのラドシュだ。彼は車椅子の身障者に拳銃を持たせ、敵対する者と対峙させる。先入観を持つ何人ものヤクザがこの仕掛けの犠牲になる。

こうした視点は作中の日常風景にも及んでいる。この映画には、健常者の自分がこれまで知らなかった障害者の現実が多く描かれている。

車椅子で坂道を上がる苦しさ。坂道で息が切れ、後退を防ぐために入れるブレーキの音。不随の下半身にぶら下がる、筋肉の失われた両足とままならぬ姿勢。双眼鏡の視野をブレさせ、自販機のボタンもまともに押させない手指の痙攣。敵の追撃のなか不随の下半身を座席に押し込み、車椅子を分解する苛立ち。迫る追手への焦りと恐れ。すべてが引き起こす、我が身の不自由さへの怒り・・・自分はこんな思いをしたことは一度もない。

主人公が撃とうとしたもの

障害者も殺し屋になるという視点は、健常者なら意識しない、圧倒的な不自由の先に置かれている。ラドシュはその事実を逆手に取り犯罪に利用する。先入観で隙ができたヤクザは、障害者が放つ銃弾に倒れる。一方、先入観を逆手に取ったはずの健常者のマフィア、ラドシュも車椅子の障害者ルパゾフに殺される。ここでは、健常者と障害者、マフィアとヤクザ、偏見の有る無しの境目は微塵もない。

不自由や偏見に境界などないという矛先を、アッティラ・ティル監督は主人公ゾリにも向けている。ほとんどの時間を費やして描かれた映画の中身が彼のコミック作品であること、父への反感から手術を受けようとしない彼の態度にそのことが現れている。ゾリもまた非現実と偏見を生きている。結局のところ、ティル監督がゾリとルパゾフに車椅子から撃たせたものは、誰もが抱く先入観や偏見そのものなのだろう。

しかし、主人公の想像を映画の本筋とする作りは、やや強引な印象を与える。怒りは現実と期待のギャップから生まれる。現実が冷徹な事実なら、期待は自分のなかに作られた想像として偏見と似ている。その意味で、映画の本筋は現実を大きく裏切るものだ。そのことが、この映画の結末に対する行き場のない思いを抱かせる。

理性と独創の土地ハンガリー

映画の舞台がどこの国なのか、なかなか気付けなかった。ときにドイツ語に聞こえるこれは何語だろう? カトリック様式の教会は欧州中南部のものだろう。かといって南欧にしてはみな色白だ。あの男はロシア人? 果物も豊富にある。殺人の対価はユーロなのに、タクシー料金の「Ft」って何? ナンバープレートもユーロとそうでないのが混在している。いったい、ここはどこ???

ナンバープレートの「H」に候補を思い、「ドナウ河」でその疑問が解けたとき、父のとの和解という筋書きが見えてきた。

意表を突くユニークな発想、身障者の現実、結末の意外性、そして強引な仕掛けに翻弄されながらも、見応えのある映画だった。コンピュータの父と言われるフォン・ノイマンを生み、ルービックキューブで世界を沸かしたハンガリーは、誰もが持つ偏見に苦しみながらも理性と独創の気風を生きる国なのだろう。

0 notes

Text

フィリップ・ドゥ・ショーヴロン監督『最高の花婿 アンコール』

原題:Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?

制作:フランス, 2019年.

フランスに悪態を突き、異文化どうしが非難し合いながら、最後には全員がフランス愛に至るコメディ映画。多国籍な花婿たちの言葉の応酬と、義母の受け答えに大いに笑わされた。しかしそんな笑いからも、フランスならではの国の成り立ちが見える興味深い映画だった。

フランス嫌いの多国籍な婿たち

余生を迎えたヴェルヌイユ夫妻には4人の娘がいる。彼女らが選んだ結婚相手は、アラブ人弁護士、ユダヤ人実業家、中国人金融マン、コートジボワール人俳優の多様多国籍な婿たち。しかし、裕福に暮らすフランス人夫妻と娘たちとは裏腹に、婿たちはいつもフランス人とソリが合わない。

ユダヤ人の婿は兄弟に「ハラルニック」への投資を持ちかけるが、身内さえも信用しない。中国人の婿は、中国人は狙われるからと手裏剣を持ち歩く。アラブ人の婿は、コートを着れば爆弾犯扱いされると、コートの前ボタンを掛けない。おまけにコートジボワール人の婿の妹は結婚相手に女性を選ぶ。彼らにとってフランス社会は排外的だ。

婿たちもまたフランス社会を嫌っている。冴えないカフェの従業員、ひどい交通事情やTVドラマ。外国人を差別し、成功者を嫌う生粋のフランス人。頻発するストライキ、拡大する一方の貧富の差。そこへ覆いかぶさる税金や官僚主義・・・もうウンザリだと。そして、「フランスは坂道を転がり落ちている、中国は違う! アルジェリアも違う!」と叫び声を上げる。

フランス暮らしに愛想を尽かした4人の婿は、国外脱出を願うようになる。それぞれに、イスラエル、アルジェリア、上海、インドへの移住を企てた婿らは、アパートを売り払い、希望の地での仕事の段取りをはじめる。婿たちは互いの思惑を語り合い、「やっと平和がやってくる!」と有頂天に盛り上がる。

ヴェルヌイユ夫妻の作戦

そんな婿たちに義父は諦め顔だ。余生を地元の歴史家として過ごすつもりだった彼は、「仕方がない、引き止めることはできない」と、歴史書の執筆に没頭しようとする。そんな夫に妻が一念発起、移住阻止へと立ち上がる。彼女が思い立ったのは、彼らのフランスへの思いを丸ごと入れ替えることだった。

「解決策を思いついたわ!」

「婿たちを、フランス好きにするの!」

こうして老夫妻の花婿奪還作戦がはじまる。婿たちの心変わりを画策する二人は、男4人をフランス再発見のツアーに招待する。用意したのはTGVの1等席、ドイツ車並みの高級車(ルノー「エスパス」?)、田舎の古城、高級ワインに世界一の田舎の風景。どれも選りすぐりのフランスのお宝ばかりだ。ハンドルを握り助手席に座った夫妻は、ツアーガイドさながらにフランスを褒めちぎる。

「平原も山も海も全てある。ブラボォ!」

「そう、フランスは地獄を信ずる人が住む国よ。」

「クルマも家も鍵をかけたことがない。」

訪問先はどこも、夫妻が仕組んだ仕掛けだらけだ。事業家のユダヤ人の婿には、1ユーロで売りに出た工場の見学が用意されている。コートジボワール人の婿は、黒人将軍オセロの役を競うオーディションに遭遇する。案内担当の女性は、有色人種専属のキャスティング係という役回りだ。ためらう婿に義母は、「行って、カフェで待ってる」と背中を押す。

ワイナリーではガイドが「フランス女性は最高さ、昼もいいが夜もいい」と軽口を叩きながら、「フランスの真似をする外国勢は外敵だ。戦うには弁護士が必要だ」と、アラブ人の婿に仕事をほのめかす。間髪入れず「ワインはフランスの文化だ。守るには弁護士がいる。」とフォローする義父。計画に失敗は許されない。コートジボワール人の「オセロ」が不人気なら客席を買い取るという念の入り用だ。

フランスこそ我が祖国

贅を尽くした夫妻の奮闘が功を奏し、仕掛けは着々と婿たちの心を捉えていく。ユダヤ人の婿は工場を買い取り、コートジボワール人の婿はオーディションに合格する。家を売り払った中国人の婿は、「お前はチベットの活動家だ」とビザの発給を留められ海外脱出が阻まれる。活動家の証拠写真は、フォトショップによる義母のお手製だ。レズビアン の妹の結婚式もすんでのところで父親が駆けつけ、二人はめでたく結ばれる。

こうして、ヴェルヌイユ夫妻の婿奪還作戦は大成功に終わ���。ツアーを終えた4人の花婿はフランスこそが祖国だと、義父への感謝の印にドゴール大統領の帽子をプレゼントする。義父は贈られた帽子を被って叫ぶ。

「愛国者と家長の務めを果たしただけだ。」

「フランス万歳!」

以上の経緯からわかるように、この映画には、6人(夫婦と4人の婿)もの主人公がいる。その溢れ返る口上で観る者を辟易させず、ユーモアあふれる94分の作品に仕立て上げたショーヴロン監督の力量は並みのものではない。どこかの国の「トモダチ」映画とは大違いだ。

日本と隔絶したフランスの国際結婚

それにしても、この映画に登場する家族は、日本の家族からは相当にかけ離れている。日本に四姉妹がいないわけではない。しかし、その娘たちが全員、国籍の異なる外国人を婿に持つというケースは稀だろう。娘や息子が外国人と結婚している例は、日本よりフランスの方が圧倒的に多いはずだ。

実際、フランス国立人口研究所(INED)によれば、2019年時点でフランス人の7人に1人が国際結婚をしている。 1)しかもこの10年、フランス人の国際結婚は増加傾向にある。一方、日本での人口動態調査によれば、2017年における婚姻総数は約70万件で、夫婦のどちらかが外国人の数は21,000件ほどとなっている。2) これは、2006年の約45,000組から5割以上も減少した上での数字だ。これらの統計を見ただけでも、フランスと日本では国際結婚の規模も傾向もまるで異なることがわかる。

しかし、その特異性がユーモアにつながっていると言いたわけではない。確かに「違い」や「間違い」は笑いを誘うが、この映画に描かれているポイントはもっと別なところにある。それは、ヴェルヌイユ夫妻を通じて描かれる4人の外国人が、フランス人へと変わっていくことだ。

おそらく日本人の多くは、娘と結婚した外国人の婿に、これほど強力に日本への帰属を求めないだろう。ましてや娘婿を相手に、自分には「愛国者と家長の務め」があると、日本人化を企てる親などいないはずだ。私自身が同じ立場でもきっとそうだ。「君は〇〇人らしくあっていい。でも、少しは日本のやり方に従ってね。」というのが関の山だろう。

花婿奪還作戦に込めたフランスの国家観

映画を見終えて、あらためてエマニュエル・トッドが示した家族類型を調べてみた。3) トッドはフランスの家族形態を、平等主義核家族に分類している。その特徴は、兄弟が平等に扱われるというものだ。確かに映画でも4人の娘は対等に扱われている。さらに、4人の婿のなかに中心的な役回りをする者もいない。

平等主義核家族にはもうひとつの特徴がある。それは、平等主義核家族は文化の違いを超えて統合する方向に向かうというものだ。この点についてフランス文学者の鹿島茂氏は、『エマニュエル・トッドで読み解く世界史の深層』4)のなかで次のように述べている。

「現在、フランスではイスラム系の住民は遺物扱いされて、社会問題になっていますが、しかし、平等主義核家族は最終的に統合の方向に働きますから、イスラム移民でも第三世代、第四世代となるに従って全員フランス人となっていくことでしょう。というわけで、将来においてフランスでは移民問題は深化しないというのがトッドの予測ですし、私もそう思います。」(p.208)

映画に描かれた「花婿奪還作戦」は、ここでいう「全員フランス人になっていく」そのものだ。そうであれば、4人の婿をフランス好きに変えた義父が「愛国者と家長の務めを果たした」と叫ぶのも納得できる。トッドの指摘に従えば、夫婦が行ったことはまさに、フランスの家族形態の規範的行為であり、フランスがフランスであり続けるための役務だからだ。

ショーヴロン監督が『最高の花婿 アンコール』で描いてみせたのは、結局のところ、フランスを支える国家観そのものだと言っていい。国家の生き方はとかく硬く猛々しく描かれがちだ。その難物を、本質を歪めずコメディで描いた本作は、フランスが深く成熟した文化を備えていることの証でもあるのだろう。

1)フランス国立人口研究所 "How many mixed marriages are there in France?" 2019.

2)データの時間「データで見る国際結婚の動向。日本初の国際結婚はいつ?そして国際結婚の闇に見え隠れする人権問題とは?」2020.

3)エマニュエル・トッド『世界の多様性』藤原書店, 2008.

4)鹿島茂『エマニュエル・トッドで読み解く世界史の深層』ベスト新書, 2017.

3 notes

·

View notes

Text

シルヴァン・ショメ監督『ベルヴィル・ランデブー』

原題:Les Triplettes de Belleville

制作:フランス、ベルギー、カナダ、イギリス、ラトビア、アメリカ

公開:2002年

先日観た『ぼくを探しに』に誘われ、20年前に作られた『ベルヴィル・ランデブー』を観た。「21世紀フランス・アニメーションの傑作」と謳われる作品。寡黙な少年、祖母のお婆さん、そして飼い犬が主人公。ファイト・クラブの馬にしようと、自転車競技中の少年を誘拐するマフィアを相手に、少年の奪還に奮闘するお婆さんの姿が描かれている。

フランスに馴染みのある登場人物たち

登場するキャラクターや音楽は凝ったものばかりだ。ベルギー生まれのジャズギタリスト、ジャンゴ・ラインハルト。クラシック界の異端児グレン・グールド。セントルイス出身の黒人ジャズ歌手でダンサーのジョセフィン・ベイカーなど、実に多彩だ。とりわけ前歯を強調したベイカーの描写は強烈。

その誰もがフランスとつながりがある。ラインハルトはフランス人ジャズヴァイオリニスト、ステファン・グラッペリの大の友人だった。グールドは、これほど鮮烈な演奏はないと言われる「フランス組曲」を残した。ベイカーはフランスで市民権を得、没後パリのパンテオンに埋葬された。

デフォルメが象徴する差分世界

50年代へのオマージュ作品と言われるように、本作にはいかにもノスタルジックな音楽と映像があふれている。しかし、その敬意の先にあるのがフランスやパリではなく架空の都市「ベルヴィル」であるのは、ノスタルジーが現実を超えているからだろう。摩天楼はどこまでも高く伸びて輝き、船も巨大すぎる金トコのように上へ上へと伸長されている。このため坂道が恐ろしく急斜面で、追跡するマフィアの車も重心を失いもんどり打ったりする。

アニメとは言え、キャラクターのデフォルメ振りはまことに凄まじい。少年シャンピオンの鼻は、これでもかこれでもかと前に突き出し、体躯は歩く鶏肉のむき身(チューリップ)のようだ。マフィアはと言えば、マーク・チャンギージーの文字素が物体化したかのように、キャラクターは三角と四角の要素で描き分けられている。おまけに、お婆さんは片方の靴しか履かない。

ノリのいい反抗と自由への讃歌

こうした極端なデフォルメは、現実との差分といえるだろう。ノスタルジーは現実との時間的な差分そのものだが、映像の差分は視界を歪め見る者を異界へと誘う。

この作品の差分要素はそれだけではない。会話と音楽にも現れている。登場人物はほどんど会話をしない。セリフというほどの言葉も発しない。それに比べれば、三姉妹が歌うジャジィーな歌詞の方がまだ文章らしい。しかし、その歌詞は独特で、これもまた差分に満ちている��

「肌をピンピンに引っぱるよりクネクネがいい、三倍クネクネで」

「ぎこちなくジゴロと踊るよりクネクネがいい、三倍クネクネで」

「ブードゥーにカンカン、ほうきにタブー」

「インテリ貴族をきどるより、おバカがいい、三倍おバカで」

「鳥みたいな声なんて時代遅れ、ハスキーがいい三倍ハスキーで」

「イカれたいのさ、三倍いかれた、ベルヴィルの三つ子みたいに」

そして、死ぬのはゴメンな都市として、トンブクトゥ、アカプルコ、シンガポール、ホノルルが歌われる。トンブクトゥはかつて黄金の都市として栄えた。これらの都市に共通なことは、世俗的で豪奢ということだろう。こうしたの言葉選びから、既成の価値への反抗や自由への讃歌を思うのは自分だけだろうか。ジャジィーなアレンジもまさにそうだ。

自由と希望へのランデブー

『ベルヴィル・ランデブー』の特徴的な表現には、2013年公開の『ぼくを探しに』と多くの共通点がある。同作を特徴付けていた、話さない主人公、薬草を処方した紅茶による意識の退行、両親と海辺で過ごした赤い記憶の蘇生など、まさに現在と過去の差分を旅する主人公の心模様を描いたものだった。

おそらくシルヴァン・ショメ監督にとって、「ランデブー」こそが生涯のテーマなのだろう。20年前、ランデブーの相手は想像上の街ベルヴィルだった。それはやがて、『ぼくを探しに』で幼少の思い出となった。これらの邂逅の先で描かれているのは、自由や愛のもとで生きる楽しさと希望である。なぜ、それらとは現実世界で出会うことができないのだろうか? 真実はいつも隠れた先にあるからだろう。慣れが輝きを覆うからだろう。現実と極端に乖離したデフォルメがそのことを示唆している。

ノスタルジックに描かれるノリのいい音楽や風景は、自由と希望に出会うための転位装置、ファンタジーなのだ。日常の風景を遮断して、楽しい音楽とともに、自分だけの想像世界へと旅したい。そんな思いに駆られる作品だった。

1 note

·

View note

Text

久々のPAGANINI

久々のPAGANINI。

かつてのようにギムレット。二杯目は、いまは亡き友へのジャック・ローズ。

いい夜だった。

0 notes

Text

グスタフ・モーラー監督『THE GUILTY/ギルティ』

グスタフ・モーラー監督『THE GUILTY/ギルティ』

原題:Den skyldige

制作:デンマーク, 2018.

デンマーク映画『ギルティ』を観ました。警察の電話受付係アスガーを中心に、音声会話だけで構成された映画。終盤でアスガーが救助しようとしていた女性を通じて、アスガー自身の罪の真相が明らかになる。人間に内在する闇を、ヘビと閉塞に象徴して描き切った見事な作品だった。

以下、ネタバレ注意。

はじめアスガーは、夫に誘拐された妻イーベンを救助しようとする。しかし、電話でのやり取りのなか、しだいにイーベンの行状に疑いを抱くようになる。イーベンは精神を病んでおり、自分が産んだ赤ちゃんのお腹にヘビがいると思っている。やがてイーベンは泣きながら、赤ちゃんを守ろうとしてヘビを切り刻んだと口にする。

口にすることで自分がしたことに気づいたイーベンは、陸橋から身を投げようとする。このときアスガーは「僕は人殺しだ」と告白する。「聞こえた? 僕は人を殺した」彼が19歳の若者を射殺したのは、正当防衛を装った人生への疲れからだった。このときアスガーはイーベンに、

「何かを取り除きたかったからだ、悪いものを」

と打ち明ける。アスガーのなかにもヘビがいたのだ。そして、自分は故意だが君のは事故だ、思い止まれとイーベンを説得する。受話器から「あなたはいい人ね」というイーベンの涙声が聞こえる。しかし、このあとイーベンは・・・

すべてを終え、ヘッドセットを外して薄明かりの部屋を出ようとするアスガーの姿に、罪を犯した男を贖罪へと導く扉を思った。アスガーはヘビから自由になった。だが、ヘビに誘われて犯した罪が裁かれるのはこれからだ。最後の電話が、裁きを受け入れようとするアスガーを示唆している。なぜか人間は、その道を遡ることを赦されていない。

0 notes

Photo

ニルス・タヴェルニエ監督『シュヴァルの理想宮 ある郵便配達員の夢』

原題:L'Incroyable histoire du Facteur Cheval

制作:フランス, 2018年.

フランスの片田舎で郵便配達員が石につまずいて転倒する。地面に埋もれたソロバン石のせいだった。だが男はその石から啓示を受け、33年の歳月をかけて石とセメントの宮殿を作り上げる。実話が幻想を誘う、実に不思議な作品である。

建築に没頭するシュヴァル。その節くれだった指先がひとつ、またひとつと石を積む。しかし、石積みが宮殿へと変容する一方で、家族は次々と命を終える。妻ロザリー、息子シリル、娘アリス、二番目の妻フィロメーヌ。うち続く死を後目に立ち上がる宮殿が、まるで妻や子の成り代りのように見える。彼が宮殿を家族の墓にしようとしたのも無理はない。だが、埋葬許可を得ることができなかったシュヴァルは、宮殿とは別に8年掛けて墓を作ることになる。

妻が育てた野菜畑をつぶし「いずれ分かる」というだけで家庭を顧みない、無口で頑固なシュヴァル。その一家���とって幸せとは、はたして何だったのだろう。建築に没頭する父親の傍で宮殿を遊び場にする無邪気な娘アリス、耐えながらも夫を見守る妻フィロメーヌルに、幸せの片鱗がうかがえる。映画に描かれる家族は、それぞれにシュヴァル思いで健気だ。

だがそれは、何処につながるとも知れない、蜘蛛の糸のようなものだったはずだ。ニルス・タヴェルニエ監督はインタビューのなかで、次のように述べている。

愛情生活というか、家族の生活、そういった感情的な部分は何も記録に残されていないんですよ、シュヴァルに関しては。家族の部分やロマンチックな部分は、私たちが推測し、作りあげなければならなかったわけです。1)

おそらくこうした創作もあってだろう、『シュヴァルの理想宮』の公式サイトには、著名人からの「驚異のコメント」が記されている。その多くは、宮殿の建築に生涯を掛けたシュヴァルや彼の家族愛を称賛するものだが、その他にも「おおらかな愛と生活力でシュヴァルを包む」2) と妻からの眼差しに触れたものもある。

この映画には確かにそうした要素はある。現実に33年を掛け、建築の素人が作り上げた宮殿に感嘆しない者はいないだろう。家族の支えがなければ、シュヴァルはその半生を建築につぎ込むことはできなかった。残された現実の宮殿がそのことを物語っている。しかし、映画『シュヴァルの理想宮』から私が受け取ったメッセージは、そうした称賛とはまるで性質の異なるものだ。

33年が過ぎ宮殿の建築を終えたシュヴァルに、フェリシエンヌが声を掛ける。

「これからどうするの?」

「一緒に眠る」

このあと、宮殿の前で孫娘の結婚式が開かれる。シュヴァルは孫娘から息子の遺品を手渡される。そのなかには、父親の活躍を伝える記事が詰められていた。

宮殿を背景に踊る花嫁が、いつしか娘へと姿を変える。歩み寄る娘に宮殿へと誘われ、「いま行く」とつぶやき静かに目を閉じる年老いたシュヴァル。その姿に、家族に迎えられる男の深い安堵を見たと思った。だが、その現実のどこを見渡しても、ただ一人の家族もいないのである。

シュヴァルにとって宮殿建築に費やした33年間は、真に家族と過ごすための幻想だった。宮殿が理想であるのは、その完成が家族が住む世界への入り口だからだ。ここに描かれているのは、生とは、真っ当な死のために努力して手に入れる、厳しくも美しい時間のことなのだ・・・私には映画はそう伝えようとしていると思えてならない。

この映画は、33年の歳月が作り上げた実話を通じて、死こそが永遠の実体だと語りかける。描かれている風景こそが、実は幻想なのだと。ニルス・タヴェルニエ監督が『シュヴァルの理想宮』に込めたのはその真実ではなかったのか。だがタヴェルニエ監督は、それを口にしようとはしない。彼の胸の底には、いったい何が隠されているのだろう。

1)高野てるみ「ニルス・タヴェルニエ監督インタビュー 今の時代にこそ、夢を叶えるエネルギーを贈りたい。『シュヴァルの理想宮 ある郵便配達員の夢』」シネマという生き方, VOL.29, 2019.12.

https://screenonline.jp/_ct/17324326

2)KADOKAWA『シュヴァルの理想宮 ある郵便配達員の夢』公式サイト.

https://cheval-movie.com/

0 notes

Text

夫婦愛、映画に見るその御しがたきもの

映画『31年目の夫婦げんか』を観た。マンネリ化した生活のなかでセックスレスになった中流家庭の夫婦が、セラピーを通じて夫婦愛を取り戻す姿を描いたラブコメディだ。

繰り返される毎朝のベーコンエッグやゴルフ番組が、いかにもアメリカらしい老夫婦の日常を思わせる。カウンセラーに促され、スワップがしたかった、わたしはオーラルがいいと告白し合う場面などに苦笑しつつも、浜辺で二度目の結婚式のマネごとに興ずる二人の姿にホロリとした。

とはいえ、ラブコメディという意識なしには、いかにも不器用に描かれたこの映画を楽しむことはできなかっただろう。ステレオタイプに演出された妻���イを演じるメリル・ストリープ、夫婦のセックスをエクササイズとして描くこの映画の世界観は、少なくても自分が願う夫婦の姿とは別のものだ。

映画は様々な夫婦愛を描いてきた。戦後まもなく作られた『素晴らしき哉、人生!』から、昨年公開された『スパイの妻』までその幅は実に広い。しかし、正面から夫婦愛を謳う映画を観るのはどこかためらいがある。おそらくそれは、映画に描かれる夫婦愛が現実と大きく異るからだろう。その隔たりを正視する居心地の悪さが映画を観る気持ちを萎えさせる。

五味川純平の『人間の条件』の最後のシーンが脳裏に浮かぶ。小説に綴られた結末を思い浮かべるだけで、妻美千子の夫への心情が溢れかえり、映画ではとても観る気にならなくなる。セックスのエクササイズで幸福を得る老夫婦の姿も同じだ。コメディだという言い訳なしに、真顔で観ることはできない。

だからこそだろう、映画に登場する夫婦の思いがけない姿に釘付けになることがある。王小帥監督の『在りし日の歌』がそうだった。この映画は、変容し続ける中国で、一人っ子政策に翻弄されて生きる夫婦の姿を描いている。この夫妻もまた結婚後30年を共にしている。二人は一人息子を事故で失い、妻は一人っ子政策で強制された堕胎のせいで、二度と子どもを産むことができない。

それで二人の気分はいつも晴れない。夫は反動から不倫に走り相手を妊娠させる。妻は夫の行状に自殺未遂を起こし、離婚を決意する。それでもなお、二人は重い苦しみを踏みしめながら「互いのために生きている」と思いはじめる。亡くなった子どもの事故の真相を二人が共有したことが、夫婦を生き直す礎になっている。

映画に埋め込まれたこうした夫婦愛は、エクササイズとはおよそ対極にあるものだ。そこには夫婦愛の獲得を促す一切の処方箋もない。しかし、映画の二人が抱える不安、困難、猜疑、悲しみは観る者の現実を引き寄せ、困難のなかで二人が示す深い寛容に夫婦愛の極致を見たと思わせる。

『31年目の夫婦げんか』に小さな笑いを覚えながら、夫婦愛の御しがたさを思った。正面から手に取ろうとすると逃げてしまうのに、現実をからかうように夫婦愛はいつもそこに浮遊している。それは罪多き愛の言葉で呼ぶことへの罰なのだろう。絆なら引くことも離すことも、縛ることさえもできる。だが、不在はそれを許さない。どちらかが欠けることの不幸を知った『在りし日の歌』の夫婦は、いまもきっと見えない絆で繋がれているのだろう。

0 notes

Text

映画『涙するまで、生きる』とカミュ『客』の困難な結末

ダヴィド・オロファン監督『涙するまで、生きる』は、アルベール・カミュの短編小説『客』1) に着想を得て作られた。それだけに両者には、物語の背景となる時代、場所、登場人物など類似点が多い。

しかし、映画が描く物語の結末は小説とはまさに正反対だ。同名の主人公が同じ分岐点に立ち、映画は右、小説は左というように別の道が選ばれる。まるで同じ主人公が二つに割れ、別の世界へと歩む姿を目にするかのようだ。

二つの作品が伝えるものはいったい何なのか、なぜオロファン監督は、小説から風景を借りながら物語を変えたのだろうか。そのことについて考えてみた。

映画『涙するまで、生きる』のあらまし

アルジェリア生まれのフランス人教師ダリュは、故郷近くの寂れた高地でアラブ人の子どもらに勉強を教えている。黒板にチョークで年表を描き、有史時代に何が生まれたかを子どもたちに問うダリュの姿が描かれる。その翌日、教室を目指し、アラブ人を引き連れたフランス人の憲兵が訪れる。憲兵は「この男は身内を殺した。隣町の警察まで護送してくれ」と言い残して立ち去る。

当時アルジェリアではフランスによる植民地支配への抵抗から、独立戦争の機運が高まっていた。第二次世界大戦中フランス兵だったダリュは、フランス人とアラブ人の双方から、敵とも味方ともみなされていた。一方、囚人モハメドはアラブ人という理由で、隣町に護送されればフランス人に処刑され、逃げれば逃げたで身内の復讐に会う悲劇の間に立たされていた。自身の帰属や行く末に確たる拠り所がない点で、二人は似た境遇を抱えている。

こうした事情にありながらも、アラブ人の子どもらのために教壇に立つダリュには、アルジェリア生まれとしての矜恃があった。彼には、同じ土地に生きるモハメドを、フランス人の官憲に渡すことに躊躇いがある。ダリュはモハメドに「俺は、お前を護送する気はない、自分で行け」という。

「タンギーへ行かないのか?」

「断る」

「南へ一日歩けば着く。道なりだ」

ダリュの言葉にモハメドは戸惑う。ダリュは護送は自分の役目ではないと思いながらも、黒板に「今日の授業はおやすみです」と書き記し、しぶしぶ学校を後にする。二人の旅がはじまる。

道中でダリュは、人質をよこせというフランス人に難詰され、アラブ人の一行にも追われる。追手を逃れようと山越えをはじめた夜泊の際、ダリュはモハメドに「お前は、なぜ従弟を殺したのか」と問いかける。

モハメドは、彼が麦を盗もうとしたのだと話しはじめる。殺したのは家族を餓死から守るためだった。イスラムの者が人を殺せば復讐を免れない。復讐を避けるには血の代償を支払わなくてはならないが、貧しさからそれができなかった。もし、逃げ通せば弟が殺され、自分が殺されれば弟が復讐をはたす。その定めにある自分にとって、復讐の連鎖を断ち切る唯一の道は、フランス人に裁かれて処刑されることだと打ち明ける。

「だからタンギーに行きたい」

「連れて行ってくれ」

こうしてダリュは、逃げようとしないモハメドの胸中を知る。「計画通りか」と。

その後二人は、アルジェリア民族解放戦線のゲリラと遭遇し捕虜になる。そこでは第二次世界大戦でともにイタリアと戦った男がリーダーを務めていた。ダリュの縄を解いた男は「連隊のアルジェリア人は皆ゲリラになった」という。ダリュは「独立運動は支持するが、俺は教育で社会を変えたい」と距離を置こうとする。そのダリュに男は、「あ���たは兄弟同然だが、命令があれば殺す」という。

翌朝、宿営地を出た一行はフランス軍の奇襲により壊滅する。捕虜だった二人はフランス軍に保護されるが、ここにもダリュの戦時中の功績を伝え聞く者がいる。そして、囚人護送の任務のため二人は解放される。

再び歩きはじめた二人だが、ダリュには、モハメドをタンギーに連れて行くことになおも躊躇があった。そんなときダリュは、女を知らないと漏らしたモハメドのひと言から、生まれ故郷の町ベルジナに立ち寄ることを思いつく。女を知れば心変わりするのではないか。哀れみとともにダリュはそう期待した。

しかし、モハメドの気持ちは動かなかった。再びタンギーへと歩み出す二人。その行手に岐路が現れる。立ち止まったダリュが口を開く、「タンギーだ」。

「左の大きな建物が憲兵署だ」

「砂漠に向かうなら右だ」

「遊牧民が受け入れてくれる」

受け入れるのが彼らの掟だというダリュに、モハメドは「できない」とつぶやく。ダリュは、右に行くなら、自分は、お前はフランス人に殺されたという、そうすれば復讐の連鎖は終わりだと説得する。しかしモハメドは、そのことでダリュの身に危険が及ぶことを案じている。

「戻ってくるな、俺のことは気にするな」

「できない」

「神はお前とともにいる」

「与えれば与えられる」

「求めれば もたらされる」

ダリュは、懸命に生きろ、生きるのだとモハメドを諭す。沈黙が流れる。モハメドに背を向け道を引き返すダリュ。去って行く足音を聞くモハメドに何ものかが去来する。しばらく歩みを進め立ち止まるダリュ。振り返った視界の先には、夕暮れの靄のなかを砂漠へと向かう人の姿があった。

二日ぶりに帰り着いた教室は荒れ、黒板が床に落ちている。そこには、自分が書き記した「今日の授業はおやすみです」のメッセージが残されていた。

翌日の朝、髪を整え教室で子どもらを待つダリュ。机には整然と教科書が並べてある。机についた子どもたちにダリュが語りかける。「今日は先生の最後の授業だ。ここを離れる。わかるな」と。そして黒板に「アトラス山脈」とチョークを走らせる。一日が終わり教室を去る子どもたち。最後の一人がダリュに手渡した紙には、学校の絵が描かれていた。

映画『涙するまで、生きる』と小説『客』との違い

映画のエンドロールで、本作がアルベール・カミュの短編小説『客』にもとづくと知り、あらためて小説を読んでみた。『客』は文庫本で24ページの短編だが、物語の背景や構成はほとんど同じだ。しかし、題名が異なるようにふたつの作品には違いも多い。とりわけ、作者の世界観には隔たりがある。

・出自と経歴が加えられた映画のダリュ

違いのなかで目立つことのひとつは、映画では、小説にないゲリラとフランス軍の場面が追加されていることである。

小説はどうかといえば、24ページのうち実に21ページが、憲兵が教室を訪れた日と、その翌日に二人が教室を出るまでに費やされている。しかも、小説では出かけて二時間ほどで岐路に着く。その間、二人は誰にも出会わない。

それでは、ゲリラとフランス軍が追加されたことで、物語にはどのような意味が加わったのだろうか。映画には、ゲリラとフランス軍双方が示す、ダリュへの友情と信頼が描かれている。また、ダリュ自身も映画のなかで、独立戦争の支持と教育によるアラブへの貢献を語っている。

こうした経歴のほかにも、映画ではダリュの出自についての情報が追加されている。フランス軍に保護され解放されたあと、二人はベルジナの町に立ち寄る。そしてモハメドとの会話のなかで、ダリュがアルジェリアのベルジナで生まれ両親がスペイン人であることが語られる。

この映画に加えられた場面によってわたしたちは、映画のダリュがスペイン系の入植者を両親とするアルジェリア生まれの男であり、アルジェリアがフランスの植民地だったことから、フランス兵として第二次世界大戦で戦った事情を知ることになる。

小説ではダリュのこうした出自や経歴についての記述はほとんどない。「ダリュはここの生まれだった」とあるのみである。「ここ」は直接的には、教室あたりの人里離れた場所を指している。

・異なる道を選ぶアラビア人

もうひとつ、映画と小説では決定的な違いがある。物語のハイライトとなるダリュとアラビア人(映画ではモハメド)の別れの後が、まったく正反対に描かれていることだ。先に記したように、映画では岐路でダリュに置き去りにされたモハメドは、逡巡したあと遊牧民のもとへと歩みを進める。

映画のダリュは、岐路でモハメドに、遊牧民の方向に行くように繰り返し説得している。小説のダリュはどうだろうか。彼は、岐路に立つアラビア人に棗(なつめ)とパンと砂糖の包みを渡す。それを手渡す際にダリュは、「これで二日はしのげる。ここに千フランある」という。タンギー へは歩いて二時間、反対に高原を抜ける山路を行けば一日で草原に出る。包みは間違いなく遊牧民のもとへと向かう道中を意識したものだ。千フランはどうだろう。おそらく当時の千フランに、官憲を買収できるほどの価値はなかっただろう。ダリュがアラビア人に手渡したものは、道中をしのぎ遊牧民のもとで当座をしのぐ手段だったはずだ。小説のダリュもまた、遊牧民への道を勧めたことになる。

しかし、小説のなかでアラビア人が選んだ道は、モハメドとは異なるものになった。アラビア人の所在を確かめようと引き返した際、ダリュは次の光景を目にする。

「彼は全速力で登った。頂上で、息を切らして、立ち止まった。南は、岩場のひろがりが青空の下にはっきりと浮き出ていたが、東の草原の上にはすでに熱気の靄が立ち昇っていた。そして、この薄靄のなかに、ダリュは、胸を締め付けられて、牢獄への道をしずかに進むアラビア人の姿をみいだした。」

映画がカミュの『客』を原作だと言わないのは当然のことだろう。主人公に小説と同じ名前を与え、酷似するハイライトの場面を維持したことを考えれば、オロファン監督には、結末を変えてこそ伝えたいメッセージがあったに違いない。これについては後述する。

・宗教観が加えられた映画のダリュ

映画と小説の違いは他にもある。そもそも、同名の主人公ダリュが、どこか別人に感じられるのである。確かに、ダリュ��アルジェリアに住み、第二次世界大戦でフランス軍として���った教師であるのは同じだ。そのいわば出自と肩書きの一致とは別に、二人のダリュの内面には隔たりがある。

何よりも、映画のダリュはクリスチャンとして描かれている。モハメドと食事をする場面で、ダリュは十字を切っている。カトリック教会のやり方だ。このときモハメドは「ビスミッラー」と、いただきますを意味するイスラム教徒の祈りを口にする。映画には他にも、ダリュがキリスト教徒であることを伺わせる場面がある。モハメドとの別れの際、岐路に立ったダリュは神を引き合いに、「与えれば与えられる」「求めれば もたらされる」と口にする。これは聖書のマタイ伝にある「求めよさらば与えられん」からの引用だろう。

しかし、小説のダリュにこうした宗教的な性格を見出すことはできない。ダリュは「あらゆる人間とその薄汚い悪意に対し、そのしつこい憎悪と血を求める狂気とに対する怒り」を覚える人間だが、超越的な立場から悪意や憎悪を断罪したり赦すような人物ではない。モハメドと教室を出る日の朝、ダリュは高台の端にうずくまりながら思いをめぐらせる。

「この男のばかげた罪は彼を憤激させる。しかし、この男を引き渡すのは信義にもとる振る舞いだ。それを考えただけでも恥ずかしさに気が狂いそうだった。そして、同時に、このアラビア人を自分のところに送りつけた仲間たちと、あえて殺人を犯しながら逃げることもできなかった男との両方を呪っていた。」

このように、小説に描かれたダリュは信義に揺れ、恥ずかしさに気を狂わせ、他人を呪う、悩めるままの地上の人間である。これは、「一貫してキリスト教や左翼革命思想のような上位審級を拒否し、超越的価値に依存することなく、人間の地平にとどまって生の意味を探しもとめた」2) と評される作者カミュの姿を思わせるものだ。その人間ダリュにオロファン監督は、欧州が生んだカトリックという宗教的な価値観を上乗せしたことになる。

・フランス文化を教える映画のダリュ

また、映画の冒頭で描かれる教室の場面は、ダリュがどのような意識で子どもを教えていたかの手掛かりになるものだ。ダリュはそのとき子どもたちに、有史時代に何が生まれたかを尋ねている。「道具」と答えた子には間違いを指摘し、「文字」が正しいと教えている。

翌日にも授業風景が描かれる。このときダリュは黒板にチョークで描いた河川を指しながら川の名前を尋ねる。子どもらがガロンヌ川、ライン川、ロワール川と口をそろえる。黒板にはフランスを代表する5つの川の名前がフランス語で書かれている。

映画の最後では、モハメドと分かれた後の教室も描かれる。ダリュが行う最後の授業の場面だ。ここでダリュは、黒板にアラビア語でアトラス山脈と書き、その後フランス語でも同じことを書き添える。このあと子どもたちは教室を出ていく。その最後の一人がダリュに手紙を差し出す。その子は、映画の冒頭で有史時代の問いに、正しく「文字」と答えたヤシンだ。

こうした教室の場面から、ダリュの教育観を窺い知ることができる。映画の彼は、スペイン系の入植者を両親に持つアルジェリア生まれの男だが、彼の価値観はフランスにある。黒板に描かれるのは、フランス語で示される文明と歴史、そしてフランスの地理だからだ。その期待に応えるように、ヤシンはダリュの質問に正解を示し別れの気持ちを示す。これはダリュが願う教育の成果だけではない。ここでは、フランス人教師のダリュを通じて、小説よりもはるかに詳しい描写が与えられている。このことを考えれば、これはオロファン監督自身の願いであり価値観と考えるのが自然だろう。そうであればオロファン監督は、映画のダリュがよりヨーロッパ的であることが、アラブとフランスの分断の克服に役立つと考えたことになる。

二人のダリュが示す地上の人間の困難

このように、映画『涙するまで、生きる』とカミュの小説『客』は、外観上多くの類似点を持ちながらも、同名の主人公ダリュを通じて描かれるその内実には大きな隔たりがある。その違いを示すハイライトが、岐路でダリュに置き去りにされたアラビア人が示す選択である。

映画では、ダリュに説得されたモハメドは遊牧民への道を選び、小説のアラビア人は、ダリュの内心とは裏腹に自ら牢獄へと向かう。それぞれの選択を促したのは二人のダリュである。

映画のダリュは、カトリックの信者であると同時に、欧州的な価値観を持っている。アラブ人の子らを教育し、フランス人の価値を身につけるさせることに情熱を傾けている。その男がアラブ人モハメドの救済を願うのは当然のことだろう。モハメドが遊牧民への道を選んだことで、ダリュの思いは叶ったことになる。だが、アラブ人を救った彼には、モハメドが懸念した不幸が待っていた。最後の授業と黒板の「アトラス山脈」がそのことを暗示している。おそらくこれは、イスラムの掟がダリュに引き継がれたことを示すサインなのだろう。

オロファン監督は宗教性のカケラもない『客』の舞台に、道行を同じくする者にキリスト教的な救済を持ち込んだ。そして、ダリュがモハメドに示した友愛の情は叶えられた。しかし、イスラムの掟は対象を変えて、そのまま引き継がれたように見える。欧州的な価値観による救済は、北アフリカに生きる男達を、分断から守れなかったことになる。

一方、小説のダリュは、凡夫として生きる地上の人間である。アルジェリアの高地で子どもを教え、客として訪れたアラビア人をいまいましい気持ちで見ている。だが彼は、アラビア人とともに歩む一種の興奮のうちに、口汚く罵りながらも囚人への哀れみを禁じ得ない。そして、その心根こそが、アラビア人を牢獄へと歩ませる。

「丘陵の端に、今は手をだらりと垂らして・・・・男は教師を見つめている。ダリュは喉がつまるのを感じた。しかし、じれったさに口ぎたなく罵り、激しく合図を送り、そしてまた歩き出した。」

このあとダリュは、「胸を締めつけられて、牢獄への道をしずかに進むアラビア人の姿」を見ることになる。アラビア人は本来の覚悟の上に、さらにダリュの心情を受け止め「胸を締めつけられた」のだろう。そのときアラビア人の心は、復讐から弟を守ることで処刑される覚悟から、愛情を裏切る悲しみへと姿を変えた。ダリュが不誠実であれば、こうはならかった。アルジェリア に生まれ、アラビア人の幸せを願う彼にとって、同胞に失意を抱かせ刑場に送ることは、あまりにも非道なことだったろう。そしてダリュには警句が残された。黒板に記された、誰からともわからないこの言葉は、小説のダリュもまた救われないことを示している。

「お前は己の兄弟を引き渡した。必ず報いがあるぞ」

小説ではこの言葉が「下手くそな筆跡」で書かれたとある。そうであれば、アラビア人の追手がフランス語で書き残したものかもしれない。しかしそれは、現実の死を忘れさせる、深い孤独に落ちた男の独白でもあるのだろう。

映画は、帰属の不確かなアルジェリア生まれのフランス人と、生きるあての不確かなアラブ人との間に交わされた友情の成就を描いている。そこではおそらく、人間の絆が前提になっている。宗教や思想が異なっても、必ず分かり合えるという思いがある。これは多くの近代人が願う共通の希望だろう。

アルジェリア戦争を戦う、アラブ人とフランス人だけの話ではない。ユダヤ人をめぐるパレスチナとイスラエルの争い、アメリカを苦しめる黒人と白人の分断にも通じるものだ。おそらくオロファン監督は、解きようのないカミュの『客』に、神に象徴される超越的な視点を加えることで、地上の人間が作り出した不幸の行く末に、一筋の光明を見ようとしたのだろう。だが、その引き換えに起こるダリュの運命から逃れることはできなかった。そのことは正直に映画に記されている。

しかし、小説のダリュは、映画のダリュ以上に救いがない。彼が行き着いた場所には世界すらもない。彼に訪れる報いには、いっさいの超越的な力も及ばない。人間が生きる場所とは、そういうものだというのである。小説のダリュもまた、アルジェリアの大地とアラビア人を愛している。だが、まさに愛するが故に、愛する者がいたからこそ、「彼はひとりぼっち」なのである。

二人のダリュはともに、愛によって自らの不幸を背負った。この深刻な事態を、多くのわたしたちは受け入れることができないでいる。結局のところ、映画で描かれた超越的な世界も、小説が示す人間的な地平に包まれて解きようがない。できるのはただ、愛しすぎないことである。その悲しみに独りで耐えろという。『客』は静かに、しかし強く、そう語りかけてくる。その声が聴こえると思うのは、わたしだけだろうか。

1)アルベール・カミュ『転落・追放と王国』新潮社, 2003.に収録

2)Wikipedia「アルベール・カミュ」

https://ja.wikipedia.org/wiki/アルベール・カミュ

0 notes

Photo

ジョン・カーニー監督『はじまりのうた』

原題:Begin Again

制作:アメリカ, 2014.

音楽プロデューサーのダンが、自分が創業した音楽会社をクビになる。彼は7年間もミュージシャンを発掘できずにいた。浮浪者のような生活のなか、地下鉄で見知らぬ男に声を掛けられる。

「必要な時には神がそばにいる。ひとりじゃない、神と話してください。」

男の声をあとに、酒が切れたダンはミュージックバーに駆け込む。うなだれてカウンターに伏せるダン。そのとき、強いられて歌うことになったグレタの弾き語りを耳にする。

それは、ダンが探し求めていた曲だった。ダンのなかにアレンジが湧き上がる。ドラム、ピアノ、バイオリン、つぎつぎと伴奏が被さるこのシーンは、音楽が生まれるナマの姿を捉えて実にスリリングだ。ダンはグレタの音楽を世に出そうとするが、お金がないためニューヨークの街角でアルバム録音をしようと持ちかける。

グレタが作る曲はどれもすばらしい。バックをつとめるのは、子ども向けのバレエ教室でピアノを弾いていた男や、路上で遊んでいた子どもたちだ。そこへ、人々の声や街の音がかぶさる。グレタの歌声を包み込むように、街の情景が音楽に取り込まれていく。ビル屋上でダンの娘バイオレットが弾くギターも最高! ダンは大喜びだ。ダンはこのやり方で欧州版も作れると夢を膨らませる。

だが、『はじまりのうた』1) はたんに音楽を賛美するだけの映画ではない。二人はそれぞれの事情を抱えている。グレタには後に有名になるミュージシャンの彼デイヴがいた。しかし、デイヴは同じ職場のミムと恋仲になる。グレタはデイヴの新作を聴いて心変わりを読み取り、裏切りを告白したデイヴと別れたのだった。

一方、ダンの妻ミリアムは娘をダンに預けながら、長期出張で知り合った音楽家と再婚を企てていた。それを知ったことでダンは神経衰弱になり、入院した過去があった。事情を知らないグレタは、ダンが家庭を放棄したと誤解していたのだ。

不倫、離別、失恋、入院・・・人生には様々なほつれや綻びがある。グレタの恋、デイヴの裏切り、ミレアムの浮気。そしてそのいずれにも音楽の影がある。だが、相手の綻びを知ることで、互いが理解を深めていく。媚薬にも劇薬なる音楽、しかしそこには救いもある。音楽の二面性を描いたことがこの映画に��行きを与えている。

ジェンダーにたいする視点もある。グレタはダンからの、容姿への言及やファッションのアドバイスをことごとく非難する。「アーティストに服装や印象を指示するなんて、ナンセンスよ! ディランを尊敬するわ」というグレタにダンは、「彼こそが見栄で売る張本人だ」とやり込める。

だがグレタは引かない。「ランディ・ニューマンは本物よ」と食い下がる彼女に、ダンは「彼は大好きだ。そこは賛成する」と応じてみせる。皮肉な言い回しで嫌いなことは嫌いだといい、飾りのないスタイルで本音を語る、そんなやり方ならわかりあえるということだろう。

失恋や離婚をもたらし批判や好悪を誘うのが音楽なら、その修復をはたすのもまた音楽だ。家族と別居して過ごすダンの事情を知ったグレタはダンを誘い、互いをイヤホンを繋いだままニューヨークの街に繰り出す。手を取り歩く二人だけの世界にシナトラの歌声が響く。

「Luck be a lady tonight. 〜 Luck be a lady tonight.♩」 「これ、いいわ!」

キラキラと輝く街の光を泳ぐように、晴々とした表情で歩く二人の姿を音楽が包み込む。なんとステキな情景だろう。物語が街角を音楽スタジオにしたように、映画もまたニューヨークのダウンタウンを舞台にしている。この映画には音楽とともに、ニューヨークへの愛があふれている。

音楽が人々に生きる希望と喜びを与え、互いの理解と信頼を深めていく姿がまぶしい。ダンとグレタを結びながらそのほつれと綻びを知らせ、そこから美しい織物を紡ぎ出したのは、彼らの音楽とそれを支えるニューヨークの街だ。地下鉄の男がダンに言った「神はそばにいる」は本当だったのだ。

「ああ、ベジャンがいう通りだ、2) 音楽にも街にも加速的な力がある・・・」なんてことを言うのはヤボだけど^^; 音楽のある人生に心から拍手を送りたくなる、なんとも素敵な映画だった。

1)映画『はじまりのうた』Wikipedia

2)エイドリアン・べジャン『流れといのち 万物の進化を支配するコンストラクタル法則』紀伊国屋書店, 2019.

0 notes

Text

セミール・ゼキ『脳は美をいかに感じるか』

題名:脳は美をいかに感じるか

著者:瀬ミール・ゼキ

出版:日経BPマーケティング

発売:2002年

セミール・ゼキの『脳は美をいかに感じるか』は、わたしたちが眼にしたものを脳がどのように処理するかの解読にとどまらず、脳がたえず文化の根源にあって、その性質が今後の世界の変化に重要な影響を及ぼすこと教える、極めて興味深い一冊である。

本書は神経科学の立場から、視覚脳が外界を処理するプロセスについて多くのページを割いているが、ここでは読んで強く印象に残った、脳と絵画創作の関連を中心に要点と見解を整理した。

脳は外界を制作する

ゼキによれば、「眼でものを見る」というのは間違いである。彼は、「私たちに見えるものは、外界の物理的現実だけでなく、脳の機能と法則によっても左右される」(p.25)という。私たちが外界をそのまま見ていると思うのは錯覚で、視覚の正体は、実は脳内に引き起こされた生理的な作用だというのである。「眼は視覚信号を脳へ伝える伝道路の役割を果たしているだけなのである」。(p.44)

外界を見る役割を果たすのは、視覚脳と呼ばれる脳の部位である。視覚情報は脳内で大きく三つの過程を経て処理される。まず、外界から得た視覚情報の多くは捨てられ、特徴的な情報のみが抽出される。次に抽出された情報と脳内にすでにある情報との照合が行われ、最後に物体や風景が同定される。こうして私たちは外界を見ることができる。つまり、わたしたちが目にする風景とは、視覚情報を処理することで脳が制作したものだということになる。風景を見ているのは眼ではなく、脳なのである。(p.29-30)

しかし、この知見は本書のイントロに過ぎない。視覚は脳の作用だと述べたあとゼキは、それでは「一体なぜものを見る必要があるのだろうか?」と問いかける。脳はなぜ風景をハックし、編集して私たちに見せるのだろうか? 本書のほとんどはこの疑問への回答に費やされている。

脳は選択的に本質を獲得する

私たちは「一体なぜものを見る必要があるのか?」 これに対するゼキの当面の答えは次のようなものだ。

視覚は、この世界についての知識を得ることを可能にするために存在する。(p.27)

そして、視覚をこのように定義することこそが、脳の働きと視覚芸術とをつなぐ鍵になるという。問題はここでいう「知識」だが、これについてゼキは「価値のある知識とは、恒久的かつ特徴的な性質に関する知識のみである」と述べている。なぜなら、物体や表面に関する本質的な性質こそが対象の分類を可能にするからであり、対象の識別が知識の蓄積をもたらすからである。芸術家は創作を通じてこうした知識を追求するが、神経生理学から見た脳も同じだという。

本書には視覚脳がどのようにして知識を蓄えるかについて、神経科学の観点から解説が行われているが、何よりも興味を引くのは、それが芸術家が行う美術表現とほとんど同じであることだ。その関連のなかでとりわけ興味深いのは、視覚脳の働きも芸術家の創作も、ともに能動的に本質を見極めようとするプロセスだという指摘である。

視覚脳における能動性とは、視覚が一連の選択的プロセスとして機能していることを指すのだろう。例えば、物体の位置、情報、特異性に応じて個別の受容野(視覚脳の領域にある単一細胞)が反応するのは、脳全体から見れば選択的である。赤色のみに反応する受容野にとってみればそれは受動的な反応だが、全体と���ては物体の特徴を抽出するための選択的な仕組みになっている。本書では、何がそれを仕組んだかは問われていない。

脳のエミュレーションとしての抽象画

ゼキは、視覚脳の働きと同じことが芸術作品、とりわけモダンアートの絵画群にも認められるという。例えば、セザンヌは自然界を円錐と球体と立方体に還元したことで知られている。これはセザンヌについて書かれたWebサイトなどにも普通に見られる記述だが、ゼキによれば、セザンヌが捉えた本質的な要素はむしろ「線と正方形とエッジ」にある。(p.209)ゼキが円錐や球体ではなく線やエッジをより本質的だとするのは、その方が受容野の判別要素によく一致しているからである。

このことはセザンヌのあと、20世紀初頭に頭角を現したマレーヴィチの作品群により明確に現れることになる。彼の絵には風景らしさはどこにもなく、斜線、方形、十字、円が全体としては非対称に配置されている。本稿の冒頭に引用した『赤い正方形』は典型的なマレーヴィチの作品(p.237)だが、この絵の上側に背景が白の方が細胞の反応が強いことが示されている。ゼキは「マレーヴィチの作品はこうした細胞の存在無くして美的効果を生み出さない、と確信に近いものを持って言うことができるほどである」と記している。

こうした抽象的な線や図形は、モンドリアンによってさらに垂直線と水平線に還元されていく。絵画表現は歴史的に抽象化のプロセスを歩んでいることになる。

ゼキはモンドリアンが述べた、「(客観的美術の目的とは)現実の中に隠されている根本的な法則を、意識的であれ無意識的であれ、発見することである」を引き合いに次のようにいう。

抽象的な美術作品の多くに見られるこのような線の強調は、(…)神経科学の用語に言い換えるなら、脳の中に表象されている形の本質がどのようなものであるかを探し求めているうちに、自然に生まれたものと思われる。(p.219)

つまり、抽象絵画の作家はその創作過程において、脳が段階的に行っている選択的プロセスをなぞるようにして発見した答えを、キャンバス上に作品として描いていることになる。これは、創作とは脳のエミュレーションだというのに等しい。

眼、脳、表現は再帰的につながっている

本書に示されたこれらの記述は、段階的に選択を重ねる点で人工知能分野のディープ・ラーニングを思わせるだけでなく、現実の中に隠されている根本的な法則が線や十字で表象されるところなど、マーク・チャンギージーが自然や文字に見出した基本要素の考え方そのものだ。1)

とりわけチャンギージーは、脳が対象から抽出した基本要素が文字の発祥と深く関わることを示した。しかも、驚くべきことに、人間が生み出した文字は言語体系にかかわらず共通の文字素を持つという。1)ゼキとチャンギージーの知見を重ね合わせると、文字の本質は万国共通の抽象画だということになる! さらに、創作が脳内に保存された本質にもとづく能動的な表現行為である場合、カンデルが抽象画の生成過程としたトップダウン処理にも通じる。2)

しかし、少なくともチャンギージーは、基本要素から文字が生み出されたあと、外界に置かれることで自然の一部となった文字が再帰的にどのように読み手の脳に作用するかについては、ほとんど言及していないのではないだろうか。一方、本書には、脳の中で段階的に行われる視覚情報の入力(視覚から脳へ)と作家の創作過程における出力(脳から表現へ)は相互に関係しあっており、再帰的に関連づけられていると思わせる記述が多くある。

例えば、フェルメールの作品についてゼキは、「曖昧さが確かさを生む」のなかで重要な指摘を行っている。ゼキは、フェルメールの絵画にはえもいわれぬ曖昧さがあるといい、それは同じ絵の中に複数の同等に有効な真実が表現されているからだとして、フェルメールの作品が持つ「心理的な力」の正体を次のように述べている。

それはすなわち、一つの状況ではなく、同時に有効な多くの状況を呼び覚ます能力、したがって「すべての種類の状況」を表す能力なのである。フェルメールの作品には、脳の中に蓄積されている過去の出来事の中から多くのものを呼び覚ます力が含まれているのである。(p.75)

フェルメールによって表現された「有効な真実」はモンドリアンの水平線や垂直線とは別のものだが、脳の中に蓄積された恒常的な状況(不安、悲しさ、喜びなど)を描き出している点で同じく本質的なものである。おそらくこれは、複数の同等に有効な真実が同時に表現されている点で、仏教の色即是空や西田哲学の絶対矛盾的自己同一にも通じるものだろう。そもそも水墨画は外界から不要な要素を削ぎ落とし本質のみを残す、視覚脳の選択的プロセスそのものだ。

すぐれた表現者は、視覚脳が外界を処理するのと同じプロセスで、あたかも脳内にある本質を書き出すように、言葉や文章、絵画や造形を作り上げる。それらの創作物は外界に置かれることで自然の一部となるが、その作品は本質が凝縮されたあたかも脳の中身として鑑賞の対象となるのである。こうして、再帰的に繰り返される本質獲得への純化は、外界に対する抽象化のプロセスをさらに加速することになる。

抽象化の行方─果たして脳はどこに向かうのか?

『脳は美をいかに感じるか』を読んで、極めて興味深い三つの気付きがあった。一つ目は、複雑な外界から本質を抽出することで知識を得る視覚脳の働きである。二つ目は、芸術家の創作活動も視覚脳と同様に、本質を表現するために抽象化の道を歩んできたことである。そして三つ目に、視覚脳と芸術家の創作活動が、互いに抽象化を加速する再帰的な関係で繋がれていることだ。

これら三つの特徴には全体としてひとつの方向性がある。それは外界を起点に、具象から抽象へと向かう一方向の流れを持つことである。この性質は、視覚脳、抽象芸術の作家、その両者が生み出す社会文化すべてに共通している。

しかし、これには大きな謎が付きまとう。視覚脳の選択的プロセスも芸術家の表現活動も極めて能動的で選択的なものだ。だが、受容野細胞はなぜ固有の性質を持つのか、なぜそのように振り分けられたのか、さらにそれらを総合して知識を得る脳のプログラムはどこから生まれたのだろうか。

おそらくこれは、その上位の存在が見えない以上、答えのない問いだろう。本書にもそのことへの言及はない。しかし、所与である抽象化は科学や文化を通じて、人類の発祥から休むことなく人間社会に影響をもたらしている。それは本書でゼキが例示し、カンデルが『なぜ脳はアートがわかるのか』2)で言及したような、具象画から抽象画への変化だけではない。それは全体のごく一部でしかない。人類が言葉を話し文字を用いるようになったのも、アナログがデジタルへと進化したのも、お金のような記号が経済を加速し暗号通貨へと移行しつつあるのも、すべて抽象化という同じ作用と方向性からもたらされたものだ。さらに、脳と表現の再帰的な関係は、こうした社会全体の抽象化のスピードをいっそう加速する方向に働く。

もし、これが恒常的で未来永劫に続く脳の本質なら、私たちが見ている外界はこれからも抽象化され続けるだろう。外界がどのようであろうと、本質が脳の中で照合を待つ何者かであり続ける限り、おそらく抽象化の行き着く先は知識で埋め尽くされた脳そのものになるはずだ。

抽象化の極地は悲しみに包まれているだろうか、それとも幸福に溢れているだろうか。本質はその姿や順位を、進化に合わせて変化させるかもしれない。抽象化プログラムそのものを止めることはできそうにはない。しかし、恒常的な本質のどれを上位に置くかは、脳が吐き出した文化によって書き換えられるものであってほしい。空が青いのも、木々が緑なのも、海が蒼いのも、それはただ脳の好みなのだから。

1)マーク・チャンギージー『ひとの目、驚異の進化』インターシフト, 2012.

2)エリック・R・カンデル『なぜ脳はアートがわかるのか』青土社, 2019.

本ブログでは下記で言及している。

https://cookingarden.tumblr.com/post/187887649994

1 note

·

View note

Video

コロナで妻と二人の2021年のお正月。アマゾンで羽ばたき飛行機を買った^^/ 昨晩組み立て、風のない今朝方、飛び初めに臨んだ。

パタパタと羽音を立てて、ちゃんと飛ぶ! 地面に落ちてもまだパタパタしている姿に妻曰く、「なんか、可愛そう」と。羽ばたくだけなのに、生き物感がある不思議。

2 notes

·

View notes

Text

加谷珪一『日本は小国になるが、それは絶望ではない』

日本経済の停滞をあらわす「失われた十年」のフレーズがはじめて使われたのは1999年と言われている。1) しかし、その後も日本経済の低迷は続き、やがて「失われた二十年」と呼ばれるようになっても低迷は止まらなかった。経済学者の野口悠紀雄氏は、2012年に『製造業が日本を滅ぼす』を出版し、2019年には『平成はなぜ失敗したのか』の副題に「『失われた30年』の分析」と記した。2)

こうして警告は30年間にわたって繰り返されてきたにもかかわらす、その声は多くの耳目に届かなかった。ここ数年やっと、日本の実態がメディアでも取り上げられるようになったとはいえ、ごく最近まで日本を自画自賛する雑誌やテレビ番組は引きも切らなかった。

そうしたなか、再び日本への警告を伝える本書の価値はどこにあるのだろうか。わたしは本書には三つの意義があると思っている。ひとつは、問題の実態、原因、解決について、マクロ経済学に一歩踏み込みながらも平易な説明が保たていることだ。二つ目はこれからの日本の進むべき道を消費立国としていることだ。そして三つ目は、コロナ危機を災いに終わらせず、日本が変化するきっかけと見ていることである。

以下、本書に沿いながら要点を整理していきたい。なお、文中に示した「No.」はKindleの位置ナンバーである。

国力が低下した日本の実態と原因

繰り返しになるが、はじめに日本の現状を再確認しておきたい。

現在日本は、GDPで世界第三位の経済大国である。しかしそれは、1億2709万人(2015年)もの人口で支えられたものだ。著者は一般的に人口の多い国はGDPが高いことを示し、従って人口減少期に入った日本は、このままでは大きく地位を下げることになるという。ちなみに、40年後の日本のGDPの落ち込みはIMFの試算でマイナス25%、著者の試算でも26.4%のマイナスになるとしている。ここにはコロナ感染症の影響は入っていない。

しかし著者は、日本経済におよぼす人口減少の影響を過大視しているわけではない。人口とGDPの相関係数は0.58と必ずしも支配的ではなく、国力低下の最大の要因は「日本企業が時代の変化についていけず、従来型の産業構造から脱却できていない」(No.267)からだという。そして、スイスのIMD(国際経営研究所)が毎年発表する世界競争力ランキングを引き合いに、1989年の調査開始当初1位だった国力の総合ランキングが、2019年には30位にまで低下した3) と指摘している。

日本の国際競争力が低下した要因として著者がとりわけ強調しているのが、主要先進国中で最下位とされる労働生産性の低さである。例えば、ノルウェーとフィンランドの時間あたりの労働生産性はそれぞれ86.7ドルと65.3ドルだが、日本は46.8ドルに過ぎない。この実態について著者は次のように述べている。

日本企業は1万ドルを稼ぐために30人の社員を投入して7時間の労働を行っていますが、フィンランドでは24人の社員が6.5時間労働するだけで済みます。つまりフィンランドでは日本の75%の労働力で同じ金額を稼げるので、相当な余裕があるわけです。(No.713-715)

これは一人あたりの生産性にも当てはまる。日本全体では世界三位のGDPも、国民一人あたりのGDPでは25位(40.3ドル)まで下落する。これにたいし、上述のノルウェーとフィンランドはそれぞれ75.3ドルで5位、48.8ドルで15位と大きな差がある。4)

時間にせよ人にせよ単位あたりの経済力指標では、日本の経済力は決して高くない。同じ成果を得るのにこれほどに労働力の投入量が異なれば、他にどのような原因があるにせよ、日本の国際競争力が低下するのは当然のことだろう。実際、IMDが示した日本の総合順位(上図)の低下は、冒頭で述べた「失われた30年」と見事に一致している。

供給面の生産性を下げるデジタル利活用の遅れ

経済には需要と供給の二つの側面があるが、経済に敏感に影響するのは供給、長期的な影響をおよぼすのは需要といわれる。マクロ経済学によれば、供給は資本、労働、生産性の三つの要因で決まる。人口減少はその多くに悪影響をもたらす。

まず、人口が減少すれば需要が減る。需要が減れば設備投資などの資本投入が減る。日本の場合、人口減少と少子高齢化が同時に進行するため、生産年齢人口も減少し労働力も減る。こうした状況のなかで経済を活性化するには、生産性を上げるしかない。しかし、この最後の頼みの綱となる生産性が低いのが現在の日本である。

この生産性を企業に適用すると、企業の生産性は粗利益と労働投入量の比率(生産性=粗利益/(社員数☓労働時間))で表されることから、企業が生産性を上げるには次の三つの取り組みが必要になる。

・付加価値を上げる

・社員数を減らす

・労働時間を短縮する

この個々の要素をどうするかについて本書では必ずしも多くのページを割いていないが、AIやロボット、テレワークや印鑑レスなど、デジタル技術の活用を通じた仕事の改革がとりわけ重要なことは言うまでもない。

デジタル化の推進は生産性の向上に直結する。下の図はIT投資と生産性の間に正の相関があることを示した初期の図である。調査年は1988年から1992 年とされており、30年前からデジタル技術が生産性の向上に役立つことが知られていたことがわかる。5)

この指摘は、本書でも言及されているように(No.1416)現在では全要素生産(TFP:Total Factor Productivity)として、技術による生産性を資本と労働から区別して評価するための重要な指標となっている。

例えば、下図の厚生労働省のサイトにある「平成28年版 労働経済の分析」によれば、TFPは無形資産の装備率(人的資本やIT投資)の上昇とともに増加する。しかし、この図にもあるように、日本の人的資本やIT投資の増加率は主要国に比べ低い。6)

このことは、IMDの2020年度版「デジタル競争力レポート」の指摘とも一致する。それによれば、日本のデジタル競争力は総合で63ヶ国中27位、企業経営の機敏性やビッグデータの利活用では最下位の63位というありさまだ。このレポートからわかるのは、日本はとりわけハードやインフラにすぐれる一方、ソフトや戦略面でのデジタル利活用に立ち遅れが目立つことだ。7) 残念だが、これはわたしたちの日常感覚にも合っている。

さまざまな分野でAIが使われるようになり、キャッシュレスが浸透し、無人運転が普及しようとする現代社会で、デジタル技術の利活用抜きに行政や企業の生産性向上を図ることはできない。しかし、これらの実態が示すのは、デジタル活用の遅れによって生産性が阻害された日本の姿である。

長期的な支えにならない海外需要

以上は、供給面での鍵となる生産性に関するものだが、本書のポイントはむしろ需要面に置かれている。需要は消費者の購買意欲や人口などが関係し、生産性が経済に与えるほどの即効性は期待できない。しかし、今後長期にわたって確実に続く人口減少社会では、継続的な需要の拡大をどこに求めどのように図るかは重要な問題である。

需要は大きく海外需要と国内需要に分けられるが、著者は海外需要に依存するのは懸命ではないという。これからの日本にとって海外需要は、かつてほど安定的な経済循環をもたらさないからというのがその理由である。例えば、インバウンドで拡大した観光市場は、外国人旅行者の消費なので実質的に海外需要である。その市場規模は2011年から2019年の8年間で、およそ8000億円から4.5兆円へと約5.6倍に急拡大した。しかし、世界的なコロナウイルスの感染拡大により壊滅的な打撃を受け一気に市場を失った。

また、日本の経常収支は多額の黒字が続いている。その中味は、日本企業の現地法人から受け取る利子や配当などであり、その実質は海外需要にある。しかし、この需要には寿命があるとして著者は次のようにいう。

コスト競争の結果として現地法人を増やし、そこからの配当が増えているのだとすると、近い将来、さらに低コストの新興国にその座を取って代わられる可能性は高いでしょう。結果として、海外から得られる所得収支も減少に転じると考えられます。(No.804-808)

すなわち、現在のところ日本経済の支えとなっているインバウンドや海外法人も、世界的な感染症の再来や発展を続ける途上国の動向により、長期的には日本経済を支える需要とみなすことはできないというのが著者の考えである。

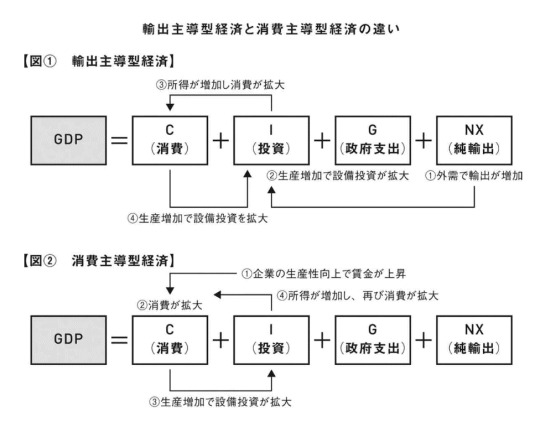

二つの経済循環:輸出主導型と消費主導型

以上の話の流れから結果的に、需要面で長期的に日本の国力を支えるには、わたしたち自身の消費拡大をどう進めるかが鍵になってくる。この消費は日本人が国内でモノを買い、サービスを受け、交通機関や施設の利用を通じてお金を使うことで生まれる。こうして生まれた国内需要の増加は、供給面でもモノの生産やサービスの拡充をもたらし、設備投資や人材の投入を促し、さらに大きな経済循環につながる可能性がある。

この国内需要を起点とする経済循環は、戦後の経済成長を支えた海外需要とは仕組みが異なる。この違いは消費立国を考える基礎になるものだ。両者の違いを説明する上で著者は、マクロ経済学の観点から、GDPとその構成要素のあいだに次の恒等式が成り立つとしている。(No.1196)式中の純輸出とは輸出から輸入を差し引いた貿易収支に相当する。

GDP=消費+投資+政府支出+純輸出

本書には、この関係式に輸出主導型と消費主導型をあてはめ、それぞれの経済循環の違いを説明している。その説明図を下記に引用して示す。(No.1234)

本図によれば、輸出主導型で経済循環が生まれるプロセスは次のようになる。

1)海外需要の高まりを起点に純輸出が拡大する。

2)輸出拡大に対応するべく設備投資が行われる。

3)製造業を中心に売上が増え、賃金が上がることで消費が拡大する。

4)消費拡大により、再び設備投資が喚起される。

一方、消費主導型では次のプロセスで経済循環が起こるとしている。

1)企業の生産性が向上することで賃金が上がる。

2)賃金が上がることで消費が喚起される。

3)消費が増えることで生産と設備投資が増える。

4)生産が増えることで所得が増加し、再び消費が拡大する。

いずれの型においてもGDPは構成要素の変化からもたらされるが、その流れは大きく異なることがわかる。

消費主導型の鍵となる身近な生産性の向上

二つの経済循環の最大の違いは、それぞれの起点が異なることである。輸出主導型の起点は海外需要の拡大にあり、消費主導型では生産性の向上が起点になっている。海外需要についてはすでに紹介したとおり著者は、今後の日本がインバウンドや海外法人に頼ることには否定的だ。

一方、消費主導型については、日本の生産性がとりわけ低いという大きな問題がある。そうであれば、経済循環の起点に生産性向上を置くのは無理があるのではないだろうか。そもそも生産性の向上が期待できるなら、日本もドイツのような高付加価値製品を生み出し、価格競争に巻き込まれることなく輸出でも優位に立てるはずだと思えてくる。

しかし著者は、起点となる生産性向上に必ずしも高付加価値製品の製造やデジタル競争力の向上を期待しているわけではない。著者は「最初に手掛ける必要があるのは業界再編」だという。(No.1333)

業界再編といえば銀行の統合や家電業界を思い浮かべがちだが、著者が着目するのは、実質的な仕事がなくても給与が支払われる社内失業、製造業や流通業に多く見られる重層的な下請けなどである。こうした日本ならではの雇用体系や業界の商習慣が企業に「メタボな体質」をもたらしており、この改革をはたすことが生産性向上の起点になるという。

その上で、業界再編には「社会人教育」「租税特別措置の見直し」「ビジネスのIT化」が必要であるとし、行政や企業には「正確な年金額の提示」や「転職不安の払拭」につながる仕組みが必要だとしている。これらは、改革で失われた雇用の受け皿を担ったり、円滑な転職につながるものだ。そして、消費者にも「消費マインドの転換」が求められという。

このうち社会人教育については、半世紀近くもビジネスの現場で働くことになる社会人が長期間スキルや知識を維持するには、現役世代が継続的に学べる環境が不可欠だとしている。しかし、この社会人教育においても現状では、「25歳以上の人が教育機関で学ぶ割合は2.5%と、スイスなどトップクラスの国と比較すると10分の1以下でしかない」と問題を指摘している。(No.1368-1369)

だが、こうした実態であればこそ、社会人教育は効果的という見方もできる。先の人的資本やIT投資がTFPを高める事実からも、生涯教育の充実は確実に日本に生産性の向上をもたらすはずだ。大掛かりで高度なデジタル利活用も重要だが、若年層の教育や高齢者の生活を支えるデジタル活用技術の向上もそのひとつである。

消費立国の本丸となる消費マインドの転換

こうした多様で身近な生産性向上の取り組みのうち、著者が本丸と考えているのが消費マインドの転換である。同じ改革でも消費マインドの転換は、生涯教育やIT化に比べ制度変更にともなう難しさや失敗にたいするリスク負担が少ない。一方、購買意欲は心の余裕に大きく左右されるため、どのようにして将来の生活不安をなくすかが問題になる。

これについて著者は、賃上げと年金見通しの明確化が必要としている。賃上げについては、先の業界再編と生涯教育が関係する。業界再編が進み人員や組織の無駄が削減されれば賃金は上向く。生涯教育で個人のスキルが上がれば、より賃金の高い職業選択が可能になる。

年金について著者は、所得代替率(現役世代の平均年収の何%を年金としてもらえるか)の重要性に言及している(No.1497)。もちろん年金額は多いに越したことはないが、まずは必要なとき簡単に年金額の見通しがわかる仕組みが必要だろう。

現在、年金の予想受取額は日本年金機構の「ねんきんネット」で確認することができる。8) この仕組みは2011年2月にはじまり、2019年には利用者(ID発行数)が500万件を超えた。9) しかし、2019年の年金受給者は約2400万人にのぼり、ねんきんネットの利用者は20%に留まっている。

ねんきんネットの利用者は65歳前後の人が多いと思われるが、ネットを通じたこうした情報収集はデジタル技術の活用スキルと関係する。ねんきんネットの利用率の低さは、高齢者のデジタルスキルの低さを反映したものかもしれない。紙の預金通帳が有料になりキャッシュレス決済が進み、生活の道具としてインターネットの利用が不可欠になった現在、デジタルリテラシーの向上は政府や企業にかかわらず国民すべてに課せられた課題といえる。

より多くの人が簡単に年金額を知ることは単なる安心材料ではない。確度の高い年金情報は、将来の生活設計を通じて生活の質を高めることにつながる。著者は、「人というのはいつまでも悲観的になるわけではなく、悪い情報も含めてすべてが開示され、将来に対する予想ができるようになると、現実を受け入れて、意外とポジティブになっていく」(No.1506-1507)と述べている。まったくその通りだと思う。

生産性向上の受け皿としてのサービス分野での雇用

労働力を削減する方向での生産性の向上は一時的な失業をもたらす。改革のもとで失業を防ぐには人材の流動化を促し、新たな職場で人財として活用する受け皿が必要である。最近、これに関連する興味深い話があった。

今年9月の菅新内閣発足にともない、政府の成長戦略会議のメンバーとしてデービッド・アトキンソン氏が起用された。アトキンソン氏はかねてから著書や講演で、日本には中小企業が多すぎる上に最低賃金も安いとして、中小企業の再編促進と賃上げを主張してきた。この意見は、本書で著者が主張する雇用体系の見直しと似ている。

しかし、このアトキンソン氏の意見に対し、安倍内閣時代に首相のブレーンを務めた元内閣官房参与の本田悦朗氏が次の異論を唱えた。10)

日本の中小企業の生産性が低いのは、中小企業保護の行き過ぎもありますが、主たる原因はデフレが日本社会で長く続いているからです。デフレ状況のもとでは、将来不安から、消費も所得も増えません。十分な需要が見込まれないのに、生産性を上げようとする経営者はいないでしょう。投資よりも現金(内部留保)を持つことが最も合理的な判断なのです。

生産性向上のためとはいえ、デフレのなかで企業や人員の整理を行えばさらに不安が増し、消費も所得も増えなくなるというのは一面の真実だろう。

一方で、人材の流動性に着目すれば、製造分野で余った労働力は新たな分野や職業に向けた人財になる。サービス分野では、とりわけ若年層に深刻な人手不足と人材不足が叫ばれている。生産性向上で余った人々を、こうした分野の人財としてに活かす考えは十分あるあるだろう。

需要が減るなかで多額の設備投資する経営者はいない。一方で、コロナ禍で業績が落ちた飲食、旅行、運輸などの業界では人手が余り失業率も上がっている。経営者は社員の雇用と生活を守る努力に懸命だが、こうしたときこそ雇用の流動性を高め人材活用を進める必要がある。それには、生涯教育や転職不安の払拭など広い視野で、著者が掲げる身近な生産性の向上に取り組む必要がある。

コロナショックが加速する日本型雇用の転換

コロナショックは消費主導型経済と密接に関係する。その変化はコロナに固有のものではなく、すでに起きはじめていた雇用や賃金の変化を加速する形で現れる。

著者が指摘するように、2020年の春闘に向けて経団連ではコロナ感染症が顕在化する前の昨年から、日本型雇用制度の見直しが議論になっていた。11)12) 著者は、コロナショックはこうした流れを加速し、従来型雇用制度からの転換を一気に進めるきっかけになるという。(No.1556-1557)

インフレやデフレの景気動向あるいは政策によってではなく、コロナショックという外力によって強制的に企業や人員の整理が促されている。著者がいうように、とりわけ企業では中高年を対象にした早期退職や役職定年も強化されるだろう。受け皿の整備が遅れれば失業者ばかりが増え、おおきな犠牲が出ることが懸念される。

コロナショックが引き起こす事実上の雇用改革には大きな痛みを伴うが、これは日本経済の仕組みを変え消費立国へと進むために避けて通れないものだ。こうした考え方は、前述のアトキンソン氏をはじめおおくの評論家や経済人にも共通のものだろう。以前から改革には痛みを伴うという声は、繰り返されてきた。コロナ禍という深刻な災難と雇用改革の同時進行は極めて過酷だ。しかし、改革の先延ばしが「失われた30年」をもたらした重い現実がある。

今回の「痛み」が過去に叫ばれたそれと異なるのは、コロナショックという強制力にある。その変化は現実のものとして、すでに否応なく起こっている。しかし、それは絶望ではないというのが著者の根底にある考え方だ。だが、それは、著者が生産性向上策として掲げる身近な改革を伴ってこそなのである。

消費立国日本に向けて不可欠なこと

以上、加谷珪一氏の『日本は小国になるが、それは絶望ではない』の内容に沿いながら、日本が消費立国になるための道筋を辿ってきた。著者の主張の要点は三つある。

一つ目として、このままでは日本は小国に墜ちるという現状認識が示されている。日本は今後、かつての高度成長期のような輸出主導型の国として発展していくことはできない。一方で、平成の30年間の失敗を振り返れば、デジタル技術を前面に押し出したテクノロジー国家になることも難しい。これは英国がそうであったように、一度は世界経済のトップグループを経験した先進国の宿命なのだろう。

二つ目として、日本が目指すべきモデルとして消費立国の可能性が示されている。世界経済の大きな流れのなかで、日本を消費立国に転換するという著者の主張は、容易ではないが重要な選択肢である。日本人が浪費ではなく堅実で充実した消費生活を過ごし、それによって経済が支えられる日本の未来はわたしたちに希望を抱かせるものだ。

三つ目は、消費立国の起点は生産性の拡大にあり、それには身近で多様な改革が有効だとしている。これまで生産性の向上といえば、大企業や高度人材などのトップリーダーによる華々しいデジタル改革を思いがちだった。著者はデジタル技術の利活用に否定的でも無関心なわけでもない。必要性を認めた上で、雇用慣習や業界構造といった身近な改革に目を向け、その痛みを受け止める仕組みが必要だという。地道だが重要な指摘だと思う。

そして、コロナショックが強制的に改革の道へと駆り立てる現実がある。わたしたちはコロナ不況を乗り越え、コロナ前夜の主要国に取り残された非効率な国に戻るのではなく、ポストコロナ(コロナ新時代)にふさわしい日本を目指す必要がある。

コロナショックが火を灯した共感の明り

著者は消費立国への移行は「絶望ではない」という。しかし、それは痛みの大きさの裏返しでもあるだろう。だがわたしは、希望は改革の痛みに耐えるためだけのものではないと思う。

コロナショックのなかで多くの人々が、友人や家族との交流を制限され自宅に閉じこもった。そのなかには居心地の悪さを覚えた人もいたが、夫婦や家族の会話を取り戻した人たちもいる。生活の維持に不可欠な、現場で働く人々の仕事が見直され、介護や物流を支える多くの若い人たちが敬意を込めたエッセンシャル・ワーカーという言葉で呼ばれるようになった。わたしたちはコロナ禍という痛みのなかで、希薄になり見失いかけていた共感を学びはじめている。

アメリカではコロナショックの只中で大統領選挙が行われた。かつてない数の有権者が票を競い、民主党の大統領候補ジョー・バイデン氏と女性初の副大統領候補カマラ・ハリス氏が選ばれた。票の集計はもつれ11月30日現在、新大統領・副大統領ともに法的な決定に至ってはいない。それでもこうした変化は、苦しさのなかで人々が共感を深め、コロナ禍の先の未来に希望をつなぐ力となっている。

先日、スティーブン・グリーンブラット氏の『暴君-シェイクスピアの政治学』13) を読んだ。英国歴代の暴君達を描いたものだ。読んであらためて、250ページ足らずの本のなかに現代に通じるありとあらゆる暴君の型があると思った。この本は次の言葉で終わっている。

「人民がいなくて、何が街だ?」(p.247)

これはシェイクスピアが、邪悪な主人を止め経済的な正義を求める市民を表現したものだ。コロナ禍のなか将来に不安を抱える日本は、姿のない暴君に翻弄されている。いまこそわたしたちは、共感と連帯を胸に明日の日本に歩み出る必要がある。「消費なくして、何が経済だ?」と念じながら。

1) コトバンク「失われた二十年」

https://bit.ly/2ViH8zd

2) 野口悠紀雄『平成はなぜ失敗したのか-「失われた30年」の分析-』幻冬舎, 2019.

3) 酒井博司「IMD「世界競争力年鑑」からみる日本の競争力 第1回 IMD「世界競争力年鑑」とは何か?」三菱総合研究所, 2018.8.

https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/20180802.html

4) IMFによる2019年の名目GDP額

https://www.globalnote.jp/post-1339.html

5) エリック・ブリニョルフソン『インタンジブル・アセット』, ダイヤモンド社, 2004.

本ブログでは下記で言及している。https://cookingarden.tumblr.com/post/129697713869

6) 厚生労働省資料

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/16/backdata/2-1-08.html

7) IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/

8) 日本年金機構「ねんきんネット」

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

9) 日本年金機構「「ねんきんネット」のユーザID発行件数が500万件を超えました。」2018.2.

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2018/201802/20180221.files/2018022101.pdf

10) 週刊朝日「コロナ禍の「中小企業再編」は大打撃 安倍政権のブレーンが警告」2020.11.

https://dot.asahi.com/wa/2020111800060.html

11) 「2020 春季生活闘争 基本構想」2019.10.

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2020/houshin/data/houshin20191024.pdf?20191025

12) 木内登英「日本型雇用制度の見直しがテーマの2020年春闘」野村総合研究所, 2020.1.

https://www.nri.com/jp/knowledge/blog/lst/2020/fis/kiuchi/0129

13) スティーブン・グリーンブラット『暴君-シェイクスピアの政治学』岩波新書, 2020.9.

1 note

·

View note