Text

L'art, les femmes et un supermarché japonais

Ces dernières semaines j'ai vu (et revu pour l'un) deux films que j'ai vraiment adoré, deux films qui parlent d'agentivité, du carcan dans lequel sont coincées les femmes dans la société, de comment faire cohabiter l'art, le désir et le couple dans une société hétéropatriarcale. Et puis j'ai aussi regardé un film sur un supermarché japonais, ça n'a aucun rapport but bear with me !

Maternité éternelle, Kinuyo Tanaka (1955)

Le premier était un rattrapage puisque j'avais raté la ressortie en salles des films de la cinéaste japonaise Kinuyo Tanaka (1909-1977) dont j'avais pourtant entendu beaucoup de bien. J'ai donc commencé par Maternité éternelle (dont je préfère largement le titre anglais Forever a woman), un film de 1955 qui s'inspire de l'histoire vraie de la poétesse Fumiko Nakajō, décédée à l'âge de 31 ans d'un cancer du sein — et qui est écrit par une femme, Sumie Tanaka. Comme vous vous en doutez, c'est un film d'une tristesse infinie. Quand le film commence, Fumiko est coincée entre un mari qui ne l'aime plus, deux enfants dont elle doit s'occuper et un cercle littéraire qui critique sa poésie dans son dos parce que ses sujets ne semblent pas assez nobles. Comprendre par là que ce sont des sujets "de femme".

Elle divorce de son mari et apprend qu'elle doit lui laisser son fils, tandis qu'elle a la garde de sa fille. Ses liens amicaux / secrètement amoureux avec son mentor Takashi Hori (l'un des rares à aimer et comprendre ses poèmes) s'achèvent quand ce dernier décède (oui ce film est vraiment triste, j'ai essayé de vous prévenir). Dans la foulée, elle est diagnostiquée d'un cancer du sein et est hospitalisée. Au même moment, Fumiko apprend la publication de quelques-unes de ses œuvres dans une revue de poésie, ce qui lance sa carrière au pire moment. Évidemment, elle soupçonne son état de santé d'influencer la popularité soudaine de ses écrits.

Elle accepte après de longues tergiversations de s'entretenir avec un journaliste — bien qu'elle sait qu'il ne vient là que pour chercher le récit racoleur de ses derniers jours — et entame avec lui une relation sentimentale et sexuelle. Je précise sexuelle parce qu'il y a des scènes assez incroyables dans ce film dans lesquelles Fumiko exprime son désir sans détours alors même qu'elle souffre de regarder son propre corps suite à sa mammectomie.

Tanaka joue sans cesse avec ce regard douloureux que Fumiko pose sur elle-même. Dans une scène vraiment sublime elle tourne le dos à son amant, qui s'apprête à retourner à Tokyo, et on la voit le regarder dans un miroir. Tout ce jeu de regards dit beaucoup sur le rapport au corps et à la séduction. Maternité éternelle raconte la difficulté pour Fumiko d'être dans un même mouvement une mère, une poétesse, une amante et une femme. Combiner tous ces rôles sans en sacrifier aucun est un vrai fardeau. Et c'est très beau de la voir écrire dans sa chambre d'hôpital (simplement parce que les images de femmes qui écrivent au cinéma me paraissent trop rares), rongée par la peur de n'être aimée que pour son histoire personnelle, de ne trouver personne pour embrasser toutes les facettes de sa personnalité. J'ai fini le film en larmes mais avec aussi l'impression d'avoir vu une œuvre rare sur des sujets peu souvent traités.

Les chaussons rouges (Powell et Pressburger, 1948)

Et puis la semaine dernière j'étais à Paris et j'en ai profité pour faire un tour au Champo et revoir Les chaussons rouges (de Powell et Pressburger, 1948). J'avais déjà vu ce film il y a dix ans, et le redécouvrir m'a une nouvelle fois permis de mesurer à quel point le temps change notre perception des histoires. J'avais surtout gardé dans ma mémoire le souvenir du ballet central, qui n'est pas comme on a l'habitude de voir dans la comédie musicale un dream ballet mais plutôt un ballet cauchemardesque qui raconte l'histoire d'une femme possédée par ses chaussons de danse rouges. Une fois qu'elle les enfile, elle ne peut plus les enlever, ni s'arrêter de danser, elle est complètement manipulée. Si j'ai gardé un souvenir aussi précis de cette séquence c'est parce qu'elle est impressionnante visuellement, pleine de trouvailles, d'effets de perspective et de transparence, parce qu'elle invente de nouvelles choses à chaque seconde. Et aussi parce que, comme je l'ai dit de nombreuses fois, j'adore les films en Technicolor. Et tout le film fait tellement bien usage de la saturation des couleurs, des chaussons d'un rouge vif aux cheveux roux de l'actrice Moira Shearer.

Mais j'avais oublié que, comme Maternité éternelle, Les chaussons rouges raconte avant tout l'histoire d'une femme tiraillée entre les hommes et l'art dans un monde où l'art est contrôlé par les hommes. Elle est coincée entre celui qui l'a découverte, son "mentor" le tyrannique Lemontov, et celui dont elle est tombée amoureuse, le compositeur du ballet Julian Craster. L'un est machiavélique, l'autre se présente comme un homme bon, mais tous les deux empêchent Vicky, la danseuse, de laisser libre cours à sa créativité. L'un contrôle ses rôles, l'autre contrôle la musique sur laquelle elle danse. Tous les deux sont des marionnettistes.

Les chaussons rouges est une sorte de backstage musical, c'est à dire un film qui raconte les coulisses d'une production. Mais contrairement à ce qui est d'usage dans ce sous-genre de la comédie musicale, l'entertainement ne gagne pas à la fin. Le show ne fait pas tout oublier, il ne suffit pas à effacer les violences et les injustices. Au contraire, le divertissement et les hommes qui en tiennent les ficelles demandent un sacrifice. C'est un film très glaçant mais vraiment passionnant, que je vous conseille de rattraper si vous êtes à Paris !

Supermarket woman, Jūzō Itami (1996)

Le dernier film n'a pas grand chose à voir mais j'avais quand même envie de l'archiver par ici. C'est un film qui parle de supermarchés, d'ambition, de capitalisme et de sororité. J'ai eu envie de regarder Supermarket woman de Jūzō Itami parce que j'avais adoré son Tampopo, un film qui donnait vraiment envie de manger des ramen. Bref, Supermarket woman met une nouvelle fois en scène l'irrésistible Nobuko Miyamoto et son énergie contagieuse dans un contexte culinaire.

Le scénario tient sur un post-it : une femme qui se pense la "ménagère" moyenne décide d'aider un ancien camarade de classe à sauver son supermarché de quartier. Ce dernier risque de couler à cause de la concurrence d'un supermarché concurrent qui casse les prix. Gros TW morceaux de viande en gros plan, poissons morts, moult fruits et légumes emballés dans du plastique (le film date de 1996). Le personnage de Nobuko Miyamoto, Hanako, infuse donc sa bonne énergie et ses bonnes idées dans ce temple capitaliste. Avec sa modestie, elle fait passer ses trouvailles pour du "bon sens" : écouter les clientes, privilégier les bons produits, s'allier avec les petites mains du supermarché et se rebeller contre la misogynie du boucher et du poissonnier qui font régner la terreur.

J'étais un peu circonspecte devant certains aspects du film — oui, ça reste la victoire d'un supermarché contre un autre, et donc du gentil-capitalisme sur un très-méchant-capitalisme plus agressif — mais je dois avouer que j'ai été happée par le ton léger et les nombreuses intrigues en coulisse. Il y a cette bizarrerie très plaisante qu'on trouvait déjà dans Tampopo. Et puis je me suis retrouvée comme bercée par le côté très familier du supermarché, ses allées, ses promos, ses néons blancs. J'aurais suivi Hanako et son sourire pendant plusieurs heures, ce qui prouve que la magie étrange de ce film opère.

Comme je n'irai jamais au Japon (même si ça a été l'un de mes rêves pendant longtemps), j'ai eu aussi l'impression de pouvoir faire ce que je préfère en voyage : zoner au supermarché et regarder les différents produits. Eh, la magie du cinéma ! Voilà si vous êtes un enfant des années 90 qui adorait aller faire les courses avec sa mère, peut-être que ce film est aussi un peu pour vous ?

1 note

·

View note

Text

Xanadu (Robert Greenwald, 1980)

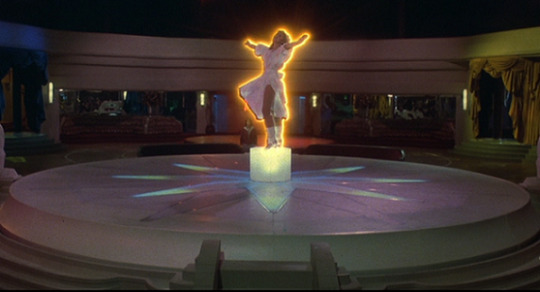

Parfois l'amour vous amène à de drôles de découvertes. Ici, c'est mon amour pour la comédie musicale (et pour Gene Kelly) qui m'a menée à découvrir Xanadu (1980), un objet cinématographique vraiment étrange et en même temps tellement over the top que je dois bien avouer que son numéro de séduction a un peu fonctionné sur moi. Le film raconte l'histoire d'un jeune peintre un peu paumé, qui en a marre que son art se limite à reproduire des pochettes d'album à la chaîne. Un jour, une belle femme mystérieuse (ce seront là ses seules caractéristiques) interprétée par Olivia Newton-John arrive en patins à roulettes (logique). Elle devient sa muse (mais genre, vraiment sa muse, elle descend tout droit du Mont Olympe et discute avec Zeus — une scène lunaire). Voilà les seuls éléments "solides" du scénario, tout le reste est en roue arrière sur l'autoroute du "mettons juste des lasers et ça passera". Notre héros rencontre un ancien musicien (Gene Kelly) avec qui il décide d'ouvrir une discothèque (?) parce qu'il a besoin d'un rêve pour exister (pourquoi la muse ne l'encourage pas plutôt à peindre ? Mystère non résolu à la fin du visionnage).

Le film est un mix and match kitschissime de danses en patin à roulettes, de scènes de relooking façon Pretty Woman (Gene Kelly qui essaie des costumes colorés !), de figurant·es avec des coupes de cheveux improbables, de la musique hyper catchy d'Electric Light Orchestra, de gros plans sur les fesses des danseuses (les 80s), le tout dans une ambiance crépuscule du disco — "sortez les paillettes ça sent le sapin". Il y a aussi un sous-texte de la "musique de jeunes" VS "la musique de vieux", avec quelques clash musicaux chorégraphiés franchement assez divertissants. Oui c'est dur pour moi de résister à autant de n'importe quoi. Je suis attirée par les bruits de laser qui ponctuent le film comme un papillon de nuit à l'ampoule moche du garage.

Ce qui est émouvant, évidemment, c'est de voir Gene Kelly dans son dernier grand rôle. Dans une scène assez belle, il écoute un disque et fait apparaître devant ses yeux tout un groupe. Il enchaîne avec un charmant pas de deux et un numéro de claquettes avec Olivia Newton-John (il paraît que ce film a un peu brisé sa carrière alors même qu'elle sortait du succès mondial de Grease, et ça me rend bien triste).

Si vous aimez le disco, les paillettes, Gene Kelly, le sourire irrésistible d'Olivia Newton-John, si vous êtes un gros papillon-humain qui ne peut pas s'empêcher de voler vers les paillettes et les coupes de cheveux craignos, si vous voulez voir DIX MINUTES ININTERROMPUES de danse en patins dans un night club éclairé de néons, alors lancez Xanadu.

2 notes

·

View notes

Text

Les poussières dorées

J'ai passé toute la semaine dernière à écrire cet article de blog dans ma tête, tant et si bien qu'il n'en reste rien — me voilà donc condamnée à reprendre de zéro. Je crois que je voulais écrire que je suis allée voir Dune au cinéma — la suite, évidemment — et que j'ai aimé certaines choses (le fait que le personnage de Chani ait gagné en profondeur, et Zendaya qui lui donne beaucoup de force) et que j'en ai regretté d'autre. J'ai surtout regretté les choses bizarres du roman qui ont disparu avec cette adaptation. L'enfant qui naît avec les connaissances d'une adulte, les longs trips psychédéliques sous eau de vie qui m'avaient tant marquée sous la plume d'Herbert. Même la chevauchée épique sur le ver Shai-Hulud m'a laissée un peu sur ma faim. Je crois que je ne cesserai jamais de regretter chez Villeneuve sa capacité à lisser les choses. C'est un cinéma qui n'imprime pas vraiment d'images dans ma rétine, comme s'il glissait sur mes yeux. J'ai beaucoup pensé à mon rapport aux images ces derniers jours puisque nous avons regardé par accident un film que nous avions déjà vu, Panic à Needle Park. Je me suis étonnée de ces fictions qui ne laissent pas le moindre résidu en moi quand d'autres déposent leurs poussières dorées jusqu'au plus profond de mon âme. Qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui s'évapore ?

Bungalow pour femmes de Raoul Walsh (1956)

J'étais contente, après Dune, de regarder Bungalow pour femmes de Raoul Walsh (je préfère évidemment le titre anglais The revolt of Mamie Stover). Contente d'y trouver le visage en colère de Jane Russell mais aussi les reflets bleutés de ses robes à paillettes, le roux de ses cheveux, le bleu vif de la mer et le jaune du sable. La couleur au cinéma me rend très heureuse, c'est cette augmentation de la réalité derrière laquelle je cours toujours.

Bungalow pour femmes, donc, raconte l'histoire d'une femme qui s'installe à Honolulu après avoir été obligée de quitter San Francisco. Le film fait beaucoup de manières pour ne pas parler de travail du sexe (censure oblige), mais c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Le personnage de Russell tombe amoureuse d'un homme sur le bateau, qui lui préfère une femme plus respectable, une femme qui va bien avec sa maison de riche sur les hauteurs de la ville. Mamie Stover commence à travailler dans un hôtel. Elle gagne un pourcentage sur les consommations des hommes et sur les coupons qu'ils donnent par dizaine pour passer quelques minutes avec elle. En parallèle, elle revoit l'homme du bateau avec qui elle développe une relation ambigüe.

Bungalow pour femmes n'est pas vraiment une histoire d'amour mais plutôt une histoire de ce que la société attend des femmes : d'être ambitieuses sans être vénales, d'être désirables sans être trop désirées, d'abandonner leur agentivité entre les mains d'un homme qui n'est pas digne de confiance. Mamie Stover est justement trop — trop vénale, trop corrompue. Impossible pour elle de s'arrêter de désirer de l'argent, plus d'argent, pour sortir de la pauvreté dans laquelle elle a grandi et pour réaliser son rêve : rentrer chez elle, conquérante. Le regard porté sur elle est cruel. C'est un film très dur sur la valeur de l'amour dans une société capitaliste (en un sens le film a fait écho à Simple comme Sylvain de Monia Chokri, que j'ai vu une semaine plus tard, qui est aussi un film assez triste sur le fait que l'amour s'inscrit dans un système de classes sociales, qu'il ne transcende pas les conditions matérielles des amant·es).

Et puis Bungalow pour femmes est très beau — ses plans sur la mer, les contrastes entre les lieux bourgeois et la petite pièce dans laquelle Mamie reçoit les clients de l'hôtel — de la couleur, partout ! Comme beaucoup de films de l'époque, il laisse complètement de côté la colonisation, tous les personnages racisés font de la figuration, quand bien même ce sujet aurait vraiment pu être intégré au propos du film et à son analyse des rapports de domination/pouvoir.

Come what may

Comme je suis allée voir la comédie musicale à Londres le mois dernier, j'ai replongé dans Moulin Rouge de Baz Luhrmann, un film que je ne pourrai jamais renier sans avoir l'impression d'arracher une partie de moi-même. À chaque fois que je le regarde, je le commence en étant parfaitement rationnelle, une personne de 37 ans qui a désormais vu beaucoup de comédies musicales, à qui on ne la fait pas en somme, et je le termine à pleurer sur Come What May comme si j'avais de nouveau 14 ans et que je faisais partie d'une mailing list de fan fiction consacrée à Ewan McGregor. Je pense qu'aucun film ne me fait ce même effet, et je le porte près de mon cœur tel un collier en forme de cœur en strass rouges qui s'ouvre pour dévoiler des photos du film découpées dans le Télé 7 Jours. J'éprouve une forme de fidélité pour cette ado qui cousait deux ans plus tard Placebo en strass sur un sac Café Privilège donné par sa grand-mère. Elle n'avait pas beaucoup d'ami·es — je lui dois bien d'être la sienne aujourd'hui.

Écrire !

Bref, tout ça pour dire que j'ai repris le travail sur mon projet sur la comédie musicale. Ça va faire dix ans que j'ai cette idée en tête, que je la reprends et l'abandonne et la reprend et l'abandonne (on repeat). Parfois j'écris dessus ici comme j'écrirais une pensée magique. Je me dis que je vais le faire apparaître comme ça, en en parlant, le faire exister.

J'en suis donc à ce stade habituel de mes projets où je me dis qu'il faut que je lise 150 livres universitaires sur le sujet, livres que j'achète d'occasion sur Internet, que je reçois, que je range dans une jolie pile sur mon étagère, que je lis sans vraiment en retenir grand chose. C'est une forme coûteuse et vaine de procrastination, qui a pour seul but illusoire de légitimer mon écriture. Comme c'est un livre personnel, je pourrais simplement me lancer, d'autant que j'ai beaucoup travaillé l'année dernière à me détacher de mon besoin de citer pour exister.

Bref, il est grand temps que je m'y remette, que je me jette dans le grand bain de l'écriture et autres métaphores. D'autant que mon deuxième chapitre porte sur Brigadoon et sur la nécessité d'ouvrir les portes d'un autre monde ! Une joyeuse perspective ? Une joyeuse perspective !

4 notes

·

View notes

Text

Now I too can say that I've been happy

J'aime bien, parfois, quand les films se suivent et s'emboîtent d'une manière un peu particulière. Ces dernières semaines, j'ai vu à la suite Past Lives de Celine Song, Nuits blanches de Luchino Visconti et revu Two Lovers de James Gray (je ne sais pas si parfois ça vous arrive de revoir les films et d'avoir l'impression de les redécouvrir sous un jour tout à fait nouveau comme si on vous avait remplacé les yeux, le cœur ou le cerveau — mais en y réfléchissant vous vous rendez compte que ce sont juste quinze ans de vie, de lectures, d'expériences qui ont réarrangé complètement votre manière de regarder).

Trois films, donc, qui racontent à leur manière la solitude, les amours dont on sait qu'elles n'existeront jamais, les cicatrices que laissent le passé sur le cœur et aussi une forme d'incommunicabilité qui rend mélancolique.

Je suis allée voir Past lives sans trop savoir de quoi il en retournait, j'étais intriguée par la hype. J'ai été surprise, donc, des émotions très fortes que le film faisait parfois naître en moi. Il a une façon très juste de raconter ces relations à distance qui se cristallisent autour de conversations qui remplissent cette solitude bizarre qui a pour moi été synonyme de la fin de l'adolescence. Le film retrace donc l'histoire d'une jeune fille qui quitte la Corée avec ses parents alors qu'elle n'a qu'une petite dizaine d'années et qui se retrouve des années plus tard à discuter en ligne puis sur Skype avec son crush de l'époque. Et puis iels arrêtent de se parler, les années passent, chacun rencontre quelqu'un d'autre, vit sa vie. Et, encore dix ans plus tard, le contact est renoué. Celine Song a une manière vraiment très douce de filmer le léger malaise ces retrouvailles, on peut presque voir se balader à côté des deux ami·es le fantôme de celleux qu'iels ont été. À 10 ans, à 20 ans. Elle rend palpable le temps qui passe et ce qu'il nous fait. J'ai adoré que dans l'invisible, dans les silences, flottent les années, les expériences partagées mais aussi tous les instants que l'on a raté de l'autre. Il y a une scène assez magnifique dans laquelle l'héroïne discute avec son mari et ils se demandent ce qu'il se serait passé s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils délient, comme ça, par les mots, tout ce qu'ils ont noué ensemble. J'ai moi-même eu cette conversation plusieurs fois, cette conversation qui nous met au bord d'un précipice, qui nous donne un vertige.

Et puis quelques jours plus tard j'ai découvert Nuits blanches de Visconti et je pense que cela faisait quelques temps que je n'avais pas aimé un film aussi fort. Adapté d'une nouvelle de Dostoïevski, Nuits blanches raconte l'histoire d'un homme très seul, Mario, incarné par Marcello Mastroianni (définitivement l'un de mes acteurs préférés) qui, alors qu'il erre dans les rues de la ville où il vient d'emménager, croise le chemin d'une jeune femme un peu perdue. Tout le film se passe le soir et cultive ce sentiment d'entre-deux : entre la nuit et le jour, entre la fiction et la réalité, entre la vérité et le mensonge. La jeune fille dont Mario est amoureux en aime un autre : celui qui l'a elle-même sortie de la solitude et d'une famille qui contrôle ses moindres faits et gestes (elle raconte dans un rire triste que sa grand-mère aveugle attache sa jupe à la sienne avec une épingle à nourrice). Il lui a promis de revenir la chercher et elle l'attend, fébrile, comme au bord de la folie.

Comme dans Two Lovers et dans Past Lives, les relations se répondent mais ne semblent jamais parfaitement alignées. Mario se persuade qu'il est amoureux et se jette à corps perdu dans cette relation qui semble pourtant vouée à l'échec, tant le fantôme du précédent amant (qui, en plus, est incarné par Jean Marais, forcément ça en jette) prend de la place entre elleux. Dans une scène vraiment magnifique, Mario aide Natalia à écrire une lettre d'amour pour cet autre homme et il a l'air de penser que ces mots d'affection pourront peut-être, par ricochet, s'adresser à lui. (Il m'est arrivé de conseiller des chansons d'amour à faire écouter à une autre et d'espérer que la même illusion se produirait) Ils se baladent le long du canal, dans la brume, vont danser. Mario veut y croire, espère jusqu'au bout l'absence de ce deuxième homme qui n'a pas de prénom. Rien ne peut lui arriver puisqu'il sait désormais qu'il peut être heureux. Il est beaucoup question dans le film d'un amour idéalisé, rêvé et de la façon dont il se mesure à la réalité. Une femme qui aime un homme dont elle garde un souvenir qui semble vague, un homme qui tombe amoureux d'une image dans la brume. J'ai évidemment adoré le décor fabriqué à Cinecittà qui donne aux éclairages de nuit un aspect parfaitement irréel — je crois que j'aime le cinéma quand il a cette fausseté là et qu'il sait s'en servir et en jouer.

Je l'ignorais lorsque j'ai vu le film à sa sortie mais Two Lovers de James Gray est aussi fortement inspiré de la même nouvelle de Dostoievski ("J'ai trouvé cette nouvelle très émouvante. Cet homme souffre de toute évidence d'une sorte de trouble psychologique, mais l'histoire se penche avant tout sur son rapport à l'amour."). Quand je l'ai vu la première fois il semblait me dire qu'il existait deux choix dans la vie, l'un de la sagesse et un de l'aventure. La brune, la blonde. Quand je l'ai revu la semaine dernière il me semblait bien plus profond : j'y ai vu les souffrances des un·es et des autres, le poids de la famille contre un certain désir d'émancipation, la possibilité de la fuite, une violence de classe aussi (dans la scène, cruelle, du restaurant). J'y ai vu de nombreux parallèles avec le film de Visconti (Two Lovers aussi se passe surtout de nuit) même cette scène de l'opéra qui se déroule dans Two Lovers presque hors champ (le personnage de Gwyneth Paltrow est invitée par son amant à en écouter en live tandis que celui de Joaquin Phoenix écoute un CD des plus grandes arias chez lui) et qui est celle de la cristallisation émotionnelle dans Nuits Blanches — Natalia y est emmenée avec sa grand-mère par son amant et elle en profite pour se rapprocher de lui. C'est la scène de la véritable naissance du désir, de la signature d'un pacte silencieux. C'est aussi, dans les deux cas, une scène d'éloignement. Il y a quelque chose qui, avec le temps, m'a touchée d'une manière très différente dans le film, peut-être dans une forme d'incommunicabilité. Il m'est apparu qu'il ne s'agissait pas tant d'une question de "choix" de vie que de questionner une vision de l'amour. J'ai été touchée par la manière dont le personnage principal cherche une vérité pourtant impossible à trouver dans le flou des sentiments, dont il pense que l'amour va le réparer. Peut-être, me suis-je dit en le terminant, que tous les films que j'ai aimé dans ma vie mériteraient que je les revois ne serait-ce que pour que j'ai l'occasion de constater ce que le temps leur a fait et a fait à mon regard. Voilà une résolution comme une autre pour 2024 !

(Si vous êtes arrivés jusque là je vous recommande fortement la BO de Past Lives composée par deux membres de Grizzly Bear, Christopher Bear et Daniel Rossen, et qui est sublime ! Elle est partie direct dans ma playlist "musique pour écrire").

youtube

7 notes

·

View notes

Text

The Cassandra Cat de Vojtěch Jasný

Donc l'année dernière je cherchais des films avec des chats pour un projet personnel et c'est cette année que Criterion décide de faire un temps fort "Cat Movies." Bon, je ne vais pas me plaindre car ça m'a permis de découvrir le doux et enchanteur Un jour un chat (The Cassandra Cat en anglais) de Vojtěch Jasný, cinéaste de la Nouvelle Vague Tchèque.

Le film raconte l'histoire d'un instituteur idéaliste qui cherche à stimuler la créativité et l'imagination de ses élèves et est en conflit avec son directeur, un homme austère passionné par la chasse et la taxidermie. Un jour, une troupe ambulante arrive, composée notamment d'un magicien et d'une mystérieuse femme vêtue d'une combinaison rouge et portant dans ses bras un chat affublé de lunettes de soleil. Pendant le spectacle, elle les retire de la truffe du félin et tous les habitants du village se voient affublés d'une couleur selon leurs particularités : amoureux·ses, menteurs·euses, voleurs·euses, infidèles… Le chat devient dès lors un danger pour l'ordre établi. Un danger qu'il faut donc éradiquer.

Alors oui, la présence d'un chat (sosie du mien) qui porte des petites lunettes de soleil garantissait déjà que j'allais aimer ce film. Mais j'ai aussi été éblouie par les séquences oniriques, et notamment celle du grand spectacle de magie, qui ressemblent à des scènes de comédie musicale, où les personnages peints de différentes couleurs se lancent dans des danses folles. J'ai ressenti devant ce film ces frissons de joie si particuliers que font naître en moi les grandes comédies musicales (les explosions de couleurs sont très Minnelli-esque).

Mais ce que j'ai préféré, je crois, c'est la place accordée aux enfants. Des enfants qui font la grève, à qui on rend leur agentivité en leur donnant un pouvoir inédit. Ce sont ces enfants-là qui comprennent instinctivement qu'il faut protéger les animaux, les rêveurses et les anarchistes. Il y a une scène magnifique dans laquelle iels recouvrent la petite ville de dessins.

On arrive à ce film par le félin qui porte des lunettes et on reste pour la magie, pour l'espoir, pour les couleurs et pour le souffle si précieux, si doux aussi, de l'imagination.

3 notes

·

View notes

Text

Showtime, folks (ou le bilan 2023)

Le 20 décembre j’ai eu 37 ans et j’ai revu All that jazz de Bob Fosse. J’ai instauré une tradition à cette date depuis que j’ai emménagé à Brest : je fais une pile de pancakes et on s’installe devant la télé pour voir une comédie musicale. Le jour se lève doucement, les chats s’allongent sur nos jambes, je reçois quelques messages et je laisse le temps se déployer doucement. Cette année, donc, je me suis réveillée avec Bob Fosse, avec ce film que j’ai aimé encore plus fort en le revoyant. C’est un film sur la névrose, un film sur la mort, un film sur les relations bizarres et belles, un film sur un homme qui sait qu’il est naze et qui continue de l’être. Un film pour vieillir, en somme.

Un film pour la nouvelle année aussi, car on sait qu’encore une fois on se lèvera, on se regardera dans la glace et on se dira

Showtime, folks

Parce qu’on saura qu’on est reparti·es pour un tour.

Cette année je n’avais pas envie de faire mon bilan traditionnel sur Tailspin parce que je ne peux pas faire sens du chaos — mais j’aime bien mettre mes tops quelque part alors je voulais les coller ici. Je me suis rendue compte que chaque année j’écrivais qu’il était difficile de tirer un bilan d’une année (tant les réussites et les échecs personnels ont de moins en moins de sens à mes yeux) alors peut-être qu’il faut simplement arrêter d’essayer.

En 2023 j’ai tout simplement continué, j’ai écrit des choses que j’aimais et d’autres que je n’aimais pas, j’ai râlé souvent et j’ai hurlé parfois, j’ai marché dans la rue avec d’autres gens sans obtenir gain de cause (et il a fallu, chaque jour, chercher la recette contre le découragement), j’ai donné mes premiers ateliers d’écriture sans savoir si je le faisais correctement, j’ai préparé la suite, je me suis souvent demandé pourquoi, comment, dans quel but et je n’ai pas toujours trouvé de réponse. J’ai pleuré dans la rue en écoutant The fall of Mr Fifths, j’ai eu des conversations difficiles, je me suis inquiétée pour mes proches, j’ai attendu, j’ai espéré, j’ai mangé un donut à la banane avant la séance de All the beauty and the bloodshed sous la pluie brestoise, j’ai pensé à une scène de The Fabelmans si fort que je croyais l’avoir inventée, j’ai écouté Sufjan Stevens, je me suis cassé la voix au karaoké, j’ai vu Rufus Wainwright chanter Montauk et j’ai hurlé quand j’ai reconnu les premières notes de The crying of lot G au concert de Yo La Tengo (quel instant de joie je ressens quand ils sortent un titre improbable — et adoré — de leur catalogue). J’ai essayé de changer. Parfois ça n’a pas marché et parfois j’ai senti que j’arrivais à faire bouger légèrement ce qui semblait pourtant indéboulonnable en moi, alors j’ai continué. J’ai pleuré 72 fois en regardant This is Us, j’ai lu la rentrée littéraire dans l’herbe fraîche du début d’été, j’ai parfois parcouru et reparcouru les mêmes phrases en me demandant de quelle matière elles étaient faites, j’ai vu des auras se développer sous mes yeux, j’ai demandé à la psy quand est-ce qu’enfin on arrête d’angoisser (jamais, semble-t-il). Je me suis enthousiasmée, parfois toute seule, parfois avec d'autres. J’ai brodé pendant des heures, foiré mon enchaînement de claquettes, vu la mer, bu des thés. Je me suis réjouie des choses les plus minuscules et j’en ai parfois tiré une certaine fierté. J’ai décidé de beaucoup réduire les réseaux sociaux et en mettant 150 outils en place, j’ai à peu près réussi.

Et souvent le matin devant la glace je me suis dit

Showtime folks

Avec un sourire un peu forcé

Et sur ce, voilà quelques tops, avec un peu de retard et dans des ordres aléatoires !

Les plus beaux films découverts en 2023

The Fabelmans de Steven Spielberg

Anatomie d’une chute de Justine Triet

Les feuilles mortes d’Aki Kaurismäki

Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras

Retour à Séoul de Davy Chou

Aftersun de Charlotte Wells

The Bigamist d’Ida Lupino

It should happen to you de George Cukor

Save the tiger de John G. Avildsen

L’envol de Pietro Marcello

This property is condemned de Sydney Pollack

Hairspray d’Adamn Shankman

Aprile de Nanni Moretti

La forme de l’eau de Guillermo del Toro

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese

Mes livres préférés parmi ceux que j'ai lus en 2023

Corps vivantes de Julie Delporte (éditions Pow Pow)

Madones et putains de Nine Antico (éditions Dupuis)

Des femmes et du style d’Azélie Fayole (éditions Divergences)

Checkout 19 de Claire-Louise Bennett (ed. Jonathan Cape)

Le livre d’un été de Tove Jansson (éditions Le livre de poche, trad. Jeanne Gauffin)

Alison de Lizzy Stewart (éditions Serpent’s Tail)

Anna partout de Chloé Ronsin Le Mat (éditions Scribes)

Cavaler seule de Kathryn Scanlan (éditions La Croisée, trad. Laetitia Devaux)

La version de Debora Levyh (éditions Allia)

Ironopolis de Glen James Brown (éditions du Typhon, trad. Claire Charrier)

L’invincible été de Liliana de Cristina Rivera Garza (éditions Globe, traduction Lise Belperron)

Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie d’Elise Goldberg (éditions Verdier)

Triste tigre de Neige Sinno (éditions P.O.L)

Monica de Daniel Clowes (éditions Fantagraphics)

Quelques séries aimées en 2023

This is us

Beef (saison 1)

Succession (saison 4)

Shrinking (saison 1)

Fleishman is in trouble (saison 1)

Starstruck (saison 3)

Party Down (saison 3)

Extraordinary (saison 1)

Somebody somewhere (saison 2)

Fosse/Verdon (saison 1)

youtube

Mes disques pref

Yo La Tengo – This Stupid World

Chiens de Faïence – Déjà bien

Sufjan Stevens – Javelin

Blonde Redhead – Sit Down for Dinner

Wilco – Cousin

Sonny & the Sunsets – Self Awareness Through Macrame

Julien Ledru – Mellotone Valley

Cat Power – Cat Power sings Dylan

Lana Del Rey – Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd

Colin Newman – Commercial Suicide (1986)

Fever Ray – Radical Romantics

5 notes

·

View notes

Text

This is Us, le temps retrouvé

Parmi les séries que je regarde, il y a celles qui commencent et se terminent, qui sont circonscrites dans le temps, qui occupent une heure de mon temps. Cela ne veut pas dire que je ne les aime pas mais simplement qu’elles sont de l’ordre de la pure fiction, qu’elles sont autres, qu'elles s'éteignent en même temps que la télévision. Et puis il y a les autres, celles qui vivent avec moi. Celles qui font que parfois, quand je cuisine ou que je brode, je me mets à penser à elles. Celles qui lancent entre nous des débats, des débriefs, des conversations impromptues plusieurs heures après avoir vu un épisode. Il y a eu Friday Night Lights et les moments de sagesse de Coach Taylor qui continuent de me guider (Clear eyes, full hearts, can’t lose). Il y a eu Halt and Catch Fire, Cameron et puis Joe — ah, Cameron et Joe —, et mon incapacité encore aujourd’hui à écouter So Far Away de Dire Straits sans avoir envie de pleurer. Et puis il y a eu This is Us — série qui m’a valu des débats sans fin, des conversations imaginaires avec ses personnages, qui a fendillé légèrement la paroi entre la réalité et la fiction. J’ai parfois pensé à Randall, à Kevin, à Jack, à Kate, à William (souvent, j’ai souvent pensé à William), à Rebecca presque comme si je les connaissais et qu’ils pouvaient traverser mon imaginaire pour débarquer dans mon salon, je me suis lancée dans des diatribes contre Toby comme si on avait dû nous-mêmes le supporter à un repas de famille.

Et puis j’ai pleuré, j’ai tellement pleuré devant cette série, j’ai parfois cru que comme dans Alice au Pays des Merveilles j’allais inonder le salon. Il m’est arrivé plus d’une fois de me féliciter d’avoir réussi à me retenir de verser des larmes pendant tout un épisode avant de capituler, à la dernière minute, devant une traitrise des scénaristes (un speech de Kevin, des images de joie simple au ralenti et — ça a marché à tous les coups — l’usage sournois de To Build a Home de The Cinematic Orchestra).

J'aime vivre avec la fiction, la laisser infuser en moi sur le temps long. J'adore retrouver un livre chaque soir dans mon lit, remettre les pieds dans cet autre monde laissé la veille. This is Us a ainsi traversé toutes les saisons avec nous jusqu’à devenir un rituel du week-end, de décembre à décembre, une série regardée avec les chats sur les genoux et une tasse de thé dans la main. Partout où la vie me menait cette série venait faire écho à ma réalité, à mes émotions. Il y a parfois eu des liens étranges, des échos qui multipliaient mes larmes. Quand j’étais particulièrement perdue, un épisode où Kevin explique le sens de la vie à ses nièces m’a remise sur le bon chemin. L’année dernière, j’ai fini mon bilan annuel en citant l’épisode dans lequel William encourage son fils à se laisser aller, à ouvrir ses fenêtres, à moins s’angoisser. Je m’y suis accrochée si souvent par la suite.

This is us raconte la vie de triplés et évoque au fil de ses six saisons beaucoup de thématiques très différentes : l’adoption, être le seul enfant noir dans une famille blanche, le rapport au corps, l’échec et la réussite, le traumatisme de la guerre, les violences conjugales, la mort, l’amour et le couple, le deuil, le divorce, les addictions, la maladie, et tout ce que nous laissons derrière nous. Mais ce qui m’a le plus touchée dans cette série (et qui m’a fait verser autant de larmes) c’est la manière dont elle parle du temps qui passe. Par son dispositif scénaristique, bien sûr — la série alterne entre l’enfance des triplés et leur présent — mais aussi par la façon très concrète dont elle regarde ses acteurices vieillir.

Il y a, au cœur de son histoire, un deuil formateur qui scinde toutes les existences en deux et l’on peut dire que toute la série montre comment chacun·e essaie de s’en remettre en tentant d’avancer et de laisser le passé être le passé. En archivant la vie de famille par les nombreux flashbacks (et scènes dans lesquelles on voit Jack, le père, filmer ses enfants), la série permet à ses personnages d’arrêter de revenir sans cesse en arrière. Toute la série essaie de nous réconcilier avec la notion de futur. Aller de l’avant cela ne veut pas forcément dire que l’on trahit le passé, que l'on se laisse aller à l'oubli, que l'on fait disparaître nos fantômes.

This is us est aussi une ode à tous ces petits moments, ceux dont Rebecca parle beaucoup dans la dernière saison : ces samedis après-midi à ne rien faire de particulier, simplement à vivre, à être ensemble. Ce sont ces petits instants dont Willam parle lui aussi, en nous disant qu’il faut les attraper, les chérir, qu’ils deviennent plus fragiles avec le temps. Ce sont aussi ceux que Jack évoque avec ses deux fils en leur expliquant qu’il ne faut pas désirer grandir trop vite, que plus on vieillit et plus on veut arrêter le temps. Ces petits instants ce sont aussi ceux que je vivais moi-même en regardant cette série, ces goûters de week-end que nous partageons à deux, blottis l’un contre l’autre, que j’essaie si souvent de garder quelque part dans mon cœur, ces instants tellement ordinaires qu'on oublie parfois de les chérir. Par moment, je trouvais les images que faisaient naître la série si fortes que j’en venais à me réconcilier avec le temps qui passe. Quand Kevin dit à Kate qu’il aimerait arrêter le temps pour que la santé de sa mère ne décline pas, elle lui explique que les bons moments ne pourraient alors plus advenir. Je me suis accrochée à cette idée-là.

youtube

La famille est peut-être le lieu où l’on voit le temps passer avec le plus de clarté puisque tout le monde y vieillit, y grandit, que les dynamiques se modifient sans cesse autour des mois et des années qui défilent. This is Us s’articule autour de la récurrence annuelle de Thanksgiving, de ces moments pendant lesquels toute la famille repense invariablement au père absent tout en faisant vivre sa mémoire. Les fêtes de fin d'année sont pour moi le moment où je songe systématiquement à mes grands-parents, à l’odeur de la cheminée à Concarneau, à celle de la mousse tapissant la crèche à Douarnenez. Noël se configure et se reconfigure aussi autour de celleux qui ne sont plus, autour de celleux qui grandissent et vieillissent. Et ce sont des pensées si fragiles, parfois si sensibles qu’on ne veut pas les laisser grandir en nous. This is Us est venue recueillir toutes ces impressions, leur a donné une forme fictionnelle rassurante ou douloureuse. À plusieurs moments, les morceaux « rapportés » de la famille Pearson s’amusent de leur propension au drama et aux larmes. Mais leurs larmes existent pour que les nôtres puissent enfin couler. Beaucoup de mes pensées sont venues se loger là, dans ces épisodes parfois douloureux, et dans cette façon dont la série prenait au sérieux des angoisses que je n'osais même pas me formuler.

Et puis il y a cet endroit de la fiction où nous commençons à nous regarder nous-mêmes à travers les personnages et qui a été particulièrement évident pour moi avec cette fratrie de trois et cette famille soudée. J’ai souvent pensé à mes big three à moi, à nos propres cris de guerre, à nos enfances et nos conversations d'adultes.

Quand, à la fin de la série, Randall dit à son frère et sa sœur que quand il pense à sa famille, il les voit toujours, elleux et leurs parents, j’y ai retrouvé quelque chose de ma réalité. De doux, de sensible, de précieux, une pensée que j'ai tenue dans mes mains comme un petit feu, comme ces souvenirs fuyants que William nous invite à attraper en faisant des gestes avec ses longs doigts.

This is us est, évidemment, une série sur la famille, sur les souvenirs partagés, sur les petites rivalités et les bonheurs immenses, sur ces liens ordinaires qui deviennent, parfois, avec les bonnes personnes, vraiment extraordinaires.

2 notes

·

View notes

Text

La nuit brille de tous ses feux

Je me souviens très bien du jour où mon père a posé Paris ailleurs sur la table du salon. Il est passé de mains en mains de mes sœurs à moi, on a scruté cette photo en noir et blanc.

Ce jour-là le disque tournait pour la première fois mais pas pour la dernière dans le salon. Je l'ai écouté tant de fois enfant qu'il a aujourd'hui encore le goût de la joie familiale, de l'été breton, des voyages en voiture et un peu de l'interdit aussi, avec ses paroles que je ne comprenais pas toujours mais que j'imaginais faire référence à des plaisirs que je ne connaissais pas (encore). Parfois je m'en suis éloignée, quand j'ai voulu m'émanciper sans conviction du goût familial, mais j'y suis toujours revenue, pour retrouver une saveur ancienne qui pourtant s'actualisait toujours et prenait la forme de celle que je devenais parfois laborieusement. J'ai toujours écouté les nouveaux disques d’Étienne Daho, assisté avec mes parents et mes sœurs à ses tournées comme on retrouve avec plaisir ces ami•es qui vivent loin, chanté sans me lasser saudade ouh yeah à la gloire de tes prunelles marines. (Et revisité sans relâche et avec fausses notes ses chansons au karaoké mais deux mentions du karaoké dans la même semaine n'est-ce pas un peu too much ?)

Hier à Brest Etienne Daho a chanté tous ses tubes avec une énergie folle et moi je voyageais dans le temps, vers ces étés qui semblaient sans fin comme si j'avais encore 10 ou 15 ou 20 ans. Mais c'était un voyage sans nostalgie, de ceux qui ne peuvent se faire que dans l'euphorie bien réelle de l'instant présent. En plein dans la lumière. Et quel bien ça m'a fait.

2 notes

·

View notes

Text

Sur "Décoder Disney-Pixar" de Célia Sauvage (éditions Daronnes)

Comme beaucoup d'enfant des années 80, j'ai grandi avec Disney. Nous reproduisions avec mes sœurs les chansons de La petite sirène sur les plages finistériennes, nous regardions certains dessins-animés en boucle, nous connaissions les chansons par cœur et parfois, graal ultime, nos parents nous emmenaient à Disneyland Paris. Au fil des années cet amour-là s'est étendu dans d'autres directions — voir les films Pixar à leur sortie, aller occasionnellement au parc, chanter les tubes au karaoké, regarder certains Disney mais pas tous. Bref, j'ai — je pense — une relation assez commune avec Disney-Pixar, affectueuse mais pas inconditionnelle, nostalgique mais toujours ouverte à l'analyse et à la critique.

J'ai donc dévoré de A à Z l'essai de Célia Sauvage Décoder Disney-Pixar paru aux éditions Daronnes, qui réussit la prouesse de donner envie de se refaire tous les Disney tout en mettant en lumière la dose d'idéologie ingérée depuis l'enfance. L'autrice analyse l'hétéronormativité, le validisme, le colonialisme, le capitalisme ("siffler en travaillant" qu'ils disaient) omniprésents dans les 102 films produits par cet empire du divertissement mais elle souligne aussi toutes les scènes, les personnages et arcs narratifs qui donnent de solides raisons d'espérer.

Ce que j'ai préféré, je crois, avec ce livre, c'est son dynamisme. Peut-être qu'en le lisant vous ne serez pas d'accord avec certains décodages, mais vous aurez dans tous les cas envie d'y réfléchir, de revoir des scènes. J'ai eu ce sentiment que j'adore quand je lis un essai de dialoguer avec une pensée, d'être amenée à sortir d'une zone de confort. Évidemment que ça pique quand on me pointe les aspects problématiques de Kuzco (un film cultissime pour moi), mais ça ne m'empêche pas d'aimer le film. Ça rend simplement mon regard plus acéré, ça me fait évoluer, réfléchir. Que vous aimiez Disney-Pixar ou non, je vous conseille de vous plonger dans cet essai qui donne aussi envie d'appréhender la culture autrement avec un regard actif. Promis ça ne vous enlèvera pas la joie de ces heures à chanter "Partir là-bas" sur les rochers de Concarneau. Allez, vous pourrez même vous la refaire au prochain karaoké.

Décoder Disney-Pixar, Désenchanter et réenchanter l'imaginaire, paru aux éditions Daronnes.

0 notes

Text

Don't bullshit a bullshiter

Dans All That Jazz, Bob Fosse fait dire à son alter-ego Joe Gideon (joué par Roy Scheider) Don't bullshit a bullshitter. Cette phrase m'a beaucoup marquée quand j'ai vu le film il y a quelques années, tant elle semblait définir les contours de ce que j'aimais dans la fiction. Car oui, une partie de moi a toujours aimé être menée en bateau par les bullshitters, les illusionnistes, ceux qui font de la fiction en emboîtant des matriochkas. D'où — j'imagine — mon amour pour la comédie musicale, pour Bob Fosse, ou pour Fellini.

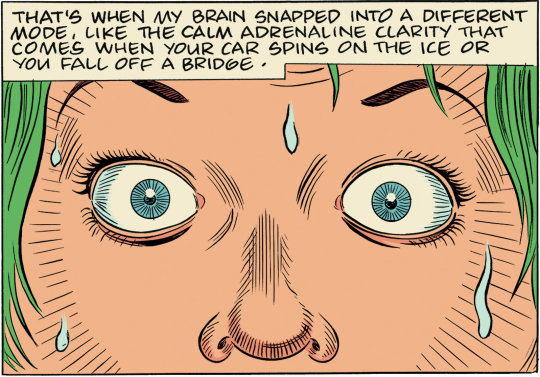

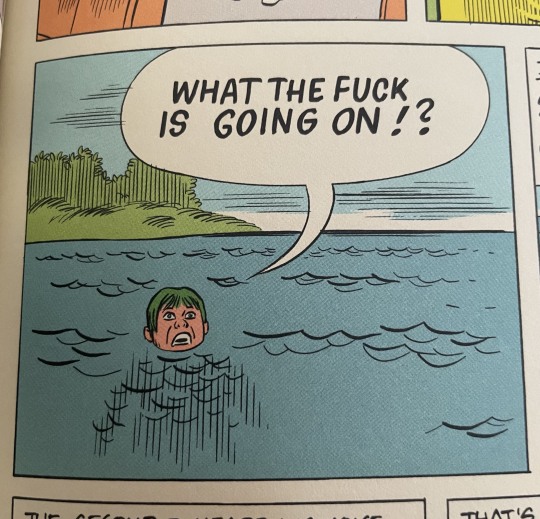

La semaine dernière j'ai lu Monica de Daniel Clowes et vu Asteroid City de Wes Anderson. Dans les deux œuvres il est question (de près ou de loin) de la peur de l'apocalypse, d'un deuil si douloureux qu'il tord la vision de la réalité (jusqu'à s'inventer un monde de fiction ?), de croyance(s), de cette vie qu'il faut traverser en évitant les cratères et de parents tellement débordés par les événements qu'ils abandonnent leurs enfants ou songent à les abandonner. Les deux œuvres enchaînent aussi des œuvres dans les œuvres, nous forcent à ouvrir sans cesse boîte après boîte après boîte.

Daniel Clowes joue avec les formes et les temporalités du récit, qui s'imbriquent de manière complexe et ne font parfois sens qu'une dizaine de pages plus tard. Monica est découpé en neuf histoires qui racontent une conversation entre deux jeunes hommes pendant la guerre du Vietnam, la vie de Penny dans les années 60 puis de sa fille Monica. Il entrecoupe tout cela d'un conte gothique plus qu'étrange (qui revient me hanter), d'une histoire de détective — autant de fictions qui se font étrangement écho, qui semblent raconter les variations complètement déformées d'une même histoire. Wes Anderson imbrique, lui, une pièce de théâtre et ses coulisses, incluant les névroses de l'auteur et des acteurices.

Les deux œuvres sont sans cesse conscientes de leur fabrication et d'être, en quelque sorte, en train de nous bullshitter. Elles savent qu'elles sont des fictions, qu'elles jouent avec nous, qu'elles nous perdent pour mieux nous rattraper. Elles sont fabriquées à l'extrême. La photographie d'Asteroid City retranscrit à l'image cette sensation désagréable que l'on a quand on regarde le soleil en face trop longtemps et que toute la réalité s'en trouve comme bizarrement affadie. L'auteur de la pièce note que "la lumière du soleil dans le désert n'est ni chaude ni froide, mais toujours propre". Anderson pousse l'esthétisation de son cinéma à outrance, tellement exagérée qu'elle en devient volontairement terne (et "propre" ne peut d'ailleurs qu'être qu'un commentaire méta sur la direction qu'a pris son cinéma). Chez Clowes, les couleurs sont plus vives que jamais, les visages précis, l'auteur a longuement parlé en interview de sa tendance à retravailler chaque page encore, et encore, et encore. Il est capable, en une case, d'invoquer un imaginaire tout entier, de créer un monde, de s'auto-référencer. Dans Asteroid City, le personnage de Jason Schwartzman répète plusieurs fois que ses photos rendent "toujours bien". Il ne s'en réjouit pas mais le dit d'un ton neutre, presque agacé.

Tout est tellement parfait qu'on les voit désormais fabriquer de la fiction. Mais ce que j'ai aimé dans Asteroid City, comme dans Monica, c'est tous ces endroits où la fiction craque. Chez Anderson, quand le personnage de Scarlett Johansson mime un suicide dans une baignoire, entourée de médicaments colorés qui ressemblent à des bonbons et qu'il y a dans toute la fausseté du moment une émotion qui déborde. C'est la mort qu'elle s'imagine pour elle-même, une mort tragique, elle qui est, sans que personne ne le sache, si douée pour la comédie. Ou quand le personnage à qui l'on demande pourquoi il veut toujours qu'on le défie répond "Maybe it's because I'm afraid otherwise, nobody will notice my existence in the universe". Et on a cette impression dans Asteroid City que l'artiste se parle à lui-même. Chez Clowes il y a cette séquence, sans nulle doute la plus belle de la bande dessinée, où Monica trouve une fréquence de radio qui lui permet de parler avec son grand-père disparu. Clowes la dessine, avec ses cheveux verts vifs et sa chemise jaune, le visage tordu par l'angoisse et la tristesse. Derrière ces couleurs qui entament la rétine, la peur du chaos transperce la page. C'est un instant où la réalité n'a aucune importance, où on ne s'intéresse plus à tâtonner pour trouver les limites de la fiction — puisque l'émotion a tout fissuré.

Quelque chose se brise dans les deux œuvres, quelque chose qui est venu parler aux peurs profondes qui m'agitent ces temps-ci. J'ai été émue par la manière dont Asteroid City raconte, en creux, l'impossibilité des personnages de raconter vraiment ce que nous ressentons. Comme si le monde de fiction était un peu mort, lui aussi. Que la transmission était brouillée. Il y a Johansson, qui se dessine un coquard pour essayer de comprendre la violence humaine et de la jouer avec justesse. Ces personnages se regardent créer ce monde de fiction parfait, sans plus savoir l'habiter. Ils en ont ras le bol de devoir dire pour nous. L'actrice, jouée par Scarlett Johansson, admet elle-même que sa connexion avec Augie (Schwartzman) vient du fait qu'il sont deux personnes brisées qui n'arrivent pas à exprimer la profondeur de leur douleur, parce qu'ils ne le veulent tout simplement pas. Dans cet aveu d'échec, il me semble qu'Anderson ne baisse pas les bras mais qu'il baisse un peu les armes.

Le chaos finit par gagner pleinement Monica, il éclate dans une dernière partie qui ne se cache plus derrière tel ou tel genre, derrière le pastiche ou la référence. Monica déterre la radio — la fiction qu'elle a essayé d'oublier — et elle la mène jusqu'à son terme. Elle-même écrit ses propres histoires, et les fait lire dans le dernier chapitre à un personnage qui ressemble étrangement à Clowes lui-même. Et après avoir fait de la fiction dans la fiction, la voilà qui brise quelque chose au sol, comme les parois de sa réalité, and all hell breaks lose.

Fini de bullshiter, donc ?

2 notes

·

View notes

Text

Brouillon pour une newsletter jamais envoyée

Je mesure mon intérêt pour les films à la manière dont ils restent avec moi, plusieurs heures après visionnage. Par exemple, deux heures après avoir vu Oppenheimer de Christopher Nolan, je pensais plus au chocolat chaud bu au Paul du coin qu'aux heures interminables passées avec Cillian Murphy. Mais samedi dernier, cinq heures après avoir vu Killers of the Flower Moon, j'étalais ma pâte à pizza en réfléchissant aux liens entre le dernier Scorsese et le mythe de la caverne de Platon. Un plan de personnages filmés à travers le feu me revenait encore et encore, me tracassait, j'essayais de donner forme aux idées, j’élaborais des théories dans le bazar de mon cerveau. En faisant glisser la sauce tomate je pensais à ce que Scorsese nous disait de nous autres, colons blancs, ce qu'il disait de notre façon de raconter et de regarder toutes ces histoires et de les piller sans relâche. Je pensais aux vérités qui éclatent pendant cette scène du feu, aux frontières poreuses entre la réalité et à la fiction. Je pensais à l'actualité, bien sûr, je pensais aux hommes, je pensais aux femmes, je pensais aux enfants et je pensais au regard de Lily Gladstone qui me disait quelque chose d'assez terrifiant, que j'avais presque peur de regarder. Le lendemain je me réveillais avec Platon, avec la caverne, avec ces yeux qui continuaient à me regarder — je me réveillais en pensant à cette façon dont on m'a raconté l'Histoire, du lycée aux cours de civilisation américaine en Master. Je repensais encore à cette scène où Molly pose une question, où elle demande une vérité qui lui est brutalement refusée. J'y songe encore, aujourd'hui, en écrivant ces lignes.

Il y a quelques semaines je suis allée voir Les feuilles mortes de Kaurismäki. C'est, pourrait-on dire en simplifiant grandement, une histoire d'amour dans tout ce qu'elle peut avoir de plus dépouillé. C'est l'histoire d'une rencontre fortuite pendant un karaoké entre un homme et une femme. Je me suis retrouvée à penser à ce film sans cesse dans les jours et semaines qui ont suivi la séance de cinéma, et à une scène en particulier. Les deux amants sont dans l'appartement du personnage féminin. Lui a un problème avec l'alcool, elle s'est fait virer de son travail au supermarché pour avoir volé un produit pourtant périmé. On peut dire, comme le veut cette formule un peu éculée, que leurs deux solitudes se rencontrent. Comme dans beaucoup de scènes du film, en arrière plan la radio crache des nouvelles de la guerre en Ukraine. Ansa l'éteint d'un coup et, je ne pourrai pas dire sa phrase exacte, mais elle a cette réplique qui ressemble au vers de Prévert dans Barbara : "quelle connerie, la guerre". C'est à la fois simple dans sa formulation et assez bouleversant (parce qu’on ose jamais, au quotidien, dire ce genre de banalités-là). Tout le film raconte en creux comment cette guerre vit avec ces deux personnages, à leurs côtés.

À Cannes, Kaurismäki a expliqué que la guerre en Ukraine lui avait donné le sentiment que le monde avait besoin d'histoires d'amour ("it made me feel like this bloody world needed some love stories"). Pendant des jours j'ai été hantée par cette radio que l'on a le luxe d'éteindre, par tout ce qui se joue dans ce film dans les interstices — la violence du capitalisme, la tentative d'un amour malgré — malgré quoi, malgré tout. Hantée aussi par l'idée que mon cerveau a, malgré — malgré quoi, malgré tout — de la place pour penser autant à la fiction.

2 notes

·

View notes

Text

La lenteur de la broderie

L'une des choses que je préférais dans la série de Lisa Hanawalt Tuca and Bertie c'était la manière dont on passait d'une animation classique à des procédés plus handmade : l'utilisation de stop motion avec de la pâte à modeler, des silhouettes en papier, du noir et blanc griffonné, des marionnettes... Ce n'était jamais gratuit dans la série : cela signalait toujours qu'un personnage avait des difficultés à dire et à montrer. Le procédé était pudique, délicat. Une manière de dire que la mémoire, parfois, doit se protéger.

Dans sa bande-dessinée Des maux à dire (parue aux éditions Sarbacane), Bea Lema utilise, elle, la broderie. C'est une manière de mettre une distance, mais aussi de nous faire ressentir encore plus fortement ce qui se joue dans la psyché de sa narratrice. La broderie devient souvenir, elle une façon expressionniste de dire, elle prend le relai du dessin. Elle tisse le lien entre une mère et sa fille. La lenteur de la broderie souligne quelque chose qui a besoin de temps pour être réparé.

"Des maux à dire" raconte l'histoire d'une jeune fille qui doit grandir avec une mère qui souffre d'une maladie mentale. Comme son père et son frère ne savent pas quoi faire (la BD raconte beaucoup cette charge du care qui pèse sur les épaules des femmes et des filles), la narratrice doit s'occuper de sa mère. Essayer de comprendre ses démons, de se battre à ses côtés tout en se protégeant de sa paranoïa.

La BD raconte la religion, les angoisses de cette mère persuadée d'être possédée par un démon, la prison de la domesticité, la difficulté de grandir dans l'ombre de la maladie, les traumas intergénérationnels. Les rôles qui s'inversent, au fur et à mesure. Il y a ces pages brodées dont je parlais et puis il y a d'autres trouvailles graphiques — un noir et blanc tranchant et des planches au feutre (sublimes) qui retranscrivent une imagerie foisonnante de l'enfance. C'est une BD difficile mais très belle, toute en délicatesse, sans raccourcis. Très recommandé.

2 notes

·

View notes

Text

J'ai toujours eu l'intuition que j'aurai, dans le fond, toujours un peu 13 ans

Je me souviens du regard de Kirsten Dunst sous ses paupières lourdes —

Je me souviens que j'avais 16 ou 17 ans quand j'ai vu le film pour la première fois, je me souviens que j'avais probablement l'âge de la plus grande des sœurs Lisbon, et que pourtant la scène de Virgin Suicides qui m'avait le plus frappée c"était celle où l'on voit la plus jeune des adolescentes, Cecilia, dire au psychiatre

"Obviously doctor you've never been a 13-year-old girl."

(J'ai toujours eu l'intuition que j'aurai, dans le fond, toujours un peu 13 ans)

Je me souviens que je voyais, pour la première fois, que quelqu'un comprenait ce qu'il y avait de meurtri tout au fond du fond de ce cœur d'adolescente que nous nous traînions ensuite pour toujours (et les regards et les attentes et les corps et la chose de l'enfance qu'on nous enlève brutalement et qu'on ne récupère jamais même en essayant mille fois).

Je voyais la tendresse mais aussi l'agressivité avec laquelle Sofia Coppola filmait ça — les bracelets en plastique qui cachent les coupures et qui menacent de tremper dans le punch et la voix de Cecilia (ces bracelets en plastique scotchés, j'y ai pensé si souvent), sa voix nette, son regard profond. J'avais le sentiment que Sofia Coppola n'essayait pas d'adoucir quoi que ce soit parce qu'elle aussi, elle savait.

(Relisant le journal de mes 13 ans chez mes parents j'ai ressenti un mélange de honte et de douleur face à la brutalité des sentiments, bons comme mauvais — j'ai arrêté d'écrire un journal après l'adolescence et je me suis racontée autrement — mais je me suis rappelé en lisant mes mots que beaucoup ne savent pas, en effet, ce que ça fait d'être une ado de 13 ans et que même moi, sans le vouloir, je l'ai souvent oublié)

Je me souviens — et pourtant je n'étais pas une adolescente blonde aux cheveux longs, pas une sœur Lisbon en somme, pas une Sofia Coppola non plus — je me souviens que même si on ne parlait pas de female gaze à l'époque, entre nous, nous avions compris que ce film racontait quelque chose que nous n'avions encore jamais vu. Ce film filmait différemment le désir silencieux. Les mains qui se touchent, se frôlent. L'urgence, aussi.

(Sur des feuilles de papier nous essayions alors de recopier les différentes écritures qui apparaissent au début de film et sur nos platines CD nous écoutions la musique d'Air qui ne ressemblait alors à rien de ce que nous connaissions — et quelque part j'ai continué toute ma vie à m'envelopper de ces mêmes sons vaporeux)

Je me souviens que ce film racontait aussi une forme de version années 70 de cette manière que nous avions de parler en chansons. Les sœurs Lisbon communiquent avec leurs voisins et passent des disque au téléphone — nous on vivait pour les musiques qu'on aimait et on recopiait des paroles de chansons dans nos statuts MSN. Cela formait des conversations irréelles pourtant plus vraies que tout ce que nous essayions de dire avec nos propres mots. Ce film racontait soudain l'étrangeté absolue d'habiter le corps en mouvement d'une adolescente dans un monde qui méprise nos passions, nos chuchotements et nos secrets. On apprend à être des femmes comme ça — mais dans un endroit très précieux on continue, parfois, à parler en chansons et en statuts MSN.

Ce que Virgin Suicides avait compris de nous c'était aussi — que nous faisons des montagnes des petits moments, nous avions comme cette compréhension profonde de l'importance de l'immédiat. Et ce n'était pas ridicule mais beau.

Quand j'ai revu le film c'est encore une fois la scène qui m'a le plus touchée, celle où les garçons lisent le journal de Cecilia. Ce journal qui consigne des dizaines de petits riens — les larmes de Lux, les arbres, les gestes. Les garçons ont l'air de donner corps à ses phrases avec une forme d'incompréhension mais Sofia Coppola, elle, met en images ces instants volés au temps avec une fantaisie qui n'existe que dans cette séquence. Une licorne, des paillettes. C'est une ode courte aux petits instants, ceux que Cecilia voit, et à l'esthétique de l'adolescence qui s'effleure du bout des doigts comme les flacons observés dans la salle de bain par un invité. Dans la séquence du journal, la voix off des garçons disparaît au profit de celle de Cecilia et c'est l'une de mes idées préférées — une manière de nous dire qu'au ton amusé des garçons la réalisatrice préfère la profondeur de l'adolescente.

Et quand on revoit ce film, adulte, on se souvient de quelque chose que l'on avait trop longtemps oublié.

Lisant plus tard le roman d'Eugenides (qui a inspiré le film) je serai déçue de la place que les personnages masculins prennent dans la narration. Pour moi ils n'existent pas, expulsés à la marge. Dans le regard de Sofia Coppola ils sont, mais peut-être que j'extrapole, très secondaires.

Peut-être que c'est la manière dont mon regard de jeune femme tout juste sortie de l'adolescence a corrigé le film. Et je continue, par fidélité, à lui faire honneur. J'oublie leurs scènes et leur fascination ne m'intéresse pas.

Lisant le journal de Cecilia, l'un des garçons demande : "How many pages can you write about dying trees ? Relisant mon journal, je retrouve trois pages consacrées à une remarque anodine faite par une camarade de classe, de longues vexations tournées dans tous les sens. Je me dis que c'est parce qu'elle a capturé exactement ce sentiment-là que ça que j'ai gardé pour Sofia Coppola une forme de loyauté aussi bizarre qu'éternelle. À la vie, à la mort.

youtube

4 notes

·

View notes

Audio

La première fois que j'ai vu Yo La Tengo c'était en juin 2009, j'avais obtenu de les interviewer pour le webzine pour lequel j'écrivais, c'était seulement ma deuxième interview ever mais j'étais intrépide ou naïve peut-être (j'avais fini par hug James en lui disant qu'ils avaient changé ma vie, j'étais donc moins professionnelle aussi).

J'avais 22 ans.

Depuis je les ai vus à chaque passage à Paris, leurs concerts ont ponctué ma vie d'adulte et ils ont changé sur scène pendant que je changeais dans le public. Je changeais de travail, je gagnais des ami•es et des cheveux blancs. J'ai fait pour les voir Brest-Paris puis Nanterre-Paris puis Paris-Brest. Leurs albums étaient à chaque fois — et comme moi au fil des années — similaires tout en étant radicalement différents.

Leur manière de partir dans tous les sens sans jamais perdre leur direction a été mon phare dans la nuit, mon réconfort, mon refuge. Et la transe merveilleuse dans laquelle leurs longs morceaux de 15mn nous plongent collectivement secoue quelque chose en moi qui ne vieillit pas.

Et puis pendant ces six concerts et ces quatorze années je suis allée au concert avec la même personne et je lui ai serré la main pendant ces chansons d'amour au son desquelles nous vieillissons ensemble We could slip away, wouldn't that be better me with nothing to say and you in your autumn sweater. À tout ce qui est permanent — les anxieuses pour toujours reconnaissantes. Je me souhaite beaucoup d'années à convulser sur le synthé foufou de False Alarm et encore plus d'années avec sa main dans la mienne pour affronter les tempêtes et pleurer sur The Crying of Lot G.

Et vive Yo La Tengo ❤️

2 notes

·

View notes

Text

It should happen to you

Bon, ça n’a pas été un mois très facile (but Captain it’s le 18 avril). J’ai essayé de ne pas trop écrire parce que j’avais l’impression que mon état mental me poussait au mensonge et j’essaie de ne pas mentir, pas trop consciemment du moins. Les épisodes anxieux ne sont pas propices à l’écriture parce qu’ils s’accompagnent d’un état brumeux qui mélange tous les mots. Mais comme on voit tout le monde continuer pendant qu’on est à l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence, on s’inquiète.

Enough about that. Samedi j’ai vu un film qui m’a donné envie d’écrire, comme le font souvent les films de George Cukor qui, à la longue, devient je crois bien l’un de mes cinéastes préférés. (J’ai acheté quand j’étais partie enregistrer un podcast à Tours un vieux numéro des Cahiers du Cinéma qui datait du moment de sa mort. Dans l’hommage, le critique écrivait que les femmes n’étaient pas si importantes dans ses films, du moins qu’on avait tort de dire que son cinéma tournait autour d’elles ou qu’elles avaient toujours le beau rôle. En somme : arrêtons de le “limiter” à ses portraits de femmes. Ça me met occasionnellement en colère, quand j’y pense.) Bref, j’ai donc vu It should happen to you qui met en scène deux de mes acteurices préféré·es : Jack Lemmon, que j’aime à la vie à la mort depuis que j’ai vu Certains l’aiment chaud au lycée, et Judy Holliday dont j’ai vu et adoré deux films l’année dernière Born Yesterday de Cukor et The Bells are Ringing de Minnelli. [et je vous recommande le super épisode de podcast de You Must Remember This à son sujet]

Donc. It should happen to you raconte ce genre d’histoires qui, comme Born Yesterday, donne lieu à toutes sortes de leçons de morale pensées par le scénariste Garson Kanin. On y suit Gladys Glover (Judy Holliday), une femme qui a soif de gloire et qui décide de louer pendant trois mois un énorme panneau publicitaire pour y inscrire son nom en lettres géantes. Le film m’a d’ailleurs fait penser à la BD Le grand vide de Léa Murawiec dont l’un des enjeux était, pour chacun·e, de ne pas se faire oublier. Dans cet univers dystopique, faire connaître son nom devenait une problématique très importante. Revenons à nos panneaux publicitaires. Le contre-point de Gladys Glover est incarné par Pete, un homme très droit moralement, joué par Jack Lemmon (dans son premier rôle à l’écran). Il campe un réalisateur de documentaires complètement fauché qui a l’élégance de ne pas apparaître dans ses films et se laisse donc disparaître derrière ce qu’il raconte. (On a envie d’être agacé par lui, mais c’est Jack Lemmon donc that’s that) Il tombe amoureux de Gladys Glover/Holliday tout en étant, évidemment, très critique de sa démarche. Il lui explique qu’elle ferait mieux d’apprendre à faire partie de la foule plutôt que d’essayer de tirer son épingle du jeu. Qu’il n’y a rien de mal à être simplement une personne “normale”.

Évidemment, avec un sujet pareil, c’est la fête aux leçons de morale sur la célébrité, sur ses dangers et ses mensonges — et parfois c’est bien vu, voire même pertinent aujourd’hui. Pourtant, j’ai eu le sentiment que quelque chose de plus radical s’y jouait et que, exactement comme dans Born Yesterday, nous étions plutôt invité·es à nous mettre du côté d’Holliday. De mon côté j’ai mis ça sur l’incroyable jeu de cette actrice que je trouve toujours d’une justesse folle. J’ai l’impression que dans chacun de ses films elle opère quelque chose de parallèle. Qu’elle fait mentir le scénario, qu’elle donne à son personnage plus de corps que ce qui était prévu pour elle. Et puis j’ai lu cet article de Brad Stevens que j’ai trouvé très intéressant sur le fait que George Cukor développe en réalité un message parallèle, qui ne correspond pas à la vision du scénariste. Parce que Cukor décide de dire quelque chose du désir féminin sans cesse empêché (et il est vrai que les sous-entendus sexuels sont légion dans ce film, notamment quand Gladys regarde le panneau en train d’être peint en s’exclamant « Faster ! Please ! Faster ! ») et parce que, n’en déplaise aux Cahiers du Cinéma, il me semble qu’il est toujours du côté de ses héroïnes. Et c’est même pour cette raison que je l’aime tant.

Ce que raconte It Should Happen To You ce n’est pas tant le désir de gloire que l’impossibilité pour une femme d’exister dans le monde que le film décrit. Tout son entourage essaie de profiter de Gladys : le patron d’une marque qui essaie de récupérer le panneau d’affichage qu’elle utilise, le personnage de Lemmon qui veut qu’elle rentre dans le rang, son impresario improvisé qui veut qu’elle lui rapporte toujours plus d’argent… Partout elle est victime du regard des hommes voire de leurs mains lorsqu’elle doit inaugurer un avion qui porte son nom. Il est facile pour Pete/Lemmon de lui dire comment être plus vertueuse, de lui expliquer encore et encore ce qu’elle devrait faire (et Cukor aime les filmer quand elle le surplombe). Il est un homme, dans un monde d’hommes. La gloire était son désir à elle, mais elle ne récolte aucun de ses bénéfices.

Tout au long du film, Gladys tente simplement de reprendre la main sur sa vie en utilisant les outils du patriarcat. L’entreprise ne fonctionne pas pour autant. Elle veut se faire un nom mais ne devient qu’un corps réduit à un symbole, celui de l’américaine lambda, dans une campagne d’affichage. On l’instrumentalise pour vendre des produits de régime qui feront souffrir ses congénères. Et la voilà sortie de l’anonymat tout cela pour être privée, encore une fois, de sa singularité. Les hommes autour d’elle ont réussi leur coup. Mais Cukor (comme l’explique l’article que je citais plus haut) a tenu à ajouter un petit segment, une fin en forme de clin d’œil qui lui rend un peu de son agentivité. Qui nous montre que, peut-être, elle n’a pas dit son dernier mot. Dans l’espace confiné de la voiture, alors qu’elle chantonne, elle a des désirs de liberté.

Toute l’entreprise du personnage d’Holliday me semble être une forme de performance, la démonstration par A+B de ce qu’elle a le droit ou non d’incarner. Mais elle n’est jamais dupe. Elle veut juste l’exposer au grand jour. À chaque fois que je la vois, je me dis qu’il y a dans le jeu de cette actrice quelque chose de radical qui me fascine (et vraiment, Born Yesterday est aussi une merveille sur ce niveau) – j’allais dire qui me séduit mais la vérité est ailleurs. Elle hante ces films d’une façon singulière, qui me donne envie de me mettre à jamais du côté des personnages qu’elle incarne. Elle a ce sourire qui veut tout dire. Le sourire d’une joie, de la joie radicale de celle qui sait parfaitement ce qu’elle fait.

4 notes

·

View notes

Text

Basically I’m a happy person

Il y a longtemps, il y a presque vingt ans maintenant que j’y pense, j’enregistrais des reprises dans ma chambre. J’aimais bien ajouter des extraits de films pour les glisser entre deux paroles et comme je n’y connaissais rien je tendais juste le micro à l’enceinte de mon ordinateur. J’avais vu le film Things I Never Told You d’Isabel Coixtet dans lequel une jeune femme (Lili Taylor – dont j’aimais la voix un peu cassée) appelle un numéro d’urgence, une sorte d’équivalent américain de SOS amitié, parce qu’elle a des pensées suicidaires (ou parce qu’elle est juste vraiment très triste, je ne saurais plus dire précisément). Un jeune homme lui répond et elle lui raconte des fragments de son humeur, de sa tristesse, et moi ce que j’aimais le plus c’était quand elle disait

Basically I’m a happy person

Je ne sais pas pourquoi mais cette phrase sonnait juste à mes oreilles.

J’y repensais sous le soleil parisien le long des quais, je repensais à cette phrase alors que je me retenais si fort de pleurer que j’avais mal au coin des yeux. Mais —

Basically I’m a happy person

Il faut réconcilier parfois le pitre en nous et celle qui a des spasmes d’angoisse, qui veut hurler dans un coussin, qui pleure encore et sans cesse et espère qu’un peu d’eau versée dans le lavabo suffira à tout faire disparaître.

Basically, dit cette femme qui a pourtant des pensées suicidaires (ou qui est juste très triste, je ne m’en souviens pas bien), I’m a happy person

Je crois toujours que je vais lire un livre et que je me souviendrai de quelque chose de très vrai en moi, et que ça suffira à me réparer. Je crois toujours que je vais lire un livre et que je saurai et que tous les morceaux seront recollés. On ne sait pas quand un beau jour on décide de mettre autant de pression sur des mots écrits sur des feuilles de papier.

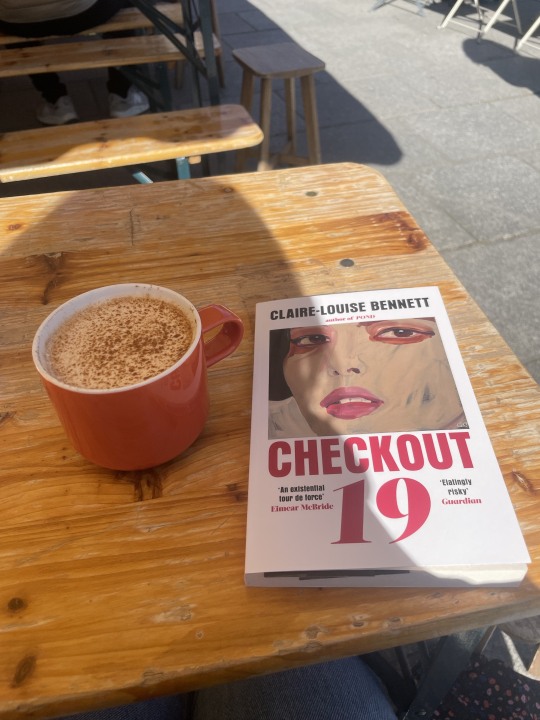

J’avais déjà essayé de lire Checkout 19 de Claire-Louise Bennett, je l’avais acheté en ebook sur ma liseuse et je l’avais abandonné au bout de quelques pages seulement. Trois, ou quatre peut-être. Je me disais que, peut-être, ce n’était pas le moment.

Quand j’ai émergé des quais j’ai vu Notre-Dame avec sa ferraille, qui venait casser toute l’illusion du Paris de carte postale et je suis allée à Shakespeare and co en espérant que toutes celles que j’avais été en passant les portes de cette librairie se retrouveraient — l’étudiante fauchée en visite à Paris, l’étudiante toujours fauchée venue par le RER A puis B, la journaliste déprimée venue écouter Zadie Smith sous le soleil d’été — toujours des poses plus que des réalités mais c’est aussi de ça que nous sommes faits.

I went back to it, because I had the need, as anyone does when they feel they’ve lost their way, to get right back to the beginning of myself. (Checkout 19)

Maintenant il y a un vigile à l’entrée alors il faut faire la queue, je me grattais le coin des pouces et j’écoutais, parce que j’ai toujours le sens de l’à-propos, Painful de Yo La Tengo

Je m’étais dit que je n’allais rien acheter mais voilà acheter des livres est peut-être ma pose préférée.

Il était là sur les étagères au milieu de la foule — Checkout 19 avec sa couverture blanche noire et rouge et sa peinture de Gill Button, une femme qui me regardait. Alors je me suis dit que j’allais de nouveau essayer. J’ai payé un chai latte six euros cinquante, six euros de thé et cinquante centimes de supplément pour de l’avoine mixée. Je me suis assise dehors sur les tables en bois à côté d’un homme sérieux qui travaillait et j’avais si froid dans ce matin d’avril piquant que ça me faisait monter les larmes au creux des yeux ( — je faisais comme si elles n’étaient pas là avant).

Et puis là d’un coup j’ai compris ce livre, tout de suite je l’ai aimé, comme on sait tout de suite qu’on va aimer un livre et qu’on va en parler, qu’on va écrire ce texte, pendant qu’on le lit on se dit je ferai ce lien avec le film d’Isabel Coixtet et ça enlèvera absolument toute réalité à la tristesse, elle ne sera plus que des mots sur une page de blog qui racontent les mots d’une autre. La tristesse se sera cognée sur les pages du livre et elle sera partie loin, très loin, se loger au coin des yeux d’une autre fille qui se dira à son tour

Basically, I’m a happy person

Checkout 19 est, de premier abord, un livre sur la lecture, sur la littérature, sur le langage. Il commence par un texte sur l’acte physique de lire qui est à la fois drôle et révélateur, presque comme dans un spectacle de stand up quand on se dit tiens c’est drôle parce que c’est vrai.

Ensuite on tourne les pages et puis ce roman-essai-récit, peu importe ce qu’il est, ressemble de plus en plus à L’histoire sans fin ou à une sorte de livre dont on serait le héros, on a l’impression d’être dedans. On navigue dans ses phrases comme dans une forêt et parfois Claire-Louise Bennett sort la machette et elle déblaie complètement le paysage. Elle offre ça — une phrase magnifique, une phrase sublime, une phrase vraie. Et on ne sait pas pourquoi, c’est exactement ce qu’on avait besoin de lire. Même en fermant le livre on ne saura pas pourquoi c’était exactement ce qu’on avait besoin de lire.

Checkout 19 n’est pas : une lettre d’amour à la fiction, un hommage à la littérature, un édifice à la gloire Grands Auteurs

Ce n’est pas : une manière de raconter que la littérature guérit ou répare — mais quelque part ça le raconte quand même, sinon pourquoi on aurait payé six euros cinquante pour le lire en buvant un chai latte (et pourquoi on l’aurait posté sur instagram si ce n’est pour dire – regardez comme j’aime lire et pas pleurer, j’aime mieux lire que pleurer et voilà la preuve, tout va bien, je n’ai pas menti)

C’est un livre incroyablement dynamique et prenant sur l’acte de lire, sur ce que les livres font en nous, de bon et de moins bon, sur les livres que l’on prête, qui restent sur l’étagère, qui déménagent ou non avec nous. Sur les livres qu’on prend trop au sérieux. Sur ce qu’ils font et ce qu’ils ne font pas et sur la vie qui s’accumule autour d’eux. Sur l’identité qu’on construit autour et sur la manière si profonde dont on VEUT dont on VOUDRAIT si fort que les livres nous définissent.

C’est un livre plein d’énumérations (le langage est à son centre, l’amour profond des mots, de leurs sonorités, de la manière imprévue dont ils se répondent), c’est un livre drôle, un peu absurde, un livre sur les personnages qu’on invente et sur les histoires qu’on griffonne sur des cahiers. Et parfois quand on croit que Claire-Louise Bennett a oublié que quelqu’un la lisait elle nous donne tout, elle trace les contours de l’intérieur de nous.

Malgré nous, même si le livre dit le contraire, elle nous répare un peu peut-être (et on sourit de penser à un tel cliché).

We confused life with literature and made the mistake of believing that everything going on around us was telling us something, something about our own little existences, our own undeveloped hearts, and, most crucially of all, about what to come. What was to come ? What was to come? We wanted to know, we wanted to know what lay ahead of us very very much, it was all we could think about and it was so unclear — yet at the same time it was all too clear. (Chekout 19)

C’est un livre sur ce que je suis en train de faire, sur cette propension qui m’agace de devoir faire des histoires, raconter des faits. C’est sur moi, en train de faire sens d’un moment qui n’en avait pas, c’est sur ce mouvement qui nous pousse à croire qu’on est le personnage d’une histoire qui vaut la peine d’être racontée. Et le livre résiste à ça et en y résistant il nous ouvre des portes fabuleuses. Mais ce livre est aussi très drôle et de ce fait, il ne nous juge jamais. Il nous comprend et c’est la moindre des politesses que de le comprendre en retour.

C’est aussi un livre sur les classes sociales, sur l’université, sur le confort matériel, sur le fait de ne pas vouloir lire des autrices qui se sont suicidées au cas où on aurait envie de garder ça pour nous si on a une pulsion un jour (basically, I’m a happy person).

C’est un livre sur les hommes décevants, les hommes qui donnent des livres mais ont l’impression de donner des grenades, un livre sur la lecture comme acte collectif mais sur l’expérience humaine qui est si fondamentalement si incroyablement si impossiblement solitaire qu’on est obligées d’écrire encore et encore et encore en espérant en dire ne serait-ce qu’un pourcent.