Text

Cher journal,

Mon idée. Elle est simple et interdite. Partir. Rejoindre la forêt. Tout repenser depuis la forêt. Pas une fuite, non. La guerre au front. Autant commencer maintenant parce que demain est imprévisible. Il nous faudra repenser tout notre mode de vie, nos ambitions, nos raisons, désapprendre tout ce qu’on a appris, faire table rase. Laisser s’installer le chaos, les pièces éparpillées d’un puzzle dont on ne connaît pas l’image, pour bâtir une figure nouvelle. Un nouveau monde.

Puisqu’on avait un rêve, il fallait s’en saisir. Ne pas les laisser se couvrir de la crise. Elle a bon dos, la crise. Avec G. on a décidé qu’on partirait la semaine prochaine. Ça nous laisse deux jours pour nous préparer. Profiter de ceux qu’on aime. Là où on va, ils ne nous retrouveront pas. On n’est même pas sûre d’y arriver. On allait risquer nos vies. Puisque c’est ce qu’on fait chaque jour.

Samedi 28 mars 2020

Je me prépare physiquement. L’effort doit être intense pour être prête à fuir en cas de pépin. On pourrait avoir besoin de courir, même plus que ça. Pour la logique et la patience je m’entraine à la reconstitution de puzzles. 1000 pièces, c’est le minimum. En deçà le cerveau se repose sur des acquis de couleurs et de formes.

La vie n’est pas linéaire. Elle est une superposition de couches. Une accumulation de strates. Elle est aussi une question d’assemblages, de correspondance des formes. Parfois faut arrondir les angles. On peut se faciliter la tâche en soustrayant une pièce, un temps. On écarte la pièce qui pose problème au puzzle le temps d’envisager une autre partie de l’ensemble. Mais la supprimer, jamais. Longtemps, j’ai laissé inachevés des espaces. J’observais, l’œil vitreux, le vide et l’absence. Je laissais à qui-le-veut le soin de remplir. Souvent ils ont fait de mes manques les réceptacles de leurs désirs liquides.

Lundi 29 mars 2020

C’est le jour. Le ciel est éclatant de bleu. Immaculé. L’air sent la dernière récolte de fraises. Les jours passent, si paisibles qu’il paraît inimaginable que des gens meurent un peu partout dans le monde. Que des milliers respirent artificiellement. Qu’autant de milliers sont livrés à eux-mêmes, fiévreux et épuisés. Paraît que le système immunitaire s’emballe. Paraît que vous croyez être sortis d’affaire, puis vous retombez brutalement. Un effet rebond. L’attaque surprise. Les plus affaiblis n’y survivent pas et les survivants ne sont pas plus forts.

Mercredi 1er avril 2020

L’auteure a disparu, l’animal parle :

« Notre départ a été retardé. Elle ne viendra pas. L’explication se trouve peut-être dans les lumières rouges qui clignotent. Je les ai vues pour la première fois depuis la fenêtre du couloir qui mène à la salle d’eau, à l’étage. C’était avant-hier. Ces lumières, dans le ciel, stationnaires. Je ne compte plus les jours depuis le confinement 8. »

Extrait, en l’état, du journal de confinement d’Ellen Loiseau, commencé le 15 mars 2020 et terminé le 29 mars 2020. Ce journal a été trouvé le 1er avril 2020 par sa chienne, ci-dessus nommée G. Ce texte est la dernière trace écrite laissée par son auteure, disparue depuis.

0 notes

Text

QUID de la posture de l’artiste ?

Restitution d’un suivi de mémoire en l’état :

Discussion téléphonique

Début le 7 mai 2020 vers 18h30

Fin le 7 mai 2020 vers 19h35

Thierry Weyd est à Bayeux, Calvados, Normandie.

Je suis à Calais, Pas-de-Calais, Hauts-de-France.

“Pourquoi faire encore des choses alors que tout ce que j’ai et ce que je découvre d’autres auteurs pourrait me suffire ? N’y a-t-il pas trop d’auteurs et d’objets produits ? s’interroge Thierry Weyd.

Idem : la pensée de Jacques Noël.

Dans la vision française, l’artiste serait une sorte de personnage : pas invisible. Discrétion et réflexion qui prime sur la posture.

Bien que je me sois ancrée dans le journal, c’est peut-être autre chose qui va sortir de mes recherches, révolutionné par le parcours que je fais, ou le paysage (documentaire et réel) que je traverse.

Se laisser porter par le mouvement qu’on met en œuvre.

« Je suis au centre de quelque-chose » ou bien « je suis à la périphérie ». Franck Beauvais semble choisir de se placer en périphérie, par exemple.

Quid de la schizophrénie de l’artiste ? Sa mythomanie ? Est-ce que l’artiste ne se méprend pas lui-même sur ce qu’il est ? Est-ce qu’il ne ment pas sur sa propre posture ?

Le point de bascule entre imaginaire et réalité / invention et réel : se créer un personnage avec lequel on raconte une histoire pourrait bien être le meilleur moyen de basculer dans une forme de folie, d’autre monde où, si l’on n’est pas solide, pourrait devenir la réalité. Parce que les gens y croient, à ce qu’on raconte.

Ce qui sauve peut-être de se trouver sur scène. Mais si le même mouvement du récit se passait devant une personne, ça pourrait être l’expression d’une pathologie.

La syndrome ou la posture de l’imposteur ?

C’est donc plus simple (et plus saint) de se trouver à la périphérie plutôt qu’au centre. Le centre = tout voir et être vu.

La périphérie = éprouver, se déplacer et observer sous différents angles

Par exemple : le cubisme reconstitue des objets de différents points de vue, devenus méconnaissables mais qu’on reconnaît encore grâce au titre du tableau.

C’est là aussi la différence entre une activité d’artisan et d’artiste : l’intéressant pour l’artiste est toujours de ne pas savoir faire (Cf. Pierre Soulages). L’artisan, lui, sait toujours où il va. L’artiste ne le sait pas forcément.

« C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche. »

Ce qui intéresse le public c’est de donner à comprendre et non pas donner à voir ce qu’il a sous les yeux : entrevoir dans le banal ; un glissement vers des zones étranges.

La conscience d’être tout à coup mythomane fait partie de ces glissements. Cela peut être intéressant pour le regardeur : voir des choses qu’il n’imaginait pas dans le banal, ces « glissements » de terrain.

Par exemple, Chabrol et autre cinéastes des 60’s et 70’s.

Et Thierry d’ajouter : “la figure de l’artiste, qui peut être romantique certes, n’est pas la posture de l’artiste romantique.”

Duchamp, Magritte sont des gens qui ont fait des choses « l’air de rien » et d’autres choses qui en font plus que celles qu’on voit. Idem Raymond Roussel, The Residents, qui sont des brouilleurs de pistes et à qui aujourd’hui beaucoup de gens se réfèrent.

Le mouvement Fluxus aussi a été important dans cette idée que l’artiste est invisible. Ils voulaient casser la posture de l’artiste traditionnel, se trouvaient en zone grise, cultivaient le mystère, l’étrangeté, le glissement.

Pourquoi produire des objets ? On les « impose » à un public et donc quelles sont les raisons qui expliquent et justifient cela ?

Peut-être l’idée de tourner autour du sujet plutôt que de se mettre au centre, comme tourner aux alentours d’un paysage, se trouver en zone frontalière, d’y observer le paysage.

Dans une activité d’observation, l’auditeur, le spectateur a une bonne raison de s’intéresser à ton travail. Remarque, il pourrait en avoir une de s’intéresser à un artiste nombriliste puisqu’il est devenu à la mode de parler de soi, notamment dans la musique contemporaine depuis les années 90. Thierry Weyd fait référence à ces musiciens qui, dans le sillage d’artistes tels que Dominique A ou Francoiz Breut, se sont maladroitement « engouffrés pour écrire des chansons à texte un brin nombrilistes et vaguement existentialistes ». Je ne sais pas si je suis bien d’accord avec cela, mais peut-être qu’étant moi-même enfant des années 90 j’incarne le commencement de ces générations sacrifiées qui peinent à se sentir exister (« exister », dit Robert Neuburger est « le plus intime et fragile des sentiments ») et s’observent le nombril à travers les réseaux sociaux, faute de solide relation dite « d’appartenance » dans une société où l’insécurité, la suspicion et la violence sont malheureusement toujours en augmentation.

L’artiste pose un regard sur le paysage. Les peintres de la société du 19e siècle et les écrivains l’ont fait, c’était leur travail.

La connaissance que j’ai du journal n’est pas le sujet, c’est la matière d’un sujet qu’il me reste à définir.

Le mémoire est un outil, un objet conceptuel, documentaire qui nous sert à nous ancrer dans le monde réel, à l’interroger et y trouver notre place.

Une mécanique qui nous permet d’aiguiser notre conscience de ce qu’on fait.

0 notes

Text

Contre-exemple, ou le choix de ne pas tenir de journal là où d’autres en ont fait un leitmotiv

Publié dans Society #70, novembre 2017 : un article écrit par Stéphane Régy sur l’américain Christopher Knight, dit « l’ermite ». Devenu héros du livre « le dernier ermite », écrit par le journaliste Mickael Finkel, seule personne à qui Knight a accepté de parler après trente ans passés dans les bois.

Je voudrais m’arrêter un instant sur un passage bien précis de cet article où sont cités Jean-Jacques Rousseau, Edouard Abbey et Henry David Thoreau, comme des contre- exemples de ce qu’a été la démarche de Christopher Knight. Un départ non prémédité, non motivé, aucune attente formulée par celui qui a tout quitté : emploi, famille et amis. Il ne savait sûrement pas lui-même qu’il était parti pour trente ans d’exil dans les bois. «Quand je suis parti, je n’avais rien prévu, je n’avais rien en tête. Je suis parti, c’est tout.» (Christopher Knight, Society #70, novembre 2017) a-t-il confié à Finkel lors de leur entretien. Et l’ermite d’ajouter : « je suis incapable de justifier mes actes. »

Nous sommes très loin de la figure de l’intellectuel ou de l’artiste représenté par HDT pour qui l’ermite nourrissait visiblement le plus grand mépris, comme en attestent ces mots rapportés par Finkel :

Thoreau, « un dilettante sans aucune perception profonde de la nature. »

Ce qui différencie les deux hommes, c’est que l’un conscientise en interrogeant son rapport au monde tandis que l’autre vit, sans réflexion philosophique, sans état d’esprit, sans préfabrication de la pensée visant à porter un projet, fut-ce même un projet de vie. L’un cherche dans ses déplacements quelque-chose à apprendre sur lui et la société dans laquelle il évolue, sur ses origines culturelles, sa condition d’homme blanc, portant une réflexion sur la nature et l’économie. L’autre se déplace une fois d’un point A à un point B duquel il ne bougera plus durant trois décennies, ne cherchant là à construire aucune forme de concept autour de son acte. L’un est actif sur le plan intellectuel et philosophique, il s’absente du monde civilisé pour mieux y revenir, se voulant porteur d’une nouvelle pensée auprès de ses contemporains. L’autre est actif sur celui de la survie en milieu sauvage uniquement et ne porte aucune considération à son semblable, pas même à ses proches laissés derrière lui. D’un côté l’observateur, l’homme d’esprit venu pour rendre compte de ce qu’il a vu et compris, de l’autre l’acteur autocentré, le survivant guidé par ses instincts primitifs.

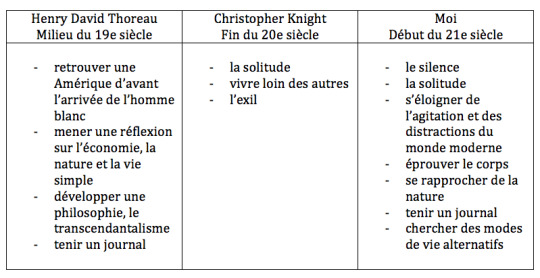

Tableau des motivations d’une retraite dans les bois :

L’exil de Knight ne présente donc aucune dimension politique ni artistique. Il n’a pas tenu de journal et ne porte même aucun jugement a posteriori sur son acte.

La décision de cet homme pourrait se résumer à un banal et déconcertant « je suis parti ».

Aussi abrupte qu’un :

- Pourquoi ? - Parce que.

Un exil volontaire et inexplicable aux conséquences de ce que représente l’exil lui- même : l’éloignement, la séparation, l’impossibilité de revenir. Un homme qui choisit de se substituer au monde, et un monde qui oublie l’homme.

Y tenir un journal aurait cristallisé la pensée d’un acte qui ne se voulait qu’intuitif. Un acte commandé par la mémoire reptilienne peut-être, un instinct de survie. Knight est parti parce qu’il ne se voyait pas faire autre chose. Un appel de la forêt auquel il a répondu, passant de l’état de chien domestique à celui de loup sauvage.

S’il n’a pas fait œuvre en partant dans les bois, il y a vécu. Et de son geste, il a laissé l’empreinte d’un homme à l’état brut, qu’aucune philosophie ni intention artistique ne sont venues lisser.

2 notes

·

View notes

Photo

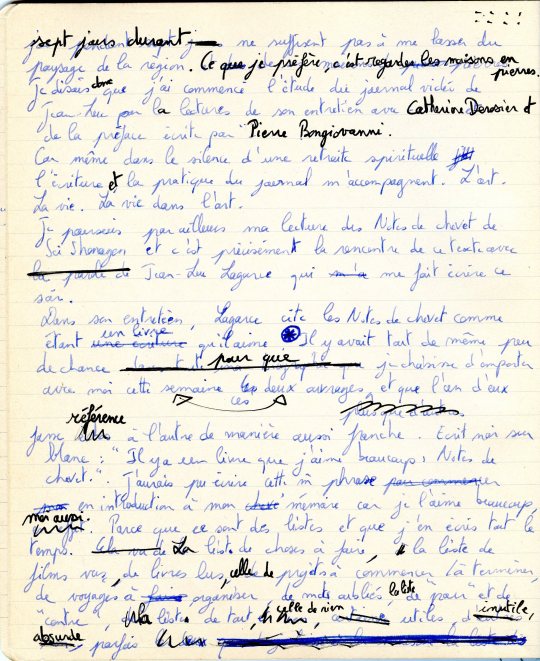

Jean-Luc Lagarce cite “Notes de chevet” de Sei Shônagon comme étant un livre qu’il aime beaucoup. Coïncidence? Quelques jours plus tôt je lisais Georges Perec qui la cite également dans son livre “Penser/Classer”.

Makura No Sôshi est le titre original de l’oeuvre de Sei Shônagon, or “Sôshi” se traduit en français par “écrits intimes”. Perec s’y intéresse surtout ici pour la forme, puisque Sei Shônagon énumère ses pensées et opinions en listes et par séries. En revanche, bien qu’il avoue aimer beaucoup cet art chinois de faire des listes, c’est bien la dimension intime qui intéresse Lagarce: ce que les listes donnent à voir de la personne qui les écrit, ce qu’elles disent mais surtout ce qu’elles ne disent pas. Parce que les listes, selon lui, donneraient une sorte de définition “en creux” de leur auteur.

Sur la question de l’autoportrait dans son film “journal 1″, Jean-Luc Lagarce reste dubitatif. Il s’agirait plus d’une énumération de choses et d’autres sur sa vie, ne pouvant constituer à eux-seuls une mise à nue, q’une confidence de l’artiste. Ce n’est qu’un miroir dans lequel on voit ce qui apparait à la surface. Et pourtant, le sujet est grave: sa maladie du sida. On pourrait penser, donc, que nous allons mettre le doigt dans la plaie, toucher profondément à l’intime en visionnant ces images. C’est vrai, en un sens. Mais qu’est-ce qui nous importe vraiment ici? Est-ce de voir un homme mourir? Jean-Luc Lagarce a-t-il monté son film dans un but cathartique? Souhaitait-il vraiment faire d’un sujet personnel une oeuvre personnelle? Lagarce est catégorique: “Le sida, ça n’apporte rien, c’est la façon de raconter”. La forme, donc. Et dans la forme, il traite son sujet avec beaucoup d’élégance qu’il qualifie volontiers de “dandy”.

Très vite aussi, se pose la question de rendre public un journal intime. Si l’on ne sait pas toujours expliquer les raisons qui nous poussent à écrire un journal, on doit savoir en revanche pourquoi on le publie. C’est la question de Catherine Derosier posée à Jean-Luc Lagarce. Une question qui m’a déjà été posée également. J’y ai beaucoup réfléchi depuis que je tiens des journaux et il ne m’est pas facile d’y répondre. Je n’ai à ce jour publié aucun de mes textes. Mais l’évidence qu’un journal intime n’a pas vocation à être publié parce que justement il est intime me semble être un raccourci trop facile à prendre pour celui qui s’y intéresse. L’esprit de contradiction, peut-être, pourrait expliquer pourquoi celui ou celle qui tient un journal intime décide de le rendre public et, par conséquent, l’ampute de son qualificatif. Peut-être, aussi, que l’idée de l’intime est surfaite? À l’heure où l’on affiche volontiers sa vie privée sur les réseaux sociaux, où les Story d’Instagram et de Facebook sont devenus un moyen de montrer son quotidien, de partager en direct le déroulé de sa vie, peut-on imaginer qu’il existe encore une place pour l’intimité d’un journal? Les gens comme moi vous diront que oui mais qui s’intéressera désormais à la “lenteur” d’un journal de Mekas, pour ne citer que lui?

Peut-être qu’il n’y a pas d’intimité vraie ailleurs que dans l’Être qui éprouve, dans ce qu’il ressent d’émotions? Or, toute tentative de transmission pure et totale de ces émotions serait vaine. Mais ne pourrait-on pas penser que le sujet du journal qui nous intéresse ici soit le prétexte de l’oeuvre et que, si c’est bien la forme qui est l’enjeu plus que toute autre considération dans la narration, le sujet en question devient support et se laisse “oublier” au profit d’un résultat esthétique, ou, tout du moins, d’un point de vue, d’une décision de cadrage? Et, ce faisant, la forme donne au fond toute sa raison d’être, sa légitimité même d’avoir été abordé. Dans cette hypothèse, que l’on ait à faire à un journal ne présente plus que l’intérêt d’une présentation de faits situés dans un temps et un espace donnés. Car c’est bien cela qui différencie le journal de toute autre forme littéraire: l’inscription dans le temps des faits qu’il évoque. Mais alors quel est l’enjeu pour le journaliste (1)? Jean-Luc Lagarce semble nous donner une partie de la réponse: “Ce n’est pas parce que tu mourrais de la tuberculose que tu devenais un auteur. C’est la forme qui compte.” Devenir un auteur. Voilà la frontière franchie entre celui qui écrit un journal intime pour lui-même, et celui qui le met en forme pour le rendre public. Devient auteur(e) celui ou celle qui saura mettre en forme ce fond-là.

(1) Par “journaliste” on entend celui qui écrit un journal, plus ou moins intime.

0 notes

Quote

Comme la mer

Sur le rivage d'Izumo,

Quand monte la marée,

Moi, mon amour pour vous

Est toujours, toujours plus profond.

Poème inconnu cité par Sei Shônagon, Notes de chevet, Gallimard, coll. “connaissance de l’Orient”, 1966.

1 note

·

View note

Text

Penser/Classer/Énumérer

Georges Perec et les listes de Sei Shônagon

Assez rapidement (peut-être trop ?) après avoir commencé la lecture de Penser/Classer de Georges Perec, je me suis dit que ce livre ne servirait finalement pas ma réflexion sur l’idée du « je » en art contemporain. Je l’ai poursuivie (la lecture) cependant et avec grand plaisir de m’abandonner page après page à la vision sensible, intelligente et humoristique de l’auteur. Par son regard aiguisé Georges Perec nous interroge en posant son regard sur les choses et nous invitant à faire de même. Ce qui s’apparente en début de paragraphe à une énumération stricte voire rigide, laborieuse, limite ennuyeuse d’informations dont on est souvent en droit de se demander à quoi elles pourront bien nous servir, se révèle tout à coup colorée, pleine d’esprit et d’humour, et critique bien sûr. Par une pirouette dont lui seul a le secret, Perec nous conduit d’un point A à un point B sans qu’on le voit venir. Toujours plus émerveillée que surprise, je jouis chaque fois qu’il réussit à me poser ses lunettes sur le nez pour m’amener à voir les choses tel qu’il les voit lui-même. Joueur et inventif, le verbicruciste semble pouvoir nous emmener n’importe où son imagination l’entraine et si possible le plus souvent en gardant un pied bien planté dans le réel. La tête dans les nuages et les pieds sur terre, en somme. C’est sûrement à cet endroit que se situe toute la tension des textes de Georges Perec, dans cette capacité à poser et exposer son regard critique sur le monde par le détour de moyens en apparence inoffensifs, sur des sujets qu’on pourrait qualifier d’anodins.

Donc, bien que cette lecture allait devenir pour moi une large source d’inspiration littéraire, je décidai rapidement qu’elle ne servirait pas mon sujet de mémoire.

Mais au détour de la page 165, voyant apparaître le nom de Sei Shônagon, je redoublai d’attention et d’intérêt pour les lignes qui allaient suivre.

Les Notes de chevet faisaient en effet partie de ma bibliographie et Georges Perec m’en offrait une introduction tout à fait éclairante qui, contextualisée dans son recueil, apportaient une nouvelle lecture à ce-dernier.

“Sei Shônagon, dit-il, ne classe pas ; elle énumère et recommence. Un thème provoque une liste, de simples énoncés ou d’anecdotes. »

Je me redressai, jetai un œil à ma bibliothèque : où avais-je bien pu ranger Les Notes de chevet de Sei S. ?

Lorsque j’eux trouvé le livre, je compris qu’il serait ma prochaine étude. Le texte classé dans la catégorie des « écrits intimes » (« sôshi » en japonais) et exemple du genre dans la littérature japonaise, œuvre d’une femme dite « dame d’honneur appartenant à la cour impériale du Japon », me promettait, au regard de sa seule carte d’identité, d’élargir considérablement le champ de ma recherche.

En quoi un livre peut-il être qualifié d’écrit intime ? Qu’est-ce que l’intime ? En quoi la forme énumérative des Notes de chevet présente-t-elle un intérêt particulier pour l’étude du genre ? Ou bien la forme serait-elle d’emblée déterminée par le sujet, en l’occurrence des notes éparses écrites dans l’intimité d’une chambre jour après jour, nuit après nuit ? Perec distingue les verbes « classer » et « énumérer » ; selon lui, l’écrit de Shônagon appartiendrait à cette deuxième action. C’est en effet la volonté de creuser dans un thème qui engendre une liste puis une autre, elle-même relative à un autre thème. En outre, il n’existerait pas dans l’œuvre de Sei S. cette volonté d’effectuer un classement par thèmes en épuisant sous forme de listes les sujets relatifs à ces-derniers. La finalité de l’écrit est tout autre. Est-ce possible par ailleurs qu’il s’agisse d’une sorte de protocole d’écriture d’établir un thème pour en énumérer les choses auxquelles il fait penser ? Cette écriture relève-t-elle d’une observation minutieuse, attentive, consciente du monde qui nous entoure ? D’une volonté de montrer, de dire ou encore de donner à penser ? Ou peut-être simplement de tout décrire, cette tentation à laquelle fait référence Georges Perec :

« Il y a dans toute énumération deux tentations contradictoires ; la première est de TOUT recenser, la seconde d’oublier tout de même quelque-chose ; la première voudrait clôturer définitivement la question, la seconde la laisser ouverte ».

Entre exhaustif et inachevé donc, Sei Shônagon nous propose une illustration du Japon sous les Fujiwara. L’écriture de l’intime est-elle une nécessité ? Un travail ? Un passe- temps ? Une astreinte ? Est-elle mûe par la seule volonté d’écrire quelque-chose ? Est-ce une écriture du regard ? De la pensée ? Du cœur ? Peut-être est-ce tout cela à la fois ?

De la même manière que je m’interroge sur la nécessité qu’ont, ont eus et auront certains artistes à dire « je », je me demande quelle place prend l’intime dans l’œuvre de Sei Shônagon : vers qui/quoi tend le « je », à qui s’adresse ces notes et observations allant de l’intérieur vers l’extérieur. Et comment, par le jeu des énumérations sur plusieurs dizaines de thèmes, l’auteure nous invite de manière inattendue dans la constellation de ses pensées les plus personnelles, intimes et pures.

#memoire#laurienoyelle#diary#intime#seishonagon#georgesperec#oulipo#literature#ecriture#writing#article#chronique#art#penser#classer#enumerer

0 notes

Photo

#franckbeauvais#necroyezsurtoutpasquejehurle#cinema#FILM DIARY#diary#journal#je#memoire#laurienoyelle#recherche#culture#article#reference

0 notes

Text

“Ne croyez surtout pas que je hurle”, Franck Beauvais, 2019

« Ne croyez surtout pas que je hurle » est un film écrit et réalisé par Franck Beauvais, sorti en salles le 26 septembre 2019.

Le 13 novembre 2016, les attentats du Bataclan laissent la France endeuillée et traumatisée. Le gouvernement français déclare l’état d’urgence nationale, une situation qui durera plusieurs mois.

Janvier 2016, dans un petit village alsacien, un individu fait l’expérience d’une solitude extrême suite à sa séparation avec son compagnon. Cet homme s’appelle Franck Beauvais. Réalisateur de plusieurs courts-métrages, cinéphile insatiable, amasseur d’images, il s’apprête à passer les six prochains mois entièrement seul, enfermé la plupart du temps, occupé à regarder quatre à cinq films par jour. Sans métier, sans avenir, sans voiture, il se trouve lui aussi en état d’urgence. Une situation qui fait étrangement écho à ces dernières semaines de confinement. D’ailleurs, après avoir vu ce film, on se sent beaucoup moins seul.

« Ne croyez surtout pas que je hurle » est le récit par Franck Beauvais de ces longs mois d’existence solitaire et de dépression. Il nous parle de ses crises d’anxiété, de sa boulimie cinématographique, de la perte de son père, de la visite de ses amis, des attaques terroristes et de son projet de déménager à Paris, qui apparaît comme la lumière au bout du tunnel.

Une grande partie du film consiste à quitter l’immobilité pour retrouver une soif de vivre oubliée. L’enfermement associé à une accumulation maladive d’objets, à la possession de bibliothèques compulsives participe à la construction d’un tombeau capitonné qui l’empêche de bouger. La perspective d’un déménagement devient à la fois fenêtre et horizon dans le film. Le tri, lui, s’annonce essentiel et salvateur.

Dans ses premières paroles, le cinéaste procède d’une exposition des faits dont le ton, tout en neutralité et distance, semble presque stoïque:

"Janvier 2016. L'histoire amoureuse qui m'avait amené dans le village d'Alsace où je vis est terminée depuis six mois. À 45 ans, je me retrouve désormais seul, sans voiture, sans emploi ni réelle perspective d'avenir, en plein cœur d'une nature luxuriante dont la proximité ne suffit pas à apaiser le désarroi profond dans lequel je suis plongé. La France, encore sous le choc des attentats de novembre, est en état d'urgence. Je me sens impuissant, j'étouffe d'une rage contenue. Perdu, je visionne quatre à cinq films par jour. Je décide de restituer ce marasme, non pas en prenant la caméra mais en utilisant des plans issus du flot de films que je regarde." (Extrait de « Ne croyez surtout pas que je hurle », Franck Beauvais)

Dans une étroite collaboration entre l’intime et l’extérieur, le personnel et le public, le « je » et le « vous », Franck Beauvais nous invite à explorer les sphères inconscientes de notre esprit nourri par la culture de l’image. Franck Beauvais conjugue son état de mélancolie à un état social et politique, une mise à nue étroitement liée à des évènements extérieurs. Il s’opère donc un va-et-vient permanent entre le texte et l’image, la parole et le regard, l’introspection et l’observation du monde, l’individu et le collectif, l’immobilité et le mouvement. Des effondrements observés à l’extérieur se traduisent à l’intérieur. Quelque-chose du politique entre le corps et l’esprit du réalisateur. Le texte comporte à la fois des éléments réflexifs de l’œuvre (par exemple, il pose la question de sa légitimité à employer le « je ») que narratifs qui permettent au spectateur de suivre son histoire. Sa voix, engagée pour nous relater les évènements et pensées qui lui sont apparues durant ces mois d’enfermement, nous prend par la main et nous montre, une à une, des réalités étrangement personnelles. Pourtant, c’est de sa vie qu’il s’agit, de son expérience, pas la nôtre.

Quelles sont les spécificités narratives du film de Franck Beauvais, « Ne croyez surtout pas que je hurle » ?

Nous verrons tout d’abord que l’écriture de ce film a nécessité l’élaboration d’un langage qui lui est propre, avec comme matériau de base la filmographie personnelle de l’auteur. Si l’écriture est le point de départ de la narration, il semble que le visionnage de plusieurs centaines de films par le réalisateur soit celui du récit.

Il s’agit donc, dans un premier temps, d’un travail de récupération d’images filmées puis, dans un second temps, d’un travail d’écriture ; la narration se situant au point de rencontre du texte et de l’image. C’est donc en envisageant notre question du rapport qu’entretient le texte avec les images dans cette œuvre, au regard de la notion de récit, que l’on pourra lui trouver sa dimension narrative.

1° Le récit, une question de langage

Le récit, d’un point de vue pratique, nous dit Franck Beauvais, commence par des heures de visionnage de films. C’est non seulement de ce « travail » que lui vient l’idée générale, pourrait-on dire l’esprit de l’œuvre, mais aussi le texte qui l’accompagne. C’est en effet en ayant une connaissance précise des plans qu’il avait à sa disposition que le réalisateur a pu commencer à écrire.

L’idée de processus, autant sur le fond que sur la forme de l’œuvre est très présente. Un processus que l’on pourrait rapprocher de celui de Joseph Beuys en ce qu’il demande d’entrer dans une phase d’informe pour retrouver la forme ; l’informe étant la phase où l’artiste traverse une crise existentielle, en l’occurrence dépressive chez Franck Beauvais, nécessaire à une renaissance. Il s’agit aussi pour l’artiste de prendre le temps : profiter d’un état d’inquiétude et d’attente nécessaire à toute création. « Un rapport au temps essentiel » comme l’indique Franck Beauvais, en réponse à Christian Boltanski qui, dans une émission de radio, affirmait ceci : « l’artiste a des fonctions qui l’occupent mais la seule activité raisonnable serait de rester enfermé chez soi à trainer, de n’avoir rien à faire et être dans un état d’attente et d’inquiétude » (voir note n°1).

« Ne croyez surtout pas que je hurle » est une chronique, un journal, réalisé en found footage. Des images de films sont récupérées, recyclées de manière à en créer un nouveau. De vingt huit mille extraits, près de soixante-cinq heures d’enregistrement sont classées par thématiques pour en extraire un vocabulaire exploitable. Il s’agit donc dans un premier temps de constituer une banque d’images, de la même façon que le dictionnaire constitue une banque de mots.

La question du langage est sans doute l’une des plus importantes que l’on puisse poser à un écrivain, car la langue est l’outil par lequel il s’exprime. Tout comme un écrivain emploie des mots pour construire ses phrases, Franck Beauvais récupère des plans pour construire un film. Par petits morceaux de films, il parvient à retrouver des morceaux de langage pour s’exprimer. On peut aussi bien parler de grammaire filmique ou en tout cas de langage cinématographique.

Bien que très courts (parfois un quart de seconde) et sortis de leur contexte d’origine, c’est-à-dire privés de leur sens et d’une inscription temporelle tant qu’ils n’intègrent pas de nouvel ensemble, ces segments cinématographiques sont des segments de langage qui désignent le plus souvent des actions ou des évènements. En cela et si l’on adopte une conception large du récit comme Genette, ils peuvent constituer les éléments d’un nouveau récit.

À voir ce film une seconde fois et en connaissant les modalités de sa réalisation, une troublante coïncidence de temporalités se révèle à nous : nous regardons les mêmes plans que Franck Beauvais a extraits des films qu’il a vus avant nous et à partir desquels il nous raconte son histoire.

L’emploi du « je » dans le texte n’est pas anodin et interdit à son auteur se défiler. C’est donc à Franck Beauvais que revient la responsabilité d’enregistrer sa voix pour nous conter son histoire. Transmettre la musicalité des phrases qu’il entend quand il écrit est un enjeu majeur pour captiver le spectateur.

Le texte relate des évènements dans un ordre chronologique précis. Si l’on sait qu’à l’écriture de celui-ci préexiste les plans, le texte apparaît à la fois comme un support et un conducteur de l’image. Il semble contextualiser les images et amène le spectateur à se raconter une histoire. Plusieurs lectures sont en fait possibles, selon que l’on se concentre sur le texte seul, sur les images seules ou bien sur l’association des deux. C’est bien sûr cette rencontre entre le texte et l’image qui nous intéresse, ce que nous verrons un peu plus loin.

Si le film prend la forme d’un journal et que l’auteur s’exprime à la première personne du singulier, la question de l’adresse n’est pour autant pas négligée. « Il ne fallait pas se livrer à une dérive diariste onaniste » déclare Franck Beauvais (voir note n°2).

Outre l’élaboration d’une langue propre au film, il fallait trouver la manière juste de l’employer. C’est ce que Franck Beauvais est parvenu à faire en s’appuyant cette fois sur le texte pour trouver le bon rythme.

Ainsi, la question d’une tension, d’un dosage subtil entre l’image et le texte se trouve être la ligne directrice du projet ; un langage qui a pu donner naissance au récit.

2° La narration, un dialogue texte – image

Une rupture amoureuse, de la solitude sur fond de machine à fabriquer des steaks hachés, des portraits qui se brûlent par les yeux : une distance, le décollement avec les choses. Le réalisateur joue avec les images, funambule sur le fil qui sépare le tragique du comique. La tension est subtile, le rythme précis comme une mécanique. Les images muettes défilent et nous renvoient au texte, en contrepoint de celui-ci.

L’enregistrement de la voix dont la rythmique donne la respiration au montage des images confère au film son caractère hypnotique. La voix nous tient et heureusement car l’expérience de visionnage de cette œuvre demande une certaine exigence de concentration. Imposer au spectateur une interaction sans faille et continuelle de l’image avec le texte n’aurait eu pour effet que d’épuiser celui-ci. Comme en littérature, l’écriture du film a nécessité de réfléchir à des pauses à la fois à l’écran et dans la voix.

Le montage précise donc des choses sur l’écoulement du temps. Un chapitrage discret, sans mot, est suggéré par des pauses : retour au noir ou pause dans la voix. Ces temps d’arrêt sont très brefs, quasi-nuls, mais ils existent et donnent au film sa respiration.

Le dialogue se situe dans la rencontre du texte avec l’image. Apparaît alors un nouvel espace de narration faisant appel au symbole et à la métaphore.

Les images isolées des films qu’a compilées Franck Beauvais sont semblables à des « cartes magiques ». Elles sont choisies en fonction de leur puissance symbolique, des métaphores qu’elles constituent. Le spectateur est renvoyé à sa propre identité, son intimité, son rapport avec la société. L’effet miroir est très présent, à tel point que l’on peut avoir l’impression que le narrateur ouvre la porte de notre inconscient pour y pénétrer.

Par la récurrence de certaines images, le réalisateur interroge. C’est le cas par exemple avec des plans où une femme cache les yeux d’un enfant : qui regarde ? Qui regarde quoi ? Devant quel écran peut-on se tenir ?

L’utilisation que Franck Beauvais fait du rapport qu’entretient le texte avec l’image m’évoque celui des associations d’idées. Or, on sait que les schémas associatifs participent à la construction de nos croyances. C’est peut-être un phénomène proche de celui-ci qui rend les images de ce film aussi percutantes que ses paroles. Sans doute, des connexions et des liens se créent qui constituent la dimension narrative de l’œuvre. Cet endroit où le spectateur qui écoute et regarde saisit tout à coup le message, comme une révélation quasi-inconsciente. Selon Freud, l’inconscient est structuré comme un langage. Pour y accéder il suffit donc de faire apparaître les bonnes cartes, les bons symboles.

Cependant, une image associée à un mot crée un sens pour une personne mais pourrait aussi bien créer un autre sens pour une autre personne. En nous appuyant sur les réflexions de Nelson Goodman, de son ouvrage « Langages de l’art : une approche de la théorie des symboles » (voir note n°3), il est intéressant de souligner ici que la représentation que l’on se fait des choses n’est pas innée : elle est, somme toute, relative à une éducation, une culture, des conventions et des habitudes. Tout peut représenter tout. C’est pourquoi nous ne pouvons comprendre des symboles que nous montre Franck Beauvais que ce que nous partageons avec lui. Ce qui m’amène à penser que ce recyclage d’images effectué par l’auteur n’est autre qu’un moyen de faire appel à notre culture de l’image afin d’en extraire les idées nécessaires à l’élaboration d’un récit que le plus grand nombre saura appréhender et comprendre.

Enfin, et pour interroger cette fois l’endroit où se situe la vie dans l’œuvre de Franck Beauvais – puisqu’il est question d’une renaissance- nous pouvons nous appuyer sur la réflexion de Roland Barthes. Il est question de son rapport à l’image et au texte: « l’image est en soi quelque-chose de violent et de funèbre qui arrache à la vie en vous représentant la vie comme étant passée et en quelque sorte impossible. Le texte au contraire est dans la vie vivante, présente, la vie hors de la mort, dans la parole, dans le corps. » (voir note n°4)

Barthes oppose ici deux allégories : le texte se trouve du côté de la vie vivante, tandis que l’image du côté de ce qui ne l’est pas.

Les choses ne sont peut-être pas aussi arrêtées. En effet, « Ne croyez surtout pas que je hurle » est un film aux multiples fenêtres qui s’ouvrent pour éventuellement devenir des miroirs. Notre rapport à ses images ne peut être qu’ambivalent, dans le sens où, s’il existe un mouvement de projection du spectateur, ce-dernier ne verra pas la même chose selon qu’il regarde le film à telle ou telle période de sa vie. Tout dépend au fond, aussi, de notre capacité de réception.

En conclusion, « Ne croyez surtout pas que je hurle » de Franck Beauvais trouve sa valeur plastique dans sa forme originale: un film entièrement constitué de plans d’autres films, sélectionnés, coupés et montés entre eux de façon à raconter une histoire, notamment par la convocation de symboles que ces images représentent, et, ces- dernières étant conjuguées avec le texte, par les métaphores qu’elles créent.

La dimension thérapeutique dans l’œuvre de Franck Beauvais n’est pas à négliger, bien qu’elle ne participe pas ici à la construction de la narration en tant que telle. Si selon Michel Houellebecq aucune psychothérapie ne changera rien à la dépression, celle-ci étant inévitable puisqu’elle est le résultat d’un système de valeurs sociales, il semble que l’art soit encore un chemin de résilience possible.

1. Christian Boltanski, émission « Affinités électives », France Culture, 2003

2. Franck Beauvais, émission «Par les temps qui courent », France Culture, 2019

3. Je n’ai pas pu lire le livre, je me base donc sur les notions que vous avez évoquées en cours.

4. Roland Barthes, émission « Entretiens avec », France Culture, 1977

#memoire#franckbeauvais#necroyezsurtoutpasquejehurle#laurienoyelle#je#diary#journal#cinema#culture#chronique#article#ecriture#dnsep#literature#bataclan#art#art video

0 notes

Text

Marcher, h.d.T.

Henry David Thoreau, une attitude de flâneur excentrique: une provocation.

La lenteur, aussi une provocation.

Marcher, un acte de résistance?

Et si marcher était le meilleur moyen pour penser le monde? Le confinement, qui nous a obligé à la sédentarité, n’a pas eu pour seul effet d’enfermer notre corps entre les murs d’un chez soi. Il nous a lentement fait glisser dans un état de torpeur avec diminution de l’activité pour certains, perte de sensibilité pour d’autres, évaporation du goût. Et pourtant, toujours conscients d’être là, bien là, définitivement là.

Alors pour lui échapper, sinon échapper à soi-même, une solution: marcher. Faire le tour du jardin, celui du quartier, aller et venir dans un périmètre d’un kilomètre, s’arrêter aux nouvelles frontières: le sable, les parcs, les squares, le jardin des Plantes, la digue, les bois, les forêts. Faire demi-tour, en n’ayant fait de l’expérience de la nature que la regarder.

Puis ouvrir un livre comme on s’apprête à entendre une promesse: Marcher, Henry David Thoreau, ed. Le mot et le reste, 2017

“Si vous êtes prêts à abandonner père et mère, frères et soeurs, femme, enfants et amis, prêts à ne jamais les revoir; si vous avez payé vos dettes, fait votre testament et réglé toutes vos affaires, vous êtes un homme; alors vous êtes prêts pour la marche.”

Existe-t-il plus grand bonheur que de posséder une bibliothèque bien rangée, sous un toit de planches en bois chaud, porté par quatre murs solides dont l’un d’eux, orienté vers l’ouest, est percé d’une petite fenêtre à carreaux de verre laissant toujours entrer l’humeur romantique des couchers de soleil? Une belle porte en chêne de l’autre côté qui s’ouvre sur l’atelier: “son cabinet de travail est en plein air”.

Partons au bois travailler, écouter la chanson du merle amoureux et poser notre oeil sur la cime. Il faut suivre le soleil couchant, là où la lune trouve son berceau pour la nuit. Si nos origines sont à l’est, notre avenir lui s’épanouit sur l’horizon ouest.

“Nous allons vers l’est pour prendre conscience de l’histoire, étudier les oeuvres d’art et la littérature, remonter à l’origine de la race. Nous marchons vers l’ouest comme vers le futur, avec un esprit d’entreprise et d’aventure.”

Pourquoi croyez-vous que les villageois sont fatigués? La dégénérescence qui les guette s’explique par un immobilisme mortifère face au voyage. Le village, lieu où convergent les routes, est chaque jour traversé de voyageurs à la conquête d’un soleil en déclin, sur le départ, plongeant derrière les terres. Les agités des villes sont les voyageurs, jamais les habitants. Les villageois s’épuisent à leur contact, ils n’en peuvent plus de côtoyer le voyage sans jamais voyager eux-mêmes.

#walden#écriture#henry david thoreau#laurienoyelle#marcher#literature#student#art#sociology#article#mémoire

2 notes

·

View notes

Photo

4 notes

·

View notes

Photo

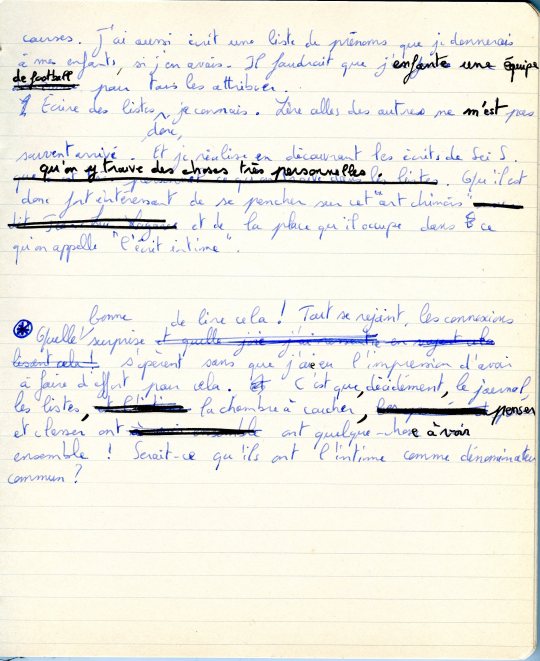

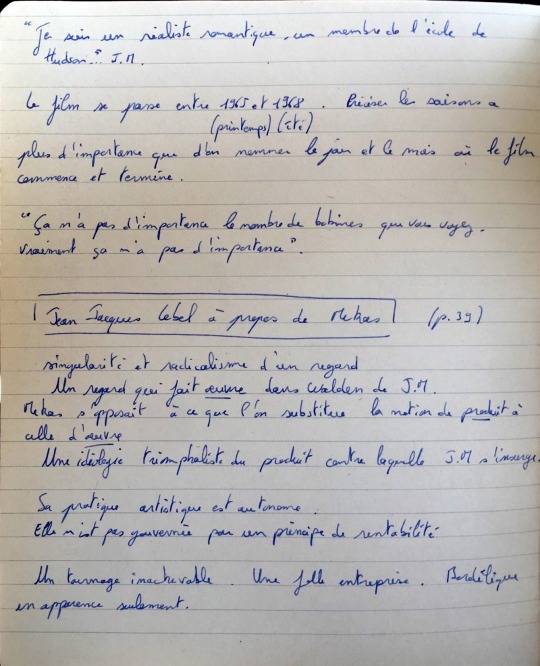

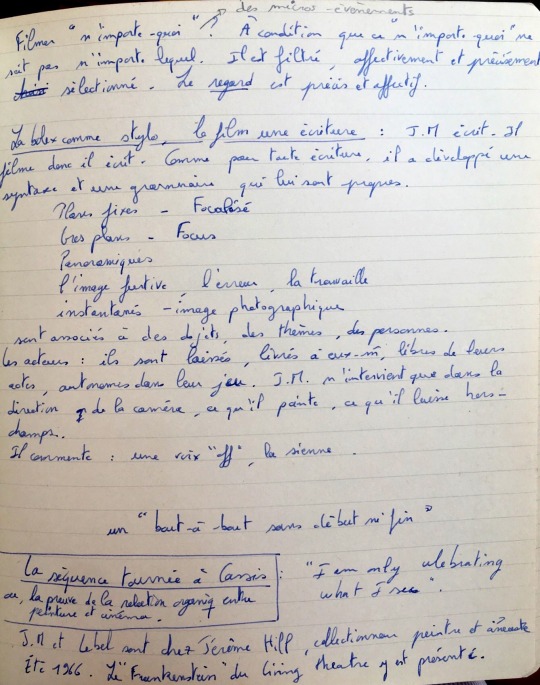

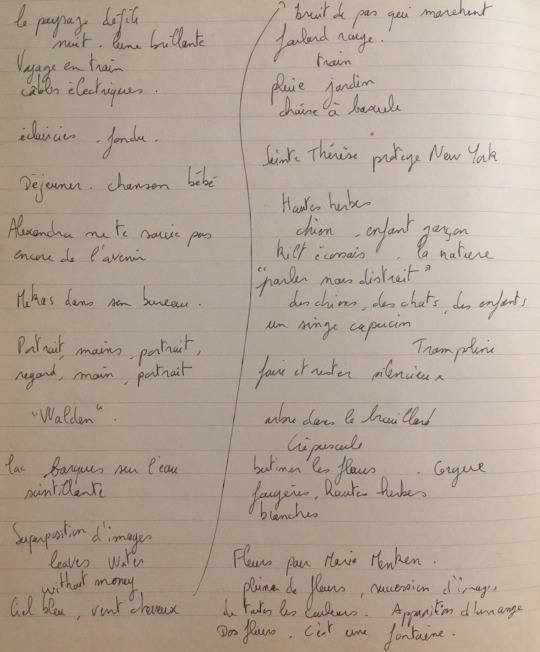

Visionnage: Walden, Jonas Mekas, 1969, 16 mm, couleur.

Cette étude de l’oeuvre de J.Mekas propose une lecture intuitive d’une partie du film Walden par l’image, laquelle est traduite par des mots choisis pour représenter l’image elle-même, ou, tout au plus, l’impression qu’elle transmet, une interprétation possible, un détail, un son, une parole, une nuance, une forme, une action, une couleur, un sentiment, une matière...

Par son résultat (cf. images ci-dessus), cette lecture atteste en elle-même de la richesse sensorielle, plastique, sensible et intellectuelle du journal filmé de Jonas Mekas. D’autant plus qu’il s’agit d’une lecture personnelle et donc subjective, il serait tout à fait possible de l’enrichir du point de vue d’autres spectateurs et d’en augmenter encore la profondeur... dévoilant ainsi toujours plus de la poésie contenue dans ces images.

“Jonas Mekas’s films celebrate life”.

Visionné: 27′ sur 180′

#laurienoyelle#mémoire#FILM DIARY#journal#diary#jonas mekas#underground#cinema#art video#art#lecture#ecriture#avant garde

1 note

·

View note

Photo

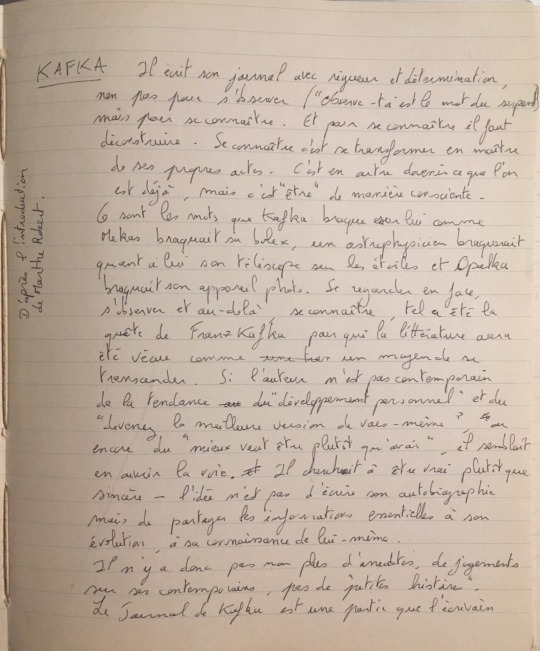

Franz Kafka, introduction du Journal

Notes de lecture

0 notes

Text

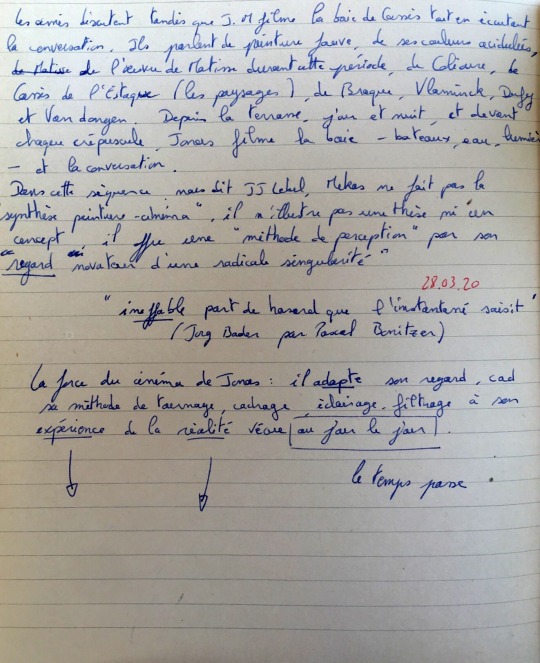

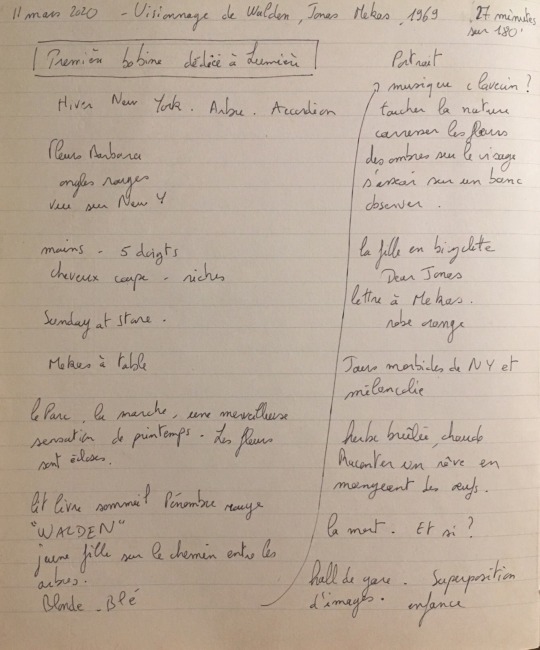

Jonas Mekas, Entretiens. Une introduction à Walden.

Jonas Mekas était un exilé. Un survivant de la guerre. Une « personne déplacée », disait-il. En 2000, lors d’un entretien avec Jérôme Sans, il affirme n’avoir jamais cessé de filmer depuis son arrivée à New York en 1949. Depuis qu’il a quitté son pays natal, obligé de fuir la guerre. Depuis qu’il n’a plus rien compris à l’être humain face à l’atrocité des évènements dont il a été témoin. Mekas devait composer avec le sentiment d’avoir tout perdu : son pays, sa famille et ses premiers journaux écrits (une dizaine d’année d’écriture).

« (…) j’enregistre tout, sans porter de jugement sur ce que je vois. En fait je ne filme pas vraiment « tout », seulement les brefs moments que je sens qu’il faut filmer ». Jonas Mekas, Entretien avec Jérôme Sans, 2000

Si Mekas filme tout sans vraiment tout filmer, c’est parce qu’il sent quand il faut filmer. Car sa mémoire dirige son regard. La mémoire, dans l’œuvre de Jonas Mekas, est synonyme d’intuition. Elle le guide. Avec elle, et pour elle, il filme. Car le vidéaste se dit être « toujours en exil » (Entretien avec Jonas Mekas par Morgane Boëdec, 2003) et il en est profondément affecté. À la recherche de son enfance, l’homme déraciné sait que le passé et le présent sont indissociables : quand Mekas filme au présent, c’est tout son passé qui se trouve convoqué. Alors, l’écran s’éclaircit sur des bourgeons annonçant le printemps, comme une réminiscence des paysages de sa Lituanie natale.

Quand Mekas filme, Mekas écrit. Parfois il superpose les deux. Le texte provoque des pensées et l’image prend un sens nouveau, parfois caché. Quelque-chose surgit qui était latent. Par obsession, par passion, par besoin vital, la figure de proue du cinéma underground enregistre, consigne, archive et retient tout de sa vie.

Une manière de se sauver. Sauver la mémoire. Sauvegarder le présent : qu’il existe toujours quand il sera passé, et qu’il ne sera plus.

« Un journal, un livre qui contienne l’empreinte de toute votre joie, votre extase. » H.D. Thoreau, Journal, 13 juillet 1852

Diaries, Notes & Sketches also known as Walden : l’invocation de Thoreau dans ce titre me renvoie directement Walden, son ancêtre éponyme. Quels rapports entretiennent les deux œuvres, l’une littéraire, l’autre cinématographique ? En quoi le Walden de Mekas apparaît-il comme un tournant dans la pratique cinématographique de son époque ?

Une autobiographie au cinéma est-elle devenue possible ?

Dans Walden, Thoreau affirme son exigence qu’il voudrait voir chaque écrivain donner un « récit simple et sincère de sa propre vie, et non pas simplement ce qu’il a entendu raconter de la vie des autres hommes ». L’auteur appelle à l’authenticité d’un récit, à son caractère personnel et qui relève de l’expérience vécue. L’écrivain ne peut parler que de ce qu’il connaît personnellement de l’existence ; et s’il avait pu mieux connaître autrui que lui-même, alors il ne se serait sûrement pas choisi comme sujet du récit.

Est-ce cela que nous pouvons lire dans les images du journal de Mekas ? Lui qui filme désespérément des fragments de sa vie d’exilé, passant d’une scène de la vie intime à une autre de la vie culturelle des années d’après-guerre.

La mélancolie traverse des paysages bucoliques, dans une ville ou bouillonnent les nouvelles formes d’art des avant-gardes.

Mekas filme sa vie comme un écrivain l’aurait écrite. De facto, l’on pourrait qualifier d’autobiographique le cinéma de Jonas Mekas. Si, a priori, cette affirmation ne semble rencontrer aucun obstacle dans son raisonnement logique, elle a fait l’objet de recherches approfondies – et controversées. Ces travaux portant sur le domaine spécifique du cinéma non-industriel (ou d’avant-garde) ont été menés en marge de ceux des départements universitaires spécialisés en cinéma. En reconnaissant l’existence du « statut extratextuel du sujet autobiographique », c’est la question de la relation du « soi » (« self ») au langage qui se trouve au centre des débats interrogeant la possibilité d’un cinéma autobiographique. Ce sont, en outre, les thèses avancées en 1977 par P. Adams Sitney dans « Autobiography in Avant-Garde Film » ; et par Paul John Eakin, « Fictions in Autobiography: Studies in the Art of Self-Invention » en 1985. Sur la question ouverte de la relation du « soi » au langage, voir Les mots, de Jean Paul Sartre, ouvrage sur lequel Eakin pose une partie de son raisonnement.

(Source : Le livre de Walden, Éditions Paris Expérimental, Re :Voir, 2003).

« La forme du journal est parfaite quand vous n’avez pas le temps. Vous prenez juste des notes, c’est tout. Et c’est ce que j’ai fait. » Entretien avec Jonas Mekas, par Jérôme Sans, 2000

Ce qui, pour conclure ces réflexions, fait la particularité du cinéma de Mekas et de Walden en particulier, c’est le processus par lequel l’œuvre a vu le jour. Le diariste était un homme qui courait après le temps. Peut-être avait-il besoin d’y échapper autant que d’Être au présent ? Cela pourrait expliquer pourquoi il filmait presque tout : sa bolex étant devenu son outil d’écriture le plus naturel, instinctif et immédiat. Un outil aisément saisissable pour saisir l’instant le plus bref. Comme on prend des notes, Mekas filme: « La Bolex était mon crayon, mon « stylo »… »

Jonas Mekas voulait s’investir dans le cinéma. Filmer chaque jour était pour lui le moyen de pratiquer, de s’entrainer pour devenir cinéaste. Ce n’est que plusieurs années après avoir accumulé toutes ces bribes, ces fragments de vie sur pellicule, qu’il adopte une attitude nouvelle à leur égard, en 1969. Dans l’introduction du Livre de Walden (éd. Paris Expérimental, 2003) David E. James évoque de quelle manière Mekas a su donner naissance à une oeuvre cinématographique relevant du genre autobiographique jusqu’alors vraisemblablement réservé à la littérature : « ce qui relevait jusqu’alors à ses yeux de l’intime, du provisoire et de l’exergue lui paraît désormais trouver sa justification et sa fin en soi. »

Et, comme pour répondre à l’exigence de Thoreau, c’est ainsi que Mekas, croyant avoir passé des années à s’entrainer à filmer « la vie des autres hommes », avait en réalité posé un regard « simple et sincère », sans complaisance et non-exhibitionniste, sur sa propre existence. Faisant appel à sa mémoire pour diriger sa pensée puis son regard ou son regard puis sa pensée, le diariste savait capter l’instant en un seul plan chargé de mille merveilles. Comme il avait l’habitude de le dire, « ces moments où il y a célébration de la vie » étaient ceux à ne pas manquer. La force des images du cinéaste tient en leur forte autonomie mais aussi en ce que chaque plan s’enrichit à la fois du précédent et du suivant. Sans doute est-ce dans cette discussion, une sorte d’enchevêtrement des bribes d’une vie, que réside l’unité de l’œuvre.

#laurienoyelle#mémoire#walden#jonas mekas#writing#art#journal#film diary#cinema#video#Henry David Thoreau

0 notes

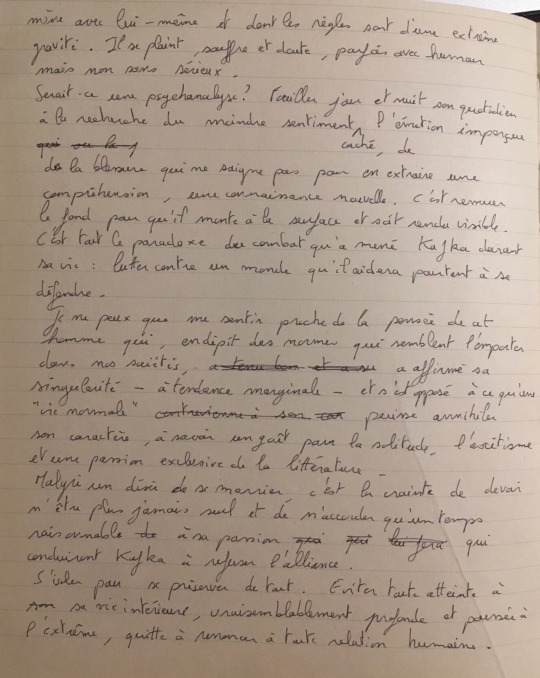

Photo

Lecture en cours: Walden, Jonas Mekas, 1967

1 note

·

View note

Photo

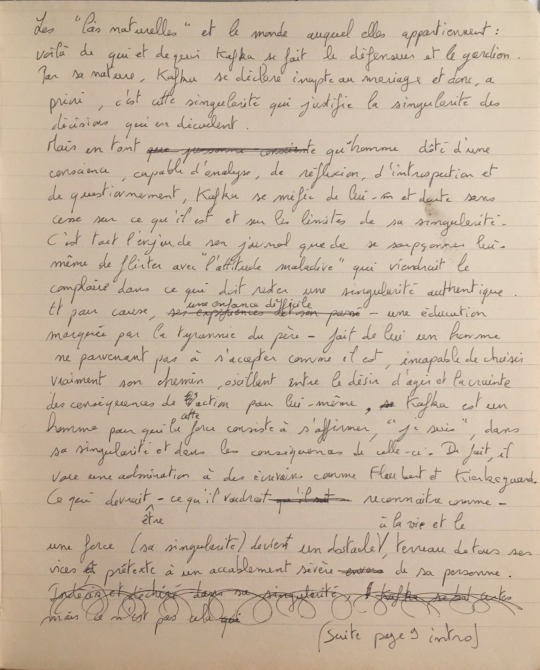

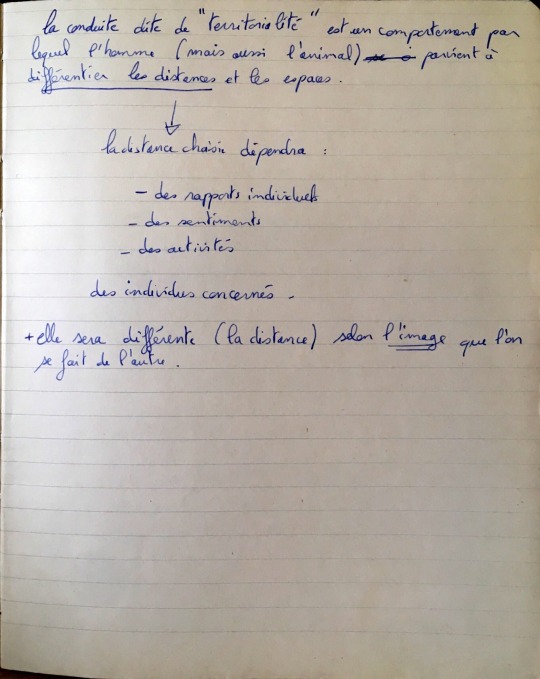

Le journal, un territoire de l’intime?

Une approche psycho-sociologique de la territorialité du journal.

0 notes

Text

Journal, Henry David Thoreau

“1837, 22 octobre. “Que faites-vous en ce moment? me demanda-t-il. Tenez-vous un journal?” Aujourd’hui, j’ai donc écrit ma première entrée.” Journal, Henry David Thoreau

Si Walden fut d’abord le lieu d’une expérience de vie pour son auteur, l’œuvre littéraire qui en résulte n’en est pas moins une véritable expérience de lecture. Le journal dont sont issues bon nombre des réflexions menées par l’auteur, l’est également. À en juger tout d’abord par son volume et le poids qu’il représente en main, il semble que l’ouvrage s’adresse aux lecteurs entrainés certes, aux courageux peut-être, aux fous sans doute, à tous ceux qui arrivent encore à trouver du temps pour lire -s’ils existent- mais peut-être, avant tout, aux curieux de découvrir et comprendre ce que c’était d’Être Henry. D. Thoreau, à la seconde moitié du XIXe siècle.

La pensée de Thoreau y est spontanée, moins construite que dans Walden, ce qui permet une mise à distance de ce-dernier et, au contraire, un rapprochement avec son auteur. L’ouvrage est une sélection de textes faite par l’éditeur, afin de “réduire une oeuvre monumentale pour la faire tenir dans un volume de taille raisonnable”. Henry David Thoreau n’écrivait pas moins de douze pages imprimées par jour. Si la flânerie était son activité favorite et le moyen d’atteindre un niveau de réflexion aussi riche, écrire était ce qu’il considérait comme son travail. Sans que le texte ne soit destiné à la publication, il lui gardait cette possibilité d’être lu un jour, par son entourage notamment. Ce n’était donc pas un journal intime que Thoreau écrivait, bien que ses pensées les plus personnelles y figurent. C’était pour “sauver de l’oubli” la vie de son esprit que le philosophe en conservait la trace: par l’écriture de chaque pensée, chaque geste, chaque observation.

Ma première intuition se trouve confirmée par ce que je lis dans l’introduction du livre, à savoir que le Journal de Thoreau s’est en quelque sorte imposé à lui comme une nécessité, ou du moins comme le meilleur moyen de faire exister sa réflexion. Michel Granger, à qui l’on doit la sélection des textes, écrit ceci: “ (...) petit à petit, le Journal va changer de forme et de fonction: alors qu’au début il en déchire les pages, découpe des paragraphes afin de préparer une conférence ou de rédiger un essai, au printemps 1851, il cesse de le piller, lui laisse son intégrité et entreprend de dater chaque entrée.” Le Journal de Thoreau est un essai dont on aurait conservé toutes les idées, chaque soubresaut de l’esprit, les doutes, les contradictions, sans jamais y avoir fait le tri ni établi une hiérarchie de la pensée. C’est un travail en constante évolution dans lequel les idées sont en perpétuelle mutation: elles s’affinent, s’affirment et participent à la maturation d’un esprit original et visionnaire. C’est le déroulé d’une pensée à partir de laquelle aucune organisation logique n’a été établie, si ce n’est celle du temps qui passe.

Il est un peu tôt pour vous parler de mon expérience de lecture du Journal de Henry D. Thoreau. Néanmoins, et c’est la force de l’auteur de nous saisir dès le berceau de l’œuvre, je peux vous partager ce passage qui a retenu mon attention:

“ 1841, 24 décembre. Je désire partir bientôt et vivre au loin près du lac, où j’entendrai seulement le murmure du vent dans les roseaux. Ce sera un succès si je me suis laissé derrière moi. Mes amis me demandent ce que je ferai, une fois là-bas. Ne sera-ce pas une occupation suffisante, que d’observer le progrès des saisons ? » Journal, henry d. thoreau, pages 31, 32.

Se laisser derrière soi. Pour devenir un habitant de la nature. Marcher sur les pas de l’indien, libre et sans contrainte.

Faire. Avoir quelque-chose à faire n’est pas le dessein que suis Thoreau. Avoir « quelque-chose à Être » (Walden, h.d.thoreau), c’est cela qu’il faut aux hommes.

Observer le progrès des saisons. Les saisons avancent et laissent derrière elles semblables saisons. La Nature chez Thoreau se présente comme un objet dont la partie ne reflète pas le tout. Ainsi, l’ancien ou le vieux sont en vérité le nouveau, l’actuel, le juste état des choses.

Pour conduire ma réflexion sur les pratiques du journal en art, j’ai choisi d’aborder ma bibliographie comme on pénètre une forêt. Ainsi, au gré de mes envies et intuitions, j’emprunterai différents chemins. Au détour d’un arbre je changerai de direction. Si la clarté du ciel s’assombrit, je retournerai sur mes pas. Dans les clairières je flânerai. Sur un rocher je me reposerai. Depuis les rives des cours d’eau, j’observerai. Par tous les temps et chaque jour, je fouillerai derrière chaque buisson et sous chaque pierre. Motivée par la passion et la curiosité, j’espère découvrir comment, en partant de l’intime, des artistes et auteurs ont touché le cœur de l’universel et ont porté leur histoire au statut d’œuvre d’art ou de littérature.

0 notes

Text

Walden, Henry David Thoreau

« En la plupart des livres il est fait omission du Je, ou première personne ; en celui-ci, le Je se verra retenu ; c’est au regard de l’égotisme, tout ce qui fait la différence. Nous oublions ordinairement qu’en somme c’est toujours la première personne qui parle. Je ne m’étendrais pas sur moi-même s’il était quelqu’un d’autre que je connusse aussi bien. » H.D. Thoreau, Walden

Quand j’ai commencé à lire Walden, j’ai d’abord été frappée par la résonance de ce texte, écrit à la moitié du 19e siècle, avec notre époque contemporaine.

Il y est question d’économie de moyens, de nature, d’une vie simple, de basse consommation, de la définition des richesses, du droit de propriété, de la nécessité des choses, du sens de la vie, d’apprentissage, d’éducation, de nature humaine, etc. L’auteur écrit à la première personne, avec le Je, un texte qui s’adresse en premier lieu aux jeunes, notamment aux étudiants.

Il défend, encourage et célèbre la liberté, l’indépendance, l’autonomie, la Vie et l’Être. À presque deux siècles, Walden n’a rien perdu de son actualité. L’auteur y redéfinit les richesses : il revendique une pauvreté « volontaire » grâce à laquelle l’individu n’éprouve pas la douleur du misérable, celle d’être privé de biens matériels. Le « pauvre » est celui qui ressent de la joie à se débarrasser, se délivrer de l’inutile, de ce qui enferme l’être dans une identité stable, un mode de vie définitif et des contraintes sociales étouffantes. Sait-on au moins ce que cela nous coûte d’être riche ou de prétendre à le devenir ? Quel en sera le prix à payer pour la planète et l’humanité ?

De nos jours, et cela était déjà le cas à l’époque, la “pauvreté” est un mot péjoratif. « Pauvre » est un qualificatif devenu insultant et discriminant. Et si, à la lecture de Walden, on découvrait que la richesse ne se situe pas là où nous avons pris l’habitude de la voir ? Et si la vraie richesse était de posséder l’inépuisable, le léger et l’éternel ? Ne pas s’encombrer. Dire non aux ressources destructibles, aux préoccupations lourdes et aux possessions éphémères.

Walden n’est-il pas un chant d’espoir pour l’humain qui, comme moi, cherche avant tout à être ?

Walden n’est pas le journal de Henry David Thoreau. C’est un texte dont l’écriture lui aura pris presque huit ans. Il est le fruit d’une expérience de deux années deux mois et deux jours passés à vivre au bord d’un lac, de manière auto-suffisante et dans une quasi-complète solitude. Henry David Thoreau, né David Henry Thoreau, a vingt-huit ans quand il décide de s’installer au bord du Lac.

Vingt-huit ans, c’est l’âge que j’ai quand je commence à lire cet ovni littéraire. Walden est un manuel de (sur)vie, la célébration discursive d’un geste, un mode de vie –à définir– une philosophie qui s’accomplit dans l’ergon (l’acte) et se déploie dans le cynisme, un pamphlet.

Il est aussi le texte fondateur du « nature writing », que l’on définira plus tard.

L’auteur y déploie sa pensée, riche d’une expérience de vie hors du commun et pourtant si banale, puisqu’il s’agit de Vivre, simplement et sans encombre. Ce qui connecte Walden au Journal de H.D. Thoreau, c’est qu’il reprend ici et là des développements que l’on peut retrouver dans son journal.

C’est donc rapidement que je passe de la lecture de Walden à celle du Journal de Thoreau. Sept-cent-soixante-six pages pour vingt-quatre années de vie : de 1837 à 1861.

1 note

·

View note