Text

シン・エヴァンゲリオン劇場版:||を観た

さらば、全てのエヴァンゲリオン。

映像作品としては過去にTVと旧劇場版の二度の完結を経て、三度目である新劇場版が始動してから14年。

前作のQからは9年が経ち、満を持して公開された三度目の完結編。

一切の文句もなく、本当に素晴らしい作品だったと思う。

まず、これまで難解な設定や用語、演出を数多く用いてきたエヴァという作品がここまで素直で、真摯で、正直な表現をしてきたことに驚いた。

昨年からコロナの影響で家で過ごす時間が多く、前作から間が空きすぎていることとシンの公開が迫っていることもあり、用語や設定への理解を深めるために過去作を見返したり考察を読む時間が多かったのだが、そんなことをしなくても問題ないつくりだった。

少し話は反れて、自分は最近めちゃくちゃな本数のアニメを観ている。

コロナ禍で家でダラダラと目的もなくそんなにやりたくもないソシャゲやそんなに観たくもないYoutubeなどに消えた時間があまりにも多すぎて生活にメリハリを感じなくなり、流石にまずいなと危機感を覚えたので、少しでも時間が空けばとりあえずなんでもいいから少しでも興味の湧いたアニメを垂れ流すようにした。

人に流れる時間は平等であり、限られた時間をどう使えば自分を最大限満たすことができるのかを無意識のうちに考えて行動するのが人間。

当然、つまらない作品よりかは面白い作品を観たほうがいいに決まっている。

その理念に従った結果、どの作品を観るか悩む時間が増え、アニメを観るという行為に対して腰が重くなっていた。

アニメやゲーム産業は年々拡大しており、それがスマートフォンとSNSの普及に伴ってコンテンツの増え方が数年前の比ではないのだ、なおさら限られた時間を有効活用する方法を考えなくてはならない。

私がアニメに夢中になったのは2006年に観た涼宮ハルヒの憂鬱で、それを境にそれなりの本数の作品を観てきたつもりではあるが、当たり前のようにまだ観たことのない作品のほうが圧倒的に多い。

現在進行系で放送中のタイトルや過去の名作などざっと数えただけでも20本程は常に追っている状態で、色んな作品を観ていると、当然面白い作品とそうでない作品に分かれる訳で、両者の差はどこにあるのか調べたり考えたりするようになり、それらは全て縦軸と横軸で説明できることに気が付いた。

縦軸はシナリオがどう進んでいくのか、横軸はどういうジャンルやエッセンスなのか。

縦の線は、物語の出発点と着地点の距離によって長さが変わり、シンプルでストレートなほど多くの人に理解されやすい。

やっとの想いで好きな人と付き合う、死闘の末ライバルに勝つ、巨悪と闘い世界を救う。

これは、人間が本質的にそうあってほしいという願いであり、カタルシスを生む。

横の線はSF、ギャグ、恋愛、学園、スポーツ、ロボット、冒険譚、異能力バトルなど、要素が多ければ多いほど横に伸びる。

世界観の説明やキャラクターをどの程度掘り下げて描写するかによって深みも出る。

縦軸と横軸の終点を線で結んでできた三角形の面積の広さで、その作品のスケールの大きさや密度の濃さを客観的に表すことができる。

三角形の面積が広ければ広いほど、その作品は"面白い"と感じられる。

私が今まで観てきた中で、その面積が最も大きいと思う作品はコードギアス 反逆のルルーシュだ。

世界の1/3を力で支配する超大国「神聖ブリタニア帝国」の皇子・ルルーシュが、殺された母の復讐と生き残った妹の未来のため、自分達のことを守らなかった祖国に反逆を仕掛けるというあらすじの作品。

主人公が所謂"悪役"の立場であり、ルルーシュの親友でありブリタニアの軍人・枢木スザクと互いの正義や信念のもと敵対したりと、よくある物語の構造とは逆転しており、悪役側のルルーシュの視点から世界を見ることで、単純な善悪の話ではないピカレスクロマンなのである。

他にもロボットや学園、ラブコメといった要素がこれでもかというほどに多く散りばめられており、放送当時小学生だった私の目にはとても強烈で、鮮烈に映り、瞬く間に魅了された。

毎話毎話続きが気になりすぎる引きで終わり、あれほど一週間を待ち遠しく感じたのは初めてだった。

世の中にはこんなにも面白いアニメがあるのか、他にも面白いアニメはないのかとアニメを見漁っていたタイミングで出会ったのがエヴァンゲリオンだった。

しかし、絵と映像が綺麗で、話も演出も派手でわかりやすかったコードギアスとは対極的に、自分と同い年くらいのエヴァは絵も映像も古く、話も演出もとても難解な作品だった。

間もなくして中学に進学し、深夜アニメについて語り合い、情報を共有する友達ができ、どうやらそいつらもエヴァを観ているらしく、そしてエヴァの新しい映画が始まるという時期で、そいつらと一緒に新劇場版:序を観に行った。

最新のフォーマットでリファインされた新劇場版は、それはギアスと同じように強烈で、鮮烈で、旧作とは大きく展開が変わってくる破とQではそれが更に強く突き刺さった。

同じ映画を観に劇場へ複数回足を運んだのは破が初めてだった。

こんな作品を見せられたら一刻も早く続きを見たいと思うに決まっている。

思い続けて9年が経った。

人が9年も生きれば、色々ある。

Qを観てから私が過ごした9年間で最も大きなターニングポイントとなったのはWake Up, Girls!の登場である。

2013年、高校を卒業して浪人をしていた自分に彼女ができた。

浪人といっても予備校に通うわけでもなく、かといって家で勉強をするわけでもなく、家庭環境も悪く、悪く言えばただのニートだ。

彼女はそんな落ちこぼれの足元に咲いた一輪の花だった。

しかし受験直前の冬の季節、自分の未熟さ故にそのとき唯一の支えだった彼女と別れることになり、生きることに対しての意欲が全て消え失せてしまった。

身辺整理についても調べた。

そんな中に現れたWUGは、自分をどん底から手を引っ張り、引き上げてくれたのだ。

しかもそのWUGの監督は、強烈で、鮮烈なエヴァを生み出した庵野秀明に強く影響を受け、自分のルーツとなった作品であるハルヒで演出を務めた山本寛という。

自分は運命論者ではないが、流石に運命としか思えなかった。

WUGは私に人の想い、人の願い、人が生きていくことの強さを教えてくれた。

どん底の人生はもう上がるだけ、大学へ入学しバイトで稼いだ金はほとんどWUGを応援する為に使った。

これまでまともな夢や目標を持てなかった自分が初めて明確に「アニメを作りたい」という夢を持つようになった。

そんな私の第2の人生であり、青春であり、恋だったWUGが2019年3月8日に解散した。

成人した大人が人前でこんなに声を出して泣けるのかと自分で驚いた。

今後の人生でこの日より泣く日が来ないことを願う。

そしてそのちょうど2年後である2021年3月8日。

本当に、満を持して、ついに、ようやく、やっと、完結編のエヴァンゲリオンが公開されたのだ。

話は破→Qのように14年もぶっ飛ぶということはなく、コア化したパリを浄化し、Qのラストでコア化した大地をシンジ達が歩いていくところからそのまま続く。

Qではネルフとヴィレの関係者以外の人物はほぼ全くと言っていいほど登場しておらず、サードインパクトによって人類は滅亡寸前だと誰もが思っていたであろうに、サードインパクトを生き延び第3村と呼ばれる集落で生活するトウジ達の登場によってその予想は大きく裏切られる。

序盤では第3村での生活に長めに尺が割かれており、サードインパクト(=ポストアポカリプス)後の世界で一生懸命生きる人達の力強さにめちゃくちゃ心を動かされた。

何もしたくなくても、何をしていなくても生きていれば腹は減るし、一人になりたくても隣人はいるし、腹を満たすために食べ物を得ないといけないし、一人では限界がある。

私が強く影響を受けたWUGも震災後の東北で生きる少女たちの物語であり、そして今私が生きる現実もコロナ禍の真っ只中である。

Q→シンは地続きであり、話の展開的にコロナが流行したからこういうものを描こう!となったというわけではないと思うが、これをエヴァンゲリオンという作品で描き、且つこのタイミングで世に放つということに何よりエンターテインメントの真髄を垣間見てAパートでは何度も涙が出そうになった。

人間が絶望し、どん底にいるときにこそエンターテインメントが求められる、という話はWUGの作中でも描かれており、私も本当にその通りだと思う。

「アニメを作りたい」という夢の話に戻るが、アニメ制作会社を何社か面接を受け、その中で山本寛監督と面接する機会を頂いたことがある。

私はそれまでアニメ制作のセクションで一番重要なのは演出で、作画が酷かろうが脚本が面白くなかろうが演出次第でいくらでもカバーできると思っていた。

しかし山本寛監督の認識は私とは異なり、「ドラマはそもそも脚本が面白くないと駄目」と言われてから認識が変わった。

冒頭で述べた縦軸と横軸の理論はこの面接の機会がなければ、認識できていなかったと思う。

この理論にエヴァを当て嵌めてみると、この作品は縦軸はまあそれなりだが、縦軸に対して複雑で難解な設定や演出故に横軸があまりにも長すぎる作品で、わかりにくいけどそういう”ぶってる”のを楽しむ作品だと思っていたし実際に膨大な量の設定の仔細を理解できている人は視聴者���半数にも満たないと思う。

しかし、シン・エヴァンゲリオンでは縦軸が爆伸びしたのだ。

今まで抽象的な言い回ししかしてこなかったゲンドウが、終盤でとてもわかりやすい言葉で心中を吐露する。

難しい言葉で取り繕ったり理論武装する必要はない、事はシンプルでストレートなほど多くの人に理解されやすいのだ。

私も今まで散々エヴァの知識について勉強したし、説明されてない設定は山程あるがそんなことは本当にどうでもよくて、作品を味わい深くするスパイス、おまじないのようなものでしかない。

この映画の本質は別にあった。

第3村で一生懸命に生きようとしているヒトたち

ヒトでない存在でありながら人間らしさと自己を形成していくレイ(仮称)

シンジと同じくエヴァの呪縛を受けながら14年のギャップがあって素直になれないアスカ

ヴィレの責任者としてではなく、最後にはかつて母親の代わりになろうとしていた頃のようにシンジを想って行動したミサト

自分の息子相手にATフィールドを発動してしまい驚くゲンドウ

自分のしたことのケジメをつける為に自ら行動したシンジ

誰もがわかりやすく、結局全員人間なのだ。

全員がちゃんと人間臭くて、全員好きになった。

全てのエヴァンゲリオンが消えた後の世界で、マリがシンジの手を取り、これからの世界で生きていく。

劇中ではニアサードから14年、現実では序から14年。

ラストシーンまで観て、これが庵野秀明がエヴァンゲリオンという作品を通して伝えたかった率直で純粋なメッセージであり映像であり表現なのだと感じたし、パンフレットのメッセージを読んでそれは確信に変わった。

最初はマリを庵野秀明、シンジを視聴者と重ねて「エヴァはこれでもう本当に終わったよ、これからは君達が進んでいくんだ」というようなニュアンスで受け取っていたのだが、パンフレットのメッセージを読んだ後にラストシーンのマリを安野モヨコ、シンジを庵野秀明に置き換えたら合点がいったし泣きそうになった。

加えて、ゲンドウの心中を知ったあとで今までの新劇場版の主題歌の歌詞を読むと、どこまで計算されて作られたのかを想像して怖くなる。

庵野秀明さんを始めとする全ての関係者の皆様、今までお疲れさまでした。

素晴らしい作品をありがとう。

とりあえず初日を観終えての感想なので一旦ここまで。

自分がエヴァという作品を語るには、この映画を観て感じたことの全てを伝えるにはまず人生の話をしないと駄目だなと思って書き始めたらなんか思ってたよりもスラスラと筆が乗ってきて5000字くらい打ってるし5時間くらい経ってて引いた。

全然まだ書き足りないことある気がするしまた何か気付いたことがあったら書き足します。

0 notes

Text

失敗を乗り越えて明日はほら生まれ変わる

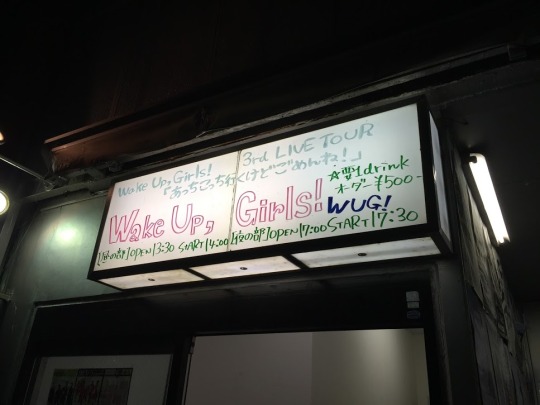

WUG3rd福岡。

結論から言うと最高だった。

でもそれに至るまでに紆余曲折を経て、やっと辿り着いた"最高"だった。

待ちに待った青山のプリンセス。

僕は青山のことが本当に好きだし、普段の言動からも見て取れると思う。

でも昼の部が終わった後、素直に最高と言えるような精神状態ではなかった。

青山は孤独やプレッシャーに弱い人間であると僕は感じる。

それは今年のソロイベで強く感じ取れたし、実際に今回の公演でも表れていたと思う。

普段7人で立っているステージに、自分一人しかいなくなる。

前から経験していることとは言え、客席に立っている僕らには計り知れない不安があるだろう。

僕の心情を語るにはまずソロイベの話をしておく必要がある。

今年のソロイベは、正直「青山のソロイベが最高だった」と胸を張って言える内容ではなかったと個人的に思う。

歌詞の間違いが1回や2回じゃなく、何度もあった。

100%の力を出し切った青山が見られなかったのと、青山が歌うに相応しい、最適解と言ってもいい程自信のあったLOVE & ROLLのリクエストが通らなかったこと。

青山のやることなら全て受け容れるスタンスだった自分が、初めて「こうあってほしかった」と自分の願望が勝ってしまった。

この2点がとても残念で、終演後、口を揃えて「最高」「優勝」と連呼する周りのオタクとは対照的に鬱病と化していた。

でも僕が感じたことは青山も同様に感じていたようで、ソロイベ後に投稿された反省文とも取れる内容のブログを読んで、納得した。

この不安定さもこの子の魅力なんだなという新たな発見があったし、これからも応援し続けようと決意が固くなった。

そんなソロイベを踏まえての3rdライブツアー。

千葉、仙台と参加して、青山のダンスにキレが増していたし歌も伸びが良くなっていたりと早速成長が感じられた公演だった。

福岡公演に臨むにあたって若干の緊張や不安はあったものの、楽しみな正の感情のほうが上回っていたように思う。

いざ入場。

青山の正位置である上手側の前あたりの位置を確保し、EDM体操とイントロの極悪パリピEDMで準備体操が如く暴れ狂い、その刻を待つ。

やがて現れた7人の中に、一際髪が長くて一際色白の少女が一際丈の長いスカートを纏ってるのを確認し、幕が開ける。

でも僅かな不安は現実となってしまって。

新曲の「青い月のシャングリラ」で歌詞を飛ばしてしまったのだ。

ただ飛ばすだけならあり得ることだし、他のメンバーが飛ばしたら「まあそういうこともあるよな」と気楽に済ませるが、それが青山なら話は別で。

青山が歌えなくなったとき、こっちも泣きそうなくらいしんどかった。

ソロイベで同じような光景を見ていたから。

独りのステージを終え青山が去り幕間にI-1clubの映像が流れているとき、泣いてないかなとか、俺も歌詞をちゃんと全部しっかり覚えておけばよかったなとか、でも覚えてたところで地声が低くて通らないしステージから近くない位置の俺の声は届かないよなとか、色んなことを考えていた。

しかし衣装を変えて再びステージに立った彼女の顔は、不安を感じさせない顔だったしその後のパフォーマンスもしっかりやっていたと思う。

昼の部が終わり、いつものライブが終わった後とは違う、あのソロイベ後に似たような心境でフロアを出た。

しばらく会場前で放心していたが、僕が落ち込んでても仕方ないし、青山も切り替えてたんだから僕も夜の部は例えまた間違えたとしても全力で応援して悔いのないように全力で楽しもうと決めて、臨んだ。

夜の部もやはり青い月のシャングリラで歌詞を飛ばしてしまった。

けれど昼の部よりは歌えてる部分が多くて、僅かではあるけど成長を感じられてよかったと思ったし、その後のI-1パートでもしっかりはしゃぐことができた。

泣いても笑っても、始まってみれば楽しい時間というのはあっという間に過ぎて。

アンコール前のMCで6人全員が、青山を褒めちぎる。

泣くかな?と思ったけど、彼女は泣かなかった。

いつ泣き出してもおかしくない顔だったけど。

前の青山なら泣いてたと思う。

強くなったね、と褒めてあげたい。

本当にファン、スタッフ、メンバー、身内の全員から愛される子だよなぁと思うと、なんだかこっちまで嬉しくなった。

そして最後に残った、メンバーの中で一際髪の長い少女が口を開くとその声は枯れていた。

こんなになるまで頑張っていたんだなって、目頭を熱くせざるを得なかった。

会場のエモ濃度が1000%になったところで歌われる、タチアガレ!

このときの青山のパフォーマンスは、ステラボールからWUGのライブに通い続け、ずっと青山のことを見てきて僕だけど、今までで一番力強くダンスしていたように僕の目には映った。

そして落ちサビで。

さっきまで枯れた声で辛そうに、持ち前のなけなしの語彙力で言葉を紡いでいた色白の少女が、声を振り絞って、全力で歌っている。

こんな姿を見せられたら、俺は。

僕も声を枯らす勢いで、全力で、今までで一番強く応援した。

叫びすぎて腹を貫通して背中が痛くなった(が、結果的に喉は傷めなかったし、腹が筋肉痛になった)。

僕は青山の全てが好きだけど、まず顔が好きだ。

言動もわちゃわちゃしていて表情もコロコロ変わるし、ひたすら"かわいいな"という認識だった。

だったんだけど。

今日この日の青山を見て、はじめて"かっこいい"と思った。

好きって気持ちに限界はあるんだろうか。

4会場だった2ndライブツアーから3会場も増え、7週連続のライブということでファンも疲れるけどそれはあの7人も同じことで。

体調を崩すメンバーもいれば、歌詞を飛ばしちゃうメンバーもいるし、身内に不幸があったメンバーもいる。

色々あるけど、それらを全部引っくるめて極上スマイルで締めて大団円で終わる3rdライブツアーのセットリストは、天才だと思う。

本当に来てよかったと心の底から思ったし、ここに来なかった自分を想像できない。

会場を出た後、気の知れた青山のオタクと共に半泣きで���き合ってしまった。

そのくらい、良かった。

でも実は、当初は福岡は諦めていた。

集中講義(1限から5限フルの授業)が8月初めからちょうど福岡前日まであり、スケジュール的にも金銭的にも厳しかった。

福岡まで行くなら前日にでも熊本を観光して青山を感じたかったから。

では何故こうして優勝することができたか。

それは新潟公演で、Into the lightで歌詞を飛ばしてしまったかやちゃんを支えるように、飛ばした歌詞を歌って救った騎士(オタク)のおかげでなのある。

知り合って1年のオタクに5万円貸したのなかなかすごいし生涯かけて売名してほしい

— 小谷生欠 (@namaakubi_)

2016年8月20日

実は僕は今日行くの諦めてたんですが、こうして福岡に来られたのは新潟公演で救われたオタクが「お前が風俗行きたいから5万円貸せって言っても絶対貸さないけどお前はプリンセスよしのを見に行かないと駄目な人間だし、金が問題で諦めてるなら貸してやるから行ってこい」と言ってくれたおかげなんです

— ㅤㅤ (@ssqxee)

2016年8月20日

ちなみに彼とは、1年前の2ndライブツアーの福岡公演で知り合った。

ちなみにお金を貸してくれたオタクは去年の福岡公演で運命的な出会いをしたオタクです https://t.co/mD1PiX8kpS https://t.co/VkQErHkF5v

— ㅤㅤ (@ssqxee)

2016年8月20日

1年前に福岡で知り合ったオタクに、1年後に福岡に行かせる為に金を貸すってドラマがありすぎる。

アイドルは物語、オタクも物語。

本当に、森羅万象─ありとあらゆるもの─に感謝のお気持ちを表明したくなる旅だった。

人間ってすごいし、人間ってあったかい。

0 notes

Text

「Wake Up, Girls! Beyond the Bottom」を観ました

Wake Up, Girls! Beyond the Bottomが公開されました。

前篇となる青春の影が9月25日に公開されてから約3ヶ月弱、長いようで一瞬でした。

12月11日に劇場版が公開、翌日にはワンマンイベントであるBeyond the Bottom Extend、更にその翌日にはアニメJAMと怒涛のスケジュールで、吸収したものが多すぎるので自分なりに1つずつ整理して行こうと思います。

まずは映画の感想から、以下ネタバレを含みます。

原点である仙台から再スタート

時系列的には青春の影から少し経ち、仙台で活動再開する場面から始まります。

青春の影でも使われていたこのシーンの劇伴はお気に入りです。

I-1clubのセンター争いの描写が一瞬だったので初見時は少し予想外でした。

東京の荒波に揉まれ、初心に戻って仙台から一からやり直しということで、WUGにとって全ての始まりである勾当台公園でライブをやる際に、七人のアイドルでタチアガレ!を歌ったシーンが回想されるところでまず泣きました。

今作では前作までの回想が多めに使われており、それだけで泣きそうになるんですよね。大変ズルいです。

少女交響曲の扱いが微妙という声もありますが、尺を考えると仕方ないと思います。

伊達武将隊との会話は好きなシーンの一つです。

「曇りなき 心の月を 先だてて 浮世の闇を 照らしてぞ行く」、挿入歌であるDATTEにも使われている詞ですね。

何でも、伊達武将隊の声優は本人なんだとか。そこもハイパーリンクですね。

I-1clubの動向

BtBではセンター争いに敗れた志保がシナリオの一つの軸となっており、博多へ左遷されかつての真夢と同じ立場、心境になります。

WUGメンバーから心配の声があがったとき、真夢が言った「志保はそんなに弱くない」という台詞、脱退させられたとは言えI-1club初期メンバーとして苦楽を共にし、センターを務めた真夢だからこそ言える台詞なんですよね。

青春の影ではこの2人が直接会話することはなかったですが、真夢と志保が同じ水を選ぶ描写や、I-1clubが出演している歌番組を観た真夢が志保を案じていたシーンなどからお互いに意識しあっていることがわかります。

今作で博多で再開を果たしたときも、交わす言葉は少ないながらも和やかな雰囲気で会話していたのが良かったです。とんこつラーメンの美味しいお店教えて。

リトル・チャレンジャーを練習するネクストストームに感化され、I-1club初期に真夢と一緒にリトル・チャレンジャーを踊っていたあの頃を思い出して自ら踊り出したシーンは本当にエモくて、泣きどころの2つ目です。

萌歌とのセンター争いに負けて、呪縛から解き放たれた志保が初めて本当の笑顔を見せた気がします。

パンフレットのセンター対談でも語られていますが、真夢も志保もI-1clubを離れてからのほうが良い表情をしてる。

本編でも、テレビシリーズで真夢が発した「私、やっとアイドルが好きになれそう」という台詞の回想が入りましたが、かつて真夢がそうだったように、志保も失って初めて気が付いたんですね。

そして萌歌が「負けたくない」と、かつての志保と同じように焦りやプレッシャーで動いてる描写も良かったです。

ただ、萌歌の描写にはもう少し尺を割いてほしかったです。

過去に登場したキャラクター

この映画の良いところは、容易に新キャラを増やさないところです。

劇場版で登場したキャラの中で完全な新キャラはカルロスくらいでしょうが、憎めない良いキャラでしっかり溶け込んでいました。

青春の影で登場した松田の知己である杉本は七人のアイドルとテレビシリーズ1話で松田が電話していた相手で、サファイア麗子も同じく七人のアイドルで言及されていました。

今作で特筆すべきはやはりサファイア麗子でしょう。

これまで七人のアイドルで丹下が資金を持ち逃げした理由がどうしても納得できてなかったので、このキャラの登場によってようやく納得できました。

青春の影で丹下が見舞いに行ってた相手ですね。

後付けなのか元から決められていた設定なのかはわかりませんが、全てが過去作に繋がっていて説得力があります。

セイント40のメンバーでありながら、なまいきシンデレラを作曲したゴーストライターである彼女がWUGの練習風景を見て、かつての自分を重ねて感銘を受け、Beyond the Bottomの作曲を決意する流れは完璧過ぎますよ。

ただこの場面の尺はもう少し多めに取ってもよかったかな、少女交響曲が流れ始めて数秒でしたから。

Beyond the BottomのMVが初公開されたとき、松田が作曲したのではないかという憶測が飛び交ってましたが、そうならなくて良かったです。

音楽活動の経験があるとは言え、松田が覚醒する展開は些か無理があるし、監督も「松田は何もできないけどWUGを見守る、アニメ制作側を投影したキャラ」と仰ってました。

今作で初登場した里佳はコミックスを読んでいない人はいきなりの登場で不思議に思われたでしょうが、センター争いで敗れた志保を描く上で役割の大きいキャラになっていて、事前にリトル・チャレンジャーを読んでおいて良かったです。

里佳が練習していたのは振り付けから察するにシャツとブラウスでしょうか。

テレビシリーズのアイドルの祭典で対決した男鹿なまはげーずが再登場したのも嬉しかったです。しかもライブシーン付きで。

WUGらしさ

前作で真夢から提示された「WUGらしさって、なんだろうね」の答え、同時にBtBのキャッチコピーでもある「真摯であること、正直であること、一生懸命であること。」、これを考えたのが藍里というのが予想外でした。

監督が仰ってましたが、WUGらしさとは最終的にはリアルWUGのメンバーが決めることで、結論ではなく飽くまで"林田藍里の考え"というのがまた納得しやすくて良いと思いました。

個人的に強く印象に残ったのは真夢の「WUGはWUGである」という台詞です。

これは「WUGらしさとは何か」と監督に訊かれた吉岡茉祐が実際に発した言葉だそうです。

この台詞がハイパーリンクと知ったときは鳥肌が立ちました。

やはり真夢(=吉岡茉祐)がWUGにおいて最重要人物なのだと確信しました

菜々美

そして今作で一番大きく描かれた菜々美。

いち早く菜々美の変化に気付いた藍里が、かつては真夢と佳乃に説得された自分の部屋で、今度は自分が相談に乗るというのも成長を感じました。

実は、WUG結成当初に合宿した際、ホテルで同室になった永野愛理と山下七海が「WUGを辞めようか」と泣きながら語り合った過去があります。

いや〜ハイパーリンク…。

正直、1回目に観たときはあまり感情移入できませんでした。

テレビシリーズ9話でWUGの活動に専念する、という宣言をした菜々美がまた辞めると言い出すのはどういうことだろう?と(まあ厳密に言えば専念するのはアイドルの祭典までということだったのでおかしい話ではないが)。

しかし、監督がインタビュー��舞台挨拶で答えていた「菜々美はひたすらに人間臭い、わがままな子。でもわがままな故に本気で悩んだり苦ししんでいる」という説明を頭に入れた上で再度観たら、とても感情移入してしまい思わずボロ泣きしました。

言葉では説明できないのですが、とにかくもらい泣きしました。

空港で美波から渡されたお守りを見つめながらWUGの活動を思い出す回想では美波がたくさん出ており、少女交響曲でこの2人がダブルセンターになっている意味がようやく理解できました。

ここの泣きの演技は本当に、WUG以外の活動を経た山下七海の成長を感じました。

「来ちゃった」じゃあないんよ…。

アイドルの祭典

かつての真夢と同じ土俵に立ち、ようやく真っ向勝負ができる志保の目は真っ直ぐでした。

一方で志保に対抗心を燃やす萌歌だが、志保の目には萌歌は映ってないように思えます。この関係が面白いですね。

ライブシーンではユニット毎にアングルや動きの揃い方の描き分けが秀逸でした。

パンフレットには「ネクストストームは、志保以外の3人は研究生なので動きが揃ってない。対して、I-1clubは全員揃ってる。WUGはその中間くらい」と書かれています。

BtBではダンスキーアニメーターに、キャラクターデザインも担当されている近岡さん、澤田さんが参加されており、今までのダンスシーンよりもキャラの顔がよりキャラデザに近づき、とても可愛く動いてます。

印象的だったのはネクストストームです。

最初にレザレクションのデモを聴いた時、まず曲調が好みではなくあまり良い印象ではなかったですが、アニメを観たら覆りました。

一生懸命に歌う志保がとても魅力的で、アイドルは現場に行くまで判断できない法則がアニメにも当て嵌まるとは思いませんでした。

歌い終えた後の志保の表情が忘れられません。

I-1clubの止まらない未来は、作曲が広川恵一さんということでこの時点でまず刺さってます。

90'王道アイドルソングといった感じでしょうか。リリースが待ち遠しいです。

そして最後を飾るBeyond the Bottom。

まずイントロのカットから優勝ですね、まさに女神。

私が特筆したいのは、「また見えないダイナモが…」と歌い始めた真夢の第一声に大袈裟にマイクの反響エフェクトがかかってる点です。

タチアガレ!を歌った勾当台公園でのデビューライブでは、マイクを使用していませんでした。

監督は「Beyond the Bottomはタチアガレ!のアンサーソング」と語っています。

歌詞や振り付けなどからもその意匠は感じられますが、この演出もデビューライブとの対比なのだとしたらヤマカンは本当に天才だと思います。

エフェクト一つでここまで感動を覚えたことは今までありません。

真夢を除いた6人のバストアップのダンスがシームレスに繋がっているシーンは本当にすごいです。

Beyond the Bottomのダンスシーンのカメラアングルは、アイドルの祭典の舞台となっているI-1アリーナのモデルであるさいたまスーパーアリーナで毎年開催されているアニメロサマーライブに出演した際のWUGのステージ映像を参考にしているそうです。

こういう細かいところもハイパーリンクしているのがファンとしては嬉しいです。

「アイドルアニメなんだからちゃんと1曲分ダンスシーンをやれ」という声をよく目にしますが、華やかなダンスシーンが見たいだけなら他の作品を観たほうが満足できます。

アイドルアニメにおいてダンスシーンは外せない要素というのは最もだと思います。

しかし、WUGのダンスシーンはハイパーリンクや物語を紡ぐ上での演出の一部に過ぎないので最低限描いてくれてればそれでいいと思います。

WUGにおいて重要なのはダンスシーンの作画ではなくメッセージ性ですから。

事実、私は七人のアイドルの

タチアガレ!1番ダンスシーン → ズームアウトしてタイトルロゴが出る → 2番からスタッフロールが流れだす

という演出に心打たれました。

Fate/Zeroの1話でも同じような手法が使われていました。

美波が「WUG最高〜!」と言ってステージから花道へ駆け出すのを後ろから描いたカットで映像は終わりますが、キービジュアルではそれを正面から描いてることに後から気付きました。

主題歌のCDは公開日の数日前にリリースされましたが、私は劇場版を観るまでフルは聴きませんでした。

田中秀和氏の曲は後半の盛り上がりがすごいので、初聴きは絶対スクリーンのほうが感動も倍になるだろうと。

結果、これまでの人生で一番清々しい気持ちになりました。

ありがとう山本寛。ありがとう田中秀和。ありがとうウェイクアップガールズ。

優勝

随分綺麗に締めたな、というのが第一に思いました。

鑑賞前、私は解散するのではないかと不安になっていたため、この映画を観て、監督の「まだ続けたい」という言葉を聞いて本当に安心しました。

しかし、あのI-1clubを打ち破ったとなると話を広げるのが難しいように思えます。

イベントで新展開が発表されましたが、どうなるのか全く予想がつきません。

総括

これまで追いかけてきたファンとしては本当に素晴らしい作品でした。

同時に、尺の足りなさも少し目立ったように感じました。

要所は抑えて描いてくれていましたが、やはり萌歌はもっと描写してほしかったです。

アイドルの祭典でWUGを見た早坂がどういう感想を抱いたのかも気になります。

あと、青春の影とBtBを観て岡本未夕が好きなりました。名言製造機。

これは個人的な感想なのですが、スタッフロールでWUG7人の声優の名前を見ると泣いてしまうんですよね。

「スタッフロールで自分の名前を見ると泣く」と、青山吉能も同じことを言ってました。

私の乏しい語彙力で説明するのであれば、"エモい"です。誰かわかってくれ。

アニメの感想はここまでにしておきます。

0 notes

Text

「心が叫びたがってるんだ。」を観ました

以下ネタバレ注意

あの花はちょっと泣かせにきすぎな節があり、人間関係もドロドロとしていて岡田麿里特有のくどさを感じ、自分にはあまり肌に合わなかったのでここさけも冷やかし程度で観に行った。

が、上記のようなくどさは感じられず、とても観やすく正直期待以上だった。岡田麿里やればできるじゃん。

「言葉」と「家族」という普遍的なテーマが根幹にあるので、誰が観ても考えさせられるものがある作品だったと思う。

演出面では、青春の微妙な心理描写や音楽の使い方が特に良かった。

ミュージカルを絡めた演出もエンターテインメント性があって面白かったです。

順と拓実が結ばれずに終わるところもありがちなオチじゃなく好印象。

アバンのシーンを観た時、ファンタジーかな?と思ったのですが、最終的には順が自分自身でかけた思い込み(=呪い)ということだったので、これもリアリティがあって良かったです。

本当に呪うのであれば、喋ると腹が痛くなるのではなく、喋ることそのものを封じればいい訳ですから。

実を言うと自分の家族関係はお世辞にも良好と呼べるものではなく、言いたいことを言えずに悶々としているうちに「どうせ言っても何も変わらないし、めんどくさくなるだけ」と内向的になり喋ることを諦め、何も言わなくなったのも拓実の置かれた状況とほぼ同じで強く共感できたし、かなり感情移入してしまった。

「言葉は人を傷つける、後悔したって絶対に取り戻せない」、順のこの台詞はマジで刺さりました。

誰もが経験したことがあると思う。

正直水瀬いのり自体はあまり好きではないけどやっぱり演技は上手いですね。

内山君はもう言わずもがな、細谷君の演技も等身大で素晴らしかった。

「言葉は人を傷つける、でも言わないとわからないこともあるし、言葉は人を励ますこともできる」

こんな簡単なことをこの作品は思い出させてくれました。

観て良かったです、もう一回観てもいいかなあ。

0 notes