#القصص القرآني

Text

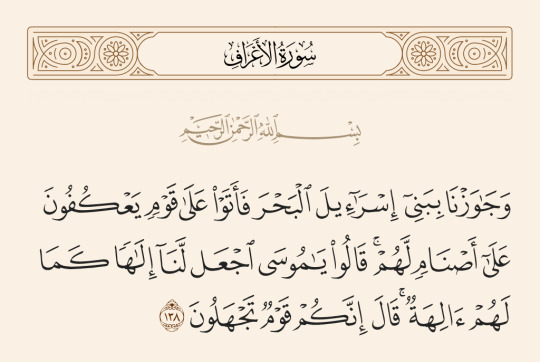

جماليّة السّرد القصصي في القرآن الكريم - قصة بني إسرائيل في سورة الأعراف نموذجا

جماليّة السّرد القصصي في القرآن الكريم – قصة بني إسرائيل في سورة الأعراف نموذجا

جماليّة السّرد القصصي في القرآن الكريم – قصة بني إسرائيل في سورة الأعراف نموذجا

الكاتب : يوسف سنوسي . منقور صلاح الدين

الملخص:

يشد انتباه المتلقي للخطاب القرآني، أنّ السرد القصصي في القرآن الكريم جاء على نسيج متفرد تؤثر أحداثه في المتلقي وتجعله ينفعل ويتفاعل معها فيراها أمامه مشاهد حية، وتمثل على مستوى الجمالية…

View On WordPress

#Quranic narration#Quranic stories#Surat Al-A&039;raf.#The aesthetic#The children of Israel#الجمالية؛ السرد القرآني؛ بنو إسرائيل؛ القصص القرآني؛ سورةالأعراف.

0 notes

Text

جماليّة السّرد القصصي في القرآن الكريم - قصة بني إسرائيل في سورة الأعراف نموذجا

جماليّة السّرد القصصي في القرآن الكريم – قصة بني إسرائيل في سورة الأعراف نموذجا

جماليّة السّرد القصصي في القرآن الكريم – قصة بني إسرائيل في سورة الأعراف نموذجا

الكاتب : يوسف سنوسي . منقور صلاح الدين

الملخص:

يشد انتباه المتلقي للخطاب القرآني، أنّ السرد القصصي في القرآن الكريم جاء على نسيج متفرد تؤثر أحداثه في المتلقي وتجعله ينفعل ويتفاعل معها فيراها أمامه مشاهد حية، وتمثل على مستوى الجمالية…

View On WordPress

#Quranic narration#Quranic stories#Surat Al-A&039;raf.#The aesthetic#The children of Israel#الجمالية؛ السرد القرآني؛ بنو إسرائيل؛ القصص القرآني؛ سورةالأعراف.

0 notes

Text

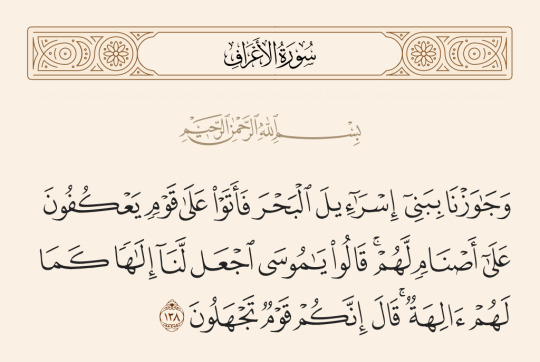

من اكثر الشخصيات اثارة للجدل في الثقافة الاسلامية في العصر الحالي .... 🤔

إنه الدكتور محمد شحرور .

وارد أن تكون قد سمعت عنه خصوصا بعد خبر وفاته ووارد ان تكون لم تسمع عنه

لكن افكاره واطروحاته اكيد عدت عليك

بدأ دراسته للقرآن بعد نكسة 67 آلى حين وفاته

وخرج بنتائج كتير عقلانية تناسب العصر وسماها القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم (القرآن الكريم)

اسس منهجه الفكري على قواعد اهمها

~ التنزيل الحكيم يفسر نفسه بنفسه وان مفاتيح فهم الكتاب بداخله

الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ أَن يُفۡتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ "وَتَفۡصِيلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ "

اي ان الله سبحانه وتعالى فصَّل كتابه وعلينا بالتدبر فيه حتى نفهمه

~ لا للترادف بمعنى ان التنزيل الحكيم كتاب دقيق جدا في تراكيبه ومعانيه وانطلاقا من ان الدقة فيه لا تقل عن مثيلتها في الكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات وان صانع هذا الكون من اصغر ذرة الى اكبر مجرة وخالق الانسان بشرايينه واعصابه و عظامه واوردته و اجهزة السمع والبصر والادراك هو ذاته صاحب التنزيل الحكيم الذي لا بد ان تتجلى فيه دقة الصانع ، فلكل حرف في التنزيل الحكيم وظيفة ولكل كلمة مهمة فكلمة "جاء" غير كلمة "أتى" ، كلمة "أب" غير كلمة "والد"

القرآن غير الكتاب

(شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ "هُدٗى لِّلنَّاسِ")

(الٓمٓ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ "هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ" )

القرآن هدى للناس - الكتاب هدى للمتقين

كل المُتَّقين ناس

لكن ليس كل الناس مُتَّقين

وهذايؤدي لنتايج مختلفة وجديدة في فهم التنزيل الحكيم وان كل مصطلح له وظيفة مختلفة عن الاخر

~ لا ناسخ ولا منسوخ في التنزيل الحكيم

والنسخ بين الرسالات والشرائع

مثال شريعة محمد نسخت شريعة موسي

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ

وهي اربع حالات

احكام اتحذفت من شريعة موسى - مثل قتل الابن العاق

احكام جديدة تمت اضافتها - احكام الطلاق وتحريم الربا

احكام تم تعديلها - جلد الزانية والزاني بدلا من الرجم

احكام بقيت على حالها - من قتل يقتل

ولذلك القول في الفقه بأن الايات تنسخ بعضها داخل التنزيل الحكيم غير صحيح مثال

"اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ"

"فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم"

في الفقه الاية الثانية تنسخ الاية الاولى و نجد هنا ان تقوى الله في الايه الاولى حق واجب كامل اما الثانية تقوى الله تقديرية حسب كل فرد واستطاعته

ولكل منهما حقل ووظيفة مختلفة عن الاخرى

ان الاولى في تقوى الاسلام والثانية في تقوى الايمان

في تقوى الايمان التقوى فيها ما استطعت

مثال الحج او الصوم وهي على حسب استطاعه كل فرد وتختلف من شخص لاخر حسب ظروفه ،

اما في تقوى الاسلام وجب عليك تقوي الله حق تقاته مثل البعد عن الشرك بالله والقتل و ارتكاب الفواحش وعقوق الوالدين وشهادة الزور

وهي كلها افعال لا تقبل الفصال فيها

——

النتائج التي وصل اليها محمد شحرور حسب منهجه الخاص نتائج عقلانية مختلفة تماما عن الموروث الفقهي الدارج

اهمها

~ حصر المحرمات في التنزيل الحكيم ب 14 محرمة فقط وان الله فقط صاحب حق التحريم وان الرسول "ص" ينهي و يمنع لكن لا يحرم

وان الحرام شمولي ابدي بمعنى ان الحرام حرام في اي زمان واي مكان على وجه الارض حتى قيام الساعة مثال الشرك بالله او عقوق الوالدين او القتل او اكل مال اليتيم او السرقة

وان من ضمن ال 14 محرم في التنزيل الحكيم هي اضافة محرمات لم يحرمها الله او تحليل محرم "وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ"

~ التفريق بين مقام النبوة و مقام الرسول

والتفريق بين السنة النبوية والسنة الرسولية

~ اعادة قرائة الحاكمية الدينية وعلاقة الدين بالسلطة

~ الخروج بنتائج مختلفة في العديد من المواضيع مثل

اركان الاسلام واركان الايمان - التعددية الزوجية - الطلاق - القضاء والقدر - المواريث - الصراط المستقيم - القصص القرآني - نظرية المعرفة الانسانية

~ اعادة تعريف بعض المصطلحات مثل

الكتاب - القرآن - الذكر - اللوح المحفوظ - السبع المثاني - الشهيد - الروح - الربوبية - الالوهية

~ الرحمة والعالمية

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

التنزيل الحكيم صالح لكل زمان ومكان

ومن خصائصه الرحمه والعالمية

ولذلك يعتبر فكر محمد شحرور مقبول في الارجنتين او اليابان او ايطاليا او مصر او نيجيريا

من منطلق خاصية العالمية والرحمة التي كان دائما يبحث عنها في اطروحاته وانه يرى ان القرآن موجه الى كل انسان علي وجه الارض وليس مخصص لشبه الجزيرة العربية فقط

وان الدين اشمل و اعم من الثقافة العربية

وان تحويل الثقافة العربية لدين جعل من الدين دين محلي خاص بشبه الجزيرة العربية وليس عالمي كما قال الله

والخطاب الذي تبناه محمد شحرور يمكن القبول به في اي مكان بالعالم

~ التعددية والاحادية / المدينة والقرية

تعريف مصطلح القرية والمدينة في التنزيل الحكيم

وان القرى احادية مصيرها الهلاك

وان المدينة تعددية مصيرها الازدهار

وكأنه رأى ان المجتمعات العربية مجتمعات احادية لا تقبل الاخر

وكان ينادي بضرورة قبول الاخر سواء كان الاختلاف ديني او سياسي او فكري والتعايش معه تحت مظله القانون

موقفه من الثورات العربية والثورة السورية

كان يرى ان الثورة لا بد أن يسبقها حراك ثقافي وثورة ثقافية حتي تنجح وان الثورات العربية مع الجهل مصيرها الفشل

والثورة السورية كان يرى انها نظام احادي يحارب نظام احادي والناس تتقابل في ما بينها لأسباب غير إنسانية. في اخر ايامه كرس حياته للنداء بالتعددية وقبول الاخر كشرط للتقدم

وكانت رسالته للحكام العرب

ان مهمتهم ليست ادخال الناس للجنة او للنار

لكن مهمتهم تنحصر في توفير الامن والسعادة للمواطن وهذا غير متوفر في اغلب بلاد العالم العربي

في تفسيره للقران كان يرى ان التفسير لازم يكون كل موضوع على حده (ترتيل)

مثال موضوع الطلاق او الحجاب

وهو تجميع جميع الايات التي تتحدث عن الطلاق ثم الخروج بالنتيجة النهائية للبحث

وان لا يمكن تفسير القرآن سورة سورة كما هو معتاد بسبب وجود آيه تتكلم عن الشرك بالله ثم آيه تتكلم عن الانفجار الكوني ثم ايات تتحدث عن القصص القرآني وهكذا

ف كان حصر جميع الايات الخاصة بموضوع ما ثم الخروج بالنتيجة كان منهج محمد شحرور في تأويلة للقرآن الكريم مع الاخذ في الاعتبار انه لا ترادف ولا ناسخ ولا منسوخ

محمد شحرور له 14 كتاب اهمهم كتاب "الكتاب والقرآن" اول كتبه واهم كتبه علي الاطلاق وقد صدم العديد من الناس وكان سبب في تغيير افكار العديد منهم ومن مختلف التيارات الاسلامية

الفارق بين محمد_شحرور وبين ابن كثير او الامام الشافعي او اي من الائمة

هو كالفارق بين طبيب او مهندس كان يعيش منذ 1200 سنة و طبيب او مهندس يعيش العصر الحالي

طبيب او مهندس يستخدم ادوات العصر في القرن السابع والثامن الميلادي

اكيد ستكون مختلفة تماما عن امكانيات وادوات العصر في القرن الواحد و��لعشرين

تعرض لانتقادات مثله مثل غيره من المفكرين وصلت لحد التكفير والزندقة

محمد شحرور يعتبر مؤسس لمنظومه فقهيه معاصرة ومنهج فكري بدأه من اكتر من ٥٠ سنة

ومع الوقت انتشار فكره بتزايد بسبب وسائل التواصل الاجتماعي

اكيد له اخطاء وهو نفسه كان يعيد مراجعة افكاره وكتبه وتصحيح اخطاءه بنفسه ويطالب الناس بالتدبر في كتاب الله و ضروره تجاوز افكاره مع الوقت

وان افكاره بعد 50 سنة او 100 سنة ممكن تصبح غير مقبولة ومن الضروري أن يتفاعل كل عصر مع كتاب الله حسب ارضيته المعرفية والادوات المتاحة في كل عصر

وان كتاب الله من حي الى احياء وان القرآن لابد أن يقرأ بعيون كل عصر على حده والنتائج ستختلف من عصر لعصر

لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

هذا موجز بسيط جدا لمنهج شخص كرس 50 سنة من حياته لفهم وتأوييل القرآن الكريم

واكيد أن مثل هذا الفكر لا بد أن يدرس ويقرأ ويناقش بموضوعية في ظل الصراعات الموجودة في العالم العربي حاليا .

وتحياتنا لكم على حسن المتابعة .

وعذرا على الإطالة 🌹

ورحم الله دكتورنا الراحل و أسكنه فسيح جناته .

والسلام على من إتبع الهدى ☝

#أفلا_يعقلون

#فهل_من_مدّكر

8 notes

·

View notes

Quote

حرص القصص القرآني على أن يلقي في روع السلم أن رسالات الأنبياء ـ عليهم السلام ـ تملك طاقه الانتصار و الغلبة مهما كانت فداحة الخطوب التي تواجهها.. و هذا ماعلينا أن نتشبع به في هذه الأيام التي سيطر فيها اليأس و الإحباط.

عز الدين القسام

المصدر: خلِّدها - مقولات عن الإسلام

7 notes

·

View notes

Text

{ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ }

🔴 شخصيات القصص القرآني ليست مجرد شخصيات بشرية مرت علينا وانتهت بل هي رموز ودلالات عن أحداث وقيم تتكرر عبر الزمان.

▫️فرعون هو كل حاكم متجبر يريد أن يُعْبَدَ في الأرض.

▫️وأهل الكهف هي قصة كل فئة مؤمنة هربت بدينها من طغيان الكفر وانعزلت لتعبد الله.

▫️وقصة يوسف عليه السلام هي مثال للحسد وقصة كل أخوة نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون على بعضهم.

▫️وقصة ذي القرنين هي قصة كل حاكم مصلح أعطاه الله سبحانه الأسباب في الدنيا ومكنه في الأرض. فعمل بمنهج الله وبما يرضي الله.

▫️وقصة صالح هي قصة كل قوم طلبوا معجزة من الله. فحققها لهم فكفروا بها.

▫️وقصة شعيب عليه السلام هي قصة كل قوم سرقوا في الميزان والمكيال.

▫️وقصة قارون الذي عبد المال والذهب وحسب أنه استغنى عن الله فخسف به وبماله الأرض.

▫️وآيات الله من الطوفان والضفادع والجراد والدم والفيل والطير الأبابيل ما هي إلا مثال لجنوده تعالى {وما يعلم جنود ربك إلا هو}.

هي مواعظ وعبر لكن {فهل من مدكر}؟

#تدبرات قرآنية#تدبر آية#تلاوة#ايات قرانية#قرآن كريم#اسلاميات#اسلام#محمد عليه الصلاة والسلام#دعاء#اذكار#بلغوا عني ولو آية#مسلم#صور

7 notes

·

View notes

Text

أَلَـمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْـمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

من سورة البقرة- آية (243)

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى على ما يتعلق بالأسرة المسلمة في حالة علاج الفراق في الزواج إما بالطلاق وإما بالوفاة، أراد الحق سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية أن تعرف أن أحداً لن يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله، فالأمة الإسلامية هي الأمة التي أمنها على حمل رسالة ومنهج السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة، فلم يعد محمد صلى الله عليه وسلم بأتى ولا نبي يُبعث.

ولابد لمثل هذه الأمة أن تُربى تربية تناسب مهمتها التي حملها الله إليها.

ولابد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدي هذه الأمة كل ما لاقته وصادفته مواكب الرسل في الأمة السابقة ليأخذوا العبرة من المواقف ويتمثلوا المنهج لا من نظريات تُتلى ولكن من واقع قد دُرس ووقع في المجتمع.

أراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أساس المسألة وهو أنه سبحانه واهب الحياة ولا أحد غيره، وواهب الحياة هو الذي يأخذها.

ولم يضع لهبة الحياة سبباً عند الناس.

وإنما هو سبحانه الذي يحيى ويميت.

وفي الحياة والموت استبقاء للنوع الإنساني، ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ من التمول.

ويعالج الحق هذه المسألة بواقع سبق أن عاشه موسى عليه السلام مع قومه وهم بنو إسرائيل، ونعرف أن قصة موسى مع قومه قد أخذت أوسع قصص القرآن؛ لأنها الأمة التي أتعبت الرسل، وأتعبت الأنبياء، وكان لابد أن يعرض الحق هذا الأمر برمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من واقع ما حدث، فقال سبحانه: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الموت}.

ونعرف من هذا القول أن علة الخروج إنما كانت مخافة أن يموتوا.

أما عن سبب هذا الموت فلم تتعرض له الآيات، وإن تعرض المفسرون له وقالوا كلاما طويلاً، فمنهم من قال: إنهم خرجوا هربا من وباء يحل بالبلد خشية أن يموتوا، وبعضهم قال: إنهم خرجوا فِراراً من عدو قد سُلط عليهم ليستأصلهم، المهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفا من الموت.

إذن فالقرآن يعالج تلك المسألة من الزاوية التي تهم، ولكن ما هو السبب ولماذا الخروج؟ فذلك أمر لا يهم؛ لأن القرآن لا يعطي تاريخا، فلم يقل متى كانت الوقائع ولا زمنها، ولا على يد من كان هذا، ولا يحدد أشخاص القضية، كل ذلك لا يهتم به القرآن.

والذين يتعبون أنفسهم في البحث عن تفاصيل تلك الأمور في القصص القرآني إنما يحاولون أن يربطوا الأشياء بزمن مخصوص، ومكان مخصوص وأشخاص مخصوصة.

ونقول لهم: إن القرآن لو أراد ذلك لفعل، ولو كان ذلك له أصل في العبرة والعظة لبيّنه الحق لنا، وأنتم تريدون إضعاف مدلول القصة بتلك التفاصيل؛ لأن مدلول القصة إن تحدد زمنها، فربما قيل: إن الزمان الذي حدثت فيه كان يحتمل أن تحدث تلك المسألة والزمن الآن لم يعد يحتملها، وربما قيل: إن هذا المكان الذي وقعت فيه يحتمل حدوثها، إنما الأمكنة الأخرى لا تحتمل.

وكذلك لو حددها بشخصيات معينة لقيل: إنّ القصص لا يمكن أن تحدث إلا على يد هذه الشخصيات؛ لأنها فلتات في الكون لا تتكرر.

إن الله حين يبهم في قصة ما عناصر الزمان والمكان والأشخاص وعمومية الأمكنة إنه سبحانه يعطي لها حياة في كل زمان وفي كل مكان وحياة مع كل شخص، ولا يستطيع أحد أن يقول: إنها مشخصة.

وأضرب دائما هذا المثل بالذين يحاولون أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسماء أهل الكهف وكلب أهل الكهف.

نقول لهؤلاء: أنتم لا تثرون القصة، لأنكم عندما تحددون لها زمانا ومكانا وأشخاصا فسيقال: إنها لا تنفع إلا للزمان الذي وقعت فيه.

ولذلك إذا أراد الحق أن يبهم فقد أبهم ليعمم، وإن أراد أن يحدد فهو يشخِّص ومثال ذلك قوله تعالى: {ضَرَبَ الله مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ امرأت نُوحٍ وامرأت لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئاً وَقِيلَ ادخلا النار مَعَ الداخلين} [التحريم: 10].

لم يحدد الحق هنا اسم أي امرأة من هاتين المرأتين، بل ذكر فقط الأمر المهم وهو أن كلا منهما كانت زوجة لرسول كريم، ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته، ولم يستطع لوط عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته، بل كانت كل من المرأتين تتآمر ضد زوجها- وهو الرسول- مع قومها، لذلك كان مصير كل منهما النار، والعبرة من القصة أن اختيار العقيدة هو أمر متروك للإنسان، فحرية العقيدة أساس واضح من أسس المنهج.

وأيضا قال سبحانه في امرأة فرعون: {وَضَرَبَ الله مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ امرأت فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابن لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الجنة وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ القوم الظالمين} [التحريم: 11].

لم يذكر اسمها؛ لأنه لم يهمنا في المسألة المهم أنها امرأة من ادعى الألوهية، ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله.

لكن حينما أراد أن يشخص قال في مريم عليها السلام: {وَمَرْيَمَ ابنت عِمْرَانَ التي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ القانتين} [التحريم: 12].

لقد ذكرها الحق وذكر اسم والدها، ذلك لأن الحدث الذي حدث لها لن يتكرر في امرأة أخرى.

فالذين يحاولون أن يُقَوّوا القصة بذكر تفاصيلها نقول لهم: أنتم تُفقرون القصة؛ فالمهم هو أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول: إنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت.

ونريد أن نقف موقفا لغويا عند قول الحق: {أَلَمْ تَرَ}.

أنت تقول لإنسان: {أَلَمْ تَرَ} يعني ألم ير بعينيه، وبالله هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون معه والمؤمنون بعده إلى أن تقوم الساعة رأوا هذه المسألة؟ لا.

لقد وصلتهم بوسيلة السماع وليس بالرؤية.

ونحن نعلم أن الرؤية تكون بالعين، والسماع يكون بالأذن، والتذوق يكون باللسان، والشم يكون بالأنف، واللمس يكون باليد، إن هذه هي الوسائل التي تعطي للعقل إدراكا وإحساسا لكي يعطي معنويات، وفي ذلك اقرأ قوله تعالى: {والله أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [النحل: 78].

إذن فوسيلة العلم تأتي من الحواس، وسيدة الحواس هي العين؛ لأنه من الممكن أن تسمع شيئا من واحدٍ بتجربته هو، لكن عندما ترى أنت بنفسك فتكون التجربة خاصة بك، ولذلك يقال: (ليس مَن رأى كمن سمع)، فإذا أراد الحق أن يقول: ألم تعلم يا من أخاطبك بالقرآن خبر هؤلاء القوم؟ فهو سبحانه يأتي بها على هذه الصورة: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ} ويعني ألم تعلم والعلم هنا بأي وسيلة؟ بالسمع.

ولماذا لم يختصر سبحانه المسافة ويقول: (ألم تسمع) بدلا من {أَلَمْ تَرَ}؟.

إنه في قوله: {أَلَمْ تَرَ} يخبرك بشيء سابق عن وجودك أو بشيء متأخر عن وجودك، فعليك أن تستقبله استقبالك لما رأيته؛ لأن الله الذي خلق الحواس هو سبحانه أصدق من الحواس، ولذلك جاء قوله تعالى في سورة الفيل: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفيل} [الفيل: 1].

إننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل ولم ير هذه الحادثة فكيف يقول الله له ألم تر؟ إن المعنى من ذلك هو (ألم تعلم)؟ (ألم تسمع مني) ولم يقل (ألم تسمع)؟ لكي يؤكد له أنه سيقول له حدثاً هو لم يره ولكن الحق سيخبره به، وإخبار الحق له كأنه يراه.

فكأن الله يقول: إن هذه مسألة مفروغ منها وساعة أخبرك بها فكأنك رأيتها.

ونحن نسمع في حياتنا قول الناس: إن فلانا ألمعي.

ومعنى ذلك أنه يحدثك حديثاً كأنه رأى أو سمع.

الألمعي الذي يظن بك الظن

* * * * *

كأن قد رأى وقد سمعا ويحدثنا الحق عن هؤلاء القوم فيقول: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الموت فَقَالَ لَهُمُ الله مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ}.

إنه سبحانه يخبرنا بأن الأمر الذي يفرون منه لاحق بهم، لأنه لا يَحتاط من قدر الله أحد، لذلك أماتهم الله ثم أحياهم ليتعظوا.

ولو أخر الله الإحياء إلى يوم البعث فلن تؤثر العبرة؛ لأنه بعد يوم القيامة لا اعتبار ولا تكليف، وكل ذلك لا قيمة له.

وقوله تعالى: {حَذَرَ الموت} بيان لعلة الخروج، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن هذه قضية لا ينفع فيها الحذر، أنتم خرجتم خوفا من الموت سأميتكم والذي كنتم تطلبونه بعد الموت سأحدث لكم غيره، لذلك أحياهم إحياءً آخر حتى يتحسروا، ويأخذوا أجلهم المكتوب {ثُمَّ أَحْيَاهُمْ} حتى يبين لكم أن أمر الموت بيده سبحانه سواءً كان خوفهم من الموت نابعاً من أعدائهم أو من وباء وطاعون، فالأمر في جوهره لا يختلف، ولو أن الآية ذكرت أنهم خرجوا خوفا من وباء ما كنا فهمنا منها احتمال خروجهم خوفاً من أعدائهم.

إذن إبهام السبب المباشر في القضية أعطاها ثراءً.

وقوله تعالى: {وَهُمْ أُلُوفٌ} يبين لنا مدى الخيبة والغباء الذي كانوا فيه، لأنهم كيف يخرجون خائفين من الأعداء وهم ألوف مؤلفة.

ولم يظهر واحد من هؤلاء الألوف ليقول لهم: إن الموت والحياة بيد الله.

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الموت فَقَالَ لَهُمُ الله مُوتُواْ}.

وساعة تأمر مأمور منك بأمر فلابد أن يكون عندك طلاقة قدرة أن تفعل، وهل إذا قلت لأحد: مت، سيموت؟ إذا أمات نفسه فقد قتلها، وفرق كبير بين الموت والقتل.

إنما الموت يأتي بلا سبب من الميت، ولكن القتل ربما يكون بسبب الانتحار أو بأي وسيلة أخرى، المهم أنه قتل للنفس وليس موتا.

ويوضح لنا الحق الفرق بين القتل والموت حين يقول: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسل أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ على عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِي الله الشاكرين} [آل عمران: 144].

ولقد جاءت هذه الآية في مجال استخلاص العبر من هزيمة أحد حين شاع بين المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ففكر بعض منهم في الارتداد، وجاء قول الحق موضحاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي سبقه رسل جاءوا بالمنهج، والأمة المسلمة التي أمنها الله على تمام المنهج لا يصح أن يهتز الإيمان فيها بموت الرسول الكريم؛ لأن من ينقلب ويرتد فلن يضر الله شيئاً، إنما الجزاء سيكون للشاكرين العارفين فضل منهج الله.

ولنا أن نعرف أن الحق سبحانه جاء بالموت كمقابل للقتل، وأوضح في الآية التالية أمر الموت حين قال: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَاباً مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدنيا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخرة نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشاكرين} [آل عمران: 145].

إذن فأمر الموت مرهون بمشيئة الله وطلاقة قدرته وتحديده لكل أجل بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر، وسيلقى كل إنسان نتيجة عمله، فمن عمل للدنيا فقط نال جزاءه فيها، ومن عمل للآخرة فسيجزيه الله في دنياه وآخرته.

لذلك يصدر الأمر من الحق بقوله: {فَقَالَ لَهُمُ الله مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ} فلم يكن بإرادتهم أن يصنعوا موتهم، أو أمر عودتهم إلى الحياة، لكنه أمر تسخيري.

إنهم يموتون بطلاقة قدرته المتمثلة في (كن فيكون).

ويعودون إلى الحياة بتمام طلاقة القدرة المتمثلة في (كن فيكون).

فليس لهم رأي في مسألة الموت أو العودة للحياة، إنه أمر تسخيري، كما قال الحق من قبل للأرض والسماء: {ثُمَّ استوى إِلَى السمآء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائتيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ} [فصلت: 11].

لقد شاءت قدرته أن يخلق السماء على هيئة دخان فوُجدت، وخلقه للسماوات والأرض على وفق إرادته وهو هين عليه بمنزلة ما يقال للشيء احضر راضيا أو كارها، فيسمع الأمر ويطيعه.

وهذه أمور تسخيرية من الخالق الأكرم، وليس للمخلوق من سماوات وأرض وما بينهما إلا الامتثال للأمر التسخيري من الخالق عز وجل.

فعندما يقول الحق سبحانه: {مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ} فهذا أمر تسخيري بالموت، وأمر تسخيري بعودتهم إلى الحياة.

وأليس الموت هو ما خافوه وفروا منه واحتاطوا بالهرب منه؟ نعم، لكن لا أحد بقادر على أن يحتاط على قدر الله؛ لأن الحق أراد لهم أن يعرفوا أن أحداً لا يفر من قدر الله إلا لقدر الله.

ولذلك فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد للناس ألا تذهب إلى أرض فيها الطاعون.

قالوا له: أتفر من قدر الله؟ قال عمر: نعم: نِفرُّ من قدر الله إلى قدر الله.

إن ذلك يجعل الإنسان في تسليم مطلق بكل جوارحه لله.

صحيح على الإنسان أن يحتاط، ولكن القدر الذي يريده الله سوف ينفذ.

والمؤمن يأخذ بالأسباب، ويسلم أمره إلى الله.

وقد يقول قائل: لماذا لم يترك الله هؤلاء القوم من بني إسرائيل ليموتوا وإلى أن يأتي البعث يوم القيامة ليحاسبهم.

وأقول: لقد أراد الحق سبحانه بالأمر التسخيري بالإحياء ثانية أن توجد العبرة والعظة، ولتظل ماثلة أمام أعين الخلق ومحفوظة في أكرم كتاب حفظه الله منهجا للناس وهو القرآن الكريم.

إن الحق أراد بالأمر عظة واعتبارا وتجربة يموتون بأمر تسخيري، ويعودون إلى الحياة بأمر تسخيري آخر، ثم يعيشون الحياة المقدرة لهم ويموتون بعدها حتف أنوفهم، ولتظل عبرة ماثلة أمام كل مؤمن حق، فلا يخاف الموت في سبيل الله.

لقد أراد الله بهذه التجربة أن نستخدم قضية الجهاد في سبيل الله، فلا يظن ظان أن القتال هو الذي يسبب الموت، إنما أمر الموت والحياة بيد واهب الحياة.

وهاهو ذا قول خالد بن الوليد على فراش الموت باقياً ليعرفه كل مؤمن بالله:

لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما في جسدي شبرا إلا وفيه ضربة سيف أو طعنه برمح، وهأنذا أموت على فراشي كما يموت العَيْر، فلا نامت أعين الجبناء.

إذن فأمر الحياة والموت ليس مرهونا بقتال أو غيره، إنما هو محدد بمشيئة الله.

ولننظر إلى تذييل الآية حين يقول الحق: {إِنَّ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناس ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يَشْكُرُونَ}.

وما الفضل؟ إنه أن تتلقى عطاءً يزيد على حاجتك.

والحق سبحانه وتعالى لا يعطي الناس فقط على قدر حاجتهم إنما يعطيهم ما هو أكثر من حاجتهم.

إذن فلو مات هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم خوفاً من وباء أو عدو لكان هذا الموت فضلا من عند الله؛ لأنهم لو ماتوا بالوباء لماتوا شهداء، وهذا فضل من الله.

ولو ماتوا في لقاء عدو وحاربوا في سبيل الله لنالوا الشهادة أيضا، وذلك فضل من الله.

لماذا يكون مثل هذا الموت فضلا من الله؟ لأننا جميعا سوف نموت، فإن مات الإنسان استشهادا في سبيله فهذا عطاء زائد.

لكن أكثر الناس لا يشكرون؛ لأنهم لا يعلمون مدى النعمة فيما يجريه الحق سبحانه وتعالى عليهم من أمور؛ لأن الناس لو علمت مدى النعمة فيما يجريه الحق عليهم من أحداث بما فيها الإحياء والإماتة، لشكروا الله على كل ما يجريه عليهم، فالحق سبحانه وتعالى لا يجري على البشر، وهم من صنعته إلا ما يصلح هذه الصنعة، وإلا ما هو خير لهذه الصنعة.

لقد استبقى الحق سبحانه هذه العبرة بما أجراه على بعض من بني إسرائيل لنرى أن القتال في سبيل الله هو من نعم الله على العباد، فلا مهرب من قضاء الله.

وهاهو ذا الشاعر العربي يقول:

ألا أيها الزاجري أحضر الوغي

* * * * *

وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي

* * * * *

فدعني أبادرها بما ملكت يدي إن الشاعر يسأل من يوجه له الدعوة لا إلى القتال، ولكن إلى الاستمتاع بملذات الحياة قائلاً: ما دمت لا تملك لي خلوداً في هذه الحياة ولا أنت بقادر على رد الموت عني فدعني أقاتل في سبيل الله بما تملكه يداي.

وبعد الحديث عن محاولة هرب بعض من بني إسرائيل من قدر الله فأجرى عليهم الموت تسخيراً وأعادهم إلى الحياة تسخيرا، وهذا درس واضح للمؤمنين الذين سيأتي إليهم الأمر بالقتال في سبيل الله.

فلا تبالوا أيها المؤمنون إن كان القتال يجلب لكم الموت؛ لأن الموت يأتي في أي وقت.

6 notes

·

View notes

Text

حكاية يونس و الحوت

من أروع القصص القرآني

حكمة شجرة اليقطين

بعد أن خرج يونس عليه السلام من فم الحوت . على الرمال عريانا مريضا مغموما .. لماذا أنبت الله له شجرة اليقطين ( الدُباء أو القرع ) ؟ و ليس الموز أو التفاح من الفاكهة ؟! تأتينا الإجابة من أهل العلم : بأن النبي يونس عليه السلام بعد خروجه من الحوت ، لابد و أن كان ملتصقا عليه عوالق البحر من القشريات ، و هذه رائحتها تجذب الذباب و الهوام كما نعلم . ورق شجر اليقطين هو الشجر الوحيد الذي ينفر الذباب لأنه يصدر فورمون ينفر منه الحشرات الطائرة . كما أن ورق هذه الشجرة عريض فيحمي من أشعة الشمس . أما الثمـرة ذاتها فتؤكل بمجرد أن تظهر ، فلا حاجة لانتظارها حتى تنضج و تؤكل نيئة و مطبوخة . كما لا يحتاج آكلها إلى شرب الماء لأنها تمده بكل ما يحتاجه جسمه . و لكننا أغفلنا هنا أهم شيء . لقد كان يونس مريضا فكيف سيتغلب على هذه المشكلة ؟ فاليقطين يحتوى على مضادات حيوية طبيعية و خوافض للحرارة ، و منشطات لوظائف الكلى و الكبد و مهدئات للأعصاب و مضادات للصداع و قصور القلب و التهاب المسالك و الحروق و السعال و الربو . و نختم بلطيفة قرآنية . يقول الله سبحانه و تعالى : ( فلولا أنه كان من المسبحين ، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ). هذا هو السبب فقط الذى جعل الله يتكفل بكل هذا الإعداد من أجل نبيه يونس . و لم يقل ( لولا أن كان من المرسلين أو النبيين ) بل قال ( المسبحين )- فالتسبيح و ذكر الله فى أيام الرخاء هي فقط من وقفت له شفيعا فأزاحت عنه الغمة وقت الضيق . أكثروا من التسبيح و ذكر الله . قال تعالى : " و الذاكرين الله كثيراً و الذاكرات أعد #الله لـــهم مغفرةً و أجراً عظيما

اذا اتممت القراءة فا سبح الله كثيرآ 🌹🌹إذا كنت من محبي القصص والمنشورات الجميله تابعني

@الجميع

0 notes

Text

أحد التَسميات الجديدة التي يستخدمها علم النفس في تشخيص مشكلات الإنسان، مصطلح:

(Homo Prospectus) الإنسان المُترقِّب

والتي تعني أنّ أكثر صِفَة مُميِّزة للإنسان، هي أنّه يقضي الجزء الأكبر من يومه وهو يتطلّع إلى المُستقبل، ويترقّب وقوع القادم الذي لَمّا يأتي بَعد!

هذا الكائن المَهجوس والمَسكون بما سيجري لاحقًا!

لذلك يحمل الخطاب القرآني طمأنة وجودية للمُؤمنين حيال مُستقبلهم، وكلّ مجهول يخشونه (الشيطان يعدكُم الفقر) وتجاه ما سيأتيهم في قابل الأيام ومصيرهم بعد المَوت {أَلَا إِنَّ أَولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوفٌ عَلَيهِم} قال الإمام السعديّ: أيّ فيما يستقبلونه ممّا أمامهم من المخاوف والأهوال.

تكمن المشكلة الأساسية، في أنّ العقل البشريّ، لا يُميِّز بين الوجود الحقيقي للخطر على أرض الواقع، وبين مُجرّد تخيّله أو التفكير به.

أيّ أنّ جسم الإنسان يبدأ سلسلة من التفاعلات العصبية كاستجابة دفاعية لرفع مُستوى التأهّب لمُجرّد تخيّل تهديد أو خطر مُستَقبَلي لا وجود له على أرض الواقع في الّلحظة الحالية.

وإذا أمعنتَ النظر.. وجدتَ أنّ حياتك تكاد تكون سلسلة من الترقّب لما هو قادم:

حين تكون في المنزل، تُفكِّر كيف ستتصرّف في العمل غدًا

حين تكون في العمل، تُفكِّر كيف ستتأخّر بفعل أزمة السير

حين تكون عالقًا في أزمة السير، تفكّر بالمسؤوليات المنزلية التي تنتظرك

الرابط المشترك دائمًا في تفكير الإنسان، هو أنّه يرحل بنفسه إلى لحظة قادمة لم يحِن وقتها بعد، فيُصاب بالقلق والفزع والإرباك.

روبرت سابولسكي عالم الأعصاب والسلوك، أشار لهذه المُفارقة على من خلال كتابه (لماذا لا يُصاب حمار الوَحش بقُرحة المَعدة؟) كاستجابة طويلة ومُزمنة على ضغوطات الحياة اليومية وتوتّراتها، وذكر بأنّ حمار الوحش لا يشغل نفسه بالأسئلة التالية كما يفعل الإنسان:

- ماذا لو لَم أستطع الحصول على ضمان اجتماعي لبقيّة عمري؟

- ماذا لو وصلت إلى حيث أريد ولَم أجد مكانًا لاصطفاف السيّارة؟

صيغَت مصطلحات عدّة لتمييز الإنسان عن غيره من باقي المخلوقات، بدأت بأنّه (حيوان ناطق) مرورًا بكونه (حيوان سياسيّ).

واستخدم جوناثان غوتشل مصطلح (الإنسان الحكّاء) أي الكائن الوحيد الذي ينسج القصص والأساطير عن نفسه وعن الوجود.

وكان الوصف التطوّري للإنسان هو الأكثر تداولًا (الإنسان العاقل) Homo Sapiens

لكنّ الفكرة الجديدة التي أتى بها سليغمان ومدرسته في علم النفس، هي أنّه من الأدقّ أن نفهم الإنسان وسلوكه واضطراباته بالنظر إلى الكيفية التي ينظر بها إلى المُستَقبَل وليس إلى الماضي ولا إلى الحاضر كما تقول باقي مدارس علم النفس.

بحسب سليغمان، فإنّ التحليل النفسيّ يُغرِق بالنظر لخبرات الماضي وتجارب الطفولة، وأنّ المدرسة السلوكية تُغرِق برصد عوائد/عواقب التجارب المُسبَقة، والمدرسة المعرفية تُغرِق في رصد الإدراك اللحظيّ والحالي.

ويقول ماذا عن المُستقَبَل؟ ألا يُؤثِّر إدراكنا للمُستقبل على سلوكنا الحالي؟

- ماذا لو لم يكن هدف الذاكرة تخزين مُحايد لحفظ الملفات السابقة، وإنّما أداة إدراكية لتوسيع مجموعة الاحتمالات التي يُمكِن تجنّبها في المُستقبل؟

- ماذا لو كانت المشاعر ليسَت إثارة لحظية لما يجري الآن، ولكن رسالة إدراكية لتحذيرنا أو تبشيرنا ممّا سيجري لاحقًا؟

- ماذا لَو لَم تكن الأخلاق تقييمًا للسلوك الحاليّ، ولكن سؤال شديد الإلحاح لحمايتنا من الانحدار والتدهور في المُستَقبَل؟

أخيرًا، يتساءَل سليغمان على مستوى إكلينيكي، ماذا لو كان علاج جزء كبير من الاضطرابات النفسية يتمركز أكثر، على تدريبنا على مواجهة المُستَقبَل، أكثر من تركيزنا على خبرات الماضي؟

وخلاصة هذه الفلسفة عمومًا، هي أنّ كلّ ما يجري للإنسان هو الفرق بين توقّعاته وبين ما يجري له.

والإنسان بحسب هذا المنظور يملك حرّية تشكيل مستقبله

فمهمّة الإنسان بحسب هذا المنظور هي أن يعمل على تقليص الاحتمالات المُستَقبَلية الخاطئة، عبر الوقوف في أماكن صحيحة في الّلحظة الحالية.

لكن ما المُستفاد من هذه الفكرة؟

ما تخلص إليه هذه المدرسة هو التركيز على (مَواقعنا الابتدائية)، على "نقاط الانطلاق" التي نقف عليها في هذه الّلحظة، والتي سُتعيد تشكيل احتمالات المُستَقبَل.

وقد قال علماء التزكية من قبل: من صحّت بدايته.. أشرقت نهايته

وحين سُئلت السيّدة نفيسة عن الإمام الشافعي، قالت: "كان يُحسِنُ الوضوء"

وهذا مَلمَح غاية في الذكاء لرَجُل كان الأحرى أن يُعرَف به أصوله وفقهه ومُنجزه العلميّ، لكنّها أرادت القول: أنّ هذا الإرث العلميّ الضخم، ما هو إلّا مسار طبيعي ومتوقّع لرَجُل كان يعتني بالبدايات ويلتفت للتفاصيل ويُراعي موقعه الابتدائي ممّا هُو مُكلّفٌ به ابتداءً.

إنّ أفضل طريقة لتبديد خوفك من المجهول، هي أن تُحسِن ما تفعله في هذه الّلحظة، وأن تعتني بالبدايات (مداخِل الصّدق)، والله أعلم.

0 notes

Text

يأتي القصص القرآني في سورة النمل تصوير عاقبة المكذبين بها

وعاقبة المؤمنين

حيث وتسلط السورة الضوء على العلم

ويمضي سياق السورة كله في هذا الظل

علم الله المطلق بالظاهر والباطن وعلمه بالغيب خاصة

وآياته الكونية التي يكشفها للناس

0 notes

Text

دلالة الخطاب القرآني من خلال النداء الموجّه لبني إسرائيل

دلالة الخطاب القرآني من خلال النداء الموجّه لبني إسرائيل

دلالة الخطاب القرآني من خلال النداء الموجّه لبني إسرائيل

الكاتب : غزال فتيحة

الملخص:

إنّ البحوث القرآنية، رغم تعددها وكثرة جوانبها، تبقى عاجزة عن الإحاطة بكل أسرار هذا الكتاب، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو الكتاب الخالد الذي يتسم بسموّ المعاني، وقوة البيان، وروعة الإعجاز، حظي بنو إسرائيل بنصيب وافر من القصص، واللوحات…

View On WordPress

#Israelites#Significance of discourse. the Qur&039;an#surat el maeeda#دلالة الخطاب ; القران الكريم ; بني اسرائيل

0 notes

Text

دلالة الخطاب القرآني من خلال النداء الموجّه لبني إسرائيل

دلالة الخطاب القرآني من خلال النداء الموجّه لبني إسرائيل

دلالة الخطاب القرآني من خلال النداء الموجّه لبني إسرائيل

الكاتب : غزال فتيحة

الملخص:

إنّ البحوث القرآنية، رغم تعددها وكثرة جوانبها، تبقى عاجزة عن الإحاطة بكل أسرار هذا الكتاب، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو الكتاب الخالد الذي يتسم بسموّ المعاني، وقوة البيان، وروعة الإعجاز، حظي بنو إسرائيل بنصيب وافر من القصص، واللوحات…

View On WordPress

#Israelites#Significance of discourse. the Qur&039;an#surat el maeeda#دلالة الخطاب ; القران الكريم ; بني اسرائيل

0 notes

Text

في القصص القرآني مبهمات مقصودة تسمى "مبهمات القرآن" وتتعلق بأسماءِ أشخاص أو بلدان أو تحديد زمان أو مكان وعلينا أن نتوقف عند ما عرضه القرآن منها ولا نحاول تبيين أو تحديد هذه المبهمات من مصادر غير يقينية كالأساطير والإسرائيليات !!

توجيهات قرآنية حول فهم قصصه:

١- أحداث القصص غيب لا يعلمه إلا الله: أحداث القصص القرآني غيب ، وهذا الغيب أعلمَ الله به رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لما علمه رسوله ، قال تعالى في التعقيب على قصة مريم في سورة آل عمران: ( ذلك مم أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يخاصمون) آل عمران:٤٤ ، وقال تعالى في التعقيب على قصة يوسف عليه السلام: (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون) يوسف:١٠٢ ، وقال تعالى في التعقيب على قصة نوح عليه السلام: (ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبرإنَّ العاقبة للمتقين)هود:٤٩

٢- ما كان المتوسعون في قصصهم عندهم: إن الله يقول لرسول صلى الله عليه وسلم عن تآمر إخوة يوسف ضد أخيهم: (وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون) يوسف:١٠٢وقال له أيضًا سبحان عن اختلاف العابدين في كفالةِ الطفلة الصغيرة مريم في سورة آل عمران آية ٤٤ ، الآيتين تقرر نبوة محمد ولكن نرى أن الجملة تقدم لنا توجيهًا تاريخيًا وهو أننا لم نكن مع السابقين وهم يعيشون أحداث قصصهم فمن أين نعرف هذه التفاصيل ، لكل من أورد تفاصيل أحداث القصص القرآني غير مذكورة في الآيات والأحاديث الصحيحة من أدراك بهذا؟ وكيف عرفتها؟ وأنت لم تكن لديهم وهم يعيشونها؟

٣- لا يعلم كل تفاصيلهم إلا الله: البشر يعلمون بعض أحداث قصص السابقين لكنهم لا تعلمونها كلها بكل تفاصيلها وجزئياتها، العلم الكامل والشامل لكل التفاصيل والفقرات والأحداث خاص بالله قال تعالى: ( ألم يأتكم نبؤا الذين من قبلكم قوم نوح وعادٍ وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردُّوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أُرسلتم بهِ) إبراهيم: ٩، تشير الآية إلى أن بني إسرائيل جاءهم في التوراة نبأ بعض الأقوام الذين من قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود وعرفوا بعض أنباء هؤلاء الكفار لكن هناك أقوام من بعد ثمود لم تأتهم أنباؤهم ولا أخبارهم فلم يعلموا بها لأن الله لم يخبرهم بها إن الله وحده هو الذي يعلم ، حصرت الآية علمَ ما جرى لهؤلاء بالله ونفت علمَ ذلك عن أحدٍ من البشر ، يدل ذلك على أن التاريخ البشري لم يسجل كل أحداث السابقين وإنما فاته تسجيل الكثير تلك الأحداث والتفاصيل وهناك ما يسمى بالحلقات المفقودة ، وهذه الحلقات اختص الله بها وحده ، وكل من ادع علمه بها فهو متقولٌ مدعٍ كاذب!! ، وقد وعى الصحابة هذه الحقيقة القرآنية فتوقفوا في أحداث السابقين عند القرآن والحديث الصحيح ولم يحاولوا العودة إلى المصادر غير اليقينية كالإسرائيليات وغيرها.

٤- النهي عن سؤال أهل الكتاب: قد ورد هذا النهي في قصة أصحاب الكهف في سورة الكهف آية ٢٢ أثناء ذكر الأقوال الخلافية في عدد أصحاب الكهف ، والشاهد في الآية قوله تعالى: (ولا تستفتِ فيهم منهم أحدًا) والضمير "فيهم" يعود على أصحاب الكهف والضمير الذي في "منهم" يعود على أهل الكتاب والخطاب في "لا تستفتِ" موجه للرسول صلى الله عليه وسلم في المقام الأول لكن يشمل كل مسلم من بعده ، والاستفتاء هو السؤال والاستعلام ومعنى النهي: لا تسأل أحدًا من أهل الكتاب يهودًا أو نصارى أو غيرهم ممن لا يملكون علمًا يقينيًا.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (فلا تُمارِ فيهم إلا مراءً ظاهرًا) يعني: حسبك ما قصصتُ عليك فلا تمار فيهم.

وقال قتادة: (فلا تُمارِ فيهم إلا مراءً ظاهرًا) معناه: حسبك ما قصصنا عليك من سأنهم.

وقال ابن عباس: (ولا تستفتِ فيهم منهم أحدًا) هم أهل الكتاب

وقال ابنُ زيد: (ولا تستفتِ فيهم منهم أحدًا) لا تستفتِ أحدًا من أهل الكتاب لأنهم لا يعلمون عدتهم وإنما ما يقولون فيهم رجمًا بالغيب لا يقينًا من القول.

وقال مجاهد: (ولا تستفتِ فيهم منهم أحدًا) من يهود أي لا تسأل يهودَ عن أمر أصحاب الكهف وحسبك ما أخبرتك من أم��هم.

٥- ترك القول فيهم بدون علم: آية في كتاب الله تدلنا على المنهج العلمي في البحث والمعرفة وتصلح توجيهًا لنا قال تعالى: ( ولا تَقْفُ ما ليسَ لكَ به علمٌ إن السمع والبصر والفؤادَ كل أولئكَ كان عنه مسؤلًا) الإسراء:٣٦، "ولا تَقْفُ" لا تتبع يقال: قفا ، يقفو: تَبع ، يتبع.

٦- التبين من أخبار الفاسقين: قال تعالى: (يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبينوا أن تُصيبوا قومًا بجهالةٍ فَتصبحوًاعلى ما فعلتم نادمين)الحجرات:٦، وجوب التوقف عند الأنباء وحسن التثبت من صحتها والتبين والتمحيص لها لأن أخبار الفاسقين مجروحه وهم ليسوا عدولًا ولا موثوقين أي هم متهمون في ما يوردونه من أنباء وأخبار.

0 notes

Quote

حرص القصص القرآني على أن يلقي في روع السلم أن رسالات الأنبياء ـ عليهم السلام ـ تملك طاقه الانتصار و الغلبة مهما كانت فداحة الخطوب التي تواجهها.. و هذا ماعلينا أن نتشبع به في هذه الأيام التي سيطر فيها اليأس و الإحباط.

عز الدين القسام

المصدر: خلِّدها - مقولات عن الإسلام

9 notes

·

View notes

Text

من المعالم القرآنية في العمل الإعلامي

من المعالم القرآنية في العمل الإعلامي

إن المتطلع منا لجملة الهدايات الربانية أثناء تلاوته وتدبره في القرآن الكريم، يجد منارات ومعالم يمكن أن يستضيء بها في جملة خوضه غمار مختلف مجالات الحياة، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، من خلال الأوامر والنواهي المباشرة أو في إمعان النظر في ظلال القصص القرآني، مصداقاً لقوله تعالى: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ…

View On WordPress

0 notes

Text

ما هو السرد؟ 5 معلومات قيمة عنه

ما هو السرد؟ 5 معلومات قيمة عنه

ما هو تعريف السرد؟

أهم عناصر السرد

ما هي أنواع السرد؟

ما أهمية السرد؟

مميزات السرد في القصص القرآني

ما هو تعريف السرد؟

السرد هو الكتابة لمجموعة من الوقائع والأحداث مع بيان تتابع هذه الأحداث والوقائع من خلال علاقات مجموعة من الأشخاص ترتبط بهم هذه الأحداث في تسلسل زمني في سياق خبر أو تقرير أو قصة روائية أو استقصائية تتناول الزوايا المختلفة للعلاقات والأحداث في هذا التتابع من الأحداث، والتعريف…

View On WordPress

#أهم عناصر السرد#ما أهمية السرد؟#ما هو تعريف السرد؟#ما هي أنواع السرد؟#مميزات السرد في القصص القرآني

0 notes