#アイヌ文様

Photo

ズッキーニにアイヌ文様風 こんな文様を刺繍してみたい🪡ですが、どうも針と糸は苦手です。。 #zucchini #zucchinicarving #アイヌ #アイヌ文様 #アイヌ刺繍 に憧れる#アイヌ彫り #木彫りやってみたい #カービング #ベジタブルカービング #ベジタブルカービング教室 #出張カービング #出張カービングレッスン #vegetarian #vegetablecarving #vegetablescarving #食卓に彩りを #習い事 #大人の習い事 #大人の習い事 #ナイフ #カービングナイフ #彫刻 #ホリホリ #ホリホリパン #ホリホリカービング https://www.instagram.com/p/CfnKIp-pD9n/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#zucchini#zucchinicarving#アイヌ#アイヌ文様#アイヌ刺繍#アイヌ彫り#木彫りやってみたい#カービング#ベジタブルカービング#ベジタブルカービング教室#出張カービング#出張カービングレッスン#vegetarian#vegetablecarving#vegetablescarving#食卓に彩りを#習い事#大人の習い事#ナイフ#カービングナイフ#彫刻#ホリホリ#ホリホリパン#ホリホリカービング

0 notes

Photo

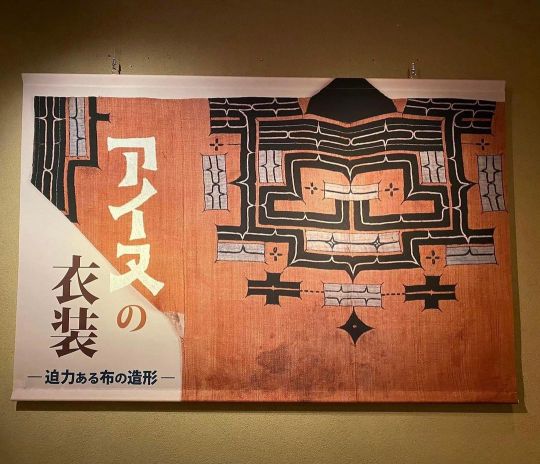

#アイヌ #アイヌ紋様 #アイヌ刺繍 #アイヌ木彫 #アイヌ文化 が好きで憧れています☺️ なので、昨年の秋には1人で阿寒湖に泊まりました✨ 白老にも行きたいと思っています♪ なんと #静岡市 にある #芹沢銈介美術館 で アイヌ文化の講習会があったので 電話予約して行って来ました🚗 なかなか聴けない貴重なお話しばかりで、とても興味深かったです♪ 二風谷にも行きたくなったし、 「ゴールデンカムイ」の続きを読みたくなりました。 二風谷で撮影中の映画も楽しみです🎬 #芹沢銈介美術館 は、また改めてゆっくり訪れたいです♪ #ainu #民族 #民藝 #民芸 #伝統文化 (芹沢銈介美術館) https://www.instagram.com/p/CpTh-MkyBiy/?igshid=NGJjMDIxMWI=

2 notes

·

View notes

Text

イラン・パッペ - Wikipedia

イラン・パッペ(英語: Ilan Pappé、ヘブライ語: אילן פפה 、1954年 - )は、イスラエルの歴史家、政治活動家。エクセター大学教授。

自身の著書でイスラエル建国によって、パレスチナ人に対する民族浄化が行われたと主張。これらの主張からイスラエル国内ではほぼ完全に「国賊」扱いされている状況であり、殺害予告も受けたことがある[5]。

アート界の「先住民族ブーム」の陰で進む、歴史の忘却に警鐘を鳴らす。2024年3月11日に国立西洋美術館で起きたこと、2023年10月7日から——あるいは、もっと以前より、そして、この瞬間も——ガザで起きていること #3(文:山本浩貴)|Tokyo Art Beat

国立西洋美術館で開催中の「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」。3月11日に行われた内覧会で、イスラエルのパレスチナ侵攻に対するアーティストや市民による抗議活動が行われた。

1954年にイスラエルで生まれたユダヤ系イスラエル人歴史家のイラン・パぺは、2006年に『パレスチナの民族浄化——イスラエル建国の暴力』を著した。2017年に邦訳が出た同書は、パレスチナ人がアラビア語で「ナクバ(大災厄)」と呼ぶ1948年前後の出来事を詳細に描く。その年にイスラエルが建国されたとき、そこに先住していたパレスチナ住民は計画的に追放され、さらには組織的な虐殺さえ被った。「シオニスト」はパレスチナにユダヤ人の民族的拠点を創設することを悲願とする人々を指すが(「シオニズム」は、そのイデオロギー)、戦後、こうした人々はそこにあった元々のパレスチナ社会を不可逆的に破壊した。パぺの本は、このナクバを一貫して「民族浄化(エスニック・クレンジング)」として解析している。

そこでパぺは読者に、こう問いかける。

「こういうことを想像してほしい。あなたのよく知る国で、少し前に全人口の半分が1年もしないうちに強制的に追放され、その国の村や町の半分が壊滅させられ、あとには瓦礫と石ころだけが残された、と。あるいは次のような可能性も想像してほしい。こうした犯罪行為がどういうわけか歴史書でまったく説明されず、その国で勃発した紛争を解決するためのあらゆる外交努力は、この大災厄を、無視はしないまでも、完全に脇に追いやっている、と」(イラン・パぺ『パレスチナの民族浄化——イスラエル建国の暴力』田浪亜央江・早尾貴紀訳、法政大学出版局、2017年、24頁)。

前回、ぼくはアイヌの過去と現在に関する日本人のあいだの「忘却と否認は深い部分で、ガザで起こっていることへの無関心と地続きの関係にある」と書いた。ここまで論じてきたように、昨今のアート界における「先住民族ブーム」を真に意義のある現象にするため、その文化や思想だけではなく、各地の先住民族が背負わされてきた負の歴史を知ることが不可欠だ。同時に、それぞれの先住民族の状況が地域により異なること、その歴史的・文化的背景が多様であることを認識しながら。加えて、イスラエルと同じくセトラー・コロニアリズム(入植植民地主義)を通して創設された近代国家のひとつである日本に生きる人々は、パレスチナ人が被る現在進行中の苦難に際して自らの足元を見つめ直す必要性に迫られている。私たちに求められるのは、過去と現在の様々な出来事を結び付けて思考しながら、それらの個別性にも注意を怠らない立体的な視座だ。

2 notes

·

View notes

Text

Besuto essei. 202

New item:

日々の雑感、考察、失敗談から、亡くなられたあの方への追悼文まで… さまざまな書き手たちが、「エッセイ」という枠組みのなかで書き記した2021年の記録。 この年に新聞・雑誌等の媒体に発表された中から選りすぐった、珠玉のアンソロジーです。

Shelf: 914.68 BES 2022

Besuto essei. 2022 = The best essay.

edited by Nihon Bungeika Kyōkai.

Tōkyō : Mitsumura Tosho Shuppan, 2022.

ISBN: 9784813804147

337 pages ; 20cm.

Editorial board members: Kakuta Mitsuyo, Hayashi Mariko, Fujisawa Shū, Horie Toshiyuki, Machida Kō, Miura Shion.

Text in Japanese.

Table of contets:

部屋にいる感じ / 武田砂鉄

ロクな恋 / 李琴峰

特に秘密、ありません / 二宮敦人

親父の枕元 / 原田宗典

犬の建前 / 宇佐見りん

いつか「コロナ福」だったと言える日 / 鷲田清一

紙 / 内田洋子

学び始める春、失敗を楽しむ / 山本貴光

瀬尾夏美 / おじいさんの空き地

落合博満への緊張感 / 鈴木忠平

月の砂漠 / 小池水音

冷水を浴びせる : 坂上弘の文体 / 三浦雅士

陰のある光 / 小泉凡

脳内・ドイツ / マライ・メントライン

父と兄の書棚が招いた変な読書 / 志茂田景樹

心の扉を開く音楽 / 寮美千子

立花隆さんを悼む / 柳田邦男

失われゆく昭和探して / 川本三郎

大人への扉を開けたのは / 加納愛子

関係性の結晶 / 齋藤陽道

ガラスのこころ / 岸田奈美

"諦められない"心でアイヌ語研究に夢中 / 金田一秀穂

アイヌとして生きる / 川上容子

佃煮に想う / 小泉武夫

最高の食事 / 田中卓志

珠玉の世界 / ブレイディみかこ

神様、世間様 / 尾崎世界観

さいとう・たかをさんの思い出 / 辻真先

コロナ禍社会と密になった / 本谷有希子

最後の飛翔 / 椹木野依 -- 我が町の「宝」 / 井上理津子

ネガティブな皆さんへ / 尾上松緑

「あいつなりに筋は通ってるんだ」 / 岩松了

翻訳とは / 村井理子

「覚えられない」 / 茂山千之丞

白土三平さんを悼む / 田中優子

そんな時代 / 海猫沢めろん

ともに歩けば / 小川さやか

(笑)わない作家 / 万城目学

雪原 / 岸本佐知子

河合雅雄さんを悼む / 佐倉統

学園の平和、取り戻せ! / みうらじゅん

料理 / 小山田浩子

田中邦衛さんを悼む / 倉本聰

「声」分かち合う喜び / 温又柔

エリック・カールさんを悼む / 松本猛

月みる月は / 彬子女王

トーストと産業革命 / 青山文平

祖父母のすずらん守る / 星野博美

考えることに失敗する / 神林長平

悪態俳句のススメ / 夏井いつき

死も遊びだと思いましょ / 横尾忠則

UFO / 柴田一成

「やめた」後の達成感 / ほしよりこ

息子よ安心しなさい、あなたの親指は天国で花となり咲いている / 青木耕平

那須正幹さんを悼む / 高樹のぶ子

愚かさが導いてくれた道 / 沢木耕太郎

クールでお茶目なかっこよさ / 谷慶子

機械はしない終業挨拶 / 黒井千次

閉、じ、こ、も、り / 村田喜代子

ナマケモノ / 奥本大三郎

夢を彷徨う / 髙村薫

愛しの小松政夫さん / 鈴木聡

胃袋の飛地 / 湯澤規子

『老人と海』をめぐる恋 / 高見浩

「すごい」と「やばい」 / 酒井順子

写真を撮られるということ / 松浦寿輝

安野光雅さんを悼む / 大矢鞆音

この世の通路 / 佐々涼子

◆編纂委員作品◆

瀬戸内寂聴さんを悼む / 林真理子

多分、両方だと思いますよ / 町田康

忘れがたきご亭主 / 三浦しをん

あそこの棚に置いてある。 / 堀江敏幸

それは私の夢だった / 角田光代

遠き花 / 藤沢周.

5 notes

·

View notes

Quote

こいつらは

プーチンにわざわざ閣下付けて

北海道を占領してください手紙だしてる

おーるじゃんる : 市民団体が航空自衛隊に抗議「アイヌ文様を部隊章に使うな」空自&千歳アイヌ協会「知るかボケ」

10 notes

·

View notes

Photo

御祭神の多さは北海道一 烈々布神社 名前がかっこいい烈々布(れつれっぷ)神社です 元々は札幌の三吉神社より分霊し祠に祀り創祀しました さらにのぼれば秋田の太平山三吉神社が本社になります その後二社を合祀し現在の御祭神になります 神様の柱数だけいえば開拓神社や護国神社の方が多いですが、古来神として祀られる柱数としては最も多いという調査文献があります 現在は烈々布として公称地名として残りませんが開拓時代は札幌、篠路、丘珠まで広がっていたといいます 烈々布の由来は例に漏れずアイヌ語由来だそうですが意味はよくわかっていないそうです #烈々布神社 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ 烈々布神社(れつれっぷじんじゃ) 鎮座地:北海道札幌市東区北42条東10丁目1番地 主祭神:天照大神・少彦名神・大穴牟遲神・倉稲魂神・埴安姫神・誉田別尊・崇徳天皇・菅原道真公・��原三吉命 社格:無格社 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ #神社 #神社巡り #神社好きな人と繋がりたい #recotrip #御朱印 #御朱印巡り #狛犬#神社仏閣 #パワースポット #札幌市 #北海道 #北海道観光 #神社巡拝家 (烈々布神社) https://www.instagram.com/p/Cl3u1PtPHd2/?igshid=NGJjMDIxMWI=

12 notes

·

View notes

Photo

小野寺まさるさんはTwitterを使っています: 「今から3500年前の縄文後期に作られた小樽にあるストーンサークルである。ここは儀式を行う場所で墓地の役目も担っていた。アイヌ文化とは全く違いアイヌ文化が現れる2500年以上前にこの様な文化が北海道にあったのだ。アイヌが先住民族…との主張は甚だ疑わしい。 https://t.co/0esHUFwyhC」 / Twitter

9 notes

·

View notes

Photo

【日記】

少し秋めいてはきたものの、湿度は高く、のぼせがちで、何かとはかどらない。身体の内部から暑気が抜けない。冷たいものが美味しい。最近たくさんいただいた野菜と果物は、ありがたくバテ防止に(写真3~6)。

ことしは、北海道旅の余韻長引く夏。無性に、極寒の土地の荒涼とした風景に触れたくなり、友人が薦めてくれた或る新しい小説をさっそく注文した。が、盆にかかったせいか、なかなか届かない。

待っている間、やはり最近友人との間で話題になった、有島武郎の小説から、北海道が舞台のものをいくつか選び、立て続けに読んでみる。青空文庫でひとりアリシマ祭だ。なんとなく陰気でイメージの良くない作家だったけど、やっぱり暗い。でも何だろう? 重苦しい人間臭が、なぜか仄かにきらめく。それに、北海道の土地の描写にはリアリティがあって、それなりに涼があった。気楽な感想文。

『カインの末裔』

雪の大地、白樺の立木、福寿草、シリベシ川、羊蹄山、昆布岳…個人的にそういうものにいちいち反応してしまう。でも、厳格で淡々とした自然の存在が、粗野で湿っぽい人間の生き様を一層引き立てる。彼らはこれまでもそうやって生きてきて、得たと思えば失い、これからもまた…。宿命的ループを感じさせるような、始まりと終わりの場面が、映画み���いだ。先日北海道旅で平取から白老へ向かう途中、馬をたくさん見たことも思い出す。

『星座』

札幌農学校の学生達の青春群像。ちょっと気取った輩から素朴な人物まで、良くも悪くも時代の空気を映してはいるけど、物語の主体が男子学生ばかりじゃないのはいい。

まだ原野の名残をのこす札幌の町の描写や、藻岩山の影、恵庭の奇峰、貧民街のある豊平川沿い、鮭の孵化場で雇われて働くアイヌの人、学生たちの居る寄宿舎、まだ観光地ではない時計台の塔の内部、町の情景に溶け込んだ時報の鐘なども、最近の旅で見聞きしてきた部分が多く、少し昔(明治末〜大正)にタイムスリップして、楽しくイメージできた。未完の作品なのか...確かに、まとまりがない感じ。続きが気になるし。

『生まれ出ずる悩み』

誰もが「君」であった可能性があり、大人になれば、誰もが「私」となりうるのかもしれない。いや、誰もがではなく、やはりある種の人間の場合、なんだろうか。

それでも、この話のような、君と私の邂逅と交歓(一方的だけど)は、そうそうあるものではないと思う。”だれも気もつかず注意も払わない地球のすみっこで”… もしあったなら、それは幸せなことだ。

冬の岩内の漁場、荒れ狂う海原の向こうに不動の姿を現す雷電山の描写が印象的だった。それを見た「君」は瞬間何を思ったのか、想像をかき立てられる。泊に原発もなかった時代の話。

ほか

『お末の死』『北海道に就いての印象』などなど、子どもの出てくる短編や小エッセイもいくつか読む。はい、寝不足です。

(写真1)札幌農学校寄宿舎

(写真2)旧有島家住宅

いずれも先月の旅で訪れた、「北海道開拓の村」にて。

7 notes

·

View notes

Text

ゴールデンカムイ

明治末期の北海道〜樺太を舞台に、アイヌが残した莫大な"金塊"を巡る壮大な冒険を描いたサバイバルバトル漫画。原作者である野田サトルの曽祖父が日露戦争に出兵した屯田兵であり、狩猟マンガとして構想していたものに様々な要素が肉付けされ完成した作品である。アイヌ文化が緻密に描写されており、北海道アイヌ協会やアイヌ民族博物館をはじめとする各所から高く評価されている。マンガ大賞、手塚治虫文化賞などでは大賞を受賞。全31巻。2014年。

めちゃめちゃ面白い。めちゃめちゃ面白いです。冒険に次ぐ冒険にワクワクが止まらない。膨大な取材&勉強量が透けて見える文化や歴史的背景の分厚さ。書き分けと描写の巧さによるキャラの魅力。そして何よりギャグ!!!!こんなに面白く描けるか?ってくらい全部がマジで面白い。全部のパラメータが高い。本当に飽きない。小賢しい理屈を吹き飛ばす完全なる"娯楽"作品の中にこそ人生の真実は存在する。最高でした。俺の推しキャラは杉元と尾形と月島。

3 notes

·

View notes

Photo

#アイヌ #アイヌ紋様 #アイヌ刺繍 #アイヌ木彫 #アイヌ文化 が好きで憧れています。 なので、昨年の秋には1人で阿寒湖に泊まりました。 白老にも行きたいと思っています。 なんと #静岡市 にある #芹沢銈介美術館 でアイヌ文化の講習会があったので電話予約して行って来ました🚗 なかなか聴けない貴重なお話しばかりで、とても興味深かったです。 二風谷にも行きたくなったし、 ゴールデンカムイの続きを読みたくなりました。 二風谷で撮影中の映画も楽しみです♪ たまたま友人も興味があるということで4人で、ついでに楽しく大人の遠足✨ #芹沢銈介美術館 は、また改めてゆっくり訪れたいです♪ ほぼ毎週1年ほど通っていた静大 と静岡駅周辺と「グランシップ」くらいしか訪れた事がなかったので、 行ってみたかった #日本平ホテル も行けて嬉しかったです♪ #静岡県 #静岡県民 #伊豆半島民 我が家から🚗で2時間前後 (静岡県 静岡市) https://www.instagram.com/p/CpTeNDKyCDL/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

0 notes

Text

2024年2月19日

人権を「怖い」と敬遠する若者 ジャーナリスト安田浩一さんの危惧(朝日新聞)2024年2月19日

人間が持つ基本的な権利であり、何人も侵害されることがあってはならない――。「人権」について誰もが尊重し、とくに若い世代は、格差やジェンダーなどの身近な問題も含めて関心が強いとされる。その一方で、ジャーナリストの安田浩一さんは最近、取材の現場で「人権」という言葉が敬遠されたり、怖がられたり、時にはからかいの対象にされている、と感じることが増えたという。(聞き手・中島鉄郎)

――在日コリアンやアイヌ民族などへの差別やヘイトの現場を取材されています。現状をどのように思われますか。

「差別で苦しむ人たちの実態をジャーナリストが報道するのは当たり前だし、思想信条に関係なく政治家は差別を許してはいけません。人権を守るというのは、基本中の基本なはずです。ところが最近、そうした記者や政治家を、何やら偏った考え方をする、一部の特殊な人たちであると、敬遠するような態度を感じることが増えました」

人が怒る姿は怖い

――「特殊な人たち」というのは?

「差別を受ける側の立場に立つ人たちは怖い、という感覚に出合うことが増えたのです。以前、ある大学で講演したあと、雑談で大学生にこう言われました。『安田さんって人権方面の方ですよね?』。『方面』という言葉遣いの妙に一瞬感心したあと、その言葉遣いの背後に、人権に対する日本社会の寒々とした空気を感じました」

――「方面」とか「界隈」は一種のネット用語なんでしょうか。

「そうした部分もあるかもしれません。『方面』という言葉遣いには、彼ら大学生の『怒ることは怖いこと』という感覚があるように思います。例えば、辺野古基地建設反対運動の現場で反対派が機動隊員に抵抗しながら排除されたり、ヘイトデモの行進現場でデモ隊と反発するカウンターが激しくののしり合ったりする映像を見せると、まず『怖い』と言うんです」

――「暴力的で怖い」ということ?

「差別用語を怒鳴り散らす人々の姿が怖いとか、機動隊が見せる国家権力の暴力が怖い、というのとは明らかに違う。人々が争っている姿自体が怖い、怖いから関わりたくない、いやですと、そっちに力点がある」

「だから、彼らは見たくないわけです。デモ隊が霞が関の省庁前に座り込んで抗議したり、労働組合が集会でシュプレヒコールを上げたりする姿にも同じように感じる。意見が異なる人々が対立してもめること自体を異様に恐れる感覚です。そうならば当然、人権侵害と闘うジャーナリストは、特定の方面に集まる怖い人たちになるでしょう」

――ただ10代、20代の若い世代ほど、ジェンダーやLGBTQなども含む人権問題には敏感なはずですね。

寒々とした空気の正体

「確かにそう思います。例えば、入管法や外国人労働者の問題を取材したときには、一生懸命勉強して頑張っている多くの若者と出会う機会がありました。ぼくら大人とは全く違う感覚で、人種差別に反対している。国際性も豊かです。一方で、政治的無関心さも蔓延(まんえん)しているから、偏ったネット言論がまるごと受け入れられてしまうこともある」

「例えば、在日コリアンは差別の被害者ではない、という言説があります。日本では、社会的弱者や少数者が特権や利益を得ており、本当の被害者は国であり日本国民だ、と。その理屈だと、たとえばマイノリティーの側に立って差別反対を訴える人はかなり極端で偏っている人になる。中には、差別反対を訴える人はカネ目当てだという人も。これが薄ら寒い空気の正体だと思っています。人権が疎ましがられ、敬遠されている」

「自民党の杉田水脈衆院議員は、著書『なぜ私は左翼と戦うのか』の中で、こう言っています。『世の中には「あしき人権主義」というべきものが広くはびこっています。それは魔物のようにいつの間にか我々の近くにしのびより、耳に心地よくその主張が『正論』として響いてきます』。まさに、これです」

――その根っこには何がありますか。

差別黙認につながる姿勢

「国や政治家が、政治的中立を隠れみのにして、明確に『差別反対』という態度を示さないことが大きな原因です。先日、群馬県の県立公園内にある朝鮮人追悼碑を県が撤去しました。最高裁の判決に従った形で、県は『公益性に反する』と言います。ただ、追悼碑を反日的だと批判されたことがきっかけになっているのです」

「東京都の小池百合子知事は関東大震災における朝鮮人犠牲者に対して7年連続で、追悼文を送りませんでした。2023年の100年の節目でも『歴史家がひもとく問題』と片付けた。歴史家はもう徹底的にひもといていて、虐殺が歴史的事実であることには疑いようがない。にもかかわらず、小池知事はあいまいな態度を続け、震災の被害者と虐殺の被害者を一緒くたに論じようとするのです」

「こうした差別や人権に対する政治家の消極的な姿勢は、差別を黙認し、時には扇動にさえ加担していると思います。『差別せよ』と直接的に言語で扇動しなくても、歴史的事実をうやむやにすることで、差別者たちを勢いづかせ、人権侵害にあう人たちに恐怖感を与えることにつながっています」

「政治家が差別へ加担するとは、思想や立ち位置の問題ではなく、政治家のたたずまいとして決定的に間違っていると思います」

「恥を知れ」と明確に非難

――「たたずまい」というのは、どういう意味でしょうか。

「どのような思想信条を持っていようと、政治家は差別を許さないという態度を公に明確にしないといけません。私がすぐ思い出す例があります。2017年、アメリカのバージニア州シャーロッツビルで、人種差別に抗議するデモへ白人至上主義者が車で突入し、死傷者が出た事件がありました。当時のトランプ大統領が『両者���責任がある』的な発言だったのに対し、州知事は白人至上主義者たちを『恥を知れ』と激しく批判しました。ぼくは差別に対して公的立場の人が言うべき言葉はこれだと思います」

――なぜ差別はなくならないのですか。

「いろいろ理由はあるでしょうが、ヘイトや差別扇動にはマーケットがあることも一因でしょう。大���版社が、世間から非難されるリスクはあってもヘイト本を出す。これは一定の市場があって、お客さんが買ってくれ、利益が見通せるからです。政治でも全く同じ構図があります。差別や人権侵害に対する厳しさのない空気の中で育って、SNSやネットの情報の中で自己形成をしてきた層を掘り起こし、票という利益を得ることが出来るのです」

「人権」を嘲笑で見下す

「近年の特徴は、例えば在日コリアン、沖縄の人々の主張や言動に、抗議したり、怒ったりするのではなく、見下して嘲笑することが増えました。笑いです。沖縄の辺野古の基地反対闘争の現場に観光名所気分で来て、ピースサインをして、馬鹿にしたように笑う。こうした空気の中で、『人権は絶対侵害してはならない』という言説自体が何か嘲笑の対象になりやすくなっていると思います」

――あきらめずに議論や対話をし続けないといけないということでしょうか。

「議論や対話は必要でしょうが、議論後に、バリバリの差別者が改心したという成功例をぼくは聞いたことがありません。議論するのであれば、むしろその中身を第三者に見せることが大事なのではないでしょうか。自分の目で直接見て、聞いて、『やはり差別はダメだ』と感じる人が一人でも増えるかもしれませんから。もちろん、差別扇動は社会を壊すものだという考え方をしっかり確立させることこそ、もっとも必要ではないかと思っています」(聞き手・中島鉄郎)

安田浩一さん 1964年生まれ。雑誌記者などを経てフリー。著書に「ネットと愛国」「『右翼』の戦後史」「沖縄の新聞は本当に『偏向』しているのか」など。

コメントプラス

マライ・メントライン(よろず物書き業・翻訳家)【視点】 最近の若年層の「消極的な保守従属」傾向から見ると、『安田さんって人権方面の方ですよね?』という言葉が出てくる背景にあるのは、「怒ることは怖い」という感覚よりも、「いま我々の上にある権力は、安田さんが奉じるタイプの人権のことをキライなんですよね…」という認識であるように感じられる。

そのあたりの心理的な感覚を研ぎ澄ませないと、旧来的な人権感覚の維持擁護は、ひたすらずるずると後退を続けざるを得ないように思えてならない。

富永京子(立命館大学准教授=社会運動論)【視点】 安田さんの議論と言うよりは見出しの問題ですが、ラディカルな抗議を忌避するのも反差別のために立ち上がる人を嘲笑するのも「若者」だけじゃないでしょう。”沖縄の辺野古の基地反対闘争の現場に観光名所気分で来て、ピースサインをして、馬鹿にしたように笑う”仕草で話題となったインフルエンサーもすでに40代ですし。嘲笑や忌避という現象そのものはを世代を問わず見られるし、もしかすると別の変数の方がよほど要因として強いかもしれない。それにもかかわらず、とりあえず政治的無関心ときたら半ば「手癖」のように若者のせいにする態度もよほど問題だと思います。

本田由紀(東京大学大学院教育学研究科教授)【視点】 差別研究の進展により、差別には、その対象を「劣っている」とみなす「古典的」な差別と、「すでに差別などなくなっているのにその対象が被差別者という”特権”をふりかざし不当に利益を得ようとしている」とみなす「現代的」な差別とに分類される。これらの差別意識、特に「現代的」なそれを誰が強くもつのかを、若者への調査によって分析した安久澤麻理子(『差別する人の研究』旬報社)によれば、「現代的」な差別意識が強い者とは、自己責任志向が強く、旧来の家族規範が強く(選択的夫婦別姓や同性婚を不支持)、愛国心教育を支持し、ネット上の差別言説に寛容であるという特徴がある(前掲書、第8章)。ただし、相対的には「古典的」な差別の方が「現代的」な差別よりも根強いとも指摘されている。そして「被差別者はこわい」という意識は、「古典的」差別と「現代的」差別の両方にまたがる要素となっている。「こわい」という感覚自体が差別の底にあることを物語っている。

同書では、日本の学校教育における人権教育が、弱者への「おもいやり」といった心がけの問題に矮小化されており、「自分は差別などしていない」「自分には責任がない」という考え方につながってしまっているとも指摘されている(終章)。いまだ社会システムそのものに差別が埋め込まれており、それを明るみに出して社会そのものを変えていくという志向につながりにくいのだ。

このような研究の進展は、差別という事象を考える上できわめて重要な示唆をもつ。ただ、この記事で安田氏が端的に指摘しているように、杉田水脈など裏金自民党の議員たちや、小池百合子のように、権力を手にしている保守的な政治家が明に暗に差別を煽動していることが、何よりも許しがたい。

「人権」を薄ら笑う人たちに対しては、邪悪で無能な政治家の口車に乗ってうれしいですか、恥ずかしくないですか、有害なのでやめてください、とまず言いたい。加えて、「人権」という言葉の基底にある考え方や社会認識を、「人権」という言葉だけに頼らず噛み砕いて伝えてゆくような、メディア・教育・学術の活動がもっともっと必要とされている。

市原麻衣子(一橋大学大学院法学研究科教授)【視点】 富永さんも指摘していらっしゃるように、人権問題から距離を置く傾向は若者だけに見られるわけではないと思います。むしろ、人権感覚は地域、語りの場、イシュー領域など、様々な場面でより細かな差が出るように感じます。都市部と地方での議論、SNS上と対面での議論、国内人権問題と国際人権問題に関する議論などに見られる差異以上に、若者と年配という括りで人権を巡る態度に差異が生じるかには少々疑問を感じます。

自分が子どもだった頃に比べれば日本人の人権感覚は大分ましになったように思います。男尊女卑に対する問題意識も拡大し、ワークライフバランスの重要性が意識されています。そして改善された人権感覚が最も明確に表れているのは、若年層ではないかと思います。職場の飲み会に若者が参加しなくなったとか、若者の離職率が高いなどというのは、彼らの人権感覚の一端を表しているように思います。

人権問題を敬遠する若者という指摘の本質は、人権問題への態度というよりも、コミュニケーションスタイルにあるのではないかという印象を受けました。目立つことを嫌う傾向がZ世代にあることは、これまでも指摘されてきました。

ただし、それすらも若者全体に関する表現としては適切でないように思います。ミャンマーで国軍によるクーデターが起こった後、ミャンマーの人々を助けようと募金活動を始め、今も訴え続けているのは若者たちが中心です。若者の政治参加を促す若者によるキャンペーンも行われています。

若者全体に人権に関する議論を忌避する傾向があるというよりは、自らを当事者・関係者として捉えるオーナーシップ感覚が以前より二極化したという方が適切な表現かという気がします。

破産の東京ミネルヴァ法律事務所を除名処分 25億円の不正流用認定(朝日新聞)

2020年に破産手続きを開始した弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」(東京都港区)について、第一東京弁護士会(一弁)は19日、ミネルヴァを17日付で除名の懲戒処分にしたと公表した。

一弁は、金融機関から回収した過払い金約30億2千万円のうち、ミネルヴァが約25億4千万円を依頼者に返さず不正に流用したと認定した。

除名は、弁護士・弁護士法人の身分を失わせる最も重い処分だが、ミネルヴァは既に活動実態がなく、事実上の影響はない。

ミネルヴァは、過払い金の返還請求や、B型肝炎の給付金請求などを全国規模で手がけていた。だが、依頼者から、連絡がつかないなどの苦情が相次ぎ、一弁がミネルヴァの破産を申し立て、東京地裁が20年6月に破産手続きの開始を決めた。

一弁によると、ミネルヴァの運営では、事務所のネット広告を担っていた広告業者らが事務所に事務員を派遣。ミネルヴァの名義を使い、電話相談や契約書案の作成などの法律業務まで担っていたという。

ミネルヴァの代表弁護士を務めていた男性は、一弁の調査に「事務所は業者に実質的に支配されていた。預かり金は業者に広告宣伝費などの名目で支払われ、依頼者に返金できなかった」などと説明。一弁も、業者による支配を認定した。

一弁の永塚弘毅副会長は「非違行為があったことを重く見て弁護士会として懲戒処分をした」とした上で、「事案を厳粛に受け止めて再発防止に努める」と話した。(遠藤隆史)

石川県、予算案に1000万円「大阪万博」関連事業費計上「私は維新の顧問」馳浩知事の開き直りに県民の怒り爆発(FLASH 2月19日)

2月2日の『BSフジLIVEプライムニュース』にリモート出演した、石川県の馳浩知事による「大阪万博、ぜひやっていただきたいと思っております。それも、身の丈に合った形でやっていただきたいと思いますし、万博というのは世界に我が国の技術力をオープンにする大事な場でもあります。我が国の経済成長にも必要です」という発言に、SNSが《ひどいなぁ、腹が立って涙がでるよ》《こんな時によく言えるなぁ》と、大炎上したことは記憶に新しい。

今度は、石川県が2月15日に発表した「令和6年度予算案」に、「大阪・関西万博を見据えた国際文化交流の推進」の予算として、1000万円が計上されたことがわかった。

「予算案全体では、地震対応もあり、一般会計が前年度比80%増の1兆1101億円になりました。初の1兆円超えです。復旧が急がれる地震被害の対応は、補正予算案も含め7718億円を計上していますので、災害の復旧復興に重点が置かれています。

とはいえ、『大阪・関西万博を見据えた国際文化交流の推進』という名目で、韓国・全北特別自治道(旧・全羅北道)への石川県の文化団体を派遣するため、1000万円をあてることには、県民の間でも違和感があるようです」(政治担当記者)

予算案発表を受けた知事の記者会見でも、このことに質問が投げかけられた。

「記者から、大阪万博開催についてあらためて考えを聞かれた知事は『過大な財政負担は自分で自分の首を絞めてしまう可能性があるので、身の丈に合った形で』としながらも『関西万博はやるべきだと、終始、一貫して思っている』と明言しました。さらに、知事が大阪維新の会の顧問をしていることで『(開催を推進する維新の会に)かなり気を使っているのでは』と質問されると、『私は大阪維新の顧問。馬場(伸幸)代表、松井(一郎)さん、吉村(洋文・大阪府)知事、また橋下(徹)さんとも古い友人です』と答えました。その流れで、顧問という立場なので維新の会の政策的な意思決定には参加していないとも言明しましたが、県民としては『どうして県の予算が大阪の万博に使われるの?』と疑問に思うはずです」(政治ジャーナリスト)

実際、SNSには《石川県の予算ですが万博に1000万計上? 被災地に使わないのか? 県民より万博なんですね》《県の金を使うな それは県民の物だ》《その1000万を、寒いこの時期に被災者へ温かい食べ物飲み物提供とかストーブ等への燃料費とかに使われるなら納得されるとは思うけど、大阪万博へはないよね》など、批判的な意見が圧倒的だった。

能登地震の被災者は、いまなお、苦しい生活を強いられているというのに……。

0 notes

Text

氷山

池澤夏樹の小説「氷山」は、2022年に刊行された冒険小説である。主人公のジン・カイザワは、アイヌの血を引く18歳の青年。ニュージーランドの高校を卒業した後、生きる意味を模索する中で、南極海の氷山を曳航してオーストラリアに運ぶ計画に参加することになる。

本作は、壮大なスケールの冒険譚であると同時に、主人公ジンの成長物語でもある。ジンは、密航で船に乗り込むという大胆な行動を起こし、船上で様々な人々と交流しながら、自らのアイデンティティや生き方について考えを深めていく。

物語の冒頭、ジンは、ニュージーランドの街中で、アボリジニの青年画家ジム・ウォーターズと出会う。ジムは、氷山を曳航する計画についてジンに語り、彼の心を強く動かす。ジンは、アイヌの血を引く自分にとって、この計画は、アイヌの歴史や文化を再認識する機会になると考え、密航を決意する。

船に乗り込むと、ジンは、船長のハムザ、アイリーンという生物学者、そして様々な国籍の船員たちと出会う。ハムザは、アイヌの血を引く船長で、ジンの過去に理解を示してくれる。アイリーンは、氷山の環境への影響を懸念する学者であり、ジンの考えを揺さぶる。船員たちは、それぞれの国や文化の背景を持ち、ジンに新たな世界を教えてくれる。

ジンは、船上で様々な経験を積みながら、成長していく。コックとして働き、船内新聞の記者として活動するうちに、彼は、自分の仕事にやりがいを感じるようになる。また、ジムと再会し、彼の生き方に触発されることで、アイヌの伝統文化を大切にしていきたいと強く思うようになる。

しかし、氷山曳航計画は、様々な困難に直面する。氷山は、予想以上に巨大で重く、曳航は思うように進まない。また、アイシストと呼ばれる、氷山を自然のままに残すべきだと主張する団体からの抗議も強まる。

最終的に、氷山曳航計画は、失敗に終わる。しかし、ジンは、この経験を通して、多くのことを学ぶ。彼は、アイヌの歴史や文化に対する理解を深め、自然との共生について考えを深める。また、自分の生き方やアイデンティティを見つめ直し、新たな一歩を踏み出す。

本作は、冒険小説としても、青春小説としても、読み応えのある作品である。壮大なスケールの冒険譚でありながら、主人公の成長物語としても楽しめる。また、環境問題や民族問題など、現代社会が抱える問題についても考えさせられる作品である。

0 notes

Text

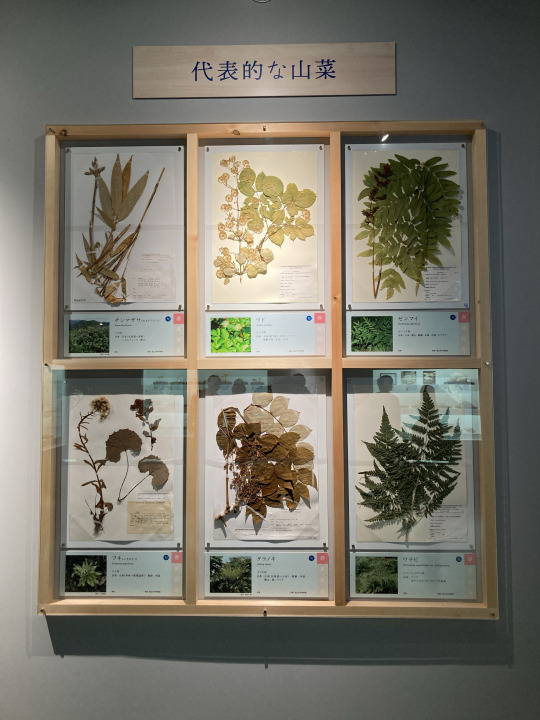

特別展「和食」

国立科学博物館で「和食 日本の自然、人々の知恵」展を見る。2020年に予定されていたのがコロナで延期になり、満を持して開催された。展示には科博らしい良さはあったものの、食文化の維持発展には環境や生態系や生物多様性などの保全が欠かせないことへの言及は足りないように感じた。「このままではこれまで培ってきた食文化を守れなくなる!」と来館者に危機感を抱いて帰ってもらえるような強い主張があってもよかったのではないか。

さて、展示の最初のほうで、まず食文化の世界地図が提示される。石毛直道氏の著作がベースになっており、信頼性も高いのではないかと思われる。

そして和食に使われるさまざまな食材を紹介するコーナー。自然科学的なアプローチが科博の強み。

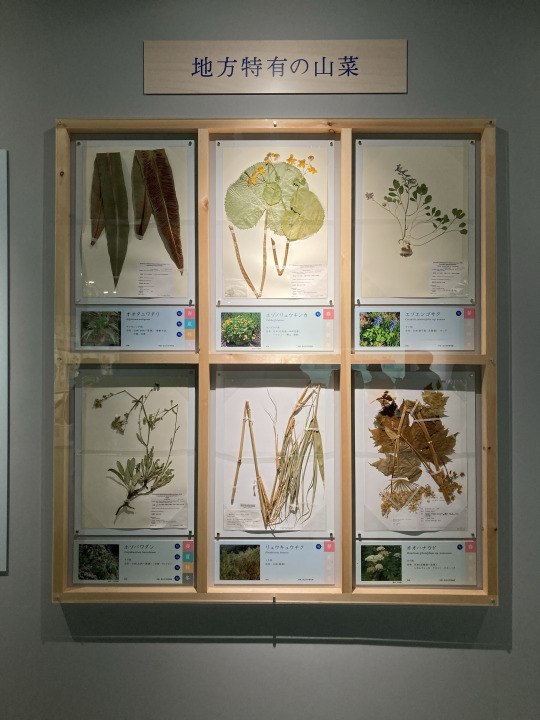

山菜。

地ダイコン。こんなにたくさんの種類があるとは。

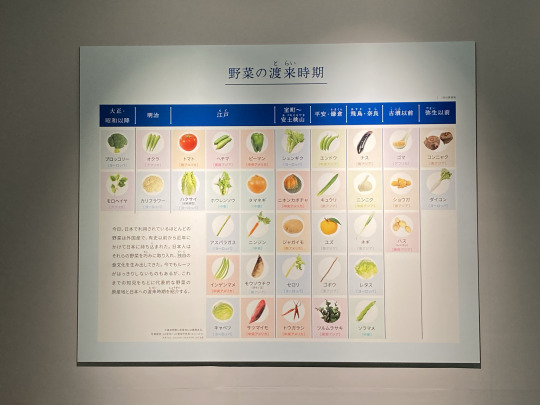

野菜の渡来時期。なんとなく長く食されてきた伝統野菜だと思われているものも案外そうでもなかったりする。

海産物コーナーにはかなり力が入っている。

ナガコンブが長いまま宙に浮いていた。

素材の次は調味料。

しょうゆの分類や色見本。

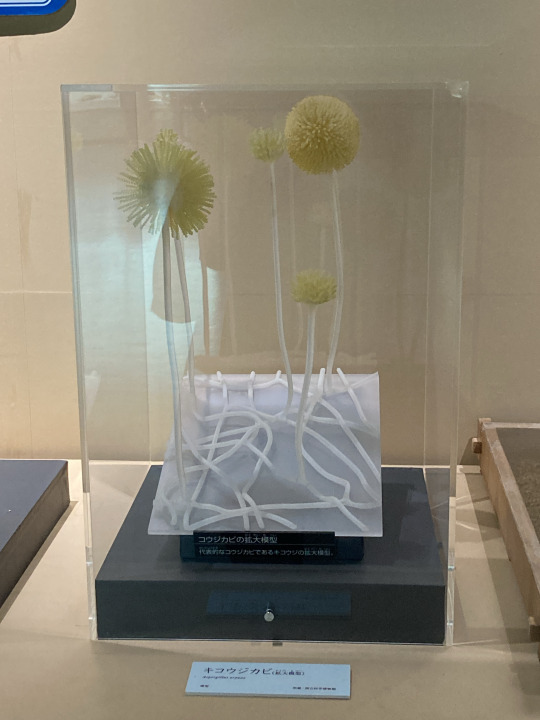

有用なカビの皆さん。

キコウジカビの拡大模型。葱坊主ぽい。

うまみのもと、グルタミン酸の登場。

日本の各時代における食事内容を紹介するコーナー。食品サンプル大活躍。

卑弥呼の食事。

古代の庶民の食事。青菜汁と塩で飯を食うのか……

ほかには長屋王の食卓、精進料理の例、織田信長の饗応膳なども食品サンプルで再現されている。身分の高い人の特別な席ではけっこう豪華なものが食べられていた模様。

江戸時代になると現代人にもそれなりに馴染みのある食べ物が登場する。

蕎麦。

寿司。

天ぷら。

琉球料理やアイヌ民族の料理も。

近代になると洋食や中華料理が登場。「和食」と見なすかどうかは別として、現代の日本の食生活には欠かせないものであることは確かである。

宇宙食や非常食になった和食。

いちばん最後に「和食のこれから」という章があり、ウナギの稚魚が生体展示されていた。

ウナギの完全養殖が可能になったら(採算が取れ、環境に悪影響を及ぼさず、持続可能になったら)それはそれで素晴らしいことだろうが、日本人の悪しき食行動——絶滅に追い込むまで食い尽くすような勢いの——を変えない限り、ウナギだけでなく別の生き物も絶滅危惧種にしてしまうと思う。個人的に強い危機感を持っているせいかもしれないが、ウナギの未来を考えるコーナーで養殖をクローズアップするのは悪手ではないだろうか。

0 notes

Text

アイヌ民族は縄文人の子孫であり、原日本人であるとの主張があります。しかし、最近、DNAの研究が進み、3世紀から13世紀に栄えたオホーツク文化の担い手はニブフの人達に遺伝的に最も近く、オホーツク人とアイヌも遺伝的に近しい関係にあることがわかりました。そのことから、アイヌは、7世紀ごろから13世紀まで栄えた擦文文化の担い手である北海道縄文人の単純な子孫ではなく、オホーツク人と北海道縄文人が通婚して、誕生した民族ではないかとの主張がなされています。これは、北海道縄文人が持ち合わせておらず、ユーラシア・タイガの内陸狩猟民族の典型的な宗教文化である熊送りの儀式をアイヌが有していることを説明してくれます。

しかし、この仮説は、オホーツク文化と擦文文化が共に消滅し、異質なアイヌ文化に取って代わられてしまったことを説明するには不十分に感じました。歴史的に異質な二つの文化が出会い、互いに影響し合う、片方がもう片方の文化を駆逐してしまうといったことは珍しくありません。しかし、両方の文化が共に消滅してしまうといったことは起こり得るのでしょうか?

本書で的場氏が提示している仮説はこの疑問に対して、一応の答えを出してくれています。アイヌ民族は元々ユーラシア大陸に居住していた民族で元帝国に圧迫されて、南下して、オホーツク人をまず滅ぼし、続いて、北海道に上陸し、擦文文化を築いていた北海道縄文人を滅ぼした。その過程で滅ぼした民族の女性との間に子供が生まれることがあった。それによって、オホーツク文化、擦文文化が共に消滅、アイヌ文化が北海道やその北方の島々に栄えるようになったというのです。

的場氏の仮説が正しいかはわかりませんが、久々に歴史という物の醍醐味を味わうことができました。ニヴフやオホーツク人や北海道縄文人やアイヌ民族に関しては既に滅んでしまっていたり、少数民族ということもあって、まだ、研究が途上といった所のようですが、それだけに大きな新発見があるやも知れず、面白い分野だなと感じました。

36人のお客様がこれが役に立ったと考えています

0 notes

Text

杉田水脈(みお)自民党衆議院議員、総務政務官がメディアと野党に叩かれている。いじめとも言える気の毒な面がある。彼女の発言は問題だが、なぜ言ったのかも注目しなければならない。彼女は、国連での異常な日本批判と戦う中で、この発言をした。それを考慮すべきだ。

目次

なぜか叩かれる杉田議員

杉田議員の発言の背景−国連人権委員会の異様さ

ジュネーブでの日本攻撃に100人が結集できる謎

本質をずらした攻撃をする左派勢力

なぜか叩かれる杉田議員

11月30日の参議院予算委員会では塩村文香参議院議員(東京)が、予算委員会で40分も杉田議員の発言を取り上げた。「予算」とは関係ない。重要な問題が山積する中で取り上げる話だろうか。そしてメディアも追随した。

ちなみに塩村議員は、自分がタレントの時にバラエティ番組で「男性に慰謝料名目で金を1500万円もらった」という発言をした。これを批判され続けている。この質問の後で過去の発言を蒸し返され、再び「炎上」してしまった。

彼らが言っているのは2点。過去の話だ。

杉田議員は「LGBT・性的マイノリティーは生産性がない」と2018年4月に、雑誌寄稿で記述した。「チマ・チョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさん」と2016年2月に、衆議院議員落選中にブログで書いた。

2日の参議院予算委員会で杉田議員はこうした過去の発言・記事について謝罪した。

杉田議員の発言の背景−国連人権委員会の異様さ

確かに、杉田議員の上記の発言は品がないし問題だ。ただし、その背景を知ると、別の見方もできる。

上記の「生産性がない」は、同性愛のカップルは出産が増えず、その意味での生産性がなく、それにLGBT枠まで作って予算を使うのは適切かという問いかけだ。そうした立場の人が不快に思うかもしれない稚拙な表現で、批判されるべき発言だ。だが、その意味なら、それは事実であろう。立憲民主党の菅直人衆議院議員、元首相は「東京と愛知は、子どもを産むという『生産性』が最も低い」というこの意味での発言を過去にしている。杉田氏を批判する人々とメディアはこれを批判しない。(Zakzak 夕刊フジの記事)

そして私が特に取り上げたいのは、「コスプレおばさん」の文章だ。(削除したようだが見ることができた。以下、ブログアーカイブ)

これは、2016年2月16日に、ジュネーブで行われた国連女子差別撤廃委員会に杉田議員(当時は民間人)が出席した時のブログ記事だ。そこでの対日審査で、日本政府は慰安婦問題について反論。この委員会では過去に、慰安婦問題について、日本に批判的な報告を出していた。

対日審査に合わせて、日本の左派NGOなどがセッション(国連の公式行事ではない集会、陳情)を企画し、日本への批判をしていた。対抗して、日本の人々が参加していた。杉田氏は、その傍聴、関連イベントに出席するために現地に行ったという。

杉田氏のブログでは以下の記述をしていた。

▶︎同委員会の審査前に「大量の左翼軍団、100人」がジュネーブをうろうろし、デモをしている。

▶︎その集団の中に、朝鮮の民族衣装とアイヌ民族衣装を着ている人がいる。目立とうとしている。

▶︎その人たちは杉田氏を見ると、罵声を浴びせ、にらみつける。

▶︎「チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場。完全に品格に問題があります」「日本の恥です」と杉田氏は表現していた。

ジュネーブでの日本攻撃に100人が結集できる謎

杉田氏と同行した市民団体の当時のSNSやブログによると、沖縄選出の糸数慶子参議院議員(当時、沖縄での野党統一候補で沖縄社会大衆党代表)やアイヌの某人権団体が、この会議に出席し、アイヌ、沖縄が差別されたと、取り上げようとしていた。彼女らは、中国人である同委員会の委員長との記念撮影をしていた。2月は国会会期中で議員は自由に外遊できないはずだが、糸数氏はどうしたのだろうか。またチョゴリの人は在日北朝鮮系らしく、朝鮮学校への日本での支援縮小を批判するために運動していたらしい。また韓国からも慰安婦関係団体、メディアが来ていたようだ。

国連では、本会議や主要会議では個別の国を批判することは滅多にない。2016年の委員会の日本勧告も、激しい批判は避けられた。ところが委員会、また国際機関では、日本批判の異常な文章が採択され、日本メディアがこれを増幅することがある。そしてその背景に、外国での日本人、外国人を含めた日本を攻撃する人たちの運動がある。一連の慰安婦騒動は、こうした構図で広がった。ようやく日本政府は最近反論を始めており、2016年の会合はその始まりの一つだった。

この会議では、100人前後の人がジュネーブに日本批判のために同時に来た。その資金、人はどこから来るのか。なんのために。なぜ活動家たちは連携できるのか。これは右、左の政治的立場を問わず、普通の感性を持った日本人なら、当然疑問に思い、不気味さ、不快感を抱くだろう。

しかも、わざわざ民族衣装を着るなどして、民族性を使って、政治運動をしている。こうした行動は、その民族性を自分勝手に政治的争いの目立つ道具として使うことであり、その民族の尊厳を自ら傷つけているとしか私には思えない。

確かに杉田氏は激昂し、ブログで品がない表現をしている。その点は批判されるべきだ。しかし、この光景には怒るのも当然だ。現地で攻撃され嫌がらせを受けたなら、さらにその怒りは増すだろう。発言の汚い言葉には同意しないが、日本を貶める行為と戦った点については、私は一日本人として杉田氏の行動に感謝を申し上げたい。彼女の問題意識に共感する。

本質をずらした攻撃をする左派勢力

私は沖縄基地問題をめぐり政治活動家にスラップ訴訟(嫌がらせ訴訟)をされたことがある。私はその人が、沖縄独立や沖縄での暴力による基地反対運動を煽った発言をしたことを批判した。また沖縄の反基地運動の資金源を調査していた。ところが、その人物は「ヘイトされた」と騒ぎ、本筋以外の表現で訴訟を起こし、私の信用を落とそうとした。そして私だけではなく、あちこちの人を訴えていた。仕事をほとんどしていなさそうなのに、最高裁まで行くと1件100万円前後になる訴訟費用はどうしたのか。こうした人らには、謎の資金源と謎の支援がある。

ただし、そんなことをやっても問題は解決しない。その活動家は、沖縄での過激な言行、日本批判への批判を一��の人々から受け続け、今はほとんど発言力をなくした。なぜ無駄な行動をし、争いを続けるのか不思議だ。

日本の左派政治勢力は、批判されると、批判の本筋から離れたところで騒ぎ、相手を攻撃する傾向がある。裁判やメディアを使う。差別された、弱者に対する不当攻撃だなどと自分を被害者のように主張する。それによって批判者の社会的信用を落とし、萎縮させ、本筋から目をそらさせる戦術をする。なぜか多くのメディアも味方する。杉田氏もそのような嫌がらせに巻き込まれているようだ。

しかし日本国民は賢明だ。そうしたカラクリを多くの場合に、大半の人が見破っている。おかしな政治活動、そして活動家は、数年経過するとほぼ確実に消える。あれだけ騒がれた、そして私が戦った原子力や放射能をめぐるデマも、原発事故から11年(長かったが)の今、ほぼ消えた。おかしな政治潮流に乗る一部野党はほとんど選挙に勝てない。なぜ左派勢力は、同じ失敗や無駄なことを繰り返すのか不思議だ。杉田氏への過剰な攻撃も、反日勢力を増長させ、結局は日本にいる自分が傷つくだけだ。騒ぐ人は自省し、警戒したほうがよい。

杉田氏の問題の本筋は、反日活動が一部政治勢力によって、外国で行われていることへの批判だ。発言はそれに関連した問題にすぎない。私たちは、そうした構図を忘れてはならない。

1 note

·

View note