#テーマ詠

Text

テーマ詠「小さくて丸いもの」

テーマ詠「小さくて丸いもの」

チョコ粒を貰ふ手袋脱ぎて夕

母死にて捨つる粒肥や寒椿

摩天楼毛糸帽子と一セント

隙間風細胞膜の謎はまだ

佐藤俊夫

#kigo #jhaiku #haiku #jtbt

チョコ粒を貰ふ手袋脱ぎて夕(ゆう)

母死にて捨つる粒肥(りゅうひ)や寒椿(かんつばき)

摩天楼毛糸帽子と一セント

隙間風細胞膜の謎はまだ

佐藤俊夫

#kigo #jhaiku #haiku #jtbt

先日のプレバトは冬麗戦でしたね。

本日のお題は「小さくてまるいもの」でお願いします。

自分が小さいと思えばなんでも構いません。球体でも、平面的なまるいものでも構いません。季節も問いません。それでは、let's じたばた! #jtbt

— longdoor 詠頃 (@longdoor) January 14, 2023

「夏雲システム」で関谷氏が運営しておられる「じたばた句会」に投句したものです。

View On WordPress

0 notes

Text

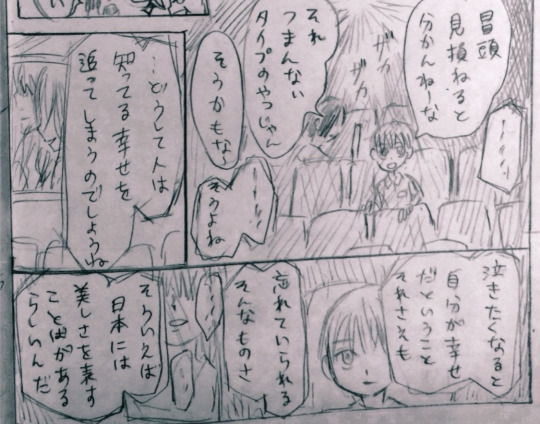

みちくさまるいち by Meyui

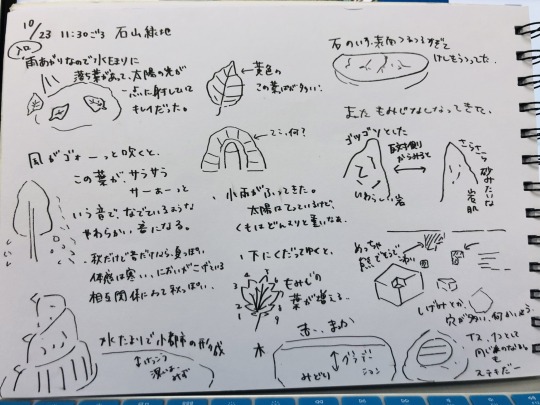

デザインと短歌の可能性を研究した、平尾実唯さん(2021年度卒業生)の、短歌フィールドワークレポートを転載します。

短歌を詠むためのフィールドワークとは、散歩をしながら、わたしを取り巻く世界を、「わたしの身体」がどのように感じているかを記録する活動です。ですから、身体で感じた物事を、絵と言葉で、濃やかに採集記録する活動となります。みゆいさんの短歌フィールドワークの様子です。参考にしてみてください。

こんにちは!学部4年の平尾実唯(ひらおみゆい)です。

わたしの道草フィールドは石山です。 石山緑地からじょうてつバスの通っている、市立大と山を挟んで向こう側の道までぶらぶらしました。その道草記録をアップします。

バス停を降りて、歩き始めた頃は、とっても秋らしい薄い青空が広がっていました。石山緑地に着くと、急に風を感じました。聴覚的にも視覚的にもです。黄色い葉っぱが舞っていて本当に綺麗でした。でも、音はゴーーーーっとすごく心地の悪い音がしていて、感覚の乖離というか、私の身体が、情報をうまく整理できていない感じが面白かったです。

雨上がりで地面は湿っていて、小都市みたいなオブジェの前の水たまりに青空がうつっていて、ひかりが一直線に差し込む、そんな自然の景色を景色として眺めていて、ふと足元に目をやると、それらの景色を色付けている葉っぱたちの鮮やかさに目を奪われました。緑地の中を進んで行くと、生えている木の種類が変わり、落ちている葉っぱの形も異なる。その光景が面白いと感じ、「わたしの靴とここにある葉っぱ」をゆるくテーマにして歩きました。

歩きながらたまにメモしていると、ペンがにじむ感じがしました。空を見上げると、シャワーのような雨が。東屋のような場所で天気の回復を待っている間、葉っぱが地面からブワッと舞っていて、円を描いていました。まるで生きているよう、というか本当に一枚一枚に意思があるみたいで、ちょっと不気味でした。

そんな光景を眺めているうちに雨はやんだので、少し足早に石山緑地を歩きました。というのも、もう寒くて寒くて、建物に入ってあったまりたい気分だったのです。

石山緑地を抜けて歩いていると、石山軟石を用いた建物の、ニシクルカフェというお店がすぐに見つかったので、そのお店に入りました。暖かいジンジャーミルクと、ベーグルをむしゃっと食べます。

ちょっとぬくぬくしてきたので撮った写真や記憶をもとに、メモを書き足し、短歌を4首考えました。

1/ 石山の木の葉を揺らす風がぬるい ああ秋だったひかりとほこり

2/ 木漏れ日でさらさら風を聴いている 両頬が温もりぬれている

3/ 薄い膜を纏い登場したミルク ことし初めて巻いたマフラー

4/ 石肌がゴワゴワしてる スベスベもサラサラもある 触れてなくても

秋というぬるっとしたどっちつかずのぐずついた感じを今回の道草の中で何度も感じたので、その状況を表したくてずっと考えていました。

体の芯まで温まり、お腹も満たされたので、ちょっと眠くなってきて、うつらうつらしながら道草はのんびり続けつつ帰路につきました。

帰りは晴れてた!わーい

2 notes

·

View notes

Text

悪霊少女

をイメージした詠子

テーマ性から起用

13 notes

·

View notes

Text

源氏供養のすすめ①

6/24から7/1まで配信しているネットプリント「禺伝 矛盾源氏物語供養」の奥付に「源氏供養のすすめ」なるプリントを作ろうとしていた形跡があるのですが、自分が力尽きてしまい配信できませんでした

混乱させてしまい申し訳ありませんでした

久しぶりの二連休を得て時間ができたので、僭越ながらこちらにて「源氏供養のすすめ」で書こうとしていたことを少し書かせて頂こうと思います

なお拙作短歌の解説にはなっておりませんのでご了承ください

内容は以下の通りです

①源氏物語のこの帖が好きだぞ

②源氏物語の能とか拙作短歌に出てきた能とかの話がしたいぞ

③左右社刊『ウェイリー版源氏物語』はいいぞ

長いので、①と②③で記事を分けております

ーーーーーーーーーーーーーー

①源氏物語の好きな帖のはなし

禺伝を観て、源氏物語を一から読み直しました

読んだのは左右社『ウェイリー版源氏物語』1-4 巻 大昔に「あさきゆめみし」と円地文子版を読んだきりだったのですが、このウェイリー版があまりに素晴らしかったのでみなさまにも是非ご紹介したく思います

手始めにまず源氏物語のなかで自分なりの好きポイントや読みどころをよりぬきで紹介しながら、ウェイリー版の魅力を少しだけ見て頂こうと思います

どうでも良いですが禺伝の54帖を只管言い続ける歌を聴いていたら54帖言えるようになりました

あと自分の推しは六条御息所と柏木です

以降「」で括った引用はすべて左右社『ウェイリー版源氏物語』より

・第2帖 帚木

「帚木」をテーマに光源氏と空蝉が歌を詠み交わすところが好きです 帚木とは「遠くからは豊かな木陰を作るように見えるが、近づくと貧相な灌木にすぎない」という伝説の木のことで、「近づくと見えなくなると言い、逢えそうで逢えない恋人の喩えに使われた」のですが、これをそれぞれの意味で2人が詠むのですね このシチュエーションに「帚木」の意味がバチッとハマっていてカッコいいです

・第4帖 夕顔

夕顔の初登場シーンは印象深いですよね

六条御息所のところへ行こうとして通った裏町で、夕顔の花がいっぱいに咲き乱れている家を見つけた光源氏はその夕顔を家来に摘ませます そのとき少女がその家から出てきて、「なにか花を載せるものがご入り用ではございませんか」と花を載せるために扇を差しだすのですが、その扇によく見てみると夕顔の歌が書いてある、というところです 素敵

・第9帖 葵

がばっととばして六条御息所 禺伝にもあった「なげきわび」のシーンですが、この歌は別にホラー調では全くなくて、ただただ必死で切実な御息所の心が胸を打つのです その前から見ていくと、「この祈祷をしばらくやめて」までは葵が話しているのですが、光源氏がそばに来ると突然態度が「優しく、もの思わしげ」になるのですね ここからおそらく葵の体を借りて御息所が話しています 「あなたが来てくれるなんて。恋焦がれ、魂が燃え尽きるほど、待ち続けていました」 そして和歌の訳をウェイリー版で見てみますと��スカートの縫い目を縫い合わせるように、どうかあなた、絶望と孤独に千切れたわたしの魂の端切れを、継ぎ合わせて」 人を呪って取り憑いて、さあ言う言葉は恨み言ではなく魂からの切実な願い、めいっぱいのSOSなのですよね 素晴らしい、和歌の訳もなんと叙情的、大好きなシーンです 六条御息所については②の葵上でも書きますので一旦割愛 賢木帖の野宮の別れのシーンも大変素敵ですね

・第15帖 蓬生

ここは末摘花のお話です 右大臣の目論みで光源氏が都を追われ須磨・明石に滞在していた間、多くの女が光源氏への愛を捨てて右大臣へ媚びていました��ではその頃末摘花は、というお話ですが、ここは本当にウェイリー版が素晴らしく正直54帖の中で一番感動したところかもしれません(今まで何の感情もなかったことにもよりますが)

末摘花は、大事なものや大切な侍女を手放してもずっとずっと光源氏を待っているのですね 末摘花の頑なな強さと気高さ、彼女の心の美しさがありのまま描かれる素晴らしい帖です

「これほど内気で不器用で、変わったひとには会ったことがありません。それでも彼女の物腰、身のこなしには、誰にもまねできない気品が溢れているのでした。妙に彼女に惹かれます。いえ、実はずっとそうだったのです。だからこそ、彼女を見失いたくなかったのです」

この帖でウェイリー版ではある仕掛けが発動する仕組みになっているのですがそれは一旦後におき③でご紹介したいと思います

・玉鬘十帖より 乙女・胡蝶・蛍・野分

玉鬘十帖は特に源氏が最悪なのですが、その中でも女たちはまばゆく輝いています

乙女帖・胡蝶帖では源氏のお家に一緒に住んでいる紫の上と源氏が預かっている六条御息所の娘秋好中宮の交流が描かれます 彼女たちはそれぞれ春の庭、秋の庭を部屋に持っているのですが、そのお裾分けをしあうのですね 少女らしさのあるふたりが心を通わせるシーンは見どころの一つです 春、紫の上から秋好への歌「〈秋を好む方〉、枯れ草に鳴く松虫を好まれる方、わたしの花園から迷い込んだ蝶の罪を、どうぞお許しくださいませね」

蛍帖は玉鬘のお婿さん選びの話です 布を隔てて玉鬘と蛍兵部卿宮が夜に会うのですが、そこで源氏が悪戯をして蛍兵部卿宮に玉鬘の顔を一瞬見せてしまう 紙の袋に蛍を入れてランタンを作り、それで彼女の顔が照らし出されるようにしたのですね やっていることは最悪なのですが、蛍をランタンにするという発想は美しくて良いなあと思います 蛍帖には有名な紫式部の物語論の場面もありますね

野分帖は嵐の混乱のさなかで夕霧が紫の上を垣間見てしまうシーンが印象的です 嵐が来たという情景と夕霧が紫の上を見てしまって彼女に夢中になる展開が上手に組み合わされ読んでいて楽しいです

・第33帖 藤裏葉

頭中将と光源氏の息子夕霧の交流が藤の花を通して描かれる場面が印象的です 頭中将は娘の雲居の雁と夕霧が愛し合っていることを知っていながら長年仲を割いてきたのですが、とうとうここで雲居の雁を夕霧にやる気になります 途絶えていた交流が藤の花をもって徐々に回復していく姿は見事に美しく思われます

「もし日の光を透かすあの藤の葉のごとく、わたしに心を寄せてくれるなら、もうあなたを疑ったりしないのに」

・第34帖 若菜

若菜帖は確かに上下に分けたほうがいいと思うほど色んなことが起こりますが、何と言っても光源氏の妻となった女三の宮と頭中将の息子柏木の不義の密通があります つまりここでは藤壺の女御と光源氏の密通がリフレインされ、光源氏は自分で冒した罪の罰をここで受けるのですね そして光源氏は藤壺との密通をずっと桐壺帝が知っていたのではないかと閃くのです

今まで大人しい好青年だった柏木が突然転がり落ちるように恋に夢中になっていくさまはある種非常なる美しさを感じさせます 一瞬で恋は燃え、やがて破滅へと一気に加速する それに対して女三の宮が柏木への愛云々よりも光源氏に怒られることを恐れているのがなんともアンバランスで、物語として魅力的なのですね

「驚いたことに、彼女はとても華奢で、威張ったり高慢な様子もありません。ひたすら愛らしく、はにかんだ問い掛けるような、頼りきった目で彼を見上げているのです。彼の良き決意はもろくも崩れ去りました。世のなかも、世の人も、どうでもいい。今誰か危機に瀕しているひとがいても、手を差し伸べようとも思わない」

一人で破滅していく柏木は、光源氏に密通がばれて蔑まれていることを悟りその苦しさから床に臥せってしまいます

「どうしても、このたった一つの行いのせいで、生きる権利をすっかり失ったのだ、という思いが頭にこびりついて離れないのでした」

女三の宮・柏木の間にずっと猫の暗喩があるのも面白いですね

・第35帖 柏木

柏木の病は良くならず、女三の宮のお産も難航するうえ、紫の上が原因不明の病で一時危篤状態になってしまいます 紫の上と女三の宮の苦しみの原因は、またしても六条御息所の霊でした

ここで身がちぎれるほどの柏木の想いは、六条御息所の切実さに重ねられています だからこその御息所の霊再登場でもあるのです 柏木にも何某かの女の霊がついているということでお祓いをしてもらうのですが、その時の言葉を引いてみます

「ある意味、彼(引用者注 光源氏のこと)の魅力、彼の眩しい輝きのせいで、あんなことがあって以来、ぼくはもう生きてはいけないと思ったんだよ。音楽のリハーサルの晩、あの方に睨まれた瞬間にぼくの魂が裂け、光ある部分はぼくを離れ、はるか遠く彼女のもとへと漂っていき、残ったのは暗い残りかすだけ。だからコジジュウ、ニューパレスでさ迷う魂を見つけたら、あなたの帯にしっかりくくりつけてぼくのもとへ届けておくれ」

ここでは葵帖の六条御息所の歌「なげきわび空に乱るゝわが魂をむすびとゞめよしたがへのつま」が完璧に踏襲されています 柏木の女三の宮への激情は御息所の切実なSOSに繋がる ここで動けなくなるほど自分は感動してしまったのですが皆さんはいかがでしょうか

そしてここで六条御息所が出てくるのは、やはり若菜帖から光源氏の罪が罰として返ってきているからだと思うのです 六条御息所は光源氏の業に振り回され、光源氏に今までも多くの罰を与えてきました ここでもう一度彼女が出てくるということ自体に、この源氏物語に通底する仏教の観念を感じます

そして柏木はそのまま亡くなってしまい、女三の宮も子を産んだ後出家してしまいます 亡くなった柏木の奥さん落葉の宮を柏木の親友であった夕霧が訪ねる場面も叙情的で魅力的です

「オチバが応対してくれるかどうか待つあいだ、ユウギリは庭の木立ちを見つめ、木々だけはこの邸の人びとを襲った悲しみも知らず、なんの躊躇いもなく夏の陽気な色を誇らしげに見せているものだ、と思います」

・第37帖 横笛

柏木の形見である横笛が夕霧から光源氏に渡る(そして柏木の遺児薫へと渡される)お話ですが、そこと関係なく印象的なシーンがあるのでご紹介します

月の綺麗な晩、落葉の宮の家から自宅へ帰ってきた夕霧が、雲居の雁と自分の沢山の子どもたちが床で雑魚寝しているのを見るシーンです

「部屋は子どもたちでごたごたといっぱいでした。ぐっすりと寝入ったあどせない幼な子の顔と、侍女やら乳母やらの一団がどちらを向いても縺れ合って寝ています。またしても彼は、今後にして来たばかりの死んだように静かな御殿と、この混み合った光景とを比べずにはいられません」

夕霧は雲居の雁と落葉の宮も比べ、雲居の雁はなんとわがままで怒りっぽくなってしまったことか、と嘆きます 月を見ながら横笛を吹きうとうとしていると、突然子供の一人が泣き出してしまい、雲居の雁は起きてお世話をします

「お乳を飲もうとしないので乳母たちはひどく心配し、慌てふためいていました。やがてクモイがその子を腕に抱き上げ、ランプのそばに一緒に腰掛けると、髪を耳の後ろにかきあげて、ドレスの前を開きます。彼女の胸の美しい膨らみが照らし出されました。お乳を飲ませようとはせずに、ただ口に乳房をふくませてやります。そしてどうあやしたのか、すぐにその子は泣き止んだのでした」

この場面が私は個人的にとても好きです 夕霧と雲居の雁はこの後言葉を交わし、夕霧は雲居の雁のチャーミングさに感動するのですが、落葉の宮の陰の感と雲居の雁と子どもたちの陽の感の対比がとても美しいと思います

・第40帖 幻

幻帖は紫の上の死後光源氏が出家のために一年を通してさまざまな準備をするお話です 大切な人々へ挨拶にゆき、紫の上との思い出の手紙を泣きながら破り捨てる 執着を消すため、今までの業を清算するため、いわば地獄めぐりといったところでしょうか この幻帖の様相はさながら能「源氏供養」のクセにも似ていて、幻帖自体が光源氏の一生に対するセルフ供養であるような気もするのです 紫の上の手紙を焼く場面は涙なしには読めない場面となっています

このあと空白の物語雲隠帖があり、9年のブランクを経て匂宮帖が始まります 宇治十帖もとても面白いのですがここでは割愛します

ここでは自分なりの読みポイントをご紹介してみましたが、源氏物語(現代語訳)を通読されたことがない方はぜひ一度チャレンジしてみてください 現代に生きる我々でも十分に楽しむことができます

次の記事では②③をまとめてサクッと書きます

長い記事を読んでいただきありがとうございました

1 note

·

View note

Text

ラーパオ短歌集

2首ずつツイッターで詠んでいました、50首貯まったので一旦まとめます。テーマがあります、見つけてみてね。大人になっている前提の短歌もあります。

お揃いも嬉しいけれど本当の麦の穂色の髪が愛しい

ライラック色をしている君の髪花言葉は恋の芽生え

開けないで約束破って見た中身私の心に光をくれた

言葉だけそれだけでは自信なくもっと自信ない絵を描き足した

雷撃は人を懲らしめまた助けまるであなたの人となり

心模様に左右される水流も笑顔の増加と共に安定

昼休み書類を片付けランチ広げいただきますとメールを送る

メール見てお腹の減りを自覚して二人で用意したご飯を食べる

リビングでトレーニングを欠かさないきっと十年後もそのままだろうな

ヒーロー史人命救助に法律まで棚に並ぶのは頑張りの証

僕たちはNEXTのおかげで会えてそして関係なく恋に落ちた

最初期は末っ子扱いの私達

今じゃ連続QOBH

無意識に君の前に出る癖はそろそろ不必要になってきたね

ラーラってパオリンの隣歩くよねとカリーナさんに言われて気づく

昨晩の言い争いを引きずったふくれ面すら少し可愛い

珍しく喧嘩してる我が社バディ素人目にはそうは見えない

キャンディを買っていたよと教えられた似ているお二人気持ちが嬉しい

キャンディは大好きですよと笑う君あとで二人で食べましょうとも

お酒を飲めるようになったならあなたと乾杯したい何度でも

誰よりも酒豪な二人になっちゃってみんなを送って着く家路

熱入るトレーニングで火花散り部屋は二人だけの世界

背伸びする猫の視線の先は龍 額を寄せ合いたいからこそ

HEROは秘密だらけのものだけど助けられるなら打ち明けてほしい

秘密とは縁遠そうなあの人が私にだけ見せる涙

イベントのためにボイトレ励む君甘く芯あるその歌が好き

昔出した曲をこっそり聴いている明るく可愛いデュエットしたいな

好きな模様特にある訳じゃないけど思いつくのはシオンの花柄

花柄と言われて理由を聞いてみたら優しいもので羨ましかった

冬の雲そろそろ雪が降るようで寒さに手を握りたくなる

イワシ雲美味しそうだと言ったなら笑う君の笑顔が好き

かすり傷すぐあなたは言うけれど流石にそろそろ見破れますよ

傷だらけそれでも僕の無事を祝い良かったと泣いてくれる君は優しい

どこかの国では池の魚と僕らの気持ちは同じ音らしい

猫キャラが災いして出てきた魚料理困っていたら箸がすくった

夢を見るママがHEROをやめさせる夢嫌だと飛び起き溜め息をつく

夢を見たラーラが鳥籠の中にいる夢起きてホッとしてもまだきっと彼女は

とけるよな暑さも君の手のひらからの水が忘れさせてくれるんだ

素敵だね新しいコートにそう微笑むから冬なのにとけちゃいそうです

大雪の日に出動した時は互いにアウターお願いしようかと考える

あのカフェのドリンクも良いねと言いながら雪舞う街を二人で帰る

食べる量何年経っても勝てなくてでもそれがずっと続けば嬉しい

2ポイント負けてクイーン逃したら大粒の涙君も僕も

あなたのこと昼夜問わず考えてたいせめてラーラでいるときくらい

一昼夜怪我で目覚めない君をキスで目覚めさせられたらなんて

お饅頭あまり食べてこなかったけどあなたに出会って買い置きしてる

PDA鳴ったら終わるこのデート食べてるケーキより甘くなればいい

持ち寄ってツリーを飾る君の部屋互いの色ばかりで笑顔に

クリスマス一緒に過ごしませんかと私が出来る最大の告白

#tiger and bunny#タイバニ2#lara tchaikoskaya#larpao#kidcat#pao lin huang#tanka poem#tiger and bunny season 2

2 notes

·

View notes

Text

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅳ

花鳥誌2024年4月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

6 葛城の神臠はせ青き踏む

大正六年二月十日、松山に帰省の途中で京阪に寄った。白鳥吟社主催堺俳句会(於開口神社)で出句。西山泊雲・野村泊月・岩木躑躅・原田濱人・島村はじめ・久保田九品太・青木月斗・大橋櫻坡子らが出席。『ホトトギス』の同年三月号「堺俳句会の記」に詳しい。

この句会は、大阪の『ホトトギス』派の旗揚げに位置する記念碑的な一件で、その詳細は櫻坡子の『大正の大阪俳壇』に詳しい。この句は『新歳時記』にも登録された、虚子の自信作である。大和と河内の国境に位置する葛城山の神一言主は醜貌の女体と言い習わされ、夜しかお出ましにならなかったと謡曲にも出てくる(「葛城」)。

その引きこもった神に向かって、麓の春を足で確かめて野遊びしております。「山の上からせめて密かに御覧ぜられ度い」(虚子自注「俳句朗読原文」)と悪戯っぽく詠んでみせたのである。「みそなはす」とは、「ご覧になる」の最上級敬語表現で、これまた謡曲に神を主体とした用例がある(「高砂」など)。

「臠」の字は画数も多く、呪術的なイメージを本来持つが、虚子の字は軽く「糸」の二か所が崩されていて、内容の「滑稽」と対応している。これは活字でなく、虚子の書によってこそ鑑賞が可能で、「臠」は一句の眼目であったことが了解される。

神や霊魂に命令形を以て呼びかける表現は、江戸俳諧からある。

塚も動け我泣声は秋の風 芭蕉

五月雨の空吹き落せ大井川 芭蕉

笈も太刀も五月にかざれ紙幟 芭蕉

これらの芭蕉句は、痛切な哀しみや祈りが託されているが、虚子は次にあげる蕪村の例などに学んだか(『蕪村句集講義』)。

裸身に神うつりませ夏神楽 蕪村

蕪村の敬語表現「うつりませ」は、祈りとともに一種の滑稽というか余裕があって、そこが夏の禊を「裸身」で具象化する視線と対応している。虚子も、「野遊」の軽々と晴れやかな気分を、この敬語の命令形に託した。命令形は、祈りではあるが、痛切なそれと、軽い挨拶の二種があって、この句は山本健吉の言う俳句の本質「滑稽と挨拶」の典型例と言ってよい。

ちなみに水原秋櫻子系の俳人の命令形には、自己に執着し、自己に言い聞かせる気分の命令形が多い。

木の葉降りやまず急ぐな急ぐなよ 加藤楸邨

柿若葉多忙を口実となすな 藤田湘子

逝く吾子に万葉の露みなはしれ 能村登四郎

このあたり、命令形の二系統は、俳人の質や俳句観をも照らしだす「鏡」と言ったら言い過ぎだろうか(井上『俳句のマナー、俳句のスタイル』)。

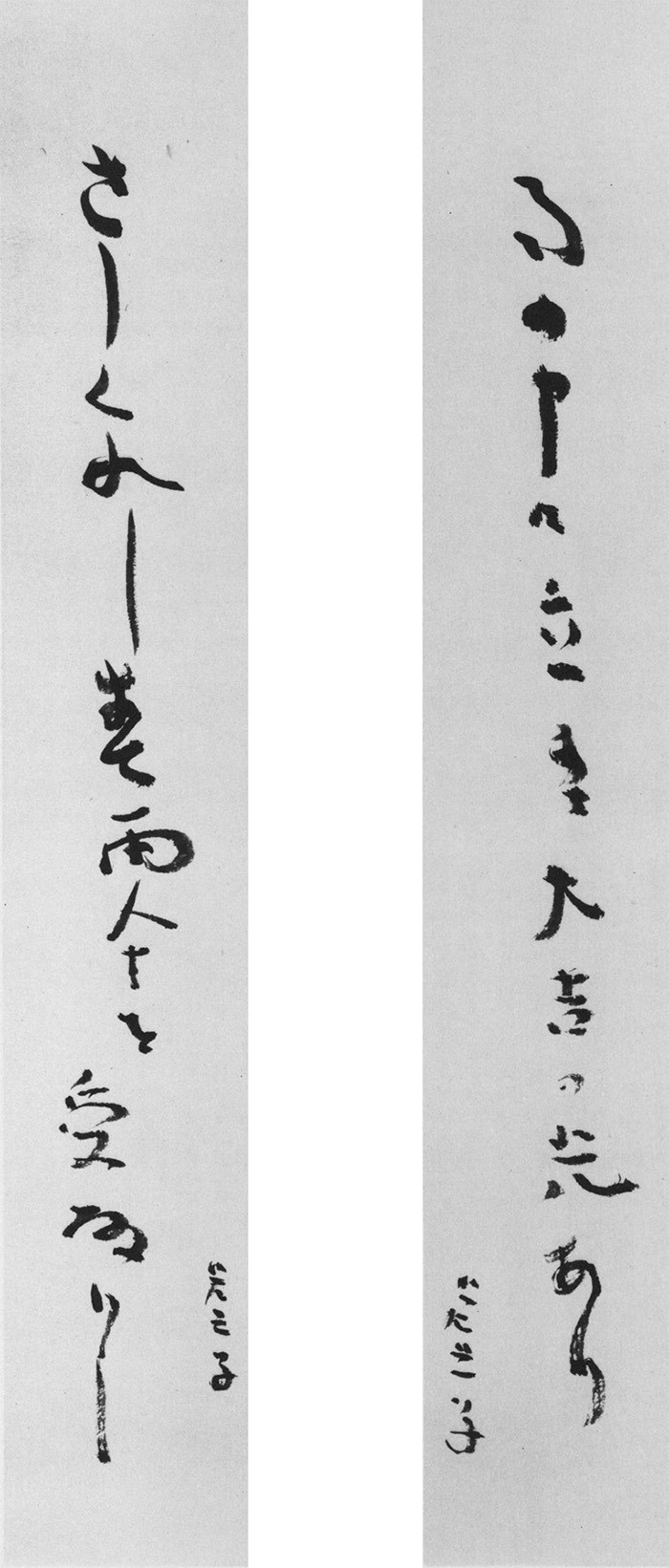

7 雨の中に立春大吉の光あり

大正七年二月十日、『ホトトギス』発行所句会のものと『五百句』に注記される。

実景は雨だが、「立春大吉」の御札とその文字に、心中春の光を予感し、見て取る主観句である。もちろん、雨や雨粒にはわずかな光はあるかもしれない。だとしても、それを読み取ろうとする構えから生まれた心象を詠んだ句であることに変わりはない。特にこの句で詠まれた「光」に対する予感は、「立春大吉」の文字から触発されたものであることは、肚にとめておく必要があろう。

虚子の揮毫では、この「立春大吉」をことさら御札めいて、黒々と墨書したりはしていない。ただし、注意深く見ると「大吉」の「大」の撥ねと、後に来る「光」の字の撥ねとは、対応している。

そもそも「大」の字の運筆は、先に左に筆先を払い、取って返して右に払うもので、本来撥る字ではない。ところがこの句の虚子の「大」は右の払いの最後が若干撥ねていて、後にくる「光」の右撥ねの呼び出しになっている。こうして一句の眼目は、「光」であることが視覚的にも確認できるところに、虚子の揮毫で句を鑑賞する醍醐味が出てくる。

「立春大吉」とは、立春の時期に玄関や部屋の入口に張る厄除け札のことである。あたりは雨だが、外界との通路である門口に貼られた「字」から、眼には見えない「光」を感じた。その意味で中七を字余りにする「の」はこの句の重要なレトリックである。

一般に「中八」の言葉通り、字余りの中でも、中七を字余りにするのは禁忌とされる。俳句のリズムの研究は、五七五が実は休拍・無音の一拍を加えて、六八六であること、さらに前と後の六は伸びる傾向にあることを計測・実証した(別宮貞徳『日本語のリズム』)。これを前提にすれば、中七は延ばして詠まないものなので、ここでの字余りは、おおむねダレるのである。

ただし、上五で既に字余りがある場合、続く中八は字余りの反復となり、このダレが感じられない。所詮リズムとは反復と同義なのである。

春や昔十五万石の城下哉 子規

掲句も上五・中七の連続の字余りだが、掲句の「立春大吉」に、わざわざ「の」を加えた意図は何だったのだろう?類例を挙げよう。

春ひとり槍投げて槍に歩み寄る 能村登四郎

やはり「中八」を、堂々とやっているばかりか、上五に字余りはない。しかし、この句は「槍投げ槍に」ではいけない。あえて「て」を入れ、ひと呼吸を置くことで、投げた槍に歩み寄る主人公に焦点があたる。「槍」の繰り返しが独自のリズムを作っており、中八も気にならない(井上『俳句のマナー、俳句のスタイル』)。

掲句で言えば、まず上五に「雨の中に」と「の」が用意周到に置かれている点が注目される。この字余りを際立たせる「の」の印象を引き継いで、「立春大吉の」の「の」があることが了解される。

加えて、「の」の繰り返しは、求心性をもたらす。

ゆく秋の大和の国の薬師寺の

塔の上なる一ひらの雲 佐佐木信綱

この庭の遅日の石のいつまでも 虚子

掲句も字余りの「の」の反復を行うことで、光など一切ない春の雨の中、「立春大吉」の文字にのみ「光」を感じたことを焦点化して見せたのである。

最後に、先の「葛城」の句との関係で言えば、神仏への祈りというテーマのつながりもある。このあたりに編集の妙を認めることも可能かと思う。

『虚子百句』より虚子揮毫

7 雨の中に立春大吉の光あり

8 さしくれし春雨傘を受取りし

国立国会図書館デジタルコレクションより

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし)

1961年京都市生まれ

日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。

専攻、江戸文学・近代俳句

著書に

『子規の内なる江戸』(角川学芸出版)

『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会)

『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫)

『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

0 notes

Text

2024-3月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「うた」です◆

今月は参加者の皆様に「うた」のお題でアンビグラムを制作していただいております。歌い詠う詩の数々、ぜひじっくりご覧ください。

「昭和歌謡」 回転型:きいろいビタ氏

昭和時代に発表された日本のポピュラー楽曲群は昭和歌謡とも呼ばれます。クロス配置により回転型に収まるのですね。レコード盤のレイアウトが素晴らしい逸品です。

「紅白歌合戦」 図地反転回転型: いとうさとし氏

ひっくり返しても 紅白歌合戦 と読めるタイプのネガポ字(図地反転アンビグラム)です。 字組みを観察すると図と地の領域がとても面白いです。回転関係で「紅/戦」「白/合」「哥/欠」をそれぞれ切り分けています。

「歌唱」 回転型:lszk氏

ひっくり返しても「歌唱」と読めます。文字に切れ目を入れ「口/欠」が絶妙に表現されています。シンプルかつ的確な対応解釈です。

「界隈曲」 重畳型:超階乗氏

xxxx氏(伏字にするのが界隈の流儀だそうです)をリスペクトした曲の総称を界隈曲と呼びます。本作は文字組みが横書きに敷き詰められるタイプになります。

「主題歌/歌謡曲」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

左右鏡像のネガポ字です。「主/曲」「題/謡」「哥/欠」がそれぞれ図地反転の鏡像関係になっています。特に「頁/言」の切り分けが巧みで全体的に読めます。

「First Love/初恋」 回転共存型:douse氏

宇多田ヒカルの楽曲二つで共存型に。英語を180°回転させると日本語になるバイリンガルなタイプで その文字組みは文句の付け所がない完璧なものです。

「天城越え」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

石川さゆりの代表曲の一つ。左右鏡像ネガポ字。「天城」の背景領域を鏡に映した像が「越え」になっています。「天/え」のギミックに驚きます。

「肺貫通低音狂」 鏡像式重畳型:螺旋氏

Adoの楽曲「唱」の歌詞より。漢字一文字一文字のデザインがとにかくかっこいいですね。どの字も納得の可読性です。

「箱庭のコラル」 回転型:ちくわああ氏

「プロジェクトセカイ」内のユニット「ワンダーランズ×ショウタイム」の楽曲。姫森ルーナ型の面白い構造になっています。

「Samm Henshaw」 回転型:.38氏

サム・ヘンショウ。イギリスのR&Bシンガー・ソングライターの人名アンビグラムです。CMで楽曲を聞いたことがあるかも。軽妙なグラフィティ調の字形がマッチしています。

「ウルトラソウル」 旋回型:kawahar氏

B'zの代表曲ですね。kawahar氏が得意とする1文字で7面相の多面相アンビグラムです。「ウ」を回転させて他の文字を組んでいて「ル/ト」部分は鏡像にもなっています。 「ハイ」まで入っているのが粋ですね。

「Greensleeves」 回転型:海氏

180°回転させても同じように Greensleeves と読めます。Greensleeves(グリーンスリーブス)とはイングランドの有名な民謡です。ステンシル調の「E」の字形処理が技ありで全体的に温かみのあるレタリングが魅力的なアンビグラムです。

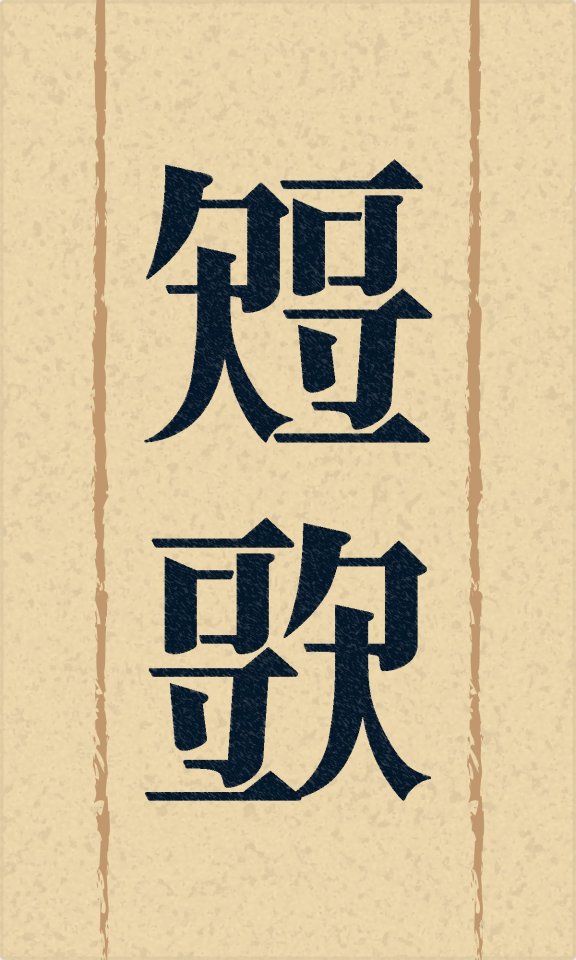

「短歌」 交換式複合型:つーさま!氏

和歌の一形式で五七五七七の五句体の歌体のことですが、近代・現代短歌では五七五七七に限りません。 威風堂々とした対応解釈で このような字体が実際に存在するかのような風格があります。

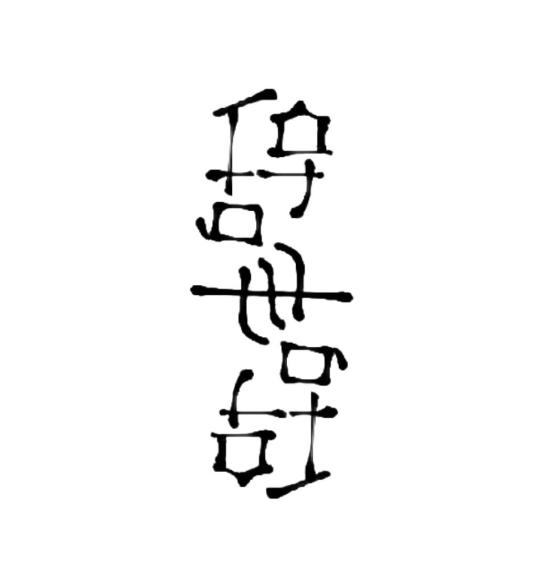

「辞世の句」 回転型:ヨウヘイ氏

死を見据えてこの世に書き残す生涯最後の句。和歌の形式が最もよく用いられていたと言います。 アンビグラマビリティ的に難度の高い文字列をとても上手く対応付けていて凄いです。

「吟遊詩人」 回転型:lszk氏

逆立ちして見ても 吟遊詩人 と読める回転型アンビグラムです。

余談ですが1980年代 英語のアンビグラムを日本にはじめて紹介した絵本作家の安野光雅氏は「手品師の帽子」という吟遊詩人の冒険小説を書いています。アンビグラム好きな安野氏がもし本作をみたら喜んだでしょう。 本作の対応解釈は「吟/遊言/寺人」で組まれていてモダンな字形が語意にぴったりです。

「ポエトリーリーディング」 回転型:無限氏

主に詩人が自作の詩を読み上げることを指しますが、広義には詩を朗読するアート形態そのものを指すそうです。本作は 濁点 半濁点 長音符 の処理がとても美しくて 汚れや字余りが無いギミックになっています。

「優美/屍骸」 交換型:繋氏

「優美な屍骸」は、シュルレアリスムにおける作品の共同制作の手法で、文章・詩・絵画などでおこなわれます。まず語句チョイスが素敵で面白いですね。予想外な即興感が字形からも感じられ趣のあるクールなレタリングになっています。

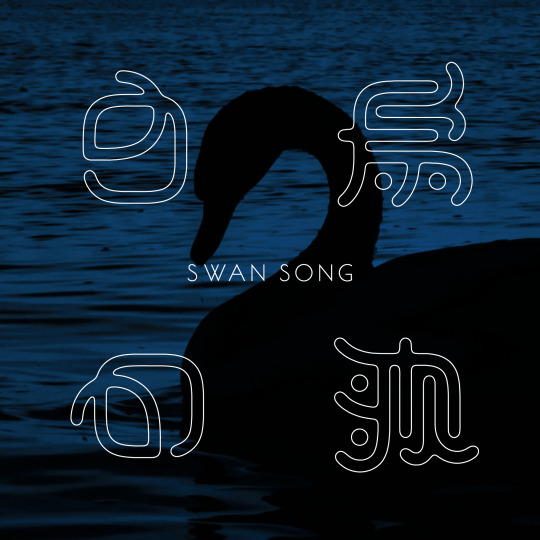

「白鳥の歌」 旋回型:Σ氏

白鳥は死の目前でもっとも美しく鳴くというヨーロッパの伝承からの語句チョイスです。「白/の」と「鳥/歌」は90°回転関係にあります。全体的に調和のとれたデザインで 鳥と歌の字形の兼ね合いもすばらしいですね。

最後に私の作品を。

「恋詩」 旋回型:igatoxin

いきものがかりの楽曲名より。

お題「うた」のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。ひらがなの「うた」としたことでイメージも広がって作品の幅も広がっていたと思います。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は「アニメーション」です。ジブリ、セル画、css、ポップダンス、アイカツ!など 参加者が自由にアニメーションというワードから発想 連想してアンビグラムを作ります。

締切は3/31、発行は4/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年

1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康}

5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル}

9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年

1月{フリー} 2月{レトロ}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

5 notes

·

View notes

Text

これが見たかったんだ

この光景が見たかった。

ブログ毎日更新を続けるモチベーション維持にだいぶ貢献している。

正直、仕事の話は書けないから、抽象的な?思ったことを綴るだけなんだけど、これもまたストレス解消にはなるんだな〜。

少し疲れもあるんだけど、疲れていてもTwitter(現X)感覚で書くのは楽しいね♪

そろそろ短歌でも復活させたいな。

前のブログでは色々書いてたけど、あれ考えるのなかなか楽しくて、あの当時は大好きなうづで愛するりんりんのことを思い浮かべて書いてたけど 笑

今回のテーマも同じだと思います!笑

たまに違ったテーマの短歌を詠んでもおもしろそうではあるけど基本は去年と同じです。

全然関係ないけど真面目に研究してブログ収益化を頑張ってみようかな?

楽しみながらやってみますか!

そんな感じ♪

JAMた!(じゃむた!)@龍神 → @jamta_love

View On WordPress

#Crazy forりんりん#Jamtter#Twitter#X#うづうづ#うづで愛する#カレンダー#ショートダイアリー#どこでもうづうづ#ぼやき#りんりん#りんりん1番大好きキャンペーン#りんりん1番大好きキャンペーン2024#光景#唯一無二のプリンセス#大好き#好き#思い出#愛#独り言#短歌#見たかった#貢献

0 notes

Text

1日数食日記

2/8(木)

休日。午前中は本を読み、妻を駅まで送ったあとに『逃げた女』を途中から鑑賞。そこから立て続けに(とはいえ途中眠気がつらくてソファーで昼寝したが)に音楽関連映画を観る。晩御飯は久しぶりにロ麺ズ。塩ラーメンと和え玉半玉。帰ってから妻と『女王陛下のお気に入り』。ということは今日はトータル3.5本の映画を観たことになる。もっと観れるな。風呂の中で今日の分の「ブギウギ」を観る。いよいよ「東京ブギウギ」が完成。噂通り美空ひばりは出ないのだろうか。

映画

1. メイキング・オブ・モータウン / ベンジャミン・ターナー ゲイブ・ターナー ★

ベリー・ゴーディーの手前味噌的作品、御用映画にはなっていなかったし、当時の画像と音声の使い方が創意に富んでいて、見応え抜群だった。ゴーディ翁の隣にいる聖者スモーキーがチャームのようで微笑ましいし、妙にホッとする。なお、エンドロールで流れるモータウン社歌についての一連の流れが最高なので最後まで見るべき。ところで、『永遠のモータウン』、再上映でも配���でもいいから観たいのだが、望みが無いならDVD買おう。

2. アイ・ソウ・ザ・ライト / マーク・エイブラハム

映画自体にそこまで感じるものはなかったが、ハンク・ウィリアムスというカントリー・シンガーにはとても興味を持った。パーズもフライング・ブリトー・ブラザーズも大滝詠一も好きなのにこれまで聴いてこなかったから、この映画のおかげだと間違いなく言える。映画の効用は色々ある。

3. 女王陛下のお気に入り / ヨルゴス・ランティモス ★

支配する者とされる者という二者は別々に存在するのではなく、両者がともに支配し支配される関係にある。王室は民を制度として支配しながら、納税に依存するという点で民に支配されている。この映画は、孤独と病を抱えた女王が臣下や侍女に支配されているという構図を見せながら、誰もがそこから抜け出せない苦しみと悲しみを描いている。支配と被支配から自由になることはできるのか、というテーマが真っ向から語られているのが『哀れなるもの』だと思う。最後に、紛れもない傑作。

音楽

1. 40 Greatest Hits / Hank Williams

2. Previously Unavailable / Michael Franks

マイケル・フランクスのファーストがタイトル、ジャケット、曲順違いでリリースされた作品じゃなかろうか。ジャズロックテイスト。

読書

1. ジョンとポール『いいなアメリカ』

ランディ・ニューマンの楽曲を16曲取り上げてその歌詞を考察した掌編エッセイ集。

まず動画で著者が自作の訳詩で歌うギターの弾き語りを聴いたあと、原曲を元の(英語の)歌詞を見ながら聴いて、それからその曲についての文章を読むという順で進めて行く、贅沢な読書を味わった。

歌の内容をできるだけ変えずにメロディに合う訳、しかも英語の発音を活かした言葉を選ぶというのは、これが義務なら地獄の拷問かもしれないが、そのような苦しみがほとんど響いて来ず、軽やかに踊るように言葉が紡がれているように聴こえる。筆者も本文中で書いているように、言葉遊びを楽しんでいるのが伝わってくる。

そしてその波動が、自分ならどう訳すかなと思いながらランディの作品を聴く、という新たな楽しみ方に繋がる。

その意味である種の啓発本とも言えるかもしれない。

その他

1. 伊集院光のタネ 2/7放送分 (YouTube)

2. ブギウギ 2/8回 (NHKプラス)

0 notes

Text

テーマ詠「雨」

テーマ詠「雨」

立哨の雨に打たるゝ無月哉

雨止まず仔を舐めてゐる秋の駒

飯盒に馬鈴薯を込む雨頻り

草雲雀止めばふと雨降りはじむ

薄紅葉嵐過ごせば五体無事

佐藤俊夫

#kigo #jhaiku #haiku #jtbt

立哨の雨に打たるゝ無月哉

雨止まず仔を舐めてゐる秋の駒

飯盒に馬鈴薯を込む雨頻り

草雲雀止めばふと雨降りはじむ

薄紅葉嵐過ごせば五体無事

佐藤俊夫

#kigo #jhaiku #haiku #jtbt

じたばた句会 本日のお題は

テーマ詠 雨

雨の景色、雨の思い出、雨の中の物語。何でもよいです。季節も自由。それでは、時間まで、レッツじたばた!#jtbt

— 村瀬っち⭐️ (@HOBTxW9oCPClU6J) September 24, 2022

「夏雲システム」で関谷氏が運営しておられる「じたばた句会」に投句したものです。

View On WordPress

0 notes

Text

もののあはれ、今ならここに書けるかもしれないね 花鳥風月の名前ってなんだろうというテーマ自体がそれかもしれない 恋愛映画のつもりで描いたけど(ひとけ ない)、 苦しさに紛れた何か 詠むことを映した 形にした 戻れないまま方法でしかいられない 良くなるわけでもない でも適当じゃない 必ず正しくない 言い張るしかないんだ 引き裂かれているもののまま、でも考えてないと なぁ 何がかなっても手にしても 形を変えても消えないままで

0 notes

Text

online shop "白露" update 〜 秋の七草

こんばんは。

・

まずは明日からの営業予定のお知らせだ。

【9/11 (月) 〜 9/17 (日) 営業予定】

9/11 (月) 13:00 〜 20:00

9/12 (火) 13:00 〜 20:00

9/13 (水) お休み

9/14 (木) 15:00 〜 20:00 ※

9/15 (金) 13:00 〜 20:00

9/16 (土) 13:00 〜 20:00

9/17 (日) 13:00 〜 20:00

※ 9/14(木)は15時からの営業となります。

・

徐々に新作も入荷してくる。

もし良かったら遊びにしらしてみてください。

さて、少し遅くなってしまったのだけど、先日暦は”白露”を迎えた。

それに合わせて当店のオンラインショップも更新をさせてもらった。

・

まだまだ日中は暑いと感じる日も多いけど、朝晩はとても心地の良い季節となってきた。

先日、スーパーに行くと、店内放送で秋の七草が紹介されていた。

女郎花・ススキ・桔梗・撫子・藤袴・葛・萩。

正直、大阪に住んでいるとなかなかと秋の七草を見る機会もないのだけど、せっかくならできる限りこの期間に秋の七草を探してみようなんて気になった。

早速、昨日は葛の花を見つけてきた。

・

ちなみにこの秋の七草は、山上憶良が詠んだ詩がきっかけとなっているそうだ。

「秋の野に 咲きたる花を 指折り かき数ふれば 七種の花」

「萩の花 尾花葛花 なでしこの花 女郎花 また藤袴 朝顔の花」

ここでいう尾花はススキのことで、朝顔は桔梗のことだそうだ。

山上憶良の時代には、現代私たちが朝顔と呼んでいる花は、まだなかったそうだ。

・

ちなみにどんなところで見れるのか。

ちょっと調べてみると、萩、葛、ススキは比較的簡単に見つかるようだけど、それ以外の4種はなかなかと難しいっぽい。

まあ、女郎花なんかは花屋さんに行けば並んでいるんだけど、桔梗、藤袴、撫子(秋の七草で詠まれた撫子はカワラナデシコ)は準絶滅や絶滅危惧種に指定されているようだ。

・

なので、見つけてソッとしておくのが良さそうだが、そもそも見つけられるかどうか。

大阪に住んでいると、正直難しいのかなぁなどと思っている。

ちなみに春の七草(せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ)は、年明けに食べて楽しむ文化があるけど、秋の七草は食べる花ではない。

・

写真を見てみると分かるのだけど、どれも花として美しい。

そんな訳で、秋の七草は愛でて楽しむものだそうだ。

・

だから今回はそんな愛でて楽しめるようなアイテムや、装いに華を添えるようなアイテムをテーマにピックしてみた。

なおオンラインショップは下記からご覧いただける。

秋の装いに取り入れて、ぜひそんな秋の美しい花や風景を楽しむ日のお出かけのお供に選んでいただけると嬉しく思う。

店内も今月に入り、すっかりと秋仕様へと変わった。

オンラインで掲載されているアイテムの他にも、各ブランドの新作から秋におすすめのアーカイブまで幅広くご覧いただけるようになっている。

・

ちょっとづつお出かけもしやすくなってきたので、もしよろしければこの機会に遊びにきてみてはいかがだろうか。

それでは次回もお楽しみに。

0 notes

Text

2023年08月27日プレイリスト「納涼夫婦放談(ゲスト:竹内まりや)」

SYNC OF SUMMER / 山下達郎

SYNC OF SUMMER / 山下達郎

7月26日発売ニュー・シングル

NO IMAGE

BRIGHTEN UP YOUR DAY /

竹内まりや "TV朝日系

「ワイド!スクランブル」テーマ"

BEGINNING / 竹内まりや (CD)

輝くスターリー・ナイト /

竹内まりや "ビギニング" '78

VARIETY / 竹内まりや (CD)

二人はステディ / 竹内まりや

"ヴァラエティ" '84

TURNTABLE / 竹内まりや (CD)

OUT OF THE BLUE / 竹内まりや

"ターンテーブル" '19

THE LAST WALTZ / THE BAND (CD)

OUT OF THE BLUE / THE BAND

"THE LAST WALTZ" '78

LONGTIME FAVORITES /

竹内まりや With 大瀧詠一 (CD)

SOMETHING STUPID /

竹内まりや with 大瀧詠一

"ロングタイム・フェイヴァリツ" '03

IT'S A POPPIN' TIME / 山下達郎 (CD)

素敵な午後は / 山下達郎

"イッツ・ア・ポッピン・タイム" '78

アナログ&カセット9月6日発売

0 notes

Text

ゆるーいひとりごとブログ🖊️No.34

ギリギリセーーーフ!!!病院行って、たこ焼き作ってたらブログの存在を忘れてました😋

今週のテーマは…

「俳句の日、一句詠んで!」

です!

俳句〜♪中学生の頃、夏休みの課題で俳句を作って行ったら、昔の人が混じってると言われたことがあります。助詞・助動詞を少し使っただけなのに…そもそも、国語は得意では無いので、俳句や短歌も得意ではありません。ですが、嫌いでもありません。プレバトの俳句が好きで夏井先生の説明とかほへぇぁって思いながら見ています。面白い。そんなことは置いといて俳句作らなきゃですね!

夏祭り 楽しさかすむ 人混みよ

週末に花火大会に行ったのですが、満員電車のような人混みで一周したら疲れてしまいました。焼きそばが買えて、金魚すくいをし、花火が見れたので満足です。ここでもう一句。

移動中 警告ランプ 全部点く

車の寿命なんですかね。まず最初に水温警告灯が点滅。しばらくすると、エンジン警告灯が点灯。とりあえず、駐車。各所に連絡し、車屋さんへ行くことに。エンジンを冷まして再出発!発進直後は何の問題もなし。しばらくすると、また水温警告灯が点き、エンジン警告灯が点く。おぎゃおぎゃ言ってると、さらにもう2つ警告灯が…!と同時にエンスト。テンパりつつサイドブレーキを踏み、パーキングに入れ、またも電話。隣でなまものがハザードランプを焚いてくれている……。なんとか車屋さんには着きました。なんでも早めに検診した方が良いですね。気を付けます…。

今週はこの辺で。

次回もお楽しみに♪

0 notes

Text

源氏供養のすすめ②③

前回の①に引き続き、個人的な源氏物語についてのお話をば

②源氏物語にまつわる能の話など

みなさまお能はご覧になりますでしょうか

私は学生時代にちょっとだけ勉強して以来お能とは離れてしまっていたのですが、禺伝を見た今なぜかまた夢中になっています

ここでは少しだけ源氏物語を元にしたお能の話と、拙作短歌の中に引いたお能のお話を少ししたいと思います

・「夕顔」「半蔀」

この2つは両方とも光源氏と夕顔の恋を描いた能です 両方ともストーリー的には一般的な夢幻能で夕顔の霊が過去の思い出を語るのですが、「半蔀」が2人の恋の幸せを回想する場面が多いのに対し、「夕顔」は仏教色が強く六条御息所の霊に殺された悲しみや光源氏への愛執のせいで成仏できない苦しさなどが濃く描かれます

半蔀は人気曲で上演も多いので、秋にご覧になってみてはいかがでしょうか

・「葵上」

「葵上」という題ですが葵上は出演せず、舞台の前のところに華やかな小袖を一枚出して葵上と見立てます これは第9帖葵を元にした六条御息所の生霊のお話です なぜ葵上が出演しないかといえば(能だとよくあることですが)ある感情や物事にフォーカスしたいとき、能は他の邪魔になる要素を極力省略します この能は六条御息所の感情に光を当てるために、葵上も光源氏も役としては登場しないのです

この能では照日の巫女という人物が出て来て、葵上に憑いているもののけが六条御息所であると見破ります そこから横川の小聖という力の強い修験者が呼ばれ、般若となった御息所の霊と対決し、最後は霊を成仏させることに成功するというお話です

展開に波があり、分かりやすく面白いので大変おすすめですが、個人的な好きポイントとしては般若になった六条御息所の横でずっと小面の照日の巫女がいることです 尊敬する馬場あき子先生のおことばで「小面はつねに般若を含んでいる」というものがありますが(『鬼の研究』参照)、その女の両面性、女にしかわからぬ共感性のようなところがその照日の巫女がずっといることで表されている気がするのです(これはあくまで自分の一意見ですが)

御息所は怒りや憎しみで鬼になるのではない、御息所の魂を真に苦しめたのは羞恥の心だとも馬場先生は仰っています 私もその通りだと思います その辺りの表現もぜひ注目してご覧いただきたいです 人気曲なのでかなりの頻度でご覧いただけると思います

・「野宮」

第10帖賢木帖を元にした六条御息所のお能です

この話も一般的な夢幻能で妄執により成仏できない御息所が僧侶に回向を頼むのですが、何と言っても舞台に鳥居の作り物が出されるのが特徴的です 野宮という聖なる土地で、光源氏に対する執着や愛による苦しみなどの俗の感情を捨てられずにいる六条御息所のやるせなさがこの鳥居を使って表現されるのがとても良いです

これは大曲ですがやはり人気のある曲なので、見かける機会も多いと思います

・「源氏供養」

言うまでもなく禺伝で大きくテーマとして採用されていたお能です これも一般的な夢幻能のストーリーなのですが、特徴はやはりクセ(能のサビみたいなもの)の「源氏物語表白」をそのまま舞いあげる部分でしょう 禺伝のカーテンコール曲の歌詞はそのままこの部分から採られていましたね 源氏物語各帖の名前を入れて作られた詞章はなんとも美しいものでうっとりしますね 最後のキリ部分は禺伝ではOPに使われておりました このキリは結構トンデモな着地点なので賛否両論ありますが、それも愛ということなのでしょうね

他にも源氏物語の能は色々あるのですが好きなところだけ みなさまもよろしければご覧になってみてください

おまけで拙作「禺伝 矛盾源氏物語供養」に引いたお能のご紹介を

・「花宴」は「班女」という能からとりました 朧月夜と光源氏が扇を交換する場面が「班女」のモチーフになっているため

・「賢木」は「葵上」「野宮」より 能だと「破れ車」といえば六条御息所なのですね 火宅の門ともよく結び付けられている印象

・「澪標」は「黒塚(安達原)」より借りました 糸車を回すシーンは黒澤明監督の蜘蛛巣城にも使われておりました

・「初音」は「翁」より 「とうとうたらりたらりら」は「翁」の最初の文句 正月やおめでたい時に舞われる格式の高いお能です

・「幻」は言うまでもなく「源氏供養」です パッションで詠んだらパンパカパンの短歌になってしまいました

禺伝がそもそもお能を存分に取り入れた構成でしたので、それをリスペクトする気持ちで色々引いてみました そのせいでごちゃついている感もありますが満足はしています

以上蛇足でした

③左右社『ウェイリー版源氏物語』はすばらしい

①で引用した「源氏物語」はすべてこの左右社の『ウェイリー版源氏物語』でした ウェイリー版がそもそも何かと申しますと、イギリスの東洋学者であったアーサー・ウェイリーが英訳した「源氏物語」のことです そしてそれをさらに日本語訳したもの、これが『ウェイリー版源氏物語』です そして2017年〜2019年にかけて左右社から刊行された森山恵・毬矢まりえ共訳『ウェイリー版源氏物語』全4巻、これがいかに素晴らしく面白いかという話を少しだけさせてください

ウェイリーが一度訳した「源氏物語」はすでに世界のさまざまな文学と混じり合い共鳴しあった世界文学といえます どういうことか、蓬生帖を例にしてみます

蓬生帖は①の記事でも話題にしたように末摘花が光源氏の帰りを幾年も待ち続けるお話です

末摘花は光源氏を待つ間様々なものを失っていきます 大切な侍女たち、使用人棟の屋根、唯一の友ジジュウを失い、家の周りは蓬が伸び放題、家の入り口もわからないほど深く草が生い茂ってしまっても、彼女は光源氏を待ち続けます そうして待ち続けたのち、とうとう光源氏が現れます そして光源氏が蓬生の庭をかき分けかき分けたどり着いた末摘花の部屋は、以前光源氏が部屋に来たときとほとんど変わらず、時など経っていないように思われたのでした

ウェイリーはこの蓬生の姫に、「眠りの森の美女」のイメージを重ねています(訳者注より) 訳は「眠りの森の美女」を意識して書かれていると言えます

森の中で眠り続けた姫君、そして王子様に見つけてもらったことで目覚めて時を取り戻す、まさに末摘花にぴったりのイメージです

つまり「眠りの森の美女」に出会った蓬生帖を読むことができるのは、ウェイリー版源氏物語だけなのです 世界が持つ物語のイメージと共鳴し、源氏物語は新たな意味を得て輝いていく 普通の現代語訳源氏物語と、世界に出会った源氏物語はまったくの別物なのです

ちなみに「眠りの森の美女」はこの『ウェイリー版源氏物語』のエピグラフとして各巻冒頭に引かれています

「ーあなたでしたの、王子さま、と彼女は言いました。ずいぶんお待ちしましたわ。」

私はこの一文が源氏物語の冒頭に置かれている意味を非常に重く受け止めています これは個人の考えですが、この一文を置くことによって、【源氏物語は女の物語である】という転換が行われているのではないかと思うのです 光源氏が中心人物ではあるものの、これは光源氏の物語ではなく女たちの物語なのだと そう思うのは自分があまりに禺伝に影響されすぎているせいでしょうか 目醒めた女たちは時を駆けてゆく、たとえどんな結末になろうとも一生懸命生きてゆく 源氏物語にはこの一文がまさしく必要なのではないでしょうか

左右社『ウェイリー版源氏物語』1巻の表紙はクリムトの「接吻」です この絵は女性だけが顔が見え、男性は匿名の人間に見える これもそういう意味で読める気がしていますし、そうであったら嬉しいなと期待をかけています

私の駄文で左右社『ウェイリー版源氏物語』の魅力が伝わるのかどうか分かりませんが、興味を抱いてくださった方はぜひまず図書館などで借りてみる、もしくは書店でちょっと立ち読みしてみてください(金額が高いので、即購入は危険です)

気に入ったら、是非購入して読んでみてくださいね 心からお勧めします

最後まで読んでくださりありがとうございました

素敵な源氏物語ライフを!

1 note

·

View note

Text

ひとり文芸ミュージカル 『紫式部―雲隠れ―』 トークセッション 源川瑠々子(紫仙女) × 馬場紀衣(文筆家・ライター)

ひとり文芸ミュージカル 『紫式部―雲隠れ―』 トークセッション

源川瑠々子(紫仙女) × 馬場紀衣(文筆家・ライター)

ひとり文芸ミュージカル『紫式部―雲隠れ―』の初演が2022年8月1日、観世能楽堂にて行われた。紫仙女を演じた源川瑠々子さんに作品の魅力、役への思い、振り付けの秘密、そして舞台の裏話をたっぷり語っていただいた。

馬場 舞台を終えてみて、いかがですか。

源川 まず、ほっとしました。舞台の間はそれしか考えてないので、終わると途端に人間に戻るというか。

馬場 どのくらいの期間をかけて舞台の準備をされたんですか?

源川 今回は新作だったので二カ月くらいかかりました。でも「ささめごと源氏物語―紫式部雲隠れ―」を原作者の稲坂良比呂先生と神尾憲一先生と私とでお話したのは何年も前なんですよ。

●紫式部という一人の女性について

馬場 『紫式部―雲隠れ―』を演じてみて、紫式部のイメージは変わりましたか?

源川 正直な話、『源氏物語』のストーリーは知っていましたけど紫式部についてとなると、どんな人なのかは詳しく知らなかったんです。当初は暗いイメージだったんですけれど、役を演じるにあたって調べていくと、本当にそうなのかなって疑問を抱くようになりました。

馬場 紫式部を訪ねて福井県越前市へ行ったんですよね。どんな発見がありましたか?

源川 「紫ゆかりの館」へ行って越前の空気に触れたり、そこで書かれた歌を詠んだりしたことで、すごくイメージが変わりました。紫式部は平安時代の女性としては規格外というか、才女だったということもあるけれど、近寄りがたいとイメージされがちです。でも越前へ行ってみたら、果たしてこの自然がそういう人間を作るかな?って。越前の人たちは紫式部をとっても大事になさっていて、一人の作家としてというよりも、一人の女性を大切にしていたというのが発見でした。

●舞台のテーマは「癒し」

源川 今回テーマにしていたのは「癒し」だったんです。『源氏物語』は1000年以上も憧れの世界として皆さんの支えになってきた物語。コロナ禍での舞台ということもあって癒しを与えられたらな、って思っていたんですけれど……でも、いざ舞台に立ったら癒しを与えるなんておこがましいなって思わされました。 (笑)

それに、やっぱり能ってすごいなって思ったんです。神に捧げる舞であることを忘れたら能じゃないっていうのを本で読んだことがあるんですけども、まさにそうだなと。与えるっていう言葉を考え直した方がいいなと思いました。

馬場 瑠々子さんのおっしゃった「癒し」は、今回の舞台にぴったりの言葉だと思います。能が神様へ捧げるための舞台なら、踊り手が見ているのは観客ではないことになる。観客も踊り手を通して同じものを見ているわけだから、今回、瑠々子さんと観客は一緒になって癒しを作ったのかな、と思いました。瑠々子さんが一方的に癒しを与えるというよりも、皆で癒しを形にしていく行為そのものが今回の舞台だったのかなって。

源川 もう、まさにそうなんですよ。私が与えるというよりも、逆に皆さんからいただいたと感じました。あの空間においては、一人が与えるとかそういう問題じゃなかった。

●物語の面白さを瑠々子さんが引き出してくれた

源川 『乙姫-おとひめさま-』(2021年8月 無観客無配信上演)も観てくださっている馬場さんだから、ぜひ聞いてみたいことがあって。どうでしたか? 2作品目の「ひとり文芸ミュージカル」を観てみて。……好きな作品ですか?

馬場 『乙姫-おとひめさま-』のときもそうでしたが、昔話の住人でしかない乙姫や歴史上でしか知らない紫式部を一人の人間として目撃するという驚きと楽しさがあります。歌、身振りの中にたくさんの語りがありましたよね。物語の中では語られたことが全てだけれど、そうじゃない彼女たちを瑠々子さんは引き出してくれる。それが毎回楽しくて。家に帰って舞台を思い出しながら、もう一度『浦島太郎』や『源氏物語』を読み直したくなります。

源川 なんか、すごく嬉しい。 (笑)

やっぱり、感性が豊かでいらっしゃるからそういうところも感じてくださるんだと思うんですよね。馬場さんの中では一つの所作や動きが何倍にもなって語りかけてくるという、もう、そういう方が増えてほしい。 (笑)

●振り付けに込められた意味

馬場 私はもともとバレエを踊っていた人間なので、すごく気になったんですが、今回の踊りはどこから来ているんですか?

源川 大きく分けると中国舞踊と舞楽です。『源氏物語』で光源氏が舞う「青海波」という舞楽があるんですが、海に対しての壮大さとか感謝の気持ちを海の波などで表したりするんです。舞楽は、雅楽とかの演奏といっしょにされる踊りです。

馬場 手の動きがすごく面白くて、惹きつけられました。

源川 マニアックな話なんですけれど……平等院の鳳凰堂の中に飛天という天女たちが楽器を演奏したり踊っていたりする像があるんですけど、それのポージングを研究したりもしました。

馬場 要所要所、仏像の手にも似た振り付けでしたよね。

源川 仏像の手にも意味があるんですよね。お釈迦様の手にも、説法しますとか、あなたに対して心を開いていますとか。言ってみれば手話(メッセージ)になっているんですって。これからもっと掘り下げていきたいなって思っているところです。

●光源氏は女性達にスポットを当てるための光

源川 光源氏って結局は女性達にスポットを当てるための光の役割じゃないですか。スポットを当てるための主役であり裏方でもあるというか。そういう意味でも月の光だったり太陽の光だったり、天と地との繋がりが『源氏物語』の中に感じられるんですよね。

馬場 紫式部自身はこうした天上の物語をどのように読んだのでしょうか?

源川 越前を訪ねたことで中国との交流があったことが実体験として感じられました。想像ですけども、中国の書物もそこで手に入っていたりしたのかな、って。物語も聞いていたかもしれませんね。『源氏物語』には、楊貴妃のエピソードも出てくるんですって。

馬場 『長恨歌(ちょうごんか)』※ですか?

※中国唐の詩人、白居易による長編の漢詩。唐代の皇帝・玄宗皇帝と愛妃・楊貴妃の悲劇を詠んでいる。

源川 そうです! そういうものも、エピソードとして『源氏物語』にふんだんにあるんですよね。昔の書き手の方たちって中国からの物語の影響を大いに受けていると思うんです。だから牛郎織女を紫式部が知らないはずはなくて。で、実際そう思わせるような箇所がある。

●「ひとり文芸ミュージカル」は唯一無二の存在

源川 私も、どういう風に見えているのか観てみたい。「ひとり文芸ミュージカル」って皆さんにどう観えているのかなって。

馬場 「ひとり文芸ミュージカル」は唯一無二だから。人に紹介する時、どう説明しようかっていつも困っちゃう……。

源川 馬場さんはどうやって紹介するんですか? (笑)

馬場 アヴァンギャルドだって、紹介します。 (笑)

非常に斬新で前衛的だよって。私がこれまで観てきたどの舞台とも違うし、私が経験した舞台にもない。客席でしか体験できない何かがあると思います。でも、こうして丁寧に舞台を振り返ってみると、気付きがとても多いです。

源川 私にとっても、ありがたい機会でした。こうしてお話しできたことでまた目標が出てきました。 いつもステージが終わると、終えての感想を書くんですけど、今回は出ていくときに「瑠々ちゃんお帰り!」みたいな感じがお客様から伝わってきた気がします。「瑠々ちゃんが来たー!」みたいな。 (笑)

すぐ我に返って「紫仙女に戻らないと!」という葛藤もありました。お客様の気持ちがダイレクトに伝わってくるのがライブの良さだと思う。まだ不完全燃焼のところもあるので、ここからまた皆様に育ててもらうこともあるかもしれません。

馬場 じゃあ、次にお会いするときは紫式部も少し変わっているかもしれませんね。

源川 それも、ちゃんと更新しとかないと。次に観るときは既に一回観ていますからね。ちゃんとしとかないと、ごまかせない部分があるので。そこが再演の難しさですかね。 (笑)

馬場 この次の舞台でもまた新しい発見がありそうです。この度は本当に貴重なお話、ありがとうございます。

0 notes