#旧開智学校校舎

Photo

♡ #大正ロマン溢れるフォトスポットでのリサーチ不足 松本旅行での最大観光スポット予定であった #旧開智学校校舎 安定のリサーチ不足でこの日は耐震工事の為 休館日。 外からの外観もブルーシートに覆われるという 始末、、、 残念無念ㅠㅅㅠ #やっぱもう一度行こう松本て思わせる場所 #学校にしてはハイカラで外観だけでもかわいい ✧・━・✧・━・✧・━・✧・━・✧・━・✧・━・✧・━・✧ #旅行 #旅 #旅スタグラム #旅女 #旅行記 #旅の記録 #旅女子 #旅遊日記 #旅行好き #旅好き #旅行好き女子 #旅の思い出 #旅行好きな人と繋がりたい #trip #ひとり旅 #女子旅 #女子ひとり旅 #長野県 #松本市 #松本観光 #観光スポット休館日 #ドラゴンズファン #instagramjapan #japan #instagram #instacool (旧開智学校) https://www.instagram.com/p/CqAMJZLvReu/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#大正ロマン溢れるフォトスポットでのリサーチ不足#旧開智学校校舎#やっぱもう一度行こう松本て思わせる場所#学校にしてはハイカラで外観だけでもかわいい#旅行#旅#旅スタグラム#旅女#旅行記#旅の記録#旅女子#旅遊日記#旅行好き#旅好き#旅行好き女子#旅の思い出#旅行好きな人と繋がりたい#trip#ひとり旅#女子旅#女子ひとり旅#長野県#松本市#松本観光#観光スポット休館日#ドラゴンズファン#instagramjapan#japan#instagram#instacool

0 notes

Text

2023年3月24日 松井田北中学校 閉校式

校歌に「平和」の願い 安中松井田北中3年・湯本さん調査で判明

作詞者兄ら戦死多数《戦後77年》

本年度末で閉校する安中松井田北中(群馬県安中市、国峯智校長)の生徒が、学び舎を「平和な姿」と表現する校歌が生まれた背景を調べている。お年寄りへの聞き取りや資料から、作詞者の家族を含め地元の多くの若者が太平洋戦争で戦死していたことが判明した。こうした悲しみを背景に平和への願いを込めたとみられ、10月に開く最後の学園祭での発表に向け、さらに調査を進める。

松井田北中校歌

煙る浅間を背にして

緑にはゆる妙義嶺を

望みし丘に朝夕の

我等(われら)の祈りそのままに

平和な姿 映えて立つ

おお我等が北中学校

※1番のみ

同校は終戦2年後の1947年に前身の旧細野中として設立。54年の市町村合併を経て62年に現校名になった。校歌は細野中時代の誕生とみられるが、住民だった故上原桂さんが作詞したことなどを除き、詳しい経緯は分からなくなっていた。

同校は現在、閉校を前に全校生徒25人と教職員が細野中時代から75年間の歴史を調査している。校歌は曽祖母が上原さんのいとこに当たる3年の湯本さくらさん(14)が担当。祖母の京子さん(72)や教諭らと協力し、上原さんの長男で同校卒業生の尚さん(74)ら地元住民に聞き取りをしたり、学校に残る記録などを調べたりしている。

その結果、上原さんが海軍軍人だった兄2人を戦争で亡くしたことや、学区内の20~40代155人が戦争の犠牲になっていたことが判明した。多くが南方戦線で戦死したという。

上原さんは82年に57歳で死去した。穏やかな人柄で区長や民生委員も務め、地元の婦人会や青年団のためにオリジナル曲を作曲していたという。作詞時は20~30代とみられ、京子さんは「母の兄も海外で戦死した。家族や身近な人が亡くなったことが歌詞に反映されたのでは」と話す。

悴田匡一教諭(60)も「開校当初は戦争で家族を亡くした生徒もいただろう。校歌が希望を与えたのではないか」とみる。

湯本さんは「地元にそんなに戦死者がいたことに驚いた。歌詞の深い意味を知り、もっと学びたくなった。校歌がなくなるのは悲しい。どんな形になるか分からないが残したい」と話している。

2022/8/15 上毛新聞 https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/160429

来春閉校の松井田北中校歌 戦争の悲しみ背景に

平和歌う詩の秘話に迫る 誕生経緯を3年調査

2022年度末で閉校する群馬県の安中松井田北中(国峯智校長)の生徒らが学びやを「平和な姿」と表現する校歌の背景に迫る調査を終えた。作詞者の家族や地元の多くの若者を太平洋戦争で失った悲しみが背景にあることを突き止め、作曲の経緯など校歌の誕生秘話を深く掘り下げた。生徒は「閉校後も残していきたい」と話している。

調査を担当したのは、作詞者の故上原桂さんの親類に当たる3年の湯本さくらさん(14)と悴田匡一教諭(60)。前身の旧細野中が開校した直後の1948~55年に教員を務めた土屋登さん(94)らの証言で、これまで不明だった校歌の誕生の経緯などを詳細に明らかにした。

調査結果によると、戦争で兄2人を亡くした上原さんは、親せきで細野中の英語教師であった故上原熙さんから詩作を学び、47年ごろに歌詞のもとになる詩を書いた。学区内は20~40代156人が戦争の犠牲になったとされ、旧満州などの引き揚げ者や空襲で焼け出された人も移住。49年発行の校友会誌に亡き両親をしのぶ詩も掲載されている。

完成した詩はこうした悲しみを背景に、新たな時代への希望を込めたとみられる。詩を読んだ熙さんが「いつか曲をつけて、みんなで歌いたい」と職員室で詩を引き継ぎ、55年に音楽教師の故伊藤貢さんが赴任して校歌制作の機運が高まった。そして、伊藤さん作曲の校歌が58年2月、開校10周年記念式典で発表されたという。

こうした制作の背景や記録は残らず、人々の記憶から薄れたまま歌い継がれてきたが、湯本さんらの調査で再び明らかになった。調査結果は2日に開かれた最後の学園祭「北友祭」で展示発表した。湯本さんは「歌詞に細野の人たちの思いが込められていることが分かり感動した」と話した。

学園祭では閉校後の校舎の利活用の発表やクイズなどの催し、合唱や卒業生らメッセージビデオの発表も行われ、地域住民や卒業生でにぎわった。

2022/10/18 上毛新聞 https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/190039

廃校後の跡地活用で意見交換

中学生が市長にアイデア 安中

今年度で廃校になる安中市の松井田北中学校で生徒と岩井均市長が跡地の活用方法などについて意見交換を行い、生徒たちはそれぞれ独自のアイデアを市長に伝えました。

安中市にある松井田北中学校は、生徒数の減少などのため、今年度で廃校となり、来年度からは隣接する松井田中学校と統合されます。

廃校になることを受け、中学校ではこれまで地域の課題などについて学習を進めてきましたが、生徒たちの意見を市に届けようと27日、岩井市長との意見交換を行いました。

意見交換には全学年、あわせて24人の生徒が参加し、生徒たちはSNSを利用して、地域の魅力を発信してほしいという意見を市長に伝えていました。

続いて、生徒一人一人が廃校になった跡地の活用方法についてそれぞれのアイデアを発表しました。

生徒からは「カフェ」や「ワイナリー」、それに「アウトドア施設」などとして活用してほしいという発表があり、市長はメモを取りながら意見を聞いていました。

参加した2年生の女子生徒は、「祖父母や母も同じ中学校の出身です。廃校はとてもさみしいですが、地域の発展のために跡地が活用されることはとてもうれしいです」と話していました。

岩井市長は、「子どもたちが真剣に地域のことを考えているとわかったので、この意見を大事にしたい。現在、跡地利用は決まっていないので、白紙の状態からしっかり議論していきたい」と話していました。

2022/10/27 NHK WEB

https://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/20221027/1060013207.html

「僕にしかできないことなんて、なにも無いかも」

孤独が生み出すエネルギーもあるけど、そう思わなくていい。

「僕だから、私だから出来ること」がこのまちにはある。

3月24日。閉校記念誌への寄稿者として、閉校式に参加した。

閉校に寄せて、生徒たちのメッセージを記録した映像が上映された。

記念誌に書かれた内容を生徒たちが読み上げるという内容だった。

「松井田に宿泊施設をつくりたい」と語った生徒もいた。

きっとできるはずだ。数年後、一緒に仕事ができたらうれしい。

その生徒たちの想いに仮説を立てて、閉校記念誌に寄稿した。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ここは松井田北中学校だった場所です。

学舎を「平和な姿」と表現する校歌の背景に迫る調査をした際に、作詞者の家族や地元の多くの若者を太平洋戦争で失った悲しみが背景にあることを突き止め、作曲の経緯など校歌の誕生秘話を深く掘り下げた。

という2022年の新聞記事が残っています。

1947年ごろに完成した詩には、悲しい記憶を背景に、新たな時代への希望を込められていました。

作詞者の「いつか曲をつけて、みんなで歌いたい」という想いが還り、1958年2月の開校記念式典で校歌がお披露目されたようです。

こうした制作の背景や記録は残らず、人々の記憶から薄れたまま、昭和、平成、令和まで歌い継がれました。

2022年に最後の卒業生が調査して、明らかになり、同年10月2日の「北友祭」で調査結果を展示発表したそうです。並行して、生徒たちが廃校後の跡地活用案を考えたそうです。

生徒一人一人が廃校になった跡地の活用方法として、「カフェ」や「ワイナリー」、それに「アウトドア施設」等として活用してほしいという内容だったと新聞記事に記されています。

そのアイデアを10年間の時間をかけて、実現されたのが、

複合型アウトドア施設『へいわなすがた』です。

改めまして、本日はご予約ありがとうございます。

この隣のカフェスペースは全校生徒が集まって、学校給食を食べる場所でした。廃校になった後、小規模ですが、ワイナリーとブルワリーが出来ました。

窓から見える、向こうの建物がワイナリーです。

元々は体育館だった場所になります。

本日、ご予約のグランピングプランはクラフトビールが飲み放題となっております。

醸造所兼タップルームは美術室だった場所になります。

今年、2058年は校歌完成100年目の節目を記念して、校歌の歌詞がデザインされたタオルをお配りしています。ご案内は以上になります。

どうぞ、ごゆっくりお過ごしください。

ルーツを知った生徒たちの想い、これを実現して次世代に還元したい。

平成18年度卒業生 上原将太

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

文化祭でやった、めちゃくちゃなGOING STEADYのコピーバンド。

そのせいで、翌年許可が降りなかったおかげで出来たショートフィルム制作。

卒業して1年経って、廃部になってしまった野球部。

高校野球、大学野球が終わったあと。

「野球だけの人」ではなくしてくれたのは、

間違いなく、松井田北中学校での3年間のおかげだ。

0 notes

Text

大大大學

名古屋の旧友・吉村大地さんにお声がけいただき「大大大學〜2023年度オープンスクール〜」にておこなわれるトークイベントに参加します。実際問題、どうやって生活をしているの?どんなこと考えているの?など普段話さない言葉にしにくい内容にあえて切り込んでトークできればと思っています。

お時間ございましたら、ぜひお越しいただき一緒に「場」を作りましょう!

___

"大大大學 〜2023年度オープンスクール〜"

「人の話が聞ける場所」 を皆で作ろう!学び舎を作ろう!という呼びかけで全国から集まった超個性的な講師陣による「今を生きる」為の卜一クイベント遂に開校!!!

2023年2月3日(金)〜12日(日)

開場 18:30/授業開始 19:00 ※全日程

1日のみ: 1,000円+1Dオーダー

全日通しチケット: 4,000円+入場時毎1Dオーダー

_

2月3日(金)桂川大 @dai.katsuragawa

2月4日(土)見城周 @kenjolandscape

2月5日(日)葉朗 @haro_workshop

2月6日(月)石田真也 @shinya.ishida

2月7日(火)vug @vvuugg

2月8日(水)鷲尾友公&生稲智康 @washiotomoyuki

2月9日(木)ミズタニタカシ @mole_factory

2月10日(金)谷内一光 @ikkotaniuchi

2月11日(土)若林尚 @tantawaka

2月12日(日)永山愛樹 @yoshiki_nagayama_aka_kim_aesu

_

spazio rita

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビルB1

https://spazio-rita.com

@spaziorita

大大大學長: 吉村大地(大大大)

大大大學ロゴ: 臼井鳳九

@daidaidai_gaku

※InstagramアカウントDMにてご予約も承ります

__

0 notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和4年8月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和4年5月7日

零の会

坊城俊樹選 特選句

金剛の粒となりけり薔薇の雨 和子

鍵穴を覗けば明治聖五月 きみよ

薔薇園のクレオパトラはまだ蕾 秋尚

ひざまづく職人の手に朽ちし薔薇 久

華やかに薔薇から離れゆく女 順子

旧家とは黴の匂ひと薔薇の香と 久

ダイアナと言ふ白薔薇にさみだるる きみよ

避雷針錆びて眠りし夏館 いづみ

セルを着て館の手すり撫でてをり 季凜

棕櫚の花待つ洋館の灯は昏く 和子

この薔薇も名の幻を抱き続け 順子

罪深き身をつつみたる薔薇の風 和子

岡田順子選 特選句

セピア色かな夏炉の上の写真 光子

父と子の聖霊が触れバラ白に いづみ

緞通の褪せし撞球室に夏 光子

大滝の水のふたつの光る芯 三郎

裏木戸を守る閂とめまとひと 久

黴の世や蔵に遺作の絵が少し 同

薔薇の夜に抱かれて園の鳥となり いづみ

いくつもの薔薇の名を呼びゐたりけり 光子

薔薇を売る男はそつと跪く 小鳥

金剛の粒となりけり薔薇の雨 和子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月9日

武生花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

観音の慈悲の眼差し春の雨 中山昭子

春愁や逝きたる友と病む友と ミチ子

奥院に鎮もる神や祭果つ 昭中山子

渓水の音も卯の花腐しかな 時江

田植機の通りて泥の日曜日 久子

幾何学も知らず蜘蛛の囲かけてをり 中山昭子

代掻くや鉄塔揺らし雲揺らす みす枝

仏壇の母と語りし母の日よ 信子

無人駅菜の花一輪挿しの卓 英美子

海色の風を運びて夏来る 時江

とりどりの駄菓子買ひ込み昭和の日 上嶋昭子

粽解く香りの中に母の顔 みす枝

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月9日

なかみち句会

栗林圭魚選 特選句

北信の山々を背に鯉幟 貴薫

風を呑む園児手作り鯉のぼり 三無

新茶淹れ母と語らふ京都旅 せつこ

そこはかと由緒ある家鯉幟 美貴

嫌なことすうと消えゆく新茶の香 美貴

故郷の新茶届きて長電話 史空

鯉幟男児誕生高らかに せつこ

新茶汲む最後の雫ていねいに 美貴

新茶の香部屋にすつきり立ち昇り せつこ

五人目にたうたう男の子鯉幟 あき子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月9日

さくら花鳥会

岡田順子選 特選句

奥越の麻耶姫目覚め山若葉 令子

子どもの日少年その日句を作る 同

書き込みの多き譜面や夏浅し 登美子

駆け足も卯月の雨に追ひつかれ 紀子

肩ぐるま手を伸ばしをり藤の花 実加

二輪車のオイル残香夏に入る 紀子

菓子のやう小さなトマト頰張りし あけみ

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月10日

萩花鳥句会

句友とも会へぬコロナや夏に入る 祐子

育つ子に未来の風を鯉のぼり 健雄

ひとけなく今は昔の多越の藤 恒雄

葉桜や母と集ひしこのホテル ゆかり

甘夏の里は潮風吹くところ 陽子

葉桜を揺らす影なし廃校舎 明子

葉桜の土手お揃ひのユニホーム 美恵子

………………………………………………………………

令和4年5月12日

うづら三日の月花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

ウクライナいつまで続く五月闇 由季子

母の日に思ふ後に父もゐて さとみ

おしやれする気持ちかき立て更衣 同

麦秋や大河一筋地を分ける 都

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月12日

花鳥さざれ会

坊城俊樹選 特選句

湯の句会 第一回

ご機嫌の鶯老を鳴きにけり かづを

若葉風光となりて消えゆけり 同

雨意去りし故山に鶯老を鳴く 同

問ひかけに長い返事や暮れの春 和子

黄金の麦田後へ三国線 同

絹ずれの音や女将の裾捌き 雪子

群青の海深くして沖朧 希

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月13日

花鳥さざれ会

坊城俊樹選 特選句

湯の句会 第二回

境内に浄土思はす白牡丹 希

巫女が舞ふ白きうなじの祭髪 同

日本海見えゐる岬卯波寄す 同

夏立つや虹物語ある町の 匠

雑談に疎き耳なり宿浴衣 清女

宿の名に謂のありて花菖蒲 千代子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月13日

鳥取花鳥会

岡田順子選 特選句

チューリップ幼き我に連れ戻す 佐代子

海彦へ浜の茅花野風に伏す 都

廃線の駅名標に花菜雨 宇太郎

風を待つ鯉幟眼を天に向け 佐代子

葉がくれに花見つけたり朴散華 すみ子

虞美人の涙のかたち芥子坊主 美智子

配膳車筍飯の香を乗せて 悦子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月14日

枡形句会

栗林圭魚選 特選句

野仏の錫の錆姫女菀 亜栄子

木陰抜け風の広ごる麦の秋 秋尚

枡形はなべて大樹や寺若葉 百合子

竹林を暗め卯の花腐しかな 秋尚

鯉のぼり色塗り分けて切り抜いて 白陶

母の日は父の寡黙の思ひ出も ゆう子

母の日の遺影の母は凜として 多美女

雨に濡れ向きそれぞれの竹落葉 秋尚

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月15日

風月句会

坊城俊樹選 特選句

頰杖の墓美しく新樹光 慶月

木の朽ちて大蛇めきたる翳り沼 文英

あぢさゐの色ととのはず人逝けり 葉月

黒南風や樹霊を浸す水の音 千種

蜘蛛の糸聖観音の背中より 慶月

鎌倉へ羽蟻を運ぶ蟻一つ 久子

青梅の転がる坂の下に句碑 要

栗林圭魚選 特選句

朴の花真白き命天に置き 三無

大空を水馬飛ぶ池の面 軽象

ひとつづつ落つる準備のえごの花 秋尚

稲毛氏の寺門はひそと朴の花 芙佐子

錆びゆくを天へ曝して朴の花 要

母の塔新樹の風に集ふ人 ます江

翡翠の帰りを待たず水流る 久

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月16日

伊藤柏翠記念館句会

坊城俊樹選 特選句

口笛の鳴る子鳴らぬ子揚げ雲雀 清女

一匹の蟻に従ふ千の蟻 英美子

魚釣る女子学生の夏帽子 千代子

三代も待ちし男の子や鯉幟 みす枝

新緑を塗り重ねたる昨夜の雨 かづを

金色の観音像や夏近し 和子

ロシアより卯波来るかと若狭湾 世詩明

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月18日

福井花鳥会

坊城俊樹選 特選句

母の日や吾子は二人の母となり 千加江

葉桜や葉室麟よむ木陰あり 令子

早逝の友かと思ふ春の虹 淳子

母と子の二人だけなる鯉幟 同

花衣母の手を借り着たる日も 清女

麦秋の夕陽をあびて波立ちぬ 笑子

ぜんまいの萌ゆのけぞつてのけぞつて 雪

髢草少し癖毛でありし母 同

春日あまねし万葉の流刑地に 同

鶯や万葉の野を席巻す 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月21日

鯖江花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

一輪は少し小さく二輪草 雪

咲き倦みし十二単の紫も 同

人淋し二人静の花の名に 同

新しき鋏で薔薇の手入かな 同

人乗せてふらここと云ふ揺れ様に 同

永き日や動かして見る石一つ 同

人の世に二人静の花として 同

花冷と云ふ美しき夜の色 同

蝶知るや初蝶として待たれしを 同

虹立ちぬ私雨に軒借れば 一涓

町中の道に横切る蛇に遇ふ 中山昭子

羅やピアスに及ぶ愁ひあり 上嶋昭子

噴水のみどりの風に穂を揃へ 世詩明

風鈴を吊りて孤独を紛らはし 同

妊れる女片影寄り歩く 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月22日

月例会

坊城俊樹選 特選句

十字架はエルサレムへ向け風光る いづみ

青葉蔭ひそと風神育ちつつ 千種

砲口は二度と開かず夏の雲 月惑

風見鶏よりゆらゆらと夏の蝶 炳子

ジーパンへ真夏の脚をとぢこめる 光子

白鳩は夏雲の綺羅として零れ 小鳥

肩上げて走る少年夏の雲 和子

行く先へ一瞬止まる瑠璃蜥蜴 政江

岡田順子選 特選句

花に棲む木霊らしきへ黒揚羽 俊樹

夏霞海峡の橋空に架く 裕章

ジーパンへ真夏の脚をとぢこめる 光子

磔刑のイエスへ舞はぬ黒揚羽 俊樹

舞殿の鈴の鳴るかにユッカかな 圭魚

蓮の葉はいまだ小人が乗る程度 俊樹

靖国の同期のさくらんぼ揺るる いづみ

を緋鯉呑みては金色に 俊樹

衛士は今休めの姿勢木下闇 梓渕

教会や十字架雲の峰を生む 和子

栗林圭魚選 特選句

桜の実踏み研修のバスガイド 順子

病葉を掃き寄せ森に戻しけり 梓渕

炎昼の影を小さく警邏立つ 光子

新樹萌え茶室を闇に誘へり 梓渕

万緑の闇に鎮みし八咫鏡 いづみ

山姥の齧り捨てたる桜の実 要

葉桜や雑念払ひ切れずをり 秋尚

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年5月

九州花鳥会

坊城俊樹選 特選句

兵の死へ怒濤のごとき冬銀河 佐和

潮の香の茅花流しに出会ふ道 久美子

茅花流しみすゞの海の鯨墓 美穂

捩花や後ろの正面だあれ ひとみ

苺この光沢ベネチアングラス 勝利

夏潮の夕餉にぎあふ漁師飯 喜和

薬玉に風は平城宮より来 愛

茅花流し川向うより蹄音 成子

ビルの窓アルミホイルのやうな夏 ひとみ

離れ難くて飛ばしたる草矢かな 美穂

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年4月6日

立待俳句会

坊城俊樹選 特選句

筍が十二単を纏ひつつ 世詩明

南方に行けば散りたる渡り鳥 同

巣つばめに留守を預けし駐在所 同

風立ちて赤き炎の野火走る ただし

霾るや大名町も片町も 清女

小屋の前若芽探るや茗荷汁 輝一

猫寺に春待ち顔の猫ばかり 洋子

三つ編の少女三人ふらここに 同

蕗の薹仏秘観音在す寺 やす香

乱心の如くさまよひ梅雨の蝶 秋子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

0 notes

Photo

旧開智学校 明治9年(1876年)に松本市開智に竣工された洋風校舎 #旧開智学校 #旧制小学校 #旧校舎 #博物館 #重要文化財 #近代建築 #洋風校舎 #擬洋風建築 #レトロ建築 #レトロ #ノスタルジー #松本市 #風景 #oldschool #museum #culturalproperty #classicalarchitecture #retro #nostalgic #nostalgia #matsumoto #scenery (旧開智学校)

#旧開智学校#近代建築#scenery#洋風校舎#松本市#重要文化財#culturalproperty#retro#nostalgia#classicalarchitecture#nostalgic#レトロ#旧校舎#旧制小学校#oldschool#博物館#matsumoto#レトロ建築#ノスタルジー#風景#擬洋風建築#museum

5 notes

·

View notes

Photo

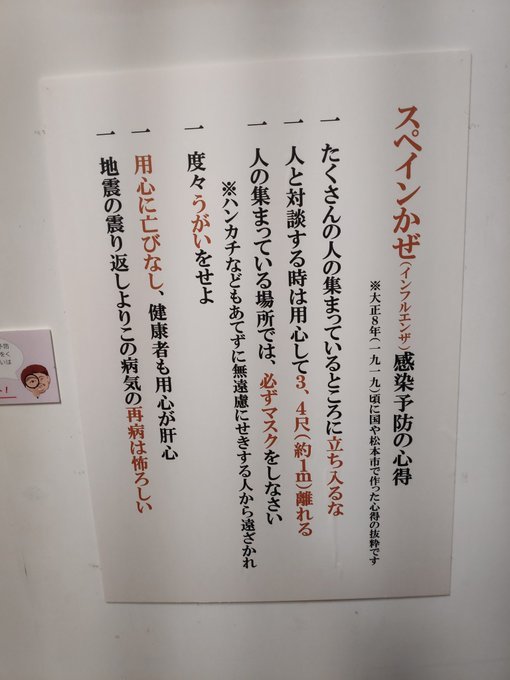

RT @hirob0911: 松本市旧開智学校校舎の展示にスペイン風邪予防の心得があったけど、今のコロナと要点は同じですね https://t.co/bu3S5hIBFD

533 notes

·

View notes

Link

イタリアにおける新型コロナウイルス感染状況は、凄まじいばかりだ。「全土崩壊前夜」といった類の煽り気味で絶望的なニュースが飛び交う。

だが、なぜイタリアでこれほど感染が拡大したのか、といった視点が決定的に欠落しているように思える。

そこで、鄧小平が断行した対外開放、つまり「中国人の移動」という観点からイタリアを襲っている惨状の背景を考えてみたい。

おそらくイタリア社会における中国人――その大部分は対外開放以後に海外に「走出去」して飛び出して行った新華僑世代――の振る舞いを捉えることで、ヨーロッパ全体を覆いつつあるパンデミック危機の背景を知ることが出来るはずだ。

中国人がいないと米作りが成り立たない

今から7、8年ほど前になるが、香港の中国系書店で『“不死的中国人”――他們干活、掙銭、改変着意大利、因此令当地人害怕』(社会科学文献出版社 2011年)なる書籍を購入した。

地下にしっかりと根を張りながら咲き誇るタンポポの表紙に魅かれたと同時に、日本語に訳すと『“不死身の中国人”――彼らは働いて、カネを稼いで、イタリアを変えている。だから土地の人に怖がられる』となる書名が醸し出す反中・嫌中の雰囲気が気になったからだ。

それにしても不思議に思ったのは、この本が北京の出版社から刊行され、しかも香港の中国系書店に置かれている点だった。

じつは、この本は中国人が著したものではなく、2人の若いイタリア人ジャーナリストがイタリア全土を駆け巡り、イタリア社会で生きる中国人の姿を克明に綴った

『I CINESI NON MUOIONO MAI:LAVORANO,GUADAGNANO,CAMBIANO L’ITALIA E PER QUESTO CI FANNO PAURA』(R.Oriani&R.Stagliano Chiarelettere 2008)

の翻訳である。

筆者にはイタリア語が分からないので、翻訳の出来不出来は判断のしようがない。が、なにはともあれページを追ってみた。

すると、中国人のイタリア社会への逞しくも凄まじいばかりの浸透ぶりが、溢れんばかりに綴られていた。

たとえば西北部の穀倉地帯として知られるピエモンテでのこと。

1980年代末に「紅稲」と呼ばれる雑稲が突然変異のように発生し、増殖をはじめ、稲の生産を急激に低下させた。ところが紅稲は除草剤や除草機では駆除できない。やはり1本1本を人の手で丁寧に抜き取るしかない。だが、肝心の単純労働力は不足するばかり。

そこへ、農家の苦境をどこで聞きつけたのか、大量の中国人がやって来た。イタリアで半世紀以上も昔に忘れ去られてしまった田の草取りの方法のままに、彼らは横一列に並んで前進し、紅稲を抜き取っていく。

<7、8月の灼熱の太陽を受け泥に足をとられながら、手足を虫に咬まれ、腰を曲げ、全神経を紅稲に集中する。想像を超える体力と集中力、それに一定の植物学の知識が必要だ。紅稲は一本残らず抜き取らなければ正常な稲に害が及ぶ。抜くべきか残すべきかを知っておく必要がある>(同書より抜粋)

過酷な作業ながら収入は少ない。だが喜んで中国人は請け負う。

ある日、田圃で中国人が脱水症状で倒れた。彼らに「健康を考慮し、明日からは10時間以上の作業を禁ずる」と告げた翌日、雇い主が田圃に行ってみたが、誰もいない。慌てて宿舎に駆けつけると、彼らは荷物をまとめて立ち去るところだった。

「毎日10時間しか働けないなんて、時間のムダだ」と、口々に言う。雇い主は、「中国人は疲れることを知らない。気が狂っている」と呆れ返る。

かくして同書は、「中国人がいないとイタリアの米作りは成り立たなくなってしまった」と嘆く。

「中国人って1カ所には留まらない」

農業に次いで、大理石の石工、ゴミ処理工場労働者、ソファー・皮革・衣料職人、バー、レストラン、床屋、中国産品の雑貨商などが中国人に依存するようになり、中国人はミラノを「イタリアにおける中国人の首都」にして、ありとあらゆる産業を蚕食していった。

その大部分は浙江省や福建省の出身者で、多くは非合法でイタリア入りしている。教育程度は他国からの移民に比較して低く、それゆえイタリア社会に同化し難い。

苦労をものともせず、倹約に努めるという「美徳」を備えてはいるものの、それ以外に目立つことといえば博打、脱税、密輸、黒社会との繋がりなど……。どれもこれも、胸を張って誇れるビジネスではない。文化程度の低さは、勢い生きるためには手段を選ばないことに繋がる。

これがイタリアで増加一途の中国人の現実である。

イタリア人は彼らを通じて中国を知る。だが中国人は、そんなことはお構いナシだ。

子供をイタリアの学校に通わせ、イタリア人として育てようとしている両親もいることはいるが、カネ儲けに邁進しているので、学校や地域社会で偏見に晒されている子供の苦衷なんぞを推し量る余裕も意識も持ち合わせてはいない。

同書の著者が、アンナと呼ばれる20歳の美しい中国娘に「夢は?」と尋ねる。すると彼女はこう答える。

<夢! そんなもの知らないわ。中国人って1カ所には留まらないものなの。あっちがよければ、あっちに行くわ。おカネの儲かり次第ってとこね。この地に未練なんてないの。もう14年は暮らしたけど、とどのつまりは行きずりのヒトなのネ……>

この印象的なシーンで、同書は終わっている。

アンナも他の中国人と同様に「とどのつまりは行きずりのヒト」なのだろう。

だが、新型コロナウイルスが「行きずりのヒト」と共に世界中を動き回ったとするなら、イタリアのみならず人類にとっては、やはり危険過ぎるというものだ。

対外開放でカネ・ヒト・モノが流入

1975年の時点で、イタリアでは400人前後の中国系住民(旧華僑世代)が報告されているが、鄧小平が対外開放に踏み切った1978年末から7年ほどが過ぎた1986年には、1824人になっている。

以後9880人(1987年)、1万9237人(1990年)、2万2875人(1993年)へと急増していったが、彼らは新華僑世代である。1990年代半ば、新華僑はイタリア在住外国人としては6番目の人口を擁していた。

1986年から1987年の間の1年間に見られた5倍以上の増加の主な要因は、1985年1月にイタリア・中国の両国間で締結(同年3月発効)された条約によって、イタリアへの中国資本の進出が促された点にある。

人民元(カネ)と共にヒト、つまり中国人労働者が大量にイタリアに送り込まれるようになった。また中国料理・食品(モノ)への嗜好が高まったことも、中国人労働者(ヒト)の流入に拍車を掛けたはずだ。カネ・ヒト・モノが中国からイタリアに向かって流れだしたのだ。

新華僑世代も旧華僑世代と同じように、同郷・同姓・同業などの関係をテコにして「会館」と呼ばれる相互扶助組織を持つようになる。1980年代半ばから1990年代末までの10年ほどで十数個の相互扶助組織が生まれた。これこそ新華僑世代増加の明らかな証拠だろう。

商品の発送元は温州市

彼らは強固な団結力をテコに、自らの生活空間の拡大を目指す。

たとえば、2010年前後のローマの商業地区「エスクィリーノ地区」には、衣料品、靴、皮革製品などを中心に2000軒を超える店舗がひしめいていたが、その半数は中国人業者が占めていた。

現在はそれから10年ほどが過ぎているから、その数はさらに増したと考えて間違いないだろう。

彼らが扱う商品の発送元は、浙江省温州市である。温州は、遥か昔の元代(1271~1368年)から中国における日用雑貨の一大拠点として知られる。新型コロナウイルスを巡っては、2月初旬に湖北省武漢市に続いて封鎖措置を受けた。

ローマの商業地区と新型コロナウイルスによって危機的レベルにまで汚染された中国の都市がモノとヒトで日常的に結ばれていたことを考えれば、イタリアの惨状が納得できるはずだ。

友人のイギリス人は、感染拡大の背景にはイタリア人の生活様式もあると指摘する。

イタリア人はオリーブやトマトといった健康的な食生活によって、肥満の多い欧州先進国においては珍しいほどに長寿国で、高齢者が多い。周辺先進国に比べて核家族化が進んでおらず、3世代同居も珍しくない。特に高齢者には敬虔なカトリック信者が多く、教会でお椀を共有してワインを飲む習慣があるという。

であるとするなら、中国人の「移動」という極めて今日的要因がイタリアの社会的・文化的伝統という“宿主”を得たことで、被害の拡大に繋がったとも考えられる。

中国人の数は40万人超

いま手元にある『海外僑情観察 2014-2015』(《海外僑情観察》編委会編 曁南大學出版社 2015年)を参考にし、近年のイタリアにおける中国人の状況を素描しておきたい。

中国人の人口は全人口の0.49%で30万4768人(2013年1月1日現在)。これに非合法入国者を加えると、実際は40万人超ではないか。

中国系企業が集中している地方は西北部のロンバルディア(1400社)、中部のトスカーナ(1万1800社)、東北部のヴェネト(8000社)、北部から中部に広がるエミリア・ロマーニャ(6800社)であり、貿易を主にして2万5000社前後。他にアパレルや製靴関係が1万8200社、レストラン・バー・ホテルなどが1万3700社を数える。

「イタリアにおける中国人の首都」であるミラノを見ると、イタリアが2008年のリーマンショック以後、経済危機に陥ったにもかかわらず、中国系企業、殊に食品関連は急増。同市で外国からの移住者が経営する600社のうち、中国人移住者のそれは17%を占めている。

アパレル産業の中心でもある中部のプラトでは、人口20万人余のうちの3万4000人を中国人が占めている。じつに7人弱に1人だから、一大勢力だ。彼らは有名ブランドの下請けから始まり、いまや伝統的な家内工業的システムを駆逐し、新たなビジネス・モデルを構築しつつあるという。

2014年4月、東北部のパドヴァには中国人経営のアパレル・チェーン店「CVG」が創業し、有名なファストファッションブランドの「H&M」や「ZARA」のライバルとして急成長を見せる。イタリアにおける中国系企業の小売り最大手は「欧売集団」で、イタリア全土で34軒のスーパーマーケットを経営しているという。

――以上は飽くまでも『海外僑情観察 2014-2015』に基づいたものであるが、ここからもイタリア社会への中国人の浸透度がある程度は理解できるだろう。

AC

AFP via Getty Images

AC Milanのイメージ写真

「ACミラン」の経営にも中国の影

「イタリアにおける中国人の首都」ミラノの象徴といえば名門サッカーチームの「ACミラン」だが、ここの経営にも中国人が大きく関係していた。

2014-15年シーズン終了後、ACミランのオーナーだったシルヴィオ・ベルルスコーニ元首相は、タイの青年実業家「Mr.Bee」ことビー・テチャウボンとの間で売却交渉を始め、2015年5月にACミラン株の48%売却で合意した。

Mr.Beeは、タイの「康蒂集団」と『星暹日報』の両社を傘下に置くサダウット・テチャブーン氏の長男である。

サダウット・テチャブーンは華人2代目で、華字名は鄭芷蓀。父親の鄭継烈が起こした建設業を引き継ぎ、1990年代初頭から積極経営に転じ、タイ国内のみならず中国やオーストラリアでの不動産開発やホテル経営にも乗り出した。

その後、タイの老舗華字紙『星暹日報』を買収し、2013年11月には広東省政府系の「南方報業伝媒集団」からの資本参加を得て、紙面も一新。それまでの繁体字からタイの華字紙としては初の簡体字横組みとし、電子版の配信、中国版Twitter「微博」の活用なども始めた。

当然のように論調にも南方報業伝媒集団の強い影響が感じられる。『星暹日報』は、タイにおける中国メディアの“別動隊”とでも言えそうだ。

さて、アブダビの資産管理会社「ADS Securities」と中国政府幹部が資金源と伝えられていたMr.Beeだが、ACミラン買収資金に苦慮していた。そこで彼が資金援助を申し入れた相手が、「阿巴里里集団」を率いる馬雲(ジャック・マー)であった。

2016年8月、ACミランは中国企業のコンソーシアム(共同事業体)に約832億円(株式の99.93%)で売却され、2017年4月にベルルスコーニ元首相はACミラン経営から撤退した。その後、2017-18年シーズン途中で中国系オーナーの債務不履行が原因で、最終的にはアメリカのヘッジ・ファンドが新オーナーに就任した。

華僑・華人の本質は移動

こう見てくると、「アンナと呼ばれる20歳の美しい中国娘」から現在の中国を代表する企業家・資産家の馬雲まで、じつに多くの中国人がイタリアと関わりを持っていることが分かるだろう。

同時に対外開放以後に顕著になった中国人の「移動」という現象が、合法・非合法に限らず世界各地の社会に様々な影響を与えていることも確かだ。武漢から感染が始まった新型コロナウイルスもまた、その一環と考えるべきではないか。

華僑・華人研究の第一人者である陳碧笙は、中国が開放政策に踏み切った直後に『世界華僑華人簡史』(厦門大学出版社 1991年)を出版しているが、同書で彼は、帝国主義勢力が植民地開発のために奴隷以下の条件で中国人労働者を連れ出した、つまり華僑・華人は帝国主義の犠牲者だという従来からの見解を否定した。

そして、華僑・華人の本質は、

「歴史的にも現状からみても、中華民族の海外への大移動にある。北から南へ、大陸から海洋へ、経済水準の低いところから高いところへと、南宋から現代まで移動が停止することはなかった。時代を重ねるごとに数を増し、今後はさらに止むことなく移動は続く」

との考えを提示した。

この主張をイタリアのみならず今や危険水域に達しつつあるヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国、東南アジア、さらには感染報告が比較的少ないアフリカ、南米、そしてウズベキスタン、タジクスタン、キルギスタンなど中央アジアの国々にまで重ねてみるなら、新型コロナウイルスはもちろんのこと、中国発の“未知の危機”を今後も想定する必要があるだろう。

極めて逆説的な表現ながら、いまこそ国境を閉じて富強を目指した毛沢東の“叡智”を見返す必要を痛感する。新型コロナウイルスを「毛沢東の怨念」と見做すのは、筆者の偏見だろうか。

14 notes

·

View notes

Text

Making poetry with solid objects

この度駒込倉庫にて、グループ展「それは、つまり物を以って詩をつくることである」を開催いたします。

展示作家|エドワード・アーリントン、さわひらき、髙田安規子・政子、杉浦亜由子、曽我英子、大木美智子、中島裕子、西永和輝

会期|2022年1月22日(土) - 2月13日(日)*土日祝のみオープン

時間|12:00 - 18:00

協力|白石正美(アーリントン作品提供)、土井つかさ(デザイン)

「彫刻とは、現実にあるもので、現実世界を表すことである。 それは、つまり物を以って詩をつくることである。」

エドワード・アーリントン (「牛を選別するための方法」1997、p.11)

Komagome SOKO is pleased to announce the group exhibition, “Making poetry with solid objects”.

Artists | Edward Allington, Hiraki Sawa, Akiko and Masako Takada, Ayuko Sugiura, Eiko Soga, Michiko Oki, Hiroko Nakajima, Kazuki Nishinaga

Dates | Sat. 21 January - Sun. 13 February, 2022 *Open on Sat., Sun., and Public holidays.

Hours | 12:00 - 18:00

Cooperation|Masami Shiraishi (Loan of Allington’s works), Tsukasa Doi (Design)

“Sculpture is looking at real things by making real things. It is making poetry with solid objects.”

Edward Allington (A Method for Sorting Cows, 1997, p.11)

「ニュー・ブリティッシュ・スカルプチュア」の代表作家として知られるエドワード・アーリントンは、日本とゆかりの深い作家です。1984年に国立近代美術館で開催された「メタファーとシンボル」展への参加や、フジテレビジョンギャラリーでの個展*、また、ライフワークとして実践していた日本近代彫刻の研究**など、イギリスと日本を往来しながら、活動してきました。また、制作の傍ら、批評家としてもさまざまなテキストを書き残すとともに、長年、ロンドン大学スレード校でも教鞭をとりました。制作、執筆、教育を自らの活動の三本柱に据えていたアーリントンは、どの活動も広い意味において、彫刻と向きあう行為であると考えていました。本展では、近年日本で目にする機会が少なかったアーリントンの作品やテキストを、アーリントンが教えた日本人作家であるさわひらき、髙田安規子・政子、杉浦亜由子、曽我英子、大木美智子、中島裕子、西永和輝らの作品とともに紹介していきます。また、本展は、アーリントンと彼の教え子との初めての合同展になります。作品を一堂に会することで、形を変えながらも、時代や国を超えて継承されるものにも光を当てていきます。

アポロン神からプラスチックのパイナップルまでさまざまなモチーフを用い、独特の作風で数々の彫刻やドローイング作品を残したアーリントンは、記憶を主題に、オリジナルとは何かを問いつづけた作家です。オリジナルやそれを支えた神話が失われた今もなお、私たちの日常生活のなかに生き残りつづける古典的な形や、コピーとしてしか存在しない大量生産品にこそ、現代の真理があるのではないかと考えました。アーリントンは、これらのモチーフを変形・援用し、ユーモラスかつ独特の組みあわせで作品として蘇らせます。時間や場所、既成概念(共同幻想)を飛びこえ再構成されたこれらの作品は、私たちに新しい世界の見かたを提示します。

記憶、神話、再生といったテーマや、モノやフォルムへの人類学的アプローチは、アーリトンの教え子の作品のなかにも見ることができます。たとえば、映像・立体・平面作品などで構成されたヴィデオ・インスタレーションを制作するさわひらきは、自身の心象風景や記憶をたよりに、実態のない、しかし確実に存在する感覚領域を表現します。おなじように、名前のない感覚や実態のない祈りなどに着目する杉浦亜由子は、人々の意識にしみついた触覚やかたちを見る者に模索させる彫刻を手がけます。一方、髙田安規子・政子は、トランプや切手など身近なものに手を加えることでスケールを転換し、私たちが拠りどころとする価値や基準を揺るがし、世界の見かたを変えようとします。中島裕子も、身近な既製品やファウンド・オブジェを用いた立体作品を制作しますが、ものを本来の機能やコンテクストから切りはなすことで新しい言語を構築し、言葉だけでは捉えきれない人間の内的世界の表現をこころみます。曽我英子は、アイヌ文化を学ぶ活動をとおして、資本主義、植民地主義や国家主義が生みだしてきた現代の価値観を見なおします。アイヌ着物「チカルカルペ」や鮭靴 「チェプケリ」づくりを習い、自身でそれを再生することで得た知識や、出会う人びととの記憶をたどりながら、日常の些細なプロセスやはかない感覚的な側面が、集団性や文化発展といった大きな現象につながる様子を観察しながら制作します。西永和輝は、「装飾芸術」への新しいアプローチを提案します。地球上もっとも普遍的に行われてきた造形活動ともいえる「装飾芸術」。それは一方で、発達すればするほど機能性や生産性を損ない、不合理化していくという性質も持ちあわせます。こうした相反するあり方に注目し「装飾は植物や癌細胞のように人の都合を顧みず成長する」というアイデアを提示します。最後に、イギリス在住の大木美智子は、Black Lives Matter(ブラック・ライヴズ・マター)運動やコロナ以降、これまで以上に社会のあらゆる局面でポリティカル・コレクトネスが叫ばれる現在、コンテンポラリーアートとは、芸術を鑑賞するとは、美的経験とはいかなることかをめぐり考察します。

* 1988年に開催された「エドワード・アーリントン」展

** 武蔵野美術大学とヘンリー・ムーア・インスティテュートとの国際共同研究

[作家プロフィール]

エドワード・アーリントン:1951年イギリス、ウエストモアランド生まれ。ランカスター美術カレッジ(1968-71)、セントラル美術学校(1971-1974)、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(1983-84)で学んだ。作家として活動する傍ら、2000年から2017年まで、ロンドン大学スレード校の教授兼大学院研究科長を務めた。主な展示に「Object and Sculpture」ICA(1981)、「The Sculpture Show」The Hayward Gallery (1983)、「Drawing Towards Sculture」ICA(1983)、「メタファーとシンボル」国立近代美術館(1984)、「Ideal Standard Forms」Northern Centre for Contemporary Art(1985)、「エドワード・アーリントン」フジテレビジョンギャラリー(1988)など。

さわひらき:石川県生まれ。2003年ロンドン大学スレード校美術学部彫刻科修士課程修了。ロンドン在住。映像・立体・平面作品などを組み合わ せ、それらにより構成された空間/時間インスタレーションを展開し独自の世界観を表現している。自らの記憶と他者の記憶の領域を 行き来する反復運動の中から、特定のモチーフに光を当て、そこにある種の普遍性をはらむ儚さや懐かしさが立ち上がってくる作品 群を展開している。主な展示に「Memoria Paralela」Museo Universidad de Navarra (2019,スペイン パンプローナ)「Latent Image Revealed, KAAT Exhibition 2018」神奈川芸術劇場 (2017,横浜)「Under the Box, Beyond the Bounds」東京オペラシティアートギャラリー / Art Gallery of Greater Victoria (2014,東京/カナダ ビクトリアBC)など。 http://hirakisawa.co.uk/

髙田安規子・政子:1978年東京生まれ。2005年ロンドン大学スレード校美術学部彫刻科修士課程、2007年研究生修了。一卵性双生児でユニットとして活動している。身近なものや日常風景のスケールを操作し、モノの大きさの尺度や時間感覚について人々の認識に問いを投げかける作品を発表している。2005年ロンドン大学スレード校修士課程修了後、主な展示に、「いちはらアート×ミックス2020+」白鳥保育所(2021)、「日常のあわい」金沢21世紀美術館(2021)、「縮小/拡大する美術 センス・オブ・スケール展」横須賀美術館(2019)、「Through the Looking Glass」Cob Galleryロンドン(2018)、「装飾は流転する」東京都庭園美術館(2017)、「さいたまトリエンナーレ2016」旧部長公舎(2016)、「線を聞く」銀座メゾンエルメス フォーラム(2015)、「春を待ちながら やがて色づく風景をもとめて」十和田市現代美術館(2015)など。https://www.amtakada.com/

杉浦亜由子:1984年東京都うまれ。2007年武蔵野美術大学彫刻学科卒業。2010年ロンドン大学スレード校美術学部彫刻科修士課程修了。ただの物質が人の手によって美術作品として形づくられたときに、物質以上の何かを見出す効果に注目し、宗教建築や自然界にある形や素材から発想を得て、本能的な「信仰心のようなもの」を想起させる作品を発表している。主な展示に、「ロンリーロンリー論より証拠 」(2021)、「アースライト—SFによる抽象の試み」(2020)、 「Matrix Session」 (2019)、「ART VACANCES」(2017)、「Spring Fever」 (2017)、 「Inside the Layers」 g-FAL, 武蔵野美術大学(2014)、「Kaleidoscope」ロンドン(2012)、「The Charter of the Forest」 The Collection, Usher Gallery & Chambers Farm Wood (Wragby), リンカンシャー(2011)、London Art Fair - 「Art Star Super Store」 by WW gallery, ロンドンアートフェア、ロンドン(2011)など。http://www.ayukosugiura.com/

曽我英子:ロンドン大学スレード校彫刻学科卒業後、北海道でフィールドワークを行うようになる。アートの視点から、社会環境から感じる違和感をどう理解し「問う」ことが可能であるかを探求しながら活動を続ける。現在、オックスフォード大学ラスキンスクールオブアートで博士課程に在籍。主な展示に「My Neighbour's Meal / More-Than-Human World」オックスフォード大学TORCH x Fusion Art, オックスフォード(2021), 「ご近所さんの食事」いちはらアートxミックス(2021), Video Forms Digital Arts, パリ ( 2021)「Autumn Salmon」Pitt Rivers Museum, オックスフォード(2021), 「Ainu Hunter, Mon-chan」Bagri Foundation,ロンドン(2020),「いま、宮本常一から学ぶこと~ つくり手たちの視点から~」市原湖畔美術館(2019-20), 「KUROKO」Index Festival、リーズ(2019)「根曲竹」ウイマム文化芸術プロジェクト~」(2018)など。https://www.eikosoga.com

大木美智子:ロンドン在住、美術史家、作家、翻訳家。文学博士(比較文学・芸術学、University College London, School of European Languages, Culture & Society、2014年)。近・現代芸術・文学において、寓話やフィクションという形式で表象される暴力と権力の様々な様相について研究・執筆を行う。現在、ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校 パフォーマンス:デザイン&プラクティスコース講師、東京藝術大学 大学院美術研究科 グローバルアートプラクティス専攻卓越助教。2016-2018年、ロンドン大学スレード校、リサーチ・アソシエイト。主な近著論文に以下がある。'Dreams and Thresholds: Violence of Doors That Never Close in Magritte, Kafka and Buñuel', in Dreams and Atrocity: Reflections on Modern and Contemporary Trauma in Literature, Art and Film, eds. Emily-Rose Baker and Diane Otosaka, Manchester University Press, 2022 (forthcoming). 'Hunchback as a Visual Paradigm of Violence in Modern Art: Géricault, Dix, and Salomon’, in The Body in Theory: Essays After Lacan and Foucault, eds. Becky McLaughlin and Eric Daffron, McFarland Press, 2021. https://www.michikooki.com/about

中島裕子:1980年東京生まれ。大学卒業後、会社勤務を経て、2010年に美術留学のため渡欧。2012年スウェーデン王立芸術工芸大学(Konstfack)学士課程(コンテンポラリー・ジュエリー)修了、2016年ロンドン大学スレード校修士課程(彫刻)修了。主な展示に「そのうちマイルストーン」NORA HAIR SALON(2022)、「プロセスの冪乗」SICF22(2021)、「The thing is」Kingsgate Project Space、ロンドン(2021)、「金継ぎ」旧平櫛田中アトリエ(2020)、「KUROKO」Index Festival、リーズ(2019)、「Art Triangle」駐日オランダ大使館(2018)、 「ODDS」 Assembly Point、ロンドン(2017)、「PILLOW, SWALLOW, HOLLOW, YELLOW」The Artwall、アテネ(2017)、「string of subsequence」room.、ロンドン(2016)、「ONE BARE FOOT SQUARE」The Hermitage Museum、アムステルダム(2016)、「monoCHROMA: Black & White Issue」The Crypt Gallery、ロンドン(2016)など。https://hirokonakajima.tokyo

西永和輝:1993年東京生まれ。2016年武蔵野美術大学彫刻学科卒業。2019年ロンドン大学スレード校修士修了。木彫や実験的機械の制作などを中心として制作を行う。人の理性と非合理を解き明かしていく手段として彫刻に注目している。主な展示に「Shortlist Exhibition/ The Ashurst Emerging Artist Prize 2020」Ashurst's London HQ、ロンドン(2020)、「A Third Map」 Rochester Square、ロンドン(2019)、「Shortlist Exhibition/ The John Ruskin Prize 2019: AGENT OF CHANGE」The Holden Gallery、マンチェスター(2019)、「Asteroid'」Workshop 53、ロンドン(2018)など

ー

Edward Allington, best known for his contribution to the New British Sculpture movement, had strong ties with Japan. In 1984, he participated in the group exhibition “Metaphor and Symbol” at the National Museum of Modern Art in Tokyo, which later led to his solo exhibition at the Fuji Television Gallery*. His fascination towards the country, and its craft and art, eventually developed into his lifelong research into modern Japanese sculpture**, taking him back and forth between Japan and England throughout his career. Allington was also a critic and an educator. He wrote various texts not only of his work, but also of others, and taught for many years at the Slade School of Fine Art. Making, writing, and teaching formed the three main pillars of his practice, as he considered writing and teaching as parts of a broader spectrum of sculptural practice. This exhibition explores these three facets of his practice by showcasing Allington’s works and writings, which in recent years had few opportunities to be presented in Japan, alongside works by Japanese artists whom Allington taught, including Hiraki Sawa, Akiko and Masako Takada, Ayuko Sugiura, Eiko Soga, Michiko Oki, Hiroko Nakajima and Kazuki Nishinaga. This exhibition also marks the first group show between Allington and his Japanese students. By bringing together their works, the exhibition also seeks to shed light on the various links which connect Allington and his students; to the things that remain unchanged, shared across time and beyond borders.

Using diverse motifs–from the ancient Greek god Apollo to mass-produced plastic pineapples– Allington was an artist who meditated on the meaning of the original. Allington was especially interested in how these ancient motifs and mass-produced products, which only exist as copies, are remembered or dwell in our times. He believed that the truth of our era lies in these classic forms or in the mass-produced objects which have survived even after the originals or the myths surrounding them have been lost. Allington playfully transforms and appropriates these motifs to identify the truth hidden in these motifs. The reconfigured motifs, by their own very nature, transcend time, place, and preconceived notions (communal illusions), offering us a new way of looking at the world.

Subjects such as memory, myth, rebirth, as well as an anthropological approach to objects and forms, can also be traced in the works of Allington’s students. Hiraki Sawa, a video installation artist, combines videos, sculptures, and images to create a sensory landscape–imaginary, yet real, inspired by his own experiences and memories. Similarly, Ayuko Sugiura, who focuses on unnamed sensations and intangible prayers, creates sculptures that invite the viewers to explore the tactile sensations and forms that are ingrained in our consciousness. Akiko and Masako Takada, on the other hand, challenge our existing values and norms by shifting the scale of everyday objects, such as cards and stamps, in an attempt to change the way we see the world. Hiroko Nakajima also creates sculptures using everyday and found objects, but by removing these objects from their original functions and contexts, she constructs a new language to explore an innerscape which words alone cannot capture. Through her site-specific research project with the people of Ainu, Eiko Soga seeks to reevaluate contemporary values that have been shaped by capitalism, colonialism, and nationalism. Her practice begins from learning the Ainu traditions, such as making Ainu kimono (chikarukarupe) and salmon shoes (chepukeri). Soga traces her memories of the people she has met and the knowledge she has gained through the process to observe how minor, ephemeral, and sensory aspects of everyday processes can lead to bigger phenomena such as collectivity and the development of culture. Kazuki Nishinaga proposes a new approach to the ‘decorative arts.’ The decorative arts are one of the most universally practised forms of art, but the more it develops, the more it loses its functionality and productivity, and the more it becomes irrational. By focusing on this contradiction, Nishinaga proposes a hypothesis that ‘decoration is like a plant or a cancer cell, growing irrespective of human needs.’ Finally, Michiko Oki, who lives and works in the UK, explores how the nature of contemporary art and aesthetic experience has been transformed in the current climate where since the Black Lives Matter movement and the pandemic, has increasingly been seeking a post Western-centric and multicultural society.

* Exhibition “Edward Allington” held in 1988.

** A joint international research project with Musashino Art University and Henri Moore Institute.

0 notes

Text

千曲市指定有形文化財 屋代小学校旧本館

ことし建築から132年目を迎える屋代小学校旧本館。文明開化の時代のモダンな雰囲気を今に伝える歴史建造物だ。県内に現存する明治期の学校建築は数例を残すのみで、屋代小旧本館より古い建築物は、昨年国宝指定を受けた松本の旧開智学校校舎を筆頭にいずれも県宝や重要文化財に指定されている。それらと比べても決して遜色のない歴史的価値のある建物といえるだろう。だが、長い月日の風雪により、建物の老朽化が近年深刻化してきた。

「屋代ふるさとカルタ」に「屋代小旧本館は屋代に意気込み 洋風建築」と謳われる千曲市が誇る貴重な文化財。その保存と活用を望む声が地元からあかっている。

特色

校舎の外壁は下見板張。という開拓期のアメリカの建築様式が用いられ、ペンキで塗装されている。一方で屋根は日本伝統の入母屋造(いりもやづくり)で瓦葺きという和洋折衷スタイル。これは文明開化当時の特色を遺す「擬洋風建築」と呼ばれるも…

View On WordPress

1 note

·

View note

Text

中世の文学と尺八📖 「閑吟集」

とある世捨て人によってまとめられた歌謡集⁉️

「ここにひとりの桑門(よすてびと)あり。」

と、なんともカッコいい文句で始まるこの歌謡集ですが、作者については不詳ということです。

前回のブログ、中世の文学と尺八「宗長手記」篇の作者、連歌師の柴屋軒宗長(さいおくけんそうちょう)をあてる説もあるそうです。

↓「宗長手記」についてはこちらをご参照下さい。

閑吟集の成立は、1518年秋8月に書かれたとされ、十有余年、富士山を遠くに望む草庵生活を送った僧形(そうぎょう)の一隠者が、風雅な宴席に交遊した往時を回顧しながら、老後懐旧の慰みのもと、青春時代からの諸歌謡を収録したもの。

尺八についての記載が序文や歌謡にあります。

漢文と仮名文字で書かれたものがあり、まずは漢文で書かれた「真名序」といわれるものから。漢文は、明治時代までは公文書で使われていたんですね。

真名序(和書の、漢文で書かれた序文)

竺支扶桑、翫音律吟調子、其揆一也。悉説。中殿嘉会、朗唫罷浅々斟、大樹遊宴、早歌了低々唱。弄小扇之朝々、共踏花飛雪、携尺八之暮々、独立萩吹風。爰有一狂客。編三百余首謳歌、名曰閑唫集。伸数奇好事、諭三綱五常。聖人賢士至徳要道也。豈小補哉。于時(日之)永正戊寅龝八月、青灯夜雨之窻、述而作、以貽同志云爾。

〈漢文訓読〉

竺支扶桑(じくしふそう)の、韻律を翫び調子を吟ずること、その揆(みち)は一つなり。悉く説(よろこ)ぶ。中殿の嘉会には、朗唫罷(ろうぎんや)みて浅々として斟(く)み、大樹の遊宴には、早歌了(おわ)りて低々として唱ふ。小扇を弄ぶ朝々(あさなあさな)は、共に花の飛雪(ひせつ)を踏み、尺八を携ふる(の)暮々(ゆうべゆうべ)は、独り荻(おぎ)吹く風に立つ。爰(ここ)に一狂客あり。三百余首の謳歌を編み、名づけて閑唫集と曰(い)ふ。数奇好事を伸べ、三綱五常を諭す。聖人賢士の至徳要道なり。豈小補(あにしょうほ)ならんや。時に永正戊寅龝(えいしょうぼいんあき)八月、青灯夜雨(せいとうやう)の窻に、述べて作り、以て同志に貽(のこ)すと云爾(しかいう)。

【竺支扶桑】天竺(インド)・扶桑(日本)。扶桑は東海の日が出るところにあるといわれた神木。転じて日本の別称

【韻律を】音楽の調子を楽しみ、声高らかに歌うこと

【揆】軌に同じく道の意。

【悉く】「ヨロコビヲツクス」「コトゴトク(ツマビラカニ)トケバ」とも訓める

【中殿】中殿御会とは、内裏の清涼殿で行なわれた管絃と和歌の会のこと。

【浅々】次の「低々唱」と対句

【大樹】「大樹将軍」の略『後漢書』の故事による。「中殿嘉会」に対して将軍家における宴遊をさす

【小扇】次の「携尺八之暮々」と対句をなす。扇を用いて拍子を取る。扇拍子の意。

【尺八】一尺一寸一分の一節切。隠者が愛用

【狂客】風狂の客。編者の謙辞。当時は遁世者と称し、狂に隠れて姓名を秘する者が多かった。

【数奇】数奇は好のあて字。趣味・芸道などの風流の道を好む物好き。

【三綱五常】三綱は君臣・父子・夫婦間の道。五常は儒教で説く仁・義・礼・智・信の五徳の道。

【豈小補】小補はほんのわずかな助けの意。編者自身の謙遜のことば。実は編者の抱負を示す。

【永正戊寅龝】1518年秋

【青灯夜雨】青い布や紙を張った読書用の燈火(とうか)

(番号をふると元の文がごちゃごちゃになってしまうので、言葉の意味のみを並べました)

〈訳〉

インド・日本の人々が(宴席などで)音楽の調子を賞翫し、時には声に出して歌うこと、その心は全く同一である。常にこれによって無常の歓を尽くすためである。清涼殿における和歌や管弦の御会(ぎょかい)などで、詩歌の吟詠が終わってから小酒宴をもよおし、将軍家の遊宴の折りには、早歌の披露がすんでから小歌を低く口ずさんだものである。

また扇拍子をとる朝(あした)には(小歌を口ずさみつつ)風に飛ぶ雪のような花びらを踏みしだきながら、共に春の桜花を愛で、尺八を携える夕暮れには、ひとり荻の上を吹きわたる風のもとにたたずんで(その旋律をたのしみつつ)秋の月を賞した。さて、ここに、一人の風狂者がいる、三百余首の歌謡を編纂して、これを名づけて「閑唫集」という。風雅な思いを述べながら、三綱五常を諭したものである、明らかに聖人や賢士の至徳要道にも適ったものである。どうして少しばかりの助けをいうべきであろうか。時に永正十五年の秋八月、青い燈火(ともしび)のもとで、古人のことを述べ伝え、己が新たにつくったものをも加えて、もって同好の士のためにのこしておくこと、上述のとおりである。

清涼殿で行なわれた管絃と和歌の会とはこんな感じ↓

建保中殿御会図 藤原信実 画(国立国会図書館蔵)

男性ばかりで堅苦しそうですが…😅

「中世の文学と尺八」シリーズでやった、紫式部の『源氏物語』にも、欄干で太鼓を叩いたり尺八を演奏した場面が描かれていましたが、この場所ですね。なんで広間とかじゃなくて、欄干なんでしょうね〜🤔酒宴は開放的な場所が良かったのかな。

著者か自分のことを「風狂者」というあたり、謙遜の意味もあるようですが、普化禅師の影響を受けているのでしょうか。今までの長い人生を思い浮かべながら三百余りの歌を編纂しましたよ。との前書きです。

次は仮名序で書かれた前書きです。

仮名序 (仮名文で書かれた序文)

閑吟集近世文芸叢書 第11(国立国会図書館より)

ここにひとりの桑門(よすてびと)あり。富士の遠望をたよりに庵を結びて、十余歳の雪(1)を窓に積む。松吹く風に軒端を並べて、「いづれの緒より」(2)と琴の調べを争ひ、尺八を友として秋の調子を試むる折々に、歌の一節を慰み草(ぐさ)にて、隙行く駒に(3)任する年月のさきざき、都鄙(4)遠境の花の下(もと)、月の前の宴席にたち交はり、声もろともにせし老若、半ば古人となりぬる懐旧の催しに、「柳の糸の乱れ心」(5)と打ち上ぐるより、或は早歌(6)、或は僧侶佳句(かく)を吟ずる(7)廊下の声、田楽、近江、大和節になり行く数々を、忘れがたみにもと思い出づるにしたがひて、閑居の座右に記しおく。これ吟じ移り行くうち、浮世のことわざ(8)に触るる心のよこしまなければ、毛詩(もうし)三百余篇になずらへ、数を同じくして閑吟集と銘す。この趣于をいささか双紙の端にといふ。命にまかせ、時しも秋の蛍に語らひて、月をしるべに記すことしかり。

【雪】中国の孫康(そんこう)・車胤(しゃいん)が雪の光によって読書したという故事に基づく。

【いづれの緒より】『拾遺集』(しゅういしゅう)雑上・斎宮女御(さいぐうにょうごの「琴の音に峰の松風通ふらしいづれの緒より調べそめけむ」による。《通釈》 琴の音に、峰の松風の音が通いあっているらしい。一体この妙なる音色はどの琴の緒から奏で出し、どこの山の尾から響き始めて、ここに相逢ったのだろう。」 この句から、「琴の音か、松風と混じり合う音が、いづれの音にしても、」という意味。

【隙行く駒に】年月の早く過ぎ去ることのたとえ《「荘子」知北遊から》白い馬が走り過ぎるのを壁のすきまからちらっと見るように、月日の経過するのはまことに早いことをいう。

【都鄙遠境(とひ)】都や田舎や遠国(おんごく)の春秋の風雅な宴遊の席につらなること。

【柳の糸の乱れ心】「花の錦(にしき)の下紐(したひも)は 解けてなかなかよしなや 柳の糸の乱れ心(ごころ) いつ忘れうぞ 寝乱れ髪の面影」巻頭の小歌。

【早歌 (そうか)】宴曲の一節を謡う短い歌謡。鎌倉中期から室町時代にかけて、貴族・武家・僧侶の間で流行した歌謡の一。院政時代の雑芸 (ぞうげい) ・今様 (いまよう) の系統を引き、これに天台声明 (しょうみょう) の節まわしを取り入れたもの。作者には天台宗の僧、明空・月江などがいる。内容は物尽くし、道行きの歌で、多くは七五調。初めは伴奏なしの扇拍子で、のちには尺八の伴奏で歌われた 。

【僧侶佳句を吟ずる】僧侶が寺院の長い廊下を歩みながら吟じた五山(ござん)禅林好みの漢詩句。

【ことわざ】事と業(わざ)の意。

訳

ここに一人の世捨人がいる。富士山を遠望できる地に草庵をつくり、すでに十余年の歳月を過ごしている。松風吹く風の中に軒端を構えて「いずれの緒より」という古歌同様、その風の音に和して琴をかきならしたり、また尺八を伴侶として春秋の季節にふさわしい調べを吹きすます折々に、小歌の一ふしを慰みの種として、早くも過ぎ去ったこの歳月を思いやるに、時として都や田舎の遠い国までも、春は花の下、秋は月の前と四季折々の風雅な宴席につらなり、共に歌った老いも若きも、今では半ば故人となってしまったその昔が恋しさに「柳の糸の乱れ心」と巻頭に謡い出したのをはじめとして、あるいは早歌、あるいは僧侶が和漢の名句を吟唱しつつ歩む廊下での歌、さらに田楽節、猿楽の近江節や大和節に至るまで、数々の歌を(自分の死後の)忘れがたい記念のもと、思い出すままにつれて、閑静なすまいの座席のそばに記しておく。これらを歌い暮すうちは、浮世の繁多なことがらにわずらわされる邪念も起こらないから、かの『詩経』三百十一篇に見立て、同数の歌を集めて『閑吟集』と命名する。この趣意を少しばかりこの草子のはしに書きつけておく。余命あるにまかせ、折りも折かすかな光をともする秋の蛍に語りかけつつ、月の光のもとでこのように記したものである。「いづれの緒より」と琴の調べを争ひ、尺八を友として秋の調子を試むる折々に、歌の一節を慰み草(ぐさ)にて、隙行く駒に任する年月のさきざき、都鄙遠境の花の下(もと)、月の前の宴席にたち交はり、声もろともにせし老若、半ば古人となりぬる懐旧の催しに、「柳の糸の乱れ心」と打ち上ぐるより、或は早歌(そうが)、或は僧侶佳句(かく)を吟ずる廊下の声、田楽、近江、大和節になり行く数々を、忘れがたみにもと思い出づるにしたがひて、閑居の座右に記しおく。これ吟じ移り行くうち、浮世のことわざに触るる心のよこしまなければ、毛詩(もうし)三百余篇になずらへ、数を同じくして閑吟集と銘す。この趣于をいささか双紙の端にといふ。命にまかせ、時しも秋の蛍に語らひて、月をしるべに記すことしかり。

こちらも先程の漢文の序文と同じような事がもう少し詳しく書かれていますね。今度は作者が狂客(風狂者)ではなく、桑門(世捨人)となっています。余生を富士山の見える小さな家に住み、昔を邂逅しながら歌謡集を作るなんて、なんて素敵な人生なんでしょう…。

次はそのたくさんある中の歌謡の中か��、尺八を詠ったものを一つ。

我らも持ちたる尺八を 袖の下より取り出(い)だし 暫しは吹いて松の風 花をや夢と誘ふらん いつまでかこの尺八 吹いて心を慰めん

【我ら】自称の「われ」「われら」は、相手を尊敬するか、または謙遜の意を示す語。

【吹いて】吹くは風の縁語。松に待つわかけ、尺八を吹く意に松風の吹くことを利かせる。

【花】花を夢のようにはかなく吹き散らす意。暗に恋しい人に逢うことができない恨みを示す。

訳

「私も携えてきた尺八を袖の下から取り出して、しばし吹き鳴らして待つとしようか。待つといえば、折から松を吹く風も桜の花をはかなくも吹き散らしてしまうであろうが、人に逢うこともかなわぬまま、いつまで尺八を吹いてわが心を慰めたらよいものか。」

誰を待っているのでしょうか…。

自分自身を慰めることのできる人生の友、尺八と言えども、いつまで吹いたらいいのか?

これは死ぬまで吹きつづけなければいけないというオチですね…

参照・『閑吟集』浅野建二 校注

ひゃ〜💦たった3ヶ所の尺八の記述の説明が、長かったですね〜😅

日本人なのに、知らない日本語ばかり!実は私は国語が苦手でした…💦

今になって楽しくなってきました💚

日本語の悲しき事情をロバートキャンベルさんが分かりやすく話してくれています。なるほどです。

そして、この閑吟集を書いた一狂客のように、私も桑門になるゾ!という新たな希望がわいてきたのでした(笑)

目指せ!風狂者!💓

...

1 note

·

View note

Text

開智学校(長野県松本市) ⇒ 村上神社〜松本神社〜陽谷水神と歩き40年ぶりに訪問

開智学校とは

開智学校(かいちがっこう)は、長野県松本市開智(ながのけんまつもとしかいち)にある歴史的建造物だ。

国宝に指定されている。

明治9年に完成した旧開智学校は地元の大工棟梁立石清重が設計した学校建築で擬洋風建築の代表です。文明開化の時代を象徴する洋風とも和風ともいえない不思議な建築は「擬洋風建築」と呼ばれています。

注目すべきは正面の車寄せ、この一点に擬洋風が凝縮されています。八角の太鼓楼と寺っぽいアーチの窓、青竜の上に雲がわきその上に二人のエンジェルが「開智学校」の旗を掲げています。文明開化時代の日本一の小学校「擬洋風建築」を見学して見てください。

1961年から国の重要文化財として指定されていますが、2019年に国宝に指定されました。

国宝旧開智学校校舎 | 新まつもと物語 から引用

40年ぶりに行ってみることにした。

Continue reading

View On WordPress

0 notes

Text

ひとみに映る影シーズン2 第二話「高身長でわんこ顔な方言男子」

☆プロトタイプ版☆

こちらは無料公開のプロトタイプ版となります。

最低限の確認作業しかしていないため、

誤字脱字誤植誤用等々あしからずご了承下さい。

尚、正式書籍版はシーズン2終了時にリリース予定です。

(シーズン2あらすじ)

私はファッションモデルの紅一美。

旅番組ロケで訪れた島は怪物だらけ!?

霊能者達の除霊コンペとバッティングしちゃった!

実は私も霊感あるけど、知られたくないなあ……

なんて言っている場合じゃない。

諸悪の根源は恩師の仇、金剛有明団だったんだ!

憤怒の化身ワヤン不動が、今度はリゾートで炸裂する!!

pixiv版 (※内容は一緒です。)

☆キャラソン企画第二弾

青木光「ザトウムシ」はこちら!☆

དང་པོ་

時刻は十四時三十分。MAL五八便が千里が島に到着してから既に五分以上経過した。しかし乗客はなかなか立ち上がれない。体調を崩して客室乗務員に介抱される人や、座席備え付けのエチケット袋に顔を突っ込んでいる人も見受けられる。機内に酸っぱい臭いが充満してきたあたりでようやく、私達したたびチームを含め数人がフラフラと出口に向かった。

機体と空港を繋ぐ仮設通路は『ボーディングブリッジ』というらしい、という雑学を思い出しながらボーディングブリッジを渡る。ある先輩俳優がクイズ番組でこれを『ふいごのトンネル』と珍回答して笑いを取っていたけど、なるほど確かにこれはふいごのトンネルだ。実際に歩きながら、言い得て妙だと感じた。

空港に入って最初に目についたベンチに佳奈さんが横たわった。ドッキリ企画の時から着っぱなしだったゴシックタキシードのボタンを外し、首元のヒラヒラしたスカーフで青い顔を拭う。

「うぅ、吐きそう……もらいゲロかも……」

「おいおい、大丈夫ですかぁ? トイレまで歩けます?」

一方ケロッとしているタナカD。口先では心配しているような言い草だけど、ちゃっかりカメラを回し始めた。

「やめろー撮るなぁー! ここで吐くぞー……うぅるぇっ……」

「ちょっと、冗談じゃなく本当に吐きそうじゃないですか! 大惨事になる前にトイレ連れてってきます」

私は佳奈さんに肩を貸してトイレへ向かう。タナカDの下品な笑い声が遠のいていった。洋式の個室で彼女を降ろし、自分も二つ隣の空いている洋式個室に入る。チャンスだ。まず壁にかかったスイッチを押し、滝音と鳥のさえずりが合わさったエチケット音声を流す。次にトートバッグから小さなクナイ型の物を取り出す。これは『プルパ龍王剣(りゅうおうけん)』という密教宝具だ。私が過去に浄化した悪霊を封じこめてあり、そいつから何時でも力を吸い出す事ができる。

「オム・アムリトドバヴァ・フム・パット」

口を閉じたまま、他人に聞こえるか聞こえないかギリギリの声で真言を唱える。すると、ヴァンッ! プルパは私から黒々とした影を吸い上げ、龍を刺し貫いた刃渡り四十センチ程のグルカナイフ型に変形した。

「う……うぅ……」

プルパに封印された悪霊、金剛倶利伽羅龍王(こんごうくりからりゅうおう)が呻き声を漏らす。昔こいつは人を呪ったり、神様の振りをして神社を乗っ取ったり、死んだ人の魂を監禁して怨霊に育てたりと悪行の限りを尽くしていた。ご立派な名前に似合わず、とんでもない奴だ。

<機内での騒動を聞いていたな。あの毛虫みたいな化け物は何だ?>

影を介したテレパシーで、私は威圧的に倶利伽羅に囁く。ついでに壁のボタンを押し直し、エチケット音を延長。

「ア……? 俺様が知るわけがぼがぼぼごがぼごがガガガ!?」

しらばっくれようとした倶利伽羅の顔を便器に沈めて水を流した。

<どこからどう見てもお前と同類だったろうが! その縮れた灰毛、歯茎じみて汚い皮膚、潰れた目! もう一度問う。あれは何だ?>

「げ、っほ、うぉ゙ほッ……! あ、あれは散減(ちるべり)……『母乳を散り減らせし虫』……」

<母乳?>

「母乳とは……親から子へ引き継がれる、『血縁』のメタファーだ。母乳を奪えば子は親の因果を失い……他人の母乳を飲ませれば、子とその相手は縁で結ばれる」

縁。そういえば千里が島の旧地名は散減島で、縁切りパワースポットだったか。あの怪物、散減は、どうやらその伝承と関係があるようだ。それにしても、

<ならその散減とお前には如何なる縁がある? またお前を生み出した金剛有明団(こんごうありあけだん)とかいう邪教の仕業か>

「知らん! だいたい貴様、そうやって何でもかんでも金剛のせいにがぼろごぼげぼがぼげぼろこゴゴポ!!?」

流水。

<資源の無駄だ。節水に協力しろ>

「ゲッ、ゲエェーーッ! ゲホガホッ! 本当に知らな」

<それとも次は和式の水を飲みたいか>

「知らないっつってんだろぉ!! 確かに散減も母乳信仰も金剛の叡智だ。だがそれをこの田舎島に伝来したのは誰か知らん! 少なくとも俺様は無関係だ!!」

残念だけど、こいつから聞き出せる情報はこの程度のようだ。私は影の炎で倶利伽羅を熱消毒して、洗面台でプルパと自分の手を洗った。

「ぎゃああああ熱い熱い!! ぎゃああああああ石鹸が染みるウゥゥ!!」

霊的な炎にスプリンクラーが反応しなくて良かった。

ベンチに戻ると、佳奈さんは既に身軽なサマードレスに着替えていた。脱水防止に自販機でスポーツドリンクを買い、大荷物を待っていると、空港スタッフの方が私達のスーツケースを運んできてくれる。

「ようこそおいでなすって、したたびの皆さん。快適な空の旅を?」

「いやあ、それがとんでもない乱気流に入っちゃいましてね。だぶか墜落せずにここまで運んでくれた機長さんは凄いですなぁ」

「乱気流が! ははぁ、そいつぁコトだ。どうか島ではごゆっくり」

尻切れトンボな口調でスタッフの方がタナカDと会話する。これは『南地語(なんちご)』と呼ばれる、江戸の都から南方にあるこの島特有の方言だ。『~をしましたか?』が『~を?』、『~なのです』が『~ので』、といった調子で、千里が島の人は語尾を省略して喋るんだ。

「佳奈さん、私南地語を生で聞くの初めてです。なんだか新鮮ですね」

「千里が島スタイルでは南地語(なっちご)って読むんだよ」

「へえ、沖縄弁がうちなーぐちみたいな物なので?」

「そうなので!」

「「アハハハハ!」」

二人でそれらしく喋ってみたけど、なんかちょっと違う気がする。案外難しい。それより、佳奈さんがちょっと元気になったみたいで良かった。今日この後はホテルで企画説明や島の情報を聞くだけだから、今夜はゆっくり休んで、気持ちを切り替えていこう。

གཉིས་པ་

空港出入口の自動ドアを開いた途端、島のいやに生ぬるい潮風が私達を出迎えた。佳奈さんがまた気分を悪くしそうになり、深呼吸する。私も機内の騒動で平衡感覚がおかしくなっているからか、耳鳴りがする。

「ともかくお宿に行きたいな……」

そう独りごちた矢先、丁度数台の送迎車がバスターミナルに列をなして入ってきた。特に目立つのは、先頭を走るリムジンだ。白く輝く車体はまるでパノラマ写真のように長い。

「わぁすっごい! 東京からテレビが来たってだけあって、私達超VIP待遇されてる!」

「いえ、佳奈さん、あれは……」

ところがリムジンは大はしゃぎする佳奈さんを素通り。入口最奥で待機していた河童の家一団の前に停車する。すかさず助手席からスーツの男性がクネクネしながら現れ、乗降ドア前に赤いカーペットを敷き始めた。

「どうもどうもぉ、河童の家の皆様! 私めはアトムツアー営業部の五間擦(ごますり)と申します。さあさ、どうぞこちらへ……」

アトムツアー社員は乗車する河童信者達の列に跪いて靴を磨いていく。全員が乗りこむと、リムジンはあっという間に去っていった。

「……あーあ。やっぱ東京のキー局番組じゃないって���レてたかぁ~。リムジン乗りたかったなぁ」

「ただの神奈川ローカルですからね、私達」

「こう言っちゃなんですけど、さすがカルト宗教はお金持ってますなあ」

「タナカさん、今の台詞はカットしなきゃダメですよ」

「あっ一美ちゃん! 私達の、あっちじゃない?」

リムジン後方から車間距離を空け、一糸乱れぬ隊列を組んだバイク軍団が走ってくる。機体はどれも洗練されたフォルムの高級車で、それに乗るライダー達も全員眩しくなるほど美少年だ。

「「「千里が島へようこそ、お嬢様方! アトムツアー営業部ライダーズです!」」」

彼らは私達の目の前で停車すると、上品なダマスク柄の相乗り用ヘルメットを取り出し白い歯を見せて微笑んだ。

「えーっ、お兄さん達と二ケツして行くって事!? やーんどうしよ……」

佳奈さんがデレデレと伊達眼鏡を外した瞬間、

「きゃー!」「ライダー王子~!」「いつもありがとぉねぇー!」

加賀繍さんのおばさま軍団が黄色い悲鳴を轟かせ、佳奈さんを突き飛ばしてイケメンに突進! 一方イケメンライダーズは暴れ牛をいなす闘牛士の如く、キャーキャー飛び跳ねるおばさま達にテキパキとヘルメットを装着し、バイクに乗せていく。ところがおばさま軍団の殿を堂々たる態度で歩く加賀繍さんは、彼らを見るや一言。

「ヘン。どれもこれも、モヤシみたいのばかりじゃないか。コールもろくに出来なさそうだねぇ」

イケメンライダーズには目も合わそうとせず、一番大きなバイクにどかっと着席。バイク軍団は颯爽とリムジンを追いかけていくのだった。

「……あーあぁぁ。やっぱ小心者モデルじゃイケメンバイクはダメかぁ~」

「腹黒極悪ロリータアイドルじゃダメって事ですねぇ」

「加賀繍さんも稼いでるもんなあ。コールですって、きっとホスト狂いですよぉあの人」

「タナカD、その発言OA(オンエア)で流したら番組打ち切りになるよ」

三人で管巻いていると、少し間を置いて次の送迎車が現れた。トココココ……と安っぽいエンジン音をたてて走る小型シャトルバスだ。私としては別に河童の家や加賀繍さん方みたいな高級感はいいから、さっさとホテルで休ませて欲しい。ランウェイを歩いていた午前中から色んな事が起こりすぎて、もうヘトヘトなんだ。「あ、あの……」しかしバスは残酷にも、私達の待つ地点とは反対側のロータリーに停車。玲蘭ちゃんと後女津一家を乗せて去っていった。「あの、もし……」小さくなっていく『アトムツアー』のロゴに、佳奈さんが中指を立てた。私もそれに倣って、親指を

「あの! お声かけても!?」

「ふぇ!? あ、は、はい!」

声をかけられた事に気がつき振り返ると、背の高い男性……を通り越して、日本人離れした偉丈夫がいつの間にか私達の背後に立っていた。しかも恐縮そうに腰を屈めているから、まっすぐ立ったら少なくとも身長二メートル以上はありそうだ。

「遅くなっちまって失礼を。僕は千里が村役場観光事業部の、青木光(あおきひかる)です。ええと、したたびさんで?」

「ええ。しかし、君が青木君かい!? 大きいなあ、あっはっは!」

タナカDが青木さんの胸のあたりをバシバシと叩いた。青木さんはオドオドと会釈しながら後込む。身体が大きいから最初は気がつかなかったけど、声や仕草から、彼は私と同い年か少し年下のようだとわかる。

「あ、あのォこれ、紅さんがいつも髪にチョークされてるので、僕も髪色を。ど、どうです……派手すぎで?」

「あ、ヘアチョークご自分でされたんですか? すごくお似合いですよ!」

「い、いえ、床屋のおばちゃんが! でも……お気に召したなら、良かったかもだ」

青木さんは全体をホワイトブリーチした目隠れセミロングボブを、毛先だけブルーにしている。今日は私も下半分ブルーだからおそろいだ。ただ、このヘアメイクに対して彼の服装はイマイチ……素肌に白ニットセーター直着、丈が中途半端なベージュカーゴパンツ、ボロボロに履き古された中学生っぽいスニーカー。確かに、『都会からテレビが来るから村の床屋さんが髪だけ気合い入れすぎちゃった』みたいな情景がありありと目に浮かんでしまう。もうロケそっちのけで青木さん���全身コーデしたくなってきた。

「それより青木君、私達の車は?」

佳奈さんが荷物を持ち上げる。

「え。いえその、言いにくいんですけど……」

青木君は返答の代わりに、腕を左右にスイングしてみせた。まさか……

「徒歩なんですか!?」

「すす、すみません、荷物は僕が! 役場もコンペに予算とか人員を削がれちまって、したたびさんのお世話は僕一人などと。けど僕、まだ仮免だから……」

「「コンペ?」」

首を傾げる佳奈さんとタナカD。私は飛行機内で聞いた除霊コンペティションの話をかいつまんで説明した。

「困るよぉそれ! 除霊されたらこっちの撮れ高がなくなるじゃんかよ!」

「ゲ、やっぱり! 聞いて下さい青木さん。この人達、宝探し企画とか言っておきながら、本当は私を心霊スポットに連れて行く気だったんですよ!?」

「ええっ肝試しを!? 島のお化けはおっとろしいんだから、それはちょっとまずいかもけど!」

目隠れ前髪越しでもわかるほど冷や汗を流しながら、青木君は赤べこみたいにお辞儀を繰り返す。

「そら見なさい、触らぬ神に祟りなしですよ。私達だけ徒歩になったのだって、きっと罰が当たったんだ」

「そーだそーだ! 青木君に謝れタナカD!」

「なんだと? あなただって紅さんを地上波で失禁させるって息巻いてたじゃないか!」

「佳奈さん!!」

「そこまでは言ってないし!」

「ややや、喧嘩は!」

「あ、気にしないで下さい。私達これで平常運転ですから」

この罵り合いはホテルに到着するまで続く。したたびロケではいつもの事だ。私達は良く言えば忌憚なく話し合える仲だし、悪く言えば顔を合わせる度に言葉の殴り合いをしている気がする。それでも総括的には……仲良しなのかな、どうなんだろう。

空港からホテルへは、石見サンセットロードという遊歩道を行く。海岸沿いの爽やかな道とはいえ、心霊スポットという前情報のせいか海が陰気に見える。船幽霊が見えるとかそういう事はないけど、島の人も霊も全く外を出歩いていなくてだぶか不気味だ。

到着した『ホテル千里アイランドリゾート』はそこそこ広くて立派な建物だった。それもそのはず。青木さんによると、ここは島で唯一の宿泊施設だという。但し数ヶ月後には、アトム社がもっと大規模なリゾートホテルを乱造するんだろう。玄関に到着すると、スタッフの方々が私達の荷物を運びに……

「って、玲蘭ちゃんに斉一さん!?」

「あっ狸おじさんだ! ……と、誰?」

そうか、普段メディア露出をしない玲蘭ちゃんを佳奈さんは知らないんだった。

「この方は金城玲蘭さん、沖縄の祝女……シャーマンですね。私の幼馴染なんです」

「初めまして志多田さん、タナカさん。金城です。こちらの彼は……」

玲蘭ちゃんが話を振る直前、斉一さんの中にさりげなく、ドレッド狸の斉二さんが乗り移るのが見えた。代わりに斉一さんらしき化け狸が彼の体から飛び出し、

「どうも、ぽんぽこぽーん! 幸せを呼ぶ地相鑑定士、毎度おなじみ後女津斉一です!」

彼はすっかりテレビでお馴染みの風水タレントの顔になっていた。芸能界で活躍していたのはやはり斉二さんだったみたいだ。

「あの、どうしてお二人が?」

客室へ向かいながら私が問いかけると、二人共苦笑する。

「一美、実は……私達、相部屋だったんだ」

「え!?」

すごすごと玲蘭ちゃんが襖を開けると、そこはまさかの宴会場。河童の家や加賀繍さん達で客室が埋まったとかで、したたびチームと玲蘭ちゃん、後女津家が全員大部屋に押しやられてしまったのだという。

「はぁ!? じゃあ私達、川の字で雑魚寝しなきゃいけないワケ!? 男女分けは……まさか、えっこれだけ!?」

「すみません、すみません!!」

佳奈さんが宴会場中央の薄っぺらい仕切り襖を開閉するリズムに合わせ、青木さんはベコベコと頭を下げる。

「やめましょうよ佳奈さん、この島じゃ誰もアトムには逆らえないんですから」

「ぶっちゃけ俺や金城さんも、半ばアトムに脅迫される形でここに連れてこられたんだよねぇ……あ、これオフレコで」

「いやいや狸おじさん、もう全部ぶっちゃけたっていいんですよ。うちのタナカが全責任を負って放送しますから」

「勝手に約束するんじゃないよぉ! スーパー日本最大手の大企業に、テレ湘なんかが勝てるわけないんだから!」

「「「はあぁぁ……」」」

全員から重たい溜め息が漏れた。

གསུམ་པ་

簡単な荷物整理を終え、したたびチームはロビーに移動。改めて番組の企画説明が始まった。タナカDが三脚でカメラを固定し、語りだす。

「今回は『千里が島宝探し編』。狙うはもちろん、徳川埋蔵金ですからね。お二人には明後日の朝までに、埋蔵金を探し出して頂きます」

「見つからなかったらどうなるんですか?」

「いつも通り、キツい罰ゲームが待っていますよぉ」

「でしょうねぇ」

埋蔵金なんか見つかりっこないのは分かりきっている癖に。完全に出来レースじゃないか。

「もちろん手掛かりはあるよ」

佳奈さんが机に情報フリップを立てかけた。書かれているのは簡略化された千里が島地図だ。

「山の上にあるのが噂の縁切り神社、『御戌神社(おいぬじんじゃ)』。そこから真下に降りたところ、千里が島国立公園のところに書いてあるこのマークが『ザトウムシ記念碑』。一美ちゃんは、民謡の『ザトウムシ』は知ってるよね?」

「もちろん知ってますよ。お店で閉店前によく流れる曲ですよね? あれって千里が島の民謡なんですか」

「そうなの。そしてザトウムシの歌詞は、一説によると徳川埋蔵金のありかを示す暗号だと言われてるんだ!」

「へえ、そうなんですね。じゃあ暗号は解けてるんですか?」

「それはこれから考えるんだよ」

「はぁ……」

なんだか胡散臭い手掛かりだ。

「だいたい、埋蔵金なんて本当にあるんですか? そもそも、千里が島と徳川幕府に関係性が見えないんですが」

「じゃあまずは千里が島の歴史を知るところからだね。青木君ー!」

「はい、ただいまー」

佳奈さんが呼びかけると、大きなホワイトボードを引きずりながら青木さんが画角内に入る。実はさっきから、彼は私達の真横でずっとスタンバイしてくれていたんだ。青木さんはホワイトボードにゴシック体みたいな整った字で『千里が島と徳川家の歴史』と書き、解説を始めた。

千里が島、旧地名散減島。ここは元々江戸時代に都を脅かした怨霊を鎮めるためだけに開拓された地で、その伝説が縁切りや埋蔵金の噂に繋がる起源なのだそうだ。

事の発端は一六七九年。徳川幕府五代将軍、徳川綱吉が男の子を授かった。名を徳松という。しかし徳松は一歳を過ぎても母乳以外なにも飲み食いできず、見るからに虚弱だった。これを訝しんだ綱吉が時の神職者に相談してみると、徳松は江戸幕府征服を目論む物の怪によって、呪われた悪霊の魂を植え付けられていたと判明する。

「物の怪は徳松の体のミルクから、縁を奪ってたんですだ」

「ミルクから……縁?」

既に倶利伽羅から軽く説明を受けていたけど、番組撮影のためにも改めて青木さんから話を聞く。

「昔の伝承じゃ、おっかさんのミルクにゃ親子の縁が宿るなど。ミルクをとられた子は親と縁が切れて、バケモノになっちまうとか。だから徳松は、本能的にいつまでもミルクを」

「へえ、そういう信仰があったんですね」

神職者が提示した儀式は、三歳、五歳、七歳……と二年毎に分けて行われる。魂が完全形成される前の三歳の時に悪霊を摘出し、代わりに神社の聖なる狛犬の魂を素材として魂を作り直す。五歳になったら身を守るための霊能力を与えて修行を積ませ、七歳で悪霊退散の旅に向かわせる。それが幕府と神職者が本来描いていた運びだった。

「ちなみにこれが七五三参りの起源なんだよ……だがしかしィーっ!」

佳奈さんがフリップに貼ってある付箋を勢いよく剥がす!

「デデン! なんと徳松は五歳で死んでしまうのです!」

「えぇ? 七五三参りの起源になった子なのに、七歳まで生きられなかったんですか!?」

「まあ現在の七五三参りは、男の子は五歳しかお参りしませんけどね」

タナカDが画面外から補足した。徳松は修行の途中物の怪に襲われ、命を落としてしまったんだ。それでも彼は物の怪を体内に封印し、二年間耐え抜いた。しかし物の怪は激しく縁に飢え、徳松の精神をじわじわと狂わせる。そして一六八五年、人の縁を完全に失った徳松の魂は大きな狛犬のような怨霊となって江戸中の縁を貪った。徳松に縁を食われた人々は不幸にみまわれ、家族や仕事を失ったり、人間性を欠きケダモノめいて発狂したりと大パニックだ!

ついに諦めた幕府と神職者は、徳松を江戸から追い出してしまう。彼らは江戸中の女性から母乳を酒樽一斗分集め、それを船に乗せて江戸から遥か南の無人島に運んだ。徳松も船を追って海を渡ると、そのまま神職者は島に神社を建て、徳松の魂を神として奉った。以降徳松は悪縁を食べてくれる縁切り神として有名になり、千里が島は今日も縁切りパワースポットとして名を馳せているんだそうだ。

「では一美ちゃん、ここでクイズです! 怨霊事件から更に二年後、一六八七年。怨霊がいなくなった後も徳松の祟りを思い出してノイローゼになっていた綱吉は、ある法律を制定しました。それはなーんだ?」

「え、法律!?」

急に佳奈さんがクイズを振ってきた。歴史は得意でも苦手でもない方だけど……

「ええぇ、徳川綱吉で法律といえば、生類憐れみの令ぐらいしか……」

「ぴんぽんぴんぽんぴんぽーん!!」

「え、生類憐れみの令でいいんですか!?」

「その通り! 綱吉は犬畜生を見る度に徳松を思い出してしまう! そして祟りを恐れて動物を殺さないように法律を作った。それが生類憐れみの令の真実なのだあ!!」

ババババーン! と、オンエアではここで安っぽい効果音が入るのが想像に難くない。しかし七五三参りだけでなく、あまつさえ生類憐みの令まで徳川徳松が由来だったなんてさすがに眉唾な気がする。

「徳松さんってそんなに歴史的に重要な人だった割には、あまり学校じゃ習わないですね」

「今青木君と佳奈さんが説明した伝承は、あくまで千里が島に伝わる話ですからな。七五三も生類憐れみの令も、由来は諸説あるみたいですよ」

タナカDが蚊に食われた腕を掻きながら再び補足した。すると佳奈さんが反論する。

「でもだよ! もし千里が島の伝説が本当なら、法律にしちゃうほど当時の江戸の人達が徳松を恐れてたって事だよね! だったら幕府は、だぶか大事な物は千里が島に隠すと思うんだ。まさに埋蔵金とか!」

「うーん、百歩譲ってそうだったとしても、それで私達が埋蔵金を見つけて持って行っちゃったら、徳松さんに祟られませんか?」

「もー、一美ちゃんは相変わらずビビりだなあ。お化けが怖くて埋蔵金がゲット出来るかっ!」

「佳奈さん。そんな事言ってると、いつか本当にとんでもない呪いを背負わされますよ」

「その子の言う通りさね」

「え?」

突然、誰かがトークに割り入ってきた。私達が顔を上げると、そこにいたのは加賀繍さんと取り巻きのおばさま軍団。なんてことだ。恐れていた展開、ついにアサッテの霊能者に絡まれてしまった。

བཞི་པ་

ホテルロビーの椅子と机はフロントより一段低い窓際に位置する。フロント側に立つ加賀繍さんとおばさま方に見下ろされる私達は、さながら熊の群れに追い詰められた小動物のようだ。

「あんた、志多田佳奈だっけか? いい歳して幼稚園児みたいな格好して、みっとみないね。ご先祖様が泣いてるよ」

「ですよねぇ先生、大人なのに二っつ結びで」「嫌ーねー」

初対面で早々佳奈さんを罵る加賀繍さんと、それに同調するおばさま軍団。

「これはゴスロリっていうんですーっ」

佳奈さんがわざとらしく頬を膨らませた。こんな時でもアイドルは愛想を振りまくものだ。

「ゴスロリだかネンネンコロリだか知らないけどね。あんた、ちゃんとご先祖様の墓参りしているのかい? この島は特別な場所なんだから、守護霊に守って貰わなきゃあんた死ぬよ。それこそネンネンコロリだ」

出た、守護霊。日頃お墓参りを怠っていると、ご先祖様が守護霊として仕事をしなくなり不幸になる。正月の占い番組でよく聞く加賀繍さんの常套句だ。更に加賀繍さん直営の占い館では、忙しくてお墓参りに行けない人に高価なスピリチュアルグッズを売りつけているという噂だ。現に今も、おばさま方が怪しい壺やペットボトルを持って、私達をじっとりと見つめている。

「それから、そっちの黄色いの。あんたはちゃんとしてるのかい?」

黄色いの? ……ああ、アイラブ会津パーカーが黄色だから私の事か。佳奈さんは芸名で呼ばれたのに、ちょっと悔しい。

「定期的に帰ってますよ。家のお仏壇にも毎日お線香をあげてますし」

実家では、だけど。ここは彼女を刺激しないようにしたい。

「ふぅんそう。けどそれだけじゃあ、この島じゃ生きて帰れないだろうさ。仕方ないね、今回はあたしが特別にエネルギーを分けてやるよ」

そう言い加賀繍さんは指を鳴らす。するとおばさま方が私達のテーブルからフリップや資料を勝手にどかし、怪しい壺とペットボトル、銀のボウルをどかどかと並べ始めた! 慌ててタナカ���が止めにかかる。

「ちょっと、加賀繍さん! 困りますよぉ、撮影中です!」

「はあ? 困るですって!?」

「あなた! 加賀繍先生が直々に御力添えして下さるのを、まさか断るってんじゃないでしょうね?」

「あ、いえ、とんでもございません」

「もー、タナカD~っ!」

しかしおばさま方に気圧されてあっさりと机を譲ってしまった。佳奈さんがタナカDの頭をペチッとはたいた。おばさまの一人がペットボトルを開け、ボウルに中身を注ぎ始める。ボトルには『悪鬼除滅水』という何やら物騒な文字が書かれている。横で加賀繍さんも壺の蓋を開ける。何か酸っぱいにおいが立ちのぼり、佳奈さんが私にしがみついた。

「エッヤダ怖い。あの壺、何が入ってるの!?」

小声で佳奈さんが囁く。加賀繍さんはその壺に……手を突っ込んでかき混ぜ始めた! グシュ、ピチャ、ヌチチチチ。まるで生肉か何かを攪拌しているような不気味な音がロビーに響く。

「やだやだやだ! 絶対生モノ入ってる! まさか、ご、ご、ご先祖様の……ご、ご、」

「ご遺体を!? タナカさん、カメラ止めにゃ!」

気がつくと青木さんまで私にしがみついて震えていた。かく言う私はというと、意外と冷静だ。あの壺や水からは、なんら霊的なものは感じない。強いて言うなら加賀繍さんご本人の中に誰かが宿っている気がするけど、眠っているのか気配は薄い。それより気になるのは、ひょっとしてこの酸っぱいにおいの正体は……

「ぬか漬け、ですか?」

「そうさ」

やっぱり! 加賀繍さんは壺から人参のぬか漬けを取り出し、ボウルの悪鬼除滅水でぬかを洗い落とした。

「あたしん家でご先祖様から代々受け継がれてきたぬか床さ。これを食えばあんたらも家族と見なされて、いざという時あたしの強力なご先祖様方に守って貰える。ほら、食え」

加賀繍さんが人参を佳奈さんに向ける。でも佳奈さんは受け取るのを躊躇った。

「うわぁ、せ、先祖代々って……なんか、それ大丈夫なんですか?」

「なんだって!?」

「ひい!」

「し、しかしですねぇ加賀繍さん、お気持ちは有難いんで大変申し訳ないんですが、演者に生ものはちょっと……」

「カメラマン、あんたも食うんだよ」

「僕もですか!? いえ、僕はこないだ親戚の十三回忌行ったばっかだから……」

「美味しい!」

「一美ちゃん!?」「紅さん!?」

誰も手をつけないから私が頂いてしまった。これは普通に良い漬物だ。塩気や浸かり具合が丁度よくて、野菜がビチャッとしていない。ぬか床が大切に育てられている事がよくわかる。

「美味しいです加賀繍さん! 福島のおばあちゃんの漬物を思い出しました。佳奈さんも食べてみればいいじゃないですか」

「一美ちゃん案外勇気あるなあ……。じゃ、じゃあ、いただきます……エッ美味しい!」

「でしょ?」

「はははははっ!」

私は初めて、ずっと仏頂面だった加賀繍さんがちゃんと笑う所を見た。

「あんたは本当にちゃんとしているんだね、黄色いの。よく墓参りをする人は、親や祖父母の実家によく帰るだろ。だから家庭の味ってやつをちゃんと知っている。人にはそれぞれ家族やご先祖様がいて、それが良縁であれ悪縁であれ、その人の人生を作るのさ。だから墓参りはしなくちゃいけないんだよ。この島の神様は縁を切るのが仕事のようだけど、あたしゃ自分に都合の悪い縁を切るなんて愚かだと思っているのさ」

「そうなんですね。ちなみに私、紅一美です。覚えて下さい」

「あ? 紅? じゃあ何でそんなに黄色いんだい。今日から黄色ちゃんに改名しな! ハハハハ!」

どうやら私は加賀繍さんに気に入られたようだ。地元を引き合いに出したのが良かったみたいだ。それにしても、彼女の話はなかなか説得力がある。どうする事もできない悪縁を切るために神様を頼るのが間違っているとまでは思わないけど、そうする前に自分のご先祖様や恩人との縁を大切にする方が大事なのは明白だ。彼女がアサッテだからって偏見の目で見ていた、さっきまでの自分が恥ずかしくなった。ところが……

「じゃあ、これ御力添え代ですわ。ほい」

おばさま方の一人がタナカDに請求書を渡す。するうちタナカDは「フォッ」と声にならない音を発し、冷や汗を流し始めた。あの五百ミリリットルサイズの悪鬼除滅水ボトルに『¥三,〇〇〇』と書かれたシールが貼ってあった気がするけど、人参のぬか漬け一本は果たしていくらなんだろう。それ以外にも色々な手数料が加算されているんだろうな……。

「加賀繍さんにパワーを貰えてラッキー! 果たして埋蔵金は見つかるのか!? CMの後、急展開でーす! はいオッケーだね、じゃ私トイレ!」

佳奈さんは息継ぎもせず早口でまくし立て、脱兎のごとくホテル内へ去っていった。

「あっコラ極悪ロリータ! 勝手に締めて逃げるなぁ!!」

「青木さん、私ぬか漬け食べたらお茶が飲みたくなっちゃったなー!」

「でしたらコンビニなど! ちぃと遠いかもけど、ご案内を!」

「おい青木と黄色! この裏切り者ーーーっ!!」

私と青木さんもさっさと退散する。まあタナカさんには、演者への保険料だと思って何とかして欲しいものだ。でも私は内心、これで番組の予算が減れば今後大掛かりなドッキリ演出が控えられるだろうと少しほくそ笑んでいた。

ལྔ་པ་

新千里が島トンネルという薄暗いトンネルを抜けた所に、島唯一のコンビニ『クランマート』があった。アトム系列の『プチアトム』ではなくて良かった。私はカフェインが苦手だから紙パックのそば茶を選び、ついでに佳奈さんへペットボトルのピーチサイダーを、タナカDへは『コーヒーゼリー味』と書かれた甘そうな缶コーヒーを購入した。青木さんも私と同じそば茶、『おおきなおおきなエビカツパン』、梅おにぎりを買ったようだ。青木さんが持つエビカツパンは、なんだかすごく小さく見えた。

外は既に夕日も沈みかけて、夕焼け空が夜に切り替わる直前になっていた。黄昏時……そういえば、童謡『ザトウムシ』の歌い出しも『たそがれの空を』だったな。私はコンビニ入口の鉄手すりに腰掛け、先程タナカDから渡されたペラペラのロケ台本をめくる。巻末の方に歌詞が書いてあったはずだ。するとタイミング良く、クランマートからも閉店ミュージックとしてザトウムシが流れ始めた……。

【童謡 ザトウムシ】

たそがれの空を

ザトウムシ ザトウムシ歩いてく

ふらついた足取りで

ザトウムシ歩いてく

水墨画の世界の中で

一本絵筆を手繰りつつ

生ぬるい風に急かされて

お前は歩いてゆくんだね

あの月と太陽が同時に出ている今この時

ザトウムシ歩いてく

ザトウムシ ザトウムシ歩いてく

おうまが時の門を

ザトウムシ ザトウムシ歩いてく

長い杖をたよって

ザトウムシ歩いてく

何でもある世界の中へ

誰かが絵筆を落としたら

何もない灰色を裂いて

お空で見下ろす二つの目

ああ月と太陽はこんなに出しゃばりだったのか

ザトウムシ歩いてく

ザトウムシ ザトウムシ歩いてく

「改めて読むと、確かに意味深な歌詞だな……」

私が独りごつと、隣の鉄手すりに座ってエビカツパンを咀嚼していた青木さんが口を拭った。

「埋蔵金探しは、したたびさんより前にも何度か。大体皆さんザトウムシ記念碑からスタートされて、『ザトウムシ』という歌詞の数だけ歩くとか、夕焼けの時間にどっちの方角を向くなどと……。けど、それらしい物が見つかったのは一度もだ」

「そうなんですね」

「そもそもどうしてザトウムシを……徳松さんに縁があるのって、どちらかと言えば犬では? けど何故か、島ではザトウムシを特別な虫だなどと」

「言われてみれば、生類憐みの令といえばお犬様! ってイメージがありますね。……ていうか、なんか、すいません。余所者のテレビ局が島のお宝を荒らすような真似して、島民の青木さんはいい気持ちしないですよね」

「そ、そ、そんな事! だぶか!」

青木さんは慌てた様子で私の方を向き座り直した。

「僕は嬉しいんだから! だって今まで、おっとさんらは島のこと僕に何も教えてくれないし、何もさせてくれなくて。けど今回は、社会人として初めて仕事を任されたので……ので……」

緊張したような様子で青木さんの姿勢が丸まる。コンビニから流れるザトウムシのメロディに一瞬振り返った後、彼はパンの袋を両手で抱えて更に縮こまった。

「……僕だって縁切りやお化けなんか、ただの迷信と。だけどこの島の人は実際、内地に比べてよそよそしいかもだ。何も言わず友達が引っ越してたり、親戚がいつの間にかおっ死んじまってたりなど……。それで内地の人と関われる役場の観光課に入ったのに、アトムさんがリゾート開発おっ始めて公務員は御役御免。僕は島に縁を切られたので?」

「青木さん……」

私も会津の田舎町で育ったから、彼の気持ちはわかる。狭いコミュニティに住む人々は、距離が近いようで時にとても排他的になるものだ。それは多かれ少なかれ互いを監視し、情報共有し合っているから当たり前の事だけど、縁切りで有名なこの島は特にそういう土地柄なのかもしれない。

「したたびさんのおかげで、やっと僕にバトンが回ってきたんだから。僕達で絶対埋蔵金を見つけにゃ。それで島のおっとさん方もアトムも、お化けも霊能者の先生方も……」

青木さんは腰を上げ、猫背をやめて私の前にまっすぐに立った。

「僕達の縁で、みんなを見返してやるんですだ!」

その瞬間、風が彼の重たい前髪をたくし上げた。彼の子犬みたいな笑顔を見た私は初めて、以前雑誌のインタビューで適当に答えた『好きな男性のタイプ』と青木さんが完全に一致している事に気がついたのだった。

0 notes

Text

Seaside Volunteer Tour Vol.2

平成29年11月12日(日)に、仙台市若林区荒浜地区において、留学生を対象とした一般参加者向けのボランティアツアーを実施しました。

では、当日の主な活動について紹介していきます。

はじめに訪れたのは荒浜里海ロッジ。

荒浜再生を願う会主催の海岸清掃イベント『荒浜リボーン』に参加しました。

前日が月命日ということで黙祷をした後、二人一組で海岸へ。

牡蠣養殖で使われる緩衝材も探しながら約50分、海岸清掃をしました。

(緩衝材)

留学生の感想としては、「意外にもゴミが多く、今日私が拾うことで貢献できたなら嬉しい。」や、

「とても美しい所だった。また来たい。」といったものがありました。

その後は荒浜再生を願う会の皆様のご厚意でお昼ご飯をごちそうになりました。

この日はサプライズイベントが二つもありました。

一つ目が100年前の臼と杵を使わせていただいての餅つき体験。

留学生に日本文化を見て・知って・体感してもらえました。

ついたお餅は、おろしや納豆と食べたり、お雑煮として振る舞っていただいたり。

納豆を気に入ってくれた留学生もいてグローバル化の進展を感じました。

二つ目のサプライズとは、筑波名物ガマの油売りという伝統芸能のお披露目でした

役者さんの迫真の演技に、留学生も興味津々でした。

日本人学生も見たことがなく、じっくり鑑賞させていただきました。

午後は旧荒浜小学校を訪れ、荒浜再生を願う会の庄子智香子さんより、震災当時と震災直後の様子について説明をしていただきました。

荒浜小が一般公開されたのは今年の4月末のことでしたが、校舎内には震災の様子を伝える写真やドキュメンタリー、当時の避難の様子を再現する道具類などが充実していました。

それらを見て留学生は

「校舎内にがれき(特に車三台)が押し潰されている写真は衝撃的だった。」

や、

「この小学校だけが唯一と言って良いくらい、周りに何も残っていない。この建物はこれからも教訓を伝えるために残していくべきだよ。」

と口々に述べていました。

最後に荒井駅のせんだい3.11メモリアル交流館にて感想共有を行いました。

五つのグループに分かれ、今日の活動について自由に感想を述べてもらいました。

その中の幾人かの感想を紹介します。

「私たちが清掃したあの美しい海が、6年前の3月11日に多くの命を奪ったとは思えない。」

「ごみ拾いをして、環境に対して注意を払うことの大切さも学べた。」

「私の国では地震がないので、東日本大震災がどのようだったのか想像できなかったが、実際足を運んでみて当時の惨状や人々の懸命な努力を知ることができて良かった。」

「私たちも、いざ災害が起きたときのことを考えて、それを共有しておかなければならないと感じた。」

結びになりましたが荒浜に行ってとても良かったと思います。

時間は限られていましたがその中でも、充実したボランティアやスタディができたのは荒浜再生を願う会の皆様のおかげでした。

また、留学生を集め、たくさん学んで帰ってもらえたのは、Yahoo!様の助成金(Yahoo!基金)があってのことでした。

心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

今後も当団体の参加するSCRUM(東北大学課外ボランティア活動支援センター学生スタッフ)が主催し、荒浜ツアーを始めとした一般参加者向けのボランティアツアーを実施していきますので、ぜひご参加ください。

1 note

·

View note

Photo

美しい2階建て木造校舎の廃校「旧智里西小学校 」

惜しまれながらも平成27年に解体されました。

今回の写真は数回訪れたものの中で最も新しいものです。

残りの写真もまた後日公開予定です。

主な使用レンズ

Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

6 notes

·

View notes

Text

旧きを訪ねおやきを食べる

6月16日

予定では上高地に行くはずだったが、雨と風が強く吹いているようなので諦めて、歴史的なものを巡ることにした。

まず向かったのは松本市歴史の里。週末パスを使い松本電鉄に乗っていった。往復ともなぎさTRAINだった。ラッピングだけでなく車内アナウンスも渕東なぎささんが喋っていた。

重要文化財 旧松本区裁判所庁舎。

旧松本少年刑務所独居舎房。

この他、旧昭和興業製糸場、工女宿宝来屋、木下尚江生家があった。

次は、ちょうど隣にある日本浮世絵博物館に行った。着物の柄をテーマにした展示だったようで、大体がこのような着物を着た女性の絵だった。しかし、コウモリの絵柄が福を呼ぶものだとか勉強になった。

松本駅に戻り駅そばを食べた。ここは、普通のすぐできるそばと生麺から茹でるそばがあり、3分くらいかかるのだがうまいっていうので食べてみた。たしかにうまかった。

次に行ったのは、旧開智学校校舎。近々国宝になるらしい。昔の教育資料とかいっぱいあって面白かった。

疲れてきたので計画より早く特急しなので長野へ行った。おかげで大好きな西澤のおやきを買うことができた。あげあん、かぼちゃ、くるみ、りんご、なす、もう一個忘れた。

そして、ビールと一緒に今日の夕食とした。

信州浪漫ビール アルクマ缶ウィートエール。

同じく、オリジナルエール。

どっちも可愛かった。いや、うまかった。

0 notes