#ikonophobie

Text

Vor dem Gesetz

Bei folgenden Passagen wird mir mir immer ganz klamm um's Herz:

Da das Tor zum Gesetz offensteht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehn. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt:

»Wenn es dich so lockt, versuche es doch, trotz meines Verbotes hineinzugehn. Merke aber: Ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehn aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des dritten kam nicht einmal ich mehr ertragen.«

[...]

Während der vielen Jahre beobachtet der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergißt die andern Türhüter, und dieser erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall, in den ersten Jahren rücksichtslos und laut, später, als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin. Er wird kindisch, und, da er in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach, und er weiß nicht, ob es um ihn wirklich dunkler wird, oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange.

4 notes

·

View notes

Text

Sohn/ Sonne/ Sun/ Son/ Sol

1,

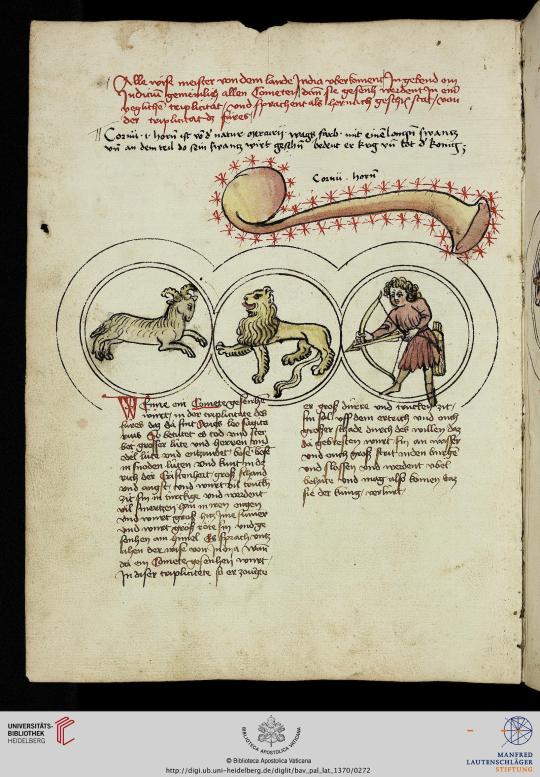

Dürer sei diesem Motiv in einer italienischen Hafenstadt begegnet, die enge Kontakte zum Osten pflegte. Da kommen insbesondere zwei Städte in Betracht, eine davon erwähnt Niklas Luhmann in Die Kunst der Gesellschaft, das ist Otranto, dort war es nicht. Otranto und seine Mosaik: Zu südlich, zu magisch, zu klein, zu archaisch, das ist nur etwas für den gründelnden Niklas Luhmann, aber nicht für Albrecht Dürer, der war dafür zu zaghaft und modern.

2.

Die andere Stadt ist Venedig, diese Stadt war es. In Venedig habe Dürer das Motiv gesehen, es sei vom Osten her nach Westen gewandert, er bringt das Motiv über die Alpen nach Norden: Eine souveräne, verwaltende, richtende und gesetzgebende Figur, die auf einem animalischen Möbel, einem pelzigen und lebendigen kurulischen Stuhl sitzt und die phobisch strahlt.

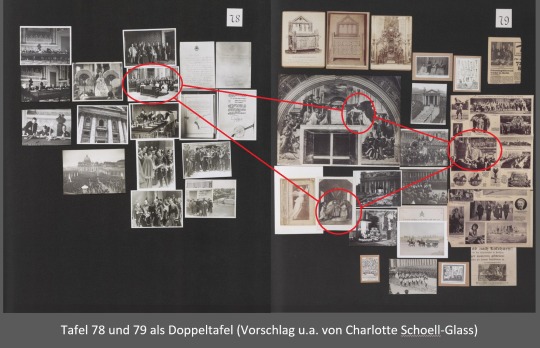

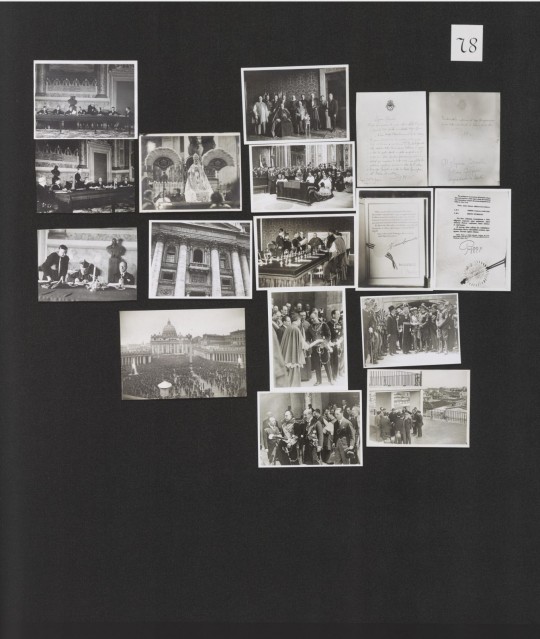

Das ist noch eine osmanische Figur - wie die zahlreichen osmanischen Figuren, die man auf Warburgs Staatstafeln noch sieht, vor allem auf Tafel 78 in Figur von Papst Pius XI. mit der Tiara und den Straußenwedeln. Mitten in Westrom entdeckt Warburg oströmische und östlichere als römische Figuren, sie sind für ihn die ersten und nicht die letzten Zeugnisse eines Nachlebens der Antike.

2 notes

·

View notes

Text

Ikonophobie

1.

Um 1500 sticht Albrecht Dürer einen Souverän, einen Richter, Verwalter und Gesetzgeber auf einem Löwen. Diese Figur trägt unter anderem den Namen Sol Iustitiae. Sol ist ein Stern, den andere Sonne nennen und der in die Drehungen der Erde verwickelt ist. Insofern gehört Sol/ Sonne zu den Polobjekten, die von der Erde aus zu sehen sind, Sol ist sogar dasjenige Polobjekt, das nicht nur zu sehen ist, sondern auch zu sehen gibt, weil es eine Energie ausstrahlt, die manche mit energeia und mit enargeia für verwechselbar halten.

Man nutzt dieses Objekt unter anderem kalendarisch. Dank dieses Objektes wird die Zeit ryhtmisch und bekommt einen Takt, für den alles auf Erden wiederum ein Taktgefühl entwickelt. In römischen Kalendern finden sich viele Details zu den kalendarischen Taktgefühlen und dem, was daraus folgen soll. Sogar das Gras weiss, wann es an der Zeit ist, das Gras wachsen zu hören. An manchen Tagen etwa bietet es sich an, in Gesellschaft zu sein und etwas zu vertragen, zum Beispiel viel zu essen und zu trinken oder große Geschäfte abzuschließen. An anderen Tagen verträgt man besser nichts und bleibt man besser daheim.

Vieles von diesem Takt wird dem Polobjekt zugerechnet, das den Namen Sol/ Sonne trägt und immer richtig liegen soll, wo immer es auch gerade liegt, sei es im Rücken oder vor einem.

2.

In der englischen Sprache machen manche aus dem l ein n und aus dem u ein o. Sie machen aus der Sonne einen Sohn und nennen des Bild Son of Righteousness, andere nennen das Sun of Righteousness. Wie kann man nur aus der sun son und aus Sonne einen Sohn machen? Die Sonne ist doch zumindest im Deutschen weiblich? Ist das ein Rechtschreibfehler oder ein Übersetzungsfehler? Hat da jemand etwas zu wörtlich oder zu bildlich genommen? Das ist Verkehr, nicht unbedingt ein Fehler. Man kann das so übersetzen, weil alles entfernt ähnlich bleibt und mit mehr oder weiger Schritten übersetztbar bleibt. Auch Albrecht Dürer hat nur etwas übersetzt und nur entfernte Ähnlichkeiten angezapft, als er diesen Stich einer großen, juristischen und juridischen Figur gestochen hat.

3.

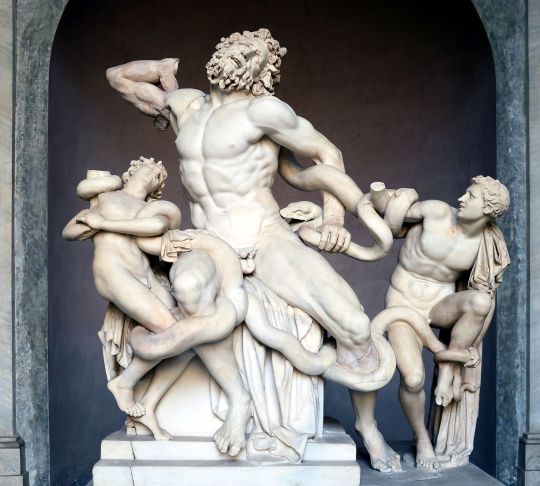

In diesem Bild lebt Antike nach, Dürer übersetzt eine alte Figur, die man unter anderem Apollo Phoibos nennt. Claudia Blümle hat vor vielen Jahren auf einer Tagung, die Cornelia Vismann in der Akademie Schloss Solitude organisiert hatte, diese Figur gezeigt, um eine Beziehung zwischen dem Mythos, Dürers Kunst und modernen Theorien der Psychoanalyse (namentlich: Lacan) herzustellen. Für mein Interesse an Ikonophobie ist Blümles Arbeit sehr wichtig, auch wenn ich nicht auf eine systematische oder exegetische Arbeit an Lacan ziele. Mich interssiert aber, wenn heterogene oder unterschiedliche Wissenschaften plötzlich an einem Objekt Ähnlichkeiten entdecken und dafür plötzlich einmal wie zu einem kleinen Pfingstwunder miteinander sprechen können, wenn fremde Sprachen sich plötzlich einmal verstehen. Blümle erläuterte, soweit ich mich erinnere, die Phobie als dasjenige, was leuchten und dämmern lässt - und verweist vor allem auf das Gesicht der Figur, das in eine Maske übergeht. Aber vielleicht ist mein Gedächtnis auch zu kurz und zu stolz und vielleicht habe ich ihren Vortrag von damals verkehrt übersetzt. Ich bleibe wohl dabei.

5 notes

·

View notes

Text

Ikonophobie/ de providentia

Das Bild, an dem alles schon da, alles präsent und gegenwärtig ist, und das doch vor einem ist und immer noch droht zu sein, das also trotz aller Präsenz und Gegenwart immer noch droht und zukünftig ist, das ist das ikonophobisch besetzte oder ikonophobisch zugängliche Bild. Das ist ein Bild, dessen Sehen immer, auch in seiner Aktualität Vorsicht oder Voraussicht ist. Es wird auch dann vorsichtig gesehen, wenn es in aller Ruhe und liebevoll gesehen wird. Dieses Bild wird auch dann voraussichtlich gesehen, wenn es bereits seit Stunden freudig begrüßt und betrachtet wird.

Die Ikonophobie ist nicht die Angst, nicht die Liebe, nicht der Zorn, nicht die Freude, nicht der Ekel, nicht die Überrraschung. Die Ikonophobie ist die Infrastruktur minorer Epistemologie und minorer Ästhetik, sie leitet alles durch, hemmt alles und gibt allem Schub, tunkt alles ein, moduliert und stimmt alles, lässt alles leuchten und dämmern.

2 notes

·

View notes

Text

Ikonophobie

1.

Wenn Warburgs Atlas ein Manual ist und wenn dieses Manual auch Umgang mit phobischen Besetzungen üben soll, dann sollte man den fremdartigen Begriff beibehalten und darauf verweisen, dass die Phobie durch den Atlas anders erscheint denn als die Angst, die Furcht, die Rage, die Wut, die Raserei, die Liebe, die Trauer, die Zuneigung, und alle anderen Affekte, die ihr assoziiert sind. Sie überspannt und verspannt sie alle. Von einem Gefühl zweiter Ordnung zu sprechen würde besser glücken, wenn die Phobie nicht alles durchleiten, alles in sich tunken würde und damit jedes Gefühl in Momenten seines Erscheinens als das gerade besonders wertvolle erscheinen lässt .

Schraubt man seine Wörter und Bilder in der richtigen Stellung ein, erhalten sie eine Spannung, mit der man der Phobie vielleicht besonders nahekommt. Ob die Phobie ein zweites, durch Trennung abgesetztes Gefühl und dann Rivale, Doppelgänger, Engel, Platzwart oder treuer Begleiter jeden anderen Gefühls ist? Ich weiß das nicht. Gefühle sortieren,sie verwalten, von mir aus kann man auch sagen, dass sie in Ordnung seien oder eine Ordnung hätten.

Die Phobie kann Zurückhaltung üben, nur lauern - bereit, jedes Gefühl plötzlich als ein anderes Gefühl erscheinen zu lassen, das Fühlen von hier nach da zu stossen, immer begleitet von der Wahrnehmung, nun in gewisser Hinsicht affektiv erleuchtet zu sein, nun die wahre Lage und die bloße Situation wahrzunehmen. Die Phobie ist ein durchgehendes Regerlein und sie entfaltet ihre Effektivität mit Schüben und Hemmungen.

2.

Die Inventionen des byzantinischen Bilderstreites haben viel erfunden, unter anderem die praktische Idee, man habe es in der Geschichte der Bilderstreites mit zwei unterschiedlichen Gruppierungen zu tun, mit Bilderfreunden und Bilderfeinden, mit Anhängern und Gegners des Bildes. In den byzantinischen Quellen berichtet nur eine Gruppe von dem Streit, man sagt, das sei die siegreiche Gruppe gewesen - und von daher seien die Darstellungen der Gegenseite mit Vorsicht zu genießen. Wie kann man Wissenschaft nicht lieben! Mit dieser Sorge, einer Sorgfalt [sic!], mit Sorgenfalten macht man sie gerne mit.

Im byzantischen Bilderstreit waren auch Juristen, u.a. sogenannten Gutachter, am Werk, das war durchaus hilfreich, um Stellen, Phasen und Episoden in den Assoziationen bestimmen zu können. Nimmt man das nicht zu ernst und gelingt es einem, einer Schmittschen Hysterie, also einem unbewältigen phobischen Trieb, etwas entgegenzusetzen, dann kann man mit der Unterscheidung zwischen Bilderfreunden und Bilderfeinden durchaus Worte und Bilder finden, Orientierungen anlegen und Handdlungsmöglichkeiten ahnen.

2 notes

·

View notes

Text

Bilder wegen

Bilder bilden, indem sie regen oder wegen. Die beiden Techniken des Regens und Wegens sind Animationstechniken und sie sind sehr gründlich, sogar grundgebend. Bilder regen etwas an und übernehmen dann die Haftung, es sind Objekte, die Ursachen werden oder Ursachen liefern können. Sie übernehmen duldsam die Schuld dafür, dass Betrachter angeregt oder erregt, dass sie bewegt sind. Wegen eines Bildes kommt der Betrachter den Dingen auf den Grund, weil das Bild ihn bewegt und ihn Gründe annehmen lässt.

Während die Animationstechnik des Regens sprachlich noch im Regieren, Reichen (wie anreichen) oder Richten (wie ausrichten oder einrichten) nachlebt lebt die Animationstechnik des Wegens noch im Begriff der Bewegung nach. Das Regen ist dem Regen verwandt, dem rain und dem reign. Das Wegen ist dem Wagen und dem Wogen verwandt, man muss es auseinanderhalten, sonst könnten dem einen oder anderen schwindelig und zu stürmisch in Kopf und Herzen werden.

Vague Assoziationen oder vogue Assoziationen sind phobisch besetzt, manche Leute reagieren sehr empfindlich auf das Leuchten und Dämmern, das Flimmrige am Wegen oder Regen. Darum packt man besser einmal das Wagen oder Wogen zu Seite und sagt den Leuten: Macht euch keine Sorgen, wir bleiben jetzt nur auf dem Weg des Wegens und driften nicht ins Wagen oder Wogen ab.

Der Bilder wegen schreibe ich, der Bilder wegen schreibt Aby Warburg, unter anderem die Grundlegenden Bruchstücke in dem es schon um kausative Kulturtechniken geht, Techniken, die Gründe geben und annehmen lassen, auch wenn sie zum Schwank oder Schwanken neigen.

1 note

·

View note

Text

Ikonophobie

Die Phobie ist nicht die Angst, nicht die Liebe, sie ist die Infrastruktur der Affektion, ihre Klamm, ihr Kanal oder ihre Furche.

1 note

·

View note

Text

youtube

Fischli und Weiss

Während den einen dieser und jener die rechtstheoretischen Heroen der Zeit sind, sind es mir die Ratte und der Bär.

3 notes

·

View notes

Text

Ikonophobie

1.

Wie soll man das Wort Ikonophobie ins Deutsche übersetzen? Bildangst halte ich für keine gute Übersetzung. Angst ist im Deutschen einseitig im Gebrauch, viele halten die Angst für eindeutig, sie meint ein negatives Gefühl der Unlust oder des Verlustes, das droht. Alles für Angst ist schon und noch da, droht damit aber.

Phobie ist ein Wort, in dem Antike nachlebt. Es ist polar, hat eine leuchtende, liebenswürdige und strahlende Seite und eine dunkle, dämmernde, vergehene Seite. Das Wort Phobie hat ein informierende Seite und eine verrauschende Seite, wie jeder Wort, das. aus Buchstaben, jedes Konzept das aus Zeptern oder Stäben besteht und wie jedes Phänomen, das aus minoren Objekten besteht (die das ganze Phänomen auslassen und sein lassen). Nicht nur bei Worten ist das so, obschon es dort am schnellsten einleuchtet, weil man Worte aufsetzt oder sagt, um etwas loszuwerden, sei es ein Unding oder ein Ding.

2.

Ikonophobie würde ich mit Bildklamm, Bildkur, Bildsorge übersetzen. Mein Vorschlag ist kafkaesk, er ist in der Weise von Kafkas Parabel erfolgt, also borderline geschrieben. Er will übersetzt und kommt nicht weiter. Er greift Warburgs Vorschläge zur Polarforschung und Vismanns zur Kanzleikultur auf.

Wieso nicht Bildklammheit, wieso so kurz, knapp und konkret? Weil das Phänomen im Material sitzt, in den Formen, den Details.

3.

Du lebst und thust mir nichts: Warburgs Atlas ist ikonophobes Projekt, er ist Bildklamm, klamm in ihm jede noch so große oder kleine Tafel. Die Phobie ist das bipolare Gefühl oder polare Emotion schlechthin. Die Phobie liebt euch alle, die Phobie lässt euch alle rasen, sie lässt euch lieben und wütet euch an. Die Ikonophilie und der Ikonoklasmus sind in dem Sinne Pole, Phasen oder Stellen der Ikonophobie.

4.

Manchmal ist die Klamm Teil eines Passes, immer ist sie eine Passage. Ist man in der Klamm, rauscht dort laut der Fluss, am Ende sieht alles Licht aus. Die Klamm ist minor, die ist eine untere Passage, an jeder ihrer Stellen lässt sie, in dem sie auslässt und ausgelassen ist. Die lässt zwar durchgehend lieben und rasen, alles aber nur -weise und wegweisend, also zum Beispiel phasenweise oder stellenweise. Klamme Gefühle sind die glücksweisen Gefühle schlechthin, tauglich occassionell. Klamme Emotionen sind knapp, drängend und dringlich, sie sind just by coincidence.

Man könnte die Bildklamm auch Bildfurche oder Bildpomerium nennen. Man kann sie auch die Bildfurcht oder die Bildängste (engste Bildstelle) nennen, sollte dann aber die Furcht und die Angst als polare, passierende und pressierende Emotionen beschreiben, in denen Liebe und Rage vorkommen. Dann dürfte Apollo Phoibos, den Dürer zur Figur des Richters und Gesetzgebers macht, bis auf weiteres besänftigt sein. Er kommt ja mit Dionysios zurecht. Die Götter haben es leicht, die Menschen haben es schwer.

#who's afraid of black red and gold?#Zur Geburt der Ikonophobie aus dem Geist des Kriegsrecht#minor iurisprudence#gerechtigkeit als zufall

0 notes

Text

Sorge/ Gorge des images

1.

Das deutsche Wort Sorge wird als Übersetzung des lateinischen Wortes cura verstanden, es soll ein Druck oder Sog sein, manche nennen die Sorge oder cura einen inneren Druck oder einen inneren Sog. Seit dem 11. Jahrhundert, eine Zeit, die in der Rechtswissenschaft auch als Anfang einer papalen Revolution bezeichnet wird, nennt man den römischen Verwaltungapparat mit seiner Kanzleikultur die Kurie: Sorgeverwalter mit einem Sorgeapparat. Das ikonophobische Projekt Warburgs übersetzt etwas. Ikonophobie kann nicht nur als Bildklamm, als Bildfurcht oder Bildfurche übersetzt werden, sondern auch als Bildkur oder Bildsorge. Die Ikonophobie in Warburgs Atlas ist freilich die Ikonophobie, die nicht die Angst oder die Furcht, sondern deren leuchtendes und dämmerndes Treiben noch hin zur Wut, Raserei, zum Zorn, zur Ruhe oder zur Liebe hin und wieder zurück ist.

La gorge des images: Warburgs Atlas ist als Bildklamm/ Bildfurcht/ Bildfurche/ Bildsorge eine Memme, eine weibliche Brust, eine Rille oder Zurückhaltung, die gerüchteweise d.h. in der Weise eines Gerüchtes (nämlich durch normatives Material) den Leser und Betrachter bildet. Muss man sich um den Atlas und seine Leser Sorgen mache? Sie leben und tun euch nichts: man kann sich Sorgen machen, muss aber nicht.

2.

Exkurs: Giovannia Targia ist heute eine der Forscherinnen, die zu Warburgs Bildwissenschaft forscht und dabei wie selbstverständlich davonausgeht, das alles das, was am, im, mit oder durch Bilder(n) stattfindet, auch an, in, mit oder durch Worte stattfindet, schon weil es Bilder im Medium der Sprache oder der Schrift, Bilder in sogenannten nicht-sichtbaren oder nicht für das Auge bestimmten Medien gibt und weil es Sprache, Schrift und überhaupt alles mögliche, sogar Unsichtbares , Verhülltes, Blindes und Blendendes auch im Medium des Bildes gibt.

Giovanni Targia geht einerseits den Verbindungen nach, die Warburg explizit ausgelegt hat, wie etwa seine Referenz an die sogenannten Junggrammatiker (also vor allem an Hermann Osthoff) die man heute witzgigerweise als diejenigen Linguisten bezeichnet, die vor den Strukturalisten waren. Targia geht auch den Verbindungen zwischen der Pathosformel und der Rhetorik nach. Sie ist ein Beispiel für eine Forschung, die zwar Wort und Bild trennt, aber daraus kein Dogma der großen Trennung ableitet. Man kann Wort und Bild trennen und dann in präziser Unterscheidung, Abschichtung und Musterung Worten in Bildern und Bildern in Worten nachzugehen.

3.

Worten passiert, was Bildern passiert, schon weil sie so passieren, wie das Bilder tun. Sie sind Effekt eines Distanzschaffens, das die Distanz, die es schafft, nicht zurücklegt. Die Entfernung pendelt nur und wandert nur. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück, wie es bei Heine heißt. Die Distanz wird portraitiert, der Zug macht eine Retraite, aber alles Agieren und Reagieren bleibt Aktion und Reaktion, die ins Bild und ins Wort eingehen und sowohl das Bild als auch das Wort weiter regend, anregend und aufregend machen.

Bilder wandern und pendeln: sie kommen aus der Regung und bleiben in Regung. Ihre Formen wechseln sie, Schritt für Schritt. Und sie wechseln auch die Formen, die hinter ihrer Form liege sollen und aufgrund ihrer hinteren Stellung wie beschirmt und beschützt nicht mehr Form, auch nicht Hinterhalt, sondern plötzlich Inhalt genannt werden. Das Bild einer weiblichen Wesen pendelt, so wie das eines springenden Pferdes, wie das eines toten Kindes oder der Gerechtigkeit eines Fürsten. Warburgs Protokolle verzeichnen sorgsam und sorgfältig, wie Bilder auf sogenannten Wanderstraßen der Kultur gewandert sind und dabei das, was sie berührten transformierten und transfigurierten. Worte taten das auch.

4.

Der Atlas als Bildkur, als ein Sorgeapparat für dasjenige, was die Römer anima und wir Seele nennen: Eine Bewegungsverarbeitungsinstanz, die sogennante Seele oder anima, ist von allem dem betroffen, was bleibt, auch wenn man den Atlas anders nennt, wenn man ihn also nicht eine Bildkur, nicht eine Bildklamm, nicht eine Bildfurcht oder etwa eine Bildfurche, ein Bildpomerium oder etwa ein imaginäres Rom nennt. Heute will ich den Atlas Bildsorge oder Bildgorge, ein Bildkehle nennen, es ginge (denn ich kann das) und es wäre klar, was gemeint ist: der Atlas spricht uns an.

Gibt es eine Verwandschaft zwischen der deutschen Sorge und dem französische Wort gorge oder Gorge oder Gorges? Ja sicher gibt es die, und wie jede Verbindlichkeit und wie jede Verbindung auf der Welt besteht die Assoziation über und durch Trennung zwischen Sorge und Gorge.

Die Menschen sprechen, um etwas loszuwerden, sie wollen gleichzeitig ihr Sprechen oft nicht loslassen und bewachen oft ihr Sprechen, dass es ihnen nicht entwendet werde. Es gibt heute strenge Disziplinen eines künstlich oder kunstvoll verknappten Sprechens (just talk!). Die deutsche Rechtswissenschaft tut sich da international mit Spitzenstellung wie die AEG oder Mannesmann hervor. Heinz Dürr, Zugprofi und eine Art der Nachfolger von Emil und Walter Rathenau, unser Nachbar mit der Frau im schnellen Porsche und den drei kessen, wunderschönen Töchtern in Sils Maria, ist übrigens gerade gestorben, aber wir wollen das Thema nicht wechseln und tun es auch nicht.

Sorge habe mit Gorge nichts zu tun, das wäre ein wichtiger und besonders wertvoller Hinweis dieser wertvollen deutschen Wissenschaft: Der Atlas sei doch keine Schlucht, aus ihm sprudele keine Milch. Das kann man so sehen, wenn man will, wertvoll wäre es. Muss man aber nicht.

5.

Wie Giovannia Targia, so interessiere ich mich auch für alles das, was am Atlas passiert und auch an der Sprache und der Schrift, an den Worten oder Gesten passiert. Die Kulturtechnikforschung, die Bild- und Rechtswissenschaft ist, unterscheidet zwar Medien, das auch möglichst präzise, unterstellt aber nicht, dass ein neues Medium den Fragen alter Medien entgehen kann und sich von alten Medien lösen, ablösen oder gar erlösen kann.

Dass es in der Mediengeschichte oder in der Geschichte der Medien des Rechts einen Distanzgewinn, eine größeren Abstand zu den Dingen oder seinem Gegenüber, einem anderen Menschen, oder eine größere Trennung von sich selbst gegeben hätte, das würde ich nicht widerlegen, ich kann das gar nicht widerlegen. Ich werde zwar manchmal vom Wuppertaler zum Neandertaler, aber von mir aus ist das meine private und damit auch privatrechtliche Angelegenheit. Ich würde die Thesen zur großen Trennung nicht widerlegen, aber bestreiten und damit das Maß, das Muster, die Skala der Größe ganz grundsätzlich in Frage stellen, auch mit dem Ziel, aus der größten Trennung einen kleinsten Witz zu machen. Im Hinblick auf Fortschritt oder Geschichtsphilosphie, auf revolutionäre oder gar evolutionäre Errungenschaften (Luhmann) bin ich nicht nur skeptisch, ich bin in der Beziehung fundamental und orthodox pessimistisch - aber fröhlich dabei, solche Figuren mache ich komödiantisch gerne mit. Wenn alle falsch liegen, dann funktioniert eins: Die Komödie und nur die Komödie, sonst nichts.

6.

Wie ist das G zum S geworden, wie das S zum G? Wie hat man die französische Sprache und die deutsche Sprache getrennt und dann über den Rhein hinweg solche Schmuggelein zugelassen? Die Frage lässt sich nur durch sorgfältige Protokolle entfalten und dadurch, dass man berücksichtigt, was Rudolf von Ihering für die Rechtswissenschaft empfohlen hat, nämlich sie als zersetzende, analytische Scheidekunst zu betreiben, die die kleinsten Objekte sucht, also zum Beispiel Buchstaben oder Letter, kleine minore Objekte, die etwas auslassen (zum Beispiel jeden Zusammenhang mit einem anderen Buchstaben) und die daher ausgelassen sind (weil sie zum Beispiel von der Wissenschaft übersehen werden).

Die Geschichte und Theorie Os ist in meinem Zettelkasten die Geschichte und Theorie eines minoren Objektes, das man unter anderem o oder aber O oder 0 schreibt oder aber mit einem geöffneten Mund auspricht oder aber mit zwei aufgerissen Augen anzeigt oder dadurch, dass man einen Stein ins Wasser schmeisst (um, wie es bei Hegel heißt) der Welt ihre spröde Fremdheit zu nehmen. Mimesis zieht durch, durch das Distanzschaffen in alle Richtungen, selbstverständlich in alle Richtungen, wohin denn sonst? Wäre Mimesis so schön kanalisiert wie ein Fluss in den frühen Siebziger Jahren, dann gäbe es sie nicht.

In der Geschichte und Theorie Os lassen sich Stellen markieren, an dem ein O zu einem S wurde und an dem es zu einem G wurde, weil irgendwer dasjenige, was er mit einem O loswerden, zum Beispiel sagen wollte, an dem Ort und zu dem Zeitpunkt nur mit einem S oder einem G loswerden konnte. Buchstaben auszutauschen ist keine Fehler, wenn man Zeichen austauscht, das ist zum Beispiel Sprechen, eine Übersetzungstätigkeit.

Wie kam nun die Sorge nach Sorges, einem kleinen Dorf im Perigord, über den Jakobsweg? Ging sie über den Fluss, die Sorgues? Kam sie durch eine Gorges? Bestimmt, auch wenn es anders auch gegangen wäre.

2 notes

·

View notes

Text

Rückkehr

1.

Ikonophobie: Die Phobie ist nicht die Angst, sie ist die engste Stelle, die Klamm, die Furche, die Gorge und die Sorge, also eine Stelle mit intensiver Strahlkraft, intensivem Druck, Zugriff und Rauschen. Phobien sind nicht Ängste, es sind engste Stellen.

Die Phobie kann zur Angst werden, sie kann zur Liebe werden. Ist irgendwo Angst oder irgendwo Liebe, dann findet sich in der Infrastruktur der Angst und der Infrastruktur der Liebe eine engste Stelle, eine Phobie. die Phobie wird an anderen Stellen zur Angst oder zur Liebe, die Angst und die Liebe werden an anderen Stellen zu Phobie. Die Phobie steht so nicht nur zudiesen beiden Emotionen in einer Beziehung, zu allen Emotionen, zu allen Vorstellungen und Ideenm, zu allen Bildern und Begriffen steht sie so in einer Beziehung. Da, wo das, was ein Bild trägt, eine engste Stelle liegt, da ist Phobie, da ist die Stelle der Phobie und da ist Phobie zur Stelle. Da, wo das, was einen Begriff trägt, eine engste Stelle liegt, da ist Phobie, da ist die Stelle der Phobie und Phobie zur Stelle: Strahlkraft kann man sie nennen. Dort wird es besonders anziehend, besonders abstoßend.

2.

Die Ikonoklasten und die Ikonodulen oder Ikonophilen können in ihrer Phobie herzlich vereint sein, sie werden an anderem als der Phobie getrennt und schlagen sich dann auf die Seite der Abgestossenen oder der Angezogenen, der Hassenden oder Liebenden, der Fürchtenden oder Mutigen. Der Liebhaber der Bilder kann so ikonophob sein wie derjenige, der sie hasst und vernichten will. Man hat um seine Liebe und vor seiner Liebe Phobien; man hat um das Objekt seines Hasses Phobien und vor diesem Objekt. Heute, 20 Jahre, nach dem ein alter, nämlich noch zum Krieg im ehemaligen Yugoslawien entstandener Text über die Ikonophobie erschien, würde ich immer noch sagen, dass Ikonophobie ein wichtiges Phänomen ist, mit dem man sich beschäftigen sollte, wenn man sich für Bild- und Rechtswissenschaft interesssiert. Ich würde auch weiter sagen, dass der moderne Rechtstaat ikonophob war, würde es aber anders sagen: Auch der moderne Rechtstaat hat eine Fassungen für seine Ikonophobien gefunden. Er hat die Ikonohobie nicht erfunden, nicht entwickelt nicht an Recht geführt, nicht das erste mal Ikonophobie in Rechtskonflikte übersetIch habe noch nie glauben können, das irgendetwas von dem, mit dem es und um das es Auseinandersetzungen gab, jemals verwschwand. Nichts verschwindet von selbst, alles wird nur entfernt: Das gilt für alles, was in Auseinandersetzungen auftaucht. Ein Mensch verwschindet und kommt nimmermehr (Ödon von Horvath); das gilkt zwar für so viel an diesem Menschen, dass es einem für alles an diesem Menschen und darüber hinaus reicht und dieser Verlust eine Welt, einen Kosmosd vernichtet. Es gilt aber für nichts mit und an diesem Menschen, um das es Auseinandersetzung gab: und das ist ohnehin alles, was man von diesem Menschen hat. Man hat einen anderen Menschen nur über Symbole. Das verschwindet nicht, es wird entfernt und zwar schon zu Lebzeiten, mit dem Tod wird die Entfernung wiederholt. Man ist von Anfang an getrennt und bleibt getrennt. Alles, was am Menschen symbolisch ist, verschwindet nicht.

Kein Rechtstreit ist jemals verschwunden. Das heißt auch: kein Konflikt, kein Problem ist jemals verschwunden, nichts gelöst oder erledigt worden. Das sehe ich eher radikal, es kann sein, dass eher wenige Leute diese Ansicht mit mir teilen. Ich habe oft, lange und intensiv versucht, das anders zu sehen, versuche es immer wieder, es gelingt mir nicht.

Bruno, mein Cicerone in Recife, sagte einmal: du klebst an der Vergangenheit. Ich fürchte, dass er da Recht hat, vor allem was Auseinandersetzungen und ihre Mittel betrifft, sprich: Was Symbole betrifft. Wenn es in juristischen Diskussionen heißt, etwas sei ausdiskutiert, etwas würde heute nicht mehr so gesehen, nicht mehr so vertreten: mir fallen immer gleich ein Haufen Gegenbeispiele ein. Symbole gehen nie in Gegenwärtigkeit auf und können insoweit auch schlecht Gegenwart verlieren. Das Recht ist nicht bloß Regung, Regierung oder Regime: es geistert von Anfang an, verfolgt von Anfang an, kommt von anfang an wie aus dem Rücken. Für Aby Warburg wird der Atlas zu einem zentralen Motiv, Atlas ist derjenige, der die Welt im Rücken hat. Atlas ist in dem Sinne auch derjenige, der Recht hat, weil etwas auf ihm lastet, ihn bedrückt oder positiver wendet er es tragen sollen, mittragen und mitmachen soll. Er kann durchaus glücklich und beschwingt dabei sein, die Bedrückung kann ein herrlicher Druck sein, wie etwas, was für Adrenalin und Endorphine sorgt. der Atlas lebt von dem, was er tragen muss, er trägt es und zapft das Tragen an, um Träger zu sein.

2.

Haunting: das ist ein englischer Begriff für das was verfolgt, was aber auch Jagen ist. Der Bilderstreit ist jagend.

Es gibt Rechtswissenschaftler, die einem raten, seine Rechtswissenschaft produktförmig für den Berufsmarkt zu machen. schreibe dass Buch so, damit Berufungskommissionen das toll finden. In absurden Situationen gaben sich Abratgeber die Blöße und sagen, mal solle etwas erst dann tun, wenn man berufen sei, vorher solle man andere Texte schreiben. Unter denen, die einem, wie sie ausdrücklich sagen müssen, "nur das Beste wollen", sind auch solche, für die eine Sensibilität für Texte und Schreiber keine Rolle spielt. Passen Texte und Schreiber nicht in das Muster dessen, was sie für marktfähig, anschlussfähig oder produktfähig halten, raten sie dazu, völlig anders zu schreiben. Besonders kitzelnd der Hinweis, man selbst fändes es ja super, es sei unheimlich schlau und klug, aber die Kollegen seien alle so doof, für sei das zu schalu und klug, für die solle man was anderes schreiben. Wenn ich noch einmal davon erfahren, dass im Umkreis eines Tagesmarsches dieser Rat jemandem gegeben wird, marschiere ich los, um zuzuschlagen.

3.

Meine These ist eine andere: Es gibt keine Anpassung, niemals hat sich auch nur eine Schreiberin oder ein Schreiber irgendetwas oder irgendjemanden angepasst. Was man Anpassung nennt ist vielleicht eine Ausrede für etwas, was einem peinlich ist, dann schiebt man es ab und sagt, man hätte es nur getan, weil andere es so gewollt hätten.

Ich bestreite nicht, dass man Wünsche erfüllen und Bestellungen erledigen kann. Aber man kann es nur so, wie man kann - und im Können gibt es Übung, Training, es gibt Verbessung und Verschlechterung, aber nicht das, was man Anpassung nennt.

Es gibt Talente, die mimetisch schreiben, die hundert Stile anderer überehmen und austauschen können. Aber die können das mimetische Talent nicht an- oder abstellen, wenn das Anpassung verlangen würde. Sie würden ihr mimetisches Talent behalten, wie ein Stimmenimitator dann eben nach Bedarf weiter viele andere Stimmen oder nur noch eine, sogar nur seine eigene Stimme imitieren würde, aber eben sein Talent nicht anpassen würde. Gegen Anpassung argumentiere ich nicht politisch oder moralisch, ich glaube auf einem grundsätzlichen Level nicht daran, vor allem nicht in Bezug auf Forschung.

Zugespitzt ausgedrückt: Ich glaube, dass alle Studentinnen und Studenten, alle Doktorandinnen und Doktoranden in Fragen der Anpassung beratungsresistent sind und man damit leben muss. Sie sind wie Kinder: Medien der Erziehung (Luhmann), so, wie die Luft ein Medium der Sprache ist, tragen also Erziehung weiter (wohin auch immer), wirbeln auf jeden Hinweis etwas herum und machen dann wieder, was sie eben machen. Das ist nicht unbedingt übertrieben. Und es stehen Erfahrungen dahinter. Natürlich gibt es eine Haufen von Leuten, die einem sagen, sie fänden toll, was man einem raten würde und würden es befolgen, es gibt viel schmeichelnde Begeisterung, gibt die coolen Widerständigen und auf Distanz bleibenden. Es gibt den Pygmalion-Komplex, man hat die Vorstellung, man würde Studentinnen und Studenten irgendwie formen. Man tut es nicht. Man erreicht sie nicht, sie tun doch das, was sie tun.

Seltsamerweise kommt es manchmal eine zeitlang zu gemeinsamen Wegen, dann teilt es sich wieder. Oder anders herum verwandelt sich großer Widerstand und bleiern wechselseitiges Übersehen, hölzern beidseitige Nichtwahrnehmbarkeit in so etwas wie 'gleiche Wellenlänge' und dann ist wieder was vorbei. Woran es liegt? An etwas wird es schon liegen, aber das es Anpassung gäbe, etwa nach dem Modell, dass der Lehrer dem Schüler sagt, er solle in Zukunft nicht mehr dies sondern das machen und der dann darum nicht mehr dies sondern das machen würde, das halte ich für ausgeschlossen.

4.

Einmal berufen ist man berufen, egal wie man berufen ist. Forschung ist ein Beruf, forscht man, dann ist berufen. Mehr braucht es nicht, wie man dazu kommt, ist völlig egal. Ab da reicht es an sich zu sagen, man wolle nur darüber nachdenken, wie man selbst etwas sehe und in der ersten Fußnote schreiben:

Zum Bildbegriff allgemein siehe: Boehm, Was ist ein Bild? München 1994

Das ist zwar keine unbedingt Forschung, aber es reicht. Man findet es überall, sogar bei Leuten, die voraussetzungreich berufen wurden, bei denen die Berufung von Kommissionen beschlossen und Ministerien gestützt wurde sowie mit Geld und universitäter Machtposition einhergeht. selbst bei denen findet man bekloppte Forschung.

In dem Aufsatz von Boehm, der manchmal von voraussetzungs- und folgenreich berufenene Forschern mit Titeln genauso zitiert wird, geht es gar nicht um einen allgemeinen Bildbegriff, der Titel klingt nur so. Das ist aber ein deutscher Aufsatz von 1994, in besonderer Situation an besonderem Ort und mit besonderen Annahmen geschrieben. Die Fußnote sagt selber, man solle den Artikel vergleichen, offensichtlich mit anderem oder aber dieses Artikel sei ein dritter Artikel, das sog. tertium compartionis, aber die Fußnote sagt dann nicht dazu, was die erste und die zweite Aussage dazu ist, was ein Bild ist und zu dem dieser Aufsatz dann die dritte und allgemeine, also überwölbende oder versöhnlich, die im dialektischen Sinne 'aufhebende' Synthese sein soll. Das steht manchmal einfach "vgl. dazu", ohne etwas zur Technik des Vergleiches zu sagen. Es meint eher so etwas wie: schau mal da, das ist eventuell kein Vergleich, sondern ein Verweis, ein Fingerzeig, jemand zeigt auf jemand anderen, um einen Grund dafür zu haben, dass er an dieser Stelle nicht sagt, was ein Bild im Allgemeinen ist. Wie gesagt: Boehm tut das auch nicht. Wäre auch erstaunlich, wenn ein kurzer deutscher Aufsatz oder ein kleiner Sammelband es schaffen würde, die Geschichte und Theorie des Bildes und des Bilderstreites auf den Punkt zu bringen.

Aber wer macht sich schon die Mühe, Fußnoten aufzuarbeiten? Fußnotenapparate sind in der Praxis eher dafür da, geplündert zu werden. Darum gibt es im Bildrecht immer wieder eine Fußnote zu einer sog. Astra-Nielsen-Entscheidung des Reichsgerichtes. Damals ging es auch schon darum, was ein Bild ist (eine Postkarte und das Gesicht eines Schauspielers waren dort die Bilder, um die gestritten wurde). Aber in der Entscheidung spielt eine "Astra Nielsen" gar keine Rolle, war weder Partei noch Gegenstand. Es gab und gibt keine Astra Nielsen, es gibt Asta Nielsen, die war einmal ein Star, aber auch nicht Partei und auch nicht Gegenstand.

Irgendjemand hat sich einen sehr bösen Scherz gemacht (den man länger erklären müsste und der mit einer antisemitischen Spitze in dem Urteil verbunden ist, weil man dem jüdischen Schauspieler gesagt hat, er habe mit dem sein Gesicht verkauft, seitem sei ein Bild davon nicht mehr sein Bild. Ast Nielsen hat man es nicht vorgeworfen, um die ging es ja auch nicht, auch wenn die ebenfalls auf der Postkarte auftauchte), dann hat jemand einen Abschreibefehler gemacht, seitdem kursiert in Fußnoten das Astra-Nielsen-Urteil. Das ist nicht erstaunlich, Juristen schreiben nicht nur Fußnoten ab, ihre Kulturtechnik läuft darüber, zu schreiben, als obn man nicht abschreiben würde und abzuschreiben, als ob man nicht schreiben würde. Man kreuzt Formen. In Wirklichkeit drehte sich das Urteil um einen jüdischen Schauspieler, der sich beklagt hat, das sein Name unterschlagen wird. Der Name wird bei jeder Fiussnote auf das neue unterschlagen. Ich verate diesen Namen nicht, damit niemand meinen Zettel plündert, Schande über die Abschreiber. den Namen halt ich in ehren, wenn ich dieses Urteil zitiere, dann immer in seinem Name. Einmal hat ein Korrektor gesagt, von diesem Urteil habe er noch nie gehört, ich hätte offensichtlich was verwechselt, in dem Band an der Seite sei doch das Asta-Nielsen Urteil abgedruckt. Zahlen merken ist einfach, nachlesen schwerer, weiter recherchieren noch schwerer.

Auf gleiche Weise wird immer wieder das Bismarck-Urteil als angeblicher Anfang des Rechts am eigenen Bild zitiert. Die Form der Fußnote reicht, die Form des Titels reicht, die Form von Worten reicht: auf den Inhalt kommt es nicht an. Gelesen werden muss die Referenz nicht, sie muss gezeigt werden. Josef hat das mit einem leicht katholischen Überschwang sogar einmal zur Verfassung gesagt: man brauche die Urkunde, die gezeigt werden könne. Die Lektüre zerstreut nur: Diaspora, jüdische Rabulistik. Man kann sagen: Fußnoten sind selbst wie Bilder, wie Siegel, Stempel oder Ikonen, die dazu verwendet werden, um Recht anwesend zu halten und Kontinuitäten zu simulieren. Da reicht die Form. Fußnoten sehen Fußnoten ähnlich, sie sehen der Form nach sogar identisch aus.. die eine Fußnote sieht wie die andere aus, immer wieder:

"vgl. dazu Boehm (Hrsg.), Was ist ein Bild"? München 1994

Nach Röhls Definition handelt es sich um Bilder. Die tragen Texte.

4 notes

·

View notes

Text

Verschwinden

1.

Nichts verschwindet von selbst, alles nur durch Entfernung. Ein letztes Aufflammen ist vermutlich ein kalendarisches, rhytmisches und taktvolles Geschehen, vergleichbar mit der Apokalypse und anderen Terminen, die jeden Donnerstag drohen.

Ladeurs dichte Sätze machen es nicht einfach, aber auch nicht unmöglich, zu destillieren was genau ihn nicht überzeugt und was er "dies" nennt. Begriffe ja: Mythen nein: Ladeur greift mit dieser Unterscheidung ein ikonophobes Projekt auf, er greift einen Bilderstreit auf. Ladeur greift einen melancholischen Diskurs auf, in dem etwas droht, verloren zu gehen, nämlich die operationale Seite des Rechts und die Rechtssubjektivität als Lebensform. Seine Ansichten und Aussagen sind unwiderlegbar, sie sind nur bestreitbar. Vielleicht Ladeur, verstehen andere unter dem Gesetz, dem Souveränen oder der Polizei , unter einen Gewalt und einer Unterbechung noch etwas anderes - und vielleicht geht mit diesem anderen Verständnis nicht gleich die operationale Seite des Rechts oder Rechtssubjektivität als Lebensform verloren. Ist das, was bei den einen Polizei ist, bei Ladeur Polemik, dreht sich einfach die Erde, während die einen schreiben und die anderen lesen? Vielleicht ist das, was Ladeur so oft als "Reduzierung" markiert, so reduziert, wie man eine gute Sauce reduziert, also vielleicht handelt es sich nicht um eine Ignoranz oder die Entsorgung von Komplexität, sondern nur um ihre dichte Form.

2.

Ladeur ist vermutlich der einzige deutsche Rechtstheoretiker, der das Vague und das Polare im Recht explizit nicht als etwas begreift, was ausgeschlossen oder abgestellt werden müsste. Das macht ihn aus der Riege seiner Generation nicht zum einzigen Stichwortgeber für eine Geschichte und Theorie, die sich aus Warburgs Staatstafeln extrahieren liesse, aber doch zu einem wichtigen Stichwortgeber. Im deutschspracigen Raum ist auch Teubner mit seinen Vorstellungen des Verschlingens und des Kreischens/Schreiens auch ein Stichwortgeber. Die Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass jeder Rechtstheoretiker in seiner Arbeitsbiographie auf Spurrillen gerät, die ihn in nachvollziehbare Positionen zu anderen Leuten bringt. Aus Gelegenheiten haben sich Gegnerschaften entwickelt, müßig, das ausradieren zu wollen, müßig dem Ladeur seine Melancholie und seine Kritik am Islam, den Grünen, Habermas oder dem Kittlerkreis austreiben zu wollen - wir werden auch älter und faltiger und unsere Auseinandersetzungen schreiben sich auch in unser stolzes und kurzes Gedächtnis ein. Das sind nur Schwierigkeiten: man kann dem Ladeur sein Denken bestens entwenden, das ist die Lebenform Subjektivität, mit der das geht. Das ist ein Teil immer operationable Weise des Rechtes, dass jedes Wort von Ladeur auch gegen Ladeur verwendet werden kann. Das macht die Melancholie und die Phobie weder größer noch kleiner, so schubst und wendet man sich durch die Tage.

3.

An manchen Tagen ist die Ikonophobie die tragfähige Übersetzung der Melancholie, tragfähig durch ein simples Aufsteigen ans Tageslicht. An sich ist die Ikonophobie jener Teil minorer Epistemologie und minorer Ästhetik, an dem das Fest der Begriffe weiche Knie bekommt.

2 notes

·

View notes

Text

Polizid/ Policide

Der Polizid ist anders als das Polaroid, er ist anders als die Politik und anders als das pomerium. Aber nicht total anders. Man kann sagen, dass der Polizid der maximale Ausschlag, eine Art Erdbeben von Chili aller anderen Weisen von gründlichen Linien ist.

Das Bild oben im Bild zeigt eine Kooperation zwischen Barnett Newmann, der das Bild gemalt und benannt hat: Who is afraid of red, yellow and blue - und der damit zu einer Kontrafaktur Anlass gab, nämlich zu einem Text: Who's afraid of black, red and gold? Das ist ein Text aus der Zeit um 2000, er handelt von Geburt der Ikonophobie aus dem Geist des Kriegsrechts, wie der Text unzeitgemäß und nietzscheanisch im Untertitel heißt (bei Nietzsche: Zur Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik).

Barnett Newman hat das Bild gemalt, Gerard Jan van Bladeren ist der zweite Kooperateur, er hat das Bild zerschnitten. Auf die Frage, wer Angst hat, hat van Bladeren geantwortet: Wer, wenn nicht ich, hat Angst?

Eine größere Zerstörung hat das Bild nur durch die späteren Restaurationsarbeiten erfahren. Man hat ihn, Van Bladeren, für verrückt oder durchgedreht und die Restauratoren für normal und routiniert erklärt. Es gibt keinen Grund für Zynismus. Anders geht es nicht, niemand will im Wahnsinn leben.

Suzanna Blanchard hat meines Erachtens diese tolle Photo gemacht, fantastisch gebeugte Geste, treffend von der Schräge, damit die Bedeutung der Lichtrefelxion auf der Oberfläche des Bild mit allen ihren meteorologischen Effekten deutlich wird. An wolkigen Tagen sehen auch glatte Bilder anders aus als an sonnenreichen Tagen.

2.

Der Polizid ist der große Ausschlag, da geht die seismische Nadel ganz nach oben und ganz nach unten. Die gründlichen Linien stehen immer in entfernten Ähnlichkeiten zueinander - und so ist dieses Bild mit seinen Linien auch Aby Warburgs Staatstafeln entfernt ähnlich. Nicht nur das Barnett Newmans zweiter Name auch der von Spinoza war, er hieß nämlich Barnett Baruch Newman. Er kam auch aus dem Osten, als Sohn polnisch jüdischer Emigranten kam er nach New York, nach Neu Amsterdam (der Anschlag erfolgte östlich davon, im alten europäischen Amsterdam, Altbaruch Spinozas Geburtsort, wo vor kurzem die Barbaren noch saßen).

Geschichte ist der Name dessen, was eine ironische Treppenszene ist: Alles an Geschichte klingt wie ausgedacht, bei allem, in jedem noch so kleinen Detail möchte man sagen, das sei doch nicht wirklich passiert, zu konstruiert und zu phantasiert sei die Geschichte. Ist aber so: Man muss sich kein Fitzelchen ausdenken um einen Sinn für jene artificial intelligence zu entwickeln, die manche hoffnungsvoll humanoid nennen, wenn sie nur alt und faltig genug erscheint.

3.

Deswegen halte ich Aby Warburgs Atlas und seine Staatstafeln für einen der wichtigsten Beiträge zur Bild- und Rechtswissenschaft aus dem 20. Jahrhundert. Für alles Polare ist das sogar der wichtigste Beitrag schlechthin.

4.

Angela Matyssek kennt die Geschichte, die ich hier erzähle viel besser. In einem Buch der Reihe eikones zum Nachleben und zur Rekonstruktion hat sie die Geschichte, die entzwei ist und in der immer schon zwei Geschichten stecken, genauer auseinandergehalten, als ich es hier tue. Auf Newmans Bilder gab es natürlich zwei Anschläge, denn gelungene Gründungen, wie es bei Vismann heißt, kommen immer zweimal vor. Einmal gab es den Anschlag auf Who's afraid of red, yellow and blue? III und einmal auf das Gemälde Cathedra, das heißt Stuhl oder Sitz. Die Restauration des ersten Bildes wurde, so Matyssek zu einem der größten Skandale der modernen Restaurationsbewegung. Bei Cathedra sei alles ganz gut gegangen. Van Bladeren hat zweimal kooperiert, er war nur kurz mal zwischendurch im Gefängnis. Wer weiß, vielleicht lag es am Namen, der klingt schon beruhigender, dass bei Cathedra die Restauration das Bild erhalten haben soll (so, wie man Briefe und die Umwelt erhält). Auf jeden Fall kommt es immer darauf an, was man auch unter Restauration und Ikonophobie versteht, wenn man sagen will, was gerade gut und was gerade schlecht gegangen sei.

5.

Heute will ich mal nicht so übertreiben. Die Forschung zu Warburgs Staatstafeln ist zwar auch eine zur Geschichte des juristischen und des juridischen Bilderstreites, auch eine zur Geschichte und Theorie der Ikonophobie. Aber im engeren Sinne ist die Arbeit eine zur Geburt der Ikonophobie aus dem Geist des Polizeirechts.

Über das Kriegsrecht lässt sich nur bedrängt schreiben, wenn es entfernte Kriege oder private Kriege gibt. Ein Vortrag zum privaten Krieg das war einer, in der Hölle des Löwen, von dem ich dachte, dass er am Ende auch in eine Schlägerei ausarten könnte. Einer der Zuhörer fragte im Anschluss, ob ich eigentlich mal das Internationale Völkerrecht in wenigen Worten erklären könne, er lächelt dabei, schaute aber nicht mich an, sondern das Publikum, das ihm witzig zurückschaute. Ich solle doch mal sagen, was eigentlich ein Kombattant sei. Meine Antwort schien mir recht höflich und simpel: das sei derjenige, der töten und getötet werde dürfe. Er trage in gewisser Hinsicht ein Risiko, nämlich dass durch ihn oder an ihm ein Mord passiere. Der Saal reagierte aber seltsam: kopfschüttelnd und lachend, mir kam das hämisch vor. Ich hatte vielleicht falsch geantwortet und mein Unwissen bloßgestellt. Ino Augsberg versuchte noch die Situation zu retten und stellte irgendeine superkomplizierte Frage zur Rekursion und re-entry. Steffen Augsberg sagt, wir hätten plötzlich wie Marsianer oder Hunde miteinander seltsame Laute ausgetauscht.

Seitdem akzeptiere ich, dass ich wohl kein Spezialist für Internationales Völkerrecht, sondern nur für private Kriege bin. Seitdem konzentriere ich mich eher auf das Polizeirecht, nehme daran aber alles wie gehabt wörtlich und bildlich.

6 notes

·

View notes

Text

Die Geburt der Ikonophobie aus dem Geist des Kriegsrechts

1.

So lautet der Untertitel eines sehr alten Textes aus Wuppertaler Zeiten, der später, 2003, jetzt auch schon vor 20 Jahren publiziert wurde und der heute noch einen Beitrag zu der Kulturtechnikforschung leisten soll, die Bild- und Rechtswissenschaft sein soll.

Ob der Text das heute noch schafft, das ist ungewiss, der ist schon sehr sehr alt, ich war sehr klein und naiv, als ich den geschrieben habe, noch ein junger Anwalt, der nicht viel erfahren hat. So ein Text muss heute schon fast so übersetzt werden, wie griechische Letter oder Inschriften in ägyptischen Pyramiden. Als der Text geschrieben wurde, war zwar gerade wieder mal Krieg in Europa, das war der Yugoslawienkrieg. Aber alle späteren Kriege waren noch weit entfernt, alle Fotos und Bilder, alle Worte davon standen völlig unvorhersehbar bevor. Als er veröffentlicht wurde, war schon 2001 vorbei.

2.

Heute müsste man den Begriff der Ikonophobie weiter entfalten, er ist inzwischen ja auch älter geworden, wir selbst sind mit ihm inzwischen alt und faltig geworden. Inzwischen bin ich nicht mehr zu jung, um Professor zu werden, sondern bin inzwischen zu alt dafür, um es zu werden. Ikonophobie kann ein Gefühl sein, das wiederum kann Technik sein. Ein Begriff ist das auch.

Es kann sein, dass ein Gefühl erst dann als Technik begriffen oder wahrgenommen werden soll, wenn ein entfernter Krieg plötzlich einem zu nahe kommt. Plötzlich Yugoslawien zum Beispiel, plötzlich mitten in Europa wieder mal ein Krieg, sogar so wie immer, nämlich genau so, dass noch 15 Jahre später Leute behaupteten, es habe seit 1945 in Europa keinen Krieg mehr gegeben. Yugoslawien sei doch nicht Europa, ganz einfach. Plötzlich bombte die NATO Städte, zur Rettung der Menschheit und zur Erlösung und Befreiung des Menschen. Genscher war früh genug und geräuschlos zurückgetreten, tschühüss! Theweleits Gesicht in den Neunzigern vergisst man so schnell nicht: die Rage!

Die Leute stehen ja auch im Gericht vor Bildern und sagen, es gäbe im Recht keine Bilder mehr oder sie stehen im staatlichen Museum vor Bildern und sagen, es gäbe in Bildern keine Rechte mehr, das sei jetzt l' art pour l'art. Sie schauen in ihre Lieblingszeitung und sagen, es gebe heute Propaganda im Ausland. Die verdienen gut und sagen, Gerhard Schröder würde alles nur für Geld tun. Immer stehen sie da und sagen, sie seien heute ja schlauer geworden. Die Abteilung 'normativen Kraft des Kontrafaktischen' stellt jedem einen Widerstand und eine Insistenz zur Verfügug, die mit der er sagen kann: "Das ist was anderes!" Jeder kann kreuzen, jeder kann canceln, es ist ein Kinderspiel.

Das ist sehr einfach, jeder kann das. Ganz großartig können die Leute auch erzählen, wie mit der Ausdifferenzierung Abstände und Entfernungen groß werden. Sklaverei? Abgeschafft! Leute? Tolerant geworden! Zensur? Abgeschafft! Reichtum? Erlangt! Freiheit? Gewonnen! Gesetze? Im Prinzip ja! Barbaren? Bei den Affen! Mord? Im Osten! Übertrieben? Im Osten! Verworren? Im Osten! Gaza streifen? Im Osten! Alles immer im Osten geblieben und im Westen vorbei. Das sagt Aby Warburg auch, nur anders - also viel treffender und besser, der kommt ja auch aus dem Osten. Der kreuzt auch, ja aber umgekehrt würde ich sagen. Re-entry wird bei dem zu re-exit.

Leider witteren Leute wie Warburg vor allem entfernte Ähnlichkeiten sehr gut und naheliegende Ähnlichkeiten eher schlecht. Mein melancholisches Talent ist phobisch. Ikonophobie kann ich sehr gut, seit dem Yugoslawienkrieg versuche ich, das wenigstens als Technik wahrzunehmen.

3.

Die Phobie, eine Regung minorer Epistemologie, ist auch ein Scheidekunst, eine Schichtkunst, eine Musterkunst - in Bezug auf alles, was pendelt, kreist, kreischt, krisenhaft oder kritisch ist. Man nennt sie teilweise ein Gefühl, teilweise einen Affekt, teilweise eine Emotion, manche nennen sie einen psychischem Zustand, anderen sogar eine Kombination aus Bewußtsein und einem nächtlichem Sein, das dem Schlaf oder dem Traum verwandt sei. Weil die Phobie leuchten und dämmern lässt, sie etwas wahrnimmt und dem Wissen/ Denken auch Form gibt, kann man sie auch eine Regung minorer Ästhetik nennen. Es ist ein Versuch: sie sich technisch vorzustellen. Sie pendelt selber von Liebenswürdigkeit in Raserei, von aufdringlicher Nähe in flüchtige und weiter flüchtende Entfernung. Sie ist leicht passioniert und leicht aktiviert, immer. Sie ist eine polare Technik, hat auch Rückschlagkraft, wechselt dann von anziehender Form zu abstoßender Form et vice versa. Auch vor dem Kriegsrecht gab es Ikonophobie, aber so wird sie als Technik geboren, so würde ich den alten Text heute übersetzen. Man werde die Phobie nicht los, also entwickele man sie zur Kunst, den Rat Christoph Schlingensief etwa in der Church of Fear gegeben.

Ikonophobie ist auch etwas für das Seerecht, für das Schiffahrtsrecht, für Bänker, die der Hapag Lloyd gigantische Kredite gegeben haben und damit selber gigantisch wurden. Wer hat die Hapag Lloyd finanziert? Bingo, die Warburgs. Die haben alle ihre melancholischen und phobischen Talente nicht zufällig, sie sind darauf trainiert. Die Familie muss seit Jahrhunderten pendeln und flüchten können. Die müssen seit Jahrhunderten entfernte Ähnlichkeiten wittern, wie Moses seine Maia noch durch Frankfurt über 3 Kilometer wittern kann und exakt weiß, wo sie gerade in welchen Zustand ist. Naheliegendes stört solche Leute wie Warburg nur.

Aby Warburg ist -weise und wegweisend, der kennt Pennywise sehr sehr gut, denn er kennt ES, IT, die minoren Objekte kennt der alle, seine Familie hat es ihm beigebracht, von klein auf in alltäglichen Training, zum Beispiel: Tabellen studieren, Kalender führen. Du sollst wissen, was passiert, vor allem was passiert, nicht unbedingt muss Du wissen, was festeht, aber unbedingt wissen, was passiert.

Die Empfehlung lautet daher, in der Kulturtechnikforschung, die Bild- und Rechtswissenschaft ist, die Leute in Phobien, in den Regungen minorer Epistemologie auszubilden, in Polaritäten und Polarisierungen. Wer nicht in polaren Gesellschaften lebt, dem wird der Sinn der Ausbildung vielleicht nicht einleuchten, wem sein Wahrnehmungsapparat nicht ab und zu wie einzig entwendet vorkommt, der könnte darin einen Sinn sehen. Der Wahrnehmungsapparat ist nicht allein alles das, was als Teil des Menschenkörper registriert, nach Körper und Geist unterschieden wird und mit dem Begriff der Psyche diplomatisch ein Konvert erhält. Alles das, durch das unsere Protokolle (die Verfahren der Regung) weiterlaufen, von dem Schreibtisch, einem Mobile, einer kleinen Bibliothek über den Tisch in einem Stamm-Café ist ein Teil dieses Apparates. So ein Apparat kann entwendet erscheinen, weil er durch Wendungen ein- und ausgerichtet wird.

2003 ist das Erscheinungsjahr, als ich Vismann in Frankfurt kennen lernte, gab ich ihr den Text. Wie mir von ihren Texten die Begriffe Canceln/ Chancerie hängen geblieben waren, sprach sie mich danach ein paar mal auf die Ikonophonie an. In einem ihrer Texte einmal erste Fußnote geworden zu sein, das ist mehr wert als jede Auszeichnung: man arbeitet mit einer anderen Frau an den gleichen Fragen, den gleichen Problemen, weiß mit ihr nicht wohin und woher, kann mit ihr aber ein zeitlang tanzen, kann mit ihr einen partnerschaftlichen Trubel haben.

3 notes

·

View notes