Text

Der Seminarraum als Ort radikaler Hoffnung

Vor einigen Jahren wurde mein Vertrauen in die eigene Lehrbefähigung grundlegend erschüttert. Die Auswertung einer Seminarevaluation stach mir ins Herz. Diese heftige Wirkung hatte die Beurteilung nicht nur, weil Teilnehmende mein Konzept und Auftreten explizit kritisierten, sondern vor allem wegen des Missverhältnisses zwischen meiner Wahrnehmung des Seminarablaufs und der eines Teils der Studierenden. Ich hatte die Veranstaltung als gelungen erlebt, und deshalb fühlte es sich so an, als hätten meine Sinne eine mentale Landkarte erschaffen, die mich in der realen Welt nicht an mein Ziel navigierte, sondern gegen die Wand laufen ließ. Als Dozent, der eigentlich die Richtung vorgeben sollte, war ich orientierungslos geworden und mein Verhältnis zur Lehre seitdem gestört. Auch wenn ich danach in einzelnen Sitzungen Spaß am Unterrichten empfand und die Lehre teilweise als sinnvoll erlebte, war mein Selbstbewusstsein derart angegriffen, dass ich mir immer wieder Lehrauszeiten erträumte. Fast wie ein Mantra trug ich in Gesprächen mit Kolleg*innen vor, ich sei ja nicht wegen der Lehre an die Uni gekommen, und Forschung sei meine eigentliche Leidenschaft. Das stimmt zwar, aber gleichzeitig war das auch der Ausspruch eines Verletzten, der sich beleidigt zurückzog und kein positives Bild von sich als Lehrer erzeugen konnte. Das hat sich in jüngster Zeit verändert und wurde nicht zuletzt durch die Online-Lehre der letzten Semester begünstigt. Dahinter steckt ein Wandel meiner Lehrkonzeption, der schon vorher begann und auch noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Durch die Lektüre von Kevin M. Gannons wundervollem Buch Radical Hope. A Teaching Manifesto gelingt es mir langsam, diesen Prozess zu reflektieren und in Worte zu fassen.

Von Anbeginn meiner Lehrtätigkeit habe ich meine Autorität nicht an Wissen oder Auftreten festgemacht, sondern an der Fähigkeit den Horizont von Studierenden zu weiten, ihnen neue Fragerichtungen zu eröffnen und ihnen zu helfen, Strategien für deren Beantwortung zu entwickeln. Dieses kooperative Selbstverständnis war allerdings von einem Zweifel unterhöhlt. Ich misstraute der Arbeitsmotivation der Studierenden. Regeln kommunizierte ich manchmal so, dass ich eine Einschüchterung bewusst in Kauf nahm. Damit wollte ich sicherstellen, dass Texte gelesen, Sitzungen besucht und Arbeitsaufträge erfüllt werden. Implizit habe ich damit die Studierenden als Antagonisten in einem Kampf um Autorität und über die Kontrolle im Seminarraum behandelt. Im Grunde habe ich in meinen Seminaren reproduziert, wie ich Wissenschaft allzu oft selbst erlebt und erlitten hatte: Als exkludierende Veranstaltung, in der Qualen, Auslese und Wettbewerb zu vermeintlicher Exzellenz führen. Gerade auch die schmerzhaftesten eigenen Lernerfahrungen speisten unbewusst meine Lehrphilosophie: Im Studium wurden mir meine Defizite so brutal vor Augen geführt, dass ich sie nur in einem anstrengenden Kraftakt überwinden konnte. Lange schien mir das eine, wenn nicht sogar die einzige richtige Weise, um grundsätzliche Verbesserungen zu erreichen. Mittlerweile glaube ich, dass ich durch eine aufmunternde Kritik genauso viel gelernt hätte, mir aber erhebliches Leiden erspart worden wäre.

Seit einiger Zeit – und insbesondere die Online-Lehre schob mich einmal mehr in diese Richtung – gehe ich mit mehr Zuversicht auf die Seminarteilnehmenden zu, verstehe sie als Alliierte in einem gemeinsamen Projekt und nicht als zu disziplinierenden Haufen. Die amerikanische Historikerin Catherine Denial nennt diesen Ansatz „pedagogy of kindness“, und er stimmt in vielem mit Kevin M. Gannons Vorstellung überein: Studierenden mit Empathie begegnen, ihnen erst einmal ein grundsätzliches Vertrauen entgegenbringen, ihre, aber auch meine Defizite nicht als festgeschrieben, sondern als im Bereich des „noch nicht“ zu verorten und Lehre nicht mehr nur für die bereits Motivierten und Interessierten, sondern für alle anzubieten.

Letzteres war wohl auch der Grund, der zur negativen Evaluation führte. Ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, das Interesse der Studierenden zu wecken, die nicht von vornherein vom Thema und meinem Konzept begeistert waren. Sie hätten ja ein anderes Seminar besuchen können, dachte ich mir. Bei einer Studierendenschaft, die immer vielfältiger wird und mit ganz unterschiedlichen Hintergründen an die Uni kommt, lässt sich allerdings immer weniger eine Kongruenz zwischen meinen und den Studierendeninteressen voraussetzen, außer man siebt kräftig aus. Eine wahrscheinlich naheliegende Reaktion auf den Wandel der Zusammensetzung von Studierenden und des vermeintlichen oder tatsächlichen Niveauverlusts (für mich eine noch offene Frage) ist die unter Dozierenden weitverbreitete Praxis des Junge-Leute-Bashings. Gannon weist meines Erachtens zurecht darauf hin, dass die Klage über Studierende einen Keil in eine mögliche Allianz treibt, die gegen prekäre Strukturen an den Universitäten aufbegehren könnte, unter denen alle leiden. Außerdem könnte man Vielfalt – so abgedroschen das klingt – als Ressource begreifen. Bisher hatte ich den Lernprozess im Seminar als Einbahnstraße verstanden: Ich war derjenige, der den Horizont durch neue Fragen erweiterte und damit auch eine Reflexion methodischer Probleme in Gang setzte. Ich behauptete zwar, in den Seminaren auch viel gelernt zu haben. Im Nachhinein stellt sich das aber eher als Lippenbekenntnis heraus. Denn damit ich selbst etwas lernen konnte, musste ich zunächst erst einmal Kontrolle abgeben und Raum für Diskussionen schaffen, die nicht schon von meinen Seminarzielen überformt waren. Dies gelang mir in den Online-Seminaren, die ich als befreiend erlebt habe, weil in ihnen der Druck von mir abgefallen ist, allein für den (guten) Ablauf der Seminare verantwortlich zu sein. Vielleicht lag es daran, dass ich nicht vor einer Gruppe stand, sondern wir alle einzeln in kleinen Fenstern versammelt waren. Indem wir gemeinsam die Diskussionen gestaltet haben, konnten wir Fragen nachgehen, die ich mir selbst gar nicht gestellt hatte. Das war nicht immer zielführend, aber dann doch viel öfter als ich vermutet hatte. Studierende zu aktiven Gestaltern im Seminar zu machen, scheint mir ein Weg die Motivation im Lernprozess zu erhöhen und allen Beteiligten (inklusive Dozierenden) die Erfahrung eines wirklichen Austausches zu ermöglichen.

Diese Form des Umgangs miteinander macht nicht nur mehr Freude, sie ist auch Ausdruck einer radikalen Hoffnung, die universitärer Lehre eine gesellschaftskritische Funktion unterstellt: Im Idealfall wird der Seminarraum (ob virtuell oder vor Ort) zu einem inklusiven Ort des Miteinanders, in dem wir gemeinsam an Problemen arbeiten, um möglichst überzeugende und kreative Lösungswege zu finden. Kritische Universität, so ließe sich im Anschluss an Kevin M. Gannon schließen, ist dann nicht nur ein Ort der Erprobung kritischen Denkens, sondern auch ein Labor des Umgangs miteinander für ein besseres Morgen.

Florian Hannig

0 notes

Text

Ischa - Eine rückseitige Erzählung

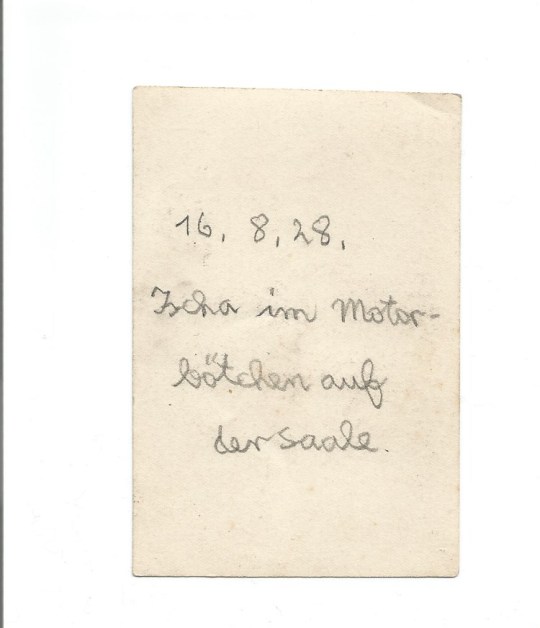

„16.8.28 - Ischa im Motorbötchen auf der Saale“

Mit dieser Beschriftung auf der Rückseite eines alten Fotos fing es an. Ich hatte vor ein paar Wochen auf ebay-kleinanzeigen ein Konvolut von ca. 100 Fotos gekauft und bei der ersten Durchsicht des Kartons bin ich gleich an diesem Foto hängengeblieben. Das Motiv, die Vorderseite, hat mich nicht besonders interessiert. Es zeigt ein junges Mädchen zwischen 8 und 10 Jahren, welches mit einem leichten Lächeln, etwas verschmitzt in Kamera schaut. Sie hat einen für die Zeit typischen Bubikopf-Haarschnitt und trägt einen leichten Mantel mit Pelzbesatz am Kragen. Das Bötchen ist eher ein Kahn mit Führerhausaufsatz und Sitzplätzen innen. Der Kahn befindet sich links im Bild, rechts sieht man ein wenig von der Saale und Uferböschung mit Bäumen und Gras. Viel mehr erfährt man zunächst über diese Person namens Ischa nicht. Außer vielleicht ein wenig über typische Bekleidung und Haarschnitte der späten 1920er Jahre sowie über Bootsfahrten als Sonntagsvergnügen oder Freizeitaktivität. Und, denkt man an den Mantel, dass dies vielleicht ein etwas kühlerer August war in dem Jahr 1928.

Es ist die Rückseite, die mich neugierig gemacht hat. Der in etwas ungelenker Schrift angebrachte Vermerk zu Ort, Datum und Person. Ein Satz, der neben den enthaltenen Informationen in all seiner Kürze doch etwas Liebevolles hat. Die Verniedlichung des Wortes Boot, die sich automatisch auf eine Verniedlichung von Ischa übertragen lässt. „Ach, die Kleine…!“

Nicht nur dieses Bild von 1928 ist beschriftet, alle Fotos in diesem Konvolut tragen Vermerke. Es sind unterschiedliche Handschriften, teils mit Bleistift, teils mit Tinte oder Kugelschreiber. Aber immer mit Angabe zur Einordnung des Motivs. Ischa wird nur noch auf fünf anderen Fotos namentlich genannt. Ebenfalls 1928 in Bad Kissingen, 1935 in Voigstdorf, im Sommer 1938 auf der Neuerburg in Niederbreitbach, bei ihrer eigenen Hochzeit am 23. Juli 1938 und 1940 in Duisburg. Danach keine Erwähnung mehr und ich dachte schon, ich hätte Ischa verloren. Es dauerte eine Weile, bis ich herausgefunden habe, dass alle Fotografien in dem Konvolut zusammengehören und fast alle Ischa zeigen. Für manche Fotos, die eine andere Handschrift auf der Rückseite zeigen, ändert sich ihre Bezeichnung. Ischa wird nun als Ma bezeichnet. Die Beschriftungen sind nachträglich vorgenommen worden und ich habe die Vermutung, Jahrzehnte später. Manche der Fotografien haben auf der Rückseite Reste von Klebespuren und abgerissene Stellen. Sie müssen also irgendwann mal in einem Album gewesen sein. Andere dagegen nicht. Aber leichte Knickspuren an den Ecken weisen auf die Befestigung in einem Album mit Klebeecken hin. Die nachträglichen Beschriftungen stammen wohl von Ischas Tochter Liesl, die ihre Mutter als Ma bezeichnet. Es gibt auch noch Harry. Ich glaube, das ist der Erstgeborene von Ischa. Auf einem Foto von 1953, aufgenommen in Grafenberg, vermerkt Ischa selber auf der Rückseite: „Harry, Liesl, Mama“.

Liesl wird wohl das Album aufgelöst haben oder die aus dem Album entfernten Fotos bekommen haben. Über welche Wege die Fotografien auf ebay-kleinanzeigen gelandet sind und ob diese verschlungenen waren, lässt sich nicht ermitteln. Die losen Fotografien starten 1928 und enden 1964. Es gibt ein Foto von Ischas Eltern, hier ist aber kein Datum vermerkt, nur die Beschriftung „Mutti und Vati“.

Es ist dieselbe Schrift wie auf dem Foto mit Liesel und Harry von 1953. Ischa nennt ihre eigene Mutter „Mutti“, sich selber „Mama“ und Liesel nennt sie „Ma“. Es ist für mich aber ein Glücksgriff, ein Konvolut von Fotografien erstanden zu haben, welche aus einer Familie stammen und zusammengehören. Und alle um eine Person kreisen.

Es ist also Ischa, die immer im Mittelpunkt steht und in deren Leben wir einen kleinen Einblick bekommen. Anhand der Fotos erkennen wir, dass Ischa gerne Ausflüge unternimmt und sich oft in der Natur aufhält. Fast alle Fotos sind bei Sehenswürdigkeiten oder auf Wandertouren aufgenommen. Mal lächelt sie, mal nicht.

Die Vorderseiten sind für mich aber nur eine Ansammlung von Motiven mir fremder Personen. Die aus dem Narrativ des Albums entfernten Fotografien sind in dieser losen Zusammenstellung ihrer Zusammenhänge und damit auch ihrer Sinnzusammenhänge beraubt. Welche Reihenfolge der Fotos hatte Ischa gewählt? Wie waren die Fotografien auf den Albumseiten angeordnet? Wurden manche Fotos herausgestellt oder mehr hervorgehoben als andere?

Was mir bleibt sind die Vermerke auf der Rückseite. Was erzählen die Beschriftungen über Ischas Leben? Ich will einen Versuch starten, die Fotos zu einer neuen Erzählung zusammenzufügen. Den Fokus nicht auf die Botschaften und Codes der visuellen Ebene der Bilder legen, sondern hauptsächlich auf die zeitgenössisch oder nachträglich angebrachten Kennzeichnungen der Rückseiten. Die Fotografien anhand von Orts-Personen- und Zeitangaben zum Sprechen zu bringen und Stimmungen, Motive und Selbstinszenierungen der Vorderseiten meist außer Acht zu lassen. Es ist der Versuch einer Erzählung von Ischas Leben. Und das Aufzeigen von Lücken und Leerstellen in diesem Konvolut.

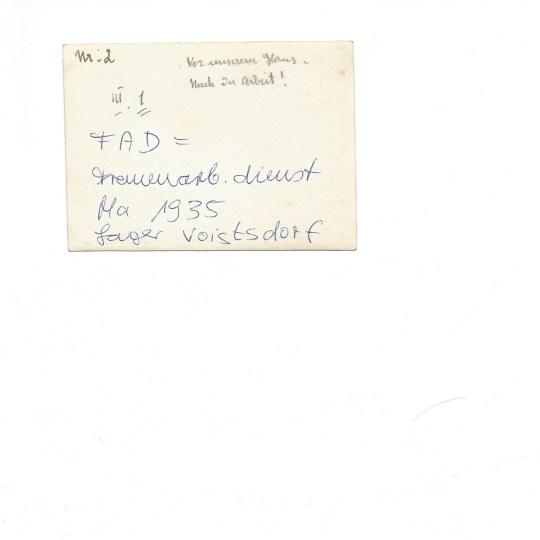

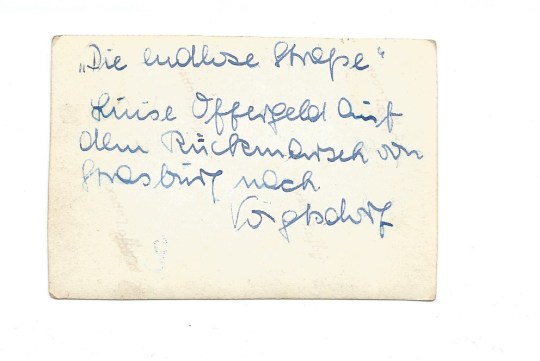

Anhand der Jahresangaben auf den Fotos können wir nachvollziehen, wie Ischa von einem Mädchen zu einer (jungen) Frau heranwächst. Ab 1935 verbringt sie den Großteil des Jahres 1935 beim Frauenarbeitsdienst im Lager Voigstdorf. Die Fotografien, die sie aus dieser Zeit hat, zeigen sie mit ihren Freundinnen. Es scheint eine gute Zeit für sie gewesen zu sein. Die Bildbeschreibungen auf der Rückseite enthalten alle kleine Situationsbeschreibungen. „Vor unserem Haus - Nach der Arbeit!“ Oder auch humoristisch. „In der Mitte Ischa eine wilde Kuh zähmend.“ und „Die endlose Straße. Luise (Nachname von mir überklebt) auf dem Rückmarsch von Grasburg nach Voigtsdorf“. Die Fotos hat Ischa geschenkt bekommen. Vielleicht von ihren dort gefundenen Freundinnen.

Die Beschriftungen auf den Rückseiten tragen unterschiedliche Handschriften. Zwei sind nummeriert, in Ischas Besitz finden sich die Nr. 2 und die Nr. 6 von einer unbekannten Reihe von Fotos. Nr. 6 scheint besonders beliebt gewesen zu sein, da darauf vermerkt ist „Bitte 7 Bilder machen lassen.“ Die Fotos sind auch auch verschiedenen Papier und Format entwickelt worden. Ischa ist auf allen Bildern zu sehen, sie hat daher keins von den vorhandenen Bildern selbst angefertigt. Aus demselben Jahr existiert auch ein Familienbild vor dem Elternhaus in Aachen. Neben Kleberesten auf der Rückseite hat dieses Foto auch einen rostigen Durchstich von einer Reißzwecke. Es wurde wohl auch längere Zeit irgendwo hingepinnt.

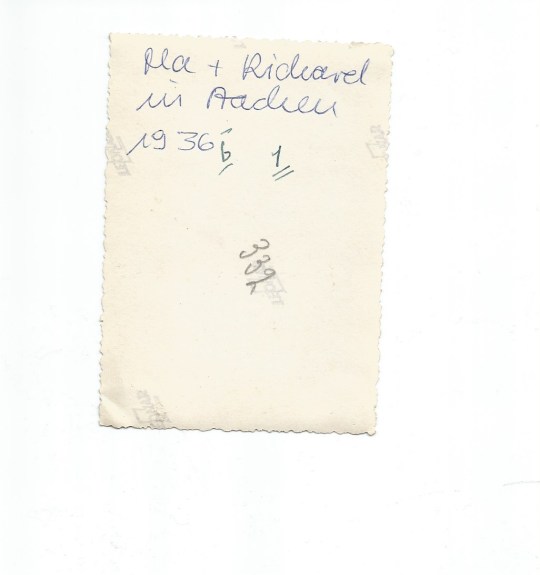

Ab 1936 sieht man Ischa nicht mehr alleine. Sie hat Richard kennengelernt, und stellt ihn sogar ihren Eltern in Aachen vor. Noch recht formell wird er mit Vor- und Nachnamen auf der Rückseite vermerkt (letzteres von mir überklebt).

Doch auf späteren Fotografien aus dem selben Jahr treten sie schon als Einheit auf: Ischa und Richard.

Es gibt auch einige Fotos aus der Zeit aus Richards Besitz vor seiner gemeinsamen Zeit mit Ischa. Richard ist ein flotter junger Mann, manchmal recht ernst dreinschauend, aber auch durchaus mal für einen Schabernack zu haben. Er fotografiert gern. Auf Fotos, die auf Ausflügen mit seinen Freunden in Köln entstanden sind, trägt er stets eine Kamera bei sich. Auf Gruppenfotos der drei Freunde ist er ausgelassen und fröhlich. Richard stammt aus Düsseldorf. Ein Foto von 1934 zeigt ihn dort im Kreis seiner Kollegen vor seiner Arbeitsstelle.

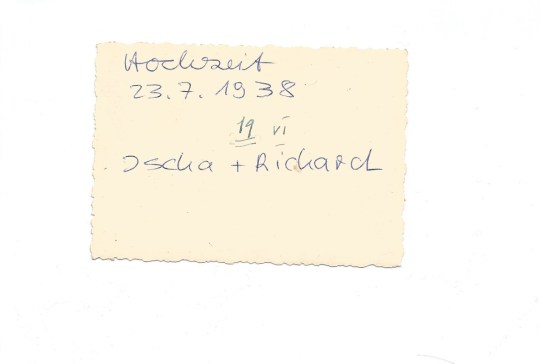

Die Hochzeit am 23. Juli 1938 besiegelt diese Verbindung.

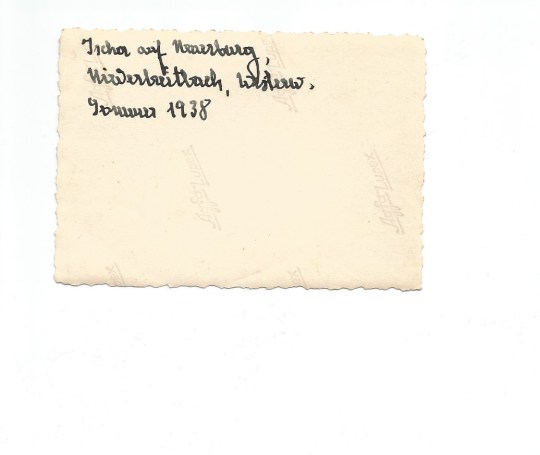

Beide nehmen nach der Heirat ihren Wohnsitz in Düsseldorf. Fast alle Fotos aus dem Konvolut nach 1938 sind in einem Düsseldorfer Fotostudio entwickelt worden. Vor der Hochzeit, vielleicht als letzte Reise bevor Ischa ins Eheleben tritt, fertigt ein Elternteil noch ein Foto von Ischa auf dem Ausflug zur Burg Neuerburg in Niederbreitbach an. Es ist dieselbe Schrift wie auf dem Foto von 1928, nur etwas zittriger und es schwingt irgendwie auch der gleiche liebevolle Ton mit. „Unsere Ischa!..“

Dieselbe Schrift, wieder Ischa allein, diesmal in Duisburg 1940.

Danach lange Zeit nichts.

Erst 1951 gibt es wieder ein Foto. Harry hat Kommunion. Und dies ist auch eins der wenigen Fotos, die Ischa selber beschriftet hat. Dies, das Foto von den Dreien 1953 in Grafenberg, ein Hochzeitsbild von Harry und das Foto von ihren Eltern.

Wo Richard verblieben ist, bleibt unklar.

1954 tritt jemand Neues in Ischas Leben. Zuerst noch als Onkel bezeichnet, wird aber dennoch im weiteren Verlauf des Jahres deutlich, dass Kaju nun der neue Mann in Ischas Leben ist.

Liesel ist immer mit dabei ist. Nicht nur bei Ausflügen, wie im Sommer 1954 im Schwarzwald. Wie jung Liesel zu der Zeit ist, sieht man daran, dass sie 1955 Kommunion hat.

Nach und nach ist sie immer weniger auf den Fotos mit dabei. Generell werden die Fotos weniger. Erst ab 1961 wird scheinbar wieder fotografiert und es sind nun hauptsächlich Ischa und Kaju, die auf Ausflügen zusammenstehend abgelichtet werden.

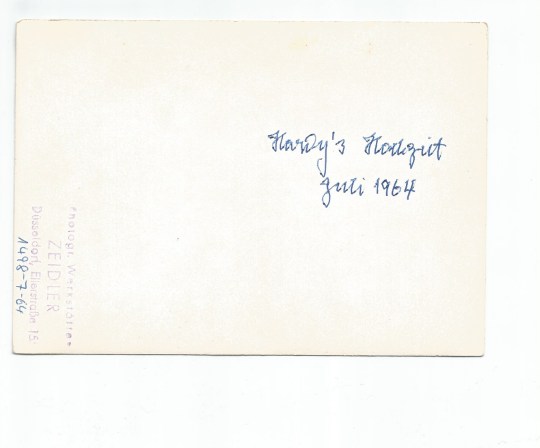

Was Harry angeht, wissen wir nur, dass er 1964 geheiratet hat.

Dies ist der letzte Höhepunkt.

Danach hören die Fotografien auf.

War das die Rückseite von Ischas Leben?

Anja Horstmann

2 notes

·

View notes

Text

Gelassen in der Krise? Geschichte als Quelle der Angst.

Der Blick in die Vergangenheit entschärft häufig die Dramatik der Gegenwart. Eine längere zeitliche Perspektive schrumpft das Umwälzungspotential von dem, was als neu und unerhört erscheint. Jedenfalls war das bisher meine Erfahrung mit Geschichte.

Aufgeregte Klagen über das Internet oder über Soziale Medien wirken weniger überzeugend, wenn sie mit schrillen Warnungen vor einer „Lesewut“ von Romanen im 18. Jahrhundert verglichen werden. In der gegenwärtigen Krise habe ich Geschichte allerdings zum ersten Mal als Quelle der Angst erlebt. Insbesondere die Geschichte der „Spanischen Grippe“ verunsichert mich. Der Filter der Vergangenheit legte sich nicht wie ein mildernder Schleier über das Bedrohungsgefühl der Gegenwart, er wirkt vielmehr wie das Umschalten auf HD-Qualität: Das Grauen stellt sich scharf. Insbesondere die lange Dauer der Grippepandemie von 1918, die sich in drei bis vier Wellen teils bis 1920 hinzog und die Tatsache, dass die zweite Welle die weitaus tödlichere war, stimmen mich nicht unbedingt zuversichtlich. Historisch informierte Besorgnis schien mir bisher ein Widerspruch in sich, da ich Gelassenheit als die prägende und erstrebenswerte Haltung von Historiker*innen empfunden hatte.

Was ist das für ein Wert, dem ich meinen Gemütszustand unterwerfe? Gelassenheit ist zurzeit vor allem ein Begriff der Ratgeberliteratur und erfährt als Richtschnur für das Leben kaum Widerspruch, was zu einer kritischen Beleuchtung geradezu einlädt. In Ratgebern wird Gelassenheit als Lösung für ganz unterschiedliche Probleme gepriesen. Für einen deutschen Philosophen, Bestsellerautor und Produzenten von Sinnsprüchen in Tweetlänge ist Gelassenheit eine Ressource für die Kunst des Älterwerdens. Sie helfe dabei, nicht gegen das Altern ankämpfen zu wollen. Gelassenheit sei die Akzeptanz des Nichtveränderbaren und beschreibe die Möglichkeit, ihm positive Seiten abzugewinnen, das Altern also mit Sinn zu versehen. Ein Krankenpfleger und Coach empfiehlt Gelassenheit wiederum als Haltung, die vor einem Burn-Out schütze. Ein Arbeitsplatz – auch in der Pflege – sei nicht an sich stressig, Stress sei vielmehr eine Wahrnehmungsfrage: Achtsam ließen sich auch unerträgliche Situationen meistern, ohne sie verändern zu müssen. Noch allgemeiner empfiehlt eine Therapeutin das Gelassen Sein. Sie schreibt ihm allgemein positive Wirkungen auf Karrierechancen und die Gesundheit zu und versteht darunter auch die „Akzeptanz von Unabänderlichem“ sowie ein „angemessenes Benehmen.“ Nicht selten wird in der Beratungsliteratur „Gelassenheit zum Wettbewerbsvorteil“. Gelassenheit ist überall und erscheint als Allzweckwaffe. Das war nicht immer so. Lange Zeit war sie nur ein Spezialbegriff für wenige Eingeweihte.

Ursprünglich entstammt Gelassenheit theologischen Diskussionen des Spätmittelalters und verwies etwa bei Meister Eckhart auf das Problem, wie Menschen Gott nahekommen könnten. Dazu müsse der Mensch von sich und seinem Willen lassen, dann könne er mit dem Gottes erfüllt werden. Es handelt sich also um eine Abwendung von den eigenen Bedürfnissen, um sich einer äußeren, göttlichen Ordnung zu ergeben. Lange Zeit blieb der Begriff vor allem ein theologischer. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann die Philosophie auf ihn aufmerksam. Auf der Suche nach philosophisch unverbrauchten Begriffen nahm sich Martin Heidegger noch im letzten Kriegsjahr der Gelassenheit an. Er beschrieb damit ein Verhältnis zur modernen Technik, das diese nicht an sich verdammt, sich aber auch nicht abhängig von ihr macht. Vor allem ließ sich mit diesem Begriff die Beziehung von Denken und Handeln, von Subjekt und Objekt neu als Ort zwischen diesen Polen beschreiben. Der Historiker Daniel Morat hat überzeugend gezeigt, dass Heidegger mit der Aneignung von Gelassenheit nicht lediglich einem philosophischen Problem auf der Spur war. Vielmehr nutzte der in den Nationalsozialismus verstrickte Autor den Begriff, um sich von politischem Engagement insgesamt zu verabschieden und eine Haltung zu formulieren, die keine Verantwortung für individuelles Handeln mehr kennt. Gelassenheit war für Heidegger also Anti-Politik: Nicht Handeln, sondern Warten erschien ihm als Gebot der Stunde, das zufällig auch brauchbar für den Umgang mit der eigenen problematischen Vergangenheit war.

In den 1970er und 1980er Jahren erreichte Gelassenheit über die Rezeption des Buddhismus und der christlichen Mystik in Kreisen von Therapeuten, spirituell Sinnsuchenden und dem alternativen Milieu einen neuen Adressatenkreis. In typischer New Age Aneignung wurden buddhistische Praktiken und Konzepte ihrer religiösen Hülle entkleidet und in Lebensführungsregeln zur „Heilung“ des von der modernen Gesellschaft belasteten Körpers überführt. Pascal Eitler versteht diese Hinwendung zum Selbst nicht einfach als Rückzug von politischer Aktivität. Im ganzheitlichen Denken dieser Bewegung stand die Heilung des eigenen Körpers am Beginn einer gesellschaftlichen Genesung. Gelassenheit war in diesem Kontext wie auch der Selbstverwirklichung, die Anhänger*innen des New Age suchten, eine Paradoxie eingeschrieben: Als einem erstrebenswerten Ziel konnte aus ihr auch leicht ein Zwang werden. Gelassenheit ließ sich durch unermüdliche Arbeit am Körper mit Techniken wie Yoga oder Meditation erlernen. Sie war aber auch als Zustand gedacht, der dauerhaft nie erreicht werden kann und auf den man unablässig hinarbeiten musste.

Zeitgleich wanderte der Begriff in Übersetzungen der englischsprachigen Wertewandelforschung in die deutschen Sozialwissenschaften ein und bekam damit zeitdiagnostischen Anspruch: Gelassenheit als postmaterialistischer Wert meinte nun, eine angemessene Haltung den Zumutungen und Herausforderungen moderner Gesellschaften gegenüber einzunehmen. Sowohl im New Age als auch in der Forschung zum Wertewandel wurde Gelassenheit somit ein spezifisch zeitlicher Ort zugewiesen. Sie erschien als geeigneter Umgang mit der Spätmoderne.

Um die Jahrtausendwende wurde Gelassenheit dann Teil des Ratgebersprechs der Managerliteratur. Darin lernte man nun etwa „Führen mit Harmonie und Gelassenheit“. In diesen Ratgebern hat Gelassenheit die gesellschaftskritische Dimension gänzlich verloren, die der Begriff im New Age noch hatte. Ostasiatische und mystische Weisheiten wurden jetzt lediglich in Karrierestrategien übersetzt. Eine Gesellschaft galt es nicht länger zu heilen, lediglich ein Unternehmen profitabel zu führen. Das entsprach recht konkret dem „Neuen Geist des Kapitalismus“, den Ève Chiapello und Luc Boltanski so ausführlich beschrieben haben: Die Legitimationsdiskurse des Kapitalismus sind so flexibel, dass sie systemkritische Stimmen absorbieren können. Gelassenheit erlebte damit seinen gesamtgesellschaftlichen Durchbruch, als verwandte Begriffe entweder in die Defensive gerieten oder noch nicht etabliert waren. Die Attraktivität von ‚Cool‘ war zu dieser Zeit in die Jahre gekommen und ‚Resilienz‘ ein noch kaum verständliches Fremdwort.

In der Gelassenheit dieser Jahre schlägt sich ein spezifischer Zeitgeist des Neoliberalismus nieder. Während Gefühle wie Angst oder Wut miteinander geteilt werden, ja sogar ansteckend sein können, wirft die Forderung nach Gelassenheit die Menschen auf sich selbst zurück. Wer gelassen ist, fühlt sich nicht mit anderen verbunden. Er oder sie fühlt sich höchstens den Anderen überlegen, die Ängste und Sorgen haben. Was Ulrich Bröckling für den Begriff Resilienz gezeigt hat, gilt auch für die Gelassenheit. Beides entpolitisiert und fordert Anpassung bis hin zum stoischen Ertragen von unzumutbaren Zuständen. Empörung, Ängste, Sorgen, aber auch Hoffnungen sind dagegen die Quellen von Bewegungen für gesellschaftliche Erneuerung. Das soll nicht heißen, dass wir ständig emotional sein sollten. Aber wenn wir es einmal sind, muss das nicht gleich ein Defizit sein. Gerade in der aktuellen Lage, in der die Zukunft so ungewiss erscheint, ist demonstrative Gelassenheit vielleicht auch kein guter Ratgeber. Historisch informierte Angst kann möglicherweise jetzt zur Vorsicht mahnen, wenn Alltagsgewohnheiten zurückkehren und verdecken, dass wir uns immer noch in einer Krise befinden.

Florian Hannig

Zum Weiterlesen:

Ulrich Bröckling: Resilienz: Belastbar, flexibel, widerstandsfähig, in: Ders.: Gute Hirten führen sanft. Über Menschenregierungskünste, Berlin 2017, S. 113-139.

Ève Chiapello und Luc Boltanski: Der Neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 2003.

Pascal Eitler: Privatisierung und Subjektivierung. Religiöse Selbstverhältnisse im „New Age“, in: Norbert Frei und Dietmar Süß (Hg.): Privatisierung. Idee und Praxis seit den 1970er Jahren, Göttingen 2012, S. 140-156.

Daniel Morat: Von der Tat zur Gelassenheit. Konservatives Denken bei Martin Heidegger, Ernst Jünger und Friedrich Georg Jünger, 1920 – 1960, Göttingen 2007.

0 notes

Text

Über Nicht-Fotos

Ich stamme aus einer Familie von Nicht-FotografInnen. Es gab zwar schon eine Kamera, so ist es nicht. Es war eine mittelpreisige, einfach zu bedienende Kodak Ektralite 400 aus den 1980ern in unauffälligem Schwarz und mit Metallschlaufe an der Seite, um das Gerät stets einsatzbereit am Handgelenk zu tragen und damit die Nonchalance und den Chic einer Herrenhandtasche zu verbreiten. Aber trotz dieser scheinbar einfachen Voraussetzungen – Fotografieren für Jedermann! – wurde bei uns wenig, wenn nicht gar kaum fotografiert.

Schaut man genauer hin, so gab es nahezu keine Beziehung zur Kamera und dem Akt des Fotografierens. Aber gleichzeitig auch ein fast schon ehrfürchtiges Verhältnis. Diese Nicht-Beziehung äußerte sich vorwiegend auf quantitativer Seite. Die Anlässe, bei denen ein oder mehrere Fotos gemacht wurden, waren sehr ausgesucht. Augenblicke und Momente wurden vorab schon stark selektiert, ob sie es würdig waren, festgehalten zu werden und dafür die Kamera aus dem Stubenschrank zu holen. Und das waren dann hauptsächlich „große“ Ereignisse, sogenannte Markierungs- oder Wendepunkte in unserer Familie: Geburtstage, Verlobungen, Hochzeiten, Taufen und Konfirmationen sowie ab und zu Urlaube. Spontan geschah das nie, sondern es wurde immer genau geplant, beziehungsweise sich an den konventionellen Motiven orientiert, was auf einem Foto in Erinnerung bleiben sollte. Meine Familie gab ein Paradebeispiel für das ab, was Pierre Bourdieu für die 1950er Jahre zu den unterschiedlichen Gebrauchsweisen der Fotografie in Frankreich herausgefunden hatte. Eins von Bourdieus Ergebnissen lautete, dass es beim Fotografieren einen Stadt-Land-Gegensatz gab. In der Stadt war die Fotografie mehr mit ästhetischen Einstellungen verbundenen. Und auf dem Land übte die Fotografie hauptsächlich rituelle Funktionen aus. Die rituelle Funktion bezieht er auf die Dokumentation zur Bewahrung des Familienerbes. Sogenannte „Saisonkonformisten“, die die Anlässe des Fotografierens in immer wiederkehrenden, fest markierten Großereignissen sehen, die vorwiegend die Familie betreffen.

Und da sind wir, eindeutig Leute vom Land: Familie Horstmann, wohnhaft in einer Reihe von 12 Häusern zwischen Feldern und Wäldern, drei Kilometer vom nächsten Dorf mit ca. 800 Einwohnern entfernt. Es gibt dann aber doch einen Unterschied zu diesem doch eher launigen Vergleich von der Funktion des Fotografierens in französischen Familien in den 1950ern und in meiner Familie in den 1980ern. Bourdieu schließt bei seinen Gegenüberstellungen von Stadt und Land den ökonomischen Faktor aus. Aber genau dieser bestimmte unsere Haltung zur Fotografie. Die Kosten hielten unsere Eltern uns Kindern immer vor Augen. Die Kamera war teuer und ist demnach kein Spielzeug. Dasselbe wurde uns auch über den VHS-Rekorder eingetrichtert und ist vermutlich die Quelle meines eigenen sehr nervösen, nicht selbstverständlichen Umganges mit elektronischen Geräten. Danke Mama und Papa! Aber nicht nur die Kamera, sondern auch die Filme und ihre Entwicklung waren kostbar. Zudem musste man zum Erwerb und zum Entwickeln der Filme in die Stadt fahren, was nicht nur Geld, sondern auch Zeit kostete und damit auch noch Umstände bereitete. Ökonomisch baute sich so eine Barriere auf, die mich jahrelang vom Fotografieren ausschloss und verhinderte, dass wir einfach drauf losknipsten.

Diese kostspieligen Bedingungen des Fotografierens führten vermutlich auch zu dem ehrfürchtigen Verhältnis zum Gerät und Akt. Wenn etwas Geld kostet und nicht verschwendet werden sollte - dazu könnte die Kamera ja auch runterfallen und kaputtgehen - wenn genau vorab überlegt werden musste, was jetzt fotografiert wird, vielfach auch alle Personen, die aufs Bild sollten, zusammengetrommelt werden mussten, dann ist die Aufregung meist so groß, dass die Fotos oftmals verwackelt oder falsch fokussiert wurden. Mein Vater war ein „Meister“ darin, beim Fotografieren von Personengruppen die Köpfe abzuschneiden. Aber nicht nur mein Vater, niemand in unserer Familie konnte und kann bis heute gute Fotos machen. Und es konnte ja auch niemand Übung bekommen, da die Kamera den meisten Teil des Jahres im Stubenschrank lag. Die leeren Seiten des Familienfotoalbums füllten wir mit unseren Erinnerungen. Auf der einen Seite sind (mentale) Erinnerungen auch schön, vor allem da sie nach Jahren nicht durch Fotos verändert oder überschrieben werden können. Auf der anderen Seite speicherte jeder von uns andere innere Bilder, was oftmals bei Familientreffen zu der Frage: „Was war denn da jetzt wirklich los?“ führt.

Wenn man all die Parameter dieser merkwürdigen Nicht-Beziehung meiner Familie zum Fotografieren auf den Tisch legt, dann ist die Existenz zweier Fotos, die ich in der Fotokramkiste meiner Mutter gefunden habe, umso erstaunlicher. Die beiden Bilder sind einerseits charakteristisch für unser fotografisches Unvermögen und dennoch stechen sie aus dem überschaubaren Konvolut unserer Fotoversuche heraus. Ich weiß, dass meine Schwester die Fotos gemacht hat und laut Aufkleber auf der Rückseite („Qualitätsfarbbilder vom Fachmann“) wurden sie im Mai 1984 entwickelt. Man sieht auf beiden Fotos den Ausblick ins flache Land meiner Heimat hinter unserem Haus. Deutlich sichtbar ist der Feldweg, der von unserem Garten wegführt. Dieses Foto wurde wohl direkt von unserer Terrasse aus aufgenommen. Das andere Foto zeigt den Ausblick links davon (von der Terrasse aus). In der Mitte von fünf sich kreuzenden Feldwegen steht eine große Eiche. Beide Fotos nebeneinandergelegt ergeben fast ein korrektes Panorama, nur etwas verschoben. Obwohl die Bilder im Mai 1984 entwickelt wurden, sind sie wohl eher aufgrund der schon gepflügten, aber noch nicht in Saat stehenden Felder im März entstanden. Die Verzögerung zwischen Entstehungs- und Entwicklungszeitraum verdeutlich den sparsamen Umgang mit Filmrollen. Filme für Kleinbildkameras gab es mit 12, 24 oder 36 Fotos zu erwerben. Um eine große Rolle zu füllen, dauerte es bei dem Fotoverhalten meiner Familie längere Zeit. Es wäre interessant zu wissen, welche anderen Fotos noch auf dem Film waren. Vermutlich Fotos von 1982 und 1983. Ästhetisch sind die Bilder sehr typisch für uns. Das eine Bild ist verwackelt, das andere schlecht fokussiert: Man sieht einen Teil der Regenrinne von unserer Waschküche und zwei Pfosten von der Wäscheleine. Ungewöhnlich an den Bildern ist das Motiv. Wer hat meiner Schwester erlaubt, unseren Feldweg und die Eiche zu fotografieren? Diese Bilder haben keinen Anlass und unserer „Familienbildpolitik“ entsprechend auch keinen Mehrwert. Es waren zum Beispiel keine baulichen Veränderungen in der Landschaft geplant. Es sieht heute immer noch aus wie auf dem Foto. Dazu sind keine Personen auf dem Bild. Was sollte diese Auswahl also dokumentieren und festhalten?

Dass die Fotos all die Jahre trotz ihres nicht vorhandenen inhaltlichen und qualitativen Mehrwertes aufbewahrt wurden, ist allerdings nicht erstaunlich. Was einmal Geld gekostet hat, wird nicht weggeworfen! Und ich habe mich gefreut, als mir die Bilder in die Hände fielen. Denn diese fotografischen Ausreißer aus den sonst sehr tradierten Motiven, diese ästhetischen „Unfälle“ und Zeugnisse unserer Nicht-Beziehung zum Fotografieren, regte in mir ein Nachdenken über „Nicht-Fotos“ und deren Mehrwert an.

Nehmen wir das verwackelte Bild.

Eh schon durch die vorfrühlingshafte Vegetation in dumpfen Farben getaucht, erscheint das Bild noch diffuser durch den verwischten Horizont und die zerfließenden Bäume. Das, was das Medium Fotografie eigentlich soll, dokumentieren, festhalten, fixieren – wird hier nicht erfüllt. Es bleibt fluide und ist in Bewegung. Wie eine Fotografie aus einem fahrenden Auto heraus. Was bewegt sich hier, wer steht nicht still? Die Fotografin oder die Landschaft. Dieses Foto aus dem Jahr 1984 hält keinen Moment fest, der durch die Transformation auf das Fotopapier immer und immer wieder abrufbar sein wird. Es ist eher so, als ob dieses Foto offenbleibt. Das Verwackelte und Verwischte öffnet sich für verschiedene, auch zeitlich auseinandergezogenen Erinnerungsstränge, die sich nicht materialisieren lassen. Es ist ein Fließen und Überfließen von Zeit und Raum über den Rand des Fotos hinweg.

Vergleichbares vermag auch das zweite Foto.

Hier sind es die unabsichtlichen Markierungen, die mit in das Bild geraten sind und die das Foto öffnen, aber auch, und dies anders als beim ersten Foto, gleichzeitig schließen und verorten.

Das Stück Regenrinne und die beiden Pfosten der Wäscheleine rahmen das Foto und markieren es eindeutig als Ausblick hinter unserem Haus. Die Landschaft an sich ist so unspektakulär und austauschbar, dass dieses Bild überall hätte aufgenommen werden können.

Durch die Markierungen ist es aber nicht irgendeine Eiche, es ist der Baum, auf den wir von der Terrasse aus blicken. Es ist ein unabsichtliches Markieren, denn das Angeschnittene der beiden Punkte deuten darauf hin, dass nicht richtig fokussiert wurde und sie eigentlich nicht mit im Bild sein sollten. Aber dadurch wird die Weite des Fotos wieder nah an den Ausgangspunkt zurückgerückt. Und gleichzeitig wird es durch die Markierungspunkte auch geöffnet. Denn die Regenrinne und die Pfosten der Wäscheleine sind nur fragmentiert ins Bild geraten. Dies zieht den Rahmen weiter und eröffnet einen Bildraum hinter dem Ausschnitt. Es geht noch weiter und ich weiß auch wie. Hier verknüpft sich der Ausschnitt mit meinen inneren Erinnerungen und führt die Gegenstände weiter.

Der Baum dient als Fixpunkt, von dem ausgehend, der sich öffnende Rahmen von mir und meiner Familie gefüllt werden kann.

Vermutlich sind diese Nicht-Fotos, diese beiden Ausrutscher, die Quintessenz unseres fotografischen Ausdrucksvermögens. Schlussendlich, so verquer diese Bilder und nichtssagend sie eigentlich auch sind, bilden sie die perfekte Brücke zwischen unserem Hang, eher innere Bilder zu schaffen und die Kamera nicht immer griffbereit zu haben, und Ansätzen von fixierten Erinnerungen und Momentaufnahmen. Ich werde sie jedenfalls auch nicht entsorgen, sondern in meine Fotokiste zu all den anderen nichtssagenden, verwackelten und abgeschnittenen Fotos legen. Die haben ja schließlich alle mal Geld gekostet!

Anja Horstmann

Lesen! Pierre Bourdieu, Eine illegitime Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen der Photographie, Frankfurt am Main 1983.

5 notes

·

View notes

Text

Los geht’s

Von mehreren Seiten wurde mir die Doku-Serie Tiger King (USA 2020) empfohlen: Darin gebe es tolle, unvorhersehbare Wendungen und spannende Protagonist*innen. Mein Seheindruck war allerdings ein anderer.

Bis zum Ende habe ich nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Die Serie springt von einem Spektakel zum nächsten, ohne einen für mich ersichtlichen roten Faden. Ein wirkliches Interesse für die Protagonist*innen und ihre Faszination für Großwild konnte ich auch nicht erkennen. Außerdem verletzt der Regisseur elementare Regeln des Dokumentarischen, wenn er Menschen zu Ereignissen befragt, die sie selbst nicht erlebt haben (z.B. wird „Joe Exotic“ in Folge 3 zum Kronzeugen für den angeblich Mord von Carole Baskins Ehemann). Am meisten stört mich aber die Tendenz, alle Protagonist*innen auf ihre niedrigsten Bewegründe zu reduzieren. Obwohl die Serie häufig auf sehr wackliger Basis argumentiert, gibt es kaum Raum für Ungewissheiten. Alles ist sehr eindeutig und vor allem sind die Gezeigten eindeutig schlecht. Auch wenn das angesichts der Behandlung der Tiere vielleicht als gerechte Strafe erscheinen mag, das Ausstellen von Menschen finde ich dokumentarisch doch eher uninteressant. Die Serie erinnerte mich allerdings an einen Text, den ich vor einigen Jahren mal für einen anvisierten, aber niemals realisierten Fajo-Empfehlungsblog geschrieben habe. In dem Beitrag empfehle ich einen Dokumentarfilm, der das alles hat, was Tiger King mir nicht bieten konnte: Komplexe Erzählweisen, unglaubliche Wendungen, Ambivalenzen und ein Interesse für Menschen. Alle drei Teile der empfohlenen Dokumentation lassen sich immer mal wieder auf einem großen, werbefinanzierten Videoportal mit den Buchstaben Y und T im Namen finden.

Da es unter uns Fajo-Mitarbeitenden das Bedürfnis gibt, sich auch mal nichtwissenschaftlich auszudrücken, wollte ich deshalb meinen alten Text nutzen, um einen neuen Versuch für einen Fajo-Blog zu starten. In unregelmäßigen Abständen werden hier also hoffentlich Beiträge erscheinen, die beachtet werden wollen. Los geht’s mit diesem:

„Oh my god, look at his T-Shirt!“ lautete die missbilligende Bemerkung, mit der eine amerikanischen Touristin fingerzeigend ihr Kind auf mich aufmerksam machte. Im Jahr 1996 trug ich im Urlaub in Florenz stolz meine neueste Merchandise-Erwerbung der amerikanischen Death-Metal-Band Deicide spazieren. Darauf zu sehen, war ein auf dem Rücken liegender, aufgeschlitzter Jesus. Der Kauf hatte sich also gelohnt. Im selben Jahr erschien in den USA die Dokumentation Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills (USA 1996), die ich kürzlich wiederentdeckte und die mich bleibend beeindruckte. Der Film dokumentiert den Prozess dreier Jugendlicher, die vor allem aufgrund ihres Musikgeschmacks und ihrer Kleidung verdächtigt werden, drei achtjährige Jungen sexuell missbraucht und grausam ermordet zu haben. Die Dokumentation ist aus mehreren Gründen bemerkenswert, nicht zuletzt, weil der Film Teil der Geschichte geworden ist, von der er erzählt.

Amateurkamera-Aufnahmen von einem Fluss, Bildunterschrift: „Police Crime Scene Video, May 6, 1993 – Robin Hood Hills, West Memphis, Arkansas.“ Über die Original-Tonspur der Polizistengespräche und Funksprüche legen sich Flageolettöne, der Beginn von Metallicas Welcome Home erklingt. Die Kamera schwenkt neben das Flussbett auf zwei nackte, totenstarre Kinderkörper, ein dritter folgt.

Schon zu Beginn der Dokumentation zeigen sich einige ihrer Wesensmerkmale. Der Film geht sehr nah heran, vor allem weil die Regisseure Joe Berlinger und Bruce Sinofsky das Vertrauen aller relevanten Beteiligten gewinnen konnten. Wir sehen Interviews mit den Angeklagten, ihren Familien und Anwälten sowie mit den Angehörigen der Opfer. Die Kamera läuft aber auch bei den Strategiebesprechungen der Verteidigung und – aufgrund des besonders öffentlichkeitsfreundlichen US-Rechtssystems – auch im Gerichtssaal. Gleichzeitig bleiben Berlinger und Sinofsky unsichtbar und stumm. Statt eines Voice-Over hört der Zuschauer Metallica-Songs als Kommentar zu den Interviewpassagen. Es war der erste Film, der Lieder der Band nutzen durfte und diese Musik ist hier nicht neutral. War ihr Konsum es doch, der den Angeklagten zum Verhängnis wurde. Ohne Kommentare macht der Film das Publikum zum Richter: Den Zuschauenden wird abverlangt, selbst ein Urteil zu fällen, wobei die präsentierte Faktenlage eine Lesart sehr wahrscheinlich macht.

Der Film steht in der Tradition des Direct Cinema von Albert und David Maysles, bei deren Dokumentarfilm Gray Gardens (USA 1975) Berlinger und Sinofsky auch mitgeholfen hatten. Er ist aber vor allem auch ein Vorläufer, des True-Crime-Booms, den wir seit der Ausstrahlung des US-Podcasts Serial 2014 erleben. Paradise Lost erzählt schon sehr früh und ungeplant seriell eine komplexe Geschichte mit unglaublichen Wendungen und sehr dankbaren Charakteren, da dem Film noch zwei weitere über die angeklagten und schließlich verurteilten sog. West Memphis Three folgten. Fast sieben Stunden verfolgte ich also gebannt das Leben von Damien Echols, Jason Baldwin und Jessie Misskelley.

Es sind nicht die menschlichen Abgründe der Tatmotive für die Kindermorde, die im Zentrum des Films stehen, sondern das Milieu, in dem Jugendliche aufgrund ihrer Andersartigkeit kaum eine Chance auf Gerechtigkeit haben. Die Regisseure zeigen scheinbar neutral alle Perspektiven auf dieses Justizdrama. Doch haben sie eine Haltung, ihnen geht es darum, die Unschuldsvermutung zu bergen, die bei diesem Prozess durch Vorurteile verschüttet wurde.

Mir ging der sehr gut gemachte Film vor allem auch deshalb so nahe, weil darin deutlich wird, wie jugendliche Provokation bzw. vielleicht sogar einfach nur Andersartigkeit verhängnisvolle Folgen haben kann. Das gewissermaßen das Tragen eines T-Shirts Menschen für Jahre hinter Gitter bringen kann. Für einen kurzen Moment trat in meinem Kopf eine alternative Biografie hervor, die mich erschaudern ließ.

Florian Hannig

2 notes

·

View notes