#heimatforschung mettmann

Text

Karl Korn 1993: Beiträge zur Heimatforschung Mettmann (11)

Karl Korn: Chronik der Dorfschule Hubbelrath (1525-1968). 1993 [Eigenverlag]

Andreas Korn: Anmerkung zum Band

Handschriftl. Seitenangaben (ca. 122 Seiten, von mir neu gezählt mit 10er Schritten)

Blauer Einband mit goldgeprägtem Titel

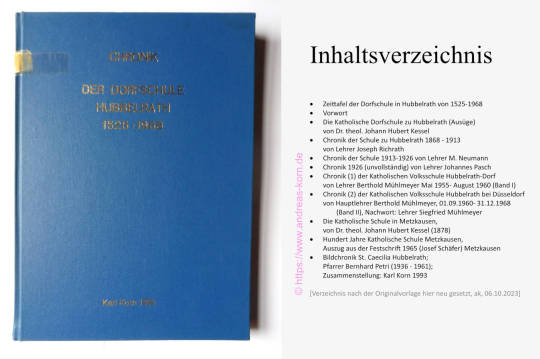

Inhaltsverzeichnis

Richtigstellung

Vorwort zur Chronik der Hubbelrather Dorfschule

Fotokopien (Fotos, Archiv- und Zeitungsquellen); z.T. eigene Abschriften und Manuskripte (Schreibmaschine)

Andreas Korn: Bildbearbeitung und Foto des Einbandes, Digitalisierung von Textpassagen

Inhaltsverzeichnis

• Zeittafel der Dorfschule in Hubbelrath von 1525-1968

• Vorwort zur Chronik der Hubbelrather Dorfschule

• Die Katholische Dorfschule zu Hubbelrath (Auszüge) von Dr. theol. Johann Hubert Kessel

• Chronik der Schule zu Hubbelrath 1868 - 1913 von Lehrer Joseph Richrath

• Chronik der Schule 1913-1926 von Lehrer M. Neumann

• Chronik 1926 (unvollständig) von Lehrer Johannes Pasch

• Chronik (1) der Katholischen Volksschule Hubbelrath-Dorf von Lehrer Berthold Mühlmeyer Mai 1955- August 1960 (Band I)

• Chronik (2) der Katholischen Volksschule Hubbelrath bei Düsseldorf von Hauptlehrer Berthold Mühlmeyer, 01.09.1960- 31.12.1968 (Band II), Nachwort: Lehrer Siegfried Mühlmeyer

• Die Katholische Schule in Metzkausen, von Dr. theol. Johann Hubert Kessel (1878)

• Hundert Jahre Katholische Schule Metzkausen, Auszug aus der Festschrift 1965 (Josef Schäfer) Metzkausen)

• Bildchronik St. Caecilia Hubbelrath; Pfarrer Bernhard Petri (1936 - 1961)

Zusammenstellung: Karl Korn 1993

+ + +

Richtigstellung

Helmut de Groot, Gelsenkirchener Str.15, 40472 Düsseldorf, schreibt am 22.2.1998 an Karl Korn "Betrifft DIE DORFSCHULE HUBBELRATH 1525-1968":

"In Ihrem Buch datieren Sie den Berufsbrief des Peter Weißenborn ausgestellt von Pfarrer Jakobus Camberg, auf das Jahr 1525.Dieses Datum ist ein historischer Irrtum!

1) Dr. Kessel nennt im ersten Satz seines Berichtes "Die kath. Schule zu Hubbelrath" die Jahreszahl mit 1625. (siehe Originalschrift)

2) Pfarrer Jacobus Camberg hat nach Auskunft des Pfarrarchivs Gerresheim in der Zeit von 1595 bis 1624 in Gerresheim residiert. Er wurde im Pfarrhaus erschossen. Er konnte also im Jahre 1525 noch gar keinen Berufsbrief ausstellen. Der gewaltsame Tod des Pfarrers ist damit zu erklären: a) man befand sich im 30 jähr. Krieg, b) Am 2. Weihnachtstag 1624 wurde Gerresheim von den holländischen Truppen der Generalstaaten geplündert.

3) Dr. Kessel berichtet über die Dorfschule in Hubbelrath, (sinngemäß gekürzt) die Synode in Köln habe die Errichtung von christkatholischen Elementarschulen beschlossen, um den vagierenden Winkellehrern, (Ketzer) entgegenzuwirken.

Dies war, wie Dr. Kessel vermutete, der Grund für die Errichtung der Dorfschule in Hubbelrath."

Schreiben "Stadtarchiv Düsseldorf" 30.7.97 Frau Dr. Scheeben an Helmut de Groot.

Betr. Urkunde von 1578, Pachtvertrag/Schule

"Daß es sich bei der Urkunde von 1578 um einen Pachtvertrag ge handelt hat, kann ich bestätigen. Das "neu gebaute Haus" in Hubbelrath ist vor einer Reihe "ehrwürdiger" Zeugen verpachtet worden an Wilhelm Meisloch und seine Ehefrau Trine von Meygem für "24 aufeinanderfolgende Jahre". Ausgenommen war ein Kämmerchen neben der Kirche, das dem Kaplan von Gerresheim an kirchlichen Festtagen zur Verfügung stehen sollte. Die Pacht war festgesetzt auf einen jährl. zu zahlenden Betrag (6 Gulden zu 24 Alb). Der entscheidende Passus des Vertrages besagt, daß in dem gepachteten Gebäude eine Schule eingerichtet werden sollte, in der Kinder des Dorfes im Lesen, Schreiben, Rechnen und in "christlicher Zucht" unterrichtet werden sollten.

Bei Zahlungsunfähigkeit der Pächter soll eine bestimmte Summe vor gestreckt werden. Die Pächter müssen Haus und Räume in Ordnung, auf eigene Rechnung, halten. Überdies ist dem Pächter erlaubt, als Nebeneinnahmequelle begrenzt Handel zu treiben, jedoch nur in dem Umfang, der für die persönlichen Bedürfnisse vonnöten sei. Eine Schankwirtschaft zu betreiben ist ihm hingegen untersagt.

Datiert ist der Vertrag auf das Jahr "1578, Mai I", wie auch Karl Korn richtig gelesen hat."

+ + +

Vorwort zur Chronik der Hubbelrather Dorfschule

(Seite 1)

Daß sich die Geschichte einer Dorfschule bis zum Jahre 1525 zurück verfolgen läßt, verdanken wir dem in Hubbelrath geborenen Dr. Joh. Hubert Kessel, der sich u.a. mit der Geschichte des Stiftes Gerresheim und in Erinnerung an seine Jugendjahre auch mit der Hubbelrather Kirche und der dortigen Schule (1878) befaßte.

Wenn auch weitere Dokumente fehlen, ist doch 1668 von einem Schulbau in Hubbelrath die Rede; auch die Lehrer sind ab 1674 bekannt, als der Küster Johann Wilhelm Hagens über 40 Jahre die Schule leitete. Kessels Chronik geht bis zur Einführung des Lehrers Joseph Richrath im Jahre 1868, der uns in seiner Chronik über sein 45jährige Tätigkeit ein anschauliches Bild über das Leben in der Kaiserzeit bis zum Jahre 1913 vermittelt.

Sein Nachfolger M. Neumann, der die langjährige Amtszeit seines Vorgängers mit keinem Wort erwähnt, schildert in euphorischer Weise den Anfang des 1. Weltkrieges mit seinen begeisterten Siegesnachrichten, doch läßt sein Lobgesang im Laufe der kommenden Notjahre doch erheblich nach, zumal kurz vor Ende des Krieges 1918 sein 20 jähriger Sohn in Flandern fällt. Anschaulich sind seine Berichte über Revolution, Spartakuskämpfe, französische Besatzung und Inflation. Seine Chronik endet mit seiner Pensionierung am 1.11.1926, nachdem er 13 Jahre in Hubbelrath und vorher 12 Jahre in Metzkausen tätig war.

Ihm folgte Johannes Pasch, nach seiner "Sütterlinschrift" zu urteilen, ein junger Lehrer, der seine Herkunft und sein Geburtsdatum nicht an gibt. Er dürfte aber nur ein Jahr tätig gewesen sein; sein Bericht über die Weihnachtsfeier 1926 bricht abrupt ab.

Weitere Seiten der Chronik sind herausgerissen, so daß über die Amts zeit des Lehrers Karl Goedeke von 1927-1954 keine Aufzeichnung vorliegt.

Unerklärlich ist die Lücke von 1927 bis zum Beginn der "Nazizeit" 1933, verständlich (?) jedoch die Zeit von 1937-1945, als die Schule als DEUTSCHE SCHULE Gemeinschaftsschule wurde und deshalb die (unchristlichen) Verhältnisse verschwiegen werden sollten (?).

Schade; nur Pfarrer Petri erwähnt in seiner Pfarrchronik, daß ihm 1937 die Ausübung des Religionsunterrichts in der Schule entzogen wurde und "im Zuge des sich zuspitzenden Kampfes gegen die Kirche und ihre Einrichtungen" die GESTAPO (Geheime Staatspolizei) bei ihm im Pfarrhaus eine Haussuchung vornahm und 2 Zeitschriften des Jungmänner-Verbandes beschlagnahmt wurden.

(Seite 2)

Da leider weitere Aufzeichnungen nach dem Kriege fehlen, wissen wir nur, daß durch die Flüchtlingsbewegung die Schülerzahl auf über 60 Kinder anstieg, so daß die Schule 2 klassig weitergeführt wurde, denn 1953 unterrichtet die Lehrerin Ruth Harden (Oberschlesierin) die Grundstufe neben Lehrer Goedeke, Oberstufe.

Seit Mai 1955 führt Lehrer Berthold Mühlmeyer die Schule und wird 1967 zum Hauptlehrer befördert, nachdem er bereits 40 Jahre im Schuldienst stand.

Seine zwei Chronikbände sind durch Beifügung von Zeitungsartikeln eine wertvolle Quelle für das Ortsgeschehen, deshalb werden in der Abschrift der Chronik die Schlagzeilen der Presse angeführt.

Auch die Photos von Veranstaltungen und Schulausflügen mit entsprechenden Kommentaren zeigen die Aktivitäten des Hauptlehrers, der sich auch noch als Organist, Chorleiter, Geschäftsführer der St. Sebastianus Bruderschaft und des Rheinischen Bauernverbandes in Hubbelrath verdient gemacht hat.

Die Neugliederung des Schulwesens, hervorgerufen durch den Bevölkerungszuwachs im Zuge der Übernahme der BERGISCHEN KASERNE durch die Bundeswehr und die rege Bautätigkeit in Metzkausen hatte Folgen für die uralte Dorfschule Hubbelrath.

Am 27.Juni 1968, dem letzten Schultag, verabschiedeten sich Eltern, Kinder und Lehrpersonen von ihrer alten Schule.

Hauptlehrer Mühlmeyer, der ab 1. August 1968 in den Ruhestand tritt, schließt seine Chronik mit den Worten:

"Ich hoffe, daß ich durch meine Aufzeichnungen ein gutes Stück Hubbelrather Geschichte festgehalten habe, die späteren Generationen wertvoll sein werden".

In diesem Sinne habe ich die vorliegenden Chroniken abgeschrieben, schildern doch gerade "Dorfschulmeister" das Leben einer Gemeinschaft in einer Art, die heutigen Zeitungsreportern vorbehalten ist.

KARL KORN 1993

+ + +

Dr. Andreas Korn, 09.10.2023

+ + +

#karl korn#heimatforschung mettmann#hubbelrath#Dr. Andreas Korn#dorfschule hubbelrath#Dr. Joh. Hubert Kessel

0 notes

Text

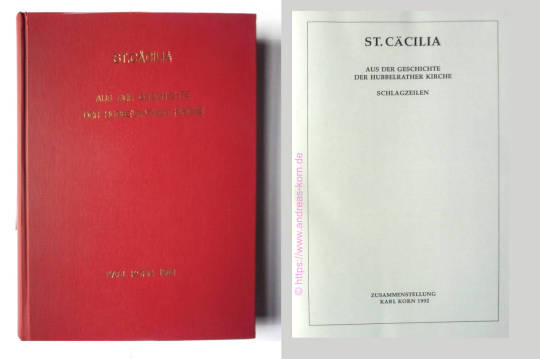

Karl Korn 1992: Beiträge zur Heimatforschung Mettmann (09)

Karl Korn: St. Caecilia. Aus der Geschichte der Hubbelrather Kirche. 1992 [Eigenverlag]

Andreas Korn: Anmerkung zum Band

z.T. handschriftl. Seitenangaben, (ca. 271 Seiten von mir in 10er Schritten unten rechts mit Bleistift notiert)

2 x roter Einband mit goldgeprägtem Titel (Buchdeckel und -rücken)

Inhaltsangabe

Vorwort (1991)

Einleitung

Andreas Korn: Bildbearbeitung und Foto des Einbandes, Digitalisierung einiger Textpassagen

+ + +

INHALTSVERZEICHNIS

VERZEICHNIS DER HUBBELRATHER SEELSORGER

nach Dr. Kessel (1490) 1650-1866

nach Pfr. Petri 1866-1936

nach Totenbuch 1811-1963

nach Ehebuch 1811-1964

nach Taufbuch 1874-1958

CHRONIK PFR. BERNHARD PETRI 1936-1962

Tagebuch (Auszüge)

Bericht über das Kriegsende 1945

Bericht über den Tod des im KZ Dachau 1942 umgekommenen Bruders des Pfarrers.

GLOCKEN

S. Caecilia 1440

S. Maria 1502 mit Bericht über die Renovierung

S. Hippolytus 1948

S. Bernhard 1962

SAKRALE GEGENSTÄNDE

Monstranzen, Reliquiare, Kelche Urkunde über die Echtheit der Cäcilien-Reliquie durch Cardinal Columna, Rom 4.8.1790

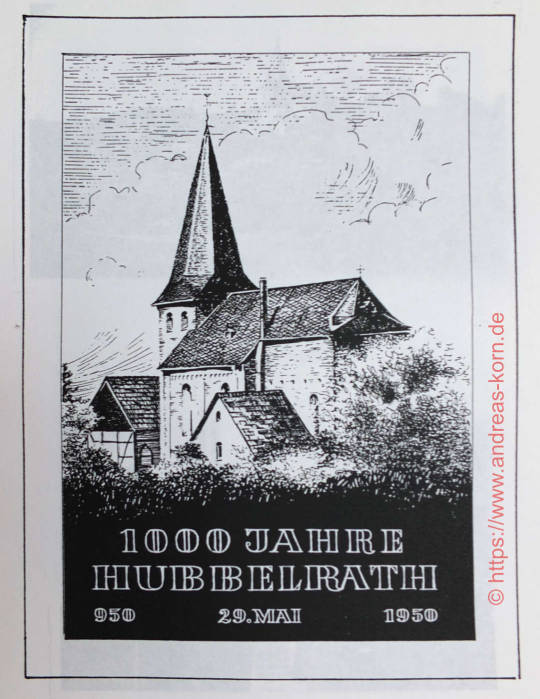

TAUSEND-JAHRFEIER 1950

URKUNDE 950

Presseberichte

CHRONIK DER PFARRE CÄCILIA HUBBELRATH

Pfr. Peter Fey, lose Aufzeichnungen 1962-1984

Beschreibung der Kirche

PFARRARCHIV

Karl Korn, auszugsweise Abschriften Hofgedingsrolle 15. Jahrhundert, Hubbelrather Hof

KIRCHENRENTEN 1666-1714

KIRCHENRECHNUNGEN 1666-1714

Namen und Ereignisse

RENTEN, CAPITALIEN, STIFTUNGEN, ARMEN-RENTEN

Auszüge 1731-1811

Begräbnisordnung 1811

PASTORIS OFFICIO AC STOLAE JURA

Verzeichnis der Jahrgedächtnisse 1677-1842

TAUFBUCH 1788-1794

lose Blätter (Abschrift)

BÜRGERMEISTEREI HUBBELRATH

Adressverzeichnis 1814 und 1833

DIE KIRCHE ZU HUBBELRATH

Dr. theol. J. H. Kessel 1878, Maschinenskript

HOFE UND FAMILIEN IM KIRCHSPIEL GERRESHEIM

Ingrid Buschmann-Höltgen 1987

+ + +

Vorwort

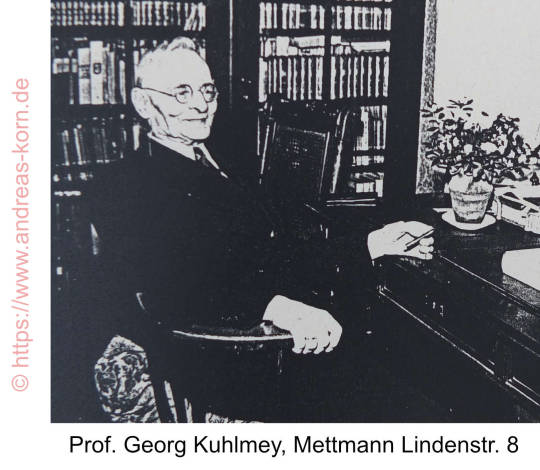

Wie kommt ein "Fremder" dazu, sich mit der Geschichte einer Dorfkirche zu befassen? In Mettmann geboren, weckte mein Lehrer am Gymnasium, Professor Georg Kuhlmey, schon früh mein Interesse an der Geschichte unserer Heimat. Ihm war ich bereits in meiner Schulzeit behilflich, seine vielen Abschriften aus Archiven in lesbare Maschinenschrift zu übertragen. Nach meiner Pensionierung 1980 habe ich dann mein Hobby ausgebaut und mich als ehrenamtlicher Archivar der Stadt Mettmann und des Pfarrarchivs St. Lambertus betätigt.

In meiner Jugendzeit war der jährliche Familienausflug zur Hubbelrather Prozession ein besonderes Ereignis.

Weitere Kontakte ergaben sich 1934, als mein Vater als Beamter nach den NAZI-Gesetzen seine "arische Abstammung“ nachweisen mußte. Mit dem damaligen Pfarrer Vilich nahm ich Einblick in die Kirchenbücher und konnte die Heiraten meiner Ur-Väter, die vom Dorperhof in Erkrath stammten, und die Taufen deren Kinder und Enkel von 1799 bis 1850 feststellen. Interessant ist die Familienzugehörigkeit zu bekannten Hubbelrather Familien: Clashausen, Reutersberg, Cremer, Zimmermann und Bergermann.

Mein 1802 in Erkrath geborener Urgroßvater Wilhelm Korn heiratete 1830 die Bauerstochter A.Chr. Cremer, war zuerst Wirt am WEINBERG und übernahm nach dem Tod seiner Schwiegereltern den KREMERSHOF. Als seine Frau 1840 im Kindbett starb und 4 Kleinkinder hinterließ, heiratete er im gleichen Jahr Louise Zimmermann, in deren Ehe noch 7 Söhne, darunter mein Großvater, geboren wurden. Da der Kremershof [heute Gut Cremers, Anm. ak] in das Erbe der Kinder aus der l. Ehe fiel, ging der Hof nach Heirat der Tochter Helene in den Besitz der Familie Bergermann über.

Durch meine Tätigkeit als Bezirks-Jungscharführer in Niederberg hatte ich vor dem Krieg enge Kontakte zu Pfarrer B. Petri, die ich später wieder aufnahm. Die von ihm kunstvoll gestaltete Kirche ließ mich oft die Messe und Prozession mit meinen Kindern besuchen. In Erinnerung an diese Zeit wünschte sich meine jüngste Tochter die Hubbelrather Kirche als ihre Trau-Kirche. Bei den Vorbereitungen hierzu konnte ich Einblick in die Kirchenbücher nehmen, aus denen ich Abschriften machte, die in "Schlagzeilen" in etwa das Leben und Sterben in Hubbelrath widerspiegeln.

Von Interesse sind die Namen der Kirchenvorstände aus den Kirchenrechnungen seit 1666. Diese lassen aber auch erkennen, daß die Seelsorger lange Zeit keine selbständigen Pfarrer, sondern von Gerresheim delegierte Kapläne waren.

Die dieser Dokumentation beigefügte Kopie eines Manuskripts des Canonicus Dr. J.H. Kessel von 1878 DIE KIRCHE ZU HUBBELRATH ist eine einmalige Abhandlung, die meines Wissens bei der 1000-Jahrfeier im Jahre 1950 keine Beachtung fand.

KARL KORN 1991

Einleitung

Der kurze Einblick in das Pfarrarchiv Hubbelrath erlaubt nur eine Dokumentation in „Schlagzeilen“, doch sollen unbekannte oder in Vergessenheit geratene Umstände und Daten festgehalten werden.

Dazu zählt besonders die nur im Manuskript erhaltene Arbeit des in Hubbelrath geborenen Dr. theol. J.H. Kesse „Die Kirche zu Hubbelrath��, die in Abschrift angefügt ist und wertvolle Quellen aufzeigt und Zusammenhänge festhält.

Interessant ist auch die Tatsache, dass die kleine Dorfkirche, zum Hubbelrather Hof des Stiftes Gerresheim gehörig, bereits 1440 eine CAECILIEN-Glocke erhielt, die neben der Mettmanner Lambertus Glocke von 1429 ein der ältesten Glocken des Bergischen Landes ist. Auch die 1502 gegossene MARIEN-GLOCKE, die 1842 zu Kriegszwecken verschleppt wurde und glücklicherweise nach Beseitigung der „Kriegsverletzung“ 1949 zurückkehrte, hat „Geschwister“ in der Mettmanner ANNA GLOCKE 1505 und in der Gruitener NIKOLAUS-GLOCKE von 1506.

In Dankbarkeit sei des Pfarrers Bernhard Petri gedacht, der in seiner 25-jährigen Amtszeit mit viel Kunstverständnis barocke Gegenstände sammelte und damit den aus der Kreuzherrenkirche in Düsseldorf stammenden Hochaltar stilvoll ergänzte und die Kirche zu einer in der Umgebung bekannten „Schlosskapelle“ machte.

Die Eingemeindung in die Großstadt Düsseldorf und das Entstehen des Neuwohngebietes Knittkuhl hat zur Errichtung der St. Viktor Kirche geführt, die zum Mittelpunkt aktiven Gemeindelebens geworden ist.

Dadurch sind neue Schwerpunkte in einer Gemeinde entstanden. Daß aber die über 1000 jährige Geschichte der Ur-Kirche St. Caecilia nicht in Vergessenheit gerät, dazu soll diese Dokumentation helfen.

Karl Korn 1992

+ + +

Dr. Andreas Korn, 09.10.2023

+ + +

0 notes

Text

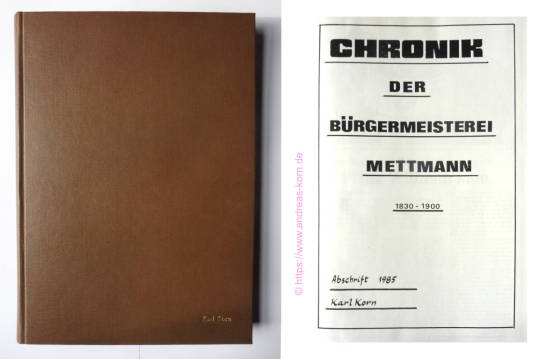

Karl Korn 1985: Beiträge zur Heimatforschung Mettmann (02)

Karl Korn: Chronik der Bürgermeisterei Mettmann (1830 – 1900). Ratingen 1985 [Eigenverlag]

Andreas Korn: Anmerkungen zum Band

Abschrift 1985 (Industriestr. 50, 4030 Ratingen)

Hardcover, brauner Einband (ca. DIN A 4); Buchcover vorne: unten rechts in Goldprägung: Karl Korn

z.T. mit Seitenangaben (gezählt und ergänzt von mir; ca. 167 Seiten)

am Ende 13 angefügte Fotokopien; Quelle aus dem Pfarrarchiv St. Caecilia Düsseldorf Mettmann: „Statistische Nachrichten des Kreises Düsseldorf. Vorgetragen von dem Landrathe desselben auf dem Kreistage am 13. Nov. 1839.“

Inhaltsangabe, Vorwort; Dokumentationen

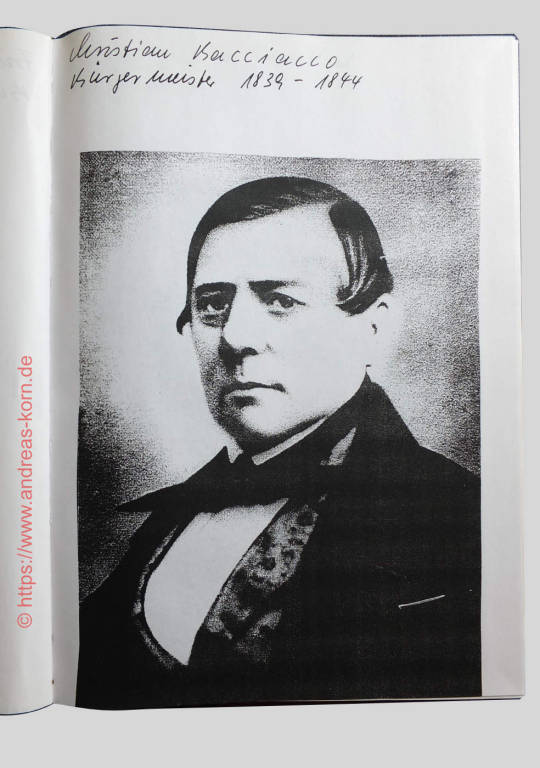

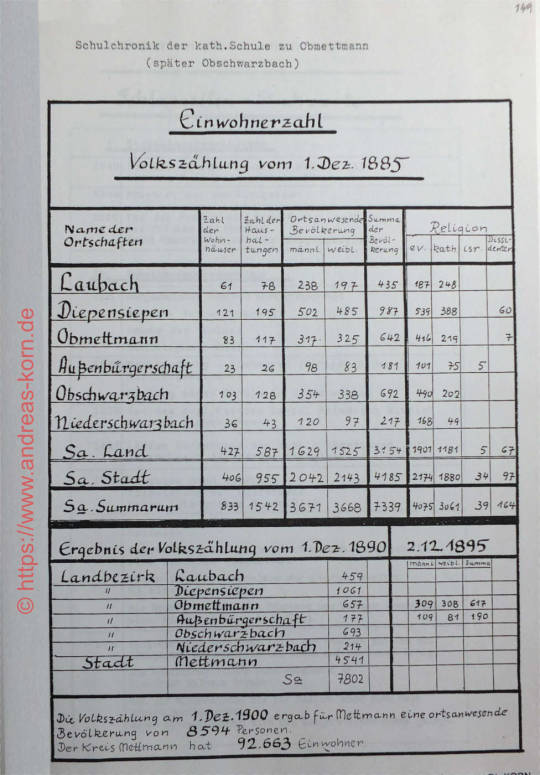

Foto oben - Christoph Zacharias: Mettmanner Bürgermeister-Chronik von Karl Korn vorgestellt. Als Prinz Wilhelm kam. In: Rheinische Post, Sa. 09.04.1994; Bildunterschrift: Helmut Kreil überreicht Bürgermeisterin Ingrid Siebeke ein Exemplar der Chronik von Karl Korn; Christian Bacciacco - Bürgermeister 1839-1844; Statistik - Einwohnerzahl Volkszählung 01.12.1885 (S. 149)

Andreas Korn: Bildbearbeitung und Foto des Einbandes, Digitalisierung des Vorwortes und der Inhaltsangabe

Helmut Kreil: Vorwort

Die vorliegende Chronik der Bürgermeisterei Mettmann ab 1830 verdanken wir Karl Korn, der in unermüdlicher Kleinarbeit aus den handschriftlich geführten Unterlagen diese Dokumentation zusammengestellt hat. Die Bürger- und Heimatvereinigung "Aule Mettmanner“ ist gern der Bitte nachgekommen, diese Zusammenstellung in 10 Exemplaren aufzulegen, um sie so einem größeren Personenkreis zugänglich zu machen. Außer in den Archiven der Stadt und der Bürger- und Heimatvereinigung soll ein Exemplar in der Stadtbücherei ausgelegt werden.

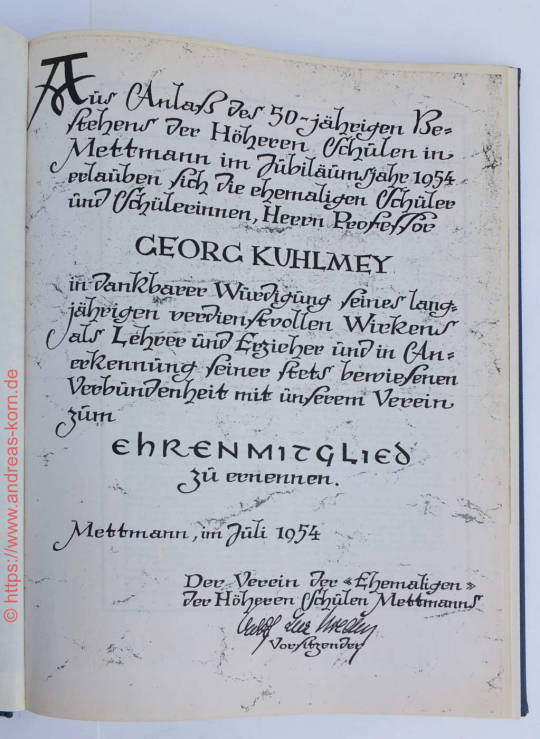

Karl Korn, am 3o.03.1918 in Mettmann geboren, hat durch seine Arbeiten wertvolles geschichtliches Material zusammengestellt und in eine heute sichtbare Form gebracht. Damit hat er einen wertvollen Beitrag zur Erfassung der Geschichte unserer Heimatstadt geleistet. Dafür schulden wir ihm unseren Dank und unsere Anerkennung. Besonderen Dank aber gebührt Karl Korn für seine Veröffentlichung der Erinnerungen unseres Ehrenmitgliedes Professor Georg Kuhlmey (1875- 1958), der über 30 Jahre Lehrer an unserer Oberschule war und mehr als 50 Jahre unsere Heimatgeschichte erforschte. Er war es auch, der Karl Korn schon als „Pennäler“ an die Aufgabe der Heimatforschung heranführte.

Mettmann im März 1994, Helmut Kreil

[vgl. zum Tod und zur Person des Autors: https://rp-online.de/nrw/staedte/mettmann/helmut-kreil-baas-der-aulen-ist-gestorben_aid-41433537]

Inhaltsangabe

CHRONIK 1830-1839, Bürgermeister F.W. Bartsch, (S. 001-084)

CHRONIK 1839-1844, Bürgermeister Ch. Bacciocco, (S. 085-107)

CHRONIK 1844-1846, Bürgermeister von Rosenthal, (S. 108-121)

NACHRICHTEN 1865-1896, Bürgermeister F.A. Könnecke, (S. 122-128)

NACHRICHTEN 1896-1900, Bürgermeister Conradi, (S. 129-135)

ERGÄNZUNG DER FEHLENDEN BLÄTTER 1830, Georg Kuhlmey, (S. 136-140)

ADRESSBUCH DER BÜRGERMEISTEREI, METTMANN VON 1834, (S. 141-140)

STATISTIK (Karl Korn): Bevölkerung / Konfessionen; Geburten / Heiraten / Todesfälle; Schulen; Bevölkerung/Konfessionen 1843/45; Fluktuation/Bevölkerung; Volkszählung 1885 (S. 145-149)

SCHLAGZEILEN 1830-1846; Karl Korn (S. 150-154)

STATISTISCHE NACHRICHTEN DES KREISES DUSSELDORF 1839

Quellen: Stadtarchiv Mettmann, Depositum Kuhlmey, Pfarrarchiv St. Cäcilia Hubbelrath

Abschrift: KARL KORN, Industriestr. 50, 40878 Ratingen

+ + +

KARL KORN: DOKUMENTATIONEN

(Seite 1)

Verteiler:

PfA = Pfarrarchiv

StA = Stadtarchiv Mettmann

Brü = Namensarchiv Brühl

AUL = Aule Mettmanner

DzA = Diözesan-Archiv Köln

METTMANN NACH DER REFORMATION: Schlaglichter. PfA StA DzA Ev.Gem.

BAU DER REFORMIERTEN KIRCHE: Depositum Kuhlmey. StA AUL Ev.Gem.

BÜRGERMEISTEREI METTMANN: Postsachen 1825-1885. StA

CHRONIK DER BÜRGERMEISTEREI: Mettmann 1830. StA

BÜRGERMEISTEREI METTMANN: Spezialakten Begräbnisplatz. StA

BÜRGERMEISTEREI METTMANN UND HAAN: Schornsteinfegerbuch 1844-1853. StA AUL

FREIWILLIGE FEUERWEHR: Mettmann. StA Feuerwehr

CHRONIK DER EVGL.SCHULE: Obschwarzbach 1781-1907. StA AUL

CHRONIK DER LANDSCHULEN: Evgl. Schule 0bmettmann l790-1891; Kath. Schule Obmettmann/Obschwarzbach; Kriegslasten 1758-1803. PfA StA

CHRONIK DER KATH.SCHULEN: Mettmann 1867-1981. PfA StA AUL kath. Schule

EVANGELISCHE SCHULEN: Mettmann 1630-1953. StA AUL

CHRONIK DER DORFSCHULE HUBBELRATH: 1625-1968. PfA Hubbelrath

ST.CÄCILIA HUBBELRATH: Geschichte der Hubbelrather Kirche. PfA Hubbelrath StA

PFARRARCHIV S. JOHANNES ERKRATH: Familie Korn / Dorperhof. PfA Erkrath

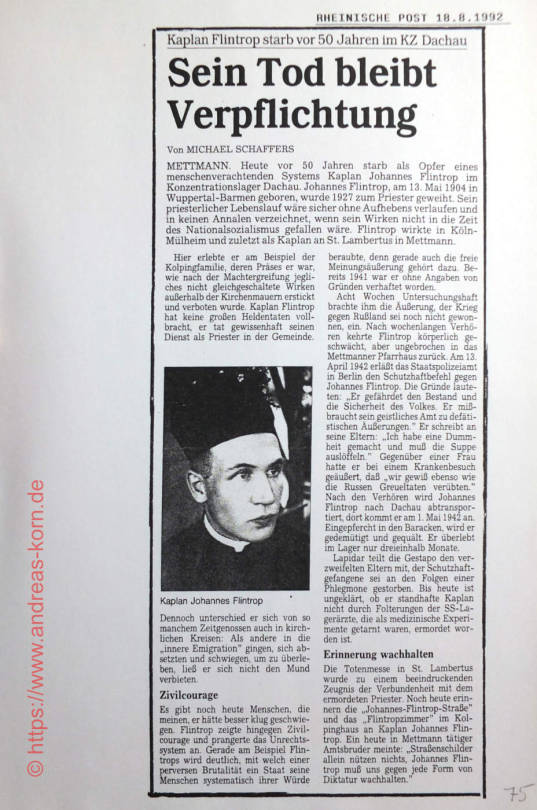

KAPLAN JOHANNES FLINTROP 1904-1942: Opfer im KZ-Lager Dachau. PfA StA DzA Aul

PROFESSOR GEORG KUHLMEY: Erinnerungen StA AUL

(Seite 2)

DR.KARL KLOCKENHOFF 1890-1987: Reporter der Mettmanner Geschichte. StA AUL

100 JAHRE S.LAMBERTUS-KIRCHE: Karl Korn Chronik u. Ausstellungskatalog 1983. PfA StA DzA

PROTOKOLLBUCH S. LAMBERTUS: Neubau der Kirche 1881-1907, Pfarrchronik 1901-1946. PfA

ST.LAMBERTUS METTMANN: Pfarrer/Vikare/Kapläne/Küster. PfA StA DzA

ST.LAMBERTUS METTMANN: Karl Korn Geschichtliches/Vergessenes/Verlorenes/Bewahrtes. PfA StA AUL DzA

ST.LAMBERTUS METTMANN: Grabsteine nach Redinghoven 1662. PfA StA

ST.LAMBERTUS METTMANN: Rentenbuch 1713, Stiftungen 1776. PfA StA DzA

HAUPTKIRCHENBUCH DER PFARRE: 1782. PfA StA DzA

CHRONIK: Pfr. Mathias Tack 1788-1806. PFA StA DzA

SCHÖLLER: Dorf an der Düssel. StA AUL Pf. Amt Schöller.

SCHLICKUM: Stiftung Virmont-Nesselrode 1721-1839. PfA StA

ABSCHRIFTEN DER KIRCHENBÜCHER ST. LAMBERTUS

Ehebuch 1663-1713. PfA StA Brühl

Taufbuch 1663-1713. PfA StA Brühl

Ehebuch 1716-1738. PfA StA Brühl

Taufbuch 1706-1767. PfA StA Brühl

Totenbuch 1716-1739. PfA StA Brühl

Taufbuch 1767-1769. PfA StA Brühl

Taufbuch 1795-1809. PfA StA Brühl

Ehebuch 1767-1806. PfA StA Brühl

Taufbuch 1770-1794 mit Familienverzeichnis. PfA StA Brühl

Totenbuch 1770-1809. PfA StA Brühl

Taufbuch 1807-1842: Auszüge/Adressbuch 1834. PfA StA

Ehen u.Tote 1807-1846: Auszüge. PfA StA

LUTHERISCHE GEMEINDE

Taufbuch 1770-1793. StA Ev. Gemeinde

+ + +

Dr. Andreas Korn, Bonn, 09.10.2023

+ + +

#karl korn#heimatforschung mettmann#bürgermeisterei mettmann#dr. andreas korn#ingrid siebeke#helmut kreil#stadtarchiv mettmann

0 notes

Text

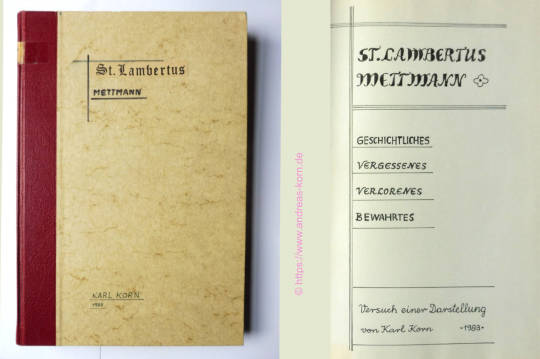

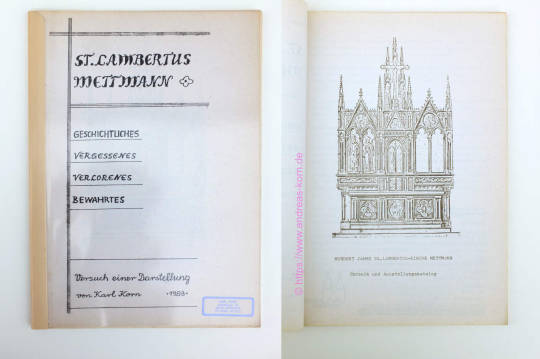

Karl Korn 1983: Beiträge zur Heimatforschung Mettmann (01)

St. Lambertus Mettmann. Geschichtliches, Vergessenes, Verlorenes, Bewahrtes. Versuch einer Darstellung von Karl Korn. Ratingen 1983

Andreas Korn: Anmerkung zum Band

Zu diesem Thema liegen im Familienarchiv aus dem Jahre 1983 sowohl eine umfangreiche Ausgabe mit Hardcover (beige meliert mit rotem Buchrücken, 253 Seiten, nur teilweise doppelseitig bzw. beidseitig bedruckt)

und eine Ausgabe mit Klemm- bzw. Klebebindung vor (Klarsichtfolie auf der Titelseite; 64 Seiten, teilweise doppelseitig bedruckt)

bei beiden Exemplaren ist vorne im Impressum vermerkt: Hrsg. Der Stadtdirektor- Stadtarchiv - Neanderstr. 55, 4020 Mettmann, Tel. 795488; Text: Karl Korn, Industriestr. 50, 4030 Ratingen; Druck: Kreisstadt Mettmann; Auflage: 500 Stück; Schutzgebühr: 1,- DM; (der Druck bezieht sich meines Erachtens auf die kleine Version)

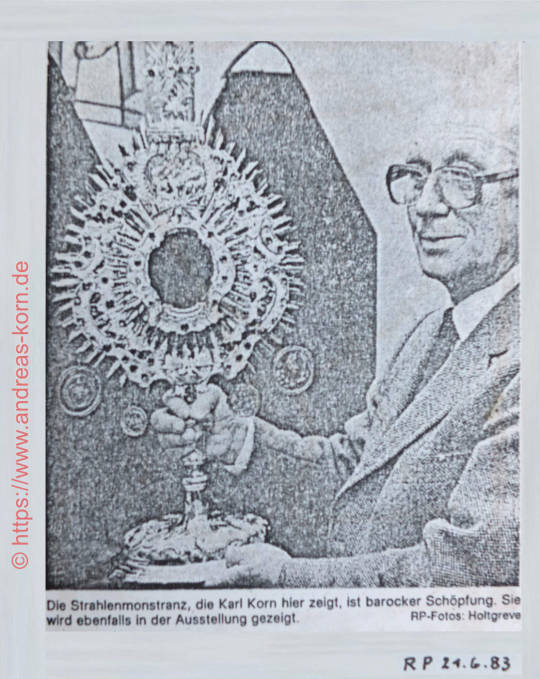

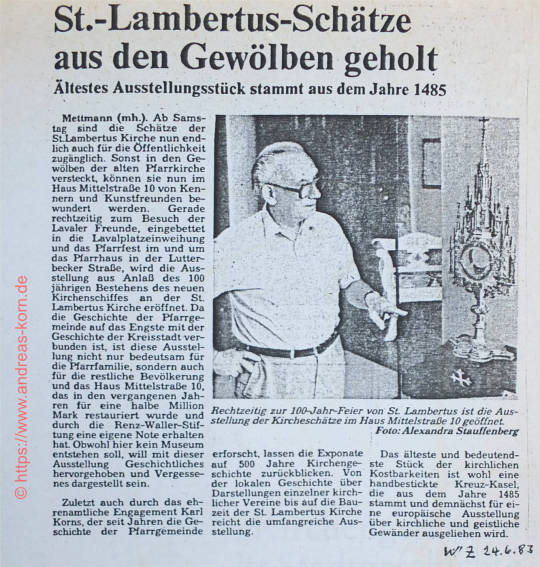

Anlass der Publikation war das 100 jährige Bestehen der 1883 z.T. neu gebauten St. Lambertus Kirche; Karl Korn hat zu dem Jubiläum eine Ausstellung mit konzipiert (in der Mittelstr. 10 am Markt; heute Stadtgeschichtshaus) und sich vor allem den Blick auf die Kirchenschätze mit wertvollen Gewändern, Monstranzen und besondere Ausstattungen wie Altäre, das Taufbecken, die Glocken uva. gelenkt

zu diesem Thema (St. Lambertus) hat Karl Korn 1990 und 1993/94 weitere Bände erstellt, die möglicherweise nur als Unikat existieren und vermutlich Ergänzungen zur Geschichte der Kirche beinhalten

vgl. die Artikel in der Rheinischen Post (RP) und in der WZ (Westdeutsche Zeitung) zu dieser Ausstellung

Andreas Korn: Bildbearbeitung und Foto der Einbände

+ + +

Dr. Andreas Korn, 09.10.2023

+ + +

0 notes

Text

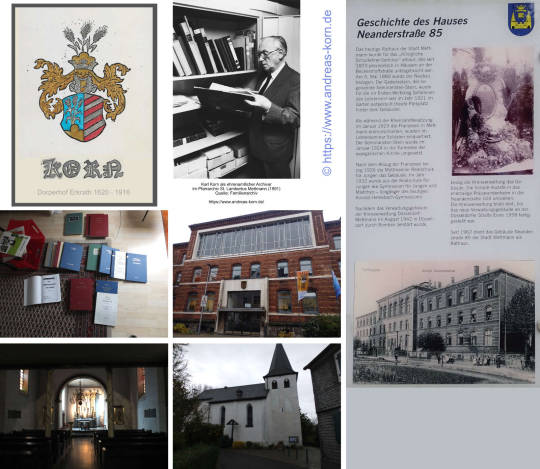

Karl Korn: Beiträge zur Heimatforschung Mettmann

Andreas Korn - In Memoriam: Professor (sin titulo) Karl Korn (1918-2009)

Aus dem Familienbesitz habe ich am 13.11.2023 diese Arbeiten meines Vaters Karl Korn (1918-2009) mit Bänden zur Heimatforschung und -geschichte als Schenkungen den folgenden Archiven überreicht. Zugleich bedanke ich mich bei den Archivaren für deren freundliche Unterstützung zur Aufnahme dieser über Jahrzehnte zusammengetragenen Arbeiten, die nun, wie auch schon früher überreichte Exemplare, in den Archiven einen würdigen Platz finden.

(oben) Fotokollage v. Andreas Korn:

Korn Wappen; Karl Korn im Pfarrarchiv von St. Lambertus zu Mettmann 1991; ausgelegte gebundene Bände; das historische Gebäudes des heutigen Rathauses und Stadtarchivs zu Mettmann - zur Schulzeit war mein Vater dort im Gebäude Schüler in der "Realschule für Jungen"; Infotafel Rathaus Mettmann; St. Caecilia Hubbelrath (Außen- und Innenansicht).

Mettmanner, Stadtarchiv (an die Leitung des Stadtarchives, Herrn Marinko Betker M.A.)

Karl Korn: Chronik der Bürgermeisterei Mettmann (1830 – 1900). Ratingen 1985 [Eigenverlag, ca. 167 Seiten]

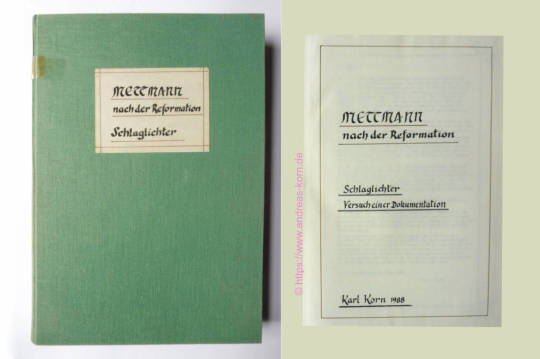

Karl Korn: Mettmann nach der Reformation. Schlaglichter – Versuch einer Dokumentation. 1988 [Eigenverlag, ca. 240 Seiten]

Karl Korn: Professor Georg Kuhlmey. Erinnerungen. 1988 [Eigenverlag, ca. 79 Seiten]

Karl Korn: Kaplan Johannes Flintdrop 1904-1942. Opfer der Gewaltherrschaft im Konzentrationslager Dachau. Dokumentation. 1990 [Eigenverlag, ca. 75 Seiten]

Karl Korn: Chronik der katholischen Volksschule zu Mettmann. 1990 [Eigenverlag, ca. 187 Seiten]

Karl Korn: Evangelische Schulen in Mettmann (1630-1953). 1993 [Eigenverlag, ca. 113 Seiten]

Karl Korn: Mettmann Dokumentationen. Findbuch. 1996 [Eigenverlag; 2 Exemplare: große Edition ca. 304 Seiten, kl. Edition ca. 145 Seiten]

Karl Korn: Chronik der Familie Korn. 1996 (kleine Edition)

Hubbelrath, Pfarrarchiv St. Cäcilia (an den ehrenamtlichen Archivar Herrn Hans Momm)

Karl Korn: St. Caecilia. Aus der Geschichte der Hubbelrather Kirche. 1992 [Eigenverlag, ca. 271 Seiten, 2 Exemplare]

Karl Korn: Chronik der Dorfschule Hubbelrath (1525-1968). 1993 [Eigenverlag, ca. 122 Seiten]

Karl Korn: Chronik St. Caecilia Hubbelrath. Pfarrer Bernhard Petri 1936-1961; Pfarrer Peter Fey 1962-1984. 1999 [ca. 69 Seiten)

Mettmann, Pfarrarchiv St. Lambertus (an den ehrenamtlichen Archivar Herrn Michael Kapitzke)

St. Lambertus Mettmann. Geschichtliches, Vergessenes, Verlorenes, Bewahrtes. Versuch einer Darstellung von Karl Korn. Ratingen 1983 (kleine Edition Klemmbindung mit ca. 64 Seiten; Aufl. 500; sowie ein Band mit festem Einband)

Karl Korn: St. Lambertus Mettmann. Geschichtliches, Vergessenes, Verlorenes, Bewahrtes. 1990 [Eigenverlag, ca. 269 Seiten, fester Einband]

Karl Korn: St. Lambertus Mettmann. Geschichtliches, Vergessenes, Verlorenes, Bewahrtes. 1993 [Eigenverlag, ca. 193 Seiten]

Vgl. auch zu diesen Mettmanner Themen; Gebäude, Denkmäler & Skulpturen

Dr. Andreas Korn, 14.11.2023

+ + +

#karl korn#heimatforschung#mettmann#stadtarchiv mettmann#sankt caecilia#sankt lambertus#dr. andreas korn

0 notes

Text

Interesse an der Stadtgeschichte.

Heimatforscher Karl Korn stellt Findbuch vor.

Quelle: Schaufenster Mettmann, 09.04.1997

METTMANN. Er wohnt mittlerweile in Ratingen, doch Mettmanner ist Karl Korn immer geblieben. Die Verbundenheit zu seiner Heimatstadt zeigt sich nicht zuletzt im Interesse an der Stadtgeschichte. Lange hat er in Stadt- und Pfarrarchiven gestöbert. „Eine Sisyphusarbeit“, so der 79jährige, war die komplette Abschrift aller Tauf-, Ehe- und Sterbebücher von St. Lambertus von 1680-1810. Jetzt ist ein Findbuch zur Mettmanner Stadtgeschichte entstanden. Darin enthalten sind Informationen zur Historie von Gebäuden, Höfen, Familien, Vereinen, der Bürgermeisterei wie auch der Zeitschrift „Medamana“, die unter anderem Quellenlieferant gewesen ist.

Nicht zuletzt verweist das Findbuch ausführlich auf die Veröffentlichungen und Bemühungen zur Erforschung der Geschichte Mettmanns, die von Professor Georg Kuhlmey, Dr. Hans Thiel, Gertrud Middell, Dr. Karl Klockenhoff, Rektor Paul Winkels und Horst G. Hütten geleistet wurden.

Der Stadt übergeben wurde das Findbuch in der vergangenen Woche im Rathaus, in den selben Räumen, in denen Karl Korn einst die Schulbank drückte.

Nur in drei Exemplaren liegt das Ergebnis mühsamer Forschungsarbeit vor. Schade, denn gewiß würde sich auch der eine oder andere Bürger für ein solches Findbuch interessieren. L.D.

+ + +

Dr. Andreas Korn (Digitalisierung und Bildbearbeitung; der Zeitungsartikel stammt aus dem Familienarchiv); 24.10.2023

+ + +

0 notes

Text

Karl Korn 1996: Beiträge zur Heimatforschung Mettmann (14)

Karl Korn: Mettmann Dokumentationen. Findbuch. 1996 [Eigenverlag]

Andreas Korn: Anmerkung zum Band

Roter Einband mit Goldprägung (2 unterschiedlich umfangreiche Einbände A + B)

A) Große Edition mit 304 Seiten; B) Kleine Edition mit 145 Seiten

Eine Art Vorwort

Bibliografie

keine gesamte Inhaltsangabe (z.T. Inhaltsangaben zu manchen Quellen angefügt)

Andreas Korn: Bildbearbeitung und Foto des Einbandes, Digitalisierungen

Eine Art Vorwort

Librariolus = armseeliger Bücherabschreiber;

Librarius = zu Büchern gehörig

In der Gewißheit, daß Vorworte nur wenig gelesen werden und der Inhalt einer Dokumentation nur Wenigen interessant genug ist durchzublättern, habe ich als armseeliger Bücherabschreiber (LIBRARIOLUS) versucht, die über die Geschichte Mettmanns (LIBRARIUS MEDAMANESIS) vorliegenden Veröffentlichungen und Details in diesem Buch findbuchartig festzuhalten.

Geboren 1918 in Mettmann, interessierte mich von Jugend an die Mettmanner Geschichte, wobei Grundlage meines Wissens nur die Festsehrift zum 1000jährigen Jubiläum der Stadt im Jahre 1904 war. Prof. Georg Kuhlmey, mein Geschichtslehrer am Gymnasium erkannte mein Interesse und gab mir Zugang zum Heimatarchiv, das mit riesigen Aktenstößen des 18. und 19. Jahrhunderts neben dem Stadtmuseum in den oberen Räumen des Gymnasiums (heute Rathaus) neben der Aula eingerichtet war. Die Akten sind leider im Kriege der Papiersammlung zum Opfer gefallen!

Nach 10jähriger Abwesenheit durch Arbeitsdienst, Krieg und Gefangenschaft (die ich zusammen mit meinem Bruder Willy erlebte), stand meine Familie und mein Beruf im Vordergrund. Aber während meiner Jahre als Stadtverordneter (1952-1956) hatte ich als Mitglied des Kulturausschusses Gelegenheit, bei den Vorbereitungen zum 1050 jähr. Stadtjubiläum 1954 mit tätig zu sein, wobei ich erstmals eine Ausstellung sakraler Gegenstände von St. Lambertus durchführte, weil gerade die Pfarrkirche mit der Geschichte Mettmanns seit den Anfängen verbunden war.

1980 in den Ruhestand versetzt, konnte ich endlich "meinem Hobby frönen" und mich im Stadt- und Pfarrarchiv nützlich machen. Durch meinen Wegzug nach Ratingen trat zwar aus räumlichen Gründen eine Störung ein, doch holte ich das Aktenmaterial nach Hause, wo ich jahrelang neben Abschriften auch daraus resultierende Dokumentationen erstellte. Eine Sisyphusarbeit war die komplette Abschrift aller Tauf- Ehe- und Sterbebücher von St. Lambertus von 1680-1810, wodurch zeitraubendes Suchen in der Familienforschung wesentlich erleichtert wird. Kopien wurden dem NRW -Namensarchiv in Schloss Brühl zur Verfügung gestellt.

Leider fand ich für meine zahlreichen Dokumentationen in Mettmann keine ''Lobby", weshalb ich auf eigene Kosten nur wenige Exemplare gebunden erstellte und – verantwortungsbewußt – dem Stadtarchiv zur Verfügung stellte. Dort sind sie in einem unübersichtlichen Bucharchiv abgestellt. Wer sie finden will, muß einen wenig aussagekräftigen Katalog durchblättern. Arme Kreisstadt Mettmann!

In Hubbelrath (nur ein Dorf) fand ich dagegen grosses Interesse an den Chroniken der Pfarrk1rche und der Dorfschule 1525-1976.

Bevor ich eine Aufstellung des FINDBUCHES (unvollständig) mache – ich beziehe mich auf den Bestand meiner eigenen Bücherei – möchte ich die herausstellen, die sich um die Geschichte Mettmanns besonders verdient gemacht haben.

(Ende Seite 1)

Professor Georg Kuhlmey

Kuhlmey, der als junger Oberlehrer 1903 nach Mettmann kam, las sich sehr schnell in die Geschichte Mettmanns ein, so daß er schon 1904 beim 1000 jährigen Stadtjubiläum eine zwar noch lückenhafte Chronik verfasste, doch nach dem frühen Tod seiner Frau und zweier Kinder vereinsamt, seinem Hobby als Geschichtsforscher nachging.

Wenn man bedenkt, daß kaum eine Möglichkeit des photokopierens bestand, erkennt man seine unermütliche Arbeit bei der Auswertung von Akten und Urkunden im Haupt-Staatsarchiv, im Landgericht Elberfeld und in den Protokollbüchern der Reformierten Gemeinde Mettmann ab 1610. Seine Abschriften hielt er auf Makulaturpapier und Zetteln in Bleistift mit ihm eigener Kurzschrift fest, wobei er akribisch auch die Quellangabe nicht vergaß.

Da ich seine Hieroglyphen und auch die alte deutsche Schrift in den Akten genügend kannte, habe ich als 14 jähriger auf der Schreibmaschine des Gymnasiums im Zweifingersystem Abschriften mit verschiedenen Kopien erstellt und auch später als Lehrling bei der Dresdner Bank in Düsseldorf in der zweistündigen Mittagspause diese Arbeit fortgesetzt.

Das DEPOSITUM KUHLMEY im Staatsarchiv mit einer genauen Übersicht gibt Zeugnis seiner Forschungen, die interessante Hinweise auf bekannte Namen und Höfe geben. Die Auswertung der Consistorialakten der Reformierten Gemeinde ab 1600 sind im Archiv der Evangelischen Gemeinde verwahrt.

Kuhlmey war ein typischer Sammler; um so stolzer war er, daß er im Eigenverlag Verfasser des Buches HERESBACH war und damit die Krönung seines Lebenswerkes empfand.

Bis zu seinem Tode (83 J.) am 25.9.1958 war ich ihm gelegentlich bei der Auswertung seiner Arbeiten behilflich.

Ich widme ihm ein besonderes Gedenken.

Dr. Hans Thiel

Oberstudienrat Dr. Hans Thiel war Mitherausgeber der Stadtchronik im Jubiläumsjahr 1954. In Zeitungsartikeln befasste er sich mit den Anfängen der Reformation in Mettmann. Nach eingehenden Forschungen brachte er eine Lebensbeschreibung des Pfarrpatrons St. Lambertus heraus. Sein Geschichtsinteresse ließ weitere Veröffentlichungen erwarten, doch ereilte ihn ein früher Tod.

Gertrud Middell, Konrektorin i.R.

Nach dem Kriege in ihre Heimat zurückgekehrt, war sie lange Jahre ehrenamtliche Archivarin des Stadtarchivs und hat in akribischer Kleinarbeit in verschiedenen Archiven Mattmann betreffende Urkunden ausfindig gemacht und in ihrem Buch QUELLEN ZUR METTMANNER STADTGESCHICHTE 904-1519 festgehalten. Neben der geschichtlichen Einführung in die Zeiten des ausgehenden Mittelalters ist das Buch ausgezeichnet illustriert, gibt wertvolle Hinweise auf Namen und Höfe, die sich bis in unsere Zeit erhalten haben.

Ein weiteres Buch: DIE GESCHICHTE DES HAUSES MITTELSTRASSE 10 ist zugleich eine Chronik der Familien Haugh-Degrek, über die Mairie in napoleonischer Zeit bis heute. (Haus der Volkshochschule – heute Stadtmuseum).

(Ende Seite 2)

Dr. Karl Klockenhoff

Mit Recht kann man ihn den Reporter der Mettmanner Geschichte bezeichnen. Als Redakteur der Heimatzeischrift MEDAMANA und später als Mitarbeiter hat er bis in sein hohes Alter der Zeitschrift eine besondere Note gegeben; durch seine oftmals humorvolle Interpretation liess er Namen, Häuser und Höfe dem Leser lebhaft erscheinen. Auch stellte er sich der Presse mit Artikeln zur Verfügung, in denen er GESTERN und HEUTE oft glossierend verglich. Im Jubiläumsjahr 1954 war er Mitverfasser im Buch 1050 JAHRE METTMANN. Im Alte von 96 Jahren starb er am 21.7.1987.

Rektor Paul Winkels

Im Jahre 1937 übernahm er von Professor Kuhlmey das Heimatarchiv, fand aber als junger Lehrer nicht genügend Zeit, das inzwischen verlagerte Archiv zu betreuen. Zum Kriegsdienst eingezogen, erlebt er das Ende des Krieges als Gefangener auf der übel berüchtigten Rheinwiese.

Bis 1950 Lehrer an der Gemeindeschule Metzkausen, baute er, zuletzt als Rektor, die Katholische Schule Neanderstrasse auf, nachdem das Finanzamt das Schulgebäude verlassen hatte.

1954 beteiligte er sich an der Herausgabe des Buches 1050 Mettmann. Infolge eines Herzinfarkts vorzeitig im Ruhestand, verstarb er am 16.12.1973.

Horst G. Hütten

Nicht nur als BAAS und Denkmalschützer der AULEN METTMANNER ist er in Mettmann ein Begriff; er hat sich auch als Graphiker einen Namen gemacht, der über Mettmann hinaus bekannt geworden ist. Seine von ihm herausgegebenen Bücher sind in einem verständlichen Stil geschrieben und durch farbenprächtige Bilder und Zeichnungen ergänzt.

Krönung seiner Arbeiten ist das zuletzt herausgegebene Buch DIE BAUERN AN DEN METTMANNER BÄCHEN, das noch bestehende und auch verschwundene Höfe mit Hinweisen auf Urkunden genau beschreibt.

Für die oftmals lückenhafte Geschichte Mettmanns ist es mit der ihm eigenen Illustration die beste Ergänzung der von Kuhlmey nur notizenweise festgehaltenen Hofbeschreibungen.

[vgl. https://rp-online.de/nrw/staedte/mettmann/trauer-um-horst-g-huetten_aid-11449153]

(Ende Seite 3)

+ + +

BIBLIOGRAPHIE

(Seite 1)

Festschrift zur 1000 jährigen Jubelfeier der Stadt Mettmann 1904

Dr. H. Thiel u.a.: 1050 Jahre Mettmann Stadt und Land in Vergangenheit und Gegenwart.1954

Georg Kuhlmey: KONRAD HERESBACH. Prinzenerzieher und Staatsmann am Klever Hof. 1953

Ludwig Rasche: Von MEDAMANA ZU METTMANN 1075 jähr. Geschichte einer Stadt. 1979

Gertrud Middell: Mettmann Mittelstrasse 10. Geschichte eines Hauses und seiner Bewohner; o.J., Quellen zu Mettmanns Stadtgeschichte 1985

Stadt Mettmann: 1050-Jahrfeier der Stadt Mettmann in Wort und Bild. 1954

Festschrift zur 1050-Jahr Feier der Kreisstadt Mettmann. 1954

MEDAMANA (siehe Anhang): Zeitschrift/Heimatblatt der Vereinigung AULE METTMANNER seit 1952 erscheint vierteljährig. Erstmals seit 1926 als Beiblatt zur METTMANNER ZEITUNG

AULE METTMANNER: Streifzug durch die Mettmanner Stadtgeschichte mit Helmut Kreil, Michael Schaffers

MIN METTMANN: Mundartgedichte F. Geldmacher. Zeichnungen H. G. Hütten. 1977

He'imatgrüss an alle Mettmanner te butten en bennen. 1953

Us Mettmanner Platt ein kleines Wörterbuch

KOB HANNES und die bergische Räuberbande. Verfasser: G. Kuhs

(Seite 2)

AULE METTMANNER

Anita Jung: Die Kinder von der Wilhelmstrasse. 1992

Horst Günter Hütten: METTMANN aus dem Nähkörbchen. Mit der Zeichenfeder und zeitgenössischen Zitaten aus einer alten Stadt. 1972

Horst Günter Hütten: Die Leute vom Mittelsten Bach. Mettmann am Rande der grossen Geschichte. 1975

Horst Günter Hütten: Die Bauern an den Mettmanner Bächen. 1994

BILDBAND

Mettmann gestern und heute vorgestellt in 178 Bildern mit Texten. Verlag O. Kolp, Photowettbewerb SCHAUFENSTER o.J.

METTMANN Stadt der Türen und Tore. 1979

Marie-Luise Arendt: Mettmann mit Liebe betrachtet. 1992

Stadtarchiv der Kreisstadt Mettmann: Erinnerungen an Vorgestern.Ein Bilderbuch aus Alt-Mettmann. 1985

Stadt Mettmann METTMANN: Alte und neue Stadt (o.J.)

Kreis Mettmann: Neuigkeiten aus alter Zeit (o.J.)

Kreis Mettmann: Ausschnitt: Geschichte der Stadt Mettmann. Bernd Gansauer (o.J.)

Kreis Mettmann: Geschichte des Kreises Mettmann. Ulrich Rautenbichler. 1991

Feuerwehr Mettmann: 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr 1869-1994.

Mettmanner Bauverein e.G.: 75 Jahre Mettmanner Bauverein 1905-1980

(Seite 3)

BILDBÄNDE

Kreis Mettmann: JOURNAL. Jahrbuch des Kreises Mettmann. Nr. 1 ff.

Kreis Mettmann: Heinz Peters. Zwischen Rhein, Ruhr und Wupper. Landkreis Düsseldorf-Mettmann Kulturdokumente einer Landschaft 1964

Peter Kürner u.a.: Die Siedlung Kaldenberg. Ein Mettmanner Lese-und Bilderbuch. VHS 1987

H.J. Hindenberg: In Metzkausen unterwegs. Wanderwege. 1970

H.J. Hindenberg: Metzkausen Gestern und Heute. 1971

SCHULEN

Wilhelm Burberg: Aus der Geschichte der Städtischen hèheren Schulen in Mettmann. 1910

Dr.Frieshammer: Festschrift zum 25jähr. Bestehen der Städtischen Realschule zu Mettmann. 1929

Schulpflegschaft Metzkausen: 100 Jahre kath. Schule Metzkausen. 30.10.1965

Kath. Schule Neanderstrasse: 100 Jahre kath. Schule Neanderstr.; 25 Jahre kath. Grundschule 1892-1992

Gemeinsch. Grundschule Schulstr.: 1, 2, 3 im Sauseschritt schulische Leben an der Schulstrasse in Mettmann. 1994

A. Kortenhaus: 175 Jahre Kortenhaus 1803-1978

(Seite 4)

St. Sebastianus-Schützen-Bruderschaft

850 Jahre Sebastianus-Schützen-Bruderschaft e.V. 1103. Mettmann 1953

Festschrift zum Schützenfest und traditioneller Johanneskirmes. 27.6.1986

Kath. Gesseln-Verein Kolping

80 Jahre Kolping-Familie Mettmann. 29.9.1937

100 Jahre Kolpingfamilie Mettmann 1857-1957

125 Jahre Jahre Kolpingfamilie Mettmann . 1982

Pfarre heilige Familie Metzkausen

Festschrift aus Anlass der Kirchweihe 15.12.1979

25 Jahre Kirchenchor Cäcilia Metzkausen. 2.10.1971

Pfarre St. Lambertus Mettmann

Gemeinde-Kalender mit historischen Bildern 1992-1994

75 Jahre St. Elisabeth-Krankenhaus. Festschrift 1909-1984

Ulrich Rautenbichler: Kreis Mettmann - Die Landräte 1816-1923. 1991

Pfarre St. Marien W.-Barmen: Th. Iking. Briefe aus der Gefangenschaft zum Gedenken an Kaplan Johannes Flintrop (getötet 1942 im KZ Dachau)

Hinweis: Das FINDBUCH erhebt keinen Anspruch auf Voll ständigkeit. Mein Bestreben war, einmal die Bibliographie Mettmanns zusammenzufassen und basiert auf eigenen Beständen.

Lagerorte sind: Bei den eigenen orte angegeben. KARL KORN 1996

+ + +

Dr. Andreas Korn, 24.10.2023

+ + +

0 notes

Text

Karl Korn 1993: Beiträge zur Heimatforschung Mettmann (10)

Karl Korn: Evangelische Schulen in Mettmann (1630-1953). 1993

Andreas Korn: Anmerkungen zum Band

ohne Seitenangaben (ca. 113 Seiten)

Blauer Einband mit goldfarbenem Prägetitel mit Buchrückenprägung

Inhaltsverzeichnis, Vorwort

Andreas Korn: Bildbearbeitung und Foto des Einbandes, Digitalisierungen

Evangelische Schulen 1993 in Mettmann 1630-1953

Inhaltsverzeichnis

Vorwort, Karl Kom 1993

Schullehrer

Reformierte Schule 1630-1817*

Lutherische Schule 1783 - 1795*

Evangelische Schule (I) 1830 - 1945*

Evangelische Schule (II) 1893 - 1927*

Festschrift zur 1000 jährigen Jubelfeier der Stadt Mettmann 1904

»Die evangelischen Volksschulen Mettmanns« von Lehrer Hütz*

Chronik der evangelischen Volksschule (I) von Rektor Wilh. Glitschka 1912 - 1934*

»Protokollbuch der städtischen Schuldeputation von 1908 - 1930« auszugsweise Abschrift*

Chronik

Evangelische Schule (II) Mettmann 1893 - 1949*

Städtische Hilfsschule in Mettmann 1928 - 1944*

Evangelische Schule Obschwarzbach 1904- 1953*

Pastor Forneberg »Eine Skizze seines Wirkens und seiner Persönlichkeit« von Rektor Wilh. Glitschka*

HANS SCHEMM-SCHULE: Deutsche Gemeinschaftsschule 1939 - 1945; Quelle: Chronik der katholischen Schulen Mettmanns; von Karl Korn

*QUELLEN:

Stadtarchiv Mettmann

1000-Jahrfeier Mettmann 1904

Mettmanner Zeitung

MEDAMANA, Heimatverein AULE METTMANNER

Zusammenstellung: Karl Korn 1993, Industriestr. 50, 40878 Ratingen

+ + +

VORWORT

Nach Abschrift und Erstellung der Chroniken ...

Evangelische Schule Obschwarzbach 1781-1907

Katholische Schule Obschwarzbach 1808-1966 und Obmettmann

Katholische Schulen Mettmann 1624-1980

... möchte ich zum Abschluß meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Stadtarchiv Mettmann seit 1980 der Geschichte der Evangelischen Schulen in Mettmann nachgehen. Wenn es auch schwer ist eine detaillierte Chronologie zu erstellen, beschränke ich mich auf vorliegende Dokumentationen und einzelne Veröffentlichungen. Es ist mein Anliegen, einen Überblick zu geben über die schulischen Verhältnisse der Vergangenheit, auch über besondere Ereignisse, I. Weltkrieg und Nachkriegszeit, die die Mettmanner in ihrer Zeit bewegten.

Da möchte ich einen Mann aus der Vergessenheit holen - REKTOR WILHELM GLITSCHKA - der in fast 30 Jahren als hervorragender Pädagoge Generationen von Schülern in Mettmann heranbildete, die ihm auch nach ihrer Schulzeit verbunden blieben. Sein Interesse an der Heimatgeschichte zeigte er durch die Herausgabe der MEDAMANA von 1926-1931 als Beiblatt zur METTMANNER ZEITUNG, in der er sich als "Wilhelm von Werda" bezeichnete im Andenken an seine Jugendjahre, die er als Waise im Hause seines Onkels, Pfarrer Fliedner, in Kaiserswerth verlebte. In Prof. Georg Kuhlmey und Lehrer Peter Hackspiel fand er Mitarbeiter, die interessante Abhandlungen aus unserer Lokalgeschichte brachten. Die Heimatvereinigung AULE METTMANNER setzte ab 1952 die Tradition der MEDAMANA fort.

Nach seiner Pensionierung verbrachte Rektor Glitschka seine letzten Lebensjahre in Kaiserswerth.

Ihm ein ehrendes Gedenken zu widmen ist mir eine Ehrenpflicht.

KARL KORN 1993

+ + +

Dr. Andreas Korn, 23.10.2023

+ + +

0 notes

Text

Karl Korn 1990: Beiträge zur Heimatforschung Mettmann (07)

Karl Korn: St. Lambertus Mettmann. Geschichtliches, Vergessenes, Verlorenes, Bewahrtes. 1990 [Eigenverlag]

Andreas Korn: Anmerkung zum Band

Blau melierter Einband (Hardcover) mit hellrauem Buchrücken; Titel als Fotokopie auf den Buchdeckel geklebt; (ca. 269 Seiten, überwiegend einseitig, einige Doppelseiten); Pfarrer, Vikare, Kapläne, Küster: Zusammenstellung Karl Korn 1990

Vorwort, Inhaltsangabe, Quellen

Vgl. auch die Ausgaben St. Lambertus Mettmann 1983, 1993

Andreas Korn: Bildbearbeitung und Foto des Einbandes; Textdigitalisierungen

Abb. Kirchgrundriss St. Lambertus: deutlich wird der größere Neubau des Kirchenschiff (vom ursprünglichen Bau ist nur noch der Kirchturm aus dem 12. Jh. erhalten sowie ein altes Taufbecken)

Vorwort

Mit der vorliegenden Dokumentation, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, möchte ich die lange Verbundenheit mit meiner Heimatpfarre zum Ausdruck bringen, reichen doch die Vorarbeiten hierzu in meine Jugendzeit zurück. Als Messdiener und zeitweise Vertreter des Küsters und Organisten Georg Naberfeld [in den letzten Kriegstagen im Westen gefallen] hatte ich Zugang zu den alten sakralen Gegenständen, deren Entstehungsgeschichte und Symbolik mich faszinierte.

Einzige Quelle der Geschichte der Pfarrkirche war damals die in der Festschrift zur 1000-Jahrfeier der Stadt Mettmann [1904] von Pfarrer Döhmer verfasste Chronik, die meine Patentante aufbewahrt hatte. Mein Bestreben, die darin genannten historischen Daten, die weitgehend in Vergessenheit geraten waren, im Bewusstsein der jüngeren Generation zu erhalten und zu festigen, wollte ich als Vierzehnjähriger in meinem ersten Vortrag anlässlich einer Weihnachtsfeier der Messdiener verwirklichen.

Meinem Geschichtslehrer am Gymnasium und Heimatforscher Professor Georg Kuhlmey, der mein Interesse an der Heimatgeschichte bemerkte, verdanke ich, daß er mir Zugang zum Staatsarchiv in Düsseldorf und zum Landgericht in Wuppertal verschaffte, wo damals die alten Kirchenbücher auf bewahrt wurden. Dort fand ich 1934 im Taufbuch von 1767-1809 das Verzeichnis der Pfarrer von 1290 bis 1807. In der Folgezeit, unterbrochen durch Krieg, Gefangenschaft und Beruf, habe ich Prof. Kuhlmey bis zu seinem Tode unterstützt, indem ich seine vielen Manuskripte in leserliche Maschinenschrift übertrug.

Erst nach meiner Pensionierung 1980 konnte ich meinem Hobby nachgehen und das nur lückenhafte Archiv der Pfarre sichten und auswerten. Mit Hilfe der verschiedenen Quellen, insbesondere der Protokollbücher der Reformierten Gemeinde ab 1610, versuche ich die Pfarrer in ihr historisches und soziales Umfeld zu stellen und damit zu lebendigen Zeugen ihrer Zeit zu machen.

Karl Korn 1990

+ + +

INHALTSANGABE

CHRONIK 1983

100 Jahre St. Lambertus-Kirche in Mettmann

URKUNDE 1198

Archidiakon Udo

Stift Kaiserswerth

Pfarre Mettmann

PFARRER IN METTMANN

1198 - 1990

VIKARE - KAPLÄNE

Geschichte der Vikare

seit der Reformation

Aktenabschriften seit 1804

KÜSTER

Aktenabschriften 1677 - 1813

KIRCHEN-VORSTEHER

GEMEINDE-VERTRETER

1875 - 1904

+ + +

Quellen

(S. 1)

Pfarrarchiv St. Lambertus

Stadtarchiv Mettmann

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf

Festschrift: zur 1000jährigen Jubelfeier der Stadt Mettmann 1904

1050 Jahre METTMANN: Stadt und Land in Vergangenheit und Gegenwart 1954

Pfr. Wolfsgarten: Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde Mettmann (Tagebuch) 1881

Gertrud Middell: Quellen zur Mettmanner Stadtgeschichte 1983

Pastor C. Dott: Geschichte der evangelischen Gemeinde Mettmann 1880

Depositum Prof. Georg Kuhlmey im Stadtarchiv Mettmann: Abschriften aus Akten der Reformierten Gemeinde seit 1610 Protokolle des Presbyteriums

Dr. Hans Thiel: Der Anfang der Reformation in Mettmann METTMANNER ZEITUNG 1955

Kart Heck: Geschichte von Kaiserswerth 1925

Landschaftsverband Rheinland: Inventare nicht staaticher Archive S. Suitbertus Kaiserswerth 1961

Janssen-Lohmann: Der Weltklerus in den Köllner Erzbistumsprotokollen 1661-1825, 1935

Michael Schaffers: Msgr. Karl Weiß 1985

METTMANNER ZEITUNG

Rheinische Post

Westdeutsche Zeitung

SCHAUFENSTER Mettmann

MEDAMANA: Heimatblatt der Vereinigung "Aule Mettmanner"

Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln

(Ende Seite 1)

S. 2

Dokumentationen

Karl Korn: Mettmann nach der Reformation. Schlaglichter 1988

Karl Korn: Chronik des Pfarrers M. Tack 1788-1806

Karl Korn: Chronik u. Ausstellungskatalog 1983

Karl Korn: Grabsteine in St. Lambertos 1980

Karl Korn: Benefizium Schlickum 1721-1839

Karl Korn: Benefizium Schöller

Karl Korn: Hauptkirchenbuch S. Lambertos 1770

Karl Korn: Rhentbuch Pastoratus 1716

Karl Korn: Ehe-, Tauf-, Sterbebücher 1663-1842

Zeichnungen

Horst G. Hütten: Siegel 1311, 1339

Karl Korn: Grundrisse alte/neue Kirche

Photos

Stadtarchiv

Pfarrarchiv

Karl Korn

Henriette Cremer

(Ende Seite 2)

+ + +

0 notes

Text

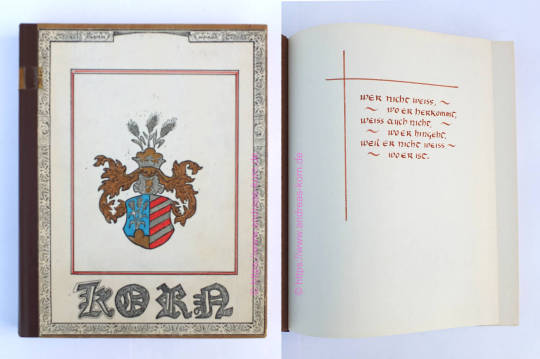

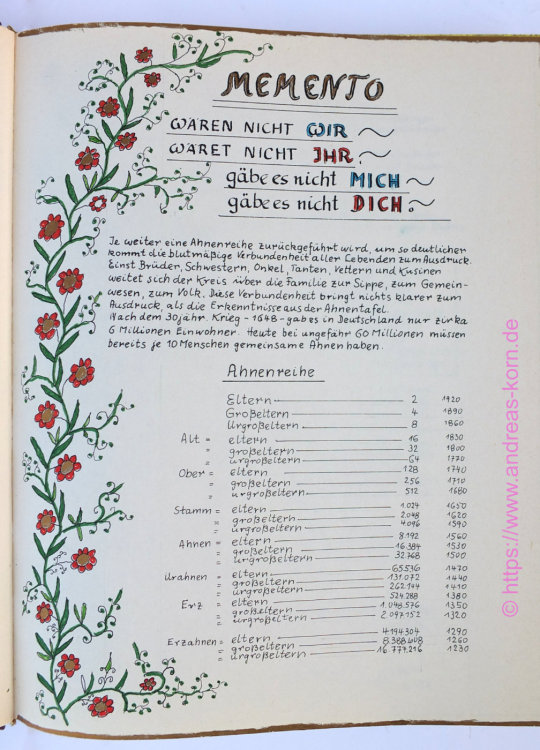

Karl Korn 1996: Beiträge zur Heimatforschung Mettmann (13)

Karl Korn: Chronik der Familie Korn. 1996 [Eigenverlag]

Andreas Korn: Anmerkung zum Band

Es liegen mir 4 Ausgaben zu diesem Thema vor:

2 Einbände in blau mit goldenem Prägetitel

A (s. Abb.): 1996 große Edition im Bezug auf den Seitenumfang; Innentitel mit dem Kornswappen (handkoloriert), ohne Inhaltsverzeichnis; ohne Seitenangaben, gezählt ca. 297 Seiten; Vorbemerkung des Autors; Grobgliederung der Chronik, Quellangaben; Memento

B: 1996 kleine Edition; ohne Seitenangaben, gezählt ca. 100 Seiten (Ausnahmen: wenige Doppelseiten von Urkunden; hier aber als 1 Seite gezählt); Innentitel mit dem Kornswappen (handkoloriert), ohne Inhaltsverzeichnis; Vorbemerkung des Autors; Grobgliederung der Chronik, Quellangaben; Memento

1 Ausgabe mit Spiralbindung ohne Seitenangaben, ohne Datum des Autors (fehlende Jahresangabe der Fertigstellung; Terminus post quem: Geburt von Teresa Korn am 28.3.1988 ist aufgenommen; vgl. den Stammbaum auf der letzten Seite); gezählt ca. 156 Seiten; ohne Inhaltsverzeichnis; Dorperhof (S. 1-11), Von Gott berufen (S. 11-16); Vorbemerkung des Autors; Umfangreiche Kopien von Urkunden insbesondere zum Rechtstreit um das Erbe des Kremershofes

1 Ausgabe mit festem Einband (Vorderseite des Einbandes mit einer Kopie des Kornswappens gestaltet); fehlende Jahresangabe des Autors zur Fertigstellung; überwiegend liebevoll ausgearbeitet handschriftliche und kalligrafisch gestalteten Informationen auf beige farbigem Papier; als Fragment mit vielen Leerseiten; offenbar nicht mehr fertiggestellt); Datierungshinweise unklar: letzte Seite: „Des Menschen Herz strebt nach ewigem Glück, Du hast uns erschaffen, o Herr, und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in Dir.“ (10.1.1987); einige Seiten vorher befinden sich leicht ins Format eingezogen kleine weiße Kopierblätter, die vermutlich im Nachhinein eingeklebt wurden; darin ein Passus: „Liebe Enkelkinder“ vom 30. März 1998 (vgl. die folgenden beiden Abb. darunter)

Andreas Korn: Bildbearbeitung und Foto der Einbände, Digitalisierung; [das Foto von Karl Korn ist während eines Vortrages beim "Korn-Treffens" 1979 in Mettmann aufgenommen worden; meine Vater zeigt Fotos seiner Vorfahren; im Hintergrund auf dem grünen Wandsockel sind seine Großeltern zu sehen; die Personenfotos, die er in seinen Händen hochhält, sind mir leider unbekannt; rechts unten im Foto ist Philipp Müller zu sehen, seine Frau Louise war eine Tante meines Vaters vom Markt 22 in Mettmann; wo der Großvater meines Vaters als Bäckermeister seit 1893 mit der Familie lebte]

+ + +

Dr. Andreas Korn, 11.10.2023

+ + +

0 notes

Text

Karl Korn: Beiträge in der MEDAMANA 1980-1996

Quelle: https://www.aulemettmanner.de/pdf/Medamana%20Inh.%20Verz%201954%20-%202020.pdf

Andreas Korn: Mein Vater Karl Paul Korn - Heimatforscher in Mettmann

Für die Medamana - Heimatblatt der Vereinigung "Aule Mettmanner" hat mein Vater und leidenschaftlicher Heimatforscher eine große Anzahl an Beiträgen verfasst. Freundlicherweise hat die Redaktion der Medamana die Inhaltsverzeichnisse 1954-2020 online gestellt.

Daraus konnte ich die Essays meines Vaters identifizieren und hier zusammentragen. In dem Autorenverzeichnis sind mir auch einige Personen aufgefallen, mit denen mein Vater in Verbindung gestanden hat.

Dies sind beispielsweise diese Persönlichkeiten, an die ich hier gerne erinnere: Dr. Karl Klockenhoff, Prof. Georg Kuhlmey, P. Winkels, Kanonikus Dr. Kessel, Gertrud Middell, Horst-G. Hütten, Bürgerm. W. Voß, Bernd Gansauer, Gustav Voß, Fritz Löckenhoff, Paul Kriegel, Michael Schaffers, Helmut Kreil u.a.

Zugleich ist anzumerken, dass Karl Korn mit einigen persönlichen Forschungsschwerpunkten (wie St. Lambertus, Chronik der Familie Korn, St. Caecila Hubbelrath) zum Teil umfangreiche Abschrift- und Manuskriptsammlungen in kleinen eingebundenen Editionen zusammengetragen hat. Meine Bibliografie gibt hier Interessierten Auskunft.

(Foto beim Klavierspiel auf einem Klavier aus Emmerich von Tetsch & May, dem Geburtsort seiner Frau Klara Korn, geb. Schmidt)

Aufstellung der Beiträge von Karl Korn in der Mettmanner MEDAMANA

Medamana Nr. 3 27. Jahrgang Oktober 1980

Karl Korn: Ruhrgebietsbesatzung in Mettmann, S. 74

Karl Korn: Besetzung der Bürgermeisterei Hubbelrath, S. 82

Medamana Nr. 4 27. Jahrgang Dezember 1980

Karl Korn: "Em Hassel wued en Kerk jebout", S. 98

Karl Korn: Winter am Eidamhauser Berg, S. 110

Medamana Nr. 4 28. Jahrgang Dezember 1981

Karl Korn: Aus der Schulchronik der Schule Obschwarzbach, S. 74

Medamana Nr. 1 29. Jahrgang April 1982

Karl Korn: 75 Jahre Max Hoffstaedter, S. 6

Karl Korn: Aus der Chronik der kath. Schule Obschwarzbach (Teil 2), S. 15

Medamana Nr. 3 29. Jahrgang Oktober 1982

Karl Korn: 75 Jahre Weltspiegel Kino, S. 8

Medamana Nr. 1 30. Jahrgang April 1983

Karl Korn: Vor 100 Jahren Neubau der Lambertus Kirche, S. 2

Medamana Nr. 3 36. Jahrgang September 1989

Karl Korn: Mettmann im Kriege 1939-1940, S. 45

Medamana Nr. 4 36. Jahrgang Dezember 1989

Karl Korn: Mettmanner im Krieg 1939-1941 (Teil 2) , S. 67

Medamana Nr. 1 38. Jahrgang April 1991

Karl Korn: Sedan-Feier vor 120 Jahren , S. 16

Medamana Nr. 4 38. Jahrgang Dezember 1991

Karl Korn: Kreuzkasel aus der Pfarrkirche Mettmann, S. 83

Medamana Nr. 4 39. Jahrgang Dezember 1992

Karl Korn: Pfarrer Edmund Nießen gestorben, S. 74

Medamana Nr. 4 40. Jahrgang Dezember 1993

Karl Korn: Die Glocken von St. Lambertus , S. 63

Medamana Nr. 4 41. Jahrgang Dezember 1994

Karl Korn: Die Meßdiener von St. Lambertus, S. 79

Medamana Nr. 2 42. Jahrgang Juni 1995

Karl Korn: Aus der Geschichte der Evangelischen Schulen 1630-1939, S. 36

Medamana Nr. 4 43. Jahrgang Dezember 1996

Karl Korn: SPARTAKUS-Aufstand in Mettmann und Hubbelrath, S. 77

+ + +

Dr. Andreas Korn, 10.10.2023

Foto aus dem Familienarchiv: Karl Korn beim Klavierspiel in Metzkausen in der Hasselerstraße 53 um 1972.

+ + +

0 notes

Text

Karl Korn 1993: Beiträge zur Heimatforschung Mettmann (12)

Karl Korn: St. Lambertus Mettmann. Geschichtliches, Vergessenes, Verlorenes, Bewahrtes. 1993 [Eigenverlag]

Andreas Korn: Anmerkung zum Band

Blauer Einband mit Goldprägung

Nostalgie – Sehnsucht nach der als besser erscheinenden Vergangenheit (Gewöhnliche Sonntage, Tod und Beerdigung, Gottesdienst, Feierliche Hochämter, Weihnachten, Passionszeit, Karfreitag, Karsamstag, Ostern, Andachten)

Inhaltsangabe

Karl Korn hat zum Thema St. Lambertus in verschiedenen Jahren unterschiedliche Editionen erstellt und weitere Inhalte aufbereitet; vgl. 1983, 1990

Andreas Korn: Bildbearbeitung und Foto des Einbandes, Digitalisierung des Essay "Nostalgie – Sehnsucht nach der als besser erscheinenden Vergangenheit" sowie der Inhaltsangabe

Inhaltsangabe

100-Jahre St. Lambertuskirche 1983, Chronik und Ausstellungskatalog

SCHÖFFENSIEGEL

SIGILLUM IN MEDEME 1444

Ein Segel der Freiheit Medemen 1493

URKUNDEN

Urkunde von 904

Regelung der Einkünfte zwischen Kaiserswerth und Mettmann 1198

Feier des Lambertus-Tages 1694

Urkunde Papst Benedikt XIII. 1729 über die Lambertus-Verehrung

Übertragung der Lambertus-Reliquie 1850

Urkunde des Bischofs von Lüttich 1850 über die Echtheit der Lambertus-Reliquie

Andacht zu Ehren des hl. Lambertus 1850

1200.Todestag des hl. Lambertus 1895

Notiz Ober die Lambertus - Reliquie 1901

Sakrales

Lambertus-Reliquiar um 1367

Kreuz-Reliquiar 1820

Kreuz-Kasel mit Wappen um 1485

Strahlen-Monstranz um 1750

Turm-Monstranz 1896

Alte Kirche

Kirchturm

Taufstein

Glocken

S. Lambert 1429

S. Ann 1505

Sturmglocke 1727

Ave-Glocke 1729

Grabsteine

Beschreibung Archivrat Redinghofen 1662

Joist von Eller 1568

Lutter von Eller 1526

Elisabeth von Eller 1619

Johann von der Horst 1638

Joist Arnold von Eller 1622

Cath. Margaretha von Eller 1619

Pfr. Joh. Wilh. Jagfeld 1737

(Ende Seite 1)

Totenschilde

Amtmann Wilh. Gogreve 1531

Johanna Tantzel geborene Eller 1652

Neubau der Kirch 1883

Ausstattung der Kirch

Altäre

Lambertus, Lebensbeschreibung

E. Klauke, Verzeichnis der Lambertus Gemeinden

Dr. Hans Thiel

Dr. Hannsjosef Weiers

Prof. Georg Kuhlmey

Quellangaben:

Pfarrarchiv S. Lambertus Mettmann

Stadtarchiv Mettmann, Despos. Kuhlmey

St. Lambertus Düsseldorf, „Lambertus-Bote“

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf

Bayer. Staatsbibliothek München, Sammlung Redinghoven Bd. 24

Hist. Archiv der Erzdiözese Köln

Mettmann Stadt und Land 1954, Aloys Henn-Verlag, Ratingen

Zeichnungen und Photos

Horst-G. Hütten, Mettmann

Karl Korn, Ratingen

Andreas Korn, Ratingen

Karl Korn, Industriestr. 50, 40878 Ratingen

(Ende Seite 2)

Nostalgie – Sehnsucht nach der als besser erscheinenden Vergangenheit (1994)

Mit der vorliegenden Dokumentation möchte ich letztmalig meine lange Verbundenheit mit meiner Heimatpfarre S. Lambertus zum Ausdruck bringen, reichen doch meine lebhaften Erinnerungen bis in meine frühe Jugendzeit.

Schon als Kleinkind nahm mich die besondere Atmosphäre im großen Kirchenraum gefangen, wenn mich mein Vater mit auf die Orgelbühne nahm. Im Alter von 8 Jahren trat ich in den von Georg Naberfeld geründeten Knabenchor ein, lernte da den gregorianischen Chorgesang mit allen Abwechslungen im Kirchenjahr kennen. Nach meiner Erstkommunion wurde ich Meßdiener, hatte jetzt eine mich ansprechende Funktion als Helfer und Mitgestalter bei den Messen und Andachten. Da ich Verständnis zeigte für die Neubesinnung in der Liturgie, holte mich der Jugendkaplan Krambach zur Gestaltung einer ersten Gemeinschaftsmesse, zuerst noch mit einem "tonus rectus", der aber als zu modern wieder fallen gelassen wurde. Beauftragt, junge Meßdiener anzuleiten, versuchte ich, nicht nur die lateinischen Texte einzuüben, sondern auch den Sinn der Tätigkeiten zu erklären und auf die Gestaltung des Kirchenraumes mit seinen Altären, Figuren, sakralen Gegenständen, mit ihrer Symbolik und Geschichte hinzuweisen. An der Heimatgeschichte interessiert, hielt ich als 14jähriger anlässlich einer Weihnachtsfeier einen ersten Vortrag über die Geschichte der über 1000jährigen Lambertuskirche mit dem Bestreben, die Erinnerung wachzuhalten.

Da Georg Naberfeld Küster und Organist war, habe ich ihn sonntags im Küsterdienst vertreten. Dadurch hatte ich Gelegenheit, sakrale Gegenstände zu untersuchen, chronologisch einzuordnen und Vergessenes wieder hervorzuholen. So war es mir möglich, bei den Stadtjubiläen 1954 und 1979, dann zum 100jähr. Bestehen der "neuen Kirche" 1983, in Ausstellungen die noch wenigen, aber kostbaren "Schätze'' der Vergangenheit einem interessierten Personenkreis vorzustellen. Kostbarstes Stück ist die über 500-Jahre alte handgestickte Kreuzkasel mit den Wappen Jülich-Berg, Sachsen, Brandenburg, Österreich und Bayern, auch das Lambertus-Reliquiar (um 1367).

Bedingt durch Beruf und Wegzug nach Metzkausen, habe ich die Zerstörungen bei der Renovierung der Kirche nur am Rande erleben können. Eine neue Generation, ohne Gefühl für Tradition und Pietät, vernichtete den "neugotischen Kitsch",obwohl Mettmann vom Kriege verschont blieb. Das Resultat war eine leere Halle im Stile einer neuen Sachlichkeit. Als ich später Mitglied des Kirchenvorstandes war, habe ich wenigstens Anstoß für die Rückführung einzelner Figuren geben können und mich eingesetzt, daß die Fenster im Marienchor erhalten blieben.

Nach meiner Pensionierung habe ich versucht, obwohl nicht mehr in Mettmann wohnhaft, das Pfarrarchiv zu sichten und aus den nur wenigen Relikten Abschriften zu machen und in Dokumentationen festzuhalten.

Das religiöse Leben der in der "Diaspora" lebenden Katholiken nahm Mitte des vorigen Jhds. einen starken Aufschwung, Vereine wurden gegründet, die Lambrtusverehrung wurde durch Pfarrer Schmitz neu belebt, nachdem die Reliquie des Pfarrpatrons von Lüttich nach hier überführt war. Zwar wurde der seit 1424 bestehende Markt am Lamberts-Tag (17.Sept.) um 1860 ageschafft, doch hielt sich die Tradition der "Appeltaten-Kirmes" in den katholischen Familien noch bis zum Ende des letzten Krieges.

(Ende Seite 1)

nach althergebrachter Tradition gestalteten sich kirchliche Festtage und damit zusammenhängende Gebräuche, die einmal in Erinnerung gebracht werden sollen.

Gewöhnliche Sonntage wurden am Samstag 18 Uhr durch die beiden mittleren Glocken von 1429 und 1505 (Lambertus und Anna-Glocke) eingeläutet. Vor den Festtagen kam die "Sturmglocke" von 1727 dazu. Unbelästigt vom heutigen Lärm des Straßenverkehrs entfaltete sich ihr harmonischer Klang und versetzte den Zuhörer (man konnte noch zuhören) in vorfestliche Stimmung. Eine Sonderheit war das im Rheinland bekannte "beiern" vor der Erstkommunion, Prozession und Lambertusfest. Die Klöppel der Sturm- und Anna-Glocke wurden bis an den Glockenrand gezogen und durch Hebel abwechselnd zu Klang gebracht. Letzter "Beiermann" war mein Onkel Philipp Müller, der das Haus me1ner Großeltern gegenüber der Kirche übernommen hatte.

Die 2750 kg schwere "Sturmglocke", früher auch Alarmglocke bei Feuersgefahr, läutete in der Weihnachtsnacht von 3-4 Uhr und weckte dadurch die Besucher der Christmette, die sich einen sicheren Platz in der zu erwarteten Überfüllung der Kirche sichern wollten. Aber auch an den hohen Festtagen läutete sie mittags um 13 Uhr allein und unterstrich damit den hohen Wert des Festtages.

Die Anna-Glocke (auch Totenglocke) zeigte morgens von 11-12 Uhr den Tod eines Mitbürgers an. Sie wurde in einzelnen ''Stürmen" geläutet, weil der Küster zwischenzeitlich eine Pause einlegen mußte. Erst 1927 wurde eine elektrische Anlage installiert. Auch begleitete ihr Klang den Toten auf der Fahrt zum Friedhof bis zur Rückkehr der Trauergäste zu den Exequien in der Pfarrkirche.

Die nur kleine, 250 kg schwere "Ave-Glocke", läutete nur am frühen Morgen und am Abend. Beim festlichen Geläut fehlte sie, weil sie die Harmonie gestört hätte.

1942 wurde Sturm-Anna +Ave-Glocke zum "Kriegseinsatz" fortgeschafft, doch konnte sich Mettmann glücklich schätzen, sie unzerstört zum Lambertusfest 1947 zurück erhalten zu haben.

TOD UND BEERDIGUNG

Bei schwerer Erkrankung wurde Geistlicher und Küster zum "Versehgang" gerufen. In rein katholischen Gegenden begleitete der Küster mit Lampe und Schelle den im Ornat gekleideten Priester mit den Sakramenten. In Mettmann ging der Priester allein und anonym.

War der Tod eingetreten, wurde die Uhr abgestellt, der Spiegel verhangen, die Schlagläden geschlossen und an der Haustür zeigte ein schwarzer Flor, daß sich im Haus ein Toter befand bis zur Beerdigung vom Haus aus, denn es gab keine Friedhofkapelle. Ein eigens dafür bestimmter "Leichenwäscher" (Mann oder Frau) versorgte die Leiche, der Schreiner wurde zum „Maßnahmen“ bestellt und bald konnte die Einsargung erfolgen. Während der nächsten 3 Tage fanden sich Familie, Freunde und Nachbarschaft um den Toten versammelt. Es zeigte sich aufrichtige Anteilnahme und Nachbarschaftshilfe. Am Tag der Beerdigung fand sich die Trauergemeinde vor dem Haus des Verstorbenen zusammen. Mit Rücksicht auf die früheren Stadtmauern gab es den inneren Stadtkreis, in denen der Priester zur Aussegnung in das Haus kam. Alle Toten außerhalb dieses Bereiches wurden vom Priester an den Plätzen der früheren Stadttore: Nördlicher Bereich = Düsseldorfer Tor = Oberstr.-Düsseldorfer Str. Westlich = Laubacher Tor = Neanderstr. -Bismarckstr. Südlich: Elberfelder Tor = Breite-Mühlenstr. Der Metzkausener Leichenweg endete an der Schwarzbachstrasse (Jubiläumsplatz).

Diese Regelung galt noch bis kurz nach dem Kriege, als dann wegen der Wohnungsnot ein provisorisches "Totenhäuschen'' auf dem Friedhof benutzt wurde, doch gab es auch bei den Krankenhäusern Leichenhallen.

(Ende Seite 2)

Gottesdienst

Die Wochenmessen fanden um 7 und 7:40 statt, letztere um den Schulgottesdienst zu ermöglichen. Bei Beerdigungen, für Katholiken immer vormittags, wurden Schüler vom Unterricht freigestellt, die als Meßdiener teilnahmen und bei den Exequien den Altardienst übernahmen.

In der Krankenhauskapelle wurde samstags eine Messe gelesen. Die Meßdiener freuten sich schon auf den von den Schwestern bereiteten Frühstückstisch: Milchkaffee mit dicken Brötchen.

Sonntagsmessen: (im Sommer 1&2 6 Uhr), 7:00, 8 1/2, 10 Uhr Hochamt mit "Asperges" Weiwasserausteilung. Für die Obschwarzbacher gab es eine Sonntagsmesse um 1/2 8 Uhr, im Winter wegen der Schneeverwehungen oft mit Verspätung. Lehrer Hornemann als Organist hatte oft Schwierigkeiten den "Blasebalgtretern", die manchmal für sein Fortissimo nicht für ausreichende Luft sorgten.

Nachmittagsandacht mit Christenlehre um 14,30 Uhr, an der sehr viele Schüler teilnahmen, fragten doch die Lehrer am Montag nach dem in der Predigt behandelten Thema, das auch im Unterricht aufgenommen wurde. Taufen um 15 Uhr, an denen meist nur die Paten teilnahmen, denn die Taufe fand nur wenige Tage nach der Geburt statt; Wöchnerin und Vater bereiteten inzwischen den Tauf-Kaffee.

Feierliche Hochämter an Festtagen mit Priester, Diakon, Subdiakon und vielen Meßdienern. Nach feierlichem Präludium von Bach oder Buxtehude leitete Georg Naberfeld den gut geschulten Kirchenchor mit mehrstimmigen Messen mit oder ohne Orgelbegleitung. Der Besuch dieser Hochämter war überdurchschnittlich, war sie doch fast das einzige Kultur-Angebot in der noch radio-fernsehlosen Zeit.

Die Nachmittagsandacht 17 Uhr mit Festpredigt und Kirchenchor fand eine Gemeinde, in der die Kirche bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt war.

Weihnachten 1/2 5 Vorfeier noch in Adventstimmung. Mit dem Lied "Heiligste Nacht" erstrahlte dann die ganze Kirche im festlichen Glanz. Während der nachfolgenden "Hirtenmessen" wurden alle Weihnachtslieder gesungen. Der Kirchenchor hatte Schwerarbeit zu leisten: Nicht nur die Christmette und das Hochamt um 10 Uhr, nachfolgend auch de~ Gesang an den Krankenhäusern hatten sie zu bewältigen, nein, auch hatten sie am Nachmittag die Festandacht zu umrahmen und auch am 2. Weihnachtstag noch im Hochamt zu singen. Diese Leistung sei im Nachhinein dankend gewürdigt. Dasselbe bezieht sich auch auf Ostern, Pfingsten, Prozession und Lambertusfest.

Passionszeit: Die Kreuze verhangen, Kreuzweg-Andacht. Palmsonntag mit Austeilung der Buchsbaumzweige. Gründonnerstag mit der so ganz anderen Liturgie, beim GLORIA Glocken- und Schellengeläute (Reisbreiessen in Rom) dann Ersatz mit hölzernen Klappern, Entblößung der Altäre, Sakrament Prozession zum Nebenaltar. Karfreitag 12 Prophetien, Passion mit verteilten Rollen, Kreuzverehrung. Karsamstag Osterfeuer, Osterkerze, Taufwasserweihe, (liturgisch falsch) Gloria mit Rückkehr der Glocken, dadurch die Auferstehungsfeier vorweggenommen.

Ostern 1/2 6 Uhr Auferstehungsfeier mit Hochamt und Eröffnung des "40stundigen Gebetes". 10 Uhr Hochamt, 17,00 Festandacht, 19,00 Komplet Andachten in der Fastenzeit sonntags Fastenpredigten von auswärtigen Jesuiten, Franziskanern. Maiandachten: Eröffnung mit dem aus Altenberg eingeholten Licht. Während des ganzen Maimonats abends 1/2 8 Uhr Andacht unter großer Beteiligung der Jugend.

(Ende Seite 3)

Prozession

Ein besonderer Festtag für die Katholiken, die damit in der Öffentlichkeit ihren Glauben bekannten.

An der Vorbereitung beteiligten sich in der Hauptsache die Anwohner der am Prozessionsweg liegenden Häuser. Fahnenschmuck, Girlanden, Birkengrün. Vom Goldberger Teich wurde Schilf gepflückt, der zerschnitten, auf staubigen, noch nicht asphaltierten Straßen gestreut wurde. Es entstand ein ganz besonderer Geruch, der typisch für den hohen Festtag wurde. Zwischendurch war stundenweise das "Beiern" zu hören, Kirmesleute bauten ihre Stände am Markt auf, hatten aber genügend Abstand von der Kirche zu halten.

Nach dem Festhochamt um 10 Uhr setzte sich auf Glockenzeichen der Zug in Bewegung. Feuerwehrkapelle und Musikverein LYRA stimmten die Kirchenlieder an. Nach der Ordnung kamen zuerst die Schulkinder, die Mädchen und Frauen, dann die Sakramentgruppe mit Meßdienern, Geistlichkeit, wobei Prälat B. Marschall von Gruiten mit seinem Ornat besonders auffiel. Unter dem Traghimmel der die alte Monstranz mit dem Siegel der Freiheit MEDEME von 1444 tragende Geistliche, seitlich flankiert von den Sebastianern. Es folgte eine Fahnengruppe der Vereine, da in der Nazizeit die Vereine nicht gemeinsam auftreten durften. Jungmänner und Männer bildeten den Abschluß.

Der Prozessionsweg: Oberstr., Düsseldorfer Straße, 1. Altar am Elisabeth Krankenhaus, Bismarck Str. Gartenstraße 2. Altar am Amtsgericht, früher an der Ecke Neanderstr.-Herrenhauser Weg, doch wegen des starken Verkehrs auf der Ringstraße aufgegeben. Neander- Schulstr. zum Königshof, der Urzelle Mettmanns, dort 3. Altar unter der dreigeteilten Kastanie, die heute, wie so vieles, der modernen Stadtplanung zum Opfer gefallen ist. Dann ein kurzer Weg über die Wallstraße (Pulvergasse) zum (leider abgerissenen) Hotel Vogel, wo ursprünglich der 4. Altar stand, Mühlenstraße, Tannisberg, Oberstr. zum Markt, wo vor dem Haus meiner Großeltern der Schlußsegen gegeben wurde. Unter vollem Glockengeläut und TE DEUM zog die Sakramentsgruppe in die Kirche zurück.

Ich hätte noch länger über meine Erinnerungen erzählen können, hätte mir gewünscht einmal einen interessierten Kreis zu finden, doch hoffe ich, daß ich mit meiner Dokumentation deutlich gemacht habe, sich der Zeugnisse der Vergangenheit zu erinnern, die uns unter großer Opferbereitschaft unserer Vorfahren als Vermächtnis übergeben wurden.

Karl Korn 1994

Industriestraße 50, 40878 Ratingen

+ + +

Dr. Andreas Korn, 09.10.2023

+ + +

0 notes

Text

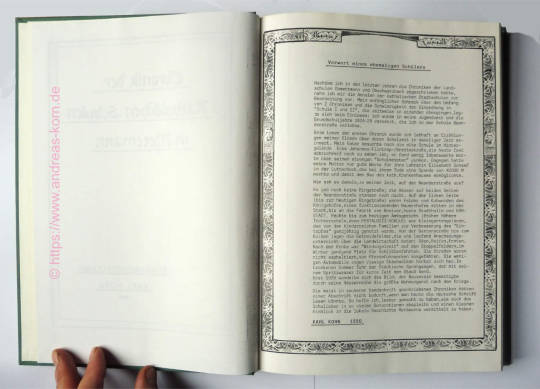

Karl Korn 1990: Beiträge zur Heimatforschung Mettmann (08)

Karl Korn: Chronik der katholischen Volksschule zu Mettmann. 1990 [Eigenverlag]

Andreas Korn: Anmerkung zum Band

Zusammenstellung: Karl Korn 1990 (ohne Seitenangaben, gezählt ca. 187 Seiten)

Grüner Einband mit Titel (Fotokopie)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort eines ehemaligen Schülers

Fotokopien

Andreas Korn: Bildbearbeitung und Foto des Einbandes, Digitalisierung des Vorwortes

Vorwort eines ehemaligen Schülers

Nachdem ich in den letzten Jahren die Chroniken der Landschulen Obmettmann und Obschwarzbach abgeschrieben hatte, nahm ich mir die Annalen der katholischen Stadtschulen zur Bearbeitung vor. Mein anfänglicher Schreck über den Umfang von 2 Chroniken und die Schwierigkeit der Einordnung in "Schule I und II", die zeitweise in einander übergingen, legte sich beim Einlesen: ich wurde in meine Jugendzeit und die Grundschuljahre 1924-28 versetzt, die ich in der Schule Neanderstraße verlebte.

Beim Lesen der ersten Chronik wurde ich lebhaft an Erzählungen meiner Eltern über deren Schulzeit in damaliger Zeit erinnert. Mein Vater besuchte noch die alte Schule im Hintergelände Ecke Johannes-Flintrop/Breitestraße, die heute fast abbruchreif noch zu sehen ist; er fand wenig lobenswerte Worte über seinen strengen "Schulmeister" Junker. Dagegen hatte meine Mutter nur gute Worte für ihre Lehrerin Elisabeth Schaaf in der Lutterbeck, die bei ihrem Tode eine Spende von 40000 M machte und damit den Bau des kath. Krankenhauses ermöglichte.

Wie sah es damals, zu meiner Zeit, auf der Neanderstraße aus?

Es gab noch keine Ringstraße; die Häuser auf beiden Seiten der Neanderstraße standen noch nicht. Auf der linken Seite (bis zur heutigen Ringstraße) waren Felder und Kuhweiden des Königshofes, eines funktionierenden Bauernhofes mitten in der Stadt, bis an die Fabrik von Boniver, heute Stadthalle und KARSTADT. Rechts bis zum heutigen Amtsgericht (früher Höhere Töchterschule, dann PESTALOZZI-SCHULE) war Kleingartengelände, das von den kinderreichen Familien zur Verbesserung des "Eintopfes" ganzjährig genutzt wurde. Von der Gartenstraße bis zum Kolben lagen die Getreidefelder, die uns laufend Anschauungsunterricht über die Landwirtschaft boten: Säen, Reifen, Ernten.

Nach der Ernte war "Windvogelzeit" auf den Stoppelfeldern, im Winter genügend Platz für Schlittenfahrten. Die Straßen waren nicht asphaltiert, von Pferdefuhrwerken ausgefahren. Die wenigen Automobile zogen riesige Staubwolken hinter sich her. Im trockenen Sommer fuhr der Städtische Sprengwagen, der mit seinem Spritzwasser für kurze Zeit den Staub band.

Erst 1925 wandelte sich das Bild: der Bauverein beseitigte durch seine Häuserreihe die größte Wohnungsnot nach dem Kriege.

Die meist in sauberer Handschrift geschriebener Chroniken hätten einer Abschrift nicht bedurft, wenn man heute die deutsche Schrift lesen könnte. So hoffe ich, lesbar gemacht zu haben, wie sich das Schulleben in so vielen Generationen abspielte und einen kleinen Einblick in die lokale Geschichte Mettmanns vermittelt zu haben.

KARL KORN 1990

+ + +

Dr. Andreas Korn, 09.10.2023

+ + +

0 notes

Text

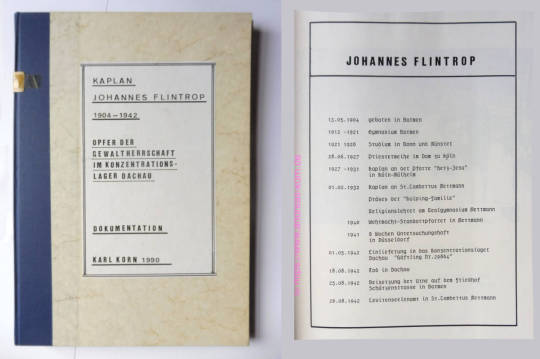

Karl Korn 1990: Beiträge zur Heimatforschung Mettmann (06)

Kaplan Johannes Flintdrop 1904-1942. Opfer der Gewaltherrschaft im Konzentrationslager Dachau. Dokumentation. 1990 [Eigenverlag]

Andreas Korn: Anmerkungen zum Band

handschriftliche Seitenangaben (ca. 75 Seiten)

Beigefarbener Einband (mit Struktur) mit blauen Buchrücken; Titel (Satz, Kopie)

Vorwort: Warum habt ihr euch nicht gegen die Nazis gewehrt, habt euch alles gefallen lassen?

Kurz Biografie

Fotokopien und Quellen: Schutzhaftbefehl von Heydrich 13.04.1942; Todesbenachrichtigung vom 18.08.1942 der Geheimen Staatspolizei; diverse Zeitungsartikel; Konzentrationslager Dachau 1933-1945, München: Lipp 1978 (Auszug); Thomas Iking: Briefe aus der Gefangenschaft. Zum Gedenken an Johannes Flintdrop. Hrs. von der kath. Kirchengemeinde St. Marien Wuppertal-Barmen, S. 01-32 (ohne Jahresangabe)

hinten eingelegt: Michael Schaffers: Johannes-Flintrop-Str. - "Namen Schall und Rauch", 13 Seiten, ohne Jahresangabe; Helmut Moll: Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Hrsg. im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, Schöningh, Paderborn u. a. 1999, S. 274-278 (Fotokopie; Quelle richtig zugewiesen, keine eindeutige Auszeichnung); Helmut Moll: Kaplan Johannes Flintrop aus Barmen, S. 343-346 (ganz hinten eingeklebt)

Andreas Korn: Bildbearbeitung und Foto des Einbandes, Digitalisierung der Kurzbiografie und des Vorwortes

Kurzbiografie

Johannes Flintdrop

13.05.1904 geboren in Barmen

1912 -1921 Gymnasium Barmen

1921 1926 Studium in Bonn und Münster

28.06.1927 Priestermeine im Dom zu Köln

1927 -1931 Kaplan an der Pfarre "Herz-Jesu" in Köln-Mülheim

01.02.1932 Kaplan an St. Lambertus Mettmann

Präses der "Kolping-Familie"

Religionslehrer am Realgymnasium Mettmann

1940 Wehrmacht-Standortpfarrer in Mettmann

1941 8 Wochen Untersuchungshaft in Düsseldorf

01.05.1942 Einlieferung in das Konzentrationslager Dachau "Häftling Nr.29864"

18.08.1942 Tod in Dachau

25.08.1942 Beisetzung der Urne auf dem Friedhof Schützenstrasse in Barmen

26.08.1942 Levitenseelenamt in St. Lambertus Mettmann

Vorwort:

Warum habt ihr euch nicht gegen die Nazis gewehrt, habt euch alles gefallen lassen?

(Seite 1)

So fragt die in größter Freiheit aufgewachsene Nachkriegsgeneration uns, die heute 70jährigen. Es fällt uns schwer, darauf eine kurze Antwort zu geben, denn wir müssten die Zeitumstände erklären, von dem uns eingeimpften Gehorsam reden, von Angst und der daraus entstehenden Heuchelei. Wer kann das nachempfinden? Eine deutliche Beschreibung der Zeitumstände ab 1933 finden wir in der angeführten Dokumentation von Kaplan Thomas Iking "Briefe aus der Gefangenschaft" Seite 3. Und doch gibt uns der gewaltlose Umbruch in der DDR das anschauliche Beispiel einer "Revolution von unten", die das erreichte, was uns damals unter Lebensgefahr verwehrt war.

Flintrop?