Text

国とメガネ(ドイツ編)

メガネにお国柄が出る、というのは割とそうで、その国のブランドを見ていると、何となく国の感じがわかる気がします。

ちょっと回を追って紹介して行きたいのですが、今日は一番顕著だな、と思うドイツについてご紹介。

質実剛健。

無駄を廃したインダストリアルな世界観と、そこに漂うスマートさ。

近年、ドイツといえばシートメタル、と言われるぐらい、その特徴的なメガネは世界に名を轟かせていますが、それらはまさに、上に書いたようなドイツのイメージに近いと言えるような気がします。

極薄のステンレス板を打ち抜いたフレームを、溶接せず、ネジも使わずに組み上げるスタイルは、緩みも少なく、超軽量なメガネを実現。

まだ調べきれてないけど、モダンでシンプルなその姿は、20世紀初頭のドイツで一世を風靡したバウハウスのデザイン精神の影響を強く受けているとも言われ、ドイツの歴史・文化の一つを確かに受け継ぐフレームの系譜と言えるでしょう。

iC! Berlin、MYKITA、そして最近立ち上げられたHaffmans & Neumeister。いずれも高度な技術力を擁するドイツならではの高いクオリティを感じさせますが、決して伝統に固執せず、最新の技術とモダンな感性を存分に織り込んでいます。3社とも違う組み方ながら、そのヒンジ部分はいずれも特許技術として、ブランドのアイコン的な存在感を放っています。

(引用元:iC! Berlinホームページから)

興味深いのは、この3つのブランドを生み出したのが、メガネ界の異端児と言われる、フィリップ・ハフマンスという一人のメガネクリエイターだというから驚きです。(彼の紹介はこの記事が分かりやすい:https://www.pen-online.jp/feature/product/harfmannsneumeister/1)

自らブランドを立ち上げ、そこを去り、また別の角度で新たなブランドを起こす。3つのブランドはご覧頂くとまったく違う表情を見せるのですが、それを実現する彼の底知れないクリエイティビティたるや…鬼だ…

また、光学機器専門メーカーから始まったRodenstockは、「品質第一」を掲げ、視認性等のメガネそのものの機能に重きを置いた、ドイツのもう一つの表情を感じさせるメガネです。

ドイツは古くより、マイスター制度に代表されるように「職人の高い技術」を非常に重視してきました。今でもドイツではメガネに関するマイスター制度が残っている(これは検眼とか調整とかの仕事ですが)ように、とかく「継承されていく卓越した技術」の重みが社会に強く根付くドイツ文化を、このメガネはまさに体現しています。

140年の歴史と、130を超える特許技術。ホームページにも「耐久性」を真っ先に推すそのメガネは、ドイツらしさを存分に放つ、「硬い」メガネと言えるでしょう。

(引用元:Rodenstockホームページから)

ちなみに、キアヌ・リーブスが映画「マトリックス」でかけていたのもこのRodenstock。堅牢さを体現し、ヴァーチャルかつ機械的な世界��にマッチした、素敵フレームです。

一方で、そんな「クソ真面目」の中に時折感じさせる「狂気」もまた、ドイツならではの特徴でしょう。

その意味で、CAZALの爆発力もまた、ドイツならではの空気感を漂わせています。

ブラック&ゴールドの大胆な配色と、大振りのレンズで見せる、「デーハー(派手)」なフレーム。異なる素材の組み合わせで生み出す立体感は、他のメガネと一線を画す、エッジィなブランドと言えるでしょう。

1980年代に、ブラック系アーティストが好んでかけたことから、アメリカで狂信的な人気を博したこのブランドは、当時のラグジュアリー観を体現するものとして、広く愛される存在となりました。今でも、ヒップホップシーンでは一つの象徴として、多くのアーティストが愛用しています。

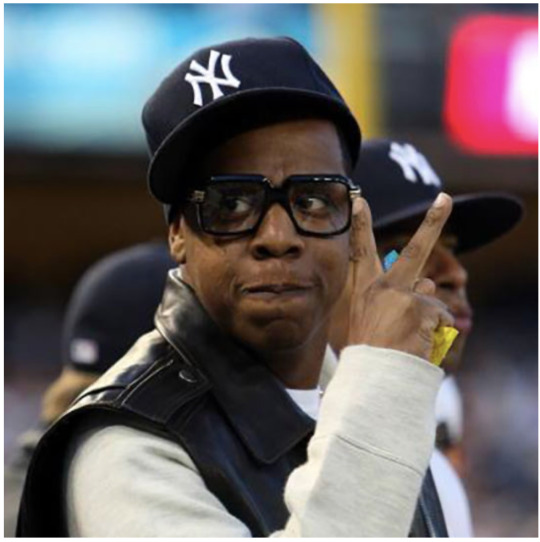

下の写真はJay-Z。少し大人しめの黒縁と思いきや、大胆に削り出した立体感のある縁取り、またテンプル(つるの部分)に輝くゴールドで、ヒップホップの精神を外さずに表現しています。

(引用元:CAZALホームページから)

(引用元:CAZAL日本公式サイトから)

にしても、MYKITAのそれも根っこに同じ雰囲気を感じさせますが、「真面目な顔して、やる時はぶっ飛んでる」といった感じ、ドイツっぽくてたまりませんね。ジョジョのキャラクターもドイツってそんな感じだった気がする。

というわけで、勝手に僕が思う「ドイツっぽさ」に、ドイツのメガネは驚くほどマッチしていて、これには何か関係があるのでは、と密かに思っています。

ドイツについてもっと勉強したら、さらに他の国の文化や歴史とメガネの関係を見ていけば、もっともっとメガネについて理解できるような気もして、ワクワクが止まりません…

次はどこの国にしようかしら…

0 notes

Text

マンガとメガネ(「ハイキュー!!」完結に寄せて)

大人になって青春スポーツ漫画を読むのは、少しだけ気が引けます。

すごくいい。すごくいいけど、同時にその「戻れない青春の輝き」が眩しくて、���分を眩ませるのです。

よく言う「いくらでも人生はやり直せる」なんて言葉は嘘っぱちで、やっぱり取り戻せないものはあって、それを目の前に突きつけられる。

ノスタルジアとして楽しむのはいいけど、青春の輝きだけだと、読み終えて現実に戻るときにどこかチクチクする感じがあり、いつも切なくなりながら、でもやめられずに読む…を繰り返してました。

「ハイキュー!!」という漫画がついに完結しました。

(引用元:集英社サイトより)

昔、中学の3年間ほんの少しだけバレーボールやってたこともあり、ちょくちょく読んでたんですが、至る所にグッとくるシーンが多く、自分の「大好きなスポーツ漫画」の一つでした。それでも、時折心地よくも痛覚を確かに刺激してくる、そのチクチク感は拭えてなかった。最終章に至るまでは。

そう、ハイキューは、最終章で、これまでの青春スポーツ漫画とは違う、新たなアプローチを見せ、その痛覚を新たな感覚へと昇華してくれます。

その手の漫画には珍しく、大人になった彼ら、それも「必ずしもバレーボールと関係ない」世界で奮闘する彼らを描いていたことが、もう一歩踏み込んで、自分をのめり込ませたのです。

みんながバレー選手に、日本代表になるわけでもない中、それでも青春をギアいっぱいに何かにぶつけた経験が、大人になり、別々の人生を歩むことになった彼らの中に、ずっと息付いている。

それぞれの人生を再び交差させ、時を超え、場所を超えて彼らを「繋ぐ」ものとして、バレーボールはそのど真ん中に居続けます。

彼らが青春を賭して「繋いだ」ボールが、今度は彼ら同士を、あるいは彼ら自身の過去と現在を「繋いでくれる」。こんな形でのリフレックスが他にありましょうか。

代表に上り詰める日向と影山の物語だけでない、作者のキャラクターに対する細やかな気配り。それはさらに「ギアいっぱい」の時期を終えて、大人として今を生きる読者にも、同じように何かを語りかけてきます。

単に過去を振り返させるのではなく、過去を今に繋ぎにくるその誘い(いざない)は、これまでの青春漫画に気後れした自分を、今の等身大のまま心地よく世界に浸らせる、そんな漫画だと言えました。

大人になって出会ったこの漫画は、大人だからこそ楽しめる青春漫画なのかも、としみじみ読んでいました。

自分の青春時代に取り組んだことは、何一つ具体に今と関係ないようだけど、あの頃の思い出は、形を変えて息づいていると思うと、「戻れない青春の輝き」をもう一度取りにいくのではなく、今にどう生きるかを何となく考えさせてくれて、ますますこの漫画が好きになる。

帰国したら全巻買い揃えようと思います。鬼滅の刃と一緒に。

さて、本題のメガネに戻りますが、この漫画では月島蛍というメガネキャラの活躍が見逃せません。

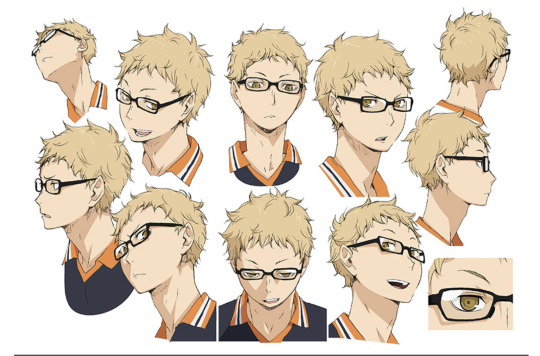

(引用元:アニメ「ハイキュー!! セカンドシーズン」公式サイトより)

エースとして活躍する兄に憧れてバレーボールを始めるも、その兄の挫折を見てしまった彼は、冷静沈着さと引き換えに、どこかバレーそのものにも冷めた態度を引きずり、バレーに全てをかける主人公やチームの面々と、どうも一体になれずにいます。

初期に彼がかけているのは黒縁四角のインテリメガネ。およそスポーツには適さないそのフレームは、彼自身のバレーとの距離感、彼の熱意の度合いを端的に表していると言えるでしょう。

しかし、大学になっても”挫折したはずの”バレーを続ける兄からもらったスポーツ用眼鏡とともに、その後の彼は大きく変化していきます。

マニアの間では「REC SPECSのメガネでは」と指摘のある、ゴーグルのような形状とテンプルがスポーツバンドに変更可能という特徴を持つこのメガネは、これまでの真四角のインテリメガネとは異なり、メガネ(冷静)でありながら、「思いっきりの全力プレー」を彼に可能にするものです。

(引用元:「ハイキュー!!」公式サイトより。最新ではバンドのメガネになってるのがよく分かる!)

このメガネとともに、兄やバレーに対するわだかまりの解けた彼は、春高予選の中でその力を遺憾なく発揮していき、プレーを通じて、自分の中のバレーへの想いに近づいていきます。ついに相手のエースのスパイクをシャットアウトし、「バレーにハマる」瞬間を迎えた彼の雄叫びには鳥肌を立てずにはいられないですが、彼の後頭部を通るバンドは、迸る思いを表現する彼の姿の中で、確かな存在感を放っているとこにも要注目と言えるでしょう。

(引用元:ジャンプ2015年41号 ー再転載)

無論、ストーリーの中でそこまでメガネが直接的に意味をなすわけではないのですが、象徴的に彼の姿勢の違いを表現するものとして、メガネが描かれているのは、メガネマニアとしても、非常に嬉しい限りです。

ってなわけで、ぜひハイキュー、読んでみて欲しいです。

(個人的に一押しキャラは、月島より山口・菅原だったりします。何かモヤッとしながらもアツい男たちってのが一番好きで、スラダンなら木暮とミッチー…あ、木暮のメガネもいいですね…うん…たまらん…)

0 notes

Text

日本の音楽シーンにおけるメガネ(その2)

かなり間が空いてしまったのですが、2019年もそろそろ終わりということで、どうしても今年書いておきたい、素敵メガネの紹介をしたいと思います。

2019年の音楽シーンに綺羅星の如く現れ、我々の耳に心地よい楽曲を届け続けてくれた気鋭のバンド、King Gnu。

井口・常田両氏のツインボーカルによる質感の異なる二つの声と、多様な音楽の影響を独自の作風へと昇華したスタイルは、何度聴いても誰が聴いても「おっ」と思わせる、時代を超越したアーティストのそれと言って過言ではないでしょう。

さて、そんなKing Gnuのボーカル・キーボード担当の井口さん。

東京藝大声楽科という経歴も納得の圧倒的歌唱力と、ラジオのど変態トークで見せる普段の様子とのギャップは、何か諦観と共に「あー天才ってこんな感じなんだな…」と実感させるに十分たるものなのですが、メガネの中にも、その天才性は感じ取ることができます。

(出典:https://www.allnightnippon.com/kg/)

井口さんのメガネですが、よくかけていらっしゃるのは細身のメタル。巷でみかける「オシャレメガネ」とは一見異なるメガネです。このメタルフレームには結構こだわりをお持ちのようで、SNSで、壊れたメガネや買い直したメガネを紹介されているのですが、いずれも細身のメタルフレームの軸足は外していません。

実はこのメタル回帰のムーブメントは最近結構盛り上がりつつあるので、流行をいち早く取り入れてもいるとも言えるのですが、普通にかけたら「堅物」「ダサい」になりかねない、我々一般人は手を伸ばすのに躊躇してしまうメガネでもあります。

しかし、ワイルドな髭、ラフな服装にあえて銀のメタルフレームを合わせることで、そこに職人的な「ロック性」が生まれます。歌い終えて少し眼鏡をずり上げる仕草も含めて、先日ご紹介のナンバガ向井さん達のそれにも通じる、芯の強さのような魅力をアーティスト井口理から漂わせるのに、この「ちょっと野暮ったい」メタルフレームは一役買ってくれていると言える気がします。

その点、彼が周りから酷評されたというサングラス(たぶんこれ)は、フレーム自体が妙に「かっこつけた」感じなので、少しキャラがメガネ側に寄ってしまったのが少し勿体ないかもしれない。DITAすごく好きですし、これかけてる井口さんもまた素敵なんですが…

さて、今年の紅白での歌唱が予定されている大ヒットナンバー「白日」。ネット上では、そのMVで井口さんが着用されているメガネも銀のメタルフレームだと言われている(ちなみにJins Classicとの指摘が多い)のですが、これはメガネフリークとしてちゃんと質さねば…というのが、今回のポストの主旨です。

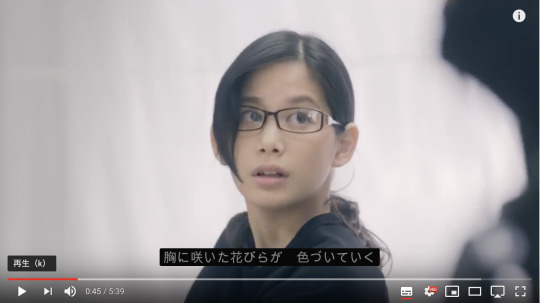

ご覧のように、MVでの井口さんをよく見ると、実はフレームのない、いわゆるツーポイントと言われるメガネであることが見て取れると思います。

そう、ここでは銀縁ではないのです!

(出典:YouTubeのMV)

こちらのフレーム、テンプル(メガネのつる)がレンズとの接続点でピン留めするように繋がっており、レンズ全体を囲う「リム」は見当たりません。

これ、以前テニプリの手塚部長の顔で紹介したように、銀縁よりもさらに冷たい印象だったり、特に、井口さんがかける角を落としたシルエットだと単純に「間が抜けたクソ真面目な印象」になりかねないリスクがあるのですが、このMVの中では非常にアートな印象へと方向性が変わっています。

白黒の世界観の中、雑味を一切排除したフレームは、光の屈折によって、レンズの中だけが若干違う景色を写したり、本来透き通ったレンズの厚みの部分を白く際立たせることで、その存在を確かなモノにします。

逆を言えば、このメガネの縁取りは、角度によってその強さが異なる、かなり華奢で儚げなモノと言えるのですが、モノトーンの景色の中では、例えば上図シーンのように、透明感を与えつつメガネの存在をはっきりと際立たせてくれます。

歌詞に注目してみると、戻れない過去、でも決してそんな過去や現在からは逃げることもできない訳で、そんながんじがらめの状況で、それでも明日に、前に向かって生きなければいけない…という、複雑で苦く、それでいて我々に逃げ場など与えずに待ち構える「人生」のえぐみを歌ったこの曲。

井口さんの透き通ったハイトーンボイスが悟りのような境地にリスナーを誘ないつつも、サビに向けて爆発する狂気も併せ持つ、多様な顔を持つナンバーだと言えるような気がします。

ファルセットで奏でられる、儚げで、それでいて力強いメロディとその歌詞は、白黒の世界でこそ生まれる繊細なメガネの存在感によって、さりげなくもはっきりとした輪郭を手に入れていきます。「いつから歌い始めてるんだ?」と一瞬思わせる2番の入りの部分なんかはまさに、メガネと曲が絶妙にリンクしている、とも言えるでしょう。

また一方で、その繊細さは、サビのシーンで顔をしかめながら叫ぶように歌う彼の表情を一層引き立て、この曲が、そして人生が内包する、押さえきれない気持ちの爆発を逆説的に強調してくれています。

形がないのに目を背けることのできない「人生」の前では、銀縁メガネですら押し付けがましい鬱陶しさを覚えてしまうでしょう。太めの黒縁なんかであれば、サビの爆発はドス黒さ一色にしてしまったしょう。

ですが、メガネなしでは、レンズ越しに保たれていた「人生」に対する若干の距離感が失われ、「歌い手個人の人生」とあまりに一体となってしまい、広く我々に歌詞への共感の余地を減らしてしまったのではないかと思います。

メガネの、そして限りなく透明に近いツーポの魅力が見事にマッチした、素晴らしいMVだなと感じさせます。

さて、その他のMVをみていると、実は井口さん、そんなにメガネキャラではありません。例えば自分の個人的イチオシ曲「Slumberland」でもMVではメガネかけてないのですが、話題騒然となったMステ初登場の際には、おなじみ銀縁のメガネをかけて演奏しています。意外に縛りがゆるい。

ですが、こと「白日」に至っては、つい先日(27日)のMステでの演奏でもしっかりこの2ポイントフレームをかけている辺り、やはりこの曲にはこのメガネ、と言うことなんじゃないか…と感じさせてくれます。

…とか悦に浸りながら書いてたんですが、よくよく探していくと、Mステ2回目の出演の時(今年4月)、Buzz Rhythm Liveでの演奏時(今年11月)に「白日」を歌っている場面ではなぜか銀縁です。むむむ。

この時は、照明暗めでカラー感のある演出なので、ツーポイントの繊細さは紛れて消えてしまうような気もしており、銀縁ぐらい「出して」いく必要がある気もします。それであれば、野外ライブなど、色味と躍動感のある環境でのパフォーマンスでもはや眼鏡をかけない、というのも何となく合点が行きます。ちなみに、27日のMステでは照明が結構明るく、モノトーンの世界観になっており、ツーポイントでもしっかり存在感を発揮しています。やはりツーポは難しい。。。

さて、紅白で彼はどんな眼鏡をかけるのでしょうか。

できればツーポがいいけど、正面から映すことの多い紅白では、輪郭を出すために銀縁なんじゃないかとも思っています。

また、白日は若干綺麗すぎるかな、もっとドギツい感じがKing Gnuっぽいのかな、という感じがする中、これから井口さんがどんなメガネで歌うのか。あえてのメタルフレームで示すロック感なのか、それとも一歩先の音楽性をも体現していくのか。パフォーマンスとどんなハーモニーを奏でるかも、ぜひ注目していきたいと思います。

(こぼれ話)ちなみに、常田さんは太めなメガネをかけて「濃い目」の印象を出すという、井口さんとは異なる印象を出されることが多いなと思いつつ、彼のお気に入りフレームは、ドイツはMYKITAのサングラスという、これまた大胆かつ繊細なフレームを愛用している模様です。また、ドラムの勢喜さんも、ブランドがまだ分からないのですが、メガネやサングラスをかなり愛用されています。

井口さんのDITAといい、このバンド、メガネにすごくアツい…

1 note

·

View note

Text

メガネと、その物語(その2)

さてさて、メガネの物語性を追いかける旅も、引き続き紹介していきたいと思います。

続いてのMVは、今や国民的アイドルと化した乃木坂46の二大エース、白石麻衣・齋藤飛鳥両女史による「のような存在」から。

(以下引用:youtubeのPVより)

物語は、何かの病気で外気を吸えず、どこかに隔離された少年(齋藤飛鳥)の元に、家庭教師の先生(白石麻衣)が訪れる、という設定から始まます。

心を閉ざしきった少年を、お茶目な先生は、色んなちょっかいを出しながら、心の中に入り込もうとします。

このとき先生がかけているのはホワイトゴールドの大きめのフレーム。最近流行でもあるこのフレームは、顔の色と同化して、あるはずの枠が開放的になり、顔全体がボケてしまいがちなのですが、目力を失わないのはさすがの美人ぶり…

…はさておき、このときの明るい色は、この開放感によって目元を敢えて「閉ざさない」ことで、彼女の明るくいたずらっぽい、そして人懐っこい雰囲気を最大限に引き出します。

また、あえて赤系統でない色使いで、「女性」感を出さないのも、物語の行く末を思うととても重要です。

さて、その後次第に少年は心を開き、ウクレレや読書など、自分から色んなことをし始めます。この時、先生は一転、彼の色んな行動を、そっと後ろから支える「お姉さん」に変わります。

ある時、何気なく窓を開けようとする先生に、病気のため外気を吸えない少年は、彼女の動きを制し、驚いた彼女は、ふと彼のマスクに目を落とします。

これまで煩いほどに少年に絡んでいった先生ですが、少年が「外に出られない」ことを知り、自分と異なる世界に住む存在だと知ったのか、急に彼との間に距離を作ってしまいます。

「閉ざされた世界」しか知らない少年は、「この世界の中で一緒にいたい」と伝えるかのように、先生の顔に唇を近づけるのですが、彼女はそれを避けるように顔を背け、少年は勢い余って窓の外に顔を出してしまう…

思いを募らせていった彼とは異なり、彼女はそういった思いで彼と接していなかった…歌詞とふたりの表情が、絶妙にリンクします。

この時メガネは黒(青?)系統。服の色の変化と同じなので、どの効果なのか怪しいのですが、目元のメガネがより一層際立ち、少年との距離を作る「壁」のような存在として作用している気がします。

メガネの色使いで距離感を演出する、これまた良作と言えるメガネPVです。

強いて言えば、最後のサビ前、少年の想像の世界の中、マスクを投げ捨て一緒に浜辺を走る先生の顔のメガネには、どうにも違和感が残ってしまいます。

(公式PVでは見られないのですが、フルサイズの動画にて登場)

このときのメガネは後から出てくる黒系統のそれであり、「壁」としてのメタファーが残ってしまっているため、「楽しい世界」として見るには難しい。

一方で、これによって叶うことのない「想像の世界」としての違和感を残しているとも言えます。どちらだろう…

さて、そんな寸劇と、彼女たちの無表情のダンス、コロコロとした無機質さのある音楽が面白い、B面曲ながら非常に楽しい曲です。

乃木坂の曲は、表題曲以外も結構いいのがある(むしろアイドルアイドルした表題曲より、色々とチャレンジしていて面白い)ので、ぜひアイドルだからと敬遠せず、聴いてみてもらえると面白いなーとも思います。

15 notes

·

View notes

Text

マンガにおけるメガネの描き方のいろいろ

今自分が滞在しているロンドンでは、大英博物館にて「マンガ展」が開かれています。

マンガにおいて、メガネは非常に重要なツールだなと思ってたのですが、せっかくなのでちょっとここで振り返ってみたいと思います。

手塚治虫が仰って曰く、漫画とはその描くところの描写において、「省略」「変形」「誇張」の三大要素を持ち合わせているのが特徴だそうです。

そして、メガネは中でもその3つが高い次元で行われているアイテムとして、漫画のキャラデザインの中で非常に大きな役割を担っています。

その一方で、マンガにおけるメガネは、非常にジレンマを抱えた存在です。

マンガ(特に日本のマンガ)では「目」が表情を語るためのツールとしてものすごい大きな位置付けにあるのに、メガネはその辺りに余計な描写を入れる「邪魔な存在」のはず。

でも漫画家たちはその障壁を物ともせず、むしろ逆手にとってメガネを「表情や印象を付与するツール」として活用するため、様々な描写を発明していきます。

さて、ぱっと見て7つほど見つけたものを、一緒に振り返ってみましょう。

トレンドの変遷の一方で、それぞれが今尚手法として生きているのが、非常に興味深いです。

1)目が入るようにでっかく描こう

手塚治虫自身が太い縁の大きなメガネを愛用しているからか、彼は太めの大きなメガネをかけたキャラをよく描いています。

大きなメガネの中であれば、他のキャラと同様な目の描写ができ、また一方で「メガネ」を前面に押し出し誇張した表現によって、強く相手にイメージを与えることに成功しています。下の自画像以外にも、この「誇張された大きなメガネ」は、彼の漫画のキャラクターに個性を与えるツールとして用いられてきました。

(引用:https://tezukaosamu.net/jp/character/459.html)

そしてこれは、後の世でも同様に漫画家たちに採用されています。

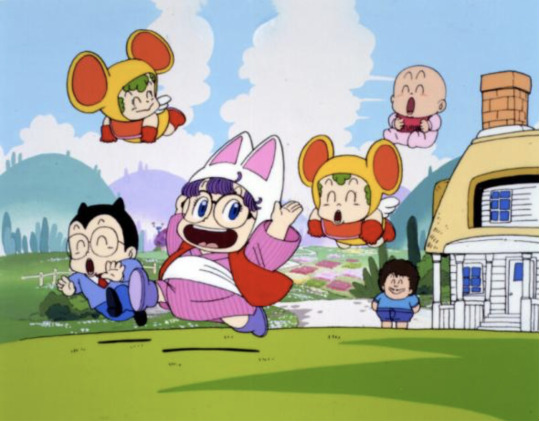

1980年代、鳥山明の作品である「Dr.スランプ アラレちゃん」では、主人公の則巻アラレが、本人と不釣り合いなほど大きなメガネをかけており、「アラレちゃんメガネ」というフレーズの流行の元となりました。

また、彼女の破天荒な性格、異次元の怪力と言ったキャラとギャップを生むメガネの存在が、どことなく「抜け感」のような可愛さをもたらすことに貢献しています。

(引用:http://lineup.toei-anim.co.jp/ja/tv/arale/)

興味深いのは、90年代末にリメイク版で出てきた「Dr. スランプ」でのメガネは、より太い縁の、いわゆる「黒縁」感のあるフレームになっている点です。時代が進み、より細かい描写が可能になる中で、鳥山チームは「メガネ」の印象をもっと強くするため、あえて太くする方向を採用し、「誇張」の要素を際立たせることとなりました。

(引用:http://lineup.toei-anim.co.jp/ja/tv/arale_2nd/)

2)小さいメガネにして、目に重ねないようにしよう

一方で、「邪魔なので目立たないところに��こう」というのは最初の「変形」を用いたメガネの表現だったのかな、と思っています。

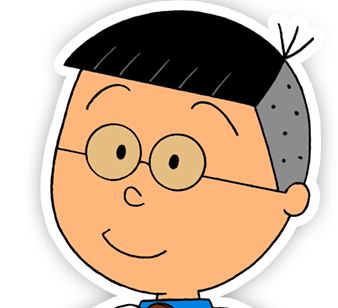

ここではメガネは「鼻眼鏡」みたいな感じでちょこんと乗っていたのが印象的。長谷川町子がこの手法を取り入れており、「メガネ」の印象と、目による表現を両立させることに成功しました。

(引用:http://www.sazaesan.jp/charactors.html#content)

ご覧のように、もはやメガネであることを忘れてしまうほど、ひょいっとつけられたメガネ。

しかし、顔の表現とぶつからない位置にメガネを置くという手法は、おそらく老眼鏡等の現実のメガネ像から採用されたもののせいか、世代の面ではなかなか幅広く使うには難しく、同じサザエさんの中でも、カツオの親友中島くんは普通に目を中に入れた形で描写されるなど、手法としては万能感に乏しい手法だった、と言えるかもしれません。

(引用:http://www.sazaesan.jp/charactors-7.html#content)

3)レンズを目にしちゃおう

さて、そんな中、藤子・F・不二雄はさらに別の方法を取り、「メガネ」を完全に「省略」「変形」「誇張」することで、メガネを一つ高い次元に昇華することに成功しています。

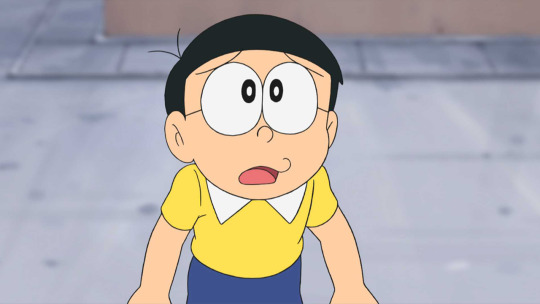

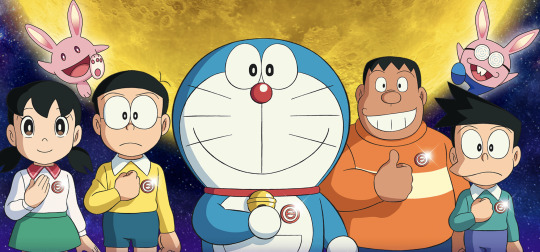

メガネキャラといえば誰もが思い浮かべる「ドラえもん」ののび太くん。彼の代表作とも言えるこの作品においてメガネをよく見ると、実は非常に不自然な描写なのです。

(引用:https://www.tv-asahi.co.jp/doraemon/news/0292/)

(引用:https://doraeiga.com/2019/news/)

比較のためにご覧いただくと、スネ夫・ジャイアンの目は黒目の周りに白目があり、ドラえもんもまた同じ構図で描かれています。

一方でのび太を見ると、メガネの中が白く、黒目が中に。そう、実はメガネの中が全部「目」になっているのです。

もはや目じゃねーか、と思う中、藤子先生はテンプルを描くことでメガネであることを維持しています。つまり、ここで初めてメガネはマンガの三大要素である「省略」「変形」「誇張」を極めて高次元に実践することに成功したのです。

4)目を描くのをやめよう

一方、逆転の発想により、「メガネを優先し、むしろ目の方を省略しよう」という発明も行われています。

中でも代表的作品はちびまる子ちゃん。主人公の親友たまちゃん、クラス委員丸尾くん、主人公のおばあちゃんなどが、メガネの奥が見えない子として描かれています。

(引用:https://www.fujitv.co.jp/b_hp/maruko/character/school.html)

さて、この方法は、表情を一番表現できる「目」を省略することによって、本人の感情を表現しづらくしてしまうデメリットとの隣り合わせでした。

しかし、漫画家によってはこれを逆手に取り、「表情の読めない人=マッドな性格」の表現として用いるようになります。

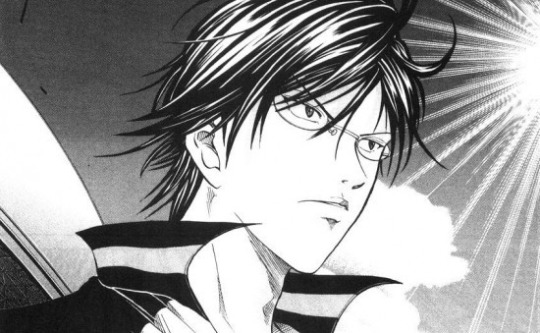

これを高い次元で行ったのは、「テニスの王子様」の乾。乾汁や異次元のデータ解析に基づく理論的テニス等、常軌を逸した取組から「こいつ何考えてるんだ?」と思わせてしまう彼のキャラに、「目の描かれないメガネ」は大きく貢献していると言えるでしょう。

(引用:https://tenipuri-miya.com/乾貞治/ テニスの王子様2巻, 著者: 許斐剛)

5)フレームレスにしよう(現実のメガネの採用)

一方で、フレームが邪魔なら描かなければいいじゃない、ということで、フレームレスのメガネで、レンズの輪郭だけ描く方法も採用されました。

同じくテニスの王子様では手塚国光がこの手法で描かれています。

「油断せずに行こう」の口癖からもわかるように寡黙で冷静な手塚部長。しかしながら、曲者揃いの部員をまとめ上げるリーダーシップを持った、意志の強い彼を表現する上では、目を描かないわけにはいきません。

一方で、目の周りで邪魔にならない最低限の存在感にするために、このフレームレスのメガネは非常に有用でした。

目をしっかり描く中で、多少目に重なっていても気にならない。線は最悪欠けていてもなんとかなる(後述の「省略メガネ」にも通じる要素)。

また、現実のフレームレスのメガネ(ツーポイントとか)は、非常にクールな印象を与えるもので、これは現実の印象をこちらに持ってきた、とも言えるような気がしています。逆をいえば、このメガネは「クールなイケメン」でのみ成り立つスタイルとも言え、ある意味諸刃の剣でもありました。

(引用:https://tenipuri-miya.com/手塚国光/#more-957)

6)フレームの一部をなくそう(新たなメガネの創造)

さて、最近そこかしこで考察が行われているので、特段書き足す要素はないのですが、これも重要なメガネの一つの進化形態と言えるスタイルを紹介します。

上で散々書いてきましたが、まあ結局目を描く上では若干邪魔なメガネ。まして90年代以降の少女漫画に代表されるように、日本の漫画は表情を描くために「目を大きく描こう」という全体的な流れがあり、必然的にメガネはどうしても面倒な存在だったのです。

見て、この目(「神風怪盗ジャンヌ」の主人公より採用)。顔の半分ぐらい��る、もはやどうなってるのか謎な顔です。

この辺りが目の大きさでは極致とも思えるのですが、ここにメガネ当てたら、顔の中でのごちゃつき感が半端ない中、この中でどうメガネ要素を入れるかが、ある意味課題となっていました。

(引用:http://www.toei-anim.co.jp/tv/jeanne/)

そこで取り入れられたのが、「アンダーリム」に代表される「縁をあえて描かない」メガネでした。2000年以降、なぜか爆発的にこのメガネが用いられるようになり、「メガネキャラ=アンダーリム」ぐらいのノリでマンガ界ではメジャーになります。

「スラムダンク」以降のバスケ漫画では久々の大ヒットとなった「黒子のバスケ」。その中で「全コートから3ポイントを打つ」というチート技で一躍女子の心を奪った緑間真太郎も、このメガネをしています。小暮くんの丸メガネからおよそ15年の年月を経て、メガネも大きく変わりました。

そして、それまでクソほどマイナーだったこのフレームが、逆輸入のような形で実際にも販売され、結構な注目を集めることとなりました。

コスプレ会場だけではなく、結構おしゃれなメガネとして使われるようになったアンダーリム。マンガの影響の大きさを感じさせます。

(引用:http://tv.kurobas.com/goods/2017/05/entry_2825/)

ちなみに、この「省略」はさらにエスカレートし、近年では、目を描きたいがためにテンプルを省略した「なぜか大事な部分ががっつりない」メガネ描写まで生まれています。

メガネであることは残しつつ、目を描くためには省略どころか「削除」してしまう。

2010年代を代表するアニメとして名高い、「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。(あの花)」ですが、作中で連鎖する片思いの一番端っこという悲しすぎるポジションにある「つるこ」のメガネも、この削除スタイルで描かれています。

もはや、「守破離」の「離」の域に達した、「マンガの中だけのメガネ」がここに生まれたのです。

(引用:http://maemukinegative.blog35.fc2.com/blog-entry-1785.html)

※なお、アンダーリムなどについて深く知りたい方は、近添真琴さんのブログがおすすめです。

(参考:http://blog.livedoor.jp/chikazoemakoto/archives/8255332.html)

7)「横切りメガネ」(京アニの新技)

そして最後は、ukkahさんのブログで紹介されていた、気鋭のアニメクリエイター集団、京都アニメーション(京アニ)による新たなメガネ描写の提案です。

(参考:https://ukkah.hatenadiary.org/entry/20131122/p1)

敢えて目にぶつける。「境界の彼方」における栗山未来のメガネは、太めの縁が目にがっつりかぶさるという、メガネが最も避けてきた構図を敢えて取り入れる異色のスタイルとして、キャラデザに用いられています。

京アニは他の作品でも、このある意味禁断とも言える「横切りメガネ(命名:ukkahさん)」を積極的に用いるようになりました。

(引用:http://anime-kyokai.com/sp/character/)

この、禁忌に触れる挑戦的なメガネは、しかし一方でどこか受け入れられる雰囲気を持っています。

これはなぜ起きたのか。決して目の表現を諦めたふうではないのに、敢えて目にぶつけるこのデザインは何を意図しているのか。

よくある可愛さの表現の中に「上目遣い」があります。ぶりっ子系の女の子がよくやるやつ。

実はこのメタファーじゃないか、というのが僕が唱えている仮説です。

メガネの枠よりちょっと上を見るような印象を与える、「上枠が目に重なる」描写。それは、顔のパーツパーツはそのままの大きさ・位置バランスの中で、メガネという存在だけで「上目遣い」の印象を与え、可愛さをさらに強調しているのではないだろうか。

ついにメガネを使って目そのものだけでなく、目線まで表現するようになった、この表現技法は非常に注目すべき新技術であると言えるでしょう。

先日の放火事件で、多くの才能あるアニメーターと貴重な原画を失った京アニ。亡くなった方の冥福を祈るだけでなく、これだけの革新的技術をもたらすだけの類い稀なるクリエイティビティが、今後どうか再び我々に新たな感動をもたらす力強さを取り戻してくれることを願うばかりです。

さて、一気に語ってきたこの「マンガとメガネ」談義。最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。

背景にある「メガネの持つ意味」からも大きな影響を受けているマンガにおけるメガネについては、さらに色々掘り下げていけたらいいな、と思っています。

(おまけ)

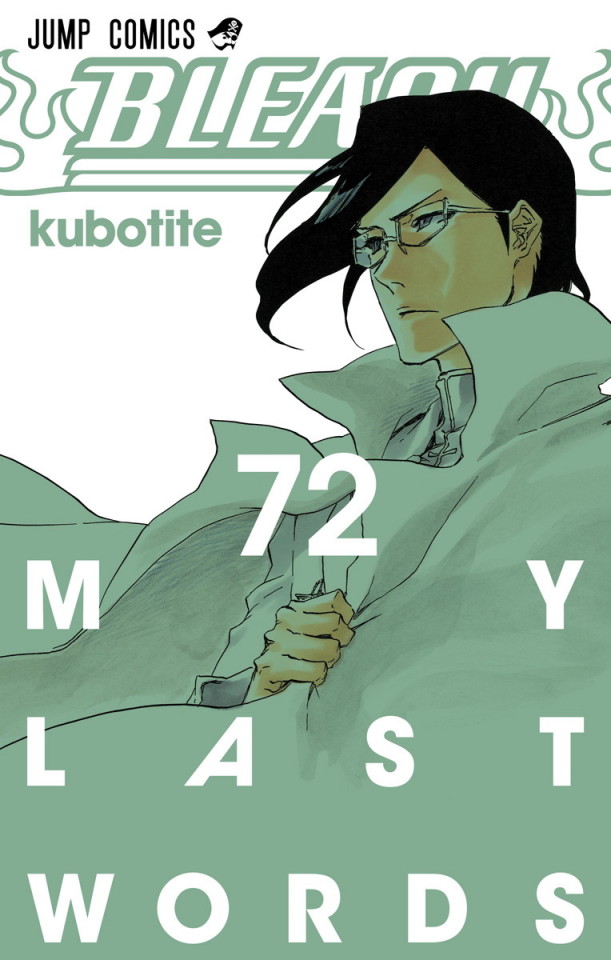

ちなみに個人的に好きなメガネキャラは、BLEACHの石田雨竜。

彼のメガネは、下の表紙のように下側に凸のある五角形が基本なのですが(彼モデルのメガネもそのデザインを採用)、実写版映画ではただの四角いメガネが用いられていて少し残念だったりします。

…と思っていたら、作中でも四角眼鏡になるシーンが散見され、TITE先生のライブ感すげぇ…と思う次第です。。。

(引用:https://www.shonenjump.com/j/rensai/bleach.html)

1 note

·

View note

Text

メガネと、その物語(その1)

似合うメガネの答えはどうしたと言われそうですが、脱線です。

もちろん、こちらの表(リンク)のように、似合う似合わないを簡単にはかる方法もあるのですが、実は結構これに沿わない場合もあるし、実際はもう少し複雑なんじゃないかと。

これを考えるための道具に使っていこうと思うのが、先の投稿で話していた「メガネの物語性」というコンセプトなのです。

そんな訳で、まずはこの「物語性」なるものを少し追いかけたく、いくつかのメガネシーンにある物語を紐解いていく…というのにチャレンジしてみます。

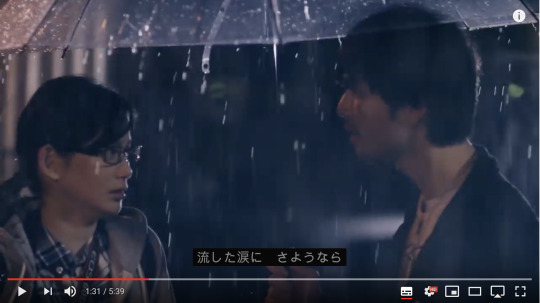

今日は僕のお気に入りの歌、ケツメイシの「さらば涙」のPVでご紹介。

(以下引用:https://www.youtube.com/watch?v=yJjazvJiGwM)

− 自宅の鏡を前に、彼女は思い切ってメガネを外す。

引きずっていた過去、窮屈な現在、そして何よりその状況でもがいていた自分自身を脱ぎ捨てるかのように −

ケツメイシの「さらば涙」のPVにおけるメガネは、まるで足枷のように主人公の女性を縛り付け、押さえつける存在として、ストーリー全体を通じて、私たちにメッセージを送っています。

ここでの主人公の女性のメガネは、どこか男性的です。

2016年当時の流行していたクラシックスタイルとも、フェミニンなカラーフレームとも異なる、黒みがかったスクウェアセル(四角めのプラスチックフレーム)。

カメラマンというクリエイティブな業種ともマッチしない無骨なメガネは、彼女の美しさをボカしてしまう強烈な違和感とともに、彼女の愚直さや、引きずる過去を匂わせ、過去の回想へと我々を引き込んでいきます。

撮り溜めた練習作。慣れない合コンの場でもひと時も手放せないカメラ。恋人との別れ際、雨の中泣きながらそれでもシャッターを切った彼女は、休日も街の中でモチーフを探し続けます。現場では上司の感覚的な指示に戸惑い、アシスタントの仕事に追われながら、彼女はそのメガネの枠の中で、もがき続けます。

実は、このPVでは他の人物もメガネを持っています。上司のチーフカメラマンはめがねをTシャツにぶら下げ、"メガネという枷から解放された存在=一人前のプロ"として、主人公との対比を際立たせます。

一方、プロデューサーの女性もメガネ女子なのですが、彼女もまた、つり上がり気味のフレームを、かけたり外したりしています。決してメガネに支配されるのではなく、メガネを"乗りこなす"彼女もまた、主人公とは異なる、「自立した存在」であることを感じさせるのです。

さて、そんな主人公に転機が訪れます。モデルの要望から、急遽舞い降りた雑誌の表紙の写真を撮るチャンス。自分を見出してくれたモデルの前に、緊張の面持ちで彼女は向かい、必死にこのチャンスに応えようとします。

まだ緊張しつつも、自分の精一杯をシャッターに、写真に込めていく彼女。

この時、カメラが顔を覆うことでメガネの存在は希薄化し、また同時に、メガネによって縛られていた「彼女自身」が解放されるのです。

そして月日は経ち、シーンは彼女自身の個展の会場へ。

新たな日々への決意をするようにうなずく彼女のまっすぐな目、そう、メガネを外した彼女の目に、もう苦悩や迷いはないのです。自らを縛り、抑え付けていた全てを取り払い、彼女は確かな一歩を歩み始めていく…

ふぅううううう!たまらん!

こんなにもメガネが、「もがく自分」の物語を表現しているこの作品。

「こういうメガネはかけない方がいいな…」と思いつつ、メガネを通じて彼女の思いを想像するたびに、何度でも号泣できる、そんな素敵PVです。

ってなわけで、次回以降、「こんな特徴のメガネ」で「こんなフレーズが聞こえてくる」的なメガネの物語を、さらに深掘りしていきたいと思います。

5 notes

·

View notes

Text

日本の音楽シーンにおけるメガネ(その1)

さて、すこし似合うメガネと脱線して、難しいテーマにチャレンジします。

正直十分な検討もできてないし、音楽ファンの方の見解もある中、下手なこと言えないジャンルだし…まだまだ調査の途中ですが、少し、今後のメガネがたりに向けて、いろんな人から意見ももらいたいので、書き始めてみます。

日本の音楽シーンにおける、メガネ。

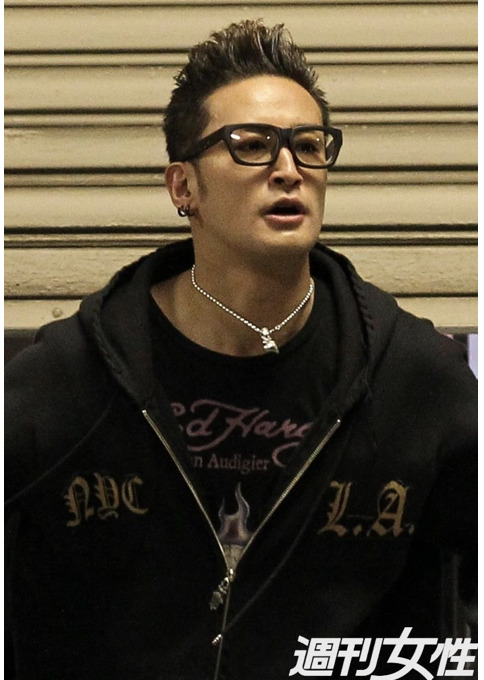

他の分野でも何かと意味がそこに乗っかることが多いのですが、日本の音楽、特にロックバンド界隈では「黒縁メガネ」の存在、ってのは非常に意味のある内容なのかなと思ってます。

おそらく、2000年後半ぐらい、くるりの岸田さん、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤さんがかけていたのが先駆け的かな、と。

なんでこれを気にしているのかって言うと、これ、2010年以降にハリウッドから来た空前のクラシックブーム(火付け役は「シークレットウィンドウ」でのジョニーデップ)と、実は違う文脈なんじゃないの、と気になっているからなのです。

もちろん、1980年代、ヒップホップシーンで見られていたCAZALのサングラスとかの文脈とも全く別のルーツから語られるメガネなのはおそらく間違いない、と。

(引用:https://www.barks.jp/news/?id=1000094147)

例えば、デビュー時より後の写真ですが、昔の後藤さんのメガネはこんな感じ。

彼らがかけるのは、ファッションという文脈ではなく、むしろ「ダサい」の印象に寄与するような、"堅苦しい"メガネ。

2000年代のバンドシーンでは NUMBER GIRLの向井さんもメガネがアイコニックな方ですが、彼のメガネはさらに野暮ったいメタルフレーム、メガネの中でもよりNerd感のあるフレームだなあと思います。

さらに、ここで注目したいのは、どの方もボーカル、フロントマンであり、バンドの「顔」であるという点。疑問はさらに膨らみます。

なんでそんなメガネなのだ。

そして、その答えが、彼らの音楽性にあるのでは、とちょっと思うのです。

彼らのジャンルは「オルタナティブロック」と言うそうですが、"いわゆるロックバンド"の熱量とは少し違う、「文化系」な印象が強く、それでいて確かなメッセージが突き刺さってくるのがこの分野(間違ってたらごめんなさい)。

この位置付けを決定づけるのに、メガネが効果的に作用していたのではないか…と言うのが、今���のポイントです。

黒縁による強目の存在感はどうしても「抑圧」と言った印象を与えるのですが、だからこそ、この"タメ"から発射される彼らのシャウトは、その反動も相まって、心に突き刺さるパワーを得ている、と言えるのではないかな…と、聴いていて感じることもあります。

まさに、単なる爆発ではなく、ネガティヴな色合いを帯びたオルタナロックならではの表現が、メガネによって際立つのです。

また、「野暮ったさ」は隠し味のスパイスのように、彼らのロックをソリッドなものにしてくれます。

向井さんの例で言えば、ファンの中では「向井がずれたメガネを演奏中に押し上げるのがロック」との声があるようです。「野暮ったさ」がある方が、それを雑に扱うことを通じて、本人のロック感を引き立てるのかなと。

サンボマスターのボーカル、山口さんのメガネも、お世辞にも「おしゃれメガネ」という感じで取り入れてる様子はないのですが、向井さんと同じく、その「野暮ったさ」が、彼のシャウトに、よりリアルな彩りを与えてくれているような気がします。

そして、彼らの楽曲の素晴らしさは、メガネを通じて聴衆の視覚的印象とともに残ることで、いつしかメガネ自身が、その音楽性を代弁する存在となったのではないか…

と言うのも、それ以降のバンドにおけるメガネユーザーの多さたるや、「意味」を感じずにはいられないのです。

前述の彼らに影響されてか、バンドの中での「メガネ」はもはや「誰か一人はかけてる」ぐらいの存在となりました。

どこかしら、ボーカルにメガネを当ててるバンドは、内側に秘めた思いを出していく、と言った曲の雰囲気を共通して���っていたり、バンドの中でメガネの人は「若干変わり者・表情が読めない」キャラに位置付けられる印象です。

(後者は何かメガネの別文脈を拾っている印象ですが…)

もはやメガネで音楽のジャンルが分かるぐらい、メガネがアイコンとして機能するようになっている、そんな気がしてきます。

たまにオマージュにしては安っぽい、安直なキャラ付けで「取ってつけたメガネ」がいるバンドが出ています。ファッションと同様、「根っこのないモノマネ」の様相を呈している彼らは、まあ音楽の質もそんなもんなので、結構すぐに見なくなるのは、これもまた興味深いです。

ちなみに、たまに日本のバンドに影響を受けたアジア(台湾とか韓国とか)のオルタナバンドで黒縁メガネをかけてる人を見かけると、メガネのコンテンツ力をあらためて実感します。

そんなことを言っていたら、最近のゴッチのメガネはすごくファッショナブルな、トレンド最前線のメガネです。

うーん、あんまりロックではない。

今の彼の曲はどんな感じか、もっと聴き込むと面白そうですね…

(引用:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/28178)

<こぼれ話1>そういえば、「俺はオルタナティブロックしか聴かない」でおなじみ(?)、お笑いコンビどきどきキャンプの佐藤光春(サトミツ)さんも、黒縁・クラシックテイストのメガネを愛用しています。きっと音楽の影響だと思う。多分。

<こぼれ話2>メガネと関係ないのですが、アジカン後藤さんの故郷である静岡県島田市には「あじかん」という食品会社の工場があります。自分の地元が近く、その辺で看板を見つけては「絶対ここから取ってきただろ…」と思っています。

0 notes

Text

似合うメガネ、とは(その3)

ネットの写真をどこまで使っていいのかアレですが、引き続きメガネを見てみます。ちょっとミーハーに、最近の話題の人で。

先日の飲酒暴行騒動の後、会見の際に「反省の色をアピールためにメガネにした」と言う衝撃発言で顰蹙を買った、AAAの浦田さん。

(引用:https://www.daily.co.jp/gossip/2019/04/27/0012281056.shtml?ph=1)

うーん…本当に「取ってつけた」メガネが印象を悪くしたなあという印象です。

とにかく、サイズが合っていないんです。メガネのレンズに対して、目の位置が内側&上側に寄っているので、メガネの枠の中に広大なスペースが生まれています。また、眉の山形に対して、メガネ側のブロウ(フレーム上部)が水平より下がり目に展開しているのも、ここに無駄な「隙間」ができてしまっています。

これは翻って「メガネが本人より大きい」=「本人はメガネより小さい」ってことで「子供っぽい」印象を与えてしまっています。加えて、このズレの大きさは、「メガネ」の持つ意味からもギャップがあるように本人を位置付けてしまった構図で、残念です。

さらに、そのメガネに目を向けると、レンズのサイズの割にフレームが細くて、メガネ全体が心もとない印象。一方で、鼻のブリッジのところだけが徒らに太く、デザインとしての一貫性もないところが、正直「チープ」な印象になってしまっています。

この時の浦田さんのメガネはGUCCI、ということが判明しているのですが、ここで要注意なのがGUCCIのメガネはライセンス販売であるという点。実はいくつかのブランド(サンローランやボッテガ)のライセンスを取得した会社が一気に作っているので、時折、ぶっちゃけるとGUCCIの哲学とずれた「名義貸し」みたいなメガネが混じってしまうことも。

このフレームはちゃんとアレッサンドロ・ミケーレがデザインした、とのことなんですが、販売価格を見ると最近エゲツなく値下げ(¥4万強→¥2万ぐらい)されていたりする辺り、「魂込めて売り出している」印象に乏しいなあ…と感じます。

というわけで、メガネで出したい「知的」「落ち着き」と言ったニュアンスを乗せることに派手に失敗しただけでなく、メガネ自身の微妙っぷりで「頼りない」「genuineでない」という「物語」が乗ってしまったことは、本人の拙い会見以上に、彼の印象を下げる原因となってしまったんじゃないかと思います。

お次は、最近結婚のニュースとともに大注目の南海キャンディーズの山里さん。いつもは極端に小さい赤いフレームでおなじみの彼が見せる、意外な一面に注目です。

(引用:https://www.tbsradio.jp/31722)

いいですやん…何処と無く知性を感じさせるダークトーンのセルフレームが秀逸です。

光の当たり方かもしれないですが、上下でバイカラーのフレームでしょうか。頬側が淡い色になることで、この手のフレーム独特のアクの強さがマイルドになり、丸いフレームと相まって、非常に柔和な印象を与えてくれます。目のサイズに大きすぎず、かといっていつものアレみたいに小さすぎるわけでもない。いつものキレ味たっぷりの言葉を繰り出す雰囲気とは異なり、心の綾を静かに語ってくれそうな、そんな雰囲気。こちらは良い感じに「穏やかで優しい」という「物語」がしっかり山ちゃんにのっています。

これが彼の本当の姿…これは蒼井優もイチコロです。

さて、続いては、日本では参院選、ということで、現職首相、安倍晋三総理のメガネです。

(引用:https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/246577)

なかなかこれは興味深い。少し太めの黒縁のめがね(おそらくドイツのローデンストック、R0255)によって少し目元が強調されることで、目力のある、若々しい印象を与えてくれています。

四角いフレームはキリッとした印象をしっかりプラスしつつも、内側は丸みを帯びたレンズ枠で下がり目の眉毛、タレ目の雰囲気を「拾っている」ことで、決して浮くことなく、すんなり顔に馴染んでいます。国会での野党との論戦でも負けない姿勢を上手に表現しているのが印象的です。

(引用:Twitterより)

お次はトランプ大統領とのゴルフ中のセルフィー。先ほどとは一点、笑顔によく合う、丸みを帯びたフレームは、友好関係を円滑に築くのにもバッチリな、トゲのないデザイン。さっきの浦田さん同様、ちょっと目の下のスペースが「抜け」てる感じもありますが、あえて「隙」を作っているのも、ここでは逆に親しみやすさを醸している印象です。

ちなみに、おそらくは日本のYELLOWS PLUS、EDGERというモデルのメガネをかけているのですが、変にサングラスでなく、あえて国産メガネで臨むあたり、外交上のスタンスも外してはいない、これもまた秀逸なチョイス。

見ていると、枠内のスペースと目とのバランス、そしてデザインのどこかで、顔の何かを「拾ってくる」ことが、似合うメガネを考える上では、ベースになりそうです。

でも一方で、形そのものは、何かこだわる必要もなく、むしろそこで自由に「物語」を語ることができる、ということも、何となくわかってきました。

ではでは、次ぐらいから、めがねにどんな「物語」があるのか、色々と掘り下げてみたいと思います。

0 notes

Text

似合うメガネ、とは(その2)

語りすぎたので、少しシンプルにメガネ姿を見ていきましょう。

ぶっちゃけると、そんなに深掘りしなくても、メガネは楽しめるので、気軽に色々見ていきたいと思います。

まずは、ちょっと的のずれたバリキャリ女性を演じる綾瀬はるかさん。

ドラマのワンシーンですが、個人的にはかなり"意外"な組み合わせです。

(引用:https://www.tbs.co.jp/gibomusu_blues/gallery/)

ドイツを代表するメガネブランド、iC! Berlinの十八番とも言える青味がかったメタル(金属)フレーム。こちら、「クール」「冷徹」、なんであれば「四角四面」の印象をゴリゴリ押すフレームでして、まあ確かに「くそ真面目」というキャラ設定にはぴったりです。

ただ、線の細さ、また丸みを帯びたブロウ(上の縁)部分が絶妙に柔和な印象も残しており、綾瀬さんの可愛さを潰さない、素敵なバランスを醸しています。

色は赤では可愛すぎたでしょうし、形がもう少し四角いと、冷たすぎたはず。このバランスが、綾瀬さんと主人公の人物像を繋ぎ止め、生き生きとした演技をサポートしている…そんなメガネです。

続いて、ジャニーズからは東山紀之さんと松岡昌宏さん。2年前の写真なので、最新トレンドじゃないのですが、少し悩ましいメガネです。

(引用:http://news.line.me/issue/oa-shujoprime/1aa65afae362)

松岡さんは服装のラフさに、太く大きな黒縁セルフレーム(プラスチックフレーム)が、彼の目力に負けないガツンとしたインパクトを出しています。ただ、若干「丸め」なシルエットメガネは彼の男気ほどの無骨さがないため、ちょっと"ひょうきん"な感じになっていて、勿体無い。。。

一方で、東山さんは年相応に、天地幅(縦幅)狭めでやんちゃさは隠しているのですが、横のテンプル(「つる」とも言います)は相当太めで、しっかり「遊び」の方に立ち位置を寄せています。

切れ長の目に対して、若干濃すぎるこの横顔は、「真面目"ぶって"います」という感じになってしまい、かっちりしたダークスーツとの関係では、若干目元が遊んじゃってるなあ…という印象。

ただ、ジャニーズの方は、メガネを「ギャップ」に使う傾向が総じて強いので、あくまで変化球としての使い方だと思えば、これも納得です。メガネなしのかっこいい顔が「基本」だし、この辺は難しいですね。。。

せっかくなので、松岡さんの他のメガネシーンで色々比較してみましょう。個人的には、松岡さんのメガネ姿、結構好きなんです。

同じく週刊誌の写真からの引用ですが、こちら。

(引用:https://www.jprime.jp/articles/-/4267)

これです。これ��そ松岡さん"らしい"メガネと言えるんじゃないでしょうか。

先ほどと同じく太めの黒セルですが、シルエットが四角く、またテンプル(メガネのツルのこと)の出が、四角の角から出ています。これによりヨロイ(正面の端っこ部分)の位置どりが先ほどより高く、若干"ツリ目"気味になり、より一層キリッとした印象を出してくれています。マット気味の表面が、さらに甘みゼロな印象となり、これもまた松岡さんの「男気」の香りを引き立てます。

つづいてはこちら。最近やってたドラマでのメガネシーンです。

(引用:https://www.tv-asahi.co.jp/mitazono/cast/)

キワモノやん、と思うことなかれ。コメディタッチの「女装」というテーマにどうメガネが貢献しているのか、よく見てみると興味深いのです。

基本男気マックスの松岡さんの顔ですが、ボストン系といわれる丸みを帯びたフォルムと、淡いベージュ系、しかもクリアな色味のフレームは、柔和な印象をプラス。また、ブリッジ(鼻の部分)やヨロイにメタル素材を充てたことで、清涼感やエレガントさが加わっています。

巻き気味の髪、口紅がある意味"極端な女性アイコン"によってあえて違和感を生んでいる中、目元だけは綺麗にまとめ、嫌味な「女装」を顔の真ん中でうまく中和することで、コントほどクセの強い印象にならず、ドラマとして観るのにちょうど良い「味の濃さ」になっているような気がします。

また、少し面長な印象のある顔ですが、目の下部分のスペースを、丸いフレームが"拾って"あげることで、面長な印象が緩和されているのもいい感じです。これが綾瀬さんメガネだったらダメだったろうなあ。。。

うーん、まだ体系化するには難しそうなので、次回も様々なメガネシーンを考察してみます。

0 notes

Text

似合うメガネ、とは(その1)

早速ですが、メガネの「似合う」って何よ、というメガネ最大のテーマに少し触れてみたいと思います。

メガネが似合わない…って悩みは、みなさん経験があるかと思います。何か野暮ったくなったり、堅物な感じになったり。

色?形?材質?顔との相性も含めて、いろんなポイントがあって難しい。

「かわいくなりたい!」「かっこよくなりたい!」と悩んだ結果、メガネを諦めてしまう、という方も多いかと思います。

確かに、メガネ一つで、ガラッと印象が変わってしまいます。

でも、それは悪い方向だけでなく、いい方向にも変えられるんです。

ということで今日はそのイントロ的な紹介をしてみます。

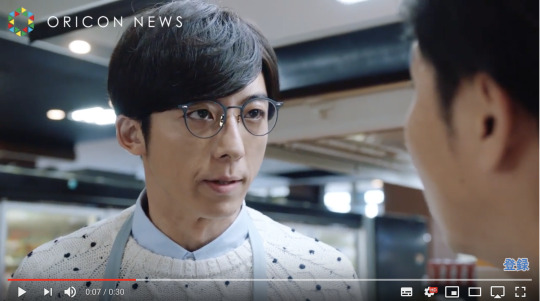

ちょっと前ですが、高橋一生さんがアイス大好きなスーパーの店長を演じるこのCM。2つの設定にメガネがとてもマッチしています。

(引用:https://www.youtube.com/watch?v=7nlP1jvbQSg)

最初のこちらは、アイスが好きすぎる店長が、お客さんのチョイスに我を忘れて興奮し、ちょっとぎこちなくなってしまうシーン。

丸いシルエットを黒で縁取った線の細いクラシックなメガネは、柔和な印象の中に朴訥さを出すことで、「真面目」「不器用」「内気」と言った彼の性格を表現しています。

メガネはこの時、彼の情熱を表に出さない「フタ」として作用し、内外の温度差を作ることで、キャラクターとしての面白さを際立たせています。

(引用:https://www.youtube.com/watch?v=iwVHQ7zh8HU)

一方でこちら。奥さんのアイスのチョイスを熱く語るシーンでは、メガネの線がより太く、力強いものとなっており、力説する彼の姿に、推進力と突破力を持たせています。

一方で、マット地のカラーリングが先のCMでも見られる彼の「控えめさ」を残すことで、「熱血」的なトーンとの間にギャップを作り、また違った面白さを醸し出しています。

どっちも結局丸メガネ、と思いきや、こんなにも違う表情。

どちらがいい、でもなく、どちらも似合っているのはなんででしょう。

ここで掲げてみたいのは「メガネの物語性」というコンセプトです。

メガネは「雰囲気」より少し深くて長い、「物語」を相手に届けてくれます。

つまり、自分の伝えたい「物語」を語るメガネをかけることで、いろんな印象を纏うことができるのです。

メガネ一つに、こんなにも多くの情報量。メガネでどこまで「語らせる」かが、メガネ選びの時には大事になるんじゃないか…というのが、最近考えている、僕の持論だったりします。

悩ましいことに、これは本当にちょっとしたところのデザインで全く変わってしまいます。

それに、「物語」と「話し手」の相性も重要です。伝えたい物語を「自分の言葉」にできないと、ただの受売りっぽい表現で、いまいちかっこよくない。

メガネ選びのお手伝いをしている中でも、試行錯誤の連続で、「お、コレ似合わないのか…」だったり、「あれ、これが案外似合う!」と言った発見もしばしば。

ただ、回を重ねるうちに、いくつかのデザインの特徴が持つ「物語」や、「話し手」への合わせ方も、少しずつ見えたりしてきます。

次回以降、いろんなメガネシーンを通じて、「似合うメガネ」や「物語性」について、色々考えていきたいと思います。

0 notes

Text

はしがき:メガネについて語るときに僕が語ること

「メガネって苦手」

そうおっしゃる方が多いかと思います。

わずらわしい、ダサい、怖い、いろんな理由があると思うのですが、そんな風にメガネを遠ざけてしまうのはもったいない!と僕は感じます。

実は似合うメガネを選ぶだけで、その人の魅力を3割、いや3倍増しにできてしまう、そんなメガネは、きっとみんなの人生の幅を広げてくれるはず。

という訳で、メガネの楽しさを伝えるべく、こんなブログを始めてみました。

物をよく見るための最も身近な医療のツールの一つとして。

顔の印象を変える、ファッション・メイクの一部として。

あるいは素敵な職人技が溢れる工芸品・アート作品として。

それとも、光学、材料工学といった科学を駆使したテクノロジーの成果として。

メガネは人の文化の全てが結集したワクワクする存在だと、僕は思っていて、

これまで自分で買い集めるのはもちろんのこと、友人を中心に、「メガネの布教」と称して、メガネ選びをお手伝いしてきました。

だいたい100組ぐらいのメガネ&人の出会いに立ち会ったところで、少し自分の中での「メガネ観」を言葉にしてみたくなったこともあり、色々書いてみことを載せたいと思っています。

誰が言ったかあやふやですが、僕の好きなメガネの名言を一つ。

「あなたの見る世界は、あなたのメガネで決まる。メガネを変えれば、見える世界も必ず変わる。」

そんな訳で、いろんな楽しみ方がきっとある、そんなメガネですが、僕個人の楽しみ方を、自分で振り返りつつ、少しでも「見る世界」を共有できたり、新しい「メガネ」が発見できたりすれば…と思いながら、書いてみたいと思います。

ちょこちょこ更新するので、どうかお付き合いください。

4 notes

·

View notes