#加齢黄斑変性

Photo

15 年前、私は左目に違和感があり 「 加齢黄斑変性症 」 と診断され、レーザー手術を受けました。視力が徐々に低下していっても、以前はよい治療法がありませんでした。失明は免れましたが、左目の視力は 0.2 以下だし視界が暗く、ぼんやりとしか見えない状態です。幸い右目の視力は 1.2 だったので右目だけを頼りに暮らしてきましたが、 2 年前に右目も見えにくくなり、視力は 0.6 に下がっていてテレビの字幕が読めない状態でした。 ふくふく本舗の 「 アサイベリープラチナアイ 」 というサプリメントをとるようになったのは、今から半年前のことです。

0 notes

Photo

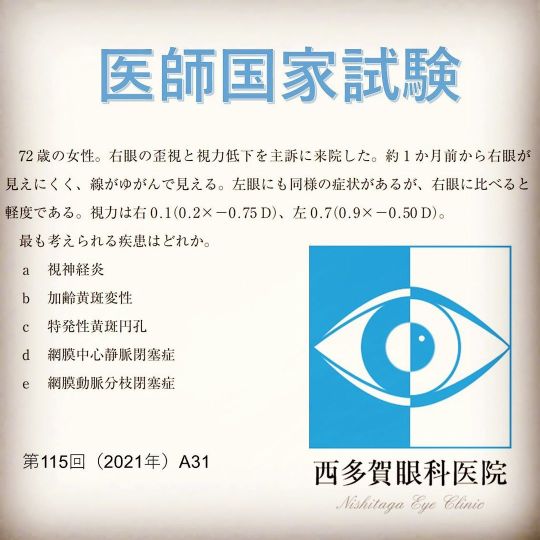

おはようございます 1月10日(火) #西多賀眼科医院 午前9:00〜12:00 午後14:30〜17:00 #明太子 の日 1949(昭和24)年のこの日、前年のふくやの創業以来研究を重ねてきた「明太子」を初めて店頭に並べ、福岡名産「からし明太子」が誕生した。 1972年 誕生日 山口達也 (ミュージシャン,俳優,タレント(#TOKIO /ベース)) 【医師国家試験】 来月2月4日5日は医師国家試験が行われます。 医学生の皆さん頑張ってください! 2021-A31 72 歳の女性。右眼の歪視と視力低下を主訴に来院した。 約1か月前から右眼が見えにくく、線がゆがんで見える。 左眼にも同様の症状があるが、右眼に比べると軽度である。 視力は右0.1(0.2×-0.75D、左 0.7(0.9×-0.50D)。 最も考えられる疾患はどれか。 a 視神経炎 b 加齢黄斑変性 c 特発性黄斑円孔 d 網膜中心静脈閉塞症 e 網膜動脈分枝閉塞症 ↓ ↓ ↓ ↓ 【正解】 b 【診断】 加齢黄斑変性 【解説】 加齢黄斑変性は、網膜の中心である黄斑部に異常な血管(新生血管)が生えてくる病気です。 新生血管から水が漏出したり出血すると、中心部がみえなくなり、かなり視力が落ちます。 原因は分かっていませんが、有害な光線が目の奥に長年当たることで発症するのではないかと言われています。 サングラスや、天然色素(ルテイン、ゼアキサンチン)は発症予防になるそうです。 天然色素とは食べ物に含まれる色素で、色素が黄斑部の神経組織を保護しています。 昔の人が色のついたものを食べないと目が悪くなるよといった迷信は本当だったのです。 リスクファクターとしては、加齢、高血圧、肥満、喫煙(糖尿病は関連なし)と言われています。 診断として、新生血管を描出するために蛍光眼底造影検査を行います。 点滴で造影剤をいれて眼底写真をとると目に見えない新生血管が描出し確定診断となります。 長文をお読みくださり、ありがとうございます。 一緒に眼科のお勉強をいたしましょう! #医師国家試験#医学部 #加齢黄斑変性 西多賀眼科医院ホームページも、どうぞよろしくお願いいたします↓ https://nishitaga-ganka-clinic.com/ #眼科 #仙台 #宮城 #白内障 #結膜炎 #緑内障 #ドライアイ #眼鏡 #メガネ #コンタクトレンズ #眼瞼下垂 #太白区 #鈎取 #西多賀 #長町 #八木山 #富沢 #名取 #秋保 #秋保温泉 #長町モール #誕生日 #今日は何の日 #国家試験 (西多賀眼科医院) https://www.instagram.com/p/CnNh9aDysz2/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#西多賀眼科医院#明太子#tokio#医師国家試験#医学部#加齢黄斑変性#眼科#仙台#宮城#白内障#結膜炎#緑内障#ドライアイ#眼鏡#メガネ#コンタクトレンズ#眼瞼下垂#太白区#鈎取#西多賀#長町#八木山#富沢#名取#秋保#秋保温泉#長町モール#誕生日#今日は何の日#国家試験

0 notes

Text

加齢黄斑変性

この間、寝れなかったから、日本語で加齢黄斑変性について読んでちょっとだけ自分で書いてみようと思ったら…

加齢黄斑変性 (かれいおうはんへんせい) は、高齢者の中に、視覚障害者を引き起こす主要原因で、「滲出型(しんしゅつがた)」と「萎縮型(いしゅくがた)」の2種類があります。 滲出型では、網膜のすぐ下に新生血管が進展しますが、脆弱なので、出血します。現在のところ治療は血管内皮増殖因子のVEGFというたんぱく質を抑える薬剤を毎月注射することです。 萎縮型では、ドルーセンという小さな累積が網膜の下に発生しつつ、光受容細胞に依存される網膜色素上皮に被害を与えるから、黄斑部の変性が生じるということです。効果的な治療はないので、私たちのラボが開発できた動物モデルについて論文を書いているだけではなく、低侵襲手術としてCRISPRを使う治療法の開発も研究しています。

だったけど、友達に添削してもらった後に

加齢黄斑変性は、高齢者に視覚障害者を引き起こす主要原因で、「滲出型(しんしゅつがた)」と「萎縮型(いしゅくがた)」の2種類があります。 滲出型では、網膜のすぐ下に新生血管が進展しますが、脆弱なので、出血します。現在治療法は血管内皮増殖因子のVEGFというたんぱく質を抑える薬剤を毎月注射することです。 萎縮型では、ドルーセンという脂質沈着が網膜の下に発生し、光受容細胞を支える網膜色素上皮に被害を与えることにより、黄斑部の変性が生じます。現在効果的な治療法はありませんが、私たちのラボが動物モデルだけではなく、低侵襲手術としてCRISPRを使う治療法も開発しています。

になってきた!

加齢黄斑変性 (かれいおうはんへんせい)

高齢者 (こうれいしゃ)

視覚障害者 (しかくしょうがいしゃ)

主要(しゅよう)

滲出型(しんしゅつがた)

萎縮型(いしゅくがた)

網膜(もうまく)

新生血管(しんせい・けっかん)

進展 (しんてん)

脆弱(ぜいじゃく)

出血(しゅっけつ)

血管内皮増殖因子(けっかん・ないひ・ぞうしょく・いんし)

薬剤 (やくざい)

脂質沈着 (ししつちんちゃく)

発生 (はっせい)

光受容細胞(ひかりじゅようさいぼう)

網膜色素上皮(しきそうじょうひ)

黄斑部 (おうはんぶ)

変性 (へんせい)

生(しょう)じる

効果的 (こうかてき)

低侵襲手術 (ていしんしゅうしゅじゅつ)

開発(かいはつ)

0 notes

Text

「視力1.0」でも突然失明することはある…健康診断ではわからない「失明原因トップ5」の恐ろしさ - ライブドアニュース

写真=iStock.com/Krisada tepkulmanont※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Krisada tepkulmanont

以下引用

目の健康を保つには、何が大切なのか。眼科医の平松類さんは「失明原因のトップ5である緑内障、糖尿病網膜症、網膜色素変性症、加齢黄斑変性、網脈絡膜萎縮は、末期になるまで視力が落ちることはない。視力検査で失明の危険性はわからないため、必ず『眼底検査』を受けてほしい」という――。

※本稿は、平松類『眼科医が警告する視力を失わないために今すぐやめるべき39のこと』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。

■いたずらに「眼圧」を上げるような行動は控えたほうがいい

会社の健康診断などで眼科検診に行くと、視力検査と一緒に必ず「眼圧」の測定も行われると思います。しかし、その意味合いをいまいち理解していない人がほとんどではないでしょうか。

眼圧測定とは、空気を軽く当てて「眼球の圧力」を測ることで「眼球の硬さ」を調べるものです。

なぜこの検査が重要かというと、眼圧が高い、つまり眼球が硬いと、失明原因の1位である緑内障のリスクが高くなることがわかっているからです。近年では眼圧の高さと近視の進みやすさの相関も指摘されています。

ここから言えるのは、「眼圧が高くなるような行動」は、できるだけ避けたほうがいいということです。日常生活のなかにも、知らないうちに眼圧を上げてしまう行動がけっこう潜んでいます。

その筆頭が、「水の一気飲み」です。水分補給は目の健康にとっても重要ですが、汗をかいたり、脱水症になったりしたときを除いて、一般的に水の一気飲みはよくありません。

体に水分が入ると、血液中の水分量が増えます。ごく単純にいえば血管を流れる液体の量が増えるため、血管に圧がかかります。これは大半の臓器にとっては大した問題ではないのですが、ごく微細な毛細血管が張り巡らされている眼球には、過度な圧力をかけてしまうのです。

■水の一気飲みはNG、マメな水分補給を

いたずらに眼圧を上げないよう、「水分補給は少量ずつ」が鉄則です。

例えば500ミリリットルの水を一気に飲むと、平均で3~4、最大で7ほども眼圧が上がることがわかっています。

眼圧の正常値は10~20ですから、その30~40パーセント、最大で70パーセントほども眼圧が上がるというのは、いわば収縮時血圧(最高血圧)が正常値の130から一気に170くらいまで上がるようなものです。

1回に飲む量は、200ミリリットル程度が適当です。もちろん1回の摂取量を抑えたせいで水分不足になっては本末転倒ですから、1時間に1回くらいを目安に「マメな水分補給」を心がけていきましょう。

■「過度な運動」は目をいじめる行為

「水の一気飲み」に加えて、気をつけたいのが運動習慣です。

運動のすべてが悪いわけではありません。「筋トレ」の場合、自重トレーニング程度ならば問題ないのですが、重すぎるウエートを用いた筋トレだと「いきむ」たびに眼圧が上昇するという研究があります。

意外なところでは、「ヨガ」も要注意です。

さまざまなポーズをとることで、ほどよく体全体がストレッチされ、呼吸を繰り返す有酸素運動でもあるヨガが概して体にいいことは確かです。ただし、唯一、目の健康を考えるうえで懸念されるのは「頭が心臓よりも下になるポーズ」です。

頭が心臓より下になると、当然ながら、頭に血が上ります。すると眼球にも圧力がかかってしまうのです。ヨガをやめる必要はありませんが、目の健康を思うのなら、頭が下になるポーズは避けたいところです。

逆に、目にいい運動もあります。体に酸素をふんだんに取り入れ、巡らせる「有酸素運動」(ウオーキングや軽いジョギング)は、必然的に目への酸素供給にもなり、目の健康維持に寄与します。

目安は「週3回、1回あたり30分以上、合計で週に90分ほど」、運動の強度は「ゼエハアと息が上がらず、会話できる程度」。これくらいの有酸素運動が緑内障などの防止になるという研究データもあります。

■「ストレス」も眼圧を上げる一大要因

眼圧には自律神経も関係しています。

ストレスを感じると、緊張状態を司(つかさど)る交感神経が優位になるのですが、このとき体中の血管が収縮します。眼球も例外ではありません。交感神経が優位になると眼球の毛細���管が収縮するし、そこで眼圧が上昇するのです。

現に、緑内障に処方される目薬は、交感神経を鎮める効果のある成分が使われています。交感神経を鎮めることで眼圧を低下させ、緑内障を軽減する狙いがあるわけです。

ストレスには、仕事やプライベートでの人間関係のストレスもありますし、騒音や急激な冷えといった環境的なストレスもあります。冬場は眼圧が高くなるという研究報告もあるほどです。

すべてのストレスを取り除くのは難しいものですが、自然に触れに行く、自宅でのんびりする、ゆったり入浴するなど、適宜、自分に合ったリラックス習慣を取り入れましょう。

■眼圧を上昇させる「睡眠姿勢」に要注意

みなさんのなかに、「睡眠時はうつぶせ」という人はいるでしょうか。

問題は、うつぶせになったときの顔の角度です。心臓より眼球が下にならない顔の角度ならば、ギリギリセーフです。

しかし、心臓より眼球が下になる顔の角度で寝ると、眼球の中の水晶体というレンズが本来の位置から少しだけ下に落ちることになり、眼球から余分な水分を排出する箇所がふさがれてしまいます。そして余計な水分が排出されないことで、眼圧が上昇してしまうのです。

年に数回ならばいいのですが、毎日、ランチ後にデスクに突っ伏して仮眠を取るなどの行為は、眼球にとっては最悪の習慣です。

同じ理由で、マッサージ店や整骨院によくある「顔のところに穴が開いているうつぶせ用のベッド」や、理髪店の「顔を下に向けるシャンプー椅子」も好ましくないのですが、それほど高頻度でなければ、あまり心配はありません。

また、横向きで寝るのはいいのですが、枕の硬さ(柔らかいほうが目に圧力がかかりやすい)や顔の角度によっては、眼球が枕に押し付けられるような感じになってしまいます。これはよくありません。目にかかる圧力上昇は、眼圧の上昇を意味するからです。

まとめると、睡眠時の姿勢は「あおむけ」がベストです。とはいえ眠りやすい姿勢は人それぞれでしょう。今後は目の健康のために、とにかく「顔が下向きになる」「眼球が枕に押し付けられる」ことだけは避けるよう、意識してみてください。

ただ、これらの生活上の注意は可能であればというレベルですので、無理せず取り組んでいただければと思います。

■視力は「いい・悪い」で判断してはいけない

これもありがちな誤解なのですが、視力(メガネやコンタクトレンズによる矯正のない「裸眼視力」)がいいから検診を受けなくても大丈夫、とはいえません。

そもそも一般的には何をもって「視力がいい」と思われているのでしょう。0.8や0.9まで見えれば「視力がいい」のでしょうか?

専門的には「視力」とは相対的な指標です。現時点で「いい・悪い」という話ではなく、「以前と比較してどうか?」という変化こそが重要です。

例えば、一般的には視力0.9は「視力がいい」ほうに入るのかもしれませんが、昨年は1.0だったところから0.9に下がったのなら、それは「大丈夫」とは言い切れません。視力が下がった場合は近視の進行も考えられますし、何らかの病気になっている可能性もあります。

■失明原因トップ5の病気は「末期まで1.0くらい見える」

「視力がいいから検診を受けなくても大丈夫」とはいえない理由は、これだけではありません。失明原因のトップ5である「緑内障」「糖尿病網膜症」「網膜色素変性症」「加齢黄斑変性」「網脈絡膜萎縮」は、実はかなり進行するまで1.0くらいは見えていることが珍しくないのです。

1位の緑内障の場合、いよいよ重度になり一人では歩けないくらいにまでなって初めて、1.0から視力が下がってくるケースがよく見られます。

2位の糖尿病網膜症も同様です。糖尿病により、ものの色や形をハッキリ捉える黄斑の中心部「中心窩」がむくむと早期に視力が低下する場合がありますが、そのむくみが起こらなければ、末期までは視力1.0くらいが維持されます。

3位の網膜色素変性症は、暗いところでものが見えなくなったり(夜盲)、視野が狭くなったりする遺伝性・進行性の疾患です。こうした症状が出てもなお、明るいところや、視力が届く範囲ではハッキリとものが見えるので、視力検査値としては「悪くなっている」わけではなく、1.0くらいは余裕で見えるケースが多いのです。

4位の加齢黄斑変性は少し例外で、早期から視力が下がるケースのほうが多く見られます。とはいえガクンと視力が下がるのは、だいぶ黄斑変性が進行した末に、合併症により網膜中心部に発生した新生血管から出血したときです。

そして5位の網脈絡膜萎縮もまた、早期からゆっくり視力が下がっていきますが、やはりガクンと下がるのは、かなり進行した後です。

■定期健診には「本当に必要な検査」が含まれていない

このようにたどる経過はそれぞれ違うものの、基本的には、末期になるまでは1.0くらいの視力が続きます。1.0というと、一般的には自信をもって「私は目がいい」といえる数値だと思いますが、ご覧のとおり、「大丈夫」といえる根拠にはなりえないのです。

企業や地方自治体の定期健診の眼科項目は「視力検査」「眼圧検査」だけで終わってしまう場合がほとんどでしょう。しかし前項で見たように、たとえ視力が1.0以上あっても失明の危険のある病気にかかっている可能性は消せないため、視力検査にはあまり意味がありません。視力検査が役立つのは白内障の診断です。

また、かつては「眼圧が上がると緑内障リスクが高くなる」のは確かだったのですが、日本人は神経が弱いため、緑内障患者の8割は眼圧が低いのに緑内症になっていることがわかっています。したがって、緑内障の診断に必須とされてきた眼圧テストの意味も、薄れてしまいました。

今後、罹患するリスク判定も含め、失明原因トップ5の疾患の診断には、眼底カメラで眼底の血管、網膜、視神経などをチェックする「眼底検査」が欠かせません。

追加料金が必要になる場合もありますが、これらの疾患の早期発見、早期治療のために、今後の眼科項目では、ぜひ「眼底検査」のオプションをつけることをおすすめします。

■「片目だけの悪化」は自覚しづらい

失明原因トップ5の疾患の早期発見、早期治療には眼科検診(特に眼底検査)が欠かせないと述べたことには、あと二つほど理由があります。まず一つめは、一般の方の「見えている」は、実は「片方しかちゃんと見えていない」可能性がゼロではないからです。

日常生活のなかで「片目ずつ何かを見る」という場面は、ほとんどありません。誰もがたいていは両目を開いて、ものを見ています。とはいえ両目が等しく、ちゃんと見えていないと生活できないわけではありません。

試しに片目をつぶって歩いてみてください。あまりふらつくことなく、真っ直ぐ歩けるはずです。つまり両目で見ているようでも、極端なことをいえば、仮に片目を失明していても生活には大して支障が出ないのです。

そのため、意外と多いのが、片目の視力の急激な低下にずっと気づけないというケースです。不調を感じなければ眼科を受診することもなく、病気の発見が遅れてしまいます。そういう患者さんが一定数いるのです。

眼科検診では、必ず片目ずつ検査を行います。片方の目は健康でも、もう片方の目は不健康という自覚しづらい事態もたちどころに明らかにし、早期に手を打つことができるというわけです。

■「緩やかな悪化」は自覚しづらい

そしてもう一つ、目の疾患の早期発見、早期治療に眼科検診が欠かせないと述べた理由は、人は「緩やかな変化(悪化)」を自覚しづらいからです。例えば、もし、昨日は1.0だった視力が、今日は0.2になっていたら、視力検査を受けずとも、誰だってすぐに異変に気づけるでしょう。

しかし、白内障では徐々に視力が低下していきます。しかも、ちょっとくらい視力が落ちたところで、急に日常生活が送れなくなるわけではありません。それなりに何とか補正しつつ、生活を送ることができてしまうのです。

緑内障も同様です。両目の視野が半分くらいになっても、見えていない分を脳が補正してくれることで、何ら支障なく暮らせてしまいます。視野はたしかに半分になっているのですが、脳が情報を補い、「見えているように」認識するのです。

まったく人間の脳の補正力とはすごいものだと感心してしまいますが、そのために何も手を打たないまま日常生活を送っている間に、病気が進行してしまうというケースは決して少なくありません。

さらに、目の不調を単なる「疲れ」と捉える人も多いようです。

本当は病気による不調なのに、「今日は目が疲れる」「最近、目が疲れやすい」「ここのところ、ずっと目が疲れている」とすべてを疲れのせいにして、徐々に病状が進行していることに気づけないケースもあります。こうして早期発見のタイミングを逃してしまうのです。

上記すべてに共通しているのは、自分の体のことは自分が一番わかっているというのは錯覚である、ということです。こう言ってはなんですが、「自分が支障を感じていないから大丈夫」という感覚は、実はほとんどアテにならないのです。

■人生100年時代には目の健康は欠かせない

食料事情の改善、医学・医療技術の発達などにより、人間の寿命はどんどん延びてきました。そして寿命が延びたことで、体のさまざまな臓器や器官は、より長期にわたって働かねばいけなくなりました。特に、目は過酷な状況に置かれています。

寿命が延びたことで使用期間が延びただけでなく、例えば本を読むようになった、車に乗るようになった、デジタルデバイスを使うようになった……といった人間の生活の変化により、目はどんどん酷使されるようになってきたからです。それだけに、私たちはいっそう目の健康に気を使わなくてはいけない時代になっていると思います。

目の病気には、死に直結するようなものはありません。しかし、どの目の病気も、悪化するほどに生活の質は大きく損なわれます。

しかも目の病気は総じて神経のダメージであり、一度ダメージを受けた神経を元通りにするのは、ほぼ不可能です。となると、ダメージを受けていない神経を守り、残っている機能をできるだけ保全することが重要になってきます。病気の進行を食い止めたり遅らせたりするためには、検診による早期発見が欠かせません。

人生100年時代だからこそ、年に一度の眼科検診で専門医による客観的な診断を受けることが、いつまでも、より快適に暮らしていけることにつながるのです。

----------

平松 類(ひらまつ・るい)

眼科医 医学博士

愛知県田原市生まれ。二本松眼科病院副院長。「あさイチ」、「ジョブチューン」、「バイキング」、「林修の今でしょ! 講座」、「主治医が見つかる診療所」、「生島ヒロシのおはよう一直線」、「読売新聞」、「日本経済新聞」、「毎日新聞」、「週刊文春」、「週刊現代」、「文藝春秋」、「女性セブン」などでコメント・出演・執筆等を行う。Yahoo!ニュースの眼科医としては唯一の公式コメンテーター。YouTubeチャンネル「眼科医平松類」は20万人以上の登録者数で、最新情報を発信中。著書は『1日3分見るだけでぐんぐん目がよくなる! ガボール・アイ』『老人の取扱説明書』『認知症の取扱説明書』(SBクリエイティブ)、『老眼のウソ』『その白内障手術、待った!』(時事通信出版局)、『自分でできる!人生が変わる緑内障の新常識』(ライフサイエンス出版)など多数。

----------

(眼科医 医学博士 平松 類)

11 notes

·

View notes

Quote

近視の子どもの数が増えている。2016年に学術誌「Ophthalmology」に発表された研究によれば、2050年には世界人口の約50%が近視になると予測されている。

米国では1970年代には人口の25%が近視だったが、わずか30年後には42%にまで増加した。一部の近視には遺伝的要因もあるものの、現在では生活環境も重要な要因と考えられている(編注:2021年に学術誌「Ophthalmology」に発表された、日本の34~80歳の成人9850人を調査した研究によれば、近視の人の割合は約50%、60歳未満では約70%だった。また、日本の文部科学省の学校保健統計調査でも「裸眼視力1.0未満の者」の割合は増加傾向にある)。

近視が急増している原因を解明して、子どもの近視の進行を抑えたり視力を回復させたりする方法を見つけようとする取り組みが始まっている。近視は、子どもたちの生活の質と将来の失明のリスクに重要な影響を及ぼすからだ。

「近視の子どもたちの割合は、かつてない速さで増えています」と、米アラバマ大学バーミンガム校の検眼医、ニック・オンケン氏は言う。「この急速な増加は遺伝だけでは説明できません」

「近視が重度である人ほど、のちに網膜剥離、緑内障、黄斑変性症、白内障などで失明するリスクが高いことは、数十年前から知られています」と氏は説明する。

近視の目には何が起きているのか

近視は、子どもの頃に始まるケースが多い。「近視の症状は、眼球の奥行き(眼軸長)が長すぎることが原因です」と、米ニューヨーク州パーチェスの眼科医、キャロライン・レダーマン氏は説明する。眼球が過剰に長くなると、遠くのものを見たとき、焦点が網膜より前の部分に合ってしまうので、ぼやけて見えるのだ。(参考記事:「宇宙飛行士の視覚障害の謎解明か、障害は不可避?」)

将来的に視力がどこまで低下するかを予測するカギとなるのは、近視が始まった年齢だ。

「近視の進行を予測する最大の判断材料は、近視の発症時期です」と、米オハイオ州立大学検眼学部の研究担当副学部長であるジェフリー・ウォライン氏は話す。氏の説明によれば、近視になった年齢が低いほど、眼球が成長して伸びる期間が長いので、将来の視力も低くなる。多くの子どもの場合、視力は10代後半で安定するが、少数ながら20代半ばまで安定しないケースもある。

近視の子どもが急増中、なぜ? 進行を遅らせる治療法も | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

2 notes

·

View notes

Text

遺伝子解析してみました

遺伝子解析をしてみました。

申込みをしたのは、ユーグレナ社さん。ミドリムシの開発、製品化で有名な会社の解析サービスを利用いたしました。

健康リスクや体質の遺伝的傾向、祖先の情報などをなんと約350項目解析できる遺伝子解析サービスです。

大きな項目としては、健康リスク、体質、祖先解析、部位別、リスク別一覧、ダイエット、アルコール

その項目から、さらに細分化された項目がチェックされます。例えば、2型糖尿病、慢性B型肝炎、C型肝炎誘発肝硬変、HIV感染後の病態特性、アトピー性皮膚炎、ナルコレプシー、マラリア合併症、円形脱毛症、加齢黄斑変性、花粉症アレルギー性鼻炎、関節リウマチ、屈折異常、群発頭痛、下行結腸癌(大腸癌)、脂質異常症(高トリグリセリド血症)、高血圧症、腰痛などが含まれているものです。

私が一番興味を持ったのが、祖先解析でした。(参照ページ:遺伝子解析サービスの「祖先解析」をリニ…

View On WordPress

0 notes

Link

0 notes

Text

サングラスのような機能を持つルテイン…

紫外線やパソコンやスマホから発するブルーライトは眼から入ると活性酸素が発生し、老化を早め、さまざまなトラブルの原因になります。

そこで、おすすめはルテイン。

このルテインは緑黄色野菜やマリーゴールドの花弁に含む天然の黄色い色素で、ブルーライトを遮断するように機能し、眼の内部でサングラスのように眼の健康をサポートします。

眼の健康面では、50~60歳頃から発症しやすい加齢黄斑変性と言って、視界の中心部がゆがみや薄暗く見える、網膜中心部の黄斑が障害される、また、眼の老化現象の白内障のリスクを軽減するのにルテインは有効と考えられています。

さらには、車を運転される方ならどなたも経験ある夜間の歩行者の見にくさをも、ルテインがコントラスト感度を高める(物の輪郭を識別を高める)、あいまいな物を見やすく、細部まで判別が可能になる機能があるようです。

まさに、眼の内部でサングラス機能を発揮する…

View On WordPress

0 notes

Text

TEDにて

オリバー・サックス:幻覚が解き明かす人間のマインド

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

神経科医であり、作家でもあるオリバー・サックスが、シャルル・ボネ症候群 ‐ 視覚障害者に生じる正常人が経験する幻覚症状の一種 ‐について語ります。

自身の患者が体験した幻覚を心温まる細部に渡って描写しながら、あまり社会には知られていないこの現象の生態学へと案内します。現在では、特定の脳細胞が引き起こしていることがわかっています。

人は目だけではなく脳でも見ています。想像は脳で見るものです。想像が描き出す心象は馴染みがあるでしょう。どんな人だって想像はしますから。

しかし、幻覚もあります。幻覚は全く異なるもので我々の創造ではありません。抑制もできません。幻覚は外から現れて現実と区別がつきにくい。

その幻覚について話をします。

私の患者が体験した特殊な幻視を紹介します。数か月前に電話がありました。私が働く老人ホームからです。入居中の90代の女性が、幻覚を見ているので気が狂ったのではないかと。または、高齢のために脳卒中かアルツハイマーではないかと。

それで診に来てほしいと頼まれました。ロザリーおばあさんです。診に行ったら彼女が正気なのは、明らかでした。頭ははっきりしていて理解力もある。でも非常に当惑していました。

幻覚が現れるからです。事前に聞いていませんでしたが、彼女は盲目だったのです。彼女は5年前に加齢黄斑変性症のため失明したのですが、数日前から幻覚を見るようになりました。

“何が見える?”と聞くと

“東洋風の服を着た人たちが、階段を上り下りしている。私の方を見て微笑んでいる男。口の脇から大きな歯が出ているの。動物も見える。白い建物。わた雪が降っている。雪かき用ハーネスをつけた馬が見える。��して、ある晩、シーンが変わったの。猫や犬が寄ってきてある程度近づいたら立ち止まる。そして、また変わる。階段を上り下りしている。たくさんの子ども。バラ色や青の明るい服を着ている。東洋の服のよう”

その人たちが現れる前に床に広がるピンクと青の四角い模様が、天井に上がる幻覚が見えることも。

“夢のような感じ?”と尋ねると

“いいえ、夢ではなく映画のよう。色もついていて動きがある。でも無声映画のように音がない”

やや退屈な映画だと“東洋風の服をまとった人たちは、上り下りを繰り返すばかりで行動が限られている”

ユーモアのある女性なんです。幻覚だとわかっていても怖がっていた。95年の人生で幻覚を見たことがなかったから。その幻覚は彼女の思考や感覚、行動と無関係だというのにやって来ては消えていくようです。

コントロールすることはできず、彼女には幻覚の中の人物や場所はどれも見覚えがない。しかも人も動物も彼女に気がついていないようだった。彼女は状況が把握できず、狂ってしまったかと心配していました。

私は入念に診察しました。陽気なおばあさんで異常はなし。体調良好、幻覚を引き起こす薬も飲んでいません。盲目ということだけ。それで言ったんです。

“察しがつきました。視力低下や失明によって起きる特殊な幻視があるんです”

“これはシャルル、ボネという男性が、18世紀に初めて記述した症状です。あなたはシャルルボネ症候群です。脳も精神も正常、シャルルボネ症候群ですよ”

それを聞いて彼女は安心し、深刻な問題ではないことにホッとした。そして、むしろ好奇の目で“シャルルボネって誰?彼にも幻覚が見えたの?”と。

さらには“看護師のみんなに私はシャルルボネ症候群だと言ってちょうだい”

“狂ってもボケてもいない。シャルルボネ症候群なだけ”彼女の言うとおりにしました。

これは、よくあるケースです。主として老人ホームで仕事をするので高齢者が相手です。聴覚、視覚障害者も多く聴覚障害者の約1割は、音楽性幻聴が聴こえます。視覚障害者の約1割は、幻視を見ます。全盲ではなく弱視も含まれます。

18世紀に話を移しますが、この幻覚症状があったのは、シャルルボネではなく彼の祖父でした。祖父は高齢の裁判官でした。白内障の手術を受け視力は相当悪かった。1759年、彼は自分の幻覚症状を孫に話したのです。

まず彼が話したのは、宙に浮くハンカチです。大判で青地にオレンジの丸が4つ。祖父は幻覚だと認識していました。宙に浮くハンカチはありませんから。そして宙に浮く大きな車輪を見た。

でも、時々、幻覚か否か自信がなかった、幻覚が身の回りのものと調和しているからです。ある日、孫娘が来ていた時“男前の若い衆は誰かね?”と聞きました。

“まぁ、お祖父様。そんな人いないわ”そうするとその男たちは姿を消しました。幻覚ではよくあることです。パッと現れ、パッと消える。徐々に現れたり消えたりしません。むしろ突然起きるのです。

シャルルボネの祖父には、何百もの人影や形、風景が見えました。バスローブ姿でパイプを吸う男も見えました。それは彼自身だったのです。見覚えのあるのは、それだけでした。ある時、パリの街を歩いていたら目に入った本物の工事現場の足場が、帰宅すると15cmのミニチュアとなって書斎の机にのっていました。映像を繰返し見ることは、反復視と呼ばれます。

シャルルボネの祖父やロザリーに起こっている現象をロザリーに説明しました。視力を失うと脳の視覚部分に入る情報が無くなるためそこが活動過多になります。

そして自発的に作用してしまい幻覚を見始めるのです。時に内容も非常に複雑化します。

別の患者の体験です。その女性は弱視で彼女に見えるものは厄介でした。ある時、彼女はレストランで縞模様のシャツを着た男を見た。男は彼女の方を振り向き6人に分離して彼女の方へと歩き始めたのです。

そして、6人はスーっと1人に戻りました。ある時、彼女は夫が運転する車に乗っていたら道が4つに分かれました。そして彼女も4つに分かれて進む感覚を覚えました。

動きのある幻覚も見えました。その多くは車に関連したものでした。時々彼女はボンネットに座っている10代の男の子が見えました。車にくっつき道を曲がるたびに優雅に動くのです。そして、車が止まると男の子は、30m真上に急上昇して姿を消してしまうのです。

こんな幻覚を見る患者もいました。その女性は目には問題ないけれど脳の視覚部分に問題がありました。後頭皮質にある小さな腫瘍です。とりわけ、彼女にはアニメ映像が見えました、

そのアニメは透けて見えるもので画面のように視野の半分を占めています。よく見るのはカエルのカーミットでした、私はセサミストリートは見ませんが、彼女は、こう主張するんです。

“なぜ?カーミットが出てくる理由がわからない。フロイト的な意味が知りたい。なぜカーミットなの?何の意味もなさないのに”

アニメは我慢できてもしつこく出てくるイメージや顔の幻覚に彼女もロザリーも困っていました。多くの場合、巨大な歯や目をしたデフォルメされた顔が見えるからです。彼女は怖がっていました。彼らには何が起きていたのでしょう。

医者である私は患者の症状を見極め安心させるのが仕事です。狂ったのではないと伝えるのは特にそうです。

先ほども言いましたが、視覚障害者の1割がこの症状を持っています。しかし、症状を訴えるのは、そのうちの1%以下。精神障害だと思われるのが怖いからです。病院に行っても誤診される可能性だってあります。

特に、幻覚の概念は、気が狂ってるとみられがちです、しかし、精神病性幻覚はかなり違います。精神病性の幻視や幻聴の場合、声をかけてくる。責められる。誘惑してくる。侮辱される、馬鹿にされる。巻き込まれてしまいます。

シャルルボネ症候群において声をかけられることはありません。自分とは無関係の映画を見るようなもの。そのように、捉えられています。

側頭葉てんかん。という稀なケースがあります。この症状は、過去に遡る感覚や以前訪れた場所へ戻るような感覚が生じることがあります。ある交差点に立っている焼き栗の香りがする。車の音。五感で感じ取れます。

彼女を待っていた忘れもしない1982年、あの火曜の夜、側頭葉に関わる幻覚はすべての感覚に関係しています。感覚があり馴染みがあり場所や時間もはっきりしていて話に筋が通っていて芝居のよう。

シャルルボネはかなり違います。

シャルルボネ症候群には、様々なレベルがあります。幾何学模様の幻覚やロザリーが見たピンクや青の四角。人や特に顔の出てくるとても精緻な幻覚もあります。デフォルメされた顔が現れるのは、シャルルボネ症候群で最も一般的です。

2つ目によくあるのはアニメ。

これは、どういうことか、面白いことに過去数年の間に幻覚症状の最中にfMRIを使用して脳機能の画像化が可能になりました。実際に幻覚が現れているときに異なる脳の視覚部分が、活発化することが特定されました。

単純な幾何学模様が現れるときは、一次視覚野が活発化します。脳は、この領域でへりや模様を知覚します。一次視覚野で画像を作りだすのではありません。

画像が作りだされるとき。高次の視覚野が、側頭葉と作用します。特に、側頭葉の一部は、紡錘状回と呼ばれています。紡錘状回がダメージを受けると顔を認識できなくなることがあります。

しかし、紡錘状回が異常に働くと顔の幻覚を見ることがあります。これが、患者に起きていることだったのです。この脳回の前方には、歯と目を思い描く領域があります。巨大な歯と目の幻覚が見えるときは、脳回のその部分が活発化しています。

脳の別の部分は、アニメが見えるときに活発になります。アニメを見たり描いたり、アニメの幻覚発生時に活動しています。特異性があって興味深いんです。脳の他の部分では具体的に建物。風景の認識や幻覚に関連する部分があります。

1970年頃、脳の決まった部分のみならず特定の細胞があることがわかりました。1970年頃、顔細胞が発見されました。今では何百種類もの細胞が発見されています。非常に特有な細胞です。

ですから、もしかしたら車細胞だけではなくアストンマーチン細胞があるかも。今朝アストンマーチンを見たので話したかったんだ。既にどこかにあるはずだよ。

下側頭葉皮質と呼ばれるこのレベルでは、視覚画像や断片しか処理されません。他の感覚が加わってくるのは、もっと高次の領域です。

そして記憶や感情と関連しています。シャルルボネ症候群では、このレベルまでは達しません。

下側頭葉皮質において何千も何百万ものイメージや断片的な作り事が、決まった細胞や細胞の小さな固まりに神経符号化される部分で生じます。

通常、これはどれも知覚や想像の一体化した流れの一部なのです。人間は意識していません。

視覚障害者である場合に限りこの過程が中断されます。そして、正常な知覚を得る代わりに下側頭葉皮質では、その視覚細胞から無秩序で発作的な刺激や放出が行われているのです。

そして突然、顔や車が見えたり色々なものが見えるのです。頭はまとめようとしたり一貫性をもたせようと頑張りますが、完璧には働きません。

この幻覚が初めて発表されたとき。夢のように解釈できると思われていました。でも、患者さんは言う“こんな人たち知らない、関連づけ出来ないわ”

“カーミットなんて私にとって何の意味も持たない”夢のように考えてもダメなんです。

さぁ、私の話はこんなところです。要は、この幻覚症状はよくある事なんです。世界の盲人数を考えてください。このような幻覚症状を持つ盲人は何十万といるに違いない。

でも怖くて言えないんです。ですから、このような事実は患者、医者、世間のためにもっと知られるべきなんです。

最後に、これは、脳の働きを洞察するには非常に興味深く貴重な情報だと思っています。

250年前にシャルルボネは、このような幻覚症状を思いながら脳の機械仕掛けから心の劇作品がいかに作り出されるのだろうと考えました。

250年経った現在、私たちは真相を究明し始めたと思うのです。

どうもありがとう。

最高だ、どうもありがとう。

洞察力が深くて患者さんへの共感が感じられました。そのような経験をご自身もされたことは?

聞かれるだろうと思いましたよ。けっこう見ます。実は私も視覚障害者です。片目は失明してもう片方も良好ではありません。幾何学模様の幻覚が見えます。

他のは見えません。

不安にかられませんか?どんなことが起きているのか分っておられるから。

耳鳴りよりは、ましです、耳鳴りは無視してますけど幻覚には時折興味が湧くのでノートにたくさん絵を描いています。

fMRIも使用して視覚野の機能も見ました。六角形や複雑な模様は、眼性片頭痛でも見ることがあるのですが、これは普通なのでしょうかね、

そして、古代に描かれている洞窟壁画や装飾デザインは、幻覚をヒントに作られたのか?

興味があります。

非常に興味深い貴重な講話でした、

どうもありがとうございました。

2018年現在では、サピエンスは20万年前からアフリカで進化し、紀元前3万年に集団が形成され、氷河のまだ残るヨーロッパへ進出。紀元前2万年くらいにネアンデルタール人との生存競争に勝ち残ります。

そして、約1万2千年前のギョベクリ・テペの神殿遺跡(トルコ)から古代シュメール人の可能性もあり得るかもしれないので、今後の「T型オベリスク」など発掘作業の進展具合で判明するかもしれません。

メソポタミアのシュメール文明よりも古いことは、年代測定で確認されています。古代エジプトは、約5千年前の紀元前3000年に人類最初の王朝が誕生しています。

(個人的なアイデア)

オリバー・サックスが、幻覚は外から現れて現実と区別がつきにくい!と言ってるように・・・

もしかして幻覚も「ブラックホールと観測者問題2023」で考察した「死の瞬間」に見るとされる走馬灯に似ている?

「死の瞬間」に、その激烈な感情を自動的に沸き起こす人間の走馬灯システムが超大質量ブラックホールにアップロードされるための起動スイッチかも?というアイデアを拡張して

同じメカニズムのスイッチが入るために、超大質量ブラックホールにアップロード、ダウンロードできている?

ひょっとしたら、幻覚ももしかして・・・このメカニズムで一時的にアップロード、ダウンロードされている?

超大質量ブラックホールに「死の瞬間」の人の記憶がタイヒミューラー理論で量子エンタングルメントにより記録されているとしたら?

つまり、アカシックレコードに記録されているとしたら?

人の死の際に走馬灯。つまり、走馬灯がよぎると言うデータが、死の直前に夢を見ている。もしくは記憶を再生して、何十倍ものスピードで記憶を再生していると言う解釈から

盲目になると・・・シャルルボネ症候群から・・・出てくるこの幻覚も「死の瞬間」のように脳が誤認識してしまうため・・・

このメカニズムで一時的にアップロード、ダウンロードされている?とも考えられるかもしれない可能性もあります。

<おすすめサイト>

ブラックホールと観測者問題2023

ブレイス・アグエラ・ヤルカス: コンピューターはこうしてクリエイティブになる?

アニル・セス: 脳が「意識された現実」という幻覚を作り出す?

ジュヌヴィエーヴ・フォン・ペツィンガー:ヨーロッパ中の洞穴に描かれた32個のシンボルの謎

ユバル・ノア・ハラーリ:人類の台頭はいかにして起こったか?

メアリー・ルー・ジェプセン:未来のマシンで脳からイメージを読み出せるか?

カール・シューノーヴァー: 脳(Brain)の中身を見る方法

Kickstarter タン・レイ :脳波で動作するヘッドセットインターフェイス

EMOTIV EPOCを使用して、GoogleCarを念じただけで運転

脳と直接通信できるステント

エレノア・ロングデン: 私の頭の中の声?

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#オリバー#サックス#脳#幻覚#知覚#視覚#テレビ#マスメディア#障害#ニューロン#シナプス#倫理#認識#フロイト#ユング#fMRI#MRI#意識#無意識#人類#貨幣#アビダンマ#仏教#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#古代

0 notes

Photo

おはようございます 8月21日(日) #西多賀眼科医院 日曜日と祝日は休診となります #女子大生 の日 1913年のこの日、東北帝国大学(現在の東北大学)が女子受験生3人の合格を発表し、日本初の女子大生が誕生した。 1953年 #関根勤 の誕生日 (タレント) 【医師国家試験】 2022-F16 視野異常と疾患の組合せで誤っているのはどれか。 a Bjerrum暗点ー 緑内障 b 盲中心暗点 ー 視神経炎 c 両耳側半盲 ー 下垂体腺腫 d 水平半盲 ー 加齢黄斑変性 e 輪状暗点 ー 網膜色素変性 【正解】d 【解説】 視野欠損の形には、疾患によって特徴的な所見があります。 緑内障は視神経乳頭(視神経の出口)が陥凹し、それに対応する視野が欠けてくる病気です。 最初は周辺がやられて、最後に中心部がやられてきます。(傍中心暗点) 中心から10-20度の領域をブエルム領域といいます。緑内障ではこの領域が障害されます(ブエルム暗点)。 視神経が腫脹する原因は主に2つあります。 視神経炎とうっ血乳頭です。 視神経に炎症が起こると中心部が見えなくなります。(中心暗点) 頭蓋内圧が亢進して両眼の視神経乳頭浮腫が起こることをうっ血乳頭といいます。 その場合には、元々見えない部分(マリオット盲点)が拡大します。 この2つは視野検査で鑑別することができます。 また重症な視神経炎ですと、中心暗点がマリオット盲点の方への拡大し暗点が癒合します。(盲点中心暗点、盲中心暗点、ラケット状視野欠損) 視神経は脳と繋がる前に交叉しています。 視交叉の繊維は網膜の鼻側と繋がっていて、網膜と視野は左右上下逆転しますので、耳側(外側)の視野と対応します。 視交叉の部位の腫瘍が、視交叉を圧迫すると両眼の外側半分が見えなくなります。(両耳側半盲) 逆に両鼻側半盲とは、視交叉を左右から均等に圧迫されないと起きないので、稀です。基本的に起きないと思っていいでしょう。 眼動脈はいくつかに分岐し、網膜中心動脈は網膜の浅い層を栄養しています。毛様体動脈は脈絡膜を栄養し、脈絡膜は網膜の深い層を栄養しています。 網膜中心動脈が閉塞する病気が、網膜中心動脈閉塞症です。 また毛様体動脈が閉塞する病気が、前部虚血性視神経症です。我々は英語の頭文字をとってAION(アイオン)と呼んでいます。AIONは上下半分が急に見えなくなります。(水平半盲) 加齢黄斑変性は、網膜の中央部である黄斑部に新生血管が生じる病気です。新生血管から出血し中心が見えなくなります。(中心暗点) 網膜色素変性は、原因不明で網膜が変性してくる病気です。 周辺が障害され中心は最後まで残ります。(求心性視野狭窄) 周辺が障害されると、ドーナツのような視野障害を認めます。(輪状暗点) 長文をお読みくださりありがとうございます。 今日はかなり長文になりました。 これでもかなり簡略化してるのですが、まだまだ説明が足りないくらいです。 #医師国家試験 #国家試験 #医学生 #視神経炎 #加齢黄斑変性 #網膜色素変性 ホームページもどうぞよろしくお願いいたします↓ https://nishitaga-ganka-clinic.com/ #眼科 #仙台 #宮城 #白内障 #結膜炎 #緑内障 #ドライアイ #眼鏡 #メガネ #コンタクトレンズ #眼瞼下垂 #太白区 #鈎取 #西多賀 #長町 #八木山 #富沢 #名取 #秋保 #誕生日 #今日は何の日 (西多賀眼科医院) https://www.instagram.com/p/Chf-OvNvJLb/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#西多賀眼科医院#女子大生#関根勤#医師国家試験#国家試験#医学生#視神経炎#加齢黄斑変性#網膜色素変性#眼科#仙台#宮城#白内障#結膜炎#緑内障#ドライアイ#眼鏡#メガネ#コンタクトレンズ#眼瞼下垂#太白区#鈎取#西多賀#長町#八木山#富沢#名取#秋保#誕生日#今日は何の日

0 notes

Photo

■■■ ブルーライトから 本格的に目を守りたいあなたへ! ルティーナ ■■■ こんにちは メガネの光和堂です。 各地が 真夏日を超えて 猛暑日。 35度超えです。 気温は 「地上から1.25〜2.0mの高さで、温度計を直接外気に当てないようにして測定すること」と決められています。 なので 芝生のある場所に 日光が直接当たらないように「百葉箱」を設置 その中に温度計を入れて測られています。 それも風通しの良い場所で。 そこで35度 だからアスファルトに囲まれ 室外機の熱風 排気ガスの熱風 そんな街中はもう40度超えてくるでしょうね~ そんな強い日差しの降り注ぐ毎日ですが、紫外線も大量にやってきています。 紫外線が肌や目に悪いのはご存じのとおりです。 そして紫外線に近い所の青い光。「ブルーライト」も目に悪影響の部分があります。 特に最近は「LED」の光が いたる所にあって 室内でも多くのブルーライトが目を攻撃しています。 ブルーライトの中の 400~420nm(ナノメーター)の波長が特に目の中のルテインを攻撃します。 ルテインの損傷は加齢黄斑変性を引き起こすという報告があるのです。 一般的なブルーライトカットでは 概ね30%ブルーライトカットのメガネが多いのですが 当店で取り扱う「ルティーナ」は 概ね94%カットします テレワークが多い現代 ブルーライトカットの必要性は高まっておりますぞ。 ■■■詳しくはエキテンでご覧ください https://www.ekiten.jp/shop_1298990/catalog/catalog_1606274/ ■■■当店ホームページもご覧ください https://spice-k.com/lens/lutina.html (at 福岡 六本松 メガネの光和堂) https://www.instagram.com/p/CfVTN3opfBV/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

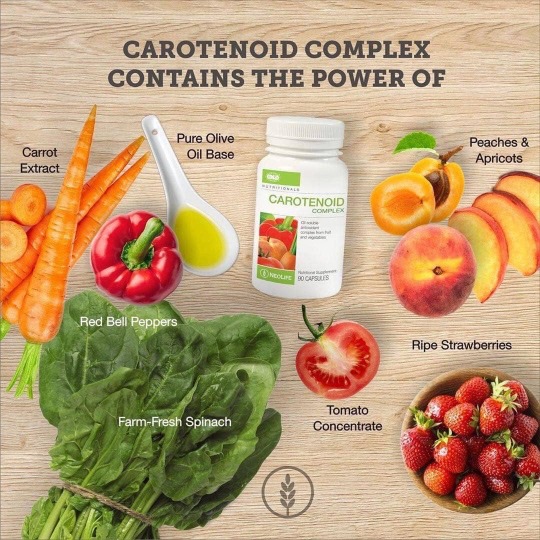

カロテノイドルテインは、激しい光による損傷から保護します

多くの視覚科学者は、コンピューター画面のように強い光に突然または繰り返しさらされると、視覚に浮かぶ「青い斑点」の一時的な視覚異常以上のものを引き起こすと信じています。 日本の研究者は、この展覧会が光受容細胞のアポトーシス(細胞死)と目の後ろの光受容細胞層の薄化を引き起こすと信じています。 M.佐々木博士は、2011年6月に栄養生化学の会報で発表された、網膜に対する人工光の変性効果と葉野菜に含まれる栄養補助食品であるルテインの保護効果に関する研究を実施しました 栄養生化学の)。 研究者は次のように結論付けました:「ルテインは加齢に伴う黄斑変性などの疾患の栄養補助食品として適用されましたが、眼の問題でのその最大の有用性はルテインとカロテニドを一般的に予防薬として使用することであることが確認されています。 未来」。 この情報は、失明の重要な原因として加齢に伴う黄斑変性症の患者にとって非常に重要です。 光子と呼ばれる高荷電粒子の形で目に入る光の一定の急流の蓄積された効果の1つは、網膜の中心に位置する非常に敏感な布である黄斑を変性させる網膜への損傷です。 読書や対面の会話に必要な狭いフォーカスを提供します。 加齢に伴う黄斑変性には、「乾燥」と「湿潤」として知られる2つの形態があります。 プロセスは特定の方法で異なりますが、結果は同じです。中心視力の喪失と網膜剥離の可能性、そして最終的には最終的な失明です。 また、糖尿病性網膜症では、網膜の損傷による視力の喪失も重要です。 それは根底にある全身性疾患の指標です。 10年以上2型糖尿病(真性糖尿病)に苦しんでいる人の80%は、この状態の何らかの影響を経験します。 6一般的なカロテノイドの役割、特に視力保護のためのルテイン(およびそのゼアキサンチンとの近縁)の役割は、gnldの科学諮問委員会で広く知られています。 最初の製剤が作成されたとき、各カプセルがルテインが豊富な食品の全量に相当することを保証するために、食品全体に表示されるように成分が標準化されました。 現在、この特許取得済みの排他的で完全な、高度にテストされ、頻繁に引用されている出版物(ニンジン、トマト、ほうれん草、赤唐辛子、桃、イチゴ、アプリコットに完全に由来する)は、食品カロテノイド補給のゴールドスタンダードを定義し続けています。 野菜。 ゴンザレス・アラゴン博士は、これらすべての研究と科学的根拠を裏付ける他の多くの研究を綿密に追跡しています。 しかし、より重要なのは、自分の眼科医が自分の網膜がどのように再生するかを驚かせて薬理学的治療を提供していないことに言及している、視覚的健康から利益を得る何千人もの患者の報告を伴う証拠医学です。

健康教育クレジット(ホアキンゴンザレスアラゴン博士によるブログ)

1 note

·

View note

Text

ルテインは加齢黄斑変性など目の老化を予防

ルテインは緑黄色野菜に多く含まれるカロテノイドの一種。植物が光合成を行うときに必要な色素です。人間の体内では、網膜の黄斑部という場所に多く存在して、目の健康を保っています。ルテインには加齢黄斑変性など目の老化を予防してくれる抗酸化作用があるのです。

ルテインは加齢黄斑変性を予防する

黄斑部は色や明るさを認識する視細胞が集中している場所です。視細胞が紫外線などをたくさん浴びすぎると活性酸素が発生します。

この活性酸素によって視細胞のカスが溜まることがきっかけで、加齢黄斑変性となることもあります。そして抗酸化力を持つルテインには、この病気を予防する��果があるのです。

ルテインは目の水晶体にも存在。活性酸素を消去するとともに、目に当たる紫外線の害を減らすサングラスの働きもしています。このため、白内障の予防効果もあると期待されているのです。

ルテインは1日6mgほどが適量

ルテインの摂取量の目…

View On WordPress

0 notes

Text

毎日ディスプレイを見ているときになるよね - ブルーライトが目の網膜細胞に及ぼす新たな影響を解明!

毎日ディスプレイを見ているときになるよね - ブルーライトが目の網膜細胞に及ぼす新たな影響を解明! #ブルーライト #ひとみ研究室 #加齢黄斑変性症

実はちょっと前まで、そんなこと信じていなかった。

眼鏡を作りに行くとね。

PC の前にずっと座っているんだよというと、強く勧められるんだ。

ブルーライト削減だとか、薄い茶色の色を入れると目が楽になりますよとか・・

眼鏡かけてる人には、必ず言われることだと思うのだけれど、これ入れると何が変わるの?

裸眼の人(眼鏡の必要ない人)はどうにもならないけど、なんで必要なの?

なんて、ヤな奴(もともとか?)な質問をして、断ったことも昔はあったけどね。

まぁ、一度入れちゃうと、これが普通になって、そういえば前みたいに目が疲れることは少なくなったような気もするし。

PC の前にいる時間が前みたいに多くはなくなったのかも?とも思うけど。

でも、Amazon の fire…

View On WordPress

0 notes