#樋口一葉

Text

X(Twitter)でフォロワーさんよりリクエストいただいた、文豪ストレイドッグスの樋口一葉です。

21 notes

·

View notes

Photo

アーカイブ放送 『イラストレーター有本の「創作小料理 ARIMOTO」』

2023/06/19 20時配信

第64回「樋口一葉とカステラ」(17年7月放送)

みなさん、こんばんは。イラストレーター有本の「創作小料理 ARIMOTO」女将の有本です。

<再生はこちら▶️>

※スマホ/タブレットはアプリからご視聴ください。

過去の放送は、Back numberで🎧

この番組は、私の描いた歴史上の人物のイラストを「本日の1品」として楽しんで頂く割烹居酒屋となっています。最終目標は、歴史絵巻を作ること。

わたくしの独断と偏見による壮大な歴史絵巻にしたいです。みなさん、応援してくださいね♪

本日の1品は…『樋口一葉』です。

樋口一葉は、明治の歌人、小説家です。

代表作に「にごりえ」や「たけくらべ」、そして5千円札の肖像でも有名ですよね。

今回は、一葉とカステラにまつわるエピソードをご紹介します。

※2017年6月にブルーレディオドットコムで放送された番組を再放送

過去放送一覧はこちら

提供:アロワナ株式会社

<ブルーレディオTOPに戻る>

0 notes

Text

樋口一葉:壊れつつあるものを描く

『(田中)(前略)遊郭もお寺も、明治以降に、それまでのあり方が崩れていく社会です。そういうものの象徴として登場人物が設定されたんじゃないかと思います。

(松岡)それは、単に江戸の社会文化の変相やヴァリアントではなかったということですか。

(田中)一葉の初期の王朝恋物語は、江戸の物語パターンや枠組みの継承をしていました。江戸時代に和歌を中心とする恋物語の系譜が継承されていたんですが、そういった系譜に倣ったものです。ところが、その次からあらわれる小説群は、パターンの継承ではなく、行き詰った状況でのなかで生きている現実の人間たちの哀しみを描いた。

(松岡)自分が体験した出来事を美登利とか『十三夜』に投影しながら、失われていくものとしての江戸性を象徴的につかっているということですね。

(田中)まさにそういうことです。そうやって「存在のおぼつかなさ」というのを、一葉は女性として書いている。たぶん与謝野晶子もそうだったのでしょうね。そういう存在のおぼつかなさを書けたときに近代文学になった。』

「江戸問答」 田中優子/松岡正剛

0 notes

Photo

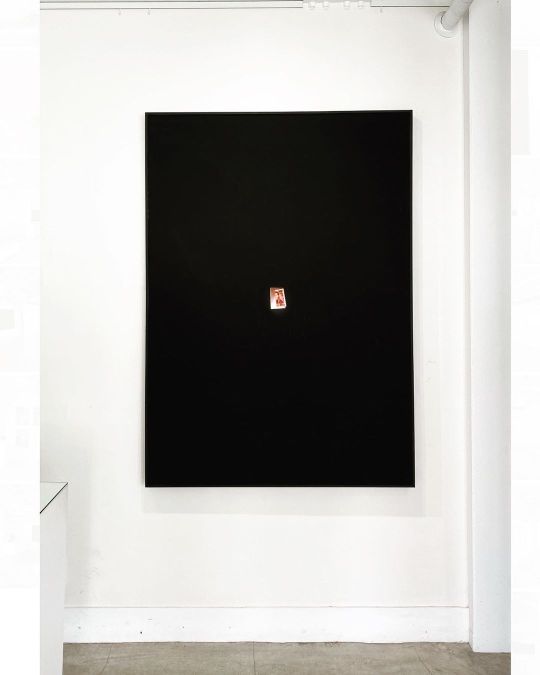

JPY5,000.00. /2015 W1118mm/H1580mm #isolation #daigotochimaru #樋口一葉#お金の存在 (hako_chiba) https://www.instagram.com/p/CecZaACBFqz/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

#白石麻衣#梅澤美波#佐藤楓#向井葉月#高山一実#賀喜遥香#山下美月#弓木奈於#秋元真夏#岩本蓮加#遠藤さくら#与田祐希#樋口日奈#久保史緒里#阪口珠美#田村真佑#乃木坂46#mai shiraishi

29 notes

·

View notes

Photo

2 notes

·

View notes

Text

【変見自在】一院制

#高山正之

日本の憲法は出生の秘密があまりに多い。

バイデンは「日本が核を持たないように米国があの憲法を書いた」と米国生まれを語っている。

「いやあれはGHQのアドバイスに日本人が乗っただけ。日本人が生みの親だ」とマッカーサーは回顧録に書いている。

戦力放棄も「昭和21年1月、幣原喜重郎がGHQにきてそれを言った」「私は感動して彼の手を握って泣いた」と尤もらしく綴る。

ただ幣原はずっと米国に媚びてきた。ワシントン条約では米国の思惑に従って日英同盟を破棄し、日本の孤立を招いた。

ひっぱたかないと分からない支那にも米国に遠慮して軟弱外交で臨み、邦人が多数殺された。

「英語上手」が唯一の自慢で、だから英語を喋る米国人を神と敬った。

新憲法もマッカーサーの思いを忖度して9条提案者になり切った。ここまで日本に仇なした政治家を他に知らない。

幣原はマッカーサーの許には頻繁に通っても天皇陛下に憲法改正、戦力放棄を上奏した記録はない。

それに改憲の手続きも法的におかしい。

「そこは問題ない」と憲法学者の長谷部恭男は言う。

「なぜなら憲法改正案が公開され、その後の総選挙で選ばれた議員が審議して制定されたから」という。改憲は民意だったと。

しかし長谷部はその総選挙が合法かは言わない。

GHQは従来の中選挙区制を大選挙区から小選挙区まで選挙区割りを勝手に引き直した。日本版ゲリマンダーだった。

候補者もGHQが決めた。まず有力な政治家や有識者など人材20万人を公職追放し、候補者から外した。

今の日本でも上から20万人を外したらガーシーだって残らない。

GHQはその穴を例えば獄中にいた徳田球一ら共産党員らで埋めた。

知能遅滞児の中絶、断種を主張する加藤シヅエも「進駐軍の偉い将軍がいらして」立候補した一人だ。

彼女らGHQ推薦組はなぜかみな当選し、あの総選挙が決して公正ではなかったことを示している。

それに今の憲法は前文の日本語も日本語じゃないし、おかしなことばかり。

それを国会が70年前、検証も審査もしてこなかったのはもっとおかしい。

それで遅ればせながら衆院憲法調査会が毎週開かれるようになった。

国民感情からすれば毎日やってもおかしくないと思っていたら立憲民主党の小西洋之が「毎週はやりすぎだ、何も考えないサルと同じだ」と言った。

際限ない猿の自慰行為を暗喩しているみたいで言葉に品がない。

この人は東大出で憲法学者を名乗る。かつて安倍首相に「芦部信喜を知っているか」と問うた。

芦部は宮沢俊義の一番弟子だ。師はGHQが米国製憲法を押し付ける事態に東大法学部長として何か言わねばならなかった。

明らかに違法と言えばパージされる。で、気づいたら国民主権になっていたという八月革命説を唱え、GHQ憲法を正当化した。おかげで貴族院議員にしてもらえた。曲学阿世の人だ。

芦部も師に倣って憲法学は須(すべから)く米国憲法にあるべしとまで言った。

安倍晋三がそんな幇間学者を知るわけもない。小西は東大憲法学の泰斗を知らずに憲法を語っていいのかと嵩に懸った。

しかし三権分立もなければ事後法も勝手、黒人奴隷も許してきた国の憲法がどう素晴らしいのか。傍目には東大の権威を振りかざしているとしか見えない。

そんな空論で国会を空転させた挙句、今度は「総務省内の郵政派と自治省派の争い」(高橋洋一)から発したいい加減な公文書でまた国会審議を紛糾させた。

ずっと小西の肩を持ってきた朝日も些(いささ)か疲れたのか。この騒ぎの中、経済同友会の樋口季一郎真紀子に「良識の府、果たせぬなら」と題して参院を廃止して一院制にという提言を載せた。

潰せば経費削減になるし審議も捗る。これも小西議員のおかげのなるか。

25 notes

·

View notes

Quote

多くの人たちと同じように、ずっと、悲しんでうろたえて、ときどき泣きながら、日々を過ごしていますたくさんの漫画家さんや関係者や漫画を好きな人が、悲しんだり怒ったりしている慎重に誠実に言葉を選んで自分の考えを綴っている人もたくさんいるでも当たり前なんだけど、どんな人の言葉にも過不足がある 今回はなおさらその過不足が大きい自分の場合もひどかった、こんな目に遭った私は別にイヤな目には遭わなかった、みんないい人だったみたいな好悪りょうほうの事例が乱立していっても、この出来事への何かの足しになるのかどうかもわからない芦原さんに家族近親者がいるとして、今後、この業界全体の改善が進まなければ遺された人は傷付き続けるだろうけど、救いがないのは、今後改善が進んだとしても遺された人はきっとまた同じように傷付くだろうことです改善されていけば、「ならば、どうして、彼女が命を絶つ前にそういう改善がなされなかったのか」という思いがつのるばかりだと思うのでなので、

自分なぞがここに何か言い足したりしても、さらに同様の過不足というか、なんなら「お前は黙ってろ」くらいに思われるかもしれないでもこれは自分自身のために書くだから不愉快を感じた人は何も言わず静かに黙って外して済ませてください、今回はとくにここから、長いです多くの作家さんがどうにか言葉を発しようとしているのは、誰もが「自分にも同じ問題が起きた、起きたかもしれない」「自分のことのようによくわかる」からで、多分にもれず、自分にも覚えのある種類の問題ですそして自分が現役の時に(リアルタイムでの漫画連載時に)今回みたいに、同業の作家さんがこんなことで命を絶つなんて出来事があったら、とても平常心を保てないことが想像できるだから、今、現役で連載の執筆をしている作家さんは、自分なんかとはケタが違う動揺に見舞われ続けていると思いますでも言及したくないな、という思いも強いです言及すると、このことは自分の手の中からうしろに放って、もう言及したので済んだこと、にしてしまう心が伴うんですよねそれがイヤで、言及したくない、言及できない語るのもつらい、でも語らないのもつらい、という心もちは、多くの人の言葉や沈黙からも察することができて、「どうしたってこの出来事も遅かれ早かれ“後景”になっていってしまう」ということがわかっていて、そのことも含めて、皆が、うろたえて悲しんでいるのではないかと思いますでも1週間以上経って、当事者である大きな企業2社の現在の態度もあわせ考えて、このままだと、事態がどんどん良くない方向にしか動かない、というか何も変わらない、のではないかというおそれも、今、ものすごく大きいです何から書き綴る?また名前を持ち出して申し訳ないのだけど、庵野さんがそれまでに見たことないほど激怒したのを見たことがあります怒られた相手は、“美大生”だったか“クリエイター志望”みたいな子だったのかなあ… シチュがめんどくさいんだけど、『沈没』連載の頃に、大西信之さんの個展に僕と僕のスタッフさんが噛んだことがあって、その時に庵野さんと樋口さんが一緒に遊びに来てくれたのね その流れで、大西さんが引っ張ってきた会場のギャラリー含めて飲み会みたいな流れになって、メインの大西さんが早々に酔い潰れて離脱、なんか知らんけど2次会にまで庵野さんは流れてくれて、僕と僕のスタッフ、庵野さん、あとギャラリーに居た知らん人が何人か、みたいなわけのわからんメンツで飲んでいたときに、多分、庵野さんの前に座ることになった「“美大生”だったか“クリエイター志望”みたいな子」が、「何か創りたいと思うんですけど、創って世に出したらそれで評価が定まっちゃうし、自分の可能性を限定するみたいになっちゃうんで、なかなか作れないんすよね」みたいなことを、庵野さんに“相談”したんだと思うんですよね いくら酒の席でも、相手と話題を選びなさいよ、と思うんですけどね庵野さん、みるみるうちに、会って以来見たこともないようなおっかない口調になって来て、「そんなの、創って、恥をかいて、地獄を一度見ればわかります! 地獄見てください!」「地獄を味わったこともないくせに、何も作らないままグダグタ言ってても何も始まりませんよ!」というようなことを話していましたあのとき怒られていたあの彼は、どうしているだろう?かつて居た場所贔屓、かつてしていた仕事贔屓になってしまうけど、多くのクリエイションの中でも、やっぱりとりわけ漫画は、特別…という言葉を選ばないでおくなら、特殊な表現手段なんだと思います「作家個人ひとりに負うところ」が異常に多すぎる表現媒体なんじゃないかと思います漫画家を含めて、作家としての個人の名前が前面に出る仕事(そこには、だから、庵野さんみたいな人の仕事と名前も入るのはわかるでしょう)、そういう仕事は、やっぱりちょっと、特別、もとい、特殊なんです日本語でそれを括るなら、それが、“原作”“原作者”ということになるのかもしれませんその中でも日本の漫画はちょっと特殊すぎます作家個人が、ひとりだけで、ストーリーを考え、絵を描き、俳優を演じ、効果音を当て、お金の管理もして、ひとりで物語を構築する もちろんアシスタントスタッフは存在しますが、決定権というか決定の責任は漫画家個人にものすごく集中しています映画に例えるなら、監督、脚本、カメラ、美術、俳優全員、衣装、音響、編集、予算配分とスケジュール管理と会計処理と税務、すべてをひとりでこなして毎週映画を作り上げて納品するようなものです 狂気の沙汰ですよ映画の作業で残っているのは、そのフィルムに、オープニングタイトルとエンドクレジットを付け、宣伝し、配給し、チケットをもぎり、上映し、パンフとコーラとポップコーンを売ること それらは“プロデューサー”“配給会社”が担うことなのだと思うし、漫画に例えるならそれは主に出版社と編集者が担ってくれていますでも本当は、漫画の編集者は、多くの場合、作家が物語を創る作業に、もっと深いレベルで関わってくれているんですけどね そこがまた複雑でわかってもらい難い出版社と編集者の話はまたあとで“原作者”は、物語を構築するときに、それぞれの、自分だけが潜れる地下に潜って、自分だけがすすれる泥水をすすりながら、そこで手にした意味不明なんだけど意味あるものを地上に持ち帰って、地上の人にわかる言葉に翻訳して綴って、披露目る、そういう作業を繰り返していますそういう作業の最前線に自分もいた感触は、今でも残っています作家それぞれにもちろん技量や実績の差はあって、日本人なら多くの人が作品名や名前を知っているレベルの一騎当千の猛者もいれば、自分みたいに「はい、あの、なんとか銃は撃つくらいはできます…」みたいなヘッポコまでいるわけだけど、それでも、「商業漫画の連載」ってやっぱり別格の世界で、個別に、エゴのレベルで、あの人やあの人の創るモノとは気が合う合わない好き嫌いみたいなことはあるにしても、みんなが互いに、“最前線で戦っている同士”だっていう共感��持っているように、僕は、思います今���そうだよね?だから、みんなが今、人ごとと思えなくて、悲しんで、うろたえて、怒っているんだと思います“原作者”が自分の体と心を使って何をしているかというと、自分と外界の境界線を最大限にぼやかして自我をゼロに限りなく近付けて、なおかつ、「自分」が信じるものを出していかないとならないので、それは細胞の集合体である生き物の生存の定義に反する作業、「死」に触れる作業なんですよね自他境界を緩めると自我が世界に溶けちゃうんですよこのおそろしさは、もしかしたら、作家のもっとも親しい人にも理解してもらえないことなのではないかと思いますだからものすごい孤独を伴う何度も引き合いに出してすみませんが、庵野さんが死ななかったのは本当にたまたまだった…という話は、本人も何度もしていますみんな、そうなんですよ自分とて「あれはたまたま死ななかっただけなんだな」と思い返す出来事はひとつきりじゃあない生きている人は、「たまたま死ななかっただけ」なんですそういうエッジの上を進み続けることになるんですそして、作家が、地下に、海に、深く潜る際には命綱が絶対に必要で、多くの場合はそれは“編集者”“プロデューサー”が担っているのね船の上、陸の上で、命綱を握っているその安心感があるから、作家は“潜って”いけるんです漫画家にとっても、編集者の存在ってものすごく重要ですでも編集者は漫画家にはなれない 逆も同じです 多くの場合それは互いにじゅうぶんわかっていて、その中で信頼関係と仕事のしかたが構築されながら、作品は創られる編集者って必要なんですよ、ほとんどの場合佐藤さんはたしか「自分は編集者は要らない」と言い切っていたと思うんだけど、そんな強者はひと握りで、多くの場合は漫画家は編集者と二人三脚ですそれでも、ときに、しばしば、行き違いやコンフリクトは生じてしまう作家が、出版社への異議を唱えたり意見を述べると、それを出版社に属する人が「自分への攻撃だ」と認識することが多いのかもしれませんそうではなくて、個人である作家は、「あなたが属しているシステムの構造に異議を唱えているのだ」と言い続けているのだけど、その平行線がずっと続くことが多いですもう10年以上も前に、佐藤さんや雷句さんが、それぞれの考えとやりかたで、出版社や漫画業界のあり方に疑問を投じて、それは大きな波紋を起こしましたワタクシごとなんだけど、雷句さんのアクションの際に僕も僕の考えを書き述べたら、少年サンデーの編集者から「部外者が好き勝手にものを言わないでもらいたい」というメッセージをもらいました 当時の自分の文章を読み返すと、下手な文章だなと思うので「文章が下手だ!」と言われるならわかるんですが、的外れなことも誹謗中傷も書いておらず、何がそんなに相手を不愉快がらせたのかは今もよくわかりませんあれからもう15年以上も経っていて驚きます当時から知っている何人もの有能な編集者が、そのあいだ、作家や作品をないがしろにして仕事をしていたわけがないことはじゅうぶんに知っていますでも漫画家も多忙だけど編集者だって忙しい余計なことに煩わされる余裕なんて無いんですよ編集者はかなり強く担当作家と二人三脚を組んでくれるし、愛する作家を愛するけれど、いっぽうで、関わりのない作家に冷たい面がある(会社の人間として振る舞う傾向がある)それは当たり前なんですけどねでも、編集者がおおぜいになった時に、作家もそこにいるというのに、作家の前で他の作家の悪口や噂話をするのはやめてほしかったああこの人たちは、自分の居ない場所では自分の悪口を言って笑っているんだろうな、という想像ができてしまう何かのおりに、いったん、作家と編集者(出版社)の対立が外部にあらわになると、漫画家は多くの場合に、「組織/おおぜい/システムvs個」の、“個”の側にたったひとりで立たされることになる二人三脚していた相手、個人だったはずの編集者が引っ込んでしまって、代わりに、組織である出版社が出てきてしまう芦原さんが言い残した「攻撃したかったわけではない」という言葉は、誰か個人を攻撃したかったのではなく、「組織vs個人」になってしまい、個人として困っている、ということを述べたかったはずです「パーソナルとマスの問題」なんだけど、マスの中で(組織の中で)個人(パーソナル)として、その理解で組織と個人の問題を捉えて、そして言語化できている人は多くない大きく括れば、これはハラスメントの問題に属しますパワハラは、立ち位置の不均衡を素地にして起こるこちらは個人、向こうは組織その不均衡を、多くの場合、組織(強者)に属する人は理解しきることができないヒトが2人以上存在する限り、どちらかが強い、あるいはどちらかが組織に属している度合いが強いので、パワハラが存在する可能性があって、同時にその不均衡の構造は、なかなかすべては語られ得ないのだと思います日本には、作家にエージェントが存在しない作家と編集者(出版社)の間にエージェントが居れば、また話は違うのかもしれないんですが、多くの場合はエージェントの役割を編集者が兼ねているんですよね何かあると二人三脚していた相手だと思っていた編集者が組織の中に引っ込んでしまうので、作家はひとりぼっちになってしまう取り残されてしまうんです今回の問題の実際のディテイルは、原作の改変ですけど、でも重要なのは改変の良し悪しじゃない改変の度合いに関与できないことが問題なのであって、改変がいけないわけじゃない「良い改変」とか「悪い改変」とかがたくさん例示されても意味がない良い改変だとしても原作者が納得しているか、もしかしたら逆に不本意な気持ちになるか、それはまったく別の問題だから「改変する」「改変しない」じゃなくて、原作者個人が取り残さないようにすること、追い詰められて孤立しないでいられることです取り残され追い詰められるのは個人なので組織を背負っている、全体に繋がっている、ほうの人は個人よりは孤立しない仕組みになっているのだから組織のエラーと、個人のエラーをごっちゃにして峻別出来なくなってしまっている今回生じているのは組織のエラーです 個人のエラーはそれに付随して起きたことでしかないそうすると、得をするのは時に応じて組織に溶け込める人間で、損をするのは“個人のまま”の人間、組織と個人を別々のものだと考え続けている、組織に溶けることなど知らない個人、なんです漫画家はそのほとんどすべてが後者です生前の芦原さんの対応には、見聞きできることを見聞きする限り、ひとかけらの瑕疵もない死を選ばずに済んだ道があったはずだそのことが余計に悲しくて悔しい相対することになってしまった脚本の人の心身の安全は守ってあげなきゃならないけど、死なないで良いんで「死ぬしかなかった苦しみ」「作家が味わった地獄」に関しては、芦原さんが味わったのと同様に味わってもらえないものだろうか、「地獄を見たらわかります」、とは思いますもちろんそのとき重要で必要なことは、プロデューサーやテレビ局は、それでも脚本のひと個人の命をちゃんと守りきることなんだよそこを怠ってはならない大きな話として、私たちの社会が、弱者をすくいあげる、ハラスメントに対応する、そういうことがもう出来なくなっているのでは、という視座が要るように見える“個”への、唯一無二への敬意が欠ける場合が多いというか、“原作”を構築するのは個人で、でも現代は“解説動画”とか“読み解き”とかをアピールする環境が大きく整っていて、そういうジャンルに足を踏み込む人はとても多い何かを楽しもう消費しようとする人々にとっては、原作も、読み解き動画も、面白ければ別にどっちでも良いと思って楽しむことも多いんじゃないかと思う“原作“は希少なのだ…という認識を分かち合い続けるのはとても難しい現代の世界は、余計に、“原作”の稀少さがないがしろにされていく素地があるんじゃないだろうか明日から全てが改善される改革なんてあるわけがないし、できるわけがないだろうだから少しずつでも良くならないといけないわけなのだけど、それはかなり強固な意志で重いハネ車を動かし始めなければならないことなので、今、やらないなら、やっぱりやらないのだろうこれ以上の解決や改善を試みないということは、「今のままでヨシとする」という意思表示と合意を意味するわけだからこれ以上は未解決のままでも、漫画の文化はたいして変わりなく続いていくでしょう 今でもまだ豊潤だから今までどおり、声にならないところで、誰かが割りを喰って、不満や悲しみを抱えながら、時々誰かが死んでしまったりしながら、続いていくのだと思いますでもやはり、どうか、少しずつ、少しでも、状況がマシになってくれまいかもし改善がなされないのだったら、物語を創りたい、商業漫画を描きたい、と考えるひとは、「この世界はこういうものなのだ」と心して近付く、あるいは近付かない、それを「自己責任」で判断して生きていってもらうしかないもうひとつもうひとつ、自分が抱えているジレンマは、じゃあ距離を置いた漫画の世界の話には言い及ぶクセに、今お前が属している飲食業の暴力にはダンマリかよ、という自問自答があります卑怯なんですよね、これ今、自分が属している業界に関しても、言葉を綴るべきなんだと思います 今回とても思いましただからこそ、多くの現役の作家さんが、言いたいことすべてを言えるわけはなくて、なのに、多くの人が考えに考えて、自分の言えること、言うべきことを発しようとしていることも含めて、何もかも、痛いくらいにわかりますこのへんで幕引きみたいになって、またここから15年くらい、何も変えられないようになってしまうよりは、もう少し、言葉にして、言葉がまとまって、何かが少しでも変わったほうが良いのにな、と思います

芦原妃名子さん 2024年1月29日 - 一色登希彦/ブログ

3 notes

·

View notes

Text

本(その65)

樋口一葉没後の大正7年に出た『たけくらべ』の復刻本を入手しました。[7199_C30]

1 note

·

View note

Photo

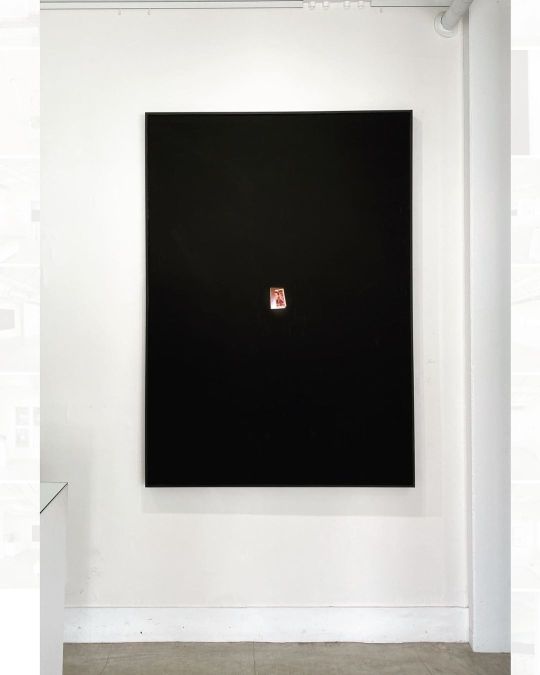

JPY5,000.00. /2015 W1118mm/H1580mm #isolation #daigotochimaru #樋口一葉#お金の存在 (hako_chiba) https://www.instagram.com/p/CecYgvphOeI/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

拙勉強メモ

野口良平『幕末的思考』第3部 第2章-3に著者様からお返事頂いてしまいました!

日本じゅうがひとり歩きした天皇制にからめとられ、「優勝劣敗」なんてことを大真面目に言い出し、青年たちも成功ドリームに我を忘れてゆく明治20年代。

そんな中で、理想を語り合う仲間も見失った透谷は、一人で考え苦しみ、死んでしまいます。

本当の自由とは、あるべき社会とは……。

弱くて強くてでもやっぱり弱い人間の心こそ、基本では……?

透谷は本当にひとりぼっちだったのか。

彼と課題を共有し継承した人はいなかったのか?

著者は、夏目漱石『こころ』を取りあげます。

その探求の背景や思いなどをお便り頂きました。

一人で読んではあまりにもったいないので、ご許可を頂き、個々に共有いたします!

**************

■ 野口良平さまよりのご返信

言ってみたかったことは、漱石の『こころ』は、透谷の苦闘に一矢報いているところのある作品として読めるのではないか、ということです。

透谷の敵はバケモノだった。

しかし、そのバケモノの生命は、やはり有限である。

漱石はそのバケモノの像を、自らの生命の限界を自覚した存在として造型しようとした。

そのことを通して、透谷の戦いが妄想や幻覚として片づけられてよいものではなく、生きた人間の、血の通った戦いだっ���ことを、いわば「証明」しようとしたのではないか、と。

これは、もちろん私の読み方でしかありません。

それに、こんなふうに『こころ』を、また漱石を読もうとしている読み手は、そんなにはいないのではないかと思います。

それでも、『こころ』には、また漱石には、そういう読解に開かれた何かがあることも、また確からしく思われるのです。

私にとって励ましになったのは、松元寛、森谷篁一郎、の二人の著作でした。(どちらも漱石の専門家ではありません。)

松元さんは、シェークスピアの研究者ですが、広島での被爆体験をもち、高校生向けの案内書を、岩波ジュニア新書(『新版 広島長崎修学旅行案内―原爆の跡をたずねる』)から出しています。『小説家大岡昇平』という好著(と思います)もあります。

森谷さんは、鳥取で高校の国語の先生を長く勤めた方ですが、高校で『こころ』の授業をしながら、この作品を高校生と読むことの意味がわからなくなり、苦しんだのだそうです。

それで、定年退職した後に、自分への宿題への答えを探ろうと、『こころ』論(『漱石『こゝろ』その仕掛けを読む』)を自費出版します。それを私は何かの記事で知り、直接版元に注文して読んだところ、とても面白いものでした。

日清戦争は、大きく日本を変えていくきっかけになった出来事で、これととも���日本の教育制度が、あるいは知識人の養成過程そのものが様変わりしていきます。

日清戦争の直前になくなった透谷も、その前後に松山中学の先生だった漱石も、日本の性急な近代化と、教育制度の変化に適応できなかったという共通点を持っていますね。

留学先では文部省に求められていない問題を自分で作って苦しみ、無鉄砲にも学校を飛び出す主人公を描き、博士号はいらないと文部省にたたき返す。そんな漱石に、透谷の面影を垣間見ることは不可能なのだろうか?そんなふうに、ここでは私は考えてみたのです。

ここで、幕末と明治のスキマに生きながら、近代化に適応できなかった人として、もうひとり、樋口一葉のことが書ければよかったというのが、今考えるところですね。

一葉の小説には、その後の日本文学史が取り落としていったさまざまな可能性が、ぎゅっと凝縮されている感じがしています。

*************

野口良平様、もったいなきお便りをありがとうございました!!!

松元寛先生、谷篁一郎先生の研究にも心惹かれます。

しかしよく遭遇なさったなあ。。。。。(さらっとおっしゃってますが、ほんとにむちゃくちゃ先行研究を渉猟されてます……)。

本を一冊書くって、そういうことなんだ)

2 notes

·

View notes

Text

一方、点訳奉仕者もふえ、中には毎日のように通って来て熱心に点字を勉強する人もあり、樋口一葉の「にごりえ」、「たけくらべ」、鈴木三重吉の「千鳥」ほか、国木田独歩の「牛肉と馬鈴薯」など、主に明治の名作が次々と届けられ、誰よりも先に私が夢中になって読みふけりました。

— 本間一夫著『指と耳で読む―日本点字図書館と私―』(1980年11月、岩波新書)

5 notes

·

View notes

Text

樋口季一郎 - Wikipedia

オトポールに辿り着いたユダヤ人難民の報告を受けたとき、樋口はその出来事が脳裏をよぎったと述懐している[18]。 この事件は日独間の大きな外交問題となり、ドイツのリッベントロップ外相(当時)からの抗議文書が届いた[19]。また、陸軍内部でも樋口に対する批判が高まり、関東軍内部では樋口に対する処分を求める声が高まった[19]。 そんな中、樋口は関東軍司令官植田謙吉大将(当時)に自らの考えを述べた手紙を送り、司令部に出頭し関東軍参謀長東条英機中将(当時)と面会した際には「ヒットラーのお先棒を担いで弱い者苛めすることを正しいと思われますか」と発言したとされる[20]。 この言葉に理解を示した東条英機は、樋口を不問とした[21]。東条の判断と、その決定を植田司令官も支持したことから関東軍内部からの樋口に対する処分要求は下火になり[22]、独国からの再三にわたる抗議も、東条は「当然なる人道上の配慮によって行ったものだ」と一蹴した[23]。

3 notes

·

View notes