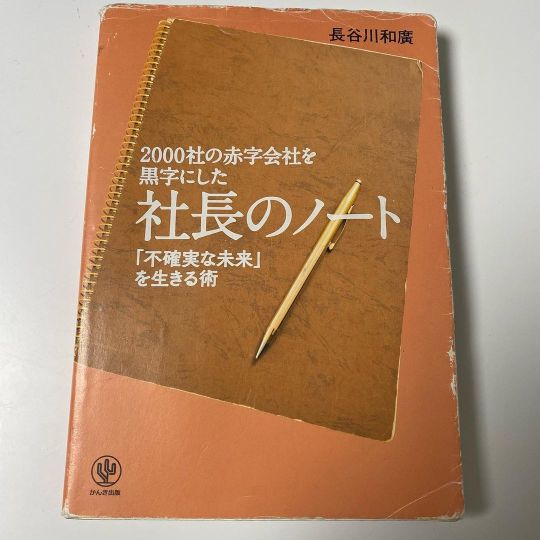

#社長ノート

Photo

2023年、12冊目(^M^)(^A^)(^X^) ★この方におすすめ★ マイナスをプラスにしたい人 ーーーーーーーーーー ★読んで、一つ実践すること★ とりあえず、やってみる ・社長ノート ・長谷川和ひ廣 ・かんき出版 ーーーーーー ☆☆感想☆☆ ーーーーーー 3つの気付きをシェアします。 ・同業者と付き合う ・反省する ・思いつきを企画に変える この中でオススメは、 ・思いつきを企画に変える リーダーシップは、 いいアイデアを思いついた!! え?!それはなんですか? それを今から考えるんだ。 アイデアを形にするのは、 とりあえず、試してみよう!! I ❤️ ⭕️⭕️チーム 効果は未知数。+1〜無限大♾です 2023/4/8は、 ベーシック2434日目 毎日ご飯を食べるように、 営業×広報を学んでいます 今日も4・黒、挑戦を継続します(^^) ーーーーーーーーーー 本の難易度は、1/5 オラぁわくわくすっぞ by 孫悟空 ーーーーーーーーーー #社長ノート #長谷川和廣 #かんき出版 #名言 #ベストセラー #本 #book #read #fun #成長 #努力 #楽しい #レベルアップ #PDCA 一つでもプラスになったら、 イイネ!&フォローお願いします(^^) インスタ https://www.instagram.com/ryuta1000/ https://www.instagram.com/p/Cqwu5Y7J2GA/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

2023年、成熟、焦点、デトックス

フラペチーノは甘ったるいし、飲み会の次の日は二日酔いで丸一日潰す。今まで使っていたスキンケア用品では肌がカッサカサに乾燥するし、痣は治りにくい。私はそういった自分の変化ひとつひとつを大人になったなあと噛み締め愛おしく思っている。勲章のようなもの。

食の好みや似合う服がシンプルになると洗練されていっているような気持ちで気分が良い。山で迎える朝の空気のようだ。むかしのように無茶ができない体になっていくのも自分を大切に扱えるようになるのでとても良いと思っている。衰えて動かなくなる前に、今から体だけには気をつけてトレーニングとメンテナンスをして行きたい。8020運動みたいなもの。

大人も子供もやってみたけど俄然大人派だ。大人サイコー大人バンザイ。学生時代もそれなりに楽しくて大人になることに怯えたりしたけど、社会に出てから1度も学生時代に戻りたいと思わないほど大人の方が何倍も楽しい。そりゃそうだよな、大人の方がいいもんだから子供の期間より何倍も長いんだろう。

大人は好きだけ遊び、好きなだけ夜更かしできる。好きな人とだけ遊べる。夏にクリスマスパーティやれるし、毎日パーティドレスを着て過ごしても怒られない。ほんとうに平和で自由でほっとする。

私は営業をしていた時、ほかの営業同様とても嘘つきだった。年齢を偽り、感情を偽り、物の値段を偽った。それが悪だとは思わなかったし、今も思っていない。営業というのは嘘つきか、戦略的な正直者しかできないと思っている。

でも私は偽るうちに何がほんとか分からなくなった。自分が何が好きで、何に傷つき、何を目指しているのか、本音と建前がマーブル模様になって全く読めないのだ。特に物心ついた時から親の顔色を伺い、親の望むいい子を演じていたのも相まって、フィルターを通さず自分の感情を表に出すということが苦手だった。自分で発する言葉は自分が絶対聞くからこそ気をつけなければいけないというけれどまさしくそれで、私は心の奥底に秘めた真実よりも適当に口から出た嘘を信じてしまうようになったのだ。

この2年間、私はずっと自分と対峙してきた。何が好きで、何が嫌いなのか。何が大事で、何を捨てたいのか。いつ喜びを感じ、いつ苦しくなるのか。手帳やノートに丁寧に書き連ねたり、思いのまま支離滅裂な言葉で書き殴ったりして、ようやく自分の輪郭が見えた。初めて自分と目が合った。

おかげで生まれて初めてダメになる前に休むということが出来るようになった。無理をしないでがんばるとと言うのは矛盾、無理=がんばる。たかが1日休んだところで何も変わらない、ならば今つらいことから逃げずに真正面から向き合って解決出来た方がずっといい。そう思ってきた。それは確かに結構でかっこいいけど過去の自分に言いたい。私、そんなにメンタル強くないだろ。

理想を追い求めるのはすばらしいし、理想の自分になりきるのも良いと思う。でも現実の自分と乖離しすぎていれば首が絞まる。ずっと息苦しかったのはなりたい自分像を背負いすぎていたからだと思う。

私はどう生きたいのか自問自答した時、真っ先に出てきたのは息ができるようになりたい、だった。かっこよくキラキラしてなくても良いから、朝まで目覚めずぐっすり眠りにつきたい。ごはんを食べる事に疲れて何度も中断しながら食事をするのもやめたい。休みの日は朝から晩まで布団の中で過ごすのをやめたいし、時にバカみたいに衝動買いをしてストレス発散するのをやめたい。

かっこつけなくなったら世界がずっと色鮮やかに見えるようになった。夏の空の青さや秋の街路樹の色づきに何度も息を飲んだ。ここ数年私はどの季節の景色も灰色に見えていたとその時気づいた。

だけれど全て、そんなに簡単なことではなく突然ふっとしにたいと息が詰まることも何度もあった。今もある。なぜかはわからない。なぜしにたいのか考えると途端に自分の輪郭がかげろうみたいに揺れる。明るいということはその分影が色濃くうつるということを何度も実感した。

でも結局、デトックスみたいなものだと思う。毒を出しているからこそ、あぶくのようにしにたいが浮かび上がる。苦しくて、目の前が真っ暗になるけれど、完全に毒から開放されるまで何度ももがき苦しむかもしれないけれど、いつの間にかまた景色がすべて灰色になるかもしれないけれど、どんな感情であれ蓋をせず素直に感じていきたい。

色々ある。色々あるけど私は2024年とりあえずスキンケアをがんばりたい。肌の状態が悪すぎる。あとサルートの上下4万超える完全予約の下着も欲しいし、DIANAで今年の1月に買ったキラキラのハイヒールも冬のうちにたくさん履きたい。部屋の掃除にハマって以来整理整頓できているのも維持したい。

綺麗事だけで生きていかなくても動機が不純でもなんでもいい。私は私を大事にまた1年、年を越えたい。

32 notes

·

View notes

Text

いまの世の中の風潮的にこういう言い方をすると色々と問題になってしまうのかもしれないけれど、僕は昔から女性が苦手で、いや、苦手というか怖い存在と言った方が良いかな。フェミニズム云々とかではなく、対峙したときに生き物として畏怖の念を抱いているというか、純粋にかなわないと思ってしまう。これは男女という性別には関係のない話やけど、人って打算的やし残酷でしょう。たまたま僕はこれまでの人生でそういう女性と多く出会ってきたから、ある種のトラウマになっているのかもしれない。文筆家OBATA LEOはそんな僕が素直に話ができる数少ない女性のひとりで、彼女が自主制作しているZINEを読んだとき、年齢や性別に関係なく、この人とはもっと話がしたいと思った。だから今回のインタビューで彼女の素顔に少しでも迫っていけたら嬉しいし、それによって僕自身がトラウマを克服できたら最高!

〔土井〕 そんな訳でLEOちゃん、今日はよろしくお願いします。あなたの素顔に迫りたいということで、いきなりで申し訳ないんやけど、LEOちゃんはメイクは念入りにする?それともスッピンでも平気な人?

{LEO〕畏怖の念というの、当たり前かもしれませんが自分はあまりピンとこず、それはさておき、話したいというのはとても嬉しいお言葉です。土井さんに対する自分の思いは話し出すと長くなるのでここでは割愛しますね(笑)。インタビューの最初の質問って、文章の書き出しと同じでその後の流れを決める置き石のようなものですが、無駄のない場所に置きはったなという感想です(笑)。メイク、友達や知り合いや初対面の人と会う日、休みを満喫するぞって日は絶対めっちゃします。でも誰とも会う予定ない日は日焼け止めすらせず出かけてますね……。本にも書いたんですけど、メイクって自分にとっては、したくてやってると言い切れるわけでもなければ、したくないのに嫌々やってるとも言い切れるわけでもない、微妙な行為で。川上未映子の『乳と卵』という作品で、豊胸手術について、「それは社会に思い込まされてるんや」という意見と「自分がしたいからするんや」という意見が対立して決着がつかない、という場面があります。自分もフェミニズムというものを知ったとき、そういうジレンマに陥って、なんなら「社会に思い込まされてることを全て取り除いて真の欲望を見つけたいと思う」みたいな文章まで書いたんですけど、今となってはそんなことは不可能やしあまり意味もないのかもと思ってます。

〔土井〕うーむ、良いね、出だしからヒリヒリとした緊張感があるわ、前回の小野ちん(moanyusky)のときとはえらい違いや(笑)。そう、でもやっぱりメイクって自分のなかでは割と重要で、メイクは女性だけに限った話ではないとはいえ、やっぱり男性でメイクをする人はまだまだ少数やし、僕らおっさん連中のほとんどがむき出しの顔面を晒して生活してしているのに対して、女性の多くはメイクで日々、自分の顔を変化させることができる。メスで皮膚を傷つけることなく、その日の気分で変身できるというのは、なかなかにショッキングなことで。『乳と卵』は僕も大好きやし、未だに川上未映子の最高傑作やと思ってる。あそこで描かれる能動的か受動的かという問題、実はタラウマラのご近所さんで実際に豊胸手術をした主婦の方がいて、その人は旦那が胸が大きい方が好きなんだろうと思って実際にやってみたら実は旦那の好みはそうではなかったと知って、めちゃくちゃ後悔してはった。旦那を喜ばせたいという自発的な想いが発端とはいうものの、その背後には無意識に旦那の好みに寄せていくという受け身な態度が窺い知れる。しかもそれが思い込みやったとなれば更に話がややこしくなる。ほんま人間はどこまで能動的に振る舞えるんやろうね、甚だ疑問やわ。そう言えば『乳と卵』のなかに巻子と緑子という親子が互いに自分の頭で玉子を割ってドロドロになる描写があったやん。あれって卵子を破棄したいという願望の現れやと思うねんけど、LEOちゃんの最新作『目下茫洋』のなかにも子宮を爆弾に例えて「それを運び続けることが、すなわち生きることになっている」という強烈な表現があってゲロ吐きそうになってん(賛辞)けど、それ以外の箇所も含めてあきらかに前作『ROLLER SKATE PARK』とは異質の内容になってると思う。前作から今作に至るまでの期間に何か心境の変化のようなものがあったの?

〔LEO〕なるほど!!いわれてみればストレートな比喩やのに、卵の場面でその解釈を思いつきませんでした……!殻が割れるというのが、二人の心の殻が割れるってことを暗示してるんかなぁと思ってました。あとはその卵を体にぶつけて割るという非日常的である意味馬鹿らしい行為を共有することで、関係も変わったんかなぁとか。そもそも、あの話でもなんで巻子が豊胸手術をしたいかっていうのは謎なんですよね。他の人とその話をする機会があったときに聞いた意見で妙に納得したのは、豊胸手術をすれば全てが上手くいくという願いみたいなものがあったんじゃないかというので、それは実際の土井さんのご近所さんの話を聞いて、改めて重ね合わせてしまいした。旦那さんを喜ばせるためには、豊胸手術をする以外の形もあったはずやのに、それが選ばれたという事実について、考え込んでしまいます。ZINEの内容としては、『目下茫洋』の原稿を書き始めたのは、『ROLLER SKATE PARK』と同じタイミングで2022年の9月です。でも最後の最後まで完成しきらず、また最初に出す作品で「女性の書き手」というイメージをつけたくなかったので、別の機会に回すことにしました。一年経って、やっと踏ん切りがついたので、今回出したというような感じです。なので、心境の変化は特にないですね。それどころか、2022年の9月に書きはじめるときにも、2020年とかもっと前に書いた別の原稿を原型にしたので、むしろ『ROLLER SKATE PARK』の方が異質な内容といえるのかもしれません(笑)。

〔土井〕そうなんや!あの2冊は同時期に書かれたものなんや!それはびっくり!あれをがっちゃんこして1冊にしないところがニクいね(笑)。でも「女性の書き手というイメージをつけたくない」という気持ちはわかる気がする。社会そのものが「女性」というイメージを操作する機械やとしたら「女性」の書き手にとってはこのことほど煩わしくて鬱陶しいものはないよね。機械についてはドゥルーズの言葉を引くしかないけど「一方の機械は流れを発する機械であるが、他方の機械は、この発せられた流れを切断する機械である。乳房は母乳を生産する機械であり、口はこの機械に連結されている機械である」っていう、何回読んでもきちんと理���できないドゥルーズなりの概念があって、さっきの能動的か受動的かという話に戻るけど、要するに手を取り合ったかと思えば手を離すということをひたすらに繰り返すってことやんな(違ってたらすみません!)。『ROLLER SKATE PARK』が流れを発する機械やとしたら『目下茫洋』は、この発せられた流れを切断する機械やという感じかな。でもあれは確かにぶった斬りにきてるよね(笑)。そもそもLEOちゃんが「能動的」に文章を書きはじめた、あるいはそれをzineにしようと思ったきっかけは何なの?

〔LEO〕機械の例えはほんまにそうですね……。操作できないレッテルを貼られた箱のなかに勝手に分類されるときの無力さは筆舌に尽くし難いものがありますね。ドゥルーズのその文、帰り道で何回も考えてみたけど難しい(笑)。能動と受動に関しては、自分も全然答え出てないです。「能動的に」文章を書きはじめたきっかけやZINEにしようと思ったきっかけもいまいちはっきりとはしてなくて。文章は小学2年生くらいに挿絵つきの物語を書きはじめて、3年生くらいのときに大学ノート一冊分くらいの勧善懲悪的な物語を書いてたのは憶えてます。子供向けの賞にも応募したことあったような。中学生のときは音楽の感想を書くブログに熱中してて、高校生のときは今もたまに更新してるはてなブログで書いたり、掌編を書きかけては筆を投げたりしてました(笑)。大学に入ってからも、気づいたらtumblerやGoogleドキュメントやノートに文章を書いてて、なんか書こうと思って書くよりは気づいたら書いてる(書かないとやってられない)って感じで、それこそわりと受動的な部分や習慣の部分が多いと思います。ZINEは大学に入る前から出してみたいと思ってたんですが、なかなかまとまった文章を書けずにいて、最後のひと押しをしてくださったのは他ならぬ土井さんです!

〔土井〕え、ほんまに!なんにせよLEOちゃんの文章が世に出るきっかけになれたんやったら、素直に嬉しいわ。それにしても小学校低学年から物語を書いてたというのはすごいな。僕は二十歳のときが最初で、司馬遼太郎の『燃えよ剣』をまんまギャングの抗争に置き換えた内容で(笑)。いま思い返してみてもほんまに恥ずかしい!でもその恥ずかしさの先にしかいまの自分の作品はなかったなぁとは思う。そういう意味でも勧善懲悪の物語を経た、いまのLEOちゃんが書いた小説を読んでみたいな。エッセイや日記はもちろん素晴らしいけど、僕はやっぱり根本的に「嘘」が好きやから、あなたの「嘘」つまり小説が読んでみたい。そう言えばLEOちゃんとはじめて会ったときに別役実の『ベケットといじめ』という本をオススメしてくれたやん。後に僕がイジメ体験者であることを知って、めっちゃ気にしてくれてて、ええ子やなって思ってん(笑)。あの本のなかで中野富士見中学で起きた「葬式ごっこ事件」を題材に、自殺した被害者も含めてあそこに関わった全員が何らかの役割を演じていたという指摘があったけど、いまでいう同調圧力、それかやっぱりドゥルーズの機械云々がふたたび頭をよぎる。まさにLEOちゃんの言う「箱のなかに勝手に分類される」感じで、そういうのは決して珍しいことじゃない。むしろいまを生きる者みんなが何かしらの役柄を演じてると言えなくもないし、ちょっとゾッとするよね。そう言えばLEOちゃんは『ベケットといじめ』の解説を書いていた宮沢章夫さんの演劇に役者として関わったことがあるんやろ?そのときのこと詳しく教えてほしいな。

〔LEO〕いや〜話したことに対してこんな熱量で返してもらえるのに「インタビュー」って、改めてすごいです(笑)。初めに書いたのがギャングの抗争やったんや、面白い!「その恥ずかしさの先にしかいまの自分の作品はない」ってほんまに間違いないですね。まぁ自分はまだ青二才なので、今も恥を塗り重ねてる最中ですけれども(笑)。小説、実はまさに一昨日書きはじめたところです。今回2作目のZINEを出してみて、いわゆるエッセイの形では今自分が書きたいことを表現するには限界があるなと感じて。それで、題材は現実からとるにしても、嘘の物語を書いてみようと思いました。「ベケットといじめ」のその指摘は本当にぞっとするところですよね。個々の人間の強い意志や悪意じゃなくて、場の雰囲気が人々に演じさせ、死にまで追いやるという。演劇については、当時はあまりピンとこなかったというのが正直なところでした。でも今の話でいうと、ちょうど先生の演劇に出る前に、友人が主宰してる劇団のワークショップで「目の前の相手を馬鹿にする」という演技をしたときに、普段とは違う強い言葉や嘲りの語調が自分の上に現れてきたのはびっくりしました。「役を演じる」というのは、それほど力のある怖い行為なんやと思います。「ゴドーを待ちながら」では、少年の役だったんですが、「わざと演じようとしなくていい」と言われていたので、演じるという感覚はあまりなかったし、思わず感情移入するような話でもないので、台詞をどんな風に言うべきか迷ってました。ご期待に沿えず申し訳ないのですが、実は当時の稽古のことよりも、帰ったらなんか焦りながら新書を読んでたことの方をよく憶えてます(笑)。当時はわかりやすく言葉の形で手に入るもの(知識)だけが価値あるものやと思ってて。小説という表現や、役者の人が身体に蓄えてきたものの豊かさとかに、全然思い及んでなかったです。教授としての宮沢章夫に5年も習ってやっと、価値あるものは世界のどこにでも遍在してるんやということに気づけました(笑)。先生は、街をフィールドワークさせたり、好きなものについてプレゼンさせたり、昔の映像を見せたり音楽を聴かせたりと、いわゆる「学問」的なアプローチではない授業をやっていました。それを勘違いして「楽単(単位をとりやすい楽な授業)」として舐めた態度で授業を受けてる学生も多かったですが、実際のところ受け身でも何かが身につくように親切に教えてくれるわけではなくて、街をフィールドワークする授業では、自分で実際に歩くことでしか見つけられない視点を得てきたかというところを厳しく見ていました。印象的だったのは、ただ通行人が新宿の駅前を歩いてるだけの映像を3分間くらい見せたあとに、先生ひとりが「面白いよねぇ」と笑っていたことで、このニュアンス伝わるかわかりませんが、この人は皆に全然見えてないものが見えるんやなと(笑)。

〔土井〕めちゃくちゃ興味深い話がいっぱいなだれ込んできた(笑)!LEOちゃんの小説、それはヤバい、楽しみすぎる。日記専門店「日記屋 月日」でディレクターをしている蟹の親子さんともよくこの話をするねんけど、やっぱり僕らは「ほんまもんの嘘」を肯定できなくなったら終わりやと思うねん。いまはどちらかと言えば「嘘」は「フェイク」と貶されて、「ほんま」は「リアル」だと厚遇される。僕はどうしてもそういう価値観とは相性が悪い。本来フェイクかリアルかみたいな単純な二項対立からは逃れたところに小説の「語り」はあると思うねん。せやから「あの登場人物のモデルは誰ですか?」とか聞かれても返答に困ってしまう(笑)。「目の前の相手を馬鹿にする」ワークショップの話もめっちゃおもろいな。そこでLEOちゃんの脳みそに降りてきた罵詈雑言の数々……どんな感じやったんやろ、想像でけへん(笑)。『ダークナイト』でジョーカーを演じたヒース・レジャーもまさに同じような境地に立ったんとちゃうかな?ふとしたきっかけで自分のなかの底なしの悪意に気がついてしまうことはある。たまたまレジャーはそこから戻ってこれなくなったのかもしれへん。僕は『ダークナイト』が大好きなんやけど、何が凄いってジョーカーが自身の口が裂けた原因を語る場面で、あるときは「親父のせいでこうなった」と言い、また別のあるときは「妻のせいでこうなった」とか言うねん。めちゃくちゃ怖いやん。しかも最後まで明確な根拠が提示されないままに映画は終わる。「何らかの要因があって、こうなった」というのは、あらゆる物語にとって逃れ難きテンプレートやと思うけど、ジョーカーにはそれがない。すべては突発的に、因果関係なしに起こり得る。笑い飯の漫才にも優しいおばあちゃんが自分の畑の土から出てきたモグラをスコップで叩き殺す、みたいなネタ(哲夫が披露した「すべらない話」かもしれない)があったような気がするねんけど、ああいうのが一番怖い(笑)。ある種の物語に依存している人たちは何でもかんでも原因があって結果が生ずることを求めるけど、実際は人間ってそんなにわかりやすいものでもないやん。恨みとかなくても笑いながら人を刺す奴も絶対おるで。例えば自分の作品でいうと『JAGUAR』の終盤で前後の脈絡なく唐突に「常温でも冬場なら五日、夏場なら二日は日持ちしますよ」みたいな語りが出てくるねんけど、あれはほんまに自分でもわけがわからない(笑)。なんのこっちゃさっぱりやで。でも日常生活においては別に珍しいことでもなく、普通に歩いていても突然色んな言葉や考えが降って湧いては消えていくやろ。だからあのまま残してん。なんかLEOちゃんの話を聞いていると、宮沢章夫さんは講義や演劇を通じて学生たちにそういうことを伝えたかったんちゃうかなぁって思うわ。そうそう、あとあなたを見ていていつもハッとするのが印象的なファッション。すごく似合っているし、魅力的やと思うねんけど、あの独特のファッションは自分なりに考えがあってのことなん?

〔LEO〕「フェイクかリアルかみたいな単純な二項対立からは逃れたところに小説の『語り』はある」っていうの、ほんまにそうですね。小説のなかは独自のルールで動いてる一個の世界で、どんなに現実っぽい見た目してても現実ではないから、それを現実の物差しで測ってリアルか否かを問うのはなんか違うなと思います。その映画は知らなかったんですが、毎回別の説明するのめっちゃ怖いですね(笑)。宮沢先生は演劇も笑いもいわゆる「不条理」な感じなので、近いと思います。因果関係については、小説書きはじめてみてもう早速ぶつかってる壁です。いや、読んでる側のときはなんでもかんでも因果関係で解明しようとする読みはつまらんのちゃうかと思ってました。例えば、夏目漱石の「こころ」でなんで先生やKが死んだのか?みたいな問いって、物事の因果関係の層で片付く問題じゃないと思ってて、仮にあれが個別の具体的な人間に抽象的な概念を象徴させてる話なんやとしたら、そこで出来事だけ追って説明しようとするのってナンセンスやんと思ったり。でもいざ書こうとしてみると、なかなか因果関係から逃れるのって難しいですね。「すべては突発的に、因果関係なしに起こり得る」っていう土井さんの捉え方は、もしかしたら他者の捉え方を反映してるのかなって思いました。tumblerの記事とか読ませてもらってても、勝手に合理的な説明を作って納得しようとしたりするよりかは、他人は他人でわからんもんやって大前提がある気がして、清々しいなと思います。ひとが皆、自分が理解できるような形で自分の行動の意図を説明してくれるわけじゃないですもんね。ファッションは自分なりに気を遣ってるところではあります。顔が地味やから、せめて服だけでも派手にしよう、みたいな(笑)。���もZINEでも書いたみたいに、本来の自分を「粉飾」してる感覚で、つい服を買ってしまうけど、常に微妙な引っかかりがある。真剣に服が好きな人とは対立する価値観やと思うんですけど、服(やメイク)って所詮は見た目のところでしかなくて、本当に大事なものは精神のところにあるんやとも思ってて。だから、いつか坊主にして毎日同じ黒のシンプルな上下を着るみたいな日々を送れたらなとも思うんですけど、なかなか踏ん切りがつかないでいます。

〔土井〕嫌や!LEOちゃんが坊主の黒服は何でか知らんけど嫌や(笑)、ってこれも勝手な理想の押しつけやねんなぁ。ほんますんません。うちの奥さんもたまに「坊主にしたい」とか言うときがあって「嫌や」って言うたら「自分は私が嫌やって言うてもタトゥー彫ってるやん」って怒られる(笑)。人間って自分勝手やな。ファッションに関連した話で、今年の8月に大阪の音楽イベントに出演した韓国のDJ SODAさんが性被害を受けた事件があったやん。DJ SODAさんの身体に故意的に触れた奴が「あかんことをした」というのは大前提にして、僕はあのDJ SODAさんのファッションやセックスアピールと誤解されても仕方がないようなジェスチャーがとても怖い。彼女は「私は服を選ぶ時、自己満足で着たい服を着ているし、どの服を着れば自分が綺麗に見えるかをよく知っているし、その服を着る事で自分の自信になる」と言うていたけど、やっぱりそれを目の当たりにすることによって気まずさを抱える人間や、性的に興奮してしまう人間がいることも頭の片隅に置いとかないとあかんと思う。もっと言えば、彼女が派手なメイクや衣装で自身のスタイルの良さを際立たせれば際立たせるほどに、別のタイプの女性に劣等感を抱かせはしないか?僕はやっぱり筋骨隆々な男を見るのが苦手で、なんとなく目を背けてしまう。でも街中には肉体美をこれみよがしに見せつける看板を掲げたジムがどんどんできて、筋肉バカが量産される、あっ、さすがに言い過ぎた(笑)。これは僕の偏見に満ちた感想なんやけど、男女問わずキラキラした連中って、すぐに群れるし、意識的であるにせよそうでないにせよ他を排除しようとするやん。あいつイケてない、キモいとか言って。DJ SODAさんたちのようなポップアイコンの無自覚な言動が世の中に優劣の基準を植え付けて、新たな弱者を生んでるような気がしてならへん。まぁ、だからって胸を触る行為が許される訳ないし、そんな奴はどつかれたらええねん、とは思うけど(笑)。とにかく一般的に言われる強者、弱者という区分には違和感しかなくて、それは常に変動するものやし、それぞれの局面によっても変わってくる問題やからね。スーパー銭湯やホテルが刺青やタトゥーを禁止にしてるところが多いけど、僕は仕方のないことやと思う。入浴のわずかな時間に刺青だらけの奴の人間性なんか知ったこっちゃないし、ほんまは優しくて良い奴やねんとか言われても、見た目には威圧感しかないから。LEOちゃんは同性の立場からDJ SODAさんのことはどう捉えてる?

(LEO〕そうですね……。それほど詳しくないですが、現代らしい出来事やなとは思ってて、自分のなかでもいろんな考えが交差してます。DJ SODAさん個人に対して思うことは特にないですが、その人に限らず、自分を綺麗に見せたいという欲望や見た目を通して自信を得るというあり方を正々堂々と公言する風潮には違和感を感じますね。それは必ずしも社会の大多数が肯定すべき「潔白」で「正しい」価値観ではないはずです。そもそも「美しさ」は必ず「醜さ」を前提としていて、美しくあろうとすることは、他者よりも優位の場所にいたいという薄汚い欲望が剥き出しになってるあり方だと思うので。土井さんの言うように、実際にそういうものを見て、性的な興奮や気まずさを感じる人も居るわけですし、決して手放しにいいね!ってなるようなものではないと思います。と言ってみて、自分が服を買うときに感じる後ろめたさの理由がさらに明確になりました笑 つまり、自分もアプローチは違えどDJ SODAさんなんですよね。ただ自分としては、自己満足でやってるというのを、「自分が好きで能動的に選んでる」という意味で捉えてるので、他者にどう思われるか・どう扱われるかというところまで受け入れなあかんとは思っています。いや正味なところ腹がチラッと見えるような服を着てるからって腹触られたらキレてしまいます、でも腹を見せる服を着ることで自分は何を表現しようとしてるのか?って考えたら、ほんまに後ろめたい汚れた答えしか出てきません。「腹を見せるのは自分のスタイルが良いのを誇示したいから」→「スタイルの良し悪しは自分の努力で決まったわけではない」→「ほとんどただの遺伝要因にすぎない要素を自分のものかのように誇示してるのはさすがにダサすぎる」→「でもこの服を着ると自分の気分も上がるし」→「その『気分の上がり』は詰まるところ優越感だよな」→「いやでも実際これを着ていくと評判もいい」→「その『評判』に何の価値がある?」…みたいな問答を繰り返しながら、結局のところ快楽に溺れてる情けない人間です。そういう「屈託」(グレーゾーン)の部分をどんどん取り払って、ポジティブを装っていくような風潮があまり良いとは思えないですね。お風呂のタトゥーは少し違う部分もあるけど、威圧感を感じてしまう他者がいるという点では似てますね。

〔土井〕そうやなぁ、タトゥーも含めてファッションってほんまに難しいよね。そこにはやっぱり今回の僕らの話の裏テーマ的にもなってる能動的か受動的かという話と切り離せない問題やと思うし、そこには確実に実在しない何者かによる「まなざし」がべったりと貼り付いてる。ちなみにほんまの余談なんやけど、いまや作業着も私服もまったく同じで毎日同じ服装しかせえへん僕も、実は服飾専門学校に通ってた時期があって、結局なんぼやってもまつり縫いができへんくて早々に中退してん。ほんまこれどうでもええ話やったわ(笑)。とにかく今回のインタビューで気がついたことがあって、LEOちゃんのなかにも男性性があるし、僕のなかにも女性性があるということ。それが順繰り自分でも気がつかないうちに小刻みに切り替えが行われてるんちゃうかな。だから自分の行動や考えにも常に違和感がつきまとう。さっきようやくその結論にたどり着いた自分はもはやいまの自分ではないから、どうやってその結論に至ったのか、いまとなっては到底わかわからない、みたいな(笑)。その果てなき違和感に決着をつける術が僕の場合は小説なのかもしれへん。決着というか、違和感を違和感のまま提示できる裏ワザのようなもんかな。生きてたら矛盾だらけやけど、その矛盾をそのまま置いてみたり、別の角度から眺めてみたり、転がしてみたり、味見してみたりできるのが小説やな。さっきのファッションに関するLEOちゃんの問答なんて、すでにめちゃくちゃ小説的やと思うねん。小説って何も起承転結があって、ある地点で発生した問題を最終地点に送り届けて解決することが目的ではなくて、語りそのものの躍動こそが本来の醍醐味やと思うから。俗にいう解決しない物語は、独りよがりな問答から始まる。だからやっぱり僕はこれからあなたが書き上げるであろう「嘘」が楽しみで仕方ない。今回は色々と突っ込んだ話ができてほんまに楽しかった。そもそも関東から関西に戻って来たばかりで仕事も執筆活動も大変なときに時間を割いてくれてありがとう。そんなわけで最後の質問、いまのLEOちゃんの最大の楽しみは何ですか?それが聞きたい。過日Gerald MitchellのDJで踊るあなたはめちゃくちゃ楽しそうやった!

〔LEO〕なるほど……面白いです。自分のことだからって自分で全て把握してるわけでもないんでしょうね。自分(私)は把握できてると思い込んでたけど、それこそ小説を書きはじめてから深層心理を掘り返すような作業に早速飲まれてて、全然把握できてないことを思い知らされました(笑)。小説って面白いですね。いまは書き急がず、もっといろんなものを読んでみようと思ってます。最大の楽しみ!確かに音楽を聴くのはとても好きですが、最大と言われるととても難しい(笑)。若干ズレてて恐縮ですが、布団でまどろんでるときと良い夢をみてるときが一番幸せですかね。最後こんなんですみません、こちらこそ貴重な機会をほんまにありがとうございました。今後は自分が土井さんを個人的に質問攻めにさせてください。この長いインタビューを読んでくださった方もありがとうございました!

7 notes

·

View notes

Quote

元エレベーターシャフトの「ゴミの壁」の「なるほどそうなるんだ……」のリアリティがすごい。これどこかの層にヒトが挟まってませんかね。

[B! アフリカ] 「入ったら15秒で死ぬビルがある」などといわれるのに「日本よりここがいい」と家族が話すヨハネスブルクで支局長が見た南ア社会の深い断絶|NHK取材ノート

3 notes

·

View notes

Text

棕櫚の姫

そのコンクリートの塀を城壁と呼んでいた。広い広い敷地を囲って、高さもあり、壁の上には有刺鉄線が張り巡らされいかめしい。書道教室の行き帰りにいつも通る道で、城壁の作る影は湿っていた。苔が生え、蟻や蜘蛛が這っていた。蟻を目で追い、歩いていると、足元がぼこんぼこん鳴った。壁とはちがう色のコンクリートで蓋がされており暗渠だった。かつて川だったところにかけられた蓋で、ところどころ揺れる。城壁だなんて巨大に感じていたのはわたしが小さかったためだろう。

城壁の内側は二階建ての細長い建物で、庭が広いのでぽつんとして見える。クリーム色の壁がくすんでいた。そんなに豪華な建物ではないのでかえって城だった。余計な華美は避け、質素に屹立している。ほんとうの城はこうでなくっちゃと納得し、庭の芝生がかなり禿げていてそういう滅びの気配も城だと思った。どうやらどこか大学か会社の寮であるらしく、何々寮という文字が見えた。といっても、城門はめだたないつくりで奥まったところにありそっちへ行くのはこわかった。どんな寮だか、どんな人が住んでいるのか、ちゃんと見たことはなかった。

わたしが見ていたのは壁と棕梠シュロだった。お城の庭には一本だけ、背の高い棕梠の木があった。灰色の壁の向こうですっくと伸びている。壁よりも建物よりも高く、ぼさぼさの幹が風にしなっている。棕梠という名を知ったのはもっとあとで、わたしはあれはヤシの木だと思っていた。あの揺れ方は南国だなあと、南国のことを知らないのに感心していた。雪の降りそうな寒い低い雲の日でも、冷たい風に手の甲が痒くても、壁の向こうのヤシの木だけ南の島で、お城の中だから当然だと思った。壁の外から見上げる葉はいつも影になり、動物の毛みたいにぎゅっと密集して見えた。

この木の下にどんな人が住んでいるのだろう。なんとなく、人魚姫の姉たちを想像した。絵本の話、もっとわたしが小さかったころの話。母が、人魚姫の姉たちが泳ぎ回るページを開いて、「この中だったら誰が好き?」とわたしに選ばせた。深い意味はなかったと思うが——人魚の姉たちは色とりどりで、きっとわたしに色の名前を言わせたかった——、わたしは青い髪のお姉さんを指した。彼女の髪の毛はそんなに長くないがAラインにふわふわ広がっていて、ひたいに垂らしたアクセサリーが大人っぽく、いちばん素敵だと思った。そうして青い髪の人魚はその一ページだけの登場で、人魚姫に短刀を渡すシーンにはいなかった。それもよかった。きっと海の底で静かに悲しんだ。悲しみはするが彼女にはその後の人生があり、死なない。青い髪の姉についてわたしは幾度も想像した。棕梠のお城にいる誰かを想像すると、彼女になった。

やがて暗渠の町からは引越して、わたしは川に挟まれた町に住むことになった。両親が離婚し、母と二人の家になり、近くに祖母と伯母が住んでいてちょくちょく行き来した。蓋のない、どころか、おおきなおおきな川で河川敷もだだっ広い。二つの川はカーブし、町はレモンの形をしている。アーケードの商店街があり暗渠の町よりだいぶ騒がしい町だったが、学校は小さかった。わたしの学年はそれまで三十九人で、わたしが引っ越してきたことにより四十人になり、あなたのおかげで一クラスだったのが二クラスになったのだと春休み明けの転校初日に先生に言われ、自分が福音なのか災厄なのかわからなかった。

新学期早々ずっと休んでいる子がいて、盲腸で入院しているとのことだった。クラスみんなでお見舞いの手紙を書きましょうと先生が言った。色画用紙が配られ、一人一通、工夫してメッセージカードを作るよう言われ、まだ一度も会ったことがないのにわたしも書くんですかと先生に尋ねたら、「みんなクラスの仲間でしょう」とたしなめられた。でも知らないんだよな、となりのクラスの子たちは書かないのかな、わたしが来なければひとつのクラスだったのにな……と思った。

どうせ知らない人に書くのなら棕梠のお城にいるはずの彼女、青い髪の人魚に宛てて書きたかった。棕梠のお城の人魚たちには足があり、城壁の外では完璧に人間のふりができる。王子に恋をせず生き続け、芝生の上を駆けたり寝そべったり、真夜中、お城の中でだけ人魚に戻る。庭に水をまいて海にするかもしれない。そうか、だから芝が禿げていた。棕梠の葉ずれの音を聞きながら足の使い方を練習し、人魚の下半身がいらなくなったらお城——寮から出て行く。でも彼女たちは人間のふりも人魚でいることも好きだから、のらりくらりお城に住みつづけ、出て行かない。棕梠はどんどん伸びてゆき、葉の重さで腰が曲がる。青い髪の彼女はぼさぼさの幹をやさしく撫でてくれる。それなら手紙を書けるのだ。書けるか? わたしはなにを書くだろう?

たとえばいつも棕梠を見上げていたこと。黒い葉。風。書道教室は畳の部屋で薄暗かったこと。流しの水がいつも細く、冷たくて、お湯は出ず、わたしは手についた墨汁をきれいに落とせなかった。黒く染まった指先をきつく握って、すれちがう人たちから隠した。なぜ隠さなければと思ったのか、わたしがあらゆる視線をおそれていたためだが、そそりたつ棕梠にはぜんぶばれている気がした。人魚を見守る南の島の木は、わたしのことだって知っていたはずだ。墨汁はいつも風呂で落とした。浴槽で足を伸ばし、そのころにはもう一人で風呂に入るようになっていた。墨の溶けた湯だからほんとうは透明ではない、目に見えない黒色の混じった湯なのだと思った。そういうことを書く。書いた。学校から帰ってきて便箋につづり、糊をなめて封をした。でもこれでは、わたしが思っていることを書いただけで、受け取る相手、青い髪の彼女に向けてなにか発信しているわけではないなとも思った。

盲腸のクラスメイトには、画用紙を切ったり貼ったりして「飛び出すカード」を作り、おだいじにとか当たり障りのないことを書いた。

レモンの町では書道教室に通わなかった。伯母はフラダンス教室の先生をやっており、招かれたので何度か見学したが、自分にはできる気がしなかったので(踊るのは恥ずかしい)、見学しただけだった。伯母はフラをやるからこまかいウェーブの髪がすごく長くて、想像の人魚よりも長かった。教室はおばあさんが多く、ハイビスカスの造花がたくさん飾ってあり、でもヤシの木はなかった。

盲腸のクラスメイトとは友だちになれた。退院してすぐ話しかけられ、飛び出すカードすごくかわいかった、どんな子が転校してきたのだろうと楽しみだったと言われ、わたしはちょっと申し訳なく思った。

だからというわけではないがかなり仲良くなった。すみれちゃんという名前で、しばしば自分の名前をSMILEと書いた。たとえば授業中に回ってくる手紙、ノートの切れ端にぎっしり書かれたいろいろの最後にSMILEとあり、それは署名だけども、受け取ったわたしには「笑って!」というメッセージにも見え、わたしはすみれちゃんの手紙がけっこう好きだった。

きのうみた夢とか、好きな音楽とか、誰々が雑誌のインタビューでこう言っていた、ラジオでこんな話をしていた、いますごく眠い、親とケンカしてすげえムカついてる、そういう日記みたいな手紙で、いや日記でもないようないろいろで、思っていることを書くだけでもちゃんと手紙になることを知った。わたしが手紙を読むときすみれちゃんはもう眠くないし、すげえムカついた気持ちもいくらかおさまっている。その時差こそが手紙の肝だと思った。

手紙ではたまにシリアスな悩みも吐露され、そういうときはSMILEの下に「読んだら燃やして」と強い筆跡で書かれていた。わたしはすみれちゃんの手紙を一度も燃やしたことはなかった。うちにはマッチもライターもなく燃やし方がわからなかったためで、ガスコンロで火をつけるのもこわかった。父親がいたらライターがあったろうか。ないな。たばこは吸わなかった。うちに小さな火がないのは父とは関係ない。父にはときどき会った。父も暗渠の町から引っ越したので暗渠の町に行くことはなくなった。

中学に入り、すみれちゃんの家が建て替えすることになった。古い家をぜんぶ取り壊すからラクガキしていいよということになり、友だち何人かで誘われた。すでに家具はぜんぶ運び出されからっぽになった家の壁や床だ。油性マジックとか書道の墨汁とかカラースプレーとか、みんなでいろいろ持ってきて、こんなことは初めてだったから最初わたしたちはおそるおそるペンを握ったが、だんだんマンガの絵を描いたり好きな歌詞を書いたり、家じゅう思い思いにラクガキした。腕をぜんぶ伸ばし、肩がもげるくらい大きなマルを描いてみた。マルの中に顔も描いた。すみれちゃんの妹が壁いっぱいの巨大な相合傘を描いた。片側に自分の名前、もう片側はいろんな人の名前で、芸能人もマンガのキャラクターもあったがやがて尽きたのか、後半は「優しい人」「うそをつかない人」「趣味が合う人」と理想を並べていた。すみれちゃんは最後、床に大きく「ありがとう」「SMILE」と書き、このラクガキは家への手紙だったのかと思った。

あとになってGoogleマップで暗渠の町を見たら棕梠のお城はなくなっていた。見つけられなかっただけかもしれないが、区画整理にひっかかったのか、暗渠の道もないように見えた。お城を取り壊すさい誰か壁にラクガキしたろうか。しなかったろう。だからすみれちゃんの家はとても幸運だったろう。そうして道の形が変わっても、地面の下にかつて川だった跡は残っているとも思った。

あのとき人魚に宛てて書いた手紙が、このあいだ本棚のすきまから出てきて、なにを書いたかだいたいおぼえていた。恥ずかしいなと思いつつ封を開けたら、しかし便箋は白紙だった。文字はどこかに消えてしまったのか、書いたというのはわたしの思い込みだったのか、ぜったい後者なんだけど、後者なんだけど……と思う。すみれちゃんはマスカラを塗るとき、ビューラーをライターの火であたためる。小さな火を持っている。

ペーパーウェルというネットプリントの企画に参加します。

セブンイレブン【24438044】 10/8 23:59まで

ファミマ・ローソン【DA5W82BGB9】 10/9 16時ごろまで

これは4年くらい前に書いたやつ。読んだことある人もいるかもしれない(覚えていてくださる方がいたらうれしい)。

今回のペーパーウェルのテーマが「時間」だったので、時間のことを考えながら書いた小説にしました。いやどこらへんが?って感じなんだけど、自分の中では…。過去のことを語るときの距離感、時間の長さとか流れを探りたかったというか。

つい最近読んだ川上弘美のインタビュー記事ですが、「年をとって記憶がいっぱい自分の中に貯まっているせいか、ある時期から、一瞬にフォーカスして書くよりも時間の流れを書くことが多くなってきた」とあって、なるほどなあと思いました。そして「でもコロナのもとで生活しながら小説を書いていると、なぜだか自然に、今この瞬間にフォーカスした書き方に回帰していくことになりました」と続き、とても興味深かった。

『群像』のweb記事で、「物語るために遠ざかり、小説全体であらわしていく」という題の鴻巣友希子との対談です。

10 notes

·

View notes

Text

高山正之氏の論考をシェアさせていただきます。

━━━━━━

不都合な新聞

━━━━━━

朝日新聞は支那朝鮮とLGBTが好きで、原発と自衛隊と杉田水脈が嫌いだ。それで日本共産党と気が合うが、ただ一つ死刑反対で対立する。日共はレーニンと同じに政権を取ったら誰彼構わず吊るすのが楽しみで、それで入党した者も多い。死刑廃止などとんでもない。

朝日は違う。昔、金日成と組んで「北朝鮮は地上の楽園」キャンペーンを張り9万在日を地獄に送った。嘘を書き並べた岩垂弘は「騙して人を死に追いやった」狂暴正犯で死刑もあり得る。自衛隊がイラク・サマワに出た折、川上泰徳は詳細な駐屯地地図や邦人脱出ルートを紙面に載せた。結果、複数のロケット弾が撃ち込まれた。外患誘致罪が当然成立する。法定刑は死刑のみだ。

尖閣でも朝日は一貫して支那の主張を支持して領土問題化させてきた。その見返りかどうか、朝日の北京支局長は支那政府機関に再就職している。これも外患誘致幇助に問われてもおかしくない。だから朝日には死刑存続は他人ごとじゃないのだ。

民主党の千葉景子は成田闘争の折に火炎瓶攻撃を仕掛け、機動隊員が焼き殺された。因果が立証されれば死刑だ。それで死刑廃止の先頭にたってきた。朝日も似たような気分なのだろう。その朝日が今、問題視しているのが死刑囚への執行告知の時期だ。

死刑執行は法務相が判を押し、当該拘置所長に伝達されても秘密のままだ。執行は当日の朝、複数の担当官が所長室に呼ばれて「執行の準備」が命ぜられて初めて動き出す。前もって伝えてもよさそうだが、職員もヒトの子だ。死刑囚の床を落とすのはつらい。事前に伝えたら当日病欠も起こりかねない。だからすべてが当日の朝に始まる。

準備が整うと死刑囚を迎えに行く。抵抗に備えて屈強な職員が同行する。監房に重々しい足音が響き、そして誰かの房の前で止まる。日本はずっとこの当日方式だった。朝日の記者でソ連に祖国を売った尾崎秀美も朝食後に通告され、午前9時には執行されている。

戦後、GHQが米国式に改めさせて一時期「前日より前に通告」時代があったが、今は戦前通りの当日通告に戻っている。この当日問題で、目下二人の死刑囚が「当日はあまりに非人道的」と訴訟を起こしている。

その審理の中で「執行日前に通告された死刑囚」の「人間らしい最期」を朝日新聞が報じた。勿論、死刑廃止を訴えながら。記録が残っているのは5件。一番古いのは昭和30年で、執行2日前に告げられ、姉を呼び寄せる時間があって、面談できたという。

昭和46年のケースは前日告知。電報で妻や親類を呼び、泣きじゃくる妻を「慰めた」と記録される。昭和48年、福岡拘置所のケースも前日告知で、冤罪で死刑囚監房にいた免田栄は隣りの房の人から「長いあいだ有難う。先ほどお召の通知を受けた」と伝えられたと彼の『獄中ノート』にある。

昭和50年のケースも前日告知で、死刑囚の希望で担当検事に連絡が行き、検事は死刑囚が好きな握りずしを持って行って一緒に食べたという。その4件の例で「当日告知の非人道性」を朝日は訴えるが、では残る5件目はどうか。

朝日はそれに触れないが、これも4件目と同じ年、福岡拘置所で起きた。翌日の執行と伝えられた死刑囚が狂乱し、恐怖に震え、夜明け方にカミソリで手首を切って自殺した.5件中1件。確率20%で死刑囚は狂乱する。無視できない数字だ。それで法務省は戦前方式に戻した。

朝日はそれを隠した。書けば主張が崩れる。不都合な事実は書かない。その上で残る4件だけで社説まで書いている。朝日は加計問題で加戸前愛媛県知事の証言を載せなかった。それも朝日に不都合だったからだ。

だいたい報道に不都合がある方がヘンだろうが。

43 notes

·

View notes

Text

Meet Brad Pitt

「ブラッド・ピットはお好きですか?」

晴子さんよろしくな質問。僕は山王戦を迎える花道よりも早く、「大好きです」と即答できる自信がありますし、もちろん嘘じゃないっす。もしも海外のムービースターに1人だけ会えるよと言われたら、僕はブラピに会いたい。

いや、、やっぱりちょっと悩ませて下さい笑 ぱっと思い付くだけでも、ゴズ兄やキアヌやイーサン・ホークにも会ってみたい。でも、そんな願いが万が一叶うのであればブラピは間違いなくベスト3。

僕の友人の中で、物理的に誰よりもブラピに近づいた男こと徳利さん。羨ましい。羨ましすぎる。さらにこの写真の好きなポイントは、徳利さんのキティちゃんTee。そして、ブラピがサングラスをOFFしてる位置です。

ブラピの顔と名前が僕の中で一致し始めたのは、97年頃に流れていたEDWINのCM。一度聴くと忘れないブラピの声とあの♫503〜の歌。それから時は流れ、初めてスクリーンで彼を見たのは2001年に公開された「OCEAN’S ELEVEN」でした。

youtube

坊主でも長髪でも、髭があろうがなかろうが、ヤングな時も、中年時代も、今年で還暦を迎えようが、どの時代でも僕らを魅了し続ける存在のブラピ。

皆さんはブラピが出演した映画だと何が好きですか?この質問には一つだけ縛りを付けますね。「FIGHT CLUB」と「SE7EN」は殿堂入りすぎるので、この2作品は除外です。

僕は「BABEL」や「ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD」かな。あとは、ほぼ出演していないと言っても過言ではないけども、ジャンキーな���をブラピが演じたところに価値があり、脚本と監督が最強タッグの「TRUE ROMANCE」や、この作品がブラピの出世作だと思う方も多い、ロバート・レッドフォード監督の「A RIVER RUNS THROUGH IT」も好きだな。

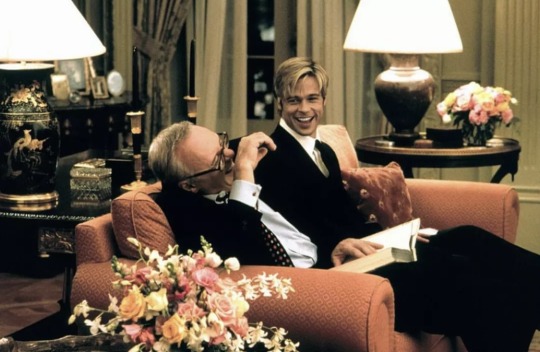

でも、今回はもう1つのお気に入りである「MEET JOE BLACK : ジョー・ブラックをよろしく」について。

物語は死神と社長令嬢のラブストーリー。最初の衝撃はいきなり訪れます。冒頭でブラピは交通事故に遭い、死んでしまいます。

youtube

ヒロインのスーザンと初めてコーヒーショップで出会ったその冒頭シーンは今なお語り継がれる名シーン。当時のブラピのイケメンさは言うまでもなく抜群。それに加えて、女性に対する絶妙な距離の詰め方やウィットに富んだ会話術なんかは、現在進行形でシングル男子が身に付けたいナチュラルさ。

その後、人間の生活を体験したい死神がブラピの体を乗っ取ります。ここでのポイントは肉体だけであり、記憶や性格などの内面は死神には引き継がれてないということ。

この死神ことジョー・ブラック(以下:ジョー)は一代にして財を成した実業家であるウィリアム・ビル・パリッシュ(以下:ビル)の知性やカリスマ性に興味を持ち、近くで観察してみたいとビルの家にやってきます。

ビルには2人の娘がおり、その1人があのコーヒーショップで登場したスーザン。あの名シーンの時に、名前や連絡先を聞いておけばよかったと、心残りがあるスーザンにとっては衝撃的な再会。

でも、ジョーにはその記憶がないので初めましてな状態。そもそも、ジョーがビルの前に実体として現れたのは、観察も1つの理由ですが、ビルの余命が残り僅かだったから。寿命を操れる死神らしいチートな能力を振り翳し、ビルの余生を少し伸ばしてあげます。その代わりに、ビルの側で人間の生活を送らせてもらうのが交換条件でした。

でも、ジョーに1つ誤算が生じます。それは、スーザンに恋をしてしまったこと。初めはなかなか噛み合わなかった2人。しかし、ジョーは人間の生活に少しずつ慣れ始めるのに比例して、完全にスーザンラブ。そしてスーザンも確実にジョーに惹かれ始めるのです。

お互いに距離がグッと近づいてきたある日。ビルの人生最後の日は、彼の誕生日に決まります。誕生日パーティーの最中に、ジョーはビルにスーザンとこれからも一緒に居たいと告げます。しかし、ビルはそれを心良く思わず首を縦に振りません。そりゃそうです。死神と愛娘が付き合うなんて。でも、ここでビルは、ジョーに出会った時に言われた言葉を上手く引用して、愛するとは?何かと力説します。

ビルの力説が全く響かないジョーはスーザンの気持ちを確かめるべく、パーティー会場で彼女を探します。これが結果的にスーザンとジョーの最後の会話。

女性の勘といいますか、何となく会話の流れから別れを予感してしまうスーザン。その予感と合わせてスーザンが1番に語り出した思い出は、死神のジョーがずっと知らないままの記憶だったあのコーヒーショップでの出会い。その時にジョーは気付かせれます。コピーはオリジナルに勝てないと。

ジョーがキタサンブラックばりな漢の引き際を見せて迎えるクライマックス。ここからのラストシーンは好き嫌いがはっきりと分かれるはず。なのでラストについてはあれこれ書きません。

1つだけ言うのであれば、この映画はファンタジーです。要はクライマックスのその後をあれこれ考えてはダメ。それは御伽話と同じです。このラストは現実的にありえねーって思う人はもちろん多いはず。でも、ありえなくていいんです。

僕は映画って、その作品の世界観にどれだけ自身の経験や願望を重ね合わせることが出来たかが好きの大きさに繋がると思ってますが、アクションやサスペンスの類の作品にはその物差しを使う事はあまりありません。では、ファンタジーはどうでしょうか? そこを踏まえてもう一度お伝えします。「MEET JOE BLACK」は限りなく現実世界に近いファンタジーなのです。

約3時間の大作映画ですが、全く退屈を感じさせない脚本と俳優陣。要所要所のサブストーリーや、名優アンソニー・ホプキンスの紹介がごっそりと抜けてしまいましたが、それは余白としてまだ見たことないよって方は、是非そこもお楽しみ下さい。

今から25年前の98年公開の「MEET JOE BLACK」。21世紀の足音がすぐそこまで聞こえはじめ、僕にとってのインターネットや携帯電話が日常になるちょっと前の時代。それは劇中の時間軸も同じくらい。

誰かに会うには直で行かなきゃだし、待ち合わせの連絡なんかは今よりも絶対にリスペクトが必須。昔と比べすぎるのもあれですが、何事も簡単につながることができる今よりも確実にめんどくささが勝る。でも、それらの事柄が絶対に暖かい時代だった。

ジョーとほん��り重なる経験談として小話を1つ。僕の人生で、初めて彼女が出来たのは中2の時。お相手は1つ年上で少しやんちゃな竹原先輩。付き合いはじめにもらったのはノートの切れ端。もちろんデスノートではなく、そこには先輩ん家の電話番号。嬉しくてたまらなかったのも束の間、先輩にお兄さんがいることを知ります。そのお兄さんは、フッド界隈ではなかなかのワル。もし、電話をかけて、それを兄ちゃんが取ってしまったら。そんな思春期よろしくな悩みが邪魔をしてしまい、14歳の僕は先輩ん家に家電するのを完全にチキってました。

でも、いよいよ決心がついたある日。ヤンキーってそもそも家にあんまり居なくない?や、仮に居たとして、家の電話が鳴っても自ら受話器を取らないでしょ!と、勝手過ぎかつ失礼な妄想を頭いっぱいに広げて準備万端。テレフォンカードを握りしめいざ向かう先は、実家から秒のセブンにあった公衆電話。そこからダイヤルしたあのドキドキとアナログ感。思春期+恐怖+恋心が入り混じり、替えがきかないこの経験を僕は生涯忘れることはないでしょう。

簡単に連絡がとれてすぐに会える現代。会う前には、その人の何やかんやが調べればすぐに分かってしまう。先入観とは時に恐ろしく、相手に対して作ったイメージを、なかなか崩してくれない。他者との距離が近くなり、何事も便利になりすぎてしまった反面で、人付き合いが窮屈に感じたり、生きにくくなったなと考える場面は多くないですか?そして、人や洋服やその他色んな物事をひっくるめての"好き"が離れてしまうスピードは増すばかりだと思う。

これからが今よりもそうなってはヤダしつまらない。無理に周りに合わせなくていい。だって、自分の好きがブレなければ、この先はそれにもっと夢中になるしかない時を費やせるはずだから。「MEET JOE BLACK」は恋愛ストーリーがメイン。でも、年始に改めて鑑賞し見終わった後には、懐かしさを踏まえつつそれをちょっと思い返したり、"好き"であり続ける大切さをふと考えちゃいました。

と、最後はブラピから脱線しましたが、大好きな「MEET JOE BLACK」から着想を得たTOXGOオリジナルアイテムを作りました。

「ジョー・ブラックをよろしく」 の劇中で1番印象的なアイテムとは? それは間違いなく満場一致でピーナッツバターです。そして、ただのピーナッツバターでダメです。アメリカの老舗メーカー"Laura Scudder's"メイドじゃないといけません。

youtube

ジョーが人間界で初めて口にした食べ物がこの"Laura Scudder's"のピーナッツバター。それ以来この味の虜になり、人間界を離れる最後の最後まで口にしたい(正確には舐めたい)と願ったフェイバリットアイテム。

タイトルのJoe Brackを「Brad Pitt」に置き換えました。これは映画に対するリスペクトと、冒頭に述べた、ブラピに会いたいという想いのダブルミーニング。そして、Laura Scudder'sの昔のパッケージに採用されていたピースフルなブルーバードを隣にあしらいました。

使用したボディは90sデッドストックのF.O.L。ほぼコットン100素材でいい塩梅のヘビーウェイト。ボクシーなシルエットとリブのテンションも抜群です。そして、発見時は真っ白だったこちらのボディを今回のテーマに合わせてピーナッツバター色に染めました。デッドストックの良さをあえて無くした贅沢なボディです。

僕の思い付いたアイデアをGOROさんがグラフィックにしてくれて、TATSUOさんが発見してきたヴィンテージボディにそれを刺繍でONしたTOXGOオリジナルです。

===================================

MBP CREWNECK

Size : L / XL / XXL

¥14300 (tax-in)

※染める工程で全体的に縮んでいます。ノーウォッシュ時よりも着丈すっきりシルエット。Lサイズは女の子にもオススメです。XXLサイズは生粋のユーザーの方には、ちょっぴり物足りないかもしれません。

※3.3の12:00から店頭先行で販売します。

※オンラインは3.4の20:00にアップします。

===================================

youtube

届け。ブラピ好きに。

NARI

22 notes

·

View notes

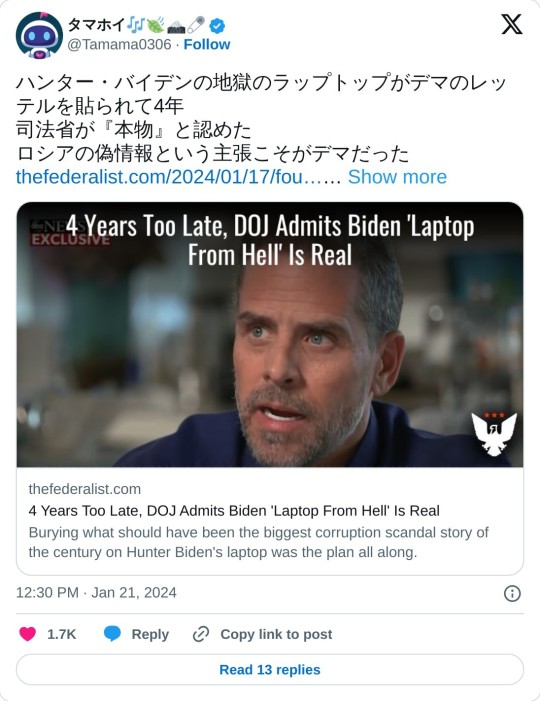

Text

ハンター・バイデンの地獄のラップトップがデマのレッテルを貼られて4年 司法省が『本物』と認めた ロシアの偽情報という主張こそがデマだった https://thefederalist.com/2024/01/17/four-years-after-biden-laptop-from-hell-falsely-labeled-misinformation-doj-admits-its-real/… ハンター・バイデンのノートパソコンにあったバイデン一族の汚職に関する忌まわしい証拠が2020年に公開されてから4年近くが経過し、ジョー・バイデン大統領の司法省は火曜日に提出した法廷書類で、マックとその内容が本物であることを認めた 2020年10月にこの記事が報じられて以来、この記事を追ってきた人なら、ニューヨーク・ポスト紙の報道や、放置されたMacがハンターのものであるというデラウェア州のコンピューター修理店の店主の言葉を疑う真の理由がなかったことを知っているだろう しかし、真実は弁護のしようがなかった ポスト紙は「偽情報」を広めたとしてソーシャルメディアからすぐに追放され、それは実際の偽情報に基づいた決定だった ジョー・バイデンも同様だった 司法省がノートPCの中身がハンターのものであることを確認したのは、2022年に共謀したメディア関係者が静かにPCの真実を認めてから数年後のことであり、2020年の選挙当日を前に保守系メディアがノートPCの真偽を検証してからさらに長い年月が経った後のことだった 司法省は、ハンターのノートパソコンが「コンピューターショップに置き忘れられていた」こと、そして「捜査当局がアップル社からすでに入手していた情報と重複している」ことを認めた 2020年、当時大統領候補だったバイデンとその家族が国際的な影響力斡旋計画に関与していたという証拠(国税庁の内部告発であろうとなかろうと)について言及することは、ビッグテックによって核弾頭を浴びせられ、企業メディアによって敬遠され、民主党によって串刺しにされた 多くのトップ・メディアや民主党関係者からは、いまだに虚偽として扱われている ノートパソコンを否定する最大の人物の一人であるジョー・バイデン大統領は、2020年の討論会や選挙戦の舞台から、ノートパソコンは彼の選挙チャンスを害するためのロシアの仕込みだと繰り返し主張した バイデン、ハンター、大手ハイテク企業、FBI、IRSはこれが嘘であることを知っていたが、民主党の1期目までそれを喧伝し続けた 現在の諜報機関の指導者たちが、ハンターのノートパソコンが合法的なものでなかったという証拠がなかったことを確認したときでさえ、バイデンは数十人の元諜報部長の署名入りの書簡でこの陰謀説を広めることを正当化した その中で、彼ら��ノートパソコンの話を「ロシアの偽情報」と呼んだ 後の報道で、この書簡を画策したのはバイデンの当時の選挙運動顧問で現国務長官のアントニー・ブリンケンであり、署名を募ったのはCIAであったことが明らかになった バイデン一族の深い腐敗の証拠は、2020年の選挙でアメリカ人の票を変える可能性を秘めていた だからこそ、テクノロジー、プロパガンダ・プレス、官僚機構における民主党の全勢力が団結してこれを鎮圧したのだ 何度も何度も何度も同じ勢力が間違っていたどころか、2020年の選挙をバイデンに有利になるように不正に操作する計画の堕落した共犯者であったことが証明された ハンターのラップトップが表面化し、バイデンの元ビジネスパートナーであるトニー・ボブリンスキーが、バイデン家の影響力取引の一環としてジョーと会ったと2020年選挙のほんの数週間前に主張したとき、バイデンはすべてを否定した 彼はハンターが中国で儲けたことも、ペイ・トゥ・プレイ・スキームに関与したことも否定した 今日に至るまでバイデンは、何百もの電子メール、テキスト、ボイスメール、銀行記録、領収書、ホワイトハウスの訪問記録、写真、そしてバイデンの仕事仲間からの宣誓証人証言が、ファミリーの汚職ビジネスへの関与を証明していることを "嘘の塊 "だと主張している 彼と、ノートパソコンとその中身が合法的なものだと知っていた他の誰もが、彼らの嘘と裏切りに対してゼロの結果に直面した 2024年の選挙日が間近に迫っているが、2020年の選挙で嘘をつかれたアメリカ人の誰一人として、FBI、企業メディア、ビッグテック、そしてバイデンから謝罪を受けることはないだろう 今世紀最大の汚職スキャンダルになるはずだったものを、かわし、そらし、葬り去ることが、最初から計画されていたのだ

3 notes

·

View notes

Text

2024年3月26日(火)

TNP(トラベラーズ・ノート・パスポートサイズ)で手書きメモを始めたことは報告済みだ。TNR(トラベラーズ・ノート・レギュラーサイズ)は<旅の記録>として使用するつもりだったが、ようやく出番が訪れた。先週末の東京・名古屋寄席ツアー、行動記録を書いた横に当日のプログラムを糊付けする。これで、大嫌いだったはずのアナログノートが記憶を呼び覚ますよすがとなったのだ。69の手習い、結構楽しくなってきた。

5時30分起床。

日誌書く。

朝食。

洗濯。

珈琲。

可燃ゴミ、10L*1&30L*1。

ヤクルトさんから野菜ジュース購入。

8時20分、小雨の中をツレアイ(訪問看護師)は自転車で出勤する。

macOS update, Sonoma14.4.1。

酢タマネギ仕込む。

セブンイレブン花屋町店で、<彦八まつり>のチケットを発券する。

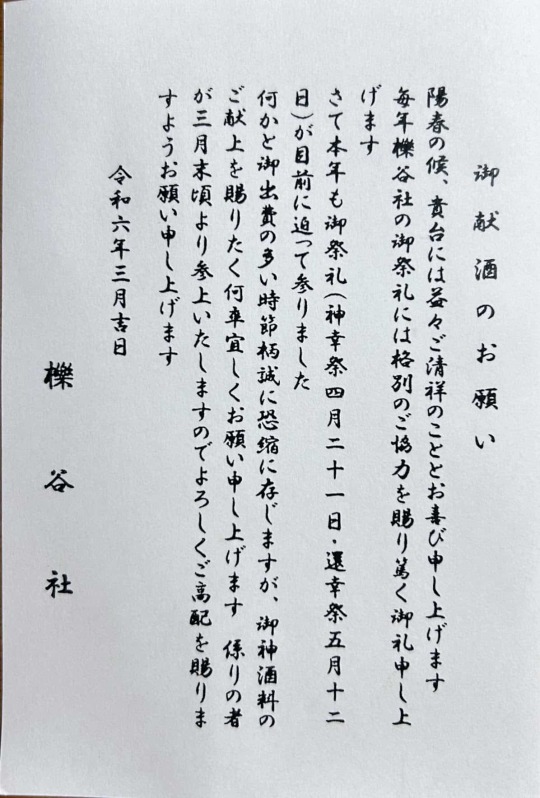

<櫟谷社>から寄付のお願い、今年もそんな時期になったのだ。

2男は焼き飯、3男はサッポロ一番しょうゆ味。

選抜高校野球、悪天候のために13時30分から試合開始。

TNRを使って、土・日の落語ツアーの記録を作る。文字の大きさや描き方に工夫は必要だが、アナログノートの作成、結構面白い。

西村歯科の予約は16時、早めに家を出てバス停に向かうと新治師匠から着信、AppleWatch越しの通話だが、風がきつくて聴き取り辛い。途中でバスが来たので失礼して電話を切る。

早めのバスに乗ったのは四条の<HANDS>に寄りたかったから、TNP用のリフィル2冊購入する。

西村歯科、10分前に着くとすぐに呼んでくれた。いつも通りのチェック&クリーニング、4月からは授業の関係で水曜日の予約を取る。

帰路のバスの中でツレアイから連絡、ココの診察を17時15分に予約したとのこと。

帰宅してすぐに夕飯準備、しばらくするとココが帰ってきた。検査結果はまずまず、ただ点滴の間隔をもう少し短くしてはとのことだ。

みんな揃って早めの夕飯、今日も寒かったので🍶は欠かせない。

録画番組視聴、刑事コロンボ。

第4話「指輪の爪あと」/ Death Lends a Handシーズン 1, エピソード 4

次回放送日: 2024/05/24(金)17:45〜

ブリマーは、ロサンゼルスきっての実績を誇る探偵事務所の所長。その朝は、2人の客が訪れる予定だった。ブリマーは隣の部屋に1人の客を残し、話を聞いているように指示すると、もう1人の客であるアーサー・ケニカットを部屋に通した。ケニカットは、ブリマーに妻の浮気調査を依頼していた。

片付け、入浴、体重は250g減。

パジャマに着替えて日誌書く。

いい数字だ。

4 notes

·

View notes

Text

日記書いてる場合である

この日記……途端に無意味に思えてきた!日記本にするほどの内容でもないし、日記本にする必要がないのなら、その日記、なんか意味あるのかな……みたいな、日記本至上主義みたいな思想になってしまっており我ながら笑った。日記祭での衝撃が大きく、まだ尾を引いているようだ。日記本は面白いし素晴らしいこころみだと思うが、別にみんな日記を本にするために書いているわけじゃない(勿論するために書いている人もいる)。この日記はなにをもって始まったのかというと、Twitter上で私生活のあれこれ全てを呟くことをやめるかわりに、生活のことはこちらにまとめて書き、見たい人はそれでワンクッションになるように、みたいな考えであった。当時の私はTwitter上で行動全てを報告しないと頭がおかしくなるというつい廃だったので、まずそれをやめてもう少しクールなアカウントになろう、という気持ちがあったと思う。この日記に一日の私生活をまとめて書けば、Twitter上ではジャンルやカップリングのことを言うだけですむのではないか?または、緊急性の高い拡散や共有のみに絞れるのではないか?という目論見だ。実際にそれはある程度はそう機能したが、最近はもうどこまで日記でどこからをTwitterで言うかがだんだんゆるゆるになってきた気がします。というかまたTwitterで全ての行動を報告しているのでは…という日がよくある。フォロワー数が少ないので気が緩んでいるのもあると思うが、せっかく日記に私生活を分けているのだから、改めて少し自制したほうがいいなと感じる。tumblrだけ見てくださっている方には「はてな」という感じになる書き方をしていることがあるのは、この日記は基本的にTwitterを見てくださる方が、補助情報として使うためのものだからです。Twitterを見てくださっている方への付録みたいな感じで書いているので、基本情報や重大情報はそもそもTwitterで発信しており、そちらは日記に書いていないことがある。予想外だったのはtumblrにも日記文化があり、ここでのみ繋がっている関係(相互フォローの方など)が幾つかある事だ。これはこれでおもしろいなと感じている。Twitter上の私というのは、つまり「BL二次創作小説を書く私」であって、それは当たり前すぎるので日記ではわざわざ書かないが、その空白をなんとなく察してこの日記が読まれていることもあるのかと思うと、かなり不思議な感じがする。この日記はTwitterの補助装置なので、メインコンピュータの姿を知らないまま、このバックアップというか補完的なサブコンピュータのメモリを見られているのかなと思うと楽しい。もちろんTwitterも見て下さって全く構わないのですが(IDは@manganji_ です)。ここに殆どリンクを貼らないのは、リンク系は全てTwitterでの告知などで完結しているから。共有も拡散も、いや、言うなら貼れや、URLを、と思われることもあるかもしれないのだが、だいたいTwitterのほうですでに言及しているので、ここに例えば書籍情報のURLを貼るとか、別のサービス(プラットフォーム)のリンクを貼るとかは、ないなあ、と思った。tumblrびとたちは、この閉じた感じも含めて愛している感じもある。この日記に対しての自己言及にここまで文字数を使えるのもすごいと思う。つくづく私は話が長い人間だ。同じことを言葉を変えて何回も言うし。(これに関しては悪いと思っていない。二つの言い回しで表現して初めて伝わる、内容の「位置」があると思うから)

朝4時に起きて、何度かあんスタを叩き、5時を過ぎたところで、簡易的なPC用デスクとプリンターを買った。この部屋とは長い付き合いになると思うので、家の中をもう少し整備して、やりやすいように変えていっていいのではないかと思った。大学の編入学試験を受けた際、面接で先行研究にとにかくもっと当たれと言われたので(その通りである)、別にまた編入学試験を受けるわけではないのだが、先行研究の論文を印刷しまくりたい、という欲が湧いた。ついでに、PCもいちいち書き物机に引っ張り出してくることをしていると全然使わなくなってしまうので、専用の机に定置し、いつでも印刷できる状態にしようと思う。書き物机というか、私の机は食卓でもありドレッサーでもあるので、ご飯を食べたり化粧をしたり、ノートや参考書を開いて勉強したりあんスタを叩いたり、とにかく役割が多いので、それに関連した物も多く、どんどん利用できる面積が狭くなってきている。そのうちまた机の上を断捨離して面積を増やさなくては、と思うが、今のところ化粧品とあんスタのグッズ、文房具がどんどん机の上に進出している。それでもまだ勉強する面積は確保できているので、この机にして本当に良かったと思っている。

まず印刷してファイリングしておきたい先行研究、論文、記事については、今日すでに検索して目星をつけてある。でも正直あまり、まさにこれ!という研究や記事は数本あったが、あとは「まさにこれじゃない、まさに、こういうことを書いている無駄な論文が多すぎる」みたいな感想をいだき、つまんね〜気持ちになった。とくに厚労省関連。クソがよ。そういうことじゃねえんだよ、というか………お前らがやれよ、仕事を……なんで、NPOに頼ってんだよ……おい……というむかつきを最大限感じた。もちろん行政のなかにも動きを作ろうとしている方がたくさんいるのはわかっているが、それはまだまだ表面化していない。論文や記事を読んでいく中で、だんだん「私は何がしたいのだろう」ということがよくわからなくなってきた。そもそも福祉社会学でいいのか?ということもわからなくなってきた。でもまあ、社会学の先生に「それは福祉社会学の領域であってうちよりもっと研究が進んでる大学なり研究機関がある」と呆れ気味に言われたので(ありがとう先生、無知ですみませんでした)、今のところ福祉社会学という方向を体が向いている。うーん。たぶん私のしたいことは、支援の方向性としては、虐待を生き延びた人々おもに若年層が、精神疾患を治癒しつつ、就労できるまでの活動をサポートしたいということだと思う。そしてもうひとつは、たぶんこちらが主目的なのだが、虐待を生き延びた人達の苦しみはそこで終わらず、かなりの年数を重い精神疾患とともに、貧困や、自分ではハンドリングできない苦しい生活の中で暮らす困難に陥ってしまう、ということ、その人たちのための支援が必要なことを世間に広く知ってほしい。もちろん知られていることは多いが(虐待サバイバー当事者の本やルポなども出ている)、ニュースで虐待死事件が報じられた時に、どうしても「虐待されても死ななかったやつはマシ。死ななかったんだから生きていけるでしょ」的な圧を感じてしまう。しかし、虐待を生き延びても、精神疾患やトラウマのために就労がうまくできず貧困に苦しむなど、第2第3の苦難が待っている。何よりもつらいのは、「虐待を受けずに育った人と同じ土俵で戦わなくてはならない」というシンプルで残酷な現実だ。虐待を受けていくら教育が自分から抜け落ちているとしても、体力や栄養が落ちているとしても、病気だとしても、そんなこと誰にも言えない。なぜなら、誰も「そんな話は聞きたくない」からである。誰だって親(家族)との確執くらいあるでしょ、虐待とか言って大袈裟に傷ついて、こっちだって「何も無い」わけじゃないっつーの、と思われて終わるだけなのが手に取るように想像できる(これはもう恐怖という名の偏見が濃いが)。ちなみに、虐待を受けても、それをあまり苦とせず精神疾患にも陥らず、普通に生きていける人ももちろん多数いる。そういう人は別に支援を必要としていないのでいいのだが、支援を必要としている人にはまだまだそれが行き渡っていない。うつ病を始めとする精神疾患、発達障害、その他いろいろ、社会生活上または、就労の場所においてハンデを抱えている人というのは、健康な人、健常者にとっては「めんどくさい、なんなら給料泥棒」な存在である。明らかに健常で優秀な人のほうが仕事量が多いだろうし、うまくできない人の尻拭いもそういう人達が結局はやらされている。いわゆる「仕事の出来ない人、すぐ休む人」の全員に疾患や障害があるかと言われればそうではないと思うし、虐待を受けていたのかと言われればそうではないと思う。でも頑張って工夫して自分なりに最大限努力してみても、どうしても、健常者の働きぶりに追いつけない、そんな自分を責め続けてしまう、そういう虐待サバイバーが、苦しんだまま、トラウマ治療も精神疾患の治療も受けずに孤立しているのではないかと思うと、もう気が気でない。世間の人というか体も心も強く生まれついた人は、かなり冷酷である。これははっきり言うが、まじで冷酷であるし、邪悪とも言えるケースさえある。自分の体や感覚がベースだから、他の人も当然自分と同じくらいのことはできる、努力の問題だと思っている。んなわけねえだろ。てめーーーーーーみてえに恵まれた体も生育環境も持ち得てねえんだよこっちは💢💢💢💢💢💢💢💢という呪詛が全国の虐待サバイバーから発せられていると思う。それでももちろんそんなことは口に出さない。誰もそんな話は「聞きたくない」からである!あー!むかついてきた!今までの上司も社員もあいつもあいつもあいつもあいつも!ああーーー!!良かったですね健康に生まれ育って他人を踏みにじることで勝ち上がっていけて!!!!!!私怨で荒ぶってしまった。まあこういう問題はACEサバイバーだけではなく、障害者問題やジェンダー平等問題にも通じてくると思う。全ての人が健康な成人男性として仮定された日本の就業システムの根幹的な問題だ。そもそも8時間労働は長いし、週に5日は多い。でもそこまで人員を稼働させて、敗戦という傷を工業国として立ち直ることでどうにかこの国は国際社会での立ち位置を固めることができた。つまり、日本から「仕事」を取ったら何も残らない、という恐怖があるのだと思う。他の国より多く長くよりプレッシャーをかけられて働いて、それは高品質で安いものがたくさん作れるに決まっている。しかしもうそれをやっても勝てないし追いつけないのだから、人間を守る方向で、一人一人が歯車ではなく人間として生きる方向で、産業の衰退を「推し進めて」いかなければならないと思う。マイナス成長でどうやって生きていくねん、と思うが、もう何をどうやっても生きていけない人達がいることを認めるしかない。正直今の60代以上が全員鬼籍に入れば、こんなに苦しい社会は終わると思う。こんなに少ない人数でこんなに大勢の高齢者を生かすことは、現役世代にかなりの貧困を強いる。あと30年すれば、そして成長を前提とした年金モデルをやめれば、どうにかこうにかもう少し人間らしい社会になると思う。そのためには今から徹底的に、いわゆる「弱者」と呼ばれる側の人々への支援を充実し、そもそもの競争社会的な思想を破壊しておかなければならない。生まれ育ちや障害やジェンダーに関係なく、お互いを尊敬・信頼しあって仕事ができるような仕組み作りをしていかなければいけない。福祉を充実させ、仕事ができる人、健康で優秀な人は高い給料をもらい、そこまでできない人はできないなりの給料をもらい、それで生活していけるようなインフラや、なにより思想を私たちが持たなければならない。虐待を生き抜いてなお苦しむ人々のケアや支援を充実させるのがまず最初だが、虐待が起きない社会がいちばんいいに決まっている(ただ、どこまで社会がよくなったとしても、子供を虐める親や養育者は絶対にいなくならない)。虐待が起きないためには、子供を産み育てる大人がきちんと成熟し、満足感をもって子育てできることが大切だと思う。児童虐待の発生の防止、というのは結局「弱いものいじめをする人を少なくする」ために社会をどう変えて、人間の考え方をどう鍛えていけばいいか、という大きな、結局は哲学や倫理の話になってくるのだと思う。

話が壮大に逸れたが、目の前の課題としては、資金の潤沢なNPOを作りまくって、国からの補助をどんどん取り付けることだと思う。行政が一律に悪いとは言わないが、行政というのは貧乏で、事務員であり、福祉を担当するのにはかなり限界のある組織だと私は思う(家系に地方公務員が多いので、肌感)。福祉には金がいるし、事務能力ではなくてもっと他の、端的に言えば「助けたいという気持ち」がいる。現状、公務員がいくら助けたいと思っても、お金や時間の制約によりそれが成らず、気持ちのある人はどんどん心を病んでやめていくのが、市役所や町役場の福祉課という場所になっている。とにかく国が金を出さないなら民間で金を作りまくるしかない、最悪だがもう、自助になる。儲かっている企業は税金を多く取られていて、その多くは高齢者福祉に行ってしまうのなら、税金で取られる前の金を、直接児童・若者や貧困者の支援団体に寄付してもらうか、企業が後ろ盾となって財団を作ってもらうしかない。どんなに選挙をしたって、あと30年はこの状況は変わらないのだから、NPOを作りまくって、国からの認可を受けつつ、金の補助は企業や投資家を宛にすればいいと思う。投資家というのは、金が余って余って仕方がない、これ以上使い道がわからない、という人が結構いるのだ。じゃあ寄付しろよ、と思うが、彼らは競争に敗けた「努力の足りない」人間たちにお金は落とさない。というのは言い過ぎで、中には絶対慈善事業に興味のある人がいると思う。別にキリスト教圏、プロテスタントの国ではないから寄付文化が育たないとか、そんなことはないと思う。変えなければいけないのはエリート達の頭の中身であって、この競争社会と思い込まされている階層社会という真実を各々が認識することだと思う。

人間は自分の利益を最大化するために生きている。らしい。どうやら多くの人は。私はちょっと違うようなのだが、これは生まれつきでたぶん決まっている。この、自分のために生きるという理論でみんなが動いていることを、私は20年以上理解できていなかった。そしてもちろん、人間は自分の利益を最大化するために生きていい。そうしなくてもいい。それは自由だが、自己利益増大のために生きる人がたぶんこの世では圧倒的多数である。そうした人達が、どうやったら「他人のため」に気持ちよくお金を出してくれるのか、その方法を考えなければならない。圧倒的少数の「生まれつき利他」はだいたい、利他的なのでそもそも自分の財産をあまりもっていないし、そう��う人は身近な生活のなかでどんどん他人に施してしまっている。だからお金は貯まらないし、貯まったらだいたいNPOを立ち上げる。つまり、NPOを立ち上げないタイプの、自分の金は自分のためにしか使いたくない、でも正直金は余ってる、という人からどうやって、支援のための金を引き出せるのか?いちばん手っ取り早いのは「税金」という仕組みだが、まじで本当にもう政府はだめだ、という印象しかない。なんでこうなってしまったんだ。老人だけで政治をするのをやめろ。もしくはもう少し利他的な考え方で政治をやってくれ。自己利益増大のためではなく、国民の生活を良くするために政治をやってくれ。しかしエリート層は基本的に資産家で、それが何代も続けばエリートの世界の中で人生が完結していく。エリートは自分より下の階層の人々の生活や命なんてどうだっていいし、そもそも感知していない。それが自己利益の最大化ということだ。でも、じゃあ「公」ってなんなのか、と思う。私費を増やしたいなら民間で企業を興せばいい。政治家をやっている以上は、公のものとして、ちゃんと社会に利するように動いてほしい。それが嫌なら政治家やめろ。世襲とか周りの圧力とかそういうの本当にばかばかしい。やりたいことがあるならやればいいし、やりたいと思って政治家になった以上は、まじで民のために生きろよ、と思う。明治維新を思い出せよ。お前らは明治のあの人たちの正統的な末裔なんだぞ。あの人たちがどれだけ国民のためを思って革命起こしたか、忘れてんじゃねえぞ。明治維新と同じことができる志がないなら政治家やめろ。プライドもって国家の行く末考えられねえなら今すぐやめろ。

ただ単に政治家への悪口になってしまいました、失礼いたしました。まあとにかく今の政治家はよくないですね。というか、国防と高齢者福祉に圧殺されて、その他に全然手が回ってないですね。だからまあ、政府がその状態であるうちは民間で「自助」して、人々の思想を少しでも、前に押し進めるしかないんじゃないかなあと思います。

おなかすいてきた。7時です。

2023.12.13

3 notes

·

View notes

Text

ゼミ長を無事に終えました(かのちゃん写真本当にありがとうだよ)

ゼミが内心泣きそうなくらいきついと思っていたけど、写真見て、きつくて当たり前だと思ってちょっと気が楽になった。

☀︎今からやること

レポート課題→枠だけ決める

添削してもらったところの確認→流れだけ把握

ロシア法→テーマ一つに絞る

☀︎明日すること

レポート意地で書き終える

面談行く

会社法ノートまとめ始める

国際ビジネス法5回分ノートまとめ

3 notes

·

View notes

Text

2023年12月8日(金)晴れ

「あい!」「えぁい!」と発し、上唇と下唇をぶるぶると振動させる行動をはじめてした。調べると、喋りはじめる練習をしているのだとか。成長しているんだなあと嬉しくなる。おもえば私は昔から他人と自分を比べてしまうところがあって、どうしてあの子は、どうしてあの人は、それに比べて私は、と周りを気にして生きてきたのだけど、娘が産まれてようやく周りを気にしなくなった。あなたはあなたのペースでいいんだよ、と心の底から思う。どんなあなたも愛おしいのよ、と。そして気づく。私もそんなふうにして父と母に愛を持って育ててもらったのだと。忘れずにいたい。あなたはあなたであり、わたしはわたしであるということ。それは、とてもありふれたことだけど、きっと一番大切なことだとおもうから。

片山令子『惑星』を読了。まぁるく美しい言葉で紡がれたいくつもの連なりが日常のなにもかもを愛しくさせる。たとえば空。たとえば土。すぐそこにあって、だけど触れることのない、あたりまえに存在するものに命が吹き込まれる。なんて素晴らしい本なのだろうと思わず息をのんでは、ぱたんと本を閉じ、ひとつひとつを噛みしめるように読まれていった作品だった。「あたらしい雲」という詩がお気に入り。

P.11 大人がたくさんいる家だった。まん中にやっと生まれて来てくれた子供がいて、まわりには太陽を囲むように大人の惑星がいて、その子を見ながらそれぞれの仕事をしていた。それぞれひとりひとりが、くっつき過ぎないという引力を持って、まわっていてくれる幾つかの人の惑星を持つ、独立した太陽であること。こんがらがってしまったら落ち着いて思い出そう。静かな、天体としてのわたしを。

P.59 世の中のつまらない常識で、よごれきってしまった言葉に迷わされてはいけない。わたしもまた、きのうとは違う、あたらしい世界にきょう生まれてきた、小さいこどもなんだと。わたしたちのように言葉を選びなさいと、まだ一年か二年しか生きていないこどもが、大人のわたしに教えてくれたのでした。

P.149 本は窓に似ています。どこかへ出かけていけるところなのです。それは、「いってきます」といって出かけていく玄関ではなく、ピーターパンがウェンディをつれ出した窓のように、どんな時でも、どんなかっこうをしていても、何も持っていなくても、いきなり出かけていける窓なのです。

P.193 書きとめておかなかったら、人生を使い捨てにしてしまうところでした。ノートを見返すといつも、訳もなくよかった大丈夫だと思うのです。

ポプラ社さんから御献本いただいた『今日のかたすみ』を読みはじめる。50頁まで。暮らしがとても細やかに丁寧に書かれていて、それだけで���しくなる。

4 notes

·

View notes

Text

2023/11/23

勤労感謝の日。自分で自分を労わるぞ、と思って、最近は休日もアラームをかけて眠っていたのだけれど、今日は目が覚めるまで寝ようとアラームをオフにしておいた。23時過ぎに寝て9時前に起きたので9時間ちょっとだろうか。寝具を洗濯し、身支度を整えて、朝ごはんとも昼ごはんともつかない時間にレトルトのグリーンカレーを食べた。

街に出る。梅田の隣の中津に行きたいお店があった。カフェラテ専門店と服のセレクトショップ。カフェラテ専門店でラテとティラミスを頼んで、歌集を読む。ラテが美味しいのはもちろん、ティラミスも美味。1冊読み終えてお店も満席だったのでちょうどよい頃合いだろうと席を立って、セレクトショップへ。そうしたら急用で開店が遅れるとの張り紙があった。

いったん梅田に戻って、スタバでジョイフルメドレー(フレーバーティー)をストレートで飲む。少しずつ読み進めている『武器としての国際人権』(藤田早苗・集英社新書)を一章分読み、残りわずかとなる。社会においてなんらかの生きづらさや不便を感じるとき、その根底には大なり小なりの人権侵害があるのだと思う。マジョリティだけが享受してよい権利などなく、マイノリティも同じ人間なのだからマジョリティと同等の権利がある。紅茶を飲んで少しぼんやりすると、よい具合の「詩の言葉」が出てきたのでノートを開いて書き始める。梅田のスタバなので日本語だけでなく外国語も聞こえて賑やかだけれど、自分の詩の言葉は見失わない。

もう一度中津へ行き、セレクトショップの前に行くと中から話し声が聞こえてきてそっと入る。少しして先客が帰っていき、店主さんと2人になる。そうしたら、9月に1回行っただけなのだけれど、「来たことありますよね?」と言われてびっくりする。そのときは友人と一緒だったことと、ブックカバーを買ったことを言ったらあっという間に記憶が掘り起こされた様子だった。先日職場でボーナス支給日と支給率が発表になり、9月に一目惚れの勢いで気に入って眺めていたデニムを買う決心がついたので、再訪したのだった。ステッチが特徴的で、かと言って主張しすぎないので普段の服装に取り入れやすそうなもの。生地も質がよい。試着をしたら緩すぎずきつすぎず、股下もロールアップせずに履ける長さ。夏場は1回折って足首を見せてサンダルと合わせるとよいとのこと。確かに足首が見えると涼しげ。そのあと、ブックカバーを買っていたから本の話で盛り上がる。服屋さんで本や本屋さんの話をするとは思わなかった。セレクトショップだけれど店主さんが気さくで気取っていないので、変に身構えずに服を見られる。季節の変わり目ごとに見に行くと楽しそう。お店に入った頃にはまだ明るかったけれど、出る頃にはすっかり暗くなっていた。

帰宅して推しがゲストに出る配信を見る。冒頭30分が無料パートという告知だったのだが、なぜか90分くらい無料パートが続いて、ホストとの会話が面白く、目が離せなかった。

3 notes

·

View notes

Quote

ノートやメモサービスは儲からないからサ終しやすくて、いずれ移行する前提で使わないといけない。エバーノートはむしろ長く持ったと思うよ。

[B! Evernote] EVERNOTEの日本法人、エバーノート株式会社が解散 サービス自体は継続 | RTB SQUARE

3 notes

·

View notes

Text

ウィッチンケア第13号(Witchenkare VOL.13)

発行日:2023年4月1日

出版者(not社):yoichijerry(よいちじぇりー)

A5 判:224ページ/定価(本体1,600円+税)

ISBN::ISBN::978-4-86538-146-7 C0095 ¥1600E

【寄稿者/掲載作品】 ~「もくじ」より

006 荻原魚雷/社会恐怖症

010 中野 純/臥学と歩学で天の川流域に暮らす

016 野村佑香/おしごと 〜Love Myself〜

022 加藤一陽/リトルトリップ

028 蜂本みさ/せんべいを割る仕事

034 コメカ/さようなら、「2010年代」

040 木俣 冬/まぼろしの、

044 久禮亮太/フラヌール書店ができるまで

050 すずめ 園/惑星野屋敷

058 荒木優太/不届きものの後始末

062 美馬亜貴子/スウィート・ビター・キャンディ

066 武田 徹/鶴見俊輔の詩 〜リカルシトランスに抗うもの〜

072 久山めぐみ/坂元裕二と普通であることとメロドラマについてのノート

078 柳瀬博一/カワセミ都市トーキョー 序論

086 朝井麻由美/削って削って削って

090 武田砂鉄/クリーク・ホールディングス 漆原良彦CEOインタビュー

096 宇野津暢子/好きにすればよい

102 多田洋一/パイドパイパーハウスとトニーバンクス

116 トミヤマユキコ/変名で生きて���るのもええじゃないか

120 長谷川町蔵/ルーフトップ バー

126 小川たまか/別の理由

132 吉田亮人/写真集をつくる

136 谷亜ヒロコ/ホス狂いと育児がほぼ同じだった件

140 武藤 充/氷武藤家の足跡

144 久保憲司/余命13年

150 仲俣暁生/ホワイト・アルバム

156 柴 那典/ベーグルとロースとんかつ

162 清水伸宏/アンインストール

170 ふくだりょうこ/この後はお好きにどうぞ

174 矢野利裕/3年ぶりの合唱──『学校するからだ』のアナザーストーリーとして

180 藤森陽子/梅は聞いたか

184 木村重樹/アグリーセーター と「本当は優しい鬼畜系」の話

190 宮崎智之/書くことについての断章

196 東間 嶺/口にしちゃいけないって言われてることはだいたい口にしちゃいけない

202 かとうちあき/おネズミ様や

206 山本莉会/かわいいみんなのおだやかでない話

210 我妻俊樹/北極星

218 参加者のVOICE

223 バックナンバー紹介

編集/発行:多田洋一

写真:千賀健史

Art Direction & Design:太田明日香

取次:株式会社JRC(人文・社会科学書流通センター)

印刷/製本:株式会社シナノパブリッシングプレス

〈2010年4月創刊の文芸創作誌「Witchenkare(ウィッチンケア)」は今号で第13号となります。発行人・多田洋一が「ぜひこの人に!」と寄稿依頼した、37名の書き下ろし作品が掲載されています。書き手にとって、小誌はつねに新しい創作のきっかけとなる「試し」の場。多彩な分野で活躍する人の「いま書いてみたいこと」を1冊の本に纏めました!〉

【公式SNS】

Facebook

http://www.facebook.com/Witchenkare

Twitter

https://twitter.com/Witchenkare

Instagram

https://www.instagram.com/explore/tags/witchenkare/

note

https://note.com/hashtag/ウィッチンケア

※たたり 〜ノベライズ・ウィッチンケア第13号〜

(下記URLを読むと第13号の全体がざっくり見渡せます)

https://note.com/yoichijerry/n/n7b300e9c6283

7 notes

·

View notes

Text

私たちは生まれたその瞬間、多かれ少なかれ自由を誰かに握らされる。不思議なもので、それは握らされたそばから誰かに取り上げられる場合もあれば、成長するにつれて、大きくなったり小さくなったり、重くなったり軽くなったり、数が増えたり減ったりする。

さらに、それを上手に使って自分を飾ることもできるし、未来に希望を抱くことや、誰かを喜ばせることや、他人や自分を守るためにも役立つ。ただ、ポケットに入れたまま忘れてしまうこともあるし、それを振り回して誰かを傷つけたり、自分を傷つけることだってできる。かてて加えて、目や耳を塞ぐためにも使えるし、身動きが取れなくなるくらい抱えてしまう場合だってある。そう考えると、私たちが生まれた瞬間に握らされるものは、なんだか得体のしれない、扱いにくい、怖い生き物のようにも見えてくる。

それでも私たちの歴史は、いつもこの得体のしれない生き物を巡って進んできた。新たに生み出したり、数や大きさを調整したり、扱い方にルールを設けたりしながら、チェーホフが「三人姉妹」を書いた120年前に比べれば、よりよい社会、よりよい世界になっているはず、だけれど、幸せを感じているひとと不幸せを感じているひとの割合は、実際のところ、どれくらい変わっているのだろうか。私たちが、あの得体のしれない獣と上手に付き合えるようになってきているのかどうか、私はあまり自信がない。むしろ、この獣の扱いを巡って、苦しむひともその種類も、増えているんじゃないかとも感じる。私たちにはこの獣を飼い馴らすことはできないような気すらする。

だとしても、何を考えているのかよくわからないこの獣は、強くて美しくて魅力的で手放すことも難しいし、もはや私たちにぴったりと張り付いていて、部分的にも無理に引きはがそうとすると、こちらが血だらけになりかねない。

どうやら私たちはこれからもずっと、この獣に悩まされるのかもしれない。まるで私たちと一心同体かのような、自由という獣に。

(「三人姉妹」ツアー2023 プログラム掲載・演出ノートより)

---------

「三人姉妹」リクリエイション版、三重公演は無事終演しました。今日から知立公演の小屋入りです。

https://patio-chiryu.com/event/jisyukikaku5937.html

もっと「難しい」という反応が多いかなと���像していましたが、予想を遥かに超えて好評でうれしく感じています。

昨年、三重県文化会館・中ホールで上演したギリシア悲劇「メデイア」の舞台映像が公開されました。

https://youtu.be/L6LWrjzt2as?feature=shared

第七劇場では「物理的な距離、心身の諸条件、ライフステージなどによる環境の変化、経済的な条件などにより、劇場に行きたくてもなかなか行けない方のために、そして劇場文化に親しみがない方にいつか劇場に行ってみたいと思ってもらえるように、第七劇場の舞台映像をYoutubeで公開しています。」

ほかの舞台映像もありますので、もしよければご覧ください。

https://dainanagekijo.tumblr.com/post/615656429521616896/videos

週末の「三人姉妹」知立公演(バリアフリー公演)のあと、仕込み替えをして、来週26・27日には、同じパティオ池鯉鮒・かきつばたホールで学校招待公演として「赤ずきん」を上演します。

来月11月18日には、三重オペラ協会主催・オペラ「サンドリヨン」(マスネ作曲)が、松阪市 農業屋コミュニティー文化センターで上演されます。演出を担当しました。

https://patio-chiryu.com/event/jisyukikaku5937.html

11月25・26日/12月2・3日には、浅井さんが代表を務めるダンスハウス黄金4422で開催される[Autumn Winter Festival]のプログラム「小説から小作品をつくるクリエーションWS」が実施されます。参加者募集中です。ほかのプログラムもかなり魅力的です。

https://www.facebook.com/Kogane4422/

先日、チェーホフが亡くなった年齢と同じ歳になりました。

「あなたがたのような人も古くなって、あなたがたよりも優秀な連中がどんどん生まれてくるでしょう。」

ヴェルシーニン・三幕

「なのに何ひとつ満足というものがない。時間だけはどんどん過ぎていって、本当のすばらしい生活からどんどん離れていってるような気がする。どんどん離れて行って、奈落の底にでも落ちて行くような気がする。」

イリーナ・三幕

「誰も何もわかってない。みんな自分のことは自分でどうにかしないといけないの。」

マーシャ・三幕

「あれは立派で、しっかりした誠実なひとですが、ちょっと変なところがあって、そのせいで、何かこう、目がない、毛がもじゃもじゃの動物みたいになってしまうんです。あれは人間じゃない。」

アンドレイ・四幕

「些細でばかみたいなことが、ふと、私たちの人生に大きな意味を持つことがあります。くだらないことだと気にせず、笑ってるうちに、ずるずる引きずられて、止められない、と思ったときにはもう遅い。」

トゥーゼンバフ・四幕

「そのうち私たちもこの世を離れれば、忘れられていく。私たちの顔も声も何人姉妹だったかも、みんな忘れられてしまう。」

オリガ・四幕

今の私の年齢よりも3歳若い歳のチェーホフが書いた台詞を聞きながら、歳を取って少しずつ確実にほどけていく心身を目の当たりにしながら、いろいろ思い侵みます。

やれやれ。

写真は劇団員が買ってくれたケーキ。ありがとうです。

4 notes

·

View notes