#限界集落

Text

電車やバスの減便、小中学校の統廃合、老朽化が進む上下水道… 千葉県の住宅地で進む「限界化」

電車やバスの減便、小中学校の統廃合、老朽化が進む上下水道… 千葉県の住宅地で進む「限界化」

1/30(火) 7:32配信28

千葉県東金市の農村部のバス停留所。本数は1日わずか5~6本で、利用者はほとんどいない(筆者撮影)

全国各地に存在する郊外型ニュータウンや、そのさらに外側にある農村部の間に忘れられたように残されている小規模住宅分譲地などで、所有者が亡くなり空き家になる、売れ残り空き地のままになっている土地が近年増加傾向にある。そうした分譲地は「限界ニュータウン」や「限界分譲地」と称され、相続する人にとっては「負動産」になりかねない。千葉県北東部に散在する旧分譲地の探索ブログやYouTubeチャンネルを運営している吉川祐介氏は、昭和の時代に投機目的で開発されたそれらの土地にまつわる諸問題を解説する。同氏の新著『限界分譲地 繰り返される野放図な商法と開発秘話』(朝日新聞出版)から一部を抜粋、再編集し、限界分譲地の交通や教育事情と生活インフラの面でのリスクについて紹介する。 【写真】都内に潜む限界集落はこちら * * * ■限界ニュータウンの交通、教育事情 千葉県北東部、主に成田空港周辺や九十九里平野の限界分譲地の生活インフラにおいて、特に衰退が顕著なのは交通機関と教育施設である。鉄道の減便、バス路線の縮小や廃止、そして児童・生徒減少に伴う小中学校の統合・廃止である。 これは近年、日本の地方部全体に共通してみられる現象であり、特に限界ニュータウン固有の問題というわけではないのだが、一般の郊外住宅地同様、「ベッドタウン」としての用途に特化して利用されてきた限界分譲地において、この交通と教育のインフラから切り離されるのは、本来、子育て世代の新築需要に応えるべく開発された住宅用地としては致命的なマイナスポイントになる。

交通手段が閉ざされれば、当然児童・生徒の登下校にも深刻な影響を及ぼすわけで、両者は不可分のものなのだが、問題は、学校の統廃合を決定する機関が教育委員会なのに対し、交通機関の存続を決定するのは民間企業、あるいは自治体の都市政策に関する部署で、両者が必ずしも連携が取れているわけではないという点にある。 交通機関の縮小を充分に考慮せず学校の統廃合が進められたり、あるいは地域に児童や生徒がまだ残っていたとしても、バス路線が維持できなくなっているところがある。状況は数年単位で目まぐるしく変化している。 その一方で住宅や住宅地というものは、高額商品であることもあって、一度完成したら数十年単位で利用されるものなので、地域社会の急速な変化に、不動産市場が追い付いていない。住宅地が地域社会から取り残され「限界化」してしまう理由はこの点にもある。 学校の有無は、現在、多くの地方都市において、その土地の資産性や流動性を左右する最も重要なファクターになっている。そもそも地方の小都市の道路事情は、都市部のように徒歩での移動を前提にしていないことが多く、子供が徒歩で登下校するには危険な道路が少なくない。 横断歩道も少なく、歩道もない。自治体によっては登下校のためのスクールバスを運行しているところもあるが、それはあくまで登下校のためのもので、子供が自力で移動するための公共交通網はすでに失われている。

1 note

·

View note

Text

日本の限界生活。日本だけ

孤立に慣れていない日本の限界集落は、インフラが壊れたら、数日でお手上げ。

10年ほど前にドナウ川が凍り、東欧の友人宅が雪に閉ざされたニュースを見て心配していたら「慣れているから、1か月ぐらいは平気」とのことでした。慣れているので自給自足が可能ということです

その数年前に現地に行って、様子を見てきたので、なるほど、と思いました。経済発展したはずの日本は、いろいろなものを捨ててしまったということで、今になって取り返しがつかないことになっているようです。

危機管理にかんしては、公的予算は最小限で、ほぼ自前。口だけの子育て公的支援のせいで日本中に広まった子供食堂と同じで、非常時もボランティア頼み。

それが解っているのなら、計画的に自衛するしかありません。

うちには、井戸があって沸かせば飲めます。25年ほど前に掘削工事を発注しました。目的は鉄分の濃い温泉でしたが、2本掘って、透明できれいな水も出ました。費用は45万円。洗濯、洗い物、お風呂に毎日バンバン使っています。トイレは、ウォシュレットが詰まるので使えないそうです(たまに砂が混じるから)。

自前の電気はありません。太陽光は問題だらけなので使わないことにしました。風力が良さそうなのですが、まだ作っていません。

ガスはプロパンなので、停電しても使えます。横に山があるので、薪を集めることもできます。七輪は2個あります。

井戸の手押しポンプは買って置いてあります。普段は電気のポンプで、毎日使っているので水は順調に出ます。

隣の義父宅の地下2mに、新しい水源を見つけてあります。水道の蛇口を満開にした量の3倍ほどの透明な地下水が延々と出続けます。

ご自宅に井戸を持っておくことはとても有用です。除草剤や農薬を使用していない場所が良いです。

暖房に関しては、電気が要らない石油ストーブを買ってあります。ものが多すぎて広い空間が無いので、まだ暖炉はありません。衣類の防寒や汗取りなどの工夫は毎日縫物をして工夫しながらやっています。布団もたくさんあります。

トイレは、猫トイレの人間版を作ってあるので、困りません。土地があるので、コンポストで虫たちに分解してもらうこともできます。

飲み水用のペットボトルはだいたい5箱を常備しています。果樹園があるので、年中何かの果物は備蓄があります。野菜や穀物に関しては、不十分なので、これから工夫します。

猫たちの食べ物に関しては、ペットフードを1か月分ぐらい常備してあります。もし足りなくなったら、川か海で魚を取ってこないといけません。自転車と釣り竿が無いの��、用意しないといけません。

私は、被害に遭われた方々や、まだ被害に遭ってない方々のために何か力になれることは無いかと考えて、こういうことを書いています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大災害時のニュースに、何故、小芝居的な新品のヘルメットや作業着の過剰な演出が必要なのか、それは誰の命令で、何のためなのか、の疑問に小芝居で回答

「おい、『大変だ感』を出せ。もっとだ。ああ、それぐらいでいい。」。「アンタ誰?」。「誰でもいい、お前こそ誰だ」。

1 note

·

View note

Photo

昨日、母が回覧板を出しに行き迷子に。ボクは仕事で留守、気づいた妻が近所を探しまくってなんとか見つけてくれました。母の返事は「あなた誰?」「嫁ですよ、4年前から一緒に住んでますよ」……。原因は回覧板をパスする家が増え、我が家の次が付き合いのない戸になったため。先程、回覧板を回さないよう組長さんにお願いしました。#認知症 #限界集落 (Machida, Tokyo) https://www.instagram.com/p/CoywX2mr-7b/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

限界集落の料理人-70人の限界集落でイタリアンレストランを営むシェフ-

熊本県球磨郡にある多良木町。人口70人の限界集落でイタリアンレストランを営む遠藤眞一郎さん。熊本地震を経験して生き方を見つめ直し、山奥に移住したキッカケとその生活をインタビューしてきました。

TSUKIGI×TABLE

TSUKIGI×TABLE

00:00 イントロダクション

00:42 移住を決意したキッカケ

01:29 本当にやりたい事を見つける

02:07 限界集落に移住。レストラン開業を決意

03:50 自分だからできること。新たなステージへ。

youtube

View On WordPress

0 notes

Text

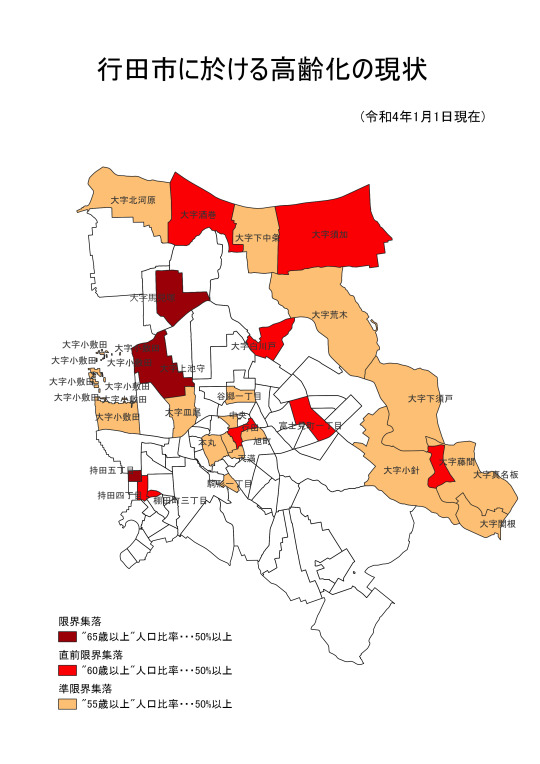

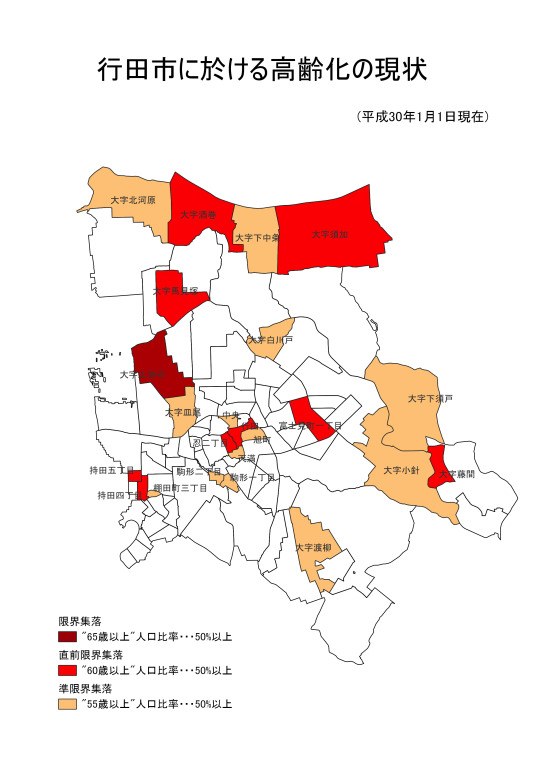

限界集落?

令和4年版を作成しました、比較対象として、平成30年版も掲載しています。

今回のデータはあくまで、「町(丁)・字別」ですので、予め誤解の無きようお願い致します。

※ データ出典元の"埼玉県町(丁)字別人口調査(埼玉県総務部統計課)"より算出。

0 notes

Photo

「虫崎の朝」 はじめて虫崎で向かえる朝。 案の定二日酔い。 それでも集落の空気はどことなく優しく美しい。 メレパレカイコで頂いた朝食は繊細でありながら素材の旨味が力強い。 二日酔いは吹き飛ばなかったがとても美味しく頂きました。 オープニングセレモニーに向けて沢山の方々が集結。 ちょっと冴えない円陣を組んで気合いを入れつつ会場設営に取り掛かるのであった。 #佐渡 #佐渡島 #虫崎 #無限界集落虫崎 #新潟 #niigata #niigatapic #niigatagram #niigatacafe #sadoisland #佐渡カフェ #佐渡グルメ (メレパレカイコ-MerePalekaiko-) https://www.instagram.com/p/CfQORGJPUB2/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Quote

僕の経験と観察ですが、限界集落化した土地に残る人々が窮乏の中で暮らしているかというと、決してそんなことはなくて、実はちゃんと食っていけて貯蓄もあったりします。実はそこが問題で、例えば靴屋があったとしてそれが1件なら十分やっていけるがもう一件靴屋ができると共倒れするのです。すると

もう一件の靴屋を作らせないシステムが発動します。不寛容な社会になるわけです。買う方とすれば選択肢は他にありませんから、品物が粗悪であろうが高かろうがそれを甘受する必要があります。これは全ての業種に同じ原則が当てはまります。

そうするとある種の「貴族化」が始まり、町の権力者たちが公共事業の分配権を持ち始めます。国からのお金がバラマキだった頃はまだ良くて、現在の地方創生事業だと都会のコンサルと限界集落貴族が結託して富が両者の間で山分けになります。ここによそ者が入り込むと厳しい洗礼を受けることになります。

限界集落化した町は、こうした商業貴族連合と鉄板の資産を持つ漁業家と農業家の支配下に置かれます。店や土地・漁業権などを持たない人々は「何でも屋」として色々な仕事を兼業します。彼らも彼らで実はちゃんとやっていける。年を取るとお金がありますから都会のマンションを購入します。

こうして地元には金が残らず人口もさらに減るのですが、彼らの子供たちはそれがたとえ小さなパイでも人口が減る分だけ一人当たりの取り分は増えるので「コンパクトシティ?なにそれ美味いの(笑)」という感じになります。最大の脅威はよそ者という構造ができます。

福祉研究をしている先生に聞いたのですが、システムとして福祉が機能するのは人口2万人からだとか。私の経験と一致しています。1万人を切ると市場原理は機能しないので、物物交換の世界に入ります。既得権を持つ住民は実は美味いものを極めて安い価格で手に(口に)入れています。

こうなると「地産地消」という都会人の思い描く永久機関はあり得ません。海産物にせよ農業の収穫物にせよ、彼らは良いものを都会で売り捌きます。地元の労働力は外国人研修生が受け持つことになるので、人手不足も起きませんから移住者には過酷な環境が形成されます。

Xユーザーのオッカム

238 notes

·

View notes

Quote

日本の限界集落に対して「住民のご先祖様はなぜここに住むことにしたんだろうか」と疑問に思ってたが、「元々色んなところに人は住んでたけど国や資本家の都合で都市に住むことを強制される人が出現して結果的にそっち側の方が主流になった」と説明してる本があって「なるほど」となった

(6) Xユーザーの服さんさん

215 notes

·

View notes

Text

寄付って難しいよね、という話。 自然災害とかが起きて、「寄付しようね」という話から「寄付したことは堂々と言っていい、もっとアピールしてもいい。

自分のメリットのためでもいい」とか「偽善だと叩くのはおかしい、偽善であっても実行すべき」みたいな投稿をよく目にするんですが、 それはそれで同意しつつ「寄付をすることを公言するデメリット」みたいなのもあるのです。 結構「偽善だと叩かれるからだろ」みたいな思い込みの人もいると思うんですが、全然違う悩みもあるよ、というのを書いてみます。

特に問題提起をしたいわけでも、議論を活発化させたいわけでもなく「情報の共有」に近い投稿です。

-- 僕も、寄付をそれなりにするタイプなんですが、寄付をしたことを明言したり、一度寄付をしてしまうと、めちゃく��ゃ寄付を募集している人から連��が来ちゃったりするんですよね。

例えば、応援しよう、と思って寄付をしたところ、そのNPOの人から「今はこれをやっているんですが、困っている子供達のために寄付してください」とか「影響力をお借りしたいので、これを拡散してくれ」というのが、頻繁に来てしまいます。

これは、その人が悪いというよりも、完全に構造的にこうなっています。というのも、寄付で活動をしている人たちって - マーケティング費用にかけられるお金が限定的である

- 寄付を集める場合に、もっとも効率的なのが、一度寄付をした人に営業をかけ続けることである

- 寄付をした人の、寄付回数と単価を上げ続けるのが、もっとも活動をドライブさせる という性質があるからです。 となると、寄付をするようになると、いろいろな人から「これを拡散してくれ」「これに寄付をしてくれ」という連絡が来続けます。

そして、さらに営業効率を上げるとしたら「多く払っている人からアタックするべき」というのもあります。 例えば、1000円を寄付してくれる人に倍にしてくれ、と頼むよりも、年間100万円を払っている人に、1%増やしてくれ、というほうが、10倍効果が高いわけなので。

-- また、大きなNPOなどでは、手紙が頻繁にくるようになります。 「今、アフリカではこんな悲惨なことが起きています。ワンピース一枚の値段で、この子供が売られています。あなたの寄付が必要」とか、「この子は、一日一色しか食べられません。

一日の食費がたったの500円です」みたいな、感情を刺激するような、写真付きのレポートとかで来続けたりします。 読んでて辛い気持ちになるやつです。

これまた構造的な問題で - ロジックで見せるよりも、感情を最大限刺激して、反応を引き出すことが寄付を集める上でもっとも合理的 - なので、「かわいそうな子供」「悲惨な人たち」というのを、効果的に伝えるようになりがち というのがあります。

-- んで、これら、どちらの問題も「社会的に良い活動をしている人たちがもっとも効果的なことを実行している」という点で、まったく非難されるべきことではないわけです。

ただ、「実名で善意で行動して公開したら、お金やSNSでのシェアを要求され続けられるので、限界まで利用される気がしてなんかしんどくなる」というのと「感情を刺激するような悲惨な写真やテキストが送られ続けて、見るのが辛い」みたいなことが起こっちゃうんですよね。

-- 一時期、Facebookの広告が全部、NPOなどで、3投稿につき1投稿くらい、戦争や貧困で悲惨な目に会っている人たちの写真が出てきたり、殺処分間近な動物の写真が出てきたりして、みるのが辛い気持ちになったりしました。 そして、なんかしてあげたいと思って寄付をしたりすると、さらにターゲットになって広告が増えるという循環になったりしていました。 今では、ほとんどが詐欺広告になったので、ほっとしています。

-- というので、寄付をしたことを明言したり、シェアをしていると、どんどんとそういうスパイラルに陥っていき、最終的に悪い感情になっちゃったりするんですね。

「いつもテンプレートのメッセージでプレッシャーをかけてくるな」とか「断っても、食い下がってきて、結局寄付とシェアをすることになるな」みたいな気持ちになったら、なんか、その人たちの活動が目に入るだけで、疲れてしまうというか。 また、NPOや社会活動をやっている方がよくいうこととして、「こういう現状を知っておいてもらいたい」というのがあります。

それは本当にそうだろうなあ、と思うのですが、それを知り続けた結果、ものすごい暗い気持ちになってしまいます。でも「目を背けてはいけない」とか「恵まれている人は知っておくべき」みたいなプレッシャーも出てきちゃってて、、 結果として、戦争、人種差別、アフリカの貧困国の惨状、子供への虐待、シングルマザーの貧困、食事を食べれない子供や若者、中毒症患者、などいろいろな情報が入ってきて、認知と感情の限界に達してしまう、みたいなのが感じます。

あらゆる困っている人の情報を摂取し続けると、気分が落ち込んでしまうというか。

-- というので、個人的には、社会活動系は、なるべくこっそりやろう、匿名でやろう、という気持ちになっています。寄付自体をやめるとかはよくないですし、続けたいので、自分が続けやすい、疲弊しない形にしたいというのが本音です。

寄付をしていることを公言するのはめっちゃ良いことだと思いますし、「自社のブランディングになるからやろうぜ!」という意思決定でも、それで困っている人にお金が流れるのは良いことだと思うので、どんどんやったほうがいいと思うんですが、このような理由で公言しない人もいるので、書いてみました!

インターネットで何を叩かれてもさほどダメージがないんですが、善意の人からの行動の方が、ダメージが蓄積するなあ、と思っています。

Xユーザーのけんすう/『物語思考』4万部突破さん

38 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)3月9日(土曜日)弐

通巻第8170号

米議会下院、TIKTOK禁止法案を可決

EU委員会はアップルに20億ドル、メタに13億ドルの罰金

*************************

2024年3月7日、米下院エネルギー・商業委員会は「TikTokの米国内での利用を禁止する法案を全会一致で可決した。

この委員会可決は最終決定ではなく、本会議で審議されるため、まだ先行きが決定的になったとは言えないが、親会社バイトダンスにとっては衝撃だろう。

TIKTOKの利用者は全米で1億5000万人以上あり、モンタナ州では、利用禁止法が成立している。違反者には1万ドルの罰金が課せられる。TIKTOKのCEOはすでに二度、議会証言に喚問されているが、ロビィストを雇用して議会工作を進めてきた。また議会にはTIKTOK禁止法など「とんでもない」と利用者から抗議の電話が集中したとの報道もある。

下院の「中国問題特別委員会」(ギャラガー委員長)ら超党派の議員団が「TIKTOKの親会社=北京字節跳動科技(バイトダンス)は共産党の管理下にあり、米国の安全保障にとって深刻な脅威だ」と指摘していた。

TIKTOKは中国で6億人、インドでも1億2000万人が利用している。日本でも2700万人がユーザーという統計があり、若者が熱中していることが分かる。

ヨーロッパでは米国のハイテク大手に厳しい制限をかける措置が連続している。なにしろEU委員会とういう官僚機構は奇怪な法律をつくる可笑しな集団である。

アップルはEU委員会から独禁法違反を問われ、20億ドルの罰金を課された。2020年4月から独禁法違反の捜査がはじまり、65回もの聴き取り調査の挙げ句、EU委員会のマサレト・ベストタガーが発表した。具体的にはスウエェーデンの企業と音楽ストリーミングに関して争っていた。

2023年にメタはデータプライバシー侵害として13億ドルの罰金を課せられた。米企業側にとって言いがかりという感覚で、トランプが四つの裁判で起訴されているが、いずれも法理論的に無理筋で、選挙妨害の嫌がらせと同様な感覚で捉えているようだ。

ブリュッセルは、新たな法的手段を用いて最大手のテクノロジー企業の行動変容を強制し、中有小企業の活躍できるオンライン分野を創出するのだと大義名分を掲げた。

EUの「デジタル市場法」はアップル、アマゾン、グーグル(親会社のアルファベット)そしてTIKTOK、メタ、マイクロソフトの六社が「やるべきこと、してはいけないこと」のリストを導入する。「私たちは、行動を変えることが目的である」とEU委員会は言う。

専門筋は「大手ハイテク企業にこれらの新しい規則を遵守させるのは大変だろう」と先行きの大仕事を見ている。

EU委員会は左翼、グローバリストの巣窟がエリート顔してあつまるところでブラッセル本部はベルギー国民からは評判がたいそう悪い。なにをしているかと言えば、無駄な報告書を起草し、昼はワインで議論し、結局は誰も読まないレトリックの長文の作文が得意である。それを議決するEU議会もダボス会議のように左翼に蝕まれている。フランスで、ワインを飲みながら革命を語るサロンに偽知識人があつまったが、かれらを「サロンマルキスト」と言った。あれと同じ、ヨーロッパ文明の復興というシナリオは考えにくい。

このEU委員会の「次の標的」はXと言われている。

罰金を巨額にして、EUはメタ、アマゾン、マイクロソフト、グーグルなども「デジタル市場法」違反だとしている。そんな法律を何時つくったのだ。

この所為かどうか、フォーブス恒例の「世��大富豪500」ランキングで、イーロン・マスクは首位の座をベゾスに明け渡した。ベゾスの個人資産は2000億ドル、マスクは1980億ドル。ちなみに三位はフェンディ、ルイビュトン、ディオール、ジバンシー、セリーヌなどのLVMHのCEOのベルナル・アルノー。

財閥の評価は所有株式の時価だから株式の乱高下があれば順位は入れ替わる。マスク率いるテスラ株は年初来、3月7日までに24%の下落を示している。

かつて財閥ランキングは持ち株より不動産の時価だったから、西武の堤義明が世界一となったこともあった。

ともかく大手ハイテク企業、これまでの爆走にブレーキがかかった。

14 notes

·

View notes

Photo

【🗞連載20回目です 3/22】 今回は卒業間近のキャンプでのお話です🌙 良かったら読んでみてください🙏 ……………………………… #自然保育 #自由な学び #オルタナティブスクール #旅をする木 #星野道夫 #限界集落 #DIY #環境教育 #もう一つの居場所 #自然がっこう旅をする木 #日本海新聞 #嘲笑思い出す #キャンプ (自然がっこう 旅をする木) https://www.instagram.com/p/CqFa9BmLEmb/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

5月5日(日)のこどもの日に、渋谷のMIYASHITA PARKにある「天狼院カフェSHIBUYA」にて脚本家の加藤正人さん、落語家の立川談慶さん、監督の白石和彌さんによるスペシャルトークイベントとサイン会を実施します!

こちらの募集は終了しました。

このたび、渋谷のMIYASHITA PARKにある「天狼院カフェSHIBUYA」にて脚本家の加藤正人さん、落語家の立川談慶さん、そして白石和彌監督の3人による、小説『碁盤斬り 柳田格之進異聞』(文春文庫)&映画『碁盤斬り』の初めてで最後のスペシャルトークイベントとサイン会を実施することが決定しました!さらに、トークイベントの他には、立川談慶さんによる落語「柳田格之進」の特別バージョンの披露も予定しています!イベントの開催は、ゴールデンウィーク真っ只中の5月5日(日)のこどもの日。次世代のカルチャーを発信し続けている渋谷の心地よいカフェで、小説と映画、さらに落語による『碁盤斬り』の世界を堪能し、スペシャルな時間を共有しましょう!イベントは2回の開催を予定しており、LIVE配信も実施します。当日は、ビックリするようなこともあるかも!?みなさまの参加、お待ちしております!また、映画版ポスターに帯替えした小説『碁盤斬り 柳田格之進異聞』(文春文庫)が登場します!こちらもお見逃しなく!

【イベント概要】

日時:2024年5月5日(日・祝)

《1回目》

11:30受付開始

12:00イベント開始

13:15イベント終了予定

《2回目》

14:00受付開始

14:30イベント開始

15:45イベント終了予定

定員:天狼院カフェSHIBUYA会場内 各回50名

※1回目のイベントでLIVE配信を予定しております

会場:天狼院カフェSHIBUYA

https://tenro-in.com/category/shibuya/

東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK South3階

イベント内容:スペシャルトーク、落語「柳田格之進」、加藤正人さんサイン会

出演者:加藤正人(脚本家)、立川談慶(落語家)、白石和彌(映画監督)

参加費:一般 無料

天狼院読書クラブ 無料

LIVE配信参加者 無料

※サイン会には小説『碁盤斬り 柳田格之進異聞』(文春文庫)を当日のお買い求めが必要となります。

【お申し込み方法】

下記フォームへ必要事項を記入し送信

【お申し込み期間】

2024年4月19日(金)18:00~2024年4月23日(火)23:59まで

※抽選結果は4月26日(金)中に当選者の方のみに、「[email protected]」からご連絡をします。

【注意事項】

・当選権の譲渡・転売は禁止とさせていただきます。当選者ご本人さまのみご参加いただけます。

・LIVE配信鑑賞にあたってのデータ通信費用は、お客さまの負担となります。

・ご応募は、日本在住の方に限らせていただきます。興行、配給および広告宣伝、媒体従事者を含む業界関係者はご参加になれません。応募内容に不明な点がある場合、違反行為が確認される場合は応募および当選を無効とすることがあります。

・当イベントの録画・録音は固く禁じております。

・当イベントの模様は、メディアにて紹介記事にする場合がございますので、予めご了承ください。

・その他、ご参加にあたっては、主催者の指示及びルールに従っていただきます。

・都合により、予告なく変更・中止となる場合があります。予めご了承ください。

10 notes

·

View notes

Text

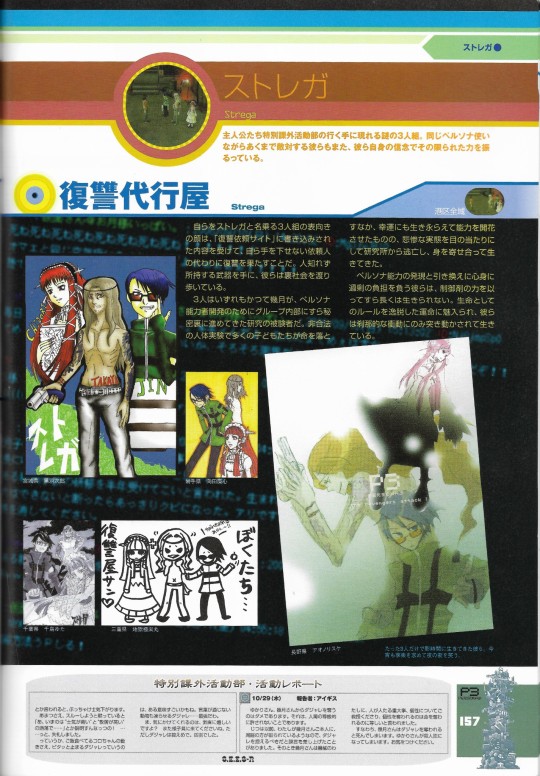

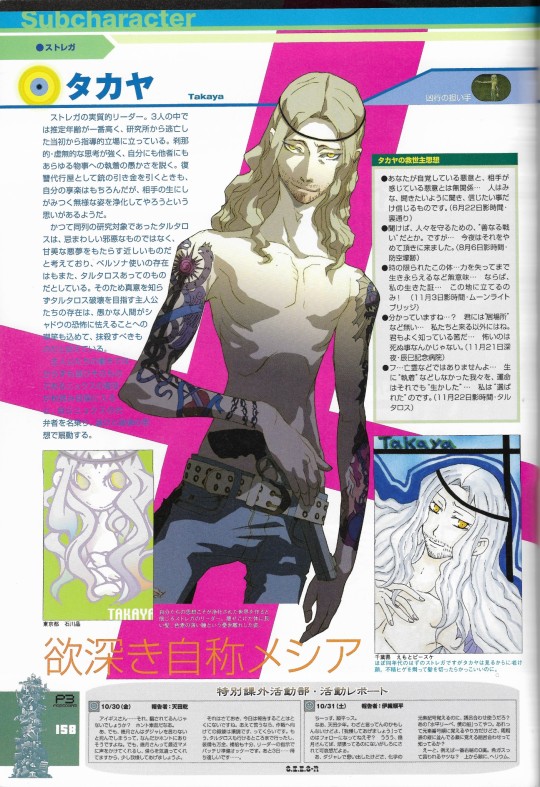

Persona 3 Club Book Strega pages scan and transcription.

ストレガ

Strega

主人公たち特別課外活動部の行く手に現れる謎の3人組。同じペルソナ使い ながらあくまで敵対する彼らもまた、彼ら自身の信念でその限られた力を振るっている。

復讐代行屋 Strega

港区全域

自らをストレガと名乗る3人組の表向きの顔は、「復讐依頼サイト」に書き込みされた内容を受けて、自ら手を下せない依頼人の代わりに復讐を果たすことだ。人知れず所持する武器を手に、彼らは裏社会を渡り歩いている。

3人はいずれもかつて幾月が、ペルソナ能力者開発のためにグループ内部にすら秘密裏に進めてきた研究の被験者だ。非合法の人体実験で多くの子どもたちが命を落とすなか、幸運にも生き永らえて能力を開花させたものの、悲惨な実態を目の当たりにして研究所から逃亡し、身を寄せ合って生きてきた。

ペルソナ能力の発現と引き換えに心身に過剰の負担を負う彼らは、制御剤の力を以ってすら長くは生きられない。生命としてのルールを逸脱した運命に魅入られ、彼らは刹那的な衝動にのみ突き動かされて生きている。

たった3人だけで影時間に生きてきた彼ら。宵も享楽を求めて夜の街を笑う。

タカヤ Takaya

凶行の担い手

ストレガの実質的リーダー。3人の中では推定年齢が一番高く、研究所から逃亡した当初から指導的立場に立っている。刹那的・虚無的な思考が強く、自分にも他者にもあらゆる物事への執着の愚かさを説く。復讐代行屋として銃の引き金を引くときも、自分の享楽はもちろんだが、相手の生にしがみつく無様な姿を浄化してやろうという思いがあるようだ。

かつて同列の研究対象であったタルタロスは、忌まわしい邪悪なものではなく、甘美な悪夢をもたらす近しいものだと考えており、ペルソナ使いの存在はもまた、タルタロスあってのものだとしている。そのため真意を知らずタルタロス破壊を目指す主人公たちの存在は、愚かな人間がシャドウの恐怖に怯えることへの嘲笑も込めて、抹殺すべきものだと捉えている。

主人公たちの働きではからずも滅びそのものである二ュクスの復活が秒読み段階に入ると、自ら二ュクスの代弁者を名乗り、滅びと破壊の思想で扇動する。

タカヤの救世主思想

• あなたが自覚している悪意と、相手が感じている悪意とは無関係⋯ 人はみな、聞きたいように聞き、信じたい事だけ信じるものです。(6月22日影時間・裏通り)

• 聞けば、人々を守るための、“善なる戦い” だとか。ですが⋯ 今夜はそれをやめて頂きに来ました。(8月6日影時間・防空壕跡)

• 時の限られたこの体⋯力を失ってまで生き永らえるなど無意味⋯ ならば、 私の生きた証⋯ この地に立てるのみ!(11月3日影時間・ムーンライトブリッジ)

• 分かっていますね⋯? 君には “居場所” など無い⋯ 私たちと来る以外にはね。君もよく知っている筈だ⋯ 怖いのは死ぬ事なんかじゃない。(11月21日深夜・辰巳記念病院)

• フ⋯亡霊などではありませんよ⋯ 生に “執着” などしなかった我々を、運命はそれでも “生かした”⋯ 私は “選ばれた” のです。(11月22日影時間・タルタロス)

自分たちの思想こそが浄化された世界を作ると信じるストレガのリーダー。痩せこけた体に長い髪、色素の薄い瞳という憂世離れした姿。

欲深き自称メシア

ほぼ同年代のはずのストレガですがタカヤは見るからに老け顔。不精ヒゲを剃って髪を切ったらかっこいいのに。

ジン Jin

知性派の爆弾魔

タカヤの右腕を務める少年。自作の爆弾を持ち歩き、武器として使用している。

社会から隔絶された自分たちだけのコミュニティの中で生きているストレガは、物資の調達の大半を影時間を利用した略奪行為によってまかなっているが、その指揮を担うのがブレーンであるジン。特別課外活動部を脱退してからの荒垣に接触し、ペルソナ能力抑制のための制御剤を提供することになったのも、ジンの情報収集能力あってのことである。またネットでは同名のハンドルネームで知られており、その知名度と情報操作のノウハウが、ニュクス教を一気に広げることを可能にした。

つねにともに生きてきたタカヤを崇拝しているが、それゆえに狂気の思想に囚われる彼を、命を捨てていさめようとする。

物議を醸す髪の構造がよくわかる右からの一枚。身につけているものひとつひとつにもこだわりが感じられます。

ストレガ一家を支える苦労人な屋台骨

実際的な生活能力の欠如したストレガを支える一番の常識人。資金調達から食事の世話まですべてを担う関西弁のミリタリーマニア。

ジンの毎晩大変なんだから

• お前を恨んどるヤツがおんねや。でもって、“復讐” を頼まれとる。(6月22日影時間・裏通り)

• お前らには “個人” の目的しかあらへん。どいつも本音はその為に戦っとる。お前らの正義は、それを正当化する為のただの “言い訳” や。そんなんは “善” や ない⋯ ただの “偽善” や。そんなもんに邪魔されとうない。(8月6日影時間・防空壕跡)

• 破れかぶれは、あかん! ⋯すんません。でもこれは⋯ あなたが言うてくれた言葉です。(11月3日影時間・ムーンライトブリッジ)

• やめときや、タカヤ⋯ アンタには先がある! ここで無理したって⋯意味 あらへん! (11月22日影時間・タルタロス)

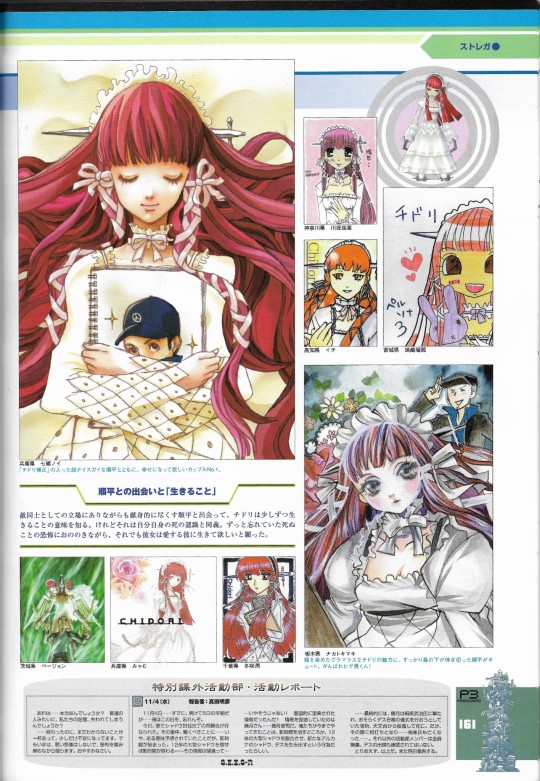

チドリ Chidori

手斧の魔女

白いドレスに身を包んだ、虚ろな表情の少女。ストレガのひとりとしてタカヤやジンと行動を共にし、ぺルソナ能力のひとつである索敵能力でふたりのサポートを行なうが、ふたりとともに戦いの場で力を振るうことは少ない。

感情表現に乏しく、とくに喜びや悲しみを表に現すことはほどんどない。それは幾月の下で受けた過酷な人体実験や、逃亡後の寄る辺のない生活によって後天的に身に付けた自衛の手段。また彼女は自身のペルソナを通して、あらゆる生き物に命を分け与えることができるが、これも自分の人生にはすぐ先に死が見えているという揺るぎない事実ゆえ、生きることに対してまったく執着を持たなくなった結果の悲しい力だ。しかしそれでも、ふたりが手を下す殺戮現場に決して目をやろうとしないのは、運命をゆがめて与えられる死への、本能的な嫌悪感を抱いているからかもしれない。

生を放棄した飛べない小鳥

可憐な容姿に似合わず手斧を振るって戦う少女。気の向かない相手とは一切会話せず、自分のペルソナだけを拠りどころに生きている。

冷めた目線はチドリのトレードマーク。豪奢なドレスは彼女の趣味なのか、ジンのお仕着せなのか。

あんたには関係ない私の言葉

• チドリよ。私の名前。順平が訊いたんでしょ? あの絵⋯もうすぐできるから。私の描いたものは、私にしか分からない。でもそんなに見たきゃ⋯来れば? (8月31日昼・ポートアイランド駅前)

• 命より、作戦が大事ってこと? 死ぬ事って、普通の人には一番の恐怖なんでしょ? ⋯ 違うの? (9月5日影時間・巌戸台分寮屋上)

• ⋯言っとくけど、心配してくれなんて、言ってないから。あんたの勝手な早合点でしょ。(9月8日昼・辰巳記念病院)

• なにそれ⋯ なんで、そんな顔してるの? 死ぬなんて怖くないのに⋯ 死なんて、あした目が覚めないってだけ⋯ ただそれだけじゃないの。(9月10日昼・辰巳記念病院)

• そう⋯アイツのせいよ⋯ アイツが近づいて来てから、私、毎日、苦しくて⋯ 死ぬのが⋯怖くなって⋯ (11月21日深夜・辰巳記念病院)

• 順平と一緒に居ると、怖くなかったものが、なんでも怖くなる⋯ 無くすのが怖い⋯ 死ぬのだって怖い⋯ 一緒の時間が終わっちゃうのが⋯怖い⋯ だから、私⋯ (11月22日影時間・タルタロス)

「チドリ補正」の入った超ナイスガイな順平とともに。幸せになって欲しいカップルNo.1。

順平との出会いと「生きること」

敵同士としての立場にありながらも献身的に尽くす順平と出会って、チドリは少しずつ生きることの意味を知る。けれどそれは自分自身の死の認識と同義。ずっと忘れていた死ぬことの恐怖におののきながら、それでも彼女は愛する彼に生きて欲しいと願った。

頬を染めたグラマラスなチドリの魅力に、すっかり鼻の下が伸ぎ切った順平がキュート。がんばれヒゲ男くん!

#persona 3#p3#p3 club book#strega#takaya#jin#chidori#scanned these ages ago but have only now transcribed them

9 notes

·

View notes

Text

House in Shukugawa 夙川の家

ミニマルな空間と美しい曲線が生む 優しく包容力のある住まい

The minimalist space and beautiful curves create a tender and inclusive home

夙川の家は兵庫県西宮市に位置し、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿地にある。

プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対し、内部を周囲から切り離して住み手のための”独立した世界”をつくることを目指した。

”中庭”と”大きな気積をもったドーム状空間”により、閉じた箱の中でも窮屈さを感じることなく、美しい緑や光を愛でながら居心地良く過ごすことができる。包み込むような空間が家族の団欒を生み、暮らしを受け止める包容力のある住まいとなっています。

“House in Shukugawa” is located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, on a compact flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world for the client on the inside.

The “courtyard” and “domed space with a large volume” allow the residents to spend a cozy time while enjoying beautiful greenery and light, without feeling cramped in a closed box. The enveloping space creates a family gathering, and the house has the tolerance to accept the people’s life.

-

⚪︎ロケーション

立地は兵庫県西宮市。周辺は自然が豊かで古くからの邸宅街が広がる夙川沿岸の閑静なエリア。地価が高く坪単価も比較的高いため、土地が細分化され密集している地域も多くみられる。 敷地はそのような地域の旗竿型のコンパクトな土地であり、四方を2階建て隣家に囲まれた窮屈な印象があった。クライアントは、周辺環境の良さと幼い頃から慣れ親しんだ地域であるという点を重視しこの土地を購入された。

⚪︎ご要望

クライアントから伺った理想の住環境や要望は、次の5つに整理できる。

自然とのつながり(緑、光、風、四季を感じれること)

プライバシーを確保しつつhyggeを大切にできること(hygge:デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」をさす言葉)

陰翳礼讃の精神で光や陰翳を繊細に感じられること、照明計画も同様に均一な明かりではなく変化や緩急があること

全体に繋がりがあり、用途に合わせて空間ボリュームが多様に調整されていること

インテリアから建築まで飽きのこない普遍性のあるデザインであること

これらのテーマと敷地条件をもとに、建築形態を検討していった。

⚪︎デザインコンセプト

プライバシーの観点から外側に開くことが難しい敷地条件であったため、内側にクライアントのための独立した世界をつくることを目指した。共有していただいた好みのインテリアイメージにはヨーロッパの空気感を感じるものが多く、意匠にもそれらの要素を取り入れることにした。

まず敷地に対して可能な限り大きく建物のフットプリントを設定し、外に閉じた箱型の計画とした。内部でも自然や四季を感じ取れるよう、比較的採光が確保しやすい北側の角に中庭を配置。その周りにリビングダイニングやキッチンなどのアクティブスペースを設けた。寝室や浴室といった個人の休息スペースは、必要最小限の大きさにして2階に配置した。

この住まいの最大の特徴であるホールは、家族や親しい友人と親密な時間を過ごすためにつくられた。外に閉じた住まいの中で窮屈さを感じることなく、居心地良く快適に過ごせる空間を目指したものである。適度に求心性のある平面が団欒を生み、中庭とドームの大きな気積により人が集まっても居心地の良さを担保できる。暮らしを受け止める包容力のある空間となっている。

さらに完全にプライベートな空間である2階に対して、1階は住宅でありながらセミパブリックな空気感を持たせることで、狭い箱の中に変化と奥行きを生み出そうとしている。床のタイル仕上げ、路地のテラス席のようなダイニングテーブル、吹き抜けに突き出したバルコニーのような踊り場、ドームとシンボリックなトップライトが醸し出す少し厳かな雰囲気、などの要素が相まって1階の空気感をつくり出している。

採光については、単に明るいことだけではなく相対的に明るさを感じられることも重要である。ホールの開口部は最小限として全体の照度を下げつつ、中庭に落ちる光が最大限美しく感じられるように明るさの序列を整理した。また壁天井の仕上げは淡い赤褐色の漆喰塗りに統一することで、明るさを増幅させながら光の暖かさも感じられるようにした。

空間操作としては、中庭外壁隅部のR加工、シームレスな左官仕上げとしたドーム天井、ドームと対照的に低く抑えた1階天井高などが距離感の錯覚を起こし、コンパクトな空間に視覚的な広がりをもたらしている。

⚪︎構造計画

木造軸組構法の構造材には、強度が高いことで知られる高知県産の土佐材を使用。上部躯体には土佐杉、土台にはより強度や耐久性の高い土佐桧を用いた。工務店が高知県から直接仕入れるこだわりの材であり、安定した品質の確保とコスト削減につながっている。

⚪︎造園計画

この住まいにおける重要な要素である中庭は、光や風を映し出す雑木による設え。苔やシダなどの下草から景石や中高木まで、複数のレイヤーを重ね、コンパクトでありながらも奥行きのある風景をつくり出している。またコンパクトな分植物と人との距離が近く、天候や四季の移ろいを生活の中で身近に感じ取ることができる。石畳となっているため、気候の良い時期は気軽に外へ出て軽食を取るなど、テラスのような使い方も可能。草木を愛でる豊かさを生活に取り入れてもらえることを目指した。

敷地のアプローチ部分には錆御影石を乱張りし、大胆にも室内の玄関土間まで引き込んで連続させている。隣地に挟まれた狭い通路であるため、訪れる人に奥への期待感を抱かせるような手の込んだ仕上げとした。また石敷きを採用することにより来訪者の意識が足元に向かい、ホール吹抜けの開放感を演出する一助となっている。

⚪︎照明計画

ベース照明は、明るすぎず器具自体の存在感を極力感じさせない配置を心掛けた。特に中庭の植栽を引き立てる照明は、月明かりのように高い位置から照射することで、ガラスへの映り込みを防止しつつ、植物の自然な美しさを表現できるよう配慮している。ホールについても、空間の抽象度を損なわないために、エアコンのニッチ内にアッパーライトを仕込み、天井面に器具が露出することを避けた。

対して、人を迎え入れたり留まらせる場(玄関、ダイニング、リビング、トイレ)には、質感のある存在感をもった照明を配置し、インテリアに寄与するとともに空間のアクセントとしている。

⚪︎室内環境

居心地のよい空間をつくるためには快適な温熱環境も不可欠である。建物全体がコンパクト且つ緩やかに繋がっているため、冬季は1階ホールとキッチンに設置した床暖房によって、効率よく建物全体を温めることができる。壁天井には全体を通して漆喰(マーブルフィール)による左官仕上げを採用し、建物自体の調湿性能を高めている。

換気設備は「第1種換気※1」を採用。温度交換効率92%の全熱交換型換気ファン(オンダレス)により、給排気の際に室内の温度と湿度を損なうことなく換気を行うことができるため、快適で冷暖房負荷の削減に繋がる。CO2濃度や湿度をセンサーにより検知し、自動で換気量を増やす仕組みも取り入れている。

また断熱材は、一般的なボードタイプよりも気密性が高く、透湿性に優れた木造用の吹き付けタイプを使用。サッシはLow-E複層ガラス+アルゴンガス充填で断熱性を高めた。

※1「第1種換気」..給気、排気ともに機械換気装置によって行う換気方法

⚪︎まとめ

近隣住宅が密集する環境の中で、周囲を隔てて内部空間を切り離すことで、住み手のための世界を築くことができた。仕事で毎日を忙しく過ごすクライアントだが、ここでの時間は、仕事を忘れ、好きなものに囲まれ、家族や友人たちと心から安らげる時を過ごしてほしい。心身共に癒やされるような家での日常が、日々の活力となるように。この住まいがそんな生活を支える器になることを願っている。

⚪︎建物概要

家族構成 |夫婦

延床面積 |70.10㎡

建築面積 |42.56㎡

1階床面積|39.59㎡

2階床面積|30.51㎡

敷地面積 |89.35㎡

所在地 |兵庫県西宮市

用途地域 |22条区域

構造規模 |木造2階建て

外部仕上 |外壁:小波ガルバリウム鋼板貼り、ジョリパッド吹付

内部仕上 |床:タイル貼、複合フローリング貼

壁:マーブルフィール塗装仕上

天井:マーブルフィール塗装仕上

設計期間|2022年11月~2023年7月

工事期間|2023年8月~2024年3月

基本設計・実施設計・現場監理|

arbol 堤 庸策 + アシタカ建築設計室 加藤 鷹

施工 |株式会社稔工務店

造園 |荻野景観設計株式会社

照明 |大光電機株式会社 花井 架津彦

空調 |ジェイベック株式会社 高田 英克

家具制作|ダイニングテーブル、ソファ:wood work olior.

ダイニングチェア:tenon

インテリアスタイリング|raum

撮影 |下村写真事務所 下村 康典 、加藤 鷹

資金計画・土地探し・住宅ローン選び|株式会社ハウス・ブリッジ

テキスト|加藤 鷹

-

House in Shukugawa

⚪︎Positioning the land as the background

Located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, the surroundings along the Shukugawa River are quiet, with abundant nature and a long-established residential area. Due to the high value of land and the relatively high unit price per tsubo, there are many areas where land is densely subdivided into smaller lots.

The site was a compact, flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. These conditions were by no means good. However, the client purchased the lot because of its good surrounding environment and the fact that it was in an area that he had grown familiar with since childhood.

⚪︎Requests

The ideal living conditions and requests we recieved from the client can be organized into the following five categories.

To be able to feel nature (greenery, light, wind) even inside the house

To be able to value "hygge" (Danish word meaning "comfortable space" or "enjoyable time") while ensuring privacy

To be able to feel light and shade sensitively in the spirit of " In Praise of Shadows(Yin-Ei Raisan)" and the same goes for the lighting design

The entire space is connected and the spatial volume is adjusted in a variety of uses

Timeless design that can be cherished for a long time

Based on these themes and the site conditions, the architectural form was studied.

⚪︎Design concept

The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world within the house in line with the client's preferences. Many of the interior images they shared with us had a European feel, and we decided to incorporate these elements into the design.

First, the footprint of the building was set as large as possible in relation to the site, and it was designed to be boxy and closed to the outside. To allow the interior to experience nature and the four seasons, a courtyard was placed in the north corner, where it is relatively easy to secure lighting. The hall (living and dining room), kitchen, and other active spaces are located around the courtyard. Rooms for individual rest, such as bedrooms and bathrooms, were kept to the minimum necessary size and placed on the second floor. (The storage furniture in the bedroom is movable in order to accommodate changes in usage.)

The hall, the most distinctive feature of the house, was created to spend quality time with family and close friends. Therefore, we aimed to create a cozy and comfortable space without feeling cramped in a house that is closed to the outside. The moderately centripetal plan creates a family gathering, the courtyard and the large volume of the dome guarantees a cozy feeling even when people gather together. It is a tolerant space that can accept the people’s life.

In contrast to the completely private space on the second floor, the first floor has a semi-public atmosphere even though it is a house, creating a sense of change and depth within the narrow box. The tiled floor, the dining space that resembles a terrace in an alley, the balcony-like cantilever stairs that protrudes into the atrium, and the slightly austere atmosphere created by the dome and symbolic top light all work together to create the atmosphere of the ground floor.

In terms of lighting, it is important not only to be bright, but also to have a sense of relative brightness. While minimizing the openings in the hall to lower the overall illumination level, we organized the sequence of brightness so that the light falling on the courtyard would be perceived as beautiful as possible. The walls and ceiling are finished in a uniform light reddish-brown plaster, which allows the warmth of the light to be felt while amplifying the brightness of the space.

In terms of spatial manipulation, the soft curvature of the outer courtyard wall corners, the seamless plastered dome ceiling, and the low ceiling height of the first floor in contrast to the dome create the illusion of distance and visual expansion in a compact space.

⚪︎Interior Environment

A comfortable thermal environment is also essential for creating a cozy space. As the entire building is compact and gently connected, the volume can be efficiently heated in winter by floor heating installed in the ground-floor hall and kitchen. The walls and ceilings are plastered (with a Marble Feel) throughout to enhance the building's own humidity control.

The ventilation system is "Class 1 Ventilation*1. The ventilation system uses a total heat exchange type ventilation fan (ondaless) with a temperature exchange efficiency of 92%, which allows ventilation without compromising indoor temperature and humidity during air supply and exhaust, resulting in comfort and reduced heating and cooling loads.

The insulation is of the sprayed wooden type, which is more airtight and has better moisture permeability than ordinary board-type insulation. Low-E double-glazing glass with an argon gas filling are used to enhance thermal insulation.

*1 "Type 1 Ventilation". A ventilation method in which both air supply and exhaust are done by a mechanical ventilator.

⚪︎Structural Planning

Tosa wood from Kochi Prefecture known for its high strength, were used for the structural members of the wooden frame. Tosa cedar was used for the upper frame, and Tosa cypress was used for the foundation because of its higher strength and durability. The construction company purchased these materials directly from Kochi Prefecture, ensuring stable quality and reducing costs.

⚪︎Landscaping plan

The courtyard, an important element of the house, is designed with a mix of trees that reflect the light and wind. Multiple layers, from undergrowth such as moss and ferns to landscape stones and medium height trees, create a compact yet deep landscape. The compactness of the space also means that the plants are close to people, allowing the users to feel the weather and the changing seasons in their daily lives. The cobblestone pavement enables the use of a terrace-like space, where one can casually step outside for a light meal when the weather is nice. We aimed to bring the richness of loving plants and trees into people's lives.

The approach to the site is made up of tan-brown granite, which is boldly pulled into the entrance floor of the house to create a continuous line. Since it is a narrow passageway between neighboring properties, we created an elaborate finish to give visitors a sense of anticipation of what lies ahead. The use of stone paving also directs visitors' attention to their feet, helping to create a sense of openness in the hall atrium.

⚪︎Lighting Plan

The base lighting is not too bright, and the presence of the fixtures themselves is minimized as much as possible. In particular, the lighting that enhances the plants in the courtyard illuminates from a high position, like moonlight, to prevent reflections on the glass and to express the natural beauty of the plants. In the hall, lights were installed in the air conditioner niche avoiding the exposure of fixtures on the ceiling surface, so as not to spoil the abstractness of the space.

On the other hand, at the place where people are welcomed in or stay (entrance, dining room, living room, and restroom), lighting with a textured presence is placed to contribute to the interior design and accentuate the space.

⚪︎Summary

In an environment where neighboring houses are densely packed, we were able to build a world for the residents by separating the interior spaces from their surroundings. The client spends his busy days at work, but during his time here, he wants to forget his work, surround himself with his favorite things, and spend truly restful moments with his family and friends. We hope that daily life in a house that heals both body and soul will be a source of daily vitality. We hope that this home will be a vessel to support such a lifestyle.

⚪︎Property Information

Client|Couple

Total floor area|70.10m2

Building area|42.56m2

1floor area|39.59m2

2floor area|30.51m2

Site area|89.35㎡

Location|Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan

Zoning|Article 22 zone

Structure|Wooden 2 stories

Exterior|Galvalume steel sheet, sprayed with Jolipad

Interior|Floor: Tile flooring, composite flooring

Walls: Marble Feel paint finish

Ceiling: Marble Feel paint finish

Design Period|November 2022 - July 2023

Construction Period|August 2023 - March 2024

Basic Design/Execution Design/Site Supervision| Yosaku Tsutsumi, arbol + O Kato, Ashitaka Architect Atelier

Construction| Minoru Construction Company

Landscaping|Ogino Landscape Design Co.

Lighting|Kazuhiko Hanai, Daiko Electric Co.

Air Conditioning|Hidekatsu Takada, Jbeck Co.

Dining table and sofa|wood work olior.

Dining chairs|tenon

Interior styling|raum

Photography|Yasunori Shimomura, Shimomura Photo Office (partly by O Kato)

Financial planning, land search, mortgage selection|House-Bridge Co.

Text | O Kato

#architecture#architectdesign#design#インテリア#インテリアデザイン#buildings#furniture#home & lifestyle#interiors#夙川の家#住宅#住宅設計#建築#アシタカ建築設計室#空間デザイン#住まい#Ashitaka Architect Atelier

8 notes

·

View notes

Text

陳界仁

- 風摧肉身 - 工作雜記(整理)

2023

----

風摧肉身一工作雜記

(彙整一1)

我們可能拍關於「下一刻」的世界的紀錄片嗎?

首先,這無關於所調的真實與虛構等問題,眾所周知,所有自我宣稱是「真實」的紀錄片中,總會包含或多或少的虛構成分,而所謂的虛構,總會直接或間接地顯露出「真實」的某些切片。

時間或時間感——必然來自於運動 (不只關於物理意義上的運動,也包含心理活動等運動形式),而不同運動形式所產生的速度感,也決定了「這一刻」有多長,「下一刻」又要多久才會到來。

如按末日時鐘的象徵性計算方式,人類距離世界末日只剩下90秒。或者說,只要世界仍維持現在資本主義、新白由主義的運作模式與操控模式,那麼這90秒其實都只是「同一秒」的不斷重複,更意謂當我們想拍關於「下一刻」的紀錄片時,就必須先改變「這一刻」的權力結構與其運作模式、操控模式。

在走向脫離當前權力結構的運作模式與操控模式外的「下一刻」時,我們只有先改變自身的運動形式與運動方向,真正的改變才可能發生,而不應局限於現有的計算方式進行加速或減速,但在改變前,我們需先釐清「這一刻」的世界的權力結構是怎麼運作。

在人類社會被加速推向奇點現代性的「這一刻」時,「這一刻」的世界結構,或許可以用下列圖表表示,其結構大致如下:(當然就如所有的固態圖表一樣,這只能顯示權力結構可被顯影的部分,而不是指權力結權不會為了能持續掌握操控權,而一再進行不同階段的自我轉型,至少就可被顯影的部分而言,權力結構始終是以一種半隱形與不斷變形的方式存在。同時,當前權力結構的運作方式,也不只有縱的直線關係,更多時候是以阡陌縱横的複雜交織形式,不斷擴大其網羅;無論如何,這個圖表只是為了方便理解的方便法。)

公司王國

(跨國金融資本集團、軍工複合體、收位與生物科技巨頭)

|

共構成

當前的帝國

並藉由在全球各地製造各種地緣衝突、族群衝突

以及扶植各地代理人等模式

將新自由主義幻象植人絕大多數的國家與地區,形成跨國家的資本共同體(或者說「資本世」)

|

全域式操控技術

同時通過掌控跨國媒體與全球互聯網等技術

將資本共同體外的絕大多數人引入各種迷向空間內

藉此操控人的感知、欲望、思維模式、生命價值觀

與對未來的想像

並將異議之聲驅逐至

可被觸及的範圍外

|

於是

在如同莫比烏斯環的「開放」結構下

製造出有著絢麗外殼的新黑暗時代與新種姓制度

至此,這個結構的變化,只是不斷重複與不斷循環的「偽運動」

在這個「偽運動」中的「下一刻」,必然與「這一刻」完全一樣,同時也讓欲脫離目前 運 動作模式的「下一刻」無法到來。

對於不肯逝去的「這一刻」,為了生成不同於「這一刻」的「下一刻」的世界,我們必須讓不斷重複與不斷循環的「這一刻」消逝,在尋找讓其消逝的方法時,我們需採取一種相對於「偽運動」的「動」的形式——亦即,以一種看似「靜」的姿態態度,冷靜注視「偽運動」如何利用迷向策略所帶來的「偽救贖」,以及在「偽救贖」破滅後的絕望感與窒悶感,如此,我們才可能從持續注視與仔細掃描那看似無出路的絕望感中,找到為何絕望的根源,並從其根源處開始進行點滴工程式的鬆動與���變。

感知控管與感知解殖

在解構「這一刻」的權力結構的操控技術時,同樣需先釐清「這一刻」的權力結構是如何操控我們的感知,如此,我們才可能進行 「感知解殖」,因此有必要先複習幾個當前人類社會中——雖眾所皆知,但卻常被忽視的緊急狀態:

•據樂施會報告,至2023年初,全球前81名富豪所佔有之財富,已超過全球一半人口所擁有的財產總和。

•據世衛組織報告,僅至2020年,全球患有心理 健康 疾病的人數已近10億人,亦即每8人中,就有一人患病。

•據世衛組織報告,全球每年約有80萬人自殺,平均每40秒就有一人選擇結束自己的生命。

•據聯合國政府間氣候變遷問題小組 (IPCC) 2023年最新報告,顯示地球升溫已達攝氏1.1度,若無法在2030年前,將地球溫度控制在升溫1.5度的臨界值内,極端氣候將成為常態⋯⋯。

以上關於人類社會集體生存危機的問題,為何未形成串連全球諸眾反對當前權力結構的運作模式、操控模式的運動?

或者說,這個現象恰恰可以說明公司王國是如何操控我們的感知——從廣義上說,公司王國的操控技術並没有什麼 真正的 秘密,甚至是完全「公開」的運作,其基本操控模式,可以以一系列對偶的形式羅列(同樣是方便法):

不斷擴大我們的欲望/不斷擴大我們的忍懼

不斷製造新的彼岸/不斷製造無法到達彼岸的焦慮

不斷細分出新的身分認同的分類模式/不斷製造被細分後的不同身分之間的衝突

不斷錯亂詞彙和語意的意涵/不斷分裂出新的回音室、同溫層

不斷生產新的「政治正確」信條/不斷製造不符合「政治正確」的敵人

不斷改變生產模式/不斷鼓勵新的消費模式

......

如果我們願意,可以將這類相互矛盾的對偶,一直羅列下去,换言之,公司王國的操控感知技術,其最核心的策略,即是對人類社會不斷進行各種「區分」,不斷製造各種新的我族與他群,直至人類社會被分化成無數的微小部落,至此,公司王國就可以輕易挑動各個微小部落之間的矛盾與戰爭,於是我們被迫陷入——從日常生活中的微型社群之間的爭鬥,到國家與國家、地區與地區之間無休止的媒體戰、經濟戰、科技戰,直到熱戰終於發生⋯⋯。公司王國只要如此無休止的反覆操作,我們就只能成為各種形式的戰爭中,疲憊不堪的士兵或耗材,以致忘了操控這一切的公司王國的存在。

「這一刻」的世界現狀,也是公司王國通過製造各種幻象,並讓我們身陷其中的無邊迷宮。

那「下一刻」的世界該如何生成?

一個相互協作的共生世界,應該是絕大多數經歷各種戰爭形式後的倖存者的願望,但如何成為可能?

或者說,當我們欲拍攝「下一刻」的世界的紀錄片時,我們只有先讓自己成為建造「下一刻」的世界的行動者。亦即,在按下攝影機的拍攝按鈕前,我們至少需先是兩種意義下的行動者——既是解構公司王國的運作模式與操控模式的解構者,同時也是嘗試描繪如何走向「下一刻」的世界的實驗者,一個實踐如何去除過度分別、分類與貴賤之分的行動者。

而這整個運動過程,也可以說是藉由描述可見的迷宮,去挖掘探測不可見的迷宮的過程,一種「以幻(maya)解幻 (illusion)」的行動方式,此時,無論我們有沒有按下攝影機的按鈕,「下一刻」的世界已在逐漸缓慢形成中。

初步彙整

2023.06.30

29 notes

·

View notes