Text

Pinceladas Introdutórias Sobre a Figura da Artista Projetada em Tela

Me é curioso o paradoxo que parece surgir do fato de que, mesmo sendo uma mídia pautada pelo visual, a representação cinematográfica do objeto artístico e de seu ato de criação, na maioria dos casos, beira o alegórico. Não por falta de tentativa, não há real escassez de filmes com personagens que aventuram-se pelas artes plásticas - ao menos não em se tratando de personagens masculinos - mas o cinema num geral parece não saber lidar com o objeto artístico como algo natural, fazendo do mesmo algo aquém da realidade, algo destoante, e tratando a prática de criação deste como desinteressante ao retrato na tela.

Não que o objeto artístico seja mero adereço cenográfico, muitas vezes ele é a coisa que dá movimento a toda trama do filme. A evidência de um crime, a pista de alguma charada, o retrato misterioso de alguém morto ou desaparecido, de alguém pelo qual o protagonista está à procura, a interrogação que paira sobre a trama e que nem por isso deixa de ser algo deslocado no contexto do filme.

Essa distância também recai sobre os realizadores de tais obras. Loucos, problemáticos ou excêntricos, a prática artística denota que o personagem tem outras ambições, que ele é diferente, incomum, inconformado. Não à toa Van Gogh lidera o número de reencarnações cinematográficas, esse personagem em estado de crise é uma reivindicação quase automática da narrativa por conflito, um retrato típico do gênio incompreendido que certamente colabora a noção do mito do artista ainda na contemporaneidade.

No caso das mulheres nesse cinema, como parece ocorrer com qualquer retrato feminino não conformista, destinam-se à reclusão, solidão, frustração e um eterno estado de suspensão. Tal qual exemplificação nas personificações de Amy March em Adoráveis Mulheres (2019/1994/1949), ou Juliette Binoche em Palavras e Imagens (2013) e Os Amantes de Pont-Neuf (1991).

Como sugere Roberta White, em sua análise das narrativas literárias que exploram a figura da pintora, “essas imagens consistem em variações sobre um tema que pode ser chamado de liminal, suspenso e inacabado” (WHITE, p. 19), apresentando a artista sempre em um estado de transição ou dubiedade e sua obra sempre como incompleta ou fragmentada. White também indica que de maneira semelhante, autores de personagens masculinos apresentam arte como algo arriscado e incompatível com uma vivência familiar tradicional, e seus personagens costumam ser a síntese da figura romântica do artista apaixonado e rebelde vivendo radicalmente isolado nos limites ou margens da civilização. A grande diferença, ela argumenta:

[...] é que o artista masculino fictício comete um afastamento mais violento da sociedade da qual ele, por direito de nascença, faz parte. O isolamento da artista feminina é distinto na medida em que, na maioria das vezes, ela não o escolhe, tendo sido excluída dos centros de poder e autoridade em função de seu gênero. (WHITE, p. 27)

Isso quando as personagens são explicitamente artistas, pois na maior parte dos casos a denominação é aferida de maneira quase arbitrária, não havendo nada em tela que prove tal atividade senão por uns desenhos pendurados na parede ou coisa do tipo. Quase sempre essas supostas pintoras, escultoras, designers e afins são personagens secundárias, e mesmo que elas sejam a protagonista do filme não significa que a temática “arte” esteja a frente da narrativa, é muito mais provável que algo como a “necessidade de um romance” seja o carro chefe da trama.

Filmes sobre artistas tendem a despender mais tempo nos contextos que rodeiam a vida da figura do que no ato de produção artística em si, mas isso não justifica representações em que o fato é tão ínfimo a vida da personagem, tal qual em Deixe a Luz do Sol Entrar (2017), ou tão ridicularizante, como ao que se rebaixa Midge Wood em Vertigo (1958), isso antes dela desaparecer do filme sem explicação. Nem mesmo o excepcional longa-metragem de Céline Sciamma, Retrato de uma Jovem em Chamas (2019), escapa totalmente dessa premissa romântica, apesar desta ser uma obra fora da caixa em diversos aspectos, principalmente o retrato que faz do ofício, das alusões a história da arte, da utilização da pintura como parte da força narrativa e da criação de uma personagem ficcional no lugar da figura da pintora, coisa que como a própria Sciamma sabe não foi feito com tanta frequência, como ela mesma disse: “inventar uma pintora, isso raramente foi feito, e agora eu sei por quê, porque é muito difícil!”

A utilização de figuras históricas, como na cinebiografia, que comporta a maior parte das obras que tratam do tema, logo de saída cria uma falsa aproximação entre a realidade da artista no mundo real e o que o filme apresenta como sendo essa realidade, pelo fato de que as figuras apresentadas nestes filmes, além de geralmente serem artistas de séculos passados em que o ambiente de produção era bastante distinto do atual, são por si só personagens extraordinárias. Personagens completamente ficcionais se distinguem pelo fato de que, como sugere White:

[...] são uma projeção do autor da ideia de arte e da reivindicação das mulheres por um lugar no mundo da arte. Ao contrário de um pintor de carne e osso, o artista ficcional existe no reino da ideia e imaginação, é tanto produto quanto criador de arte. Quando a artista de ficção é uma mulher, ela inevitavelmente incorpora a postura política do autor. (WHITE, p.14)

Nas representações cinematográficas, um ato que fica bastante claro nessa postura politizada é quando a personagem encontra ou reivindica um espaço para exercer a prática artística. Demarcando um espaço que parte de uma necessidade operacional na realidade e que na narrativa assume a função de cenário onde dilemas criativos, psicológicos ou sociais da personagem serão confrontados.

No cinema, talvez por sua generalizada preocupação com espaço, esse estúdio ou ateliê abarrotado com as vivências da artista parece até mais relevante que a própria peça de arte que nele se produz. Mesmo personagens bastante secundárias, como Maude Lebowski em O Grande Lebowski (1988) ou Adele Lack em Sinédoque, Nova York (2008), tem seus estúdios evidenciados. Mais drasticamente, em The Artist’s Wife (2019), a retomada da protagonista Claire a pintura, exige que ela não somente arranje um espaço, como um longe e velado de seu marido, também pintor. Virginia Woolf estava mais do que certa quando escreveu que “uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu, se ela quiser escrever ficção”. Havemos de aplicar isso a qualquer circunstância quando discutindo-se arte.

Na representação da pintora Úrsula na animação O Serviço de Entregas da Kiki (1989), por exemplo, fica bem claro a enorme relevância que esse espaço tem na manutenção artística e emocional não só da personagem como de outros, algo que reverbera conhecimento de causa da equipe de realizadores do filme, que a bem dizer é formada basicamente por artistas plásticos, não à toa essa é uma das poucas obras em que a prática artística é apresentada de maneira apaixonada, libertadora e empoderadora mesmo que o filme não seja sobre arte e Úrsula seja apenas uma personagem secundária.

São muitos os elementos que contribuem para a escassez de imagens que forneçam um contraponto às relações de poder e estereótipos, mas não se deve descartar que a sequela do trato que as mulheres receberam ao longo da história ainda é um dos grandes agentes nessa operação. Como nos informa Silvia Federici, em seu estudo da relação da caça às bruxas e o advento do capitalismo, por efeito dessa caça e controle sobre o corpo feminino, "a definição das mulheres como seres demoníacos e as práticas atrozes e humilhantes a que muitas delas foram submetidas deixou marcas indeléveis em sua psique coletiva e em seu senso de possibilidades” (FEDERICI, p. 187).

No que diz respeito a história da arte, desde suas primeiras escrituras, seus agentes põem as mulheres à margem do fazer artístico, exigindo que rompam uma barreira muito além de sua criatividade se quisessem ativamente fazer parte dessa narrativa. Por mais que no passado pintar, por exemplo, fosse um “dote” feminino apreciado, principalmente dentro da classe burguesa e aristocrática, pintar profissionalmente era impensável. As diretrizes sociais que governavam a vida das mulheres estavam tão embrenhadas no consciente popular, que o simples elogio de pessoas próximas tenderia a bastar de validade aos “hobbies artísticos”, e estas mulheres acabavam não instigadas a por suas peças à prova em um ambiente profissional.

Se insistisse em pintar, não poderia ingressar na academia ou mais tarde ingressaria numa turma totalmente segregada onde os aprofundamentos dos estudos eram limitados. Dificilmente seria aceita em alguma guilda que lhe desse aval para viver da prática, e era quase certo que sofresse humilhações que se não destruíssem sua integridade pessoal, poderiam destruir sua carreira profissional, estas por sua vez limitadas a florais, pinturas de gênero e, na melhor das ocorrências, retratos, enquanto suas contrapartes masculinas eram comissionados a portentosas pinturas históricas, afrescos e retratos de grupo. E ainda assim, diante de tão desfavoráveis circunstâncias essas mulheres pintavam carreiras tão relevantes na época quanto os pintores homens, o que torna ainda mais pungente a paradoxal realidade que ausenta estas artistas de não figurarem entre os grandes nomes que primeiro nos vem à cabeça quando pensamos em arte, e a essa figura da artista como uma tão incomum e estereotipada no cinema.

É factual que mesmo com a tremenda onda de despontes ocorridos na modernidade, o número de mulheres artistas ao longo da história é avassaladoramente menor que o de homens, pois mesmo que tenham desenvolvido em vida uma corpulenta carreira dentro das artes, ao falecerem, as obras destas mulheres desaparecem, pois não houve registro de suas existências em primeiro lugar. Não receberam críticas, não foram institucionalizadas e não se encontram coletadas por museus e galerias. Como ressalta Linda Nochlin em seu famoso "Por que não houve grandes artistas mulheres?":

[...] a questão da igualdade das mulheres, na arte ou em qualquer outro campo, não recai sobre a relativa benevolência ou a má intenção de certos homens, ou sobre a autoconfiança ou “natureza desprezível” de certas mulheres, mas sim na natureza de nossas estruturas institucionais e na visão de realidade que estas impõem sobre os seres humanos que as integram. (NOCHLIN, p.12)

Tendo isso em vista, e num mundo de tantas maneiras tão mais amplo como o contemporâneo, é necessário fugir destes paradigmas e analisar a produção artística e suas representações na mídia por uma perspectiva palpável e em diálogo mais próximo com a realidade vigente ou como expressa Nochlin:

Encorajar uma abordagem desapaixonada, impessoal, sociológica e institucionalmente orientada, revelaria toda uma subestrutura romântica, elitista, de mérito próprio, monotemática na qual toda a carreira da história da arte está baseada, e apenas recentemente foi questionada por um grupo de jovens dissidentes. (NOCHLIN, p.15)

A produção artística atual, por influência dos movimentos sociais, da crescente busca por identidades individuais, e com o advento de novas tecnologias, em verdade, torna-se quase que mais uma comódite na rotina da sociedade contemporânea e nesse processo borra todas aquelas então fabricadas classificações hegemônicas que costumava ter, e do porquê, para quem e por quem, ela é produzida. Em suma, não vivemos mais num mundo em que, para uma mulher, pintar era raramente mais do que dote apreciado; não há motivo, então, para que esse tipo de representação ainda impere no cinema que, tal qual a história da arte, foi amplamente pautado por visões totalizantes de mundo que ao criarem uma história única e linear, eurocêntrica e falocêntrica, promoveram todo um apagamento de outras memórias e realidades.

Apresentar o trabalho artístico de maneira possível e em diálogo com a realidade da prática, no lugar de quase uma “alegoria da arte” em diálogo mais afeito a temáticas mitológicas, dá vazão, justamente, a estabelecer e expandir as possibilidades desse trabalho artístico no mundo real, culminando na idéia de que a produção de arte e cultura pode ser vista como um modo de vida em condições de igual existência a qualquer outra. O cinema produz e distribui com tremenda precisão imagens e discursos capazes de induzir sensações, movimentos e afetos no espectador. É por isso que é precisamente através de imagens munidas de nuanças, cotidianas e periféricas, que filmes podem construir representações alternativas e mais complexas do mundo e de seus sujeitos. Mas hoje já não basta simplesmente dar visibilidade ao “outro”, uma vez que a mídia contemporânea já circula freneticamente tais imagens, as qualificando como o real, é necessário, portanto, inventar através do cinema sujeitos, culturas, comunidades, afetos e sensibilidades onde elas ainda nem sequer existem. Em suma, inventar novas imagens que rompam com os esquemas mecanizados de perceber e sentir, novos modos de ver a arte e a cultura.

Referências bibliográficas

FEDERICI, Silvia. Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução do coletivo Sycorax. São Paulo: Editora Elefante, 2004.

NOCHLIN, Linda. Por que não houve grandes mulheres artistas? (Ensaio 6). São Paulo: Edições Aurora, 2016.

WHITE, Roberta. A studio of one’s own: fictional women painters and the art of fiction. New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press, 2005.

0 notes

Text

Relatos Pretensiosos de um TCC em Destruição, Parte 3

Anos atrás, submerso nos processos de realizar meu trabalho de conclusão do curso de cinema e audiovisual, escrevi uma série de memorandos a fim de clarear minhas ideias sobre o projeto e manter meus orientadores atualizados sobre o andamento deste. Na ocasião os nomeei ‘Relatos Pretensiosos de um TCC em Destruição’, o que não poderia ser mais correto. Uma vez prolixas minhas escritas nesses momentos de crise, achei válido tirá-las do limbo de textos perdidos na máquina e publicá-las aqui, de forma serializada e seguido de alguns comentários póstumos. Peço perdão pela falta contexto no que diz respeito ao projeto em si, mas uma camada a mais de confusão talvez seja interessante. Divirta-se.

15/08/2021

Time is upon us, e eu espero que eu o sane neste texto.

Este filme que vos pretendo apresentar ao final do semestre como meu trabalho de conclusão de curso é muito claramente reflexo do meu tempo na faculdade e resultado de um período muito específico da minha vida.

Em suma, ele repete em forma mais definida aquilo pincelado cá e lá em todas as produções audiovisuais e narrativas nas quais me envolvi ao longo do curso, dos cenários às temáticas, dos tons às técnicas. É também produto das experiências vividas, ouvidas e apreendidas no decorrer da faculdade, aquilo a que fui apresentado, aquilo pelo que passei a me interessar, aquilo pelo qual outros se interessavam. Mas disso tudo, ele revela-se apenas reflexo, pois surge como efeito de um momento muito específico, no limiar entre a fantasia da juventude e o real da vida adulta, entre o que e a quem agarro-me e aquilo e aqueles que se vão.

Ele surge justamente no início do fim, período que, já não melancólico o suficiente, veio acompanhado de confusões involuntárias, perdas repentinas e mudanças drásticas, sem contar uma pandemia mundial que somente escalonava a desgracença nacional. Esse não era, e não é, o filme que eu queria fazer, é o filme que eu me vi fazendo e, portanto, percebo agora que não poderia haver projeto mais simbólico destes cinco anos de academia, ainda não concluídos. Creio já ter discorrido sobre isso nos agora saudosos textos do projeto, então não irei me estender, apenas abordarei o que se deu no período de um ano após a conclusão daquele.

Há um ano atrás, aliás, mais tempo a essa altura, usei como justificativa de relevância de um projeto que em cerne era relevante apenas para mim, o fato da protagonista ser uma pintora, e de estar assim tentando dar tempo de tela, mesmo que mínimo, as tantas pintoras esquecidas pela história da arte.

Verdade seja dita, esse era apenas o pretexto que encontrei para dar "relevância" ao projeto, em cima de uma decisão que já havia tomado. Desde o início a protagonista seria uma mulher, antes mesmo de ser uma pintora, mas apenas pelo simples fato de que achava mais interessante que assim fosse, não estava em qualquer grau ponderando sobre as questões sociais que essa decisão acarretava.

Me aprofundei na temática, tentando entender, neste meu olhar completamente leigo e externo, as razões por trás da máxima reiterada por Jennifer Higgie e tantas outras: “The museums of the world are filled with paintings of women — by men.” Pensava que ter esse entendimento era relevante para a construção da personagem e a base teórica do projeto, mas não era algo que pretendia em que o filme se aprofundasse. A ele reservava-se - e ainda prevalece - o conflito da artista com sua arte e não da artista com a sociedade, percebo agora, todavia, que é inevitável que grande parte do conflito entre a artista e sua arte, seja resultado direto de seu conflito com a sociedade, e seria extremamente preguiçoso da minha parte não ao menos citar tal fato.

A urgência da questão acometeu-me ainda com mais força assim que decidi que faria uma animação e não mais estava alheio aos acasos fisionômicos que uma atriz traria a tela, eu teria de decidir quais eram esses atributos e me vi conflituoso em replicar o que fizeram os “grandes mestres” e me deixar levar por fetiches pessoais ou conscientemente ponderar sobre o que o físico da personagem representa e não somente quem ela é intelectualmente.

Percebi que eu nunca havia levantado tal questionamento sobre minhas criações e, a bem dizer, nunca havia questionado isso sobre mim mesmo. Talvez por sempre ter vivido em um mundo demasiadamente interno e me ausentar sempre que possível das mazelas do exterior. Ironicamente, um ano e meio aprisionado com meus pais enquanto o mundo pegava fogo, talvez tenha invertido a situação.

Acho que Kerry James Marshall em entrevista ao Museu de Arte Contemporânea de Chicago expressou melhor o que quero dizer:

“You can't quarrel with things that were done 200 years ago, 300 years ago, 400 years ago. Those things are done, and they were done within the context of people who were idealizing themselves. For Rubens to be painting those fleshy, naked women the way he was painting them, that's not problematic. Because that's what he was interested in, that's what the culture was interested in. That's what they were supposed to do.

Now if I'm painting fleshy blond women, and that's my ideal too, then that's a problem. And it's my problem, actually. That if I can't perceive within myself enough value in my image, or the image of black women, or construct a desire to represent that image as an ideal, then that's my problem ultimately. And if I can't figure out a way to raise that image to the same level that it performs at the same frequency, then that is also my problem. But that's my problem to solve. The inability to solve that problem, to me, is a failure of imagination.”

Por esse motivo, e outros que não vem ao caso discorrer agora, minha protagonista, esta eterna desnomeada, é uma mulher, é negra e é uma pintora, essas são as decisões que enquanto criador em diálogo não somente comigo, mas com a sociedade, me vejo tomando. Não que tomar tais decisões me deixe livre das constantes coceiras atrás da nuca, mas eu não estou fazendo um documentário, logo os questionamentos que tal decisão acarreta, estão lá prontos para serem levantados, não necessariamente pelo filme em si, mas por aqueles que o assistirão, eu espero.

Reitero, o fio condutor da narrativa ainda é o conflito interno da artista com sua arte e que a sociedade, mesmo que comente em seu ouvido a todo momento, não é algo que ela enfrentará diretamente no lapso de tempo do filme.

“That she has depicted herself with the tools of her trade – her easel, her palette, her brushes – is significant. Each one of these objects is more than the sum of its parts: they are symbols of this young artist's resistance to the conventions of her time.” (HIGGIE, Jennifer - The Mirror and the Palette, p.21)

Pois permita-me agora relatar você, cara leitora, meu choque ao descobrir A Studio of One's Own: Fictional Women Painters and the Art of Fiction, de Roberta White, livro que pretende investigar o retrato de personagens pintoras na literatura, majoritariamente, ao que tudo indica, do século XIX.

Em suma, muito do que White afirma como tendências da ficcionalização da pintora, eu, ao acaso, acabei fazendo uso na narrativa do filme. Já havia tomado consciência de algumas coincidência ao ler alguns dos materiais originais analisados, como a personagem de Virgina Woolf em To the Lighthouse, Lily Briscoe, que ao começar a se aventurar seriamente como pintora “[...] thinks of herself as venturing down a dark corridor, swimming in high seas, or walking on a narrow plank above water.” (WHITE, p.05)

Talvez sejam convenções tão típicas quanto qualquer outra coisa e eu esteja dando demasiada atenção a eles, mas não posso deixar de me surpreender com as semelhanças entre o filme que pretendo fazer e aquilo exposto pelas análises que White faz das praxes da mídia literária. Entre outras coisas, ela afirma:

“[...] recurrent images present the artist as liminal and her work as unfinished. One must hasten to add that these are not negative terms. The artist’s liminality means that she is in a state of transition or emergence, and the unfinished nature of her work represents this state of becoming.” (WHITE, p.08)

Não somente surgem semelhanças no que diz respeito às narrativas internas e simbólicas do filme, mas também aos seus cenários.

“Still, one might well reject the term liminality out of hand were it not the case that this general term is given local habitation and specificity by the persistence of imagery of seashore and sea throughout the novels discussed here, from Charlotte Bronte to Mary Gordon. In Phelps, Chopin, Woolf, Murdoch, Madden, Johnston, Walsh, and Gordon, the fictional woman painter lives or works at the edge of a sea. The seashore is the place where the painters work, not necessarily what they paint, and as such it can symbolize their social status. The literal seashore, as a line of demarcation between two separate realms, frequently symbolizes the liminality of the life of the woman artist. The seashore also serves as a nexus from which one can examine the connection (or the opposition) of the aesthetic and the political.” (WHITE, p.13)

Enfim, ainda estou a ler A Studio of One's Own e tenho certeza de que irei encontrar mais semelhanças, talvez eu as repita no meu próximo relatório, até lá, eu tenho um roteiro para escrever antes que as aulas comecem.

Eventualmente eu terminei de ler A Studio of One's Own e o utilizei como referência para um artigo, cartas de apresentação e justificativas de projetos, e certamente o utilizarei na bibliografia de minha futura dissertação que não por acaso extrapola todas as questões que, intencionalmente ou não, eu levantaria com esse filme. De lá pra cá expandi minha referencia e recomento as leituras de Linda Nochilin, Laura Mulvey, Bell Hooks e Silvia Federici sobre a temática ou desdobramentos dela. Aqui, encerram-se minha pretensões, não sei ao certo por qual motivo não escrevi mais relatos, mas é provável que estar entrando em parafuso me impedira.

0 notes

Text

Relatos Pretensiosos de um TCC em Destruição, Parte 2

Anos atrás, submerso nos processos de realizar meu trabalho de conclusão do curso de cinema e audiovisual, escrevi uma série de memorandos a fim de clarear minhas ideias sobre o projeto e manter meus orientadores atualizados sobre o andamento deste. Na ocasião os nomeei ‘Relatos Pretensiosos de um TCC em Destruição’, o que não poderia ser mais correto. Uma vez prolixas minhas escritas nesses momentos de crise, achei válido tirá-las do limbo de textos perdidos na máquina e publicá-las aqui, de forma serializada e seguido de alguns comentários póstumos. Peço perdão pela falta contexto no que diz respeito ao projeto em si, mas uma camada a mais de confusão talvez seja interessante. Divirta-se.

15/04/2021

Após mais de uma semana sem enxergar com clareza, pois meus óculos estavam no conserto, finalmente cá estou a redigir esta nota de atualizações das conjecturas que me acometeram dias atrás quando estava a escutar a edição surrealista do “Quinta Maldita”, coletânea de performances áudio-dramáticas de poemas e lirismos organizada pelo nosso conhecido boêmio de plantão, Demétrio Panarotto, cuja página da Wikipédia, a qual acabo de fazer uma rápida visita, está peculiarmente embebida de informações. Pergunto-me se fora Demétrio que as escreverá.

Menos em decorrência dos delírios do programa e mais em decorrência das imagens de Grete Stern e Jorge de Lima exibidas no decorrer do mesmo, me surgiu a simples realização de que meu filme, que como eu mesmo sei, tanto se apoia em um surrealismo narrativo, sem de fato se apoiar em seus preceitos de operação, deveria desapegar-se das convencionalidades dramáticas que lhe atolam a praia e deixar levar pelas incertezas da maré de uma vez por todas.

Para os descontentamento de alguns, alguns aos quais esta era a última reação que gostaria de causar, mais e mais este projeto desmantela-se em abstratismo. Da trama, que já não era bem clara em seu misticismo - nem dentro tampouco fora do quadro - abdicou-se dos expositivismos de diálogo, tornando-a ainda mais turva em seus deslocamentos pelo espaço. Agora, trato de abdicar de vez dos limítrofes do quadro como um todo, afinal, “neste verão as rosas são azuis, a madeira é de vidro. A terra envolta em seu verdor me faz tão pouco afeito quanto um fantasma. Viver e deixar de viver é que são soluções imaginárias. A existência está em outro lugar.”

Para não apoiar-me diretamente a estes insensatos clamores de Breton, trago Miyazaki ao diálogo, ele que tantas vezes - talvez até em “Starting Point”, mas não tenho certeza e não irei verificar - afirma que não se deve permanecer atado a uma âncora de realidade, mas sim aproveitar-se do oceano de possibilidades que a animação propicia, ele que em todo seu fervor por liberdade é deveras conservador em sua execução desta. Talvez, se o projeto não fosse uma animação, como tornei de fazê-lo, a limitações do mundo físico melhor recebessem as lógicas de uma realidade mais clara e concisa, mas, uma vez que os traços são disformes e fugidios a quaisquer que sejam os limites da imaginação, não vejo porque limitar-me às bordas do enquadramento.

Pois muito que bem, são duas as mudanças que primeiramente me arrisco a realizar, demais virão e tem de vir, mas ainda não as solucionei por completo. Como já havia dito no texto anterior, o filme se inicia com um close de uma concha oca a beira d’água, levemente - ou talvez não, pra poupar trabalho - sendo remexida pelas ondas. Esta será uma constante ao longo do filme, não só a concha, como este enquadramento, como este quadro em específico.

Ao final do primeiro ato, quando a protagonista depara-se com algo no mar ao longe e corre ao seu encontro, este enquadramento inicial da concha já daria-se como cenário do último “take” em que ela corre a distância no horizonte, a partir daí daria-se o corte para a próxima sequência, consequentemente próximo ato, que dá-se dentro da casa. Talvez perdendo um pouco do drama que prolongar o monotonismo desta cena carregada de uma tensão invisível, mas criando uma quebra de expectativa que capte ainda mais a atenção do espectador, ao final da cena, pouco antes do momento de corte, a protagonista que corre em segundo plano, muito ao longe, adentra a concha, em primeiro plano. Esta pequena mudança, ao meu ver, não só quebra-se a expectativa e distância o melodrama que tanto assombra esse projeto, como introduz a inexistência de regras de lógica em seu decorrer e mergulha de vez, como já citei, no surrealismo enquanto movimento motor e não somente como estética da trama.

A segunda mudança, dá-se ao final do terceiro ato, quando a protagonista, na praia, livra-se da tela que pintava, arremessando-a ao mar. Essa era uma sequência que me borbulhava a cabeça desde o início do projeto. Na primeira versão a personagem ia ao mar arrependida de ter abdicado de sua arte; na segunda versão ela ia ao mar para de mais longe ter-se livrar da tela, que havia retornado a praia; desta vez é o mar de tinta, que revoltado há de engoli-la em seu erro. Ela arremessa a tela que perde-se entre as ondas; em um grande plano aberto por detrás, onde a silhueta da protagonista é divida entre oceano e areia, o mar revolto erguesse perpendicularmente, como um vampiro levanta-se de seu caixão sedento por sangue, e da tela, que agora redimensiona-se colossal a frente da protagonista, desaba o mar, que agora a engolfa por completo. A cena segue como já era anteriormente, apavorada em meio ao mar revolto a personagem procura por um norte, até que avista na praia a si mesma e novamente é levada a submergir por uma onda enorme; na praia, aos pés da protagonista, a outra protagonista, uma concha, aquela mesma que iniciara o filme, porém agora de outro ângulo ou talvez do mesmo.

Por agora estas são as mudanças narrativas que se darão a sua versão final, a sequência de sonho ou delírio no segundo ato ainda me atormentam, todavia.

Isso de meus óculos estavam no conserto não é por conte de eles enatarem estragados, mas porque as lentes, que eu havia trocado na época não tinham sido fabricadas corretamente. Nesse meio tempo tive que utilizar um par de óculos muito antigos com grau totalmente distinto. Então, pra conseguir ler e escrever sem forçar muito a vista e acabar desenvolvendo uma daquelas dores de cabeça aporrinhantes, colei uma serie de fitas isolantes nas lentes e ao redor da armação, diminuindo e focalizando a entrada de luz, imagine algo como o óculo usado pelo personagem Ciclope, dos X-Men, só que produzido caseiramente por um homem bomba.

07/08/2021

Aparentemente é de quatro em quatro meses que atualizo esses memorandos, espero que as estapas do filme não sigam nesse ritmo. Mas em melhor tom, tenho que dizer, o filme está resolvido. O tenho em minha cabeça total e completo, acho. Ainda estou a ler e assistir, portanto, mudanças ainda são passíveis de acontecer, mas creio que nada drástico. Antes de expor o aqui o filme em sua versão escrita creio ser mais relevante discorrer como a produção deste se dará. Na semana em que escrevo este texto ainda estou fazendo cálculos e testes a fim de mais claramente planejar datas e afins.

Mas como se dará a realização deste você, cara leitora, deve estar se perguntando com dentes cerrados e com a mão na testa enquanto a consciência grita “não vai dar certo esse negócio". Bom, é por isso que testes e cálculos são necessários e é por isso que este filme será realizado como uma animação é realizada, acrescentando-se uma camada de cada vez.

Em 1990, a Warner Bros. resolveu montar seu próprio clubinho de animação na tentativa de emplacar um milhões na conta, seguindo a onda de todos os grandes estúdios norte-americanos queriam roubar uma parcela da bufunfa que a Disney vinha fazendo com a nova onda de sucesso das animações de longa-metragem.

O problema foi que os veteranos animação do estúdio pediram as contas e, como Brad Bird, diretor de O Gigante de Aço e Os Incríveis deixou expressou certa vez, eles contrataram vários nomes avulsos do mercado cinematográfico, mas um animador não é intercambiável como é um operador de boom, assim como uma animação não é gravada com o potencial de ser regravada, improvisada ou editada para parecer outra coisa, uma vez animada não ter volta, a não ser que se anime tudo de novo é claro.

Em suma o que eu quero dizer é que num filme convencional o roteiro pode muito bem nada ter que ver com as gravações, que nada vão ter a ver com a montagem. O mesmo filme tem três ou mais encarnações completamente diferentes uma da outra. Coisas podem ser cortadas ou adicionadas sem grandes empecilhos. O maior inimigo ou amigo de um filme live-action é o orçamento, o maior inimigo e amigo de uma animação é o tempo. Uma vez estabelecido o filme no storyboard, este será transposto para uma animação, uma animação bruta, uma versão composta de cenário e animação e por fim uma finalização com efeito e demais tratamentos de imagem, mas nada se corta e nada se adicionada, as coisas simplesmente são ou não são animadas. O filme é sempre o mesmo, o que muda é quantas camadas de roupa ele está usando por cima de seu corpo.

E aqui não será diferente. Como disse, ainda tenho que estabelecer quantas e quais e quando serão as fases de realização do projeto. Mas o que quero deixar claro é que se afinal do curso eu tiver de entregar meu filme apenas com uma blusinha e roupas de baixo, e não encapotado com um belíssimo sobretudo aveludado, sapatos estonteantes, echarpes e todos os demais acessórios, ainda estarei entregando o meu filme.

Caso ainda não tenha ficado claro, explicarei mais uma vez. Ao invés de imaginar tratamentos de roteiro ou primeiro, segundo, décimo corte de montagem, em que cenas inteiras mudam, ou mesmo como uma estatua de marmore em que os excessos são removidos e os detalhes são lapidados, imagine o processo de confecção de um filme de animação como o realizar de uma pintura, onde camas e camadas de tinta são aplicadas primeiro sobre um desenho estrutural, depois sobre uma base de cores que define a forma, depois sobre pinceladas grosseiras que definem os valores, depois sobre pinceladas delicadas e detalhistas, depois, se for o caso, uma camada de verniz, e por último o quadro é posto em uma moldura e pendurado em algum lugar, pra ser aclamado, odiado ou esquecido por aqueles que o vislumbram. Sim, durante o processo de pintura partes inteiras do quadro podem vir a mudar, mas se a imagem estiver bem clara na cabeça daquele que segura o pincel, ao quadro apenas se acrescenta, uma pincelada de cada vez, uma camada de cada vez.

Baseados em testes não muito aprofundados, confesso, creio ser capaz de gerar ao menos um minuto de animação bruta por semana. Isto posto, essa primeira fase, logo no primeiro retorno às aulas, em que serão finalizados o animatic e definidos o corte final e o desenho de som, é a fase em que mudanças ainda são aceitáveis, depois disso é uma viagem sem retorno a alto mar e verdadeiro teste de quanta animação (talvez mais do que no primeiro teste) sou capaz de gerar por semana e o ritmo de progresso geral do filme poderão ser calculados. Uma vantagem de tudo isso é que vai se poder prever com bastante exatidão o que exatamente será entregue ao final do semestre.

Por fim, se já não deixei claro neste e nos textos anteriores, uma das diretrizes de produção desse projeto é a economia e a simplicidade, em suma, diminuir, o quanto possível e sem prejudicar (e por vezes até beneficiar) a narrativa e estética do filme, sua produção. E creio que o planos estáticos, planos puramente de cenário, repetição de planos, sugestões sonoras do visual que acontece fora do quadro, e a estética geral da imagem da obra, suja, escura, desfoque e deformada, sirvam muito bem a essa economia. Mas repito, que tudo isso estará mais claro concluída essa primeira fase do projeto na volta às aulas.

Enfim, um reporte rápido e sem grandes gesticulações linguísticas apenas para deixar registrado no papel parte do que tem passado pela minha cabeça quando estou tomando banho.

O próximo texto será acerca dos elementos da narrativa que creio ter agora propriamente definidos. Até lá, estarei terminando de ler A Studio of One's Own, da Roberta White e começando a ler o recém lançado The Mirror and the Palette, da Jennifer Higgie, assim como estarei assistindo, como é de praxe, vários filmes de gente cabeçuda.

E não é que esse negocio acabou não dando certo mesmo, mas mais sobre isso no próximo capitulo, por ora tenho apenas que confessar que não lembrava de possuir conhecimentos sobre os bastidores da indústria de animação norte-americana dos anos 1990, e ainda não lembro. Confesso também que não passei do capitulo inicial de The Mirror and the Palette, chato pra caramba.

0 notes

Text

Relatos Pretensiosos de um TCC em Destruição, Parte 1

Anos atrás, submerso nos processos de realizar meu trabalho de conclusão do curso de cinema e audiovisual, escrevi uma série de memorandos a fim de clarear minhas ideias sobre o projeto e manter meus orientadores atualizados sobre o andamento deste. Na ocasião os nomeei ‘Relatos Pretensiosos de um TCC em Destruição’, o que não poderia ser mais correto. Uma vez prolixas minhas escritas nesses momentos de crise, achei válido tirá-las do limbo de textos perdidos na máquina e publicá-las aqui, de forma serializada e seguido de alguns comentários póstumos. Peço perdão pela falta contexto no que diz respeito ao projeto em si, mas uma camada a mais de confusão talvez seja interessante. Divirta-se.

21/01/2021

Deveras é tardio o momento em que me posto a redigir este documento, mas redigido ele teria de ser, qualquer que fosse o momento, e talvez agora, após ter sido posto para fora de um sono já não agradável para regurgitar meus estresses na privada em plena hora do lobo, seja um momento apropriado.

A seguir, irei regurgitar o que vem, veio e virá a minha cabeça a respeito do meu maldito projeto de conclusão de curso, entituliado Bermas, até então. Até então também, pois agora já não penso que utilizarei este título. Gosto de seus sentidos e expressão, porém não me atrai sua sonoridade, nunca me atraiu. Lembro-me sempre de Bergman, que não por acaso, penso ser terrível com os títulos de suas obras, entre eles ‘A Hora do Lobo’. Me atrai mais e talvez melhor se aplique às estéticas do projeto, algo que remeta mais aos títulos de Magritte, como “Time Transfixed”, se é que foi ele quem intitulou a obra, coisa que geralmente crítico que faz. Portanto, no momento, algo mais claro do que Bermas, mas igualmente embrenhado, como “Ecoar no Vazio da Concha” me soa mais interessante, ainda que talvez direto demais e, convenhamos, demasiado pretensioso. De qualquer maneira, o filme irá iniciar com um close de uma concha oca, so that is that…

Enfim, já se vai mais de um semestre desde que eu parei de ativamente reescrever este filme, não parei de alterá-lo todavia. Era certeza que alguns elementos do filme iriam mudar, é o destino de qualquer coisa deixada ao tempo, porém temo em afirmar que o filme de um semestre atrás e o filme que pretendo realizar agora são bastante distintos. Não me entenda mal, as bases referenciais e temáticas são as mesmas, ainda que agora ampliadas; a sequência de eventos é a mesma, porém a montagem difere em algo daquela apresentada pela decupagem de fotografia, mas isso também era esperado; e a estética, ao menos o que se limita a atmosfera e tom, não foram alterados. No mais, tudo foi reconstruído, ou melhor, será, eu espero. As duas mudanças mais drásticas dizem respeito a estética (a mudança mais complicada) e a narrativa (não o enredo, devo deixar claro).

Pois, irei discorrer primeiramente sobre a narrativa: O diálogo, que permeava todo o segundo ato do filme, nunca me agradou. Ele surgira mais como um desabafo das minhas aflições pessoais na época, do que portento de real motivo para estar ali, o que me foi alertado por Ramayana, se bem me lembro, que implicou a possibilidade do filme ser mudo tal qual os experimentos de Maya Deren. Mas naquele momento, o roteiro ainda estava em seu estágio embrionário e mantive o diálogo acreditando que era um melhor mecanismo para captar a atenção do espectador e de informá-lo, a bem dizer, expô-lo a certas informações que pensava relevantes. Tentei transpor o diálogo do ambiente de enredo no qual ele se punha à um ambiente mais integrado a narrativa do recorte fílmico ali representado, aplicando mais uma camada de “confusão” a narrativa do filme como um todo, o que foi por sua vez incentivado por Daniel justamente como uma maneira de deixar o espectador mais intrigado. Contudo, o diálogo ainda precisava ser trabalhado, e um semestre mais tarde, decidi desfazer-me dele. Não completamente, afinal “um diálogo" ainda está lá, a ligação acontece, as metáforas se mantém, apenas as palavras faladas é que se vão.

Primeiramente pelo fato de ele não necessitar estar lá, como Ramayana e tantos filmes que assisti desde de então reforçam (show, don’t tell… if really needs to be shown, that is); depois, pois não sou capaz de redigir nada do calibre de Virginia Woolf, a quem tanto deste projeto se deve, tampouco irei me usufruir diretamente de seus escritos; e por último, mas - do meu ponto de vista - não menos relevante, pois diminui dores de cabeça advindas da produção, afinal “um filme mudo” derruba as barreiras linguísticas de veiculação da obra, minha atriz não irá precisar decorar falas e pode se concentrar completamente em sua fisicalidade, inclusive, ela pode muito bem ser completamente muda, aliás, é realmente necessário uma atriz? O que nos leva a segunda grande mudança do projeto, a estética.

Como mencionei anteriormente em termos de atmosfera e tom nada foi alterado, talvez apenas um mergulho mais profundo no surrealismo, não necessariamente o movimento, que muito embasou a primeira fase do projeto, mas sim da maneira como ele tem sido explorado pelo cinema, que - me parece ser o caso - muito se tensiona em linha tênue com o experimentalismo e o simbolismo. O que - novamente, ao meu ver - é coerente, visto que o surrealismo se sustenta como força motora para criação, mas depois de criado, o que quer que seja, este em contraste com o mundo torna-se automaticamente um experimento, sempre incerto de quais serão seus efeitos no mundo. No que diz respeito ao cinema, cito aqui não somente os trabalhos pioneiros de Maya Deren, mas também os projetos de Peter Tscherkassky; obras mais narrativas como as de Bergman e Resnais; e mesmo os momentos avulsos nos - a bem dizer, inquietantes - filmes de Leos Carax. Citaria também o ‘Limite’ de Peixoto, mas estou a meses protelando assisti-lo por medo de encontrar o que procuro. Do que eu falava mesmo, ah, pois bem, a estética.

Quem melhor me conhece sabe da minha fascinação pela animação. Anos atrás, quando primeiramente me foi informado da necessidade de se produzir um curta metragem ao final do curso, minha primeira intenção foi realizar uma animação. Com o tempo acabei me encantando por outras coisas e outras pessoas, mas animei, em todo caso, uma nano obra que - ainda me surpreendo com tal fato - repercutiu sem vezes mais do que eu pudesse imaginar.

Mesmo depois de Welles ter me convencido de que eu precisava arranjar uma capa e um chapéu e dar uma de Mojica frente às câmeras como TCC, eu ainda queria utilizar de animação aqui e acolá, como mencionei algumas vezes em memorandos antigos, semelhantes a este. E agora, mesmo com um projeto totalmente distinto do que esperava ser meu TCC, mais do que nunca, frente a uma pandemia interminável, a uma carreira profissional sem grandes bases ou prospectos, sem certeza de estrutura humana, financeira ou psicológica para gravação do projeto e, até o presente momento, com tempo nas mãos, mais do que nunca, quero fazer uma animação.

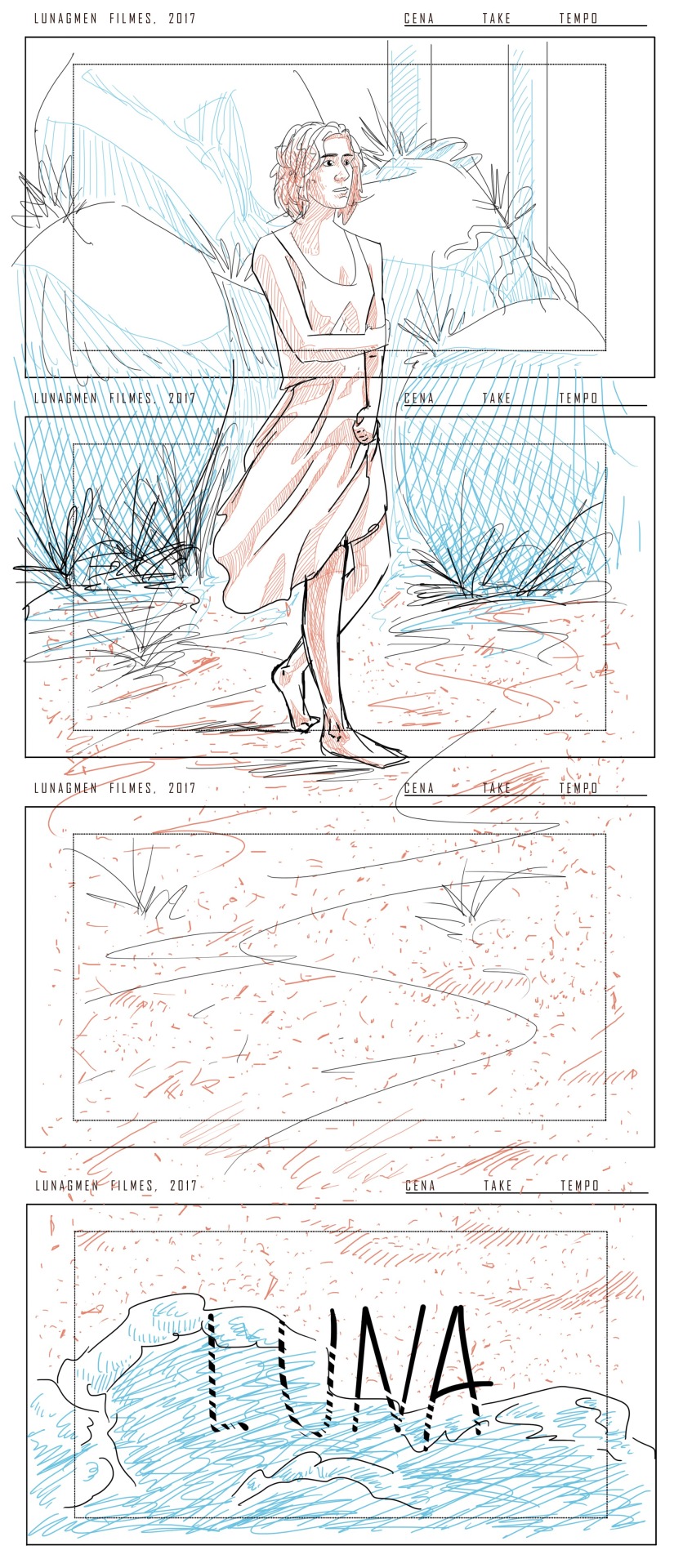

A vontade, além de ser despertada por uma breve redescoberta da animação e do ato de desenhar em si, surgiu em parte quando dei de encontro com uma série de micro animações que Emmanuel Lantam, um designer e animador francês, realizou em parceria com a Washington National Gallery. Pequenos episódios animados de uma jocosa personagem chamada Pipine tendo como fundo pinturas clássicas de paisagem. Relativamente falando, meu projeto tem como referências visuais - em pinturas, fotografias e arquivos pessoais - uma abordagem muito mais direta aos materiais referenciados (como, sei lá, Peter Greenaway faz, por exemplo) do que simplesmente uma fonte de inspiração (a lá Eric Rohmer). Não obstante, eu sei que que em uma gravação convencional nunca teria a minha disposição o controle da imagem ao nível que anseio, e jamais conseguiria replicar as imagens que criei para o storyboard do filme, que a bem dizer, está mais para um moodboard ou um cenário propriamente dito do que um storyboard.

Portanto, sem mais motivações ou desculpas, proponho que o projeto assuma o status de anima��ão de uma vez por todas. a seguir discorramos sobre as particularidades e necessidade desta que, num contexto geral, me parece ressoar mais harmoniosamente com o projeto.

Tal qual a série com Pinipe se constrói sobre uma base já pronta, os próprios quadros nos quais enquadra as vinhetas de animação, proponho esta mescla de mídias, que eu tenho certeza de já ter visto em outro lugar, mas não consigo me recordar. Sim grande parte do cinerários ainda será “pintado a mão”, mas há uma grande possibilidade de espaço não somente para o encaixe dos materiais referências, como pinturas ou fotografias, bem como vídeos em domínio público, e também - creio até, em uma maior escala - fotografias e vídeos de arquivo pessoal.

Os melhores ambientes para usos desses materiais, se dão durante as sequências mais realistas do filme. Na praia, onde os trabalhos de Frederick J. Waugh ou Gustave Courbet, tem relevância, por exemplo; e na residência da protagonista, onde os trabalhos Wilhelm Hammershøi e Edward Hopper são preferíveis. Novamente, arquivos pessoais serão favorecidos, não somente os já arquivados, como possíveis materiais a serem ainda captados, o que, suponho, esteja gerando alguma confusão neste momento, afinal, se irão ocorrer gravações, porque já não gravar o filme inteiro? Veja bem, essas imagens já pré produzidas, seja de arquivo pessoal ou não, podem e irão ser modificadas para construção do produto final, quase um processo Duchamp de “ready-mades”, mas claro, em se tratando apenas de imagens, algo que inclina-se mais as colagens deste dadaísmo.

Melhor ilustrando, pense na animação de uma figura que movimenta-se sobre a fotografia de uma praia deserta, cujo céu é recortado da parte de uma pintura a óleo de Courbet, e o movimento das ondas no mar é um recorte de ‘The Unchanging Sea’, de 1910, ou algo nesses moldes. Portanto, materiais a serem ainda captados, individualmente por este vos escreve, com sua pequena câmera digital ou mesmo celular, num final de semana qualquer se fazem passíveis de serem utilizados. Uma gravação completa do filme não poderia ser realizada desta maneira, primeiramente pela necessidade de uma equipe mínima, também pela necessidade de reter-se a certas datas, a falta de consistência ou mesmo baixa qualidade do trabalho, vide a menor escala. Dito isso, o contraste claramente existente entre uma figura animada a mão, uma fotografia, uma pintura a impressionista e um filme em película do início do século passado, ainda que seja minimizado ao máximo por vias de edição de imagem, existirá e será abraçado como escolha estica, não por necessidade, mas por real desejo. Assim como acabo inclinando-me mais ao surrealismo enquanto estética visual, vide os trabalhos mais experimentais de Man Ray ou a maior parte da obra Dave Mckean.

Além do que, o contraste entre as células de animações cartunescas e os cenários pintados por Eyvind Earle em Bela Adormecida ou Kazuo Oga em Princesa Mononoke, nunca foram um problema, bem pelo contrário. Até mesmo as animações em computação gráfica de hoje em dia ainda contrastam personagens cartunescos, com cenários hiper-realistas que chegam a dar água nos olhos.

De toda forma, parte desse contraste será naturalmente harmonizado pelas edições de imagem referentes a geração de atmosfera, tom e textura. Já mencionei parte destas em outros textos divagantes sobre o projeto onde melhor expresso seus propósitos e motivações, portanto somente citarei o factual dos elementos. Primeiramente, a distorção da imagem e a perda de foco (principalmente nas arestas do quadro) semelhante aos efeitos causados por lentes anamórficas e mais agressivamente por lentes tilt-shift; segundamente, serão utilizadas vinhetas e mudanças irreais de exposição da imagem; terceira e por-ultimamente, interferências sobre a imagem, como grão e ruído ou intervenções diretas como sobreposições de outros elementos sobre a imagem base. Em resumo, não é uma imagem limpa, é uma imagem que carrega impressões de uso e marcas de desgaste, que carrega fantasmas de uma dimensão material a um ambiente onírico.

E em muito essa impressão fantasmagórica estará presente na animação em si, não somente compondo ao escopo estético da obra. A animação será realizada a 12 frames por segundo e transporta para 24 frames por segundo via software (ou assim eu espero) e efeitos colaterais advindos deste processo serão abraçados. Uma vez que não há cor com a qual se trabalhar (lembrando que é um filme preto e branco), a animação poderá se concentrar nas formas e valores de luz e sombra, por conseguinte favorecendo o uso de figuras menos complexas, mais remetentes a silhuetas de forte contraste dos valores de claro e escuro.

Uma das razões para que eu acabasse levando o filme aos caminhos da animação era o fato de não querer enquadrar a personagem as limitações fisionômicas de uma atriz em específico. Tendo a possibilidade de dar o rosto que eu bem entender a personagem, pretendo dar-lhe a face das diversas pintoras que compõem o referencial da personagem, as quais ainda estou estudando e melhor me familiarizando tal qual pretendo familiarizar o espectador. Logo, o rosto da personagem não será um, mas vários, o que consequentemente acaba eliminando a necessidade de uma consistência mais firme no que tangia a fisicalidade de um rosto único representado de distintos ângulos.

Eliminar é a palavra chave aqui, diminuir ao máximo o volume de produção é a intenção. Inclino-me, então, a um maior uso planos still e cenários sem qualquer movimento, a truques de movimento que independem de um trabalho a mão, e substituições de exposições complexas por sugestões simples, seguindo os ditados populares que todo estudante de cinema conhece: “menos é mais” e “você não precisa de um helicóptero para fazer uma cena de perseguição de helicóptero".

Encontrar mecanismos para conter esse amontoado volume de trabalho que é sinônimo de animação será o foco durante os próximos meses. Creio que softwares terão grande papel nessa resolução de problemas, e digo apenas “creio”, pois terei de reaprender a utilizar esses softwares, tanto é o tempo que não vislumbro suas interfaces. Mais informações sobre essa parte do processo em memorandos futuros.

E com esta nota, afirmo que, a curto prazo, o foco será em pesquisa e experimentação. Tenho ainda alguns livros para ler e infinitos filmes para assistir, fora uma série de materiais para pesquisar e empecilhos narrativos e de produção para resolver. Em paralelo a isso pretendo reescrever o roteiro a maneira da montagem final do filme, não as cenas a serem interpretadas, mas sim o que se vê e como se vê, o que se ouve e como se ouve; redesenhar o storyboard, dessa vez mais simples, porém mais completo; e realizar um animatic para poder trabalhar os efeitos narrativos de som e montagem, e ter estabelecido o ritmo e tempo do filme. Isso tudo até o final deste primeiro semestre, para que possa passar o segundo semestre de fato realizando o filme. Até lá mais memorandos como este serão redigidos, é bom ir descansando os olhos.

Este filme acima descrito hoje encontra-se total e completamente submerso em lixo, chorume e demais dejetos, nem sequer próximo da gaveta, onde guardo tantos outros filmes, ele se encontra. Mas outros projetos, todos ainda em andamento e, espero, sem o mesmo destino, surgiram dele, narrativa e esteticamente, o mais interessante nessa releitura de tais ideias foi perceber que ainda tenho interesse, até mais do que antes, em explorar esses conceitos de mixmidia, justando fotos, filmes, pinturas e animação. Nada se cria, tudo se transforma.

3 notes

·

View notes

Text

PARES TORTOS

Eram ciúmes, inveja, talvez um esbarrar muito brusco no espaço pessoal. Seja o que fosse no específico do momento, em ampla leitura claramente era um sentimento de exclusão, o roubo de algo que nunca lhe pertenceu e de longe fosse seu desejo tal posse, ainda assim pairava sobre o travesseiro uma noite que parecia usurpada pela angústia, como nas tantas outras vezes antes que o impediram de dormir. Naquelas, ecos vis e infundados em sua cabeça, nesta, ecos do divertimento que lhe carecia o peito, vindos do cômodo ao lado. Já se disse sobre aqueles de natureza lenta, que dá-se tempo e estes são capazes afundar ao coração do inferno, mas em princípio seu instinto é o de resistir ao sentimento e não assumir que nada bom ou ruim tenha acontecido. De olhos fechados, tentava esquecer que outros existiam.

Ainda que seja inevitável a expectativa, mesmo que mínima, esta é desmontada pela descoberta do equívoco, o prazer de ter a amedrontada primeira impressão irrompida por súbitas alegrias e rasgada por genuínas gargalhadas. Substituindo a dita exclusão por uma voluntária vontade de fazer parte, não daquela relação da qual sentia-se excluído, mas de uma outra, distintamente satisfatória, ainda a ser criada pelo passar do tempo e sintonia com aquilo que se assemelha ou se difere, ele revigora-se em esperança.

É sempre culpa da expectativa essa turbulência que o acomete em primeira instância, aquela mesma expectativa que lhe fazia ansiar por respostas daqueles que nada dizem, que lhe fazia fantasiar aventuras afora que na realidade nunca saem de casa, que lhe punha num frustrante vai e vem da conexão que nunca sintoniza a frequência. Em verdade, fazia tempo, tanto tempo que esqueceu-se das diferenças entre as partes, esqueceu-se até de quem era o interesse de que elas andassem juntas, esqueceu-se de que o interesse não era na verdade pela relação, mas pelo que ela proporcionava, companhia, confessionário, algo que certamente não trocas. Há uma ternura, é inegável, mas de pouco adianta ternura entre dois indivíduos se eles não verdadeiramente possuem interesse pelo outro, sejam por suas semelhanças, por suas diferenças, ou pelo enigma que um apresenta ao outro.

Temia que a proximidade lembrasse daquela tão profundamente sentida exclusão outrora, a mesma que certa vez lhe levou de mão dadas com ciúmes e inveja ao coração do inferno, e que ele sabia, apesar dos suicídios sentimentais, do distanciamento forçado e do tempo passado, estava apenas precariamente curado. De longe fora isso que se passara. Uma nostalgia era clara, mas essa não era pungente o suficiente para gerar qualquer tipo de expectativa. Fora mais do que aliviante perceber que a mente não se perdia em passados ou se atormentava com futuros, mas que se postava firmemente arraigada ao presente, reagindo ao que ocorria sem cálculos ou lembranças. A experiência, que de ruim teve apenas o curto período em que se deu, fez gerar nada além de súbitas alegrias e genuínas gargalhadas.

Nunca deixou de ser verdade, todavia, que o encantamento daquela outrora, que levava-o a perde-se em sua face, tentando enxergar além do que se diz, do que se faz, do que se expressa, tentando decifrar o enigma que ela punha sobre sua existência, aquele encantamento permaneceu intocado, revigorado toda toda vez que seus corpos se tocavam por acidente. Ele só queria que fosse eterno, aquele tão curto esbarrar.

0 notes

Text

SEVEN STORIES HIGH, LOOKING AT THE WORLD GO BY

Oh, olá cara leitora. Como anda essa sua vida? - Claramente desocupada, dado sua presença neste local de desalento - Faz tempo, eu sei, mas não se preocupe, se é que uma vez foi causa de preocupação, ainda não deixei este lugar por completo, nem nenhum lugar, diga-se de passagem, na verdade permaneço no mesmo exato lugar, apodrecendo em seu chão se a essas alturas já não virei mera mancha em suas paredes ou assombração de seus cantos escuros.

Se insiste em continuar a leitura, pois bem, vejamos se ainda possuo capacidades cognitivas suficientes para colocar uma palavra após a outra. Da última vez que tentei soava como um aluno de ensino médio não muito aplicado, então esteja avisada de antemão, expectativa tende a ser a morte da alegria. Em minha defesa, não é que durante o período em que estive ausente deste espaço, tive-o ocupado por outras atividades literárias, linguísticas ou gramaticais que mantivessem afiado o meu tecer textual, se é que algum dia foi. Já não me recordo de muito depois de, bem, anos, sucumbindo a velhice que me é inata nesse asilo do meu próprio fazer.

Lembro que costumava redigir num costurar de citações, tentando conectar pontos de vista alheios, aos meus, como fazem todos os ensaístas prolixamente enrolados, em minha atual conjuntura, porém, sou incapaz de recitar uma frase sequer. Sei que li livros, só não lembro quais ou o que continham. Sei que assisti filmes, mas costumeiramente me faço estranho a cartaz e sinopse dos mesmos. Sei que agora posso até ser abertamente alcunhado bacharel em imagens que mexem, mas a cada dia parece mais que foram cinco anos de um delírio, não sei se individual ou coletivo, uma leve capotagem na curva das vivências. Ao menos valeu a adrenalina da velocidade com a qual o veículo era conduzido.

Que fique claro, antes da memória se esvair pelo para-brisa, houveram tentativas de escrever alguma, minimamente consistente, iteração deste texto. Quase todas não passavam, porém, de melancólicos e desesperançosos resmungos sobre o que me afligia nestes, sempre estranhos, dias de letargia induzida e voluntária.

Tentava divagar sobre as minhas tantas incapacidades, sobre o que tem me irritado e o que tem me deixado estéril, sobre aquelas inquietudes sentimentais que irrompem sem aviso, sobre o violento vazio que ecoa as fragilidades neste vago museu de questionamentos no qual me afundo a procura de algum objeto empoeirado, que a essa altura já é mais deterioração do que artefato. Mas releguei a fazer isso, temo até que tenha perdido capacidades de assim fazer, vide a poeira acumulada sobre inatividade de meu "diário pessoal", há muito dado como falecido, por um fio de ser dado como deletado.

Talvez não haja nada sobre o que se escrever, mas tantas vezes já disse isso e aqui estou novamente. É verdade que não tem acontecido muita coisa nos oito metros quadrados nos quais permito-me trancafiar. Não acho, todavia, que seja consequência de se estar neste lugar, como estão tantos outros em espaços semelhantes. Como disse, sempre estive aqui, e já cheguei até a escrever consideravelmente sobre. São e salvo, chuchado em minha pilha de coisas e pensamentos, apenas eu comigo mesmo e o pó que acumula sobre.

Cresci dentro de casa, não fora dela, e acabei me acostumando as suas rotinas, isolado em frente de telas de TV, mais tarde telas de computador e agora todas as telas em minha posse ou não, sempre curioso pelo tão amplo mundo que dizia respeito ao quadradinho iluminado à minha frente. Não posso evitar, eu era uma criança muito afeita a sorver conhecimentos e me entreter por meio da observação para qual tais objeto foram idealizados, e em verdade era uma criança drasticamente tímida, daquelas que acham um canto para ficar quietas sem chamar atenção dos indecifráveis adultos; que se negam a tomar parte em algum jogo ou esporte nas aulas de educação física ou recreio, mais pelo medo do jogo humano do que pelo desdém a atividade física; que apesar das matrizes de personalidade afirmarem o oposto, senta no fundo da sala próximo aos supostos delinquentes e jamais levanta a mão em aula se não para responder a chamada, pois assim não é necessário vociferar seu nome.

Eventualmente aprendi, como fiz assistindo a documentários de vida selvagem, que como outros animais, as pessoas geralmente têm mais medo de você do que você delas. O truque é se manter calmo, imovel, fingindo de morto, insensível a tudo. Eventualmente um adulto insociável veio a soterrar minha timidez infantil sob as pedras que substituem seu coração, no entanto uma irracional angústia ainda me acomete toda vez que compartilho ar com outras pessoas. Simplesmente não consigo baixar a guarda, fico tão ciente de tudo e tão ansioso pensando sobre que simplesmente não consigo me deixar engajar.

Não que eu esteja ausente das situações sociais pelas quais me ponho a navegar, mas dou a impressão de estar disperso para que as pessoas não pensem que estou enlouquecendo por examinar as paredes tão atentamente, o que por conseguinte faço para não acharem que sou um psicopata por querer fitar seus rostos com a mesma intensidade. Responderei somente na segunda, mas ouvi meu nome pela primeira vez que chamaram, apesar de parecer estar em outro lugar, onde de certa forma realmente estou, trancado em minha mente, onde permanecerei dias após toda a interação social ter acontecido, fazendo infinitas suposições que sei serem todas falsas e que, a bem dizer, não tem propósito algum para serem formadas

Naturalmente, um espectador, por força do hábito, um ouvinte. Quando se dá ao diálogo, geralmente é apenas para quebrar o silêncio com um desconhecido antes que este tenha tempo de notar que você é um estranho que nada fala. Conduzindo uma quase-entrevista, você não se atreve a fazer comentários genéricos sobre o clima ou última crise e vigência, isso seria estupido, você faz uma série de perguntas, tentando soar simpático, interessado no indivíduo ao seu lado. A cada pergunta respodnida com uma intimidade, mais decontraidos e confientas eles ficam, e manos apreensivo você fica no gradual entendimento pragmantico de com quem esta lidado. Dá-se tempo e os problemas dessa manobra quase-sociopata começam a despontar. Na rápida confiança, talvez eles venham a desenvolver um equivocado apego, acreditando que você os entende, que você os escuta. Não percebendo que na verdade eles não te conhecem, que diferentemente deles você não abriu mão de nada, não percebendo que você nunca deixou de ser um estranho.

Eventualmente, na medida do possível, creio ter aprendido a ser social, mas ainda não entendo ser social. Há um isolamento voluntário muito antes de um mandatário, um distanciamento arquitetado por essa criaturinha assustada que se esconde dos dramas porta a fora, e esconde as angústias porta a dentro, isento de movimentações muito bruscas em ambos ambientes, que é pra não causar alarme. Mas não há real escape do mundo, a rua invade o interno, mesmo depois do expediente, não adianta fechar a porta, não importa quantas vezes Lou Reed tenha escrito o contrário ou quantas vezes Maureen Tucker tenha cantado sobre.

Todos os dias alguém passa o aspirador de pó no apartamento de cima, aspirando os pelos do gato que vez que outra se ouve brincando com uma sineta. Toda manhã, ao acordar, escuto a família ao lado falando entusiasmadamente durante o que suponho ser seu café da manhã, antes de saírem espancando a porta de entrada, costume comum de todos os moradores em nosso corredor. Do terceiro andar alguém liga o ar-condicionado ruidoso, faça calor ou frio. Da garagem alguém acelera a porcaria de um carrinho três cilindros mequetrefe achando que é um V8 ou coisa parecida. Eu não vejo essas pessoas, apenas as escuto, reverberações na edificação, fantasmas nas estruturas do prédio.

Do outro lado da rua, berros de menino que urra para o que aparenta ser o vento, às vezes para carros que passam na rua, às vezes para vacas no pasto ao lado, enquanto sua avó o observa da porta da casa. No entardecer, potentes assobios do vizinho na casa da frente chamando seu cachorro, perdido entre as vacas, de volta a casa. Em noites silenciosas, o remexer do mato alto no breu onde as vacas pastam é a única coisa que se escuta, como almas penadas arrastando-se na escuridão. Em dias barulhentos, é a intensa peregrinagem de veículos na rua entre minha janela e o pasto, como se uma avenida tivesse sido aberta em meio ao subúrbio-quase-rural, com direito a tomar-se por rota de viaturas de polícia, pronto socorro e corpo de bombeiros, cada qual com suas sinetas e luzinhas próprias.

Não costumava ser assim, houve um tempo em que a rua era de terra e as carroças passando em dias de chuva remetiam a um tempo ermo de barro, guerra e doença onde bovinos reinavam, mas isso era há três, quatro meses. Hoje formam-se congestionamentos em todas as interseções entre bairros, assim como na curva da rua bem em frente a janela do meu quarto, nesse caso geralmente em função de dois veículos de grande porte, ônibus ou caminhões, tentando passar um pelo outro.

Antes do asfalto a rua era mais larga e isso não ocorria, em compensação eu vivia como uma múmia, soterrado sob areia e pó e os caminhões carregados que passavam saltitando pelos buracos e deformidades no chão faziam o prédio inteiro vibrar como se a violação de algum sarcofago tivesse acionado o desmoronamento da pirâmide. Em certos dias da semana, os caminhões passavam em caravanas de alguma pedreira. Não sei ao certo de onde vinham ou para onde iam, mas suponho que tivessem algo a ver com a eterna construção de um contorno viário a algumas colinas de distância. Tarde da noite, só se via suas luzinhas indo de um lado ao outro do horizonte, parecendo ovnis perambulando na noite em busca de material abiduzivel. Da primeira vez demorei a entender do que se tratavam aquelas iluminuras misteriosas, mas deveria ter imaginado que eram os mesmos homenzinhos que sem qualquer aviso explodem as montanhas da redondeza, ocasionalmente mais de uma vez ao dia, gerando ondas de choque que, tal qual seus caminhões, tremulam as janelas do prédio. Desavisados, costumam se assustar, algumas explosões chegam a ser mais altas que trovoadas, mas depois de um tempo se tornam tão triviais quantos os carros freando agressivamente no quebra-molas que antecede a curva frente a janela, aparentemente disfarçado com alguma tecnologia alienígena que o torna invisível.

O fenômeno mais assustadoramente ensurdecedor a tomar nossas almas de assalto, todavia, ocorrera recentemente. Eram vinte e uma horas da noite de uma sexta-feira, ao que tudo indicava até então, medíocre. Eu estava assistindo a alguma besteira, absorvido em meu próprio mundo de telas, no conforto de minha poltrona e isolamento de meus fones de ouvido, quando um barulho bizarramente alto irrompe a calmaria. Eu não sabia se o prédio estava vindo abaixo, se alguma monstruosidade havia emergindo na superfície, se acidentalmente havia sumonado os portões do inferno ou se finalmente tinha-se dado início ao arrebatamento extraterrestre, só sei que o susto me fez pular da cadeira tão alto quanto havia feito vinte anos antes, assistindo um basilisco emergir em uma sessão de em Harry Potter e a Câmara Secreta.

Corri até a janela, ignorando o perigo que poderia talvez, quem sabe, seria ótimo, estar correndo. Para minha decepção, tratava-se apenas de mais um caminhão, atravancando o trânsito enquanto tombava dois morros de pedras do tamanho de cabeças no meio fio, logo em frente a minha janela, às nove da noite, de uma sexta-feira.

Eu não sei o que esses maquinários de construção sanguinários, dignos do Maine de Stephen King, tem com a frente de minha janela. Numa outra noite, era final de semana, uma escavadeira apareceu para tentar quebrar a pequena calçada de concreto que tinha sido feita uns dias antes por um pessoal que estava reformando portão e muros da casa em frente a dita calçada. A todo o vapor, ela agrediu o chão indignada por cerca de trinta minutos, até que, sem sucesso na peculiar empreitada, foi embora tão repentinamente quanto havia surgido. Não deu nem tempo da polícia, para qual havíamos dado queixa, aparecer, mas nessa época eles ainda não eram assíduos frequentadores da via.

Essas não foram as primeiras investidas na campanha de destruição da rua, cujos muros há muito são os alvos prediletos, quebrados, caídos, carcomidos por veículos desconhecidos. A ocorrência mais recente da qual tenho conhecimento se deu mais ao sul da rua, onde um retardado se perdeu na curva, subiu uma larga calçada e foi-se muro a dentro no quintal de uma quase-mansão, quase atropelado uma transeunte, ninguem menos que minha mãe, no processo. E nem era na curva aqui em frente, famosa em seu período pré-asfalto por simular um circuito de rally, derrapando carros para cima dos canteiros, forçando cavalos de pau involuntários ou os arremessando contra uma das bermas dos terrenos elevados de ambos os lados da rua.

Certa noite, já era madrugada na verdade, eu estava lavando louça com toda a tranquilidade do mundo - sim, de madrugada - quando escuto o típico "skiiiiiid, boom" na curva. Geralmente esse é seguido de um rápido "vrum skiiid vrum vruuum..." de algum motorista saindo em velocidade de fuga do local antes que alguém possa perguntar se o pedaço de parachoque que ficou para traz lhe pertence, mas não dessa vez, dessa vez, após a batida houve silêncio. Preocupado com algo ter sido realmente destruído ou estar prestes a explodir, interrompi a louça e fui olhar pela janela. Tudo parecia estático, até começarem a despontar algumas cabeças apreensivas por cima do muro. Quatro ou cinco homens andavam de lá para cá, possivelmente analisando o estrago, apesar de que nada grave parecia ter ocorrido. Foi então que uma outra coisa despontou acima do muro, vagarosamente uma roda surgiu no horizonte, seguida por outra parte da dianteira do carro, sendo revirado de sua capotagem a posição original. Os homens então empurraram o coitado, sem para brisa e com o capô completamente afundado até um canteiro fora da curva. Sua carona que chegou logo em seguida, eu continuei a lavar a louça, pela manhã o carro já havia sumido, abdução na certa.

Me pergunto se aquelas curiosas placas de contagem regressiva antes de uma curva acentuada, que apenas geram vontade por maior aceleração, fariam diferença aqui. Como as placas que certa época foram postas ao norte da rua, distantes uns quinze metros umas das outras, tragicomicamente alertando transeuntes sobre homens em motos e assaltos a frente. Mas talvez isso não seja o suficiente, talvez haja uma maldição antiga arraigada a curva, como naquelas tantas que acabam recebendo o sufixo “da morte” após seu título, “curva”, ou talvez seja o universo querendo causar transtorno em frente a minha janela, visitada quase toda noite por motoboys perdidos que questionam "onde fica a entrada do prédio?", até que alguém, já acostumando com o episódio, retribua com “não é esse condomínio" e aponte para o gigantesco complexo de prédios uma centena de metros à frente. Alguns insistem e informam que é uma entrega para o "setecentos e um, bloco cinco” ou coisa do gênero, sem ter percebido que o condomínio aparentemente sem entrada com o qual estão tão confusos, só possui três blocos e quatro andares.

Entenda, estes tópicos sobre os quais resmungo com tanta frequência me são apenas alimento de regozijo, não há profundas intimidades com as palavras as quais aqui rubrico, apesar do velho ranzinza que me cabe afirmar o oposto, são apenas notas e observações, embebidas em volteios de deboche, acerca da pequenina bolha suburbana que me circunda, uma vez mais ao menos, que é pra não perder a prática.

Dois anos atrás, discorrendo sobre temas semelhantes, escrevi sobre meus amigos irem embora de tal bolha, e eles foram, realmente foram, seguiram com suas vidas e furaram a bolha, mudaram-se para outra ou saíram flutuando em suas próprias. Eu continuei aqui, escondido, chuchado no meu cantinho observando os efeitos ópticos da abóbada ao redor. Sempre un voyeur d'flâneur, du fugace, de l'éphémère, ou algo que soe semelhante. Aquele que observa o mundo, da janela ou do ecrã, sem tomar parte em sua rotação. Nesse ritmo, ei de um dia tornar-me nada mais do que uma mancha no enquadramento, mera impressão estática do estranho que um dia foi. É necessário que eu ponha o pé nesta rua de crônicas e saia resbalando na curva, queimando borracha no quebra-molas, despejando minhas pedras noutro lugar.

Até algum dia.

0 notes

Photo

UMA LÁSTIMA

Renan Rigon, que é meu colega, meu produtor, meu agente, o anfitrião das noites de karaokê, que vez que outra me agracia com pratos deliciosos, que por algum motivo desconhecido sempre lembra do meu aniversário, que sempre me acompanha quando sumo de uma confraternização mais cedo que todo mundo, aquele que me hospeda quando já ta tarde demais pra ir embora e nunca me deixa dormir sozinho, meu conselheiro, meu confidente, meu parceiro de crime, meu amigo Renão redigiu o texto a seguir em um anseio por expurgar parte da pressão do TCC que acomete todos nós jovens cineastas. Como se ele não fosse capaz de ser, também, um diretor.

É difícil se ver em posto de direção, não?

Talvez pode não ser de meu costume, mas me parece que estou apenas pegando a ideia de um fulano aqui, a estética de beltrano acolá, uma pitada de criatividade e voilá: temos um filme. É uma grande colagem que de perto parece estar toda errada, mas se você se esforçar um pouco, de longe, talvez veja uma mensagem por trás. É quase como ver nuvens do céu. Eu posso ver um pato, um dragão, um anjo. E no fim, é um monte de partícula de água junta que forma tudo isso num mesmo espaço.

Bom, certamente não sou o primeiro a ter essas questões e nem me pretendo. Milhares já conversaram com Platão, Aristóteles, Foucault e… eles chegaram em alguma conclusão? Seria eu capaz de resolver essa? Pois nem me atrevo, deixo essa pro Zanini.

Meu papo aqui é outro. Falo de tudo isso pois estar nesse posto tem gerado muitas dúvidas, e, diga-se de passagem, pouquíssimas certezas. Tenho duvidado de tudo. Da minha capacidade, do curso, das minhas escolhas, até daquilo que eu já tinha certeza. É como fazer uma ceia de Natal sem conseguir sentir sabor nenhum. É estar com apetite, mas não saber o que cozinhar.

Me vejo nessa situação onde preparo uma janta para pelo menos umas 15 pessoas, faltando algumas horas, mas eu só tenho uma faca, um pão e um ovo prontos. Como que eu vou fazer comida para tanta gente se eu não consigo nem mesmo preparar para mim mesmo? A cozinha vira uma sala de cirurgia. Pega um porco, algumas cebolas, alho, salsinha, temperos a gosto e tenta costurar para que de alguma forma seja palatável.

É fazer do porco um Frankenstein.

E tem que fazer sentido tudo isso? Mais vale pratos gostosos que não conversam entre si ou uma ceia coerente, mas faltando um pouco de sabor?

Por vezes entra uma pessoa ou outra na cozinha e fala “nossa que cheiro bom!”. Você até se anima, até que ela prova e fala: “falta sal”. É o básico. É o simples. Você já fez várias vezes. Mas agora, há de faltar sal.

Você tenta corrigir, mas fica na ansiedade de que a pessoa chegue novamente e você possa perguntar: “agora tá bom?”. Por vezes, ela vem, por outras, não. E aí? Será que eu tenho paladar suficiente para decidir sozinho?

“Você precisa se apressar! Tem umas quinze pessoas que estão lá nas mesas esperando. Não vai sair?”

Algumas delas torcem por você, outras nem mesmo prestam atenção o suficiente. Tem gente que tá confiando numa boa refeição, outras que nem sabem onde estão. E eu tô lá, sozinho fazendo o maldito porco. Quem sabe vou preparando alguns acompanhamentos? Assim eles vão se acalmando, comendo aos pouquinhos.

Alguns se saciam e vão embora. Outros ficam mais fervorosos para comer.

Vish, olha o noticiário! TODO MUNDO PRA CASA JÁ!

O salão se esvazia. E lá fico eu, pensando: e o meu porco? E os acompanhamentos que eu fiz?

O telefone toca:

- A gente ainda quer comer! Esse é o seu desafio!

- Bom, tá bem, eu posso levar um pedaço de porco para cada um. Levo até um presentinho, não quero fazer desfeita. É cortesia da casa. Daqui 30 minutos eu tô chegando aí.

- 30? Eu quero em 15! - E desliga o telefone.

E o que eu faço agora?

Eu deveria ter começado essa ceia no dia anterior, eu sabia. Eu sabia. Mas eu tava ajudando o ciclano a fazer a ceia dele também. Será que a dele vai ficar tão boa quanto a minha? Ou não se pode comparar a comida do Japão com o do Brasil? Melhor esquecer isso e fazer mais comida. Tô vendo que esse porco vai ser pouco pra tanta gente.

Pega mais peru, mais bife, mais linguiça, mais arroz...ah, quer saber? Pega tudo! O que ficar pronto, eu vou levando na casa de cada um.

Espero que no fim dessa noite eu consiga dar conta de tudo isso. A cozinha já tá uma bagunça, tem panela suja para tudo quanto é lado. Eu vou separar o prato de cada um e levo. É isso! Eu vou conseguir!

Mas a pergunta que fica é: será que tá bom de sal?

2 notes

·

View notes

Photo

ALGUÉM TEM CERTEZA DO TÍTULO?

Este é o cartaz de "Amanhã Estaremos em Casa", antes "Ventrículo Direito", um dos dois TCCs em que trabalhei em 2019, experiências sobre as quais já discorri anteriormente aqui no troço. O filme anteriormente se chamava “Ventrículo Direito” em função de uma frase, quase monóloga, que é repetidas durante o mesmo: "Jogo Xadrez, leio e discuto Tolstói, a Europa é um continente com 50 países, o sangue do sapo entra pelos átrios cardíacos e do ser humano pelo ventrículo direito" ou algo do gênero, já não me recordo com precisão.

É sobre essa frase que é o cartaz, como o sapo, o atlas da Europa, os dois livros de Tolstói e as referências a xadrez deixam bem evidente. O filme não é sobre isso, todavia. O filme é sobre uma família disfuncional, ou uma família com pais de cabeças apáticas que lidam com suas singularidades no conjunto familiar, ao menos é isso que diz a sinopse. E sim eu assisti o filme, mas confesso não saber dizer precisão do que se trata. Aliás, porque precisaria ser sobre alguma coisa pra começo de conversa?

Sendo ou não sobre uma família disfuncional, fato é que ela lá está, assim como está igualmente representada no cartaz pelas peças de xadrez, incluindo as gigantescas e surreais ao fundo. Mas se você tiver assistido ao filme isso será mais do que claro. As peças eu digo, não o filme. O filme já era ambíguo desde o princípio, foi o que me atraiu a ele na verdade, e foi o que me fez optar por um cartaz surrealista para o mesmo. A distopia tipicamente presente no surrealismo fazia todo o sentido com a narrativa igualmente distópica do filme.

Apesar do alto nível de contraste tonal que tem mais semelhança a um Dali, o que eu chamo de distopia aqui tem mais a ver com um Magritte, pois não diz respeito a uma distorção onírica da realidade, mas sim a justaposição de elementos, justamente, distópicos. O que é deveras interessante pra mim nessa abordagem do surrealismo é que, creio, justamente por ser uma deturpação do real, a discrepância entre elementos em cena cria justamente uma unicidade da imagem, tornando-a, em vista desse paradoxo, idealística. Algo, portanto, utópico. Ou não, sei lá.