Photo

Tulisan saya tentang film “Empu” mendapat kehormatan jadi pemenang Lomba Ulasan Film 2020 pekan kesebelas yang diselenggarakan Kemendikbud RI.

1 note

·

View note

Text

ESAI FILM `Nagabonar Reborn`

Kritik `Nagabonar Reborn` atau: Ok, Boomer, Ini Milenialisme dari Generasi Anda

Oleh Ade Irwansyah

1/

Budayawan Erros Djarot pernah menyebut dalam salah satu kolomnya di situs Watyutink.com (26/8/2019)[1], sekarang milenialisme menjadi segalanya. Dalam konteks milenialisme itu rasanya film Nagabonar Reborn paling pas kita dudukkan.

Erros menulis, dari masyarakat biasa hingga presiden, kini begitu gemar menggunakan kata ‘milenial’. Akhirnya juga “Demi memuliakan generasi milenial, segala upaya dilakukan. Termasuk menyederhanakan segala sesuatu yang dianggap terlalu berat dan sulit dimengerti oleh generasi milenial. Pendek kata dari dunia etika hingga estetika, baik norm dan form-nya, semua di’reformasi ’ untuk memenuhi selera dan logika sederhana kaum milenial,” tulis pencipta lagu “Badai pasti Berlalu” dan sutradara film Tjoet Nja Dhien itu.

Kepada media, Gusti Randa, salah satu produser Nagabonar Reborn mengatakan, filmnya adalah versi milenial dari film berjudul sama yang pernah rilis 1986. Film terdahulu telah jadi salah satu masterpiece film Indonesia era lampau; memenangkan Piala Citra, termasuk Film Terbaik FFI; dan bukti kejeniusan penulis skenarionya, Asrul Sani.

Bila film terdahulu telah begitu sempurna, apa perlunya dibuat ulang? Deretan sineas dan produser yang terdiri dari sutradara Dedi Setiadi (kelahiran 1952), produser Gusti Randa (lahir 1965) dan politisi dan pengacara Trimedya Panjaitan (lahir 1966) merasa generasi masa kini, yang kerap disebut dengan generik sebagai milenial, tak kenal dengan film Nagabonar-nya Asrul Sani.

Mereka perlu disuguhkan cerita Nagabonar yang cocok dengan zaman milenial. Generasi masa kini umumnya memang terputus dengan fenomena budaya pop masa lalu. Ada berapa orang generasi milenial dan Z yang sudah nonton Nagabonar versi tahun 1986 yang dibintangi Deddy Mizwar?

Filmnya tak rutin tayang di TV nasional. Memang ada yang menaruhnya di YouTube, namun di tengah arus deras informasi dan hiburan saat ini film itu tentu tenggelam. Pada titik ini upaya mengenalkan kembali kearifan dan pencapaian masa lalu pada generasi muda patut kita sanjung.

Namun kita bisa berdebat soal pilihan kreatif yang dipakai, pesan yang ingin disampaikan maupun cara menyampaikannya dalam Nagabonar Reborn.

2/

Baiknya kita bincangkan dulu film Nagabonar versi 1986.

Pada 2006, ketika masih menjadi wartawan tabloid Bintang Indonesia, dalam rangka menyambut edisi ultah tabloid itu di bulan Maret, saya membuat survei kecil-kecilan terhadap 25 wartawan dan pengamat film. Pertanyaan saya sederhana, apa film Indonesia terbaik sepanjang masa menurut mereka.

Ada 160 judul film masuk. Yang paling banyak disebut adalah Tjoet Nja Dhien (1986) dan yang kedua Nagabonar (1986). Tiga besar yang lain berturut-turut adalah Ada Apa dengan Cinta? (2001), Kejarlah Daku Kau Kutangkap (1985) dan Badai Pasti Berlalu (1977). [2]

Menarik bahwa yang muncul sebagai film terbaik sepanjang masa menurut wartawan dan pengamat film kala itu adalah film keluaran tahun 1980-an dan pasca-Orde Baru. Bukan masterpiece Usmar Ismail atau D. Djajakusuma dari tahun 1950-an. Ada memang beberapa kawan yang saya survey menyebut film Usmar seperti Lewat Djam Malam (1954), Tiga Dara (1956), maupun Darah dan Doa (1950); serta film Djajakusuma seperti Harimau Tjampa (1953). Namun karena ini polling berdasar suara terbanyak film-film itu kurang suara dibanding film lain.

Kenapa Tjoet Nja Dhien dan Nagabonar yang paling banyak dipilih, saya mengambil kesimpulan kini, bukan semata lantaran dua film itu memang film yang amat baik. Melainkan juga terkait dengan golongan usia orang-orang yang saya survey kala itu.

Kebanyakan yang saya survey adalah generasi X dan baby boomer. Mereka melek film umumnya sejak 1970-an (buat baby boomer) dan 1980-an (buat generasi X). Mereka menonton dan mengalami saat Tjoet Nja Dhien dan Nagabonar tayang di bioskop, dipuja-puji di masanya dengan memborong 7 Piala Citra pada FFI 1987. Saya tak bisa salahkan bila ingatan itu terus melekat.

Bila yang kebanyakan saya survey tergolong milenial awal yang lahir 1980-an, saya mafhum, bila yang keluar sebagai jawara adalah film-film pasca-Orde Baru seperti Ada Apa dengan Cinta?, Gie, Berbagi Suami atau Kala. Pun bila saya meng-update survey saya dan kebanyakan yang saya survey milenial akhir yang lahir 1990-an, pemenangnya bisa jadi The Raid atau film-film yang lebih baru seperti Dilan 1990, Bumi Manusia dan Dua Garis Biru.

Pendek kata, yang hendak saya sampaikan, seperti kawan-kawan yang saya survey dahulu, pembuat Nagabonar Reborn mungkin sekali hadir pula saat euforia Nagabonar di tahun 1980-an. Kenangan itu hendak dibangkitkan kembali. Niat mereka baik, membuat ulang Nagabonar untuk penonton generasi masa kini.

Yang jadi soal, niat baik saja tak pernah cukup.

3/

Yang patut dilakukan seseorang bila ingin membuat ulang film Nagabonar adalah menangkap apa yang sebetulnya hendak disampaikan film aslinya itu pertama-tama.

Di permukaan, Nagabonar adalah film komedi perjuangan. Seorang bekas pencopet menjadi pemimpin laskar yang bergerilya di masa perang kemerdekaan. Filmnya penuh dengan komedi konyol yang mengundang tawa.

Namun, Nagabonar tak sekadar hadir untuk mengundang tawa. Dalam sebuah esai yang ditulis sekitar 10 tahun setelah film aslinya rilis, Goenawan Mohamad merefleksi kembali film Nagabonar pertama. Ia menulis:

“Kisah ini, yang ditulis Asrul Sani, mengandung olok-olok untuk seorang pemimpin yang bersok jagoan di matanya sendiri, tapi acak-acakan dalam kehidupan sehari-hari: sebuah penggembosan mitos. Dalam Nagabonar, heroisme yang biasa dipancarkan di pelbagai film revolusi Indonesia dan sandiwara Agustusan (ketika selalu ada tokoh Belanda yang marah-marah dan berseru, “Ekstrimis!”) menjadi sesuatu yang terjungkir.”[3]

Sambil mengutip Mao Zhedong ia menulis juga, revolusi bukan jamuan makan malam. Goenawan mengibaratkannya sebuah sirkus. “… bisa tegang, terkadang menakjubkan, tak jarang membosankan, orang kagum atau kesal menyaksikan ada orang melayang di atas dan singa-singa yang tampak patuh, dan di antara itu semua, yang tampak jadi pusat adalah seorang badut, sebuah improvisasi.”[4]

Sebagai bagian dari generasi yang menyaksikan langsung atau bahkan terlibat dalam revolusi fisik di tahun 1945-1949, Asrul Sani pasti paham di masa itu bukan hanya berlangsung heroisme melawan penjajah Belanda yang ingin merebut Indonesia kembali pasca-Jepang jatuh, tapi juga zaman kekacauan. Kala itu Republik masih bayi. Hukum dan ketertiban (law and order) belum berjalan sebagaimana mestinya. Orang bebas menenteng senjata, menembakkan peluru ke mana suka, bahkan mengangkat diri menjadi seorang jenderal.

Konon pula, tokoh Nagabonar yang ditulis Asrul terinspirasi tokoh nyata. Pengamat film Eric Sasono pernah mewawancarai langsung Asrul pada 1998. Kepada Eric ia berkata bahwa Nagabonar diambil dari tokoh Bahar Mataliu, seorang pemimpin laskar rakyat di kawasan Deli-Lubukpakam.[5] Asrul lalu menyebut pula, pada masa Orde Lama, seorang raja copet di kawasan Senen, Syafei diangkat jadi menteri oleh Presiden Sukarno.

Buat Eric kemudian, film Nagabonar versi 1986 adalah wujud dari absurditas negeri ini.[6] Ia menyimpulkan, Indonesia memang parodik sejak awal kelahirannya sehingga seorang raja copet bisa jadi jenderal atau menteri.

Lebih jauh Eric menyoroti masa ketika film aslinya lahir di pertengahan 1980-an. Yakni di masa kekuasaan Orde Baru Soeharto mencapai puncaknya. Setelah hampir 20 tahun berkuasa, wajar bila Soeharto kian mengkonsolidasikan kekuasaannya untuk langgeng terus. Tidak hanya menggerus agar tak ada lawan politik baru muncul, tapi juga ideologisasi dan korporatisasi negara berikut penafsiran yang tunggal atas mitos sejarah bangsa. Salah satu caranya mengekalkan tafsir sejarah versi penguasa dalam film seperti Pengkhianatan G30S/PKI dan Serangan Fajar.

Secara halus, lewat film Nagabonar, Asrul dan sutradara MT Risjaf melakuan perlawanan atas mitos perjuangan masa revolusi versi penguasa. Pesannya jelas: masa itu tak melulu ada heroisme seperti ditunjukkan dalam Serangan Fajar, tapi juga ada ketaklaziman perilaku seorang pemimpin laskar semacam Nagabonar. Bisa pula pesannya begini: yang berjuang di garis depan bukan melulu pejuang ganteng, setengah ningrat, yang tak punya cacat cela, melainkan juga seorang bekas pencopet, yang jarang mandi, yang lebih takut kepada ibunya daripada penjajah Belanda.

Hebatnya Asrul, lantaran pesan terselubung itu disampaikan lewat bahasa humor, penguasa Orde Baru tak sadar mitos yang tengah mereka bangun sedang dijungkir-balikkan.

4/

Dari sini kemudian kita patut bertanya soal signifikansi film anyar Nagabonar Reborn karya Dedi Setiadi yang diproduseri antara lain oleh Gusti Randa dan Trimedya Panjaitan ini. Adakah mitos yang hendak dijungkir-balikkan kembali? Atau, ini semata sebuah upaya mencari penonton baru dengan mengangkat cerita lama?

Sebelum ke situ, upaya menafsir ulang Nagabonar untuk penonton zaman kiwari sebetulnya sudah pernah dilakukan. Pada 2007, Deddy Mizwar, pemeran Nagabonar 1980-an, menyutradarai sekaligus melanjutkan peran monumentalnya itu dalam Nagabonar Jadi Dua (2007).

Di tahun itu, Orde Baru sudah runtuh nyaris satu dekade sebelumnya, namun perubahan politik dan sosial tersebut tak menghilangkan segala krisis multidimensi bangsa ini. Maka, Deddy merasa penting baginya Nagabonar muncul lagi dan bertanya retoris, “Apa kata dunia?”

Dunia Nagabonar Jadi Dua adalah pula dunia konflik antar-generasi, antara yang tua yang turut membangun bangsa ini serta yang muda yang menikmati buah kemerdekaan lewat pembangunan gegap gempita. Deddy si Nagabonar dari generasi ’45 dipertentangkan dengan putranya, Bonaga (dimainkan Tora Sudiro) dari generasi yang menikmati kemakmuran pasca-kemerdekaan.

Dalam sebuah adegan yang ikonik di film itu kita lihat, Nagabonar memanjat patung Jenderal Soedirman yang berdiri tegak di tengah jalan protokol Jakarta, hendak menurunkan tangan sang jenderal yang tampak memberi hormat pada gedung-gedung pencakar langit di depannya. Nagabonar tua memandang itu sebentuk penghormatan pada korporatisme dan kapitalisme pembangunan.

Nagabonar Jadi Dua menggugat jiwa nasionalisme dan patriotisme yang mulai memudar digerus materialisme dan alam kapitalistik.

Pada titik itu, nasionalisme dan patriotisme perang kemerdekaan yang keagungannya digugat oleh film pertama lantaran diglorifikasi oleh kepentingan rezim Orde Baru, justru ditampilkan kembali kesucian dan kesakralannya di film kedua.

Meski disampaikan dengan terlalu mendramatisir setidaknya film kedua punya pesan penting yang ingin disampaikan pada penontonnya.

5/

Apa pesan itu pula yang hendak disuratkan maupun disiratkan film Nagabonar Reborn?

Tren buat ulang alias remake atau reborn tengah melanda jagat sinema kita beberapa tahun terakhir. Puncaknya adalah ketika Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 (2016) yang mengangkat kembali Warkop DKI ke penonton zaman now menjadi film terlaris Indonesia sepanjang masa. Selanjutnya kita menyaksikan tafsir baru atas film-film Benyamin S., film horor Suzzanna hingga Ateng—yang kebanyakan tak berhasil.

Melihat tren itu mungkin ada yang berpikir kenapa masterpiece Asrul Sani tak dibuat ulang untuk penonton baru.

Sebagai buat ulang, karakter Nagabonar yang kini dimainkan Gading Marten sejatinya sama: pejuang berani namun takluk pada ibunya. Inti ceritanya juga sama, Nagabonar jadi pemimpin sebuah laskar gerilya, mengangkat diri jadi jenderal, jatuh cinta pada Kirana (di versi buat ulang dimainkan Citra Kirana).

Buat penonton baru, versi buat ulang ini menyuguhkan cerita muasal (origin story) yang tak muncul di versi aslinya. Misalnya, di adegan pembuka kita bertemu ayah Nagabonar (dimainkan Roy Marten) yang darinya kita mendapat kesan darimana asal sifat kepahlawanan putranya. Lalu juga asal-usul nama Nagabonar (dari penglihatan orang kampung melihat naga turun ke bumi saat sang tokoh kita lahir) serta persahabatan Nagabonar dengan Mariam, juga kemudian jadi pencopet, juga memimpin laskar dan saingan mendapatkan hati Kirana. Itu sebabnya film ini merentang panjang dari masa Nagabonar kecil, saat zaman Jepang hingga perang kemerdekaan.

Penulis versi anyar mungkin merasa perlu menceritakan origin story sebagaimana lazimnya film remake dan reboot Hollywood. Yang mereka luput lakukan (O iya, naskah film buat ulang ini dikerjakan tiga orang) justru memberi bobot signifikansi kenapa filmnya perlu dibuat ulang.

Di versi buat ulang, Nagabonar tetaplah sosok yang konyol, komikal. Jarang mandi, patuh pada emaknya, dan suka main-main. Film ini pun tak hendak menggugat apapun selain ingin memupuk nasionalisme dan patriotisme. Sayangnya, hal itu dilakukan lewat cara paling mudah: membiarkan seorang karakter berpidato di layar soal nasionalisme.

Yang berpidato Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri. Kita tahu siapa dia. Puan petinggi partai PDI Perjuangan yang diketuai ibunya. Ia menjadi menteri Presiden Jokowi, presiden yang diusung PDIP, pada periode lalu dan kini ia Ketua DPR. Produser Trimedia Panjaitan juga salah satu petinggi PDIP.

Di titik itu, pesan nasionalisme di film ini terasa seperti propaganda rezim. Hal yang sebetulnya digugat film pertama. Ironis? Iya.

Namun tidak ada yang salah dengan itu. Rasa cinta pada bumi pertiwi harus tetap dipupuk, entah atas restu rezim penguasa maupun datang dari arus bawah, seperti gerakan “Good news from Indonesia” dan “Damn, I love Indonesia”.

6/

Yang jadi soal pada Nagabonar Reborn adalah milenialisme-nya ketika itu diartikan menyederhanakan persoalan, menganggap generasi muda kiwari tak suka yang berat-berat, jadi apa yang disuguhkan haruslah serba ringan.

Di film ini paling kentara pada filmnya yang banyak memunculkan humor banal, lebih banyak bercanda ala komedi slapstick ketimbang kecerdasan humor berkata-kata. Terkadang malah melukai logika.

Misal, tak pernah terbayangkan Jepang yang kejamnya minta ampun hanya menghukum orang dengan mengikat terhukum di pohon. Atau, tak terbayangkan pula, di masa revolusi itu, kesalahan membocorkan markas pejuang pada Belanda hanya berujung diikat di pohon lalu disentil. Mungkin maksudnya ingin lebih banyak guyon, tapi akal sehat saya merasa terluka.

Yang paling fatal, atas nama milenialisme, terdapat pada motivasi Nagabonar melawan Belanda. Digambarkan, Nagabonar begitu terobsesi pada Kirana. Ia getol betul mengejar pujaan hatinya itu, bahkan menculiknya.

Di film aslinya, persoalan cinta jadi bumbu alias side story. Namun cerita sampingan itu kini bergeser jadi tema utama. Apa yang dilakukan sang tokoh utama termotivasi demi merebut hati perempuan pujaannya. Pesan perjuangan dan nasionalisme sedikit terpinggirkan. Seolah mewakili pertanyaan penonton, Bujang, sahabat setia Nagabonar, mempertanyakan sang protagonis utama ini berjuang demi bangsa atau demi cinta.

Jawabannya jelas buat saya, demi cinta. Dan pilihan kreatif itu didasarkan atas sesat sejak dalam pikiran dari generasi tua (baca: baby boomer dan generasi X angkatan awal yang kini berusia lewat setengah abad) bahwa generasi muda, kaum milenial masa kini, tak suka yang berat-berat, dan cinta (ketemu jodoh, membina hubungan, serta putus cinta maupun tak punya pasangan alias jomblo) jadi persoalan nomor wahid.

Ok, boomer, we get it. Tapi sepatutnya Anda tak serendah atau sedangkal itu memandang milenial.***

[1] Lihat Erros Djarot, “Milenialisme Menjadi Segalanya”, Watyutink.com, 26 Agustus 2019 di tautan: https://www.watyutink.com/topik/humaniora/Milenialisme-Menjadi-Segalanya (diperiksa 23/11/2019).

[2] Lihat artikel “25 Film Indonesia Terbaik Sepanjang Masa” pada 2006 dimuat ulang Tablodbintang.com, di tautan https://archive.tabloidbintang.com/extra/top-list/2752-25-film-indonesia-terbaik-sepanjang-masa-.html (diperiksa 24/11/2019).

[3] Goenawan Mohamad, “Naga, Naga” dalam D&R, 15 Februari 1997.

[4] Ibid.

[5] Lihat Eric Sasono, “Dunia Nagabonar”, dimuat di blog Ericsasono.com 15 Oktober 2010 di tautan: https://ericsasono.com/2010/10/15/dunia-nagabonar/ (diperiksa 24/11/2019).

[6] Ibid.

Ade Irwansyah adalah wartawan dan pengamat film. Unggulan lomba artikel dan kritik film Kemendikbud (2018). Menulis buku Seandainya Saya Kritikus Film (Homerian Pustaka, 2009)

Link asli: https://kronologi.id/2019/11/24/kritik-nagabonar-reborn-atau-ok-boomer-ini-milenialisme-dari-generasi-anda/

0 notes

Text

(ULASAN FILM) Bu Tejo dan Tiga Perempuan dalam `Empu`

Bu Tejo dan Tiga Perempuan dalam "Empu"

oleh Ade Irwansyah

Saat saya nonton film "Empu" di TVRI, Rabu malam (19 Agustus 2020) lalu, nama Bu Tejo trending topic di Twitter. Bu Tejo adalah salah satu karakter di film pendek "Tilik" yang viral setelah diunggah ke Youtube oleh pemilik filmnya.

Nama Bu Tejo trending lantaran ia banyak disebut netizen jagat Twitter. Banyak orang merasa terhubung dengan sosok ibu-ibu penggosip ini. Sosok seperti Bu Tejo dianggap mudah ditemukan di dunia nyata.

Film "Tilik" (sutr. Wahyu Agung Prasetyo), yang sepanjang setengah jam isinya mendengar ibu-ibu bergosip di atas truk, begitu disuka hingga jadi viral juga lantaran orang merasa fenomena itu dekat dengan keseharian banyak orang.

Walau saya akui menikmati menonton "Tilik" dan tak memungkiri ibu-ibu semacam Bu Tejo (diperankan Siti Fauziah) memang ada di dunia nyata, namun tetap ada rasa tak nyaman menontonnya. Dengan menyuguhkan ibu-ibu bergosip berbasis info tak berdasar sambil sang protagonis "melawan" tanpa perlawanan alias lemah bikin filmnya bak menggarami makanan yang sudah asin. "Tilik" menjadi justifikasi stereotipe pada perempuan tukang gosip. Tidak lebih.

Di sini kemudian, saat menonton "Empu", saya seperti menemukan oase di padang pasir. "Empu" dibesut Harvan Agustriansyah yang aslinya rilis tahun lalu. Tidak di bioskop komersil, tapi dari festival ke festival.

Film berdurasi 60 menit ini buat saya antitesis dari "Tilik". "Empu" menyuguhkan tiga perempuan tangguh yang masing-masing melawan stereotipe yang telah melekat pada wanita.

Di "Empu" kita berjumpa dengan Sutringah (Annisa Hertamil), istri seorang petani gula di Banyumas, Jawa Tengah. Di tengah kesusahan hidup dengan penghasilan pas-pasan, musibah melanda keluarga kecil Sutringah. Suaminya jatuh dari pohon, lumpuh dan tak bisa lagi jadi tulang punggung keluarga. Sementara itu, penagih utang datang terus ke rumah.

Lalu ada Yati (Tiara Arianggi) di Klaten, Jawa Tengah. Perempuan yang sehari-hari duduk di kursi roda ini merasa hidupnya tak punya arti lagi. Usaha kain lurik keluarga yang dikomandoi ayahnya tak memeberinya kesempatan berinovasi. Bekerja di pabrik sama saja. Ia sekadar jadi hiasan. Mungkin demi memberi citra baik bagi perusahaan menerima karyawan difabel. Usulannya tak digubris kepala bagian. Di pabrik, ia diperlakukan bak robot.

Terakhir ada Maria (Putry Moruk) di Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur. Mata pencahariannya dan perempuan-perempuan lain di desanya sebagai penenun kain tradisional terancam. Rumah yang biasa mereka pakai menenun dan berjualan kain tenun berdiri di tanah sengketa. Datang ke pengadilan, ia berhadapan dengan tembok yang dibentengi orang-orang kaya dan berpengaruh.

***

"Dadi wong iki mbok sing solutif," demikian kata Bu Tejo dalam "Tilik". Bagi Bu Tejo, menjadi orang yang memberi solusi adalah mengusulkan jalan-jalan ke pasar saat menjenguk ke rumah sakit batal karena yang sakit tak bisa dijenguk. Sebuah solusi yang lagi-lagi mengekalkan stereotipe kita pada ibu-ibu (baca: perempuan).

Sutringah, Yati dan Maria dalam "Empu" juga punya solusi masing-masing pada persoalan hidup mereka. Maria membujuk dengan gigih guru SD agar menenun menjadi pelajaran ekstrakulikuler di sekolah di desanya. Ia jadi tak kehilangan pekerjaan. Juga tradisi menenun bakal diteruskan generasi muda.

Yati keluar dari pabrik dan kembali mengusulkan pada sang ayah agar membuat lurik berwarna cerah demi menggaet lebih banyak peminat. Sedangkan Sutringah memberanikan diri melawan stigma perempuan harus bekerja di dapur dengan menggantikan tugas suami memanjat pohon mencari bahan baku pembuat gula.

Sayang, memang, "Empu" tak jadi film yang viral dibincangkan orang di jagat maya. Padahal, konon cerita tiga perempuan di film itu berangkat dari kisah nyata. Artinya, seperti sosok Bu Tejo di "Tilik" yang bisa kita temui sehari-hari, perempuan yang punya persoalan hidup semacam Sutringah, Yati, dan Maria juga bisa kita temukan dengan mudah di kehidupan nyata.

Pada akhirnya, yang ingin saya katakan, perempuan tak pernah hanya ada satu jenis. Perempuan bukan cuma ibu-ibu yang naik motor belok kanan tapi beri lampu sen kiri; bukan melulu tukang gunjing; tapi juga mampu jadi pencari nafkah utama, punya daya kreatif tinggi, serta inisiatif yang jitu untuk melestarikan budaya yang tergerus modernisasi.

Perempuan bukan cuma Bu Tejo. Tapi juga Sutringah, Yati, dan Maria.***

1 note

·

View note

Text

(REVIEW BUKU) Surti + Tiga Sawunggaling: Kala GM Menulis Novel

Sebuah ruang dengan dua permukaan.

Di atas tampak sebuah katil tertutup kain. Di bawah: Sebuah gawangan dengan bandul, selembar mori dua kacu yang sudah sebagian batik, sebuah dingklik, sebuah wajan di atas anglo, sebuah tepas. Selembar taplak. Beberapa canting. Sebuah bangku.

Di latar belakang bisa ditambahkan layar, tempat diproyeksikan satu atau beberapa foto hitam-putih, dari tahun 1945-an. Atau tak perlu apa-apa.

Perempuan itu 33 tahun. Namanya Surti. Sendiri.

Bunyi kecrek.

Demikian Goenawan Mohamad memulai naskah drama berjudul Surti dan Tiga Sawunggaling. Setelah setting cerita di atas, selanjutnya kita baca monolog si tokoh Surti:

"Saya ingin bercerita panjang. Saya hanya bisa melakukannya jika saya sendirian, seperti sekarang, ketika rumah kosong."

Bandingkan dengan awal novel Surti + Tiga Sawunggaling yang juga ditulis pria yang akrab disapa GM ini.

Degayu, akhir Juli, 1947.

Enam belas hari sejak musuh

menduduki kota kami—dan suara

tembakan terdengar hampir tiap

malam –sembilan kali sudah suamiku

menghilang dari rumah.

Selalu menjelang dini hari.

Aku akan mencari mimpi, katanya.

Sama-sama menggambarkan setting cerita, tapi beda. Di novel hanya cukup diterangkan nama kota tempat cerita terjadi dan tahun kejadian (sekitar masa Agresi Militer Belanda pertama).

Lantas meloncat ke monolog si tokoh (Surti), yang juga menjelaskan suasana lebih detil (kota yang 16 hari dikepung musuh dan suami yang pergi dari rumah).

Bedanya lagi, novel tak perlu menjelaskan properti yang diperlukan di panggung sebagaimana naskah teater.

Surti dan Tiga Sawunggaling dan Surti + Tiga Sawunggaling sejatinya cerita yang sama. Digubah orang yang sama, Goenawan Mohamad. Bedanya, yang pakai “dan” berwujud naskah drama monolog, yang pakai “+” (plus) berwujud novel.

Pun di naskah drama diperlukan “bunyi kecrek” untuk pergantian babak cerita. Novel tak butuh itu.

Beda Naskah Drama dan Novel

Naskah drama Surti aslinya ditulis GM tahun 2008. Naskah itu dibukukan setahun kemudian bersama dua naskah teaternya yang lain dalam kumpulan lakon Tan Malaka dan Dua Lakon Lain (2009, Kata Kita). Pertanyaannya lalu, apa yang beda antara naskah drama dengan novel?

Menovelkan naskah teater bukan hal luar biasa dalam khasanah sastra kita. Motinggo Boesje menovelkan naskah komedinya Barabah (1961). Putu Wijaya menulis naskah Bila Malam Bertambah Malam pada 1965 dan terbit sebagai novel tahun 1971.

Maka, di sini, pertanyaan yang lebih tepat diajukan adalah, kenapa cerita yang sama harus disampaikan dalam dua medium yang berbeda?

Novel Bila Malam Bertambah Malam bisa jadi contoh. Tema besar novel bersetting Bali tersebut berkisah tentang tatanan lama yang telah melapuk melawan nilai-nilai lama yang tengah mekar.

Untuk menggambarkan konflik itu bentuk drama hanya asyik dinikmati ketika ditonton secara langsung. Saat naskahnya dibaca, perang batin tokoh-tokohnya boleh jadi tak muncul. Lain halnya ketika dinovelkan. Suasana batin tokoh dituliskan pengarang, membantu imajinasi pembaca.

Begitu pula tampaknya yang terjadi pada Surti versi novel. Di permukaan, memang hampir semua isi naskah drama dipindahkan ke dalam novel. Hingga sepintas membuat orang yang sudah baca/nonton dramanya berujar, tak ada yang baru dari ceritanya.

Di naskah drama dan novel kita bertemu Surti yang bermonolog sambil membatik, melukis tiga burung Sawunggaling, sejenis burung mitos, yang ia beri nama masing-masing Anjani, Baria, dan Cawir.

A-B-C, agar mudah diingat. Ia mengisahkan tentang suaminya yang sering pergi di malam hari, bilang untuk mencari mimpi.

Sang suami, Jen, seorang gerilyawan akhirnya tewas ditembak serdadu Belanda. Untuk menghibur diri, Surti membatik. Sambil membatik tersebut, dikatakan Surti, tiga burung Sawunggaling keluar dari kain, terbang dan bercerita padanya apa yang terjadi pada suaminya selama menghilang mencari mimpi.

Versi novel memberi beberapa kelokan cerita yang absen di naskah drama. Ada beberapa tokoh tambahan yang kian menegaskan latar masa itu. Versi novel lebih kompleks. Kita bertemu cerita sampingan tentang orang yang dibunuh dengan keji karena dituduh mata-mata. Atau juga cerita guru sekolah yang selingkuh dengan ibu kosnya.

Di sini kelihatan, masa yang kita kira penuh heroisme melawan penjajah itu, ternyata tak beda dengan zaman edan lainnya atau zaman di masa kita hidup. Serdadu Belanda bukan musuh satu-satunya. Di zaman itu, kita juga saling bunuh sesama saudara.

Cerita sampingan itu tak asyik bila dimonologkan di panggung minimalis dengan seorang aktris bercerita sendirian. Paling tepat memang dibayangkan di kepala pembaca novel. Maknanya bakal lebih meresap dalam benak.

Novel di Usia 77

Pada titik itu kita bisa memaklumi kenapa Goenawan Mohamad atau GM menovelkan cerita lama alih-alih menggubah kisah yang sama sekali baru.

Ia memang punya pesan baru yang hendak disampaikan pada pembaca baru, mereka yang menganggap zaman itu penuh heroisme maupun mereka yang dulu hanya membaca naskah dramanya, tanpa menangkap pesan tersebut.

Memang ada perasaan gamang saat membaca novel ini, terutama bagi yang sudah membaca naskah dramanya. Apalagi dikatakan di biografi singkat penulis di ujung buku, di usia 77, GM menulis novel pertama.

Tak ayal terbit tanya, novel pertama seniman gayek serba bisa yang telah membuat ratusan puisi dan ribuan esai adalah daur ulang naskah dramanya sendiri?

Jawaban untuk pertanyaan itu adalah, kenapa tidak? Tidak ada yang salah dari langkah kreatif yang ditulis GM ini. Terlebih, Surti + Tiga Sawunggaling bukan novel picisan.

Novel ini disusun bak puisi. Tidak ada tanda petik pertanda kepingan dialog tokoh-tokohnya. Kalimat dipenggal seperti bait-bait puisi. Ah, mungkin ini bukan novel, tapi sebuah puisi panjang yang me-novel.

Apapun itu, karya GM yang langka ini patut dibaca setiap pecinta sastra. *

Link asli: https://www.gramedia.com/blog/review-buku-surti-tiga-sawunggaling-kala-gm-goenawan-mohamad-menulis-novel/

0 notes

Text

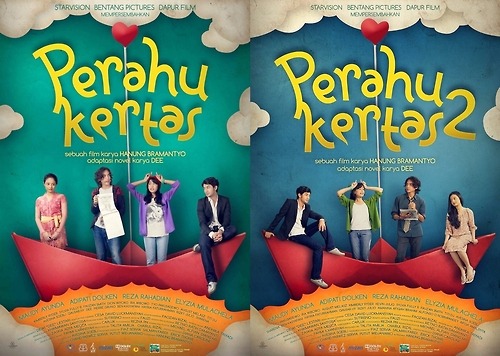

REVIEW FILM PERAHU KERTAS 1 & 2 (2012)

Perahu Kertas 1 & 2, dari Novel ke Film

Di jagat perfilman nasional, momen ketika YB Mangunwijaya meminta namanya dicabut dalam produksi film Roro Mendut garapan Ami Priyono pada medio 1980-an, lantaran versi film tak sejalan dengan versi novel yang ia tulis, telah jadi contoh klasik perselisihan antara pengarang buku dengan sineas saat karya tulis dipindahkan ke layar lebar.

Perahu Kertas 1 dan 2 (sutr. Hanung Bramantyo, 2012) bisa jadi kebalikannya, sebab sang pengarang, Dee atau Dewi Lestari, justru turut menulis skenario versi filmnya.

Konon, saat selesai syuting dan proses editing, filmnya jadi dengan durasi 4 jam. Novel aslinya berjumlah sekitar 450-an halaman. Dengan mengasumsikan satu halaman di novel sama dengan satu menit durasi film, langsung kelihatan kalau versi film berupaya sangat setia pada novelnya.

Tak mungkin memutar film berdurasi 4 jam di bioskop komersil. Maka, film dibagi dua dengan jeda edar 3 bulan, Agustus ke Oktober 2012. Menilik filmnya, Perahu Kertas 1 mengambil cerita hingga halaman 340-an. Sedangkan Perahu Kertas 2 melanjutkannya hingga cerita di buku tamat.

Film pertama berakhir ketika Kugy (Maudy Ayunda) bertemu Keenan (Adipati Dolken) kembali di pernikahan sahabat masa kuliah mereka, Noni dan Eko (di novel, mereka bertunangan, bukan menikah). Akhir menggantung itu diniatkan bikin penasaran penonton untuk bertanya: apa akhirnya Kugy dan Keenan bersatu?

Menganalogikannya dengan skenario tiga babak, film kedua mengambil babak akhir alias sepertiga cerita ketika para tokoh berada di puncak konflik lalu mendapat penyelesaian atas konflik yang mereka alami. Itu mungkin sebabnya film pertama terasa berpanjang-panjang, lantaran hanya memuat babak satu dan dua dari tahapan skenario tiga babak.

Buat yang sudah baca novelnya, menonton versi film pertama seperti tengah melihat isi buku dipindahkan ke skenario. Itu pun tampak luarnya saja, sekadar mengkonformasi pembaca novel bahwa satu momen yang mereka baca di novel tak dilewatkan atau diubah sedikit untuk dimampatkan/disederhanakan.

Nah, di film kedua kita disuguhkan tinggal puncak-puncak konflik yang tersedia. Kita bertemu lagi Keenan dan Kugy yang masing-masing sudah punya pacar, yang ternyata juga saling kenal. Kita disuguhi Keenan dan Kugy semula mengabaikan benih cinta yang masih tertanam sejak di bangku kuliah. Namun pada akhirnya mereka tak kuasa lagi membohongi diri masing-masing.

Film berakhir bahagia seperti cerita dongeng. Penonton juga dibuat senang karena bekas pacar yang ditinggalkan Kugy dan Keenan juga dapat jodoh masing-masing (hal ini tak ada di novelnya).

Hanung, Dee, dan mungkin juga atas andil produser, ingin tak ada yang menggantung di babak akhir cerita. Semua dapat bagian (baca: jodoh masing-masing) dan dengan begitu, diharapkan penonton puas.

Pada titik ini, Perahu Kertas 1 dan 2 akhirnya berhenti sebagai film pop yang ingin menyenangkan penonton. Film ini tak berpretensi macam-macam. Di permukaan kita memang disuguhkan sub-tema soal idealisme lawan realisme. Namun, di sepertiga babak terakhir (baca: film kedua) hal itu sirna karena kita melihat tokoh-tokohnya lebih fokus mengejar cinta.

Hemat saya, andai sedari awal yang jadi fokus soal pilihan hati, Perahu Kertas tak perlu dibagi sampai dua film, mengorbankan karakter utama yang seharusnya punya chemistry berdua tapi kelihatan sibuk masing-masing, bikin emosi penonton tak terikat dan ikut jatuh hati.

Ah, benar kata James Monaco yang dikutip Asrul Sani, "Versi film yang paling memuaskan dari novel Tolstoy War and Peace adalah serial yang terdiri dari 20 bagian yang dibuat BBC di tahun 1970.”

Mungkin sudah saatnya Perahu Kertas diadaptasi jadi serial pendek 6-7 episode oleh salah satu layanan video streaming. Tidak serba tanggung seperti versi filmnya ini. * Ade Irwansyah

#ulasfilmkemdikbud #perahukertas1 #perahukertas2 #dee #hanungbramantyo #novel #filmindonesia

@pusbangfilm @budayasaya @kemdikbud.ri

2 notes

·

View notes

Text

Review Film Istirahatlah Kata-kata (2016)

ISTIRAHATLAH KATA-KATA (2016), SEBUAH CATATAN KAKI

Dalam Catatan Pinggir di majalah Tempo edisi khusus Wiji Thukul (19 Mei 2013), Goenawan Mohamad menyebut Wiji "sebuah catatan kaki" dalam "kitab besar sejarah Indonesia, politik ataupun sastra."

Tulis GM, sapaannya, ia bukan sebuah judul atau tokoh di tengah halaman. Ia ada di bawah pagina, di akhir bab, dengan huruf kecil-kecil. Namun, bukan berarti catatan kaki tak penting. Ia berfungsi "mengimbuhkan sebuah nota yang layak diperhatikan--dan menunjukkan bahwa teks yang 'lengkap' sekalipun selalu meninggalkan satu-dua perkara yang masih merundungnya."

Sebagai sebuah film, Istirahatlah Kata-kata (Solo, Solitude; 2016; sutr. Yosep Anggie Noen) bisa pula kita tempatkan dalam catatan kaki sejarah panjang perfilman nasional yang dimulai 1926 ketika film pertama dibuat di Nusantara ataupun saat hari pertama syuting Darah dan Doa, 30 Maret 1950.

Bila kita ingat momen saat film itu selesai dibuat, perfilman nasional tengah mengalami masa subur. Tahun itu rilis Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 yang mengumpulkan 6,9 juta penonton dan jadi yang terlaris sepanjang masa. Namun, Istirahatlah Kata-kata bukan lahir dari arus-utama: bukan dari rumah produksi ternama, dibintangi aktor-aktris tenar, serta diputar di bioskop di mall-mall megah. Melainkan lahir dari inisiatif warga, dari tangan sutradara indie, serta keliling di festival-festival sebelum akhirnya tiba di sebentar di bioskop komersil.

Namun, tak berarti Istirahatlah Kata-kata bukan film penting. Menyaksikan pekan ini film tentang seorang penyair sekaligus aktivis penentang rezim Orde Baru diputar di televisi milik negara, TVRI sebagai bagian dari program edukasi Kemendikbud adalah bukti filmnya punya siginifikansi sekaligus jadi penanda kecil, ya semacam catatan kaki, pengakuan negara pada kesalahan sejarah yang dilakukan rezim lalim di masa lalu.

Filmnya sendiri tampak bersahaja. Mungkin karena alasan biaya maupun kerumitan pembuatannya. Filmnya hanya mengambil sepenggal episode pendek dalam kehidupan Wiji Thukul (dimainkan aktor teater Gunawan Maryanto) saat menyembunyikan diri dari kejaran aparat ke Pontianak, Kalimantan Barat. Tentu saja, sebuah film tentang tokoh demonstran afdalnya menyajikan gambar massa demonstrasi, kekerasan aparat pada massa, atau kerusuhan. Namun, itu akan terlalu mahal buat sebuah film indie. Dan bukankah kekejian rezim lalim tetap bisa disajikan dengan bahasa gambar yang minim?

Syahdan, dalam Istirahatlah Kata-kata kita melulu melihat Thukul yang selalu awas, menatap curiga, atau melakukan yang dilakukan manusia sehari-hari: membaca, menulis, makan, minum, dan tidur. Namun, bukan berarti filmnya tak mencekam. Sejak awal film, kita sudah melihat kehadiran rezim jahat lewat intel yang menanyakan Thukul pada anak dan istrinya (Marissa Anita), maupun sekelebatan di jalan-jalan, di tempat cukur, hingga orang stres yang gagal jadi aparat dan berpolah seolah aparat, bertanya dan mengancam Thukul.

Sepatutnya, orang kecil tapi Besar dengan B kapital macam Wiji Thukul layak mendapat film biopik yang lebih megah, dengan nilai produksi film selayaknya biopik bikinan Hollywood. Kisah tentang misteri penghilangannya, upaya mencarinya, layak pula difilmkan. Dengan begitu, Istirahatlah Kata-kata bukan lagi catatan kaki tapi sebuah mukadimah, pengantar pada film besar tentang sang penyair. * Ade Irwansyah

#ulasfilmkemdikbud #istirahatlahkatakata #wijithukul@pusbangfilm @budayasaya @kemdikbud.ri

0 notes

Text

Review Film Ziarah

ZIARAH (2016), SEBUAH ULASAN PENDEK

Berkat TVRI, akhirnya kesampaian nonton Ziarah (2016, sutr. BW Purbanegara) setelah melewatkannya waktu diputar di festival-festival dan sebentar di bioskop. Ternyata ini memang film istimewa. Sebuah road movie yang tak biasa.

Bila umumnya road movie menyajikan dua protagonisnya pergi bersama dari titik A ke titik B di sebuah kendaraan, biasanya mobil, seperti kita saksikan lewat Tiga Hari untuk Selamanya atau Le Grand Voyage, Ziarah berbeda. Film ini berkisah tentang perjalanan Mbah Sri (Ponco Sutiyem) mencari makam suaminya, Prawiro. Di ujung usianya, wanita renta ini ingin dimakamkan di sebelah sang suami.

Masalahnya, makam Prawiro tak tentu rimbanya. Prawiro meninggal saat Agresi Militer Belanda ke-2 di masa perang kemerdekaan. Ia ingat Prawiro pamit untuk berjuang, namun tak pernah kembali. Mengingat usianya yang renta, Prapto (Rukman Rosadi), kerabat yang sehari-hari mengurusnya, khawatir, dan menyusul mencari Mbah Sri.

Dari sini kita bertemu cerita berlainan tentang Prawiro dan bagaimana ia tewas. Kita bisa memaknai berbagai kisah yang ditemukan Mbah Sri dan Prapto sepanjang perjalanan sebagai pembongkaran mitos heroisme perjuangan. Pun sebuah kritik pada militer ketika jadi alat kekuasaan, merampas tanah rakyat dijadikan waduk.

Ketika edar dulu, saya ingat, akting Ponco Sutiyem, 90 tahun, sebagai Mbah Sri amat mencuri perhatian. Hanya melihatnya berjalan dengan tubuh telah membungkuk di makan usia atau menatap dengan tatapan kosong pada hamparan waduk membuat kita terenyuh. Pencarian makam suami yang dilakukan Mbah Sri adalah sebentuk kisah cinta tak biasa di jagat sinema kita.

Namun, bagi saya, kekuatan film ini juga terletak pada Rukman. Pada dia saya iba. Prapto perjaka tua yang hendak menikah dan punya persoalan ekonomi pribadi. Di saat yang sama, ia tak bisa melepaskan Mbah Sri sendirian. Akting Rukman memperlihatkan dengan baik ironi seorang anak/cucu/kerabat yang harus merawat orangtua renta.

Sebuah road movie yang punya banyak hal untuk dibicarakan dalam durasi 87 menit dan disajikan dengan baik membuat Ziarah istimewa. * Ade Irwansyah

@kemdikbud.ri @budayasaya @pusbangfilm

#ziarah #ulasfilmkemdikbud

0 notes

Text

“After Taste” Dunkirk

Penulis

Ade Irwansyah

-

21 Juli 2017

Ada anggapan—terutama setelah The Dark Knight Rises (2012)—nonton film Christopher Nolan (46) meninggalkan “after taste” tak nyaman. Terasa sangat keren ketika baru usai ditonton, namun setelah dipikir masak-masak muncul kesimpulan lain: ternyata tak sebrilian kelihatannya. Maka, ketika nonton Dunkirk, yang paling bikin saya penasaran adalah “after taste” macam apa yang muncul sejam, 12 jam, dan 24 jam setelah nonton filmnya?

Setelah layar ditutup dan lampu teater dinyalakan, pertanda film berakhir, reaksi pertama saya, “Filmnya begini saja?”

Dunkirk sungguh beda dengan film-film Nolan sebelumnya. Ia bukan Inception (2010) yang bisa ditarik ke teori mimpi Freudian; atau The Dark Knight (2008) yang mengagungkan nihilisme dan anarkisme; dan bukan pula Interstellar (2014) yang mempertanyaan eksistensi manusia di jagat raya yang maha luas.

Saya mencari-cari nilai filosofis apa yang bisa diambil dari Dunkirk. Dua belas jam setelah nonton filmnya, hanya ada satu hal yang saya petik: survival alias bertahan hidup. Film ini diangkat dari kisah nyata saat Perang Dunia II, kala tentara Inggris terkepung Nazi Jerman pada 1940 di kota Dunkirk, Prancis. Ribuan serdadu menunggu nasib diselamatkan dari tepi pantai, sambil sewaktu-waktu dibom atau ditembaki.

Inti kisahnya itu saja. Tak lebih. Dari segi narasi film ini dengan mudah bisa dijelaskan begini, ambil setiap adegan menegangkan dari film-film Nolan terdahulu, lengkap dengan musiknya yang intens, maka itulah Dunkirk.

Filmnya menyuguhkan ketegangan yang menggedor jantung sepanjang seratus menit lebih sedikit. Musik Hans Zimmer dimulai dari perlahan tapi lama-kelamaan kian intens seiring gambar di layar menunjukkan nasib tokoh-tokohnya di ambang maut. Ingat musik saat adegan perampokan bank yang jadi prolog The Dark Knight? Nah, sepanjang Dunkirk kita disuguhi musik begitu terus.

Meski miskin nilai filosofis bukan Nolan namanya bila menyuguhkan sesuatu yang biasa. Dari sisi teknis, Dunkirk luar biasa unggul. Disyut dengan kamera khusus IMAX, film ini konon paling nikmat ditonton di bioskop IMAX. Well, bagi saya itu trik pasar saja (Ingat, tiket bioskop IMAX lebih mahal!). Ditonton di layar lebar bioskop biasa pun film ini tetap asyik dinikmati.

Nolan punya gaya penceritaan non-linear yang unik, yang semakin diikuti membuat penontonnya merasa pintar (O iya, ini satu lagi keunggulan film-film Nolan: ia memperlakukan penontonnya dengan cerdas. Kita merasa pintar bila akhirnya memahami filmnya.). Tengok pula betapa cerdasnya ia membangun ketegangan lewat wajah-wajah ketakutan serdadu Inggris tanpa sedikitpun memerlihatkan kebengisan wajah tentara Nazi—kecuali sekelebatan di ujung film. Itupun blur.

Dan hampir 24 jam setelah nonton, saya kembali ke soal “after taste.” Saya ralat kalau Dunkirk sekadar film perang yang tegang. Saya dapati ada nilai heroisme dan patriotisme dalam Dunkirk. Bila Steven Spielberg berhasil mempersembahkan penghargaan yang tinggi bagi serdadu AS yang berjuang meregang nyawa ketika pendaratan di Normandia saat D-Day lewat Saving private Ryan (1998), Dunkirk semacam kado istimewa Nolan bagi kampung halamannya, Inggris. ***

Link asli: https://montasefilm.com/after-taste-dunkirk/

#dunkirk #filmreview #christophernolan #worldwar2

0 notes

Text

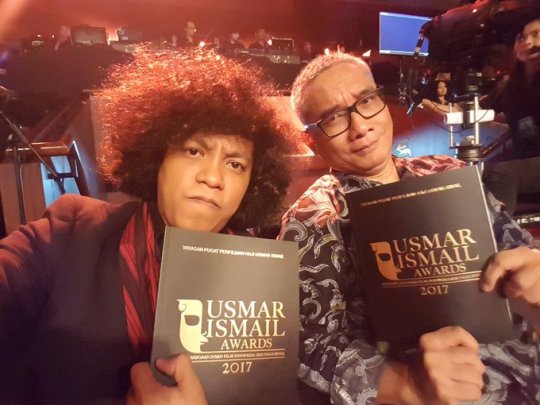

ARTIKEL FILM: Menengok Kritik Film Indonesia Masa Lampau

image credit: Twitter Arie Kriting @Arie_Kriting, 29 April 2017, 08.00 PM.

Oleh Ade Irwansyah

Kehadiran film di negeri ini tidak dimulai oleh kritik, melainkan iklan. Pemutaran film pertama di Indonesia (waktu itu masih disebut Hindia Belanda) pada 5 Desember 1900 diawali dengan iklan di koran. Ini wajar. Sebab, kritik film baru dimulai ketika film selesai. Tidak mungkin kritik film hadir lebih dulu dari filmnya.

Sejak permulaan abad ke-20, perhatian pers pada film sudah ada. Asrul Sani menulis di jurnal Prisma tahun 1990, “kritik film di Indonesia sejak semula selalu berada di tangan wartawan dan dengan demikian tidak lepas dari pekerjaan wartawan: yaitu melaporkan sesuatu yang baru, dalam pengertian si penulis lebih banyak menekankan aspek kebaruannya daripada aspek kelanggengannya sebagai hasil karya seorang sineas.”

Karena kritik diperlakukan tak ubahnya berita, “kritik-kritik awal tentang film lebih banyak memberitakan isi cerita film tersebut dan nama-nama pemainnya.”

Beberapa wartawan terkemuka awal abad 20 juga terjun jadi sineas, sebagai penulis skenario hingga sutradara. Sekadar menyebut contoh, Albert Balink seorang sineas yang membuat film Pareh (1935) dan Terang Boelan (1937) dulunya adalah wartawan De Locomotief (Semarang) yang sering menulis tentang film. Lalu ada pula Andjar Asmara. Ia pernah menjadi wartawan berbagai koran dan majalah terjun ke dunia film di tahun 1940. Ia jadi sutradara perusahaan film JIF (Java Industrial film) di Jakarta.

Sosok lain adalah Kwee Tek Hoay, sastrawan sekaligus wartawan terkemuka. Ia tergolong kritikus yang kerap menulis tajam. Film Resia Borobudur (1928) dikritik keras begini, “tidak perloe moesti orang djoestain dengan begitoe kasar, karena penonton jang ada poeja pengertian soedah tentoe mendjadi jemoe.” (Panorama, taon ka-3, no 136, 20 Juli 1939). Yang dimaksud “djoesta” adalah bagian dialog yang berpanjang-panjang hingga menjemukan. Seperti Balink dan Andjar Asmara, Kwee Tek Hoay juga kemudian menjadi sineas. Film yang ceritanya ia tulis antara lain Boenga Roos dari Tjikembang (1931), diangkat dari novelnya.

Selepas merdeka penuh akhir 1940-an, film Indonesia memasuki masa keemasan tahun 1950-an baik sebagai karya seni maupun kritiknya. Di masa ini untuk pertama kalinya sejak lahir di bumi Nusantara film diapresiasi lewat penghargaan dan perayaan bernama Festival Film Indonesia, tahun 1955. Di tahun 1950-an pula puncak pencapaian film sebagai karya seni terjadi. Banyak kalangan menilai film terbaik Indonesia sepanjang masa adalah Lewat Djam Malam karya Usmar Ismail, rilis tahun 1954. Filmnya berkisah tentang seorang bekas tentara bernama Iskandar (A.N. Alcaff) yang gagal menyesuaikan diri dalam masyarakat setelah bergerilya sekian tahun. Sitor Situmorang, dalam kritik filmnya, memuji film itu “… sudah sampai pada taraf yang dicapai oleh sastra dan puisi Indonesia modern dan seni lukis, dalam hal sikap kejiwaan terhadap kejadian dan perasaan manusia sekarang…”

Kritik film juga berkembang pesat di tahun 1950-an. Bahkan Zainal AN mencatat “sejarah kritik film di Indonesia baru dimulai sekitar awal tahun ’50-an.” Semakin banyak media yang menaruh perhatian pada perfilman. Soal film di antaranya banyak ditulis di media cetak macam majalah Aneka. Zainal menyebut kritikus film tahun 1950-an antara lain Usmar Ismail (selain jadi sineas, Usmar juga aktif menulis soal film), Hamildy T. Djamil, Bus Bustami, Rasyid Abdul Latief, Lingga Wisnu, Misbach Yusa Biran, Purwana dan lainnya.

Antara akhir 1950-an sampai pertengahan 1960-an, kritikus film juga lahir dari dunia pers. Dalam catatan Zainal, penulis kritik film masa itu antara lain Zulharmans, Chaidir Rachman, Hadikamajaya, Harmoko, J.S. Hadis, Setia Darma, Setyadi Tryman. Sedangkan media yang memberi tempat pada kritik film antara lain Berita Minggu, Pos Indonesia, Hari Minggu, Berita Republik, Pikiran Rakyat, Indonesia Raya, Abadi, Siasat, Star Weekly, Surat Kabar Pedoman dll. Lalu ada pula Gayus Siagian. Ia sineas (menulis skenario beberapa film-film Usmar Ismail) yang juga kritikus film.

Memasuki masa Demokrasi Terpimpin situasi politik yang memanas merambah perfilman. Film sebagai karya seni individual mendapat tentangan keras dari politisi dan seniman berhaluan kiri (baca: PKI dan Lekra). Bagi golongan kiri, seni—dan demikian juga film—harus didedikasikan bagi “revolusi yang belum selesai.” Di sini politik jadi panglima bagi setiap ragam seni. Apa yang digelorakan seniman Lekra dan PKI itu mendapat reaksi lewat Manifes Kebudayaan (lazim disebut Manikebu) pada 1963.

Seniman masa itu terbagi dalam dua kubu, pengusung “politik adalah panglima” dan aliran realisme-sosialis-nya dengan penganjur Manikebu dan pandangan humanisme universal-nya. Film pun tak luput dari sasaran tembak. Film yang dianggap “beraroma” humanisme universal ditentang keras media milik golongan kiri. Karenanya, kritik film era itu, terutama di media berhaluan kiri atau yang resmi milik PKI, mengecam film-film yang mengandung pesan—entah tersirat atau tersurat—dari “golongan Manikebuis”.

Contoh jelasnya terjadi pada Pagar Kawat Berduri (1963). Harian berhaluan kiri Bintang Timur (edisi 14 Maret 1963) mengkritik film Asrul Sani itu dengan judul “Kita Minta Perhatian Serius Bung Karno Terhadap Film Pagar Kawat Berduri” yang dinilai sebagai “… mempertegas watak tanggapannya tentang Revolusi Indonesia… dan jahatnya prinsip ‘Humanisme Universil’-nya Asrul mengebiri patriotisme dan heroisme pejuang-pejuang revolusi…” Harian Warta Bhakti menulis begini: “Dalam Pagar Kawat Berduri ada pembela imperialis dan kolonialis… (Film itu) harus dinilai kembali supaya tidak telanjur banyak yang merasa terhina.”

Filmnya kemudian disita dan diteliti militer—bahkan diteliti Sukarno sendiri. Namun kemudian boleh beredar luas tanpa gunting sensor sedikitpun. Hiruk pikuk “politik adalah panglima” ini berakhir seiring peristiwa G30S di tahun 1965, pembubaran PKI, pembunuhan massal dan pemenjaraan anggota serta simpatisan PKI (termasuk seniman-senimannya) selama 1965-1967, dan lahirnya Orde Baru.

Ketika Orde Baru Soeharto mencapai stabilitasnya di tahun 1970-an film Indonesia berkembang pesat. Stabilitas politik dan ekonomi (apalagi setelah Indonesia dapat untung dari booming harga minyak di tahun ’70-an) menyuburkan industri film dari segi kuantitas. Film Indonesia diproduksi puluhan judul per tahun. Lantas, bagaimana kualitasnya?

Nah, di sini kritikus film berperan. Kritikus banyak mengalamatkan kritik tajam pada film-film Indonesia. Goenawan Mohamad menulis, “film-film Indonesia masa ini [tahun ’70-an—pen.] terkenal karena kostum cemerlang hingga mengesankan suasana butik dan lalu-lintas peragawati, juga mobil-mobil gemerlap, juga rumah-rumah yang dipajang dan dilengkapi benda-benda kemilau, juga hiburan malam yang lazimnya berlangsung di sekitar night-club, dan juga lanskap kota—biasanya Jakarta—yang mengandung simbol ‘metropolitan.’” Film Indonesia telah kembali pada “dosa asal”-nya, hanya sebagai barang dagangan yang menghibur. Hiburan ini utamanya pula buat kaum miskin di perkotaan. Mereka disuguhi mimpi jadi orang kaya lewat film.

Kondisi ini menimbulkan rasa khawatir. Salim Said, kritikus film yang bergiat di tahun ’70-an, menulis di tahun 1975, “maju mundurnya kritik tergantung sepenuhnya pada maju mundurnya sang objek… Lewat karya-karya seni yang makin matanglah seorang kritikus bisa memerlihatkan kebolehannya.” Artinya, bila film-film yang lahir melulu film-film hiburan penjual mimpi, sulit muncul kritik yang bermutu. Yang muncul malah kritik yang menggerutu. Itupun hanya dianggap angin lalu.

Alhasil, kritik film juga mengalami kemundurannya di zaman Orde Baru. Asrul Sani menulis di tahun 1990 kalau “kritik film kita belum berhasil menemukan sikap yang tepat yang sesuai dengan tugasnya, yaitu menjadi pandu untuk orang banyak dalam memilih film baik dan membantu seorang sineas menyadari kekurangannya.”

Lalu, dalam sejarah film dunia sejumlah pertumbuhan gaya baru pembuatan film justru dimulai dari kritik film. Dalam sinema Perancis gerakan New Wave (gelombang baru) atau Nouvelle Vague dimulai kritikus film Francis Truffaut dan kawan-kawannya yang kemudian dibuktikan lewat membuat film sendiri. Hal semacam itu tak pernah terjadi dalam sejarah kritik sinema kita.

Yang kita lihat kini sebuah keriuhan. Media sosial memungkinkan kritik film muncul dalam 140 karakter di Twittter, atau dalam bentuk posting di Path dan Facebook. Sekarang semua orang adalah tukang kritik. Tapi, bila hanya jadi tukang kritik, buat apa? ***

Bahan Bacaan

Asrul Sani, “Perkembangan Film Indonesia dan Kualitas Penonton”, dalam Prisma No.5, Tahun XIX 1990.

Goenawan Mohamad, “Film Indonesia: Catatan Tahun 1974”, dimuat dalam Goenawan Mohamad, Seks, Sastra, dan Kita, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1981.

JB Kristanto, Katalog Film Indonesia 1926-2007, Penerbit Nalar, Jakarta, 2006.

Salim Said, Pantulan Layar Putih, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

Zainal AN, tulisan tanpa judul dalam Festival Film Indonesia: Buku Kritik Film Indonesia 1982-1983, PWI Jaya Seksi Film, Teater, dan Kebudayaan—Badan Pelaksana FFI 1983, Jakarta, 1983.

CATATAN:

*) Artikel ini saya tulis untuk dimuat di buku Usmar Ismail Awards 2017. Di ajang pemilihan film terbaik oleh wartawan tersebut, saya menjadi salah satu jurinya.

0 notes

Text

ESAI FILM: Whiplash (2014)

Whiplash, Sebuah `Full Metal Jazz`

Esai Film

By Ade Irwansyah

on 20 Feb 2015 at 11:40 WIB

·

Liputan6.com, Jakarta

PERINGATAN: Spoiler Alert! Esai film ini mengungkap inti cerita Whiplash. Sebaiknya dibaca saat sudah nonton filmnya.

"Do we like this? … So this is jazz, huh?"

—pengantar Stanley Crouch di album Wynton Marsalis Soul Gestures in Southern Blue, dikutip dari Seno Gumira Ajidarma, Jazz, Parfum dan Insiden (1996)—

Pada suatu ketika, tepatnya 1996, di penghujung rezim Orde Baru, Seno Gumira Ajidarma menulis risalah yang di punggung bukunya ditulis: "Mau disebut fiksi boleh, mau dianggap fakta terserah—ini cuma roman metropolitan." Risalah berwujud roman itu berjudul Jazz, Parfum, dan Insiden.

Sejarah sastra kita kemudian mencatat, buku itu adalah sebuah ikhtiar penulisnya atas praktek yang ia sebut "ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara." Seno ingin memaparkan kekejian militer Orde Baru pada rakyat Timor Timur. Tapi, di masa itu, ia tak mungkin menggelontorkan fakta sebagaimana adanya dalam laporan berita. Di situ sastra mengambil alih peran jurnalistik.

Yang sudah membacanya tentu tahu, struktur buku itu terdiri dari tiga alur, yakni tokoh Aku, redaktur sebuah majalah, yang sedang membacai laporan seorang wartawati, pemaparannya tentang wanita-wanita dan parfum mereka, serta esai tentang jazz.

Dalam pertanggungjawabannya kemudian atas roman di atas, Seno menulis (Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara , edisi 2005), "Tentu saja alur jazz dan parfum hanya ada untuk mengacaukan mata sang penyensor dari apa yang saya perjuangkan: memuat laporan insiden secara lengkap." Insiden yang dimaksud adalah Insiden Dili yang terjadi 12 November 1991, saat militer Orde Baru membunuhi demonstran damai di Dili, Timor Timur. Pers masa itu dilarang bicara blak-blakan. Makanya, Seno bersiasat.

Sebuah siasat yang anggun. Andai bagian jazz di buku Jazz, Parfum, dan Insiden dicabut dan diterbitkan sebagai karya sendiri, hasilnya bakal jadi sebuah buku musik yang asyik. Esai panjang Seno adalah sebuah risalah tentang jazz yang tak hanya berisi pengetahuan tentang musik itu, tapi juga punya nilai sastrawi.

Di awal risalahnya tentang musik jazz, Seno Gumira Ajidarma memaparkan berbagai upaya mendefenisikan "jazz". Katanya, jazz bisa berarti apa saja. Jazz, tentu saja, berangkat dari sebuah pembebasan sub-kultur dari rasa rendah diri, yakni sub-kultur budak-budak hitam dari Amerika keturunan Afrika. Namun, yang penting dari musik ini bukan semata darimana asalnya.

"Kita tidak usah menjadi ahli musik untuk menyukai jazz," tulis Seno. Tidak juga harus tahu sejarahnya. Tidak penting jazz itu apa.

"… (Y)ang penting kita dengar saja musiknya. Rasa yang ditularkannya. Emosi yang diteriakannya. Jeritan yang dilengkingkannya. Raungan yang menggemuruh memuntahkan kepahitan,” tulis Seno lagi di Jazz, Parfum, dan Insiden.

Poin penting lain yang ditekankannya saat mencoba mendefenisikan jazz adalah "improvisasi". Pengarang belasan buku kumpulan cerpen itu bilang, hakikat jazz adalah improvisasi. Dalam jazz kita mendengar instrumen yang berdialog. Saxophone Charlie Parker saling kejar-mengejar dengan terompet Dizzy Gillespie, Seno memberi contoh. Ia kemudian menyimpulkan, "Jazz adalah suatu percakapan akrab yang terjadi dengan seketika, spontan dan tanpa rencana."

Di ujung bab tentang pemaparan defenisi jazz, Seno ber-filosofi, "Apakah hidup seperti jazz? Kehidupan, seperti jazz, memang penuh improvisasi."

***

Saat menonton film Whiplash, saya teringat pemaparan Seno Gumira Ajidarma tentang jazz di buku Jazz, Parfum, dan Insiden dan kemudian memeriksanya lagi usai nonton.

Dan ternyata saya menemukan kenyataan berbeda antara jazz sebagaimana dipaparkan Seno dengan musik jazz yang tersaji di film Whiplash.

Di Whiplash, jazz tak pernah mewujud dalam sebuah improvisasi. Jazz adalah musik yang terukur. Jazz seperti sebuah ilmu pasti. Eksakta. Not-not balok laksana rumus matematika. Ada nada dan tempo yang harus dipatuhi. Ketika terasa berada di luar jalur, pemusiknya diingatkan: "Not quite my tempo."

Mungkin memang seperti itu saat musik menjadi cabang pendidikan. Untuk menjadi pemusik handal lewat sekolah musik, sang musikus dididik terlebih dahulu mematuhi berbagai "rumus" dan "jurus".

Namun, pertanyaannya, masihkah kemudian bermusik menjadi asyik?

Pertanyaan itu tampaknya yang turut diajukan Whiplash. Sutradaranya, Damien Chazelle (seorang jenius yang baru bikin dua film, termasuk Whiplash, dan berusia belum genap 30 tahun), ingin mengetengahkan, apa yang terjadi saat bermusik jadi sebuah obsesi yang irasional.

Syahdan, di film ini kita melihat hubungan guru dan murid di sebuah sekolah musik di New York. Sang guru Terence Fletcher (diperankan J.K. Simmons) dan muridnya, Andrew Neiman (Miles Teller).

Sejak awal film, kita melihat tokoh Fletcher begitu dihormati mahasiswa sekolah musik itu. Berada di bawah gemblengannya adalah impian setiap mahasiswa di sana. Dan Neiman mendapat kesempatan itu.

Dari sini segala mimpi buruk bermula.

Saya bisa saja mengatakan Fletcher adalah seorang "dosen killer". Tapi istilah itu akan terasa terlalu—mengutip ucapan Fletcher saat melihat not balok milik dosen lain dengan tatapan merendahkan—"cute".

Fletcher bukan sekadar "dosen killer". Ia lebih tepat dibilang seorang monster; atau bisa juga iblis yang ingin mencerabut rasa kemanusiaan kita.

Saya teringat tokoh di film lain saat menyaksikan sosok Fletcher. Pertama adalah John Keating, guru sastra di film Dead Poets Society (1989) yang diperankan mendiang Robin Williams. Kedua adalah Sersan Pelatih Hartman (diperankan R. Lee Ermey) di Full Metal Jacket (1987) karya Stanley Kubrick.

Pada tokoh pertama, kita melihat bagaimana seorang guru yang baik menjadi panutan murid-muridnya. John Keating datang ke sebuah sekolah tua yang kolot. Di sana ia memperkenalkan puisi sebagaimana mestinya. Murid-muridnya berubah. Jiwa-jiwa yang terkekang jadi bebas.

Dalam salah satu Catatan Pinggir-nya (lihat buku Catatan Pinggir 4, 1995), Goenawan Mohamad menulis bagaimana dampak pengajaran puisi bagi murid-murid di Dead Poets Society: "Anak-anak muda di sekolah itu segera menghambur ke alam imajinasi dan kebebasan. Mereka seakan kena sulap dan masuk ke dalam gelora hati yang terlarang, ke dalam cita-cita yang haram, ke dalam sukacita yang mencemaskan."

Kebalikan dari John Keating adalah Sersan Pelatih Hartman. Di sebuah barak militer di masa Perang Vietnam, ia melatih pemuda-pemuda Amerika sebelum diterjunkan ke medan perang.

Lewat Full Metal Jacket, Kubrick sebetulnya sedang mengkritik militerisme. Ia menggambarkan bagaimana militerisme kala berada di luar batas kemanusiaan. Para calon prajurit dihinakan dan dilatih dengan disiplin yang sangat keras serta dihilangkan personalitas mereka. Sisi kemanusiaan mereka dihapus dan tinggal menjadi sekumpulan mesin perang.

Salah seorang peserta pelatihan, Pratu Leonard Lawrence (Vincent D’Onofrio), yang dipanggil Gomer Pyle, menjadi bulan-bulanan dalam proses ini. Pyle seorang prajurit berbadan tambun dan berintelegensi rendah sehingga sulit baginya untuk mengikuti keseluruhan pelatihan tersebut.

Namun pada akhirnya, Pyle berhasil dididik jadi mesin perang oleh Hartman. Pyle menjadi seorang mesin pembunuh dengan mata yang mendelik ke atas. Kemanusiaannya hilang.

Meski demikian, proses dehumanisasi total ini harus dibayar mahal baik oleh Hartman maupun Pyle. Ia menembak dirinya sendiri setelah terlebih dulu menembak sersan pelatihnya.

Sebuah dehumanisasi juga kita saksikan dalam Whiplash. Fletcher adalah bentuk lain dari Hartman di Full Metal Jacket. Ia menggembleng muridnya begitu keras hingga si murid tak punya obsesi lain kecuali memuaskannya, menjadi yang terbaik menurutnya. Hal lain jadi tak penting lagi. Kita melihat Neiman memutus pacarnya demi bisa konsentrasi main drum. Sungguh, sampai ketika nonton film ini, saya tak pernah mengira bermusik bisa begitu membahayakan, bahkan bisa mencerabut akar kemanusiaan seseorang.

Dalam ulasannya, kritikus film majalah Rolling Stone Peter Travers menyebut Whiplashmengajukan sebuah pertanyaan provokatif: Sampai di mana seorang manusia berkorban untuk memenuhi hasrat menguasai sesuatu sampai sempurna?

***

Di salah satu momen klimaks Dead Poets Society, kita melihat bagaimana seorang murid yang tak tahan cobaan untuk mengikuti kata hatinya namun ditentang keras ayahnya, pada akhirnya mengambil jalan pintas yang tragis.

Momen senada kita temukan dalam bentuknya yang lain di Whiplash. Kita mendengar ada seorang anak didik Fletcher gantung diri lantaran depresi. Saya sempat mengira si tokoh kita, Neiman bakal mengambil jalan serupa.

Hubungan guru-murid baik di Dead Poets Society ataupun Whiplash sama-sama toxicalias beracun. Di dua film itu, kita melihat bagaimana para murid terinspirasi oleh guru masing-masing tapi kemudian bertindak ekstrim.

Seperti John Keating di Dead Poets Society, Fletcher sejatinya adalah guru yang baik. Pada hakikatnya, seorang guru ingin muridnya pintar, menguasai bahan yang diajarkan, dan bila perlu lebih cerdas dari sang guru.

Itu sebabnya, saat kita mengira Whiplash akan berakhir jadi duel Neiman versus Fletcher, di klimaks kita justru melihat Fletcher membimbing Neyman menyuguhkan permainan drum terbaiknya. Sebuah akhir yang dahsyat sekaligus melegakan.***

Link: http://showbiz.liputan6.com/read/2178530/whiplash-sebuah-full-metal-jazz?p=0

1 note

·

View note

Text

[REVIEW BUKU] Heavier than Heaven

REVIEW HEAVIER THAN HEAVEN: Biografi Kurt Cobain Paling Lengkap

Oleh Ade Irwansyah

"Dia mengambil senapannya yang berat, meletakkannya sedemikian rupa menghadap langit-langit mulutnya. Ini akan sangat keras; dia yakin itu. Kemudian dia pergi." Demikian Charles R. Cross menggambarkan momen terakhir hidup pentolan Nirvana Kurt Cobain di buku Heavier than Heaven. Momen Cobain menghabisi dirinya digambarkan begitu detil.

Di bukunya--yang edisi terjemahan Indonesia-nya diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) sejak Oktober lalu--Cross menghabiskan hampir delapan halaman untuk menggambarkan peristiwa tersebut.

Dimulai saat Cobain terbangun di tempat tidur rumahnya jelang terang tanah pada Selasa, 5 April 1994. Di bantalnya masih tercium parfum Courtney Love, istrinya. Di kamar itu aroma Courtney bercampur dengan aroma lain, aroma heroin yang dibakar.

Digambarkan pula, Kurt mengenakan kaus kesayangan bergambar Half Japanese (band punk dari Baltimore), celana Levi's favoritnya, dan ketika duduk di tepi tempat tidur, dia mengikat tali sepasang Converse--satu-satunya sepatu yang dia punya. Televisi menyala, menampilkan MTV, tapi dibuat senyap. Dia berjalan menuju stereo dan memutar album R.E.M., Automatic for People. Volumenya dikecilkan.

Kurt menyalakan rokok Camel Light lalu menulis surat di kertas ukuran 22x36 cm yang ia alamatkan untuk "Boddah", teman khayalan masa kecilnya. Ketika ia menulis, cahaya kanal MTV jadi satu-satunya penerang. Matahari baru terbit.

Dia menghabiskan tiga batang rokok saat menulis surat. Dia bangkit ke kloset, mengambil senapan Remington, sebuah kotak peluru dan kotak cerutu. Sambil menenteng senapan dia berjalan menuju dapur, membuka kulkas dan mengambil sekaleng root beer merek Barq's. Keluar berjalan 20 langkah menuju rumah kaca.

Dia menulis lagi suratnya dengan huruf lebih besar di sisa ruang kertas itu. "Kumohon teruslah hidup, Courtney, demi Frances (anak Kurt dan Courtney), demi hidupnya yang jauh lebih bahagia tanpaku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu." Dia meletakkan surat di atas gundukan tanah di dalam pot dan menancapkan penanya di tengah kertas.

Dia lalu mengambil kotak cerutu dan mengeluarkan kantong plastik berisi heroin hitam ala Meksiko. Heroin seukuran penghapus pensil dicampur sedikit air, dimasak, kemudian disuntikkan ke atas siku, tidak jauh dari tato "K". Efeknya langsung terasa. Dia seperti melayang dari tempat itu. Napasnya semakin berat. Pandangannya mulai kabur. Dia harus bergegas. Senapannya diraih. Diarahkan ke langit mulut.

Ditulis seperti novel

Penggambaran demikian detil biasanya hanya kita dapatkan dalam novel. Tapi ini bukan fiksi, melainkan kisah nyata. Charles R. Cross menghabiskan waktu empat tahun dan 400-an jam wawancara untuk mendapatkan gambaran sosok Kurt Cobain paling utuh. Ia meneliti begitu banyak dokumen di dalam lemari arsip, ratusan rekaman lagu, serta berkilo-kilometer perjalanan bolak-balik Seattle dan Aberdeen, kota kelahiran Cobain.

Fakta-fakta yang ia kumpulkan itu disusun rapi hingga menjadi cerita yang hidup bak novel. Seperti novel, yang tersaji bukan sekadar kisah kronologis hidup subjeknya dari lahir, dewasa hingga ajal menjemput. Lebih dari itu, Cross mengajak pembaca larut dalam naik turunnya emosi pergulatan hidup Cobain. Sang penulis seperti tahu apa yang ada di belakang kepala subjeknya. Di buku ini, Cobain seolah tokoh utama sebuah novel yang kisahnya dikendalikan penulis.

Padahal, tentu saja, karena ini biografi, yang terjadi tak demikian adanya. Cross telah memilah mana yang fakta, kebohongan dan rumor. Ia tidak mau kita sibuk dengan kontroversi dan berbagai versi cerita. Termasuk cerita yang datang dari Cobain sendiri seperti kisah beli gitar pertama usai jual senapan pacar ibunya dan cerita ia tidur di kolong jembatan. Dua cerita itu diuji kebenarannya. Cross yang menentukan mana cerita tersahih berdasar fakta yang ia dapatkan di lapangan. Pilihannya itu yang kemudian kita baca dengan begitu hidup.

Menjawab tuduhan hoaks

Lantaran penggambaran yang kelewat detil itu, buku Heavier than Heaven ini malah dituduh menyebarkan hoaks. Salah satu reaksi usai bukunya terbit akhir 2001, Cross bilang, ia dituding mereka-reka momen terakhir hidup Kurt Cobain. Cross membantah tudingan itu dalam kata pengantar baru untuk edisi 2014 (Yang diterbitkan KPG edisi 2014--red.). Ia bilang telah memeriksa semua fakta, membaca laporan polisi dan akhirnya pada kesimpulan seperti yang ia tulis.

Di kata pengantar baru ia menulis, andai bukunya ditulis ulang ia akan memulai kisah ketika mendapatkan bertas-tas dokumen pribadi milik Cobain dan Courtney Love yang disimpan di lemari usai sang musisi tewas dan baru dibuka ketika ia memeriksanya.

Tudingan lain, Heavier than Heaven disebut sebagai biografi yang direstui Love. Indikasinya, buku ini tak menyinggung desas-desus Cobain tak bunuh diri, melainkan dibunuh dan Love adalah dalangnya.

Cross membantah bukunya direstui pihak manapun. Malahan, Love tak menyukai beberapa hal tertentu di bukunya. Di kesempatan lain, pada majalah musik Q terbitan Inggris edisi khusus 50 tahun rock 'n roll (1954-2004), Cross mengesampingkan teori konspirasi kematian Cobain.

Setelah menghabiskan empat tahun meneliti setiap sisi kehidupan Cobain, katanya, "Jika ada sebuah bukti yang bisa meragukan perihal kematiannya, saya pasti orang yang pertama menuliskan dan memegang teguh fakta itu."

Faktanya pula, Kurt Cobain bukan sekali itu mencoba bunuh diri. Pada 1992, usai mencatatkan rekor sebagai band grunge pertama yang tampil di siaran langsung TV nasional, mendepak Michael Jackson dari puncak tangga lagu Billboard, Cobain mencoba mengakhiri hidupnya dengan bikin dirinya overdosis narkoba. Beruntung Courtney Love berhasil menyelamatkan nyawanya.

Beberapa minggu sebelum tewas, awal Maret 1994, Cobain melakukan hal serupa saat tur konser di Roma, Italia. Ia sempat koma selama 20 jam dan dirawat tiga hari di rumah sakit di Roma. Sisa tur Eropa band Nirvana dibatalkan. Cobain setuju masuk pusat rehabilitasi tapi dia kabur dan akhirnya ditemukan tak bernyawa oleh tukang listrik di rumahnya.

Klimaks hidup musisi yang kerap disebut juru bicara Generasi X ini berhulu pada masa kecilnya yang suram, keluarga berantakan serta kecanduan obat-obatan yang akarnya dimulai ketika ia kecil. Selain itu, Cobain mewarisi "gen bunuh diri." Dia memilih jalan yang diambil kakek buyut dan dua pamannya. Bergabung dengan kumpulan elit “Club 27” bersama Jimi Hendrix, Janis Joplin, dan Jim Morrison yang tewas tak wajar di usia 27 tahun.

Kendati demikian¸teori konspirasi soal pembunuhan Cobain hingga kini masih banyak dipercaya. Dunia maya kian memperpanjang daur hidup cerita itu. Banyak penggemar Nirvana tak bisa menerima idola mereka mengakhiri hidup dengan cara tragis. Padahal, segala perilaku yang bermuara pada keputusan mencabut nyawa sendiri pada akhirnya hanya bisa dipersalahkan pada Kurt Cobain seorang. Bukan orang lain. **

Heavier than Heaven

Penulis: Charles R. Cross

Jumlah Halaman: 584

Tanggal Terbit: 8 Okt 2018

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia

Catatan: Ini versi belum diedit dari review buku yang sama yang dimuat di tautan berikut https://www.gramedia.com/blog/review-buku-biografi-kurt-cobain-heavier-than-heaven-charless-r-cross/

1 note

·

View note

Text

[REVIEW BUKU] Menjegal Film Indonesia (2011)

JURNALRuang

Film | Ulasan

Masihkah Film Indonesia Dijegal?

oleh Ade Irwansyah

11 Januari 2018 Durasi: 10 Menit

Momen itu masih saya ingat. Usai film Black Swan (Darren Aronofsky, 2010) diputar bagi wartawan di bioskop Djakarta Theatre XXI, Jakarta Pusat, 17 Februari 2011, seorang bule nongol bilang, “Terima kasih sudah datang menonton film ini. Anda semua termasuk yang beruntung menontonnya di bioskop, karena bisa jadi film ini takkan edar di bioskop,” yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Frank S. Rittman, Vice President Deputy Managing Director Regional Policy Office Asia-Pasific MPAA (Motion Picture Association of America).[1]

Itulah awal kisruh pajak film impor. Film-film Hollywood dari enam studio besar Hollywood (Sony Pictures, Paramount, Universal, Disney, 20th Century Fox, dan Warner Bros.) yang tergabung dalam MPAA tak bisa masuk lantaran terkendala persoalan pajak. Persoalan yang semula perkara pemerintah hendak menagih pajak pada importir film Hollywood berkembang jadi peristiwa sosial budaya yang pelik.

Selama film-film blockbuster Hollywood tak tayang sejak awal Maret 2011, bioskop megap-megap karena sepi. Imbasnya, film Indonesia juga kurang diminati lantaran tak banyak lagi orang ke bioskop.

Menjelang musim edar film-film musim panas, studio besar Hollywood masih tak mengedarkan filmnya di sini. Banyak yang resah tak bisa nonton film anyar Harry Potter dan Transformers. Yang banyak uang pergi ke negeri jiran, Singapura atau Malaysia demi menonton film blockbuster Hollywood. Menteri Pariwisata dan Kebudayaan kala itu, Jero Wacik, berinisiatif membuka lagi keran impor, meski persoalan pajak yang membelit serta tudingan monopoli distribusi film belum selesai.

Baginya, yang penting dahaga orang Indonesia menonton film Hollywood terpenuhi.[2]

Ketika orang Indonesia kembali bisa menonton film Hollywood, padahal persoalan pajak yang jadi pangkal soalnya belum tuntas, ketika itu pula kesempatan membenahi industri film nasional lepas begitu saja. Industri ini kembali ke masa status quo. Kisruh pajak film impor akhirnya jadi sekadar disrupsi bisnis. Kasus itu batal jadi momentum membenahi perfilman.

Di tengah momentum yang lepas tersebut terbitlah buku Menjegal Film Indonesia: Pemetaan Ekonomi Politik Industri Film Indonesia. Buku ini diterbitkan Perkumpulan Rumah Film dan Yayasan Tifa pada Agustus 2011. Buku itu dieditori Eric Sasono dan ditulis awak situs Rumah Film, yakni Eric, Ekky Imanjaya, Ifan Adriansyah Ismail, dan Hikmat Darmawan berdasar penelitian yang mereka lakukan.

Buku ini berangkat dari asumsi kecenderungan film Indonesia, meminjam istilah Rosihan Anwar, “back to basic” dalam arti mengeksploitasi tema-tema yang mudah dan cepat dicerna penonton (halaman 1). Yang menjadi pertanyaan yang coba dijawab buku ini adalah situasi macam bagaimana sehingga muncul film-film Indonesia semacam itu. Kisruh pajak film impor hanya puncak gunung es persoalan film nasional yang telah mengalami pembusukan sejak lama. Dari uraian panjang lebar di buku ini, film Indonesia dijegal maupun terjegal dari berbagai aspek, mulai dari sisi produksi, distribusi, dan ekshibisi.

Pertanyaannya lalu, selewat enam tahun bukunya rilis, apa kabar jagat perfilman Indonesia? Masihkah dijegal? Siapa yang menjegalnya?

Sebelum menjawabnya izinkan saya bicara dahulu tentang Rumah Film. Situs Rumahfilm.org jadi oase bagi pecinta film untuk memeroleh ulasan yang kritis, mendalam serta bermutu. Film-film Indonesia diulas secara serius selayaknya sebuah makalah ilmiah atau dalam bentuk esai panjang.

Punggawanya adalah para kritikus film pasca-generasi Salim Said, JB Kristanto, Arya Gunawan, dan Seno Gumira Ajidarma. Generasi Salim dkk besar di media cetak masing-masing, seperti Tempo, Kompas dan Jakarta-Jakarta. Ulasan khas media cetak yang punya keterbatasan ruang.

Sedangkan Eric dkk diuntungkan internet yang tak mengenal batasan ruang. Sebuah film atau masalah perfilman bisa diulas panjang lebar dengan menelisik setiap sisinya.

Situs Rumahfilm.org kini almarhum. Namun, situs yang bertahan sekitar empat tahun itu (2007-2011) meninggalkan banyak bekas bagi pecinta film dan pecinta ulasan film berkualitas.

Lewat surat elektronik pada saya, Eric yang tengah menempuh pendidikan S-3 di Inggris menulis, Rumah Film dibangun karena, “Adanya dorongan untuk menulis dan membahas film lebih dari sekadar hiburan, tetapi juga melihat signifikansi medium itu dalam konteks budaya, ekonomi, sosial bahkan pembentukan identitas kemanusiaan—dalam konteks negara Indonesia.”[3]

Sayang memang, umur situs yang dikelola swadaya oleh awak redaksinya sendiri—dari mulai peliputan hingga web hosting dan server—ini tak lama.

Beruntung tongkat estafet ulasan film Indonesia berbobot diteruskan generasi berikutnya yang dahulu jadi pembaca setia Rumahfilm.org. Adrian Jonathan Pasaribu dan Makbul Mubarak, misalnya, membangun Cinema Poetica dengan mengacu pada Rumah Film. Tulisan-tulisan panjang tentang film juga merambah banyak situs lain. Kini tak haram lagi menulis panjang soal film. Ulasan film yang ditulis serius bertebaran di situs-situs, seperti Jurnal Ruang ini maupun Tirto, The Conversation, The Magdalene, Geotimes, hingga yang sedikit nakal, Mojok.co.

Produksi, Distribusi, dan Ekshibisi Film

Buku Menjegal Film Indonesia juga peninggalan awak Rumah Film yang dikerjakan menjelang situsnya tak aktif. Isinya komplit. Sumbangan paling berharga buku ini adalah pemetaan jagat perfilman kita. Segala informasi yang sebelumnya tercecar di mana-mana, dari kliping koran, majalah, hingga omongan narasumber kompeten dikumpulkan dalam satu buku utuh. Saat terbit dulu pada Agustus 2011, bukunya tak dijual bebas. Hanya didistribusikan secara cuma-cuma ke komunitas film dan media. Sekarang bukunya bisa diunduh gratis.[4]

Buku ini lahir dengan semangat menguraikan persoalan industri film kita dari hulu hingga hilir yang terbagi dalam tiga pilar: produksi, distribusi, dan ekshibisi.

Dari sisi produksi, buku ini menelisik sisik melik produksi dari pendanaan sampai return of investment (ROI) pembuatan film. Ditengarai, demi memenuhi ROI, sebagian produser mencari jalan memprioritaskan membuat film formulaik dan epigon, serta jika perlu dengan bujet rendah dan masa produksi singkat. Cara lain, mencari sumber dana yang aman, termasuk menaruh product placement (build-in) serta dana lembaga donor. Atau juga membuat film yang sudah punya captive market, yakni film adaptasi buku/novel laris, film sekuel, prekuel, dan remake (halaman 179-180).

Dari sisi distribusi, buku ini menguraikan pola distribusi film sejak Orde Baru berlangsung tanpa transparansi. Di level peredaran tingkat bawah pun medan usahanya dikuasai “raja-raja kecil” yang sangat berkepentingan menjaga suasana pasar yang tidak transparan (halaman 196).

Sejak masa Orde Lama hingga tahun 1980-an di masa Orde Baru, distribusi film kita mengenal istilah booker dan broker. Kondisi ini lahir karena kondisi geografis Indonesia yang maha luas sementara infrastruktur minim. Lantaran hal tersebut, peredaran film didominasi sistem jual beli putus dan dijalankan oleh pengedar daerah yang biasanya disebut broker dan booker. Pada dasarnya, istilah broker (perantara atau calo) adalah pelesetan yang merendahkan dari booker atau orang yang melakukan pemesanan atau penjadwalan penayangan suatu film di bioskop (halaman 201).

Keberadaan booker dan broker tak menguntungkan produser sebagai pemilik film. Salah satu contohnya menimpa film Inem Pelayan Seksi (1977). PT Candi Dewi yang memiliki film tersebut menjual hak edar ke broker DKI Jakarta seharga Rp 17,5 juta (angka yang besar masa itu). Filmnya box office, menghasilkan Rp 31,5 juta untuk si broker dari peredaran tahap pertama saja di sembilan bioskop. Kemudian, broker ini menjualnya ke rekannya untuk mengedarkan di tahap kedua senilai Rp 20 juta. Broker kedua dapat Rp 25,5 juta dari sebelas bioskop. Untuk tahap ketiga, broker ketiga menawar Rp 20 juta. Untuk tiga tahap peredaran di DKI saja Inem menghasilkan Rp 70 juta, sedangkan produser hanya dapat Rp 17,5 juta karena dijual putus (halaman 228).

Booker dan broker kemudian menghilang bukan lantaran niat baik rezim membenahi perfilman nasional. Namun, karena perilaku nepotisme. Sebagaimana lazimnya rezim Orde Baru yang membagi-bagi lahan bisnis bagi keluarga Presiden Soeharto, sektor perfilman pun tak luput dari praktik itu. Pertengahan 1980-an, Sudwikatmono yang terhitung masih famili Soeharto merambah bisnis peredaran film berkongsi dengan Benny Suherman.

Pada 1985, mereka mendirikan perusahaan-perusahaan importir film yang di kemudian hari dikenal sebagai bagian dari kartel penguasa jalur film impor yang memungkinkan terjadinya monopoli, yaitu PT Camila Internusa Film dan PT Satrya Perkasa Esthetika. Ekspansi diam-diam juga dilakukan dengan merangkul pengedar film daerah ke dalam pangkuan PT Subentra, perusahaan lain yang dimiliki Benny dan Sudwikatmono yang bergerak di bidang ekshibisi. Dominasi Subentra hingga ke daerah-daerah membuat produser mau tak mau menjual film kepada distributor yang mereka tentukan. Artinya, posisi distributor menentukan harga lebih kuat. Contohnya pada film Pagar Ayu. Di Jawa Tengah, film itu cuma dihargai Rp 30 juta untuk empat kopi, padahal modal membuat kopi film dan iklan saja Rp 12,5 juta (halaman 247).

PT Subentra lantas mengembangkan jaringan bioskop 21 sejak akhir 1980-an. Bioskop-bioskop megah dengan banyak layar yang disebut cineplex (cinema complex) tumbuh di kota-kota besar. Lantaran bioskop non-jaringan seret mendapat pasokan film lambat laun mereka tutup. Saat itulah sisi distribusi dan ekshibisi hanya dimiliki satu kelompok.

Awal 1991, pemerintah bertemu dengan studio-studio besar Hollywood yang tergabung dalam MPEAA (Motion Picture Exports Association of America). Hollywood merasa terganggu dengan kuota film impor dari 80 jadi 40 film setahun, ramainya pembajakan, dan distribusi yang dimonopoli asosiasi importir film Eropa dan Amerika. Hollywood ingin mendistribusikan filmnya langsung ke Indonesia seperti dekade 1960-an atau era AMPAI. Setelah acara ancam-mengancam kuota impor dicabut, Hollywood memilih perusahaan yang dimiliki maupun punya hubungan dekat dengan Benny dan Sudwikatmono, PT Camila dan PT Satrya, untuk mendistribusikan film-film mereka (halaman 259). Usai Soeharto lengser, nama PT Subentra Nusantara berubah jadi PT Nusantara Sejahtera Raya pada 14 Desember 1998. Sudwikatmono pun tak lagi bermain di bisnis bioskop.

Pada titik ini, praktik monopoli kelompok tersebut mencapai puncaknya. Mereka menguasai jalur distribusi dan ekshibisi plus jaminan pasokan film dari Hollywood. Praktik itu langgeng hingga kisruh pajak film impor tahun 2011.

Enam Tahun Kemudian…

Ketika film Hollywood milik studio besar yang tergabung di MPAA tak diputar di bioskop Indonesia, jaringan bioskop 21 pantas panik. Kala itu mereka tengah giat melakukan peremajaan bioskop, mengganti interior lebih berkelas serta mengganti logo dari 21 ke XXI. Mereka pantas berbenah sebab tak ada lagi Sudwikatmono yang dapat perlindungan Soeharto. Orde Baru telah tumbang, digantikan Orde Reformasi yang memberi hak hidup bagi pemain lain di bisnis ekshibisi film.

Pemain baru itu adalah jaringan bioskop Blitz Megaplex yang juga menyasar pasar jaringan bioskop 21: kelas menengah atas perkotaan. Bioskop Blitz dibangun mewah di mal seperti bioskop 21. Walau bioskop Blitz kala itu hanya hitungan jari, rupanya cukup membuat pihak 21 merasa was-was dan berbenah. Masalahnya, bagaimana bila pasokan film blockbuster Hollywood terhenti akibat kasus pajak?