Text

20200404

ワニが死んで日本中で悼まれた日の、その翌日に母が急逝して二週間あまりが経ってしまった。本当に突然だった。病死、一週間熱を出して突然。何も知らない間に全てが進行して、連絡をもらったのは亡くなった後だった。こんなことがあっていいのか、現実感がない日々からだいぶ経ち、かなしみが深くなってきている感じがする。

一度ちゃんと長い文を書いてはみたのだが、一連の出来事が起こるべくして起こったようなふうになってしまい、いやだなあと思い、こう書き直している。何はともあれ、わからないことが多すぎる、どういう気持ちでいればいいのか?どういう顔をしていればいいのか?そしてこの先ずっとこれが終わらないということ、忘れていくことで擬似的に終わらせることができるだろうこと、とにかく全部がひどくかなしい。これからずっと失い続けるわけだからたいへんなことだと思う、ほんとにそう思う。

何もできていないし、言うべきことも何も言えていないと思うことばかりなのですが、最初はびっくりしすぎて(そしてやることもうんざりするほどふってきたし)ほんとにかわいた悲しさしかなかったんだよな、投げられたボールを取り損ねたみたいな、そんな軽さが、いま徐々に湿度を持ち始めているような、そんな感じです。人は突然死ぬととにかく知らなかったことがどかどかと出てきて、当たり前なことなのですが、その自分の知らないいろんなものを見るたびに泣くし、それはもう、東京で働いていたころの昔の話とか、まとめてあった自分のアルバムとか、そういうたくさんのものたちのことです。

しかし日本も世界もみなたいへんな時期と重なり、自分は、人と会い話し出かけて買い物をし展示を見て仕事をすることで日常に慣れていきたいのに、一人で家にいるしかないというこの状況がとてもやるせないのだが、散歩をしたり煙草を吸ってみたり川へ行ってみたり、そうして自分的な喪のふくしかたを見つけていっている、そうするしかないなあと思っている。

仕事な、商材が商材なだけに化粧品を見るたび思い出してしまい、というか、毎日毎朝心臓がびっくりするぐらい息が遠くなるくらい同じことに驚いてしまう、その欠落!でもなんかとにかく楽しいこと幸せなこと、を広げていくことができる仕事をしているわけだし、と思い徐々に加速して2020、頑張ろうかと思っている。頑張りたいな〜ホームランを打つと言ったわけだしな、ゆっくりでも前に進みたいなと。旧い色んな友達からも連絡が来て、こちらからも連絡もしたりして、半生!という感じだった。この半月はずっと人と話をしている、何時間も長電話を、それでギリ耐えている、とにかくこの半月はよく頑張った、そしてこれからも毎日は変わらずつづいていく、まさにこれは期せずして社会人二年目の号砲だった。ひとつずつ頑張っていこう。

4 notes

·

View notes

Photo

ニュースはリニア

-

ものごとを文章化する_段取り力

-

小さい頃から新聞をずっと読み続けてきた。新聞を読むということは文章を読むということなので、ある特定の形式の文を定期的に読み続けていることになるが、それがいったいどういうところで面白いのかについて考えていた。

報道のメディアにおいては新聞はもちろんのこと、テレビのニュースでも原稿という形で文章が書かれる。テレビ報道局で働いていると、そういったものを生で見続ける。基本的にそういうところで扱われるニュースというのは一つの「こと」であって、多くの情報量がそこに含まれる。関わる人、人間関係、場所、時間軸的推移、これからの展望、背景、関連キーワード等、それらはパラレルに存在していて、複数の次元が混ざっていたりするし、事件が大きかったりするともっとそれは手に負えなくなる。でも、文章はリニアだ、線形だ。どう工夫しても基本的には一本線で、始まりがあって終わりがある。なのでそのパラレルな世界に、ある意味での順番を決めて、配列していく作業が必要になる。

おそらくここが最も難しいところだ。でも考えてみてほしい、はじまりとおわりはおそらく用意されている。そして、途中によるべき場所も。難しいのは、主観的な優先順位が客観的なわかりやすさに直結するからだ。唐突だが文章には二つの方向性にうまさがあると考えている。一つは文章としての表現、滋味がある文みたいなところだが、もう一方は今回のコレ、テクニカルなわかりやすさだ。別に報道に限らない、小説だって一本線で、何にせよ文を書く人はその道をどうしようか考えあぐねて生きているのだろう。でもそれは旅行の行程を決めることも同じだし、プレゼンテーションの準備をすることだって、プログラミングをすることだって、デザインのレイアウトを決めることだって、ほとんど同じだなと思う。

新聞を読み続けることで、ある程度客観的で距離感のある文章、複雑化したものを整理して一本の線に編みなおすということを無意識のうちに読み取っていたのかもしれないなと思った。前述したように、もちろんこの世のほとんどはリニアでできているのだが、それでも新聞に書かれているのが文(特に短く多量なもの)であることを考えるとそれを読むということがある種の訓練にはなりそうである。ではこれは一体何を鍛えているのだろう。たとえば果たして何と名付けることができるだろうか。

2020年から小学校でのプログラミング教育が始まる。SONYからはビジュアルで理解できるプログラミング学習の製品が発売された。それについての新聞記事で、親がプログラミング教育が必要なことに困惑しているという話があった、そのときあるジャーナリストはこう言う。

「プログラミングで学べるのは、抽象的な『論理力』というより、物事をパズルのように組み立てる『段取り力』と言えます。例えば文化祭の準備をする経験でも鍛えられるのでは?」2017年7月1日朝日新聞朝刊

註・これは新聞がいかに良いかというのを示しているわけではない、他にもそういったことを身につける方法はほんとうにいくらでもある。

1 note

·

View note

Photo

雰囲気

ぼんやりと渋沢敬三についてwikipediaで調べているとき、ふと思ったのは「これどんな人だかわかんないな」ということだった。

というのは、まあもちろん通常誰しも何か知りたいことがあって誰かに関して調べていて、知りたいことというのはまあ業績とかそういうことが多いわけです、普通はね。つまりそれは情報なわけで、それは履歴書みたいなものだ。人の持ついろんな属性みたいなもの──データ的なあれこれを自分たちは所謂ゆうめいじんと呼ばれる人々に対して求める!訳なのだが…。

自分は渋沢敬三に関して無知だった。なので、何をした人、どころか完全に誰かわからなかった、肩書きですら。こんな状態に置かれるともちろん不安になる、なぜかといえば頭の中にその人のイメージが一切描けないからね。そう思って、wikipediaを見たところマジか!!というくらい全く人のイメージが描けない!!ああそりゃ誰かの兄ではあるだろうけどさあ、といったかんじ。情報が均一で強弱がない、そして網羅的。wikipedia、見るの好きなんだけどなと思って何が違うのかに関して考えてみた。

・通常人について調べている時は、その人を知った上で情報の補完をwikipediaで行なっている。

・wikipediaでは初見時の情報の調整が難しい

・↑補聴器が全ての音を拾うことで疲労するのと似ている(韻を踏んでる)

・↑それはつまり知っているからできることがある

・↑それはいわゆる「学び方」がわからないから学べないの逆

・↑服を買いに行く服がないと相似だ

でもこういうことあるよなあと思った、それは前述の履歴書、というワード。履歴書をもって初めて自分と接することになるひと、のことを考えるとなかなか興味深いなと感じたのだ。それは自分が渋沢敬三に対して感じたそれと同じなはずだ。「これどんな人だかわかんないな」

なににせよ自分を知ってもらおうとするためにはそれなりの用意が必要だ、それは演出するとか盛るとかそういう類の話ではなく!!見られる準備をするということ。少々話がそれるが、自分が何を考えているかを伝えるのは最も基本的なことであるがゆえに一番難しいことだ、自分が高校生の時分に感じたことは「努力したからといって伝わる/伝わらないに相関はあまりない」、頑張ったからといってグダグダと時間は過ぎていき、そしてみんなダルくなるのだ。そのあとの頭に残る情報はあまりない。だから伝えるためのいろんな方法を右往左往しながら獲得していく。それが簡単なことなら人類がこう何万年も生きていくなかで簡単な教育マニュアルが発明されているはずでは??

君はwikipediaになっていないか?そう言われた気がした。(というのは実際に思ったりする訳ないのだが、文章を書くときにはこういう表現を使うとなんだかよく見えちゃうという不思議、いや見えちゃうというよりは多少寒かったりもする、つまり嘘だ、噓も方便?)とにかく、でも自分を伝えるための方法として別の手段を講じる必要はあるんではないかと思った。

ところでこの文章もその一つの実験である、文体を整えず、通常の自分っぽくしてみた。というのも最近それなりに高慢ちきな表現をするばっかりで自分がそう見られているのでは?と思うに加え、そういう印象付けを自分で自分に行なっていたことに気づいたからだ。まずいね。

1 note

·

View note

Photo

ベンツであるということは事故を要約した時、必要な情報であるらしい。

理由

①ベンツが事故を起こすことが珍しい

②ベンツが珍しい

③ベンツといえばその車しいては事故を連想しやすい

など?

0 notes

Photo

風景や情景、物語・ストーリーを圧縮する装置としての和歌

①明確な場景(*1)(あるいは設定)②明確な物語(*2)(加えて設定)を文字列三十一文字をメモリとして圧縮(*3)し送信する。その受信者は、文字列と送信者の情報(*4)を元に解凍する。圧縮・解凍には既存の和歌と修辞法などのライブラリ(*5)を参照する。既存の和歌を参照した場合(*6)、再帰的な解釈(*7)がされることもある。

*1_例えばこの画像

*2_物語や文(ふみ)に埋め込まれた形での和歌

*3_瞬間的にその場でなされることも多い

*4_例えば地位や役職、その時の状況(失恋や敗走)など

*5_受信者送信者ともに同程度のライブラリを持つことを想定(=教養)

*6_本歌取り

*7_参照先の和歌や漢文の背景や境遇を呼び出す

0 notes

Photo

次の展開を期待する一枚絵──黄信号が持つ刹那(言い換えれば長くその状態が続かないという一瞬さ)を無意識的に感じ取り、写真の「時を焼き付ける」機能・側面を強く感じ取る。次に何が起こるかを予測し、期待する。

1 note

·

View note

Photo

ZOZOTOWNの送料自由がちょっとした騒ぎになっている。ここ数年で問題化した宅配業界の労働に関して、ヤマトをはじめとした度重なる報道ですっかり私たちのなかにも「配達」ということがちらと脳裏によぎることもまさか少ないとは言えなくなった。

(何年か前までは宅配こそいわゆるウラのことで、インフラ的なものとして私たちは無いものと扱うことも多かったはずだ、下水やごみ処理のように)

そんな宅配だが、ふと考えることがあった。

─

自分の家はオートロック式でありエントランスでまず施錠を外してから中に入り、ピンポンを押すような構造になっている。宅配業者のような外部の人間はエントランスでインターホンをおし、用事のある家(この場合受取人)とコミュニケーションをとってから玄関先で二度目のインターホンを押す。つまり二度の接触がある。(ちなみに二度目、玄関ドア横のピンポンは会話機能がついていないので声でのコミュニケーションは一回。)

そこで考えたのが、もし、同マンション内で複数の宅配物があった場合どうなるのだろう?ということだ。もちろん異なる配達先としてである。これを考えたのは自分が宅配物を受け取った際にドライバーの人が小脇にもう一つ荷物を抱えていたからだ。一瞬、二つ受け取るのかと錯覚したが、特にドライバーの人がその荷物について触れないので、これは違う人への荷物なのだなと理解をした。そして、わざわざもう一度トラックに取りに行くには面倒と判断をしただろうし、そうして一度に持って来たことを考えると同じマンションにもうひとり受取人がいるはずだ、とこうなる。

そこで思い当たったのがオートロックだ。受取人である私たちはその二度の接触というものがあることを当たり前だと思っている。であるから、たとえ効率が良くとも直接ドアの前に行くことはできないのではないか?と思ったのである。しかしここに複数の条件がある。

・玄関ドア横のインターホンで会話ができるか?

・マンションの規模

例えばマンションが非常に大きく住んでいる人も多く、なおかつ玄関ドアで会話ができれば直接「宅急便です」とドア前で言われてもまだ、衝撃は少ない。(しかし自分がオートロックを開けていないのに外部の人がドア前にいることを考えると不気味である。)こういった問題を解決しているのだろうか?そもそも問題とみなされているのだろうか?マニュアルがあるのだろうか?と気になってしまう。

そういえば、家に来る複数の勧誘や集金のような類はオートロックを解錠した覚えがない。つまり最初の世帯でオートロックを開け、順番に家を回っているのだろう。その時に直接的に「オートロックを開けた覚えはないのに」と訝しがることはしない。急な来客でバタバタしていることもあるだろう。ただ、なんとなく変な感じ、信用ならない感じ、不気味な感じはしていたような気がする。すこしだけその理由の一端が垣間見えた気もした。

7 notes

·

View notes

Text

地政学

地政学(ちせいがく、英: Geopolitics:ジオポリティクス、独: Geopolitik:ゲオポリティク、仏: Géopolitique:ジェオポリティク)は、地理的な環境が国家に与える政治的、軍事的、経済的な影響を、巨視的な視点で研究するものである。イギリス、ドイツ、アメリカ合衆国などで国家戦略に科学的根拠と正当性を与えることを目的として発達した。「地政学的」のように言葉として政治談議の中で聞かれることがある。 歴史学、政治学、地理学、経済学、軍事学、文化学、文明、宗教学、哲学などの様々な見地から研究を行う為、広範にわたる知識が不可欠となる。また、政治地理学とも関係がある。

1 note

·

View note

Photo

交代制──というタイトルをつけるだけであたかも消火器とサインが交代しているかのような背景を想像することができる。それは存在する可能性のある物語の結果であり、因果の逆をたどる行為でもある。

0 notes

Text

雑記0727

東京の地下交通網がジェットコースターになってる夢を見た。地下なので、わざわざ幻想的な水色と黄色の煌びやかでオリエンタルな錦織みたいな風景が映されていて、それはとても美しく動くものだったけど衝撃を和らげるためだと説明されていて何だかなと思った。説明してしまうのが日本だよなとか。郊外山中の、名も無いローカル駅の近くに家族で泊まっていた。終電が近いことを知っていて、みな焦っていた。雨上がりなのか熱くむっとする夜空気の中、じっとり汗ばむ手でイライラしながら手こずりながら携帯電話で最終電車を調べると、あと3分だった。そして急いでヒトでごったがえす駅へ、都会的な白で覆われたホームへ滑り込み、そのジェットコースターに乗り込んだ。(いわゆる添乗員はいない。)

昨日はひさしぶりに、ただしょうもないことをいい、そして笑い、酒を飲んだ。前期は、そうこの数ヶ月は余りに難しいことばかりを言い/考えすぎていた、切り替えもなく。あまりに疲れすぎていたなと今思い、そして疲れは人をあからさまに良くなくさせる!そりゃ疲れて死のうと思う人もいるだろうねと。半年前のような時間を過ごして、知らぬ間に自分のタイム感が変わっていたことを知った。こういうときは忘れてしまっていたことも思い出す。そういうモードみたいなものになっていく。変わっていくことに無自覚だと忘れたり置いてきたりしてしまうことにも気づかない。それは基本形として良いことであるのだが、結局その後しばらくたってそれが大切だったことも知る、そして決定的にいろいろと変わってしまっているという結果を自らに突きつけるかたちになる。そうやってこそ前に進んでいくのかもしれないが、なんだかなあと。疲れは人を良くなくする。そんなことはわかっていたはずだったのにね!という朝だ(った)。

0 notes

Text

修辞学

修辞学(しゅうじがく、希: ρητορική, 羅: rhetorica, 英: rhetoric)は、弁論・叙述の技術に関する学問分野。レトリック、雄弁術、弁論術、説得術とも。

欧州古代・中世で教養の中核を成していたが、近代に衰退。古代・中世の教育規範である自由七学芸の内の一つ。基本的には演説の技術で、いかに聴衆を納得させるかを目的とするかなり政治的なもの。そのため修辞学では、聴衆の心理操作が大きな位置を占め、さらに、演説をより魅力的に見せるために、身ぶりや発声法なども重要視される。つまり、言語学、詩学、演技論などの総体だった。だが近代ではさまざまな学問に分化し、あくまで言語表現に磨きをかける技術、という領域に押し込められる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/修辞学

1 note

·

View note

Text

ポスト真実

ポスト真実って言葉がなんか最近流行ってるらしい。イギリスのオックスフォード辞書の2016年今年の言葉が「Post Truth」。ポスト──つまり次の、真実の次の存在みたいな意味だ、どういうことだろう。

ポスト真実が今年の言葉に選ばれた時のコメントとして、「言葉として存在していなかったときも、概念としては言語的立場を固めつつあった」と書かれていた。みんな知っているけど、名前がついていないこと。

ポスト真実は、実際の真実よりも重要な何かをさしている。基本的に私たちは真実が常に正しく、それをベースに生きている。誰かを裁くときも、誰かを非難するときも何をするときも基本的には真実である前提で話が進む。冤罪は起こってはならないし、話してもいない自分の発言が誰かを怒らせたら困ってしまう。

しかし、ドナルド・トランプは(意図的かどうかはともかくとして)真実ではない発言を言う。それは一人歩きし強い力が生まれていく。「何が正しいか」よりも「何を言うか」こそが大事な時代、ネットではそれが正しいか判断するのは難しいとこれまでも言われてきた、でも判断する必要がないというのとは天と地ほど違う。すべてを疑ってかかる必要がある時代に、どうやって自然に生きればいいのだろうと思う。フィルタリングというガスマスクをつけて行進する私たちの姿は、過去の私たちが描いていた理想の未来像を瞬く間に更新する。

【追記】2017.07.01.

この投稿は5月27日で、これを投稿しようと思いたちメモに書いたのは3月24日のことだった。この数ヶ月ほどでポスト真実という字を見ることがとても増えている気がする。でもそんな流行語じゃなくて、もっと大変なこと、むしろトランプ・ゲーム(図らずしもトランプだが)の大富豪における革命みたいなことだ。世界における判断の基準がひっくり返る、気持ち悪さ・やばさを抱かないといけない、というのにあまりそういう気持ちを抱いていないように思える。そう行った現象を私たちは、愚かとも言えるが、また、結局、全部、消費してしまう。ブラックボックス展みたいなパッケージに心踊って、そうして残るのは考えっていう名のなんでもない思い出だ。

もはや事象がなんの意味も持たなくなるならば、私たちは文脈で繋がっていくしかない。何かが失われても、関係性まで失うことはできない。それは各自の「知っている」「考えている」に依るもので、そこまで介入することは何者もできない。誰かが炎上してめちゃくちゃに蹂躙されても、その誰かのやり遂げた子供時代の素敵なこと、はそれを知っている別の誰かの中で大切に守られていく、ずっと。

こういうことを、かんたんに説明できたらいいなと思う。

2 notes

·

View notes

Text

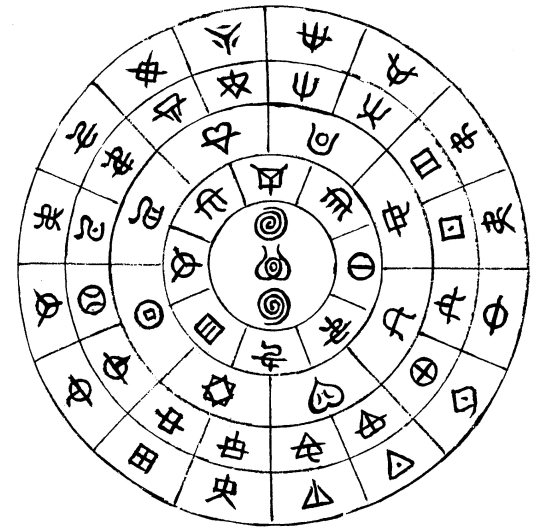

ヲシテ

ヲシテは、ヲシテ文献で用いられている「文字」。いわゆる「神代文字」の一種。

ヲシテは、いずれも江戸時代中期には存在したことが確認されている『ホツマツタヱ』『ミカサフミ』『フトマニ』を記述している文字である。この3文献は「ヲシテ文献」と呼ばれている。詳しくはヲシテ文献を参照のこと。ヲシテ文献に使われている文字は同一で、文���の中では「ヲシテ」と呼ばれている。「ヲシテ」は、近世以降の経緯から「ホツマ文字」「秀真文字」「伊予文字」、「オシテ」「ヲシデ」と表記される場合もある。縄文時代から日本列島で用いられていたと一部のヲシテ文献研究者に考えられている。

図はhttp://m3318.blog102.fc2.comより引用

0 notes

Photo

標識における諧謔性やシュールさは、司令が発されているという無意識的な受け取りモードとしての自分の従順さみたいなものかもしれない。 こういうものはモノ的にも結構多くの人が好きだと思うのだが、そこに組み込まれた情報的にも好きなのだと思う。担任がホームルームで変なことをいって白けた時の机に座っているじぶん、みたいなもので、わたしたちはそれを放課後に共有し笑い話としてfixする。(それは今で言うところのSNSかもしれないが)

0 notes

Text

無人のエレベーター

まだ冬の寒い時期だったと思う。たしか何かやることがあって、夜もう暗くなってからだいぶ経ってしまった深夜に、大学構内を歩き自分の部屋がある建物へと向かっていた。その頃は卒業研究が大詰めの考え事を常にしているような時期で、その時も周りの状況には目もくれずという感じだった。深夜だったため人の姿は見えない。大学の自分の製図室は三階にあって、その日はやっぱりそれなりに疲れていたのでエレベーターを使おうと思いながらエレベータホールに行くと、幸運なことにエレベーターはどちらも「1F」の表示になっている。自分は、上矢印のボタンを押した。

するとドアが開いた。

のだが、非常に驚くことがあった。驚きすぎて、それまで考えていたことをみんな忘れてしまったのである。何が起きたのかといえば、エレベーターのシャフトの中の蛍光灯がついた、のである。一般に、蛍光灯はつくまでにチカチカといくらか点滅してからつく。なのでエレベーターのボタンを自分が押した瞬間のONの命令による点滅がドアが開くと同時に目で確認できたというただそれだけである。しかし重要なのはここからである。

そもそもエレベーターのシャフトの中の電気が消えるということ(というより機能)を知らなかった。もちろん考えてみれば無人状態で電気をつけっぱなしにしていることほど無駄なことはないと言える。だが、私たちはもちろん有人状態のエレベーターの状況しか知らない。(なぜなら私たちが人間だからだ。)それはエレベーターのシャフト内の二つの状態のうち「無人(これを0とする)」と「有人(これを1とする)」のうち1しか知らないということになる。そしてもっとも重要なのはそういった二つの状態があるという空間を認識していないという事実で、それが自分にとっての最大の驚きだった。自分にとってそのチカチカと蛍光灯が瞬きながら無人のホールに無機質な音を響かせつつ開くエレベーターは、その0と1の状態遷移そのものをまざまざとみせつけるリアルで不気味な装置だった。

考えてみればそういった閉鎖的で存在すら認識されていない「状態」というのはいくつもこの世にあるのだろう。似たようなものでいえば「閉じた状態の冷蔵庫」「地下鉄の退避線」「高速道路の平行するトンネルを横に結ぶ緊急用通路」「高架の高速道路の避難用階段」「夜の山」など自分が使うときに初めて存在ごと知ったりするものから、慣れ親しんだものの知らない一面そのもの、といったところまであると思う。携帯電話やゲーム機で、こうこうこういう操作をすると隠しコマンドがあるよ、という噂に誰しも心躍らせた経験があるだろう。慣れ親しんだ機械が、自分のしらない状態を見せることにきっと誰しも何かしら興味があるのだ。村上春樹の「1Q84」では冒頭に「首都高速三号線、三軒茶屋付近の非常階段」がパラレルワールドの入り口として登場する。そうなのだ、そういった「状態」は自分の想像外のことであるから魅力があり、そして何かが起こりそうな気配がある。無人のエレベーターが見せた、その新しい顔は自分にとってのそういう不気味なワクワクだった。そのエレベーターに乗り込むこと、(なんら通常のままであったにもかかわらず)ちゃんと3Fにつくのだろうかと訝しんでしまったこと、それが強い衝撃として脳に刻まれている。何もかも理解できる世の中で親指を動かせばなんでも情報は手に入ってしまう時代だが、まだ解らないことがある。そしてそれは近くにもある。別に「隠されたわけではないのに」気づかないこと、それの持つ強い力と独特なトーン、そういうものはきっとこれからテクノロジーがどれだけ進歩してもおもしろいままである、たぶん。

(蛇足だが、通常ソフトウェアやシステムを構築する際はその存在し得る無数の状態に果たしてバグは存在しないかを試すテストケースをいくつも考えねばならない。であるので「気づかない」ことが許されないのである。ATMでたとえば5万円下ろそうとして暗証番号入力画面で取り消しボタンを押したときにだけATMがフリーズしてしまうなんていう隠しコマンドがあってはならないからだ。)

そう考えながら三階の廊下を歩く、すると一つ思いつく。無人の状態つまり0は偽装できるのではないか?人間がエレベーター内にいるかどうかをエレベーターが判断するのに何かセンサーを使うとは思えない。そうなればあと考えられるとすれば時間tである。操作されない時間がある一定の時間tを超えると、それは無人である。つまり中に入って、ずっと待てば(外部からの入力もないであろう深夜がよい)有人は無人になる、そうすれば蛍光灯もいつかは消える。そんなときに例えば別の階で誰かがボタンを押せば電気が消えた状態のままシャフトが動くかもしれない。その行き先は…いや、それは何かほんとうの一線を越えてしまいそうだなと思いながら製図室へと入った。

1 note

·

View note

Photo

プロダクトデザイナーの深澤直人が始めたブランド「±0」は読み方が規定されていない。このロゴマークこそが名である。プラマイゼロやプラスマイナスゼロと呼ばれることが多いが、視覚的な記号であるマーク、が名前としての文字列よりも根本にある感覚、これはピクトグラムなどにも当てはまる話だろう。トイレのマークを見ればそれは「トイレ」「手洗い場」「厠」でもあるがそんな表記は誰も気にしない、そこにあるのはトイレだからと皆わかるからである。

昨年亡くなったミュージシャンのプリンスは、契約のもつれからある時期改名をして活動する。名を捨て、「プリンスの死」を明言したのち発音不明の、あるシンボルを名前とした。読み方を決めなかったので、名前を音声で伝えることが不可能となって、そしてラジオ局は困った。結局、元プリンス(the Artist Formerly Known As Prince)と呼んだり、略してThe Artistと呼んだりした。

シンボルマークが伝えることができることは概念であって、それは言語を超えることができる。重要なのはそれがそれであるとわかることで、温泉マークが外国人に伝わらないということ、止まれの標識が外国人に伝わらないということ(日本は逆三角形であるが、海外では正8角形であることが多い)、2020年を念頭にそういったことが最近よく議論の俎上にあがっている。

1 note

·

View note

Text

色

古代日本には色の表現がなく、光の感覚においての明・暗・顕・漠でそれらを区別した。それらはそのままアカ・クロ・シロ・アヲとなる。明暗は明度、顕漠はコントラストであり、シロははっきりした様子、アヲはぼんやりしたグレーのような白であった。

日本語の中に存在する色、赤の他人とか腹黒いとかそういう表現において息づく意味はここからくる。青春は、はっきりとしない若い間という意味かららしい。シロとクロはそのまま素人・玄人になる。

CMYKやRGBや色相環など、はっきりとカラーコードで確立された色がいるところとは違う空間に色を置いてみたときに違う世界が見えるはずであるし、おそらく伝統色と呼ばれる色たちが居るのはそういう世界であるはずである。そこにはそういう文法もあるはずだ。

0 notes