Text

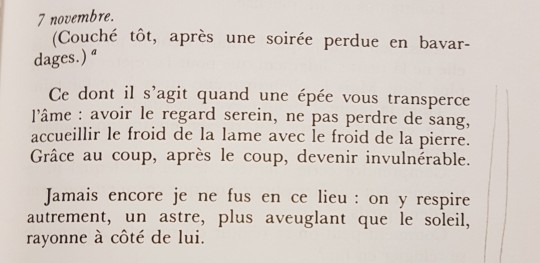

Fragments d'un discours amoureux, Roland Barthes.

L'un de mes livres favoris. Je n'arrête de relire ce paragraphe. Pur sentiment d'extase.

1 note

·

View note

Text

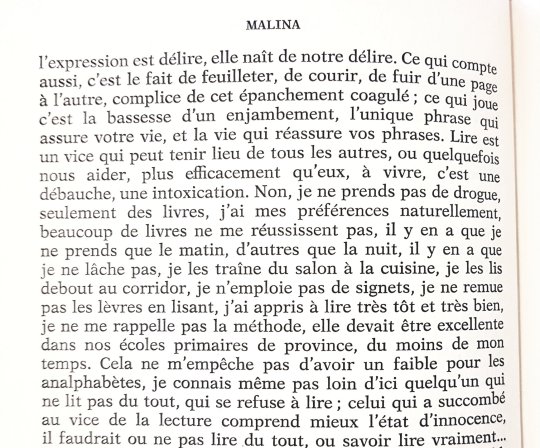

L'un de mes textes préférés au monde

Ma Réalité, Alberto Giacometti.

1 note

·

View note

Text

Brèves de ciné : mars 22

Le Sommet des Dieux, Patrick Imbert (2021)

Il n’y a rien à dire sur la qualité de la réalisation en globalité mais dieux que le propos est d’une assommante banalité. L’alpinisme est traité sous trois aspects principaux, suivant une progression : l’exploit sportif, l’aventure solitaire et la quête insensée qui donne sens à la vie de ceux qui la pratiquent. Tout ça est admirable, je ne remets rien en cause. Mon problème avec ce genre de récit est qu’il est purement anthropocentré (l’homme, toujours l’homme, ce humanisme simplet me tue...).

La montagne est réduite soit à une Nature à conquérir et à vaincre (aller au plus haut pour fouler le sommet), soit visuellement à un beau paysage. Elle ne semble être là que pour satisfaire le besoin de l’homme de se surpasser. Pour moi, la haute montage, c’est plus que ça. C’est un être vivant à part entier, mystérieux, poétique, impénétrable, il est à la fois physique et spirituel. Dans le Sacré et le Profane, Mircea Eliade dit que la montagne est placée au centre du monde dans de nombreux religions et mythes. Elle symbolise le désir d’infini de l’homme de se rapprocher des dieux. C’est un désir de spiritualité face à l’inconnu métaphysique. Le Sommet des Dieux, lui, relève du profane ; il n’est que le déploiement de l’Ego surdimentionné (et virile) de l’homme.

Entre parenthèses, puisque ce film est une adaptation d’un manga de Jiro Taniguchi, une comparaison m’est venue malgré moi. Tout le long du film, je n’ai cessé de penser à quel point dans Kamakura Diary, Akimi Yoshida traite de l’alpinisme d’une façon infiniment plus poétique et subtile. On peut dire que Jiro Taniguchi s’en tient à un traitement narratif classique et réaliste tandis qu’Akimi Yoshida donne un sens profondément personnel à l’expérience de ses personnages. C’était une petite digression, ceux et celles qui auront lu son manga comprendront. Lisez Akimi Yoshida !

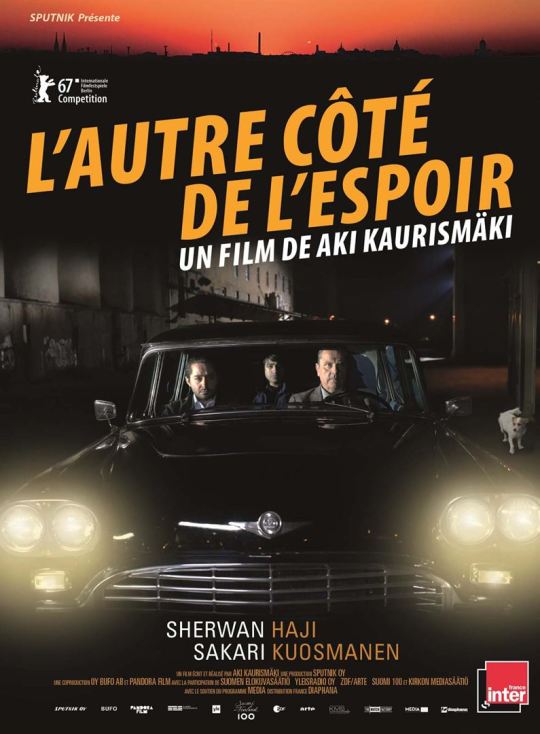

L’Autre côté de l’espoir, Aki Kaurismaki (2017)

Le film est d’évidence assez faible et peu inspiré mais il m’est difficile de me montrer dure envers lui. Car Aki Kaurismaki affirme, contre toutes formes de justifications qui ne cachent que la pire hypocrisie et lâcheté, l’évidence de l’humanisme et de la solidarité. On voit dans le film toute la violence du déploiement institutionnel de répression et de contrôle. L’État seul n’est pas en cause, il y a aussi l’adhésion d’une partie xénophobe de la population. Rarement on remonte aux origines de l’immigration dans les pays africains et dans le Moyen-Orient. C’est trop d’effort intellectuel, il est plus commode d’ignorer les atrocités qui s’y passent, car l’autre n’a pas la peau blanche ou ne mange pas de porc. Depuis des siècles rien n’a changé, toujours ce mépris occidental et européen – cette mauvaise conscience – envers les peuples qu’il a jadis soumis. La pire des violences à mon avis, et je pense que le film va en ce sens, c’est nier aux personnes qui ont fui leur pays toute histoire, alors que c’est la seule chose qu’il n’ont pas encore perdue. En conséquence de quoi, c’est leur refuser toute humanité, on ne les reconnaît pas en tant qu’être humain, ils n’ont donc pas à être traités comme tels.

Brother, Alexei Balabanov (1997)

Danila, un jeune homme à peine sorti de l’adolescence et déjà sans avenir, débarque à St-Pétersbourg pour retrouver son frère qui fait parti du monde mafieux local. Naturellement, il se retrouve à accomplir des missions pour lui, car l’argent ne tombe pas du ciel. Le film a tout du parcours initiatique classique : un jeune provincial découvre la grande ville, fait ses premières expériences amicales et amoureuse, découvrent les dures lois sociales, doit mettre à l’épreuve sa morale pour survivre. Danila est un personnage en devenir, dont la personnalité n’est pas encore bien définie, ce qui le rend à la fois ambigu et attachant. Il n’hésite pas une seconde à utiliser la force quand c’est nécessaire, et pourtant il y a aussi en lui une part naïve et dénuée de cynisme. Par exemple, il est fou d’un groupe de musique rock-folklorique russe qui s’appelle Nautilus, il en est tellement fan que ça en devient drôle et adorable. Par ailleurs, l’utilisation de la musique et son montage apportent beaucoup à la dynamique stylistique du film. Cela le rend très plaisant à voir. Il y a dans la 2nde partie du film, un moment qui montre parfaitement le contraste entre le monde violent et froid auquel est lié Danila et celui auquel il aspire, une sorte de communauté idéalisée d’échange et de partage. Serguei Bodrov parvient à jongler à merveille les différentes facettes de son personnage. On a un Danila maîtrisé et professionnel, puis l’instant d’après un Danila intimidé et impressionné par les « grandes personnes ». Ce moment constitue pour moi le climax du film, c’est là qu’on comprend vraiment le personnage.

Si la violence est bien présente, elle l’est bien moins que ce à quoi l’ont pourrait s’attendre à la vue de l’affiche du film – un jeune homme ombrageux au regard farouche prêt à vous allonger. Excepté dans la scène finale, Balabanov fait le choix de ne pas la mettre en scène de manière spectaculaire. Le plus souvent, quand c’est possible, il décide de l’occulter en la faisant passer hors-champs. Être frustré par l’absence explicite de violence ici, c’est n’y avoir rien compris au film. D’une part, elle parasiterait inutilement les émotions du spectateur et d’autre part, l’essentiel est ailleurs. Brother n’a rien d’un film noir classique, il va plutôt vers un genre de teen movie – à la russe. Tout repose sur le personnage principal, ce jeune homme solitaire et en devenir, perdu dans une grande ville peuplée d’âmes aussi en peine que lui. La mélancolie de St-Pétersbourg reflète celle de Danila. Il y a une scène vers la fin du film que j’aime beaucoup, quand il s’assoit une dernière fois face à la grande Néva, c’est comme s’il regardait partir avec le fleuve le peu d’innocence qui lui restait, tout son passé, ses amours, ses rencontres. Se dépouiller de tout, n’être rien, pour à la fin, renaître. L’essentiel du film est là : le changement, le passage à un nouvel état. Le film est autant un portrait de la jeunesse que celui de la Russie post-URSS des années 1990.

Funny Face, Stanley Donen (1957)

Hollywood dans sa splendeur surannée, d’une perfection artificielle qui ne correspond à rien, ne renvoyant qu’à lui-même. Aucune complication ou complexité dans les affects, les conflits finissent par se résoudre d’eux-mêmes, tout avance sans heurts, le spectateur est embarqué dans un monde qui ressemble au sien mais qui est en fait un rêve. C’est le film parfait du « Hollywood rêve pour vous ».

Voir ce genre de film en 2022 est fascinant. Malgré l’imaginaire sexiste et patriarcal, malgré tous les clichés de Paris et des Parisiens, le film conservera toujours son charme à la fois vieillot et intemporel. Il y a quelque chose de si naïf et de si enfantin dans la joie de vivre de Stanley Donen. Audrey Hepburn était l’actrice parfaite pour incarner le visage de ce film – quel icône !

youtube

L'impressionnante démonstration de danse d'Audrey face au vieux Bogart

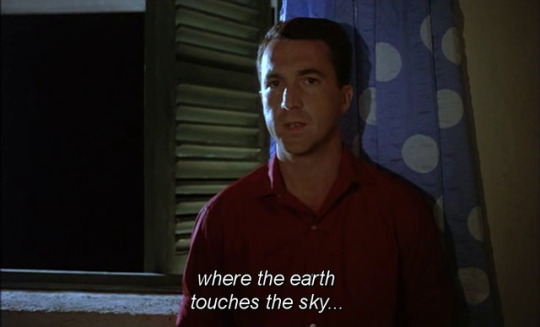

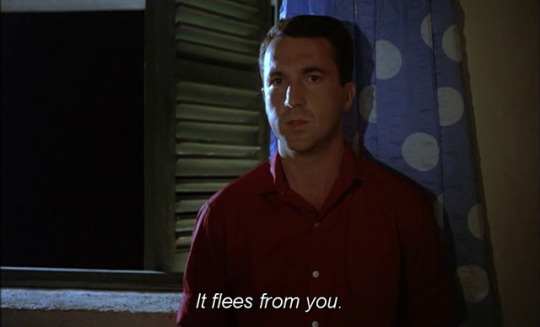

L’Année dernière à Marienbad, Alain Resnais (1961)

Dans ma galaxie cinéphilique, Marienbad est comme un astre pur et cristallin, fascinant, lointain, mais inaccessible au commun des mortels. Il est tel un diamant froid dans son écrin de perfection.

Les films ont tendance à se transformer dans les souvenirs. C’est ainsi que mon jeune moi de l’époque percevait Marienbad, comme un mythe qu’il ne faut pas approcher de trop près, par peur qu’il ne perde son superbe aura. J’ai conscience de toute la naïveté presque embarrassante de cet attachement. La vérité, c’est que ce genre de film auquel on ne comprend rien, mais que l’on aime malgré tout est devenu une espèce rare. L’époque veut tout expliquer, tout rationaliser, je trouve ça épuisant, et décevant. Ce ne m’intéresse pas de comprendre un film, je veux seulement pouvoir l’aimer sans condition. Dans cette alchimie abstraite se passe quelque chose de mystérieux, une émotion esthétique, un partage d’affects, un goût pour la beauté. Sans contredire tout ce que je viens de dire, il faut bien avouer que cela a ses limites. J’aime Marienbad, je refuse de le revoir ? L’idéalisation est une solution de facilité. L’occasion m’est venue ce mois-ci de me mettre à l’épreuve en le revoyant.

Voici ce que j’en retiens : que Marienbad est inépuisable, et qu’il m’apparaît encore plus beau qu’avant. Au-delà de ça, j’ai compris la nécessité de dépasser l’obscurité du film pour tenter de me l’approprier. En réalité, cet obscurité n’est que l’infinie richesse des signes qui le composent. Marienbad est le film même de l’ambiguïté et de la polysémie. C’est un poème ouvert. On peut gloser sans fin sur ses interprétations possibles et entremêlées, il n’y a pas de réponse toute faite, seulement des suspensions, des possibilités. C’est aussi ça la post-modernité de ce film : il abolit les certitudes, il ne dicte pas vos pensées, il faut vous-même vous projeter en lui.

Venons-en enfin au sujet. Si l’on me demande ce qu’est Marienbad, je dirais : un film sur la liberté, et plus précisément, un film où une femme gagne sa liberté. Dans un château somptueux coupé du monde, des hommes et des femmes errent tels des ombres dans d’interminables couloirs et dans des enfilades sans fin de pièces. Parmi eux, un homme cherche à convaincre une femme mariée qu’il se sont connus et aimés l’année dernière à Marienbad. Ils se sont promis de s’enfuir ensemble. La femme ne se souvient pas. Peut-être fait-elle semblant, peut-être est-elle amnésique (l’hypothèse du refoulement psychanalytique est plausible et répandue), mais il se peut aussi que tout cela n’est qu’une affabulation de l’homme (le film exploite puissamment le pouvoir de la fiction). Toujours est-il que, plus il lui raconte l’histoire, plus la résistance de la femme se trouve ébranlée. La fissure – la blessure –, s’élargit. La femme désincarnée se transforme peu à peu en être tourmenté et troublé. Le narrateur du film, également son metteur en scène, a beau être l’homme ; c’est à la femme que revient la décision de partir, c’est elle le centre de gravité du film. Se libérer des liens qui nous enchaînent est une violence. La résistance de la femme est donc nécessaire pour détourner toute idée de manipulation et de contrôle. Plus que le mythe d’une Eve séduite par le serpent ou celui du Pygmalion, je pense à l'allégorie de la caverne chez Platon. Des êtres vivent enchaînés dans une grotte soumis à l’illusion de la réalité. Lorsqu’on les sort de là, la lumière du jour (la vérité) leur est insupportable.

Le dispositif de Marienbad est révolutionnaire car ce dont il s’agit, c’est de casser le rythme de répétition et de l’éternel retour, de sortir d’un ancien monde figé et puant la mort. Briser la glace et les apparences, aller au-delà du reflet et des motifs qui vous emprisonnent. C’est la fuite suprême. Et même si cette liberté se paie au prix le plus fort – l’errance éternelle dans la nuit la plus noire – la beauté presque effrayante de Marienbad se trouve là : outrepasser les limites imposées. A juste titre, il est l’un des films les plus importants de l’histoire du cinéma.

Subjuguée par Delphine Seyrig

Badlands, Terrence Malick (1973)

J’éprouve, à l’idée de revoir Badlands, la même appréhension que pour Marienbad, bien que les deux films n’ont pas grand-chose à voir l’un avec l’autre. Dans mes souvenirs, la beauté de Badlands est crépusculaire, étrange et romantique, un peu à l’image de l’inoubliable air de Carl Orff qui accompagne le film. Je pourrais difficilement expliquer l’attachement particulier que j’éprouve pour ce film. Il est insaisissable, car plein de contradictions : à la fois tendre et violent, séduisant et amoral, romantique et ironique (voire cynique par moments), présent et lointain, charnel et intellectuel. C’est un film hanté par la destruction et la folie, par l’échec de l’idylle et de l’idéal, et par la mort de l’amour. Se sont-il réellement aimés ? Rien n’est moins sûr. Leurs routes se sont croisés, ils se sont reconnus. Au début, la fuite amoureuse s’apparente presque à un jeu d’enfant, ils jouent les Robinson Crusoé vivant en autarcie dans la nature au jour le jour. Sauf que très vite leur jeu se transforme en massacre laissant des morts sur leur passage. Kit est un sociopathe, mais il n’y a pas de cruauté en lui. Il est comme un animal sauvage qui attaque dès qu’il sent un danger. Pour le reste, il ne réfléchit pas beaucoup aux conséquences morales de ses actes. Mais en réalité, on se rend vite compte que la sauvagerie est dans les deux camps.

Badlands dialogue à bien des égards avec de nombreux mythes américains*. Il y a tout d’abord la violence armée qui semble faire partie de l’essence même de ce pays et qui alimente tout le mythe du western et du cowboy. A cela sont associés dans le film toute la paranoïa de la chasse à l’homme et la sauvagerie des tueries. Comme second mythe : la nature et le paysage qui ne sont pas ici seulement de simples éléments de décor mais participent pleinement à une certaine vision très incarnée de l’Amérique. Malick filme à merveille la beauté de cette nature encore indomptée, laissée à l’état sauvage. Les paysages infinis s’étendant à perte de vue, dominés par le vide et la parcimonie de la végétation, donnent à la fois un sentiment de liberté et de la petitesse de l’homme. On l’aura deviné, le titre français film, la Ballade sauvage, est particulièrement à propos. Enfin, Badlands côtoie également le mythe hollywoodien. La fuite amoureuse est tout droit inspiré de Bonnie and Clyde et Kit, grimé en cowboy, se prend pour un James Dean. Dans les deux cas, les personnages du film ne sont que des parodies, des versions dégradées des originaux. Ils jouent à être autre qu’eux-mêmes car dès le départ ils étaient déjà dans une forme d’aliénation sociale et émotionnelle.

Avec Badlands, Terrence Malick parvient à faire ce qu’il essaiera pathétiquement de reproduire dans le reste de sa filmographie : nous donner la révélation inquiète d’un chaos cosmique à travers la fuite étrange de ces deux êtres dans les contrées sauvages de l’Amérique. Chez lui, la création et le chaos vont de pairs, engendrant mouvements et conflits.

*mythe au sens barthésien : comme un imaginaire figé et transformé en Nature.

youtube

L'onirique comptine d'un film inoubliable.

3 notes

·

View notes

Text

Quelques courtes citations issues de la Correspondance de Tchekhov.

" Or, une grande intelligence assortie à peu d'intérêt pour la vie ressemble à une grosse machine qui, tout en ne produisant rien, exige beaucoup de carburant et ruine l'économie." 29/3/1890

"Seule peut être considérée comme en bonne santé la jeunesse qui n'accepte pas l'ordre établi et qui, de façon stupide ou intelligente, le combat - ainsi le veut la nature. Le progrès repose là-dedans." 29/3/1890

[A propos de son voyage à Sakhaline]

"Admettons que ce voyage ne m'apporte strictement rien, mais tout de même, se peut-il vraiment que, durant tout ce temps, n'adviennent pas deux ou trois jours dont je garderai toute ma vie le souvenir enthousiaste ou amer ?" 8/3/1890

"Il y a dans la satiété, comme dans n'importe quel force, une certaine part d'arrogance et cette part se manifeste avant tout par les leçons que le repus donne à l'affamé." 20/10/1891

"Tous les grands sages sont despotiques comme des généraux, sans civilité ni délicatesse comme les généraux, parce qu'ils sont certains de leur impunité. Diogène crachait à la figure des gens, car il savait qu'on ne lui ferait rien." 8/9/1891

[En revenant de son voyage à Sakhaline, Tchekhov est passé par l'Inde où il a acheté deux mangoustes. Il en a donné une au musée zoologique de Moscou et a voulu gardé l'autre. Cependant, il n'était pas facile de l'élever, la bête saccageait tout dans la maison et elle a dû elle aussi rejoindre le zoo.]

"La plus intelligente et la plus sympathique de mes mangoustes est tombée malade. Elle gît bien gentiment sous une couverture. La pauvre bestiole ni ne mange ni ne boit. Le climat a désormais posé sur elle sa patte glacée et il veut sa mort. Mais pourquoi donc ?" 31/1/1891

"Il est facile d'être pur quand on sait haïr le démon qu'on ne connaît pas et d'aimer un dieu dont, par manque de cervelle, on ne saurait douter." 11/9/1888

"La foule pense qu'elle sait tout et comprend tout ; et plus elle est bête, plus son esprit paraît large. Or si un artiste auquel la foule croit se décidait à déclarait qu'il ne comprend rien à ce qu'il voit, ce seul fait constituerait déjà un grand apport dans le domaine de la pensée et un grand pas en avant." 30/5/1888

"La nuit dernière, je suis allée en banlieue écouter des Tziganes. Elles chantent bien, ces diablesses. Leur chant a quelque chose d'une catastrophe ferroviaire, un train qui bascule dans le vide durant une forte tempête de neige : moult rafales, cris et chocs..." 5/3/1889

2 notes

·

View notes

Text

« Enfin, la dernière scène. Ah – cette dernière scène. Qu’elle est belle. Qu’elle est profondément pensée. J’avais remarqué particulièrement cette scène à la lecture de la pièce. Et maintenant, aujourd’hui, le lendemain du soir où je l’ai vue, et, ici, au bureau, où tout est si loin de toute forme de lyrisme, je n’arrive toujours pas à me défaire du charme de cette dernière scène qui clôt la pièce, je n’arrive pas à travailler à mes chiffres et mes rapports. J’ai l’impression d’avoir séjourné je ne sais où, dans un petit monde lointain et plein de vie. Les échos de ce monde résonnent encore très fort au fond du cœur et ils m’empêchent de me livrer au travail quotidien. Maintenant, tout alentour me semble si morne et ennuyeux. Je voudrais vraiment essayer de comprendre en quoi réside le secret du charme de cette dernière scène – une dernière scène après laquelle on a envie de pleurer, de pleurer sans arrêt. Bien sûr, il ne s’agit pas de la morale que formule Sonia. Au contraire. Bien des gens, peut-être, de nos jours, seront repoussés par cette morale, chez certains, peut-être, elle affaiblira même l’impression. Il s’agit, me semble-t-il, de la situation tragique de ces êtres – le tragique de cette vie quotidienne qui revient maintenant à sa place, qui revient pour toujours et les lie pour toujours. Et il s’agit encore du fait que le feu du talent éclaire ici la vie et l’âme des gens les plus simples et les plus ordinaires. Les rues sont remplies de ces gens simples, et chacun de nous porte en lui une parcelle de ces êtres. Ainsi, en voyant cette dernière scène, quand tout le monde est parti, quand le quotidien interminable a repris ses droits, avec les grillons, les bouliers, etc., ai-je ressenti presque une douleur physique, et, me semblait-il, une douleur personnelle. […] »

Piotr Kourkine à Anton Tchekhov, lettre du 27 octobre 1899 (lendemain de la première d’Oncle Vania)

2 notes

·

View notes

Text

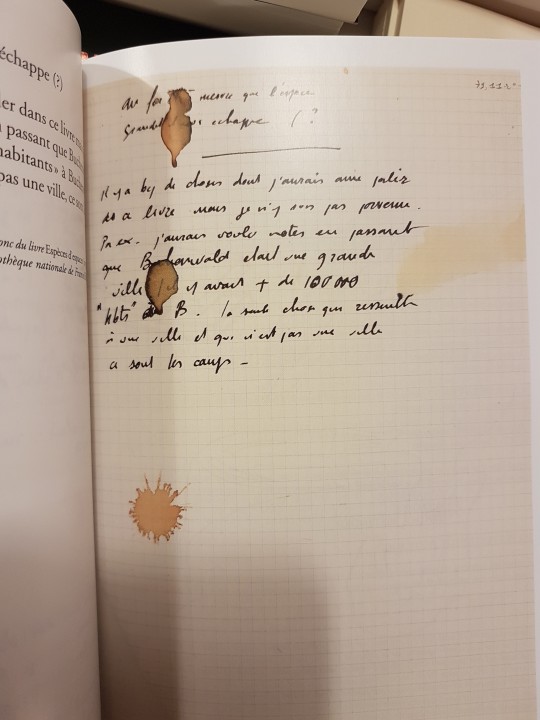

Une page manuscrite reproduite dans une nouvelle édition d'Espèces d'espaces de Georges Perec. Avec trois tâches de café - traces aléatoires du travail d'écriture et du temps.

0 notes

Text

Brèves de ciné : février 22

Le Beau Mariage, Eric Rohmer (1982)

Une fille paumée, insatisfaite de sa vie. Elle a une liaison avec un homme marié et fait des études qui, elle le dit elle-même, ne mèneront absolument nulle part. Parce que son amie est mariée, qu'elle se rend à un mariage où elle rencontre un type pas mal, elle décide qu'elle aussi va sa marier et elle ne se prive pas de le dire à tout le monde. C'est juste le principe de changer de vie qui l'attire. Elle se prend pour une déesse que l'homme doit aduler et dont les désirs doivent être par lui satisfaits (ce n'est pas moi qui juge, c'est ce qu'elle dit elle-même !!). Il s'occupera de la tâche ingrate de ramener l'argent au foyer tandis qu'elle sera libre de faire ce qu'elle veut. Il faut qu'il soit riche et occupé. Elle a beau vouloir justifier, elle veut en fait se faire entretenir. Seul le confort l'intéresse. Son hypocrisie va se retourner contre elle car l'homme en question (le type du mariage) est tout sauf entreprenant et elle est obligée de lui courir après, alors qu'elle voulait tout sauf faire ça. Le décalage entre le caractère du personnage, très orgueilleux, égoïste, voire violent, et ce qu'elle est réduite à faire, les stratagèmes vulgaires de la femme araignée, fait la drôlerie du film. Elle est tout le temps à côté de la plaque mais ne se gêne aucunement pour critiquer les autres. Décidément le malheur rend aigri !

Pas le meilleur de la série des Contes moraux mais certains dialogues sont exquis.

A Room with a View, James Ivory (1985)

Un film illuminé par la chaude lumière d'Italie. Vif, sensible, vibrant. Avec juste ce qu'il faut de mordante ironie envers la rigidité bien connue de la morale anglaise.

Le beau Georges est irrésistible, qui ne craquerait pas ?

La scène de la baignade, avec trois hommes entièrement nus qui batifolent dans l'eau, était osée ! Je flaire le maestro Visconti (oui je sais, c'est un peu facile...).

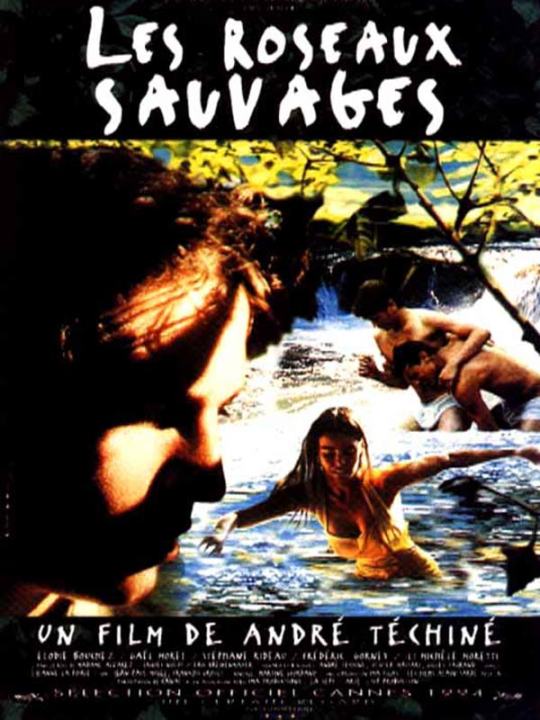

Les Roseaux Sauvages, André Téchiné (1994)

Douloureux, beau, brûlant. Bouleversant.

L'éveil des désirs

After Blue (Paradis sale), Bertrand Mandico (2022)

Nanar SF sous acide avec plein de machins gluants, des nénés à l'air, des symboles phalliques partout, un monde de concupiscence où le 3e œil se retrouve sur le sexe de la femme, des plans-paillettes à la pelle, une musique de fond méga surchargée - tout ça très cinéphilique et bien fait, il faut l'avouer. Avec toutes ces indices, pas besoin de dire que, malgré la présence exclusive de personnages féminins (il y a un homme et c'est une androide), le regard derrière la caméra reste très hétéronormé. Des idées il y en a, du mauvais goût (assumé) aussi, ça a beau être visuellement dépaysant, le tout ne prend pas, le soufflé retombe à la fin, on se dit que tout ça, c'est que des effets, fastidieux pour pas grand chose.

Certes, il ne faut pas se laisser avoir par ce côté "vous allez en prendre plein la vue" ou le rejeter complètement comme j'ai l'air de le dire. Dans mes soupirs d'agacement et d'exaspération, j'y ai quand même goûté un certain plaisir. Tout ça ne manque pas d'humour, surtout dans l'écriture des dialogues, dans le second degré. C'est ce qui sauve un peu le film, même si parfois il se prend horriblement au sérieux. Le dernier mot : la gaieté extravagante du film, et ça, c'est contagieux.

(Ça ne veut pas dire que je suis prête à me vendre pour un 3e Mandico !!)

Le Bois dont les Rêves sont faits, Claire Simon (2015)

La documentariste se fond dans le Bois de Vincennes pour recueillir au fil des saisons les confessions de ceux et celles qui fréquentent ce lieu. Le film se tisse ainsi à partir de visages, de voix, d'histoires personnelles.

Il n'y a rien de plus biaisé que le dispositif cinématographique, dès qu'une caméra se pose quelque part, la réalité se trouve changée. Et pourtant, face à la caméra de Claire Simon, ses interlocuteurs semblent tout naturellement et spontanément lui confier les choses les plus secrètes de leur vie. C'est incroyable d'arriver à ce résultat. Elle intervient peu, elle leur laisse la parole. Il y a tout de même un moment où on la sent très émue, c'est quand un monsieur cambodgien lui raconte qu'après avoir fui le pays, il n'a jamais pu revoir son père disparu, que pendant très longtemps il n'a pas compris pourquoi il a préféré rester là-bas au lieu de partir, que chaque jour, il y pense depuis leur séparation. C'est l'histoire de milliers, de millions d'exilés. Je ne sais pas bien pourquoi je suis émue moi aussi, peut-être à cause de son regard, si rempli de douleur et de regret.

Vous ne désirez que moi, Claire Simon (2022)

Ce titre, c'est une phrase que Marguerite Duras dit à Yann Andréa pour lui brider tout autre désir.

Après deux ans de vie commune avec la grande écrivaine, son aînée de trente ans, Yann Andréa éprouve le besoin de parler de cette relation avec son amie journaliste Michèle Manceaux. La première partie du film est tout entier consacré à Duras à travers la passion que lui porte son admirateur, puis amant. C'est la figure idéalisée de l'écrivaine. Puis, peu à peu, à mesure que leur lien s'intensifie, c'est la femme qui prend le dessus, femme exigeante, insatiable, qui se pose au centre de tout. Femme de chair aussi. Le film évite le voyeurisme de s'engouffrer dans les détails de la vie intime de l'écrivaine. Il parvient à les éviter adroitement, tout en suggérant la liberté sexuelle qui fait partie de Duras.

C'est en basculant vers la figure de Yann Andréa que le film devient tout à fait réussi. Toute la singularité de cet amour nous apparaît. L'homosexualité de Yann Andréa - et le rapport de Duras à celle-ci - sont longuement évoqués. Dans cette relation complexe et torturée, qui est dominant, qui est dominé ? Le rapport de force bascule sans cesse et n'est pas forcément celui que l'on croit tout le long du film.

Pour être honnête, je déteste Duras. Je déteste son affectation, sa fatuité, ses airs de grande dame, ses lourdeurs, son manque totale de subtilité. Heureusement le film n'a pas pour but de nous la faire aimer. Il fait mieux que ça. Il arrive à apporter à ce portrait de personnage qui frise la caricature et que l'on a tendance à prendre d'un bloc, de la douceur et de la fragilité.

Et puis il y a Yann Andréa, personnage de second plan, dépendant et presque subordonné à elle, devenant un être à part entier, avec sa propre vie intérieure, ses pensées et ses désirs. Bel hommage à cet homme longtemps resté dans l'ombre.

Les interprètes du film sont excellents : Swann Arlaud tantôt nerveux, fragile, passionné, lucide ; Emmanuelle Devos en amie attentive, sensible et bienveillante.

Lettre d'amour, Kinuyo Tanaka (1953)

La film a pour sujet les femmes "de mauvaise vie" de l'après-guerre, celles qui se vendent aux gaijin.

Un ancien soldat, interprété par le grand Masayuki Mori, traîne sa mélancolie dans les rues de Tokyo en ressassant son ancien amour (la très élégante Yoshiko Kuga). Par un mauvais hasard, il découvre qu'elle fait partie de ces femmes sans honte qui embobinent leur amant étranger pour se faire entretenir. L'amour idéalisé se brise.

Je trouve que le film reste dans une certaine ambiguïté qui n'est pas sans intérêt. La recherche de pureté et de rédemption de son héroïne au passé compliqué donne à penser qu'il condamne les autres femmes qui se complaisent dans leur situation d'entretenues. Pourtant ce n'est pas ça du tout. Le seul jugement porté contre elles est celui du héros moralisateur. Face à ses injonctions de "changer de vie", de revenir sur le "droit chemin", elles lui répondent que c'est trop tard, qu'elles ne font pas tout ça de gaieté de cœur, et que pour finir, il ne comprend pas. Car toutes ces femmes n'ont pas la force morale d'une héroïne de cinéma, ni un amour pour les aider à s'en sortir. Elles tentaient seulement de survivre au jour le jour. Il y a le cinéma et puis il y a la vie telle qu'elle était réellement à l'époque. Le film de Kinuyo Tanaka parvient avec grâce à faire le pont entre les deux.

2 notes

·

View notes

Text

"C'est question d'humanité"

Cet extrait de l'Ile de Sakhaline est bouleversant. Tchekhov décrit ce bagne dans lequel il a passé trois mois comme un enfer au milieu de la mer tant la vie est effroyablement difficile, tant les éléments se déchaînent contre vous. Pourtant, même dans un endroit pareil, on trouve encore quelques débris d'amour et de vérité.

"Aussi fruste la naissance d'un couple soit-elle, à Sakhaline, l'amour, sous sa forme la plus pure, la plus attrayante, ne lui est pas toujours étranger. J'ai vu, à Douï, une épileptique totalement privée de raison qui vivait dans l'isba de son concubin, tous deux ayant statut de forçats ; il la soignait avec un zèle d'infirmière, et lorsque j'ai émis l'avis qu'il devait lui être pénible de partager sa chambre, il m'a répondu gaiement : "Ça ne fait rien, Votre Haute Noblesse, c'est question d'humanité." J'ai trouvé, à Novo-Mikhailovskoïe, une femme depuis longtemps privée de l'usage de ses jambes et clouée jour et nuit sur un tas de hardes au milieu de la pièce ; le colon avec qui elle demeurait la soigne, et lorsque j'ai cherché à le convaincre qu'il serait plus commode de l'envoyer à l'hôpital, il m'a lui aussi, parlé d'humanité." (XVI)

6 notes

·

View notes

Text

Brèves de ciné : janvier 22

Le Guépard, Luchino Visconti (1963)

Enfin vu ce classique de 3h en salle. Finalement c'est un film très intérieur, malgré l'impressionnante scène de bataille du début. Les personnages du couple Tancredi-Angelica sont, je trouve, assez creux. En revanche le Prince de Salina !! Certaines scènes traînent inutilement en longueur. Mais la magnificence des costume et de la cinématographie valent largement la peine. Finalement les 3h sont passés vite et on en prend plein la vue.

(Je ne peux m'empêcher de lui trouver à la Cardinale, un air sournois et démoniaque, faussement innocent. Elle aurait fait une merveilleuse Marguerite dans une adaptation du Maître et de Marguerite)

Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson (2022)

Je ne m'attendais à rien, je suis quand même déçue. C'est joli, parfois drôle, pour le reste : lourd, long, sans scénario, trop de gros plans. Le film est un mélange de tranche de vie/comédie romantique mais l'histoire est sans queue ni tête, les personnages principaux sont en carton pâte, leur alchimie inexistante. Quant aux personnages secondaires, il n'y en a pas, juste des "guest" dont le seul intérêt est d'avoir leur nom sur l'affiche et dont les apparitions sont inutiles et irritantes au possible (envoyez le Bradley Cooper en enfer svp). On retrouve aussi les mêmes procédés filmiques très convenus qui ne font plus naître plus aucune émotion (par ex quand ils courent, ou bien ce plan en transparence de leurs mains, c'est d'un ennui !!) et qui sont tout juste bons à faire pâmer les cinéphiles "de bon goût". Le film est censé se passer dans les années 1970 mais, à part la crise pétrolière et la mode vestimentaire, on ne ressent pas du tout cette époque. Bref, tout ça est assez insipide, sans personnalité, paresseux. Pourtant sur l'affiche, ça avait l'air bien séduisant ! Si seulement il avait mieux travaillé l'histoire. Je me dis qu'il a dû terriblement s'ennuyer en tournant ce film, on ne ressent aucune passion.

White Building, Kavich Neang (2021)

Une belle qualité esthétique, bien filmé, bien dirigé, rien à dire, tout tient debout. J'ai ressenti un certain vide dans la deuxième partie du film, mais je me suis trompée (et contente de l'être). Le film se dévoile autrement à la fin. Il repose modestement sur des petits riens : les liens que l'on tisse, l'espace où l'on a longtemps vécu, les habitudes qui organisent nos structures de vie. Il y a aussi toute la mémoire, les rêves, les séparations. Tout ce qui fuit. Les scènes où l'on voit le fils et le père assis ensemble de dos rappelle Ozu (on a aussi un plan de bouilloire comme référence au maître !!). C'est plein de pudeur, de tendresse. Beaucoup aimé la scène d'ouverture : très simple et en même temps elle résume bien tout le film, son ton, ses thèmes.

(N'empêche, malgré ses qualités, j'aimerais bien que le cinéma sud-est asiatique nous propose un jour autre chose que cette mélancolie contemplative un peu mou. Un truc du genre fou furieux à vous tordre l'âme.)

8 1/2, Federico Fellini (1963)

J'ai une tendresse infinie pour Fellini. J'ai du mal avec certains de ses films mais j'aime l'homme pour sa générosité, sa passion, sa tendresse, sa lucidité, ses fantaisies. Rares sont les cinéastes qui ont osé rendre leur œuvre aussi personnelle, et chez Fellini, c'est dénué de narcissisme. Il y a un peu de Stendhal en lui (égotisme donc ?), un mélange de l'hédoniste et du dépressif. Ça déborde de toute part, comme pour faire oublier l'abîme qui n'est pas loin.

Quel bonheur de pouvoir revoir ce 8 1/2 après tant d'années. On trouve dans ce film tant de beauté. Surtout la fin, avec la musique de Nino Rota, on en pleurerait, c'est la vie, la lumière retrouvées.

Bonus Claudia parce que j'ai vu deux films avec elle ce mois-ci.

Gimme the Loot, Adam Leon (2012)

Deux amis et complices cherchent à se venger d'un gang rival en réalisant un exploit qui entrera dans l'histoire : taguer la grosse pomme des Mets. D'aucuns trouveront ça stupide mais pour eux c'est du sérieux. Sauf que l'argent manque et le film suit en quelque sort les préparatifs de cet exploit qui (faux spoil) n'aura pas lieu. Tous leurs plans foirent les uns après les autres, souvent de manière drôle et pathétique, malgré ça ils veulent quand même aller au bout de leur projet. Ce film assez court d'1h15 a beaucoup pour lui : la justesse, l'intelligence, l'humour, un certain optimisme désinvolte qui fait un bien fou. Il exulte d'une énergie juvénile, d'une tendresse irrésistible pour les losers-rêveurs auxquelles il est difficile de ne pas être sensible. Les dialogues m'ont fait hurler de rire, toutes les conneries absurdes qu'ils se lancent, ça vous donne envie d'être pote avec eux. La meilleure scène c'est quand il lui offre une rose d'un bouquet pour l'anniversaire de sa mère, bouquet qu'elle l'a aidé à chourer dans la rue juste avant - la plus adorable des confessions indirectes, embarrassante comme tout !

youtube

Gimme the loot veut dire "file-moi le fric", ce pour quoi nos jeunes gens ont lamentablement raté, enfin, ce qui compte c'est l'attitude !

Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick (1999)

Enfin parvenue à le voir en salle (bien que ce ne soit que la petite salle du Christine 21).

Toute cette histoire n'a-t-elle pas eu lieu parce qu'il a sous-estimé, voire méprisé, les désirs de sa femme ? On pourrait même dire les femmes en général. Et quand il découvre le pot-aux-roses, le pauvre c'est comme si le ciel lui tombait sur la tête.

C'est vrai que ce film est troublant, on ressent l'influence de Lynch et Bunuel, mais à la mode Kubrick, c'est-à-dire avec toute la minutie maniaque et la transparence fluide de sa mise en scène. Film de fin de millénaire, sous l'opulence et la brillance des décors, tout est décadent, pourri, perverti. C'est dans cette ambiance que devait dans doute baignée la Vienne d'avant guerre de Schnitzer. Sauf que cette fois-ci, au lieu de la syphilis, un nouveau mal, du nom de sida, rode. Comme un retour de la nature, la jouissance n'échappe pas aux mains de la mort.

Alice n'est pas la seule à rêver. Grâce à la steadycam qui crée comme une sensation de flottement, les zoom avant qui vous fait pénétrer dans le personnage du mari, et surtout l'architecture sonique qui maintient en permanence tension et angoisse (très lynchéen je trouve), Kubrick fait fondre la réalité de son film en une sorte d'univers onirique cauchemardesque. Tout prend une aura étrange, jusqu'à être parfois grotesque, incongru, surprenant.

La femme est un personnage beaucoup plus intéressant que le mari. Les lunettes, le miroir, les fantasmes. Ce sont les signes du dédoublement, elle-conscient et elle-inconscient, cette dernière inconnue et effrayante, support de tous les possibles. C'est dommage que son rôle soit resté un peu passif, alors qu'elle est le déclencheur de l'histoire. Quant au mari, difficile de le prendre au sérieux. Il me fait l'effet d'un bourgeois bien engoncé dans sa morale et sûrs de ses droits. Le gag récurrent de la carte de médecin, de même que les visites chez la prostituée, sont hilarants.

J'adore le titre du film.

(D'ailleurs pour conclure méchamment ce janvier, je dirais que PTA se prend pour un Kubrick, mais n'a pas son génie)

0 notes