#الحضارة الصينية

Text

الحضارة الصينية

New Post has been published on https://bostantanweer.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9/

الحضارة الصينية

نشأت الحضارة الصينية العظيمة على ضفاف “النهر الأصفر” و “نهر اليانج تسي” قبل آلاف السنين، ويرجع تاريخ أول سجلات تؤرِّخ لهذه الحضارة العريقة إلى عام 1250 قبل الميلاد، ومن النصوص التاريخية التي تركها الصيني القديم “كتاب الوثائق” الذي كُتب في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، و”سجلات الخيزران” وكُتبت عام 296 قبل الميلاد، وكذلك “سجلات المؤرخ الكبير” وكُتبت عام 100 قبل الميلاد.

ترجع الحضارة الصينية الى 1250 عام ق.م

لقد سكن الإنسان هذه الأرض منذ عصور سحيقة، وعثر العلماء على حفريات للإنسان المنتصب في أرض الصين وقدرت أعمارها بحوالي 1.36 مليون سنة، كما وجدوا أدلّة على استخدامه للنار، وصناعته لبعض الأدوات التي استخدمها في حياته في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ البشر، ومن هؤلاء “رجل يوانمو” ورجل “بكين”.

نبذة تاريخية

يبدأ تاريخ الحضارة الصينية من أول سلالة حاكمة للصين مذكورة في الوثائق التاريخية وهي “سلالة شانج” ويعتقد البعض أن سلالة آخرى تعرف باسم “سلالة شيا” سبقتها للحكم ولكن لم يرد ذكرها في أي نصوص مكتوبة. وبعد سلالة شانج، تولت سلالة “زو” الحكم في الفترة ما بين عامي 1046 – 256 قبل الميلاد، وتعرضت هذه السلالة في نهاية فترة حكمها إلى ضغوط داخلية وخارجية أدت إلى تقسيم البلاد لولايات أصغر نشبت بينها الكثير من الحروب والصراعات حتى تمكن “تشين شي هوانج” من توحيدها عام 221 قبل الميلاد وأطلق على نفسه لقب إمبراطور.

الحقبة الإمبراطورية 221 قبل الميلاد – 1912 ميلادية

وتشكل هذه الفترة الجزء الأكبر من تاريخ الصين حيث صعدت الكثير من السلالات إلى الحكم وقامت بتنمية الحضارة الصينية وساعدت على ازدهارها سواء في أوقات السلم أو اثناء الحروب التوسعية والحروب التي خاضتها البلاد لقمع التمردات.

ويمكن تقسيم هذه الحقبة إلى مراحل هي:

حكم سلالة كين 221 – 206 قبل الميلاد

حكم سلالة هان 206 قبل الميلاد – 220 بعد الميلاد

العصور المظلمة: 220 – 581 ميلادية

العصور الوسطى 581 – 1368

حكم سلالة سو 581 – 618

حكم سلالة تانج 618 – 907

حكم سلالة سونج 960 – 1297

حكم سلالة يان 1279 – 1368

عصر النهضة 1368 – 1912

في عام 1912 تحولت إمبراطورية الصين إلى جمهورية، ثم نشأت جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 وبعد صراع سياسي أصبحت جمهورية الصين الشعبية الممثل الوحيد للأمة الصينية في مؤتمرات الأمم المتحدة في عام 1971.

المخترعات والنهضة العلمية فى الحضارة الصينية

آثرت الحضارة الصينية القديمة على تاريخ البشرية تأثيرًا كبيرًا منذ القرن السابق لولادة المسيح وحتى القرن الخامس عشر الميلادي، فقد تمكنوا من صنع الورق واختراع الطباعة والبوصلة والبارود.

الورق

لقد كانت الحضارات المختلفة قديمًا تستخدم بعض المواد الطبيعية الموجودة في البيئة لتسجيل مكاتباتها فمنهم من استخدم سيقان العشب مثل قدماء المصريين ومنهم من صنع الألواح الطينية مثل حضارة سومر وما بين النهرين ومنهم من كتب على أوراق الأشجار مثل الهنود، أو استخدم جلود الحيوانات كالأوروبيين.

وكان أول نوع من الورق صنعه الصينيون يسمى “بو” وتم إنتاجه من الحرير ولكنّه كان يعدّ مكلفًا للغاية، ولذا استخدموا خامات أقل ثمنّا مثل اللحاء وسيقان القمح وبقايا الأقمشة فكان الخليط الناتج أكثر ملائمة للكتابة زاستخدام فرشاة الكتابة وأقل ثمنّا من سابقه، وبحلول القرن الثالث الميلادي راجت صناعة الورق وانتقلت إلى كوريا واليابان، ثم عرفها العالم العربي في عصر أسرة “تانج” كما وصلت إلى أوروبا في القرن الثاني عشر الميلادي، ومنها إلى أمريكا في القرن السادس عشر الميلادي.

الطباعة

قبل أن يخترع الصينيون القدماء الطباعة، كانت الكتب تكتب بخط اليد وهو أمر يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، وكان كتاب “سوترا بوذية” هو أول كتاب مطبوع في التاريخ حيث طبع قبل ألفي عام تقريبًا في عهد أسرة “هان” التى حكمت الصين فى الفترة من 202 ق.م الى 220 م وبدأت الطباعة بنقش الكتابة والصور على الحجر ثم تلطيخه بالحبر وطباعته على الأوراق وعرف هذا النوع من الطباعة باسم “طباعة الكتل” وانتقلت الطباعة إلى دول شرق أسيا الآخرى مثل اليابان وكوريا وفيتنام والفلبين، ولكن كان هذا النوع من الطباعة غير عمليًا فمجرد خطأ كان كفيلًا بجعل الحجر كله غير نافع، ولذا بدأ الصينيون في نقش الصلصال للطباعة عليه.

البوصلة

تعد البوصلة أول أداة إرشاد في العالم وهى من انجازات الحضارة الصينية الهامه ، فهى حاليًا أداة ملاحية لا غنى عنها ولقد تم اكتشاف الإبرة المغناطيسية بالصدفة خلال عمليات استخراج الخامات، حيث تمكن الصينيون من العثور على خام المجنيتايت الذي يجذب الحديد ولاحظوا أنّه يشير دائمًا جهة الشمال وبعد العديد من التحسينات ظهرت البوصلة بشكلها المعروف، وكان البحّارة قبلها يعتمدون على مواقع النجوم والشمس والقمر لتحديد اتجهاتهم.

البارود

وكان قديمًا يعرف باسم “مستحضر الأرواح” وتم تحضيره من قبل الخيميائيين حيث كانوا يخلطون بعض المواد بنسب خاصة لإحداث تفجير كبير، وكان للصينيين ثلاثة صيغ كيميائية لخليط البارود من الكبريت والفحم والملح الصخري، وكان البارود يُستخدم في البداية في الاحتفالات، قبل أن يصبح سلاحًا حربيًا فعّالًا.

قال الفيلسوف الإنجليزي المعروف فرنسيس بيكون: “إن اختراع الطباعة والبارود والبوصلة أعاد تشكيل العالم”. وكلها كانت من إبداعات الحضارة الصينية القديمة.

العقائد والحياة الروحية

تعد الكونفوشيوسية والتاوية والبوذية الديانات الرئيسية في الصين القديمة وجزء مهم من سمات الحضارة الصينية .

ولقد أحدثت آثرًا بالغًا في حياة الشعب الصيني امتد على مدار تاريخه الطويل. فلقد كان لها أبلغ الآثر على الفنون والعلوم ونظام الحكم والحياة الاجتماعية وعلى الرغم من أن الديانات الثلاثة تختلف في بعض النقاط، إلا أنها تجتمع في الكثير من النقاط، بل أنها امتزجت وتفاعلت مع بعضها البعض في الكثير من الأحيان حتى أصبحت مزيجًا متجانسًا يتماشى مع نمط حياة الصينيين ويتناغم معه بشكل تام.

الكونفوشيوسية

تعد الكونفوشيوسية بمثابة فلسفة أكثر من كونها ديانة، ولقد رسمت خطوط الحياة الأولية للمجتمع الصيني القديم، وقد عاش مؤسسها الحكيم كونفوشيوس بين عامي 551 – 479 قبل الميلاد.. كان فيلسوفًا وسياسيًا، وظهر في فترة كانت ال��خلاقيات الصينية تتدهور فيها بسبب الصراعات السياسية.

قام كونفوشيوس بترجمة بعض التعاليم الدينية القديمة وحولّها إلى مبادئ أخلاقية وتوجيهية تشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية، ولقد تركزت تعاليمه على المعاملات الإنسانية، ووضع مبدأ “عامل الناس كما تحب أن تعامل” وقال أن على كل إنسان أداء ما عليه من أدوار والتزامات باحترام وتهذيب تجاه الآخرين، وأن هذا ما سيبني دولة أفضل. ولم يركّز كونفوشيوس على الحياة الآخرة والألهة والتصوّف فتعاليمه وأفكاره أقرب إلى الفلسفة منها إلى الدين.

ولقد هيمنت الكونفوشيوسية في عهد أسرة “هان” منذ عام 206 قبل الميلاد وحتى 220 ميلادية، ولايزال هيكل المجتمع الصيني يركّزعلى مبادئ الكونفوشيوسية من احترام والتزام أسري واحترام للأجداد وانضباط ذاتي.

التاوية

تهتم التاوية بالروحانيات وهي ديانة متقدمة زمنيًا عن الكونفوشيوسية فعمرها ينهاز الألفي عام، وهي تنادي بتوافق الإنسان التام مع الطبيعة، وعدم الخروج عن مقتضياتها ومن خلال ذلك يحقق الإنسان الخلود ليس على المستوى الجسدي وحده ولكن خلود الروح، وهي ديانة لا تهتم بالأمور السياسية والاجتماعية بقدر اهتمامها بالروحانيات.

ولا تتعارض التاوية مع المبادئ الأخلاقية الخاصة بالكونفشيوسية فهما متكاملان، وكان لكلٍ منهما دورًا هامًا في بناء النسيج الثقافى للمجتمع الصيني، وكذلك كان للتاوية تأثيرًا على الفن والأدب، وعلى الطب والعلاج فلقد ساعدت الصيني على الاهتمام بالطبيعة وملاحظتها والانخراط فيها والتناغم معها ومن هنا تطوّر طب الأعشاب الصيني إلى حد بعيد، وكان الطاويون معالجين مهرة يتابعون تأثير العلاج على الإنسان والحيوان وكونوا رصيدًا كبيرًا من المعارف الجماعية المشتركة، أسهمت في تحقيق هدفهم وسعيهم لإطالة عمر الإنسان وتمتعه بالصحّة والعافية.

البوذية

تعد البوذية الديانة الثالثة لدى الصينيين، ولقد تأسست على يد “سيدهارتا جوتاما” المعروف باسم “بوذا” ولقد عاش في الهند في القرن السادس قبل الميلاد وهي ديانة تركّز على تنمية الذات واكتساب المعارف العميقة، ويسعى البوذيون إلى الحصول على التنوير من خلال ممارسة التأمّل والممارسات الروحية الآخرى، ويؤمنون بالعودة للتجسد وبأنّ الحياة مؤقّتة وأنها حياه وهمية ومثقلة بالألم والمعاناه بينما الوصول إلى النيرفانا والوصول الى معرفة الذات والطبيعة الروحية للانسان هو ما يمكن أن يخلّصه من المعاناة.

وللبوذية طوائف عدّة كل منها يركّز على جانب من جوانبها، وأكبر طائفتين بوذيتين هما:

ثيرافادا: وتتمركز في جنوب القارة الأسيوية.

ماهايانا: وتتمركز في الصين وشرق أسيا.

ونشأت البوذية في الهند ثم انتقلت منها إلى الصين في القرن الأول الميلادي، وساعد على انتشارها وجود التاوية فقد كانت الكثير من ممارساتها مشابهة للتاوية، واستخدم رهبان البوذية بعض مفاهيم التاوية لشرح ديانتهم للصينيين وتمكنوا بذلك من كسر الحواجز الثقافية واللغوية بين الهنود والصينيين.

ونشأت بعض المنافسة بين التاوية والبوذية من أجل اكتساب الأتباع والتآثير على هياكل الحكم والسياسيين، ما زاد من حيوية الديانتين ومع الوقت أصبحت البوذية أكثر انتشارًا واندمجت مفاهيمها مع مفاهيم الكونفوشيوسية والتاوية لتصنع أساسًا قويًا ومتينًا للمجتمع الصيني وحكومته قديمًا وحديثًا. وللبوذية تأثيرات عميقة على الأدب الصيني وعلى الفن والعمارة.

العمارة البوذية في الصين

بعد انتشار البوذية في الصين انتشرت معها العمارة الخاصة بهذه الديانة وتم بناء العديد من المعابد تقدر بحوالي 45 ألف معبد، وكان بناء المعابد يعبرعن نمط العمارة البوذي وقد أثر بشكل كبير على الهندسة المعمارية الصينية بوجه عام، ومن أهم النماذج الباقية الباجودا pagoda المبنية من الطوب في معبد سونجيو the Songyue Monastery.

0 notes

Text

أعظم الحضارات القديمة في التاريخ

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحضارات القديمة مدى تقدم هذه الشعوب في عصرها، وهو جانب حدد إلى حد كبير مستقبل هذه المجتمعات التي رسخت نفسها كإمبراطوريات قوية والتي كانت بمثابة مصدر إلهام للحضارات اللاحقة.

في عصرنا الحالي الذي يتسم بالتغيرات المتسارعة والمستمرة يتساءل الكثير عن ماهية الحضارات الأولى في العالم وكيف تطور سكانها في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والعلمية، مما يساعد على فهم إنجازاتهم وما تمكنوا من تحقيقه. في هذا المقال نستعرض المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، مع جوانب أخرى مثل مكان ظهورها، وخصائصها، ولماذا استقرت بالقرب من الأنهار؟ والعديد من الحقائق…

View On WordPress

#الحضارة الرومانية#الحضارة الصينية#الحضارة الفرعونية#تاريخ البشرية#حضارات بلاد ما بين النهرين#حضارة المايا#حضارة وادي السند#معالم تاريخية

0 notes

Text

منذ فجر التاريخ، سحرت المجوهرات البشرية بجمالها وبريقها. ارتبطت المجوهرات ارتباطًا وثيقًا بالثقافات والحضارات المختلفة عبر الزمن، حاملة معها قصصًا وحكايات تعكس معتقدات الناس وتقاليدهم وأذواقهم.

في هذا المقال، سنأخذكم في رحلة عبر الزمن لنستكشف عالم المجوهرات ونغوص في قصصها وحكاياتها من حضارات عريقة:

• الحضارة المصرية القديمة: اشتهرت الحضارة المصرية القديمة بحبها للمجوهرات، حيث كانت تُصنع من الذهب والفضة والأحجار الكريمة مثل الفيروز واللازورد والعقيق. ارتدى المصريون القدماء المجوهرات كنوع من الزينة، واعتقدوا أنها تمنحهم الحظ السعيد والحماية في الحياة الآخرة.

• الحضارة اليونانية القديمة: تميزت المجوهرات اليونانية بتصاميمها الدقيقة والأنيقة، حيث استُخدمت فيها الزخارف النباتية والحيوانية. ارتدى الإغريق المجوهرات في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الدينية، وكانت رمزًا للثروة والسلطة.

• الحضارة الرومانية القديمة: تأثرت المجوهرات الرومانية بشكل كبير بالحضارة اليونانية، لكنها تميزت أيضًا بتصاميمها الفريدة التي تضمنت تماثيل آلهة رومانية وحيوانات أسطورية. ارتدى الرومان المجوهرات كنوع من التعبير عن الذات ورمزًا للمكانة الاجتماعية.

• الحضارة العربية الإسلامية: شهدت الحضارة العربية الإسلامية ازدهارًا كبيرًا في صناعة المجوهرات، حيث تميزت بتصاميمها المعقدة والمتنوعة التي استُخدمت فيها تقنيات متقدمة مثل التزويق بالذهب والفضة والترصيع بالأحجار الكريمة. ارتدى المسلمون المجوهرات كنوع من الزينة، واعتقدوا أنها تمنحهم الحظ السعيد والحماية من الشر.

• الحضارة الهندية: تتميز المجوهرات الهندية بألوانها الزاهية وتصاميمها المعقدة التي تُزين بالذهب والفضة والأحجار الكريمة. ارتدى الهنود المجوهرات في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الدينية، وكانت رمزًا للثروة والجمال.

• الحضارة الصينية: تتميز المجوهرات الصينية بتصاميمها الدقيقة والرمزية، حيث تُستخدم فيها الزخارف المستوحاة من الطبيعة والحيوانات الأسطورية. ارتدى الصينيون المجوهرات كنوع من التعبير عن الذات ورمزًا للحظ السعيد.

ختامًا،

ستاند اكسسوار

تُعد المجوهرات أكثر من مجرد قطع زينة، فهي حاملات لقصص وحكايات من حضارات عريقة، تعكس معتقدات الناس وتقاليدهم وأذواقهم عبر الزمن.

هل تمتلك قطعة مجوهرات عتيقة أو نادرة؟ شاركنا قصتها في التعليقات!

#مجوهرات #حكايات #حضارات #ثقافات #جمال #رمزية #تاريخ

0 notes

Text

العربي ممكن يشكك في ان مثلا الحضارة الصينية كانت في يوم ما توحيدية أو تستحق الإشادة .. هو كده متسق مع حضارة العرب ومعتقد خير الأمم ..

المصري غير

المصري يشعر بداخلة الإنتماء للحضارة المصرية القديمة "حاجة كده في جيناته" معابد كان يشعر فيها أجدادنا بالطمئنينة "أيً كان معتقدهم" هنا كانت توجد سكينة 🕊

0 notes

Text

انطلق مهرجان أبوظبي 2024، بعرض لفرقة الباليه الوطني الصيني، التي قدمت رائعة الباليه «كسارة البندق»، أحد أعمال تشايكوفسكي الأكثر شهرة، احتفاءً بالصين الدولة ضيفة شرف المهرجان، بمناسبة مرور 40 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، في عرضين للعمل خلال 26 و27 الجاري.

وقالت مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، «يسعدنا أن نقدّم واحدة من أهم فرق الباليه العالمية، الباليه الوطني الصيني، في عملها المبتكر لرائعة كسارة البندق من أعمال تشايكوفسكي الأكثر شهرة، خلال الليلة الافتتاحية لمهرجان أبوظبي الـ21 احتفاءً بالصين، الدولة ضيفة شرف المهرجان».

وأضافت «يعكس هذا العمل في عرضَيه خلال يومين متتاليين، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، تنوّع وثراء الحضارة الصينية بقيمها الثقافية وخصائصها الإبداعية وموروثها المعرفي العريق، مسلّطاً الضوء على التزام المهرجان توفير منصة مناسبة لالتقاء مختلف الثقافات على أرض الإمارات. كما يجسد العرض الذي يجمع بين روعة التقاليد الصينية وأناقة الباليه المعاصر، جهود الدبلوماسية الثقافية، وسعينا المستدام لإثراء رؤية الإمارات، وبناء جسور التواصل والحوار الحضاري، وتقدير الفنون كلغة عالمية».

وبدأ العرض بمشهد مزين بالألوان النابضة بالحياة في معرض ببكين، حيث يستعد الناس للاحتفال بالعام الجديد، ليزخر المسرح بالأقنعة والفوانيس الورقية، ويقدم للجمهور أجواءً احتفالية استثنائية، ثم يصحب الجمهور في رحلة إلى مجموعة من الأراضي الخيالية، بما فيها مملكة الكركي ومملكة الخزف، إذ تقدم قصة العرض العديد من التفاصيل المشوقة، مثل الوحوش، والنمور الصغيرة، ومجموعة من الرقصات الجماعية والفردية، وصولاً ��لى المشهد الختامي الذي تنطلق فيه المفرقعات النارية.

وقدم العرض للضيوف تجربة تأسر الحواس، من خلال الجمع بين الأجواء المفعمة بالحيوية للسنة الصينية الجديدة مع الفن عالمي المستوى الذي تقدمه فرقة الباليه الوطني الصيني.

وتسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الجهة المنظمة لمهرجان أبوظبي 2024 إلى تقديم المزيد من العروض المميزة، ما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية للتميز والتنوع الثقافي.

المصدر: الإمارات اليوم

0 notes

Text

تخيلوا بادرس عروض اسعار شراء حبر تخص معهد كونفوشيوس .. توسوسلى الشاذة .. اسمه رجع .. معهد كونفوشيوس و ليس كما اخبروكى من قبل .. المعهد الصينى .. و تقوم مسببة ليا ضيق مفاجئ و ارتفاع فى ضربات قلبى.. كانى مضايقة

انا تعجبت .. و رديت على وسواسها 👇👇

ليس مهم الاسم

وبعدين .. انا مال اهلى .. يبقى اسم المعهد ايه ؟! .. هو بالاسم 🤪🤪؟! .. واحدة شاذة منكن هى الى وسوست لى بذلك .. ربما كانت كاذبة

المهم عندى .. انى على يقين ان كونفوشيوس لو عايش .. كان ح يبقى ضد سلوك الشاذات جنسيا المنحلات اخلاقيا

كونفوشيوس كان سيرفض الظلم والشذوذ والانحلال الاخلاقى .. و شريعة الغاب

تعليقى👇👇

اتمنى يبقى جاى عندى وحش بحرى صينى .. حنبقى اصحاب يا حمادة .. و سأجعلك تضئ شمع بدلا من اعتيادك على الظلام

انا مبهورة بالمهرجانات الصينية الى باشوفها .. و الdragons .. و الفنون بتاعتكم

على العموم .. تيجوا عندى يا اهل الصين .. انا طلباكم بالاسم .. فانتم اهل الحكمة .. اصحاب حضارة .. و انا من مصر .. اصل الحضارة الفرعونية .. نفسى يأتى عندى حكيم صينى ..يا سلام لو يكون كونفوشيوس الحقيقى عايش .. و انا اتشرف انى اتكلم معاه

يا صينيين .. اوعوا تكونوا زعلانين من موضوع البحرية المصرية .. انهم اهلى و ناسى .. و لو ماليش خير فيهم .. مش حيبقى ليا خير فى الغريب

تعالو زورونى يا حكماء الصين .. بعيدا عن الشاذات جنسيا بتوع الصين .. الى منفدين على شاذات مصر

0 notes

Text

0 notes

Text

اليمن تشارك في لقاء لمصلحة الدولة للآثار الصينية

اليمن تشارك في لقاء لمصلحة الدولة للآثار الصينية

عدن – فهرس مصر :

شاركت اليمن في لقاء لمصلحة الدولة للآثار الصينية، على مستوى كبار المسؤولين عبر الاتصال المرئي، ممثلة بوكيلة وزارة الثقافة الدكتورة فائزة عبدالرقيب سلام.

وأكدت سلام في كلمتها على أهمية التراث الثقافي الذي يحتضن طيفا من المظاهر الثقافية، التي تتميز بها الشعوب وتزخر بها الحضارات معبرة عن الأصالة والهوية الوطنية الكامنة في أعماق الحضارة ذاتها.

وأكدت ان حماية التراث الثقافي يعد مرحلة…

View On WordPress

0 notes

Text

الحضارة الصينية من أقدم الحضارات، وأطولها في تاريخ العالم. – إجابة المستقبل ترند

الحضارة الصينية من أقدم الحضارات، وأطولها في تاريخ العالم. – إجابة المستقبل ترند

اهلا وسهلا اعزائي زوار مجلة اجبني التربوية على كافة الاخبار الحصرية والاسئلة التربوية. نتعرف عليكم اليوم بالإجابة على أحد الأسئلة المهمة في المجال التربوي. تقدم لك الإجابة التعليمية أفضل الإجابات على أسئلتك التعليمية من خلال الإجابة عليها بشكل صحيح. اليوم نتعلم إجابة سؤال

تعد الحضارة الصينية واحدة من أقدم وأعرق الحضارات في تاريخ العالم. التعليم العالي للحضارات القديمة.

تعد الحضارة الصينية واحدة…

View On WordPress

0 notes

Text

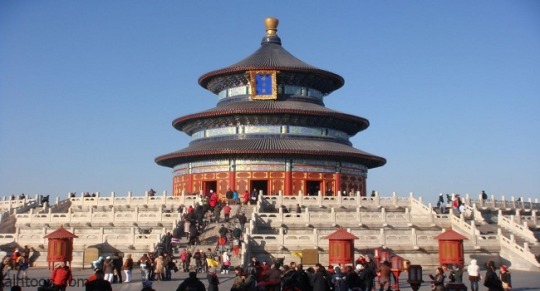

#معبد_السماء.. مهد الحضارة الصينية

#معبد_السماء.. مهد الحضارة الصينية

معبد السماء هو معبد طاوي لتقديم القرابين، يقع في جنوب شرقي العاصمة الصينية بكين.

بدأ بناؤه عام 1420م، والاسم الأصلي للمعبد هو ” مذبح قرابين السماء والأرض”، وهو المكان الذي كان أباطرة الصين في فترة أسرة مينغ (1368 – 1644م) وأسرة تشينغ (1644 – 1911م) الملكيتين، يقدمون فيه القرابين لآلهة السماء والأرض.

في عام 1530 بُني “مذبح قرابين الأرض” في الضاحية الشمالية ببكين، لتقديم القرابين لآلهة الأرض، ولذا…

View On WordPress

0 notes

Text

أسباب سقوط الحضارة الصينية - موقع اقرا

أسباب سقوط الحضارة الصينية – موقع اقرا

أسباب انهيار الحضارة الصينية

تتعدّد العوامل التي سببت انهيار الحضارة الصينية والبحر الأبيض المتوسط، ومن أهمها ضعف الحكومة، وانخفاض عدد السكان، وضعف الاقتصاد، والغزو، وقد شكلت هذه العوامل مجتمعة انهيارًا للإمبراطوريات الصينية.[١]

كان الانخفاض الشديد في عدد السكان سبباً في عدم تشكيل جيوش قوية، وكان لضعف الحكومة المركزية للصين دور كبير في تسهيل غزو الشعب، وقد كانت الضرائب الهائلة التي تفرضها…

View On WordPress

0 notes

Text

الحضارة الصينية

New Post has been published on https://bostantanweer.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9/

الحضارة الصينية

نشأت الحضارة الصينية العظيمة على ضفاف “النهر الأصفر” و “نهر اليانج تسي” قبل آلاف السنين، ويرجع تاريخ أول سجلات تؤرِّخ لهذه الحضارة العريقة إلى عام 1250 قبل الميلاد، ومن النصوص التاريخية التي تركها الصيني القديم “كتاب الوثائق” الذي كُتب في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، و”سجلات الخيزران” وكُتبت عام 296 قبل الميلاد، وكذلك “سجلات المؤرخ الكبير” وكُتبت عام 100 قبل الميلاد.

ترجع الحضارة الصينية الى 1250 عام ق.م

لقد سكن الإنسان هذه الأرض منذ عصور سحيقة، وعثر العلماء على حفريات للإنسان المنتصب في أرض الصين وقدرت أعمارها بحوالي 1.36 مليون سنة، كما وجدوا أدلّة على استخدامه للنار، وصناعته لبعض الأدوات التي استخدمها في حياته في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ البشر، ومن هؤلاء “رجل يوانمو” ورجل “بكين”.

نبذة تاريخية

يبدأ تاريخ الحضارة الصينية من أول سلالة حاكمة للصين مذكورة في الوثائق التاريخية وهي “سلالة شانج” ويعتقد البعض أن سلالة آخرى تعرف باسم “سلالة شيا” سبقتها للحكم ولكن لم يرد ذكرها في أي نصوص مكتوبة. وبعد سلالة شانج، تولت سلالة “زو” الحكم في الفترة ما بين عامي 1046 – 256 قبل الميلاد، وتعرضت هذه السلالة في نهاية فترة حكمها إلى ضغوط داخلية وخارجية أدت إلى تقسيم البلاد لولايات أصغر نشبت بينها الكثير من الحروب والصراعات حتى تمكن “تشين شي هوانج” من توحيدها عام 221 قبل الميلاد وأطلق على نفسه لقب إمبراطور.

الحقبة الإمبراطورية 221 قبل الميلاد – 1912 ميلادية

وتشكل هذه الفترة الجزء الأكبر من تاريخ الصين حيث صعدت الكثير من السلالات إلى الحكم وقامت بتنمية الحضارة الصينية وساعدت على ازدهارها سواء في أوقات السلم أو اثناء الحروب التوسعية والحروب التي خاضتها البلاد لقمع التمردات.

ويمكن تقسيم هذه الحقبة إلى مراحل هي:

حكم سلالة كين 221 – 206 قبل الميلاد

حكم سلالة هان 206 قبل الميلاد – 220 بعد الميلاد

العصور المظلمة: 220 – 581 ميلادية

العصور الوسطى 581 – 1368

حكم سلالة سو 581 – 618

حكم سلالة تانج 618 – 907

حكم سلالة سونج 960 – 1297

حكم سلالة يان 1279 – 1368

عصر النهضة 1368 – 1912

في عام 1912 تحولت إمبراطورية الصين إلى جمهورية، ثم نشأت جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 وبعد صراع سياسي أصبحت جمهورية الصين الشعبية الممثل الوحيد للأمة الصينية في مؤتمرات الأمم المتحدة في عام 1971.

المخترعات والنهضة العلمية فى الحضارة الصينية

آثرت الحضارة الصينية القديمة على تاريخ البشرية تأثيرًا كبيرًا منذ القرن السابق لولادة المسيح وحتى القرن الخامس عشر الميلادي، فقد تمكنوا من صنع الورق واختراع الطباعة والبوصلة والبارود.

الورق

لقد كانت الحضارات المختلفة قديمًا تستخدم بعض المواد الطبيعية الموجودة في البيئة لتسجيل مكاتباتها فمنهم من استخدم سيقان العشب مثل قدماء المصريين ومنهم من صنع الألواح الطينية مثل حضارة سومر وما بين النهرين ومنهم من كتب على أوراق الأشجار مثل الهنود، أو استخدم جلود الحيوانات كالأوروبيين.

وكان أول نوع من الورق صنعه الصينيون يسمى “بو” وتم إنتاجه من الحرير ولكنّه كان يعدّ مكلفًا للغاية، ولذا استخدموا خامات أقل ثمنّا مثل اللحاء وسيقان القمح وبقايا الأقمشة فكان الخليط الناتج أكثر ملائمة للكتابة زاستخدام فرشاة الكتابة وأقل ثمنّا من سابقه، وبحلول القرن الثالث الميلادي راجت صناعة الورق وانتقلت إلى كوريا واليابان، ثم عرفها العالم العربي في عصر أسرة “تانج” كما وصلت إلى أوروبا في القرن الثاني عشر الميلادي، ومنها إلى أمريكا في القرن السادس عشر الميلادي.

الطباعة

قبل أن يخترع الصينيون القدماء الطباعة، كانت الكتب تكتب بخط اليد وهو أمر يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، وكان كتاب “سوترا بوذية” هو أول كتاب مطبوع في التاريخ حيث طبع قبل ألفي عام تقريبًا في عهد أسرة “هان” التى حكمت الصين فى الفترة من 202 ق.م الى 220 م وبدأت الطباعة بنقش الكتابة والصور على الحجر ثم تلطيخه بالحبر وطباعته على الأوراق وعرف هذا النوع من الطباعة باسم “طباعة الكتل” وانتقلت الطباعة إلى دول شرق أسيا الآخرى مثل اليابان وكوريا وفيتنام والفلبين، ولكن كان هذا النوع من الطباعة غير عمليًا فمجرد خطأ كان كفيلًا بجعل الحجر كله غير نافع، ولذا بدأ الصينيون في نقش الصلصال للطباعة عليه.

البوصلة

تعد البوصلة أول أداة إرشاد في العالم وهى من انجازات الحضارة الصينية الهامه ، فهى حاليًا أداة ملاحية لا غنى عنها ولقد تم اكتشاف الإبرة المغناطيسية بالصدفة خلال عمليات استخراج الخامات، حيث تمكن الصينيون من العثور على خام المجنيتايت الذي يجذب الحديد ولاحظوا أنّه يشير دائمًا جهة الشمال وبعد العديد من التحسينات ظهرت البوصلة بشكلها المعروف، وكان البحّارة قبلها يعتمدون على مواقع النجوم والشمس والقمر لتحديد اتجهاتهم.

البارود

وكان قديمًا يعرف باسم “مستحضر الأرواح” وتم تحضيره من قبل الخيميائيين حيث كانوا يخلطون بعض المواد بنسب خاصة لإحداث تفجير كبير، وكان للصينيين ثلاثة صيغ كيميائية لخليط البارود من الكبريت والفحم والملح الصخري، وكان البارود يُستخدم في البداية في الاحتفالات، قبل أن يصبح سلاحًا حربيًا فعّالًا.

قال الفيلسوف الإنجليزي المعروف فرنسيس بيكون: “إن اختراع الطباعة والبارود والبوصلة أعاد تشكيل العالم”. وكلها كانت من إبداعات الحضارة الصينية القديمة.

العقائد والحياة الروحية

تعد الكونفوشيوسية والتاوية والبوذية الديانات الرئيسية في الصين القديمة وجزء مهم من سمات الحضارة الصينية .

ولقد أحدثت آثرًا بالغًا في حياة الشعب الصيني امتد على مدار تاريخه الطويل. فلقد كان لها أبلغ الآثر على الفنون والعلوم ونظام الحكم والحياة الاجتماعية وعلى الرغم من أن الديانات الثلاثة تختلف في بعض النقاط، إلا أنها تجتمع في الكثير من النقاط، بل أنها امتزجت وتفاعلت مع بعضها البعض في الكثير من الأحيان حتى أصبحت مزيجًا متجانسًا يتماشى مع نمط حياة الصينيين ويتناغم معه بشكل تام.

الكونفوشيوسية

تعد الكونفوشيوسية بمثابة فلسفة أكثر من كونها ديانة، ولقد رسمت خطوط الحياة الأولية للمجتمع الصيني القديم، وقد عاش مؤسسها الحكيم كونفوشيوس بين عامي 551 – 479 قبل الميلاد.. كان فيلسوفًا وسياسيًا، وظهر في فترة كانت الأخلاقيات الصينية تتدهور فيها بسبب الصراعات السياسية.

قام كونفوشيوس بترجمة بعض التعاليم الدينية القديمة وحولّها إلى مبادئ أخلاقية وتوجيهية تشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية، ولقد تركزت تعاليمه على المعاملات الإنسانية، ووضع مبدأ “عامل الناس كما تحب أن تعامل” وقال أن على كل إنسان أداء ما عليه من أدوار والتزامات باحترام وتهذيب تجاه الآخرين، وأن هذا ما سيبني دولة أفضل. ولم يركّز كونفوشيوس على الحياة الآخرة والألهة والتصوّف فتعاليمه وأفكاره أقرب إلى الفلسفة منها إلى الدين.

ولقد هيمنت الكونفوشيوسية في عهد أسرة “هان” منذ عام 206 قبل الميلاد وحتى 220 ميلادية، ولايزال هيكل المجتمع الصيني يركّزعلى مبادئ الكونفوشيوسية من احترام والتزام أسري واحترام للأجداد وانضباط ذاتي.

التاوية

تهتم التاوية بالروحانيات وهي ديانة متقدمة زمنيًا عن الكونفوشيوسية فعمرها ينهاز الألفي عام، وهي تنادي بتوافق الإنسان التام مع الطبيعة، وعدم الخروج عن مقتضياتها ومن خلال ذلك يحقق الإنسان الخلود ليس على المستوى الجسدي وحد�� ولكن خلود الروح، وهي ديانة لا تهتم بالأمور السياسية والاجتماعية بقدر اهتمامها بالروحانيات.

ولا تتعارض التاوية مع المبادئ الأخلاقية الخاصة بالكونفشيوسية فهما متكاملان، وكان لكلٍ منهما دورًا هامًا في بناء النسيج الثقافى للمجتمع الصيني، وكذلك كان للتاوية تأثيرًا على الفن والأدب، وعلى الطب والعلاج فلقد ساعدت الصيني على الاهتمام بالطبيعة وملاحظتها والانخراط فيها والتناغم معها ومن هنا تطوّر طب الأعشاب الصيني إلى حد بعيد، وكان الطاويون معالجين مهرة يتابعون تأثير العلاج على الإنسان والحيوان وكونوا رصيدًا كبيرًا من المعارف الجماعية المشتركة، أسهمت في تحقيق هدفهم وسعيهم لإطالة عمر الإنسان وتمتعه بالصحّة والعافية.

البوذية

تعد البوذية الديانة الثالثة لدى الصينيين، ولقد تأسست على يد “سيدهارتا جوتاما” المعروف باسم “بوذا” ولقد عاش في الهند في القرن السادس قبل الميلاد وهي ديانة تركّز على تنمية الذات واكتساب المعارف العميقة، ويسعى البوذيون إلى الحصول على التنوير من خلال ممارسة التأمّل والممارسات الروحية الآخرى، ويؤمنون بالعودة للتجسد وبأنّ الحياة مؤقّتة وأنها حياه وهمية ومثقلة بالألم والمعاناه بينما الوصول إلى النيرفانا والوصول الى معرفة الذات والطبيعة الروحية للانسان هو ما يمكن أن يخلّصه من المعاناة.

وللبوذية طوائف عدّة كل منها يركّز على جانب من جوانبها، وأكبر طائفتين بوذيتين هما:

ثيرافادا: وتتمركز في جنوب القارة الأسيوية.

ماهايانا: وتتمركز في الصين وشرق أسيا.

ونشأت البوذية في الهند ثم انتقلت منها إلى الصين في القرن الأول الميلادي، وساعد على انتشارها وجود التاوية فقد كانت الكثير من ممارساتها مشابهة للتاوية، واستخدم رهبان البوذية بعض مفاهيم التاوية لشرح ديانتهم للصينيين وتمكنوا بذلك من كسر الحواجز الثقافية واللغوية بين الهنود والصينيين.

ونشأت بعض المنافسة بين التاوية والبوذية من أجل اكتساب الأتباع والتآثير على هياكل الحكم والسياسيين، ما زاد من حيوية الديانتين ومع الوقت أصبحت البوذية أكثر انتشارًا واندمجت مفاهيمها مع مفاهيم الكونفوشيوسية والتاوية لتصنع أساسًا قويًا ومتينًا للمجتمع الصيني وحكومته قديمًا وحديثًا. وللبوذية تأثيرات عميقة على الأدب الصيني وعلى الفن والعمارة.

العمارة البوذية في الصين

بعد انتشار البوذية في الصين انتشرت معها العمارة الخاصة بهذه الديانة وتم بناء العديد من المعابد تقدر بحوالي 45 ألف معبد، وكان بناء المعابد يعبرعن نمط العمارة البوذي وقد أثر بشكل كبير على الهندسة المعمارية الصينية بوجه عام، ومن أهم النماذج الباقية الباجودا pagoda المبنية من الطوب في معبد سونجيو the Songyue Monastery.

0 notes

Text

عادات وتقاليد الصين

الصينيون قدريون، بحيث لو شبت النار في منزل أحدهم فليس من يهتم بإطفائها؛ ظنًّا منهم بأن الأقدار إذا شاءت أطفأتها من غير مطفئ، وإذا لم تشأ عجز عن إطفائها ألوف مؤلفة، وهذا الاعتقاد سائد فيهم حتى ليبعثهم على إهمال أهم المصالح، وربما كان السبب في قعودهم إلى الآن لا يعرفون قيمة الحياة الحقيقية ومقدار ما يجلب العمل والنشاط لأهلهما، سيَّما في أرض وافرة الغنى كالصين. لذلك تراهم لا يعتنون بشيء من معاشهم،…

View On WordPress

0 notes

Text

خطوة على طريق الحرير من دمشق إلى الصين - مرصد العربي برس

العالم-سوريا وضم المعرض أكثر من 100 لوحة فنية تعبر عن الحضارة السورية وعن عمق العلاقات الصينية السورية من خلال طريق الحرير الذي شكل رابطا قويا للحضارتين. وأكد الفنان وليد علي في كلمة الافتتاح متانة الصداقة الصينية والسورية وعمقها التاريخي مشيراً إلى أن هذا المعرض يعد استكمالاً لما قدمه في المعرض الأول العام الماضي. وحضر الافتتاح … https://s.alarabi.press/4bmnt

#الحضارة السورية#الصداقة الصينية والسورية#العالم الاسلامي#دمشق#سوریا#شرق آسيا#طريق الحرير#مدينة يانتاي#معرض تشكيلي#مقاطعة شاندونغ الصينية

0 notes

Text

حوار مع الشاعر الكبير عبد الكريم كاصد

القسم الأول

أدار الحوار /عباس محمد عمارة

يعد الشاعر الكبير عبد الكريم كاصد سفير "الهايكو العراقي والعربي" في المحافل الدولية والعالمية. وهو الشاعر العراقي الأول والأخير من جيل الستينات الذي تفاعل مع قصيدة الهايكو من خلال الترجمة والكتابة في الوقت الذي لم يعترف بها أو يجهلها اغلب شعراء ونقاد هذا الجيل.

اطلاعه على التجارب الشعرية العالمية ولاسيما الهايكو في سبعينيات القرن 20 جعلته يسعى إلى ترجمة الاشعار القريبة من روح الهايكو من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية كقصائد جورج شحادة وبول إيليوار وآراغون. في بداية الثمانينات ترجم عن الفرنسية كتابا بعنوان "مختارات الشعر الياباني" نشر جزءا كبيرا منه في مجلة الكرمل التي كان يصدرها الشاعر الكبير الراحل محمود درويش.

كان له الدور الكبير في انعقاد مهرجان الهايكو والأدب الوجيز الأول نهاية 2020 بالتعاون مع إتحاد الأدباء والكتاب في البصرة. عبد الكريم كاصد هو الشاعر والمترجم والناقد الأدبي ،عضو جمعية الهايكو العالمية. ولد في البصرة، اكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها. حصل على بكالوريوس في الفلسفة من جامعة دمشق سنة 1967 وعلى الماجستير في الترجمة من جامعة وستمنستر بلندن سنة 1993. عمل مدرسا لعلم النفس واللغة العربية في العراق والجزائر. غادر العراق إلى الكويت سنة 1978 ثم إلى عدن، حيث عمل محرّرا في مجلة الثقافة الجديدة اليمنية، وفي نهاية 1980 رحل إلى سوريا ثم إلى لندن 1990 حيث يقيم هناك.يكتب باللغة العربية والإنجليزية ويتقن اللغة الفرنسية . تحت الطبع

ديوانه الجديد في الهايكو "عند شجرة الباب" عن أروقة للنشر والتوزيع 2021. عن تجربته الشعرية في الهايكو كان لنا هذا الحوار معه :

١-الهايكو هذا الشكل الشعري الياباني القديم، كيف تفسر سر نجاحه واكتساحه العالم منذ بداية القرن العشرين؟

*

ثمة اسباب عديدة منها اعتماده الصورة والمشهدية وما يرافق ذلك من بساطة وإيجاز وروح تخففتْ من كل ما يثقلها من صيغ شكلية كالوزن والقافية وحتى عدد المقاطع لم يعد ملزماً للشاعر، منذ باشو، كما أن البيت الواحد والأسطر الثلاثة ليسا غريبين على من يطلع عليهما في الثقافات الأخرى، فالشكل الثلاثي شائع في كل الثقافات، بشكله المعروف لدى اليابانيين، أو قريب منه أو ما يشبهه في جوانب عديدة. هناك شعراء كتبوا الهايكو ولم يطلقوا عليه تسمية هايكو، بل ثلاثية كالشاعر اليوناني يانيس ريتسوس الذي أصدر ديواناً كبيراً هو ثلاثيات لم يسمها هايكو، بل لم يشر إلى الهايكو عند كتابتها أو نشرها، من بعيد أو قريب، وهناك الباحث الإيطالي جيوفاني بورييلو الذي فاجأنا في ملتقى طوكيو باعتبار أونغاريتي شاعر هايكو مورداً العديد من المقاطع الشبيهة بالهايكو والتي لم تلتزم المقاطع السبعة عشر، ولا الأسطر الثلاثة، فبعضها خمسة أسطر وبعضها أسطر مستلة من قصائد أخرى لأونغاريتي وهذا ما يقال عن بعض الشعراء الأميركيين الذين يشبه شعرهم في التقاطاته الهايكو الياباني كإزرا باوند، ووليام كارلوس وليامز وهناك من النقاد والشعراء الذين يكتبون بالإنكليزية من يرى أن ثمة ما يذكّر بالهايكو من أشكال شعرية في اللغة الإنكليزية كالسونيتة والأبيغرام وغيرها من الأشكال الأخرى التي تحتوي على سطرين أو ثلاثة. وفي تراثنا هنا ما يقرب منه كالبيت المفرد، وشطحات الصوفيين النثرية المليئة بالشعر إن لم تفقه أحياناً، كشذرات البسطامي والنفري والحلاج وآخرين، ولا نعدم ما يشبهه أيضاً في تراثنا الشعبي كالدارمي. وهكذا هي حال الأشكال الشعرية عادةً فهي تنتقل بسرعة البرق إذا صادفت ناقلين حقيقيين، شعراء أو باحثين، وهذا لا يعني، بالضرورة، التشابه أبداً. فما نكتبه من شعر حر، وقصيدة نثر يختلف عما يكتبه الفرنسي والإنكليزي، وقد يختلف مفهومه في اللغة الواحدة من شاعر إلى آخر، لما في المفاهيم من التباسات لا يمكن أن تكون بالوضوح ذاته للجميع، فلا يزال الفرنسيون حتى اليوم يتجادلون حول بعض قصائد مالارميه، وبودلير، ورامبو هل هي قصائد نثر أم لا. المفاهيم والأشكال الشعرية ليست تعريفات مدرسية أو قاموسية نلهج بها، فالشعر يضرب بكل هذه التعاريف عرض الحائط، ساعياً أن يستحضر العالم؛ وقد شفَّ وتخفّف من عاديته ليغدو إلماعاً، وبرقاً، وروحاً خالصة دون أن يفارق واقعيته الصادمة التي قد لا يلحظ مفارقاتها العابر غير المعني بالشعر، وما يعتمل بها من أضداد.

٢-لماذا تأخر العرب في كتابة الهايكو مائة عام عن بقية دول العالم وخاصة في أوروبا والامريكيتين؟

*

ثمة عوامل كثيرة تختفي وراء ذلك. منها ربما الفارق الحضاري، لكن هذا لا يكفي إنْ لم يكن هناك تفاعل أيضاً، وليد العاملين الموضوعي والذاتيّ معاً، فبالنسبة للعامل للموضوعي كان ثمة علاقات بين مصر في عهد محمد علي باشا واليابان، كما تذكر العديد من المصادر، إذ كان الوافدون من اليابانيين في دهشة من التطور الحاصل في مصر آنذاك، غير أن هذا العامل الموضوعي لا يبدو فاعلاً أنْ لم يكن هناك عوامل ذاتية أخرى، وتفاعل أبعد من هذه الأطر الدبلوماسية والوفود العابرة، يحفر عميقاً في المجتمعات والأفراد. وهذا ما حدث في بعض البلدان الأوربية كإنكلترا في تفاعلها مع اليابان عبر أفراد معنيين بالثقافتين الإنكليزية واليابانية في أواخر القرن التاسع عشر، وفرنسا وأميركا في بدايات القرن العشرين، وغالباً ما تُذكر قصيدة إزرا المكتوبة في عشرينات القرن الماضي: "في محطة المترو" من بين الأشعار الأولى المتأثرة بالهايكو على الرغم من أنها ليست هايكو تماماً ولكنها قريبة منه ومشبعة بروحه وألوانه.

أما بالنسبة إلينا فأنا لا يمكنني أن اتخيل معرفتنا بالهايكو قبل معرفة الشعر الحر، وقصيدة النثر. كيف نألف شكلاً متميزاً كالهايكو قبل الأشكال الأخرى السائدة الآن منذ أواخر الأربعينات، وأوائل الخميسنات؟ حتى هذه الأشكال كقصيدة النثر لا تزال هناك من يعارضها من الشعراء المبدعين أنفسهم.، غير أنّ هذا الشكل رغم تأخر التعرف عليه هو من الأشكال المألوفة في أدبنا وتراثنا الصوفيّ.

بالنسبة إلى الأميركتين وبعض دول أوربا أود أن أضيف إلى أن هناك أجيالاً كانت تتطلع نحو الشرق باحثة فيه عما افتقدته في أوطانها من قيم حياتية وتراث حقيقيّ، لذلك تجد الكثير من مثقفيها ومبدعيها أبدوا حماساً للتراث الشرقي عموماً ومن هنا ترى اهتمام باوند بالشعر الياباني والصينيّ وإليوت بالهندوسية لعلاقتها بالإفلاطونية كما يذكر ذلك كاتب سيرته بيتر أكرويد.

٣-هل كانت الحداثة الشعرية العربية في القرن العشرين على معرفة بأن حركة الحداثة الأوربية قد تأسست في احد جوانبها وهي الصورية الشعرية على قصيدة الهايكو اليابانية، تجربة عزرا باوند و ت.س إليوت كمثال على ذلك؟

*

بعض الشعراء الرواد كانوا على اطلاع على التجربتين ولا سيما تجربة إليوت وهم الذين قدموا هذه التجربة إلى قرائهم، إذ أسهم الكثيرون منهم بترجمة شعر إليوت ولا سيما قصائده الشهيرة ومسرحياته التي ترجم بعضها صلاح عبدالصبور، ولكن اهتمامهم كان أقل إزاء شعر باوند اللصيق بالتجربة الصينية واليابانية في مجال الشعر. كان شعر إليوت أقرب إلى الذائقة العربية في تلك الفترة المشحونة بالأحداث المصيرية، والانعطافات الحادة، والأشكال الخارجة على المألوف في شعرنا العربيّ، بالإضافة إلى مضامينها الناقدة لجوانب من هذه الحضارة الأوربية التي هي موضع نقد القارئ العربيّ من زاويةٍ أخرى . أما شعر إزرا باوند فهو، ربما، كان أبعد عن هذه الذائقة بمنحاه اليوميّ، والتماعاته الصغيرة، وشخوصه المهملة، وميله إلى اللغة المحكية التي لم يألفها شعرنا العربيّ آنذاك. ربما هذا يفسر لماذا كان تأثير إليوت في الأوساط الأكاديمية، بينما اقتصر تأثير باوند في الأوساط الأدبية مثلما يرى الكثير من النقاد. ليس هناك في شعر إليوت ما يسمى بشعر الهايكو أو ما هو شبيه به، ولكن لا نعدم لدى إليوت الصور، والمشاهد الحسية، والضربات المفاجئة التي هي روح الشعر التي تسري في كل أشكاله: الهايكو، والقصائد القصيرة، والطويلة، والسونيتات، والأبيغرام، و المقاطع، وقصائد الأطفال، وحكايا الجنيات، مع ذلك فإن عالم إليوت الذي يستدعي الماضي بألفاظه، وأساطيره، وعلائقه المتشابكة، هو نقيض الهايكو الباحث عن اللحظة الهاربة المضيئة بحضورها. وهذا ما كان يؤخذ على إليوت حتى في ترجماته أيضاً كترجمته الشهيرة لقصيدة سان جون بيرس: "أناباز" إذ تأخذ عليه الشاعرة والناقدة الإنكليزية كاتلين رين العارفة باللغة الفرنسية وآدابها بعمق، عدم إدراكه لبساطة صور بيرس الواضحة التي تنتسب إلى طبيعةٍ بلا ماضٍ ولا تاريخ، حيث المتحجر والعابر شيء واحد في حضوره في هذه اللحظة، بينما كانت الترجمة تعتمد على الألفاظ المحتشدة بالمعاني، واستدعاءات الماضي، وهذه مفارقة لم ينتبه إليها إليوت على حد قول الشاعرة كاتلين رين. أماعلاقته بالمدرسة التصويرية فهي ليست بذلك العمق ولا تذكر إلا حين تتم الإشارة إلى قصيدتين له هما "صباح عند النافذة" و"مقدمات" التي كثيراً ما تكررت صورهما في قصائد أخرى. وحتى هذه المدرسة فإن الكثير من النقاد يتحفظ على تسميتها بـ "المدرسة" كما إنها لم تستمر طويلا إذ سرعان ما انقلب عليها إزرا باوند لأن شعراءها لم يحققوا المعيار الذي تتطلبه مواصفاته في كتابة القصيدة التصويرية. كما أنه تخلى عن هذا المصطلح. وهو حين كتب قصيدته القصيرة الجميلة الشبيهة بالهايكو في باريس عن محطة المترو كانت باريس آنذاك مكاناً حقيقياً للتفاعل بين الثقافتين اليابانية والفرنسية، ففي الوقت الذي نشهد فيه تعرّف الفرنسيين على الهايكو أوّل مرة نجد، من جهة أخرى، أن اليابانيين لم يكونوا بعيدين عن معرفة ما يجري من اتجاهات في الشعر الفرنسي، فهذا، مثلاً، الشاعر شينكيتشي تاكاهاشي الذي يعتبر من أهم شعراء الزن في اليابان بدأ حياته متأثراً بالدادئية، في العشرينات من القرن الماضي، إذ أصدر رواية له بعنوان "دادا" أعقبها بإصدار مجموعة شعرية بعنوان:"شعر شنكيتشي الدادائيّ" (سبق أن ترجمتُ له العديد من القصائد في الحوار المتمدن، قبل أكثر من عشر سنوات) أي أن الثقافات في تفاعل دائم إذا أحسن الأفراد بعيداً، عن المؤسسات الهرمة، في لعب أدوارهم الحقيقية في تقديم أدبهم، لأن المؤسسات كثيراً ما تتواطأ في تقديمها لثقافتها مع ما هو خارج روح هذه الثقافة من أفراد ومسؤولي ثقافة ومنتفعين.

٤-أنك الشاعر العراقي الوحيد من جيل الستينيات الذي أقتنع بأهمية كتابة قصيدة الهايكو، كيف تفسر اهتمامك بهذا النوع الشعري الجديد خلافا للكثير من مجايليك؟

*

منذ منتصف الستينات وأنا معنيٌّ بالشعر الذي يغلب عليه طابع الإيجاز والمشهدية والتجربة، كما يبدو ذلك من خلال ديوانيّ الأولين:"الحقائب" و"النقر على أبواب الطفولة"، لما لذلك من أهمية كبيرة في الشعر، وخاصة في قصيدة الهايكو التي هي وليدة التجربة المباشرة في اللحظة المباشرة التي يعيشها الشاعر، لا بتأمل موضوعه بل بالنفاذ إليه، أي ليس بإضفاء مشاعره عليه، بل بتمثل مشاعر موضوعه شجرة كان أم حجراً أو إنساناً.

كان لتنقلي، منذ سن السابعة عشرة، بين المجتمعات العديدة في عقد من الزمن أثره الكبير في توجهي الشعريّ، فقد عشت مجازر وحروباً وتنقلت بين ثلاث مجتمعات: العراق، سوريا ، الجزائر.

في 1963 كنت طالبا في السنة الأولى في معهد اللغات أدرس الفرنسية، حين حدثت مجازر شباط إثر انقلاب البعثيين، فهربت إلى سوريا وحصلت على قبول في جامعة دمشق قسم الفلسفة، وفي 67 شهدت هزيمة 5 حزيران عن قرب ثم رجوعي إلى العراق مدرّساً لعلم النفس في معهد المعلمين، وكان معي الشاعر الكبير محمود البريكان مدرّساً للغة العربية، وبعد إغلاق المعهد اضطررتُ إلى التدريس في مدارس أخرى، وأخيراً في نهاية الستينات سافرت إلى الجزائر. كل ذلك كان له تأثير كبير في كتابتي الموجزة التي رفدها اطلاعي على التجارب الشعرية العالمية، ومن بينها الشعر اليابانيّ ولا سيما الهايكو. وكان لقراءاتي بالفرنسية دور في تطوير تجاربي هذه التي جعلتني أسعى إلى ترجمة الأشعار القريبة من روح الهايكو كقصائد جورج شحادة وبول إيليوار وآراغون وكانت هذه الترجمات هي الأولى التي ترجمتها عن الفرنسية أوائل السبعينات. سأورد منها هذه النماذج لأراغون وهي جزء من مقتطفات نشرت ��ي جريدة الجمهورية عندما كان يحرر صفحتها الثقافية "آفاق" الأديب محمد كامل عارف، مأخوذة من نشيد الأنشاد في ديوان "مجنون إلزا":

أنت التي تسيرين في داخلي موسيقى عميقة

ها أنا أسمع عطر خطواتك يبتعد

*

لا أستطيع أن احبك أبداً

ما دمت أحبك

*

أنت العطش والماء أنت الصباح والمساء

أنت الجسد الذي لونه شبيه بكل النقائض

*

إنني مليءٌ بصمت الحبّ الأصمّ

*

يدي التي تهم أن تلمس ركبتيك بخجل

تندهش لأن فيهما قلب طفل ينبض

*

أنت تهبطين بهدوء من شرفة إلى شرفةٍ

يا حبي الجميل يا من له في ليلي خطوات القمر

*

هلي تسمعين حديثي إليك عندما لا تكونين معي

بعض هذه المقاطع اوردها البياتي في مقدمة أحد دواوينه دون أن يشير إلى المترجم.

٥- بداية الكتابة بجنس الهايكو، هل بدأ مع ترجمتك عن اللغة الإنجليزية مختارات "نكهة الجبل" عام 2005 للشاعر الياباني "سانتوكا تانيدا " ؟

لا طبعاً .. في بداية الثمانينات ترجمت عن الفرنسية كتاباً بعنوان "مختارات الشعر الياباني" نشرتُ جزءاً كبيراً منه في مجلة الكرمل التي كان يصدرها الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، مع مقدمة طويلة عن تاريخ الشعر الياباني، ولكن انشغالاتي واهتمامي بالشعر الياباني والصيني وبشعر الهايكو خاصة سابق لذلك. ولا يزال هذا الكتاب لم يطبع بعد، بسبب ظرفي الخاص في المنفى، وتنقلي بين العديد من البلدان، وانشغالي بمشاريع أدبية أخرى أكثر إلحاحاً، ولعل السبب الرئيسيّ هوعدم تفرغي لطباعته؛ لأنه مكتوب بخط اليد، كما إنني لا يمكنني أن أعهد إلى شخص آخر طباعته، لما يتطلبه من دقة وعناية قد لا تتوفر في من يقوم بهذه المهمة. آمل العودة إليه قريباً بعد الانتهاء من أعداد الكثير من كتبي المؤجلة للطبع. أقول ذلك رغم أن كتبي المطبوعة أقتربت من السبعين كتاباً، فبالإضافة إلى كتبي التي تجاوزت الخمسين كتاباً هناك ما يقرب من 12 ديواناً مترجماً لريتسوس بالاشتراك مع الصديق جمال حيدر احتوته�� المجلدات الخمسة التي صدرت لنا.نحن الاثنين.

٦-متى تورخ لأول قصيدة هايكو كتبتها؟

*

في السبعينات ولكن سبقتها الكثير من القصائد القصيرة المنشورة في الستينات والشبيهة بالهايكو التي لا تتجاوز بضعة أسطر في مجموعتيّ الأولى والثانية ومنها هذه اللقطات المنشورة التي تحمل سمات الهايكو أو ما يشبهه بعنوان: "لقطات منزلية" في ديواني الثاني: "النقر على أبواب الطفولة"، إذا ما نظرنا إلى الهايكو بمفهومه الواسع الذي طرحه الناقد الإيطالي حين تناول شعر أونغاريتي، وتساهلنا في شروط الهايكو الذي يتجنب العنونة كما يتجنب الوزن والقافية وهذا ما فعله إزرا باوند حين وضع عنواناً لقصيدته الأولى عن الهايكو والتي هي في الحقيقة شبيهة بالهايكو كقصائدي هذه:

طفل:

أخي الصغير

يحطّ كالفراشةِ على الأكتاف

برك:

البركْ

سوف يشربُها البطُّ عند الصباح

خطىً:

يهبط الليلُ فوق السلالم

يوقظ فانوسُهُ المستريبُ

الكلاب

ضيف:

بين الأنقاض

يرتعش الفانوسْ

يدخلُ محمولاً للغرفةِ بين الضيف وعائلتي

مسافة:

بين الأنقاض

وضوءِ الغرفة

أدركني الليل

عريشة:

عريشةُ المنزل مدّتْ راحتيها للسياج

وأغمضتْ أهدابها حتّى الصباح

قيلولة:

كلّما أيقظني الخطو على الدرب

استفاقت قطةٌ بيضاء

في الظلّ وأزهارٌ ثلاث

خراف:

ثلاثةُ خرافٍ سودٍ ترعى

عند السياج

كعباءاتٍ تنحني لالتقاط الحَبّ

كثلاثة آلام صغيرة.. سوداء

على صحراء فرحي

٧- أول ديوان صدر لك خاص بالهايكو؟

*

لم أكن معنياً يوما بشكل شعريّ منفرد، وما زلت، لذلك لم يستغرقني مثل هذا الهاجس، ولكنك قد تجد قصائد هايكو متناثرة هنا وهناك في مجموعاتي الشعرية العديدة التي تحتوي على الكثير منها. أما الديوان الأول الذي صدر لي فهو "شجرة عند الباب" وقد نشر في البداية بعنوان "مئة هايكو وهايكو" في المغرب، سنة 2018 في كتاب واحد مع الشاعر سامح درويش، وبأربع لغات هي اليابانية والفرنسية والإنكليزية؛ لأننا تناولنا في هذا الكتاب الموضوعات ذاتها، وصدر هذه الأيام منفرداً في القاهرة عن "مؤسسة أروقة" بمصر، ولديّ مجموعتنان معدتان للطبع. إحداهما تحتوي على قصائد هايكو وتانكا أيضاً، بالإضافة إلى كتابين آخرين أحدهما مقالات عن الهايكو، وآخر مختارات من الهايكو لشعراء معاصرين في العالم التقيت بهم في إيطاليا واليابان.

٨- تسمية الهايكو المكتوب باللغة العربية بالهايكو الزراعي من قبل بعض الشعراء ، هل هي صحيحة أو متاتية من تدني مايكتب باسم الهايكو أو ربما النظرة السلبية للزراعة أو غير ذلك؟

*

لماذا الزراعي؟ ألا تتضمن الطبيعة ما يمكن تسميته بـ "الزراعيّ"؟

٩- قصيدة الهايكو اليابانية، بنيتها الصوتية تعتمد على التقطيع الصوتي 5/7/5

كيف تحل هذه الاشكالية في اللغات العالمية ومنها اللغة العربية؟

*

إنها محلولة أصلاً في الشعر الياباني نفسه، وقد كتبت موضحاً ذلك في مقالة لي جاء فيها ما يلي:

لو أخذنا مثلاً المقاطع السبعة عشر باعتبارها إحدى هذه القواعد الرئيسية لبدا أن التماثل يكاد يكون مستحيلا، وهذا ما أكده بعض الدارسين في اللغة الإنكليزية أيضاً ممن تناولوا شعر الهايكو في لغتهم خلافاً لما يطرحه كينيث ياسودا في كتابه الذي لاقى رواجاً بين شعراء الهايكو العرب "واحدة بعد الأخرى تتفتح أزهار البرقوق" المليء بالتزمت، والرؤية الضيقة للهايكو، والأحكام المتعسفة في تقييمه تجارب الشعراء الآخرين كإزرا باوند، على الرغم من احتوائه على الكثير من المعلومات التاريخية ذات الفائدة الكبيرة عن الهايكو ، فهو لا يكتفي بفرض عدد المقاطع شرطاً رئيسياً وإنما يتناول باهتمام وشغف ما لم يكن في صلب تركيب الهايكو ألا وهوالقافية مستشهداً بشعره الذي يكاد يخلو من الشعر باعتباره مثالاً، في الوقت الذي يؤكد فيه الكثير من هؤلاء الدارسين أن هذا غير ملزم وأن ما يقرأونه من شعر في الإنكليزية ليس قصائد هايكو وإن التزم بعضها بالمقاطع السبعة عشر، بل إن هذه المقاطع لن تماثل في اللغة الإنكليزية غير 12 مقطعاً بسبب أن (المورا) أي الوحدة الصوتية في اللغة اليابانية لا تماثل المقطع تماماً في اللغة الإنكليزية حتى لو حرص المترجم أن ينقلها بأمانة، لذلك تفتقد قصائد باشو المترجمة إلى اللغة الإنكليزية هذه الصفة حالها حال الكثير من شعر الشعراء الإنكليز الذين قرأنا قصائدهم المسماة بقصائد الهايكو دون أن تلتزم بهذه القاعدة. فإذا كان الإنكليز لا يرون مثل هذه القاعدة شرطا أساسيا في كتابتهم الهايكو فهل يمكن أن يتحقق هذا الشرط في لغات أخرى ومنها لغتنا وما هي الأرضية التي يمكن أن نعتمدها في ذلك؟.

لم يتقيد باشو نفسه بهذه القاعدة التي خرج عليها في ما كتبه من قصائد هايكو تضمنت أكثر من 17 مقطعاً، بل أن قصائد كتبت بسبعة عشر مقطعاً لم يعتبرها باشو قصائد هايكو لأن هذا الشرط على أهميته ليس هو المعيار الأساسيّ في تحديد قصيدة الهايكو. من بينها قصيدته الشهيرة:

على غصنٍ ذابل

حطّ غراب -

غسقٌ خريفيٌّ

هذه القصيدة تترجم في كتاب كينيث يا سودا بإضافة صفة "وحيد" إلى غراب و"الآن" إلى "غسق خريفيّ" الذي يرد في الترجمة "مساء الخريف" وترجع هذه الإضافات لا إلى خطأ المترجم صديقنا العزيز الشاعر محمد الأسعد وإنما إلى الأصل الذي يحرص أن يضيف في الترجمة ما يجعل البيت سبعة عشر مقطعاً في اللغة الإنكليزية:

على غصن ذابل

يجثم غراب وحيد

مساء الخريف الآن

من دون الشرْطة التي تمثل (قطْعاً) يعقب السطر الأول. البعض يستبدل نقطتان بها وفي الحالتين فإنهما،الشرطْة أوالنقطتان، يؤديان هذا الدور الذي هو (القطْع).

يذهب بعض الدارسين أنّ ما يميّز باشو عمّن سبقه من شعراء هو الـ (كارومي) أي الاستنارة وهذا ما كان يدفعه أحياناً إلى خرق ما هو مألوف من مواضعاتٍ في الشعر. ولعلّ مواقفه هذه هي التي مهدت للتطورات اللاحقة في الشعر الياباني.

١٠- يقول الشاعر الياباني (بانيا ناتسويشي) في احد حواراته بما معناه ان اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية للهايكو الآن، هل يمثل هذا الكلام قطيعة مع الإرث الياباني للهايكو بأساليب معاصرة تتجاوز الكثير من الأسس التي وضعها الكبار الأربعة (باشو -بوسون -إيسا -شيكي)وما الذي اضافه للهايكو؟

*

ما قاله بانيا هو نقيض هذا تماماً في محاضرته التي ألقاها في ملتقى الهايكو الأخير في طوكيو والذي لخصتُهُ ونشرتُ عبارات منه في مقال لي نشرتُهُ في صفحتي. يمكنك الرجوع إليه. ما قاله هو كما لخصته في مقالتي عنه:

"فهو – أي بانيا - يستهلّ المداخلة بالحديث عن تجربته المرّة مع اللغة والترجمة خلال السنوات التي أعقبت انعقاد ملتقى الهايكو العالمي الأول سنة 2000 ، ففي الملتقى الثاني فأجأه المقطع التالي الوارد في كلمة تتحدث عن مهمة الملتقى: "من أجل تطوير الهايكو في كلّ اللغات وممارسات الترجمة المرافقة للهايكو، والإقرار بأن اللغة الإنكليزية هي لغة الهايكو العالمية الحالية" فيعلّق على هذا المقطع بما يمكن تلخيصه" أيّ لغة عالمية لن تكون ابداً شاملة أو أبدية. إنْ هي إلا لغة مؤقتة عابرة. ثمة أنواع عديدة من الإنكليزية، كما أن هناك لغات عالمية أخرى منها على سبيل المثال: الإسبانية، الروسية، الفرنسية، العربية.. إلخ. إنني لا أنكر أهمية اللغة الإنكليزية في عالمنا المعاصر ولكنني أجد في المقطع السابق غروراً وتجاهلاً من قبل الذي كتبه وهو زميل مؤسس في الملتقى"

١١- كثيرا ما نجد في نصوص الهايكو العربية تداخل بين قصيدة الومضة والهايكو وكأن الشعراء العرب لا يعرفون الحدود الفاصلة بين هذه الأشكال الشعرية. هنالك رأي يقول إن بعضا من نصوص الهايكو الفرنسية امتازت بهذه السمة التي انعكست لاحقا على الهايكو العربي؟

*

الهايكو مهما اختلفنا في خصائصه الشكلية فله مواصفاته التي يجمع عليها الشعراء قاطبة، أمّا الومضة فيمكن أن تجدها في القصيدة الطويلة المقطعية، وفي القصائد القصيرة، وفي البيت الواحد، وفي السونيتات، والزهيريات أي المواويل المكتوبة بالفصحى. وهذا ما حدث للهايكو أيضاً حين أشرنا إلى مقالة جيوفاني عن أونغاريتي.

الومضة ليست مصطلحاً دقيقاً، ولا شكلاً أدبياً له سماته وحدوده، وهي عبارة عن لفظة لا تسعف في توضيح أيّ شكل شعريّ. يستخدمه الأكاديميون والمولعون بالمصطلحات من دون البحث عن روح المصطلح وواقعيته في أشكاله الملموسة.

في الكثير من الكتب التي تحتوي على مختارات مما يُسمى بالومضات لشاعر أو أديب ما غالباً ما نلحظ أن هذه الومضات تُستعار من نصوص طويلة متخذة شكلاً آخر غير الشكل التي كانت فيه. وهذا ما يجعل توصيفها غائماً.

6 notes

·

View notes

Text

بكين- وام

زار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على هامش زيارته لجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث، متحف القصر الإمبراطوري في بكين، المعلم التاريخي والثقافي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

واستمع سموه يرافقه وفد الدولة الرسمي المشارك في المنتدى من المسؤولين الصينيين إلى شرح تعريفي حول تاريخ القصر المعروف بـ«المدينة المحرمة»، حيث يعد من أبرز المعالم التاريخية الشهيرة في العالم، ويعود تاريخه إلى 600 سنة.

ويقع القصر على مساحة 720 ألف متر مربع، وكان في ما مضى مقراً لحكم أباطرة الصين، كما تجول سموه في أجزاء المدينة وتعرف على أهم ما تحتويه من بوابات وأبراج مراقبة ومباني ذات طراز معماري فريد ورسومات ترمز إلى القوة.

كما زار سموه معرض المقتنيات الأثرية والتاريخية في القصر، والذي يضم قطع أثرية مكتشفة على طرق التجارة القديمة «طريق الحرير» في مختلف دول العالم، تعود للحضارة الصينية القديمة، حيث توقف سموه عند عدد من المقتنيات الأثرية من الفخاريات الصينية المكتشفة في إمارة رأس الخيمة المعروضة في متحف القصر، ضمن اتفاقية تعاون وشراكة بين دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة ومتحف القصر الإمبراطوري الذي يعد من أعرق المتاحف في العالم.

وأشار سموه أن المقتنيات الأثرية المكتشفة في رأس الخيمة والمعروضة في المتحف الامبراطوري، تؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري مهم على طرق التجارة القديمة وحلقة وصل بين الشرق الأقصى والغرب للتبادل التجاري عبر التاريخ.

وأشاد سموه بالإرث التاريخي والثقافي الغني للحضارة الصينية ومساهمتها في الحضارة الإنسانية، ودورها في نقل العلوم والمعارف من خلال التبادل التجاري والثقافي مع مختلف الشعوب حيث تعد واحدة من أقدم الحضارات العالم.

رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال الجولة.. الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وحسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.

المصدر: صحيفة الخليج

0 notes