#河内こんだ・埴輪の日

Photo

. (^o^)/おはよー(^▽^)ゴザイマース(^_-)-☆. . . 8月28日(日) #先負(癸丑) 旧暦 8/2 月齢 0.8 年始から240日目(閏年では241日目)にあたり、年末まであと125日です。 . . 朝は希望に起き⤴️昼は努力に生き💪 夜を感謝に眠ろう😪💤夜が来ない 朝はありませんし、朝が来ない夜 はない💦睡眠は明日を迎える為の ☀️未来へのスタートです🏃♂💦 でお馴染みのRascalでございます😅. . やっぱり乗り物ってフットワーク軽くな りますよね😅💦自転車でも大違い 徒歩の数倍も行動範囲が広がるよ ね🤣😆🤣しかもアシスト付き自転車で 殆どアシストされてるからバイクと同じ 声高らかに云えませんけど時速48 キロも出ました😅💦怖いんで止めま したが🤣😆🤣って事で昨日は熊本 に来て初めて私生活を満喫した感 でした✋先ず人生初の「日サロ」に チャレンジしてから熊本市内をぐるり とドライブじゃねぇ~か?サイクルか? それとコナミスポーツクラブ熊本に行って 来たが、ここは少し残念でした⤵️ レッスンはコンバット45のみで、これは 致し方ないにしても、お風呂が✖ シャワーだし綺麗とは、お世辞にも 云えないので、シャワーもせずレオに 帰って来ました✋ここのが綺麗 だしシャワーも勢い良くて気持ちいw さて、本日も熊本観光して来ます。 . 今日一日どなた様も💁♂お体ご自愛 なさって❤️お過ごし下さいませ🙋 モウ!頑張るしか✋はない! ガンバリマショウ\(^O^)/ ワーイ! ✨本日もご安全に参りましょう✌️ . . ■今日は何の日■. #汗の日. 医工学ならびに基礎、臨床医学、鍼灸、化粧、衣服、運動、在宅看護など、さまざまな領域における発汗学の発展を目指す日本発汗学会が制定。 ヒトの体温調節において極めて重要な働きをする発汗だが、病的に汗が多い多汗症、汗が出ない無汗症、汗の臭いが気になるなど、汗について悩んでいる人は多い。 記念日を通して汗についての疾患啓発や治療など、汗に関する正しい情報を発信していくのが目的。 日付は1993年8月28日に第一回日本発汗研究会が開催され研究会として発足したことから。 . #先負(センマケ=又は、センプ・センブ・サキマケ、とも言う). 「先負日」の略。 陰陽(おんよう)道で、急用や公事(クジ)に悪いとされる日。 「先ずれば即ち負ける」の意味で、「何事も先に急いではいけない」とされる日です。 午前中はとくに悪く、午後はしだいによくなるという俗信がある。 . #天恩日(テンオンビ). 天の恩恵をすべての人が受ける日。 民間暦でいう吉日の一つ。 この日は天から恩沢が下り、任官・婚礼などの慶事を行なうのに大吉とされる。甲子(きのえね)、己卯(つちのとう)、己酉(つちのととり)から数えて各五日間、合わせて一五日間がこれにあたる。 一説に、正月は丑の日、二月は寅の日、三月は卯の日というようにして一二月は子の日がこれであるともいう。 . #母倉日(ボソウニチ). 暦で、母が子を育てるように、天が人間をいつくしむという日。 春は、亥・子の日。夏は、寅・卯の日。 秋は、辰・戌・丑・未の日。 冬は申・酉の日。 他に四季の土用には巳・午の日がこれにあたり大吉の日とされる。 . #不成就日(フジョウジュビ). 選日の一つである。 何事も成就しない日とされ、結婚・開店・子供の命名・移転・契約・芸事始め・願い事など、事を起こすことが凶とされる。 市販の暦では他にも色々なことが凶となっていて、結局は全てのことが凶ということになる。 . #二日灸(フツカキュウ). この日に、お灸をすえると、いつもの何倍もの効果が期待でき、無病息災で暮らせると云う迷信。 悪病災難にあわないためのおまじない。 . #河内こんだ・埴輪の日. #ピアノ騒音殺人事件. #気象予報士の日. #バイオリンの日. #民放テレビスタートの日. #テレビCMの日 #テルミンの日. #一太郎の日. #キャラディネートの日. , ●聖母の被昇天(#正教会). ●道元忌. ●(毎月8の付く日). ●にわとりの日(毎月28日). ●不動明王の縁日(毎月28日). ●鬼子母神の縁日(毎月8の付く日). ●道路ふれあい月間(8月1日~8月31日). ●電気使用安全月間(8月1日~8月31日). ●北方領土返還要求運動強調月間(8月1日~8月31日). ●地球市民月間(8月1日~8月31日). ●パイン消費拡大月間(8月1日~8月31日). . . ■本日の語句■. #身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ(ミヲステテコソウカブセモアレ). 【意味】 自分の命を犠牲にする覚悟があってこそ、初めて窮地を脱して物事を成就することが出来るという事。 . . 1977(昭和52)年8月28日(日)友引. #三代目桂枝太郎 (#さんだいめかつらえだたろう) 【落語家】 〔岩手県〕 . . (at Saburou, Kumamoto-shi) https://www.instagram.com/p/Chx-HQfh1_6Aqr0DCp-4HnFaO_NukBhjL3lM9A0/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#先負#汗の日#天恩日#母倉日#不成就日#二日灸#河内こんだ・埴輪の日#ピアノ騒音殺人事件#気象予報士の日#バイオリンの日#民放テレビスタートの日#テレビcmの日#テルミンの日#一太郎の日#キャラディネートの日#正教会#身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ#三代目桂枝太郎#さんだいめかつらえだたろう

0 notes

Photo

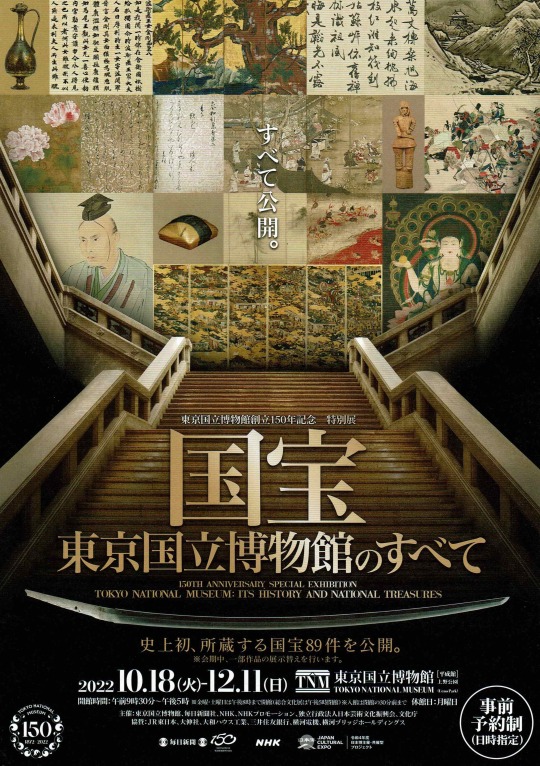

■東京国立博物館 創立150年記念 特別展

『国宝 東京国立博物館のすべて』

第一部 東京国立博物館の国宝

長谷川等伯《松林図屏風》

日本の水墨画の最高傑作と言われる国宝がいきなり出迎える。

高精細コピーではなく本物は初めて。

近くで見ると荒々しい筆致に驚く。

大陸から渡ってきた山水図に日本の美意識が融合した作品。

狩野長信《花下遊楽図屏風》

華やかな花見の様子を描いた美しい屏風絵。

右双の一部が焼失しているのが残念。

左双には酒宴の様子を軒の上から眺めている人たちもいるが、

建物に立体感がないのが面白い。

平安時代《孔雀明王像》

3年前の『原三渓の美術』展では展示替えで観る事が叶わなかったが、

本物を目の前にして息が止まった。

優美な曲線で描かれた孔雀明王。絢爛豪華な截金細工。

極彩色なのに洗練された色調。そして隙のない見事な構図。

三渓はこの仏画を井上馨から当時一万円という破格の値で

購入したという逸話があるが、然もありなん。

数ある国宝の中でも一番好みだったので絵葉書を購入。

埴輪《挂甲の武人》

これがあの大魔神やはに丸のモデルか。

実物は均整の取れたプロポーションで顔も穏やか。

今回の目玉でもある刀剣の部屋は壮観な眺め。

ギラギラ光る抜き身がたくさん飾られている。

しかしながら自分は物騒な感じがしてあまり好みではないので

足早に鑑賞。刀剣キャラも理解不能。

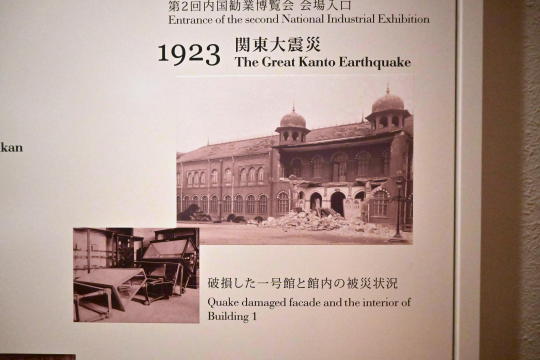

第二部 東京国立博物館の150年

後半はトーハク150年を振り返る展示でこれもまた良かった。

その歴史は1872年に開催された湯島聖堂博覧会から始まる。

当時の錦絵には名古屋城の金鯱を始め、

国内外の珍品が所狭しと陳列されている様子が描かれていた。

翌年のウィーン万博参加への準備を兼ねた展示でもあったわけだが、

相当の観客が押し寄せたそうである。

この成功により1877年に上野寛永寺本坊跡地で

第1回内国勧業博覧会が開催され、1881年には第2回が開かれる。

それに合わせて同地にジョサイア・コンドル設計の展示館が完成し、

翌年から当博物館の本館として使用される事となった。

第1章『博物館の誕生』では

河鍋暁斎の《東京名所之内明治十年上野公園地内国勧業博覧会

開場之図》と暁斎に師事したコンドルの《上野博物館遠景の図》が、

三代広重の錦絵を挟んで並んでいるのにニヤリとしたり。

第2章『皇室と博物館』には

赤坂離宮(迎賓館)花鳥の間に飾られた濤川惣助による

七宝額の下絵が並ぶ。花鳥図の作者は渡辺省亭と荒木十畝。

当初は荒木十畝と並河靖之のコンビに製作を依頼していたが、

途中から渡辺と濤川のコンビに変更になったそうだ。

ここには明治時代に作られた生人形も展示されていた。

古の衣装を着せる為に作られた謂わばマネキンなのだが、

その美しさに見惚れてしまった。雨のそぼ降る薄暗い日に

人気のない展示室で対面したら一体どんな気分になるだろう。。。

作者は三代安本亀八で、思い返せば『あやしい絵展』に

飾られていた人形が初代安本亀八のものであった。

因みに戦前の百貨店にもオリジナル制作の生人形が

置かれていた様である。

第3章『新たな博物館へ』には

お馴染みの尾形光琳《風神雷神図屏風》、岸田劉生《麗子微笑》、

《遮光器土偶》の他に大迫力の平安時代《金剛力士立像》が二体。

これは室戸台風でバラバラになった像を

果てしない労力と時間を掛けて修復したものらしい。

そして国宝展最後は菱川師宣《見返り美人図》がお見送���。

という訳で誕生日に国宝を愛でるという企ては大成功。

眼福を得た一日であった。

2 notes

·

View notes

Text

頼みの綱…切れる

今日はこんなに晴れてるのに、水曜日は雨予報…夏休み中の最後の昼職休みなのに…瀬戸内側は晴れ予報なので、高知県が雨でダメなら香川県の伊予三島にある市営プールで最後の夏を満喫してやろうと考えましたが、昨日で今年の営業は終了しておりました。ああ、お天道様、そんなに僕は日頃の行いが悪いのでしょうか…

今日は何の日?

今日 8月28日(月)の記念日・年中行事 • 民放テレビスタートの日 • テレビCMの日 • バイオリンの日 • 気象予報士の日 • 一太郎の日 • テルミンの日 • キャラディネートの日 • 河内こんだ・埴輪の日 • 汗の日 • ���わとりの日 •…

View On WordPress

0 notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和5年3月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和4年12月1日

うづら三日の月花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

亡き母の言葉身に入む夕明り 喜代子

美人画を日毎見つめた古暦 都

湯豆腐や仕切向うの京言葉 同

榾の宿見知らぬ人と語らひし 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月3日

零の会

坊城俊樹選 特選句

愛妻は冬天に有り見得を切る 慶月

着ぶくれの肩に銀座ののしかかる 炳子

楽屋口より銀鼠のインバネス 要

懐手役者戻りし噂など 順子

木挽町の電線緩く短かき日 三郎

市松の歌舞伎のれんを出で嚏 慶月

団十郎の顔があちこち十二月 和子

薔薇の紙袋の中の聖樹かな 同

ベントレーの真つ赤に負けてゐる聖樹 三郎

岡田順子選 特選句

寒椿真紅へと歌舞伎めく 三郎

昭和めくショール纏ひて三越へ 俊樹

着ぶくれの肩に銀座ののしかかる 炳子

楽屋口より銀鼠のインバネス 要

半世紀前の残像獅子の冬 炳子

緞帳の街を冬日の揺りおこす 三郎

楽屋口興行なくば石蕗明り 光子

聖夜待つ靴職人の鉄の音 はるか

木挽町の電線緩く短かき日 三郎

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月3日

色鳥句会

坊城俊樹選 特選句

水鳥の水曳きどこも濡れてゐず 睦子

LEDのひんやり灯る夜業かな 同

あさきゆめみし水鳥に忽と日暮 美穂

裸婦像の目に郷国の冬の虹 かおり

水鳥の陸に上がれば幼なけれ 睦子

水鳥の言問ふやうに漂へり 朝子

日向ぼこ石となりたき日のありぬ 美穂

昇降機空まで行ける聖夜かな 愛

出逢ひとは別れの序章おでん酒 朝子

よきことの一つ蜜入り冬りんご 美穂

忘れたきことも掃き寄せ落葉焚く 孝子

女医の手の結婚指輪冬ぬくし 久美子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月5日

花鳥さゞれ会

坊城俊樹選 特選句

じよんがらもよされも遠き虫の出湯 雪

枯るるもの枯るるにまかせゐる他は 同

裸木に巣箱が一つ傾ける 同

散りてなほ緋を極めたり櫨紅葉 笑

冬の蝶小さき花に身を委ね 同

綿虫の恋の信号飛び交はし 同

目に見えぬものが背押す街師走 かづを

新刊書表に並べ書肆師走 匠

長者町大名町も落葉降る 和子

正信偈声高々と十二月 清女

うつかりと仲直りするおでん酒 啓子

沈下橋今日も見えずに歳用意 天空

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月9日

鳥取花鳥会

岡田順子選 特選句

餌台に人を覗きて冬の禽 宇太郎

姉の忌の近し綿虫横を飛ぶ 和子

冬めくといふ風音の離れぬ日 同

かき混ぜて消ゆる泡みる夜の葛湯 栄子

菊に埋む引導なしの葬一つ 宇太郎

花石蕗や蜑の通ひ路九十九折 益恵

院殿の墓碑を囲みて霜柱 美智子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月9日

立待花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

大根を洗ひ干したる深庇 世詩明

白山の雪の白さを見え深め 同

筆太に妻の消息年賀状 同

戻られし神をねぎらふ注連飾 ただし

大いなる榊まつりし神迎 同

山眠る話時々ちぐはぐに 清女

幸不幸仏に委ね報恩講 同

初時雨韋駄天走りあちこちに 輝一

切り分けの聖菓較べる子供かな 誠

老い一人煙草を口に日向ぼこ 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月10日

さくら花鳥会

岡田順子選 特選句

大年のバックダンサー出番待つ 登美子

大銀杏黄葉や夜道光りたる 紀子

白山を見て暮らす日々障子貼る 登美子

母と吾と灯ひとつの根深汁 同

遥かにも雪の白山見ゆる橋 令子

���末や薪湯沸かして近所呼び みえこ

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月10日

枡形句会

栗林圭魚選 特選句

言葉直ぐ固まつてゆく冬夜かな 秋尚

年惜しむ陽子の墓所に供華新た 幸風

一筋の日差しを纏ひ浮寝鳥 幸子

茶の花を飾る店主のハンバーグ 亜栄子

冬の夜機織るやうなものがたり ゆう子

多摩川の皺む波間に浮寝鳥 美枝子

それぞれは好みの椅子に冬の夜 ゆう子

折節に冬帝なごむ母の塔 幸風

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月12日

武生花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

蕪一個抜き来一人の夕厨 一枝

著ぶくれを拾ひ電車の満員に みす枝

越前の奥へ奥へと時雨降る 世詩明

時雨るるや村暗くなり小さくなる みす枝

生と死を考へながら柚子湯かな 信子

オブラート破れて苦き十二月 清女

煤払ひ古き薬を捨てにけり ただし

太平の色したたらす熟柿かな 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月12日

なかみち句会

栗林圭魚選 特選句

お化粧の仕上げにマスクかけにけり 三無

湯ざめして婆ちやんいつも卵酒 和魚

「どうしました」マスクの医者の声やさし あき子

受け継ぎし神楽の面の儼乎たる 史空

御神酒吹き魂入れらるる神楽面 三無

神楽の音菜つ葉切る手はづませる ことこ

マスクしても寡黙の人になり切れず 秋尚

鉦の音の早まる宵の里神楽 同

神楽面舞へば表情豊かなり 史空

母の手が湯ざめするよと襟押へ ことこ

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月13日

萩花鳥句会

月の夜は銀の毬藻に浮寝鳥 祐子

七五三おんなの一生歩み出す 健雄

極月の破れ手帳の重さかな 俊文

故郷の煉物届きおでん鍋 ゆかり

思ひ出の中の障子を開ける朝 陽子

一人去り彼の人も去り山眠る 吉之

張り替へて色あせ目立つ障子骨 恒雄

影絵如障子に木々の写りゆく 美恵子

(順不同)

………………………………………………………………

令和4年12月16日

伊藤柏翠記念館句会

坊城俊樹選 特選句

残菊は残菊と云ふ色の香に 雪

穴無惨枯蟷螂となり切れず 同

煤払大仏様の膝の上に みす枝

雪起こし百貫玉の落つる音 同

師走来て一番のりの美容院 富子

雪囲ひ男結びの揃ひけり 真喜栄

一斗樽三つ仕込みて師走かな 玲子

道一筋孤高の山の雪化粧 嘉和

注連細く巻きて御幣に神宿る 世詩明

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月16日

さきたま花鳥句会

黒煙を吐きて冬野へ陸蒸気 月惑

実南天御成座敷の窓明り 一馬

額縁門残る紅葉や泉岳寺 八草

終の地に老いて根を張る冬紅葉 裕章

散るやちる散るままなりし落葉道 紀花

結願の晴れ切る空や冬木の芽 とし江

店抜けて女将小走り酉の市 康子

取寄せし河豚ひとまづは仏壇に 静子

一人見る冬満月や奢侈極む 良江

(順不同)

………………………………………………………………

令和4年12月18日

風月句会

坊城俊樹選 特選句

冬日向野良猫が来て完成す 千種

寒禽の古代広場の空に消ゆ 白陶

大枯木侘しや空の巣を抱き 圭魚

冬帝に眼見開く埴輪かな 三無

浮寝鳥にも攻防の濁り池 要

昃れば雪虫蒼く漂へる 炳子

群れてゐて己を尽くす野水仙 三無

栗林圭魚選 特選句

冬帝に眼見開く埴輪かな 三無

冬枯に錆朱のコート遠ざかる 要

日矢刻みつつ枯葉舞ふ小径かな 同

紅葉散る眩しき日矢を弾きつつ 三無

冬枯に詩吟朗々沁み渡る 要

浮寝鳥にも攻防の濁り池 同

昃れば雪虫蒼く漂へる 炳子

落葉ひとつひとつ大地へしじま足す 千種

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月21日

福井花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

ふり向けば虹もかかりて片時雨 笑子

日本海よりの潮風懸け大根 同

師走てふ町行く人も急ぎ足 啓子

山眠る小動物も夢の中 同

ゆつたりと領域守り浮寝鳥 千加江

惟みる中子師校歌能登小春 淳子

大焚火して棟梁の頰染めて 同

貫之の土佐日記なる波の花 同

アナウンス飛び交ふ案内駅師走 和子

極月や討入り語る講談師 泰俊

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月22日

鯖江花鳥俳句會

坊城俊樹選 特選句

越前の夜の更け行く菊膾 雪

帰り花ほどの身の上知るばかり 同

柏翠の調理師免許身に入みぬ 同

人の世にかくも爽やかなる別れ 同

猫じやらしてふ名全うして枯るる 同

近松忌男の持てる顔いくつ 同

シャッター通り歩く男の冬帽子 昭子

着膨れて隠しから出す小銭入 同

箱階段みしみしと鳴る日短 同

優男には近よらず雪女郎 同

み仏の膝に眠りし猫小春 ただし

彫り浅き千代女の句碑や風白し 同

荒るる潮崖を昇りて浪の花 みす枝

聞き上手相槌上手炬燵の間 同

追憶の母はつつましヒヤシンス 一涓

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月25日

月例会

坊城俊樹選 特選句

鯉はまだ水底に居て降誕祭 小鳥

片翳りして水鳥の消ゆる午後 炳子

羽根付けし少年少女クリスマス 順子

木枯や犬咥へたる赤きもの 和子

発声のなく群衆となる外套 光子

冬木の芽依代として時を待つ 三郎

寒禽の声やさしきは恋ならむ 昌文

岡田順子選 特選句

鯉はまだ水底に居て降誕祭 小鳥

青年は武道館へと冬木の芽 月惑

本殿の奥のひと揺れ年の果 三郎

零戦の真後ろに立ち懐手 小鳥

極月の鯉は黄金の鯉となり 俊樹

青といふ底なしの天なる寒さ 光子

繭白の提灯三列春用意 和子

栗林圭魚選 特選句

献木の葉も艶々と冬椿 佑天

鯉はまだ水底に居て降誕祭 小鳥

引つ掻きてみたき青空年つまる 順子

鴨の声幽かに聞きて九段坂 炳子

裸木の列柱なせる大鳥居 要

寒禽の鳴き交したる虚空かな 佑天

枯れ様をさらし尽くして濠の蓮 要

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年12月

九州花鳥会

坊城俊樹選 特選句

仲直りしたくて蜜柑剥いてやる ひとみ

細胞の溶け出してゐる日向ぼこ 同

少年は狐火を見に行きしまま 同

手回しのミル短日の音重ね 由紀子

花枇杷や八十路麗し名妓の家 久美子

鉄瓶のきりりと据る冬の朝 さえこ

花枇杷に愛を求むる虫来る 美穂

さよならと赤きマフラー振り向かず 同

神鈴を打ちて寒濤迫りくる かおり

蕪村忌や立てる襟なき放浪者 勝利

追羽根の一人一人に違ふ空 朝子

宇宙船帰還するらし葱刻む 愛

日おもてに人見知りの子枇杷の花 睦古賀子

波の上の禅定なるや浮寝鳥 同

狼の魂いまも大和に伏せしまま 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和4年11月2日

立待花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

熟し柿落す一つを拾ひけり 世詩明

渡り鳥集合離散離れざる 同

松手入れ空の明るさ戻しけり 同

病室の窓にもトンボ見舞はれし 輝一

耳遠く遅れて笑ふ老いの秋 秋子

生きるとはすさまじきもの蟻の列 同

静かなる大和三山星月夜 誠

新涼の後ろ姿の理髪台 同

心中にたむける回向近松忌 やす香

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

0 notes

Photo

ミュージアムは12/29〜1/3はお休みですが、屋外古墳エリアは自由に見学できます。 【歴史の里 しだみ古墳群】 「体感!しだみ古墳群ミュージアムSHIDAMU」 名古屋市守山区大字上志段味字前山1367 2022年12月29日(木) 屋外古墳エリアは大小8基の古墳が点在している広い公園となっていて親子連れが遊んでいたり、犬の散歩の人などが訪れています。 https://youtu.be/JWK-rvVzM6c ミュージアムは志段味古墳群の「SHIDAMI(しだみ)」とミュージアムの「MU(みゅー)」を組み合わせて「SHIDAMU(しだみゅー)」 SHIDAMIのホームページより SHIDAMU基本情報 ■開館時間:午前9時~午後5時(展示室への最終入室午後4時30分) ■休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)、12月29日~1月3日 ■入館料:無料(展示室のみ有料200円 ※中学生以下無料) ■駐車場:乗用車101台、大型バス4台(特定のイベント時のみ有料) 『<歴史の里しだみ古墳群について> 「歴史の里しだみ古墳群」は、名古屋市の北東端に位置する守山区上志段味に集積する、墳形および大きさとも様々な「しだみ古墳群」と埴輪作りや勾玉作りといった古代体験や古墳群から出土した貴重な遺物を展示した「体感!しだみ古墳群ミュージアム」で構成されています。 現在、名古屋市内には、約200基の古墳が確認されていますが、このうち古墳が最も集中しているのが「しだみ古墳群」がある上志段味(かみしだみ)です。 上志段味は、岐阜県から愛知県へ流れる一級河川である庄内川が濃尾平野へ流れ出る部分にあたり、多くの古墳が点在することから志段味古墳群と呼ばれ、国の史跡に指定されています。 志段味古墳群は尾張戸神社が鎮座する市内最高峰の東谷山頂から山裾、庄内川に沿って広がる河岸段丘に東西1.7km、南北1kmにわたって分布しています。 4世紀前半から7世紀にかけて、古墳が築かれない空白期間をはさみながらも、長期にわたって古墳が造営されており、空白期間を境に4世紀前半から中頃、5世紀中頃から6世紀前半、6世紀後半から7世紀の3つの時期に分けることができます。その特徴は、全時期を通して、規模・形の異なる様々な古墳が、起伏の富んだ狭い地形に築かれており、「日本の古墳時代の縮図」と言えるところにあります。 墳丘の平面形や葺石の特徴、石英を用いた墳丘装飾、埴輪の形態・製法技法、墳丘上の祭祀行為、埋葬施設内の副葬品などから、古墳群の被葬者たちがヤマト王権と密接な関係にあったことがうかがえる貴重な古墳群であると言えます。』 #志段味古墳群 #志段味大塚古墳 #しだみ古墳群ミュージアム #SHIDAMU #帆立貝式古墳 (歴史の里 しだみ古墳群) https://www.instagram.com/p/CmxuLeJP15E/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

●歴史まとめ

本文を入力してください

●歴史まとめ

◆民衆の思い積んだ行基の十三重土塔(堺市) 古きを歩けば(15)2012/1/10

https://style.nikkei.com/article/DGXBZO37578820W1A221C1000000/

歴史博士

堺市郊外の住宅地に、瓦で包まれた奇妙な小山がそびえ立っている。土で築いた階段状の仏塔、土塔(どとう、国史跡)だ。奈良時代の僧、行基が故郷の和泉監大鳥郡に築き、全面が瓦で覆われていたという、国内に類例がほとんど無い珍しい遺跡だ。

往時には7万枚の瓦

堺市にある国史跡・土塔。ピラミッドの頂部を切り取った形をしている

ピラミッドの頂部を切り取った形状をしており、一辺約53メートル、高さは約9メートル。麓から頂部まで13の段が重なる「十三重塔」で、土を盛り上げ、往時は7万枚を超す瓦で表面を覆っていたとみられる。

発掘調査では庶民を中心に幅広い層の名を刻んだ瓦が出土。

多くの人々がこの塔の建立に携わった様子が浮かび上がった。...1/3

◆大阪に「都」があった7世紀難波宮跡(大阪市) 古きを歩けば(14)2011/12/20

https://style.nikkei.com/article/DGXBZO37262320U1A211C1000000?channel=DF280120166609&style=1

歴史博士

大阪はかつて首都だった。7世紀に「大化の改新」として知られる政治改革の舞台となり、官庁を集約して建て並べるなど先進的な構造の難波宮(なにわのみや)が造営された。この遺跡を守り伝えようとする研究者や市民の取り組みは、今も続いている。

大極殿の基壇が復元された難波宮跡公園。演奏会の練習やペットの散歩など市民の憩いの場となっている(大阪市中央区)

古代から現代まで一望

大阪府庁の近くに緑に包まれた広々とした公園がある。犬を連れて散歩する人、楽器の練習をする人。この都心部にぽっかりあいた空間が難波宮跡だ。北隣には大阪城があり、その向こうに高層ビル群が見える。「ここでは大阪の古代、中近世、現代が一望できます」。30年以上、調査に携わってきた大阪市教育委員会研究主幹の植木久さんはこう話す。...1/3

◆戦国耐えた仏 伝え続ける守り人赤後寺(滋賀県長浜市高月町) 古きを歩けば(13)2011/12/13

https://style.nikkei.com/article/DGXBZO37052230W1A201C1000000?channel=DF280120166609&style=1

歴史博士

厨子(ずし)の扉が開くと、痛ましい2体の仏像が現れた。9世紀の十一面千手観音は42本の腕のうち残るは12本だけで、頭上にいただいていたはずの十一面もない。10世紀の聖観音も手首から先がない。滋賀県長浜市高月町の赤後寺(しゃくごじ)の仏は、戦国の傷を今に伝える。...1/3

◆鳥獣に乗る菩薩と13歳の願い 古きを歩けば(53) 観智院(京都市)

https://style.nikkei.com/article/DGXNASHC02044_X00C13A5000000?channel=DF280120166609&style=1

獅子、象、馬、孔雀(くじゃく)。動物園の光景ではない。インド神話の鳥類の王、迦楼羅(かるら)も加えた5体の像が、背中に智恵をつかさどる菩薩(ぼさつ)を乗せている。京都市南区の観智院は、鳥獣座に乗る珍しい五大虚空蔵菩薩像の本尊で知られる。...1/3

◆STORY5 古代国家を支えた下毛野氏基盤の地 宇都宮の歴史と文化財

https://utsunomiya-8story.jp/story/story5/

倭の五王の時代のうつのみや

大和王権が力を伸ばしていた5世紀、日本最大の大仙古墳が造られます。このころ、うつのみやの地でも市内最大の笹塚古墳が造られます。全長105mの前方後円墳です。埴輪、葺石、二重の周掘をもつ古墳です。この場所は現在のインターパーク付近で、近くでは豪族の居館跡や大規模な集落跡が見つかっており、当時、この地域の中心であったと考えられます。

◆倭の五王は、いつの天皇なのか? - 歴史まとめ.net

https://rekishi-memo.net/kofunjidai/wa_no_goou.html

5世紀、当時の日本の大和王権は中国南朝の「宋」と外交関係を持ち、倭国王に冊封された。

当時の中国の歴史書「宋書」倭国伝には、讃(さん)、珍(ちん)、済(せい)、興(こう)、武(ぶ)といわれる五人の倭王(倭の五王)が、約1世紀の間に使者を派遣した事が記されている。

これらの王を、日本側の史料である「古事記」による天皇と照らし合わせると、讃=仁徳or履中、珍=反正、済=允恭、興=安康、武=雄略の各天皇ではないかと推測される。

最初の二人、讃と珍は事実であるか疑わしい推測なのだが、済・興・武の三人に関しては、現在、確実視されている。

最後の武の雄略天皇が、敵対する有力豪族たちを滅ぼし、天皇の権力を強化させてた。

そして、武を最後に、宋への遣使は派遣されていない。

◆古代国家支えたメガ「王墓」 造山古墳(岡山市) 古きを歩けば(10)

https://style.nikkei.com/article/DGXBZO36504410V11C11A1000000/

■全国最大級のスケール

岡山市に“全国最大”を誇る前方後円墳、造山古墳がある。墳丘長は約350メートルで全国4位。ただ大阪府にある上位3つの古墳はいずれも宮内庁が管理する陵墓で、一般の立ち入りが禁止されている。自由に立ち入れる古墳では、造山が最大というわけだ。...1/3

◆145年前に見る「丸腰の安全保障」の教訓 古きを歩けば(54) 土佐 ..

https://style.nikkei.com/article/DGXNASHC1301A_V10C13A5000000

2013/05/21

現在でも起こりうる国同士の偶発的な軍事衝突。乏しい情報や丸腰に近い安全保障体制の下では、どんな結末を���えるのか。さらに、政権移行期の混乱が加わったら……。

■フランス兵を制止した土佐藩士

宝珠院境内にある土佐藩士11人の墓

ひとつの答えが1868年2月の堺事件にある。連座し切腹を命じられた土佐藩士11人の墓は堺市の宝珠院の系列の宝珠学園幼稚園(宿屋町東3)の一角で、180人の園児の歓声に包まれ、移り行く時代を静かに見守る。墓石は砂岩で風化が進んだ部分もあるが、「土佐」「二十五歳」などの文字が読み取れる。幼稚園でも毎年2月には「烈士祭」を実施、園児らが並ぶ墓石に小さな手を合わせているという。...1/3

◆忠臣蔵、410年目のお城再興 赤穂城(兵庫県赤穂市) 古きを歩けば(12)

https://style.nikkei.com/article/DGXBZO36889450Q1A131C1000000/

1701年、藩主の浅野長矩が江戸城内で刃傷事件を起こし切腹――。急を知らせる使者到着から城明け渡しまで、赤穂の1カ月の動きは忠臣蔵の前段のヤマ場だ。その舞台、赤穂城は明治期に廃城となったが、約40年前から往時の姿への復元が進んでいる。...1/3

◆大阪に「都」があった7世紀 難波宮跡(大阪市) 古きを歩けば(14)

https://style.nikkei.com/article/DGXBZO37262320U1A211C1000000/

大阪はかつて首都だった。7世紀に「大化の改新」として知られる政治改革の舞台となり、官庁を集約して建て並べるなど先進的な構造の難波宮(なにわのみや)が造営された。この遺跡を守り伝えようとする研究者や市民の取り組みは、今も続いている。...1/3

◆元寇船や人骨…歴史塗り変える発見、ハイテクで実現

https://style.nikkei.com/article/DGXBZO37785720V00C12A1000000/

東日本大震災と原発事故に揺れた2011年。大きなニュースの陰に隠れがちだったが、考古学会では我が国の歴史を塗り替えるような大発見が相次いだ。長崎県松浦市鷹島(たかしま)沖での元寇船のほぼ原形をとどめた形での発見、福井県若狭町の鳥浜(とりはま)貝塚遺跡での世界最古の漆の枝の発見、沖縄県石垣島(石垣市)の白保竿根田原(しらほさおねたばる)洞穴遺跡での日本最古の人骨の発見――。いずれも日本史の謎の部分を解き明かしたり、日本文化や日本人のルーツにかかわる通説を覆したりするかもしれない発見。この一連の「世紀の発見」を可能にしたのは、考古学とは直接関係のない資源工学や理化学の分野で使われているハイテク技術だ。...1/5

◆アルバート・パイク - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/wiki

弁護士。フリーメイソン。南北戦争時の南部連合の将軍。

フリーメイソンの正装を着たパイク(1865-1880年頃)。

秘密結社フリーメイソンに所属していたと言われている。「メイソンの黒い教皇」とも呼ばれている。古代や東洋の神秘主義を研究して、構成員を増やした[要出典]。オハイオ州シンシナティに本拠地にしていた「ゴールデン・サークル騎士団」の名前を変えたと言われる。また1871年、イタリアのフリーメイソンのジュゼッペ・マッツィーニ(イタリア建国の父)に送った手紙には、第一次世界大戦と第二次世界大戦、更に第三次世界大戦についての計画が記されていたという説が陰謀論者の間で広がっている。

◆武市半平太〜その栄光と挫折

https://ryo-ma.net/ryoma-hanpeita

月形龍之介

「月様、雨が…。」

「春雨じゃ。濡れて参ろう。」

これは、戦前、舞台や映画で大流行した、行友李風(ゆきともりふう)作の戯曲『月形半平太』の有名な一節です。

◆武市半平太〜その栄光と挫折 | 「龍馬はん」/嶺里ボー - Part 2

https://ryo-ma.net/ryoma-hanpeita/2

土佐勤王党結成

しかし半平太は、あくまで一藩勤王の実現を目指すべきだと自重を促しました。 これによって吉村虎太郎は脱藩、それに続くように坂本龍馬や沢村惣之丞も脱藩します。 半平太は、その龍馬の脱藩について後に「龍馬は土佐の国にはあだたぬ(収まりきらぬ)奴。

◆坂本龍馬人物伝 「土佐の国にはあだたぬ奴だ」と http://bit.ly/y3xCON

坂本龍馬(さかもと りょうま、天保6年11月15日(1836年1月3日) - 慶応3年11月15日(1867年12月10日))は幕末、日本の政治家・実業家として活躍しました。

28歳の時に土佐藩を脱藩。その事を聞いた同じ土佐藩の武市瑞山は「土佐の国にはあだたぬ奴だ」といった。「あだたぬ」とは土佐弁で包容しきれぬ人という意味です。その後、貿易会社と政治組織を兼ねた亀山社中・海援隊の結成、薩長連合の斡旋、大政奉還の成立に尽力するなど、幕末の志士として活動しました。

司馬遼太郎の小説『竜馬がゆく』の主人公とされて以来、国民的人気を誇っている

◆聖徳太子が歴史から消える日~ 『世界一受けたい授業』河合敦さんが教える、日本史教科書のミステリー

河合 敦 歴史研究家 多摩大学客員教授

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/48884

あの聖徳太子は別の人??

「聖徳太子は、推古天皇の摂政として冠位十二階、十七条の憲法を制定し、遣隋使の小野妹子を派遣した」

「日本で一番大きな古墳は、仁徳天皇陵である」

「日本最古の貨幣は、和同開珎である」

「鎌倉幕府の創立は1192年」

みなさん、これらの文章を読んでどう感じましたか。懐かしいなあ。そうそう、昔一生懸命憶えたよ。…そんな感想を持った読者も多いかも知れません。

もしもあなたが、この文章に何の違和感もおぼえないとしたら、あなたが学校で学んだ歴史は、もう時代遅れと言わざるをえません。.....1/4

◆あの「聖徳太子」が教科書から姿を消すワケ

ここまでわかった!「日本史」の最新常識

山岸 良二 : 歴史家・昭和女子大学講師・東邦大学付属東邦中高等学校非常勤講師

https://toyokeizai.net/articles/-/118796

2016/05/25 10:00

かつて「伝説の学習参考書」と呼ばれた名著をご存じだろうか。1973年に初版が発行され、多くの受験生のバイブルとして版を重ね続けてきた『大学への日本史』である。

作家の佐藤優氏も、外交官時代、「座右の書」として肌身離さず持ち歩き、何度も読み返してきた。その学習参考書が今回、装いも新たに『いっきに学び直す日本史 古代・中世・近世 教養編』、『いっきに学び直す日本史 近代・現代 実用編』として生まれ変わった。

特長は、リニューアル復刊にあたって、監修者が全編チェックして「古い学説」は改訂し、最新の研究成果によって以前の内容にはなかった「新たな歴史の常識」も数多く盛り込まれ、「いま使える内容」になっていること。

本連載では、同書の監修を担当した東邦大学付属東邦中高等学校の山岸良二氏が、そんな「最新の日本史」を紹介していく。

0 notes

Quote

日本神話由来の神[編集]

あ行[編集]

あ[編集]

青沼馬沼押比売神(あおぬまぬおしひめ)

阿加流比売(あかるひめ)

飽咋之宇斯能神(あきぐいのうし) - 伊弉諾尊の冠から神に成る

秋比売神(あきびめ)

秋山之下氷壮夫(あきやまのしたびおとこ)

阿久斗比売(あくとびめ)

悪樓(あくる)

浅間大神(あさま)

阿邪美都比売命(あざみつひめ)

阿邪美能伊理比売命(あざみのいりびめ)

足柄之坂本神(あしがらのさかもと):坂の神

味耜高彦根神、阿遅鉏高日子根神(あじすきたかひこね)- 農業、雷、不動産業の神

葦那陀迦神(あしなだか) :「古事記」にみえる女神。 大国主神の妹。

足名稚命、脚摩乳命(あしなづち):⇒脚摩乳・手摩乳

葦原色許男神(あしはらのしこお):⇒大国主

阿須波神(あすは)

阿曇大浜(あずみのおおはま):阿曇(あずみ)氏の祖

吾田媛(あたひめ)

熱田大神(あつた):⇒天叢雲剣(草薙剣)・三種の神器

阿曇磯良(安曇磯良)(あづみのいそら)- 海の神

姉倉比売(あねくらひめ)

穴戸神(あなと)

沫那藝神(あはなぎ):⇒速秋津日子神参照

沫那美神(あはなぎ):⇒速秋津日子神参照

阿比良比売命、吾平津媛(あひらひめ、あひらつひめ)

淡島神(あわしまのかみ)

あま・あめ[編集]

天知迦流美豆比売神(あましるかみづひめ)

天津国玉神(あまつくにたま)

天久米命(あまつくめ)

天津彦根命、天津日子根命(あまつひこね)- 日の神、海の神、風の神

天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(あまつひこひこなぎさたけうがやふきあえず):⇒鵜葺草葺不合

天津日高日子番能迩迩芸命(あまつひこひこほのににぎ):⇒瓊瓊杵

天津日高日子穂穂手見命(あまつひこひこほほでみ):⇒火遠理

天津日高彦瓊瓊杵尊(あまつひたかひこににぎ):⇒瓊瓊杵

天津日高彦火火出見尊(あまつひたかひこほほでみ):⇒火遠理

天津麻羅(あまつまら)- 鍛冶の神

天津甕星(あまつみかぼし)- 星の神

天御虚空豊秋津根別(あまつみそらとよあきづねわけ):⇒国産み参照

天照御魂神(あまてるみたま) :⇒天火明、天照大神、饒速日など諸説ある。

天照大神(あまてらすおおみかみ)- 三貴子、太陽神

天照大御神(あまてらすおおみかみ):⇒天照大神

天照国照彦天火明櫛玉饒速日命 (あまてる くにてる ひこ あめのほあかり くしたま にぎはやひ):⇒饒速日

天石門別神、天石戸別神(あまのいわとわけ)

天種子命(あまのたねこ)

天道根命(あまのみちね)

天活玉命(あめのいくたま)

天宇受売命(あめのうずめ)- 芸能の女神

天之忍男(あめのおしお):⇒知訶島

天之忍許呂別(あめのおしころわけ):⇒国産み参照

天忍日命(あめのおしひ)

天之忍穂耳命(あめのおしほみみ)- 稲穂の神、農業神

天之尾羽張神(あめのおはばり)

天迦久神(あめのかく):⇒天之尾羽張参照

天香山命(あめのかぐやま)

天香語山命(あめのかごやま):⇒天香山命

天之久比奢母智神(あめのくひざもち):⇒速秋津日子神参照

天之闇戸神(あめのくらど):⇒大山津見神参照

天児屋根命(あめのこやね)- 託宣の神

天之狭霧神(あめのさぎり):⇒大山津見神参照

天探女(あめのさぐめ)

天之狭土神(あめのさづち):⇒大山津見神参照

天之狭手依比売(あめのさでよりひめ):⇒国産み参照

所造天下大神(あめのしたつくらしし):⇒大国主

天手力男命(あめのたぢからお)- 腕力・筋力を象徴する神

天棚機姫神(あまのたなばたひめ)- 織機の神

天之都度閇知泥神(あめのつどへちぬ)

天之常立神(あめのとこたち)- 始源神、天空神

天豊足柄姫命(あめのとよたらしからひめのみこと)

天鳥船神(あめのとりふね):⇒鳥之石楠船神

天苗加命(あめのなえますのみこと)

天羽槌雄神(あめのはづちのお)

天日照命(あめのひでり):⇒建比良鳥命

天一根(あめのひとつね):⇒姫島 (大分県)

天比登都柱(あめひとつはしら):⇒国産み参照

天夷鳥命(あめのひなどり):⇒建比良鳥命

天日腹大科度美神(あめのひばらおおしなどみ)

天日鷲命(あめのひわし)- 豊漁、商工業繁栄、開運、開拓、殖産の守護神

天之吹男神(あめのふきお):⇒家宅六神

天両屋(あめふたや):⇒両児島

天太玉命(あめのふとだま):⇒布刀玉命

天之冬衣神(あめのふゆきぬ)

天火明命(あめのほあかり)

天穂日神、天之菩卑能命(あめのほひ)- 農業神、稲穂の神、養蚕の神、木綿の神、産業の神

天目一箇神(あめのまひとつ)- 鍛冶の神

天之御影神(あめのみかげ)

天之甕主神(あめのみかぬし)

天之水分神(あめのみくまり):⇒水分神

天御虚空豊秋津根別(あめのみそらとよあきつねわけ)

天之御中主神(あめのみなかぬし)- 宇宙の根源神

天御柱命(あめのみはしら):⇒級長津彦命

天八意思兼(あめのやごころおもいかね):⇒思兼神(おもいかね)

天若日子、天稚彦(あめのわかひこ、あめわかひこ)

荒河刀弁(あらかとべ):紀国の国造

淡道之穂之狭別島(あわじのほのさわけしま)

沫那芸神(あわなぎ)⇒速秋津日子神参照

沫那美神(あわなみ)⇒速秋津日子神参照

阿波神(あんば)

い・う・え・お[編集]

五百箇磐石尊(いおついわむら)

座摩神(いかすりのかみ)

活玉前玉比売神(いくたまさきたまひめ)

活津日子命(いくつひこね)

伊古奈比咩(いこなひめ):伊古奈比咩命神社

伊古麻都比古神(いこまつひこ):往馬坐伊古麻都比古神社

伊古麻都比賣神(いこまつひめ):往馬坐伊古���都比古神社

伊弉諾尊、伊耶那岐命(いざなぎ)- 創造神、国生みの神

伊弉冉尊、伊耶那美命(いざなみ)- 創造神、国生みの神

石凝姥命(いしこりどめ)- 金属加工の神、鏡の神

伊豆山神(いずさんじん):⇒火牟須比(ほのむすひ)、伊弉諾尊(いざなぎ)、伊弉冉尊(いざなみ))

伊須流伎比古(いするぎひこ)

伊勢津彦(いせつひこ):『伊勢国風土記』逸文に見える神

五十猛神(いそたける、いたける)- 林業、造船、航海安全、大漁の神

市杵嶋姫神(いちきしまひめ):⇒宗像三神

一目連神(いちもくれん):⇒天目一箇神

伊豆那姫命(いづなひめ)

伊豆能売(いづのめ)- 厄払いの神

稲背脛命(いなせはぎ):天穂日神の子

井氷鹿(いひか)

石押分之子(いわおしわくのこ)

磐裂神・根裂神(いわさく・ねさく)- 武神

石巣比売神(いわすびめ):⇒家宅六神

石土毘古神(いわつちびこ):⇒家宅六神

磐筒男神(いわつつのを)- 武神

磐筒女神(いわつつのめ):⇒磐筒男神

葦夜神(いや)

磐長媛命(いわながひめ)- 不老長生の神

宇迦之御魂神(うかのみたま)- 穀物の神

鵜葺屋葺不合命(うがやふきあえず)- 農業の神

保食神(うけもち)- 食物神

宇比邇神・須比智邇神(うひぢに・すひぢに)- 大地の様子を表す神

宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこぢ)- 活力を司る神

蛤貝比売、宇武賀比売命(うむぎひめ、うむかひめ):⇒蛤貝比売・蚶貝比売

表筒男命(うわつつのお):⇒住吉三神

天表春命(うわはる)- 開拓、学問、技芸、裁縫、安産、婦女子の守護神。

榎本神(えのもと):榎本神社

淡海之柴野入杵(おうみのしばぬいりき)

大麻比古命(おおあさひこ)

大雷(おおいかづち、おほいかつち):⇒火雷大神

意富加牟豆美命(おおかむづみ)

大口真神(おおぐちまがみ)- 日本狼の神格化

大国主命(おおくにぬし)

大気津姫神(おおげつひめ)- 食物神

大事忍男神(おおごとおしお)

大年神(おおとし):⇒年神

意富斗能地神・大斗乃弁神(おおとのぢ・おおとのべ)- 大地の様子を表す神

大戸日別神(おおとひわけ):⇒家宅六神

大直毘神(おおなおび):⇒直毘神

大己貴神(おおなむち):⇒大国主

大日孁貴神(おおひるめ):⇒天照大御神

大禍津日神(おおまがつひ):⇒禍津日神

大宮能売神(おおみやのめ):⇒八神殿

大物忌神(おおものいみ)

大物主神(おおものぬし)- 水神、雷神

大屋都比賣神(おおやつひめ):⇒大屋都姫・都麻津姫

大屋毘古神(おおやびこ):⇒家宅六神・五十猛神

大山咋神(おおやまくい)- 山の地主神、農耕の神

大山津見神(おおやまつみ)- 山の神、海神

大綿津見神(おおわたつみ):⇒綿津見神

淤加美神(おかみ)- 水神

奥疎神(おきさかる) - 伊弉諾尊の左手の腕輪から神に成る

興玉神(おきたまのかみ)

奥津甲斐弁羅神(おきつかいべら) - 伊弉諾尊の左手の腕輪から神に成る

奥津那藝佐毘古神(おきつなぎさひこ) - 伊弉諾尊の左手の腕輪から神に成る

奥山津見神(おくやまつみ):⇒迦具土神参照

乙子狭姫(おとごさひめ)

大戸惑子神 (おほとまとひこのかみ):⇒大山津見神参照

大戸惑女神 (おほとまとひめのかみ):⇒大山津見神参照

淤加美神(おかみ)

淤美豆奴神(おみずぬ)

思金神(おもいかね)- 知恵の神

淤母陀琉神・阿夜訶志古泥神(おもだる・あやかしこね)- 大地の様子を表す神

か行[編集]

迦具土神(かぐつち)- 火の神

風木津別之忍男神(かざけつわけのおしお):⇒家宅六神

春日神(かすが)

家宅六神(かたくろくしん)- 石の神、門の神、屋根の神、風神

金屋子神(かなやこ)- 鍛冶職人に信仰される神

金山彦神(かなやまひこ)- 鉱山の神、鉱業・鍛冶の守護神

金山姫神(かなやまひめ)- 鉱山の神、鉱業・鍛冶の守護神

神直毘神(かみなおび):⇒直毘神

神皇産霊神(かみむすび)- 創造神

神大市姫神(かむおおいちひめ)- 農耕神、食料神

神屋楯比売(かむやたてひめ)

迦毛大御神(かも):⇒阿遅鉏高日子根神

賀茂建角身命(かもたけつぬみ)

賀茂玉依姫(かもたまよりひめ):⇒玉依姫

賀茂別雷神(かもわけいかづち)

加夜奈留美、賀夜奈流美(かやなるみ)

鹿屋野比売神(萱野姫神)(かやのひめ)- 草の神

韓神(から)

蚶貝比売、枳佐加比売命(きさがいひめ、きさかひめ):⇒蛤貝比売・蚶貝比売 - 赤貝の神格化

木祖神(きのおや):⇒杉原大神

木俣神(きのまた)- 木の神、水神、安産の神

金鵄(きんとび、きんし)

久延毘古(くえびこ)- 田・農業の神、土地の神、学業・知恵の神

久久能智神(くくのち)- 木の神

菊理媛神(くくりひめ)- 縁結びの神

櫛磐間戸神(くしいわまど)

櫛玉命(くしたまのみこと):⇒饒速日命

櫛名田姫神(くしなだひめ)- 稲田の女神

櫛真智命(くしまち)

九頭龍大神(くずりゅう)

国魂 (くにたま)

国狭槌尊 (くにさつち)- 大地の様子を表す神

国之久比奢母智神(くにのくひざもち):⇒速秋津日子神参照

国之闇戸神 (くにのくらど):⇒大山津見神参照

国之狭霧神 (くにのさぎり):⇒大山津見神参照

国之狭土神(くにのさづち):⇒大山津見神参照

国之常立神(くにのとこたち)- 始源神、大地神

国之水分神 (くにのみくまり):⇒水分神 - 水の神

国御柱命(くにのみはしら):⇒級長戸辺命

熊野速玉男神(くまのはやたまのお):熊野速玉大社

熊野久須毘命(くまのくすび)

熊野牟須美神(くまのふすみ):熊野那智大社

闇淤加美神、闇龗神(くらおかみ):⇒淤加美神

闇御津羽神(くらみつは)- 水神

闇山津見神(くらやまつみ):⇒迦具土神参照

黒雷(くろいかづち、くろいかつち):⇒火雷大神

家都御子神(けつみこ):熊野本宮大社

苔牟須売神(こけむすめ)

事解之男神(ことさかのお)

事代主神(ことしろぬし)- 託宣神、海神、五穀豊穣商売繁盛の神

木花咲耶姫神(このはなのさくやびめ)- 火の神、水神、妻の守護神、安産の神、子育ての神、酒造の神

木花知流比売(このはなちるひめ)

さ行[編集]

賢彦名神(さかしなひこな)

前玉比売(さきたまひめ)

折雷(さくいかづち、さくいかつち):⇒火雷大神

福井神(さくいのかみ)

辟田彦、杉原彦(さくたひこ、すぎはらひこ):⇒杉原大神

辟田姫(さくたひめ):⇒杉原大神

刺国大神(さしくにおおかみ)

刺国若比売(さしくにわかひめ)

佐保姫(さほひめ)- 春の女神

寒川比古命(さむかわひこ)

寒川比女命(さむかわひめ)

猿田彦(さるたひこ)- 道の神、旅人の神

塩土老翁(しおつちのおじ)- 航海の神、潮流を司る神、製塩の神

磯城津彦命(しきつひこ)

敷山主神(しきやまぬし)

思子淵神(しこぶち):⇒七シコブチ

下照姫神(したてるひめ)

天下春命(したはる)- 開墾の神

志那都比古神(しなつひこ)- 風神

級長戸辺命(しなとべ):⇒志那都比古神

白山比咩神(しらやまひめ):⇒菊理媛神

杉原大神(すぎはら)

少彦名神(すくなひこな)- 国造りの協力神、常世の神、医薬の神、温泉の神、呪術の神、穀物神、知識の神、酒造の神、石の神

須佐之男命、素盞嗚尊(すさのを)- 三貴子、海神、嵐の神

須勢理毘売命(すせりびめ)

住吉三神(すみよし)- 水神

瀬織津姫命(せおりつひめ)

底筒男命(そこつつのお):⇒住吉三神

ソソウ神:⇒諏訪大神

た行[編集]

高淤加美神、高龗神(たかおかみ):⇒淤加美神

高皇産霊神(たかみむすび)- 創造神

高照姫神(たかてるひめ)

湍津姫神(たぎつひめ)

多紀理毘売命(たきりびめ)

栲幡千千姫命(たくはたちぢひめ)- 織物の神

健磐龍命(たけいわのたつ)- 阿蘇山の神

建葉槌命(たけはづち):⇒天羽槌雄神 - 織物の神、機械の神

建比良鳥命(たけひらとり)

建御雷之男神 (たけみかづち)- 雷、剣の神

武水別神(たけみずわけ):⇒建水分神

建御名方神 (たけみなかた):⇒諏訪(須波)大神

建御名方富命彦別神 (たけみなかたとみのみことひこがみわけ)

田心姫神(たごりひめ):⇒多紀理毘売命

手力男命 (たぢからお):⇒天手力男命

竜田姫 (たつたひめ)- 秋の女神

多邇具久(たにぐく)

多比理岐志麻流美神(たひりきしまるみ)

玉祖命(たまのおや)- 勾玉の神

玉依姫神(たまよりびめ)

道俣神(ちまたのかみ) - 伊弉諾尊の袴から神に成る

撞榊厳魂天疎向津姫命(つきさかきいつみたまあまさかるむかつひめ):⇒瀬織津姫

月読命(月読尊、月弓尊、月夜見尊)(つくよみ、つくゆみ、つきよみ)- 三貴子、月神

土雷(つちいかづち、つちいかつち):⇒火雷大神(ほのいかづち)

角杙神・活杙神(つぬぐい・いくぐい)- 大地の様子を表す神

都麻津比賣神(つまつひめ):⇒大屋都姫・都麻津姫

頬那藝神(つらなぎ):⇒速秋津日子神参照

頬那美神(つらなみ):⇒速秋津日子神参照

手名稚命、手摩乳命(てなづち):⇒脚摩乳・手摩乳

遠津待根神(とおつまちね)

遠津山岬多良斯神(とおつやまさきたらし)

時量師神(ときはかし) - 伊弉諾尊の袋から神に成る

年神、歳神、大年神、御年神、若年神、大歳神、正月様、恵方様、歳徳神(とし)

鳥取神(ととり)

鳥鳴海神(とりなるみ)

豊受比売(とようけびめ)

豊雲野神(とよくもの)- 大地の様子を表す神

豊玉姫神(とよたまひめ)- 海神、龍神

豊日別大神(とよひわけ)

鳥之石楠船神(とりのいわくすふね)- 船の神、運輸・交通の神

な行[編集]

ないの神(地震の神)

直毘神(なおび)- 厄払いの神

長白羽神(ながしらはのかみ)

中筒男命(なかつつのお):⇒住吉三神

泣沢女神(なきさわめ)- 水神、井戸の神

鳴雷(なるいかづち、なるいかつち):⇒火雷大神

丹生都姫(にうつひめ):丹生都比売神社

饒速日命(にぎはやひ)

邇邇芸命(ににぎ)- 稲穂の神、農業神

奴奈川姫(ぬなかわひめ)

は行[編集]

波自加弥神(はじかみ):㯮椒神社

八幡神(はちまん、やはた)

埴安神(はにやす)、埴安彦神(はにやすひこ)、埴山姫神(はにやまひめ)- 土の神

速秋津比古神・速秋津比売神(はやあきつひこ・はやあきつひめ)- 川の神、港の神

早池峰大神(はやちね)

祓戸大神(はらえど)

日河比売(ひかわひめ)

比佐津媛(ひさつひめ)

一言主神(ひとことぬし)

日名照額田毘道男伊許知邇神(ひなてるぬかたびちおいこちに)

火之迦具土神(ひのかぐつち):⇒迦具土神

樋速日神(ひはやひ)- 火の神

比々羅木之其花麻豆美神(ひひらぎそのはなまづみ)

比売大神(姫大神)(ひめ)

蛭子神(ひるこ)

深淵之水夜礼花神(ふかぶちのみずやれはな)

伏雷(ふすいかづち、ふすいかつち):⇒火雷大神

経津主神、布都努志命(ふつぬし)

布帝耳神(ふてみみ)

布刀玉命、太玉命(ふとだま)- 託宣の神

布怒豆怒神(ふぬずぬ)

布波能母遅久奴須奴神(ふわのもぢくぬすぬ)

辺疎神(へさかる) - 伊弉諾尊の右手の腕輪から神に成る

辺津甲斐弁羅神(へつかいべら) - 伊弉諾尊の右手の腕輪から神に成る

辺津那芸佐毘古神(へつなぎさびこ) - 伊弉諾尊の右手の腕輪から神に成る

火遠理命(ほおり)- 山幸彦、稲穂の神

火須勢理命(ほすせり)- 稲穂の神

火照命(ほでり)- 海幸彦、稲穂の神

火雷大神(ほのいかづち)

火牟須比・火産霊(ほむすび):⇒軻遇突智

ま行[編集]

禍津日神(まがつひ)- 災厄の神

登美夜毘売(みかしきやひめ)

甕速日神(みかはやひ)- 火の神

水分神(みくまり)

御食津神(みけつ):八神殿

三島神(みしま):三嶋大社

溝咋姫神(みぞくいひめ)

道乃長乳歯神(みちのながちは) - 伊弉諾尊の帯から神に成る

罔象女神(みつはのめ)、弥都波能売神(みづはのめ)- 水神

御年神(みとし):⇒年神

水内神(みのち)

水光姫(みひかりひめ)- 水神、井戸の神

三穂津姫(みほつひめ)

美呂浪神(みろなみ)

武塔神(むとう)

胸鉏比売(むなすきひめ)

や行[編集]

八重事代主神(やえことしろぬし):⇒事代主

矢川枝姫命(やがわえひめ):矢川神社 - 諸芸上達・諸願成就の神

八雷神(やくさのいかつち):⇒火雷大神

八坂刀売神(やさかとめ)

八島士奴美神(やしまじぬみ)

八十禍津日神(やそまがつひ):⇒禍津日神

八咫烏(やたがらす)

八束水臣津野命(やつかみずおみつぬ):⇒国引き神話

倭大国魂神(やまとおおくにたま)

山彦、山幸彦(やまひこ、やまさちひこ):⇒火遠理命

八意思兼神(やごころおもいかね):⇒思兼神

由良比女命(ゆらひめ):⇒由良比女神社

ら行・わ行[編集]

若雷(わかいかづち、わかいかつち):⇒火雷大神

若宇加能売神(わかうかのめ)

若尽女神(わかつくしひめ)

稚日女尊(わかひるめ)

和加布都努志能命(わかふつぬし)

稚産霊(わくむすび)- 穀物の生育を司る神

別雷大神(わけいかづち、わけいかつち):⇒賀茂別雷命

和豆良比能宇斯能神(わずらいのうし) - 伊弉諾尊の衣から神に成る

綿津見(わたつみ)- 海神

https://ja.wikipedia.org/wiki/日本の神の一覧

0 notes

Text

クソ回文

●香取とかwwww ●マイナスな今 ●東洋問う用途 ●退廃吐いた ●解体隊か… ●貯めた石頭、また足痛めた ●リズム刷り ●テキスト、トス来て ●つくね靴 ●色エロい ●匂い良い鬼 ●映画家 ●小池恵子 ●リスやすり ●金印インキ ●岸に漕ぎ着けた決議、小錦 ●オーケストラと祐男 ●回覧板、万来か ●廃れレタス ●警察さ行け ●いつも持つ胃 ●何かの蟹な ●重ね坂 ●エビ寝冷え ●爆発白馬 ●あり得ないなエリア ●しかたないな、たかし ●登山里 ●絵うまい真上 ●旦那待つ妻なんだ ●既に蟹です ●今年もしとこ ●弱いわよ ●髪の毛のみか ●貴様、マサキ ●下北沢技、焚き燃し ●クソ区 ●マタギ玉 ●糊しろ尻の ●気分武器 ●お前も絵馬を ●件抱く ●微塵染み ●桑田湧く ●叶わぬ罠か ●美白は美 ●埴輪には ●へちまの町へ ●死にたいタニシ ●酔うようよ ●世だよ ●大体怠惰 ●キングの軍記 ●岡本も顔 ●波止場とは ●世は医師らしいわよ ●永遠に庭と ●土器度 ●ナイル悪いな ●肘の慈悲 ●ダンカン噛んだ ●段々だ ●眠い胸 ●嘘もついて、いつもそう ●良い子は来いよ ●否、いずれにせよ寄席にレズいない ●然るべきベル貸し ●ズワイわず ●Sどすえ ●ミスド炭 ●あれ、クエン酸エクレア ●気張る刃牙 ●友な胸元 ●新参残し ●傷みの物凄い足の裏、UNO試合後酢の物みたい ●指示語獅子 ●力勝ち ●なかなかいい仮名かな ●ダメだ、居合ダメだ ●浦和に笑う ●土池度・緯度・経度 ●掴みカツ ●大水田泥酔だ ●寒くて震えるエルフ、手組むさ ●旦那のものは野茂のなんだ ●世界史活かせ ●残念捻挫 ●イカ、普通に鬱深い ●潜る雲 ●いい男とお言い ●伊林ヤバい ●バタフライ・平・双葉 ●刷毛だけは ●嘘にして死にそう ●髪伸ばす場の美香 ●深淵遠視 ●中津が穿つかな ●変遷線へ ●袋に包みつつ二六歩 ●身ぐるみ剥がされ、佐賀は見るグミ ●マナーモードの獰猛な魔 ●眼精線画 ●跡ストア ●以下、互い専門性が高い ●鋳型が仲たがい ●近代暖気 ●ネオ尾根 ●威勢衛星 ●催淫良いさ ●キツい月 ●奇声の遺跡 ●僕ら久保 ●駆け上がるが明けか ●たぶん皆、難民豚 ●極楽落語 ●答えタコ ●停止したし、敷いて ●灘の懐かしの死活なのだな ●禁煙延期 ●マジで胃なら酢ですらない出島 ●レアで毛玉だけであれ ●羊毛生もうよ ●扉人 ●海外か ●奇怪柿 ●うそぶく武装 ●元から過渡も ●菓子可視化 ●悶える枝も ●歌わない縄たい ●鯨軸 ●知らない奈良市 ●君と幹 ●下らないなら抱く ●密輸、罪 ●藤子.gif ●別れ川 ●大河板 ●まな板みたいな間 ●ロマン麻呂 ●首斬り気魚籠 ●兄マニア ●戦前前世 ●こうも弟問うとおもう子 ●リカバーばかり ●痛い痛い痛い ●トオル泣かすか、尊い塔とかすかなる音 ●誹謗墓碑 ●無駄なダム ●仮面メカ ●コブラLOVE湖 ●古ゴルフ ●科学画家 ●理恵がさ、朝帰り ●済まします ●今やはり、は病 ●森林臨死 ●開発配下 ●抑えるエサを ●大人とNATO ●港波 ●サツキのきつさ ●年金ね ●現在懺悔 ●古代ダコ ●報告候補 ●君の名は花野美樹 ●無理するスリム ●カス飛鳥 ●黙読読モ ●煮汁死に ●攘夷言う4時 ●もし足も ●蜂一位は ●無難な部 ●��どい毒 ●余暇かよ ●馬と舞う ●吐きたい滝は ●医師らしい ●いかにも二階 ●張り手リハ ●住まない膾 ●伊藤は疎い ●足メシア ●肛門蒙古 ●予備校媚びよ ●いらない習い ●三角監査 ●膀胱酵母 ●イケボ系 ●逃げ恥ハゲに ●短めか地味 ●火葬は嘘か ●新規禁止 ●浮かないなか卯 ●中居、開拓大会かな ●蔓延閻魔 ●肉体には至らぬ裸体は委託に ●未踏の疎み ●損害元祖 ●Side Dis ●馬から構う ●リプあるアプリ ●ハゲ吸う薄毛 ●東大ダウト ●値段なんだね ●つまり松 ●片しましたか ●夜あるよ ●バレてみてれば ●達也氏のシャッター ●認グッバイ抜群に ●忍の死 ●端末持つマンタ ●言論ロン毛 ●ハングリー李軍は ●はにかむ蟹は ●まことの床間 ●歓談檀家 ●居なくなり無くない? ●抜かった、貴殿も揉んできた着かぬ ●土井ガイド ●臭い策 ●締めの飯 ●忘年会はいかんね、ウボ ●痛めつけて毛冷たい ●出来ない泣きで ●射手シティ ●熊膜 ●リュック、靴、百合 ●タイツ板 ●ドイツ井戸 ●飼う孔雀や時空か ●ワイン岩 ●野次じゃ ●俗に肉ぞ ●鵜と埠頭 ●河岸段丘 湯 禁断画家 ●用途は問うよ ●ことさら聡子 ●Yo 共に持とうよ ●カバン馬鹿 ●ママのそのまま ●無い等身大男子疎いな ●痒い床 ●ダリと広げるゲロ、一人だ ●解雇イカ ●きゃりぱのパリ焼き ●夏のツナ ●右方農法 ●水引歪み ●狼煙の城の ●煮浸し旅に ●菜種は寝たな ●そうやって、徹夜嘘 ●恋だけが崖太鼓 ●吸い上げアイス ●夜は鬼撃つ不快感、開花普通に終わるよ ●二次区価値イスラム、ラス1各自に ●レトルト取る取れ ●寄る時は来とるよ ●軽すぎる都会でイカ捕る儀するか ●いつまでも子供のまんまの藻、docomoで松井 ●スタイル致す ●無私な蟹と粉うどん、珍しき韻踏む雰囲気知らず面倒なことに悲しむ ●高い大粒うようよいないかアリゲイター 対 下痢・赤い内容用仏覆い肩 ●力業(笑)勝ち ●熱い湯沸かし寒くない、泣く武蔵かわゆいツアー ●しらたき来たら死 ●エイの死因、石の家 ●よろしくしろよ ●済ましたいいたします ●外観絵画 ●好きになる名にキス ●家貸すならナス買えい ●居酒屋家財 ●しまう今年浮かしたい確か牛と子馬氏 ●生まれがコアのエスキモーもキスへの憧れ舞う ●梨類航空路だ床のレオン(豚)今売り仲間かなり上手い多分俺の事だろう●食う子いるしな ●鳥栖市アクシデント飛んで敷くアシスト ●灘のさ、可愛い子、いい若さのだな ●ウホウホの方法 ●汁なくなるし ●痛快にイカ撃つ ●知多みたいなライムいらない民たち ●大体顔は似たし、ある間、どこもかしこも痛いも腰かも とどまる明日には丘遺体だ ●悔しい試薬 ●Dope Pod ●千代田嘘臭力士、切り裂くそうだ予知 ●平面的店名へ ●カスな国語辞典て地獄こなすか ●唾、化け物も毛羽立つ ●痴漢言説宣言価値 ●歪み粥 ●実存何ぞ辻 ●知る曙のボケあるし ●古事記事故 ●仕込み神輿 ●博覧会陥落は ●深紅の君子 ●メガ夢判断は目歪め ●簿記の規模 ●文化人時間部 ●わきまえる絵巻は ●脱退立つだ ●権田国、借りろすごい流れがないゴスロリか肉団子 ●再現ゲイさ ●胃が冷たい為つがい ●確か友、今や山芋と化した ●クリリン離陸 ●靴呟く、藪つつく ●ものともしない、梨も殿も ●高校考古 ●うろんな人間、現に何浪? ●伊勢谷の野生 ●睡眠甘味椅子 ●キムチ向き ●遺体が眠るよ、乗り切る霧の夜、胸が痛い

0 notes

Text

●縄 文 (じょうもん)

本文を入力してください

●縄 文 (じょうもん)

・『日本宗教史探求1 縄文時代。』 http://amba.to/IJqdsV

このようなものも含めて、縄文時代を俯瞰してみると。

様々なことがわかっています。

1, 戦争がなかったこと。

2, 差別がなかったこと。

3, 集団生活で同じよう勤労をしていたこと。

4, ストーンサークルなどで自然神を崇拝していたこと。

5, 土偶などの女性ばかりで、女性中心と言える。

6, 男性や女性の生殖器の崇拝から生への祈りが伺える。

6, 子供の猪や鹿がなく、無用なことをしない。

7, 1,000年以上も続く遺跡で人口変位がほとんどない。

8, 集会の跡で祭りの跡が楽しさがあります。

私は縄文時代の最も素晴らしいことは3つと言えるでしょう。

戦争がない・差別がない・みんな同じように働き者

物質的には現代よりも比較できないほど劣る時代なのに、精神的に倫理観も遙かに素晴らしさを感じます。

ここから日本の宗教史がはじまります(^^)。

★

★縄文人とは http://bit.ly/HWByUS

★

★ヲシテ(ホツマツタヱ ミカサフミ フトマニ)神代文字

http://amba.to/H2cBv6

★

★『秀真伝』(ほつまつたゑ)神代文字 http://amba.to/HiGovt

★

★サンカ 漂泊の民 http://amba.to/HiGovt

★

★カタカムナ文明 http://amba.to/Ic6Mdj

★

★●火焔土器(かえんどき)●土器●大平山元1遺跡 世界最古の土器

http://amba.to/I5ilRl

★

★●埴輪(はにわ) http://amba.to/HRVFp0

★

★●土偶(どぐう)●作物起源神話/ハイヌヴェレ型

http://amba.to/Ix7K4F

★

★◆ヒッタイト文明 ◆世界で一番古い文明?

http://amba.to/I2u07J

★

★日本を楽しんで 「大平山元|遺跡(おおだいやまもといちいせき)」1万6500年 前(縄文時代前)』 http://amba.to/t70Z0T

★

★2011年2月25日の日記 日本民族のルーツなど

http://amba.to/HUEilu

★

★アイヌとサンカについて http://amba.to/GMuDBy

★

★大平山元I遺跡 - Wikipedia http://bit.ly/ylekLh

★

★日本列島の旧石器時代 - Wikipedia http://bit.ly/JHesEU

★

★日本の土器は世界最古である・・16000年前の煮炊きもの - 始まりに向かって

https://blog.goo.ne.jp/blue77341/e/2d82939ea1b8774de9c05556cf2ad2e0

2014/02/03

「日本の土器は世界最古なの?・・ 東アジアで古く、焼いた土製器は中東でも(文化特捜隊)」

朝日新聞2009年10月3日

東京池袋の古代オリエント博物館で、世界各地の古い土器など約200点を集めた博覧会が開かれている。

★

★日本の土器は世界最古? http://bit.ly/Jbrxm3

★

★縄文紀行 北日本の遺跡~実像に迫る

http://okome-okome.sakura.ne.jp/data/touhoku.htm

★

★環太平洋の縄文人 09.06.29 栗田盛一

http://www.jsdi.or.jp/~kuri/KABUDATA/kodaishi-kan-taiheiyo.htm

一般的には10万年前にアフリカに出現した新人類は世界に広まり,アジアのモンゴロイド人はシベリアに3万年前,アラスカには1.5万年前にベーリングを経由して,南アメリカには1.2万年前に到達した。

結果アメリカ大陸の原住民をなし��中米のアステカやマ��文明,南米のインカ帝国を生んだと言われている。

一方2001年8月1日付読売新聞によると,「アメリカ大陸一番乗りは縄文人」の新説を報じている。

ミシガン大学教授C.ローリング.プレイスによると,米国各地の9000年前の頭蓋骨の調査結果によると,モンゴロイド人の共通点は少なく,日本の縄文人やアイヌ人,ポリネシア人の特徴を持っているとのこと。

この興味のある報告は,内外の学者より「少々強引な結論」の声もある。以後の報告を待ちたい。

さて一番乗りはさておき,種々のルートで縄文人がアメリカ大陸に渡ったものと思われる縄文人の痕跡が環太平洋には多数存在する。

文献,遺跡,民族学より環太平洋の縄文人を検証してみよう。

★

★世界4大文明の嘘と簡単な歴史検証 | かむやしろ - アメブロ

https://ameblo.jp/sound-sonic/entry-11917763430.html

2014/08/31

世界4大文明について学習した記憶があると思います。

文明は、エジプト文明、メソポタミア文明、インダス文明、

黄河文明の4つの地域から発祥しているという説で、

とある国では、5大文明で教えている国もあります。

しかし、歴史研究者の間では、この世界4大文明は

事実に基づいていないと完全に論破されています。

例えば、

黄河文明の裴李崗文化は、

紀元前7000年~紀元前5000年と言われていますが、

同じ中国の長江文明は、

紀元前14000年~紀元前1000年。

こういった事から、今では”黄河・長江流域の文明”と

文明名称を修正して教えています。

★

★縄文時代の遺跡一覧 - Wikipedia http://bit.ly/GKRyty

★

★第2回 豊かな縄文時代 http://bit.ly/yUZhWt 「縄文」との言葉を使用したことから、縄文土器と呼ばれるように

★

★考古学レポート4 草創期①土器の話 http://bit.ly/IaVHsx

★

★縄文時代の扉を開く | 特別史跡「三内丸山遺跡」

https://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/about/door/

縄文時代は今から約1万2~3千年前に始まり、約2千3百年前に終わりました。

その約1万年間を 「縄文時代」 、その文化を 「縄文文化」 と呼んでいます。

縄文時代には土器の製作と矢の使用が始まり、ムラが作り始められました。

縄文時代より前は 「旧石器時代」、縄文時代の後は 「弥生時代」になります。

★

★縄文はいつから!? —1万5千年前になにがおこったか— | インターネットミュージアム

https://www.museum.or.jp/modules/im_event/?controller=event_dtl&input[id]=63241

内容

近年の東アジアにおける考古学的新発見と年代測定などの研究の進展によって、縄文文化の位置づけは大きく変わっています。本企画展示では、日本列島の南から北までの縄文時代の草創期資料を集めて、土器の発明が人類史的な大事件であったことや、草創期の土器用途、土器の系統性、狩猟具の変化、人と動植物相との関わり、東アジア地域の文化との関係などを紹介します。また、最新の自然科学の分析の成果にもとづいて、日本列島で最古の土器が出現した頃の年代や当時の古環境を示し、そこから縄文時代のはじまりの問題を考えます。

★

★貫頭衣(かんとうい) - Wikipedia http://bit.ly/Hfxwsd

★貫頭衣の倭の婦人 http://bit.ly/I2EoZF

★貫頭衣(かんとうい) 原始着物|志葉楽のブログ - Ameba

http://amba.to/HlCFS7

★

★こしまき【腰巻】イロイロ 色々 http://amba.to/I147nZ

★

★「三内丸山遺跡」三内丸山遺跡とは? http://bit.ly/IhKFUF

★

★ねずきちの ひとりごと 世界に誇る縄文文化 http://bit.ly/Jrlk7g

★

★ねずきちの ひとりごと 磨製石器と相沢忠洋 http://bit.ly/Ir3LpQ

★

★ねずきちの ひとりごと 栗のお話 http://bit.ly/IdYouP

★

★縄文土器(縄文式土器) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/縄文土器

★

★縄文人のくらし http://bit.ly/xtYcsb

★

★顔から探る日本人の起源~あなたは縄文系か弥生系か~ - D-Labo

http://www.d-laboweb.jp/event/report/130723.html

2013/07/23

私たち日本人の顔はさまざまだ。「顔の違いは、単なる個体差だけでなく、過去に住んでいた地域の気候環境の違いを反映していて、そのことから現代日本人のルーツを探ることができる。」と語る馬場氏。いわゆる濃い顔は、暑いアフリカから数万年前に東アジアにやってきた人々の特徴をとどめて進化してきた縄文人の顔に近い。一方でのっぺりした目立たない顔は、東アジアにやってきた人々が、3万年ほど前から厳寒のシベリアに住み着いて独特の姿になってから、2000年以上前に日本列島にやってきた弥生人の顔に近いと考えられる。進化の過程で変わってきた顔。その顔から日本人の起源を考えてはいかがだろう。

★

★浅間縄文ミュージアムHomepage http://bit.ly/IaZJRA

★

★縄文土器をつくる http://bit.ly/JoQNtk

★

★遥かなる縄文 http://bit.ly/JDdk84

★

★奥松島縄文村歴史資料館 http://bit.ly/JHiXzh

★

★縄文学研究室 考古学の定義・目的いろいろ

http://bit.ly/IoaRbS http://www.jomongaku.net/

★

★縄文ファン:JOMON FAN|青森の縄文を世界遺産に http://aomori-jomon.jp/

★

★北代縄文広場 - 富山市 最終更新日:2020年1月28日

https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/maibun/index.htm

北代縄文広場は、平成11(1999)年にオープン以来、 令和元年で20周年を迎えました!

★

★アイヌの歴史と文化 - 縄文と古代文明を探求しよう!

http://web.joumon.jp.net/blog/

2020年2月6日

海洋シリーズ第4回~現在知られている編み方の殆どが、7500年前には成立していた(それも漁労から派生)に続く海洋シリーズです。

日本人は海洋民的な特性を色濃く備えておりそれは交易や産業という形で既に縄文時代前期からかなり高いレベルで加工工場、生産専門集団を作っていた。また今日私たちの生活に密着している編み物とは漁労の網が起源になっていた。既に非常に複雑な編みの技術が7500年前の縄文前期には完成していたというのは驚きだ。

以下、http://www.max.hi-ho.ne.jp/sundaymorning10/16a1index.htmlから紹介。

★

★【縄文体質】~いったい、人類はどこで道を誤ったのか?~

https://ameblo.jp/ponio20/entry-12411223073.html

2018/10/11

日本人はよく働きます。

しかし、いやな上司の言うことを聞かなきゃいけないし、

重労働もあれば長時間労働もあり、

働くことも、なかなかの苦労があるものです。

0 notes