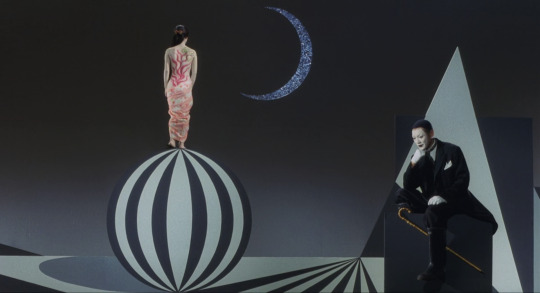

#カポネ大いに泣く

Text

Capone Cries a Lot, Seijun Suzuki

#capone cries a lot#カポネ大いに泣く#Kapone oi ni naku#1985#1980s#80s#japan#japanese#movie#film#cinema#cinematography#screencaps#stills

251 notes

·

View notes

Text

詩集「Poetry Essential Vol.02 -Two Side-」

「光」

もし 君を光と呼ぶなら

僕が影でも全然構わない

たとえ 宇宙の対岸に君がいても

この輝きを見逃さないから

愛という言葉を

信じなかった少年時代

誰の声も聞こえなくて

ただ 理想だけ 追い求め

自分勝手な奴だと思われてた

思い出すだけで 辛くなって

何も言えなくなっちゃうけど

君だけは 傍にいてくれた

あの時 僕は僕らになった

どんなに時間が過ぎたとしても

この光は消えない

信じることで もっと強くなる

「瞳」

僕らが出逢ったのは 初めてのクラス替え

充実してた スクールデイズ 変わってしまうのかと 不安ばかり

ふと教室を 見渡してみると 長い黒髪の君がいた

偶然 僕らは同じ授業を取ってることに気付いた

その中で 僕は初めて君と喋った

君が意外と綺麗なことに気付けた

新しい発見ばかり

気が付くと 僕らは一緒に帰るようになっていた

ずっと前から

僕らは一緒にいたような気すらした

「スキかも。」

これまで考えたことのないような感情が

知らないうちに 君に対して芽生えていた

バレンタインも貰った

ホワイトデーも贈った

かけがえのない 親友同士

だけど 恋人にはどうしてもなれない

焦りと 想いを形に出来ない自分へのもどかしさ

もう 君は気付いてた

それでも 知らないフリして傍にいてくれる

僕は こんなに頼りないのに

僕は こんなに地味なのに

僕は こんなに情けないのに

呪文のように 心の中で 呟く

今日も君は隣にいる

少しでいいから 喜ばせてあげたい

もう少しだけ 僕に勇気をください!

君はイヤホンを外して こっちを見ていた

見たこともないくらい 無垢な瞳で

「街」

故里の街並が

遥か彼方へ 消えていく

だけど 桜蕾だけは

温かく 送り出してくれた

わたしが決めたことだから

後悔はないけど

もう何処にも 頼れる場所はないんだって

自分に言い聞かせた

いつもの電車も もう乗ることはないんだね

そう思うと 涙溢れて

これでいいのかな 自問自答 繰り返し

これで良いんだよ 良いんだよ 答え 絞り出す

リクルートスーツに付いたシワは 都会への招待状

少しだけ 寂しくなった

友達のLINEも全部消してきた

無通知の 静寂は もう耐えきれない

でも 変わるためには これくらいしないと

「わたしは何処かで元気にしているからね。」

心の中で 田舎の友達に言った

車窓から街が見えてきた

幼い頃 テレビで観た場所は 想像より大きい

見上げても ビルばかり

ちょっとだけ息苦しかった

少し後ろめたい気もしたけど

わたしはここで夢を追うんだって

自分を奮い立たせてみたら そんな憂いも飛んで行く

街は魔法のように わたしを迎えてくれた

ここに相応しい人になるんだと 心に誓ってみる

口に絡んだ 髪を拭って 再び歩き出した

【果てしない闇が 街を包んでいくことに わたしはまだ気付かない】

「翼」

翼があれば 何処へでも行ける

当たり前のことだけど

今の僕には 折れた翼だけ

世界の広さを知る由もない

かつての友や恋人が懐かしい

僕もきっと大人たちのように

自分を捨ててしまうのだろうか

怒りと不満だけが募っていく

折れた翼を片手に どんな夢を叫んでも

誰も振り向いてくれないけど

僕は僕でいたい 大きな意志だけは持ってる

「何も変わらないかもしれない」

世界を変えるような力を持っていたとしても

見えない何かが押さえつけてしまう

「人生」はそんなものだからって

悟ってしまう 自分が嫌いだ

大人になったら 夢に生きるんだと

子供の頃は信じてた

世界中の 困っている人を 救ってみせるんだ

折れた翼は すべてを知ってる

「君には無理なんだ」

幼い頃の僕を 悲しみの雨が諭した

いつのまにか 僕は現実に生きるタダの人間になってた

仮面を被って 無表情で 会社のために汗を流し続ける

「虚しくないか?」

自分自身に心の中で問いかけた

翼はないのに 翼は知ってるのに 翼に頼ってきたのに

僕はその翼を置いて 現実世界で生きようとしてる

どんなに可能性があったとしても 確実性に駒を進めようとしてる

プライドが邪魔をする そんな自分が世界で一番嫌いだ

プライドを持つのは五十を過ぎてからでいい

曇空に向かって叫んだ

「誰も聞いていないよ。」と風は返してくる

自分の無力さに呆れ 折れた翼とともに

僕はただ立ち尽くすことしか出来なかった

「夢」

ふたりだけの教室で

わたしたち 夢を語り合ったよね

ギターのこと 部活のこと

誰よりもまっすぐな瞳で

眩しい陽射しが 白い肌を焼いた

あの素晴らしい夏は 二度と戻らない

だけど ずっと二人は一緒だから

ふたりでいたから どんな困難も

乗り越えることが出来たのだから

これからも 共に生きていきたい

ひとりでいたなら 孤独に負けてしまう

そんな わたしの友になってくれた

あなたと 夢を追いかけるんだ

黄昏の公園で

わたしたち ギターを練習したよね

響けこの音色 響くアルペジオ

誰よりも まっすぐ夢を信じていた

ふたりでいるから どんな苦しさも

諦めないで 頑張れたのだから

これからも 共に歩んでいきたい

ひとりが寂しくて もう耐えられなかった

そんな わたしと共に 夢 追いかけてくれる

あなたと あの場所を目指すんだ

ふたりでいたから どんな困難も

乗り越えることが出来たのだから

これからも 共に生きていきたい

ひとりでいたなら 今の自分はないと思うから

ずっと あなたと歌い続けたい

あなたと 夢を追いかけるんだ

「愛」

ずっと五人は一緒だった

そんな時間も 今は過ぎていった過去

どんなときも 苦楽を共にした

僕たちは いつしか別々の道を歩き始めたんだ

幼馴染みが離れ離れになって

失ったもの 気付いてしまった

愛されるもの 愛される人 全力の愛が集まる場所

気付かぬうちに 消えてしまった すべての繋がりが愛しい

いつかまた ランチしようね

桜の樹の下で 別れた日 思い出しながら…

きっと出逢いは運命だった

そんな想いも 今は木洩れ陽に消えてしまい

孤独の海を 歩き続ける

その切なさを 僕は噛みしめるしかないんだ

幼馴染みが一人一人に変わり

過ごした時を 思い出してしまうと

僕は泣いてしまいそうになる

たぶん みんな同じだよね

空箱が ポツリと過去を映している

泣かないよと誓ったのに 大粒の涙が溢れそうになる

失ってしまった愛のすべては この手で取り戻すしかない

そんなの無理だよね 愛すべき人なんて そうはいないんだから

見渡してみると リア充ばかり でも 僕が求めるのはそんなものじゃない

札幌 東京 大阪 名古屋 福岡

それぞれの場所で それぞれの夢を追いかけてる

僕はこの場所で 愛を探してた

だけど 立ち止まっても 何も見つからない

虚しさと悲しさを乗り越えて 今を生きるんだ

五人はずっと幼馴染み

恋じゃない だけど I Love You…

「双繋星」

出逢ったときから 感じていた

運命を繋ぎ合わせて

僕らの愛は 永遠になる

誓ったのは 星空の降る夜

愛想笑いが 嫌になって

あの日の僕は 苛立っていた

あんなに好きだった 君のことさえも

つい 邪気にしてしまったんだ

人に当たるなんて最低なヤツだよね

僕には周りが見えてなかった 目の前にいる君の涙も

夜空の星を見上げる度に 君を思い出してしまう

そして 溢れてきた涙の意味は 戻れない時の切なさ

同じ場所で輝いている 双子の星に愛を叫ぶ

別れたときには わからなかった

キミの涙の意味が

どんなに時が 過ぎていっても

あの日を 僕は忘れない

もしもやり直せるなら 君とやり直したい

そして 僕は全力で君を愛したい 力尽きてしまうほど

この場所で煌めいている 双子の星に想いを映す

「君と出逢えた」

それだけで 僕は幸せを感じてる

そして 溢れてきた涙の意味は 戻れない時への後悔

同じ場所でときめいていた あの日にもう一度戻りたい

夜空の星を見上げる度に 君への愛を思い出してしまう

そして 溢れてきた涙の意味を ずっと感じていくことだろう

同じ場所で輝いている 双子の星に愛を叫ぶ

ずっと 君を好きでありたい それだけは許してほしい

出逢ったときに 感じていた想いは

あの双子の星が 今は映し出してる

いつか また僕らが 繋がれることを信じて

「セカイ」

もしも この世界に嘘がなければ

どれだけ 幸せな世界になるだろう

だけど 綺麗事ばかり つまらない

アル=カポネによく似た男は言う

もしも この世界に涙がなければ

どれだけ 非常な世界になるだろう

だけど 独裁者ばかり 恐ろしい

ソビエトに生まれた かつての少女は言う

もしも この世界の人間が全員アインシュタインならば

どれだけ 技術は進歩するだろう

だけど 天才と奇才は紙一重なんだ

マッドサイエンティストの子孫は言う

もしも この世界の時が止まったなら

どれだけ 同じことを繰り返すのだろう

だけど これからの出逢いもなくなってしまうんだ

アダムとイヴに似た まだ見ぬ恋人達は言う

もしも この世界が陸続きなら

どれだけ 旅をしやすい世界になるのだろう

だけど これまでにないくらいの混沌が待っている

ノストラダムスの遺志を受け継ぐ 預言者は言う

ひとつのセカイ ひとりのニンゲン

ジユウになるという権利

困難な状況が 更なるイカリを呼んでいる

46億年前 このウチュウを産んだ神々は

果たして 罵声が飛び交う

今のセカイを想定していたのだろうか?

流れた血と 流した涙が 問いかける

愛する人を亡くしたイカリが 新たなニクシミを煽っている

This is my world…

僕らが誇れるセカイにしよう

もっと「地球孝行」していこう

こうして 十三歳の少年の演説は終わった【国連にて】

「削除」

あの発言が 取り消せるなら

たぶん 今も僕は君と暮らしているだろう

だけど 取り消せない決断が

僕の後悔を増幅させてしまう

都会のバーで 酒に溺れて

見知らぬ女に 惚れてしまい

汗水垂らして 稼いだ金は

グラマラスな香りとともに 消えていく

この日々も やり直せるなら

どんな風に この札束を使うのだろう

浴びるように飲み続けた マルティニの瓶が

スーツ姿の僕を 現実へ呼び覚ます

世間体ばかりを気にする大企業で

僕は企業戦士として働いてきた

大きな責任ばかり負うのは もう懲り懲りなんだと

僕はさっき 辞表を上司に叩きつけてきた

こうすれば良かったのに その瞬間から後悔ばかり

あの時間だけ データを消すみたいに 削除出来れば楽なのに

冬のヨコハマに 独り歩く 元中年サラリーマン

春の予感 漂う街で 僕は背広姿で孤独を愉しんでいる

今日も 朝陽が見えてきた

「夏のともしび」

消えかけた ロウソク

夏を偲んでる

強い風 吹き抜けて

髪を揺らせば

旅へ出た 恋人の笑顔

脳裏によみがえる

黄昏の街で 別れたあの日

引き止めていればと

後悔が止まらない

雲隠れ 見えぬ星空

もし 君がそこにいるなら

僕の声 聞いてほしい

思い出す度 流れる汗は

何時も君想う

永遠 恋のかたち

左手首の傷 目を背け

顔上げるため 記憶改竄

そんなこと出来ない

出来るはずない

流るる血 呼び止める

ずっと 忘れたくない

叫ぶ鼓動 涙のよう

学制服 炎に包まれ

紅の記録 抹消されたし

何が何でも

変わろうとした

今年の夏

ラジオから流れる

フォークソングが残酷で

崩れゆく ロウソク

消えた炎 愛 消えるように

辺りは 闇の中へ

サヨナラ…

君の声がきこえる

「Ms.」

夢を追いかけて

やっと ここまで来れた

わたしの夢は

崩れそうになったこともあった

それでも 諦めなかったからこそ

今 ここにいるんだ

暗いスポットライトと 疎らな観客が懐かしい

あの頃のように 一人一人へ

視線を合わせることは出来ないけど

この歌で想いを届けたい すべての「キミ」へ届けたい

あなたのことが大好きなんだ 夢を共に追いかけてくれた「キミ」へ

オトノハが混じり合い 心に響く何かに変わる時

わたしの唄は ただの唄じゃなくなるんだ

バンドメンバーと最後の打ち合わせ

「ここをこうしてほしい」とか真剣な会話

だけど これまで見たことないくらい

その瞳は輝いていた

夢を共に追いかけてくれた「キミ」を愛したい

愛なんて 大袈裟かもしれないけど

わたしの夢は「キミ」がいなくちゃ

絶対 叶えられないモノだから

心からの「ありがとう」をこの唄で届けたい

立ち止まった時 振り返ってみれば

きっと 今日のこと 思い出すんだから

後悔だけはしたくない

すべての「キミ」のために 舞台に立つよ

わたしのこの唄を 聞いてほしい

夢 叶うとき すぐ其処に

「影」

影が見えます

今にも消えそうなくらい

薄い影です

どんな言葉さえも 透き通ってるように

俺を通り過ぎてゆく

君が好きだった

消えかけの幻想は

オリオン座が去っていく

あの夜空に消してしまおう

すれ違う君の笑顔は あまりに眩しくて

巡り会えた それだけで十分に思えてきた

揺れ動く意志は

脆く 弱いもの

俺はコイツと旅をしようか

【Bonus】「Ms. -Another Version-」

仕事終わり

シャンドン片手に Rendez-vous

都会のBARで Funny Time

稼いだMoney 消えていく

そんな毎日 繰り返す

今日もBARに 入り浸り

酒に溺れた Funny Boy

その時 見えた Cute Girl

翻弄されるオトコたち

クールな仮面が眩しい

夜の街 痺れる 一時

「妻が待ってる」

僕が言っても 君は笑顔で

「まだいいでしょ?」

心の中を ブチ抜かれ

一夜を共に過ごした

禁断の愛と知っていても

君は聞こえないフリ

日常が崩れても 終わらない非日常

赤い薔薇が 額を流れる

夜が明けて いつもの場所で

いつもと同じ 仕事ばかりで

飽き飽きしちゃう Everyday!!

今日もあの店を 覗いてみたけれど

流れてきたのは

カインド・オブ・ブルー

心に空いた穴は あまりにも大きくて

君の顔 思い出すたび

過ぎ去りし日々 後悔の渦の中

しばらくして 君とすれ違った

あの日と同じ顔で

君はまた笑ってた

制服の魔法…トケナイ

2 notes

·

View notes

Text

時代を駆け抜けた永遠のYOUNG MAN! 西城秀樹を忘れはしない<ザ ...

#歌舞伎 #嵐若松 [MSN]次は衣装を変え、10m以上組み上げられたセットを駆け登って頂上で再びゴンドラに乗り、空に舞い上がった状態で「恋の暴走」を歌い、「情熱の嵐」では乗り換えたゴンドラ … の大和屋竺で、『処女ゲバゲバ』('69)の若松孝二や『カポネ大いに泣く …

0 notes

Text

時代を駆け抜けた永遠のYOUNG MAN! 西城秀樹を忘れはしない<ザ ...

#歌舞伎 #嵐若松 [MSN]次は衣装を変え、10m以上組み上げられたセットを駆け登って頂上で再びゴンドラに乗り、空に舞い上がった状態で「恋の暴走」を歌い、「情熱の嵐」では乗り換えたゴンドラ ... の大和屋竺で、『処女ゲバゲバ』('69)の若松孝二や『カポネ大いに泣く ...

0 notes

Photo

親父と観に行った。確信したことが全て真実だった時にマジ泣きしてしまた。親父もシアターで興奮して踊りながら泣いてた。しかも、初っ端ヒップホップ! 本当に驚いた!スヌープにアル・カポネ、フレイザー・ボーイ、ヨー・ガッティ、それになんといってもリル・ピーナッツのクソガキラップにはまじで痺れた!オーティス・クレイとリル・ピーナッツのtrying to live my life without youには嬉しさの余り、本気で踊りながら泣いてた僕。新旧というより60歳以上離れてる2人のセッションはヤバいとか格好良いだけでは片付けられない何かを得た。 大尊敬するbobby blandもヤバすぎた。 歳は関係ない、楽しむ心と気持ちがあれば音楽の垣根も年も超えられるってblueは言ってた!結局はstaxやbluesのおっさん連中はみんな約束の川に逝っちゃったけど、この映画は黒人の音楽と差別、反逆と愛、つーか何よりも愛を感じた作品? 作品と言うには失礼が過ぎる。 大好きな亡きレジェンド達を作品にはしない! 今も生きてる物語として捉える! メンフィスの音楽はニューヨーカーから、そしてロングビーチから東西南北まで慕われているのです! ノリで音楽は楽しめるけど、今の現代にはカルチャーを知る欲が足りな過ぎると思います。 メンフィスは生きる価値を教えてくれる町なのです。 まさしくこれこそがブラックミュージックなのです。 昔は毎日タバコを5箱吸ってた。どうにもやめられなかった。ワインは1日4〜5本。いつも手にはグラス。 ああ 悪習をやめるのは大変だったけど。でも君はそれ以上に俺に変化をもたらした。 君なしで生きようとしたけど。そんなこと 俺には出来そうもない。 君との愛を忘れようとしたけど。そんなこと 俺には出来やしない。 ♫trying to live my life without you by otis clay #takemetotheriver #stax #bobbybland #otisclay #lilpnut #martinlutherkingjr #ihaveadream #blues #memphis #tennessee #blackmusic #movie #motherfucker #雄一郎

#lilpnut#memphis#tennessee#ihaveadream#motherfucker#martinlutherkingjr#movie#blues#bobbybland#takemetotheriver#otisclay#blackmusic#stax#雄一郎

0 notes

Quote

特集

2017年3月24日

蓮實重彥氏に聞く(聞き手=伊藤洋司)

鈴木清順追悼

『けんかえれじい』『東京流れ者』『ツィゴイネルワイゼン』といった作品で知られる、鈴木清順監督が、二月十三日に亡くなった。六〇年代から七○年代にかけては、ほぼ十年間、映画を撮ることから遠ざかるを得なかったものの、一九七七年の『悲愁物語』でカムバックを果たし、作品ごとに野心的な映画作りに取り組んだ。「清順映画」の魅力とはどこにあったのか。生前には親交も深かった映画評論家の蓮實重彥氏にお話しをうかがった。聞き手は本紙映画時評を担当する中央大学教授・伊藤洋司氏にお願いした。 (編集部)

鈴木清順問題共闘会議

伊藤 洋司 / 中央大学教授・フランス文学専攻 / 中央大学教授・フランス文学者。一九六九年生。伊藤 二月十三日に、鈴木清順監督が東京都内の病院で亡くなられました。大正十二年、すなわち一九二三年生まれの九三歳でした。遺作は二〇〇五年公開の『オペレッタ狸御殿』になります。蓮實さんは、死去のニュースをどのような気持ちで受け止められましたか。

蓮實 何か特別な「気持ち」があったかと言えば、ほとんどなかった。もうお撮りになることはないと思っていましたし、新作に入られるという噂をフランス経由で聞いたこともあったのですが、それはないだろうと思っていましたから。あのように自分の撮りたい映画をほとんど好き勝手に撮られた方ですから、大往生を遂げられてほっとした。これが正直な気持ちです。

伊藤 読売新聞の追悼文(二月二七日朝刊)に書かれていましたが、蓮實さんは一九九一年に、鈴木清順監督と一緒にロッテルダム映画祭に参加されています。個人的な親交もあったとのことですが、最初に出会われたのはいつのことでしょうか。

蓮實 鈴木清順問題共闘会議があった頃のことです。『シネマ69』のインタビューで、山根貞男さんをはじめ編集部の方々が青山のあたりに席を設け、数人でお話しをうかがった記憶があります。

伊藤 一九六八年四月に、鈴木清順監督が日活から解雇を通告されたことに端を発して、六月に銀座でデモが行なわれ、七月には鈴木清順問題共闘会議が結成されました。このデモに、蓮實さんも参加されたとうかがっています。

すっころび仙人の人生論鈴木 清順講談社

この本をウェブ書店で買う

1960年代の鈴木清順映画1995年に刊行された著書では自らの生い立ちや映画制作について語った(講談社刊)蓮實 当時、シネクラブ研究会をやっていた川喜多和子さんが、清順さんの全作品上映会を企画していました。けれども、日活がフィルムの貸出しを拒否し、全作品を封鎖してしまったので、デモが組織されたわけです。だから、最初は「清順映画を見せろ」ということが、デモの主旨だった。それが段々、「資本主義体制下では、映画を撮ること自体が犯罪だから、清順も撮ってはいかん」というような話になってしまった。私はそんなことはないだろうと思い、「撮れる機会があれば撮っちゃっていいんですよね」と清順さんにうかがうと、「そりゃ撮りますよ」と笑っておられました。

伊藤 蓮實さんは個別の問題として考えて参加されたのだと思いますが、このデモは時代状況もあって、学生運動とも繋がりを持たざるを得なくなったようです。当時の状況をもう少しお聞かせいただけますか。

蓮實 私は責任者ではなかったんですが、しかるべき社会的な地位にあるということもあり、川喜多さんから、デモのまとめ役をやってくれないかと依頼され、「デモをまとめることなんてできません」と答えるしかなかった。事実、松田政男さんが学生を連れて入ってきて、渦巻きデモで盛り上げて、最後には総括を行ったりしている。総括なんてちゃんちゃらおかしいと醒めた目で見ていましたが、私服の警官ともかなり危うい関係になり、私が出てゆき、「お名前を教えていただけますか」とその私服に訊ねると、「教えられません」と答えたので、「あなたは公僕だから、教える義務がある」と言い返したりしたのをおぼえています。

伊藤 鈴木清順問題共闘会議による裁判の支援にも関わりになられたのでしょうか。

蓮實 形式上は支援者のひとりでありましたが、実際はほとんど関わりませんでした。共闘会議の最初の集まりにいくと、無償の政治的色が強く、自分の出る幕ではないと思って、そのまま帰ってしまいました。

伊藤 この解雇問題のそもそものきっかけが、『殺しの烙印』(一九六七年)という作品です。これが日活社長の堀久作から、難解だと非難されました。僕の大好きな映画です。はじめて見たのは大学生の時です。何がなんだかよくわからないのですが、めちゃくちゃ面白い映画だと、そういう印象をずっと持っていました。でも、数年前にDVDで見直して、考えが変わりました。序盤で、殺し屋ナンバー1を護送する最中に銃撃戦が起こります。トンネルがいくつもある細い道で、向こうから襲ってくる。僕はずっと、この場面は空間的な位置関係がデタラメだと思っていたのですが、ゆっくり再生して見てみると、そうではないことがわかりました。

蓮實 細部は結構律儀に撮られているのがわかります。

伊藤 位置関係がすべてわかるように撮られているのに気づいて、びっくりしました。空間は多少歪んでいるようには思うのですが、それでもわかるように古典的に撮られていたのです。この場面だけではなく、物語の全体が、何が起こっているのかという点に関しては明瞭で、すべて示されています。その意味では、わけのわからない映画ではまったくありません。八〇年代以降のいくつかの「難解」な作品とは明らかに違うのです。実は、『東京流れ者』(一九六六年)ともちょっと違います。

蓮實 重彥 / 映画評論家・フランス文学者・元東大総長 / 映画評論家・フランス文学者・元東大総長。著書に「ボヴァリー夫人論」など。一九三六年生。蓮實 鈴木清順監督が我々に残したインパクトはあまりに強烈で、清順映画を見ることより、清順について語ることの喜びを誰もが行使しすぎていたと思います。鈴木清順と聞くと、何か言葉に出したくなる。その言葉は、結局のところ、「難解な清順美学」というものに尽きてしまう。そう言っておけばいいとみんなが思っており、『ラ・ラ・ランド』のデミアン・チャゼル監督までが、『東京流れ者』の影響について語ってしまう(笑)。『ラ・ラ・ランド』が、色彩の使い方において『東京流れ者』から間接的に影響を受けたというのは、わかりやすい話ではある。しかしチャゼル監督には、こう言いたい。『東京流れ者』に関してはともかく、清順さんは一九五〇年代から撮っていた人であり、他の映画をまともに見ていますか。清順さんはごく普通に映画を撮れる人なんですよ、と。もちろん非常に面白い個人的な視角も入ってきますが、難解な清順美学などと考えられているものは、我々にとって、もっともわかりやすいものでしかない。清順監督の真の意味での「難解さ」は、彼の撮ったごく普通の映画に現れている。私が好きな『悪太郎』(一九六三年)のような作品です。『悪太郎』は『野獣の青春』(同年)の直後に撮られています。『野獣の青春』では、色彩としての赤が強調されていたり花びらが舞ったり、いわゆる清順美学といわれているもので見るものを惹きつける。それが『悪太郎』ではがらりと変わって、ごく普通の地方映画になっている。ロケーション効果も見事です。背景となった土地の雰囲気や人物の動かし方は、ほとんど松竹映画を思わせさえする。導入部で高峰三枝子と山内賢を乗せた二台の人力車が広い堀端を行く複数のショットなど、胸がどきどきするほど素晴らしい。清順さんはそういう普通の映画を撮れる人であり、人はそこを見ずに、清順美学と呼ばれているものだけを語ってしまう。しかも、美学と呼ばれているものを人々が本当に目にしてるかといえば、言葉で納得してしまっているだけです。八〇年代以降の鈴木清順作品と『殺しの烙印』は違うと今おっしゃったけれど、まさにその通りであって、上層部の評判が悪かったとはいえ、『殺しの烙印』は商品として充分使い物になっている。清順さんは五〇年代からずっと撮りつづけ、B級的・裏番組的な側面はあったにしろ、それで酷い損害を会社に与えたことなどまったくない。ただし、時々ちょっといたずらをしてみることがあって、それが受けたので、ご自身もそちらの方向にいくところがあった。そんな感じだったと思いますね。

『けんかえれじい』

伊藤 一九六二年までの初期の作品では、『すべてが狂ってる』(一九六〇年)が飛び抜けて好きなんです。戸外での若者たちの歩行や自動車の走行の感覚、さらには室内の性的な場面での、ネ津良子や中川姿子の瑞々しい演技など、どれも素晴らしいですよね。語りの経済性がしっかり尊重されていて、ロケーション撮影のリアリズムも魅力的です。こういうのを見ると、普通の映画をきちんと撮れる監督だということがよくわかります。そうした基本がしっかりしているから、映画を崩して撮っても大丈夫なんですよね。

蓮實 下手な人が崩すと、どうしようもなくなってしまう。ただ、清順さんが演出のうまい監督だとは、誰も言いませんでした。見る前から、演出が変だと思われていたのです。『すべてが狂ってる』は、私も非常に好きな映画です。日活だけはなくて、当時の五社では、地方ロケが多かった。その土地の雰囲気をうまくとらえて、地元の人たちにも見てもらおうという狙いがあったのでしょう。だから『けんかえれじい』(一九六六年)にしても、備前と会津若松が舞台になっている。それぞれの場面がその場所で撮られているかどうかはともかく、このふたつの舞台が素晴らしい。しかも、会津では白虎隊をからかっている。私は、監督の語る言葉などほとんど信用しませんし、その言葉で論を立てることもしない人間ですが、清順さんが「明治が嫌いだ」と言っていたことだけは、信用しています。つまり明治維新も嫌いであり、白虎隊なんてちゃんちゃらおかしいと思っていた。よくあんな映画を会津若松で撮れたなという気がするほど反明治的であり、大正・昭和の感じが強い。それから、ラストの鶏小屋における乱闘シーン。あそこも、本当は全部が正しく繋がるように撮られているのですが、余計なことをひとつ見せることによって、何をやっているかがわからなくなる。つまり仲間がみんな縛られているところで、高橋英樹が蝋燭の火でロープを焼き切って逃れる。それで最終的に喧嘩に勝ったり、ふと北���輝が出てきたりするところも格別に面白い。

伊藤 『けんかえれじい』では、高橋英樹と浅野順子の、最後の別れの場面が大好きなんです。修道院に入るという浅野順子が、高橋英樹の部屋を出て障子を閉めるんですが、その後、ふたりは障子越しに指をなぞり合う。すると、女の指が奥から障子をそっと突き破って男の指に触れるんです。この指が本当に素晴らしいと思います。まさに正統派の演出です。

蓮實 おっしゃる通りですね。障子といえば、���原慎太郎を思い起こしがちですが、そんなことを忘れさせるほど、あの場面は素晴らしい。ふたりは、破れた障子を通して指を絡ませることしかできない人たちだった。その関係が実にうまく描かれている。グリグリ坊主の高橋英樹の凛々しい立ち振る舞いが実にいい。男優では『関東無宿』(一九六三年)の小林旭も素晴らしいし、ああやって役者を真に活かすことができる監督は、そうはいないと思わせるほど演出がうまい。

伊藤 『関東無宿』は、窓の外が黄色から青紫に変ったりする演出に目がいきがちなのですが、やはり物語がきちんと語られていますよね。組の違うふたりの男、小林旭と平田大三郎が、それぞれやくざ社会の中で追いつめられていく。その一方で、女学生役の中原早苗が、やくざ社会に入っていく。三人の物語が端正な演出により並行して描かれていて、胸を打たれます。ただし、『けんかえれじい』に関してですが、蓮實さんは以前『ユリイカ』で、ラストの雪に寒さが感じられないと指摘されました。この寒さの欠如は欠点ではなく、映画的な運動を表層に露呈させるための演出だとされました。『花と怒涛』(一九六四年)のラストにも新潟の雪景色が登場し、これもセットで作られた感じが強くて、寒さが欠落しています。ただ、ここでは『けんかえれじい』のように見事な映画的運動が組織されているとは言えません。雪の場面を見ていると、正直に言えば、もうちょっと寒さを感じさせてもいいような気がします。一九六〇年代なら、大映の三隅研次や、東映の加藤泰の雪は本当によかったと思います。鈴木清順の描く雪は、それらとは少し違っています。それに、グリフィスの『東への道』の終幕を考えれば、雪の寒さと映画的な運動の両立は、本来、十分可能ではないかと思います。蓮實さんはどのように考えていらっしゃいますか。

蓮實 『東への道』はロケーションですよね。清順監督の映画の雪は、ほとんどセット撮影ですからね。その違いはあると思います。「アメリカ映画は、あんなところによくロケーションにいけるなあ。僕もやってみたい」ということを、清順さんはよく言っておられました。グリフィスのように雪の冷たさを表現するのは、自分たちには端からできないと思っていらしたんじゃないでしょうか。

伊藤 雪の寒さの描写に、まるで興味がなかったようなふしも感じるのですが。

蓮實 そこまではわかりませんが、実際に雪景色の中で撮っている『東京流れ者』にも、寒さは季節として描かれていない。

伊藤 季節感の不在について、蓮實さんは『ユリイカ』で論じておられました。

蓮實 それも、「明治が嫌いだ」ということと、どこか通じるものがある気がする。

伊藤 先程、高橋英樹がいいとおっしゃられました。『刺青一代』(一九六五年)での彼の演技も素晴らしいですよね。この作品では、ラストの殴り込みの場面が有名です。水色の襖を次々と開け、その次に黄色い襖を開けていき、さらには暗闇の中で、拳銃の銃口から赤い光が放たれます。多くの映画監督に影響を与えている場面ですね。でも、この殴り込みだけでなく、そこに至るまでの盛り上げ方も素晴らしいんです。抑えた描写で、徐々に、だが確実に情感を盛り上げていく。この演出がしっかりしているから、最後の抽象的な様式美も、多くの観客に受け入れられたんだと思います。

蓮實 私は『刺青一代』が公開された年の暮れにフランスから帰ってきたので、リアルタイムでは見ていない。一九六二年の秋から六五年までの作品は、すべて後に名画座などで見たものです。

「大正三部作」

伊藤 蓮實さんがはじめてご覧になった鈴木清順監督の映画は、どの作品ですか。

蓮實 『裸女と拳銃』(一九五七年)だったと思います。先程『悪太郎』が好きだという話をしましたが、そういう意味でいうと、私にとっての鈴木清順は、「太郎」の人なんです。本名が清太郎であり、私がはじめて見た清順監督の映画で主演していたのが、水島道太郎。最初見た時は、この人がどうして主演をはれるのか、不思議な感じを持ちながら見ていました。では、『裸女と拳銃』をどうして見ることになったのか。私の高校の先輩に三谷礼二という、後にオペラ演出家になった方がいるんです。彼は大学時代、『孤獨の人』という映画に出演して、大学を退学処分になっています。『孤獨の人』は学習院の高等科が舞台になっていることもあり、映画の衣装として、私も制服を貸したりしたのですが、三谷さんはその後、日活の宣伝部に移ったので、大学時代の私はよく試写室で公開前の映画を見せてもらいました。ある時、「三谷さん、今日は何か面白いのない?」って聞くと、「清太郎があるから来い」と言われて見たのが、『裸女と拳銃』だった。めちゃくちゃ面白くはなかったけれど、なかなかよかった。次の『暗黒街の美女』(一九五七年)も水島道太郎主演で、その頃の清順さんの映画は、当時日比谷にあった日活の試写室で見ました。飯島正さんなどが来ておられ、胸をどきどきさせながら見た記憶があります。

伊藤 『裸女と拳銃』が鈴木清太郎名義の最後の映画で、『暗黒街の美女』で鈴木清順に改名したんですね。『暗黒街の美女』はダイヤモンドをめぐる話です。男がダイヤを飲み込んで死ぬと、その男の腹を割いてダイヤを取り出すんです。すごい話だなと思いながら、楽しんで見ました。デビュー時から毎年何本も撮りつづけているのですが、一九六〇年代に入ると、長門裕之主演の『密航0ライン』(一九六〇年)や、『百万弗を叩き出せ』(一九六一年)と『俺に賭けた奴ら』(一九六二年)という、和田浩治主演のボクシング映画などを撮ります。

蓮實 『密航0ライン』もなかなかのものでしたね。

伊藤 長門演じる新聞記者が、国際密輸組織を追う話です。横浜でロケをしていて、テンポがよく、長回しのショットも充実していました。話が前後しますが、『素ッ裸の年令』(一九五九年)は赤木圭一郎の初主演作で、ローティーンやくざたちのオートバイ映画です。『散弾銃の男』(一九六一年)は無国籍的なアクション映画で、主演の二谷英明扮する流れ者が、突然アコーディオンを弾きながら歌い出したりしました。六〇年に五本、六一年には六本も公開されていて、六二年の『ハイティーンやくざ』と『俺に賭けた奴ら』、六三年の『探偵事務所23 くたばれ悪党ども』『野獣の青春』『悪太郎』『関東無宿』とつづきます。『野獣の青春』で、鈴木清順は変わったと言われています。映画館のスクリーンの裏側に組織の事務所があるという設定が、なんだか想像力を刺激して、強く印象に残ります。

蓮實 リアルタイムでは見ていない時期なので、『野獣の青春』は帰国後に新宿昭和館で見ました。

伊藤 僕は一九六九年生まれなので、ほとんどの鈴木清順の映画をリアルタイムでは見ていないんです。『ツィゴイネルワイゼン』(一九八〇年)と『陽炎座』(一九八一年)さえ、小学生でしたから見逃しました。ただ、世間でかなり話題になっていたので気になっていて、中学二年生の時に『ツィゴイネルワイゼン』を見ました。これが僕の鈴木清順の初体験です。何がなんだかわからない異様な衝撃を受けたのですが、この映画から入ったことは、ある意味で不幸だったと思います。その後、『関東無宿』などをテレビで見たのですが、スタンダードサイズに切られていて、正直なところ、当時は今ひとつよくわかりませんでした。鈴木清順の真骨頂が日活時代にある、特に六三年から六七年だと確信できたのは、大学生になってからのことです。そんな経緯があって、いまだに不安定な姿勢を示すことがあり、『ツィゴイネルワイゼン』自体も、この歳になっても幽霊映画として熱烈に好きなんです。

蓮實 ご本人は「大正三部作」とは言いませんが、あの頃の清順さんは、荒戸源次郎という面白いプロデューサーが出てきて、清順作品をサポートした。しかも上映がテントで、『ツィゴイネルワイゼン』は、東京タワーの下に設営されたテントで見た記憶があります。その前に『悲愁物語』(一九七七年)があったけれども、あれは松竹系だったので、やはり『ツィゴイネルワイゼン』は久々のカムバックという感じもあり、「清順さんやってるなあ」と嬉しく思いました。もちろん映画としても非常に面白かった。ただ、この清順は「やさしい作家」だとも思いました。つまり評判になりやすい映画じゃないですか。私は、むしろ評判になりにくい清順が好きなところがあり、『悪太郎』にしてもそうですね。『ツィゴイネルワイゼン』からは、『陽炎座』『カポネ大いに泣く』(一九八五年)『夢二』(一九九一年)とあり、その頃の清順さんは、世界的な有名人だった。読売新聞の追悼にも書いたけれども、ロッテルダム映画祭では、誰よりも清順さんがスターだった。海外の他の映画祭でも、清順さんとは何度かご一緒しましたが、トリノ映画祭での『東京流れ者』の上映後は、外国人の観客までが「トウキョウ、ナガレモノー♪」って歌いながら劇場から出てくる。こんなに簡単に「毛唐」を騙していいものかと苦笑した記憶があります。『ラ・ラ・ランド』のチャゼル監督までが騙されてしまったわけですから(笑)。

伊藤 『東京流れ者』は、ラストのアクションシーンが基本を崩していて、すごいですよね。単にクラブのセットが抽象的というだけではなくて、カット割りがおかしいんです。白いスーツの渡哲也が黒服の男を撃つと、撃たれた男のピストルが飛んで、ピアノの鍵盤の上に落ちるのですが、飛んでいく方向が明らかに逆なんです。また敵方の男たちが入ってくる時に、どちらの方向から来たのかわからないショットがあります。翌年の『殺しの烙印』ともちょっと違うんですね。ただ、こうしたデタラメさをそれ自体面白いと受け止めていいのかどうか。古典的な基本を踏まえながらも、あえてここは踏み外して撮っていると考えればいいんでしょうけれど。崩すことそれ自体に価値があるというのは、ちょっと危うい気がします。ともかくこの辺りの崩し方が、『ツィゴイネルワイゼン』以降、さらに徹底されていくのではないでしょうか。

蓮實 『陽炎座』は、あえて繋がらない映画として撮られている。

伊藤 たとえば冒頭の橋と階段なんて、ここまで崩していいのかというぐらいデタラメに撮っています。ちゃんとした映画を撮れる監督だからと思って見ていると、やっぱり面白くなってくるのですが、もし新人監督の第一作だったら、どう受け止めていいのかわからなくなるような映画です。鈴木清順の作品の中では、『陽炎座』が一番過激な映画ではないでしょうか。

蓮實 ここでの役者の使い方も過激ですね。演技をさせているようでいて、演技させていない。役者に演技などさせてやらないという点でも、過激な監督だと思います。元々清順さんは、脚本の段階で気に入らないと、書き直しをさせる人だった。新藤兼人にまで書き直させたという逸話もあります。しかし『陽炎座』の頃になると、脚本を直させるというよりも、現場で脚本を変えてしまう。前の晩に思いついたことを、そのまま撮るから、繋がらない映画になってしまったと思います。

伊藤 最初から繋がらないことを目的にしてやっているとも、言い切れないのですね。でも、八〇年代から鈴木清順の映画を見はじめると、繋がらないこと自体が面白いみたいな形で受け止めてしまいがちになります。その辺り、やはり受容の仕方が不幸だったのかもしれません……。

真の清順に達するために

伊藤 話題を変えて、鈴木清順の映画を今後どう受け止めていくべきかについて、うかがいたいと思います。繰り返しになりますが、鈴木清順はキャリアを通して、本質的には映画を崩していった監督として受け止めるのがひとつの筋だと思います。ただ、蓮實さんの受け止め方では、元々基本ができている監督であり、そこを見よということですよね。しかし、鈴木清順から影響を受けている監督たちは、たとえばタランティーノにしても、審美主義的に継承しがちです。原色の使い方とか、様式美とか、そういう面に影響を受けながら映画を撮るわけです。では我々は、ここから先、どのように鈴木清順の映画と向き合っていけばいいのか。蓮實さんの考えをお聞かせいただけますか。

蓮實 現在では、あらゆる映画が、DVDなどで簡単に見られる時代になっています。鈴木清順さんの作品も、四分の三ぐらいは見ることができる。そうすると、見られないことが惜しくなくなってくる。昔は、名画座にしかかからなかったから、見逃す手はないと思って必死に通ったわけです。ところが、いつでも見られるんだからと人びとが考える時代に、鈴木清順の何を見よと、批評家や教師が言えばいいのか。ひとつには、逆説的になりますが、『東京流れ者』は、しばらく誰にも見せないようにしたい。あれを見たら誰��が面白いと思ってしまうので、そのような面白さを禁じないと、真の清順には達しえないからです。もちろん、真の清順なんて存在するはずもありませんが、一九四〇年代のおわりに松竹に入り、助監督として鳴かず飛ばずの生活をして、日活に移って映画を撮りはじめた。時々妙なものを撮るけれども、会社に大変な迷惑をかけたわけではないし、その中から清順さん独特の面白さを次々に発明していったわけです。まさに撮ることによる映画の発明を実践しておられたと思います。その面白さについて、しばらくは『東京流れ者』のことは忘れて論じるべき時がきている気がします。『東京流れ者』は、わからないことがわかりやすい映画だからです。ところが、わかるということがわかりにくい映画を、清順さんは撮っている。『悪太郎』がそうです。どこが面白いのかがすぐにわからないけれども、じっと見ていると、ロケーションが素晴らしかったり、人物と風景の関係が素晴らしいということがわかってくる。ですから、私は、『東京流れ者』を当分見ることを自粛せよと言いたい(笑)。あれを見て、鈴木清順のわからなさを安易に面白がってはいけないと思います。

野川由美子と和泉雅子

伊藤 『悪太郎』は、十年ぐらい前に見て以来、見返していないのですが、抒情的な描写がとても印象的でした。あの映画ではあと、和泉雅子が好きなんです。彼女は『刺青一代』にも出ていて、こちらもとてもいいですね。高橋英樹が、「俺のカラダは汚れてるんだ」と言って、胸をはだけて刺青を見せます。その時の、切り返しショットでの和泉雅子の表情が素晴らしかった。言葉が漏れ出そうになるのをグッとこらえて、無言で男を見つめるんです。こんないい表情をする女優なんだと感動しました。

蓮實 和泉雅子って、かったるい女優だと思っていたけれど、確かに『刺青一代』や『悪太郎』の彼女はいいですね。

伊藤 かったるい、ですか。あと女優では、蓮實さんも追悼文で触れられていた、『春婦傳』(一九六五年)や『河内カルメン』(一九六六年)の野川由美子ですね。『春婦傳』も長い間見返していないのですが、戦争中の中国が舞台で、真夜中に砲弾が火花のように炸裂するなかを彼女が走るのが、記憶に焼きついています。

蓮實 闇の大地を、野川由美子が疾走する。それが単なる抽象的な疾走ではない。砲弾が飛び交う中を、走りに走る。あの具体的な疾走ぶりに、私はただただ感動してしまう。

伊藤 カメラも横移動するんですね。細部の記憶はあやふやなのですが、野川由美子は、『肉体の門』(一九六四年)より『春婦傳』の方が一段上でした。

蓮實 そう思います。『肉体の門』もいいけれども、やはり『春婦傳』における野川由美子のあの疾走ですね。つまり、あれだけ走ると、息が切れてしまう。その必死な女優の姿を見せてしまうところが、清順さんの演出の素晴らしさだと思います。野川由美子は『悪太郎伝 悪い星の下でも』(一九六五年)でも非常にいい。少し崩れた感じがよかった。もちろん東映のやくざ映画、たとえばマキノ雅弘作品にも出ていたけれども、崩れるようで崩れきらない女の意地みたいなものが、野川由美子にはあるんです。清順さんは、そういうものが本当に好きだったと思いますね。

伊藤 野川由美子は日活専属ではないので、鈴木清順が繰り返し起用したということは、彼女が気に入っていたんでしょうね。

蓮實 お気に入りといえば、『関東無宿』の伊藤弘子もそうでしょう。和服姿で小林旭を惑わす妙齢のファム・ファタルとして逸品でした。『陽炎座』にも出演依頼をしておられますから、清順さんの無意識に触れる何かを持っていた女優だとおもいます。ところで、伊藤さんが最初に見られたのは、『ツィゴイネルワイゼン』だとおっしゃいましたよね。

伊藤 はい、中学二年生の時です。

蓮實 あれが一九八〇年の公開ですから、そこから三五年以上経っている。清順さんが日活で撮りはじめてから『ツィゴイネルワイゼン』までが、ほぼ二五年です。この間、彼は二本立ての裏番組を律儀に撮っていましたが、その時期の方が短い。ここが難しいところだと思います。清順映画の難解さが面白いんだという受け止められ方をしてから今日まで三五年ですが、それは、鈴木清順にとってではなく、我々映画を見るものにとっての不幸であるような気がします。清順さんご自身は「代表作は何か」と聞かれると、「最後に撮ったものです」とか「これから撮るものです」と言っていましたが、自分の映画で何が好きだったのかについては、ついに最後まで語らなかった。ところが、我々から見てみると、少しも難しくない清順映画があって、その中には、評価することの難しさで見るものを途惑わせる作品がいくつかあるわけです。『春婦傳』だって難しくはない。ただ、我々をたじろがせてしまう何かがある。それが撮りたいものだったかどうかはともかく、この場面をこのように撮るぞという時には、本気に撮れる人だった。

唯一のスター小林旭

伊藤 蓮實さんとはちょっと違うかもしれませんが、僕が鈴木清順の映画で一番好きなのは、『殺しの烙印』の防波堤の銃撃戦です。宍戸錠が自動車の下に潜り込んで、敵に近づいていくのですが、その見た目で銃撃戦を捉える、前進移動のローアングル・ショットがあります。戦慄するショットでした。こんなアクションシーン、こんなショットにはめったに出会えるものではない。僕が鈴木清順を心から好きなのは、あのショットを撮ったからだと思います。ところが、この場面について、防波堤にあんなふうにロープが置いてあるなんてご都合主義でおかしいと言う人がいる。逆に、ご都合主義だからこそ面白いと言う人もいる。でも、僕は単にアクションシーンとして素晴らしいと思うんです。あれを越える銃撃戦があるとしたら、ゲルマンの『道中の点検』のラストぐらいではないでしょうか。蓮實さんは、『殺しの烙印』や『東京流れ者』はあまりお好きではないのでしょうか。

蓮實 『東京流れ者』は好きですが、『殺しの烙印』はそんなに見直していません。告白してしまうと、私は、宍戸錠という役者があまり好きになれなかった。あの頬っぺたの膨らみ方が、どうも好きではない。宍戸錠に比べると、圧倒的に小林旭が好きでした。たとえば、『関東無宿』の冒頭、橋の上を歩いているロングショットに続いてすっとバストショットになった時の、その顔の傷の見せ方が、実にいい。あの頃、スターは唯一小林旭しかいなかった。いい二枚目の人たちがたくさんいたし、アクション俳優も何人かいたけれど、役者としては小林旭が飛び抜けて好きでした。多分私は、日活ファンとしては失格だと思います。エースのジョーが好きじゃないなんて言っているぐらいだから(笑)。実は、石原裕次郎も渡哲也もあまり好きではない。『東京流れ者』の渡哲也に比べたら、『刺青一代』の高橋英樹や『花と怒涛』の小林旭の方がはるかにいい。なぜそこまで言えるのかというと、着流し姿が似合うかどうかなんです。渡哲也もいいんだけれど、どこか和服が似合わない。ところが高橋英樹も小林旭も、和服が着られる人たちなんです。小林旭の『関東無宿』は、特に後半部分は何度見てもいいですねぇ。着流しで雪駄を履く感じが様になっている。ふっと振り返る瞬間の演技も、いわゆる東映のやくざ映画とは違う。人間のもっと生々しい感じが出ているんですよ、あの頃の小林旭や高橋英樹には。

伊藤 今回鈴木清順が亡くなって、どれも見直したばかりなんですが、そういう点に注目して、もう一度見たくなりました。鈴木清順の映画での小林旭は、他の監督の時と違って、暗くて翳りがありますよね。

蓮實 小林旭は、他の監督の映画では随分笑っている。でも清順さんの映画では、『関東無宿』にしても『俺たちの血が許さない』(一九六四年)にしても、ほとんど笑わない。あの笑わない小林旭が好きなのです。

伊藤 読売新聞の追悼文によると、蓮實さんが鈴木清順さんに最後に会われたのは、二〇〇五年に『オペレッタ狸御殿』が公開された時ですね。

蓮實 そうです。東海大学で、山根貞男さんと一緒に、清順さんにインタビューさせてもらった時が最後です。清順さんは私よりも一回りぐらい年上なのですが、「蓮實さん、蓮實さん」と会えば気さくに声をかけてくださる方だった。一度、NHKでもばったりお会いしたことがあったのですが、「今日は役者ですわ」と苦笑しておられました。世代的にいうと、私の母が大正元年生まれで、それで大正というものに若干惹かれるところがあって、清順さんに親しみをおぼえるのも、そういうところが関係しているのかもしれません。恩師の山田𣝣先生も大正生まれで、何か近いものを感じてしまう。瀬���昌久さんも清順さんとほぼ同世代で、初対面なのに、昔からの知り合いのような感じで話をしてくださいました。なぜか大正生まれの人たちとは馬が合うのです。ただ、三島由紀夫と馬があったかというと、そうはならなかった気もしますが(笑)。

伊藤 その世代だと、戦争を経験していますよね。鈴木清順監督も学徒出陣で応召し、輸送船が攻撃を受けて、海を漂流したりもしました。『春婦傳』で戦争が描かれていますけれど、やはり戦争体験が、後々の作風に影響を及ぼしたと考えられるでしょうか。

蓮實 よくわかりません。それは、わかろうとする気持ちなど一切ないというのが、私の依怙地なところかも知れません。おそらく何かしらの関係はあったのかもしれませんが、鈴木清順監督は、そのことが映画の上に影響を及ぼすほど、やわな人ではなかろうと思う。戦中の記憶が映画なり、彼の作風なりに現われるほど、体験そのものがやわなものではないはずでしょうし、我々にわかる程度の影響だったとしたら、映画なんか撮らないんじゃないかという気もします。

伊藤 もしかしたら戦争で死んでいたかもしれない。だから、戦後の自分の人生は、ある意味で余生みたいな感覚があって、そのことが、特定のイデオロギーを主張しない、相対主義的な態度にどこかで繋がっていった。そういう予想も立てられるとは思いますが、蓮實さんのお考えでは、それは違うということですね。

蓮實 そのことは誰も知り得ないと思うし、また知ったからといって、清順さんの映画への理解が深まるものではないということです。つまり、あの頃の男たちは、多かれ少なかれ、みんな死にかけている。瀬川さんだって、学徒兵として戦争に行っておられたし、山田𣝣さんにしてもそうです。でも、そのことが後の彼らにどのような影響を与えたかは、私たちにはわからないことだと思います。また、簡単にわかった気になってはいけない。あの世代の方々にとって、戦争体験というものが本当に何を意味しているのか、実体験のない私にはイメージできない。撃沈された輸送船から放りだされた清順さんが波間を漂っている姿など、絶対に想像できないし、してはいけないと思う。確かに、戦争を生き延びたという感覚はあるのでしょうが、だからといって、終戦の時は二十歳ぐらいですから、それ以降が長い余生ということでもないでしょう。その辺りは、本当に想像がつきません。

蓮實重彥氏に聞く(聞き手=伊藤洋司) 鈴木清順追悼|書評専門紙「週刊読書人ウェブ」

0 notes

Quote

伊藤

二月十三日に、鈴木清順監督が東京都内の病院で亡くなられました。大正十二年、すなわち一九二三年生まれの九三歳でした。遺作は二〇〇五年公開の『オペレッタ狸御殿』になります。蓮實さんは、死去のニュースをどのような気持ちで受け止められましたか。

蓮實

何か特別な「気持ち」があったかと言えば、ほとんどなかった。もうお撮りになることはないと思っていましたし、新作に入られるという噂をフランス経由で聞いたこともあったのですが、それはないだろうと思っていましたから。あのように自分の撮りたい映画をほとんど好き勝手に撮られた方ですから、大往生を遂げられてほっとした。これが正直な気持ちです。

伊藤

読売新聞の追悼文(二月二七日朝刊)に書かれていましたが、蓮實さんは一九九一年に、鈴木清順監督と一緒にロッテルダム映画祭に参加されています。個人的な親交もあったとのことですが、最初に出会われたのはいつのことでしょうか。

蓮實

鈴木清順問題共闘会議があった頃のことです。『シネマ69』のインタビューで、山根貞男さんをはじめ編集部の方々が青山のあたりに席を設け、数人でお話しをうかがった記憶があります。

伊藤

一九六八年四月に、鈴木清順監督が日活から解雇を通告されたことに端を発して、六月に銀座でデモが行なわれ、七月には鈴木清順問題共闘会議が結成されました。このデモに、蓮實さんも参加されたとうかがっています。

蓮實

当時、シネクラブ研究会をやっていた川喜多和子さんが、清順さんの全作品上映会を企画していました。けれども、日活がフィルムの貸出しを拒否し、全作品を封鎖してしまったので、デモが組織されたわけです。だから、最初は「清順映画を見せろ」ということが、デモの主旨だった。それが段々、「資本主義体制下では、映画を撮ること自体が犯罪だから、清順も撮ってはいかん」というような話になってしまった。私はそんなことはないだろうと思い、「撮れる機会があれば撮っちゃっていいんですよね」と清順さんにうかがうと、「そりゃ撮りますよ」と笑っておられました。

伊藤

蓮實さんは個別の問題として考えて参加されたのだと思いますが、このデモは時代状況もあって、学生運動とも繋がりを持たざるを得なくなったようです。当時の状況をもう少しお聞かせいただけますか。

蓮實

私は責任者ではなかったんですが、しかるべき社会的な地位にあるということもあり、川喜多さんから、デモのまとめ役をやってくれないかと依頼され、「デモをまとめることなんてできません」と答えるしかなかった。事実、松田政男さんが学生を連れて入ってきて、渦巻きデモで盛り上げて、最後には総括を行ったりしている。総括なんてちゃんちゃらおかしいと醒めた目で見ていましたが、私服の警官ともかなり危うい関係になり、私が出てゆき、「お名前を教えていただけますか」とその私服に訊ねると、「教えられません」と答えたので、「あなたは公僕だから、教える義務がある」と言い返したりしたのをおぼえています。

伊藤

鈴木清順問題共闘会議による裁判の支援にも関わりになられたのでしょうか。

蓮實

形式上は支援者のひとりでありましたが、実際はほとんど関わりませんでした。共闘会議の最初の集まりにいくと、無償の政治的色が強く、自分の出る幕ではないと思って、そのまま帰ってしまいました。

伊藤

この解雇問題のそもそものきっかけが、『殺しの烙印』(一九六七年)という作品です。これが日活社長の堀久作から、難解だと非難されました。僕の大好きな映画です。はじめて見たのは大学生の時です。何がなんだかよくわからないのですが、めちゃくちゃ面白い映画だと、そういう印象をずっと持っていました。でも、数年前にDVDで見直して、考えが変わりました。序盤で、殺し屋ナンバー1を護送する最中に銃撃戦が起こります。トンネルがいくつもある細い道で、向こうから襲ってくる。僕はずっと、この場面は空間的な位置関係がデタラメだと思っていたのですが、ゆっくり再生して見てみると、そうではないことがわかりました。

蓮實

細部は結構律儀に撮られているのがわかります。

伊藤

位置関係がすべてわかるように撮られているのに気づいて、びっくりしました。空間は多少歪んでいるようには思うのですが、それでもわかるように古典的に撮られていたのです。この場面だけではなく、物語の全体が、何が起こっているのかという点に関しては明瞭で、すべて示されています。その意味では、わけのわからない映画ではまったくありません。八〇年代以降のいくつかの「難解」な作品とは明らかに違うのです。実は、『東京流れ者』(一九六六年)ともちょっと違います。

蓮實

鈴木清順監督が我々に残したインパクトはあまりに強烈で、清順映画を見ることより、清順について語ることの喜びを誰もが行使しすぎていたと思います。鈴木清順と聞くと、何か言葉に出したくなる。その言葉は、結局のところ、「難解な清順美学」というものに尽きてしまう。そう言っておけばいいとみんなが思っており、『ラ・ラ・ランド』のデミアン・チャゼル監督までが、『東京流れ者』の影響について語ってしまう(笑)。『ラ・ラ・ランド』が、色彩の使い方において『東京流れ者』から間接的に影響を受けたというのは、わかりやすい話ではある。しかしチャゼル監督には、こう言いたい。『東京流れ者』に関してはともかく、清順さんは一九五〇年代から撮っていた人であり、他の映画をまともに見ていますか。清順さんはごく普通に映画を撮れる人なんですよ、と。もちろん非常に面白い個人的な視角も入ってきますが、難解な清順美学などと考えられているものは、我々にとって、もっともわかりやすいものでしかない。清順監督の真の意味での「難解さ」は、彼の撮ったごく普通の映画に現れている。私が好きな『悪太郎』(一九六三年)のような作品です。『悪太郎』は『野獣の青春』(同年)の直後に撮られています。『野獣の青春』では、色彩としての赤が強調されていたり花びらが舞ったり、いわゆる清順美学といわれているもので見るものを惹きつける。それが『悪太郎』ではがらりと変わって、ごく普通の地方映画になっている。ロケーション効果も見事です。背景となった土地の雰囲気や人物の動かし方は、ほとんど松竹映画を思わせさえする。導入部で高峰三枝子と山内賢を乗せた二台の人力車が広い堀端を行く複数のショットなど、胸がどきどきするほど素晴らしい。清順さんはそういう普通の映画を撮れる人であり、人はそこを見ずに、清順美学と呼ばれているものだけを語ってしまう。しかも、美学と呼ばれているものを人々が本当に目にしてるかといえば、言葉で納得してしまっているだけです。八〇年代以降の鈴木清順作品と『殺しの烙印』は違うと今おっしゃったけれど、まさにその通りであって、上層部の評判が悪かったとはいえ、『殺しの烙印』は商品として充分使い物になっている。清順さんは五〇年代からずっと撮りつづけ、B級的・裏番組的な側面はあったにしろ、それで酷い損害を会社に与えたことなどまったくない。ただし、時々ちょっといたずらをしてみることがあって、それが受けたので、ご自身もそちらの方向にいくところがあった。そんな感じだったと思いますね。

伊藤

一九六二年までの初期の作品では、『すべてが狂ってる』(一九六〇年)が飛び抜けて好きなんです。戸外での若者たちの歩行や自動車の走行の感覚、さらには室内の性的な場面での、ネ津良子や中川姿子の瑞々しい演技など、どれも素晴らしいですよね。語りの経済性がしっかり尊重されていて、ロケーション撮影のリアリズムも魅力的です。こういうのを見ると、普通の映画をきちんと撮れる監督だということがよくわかります。そうした基本がしっかりしているから、映画を崩して撮っても大丈夫なんですよね。

蓮實

下手な人が崩すと、どうしようもなくなってしまう。ただ、清順さんが演出のうまい監督だとは、誰も言いませんでした。見る前から、演出が変だと思われていたのです。『すべてが狂ってる』は、私も非常に好きな映画です。日活だけはなくて、当時の五社では、地方ロケが多かった。その土地の雰囲気をうまくとらえて、地元の人たちにも見てもらおうという狙いがあったのでしょう。だから『けんかえれじい』(一九六六年)にしても、備前と会津若松が舞台になっている。それぞれの場面がその場所で撮られているかどうかはともかく、このふたつの舞台が素晴らしい。しかも、会津では白虎隊をからかっている。私は、監督の語る言葉などほとんど信用しませんし、その言葉で論を立てることもしない人間ですが、清順さんが「明治が嫌いだ」と言っていたことだけは、信用しています。つまり明治維新も嫌いであり、白虎隊なんてちゃんちゃらおかしいと思っていた。よくあんな映画を会津若松で撮れたなという気がするほど反明治的であり、大正・昭和の感じが強い。それから、ラストの鶏小屋における乱闘シーン。あそこも、本当は全部が正しく繋がるように撮られているのですが、余計なことをひとつ見せることによって、何をやっているかがわからなくなる。つまり仲間がみんな縛られているところで、高橋英樹が蝋燭の火でロープを焼き切って逃れる。それで最終的に喧嘩に勝ったり、ふと北一輝が出てきたりするところも格別に面白い。

伊藤

『けんかえれじい』では、高橋英樹と浅野順子の、最後の別れの場面が大好きなんです。修道院に入るという浅野順子が、高橋英樹の部屋を出て障子を閉めるんですが、その後、ふたりは障子越しに指をなぞり合う。すると、女の指が奥から障子をそっと突き破って男の指に触れるんです。この指が本当に素晴らしいと思います。まさに正統派の演出です。

蓮實

おっしゃる通りですね。障子といえば、石原慎太郎を思い起こしがちですが、そんなことを忘れさせるほど、あの場面は素晴らしい。ふたりは、破れた障子を通して指を絡ませることしかできない人たちだった。その関係が実にうまく描かれている。グリグリ坊主の高橋英樹の凛々しい立ち振る舞いが実にいい。男優では『関東無宿』(一九六三年)の小林旭も素晴らしいし、ああやって役者を真に活かすことができる監督は、そうはいないと思わせるほど演出がうまい。

伊藤

『関東無宿』は、窓の外が黄色から青紫に変ったりする演出に目がいきがちなのですが、やはり物語がきちんと語られていますよね。組の違うふたりの男、小林旭と平田大三郎が、それぞれやくざ社会の中で追いつめられていく。その一方で、女学生役の中原早苗が、やくざ社会に入っていく。三人の物語が端正な演出により並行して描かれていて、胸を打たれます。ただし、『けんかえれじい』に関してですが、蓮實さんは以前『ユリイカ』で、ラストの雪に寒さが感じられないと指摘されました。この寒さの欠如は欠点ではなく、映画的な運動を表層に露呈させるための演出だとされました。『花と怒涛』(一九六四年)のラストにも新潟の雪景色が登場し、これもセットで作られた感じが強くて、寒さが欠落しています。ただ、ここでは『けんかえれじい』のように見事な映画的運動が組織されているとは言えません。雪の場面を見ていると、正直に言えば、もうちょっと寒さを感じさせてもいいような気がします。一九六〇年代なら、大映の三隅研次や、東映の加藤泰の雪は本当によかったと思います。鈴木清順の描く雪は、それらとは少し違っています。それに、グリフィスの『東への道』の終幕を考えれば、雪の寒さと映画的な運動の両立は、本来、十分可能ではないかと思います。蓮實さんはどのように考えていらっしゃいますか。

蓮實

『東への道』はロケーションですよね。清順監督の映画の雪は、ほとんどセット撮影ですからね。その違いはあると思います。「アメリカ映画は、あんなところによくロケーションにいけるなあ。僕もやってみたい」ということを、清順さんはよく言っておられました。グリフィスのように雪の冷たさを表現するのは、自分たちには端からできないと思っていらしたんじゃないでしょうか。

伊藤

雪の寒さの描写に、まるで興味がなかったようなふしも感じるのですが。

蓮實

そこまではわかりませんが、実際に雪景色の中で撮っている『東京流れ者』にも、寒さは季節として描かれていない。

伊藤

季節感の不在について、蓮實さんは『ユリイカ』で論じておられました。

蓮實

それも、「明治が嫌いだ」ということと、どこか通じる���のがある気がする。

伊藤

先程、高橋英樹がいいとおっしゃられました。『刺青一代』(一九六五年)での彼の演技も素晴らしいですよね。この作品では、ラストの殴り込みの場面が有名です。水色の襖を次々と開け、その次に黄色い襖を開けていき、さらには暗闇の中で、拳銃の銃口から赤い光が放たれます。多くの映画監督に影響を与えている場面ですね。でも、この殴り込みだけでなく、そこに至るまでの盛り上げ方も素晴らしいんです。抑えた描写で、徐々に、だが確実に情感を盛り上げていく。この演出がしっかりしているから、最後の抽象的な様式美も、多くの観客に受け入れられたんだと思います。

蓮實

私は『刺青一代』が公開された年の暮れにフランスから帰ってきたので、リアルタイムでは見ていない。一九六二年の秋から六五年までの作品は、すべて後に名画座などで見たものです。

伊藤

蓮實さんがはじめてご覧になった鈴木清順監督の映画は、どの作品ですか。

蓮實

『裸女と拳銃』(一九五七年)だったと思います。先程『悪太郎』が好きだという話をしましたが、そういう意味でいうと、私にとっての鈴木清順は、「太郎」の人なんです。本名が清太郎であり、私がはじめて見た清順監督の映画で主演していたのが、水島道太郎。最初見た時は、この人がどうして主演をはれるのか、不思議な感じを持ちながら見ていました。では、『裸女と拳銃』をどうして見ることになったのか。私の高校の先輩に三谷礼二という、後にオペラ演出家になった方がいるんです。彼は大学時代、『孤獨の人』という映画に出演して、大学を退学処分になっています。『孤獨の人』は学習院の高等科が舞台になっていることもあり、映画の衣装として、私も制服を貸したりしたのですが、三谷さんはその後、日活の宣伝部に移ったので、大学時代の私はよく試写室で公開前の映画を見せてもらいました。ある時、「三谷さん、今日は何か面白いのない?」って聞くと、「清太郎があるから来い」と言われて見たのが、『裸女と拳銃』だった。めちゃくちゃ面白くはなかったけれど、なかなかよかった。次の『暗黒街の美女』(一九五七年)も水島道太郎主演で、その頃の清順さんの映画は、当時日比谷にあった日活の試写室で見ました。飯島正さんなどが来ておられ、胸をどきどきさせながら見た記憶があります。

伊藤

『裸女と拳銃』が鈴木清太郎名義の最後の映画で、『暗黒街の美女』で鈴木清順に改名したんですね。『暗黒街の美女』はダイヤモンドをめぐる話です。男がダイヤを飲み込んで死ぬと、その男の腹を割いてダイヤを取り出すんです。すごい話だなと思いながら、楽しんで見ました。デビュー時から毎年何本も撮りつづけているのですが、一九六〇年代に入ると、長門裕之主演の『密航0ライン』(一九六〇年)や、『百万弗を叩き出せ』(一九六一年)と『俺に賭けた奴ら』(一九六二年)という、和田浩治主演のボクシング映画などを撮ります。

蓮實

『密航0ライン』もなかなかのものでしたね。

伊藤

長門演じる新聞記者が、国際密輸組織を追う話です。横浜でロケをしていて、テンポがよく、長回しのショットも充実していました。話が前後しますが、『素ッ裸の年令』(一九五九年)は赤木圭一郎の初主演作で、ローティーンやくざたちのオートバイ映画です。『散弾銃の男』(一九六一年)は無国籍的なアクション映画で、主演の二谷英明扮する流れ者が、突然アコーディオンを弾きながら歌い出したりしました。六〇年に五本、六一年には六本も公開されていて、六二年の『ハイティーンやくざ』と『俺に賭けた奴ら』、六三年の『探偵事務所23 くたばれ悪党ども』『野獣の青春』『悪太郎』『関東無宿』とつづきます。『野獣の青春』で、鈴木清順は変わったと言われています。映画館のスクリーンの裏側に組織の事務所があるという設定が、なんだか想像力を刺激して、強く印象に残ります。

蓮實

リアルタイムでは見ていない時期なので、『野獣の青春』は帰国後に新宿昭和館で見ました。

伊藤

僕は一九六九年生まれなので、ほとんどの鈴木清順の映画をリアルタイムでは見ていないんです。『ツィゴイネルワイゼン』(一九八〇年)と『陽炎座』(一九八一年)さえ、小学生でしたから見逃しました。ただ、世間でかなり話題になっていたので気になっていて、中学二年生の時に『ツィゴイネルワイゼン』を見ました。これが僕の鈴木清順の初体験です。何がなんだかわからない異様な衝撃を受けたのですが、この映画から入ったことは、ある意味で不幸だったと思います。その後、『関東無宿』などをテレビで見たのですが、スタンダードサイズに切られていて、正直なところ、当時は今ひとつよくわかりませんでした。鈴木清順の真骨頂が日活時代にある、特に六三年から六七年だと確信できたのは、大学生になってからのことです。そんな経緯があって、いまだに不安定な姿勢を示すことがあり、『ツィゴイネルワイゼン』自体も、この歳になっても幽霊映画として熱烈に好きなんです。

蓮實

ご本人は「大正三部作」とは言いませんが、あの頃の清順さんは、荒戸源次郎という面白いプロデューサーが出てきて、清順作品をサポートした。しかも上映がテントで、『ツィゴイネルワイゼン』は、東京タワーの下に設営されたテントで見た記憶があります。その前に『悲愁物語』(一九七七年)があったけれども、あれは松竹系だったので、やはり『ツィゴイネルワイゼン』は久々のカムバックという感じもあり、「清順さんやってるなあ」と嬉しく思いました。もちろん映画としても非常に面白かった。ただ、この清順は「やさしい作家」だとも思いました。つまり評判になりやすい映画じゃないですか。私は、むしろ評判になりにくい清順が好きなところがあり、『悪太郎』にしてもそうですね。『ツィゴイネルワイゼン』からは、『陽炎座』『カポネ大いに泣く』(一九八五年)『夢二』(一九九一年)とあり、その頃の清順さんは、世界的な有名人だった。読売新聞の追悼にも書いたけれども、ロッテルダム映画祭では、誰よりも清順さんがスターだった。海外の他の映画祭でも、清順さんとは何度かご一緒しましたが、トリノ映画祭での『東京流れ者』の上映後は、外国人の観客までが「トウキョウ、ナガレモノー♪」って歌いながら劇場から出てくる。こんなに簡単に「毛唐」を騙していいものかと苦笑した記憶があります。『ラ・ラ・ランド』のチャゼル監督までが騙されてしまったわけですから(笑)。

伊藤

『東京流れ者』は、ラストのアクションシーンが基本を崩していて、すごいですよね。単にクラブのセットが抽象的というだけではなくて、カット割りがおかしいんです。白いスーツの渡哲也が黒服の男を撃つと、撃たれた男のピストルが飛んで、ピアノの鍵盤の上に落ちるのですが、飛んでいく方向が明らかに逆なんです。また敵方の男たちが入ってくる時に、どちらの方向から来たのかわからないショットがあります。翌年の『殺しの烙印』ともちょっと違うんですね。ただ、こうしたデタラメさをそれ自体面白いと受け止めていいのかどうか。古典的な基本を踏まえながらも、あえてここは踏み外して撮っていると考えればいいんでしょうけれど。崩すことそれ自体に価値があるというのは、ちょっと危うい気がします。ともかくこの辺りの崩し方が、『ツィゴイネルワイゼン』以降、さらに徹底されていくのではないでしょうか。

蓮實

『陽炎座』は、あえて繋がらない映画として撮られている。

伊藤

たとえば冒頭の橋と階段なんて、ここまで崩していいのかというぐらいデタラメに撮っています。ちゃんとした映画を撮れる監督だからと思って見ていると、やっぱり面白くなってくるのですが、もし新人監督の第一作だったら、どう受け止めていいのかわからなくなるような映画です。鈴木清順の作品の中では、『陽炎座』が一番過激な映画ではないでしょうか。

蓮實

ここでの役者の使い方も過激ですね。演技をさせているようでいて、演技させていない。役者に演技などさせてやらないという点でも、過激な監督だと思います。元々清順さんは、脚本の段階で気に入らないと、書き直しをさせる人だった。新藤兼人にまで書き直させたという逸話もあります。しかし『陽炎座』の頃になると、脚本を直させるというよりも、現場で脚本を変えてしまう。前の晩に思いついたことを、そのまま撮るから、繋がらない映画になってしまったと思います。

伊藤

最初から繋がらないことを目的にしてやっているとも、言い切れないのですね。でも、八〇年代から鈴木清順の映画を見はじめると、繋がらないこと自体が面白いみたいな形で受け止めてしまいがちになります。その辺り、やはり受容の仕方が不幸だったのかもしれません……。

伊藤

話題を変えて、鈴木清順の映画を今後どう受け止めていくべきかについて、うかがいたいと思います。繰り返しになりますが、鈴木清順はキャリアを通して、本質的には映画を崩していった監督として受け止めるのがひとつの筋だと思います。ただ、蓮實さんの受け止め方では、元々基本ができている監督であり、そこを見よということですよね。しかし、鈴木清順から影響を受けている監督たちは、たとえばタランティーノにしても、審美主義的に継承しがちです。原色の使い方とか、様式美とか、そういう面に影響を受けながら映画を撮るわけです。では我々は、ここから先、どのように鈴木清順の映画と向き合っていけばいいのか。蓮實さんの考えをお聞かせいただけますか。

蓮實

現在では、あらゆる映画が、DVDなどで簡単に見られる時代になっています。鈴木清順さんの作品も、四分の三ぐらいは見ることができる。そうすると、見られないことが惜しくなくなってくる。昔は、名画座にしかかからなかったから、見逃す手はないと思って必死に通ったわけです。ところが、いつでも見られるんだからと人びとが考える時代に、鈴木清順の何を見よと、批評家や教師が言えばいいのか。ひとつには、逆説的になりますが、『東京流れ者』は、しばらく誰にも見せないようにしたい。あれを見たら誰もが面白いと思ってしまうので、そのような面白さを禁じないと、真の清順には達しえないからです。もちろん、真の清順なんて存在するはずもありませんが、一九四〇年代のおわりに松竹に入り、助監督として鳴かず飛ばずの生活をして、日活に移って映画を撮りはじめた。時々妙なものを撮るけれども、会社に大変な迷惑をかけたわけではないし、その中から清順さん独特の面白さを次々に発明していったわけです。まさに撮ることによる映画の発明を実践しておられたと思います。その面白さについて、しばらくは『東京流れ者』のことは忘れて論じるべき時がきている気がします。『東京流れ者』は、わからないことがわかりやすい映画だからです。ところが、わかるということがわかりにくい映画を、清順さんは撮っている。『悪太郎』がそうです。どこが面白いのかがすぐにわからないけれども、じっと見ていると、ロケーションが素晴らしかったり、人物と風景の関係が素晴らしいということがわかってくる。ですから、私は、『東京流れ者』を当分見ることを自粛せよと言いたい(笑)。あれを見て、鈴木清順のわからなさを安易に面白がってはいけないと思います。

伊藤

『悪太郎』は、十年ぐらい前に見て以来、見返していないのですが、抒情的な描写がとても印象的でした。あの映画ではあと、和泉雅子が好きなんです。彼女は『刺青一代』にも出ていて、こちらもとてもいいですね。高橋英樹が、「俺のカラダは汚れてるんだ」と言って、胸をはだけて刺青を見せます。その時の、切り返しショットでの和泉雅子の表情が素晴らしかった。言葉が漏れ出そうになるのをグッとこらえて、無言で男を見つめるんです。こんないい表情をする女優なんだと感動しました。

蓮實

和泉雅子って、かったるい女優だと思っていたけれど、確かに『刺青一代』や『悪太郎』の彼女はいいですね。

伊藤

かったるい、ですか。あと女優では、蓮實さんも追悼文で触れられていた、『春婦傳』(一九六五年)や『河内カルメン』(一九六六年)の野川由美子ですね。『春婦傳』も長い間見返していないのですが、戦争中の中国が舞台で、真夜中に砲弾が火花のように炸裂するなかを彼女が走るのが、記憶に焼きついています。

蓮實

闇の大地を、野川由美子が疾走する。それが単なる抽象的な疾走ではない。砲弾が飛び交う中を、走りに走る。あの具体的な疾走ぶりに、私はただただ感動してしまう。

伊藤

カメラも横移動するんですね。細部の記憶はあやふやなのですが、野川由美子は、『肉体の門』(一九六四年)より『春婦傳』の方が一段上でした。

蓮實

そう思います。『肉体の門』もいいけれども、やはり『春婦傳』における野川由美子のあの疾走ですね。つまり、あれだけ走ると、息が切れてしまう。その必死な女優の姿を見せてしまうところが、清順さんの演出の素晴らしさだと思います。野川由美子は『悪太郎伝 悪い星の下でも』(一九六五年)でも非常にいい。少し崩れた感じがよかった。もちろん東映のやくざ映画、たとえばマキノ雅弘作品にも出ていたけれども、崩れるようで崩れきらない女の意地みたいなものが、野川由��子にはあるんです。清順さんは、そういうものが本当に好きだったと思いますね。

伊藤

野川由美子は日活専属ではないので、鈴木清順が繰り返し起用したということは、彼女が気に入っていたんでしょうね。

蓮實

お気に入りといえば、『関東無宿』の伊藤弘子もそうでしょう。和服姿で小林旭を惑わす妙齢のファム・ファタルとして逸品でした。『陽炎座』にも出演依頼をしておられますから、清順さんの無意識に触れる何かを持っていた女優だとおもいます。ところで、伊藤さんが最初に見られたのは、『ツィゴイネルワイゼン』だとおっしゃいましたよね。

伊藤

はい、中学二年生の時です。

蓮實

あれが一九八〇年の公開ですから、そこから三五年以上経っている。清順さんが日活で撮りはじめてから『ツィゴイネルワイゼン』までが、ほぼ二五年です。この間、彼は二本立ての裏番組を律儀に撮っていましたが、その時期の方が短い。ここが難しいところだと思います。清順映画の難解さが面白いんだという受け止められ方をしてから今日まで三五年ですが、それは、鈴木清順にとってではなく、我々映画を見るものにとっての不幸であるような気がします。清順さんご自身は「代表作は何か」と聞かれると、「最後に撮ったものです」とか「これから撮るものです」と言っていましたが、自分の映画で何が好きだったのかについては、ついに最後まで語らなかった。ところが、我々から見てみると、少しも難しくない清順映画があって、その中には、評価することの難しさで見るものを途惑わせる作品がいくつかあるわけです。『春婦傳』だって難しくはない。ただ、我々をたじろがせてしまう何かがある。それが撮りたいものだったかどうかはともかく、この場面をこのように撮るぞという時には、本気に撮れる人だった。

伊藤

蓮實さんとはちょっと違うかもしれませんが、僕が鈴木清順の映画で一番好きなのは、『殺しの烙印』の防波堤の銃撃戦です。宍戸錠が自動車の下に潜り込んで、敵に近づいていくのですが、その見た目で銃撃戦を捉える、前進移動のローアングル・ショットがあります。戦慄するショットでした。こんなアクションシーン、こんなショットにはめったに出会えるものではない。僕が鈴木清順を心から好きなのは、あのショットを撮ったからだと思います。ところが、この場面について、防波堤にあんなふうにロープが置いてあるなんてご都合主義でおかしいと言う人がいる。逆に、ご都合主義だからこそ面白いと言う人もいる。でも、僕は単にアクションシーンとして素晴らしいと思うんです。あれを越える銃撃戦があるとしたら、ゲルマンの『道中の点検』のラストぐらいではないでしょうか。蓮實さんは、『殺しの烙印』や『東京流れ者』はあまりお好きではないのでしょうか。

蓮實

『東京流れ者』は好きですが、『殺しの烙印』はそんなに見直していません。告白してしまうと、私は、宍戸錠という役者があまり好きになれなかった。あの頬っぺたの膨らみ方が、どうも好きではない。宍戸錠に比べると、圧倒的に小林旭が好きでした。たとえば、『関東無宿』の冒頭、橋の上を歩いているロングショットに続いてすっとバストショットになった時の、その顔の傷の見せ方が、実にいい。あの頃、スターは唯一小林旭しかいなかった。いい二枚目の人たちがたくさんいたし、アクション俳優も何人かいたけれど、役者としては小林旭が飛び抜けて好きでした。多分私は、日活ファンとしては失格だと思います。エースのジョーが好きじゃないなんて言っているぐらいだから(笑)。実は、石原裕次郎も渡哲也もあまり好きではない。『東京流れ者』の渡哲也に比べたら、『刺青一代』の高橋英樹や『花と怒涛』の小林旭の方がはるかにいい。なぜそこまで言えるのかというと、着流し姿が似合うかどうかなんです。渡哲也もいいんだけれど、どこか和服が似合わない。ところが高橋英樹も小林旭も、和服が着られる人たちなんです。小林旭の『関東無宿』は、特に後半部分は何度見てもいいですねぇ。着流しで雪駄を履く感じが様になっている。ふっと振り返る瞬間の演技も、いわゆる東映のやくざ映画とは違う。人間のもっと生々しい感じが出ているんですよ、あの頃の小林旭や高橋英樹には。

伊藤

今回鈴木清順が亡くなって、どれも見直したばかりなんですが、そういう点に注目して、もう一度見たくなりました。鈴木清順の映画での小林旭は、他の監督の時と違って、暗くて翳りがありますよね。

蓮實

小林旭は、他の監督の映画では随分笑っている。でも清順さんの映画では、『関東無宿』にしても『俺たちの血が許さない』(一九六四年)にしても、ほとんど笑わない。あの笑わない小林旭が好きなのです。

伊藤

読売新聞の追悼文によると、蓮實さんが鈴木清順さんに最後に会われたのは、二〇〇五年に『オペレッタ狸御殿』が公開された時ですね。

蓮實

そうです。東海大学で、山根貞男さんと一緒に、清順さんにインタビューさせてもらった時が最後です。清順さんは私よりも一回りぐらい年上なのですが、「蓮實さん、蓮實さん」と会えば気さくに声をかけてくださる方だった。一度、NHKでもばったりお会いしたことがあったのですが、「今日は役者ですわ」と苦笑しておられました。世代的にいうと、私の母が大正元年生まれで、それで大正というものに若干惹かれるところがあって、清順さんに親しみをおぼえるのも、そういうところが関係しているのかもしれません。恩師の山田𣝣先生も大正生まれで、何か近いものを感じてしまう。瀬川昌久さんも清順さんとほぼ同世代で、初対面なのに、昔からの知り合いのような感じで話をしてくださいました。なぜか大正生まれの人たちとは馬が合うのです。ただ、三島由紀夫と馬があったかというと、そうはならなかった気もしますが(笑)。

伊藤

その世代だと、戦争を経験していますよね。鈴木清順監督も学徒出陣で応召し、輸送船が攻撃を受けて、海を漂流したりもしました。『春婦傳』で戦争が描かれていますけれど、やはり戦争体験が、後々の作風に影響を及ぼしたと考えられるでしょうか。

蓮實

よくわかりません。それは、わかろうとする気持ちなど一切ないというのが、私の依怙地なところかも知れません。おそらく何かしらの関係はあったのかもしれませんが、鈴木清順監督は、そのことが映画の上に影響を及ぼすほど、やわな人ではなかろうと思う。戦中の記憶が映画なり、彼の作風なりに現われるほど、体験そのものがやわなものではないはずでしょうし、我々にわかる程度の影響だったとしたら、映画なんか撮らないんじゃないかという気もします。

伊藤

もしかしたら戦争で死んでいたかもしれない。だから、戦後の自分の人生は、ある意味で余生みたいな感覚があって、そのことが、特定のイデオロギーを主張しない、相対主義的な態度にどこかで繋がっていった。そういう予想も立てられるとは思いますが、蓮實さんのお考えでは、それは違うということですね。

蓮實

そのことは誰も知り得ないと思うし、また知ったからといって、清順さんの映画への理解が深まるものではないということです。つまり、あの頃の男たちは、多かれ少なかれ、みんな死にかけている。瀬川さんだって、学徒兵として戦争に行っておられたし、山田𣝣さんにしてもそうです。でも、そのことが後の彼らにどのような影響を与えたかは、私たちにはわからないことだと思います。また、簡単にわかった気になってはいけない。あの世代の方々にとって、戦争体験というものが本当に何を意味しているのか、実体験のない私にはイメージできない。撃沈された輸送船から放りだされた清順さんが波間を漂っている姿など、絶対に想像できないし、してはいけないと思う。確かに、戦争を生き延びたという感覚はあるのでしょうが、だからといって、終戦の時は二十歳ぐらいですから、それ以降が長い余生ということでもないでしょう。その辺りは、本当に想像がつきません。

週刊読書人ウェブ 蓮實重彥氏に聞く(聞き手=伊藤洋司) 鈴木清順追悼 http://dokushojin.com/article.html?i=1051

0 notes

Photo

カポネ大いに泣く

(Capone Cries a Lot aka Capone's Flood of Tears)

(1984; Suzuki Seijun)

57 notes

·

View notes

Text

時代を駆け抜けた永遠のYOUNG MAN! 西城秀樹を忘れはしない<ザ ...

#歌舞伎 #嵐若松 [MSN]次は衣装を変え、10m以上組み上げられたセットを駆け登って頂上で再びゴンドラに乗り、空に舞い上がった状態で「恋の暴走」を歌い、「情熱の嵐」では乗り換えたゴンドラ … の大和屋竺で、『処女ゲバゲバ』('69)の若松孝二や『カポネ大いに泣く …

0 notes

Text

時代を駆け抜けた永遠のYOUNG MAN! 西城秀樹を忘れはしない<ザ ...

#歌舞伎 #嵐若松 [MSN]次は衣装を変え、10m以上組み上げられたセットを駆け登って頂上で再びゴンドラに乗り、空に舞い上がった状態で「恋の暴走」を歌い、「情熱の嵐」では乗り換えたゴンドラ ... の大和屋竺で、『処女ゲバゲバ』('69)の若松孝二や『カポネ大いに泣く ...

0 notes

Text

時代を駆け抜けた永遠のYOUNG MAN! 西城秀樹を忘れはしない<ザ ...

#歌舞伎 #嵐若松 [MSN]次は衣装を変え、10m以上組み上げられたセットを駆け登って頂上で再びゴンドラに乗り、空に舞い上がった状態で「恋の暴走」を歌い、「情熱の嵐」では乗り換えたゴンドラ … の大和屋竺で、『処女ゲバゲバ』('69)の若松孝二や『カポネ大いに泣く …

0 notes

Text

時代を駆け抜けた永遠のYOUNG MAN! 西城秀樹を忘れはしない<ザ ...

#歌舞伎 #嵐若松 [MSN]次は衣装を変え、10m以上組み上げられたセットを駆け登って頂上で再びゴンドラに乗り、空に舞い上がった状態で「恋の暴走」を歌い、「情熱の嵐」では乗り換えたゴンドラ ... の大和屋竺で、『処女ゲバゲバ』('69)の若松孝二や『カポネ大いに泣く ...

0 notes

Text

時代を駆け抜けた永遠のYOUNG MAN! 西城秀樹を忘れはしない<ザ ...

#歌舞伎 #嵐若松 [MSN]次は衣装を変え、10m以上組み上げられたセットを駆け登って頂上で再びゴンドラに乗り、空に舞い上がった状態で「恋の暴走」を歌い、「情熱の嵐」では乗り換えたゴンドラ … の大和屋竺で、『処女ゲバゲバ』('69)の若松孝二や『カポネ大いに泣く …

0 notes

Text

時代を駆け抜けた永遠のYOUNG MAN! 西城秀樹を忘れはしない<ザ ...

#歌舞伎 #嵐若松 [MSN]次は衣装を変え、10m以上組み上げられたセットを駆け登って頂上で再びゴンドラに乗り、空に舞い上がった状態で「恋の暴走」を歌い、「情熱の嵐」では乗り換えたゴンドラ ... の大和屋竺で、『処女ゲバゲバ』('69)の若松孝二や『カポネ大いに泣く ...

0 notes