#変形敷地

Photo

おはようございます。 薬師山の家|愛知県名古屋市 35坪の大きさの変形敷地は道路と最大で2mほどの高低差がありました。 #変形敷地 #高低差 #切妻屋根 #左官塗り外壁 #名古屋市 #青木昌則建築研究所 #マイホーム #一戸建て #新築 #家づくり #建築家 #建築家と建てる家 #設計事務所 #設計事務所愛知 #設計事務所岐阜 #設計事務所三重 #建築士 #建築 #設計 #住宅設計 #木の家 #自然素材 #丁寧な暮らし https://www.instagram.com/p/ChdUg6wPcgO/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#変形敷地#高低差#切妻屋根#左官塗り外壁#名古屋市#青木昌則建築研究所#マイホーム#一戸建て#新築#家づくり#建築家#建築家と建てる家#設計事務所#設計事務所愛知#設計事務所岐阜#設計事務所三重#建築士#建築#設計#住宅設計#木の家#自然素材#丁寧な暮らし

0 notes

Photo

変形敷地に建つ平屋ベースの家 #変形地 #変形敷地 #建築家 #設計士 #建築士 #一級建築士 #デザイン住宅 #住宅設計 #静岡の家 https://www.instagram.com/p/ChMwCjvvhyT/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

1年ぶりくらいの21世紀美術館。

ゴールデンウイークなので人出が凄くて吐きそう。

(尋常ではないくらい人が沸いている)

今回、有料コーナーは見たい作品がなかったので無料で鑑賞できる「POP UP ART」を鑑賞。

写真最初のインスタレーションは米国コロンビア大学の視覚芸術教授Sarah Sze(サラ・ジー)の作品「喪失の美学」。

大量生産される製品のみで制作されているらしく、建築的構造の中に自然のプロセスを表現しているそうで、巨大な未来都市の形をしたシャンデリアのようでちょっと素敵。

次のコンクリート作品は、支配構造への反発たるパンクの精神で作品を制作するスイス人作家ユニットのペーター・フィッシュリ(Peter Fischli ) ダヴィッド・ヴァイス(David Weiss)で「

無題・コンクリート・ランドスケープ」。

21美の中にこれだけ客がいるのに何故かここだけ一人も客がいない(笑)。

そっとガラス越しに作品に近づくと案内係の美術員さんがアイコンタクトで奥へと手招き(笑)。誘われるまま、誰もいない外の広いフロアにポツンと佇むこちらの綺麗な長方形のコンクリートを鑑賞開始。

しかし、不思議だ。

何の変哲もないコンクリートの塊なのに、誰もいないところでひとりで鑑賞していると、あらゆる雑念が消えて無の境地というか禅の世界観というか、不思議な感覚を覚える(笑)。

屋外で展示されると、時間と共に雨や光にさらされて埃がたまり、苔が生え、表面に凹凸が生じ、自然の変化が反映される風景表現となるということらしい。

なるほど、このコンクリートの塊から「詫び寂び」を感じ取った自分のセンスは間違いはなかった。

(なんやねん。笑)

2003年のヴェネチア・ビエンナーレで金獅子賞も受賞しているほどのユニットだけあって、こんなありきたりのコンクリートで哲学するパンキッシュなペーター・フィッシュリ& ダヴィッド・ヴァイスには今後も注目。

その他にもいろいろなアーティストの作品があったけど、今日はここまで。

帰り際、美術館前の石浦神社から上下黒の法被を着た子供中心の和太鼓奉納演奏が聞こえてきたけど、リズムが普通の「和」のリズムではなくベリーダンスなんかで有名な「アラブリズム」(笑)。

(なんとセンスのいい子供たちなんだ!)

このリズムに気が付いた自分のセンスの良さに再び感動。

そして、観光客にいつものように記念撮影を頼まれて、いつものように笑顔で了解する。

そして夕日を浴びながらフランス人とイタリア人とブラジル人とドイツ人とロシア人でごった返す長町武家屋敷を通って実家に帰宅。

(中国人はほとんど見かけなくなった)

22 notes

·

View notes

Text

何人もの雄たちとすれ違う。ギラギラとした視線が交錯する。いつにも増して、大きな息づかいが聞こえる。普段と同じ明かりのはずなのに、やけに明るく感じる。

隙間をようやく見つけて、一息つこうとしたそのとき、見せつけてくださった雄がいた。デカい…!

「あっ………………!」

両乳首をひねられ、思わず声が洩れる。上手い。気持ちのいい強さだ。腹に硬くてデカいそれが当たる。

ゆっくりと跪き、先端から銜えようとすると、頭を押さえ、挿し込んでくださる。えづきそうになったのは一瞬で、次の瞬間には恍惚として、だらしなく開き、ご奉仕させていただく。

しばらく犯してくださると、寝転され、腰の下に枕を敷き、穴にそれをそっと当てる。その後も、入口をただ擦るだけで、なかなか侵入してこない。あぁ…焦らさないでくれ…いや、焦らしてほしい…あぁ、疼いてくる…たまらねぇ…そう思っていると、鼻に小瓶があてがわれる。ツンとした懐かしい匂いに、思い切り息を吸い込む。そして、息を止める。蓋を閉めた気配を確認して、息を吐き出す。と同時に侵入が始まる。ぐわっと拡げてくださり、膨らんだ部分を包み込む。ナマの感触が心地よい。

「あとは楽勝だよな?」

うぉぉぉぉぉっっっっっ!そのまま一気に幹を沈めてくださるので、思わずなんか出る!

「なんや、ところてんか?」

自分でもよくわかっていない。わかるのは、そこがたまらなく気持ちいいということだけだ。ナマのロングストロークは、脳みその隅々まで犯されてるようで、多幸感で鳥肌が立つ。制御できない汁がダラダラと流れる。

「たまんねぇ…トロトロやなぁ!」

ゆっくりと但し確実に、気持ちのよいところを擦りあててくださる。あぁ…亀頭の形が思い描ける。

「ここはタチも気持ちいいんやで」

嬉しい。タチ様に気持ちよくなっていただきたい。開く。トロみか増したように感じる。あぁ…何もつけない交尾は最高や。

「うつ伏せになれ」

挿し込んだまま、体勢を変える。覆い被さってくださり、一段、奥に入る。相性がいい!

「俺のためのトロマンコやなぁ!」

両足を絡ませて、長いリーチでガツガツと打ち付けてくださる。全身とろけそう。

「あぁ…やべぇ……イきそ…………イク…イクイクイクイク……………っ!」

すげぇ出る…嬉しい…そのあとも擦り付けてくださる。

「あ、やべぇ…また出る…イクイク…イクイクイク…………っ!」

あぁ、やべぇ、さらにこじ開けられる…!中がニギニギと動いてしまう…!

「あ…あ…やっべ…イッ…ク………し…ぬ……っ」

うぉあっ!どこまで入ってくるんやぁ…すげぇ…体中が感じてる……っ!

そのまま、掻き回してくださり、精子のいい薫りが漂ってくる中、耳許で囁かれる

「俺のもんや」

そう言われて、思わず、腰を突き上げる。ビクンと中で返事がある。たまんね…

71 notes

·

View notes

Text

House in Shukugawa 夙川の家

ミニマルな空間と美しい曲線が生む 優しく包容力のある住まい

The minimalist space and beautiful curves create a tender and inclusive home

夙川の家は兵庫県西宮市に位置し、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿地にある。

プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対し、内部を周囲から切り離して住み手のための”独立した世界”をつくることを目指した。

”中庭”と”大きな気積をもったドーム状空間”により、閉じた箱の中でも窮屈さを感じることなく、美しい緑や光を愛でながら居心地良く過ごすことができる。包み込むような空間が家族の団欒を生み、暮らしを受け止める包容力のある住まいとなっています。

“House in Shukugawa” is located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, on a compact flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world for the client on the inside.

The “courtyard” and “domed space with a large volume” allow the residents to spend a cozy time while enjoying beautiful greenery and light, without feeling cramped in a closed box. The enveloping space creates a family gathering, and the house has the tolerance to accept the people’s life.

-

⚪︎ロケーション

立地は兵庫県西宮市。周辺は自然が豊かで古くからの邸宅街が広がる夙川沿岸の閑静なエリア。地価が高く坪単価も比較的高いため、土地が細分化され密集している地域も多くみられる。 敷地はそのような地域の旗竿型のコンパクトな土地であり、四方を2階建て隣家に囲まれた窮屈な印象があった。クライアントは、周辺環境の良さと幼い頃から慣れ親しんだ地域であるという点を重視しこの土地を購入された。

⚪︎ご要望

クライアントから伺った理想の住環境や要望は、次の5つに整理できる。

自然とのつながり(緑、光、風、四季を感じれること)

プライバシーを確保しつつhyggeを大切にできること(hygge:デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」をさす言葉)

陰翳礼讃の精神で光や陰翳を繊細に感じられること、照明計画も同様に均一な明かりではなく変化や緩急があること

全体に繋がりがあり、用途に合わせて空間ボリュームが多様に調整されていること

インテリアから���築まで飽きのこない普遍性のあるデザインであること

これらのテーマと敷地条件をもとに、建築形態を検討していった。

⚪︎デザインコンセプト

プライバシーの観点から外側に開くことが難しい敷地条件であったため、内側にクライアントのための独立した世界をつくることを目指した。共有していただいた好みのインテリアイメージにはヨーロッパの空気感を感じるものが多く、意匠にもそれらの要素を取り入れることにした。

まず敷地に対して可能な限り大きく建物のフ��トプリントを設定し、外に閉じた箱型の計画とした。内部でも自然や四季を感じ取れるよう、比較的採光が確保しやすい北側の角に中庭を配置。その周りにリビングダイニングやキッチンなどのア��ティブスペースを設けた。寝室や浴室といった個人の休息スペースは、必要最小限の大きさにして2階に配置した。

この住まいの最大の特徴であるホールは、家族や親しい友人と親密な時間を過ごすためにつくられた。外に閉じた住まいの中で窮屈さを感じることなく、居心地良く快適に過ごせる空間を目指したものである。適度に求心性のある平面が団欒を生み、中庭とドームの大きな気積により人が集まっても居心地の良さを担保できる。暮らしを受け止める包容力のある空間となっている。

さらに完全にプライベートな空間である2階に対して、1階は住宅でありながらセミパブリックな空気感を持たせることで、狭い箱の中に変化と奥行きを生み出そうとしている。床のタイル仕上げ、路地のテラス席のようなダイニングテーブル、吹き抜けに突き出したバルコニーのような踊り場、ドームとシンボリックなトップライトが醸し出す少し厳かな雰囲気、などの要素が相まって1階の空気感をつくり出している。

採光については、単に明るいことだけではなく相対的に明るさを感じられることも重要である。ホールの開口部は最小限として全体の照度を下げつつ、中庭に落ちる光が最大限美しく感じられるように明るさの序列を整理した。また壁天井の仕上げは淡い赤褐色の漆喰塗りに統一することで、明るさを増幅させながら光の暖かさも感じられるようにした。

空間操作としては、中庭外壁隅部のR加工、シームレスな左官仕上げとしたドーム天井、ドームと対照的に低く抑えた1階天井高などが距離感の錯覚を起こし、コンパクトな空間に視覚的な広がりをもたらしている。

⚪︎構造計画

木造軸組構法の構造材には、強度が高いことで知られる高知県産の土佐材を使用。上部躯体には土佐杉、土台にはより強度や耐久性の高い土佐桧を用いた。工務店が高知県から直接仕入れるこだわりの材であり、安定した品質の確保とコスト削減につながっている。

⚪︎造園計画

この住まいにおける重要な要素である中庭は、光や風を映し出す雑木による設え。苔やシダなどの下草から景石や中高木まで、複数のレイヤーを重ね、コンパクトでありながらも奥行きのある風景をつくり出している。またコンパクトな分植物と人との距離が近く、天候や四季の移ろいを生活の中で身近に感じ取ることができる。石畳となっているため、気候の良い時期は気軽に外へ出て軽食を取るなど、テラスのような使い方も可能。草木を愛でる豊かさを生活に取り入れてもらえることを目指した。

敷地のアプローチ部分には錆御影石を乱張りし、大胆にも室内の玄関土間まで引き込んで連続させている。隣地に挟まれた狭い通路であるため、訪れる人に奥への期待感を抱かせるような手の込んだ仕上げとした。また石敷きを採用することにより来訪者の意識が足元に向かい、ホール吹抜けの開放感を演出する一助となっている。

⚪︎照明計画

ベース照明は、明るすぎず器具自体の存在感を極力感じさせない配置を心掛けた。特に中庭の植栽を引き立てる照明は、月明かりのように高い位置から照射することで、ガラスへの映り込みを防止しつつ、植物の自然な美しさを表現できるよう配慮している。ホールについても、空間の抽象度を損なわないために、エアコンのニッチ内にアッパーライトを仕込み、天井面に器具が露出することを避けた。

対して、人を迎え入れたり留まらせる場(玄関、ダイニング、リビング、トイレ)には、質感のある存在感をもった照明を配置し、インテリアに寄与するとともに空間のアクセントとしている。

⚪︎室内環境

居心地のよい空間をつくるためには快適な温熱環境も不可欠である。建物全体がコンパクト且つ緩やかに繋がっているため、冬季は1階ホールとキッチンに設置した床暖房によって、効率よく建物全体を温めることができる。壁天井には全体を通して漆喰(マーブルフィール)による左官仕上げを採用し、建物自体の調湿性能を高めている。

換気設備は「第1種換気※1」を採用。温度交換効率92%の全熱交換型換気ファン(オンダレス)により、給排気の際に室内の温度と湿度を損なうことなく換気を行うことができるため、快適で冷暖房負荷の削減に繋がる。CO2濃度や湿度をセンサーにより検知し、自動で換気量を増やす仕組みも取り入れている。

また断熱材は、一般的なボードタイプよりも気密性が高く、透湿性に優れた木造用の吹き付けタイプを使用。サッシはLow-E複層ガラス+アルゴンガス充填で断熱性を高めた。

※1「第1種換気」..給気、排気ともに機械換気装置によって行う換気方法

⚪︎まとめ

近隣住宅が密集する環境の中で、周囲を隔てて内部空間を切り離すことで、住み手のための世界を築くことができた。仕事で毎日を忙しく過ごすクライアントだが、ここでの時間は、仕事を忘れ、好きなものに囲まれ、家族や友人たちと心から安らげる時を過ごしてほしい。心身共に癒やされるような家での日常が、日々の活力となるように。この住まいがそんな生活を支える器になることを願っている。

⚪︎建物概要

家族構成 |夫婦

延床面積 |70.10㎡

建築面積 |42.56㎡

1階床面積|39.59㎡

2階床面積|30.51㎡

敷地面積 |89.35㎡

所在地 |兵庫県西宮市

用途地域 |22条区域

構造規模 |木造2階建て

外部仕上 |外壁:小波ガルバリウム鋼板貼り、ジョリパッド吹付

内部仕上 |床:タイル貼、複合フローリング貼

壁:マーブルフィール塗装仕上

天井:マーブルフィール塗装仕上

設計期間|2022年11月~2023年7月

工事期間|2023年8月~2024年3月

基本設計・実施設計・現場監理|

arbol 堤 庸策 + アシタカ建築設計室 加藤 鷹

施工 |株式会社稔工務店

造園 |荻野景観設計株式会社

照明 |大光電機株式会社 花井 架津彦

空調 |ジェイベック株式会社 高田 英克

家具制作|ダイニングテーブル、ソファ:wood work olior.

ダイニングチェア:tenon

インテリアスタイリング|raum

撮影 |下村写真事務所 下村 康典 、加藤 鷹

資金計画・土地探し・住宅ローン選び|株式会社ハウス・ブリッジ

テキスト|加藤 鷹

-

House in Shukugawa

⚪︎Positioning the land as the background

Located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, the surroundings along the Shukugawa River are quiet, with abundant nature and a long-established residential area. Due to the high value of land and the relatively high unit price per tsubo, there are many areas where land is densely subdivided into smaller lots.

The site was a compact, flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. These conditions were by no means good. However, the client purchased the lot because of its good surrounding environment and the fact that it was in an area that he had grown familiar with since childhood.

⚪︎Requests

The ideal living conditions and requests we recieved from the client can be organized into the following five categories.

To be able to feel nature (greenery, light, wind) even inside the house

To be able to value "hygge" (Danish word meaning "comfortable space" or "enjoyable time") while ensuring privacy

To be able to feel light and shade sensitively in the spirit of " In Praise of Shadows(Yin-Ei Raisan)" and the same goes for the lighting design

The entire space is connected and the spatial volume is adjusted in a variety of uses

Timeless design that can be cherished for a long time

Based on these themes and the site conditions, the architectural form was studied.

⚪︎Design concept

The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world within the house in line with the client's preferences. Many of the interior images they shared with us had a European feel, and we decided to incorporate these elements into the design.

First, the footprint of the building was set as large as possible in relation to the site, and it was designed to be boxy and closed to the outside. To allow the interior to experience nature and the four seasons, a courtyard was placed in the north corner, where it is relatively easy to secure lighting. The hall (living and dining room), kitchen, and other active spaces are located around the courtyard. Rooms for individual rest, such as bedrooms and bathrooms, were kept to the minimum necessary size and placed on the second floor. (The storage furniture in the bedroom is movable in order to accommodate changes in usage.)

The hall, the most distinctive feature of the house, was created to spend quality time with family and close friends. Therefore, we aimed to create a cozy and comfortable space without feeling cramped in a house that is closed to the outside. The moderately centripetal plan creates a family gathering, the courtyard and the large volume of the dome guarantees a cozy feeling even when people gather together. It is a tolerant space that can accept the people’s life.

In contrast to the completely private space on the second floor, the first floor has a semi-public atmosphere even though it is a house, creating a sense of change and depth within the narrow box. The tiled floor, the dining space that resembles a terrace in an alley, the balcony-like cantilever stairs that protrudes into the atrium, and the slightly austere atmosphere created by the dome and symbolic top light all work together to create the atmosphere of the ground floor.

In terms of lighting, it is important not only to be bright, but also to have a sense of relative brightness. While minimizing the openings in the hall to lower the overall illumination level, we organized the sequence of brightness so that the light falling on the courtyard would be perceived as beautiful as possible. The walls and ceiling are finished in a uniform light reddish-brown plaster, which allows the warmth of the light to be felt while amplifying the brightness of the space.

In terms of spatial manipulation, the soft curvature of the outer courtyard wall corners, the seamless plastered dome ceiling, and the low ceiling height of the first floor in contrast to the dome create the illusion of distance and visual expansion in a compact space.

⚪︎Interior Environment

A comfortable thermal environment is also essential for creating a cozy space. As the entire building is compact and gently connected, the volume can be efficiently heated in winter by floor heating installed in the ground-floor hall and kitchen. The walls and ceilings are plastered (with a Marble Feel) throughout to enhance the building's own humidity control.

The ventilation system is "Class 1 Ventilation*1. The ventilation system uses a total heat exchange type ventilation fan (ondaless) with a temperature exchange efficiency of 92%, which allows ventilation without compromising indoor temperature and humidity during air supply and exhaust, resulting in comfort and reduced heating and cooling loads.

The insulation is of the sprayed wooden type, which is more airtight and has better moisture permeability than ordinary board-type insulation. Low-E double-glazing glass with an argon gas filling are used to enhance thermal insulation.

*1 "Type 1 Ventilation". A ventilation method in which both air supply and exhaust are done by a mechanical ventilator.

⚪︎Structural Planning

Tosa wood from Kochi Prefecture known for its high strength, were used for the structural members of the wooden frame. Tosa cedar was used for the upper frame, and Tosa cypress was used for the foundation because of its higher strength and durability. The construction company purchased these materials directly from Kochi Prefecture, ensuring stable quality and reducing costs.

⚪︎Landscaping plan

The courtyard, an important element of the house, is designed with a mix of trees that reflect the light and wind. Multiple layers, from undergrowth such as moss and ferns to landscape stones and medium height trees, create a compact yet deep landscape. The compactness of the space also means that the plants are close to people, allowing the users to feel the weather and the changing seasons in their daily lives. The cobblestone pavement enables the use of a terrace-like space, where one can casually step outside for a light meal when the weather is nice. We aimed to bring the richness of loving plants and trees into people's lives.

The approach to the site is made up of tan-brown granite, which is boldly pulled into the entrance floor of the house to create a continuous line. Since it is a narrow passageway between neighboring properties, we created an elaborate finish to give visitors a sense of anticipation of what lies ahead. The use of stone paving also directs visitors' attention to their feet, helping to create a sense of openness in the hall atrium.

⚪︎Lighting Plan

The base lighting is not too bright, and the presence of the fixtures themselves is minimized as much as possible. In particular, the lighting that enhances the plants in the courtyard illuminates from a high position, like moonlight, to prevent reflections on the glass and to express the natural beauty of the plants. In the hall, lights were installed in the air conditioner niche avoiding the exposure of fixtures on the ceiling surface, so as not to spoil the abstractness of the space.

On the other hand, at the place where people are welcomed in or stay (entrance, dining room, living room, and restroom), lighting with a textured presence is placed to contribute to the interior design and accentuate the space.

⚪︎Summary

In an environment where neighboring houses are densely packed, we were able to build a world for the residents by separating the interior spaces from their surroundings. The client spends his busy days at work, but during his time here, he wants to forget his work, surround himself with his favorite things, and spend truly restful moments with his family and friends. We hope that daily life in a house that heals both body and soul will be a source of daily vitality. We hope that this home will be a vessel to support such a lifestyle.

⚪︎Property Information

Client|Couple

Total floor area|70.10m2

Building area|42.56m2

1floor area|39.59m2

2floor area|30.51m2

Site area|89.35㎡

Location|Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan

Zoning|Article 22 zone

Structure|Wooden 2 stories

Exterior|Galvalume steel sheet, sprayed with Jolipad

Interior|Floor: Tile flooring, composite flooring

Walls: Marble Feel paint finish

Ceiling: Marble Feel paint finish

Design Period|November 2022 - July 2023

Construction Period|August 2023 - March 2024

Basic Design/Execution Design/Site Supervision| Yosaku Tsutsumi, arbol + O Kato, Ashitaka Architect Atelier

Construction| Minoru Construction Company

Landscaping|Ogino Landscape Design Co.

Lighting|Kazuhiko Hanai, Daiko Electric Co.

Air Conditioning|Hidekatsu Takada, Jbeck Co.

Dining table and sofa|wood work olior.

Dining chairs|tenon

Interior styling|raum

Photography|Yasunori Shimomura, Shimomura Photo Office (partly by O Kato)

Financial planning, land search, mortgage selection|House-Bridge Co.

Text | O Kato

#architecture#architectdesign#design#インテリア#インテリアデザイン#buildings#furniture#home & lifestyle#interiors#夙川の家#住宅#住宅設計#建築#アシタカ建築設計室#空間デザイン#住まい#Ashitaka Architect Atelier

8 notes

·

View notes

Text

2024-1月号

明けましておめでとうございます!

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月はお題フリーです◆

今月は参加者の皆様にお題フリーでアンビグラムを制作していただいております。年始に合わせた作品やここぞという力作など投稿していただいております。ぜひじっくりご覧ください。

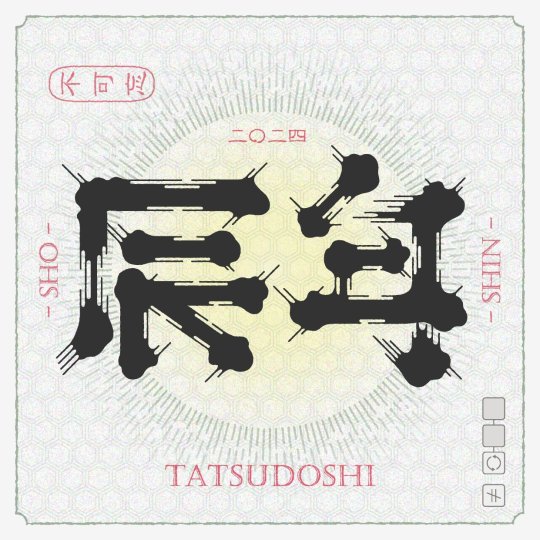

「辰年/初心」 回転共存型:オルドビス紀氏

辰年の始まりにふさわしい作品。髭文字の掠れは中間表現に適していますね。省略もほとんどなくぴったりのペアでした。

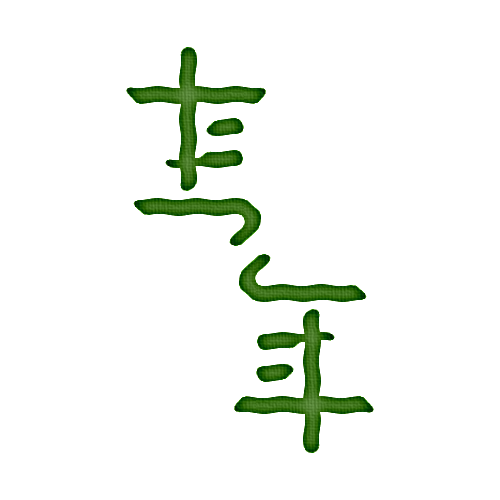

「たつ年」 回転型:kawahar氏

うねったストロークが竜のようです。シンプルながら良い発見ですね。

「龍」 回転型:兼吉共心堂氏

辰年の書初めにふさわしいですね。強弱の付け方が筆文字ならではで読みやすいです。

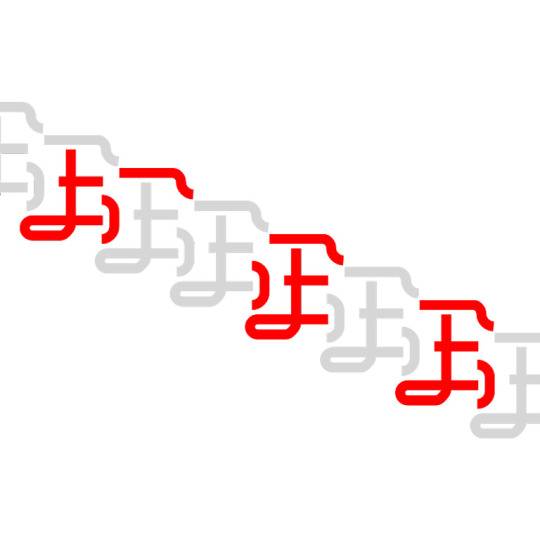

「龍/DRAGON」 敷詰振動型:ぺんぺん草氏

6��字を組んだ時の違和感のなさが素晴らしいです。アルファベットもフォント然としてカッコイイですね。

「初日の出」 回転共存式複合型:ちくわああ氏

「出」の袋文字表現が面白いです。類作が過去の投稿作にありますので併せてごらんください。

「エアコンいらずの新年」 回転型:.38氏

温かい年末年始で助かりましたね。 文字の組み方が面白いので注目です。込み入っているところを解読してみてください。

「お正月」交換型:無限氏

3面相の交換型。画数の少ない文字で3つを行き来できるのは素晴らしい発見ですしデザインできるのもすごいです。ループの解釈が文字ごとに異なってくるのが面白いです。

「遊神」 図地反転型: いとうさとし氏

意味:心を遊ばせる。何事にも愉しむ心を忘れない。 とにかくどちらの文字も読みやすいです。「田」様の箇所に文字を潜ませる方法は過去にも何度もされていますが切れ込みの入れ方が絶妙です。

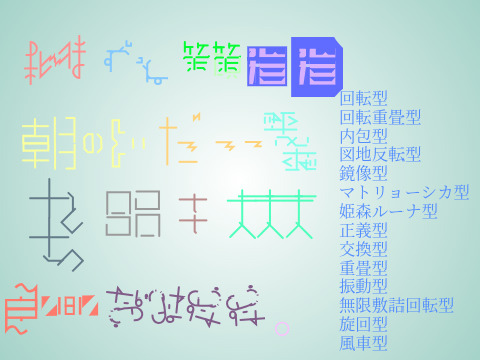

「私はずっと笑顔だったし朝の占いだって悪くないきっと今日も大丈夫良い一日になりますように。」 :くりまろん氏

Haniwa氏の楽曲名。様々な対応型を被らないようにできる限り盛り込んでいますね。大変な力作です。

「作り初め」鏡像型:peanuts氏

書初めをもじった言葉ですね。字画の分割がうまく機能しています。モノクロなのにメカっぽさも見える楽しい作字ですね。

「盛福」 図地反転型: いとうさとし氏

意味:盛大なる幸福。しあわせが最高潮であること。 輪郭が曲線にできると可読性が上がるようです。ねじれたように見えて面白いです。

「現実歪曲空間」 重畳型:螺旋氏

長い単語でうまく文字を配置することによって重畳型が成り立つという素晴らしい作品。1.5文字分で上下に分けると同じ形状なのですがすぐには気付けないほど自然です。

「アンビグラム」120度回転型:Σ氏

たくさんの作例がある「アンビグラム」の文字列ですが、作成が困難なケルベロス型は初のようです。隙間と角度の調整が巧みですね。解読が楽しい作品です。

「萬國共通」 鏡像型:mishima氏

どの文字もとても読みやすいです。角文字風の書体になっているのが読みやすさに寄与している面もありそうです。

最後に私の作品を。

「平世」 回転型:igatoxin

今年も平和な世の中を願います。

お題フリーのアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。年初の意気込みも感じられる作品を寄せていただきありがとうございました。最後になりましたが本年もよろしくお願いいたします。

さて次回のお題は「レトロ」です。レトロフューチャー、レトロゲーム��懐古、回顧、大正ロマン、ポケベル、西岸良平など 参加者が自由にレトロというワードから発想 連想してアンビグラムを作ります。

締切は1/31、発行は2/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年

1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康}

5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル}

9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

8 notes

·

View notes

Quote

■2016年4月18日(地震から2日後以降)

金曜深夜の地震から2日、月曜日になりました。

実家も事務所の入った建物の1階もつぶれてしまいましたが、うちは不動産屋です。今日から不動産会社としての仕事が始まります。

私は管理物件のクレーム(水が出ない、給湯器が倒れた、エレベーターが動かない等)対応は社員さんにお願いして、会社がある1階がつぶれた建物の入居者さんの対応をする事に決めました。

改めてみても、ひどい状況でした。

①入居者さんへ補償をするべきなのか。仮に自社が地震保険に入っていたのならば入居者さんにそれを分けるべきなのか

②賃貸借契約はどうなるのか

③中の荷物をどうするか

この3点が重要だと思いました。一番に、弁護士さんへ相談に行きました。弁護士さんは、すぐに、法律的な見解と建物所有者としてやるべきことを示してくれました。

①オーナーも天災の被害者なので入居者さんへ補償をする必要はない。地震保険は仮に入っていたとしても入居者さんへ分配する必要はない

②「賃貸借契約」は建物が滅失した時点で終了している。敷金と建物滅失後の日割家賃は早く入居者さんへ返した方が良い

③中の荷物はオーナー側で運ぶ必要はない。建物への立ち入りを許可して事故になると責任が発生するので、入居者さんの自己責任で荷物を取りに行ってもらうこと

これを聞いて、正直救われた気持ちになりました。入居者さんにお見舞金として、1部屋50万円くらいは支払わなければいけないだろうと思っていたからです。1部屋50万円でも16部屋なら800万円になります。

地震保険は父の方針で入っていませんでした。会社は事務所も備品も通帳も印鑑も手形もデータもないという状況でした。自社の事だけでも大変なのに、さらにそんな大金を準備できる体力はありません。

■1階がつぶれた建物の入居者さん対応

すぐに入居者さんの次の住まい探しを始めなければと思いました。近所の不動産業者を回ったり電話を掛けたりしましたが、「管理物件の安全性がまだ確認できていないのでお貸しすることは出来ません」と言われました。

不動産業者は機能していない、と思いました。次にオーナーが自主管理している物件にお願いしようと、近所のオーナーにお部屋を貸してくださいと頼みました。すると「水が出ない状況でも良ければ」と了承してくれました。

次は、日割家賃と敷金を返金するために契約内容を調べる事にしました。

たまたま地震の約1週間前に私のPCの調子が悪くなって買い替えたのですが、これが奏功しました。

不動産関係のデータを外付けHDから、「シュガーシンク」というクラウドストレージに預けるように変えたばかりだったのです。「賃貸管理システム」を再ダウンロードすれば契約情報がわかるはず。システム会社に事情を話すと、その日のうちに使えるようにしてくれました。

夫は、入居者さんの為になる情報を集めてきてくれました。

これからの為に「罹災証明」という書類が必要になること、郵便物は倒壊した建物には届かない事などがわかりました。

私は調べた情報を一人ずつ、入居者さんへ伝えました。

―――――

①賃貸借契約は建物が滅失した4月16日で終了したので、敷金と日割家賃の返金があること

②大変なご迷惑をお掛けしたので、補償金を支払いたいが、自社の事で手いっぱいでお金がなく、法的にもお互いに被災者で支払う義務がないため、申し訳ないが当てにしないで欲しいということ

③荷物を建物から出す作業に関しては、手伝ってあげたいけれど、社員に業務命令で危ない真似をさせられないから手伝えないこと。建物の立ち入りは自己責任でお願いしたいこと

④「罹災証明」という書類を役所で発行してもらうために、建物の外観の写真が必要。この写真はうちで準備して配ること

⑤郵便物は届かなくなるから、すぐに「転送届」を出して欲しいということ

⑥賃貸住宅用の火災保険は弊社で加入している人は地震保険の申請を手伝えること

⑦住む家を探したい人は、入居斡旋を出来る物件を対象にしたツアーを行うこと(みなし仮設住宅制度が出来る前でしたが、5名の方がこのツアーで次の住まいを決めました)

⑧建物の解体の時期はまだ決まっていないが、決まったら連絡すること

―――――

ここまで、手探りで1週間近く掛かりました。未熟な私は1週間近く掛けてもこれだけしか出来ませんでした。でも、私の至らない点は、入居者さんたちが補ってくれました。

ご自分の仕事を差し置いて、毎日、入居者さんの荷物の搬出を手伝ってくれる方もいらっしゃいました。ご飯を分けてくれる方もいらっしゃいました。助け合いの心を感じました。本当にありがたかったです。

そして地震から数日後、入居者さんたちはそれぞれの次の住まいへと移っていかれました。一件だけ、何度も補償を求めて訪ねてこられた方がいましたが、街から被災割合に応じて支払われた「生活再建資金」150万円が支払われると、連絡はなくなりました。

■被災した管理物件について

倒壊した建物の入居者対応に目途がついてちょっとほっこりしていると、社員君から、「他の物件も手伝ってください!」と声がかかりました。マジで今まで丸投げしててごめんなさいと、それから他の物件の対応に移りました。

<水が出ない>

水が出なくなった物件は、受水槽が割れていたことが原因でした。修理を依頼すると、「受水槽の搬入路が確保できないため、受水槽交換が出来ない」と言われました。FRP塗装でも受水槽の水漏れが治せるとわかり、その手配を取りました。ようやく水が出るようになったのは、地震から20日後でした。

<エレベーターが動かない>

エレベーターは地震で部品が変形して動かなくました。EV屋さんが板金で部品を再調達してくれて、1週間程で復旧しました。

<電気温水器が倒れた>

電気温水器がある物件は、ほとんどの住戸で温水器が倒れました。設置の際に3箇所止めていたら倒れないらしいのですが、熊本市内の物件は2箇所止めしかされていないものが多く、数多くの物件で被害が生じました。

被害は深刻で、部屋中が水浸しになってカビが生えた部屋や、天井が落ちた部屋もありました。電気温水器を交換して内装工事をしましたが、すべてが完了するのに半年くらいかかったように思います。

<室内の被害への対応>

入居中の方から、「室内の被害を見て欲しい」という連絡が山ほどありました。クロスのひび割れや、物が倒れた事による床の傷・壁の穴については、退去時に「地震の影響」と言ってくれれば原状回復請求はしませんと伝えました(申し訳ないですが直しませんでした)。

古い戸建では瓦が落ちたり、お風呂のタイルがボロボロと剥がれたり、壁が割れたりしました。これはさすがに危険なので元に戻す修理をしました。

<地震保険の請求>

オーナーチェンジで購入した物件は保険を引き継いでいたので、地震保険に加入していました。

外壁のひび割れなどが激しかったために、保険請求をしましたが、「RC構造は梁と柱の構造で外壁や設備は構造体ではないから、損傷の点数にならない」という返事で、一部損壊判定にしかなりませんでした。それでもひび割れをコーキング・塗装で治すくらいの費用にはなりました。

■ありがたかった様々な支援

地震後に私が行った対応は、以上のようなものです。

1階が潰れた社屋ビルはその後、解体され、今は「貸土地」になっています。

被災して建物や設備に被害が生じた中小企業は「グループ補助金」を利用したところが多かったようです。うちも利用させていただきました。

あれだけの被害を受けても会社がなくならずに済んだのは、「罹災証明」の被害状況に応じて被災者に支給された国や地方公共団体からの支援金、そして全国の皆様からの寄付や義援金のおかげです。大変ありがたかったです。

<当時の支援内容(主なものの一部)>

・義援金

・被災者生活再建支援金

・仮設住宅

・みなし仮設住宅(民間賃貸住宅借上げ制度)

・補修型みなし応急仮設住宅の補修費(入居時修繕負担金)の支援

・被災民間賃貸住宅復旧事業補助金

・公費解体

・グループ補助金

これらは地震発生から時間が経ってから、徐々に発表されました。

今回、被災された方は、地震発生直後は色々ご不安だと思いますが、今回も同様の支援がある可能性がありますので、情報を追っていかれることをお勧め致します。

うちは夫が調べたり、申請用の書類を準備してくれたりしました。自分一人ではやりきれなかったかもしれません。こういう時は、人を頼ることも大事だと思います。

■「耐震診断」と「補強工事」について

次に、地震に対する備えである「耐震診断」と「補強工事」についても少し言及させていただきます。

木造住宅であれば、安価で耐震診断・住宅劣化診断をして頂ける機関があります。「一般社団法人 木造住宅耐震普及協会」です。

熊���県で10年ほど前に会長の池上さんが発足した団体で、とても良心的に丁寧に建物の診断をして下さるので、耐震性に不安がある物件をお持ちの方は一度相談されてみることをおススメします。九州内は出張費用が掛かりますが、見てもらえます。

他の地域ですと、私は利用したことはないですが、「一般社団法人 日本住宅耐震普及協会」というところがあるそうです。相談してみるのも一案かと思います。

私の熊本地震での経験が何かのお役に立てば幸いです。

地震後の入居者対応。オーナーとしてできる事、できない事【地震編/後編】|不動産投資の健美家

5 notes

·

View notes

Text

棕櫚の姫

そのコンクリートの塀を城壁と呼んでいた。広い広い敷地を囲って、高さもあり、壁の上には有刺鉄線が張り巡らされいかめしい。書道教室の行き帰りにいつも通る道で、城壁の作る影は湿っていた。苔が生え、蟻や蜘蛛が這っていた。蟻を目で追い、歩いていると、足元がぼこんぼこん鳴った。壁とはちがう色のコンクリートで蓋がされており暗渠だった。かつて川だったところにかけられた蓋で、ところどころ揺れる。城壁だなんて巨大に感じていたのはわたしが小さかったためだろう。

城壁の内側は二階建ての細長い建物で、庭が広いのでぽつんとして見える。クリーム色の壁がくすんでいた。そんなに豪華な建物ではないのでかえって城だった。余計な華美は避け、質素に屹立している。ほんとうの城はこうでなくっちゃと納得し、庭の芝生がかなり禿げていてそういう滅びの気配も城だと思った。どうやらどこか大学か会社の寮であるらしく、何々寮という文字が見えた。といっても、城門はめだたないつくりで奥まったところにありそっちへ行くのはこわかった。どんな寮だか、どんな人が住んでいるのか、ちゃんと見たことはなかった。

わたしが見ていたのは壁と棕梠シュロだった。お城の庭には一本だけ、背の高い棕梠の木があった。灰色の壁の向こうですっくと伸びている。壁よりも建物よりも高く、ぼさぼさの幹が風にしなっている。棕梠という名を知ったのはもっとあとで、わたしはあれはヤシの木だと思っていた。あの揺れ方は南国だなあと、南国のことを知らないのに感心していた。雪の降りそうな寒い低い雲の日でも、冷たい風に手の甲が痒くても、壁の向こうのヤシの木だけ南の島で、お城の中だから当然だと思った。壁の外から見上げる葉はいつも影になり、動物の毛みたいにぎゅっと密集して見えた。

この木の下にどんな人が住んでいるのだろう。なんとなく、人魚姫の姉たちを想像した。絵本の話、もっとわたしが小さかったころの話。母が、人魚姫の姉たちが泳ぎ回るページを開いて、「この中だったら誰が好き?」とわたしに選ばせた。深い意味はなかったと思うが——人魚の姉たちは色とりどりで、きっとわたしに色の名前を言わせたかった——、わたしは青い髪のお姉さんを指した。彼女の髪の毛はそんなに長くないがAラインにふわふわ広がっていて、ひたいに垂らしたアクセサリーが大人っぽく、いちばん素敵だと思った。そうして青い髪の人魚はその一ページだけの登場で、人魚姫に短刀を渡すシーンにはいなかった。それもよかった。きっと海の底で静かに悲しんだ。悲しみはするが彼女にはその後の人生があり、死なない。青い髪の姉についてわたしは幾度も想像した。棕梠のお城にいる誰かを想像すると、彼女になった。

やがて暗渠の町からは引越して、わたしは川に挟まれた町に住むことになった。両親が離婚し、母と二人の家になり、近くに祖母と伯母が住んでいてちょくちょく行き来した。蓋のない、どころか、おおきなおおきな川で河川敷もだだっ広い。二つの川はカーブし、町はレモンの形をしている。アーケードの商店街があり暗渠の町よりだいぶ騒がしい町だったが、学校は小さかった。わたしの学年はそれまで三十九人で、わたしが引っ越してきたことにより四十人になり、あなたのおかげで一クラスだったのが二クラスになったのだと春休み明けの転校初日に先生に言われ、自分が福音なのか災厄なのかわからなかった。

新学期早々ずっと休んでいる子がいて、盲腸で入院しているとのことだった。クラスみんなでお見舞いの手紙を書きましょうと先生が言った。色画用紙が配られ、一人一通、工夫してメッセージカードを作るよう言われ、まだ一度も会ったことがないのにわたしも書くんですかと先生に尋ねたら、「みんなクラスの仲間でしょう」とたしなめられた。でも知らないんだよな、となりのクラスの子たちは書かないのかな、わたしが来なければひとつのクラスだったのにな……と思った。

どうせ知らない人に書くのなら棕梠のお城にいるはずの彼女、青い髪の人魚に宛てて書きたかった。棕梠のお城の人魚たちには足があり、城壁の外では完璧に人間のふりができる。王子に恋をせず生き続け、芝生の上を駆けたり寝そべったり、真夜中、お城の中でだけ人魚に戻る。庭に水をまいて海にするかもしれない。そうか、だから芝が禿げていた。棕梠の葉ずれの音を聞きながら足の使い方を練習し、人魚の下半身がいらなくなったらお城——寮から出て行く。でも彼女たちは人間のふりも人魚でいることも好きだから、のらりくらりお城に住みつづけ、出て行かない。棕梠はどんどん伸びてゆき、葉の重さで腰が曲がる。青い髪の彼女はぼさぼさの幹をやさしく撫でてくれる。それなら手紙を書けるのだ。書けるか? わたしはなにを書くだろう?

たとえばいつも棕梠を見上げていたこと。黒い葉。風。書道教室は畳の部屋で薄暗かったこと。流しの水がいつも細く、冷たくて、お湯は出ず、わたしは手についた墨汁をきれいに落とせなかった。黒く染まった指先をきつく握って、すれちがう人たちから隠した。なぜ隠さなければと思ったのか、わたしがあらゆる視線をおそれていたためだが、そそりたつ棕梠にはぜんぶばれている気がした。人魚を見守る南の島の木は、わたしのことだって知っていたはずだ。墨汁はいつも風呂で落とした。浴槽で足を伸ばし、そのころにはもう一人で風呂に入るようになっていた。墨の溶けた湯だからほんとうは透明ではない、目に見えない黒色の混じった湯なのだと思った。そういうことを書く。書いた。学校から帰ってきて便箋につづり、糊をなめて封をした。でもこれでは、わたしが思っていることを書いただけで、受け取る相手、青い髪の彼女に向けてなにか発信しているわけではないなとも思った。

盲腸のクラスメイトには、画用紙を切ったり貼ったりして「飛び出すカード」を作り、おだいじにとか当たり障りのないことを書いた。

レモンの町では書道教室に通わなかった。伯母はフラダンス教室の先生をやっており、招かれたので何度か見学したが、自分にはできる気がしなかったので(踊るのは恥ずかしい)、見学しただけだった。伯母はフラをやるからこまかいウェーブの髪がすごく長くて、想像の人魚よりも長かった。教室はおばあさんが多く、ハイビスカスの造花がたくさん飾ってあり、でもヤシの木はなかった。

盲腸のクラスメイトとは友だちになれた。退院してすぐ話しかけられ、飛び出すカードすごくかわいかった、どんな子が転校してきたのだろうと楽しみだったと言われ、わたしはちょっと申し訳なく思った。

だからというわけではないがかなり仲良くなった。すみれちゃんという名前で、しばしば自分の名前をSMILEと書いた。たとえば授業中に回ってくる手紙、ノートの切れ端にぎっしり書かれたいろいろの最後にSMILEとあり、それは署名だけども、受け取ったわたしには「笑って!」というメッセージにも見え、わたしはすみれちゃんの手紙がけっこう好きだった。

きのうみた夢とか、好きな音楽とか、誰々が雑誌のインタビューでこう言っていた、ラジオでこんな話をしていた、いますごく眠い、親とケンカしてすげえムカついてる、そういう日記みたいな手紙で、いや日記でもないようないろいろで、思っていることを書くだけでもちゃんと手紙になることを知った。わたしが手紙を読むときすみれちゃんはもう眠くないし、すげえムカついた気持ちもいくらかおさまっている。その時差��そが手紙の肝だと思った。

手紙ではたまにシリアスな悩みも吐露され、そういうときはSMILEの下に「読んだら燃やして」と強い筆跡で書かれていた。わたしはすみれちゃんの手紙を一度も燃やしたことはなかった。うちにはマッチもライターもなく燃やし方がわからなかったためで、ガスコンロで火をつけるのもこわかった。父親がいたらライターがあったろうか。ないな。たばこは吸わなかった。うちに小さな火がないのは父とは関係ない。父にはときどき会った。父も暗渠の町から引っ越したので暗渠の町に行くことはなくなった。

中学に入り、すみれちゃんの家が建て替えすることになった。古い家をぜんぶ取り壊すからラクガキしていいよということになり、友だち何人かで誘われた。すでに家具はぜんぶ運び出されからっぽになった家の壁や床だ。油性マジックとか書道の墨汁とかカラースプレーとか、みんなでいろいろ持ってきて、こんなことは初めてだったから最初わたしたちはおそるおそるペンを握ったが、だんだんマンガの絵を描いたり好きな歌詞を書いたり、家じゅう思い思いにラクガキした。腕をぜんぶ伸ばし、肩がもげるくらい大きなマルを描いてみた。マルの中に顔も描いた。すみれちゃんの妹が壁いっぱいの巨大な相合傘を描いた。片側に自分の名前、もう片側はいろんな人の名前で、芸能人もマンガのキャラクターもあったがやがて尽きたのか、後半は「優しい人」「うそをつかない人」「趣味が合う人」と理想を並べていた。すみれちゃんは最後、床に大きく「ありがとう」「SMILE」と書き、このラクガキは家への手紙だったのかと思った。

あとになってGoogleマップで暗渠の町を見たら棕梠のお城はなくなっていた。見つけられなかっただけかもしれないが、区画整理にひっかかったのか、暗渠の道もないように見えた。お城を取り壊すさい誰か壁にラクガキしたろうか。しなかったろう。だからすみれちゃんの家はとても幸運だったろう。そうして道の形が変わっても、地面の下にかつて川だった跡は残っているとも思った。

あのとき人魚に宛てて書いた手紙が、このあいだ本棚のすきまから出てきて、なにを書いたかだいたいおぼえていた。恥ずかしいなと思いつつ封を開けたら、しかし便箋は白紙だった。文字はどこかに消えてしまったのか、書いたというのはわたしの思い込みだったのか、ぜったい後者なんだけど、後者なんだけど……と思う。すみれちゃんはマスカラを塗るとき、ビューラーをライターの火であたためる。小さな火を持っている。

ペーパーウェルというネットプリントの企画に参加します。

セブンイレブン【24438044】 10/8 23:59まで

ファミマ・ローソン【DA5W82BGB9】 10/9 16時ごろまで

これは4年くらい前に書いたやつ。読んだことある人もいるかもしれない(覚えていてくださる方がいたらうれしい)。

今回のペーパーウェルのテーマが「時間」だったので、時間のことを考えながら書いた小説にしました。いやどこらへんが?って感じなんだけど、自分の中では…。過去のことを語るときの距離感、時間の長さとか流れを探りたかったというか。

つい最近読んだ川上弘美のインタビュー記事ですが、「年をとって記憶がいっぱい自分の中に貯まっているせいか、ある時期から、一瞬にフォーカスして書くよりも時間の流れを書くことが多くなってきた」とあって、なるほどなあと思いました。そして「でもコロナのもとで生活しながら小説を書いていると、なぜだか自然に、今この瞬間にフォーカスした書き方に回帰していくことになりました」と続き、とても興味深かった。

『群像』のweb記事で、「物語るために遠ざかり、小説全体であらわしていく」という題の鴻巣友希子との対談です。

10 notes

·

View notes

Text

09/10/2023 21:47

左)アゼルバイジャン国旗

中央)アゼルバイジャンは天然ガスを筆頭に天然資源国家のため、石油を掘り出しているそうです。道路沿いにあるのはご愛嬌みたいで、実際は本格的な石油プラットフォームで掘削しているそうです笑

右)現在進行形でバクーの街は開発が進んでいます🏢

ゴブスタン国立保護区(Gobustan Rock Art Cultural Landscape)にあるGobustan National Park Museum

館内は撮影OK📸 模型や3D映像、タッチパネル形式でゴブスタンの地形の成り立ちを展示するなど、日本の地方都市よりも先駆的な博物館でした。

こちらがゴブスタンの岩絵(本物)

敷地内にやたらと蛇注意の標識がありましたが、実際は見かけずに済みました🐍

この日のlunchはバクー旧市街近くのレストランでチョウザメのグリル🦈

キャビアも食べたことない私がいきなりチョウザメを食べる日が来るとは…笑

臭みやクセはいっさいない、美味しい白身魚でした😋🍴

バクーにもピラミッドはありますDDD

バクー近郊にあるPink lakeこと、Masazir(Masazır gölü)

永遠に”燃える山”ヤナル・ダグ(Yanar Dağ)🔥

アゼルバイジャンの国名の由来は”火の土地”や”火の守護者”だそうです。

山の上も歩けるので行きましたが、昨日まで無風だったカスピ海の風が…🌀

頂上を歩いてみたけれど、吹き飛ばされ、ふもとの火の中にあわやダイブしそうな勢い…苦笑

最後がガイドさんと一緒に下りました。普段から風は吹くそうですがここまで強い風は珍しかったそうです。

マルダキャン要塞跡

アテシュギャーフ/拝火教寺院

アゼルバイジャンの定番はザクロ

可愛いけれど、この後の飛行機が怖くて断念😢

サジチ(大鍋料理)🍲

これで3人分と言われましたが、こんなに食べられませんよ💧

場所は変わってヘイダル・アリエフ国際空港(アゼルバイジャン語:Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanı、英語:Heydar Aliyev International Airport)✈

これからジョージアに飛行機で移動になりますが、ここの注目pointは航空会社。

これを見た瞬間、大変失礼ながら映画『〇の豚』を思い出し、おまけにトビリシはTBS。某テレビ局を連想した私たち一行は「〇の豚の飛行機でTBSに行くんだ」とカウンターで皆で爆笑😆

日本では「Buta=🐖」ですが、アゼルバイジャン語では伝説の鳥だそうですが、他サイトでは勾玉模様やペイズリー模様など色々出てきますが、いずれにしてもアゼルバイジャンの伝統的な装飾であることは確かなようです。

※Buta Airwaysはアゼルバイジャン航空傘下のLCCです。

ライトアップと建物が派手な空港でした笑

因みにアゼルバイジャンの出入国スタンプ。なんで重ねるのよ泣!?

LCCらしく、歩いてタラップを上がります。

バクーの夜景🌃

因みに機内食のバケットのサンドイッチがありましたが、お腹いっぱいなので断りました🥖

#備忘録#photography#reminder#アゼルバイジャン#Azerbaijan#baku#風の町#強風の町笑#火の国#ゴブスタン国立保護区#Gobustan Rock Art Cultural Landscape#チョウザメのグリル#Masazir#Masazır gölü#pink lake#ヤナル・ダグ#Yanar Dağ#マルダキャン要塞跡#アテシュギャーフ#拝火教寺院#サジチ#Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanı#Heydar Aliyev International Airport#Buta Airways#LCC#バクーの夜景

7 notes

·

View notes

Text

アメリカが主導した昭和天皇の戦争犯罪の証拠隠滅

昭和天皇と731部隊

http://blog.livedoor.jp/nobug51/archives/1103925.html

欧米の帝国主義にならって、日本も中国侵略を真剣に考え、実行していった。

当時、天皇は現人神であり、日本国においては絶対の存在だった。小さい頃から、家庭や学校で天皇を拝み、学校では教育勅語を奉読され、天皇のために死ぬことが最高の価値のように教えられた時代でもあった。

日本の傀儡政権が満州に成立すると、早速、その地で、安くて強力な兵器(貧者の核爆弾)の開発を目指した。その中心になったのが陸軍軍医少佐の石井四郎であった。

1936年、天皇の認可の下に中国ハルピンの郊外平房の広大な敷地に研究施設を作り、東京の陸軍軍医学校やその他の石井のネットワークと連携しながら、中国人・朝鮮人・ロシア人・モンゴル人などをマルタと称して生体実験・生体解剖などをし、試行錯誤を重ね、より強力な細菌兵器の開発を目指した。

そこで開発された細菌爆弾(陶器爆弾)は中国の都市で実戦された。ペスト菌で多くの被災者を出し都市は混乱した。

研究成果は思ったよりも上がらず、兵器の開発を急いだが、時すでに遅く、ソ連の参戦を許してしまった。

ソ連が参戦するや否や、軍部・天皇はいち早く731部隊の証拠隠滅をはかり、建物を爆破し、収容されていたマルタを全員殺し、731部隊員を急遽日本へ戻した。

これも戦争犯罪がばれると、天皇にもその責任が問われることになるからだ。

731部隊にも何人かの皇族が行き来し、実際731に係わっていた皇族もいた。東条も足を運び、大元帥昭和天皇の耳にも731についての情報は入っていたはずである。

莫大な予算をかけ、全国の優秀な医学者を集めて作られた731部隊は、軍部・天皇がもっとも期待していた部隊ではなかったか?

戦後、アメリカは731部隊幹部の尋問を細菌兵器の専門家に担当させた。

ところが、731部隊幹部は事実を隠し続け、人体実験はしていないと嘘を通した。

1947年(昭和22年)1月に、ソ連が石井ら日本にいる731部隊員の尋問を要求した。ソ連とアメリカの交渉により、人体実験のことが明らかになると、アメリカは人体実験・細菌戦のデータを独占しようと、石井らと打ち合わせをする。その結果、ソ連の尋問は形式的なものになってしまった。

731の戦犯追及をしていた占領軍(アメリカ)の法務部の活動はアメリカ自身の手によって強制的に停止され、詳細なデータはアメリカが独占することになり、東京裁判では731部隊のことは裁かれなかった。

マッカーサーと本国アメリカとの交渉の中で、データの独占のこともあったが、もう1つの大きな懸案は、天皇にその責任が及ばないようにすることだったのではないか?

マッカーサーは当初から日本の占領にあたって、天皇の力を利用しようと考えていた。

また、マッカーサーは自国の遅れていた細菌兵器の開発に日本軍のデータが役立つだろうと見ていた。何としても、細菌戦や細菌兵器のデータが欲しかった。

731部隊の戦犯追及をすると、そのデータは独占できなくなり、またその責任が天皇に及ぶのを恐れたのではないか?

(ドイツでは人体実験にかかわった医師などが「ニュルンベルグ継続裁判」によってアメリカの手によって裁かれている!最高責任者ヒトラーはすでに自殺している。)

日本政府とアメリカは、一緒になって、731の隠蔽を図り、これが東京裁判で裁かれない様にし、その残虐な事実が国民の前に公表されないようにした。

昭和天皇とマッカーサーとの会談は極秘裏に戦後11回行われた。

新憲法が制定された後でも、「象徴天皇」という新たな憲法上の地位に“制約”を感じることもなく「政治的行為」として、マッカーサーと「トップ会談」がなされていた。それも、当時の政府を飛び越えて行われていた。

それ結果、裁判で国民の前に731の情報が公開されなかったし、追及もされなかったものだから、大元帥昭和天皇の戦争責任は問われなかった。

※パウエルの記事と森村の本は、日本で政府が見解を出さざるを得ないほどの騒ぎを巻き起こした。政府は国会で731部隊の存在と、731部隊の戦争犯罪について初めて認めた。議論の中で政府は、石井の細菌実験について知りながら石井にかなりの軍人恩給を給付していたことを全く偶然に露呈してしまった。(『死の工場』ハリス著:柏書房)

・天皇裕仁は、明らかに、2度にわたって石井の実演を目にしている。

1度目は1933年に陸軍軍医学校を視察した折、もう1度は恒例の天皇訪問の際の、海軍の艦船上においてである。石井が濾水機の1つに放尿し、その濾過水を飲み干すよう天皇に恭しく差し出したとされているのは、天皇が視察したそうした折のことだった。・・・天皇はその申し出を断り、そして石井は尿を濾過したその水を見るからに嬉々として飲み干したという。

・軍医中将で元関東軍軍医部長の梶塚隆二によれば、石井は「天皇の軍令」によって1936年に平房の実験を開始する許可を与えられたと言う。・・・・梶塚によれば、その後1939年に、天皇は、石井の特殊部隊を再編成するようさらにもう1つ軍令を発布した。・・・・

石井が東京の高い地位のところに、ひょっとすれば最も上のところに味方を持っていたことは明らかである。

・軽く見てはならないのは、石井と若松の部隊は、裕仁の勅令によって設立された部隊であるという事実である。他の多くの部隊は、必要とされた時に陸軍の内部で適当な司令官によって設立された。

・軍事細菌研究のさらにもう1つの拠点が長春の第100部隊(部隊長:若松有次郎)であった。作戦任務のための資金供給は莫大かつ無制限だった。部隊は2つの経路から資金を得ていた。すなわち、東京の陸軍省と、関東軍司令部の第2部である。(陸軍省から人件費60万円の予算が、100万円が関東軍司令部の第2部から攻撃的生物戦の研究のために支出された。731部隊の予算総額は1000万円、人件費300万円、20万から30万が各支部の運営費、600万円が細菌製造、実験、研究費用である。しかも731部隊の予算は国会の場で細部を発表されることはなかった。関東軍の獣医将校は、生物戦の資金は底なしだと自分は理解していたと語っている。)

・石井はノモンハン事件の間に彼が行ったサービス業務に対する褒美として、天皇の玉璽の押してある大変名誉な政府表彰を受けた。彼の部隊は、同じ戦闘中における英雄的な行動に対して、天皇から価値ある表彰状を贈られた。

このことも、またしても無二の名誉だったのである。他の医療部隊も日本の戦争において勇敢に働いた。それなのに、20世紀において他の医療部隊が天皇の表彰状をその業務に対して受けたことはない。裕仁が、これらの名誉ある賞を与える前に、いくらかの調査を行ったのではないかと疑ってもおかしくない。

(1939年に発生したノモンハン事件では、出動部隊の給水支援を行うことになり、石井式濾水機などを装備した防疫給水隊3個ほかを編成して現地へ派遣し、部長の石井大佐自身も現地へ赴いて指導にあたった。最前線での給水活動・衛生指導は、消化器系伝染病の発生率を低く抑えるなど大きな成果を上げたとされる。その功績により、第6軍配属防疫給水部は、第6軍司令官だった荻洲立兵中将から衛生部隊としては史上初となる感状の授与を受け、石井大佐には金鵄勲章と陸軍技術有功賞が贈られた。)

・『731部隊-天皇は知っていたか?』と題されたそのドキュメンタリーは、2人のベテランのテレビジャーナリストによって製作された。・・・アメリカ、イギリス、その他の連合国軍の西洋人捕虜が、人体実験の犠牲になったことが暴露された。その上、ドキュメンタリーの製作者・ナレーターは、天皇が満州での細菌戦の人体実験を知っていたことを強く示唆している。

・1930年代において、くるくる替わった日本の内閣においては役目を果たすように〔大臣職に〕任命された軍部のリーダーたちは、誰もが満州で起こっていることを認識していた。参謀本部のスタッフ〔立案者〕とその上司たちは、石井、若松、北野のプロジェクトに精通していたし、細菌兵器の開発研究を助けた。・・・・

何千人もの、もしかしたら何万人もの陸軍の軍医や獣医、生物学者、化学者、微生物学者、技術スタッフその他の似たような職の人々が、定期的に交代で満州や〔その他の〕中国占領地に派遣されている。(731部隊には専用の飛行場があり、専用の飛行機も複数持っていた。東京⇔ハルピン間を何度も往復して情報交換や物資の輸送などをしていた。また、他の部隊との連絡にも使った。)

・軍部を除けば、外務省が平房での秘密の任務について認識していたことは確実と思われる。それは、ハルピンの日本領事館の地下室がマルタの留置場として使われていたことからも言える。

・東久邇は早い時期に、平房の施設を旅先で訪れている。

・1939年2月9日に、裕仁の弟である活発な秩父宮は、陸軍省の大会議室で、2時間半にわたる石井の「雄弁な」講演に出席した。

・天皇の一番下の弟である三笠宮は、施設の多くに立ち寄った。

・竹田宮は関東軍の首席主計官として、満州におけるすべての細菌戦の関連施設に割り当てられる金を扱った。・・・また、平房〔の施設〕に立ち入る際には竹田宮・宮田が発行した通行証を求める必要があった。関東軍司令官もしくはその直属の部下が731部隊を訪れるときは、竹田宮自身が彼らの一行に混じって彼らをエスコートした。

・天皇は、その倹約〔の精神〕でも知られていた。彼は常々、役に立たないもしくは取るに足らないプロジェクトのために、政府の支出が無駄に使われないよう懸念していると表明していた。細菌戦のプログラムは、国の資源の大規模な乱費であった。第2次世界大戦中、平房、長春、奉天、南京の主要な基地および多くの支部施設は、少なくとも1500万円から2000万円、多分それ以上の年間予算を食い潰して機能していたに違いない。天皇が軍事予算を詳細に調べたなら、満州やその他の中国における何千もの人員の滞在は、天皇にとって関心事だっ��はずである。裕仁はまた、特別の武器研究にその使途を限定された秘密の帝国予算を持っていたが、それが満州や中国において細菌戦の研究に使用されていても何の不思議も無い。

・裕仁は細菌戦の研究については知っていたのだろうか。おそらくイエス、であろう。このプロジェクトは、単純に、天皇の目から隠しおおすには、大規模すぎた。費用も、天皇の政府費用に対する鋭い関心から逃れるには巨額すぎた。・・・・最終的に、大日本帝国において、政策決定は政府の最高レベルで行なわれるべきものであって、陸軍の将軍たちの気まぐれでできるものではなかったのである。

(以上『死の工場(隠された731部隊)』:シェルダン・H・ハリス著、近藤昭二訳より抜書き)

・731部隊の組織犯罪については、関東軍という日本陸軍の一駐留軍の指揮命令系統下にあった。部隊そのものは関東軍司令官の直轄であり、あらゆる人体実験も形式上は司令官の命令無しには行なわれえなかった。また、731部隊以外の「防疫給水部隊」(北京、南京、広東など)も日本陸軍の中国派遣軍の指揮下にあった。

日本陸軍を統括していたのは陸軍省であり、その上には天皇がいた。したがって731部隊の人体実験の最終責任者も天皇である。(『検証 人体実験 731部隊・ナチ医学』小俣和一郎著:第3文明社)

http://blog.livedoor.jp/nobug51/archives/1103925.html

3 notes

·

View notes

Text

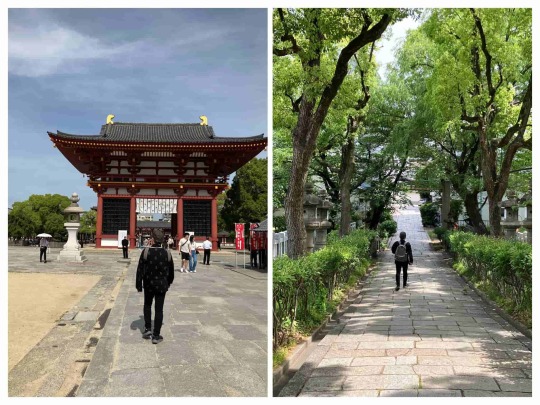

2024年5月18日(土)

上方落語協会が主催する<彦八まつり>、4年ぶりのリアル開催ということで初めてやって来た。お目当ては<奉納落語会>の第4部、露の新治師匠の出番があるからだ。とは言え真夏のような暑さ、夕方までの時間つぶしに<高津神社><四天王寺>へお詣りしてきた。私にとっての大阪は点は理解できても、面としての把握は難しい。おかげで大分地理的理解を身体に染み込ませることができた。しかし暑かったなぁ、会場でビールを我慢した自分を褒めてやりたい!

4時45分起床。

日誌書く。

洗濯機回す。

朝食。

珈琲。

酢タマネギ仕込む。

麺つゆ仕込む。

今日は<彦八まつり>、17時開演の<奉納落語会>のチケットをとっているので昼頃に出発する。

会場は<生國魂神社>、以前にも来たことはあるが谷町九丁目駅から来るのははじめてのこと、少し迷って到着。<米澤彦八の碑>にお詣りする。

軽口噺[かるくちばなし]や役者の物まねを演じていた米澤彦八は、京の人気者、露の五郎兵衛とともに元禄年間(1688~1703年)にここ生玉さんの境内で活躍した。五郎兵衛が「聴衆を前にして口演する」というスタイルを打ち出し、現在の落語の形態をつくる。このため「上方落語の祖」と仰がれ、彦八は「大坂落語の始祖」と位置づけられている。二人の芸風はどう違ったか。「五郎兵衛が先行の噺から材料を多く得ていたのに反し、彦八のは創作が多く、この点などに彦八の意気ごみがうかがえる。彦八はただ軽口噺を口演するだけでなく、むしろ身振りをまじえた『しかた物真似』を本領とした」と、大阪の郷土研究家・肥田晧三氏は『上方学藝史叢攷』で考証する。

(https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/05_vol_99/feature03.html)

まずは腹拵え、<笑福亭仁鶴一門>でたこ焼きを購入、8個で400円、二人で半分こ。<桂米二一門>でふぐの唐揚げ、800円といい値段。

この熱気の中で夕方まで過ごすのは辛い、落語に縁のある場所ということで<高津神社>と<四天王寺>へと向かう。

お詣り済ませてから再び生玉さんへ、なぜか鳥取県八頭町のブースがあって、ツレアイは<エリンギつかみ取り>に挑戦している。

会場の日射しを避けて<参集殿>前で待機していると、イベント会場からNさんが出てこられてご挨拶、近くのビジネスホテルが取れたとのことで明日も楽しまれるそう。

奉納落語会、前から2列目で楽しんだが、畳敷きの和室では1時間が限界だ。

月亭秀都「秘伝書」、桂八十八「釜猫」、露の新治「中村仲蔵」。

新治さん、十八番を途中で絶句するハプニング、<柳島の妙見>が出てこない。流れでMRIの結果で脳梗塞が起こっているとの説明で会場びっくり、何とかサゲまでたどり着いたが汗の掻き方も酷くて一寸心配。

自宅に戻ったのは19時50分、あり合わせで晩酌開始。

録画番組視聴。

桂三幸「天井高い」

初回放送日:2024年5月18日

土曜の早朝は関西の笑いをたっぷりと!▽今回は桂三幸の創作落語「天井高い」▽第1回「あさわら“まくら”大賞」視聴者投票で優勝が決まる…投票は番組ホームページから!

秋田 真夜中のそば屋で

初回放送日:2024年5月17日

秋田市にあるちょっと変わった、おそば屋さんが舞台。開店は夜の10時で、夜通し営業して閉店は翌日お昼ごろと、まさに昼夜逆転。そばだけでなく、お酒とつまみもいっぱいある。ここにはさまざまな人たちが集う。お酒を飲んだあと、そばをシメにという人たちや、歓楽街で接客の仕事を終えた人たち、また3月は就職や転勤での別れを惜しんで飲みあかす人たちの姿も。なごり雪の舞う季節、真夜中のそば屋に密着する。

片付け、入浴、体重は二日前から350g減、順調だ。

連日の12,000歩越えは嬉しい。

4 notes

·

View notes

Photo

おはようございます。 薬師山の家|愛知県名古屋市 道路と高低差のある変形敷地に建つ延べ床面積24坪の小住宅です。 クライアントとの長い土地探しの期間を経てようやくこの土地に巡り合いました。 #小住宅 #変形敷地 #高低差 #左官外壁 #切妻屋根 #木製建具 #名古屋市 #青木昌則建築研究所 #マイホーム #一戸建て #新築 #家づくり #建築家 #建築家と建てる家 #設計事務所 #設計事務所愛知 #設計事務所岐阜 #設計事務所三重 #建築士 #建築 #設計 #住宅設計 #木の家 #自然素材 #丁寧な暮らし https://www.instagram.com/p/ChavYt0PhKw/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#小住宅#変形敷地#高低差#左官外壁#切妻屋根#木製建具#名古屋市#青木昌則建築研究所#マイホーム#一戸建て#新築#家づくり#建築家#建築家と建てる家#設計事務所#設計事務所愛知#設計事務所岐阜#設計事務所三重#建築士#建築#設計#住宅設計#木の家#自然素材#丁寧な暮らし

1 note

·

View note

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)3月29日(金曜日)

通巻第8195号

トランプ前大統領のソーシャルメディアの時価総額、ソロスを凌駕

93歳の極左「慈善事業家」、まだ健在にして米国の伝統を破壊中

*************************

ドナルド・トランプ前大統領のソーシャルメディア会社「トランプ・メディア&テクノロジー・グループ」の時価総額は64億ドルを突破した。ブルームバーグの世界富裕層ランキングで、トランプは純資産78億1000万ドル。ジョージ・ソロスは純資産71億6000万ドル。トランプがわずかに凌駕した。

ワシントン・ポストは嘗てソロスを評し、「米国が支援するヨーロッパの政権転覆の公然たる工作員」と呼んだことがある。褒めたのか、貶したのか、それほど有名人だった。

ソロスは左翼活動の胴元として知られ、保守陣営はながらくかれを敵視してきた。ソロスのグローバリズム信奉は、父親がエスペラント語のスペシャリストであり、「国境を越える」「人類の生来の無関心を克服する」ことに影響されている。ソロスはハンガリーで過ごした幼年時代からエスペラント語をたたき込まれた。

戦後、ソロスはロンドンに移り、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでカール・ポパーに学んだ。1963 年にニューヨークに移り、1970 年にファンドを設立、1973 年には投資家のジム ロジャースと提携して「クォンタム・ファンド」を設立した。同ファンドは年率24%という空前のパフォーマンスを演じ、世界の金持ちが彼に財産を託した。

ソロスが「謎の錬金術師」、「世界一の投機家」として名前が挙がったのは1992年だった。英国の景気後退を予測し、大胆に英ポンドを空売りし一晩で10億ドルの利益を上げて「ソロス神話」が形成された。

1997年、タイバーツを大量の空売り、アジア金融危機を引き起こした。マハティール(マレーシア首相=当時)は、アジア通貨危機はやつらの陰謀だと非難した。

ソロスはこうした投機によって得たあぶく銭を左翼運動に投下した。チェコスロバキア、クロアチア、ユーゴスラビアを含むヨーロッパ数十ヵ国の左翼活動家や団体に資金を提供した。リベラルな主張をする野党、出版社、独立系メディアに資金を注ぎ込み、多くの国は「民主化」した。「ビロード革命」「チューリップ革命」「薔薇革命」などカラー革命がドミノのように旧東欧で連鎖したが、背後にソロスの影があると言われた。かなり過大評価だが、ウクライナのマイダン革命は、明らかにソロスが関与した。

ソロスは次に米国に目を向けた。正常な感覚の持ち主から見ればソロスがやったことはアメリカ社会の破壊である。

「アメリカ社会正義研究所」なる団体の目的は「社会プログラムへの政府支出の増加を求めるロビー活動を通じて貧しいコミュニティを変革する」だ。

「ニュー アメリカ財団」の目的は「環境保護やグローバル ガバナンスなどのテーマについて世論に影響を与える」と唱う。

「移民政策研究所」の目的は「不法移民の第三国定住政策を実現し、不法移民に対する社会福祉給付を増やす」である。

▼ソロスが資金を注ぎ込んだのはすべて極左集団か議員だ

これらの社会擾乱の元凶となった団体にソロスは資金を注ぎ込んだが、選挙資金法を回避するために、タイズ財団、アメリカ進歩センター、民主主義同盟を含む多くの左翼団体を通じて資金を集めた。彼は民主党と、ジョー・バイデン、バラク・オバマ、ビル・クリントンやヒラリー・クリントンといった議員たちに巨額の寄付を行っている。

2015年にミズーリ州ファーガソンとメリーランド州ボルティモアで発生した社会擾乱の元凶とされるBLM等に3,300万ドル以上を寄付した。

ハンガリー生まれのユダヤ人ジョージ・ソロスを最も忌み嫌い、激しい批判が起きているのが、じつは母国ハンガリーである。ハンガリーはソロスの移民政策を強く批判して、「最後に笑うのはソロス氏であってはならない」とキャンペーンを展開した。

オルバン首相自ら、「ハンガリーとポーランドに関してのソロス発言には政治的側面がある。偶然の失言ではない。私たちが移民問題で危機に晒されている時に、ソロスのような発言が急増している。これらの背後にはジョージ・ソロスがいることは火を見るより明らかだ」と一貫して批判してきたのである。

かれらのやっていることは「偽善」である。

地球温暖化を訴え、環境保護でノーベル平和賞を貰ったのがアル・ゴア元副大統領である。ところがゴアのテネシー州の豪邸は年間の電気代だけで300万円、これはさすがにメディアも批判した。

オバマ大統領は「清廉」の印象を振りまいたが、マサチューセッツの有名保養地マーサス・ビンヤード島に豪華別荘をたて(敷地11万8000平方キロ)、コロナ災禍で人々が外出を自粛している最中にお披露目パーティを開催し、スピルバーグ監督等700名を招待した。これもメディアは非難した。

ビル&ヒラリー・クリントン夫妻となると夫婦揃って「守銭奴」。著作と講演で稼ぎまくり、退任後六年間で270億ドルを稼ぎ出した(『フォーブス』、2015年10月22日電子版)。

BLM創設者のひとりパトリッッセ・カラーズはカリフォルニアに1・5億ドルの別荘など二軒。ほかにジョージア州にも豪邸を購入していたことが発覚し、BLM支援運動は突如沙汰止みとなった。

2 notes

·

View notes

Text

不思議な村に行った話

執筆者: 河合 曽良

◆

皆さんは田舎とかに行って、怖いと感じたことはありませんか?

怖いまでいかなくとも、「不気味だ」とか「不思議だ」とか。

僕はそういうの、滅多に感じない方なんですが、つい昨日そういう体験をしたんですよ。

別に何の変哲もない村だったんですけどね。

家屋はこまめに整備されているのか寂れた印象は全くなくて、緑もあおあおとし、水車の爽やかな音が心を落ち着かせてくれるとても心地が良い場所で

猟師が居て、女子どもが居て、年寄りも流れ商人も居る

普通でしょう?

他所者の僕たちに変な目を向けることもなければ、妙に擦り寄ってくるわけでもありませんでしたし

至って普通の、どこにでもある良い集落、といった感じで。

けど芭蕉さんがね。居なかったんですよ

村にお邪魔して少し歩いてから気がついたんですけど、後ろくっついて歩いてた芭蕉さんがいつの間にか居なくなってて。

まあアレも自由なジジイなんで。

勝手にちゃらちゃら村を歩き回ってるんだろう、バカが、と思ったんですけどね。村を一周しても見つからなくて、村人たちに尋ねて回っても「見てませんね」の繰り返しで(因みに何かを誤魔化したり、一点張りしたりなどという様子は無かった)

仕方なく村周辺の森なんかも見てみたんですが、結局芭蕉さんはどこにも居なかったんです。

で、そんなことをしているものだから日も暮れてきて

西陽も物凄く眩しくて暑くて、

途中 村の女性からいただいた甘栗なんかを食べながら、寝ぐらを探し始めました。集落だし、たまには屋根のある場所で一泊したかったですしね。

そこから半刻ほど経った頃くらいですかね? 痛い斜陽を浴びながら暫く訪ね回って、一軒だけ見つかったんです。

眼鏡をかけた短髪の若い主(装いは男性のそれだが顔つきは女性っぽいものでした)と、おろしたままの黒髪が艶やかな奥さんの、二人組のお家で、戸口にかけられた細い標縄(みたいな飾り)が印象的なお宅でした。

「ありがとうございます。助かりました。これからもう一人増えるかもしれないのですが、よろしいですか? 無理にとは言いません。ダメならダメで、別に構いませんので」

「けっこうですよ。どうぞ遠慮なく、くつろいでいってくださいな」

「それはどうも。恩に着ます」

「いえいえ。ただ、あの…」

僕が笠をとって頭を下げると、奥さんの方が声をひそめたんです。

「客間と寝所は、この家屋ではなく別の場所にあるのですが。よろしいですか?」

「? はあ。はい」

ちょっと首を傾げました。だって別にそんなこと、ひそひそ声で言うような内容じゃないじゃないですか。まるで人目を憚るような、ねえ?

それに村にしては この一帯はそこそこ広かったですし、この家が村長あるいは司祭の家系だとしたら、離れ屋敷があっても変ではないですから。

でもまあ気にせず、承諾したんです。

「では、お連れしますね。」

奥さんがそう言うと、主の方は陣羽織を着て、僕の背後に立ちました。奥さんが前、次に僕、後ろに主といった形で 、縦一列ですね 。

歩き始めてからは集落を抜け、薄暗い小山のけもの道を通って、苔だらけの石段を100段くらい登らされました。

また道中ずっと甘い香りがしていたことを覚えています。羊羹とかしぐれとか、そういうお菓子系の匂いで、森の中でこんな匂いがするものか?と妙な気分にもなりました。村には流れも居ましたから 、その手の職人がこの森を通っているのかとも思いましたけど、近くに人の気配や物音はありませんでしたし。

まあ、そんなふうに若干不思議な心地になりつつも、階段を登り切ったんです。

顔を上げると目線の先に大きな黒い鳥居が立っていて、まるで僕らを待ち構えているようでした。

その奥には苔むした社がありました。とても小さく、見立て六畳一間くらい。人二人がギリギリ横になれる程度でしょうか。

「ここ………ですか?」

奥さんの方に問いかけると、彼女は「ええ」と頷いて社の方に向かって行きました。そして扉の前で何かごそごそして 、間も無く扉が開きました。

するとどこからともなく、声が聞こえてきたんです。

何と言っているのか、この時は分からなかったんですが、主と奥さんに促されて社に入ると その声はより鮮明になりました。

「ねえねえ」

って呼んでるんですよ。

小さな女の子みたいな声です。あどけなさが声音に乗っている、けれど棒読みでどことなく無機質な声なんです。

しかもその声は段々と多くなってきて、

「ねえねえ」

「あのね」

「こっちこっち」

「きて」

など、色んな声が混ざって重なるようになりました。

これだけ聞くと、近くで子どもが遅くまで遊んでいるんだろうと思うでしょう?

けど、そうではないんです。耳のすぐそばから聞こえてくるんです

すぐ背後とか、真隣とか、頭上とか

そんなものですから、

まるでこの社の中に一緒に居る。

そんな想像がふと頭に浮かんで、流石に、まずいかもしれないと感じました。

その時です。

複数の声に混ざって、聞き慣れた声が社を通り抜けました。

「マーフィー君もいない。探さなきゃ」

耳元ではなく、明らかに社の外から聞こえてきました。ハッとして社から飛び出したんですが、周囲に芭蕉さんの姿はなかったんです。

当然心地は良くなく、舌打ちをして社の方へ向き直りました。戻って就寝するためではありません。荷物を取って、立ち去るためです。

お化けや怪異といった類は 怖くはありませんが、こんな不気味な場所で寝泊まりなんて、誰もしたくありませんからね。

けど身支度のために社に戻ると、ふとあるものを見つけたんです。

くたびれた熊のぬいぐるみ。

バカジジイのものです。

それをなんとなく拾って懐に入れて、社を出ると、ふと背後で声がしました。

「曽良君みっけた!」

振り返ると芭蕉さんが立っていました。

普段通りの気の抜けた笑顔で、無駄にバタバタ腕を振りながら「も〜どこに居たんだよ曽良君たら!凄く探したんだからね!!!」って。

僕、思わず言葉を失いまして。

そのまま主と奥さんの方に視線を向けると、主の方が僕の懐を見つめながらうっすら微笑んだんです。

そして平坦な声でこう呟いてました。

「あの人、命拾いしたな」

4 notes

·

View notes

Photo

マメちゃん近況ご報告 ヒーターの真ん前、 ホカペ+銀マットで よく寝ています 銀マットは、 お外にいた時に 「天ぷら丸味」さんが 敷いてくださっていた 分厚いのが最強なのですが、 廃番になったのか 見つからないんですよねえ… これは少し薄いけど 我慢してね 怪我は跡形もなく治り、 だいぶみっちりと太りました 頼もしいくらいです 貧血はままあります 真っ白なお鼻で マッサージをねだってきたら、 30~60分のマッサージ お鼻がピンク色になる頃には 体温も上がっています お外が長かったので、 今でも 夜は 90~120分置きに起きます その度外をチェック 異常が無いと安心して また目を瞑ります マメが部屋にいてくれる生活は この上ない安心感があります 凍えてないだろうか、 変な水飲んでないだろうか、 車に撥ねられないだろうか、 タバコの吸殻踏んでないだろうか、 そんな心配をし続ける6年でした もちろん今も 外にはたくさんの猫がいて 100%保護は無理と知りつつ できる限りの事はしたいと 動いています 一頭でも多く、 冬を越せます様に #地域猫 #外猫 #元地域猫 #白黒猫 #富士額猫 #マメちゃん #猫 #cat #catsofinstagram https://www.instagram.com/p/Cna9IwvPvFC/?igshid=NGJjMDIxMWI=

20 notes

·

View notes

Text

P3xP4 World Analyze pages 34-35 transcription.

ニュクスへと至る異形の塔 “タルタロス”

タルタロスの誕生

月光館学園の場所で影時間にそびえ立つタルタロスは、10年前の爆発事故によってその存在が確認されることとなった。しかし、必ずしも爆発事故だけが原因というわけではない。この場所にエルゴノミクス研究所が建てられたのは、桐条鴻悦がシャドウの存在を知ってから世界各地で調査を行い、シャドウによる時空の歪みがもっとも顕著に確認された場所と同定したからであり、人工島開発計画のスタートと同時に研究所建設地に決めている。研究所がシャドウを集めて融合実験を進めたことで歪みが拡大したが、それ以前からこの場所にシャドウが集���しやすいポイントがあったのは確か。“死” のシャドウを作ることに失敗し、融合途中のシャドウが飛び散る爆発事故となったが、シャドウを集合させることですでに形作られていた時空の歪みは一帯に残り、以降影時間とタルタロスとしてこの場所に定着したものと考えられる。

シャドウの性質を考えれば、爆発事故が起こらなかったとしても、いずれは同じようなものが生まれただろう。

象徵的建造物

タルタロスの塔は、毎夜0時の “影時間” となった瞬間に造り直されるように見える。月光館学園があるはずの場所に、巨大な植物が成長する様子を早回しで見るように一気にそびえ立っていく。これは内部の構造が毎夜変化するという観測にも符合するが、影時間の間だけ月光館学園が物理的に “無くなっている” というわけではないため、実際そこに建っているものとは考えにくい。影時間は “現実” の1秒にも満たない一瞬だけが切り取られ、シャドウを構成する精神体で作られたレイヤー (層) が現実世界にかぶせられた状態。適性のない人間が “象徴化” レイヤーで覆われた状態となるのと同様に、月光館学園にはタルタロスというレイヤーが重ねられ、学園が見えなくなる。タルタロスの内部もいくつかの層で構成されており、塔が建つように見えるのは層のレイヤーが重ねられる視覚的現象と捉えることもできる。

タルタロスレイヤーで覆われた学園は、現実にそこにあったとしても影時間内からは知覚できない。

エルゴ研の名残

タルタロスの内部には、かつてその場所にあったエルゴノミクス研究所の残滓のようなものがあり、一部記録文書も発見できる。しかし、現実には月光館学園を建てる際に取り壊され、記録文書などが残っているわけはない。これは、タルタロスが基本的にはシャドウと同じ精神体によって構成されているからで、言ってみればその場所の記憶のようなものが構造に反映された結果そうなったもの。同様にタルタロス自体の内部構造も精神体からできたもので、タルタロス構造に取り込まれた精神体の記憶のようなものが反映されている。もっとも集合体が持つ混沌としたイメージなので、個人の思想などが出ているわけではない。下層は周辺に存在した精神体を材料としているせいか学園内部にも似た構造をしており、上層に行くと大型シャドウの一部が材料になっているためか異国的であったり、シュールレアリスム的なイメージが見られる。

文書の内容を見ると、強い想いはシャドウ化されていなくともタルタロスの構造に取り込まれやすいようだ。

最上階に降臨するニュクス・アバター

[守護する者たち]

“死” のシャドウ望月綾時が転じたニュクス・アバターは、タルタロス最上階に現れる。その手前には彼を守護するようにストレガが待ち受けていた。彼らも真相に肉薄していたことがわかる。

[ニュクスと同等の存在]

望月綾時はニュクスに取り込まれ、ほとんど区別のつかない状態だと自身で語っている。しかし、人間の中で生きたことで造られた綾時のパーソナリティは色濃く残っていて、綾時と変わらない声で語りかけることもできる。圧倒的な力はニュクスのものだが、最後まで綾時は綾時の意識を持ち続けたようだ。

[ニュクス・コア]

最後に発現する “世界” あるいは “宇宙” のタロットには、卵のような形のウロボロスの輪に囲まれた女性の姿が描かれている。四隅にいるワシ、雄牛、ライオン、天使の組み合わせはテトラモルフとも呼ばれる黙示録で神の玉座のそばに控える動物たち。二ュクスの中心核は、そのウロボロスの形にも似ている透明な輝く卵の姿をしていた。

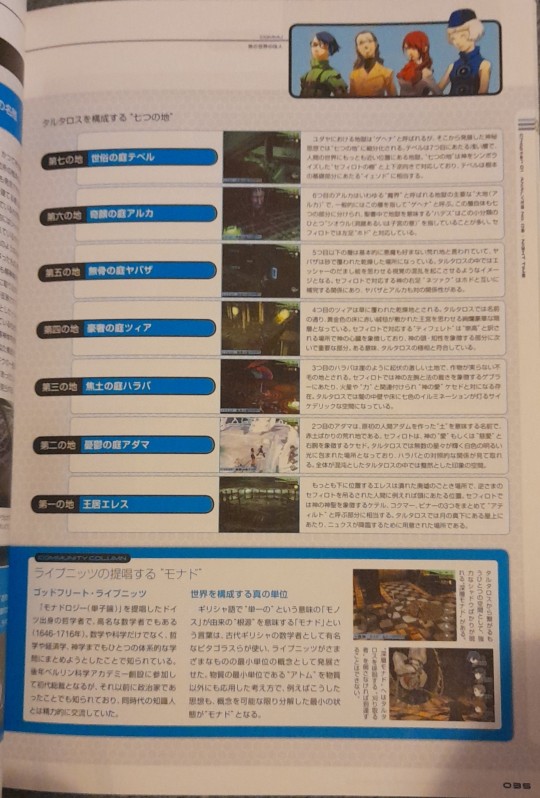

タルタロスを構成する “七つの地”

第七の地 世俗の庭テベル

ユダヤにおける地獄は “ゲヘナ” と呼ばれるが、そこから発展した神秘思想では “七つの地” に細分化される。テベルは7つ目にあたる浅い層で、人間の世界にもっとも近い位置にある地獄。“七つの地” は神をシンボライズした “セフィロトの樹” と上下逆向きで対応しており、テベルは根本の基礎部分にあたる “イェンド” に相当する。

第六の地 奇顔の庭アルカ

6つ目のアルカはいわゆる “魔界” と呼ばれる地獄の主要な “大地 (アルカ)” で、一般的にはこの層を指して “ゲヘナ” と呼ぶ。この層自体も七つの部分に分けられ、聖書中で地獄を意味する “ハデス” はこの小分類のひとつ “シオウル (洞窟あるいは子宮の意)” を指していることが多い。セフィロトでは左足 “ホド” と対応している。

第五の地 無骨の庭ヤバザ

5つ目以下の層は基本的に悪魔も好まない荒れ地と言われていて、ヤバザは砂で覆われた乾燥した場所になっている。タルタロスの中ではエッシャーのだまし絵を思わせる視覚の混乱を起こさせるようなイメージとなる。セフィロトで対応する神の右足 “ネツァク” はホドと互いに補完する関係にあり、ヤバザとアルカも対の関係性がある。

第四の地 豪奢の庭ツィア

4つ目のツィアは草に覆われた乾燥地とされる。タルタロスでは名前の通り、黄金色の床に赤い絨毯が敷かれた王宮を思わせる絢爛豪華な階層となっている。セフィロトで対応する “ティフェレト” は “崇高” と訳される場所で神の心臓を象徴しており、神の頭・知性を象徴する部分に次いで重要な部分。ある意味、タルタロスの様相と符合している。

第三の地 焦土の庭ハラバ

3つ目のハラバは崖のように起伏の激しい土地で、作物が実らない不毛の地とされる。セフィロトでは神の左腕と法の裁きを象徴するゲブラ一にあたり、火星や “力” と関連付けられ “神の愛” ケセドと対になる存在。タルタロスでは間の中壁や床に七色のイルミネーションが灯るサイケデリックな空間になっている。

第二の地 憂鬱の庭アダマ

2つ目のアダマは、原初の人間アダムを作った “土” を意味する名前で、赤土ばかりの荒れ地である。セフィロトは、神の “愛” もしくは “慈愛” と右腕を象徴するケセド。タルタロスでは無数の星々が輝く白色の明るい光に包まれた場所となっており、ハラバとの対照的な関係が見て取れる。全体が混沌としたタルタロスの中では整然とした印象の空間。

第一の地 王居エレス

もっとも下に位置するエレスは潰れた廃墟のごとき場所で、逆さまのセフィロトを吊るされた人間に例えれば頭にあたる位置。セフィロトでは神の神聖を象徴するケテル、コクマー、ビナーの3つをまとめて “アティルド” と呼ぶ部分に相当する。タルタロスでは月の真下にある屋上にあたり、ニュクスが降臨するために用意された場所である。

ライプニッツの提唱する “モナド”

ゴッドフリート・ライプニッツ

『モナドロジー (単子論)」を提唱したドイツ出身の哲学者で、高名な数学者でもある (1646-1716年)。数学や科学だけでなく、哲学や経済学、神学までもひとつの体系的な学問にまとめようとしたことで知られている。後年ぺルリン科学アカデミー創設に参加して初代総裁となるが、それ以前に政治家であったことでも知られており、同時代の知識人とは精力的に交流していた。

世界を構成する真の単位

ギリシャ語で “単一の” という意味の「モノス」が由来の “根源” を意味する「モナド」という言葉は、古代ギリシャの数学者として有名なピタゴラスらが使い、ライプニッツがさまざまなものの最小単位の概念として発展させた。物質の最小単位である “アトム” を物質以外にも応用した考え方で、例えばこうした思想も、概念を可能な限り分解した最小の状態が “モナド” となる。

“深層モナド” へはタルタロスを徘徊する “刈り取る者” を倒さなければ到達することはできない。

タルタロスから繋がるもうひとつの空間として、強力なシャドウばかりが現れる “深層モナド” がある。

4 notes

·

View notes