#姫路造園

Photo

昨日のビール 六甲ビール HIMEJI しらさぎ ALE ROKKO BEER HIMEJI SHIRASAGI ALE 昨日は久しぶりの姫路城へ。 パッと車道へ出て写真を撮りました、すみません、お許しを… 苦味ガツン系で美味しかったです。 大手前通りにヤマサ蒲鉾さんの本社があり(本社が姫路とは知りませんでした)、練り揚げ物とでとても美味しくいただきました。 ちなみに往きの新幹線は初の"S"でした。 #六甲ビール #六甲ビール醸造所 #姫路しらさぎエール #アイエヌインターナショナル #ビール写真 #beerstagram #beer #bier #bière #岬園 昨日のビール #乾杯 #cheers🍻 #santé #prost #kampai #alebeer #rokkobeer #himejishirasagiale #道飲み #姫路城 #himejicastle🏯 #世界遺産 #大手前通り #ヤマサ蒲鉾 #急階段注意 (Himeji Castle) https://www.instagram.com/p/CqO1caQyhSX/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#六甲ビール#六甲ビール醸造所#姫路しらさぎエール#アイエヌインターナショナル#ビール写真#beerstagram#beer#bier#bière#岬園#乾杯#cheers🍻#santé#prost#kampai#alebeer#rokkobeer#himejishirasagiale#道飲み#姫路城#himejicastle🏯#世界遺産#大手前通り#ヤマサ蒲鉾#急階段注意

0 notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和五年(2023)12月27日(水曜日)参

通巻第8070号

AIは喜怒哀楽を表現できない。人間の霊的な精神の営為を超えることはない

文学の名作は豊かな情感と創造性の霊感がつくりだしたのだ

*************************

わずか五七五の十七文字で、すべてを印象的に表現できる芸術が俳句である。三十一文字に表すのが和歌である。文学の極地といってよい。

どんな新聞や雑誌にも俳句と和歌の欄があり、多くの読者を引きつけている。その魅力の源泉に、私たちはAI時代の創作のあり方を見いだせるのではないか。

「荒海や佐渡によこたう天の川」、「夏草や強者どもが夢の跡」、「無残やな甲の下の蟋蟀」、「旅に病で夢は枯野をかけ巡る」。。。。。

このような芭蕉の俳句を、AIは真似事は出来るだろうが、人の心を打つ名句をひねり出すとは考えにくい。和歌もそうだろう。

『春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣干すてふ 天香具山』(持統天皇)

皇族から庶民に至るまで日本人は深い味わいが籠もる歌を詠んだ。歌の伝統はすでにスサノオの出雲八重垣にはじまり、ヤマトタケルの「まほろば」へとうたいつがれた。

しかし人工知能(AI)の開発を米国と凌ぎを削る中国で、ついにAIが書いたSF小説が文学賞を受賞した。衝撃に近いニュースである。

生成AIで対話を繰り返し、たったの3時間で作品が完成したと『武漢晩報』(12月26日)が報じた。この作品は『機憶(機械の記憶)の地』と題され、実験の失敗で家族の記憶を失った神経工学の専門家が、AIとともに仮想空間「メタバース」を旅して自らの記憶を取り戻そうとする短編。作者は清華大でAIを研究する沈陽教授である。生成AIと66回の対話を重ね、沈教授はこの作品を「江蘇省青年SF作品大賞」に応募した。AIが生成した作品であることを予め知らされていたのは選考委員6人のうち1人だけで、委員3人がこの作品を推薦し

「2等賞」受賞となったとか。

きっと近年中に芥川賞、直木賞、谷崎賞、川端賞のほかに文学界新人賞、群像賞など新人が応募できる文学賞は中止することになるのでは? 考えようによっては、それは恐るべき時代ではないのか。

文学の名作は最初の一行が作家の精神の凝縮として呻吟から産まれるのである。

紫式部『源氏物語』の有名な書き出しはこうである。

「いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひたまひける中に、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり」

ライバルは清少納言だった。「春は曙、やうやう白く成り行く山際すこし明かりて、紫立ちたる雲の細くたなびきたる」(清少納言『『枕草子』』

「かくありし時すぎて、世の中にいとものはかなく、とにもかくにもつかで、世に経るひとありけり」(道綱母『蜻蛉日記』)

額田女王の和歌の代表作とされるのは、愛媛の港で白村江へ向かおうとする船団の情景を齊明天王の心情に託して詠んだ。

「熟田津に 船乗りせむと月待てば 潮もかなひぬ今は漕こぎ出いでな」(『万葉集』)。

「昔、男初冠して、平城の京春日の郷に、しるよしして、狩りにいにけり。その里に、いとなまめいたる女はらから住みけり。」(『伊勢物語』)

▼中世の日本人はかくも情緒にみちていた

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶ泡沫(うたかた)はかつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」(『方丈記』)

『平家物語』の書き出しは誰もが知っている。

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。 沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。 奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。 猛き者も遂にはほろびぬ、 偏(ひとへ)に風の前の塵におなじ」。

『太平記』の書き出しは「蒙(もう)竊(ひそ)かに古今の変化を探つて、安危の所由を察(み)るに、覆つて外(ほか)なきは天の徳なり」(『太平記』兵藤祐己校注、岩波文庫版)

「つれづれなるままに、日くらし硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」(『徒然草』)

古代から平安時代まで日本の文学は無常観を基盤としている。

江戸時代になると、文章が多彩に変わる。

井原西鶴の『好色一代男』の書き出しは「「本朝遊女のはじまり、江州の朝妻、播州の室津より事起こりて、いま国々になりぬ」

上田秋成の『雨月物語』の書き出しはこうだ。

「あふ坂の関守にゆるされてより、秋こし山の黄葉(もみぢ)見過しがたく、浜千鳥の跡ふみつくる鳴海がた、不尽(ふじ)の高嶺の煙、浮島がはら、清見が関、大磯小いその浦々」。

近代文学は文体がかわって合理性を帯びてくる。

「木曽路はすべて山の中である」(島崎藤村『夜明け前』)

「親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜ぬかした事がある」(夏目漱石『坊っちゃん』)

「石炭をば早はや積み果てつ。中等室の卓つくゑのほとりはいと静にて、熾熱燈の光の晴れがましきも徒らなり。今宵は夜毎にこゝに集ひ来る骨牌カルタ仲間もホテルに宿りて、舟に残れるは余一人ひとりのみなれば」(森鴎外『舞姫』)。

描写は絵画的になり実生活の情緒が溢れる。

「国境の長いトンネルをぬけると雪国だった」(川端康成『雪国』)

谷崎潤一郎『細雪』の書き出しは写実的になる。

「『こいさん、頼むわ』。鏡の中で、廊下からうしろへ這入はいって来た妙子を見ると、自分で襟えりを塗りかけていた刷毛はけを渡して、其方は見ずに、眼の前に映っている長襦袢姿の、抜き衣紋の顔を他人の顔のように見据みすえながら、『雪子ちゃん下で何してる』と、幸子はきいた」。

「或春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下に、ばんやり空を仰いでいる、一人の若者がありました」(芥川龍之介『杜子春』)

▼戦後文学はかなり変質を遂げたが。。。

戦後文学はそれぞれが独自の文体を発揮し始めた。

「朝、食堂でスウプをひとさじ吸って、お母様が『あ』と幽(かす)かな声をお挙げになった」(太宰治『斜陽』)

「その頃も旅をしていた。ある国を出て、別の国に入り、そこの首府の学生町の安い旅館で寝たり起きたりして私はその日その日をすごしていた」(開高健『夏の闇』)

「雪後庵は起伏の多い小石川の高台にあって、幸いに戦災を免れた」(三島由紀夫『宴のあと』)

和歌もかなりの変質を遂げた。

正統派の辞世は

「益荒男が 手挟む太刀の鞘鳴りに 幾とせ耐えて今日の初霜」(三島由紀夫)

「散るをいとふ 世にも人にも さきがけて 散るこそ花と 吹く小夜嵐」(同)

サラダ記念日などのような前衛は例外としても、たとえば寺山修司の和歌は

「マッチ擦る つかのま海に霧ふかし 身捨つるほどの 祖国はありや。」

わずか三十一文字のなかで総てが凝縮されている。そこから想像が拡がっていく。

こうした絶望、空虚、無常を表す人間の微細な感情は、喜怒哀楽のない機械が想像出来るとはとうてい考えられないのである。

AIは人間の霊感、霊的な精神の営みをこえることはない。

6 notes

·

View notes

Photo

山口の祇園さん、八坂神社 大内弘世が南北朝時代応安3年(1370)に京都の祇園社から勧請し創建しました 北朝の元号を使うところが大内氏らしいです 大内義興が室町時代永正17年(1520)に山口大神宮を勧請し同境内に八坂神社も遷座します 現在の本殿はその時に山口大神宮内に造営されたものです 江戸時代末期に現在地に遷座、本殿も移築され室町時代の様式をよく残していることから国の重要文化財に指定されています #八坂神社 𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍 八坂神社 (山口市)(やさかじんじゃ) 鎮座地:山口県山口市上竪小路100番地 主祭神:素盞嗚尊、稲田姫命、手名槌命、足名槌命 社格:県社 #国指定重要文化財 𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍 #神社#神社巡り#神社好き#神社好きな人と繋がりたい#神道#shrine#shinto#日本の風景#参拝#神社巡拝家#recotrip#御朱印#御朱印巡り#御朱印好きな人と繋がりたい#神社建築#神社仏閣#パワースポット#山口県#山口市#神社フォトコンわたしと神社 #神社と四季 (八坂神社) https://www.instagram.com/p/CnuKd3Ovhxm/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#八坂神社#国指定重要文化財#神社#神社巡り#神社好き#神社好きな人と繋がりたい#神道#shrine#shinto#日本の風景#参拝#神社巡拝家#recotrip#御朱印#御朱印巡り#御朱印好きな人と繋がりたい#神社建築#神社仏閣#パワースポット#山口県#山口市#神社フォトコンわたしと神社#神社と四季

50 notes

·

View notes

Quote

兵庫民なので、姫路で、姫路城、あずきミュージアム、山の上の姫路水族館・モノレール、姫路おでん、姫路卵焼き神戸・三宮で、異人館、神戸大橋、中華街、ハーバーランド、博物館、美術館、動物園でパンダとコアラ、六甲ケーブル、フルーツフラワーパーク、しあわせの村明石で、明石大橋、明石焼き、タコの姿焼き淡路で、玉ねぎクレーンゲーム、ニジゲンノモリ、香りの館、ドラゴンクエスト記念碑、ホテルニューアワジ(まだ泊まれてない)、淡路夢舞台瀬戸内海の島巡り秋になったら京都で神社巡りと、こんな感じなんだけど、東京の人ってど���な生活してるんだ?道の駅めぐりなんてしてなさそうだし、県内の酒造・醤油・ソース・味噌メーカー調べて飲み比べ・食べ比べもしてなさそうだし、おかきの播磨焼き見て、ヤバそうやけど朝日揚げ美味しいからまぁえっかって過ごしてないやろ。追記ダムカード集めもやってる。地下ダムなんてのもあるんだっていう発見があって楽しい。

東京の人ってどんな所に出かけてるん?

2 notes

·

View notes

Text

"イチ"をめぐって:『犬王』作中における当道座の拠点どこやねん問題

劇場アニメーション『犬王』のいわゆる「聖地」のひとつに挙げられる当道職屋敷址。仏光寺通に面する洛央小学校の敷地内にその碑はある。のだが、この「職屋敷跡」は近世のものらしい。では中世、殊に『犬王』の舞台と思われる1370年代の当道座の拠点はどこか。インターネットで拾える情報がやや錯綜していると感じたので整理しておきたい。

関連スポットの地図を作りました。ていうかこれが伝わればだいぶ満足です。Google Mapもあるよ(https://maps.app.goo.gl/Qqe48CYHHGXKvGSi9?g_st=i)。

はじまりのイチ:『犬王』の時代の当道座はどこにあったか

まずこの問題、手がかりになる情報の多くは兵藤裕己『平家物語の歴史と芸能』(吉川弘文館、2000年)から得ることができます。岩波新書『琵琶法師』で『犬王』ファンにはおなじみの兵藤先生の単著! 現在は入手困難ぽいのででっかい図書館とか駆使して読もう。特に関連するのは以下の箇所。

第一部 第一章「覚一本の伝来―源氏将軍家の芸能―」pp.8-30(初出:「覚一本平家物語の伝来をめぐって」『平家琵琶―語りと音楽』ひつじ書房、1993年)

第二部 第三章「当道の形成と再編―琵琶法師・市・時衆―」pp.157-173(初出:「琵琶法師・市・時衆」『一遍聖絵を読み解く』吉川弘文館、1999年)

こちらを参考にすると、結論からいえば『犬王』の時代の当道座(一方派)の拠点は平安京の東市周辺だったとみてよさそう。『琵琶法師』でも言及されているように、『梁塵秘抄異本口伝集』巻十四にみえる「さめうしの盲目ども」のエピソードから、仁安年間(1166-69)の段階で東市北辺にあたる佐女牛小路付近を拠点とする琵琶法師の集団が形成されていたとみられる。その後、明石覚一を派祖とする一方派の拠点がどこに置かれたかははっきりしないけど、定一の次の代の総検校・慶一の在名が"塩小路慶一"(塩小路は東市の南辺)であることから、この頃まではまだ東市周辺に彼らの拠点があったと考えられるようです。

さらに絞り込むなら、以下は私の推測ですが、『犬王』の時代には、東市周辺でも佐女牛側(北側)ではなく塩小路側(南側)が拠点だったのではなかろうか。すなわち、先に触れた慶一の在名が塩小路であることに加え、(1)律令制の衰退とともに東市は廃れ、その東南側、七条大路と町尻小路の交差点付近を中心とする"七条町"に商工業地帯が展開すること、(2)空也と一遍が布教をおこない市屋道場・金光寺となったのは東市の南半であること(参考:リーフレット京都No.65「東西の市」)などをふまえると、慶一よりも前の世代から、一方の拠点は市の南側に移動していたと考えてよさそう。

ということで、『犬王』の時代の当道座の拠点は京都駅の北西から西本願寺の南側にかけて…くらいの場所と考えておくのがよいのではないでしょうか。(東市の位置はおおむね現在の西本願寺にあたるわけですが、2022年10月に西本願寺で『平家物語 犬王の巻』の朗読イベントやったのエモすぎません?!)

イチの痕跡:佐女牛八幡と市姫神社

現在の西本願寺周辺には当道座そのものの痕跡は残らないけれど、東市と周辺の人々に思いを馳せることができる場所はいくつかある。ここでは兵藤の『琵琶法師』でも言及がある佐女牛八幡と市姫神社に焦点をあてたい。

「さめうしの盲目ども」の拠点とみられる佐女牛八幡=若宮八幡は、東市から北東に位置する。源頼義(八幡太郎義家の父)がその邸内に営んだことに始まり、以降、源氏の氏神として深い信仰を集めた。豊臣秀吉の京都改造によって五条坂に移ったが、旧地にも小さな"若宮八幡宮"が再建されている(写真)。移転先の五条の若宮八幡には足利義満寄進の手水鉢が残る。

ほかに「佐女牛」の名を残すスポットとしては、やはり源頼義の邸内にあったとされる佐女牛井(さめがい)がある。京の名水に数えられた井戸らしいけど、第二次世界大戦後に埋められ、西本願寺の北側、堀川通沿いに跡地の碑が立つ。また、西本願寺の北西にある緑のタイルが印象的な"井筒佐女牛ビル"5階には風俗博物館が入る。平安貴族の復元衣装や人形展示が見られるけど、日祝休館でタイミングによっては長期休館もあるので注意。

市姫神社は東市に祀られた市の守護神。やはり秀吉の京都改造で河原町五条に移っている(市比賣神社)。旧地は西本願寺の寺域になっており何も残らないけど、JR山陰線を越えて西側、京都中央卸売市場の付近にも"市姫神社"がある。これは何なんやと思ったら、中央卸売市場の開設にあたって市比賣神社から分祀されているらしい。現代の市もお守りされているの、なんかいいですね。

移転先、五条の市姫社は女人厄除で有名で、マンションと一体化した入口も面白い。その西側には、やはり東市で空也と一遍が活動した市屋道場に端を発する市中山金光寺がある。非公開寺院。市姫神社とセットでこの地に移転しているわけで、東市と時衆の関係の深さがわかる。

京都観光Navi「若宮八幡」

フィールドミュージアム京都「佐女牛井跡」

京都観光Navi「市比賣神社」

その後のイチ:浄教寺と当道職屋敷跡

この文章の早い段階で、いや中世の当道座って浄教寺にあったんちゃうんかい、と思った方もいらっしゃると思うので、当道座の拠点が近世の職屋敷跡、仏光寺の北に移るまでの歩みも整理しておきたい。

兵藤の『平家物語の歴史と芸能』では、永享4年(1432)に「惣検校城存」が錦小路富小路の東頬に屋敷地を賜ったこと(『室町家御内所案』巻下)、永享9年(1437)に慶一の後を継いだ井口相一が「山法師戒浄」の屋敷を賜ったことを挙げ、15世紀初めには四条・五条の町地区へと移ったとしている。(ただ、城存は「城」の字からみて八坂方だろうし、山法師戒浄がどんな人で屋敷がどこにあったかまでは私は調べられていないです...。)

また、『職代記』には応仁の乱の際に当道の文書類が浄教寺で失われたという記載があるそうで、この頃には浄教寺に座務期間がおかれていたとされている。現在の浄教寺は四条寺町にあるけれど、これもやっぱり秀吉の京都改造で移ってきたもので、その前の所在地は五条東洞院。浄教寺は元は平重盛が小松殿に営んだ燈籠堂に端を発すると伝えられ、五条東洞院には"燈籠町"の地名が残る。なお、本来の重盛の燈籠堂は『平家物語』巻三にもあるとおり東山の小松谷にあった。現在、七条のフォーシーズンズホテル敷地内となっている"積翠園"は小松殿の庭園遺構であるとか。

近世の当道職屋敷は、微妙な位置の変化はありつつも基本的には仏光寺の北にあったらしい(職屋敷址の碑は写真の植え込みのなかにあり)。絵図から位置が抑えられるのが寛永14年(1637)から。このあたりは以下の梅田論文に詳しいです。

梅田千尋2008「近世京都惣検校職屋敷の構造」『世界人権問題研究センター研究紀要』

なお、この論文では、永禄11年(1567)の当道座宛ての禁制文書の宛先が「四条かんこく惣けんぎやう町」となっていることから、戦国期には四条の函谷鉾町が拠点だったのではという指摘もされてる。

さて、ここまでつらつら書いてきましたが、『犬王』作中での描かれ方をみると、ラストの友有疾走シーンが四条室町っぽい(通りの描写の参考にしたと思われる国立歴史民俗博物館の復元ジオラマがここ。洛中洛外図屏風が描かれた頃の繁華街)ので、イメージとしては四条の街なかに位置していると捉えてもいいんじゃないかなと思います。平安・中世の東市周辺にしても、中世後半〜近世の四条・五条にしても色んな人がごちゃごちゃいて新しい音楽が生まれるのにふさわしい場所だったことは確かそう。私は劇場アニメーション『犬王』の、都市の物語でもあるところが大好きです。

0 notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和5年8月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和5年5月1日

花鳥さざれ会

坊城俊樹選 特選句

葉桜に声まで染まるかと思ふ 雪

葉桜の懐深く観世音 同

葉桜を大天蓋に観世音 同

ふと思ふ椿に匂ひ有りとせば 同

葉桜の濃きに始まる暮色かな 泰俊

葉桜の蔭をゆらして風の音 同

老鶯を聞きつつ巡りゐる故山 かづを

四脚門潜ればそこは花浄土 和子

緑陰を句帳手にして一佳人 清女

卯波寄すランプの宿にかもめ飛ぶ 啓子

蝶二つもつれもつれて若葉風 笑

雪解川見え隠れして沈下橋 天

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月6日

零の会

坊城俊樹選 特選句

五月闇喫茶「乱歩」は準備中 要

だんだんに行こか戻ろか日傘 和子

錻力屋のゆがむ硝子戸白日傘 昌文

空になる途中の空の鯉幟 和子

ラムネ玉胸にこもれる昭和の音 悠紀子

だんだんは夏へ昭和へ下る坂 慶月

だんだん坂麦藁帽子買ひ迷ふ 瑠璃

白シャツのブリキ光らせ道具売る 小鳥

蟻も入れず築地塀の木戸なれば 順子

夕焼はあのアコーディオンで歌ふのか きみよ

谷中銀座の夕焼を待ちて老ゆ 同

岡田順子選 特選句

築地塀崩れながらに若葉光 光子

日傘まづは畳んで谷中路地 和子

ざわめく葉夏の赤子の泣き声を 瑠璃

築地塀さざ波のごと夏めきて 風頭

カフェーの窓私の日傘動くかな 和子

二階より声かけらるる薄暑かな 光子

下闇に下男無言の飯を食ふ 和子

覚えある街角閑かなる立夏 秋尚

谷中銀座の夕焼を待ちて老ゆ きみよ

誰がために頰を染めしや蛇苺 昌文

青嵐売らるる鸚鵡叫びたり きみよ

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月6日

色鳥句会

坊城俊樹選 特選句

カルデラに世帯一万���ともし たかし

大いなる大地を画布に聖五月 朝子

渚恋ひ騒ぐ厨の浅蜊かな たかし

しやぼん玉母の笑顔を包みけり 朝子

乙姫の使者の亀ならきつと鳴く たかし

風に鳴るふらここ風の嗚咽とも 睦子

桜貝拾ひ乙女となりし人 久美子

風船の子の手離れて父の空 朝子

夕牡丹ゆつくりと息ととのふる 美穂

はつなつへ父の書棚を開きけり かおり

鷹鳩と化して能古行き渡航路 修二

風光るクレーンは未来建設中 睦子

人去りて月が客なる花筏 孝子

束ね髪茅花流しの端につづく 愛

悔恨深し鞦韆を漕ぎ出せず 睦子

ひとすぢの道に薔薇の香あることも 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月8日

武生花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

戦争は遠くて近しチューリップ 信子

霾や廃屋多き街となり 三四郎

長長と系図ひろげて柏餅 昭子

鞦韆を揺らし母待つ子等の夕 三四郎

代掻くや越の富士山崩しつつ みす枝

氷菓子あれが青春かもしれぬ 昭子

モナリザの如く微妙に山笑ふ 信子

風なくば立ちて眠るや鯉幟 三四郎

観音の瓔珞めいて若葉雨 時江

春といふ名をもつ妻の春日傘 三四郎

もつれては蝶の行く先定まらず 英美子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月9日

さくら花鳥会

岡田順子選 特選句

金環の眼や神々し鯉幟 実加

テンガロンハットの老夫麦の秋 登美子

筍を運ぶ人夫の太き腕 あけみ

緩やかに青芝を踏み引退馬 登美子

赤き薔薇今咲き誇り絵画展 紀子

自らの影追ひ歩く初夏の昼 裕子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月9日

萩花鳥会

マンションの窓辺で泳ぐ鯉幟 祐子

兜より多産な鯉を子供の日 健雄

山頂に吹き上がるかな春の息 俊文

新緑やバッキンガムの戴冠式 ゆかり

仰向けのベッドに届く風五月 陽子

この日から五類に移行コロナあけ 恒雄

武者人形剣振り回すミニ剣士 美惠子

………………………………………………………………

令和5年5月10日

立待俳句会

坊城俊樹選 特選句

囀や高鳴く木々の夜明けかな 世詩明

すがりたき女心や花薔薇 同

仏舞面の内側春の闇 ただし

菖蒲湯に老の身沈め合ひにけり 同

うららかや親子三代仏舞 同

花筏寄りつ放れつ沈みけり 輝一

花冷や母手造りのちやんちやんこ 同

機音を聞きつ筍育つなり 洋子

客を呼ぶ鹿みな仏風薫る 同

渓若葉上へ上へと釣師かな 誠

子供の日硬貨握りて駄菓子屋へ 同

白無垢はそよ風薫る境内へ 幸只

春雨は水琴窟に託す朝 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月11日

うづら三日の月花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

里山を大きく見せる若葉かな 喜代子

父母座す永代寺も夏に入る 由季子

三国町祭提灯掛かる頃 同

難解やピカソ、ゲルニカ五月闇 都

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月12日

鳥取花鳥会

岡田順子選 特選句

ホーエンヤ口上述べて祭舟 史子

暮の春どちの館の椅子机 すみ子

声潜めメーデーの歌通り過ぎ 益恵

手擦れ繰る季寄卯の花腐しかな 美智子

鳥帰る曇天を突き斜張橋 宇太郎

海光も包まん枇杷の袋掛 栄子

葉桜や仏の夫の笑みくれし 悦子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月13日

枡形句会

栗林圭魚選 特選句

菖蒲湯の香を纏ひつつ床に就く 多美女

風低く吹きたる社の陰祭 ゆう子

やはらかき色にほぐるる萩若葉 秋尚

すと立てし漢の小指祭笛 三無

深みゆく葉桜の下人憩ふ 和代

朴若葉明るき影を高く積み 秋尚

メモになき穴子丼提げ夫帰る 美枝子

祭笛天を招いて始まれり 幸子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月14日

なかみち句会

栗林圭魚選 特選句

植物園脇に馴染みの姫女苑 聰

近づきて見失ひたる山法師 秋尚

母の日の記憶を遠く置き去りに 同

崩れかけたる芍薬の雨細き 同

若葉して柔らかくなる樹々の声 三無

葉桜となりし川辺へ風連れて 秋尚

白映えて幼稚園児の更衣 迪子

くれよんを初めて持つた子供の日 聰

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月17日

福井花鳥会

坊城俊樹選 特選句

一人逝き村軽くなる麦の秋 世詩明

水琴窟蔵す町屋の軒菖蒲 千代子

三国沖藍深めつつ卯波来る 笑子

母の日や母の草履の小さくて 同

カーネーション戦火の子らに百万本 同

遠ざかる思ひ出ばかり花は葉に 啓子

麦秋の響き合ふごと揺れてをり 千加江

あの世へもカーネーションを届けたし 同

紫陽花やコンペイトウと言ふ可憐 同

人ひとり見えぬ麦秋熟れにうれ 昭子

永き日の噂に尾鰭背鰭つき 清女

更衣命の先があるものと 希子

春愁や逢ひたくなしと云ふは嘘 雪

風知草風の心を風に聞く 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月17日

さきたま花鳥句会

鯉幟あえかな風も見逃さず 月惑

土間で輪に岩魚の骨酒郷の友 八草

背に茜萌黄の茶摘む白き指 裕章

薫風や鐘楼の梵字踊りたる 紀花

潦消えたるあとや夏の蝶 孝江

初夏の日差しじわじわ背中這ふ ふゆ子

水音のして河骨の沼明り ふじ穂

なづな咲く太古の塚の低きこと 康子

竹の子の十二単衣を脱ぎ始め みのり

薔薇園に入ればたちまち香立つ 彩香

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月21日

風月句会

坊城俊樹選 特選句

野阜に薫風そよぐ母の塔 幸風

突つ伏せる蝶昂然と翅を立て 圭魚

夏めきて観音膝をゆるく曲げ 三無

谷戸深き路傍の石の苔の花 久子

捩花の気まま右巻き左巻き 炳子

人の世を鎮めて森を滴れる 幸子

水音は水を濁さず蜻蛉生る 千種

夏蝶のたはむれ城主墓に罅 慶月

薫風やボールを投げてほしき犬 久

栗林圭魚選 特選句

要害の渓やえご散るばかりなり 千種

恙少し残り見上ぐる桐の花 炳子

十薬の八重に迷へる蟻小さき 秋尚

野いばらの花伸ぶ先に年尾句碑 慶月

忍冬の花の香りの岐れ道 炳子

水音は水を濁さず蜻蛉生る 千種

谷戸闇し帽子にとまる夏の蝶 久子

日曜の子は父を呼び草いきれ 久

ぽとぽとと音立てて落つ柿の花 秋尚

黒南風や甲冑光る団子虫 千種

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月28日

月例会

坊城俊樹選 特選句

二度廻る梓渕さんかも黒揚羽 秋尚

夏めきぬ膝に一筋擦過傷 炳子

茶席へと鳥獣戯画の帯涼し 要

万緑を黒靴下の鎮魂す 順子

美しき黴を持ちたる石畳 みもざ

霊もまた老ゆるものかな桜の実 光子

薄き汗白き項の思案中 昌文

黒服の女日傘を弄ぶ 緋路

岡田順子選 特選句

夏草や禁裏を抜ける風の色 月惑

白きもの真つ白にして夏来る 緋路

女こぐ音のきしみや貸しボート 眞理子

蛇もまた神慮なる青まとひけり 光子

風見鶏椎の花の香強すぎる 要

霊もまた老ゆるものかな桜の実 光子

白扇を開き茶室を出る女 佑天

緑陰に点るテーブルクロスかな 緋路

黒服の女日傘を弄ぶ 同

二度廻る梓渕さんかも黒揚羽 秋尚

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

0 notes

Photo

38mitsubachiが支援するミツバチニコニコ工房でイベントのお知らせ📢 ------------------------- 本日3月8日は【ミツバチニコニコ工房】創設1周年記念日です😊🙌 本日1周年記念マルシェイベントを開催中です✨ 鹿児島県産のブランド金柑『初姫』3L〜2Lサイズの大粒で皮が薄く甘い金柑を半額‼️で店頭販売しております😊是非皆様のご来店をお待ちしております♪ -------------------------- 利用者さん募集中です‼️ 【当事業所への対象者及びご利用条件】 『身体障害』『知的障害』『精神障害』『発達障害』『難病』就労継続支援B型のご入所対象となります。 利用者さんや保護者様、ご家族様の「体験・見学」を随時受け付けております。 当事業所の場所は、街の中心部、県庁や仙台市役所にとても近い場所にあり、 🚃最寄駅は地下鉄南北線「勾当台公園駅」下車 市営バス🚌 の最寄り駅「県庁市役所前駅」下車 どちらも徒歩2〜3分以内の通いやすくわかりやすい立地にあります。 事業所も一階路面に面しており、全面窓ガラスで明るい内装になっております。 見学や体験も随時受け付けております😊✨ 是非お気軽にお問い合わせくださいませ♪😊 【当事業所の職員について】 当事業所の職員は実務経験豊富なサービス管理責任者をはじめ、精神保健福祉士23年の実務経験者1名。小学校教諭1名教育現場で20年以上の実務経験者も在籍。 利用者さんに寄り添いお一人お一人の「自立のお手伝い」をしております。その人その人の持ちあじを活かす支援をしています。 【作業内容について】 ① お弁当やパンケーキの販売・菓子製造・調理補助作業 ② メダカの飼育・販売 ③ アクアリウム・苔テラリウムの製作 ④パソコンを使って画像データの修正 ⑤パソコンでのECサイトの運営に付随する作業(写真撮影、SNS) ⑥ ハンドメイド商品の制作 ※ご興味のある方はを説明会を随時開催しますので、必ず事前ご予約の上、お気軽にお越し頂ければ幸いです。 ◆東北初のパンケーキ専門店38mitubachiが支援する就労継続支援B型事業所です。菓子製造や調理、カフェでの販売接客などに特化した、就労支援のバックアップ体制が整っております。 ◆当事業所は女性スタッフ🙋♀️も多数在籍しております。 女性ならではのきめ細やで柔軟な対応を心がけ利用者さんが、安心してご利用頂けますようにサポート致します♪ ◆東北で初めてのメダカの飼育・販売事業も行っております。メダカ飼育業者と連携し業務提携をしております。命の大切さを学ぶことが通所のきっかけになっております。 ◆アクアリウム、苔リウムなど植物の作品作り。 お電話やメールでのご説明だけでなく見学や体験をしていただくことも可能です。 見学・体験など随時受付中です♪ お気軽にお問い合わせ下さい��� 《お問い合わせ先》 就労継続支援B型「みつばちニコニコ工房」 〒980-0802 📍宮城県仙台市青葉区二日町6-26 VIP仙台二日町ビル1階 電話:022-393-6838 お問合せ時間帯:10:00〜17:30 メール: [email protected] その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ #障がい者就労 #障害者支援 #障害者継続支援b型 #就労継続支援b型事業所 #就労継続支援a型 #就労継続支援a型事業所 #障害者継続支援事業所 #障害者雇用 #b型事業所 #宮城県 #仙台市 #青葉区 #東北パンケーキ #東北 #利用者さん募集中 #メダカ #メダカ飼育 #メダカ販売 #お菓子作り #b型事業所 #メダカのいる生活 #メダカ飼育 #みつばちサポート #みつばちニコニコ工房 #パンケーキ #クッキー作り #スタッフ募集中 #利用者さん #宮城県 #マルシェ #仙台イベント #仙台イベント情報 #店頭販売 (就労継続支援b型 みつばちニコニコ工房) https://www.instagram.com/p/Cpg3oF4PlPD/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#障がい者就労#障害者支援#障害者継続支援b型#就労継続支援b型事業所#就労継続支援a型#就労継続支援a型事業所#障害者継続支援事業所#障害者雇用#b型事業所#宮城県#仙台市#青葉区#東北パンケーキ#東北#利用者さん募集中#メダカ#メダカ飼育#メダカ販売#お菓子作り#メダカのいる生活#みつばちサポート#みつばちニコニコ工房#パンケーキ#クッキー作り#スタッフ募集中#利用者さん#マルシェ#仙台イベント#仙台イベント情報#店頭販売

0 notes

Photo

2023年新春姫路城旅(記録)

【日程】2023/01/01 夜発 ~ 2023/01/04 昼帰

【行程】自宅 → 大津SA → 姫路城・護国神社 → 道の駅みつ →とれとれ市場 → 奥伊勢PA → 自宅

【観光】

姫路城:高校修学旅行ぶり。天守もいいけど、百間廊下がとても良かった。

好公園共通券買ったけど、立ち寄らず。(時間切れ)

買い物券的なものをもらえて昼食で助かった。(800円/大人、250円/子供)

昼食後の商店街の街ブラも楽しかった。

護国神社:新年提灯祭をやっていて素敵な景観だった。夜も見ればよかった。

道の駅 みつ:景観最高。瀬戸内海きれい。グルメも最高。車中泊はNG(後述)

【グルメ】

朝マック(大津SA):久々のソーセージマフィン。うまい。170円。

蒸し牡蠣(道の駅みつ):蒸し牡蠣はかなり美味かったらしい。室津かきだったかな。500円/皿(個数はサイズで変わるみたい)カキフライサンドも美味しかったらしい。

明石焼き(明石SA):美味かった。個人的には茶碗蒸しと同じ味。でも、うまい(580円/8個)

とれとれ市場:5月ぶり。うまいけど、海鮮はお気に入りができたからそっちのほうがいいかな。コスパ的にもいまいち。ここはうすかわ饅頭買いに来る場所。

【宿泊地】

大津SA:本館トイレは妻お気に入り。傾斜も少なかった気がする。

道の駅みつ:トイレ普通。改造車のドライブルートらしくおすすめしない。

奥伊勢PA:特記なし。

【入浴施設】

ペーロン温泉:大人750円、子供400円。大きくないけど種類もあってとてもよかった。

道の駅椿はなの湯:大人600円、子供300円。浴槽1個の小規模。とろみのあるお湯でとても気持ちよかった。

【良かったこと】

余り物のおでんの持ち込み正解。ポタ電でいけるし温まる。

チルドのアルミ鍋焼きうどん(IH対応)は良かった。アルミ鍋の活用を検討したい。

トランクと居室の仕切りにひざ掛けをしたら寒さ和らぐ。

上部ベッド収納は子供の敷物あってもそのままイケる。

【改善点】

就寝時にベンチレータ着けないと結露やばい。寒さ増すけど。

洗濯物用の入れ物忘れた。取り回しがだるい。

服の持ち込みカバンはIKEAバッグでもいいかも。

スライドドアの冷気対策をしたほうがよさそう。

ドライヤーは積んだほうが吉。

終始、乾燥がやばい。加湿器など要検討。

妻の予想より長旅になったみたいでコンタクト不足。

ジ��ース用のドリンクボトルは小型のものがよさそう。

濡れ���オル干場の工夫。洗濯ワイヤー取り付けたい。

小型のお玉を常備させたほうが捗るかも。

【旅の総評】

すごく楽しい旅になった。

よく聞く車中泊の騒音トラブルも経験し、レベルアップできたw

大阪から和歌山が距離があったものあって、少々蛇足だった印象。個別で旅をしたほうが楽しめたかな。(鳥羽観光を無くしたので遠回りしただけになってしまった)

0 notes

Photo

. (^o^)/おはよー(^▽^)ゴザイマース(^_-)-☆. . . 12月19日(月) #赤口(丙午) 旧暦 11/26 月齢 25.2 年始から353日目(閏年では354日目)にあたり、年末まであと12日です。 . . 朝は希望に起き⤴️昼は努力に生き💪 夜を感謝に眠ろう😪💤夜が来ない 朝はありませんし、朝が来ない夜 はない💦睡眠は明日を迎える為の ☀️未来へのスタートです🏃♂💦 でお馴染みのRascalでございます😅. . 熊本の今朝の気温は、マイナス一℃っ🥶 イヨイヨ氷点下⤵️っすよ😅💦こんなにも 寒くなるとは思わなんだです🍧⛄❄️ それが、面白い事に昨年の私の記事 を見たら、やっぱり「マイナス一℃」に って書いてました😅💦しかもそれは 東京ですから✋当たり前ですけど💦 . 今日の東京は三℃✋熊本と東京との 温度差って一℃から三℃ぐらい違い 必ず熊本の方のが最低気温は低いっ 手のが判明ですね💡熊本でも、この 界隈が寒いのかも知れないですが💦 . この土日は雨模様で天候悪く自宅 待機かと思ってたが土曜の日中は 小雨ながらチャリ移動もポンチョ羽織っ てれば大丈夫でした✋日曜は早朝 に自動車を拝見しに行ったがメッチャ 寒かったグローブしてても手が悴み 痺れました🤖それに降雪があった。 . 流石に片道で10㌔を自転車で寒空 で雪まで降ってる中で考えたのは 「車じゃなきゃ駄目🙅じゃね~」 ですよね🤣😆🤣もう、即決買い💸 また、物が増えてしまったけど⤵️ 仕方ないでしょ✋ライフワークの一部っ て事で許して下さい🤣😆🤣ねっ🙏 . 今日一日どなた様も💁♂お体ご自愛 なさって❤️お過ごし下さいませ🙋 モウ!頑張るしか✋はない! ガンバリマショウ\(^O^)/ ワーイ! ✨本日もご安全に参りましょう✌️ . . ■今日は何の日■. #日本初飛行の日. ライト兄弟から遅れること7年と2日後の1910(明治43)年12月19日(月)仏滅.日本最初の飛行訓練が開始されました。 場所は東京・代々木錬兵場(代々木公園)、パイロットは徳川好敏工兵大尉でした。 5日後に離陸に成功、飛行時間は4分、高度70メートル、飛行距離3000メートルを記録しました。 代々木公園には「日本航空発始之地記念碑」が設置されて居ます。 . . #赤口(シャッコウ・シャック). 「火の元や刃物に注意すべき日」と言われており、凶や死のイメージが付きまとうため、お祝いごと では次で紹介する「仏滅」より避けられることが多いです。 この日は午の刻(午前11時ごろから午後1時頃まで)のみ吉で、それ以外は1日大凶となります。 . #大明日(ダイミョウニチ). 民間暦でいう吉日の一つ。 通例、甲辰・甲申・乙未・乙丑・丙辰・丙午・丁卯・丁未・戊辰・己卯・己酉・庚戌・辛未・辛酉・辛亥・壬午・壬申・癸巳・癸酉の一九日とされるが、異説もある。 この日は、建築・旅行・婚姻・移転などすべてのことに大吉であって、他の凶日と重なっても忌む必要がないともいう。 . #神吉日(カミヨシニチ). 「かみよしび」ともいい、神社への参拝や、祭礼、先祖を祀るなどの祭事にいいとされています。 この日は神社への参拝や、お墓まいりに行くといい日です。 . #血忌日(ケコニチ、チコニチ、チイミビ). 何事をするにも血を見る日、または血を見ることが凶とされ、鍼灸、刑戮、狩猟などが凶とされる。 血に関係したことを忌む日で、鳥獣の殺生や手術なども凶の日。 . #天火日(テンカニチ). 天に火気が激しい日で、棟上げや屋根ふきなどを行えば、火災に遭うとされています。 かまど造り・種まきなどを忌む。 天火。 . #凶会日(クエニチ). 陰と陽の調和がうまくいかない日です。 何事も慎むべき日とされています。 悪事の集まる凶日。 婚礼、旅行などすべてに悪日である。 月ごとに特定の干支の日をあてる。 . . #第三京浜道路全線開通.【1965(昭和40)年】 . #まつ育の日. . #国際南南協力デー. . . #信州まつもと鍋の日(12月、1月と2月の19日). #クレープの日(毎月9の付く日). #食育の日(毎月19日). #共育の日(毎月19日). #松阪牛の日(毎月19日). #熟カレーの日(毎月19日). #シュークリームの日(毎月19日). #熟成烏龍茶の日(毎月19日). #いいきゅうりの日<4月を除く毎月19日>. . . ■本日の成句■. #将を射んと欲すればまず馬を射よ(ショウヲイントホッスレバマズウマヲイヨ). 【解説】 敵の大将を射止めようとするときは、先にその乗馬を射るがよい。 目標をさだめて攻撃したり、我が物にしようとする時は、直接 狙うのではなく、先ず周囲のものに打撃を与えたり、味方につけ たりするのが上策であると云う例え。 . . 1988(昭和63)年12月19日(月)先負. #濵田崇裕 (#はまだたかひろ) 【アイドル、俳優、タレント/ジャニーズWEST】 〔兵庫県姫路市〕. . . (Saburou, Kumamoto-shi) https://www.instagram.com/p/CmUskBzBVo8vKbm5XnoUHvqyrNSznE0woCZ4ok0/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#赤口#日本初飛行の日#大明日#神吉日#血忌日#天火日#凶会日#第三京浜道路全線開通#まつ育の日#国際南南協力デー#信州まつもと鍋の日#クレープの日#食育の日#共育の日#松阪牛の日#熟カレーの日#シュークリームの日#熟成烏龍茶の日#いいきゅうりの日#将を射んと欲すればまず馬を射よ#濵田崇裕#はまだたかひろ

0 notes

Text

太陽公園

今回は兵庫県姫路市打越にある「太陽公園」をご紹介いたします。

太陽公園には70種類の石造物を展示した

石のエリアとドイツの古城をモデルにした

白鳥城のある城のエリアがあります。

石のエリアは敷地面積40,000坪の敷地に

「凱旋門」「兵馬俑」「万里の長城」「ピラミッド」など

世界の石の文化や建造物を見ることができます。

城のエリアの白鳥城は山頂にありますが、

モノレールで快適ににアクセスすることができます。

白鳥城はドイツにあるノイシュバンシュタイン城を

3分の2スケールで再現されたものになり

世界で一番美しいと謳われたお城になります。

是非一度天気の良い日に家族やカップルで

訪れていただきたいスポットのひとつです。

0 notes

Photo

《学びを止めず》 今日も今日とて #映えない弁当 🍱持って🤔 月イチの #姿勢調整 の技術のブラッシュアップ研修を受講してまいりました。  今日は 睡眠環境と姿勢の関係のお話 子どもの栄養のお話 などの座学も含めて学びました。 技術は骨盤部位 世間でなんでそないに骨盤骨盤言うんやろ?って思うくらい 会う方会う方に「骨盤歪んでるんです」とか「産後に骨盤開いてるから何とかしたいんです」って言われるんです。 ちょー!待てー!そんなん誰から聞いてん!?ってついツッコみたくなるんです。 ホンマにヒトのカラダの構造を学問で学んだ方にはわかるはず! 構造上 ありえませんから〜(どなたかの芸風🤔) そんなお話 私と直接会えばめっちゃお話します。 10/22(土)14時 姿勢と健康のお話〜膝痛のお話 パルプラザ 2階会議室 加古川市志方町志方1538-1 お問合せ・お申込は #姿勢専科KCSセンター明石中央 078-914-7177 もしくは 090-3670-7177 まで   来月から私の中では恒例の #加古川市 内の小学生向けの職業体験 #職業人と語ろう も始まります。 すでに5校の依頼を受けております。 ワクワクしか✨    もちろんオトナの皆さまにも 11/3(木・祝)10:00~16:00 #PakuPakuマルシェ #加古川市 金剛寺浦公園 11/19(土)&11/20(日)10:00~16:00 第6回 #加古川フェスティバル (オトナ版《職業人と語ろう》になるかと思います) イオン加古川駐車場 詳細は追ってご案内させて頂きます🌟 親御さんも子どもさんに関わる人たち必見! 子どもの姿勢を考える本が明日 #Amazon さんから発売されます。 「 #姿勢が子どもの未来を変える !」 子どものカラダはオトナのカラダをちっちゃくしたコピーではありません。 コレを知ることによってオトナの皆さんもご自身のおカラダにも通ずることや生活のヒントいっぱいあるかと思います!!(読んでへんから知らんけど…たぶん間違いない) お昼ごろにでもAmazonさんでポチっとしてみてください🤗 #姿勢調整師すがのしの #姿勢科学士すがのしの #徒手療法師すがのしの #姿勢専科KCSセンター姫路西院 #街の健康支援センター #姿勢専科加古川準備室 #腰痛 #肩こり #頭痛 #生理痛 #猫背 #側弯 #姿勢講座講演承ります #まだ見ぬ人に手を届かせるために https://www.instagram.com/p/CjfuFcEpmxt/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#映えない弁当#姿勢調整#姿勢専科kcsセンター明石中央#加古川市#職業人と語ろう#pakupakuマルシェ#加古川フェスティバル#amazon#姿勢が子どもの未来を変える#姿勢調整師すがのしの#姿勢科学士すがのしの#徒手療法師すがのしの#姿勢専科kcsセンター姫路西院#街の健康支援センター#姿勢専科加古川準備室#腰痛#肩こり#頭痛#生理痛#猫背#側弯#姿勢講座講演承ります#まだ見ぬ人に手を届かせるために

0 notes

Photo

🍡姫路観光🍡 姫路市にある太陽公園と、書写山を家族に連れられて観光してきた。 ☀︎太陽公園 峰相山(みねあいやま)にあるテーマパーク。 世界の名だたる建造物、記念碑などをあますことなくレプリカ化して設置していた。 太陽福祉グループの門口堅蔵氏が、海外に行けない障害者のために創始したテーマパークらしく、 実際、ドイツのノイシュバンシュタイン城を模した内部は公共空間(バリアフリー)を醸し出す建築様式となっていて、 そのちぐはぐさが壮大な学園祭を想起させるようで面白かった。 トリックアートを消費的にたのしむことのできる家族を純粋にうらやましいなと思いながら、 「symbolismの堕落だ…!」とシニカルにすねて下ばかりみていたら、万里の長城たるや道で鹿の糞っぽい糞を発見。 鹿ごときに侵入を許している要塞がなぜか少し愛おしくなった。 🖌書写山 (またあとでかきます) (Chofu, Tokyo) https://www.instagram.com/p/ChZAVDZPvRs/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

Blue Dragon Cave 1962年に国の天然記念物に指定された、全長約3km、平尾台最大規模の鍾乳洞。 1976年には、ナウマンゾウの頭蓋骨化石が出土したことが知られているが、普智山等覚寺の奥の院として修行場になっていた歴史があり、洞口ホールは現在も窟神社の境内。土蜘蛛伝説や、豊玉姫の伝説が伝わっている。 平尾台の東に位置し、苅田町側のゲートから林道を30分ほど登った斜面に東洞口があり、豊玉姫を祀る祭壇が残っている。 その右側には姫が女神になったときの抜け殻とされる龍形岩(写真2枚目)。 祭壇の右奥はS型蛇行の先で西洞口に繋がっており、そこまでが写真の洞口ホールと呼ばれる場所になる。天井は高く、足元もしっかりしているので、ヘッデンの灯りがあれば難なく確認することができるが、観光道が整備された洞窟ではないので照明は一切なし。入洞は自己責任かつ自然公園法、文化財保護法厳守で。 全体は洞口ホールと地下川の2つの部分に分けられ、迷路のように複雑に入り組んだ螺旋構造になっているとか。その全容についてはまだ研究中。 故に専門ガイド、行政への届出なしで洞口ホール以外の部分への立入りは禁止されている。ナウマン支洞においては化石の保護のため入洞厳禁。 真夏でも内部は水蒸気が立ち込めており、ひんやりとしている。 豊玉姫様のお出迎えかゲートの先から洞穴まで酷いスコールにみまわれたが、それよりしんどかったのは大量のメマトイと、何故か1匹だけついてきた蜂だったことをここに警告しておく。 #caving #nature #geology #japantrip (青龍窟) https://www.instagram.com/p/ChUa5TQv-Eb/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

こんにちわー! お庭の便利な商品や、ご自宅も楽しめる商品等をご紹介していきます! こんな時こそ、ご自宅にも快適な空間を! 今回は畳ソファのご紹介(^_^) 置くだけでリゾート気分です! #diy#姫路エクステリア#姫路外溝#姫路庭工事#姫路造園 #自宅で楽しむ#庭づくり #アウトドア気分#ガーデンハウス#アウトドア#アフターコロナ#庭のある暮らし#庭のある生活#小屋のある生活 #タイニーハウス#姫路庭づくり#庭#庭diy#庭工事#庭キャン#庭が好き#庭#庭キャンプ #キャンプ https://www.instagram.com/p/CeBiYBLpxrD/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#diy#姫路エクステリア#姫路外溝#姫路庭工事#姫路造園#自宅で楽しむ#庭づくり#アウトドア気分#ガーデンハウス#アウトドア#アフターコロナ#庭のある暮らし#庭のある生活#小屋のある生活#タイニーハウス#姫路庭づくり#庭#庭diy#庭工事#庭キャン#庭が好き#庭キャンプ#キャンプ

0 notes

Photo

大人を楽しめ #新開公園 #マクドナルド姫路中島店 #白浜展望台 #大阪ガス姫路製造所 #サムライマック #旨辛ダブル肉厚ビーフ #大人を楽しめ (姫路市白浜・新開公園) https://www.instagram.com/baku418baku/p/CYV4C2Nv27v/?utm_medium=tumblr

0 notes

Text

Kanazawa-Kuruwa

郭の中の金沢、辺京の小宇宙

郭_この辺京の遊郭には、金沢の美しさと醜さがくるわれている。

郭は...

北陸の美学の結晶であった。

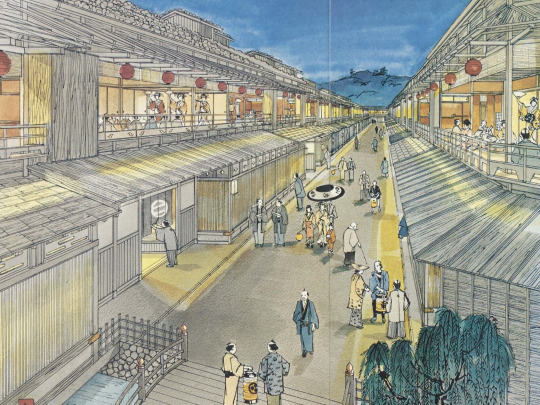

卯辰山へまっすぐ伸びる石畳、黒光るボッテリとした能登瓦、弁柄色の木虫籠(きむすこ、細い桟の出格子)。九谷の襖の手掛けや輪島塗りの調度品、べっ甲のかんざしや色とりどりの菓子や酒、夜遅くまで鳴り響く唄、笛、鼓の音色。

同時に人身売買の巣窟でもあった。

極めて幼い頃に身売りされた少女は、楼主と養子縁組を結び、自らにかけられた身代金を返すまで拘束を受け、芸妓・娼妓として働いた。町を彩った女のいくらかは楼主となった。

今回は、金沢の光であり影である茶屋街について、制度・人びと・建物・遊び・性の観点から明治・大正の茶屋を前提にご紹介する。

(参照:『金府大絵図』金沢市立玉川図書館所蔵)

明治に生まれた主計町を除けば、ひがし・にし・きた・愛宕の郭は2つの大きな川、犀川と浅野川の金沢城から見て外側に位置している。(これは、江戸の吉原が常に皇居から見て川向いに建てられて、都市の外周部に位置していたこと同様の理由で、穢の場所を都市の外側に配置するためであろう。)

その中でも、金沢人が憧れと嫉妬を込めて名付けた東の廓(言うまでもなく京都の祇園・東山にかけている)であるひがし茶屋街は、北陸の最も代表的な茶屋街であった。

(参照:『金府町絵図』金沢市立玉川図書館近世資料館所蔵)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

A:郭の制度

金沢の花街の仕組みは京都と同様にお茶屋が客の要望に応じて、芸妓を置屋か ら呼ぶ方式である。芸妓は置屋に所属し、お茶屋から依頼があれば、料亭やホテルなど地域外へも出張することが可能なのも、京都と同様の���引制度である。 さらに金沢の三茶屋街の特色として、お茶屋と置屋の兼業が挙げられる。つまり、お茶屋は場所を提供するのだが、同時に芸妓を抱え、他のお茶屋に派遣することもでき、食事は飲食店から取り寄せることとなる。

お茶屋には上茶屋、中茶屋、下茶屋の3つがあり、上茶屋は5等級に格付けされていた芸者の中でも、一等級のものしか置かなかった。上茶屋は農家の出や他国の婦女は抱えたがらない気風があり、それを誇りにしていた。加賀血筋を大事にし、みっちり芸と作法を仕込むとのこと。明治時代には能登半島をはじめ、日本全国から身売りされた少女が芸妓として所属しており、朝鮮出身の芸妓の記録もある。

郭では「旦那」は芸妓の経済的な保護者であり、後援者であった。旦那は月々お手当を置屋の女将に渡すかわりに、贔屓の芸者を自分一人のものにすることができた。女将は抱え芸者の旦那から一ヶ月の手当をもらうこと大きな収入源であった。ある置屋の抱え芸者が、別の置屋の客を旦那としている場合、旦那はその置屋の女将に毎月の斡旋料を支払うこととなっていた。

お茶屋では客は一見の客は挙げない。理由は、遊興費が後でもらえるか不安なことと、もう一つは酒癖が悪い客を案じてであった。たちの悪い客の中には、火鉢の中に小便をしたり、掛け軸に盆をぶつけたり、美人画を盗む客もいたという。二度目から置屋は電話で芸者の予約を受付け、時間の打ち合わせをする。客は遊興費を何ヶ月に一度、現金で女将に直接手渡しでまとめて払っていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

B:郭のひとびと

お茶屋に以下の人々が住み込んでいた。どこの家もかなりの大所帯で、大抵は十数人で寝ていた。

①女将:

多くは元芸者で、お茶屋の経営をするとともに芸妓と養子縁組を組み芸妓を育てるとともに労働者として管理する。

②芸妓、娼妓:

女将と養子縁組を結び、芸者として客に奉仕する。住み込みと通いがあったが、殆どが住み込みで、通いは芸者でも年季明けの終わった歳高の人たちだけだった。年季明けや旦那がお金を支払った場合は妾として茶屋街の周辺に暮らしていた。

③たあぼ:

行儀見習いと諸芸習得の傍ら、日中は走り使いの雑用、夕方からは芸者衆の座敷勤めな三味線をもって供をなし、供先きの置き屋とか料亭では家族用玄関の片隅で芸者衆の座敷終わりを待つ。12歳になると振り袖芸者と呼ばれ見習いの芸者とみなされ、さらに15,6歳になると留め袖芸者と呼ばれ水揚げが行われた。このころには体だけではなく、三味線・踊り包などの芸も一人前の扱いを受けた。

④ばんば:

年寄りが多く、飯炊賄いが主な仕事。

⑤べえべ:

10-40代、女中、下働きの女で賄い全般、掃除洗濯、女将の身の回りの世話をした。やりてばばあと呼ばれるべえべは客から以下にして金を使わせるか、寝床での振る舞いを芸妓に教え込んだとのこと。

男衆:

登楼のの客引き、芸者の世話役として付き添い、用心棒兼見張り役をする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

C:郭の建物

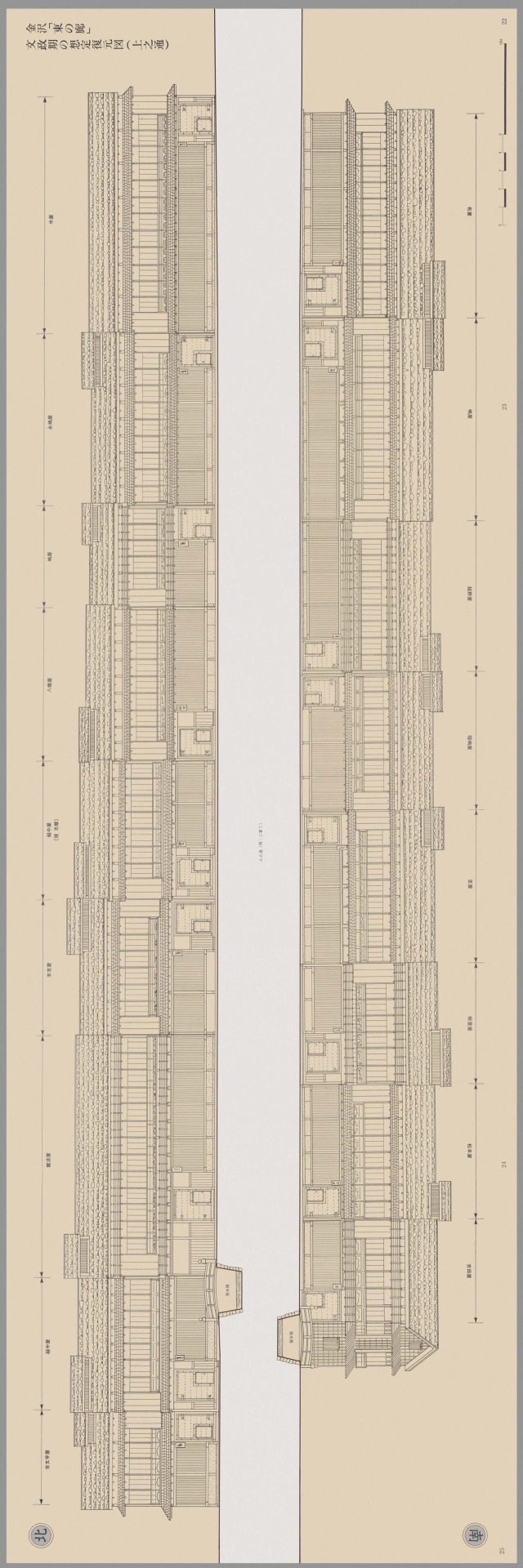

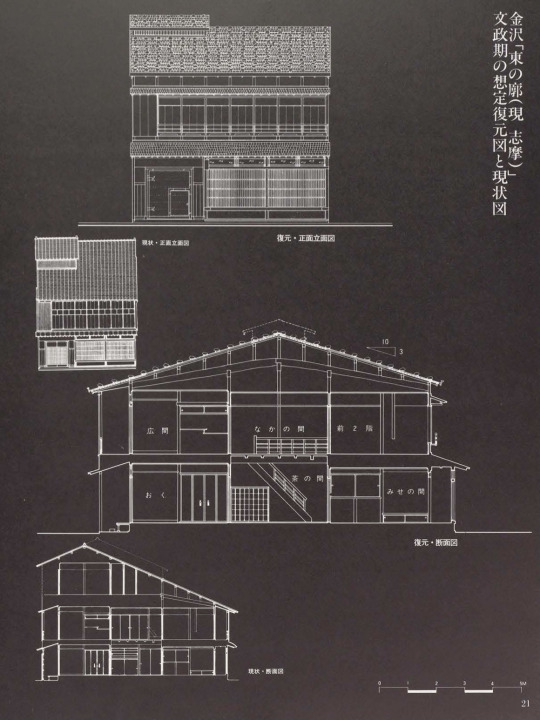

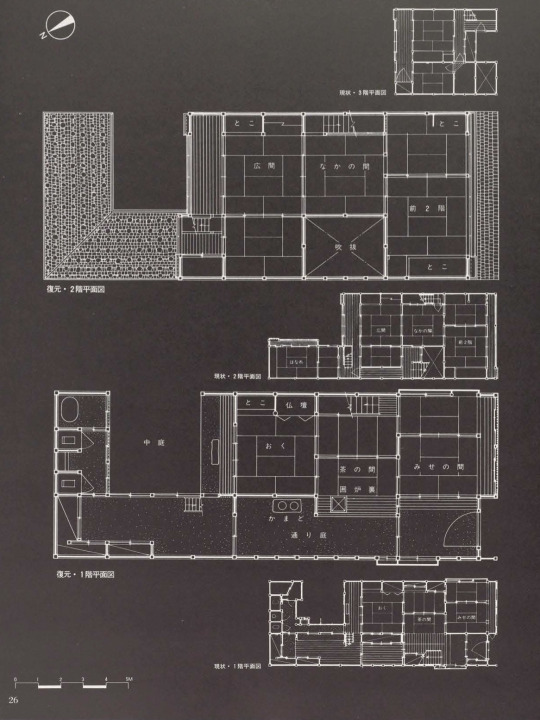

(参照:金沢「東の郭」の復元 平井聖・大林組)

茶屋は2つの大門を持ち、文字通り塀によってくるわれていた。門の外には妾宅が並んでいた。2本の大通りは卯辰山に向かい、卯辰山がアイストップの役割を果たしている。かつては壱番町へは小川を越えてアクセスするようになっていた。

(参照:『浅野川茶屋町創立之図』文政3年(1820年) 石川県立図書館蔵 「旧東のくるわ」伝統的建造物保存地区保存対策事業報告書 1975年 金沢市教育委員会)

建物の外観は、1階は出格子となっており、木虫籠と呼ばれる細い縦格子がはめてある。縦桟は断面が台形になっており、外から中が見えにくい仕掛けとなっている。2階は今では小窓付きの雨戸になっており、全て開け放てる仕組みになっている。祭りの際には大通りにステージが設けられ、開け放した2階の座敷から芸者の踊りを見下ろしていたのだという。現在では失われているが、かつては木部分に紅殻色の塗装が施されており、赤い色彩と卯辰山の緑が生えたことだろう。また、屋根はかつて石置き板葺きであったが、今では釉薬を全面に施した北陸特有の黒く厚い瓦が葺かれている。

平面は時代を経て大幅に変更されており、機能上の要求から下記図面の小さい方の平面図(明治以降)へと変更されていったようだ。

明治以降の平面図を前提に話すと、まず玄関を入ると黒漆塗りの大きな階段があり、ハイサイドライトから薄光が差し込んでいる。階段の横は長火鉢が置かれた茶の間であり、女将が座って一切を指示していた。奥座敷と茶の間は主に女将が使用する部屋で、奥座敷は仏間、寝室として使用していた。

みせの間は支度部屋で、芸妓が詰めていたから、街路には芸妓の声がよく聞こえていたことだろう

2階は大きく表(前2階)・中・奥(広間)の3室に分けられ、表と奥を座敷とし、中はロビーのように使用されていた。間口が大きい場合は表と奥は2室に分けられ、4畳の部屋を芸妓が踊り演奏するステージのように使用していた。2階の更に奥には廊下や小階段を隔てて「離れ」があり、数寄屋風のしつらえとなっている。水揚げや日中の娼妓の使用にはこの部屋は人目につかないので都合が良かった。

3階はどの家にもあるとは限らないが、座敷を1間もつ場合がある。

(参照:金沢「東の郭」の復元 平井聖・大林組)

座敷の土壁は紅殻色が用いられる場合が多く、柱は紅殻と灰をあわせて塗装されている。金沢では紅殻色や群青色が来客の場所に使用されることが多いようである。

(参照:https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/spot/detail_10094.html)

(参照:https://www.pinterest.de/pin/523332419194794021/)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

D:廓遊び

(参照:金沢「東の郭」の復元 平井聖・大林組)

宴会は夜だけではなく、遊びなれた客は深更にきて朝帰りということも珍しくなかったし、庄屋の番頭などが小僧の手前もあって夜抜け出せないために早朝に密かに遊びに来ることもあったし、昼遊びの客もあった。これらの時間の揚げ代は夜よりもむしろ高かったとのことである。

客としては、加賀友禅などの伝統工芸の職人の親方や商人、旅の客などがいた。

廓の花代の1単位は45分だった。1時間を1番木と言って、拍子木が隣の控えの間で打たれた。合図の1番木で、芸者は時間切れを伝えて帰り支度をはじめ、そこから客を送り出すまでを15分と見ていたようだ。これは線香1本が燃えるまでに40分かかったことからきていると聞いた。

婚礼の祝宴が夜通し続いたりすると、芸者たちは三日三晩睡眠を取ることもできないこともあった。

芸妓は昼に芸を磨いた。自由を厳しく制限���れた分、芸に自らの存在価値をかけたからなのであるが、当時の売れっ子は芸を磨くだけの時間的な余裕がなかった。遊客は気に入った芸妓がいると追い回し、昼夜となく名指しをしたため、彼女らは歌や踊りの稽古などしている暇がない。流行りっ子ほど無芸という結果になったのであった。しかし、芸に精進することは文字通り体をいじめ抜くことになり、体の形を崩してしまったようで、例えば、笛の達人と言われた美津は増えをあてがう下唇がミミズ腫れのように腫れ上がっていたとのことである。

お茶屋遊びは数多くあるが、ここで流行ったものに「かんざしえらび」がある。座敷で客と芸妓は輪になって歌った。

お姫さんと寝るがに かんざし引こう

お姫さんを抱くがに かんざし引こう

人のかか抱きゃ せわしない

ほれ せっせっせ せっせっせ

黒く塗った丸い盆の縁にかんざしが10〜20本、妓の数だけ放射状に置かれ、客たちはじゃんけんをして勝ったものからかんざしをとり、そのかんざしの持ち主と一晩寝ることとなった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

E:郭の性

中店以下にいる芸者は、多くは二枚鑑札を持っていた。芸者と娼妓を使い分けなくては前借りを支払うことができなかったからである。上店では芸者と娼妓の区別が一応はひかれていたが、明治から大正にかけてはほとんど建前になっており、体を張ることによって何十円と貰いが増え、前借金を返すことができたから、体を張る者も多かった。

朝から夜まで客が来た。一人は娼妓を置かなくては営業許可が降りなかったため、芸妓は自分の代わりに一日中客の相手をしてくれる娼妓には感謝していたとのことである。

日露戦争の折には、松山、習志野、大阪に加えて金沢もロシア人俘虜の収容地となり、4000人近くの俘虜が寺院などに収容された。彼らは「大切に」扱われたというが、国から通達を受けた市当局が置き屋の女将に協力を要請し、廓の芸者らがロシア人の相手をしたそうだ。廓には梅毒の予防のために「下洗い」する建物が設置され、性的搾取の対象となった。

第二次世界大戦の際には、芸者は三味線を弾くことや太鼓を禁じられ、専ら復員や動員に押しかける兵隊を相手に慰安婦、接待婦として働いた。

15歳ほどになると水揚げがある。水揚げの相手の旦那は、女将同士であらかじめ相談し、決められ多くは老人だったとのことである。若者では手荒く、過ちがあると良くないと考えられたためと、水揚げをするには大金が必要だったからである。相手が年寄りであることは女たちは皆嫌がった。水揚げというものは一回きりで一人前の女になるというわけではなく、二度も三度もしなければならない。水揚げは特別に料金が高いからお茶屋が儲かったとのことである。場所は自分の住むお茶屋とはとは限らず、離れの間が使用される事が多かった。

(旦那衆が人目を避けて利用した梅ノ橋とかつての妾邸)

金沢の芸妓の生涯を描いたノンフィクション小説である『郭の女』(井上雪著)には花街の美しさと醜さがよく描かれている。

読者は気がつく。

あの美しく見えた芸妓は木虫籠という籠に囚われているのだと。

14 notes

·

View notes