#白川吉見神社

Text

白川水源/熊本県南阿蘇村【ウォーキング】日本一おいしいとされる水辺を歩く〜奥阿蘇大橋

白川水源とは

白川水源(しらかわすいげん)は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村白川(くまもとけんあそぐんみなみあそむらしらかわ)にある水源地だ。

環境庁の「名水百選」に選ばれるほど有名な水源です。

常温14℃の水が毎分60tも湧き出て、熊本市内の中央を流れる白川の源となっています。水源の水は自由に持ち帰ることができ、加熱処理された水も販売されています。

白川水源 | 観光地 | 【公式】熊本県観光サイト もっと、もーっと!くまもっと。 から引用

(more…)

View On WordPress

0 notes

Text

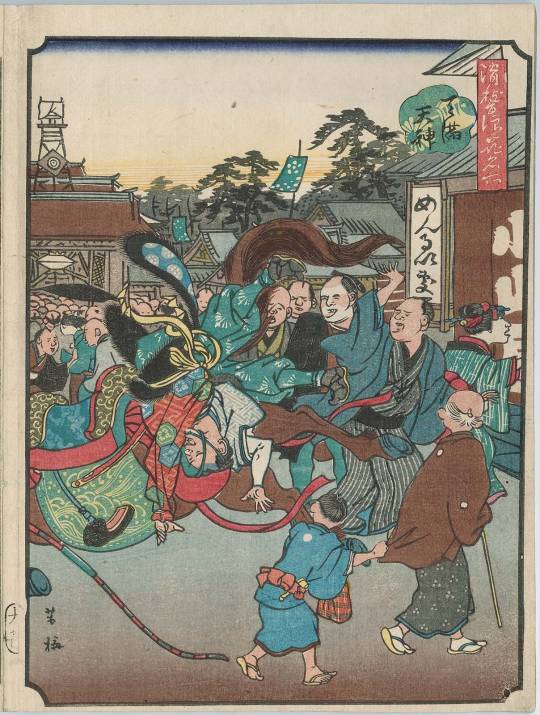

【かいわいの時】天正十四年(1586)九月二十五日:山科言緒(阿茶丸)、中島天神社の流鏑馬を見物(山科言経『言経卿記』)

天満宮では、九月二十五日の秋大祭に流鏑馬式がある。伝承によると明治以前には、射手が拝殿に一七日間参籠 し、当日は飾馬に乗り、鏑矢を持ち、社殿を三度回ってから、表門の前から浜の間に立てられた三ヵ所の的を射たという(『新修大阪市史 4』)。旧暦。現在は10月25日。

大阪天満宮における流鏑馬神事の起源は定かではありませんが、豊臣秀吉の時代に天満に居住した公卿・山科言経の目撃証言(息子が見物)があります。

天神社ニ今日ヤフサメ有之、四条・阿茶丸寸見物云々、哥仙新造懸之、願主津田ト眞也云々(天正十四年九月二十五条)。東京大学史料編纂所編纂『大日本古記録 言経卿記二』より。

その後、一時途絶えたようですが、元和元年(1615)に松平忠明が大坂城主として入城後、幕命により乗馬を神事に供したことがきっかけで復活(伝)。延宝八年(1680)刊行の大坂の年中行事を案内した一無軒道冶の『難波鑑』には、馬上から矢で的を射る「天満天神の矢ふさめ」の挿画入りで解説されています。

此日天神の御神事也。則やふさめあり。是は天満天神の門の前に。茶屋あり。茶屋のあるじの式として。としこと是をつとむ。まづ七日以前より。拝殿にあらこも志きて。通夜いたし。精進潔斎して。其日にいたれバ。あたらしきなをしはかまに。袖くくりあかき鉢巻して。かさりたる馬にのり。ゆミとかふらやを。左右の手に取とり。社檀をのりめくること三度それより。逸散をかけいだし。宮の前浜手九町を三反のりかへすあいたに。六所に角のまとを立て。是を射る也。手綱もとらず。手をはなちて。弓射ゐる間。逸足かくる馬を。つゐに落さることハ。此天神の御はからひといとたふとし(「天満天神流鏑馬 同二十五日」)。『浪速叢書 第12』「難波鑑 第五」より。

しかし、江戸後期になると、様子が変わっています。享和元年(1801)、大坂の銅座に赴任した幕臣・大田南畝の『葦の若葉』には、現在と同様に馬上から半弓で的を打ち破る様子が記録されています。

九月二十五日、晴天滿天神の秋祭にて、流鏑馬の神事ありと聞て、御社にまうづる道々に矢來結ひわたせり、神主社家に知る人ある物を伴ひたれば、神社の拜殿に登る事を得たり……やゝありて肩衣袴きたる男、馬に乘て門前の西の方より出て大路を南へ濱の方迄かけおふ事、一度してかへれり、是を馬場見せといふ、やがて的板三本を大路の東の方三所へたつ、乘るへき馬を拜殿の階下に引立つ、社家の白衣きたるが垂多く持出て、厩人に渡す、口取馬の頭につく、社家拍子うちて、細に切たる紙をちらして入る、緋縮緬の小手袖きて〔金絲にて縫たる丸き紋を付〕黄なる皮の行騰に似て、短き物はきたる若き男、弦なき弓と矢を持〔初の馬場みせ乘たるものにあらず〕拝殿の幕の內より出て、神前にぬかつく、社家盃を傳ふ〔神酒なり〕ついたちて、騎射笠のこときものを着て馬に乘り、拜殿の前なる棚のもとを、東より西にめくる事、三度にして門を出づ、此時門の内人あまた立込たれば、棒持たる男先に立て、打拂〃〃行く、門を出て西の方に入て、大路を南へ濱の方まて馬を走しむ事三度なり、一度〃〃に例の的札持たるもの、大路の方三所より的差出すを、弓のはずもて打ば、的持たるもの、的を破りて引く事都合九度なり、此間神主社家ともに、拜殿の階上に座し事終りて退く、此馬にのる男は、例年山本屋といへる市人なりといふ(『葦の若葉 巻三之下』)。吉川弘文館『蜀山人全集 巻1』より。

その出で立ちは、南畝の描写とは細部で違いはありますが、芳梅の『滑稽浪花名所』で見る事ができます。

(写真)芳梅「滑稽浪花名所 天満天神」1857-58(ボストン美術館蔵)

21 notes

·

View notes

Text

smi********さん

2016/1/25 18:18

なかよし・・・1990年代末まではりぼんと並ぶ名門で、メディアミックスでは紛れも無くNo.1だった雑誌。しかし1990年代に大ヒットした美少女戦士セーラームーンとカードキャプターさくらの影響が悪い方に作用し、編集部がオタクの嗜好と女児の嗜好を取り違えて、いつしか美少女戦士やら魔法少女ばっかり重視するようになり、それが描ける作家はCLAMPとか征海未亜とか外部作家やフリー作家を連れてきたりして優遇する代わりに、描けない作家は大ベテランのあさぎり夕であろうが高瀬綾であろうが川村美香であろうが引退を突き付けて『粛清』し、「アニメ」ではなく「少女漫画」を求めていた読者から見放されて自爆した雑誌。

現在では「美少女戦士・魔法少女=アニメオリジナル・園児向けのプリキュア」(一応なかよしで連載しているけどね)という図式が定着した影響で少女漫画での魔法少女漫画の需要がなくなったせいで、遠山えまや鳥海ペドロらを『調教』してちゃおを"卒業"した子やその路線になじめない子狙いでコミックス売上狙いでエロ路線に走っている(とはいえ、エロのレベルは一時の少女コミック・Cheese!と比べりゃ微々たるもの)けれど、一部を除く女児には不評。ちゃおほどメディアミックスに熱心できる状況ではなく、りぼんほどコミックスが売れる作家が多いわけでもなく、コミックスのスペースもかつてのちゃおが味わった苦汁のごとく年々削減されて、セーラームーンとCCさくらの貯金を取り崩しながら破滅に近づいている状況。

りぼん・・・2000年代までは少女漫画売上No.1で、マーガレットの妹分。恋愛漫画も充実。メディアミックスはヒット作に全く恵まれずに消極的なおかげでなかよしと比べると少女漫画の品位は保たれているし、ちゃおよりも少女漫画らしい誌面。ただし1990年代から2000年代前半はメディアミックスではなかよしを追い抜こうとした時期があり、姫ちゃんのリボンをテレビ東京系でもいいからアニメ化したり、秋元康に頼んでナースエンジェルりりかSOSを立ち上げたり、赤ずきんチャチャを魔法少女モノに改変したり、どちらかと言うと原作は鬱要素が強いこどものおもちゃを子供向け路線に改変してアニメ化された影響で、誌面はタイアップバリバリだった。そのおかげで姫ちゃん~こどちゃがアニメ化されていた頃は低年齢層を掴んで1994年には少女漫画最高記録の255万部/月を達成するが、こどちゃ以降はアニメ化に恵まれず、新人を猛プッシュした種村有菜のアニメ化作品が神風怪盗ジャンヌ・満月をさがしてとともに不振だったり、Cookieの分離創刊を機に吉住渉、矢沢あい、小花美穂ら古参作家を放出させ、春田なな、酒井まゆ、槇ようこら絵柄重視で新人作家を猛プッシュしたりした影響でやっぱり古参読者が離れて部数が激減、一時は3誌で最下位になるものの、その後のなかよしの大自爆により2位に浮上。

現在では春田なな・槙ようこが看板格に育ち、雪丸もえのひよ恋がスマッシュヒットしたが、最盛期には遠く及ばず、また夢色パティシエールの大爆死以降はちびまる子ちゃんを除くメディアミックスも一切なく、中高生向け少女漫画と同じくコミックスで生き残りをかける格好。

ちゃお・・・1990年代中盤までは売上・人気面でボロボロで10万部台の頃もあり。起死回生を図るために1993年に(当時キャンディキャンディの版権問題で水木杏子・講談社と揉めていた)いがらしゆみこを招聘してムカムカパラダイスをアニメ化して以来、漫画よりもアニメとのタイアップを中心に捉えてきた。2000年代初頭まではタイアップ先(特にバンダイがメインスポンサーの女児アニメ)がちゃおを敬遠していたこともあり、ポケモン、少女漫画ウテナ、デ・ジ・キャラットにょ、電脳コイルといったオタク層や男性(男児)向けの作品が比較的多く、その漫画版が載っていた1997~2003年頃のちゃおはカオスな雰囲気を醸し出していた。しかし2002年のわがままフェアリーミルモでポン!のヒットで少女漫画売上No.1になるとオタク向け路線は徐々に一掃され、ChuChuの分離創刊(現在は廃刊)であらいきよこ・おおばやしみゆきらベテランが放出されるが、ミルモ・恋プリ・ちびデビ・ちいちゃんと児童向け路線で4作続けてヒットを出す篠塚ひろむと、男ショタキャラの魅力でちゃおを卒業した読者もコミックスに安定して取り込む八神千歳の存在は頼もしく、3誌の中で唯一世代交代に成功したといえる。2000年代後半からはアイドル物に力を注ぎ、きらりん☆レボリューションで中原杏を猛プッシュ。関連商品の売上は上がるが、デッサン力・画力は決して高いとはいえない彼女を起用したおかげで、高学年を中心に読者離れが起きて本誌の売上は下がる。

現在では売上は下落の一途だけど前述のアイドル路線を引き継いだアイカツ・プリパラと、妖怪ウォッチのタイアップで華はある印象。そのおかげでスーパーやコンビニ・書店では月末には真っ先に売り切れる。それらのタイアップ作品に流されやすい女児には堅調で、それに流されにくい女児は早々と逃げられ、女児の間で評価が分かれる(後者は早めに少女コミック・マーガレット・花とゆめなど中高生向け雑誌に移行することが多い)。あと女装ショタや性教育エロ路線では鉄板で、1991年の水色時代でのレギュラー化から現在のドーリィ♪カノンまで25年間もちゃお・学年誌に居座り続けているやぶうち優はいろいろな意味で化け物。

マーガレット・・・当たり前だが、りなちゃ3誌よりは少女漫画らしい雑誌。少女コミックス・花とゆめを含めた3大隔週誌の中では王道路線であり、アタックNo.1、ベルサイユのばら、エースをねらえ!、花より男子のヒットを築く。しかし、花より男子が終了した2000年代後半には部数が激減し、10万部を割り込む。近年はメイちゃんの執事がヒットするが、部数減に歯止めがかからず5万部台で推移、りぼん・なかよしと同じく主戦場は完全にコミックスに移行。

参考になる

4

ありがとう

0

感動した

0

面白い

10 notes

·

View notes

Photo

馬橋村鎮守 馬橋稲荷神社 鎌倉末期に創建し江戸時代後期天保3年(1831)に京都白川神祇伯家御役所より正一位足穂稲荷大明神の神号を拝受し白川家より勧遷したと伝わります 江戸中後期から江戸に稲荷が爆発的に増えますが、論文をいくつか見ていると吉田家から遅れをとる白川家が平田家と組み、また御師の仲介も含め庶民を取り込み熱心に稲荷勧請を進めていたことが背景にあるようで、江戸後期の白川家はほとんどが稲荷の勧遷だったようです 官金が200疋だとの正一位稲荷大明神、300疋以上だと正一位○○稲荷大明神と固有の地名や人物が入ったカスタム神号を受け勧遷できたようです 100疋は現在の価値で10万円と言われるので、安くはないが高くはない設定です 一方稲荷といえば伏見稲荷や妻恋稲荷ですが江戸中期頃までは稲荷社からの勧請が多く稲荷勧請の独占権を主張してようですが、白川家が勧遷する稲荷は元は伏見稲荷より勧請されたこともあり白川家と吉田家が稲荷を含め諸神の勧請は両家しかできないと主張に呑まれる形でだんまりになった模様です とはいえ稲荷が爆発的に増えることによるメリットは大きかったようです 稲荷勧請の歴史の話になってしまいましたが、稲荷の神号に注目してみるのもまた神社巡りも面白くなるかも知れません #馬橋稲荷神社 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ 馬橋稲荷神社(まばしいなりじんじゃ) 鎮座地:東京都杉並区阿佐谷南2-4-4 主祭神:宇迦之御魂神、大麻等能豆神、伊邪那美、弥都波能売神、菅原道真 社格:村社 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ #神社 #神社巡り #神社好きな人と繋がりたい #recotrip #御朱印 #御朱印巡り #鳥居#神社仏閣 #パワースポット #杉並区 #鳥居 #東京三鳥居 #双竜鳥居 #龍神 #稲荷 #神道 #神社巡拝家 (馬橋稲荷神社) https://www.instagram.com/p/ClEZ8ZyvoB2/?igshid=NGJjMDIxMWI=

99 notes

·

View notes

Text

高山正之氏の論考をシェアさせていただきます。

━━━━━━━━━

信長は偉かった

━━━━━━━━━

高山正之

ユダヤ教の神ヤハウエは天地を創造し、ヒトを含めすべてを創った。

ただ少し抜けていてバール神とかその他大勢の神も創ってしまい、ユダヤの民には「他の神を崇(あが)めるな」と命じる羽目になった。

民は従うが、今度は「濫(みだ)りに我が名を口にするな」という。「神様、助けて」とか神頼みをするなと。

LGBTも嫌いで、ソドムの街は焼き払われた。

その点、日本の神々は違う。ひたすら民を思う。災いがあれば、それを神様が祓って川に流し、川の神が海の神に渡し、最後は水底の神が埋めてしまう。川の神は「千と千尋」にもちょっと顔を出していた。

そういう神々を祀る伊勢神宮や諏訪大社、豊川稲荷などは日本列島を縦断する大断層、中央構造線の上に建っている。

断層がもたらす地震や噴火を鎮めるためにおわすように見える。

ただ日本の神々は不浄を嫌う。とくに死を嫌う。だから神社内では絶対に葬式をやらない。

人々は困って、死にそうな召使いには暇を出し、多くが行路死した。

芥川の『羅生門』にはそうした死体であふれる京の都が描かれている。

その惨状にお寺の坊主が目をつけた。

お釈迦様は涅槃に入るとき「葬式はするな」と言ったが、それは聞かなかったことにして以来お寺が死人の始末を始めた。

坊主が葬式を仕切り、戒名に卒塔婆に墓石も売りつけた。坊主丸儲けだった。

カネができ、真剣に彼岸を信ずる信徒がたくさん増えれば坊主は増長する。

荒法師が京を荒し、坊主軍団が政争に割って入って政治を動かしてきた。

意のままにならぬは「鴨の流れと山法師ども」と白河法皇が嘆いたのもこのころだった。

一向宗の坊主たちはとうとう加賀を支配するに至って、信長は信仰心を悪用する坊主の成敗に出た。

一向宗総本山の石山寺を討ち、比叡山の天台宗延暦寺も攻め落とした。

信長記には女子供に至るまで皆殺しにしたとある。ルイス・フロイスが「悪魔の所業」と非難するほどの振る舞いだった。

ただ歴史作家、塩野七生は別の評価をする。信長以降、坊主は分を弁え、政治に口だししなくなったと。

もう一つの外来宗教、切支丹も神の愛を説きながら奴隷商売に勤しんだ。

秀吉はイエズス会のコエリヨに真人間になれと説くと、彼は反発して切支丹大名を語らい、秀吉を討つよう画策した。

そういう政治性を家康も家光も嫌い、島原の乱では女子供まで殺した。日本人キリスト教徒が己の分を弁えた瞬間だった。

明治政府も、五榜の高札で切支丹を含む邪道の布教を厳しく禁じた。

実際、海の外のキリスト教徒に進歩はなく、米国ではその3年前まで黒人奴隷を使い、禁止されると今度は苦力(クーリー)を買っていた。

一方日本では宗教が躾られ、それによるゴタゴタは一切なかった。

しかし戦後、馬鹿なマッカーサーがきた。

日本軍に叩かれ敵前逃亡までしたこの愚将は日本軍の強さの源「大儀」を知らなかった。

それを日本の神々への信仰心だと邪推し、神道を邪教とするGHQ憲法を押し付けてきた。

ために忠魂碑を拝むことも靖国詣でも咎めだてられたが、その反動で、仏教もキリスト教もその他宗教も何をしても許された。

オウムは弁護士一家3人を殺し、長野で8人を殺害しながら信仰の自由を盾に警察の捜査すら阻んだ。

創価学会は信長が許さなっか政治に口を出し、文鮮明は朝日新聞が慰安婦の嘘で支援したこともあって日本人に贖罪のカネを出させ、日本人女性には自ら韓国人の性奴隷となるよう仕向けた。

この文鮮明の不遜をきっかけに、国会は初めて神道以外の邪教にメスを入れ、瓢箪から駒というか、その邪悪に気付いてきた。

日本人に外来宗教は似合わない。日本の神々が一番いい

73 notes

·

View notes

Text

幻想の銀河を握りしめる

ぼんやりとしているうちに、八月が終わってしまいそうだ。

今年は、ツバメのねぐら入りを見に平城京へ行くタイミングがなかったし、大台ヶ原も二回しかいけなかった。コマドリの写真はもちろん撮れていない。わたしは結構大台ヶ原の運はよくて、行けばコマドリを見ることができていたのだけれど……鳥というのは、なかなかむずかしい。

代わりに先週、十津川村の「玉置神社」というところに行った。

「呼ばれなければ行けない神社」と言われている。奈良県十津川村は、吉野郡に属するのに三重県からだと、和歌山を回った方がはやくつく。

三時半に家を出て、八時半くらいについたかな……。

山に登るタイプの家族と一緒に行ったので、まずは玉置山にのぼった。のぼりはじめてすぐ、カケスが目の前に飛び出してきた。望遠を引いても見切れるくらいの間近でしばらくたたずんでいて、うごけないままシャッターを切った。びっくりした。

こんな幸運があると、(まずこの神社にたどり着けたことが幸運で、「呼ばれていない」ときはカーナビが壊れたり車が壊れたりするらしいが)この土地の神々は、わたしを受け入れてくれたんだ、と思う。

山頂へ行き、下っているあいだに、鳥はあまりいなかったが、見たことのない花をたくさん見た。ホトトギス、という種類の花らしい。

リスがしきりに鳴いていた。

お参りを済ませてから御朱印をもらい、紙製のお守りと陀羅尼助を買った。お守りは最初はスマホケースに入れていたのだが、トイレとかにも持ち歩くことを考えたら、なんだか神様に狼藉を働いているような気がして、財布に入れ替えた。

お参りを終えたのがお昼まえで、そのまま熊野本宮大社へ行った。八咫烏のグッズや置物がたくさんあった。八咫ポストというのがあったので、いずれわたしを澁澤の伯母様と呼ぶ予定のおちいさいひとにはがきを送った。自分には、八咫烏のピンバッヂを買った。木曽駒ヶ岳で帽子をなくしてしまい、お気に入りのライチョウとルリビタキのピンバッヂも一緒になくなってしまったので、新しい帽子に付けた。かわいい。

それはそうと、いま田中芳樹の『銀河英雄伝説』を読みかえしている。先々週の台風で仕事を休んだ日に、急に読み返したくなって読み始めた。いまは6巻。ヤンイレギュラーズが結成されたあたり。

社会情勢が日々悪くなってゆき、暗澹とした未来しか見えない。そんな状況でこの物語を読むと、ラインハルト・フォン・ローエングラムの存在を切望し、いないことに落胆する自分がいてぞっとする。

物語に指摘されずともいまの日本の状況には、成人して参政権のあるわたしにも責任がある。それなのに、絶対的な善性を持った、カリスマ性のある誰かに、この状況を打破してもらおうと期待している。そしてそんな人が現れないことに、毎朝、(通勤の電車で読んでいるので)やるせなさを感じてしまう。

社会のかわらなさ、どうにもならなさ、悪化に歯止めのかからなさ、それらに追い詰められている。

わたしにできるのは自分の善性を信じ、また疑いながら、日々を過ごしてゆくことと、それを他者に働きかけること。それはわたしの現在をいますぐ変えてくれることはないかもしれないが、わたしを澁澤の伯母様と呼ぶ予定のおちいさい人が、人生選択をするころには、作用していてくれればいいと思う。

わたしは生きることをつづけて行けるだけの幸運さがあり、まだ生きるという抵抗をやめずにすんでいる。

そんなことを思いながら、今日は伊良子へ渡った。伊良子清白という詩人は、自分が伊良子という姓だから伊良湖岬のことをあえて「伊良子」と書いたらしい。わたしもそれに倣っている。

行きのフェリーで、シェアオフィスの一階のちゃんぽん屋さん夫妻にである。今日から夏休みでお出かけのようだった。少し話をして、わたしは鳥を鳥にサイドデッキヘ。

鳥羽ー伊良子航路は、神島ー伊良子間にオオミズナギドリが多く飛ぶ。水面すれすれを飛び、ときに水面に片翼の切っ先をすべらせて澪を引くその姿のうつくしいこと。

風を得て、羽ばたかずにただ身を風に乗せている、その動きの簡潔さと効率に感動する。いまは「アホウドリ」と呼ばれているオキノタユウをこの航路で見ることはできず、オオミズナギドリの飛翔を見て想像するしかないが、かれらは荒天のほうが生き生きと飛ぶらしい。眠りながらでも飛び続けられるというから驚きで、その姿をこの目で見たいと切望している。

恋路ヶ浜で去年ノビタキを見たので探そうと思っていたが、暑すぎて無理だった。「日本で二番目においしいかき氷」のお店でかき氷を食べた。このお店はシロップが自家製で、田原の特産物を使っている。わたしはいま銀英伝を読んでいるので、ヤンのことを思いながら紅茶シロップにした。

それにしても、暑かった。水温が上昇しすぎた海には魚が減ったと漁師たちが嘆く。渡り鳥の種類も減ったり変わったり(渡りのルートや時期も変わってしまっているらしい)していると、何十年もバードウォッチングをつづけているひとたちは言う。

人間が滅びてしまっても、鳥や魚たちはやはり各々の営みをつづけるのだろうが、それでも、人間による傷跡のことを考える。遠い昔からわたしたち人間という種族が滅ぼしつづけてきた生物、そしていまだ滅ぼすことをやめない生物たちに対して負っている責任��ことを。

帰り際、遊���道でくちばしにルアーが引っかかっているアオサギをみる。このアオサギも、人間によって迷惑を被っている鳥なのだ。そしてその個体を直接的に救うすべを、わたしは持っていない。

復路にもミズナギドリは飛んでいた。フェリーに併走するように飛ぶ鳥は、とてもうつくしかった。

神島を過ぎ、鳥の姿も見えなくなって、SNSの友人たちに旅の報告をしていたら、TLに自分の本の写真が流れてきた。

千葉の書店「本屋lighthouse」さんが、『ゆけ、この広い広い大通りを』を取り扱ってくれることになった。セーファースペースの取組みをしている書店さんで、この本を並べてもらえることは、ほんとうにうれしい。安心してお買い物できると思うので、本をお求めの方は是非本屋lighthouseさんのショップから買ってください。

日々、いろんなことを考えている。

考えるだけでは、まえに進まないこともたくさんある。それでも、とりあえず考えなければならなくて、考えの果てに、すこしはよい未来がありますようにと思っている。

文フリ大阪が間近だ。

ヨモツヘグイニナからは再録短編集の新刊はあるけれど、どうか日々詩編集室から出る『ゆけ、この広い広い大通りを』をよろしくおねがいします。

9 notes

·

View notes

Text

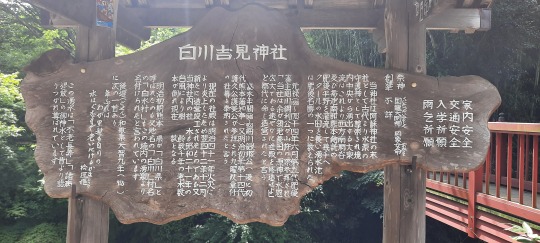

The Shirakawa Yoshimi Shrine

I already got my preamble over in my last post, so there's no need for one here, let's get right into it!

Right after the visiting the Kamishikimi Kumanoimasu Shrine, we went to the nearby Shirakawa Spring (白川水源 lit. "white river water source").

So here's the shrine within the grounds of which the spring is found, the Shirakawa Yoshimi Shrine (白川吉見神社), located on the souther foot of Mount Aso.

Below: The entrance of the shrine, as marked by the two komainu statues and the shimenawa bound torii gate. From this website on the shrines of Kyushu.

My visit to the shrine

Like I mentioned, we headed here right after leaving the Kamishikimi Kumanoimasu Shrine from my last post.

Unlike that shrine, this one's rather more famous (or rather, its spring is famous), and so has a car park located conveniently next to the shrine's entrance, as well as a gift shop selling local goods and souvenirs.

Below: My own image of the shrine's entrance.

As you could see, I only caught the un-shaped komainu statue, i.e. the one with its mouth closed, this was cause stand any further back and I'd be out on the car road. So instead:

Here's another one with the a-shaped komainu, i.e. the one with its mouth open. Together, they are said to form "Aum" (or perhaps more commonly "Om"), a sacred syllable in many religions, Buddhism included.

Anyways, we passed through the gate, we walked along the shrine road, which had a few souvenir shops and little rest houses as well, and even this little stall!

"Everything is 100 yen!!" It's an unmanned shop probably where local farmers leave their excess crops to sell, here we see bags of potatoes and eggplants.

Passing the shops and stands we move into an area where the trees part, coming face to face with a river. This is of course the eponymous Shirakawa (白川), "the white river".

Below: A section of Shirakawa I saw on the way to the spring.

Finally, we arrive at the shrine proper, passing by a toll gate. The shrine's been getting more and more visitors due to its fame, and so started collecting a modest fee of 100 yen per visitor (of high school age and above) for environmental conservation.

Before passing the second torii gate and going to the shrine building, we find a lowered platform that allows visitors to get near the river.

Below: The lowered area.

The tray on the left of the wooden bench has various funnels and ladles, allowing visitors to get their own bottle of pristine Shirakawa spring water. I myself took a sip of the water, and it was refreshing indeed~.

Notably, the river itself also serves as where visitors cleanse themselves before paying respects at the shrine. Shinto deities abhor defilement and impurities, thus it is customary to cleanse oneself, typically with water.

A good number of shrines have a fountain, called a chouzu-ya (手水舎 lit. "hand water pavilion"), where one is expected to wash their hands and mouth, to purify themself before meeting the shrine's god.

However, this shrine simply uses the natural spring water that flows from within shrine grounds. After all, why use the man-made when we have access to the gods' blessings directly?

(Do note though to be careful not to let water spill back into the river, and definitely do not spit water that's used to cleanse your mouth back into the river. The floor around will do.)

Below: The entrance of the shrine proper, pass the shrine road, from the same site previously mentioned.

Having cleansed myself, we go through the shrine's second torii gate and towards the shrine buildings. The engaku (on both gates actually) reads, plain and simple, "Shirakawa Yoshimi Shrine".

Below: The second torii of the shrine, pass it is the shrine proper.

Right after we enter, on the left is a typical man-made chouzu-ya fountain, on which reads "seishin" (清心), "to purify one's heart" or simply "pure heart, which is how one should conduct themself before the gods.

Below: The shrine's proper chouzubachi, taken from the same site once again.

Of course, as you see from the image, it doesn't even have a ladle for you to get water from it. They really do expect visitors to cleanse themselves with the river, after all.

As you can see from the image of the torii gate, the road branches into two. We went on the right path first, which leads to the shrine's greatest treasure: The Shirakawa Spring.

However, before reaching the spring, we come across a small hokora (祠), a small-scale shrine where local folk deities are often enshrined. This particular one enshrines Suijin (水神 lit. "water god") the god of the spring.

Below: The roadside hokora.

Anyways, passing the hokora by we reach the spring itself!

Below: The Shirakawa Spring.

The spot in the middle that's especially blue is where the water was gushing out from, and oh how clear the water was! And look at the moss growing on the river bed! It really was an awe-inspiring sight~.

Here's a video, which hopefully shows off how water gushes out from the riverbed (don't mind the cicadas lol it was prime cicada season).

After marvelling at the spring, I took a quick look the shrine buildings. Starting with: The prayer hall. The flags being displayed out front read "Yoshimi Shrine" (吉見神社).

Below: The prayer hall.

The white building to the left of the shrine is the shrine's mikoshi storehouse, mikoshi (神輿) being divine palanquins in which the gods' spirits are housed during festival parades.

Below: A glimpse of the palanquins as seen from outside.

Next, I went to the right of the prayer hall, and took the following side-shot of the shrine building. Here we can get a glimpse of its main hall too, where the gods are housed.

Opposite the main hall, on the right, is a smaller subsidiary shrine also under the management of the Shirakawa Yoshimi Shrine.

This one is simply classified as a keidai-sha (境内社 lit. "shrine within [shrine] grounds"). It used to be that these subsidiary shrines are divided into two types:

Sessha (摂社), colloquially called "auxiliary shrines", where gods related to the main shrine's gods are enshrined; and

Massha (末社), "undershrines", where unrelated gods are enshrined.

It used to be that auxiliary shrines are at a higher rank than undershrines, but this class system has now been discarded, any some shrines no longer list out which these subsidiary shrines used to be. This is one of them.

This particular shrine is a combination of three, first among which is a Tenman-guu Shrine (天満宮 lit. "Palace of Tenman"), which enshrines the famous scholar god Sugawara no Michizane, or Tenman Tenjin (天満天神).

Below: The subsidiary Tanman-guu Shrine.

Alongside the great Tenjin, two deities long since worshipped by local villagers are now also enshrined here, they are two particular aspects of the bodhisattva Kanzeon (観世音): Safe-childbirth Kanzeon (子安観世音) and Horse-headed Kanzeon (馬頭観世音).

Below: The statues of Tenjin, Safe-childbirth Kanzeon and Horse-headed Kanzeon (in order), enshrined within the Tenman-guu Shrine. From this shrine-themed website.

Safe-childbirth Kanzeon is said to impart, as the name suggests, safe childbirth; While the Horse-headed Kanzeon (who funnily enough doesn't have a horse head here) is said to protect travellers.

Combined with the scholar god Tenjin, this is a surprisingly potent shrine, covering a good chunk of our early lives.

One might note that Kanzeon, perhaps more commonly known in her Chinese rendition as Guanyin, is not exactly a Shinto deity, but rather a Buddhist figure.

This should come as no surprise if we look at Shinto and Buddhism's history in Japan, where they were, for most of its history since the introduction of Buddhism, viewed as the same thing.

And thus it's actually not uncommon at all for Buddhist features to be found in Shinto shrines, nor vice versa. That's all I'll say here, so as not to derail things, though if any of y'all are interested I could certainly write on that as well.

In any case, that's the entirely of the shrine explored, and we head off to our next destination.

History

Now that our tour is over, we can move onto the history of the shrine.

This shrine, being a comparatively larger scale shrine, has a clearer history than the last one, well-kept by the shrine's records. So, here's the Shirakawa Yoshimi Shrine's history, as told by the shrine itself.

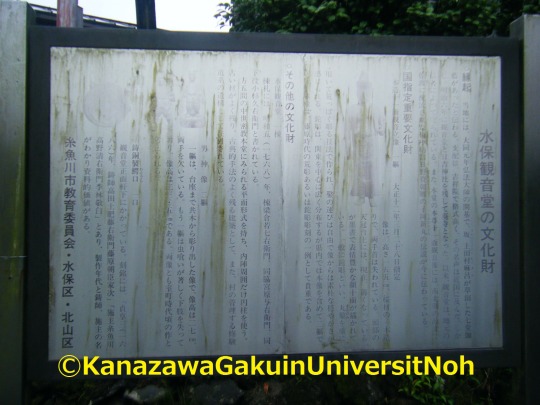

Below: The sign on which the shrine's history can be found.

Official Shrine History

Year of Establishment: Unclear

Since ancient times, this shrine's has been considered the protector shrine of the Shirakawa Spring as the undershrine of the Aso Shrine (阿蘇神社).

The great spring gushing out from the center of the shrine is considered one of the greatest views of Higo (肥後 the historical province the Aso region is found in).

Its water flows through the Nangou Valley (南郷谷) to the west, then through southern Kikuchi (菊池) to finally supply water to the several thousand hectares of water paddies in the Higo plains (肥後平野) in Houtaku, Kumano.

In the 6th month of Genroku 14 (1693), the 5th lord (藩主 hanshuu) of Higo, Lord Tsunatoshi Hosokawa (細川綱利), visited this shrine when out hunting on the mountains.

He declared to the district administrator (郡代 gundai), "This shrine is where the spring god who supplies the fields in my land resides, and my gratitude for their grace is great indeed. With haste, build a shrine building here." Thus was the origin of this shrine.

It is said that the shrine curtains featuring the Kuyou (九曜 lit. "nine stars") emblem were offered up by Lord Yoshikuni Hosokawa (細川韶邦) (future first han-chiji of Kumano) during one of his visits, during the Kaei era (1848—1853).

Alternatively, it is said that it was offered up by the 14 generation's Lord Morihisa (護久) and Lord Moriyoshi (護美) during one of their visits, during the first year of the Meiji era (1868).

The current shrine building was built and completed in December of Meiji 42, as the previous building had burnt down in a fire a year prior, in Meiji 41 (1908).

Also, several old trees of several thousand-years old fell during a typhoon in Shōwa 21 (1946), reducing the number of shrine trees to what you see now.

It's said that the shrine's spring is why the Kumano prefecture was called the "Shirakawa Prefecture" during the early Meiji era, why the local region is called "Shirakawa" and also gave its name to Shirakawa Village.

The Later Collection of Japanese Poems (後撰和歌集), compiled in Tenryaku 5 (951), contains the following poem:

Many years have passed,

my black hair too, seems to have gotten old.

Just as how I now draw water from the Shirakawa.

— Higaki no Ouna (檜垣嫗)

The spring water has long been spoken of respectfully as divine water that grants "longevity without ageing" and "dispersal of current illnesses".

Overall History

And that's everything that's written on that sign! There's a bit more to go though, expanding on what the shrine's own records along with other records tell us.

To start with, we're actually going back to that poem by Higaki no Ouna. If it is true that the name Shirakawa came from the shrine, this would mean that it needs to be at least as old as the Later Collection of Japanese Poems, in which the poem is found.

Higaki no Ouna's Poem

A bit of context for the poem, Higaki no Ouna is poet said to have been a prostitute known for her refinement.

This poem is said to have been composed by her as she was fetching water from the Shirakawa river, lamenting how she had fallen into ruin with old age, having to fetch water herself rather than being able to have someone else do it for her.

Here both "Shirakawa" and the phrase "draw water" are kakekotoba (掛詞), or "pivot words", a technique used in Japanese waka poetry where kanji carry two layers of meaning, one literally from the kanji and one from its reading.

Yes it's basically a pun, in a sense. But it's elegance comes in how it allows the poet to use less syllables in the poems, while at the same time expressing more. This brevity is considered key in these poems.

The two here respectively point to "white hair" and "teeth that emerge as one becomes old", both pointing to how old Higaki no Ouna now is.

The collection was compiled in 951. means that the shrine has to have existed in some capacity by the late Heian period (794—1185).

However, according to the Aso Shrine's records, the undershrine mentioned in the shrine's records was not establiished until the end of the Tenshou era (天正), around 1573 to 1593.

Thus it is thought that this place had been home to a water god faith even prior to its establishment as an undershrine of the Aso Shrine.

Whatever the case, during its time as an undershrine, its resident water god was Himemiko-no-Kami (比咩御子神), the goddess of the 3rd palace of the Aso Shrine.

The next notable part of the shrine's history is with Tsunatoshi Hosokawa, you might notice that the above sign makes it sound like he ordered for a shrine to be built where a shrine already existed.

It's not exactly clear what the passage means by this, though it could mean that it didn't have a proper shrine building before this.

Skipping ahead, it is in the 1st year of Meiji that the shrine gets to its current form. It was re-assigned as a Yoshimi Shrine (吉見社) during this period, replacing its old head shrine of the Aso Shrine with the Kusakabe Yoshimi Shrine (草部吉見神社).

Alongside this change, the Shirakawa Yoshimi Shrine adopted the Kusakabe Yoshimi Shrine's head god, Kunitatsu-daimyoujin (国龍大明神), and changed its water god to be Mitsuhanome-no-Mikoto (罔象女命).

Mythology

The mythology of this shrine isn't going to be as interesting as the last one, since there's no particular tale behind the shrine or the spring's origins.

So instead, let's briefly go over the shrine's main blessings, as well as the various gods it's once enshrined.

Blessings

According to the sign above, the shrine has 2 main blessings: Safety at home and Safety in traffic;

Additionally, it's also known to be particularly responsive to two types of prayers: That for school admissions and rain.

Gods

As mentioned in the history section, the Shirakawa Yoshimi Shrine likely had three generations of gods, starting with an theorised water god before formal shrine worship, though there's nothing much to really say about this one, so we can move on to generation 2.

Next the shrine was formally established as an undershrine of the Aso Shrine. The Aso Shrine's head god is Takeiwatatsu-no-Mikoto (健磐龍命), grandson of legendary 1st Emperor Jimmu.

You might recognise this to be the very same Aso-daimyoujin (阿蘇大明神) mentioned last time. We are in the Aso region after all, it only makes sense that the "great shining god of Aso" take central stage.

The Aso Shrine is mainly divided into twelve "palaces", and Himemiko-no-Kami is the goddess of the fourth palace.

She is Takeiwatatsu's aunt, through marriage to his uncle, and was taken to be the the Shirakawa Yoshimi Shrine's water goddess while it was under the Aso Shrine's jurisdiction.

The shrine was later reclassified to be under the Kusakabe Yoshimi Shrine's lineage, which is actually not too surprising when you consider that this shrine's head god is Kunitatsu-no-Kami (国龍神 lit. "country dragon god"), Himemiko's husband.

Kunitatsu is perhaps more readily known outside of Aso as Hikoyai-no-Mikoto (日子八井命), Emperor Jimmu's eldest son.

At the Shirakawa Yoshimi Shrine, he is eulogistically titled the "Great shining god Kunitatsu" (国龍大明神 Kunitatsu-daimyoujin) and seems to have replaced his wife's role as water god of the spring.

This would likely be because he is worshipped as a water god at the Kusakabe Yoshimi Shrine, making him a better fit for this role than his wife, who doesn't seem to have any connection to water (though admittedly I couldn't find much on her to begin with).

Finally, it is also at this stage that Mitsuhanome-no-Mikoto (罔象女命) was added to the shrine's pantheon. She is famously the water goddess born out of a dying Izanami's urine, but not much else is known about her beyond this.

Still, a water goddess is a water goddess, so she fits right in at the Shirakawa Yoshimi Shrine.

Ending

And that concludes my dive into the Shirakawa Yoshimi Shrine, this one's quite a bit more dry this time, perhaps due to the shrine having less of a colourful story, but it's still a wonderful place, so I hope you enjoyed all the same~!

#japan#japanese mythology#shinto shrine#shirakawa yoshimi shrine#you would not believe#how much time and research it took me#to understand that poem#I'm not remotely familiar with classical japanese after all lol#100% worth it though imo#my curiosity must be satisfied

6 notes

·

View notes

Quote

東京の美味しいパン屋を紹介するから、神戸の美味しいパン屋を教えてくれよな。=============================================■Sランク(一口目から違いがわかる。感動の名店。存在に感謝)・s.igarashi(木場)・ブーランジェリー セイジアサクラ(高輪台)■Aランク(めちゃおいしい。おすすめしたくなる)・ツォップ(松戸)・ザクロ(久里浜)・ブレッド&タパス 沢村(広尾)・パーラー江古田(江古田)・シナボン(六本木)■Bランク(期待以上。またいきたいお店)・VIRON(渋谷)・ブーランジェリー ブルディガラ(広尾)・ブーランジェリーアンサンブル(鎌倉)・365日(代々木八幡)・峰屋(新宿御苑)・ドゥヌラルテ(青山)■Cランク(期待通り。求めてた味を提供してくれる。値段に見合った美味しさ)・PAUL(神楽坂)・中村食糧(清澄白河)・ビースクエアード(清澄白河)・ホームベーカリー、自分で作る焼きたてスコーン■Dランク(期待外れ。値段に見合わない。2回目はない)・ブーランジェリー スドウ(松陰神社前)・トリュフベーカリー(門前仲町、広尾)・シティベーカリー(広尾)・メゾン ランデュメンヌ(麻布台)・モンシェール(東陽町)======個別コメントゾーン=========■s.igarashi(木場)2020年くらいにできた。福岡から東京に殴り込みに来たっぽい。当初行列がエグかったが予約制になることにより解消。エスカルゴという巻きデニッシュが名物。1個500円とかするけど、生地もトッピングもうまいので通った■ブーランジェリー セイジアサクラ(高輪台)パン自体も美味しいのはもちろんなんだが、フィリング・具材の美味しさが抜群。■VIRON(渋谷)美味しい。美味しいが、絶品って感じでももうない。昔はすごく美味しく感じたけど、今は美味しいパン屋さん増えてきていて、埋もれてきた気がする。■マルイチベーグル(白金高輪)うーん。正直美味しいと思わな��ったけどな。一応食べログ百名店らしい。まぁてかベーグル自体があまり好きじゃないだけかもしれない。■シナボン(六本木)パンってジャンルに分類していいか微妙だけど、まじでやみつきになる。中毒性がやばい。美味すぎ。スイーツ界のラーメン二郎。■ブレッド&タパス 沢村(広尾)パン自体はまぁ普通に美味しいレベルだけど、2階のレストランは最高。パンのおかわり自由だし、青のりとかきのパスタが本当に美味しい。ちなみに青のりのパン(ゼッポリ)がまじで美味しくて最高。ゼッポリ自体は1階のパン屋さんゾーンでは販売されてなくて、レストランだけで食べれる。最高。■ブーランジェリーアンサンブル(鎌倉)オリンピックのフランス代表にも提供されたクロワッサンらしい。すごいよね。本場の人たちが認めたクロワッサンってことでしょう。つまり世界最高レベルのクロワッサンを食べれたってこと。で、食べた感想としては、層がものすごい存在感あるし、サクサクで歯ざわり最高。バターの香りもすごくして美味しい。素晴らしい。けど、1個300円ってちょい高い。割と小さ目なサイズだし。でも、美味しい。すごく美味しいから妥当な価格な気がするなぁー。あ、もちろんレザンも美味しいです。GW中の13時くらいに伺ったが、割と空いてて良かった。じっくり選べた。パンも種類もまだ沢山あったから、なかなか使い勝手良い。価格:・クロワッサン:295円・パンオレザン:300円■シティベーカリーサワムラが運営している店。美味しいけど、全部高い!!1つ400~700円くらいする。やりすぎ。美味しいけどね。■メゾン ランデュメンヌ(麻布台)クロワッサン食べたけども、値段高すぎ。美味しさと値段が見合ってない。■ブーランジェリー ブルディガラ(広尾)今まで食べたクロワッサンの中で一番美味しいかも。(いや、最近食べた鎌倉のアンサンブルってお店の方が美味しいかもしれないが)ちなみに、モンブランも食べたけど、軽すぎでした。まぁケーキはケーキ屋で食べるのが吉■トリュフベーカリー門前仲町本店はいつも並んでる。広尾で2度くらい利用。地下鉄の階段上るときめっちゃいいにおいする。ただ、そんなにうまいか?高いし。トリュフのパンというブランディングがうまくいった例だと思う■ツォップ(松戸)マジでうまいがマジで並ぶ。車でしかいけない。一度の会計で5,000円以上買ったのここくらいかも。なんでもうまい■ザクロ(久里浜)山の上にある。神奈川のツォップだと思ってるYRP野比っていう、IT研究者の島流しの地にあ・■空と麦と(代官山)うーん。豆パンみたいなの食べたけど、ちょっと印象薄い。■365日(代々木八幡)めちゃ美味しい。玉ねぎとゴルゴンゾーラのパン、ブリオッシュ、レザンを購入。ブリオッシュは凄い!なんかよくわからないけどすごく美味しい。■パーラー江古田(江古田)最後に食べてから10年くらい経ってるけど、本当に美味しかった記憶。食事パンの種類が豊富で生地の風味が楽しめる■PAUL 神楽坂店(神楽坂)内装は凝ってて面白い。ただ座席が窮屈。パンは美味しいかなぁ?わからないなぁ。パンの展示の方法はお洒落で良い!(日光当たりまくってるけどいいのかな?)ランチセットのグラタンみたいなの頼んだけど、チーズの酸味が強すぎたかなぁ。好みじゃないかもです。■ブーランジェリー スドウ(松陰神社前)まぁ美味しいのだけど、価格高すぎ。やりすぎ。意味不明。自分で作った方が沢山作れるし、そこそこの美味しさだけど、沢山あることの満足感は、トータルで負けないと思うな。スコーンは焼きたてには勝てん。価格:・メイプルシュガーのクルミのスコーン:370円・マルコナアーモンドと苺チョコレートのスコーン:370円■ラフォレ・エ・ラ・ターブル(鎌倉)第一印象としては、かなり具材の香りが強い。パンの香り、味がちょっと負けてるように感じた。もう少し小麦を感じたかったかな。まぁそういうパンを選べよってだけだけど。紅茶もオリーブも選ばれたものなのだろうなぁと思う。だってここまで味濃いのだから。・ティーブラン・グリーンオリーブバーを食べました。今度はシンプルパンを食べたいと思う。価格はちょい高いけど、納得感はある。GWの午後のタイミングで伺ったが、結構パンの種類もあって、ゆっくり選べてすごい良かった。■BREAD IT BE(鎌倉)コンプレ(全粒粉を使ったパンのことをコンプレというらしい)が美味しかった。お店の雰囲気も抜群に良くて、店員さんも感じよかった。クレイジーリッチ食パンは、まぁ、美味しかったが、美味しかったが、高いと思ったね。やっぱり普段食べてるものと比較できちゃうと高いなぁーと感じるのだろうな。(いつも家でホームベーカリーで食パン焼いてるからそれと比べちゃう…。)GWに伺ったが、店内空いていて、じっくりとパンを選べた。嬉しいねぇ。■les joues de BeBe(目黒)bebeパンが甘い系パンだと思ったら、チーズ系のパンだった。粉砂糖かと思ったら、小麦粉��った。美味しかったけど、選択ミスった。(2種類ともチーズ系になっちゃった)店内おしゃれだった。外にもベンチがあるの良い。大衆ビストロジルってところをやってる会社の店舗ショップリスト|株式会社ジリオン (bistro-jill.com)■円麦(札幌 円山)お店が洒落てる。美味しい。おススメ。■PUBLIC(岡山)美味しかったなぁー。素晴らしい。都会的な美味しさ。洗練されてる。■讃岐うどん やなぎ屋 西大浜店美味しかったー!!今のところ、人生で一番美味しいうどん屋でした。暫定1位。まぁ何って、うどんっていうより、天ぷら・おにぎり・ポテサラ等など、サイドメニューが最高です!■B² ビースクエアード(清澄白河)まぁまぁくらい。■ル・パン・コティディアン 芝公園店(芝公園)美味しい!フロランタンは、今までで一番かも。サンドウィッチに関しては、まぁパンというか、中身の味によるよね。ブルーチーズとくるみと蜂蜜のパンは、持った感じすぐわかるくらい重たかった。ボリューム凄い。味は人を選ぶかもしれない。結論としては、かなり美味しいパン屋さん■モンシェール東陽町工場まぁ安いけど…。ここでしか食べられないって感じでもないなぁ。ちなみに木場のヨーカドーでも買えます。■KIBIYA ベーカリー 本店(鎌倉)いやぁー。そこまでって感じ。■俺のBakery恵比寿(恵比寿)うーん。普通やなぁーって感じ。■パネッテリア・アリエッタ(五反田)小さなお店で品ぞろえはあまり多くなく、シンプルなパンが多いがうまい。店名を関したアリエッタがうまい■ヒンメル(大岡山)ドイツパンのお店。プレッツェルとかカイザー、配合比率の異なるライ麦パン各種などドイツパンが種類豊富。メトロの目黒駅に分店があったのに、コロナで消えてしまって残念■カトレア(森下)カレーパンが有名な店。カレーパンはおいしいけど、他は街のそこらのベーカリーと大差ない■峰屋(新宿御苑)有名バーガーショップにバンズを卸している店。シンプルなパンがうまい。クレセント■ジャンティーユ(中目黒)小さい高いパン。店員が赤リップだったりして都会を感じる■ブレッドワークス(品川)品川のエキュートならここがうまい。ハード系や食事パンがちゃんとおいしい大人向け。表参道にもある■ブーランジェリーラテール(品川)本店は三宿にあるらしい。クリームパン推しで確かにおいしい。ただラインナップはやや子供向け感ある。街のパン屋の上位互換。■満(曙橋)和風の総菜パンが多く店構えも和風。品川エキュートにもある■ブレッドアンドコーヒーイケダヤマ(五反田)パンドミがうまい。カフェスペースがある。駅から離れているので空いていてゆったりできる■ゴントランシェリエ東京青山店宮益坂の根本から新宿駅南口に移ったと思ったらいま青山にあるのか?ベイクルーズ運営のベーカリー。映えよくそこそこうまい。宮益坂時代はカフェ・新宿時代はイートインスペース併設でカフェ利用にも便利だった■スギノキ(五反田)店主が販売もしているワンオペの小さい店。もちもち系。ブリオッシュよく買ってた。うまい。■ドゥヌラルテ(青山)伊勢丹の地下にあったころよく使ってた。ブリオッシュと小さい角食パンとか。黄色×青の紙袋がかわいく手土産にも■ブーランジェリーボヌール(三軒茶屋)10年以上前バイトしてた。クリームパンとチョコチップパンがうまいよ■ベーカリーホシノ(戸越銀座)街のパンやでは健闘している。デニッシュブレッドがおいしかった■パンタレイ(清澄白河)店が小さいのもあっていつも並んでる。食パンや豆など練りこんだハードパンがおいしい。おしゃれな感じ■モンシェール(東陽町)テレビとかで行列って言われてるみたいだけど並んでるの見たことない。1,000円くらいででっかいデニッシュ食パンを売ってる。子ども向けの油と砂糖味。木場のヨーカドーでも買える■たかたまこむぎ(門前仲町)一見街のパン屋なんだけどハードパンがめちゃうまい。もっちり系。デニッシュ系はあっさりめ。1日5~6個しか出ない(てか多分全種類朝1回しか焼かない)ライ麦入りのミッシュブロートってハードパンがめちゃうまくてオープンから1時間以内に行って買い求めてた■中村食糧(清澄白河)完全予約制パン屋。高加水。知る限り一番もちもち度が高い。うまいけど、そこまでもちもちしたらもはや餅。ハマらなかった■ロッド(五反田)五反田勤務時よく朝食を買っていた。JR運営かな?サンドイッチやフルーツデニッシュがしゃれていてうまい 生地は普通=====================================================東京には普段使いされるパン屋と、訪問というイベント使いされるパン屋(トリュフベーカリーとか)が別々にある気がする 後者は単価が高い

東京のパン屋の格付け表作ったから、これたたき台にして遊ぼうぜ!

7 notes

·

View notes

Text

朗読フェス ’23

三軒茶屋にある本屋&ギャラリー&カフェ『twililight』で、

心にあそびが生まれる夏の一日を。

翻訳家、詩人、ミュージシャン、俳優、画家、モデル、作家たちの表現を、

からだで聴き、知らないあなたと分かち合える喜びを。

「朗読フェス ’23」を、8月16日に開催します。

---

日程:2023年8月16日(水)

会場:twililight (世田谷区太子堂4-28-10鈴木ビル3F&屋上/三軒茶屋駅徒歩5分)

タイムテーブルと料金:

10時45分:開場

11時:柴田元幸(翻訳家) 料金:1,500円

12時30分:水沢なお(詩人) 料金:1,500円

14時:浮(シンガーソングライター) 料金:2,500円

15時30分:菊池明明(俳優)+小山義人(画家) 料金:2,500円

17時:前田エマ(モデル、作家) 料金:1,500円

18時30分:安達茉莉子(作家) 料金:1,500円

20時:butaji(シンガーソングライター) 料金:2,500円

21時30分:ninoheron(イラストレーター、ミュージシャン) 料金:2,500円(キャンセル待ち)

22時15分:終演

--

出演者ごとに定員18名の入れ替え制になります。

2回参加は合計金額から200円OFF、3回参加は500円OFF、4回参加は700円OFF、5回参加は1000円OFF、6回参加は1500円OFF、7回参加は2000円0FF。

一日通し券(キャンセル待ち)は3000円OFFの13,000円です。

–

件名を「朗読フェス’23」として、

お名前・ご予約人数・当日のご連絡先・参加ご希望の出演者名を明記の上、メールをお送りください。

複数回予約される方は、出演者それぞれのお名前をご明記ください。一日通し券をご希望の方は、一日通し券とご明記ください。

*当日無断キャンセルの方にはキャンセル料を頂戴しております。

---

出演者プロフィール:

柴田元幸(しばた・もとゆき)

1954年、東京生まれ。米文学者、翻訳家。『生半可な學者』で講談社エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』(東京大学出版会)でサントリー学芸賞、『メイスン&ディクスン(上・下)』(トマス・ピンチョン著、新潮社)で日本翻訳文化賞、2017年には早稲田大学坪内逍遙大賞を受賞。文芸誌『MONKEY』の責任編集も務める。

--

水沢なお(みずさわ・なお)

静岡県生まれ。詩人。2016年第54回現代詩手帖賞、2020年第1詩集『美しいからだよ』(思潮社)で中原中也賞受賞。詩集『シー』(思潮社)、小説集『うみみたい 』(河出書房新社)。

--

浮(ぶい)

米山ミサによるソロユニット。

2018年頃から「浮」としてガットギターの弾き語り、作詞曲を始める。

2019年、FABIENNEより1stAlbum"三度見る"をリリース。

2020年、白と枝、松井亜衣とユニット”ゆうれい”を結成。

2021年、藤巻鉄郎(ds)、服部将典(cb)とトリオ”浮と港”の活動を開始。

2022年11月1日、Sweet Dreams Pressより2nd Album"あかるいくらい”リリース。

--

菊池明明(きくち・めいめい)

千葉県出身。和光大学在学中に演劇をはじめる。2008年ナイロン100℃劇団員オーディションに合格、2009年に劇団員となり2023年4月まで在籍。ナカゴー『黛さん、現る!』にて2012年度佐藤佐吉賞最優秀助演女優賞受賞。2021年に第一子を出産、2022年に復帰し、映画やドラマなど映像出演の機会も増えている。公開中の出演作は映画『テン・ストーリーズ』(山西竜矢監督他)、『おーい!どんちゃん』(沖田修一監督)、『家族・する』(渡邉高章監督)。近年の出演舞台はマームとジプシー『cocoon 』、東葛スポーツ『ユキコ』、ナカゴー特別劇場『もはや、もはやさん』、東京にこにこちゃん『シュガシュガ・YAYA』など。

--

小山義人 Yoshito Koyama

イラストレーター、ペインター。セツ・モードセミナー卒業。

主な仕事に装画『ベルリンは晴れているか』(深緑野分 著 / 筑摩書房) 、『バグダードのフランケンシュタイン』(アフマド・サアダーウィー 著 / 集英社) 、『首相が撃たれた日に』(ウズィ・ヴァイル 著 / 河出書房) など。

HP https://www.yoshito-koyama.net

Instagram https://www.instagram.com/yoshito_koyama/

Twitter https://twitter.com/koyama_13

--

前田エマ(まえだ・えま)

1992年生まれ、神奈川県出身。東京造形大学卒業。オーストリア ウィーン芸術アカデミーに留学経験を持つ。現在、韓国・ソウルの語学堂に留学中。モデルを中心に、執筆やラジオパーソナリティ、ペインティングなど、幅広く活動。著書に小説集『動物になる日』(ミシマ社)。『オズマガジン』の他、ウェブサイト『ミシマガジン』『ARToVILLA』『Hanako web』でエッセイ連載中。

--

安達 茉莉子 (mariko adachi)

作家・文筆家。大分県日田市出身。東京外国語大学英語専攻卒業、サセックス大学開発学研究所開発学修士課程修了。政府機関での勤務、限界集落での生活、留学など様々な組織や場所での経験を経て、言葉と絵による作品発表・執筆をおこなう。

著書に『消えそうな光を抱えて歩き続ける人へ』(ビーナイス)、『毛布 - あなたをくるんでくれるもの』(玄光社)、『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE 』(三輪舎)、『臆病者の自転車生活』(亜紀書房)、『世界に放りこまれた』(ignition gallery)など。

--

butaji

東京に住むシンガーソングライター。幼少期からクラシック音楽に影響を受けて作曲を始める。コンセプト立てた楽曲制作が特徴で、生音を使ったフォーキーなものから、ソフトシンセによるエレクトロなトラックまで幅広い楽曲制作を得意とする。2013年に自主制作したep「四季」が話題を呼び、1stアルバム「アウトサイド」、2ndアルバム「告白」を発売。2021年に3rdアルバム「RIGHT TIME」を発売し、「APPLE VINEGAR – Music Award2022」の大賞を受賞。2022年にはドラマ『エルピスー希望、あるいは災い-』主題歌「Mirage」に作詞、作曲で参加した。ライブでは弾き語りを始めバンド、デュオなどさまざまな形態で活動中。トラックメイカーの荒井優作とのユニット・butasakuとしてもライブ&リリース中。

--

ninoheron(にのへろん)

東京を拠点に活動するイラストレーター/ミュージシャン。

バンドや雑誌などにアートワークを提供しつつ自身の制作活動を行う。

2022年9月、1stアルバム『Image』を自主レーベル「MADAM」より発表。

楽曲とドローイングが一冊にまとまった作品集となっている。

uri gagarnやgroup_inouのメンバーとしても活動。

--

宣伝美術:ササキエイコ

企画:twililight

7 notes

·

View notes

Text

2023-6月号

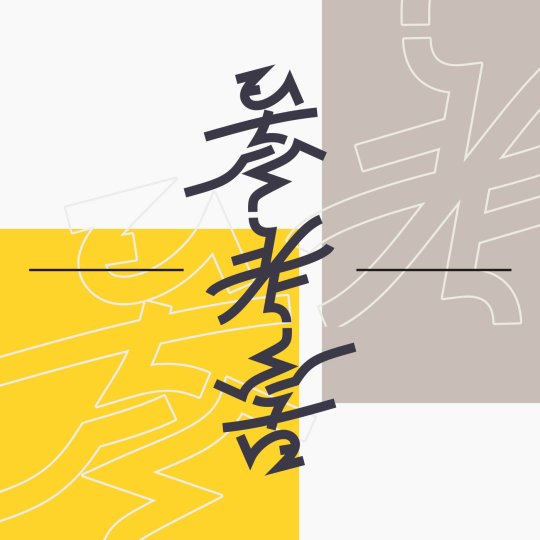

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、

逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。 詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/@2r96

◆今月のお題は「本」です◆

今月は参加者の皆様に「本」のお題でアンビグラムを制作していただいております。 ご高覧のほどよろしくお願い申し上げます。

今回も都合により簡単な講評とさせていただきます。ご了承ください。

「学問のすすめ」回転型:.38氏

福沢諭吉の代表作。表紙にデザインしたくなるステキ文字ですね。

「参考書」回転型:peanuts氏

かなり大胆な解釈をしているところもありつつ読めるところに落とし込むバランス感覚。

「生き字引」回転型:ヨウヘイ氏

いつもながら低解像度がマッチした作りで隙間の調整が絶品です。

「出版社」図地反転鏡像型:いとうさとし氏

ドット処理により読みやすくなっています。

「帯紙」旋回型:douse氏

こんな帯紙なら取っておいて遊びたくなりますね。歪みを付けることで逆に上手く文字が認識できるようになっているようです。

「鏡の国のアリス」鏡像型:ぺんぺん草氏

ルイス・キャロルの児童小説で「不思議の国~」の続編。リボン様のあしらいが文字と飾りを行ったり来たり。

「作家小説」図地反転共存型:いとうさとし氏

有栖川有栖の作品。色も装丁に合わせています。字画密度の差を見事に吸収しています。

「くるみ製本」内包型+内包型:海氏

製本手法のひとつ。「製」を親として2つの系統のマトリョーシカが展開されます。

「かがり製本」内包型+内包型:海氏

製本手法のひとつ。こちらも2系統のマトリョーシカの組み合わせですが「本」の拾い方が違うのが面白いですね。

「星/昴」図地反転型:いとうさとし氏

枕草子の一節「星はすばる~」より。同パーツである「日」が裏表に変わるのが見どころです。

「本分/ホンブン」振動型:kawahar氏

本の「本分」が分かれて「ホンブン」になるのが本分な作品、との事です。面白い発見。

「新版」旋回型:オルドビス紀氏

こちらの作品も調整された新版ですね(旧版は某所に)。美しい書体でアンビグラムと気付きにくいと思います。

「ゲーデル、エッシャー、バッハ──あるいは不思議の環」回転型:Σ氏

ダグラス・ホフスタッターの科学書。ホフスタッターは「アンビグラム」の名付け親と言われていますね。文字組が複雑で面白く、一対多の対応としては歴代最多かも知れませんね。

最後に私の作品を。

「写真/印刷」90度回転共存型:igatoxin

日本十進分類法(NDC)の分類記号74。

「本」がお題のアンビグラム祭 いかがでしたでしょうか。 梅雨入りを迎え、晴耕雨読で過ごすのも一興。あるいは皆様の本分に立ち返るのも。

お忙しい中 御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。ぜひ講評を寄せていただけましたら幸いです。

次回は『神話』です。締切は6/30、発行は7/8の予定です。よろしくお願いいたします。

——————————–index——————————————

2017年

4月{ミステリー}

5月{音楽} 6月{童話} 7月{食} 8月{宇宙}

9月{回文} 10月{GAME} 11月{TOY} 12月{駅}

2018年

1月{書初め} 2月{蟲} 3月{映画} 4月{色彩}

5月{対語} 6月{アイドル} 7月{数学} 8月{恐怖}

9月{メカ} 10月{神} 11月{スポーツ} 12月{どうぶつ}

2019年

1月{書初め} 2月{地図} 3月{漫画} 4月{職}

5月{都市伝説} 6月{速度} 7月{道具} 8月{文學}

9月{デパ地下} 10月{漢字4文字} 11月{学校} 12月{怪物}

2020年

1月{書初め} 2月{ART} 3月{気象} 4月{ギャンブル}

5月{カワイイ} 6月{建築} 7月{まつり} 8月{音楽}

9月{植物} 10月{ファンタジー} 11月{お笑い} 12月{時事}

2021年

1月{書初め} 2月{夜} 3月{わびさび} 4月{日常}

5月{対語} 6月{医学} 7月{トラベル} 8月{自然}

9月{料理} 10月{ファッション} 11月{ミステリー} 12月{時事}

2022年

1月{フリー} 2月{天空} 3月{電脳} 4月{マジック}

5月{子供部屋} 6月{世界史} 7月{海洋} 8月{光る}

9月{武} 11月{人名} 12月{時事}

2023年

1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康}

5月{回文}

8 notes

·

View notes

Text

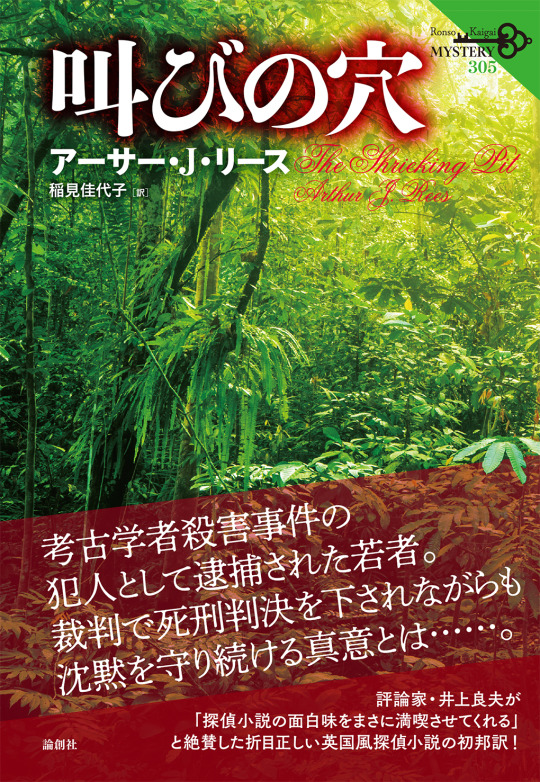

2023年10月27日に発売予定の翻訳書

10月27日(金)には33冊の翻訳書が発売予定です。うちハーパーコリンズ・ジャパンが14冊です。

叫びの穴

アーサー・J・リース/著 稲見佳代子/翻訳

論創社

自立的で相互依存的な学習者を育てる コレクティブ・エフィカシー

ジョン・ハッティ/著 ダグラス・フィッシャー/著 ナンシー・フレイ/著 シャーリー・クラーク/著 ほか

北大路書房

ビートルズ ’66

スティーヴ・ターナー/著 奥田祐士/翻訳

DU BOOKS

[ザ・シーダーズ]神々の帰還(下) : 秘められし宇宙テクノロジーの大開示

エレナ・ダナーン/著 佐野美代子/翻訳 アレックス・コリエー/著

ヒカルランド

パディントンのクリスマスの手紙 : Paddington's Christmas Post

マイケル・ボンド/イラスト R・W・アリー/イラスト 関根麻里/翻訳

文化学園 文化出版局

ギャリー・カーツ マジック・コレクション

リチャード・カウフマン/著 角矢幸繁/翻訳

東京堂出版

飼育下パンダの野生復帰

張和民ほか/著 岩谷季久子/翻訳

科学出版社東京

1930年代の只中で : 名も無きフランス人たちの言葉

アラン・コルバン/著 寺田寅彦/翻訳 實谷総一郎/翻訳

藤原書店

中国手漉竹紙製造技術

陳剛/著 稲葉政満/監修 白戸満喜子/翻訳

科学出版社東京

なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか

ジョナサン・マレシック/著 吉嶺英美/翻訳

青土社

Pythonによる時系列予測

Marco Peixeiro/著 株式会社クイープ/翻訳

マイナビ出版

富豪に仕える : 華やかな消費世界を支える陰の労働者たち

アリゼ・デルピエール/著 ダコスタ吉村花子/翻訳

新評論

中国仏性論

頼永海/著 何燕生/翻訳

法藏館

新版 地図とデータで見る水の世界ハンドブック

ダヴィド・ブランション/著 吉田春美/翻訳

原書房

第二次世界大戦 運命の決断 : あなたの選択で歴史はどう変わるのか

ジョン・バックレー/著 辻元よしふみ/翻訳

河出書房新社

「自信がない」という価値

トマス・チャモロ=プリミュージク/著 桜田直美/翻訳

河出書房新社

生物学大図鑑 : 世界を知る新しい教科書

メアリ・アージェント=カトワラ/著 左巻健男/監修 黒輪篤嗣/翻訳

河出書房新社

ジンジャーとピクルスのおはなし

ビアトリクス・ポター/著 川上未映子/翻訳

早川書房

パイがふたつあったおはなし

ビアトリクス・ポター/著 川上未映子/翻訳

早川書房

路地裏で拾われたプリンセス

ロレイン・ホール/著 中野恵/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

一夜の夢が覚めたとき

マヤ・バンクス/著 庭植奈穂子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

愛は一夜だけ

キム・ローレンス/著 山本翔子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

伯爵夫人の出自

ニコラ・コーニック/著 田中淑子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

シンデレラの十六年の秘密

ソフィー・ペンブローク/著 川合りりこ/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

天使の誘惑

ジャクリーン・バード/著 柊羊子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

目覚めたら恋人同士

ペニー・ジョーダン/著 雨宮朱里/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

禁じられた言葉

キム・ローレンス/著 柿原日出子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

捨てられた花嫁の究極の献身

ダニー・コリンズ/著 久保奈緒実/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

街角のシンデレラ

リン・グレアム/著 萩原ちさと/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

侯爵と雨の淑女と秘密の子

ダイアン・ガストン/著 藤倉詩音/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

身代わりのシンデレラ

エマ・ダーシー/著 柿沼摩耶/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

悲しみの館

ヘレン・ブルックス/著 駒月雅子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

薔薇色の明日

レベッカ・ウインターズ/著 有森ジュン/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

2 notes

·

View notes

Text

2023年8月28日(月)

月曜日はいつも通りの出勤、今週で8月も終わり、9月の授業開始までのスケジュールをあれこれ考える。そこへ凸凹コンビの相方・妙齢女子が登場、先週から実家を出て一人暮らしを始めたとのこと。それならと<家族亭 阪急山田店>へ移動、引っ越し蕎麦で乾杯、あれこれ近況を語り合う。紆余曲折を経ての看護師の道、焦らずボチボチ頑張ってほしいものだ。

5時起床。

日誌書く。

シャワー浴びる。

洗濯機を回す。

朝食は昨日の残りの笹寿し、それにかき玉汁を付ける。

ツレアイは訪問1件、9時30分に出かけるとのこと。

私は7時45分に出発、名神手前のMK石油で給油、@168*33.30=5,594円。

茨木IC手前で事故渋滞とのことだったが、問題なく到着する。

9/1(金)が紀要原稿の締切、何とか間に合わせねばならない。それがすめば、翌週から後期授業の準備に入る。もっとも、<情報機器の操作Ⅱ>はsampe兄の担当、実質的に<共生社会と人権>だけの資料作成なので随分と楽になる。

妙齢女子来訪、研究室に置いてあった電子レンジをマンションまで運ぶ。山田駅前まで移動し、天ざる蕎麦で引越祝い。近頃は何でもアプリ、初回限定5%オフクーポンを利用する。

私はそのまま帰宅。

ツレアイは月に1度の<テディベア・ワークショップ>で<京都市市民活動総合センター>へ。

amazonに頼んでおいた古本が届く、吉川潮『完本・突飛な芸人伝 (河出文庫) 文庫 – 2006/3/4』、総勢20名、ハチャメチャ芸人の武勇伝。

柳家小ゑん師のCDに登場する<柳家小三太>がどんな人か知りたくて買ったのだが、いやぁ面白い。月亭可朝・桂米助など知らないエピソードもタップリ入って楽しい本だ。

夕飯は昆布締めポークを焼き、他は昨晩の残り物。

録画番組視聴。

林家たい平 落語「幾代餅」

初回放送日: 2023年8月27日

林家たい平さんの落語「幾代餅」をお送りします(令和5年6月9日(金)収録)

【あらすじ】搗米屋(つきごめや)の職人・清蔵が寝込んでしまってご飯ものどを通らない。わけを聞くと恋わずらいで、相手は今をときめく吉原のおいらん・幾代太夫。絵草紙屋で見た絵姿に一目ぼれをしたのだと言う。そこで親方は「一年間必死に働いて給金をためれば、会わせてやる」と…

この人はどうも好きになれない。

(31)「高名の依頼人」

ジェレミー・ブレット主演<世界一有名な探偵>シャーロック・ホームズのドラマシリーズ。悪名高き男爵との対決でホームズ最大級のピンチ!手強い敵の犯罪は防げるのか?

ホームズのもとへ匿名の依頼人から相談がくる。さる将軍の令嬢バイオレットと、悪名高いグルーナー男爵との結婚をやめさせたいという。男爵との結婚を強く望んでいるバイオレットは、彼の過去の悪行も意に介さず、父親の忠告も聞かないのだ。ホームズは不審な死を遂げた男爵の前妻も彼が殺したと考えていた。そこで、男爵に恨みを抱くキティという女性と共に令嬢の説得を試みるが…。イギリス1991年制作。

こちらは何度観ても面白い。

片付け、入浴、体重は3日間で500g増、本気で何とかしなければ。

今日は車移動だけ、水分は1,680ml。

6 notes

·

View notes

Text

『「呪術」の呪縛』下巻の読書ノート

江川純一・久保田浩編『「呪術」の呪縛』(下)リトン、2017年。

第一部 呪術概念の再検討

鶴岡賀雄「「呪術」の魅力:「永遠のオルタナティブ」の来歴と可能性についての試論」

「マギア」を人類学的・宗教学的分析概念としてではなく西欧精神史の構成要素として見て、古代ギリシアから、中世神学、ルネサンス、近世キリスト教、現代芸術に至るまで、マギアの位置づけを跡づける。

そこでは、マギアがつねに、公共宗教や哲学といった正統的な知や生き方に対して、劣位に置かれた人々による代替行為として位置づけられる。しかし、この民衆の低級知は正統知でないがゆえに、かえってそれを批判的に超える超高級知ともなりうるものであった。

近世神秘神学における神的/悪魔的/自然的という三分法が、人類学・宗教学における宗教/呪術/科学の三区分に改鋳されていったのではないか、という指摘はなるほどなあと感じ。また、世間的・民衆的な低級知たるマギアがつねに物を介するというのも、フェティッシュとの関係で興味深い。

「神秘主義」概念の検討については別稿に譲るとされているが、その「別稿」とはこれですね。→

鶴岡賀雄「「神秘主義」概念の歴史と現状」『東京大学宗教学年報』vol. 34、東京大学文学部宗教学研究室、2017年、pp. 1–24。

https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/47687#

なお、本論文の中で、サラマンカ大学の学士アマドール・デ・ベラスコが持っていたグリモワール(魔術の指南書)をめぐる事件の話が出てくるが、最近、魔術のことを考えすぎて、先日、江川さんから「grimoireとは魔術書のことなんですよ」と教えてもらう夢を見た。

山崎亮「社会学年報学派の呪術論素描」

ユベールとモースの「呪術論」は混乱に満ちた論文であり、その一因として呪術のアポリア(呪術は私的なものであるが、社会的な性格ももつ)が挙げられる。この混乱を理論的に整理したのがデュルケームの聖理論であるが、ユベールとモースは納得していなかった。

江川純一「「magia」とは何か:デ・マルティーノと、呪術の認識論」

イタリア宗教史学におけるマジーア概念を、特にエルネスト・デ・マルティーノの『呪術的世界』とその後の転回にしたがって明らかにする。宗教学において一般的に、「呪術」は「宗教」のネガとして語られがちだが、宗教史学はこの対比・対立を認めない。

デ・マルティーノは『呪術的世界』において、呪術的世界は「自分の魂の喪失の危機とそこからの解放」という実存のドラマによって根拠づけられるとして肯定的に評価したが、この世界を歴史的時代であるとしたがゆえに、進化主義的宗教論と見分けがつかなくなってしまった。

「呪術的心性と原始的心性を混同している」という師ペッタッツォーニらの批判を受け、デ・マルティーノは後年、「呪術的世界」という想定を取り下げ、神話ー儀礼の結合物としての「呪術ー宗教現象」を探究するようになる。

注にある、「今後、20世紀の宗教学思想を振り返るときには、ペッタッツォーニ、デ・マルティーノ、エリアーデのトライアングルによる、神話ー儀礼的技術としての「呪術ー宗教」の考察が軸となるであろう」という指摘が興味深い。

なお、A. C. ハッドンが報告したボルネオのトゥリク族の男の話(ある男は鉤形の石を頑なに手放そうとしなかった、その石は魂が自分の身体を去るのを引き留めているのだという)がラトゥールのファクティッシュのようで面白い。

第二部 事例研究:古代~中世

渡辺和子「メソポタミアにおける「祈祷呪術」と誓約:「宗教」と「呪術」と「法」」

なかなか論争的ですごい論文であった。一言ではまとめづらいが、アッシリアの『エサルハドン王位継承誓約文書』(ESOD)の構成や文法を分析することで、誓約と儀礼、「言うこと」と「すること」の宗教的な結びつきを考察する。

アッシリア学者の重鎮オッペンハ���ムは、西洋人として祈りと儀礼が結びつくことに耐えられず、「メソポタミア宗教」は書かれるべきではない、とまで言う。また、ESODの誓約と儀礼という形式こそが、契約(誓約)宗教としての一神教の成立と後のキリスト教の成立にも影響を与えたという。

高井啓介「その声はどこから来るのか:腹話術の魔術性についての考察」

叙述がトリッキーで面白い。腹話術が古代の神学者たちによって魔術として扱われ、近代に脱魔術化していった過程が示される。旧約聖書サムエル記上の「降霊術」がギリシア語に翻訳される際にἐγγαστρίμυθος(腹話術)と訳されたために腹話術の魔術化が始まった。

降霊術が腹話術と見なされることで、腹話術師は腹の中に悪霊をもつことになり、霊媒は魔女扱いされるようになる。しかし、腹話術の魔術性を否定し、単なるトリックだとしたのが、『百科全書』で数学に関する項目を多く書いているジャンバプティスト・ドゥ・ラ・シャペルの『腹話術』であった。

山本伸一「カバラーにおける神名の技法と魔術の境界」

ユダヤ教のカバラーにおいて、正当な呪術と禁じられた魔術の境界は不分明である。このことを15世紀のカバラー文学、ルネサンスの自然魔術の影響下のカバラー、18世紀のエムデン=アイベシュッツ論争という3つの事例に即して考える。

15世紀スペインのカバラー文学の共通点は、主人公であるカバリストが終末とメシア来臨を促すために悪魔を追放しようと立ち上がるも、悪魔に騙されて取り逃がしてしまい、逆に魔術に手を染めた悪人として非難される、という物語。中2っぽいというか、『進撃の巨人』(デビルマン)フォーマットだなと。

青木健「ゾロアスター教神官マゴスの呪術師イメージ:バビロニア文化の影響と呪術師イメージの由来」

マゴスには「呪術師」「神秘主義の達人」「放蕩」といったイメージが付与されるが、ゾロアスター教の神官の職能を検討してみると、実態は王朝に仕える官僚であり、吉凶暦や蛇占いといった副業の方がイメージの形成要因となったと考えられる。

青木健『古代オリエントの宗教』は、渡辺論文の注で、紀元前2世紀から13世紀までのオリエントの宗教史を扱うものなので、「書名と内容が一致していない」と批判されていた。

毛利晶「古代ローマにおける凱旋の儀式:トリウンプスに関する最近の研究動向を中心に」

ローマで戦争で勝利を収めた将軍が行う凱旋の儀式トリウンプス(triumphus)。そこでユピテルの扮装をする凱旋将軍の役割は神か王か。近年の論争を踏まえて、著者は元々ユピテルの儀式であったものが後に将軍自身を讃える儀式へと変化していったと推測する。

凱旋式挙行の要件が、①命令権(imperium)、②鳥占権(auspicium)、③軍隊指揮(ductus)、④幸運(felicitas)の4つだったというのが、統治(王)・呪術(宗教)・軍事の三権が一人に集中しているようで興味深い。

野口孝之「近代ドイツ・オカルティズムの「学問」における「魔術」」

19世紀後半から20世紀初頭に展開されたオカルティズムにおける「魔術」の位置づけを、キーゼヴェッター、エスターライヒ、シュティルナーという3人の思想を中心に検討する。

ドイツの代表的なスピリチュアリスト、カール・ドゥ・プレルの概念das transzendentale Subjektを「超越的主体」と訳しているけど、「超越論的主観」では。このドゥ・プレルの理論を援用するキーゼヴェッターはオカルティズムをGeheimwissenschaftと呼び、先人としてスウェーデンボルグを挙げている。

ちなみに、スウェーデンボルクを批判したカントの『視霊者の夢』の第一部第二章のタイトルはgeheime Philosophie(オカルト哲学)である。

寺戸淳子「「呪術ではない」祭儀:「秘義」としての聖体拝領」

大変勉強になった。キリスト教の「聖体拝領(聖餐)」「実体変化」「神秘的肢体」といったややこしい話を基本的なところから丁寧に教えてくれるので、これらの神学的議論に関心がある人におすすめの入門的論文。

12世紀に「実体変化」の教理が確立したのと同時に、「神秘的肢体」(Corpus mysticum)論も確立していった。Corpus mysticumは元々、食べる方の「聖体」を意味していたが、秘義的ニュアンスがよろしくないため、それまで「教会」を意味していた「キリストの体」Corpus Christiと呼ばれるようになった。

12世紀に「実体変化」の教理が確立したのと同時に、「神秘的肢体」(Corpus mysticum)論も確立していった。Corpus mysticumは元々、食べる方の「聖体」を意味していたが、秘義的ニュアンスがよろしくないため、それまで「教会」を意味していた「キリストの体���Corpus Christiと呼ばれるようになった。

逆に、教会はCorpus mysticumと呼ばれるようになった。つまり、聖体と教会の呼び方が入れ替わったのである。この教会を指す「神秘的肢体」がやがて法人のような擬制的人格一般を指すようになっていった。カントーロヴィチぽいなと思ったら、カントーロヴィチが参照されていた。

佐藤清子「19世紀合衆国における回心と「呪術」:チャールズ・G・フィニーの新手法擁護論とその批判を中心として」

きわめて明晰な論文。19世紀アメリカの第二次大覚醒の時代を代表する牧師フィニーは「新手法」と呼ばれる礼拝方式を導入して革新をもたらしたが、それは回心を意図的・合理的に促す手法であり、限りなく呪術に接近していく。

フィニーはスコットランド啓蒙思想の影響の下、自然法則の学習・応用という方法論を採用し、自らの回心の方法を「科学」あるいは「哲学」であると称した。他方で、呪術・宗教・科学の三区分で知られるフレイザーもまた、同じくスコットランド啓蒙の思潮に影響を受けていることは興味深い。

フレイザーは呪術を稚拙な科学であるとしたが、もし仮に「回心」を心理学的な技術によって達成できるようになったとしたら、それは科学なのか呪術なのか。実は科学と呪術の区別は、その知識や技術の程度の差異によるのではないのではないか。

フィニーの「祈り」についての議論も面白い。回心は聖霊の働きによるが、人間は聖霊をコントロールできないがゆえに、回心も究極的には神に委ねられている。しかし、フィニーは回心と聖霊の間に「祈り」という人間の行為を介入させる。とはいえ、人間は祈りによって神を操作できるわけではない。

フィニーによれば、祈りはそもそも聖霊の働きによって可能になるのだから、祈ることができること自体がそれが叶えられる可能性があることの証拠となる、という。ここには、祈りのアポリア(祈りは効果があるならば、祈りにはならず、効果がないならば、祈る必要がない)を解く鍵があるように思われる。

久保田浩「近代ドイツにおける「奇術=魔術」:奇術とスピリチュアリズムの関係に見る〈秘められてあるもの〉の意味論」

19世紀ドイツで機械仕掛けの奇術を行う奇術師は、トリックを説明(klaeren)可能なものとしながら、それを驚嘆すべきものとして提示する者であり、スピリチュアリストの種明かし(erklaeren)をして詐欺を暴く啓蒙(Aufklaerung)の意義も担っていた。

奇術師がスピリチュアリストを科学的に暴いたり、宮廷からお墨付きを得た「宮廷奇術師」が登場したりと、『鋼の錬金術師』が好きな人にお薦めしたい論文。スピリチュアリストが、奇術師は本人も気づいていないけれど実は霊媒であり、本人が奇術だと思っているのも霊媒現象なのだと主張する話が面白い。

井上まどか「ロシアにおける呪術概念の検討」

前半が現代ロシアの事典や概説書における「呪術」概念の分析、後半が16世紀に編纂された『百章』における「呪術」の用法について。「準備的覚え書き以上のものではなく」という著者の言葉通りの文章であった。

『金枝篇』の著者名が「D. D. フレイザー」となっていて、目を疑った(ロシアだとJもGもDなんですか)。それ以外にも本書は誤植が非常に多い印象。上巻目次のタイトルからして既に間違っている。

西村明「呪術としてのキリスト教受容:ミクロネシア・ポンペイ島を中心に」

最終章でいよいよ真打ち「マナ」登場。ミクロネシアのポンペイ島における宣教でキーワードとなった「マナマン」から、マジックワードとしての「マナ」概念の歴史的形成の議論へ。

まず、宣教師は植民地主義的視点で現地の宗教的・呪術的実践を裁断するが、しかし、その視線は一方向的なものではなく、現地民もまた、自分たちの価値体系の中にキリスト教を位置づけて理解する。ポンペイ島で、二つの異なる価値体系を通訳した概念が「マナマン」であった、という話が面白い。

さらに後半、この「マナマン」(ミクロネシア)と同族語である「マナ」(メラネシア・ポリネシア)という概念が辿った数奇な運命が論じられるが、これも面白い。

「マナ」とはそもそも、コドリントンが『メラネシア人』(1891)において初めて学術的議論に導入した語で、その後、超自然的力を指す普遍的な概念として人類学・宗教学で多用されていった。しかし、コドリントンが現地調査したモタ島とバンクス諸島は、当時、ポリネシア人と宣教師の影響を受けていた。

メラネシアの「マナ」が形容詞や動詞としての含意があったのに、ポリネシアでは名詞として用いられた。メラネシアの宣教師たちは先にポリネシア語に通じていたために、「マナ」を名詞的に理解してしまった。こうして、コドリントンがやってきた頃には、既にバイアスのかった「マナ」となっていたのだ。

このように、「マナ」とは、ポリネシアとメラネシア、現地民と宣教師、そして世界各地の多様な宗教間といった、異質な価値体系を通訳=通約する概念として強力な力をもつようになっていったのである。異質な体系の間の界面に生じる通約的概念という意味では、「フェティッシュ」にも似ているように思う。

3 notes

·

View notes

Photo

石清水八幡宮の別宮として創建された吉川八幡宮 岡山県吉備中央町旧吉川村に永長元年(1096)に創建され、周辺が石清水八幡宮の荘園になったことからまもなく別宮となりました 本殿は国の重要文化財に指定され室町後期応永15年(1408)に造営された桁行五間、梁間二間の入母屋造りでかなり巨大です 屋根が栃葺きで重厚感を纏い庇が一連についているのも珍しい 栃葺きは杉や檜、栗などの割板で屋根を葺いていて檜皮葺よりより厚みを増しています 明治に一旦檜皮葺になったそうですが、平成の大修理で栃葺きの古来の姿に戻したそうです もともと上古より祭祀が行われていましたが嵯峨天皇の御代に社殿を創建し神像を奉ったといいます 醍醐天皇の御代天安元年(859)には地主神を八幡宮として奉り社殿を造営、松原八幡宮として創建しその後現在地に遷座し再度岩清水八幡宮別宮として創建しています 当地に「開けずの箱」の民話が残ります 吉川八幡宮ができたころ立派なお宮を作るべく飛騨の匠にお願いして呼び寄せました 吉川村に連れてきた後、匠は小屋に籠り木の人形を作りその木の人形が目の回るような速さでお宮をつくったそうです 無事に完成し村の人は大喜びでしたが、その大工が白木の箱を持ってきて 「この箱の中にはとても大切なものが入っていますから決して開けてはいけません。神様のそばにおいて祀ってください」 といい、箱を渡すと飛騨に帰っていきました 村人はお宮をつくったその木の人形が入っていると思い、今でも大切に祀られているそうです この手の民話には珍しく見るなといわれると絶対見るよね系のオチはなかったです #吉川八幡宮 𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍 吉川八幡宮(よしかわはちまんぐう) 鎮座地:岡山県加賀郡吉備中央町吉川 3932 主祭神:応神天皇、仲哀天皇、神功皇后 社格:県社 #国指定重要文化財 𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍 #���社 #神社巡り #神社好き #神社好きな人と繋がりたい #神道 #神社仏閣 #shrine #shinto #日本の風景 #参拝 #神社巡拝家 #recotrip #御朱印 #御朱印巡り #御朱印好きな人と繋がりたい#神社建築 #神社仏閣 #パワースポット #岡山県 #吉備中央町 (吉川八幡宮) https://www.instagram.com/p/CoxHV8-PHgS/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#吉川八幡宮#国指定重要文化財#神社#神社巡り#神社好き#神社好きな人と繋がりたい#神道#神社仏閣#shrine#shinto#日本の風景#参拝#神社巡拝家#recotrip#御朱印#御朱印巡り#御朱印好きな人と繋がりたい#神社建築#パワースポット#岡山県#吉備中央町

16 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和四年(2022)8月5日(金曜日)弐

通巻第7424号

韓国大統領、ペロシ議長訪韓に肘鉄

中国の顔色を伺って、まだ朝貢の奴隷精神が抜けない

*************************

シナに勢いがあるときは、その騰勢に便乗し、日本に強く出る。かの國の民族的特性だろう。

情勢が変わると猫なで声で、日本に下手に出てくる。任那府が朝鮮半島の南に存在した時代、新羅は侵略の牙を研ぎ、百済併呑を狙っていた。高句麗は南下の機会を狙っていた。百済は人質として王子豊璋を日本に送り、軍事援助を乞うた。

天智は軍の派遣を決断した。しかしシナが介入して海軍が出動し、大和朝廷軍は白村江の海戦で敗れた。

阿倍比羅夫は船団の後詰めにあって、百済からの倭人を合計2400名、日本に連れ帰った。百済の貴族、顕官、技術者だが、倭種のDNAをもつ人たちだった。日本はこの敗戦で半島の拠点を失った。

新羅も高句麗も、つねに北方の大国シナの動静を窺い、外交はそのたびに変節しても、その一貫性のなさ、無節操。外交でもっとも重要な継続性を慮外し無視する姿勢を反省することはなかった。

情勢次第で、外交姿勢が変わるというのは半島人の特徴である。

元寇ではフビライの機先を制し、日本侵略の一番乗りを果たし、返り討ちにあって国力を使い果たした。秀吉の朝鮮征伐では、ひたすらシナの軍事支援を乞うた。徳川時代にすぐに謝罪施設団が来日する。「朝鮮通信使」とは言い得て妙だが、事実上、日本への朝貢だった。

日清戦争前夜、朝鮮はロシア派、シナ派にわかれ、日本が併呑後は自ら日本人の名前をほしがった。

ペロシ米下院議長はアジア歴訪のたびにでた。

選挙が危ないので派手なパフォーマンスを演じるのが主目的、そのために台湾の味方を演じて、米国世論を引きつけようとした。共和党は、ペロシの下心をしっかり見抜き、またトランプ前大統領はペロシを批判した。

とくにペロシの台湾訪問がマスコミ受けを狙った危険をともなうとして、当初ホワイトハウスも消極的、迷惑顔だったのだ。

最初の訪問国シンガポールでピンク、台湾では白、韓国では紫のツーピース、そして8月5日、日本で首相官邸の朝飯会には水色と毎日カラフル。とても82歳の老婆とは思えぬ矍鑠さで軍用機の主賓だった。8月4日、日本到着は横田基地である。民主党議員団五名を従えて、ホスト國はいずれも行政のトップが面談した。

ところが中国が搭乗機爆撃の脅しに、マレーシアから台湾へはおおきく迂回し、通常四時間の飛行時間は七時間もかかり松山空港には深夜の到着。それでも台湾の呉外務相が空港へ出迎え宿舎のハイヤットホテルまで送った。翌朝、蔡英文総統と面談し、米国は台湾との強い絆で結ばれていると言明した。

中国は『一つの中国』の原則を踏みにじったとして実弾演習では飽き足らず、ミサイルを次々と打ち込んで憂さを晴らした。

韓国ではユン大統領が休暇中という口実をもうけて大統領はペロシとの面会を避けた。

外交的に言えば、下院議長だから、ホスト国も議長が相手をすれば良いことだが、世界一の大国の大統領候補序列二位となれば、そうも言っておられないだろう。

だが、韓国はシナへの隷属意識が抜けず、逆に米国に冷たい態度を示して北京のご機嫌を取らなければならない。

おりしもカンボジアで開催中だったアセアン会議では、日中外相会談が予定されていた。

ところが、中国軍は日本のEEZにこれ見よがしに五発のミサイルを撃ち込んだ。そのうえ一方的に会談をキャンセルしてきた。どうやら、日本と事を構えるらしい。

絶好のタイミングがきた。岸田首相は外務大臣も引き連れて、堂々と靖国神社に詣でよ。エマニエル米大使も説得して同道してもらおう。

12 notes

·

View notes

Text

【新潟県謡曲古跡めぐり上越編】1日目9箇所目 2021/6/27ー28

能「壇風」「田村」

水俣観音堂

《 糸魚川市水俣 》

水保観音堂の創建は不詳ですが泰澄大師が養老年間(717~724年)に開いたとも弘法大師空海が大同元年(806)に開いたとも云われています。

その後、坂上田村麻呂が当地を訪れた際、境内が整えられ寺院として草創したそうです。当時は吉祥院に属し、信仰を広げ最盛期には七堂伽藍を備た大寺院として周囲にも大きな影響力を持ちました。古くから神仏習合し隣接する日吉神社の祭祀を担っていましたが明治時代初頭に発令された神仏分離令により吉祥院が廃寺となり日吉神社と観音堂だけが残され現在は宝伝寺の境外仏堂となり周囲の信者によって管理されています。

水保観音堂には棟札が残されていて明和5年(1768)に建てられ、棟梁が倉若七右衛門、脇棟梁が宮原与右衛門、下役が小杉久右衛門だったことがわかっています。水俣観音堂は木造平屋建て、寄棟、鉄板葺(旧茅葺)、桁行5間、梁間5間、平入、外壁は真壁造り板張り、四方浜縁、高欄付き、中世の密教寺院建築の特徴を残し地域に残る修験道場の遺構としても貴重な存在です。

寺宝には大正12年(1923)に国重要文化財に指定された「木造十一面観音立像」(平安時代中期~後期の作と推定、桜材の一木造、頭部の天冠台には様々な表情をした十一面が墨書、像高1.548m、鉈彫り、33年に一度の開帳、身をもって集落の火災を防いだという伝説が残っていて火伏の観音さまとして信仰の対象となり住民からは「水保の観音さん」と呼ばれています。)や男神像(2躯、室町時代作と推定、像高27㎝、23.5㎝)や鋳銅製鰐口(貞享3年作、鋳師:高田土肥藤右衛門藤原朝臣家次、施主:糸魚川高野清右衛門季林敬白)などがあります。

この仏像は、桜材の一木造りで、高さ1.548メートル。

平安時代中~後期(藤原時代)の作と推定されています。丸のみを横に用いて荒っぽく削る「鉈彫り」の技法で作られたものです。

この技法で彫られた例は新潟県には2例しかなく貴重な仏像です。

一般公開は33年に1回です。(平成16年8月27日~29日に一般公開されました)

又、水俣観音堂には鎌倉時代に後醍後天皇の倒幕に加担し佐渡に流され、本間一族に惨殺された日野資朝の子供阿新丸が十一面観音の霊力を受け父の敵を討ち果たし父の遺骨を境内に埋葬したという伝説があり資朝のもの思われる墓(五輪塔)もあります。毎年5月1日に行われる例大祭では日吉神社の神事の後、観音堂まで神輿渡御が行われ、さらに境内で神楽が奉納される神仏習合の名残が見られます。

能楽 #能 #Noh #申楽 #猿楽 #狂言 #風姿花伝 #世阿弥 #芸術論 #幽玄 #歌舞劇 #演劇 #能面 #マスク #文化 #旅行 #トラベル #名所旧跡 #神社 #寺院 #像 #碑 #巡礼 #古跡 #謡曲 #新潟 #上越 #伝統 #Travel #GoTo #ruins #wreckage #grave #Tomb #temple #Buddhist #image #Buddha #Buddhism #Slaughter #murder #massacre #massacre #Overthrow #noble #aristocracy #aristocrat #coup #惨殺 #貴族 #クーデター #倒幕 #鎌倉 #墓 #塔 #仏 #将軍

#Travel#Noh#GoTo#ruins#wreckage#grave#tomb#temple#buddhist#image#buddha#buddhism#slaughter#murder#massacre#overthrow#noble#aristocracy#artistocrat#coup#能楽#能#芸術#art#演劇#伝統#古典#芸能#古典芸能#伝統芸能

2 notes

·

View notes