#練習艦せとゆき

Photo

フリートウィーク #掃海母艦ぶんご #護衛艦あぶくま #練習艦せとゆき #練習艦しまゆき #練習艦しまかぜ #練習艦かしま #mst464 #de229 #tv3513 #tv3518 #tv3508 #tv3521 退役した練習艦が係留されていました。艦番号は消されていますが、「せとゆき」「しまゆき」のようです。 #フリートウィーク #フリートウィーク呉 #フリートウィーク2022 #海上自衛隊呉基地 #海上自衛隊 #jmsdfkure #jmsdf #コンデジ写真部 #olympusstylus1 (海上自衛隊呉基地) https://www.instagram.com/p/CkIGnxRvp-e/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#掃海母艦ぶんご#護衛艦あぶくま#練習艦せとゆき#練習艦しまゆき#練習艦しまかぜ#練習艦かしま#mst464#de229#tv3513#tv3518#tv3508#tv3521#フリートウィーク#フリートウィーク呉#フリートウィーク2022#海上自衛隊呉基地#海上自衛隊#jmsdfkure#jmsdf#コンデジ写真部#olympusstylus1

3 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)2月5日(月曜日)

通巻第8118号

孫子を読まずして政治を語る勿れ。派閥解体、政治資金浄化????

吉田松陰の代表作は、じつは孫子の研究書(『孫子評註』)だった

*************************

自民党の派閥解消を聞いて、日本の政治家は政治の本質を理解していないことに唖然となった。派閥はまつりごとのダイナミズムを形成する。パワーの源泉である。それを自ら解体するのだから、政治は星雲状態となる。となると欣喜雀躍するのは中国である。国内政治にあっては、その「代理人」たちである。

孫子が言っているではないか。「謀を伐ち、交を伐つ」(=敵の戦略を見抜き、敵戦力を内訌させ、可能なら敵の一部を取り込め、それが戦争の上策である)。そうすれば、闘わずして勝てる、と。

高杉晋作も久坂玄瑞も、松下村塾で吉田松陰の孫子の講議を受けた。松陰亡き後の門下生だった乃木希典は、師の残した『孫子評註』の私家版を自費出版し、脚注もつけて明治天皇に内奏したほど、心酔していた。世にいう松陰の代表作はその辞世とともに有名な『講孟余話』と『留魂録』だが、現代人はすっぽりと『孫子評註』を忘れた。これは江戸時代の孫子研究の集大成である(『吉田松陰全集』第五巻に収録)。

松陰は山鹿素行を師と仰ぐ兵法家から出発している。毛利長州藩の軍事顧問だったのである。

もとより江戸の学問は官学が朱子学とは言え、新井白石も山鹿素行も荻生徂徠も山崎闇斎も、幕末の佐久間象山も西郷隆盛も孫子は読んだ。しかし江戸時代の二百数十年、太平の眠りにあったため、武士には、読んでもその合理的で非情な戦法に馴染めなかった。

その謀(はかりごと)優先という戦闘方式は、日本人の美意識とあまりに乖離が大きく、多くの日本人は楠正成の忠誠、赤穂浪士らの忠義に感動しても、孫子を座右の書とはしなかった。

明治以後、西洋の学問として地政学が日本に這入り込み、クラウゼウィッツは森鴎外が翻訳した。戦後をふくめてマキャベリ、マハンが愛読され、しかし誤読された。吉田松陰の兵法書はいつしか古書店からも消えた。

しかし戦前の指導者にとっては必読文献だった。

吉田松陰が基本テキストとしたのは魏の曹操が編纂した『魏武註孫子』で、考証学の大家といわれた清の孫星衍編集の平津館叢書版を用いた。そのうえで兵学の師、山鹿素行の『孫子諺義』を参考にしている。

もともと孫子は木簡、竹簡に書かれて、原文は散逸し、多くの逸文があるが、魏の曹操がまとめたものが現代までテキストとなってきた。

▼孫子だって倫理を説いているのだが。。。

孫子はモラルを軽視、無視した謀略の指南書かと言えば、そうではない。『天』と『道』を説き、『地』『将』『法』を説く。

孫子には道徳倫理と権謀術策との絶妙な力学関係で成り立っているのである。

戦争にあたり天候、とくに陰陽、寒暖差、時期が重要とするのが『天』である。『地』は遠交近攻の基本、地形の剣呑、道は平坦か崖道か、広いか狭いかという地理的条件の考察である。戦場の選択、相手の軍事拠点の位置、その地勢的な特徴などである。

『将』はいうまでもなく将軍の器量、資質、素養、リーダーシップである。『法』とは軍の編成と将官の職能、そして管理、管轄、運営のノウハウである。『道』はモラル、倫理のことだが、孫子は具体的に「道」を論じなかった。

日本の兵学者は、この「道」に重点を置いた。このポイントが孫子と日本の兵学書との顕著な相違点である。

「兵は詭道なり」と孫子は書いた。

従来の通説は卑怯でも構わないから奇襲、欺し、脅し、攪乱、陽動作戦などで敵を欺き、欺して闘う(不正な)行為だと強調されてきた。ところが、江戸の知性と言われた荻生徂徠は「敵の理解を超える奇抜さ、法則には則らない千変万化の戦い方だ」と解釈した。

吉田松陰は正しき道にこだわり、倫理を重んじたために最終的には武士として正しい遣り方をなすべきとしてはいるが、それでいて「敵に勝って強を増す」とうい孫子の遣り方を兵法の奥義と評価しているのである。

つまり「兵隊の食糧、敵の兵器を奪い、そのうえで敵戦力の兵士を用いれば敵の総合力を減殺させるばかりか、疲弊させ、味方は強さを増せる」。ゆえに最高の戦闘方法だとし、これなら持久戦にも耐えうる、とした。

江戸幕府を倒した戊辰戦争では、まさにそういう展開だった。

「孫子曰く。凡そ兵を用いるの法は、国を全うするを上と為し、国を破るは之れに次ぐ。軍を全うするを上と為し、軍を破るは之れに次ぐ。旅を全うすると上と為し、旅を破るは之れに次ぐ。卒を全うするを上と為し、卒を破るは之に次ぐ。伍を全うするを上と為し、伍を破るは之れに次ぐ」

つまり謀を以て敵を破るのが上策、軍自作戦での価値は中策、直接の軍事戦闘は下策だと言っている。

▼台湾統一を上策、中策、下策のシミュレーションで考えてみる

孫子の末裔たちの国を支配する中国共産党の台湾統一戦略を、上策、中策、下策で推測してみよう。

上策とは武力行使をしないで、台湾を降伏させることであり、なにしろTSMCをそのまま飲みこむのだと豪語しているのだから、威圧、心理的圧力を用いる。

議会は親中派の国民党が多数派となって議長は統一論を説く韓国瑜となった。

宣伝と情報戦で、その手段がSNSに溢れるフェイク情報、また台湾のメディアを駆使した情報操作である。この作戦で台湾には中国共産党の代理人がごろごろ、中国の情報工作員が掃いて捨てるほどうようよしている。軍の中にも中国のスパイが這入り込んで機密を北京へ流している。

軍事占領されるくらいなら降伏しようという政治家はいないが、話し合いによる「平和統一」がよいとする意見が台湾の世論で目立つ。危険な兆候だろう。平和的統一の次に何が起きたか? 南モンゴル、ウイグル、チベットの悲劇をみよ。

中策は武力的威嚇から局地的な武力行使である。

台湾政治を揺さぶり、気がつけば統一派が多いという状態を固定化し、軍を進めても抵抗が少なく、意外と容易に台湾をのみ込める作戦で、その示威行動が台湾海峡への軍艦覇権や海上封鎖の演習、領空の偵察活動などで台湾人の心理を麻痺させること。また台湾産農作物を輸入禁止したりする経済戦争も手段として駆使している。すでに金門では廈門と橋をかけるプロジェクトが本格化して居る。

下策が実際の戦争であり、この場合、アメリカのハイテク武器供与が拡大するるだろうし、国際世論は中国批判。つまりロシアの孤立化のような状況となり、また台湾軍は練度が高く、一方で人民解放軍は士気が低いから、中国は苦戦し、長期戦となる。

中国へのサプライチェーンは、台湾も同様だが、寸断され、また兵站が脆弱であり、じつは長期戦となると、中国軍に勝ち目はない。だからこそ習近平は強がりばかりを放言し、実際には何もしない。軍に進撃を命じたら、司令官が「クーデターのチャンス」とばかり牙をむくかも知れないという不安がある。

下策であること、多大な犠牲を懼れずに戦争に打って出ると孫子を学んだはずの指導者が決断するだろうか?

▼孫子がもっとも重要視したのはスパイの活用だった

『孫子』は以下に陣形、地勢、用兵、戦闘方法などをこまかく述べ、最終章が「用間(スパイ編)」である。敵を知らず己を知らざれば百戦すべて危うし」と孫子は言った。スパイには五種あるとして孫子は言う。

『故に間を用うるに五有り。因間有り。内間有り。反間有り。死間有り。生間有り。五間倶に起こりて、其の道を知ること莫し、是を神紀と謂う。人君の宝なり』

「因間」は敵の民間人を使う。「内間」は敵の官吏。「反間」は二重スパイ。「死間」は本物に見せかけた偽情報で敵を欺し、そのためには死をいとわない「生間」は敵地に潜伏し、その国民になりすまし「草」となって大事な情報をもたらす。

いまの日本の政財官界に中国のスパイがうようよ居る。直截に中国礼賛する手合いは減ったが、間接的に中国の利益に繋がる言動を展開する財界人、言論人、とくに大手メディアの『中国代理人』は逐一、名前をあげる必要もないだろう。

アメリカは孔子学院を閉鎖し『千人計画』に拘わってきたアメリカ人と中国の工作員を割り出した。さらに技術を盗む産業スパイの取り締まりを強化した。スパイ防止法がない「普通の国」でもない日本には何も為す術がない。

(十年前の拙著『悪の孫子学』<ビジネス社>です ↓)

10 notes

·

View notes

Text

主人が握りの練習で作ったもので

2人で盛り付け。

美味しいいくらの軍艦やツナ軍艦などに子供は

喜んでおりました。

そうそう寿司は外国では多く改変されており

とっても面白いですよね。

外国人に人気の寿司といえばツナやサーモンやフライのせ。

改変寿司は握っている?と不思議になるお寿司も多いですし

寿司飯ではない普通のライスを寿司としている外国寿司も、かなりあります。

握る調理法を行なってこないからでしょう、感覚がつかめないのかなと

感じる動画をよくお見かけしますが(笑)

おにぎり同様に握る感覚は必要な経験でしょう。

面白い改変寿司がすっかり世界に浸透しており、とてもユニークです。

だからでしょうか

日本へ旅行へ来ている外国の人たちは

食事に回転寿司を選ぶ人も多く

イオンで寿司を買ったりをよく見かけます。

日本人のように食へのこだわりはあまりないようで

けれど十分満足されている様子です。

今後の飲食業界にとっても外国人が顧客となる場合、

ハードルはより低いと言えるなと思います。

考察している結果。

ただ、日本人の食事量よりは遥かに多く食べるので

ホテルの朝食ビュッフェやバイキングがやはり人気が出ています。ビジネスホテルぐらいのお味かな?

日本人の和食店ですと明らかに量が足りない。

だから寿司、おにぎり、ラーメン、うどんが人気。

あとは油で膨れる揚げ物系や牛丼など。

ボリュームと味覚が日本人よりも複雑ではないので(複雑な旨みを感知する味覚がない)

甘い、脂っこい、クリスピー、スパイシー、甘辛い

がやっぱり好まれているみたいですね。

お寿司だってエビフライやトンカツを巻くのが人気だったりと。

チーズにさらにこってりソースをかけたりと

面白いものです。

私としては、ちゃんとした昔ながらの日本のお寿司の味を

知った上で楽しんでいただきたいなと思いますが(笑)

おにぎりも海外では見よう見まねで作ってらっしゃるのをみて

面白いので良いのですが(笑)

すっかりお寿司もおにぎりも時代と共に変わってきたなという感じです。

やっぱりなんでも作れる

なんでも美味しく作れるって

やっぱりすごいことだと感じます。

美味しいを手から生み出す。

神戸の食いしん坊はエレガントに。

理研究家 指宿さゆり

ーーーーーーーーーーー

#料理研究家指宿さゆり

#レシピ開発

#レシピ制作

#レシピ制作専門スタジオ

#料理は教養

#食は品性

#インスタグルメ

#神戸グルメ

#グルメスタグラム

#神戸料理教室

#築地ランチ

#salmon

#中トロ

#海鮮巻き

#まぐろ

#雲丹

#ウニ

#サーモン

#寿司

#インスタグルメ

#巻き寿司

#神戸料理教室

#神戸グルメ

#軍艦

#sushi

#食べ歩き

#鉄火巻き

#インバウンド

#いくら軍艦

#中トロ

#sushilovers

#寒鰤

0 notes

Text

台湾「本島攻撃の模擬訓練」 中国、軍事演習「常態化」ちらつかせ米台牽制

【北京=三塚聖平】中国人民解放軍が台湾の周囲を取り囲んで実施している大規模軍事演習は6日、開始から3日目に入った。台湾の国防部(国防省に相当)は6日、中国軍の航空機と艦船が同日午前、台湾海峡の周辺で活動を行い、その一部が「中間線」を越えて台湾側に入ったとし、今回の軍事演習は「台湾本島に対する攻撃の模擬訓練」と指摘した。中国は将来の「台湾統一」をにらみ軍事的な圧力を強めている。

1

台湾は常に警戒し、市中には人口の4倍を収容できる防空壕があり、市民に場所を知らせるためのあらゆる手段を講じているという。それに比べて日本には防空壕などまるで無い。日本は太平洋戦争末期に、他国の暴力に対して為す術なく痛めつけられたことを深く反省し、二度と繰り返してはならない。…

View On WordPress

0 notes

Text

[書評]現代ロシアの軍事戦略 小泉悠

Amazon

ウクライナ侵攻の影響で最近メディア露出が多いロシア軍事の専門家による、ロシア軍事戦略の一般向け解説書。ソ連崩壊後、弱体化したロシア軍で行われた一連の改革や、西側に対して遅れる科学技術とそれをカバーする知恵、ロシアが想定する各種の戦争とそれに合わせた演習、そして拡大するNATOに対抗するための戦略を概観することができる。あまり難解・マニアックになりすぎないように抑制されつつも、以前から話題になっていたイスカンデルやアヴァンガルド等にも触れるなど、抑揚の効いた内容になっている。2021年初頭の発行のため2022年のウクライナ侵攻は触れられていないが、背景を理解する上で有用である。

本書で繰り返し触れられるのが、ロシアおよびロシア軍は、自らがNATOに対して劣勢であることを強く自覚していて、なかでもとくにNATOの空爆能力、とくに精密誘導兵器を脅威と見做しているということだ。このため、NATOとの戦争が始まった場合、ロシアの空中・海上巡航ミサイル発射プラットフォームは速やかに潰されてしまうと想定している。航空機も艦船も自由に動くことはできるが、いずれも空港・港が必要で、基地にいるところを狙われたらただの置物なのである。したがってロシア軍は、NATOにある程度攻め込まれることを覚悟した上で、爆撃を広範囲に分散させ、消耗させると同時に、指揮系統に攻撃を与えて混乱させることで、自軍の損害を限定的なものにとどめるという「損害限定戦略」を考えている。攻め込まれても自国領内に深く引きずり込み、相手の息切れを狙うというわけだ。そのためには航空機や艦船よりも、むしろ地形に身を隠しながら攻撃できるイスカンデルのような地上発射型の弾道ミサイルや巡航ミサイルのほうが信頼できる、というのがアメリカと真逆の発想で興味深い。考えてみれば、ロシアに攻め込んだナポレオンは、戦闘には勝利を続けたものの、ロシア領内に深入りしすぎた結果兵站が続かなくなって敗れたわけであり、損害限定戦略はその延長線上にあるものと言えるかもしれない。

※余談ながら、「地形に身を隠しながら移動するミサイルプラットフォーム」というコンセプトは、KONAMIが発売していたゲーム「メタルギア」シリーズに登場する架空兵器メタルギア、およびメタルギアのプロトタイプという設定のピースウォーカーと共通する。メタルギアやピースウォーカーは戦略ミサイルのプラットフォームで、車両ではなく歩行兵器という設定ではあるが、それらを脇に置けば、元ネタはこれらロシアの地上発射型巡航ミサイルなのかもしれない。ゲーム中の設定では、ピースウォーカーは戦略原潜の陸上バージョンという設定で、「地上では潜水艦に比べて衛星から身を隠せないのでは」という疑問があったのだが、案外リアリティがあるのかもしれない。

それにしても自国領内に侵攻されることを前提とした防衛戦略というのは、中国やアメリカのそれとは真逆である。米中は対立しているが、互いに海を挟んでいるため、防衛の上でも長距離ミサイルが主体となっている。しかしロシアはほとんどの国と地続きであるという地政学的条件があるため、「戦略縦深」を陸に設定せざるを得ないわけ��ある。かつてソ連が存在した時代は、ソ連構成国を戦略縦深として活用することができたが、ソ連崩壊後はそれらの国々が次々にNATOに鞍替えしてしまったため、戦略縦深を大幅に失った。

西側諸国はそうしたロシアの事情を理解しているのかしていないのか、いわゆるカラー革命において民主化運動を後方から支援してきた。ロシアはこうした西側諸国の動きを、ロシアに対する情報戦争あるいは非線形戦争と解釈している。そして、これらの西側諸国の動きを「抑止」する目的で、アメリカ大統領選に介入してみたり、サイバー攻撃や情報戦を仕掛けている。

しかしながら、西側諸国は民主化運動への支援を攻撃とは認識していないから、ロシアが「抑止」のつもりでやっているサイバー攻撃や情報戦を、ロシアによる西側への攻撃であると認識する。このため西側諸国はロシアの脅威度を高く認識し、「抑止」の手段を強める。当然ロシアはこれを攻撃とみなして…という悪循環が発生する。2014年のウクライナへの介入はその一環である。

ウクライナへの介入は、ロシア軍の直接介入は少なく、基本的には民兵の訓練・支援、サイバー戦や情報戦と組み合わせるという戦術が用いられ、これを西側はハイブリッド戦争と読んだ。しかし興味深いことに、そもそもロシアから見れば、西側諸国が旧ソ連加盟国の民主化を支援してNATOに組み込んだこと自体がハイブリッド戦争であり、ロシアはやられたことをやり返しただけ、ということらしい。ここにも悪循環を見て取ることができよう。

本書では発行時期の関係で触れられていないが、その後に西側がロシアに対して行った経済制裁、NATOとウクライナの個別的パートナーシップ行動計画、そして2022年のウクライナ侵攻も「悪循環」の文脈で説明できるであろう。ロシアにとって、ウクライナは最後の戦略縦深であったから、ウクライナのNATO加盟は脅威である。ウクライナが正式加盟してしまうとロシアは手出しできなくなるから、その前に直接侵攻してしまおうというのが現在継続中のウクライナ侵攻である。

筆者が指摘するように、現在の西側とロシアの関係性には「安全保障のジレンマ」を見出すことができる。現在のウクライナ侵攻はその帰結と言うこともできるのだろう。抑止力を高めるはずの方策がかえって危機を招くという逆説は、第一次世界大戦が典型例であるが、それから1世紀が経過した現在でも同じことが起きているわけだ。

筆者はもともと軍事オタクなのだそうだが、研究者・学者として極めてまともな視点を持っていると感じる。軍事オタクの多くが米軍の言うことを丸呑みして、米軍基地問題や安保問題になるとやたら攻撃的になる向きが見られるが、そもそもアメリカに独自の戦略と言い分があるように、ロシアにも日本にもそれぞれの戦略と言い分がある。この筆者は単なる兵器マニアにとどまらず、ロシアの軍事戦略や政治にも目を配ることで、ロシアにもロシアの言い分があり、まずはそれを(我々日本とは異なるにしても)理解しようということである。このあたりが素人のミリオタと本物との違いということであろう。この書評で引用したのは本書の中でもごく一部に過ぎず、ロシアの内政・外交まで広くカバーした好著である。米露関係や新冷戦に興味のある方は是非読まれたい。

13 notes

·

View notes

Quote

「次室士官心得」

(練習艦隊作成、昭和14年5月)

第1 艦内生活一般心得

1、次室士官は、一艦の軍規・風紀の根源たることを自覚し、青年の特徴元気と熱、純 真さを忘れずに大いにやれ。

2、士官としての品位を常に保ち、高潔なる自己の修養はもちろん、厳正なる態度・動 作に心掛け、功利打算を脱却して清廉潔白なる気品を養うことは、武人のもっとも 大切なる修業なり。

3 宏量大度、精神爽快なるべし。狭量は軍隊の一致を破り、陰欝は士気を沮喪せし む。忙しい艦務の中に伸び伸びした気分を忘れるな。細心なるはもちろん必要なる も、「コセコセ」することは禁物なり。

4 礼儀正しく、敬礼は厳格にせよ。次室士官は「自分は海軍士官の最下位で、何に も知らぬのである」と心得、譲る心がけが必要だ。親しき仲にも礼儀を守り、上の 人の顔を立てよ。よからあしかれ、とにかく「ケプガン(次室士官室の長)を立てよ。

5 旺盛なる責任観念の中に常に生きよ。これは士官としての最大要素の一つだ。命令を下し、もしくはこれを伝達す る場合はは、必ずその遂行を見届け、ここに初めてその責任を果したるものと心得べし。

5 犠牲的精神を発揮せよ、大いに縁の下の力持ちとなれ。

6 次室士官時代はこれからが本当の勉強時代、一人前になり、わがことなれりと思うは大の間違いなり。

7、次室士官時代はこれからが本当の勉強時代、一人前にをり、わがことなれりと思うは大の間違いなり。公私を誤 りたるくそ勉強は、われらの欲せざるところなれども、学術方面に技術方面に、修練しなければならぬところ多し。 いそがしく艦務に追われてこれをないがしろにするときは、悔いを釆すときあり。忙しいあいだにこそ、緊張裡に修 業はできるものなり。寸暇の利用につとむべし。

つねに研究問題を持て。平素において、つねに一個の研究問題を自分にて定め、これにたいし成果の捕捉につと め、一纏めとなりたるところにてこれを記しおき、ひとつひとつ種々の問題にたいしてかくのごとくしおき、後となり てふたたびこれにつきて研究し、気づきたることを追加訂正し、保存しおく習慣をつくれば、物事にたいする思考力 の養成となるのみならず、思わざる参考資料をつくり得るものなり。

8、少し艦務に習熟し、己が力量に自信を持つころとなると、先輩の思慮円熟をるが、かえって愚と見ゆるとき来るこ とあるべし、これすなわち、慢心の危機にのぞみたるなり。この慢心を断絶せず、増長に任じ人を侮り、自ら軽ん ずるときは、技術・学芸ともに退歩し、ついには陋劣の小人たるに終わるべし。

9、おずおずしていては、何もできない。図々しいのも不可なるも、さりとて、おずおずするのはなお見苦しい。信ずる ところをはきはき行なって行くのは、われわれにとり、もっとも必要である。

10、何事にも骨惜L誤をしてはならない。乗艦当時はさほどでもないが、少し馴れて来ると、とかく骨惜しみをするよう になる。当直にも、分隊事務にも、骨惜しみをしてはならない。いかなるときでも、進んでやる心がけか必要だ。身 体を汚すのを忌避するようでは、もうおしまいである。

11、青年士官は、バネ仕掛けのように、働かなくてはならない。上官に呼ばれたときには、すぐ駆け足で近づき、敬 礼、命を受け終わらば一礼し、ただちにその実行に着手するごとくあるべし。

12、上官の命は、気持よく笑顔をもって受け、即刻実行せよ。いかなる困難があろうと、せっかくの上陸ができなか ろうと、命を果たし、「や、御苦労」と言われたときの愉快きはなんと言えぬ。

13、不関旗(他船と行動をともにせず、または、行動をともにできないことを意味する信号旗。転じてそっぽを向くこと をいう)を揚げるな。一生懸命にやったことについて、きびしく叱られたり、平常からわだかまりがあったりして、不 関旗を揚げるというようなことが間々ありがちだが、これれは慎むべきことだ。自惚があまり強過ぎるからである。 不平を言う前に已れをかえりみよ。わが慢心増長の鼻を挫け、叱られるうちが花だ。���って下さる人もなくなった ら、もう見放されたのだ。叱られたなら、無条件に有難いと思って間違いはない。どうでも良いと思うなら、だれが 余計な憎まれ口を叩かんやである。意見があったら、陰で「ぷつぷつ」いわずに、順序をへて意見具申をなせ。こ れが用いらるるといなとは別問題。用いられなくとも、不平をいわず、命令には絶対服従すべきことはいうまでもな し。

14、昼間は諸作業の監督巡視、事務は夜間に行なうくらいにすべし。事務のいそがしいときでも、午前午後かならず 1回は、受け特ちの部を巡視すべし。

15、「事件即決」の「モツトー」をもって、物事の処理に心がくべし。「明日やろう」と思うていると、結局、何もやらずに 沢山の仕事を残し、仕事に追われるようになる。要するに、仕事を「リード」せよ。

16、なすべき仕事をたくさん背負いながら、いそがしい、いそがしいといわず片づければ、案外、容易にできるもので ある。

17、物事は入念にやれ。委任されたる仕事を「ラフ」(ぞんぎい〕にやるのは、その人を侮辱するものである。ついに は信用を失い、人が仕事をまかせぬようになる。また、青年士官の仕事は、むずかしくて出来ないというようなも のはない。努力してやれば、たいていのことはできる。

18、「シーマンライク」(船乗りらしい)の修養を必要とす。動作は「スマート」なれ。1分1秒の差が、結果に大影響を あたえること多し。

19、海軍は、頭の鋭敏な人を要するとともに、忠実にして努力精励の人を望む。一般海軍常識に通ずることが肝要、 かかることは一朝一夕にはできぬ。常々から心がけおけ。

20 要領がよいという言葉もよく聞くが、あまりよい言葉ではない。人前で働き、陰でずべる類いの人に対する尊称 である。吾人はまして裏表があってはならぬ。つねに正々堂々とやらねばならぬ。

21、毎日各室に回覧する書類(板挟み)は、かならず目を通し捺印せよ。行動作業や当直や人事に関するもので、 直接必要なる事項が沢山ある。必要なことは手帖に抜き書きしておけ。これをよく見ておらぬために、当直勤務 を間違っていたり、大切な書類の提出期目を誤ったりすることがある。

22、手帖、「パイプ」は、つねに持って���れ。これを自分にもっとも便利よきごとく工夫するとよい。

23、上官に提出する書類は、かならず自分で直接差し出すようにせよ。上官の机の上に放置し、はなはだしいのは 従兵をして持参させるような不心得のものが間々ある。これは上官に対し失礼であるばかりでなく、場合により ては質問されるかも知れず、訂正きれるかも知れぬ。この点、疎にしてはならない。

24、提出書類は早目に完成して提出せよ。提出期口ぎりぎり一ぱい、あるいは催促さるごときは恥であり、また間違 いを生ずるもとである。艦長・副長・分隊長らの捺印を乞うとき、無断で捺印してはいけない。また、捺印を乞う 事項について質問されても、まごつかぬよう準備調査して行くことが必要。捺印を乞うべき場所を開いておくか、 または紙を挾むかして分かりやすく準備し、「艦長、何に御印をいただきます」と申し出て、もし艦長から、「捺して 行け」と言われたときは、自分で捺して、「御印をいただきました」ととどけて引き下がる。印箱の蓋を開け放しに して出ることのないように、小さいことだが注意しなければならぬ。

25、軍艦旗の揚げ降ろしには、かならず上甲板に出て拝せよ。

26、何につけても、分相応ということを忘れるな。次室士官は次室士官として、候補生は候補生として。少尉、中尉、 各分あり。

27、煙草盆の折り椅子には腰をおろすな。次室士官は腰かけである。

28、煙草盆のところで腰かけているとき、上官が来られたならば立って敬礼せよ。

29、機動艇はもちろん、汽車、電車の中、講話場において、上級者が来られたならば、ただちに立って席を譲れ。知 らぬ顔しているのはもっとも不可。

30、出入港の際は、かならず受け持ちの場所におるようにせよ。出港用意の号音に驚いて飛び出すようでは心がけ が悪い。

31、諸整列があらかじめ分かっているとき、次室士官は、下士官兵より先にその場所にあるごとくせ。

32、何か変わったことが起こったとき、あるいは何となく変わったことが起こったらしいと思われるときは、昼夜を問わ ず第1番に飛び出してみよ。

33、艦内で種々の競技が行なわれたり、または演芸会など催される際、士官はなるべく出て見ること。下士官兵が 一生懸命にやっているときに、士官は勝手に遊んでおるというようなことでは面白くない。

34、短艇に乗るときは、上の人より遅れぬように、早くから乗っておること。もし遅れて乗るような場合には、「失礼い たしました」と上の人に断わらねばならぬ。自分の用意が遅れて定期(軍艦と陸上の間を往復し、定時にそれら を発着する汽艇のこと)を待たすごときは、もってのほである。かかるときは断然やめて次ぎを待つべし。

短艇より上がる場合には、上長を先にするこというまでもなし。同じ次室士官内でも、先任者を先にせよ。

35、舷門は一艦の玄開口なり。その出入りに際しては、服装をととのえ、番兵の職権を尊重せよ。雨天でないとき、 雨衣や引回しを着たまま出入りしたり、答礼を欠くもの往々あり、注意せよ。

第2 次室の生活について

1、我をはるな。自分の主張が間遠っていると気づけば、片意地をはらす、あっさりとあらためよ。 我をはる人が1人でもおると、次室の空気は破壊される。

2、朝起きたならば、ただちに挨拶せよ。これが室内に明るき空気を漂わす第一誘因だ。3、次室 にはそれぞれ特有の気風かある。よきも悪きもある。悪い点のみ見て、憤慨してのみいては ならない。神様の集まりではないから、悪い点もあるであろう。かかるときは、確固たる信念と決心をもって自己を修め、自然に同僚を善化せよ。

4、上下の区別を、はっきりとせよ、親しき仲にも礼儀をまもれ。自分のことばかり考え、他人のことをかえりみないよ うな精神は、団体生活には禁物。自分の仕事をよくやると同時に、他人の仕事にも理解を持ち便宜をあたえよ。

5、同じ「クラス」のものが、3人も4人も同じ艦に乗り組んだならば、その中の先任者を立てよ。「クラス」のものが、次 室内で党をつくるのはよろしくない。全員の和衷協力はもっとも肝要なり。利己主義は唾棄すべし。

6、健康にはとくに留意し、若気にまかせての不摂生は禁物。健全なる身体なくては、充分をる御奉公で出来ず。忠 孝の道にそむく。

7、当直割りのことで文句をいうな。定められた通り、どしどしやれ。病気等で困っている人のためには、進んで当直を 代わってやるぺきだ。

8、食事に関して、人に不愉快な感じを抱かしむるごとき言語を慎め。たとえば、人が黙って食事をしておるとき、調理 がまずいといって割烹を呼びつけ、責めるがごときは遠慮せよ。また、会話などには、精練きれた話題を選べ。

9、次室内に、1人しかめ面をして、ふてくされているものがあると、次室全体に暗い影ができる。1人愉快で朗らかな 人がいると、次室内が明るくなる。

10、病気に羅ったときは、すぐ先任者に知らせておけ。休業になったら(病気という程度ではないが(身体の具合い が悪いので、その作業を休むこと)先任者にとどけるとともに、分隊長にとどけ、副長にお願いして、職務に関する ことは、他の次室士官に頼んでおけ。

11、次室内のごとく多数の人がいるところでは、どうしても乱雑になりがちである。重要な書類が見えなくなったとか 帽子がないとかいってわめきたてることのないように、つねに心がけなければならぬ。自分がやり放しにして、従 兵を怒鳴ったり、他人に不愉快の思いをきせることは慎むべきである。

12、暑いとき、公室内で仕事をするのに、上衣をとるくらいは差し支えないが、シャツまで脱いで裸になるごときは、 はをはだしき不作法である。

13、食事のときは、かならず軍装を着すべし。事業服のまま食卓についてはならぬ。いそがしいときには、上衣だけ でも軍装に着換えて食卓につくことになっている。

14、次室士官はいそがしいので一律にはいかないが、原則としては、一同が食卓について次室長(ケプガソ)がはじ めて箸をとるべきものである。食卓について、従兵が自分のところへ先に給仕しても、先任の人から給仕せしむる ごとく命すべきだ。古参の人が待っているのに、自分からはじめるのは礼儀でない。

15、入浴も先任順をまもること。水泳とか武技など行をったときは別だが、その他の場合は遠慮すべきものだ。

16 古参の人が、「ソファー」に寝転んでいるのを見て、それを真似してはいけない。休むときても、腰をかけたまま、 居眠りをするぐらいの程度にするがよい。

17、次室内における言語においても気品を失うな。他の人に不快な念を生ぜしむべき行為、風態をなさず、また下士 官兵考課表等に関することを軽々しく口にするな。ふしだらなことも、人秘に関することも、従兵を介して兵員室に 伝わりがちのものである。士官の威信もなにも、あったものでない。

18、趣味として碁や将棋は悪くないが、これに熱中すると、とかく、尻が重くなりやすい。趣味と公務は、はっきり区別 をつけて、けっして公務を疎にするようなことがあってはならぬ。

19、お互いに、他の立場を考えてやれ。自分のいそがしい最中に、仕事のない人が寝ているのを見ると、非難した いような感情が起こるものだが、度量を宏く持って、それぞれの人の立場に理解と同情を持つことが肝要。

20、従兵は従僕にあらず。当直、その他の教練作業にも出て、士官の食事の給仕や、身辺の世話までするのであ るからということを、よく承知しておらねばならぬ。あまり無理な用事は、言いつけないようにせよ。自分の身辺の ことは、なるべく自分で処理せよ、従兵が手助けしてくれたら、その分だけ公務に精励すべきである。釣床を釣っ てくれ、食事の給仕をしてくれるのを有難いと思うのは束の間、生徒・候補生時代のことを忘れてしまって、傲然と 従兵を呼んで、ちょっと新聞をとるにも、自分のものを探すにもこれを使うごときは、わがみずからの品位を下げゆ く所以である。また、従兵を「ボーイ」と呼ぶな。21、夜遅くまで、酒を飲んで騒いだり、大声で従兵を怒鳴ったりす ることは慎め。

21、課業時のほかに、かならず出て行くべきものに、銃器手入れ、武器手入れに、受け持ち短艇の揚げ卸しがある

第3 転勤より着任まで

1、転勤命令に接したならば、なるべく早く赴任せよ。1日も早く新勤務につくことが肝 要。退艦したならば、ただちに最短距離をもって赴任せよ、道草を食うな。

2、「立つ鳥は後を濁さず」仕事は全部片づけておき、申し継ぎは万遺漏なくやれ。申し 継ぐべき後任者の来ないときは、明細に中し継ぎを記註しおき、これを確実に託し おけ。

3、退艦の際は、適宜のとき、司令官に伺候し、艦長・副長以下各室をまわり挨拶せよ4、新たに着任すべき艦の役務、所在、主要職員の名は、前もって心得おけ。

5、退艦・着任は、普通の場合、通常礼装なり。

6、荷物は早目に発送し、着任してもなお荷物が到着せぬ、というようなことのないようにせよ。手荷物として送れば、早目に着く。

7、着任せば、ただちに荷物の整理をなせ。

8、着任すべき艦の名を記入したる名刺を、あらかじめ数枚用意しおき、着任予定日時を艦長に打電しおくがよい。

9、着任すべき艦の所在に赴任したるとき、その艦がおらぬとき、たとえば急に出動した後に赴任したようなと時は、 所在鎮守府、要港部等に出頭して、その指示を受けよ。さらにまた、その地より他に旅行するを要するときは、証 明書をもらって行け。

10、着任したならば、当直将校に名刺を差し出し、「ただいま着任いたしました」ととどけること。当(副)将校は副長に 副長は艦長のところに案内して下さるのが普通である。副長から艦長のところへつれて行かれ、それから次室 長が案内して各室に挨拶に行く。艦の都合のよいとき、乗員一同に対して、副長から紹介される。艦内配置は、 副長、あるいは艦長から申し渡される。

11、各室を一巡したならば、着物を着換えて、ひとわたり艦内を巡って艦内の大体を大体を見よ。

12、配置の申し継ぎは、実地にあたって、納得の行くごとく確実綿密に行なえ。いったん、引き継いだ以上、全責任 は自己に移るのだ。とくに人事の取り扱いは、引き継いだ当時が一番危険、ひと通り当たってみることが肝要だ。 なかんずく叙勲の計算は、なるべく早くやっておけ。

13、着任した日はもちろんのこと、1週間は、毎夜巡検に随行するごとく心得よ。乗艦早々から、「上陸をお願い致し ます」などは、もってのほかである。

14、転勤せば、なるべく早く、前艦の艦長、副長、機関長、分隊長およびそれぞれ各室に、乗艦中の御厚意を謝す る礼状を出すことを忘れてはならぬ。

第4 乗艦後ただちになすべき事項

1、ただちに部署・内規を借り受け、熟読して速やかに艦内一般に通暁せよ。

2、総員起床前より上甲板に出で、他の副直将校の艦務遂行ぶりを見学せよ。2、3日、当直ぶりを注意して見てお れば、その艦の当直勤務の大要は分かる。しかして、練習艦隊にて修得せるところを基礎とし、その艦にもっとも 適合せる当直をなすことができる。

3、艦内旅行は、なるぺく速やかに、寸暇を利用して乗艦後すぐになせ。

4、乗艦して1ヵ月が経過したならば、隅々まで知悉し、分離員はもちろん、他分隊といえども、主たる下士官の氏名 は、承知するごとく心がけよ。

第5上陸について

1、上陸は控え目にせよ。吾人が艦内にあるということが、職責を尽くすということの大部である。職務を捨ておいて 上陸することは、もってのほかである。状況により、一律にはいえぬが、分隊長がおられぬときは、分隊士が残る ようにせよ。

2、上陸するのがあたかも権利であるかのように、「副長、上陸します」というべきでない。「副長、上陸をお願いしま す」といえ。

3、若いときには、上陸するよりも艦内の方が面白い、というようにならなけれぱならない。また、上陸するときは、自 分の仕事を終わって、さっぱりした気分で、のびのびと大いに浩然の気を養え。

4、上陸は、別科後よりお願いし、最終定期にて帰艦するようにせよ。出港前夜は、かならず艦内にて寝るようにせよ。上陸する場合には、副長と己れの従属する士官の許可をえ、同室者に願い、当直将校にお願いして行くのが慣例 である。この場合、「上陸をお願い致します」というのが普通、同僚に対しては単に、「願います」という。この「願い ます」という言葉は、簡にして意味深長、なかなか重宝なものである。すなわち、この場合には、上陸を願うのと、 上陸後の留守中のことをよろしく頼む、という両様の意味をふくんでいる。用意のよい人は、さらに関係ある准士 官、あるいは分隊先任下士官に知らせて出て行く。帰艦したならば、出る時と同様にとどければよい。たたし、夜 遅く帰艦して、上官の寝てしまった後は、この限りでない。士宮室にある札を裏返すようになっている艦では、か ならず自分でこれを返すことを忘れ��ごとく注意せよ。

6、病気等で休んでいたとき、癒ったからとてすぐ上陸するごときは、分別がたらぬ。休んだ後なら、仕事もたまってお ろう、遠慮ということが大切だ。

7、休暇から帰ったとき、帰艦の旨をとどけたら、第1に留守中の自分の仕事および艦内の状況にひと通り目を通せ。 着物を着換え、受け持ちの場所を回って見て、不左中の書類をひと通り目を通す心がけが必要である。

8、休暇をいただくとき、その前後に日曜、または公暇日をつけて、規定時日以上に休暇するというがごときは、もっと も青年士官らしくない。

9、職務の前には、上陸も休暇もない、というのが士官たる態度である。転勤した場合、前所轄から休暇の移牒があ ることがあるけれども、新所轄の職務の関係ではいただけないことが多い。副長から、移牒休暇で帰れといわる れば、いただいてもよいけれども、自分から申し出るごときことは、けっしてあってはならぬ。

第6部下指導について

1、つねに至誠を基礎とし、熱と意気をもって国家保護の大任を担当する干城の築造者たることを心がけよ。「功は部下に譲り、部下の過ちは 自から負うは、西郷南洲翁が教えしところなり。「先憂後楽」とは味わうべき言であって、部下統御の機微なる心理も、かかるところにある統御者たるわれわれ士官は、つねにこの心がけが必要である。石炭 積みなど苦しい作業のときには、士官は最後に帰るようつとめ、寒い ときに海水を浴びながら作業したる者には、風呂や衛生酒を世話してやれ。部下につとめて接近して下情に通せよ。しかし、部下を狎れしむるは、もっとも不可、注意すべきである。

2、何事も「ショート・サーキット」(短絡という英語から転じて、経由すべきところを省略して、命令を下し、または報告する海軍用語)を慎め。い ちじは便利の上うたが、非常なる悪結果を齋らす。たとえば、分隊士を抜きにして分隊長が、直接先任下士官に命じたとしたら、分隊士たる者いかなる感を生ずるか。これは一例だか、かならず順序をへて命 を受け、または下すということが必要なり。

3、「率先躬行」部下を率い、次室士官は部下の模範たることが必要だ。物事をなすにもつねに衆に先じ、難事と見ば、 真っ先にこれに当たり、けっして人後におくれざる覚悟あるべし。また、自分ができないからといって、部下に強制 しない��はよくない。部下の機嫌をとるがごときは絶対禁物である。

4、兵員の悪きところあらば、その場で遠慮なく叱咤せよ。温情主義は絶対禁物。しかし、叱責するときは、場所と相 手とを見でなせ。正直小心の若い兵員を厳酷な言葉で叱りつけるとか、また、下士官を兵員の前で叱責するなど は、百害あって一利なしと知れ。

5、世の中は、なんでも「ワソグランス」(一目見)で評価してはならぬ。だれにも長所あり、短所あり。長所さえ見てい れば、どんな人でも悪く見えない。また、これだけの雅量が必要である。

6、部下を持っても、そうである。まずその箆所を探すに先だち、長所を見出すにつとめることが肝要。賞を先にし罰を 後にするは、古来の名訓なり。分隊事務は、部下統御の根底である。叙勲、善行章(海軍の兵籍に人ってから3 年間、品行方正・勤務精励な兵にたいし善行章一線があたえられ、その後、3年ごとに同様一線あてをくわえる。 勇敢な行為などがあった場合、特別善行章が付与される)等はとくに慎重にやれ。また、一身上のことまで、立ち 入って面倒を見てやるように心がけよ。分隊員の入院患者は、ときどき見舞ってやるという親切が必要だ。

第7 その他一般

1、服装は端正なれ。汚れ作業を行なう場合のほかは、とくに清潔端正なるものを用いよ。帽子がまがっていたり、「 カラー」が不揃いのまま飛び出していたり、靴下がだらりと下がっていたり、いちじるしく雛の寄った服を着けている と、いかにもだらしなく見える。その人の人格を疑いたくなる。

2、靴下をつけずに靴を穿いたり、「ズボン」の後の「ビジヨウ」がつけてなかったり、あるいはだらりとしていたり、下着 をつけず素肌に夏服・事業服をつけたりするな。

3 平服をつくるもの一概に非難すべきではいが、必要なる制服が充分に整っておらぬのに平服などつくるのは本末 顛倒である。制服その他、御奉公に必要をる服装属具等なにひとつ欠くるところなく揃えてなお余裕あらば、平服 をつくるという程度にせよ。平服をつくるならば、落ちついて上品な上等のものを選べ。無闇に派手な、流行の尖 端でもいきそうな服を着ている青年士官を見ると、歯の浮くような気がする。「ネクタイ」や帽子、靴、「ワイシャツ」 「カラー」「カフス」の釦まで、各人の好みによることではあろうが、まず上品で調和を得るをもって第1とすべきであ る。

4、靴下もあまりケパケパしいのは下品である。服と靴とに調和する色合いのものを用いよ。縞の靴下等は、なるべく はかぬこと、事業服に縞の靴下等はもってのほかだ。

5、いちばん目立って見えるのは、「カラー」と「カフス」の汚れである、注意せよ。また、「カフス」の下から、シャツの 出ているのもおかしいものである。

6、羅針艦橋の右舷階梯は、副長以上の使用さるべきものなり。艦橋に上がったら、敬礼を忘れるな。

7 陸上において飲食するときは、かならず一流のところに入れ。どこの軍港においても、士官の出入りするところと、 下士官兵の出入りするところは確然たる区別がある。もし、2流以下のところに出入りして飲食、または酒の上で 上官たるの態度を失し、体面を汚すようなことがあったら、一般士官の体面に関する重大をることだ。

8、クラスのためには、全力を尽くし一致団結せよ。

9、汽車は2等(戦前には1、2、3等の区分があった)に乗れ。金銭に対しては恬淡なれ。節約はもちろんだが、吝薔 に陥らぬよう注意肝心。

10、常に慎独を「モットー」として、進みたきものである。是非弁別の判断に迷い、自分を忘却せるかのごとき振舞い は、吾人の組せざるところである。

hiramayoihi.com/Yh_ronbun_dainiji_seinenshikankyouikugen.htm

20 notes

·

View notes

Text

Name: 上条 拳斗[Kento Kamijou]〈actor/narrator〉

old:24 Flom:Fukuoka

Photo:Seiji Matsuda

【PROFILE】

2003年、NACプロ福岡オフィス入所。

ローカル番組、CMに多数出演。

2010年、博多座五月公演 島田洋七のお笑い 「佐賀のがばいばあちゃん」で主演をつとめ初舞台。

2015年、同事務所退所、以降フリーとして活動。

【CAREER】

〈stage〉

◻︎博多座五月公演 島田洋七のお笑い 「佐賀のがばいばあちゃん」 主演:昭広(中学生時代)役

(原作:島田洋七 脚本/演出:池田政之)

◻︎NAC福岡30周年記念公演 「甘宮家の空騒ぎ」 甘宮緑 役

(脚本:生田晃二 脚色/演出:市岡洋 会場:大博多ホール)

◻︎NACサマー公演2012 「穴に集えば」 松武彦 役

(脚本/加藤のりや 演出:市岡洋 会場:GIGSホール[福岡公演]、谷町スタジオ[大阪公演])

◻︎NAC公演2014 「業突く張りおやじ」 利英 役

(原作:モリエール「守銭奴」 演出:上杉尚祺 会場:ぽんプラザホール)

◻︎劇団ティンカーベル 2016年 本公演 ミュージカル「星の王子さま」 点灯夫 役

(原作:アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリ 演出:原千波 会場:あじ美ホール)

◻︎西日本フィナンシャルホールディングス 「NCB音楽祭~歓喜と喝采・青い地球は誰のもの~」

(総監督:広渡勲 指揮:井崎正浩 演出:後藤香「ぼた山」 会場:アクロス福岡シンフォニーホール)

◻︎劇団ティンカーベル 2017年 本公演 ミュージカル「黒猫物語」 主演 黒猫 役

(原作:佐野洋子「100万回生きたねこ」 脚色/演出:原千波

会場:福岡市美術館ホール[2016年]、アミカスホール[2017年]

博多市民センター[2017年]、エルガーラホール[2018年]※福岡復興チャリティーBon'sでの前座)

◻︎劇団ティンカーベル 「金子みすゞの詩の朗読会」

(原作:金子みすゞ 演出:原千波 会場:福岡市美術館ホール[2016年]、さざんぴあ博多[2018年]

◻︎剣劇ユニット夢幻如 第三回公演 「爆走・里見八犬伝」 宙吉 役

(原作:滝沢馬琴「南総・里見八犬伝」 演出:田坂哲郎(非・売れ線系ビーナス) 会場:福岡市東市民センターホール)

◻︎UPSIDEDOWN 第3回公演 「潜水艦ひつじ」 悪党ボア 役

(作/演出:大浦悠平 会場:ぽんプラザホール)

◻︎UPSIDEDOWN 第6回公演 「SIBA WARS-episode1 新たなる脚本-」 橘柑治 役

(作/演出:池田景 「みかん」 会場:シアターおく��ち)

◻︎UPSIDEDOWN 第7回公演 「プランB」 洞池面太郎 役

(作/演出:大浦悠平 会場:甘棠館show劇場)

◻︎JANIC 「私の声を聞きなさい」 鷲見 役、流石ジョージ 役

(作:JANIC 演出:松尾恭子

会場:都ホテルニューアルカイック特設ステージ[兵庫公演]、東松山市民活動センター[埼玉公演])

◻︎芝居屋企画vol.1464 玄海椿版 「かもめ~やるせないほど愛してる~」 トリゴーリン 役

(原作:アントン・チェーホフ 演出:玄海椿 会場:ロックハリウッド)

◻︎芝居屋企画プロデュース公演 「KID-キッド-」 主演 片倉 役

(脚本/東由多加 演出:玄海椿 会場:シアターカフェ 愛と青春のふる〜れ)

◻︎芝居屋企画プロデュース公演 「FANTASISTA」

(脚本:西田大輔 演出:玄海椿 会場:シアターカフェ 愛と青春のふる〜れ、ふくふくホール[千秋楽])

◻︎女々プロデュース公演 「ドブ恋九州Vol.2」

(脚本:金沢智樹、藤原珠恵、扉朝陽 演出:金沢智樹、藤原珠恵、扉朝陽 会場:甘棠館show劇場)

女々プロデュース公演 「ドブ恋九州Vol.3」

(脚本:金沢智樹、藤原珠恵 演出:藤原珠恵 会場:甘棠館show劇場)

◻︎アトラクションチーム武装 オリジナルキャラクターショー 「ギルティー!!」 オサーナ 役

(作/演出/アクション監修:内野武 会場:ゆめアール大橋大練習室)

◻︎アトラクションチーム武装 インチキ時代劇 「もっけのさいわい」

(作/演出/アクション監修:内野武 会場:クラーク国際記念大学ホール)

◻︎劇団M 第四回公演 「ハムコロッケクロックアウト」 明智光秀 役

(作/演出:前田繁之 会場:甘棠館show劇場)

◻︎扉朝陽プロデュース公演 第一弾 「島へおいでよ」 室見信也 役

(脚本/金沢智樹 演出:扉朝陽 会場:ぽんプラザホール)

◻︎ナシカ座 旗揚げ公演 「バックヤード・マーチ」 主演 河北トオル 役

(脚本/演出:内田好政 会場:甘棠館show劇場)

◻︎ナシカ座 第二回公演 「愛をとりもどせ」 義之 役

(脚本/演出:内田好政 会場:甘棠館show劇場)

◻︎劇団ZIG.ZAG.BITE ZIG.ZAG.BITE RESPECT#3 「蒲田行進曲」

(作:つかこうへい 演出:大福到生 会場:甘棠館show劇場)

◻︎劇団ZIG.ZAG.BITE 2018年秋公演 超絶怒涛の1・2二作同時上演!!

「たすけて!青春ピンチヒッター!!~激闘!生徒会編~」

「たすけて!青春ピンチヒッター2 ~京都 修学旅行編~」 主演 馬場コウタロウ 役

(作/演出:到生 会場:ぽんプラザホール)

◻︎劇団ZIG.ZAG.BITE ZIG.ZAG.BITE RESPECT2019 「新・幕末純情伝」 主演 坂本龍馬 役

(作:つかこうへい 演出:到生 会場:ぽんプラザホール)

◻︎劇団ZIG.ZAG.BITE 2019春公演 「たすけて!青春ピンチヒッター!!~超!激闘!生徒会編」 主演 馬場コウタロウ 役

(作/演出:到生 会場:ぽんプラザホール)

◻︎FOURTEEN PLUS 14+ 第16回公演 「踵_scenery」 拓也 役

(原案:W・シェイクスピア 「ロミオとジュリエット」 脚本/演出:中嶋さと 会場:アミカスホール)

◻︎OPUS 「epimetheus」 タカユキ 役

(作/演出:みんじ 会場:konya-gallery)

◻︎時々自動 公演 「コンサート・リハーサル」 鈴木光介 役

(構成/演出/音楽:朝比奈尚之 会場:KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ)

◻︎トライアル・シアター2019 「ベイビーさん〜あるいは笑う曲馬団について」 手品師 タズマ 役

(作/中島らも(笑殺集団リリパットアーミー) 構成/演出/音楽:関根真理 会場:宮崎県立芸術劇場イベントホール)

◻︎第七劇場×愛知県芸術劇場×愛知県美術館 ムンクl幽霊lイプセン

(原作:エドヴァルド・ムンク、ヘンリック・イプセン 構成/演出/訳:鳴海康平

会場:愛知県芸術劇場小ホール、愛知県美術館展示室4)

〈movie〉

◻︎「K-20 怪人二十面相・伝」

(原作:北村想「完全版 怪人二十面相・伝」 脚本/監督:佐藤嗣麻子)

◻︎「S-最後の警官-奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE」

(原作:小森陽一、藤堂裕 「S-最後の警官-」 脚本:古家和尚 監督:平野俊一)

◻︎熊本県立第二高校50周年記念作品 「初恋 第二篇」 主演 坪井則夫 役

(脚本/監督:行定勲)

〈drama〉

◻︎TBS日曜劇場 「輪舞曲-ロンド-」

◻︎NHK連続テレビ小説 「風のハルカ」

◻︎TNC 「博多ステイハングリー シーズン2」

◻︎TNC開局55周年記念ドラマ 「めんたいぴりり」

〈cm〉

◻︎参天製薬 ◻︎JR九州「SUGOCA」 ◻︎九州保健福祉大学「療法士レギュラー」 ◻︎ネストロジスティクス

〈mv〉

◻︎HKT48 「ウィンクは3回」

〈tv〉

◻︎TVQ 「あそぼう!ラッキー」

◻︎KBC 「紳助・徳光の一枚の写真」

◻︎KBC 「涙と笑いの感動バラエティ 一枚の写真~カメラがとらえたホントの話~」

〈narration〉

◻︎ハウステンボス 光の王国2019 TV-CM

◻︎福岡国際医療福祉大学 TV-CM 「理学療法学科篇」

〈radio drama〉

◻︎FM福岡 NTTドコモ presents Enjoy!スマートライフストーリー

◻︎FM福岡 QuUnプレゼンツ 「ワンダフルキューンストーリー」

◻︎CROSS FM 令和元年度福岡市人権啓発ラジオ 「こころのオルゴール」

#俳優 #役者 #舞台 #演劇 ラジオ #ナレーター

#福岡 #Fukuoka #上条拳斗

4 notes

·

View notes

Text

iFontMaker - Supported Glyphs

Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙��著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐��虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker

#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language

5 notes

·

View notes

Text

▪️中国核弾頭1000発の恐怖

櫻井よしこ

中国の習近平国家主席の毛沢東化、終身皇帝への道がまた一歩、確実に前 進した。今月8日から開催された重要会議、第19期中央委員会第6回総会 (6中総会)の最終日に当たる11日には習氏の「第3の歴史決議」を採択する。

毛沢東の「若干の歴史問題に関する決議」(1945年4月)、鄧小平の「建 国以来の党の若干の歴史問題に関する決議」(81年6月)に続くものだ。 毛も鄧も決議によって自らの政治路線の正しさを明確化させ、権威を高 め、権力基盤を盤石にした。「第3の歴史決議」で、習氏はまず毛、鄧両 氏と並び、さらに彼らを凌ぐ絶対的高みに上る道を切り拓くと予想される。

だが、絶対的権力の確立は生易しいものではない。14億人を納得させるに は、毛沢東も実現できなかった台湾併合の偉業達成が必要だ。そのために 習氏は89年以来の大軍拡をさらに強化しつつある。強大な軍事力を築く一 方で、台湾併合に関しては軍事力の使用を否定しない。また、台湾攻略法 として、経済的圧力、サイバー攻撃、メディア支配、フェイクニュース拡 散、工作員送り込みなどあらゆる手を使う。

対外強硬策は中国国民のナショナリズムを刺激し求心力を高めるが、習氏 は各王朝が下からの革命で倒されてきた中国の歴史を十分に知っている。 自身への絶対的崇拝を徹底させようと躍起なのは、ナショナリズムが政府 への不満に転化し国民蜂起につながるのを恐れているからだ。

中国教育省は8月24日、「学生の頭脳を習近平の中国の特色ある社会主義 思想で武装する」よう指示した。小学生には「全党人民の道案内人は習近 平主席」であると教え、敬愛の念をこめて「習おじいさん」と呼ばせる。 大人は皆、共産党を唯一の指導組織として崇め、企業は「中国共産党と一 心同体でなければならない」と指導される。

14億の国民を洗脳するための一連の独善的政策は外交や安全保障政策にも 通底する。外国に対しては経済力と軍事力をアメと鞭として使う。

日本も最大級の被害

中国の軍事費は日本の4倍以上となり、軍事力の差は開く一方だ。日本も 台湾も存亡の危機だ。そうした中の10月1日、台湾海峡上空に中国軍機が 大挙飛来した。5日までに計150機が押し寄せた。

中国の暴走などで万が一、台湾有事となれば、間違いなく日本も最大級の 被害を受ける。だが、私たちは押されてばかりではない。日本を含めて多 くの国が中国の軍事的脅威に対峙し、中国を抑止するために協力の構えを 作っている。たとえば中国軍機群が台湾海峡上空に飛来した日と重なるよ うに、沖縄の南西海域で日米英加蘭とニュージーランドの6か国が初の共 同訓練を展開していた。

米空母の「ロナルド・レーガン」「カール・ビンソン」の2個打撃群、英 国の空母「クイーン・エリザベス」打撃群、海上自衛隊のヘリコプター搭 載準空母「いせ」の4空母が訓練の主体を占めた。カナダ、オランダ、 ニュージーランドの艦船も含めた17隻が「自由で開かれたインド太平洋」 (FOIP)の理念を掲げて訓練した。

中国にとっては非常に不快であろう。明らかにこちら側の訓練に触発され たのであろう、習氏は中央軍事委員会を緊急招集し、直ちに台湾への圧力 を強化せよと指示した。それが中国軍機の台湾海峡飛行の中でも最大規模 の4日の56機の展開につながったと言われている。

ここで注目するべき点はその編制である。どんな種類の中国軍機が飛んだ かを見ることで、作戦の意図が明らかになる。これまで台湾海峡上空に迫 る中国軍機の中で多数を占めていたのが戦闘機だった。しかし10月初旬の 大規模飛行では戦闘機や爆撃機に加えて作戦支援機である早期警戒管制 機、通信対抗機、電子偵察機、情報収集機、電子戦機、哨戒機などが目 立っていた(『東亜』11月号、防衛省防衛研究所地域研究部長・門間理良)。

戦闘機や爆撃機だけの飛行は実戦的ではない。爆撃機は攻撃の的になる。 そのために、実戦ならば必ず戦闘機の護衛を必要とする。また現代の航空 戦で勝利するには、通信を妨害したり戦闘機を効率よく運用するための早 期警戒管制機などの作戦支援機が欠かせない。

つまり中国は実戦を想定して台湾海峡上空に軍機団を送り込んだというこ とだ。日米をはじめこちら側も共同訓練を重ね、抑止力を高めつつある。 一方、中国も飽くまでも強気なのである。

全地球をカバー

米国防総省が11月3日、「中国の軍事・安全保障動向に関する報告書 2021」を公表した。2030年までに中国は少なくとも1000発の核弾頭保有を 目指していると報告された。現在、各国保有の核弾頭はロシアが6255発、 米国が5550発、中国は350発とされている。そうした中でこの1000発とい う数が何を意味するのかを知っておかねばならない。国家基本問題研究所 企画委員の太田文雄氏が語る。

「中国はこれまでのカウンターバリュー(対価値)の戦略をカウンター フォース(対軍事力)のそれに変えたと思います」

カウンターバリューとは、ある国の大都市、たとえば米国ならニューヨー クやワシントン、シカゴなどを核攻撃することで、政治的にそれ以上の戦 争続行を許さない状況を作り出す戦略だ。他方、カウンターフォースは、 たとえば米国の大陸間弾道ミサイル(ICBM)の収納サイロを攻撃する 戦略だ。ミサイルの精度を高めることで正確に軍事施設を破壊できるた め、一般国民の犠牲を減らし、国際社会の非難も和らげることができると いう考え方だ。

中国は昨年6月に航法衛星北斗で全地球をカバーできるようになり、ミサ イル攻撃の精度を上げた。全米には多数のICBMが多数のサイロに収納 されている。それらを封じ込めるためにはより多くの核兵器が必要とな る。それが中国の目指す1000発だと、太田氏は指摘する。

中国が核戦力において米国と並び、かつてない程の脅威となれば日米、欧 州諸国は大いに苦しむことにな���だろう。米国は中露両国と対峙しなけれ ばならない事態も起き得る。その場合私たちの状況は想像を超える厳しい ものとなりかねない。

そんな状況に追い込まれないように、最大限の知恵を働かせて流れを逆転 する時だ。その第一歩は、何としてでも日本国の軍事力を強化すること だ。次に沖縄、台湾を守るために、日米協力を飛躍的に強化することだ。 第一列島線に中距離ミサイルを配備する。非核三原則を二原則にして、そ のミサイルへの米国の核搭載に踏み切る議論を進めよ。

23 notes

·

View notes

Photo

2022/3/8

おはようございます!念のためにこんにちはとこんばんはも。

もうすぐ始まると思っていた甲子園、18日からだと知って心にポッカリ。

私は高校球児だったので練習中に飲むポカリの真の美味さを知っています。

変なことばかり言ってないで南を甲子園に連れてって!

というわけで本日のお酒は麗しの南さんです♡

# 南 特別純米 無濾過生(南酒造場・高知)

やわらかな香りはちょいフルーティ。

しっとりとしたタッチ、フレッシュながらどこか落ち着いた口あたりです。

存在感ある旨み、アルコール、酸が三位一体で舌を気持ちよくシゲキ。

さらにこれぞ南さん!な苦み渋みでドライにキレていきます。

ミネラリー&スパイシー、美しき高知の漢酒をどうぞごゆるりとお楽しみください。

先日、桃の節句にちらし寿司とおいしかったのが忘れられません。

酢飯との相性の良さ、そして何よりちょこんと乗ったイクラとは最高!最高!最高!!でした。

まとめるとイクラの軍艦巻きがベストということになりますね:-)

それでは本日もはりきっていきましょう。

1 note

·

View note

Text

2022年1月20日

🟣新スタジアム 未来予想図🏟🟣

昨日から、新スタジアム建設予定地を囲うフェンスに、長さ20m×高さ2.5mの巨大シートが登場(サンフレッチェ広島)

サカスタ予定地、高まる雰囲気 「2024開業」フェンスに完成予想図(中国新聞 1月19日)

広島市がサッカースタジアムを造る中央公園広場(中区)の建設予定地を囲うフェンスに19日、完成予想図や開業予定時期をPRするシートがお目見えした。2月初旬の着工に向けて機運を高めようと建設工事の受注業者が企画した。

シートは長さ20メートル、高さ2・5メートル。大きな文字で「2024開業」とアピールする横に3枚の完成予想図を描く。スタジアムと広場エリアを上空から眺めたカットと地上からの外観図、満員の観客が入った内部のイメージが並ぶ。

市によると高さ3メートルのフェンスは現場を約1・3キロにわたって囲む。今後、工事概要や騒音のデータを伝える電子看板を設置するほか、学生に絵を描いてもらうことも検討している。

スタジアムは23年12月に完成し、24年2月の開業予定。約3万人収容でJ1サンフレッチェ広島の本拠地となる。市スタジアム建設部は「通りがかる人たちが完成への期待を膨らませてほしい」と話す。(新山創)

熊本で26選手、20日キャンプイン(中国新聞)

J1広島は、20日から熊本での1次キャンプに臨む。新型コロナウイルスの影響で外国人の新規入国停止措置が続き、スキッベ新監督は不在。まだ来日していないドウグラスとエゼキエウの2選手と日本代表候補合宿中の佐々木を除く26選手での異例のキャンプインとなる。

選手は午後3時から軽めに調整。日本での待機期間を終えたジュニオールサントスもこの日から練習に合流し、元気な姿を見せた。キャンプは29日までで、期間中は宮崎産経大とJ2熊本との練習試合を予定。現場を預かる迫井深也ヘッドコーチの下、新指揮官が掲げる攻撃的でアグレッシブなサッカーの浸透を図る。

20日雪だるま二十四節気「大寒」

2022年の大寒は20日から始まります。一年で寒さが最も厳しくなるころとされています。

【雪が降ってきました】(サンフレッチェ広島サッカースクール)

「大寒」暦通りの寒さ 広島市北部で積雪 県北は断続的に雪(FNNプライムオンライン)

広島県内各地の最低気温は、広島市中区で1.3℃、東広島市東広島で氷点下4.1℃と真冬並みの寒さとなりました。

また、県内北部を中心に雪が降り、20日午前8時の積雪量は庄原市高野で61cm、北広島町八幡では41cmとなりました。

気象台によりますと、この厳しい寒さは今週日曜日にかけて続き、県北部では断続的に雪が降る見込みです。

まりもっこり

【#やっぱ広島じゃ割 利用停止】 国の制度改正により、まん延防⽌等重点措置区域は、利⽤を停⽌することとなりました。明日1月21日(金)以降、予約済みのご旅行・ご宿泊についても利用を停止しますので、ご理解・御協力をお願いします。(広島県)

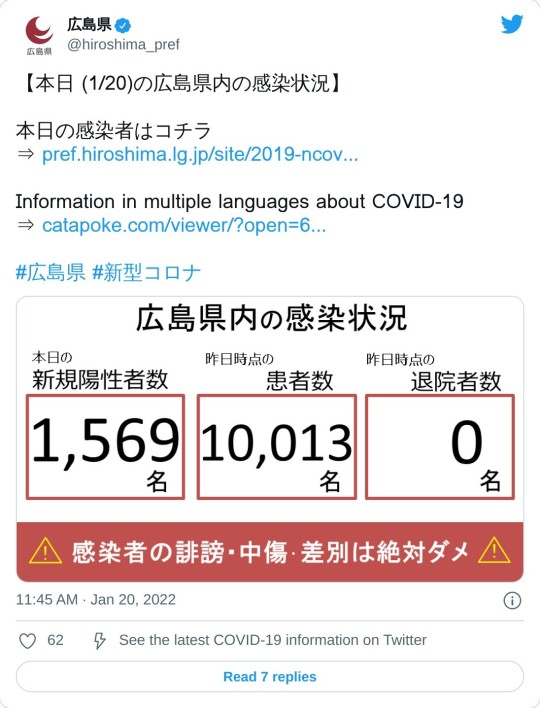

広島県内で1569人感染 過去最多 新型コロナ(20日)(RCCニュース)

きょう(20日)は広島県全体で1500人を初めて超えました。きょう(20日)の新型コロナ感染確認の状況です。

【20日の県内の感染確認】 きょう(20日)は広島市で過去最多の926人、呉市でも過去最多の179人、福山市でも過去最多に並ぶ119人…など、このほかの市や町の内訳については、まだ発表されていませんが、県内で合わせて1569人の感染確認が発表されています。1日の発表としては初めて1500人を上回り、過去最多です。

【新規感染者数の推移】 県内では、15日と16日に1200人を超えました。その後、1000人を下回り、ここから「ピークアウト」=下降線をたどるかどうかが焦点だったのですが…、きのうから再び1000人を上回っています。

【病床使用率など】 きのう(19日)時点で県内の患者数は1万13人で、初めて1万人を超えました。このうち、重症は7人中等症は33人となっています。さらに自宅で療養されている方も、前の日より大幅に増えて8982人となっています。オミクロン株は軽症が多いという話もありますが、これだけ人数が増えてくると、やはり、亡くなったり症状が重くなったりする人が徐々に増えてきています。

受給減る飲食店困惑 まん延防止、時短など広島県協力金 持ち帰りと宅配は算出外に(中国新聞)

新型コロナウイルス対応の「まん延防止等重点措置」が全域に適用されている広島県で、県の要請に応じて営業時間の短縮などをした飲食店が受け取る協力金の額の算出方法が、従来とは異なる形になった。持ち帰りと宅配の売上高が反映されなくなり、コロナ禍の前からこれらが多かった店では受給額が減るケースがある。当事者からは「赤字が大きくなる」と困惑の声が出ている。

生活への影響、徐々に 交通や医療の場でも感染(朝日新聞デジタル)

【広島】新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、市民の暮らしや命を支える人たちにも感染が広がっている。自治体や会社は業務に支障が出ないよう対策をとっているが、地域住民の足となるバスの運休と減便が相次ぐなど、市民生活にも影響が出ている。

「これまで十分に感染対策をやってきたつもりだが……。今後、さらに念入りに対策するしかない。オミクロン株の怖さを感じた」

廿日市市大野地域を巡回する路線バス「おおのハートバス」の運行を委託されている会社の担当者は19日、そう肩を落とした。運転手2人が感染し、ほかの運転手ら9人がPCR検査を受けるため、16日と17日の2日間を全面運休にした。9人の陰性を確認し、18日から運転を再開した。

バスは地域の高齢者や小学生ら1日平均約400人が通院や通学などで利用する。営業所近くにある市立大野西小学校では、校区内でも遠い場所に住む児童25人がこのバスを利用しており、運休中は保護者の送迎などで登下校したという。

JR阿品駅前でバスを待っていた女性(74)は「車のない高齢者にとっては買い物もバスがないとできない。いままで運休はなかったので、それだけコロナが広がっているということだね」と不安そうに語った。

主に呉市音戸地��の住民が利用する市生活バス「音戸さざなみ線」(営業距離18・1キロ)は、市が委託する業者の運転手9人のうち3人が感染し、人員不足が生じたとして、20日から当面の間、減便する。市が19日発表した。平日は通常14便を6便に、土曜日は12便を8便に減らす。日祝日の8便に変更はない。平日は約130人が利用している。

また、福山市ではごみ収集などを担う南部環境センターの職員3人の感染が判明した。19日現在、センターの職員56人のうち濃厚接触者を含め約半数が出勤できない状態になっている。環境総務課の担当者は「公園や市道の除草などの時期を調整し、ごみ収集の業務に人数を集中させている。市民サービスに大きな影響が出ないようにしている」と話す。

「命」にかかわる職場への影響も懸念される。

県によると、新型コロナに感染したり濃厚接触者になったりして欠勤している医師、看護師などの医療従事者は14日時点で、少なくとも196人いる。内訳は医師が16人、看護師が115人、その他の医療従事者が65人という。県内の40医療機関に調査し、約9割から回答があった。欠勤者は回答した医療機関の医療従事者の0・8%にあたる。

湯崎英彦知事は18日の記者会見で、一部の医療機関ではクラスターが発生し、救急外来を一時停止したとする一方、「地域の医療機関が輪番態勢で協力し、全体への影響は最小限に抑えられている」と述べた。医療機関の患者の受け入れへの影響については、「支障が出ているという報告は受けていない」とした。

消防局での感染も相次いでいる。職員206人が勤務する尾道市消防局は14日、職員2人の感染を発表。濃厚接触者はいないが、保健所の指導を受け、同じ署で働く5人の職員を10日間の自宅待機にした。庁舎や車両を消毒し、署内で応援態勢を組んだ。

昨年9月に1人の感染が判明したが、複数人の感染が確認されたのは初めてという。総務課の担当者は「これまでも分散勤務や職員同士の接触を最小限にするなどしてきたが、より厳格に対策をしている」。

約1300人がいる広島市消防局は今月に入り13人が感染。他部署からの応援などにより、業務への影響はないという。職員課によると、仮に感染者数が増え、人手が確保できない事態となれば、「救急隊を維持するのが最優先」として業務を調整するという。

防衛省によると、中東海域での海賊対処や情報収集活動のため、9日に海上自衛隊呉基地(呉市)を出港した護衛艦「さみだれ」の20代の男性隊員2人の感染が確認された。陸上の施設に隔離されたという。(比嘉展玖、三宅梨紗子、岡田将平、能登智彦、菅野みゆき)

全国で新たに過去最多4万6198人感染(日テレNEWS24)

新型コロナウイルスの20日、全国の新たな感染者は過去最多の4万6198人となっています。国内の感染者の累計は20日、200万人を超えました。

NNNの集計による午後6時45分現在の全国の新規感染者は、4万6198人で過去最多を更新しました。関東1都6県では千葉以外すべて過去最多。また九州でもすべて過去最多となるなど、全国28の都道府県で新規感染者が過去最多を更新しています。

全国でなくなった方は7人。また、19日時点の全国の重症者は287人で前日から6人増えています。

20日、国内の感染者の累計は200万人を超えています。国内で初めての感染者が出てから100万人を超えるまでおよそ1年半。それから200万人を超えるまでは、およそ5か月でした。

東京では、20日、過去最多の8638人の感染が確認されました。20日時点の病床使用率は28.9%。まん延防止等重点措置の国への要請を検討する基準は20%ですが、今週月曜日(17日)に超えて以降も上昇し続けています。

子どもの感染増加 20代が約3割 厚労省(NHKニュース)

18日までの1週間に新型コロナウイルスの感染が確認されたのは16万人余りに上り、年代別では20代の割合がおよそ30%で最も高くなっていることが厚生労働省のまとめでわかりました。

10代以下の割合は24%余りと、子どもの感染が増えています。

厚生労働省が20日公表したまとめによりますと、今月12日から18日までの1週間に感染が確認されたのは、速報値で16万1978人で前の週の4倍近くに上りました。

年代別では 20代が最も多く、5万1321人と全体の31.7%を占めています。また、10代以下は合わせて3万9322人で、全体の24.3%を占めました。前の週を7.1ポイント上回り、子どもの感染が増えています。

▽30代は2万2464人で全体に占める割合は13.9% ▽40代は1万9853人で12.3% ▽50代は1万3894人で8.6% ▽60代以上は1万3867人で8.6%となっています。

心筋梗塞の女性、10病院に断られた末に死亡…感染急増で一般救急「しわ寄せ」(読売新聞)

新型コロナウイルスの感染者が急増し、各地でコロナ病床の確保が進む中、「コロナ以外」の一般病床が 逼迫し、救急患者がすぐに入院できない事態が深刻化している。特に東京都内では、搬送先が見つからない「救急搬送困難事案」が18日に過去最多の260件に達した。複数の病院に搬送を断られた心筋梗塞の患者が、ようやくたどり着いた病院で死亡が確認されたケースも出ている。

東京都によると、5か所以上の医療機関に受け入れを断られるか、20分以上搬送先が見つからなかった「救急搬送困難事案」(東京ルール)は今年に入り急増している。17日に200件を超え、第5波のピーク(185件)を上回った。

全国的にも搬送困難事案(受け入れを3回以上断られ、救急車が現場に30分以上とどまったケース)は増えており、総務省消防庁の集計では、10~16日の1週間で過去最多の4151件に上った。このうち、発熱などコロナ感染の疑いがあるケースは1031件で、断られた患者の多くはコロナ以外の理由だという。

同庁救急企画室の担当者は「まだ分析していないが、現場からは『コロナ病床を空けておかなければならないため、搬送先を探すのに手間取る』という声が上がってきている」と語った。

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者3億3529万人超 死者590.9万人(ロイター)

[ベンガルール 20日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で3億3529万人を超え、死者は590万9045人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

電気、ガスに続きポテチも 原材料価格高騰が家計直撃(朝日新聞デジタル)

【広島】原油など原材料価格の高騰が企業業績に悪影響を与え、私たちの家計を直撃しそうだ。公共料金だけでなく、食料品の値上げも相次いでいる。

東京商工リサーチの昨年暮れの調査によると、中国地方で原材料価格の高騰が利益を「大きく圧迫」「やや圧迫」していると答えた企業は、回答した385社のうち295社(77%)に上った。今年度中は原材料価格の上昇が続くとみる企業も回答の8割を超えており、先行きの見通しは厳しい。

公共料金はすでに昨年から値上げが続く。中国電力は平均的な家庭の2月の電気料金(月260キロワット時使用換算)が、1月より242円高い7831円になると発表。12カ月連続の値上げだ。平均的な家庭のガス料金(月24立方メートル使用換算)も2月は広島ガスで6345円、福山ガスで5748円。それぞれ1月より216円、207円上がり、6カ月連続の値上げになる。

食料品業界も物流費の高騰などが響き、値上げが相次ぐ。タカキベーカリー(広島市)は輸入小麦の高騰などでパンや焼き菓子などの一部の小売りへの納品価格を1月から平均4・2%上げた。広島市で創業したカルビー(東京都)も今月下旬以降、ポテトチップス「うすしお味」などを7~10%値上げする。春にかけてハムやしょうゆ、マヨネーズ、パスタ、ドレッシングなどの一部製品の価格も上がる見通しだ。メーカー価格がすぐに店頭価格に反映されるわけではないが、中国地方でスーパーを展開する企業の役員は「小売価格にも反映せざるを得ないだろう」と話す。(松田史朗)

京都サンガF.C. 森脇 良太 選手 完全移籍にて加入のお知らせ(愛媛FC)

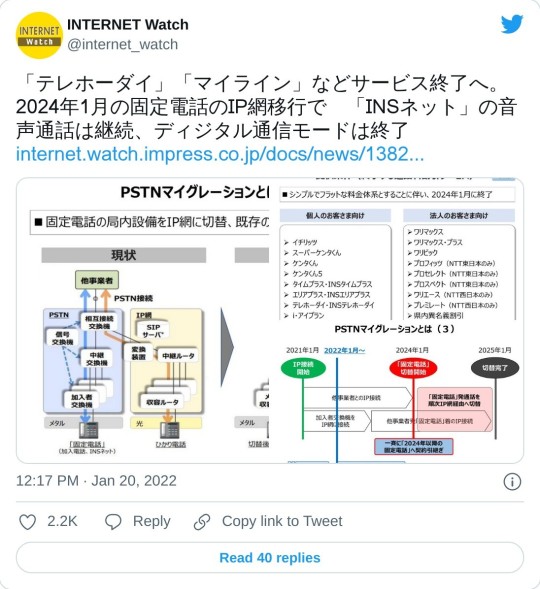

「テレホーダイ」「マイライン」などサービス終了へ。2024年1月の固定電話のIP網移行で(INTERNET watch)

東日本電信電話株式会社(NTT東日本)と西日本電信電話株式会社(NTT西日本)は1月20日、固定電話のIP網移行について報道関係者向け説明会を開催した。

2024年1月に予定されているIP網移行(PSTNマイグレーション)は、固定電話サービスの局内設備を「PSTN(Public Switched Telephone Network:公衆交換電話網)」から「IP網」へ移行するというもの。2010年11月に概要が発表され、その後、2015年と2017年に具体的な内容が発表されている。2017年の時点で、移行の2年前に提供条件などについて公表するとしており、今回がその発表となった。

説明会では、料金や注意事項など、これまで発表されている内容について改めて説明。そのうえで、IP網移行により終了する一部サービスについて新たに発表した。

具体的には、「マイライン」「マイラインプラス」のサービスを終了するとともに、料金体系の変更に伴い、「テレホーダイ」「タイムプラス」など通話料の各種割引サービスを終了することが発表された。

なお、2024年1月の切り替え手順やタイミング、および国際電話の通話料金については、引き続き調整中であり、決まりしだい追って公表するという。

手続きや宅内工事、電話機の交換は不要。IP網移行に便乗する詐欺に注意!

まず、PSTNマイグレーションについて、2017年に発表した内容を改めて、NTT東日本の井上暁彦氏(経営企画部 営業企画部門 部門長)が説明した。

PSTNマイグレーションとは、固定電話の局内設備を、加入者交換機や中継交換機などの交換機からなる「PSTN網」から、「ひかり電話」などですでに用いている「IP網」へ切り替えることを指す。

切り替えは局内設備であることと、従来のメタル電話のアクセス回線はそのまま残り、加入者による手続きや加入者宅での工事、電話機等の交換は不要であることを、井上氏は強調。そして、「IP網への移行に便乗した悪質な販売勧誘などが想定される」として、周知を呼び掛けた。

スケジュールとしては、他事業者との接続はすでに開始。2022年1月からは、ダイレクトメー��などで契約引き継ぎの案内を開始する。2024年1月に切り替えを開始し、2025年1月までに切り替えを完了する。

通話料は「市内昼間と同額」のフラットな料金体系に。固定電話間は全国一律で3分9.35円

切り替えにあたって、加入電話に係る契約はそのまま継続し、手続きは不要。基本料金も現状と同額となる。

通話料については、距離に依存しないIP網の特性を生かして、シンプルでフラットな料金体系にする。例えば固定電話から固定電話にかける場合の通話料は、全国一律で3分9.35円と、これまでの昼間の市内通話と同じ金額になる。

サービスについては、基本的な音声サービスは提供を継続し、利用が減少もしくは提供が困難なサービスは2024年1月に提供を終了する。「INSネット」については、音声通話は残るが、「ディジタル通信モード」は終了し、補完サービスを提供していく。

「テレホーダイ」「タイムプラス」など通話料割引サービスの終了を発表。「マイライン」「マイラインプラス」も提供終了

そのうえで、「マイライン」「マイラインプラス」を終了することが今回新たに発表された。

マイラインは、利用したい(NTT東西以外の)電話会社を登録しておくことにより、「00XY」などの電話会社の識別番号を付けなくても登録した電話会社を利用できるサービス(電話会社選択サービス)。マイランプラスは、識別番号を付けた場合でも、登録した電話会社のみを利用するサービス(電話会社固定サービス)だ。

また、通話料金がフラット化されることにより、通話料の各種割引サービスを2024年1月に終了することも発表された。

個人向けでは、「イチリッツ」「スーパーケンタくん」「ケンタくん」「ケンタくん5」「タイムプラス」「INSタイムプラス」「エリアプラス」「INSエリアプラス」「テレホーダイ」「INSテレホーダイ」「i・アイプラン」が終了する。

法人向けでは、「ワリマックス」「ワリマックス・プラス」「ワリビッグ」、「プロフィッツ」(NTT東日本のみ)、「プロセレクト」(NTT東日本のみ)、「プロスペクト」(NTT東日本のみ)、「ワリエース」(NTT西日本のみ)、「プレミレート」(NTT西日本のみ)、「県内異名義割引」「i・スクール」が終了する。

こうした割引サービスの終了によって、通話料金のフラット化とあわせて「利用形態によっては一部値上げになることもあるが、負担が減るケースがほとんど」と井上氏は説明した。

井上氏は、個人で負担が増えるケースについては多くないと前置きしたうえで、2つの例を挙げた。1つは、市内の夜間料金は現在、4分9.35円のため、例えば市内へ夜間に3分~4分の間の時間だけ電話する場合は料金が上がる。もう1つは、「イチリッツプラン2」で月額料金を払って県内の市外への通話を頻繁に利用する場合だ。「こうした利用であれば値上げになる可能性もあるが、その人でもほかの場合では値下げになるので、トータルでは安くなる場合が多いと考えている」と井上氏は語った。

0 notes

Link

前回の本コラム(「米空母『コロナ感染』でチャンス到来の中国海軍」https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/60070)で取り上げたように、南シナ海で対中牽制作戦を実施していた米海軍空母「セオドア・ルーズベルト」は艦内で新型コロナウイルス感染が発生したため急遽グアム島の米海軍基地に撤収した。

作戦中断ならびに乗組員上陸措置を巡ってセオドア・ルーズベルト艦長のブレット・クロージャー大佐とトーマス・モドリー海軍長官代理をはじめとする海軍指導部が衝突し、クロージャー大佐は艦長を解任されてしまった。しかし、モドリー海軍長官代理に対する批判が湧き起こり、モドリー氏は辞職に追い込まれた。

現時点(4月13日)で、およそ5000名のセオドア・ルーズベルト乗組員のうち感染が確認されたのはクロージャー大佐を含めて600名(全乗組員に対するPCR検査は現在も継続中)に上る。70機の航空機を積載した空母セオドア・ルーズベルトは完全に戦列を離脱してしまった。

新型コロナウイルス感染のために緊急出動が不可能となってしまっている米海軍空母はセオドア・ルーズベルトだけではない。横須賀を母港としている「ロナルド・レーガン」、シアトル郊外のブラマートンで出動調整中であった「カール・ビンソン」と「ニミッツ」の3隻の乗組員にも感染者が発生している。

このように大平洋艦隊の空母が4隻も新型コロナウイルス感染に見舞われたため、当面の間は東アジア海域に米海軍空母打撃群が緊急出動することは不可能な状況となっている。そのため米海軍などでは、「中国軍が米海軍空母戦力の不在につけ込んで、台湾を武力恫喝したり軍事攻撃するようような事態が起こらなければ良いのだが」と真剣に危惧している。

台湾東岸沖に中国の空母艦隊が接近

米海軍がそうした危機感を抱くことはけっして杞憂ではない。実際に中国軍は台湾周辺で活動を活発化させている。

4月10日午前、中国本土からH-6爆撃機、KJ-500早期警戒管制機、それに4機のJ-11戦闘機という計6機の中国空軍機編隊が、バシー海峡上空を台湾南端沖から台湾東岸沖へ抜けて、西太平洋上空での遠距離機動訓練を実施した。台湾空軍機が緊急発進し、監視活動を行ったところ、往路と同じくバシー海峡上空を経て中国大陸へ戻っていった。

中国空軍機が中国へ取って返したのと入れ替わりに、アメリカ空軍EP-3E電子偵察機が台湾南端の南シナ海沖上空で情報収集活動を実施した。また、その日の夕方、アメリカ海軍第7艦隊に所属し、横須賀を母港としている米海軍イージス駆逐艦「バリー」が、中国軍による台湾周辺上空や海域における威嚇的行動を牽制するために、台湾海峡に北側から進入し南下を開始した。すると中国海軍はミサイルフリゲート「南通」を派遣して、バリーの追尾を開始した。

バリー(および南通)が台湾海峡を南下中の4月10日夜7時頃、長崎南西沖東シナ海を南下する中国海軍の空母艦隊を海上自衛隊駆逐艦「あきづき」とP-1哨戒機が確認した。空母艦隊は空母「遼寧」、052D型ミサイル駆逐艦2隻、054A型ミサイルフリゲート2隻、そして901型高速戦闘支援艦「呼倫湖」の6隻で編成されていた。

4月11日、東シナ海を南下してきたその空母艦隊は沖縄本島と宮古島の間のいわゆる宮古海峡を西太平洋に抜けた。南下してきた中国艦隊は南西方向へ転進し、バシー海峡方面へと向かった。

台湾東岸沖に中国空母艦隊が接近してきたため、台湾海軍では厳戒態勢が発令され、軍艦が出撃準備を開始した。それとともに台湾軍当局は台湾市民に向けて、「わが軍は台湾周辺の空域と海域に対する警戒態勢を固めている。台湾市民は安心してください」とのメッセージを発した。

台湾東岸沖をゆっくりと南下した中国空母艦隊はバシー海峡を抜けて南シナ海へと抜ける模様である(4月13日時点で公式確認は取れていない)。

東アジア「唯一」の空母で台湾を恫喝

東シナ海を南下し南西諸島島嶼線を抜けて台湾東岸を回り込んでバシー海峡を南シナ海へと向かった中国海軍空母「遼寧」は、現時点において東アジア海域で作戦行動を実施中の「唯一」の航空母艦である。

上記のように東アジア海域に展開している米海軍空母セオドア・ルーズベルトとロナルド・レーガンはともに新型コロナウイルス感染のために緊急出動ができず、このほかの米大平洋艦隊空母も台湾・日本周辺海域に急行できる状態ではない。

佐世保を母港としている米海軍強襲揚陸艦「アメリカ」は、軽空母としての運用は可能であるが、現在までのところ運用可能な艦載機F-35Bは最大で13機といわれている。したがって、練習空母の域を出ていないとみなせる「遼寧」に対してすら“空母”といえる状態ではない。

もちろん中国海軍が空母艦隊を台湾東海岸沖に展開させて台湾を軍事攻撃するような愚劣な作戦を実施することはほとんどあり得ないが、現時点において東アジアで「唯一」の航空母艦を台湾周辺海域で航行させるということは、明らかに台湾に対する恫喝ということになる。

実戦における航空母艦の威力に関しては、アメリカ海軍内においても疑義が生じてきている。だが、航空母艦という強力で巨大な軍艦を派遣することの政治的意義は、依然として強いのである。

実際、中国軍当局者たちは、「中国軍航空機や艦艇による台湾周辺での各種機動訓練は、台湾分離独立分子に対する斬首作戦ならびに台湾独立分子を援助しようとする外国勢力の介入を阻止するための抑止効果を期待してのものである」と繰り返し述べている。

そして「このような各種訓練を繰り返すことにより、台湾独立分子は自らの企てが無謀であることと、もはや外国勢力による効果的な支援は期待できないことを悟るであろう。そして、そのように独立分子が目を覚ますまで、この種の訓練は繰り返されるし、さらに強化されることになる」と警告している。

危機感を共有しなければならない日本

確かに中国側が宣伝しているように、少なくとも現時点においては、アメリカ海軍による強力な台湾支援は極めて厳しい状況にある。また、かつてはアメリカ軍や台湾軍が僅かながらも期待していた日本による何らかの支援も、新型コロナウイルスに対する日本政府の危機感のなさや無為無策から判断すると、そもそも期待することが誤っていたと考えざるをえない状況に陥っている。

とはいっても、台湾に対する軍事的危機は日本にとっても全く同様の危機である。日本にはCOVID-19だけでなく中国海洋戦力による危機も差し迫っていることを、日本政府・国会は直視しなければならない。

37 notes

·

View notes

Text

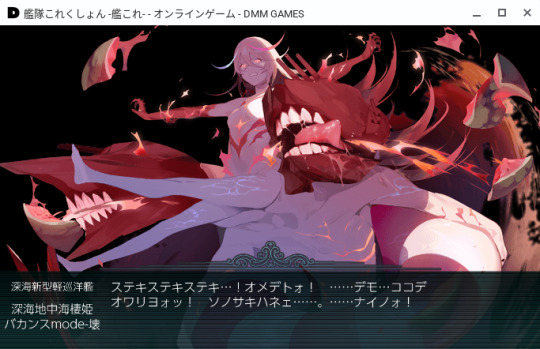

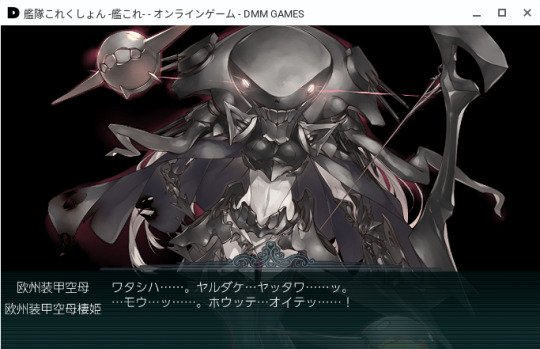

増援輸送作戦!地中海の戦い

今年の夏はまたもや地中海のようです。情報待ちでまだ出撃はしません。EOなどを警戒陣で片付けてからにします。先月戦果任務などを使って、今月末には戦果報酬を受け取れる算段なのです。良い装備が来るでしょうか。

今回もかんたんな出撃記録とモチーフとなった戦史や作戦などをざっと調べます。このエントリに都度更新していく予定です。

E1 アレクサンドリア沖/クレタ島沖 MA3作戦

E1の情報をSNSなどで見たところ、弾薬が得られる資源マスや対地がかなりしっかり要求される、欧州艦はルート制御に必須でない(?)などまだまだ錯綜してます。実装海域が少ないのでわからない所だらけなので、待つのが得策でしょう。また、任務としてギミックのヒントが明示されている点は好感が持てます。

月が変わって、戦果報酬も入りました。イタリア駆逐艦の主砲とイギリス軍の艦載戦闘機と紫電改四。最後のはともかくほかは有用でしょう。今回は航空機に特殊な攻撃倍率が付与されているらしく、検証の人たちの尽力には毎度助かります。wikiに見やすい表や攻略ブログに助けられてばかりです。

で、明日(9月10日)には第一弾の友軍が来るとのことで、その手前まで今からやり始めます。札の多さとかギミックの煩雑さにビビりつつ、できるところまで甲目指して。

初出撃の札は第一特務艦隊。第一次世界大戦で日本が地中海に派遣した艦隊の名称です。当時はドイツ潜水艦からイギリスなどの輸送船を護衛する任務が主で日本側に戦死者も出ています。先代の矢矧や対馬などで構成されていました。

第一ゲージのボスはいつもの重巡棲姫。最近は静かになったけど、登場当初は攻撃が当たるたびにゔぇあああああ……などうるさいや���でした。欧州艦はまだ編成せず、運の高い初霜とかステータスが普通の改二などを選びます。一応、育成途中の矢矧を入れてみましたが、特に補正はない感じですね。対地マスが怖かったけど、急遽改修した戦車大発などでなんなく突破できました。

第二ゲージは輸送です。ここで今回実装の長鯨と出会えたらいいのですが。札は地中海艦隊。第二次世界大戦初期の地中海戦力をイメージしているのでしょうか。ウォースパイトやポーラ、シロッコを採用。ほかは睦月型改二やずっと演習で育ててきた神州丸を投入しました。輸送なら大発満載で行かないと。ここでも任務クリアで遊撃部隊を開放したり、対地装備がもらえたりします。5回くらいで輸送は終了しましたが、今のところレア艦は佐渡しか来てないです。

第三ゲージ前にギミックと任務を片付けます。ネジは重要。第三ゲージ削りと突破もそれほど苦労せず終了しました。攻略ブログまるまる参考にしてやりました。ルート条件かんたんで助かる。しかし、レア艦は来ない……。第一海域ではいまだ佐渡と択捉以外残しておきたい艦はでませんでした。支援入れなくてもおkな海域なのでじっくりほっていきましょう。堀一周目で出ました。

長鯨かわいい。元気で可愛い。

さて、E2へ行きましょう。もうここに用はない。

E2 地中海/マルタ島沖/ティレニア海

カラブリア岬沖海戦

初っ端から輸送ゲージです。Tp900は少し多すぎないか。ちょっと試しに出撃したところ、甲では勝てる気がしない。A勝利ですらとれない。敗北ばかりという状態に。難易度変更はあまり考えたくないので軽量から重量から高速+までいろいろ試してみます。でも、札が怖いな。欧州艦も少し使って、増設なしだと厳しいのか。

高速+編成で20出撃くらい、渋いTP でがんばりました。イタリア戦艦使ってしまったけどまずかったかな?増設開いてる艦を優先して使ったのでこういう採用にしてしまった。マルタ島への輸送作戦。

2本目のゲージを出すには、やはりギミックがある。イタリア半島や南フランス沖周辺の制空権を取り、陸上型深海棲艦を叩くことでフランス沿岸のボスマスが出現する。ジェノバ、サヴォナあたりの陸上砲台がモチーフだろうか。イタリアの宣戦布告と爆撃に対して、報復としてフランス艦隊が陸上砲撃を行った。イタリアは魚雷艇などで反撃した。

いい笑顔。昼戦でタッチ砲撃が2つ命中してあっさり終わってしまった。ここで終わりなら良かったのに、もう1ゲージあってそのギミックもあるという。

装甲破砕ギミックでなかなか勝てないHP4800の敵が2体いる。対地装備はそれほど整っていない。取りこぼすことが何度もあって、色々な艦に札を付けて攻略する結果となった。やはり改修済み装備とキラ付けと基地の熟練度が物を言う。対地が大事とわかっていた。ただし、一定期間は遠征用の大発削ることになるので資源集めに専念したいイベ前はどうもやりづらい。意識して取り組まないと。

3ゲージ目でラスト。ジブラルタルから西地中海をマルタ島目指して機動部隊で進撃し、周辺の敵水上艦を殲滅するというもの。潜水艦隊、通常艦隊、夜戦マスを抜けて、いざ勝負です。装甲破砕に加え、強友軍の力も借りて3回出撃して撃破となりました。

特効や破砕の後押しもあって、空母の攻撃がヒットすれば中大破していた弩級水姫さん。こういう口調、存在をロリババアというそうです。奥深いなあ。

報酬艦として、コンテ・ディ・カブールという弩級戦艦の艦娘が加わりました。彼女は旧式ながらも大規模な近代化改修を受けて、WW1からWW2の地中海戦線を支えました。イタリアの工業力や国家予算では近代的な戦艦を建造することが難しく、隣国フランスの敵対感情を刺激しないという体外的な理由もありました。艦これに実装されているヴィットリオ・ヴェネト級戦艦は、カブールが1914年竣工に対して、1940年竣工とかなりの断絶があります。

艦これで実装されたイタリア艦は13隻となりました。連合艦隊編成が12隻なので1艦余ってしまいます。アメリカ艦は16隻と結構いた。イギリス艦は7隻実装済みで遊撃部隊が作れそうです。オーストラリアはパース1隻、スウェーデンは今月の艦これカレンダーに微笑を湛えるゴトランド1隻、わかるわかるオランダ艦はデ・ロイテル1隻、中華民国艦(?)は日本から合流した奇跡の駆逐艦1隻。独仏露もいますがここまで。

とりあえず、友軍が来るまでお休みしていました。季節の変わり目って、いろいろ身体に厳しいもの。自分の健康も若いときのそれとは断絶していく。そこを精神で理解できていないと、無理が積み重なってしまうのです。

WW2当時のイタリアもドイツの快進撃を見ながら、自分たちの取り分がなくなってしまうと危惧してできないはずの全面戦争に乗り出してしまいます。戦争準備が完了するのは1943年頃を予想していたのに、1940年に開戦してしまう。そして、方方で惨敗しむしろ海外領土を失ってしまうどころか、本土をかつての味方に占領され様々な資源を収奪されてしまいます。

艦これの友軍は資源は持っていかないです。高速建造材だけで強い艦隊をよこしてくれます。やさしい。道中友軍なる新しいシステムの発表がありました。これは弱いです。低難度の丁とか丙ならありでしょうか。昼戦に航空攻撃をしてくれます。航空支援という遠征の仕組みに近いようで、高難度では無意味です。超初心者向けなのかな?今後の改良に少しだけ期待したいです。個人的には、敵潜水艦に対潜攻撃が欲しいかも。でも、それ以前にこちらの艦を一撃大破させたり、基地の攻撃を避けたりする敵潜を配置するなという話でもある。

そして、日程があと10日もない。果たして、E3も甲クリアできるのか!?(→できませんでした!乙でギリギリクリアですが、悔しいいいい)

E3 ジブラルタル沖/地中海/マルタ沖

増援輸送!ペデスタル作戦

ゲージが4つも!

上は第一ゲージの敵です。こいつはカチカチに固くて、クリアに3日を要しました。遊撃部隊のために厳しい戦いでした。夜戦までにボスと取り巻きのネ級が残り、こちらの艦隊を夜戦火力の高いものから順に大破に追い込んでゆく。

E3では艦載機の積み方によって特別な攻撃補正特効がかかるという仕組みが採用されています。欧州の艦載機を組み合わせて積むことで強力なダメージを与えられます。ここで、冒頭の戦果報酬が実によく役立ちました。

夜戦空母を旗艦に入れる編成が人気でした。夜戦セットを採用してみましたが、いまいち噛み合わず突破には加賀改二の昼FBA カットインで387ダメージを叩き出して、敵旗艦を落として終了。

そして、ギミックなしに第二ゲージが出現します。多くの人にとってここの道中Mマスがもっとも難しく感じたのではないでしょうか。私にとっては残り時間が少なくなっていました。なんとしてでも突破して甲でクリアしたい。その一心で、多少非情な戦法を採用しました。捨て艦という、レベル1の艦を並べて轟沈覚悟で突き進むというものです。ダメコンを入れて何度も挑戦するのが正攻法とされていました。実際、ゲージ割りラストでは増設穴を活用し大破しても進撃できました。道中の強さ厳しさが今回のイヴェントをトータルで見たときの特徴でした。

ボスは昔もいた深海アークロイヤル。雪風の魚雷カットインがささってあっさり道を譲ってくれました。第一ゲージで西地中海の制海権を確保し、第二ゲージは基地や拠点のあるジブラルタルへの敵艦隊の襲来を防止しこれを撃破する。潜水幼女マスは輸送船団や護衛艦隊を狙うUボートなどを表現したものでしょう。対空砲火も強く、熟練枯れで何度も通常海域を周回する羽目になりました。甲作戦でクリアするならば、そういうものです。仕方がないことでした。

第三ゲージの前に、ルート開放やボスマス出現ギミックがあります。ここらへんから面倒になってきます。最近の艦これイヴェント海域はやたらとギミックを増やすことで反感を買っている気がしていますが、今回も評判を見ると散々でした。ペデスタル作戦という連合国による一大輸送作戦を表現するには、必要なギミックだったとは思いますが……。

まず、潜水母艦と潜水艦隊を用いてイタリア近海の敵を撃破しなければなりません。専用任務もあり、わかりやすくはあったと思います。潜水艦の特性として隠密性があります。どこにいるかわからないことが艦隊にとっての脅威になり襲来を抑止することができます。ここは専用の札があり、このためだけの出撃ルートとなっていました。敵も強くはないので演出としては面白い。

そののちは、途上の通常艦隊、夜戦マスの敵艦隊を撃破しつつチュニジアの陸上型深海棲艦を抑えつつ制空優勢を得ることで第3ゲージとの対面となります。これから、マルタ島への輸送を行い航空基地も移動します。

バーナー友軍前はなかなか厳しい勝負だったそうです。いまや、二航戦の夜襲部隊があるので難なく輸送はクリアします。基地も近いので全力可能でした。ただ、道中マス対策をしていくと輸送量が限られるので、友軍前にやっていたらメンタル的にきつかったかもしれません。ここで今回の新艦の海防艦30号と邂逅できたとのことなので、ここで掘れよという運営のありがたい配慮でしょうか。

長い輸送で特にドロップにも恵まれず、と言っても今回は色々な艦を編成できたので楽しさはこれまでのイヴェントと比べても大きかったのではないでしょうか。あきつ丸や神州丸を輸送や対地編成に入れてみたり、主に支援用戦艦だったWarspiteが3隻とも各海域に出っ張ったり、UIが改良されて札をつける際のわかりやすさなども進化した良イヴェントなのでは?とも。

第4ゲージ。通常海域でもよく見るヲ級イメージのラストボス。ゲージ削りすすめると、

かっちょいいおねえさんだ。どことは言わないが大きい。最後のギミックを解くと右端の黄色い光が赤くなるはずなんですが……、手元の記録では全てやったはずなんですよね。ギミック解除音とか確認してすべてやったはずになっているのにできていない。このときすでに最終日深夜。

で、甲クリアしたかったものの資源も足りず気力もなく、乙に落としてギミックなしクリアーとなってしまったのでした。ここは不満が残った。甲報酬の陣風いつか手に入るかな?詰めが甘いのと時間が確保できないのと、ギミック分かりづらいよお……。しかも、限定任務は最後の1つをやりそこねてしまい限定装備の戦車を取り逃がしました。これはつらい。

艦これ二期以降のイヴェントについて言えることなんですが、イヴェント前とか直前には楽しみな気持ちが強くても、始まってからは情報なくては出撃できないうちにだんだん億劫になってきてしまう。そんな情動の繰り返しがここ最近のイヴェントの受け止めになってしまっています。

情報なくても出撃できるように、自分の艦これ力を高めるとかサブ艦多数用意して対応力を高めるといった日頃の準備が大事ないつもの艦これです。サブネルソンも時間があれば入手できたかもしれない。もう少しだけうまいことやれるように、今回の反省として考え直さなければ。

0 notes

Photo

Microsoft Flight Simulator 2020 (MSFS) を予定通り購入しました。

もはや説明不要ですが、富士山の5合目から頂上までの山小屋すら再現しているフライトシムです。

Steamのレビューに収まらなかった民間機の操縦方法とmodについて記録しておきます。

https://steamcommunity.com/profiles/76561197980136953/recommended/1250410/

結論から言うと、離陸まで軍用機感覚でこなせますが、着陸には空母着艦のような慣れが必要です。

これまで軍用機シムばかり経験してきたため、民間機シムは初体験です。

チュートリアル機は定番のセスナ(C172S)で、他に訓練機のビーチクラフト(ボナンザG36)などあります。

セオリー通りなら桶川飛行場 (RJOJ) でセスナを練習するのでしょうが、数回で省略しました。

やはり目玉はジェット旅客機。エアバス(A320neo)、ジャンボ(B747-8)、有料DLC(B787-10)の3つから選べます。

そこで旧ソ連戦闘機 (Su-27) からエアバス機への機種転換訓練を実施しました。

飛行時間50時間ほどで、A320のコールドスタートから自動着陸、またB747も着陸できるようになりました。

最初に面食らったのはエアバス特有の自動操縦 (AP) の行き届き具合です。

APオフでもスラスターを上半分に入れると自動で調節するため、操作要らずです。

ここからAPをオンにすると事前に設定されたルートを飛行します。

軍用機と異なり、離陸から着陸まで飛行計画が定まっているため、操作は一切要りません。

空港に近づいたら着陸モード(APPR)に入り、着陸ガイド(ILS)を掴みます。

ここも軍用機と異なり、上下の降下率(G/S)まで見てくれるため、手放しで着陸できます。

フラップフルでギアダウン。接地後はスポイラーとブレーキで減速します。

高度100ftまで軍用機感覚で難なくアプローチできましたが、最初数回は失敗しました。

APをオフにしても、スラスターが自動調節され減速できなかったためです。

後になって原因3つを理解しました:

エアバスには安全機構があり、降下率が高すぎると強制ゴーアラウンドとなります

また音声案内(「20, 10, Retard!」)があるまで、スラスターオフで自動調節が復活します

実はAPオンでILS任せにすると、自動着陸になり、APオフに移行します

こうして軍用機ゆずりの強引な方法ながら無事胴体一つで着陸できました。

とりわけ民間機特有のILSによる自動着陸に感動しました(実績も解除されます)。

とはいえ覚えるべきことが山程あり、下記のように1つずつ勉強しています。

初期設定ではリバーサーに割り当て無しですが、加熱しやすいブレーキより優先します

コールドスタートではAPUのみ起動し、プッシュバック中にエンジンを始動します

AP計器には2通りのモードがあり、上が遅延実行(マネージド)で下が即実行です

またMSFSと言えど限界があり、スイッチ類の大半は機能していません。

APなど各種機能については再現度も高くないらしいです。

しかしA320に限っては、有志OSSのA32NX modを導入することで、実機さながらの状態となります。

https://github.com/flybywiresim/a32nx

0 notes

Text

帰れない二人

ここに書かれた小説は、事実や日記をもとに書かれていますが、あくまでも小説ーすなわち、小説の定義であるところの「散文で書かれたフィクション」ーとはいかなるものなのかをどこまでも追求するために書かれたものといってしまっていいと思います。しかし、だからといって嘘を並べたてたわけでもありません。

この小説を四羽の鴨のヒナに捧ぐ

帰れない二人

私、もしくは彼、あるいはKには日記を書く習慣がある。この日記を読みかえしてみると、たいていの日が「朝、���が覚めると」という決り文句からはじまり、窓から差している光のことなどについて記され、それから並木道や横断歩道などを渡り歩いて最寄りの駅までゆく過程が仔細に記されることとなる。ある初夏の日の日記をここに引用してみる。

朝、目が覚めると、連日の雨模様からうって変わり、窓からの眩いひかりが部屋じゅうに充満している。小さな天窓からの光線は部屋のすみの物影にまでとどいて、そのひかりの帯のなかには塵が静寂をまもって浮かんでいるのがみえる。窓ががたんと音をたてる、今日は風がつよいらしい、と、部屋じゅうにふっと影が差したような、そのままじっとして様子をうかがっていると、こんどはふあっと部屋じゅうが明るくなる、どうやら上空を風に流れる雲が陽光にかかったらしい。

朝支度をして外へ出ると、くっきりした輪郭とその陰翳とをあわせもつ白い軍艦のような雲が青い空にいくつも流れている。風はひどく湿っていて、肌に纏いつくかのよう。ところが白い日差しの下にでるとそんな湿り気はたちまち吹き飛んでしまい、肌を刺すかのように注いでくる鮮烈な陽光の感触ばかりになる。白い軍艦雲の流れにともない、住宅街のせまい通りはその両側にたちならぶ家々の屋根ごと影に塗りつぶされては、またそぞろ明るくなってゆく。住宅街を折れ、近道の公園の大樹は風にわさんわさんと小刻みに揺れて、その緑の影はまるで水のような捉えどころのなさですでに乾ききった白い砂の上をしゅわしゅわ揺れている。

曲がりくねる並木道は連日の雨でいっそう鬱蒼として、瑞々しくはちきれんばかりに膨張した樹々の緑のほんのわずかな隙間から降ってくる木漏れ日のひかりと影とが歩くひとびとの背中や日除けの傘にストン、ストンとちょっと遅い流れ星のように落ちている。自転車が走れば、そのひかりは文字通りの流星になる。一方通行のこの通りにお尻の大きなトラックが迷いこんで来たらしい、その大きな荷台に樹々の枝がひっかかり、枝の揺れがどこか見憶えのあるような形の木漏れ日と影とを道に散乱させている。

この目が覚めてからのたったの数十分のくだりにたいして、それからの本来日記なるものに書かれるべきであろうその日に起こった出来事については、ずいぶんと省略してあっけなく記されるか、もしくは記されることすらない。たとえば、昼、カリーを食べる、とだけ記されているように。

私、もしくは彼、あるいはKはほかにはいくつか小説を書いたことがある。小説の書き始めとは、書き終わり以上に重要であろうことは、ある小説がどのように〆られたのかはろくに憶えていないのに、ある小説の冒頭についてはその文字の連なりを一字一句記憶してしまっていることからも明らかそうであるし、時代をこえて読まれ続けているいくつかの小説はそもそも作者の死により〆られるこ��なく未完となっている。なるほど小説の始まりとは、まさしくそれ自体が丸ごとひとつの契機である、それがなければのっけから小説は存在することもできない。そこで私の書いたいくつかの小説の冒頭を読んでみると、そこにはどうやら規則性が見出せそうである。すなわち、そこでは唐突に小説が始まっている。何らかの意図や前提をもってこちら主導で語りが始められるというよりは、たとえば、日記とおなじように、朝、目が覚めるところから、なかばなし崩し的に語りが始まってしまうようなぐあいである。しかも、一般的にいう目覚めのよい意識のはっきりした朝であることはなく、とりわけ何か考えごとをするだけで頭の痛くなるような二日酔いの朝であるとか、意識のあいまいなときにかぎって始まっている。唐突に始まるばかりではなく、曖昧に始まってもいるのである。

これからあえて書いてみようとすることは、またしてもそのように、唐突に、曖昧に起こるのであった。

朝、夢うつつに、幾度か寝返りを打っているうちに目が覚めてしまった、もうすこし眠っていたかったのに。せっかくの休日なのだから早く起きて活動したい気持ちはある、それでも目の奥が鈍として重たければ、早起きしたところで仕方がない。それに今朝も日差しはおあずけらしい。七月のなかばをすぎても厚ぼったい灰雲の掃けない異例にながびく梅雨であった。昨年の夏は、観測史上初ということばを何度も耳にした。あまりにも暑い夏で、随所でいくたびも過去最高気温というやつを記録した。いまだかつて誰も体験したことのない暑さがいまここにあるなんて、そう考えるだけで興奮したものだった。あまりの暑さに死人もぽつぽつでたらしかった。それが今年の夏はいつまでも梅雨が明けず、かといって街を浸水させんばかりの大雨が三日三晩つづくのでもなく、傘のいらない程度の霧雨が降ったり止んだりをくりかえし、湿気の蔓延るばかりで、気がつけば観測史上初のながさの梅雨をその日も更新しつづけているありさまであった。梅雨入りまえの初夏こそはそこそこ暑い日もあったのに、ここ数日は夜になれば、ときには日中でも上着を羽織りたくなるほどの涼しい日々がつづいた。たいへん重度の夏好きとして、真冬の氷点下ちかくの日にも「寒い」とはいわず、あえて「涼しい」と不敵な笑みでいってのける者にしてみれば、それはそれは陰惨な涼しさであった。

あくまでももういちど眠りに就いて、つぎこそは目の奥の鈍重さを晴れやかに目覚めてやろうと気合をいれて目を瞑ると、こつこつ、こつこつこつと雨が窓硝子を打ちはじめる。困ったことにこの音はきらいではないので耳を澄ましているうちに昼になってしまった。ちょっとはうつらうつらしたかもしれない。雨はもうあがっている。

いまだ目の奥は重たいけれど、もう仕方がないのでシャワーを浴びることにする。風呂場はさすがにむっとしていて、裸になってみてはじめて、今日はここ数日よりいくらかは暑くなっていることに気がつく。水の蛇口をひねって、お湯を冷たくしていくと、シャワーの音が透きとおってよく耳にきこえるような気がする。

時枝はもうきっと公園についている頃だろう。髪はしぜんに乾くだろうから、硬球と左利き用のグラブの入ったナップサックを肩にかけて公園まで小走りで行く。相変わらずの鈍い天気、ちょっとは暑くなってきたものの、とうてい夏本番とは言いがたい空の下で、痺れを切らしたらしい一匹の蟬がとうとう鳴きはじめている。何かのまちがいで砂漠か深海か宇宙にでも産み落とされた赤子の産声のように、あまりにも孤独で、あまりにも無防備で、でもこの世界へ抵抗せんとする衝力だけはたしかに発しているような、そんな鳴声。道行く先に鳩の群れがわだかまっている、そのまま小走りで直進すると、いっせいに羽ばたいた。

「せみ、鳴きはじめたね」

あいさつ代わりに言うと、

「また産まれたの、カモの赤ちゃん」

そう言って時枝は池の中心あたりを指さす。

やがてカメが甲羅干しをしている大きめの岩の背後から、親ガモのあとについて、四匹のヒナが列になって泳いでいる。カモの一隊は、まるで池の周囲に集う観衆にじぶんたちの姿をお披露目するかのように、池じゅうをぐるりと行脚してみせる。大きい一匹と小さい四匹それぞれのあとには、ちょうど船の先端が水面をふたすじに切って波を起こすように波紋が尾をひいている。水面をみて、また雨がふってきたのかと思うと、それは池じゅう無数にいるアメンボたちの起こす小さな円い波紋で、ヒナたちが時折、赤ちゃんとは思えない素早い身のこなしで列をはなれるのは、どうやらアメンボを追いかけて食べている。

「はやいね」

「うん、はやい」

「産まれながらにして野生だね」

「うん、野生だ」

「癒やされるね」

「うん、癒やしだね。帰ってくるまでに全滅してるかどうか、賭けようか」

「賭けよう賭けよう、今日のカリー代」

「でも、じっさい、カラスに食べられる瞬間みたいかも、カモだけに」

「そんなこと言ってたら、また全滅しちゃうよ。とにかく急いで戻ってこようよ」

と言いつつ、時枝はたびたび立ち止まってはカメラのシャッターを切る。被写体に寄ってみたり、離れてみたり、背伸びしてみたり、屈んでみたり。こんどはいったい何を撮りだすのかと思うと、道端に停めてあるバイクに寄っていく、そしてバイクのミラーに向かってカシャ。そのミラーのなかを覗いてみると、近くの街路樹の枝の先と緑とが反射して映っている、かすかに風に揺れながら。

「あー。なんか先越された気分」

「だって、毎日あんな日記書かれて。同じものみてみたいって思うじゃない」

「読んでるんだ」

「このカメラ、白黒なんだよ。こっちはカラー用」

そう言って時枝は首からさげた骨董品のようなカメラに加えて、ウエストポーチからもうひとつ、ひとつめのよりははるかに近代的にみえる、それでもやっぱり時代を感じさせるフィルムカメラを取り出すと、

「いまのは白黒の目でみてたでしょ」

「いや、そうでもない」

「いや、白黒の目だ」

「だいたい、いつもみてるのは走ってる車とかバイクのバックミラーだよ。その走行に対してバックミラーのなかは逆行して流れていくようにみえる。その逆行の流れに樹の緑の揺れているのなんかが飛びこんでくるのが目に飛びこんでくるって感じ、緑の色も含めてね」

「いや、白黒の目だ。それは白黒の目なんだ」

「そうでもないって」

「ズバリ、白黒の目でしょう」

失笑で済ませるつもりが、堪えきれずにちょっと笑ってしまった。

「……きょう蒸し暑いね」

「うん、蒸し暑い」

ルナさんはヒジャブで被った浅黒い顔を厨房の奥からだして微笑んだ。ただ、微笑むだけ。目がくりっとしていて、上唇から覗いた歯がとても白い。こちらもお辞儀をして席につくと、水の入ったグラスを運んできてくれたその手でメニューの紙を案内してくれる。手の甲の色黒さにたいして、手のひらはまるでインク落としをつかったみたいに色素が抜けている。「ハラール対応」と書いてあるメニューは日替わりのカリーセットのただひとつだけなので、ただ頷くのみ。するとルナさんは、ただ微笑んで厨房へ戻っていく。

バングラディシュから来たルナさんの手料理を毎週末に必ず食べにいくようになってから一ヶ月ぐらいは経っただろうか。ルナさんのルナは月の意味だという。毎週かよっていたら顔を憶えてくれたらしく、いつも微笑むばかりでほとんど口をきかないルナさんが、自身の胸に手をあてて「ルナ。ツ、キ」と教えてくれた。時枝がどう思っているかは知らないが、ルナさんのカリーを食べにいくようになってから休日の過ごし方が上手になったと思う。せっかくの休日なのだから何かをしなくては、どこかへ行かなくては、と思わせられる足枷から自由になったとでも言うべきか。というより、もうルナさんのカリー自体がいちばんの目的なのだ。その目的さえ達してしまえば、重層的なスパイスの旨味で毛穴が剥き出しになりさえすれば、そう、無防備なまでの清涼感に包まれて、あとは野となれ山となれ。あるいはこれから海をみにいくにしても、なんら気負う必要はない、すっからかんの脳みそで海をみることができるのである。それぐらいルナさんの料理は美味しい、けっして食べて美味しかったと満足するだけではなく、味わいながらさらにもっと味わいたくなるような相乗的ななにか、それこそ海の揺らぎから目を離せなくなるようななにか、星空の瞬きから目を離せなくなるようななにかが。

「顔けわしいね」

「そんなことないよ」

「また、うんこ我慢してるのかと思って」

「今日はだいじょうぶ」

「じゃあ、なに考えてるの」

「いや、ルナさんの料理ってもの凄い引力だよね、月だけに」

「もうね、そうなの。大地の力を感じるっていうか、そりゃ火山は噴火するし、潮は満ち引きするワァ! 」

時枝は頭の上に両手で山をつくって、噴火するような身振りをすると、その手が天井からぶら下がっている唐草模様の間接照明にあたってぐらんぐらん揺れるのがテーブルの上のメニュー用紙にも影となって映じている。

「こらこらー。でも月ってじつは地球のまわりをまわってるんじゃないって知ってた」

「え」

「じつは地球も月のまわりをまわってるの、相互にまわり合いながら太陽のまわりをまわってるってわけ。でも、その回転軸が地球の内部にあるから月だけがまわっているようにみえるというね」

「でも、このあいだね、咳風邪をこじらせて生理不順になってたときも、ルナさんのカレー食べた直後にきたんだよ」

「うんこが」

「うんこじゃない」

やがてルナさんが頭から足首までを被った装いで幽霊のように床を滑りながら、料理一式ののったお盆を地面と水平にして運んでくる。お盆の上のカリーの食器と、スープの食器のなかとで、ふたつはたがいに隔たっていながら、その水面はまるでひとつの地続きになっているみたいにまったくおそろいの揺れ方をしている。

ルナさんはいつものように口はきかず、メニュー用紙のお品書きと、それに対応する料理とを、色素の抜けた手のひらで交互に行ったり来たりさせて料理一式を案内してくれる。本日のメニューは、マトンカリー、キュウリとタリマンドのバングラサラダ、茄子のボルタ、オクラのバジ、鯖とトマトの酸っぱいスープ、そして粒のほそいシャダバット米の盛りに香菜とレモンが添えてある、これで千円ぴったり也。ひととおりの案内がすむと、ルナさんはいまいちどカリーを示して「キョウ、カライ」とだけ言った。

「ああ、ルナさんのカリーが食べたい」

食べ終えて、お代の千円をルナさんに手渡して、店をあとにしてすぐの時枝の口ぐせがいつもこうだった。

「もう食べ終えるまえから食べたいよ。食べながら食べたい」

「それ! まさにそれ! 食べながら食べたい。言い得て妙とはまさにこのことだね」

「いいえてみょう、どこでそんな言葉おぼえたの」

「もともと知ってるよ、ばかにしないでよ」

ふたりともどちらかといえば小食なほうなのに、このありさまである。ふだん辛いものを食べてもなんともないのに、ルナさんのカリーを食べたあとはじわりじわりと、それこそ地殻の内部でひそかに流動するマントルにのってプレートテクトニクスの運動が展開されるように、目にはみえない力が働いて、からだの内部のずっと底のほうから表面へ向けて順繰りに発汗作用のみなぎっているのを感じる。そればかりではなく、食後といえば眠くなるのが定番らしいが、それとは反対にあらゆる意味で目覚めたような気分になる。つまり、モノリスにさわった猿のようなものである。

駅前の高架沿いをあてどなく歩いていると、足もとに薄っすらと長方形の影が連なって流れてゆき、いちばんお尻となった四角い影をさかいに高架の影のみがあとにのこった。影がいってしまい、そうとわかったあとで、ガタンゴトン、ガタンゴトンと列車の遠ざかってゆく音がようやく耳に入ってきて、やがて、あとにのこされた高架の影もきえてしまった。わずかな微光さえとざしてしまう曇天を睨みつけながら、

「人類にも夜明けが��たというのに、まだ来てないのは夏だけだぞ」

ひとりごちると、

「そうだぞ、夏だけだぞ」

時枝が復唱する。

「ねえ、意味わかっていってる」

「なにが」

「まあいいや、説明がめんどくさい」

「なあに、なあに、教えて、教えて」

「それよりもなんだっけ、ええっと」

「なあに、なあに」

「そうそう、月と地球は相互にまわり合いながら太陽のまわりをまわってるわけじゃん。さらにね、その太陽系じたいも銀河をもの凄いスピードで移動してるんだよね。だから地球が太陽のまわりを一周するっていっても同じところに戻ってくるんじゃなくて、いちど通ったところはずっと永遠に置き去りで、ということは、この地球は宇宙の真っ暗闇をあてもなくずっと旅して……」

「ちがう、ちがう。それじゃなくて」

「なんか凄いよね。空恐ろしい気持ちになってくるよ」

「隠しごとはしないって言った」

「隠しごとなんかしてないって」

「言った、言った。隠しごとはしないって言った」

「そんなことないよ」

「ずるいんだ。ひとには洗いざらい話させておいて自分のことは隠すんだ」

「だから、そういう意味じゃなくて、なんにも隠してないって」

「ずるいんだ、卑怯者だ、藤木くんだ」

「そうじゃなくて、説明しはじめたら切りがないから。だって二00一年宇宙の旅みてないんでしょ」

「みたけどすぐに寝た」

「ほらあ」

「いいの、いいの、イチからちゃんと説明して。切りがなくてもいいから」

言い争いを一時中断、ふたりそろって点滅しはじめた青信号めがけて一目散に走り出す。横断歩道を半ばまで渡ったところで、もう大丈夫だろうと、歩幅を狭めると、そのまま走り抜けてゆく時枝の背中をグラブ入れのナップザックが左右にゆっさゆっさと揺れているのがみえた。時枝の背を見送ったその目で、いまいちど歩行者待ちの自動車の列を確認すると、列の途切れた車道のさらに先のほうで、前後にあるていどの距離のある二つの赤信号がパッと同時に青に切り変わった。遠近の法則なんてまるで無視して、ふたつのひかりはひとつの平面に隣合わせにあるみたいだった。プー、プー、先頭の車にクラクションを鳴らされてしまい慌てて歩道へ逃げ込むと、

「いま、なに見てたの」

先に歩道に渡っていた時枝が出し抜けに言う。

「え、信号だけど」

「なんで、どうして」

「そんなこと言われたって」

「また隠しごとだ」

「なんでって、とくに理由はないけども。また日記にでも書いておくからさ、読んでるんでしょ」

「そうやって、またじぶんだけの秘密みたいに日記に書いて」

「秘密じゃないよ。だって読んでるじゃん」

「ちがう、ちがう。そんなの秘密がここにありますよって、鼻先ににんじんぶら下げられてるようなものだよ。生殺しもいいところ。ほんとうの隠しごとよりずっとたちが悪い。ああ、なんて性格の悪さなんだ」

この信号を渡れば、すでにもとの公園の大樹の下、地域では特定保護の樹木として認定されているらしい。たしかに大きい。とても大きい。その影とも気づかない大きな影のなかでマーチングバンドの練習をしている三人の子どもたちがいる。トランペット、クラリネット、フルート、機敏な動きで楽器を上げ下げしたり、回したり、音楽を鳴らしながら踊っている。ほかにも大勢のひと、缶酎ハイを飲んでいたり、ウクレレをぽろぽろ弾いていたり、弁当をたべていたり、弁当の中身を覗き込んでいたり、たしかにあの弁当は美味しそうだなあ、ただベンチに座ってぼんやりしていたり、とにかく大勢のひとが微かに風に揺れうごくおなじ影のなかにいるのにマーチングバンドの練習をじっとみつめているのが時枝ただひとりだけだったのは少し意外に思えた。それでとくにわけもわからず、うん、うん、と頷いていると、時枝が子どもたちの機敏ではあるけれども勢い余って精度にはちょっと欠けるような動きをそっくりそのまま真似してみせる。

「上手いもんだね」

「子どもの頃ダンスやってたからね」

「そうなんだ。でも、ものまね何やっても上手いよね、感心しちゃった」

「そうお」

「うん、うん、役者になったほうがいいよ」

「ほんとお」

「向いてるよ。だって、あの子たちのちょっと下手くそな部分までそっくり真似できるんだもん。それは凄いことだよね、あの感じがいいよね、ちょっと感動しちゃった」

「嘘だ」

「え」

「またそうやってひとのことをバカにするんだ」

「え、ええー」

「そうなんだ、知ってるんだ。よくわかってるもん」

「ちがう、ちがうって。へたうまみたいのってあるじゃん。音程をあえてずらすとか、あえてリズムをずらすとかさ」

「下手くそって言いたいんだ」

「そんなのあの子どもたちに失礼だって。あれはあれで素晴らしいじゃん」

「ちがうもん。そんな気持ちでやってなんかない。ありのままにやっただけだし」

「じゃあいいじゃん。それが凄いって言ってるの」

「ほんとうにバカにしてないの」

「うん、素晴らしいよ」

「それなら、あの木のものまねして」

「え」

「あの木、好きでしょ、あのでかい木。あの木のものまねして、して」

「なんで」

「いいから。見たいから。あの木、好きでしょ。知ってるよ」

仕方がないので、樹のとにかく大きいところとか、一本のふとい幹が無数に枝分かれて伸びひろがっている様子なんかを足先から指先まで全身を隈なくつかって表現してみる。まず両足をくっつけて棒立ちになり、それから蟹股にひざを折り曲げていったん反動をつけてから、五本の指をひらひら動かして白鳥のポーズのように両手を伸びひろげる。

「どうですか」

「うーん、微妙。ほんとうに好きなの、あの木」

「なんか悔しいなあ。でもさあ、ひとは樹にはなれないんだから、いくらなんでも難しすぎない」

「そんなことないよ。へたうまとか何とかいってさあ、効果を狙ってやるからいけないんだよ。ありのままにやれば木にもなれるって。あとは何より、そのものを好きになることだね」

「それじゃあ、あの看板やってみせてよ。まえに写真にとってたけど」

青葉の繁みのなかにぽつんと立っている蜂に注意の黄色い立て看板を指さすと、時枝はすくっとそのものまねをしてみせる。なんだかその立ち姿がほんとうにそれっぽいので、おつぎは広場にある水色のすべり台を指さすと、これも難なくやってのける。ちいさな子どもがすべり台の坂道をすべり落ちそうになりながら懸命に四つん這いになってよじ登っていき、こんどは階段をすたすた駆け下りて、そのまま生垣の隙間を縫って向こう側にみえなくなった。やがて、子どものみえなくなった生垣の向こうから、ぽーんと、色鮮やかなブルーのゴムボールがあがった。

今回ばかりはカラスに食べられなかったとみえて、カモのヒナたちは四匹とも元気いっぱいに池じゅうを泳ぎまわったり、岩によじのぼったり、岩の上で甲羅干ししているカメを踏みつけたり、つついたり、カメが動いてびっくりしたりしている。

「よかったね」

「うん、ほんとうによかった」

前にこの池にヒナが孵ったときは、数時間後にもどってくると、もう親ガモだけになっていた。そのときは、ヒナのいるほうが特別な異常事態なのにもかかわらず、公園全体が素知らぬ顔をして、まるで遠い異国の旅先に来てしまったかのような寂しさを憶えたものだった。だからこそ、このよかったねにはほんとうに心がこもっている。

「元気だね」

「うん、ほんとうに素晴らしい」

このヒナたちのものまねしてよ、という言葉が喉まででかかったけれど、口をつぐんだ。時枝はさっそくヒナたちを写真におさめようと池の周りをぐるぐる、それは時枝だけにとどまらず、ほかにも大勢のひとびとがカモたちの行方を追っていた。

「ねえ! カモの赤ちゃん! カモの赤ちゃんだよ! 」

ママ友達と世間話をする母親の袖をひっぱって、無理にでも池まで連れていこうとする子どもがいる。はじめは面倒そうに子どもをあしらっていた母親も、いざ池まで来てカモの親子を目にすると、子ども以上のはしゃぎようで、こんどはママ友達を池までひっぱってくる。池の周囲は動物園さながらの盛り上がりで、生ぬるい風にまぎれてマーチングバンドの音がかすかにきこえてくる。

しばらくカモたちを観察していて気づいたことに、どうやら親ガモとその後にくっついてゆく子ガモたちは、だいたいおなじコースをくりかえし巡回しているらしい。池のなかを泳ぐだけではなく、毎回決まっておなじところから陸に上がり、その周辺をこれまた決まったルートで行脚してから池にもどってくる。池の縁にはちょっとした段差があり、親ガモはそれを難なく越えて上陸するものの、子ガモたちにしてみればそれはたいへんな絶壁とみえて、羽をひろげてジャンプしても四匹ちゅう三匹は陸まで届かず池にもどってきてしまう。親鳥はちょっといったところで全員の集合を待っている。というのは、子ガモは親とはぐれるときまってピイ、ピイと悲痛そうな鳴声を発するからで、親鳥はその声をちゃんときいて待っているらしい。ピイ、ピイと鳴きながら何度めかの挑戦のすえ四匹全員がようやく壁を越えると、ふたたびカモたちの行脚が再開される。池から陸にあがるときとは反対に、陸から池にもどるときは、親ガモのあとに続いて、一瞬のためらいはあるものの、四匹ともに豆鉄砲のごとくポンポンポンと水面に飛び込んでゆくさまは小気味よいものである。さらに観察していて気づいたのは、四匹のうち一匹だけ、額に白い斑点のある子ガモは生まれつき勘がいいのか、運動能力が高いのか、陸にあがるジャンプを一回できめていることがわかった。しょっちゅう列から離れてはアメンボを追いかけまわしているのもその子ガモらしい。

その額の白い斑点の子ガモを何となく「イダテン」と名付けることにして、

「イダテンすごいね。また一発できめたよ」

と言うと、時枝は、

「ちがうよ。あれはシロちゃん。シロちゃんすごいねー」

と言いながら、腰を屈めてシロちゃんのすぐあとを追ってゆく。時枝の両隣には年甲斐もなく壮年の男性と初老の女性がおなじように腰を屈めてシロちゃん、いや、イダテンのあとを追っている。その三人揃って突き出したお尻のおかしいこと、おかしいこと。いまこそ、時枝の首からぶら下げている写真機でカシャリと撮ってあげたいと思った。

親鳥は繁みを抜けたところの遊歩道で子ガモたちのやって来るのを待っている。やはり、そこにもすぐに人だかりが出来て、ちょっとした撮影会のようになっている。カモたちはとくにひとに怯える様子もなく、なんなら足をひろげた子どもの股をよちよちと潜ったりして観衆を沸かせている。傍若無人にも足もとを闊歩するカモたちにたいして、アーチをつくる子どものほうがおろおろと目を丸くして身動きがとれなくなってしまっている。

やがて、子ガモたちが親鳥の下に勢揃いしたちょうどその時、人だかりに闖入者あり。二匹のヨークシャーテリアが威勢よく吠えながら人だかりに割って入ってくる。

「リーちゃん! メロン! そっち行かない、行かないで! 」

耳に桃色のリボンをつけているほうがリーちゃんなのだろうか。左右それぞれの手で二匹のリードを握っているのはまだ小学生ぐらいの女の子、かかとで身体にストップをかけて仰け反りぎみになり、犬たちを必至になって押さえようとしている。犬たちはますます前のめりになり、我を忘れて野生に還ったかのように吠え散らかしている。

「こらメロン! リーちゃん! もうやめて! お願いだから」

飼い主の子どもに名前を呼ばれてもいっこうに反応する様子がなく吠えつづける。

人間にはまるで動じないカモたちも、���すがにこの狩猟犬たちの剣幕には驚いたとみえて、あたふたと方向転換、いつもの散歩コースを外れて池からどんどん離れてゆく。しかも、カモたちの歩いてゆく先にはもうすぐ公園の出口が。若干の胸騒ぎを憶えて、

「ちょっと、ちょっと、そろそろ止めたほうがいいよ」

最前線でカモの親子を追っている時枝に号令をかける。

「よしきた! 」

時枝は公園の出口付近に先まわりして、野球の内野手のような姿勢で構えている。

時枝選手、見事なまでのトンネル。

ボールは外野をてんてんと転がってゆく、かのごとく、カモの親子は公園の外の今日に限ってはいやに広々しく感じられる道路へ解き放たれた。

「今日のキャッチボール、ゴロの特守だな」

なおも最前線でカモの親子を追いかける時枝に追いつくと、

「ちがうもん、こんなはずじゃなかったもん。シロちゃーん、もどっておいで」

「エラーしたひとは誰だってそう言うよ。ほら、イダテン、もどってもどって」

いまいちど先まわりしてカモたちを反転させようとするも、親ガモを先頭にカモたちは直進をつづける。

「畜生、このバカどりが! 」

「ほら、言わんこっちゃない」

自転車をひきながらカモたちを追いかけてきたおばさんが、二輪のタイヤで行く手を塞ごうとするもこれも敵わない。おばさんはさらに、つばの広い麦わら帽子を左右にシッシと振って威嚇してもこれも通じない。

カモたちの公園から飛び出したのが車通りの少ない住宅街に面していたのは不幸中の幸いだったかもしれない。カモの一行とすれちがう徒歩や自転車の近隣の住民たちは誰しもその可愛らしい歩みをみてニコニコしながらすれちがってゆく。たまに自動車が通れば、自ずと誘導隊が結成され、カモたちを轢かないように配慮がなされる。幾人ものひとびとがカモの一行に一時合流しては、また各々の本来の目的のために散り散りになっていった。

カモの一隊は柵に囲われた更地の一区画に入ってゆく。見通しのきく更地のいちめんはその全体を緑がかったブルーシートに覆われて、その上には穴のひとつ空いた半分のサイズのコンクリートブロックが無数に点在して重しとしてある。穴の向きはふしぎとひとつに統一されていて、無数にあるすべての穴から一様にその向こう側を覗くことができる。点在する灰色の石群は、地上絵のような何かの模様にみえてきそうで、そうはならない。カモたちはコンクリートブロックを避けてそのあいだを縫うように更地を縦断している。ときどき、穴をくぐる子ガモもある。

「こいつは壮観な眺めだね」

「ほんと、まるで映画みたい」

「知らない景色でもないのに、カモが通るだけでこんなにもちがってみえるんだ。あっ、いま穴くぐったのはイダテンかな」

「ちがうよ、シロちゃんだよ」

「じゃあ、あいだをとってシロテンにしようよ」

「えー」

「だって、額に白い斑点でシロテンじゃん」

「ちぇ」

公園からカモを追いかけている古参のカモ追いびとは、麦わら帽子をかぶって自転車をひきずるおばさんとの三人だけになっていた。おばさんは手帖にカモたちの姿をスケッチしているらしく、自転車のスタンドを下ろして手帖とペンを手にしては、少し遅れること自転車を引いてまた追いついてくる。あっちへフラフラ、こっちにフラフラするカモたちの鈍行列車ぶりに、おばさんは上手いことリズムを合わせているかのようだった。

やがて、一行は閑静な住宅街の奥地にひっそりと大きな鳥居を構える社へ辿り着いた。境内は大樹の囲いに鬱蒼と覆われ、どこか密教めいていて、鳥居につづく参道はあまりにも薄暗い。ここからでは敷地の全体像はとても把握できないが、けっこうな広さをもっていそうなことぐらいはたやすく想像することができる。こんな辺鄙ところに遠いむかしの、このあたり一帯がひとくくりに武蔵野と呼ばれていた当時のままのような雑樹林があるなんて思いもよらなかった。吸い込まれてしまいそうなほど立派で巨大な鳥居がぽかんと口を開けていながら、どこかひとの侵入を拒むような不気味さがある。事実あたりにはひと影はいっさいない。

「もしかすると、カモはここに向かっていたのかな」

時枝は鳥居のなかを指差した。鬱蒼として薄暗い鳥居のなかを。

「ちょっとなかをみてきてもいいですか。池があるかもしれないので」

おばさんは快く留守番を承諾してくれた。

「どうする」

「うん」

「どっちの」

「いく」

鳥居をくぐると嘘のように空気がひんやりと一変した。それにもかかわらず、いつのまにか蝉時雨に包まれていた。あまりにも静かで、その流星群のように降りそそぐ音のどこまでも隙間なく充満して、それ以外には何もきこえなかった。公園の特定保護の大樹ほどもある樹がそこらに図太い根を張り巡らせて敷居の石垣を裂いたり盛り上がらせたりしている。いったい樹齢はどれぐらいになるのだろう。

手水舎のほうへ歩いてゆくと、木でできた古ぼけた看板が立っている。どうやら境内の地図らしい。ペンキがほとんど剥がれて、ささくれだった木肌が剥き出しになってはいるものの水色のペンキで描かれた楕円があるのはかろうじてわかる。敷地は想像以上に広い。ついでに柄杓で水を浴びると、木の音がカランとやたらに響いた。手水舎のさらに奥のほうに赤い頭巾を被せられた地蔵の群集がある。どの地蔵とも目が合う。じっと見られているように感じられた。

地図によると、池は本堂を越えたさらにその先にある。やぐら状に木材を組み合わせて底上げされた本堂は、さらに縦横に廊下を伸ばして、また別のお堂や蔵や厠と思わしき小屋に繋がっている。行く手を遮る廊下の床は頭よりもやや上にあり、どうやって向こう側へ行こうかと思案していると、廊下をくぐってゆけるよう石造りの階段が半地下へ伸びている場所がある。天井がずいぶん低く、頭をかがめて下りてゆくと、地下道は向こう側へ通ずる道のみならず、さらに左右にも伸びている。道の交わる地点で左右それぞれの道を覗くと、その道はさらに折れ曲がり、ちょうど誰かの後ろ足の歩き去ってゆくのが道角にチラリとみえた。

地下道を抜けると、様々な種の木々の群生する小道に出た。木々にまじって細長い石塔がぽつりぽつりと建っている。右手には依然としてお堂があり、微風が吹くと、瓦屋根のおうとつに木の葉がふれてシャリン、シャリンと音をたてる。お堂のなかからは、おそろしく低い声のお経がかすかにきこえてくる。小道を進んでゆくと、道の行止まりに、女神様の合掌している大きな石像の下に地蔵が大勢群がっている。と、ちょうどいま歩いて来たばかりの小道に覆い被さる木々の緑が向こうのほうでざわめいて、とっさに振り向くと、それがしだいに近づいて順々に木々をざわめかせてゆく。前髪が風になびいたかと思うと、しばらくして後方にある絵馬がカタカタと音をたてた。振り戻ると、地蔵の手に握られたいくつもの風車がいっせいにクルクルまわっている。まるで合掌する女神様が一陣の風を吹かせたかのようだった。

道は尽き、背丈より高い石造りの塀に辺りを囲われ、敷地はこれまでなのかと思うと、ひとひとりがようやくくぐれるほどの小さな門がある。時枝とひとりずつになって門をくぐると、驚いた。とたんに鬱蒼とした薄暗がりが解けて白い風景がひろがっていた。ひらけて広大な敷地に無数の墓石が並んでいる、縦横に、隙間なく、ぎっしりと、ただひとつだけ小ぶりの菩提樹がぽつんとやや斜めに生えているところを除いては。その菩提樹よりさらに先、墓石の途絶えるあたりに、それより先の視野を遮るように緑の群生がみられる。もし池があるとするなら、あのなかにちがいない。

ひゅるる、と、ひとすじの風が素肌をなめたかと思うと、あたりは急に静まり返り、透明な心地になった。すぐに音のない、音のないよりはるかに静謐な雨が降りはじめた。雨粒のひとつひとつは白い墓石に染み入り、瞬く間、自身の形づくった斑模様を塗りつぶしてゆく。やがて鈍い雷鳴が轟いて、不意にザアーッと来た。慌てて走り出す。斑模様は跡形もなく、墓石に跳ね返った雨粒が飛沫となって砕け散っている。一本だけの菩提樹とは平行線をたどりながら、背のほうへ後退りしてゆき、降りしきる雨の重圧に枝をしならせながら反発しようと揺れるさまは、まるで手を振ってさようならの挨拶をしているかのようだった。

驟雨はあっけなくあがった。対岸の雑樹林に着くと、葉脈をつたって葉先から零れる雨の滴が時折ボタボタッと落ちてくるばかりだった。服が湿って居心地が悪いので、ズボンの裾をたくし上げた。ギギ、ギギギ、と蝉が散発的に鳴いている。ここでもはやり、赤い頭巾を被せられた地蔵の群衆がじっとしてこちらの動向を窺っている。地蔵たちの視線を気にしながら歩いてゆくと、彼らは勢揃いして、いっせいに、コンパスの針を支点に円を描くように体をすすっと傾けた。やたら静かになったと思うと、いつのまにか蝉時雨が隙間なく空間を埋め尽くしていた。

と、地蔵の背後の木々の隙間に、深い藪に覆われた飛び石の小道がある。池があるとするなら、もうこのなか以外にはありえない。きっと池の畔に通ずる道なのだろう。藪は胸のあたりまで高さがあり、草を掻きわけながら、飛び石をひとつひとつつたって下りてゆく。あまり人通りがないのか、草のみならず、蜘蛛の巣も払い除けながらやっと下ってゆく。まもなく藪を抜けそうな、濃い緑の池の水面がみえてきたとき、ふいに胸騒ぎを憶えて足もとをみると、ながいながい蟻の行列が石のおうとつに通っていた。もう少しで蟻たちを踏み潰すところだった。その裾をたくし上げた剥き出しの脚をみて、ギョッとした、一瞬血の気がひいた。青白い素足に無数の黒い斑点が纏わりついて、ほとんど真っ黒になろうとしている。それらすべてが血を吸いに集まった蚊であった。

一目散に飛び石を駆け上がった。気味が悪かった。そのまま無我夢中で走り続けていると、いつのまにか住宅街を貫いてふたつに区分している環状道路沿いに出ていた。大型のトラックが地響きをたてて地面を揺らし、蝉時雨もきこえなかった。

無意識に走っているうちに、入って来た時とはちがう場所から出たらしかった。

「この場所わかる」

「うん、なんとなく」

「ああ! 」

「どしたの」

「グローブどこかに忘れてきた」

時枝はじぶんの両手がどちらともに塞がっていないを急に思い出してソワソワし始める。

「いやいや、あなたのはじぶんできちんと背負っていらっしゃる」

「おぼえてないの」

「うん、さっぱり」

「でも、急がないと。待たせてるんだし」

「それはそうだけど、せっかくもらったんだし。それに…… 」

大型のトラックが二台も三台もたて続けにすぐ真横を通過した。地響きが鳴り止むと、こんどは排気ガスが顔に煙たい。運転手が窓から放り捨てたのかなんなのか、新聞紙が一枚々々バラバラに分かれて散って、そのひと千切り、ひと千切りが風に低く舞いながら道路上を占拠している、まるで西部劇の舞台を転がる枯草のように。

「それに」

「すごく嬉しかったし」

「そうなんだ。嬉しかったんだ。ぜんぜん知らなかった。でも、なんか嘘くさい」

「嘘じゃないって」

「だって、そんなこと、日記には何にも書いてなかった。やっぱり嘘だ」

「そんなことないよ。だって、あれからしばらく、グローブの下に挟んであった置き手紙をひろげては、時枝さんってどんなひとだろうって、字づらから想像してたんだから。でも何度も言うようだけど、うまいこと渡ったもんだよね。奇跡だよね。手紙のおもてが《グローブなしで壁あてをしている左投げのきみへ》だったのには笑ったけどさ」

「そんなのたまたまグローブのない不憫なひとがいて、弟の使い古しがあったからだよ」

「それにしたって、ほかの誰かが持っていってたかもしれないよ。捨てられてたかもしれないし」

「そんなの、いっつも決まって同じ時間に壁あてしに来るんだもん。ちゃんとそうなるように計ったの」

「まあ、規則正しい生活には定評があるからね。でも、それだっ���ら直接渡してくれてもよかったのに」

「そんなの、いきなりじゃ変なひとみたいじゃん」

「それもそうか」

社の外側をぐるっと大周りして、もとの地点にもどってくると、カモの姿も麦わら帽子のおばさんの姿もみられなかった。が、少し離れた道角に、おばさんの麦わら帽子が落ちているのを発見。風で飛んでいかないよう、麦わら帽子のなかにはバナナが重しとして置いてある。さらにその道角を曲がった先に、もうひとつバナナが置いてある。つぎの道角にもまたバナナが。そうしてバナナをひろっては麦わら帽子なかへ入れてゆくと、レンガ造りのマンションのまえに自転車が停めてある。そのマンション占有の駐車場におばさんとカモはいた。

「すっかり遅くなってしまって、すいませんでした」

バナナで一杯になった麦わら帽子を差し出すと、

「いえいえ、そんなことないですよ。これ、もしよかったら」

と、バナナを一本ずつ差しもどしてくれる。

「雨は大丈夫でしたか」

「いえ、こっちでは降っていないですけども」

そう言われてみると、水たまりはおろか、道路は湿ってすらもいない。よほど局所的な雨だったのか、それとも見てはならぬものみてしまったのか。

「それならよかったです。あ、これ頂きます」

バナナを剥くと、先っぽにひとつ黒い染みができていた。甘くて美味しい。

「見ての通り、この駐車場、袋小路になっていて。入口から出るということを知らないんですかねえ。さっきから出口を探そうとしてるみたいなんですけど、頑なに入口にはもどってくれなくて。これじゃあ帰ろうにも帰れない」

「鳥頭とは言ったものですけど、意外におぼえているんですかね」

「池はどうでしたか」

「あったにはあったんですけど、ここからだと公園にもどったほうがずっと早いと思います」

「そうでしたか」

親ガモは袋小路の金網フェンスにクチバシを突っ込んでみたり、噛み切ろうとしてみたり、道なき道をどうにか切り拓こうとしている。子ガモたちは手帖を片手にスケッチをとるバナナおばさんの足もとをチュンチュン歩きまわっている。

やがて、とうとう親ガモは出入口はひとつしかないことを、入って来たところに戻らなければならないことを悟ったのか、からだを反転させて、休日で車の出払った駐車場を歩きはじめた。子ガモたちも戯れをやめて、しっかりと親ガモのあとに続いてゆく。これでようやく、と思った。肩の荷が少し軽くなったような思いだった。ヒナがすぐにいなくなってしまうのはカラスの仕業だけではないだろうと考えはじめていた。数日前、近所の道端に干乾びた小鳥の亡骸があったのは、もしかすると鴨のヒナだったかもしれない。そういわれてみると、日に々々骨と皮だけになってゆく亡骸の足に水掻きのようなものが付いていた気がしなくもない。

カモたちは平たい水掻きの付いた足でペタペタと駐車場を歩いている。親と子で大きさはずいぶんちがっていても、歩き方のほうは、まあそっくりである。と、親ガモにつづく子ガモの列から一羽の姿が唐突に消えた。マジックショーか何かのように、消えた。頭のほうでの理解が追いつかず、そのまま棒立ちになって立ち尽くしていると、さらに残りの三羽がごそっとおなじように消えた。時枝がバナナの皮を落っことして駆けていった。親鳥もすぐにこの事態に気がつき、あてもなく困惑した様子で周囲を窺っている。

何ということか、カモたちがそのとき歩いていたのは、地下に組み込まれた立体駐車場のてっぺんだった。ところどころに僅かな隙間があり、そこから子ガモたちは駐車場の地下へと落下したらしかった。

三人で手分けして、四つん這いになって、立体駐車場の隙間をのぞく。まもなく四羽の姿を目視。地下一階や地下二階の自動車の収まるスペースではない、いちばん底のコンクリートまで落ちている。地下に落下しても、四羽が仲良く一列になって、雨水を通すための浅い側溝をぺちぺち歩いているのがチラリと垣間みえた。なにしろ隙間が小さいので、子ガモたちの姿のみえたのはそれっきりで、耳を澄ますと辛うじてきこえてくる例のピイ、ピイの鳴声だけが子ガモたちの居所を伝えてくれた。

親鳥はガーガー鳴きながら、まるで何かの威嚇かアピールのように胸を張って翼をバサバサ開き閉じしている。突然、翼をひろげながら走り出し、もとの袋小路に戻ったかと思うと、また子ガモの落下した辺りまでやってきて、俯き加減にクチバシで周囲を突きながら右往左往としている。が、ふいに飛び立った。ずっと地べたを歩きまわるのを追っていたせいか、鴨が飛べるという事実をすっかり忘れていた。かりに子ガモが救出されても、親鳥がいなければどうしようもない。

慌ててマンションの管理室へ駆け込んだ。休日なので受付の小窓には内側からカーテンがかけられている。マンションの出入口で思案に暮れていると、空から親鳥のガーガー鳴く声がきこえた。どうやら諦めたのではなく、マンションの上空一帯を飛びまわって探しているらしい。こちらも負けてはいられない。ちょうどマンションに帰って来た住人と思わしき奥さんに勇気を出して声をかける。それでもやはり躊躇いがあったのか、いざ一歩目の踏み出しが遅れてしまい、後ろから追うかたちで、

「あのう、すみません」

まるで反応がないので、すぐ隣までまわりこんで、

「すみません」

すると奥さんはビクッとして、

「え、わたしですか」

はじめこそ、べっこう色の縁の付いた眼鏡の奥で不信そうな目をしていた奥さんは、カモの赤ちゃんという言葉をきいて態度を一変させた。奥さんも公園の池で子ガモをみていたのだった。

「うん、うん、それで今はどちらに」

「いました、いました、あれですよ。ああやって探しているんです」

奥さんを子ガモの落下地点まで案内する道すがら、また親鳥がガーガー鳴きながら上空を飛んでいった。

「たしかに、この下にいるんですよね」

「耳を澄ましてみてください。鳴いているのがきこえるので」

またしても親鳥がガーガー鳴きながら飛んでくる。それを見送ってから、四人でそろって押し黙り、立体駐車場の上にしゃがみ込むと、やはり、ピイ、ピイ、と子ガモの悲痛な鳴声がきこえてくる。時枝は急に思い出したみたいにすくっと立ち上がり、さっき落としたバナナの皮を拾いにいった。

と、そこへマンションの裏口から駐車場に出てくるチェックの短パン姿の壮年の男性がある。時枝はバナナの皮を拾うのも忘れて、彼を立体駐車場の上まで引っぱってくる。

「ほう、ほう、そうでしたか。ちょうど車で出掛けるところだったんです。上げてみましょうか。この下ですから、私の車」

チェックのパンツからキーケースを取り出し、柱に埋め込まれた鍵穴に差し込んで、回した。気持ちは急いでいるのに装置の作動は緩慢きわまりなく、男性はそれを知っているのか、片手で鍵は回したまま、手持ち無沙汰になったもう片方の手を腰にまわして、さらに足を組んで、首を傾げ、変なポーズのような姿勢をとっている。ようやく、鈍くて荘厳な機械音とともに動作が開始されると、まるで寝息をたてる鯨の腹部のような鈍重さで、それまで足もとにあったてっぺんが盛り上がってゆき、全部で四列ある立体駐車場のうちのひとつがその本来の姿をあらわした。

「これで一段。あと下に三段つづいています。いちばん下まで上げてみますか」

「はい」

とはいっても、立体駐車場を底上げしたからといって、子ガモが上がってくるのではなく、無闇にてっぺんが高くなっているだけである。子ガモはさらに底のコンクリートまで落ちている。

「これって、半端なところでは止められないんですかね。階と階のちょうどあいだとか。そうすれば隙間をジグザグに縫って、いちばん底まで降りていかれるような気がするんですけど」

「いやあ、たぶん、そういうことができないように、しっかりと切りのよいところでしか止まれないようになってるんですよ」

「ですよね」

「私、そろそろ出なくてはならないので、すみません。駐車場の鍵はお預けしますので使ってください」

「✕○△号室の某といいます。鍵、有り難くお預かりします」

「私は✕○△号室の某です。代わりと言ってはあれですが、理事長を呼んでおくので」

「理事長さんとお付き合いあるんですか」

「じつは昨夜も遅くまでやってたんですよ」

クイッとお酒を飲む仕草をすると、

「彼、今日はずっと家にいると言っていたので、すぐに電話しておきます」

車が駐車場から出てゆき、まもなく裏口から理事長さんがやって来た。よれや色落ちのまったくないパリッとしたジーンズを穿いて、白んできた頭髪を色濃い焦げ茶色に染めてある。

「✕○△号室の某さんから連絡をもらいました✕○△号室の某です」

「✕○△号室の某といいます。理事長さん、わざわざありがとうございます、お休みのところ本当にすみません」

「いやいや理事長さんだなんて、某でけっこうですよ。それに順番がまわって来たので慣習にならって引き受けたまでです。そうはいっても当マンションきっての一大事ということですから、微力ながらお力添えできたらと思います」

と、そこへ駐車場の出入口からなかの様子を窺っていた親子がおっかなびっくり入ってくる。父親と息子、背丈はちょうど倍ぐらいちがっていて、ふたりとも小柄な丸顔で、風体も顔つきもとてもよく似ている。

「ど、どうかされたんですか」

「カモの赤ちゃんが立体駐車場の下に落ちてしまったんです」

「ええ! さっきまで僕たちも公園にいたんですよ。急に姿がみえなくなったと思ったら、こんなところまで来ていたんですね」

父親は息子の顔のちかくまで屈んで、

「カモの赤ちゃんが落ちちゃったんだって。ほら、さっきまで公園にいた」

息子の手には手作りのザリガニ釣り用の竿が握られている。

「四匹ともですか」

「そうなんです、四匹とも。この方たちが落ちたところをみたって。それからずっといてくれてるんです。でも、生きてはいるみたいで、たしかに鳴声がきこえるんです」

「昨日は六匹で、今日は四匹ときて、また猫かカラスにやられたものだと思っていたんですけど、とにかく生きていてよかったです」

父親はまた息子の顔のちかくまで屈んで、

「カモの赤ちゃん、生きてるんだって」

「ぼく、これで釣り上げてみる」

「うーん。これじゃあ、ちょっと長さが足りないよ」

時枝とバナナのおばさんが息子さんを落下地点へ案内してあげた。

「ここの住人さんですか」

父親に尋ねてみると、

「いやあ、まったくの通りすがりです。いったい何事だろうと思いまして。しかし、大変なことになりましたなあ」

「そうだったんですね。じぶんたちも住人ではないんですよ。公園から出ていったカモの行方を追っていたら、まさか、まさかの」

べっこう色の眼鏡の奥さんと、理事長さんは、腕を組んで真剣な面持ちで今後の打ち合わせをしている。

「やっぱりそうですよね。私もそう思います。うちの旦那が家に居ますから、番号を調べて持ってきてもらいましょう」

どうやら、とりあえずマンションの管理会社に相談することに決まったらしい。まもなく旦那さんがチラシの切れ端を持って下りてきて「✕○△号室の某です」と理事長さんに挨拶をした。旦那さんにくっついて、小学生ぐらいのふたりの兄妹も下りてきている。三人そろって部屋着に毛の生えたような恰好をしている。さらに一家と付き合いのあるらしいもうひと夫妻が「✕○△号室の某です」と挨拶をして合流した。

「あとのことは皆さん方にお任せしようかしらね」

バナナのおばさんは、ばつが悪そうに、そっと自転車をひいて駐車場が出ていった。

まずマンションの管理会社は、休日なので対応できる人員がいないこと、マン���ョンの管理会社とはべつに立体駐車場の管理会社が存在していることを教えてくれた。べっこう色の眼鏡の奥さんが電話番号を復唱して、旦那さんが息子の背中を台代わりにしてメモをとる。妹のほうは長くなりそうと踏んだのか「着替えてくる」と言って部屋へ駆けていった。

ついで立体駐車場の管理会社は、休日で対応できる人員がいないのでマンションの管理会社に連絡したほうがいいのではないかということ、以前に怪我人がでているので許可なく立体駐車場のなかに入ってはいけないということ、どうしようもないのなら警察に相談してみるのがいいのではないかということを教えてくれた。

それならば、ということで、ついに一一〇番することになった。これまで流暢に電話口の対応を続けていたべっこう色の眼鏡の奥さんも、さすがに相手が警察官となると形式的にきかれることが多いのか、たどたどしく話を展開した。それから、じっさいに子ガモの落下を見たひとを出してほしいとの要請で、たしかに見ました、と証言した。

「たしかに駐車場の地下に落ちて、それを見たんですね」

と、電話口の警察官がくりかえすので、

「あまりにも一瞬のことで、子ガモが消えたかのようにみえましたけど、鳴声はきこえますし、地下の側溝を歩いているのもみました」

と、証言した。べっこう色の眼鏡の奥さんに電話を戻すと、さいごに住所、マンション名、それから「✕○△号室の某です」と通報者の氏名を名乗って、ながい電話が終了した。

妹が外行きの恰好で戻ってきて、父親の脇にぴったりくっついた。そして、ちょいちょいとTシャツの裾を引く。父親が身を屈めると、耳元に両手をそえて、こしょこしょと何かの内緒話をする。話を聞き終えると父親は、うんうんと頷いて、娘の頭を撫でた。

遅いですね、まだですかね、という会話を幾度かくりかえしても警察官が来ないので、近くの自動販売機まで冷たい水を買いにいった。喉がカラカラだった。時枝は三台ある自販機を四往復ぐらいして、得体の知れない邪悪な色の清涼飲料水のボタンを押した。ガッシャーンと缶が落ちてくると、ピロピロした電子音が鳴り、自販機のディスプレイにおなじデジタル数字が三つならんだ。ガッシャーン、得体の知れない邪悪な飲料がもうひとつ落ちてくる。

「あげる」

「えー、いらないよ、そんなの」

とは、反射で言ったものの、

「ちょっと毒見させて」

やっぱり時枝のをひとくち貰うことにする。落ちてきたばかりの冷たい缶の表面には薄っすらと水滴が張り巡らされている。

「マズ……」

時枝もひとくち口に含んで、

「なにこれ……」

「なんでこんな変なの選んだの。しかも、もうひとつ出てきちゃって」

「ごめん、ちょっと水もらっていい」

「いいよ、いいよ、飲みな。これはさすがにまずいって」

駐車場に戻ると、腰のひん曲がって杖をついている老人がひとり増えてはいても、警察官はまだ来ていない。

「ぼくものど渇いた」

そっくり親子の子どもがぼやくのをすかさず耳にして、

「これ、もしよければ。当たったんです」

「いやあ、いいんですか」

「でも、もの凄く不味いので、毒見したほうがいいかもしれないです」

ひとくちずつ飲んだきり、まったく中身の減っていない缶を手渡すと、子どもはちいさな両手で缶を受けとめた。そのまま両手で口まで持っていく。べえええ、いちど口に含んだものがそのまま口から流れでた。

「こらッ、みっともない! 」

「いいんです、いいんです、ほんとうに不味いんですから」

「お父さんもおひとついかがですか」

と、時枝が続いた。

「はあ、それではおひとつ」

息子が両手で缶を差し出すと、

「不味い! これはたしかに不味いですなあ」

そうこうしているうちに、ようやく若くて色白な警察官が、あからさまにタラタラ自転車を漕いでやって来た。その目に見えた態度とは裏腹に、警視庁とプリントされた紺色の制服はガチッとして、重そうで、形式的な威厳にあふれている。

まずは通報者の✕○△号室某さん婦人が招集され、電話口でも話したであろう形式的な質問の応答がはじまった。第一印象のとおり、この若い警察官は語尾がいちいち投げやりで、もともとがそうなのか、あるいは上官に嫌な役回りを演じさせられてそうなっているのか、はたまた別の理由によってそうなっているのかは分からなかった。

ついで、目撃者として、私、あるいは彼、あるいはKが招集された。電話口よりももっと仔細に、この子ガモたちを初めてみて、落下するのをみるまでの経緯をひとつびとつ詳しく質問されることとなった。✕○△号室某さん婦人の時と同様にメモを取りながらの質疑応答ととなった。社でのことは、わざわざ言うべきことではないと思い、あえて省いた。

「ではKさん、あなたは、鴨が公園から出て行くのをみすみす見逃したんですね」

「いえ、そうではありません。カモたちが公園から出ていってしまってはいけないと思って、どうにか止めようと努めました」

「しかし、Kさん、あなたは鴨が公園から出ていき、その後を追っていったとおっしゃった。ほんとうに公園から出て行くのがまずいのであれば、首根っこを掴んででも連れ戻すべきではなかったんじゃないですか」

「それができれば苦労はしないですし、こんなことにはなっていませんよ」

「なぜ、どうしてです」

「それは、それは、お巡りさんだって、あの場にじっさいにいれば、そうする他なかったと思いますけど」

「そんなことはないですね。私だったら、もし鴨をほんとうに公園の外に出したくないのなら、首根っこを掴まずとも虫捕り網か何かで捕獲して連れ戻そうとしますけどね」

「そんな、虫捕り網なんて、その場にはなかったわけですし」

「いえいえ、あなたは何か勘違いをしていらっしゃる、あくまでも例えの話です。Kさん、あなたは、鴨が公園から出て行ったのは犬が吠えたせいだとおっしゃった。しかし、飼い主だって、犬をどうにか止めようとしていたわけでしょう。事実、飼い主が犬を止めたお陰で、少なくとも鴨は喰い殺されずに済んだ。そのことについてはどうお考えですか」

「そんな、鴨と犬のはなしを一緒にされても」

「ほう、ひじょうに興味深い話だ。いや、私がこんなことを言うのは、鴨も犬もひとしく動物だと思うからです。何がどうちがうのか、是非ともお聞かせ願いたい」

「だって、鴨と犬ではどう考えても立場がちがうでしょう」

「ほう、立場とおっしゃる。立場とは、例えば、裁かれるものと、裁くものと���あいだに生じる差異のことですか。今回の場合で言うなれば、吠えられるものと、吠えるものとのあいだに生じる差異、ということになりますか」

「お巡りさん、いったい何を言っているんです。子どもは必死に犬のリードを握って、しかも二匹もですよ、力の限り止めようしていたんですよ」

「そう、そうなんです。私が聞きたいのはまさにそのことなんです。子どもですら犬を必死になって止めようとした。しかし、あなたの話からはどうもその必死さが感じられないんです。たとえ虫捕り網を持っていたとしても、子どもが犬にそうしたように、必死になって止めようとしたかどうかは疑わしい」

「それは、犬は、飼い犬ですから、周りに迷惑をかけないように」

「それなら鴨はいいと言うんですか。自分で言うのもなんですけど、警察が出動しているんですよ。私も暇ではないですし、取り締まらなければならないことが他にも山ほどある。いえ、すみません、ちょっと言い過ぎました。この対応も警察官としてのひとつの義務ですから。いまのは忘れてください」

「いえいえ、こちらこそ。きちんとした応答ができずに、申し訳ないです」

「しかし、あながち無関係でもない。いや、先ほどはほんとうに失礼しました。つい私情を挟んでしまって。ただ、飼い犬については迷惑をかけないようにときちんと思われるのに、カモさんたちについてはそこまで思われないのはどういうことかと思いまして。むしろ、カモさんが自動車に轢かれないように配慮までされていますよね。飼い犬であればそうなる前に止めているはずでしょう。まさか飼い犬のために自動車のほうに道をあけさせるなんてことはしないはずです。Kさん、あなたの場合は、いまひとつ対応が後手にまわっているといいますか。やはり、それよりももっと、轢かれるなりして大変なことになるのを未然に防ごうとする心理が働くのではないですか。なにせ飼い犬が轢き殺されてしまえば悲しいですし、そればかりではなく、やろうと思えば未然に止められたことを止められなければ罪悪感を抱くと思うんです」

「いやはや、お巡りさんの話には目から鱗が落ちる思いです。まず、この事態がお巡りさんの手を煩わせていることをもっと辛辣に考えてみるべきでした。そして何より、確かに必死さが足りていなかった。最悪の事態を未然に防ごうともしなかった。ただ、情けないことに、お巡りさんに言われるまでは気づかなかったことですが、あるひとつのことを尊重していたんです」

「ほう、それはいったい何ですか」

「鴨の自由です」

「鴨の、自由」

「そうです。そうなんです。きっと心のどこかで、カモたちに必要以上の干渉をすべきでないと思っていたんです。それでもやっぱり、最悪の事態は避けたいですから、あとを追いながら見守っていたんだと思います」

「なぜ、鴨に干渉すべきではないと」

「それは、このカモたちは野生の生きものだからですよ」

「ありがとうございました。これでようやく答えが出ました」

聴衆の注目が警察官に集まった。警察が来ていることで、さらに野次馬が増えていた。

「まず、第一に」

あたりは静まりかえり、誰かの唾を飲みこむ音がきこえた。

「某さんは、立体駐車場の管理会社から、許可なしになかへ侵入してはいけないと言われている。警察といえども、これを勝手に破るわけにいかないのは承知頂けますかな」

「それは、その通りです」

「ただ、事情が事情であれば、警視庁のほうで適切な令状を出し、正式な手続きをいくつか踏んだ上で侵入することは出来なくはないでしょう。それにしても、管理会社のほうは今日は対応できないと言っておられるようだし、何しろ手続きというものにはいつも大変な時間がかかる。明日になるか、明後日になるか、もしかすると一週間かかるかもしれません。その頃には鴨は衰弱して死んでいるでしょう」

誰しもが口をつぐんだ。

「そして、第二に、つい先ほどKさんは、この鴨が野生だとおっしゃった。野鳥というのは基本的に警察の管轄外にあたります」

色白の若い警察官は、管轄外の外のところにアクセントをつけて強調した。

「これが誰かの所有物であったり、つまりペットですね。あるいは誰かや誰かの所有物に著しい危害を加える可能性のある動物、たとえば熊とかイノシシですとか、そういった場合は警察の管轄内になります」

色白の若い警察官は、管轄内の内のところにもアクセントをつけて強調した。

「今回のケースはどう考えても警察の管轄外にあたります。当然ですが、管轄の外にでる行為は法律で違法と定められています。警察が違法行為をはたらくとどうなるかはご存じですね。いえ、警察に限った話でありませんでした。はい、そうです、クビです。私もさすがに鴨でクビにはなりたくないですから。わかっていただけますか」

誰も、何も言えなかった。色白の若い警察官は振り返り、聴衆はぞろぞろと重い足どりで彼のために道をあけた。と、

「じぶんのクビと、よっつの命と、どっちが大事なんだ」

そっくり親子の息子が口走った。子どもの声を止めようとしたり、諫めようとしたりする大人はここにはひとりもいなかった。ところがこんどは、さらに果敢なことに、足もとにあったバナナの皮を投げつけようする。これにはさすがに止めが入り、しかし、小さくてすばしっこい子どもは大人の手をすり抜けてゆく。ポーン。バナナの皮は見事に警官の後頭部に直撃。時枝がすかさず皮を拾いにゆく。

「すみません、ほんとうにすみません。バナナを食べたの、じぶんなんです。投げたのは子どもですけど。だからって、子どもに罪があるわけじゃないんです。バナナの皮を放っておいたじぶんが悪いんです。いつだってバナナはひとに危害を加えるでしょう、転んでしまったり。それを放置して未然に防ごうとしなかったのがいけないんです。お巡りさんも言ってたじゃないですか」

「いえいえ、慣れっこですから、こういうことは」

「これ、よかったらもらってください。まだ買ったばかりでよく冷えています」

時枝は当たったほうの未開封の缶を差し出した。

「いやいや、受け取れませんよ、そんな」

「いいんです、いいんです。こんなことで呼んでしまって、さらに失礼な態度まで」