#espacio topológico

Text

«Estos chicos, pues, habitan lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la red, la lectura de mensajes o el hecho de escribirlos con el pulgar, la consulta de Wikipedia o de Facebook, no excitan las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la pizarra o del cuaderno. Pueden manipular diversas informaciones al mismo tiempo. No conocen, ni integran, ni sintetizan como nosotros, sus antecesores.

Ya no tienen la misma cabeza que nosotros.

Mediante el teléfono móvil acceden a todo el mundo; con el GPS, a todas partes; con internet, a todo el saber; habitan, en consecuencia, un espacio topológico de vecindades, mientras que nosotros vivíamos en un espacio métrico, referido a distancias.

Así, no habitan ya el mismo espacio. Sin que nos diéramos cuenta, ha nacido un nuevo ser humano, en un espacio de tiempo breve, el que nos separa de los años setenta.»

Michel Serres: Pulgarcita. Gedisa Editorial, págs. 22-23. Barcelona, 2014

TGO

@bocadosdefilosofia

@dies-irae-1

#michel serres#pulgarcita#pulgarcito#virtual#lo virtual#ciencias cognitivas#wikipedia#facebook#libro#pizarra#cuaderno#teléfono móvil#móvil#gps#internet#neuronas#redes neuronales#espacio#espacio topológico#tiempo#distancia#vecindades#ser humano#nuevo ser humano#digitalización#teo gómez otero

2 notes

·

View notes

Text

La sociedad disciplinaria de Foucault, que consta de hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, a saber: una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo xxi ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya «sujetos de obediencia», sino «sujetos de rendimiento». Estos sujetos son emprendedores de sí mismos. Aquellos muros de las instituciones disciplinarias, que delimitan el espacio entre lo normal y lo anormal, tienen un efecto arcaico. El análisis de Foucault sobre el poder no es capaz de describir los cambios psíquicos y topológicos que han surgido con la transformación de la sociedad disciplinaria en la de rendimiento. Tampoco el término frecuente «sociedad de control» hace justicia a esa transformación. Aún contiene demasiada negatividad.

Byung-Chul Han, La sociedad del Cansancio, p. 25 y 26. Pensamiento Herder, 2012.

23 notes

·

View notes

Text

| Atar |

ESTRUCTURAS TOPOLÓGICAS EN LA LITERATURA MODERNA*

Hans Magnus Enzensberger

(…)

Hasta ahora he tratado de mostrar la significación que tienen los modelos topológicos en la relación entre la realidad y el hecho literario. Esas pautas han redundado siempre en rasgos fundamentales de la estructura de la obra literaria. Pero esos modelos pueden convertirse, además, en “contenido” de la narración, como sucede por ejemplo en la obra de Jorge Luis Borges. Las preocupaciones topológicas de este autor se insinúan ya en el título Laberinto que se ha dado a la traducción alemana de sus cuentos (se trata de Ficciones: observemos, de paso, que el plural indica el manejo de varios espacios de ficción). Borges describe espacios de estructura peculiar sin que por eso su descripción adopte esta estructura. En el relato La biblioteca de Babel, dice: “El Universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales (...). Desde cualquier hexágono, se ven los pisos interiores y superiores: interminablemente. La distribución de las galerías es invariable.” Cada una de ellas está ligada con la que la limita por corredores y escaleras. En los corredores hay espejos. “Los hombres -sigue Borges- suelen inferir de esos espejos que la Biblioteca no es infinita (si lo fuera realmente ¿a qué esa duplicación ilusoria?)” Ésta es, por lo demás, una observación que plantea cuestiones elementales de la teoría de los conjuntos. Operaciones combinatorias pueden llevar a la conclusión de que el número de libros imaginable puede ser muy grande, teniendo en cuenta el número limitado de letras, pero no infinito. De ahí surge la siguiente aporía: “Quienes lo juzgan (el ámbito de la Biblioteca) limitado, postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar -lo cual es absurdo. Quienes lo imaginan sin límites, olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema: la Biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden (que, repetido, sería un orden: el Orden).”

La literatura moderna abunda en descripciones de espacios ficticios de efectos perturbadores. Un relato de Reinhard Lettau titulado El laberinto trata exclusivamente de paradojas topológicas. Otro relato insinúa ya en el título el concepto topológico de Circunstancia; un tercer relato se llama Contexto y describe el espacio que desemboca en sí mismo: “Píntese a Manig… Sol a la derecha. El sol entra por una serie de puertas cerradas de jardín que conducen a un jardín delantero, que lleva a una calle, que lleva a una calle estrecha, que lleva de nuevo a una calle, limitada por jardines delanteros tras los cuales hay una serie de puertas de jardines, tras los cuales Manig se sienta con el pintor. Ahora píntese a Manig.”

La estructura de esta narración recuerda la de un cuerpo peculiar que tiene importancia para la topología: la botella de Klein, que desemboca en su propio interior, de modo que no se pueden diferenciar la superficie externa de la interna. Algunas publicaciones de los últimos años demuestran que pueden escribirse novelas enteras basadas en esos principios y acerca de esos principios. Pienso ante todo en la novela de nuestro amigo Robbe-Grillet Dans le labyrinthe. Como el título lo indica, se trata de una novela topológica. Un soldado se pierde en una ciudad extranjera. Sus complicadas peregrinaciones lo devuelven incesantemente a determinados puntos iguales o semejantes. De pronto entra a un restaurante donde encuentra a un niño. Hay un pasaje que empieza así:

“El cuadro con su marco de madera esmaltada representa una escena en un restaurante… Un gran número de persona llena toda la escena: una multitud de huéspedes sentados o de pie y, muy a la izquierda, el patrón, algo elevado sobre el mostrador… Muy a la derecha, una multitud de hombres que, casi todos, lo mismo que los que están sentados en las mesas, están vestidos como obreros, y que vuelven las espaldas a los que están sentados y se amontonan para mirar algún transparente o algún retrato colgado en le pared. Un poco más hacia adelante un niño está sentado en el suelo.”

Esta descripción desemboca en un diálogo entre el soldado y el niño. Pero no se aclara si el retrato está en el restaurante o el restaurante en el cuadro.

Otro ejemplo es la novela Los enanos gigantes, de Gisela Elsner, que originariamente se tituló El hueco. Este título indica el tema topológico de la obra, que combina espacios intermedios, lagunas sociales, físicas y temporales. Gisela Elsner no se limita a tratar y desarrollar el tema, sino que su prosa lo reproduce en todos los niveles formales: sintácticamente, en los diálogos y en la disposición de los capítulos. Al principio estético del hueco, de la laguna, se agrega un segundo principio: el de la incorporación.

También este principio estético se convierte en tema. Con una especie de obsesión el libro reitera formalmente todas las variantes y combinaciones imaginables de dos enunciados elementales, cuya forma básica es ésta: 1. algo está contenido en algo; 2. entre algo y algo, hay todavía algo.

Los dos temas del hueco y de la incorporación se entrelazan y pueden elaborarse modelos muy complicados.

El narrador está en la rivera de un río, entre dos puentes. Frente a él, hay un hombre. Desde uno de los dos puentes, cae algo al agua. Dice el texto: “¿Qué ha arrojado usted al agua?, preguntó a un remero que, con el remo alzado a la altura del asiento en medio del río se deja llevar hacia el puente izquierdo… ¿Qué? ¿Qué?, dice el remero. Se vuelve hacia él, vuelve la cabeza hacia mí y luego, con el rostro vuelto hacia el puente izquierdo, se deja llevar hacia el puente izquierdo, sin contestar a mi pregunta, a la pregunta del de enfrente, sin una segunda pregunta a mi pregunta, a la pregunta del de enfrente, en caso de que el de enfrente haya preguntado algo, pues yo nada he oído y el remero no ha entendido nada, y se deja llevar hacia la izquierda, quizá porque cree que el de enfrente y yo nos hemos hecho mutuamente la pregunta y no yo a él. Pues el de enfrente y yo no vemos al remero, nos vemos mutuamente. Voy hacia el banco en que hasta ahora había estado sentado. Mientras camino, me vuelvo hacia el de enfrente para ver si él, mientras camina, se vuelve hacia mí y lo veo volverse hacia mí, mientras camina, quizá para ver si yo me vuelvo hacia él, mientras camino. Y caminando vemos que ambos nos volvemos.”

Una prosa semejante tiene suerte de peculiar avidez, pero no se desarrolla al azar. Crece de manera sistemática como una molécula gigante que se construye mediante una especie de polimerización. En el espacio entre puente y puente, entre el “yo” y el “de enfrente” se pueden interpolar cada vez espacios nuevos y espacios intermedios; entre pregunta y respuesta, nuevas preguntas y nuevas respuestas; en el hueco entre frase principal y frase subordinada se amontonan otras partes de la oración, en las cuales se abren otros huecos, etcétera. Toda comunicación corre el riesgo de sofocarse en sus propias dificultades; cada pregunta lanza un haz de “retro-preguntas”.

La prosa de Gisela Elsner es un caso extremo porque sobrepasa los límites de la evidencia. Para analizarla con exactitud necesitaríamos un instrumental algebraico. Quiero citar como último ejemplo un texto cuyo esquema topológico se limita al espacio tridimensional físico y visible. Sus principios estructurales son la simetría y el reflejo. Esto no debe sorprendernos, porque el motivo del espejo es afín al del laberinto en toda la literatura manierista. Hemos encontrado ya muestra del motivo en Jorge Luis Borges. Volvemos a hallarlo en Alain Robbe-Grillet. Cito un párrafo de su libro Instantáneas:

Sobre la mesa sólo hay el hule, la bandeja y la cafetera. A la derecha, ante la ventana, está el maniquí. Detrás de la mesa, sobre la repisa en la chimenea, un gran espejo cuadrangular en que se refleja la mitad de la ventana (la mitad derecha) y, a la izquierda (es decir, a la derecha de la ventana), la imagen del armario con puerta de espejo. En el espejo del armario se refleja, a su vez, la ventana, ahora totalmente (es decir, el ala derecha a la derecha y el ala izquierda a la izquierda). Sobre le chimenea se ven, pues, tres medias ventanas que se suceden casi sin interrupción. Son (de izquierda a derecha): una mitad izquierda, una mitad derecha y una mitad derecha del revés… Además, en el espejo sobre la chimenea se ven dos maniquíes: uno el más delgado, muy a la izquierda, ante la primera ala de la ventana, y otro delante de la tercera (la que está al extremo derecho). Ni uno ni otro aparecen de frente; el derecho muestra el lado derecho; el izquierdo, algo más pequeño, el lado izquierdo… Los tres maniquíes están en fila. El de la derecha está exactamente en la misma línea que la cafetera sobre la mesa. En el vientre de la cafetera brilla una deformada imagen de la ventana… La línea formada por los pilares de madera entre las dos alas se amplía súbitamente hacia abajo hasta volverse una mancha difusa. Es, quizá, otra vez la sombra del maniquí.

Llegado a este punto interrumpiré el análisis para tratar de exponer los resultados. ¿Qué significa esta curiosa acumulación de esbozos topológicos en la literatura de moderna? Y, en primer lugar: ¿significa algo? Convendrá tener presente que ambas preguntas no pueden responderse acudiendo a razonamientos matemáticos, so pena de caer en un círculo vicioso. Además, tiene que haber una razón de ser para este fenómeno. Está demasiado difundido como para que podamos creer en coincidencias casuales.

Una constante en todos los textos que he citado, desde las canciones infantiles hasta los textos más artificiosos, es la presencia de lo lúdico. Esto nos recuerda que el juego es tanto una categoría estética como una categoría matemática. Desde ambas perspectivas se ha elaborado la teoría de lo lúdico, que reúne a autores tan diferentes como August Wilhelm Schlegel y John von Neumann y hasta historiadores como Huizinga y psicólogos como Piaget.

Pero la categoría de lúdico es demasiado amplia para determinar el fenómeno que nos ocupa. Lo que estos textos nos transmiten, nada tiene que ver con los juegos de lucha, de azar y de manos. Pero de todos hay una serie de juegos de índole topológica. Juguetes sencillos como la muñeca dentro de la muñeca y otros más complejos se relacionan estructuralmente con el versito del perro que corrió a la cocina y con la prosa de huecos e incorporaciones de Gisele Elsner.

Lo que distingue a tales juegos de todos los demás y, según creo, constituye su fundamento de existencia, no es solamente su carácter espacial, sino el hecho de que obligan al jugador de habérselas con el espacio y a saberse mover en él. Por eso quiero mencionar los juegos de orientación. Se ha afirmado que el juego es una actividad que se distingue por no ser provechosa. Esta es una verdad a medias. Es posible que todos los juegos tengan un sentido biológico, que sean una especie de adiestramiento. Este adiestramiento vital, que ya se ha observado en los animales, pasa a ser, en los hombres, un adiestramiento social. Para la orientación lo que importa en primer término no son las relaciones geométricas, sino las relaciones topológicas. La psicología comprueba esta prioridad de las relaciones topológicas: son las primeras que aprende el niño.

Pero este proceso de aprendizaje se da dialécticamente. Podría asegurarse que toda orientación presupone desorientación. Sólo quien ha experimentado extravíos puede liberarse de ellos. Por eso los juegos de orientación son, a la vez, juegos de desorientación. En ello descansa su encanto y su peligro.

El laberinto para que quien entre en él se pierda, para que yerre. Pero a la vez implica un llamado al visitante para que reproduzca el plan según el cual está construido, y de ese modo resuelva la confusión. Si lo consigue, habrá destruido el laberinto: para quien lo ha desentrañado ya no hay laberinto.

La dialéctica de la orientación y la desorientación puede seguirse a través de todos los textos topológicos. Es muy simple en la canción infantil y en el breve divertissement, de Ionesco; es precaria cuando se propone como modelo del mundo. En el momento en que una estructura topológica se presenta como estructura metafísica el juego pierde su equilibrio dialéctico y la literatura que produce se convierte en un medio para demonizar el mundo, para mostrarlo como un mundo que en principio es impenetrable, y también para mostrar la comunicación -cualquiera que sea su género- como algo imposible. El laberinto deja de ser un desafío a la inteligencia humana y se instaura como trasunto impenetrable del mundo o de la sociedad. El juego desaparece antes de que el lector lo acepte como tal. Pero con ello deja de ser juego; pues el final abierto pertenece a su naturaleza.

La dialéctica de la orientación y de la desorientación puede darse mediante una serie de contraposiciones que son modificaciones de la misma relación fundamental, pero que permiten aproximarse críticamente a los diferentes texto lúdicos. Cuando el juego de la orientación se entabla mediante los espacios de la ficción y de la realidad que se encajan o se quiebran mutuamente como en Tieck, Brentano, Ionesco o en la novela de Augustin, siempre está presente la contraposición de ilusión y desilusión. El momento crítico y orientador es en este caso la desilusión; el texto lúdico degenera en la medida en que el momento ocurre entre la racionalidad y la irracionalidad de los textos lúdicos. La estructura racional es precisamente un rasgo de su calidad estética. Cuando el texto carece de rigor su valor literario es dudoso. Por otra parte, los modelos logrados muestran una tendencia a convertir la más lúcida racionalidad en irracionalidad. En los textos de Borges se puede comprobar siempre esta conversión. Obran de modo semejante a un trompe-l’oeil, esto es: como trompes-raison y parece que estuvieron hechos para que ante ellos la razón depusiera sus armas.

Dos conceptos, por fin, podrán ayudarnos a sacar las últimas consecuencias. Desde Brecht, la Verfremdung (extrañamiento) ha hecho fortuna como concepto estético. Quizá sea tiempo de recordar que Brecht entendió por ello un procedimiento crítico. Hoy se suele considerar que Verfremdung es lo contrario, una especie de mistificación. La conversión de lo uno en lo otro no es siempre fácil de explicar. Las novelas de Robbe-Grillet, por ejemplo, pueden interpretarse tanto de una como de otra manera. Son críticas en cuanto exponen la fragilidad de nuestra orientación en el mundo. Los movimientos del soldado en El Laberinto son, literalmente, movimientos “extrañados”, es decir se los ha hecho extraños. Pero a la vez, esta extrañeza se muestra como una extrañeza insuperable, de principio: el proceso de orientación se interrumpe y, como las figuras en el cuadro del restaurante, se estatifica. Ha desaparecido el juego del soldado; pero esto quiere decir que ya no es juego, sino mistificación.

Como réplica al virtuoso juego de desorientación con el maniquí de Robbe-Grillet podemos citar este texto topológico que ya tiene casi 200 años:

Cuando arde una casa, hay que tratar ante todo de salvar la pared derecha de la casa que está a la izquierda y la pared izquierda de la casa que está a la derecha, pues si por ejemplo se quisiera salvar la pared izquierda de la casa que está a la izquierda, entonces la pared derecha de la casa que está a la izquierda está a la derecha y en consecuencia, puesto que el fuego está en esta pared y la pared derecha está a la derecha (pues hemos supuesto que la casa está a la izquierda del fuego) la pared derecha está más cerca del fuego que la izquierda y podría arder, entonces, la pared derecha de la casa, si no se la salva antes de que llegue el fuego a la izquierda que se salva; en consecuencia podría arder algo que no se salva, y podría arder por cierto antes de que algo pudiera arder aunque tampoco se salvara; en consecuencia hay que dejar ésta y cubrir aquélla. Para aprendernos la cosa anotemos: Cuando la casa está a la derecha del fuego se trata de la pared izquierda, y si el fuego está a la izquierda, entonces, se trata de la pared derecha.

Lichtenberg, pues de él es el texto, no desconoció el encanto del laberinto, pero no sucumbió ante él. Nunca hubiera aceptado el oscurecimiento como iluminación: Quien toma lo uno por lo otro no tendrá derecho a sorprenderse si el techo invadido por el fuego se derrumba sobre su cabeza.

__________________________________

*Extracto del texto publicado en la revista Descartes (diciembre, 1988) n° 5, pp.118-123, Ed. Anáfora. Y publicado en Sur (mayo y junio, 1966), N° 300.

0 notes

Photo

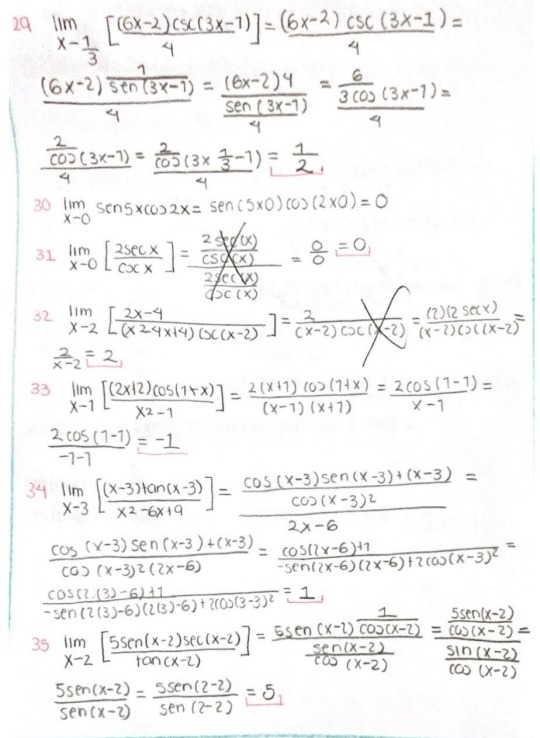

Curso Topología General (V) Definición de espacio topológico y ejemplos

0 notes

Text

Informática para la Matemáticas, Matemáticas para la Informática informática aplicada

INTRODUCCIÓN:

Las matemáticas han estado en la creación misma de la informática. Por tanto, es natural que nuestro grupo esté integrado en un Departamento de Matemáticas y Computación. Sin embargo, la Informática también tiene un pie en la Física, en la Electrónica, y en la Ingeniería. En el siguiente texto, presentamos una panorámica, necesariamente superficial, de nuestros temas de investigación comenzando por los temas que cronológicamente fueron los primeros, e hilvanando a continuación un pequeño recorrido por el resto de nuestra investigación.

DESARROLLO:

Cálculo simbólico

Desde el comienzo de la Informática, uno de sus principales usos ha sido su aplicación en matemáticas, bien en su vertiente teórica, Dentro de las aplicaciones matemáticas de la Informática, siempre se han distinguido dos aspectos: el cálculo numérico y el cálculo simbólico. La diferencia entre ambos aspectos reside en que en el primero se manipulan principalmente datos reales en representación de coma flotante, mientras que en el segundo se privilegia la manipulación algebraica o formal de expresiones

1.1 La prehistoria: Empujados por el impulso del Álgebra Computacional, más y más disciplinas de las Matemáticas fueron incorporándose al elenco de aplicaciones del Cálculo Simbólico. A mediados de los años 80 del siglo pasado se formó un pequeña comunidad de investigadores que trabajaban en el cálculo simbólico en Topología Algebraica, La Topología Algebraica es la parte de las matemáticas que se dedica al estudio de espacios topológicos. Francis Sergeraert (Institut Fourier, Grenoble, Francia) introdujo en 1986 una nueva teoría, la homología efectiva, que pretendía definir un mecanismo general para abordar de un modo genérico los problemas de calculabilidad en Topología

1.2: Cálculo en Topología Algebraica: Las principales aportaciones en este área han provenido de la investigación de Ana Romero, que defendió su tesis en el año 2007, codirigida por Julio Rubio y Francis Sergeraert. Concretamente, Ana Romero ha dedicado sus esfuerzos a hacer calculables unas herramientas de la Topología Algebraica denominadas sucesiones espectrales.

Verificación de programas:

En los años 70 del siglo pasado, se produjo una fuerte convulsión en la informática, producida por el hecho de que los proyectos de programación no conseguían sus objetivos, y las expectativas generadas por las mejoras en el hardware no se traducían en una mejora en el software, que se había hecho difícil de mantener y de comprender.

2.1. Especificación Algebraica: Se había establecido una línea de investigación conjunta con Laureano Lambán para comenzar a aplicar métodos formales a Kenzo y otros sistemas de cálculo simbólico. Kenzo es, también, un sistema basado en la programación orientada a objetos. El análisis formal de las características orientadas a objeto de Kenzo fue el objeto de la tesis de César Domínguez

2.2. Isabelle. A la hora de elegir un asistente de demostración para verificar algunos algoritmos clave de Kenzo, nuestra primera opción fue el sistema Isabelle, y más concretamente su implementación de lógica de orden superior, Isabelle/HOL (HOL es un acrónimo de “Higher Order Logic”)

2.3. Coq: Como hemos indicado en el apartado anterior, un inconveniente de utilizar un sistema de demostración basado en la lógica clásica, como Isabelle, es que la extracción de programas ejecutables se convierte en un problema de investigación adicional. En cambio, en los sistemas basados en una lógica constructiva, cada demostración desarrollada, incorpora, de modo automático, un programa de cálculo certificado correcto.

2.4. ACL2: El tercer sistema de demostración automatizada que hemos utilizado intensivamente en nuestra investigación ha sido ACL2. Se trata de un sistema muy diferente de Isabelle y de Coq. Por una parte, desde el punto de vista de los fundamentos, es un sistema basado en la lógica de primer orden (mientras que Isabelle/HOL y Coq dependen de lógicas de orden superior).

3. Integración de cálculo y deducción

el lector puede hacerse una idea clara de que, dentro de nuestro grupo, se utilizan tecnologías muy variadas: distintos lenguajes de programación, distintos sistemas de cálculo simbólico, distintos sistemas de razonamiento automatizado. Aunque hay una cierta especialización de cada investigador a cada entorno de trabajo, está claro que los objetivos están indisolublemente enlazados, y por ello los investigadores se deben coordinar para resolver problemas con una perspectiva abierta.

4. Informática, sin adjetivos

4.1. Sistemas de Información. La tesis no se limita a evidenciar problemas, sino que realiza una novedosa propuesta para la teoría de la modelización que responde y explica muchos de los interrogantes abiertos.

4.3. Seguridad. Esta arquitectura se preocupa, de modo novedoso, no solo de la seguridad de los datos, que es lo habitual, sino también de la del código ejecutado tanto por los proveedores como por los consumidores de los servicios.

5. Informática Aplicada

5.1. Calculo Científico. En este ámbito del cálculo científico también hay que destacar la colaboración de Eduardo Sáenz de Cabezón con investigadores del Departamento de Agricultura y Alimentación, que ha permitido el establecimiento de modelos matemáticos para el control de plagas en cultivos, así como su implantación como servicios informáticos

5.2. Imágenes Digitales. Como parte imprescindible de su trabajo, los biólogos deben analizar imágenes de cultivos neuronales tomadas con aparatos microscópicos muy potentes. Nuestra tarea como informáticos consiste en intentar automatizar dicho procesamiento, aplicando técnicas que provienen de la Geometría y la Topología Algebraica. Algunos algoritmos de Jónathan Heras y de Ana Romero han sido ya implementados y están en uso en laboratorios de neurofisiología de Europa.

5.3. Protocolos Biomédicos. El grupo Noesis de la Universidad de Zaragoza también ha impulsado a lo largo de los años la transferencia tecnológica al tejido industrial, a través en particular de una spin-off llamada InfoZara. Algunos de los contratos firmados estuvieron también relacionados con el área biomédica, y se dedicaron al análisis y validación de protocolos biomédicos.

CONCLUSIÓN:

La informática al igual que las matemáticas son fundamentales tanto en la vida educativa, como en la vida cotidiana, cabe aclarar que la informática y la matemática tiene larga historia pues para nuestros antepasados, era algo fundamental, aunque muchos no se daban cuenta. en ambas esta conformadas por un sin fin de conceptos, que sin embargo nos hace que las conozcamos mejor, para saber como es que se formaron y que lo conforman, y como es comentado en el texto, desde el comienzo de la Informática, uno de sus principales usos ha sido su aplicación en matemáticas. ambas son fundamentales en la vida del ser humano.

Alumna: Berenice Vera García

EMSAD 46

Maestro: Raúl Eduardo Hernández S.

3 notes

·

View notes

Text

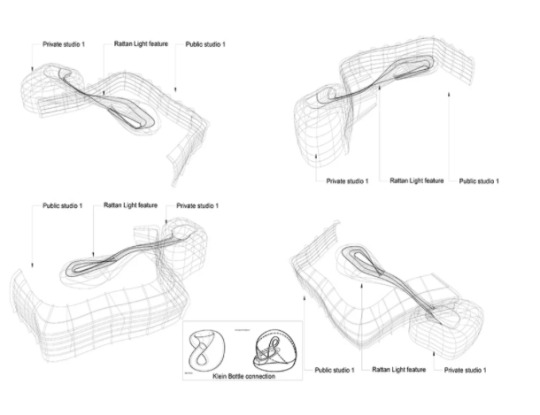

Tecnología 3D y artesanía local

La firma tailandesa Enter Projects completó el diseño para la marca de una reconocida empresa de yoga en esa localidad.

En un espacio de 450mt2 distribuida entre salas de yoga, vestíbulos y servicios sanitarios, ha empleado materiales locales como madera, ratán, hojas de palma, etc, para generar estas formas un tanto “topológicas”

La fuente de inspiración para el diseño fue “la salud y el bienestar” misma que utiliza de slogan la empresa contratante.

No polemizaré las fuentes o temas de “inspiración” como punto de partida para el diseño, esto se puede abordar desde la perspectiva filosófica y hermenéutica, pero si deseo acotar algunos aspectos meramente técnicos y formales.

La intervención en el espacio interior considero que es buena, sin embargo; los elementos colgantes elaborados con algún tipo de raíz (bambú, caña, mangle, etc) son muy abrasivas que interrumpen la visual hacia el resto de espacios, principalmente en el área vestibular como se muestra en la imagen superior, e incluso cuando es iluminado.

Otra particularidad de este objeto; es que está suspendido desde la losa, lo cual advierte que pueda desprenderse en algún momento.

La estructura del propio elemento, es bastante elemental, se observa un confinamiento tanto horizontal como vertical muy similar al empleado en las canastas o cestos de mercado.

El objeto no se integra al espacio total, pues las salas individuales fueron forradas con palma, dando a entender que son espacios aislados, esto sin contar con la exposición de las instalaciones especiales (aire acondicionado o calefacción) que se logran apreciar en el losa.

Definitivamente el empleo del material y la mano de obra calificada para trabajar este tipo de materia prima, es idónea, pero creo que faltó más estudio para la generación de espacios topológicos en su totalidad, es decir; que todo el planteamiento del proyecto hubiera adquirido una geometría muy topológica como los elementos de decoración, ya que lograron tener a disposición el material y las personas para su construcción.

Creo que falta más experimentación en las geometrías de esta categoría para que estas formas no solo sean un adorno u objeto de decoración sino que exista una integración estética y arquitectónica en ambos sentidos.

Image source: desingboom.com

#architecture#critical article#architectural relexion#architectural criticism#enter projects#design#architectural design#architectural designers#Edwin Saravia#opinion#architectural opinion#architectural reflection

13 notes

·

View notes

Text

Matemáticas e informática aplicadas en la vida a lo largo de los años 💫

Estefanía rojas barba

1ª

EMSAD#46

Introducción:

Es muy conocido a lo largo de los año que la informática está vinculada con las matemáticas por lo tanto es demasiado natural que la investigación se realice en un departamento de matemáticas y computación o de informática y física pues todo esto está súper relacionado desde la creación a lo largo de esta extensa investigación sabremos el porqué se vinculan o se vincularon a lo largo de los años , pues parece que soy muy distintas entre si , para que no sea tan difícil de entenderlo lo organise por partes

Desarrollo:

1 calculo simbólico

Informática: desde sus inicios uno de sus primeros usos fue en la matemática en forma de cálculo científico la otra fuente de la informática se encuentra en la industria y comerciales .

Matemáticas: dentro de las matemáticas también entro la informática solo que siempre se han distinguido en dos aspectos , aunque en ocasiones hayan parecido mezclados y el acto simbólico.

Sus diferencias son que el primero se manipula principalmente de datos reales en representación y el segundo se privilegia de manipulación algebraica o formal de expresiones

Poco a poco se fueron incorporando más y más investigadores para el cálculo simbólico .a mediados de los años 80 se formó una pequeña comunidad de investigadores que trabajaban en el cálculo simbólico en topología algebraica

La topología algebraica es la parte de las matemáticas que se dedica al estudio de espacios topológicos, una característica específica del cálculo simbólico en topología algebraica es que algunos de los resultados no podían ser confirmados ni refutados por medios distintos de los programas que los calculaban .

2 verificación de programas

En los años 70 del siglo pasado se produjo una fuerte convulsión de la informática producida por que los proyectos de los programas no conseguían sus objetivos y las expectativas no eran alcanzadas. Se encontró la que ellos buscaban que era la utilización de métodos formales es decir ..métodos matemáticos que permiten demostrar la corrección de los programas pues confiaban en los resultados encontrados en estos.

Dentro de estos problemas del cálculo simbólico nos llevó al campo en el que informática era aplicada en la matemática y matemáticas en la informática.

3 integración de cálculo y deducción

Con lo explicado nos damos cuenta que dentro del grupo se están utilizando las tecnologías muy variadas pues en ella están distintos lenguajes de programación, distintos sistemas de cálculo simbólico, y distintos sistemas de razonamiento aunque sean bastante diferentes al final cuando obtenemos los resultados están enlazados entre sí para eso los investigadores se deben coordinar para resolverlo de una perspectiva abierta

4 informática sin adjetivos

La universidad de Zaragoza no solo estaba dedicada a la topología computacional sino que también tiene un gran interés en la investigación de sistemas de información. Siendo el foco primigenio de las bases de datos poco a poco los intereses fueron moviéndose hacia la moderación conceptual y meta modelización.

En los siguientes años continuaron con la investigación de la evolución de sistemas de la informática y la integración de sistemas y tecnologías.

5 informática aplicada

Gracias a un proyecto echo por una empresa pueden dedicar gran parte de la potencia de cálculo de sus equipos para realizar tareas para facilitar el calculo científico en investigaciones de interés social . El proyecto estrella fue la ejecución distribuida de programas de dinámica molecular de colegas de la área de química pues necesitaban investigar fármacos contra la hepatitis

Dentro de la área de la bioinformática está otra colaboración importante de los últimos años ha sido establecida en un equipo de biólogos, estos biólogos investigan en la síntesis de fármacos que puedan actuar contra enfermedades neurodegenerativas

Conclusión

Gracias a grandes investigaciones nos damos cuanta que todo ha sido relacionado para dar soluciones a lo largo de los años tanto como la informática es importante en el área de la matemática también las matemáticas son importantes para la informática en conjunto crean grandes e increíbles cosas y diversos temas que se han podido investigar gracias a estos es muy sorprendente que a lo largo de los años se han podido experimentar cosas para ayudar al futuro del ser humano y se a podido entender a la perfección como esta relacionada y porque de cada una de ellas

1 note

·

View note

Text

Informática para las matemáticas, matemáticas para la informática informática aplicada

Alumno(a): Ninett García- Fuentes

Ordinario matemáticas e informática

Profesor(a): Raúl Eduardo Hernández Saldierna

EMSaD46

Introducción:

Es conocido que las Matemáticas han sido base de la creación de la Informática. Por ello, es natural que nuestro grupo este integrado por un Departamento de Matemáticas y Computación. Sin embargo, la Informática también tiene un pie en Física, en la Electrónica y en la Ingeniería.

Es por ello que en el siguiente texto, presentaremos una panorámica, necesariamente superficial, de temas de investigación comenzando por los temas que cronológicamente fueron los primeros, e hilvanando a continuación un pequeño recorrido de esta investigación.

1.Calculo simbólico

Desde el comienzo de la informática, uno de sus principales usas ha sido su aplicación en matemáticas, ya sea; bien en si vertiente teoría, o bien en su vertiente aplicada, en forma de cálculo científico.

En las aplicaciones matemáticas en la informática; se han distinguido dos aspectos El cálculo numérico, y el cálculo simbólico.

Lo que diferencia a estos dos aspectos es que el primero manipula principalmente datos reales, mientras tanto el segundo se manipulan lo algébrico o formal de expresiones; y si se trata de calcular con números se hace de manera exacta o de precisión arbitraria.

El cálculo numérico es y ha sido, el principal enfoque en las matemáticas; pero a comienzos de los 80, se conoció un reforzamiento del cálculo simbólico.

1.1.La prehistoria

Impulsados por el Álgebra Computacional, y otras disciplinas matemáticas fueron integrándose al elenco de aplicaciones del Calculo Simbólico. Es así que a mediados de los 80 se formó una pequeña comunidad de investigadores que trabajaban en el cálculo simbólico en Topología Algebraica.

La Topología Algebraica es la parte de las matemáticas que se dedica al estudio de los espacios Topológicos, por medio de invariantes algebraicos.

1.2.Calculo en Topología Algebraica

Las primeras aportaciones en esta área han provenido de la investigación de Ana Romero.

Concretamente, Ana Romero ha dedicado sus esfuerzos a hacer calculables herramientas de la Topología Algebraica denominados sucesiones espectrales.

En otros temas de interés han sido el cálculo de homóloga de grupos y la sistematización del uso de campos vectoriales discretos.

1.3.Calculo en Álgebra Homológica

Las técnicas Homológicas pueden ser utilizadas no solo en Topología si no también en otras áreas matemáticas.

2. Verificación de programas

En los años 70, se produjo una fuerte convulsión en la informática, generada debido a que los proyectos de programación no alcanzaban sus objetivos, y a qué las expectativas por las mejoras de hardware no se traducían en una mejora en el software. Debido a esta corriente de pensamiento los problemas en cálculo simbólico, llevaron a un campo donde la informática era aplicada en las matemáticas.

2.1. Especificación Algebraica

Se estableció una línea de investigación para comenzar o aplicar métodos formales a Kenzo y otros sistemas de cálculo simbólico.

Tras está etapa dedicada a la especificación algebraica de estructura de datos, se intuyó que llegado el momento a algún tipo de sistemas informáticos, que permitiesen además, de especificar tipos de datos y algoritmos, demostrará propiedades de programas. En este texto, hemos desarrollado librerías formales en sistemas Isabelle, Coq y ACL2.

2.2.Isabelle

Al momento de elegir un sistema de demostración para verificar algunos algoritmos clave de Kenzo, la primera opción es el sistema Isabelle/HOL, ya que está permitía representar de manera natural la programación funcional de orden superior presente en Kenzo. Un inconveniente al utilizar Isabelle es que la obtención de programas a partir de demostraciones mecanizados no es directa.

2.3. Coq

El sistema más conocido basado en lógica constructiva es Coq, cuyo soporte teórico es la Teoría Constructiva de Tipos, creada por Thierry Coquand. Las primeras aportaciones en Coq giraron en torno a la construcción por César Domínguez de una demostración completa del BPL en el caso particular de un bicomplejo. Esto permitió una formalización en Coq de la homología efectiva de un bicomplejo, con sus programas asociados.

2.4. ACL2

Es el tercer sistema de demostración automatizada; trata de un sistema muy distinto a Isabelle y Coq.

El ACL2 es un sistema muchos más automático, mientras que Isabelle y Coq son más interactivos. En ACL2 la dicotomía deducción/cálculo se presenta de manera diferente, puesto que trata, un lenguaje de programación y una lógica para enunciar y demostrar propiedades de los programas.

3. Integración de cálculo y deducción

Como se explicó anteriormente, el lector puede hacerse una idea claro sobre que dentro de nuestro grupo, se utiliza tecnologías muy variadas: distintos lenguajes de programación, distintos sistemas de cálculo simbólico, distintos sirenas de razonamiento. Aunque hay una cierta especialización de cada investigador a cada entorno de trabajo.

4. Informática, sin adjetivos

4.1. Sistemas de información

La tesis no se limita a evidenciar problemas, si no que también realiza una novedosa propuesta en la que la teoría de modernización responde y explica los interrogantes abiertos.

4.2. Servicios y aplicaciones web

Para conseguir eficacia en el cálculo simbólico distribuido, dentro del grupo se potencia la investigación en el área de lo servicios web.

En esta se abordaron problemas de interoperabilidad lingüística, de coordinación de servicios web y, de una manera coherente en las ideas generales que orientan la investigación.

5. Informática aplicada.

5.1. Cálculo Científico.

Para destacar a la investigación relacionada con la coordinación de servicios distribuidos, el grupo contacto a la empresa riojana de telecomunicaciones Knet; debido a esta colaboración se creo el proyecto RiojaScience@home.

En este ámbito del cálculo científico también hay que destacar la colaboración de Eduardo Sáenz de Cabezón con investigadores del Departamento de Agricultura y Alimentación, que ha permitido el establecimiento de modelos matemáticos para el control de plagas en cultivos, así como su implantación como servicios informáticos.

5.2. Imágenes digitales

Otra colaboración importante a sido la establecida por un grupo de biólogos dirigidos por Miguel Morales. Estos investigan la síntesis de fármacos que pueden actuar contra las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Los biólogos analizan imágenes de cultivos neuronales tomadas con aparatos microscópicos. Nuestra tarea como informáticos consiste en intentar automatizar dicho proceso, aplicando técnicas que provienen de la Geometría y la Topología Algebraica.

5.5. Informática aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje en Matemáticas.

Otro de los proyectos de transferencia importantes llevados acabo por el grupo; trata de un entorno para facilitar el aprendizaje de las matemáticas en cursos de educación secundaria.

6. Conclusión.

Tanto las matemáticas como la informática son contextos muy importantes. Ya se en tanto como en la vida cotidiana como la manera en que las utilizamos en la vida educativa. Desde un inicio estás han estado relacionadas una con la otra; tal como las matemáticas son la base de la informática, y de la informática que tiene parte en otros como la física, la ingeniería, etc.

Tal así como vemos a la informática en las aplicaciones o servidores web; o como vemos a las matemáticas e informática relacionados en presentadores gráficos. Es así como llego a concluir que la informática como las matemáticas son parte escencial en nuestro día a día.

1 note

·

View note

Text

CONSTRUCTORA CR

Nuestra prrincipal preocupacion es darles la mejor zona y construccion para la comodidad de las personas que confian en nuestra empreza para proporcionarles informacion y proximamente empezar una construccionnpara la mejor comodidad y en una gran zona urbana pero tranquila para que la persona se pueda sentir comoda con la zona y con la casa para estar fuera de peligros contamos con los mejores arquitectos al igual que trabajadores para empezar con el desarrollo de la casa

Antes de empezar con el desarrollo de la casa tenemos que tomar en cuenta la topologia hablemos un poco sobre este tema

La topología es la rama de las matemáticas dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. Es una disciplina que estudia las propiedades de los espacios topológicos y las funciones continuas. La topología se interesa por conceptos como proximidad, número de agujeros, el tipo de consistencia (o textura) que presenta un objeto, comparar objetos y clasificar múltiples atributos donde destacan conectividad, compacidad, metricidad o metrizabilidad, entre otros.

Tambien damos capasitaciones para mejorar el conocimientode la persona que quiere adquirir su casa esto va mas enfocado a las personas primerisas ya que la mayoria de veces estan muy indecisas y no saven como quieren que sea su casa y aqui lo que hacemos es enceñarles l principal de ena casa algunasa de las maneras de las que podrian ir distribuidas las habitaciones, cocina, baño, etc. Aparte de la capasitacion que les proporcionamos puede hacer su plano con atencion especial al igual que puede decirnos una idea de como quiere el diceño y la ubicacion de las habitaciones para que un arquitecto pueda cumplir con sus espectativas y entregarle el mejor trabajo.

1 note

·

View note

Text

Chakra Solar

Después de los siete chakras principales, como hemos visto en anteriores escritos, se encuentran los chakras del alma, causal y el chakra solar, el que veremos hoy.

Con los siete chakras principales, podemos decir su localización exacta, la distancia entre cada uno, sanarlos o alinearlos; pero esto no sucede con los chakras siguientes, del alma, causal y solar porque no están anclados al cuerpo físico sino al cuerpo etérico, y este no está en la dimensión espacio-tiempo, por lo tanto tampoco sus chakras. Con el del alma y causal se puede dar un aproximado de su localización pero no es directa. En cuanto al chakra solar no es posible señalarlo, ni decir su exacta posición porque este chakra es uno de los más desarrollados, hablar de chakra solar es hablar de la consciencia pura, de la fuente universal, aunque este chakra no es la fuente universal, así que no podemos decir dónde está la consciencia universal.

El chakra solar es la vida misma, lo que precede a la vida y lo que está después de la vida, es el silencio, es la ausencia de todo, por lo tanto, es lo que precede a todo pero sin llegar a ser la fuente universal, el origen, Dios, o el nombre que se le desee poner. Este chakra es un fractal complejo idéntico a la fuente universal, hecho a imagen y semejanza del Padre o Padre-Madre Dios Universal, como se le suele llamar.

Es la presencia Yo Soy activada, La presencia Yo Soy es un término en metafísica referido como el nombre de Dios. Podemos acceder a los chakras principales pero no a este chakra porque ya lo abarca todo con su presencia divina o consciencia toda. ¿Cómo podríamos acceder a algo que ya somos? Es como si estando dentro de tu propia casa quieras acceder a tu propia casa.

Esta presencia Yo Soy o chakra solar al ser el Dios en acción, la fuente universal en acción o el origen en acción, eres tú mismo, eres tú misma, es la presencia divina individualizada en cada uno. Individualizada en sentido figurado, en ella no existe la dualidad. Comúnmente se dice que todos somos uno, lo cual es falso, una aseveración insostenible ya que cada uno es responsable de sí mismo pero a cada uno nos sostiene la misma presencia que es el todo o la consciencia que lo precede a todo, más bien lo que existe es no-dos.

Al igual que en el chakra causal, tampoco existe una meditación o una técnica para acceder al chakra solar, de hecho eso sería un absurdo, de igual manera como si estando dentro de tu propia casa buscaras una técnica para entrar a tu propia casa, pues ya estás adentro, lo único que hace falta es tomar consciencia de que ya estás adentro de tu propia casa. Lo que sí es posible es una meditación muy especializada para ello, especializada pero nada compleja. No es muy común que aquí soliciten ese tipo de técnicas así que me saltaré el paso de explicarla a detalle, si queréis vosotros mismos podéis solicitarla al autor de este blog si os interesa.

¿Por qué se llama chakra solar?

Se le llama chakra porque es un vórtice, al igual que los demás chakras, el todo es un vórtice no topológico ni con cualidad espaciotemporal, no lo necesita puesto que ya es el todo y el todo precede al espacio y al tiempo, y más bien los contiene. Se le llama solar porque su luz es color oro muy brillante y se asemeja a un sol, aunque no a un sol como el que conocen sino a uno más purificado, cuya luz no tiene curvatura, puesto que no se propaga a través del espacio-tiempo. Pero no es sólo por estas razones que se le da el nombre de chakra solar, sino también porque todo en el Universo en el que ustedes viven está basado en la luz emitida por una caldera de fusión, fisión y emisión de energía alciática o energía fría de alto rango y espectro. En palabras comunes: la fuente original. Todo cuanto existe es solar.

¿Qué significa que todo es solar? La palabra Sol viene del latín Sol, Solis, que a su vez es una transgresión de la palabra indoeuropea Sawel que significa Helio, el cual a su vez significa energía fría, de energía fría, que emite energía fría o que traduce energía neutra en energía fría sin pasar por combustión.

Todo cuanto existe está hecho de energía, y toda esta energía es fisión-fusión continua y fría y en ausencia de calor, el calor lo producen energías de baja frecuencia, el frío no puede ser producido, es la consciencia, y ustedes al estar constituidos de energía y están en constante proceso fusión-fisión cada segundo y este proceso no puede ser detenido ni siquiera cuando dejan sus cuerpos, de hecho el proceso encarnado a desencarnado no es más que un proceso energético de fusión-fisión, son ustedes los que sobrecargan este proceso natural y hermoso con creencias, ideas, miedos, etc., los cuales son por cierto también energía de fusión-fisión pero de energía calorífica, es decir, pesada, por ello no pueden ascender y todo lo contrario, esta energía pesada con la cual ustedes solos se cargan y con la cual se polarizan los obliga a estar descendiendo una y otra vez, es decir, encarnando una y otra vez.

Ustedes son un fractal del origen, por lo que ustedes son el origen en sentido literal. Ustedes son la propia fusión-fisión alciática en todo momento, y este proceso de fusión-fisión de energía potente y pura genera un vórtice toroidal, que por toroidal es infinito. A esto se le llama chakra solar.

De hecho, cada chakra de sus cuerpos físicos no es precisamente un vórtice sino un toroide, el cual fluye a manera de fisión-fusión, cada chakra es una central-caldera de fusión-fisión de energía fría y estable, pero son las emociones y pensamientos (energías caloríficas e inestables) las que dañan cada toroide o chakra.

En los ámbitos superiores sabemos que sus consciencias aún son muy primitivas, no concebimos lo primitivo como algo retrasado, eso sería aceptar que hay presente, pasado y futuro y en donde nosotros existimos (y ustedes también) no existe tal. Concebimos a algo como primitivo en un sentido de estacionados en un punto universal toroidal. Así dicho lo anterior, sabemos que sus consciencias están estacionadas (pero en movimiento, recuerden que en física una de las características del estado de reposo es el movimiento, o en palabras más metafísicas, la ley de polaridad se cumple, polos opuestos se unen) por lo tanto sus propias consciencias le exigen actividad, y querrán conocer una manera de “acceder” a donde ya han accedido, para “acceder” al chakra solar es muy sencillo (puesto que ya están allí), la manera de hacerlo es bendiciendo bendecir el toroide solar en cada uno de ustedes individualizado pero no dualizado. Bendecir es un acto de amor y el amor es la energía fusión-fisión central de este Universo. Todo es bendición pero ustedes no tienen ojos para verlo. El acto de bendecir los coloca en el estado solar. Bendecir no solamente su chakra solar sino todo cuanto existe. Activen sus propias calderas de fusión-fisión de energía fría estable, esto se realiza bendiciendo, bendecir, bendecir, bendecir, la explicación es simple, bendecir es bien decir, decir es utilizar la energía palabra y si esta energía palabra está despolarizada (neutra) cualificarán o recargarán todo con esta energía al bendecir.

Les bendice Euriyëūk.

*Este escrito me fue dictado por mi guía personal en una meditación y lo comparto con mucho gusto.

Psicología de Alta Consciencia

#chakras#vortice#toroide#universo#fisica#psicologia#filosofia#metafisica#energia#fusion#fision#sol#creacion#origen#dios#guias espirituales

125 notes

·

View notes

Video

vimeo

“[…] si la épica se define como la narración de las hazañas de un héroe, una narración que es normalmente progresiva y lineal, que avanza en una dirección, la antiépica es toda narración que se anula a sí misma, que gira entorno a un agujero negro que lo engulle todo y en la que los hechos narrados no están recubiertos por una capa retórica que les da brillo.”

____

Gala Hernández és realitzadora i investigadora. Ha estudiat el Grau en Cinematografia i Medis Audiovisuals (ESCAC), el màster en Estudis de Cine i Audiovisual Contemporanis (UPF) i l’International Master in Audiovisual and Cinema Studies (Universitat Paris III - Sorbonne Nouvelle i Universitat de Nanterre - Paris X). Actualment és doctoranda de l’Escola Doctoral “Esthétique, sciences et technologies des arts” de la Universitat Paris 8, on desenvolupa un projecte de investigació i creació sobre els desktop films. Ha realitzat el curtmetratge de 35mm Naturaleza Muerta, treballat com editora de vídeo a Playground Magazine i publicat poemes en vàries revistes literàries i fanzines.

Explicas que el desierto funciona como una desarticulación del lenguaje cinematográfico.¿Qué es lo que tiene de relevante el desierto en relación a Hollywood? ¿Qué consecuencias conlleva?

Sería equivocado afirmar que el desierto per se implica una desarticulación del lenguaje cinematográfico clásico asociado a Hollywood (por otro lado, también habría que preguntarse qué es ese lenguaje hoy en día, porque las características que lo definieron en un momento dado, - y pienso en las atribuidas por Noël Burch, por ejemplo, como la transparencia, la continuidad, etc – hoy quizá ya no estarían tan operativas ni siquiera en los modos de representación institucionales). Un ejemplo claro son los westerns clásicos, que se desarrollan en parte en el desierto, y en los cuales la presencia de ese paisaje no implica forzosamente una ruptura con el lenguaje clásico – aunque en algunos films, es verdad, puede resultar un cierto motor de antiépica, anticipando así el cine moderno, pienso en “La patrulla perdida” de John Ford, ese hermoso OVNI cinematográfico de 1934. Esta tarea de rastrear los síntomas ligados al desierto que anticipan ya en el cine clásico la llegada del cine moderno aún no la he hecho, pero sin duda es muy interesante.Queda pendiente.

La idea que defiendo en mi trabajo es que un determinado corpus de films, a partir de los años 60-70, es decir ya en el cine moderno, se ubican en paisajes desérticos como espacio emblemático de la postmodernidad (digo la postmodernidad histórica y cultural, que no coincide temporalmente con la postmodernidad cinematográfica) y que ese gesto de regresar al desierto, que también es el espacio primigenio, el paisaje-origen de la humanidad en la cultura occidental de tradición cristiana (Israel, como pueblo de Dios, nace en el desierto del Sinaí), es acompañado de un deseo de regresar también al inicio del cine, una búsqueda de los fundamentos expresivos propios y específicos al medio cinematográfico (es decir, ¿qué es el cine antes de/fuera de la constitución del lenguaje cinematográfico?). La elección del páramo como elemento central de esas obras supone una desertificación del propio cuerpo del film como objeto fruto de los códigos narrativos y figurativos que rigen la producción audiovisual convencional. Muchos de los principales pensadores de la postmodernidad han utilizado la metáfora del desierto para ilustrar la crisis de valores y la desintegración de los Grandes Relatos que definen la postmodernidad (Zizek, Baudrillard, Bauman, entre otros). Esta metáfora funciona precisamente porque el sujeto, en el desierto de lo real de la hipermodernidad, se siente a la interperie, desorientado, sin puntos de referencia para ubicarse e incapaz de dejar huella sobre un terreno móvil y volátil, como sucede en el espacio homogéneo e infinito del desierto. Mi hipótesis, o lo que yo construyo a partir de estas ideas, es que el desierto como lugar de rodaje puede tener, en ciertos casos, implicaciones directas sobre la forma misma de la película, y en esos casos, que llamo “geopoéticos” haciendo referencia a Kenneth White, sí que el desierto alejaría el film de los códigos del cine comercial o del lenguaje “clásico”. Estas consecuencias del páramo las articulo en tres tiempos: primero se evacúa la narración, luego se prescinde del cuerpo, del personaje (del hombre como medida del plano) y, por último, se prescinde también de la figuración, en un viraje hacia la abstracción visual. En esos tres tiempos se pretende acercar el objeto fílmico a la esencia del medio cinematográfico, a un grado cero del cine. El desierto es útil para esto como espacio primitivo, vinculado a algo a-cultural, pre-cultural: ya desde los eremitas que acudían al desierto como espacio abierto a la trascendencia, a la revelación divina, para cultivar su espiritualidad por la vía ascética, encontrarse con Dios, etc, el desierto tiene este potencial de vincularnos a algo nuclear, anterior y más grande que nosotros, que en el caso del corpus de películas que analizo, creo que se trata no tanto de Dios o de una dimensión mística o religiosa, sino de nuestra propia dimensión biológica y natural, que culturalmente hemos marginado u olvidado desde que el cartesianismo y el positivismo se impusieron en la Ilustración.

El desierto confronta la mirada antropocéntrica del hombre con un estado de mutismo de este, en el que queda relegado a segundo plano y forma parte de esta experiencia que no parte de su ser, sino de su entorno. Te refieres a los films-mirada, ¿cuáles son sus características? “El hombre moderno ha perdido su dispositivo topológico”, tiene esto que ver con la esencia a la que parece que quieren llegar los films de los que hablas, ¿nos lo podrías ejemplificar?

Hablo de films-mirada en la primera parte del trabajo, la que trata principalmente sobre la desarticulación del relato (en Freedom, Gerry y El Cant Dels Ocells). Son películas en las que la historia queda sustituida por la mirada, una mirada, como dice Bachelard, “que no tiene nada que hacer, […] que no mira ya un objeto en particular, sino que mira el mundo”. La mirada no sólo del director como autor de la puesta en escena, sino también de los personajes, que, en silencio, observan el espacio desértico que les circunda, y que se funden en él hasta su propia extinción, hasta su desaparición en el interior del paisaje. La mirada antropocéntrica en esos films está aún presente, sería pues en la siguiente etapa, la de la desaparición de los cuerpos, cuando realmente podemos hablar de una mirada no-humana, o de una mirada que al menos trata de desviarse del hombre como medida de la representación. Pero en estos tres films ya se intuye esto, hay un gran número de planos sin presencia humana y los personajes están completamente vaciados de dramaturgia, de psicología, se convierten en puro artefacto, en marionetas. No hay, en realidad, personaje ni sujeto como tal, sino más bien unos cuerpos, los de los actores, que se colocan en un espacio determinado y a los que se observa prolongadamente, en una confrontación bruta con la naturaleza. El trabajo con el tiempo es especialmente importante: si los planos se dilatan en estas películas es precisamente por considerar el tiempo como creador de espacialidad, y para hacer visible el tiempo, un tiempo circular, un perpetuo presente que está vinculado al desierto pero también a la experiencia esencial del cine, de la imagen-tiempo, la de la percepción óptica pura, como la llama Deleuze. Y el silencio, claro. El silencio de los personajes permite abrir los oídos a los sonidos del mundo, más allá de la voz humana. El lenguaje configura la identidad y viceversa, así que en ausencia de identidad se impone el mutismo, la pérdida del lenguaje verbal. El desierto es también interior, o si se quiere, el paisaje exterior es la expresión de un desierto interior del sujeto. El silencio de esos films forma parte de ese intento de hallar algo esencial que precede al logos, algo, en general, “antes de” (antes de la identidad, del verbo, de la historia, de la cultura…). También antes del lenguaje cinematográfico: todo lo que hay en el medio cinematográfico, o en el audiovisual en general, que no es lenguaje, código, convención, símbolo… Cuando menciono el dispositivo topológico lo hago en relación a la relación del hombre moderno con los espacios, en concreto con los espacios naturales. La cultura visual occidental ha establecido una jerarquía representativa que antepone la figura/hombre/cuerpo al fondo/paisaje que queda relegado siempre a una condición secundaria, de segundo plano. Esta lógica es criticada por muchos teóricos e historiadores del arte; me interesa mucho la posición de Maurizia Natali, que, en su ensayo sobre la iconología en la imagen-paisaje cinematográfica, define esta lógica como narcisista y atribuye al fondo de la escena la cualidad de ser “un lugar para ejercer una mirada filosófica”. La imagen-paisaje restituye un mundo que la humanidad moderna ha perdido, el mundo natural, sin un centro antropológico, es decir, la imagen-paisaje intentaría reparar la brecha abierta entre el hombre y la naturaleza. Este mundo natural pre-cultural y prehistórico ha quedado relegado a una especie de zona protegida de la consciencia colectiva, una zona donde también se ubican los sueños, que también se encuentran, en cierto modo, al margen de las reglas de nuestra civilización, en un territorio en sombra. Encontramos en estos “films desiertos”, como los llamo, un retorno a la materia, a la fisicidad de la roca, de la arena, a los elementos naturales, todo esto en un mundo que, en la posmodernidad, se ha descubierto ser engaño, ilusión y fracaso. Una necesidad pues de reconectar con aquello que nos define como seres biológicos, como animales, si se quiere, como una diminuta pieza más de un ecosistema. Si podemos afirmar que el desierto es vector de modernidad en estas obras es porque se trata de una modernidad nostálgica que desea, regresando a lo primitivo, trazar un círculo que repare el dolor provocado por esa brecha tan occidental cultura/naturaleza. Una modernidad que quiere despojarse de la racionalidad empírica y dominante de occidente, de su identidad cultural estructuradora y opresora, para encontrarse con la materia de la Tierra y con la materia del cine, reconciliando al hombre con una parte de sí que históricamente ha despreciado.

Otra idea interesante de tu trabajo es el análisis de los personajes como seres perdidos, sin lugar, deambulando por el páramo, “una manera de estar en el mundo”. Esto tiene que ver con la idea de la antiépica, ¿nos podrías hablar más de esta no-representación? ¿qué importancia tiene el lugar, el tiempo y el cuerpo en todo esto?

La antiépica es representación, pero si la épica se define como la narración de las hazañas de un héroe, una narración que es normalmente progresiva y lineal, que avanza en una dirección, la antiépica es toda narración que se anula a sí misma, que gira entorno a un agujero negro que lo engulle todo y en la que los hechos narrados no están recubiertos por una capa retórica que les da brillo. Una gran novela antiépica es Moby Dick, por ejemplo, en la que el viaje del capitán Ahab es un viaje suicida, en la que la hazaña es autodestructiva en vez de gloriosa, triunfal. En el cine la antiépica no está forzosamente ligada a la modernidad, pero sí es cierto que estas tres películas del primer capítulo son profundamente antiépicas. En Freedom de Sharunas Bartas, por ejemplo, los personajes huyen de la policía que les persigue, pero la sensación que impera es la de estancamiento, todo lo contrario a una persecución vertiginosa. De hecho, la policía, que en un planteamiento épico debería, por ejemplo, mostrarse avanzando en paralelo a los protagonistas, apenas sale en una escena. Así, las acciones de los (anti)héroes pierden toda su épica, toda su grandeza. Aún hay representación, porque aún se construye el relato de unos acontecimientos y ese relato es más o menos comprensible, aunque le falten piezas, aunque esté plagado de lagunas. Pero desde luego la narración como elemento estructurante del film deja paso a la contemplación, a la observación detallada, y esa observación necesita de tiempo, claro, no de un montaje frenético que fragmenta y precipita las acciones, sino de un presente sin acontecimientos, no histórico. Privilegiar “el estado sobre el recorrido”, como diría Certeau, la mostración sobre la teleología. Dilatando el tiempo de contemplación, la carga simbólica y cultural de ese paisaje reconocido se va diluyendo poco a poco hasta desaparecer, por lo que el observador se encuentra ante los espacios reales como ante un cuerpo desprovisto de alma, lo que genera una impresión insólita. Vaciando de todo contenido y de todo sentido al paisaje y a la mirada que lo tomaba por objeto, ésta se funde en el paisaje en un vínculo de coexistencia, y simultáneamente se vuelve el objeto de una segunda mirada, ella misma, situándonos ante la contemplación de una contemplación. La inmensidad del páramo se sincroniza con la inmensidad interior del hombre, ambas inmensidades se confunden: la profundidad del paisaje es la de la existencia. Esto permite la emergencia de una reflexión sobre nuestro ser en el mundo.

En relación a la pregunta anterior, el cine épico estadounidense como el Western también defiende un espacio virgen, el desierto, ocupado por salvajes, que debe ser colonizado. ¿Qué diferencia hay entre este espacio épico y el antiépico?

El western como género fue construyendo y afianzando el imaginario de ese relato romántico, patriótico e imperialista – basado en la épica de la conquista – que los estadounidenses habían construido de sí mismos. La identidad nacional estadounidense se forjó sobre aquella mitología patria de los westerns (desarrollada no sólo en películas, sino también en literatura, en espectáculos), sobre la narración elegíaca del nacimiento de la nación norteamericana, la gran epopeya de los pioneros colonizadores frente a lo salvaje. La frontera – geográfica, simbólica, psicológica – que para Clélia Cohen era el mito fundador de la democracia americana, constituía uno de los temas de fondo de los westerns, tanto del relato como del conflicto interno de los personajes. Con la modernidad cinematográfica, el mito de la frontera cede paulatinamente el paso a un deambular sin rumbo, a la errancia, a una cierta estética del fracaso, porque surge la necesidad de llevar a cabo un desmantelamiento del imaginario consolidado por esos films para preguntarse acerca de la memoria legitimadora del país. La errancia es el doble contemporáneo del viaje o de la conquista. La antiépica sería una respuesta o un reexamen de ese relato fundacional, una revisión imposible de eludir después de los acontecimientos históricos que sacudieron EEUU en los años 60 y 70.

Freedom de Sharunas Barta, Gerry de Gus Van Sant y El cant dels ocells d’Albert Serra ejemplifican en tu TFM la parte sustractiva de la narrativa cinematográfica. ¿Podrías hablarnos de tu elección y remarcarnos aquello que te interesa de cada una de las películas?

El término de sustractivo aplicado al cine lo tomo de Antony Fiant y de su libro sobre un determinado cine contemporáneo sustractivo, un corpus de films en el que se agrupan autores como Wang Bing, Pedro Costa o Lisandro Alonso. Las tres películas que menciono en la primera parte de mi trabajo son sustractivas primero en el sentido narrativo, por el adelgazadísimo régimen narrativo que despliegan, vaciado de la mayoría de sus elementos dramatúrgicos, que no pretende movilizar la atención del espectador de manera artificial mediante énfasis, giros o sobresaltos. La ficción queda pues reducida e incluso se hibrida con una dimensión de no-ficción en esa relación más bruta entre medio de representación y espacio. Pero también son sustractivas en un sentido estético, son películas en las que el espacio natural, el recorrido por él y el hecho de experimentarlo y habitarlo, toman todo el protagonismo y eso los dota de una determinada estética, que quizá podríamos calificar de minimalista, depurada, lenta, despojada… El silencio del paisaje desértico es también silencio visual, en el que hay contados elementos: básicamente una línea, la del horizonte, y unas figuras como única verticalidad. En muchas imágenes el personaje desaparece por completo, y en ese “eclipse total del personaje” ya se está anticipando el espacio vacío, despoblado, sin un centro antropológico, un adelantamiento del fondo sobre la figura, esa estética de la desaparición. Lo que me interesa en esas tres películas es precisamente lo que las une: cuando los cuerpos que las pueblan se pierden, pasan a habitar el espacio de otro modo, huyendo de la lógica utilitarista y teleológica del mundo postmoderno y del modelo dramatúrgico aristotélico. Errar es también una manera de habitar el tiempo, de sentirlo, de palparlo. Y el espectador lo siente con el personaje, lo experimenta físicamente. Los personajes de esos films entran en contacto con su dimensión animal, corporal, pero también con una dimensión fantasmal, en fase con la vibración de ese mundo virgen, que es intervalo entre la vida y la muerte: no se puede obviar la dimensión mortal del desierto, su hostilidad y violencia sobre los cuerpos, su naturaleza de limbo, antesala de la muerte. En ese sentido puede representar tanto un espacio prehistórico como uno post-apocalíptico, en el que la antigua presencia de la humanidad queda reducida a vestigios, a ruinas. Ahí ambos extremos temporales, antes del hombre y después del hombre, se tocan.

Cuando la narración alcanza su límite, nos hablas de que sólo queda el “espacio-vacío” o el “vacío del espacio”, ¿cómo se llega a este punto y qué significa en el cine o en la creación audiovisual?

En esa parte de la investigación abordo películas u obras audiovisuales en las que el desierto es filmado desnudo, desahuciado de cuerpos que lo habiten: BNSF de James Benning, La Région Centrale de Michael Snow, Cobra Mist de Emily Richardson y Proximity de Inger Lise Hansen. Se trata de films-dispositivo, interesados en generar experiencias perceptivas imposibles del paisaje, una visión no-humana, radical y transformadora, alejada de nuestra experiencia sensible cotidiana, mediante la puesta en marcha de un dispositivo cinematográfico drástico, experimental. En el caso de Benning, éste consiste en dejar la cámara grabar durante más de tres horas sin cortes, sería el dispositivo menos sofisticado técnicamente. Pero en los otros tres casos, este dispositivo que busca crear formas nuevas implica un dominio de la técnica y un trabajo muy preciso y calculado con la cámara. Richardson y Lise Hansen emplean variaciones del time lapse (hyperlapse), y Snow, por su lado, ideó un brazo mecánico que movía la cámara en todas direcciones, generando esa sensación tan particular de ingravidez que se siente en su film. En nuestra cultura antropocéntrica, el espacio vacío lo está en la medida en la que está vacío de seres humanos o de construcciones o producciones de origen humano, pero no está realmente vacío, no existe ningún espacio vacío en la Tierra. Igual sucede con el silencio: el silencio es silencio en la medida en la que es ausencia de sonidos reconocibles, a menudo fruto de máquinas u objetos ideados y construidos por el hombre. Por eso podemos afirmar a veces que “el silencio del océano” o “el silencio de la montaña” nos tranquilizan o nos reconfortan, pero es un error, pues esos lugares están llenos de sonidos. Simplemente jerarquizamos así la realidad, estamos parcialmente ciegos, parcialmente sordos. Lo que es interesante en estos films es que ponen en escena esa polaridad cultural, esa escala, esas diferenciaciones artificiales: civilización/salvajismo; hombre/naturaleza; cámara/paisaje; vertical/horizontal; arriba/abajo; claro/borroso… Todas esas categorías son arbitrarias, en realidad, son construcciones históricas. Nosotros somos en parte todo eso, somos a la vez civilización y salvajismo, hombres y animales, técnica y cuerpo, etc. Derribando la puesta en segundo plano cultural de la naturaleza, esos cineastas nos dan la sensación de estar viendo la Tierra por primera vez, o de estar frente a un espacio nuevo, desconocido, otro planeta, otro imaginario del mundo, con otro sentido de la orientación (o ninguno). Ese ejercicio de observación que elimina códigos culturales y estereotipos figurativos implica a su vez la modificación del sentido del tiempo: de pronto, a través de ese espacio temporalizado, accedemos al Tiempo Profundo, un tiempo geológico y cíclico, horizontal, opuesto al nuestro lineal, histórico, de reloj. En nuestra sociedad metronómica privilegiamos la diferencia frente a la similitud entre fenómenos para tener la sensación de avance, de progreso. El desierto, con su ausencia de sentido, es perfecto para acceder a este tiempo otro, que nos habla de la edad de la Tierra, del origen del tiempo mismo - versus nuestra manera de entender el tiempo reificándolo como recurso a explotar por el capitalismo, lo que llevamos haciendo desde el s.XIX. En estas películas, el inconsciente visual emerge a la superficie de las imágenes a través de lo imprevisible y lo arbitrario de los fenómenos naturales, del viento, de la lluvia, de la caída del sol, del movimiento de las nubes, de la arena que se desplaza… Esa contingencia de la representación refuerza el vacío de significado. En el caso de Snow, el más radical, se prescinde incluso de un operador humano que tome las decisiones tras la cámara: en ausencia de ojo-sujeto, hay ausencia de mirada, por lo tanto, una visión pura, percepción sin sujeto: ¿qué vemos entonces, cuando vemos a través de un ojo vacío, sin cuerpo?

La acción cinematográfica tiene que ver en estas películas (como La Région Centrale de Michael Snow) con el rechazo de la significación de la propia imagen, ¿qué papel juegan la naturaleza y el sujeto? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Cómo se construye una imagen sin significación (si es que puede construirse)?

El rechazo a la significación de la imagen es fruto de una reflexión sobre la imagen y sobre cómo la cámara, el soporte cinematográfico (ya sea película fotoquímica o vídeo), el sonido y el montaje pueden transformar la realidad objetiva en pura potencia plástica. Eso pasa por una destrucción de las leyes de la perspectiva, de la figuración, etc, y por considerar el medio sobre el que se inscribe la imagen, el tejido de la representación, como soporte de inscripción plástico con una materialidad física de objeto concreto. Esa función materialista de la película no representa ni documenta nada, la obra no pretende ser un documento de nada más allá de la imagen misma y de sus propias posibilidades expresivas. Entonces asistimos a la revelación de unas imágenes que se piensan a sí mismas como cuerpos, que actúan en la única lógica del significante, sin objetivos de significación. Podríamos hablar de lo figural, un concepto de Lyotard que luego ha sido aplicado a la reflexión sobre el medio cinematográfico por teóricos como Dubois o Brenez, lo figural siendo un acontecimiento de la imagen en el que se manifiesta un desgarro de lo legible y de lo visible en el cuerpo de la imagen, es pura materia informe en perpetuo movimiento, imágenes que se abren, se retuercen sobre sí mismas. Lo figurativo en esos casos (aquí creo que pensaría sobre todo en las películas de la última parte de mi trabajo, Desert de Brakhage, Fata Morgana de Herzog y Chott-el-Djerid de Viola) vira hacia la abstracción, hacia formas fluctuantes e inestables, hacia no-formas imprevisibles que forman un espectáculo visual. En ese sentido tienen mucha importancia los espejismos del desierto, como forma en la que realidad e ilusión coexisten - no dejan de ser una ilusión óptica - y en la que la representación se desfigura, se deforma, y ya el desierto no es uno, sino múltiple, móvil, líquido y palpitante. El desierto es el paisaje ideal para llevar a cabo este propósito de superar la significación: como espacio de desertificación del sentido, como página (o pantalla) en blanco, o “forma extática de la desaparición” como dice Baudrillard, el páramo es el lugar al que acuden los cineastas preocupados por huir de la producción de sentido y por encontrar amparo en la única lógica de lo fílmico. Brakhage sería probablemente el que lleva más lejos esta idea: ya no busca una manera de representar el desierto sino de actuarlo, de pintarlo con su cámara. En Desert, el desierto es la imagen, la imagen está desierta.

2 notes

·

View notes

Text

Historietas legislativas

Publicado el 23 de agosto de 2021 en Revista Jennifer

El horizonte electoral del año 2001 estaba signado por una escasa credibilidad en el gobierno que ya había dilapidado sus últimos votos de confianza en un programa de ajuste fiscal con el objetivo de contener la inexorable devaluación del tipo de cambio atrasado artificialmente por los efectos de una convertibilidad insostenible. Esa sensación, que afectaba la realidad para materializar la profecía autocumplida de la crisis, encontró una de sus mayores expresiones (anti)democráticas cuando el voto bronca se impuso en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

La Alianza había apostado el poco capital político que le quedaba al “efecto pelada” como si la sola aparición de la figura salvadora de Domingo Cavallo tuviera la cualidad de poder generar un optimismo espontáneo. Con el desempleo creciendo, los salarios a la baja, los nuevos impuestos a las cuentas corrientes y los recortes en jubilaciones, la misión abstracta (controlar los descalabros macroeconómicos y llevar tranquilidad a los mercados) que recaía sobre su lustrosa cabeza tenía todo el aspecto de ser una tarea imposible. El voto de confianza brillaría por su ausencia y la reacción sería absolutamente contraria: el voto bronca, una singular expresión a la que no le haríamos justicia si la circunscribimos exclusivamente al ámbito electoral.

Las elecciones legislativas de 2001 constituyeron un hito no solo por la significación política y el resultado de los escrutinios que terminaron de pulverizar la legitimidad del gobierno, sino por la particular forma de expresión que dejaría sus marcas impresas en los votos impugnados. La bronca se materializó en un amplio repertorio de boletas apócrifas intervenidas creativamente con la imagen y el nombre del personaje Clemente, un candidato carismático que emergió del mundo de las historietas para darle visibilidad al rechazo a la clase política.

El acuerdo entre los ciudadanos y sus representantes parecía haberse roto, al igual que la ley de la convertibilidad que mantenía la mágica ecuación de un peso = un dólar. La elección dejaría en evidencia que el poder otorgado para ejercer la representación del pueblo se sostiene a partir de acuerdos tan inestables y poco duraderos como el valor del dinero argentino.

El periodo democrático más largo de nuestra historia amenazaba con llegar a su fin y la simpática figura de un personaje de ficción, cuyo único mérito parecía ser el hecho de no poseer manos para robar, se convertiría en uno de los principales adversarios. “Votemos por Clemente” esa era la consigna que circulaba activamente a través del ciberespacio. Los mensajes de correos electrónicos venían acompañados por una razonable argumentación que decía: