#ナサニエル・ホーソーン

Text

ミダース - Wikipedia

ギリシア神話の中でミダース(古希: Μίδας, Midās)は、プリュギア(Phrygia)の都市ペシヌス(Pessinus)の王[注釈 1]。長母音を省略してミダスとも表記される。触ったもの全てを黄金に変える能力("Midas touch")のため広く知られている。

ディオニューソスは、ミダースに対して彼が望むどんな報酬でも選択するよう言い、ミダースは、彼が触れるものすべてが黄金に変わるよう頼んだ。

ミダースは彼の新しい力を喜び、それを急いで試した。彼がオークの小枝と石に触れると、両方とも金に変わった。狂喜して、彼は家に帰るとすぐに、使用人に豪華な食事をテーブルに用意するよう命じた。

「そのようにリューディアの王ミダースは、触れるものすべてを黄金に変えられることを知ったとき、最初は誇らしさに得意がった。

しかし、食べ物が硬くなり、飲み物が黄金の氷に固まるのを見たそのとき、ミダースはこの贈り物が破滅のもとであることを悟り、黄金を強く嫌悪しながら彼の願い事を呪った」[3]。

ナサニエル・ホーソーンによって語られたバージョンでは、ミダースは彼の娘(マリーゴールドという名がついている)にさわったとき、彼女が彫像に変わってそのことに気づいた。

今となっては、彼は自分が望んだ贈り物を憎んだ。彼は、飢餓から解放されることを願いながら、ディオニューソスに祈った。ディオニューソスは聞き入れ、ミダースにパクトーロス川で行水するよう言った。ミダースはその通り川の水に触れると、力は川に移り、そして、川砂は黄金に変わった。

この神話は、パクトーロス川になぜ砂金がそれほど豊富かということと、この因果関係についての神話のもととなったことが明らかな、ミダースを祖先だと主張する王朝の富について説明するものだった。

3 notes

·

View notes

Text

ラパチーニの娘

【元話】

題名:Rappaccini's Daughter (1844)

ラパチーニの娘

作者:Nathaniel Hawthorne

ナサニエル・ホーソーン

【使用作品】

『妖棋死人帳』 (1962) [008]

『怪奇死人帳』 (1966) [064]

【引用テキスト】

世界恐怖小説全集(7)

東京創元社

昭和34(1959)年11月5日 初版発行

上記【使用作品】における「毒娘」のモチーフは、この【元話】が参照されていると思われます。

ただし、その使い方は、直接文言を引用したり、物語展開をなぞるというタイプではありません。

【元話】のイメージを【使用作品】に溶け込ませている、といった感じの使い方です。

以下【使用作品】はリライトである『怪奇死人帳』から、【元話】は上述書籍の橋本福夫訳から。

【使用作品】の毒娘の設定は、【元話】でバグリオーニ教授が主人公ジョヴァンニに聞かせる寓話を参考にしています。

「その愛らしい女は、生まれおちた時から毒薬で育てられていて、からだ全体にその毒薬がしみこんでおり、今では彼女そのものがこの世にまたとないほど強烈な猛毒と化していた。(中略)彼女はそのかぐわしい息で空気そのものを毒した。彼女の愛は毒をそそぎこんだろうし、彼女の抱擁は死だった。実に不思議な物語じゃないかね?」

(P37)

【使用作品】で毒娘が十二郎に孤独の寂しさを吐露する場面は、【元話】におけるジョヴァンニへのベアトリーチェの熱い語りかけが対応しているもよう。

「恐ろしい宿命だったわ」と彼女は言葉を続けた。

「(前略)わたしは自分の同類とのいっさいのつきあいを絶たれていたのですものね。神様があなたをおつかわしくださるまではね、ジョヴァンニ、あなたのかわいそうなベアトリーチェは、どんなに淋しいおもいをしていたことか!」

(P44)

【使用作品】でギロチンの雫を浴びて気を失う十二郎は、【元話】で滴ってきた毒の樹液を浴びてピクピク痙攣しながら死ぬ小爬虫類が思い起こされます。

その花の折れた茎から、樹液が一、二滴、そのトカゲらしいものの頭に落ちかかったように思えた。一瞬、その小動物ははげしくのたうったかと思うと、ぴたりと動かなくなって、陽光のなかにのびてしまった。

(P21)

3 notes

·

View notes

Text

The best edit on the screenshot from the latest #BungōStrayDogs episode?? I cannot decide! 🤔☠️⚖️

#screenshot#bungostraydogs#bungōstraydogs#bsd3#guild#anime#newseason#2019anime#fyodor#portmafia#文豪ストレイドッグス#bungoustraydogs#ナサニエル・ホーソーン

1 note

·

View note

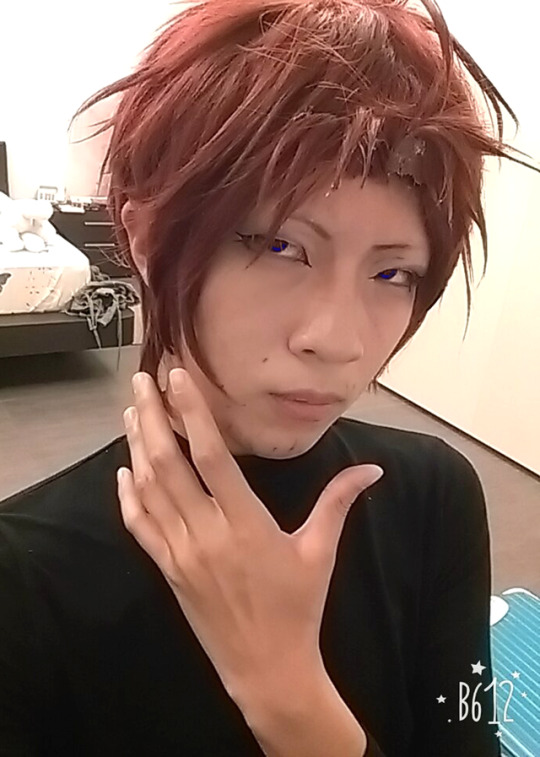

Photo

Odasaku and Hawthorne?

OK :3

31 notes

·

View notes

Text

ウェイクフィールド (小説)

「ウェイクフィールド」(Wakefield)は、ナサニエル・ホーソーンの小説。一人の男がある日ふと妻を置いて出かけ、そのまま帰らずに、妻にも知らせないまま自宅のすぐ隣の通りで20年間暮らした後、なにごともなかったようにひょっこり帰ってきた、という筋の、不条理な味わいを持つ短編作品である。『ニューイングランド・マガジン』1835年5月号初出、1837年に短編集『トゥワイス・トールド・テールズ』に収録された。世界的な短編作家であるホルヘ・ルイス・ボルヘスは、この作品を「ホーソーンの短編のうちの最高傑作であり、およそ文学における最高傑作のひとつと言っても過言ではない」と評価している。

まず最初に作者から、古い新聞か雑誌で読んだ話だとして、物語の梗概が簡単に説明される。ある夫婦がロンドンに住んでいた。仮にウェイクフィールドと名づけられた夫は、ある日旅行に出かけると偽って、自宅の隣の通りに家を借り、妻にも知人もそのことを知らせないまま、以来20年もの間これといった理由もなしにそこに住み続けた。そしてとうに死んだものとして彼の遺産が整理され、妻もとっくに寡婦としての生活を受け入れていたころに、まるで一日出かけていただけといった風情でひょっこり帰宅し、以後は愛情深い夫となって残りの人生を暮らした。

続いて作者は「ウェイクフィールド」がどのような人物であったかを思い描く。ウェイクフィールドは当時人生の盛りにあり、妻にも穏やかな愛情を抱いていた。知的ではあったが、その知性を積極的に働かせるようなことはなく、ただとりとめのない黙想に浸ることがあるだけだった。知人に尋ねれば、彼が奇行を行なうような人物だとは誰も考えなかったというだろう。ただ妻にしてみれば、例えば夫の密かな利己心や、別に何でもないようなことを秘密にしたがるようなところ、また言葉にうまくできないような漠然とした奇妙な感じ、といったことにうすうす気付いていたかもしれない。

作者はウェイクフィールドが家を出たときのことを想像する。ウェイクフィールドはこのときには、自分の運命を何も自覚していなかっただろう。ロンドンの雑踏に紛れ、行きつ戻りつの後で、彼は予め用意してあった、自宅のすぐ隣の通りの下宿に身を落ち着ける。自分はこれからどうするつもりなのか? 最初は一週間家を空けて、その間に妻が夫の不在をどう耐えるか、自分の知人関係にどんな変化が生じるかを見るつもりだったらしい。しかし1日目にもうすぐ、妻の様子を見に自宅に戻ってその階段を踏みかけ、はっと気付いて急いで誰にもみられないまま引き返してから、何か決定的な変化が起こってしまった。

ウェイクフィールドは鬘を注文し、まったく別の人間になりおおせた。夫が帰らなくなったために妻が病に伏せったこともわかったが、それでも自宅にもどることができない。また一日、また一日と帰る日を延ばし、その間に彼は自宅の敷居を一度も跨ぐことなく、ただ近所をうろつくしかできない。妻の心から次第に夫の影が薄くなっていくが、一方夫の方は妻への愛をしっかりと持っている。そして20年経ったある晩、ウェイクフィールドはいまだ「自宅」と呼んでいる家に向かって散歩に出かける。にわか雨の降る風の強い晩で、ふと自宅を見ると、二階の居間の窓に心地よさそうな暖炉の明かりが浮かび、ウェイクフィールド夫人の影もちらちらかすめている。そのとき再びにわか雨が降りだし、自分の体がしんから冷え切っているのを感じたウェイクフィールドは、玄関の階段を上り、扉を開いた。

作者は最後にこう結んでいる。「人間一人ひとりは一個の体系にきわめて精緻に組み込まれ、体系同士もたがいに、さらには大きな全体に組み込まれている。それゆえ、一瞬少しでも脇にそれるなら、人は己の場を永久に失う恐ろしい危険に身をさらすことになる。ウェイクフィールドのように、いわば宇宙の追放者になってしまうかもしれぬのである」[2]。

ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ

0 notes

Photo

ヤリマン羞恥心が若い女の子に与える影響 - ナサニエル・ホーソーンの「緋色の手紙」では、ヘスターが胸に「A」の文字をつけ... https://kianaofamily.com/ja/%e3%83%a4%e3%83%aa%e3%83%9e%e3%83%b3%e7%be%9e%e6%81%a5%e5%bf%83%e3%81%8c%e8%8b%a5%e3%81%84%e5%a5%b3%e3%81%ae%e5%ad%90%e3%81%ab%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%8b%e5%bd%b1%e9%9f%bf/?_unique_id=5fe0ad6514626

0 notes

Text

“

173 でんちゃん(東京都) :2011/02/13(日) 15:43:16.76 ID:BmTkD6KcP

超名作

赤と黒 失われた時を求めて カラマーゾフの兄弟 城 神曲 戦争と平和

特性のない男 ドン・キホーテ 白鯨 ファウスト ボヴァリー夫人 魔の山 ユリシーズ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

名作

悪霊 嵐が丘 アンナ・カレーニナ 異邦人 史記 大いなる遺産 審判

罪と罰 人間の絆 白痴 響きと怒り 百年の孤独 パルムの僧院 ブッデンブローク家の人々

ペスト レ・ミゼラブル ロリータ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

良作

阿Q正伝 嘔吐 オデュッセイア ガーブの世界 ガラス玉演戯 グレート・ギャッツビー

ゴリオ爺さん 桜の園 デイヴィッド・コパフィールド ハックルベリー・フィンの冒険 ハムレット

はつ恋 緋文字 フェードル 北回帰線 八月の光 マダム・エドワルダ 冷血 夜の果てへの旅

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

佳作

アレクサンドリア四重奏 怒りのぶどう イワン・デニーソヴィチの一日 女の一生

ガリヴァー旅行記 感情教育 巨匠とマルガリータ クオ・ワディス 高慢と偏見

紅楼夢 三国志演技 失楽園 ジャン・クリストフ 千夜一夜物語 大使たち 大地

チボー家の人々 溶ける魚 トリストラム・シャンディ ナジャ ブリキの太鼓

ホテル・ニューハンプシャー モンテ・クリスト伯 ライ麦畑でつかまえて 老人と海

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

178 ユートン(長屋) :2011/02/13(日) 15:46:34.92 ID:qGe8s4Z90

»173

これコピペ?よく出来てるね

181 プイ(catv?) :2011/02/13(日) 15:54:13.43 ID:mZpvvqeV0

»173

はつ恋って新訳でたの?

主人公の親父と初恋相手がSMプレイしてるとこを目撃した主人公が

心のなかで南無三って叫んだときは流石に吹いたわ

198 だっこちゃん(catv?) :2011/02/13(日) 16:09:18.70 ID:Qjnvyoyi0

»173 ナジャが佳作とか頭わいてんじゃねえのかカスが

269 なまはげ君(チベット自治区) :2011/02/13(日) 16:45:38.49 ID:iO+AVwu60

»173

史記って小説かよ

列伝とかは面白いのか?

295 赤太郎(長野県) :2011/02/13(日) 16:59:43.98 ID:XJuFWxHH0

»173

自分はこのリストの八割は未読だけど

これ作った奴もほとんど読んでなさそうだな

311 BMK-MEN(京都府) :2011/02/13(日) 17:33:52.85 ID:LboV9si/0

»173

これは例のコピペと違って普通じゃね

416 環状くん(catv?) :2011/02/13(日) 20:57:12.90 ID:0DCqvbLL0

»173よりもこれを読め 有名どころばかりが面白いってわけでもないぞ

スタンダール『恋愛論』 マルセル・プルースト『ジャン・サンタトゥイユ』 フョードル・ドストエフスキー『未成年』

フランツ・カフカ『変身』 ダンテ・アリギエーリ『新生』 レフ・トルストイ『復活』 ロベルト・ムージル『黒つぐみ』

ミゲル・デ・セルバンテス『ペルシーレスとシヒスムンダ』 ハーマン・メルヴィル『ビリー・バッド』

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ『若きウェルテルの悩み』 ギュスターヴ・フローベール『ブヴァールとペキュシェ』

トーマス・マン『ヴェニスに死す』 ジェイムズ・ジョイス『フィネガンズ・ウェイク』 エミリー・ブロンテ『カラー、エリス、アクトン・ベルの詩集』

アルベール・カミュ『カリギュラ』 チャールズ・ディケンズ『二都物語』 ウィリアム・サマセット・モーム『月と六ペンス』

ウィリアム・フォークナー『サンクチュアリ』 ガブリエル・ガルシア・マルケス『迷宮の将軍』 ヴィクトル・ユーゴー『ノートルダム・ド・パリ』

ウラジーミル・ナボコフ『断頭台への招待』 魯迅『狂人日記』 ジャン・ポール・サルトル『自由への道』 ホメロス『イリアス』

ジョン・アーヴィング『サイダーハウス・ルール』 ヘルマン・ヘッセ『車輪の下』 フランシス・スコット・フィッツジェラルド『バビロン再訪』

オノレ・ド・バルザック『谷間のゆり』 アントン・チェーホフ『かもめ』 マーク・トウェイン『トム・ソーヤーの冒険』

418 環状くん(catv?) :2011/02/13(日) 21:00:49.37 ID:0DCqvbLL0

»416の続き

ウィリアム・シェイクスピア『リチャード三世』 イワン・ツルゲーネフ『父と子』 ナサニエル・ホーソーン『ウェイクフィールド』

ジャン・ラシーヌ『アンドロマック』 ヘンリー・ミラー『南回帰線』 ジョルジュ・バタイユ『エロティシズム』

トルーマン・カポーティ『ティファニーで朝食を』 ルイ・フェルディナン・セリーヌ『なしくずしの死』 ロレンス・ダレル『黒い本』

ジョン・スタインベック『エデンの東』 アレクサンドル・ソルジェニーツィン『収容所群島』 ギイ・ド・モーパッサン『ベラミ』

ジョナサン・スウィフト『ドレイピア書簡』 ミハイル・ブルガーコフ『犬の心臓』 ヘンリク・シェンキェヴィチ『火と剣とをもって』

ジェーン・オースティン『エマ』 羅貫中『三遂平妖伝』 ジョン・ミルトン『復楽園』 ロマン・ロラン『ミケランジェロの生涯』

ヘンリー・ジェイムズ『ねじの回転』 パール・バック『息子たち』 ロジェ・マルタン・デュ・ガール 『ルルー爺さんの遺言』

アンドレ・ブルトン『狂気の愛』 ローレンス・スターン『センチメンタル・ジャーニー』 ギュンター・グラス『蟹の横歩き』

アレクサンドル・デュマ・ペール『三銃士』 ジェローム・デイヴィッド・サリンジャー『ナイン・ストーリーズ』

アーネスト・ヘミングウェイ『武器よさらば』

”

- 読まなきゃ人生八割損する小説 (via toshigus)

0 notes

Quote

もしかするとコンピュータのおかげで、世の中はより昔の超自然的な——より魔法がかった——時代に還ったのではないか。コンピュータが世界を、ワシントン・アーヴィングやナサニエル・ホーソーンが本に書いた1800年代に変えてしまった気がする。「スリーピー・ホロウの伝説」や「七破風の屋敷」のころに。当時の人たちは幽霊や魂やはっきり見えない不思議な出来事を信じていた。そして現代のネットもコードもボットも電子も目に見えない——幽霊と変わらない。それらはあたりに浮遊していて、どこからともなく現れて何かをやる。

ジェフリー・ディーヴァー - 青い虚空

2 notes

·

View notes

Photo

「新編 バベルの図書館 1 アメリカ編」 J・L・ボルヘス編纂/序文 国書刊行会 読了。

90 notes

·

View notes

Text

The Birthmark / Nathaniel Hawthorn

ナサニエル・ホーソーン「あざ」は何の物語なのだろうか。科学者の物語、夫婦の物語、あるいは可哀想な女の物語か。私は普遍的人間の物語である��考える。それについて考察していくとする。

主人公はエイルマーという名の科学者である。彼は科学のあらゆる分野に通じた優れた科学者であり、日頃科学研究に身を捧げてきたが、恋愛を経験しその相手の女性を妻にする。その妻の名をジョージアナという。ジョージアナはたいそうな美人であったが、頬の上にあざがある。そのあざの存在を許し得なくなってしまったエイルマーはあざを無くすための手術を行うが、失敗しジョージアナは死んでしまう。

このあらすじだけでは分かりづらいが、この物語はキリスト教との深い繋がりを持つように思われる。ホーソーン自身がキリスト教徒であったことは言うまでもなく、彼は自身の著書の中で多くキリスト教的人間考察を行っている。そこで、この物語をキリスト教的に見直してみる。

まず、作品名である「あざ」(birthmark)の存在について考えてみよう。ジョージアナは「あざ」以外完璧であった。それさえなければ神々しささえ感じるほどの美しさ、しかしただ1つ「あざ」という欠点が彼女を人間的なものにおとしめている。このあざは生まれたときから彼女についていて、これは人間が生まれつき持っている「原罪」を表現している。エイルマーは原罪を受け入れられず、なくそうとするが失敗するのである。

それからここでひとつ、物語を理解するに重要な概念を紹介する。それは、自然(nature)と人工(art)の対立だ。これはたびたび様々なものを意味する。「あざ」はジョージアナが生まれつき持っているもの、つまり「自然」とする。そして「人工」はエイルマーの科学である。エイルマーはあざ(自然)に大して科学(人工)をもって挑み失敗する。ここには人工が自然を超えられるわけがない、超えるべきでない、というメッセージがこめられている。本文に「科学に対する愛が、その深さと魅力において女性に対する愛に匹敵すると考えられるのは異状ではなかった(it was not unusual for the love of science to rival the love of the woman in its depth and absorbing energy)」とあるが、女性に対する愛が人間の持つ自然な姿であるから、それが科学(人工)に対する愛と比べられること自体、人間の本来の姿から脱線しているだろう。そしてこの後、この妻に対する愛と科学に対する愛の結合が、この物語において、注目すべき結果と印象深い教訓をもたらした、と語り手は物語の主題を読者に示している。

ここでもう一歩踏み込むと、聖書の中で、神は創造主(The Creator)、人間は被造物(Creatures)と表される。つまり自然=神、人工=人間であり、これは人間が神を超えようとする物語なのだ。物語の時代では、科学の進歩・発展が大きく、熱心な科学の信望者の中には、やがて人間が天地創造の秘密を把握し、さらには人間が新世界を創造するとこまで行くのではないか(the philosopher should lay his hand on the secret of creative force and perhaps make new worlds for himself)という風潮さえあったとされている。しかしこれは人間が神にとってかわり、神の地位に身を置こうとする行為である。またこれが教訓となる結果をもたらすのである。

不完全さ(mortality)という言葉が作品中に登場する。その他にmortalというのは、堕落した、腐敗した、死に至る宿命を持った、などの意味を持ち、つまり人間のことである。反対語としてimmortalityがあり、これは完全さ、永遠性を意味し、神のことである。mortalityとimmortalityの対立も作品の重要なテーマである。人間は不完全な存在であり、ジョージアナのたった1つの欠点あざはそれを語っている。本文に「人間」を表す“the highest and purest of earthly mould”という部分がある。“mould”とは「創造」の素材となった「土」の意味である。人間はそのmortalityゆえに、低級な動物同様土に還らなければならない。この作品は人間のmortalityを忘れてしまった人間への警鐘となっているのだ。

エイルマーの強い語り口は作品を通して印象深い。その言動からは傲慢さ、思い上がりが伝わってくる。結婚した妻の欠点を、強い「衝撃を与える(shocks)」ものとし、見る度顔色を変えてしまうような男である。口ではジョージアナのことを思いやって手術をやってあげるようだが、ジョージアナが困惑しているのは明らかであるし、それでエイルマーの気が済むのなら、と受け入れる彼女のほうがむしろ愛情深いように思える。そして手術が失敗して死んでいく彼女の姿は、これまで以上の神々しさと神聖さをもって描かれるのだ。この美しい姿に、ホーソンが自然(Nature)に軍配をあげたことが示されている。このことにキリスト教的教訓があらわれているといえるだろう。

では、行われてきたホーソーン研究にのっとって「あざ」を再解釈してみよう。ここでは矢作三蔵の「アメリカ・ルネッサンスのペシミズムーホーソーン、メルヴィル研究」(1996年、開文社出版株式会社)を参考にする。この研究の中で「内と外」という概念が登場する。ホーソーン文学では、情景として「内」と「外」、そしてそれを超えようとすることがよくある。「中心から外への動きを読む読み方は、ホーソーン文学研究において、とくに目新しいことではない。作品の多くが、なんらかの原因でこれまでの生活を捨てざるをえなかったり、また、自分から積極的に知らない世界へ乗り出すといったテーマを扱っていることを思えば、それも当然のことである。」とある。では、この作品「あざ」においては、何がそれにあたるのだろうか。登場人物が場所的な大きな動きを見せることはない。「内から外へ、乗り越えようとする」のであれば、乗り越えようとしているのはまさに「あざ」つまり“mortality”である。不完全さをのりこえ、神の領域にまで憧れ踏み入ろうとするエイルマーが「中心から外への動き」なのである。

では、ホーソーンは「外」をどのような世界と見ているか。「夢や希望を抱いたり語ったりすることは否定されないが、夢や希望をいそいで実現しようとすると手厳しく批判される。」「ロマン的な心情には肯定的だが、ロマン的な行動はきっぱりと否定する。」とあるが、まさにその通りで、外へ向おうとする動きは失敗する。これが「あざ」を悲劇たらしめるのである。しかしここのバランスはとても微妙で、エイルマーが妻のあざを取り除くことを夢見るとこまでは、ジョージアナ本人の「気高く純粋」という言葉で評価されている。では何がいけなかったのであろうか。それは矢作三蔵の著書によって明らかにされている。「もしエイルマーがもっと深い叡智に達していたならば、天上での生活と同じ識地せこの世の生活を織り込んでくれたであろう幸せをこのように投げ捨てる必要などなかったであろうに。一時的な状況がエイルマーには強すぎたのである。エイルマーは、時という影の領域のかなたを見つめ・・・・・・現在のなかに完全な未来を見つけるということができなかったのである。」ホーソーンは反超越主義であり、同時にロマンティシズムへの賞賛・反対を併せ持っている。

キリスト教的に解釈して「人工(Art) VS 自然(Nature)」、「不完全性(mortality) VS 完全性(immortality)」という概念がある。そして「内と外」という概念がある。合わせて考えると、2つの世界の狭間に生きる人間の姿が見えるだろう。私たち人間は常に動き、向上を求め、絶えず境界を超えようとする。人工が自然を超えようとする機会は多々ある。たとえばハイテクノロジーコンピュータ、高層ビル、原子力発電所などだ。自分たちの力以上のものを求め、作り出し、やがては手に負えなくなる。果たしてそれは幸せなのだろうか。ロマンを追い求め実現し、何を得たのだろう。どんどん次のものが欲しくなる、叡智的だとはいえないループだ。「創造主」の完全性、「被造物」の不完全性を忘れるエイルマーの姿は、まさしく普遍的人間をあらわしている。「あざ」の時代から200年経つ今でもそれは変わらず、ホーソーンは鋭い教訓を私たちに示し続けている。もっと日常的なことに置き換えれば、私たちが日々行動する際「内から外へ動こうとする」ことが絶え間なくある。何か新しい趣味をはじめるとき、資格を取得しようとするとき、買い物をするとき。全て純粋な好奇心、向上心からきているとしても、それが自分の力以上のものになっていないか。強欲ではないか。ある程度のものが手に入れられるようになった今、あえて「手に入れない」ことを選択することが人間に必要なのではないか。取捨選択をして生きていくことが必要なのではないか。妻のあざに不完全性を見出してしまっても、その中に幸せを見出すことが必要なのではないか。欲張ると失敗する。「人工」と「自然」、「不完全性」と「完全性」、そして「内」と「外」。このバランスを絶妙に保って生きていかなければいけない。これが、この物語の主題であり、衝撃的で興味深い教訓となっているのではないだろうか。

1 note

·

View note

Quote

彼が『緋文字』を発表し注目を集め始めていたころ、アメリカでは市場主義経済が発達し文学作品も「商品」としての色合いが強くなる。これにより文学の芸術的価値より大衆の評判が重要視され始めホーソーンはこのギャップに苦しむことになる.

実際に彼の作品である『七破風の館』では登場人物にこの心境を投影してうわべの作品が大衆にはうける、といったことを訴えており、芸術家としての作家という考えを持っていた彼がその才能を存分に発揮できないジレンマや葛藤が認められる。

ナサニエル・ホーソーン - Wikipedia

0 notes

Text

Young Goodman Brown/Nathaniel Hawthorn と”Faith”の曖昧さ

Young Goodman Brownの舞台は19世紀のアメリカ、作者のホーソーンの故郷でもあるマサチューセッツ州セイラムである。物語はブラウン青年の過ごす恐ろしい一夜を描いている。この作品を”Faith”というキーワードから読み解いていくことにする。Faithという言葉はキリスト教への「信仰」を意味すると同時に、理屈を超えた心情的な「確信」という意味である。ホーソーンはFaithというキーワードで、キリスト教への信仰そのものが理屈を超えた心情的なものであり、非常に曖昧なものであるということを表現したのではないだろうか。

作中に登場するブラウンの妻「フェイス」を彼の信仰という意味に置き換えて考えてみる。ブラウンは妻フェイスの見送りを経て、異教の祭事に行き、そしてまた妻の待つ家に戻る。つまりフェイスから、またフェイスに行く物語である。しかしその間に、異教の祭事でフェイスと鉢合わせし、ブラウンはこう口にする。”My Faith is gone!” 信頼していた妻と憎むべき異教の祭事で出会ってしまったブラウンは、フェイスを失ってしまったと感じる。物語中では、家を出てからの出来事はすべてブラウンの幻想だったように匂わされているが、ブラウンはその記憶を忘れることができず、家に戻りフェイスと再会しても、彼女に対する信頼を回復することは出来ない。果たして「フェイス」と「(失われた)フェイス」の間には何があるのだろうか。

まずブラウン青年を「神の男」と仮定することとする。なぜなら第一にブラウン青年は敬虔なクリスチャンであり、異教の祭事に行くことをひどく後ろめたく感じている。 第二にYoung Goodman Brownという名前であるが、Goodmanという字面がGodmanに良く似ている。ホーソーンはこの表現にGoodman=良き男という意味だけでなく、Godman=神の男という意味を持たせたのではないだろうか。 第三の理由として、ブラウンは家を出て森に向かい、蛇の形をした杖を持つ男に導かれて祭事に向う。蛇に導かれて異教の祭事に向かいフェイスを失うというのは、蛇にそそのかれて禁忌を犯し楽園から地上に追放されたアダムとよく似ている。アダムも神の手で造られているという点で神の男である。 以上の事柄から、ブラウン=アダムと解釈できる。ブラウンの動きをアダムに置き換えてみると、アダムの行き来する場所はどこだろうか。それは楽園と地上である。アダムは禁忌を犯すこと、つまり信条(フェイス)を破ることで「フェイス=楽園」と「(失われた)フェイス=地上」を移動するのである。

次に、作中にNew Englandという表現が頻出する。アメリカ��ことである。アメリカの歴史を振り返ってみると、ピューリタンはイギリスで失われたフェイス(信仰)を回復・再構築するためにアメリカ大陸へ渡ったのである。このことから「フェイス=アメリカ」「(失われた)フェイス=イギリス」と仮定していいだろう。

まとめると「フェイス=楽園=アメリカ」と「(失われた)フェイス=地上=イギリス」となる。

しかしこの物語において、妻という意味でのフェイスは実際には失われていない。なぜならすべてブラウンの幻想だからである。ブラウンが移動する「フェイス」は何も変わっていない。しかし、一度失われたと感じたフェイスをブラウンは回復することができない。それこそまさに「フェイス」そのものの持つ曖昧さを表現しているのであろう。

つまり「フェイス=楽園=アメリカ」と「(失われた)フェイス=地上=イギリス」の間には実際には差はない。 理屈を超えた心情的な「確信」しか存在しないのだ。イギリスからフェイスを求めてアメリカにわたったピューリタンの志の曖昧さを皮肉するとともに、地上と楽園の差は無いと希望を持たせているようにも感じさせられる。しかしどちらにしろ、フェイスとは非常に曖昧なものであることを表現しているのであろう。

(アメリカ小説前期レポートに出したやつ)

1 note

·

View note