#亀井建設のお二人は

Photo

今日は、五日市中央にある 亀井建築さん🐢に お邪魔しました〜✨ 打ち合わせのはずが、 ついつい居心地が良すぎて おしゃべりしまくり 2時間弱も滞在してしまった…😅笑 こちらの事務所は社長さんの ご自宅でもあるのですが ふぉおおお。。。✨ 素敵すぎるー‼️😂 漆喰や木など自然素材の中に ピリっとアイアンのテイストが 効いていて、まるでカフェのよう☕️✨ 土間も広くて羨ましい❗️ 写真を撮り忘れたけど、 室内にはアール型の壁もあっ�� 萌えまくりでした💓 こだわりのマイホームを 建てたい方に 推し推しな亀井建築さん🐢なのですが なんと、建築費がお得になる モニターハウスを募集されてます!🏠 「好き」がつまった おうちを建てたい方、 社長もスタッフさんも とても気さくなお人柄なので、 ぜひ一度ご相談されてみては😊 詳しくはホームページや インスタをチェックしてくださいませ♪ https://kameikenchiku.com @kamei_works @kamei.kenchiku #うみねこ社 #亀井建築🐢 #リフォームされたい方もぜひ💓 #話題の大半が 中年の物忘霊と 猫トイレ事情について🐈 #亀井建設のお二人は ティファールと言う言葉がなかなか出てこなかったらしい #ティファールは難易度高い! #ちなみに私はこの間 パトロンと言う言葉が出てこなくて スポンサー?ポイズン?なんだっけ?と悩みました。 #こんな世の中じゃpoison 話題は物忘霊やニャンコ🐈について https://www.instagram.com/p/ComG4fgPkCk/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

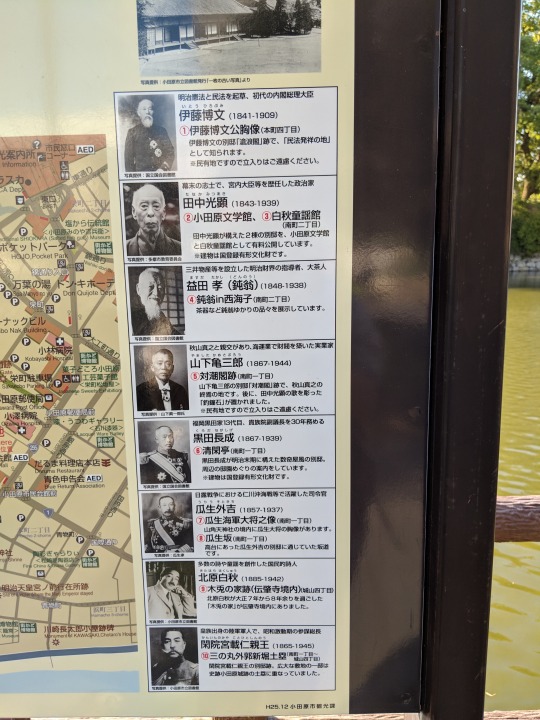

写真提供: 小田原市立図書館発行[一枚の古い写真]より

明治憲法と民法を起草、初代の内閣総理大臣

伊藤博文 (1841-1909)

1] 伊藤博文公胸像 (本町四丁目)

伊藤博文の別邸[滄浪閣]跡で[民法発祥の地]として知られます。

*民有地ですので立入りはご遠慮ください。

写真提供: 国立国会図書館

幕末の志士で、宮内大臣等を歴任した政治家

田中光顕 (1843-1939)

2] 小田原文学館、3] 白秋童謡館 (南町二丁目)

田中光顕が構えた2棟の別邸を、小田原文学館と白秋童謡館として有料公開しています。

*建物は国登録有形文化財

写真提供:多摩市教育委員会

三井物産等を設立した明治財界の指導者、大茶人

益田孝 (鈍翁) (1848-1938)

鈍翁in西海子(南町二丁目)

茶器など鈍翁ゆかりの品々を展示しています。

写真提供: 国立国会図書館

秋山真之と親父があり、海運業で財閥を築いた実業家

山下亀三郎 (1867-1944)

5] 対潮閣跡 (南町一丁目)

山下亀三郎の別邸[対潮閣]跡で、秋山真之の終焉の地です。後に、田中光顕の歌を彫った[釣鐘石]が置かれました。

*民有地ですので立入りはご遠慮ください。

写真提供:山下真一郎氏

福岡黒田家13代目、貴族院副議長を30年務める

黒田長成 (1867-1939)

[6]清閑亭 (南町一丁目)

黒田長成が明治末期に構えた数奇屋風の別邸。周辺の庭園めぐりの案内をしています。

*建物は国登録有形文化財

写真提供: 国立国会図書館

日露戦争における仁川沖海戦等で活躍した司令官瓜生外吉 (1857-1937)

7] 瓜生海軍大将之像 (南町一丁目)

山角天神社の境内に瓜生大将の胸像があります。

8] 瓜生坂 (南町一丁目)

高台にあった瓜生外吉の別邸に通じていた坂道です。

写真提供:瓜生家

多数の詩や童謡を創作した国民的詩人

北原白秋 (1885-1942)

9] 木兎の家跡(伝肇寺境内)(城山四丁目)

北原白秋が大正7年から8年余りを過ごした[木兎の家]が伝肇寺境内にありました。

写真提供: 小田原市立図書館

皇族出身の陸軍軍人で、昭和激動期の参謀総長

閑院宮載仁親王 (1865-1945)

10] 三の丸外郭新掘土塁(南町一丁目〜城山四丁目)

閑院宮載仁親王の別邸跡。広大な敷地の一部は史跡小田原城跡の土塁に重ねっていました。

写真提供: 小田原市立図書館

H25.12 小田原市観光課

Vocab

提供 ���ていきょう) providing, donating

発行(はっこう)publication

憲法(けんぽう) constitution

民法(みんぽう) civil code, civil law

起草(きそう) (drafting (a bill, etc.), drawing up

内閣総理大臣 (ないかくそうりだいじん)prime minister (of a cabinet government)

伊藤博文 (いとう・ひろぶみ)Itou Hirobumi

公 (おおやけ)official, governmental, formal

胸像 (きょうぞう)half-length portrait

別邸 (べってい)secondary residence, vacation home

滄浪閣 (そうろうかく)Sorokaku

発祥の地(はっしょうのち) origin, birthplace

民有地 (みんゆうち)private land

ご遠慮ください(ごえんりょください)please refrain (from)

国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん)National Diet Library

幕末(ばくまつ)Bakumatsu period

志士 (しし)imperial loyalist samurai of the Bakumatsu-era

宮内大臣(くないだいじん)Minister of the Imperial Household

歴任 (れきにん)successive/consecutive jobs

政治家(せいじかん)politician, statesman

田中光顕(たんか・むつあき)Tanaka Mitsuaki

文学館(ぶんがくかん)literary museum

白秋(はくしゅう)Hakushu (see below)

童謡(どうよう)nursery rhyme

構える(かまえる)to build, set up

棟(とう)counter for buildings

有料(ゆうりょう)fee-charging

公開(こうかい)open to the public

有形文化財(ゆうけいぶんかざい)tangible cultural properties

多摩市(たまし)Tama City

三井物産(みついぶっさん)Mitsuri & Co.

設立(せつりん)establishment, foundation

財界(ざいかい)financial world, business circles

茶人(ちゃじん)master of the tea ceremony

益田孝(ますだ・たかし)Masuda Takashi

鈍翁(どんのう)Donnou, an alias he took on as a tea master

西海子(さいかいし)Saikaishi

茶器(ちゃき)tea utensils

ゆかりconnection (to a person, place, or thing)

品々(しなじな)various articles

展示(てんじ)exhibition, display

秋山真之(あきやま・さねゆき)Akiyama Saneyuki

海運業(かいうんぎょう)shipping industry, marine transport

財閥(ざいばつ)zaibatsu, financial conglomerate

築く(きずぐ)to build up, establish

実業家(じつぎょうか)business, entrepreneur

山下亀三郎(やました・かめさぶろう)Yamashita Kamesaburo

対潮閣(たいちょうかく)Taichokaku

終焉(しゅうえん)end (of life), death; (peacefully) spending one’s final years

彫る (ほる)to carve, engrave

釣鐘石 (つりがねいし)Tsurigane-ishi (Hanging Bell-shaped Rock)

代目(だいめ)nth generation

貴族院(きぞくいん)House of Peers (Meiji constitution)

副議長(ふくぎちょう)vice-chairman

黒田長成(くろだ・ながしげ)Kuroda Nagashige

数奇屋(すきや)tea-ceremony arbor

めぐり tour

教育委員会(きょういくいいんかい)board of education

日露戦争(にちろせんそう)Russo-Japanese War

における in, at, on, regarding

仁川沖海戦(じんせんおきかいせん)Battle of Chemulpo Bay (Feb. 9, 1904)

仁川(インチョン)Incheon

活躍(かつやく)activity, great efforts, active participation

司令官(しれいかん)commanding officer, general

瓜生外吉(うりう・そときち)Uryu Sotokichi

海軍大将(かいぐんたいしょう)admiral

之(の)of

山角天神社(やむかくてんじんじゃ)Yamakakuten Shrine

境内(けいだい)grounds (esp. of temples and shrines)

坂(さか)milestone; slope, hill

高台(たかだい)high ground, hill

坂道(さかみち)hill road

創作(そうさく)creative work

国民的(こくみんてき)popular on a national level

北原白秋(きたはら・はくしゅう)Kitahara Hakushuu

木兎(つく)horned owl (rarely used kanji form)

伝肇寺(でんじょうじ)Denjo-ji Temple

皇族(こうぞく)imperial family

陸軍(りくぐん)army

軍人(ぐんじん)soldier

激動(げきどう)turmoil, upheaval

参謀総長(さんぽうそうちょう)chief of general staff

閑院宮載仁親王(かんいんのみやことひとしんのう)Prince Kan’in Kotohito

外郭(がいかく)outer fence, outer enclosure

土塁(どるい)earthen walls

広大(こうだい)immense, huge, grand

敷地(しきち)site, plot, grounds

史跡(しせき)historic site

#日本語#日本#japanese langblr#japanese vocabulary#japan#japanese history#日本歴史#japanese language#Odawara#小田原

12 notes

·

View notes

Photo

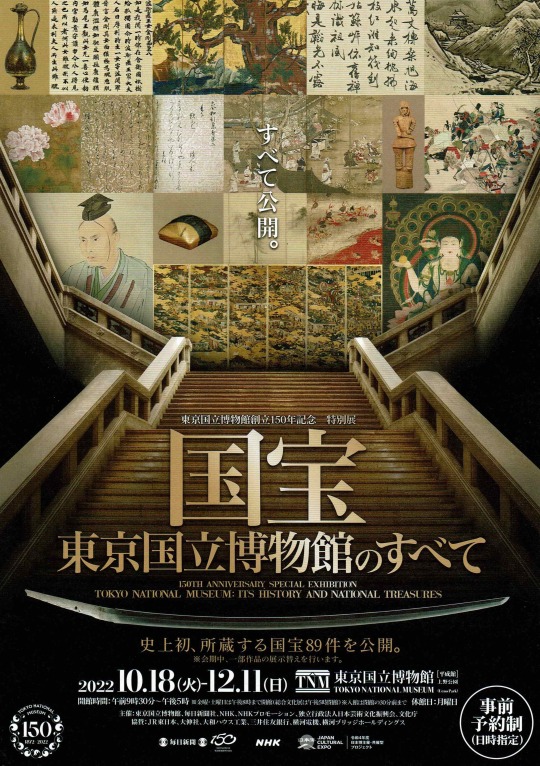

■東京国立博物館 創立150年記念 特別展

『国宝 東京国立博物館のすべて』

第一部 東京国立博物館の国宝

長谷川等伯《松林図屏風》

日本の水墨画の最高傑作と言われる国宝がいきなり出迎える。

高精細コピーではなく本物は初めて。

近くで見ると荒々しい筆致に驚く。

大陸から渡ってきた山水図に日本の美意識が融合した作品。

狩野長信《花下遊楽図屏風》

華やかな花見の様子を描いた美しい屏風絵。

右双の一部が焼失しているのが残念。

左双には酒宴の様子を軒の上から眺めている人たちもいるが、

建物に立体感がないのが面白い。

平安時代《孔雀明王像》

3年前の『原三渓の美術』展では展示替えで観る事が叶わなかったが、

本物を目の前にして息が止まった。

優美な曲線で描かれた孔雀明王。絢爛豪華な截金細工。

極彩色なのに洗練された色調。そして隙のない見事な構図。

三渓はこの仏画を井上馨から当時一万円という破格の値で

購入したという逸話があるが、然もありなん。

数ある国宝の中でも一番好みだったので絵葉書を購���。

埴輪《挂甲の武人》

これがあの大魔神やはに丸のモデルか。

実物は均整の取れたプロポーションで顔も穏やか。

今回の目玉でもある刀剣の部屋は壮観な眺め。

ギラギラ光る抜き身がたくさん飾られている。

しかしながら自分は物���な感じがしてあまり好みではないので

足早に鑑賞。刀剣キャラも理解不能。

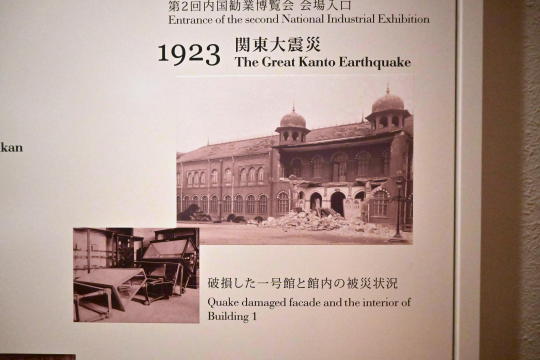

第二部 東京国立博物館の150年

後半はトーハク150年を振り返る展示でこれもまた良かった。

その歴史は1872年に開催された湯島聖堂博覧会から始まる。

当時の錦絵には名古屋城の金鯱を始め、

国内外の珍品が所狭しと陳列されている様子が描かれていた。

翌年のウィーン万博参加への準備を兼ねた展示でもあったわけだが、

相当の観客が押し寄せたそうである。

この成功により1877年に上野寛永寺本坊跡地で

第1回内国勧業博覧会が開催され、1881年には第2回が開かれる。

それに合わせて同地にジョサイア・コンドル設計の展示館が完成し、

翌年から当博物館の本館として使用される事となった。

第1章『博物館の誕生』では

河鍋暁斎の《東京名所之内明治十年上野公園地内国勧業博覧会

開場之図》と暁斎に師事したコンドルの《上野博物館遠景の図》が、

三代広重の錦絵を挟んで並んでいるのにニヤリとしたり。

第2章『皇室と博物館』には

赤坂離宮(迎賓館)花鳥の間に飾られた濤川惣助による

七宝額の下絵が並ぶ。花鳥図の作者は渡辺省亭と荒木十畝。

当初は荒木十畝と並河靖之のコンビに製作を依頼していたが、

途中から渡辺と濤川のコンビに変更になったそうだ。

ここには明治時代に作られた生人形も展示されていた。

古の衣装を着せる為に作られた謂わばマネキンなのだが、

その美しさに見惚れてしまった。雨のそぼ降る薄暗い日に

人気のない展示室で対面したら一体どんな気分になるだろう。。。

作者は三代安本亀八で、思い返せば『あやしい絵展』に

飾られていた人形が初代安本亀八のものであった。

因みに戦前の百貨店にもオリジナル制作の生人形が

置かれていた様である。

第3章『新たな博物館へ』には

お馴染みの尾形光琳《風神雷神図屏風》、岸田劉生《麗子微笑》、

《遮光器土偶》の他に大迫力の平安時代《金剛力士立像》が二体。

これは室戸台風でバラバラ���なった像を

果てしない労力と時間を掛けて修復したものらしい。

そして国宝展最後は菱川師宣《見返り美人図》がお見送り。

という訳で誕生日に国宝を愛でるという企ては大成功。

眼福を得た一日であった。

2 notes

·

View notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和5年8月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和5年5月1日

花鳥さざれ会

坊城俊樹選 特選句

葉桜に声まで染まるかと思ふ 雪

葉桜の懐深く観世音 同

葉桜を大天蓋に観世音 同

ふと思ふ椿に匂ひ有りとせば 同

葉桜の濃きに始まる暮色かな 泰俊

葉桜の蔭をゆらして風の音 同

老鶯を聞きつつ巡りゐる故山 かづを

四脚門潜ればそこは花浄土 和子

緑陰を句帳手にして一佳��� 清女

卯波寄すランプの宿にかもめ飛ぶ 啓子

蝶二つもつれもつれて若葉風 笑

雪解川見え隠れして沈下橋 天

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月6日

零の会

坊城俊樹選 特選句

五月闇喫茶「乱歩」は準備中 要

だんだんに行こか戻ろか日傘 和子

錻力屋のゆがむ硝子戸白日傘 昌文

空になる途中の空の鯉幟 和子

ラムネ玉胸にこもれる昭和の音 悠紀子

だんだんは夏へ昭和へ下る坂 慶月

だんだん坂麦藁帽子買ひ迷ふ 瑠璃

白シャツのブリキ光らせ道具売る 小鳥

蟻も入れず築地塀の木戸なれば 順子

夕焼はあのアコーディオンで歌ふのか きみよ

谷中銀座の夕焼を待ちて老ゆ 同

岡田順子選 特選句

築地塀崩れながらに若葉光 光子

日傘まづは畳んで谷中路地 和子

ざわめく葉夏の赤子の泣き声を 瑠璃

築地塀さざ波のごと夏めきて 風頭

カフェーの窓私の日傘動くかな 和子

二階より声かけらるる薄暑かな 光子

下闇に下男無言の飯を食ふ 和子

覚えある街角閑かなる立夏 秋尚

谷中銀座の夕焼を待ちて老ゆ きみよ

誰がために頰を染めしや蛇苺 昌文

青嵐売らるる鸚鵡叫びたり きみよ

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月6日

色鳥句会

坊城俊樹選 特選句

カルデラに世帯一万春ともし たかし

大いなる大地を画布に聖五月 朝子

渚恋ひ騒ぐ厨の浅蜊かな たかし

しやぼん玉母の笑顔を包みけり 朝子

乙姫の使者の亀ならきつと鳴く たかし

風に鳴るふらここ風の嗚咽とも 睦子

桜貝拾ひ乙女となりし人 久美子

風船の子の手離れて父の空 朝子

夕牡丹ゆつくりと息ととのふる 美穂

はつなつへ父の書棚を開きけり かおり

鷹鳩と化して能古行き渡航路 修二

風光るクレーンは未来建設中 睦子

人去りて月が客なる花筏 孝子

束ね髪茅花流しの端につづく 愛

悔恨深し鞦韆を漕ぎ出せず 睦子

ひとすぢの道に薔薇の香あることも 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月8日

武生花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

戦争は遠くて近しチューリップ 信子

霾や廃屋多き街となり 三四郎

長長と系図ひろげて���餅 昭子

鞦韆を揺らし母待つ子等の夕 三四郎

代掻くや越の富士山崩しつつ みす枝

氷菓子あれが青春かもしれぬ 昭子

モナリザの如く微妙に山笑ふ 信子

風なくば立ちて眠るや鯉幟 三四郎

観音の瓔珞めいて若葉雨 時江

春といふ名をもつ妻の春日傘 三四郎

もつれては蝶の行く先定まらず 英美子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月9日

さくら花鳥会

岡田順子選 特選句

金環の眼や神々し鯉幟 実加

テンガロンハットの老夫麦の秋 登美子

筍を運ぶ人夫の太き腕 あけみ

緩やかに青芝を踏み引退馬 登美子

赤き薔薇今咲き誇り絵画展 紀子

自らの影追ひ歩く初夏の昼 裕子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月9日

萩花鳥会

マンションの窓辺で泳ぐ鯉幟 祐子

兜より多産な鯉を子供の日 健雄

山頂に吹き上がるかな春の息 俊文

新緑やバッキンガムの戴冠式 ゆかり

仰向けのベッドに届く風五月 陽子

この日から五類に移行コロナあけ 恒雄

武者人形剣振り回すミニ剣士 美惠子

………………………………………………………………

令和5年5月10日

立待俳句会

坊城俊樹選 特選句

囀や高鳴く木々の夜明けかな 世詩明

すがりたき女心や花薔薇 同

仏舞面の内側春の闇 ただし

菖蒲湯に老の身沈め合ひにけり 同

うららかや親子三代仏舞 同

花筏寄りつ放れつ沈みけり 輝一

花冷や母手造りのちやんちやんこ 同

機音を聞きつ筍育つなり 洋子

客を呼ぶ鹿みな仏風薫る 同

渓若葉上へ上へと釣師かな 誠

子供の日硬貨握りて駄菓子屋へ 同

白無垢はそよ風薫る境内へ 幸只

春雨は水琴窟に託す朝 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月11日

うづら三日の月花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

里山を大きく見せる若葉かな 喜代子

父母座す永代寺も夏に入る 由季子

三国町祭提灯掛かる頃 同

難解やピカソ、ゲルニカ五月闇 都

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月12日

鳥取花鳥会

岡田順子選 特選句

ホーエンヤ口上述べて祭舟 史子

暮の春どちの館の椅子机 すみ子

声潜めメーデーの歌通り過ぎ 益恵

手擦れ繰る季寄卯の花腐しかな 美智子

鳥帰る曇天を突き斜張橋 宇太郎

海光も包まん枇杷の袋掛 栄子

葉桜や仏の夫の笑みくれし 悦子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月13日

枡形句会

栗林圭魚選 特選句

菖蒲湯��香を纏ひつつ床に就く 多美女

風低く吹きたる社の陰祭 ゆう子

やはらかき色にほぐるる萩若葉 秋尚

すと立てし漢の小指祭笛 三無

深みゆく葉桜の下人憩ふ 和代

朴若葉明るき影を高く積み 秋尚

メモになき穴子丼提げ夫帰る 美枝子

祭笛天を招いて始まれり 幸子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月14日

なかみち句会

栗林圭魚選 特選句

植物園脇に馴染みの姫女苑 聰

近づきて見失ひたる山法師 秋尚

母の日の記憶を遠く置き去りに 同

崩れかけたる芍薬の雨細き 同

若葉して柔らかくなる樹々の声 三無

葉桜となりし川辺へ風連れて 秋尚

白映えて幼稚園児の更衣 迪子

くれよんを初めて持つた子供の日 聰

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月17日

福井花鳥会

坊城俊樹選 特選句

一人逝き村軽くなる麦の秋 世詩明

水琴窟蔵す町屋の軒菖蒲 千代子

三国沖藍深めつつ卯波来る 笑子

母の日や母の草履の小さくて 同

カーネーション戦火の子らに百万本 同

遠ざかる思ひ出ばかり花は葉に 啓子

麦秋の響き合ふごと揺れてをり 千加江

あの世へもカーネーションを届けたし 同

紫陽花やコンペイトウと言ふ可憐 同

人ひとり見えぬ麦秋熟れにうれ 昭子

永き日の噂に尾鰭背鰭つき 清女

更衣命の先があるものと 希子

春愁や逢ひたくなしと云ふは嘘 雪

風知草風の心を風に聞く 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月17日

さきたま花鳥句会

鯉幟あえかな風も見逃さず 月惑

土間で輪に岩魚の骨酒郷の友 八草

背に茜萌黄の茶摘む白き指 裕章

薫風や鐘楼の梵字踊りたる 紀花

潦消えたるあとや夏の蝶 孝江

初夏の日差しじわじわ背中這ふ ふゆ子

水音のして河骨の沼明り ふじ穂

なづな咲く太古の塚の低きこと 康子

竹の子の十二単衣を脱ぎ始め みのり

薔薇園に入ればたちまち香立つ 彩香

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月21日

風月句会

坊城俊樹選 特選句

野阜に薫風そよぐ母の塔 幸風

突つ伏せる蝶昂然と翅を立て 圭魚

夏めきて観音膝をゆるく曲げ 三無

谷戸深き路傍の石の苔の花 久子

捩花の気まま右巻き左巻き 炳子

人の世を鎮めて森を滴れる 幸子

水音は水を濁さず蜻蛉生る 千種

夏蝶のたはむれ城主墓に罅 慶月

薫風やボールを投げてほしき犬 久

栗林圭魚選 特選句

要害の渓やえご散るばかりなり 千種

恙少し残り見上ぐる桐の花 炳子

十薬の八重に迷へる蟻小さき 秋尚

野いばらの花伸ぶ先に年尾句碑 慶月

忍冬の花の香りの岐れ道 炳子

水音は水を濁さず蜻蛉生る 千種

谷戸闇し帽子にとまる夏の蝶 久子

日曜の子は父を呼び草いきれ 久

ぽとぽとと音立てて落つ柿の花 秋尚

黒南風や甲冑光る団子虫 千種

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年5月28日

月例会

坊城俊樹選 特選句

二度廻る梓渕さんかも黒揚羽 秋尚

夏めきぬ膝に一筋擦過傷 炳子

茶席へと鳥獣戯画の帯涼し 要

万緑を黒靴下の鎮魂す 順子

美しき黴を持ちたる石畳 みもざ

霊もまた老ゆるものかな桜の実 光子

薄き汗白き項の思案中 昌文

黒服の女日傘を弄ぶ 緋路

岡田順子選 特選句

夏草や禁裏を抜ける風の色 月惑

白きもの真つ白にして夏来る 緋路

女こぐ音のきしみや貸しボート 眞理子

蛇もまた神慮なる青まとひけり 光子

風見鶏椎の花の香強すぎる 要

霊もまた老ゆるものかな桜の実 光子

白扇を開き茶室を出る女 佑天

緑陰に点るテーブルクロスかな 緋路

黒服の女日傘を弄ぶ 同

二度廻る梓渕さんかも黒揚羽 秋尚

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

0 notes

Text

#6 カッパドキアガイド

こんにちは、カサダニアンです。

今回の旅、カッパドキアは2泊と丸2日間観光ができる場所です。

カッパドキアを観光する際のガイドとしてもらえると幸いです。

この記事では、カッパドキアの見どころについて紹介します。

〇カッパドキアどこにある?

カッパドキアは、トルコの首都アンカラから約250㎞離れて、アクサライ~ニーデ~ネヴシェヒル~カイセリ地方に挟まれて中央アナトリアに位置しています。

〇なぜ洞窟?

2世紀にキリスト教が知られるようになったころ、カッパドキアはさまざまな思想、哲学、東方諸宗教の入��乱れるるつぼでした。

初期のキリスト教徒はおそらく、ローマの宗教的迫害から逃れてきた人々で、キリスト教徒の大部分は、タウロス山脈全域を占領したアラブ人の支配からカッパドキアヘ避難してきた人々でした。

これらの新しい住人たちは、丘の斜面を掘り、岩を刻んで教会を造り、内部をフレスコ画で飾ります。

こうしてカッパドキアの岩石地帯は修道院や修道士の祈り、教会などの大展示場の様相を呈するようになりました。

11世紀後半にセルジュク族がやってきたときには、カッパドキアには1000を越える宗数的施設があったそうです。

カッパドキアのキリスト教社会と、イスラムのセルジュクトルコの関係は友好的でしたが、14世紀に入るとオスマン帝国に吸収されてしまいました。

キリスト教信者のギリシャ人たちは、後世のトルコとギリシャの人民交換政策により、1920年代にカッパドキアを離れることになってしまいました。

〇カッパドキアの地形が作り出す芸術

カッパドキアの地層は地上に見られる自然の奇跡の一つであり、中央アナトリアの火山が盛んに活動し、溶岩や火山灰に覆われた「堆積期」、そして火山活動の停止と共に始まった「侵食期」に於いて、自然が持っている二つの相反する作用が作り上げた作品と言えます。

ヨーロッパのアルプス山脈同様、南アナトリアのトロス山脈も地質年代上、新生代の第三紀(6500万~200万年前)に形成されました。

この時期、中央アナトリアでは活発な地殻の変動で深い亀裂や地盤の沈下が見られ、亀裂を這って地表に噴出しだしたマグマは、エルジェス、デヴェリ、メレンディ��、ケチボイドゥラン火山を作り上げたのです。

そして、度重なる激しい噴火の後、中央アナトリアでトロス山脈に並行して走る火山連ができあがったのです。

火山の吐き出した噴出物は既に形成されていた丘や谷の上に長い時間をかけてゆっくりと降り積もり、周辺一帯は巨大な台地と化しました。

〇地下都市

石灰岩を掘って地下8階から10階の深さにまで達している巨大な地下都市です。

完全に地下部分に作られていることとその規模の大きさから、他のカッパドキアの岩窟住居とは一線を画しています。

内部は、狭い通路から生活の場、換気孔までと様々な空間がまるで迷路をも想わせます。

地下都市での生活はキリスト教時代以前からすで営まれていましたが、一時は頻繁に利用されたのはアラブ人から逃れるキリスト教徒の避難所にもなりました。

アラブ人の脅威に様々な対策が練られるもどれも効を奏せず、キリスト教徒であった地元の人々はここに隠れて敵の撤退までの仮住まいとしていました。敵の侵入の危険に備え各階ごとに、石うすのような大きな丸い石板で扉を閉じられるようになっていました。

石板の直径は1.5m、いざという時はすぐに転がすことのできる場所に置かれていました。

他にも通気孔はもちろん、非難用のトンネルも備えるなど、この地下都市は完璧な防御の役割を果たしていました。

ここを訪れた人は壁を堀った箱型ベッドにも気を取られるかと思います。

その他にも内部には教会や学校、食料や物品の貯蔵庫、ワイナリーも作られていました。

通気孔は各階を突き抜けていてその幾つかは地下水まで達しているものもあり、井戸として水を供給する役割もありました。

見学可能なのは一部のみですが、観光ルートにはそれぞれ表示があるので是非足を止���てみてください。

カイマクルの地下都市では一番多い時期では合わせて約2万人、常時でも約4千~8千人もの人々が隠れ住んでいたと言われています。

地下都市が観光客の注目を浴びるようになったのはわずか50年前くらいからのことで、その前までは村人の貯蔵室や納屋として使われていました。

地下都市の内部を観光する際はガイドについて歩くか、矢印にそって注意深く進まないとすぐに道に迷ってしまいます。

長短さまざまな狭いトンネルが四方八方に延びていたり、通路を急カーブでえぐって窪みを利用した大きな部屋があったりもします。

頭上がとても低い場所や階段を使う場所もあるので頭上だけでなく足元にも十分に注意をして下さい。

〇ウフララ渓谷

ウフララ渓谷(Ihlara Vadisi)は、カッパドキア南方のアクサライにある、自然的・歴史的に重要な価値を持つ谷です。

ウフララ村からセリメ村まで湾曲しながら続く、全長約18km、幅約200m、深さ約150mという雄大な谷は、この地にそびえたつハサン火山から流れ込んでいたメレンディス川によって削り取られて形成されました。

現在は小川となったメレンディス川は、生命の源となって谷底の豊かな緑を育んでいます。

自然の生み出した芸術に加えて、ウフララ渓谷でもう一つ特筆すべきは、切り立った高い崖の岩を掘って作られた5000もの住居と105の教会群です。

渓谷沿いには、カッパドキアを象徴する奇岩「妖精の煙突」が並ぶヤプラク・ヒサルやセリメ村もあり、まさに大自然の美しさと歴史的遺産の両方を楽しめる、知られざる観光名所といえます。

〇セリメ修道院

カッパドキアで最も予想外の驚きの 1 つは、アクサライから 28 km のウフララ渓谷の端にあるセリメにある素晴らしい岩窟修道院です。

セリメには、ヒッタイト、アッシリア、ペルシャ、ローマ、ビザンチン、ダニシュメント、セルジューク、オスマンの各文明がありました。

セリメ要塞修道院の最も重要な側面の 1 つは、多くの主要な聖職者がそこで教育を受けたことです。 地域の軍事本部もそこにありました。

修道院は 8 世紀から 9 世紀に建てられたものですが、建物のフレスコ画は 10 世紀後半から 11 世紀初頭のものです。

描写には、昇天、受胎告知、聖母マリアが含まれます。

セリメ修道院はカッパドキア最大の宗教建築で、大聖堂サイズの教会があります。 大聖堂の内部には 2 列の岩柱があります。

これらの柱は、大聖堂を 3 つのセクションに分割します。

教会の大きさは驚くべきものです。 セリメ修道院内の凝灰岩から直接切り出された教会の柱とアーチには、かつてそこを占めていたさまざまな世代の痕跡が今も残っています。

初期の初期のイコンはよりはっきりと見ることができますが、後に描かれた詳細なフレスコ画は、トルコ人が部屋を料理に使用したときに表面を覆う煤の年月の下でほとんど見えません。

修道院には、修道士の宿舎、大きなキッチン、さらにはラバ用の厩舎もあります。

部屋の壁はかつてフレスコ画で飾られていましたが、ほとんど残っていません。

道路から修道院まで、急で滑りやすい丘を登る短いが挑戦的な道があります。

修道院までの道のりは、まずラクダが歩くキャラバン道の一部であるトンネルのような回廊を通ります。

セリメには大きなバザールがあったので、ラクダの隊商は途中下車と保護のためにやって来ました。 、ラクダは修道院の中央部に導かれました

〇ギョレメ・パナロマ

カッパドキアの奇岩は6000年前、火山の灰と溶岩でできた柔らかい地層が侵食されて作られました。

旧石器時代にはヒッタイト人が住んでいましたが、その後クリスチャンがローマ帝国の支配から逃れるためにこの地を利用しました。

この時移住してきたクリスチャンがギョレメの奇岩の中に教会や家を建てます。

この地の地名である「ギョレメ」とは、「見てはいけないもの」「隠された場所」という意味を持つそうです。

〇ギョレメ野外博物館

・入場料45トルコリラ

ギョレメの谷では遠い昔、信仰を共にした共同体の生活が営まれていました。

今日、野外博物館として管理されているこの谷の一帯には、独特の形の岩山を掘って造られたキリスト教の修道院が残されています。

共同体を提唱したのはカエサリア(カイセリ)司教の聖バシルでした。

彼は時代の浮薄な風潮を逃れて、人里離れたところで広域に分散して修行する小さな宗教共同体を提唱したのでした。

凝灰岩の一本岩を掘り抜いて建てられた教会の数は多く、365の教会が造られたという伝承もありますが、その中で現在も30ほどの教会が公開されています。

むき出しの荒廃した岩山を飾るのは、僅かに換気や採光のための窓や入口の開口部だけです。

これは人を避けて信仰生活に専念するためであり、また11世紀頃、ビザンチン帝国領内で熾烈を極めたトルコ人による迫害を逃れるためでもありました。

ギョレメに教会が建てられたのは850年以降で、11世紀頃には内部のフレスコ画が完成しました。都のビザンチン芸術の直接の影響を受けているとはいえ極めて素朴な絵です。

地元の後援者の資金提供で、専門の画家が壁画を描いていることもあり、時には肖像画入りで画家や後援者の名が残されていることもあります。

綿密な学術調査によれば、この後援者は地元の有力者達だったことが判明しています。

彼らは時折ここに集まり、大切な商談を行ったそうです。

これらの絵は8世紀中頃から9世紀にかけてビザンチン一帯で行われた偶像禁止が解かれた直後に描かれたものが大半です。

「トカル・キリセ(ブローチの教会)」

「円柱教会」

「エルマル・キリセ(リンゴの教会)」

「 カランルク・キリセ(暗闇の教会) 」

「 ��ンダル・キリセ (サンダルの教会) 」

「バルバラ・キリセ」

「ユランル・キリセ」

〇ウチヒサール城

・入場料10トルコリラ

ウチヒサル(Uçhisar)」とは、ギョレメとネヴシェヒルの中間にある町です。ウチヒサルとはトルコ語で「尖った砦」を意味し、巨大な岩山を掘って造られた「ウチヒサル城塞」を中心に巨岩要塞の麓に町が広がっています。

ウチヒサル城塞は3つの塔のような形をして��り、カッパドキアの入口の一連の「要塞」のひとつでもあります。

ウチヒサルを遠くから見ると、無数の窓の付いた険しい岩山がそびえて見えます。これは岩壁をくり抜いて造られた部屋の窓です。

一部には、浸食作用で地滑りを起こして内部が露出してしまった部屋もあります。

そして、住宅地の下には数百メートルに渡って凝灰岩盤を掘り連ねた坑道があります。

この坑道は古代に掘られたもので、敵に包囲された際に外部と連絡を取って、水の供給を確保するために掘られたと言われています。

現在は浸食により脆くなって危険なことからここで暮らしていた人々は立ち退いてしまっていますが、数十年前まで人々が暮らしていた古い住居群も見られます。

また、ウチヒサルの岩の表面には「鳩の家」と呼ばれる無数の穴が開いていて、住民は昔からブドウ畑の肥料として使うために鳩の糞を集めていました。

鳩は赤色を好むため、巣の入口は赤色でペイントもされています。火山性で土地がやせているカッパドキアならではの生活の知恵です。

〇パシャバー(妖精の煙突)

・入場料無料

パシャバー地区にある妖精の煙突をはじめ、カッパドキアの奇岩群は、長い長い時の中で自然の奇跡が生み出した芸術です。

中央アナトリアの火山活動によって溶岩や火山灰がこの土地に堆積し、それが風雨によって侵食されたことで、無数の表情を見せてくれるユニークな景観が形成されました。

こうして形成された凝灰岩のうち、下層の軟らかい部分が早く侵食されて細くなり、上層の硬い部分が残ると、妖精の煙突のような帽子を被った不思議な岩ができるそうです。

こうした奇岩は高さ40mに達することもありますが、自然による侵食はなお進行しており、下部の軟らかい部分がどんどん削り取られて最後には姿を消してしまうケースもあります。

以上、日本語ガイドがいないので、この記事をガイド替わりにしてもらえると幸いです。

0 notes

Text

今週の入手本(0122-0129)

『交尾』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版)

『逃亡テレメトリー マーダーボット・ダイアリー』(マーサ・ウェルズ著/中原尚哉訳/勝山海百合解説/カバーイラスト:安倍吉俊/東京創元社/創元SF文庫/Kindle版)

『ネットワーク・エフェクト マーダーボット・ダイアリー』(マーサ・ウェルズ著/中原尚哉訳/堺三保解説/カバーイラスト:安倍吉俊/東京創元社/創元SF文庫/Kindle版)

『フィールドの生物学7 テングザル 河と生きるサル』(松田一希著/東海大学出版会)

『フィールドの生物学10 凹凸形の殻に隠された謎 腕足動物の化石探訪』(椎野勇太著/東海大学出版部)

『フィールドの生物学24 ミツバチの世界へ旅する』(原野健一著/東海大学出版部)

『宇宙建築Ⅰ 宇宙観光, 木星の月』(十亀照人編著/TNL著/企画・構成:土谷純一/デザイン:李英華/東海大学出版部)。"今後20年の最もエキサイティングな民間宇宙開発の創世記に、その時代のど真ん中でのできごとを記録するアーカイブとしてどうしても残しておきたいものを掲載"。第1,2回宇宙建築賞作品掲載。

『宇宙建築ⅡUzumarch, 火星居住施設』(十亀照人編著/TNL著/企画・構成:土谷純一/デザイン:李英華/東海大学出版部)…"今後の宇宙建築の2大テーマともいえる「月面基地」と「火星基地」に関する独創的なアイデアがたくさん詰まった本書"第3,4回宇宙建築賞作品掲載本。

『マーダーボット・ダイアリー 上』(マーサ・ウェルズ著/中原尚哉訳/カバーイラスト:安倍吉俊/東京創元社/創元SF文庫/Kindle版)…”かつて重大事件を起こし、その記憶を消されている人型警備ユニットの“弊機”は、ひそかに自らをハックして自由になったが、連続ドラマの視聴を趣味としつつ、保険会社の所有物として業務を続けている。ある惑星資源調査隊の警備を任された弊機は、さまざまな危険から顧客を守ろうとするが”

『マーダーボット・ダイアリー 下』(マーサ・ウェルズ著/中原尚哉訳/カバーイラスト:安倍吉俊/東京創元社/創元SF文庫/Kindle版)

『書籍修繕という仕事 刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる』(ジェヨン著/牧野美加訳/装幀:藤田知子/装画:谷山彩子/原書房)…"書籍修繕家は技術者だ。同時に観察者であり、収集家でもある。わたしは本に刻まれた時間の痕跡を、思い出の濃度を、破損の形態を丁寧に観察し、収集する"

『ビトナ ソウルの空の下で』(ル・クレジオ著/中地義和訳/装幀:水崎真奈美(BOTANICA)/本文組版:前田奈々/作品社)…"あるとき作家は、ソウル市からソウルの街について何か書いてほしいという委嘱を受ける。しかし旅行記は退屈に思われて気乗りがしない。そこで、架空の人物を考案し、ソウルを舞台とする物語を編み出すこと、つまり小説を書くことを思い立つ。"

『幻のシロン・チーズを探せ 熟成でダニが活躍するチーズ工房』(島野智之著/デザイン、イラストレーション:佐々木宏/帯文:坂上あき、森節子/八坂書房)…"「意図的にダニを熟成に関与させるチーズ」を本書のタイトルではシロン・チーズと呼んだ。チーズの熟成にダニが関与するとはどういうことか"

『セックスロボットと人造肉 テクノロジーは性、食、生、死を“征服"できるか』(ジェニー・クリーマン著/安藤貴子訳/装丁:畑ユリエ/双葉社)…"これからお読みいただくのはSFではない"

『アジア「窓」紀行 上海からエルサレムまで』(田熊隆樹著/写真:田熊隆樹/装幀者:上清涼太/草思社)…"だから、この本には名物の食べ物についての紹介は少ないし、交通や宿など旅の情報が書いてあるわけでもない。個人的な旅の断片を「窓」という視点でつなぎ合わせた本である"

『生物に世界はどう見えるか 感覚と意識の階層進化』(実重重実著/新曜社)…"「世界を見る」といっても、それは視覚でとらえるというだけでなく、持てる感覚を総動員して周囲の世界を認識するということだ"

『黒と白の猫』(小沼丹著/函装画:沼尻美果/未知谷)…"大寺さんもの連作全十二篇を集成"

『すとまとねことがんけんしん 1』(内田春菊著/装画:内田春菊/装丁:秋山具義(Dairy Fresh)/デザイン:横倉清恵(Dairy Fresh)/ぶんか社)

『すとまとねことがんけんしん 2』(内田春菊著/装画:内田春菊/装丁:秋山具義(Dairy Fresh)/デザイン:山口百合香(Dairy Fresh)/ぶんか社)…"ストーマ生活と猫とがんの検査についての漫画です"

『動物のペニスから学ぶ人生の教訓』(エミリー・ウィリンガム著/的場知之訳/動物イラスト:Shuichi Saito/装幀:小川惟久/作品社)…冒頭から衝撃的な事実が綴られているので、��の種のサバイバーの人は十分に注意してほしい。しかしまたこの本が、そういった人たちにとっても盾となり剣となるのも確かな事実だ。

『新・動物記7 白黒つけないベニガオザル やられたらやり返すサルの「平和」の秘訣』(豊田有著/新・動物記シリーズ編集:黒田末壽、西江仁徳/ブックデザイン・装画:森華/京都大学学術出版会)…"しかし、この心細い小さな一歩が、ベニガオザルたちとの心躍るかけがえのない出会いへの確かな一歩だったのだ。"

『オン・ザ・ロード』(ジャック・ケルアック著/青山南訳/解説:青山南/カバーデザイン:緒方修一/カバー装画:下田昌克/カバーフォーマット:佐々木暁/河出文庫)…"移動への誘惑をケルアックがどんなにいとおしいほどにかんじとっていたか、よくわかる。『オン・ザ・ロード』は、まったく、ケルアックによる「大道の歌」でもある"

『学術選書107 ホメロスと色彩』(西塔由貴子著/装幀:上野かおる/カバー画像:サフランを摘む女性たち(部分)サントリーニ島アクロティリ遺跡/京都大学学術出版会)…"むしろ、識別・区別することや、現在一般的に受け入れられていると判断される「色」に対する認識に疑問を投げかけることも狙いの一つである"

『村の公証人 近世フランスの家政書を読む』(ニコル・ルメートル著/序文:ジャン・ドリュモー/佐藤彰一+持田智子訳/装丁:耳塚有里/カバー図版:ショメイユ教会、柱頭の天使像/名古屋大学出版会)…"自伝でも個人的な日記の類いでも無かった。それは思春期にある男女が青春の真実を求めて綴られた書き物でもなく、様々な責任を背負った壮年の男たちが書き記した記録であった"

『建築と触覚 空間と五感をめぐる哲学』(ユハニ・パッラスマー著/百合田香織訳/解説:「ユハニ・パッラスマーとその功績について」ピーター・マッキース/前書き:「薄氷」スティーブン・ホール/装幀者:上清涼太/草思社)…"視覚への依存が加速する現代、空間における五感を取り戻さなければならない。建築によって。"

0 notes

Photo

📸千葉市ゆかりの家・いなげ(旧武見家住宅)庭園 / Chiba City Yukari-no-ie Inage (Former Pujie Residence) Garden, Chiba 千葉市・稲毛の近代別荘建築『千葉市ゆかりの家・いなげ』の庭園が素敵…! 施設名で侮るなかれ…満州国の“ラストエンペラー”愛新覚羅溥儀の実弟 #愛新覚羅溥傑 と天皇家と遠戚にあたる浩夫妻が新婚生活を送った、洒落たデザインが散りばめられた大正時代の近代和風建築と庭園…「旧武見家住宅」として千葉市登録地域文化財。 千葉市ゆかりの家・いなげ(愛新覚羅溥傑仮寓)の紹介は☟ https://oniwa.garden/chiba-yukari-house-inage/ // 【存続のためのお願い】 庭園情報メディア「おにわさん」存続のため、新オーナー(組��)を募集しています。詳しくは「おにわさん」で検索し、ウェブサイトよりご覧ください。 \\ ...... 「千葉市ゆかりの家・いなげ」は近代に保養地として人気を集めた稲毛に大正時代に建てられた近代和風建築🏡 “ラストエンペラー”愛新覚羅溥儀の実弟・愛新覚羅溥傑とその妻の浩が半年間ほど新婚生活を送った邸宅(愛新覚羅溥傑仮寓)にもなり、「旧武見家住宅」として千葉市地域有形文化財に登録されています。 . 前々から行きたいな…と思いながら巡れていなかった稲毛の近代別荘建築。2022年5月に初めて訪れました! . 明治時代中期の1888年に千葉県初の海水浴場🏖が開かれて以降、東京からの鉄道での利便性もあり保養地・別荘地として栄えた稲毛。 . この「ゆかりの家」に隣接する源頼朝・千葉常胤ゆかりの『稲毛浅間神社』の一の鳥居・二の鳥居⛩の間に現在は東京湾岸道路/千葉街道が通りますが、かつてはここまでが海岸線で東京湾を眼の前に見る景勝地でした。 . 稲毛浅間神社を中心に広がる松林🌴の中に次々と建てられた別荘、そのうちの一つが「ゆかりの家」。1913年(大正2年)の建築と推定されているこのお宅、外観こそ和風の平屋建てで派手さは無いし、「ゆかりの家・いなげ」という名前もなんか地域のコミュニティ施設感があふれているのだけれど(実際そういう使われ方もしているのだろうけど)… . 庭園に面した座敷の格天井に亀甲格子、精巧な欄間の彫刻、ガラス戸の結霜ガラス、洋風の照明、そして洋間…と洒落たデザインがあちこちに散りばめられた近代和風建築で、若かりし満州国の皇弟・溥傑&天皇家と遠戚にあった浩の夫妻という格式の高さが感じられる邸宅。(人物の格式からしたらもっとデカくてもおかしくないか…?) . 主屋の中では愛新覚羅溥傑の書🖌や溥傑・浩夫妻がこの家で過ごした当時の写真などが展示。 満洲国崩壊の後も日本と中国の間で激動の人生を歩んだ溥傑。晩年の1990年(平成2年)に来日し千葉のこの旧居を訪れた際に、この家での新婚生活は幸せだった…と詠んだ詩などが展示されています。 続く。 ーーーーーーーー #japanesegarden #japanesegardens #kyotogarden #zengarden #beautifuljapan #japanesearchitecture #japanarchitecture #japanarchitect #japandesign #jardinjaponais #jardinjapones #japanischergarten #jardimjapones #bonsai #建築デザイン #庭園 #日本庭園 #庭院 #庭园 #近代建築 #近代和風建築 #近代別荘建築 #千葉旅行 #千葉観光 #稲毛 #京成稲毛 #愛新覚羅溥儀 #Pujie #おにわさん (千葉市 ゆかりの家・いなげ - 愛新覚羅溥傑仮寓) https://www.instagram.com/p/CiT3sKSvMUR/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#愛新覚羅溥傑#japanesegarden#japanesegardens#kyotogarden#zengarden#beautifuljapan#japanesearchitecture#japanarchitecture#japanarchitect#japandesign#jardinjaponais#jardinjapones#japanischergarten#jardimjapones#bonsai#建築デザイン#庭園#日本庭園#庭院#庭园#近代建築#近代和風建築#近代別荘建築#千葉旅行#千葉観光#稲毛#京成稲毛#愛新覚羅溥儀#pujie#おにわさん

0 notes

Text

櫻井よしこさんの論考をシェアさせていただきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━

「学術会議の反日、異常な二重基準」

━━━━━━━━━━━━━━━━━

日本は普通の真っ当な国家になってはいけないというかのような日本否定の考え方はもう捨て去る時だ。論理矛盾とダブルスタンダードの日本学術会議を見ての感想である。

日本の学者・研究者は「今後絶対に」軍事研究はしない。なぜなら日本は過去に軍国主義に走ったから、という学術会議の掲げる1950(昭和25)年の「決意表明」は、日本を占領していた連合国軍総司令部(GHQ)の考え方を反映している。

亀山直人初代会長は53年に吉田茂首相(当時)へ、GHQが学術会議設立に「異常な関心を示した」と書き送っている。設立時のGHQの異常な関心は、日本学術会議の理念にもろに反映された。日本が二度と米国に刃向かえないように、およそ全ての軍事力を殺ぎ落とす役割を日本学術会議に担わせようとGHQは考えた。それが前述した軍事研究絶対拒否の誓いにつながっている。

学術会議に相当する世界各国の機関はシンクタンクだ。国によって形態は異なるが、強い影響力を持つ米国のシンクタンクは財政的に独立した民間組織として機能している。GHQはしかし、日本学術会議を自国のシンクタンクとは正反対の立場、国家機関に位置づけた。

日本学術会議法には、同会議を守る枠組みが明記されている。内閣総理大臣が所轄し、全経費は国庫によって賄われる一方で、政府から独立した地位が保証されている。

政府から独立した強い立場で、学術会議はこれまでに三度軍事研究に関する声明を出した。最初のそれは前述の50年、「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明」だった。67(昭和42)年の第二の声明は、「絶対に」という表現で「戦争を目的とする科学の研究」を拒否した。2017(平成29)年には第三の声明を発表して右の二つの声明を継承した。第三の声明では「今後絶対に」戦争目的の科学研究は行わないとの決意表明に加えて、次の事例を記している。

苦汁を飲まされてきた

「防衛装備庁の『安全保障技術研究推進制度』(2015年度発足)では、将来の装備開発につなげるという明確な目的に沿って公募・審査が行われ」ている。しかし「政府による研究への介入が著しく、問題が多い」。

安保技術促進制度に関して、日本国政府は学術会議に苦汁を飲まされてきた。その当事者でもあった小野寺五典元防衛相が10月9日、「言論テレビ」で語った。

「一度めの防衛大臣の時に、日本の次期戦闘機等、新しい技術の開発は外国の技術に頼るのではなくオールジャパンで進めたい、また、航空機を専門に���究している

大学や研究室と共同で行いたいと考え提案しました。ところが大学側は軍事研究は基本的に受け付けないというのです。それどころか日本の大学は防衛大学校卒業生が大学院に入ろうとしても、自衛隊だという理由で入れてくれない。おかしいのは、中国人民解放軍の軍歴を持つ中国人を同じ大学院に受け入れ、技術をどんどん教え、垂れ流しているのです。それなのになぜ、日本を守る防衛大生、或いは防大卒の研究者��拒否するのか。不可解な壁が立ち塞がりました」

そこで小野寺氏らは考えた。学界と防衛省の垣根を低くしようと。その為に安全保障の技術革新を目的とする公募型の研究ファンドを作り、大学や研究機関の専門家たちに応募してほしいと、予算を確保した。

「初めの頃に応募して、いい研究をしていたのが北大でした。ところが学術会議は軍事研究につながるものは許さないと、強硬です。学術会議にはそれなりの権威があります。防衛省の研究費を受けようとした大学の先生方が辞退する例が続きました。納得できないのは学術会議が防衛省の委託研究を禁じながら、米軍の研究費についてはお咎めなしだった点です。大阪大、東京工業大、東北大、京都大などは米軍の研究費を受け入れて成果を出していますが、それらには文句を言わないのです」

米軍の委託研究はよいが防衛省の研究は拒絶せよとは、どういうことか。日本の大学がこんなことでよいのか。それを仕切っているのが日本学術会議だ。だからこそ、小野寺氏はこう語る。

「正直、(名称に)『日本』って付けていいのかなと、そう思います」

中国人民解放軍の委託研究を受けるには至らないが、中国の理系大学や研究機関に協力する日本人教授や研究者もいる。日本学術会議は、日本の国益よりも中国の国益を考えたのかと疑いたくなる意見表明もしている。

先端産業の主導権

そのひとつが国際リニアコライダー(ILC)のプロジェクトだ。

いま世界の素粒子物理学研究の中枢は、スイスとフランスの国境に27キロにわたってまたがる地下深くのトンネル、大型ハドロン衝突型加速器(LHC)にあると言われる。これは宇宙の成り立ちの解明につながる純粋科学の研究だ。しかし、同研究は超電導技術や、素粒子検出に必要なあらゆる先端技術が凝縮されたもので、この分野を制覇できれば、ほぼ完全に先端産業の主導権を握れると言われている。中国はいまこの一大研究に意欲を燃やしている。この研究で成果をおさめられれば、「中国の夢」を叶え、「世界の諸民族の中にそびえ立つ」ことができる。

一党独裁体制で世界制覇を目指す中国共産党は、このビッグ・サイエンスのプロジェクトに惜し��なく資金を投入できる唯一の存在であろう。対して西側陣営は一国では対抗できない。連携が必要で、日本と欧米が共同プロジェクトとして考えているのが先述のILCだ。

科学分野での巨大プロジェクトは国と国との関係を左右する。遅れをとれば先んじた国の後塵を拝すのみならず、安全保障上も経済上も従属を強いられかねない。いま米国が国益をかけて宇宙開発に乗り出しているのも、宇宙空間を中国に制覇されてはならないと考えるからだ。

中国はすでに従来の2倍以上の規模の次世代加速器建設を考えており、日本が誘致しようとするILC建設は我が国が科学において一流国に踏みとどまれるか否かの岐路である。だがここに日本学術会議が立ち塞がっている。30年という長期計画と巨額の資金投下は科学者の代表機関として支持できないというのである。彼らは真に科学者の代表機関なのか。

北海道大学名誉教授の奈良林直氏が語る。

「日本学術会議は、人文社会分野までを含む学術団体の推薦者から構成され、最近は自分達で人選しています。海外の巨大研究機関との連携が弱く、国際プロジェクトを主導する組織力もなく、研究成果の産業界への波及といった活動も活発ではありません。評論家的な立場の所見です」

こんな日本学術会議に、日本の未来を左右しかねない大プロジェクトを止める資格はないだろう。

51 notes

·

View notes

Quote

ダ-ティ・松本 不健全マンガ家歴30年[-α]史

●はじめに

この文章は同人誌「FUCK OFF!7」において書かれたものをベースにして逐次増補改定を加えていき、いずれ歴史の証言として、[というほど大袈裟なものでは無いが…]一冊の本にまとめたいという意図のもと、近年どんどん脳が劣化していくダ-松の覚え書きとしても使用の予定。事実関係は間違いに気付き次第 訂正。同人誌発表時のものも今回自粛配慮して、実名、エピソード等を削除した箇所有り。有り難い事に某出版社よりすでに出版打診があったがまだまだその時期ではない、マンガを描く事が苦痛になったら活字の方も気分転換にいいかも…。 /*マークは今後書き加える予定のメモと心得たし。

●前史/修行時代・1970

さいとうプロの短くて濃い日々……

1968年に上京。数カ月後東京は戦場に。熱い季節の始まりだった。

2年後親元を飛び出し友人のアパートに転がり込む。場所は渋谷から井の頭線で駒場東大駅下車、徒歩5分。地図で見ると現在の駒場公園あたり。昼間でも裸電球を付けなければ真っ暗という馬小屋のような部屋。数メートル先には当時の建設大臣の豪邸が…。前を通りかかるだびに警備のおまわりがじろり。

いつまでも友人に迷惑もかけられないのでとりあえずアシスタントでも…と手元にあったマンガ誌をひっくり返し募集を探す。幸いさいとうプロと横山まさみち氏のところでアシ募集があり両方応募。どっちか一つ通れば…と思っていたら何と両方受かってしまい、双方に条件を聞く。当時高円寺 のアパート、風呂無し4畳半の部屋で相場12000円の時代。前者一ケ月の給料10000円、後者20000円との事。給料の方がボロアパートの家賃より安いとは…!どう考えても前者は食う方法がないと判断し、後者さいとうプロへ入社。

ここに居たのはたったの半年に過ぎないけれど今思えばこれだけで本が一冊描ける位の濃い半年だった。しかしこのあと2X年分も書かねばならないことを思えば今回はいくつかのエピソードを書くだけに留めよう。

ダー松が入った時は小池一夫氏[クビ?]、神田たけ志氏や神江里見氏、きしもとのり氏[現・松文館社長]等と入れ替わりの時で、きし氏の女遊びの凄さと神江氏の絵のうまさは伝説になっていた。現在「亀有」「ゴルゴ」が歴代単行本の巻数の多いベスト1、2位だが[ともに100巻を越えた]、3位は神江氏の「弐十手物語」[70巻以上]だという事は知ってる人は少ないだろう。

当時の制作部は、さいとうたかを[以下ゴリ]をトップに石川班[ゴルゴ13、影狩り]、甲良班[バロム1]、竹本班[シュガー、どぶ等]の3つに分かれ、それぞれのキャップにサブ・チーフが一人づついて、ヒラが2~6人いるというシステムで総16名。独立し現在も活躍中の叶精作、小山ゆう、やまさき拓味の3名がそれぞれの班のサブ・チーフ。ダー松は石川班で左右1メートル以内に叶氏とゴリにはさまれ、のんびり出来ない状態で、はなはだ窮屈。叶氏はほとんどマンガ家になりたいとも思った事のなかった人で、設計事務所みたいなところで図面を引いていた人がなぜマンガプロダクションに来たのか不思議だった。格別マンガ好きというわけでもなかったせいか現在まで全ての作品が原作もので、オリジナルは一本もないのはそのせい?祭りなどの人がうじゃうじゃ出てくる群集場面が得意。

やまさき氏は大の競馬好き、現在競馬マンガを多く描くのは当時からの趣味が生きたというべきか。もう一つの趣味である風俗についてはここでは書くのは差し控えよう。小山氏は後日ここの事務の女性と結婚するが、当時はつき合っているとは誰も知らず、スタッフの一人がやめる時その女性に交際を申し込んだら、茶店に呼び出されて小山氏からと凄まれたと聞いたが嘘か本当かは不明。

ここでの生活は新入り[ダー松を含めて3名]は朝の9時前に会社に行き、タイムカードを押し、前日のごみをひとまとめして外に出し、トイレ掃除をして、16人分のお茶を2Fで入れて制作部のある3Fへの狭い階段をふらふら昇り、机ごとに置いて歩き、終れば、一息ついて買っておいたパンと牛乳を3分で食べて、やっとそれから仕事。しかし新入りの3名の内1人折茂は常に遅刻なのでいつも佐藤と2人でやっていた。佐藤も遅れる時はダー松1人で。辞めてから10年位、16人分のお茶を持って階段をふらふら歩きお盆をひっくり返す夢をよく見たものだが、実際ひっくり返したのは折茂と佐藤の2人で、よく茶碗を割っていた。

たまには夕方6時には帰れるが、普通は夜10時までで、アパートに帰って銭湯に行けばもう明日にそなえて寝る時刻、このくり返しの日々。週1日は徹夜で明け方に帰り、その時は当日の昼12時出勤。休日は日曜日のみで忙しい時はそれも取り消し。つまり休みは月3日。[これで給料2万円!]そんな日々の繰り返し。

夕方までは皆和気あいあいと仕事していたが、ゴリが夕方6時頃に「おはようさん」と現れると、全員無駄口がたたけなくなり、仕事場はシーンと静まり返り、以下その日が終わるまでは疲れる時間がただひたすら流れるのみ。

当時石川班は「ゴルゴ13」と「影狩り」を描いていたがゴリは主人公の顔と擬音のみ。マジックで最後に入れる擬音はさすがに入れる位置がうまいと感心。ゴルゴの顔はアルバムに大小取り混ぜてコピーがとってあり、忙しい時は叶氏がピンセットで身体に合わせて「これが合うかな~」といった感じで貼り付けていた。

その頃すでに「ゴルゴ」は近々終わると噂されていたが、現在もまだ続いているとは感嘆ものだ。

ゴリと石川氏が「ゴルゴ」の最終回の終わり方を話しているのを聞いたら、何ともつまらない終わり方。しかしあれから20年以上も経つ事だし、きっともっといい終わり方を考えてあるだろうなと思っていたら、先日TVで本人が最初から考えてある終わり方だと言うのを聞き、がっくり。企業秘密だろうから書かないが、作品の最初の方に伏線が数度出ているのでわかる人にはすぐわかる筈。

辞めた小池一夫氏とさいとうプロに何があったかは知らないが、漏れ聞く話では結構もめ事があったみたいだ。

「子連れ狼」で「ゴルゴ13」と同じ設定の回があった時、「小池のガキャー訴えたるー!」とゴリが吠えていたものだが、結局たち消え。さいとうプロ作品で脚本を書いた本人が辞めた後、他の作品で同趣向の作品を書いても著作権は脚本を書いた原作者のものだと思うがどんなものだろう。その回のタイトルは忘れたが、ある場所に居合わせた人々が武器を持った集団の人質となり、その中に素人だと思われていた主人公、実は殺しのプロフェッショナルがいて、次々とその集団を殺していく、といったプロットで、ミッキー・スピレーンの短編に同じような作品があり、本当に訴えていたら恥をかいたと思うが・・・。

そういえば事務の方には山本又一郎という男がいたが、後年映画プロデューサーとして

「ベル薔薇」や「太陽を盗んだ男」等を創る事になるが、この野郎が生意気な男で当時皆に対して10歳は年上、といった感じの振る舞いだったが後日俺と一つしか年が離れてなかった事を知り、そんな若造だったとは、と皆怒ったものだ。以来���の事を「マタさん」から「クソマタ」と呼ぶようになる。

さて半年後に先輩たちが積もり積もった不満を爆発させる反乱事件が勃発し、2年は居るつもりでいたここでの生活も、辞めるか残るかの選択を迫られる。残ればさいとうプロの現体制を認める事となるので、ダー松も退社。

しかし反乱グループとは別行動をとって一人だけの肉体労働のアルバイター生活へ突入。超ヘビーな労働の製氷工場、人使いの荒い印刷所、命綱もない高所の足場で働く建設現場等々。トラックの助手をしていた時は運ちゃんが「本宮ひろしって知ってるか?うちの息子の友達でさぁ、昔、おっちゃんメシ食わしてくれーなんて言ってきたもんだが、今は偉くなっちゃってさー、自分のビル建てたらしいよ。赤木圭一郎みたいにいい男なんだ。」とうれしそうに話してくれたが、運ちゃんには悪いがそいつは今も昔も一番嫌いなマンガ家なんだ。あの権力志向はどうにかならんか。天下を取る話ばかりだもんなぁ。

ところで後日、単行本の解説で高取英が「さいとうたかをのヤローぶっ殺してやる!」とダー松が言ったなどと書いているが、小生はそんな危ない事言った覚えはないのでここできっちり訂正しておきます。

「会社に火ィつけてやる!」位は言ったかも・・・[嘘] 。 悪口は言っても別に怨みなど無い。ところでアシスタントとしてのダー松は無遅刻、無欠勤以外は無能なアシだったと反省しきり。理想的なアシスタントとはどんなものか、それはまた別の機会に。

*入社試験はどんな事を?

*さいとうプロには当時ほとんどろくな資料は無かった?

*ハイジャックの回の飛行機内部の絵は、映画「大空港」を社内カメラマンが映画館で写してきたものをもとに描く。

*当時のトーンは印刷が裏面にしてあり上からカッターでけずったり出来ない。

*トーンの種類は網トーンが数種、それ以外はほんの3、4種類位しかなかった。

*仕事中のB.G.M.はアシの一人が加山雄三ばかりかけるので大ひんしゅく。好評だったのは広沢虎造の浪曲「次郎長三国志」、初代桂春団次の落語。眠気もふっとぶ位笑えた。 ダ-松が岡林信康の「見る前に跳べ」をかけてるとゴリは「何じゃー!この歌は!」と怒る。名曲「私たちの望むものは」はこの男には理解不能。

●1 9 7 1 ~ 1 9 7 4

持 ち 込 み & 実 話 雑 誌 時 代

当時は青年劇画誌全盛時代で、もともと望月三起也氏や園田光慶氏のファンで活劇志向が強く、

主にアクションもののマンガを描いて持ち込みに行っていた。今のようにマンガ雑誌が溢れかえって、山のようにマンガ出版社がある時代ではなく、数社廻るともう行くところがない、という状態で大手では「ビッグコミック」があっただけで

「モーニング」も「スピリッツ」も「ヤン・ジャン」も当然まだない。テーマを盛り込んだ作品を持って行くと編集から「君ィ、うちは商売でやっているんだからねぇ」と言われ、アクションに徹した作品を持って行くと「君ぃ、ただおもしろいだけじゃあねぇ」と言われ

「おい、おっさん!どっちなんだ?」とむかつく事多し。この辺の事は山のように書く事があるが、有りすぎるのでパス。

*そのうち書く事にする。

ただ金属バットで頭をカチ割って脳みそをぶちまけてやりたいような奴が何人もいたのは事実。今年[’97]「モーニング」に持ち込みに行って、断られた奴が何万回もいやがらせの電話をかけて逮捕された事件があったが、そのうちトカレフを持って殴り込みに行く奴が出てくるとおもしろい。出版社も武装して大銃撃戦だぁ!などと馬鹿な事書いてどうする!とにかく持ち込みにはいい思い出が何もない。そんな中、数本だけ載った作品は渡哲也の映画「無頼」シリーズの人斬り五郎みたいな主人公がドスで斬り合う現代やくざもの[この頃の渡哲也は最高!]、ドン・シーゲルの「殺人者たち」みたいな二人組の殺し屋を主人公にした『汚れたジャングル』、陽水の「傘がない」が好きだという編集さんの出したテーマで車泥棒とブラックパンサーの闘士とのロード・ムービー風『グッバイ・ブラザー』、拳銃セールスマンを主人公にした『ザ・セールスマン』、等々10本ちょい位。

さてその頃並行してまだエロマンガ専門誌といえるようなものがなかったような時代で、実話雑誌という写真と記事ページからなる雑誌に4~10ページ位を雑誌の味付けとして描かせてもらう。当時、お手本になるようなエロマンガなど皆無で、エロ写真雑誌を古本屋で買ってきてからみのポーズを模写。マンガで裸を描く事はほとんど初めてで、これがなかなか難しいのだがエロシーンを描くのは結構楽しい。当時出版社に原稿持って行き帰りにグラフ誌をどっともらって帰るのが楽しみだった。SM雑誌の写真ページも参考になる。なお当時のペンネームは編集部が適当につけた池田達彦、上高地源太[この名前はいけてます。また使いたい]等。その数年後、逆にマンガが主で記事が味付けというエロマンガ誌が続々と創刊される。

*さいとうプロをやめたあと編集や知人に頼まれて数人のマンガ家の所へ手伝いに行く。秋田書店「漫画ホット」で『ジェノサイド』を連載中の峰岸とおる氏の所へ行き、仕事が終わ���たあとまだ売れてない頃の榊まさる氏も交え酒を飲む/川崎のぼる大先生のところへ数日だけ/3000円たこ部屋/小山ゆうオリオンププロ

*当時のアルバイトは記憶によると時給150~200円位/大日本印刷市ヶ谷駐屯地/坂/

*一食100円/どんなに貧しい漫画家もみかん箱の上で書くやつはいない/TV萩原サムデイ

*ろくでなし編集者

●1 9 7 5 ~ エ ロ マ ン ガ 誌 時 代 に 突 入

実話誌は意外とエロは抑え目で描くように口すっぱく言われていたのだが、以前活劇っぽい作品を描かせてもらってたが潰れてしまった出版社にいた児島さんが編集する「漫画ダイナマイト」で打合せも何にもなしに好きに描かせてもらい、ここでエロマンガ家としての才能[?]が開花する。描いてて実に楽しく眠る時間がもったいない位で、人に睡眠時間が必要な事を恨んだ程。出来る事なら一日中休まず描いていたい気分で完全にはまってしまう。

初の連載作品「屠殺人シリーズ」はこの頃から/『漫画ポポ』。中島史雄氏は大学時代にこの作品を見ていたとの事で、トレンチコートにドクター・ペッパー模様のサイレンサーつきマグナム銃で遊戯人・竜崎一也が犯しまくり殺しまくり、サディスト、マゾヒスト、殺人狂、まともな奴が一人も出てこない性と暴力の祭典。ちなみにタイトルページは描かないでいい、との事でどうするのかと思っていたら編集部が中のワンカットを拡大してタイトルページを創り、1ページぶんの原稿料をけちるというせこいやり方だった。けちるといえば、原稿の1/3にCMを入れる際、原稿料を1/3削った会社もあり。

●1 9 7 6 ~

後に発禁仲間となる高取英と出逢い、『長編コミック劇場』で「ウルフガイ」みたいのをやろうと、怒りに震えると黒豹に変身してしまう異常体質の主人公を設定し、獣姦のイメージで「性猟鬼」なるエロマンガをスタート!しかしその号で雑誌が潰れる。この路線は今でもいけそうな気がするがどんなものだろう。

この頃の珍品に「快楽痴態公園」がある。タイガースに11-0とワンサイドで打ちまくられ、怒ったジャイアンツファンのおっさんが公園でデート中の女をずこずこに犯りまくり、その間にジャイアンツは9回裏に12-11とゲームをひっくり返してしまうのである!その時のジャイアンツの監督はもちろんミスター長嶋、先発堀内、打者は柴田、土井、高田、王、張本等々がいる。タイガース監督は吉田、ピッチャー江本、キャッチャーフライを落球する田淵、そしてあの川藤もいる。解説は牧野……

●1 9 7 7 ~

上記2作品を含む初の単行本「肉の奴隷人形」が久保書店より発行。後にリングスの会場で逢った佐竹雅昭氏はこの本が一番好きとの事だった。

「闇の淫虐師」もこの年スタート。一話完結でバレリーナ、バトンガール等々、毎回いろんな女たちをダッチワイフのごとくいたぶりまくるフェチマンガとして1979年まで続け、単行本は「堕天使女王」「裂かれた花嫁」「エロスの狂宴」「陶酔への誘い」「終りなき闇の宴」の全5巻。ちなみに今年「闇の淫虐師’97」を『コミック・ピクシィ』にて発表。いつか『闇の淫虐師・ベスト選集』でも出したいところ。 [’98に実現、’99には続刊が出る]

●1 9 7 8 ~

久保書店より第2弾の単行本「狂った微惑人形」。収録作品の「犯された白鳥」は持ち込み時代に描いた初のバレリーナもの。結構気に入っていた作品なのに、後年再録の際、印刷所の掃除のおばさんが捨ててしまい、この世にもはや存在しない不幸な子となる。[’99に宝島スピード・ブックに本より直接スキャンして収録]

エロ、グロ、ナンセンスの会心作「恍惚下着専科」を発表。サン出版より同名の単行本発行。また同出版より「コミック・ペット/堕天使画集」として今までの作品を続々単行本化。全10巻位。これは今でも古本屋で流通しているとの事で、まだまだ世間様のお役にたっているらしい。

この年、「堕天使たちの狂宴」を描いていた『漫画エロジェニカ』が発禁処分、来年でもう20年目となる事だし、当時の人たちと集まってその大放談を収録し「発禁20周年特集号」でも創ってみようかと計画中。さて当時の秘話としてもう時効だろうから書いてみるけど、前述の『堕天使画集』に「堕天使たちの狂宴」は収録される事となり、当然修正をガンガン入れて出版されるものと覚悟していたら、米国から帰国後出来上がった本を見ると発禁になった状態のまま再録されている!以下桜木編集長との会話

ダ/いや~、いい度胸してますね。

編/だって修正してあるじゃない。

ダ/その修正状態で発禁になったんですよ

編/・・・・・

ダ/・・・・

以下どんな会話が続いたのか失念……

それにしてもサドの「悪徳の栄え」の翻訳本は発禁後20年以上して復刻されたけれど、「堕天使たちの狂宴」は半年もしない内に単行本になっていたとはエロ本業界とは何といいかげんな世界!しかし作品そのものは、今見るとリメイクする気にもならないどうという事もない可愛い作品で、結局あれもあの時代の姑息な政治のひとかけらに過ぎなかったのだろう。いい点があるとしたら一つだけ、それまでのエロマンガになかった瞳パッチリの少女マンガ的ヒロインを登場させた事位か。今の美少女エロマンガは本家の少女マンガもかくや!という位眼が大きいが当時としては画期的だったかも。

●1 9 7 9 ~

この年の「淫花蝶の舞踏」は「堕天使たちの狂宴」よりずっといい/『漫画ソフト』。今年出た「別冊宝島/日本一のマンガを探せ!」でベスト2000のマンガがセレクトされているが、ダー松の作品の中ではこの作品が選ばれている。教師と生徒、二人の女たちが様々な男たちの手によってに次々ともてあそばれ、闇の世界を転々として再び巡り会う時、女たちは蝶と化し水平線の彼方に飛び去り、男たちは殺し合い血の海の中で屍と化す。ダー松作品にはこのように男根が女陰の海に飲み込まれてに負けるパターンが多い。[性狩人、遊戯の森の妖精、美少女たちの宴、人魚のたわむれ・・等々]

この年からスタートの「性狩人たち」シリーズ[劇画悦楽号]はバレエ、バイオレンス、SEXの三要素がうまくからみあい、それぞれが頂点まで達する幸福な神話的作品だ。ここから派生した路線も多く、美少年路線は’83の「聖少女黙示録」へ。身体障害者路線は’80の「遊戯の森の妖精」、’84からの「美姉妹肉煉獄」へと繋がる。’81の最終話「ハルマゲドンの戦い」ではせりふなしで24ページ全てが大殺戮シーンという回もあり、中でも一度やりたかった見開きで銃撃戦の擬音のみという事も実現。こんな事がエロマンガ誌で許される時代だった。ちなみにこの回は[OKコラルの決闘・100周年記念]だが、何の意味もない。単行本は最初サン出版より、その後久保書店より「白鳥の飛翔」「少女飼育篇」「ヘラクレスを撃て!」「眼球愛」「海の女神」の全5刊。現在入手出来るのは後の3刊のみ。[「海の女神」も最近在庫切れ]

この年出た「人魚のたわむれ」の表題作は性器に{たこ}を挿入するカットを見た編集長が「・・・[沈黙]・・・頭おかしいんじゃ・・ブツブツ・・気違い・・・ブツブツ・・・」と呆れてつぶやいていたのを記憶している。たこソーニューは今年出た「夜顔武闘伝」で久しぶりに再現。なおこの作品は’83にマンガと実写を噛み合せたビデオの珍品となる。水中スローモーションファックがなかなかよい。

●1 9 8 0 ~

なぜか「JUNE」の増刊として作品集「美少女たちの宴」がサン出版より出版され、その短編集をもとに脚本化し日活で映画が創られる事となる。[「花の応援団」を当てたこの映画の企画者・成田氏は日活退社後「桜の園」等を創る。]その際、初めて映画撮影所を見学し、せこいセットがスクリーン上ではきちんとした絵になってるのを見て映画のマジックに感心。タイトルはなぜか「性狩人」で、’96にビデオ化された。監督���池田敏春のデビュー第2作となり現在までコンスタントに作品を発表しているが、出来のいい作品も多いのになぜか代表作がない。初期の「人魚伝説」が一番いいか���

この映画に合わせて「美少女たちの宴」を2~3回のつもりで「漫画ラブラブ」で描き出すがどんどん話がふくらみ、おまけに描いてる出版社が潰れたり、雑誌が潰れたりで雑誌を転々とし条例による警告の嵐がきた「漫画大飯店」を経て、「漫画ハンター」誌上で完結したのは’83になる。この作品でクリトリスを手術してペニスのように巨大化させるという人体改造ものを初めて描く。

この年の「遊戯の森の妖精」は身体障害者いじめ鬼畜路線の第2弾!森の中の別荘に乱入したろくでなしの二人組が精薄の少女の両親達を虐殺し、暴行の限りをつくすむちゃくちゃな作品で、雷鳴の中、少女の性器に男達のペニスが2本同時に挿入されるシーンは圧巻!しかしこのとんでもない男達も少女の性のエネルギーに飲み込まれ、朽ち果てていく・・・。

●1 9 8 1 ~

美少女マンガ誌のはしり「レモン・ピープル」誌創刊。そこで描いたのが「白鳥の湖」。虚構の世界のヒロインを犯すというコンセプトは、アニメやゲームのヒロインをずこずこにするという今の同人誌のコンセプトと同じかも。バレエ「白鳥の湖」において悪魔に捕われたオデット姫が白鳥の姿に変えられる前に何にもされてない筈がないというモチーフにより生まれたこの作品は、悪魔に男根を植えつけられたヒロインが命じられるままに次々と妖精を犯して歩き悪魔の娘となるまでを描くが、あまり成功したとは言えない。ただ人形サイズの妖精をしゃぶりまくり淫核で犯すアイデアは他に「少女破壊幻想」で一回やっただけなのでそろそろもう一度やってみたいところ。「ダーティ松本の白雪姫」はその逆をいき、犯す方を小さくした作品で7人の小人が白雪姫の性器の中にはいり、しゃぶったり、処女膜を食べたり、と乱暴狼藉![ちなみに両者をでかくしたのが同人誌「FUCK YOU!3」の「ゴジラVSジュピター」]この童話シリーズは意外と好評で続いて「ダーティ松本の赤い靴」を上記の単行本に描き下ろして収録。童話は結構残酷なものが多く、この作品も切られた足だけが荒野を踊りながら去って行くラストは原作通り。

*近年童話ブームだがこの頃もっと描いておけば「こんなに危ない童話」として刊行出来たのにとくやまれる。

「2001年快楽の旅」もこの本に収録。快楽マシーンを逆にレイプしてしまう、珍しく映画「2001年宇宙の旅」風のSF作品。

掲載誌を決めずに出来る限り多くのマンガ誌で描こうというコンセプトで始めたのがこの年スタートした「怪人サドラン博士」シリーズ。「不死蝶」シリーズや「美少女たちの宴」シリーズの中にも乱入し、「漫画ハンター」最終号では地球をぶっ壊して[その際地球は絶頂の喘ぎ声をあげ昇天する!]他の惑星へ行ってしまう。今のところ10誌位に登場。いつかこのサドラン・シリーズだけ集めて単行本化したいところ。ちなみに「サド」と「乱歩」を足して「サドラン博士」と命名。作者の分身と言っていい。 [後年、「魔界の怪人」として全作品を収録して刊行、04年現在品切れ中]

この年描いて’82の単行本『妖精たちの宴』に収録の「とけていく・・」はレズの女たちが愛戯の果てに、肉体が溶けて一匹の軟体動物と化す、タイトルも内容も奇妙な作品。作者の頭もとけていた?

●1 9 8 2 ~ 1 9 8 3

’83年に「美少女たちの宴」が完結。全てが無に帰すラストのページは真っ白のままで、このページの原稿料はいりません、と言ったにもかかわらず払ってくれた久保書店、偉い![明文社やCM頁の稿料を削った出版社=某少年画報社なら払わなかっただろうな……と思われる……]この作品以外は短編が多く、加速度をつけてのっていく描き方が得意のダー松としてはのりの悪い時期に突入。また10年近く走ってきてだれてきた頃でもあり第一次落ち込み期と言っていい。マンガがスタンプを押すように描けないものか、などとふとどきな考えまで湧いてくる。思えば一本の作品には、いったい何本の線を引いて出来上がっているものなのか。数えた馬鹿はいないだろうが数千本は引いている筈。一ヵ月に何万本とペンで線を引く日々・・うんざりする筈です。

この頃のめぼしい短編をいくつか書くと、少女マンガ家の家に税務調査にきた税務署員が過小申告をネタにねちねちいたぶるが、アシスタントに発見された署員は撲殺される。そして板橋税務署は焼き討ちにあう、といった作品「[タイトル失念]xx税務調査」。[後日読者よりこのタイトルを「色欲ダニ野郎」と教えていただく。ひどいタイトル

*編集者のつけるタイトルはその人のセンスが実によくわかる。しかしサイテ-の題だなこりゃ…。

果てるまで「おまんこして!」と言わせながら処女をやりまくる「美処女/犯す!」はラスト、狂った少女が歩行者天国の通行人を撃ちまくり血の海にする。「嬲る!」はパンチドランカーとなった矢吹ジョーが白木葉子をサンドバッグに縛りつけ、殴って、殴って、殴りまくる。段平おっちゃんの最後のセリフ「・・ブスブスくすぶっちゃいるが・・・」「打てッ!打つんだ!ジョー!」「お前はまだ燃えつきちゃいねえ!」とはエロ・ドランカーの自分自身に向けて発した言葉だったのかも。トビー・フーパーばりの「淫魔のはらわた」は電気ドリルでアナルを広げてのファック!とどめにチェーンソーで尻を切断!いまだに単行本に収録出来ず。[’98の「絶頂伝説」にやっと収録]「からみあい」は夫の愛人の性器を噛みちぎる。「危険な関係」はアルコール浣腸をして火をつけ尻から火を吹かせる。この手は『FUCK YOU!2』の「セーラー・ハルマゲドン」で復元。そういえばこの作品の序章と終章だけ描いて、間の100章位をとばすやりかたはこの頃の「禁断の性獣」より。女性器にとりつき、男性器に変身するエイリアンの侵略により地球は女性器を失い滅亡する、といったストーリーで当時聞いた話では谷山浩子のD.J.でこの作品がリスナーの投書でとりあげられ、ダー松の名はダーティ・杉本と読まれたそうな。ヒロインの少女がひろ子という名前なのでこのハガキが選ばれたのかもしれないが、作者は薬師丸ひろ子からとったつもりだったのだが・・。[別にファンではない。] 「女教師狩り」は映画館で観客に犯される女教師とスクリーン上の同名のエロ映画の二本が同時進行し、一本で二本分楽しめるお得な作品。 ’83は’80に「漫画エロス」にて描いた「エロスの乱反射」の最終回の原稿が紛失したため単行本が出せないでいたのを、またまた「仏の久保さん」に頼んでラスト近くをふくらませて「漫画ハンター」に3回程描かせてもらい、やっと’85に出版。見られる事に快感を覚えるファッション・モデルが調教される内に、次第に露出狂となっていき、街中で突然裸になって交通事故を起こさせたり、最後はビルの屋上でストリップショー。そしてカメラのフラッシュの中に飛び降りていき、ラスト1ページはその性器のアップでエンド!

本格美少年・ゲイ・マンガ「聖少女黙示録」も’83。レズの姉たちの手によって女装に目覚めた少年がホモのダンサーたちに縛られなぶられ初のポコチンこすり合いの射精シーン。そして性転換して女となった主いるが、その中の’84の「白い肌の湖」はタイトルで解る通りのバレリーナものだがポコチンを焼かれた男が、一緒に暮ら人公が手術で男になった少女と暮らすハッピーエンド。この作品は単行本「美少女ハンター」に収録されてす二人の女と一人の男に復讐するエンディングがすごい!まず男の性器を切り取り、片方の女の性器にねじ込んだあと、その女の性器ごとえぐり取る。そしてその二つの性器をつかんだまま、もう一人の女の性器にフィストファック!のあげく、その二つの性器を入れたままの女性器をナイフでまた切って、ほとんどビックマック状態でまだヒクヒクうごめく血まみれの三つの性器を握りしめるとんでもない終り方!全くダー松はこんな事ばかりやっていたのかとあきれかえる。もう鬼畜としか言い様がない!しかし「ウィンナー」を二枚の「ハム」で包むなんて・・GOODなアイデアだ、又やってみよう。

●1 9 8 4 ~

「漫画ハンター」で「闇の宴」前後篇を描き、後日これをビデオ化。雪に包まれた六本木のスタジオで痔に苦しみながらの撮影。特別出演として中島史雄氏が絶妙の指使い、東デの学生時代の萩原一至が二役、取材に来たJITAN氏もスタジオに入ってきた瞬間、即出演で生玉子1000個の海で大乱交。カメラマンが凝り性で照明が気に入るまでカメラを廻さず、たった二日の撮影はやりたい事の半分も出来ず。撮影が終ると痔はすぐに完治。どうもプレッシャーからくる神経性だったみたいでこれに懲りてビデオは一本のみ。 この年の「肉の漂流」は親子丼もので、近所の書店のオヤジからこの本はよく売れたと聞いたが、一時よく描いたこのパターンは最近では「FUCK YOU!3」の「母娘シャワー」のみ。熟女と少女の両方が描けるところが利点。「血の舞踏」は久しぶりの吸血鬼もの。股間を針で刺し、噛んで血を吸うシーン等々いい場面はあるが、うまくストーリーが転がらず3回で止める。短編「果てるまで・・」は核戦争後のシェルターの中で、父が娘とタイトル通り果てるまでやりまくる話。被爆していた父が死んだ後、娘はSEXの相手を捜して黒い雨の中をさまよう。

またリサ・ライオンの写真集を見て筋肉美に目覚め、マッチョ女ものをこの頃から描き出す。しかしなかなか筋肉をエロティックに描くのは難しい。

●1 9 8 5 ~

くたびれ果ててすっかりダレてきたこの頃、8年間働いてくれたアシスタント女史に代わってパワーのかたまり萩原一至、鶴田��久等が東京デザイナー学院卒業後加わってダーティ・マーケットも第2期に突入!新旧取り混ぜておもしろいマンガをいろいろ教えて貰って読みまくる。「バリバリ伝説」「ビーバップハイスクール」「ペリカンロード」「めぞん一刻」「わたしは真悟」「Be Free!」「緑山高校」「日出処の天子」「吉祥天女」「純情クレイジー・フルーツ」「アクター」「北斗の拳」「炎の転校生」「アイドルをさがせ」「綿の国星」「いつもポケットにショパン」「バツ&テリー」「六三四の剣」永井豪の絶頂期の作品「バイオレンス・ジャック」「凄之王」「デビルマン」等々100冊以上とても書ききれない位で、う~ん・・マンガってこんなにおもしろかったのか、と感動!

そこで眠狂四郎を学園にほうり込んで、今まであまり描かなかった学園マンガをエロマンガに、というコンセプトで始めたのが「斬姦狂死郎」。「六三四の剣」ばりに単行本20巻を目指すものの、少年マンガのノリは今では当たり前だが、当時はまだエロマンガとして評価されず、ほんの少し時代が早すぎたかも。’86に中断、今年’97に「ホリディ・コミック」にて復活!果たしていつまで続けられるか? →後に「斬姦狂死郎・制服狩り」、「斬姦狂死郎・美教師狩り」として刊行完結

前年末から始めた「美姉妹肉煉獄」は身障者いじめの鬼畜路線。盲目の姉とその妹を調教して性風俗店等で働かせ、娼婦に堕していく不健全・不道徳な作品で、肉の快楽にひたっていく盲目の姉に対し妹も「春琴抄」の如く己の眼を突き、自らも暗黒の快楽の世界にはいり、快楽の光に目覚めるラスト。 また、これからは女王様物だ!となぜか突然ひらめき「筋肉女」シリーズの延長としてフィットネス・スタジオを舞台に「メタル・クイーン」シリーズも開始。これは単行本2冊分描いたが、連載途中でヒロインの髪型を歌手ステファニーのヘア・スタイルにチェンジしたり、レオタードもたっぷり描けてわりと気に入っている。

10年近く描いた「美蝶」先生シリーズもこの年スタート!こうしてみるとマンガを描く喜びに満ちた大充実の年だったかも。

●1 9 8 6 ~

この年は前年からの連載ものがほとんどだが、「エレクト・ボーイ」は空中でファックするシーンが描いてみたくて始めた初の超能力エロマンガ。コメディ的要素がうまくいかず2回で止める。この路線は翌年の「堕天使輪舞」で開花。

「夜の彷徨人」は自分の育てた新体操選手が怪我で選手生命を失ったため、その女を馬肉のごとく娼婦として夜の世界に売り渡した主人公という設定。しかし腕を折られ、女にも逆に捨てられ、そして事故によってその女を失ったあげく不能となってしまう。失った快楽を取り戻すため無くした片腕にバイブレーターを取りつけ、夜の街をさすらい次々と女たちをレイプしていくというストーリー。がっちり設定したキャラだったのにまったく話がはずまず、男のポコチンは勃起しないままに作品も不発のまま終る。

「斬姦狂死郎」が不本意のまま終わったため学園エロス・シリーズは「放課後の媚娼女」へと引き継がれる。当時見ていた南野陽子のTV「スケバン刑事・」とS・レオーネの「ウエスタン」風に料理。ラストの「男といっしょじゃ歩けないんだ」のセリフは一番好きな映画、鈴木清順の「東京流れ者」からのもじり。単行本は最初司書房から出て、数年後ミリオン出版から再販、そして’97久保書店より再々販ながら結構売れて今年また再版。この作品は親を助けてくれる有難い孝行息子といったところ。

●1 9 8 7 ~

さいとうプロOBで那珂川尚という名のマンガ家だった友人の津田が「漫画ダイナマイト」の編集者になっていて、実に久しぶりに同誌で「堕天使輪舞」を描く。超能力エロマンガの第2弾。今回はエロと超能力合戦とがうまくミックスされ一応成功といっていい。この路線は「エレクト・ボーイ」とこの作品、そして’96の「夜顔武闘伝」も含めてもいいかも。一時、この手の作品は数多くあったが最近はめったに見かけない。しかし、まだまだこの路線には鉱脈が眠っているとにらんでいるがどんなものだろう。

●1 9 8 8 ~

「放課後の媚娼女」に続いて抜かずの凶一無頼控え「放課後の熱い祭り」を2年がかりで描く。’89に完結し司書房より単行本化。そして今年’97に改定してめでたく完全版として復刊!この頃が一番劇画っぽい絵で、たった2~3人のスタッフでよくこれだけ描き込めたなと改めて感心!エロシーンがちょっと少なめながら中島史雄氏がダー松作品でこの作品が一番好き、とお褒めの言葉を頂戴する。

TVで三流アマゾネス映画を見ている内、むくむくとイメージがふくらみ、昔から描きたかった西部劇と時代劇がこれで描けると、この年スタートさせたのが「不死蝶伝説」なるアマゾネス路線。昔々青年誌の創世期にあのケン月影氏がマカロニ・ウエスタンを描いていたことを知る人は少ないだろう。俺もあの頃デビューしていたらウエスタンが描けたのに、と思う事もあったが、このシリーズでほんの少しだけその願望がかなう。

この頃、アシスタントやってくれてた格闘技マニアの鶴田洋久に誘われ、近所の空手道場通いの日々。若い頃修行のため新宿でやくざに喧嘩を売って歩いたという寺内師範は、もう鬼のような人で、行けば地獄が待っていると判っててなぜ行く?と不思議な位休まず通う。体育会系はマゾの世界と知る。組手は寸止めではなく顔面以外は当てて可だったので身体中打撲のあざだらけ、ビデオで研究したという鶴田の体重をかけたムエタイ式の蹴りをくらい、右手が饅頭のように腫れ上がる。先輩たちの組手の試合も蹴りがもろにはいってあばら骨が折れたりで、なぜこんなヘビーな事をする?と思うが、闘う事によって身体の奥から何か沸き上がってくるものがある。スリランカの元コマンドと組手をやった時、格闘家の気持ちが少しだけ判るようになった。

●1 9 8 9 ~

’94まで続く「美蝶」シリーズでこの年は『ノスフェラトウ篇』を描き、シリーズ中これが一番のお気に入り。同人誌の「王夢」はこれが原点。

短編では「悪夢の中へ」はスプラッタ・エロマンガで久しぶりにチェーンソゥでお尻のぶった切り!はらわた引きずり出し、人肉食いちぎり!顔面叩き割り等々でラストに「ホラービデオの規制をするバカは俺が許さん!」などと書いているので、この年が宮崎事件の年か?世間は彼が日野日出志・作のホラービデオ「ギニーピッグ」を見てあの犯罪をおかした、としてさんざんホラービデオの規制をやっといて、結局見てもいなかったとわかったあとは誰一人日野日出志氏にもホラービデオさんにも謝らす゛知らんぷり。残ったのは規制だけで、馬鹿のやる事には全く困ったもんである。先日の「酒鬼薔薇・14才」の時も犯罪おたくの心理学者が、「これはマンガやビデオの影響です。」などと相も変わらずたわけた寝言をぬかしていたが、馬鹿はいつまでたっても馬鹿のまま。少しは進歩しろよ!お前だよ、お前!短絡的で幼稚な坊や、小田晋!よぅく首を洗っとけ!コラ!

「獣人たちの儀式」は退学者や少年院送りになつた生徒、暴走族、ヤクザ達が集まって酒盛りしながら女教師たちをずこずこにしてOB会をひらく不健全作品。編集長が「また危ない作品を・・・」とこぼしたものだが、岡野さん、田舎で元気にお過しでしょうか。この頃の「漫画エロス」には「ケンペーくん」だとか「アリスのお茶会」だとかおもしろい作品が載っていたものです。「爆走遊戯」は伝説のストーカー・ろくでなしマンガ家の早見純が一番好きな作品と言ってくれたが、なぜだかわからない。人の好みはいろいろです。以上3本は単行本「熱き唇の女神」に収録。 「ふしだらな女獣たち」はフェミニストの女二人が美少年をいじめる話。これは「氷の部屋の女」に収録。

●1 9 9 0 ~

この年の「美蝶」シリーズは『ダンシング・クイーン篇』。マネキン工場跡でJ・ブラウンの「セックス・マシーン」にのせて5人プレイをするシーンや文化祭でのダンスシーン等々結構好きな場面多し。暗くて硬い作品が多いので、この「美蝶」シリーズは肩肘張らずに、かなり軽いノリでキャラクターの動きに任せて、ストーリーも、そして次のコマさえも先の事は何にも考えず、ほとんどアドリブで描いた時もある。

「不死蝶伝説」に続いてシリーズ第2弾「不死蝶」は2誌にまたがって2年位続ける。これも結構お気に入りの一遍。

●1 9 9 1 ~ 1 9 9 3

「性狩人たち」の近未来版、といった感じの「夜戦士」は学園物が多くなったので、マグナム銃で脳天をぶっとばすようなものが又描きたくなって始めたミニシリーズ。全5話位。松文館より単行本「黒い夜と夢魔の闇」に収録。

この年から知り合いの編集者がレディス・コミックを始める人が多く、依頼されてどうしたものかと思ったが、エロなら何でもやってみよう精神と何か新しい世界が開けるかも、という事から’94位までやってみたものの結果的に不毛の時代に終わる。与えられ���素材が体験告白物という事で、非現実的なものは描けないという事は得意技を封印して戦うようなもので苦戦を強いられ、これって内山亜紀氏がやまさき十三原作の人情話を描いたようなミス・マッチングで不発だったかな。今後、もしやることがあれば美少年SMのレディス・コミックのみ。そんな雑誌が出来れば、の話だが。

いくつかやったレディコミの編集の一人「アイリス」の鈴木さんは同じさいとうプロOBで、マンガ・アシスタント、マンガ家、マンガ誌の編集、そして今はマンガ学校の講師、とこれだけ多くのマンガに関わる仕事をしてきた人はあまりいないだろう。これでマンガ評論でもやれば全て制覇だが・・・。

この頃はいつもと同じ位の30~40本の作品を毎年描いていたが、レディコミは一本30~40枚とページが多く結構身体にガタがきた頃で、右手のひじが腱傷炎になり1年以上苦痛が続く。医者通いではさっぱり痛みがひかず、電気針で針灸治療を半年位続けてやっと完治。その後、住んでいたマンションの理事長を押しつけられ、マンション戦争の渦中に巻き込まれひどい目にあう。攻撃するのは楽だが、話をまとめるなどというのは社会生活不適格のダー松には大の苦手で「お前等!わがままばかり言うのはいいかげんにしろー!」と頭をカチ割りたくなるような事ばかりで、ひたすら我慢の日々で血圧がガンガン上がり、病院通いの日々。確実に寿命が5年は縮まる。あの時はマジで人に殺意を抱いたものだが、今でも金属バット持って押しかけて奴等の脳みそをクラッシュしたい気分になる時もある。いつかこの時の事をマンガにしようと思っていて、まだ誰も描いてない「マンション・マンガ」というジャンル、タイトルは「我が闘争」。え?誰も読みたくない?

この間に出た単行本は「血を吸う夜」、「赤い月の化身」「熱き唇の女神」[以上・久保書店] /「牝猫の花園」「真夜中の人魚たち」[以上久保書店]、「美蝶/放課後篇」「美蝶/ダンシング・クイーン篇」「不死蝶/鋼鉄の女王篇・上巻」[以上ミリオン出版]。

●1 9 9 4 ~ 1 9 9 5

ろくでもない事が続くのは厄払いをしなかったせいか、このままここにいたら頭がおかしくなる、と15年以上いたマンションから引っ越し。板橋から巣鴨へ移動し気分一新!以前からうちもやりましょうよ、と言われていた同人誌創りをそのうち、そのうちと伸ばしてきたものの遂に申し込んでしまい、創らざるをえなくなる。しかもそれが引っ越しの時期と重なってしまい大いに後悔する。しかしいろんな人にお願いして何とか一冊でっちあげ、ムシ風呂のような夏コミに初参加。これが運命の分岐点。レディコミもこの年で切り上げ、以下同人街道をまっしぐら。現在まで「FUCK OFF!」が9まで、「FUCK YOU!」が4まで計10+&冊創る。

’95からダーティ松本の名前にも飽きてきたしJr,Sam名でも描き始める。

レディコミ時代は松本美蝶。あと2つ位違うペンネームも考案中。

この間の単行本「氷の部屋の女」「双子座の戯れ」[久保書店]、「黒い夜と夢魔の闇」[松文館]、「危険な女教師/美蝶」[ミリオン]

●1 9 9 6 ~

美少女路線の絵柄もこの年の「夜顔武闘伝」あたりでほぼ完成、今後また少し変化させる予定。しかしこの作品は超能力、アマゾネス、忍法エロマンガとでも呼ぶべきか。「グラップラー刃牙」みたいに闘技場での勝ち抜き性武道合戦までいきたかったけれど、残念ながらたどり着けず。

「冬の堕天使」は久しぶりの吸血鬼もの。都営住宅で生活保護をうけている吸血鬼母子のイメージが浮かび、そこから漫画家協会・加藤芳郎を撃つ有害図書騒動のマンガへ。吸血鬼少年が光の世界との戦いに旅立つまでを描き、「闇に潜みし者」は時空を越えて近未来での戦い。その間を描く作品を今後創らなければ。

「FUCK CITY 2006」はクソ溜めと化した近未来のTOKYOを舞台に久しぶりにダーティ・バイオレンスが炸裂!ハード・エロ劇画と同人誌風・美少女路線の合体は果たしてうまくいったかどうか?30ページほど描き足して、’97、9月にフランス書院のコミック文庫にて発売。[「少女水中花」]

「放課後の媚娼女」と「人形愛」刊行。[いずれも久保書店刊]前者は以前、上下巻だったのを一冊にまとめて。後者は近作を集めた同人時代を経ての初単行本で、同人誌を知らなかった読者はショックを受ける。メタルフアンから以下のようなお手紙を受け取る。「これはジューダス・プリーストの『ターボ』だ。ラストの『眠れる森の少女』は『レックレス』にあたる。しかしジューダスもその後『ラム・イット・ダウン』や『ペイン・キラー』という傑作を世に出した事だし、今後を期待したい」という意のダー松のようなメタルファン以外は意味不明の激励をうける。

●1 9 9 7

同人誌「エロス大百科シリーズ」スタート!いろんな項目別に年2刊づつ計100ページ位を別刊シリーズとして出し続ければ10年で1000ページになり、以前「谷岡ヤスジ1000ページ」という枕に最適の本があったが、これも一冊にまとめて枕にして寝れば、目覚める頃は3回夢精しているなんて事に・・・などとまだたった40ページの段階で言っても何の説得力もないか。飽きたら2~3号でSTOPするだろうし・・。[推測通り「毛剃り」「美少年SM」「女装」3号でストップ中]冬にはやおい系にも進出の予定。

今年出した単行本は厚くて濃いエロマンガを集めた久保書店MAXシリーズ第2弾!「放課後の熱い祭り/完全版」と「夜顔武闘伝」オークラ出版。ともに大幅描き足して25周年記念出版として刊行。ティーツー出版よりJr,Sam名で「昼下がりの少女」、9月にはフランス書院より「少女水中花」の文庫本が出る予定で現在、この同人誌と並行して描き足し中。「斬姦狂死郎」第2部も「ホリディ・COMIC」誌にて6月よりスタート!年内創刊予定の『腐肉クラブ』なる死体姦専門のマンガ誌にも執筆予定。

さてさて25年間、旅行の時を除いて、現在まで2日続けてマンガを描かなかった事はほとんどない。これはその昔、伊東元気氏というマンガ家とお会いしたとき「今月何ページ描いた?」との問いに、「今月仕事ないんでぜんぜん描いてません」と答えたら、「そんな事じゃ駄目だ。仕事があろうがなかろうが、毎月100頁は描かなきゃ。」と言われ、以後その教えを守り[描けるページ数は減ったが]、マンガは仕事ではなくなり、朝起きたら顔を洗うのと同じで生活そのものとなり現在に至る。

今は何でも描けそうなハイな状態で、以前はたまには外出しないと煮詰まってしまうので週いち位ガス抜きをしていたものだが、最近はせいぜい月いち休めば十分の「純エロマンガ体」。[純粋にエロマンガを描くためだけの肉体、の意。ダー松の造語]

こうしてふり返ると、この路線はまだえぐり足りない、これはあと数回描くべし、なぜこれを一度しか描かない!等々、残り時間にやるべき事、やりたい事の何と多い事!

爆裂昇天のその日まで・・・

燃 え よ ペ ン !

なお続きは

1997年後期

1998年

INDEX

http://www.rx.sakura.ne.jp/~dirty/gurafty.html

17 notes

·

View notes

Text

前回の予告通り、再建ビューロー時代と第二次共産党時代をまとめる

1923年9月 「亀戸事件」 関東大震災後の悪質なデマ(在日朝鮮人が井戸に毒を入れた等)により在日朝鮮人が大量虐殺され、更に彼らを指揮したのが社会運動家であるというデマも飛び交っていた。それを受けて習志野騎兵隊が社会主義者が検束されていた亀戸署で彼らを拷問の上殺害した事件。

この事件により第一次共産党時代の獄中党員たちは「党を宣伝する」という口実のもと次々と自供をはじめる。そして彼らによる解党論が高まる。

1924年3月 「第一次共産党解党決議」 モスクワにいた荒畑寒村以外の中央委員が賛成し決議される。しかし戦前の日本共産党はコミンテルンの支部である為正式には解党されていない。

1924年5月 「ソ連共産党第13回大会」 レーニンが没してはじめての党大会。スターリンはこれを機に自身の権力を確たるものにするために党内闘争をはじめる。そしてコミンテルン(と、そこに紐付けられている日本共産党)はその影響を受けて振り回されることになる。

1924年6月17日 「コミンテルン第5回大会」 佐野学、近藤栄蔵が出席。両名に党再建指令が下る。

1925年1月 「上海会議」 日本共産党の残りの幹部が上海に集められ一月テーゼを与えられる。

一月テーゼ…徳田球一郎らは残務整理委員を党再建ビューローに改組する等の方針

1925年5月 「上海会議」 残った幹部が上海に集められる。

1925年5月 「日本労働総同盟(戦前の日本の労働組合の全国組織)」から共産主義的なグループが分裂。「日本労働組合評議会(以下「評議会」)を結成。

1925年5月12日 「治安維持法」施行。天皇制を破壊することを目的にする運動・団体や共産主義運動を取り締まる法律。そういった団体の結成・加入だけでなく、宣伝やカンパ等の援助だけでも取り締まることができる。

1925年9月20日 日本共産党の合法機関紙「無産者新聞」創刊(無産者とは生産手段を持たず労働で得た賃金で生活する者のこと)

1926年1月15日 「京都学連事件」 京都の学生連合が社会主義運動をしたとして検挙された事件。治安維持法の初めての適用例となる。

1926年2月頃 「福本イズム」が台頭してくる。論者の福本和夫は、少数精鋭の革命家(共産主義を正しく理解するインテリ)によって大衆を指導し、天皇制を打倒するという方針を掲げ、それが福本イズムと呼ばれた。

合法的・大衆的な運動を目指すそれまでの方針(山川イズム)と対立する。

1926年3月5日 「労働農民党(以下「労農党」)結成。合法的な左翼無産政党。普通選挙の際、共産党活動家が多数立候補する。

1926年12月4日 「再建党大会」 委員長:佐野文夫 政治部長:福本和夫 組織部長:渡辺政之輔

1927年1月頃 佐野学・徳田球一郎・市川正一ら獄中幹部が次々に出獄。新指導部と少し揉めるも、佐野文夫が徳田球一郎に委員長の座を譲ることで治める。

1927年2〜3月頃 徳田・佐野文夫・福本がモスクワへ。モスクワでは福本イズムが全否定されてしまう。福本はあっさりと折れて中央委員を辞めてしまう。

実はこの頃のソ連共産党内部はスターリン・ブハーリンの右派とジノヴィエフ・カーメネフの左派による激しい党内闘争が起こっており、右派の方が優勢であった。福本イズムは初期レーニンに忠実な左派的方針であり、コミンテルンには受け入れられなかった。

1927年7月15日 「コミンテルン日本問題特別委員」 新しい中央委員の任命と二七年テーゼを与えられる。ここから第二次共産党が始まっていく。

新中央部…渡辺政之輔・鍋山貞親・市川正一・佐野学

二七年テーゼ…簡単に言うと日本はまだ古い封建主義社会だから、まずは市民革命によって民主主義的社会にしようという方針。

1927年12月頃 中央部帰国。国内の幹部は二七年テーゼを全面的に了承。

1928年2月1日 非合法機関紙「赤旗」創刊

1928年2月 山川均・荒川寒村が除名される

1928年2月20日 「第一回普通選挙」 労農党からは40人出馬(内共産党員は11人)

共産党員から当選者を出すというより、党の宣伝が第一の目標だった。

1928年2月26日 徳田球一郎検挙

1928年3月15日 「三・一五事件」 午前5時に全国的に共産党に対する一斉検挙が実施される。この日だけで逮捕者1500名に及ぶ。彼らに対しては凄惨な拷問が行われたという。

1928年3月25日 「全日本無産者芸術連盟(ナップ)」結成。 プロレタリア文学・芸術運動の組織。共産党のシンパとしても活動。

ナップ(NAPF)とは…団体名のエスペラント表記であるNippoma Anista Proleta Federacioの頭文字

1928年4月10日 労農党・評議会・無産者青年同盟に解散命令。 これにより党外の合法的な支持基盤が大半失われてしまい、活動は苦しくなる。

1928年8月 福本和夫・河合悦三・岩田義道ら主要メンバーが検挙される。

中央委員である中尾勝男の逮捕により彼の所持品である暗号党員名簿が押収されたことが原因。

1928年12月25日 評議会の後身団体である「日本労働組合全国協議会(以下「全協」)」結成。

1929年4月16日 「四・一六事件」 共産党員に対する全国的な一斉検挙。この年だけで4942人が逮捕された。

特に4〜6月にかけては党の主要幹部が次々に検挙され、党は壊滅状態になってしまう。ここに第二次共産党時代は終わりを迎える。

感想的な 第一次共産党事件からめげずに再建したものの、当局に組織の内容は掴まれてるしソ連の内輪揉めに巻き込まれるしで相変わらず大変な時代。しかしまだこの頃は共産主義や共産党に対する建設的な議論が出来ていたのだな、と思ったり。福本イズムと山川イズムは磁石の両極のように正反対なのだけれど、実際はどちらも当時の党には必要な理論だった訳だし。どちらを優先させるか、ということでしかない。

しかしまぁ上(ソ連)のやり方に振り回されて、自前の理論も捨てさせられて、これって共産主義が否定していた資本家と労働者の関係そのままでは……という突っ込みはしてはいけないのだろうなぁ

というわけで今回はここまで。次回はいよいよ物理的に武装する「武装共産党時代」をまとめていく。

原典である「日本共産党の研究」は読み終わったから、更新ペース早くなると…いいな……

3 notes

·

View notes

Link

最初の特攻を命じたことによって、「特攻の産み親」と呼ばれることになった大西瀧治郎中将は、天皇が玉音放送を通じて国民に戦争終結を告げたのを見届けて、翌16日未明、渋谷南平台の官舎で割腹して果てた。

特攻作戦を採用した責任者といえる将官たち、前線で「おまえたちだけを死なせはしない」と言いながら特攻を命じた指揮官たちの中で、このような責任のとり方をした者は他に一人もいない。

そして、ひとり残された妻・淑恵さんも、戦後、病を得て息を引き取るまで33年間、清廉かつ壮絶な後半生を送っていた。

最初の慰霊法要に駆け込み、土下座した貴婦人

終戦の翌年、昭和21(1946)年3月のある日、全国の有力新聞に、

〈十三期飛行専修予備学生出身者は連絡されたし。連絡先東京都世田谷区・大山日出男〉

との広��が掲載された。

空襲で、東京、大阪、名古屋はもちろん、全国の主要都市は灰燼に帰し、見わたす限りの廃墟が広がっている。

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は昭和21年1月、「公職追放令」を出し、旧陸海軍の正規将校がいっさいの公職に就くことを禁止した。日本の元軍人が集会を開くことさえ禁じられ、戦犯の詮議も続いている。広告を見て、「戦犯さがし」かと疑う者も少なからずいたが、呼びかけ人の大山のもとへは全国から続々と連絡が寄せられた。

戦争が終わってこの方、掌を返したような世の中の変化で、生き残った航空隊員には「特攻くずれ」などという侮蔑的な言葉が投げかけられ、戦没者を犬死に呼ばわりする風潮さえもはびこっている。そんななか、大勢の戦友を亡くして生き残った者たちは、戦没者に対し、

「生き残ってすまない」

という贖罪の気持ちをみんなが抱いている。それは、はじめから陸海軍を志した、いわばプロの軍人も、戦争後期に学窓から身を投じた予備士官も、なんら変わるところがない率直な感情だった。

「十三期飛行専修予備学生」は、大学、高等学校高等科、専門学校(旧制)を卒業、または卒業見込の者のうち、10万名を超える志願者のなかから選抜された5199名が、昭和18(1943)年10月、土浦、三重の両海軍航空隊に分かれて入隊、特攻戦死者448名をふくむ1616名が戦没している。呼びかけに応じて集まった予備学生十三期出身者たちの意思は、

「多くの戦没者同期生の慰霊こそ、生き残った者の務めである」

ということで一致した。そして、同期生たちが奔走し、GHQ、警察、復員局の了承をとりつけて、ふたたび10月30日の新聞に、

〈十一月九日、第十三期飛行専修予備学生戦没者慰霊法要を東京築地本願寺にて行ふ〉

と広告を出し、さらにNHKに勤務していた同期生の計らいで、ラジオでも案内放送が流れた。

昭和21年11月9日、国電(現JR)有楽町駅から築地まで、焼跡の晴海通りを、くたびれた将校マントや飛行靴姿の青年たち、粗末ななりに身をやつした遺族たちが三々五々、集まってきた。築地本願寺の周囲も焼け野原で、モダンな廟堂の壁も焦げている。寺の周囲には、機関銃を構えたMPを乗せたジープが停まって、監��の目を光らせている。焼跡のなかでその一角だけが、ものものしい雰囲気に包まれていた。

広い本堂は、遺族、同期生で埋め尽くされた。悲しみに打ち沈む遺族の姿に、同期生たちの「申し訳ない」思いがさらにつのる。読経が終わると、一同、溢れる涙にむせびながら、腹の底から絞り出すように声を張り上げ、「同期の桜」を歌った。

歌が終わる頃、一人の小柄な婦人が本堂に駆け込んできた。「特攻の父」とも称される大西瀧治郎中将の妻・淑惠である。

大西中将は昭和19(1944)年10月、第一航空艦隊司令長官として着任したフィリピンで最初の特攻出撃を命じ、昭和20(1945)年5月、軍令部次長に転じたのちは最後まで徹底抗戦を呼号、戦争終結を告げる天皇の玉音放送が流れた翌8月16日未明、渋谷南平台の官舎で割腹して果てた。特攻で死なせた部下たちのことを思い、なるべく長く苦しんで死ぬようにと介錯を断っての最期だった。遺書には、特攻隊を指揮し、戦争継続を主張していた人物とは思えない冷静な筆致で、軽挙を戒め、若い世代に後事を託し、世界平和を願う言葉が書かれていた。

昭和19年10月20日、特攻隊編成の日。マバラカット基地のそば、バンバン川の河原にて、敷島隊、大和隊の別杯。手前の後ろ姿が大西中将。向かって左から、門司副官、二〇一空副長・玉井中佐(いずれも後ろ姿)、関大尉、中野一飛曹、山下一飛曹、谷一飛曹、塩田一飛曹

昭和19年10月25日、マバラカット東飛行場で、敷島隊の最後の発進

淑惠は、司会者に、少し時間をいただきたいと断って、参列者の前に進み出ると、

「主人がご遺族のご子息ならびに皆さんを戦争に導いたのであります。お詫びの言葉もございません。誠に申し訳ありません」

土下座して謝罪した。淑惠の目には涙が溢れ、それが頬をつたってしたたり落ちていた。

突然のことに、一瞬、誰も声を発する者はいなかった。

われに返った十三期生の誰かが、

「大西中将個人の責任ではありません。国を救わんがための特攻隊であったと存じます」

と声を上げた。

「そうだそうだ!」

同調する声があちこちに上がった。十三期生に体を支えられ、淑惠はようやく立ち上がると、ふかぶかと一礼して、本堂をあとにした。これが、大西淑惠の、生涯にわたる慰霊行脚の第一歩だった。

生活のために行商を。路上で行き倒れたことも

同じ年の10月25日。港区芝公園内の安蓮社という寺には、かつて第一航空艦隊(一航艦)、第二航空艦隊(二航艦)司令部に勤務していた者たち10数名が、GHQの目をぬすんでひっそりと集まっていた。

関行男大尉を指揮官とする敷島隊をはじめとする特攻隊が、レイテ沖の敵艦船への突入に最初に成功したのが、2年前の昭和19年10月25日。三回忌のこの日に合わせて、一航艦、二航艦、合計2525名の戦没特攻隊員たちの慰霊法要をやろうと言い出したのは、元一航艦先任参謀・猪口力平大佐だった。安蓮社は、増上寺の歴代大僧正の墓を守る浄土宗の由緒ある寺で、住職が猪口と旧知の間柄であったという。

神風特攻隊敷島隊指揮官・関行男大尉。昭和19年10月25日、突入、戦死。最初に編成された特攻隊4隊(敷島隊、大和隊、朝日隊、山桜隊)全体の指揮官でもあった。当時23歳

昭和19年10月25日、特攻機が命中し、爆炎を上げる米護衛空母「セント・ロー」

寺は空襲で焼け、バラックの一般家屋のような仮本堂であったが、住職は猪口の頼みに快く応じ、特攻隊戦没者の供養を末永く続けることを約束した。この慰霊法要は「神風忌」と名づけられ、以後、毎年この日に営まれることになる。

遺された「神風忌参会者名簿」(全六冊)を見ると、大西淑惠はもとより、及川古志郎大将、戸塚道太郎中将、福留繁中将、寺岡謹平中将、山本栄大佐、猪口力平大佐、中島正中佐……といった、特攻を「命じた側」の主要人物の名前が、それぞれの寿命が尽きる直前まで並んでいる。

生き残った者たちの多くは、それぞれに戦没者への心の負い目を感じつつ、慰霊の気持ちを忘れないことが自分たちの責務であると思い、体力や生命の続く限り、こういった集いに参加し続けたのだ(ただし、軍令部で特攻作戦を裁可した事実上の責任者である中澤佑中将、黒島亀人少将は、一度も列席の形跡がない)。

東京・芝の寺で戦後60年間、営まれた、特攻戦没者を供養する「神風忌」慰霊法要の参会者名簿。当時の将官、参謀クラスの関係者が名を連ねるなか、淑惠は、亡くなる前年の昭和51年まで欠かさず列席していた

十三期予備学生の戦没者慰霊法要で土下座をした大西淑惠は、その後も慰霊の旅を続けた。特攻隊員への贖罪に、夫の後を追い、一度は短刀で胸を突いて死のうとしたが、死ねなかった。ずっとのち、淑惠は、かつて特攻作戦渦中の第一航空艦隊で大西中将の副官を勤めた門司親徳(主計少佐。戦後、丸三証券社長)に、

「死ぬのが怖いんじゃないのよ。それなのに腕がふにゃふにゃになっちゃうの。それで、やっぱり死んじゃいけないってことかと思って、死ぬのをやめたの」

と語っている。

大西瀧治郎中将(右)と、副官・門司親徳主計大尉(当時)。昭和20年5月13日、大西の軍令部次長への転出を控えて撮影された1枚

暮らしは楽ではない。夫・大西瀧治郎はおよそ金銭に執着しない人で、入るにしたがって散じた。門司は、フィリピン、台湾での副官時代、大西の預金通帳を預かり、俸給を管理していたから、大西が金に無頓着なのはよく知っている。淑惠もまた、金銭には無頓着なほうで、もとより蓄えなどない。

家も家財も空襲で焼失し、GHQの命令で軍人恩給は停止され、遺族に与えられる扶助料も打ち切られた。

昭和3年2月、華燭の典を挙げた大西瀧治郎(当時少佐)と淑惠夫人

自宅でくつろぐ大西瀧治郎、淑惠夫妻。大西が中将に進級後の昭和18年5月以降の撮影と思われる

焼け残った千葉県市川の実家に戻って、淑惠は生きるために商売を始めた。最初に手がけたのは薬瓶の販売である。伝手を求めて会社を訪ね、それを問屋につなぐ。次に、飴の行商。元海軍中将夫人としては、全く慣れない別世界の生活だった。

昭和22(1947)年8月上旬のある日、薬瓶問屋を訪ねる途中、国電日暮里駅東口前の路上で行き倒れたこともある。このとき、たまたま日暮里駅前派出所で立ち番をしていた荒川警察署の日下部淳巡査は、知らせを受けてただちに淑惠を派出所内に運び、近くの深井戸の冷水で応急手当をした。

「質素な身なりだったが、その態度から、終戦まで相当な身分の人と思った」

と、日下部巡査はのちに語っている。柔道六段の偉丈夫だった日下部は、元海軍整備兵曹で、小笠原諸島にあった父島海軍航空隊から復員してきた。後日、淑惠が署長宛に出した礼状がもとで、日下部は警視総監から表彰を受けた。だが、その婦人が誰であるか知らないまま8年が過ぎた。

昭和30(1955)年、日下部は、元零戦搭乗員・坂井三郎が著した『坂井三郎空戦記録』(日本出版協同)を読んで坂井の勤務先を知り、両国駅前の株式会社香文社という謄写版印刷の会社を訪ねた。日下部は、昭和19(1944)年6月、敵機動部隊が硫黄島に来襲したとき、父島から硫黄島に派遣され、そこで横須賀海軍航空隊の一員として戦っていた坂井と知り合ったのだ。

香文社を訪ねた日下部は、そこに、あの行き倒れの婦人がいるのに驚いた。そして、この婦人が、大西中将夫人であることをはじめて知った。日下部は淑惠に心服し、こののちずっと、淑惠が生涯を閉じるまで、その身辺に気を配ることになる。

淑惠が、坂井三郎の会社にいたのにはわけがある。

淑惠の姉・松見久栄は、海軍の造船大佐・笹井賢二に嫁ぎ、女子2人、男子1人の子をもうけた。その男の子、つまり大西夫妻の甥にあたる笹井醇一が、海軍兵学校に六十七期生として入校し、のちに戦闘機搭乗員となった。

笹井醇一中尉は昭和17(1942)年8月26日、ガダルカナル島上空の空戦で戦死するが、戦死するまでの数ヵ月の活躍にはめざましいものがあった。ラバウルにいたことのある海軍士官で、笹井中尉の名を知らぬ者はまずいない。

その笹井中尉が分隊長を務めた台南海軍航空隊の、下士官兵搭乗員の総元締である先任搭乗員が坂井三郎だった。笹井の部下だった搭乗員はそのほとんどが戦死し、笹井の活躍については、坂井がいわば唯一の語り部となっている。

坂井は、海軍航空の草分けで、育ての親ともいえる大西瀧治郎を信奉していたし、

「敬愛する笹井中尉の叔母ということもあり、淑惠さんを支援することは自分の義務だと思った」

と、筆者に語っている。

坂井は淑惠に、両国で戦後間もなく始めた謄写版印刷店の経営に参加してくれるよう頼み、淑惠は、実家の了解を得て、夫の位牌を持ち、坂井の印刷店のバラックの片隅にある三畳の部屋に移った。日暮里で行き倒れた数年後のことである。

だが、坂井には、別の思惑もある。淑惠が経営に関わることで、有力な支援者を得ることができると考えたのだ。坂井の謄写版印刷の店は、福留繁、寺岡謹平という、大西中将の2人の同期生(ともに海軍中将)ほかが発起人となり、笹川良一(元衆議院議員、国粋大衆党総裁。A級戦犯容疑で収監されたが不起訴。のち日本船舶振興会会長)が発起人代表となって株式会社に発展した。

出資金は全額、坂井が出し、名目上の代表取締役社長を淑惠が務めることになった。会社が軌道に乗るまでは、笹川良一や大西に縁のある旧海軍軍人たちが、積極的に注文を出してくれた。淑惠は、香文社の格好の広告塔になったと言ってよい。

「裏社会のフィクサー」の大西に対する敬意

淑惠には、ささやかな願いがあった。大西の墓を東京近郊に建て、その墓と並べて、特攻隊戦没者を供養する観音像を建立するというものである。

苦しい生活のなかから細々と貯金し、昭和26(1951)年の七回忌に間に合わせようとしたが、それは到底叶わぬことだった。だが、この頃から慰霊祭に集う人たちの間で、淑惠の願いに協力を申し出る者が現れるようになった。

大西中将は、まぎ���もなく特攻を命じた指揮官だが、不思議なほど命じられた部下から恨みを買っていない。フィリピンで、大西中将の一航艦に続いて、福留繁中将率いる二航艦からも特攻を出すことになり、大西、福留両中将が一緒に特攻隊員を見送ったことがあった。このときの特攻隊の一員で生還した角田和男(当時少尉)は、

「大西中将と福留中将では、握手のときの手の握り方が全然違った。大西中将はじっと目を見て、頼んだぞ、と。福留中将は、握手しても隊員と目も合わさないんですから」

と述懐する。大西は、自身も死ぬ気で命じていることが部下に伝わってきたし、終戦時、特攻隊員の後を追って自刃したことで、単なる命令者ではなく、ともに死ぬことを決意した戦友、いわば「特攻戦死者代表」のような立場になっている。淑惠についても、かつての特攻隊員たちは、「特攻隊の遺族代表」として遇した。

「大西長官は特攻隊員の一人であり、奥さんは特攻隊員の遺族の一人ですよ」

というのが、彼らの多くに共通した認識だった。

そんな旧部下たちからの協力も得て、昭和27(1952)年9月の彼岸、横浜市鶴見区の曹洞宗大本山總持寺に、小さいながらも大西の墓と「海鷲観音」と名づけられた観音像が完成し、法要と開眼供養が営まれた。

昭和27年9月、鶴見の總持寺に、最初に淑惠が建てた大西瀧治郎の墓。左は特攻戦没者を供養する「海鷲観音」

その後、昭和38(1963)年には寺岡謹平中将の筆になる「大西瀧治郎君の碑」が墓の左側に親友一同の名で建てられ、これを機に墓石を一回り大きく再建、観音像の台座を高いものにつくり直した。

墓石の正面には、〈従三位勲二等功三級 海軍中将大西瀧治郎之墓〉と刻まれ、側面に小さな字で、〈宏徳院殿信鑑義徹大居士〉と、戒名が彫ってある。再建を機に、その隣に、〈淑徳院殿信鑑妙徹大姉〉と、淑惠の戒名も朱字で入れられた。

この再建にあたって、資金を援助したのが、戦時中、海軍嘱託として中国・上海を拠点に、航空機に必要な物資を調達する「児玉機関」を率いた児玉誉士夫である。児玉は、海軍航空本部総務部長、軍需省航空兵器総局総務局長を歴任した大西と親交が深く、私欲を微塵も感じさせない大西の人柄に心服していた。大西が割腹したとき、最初に官舎に駆けつけたのが児玉である。

昭和20年2月、台湾・台南神社で。左から門司副官、児玉誉士夫、大西中将

児玉は、昭和20(1945)年12月、A級戦犯容疑で巣鴨プリズンに拘置され、「児玉機関」の上海での行状を3年間にわたり詮議されたが、無罪の判定を受けて昭和23(1948)年末、出所していた。

巣鴨を出所したのちも、淑惠に対し必要以上の支援はせず、一歩下がって見守る立場をとっていた。「自分の手で夫の墓を建てる」という、淑惠の願いを尊重したのだ。だから最初に墓を建てたときは、協力者の一人にすぎない立場をとった。

だが、再建の墓は、大西の墓であると同時に淑惠の墓でもある。児玉は、大西夫妻の墓は自分の手で建てたいと、かねがね思っていた。ここで初めて、児玉は表に出て、淑惠に、大西の墓を夫婦の墓として建て直したいが、自分に任せてくれないかと申し出た。

「児玉さんの、大西中将に対する敬意と追慕の念は本物で、見返りを何も求めない、心からの援助でした。これは、『裏社会のフィクサー』と囁かれたり、のちにロッキード事件で政財界を揺るがせた動きとは無縁のものだったと思っています」

と、門司親徳は言う。

鶴見の總持寺、大西瀧治郎墓所の現在。墓石に向かって左側に海鷲観音と墓誌、右側には遺書の碑が建っている

大西瀧治郎の墓石右横に建てられた遺書の碑

墓が再建されて法要が営まれたとき、淑惠が参会者に述べた挨拶を、日下部巡査が録音している。淑惠は謙虚に礼を述べたのち、

「特攻隊のご遺族の気持ちを察し、自分はどう生きるべきかと心を砕いてまいりましたが、結局、散っていった方々の御魂のご冥福を陰ながら祈り続けることしかできませんでした」

と、涙ながらに話した。

「わたし、とくしちゃった」

淑惠は、昭和30年代半ば頃、香文社の経営から身を引き、抽選で当った東中野の公団アパートに住むようになった。3階建ての3階、六畳と四畳半の部屋で、家賃は毎月8000円。当時の淑惠にとっては大きな出費となるので、児玉誉士夫と坂井三郎が共同で部屋を買い取った。ここには長男・多田圭太中尉を特攻隊で失った大西の親友・多田武雄中将夫人のよし子や、ミッドウェー海戦で戦死した山口多聞少将(戦死後中将)夫人のたかなど、海軍兵学校のクラスメートの夫人たちがおしゃべりによく集まった。門司親徳や日下部淳、それに角田和男ら元特攻隊員の誰彼も身の周りの世話によく訪ねてきて、狭いながらも海軍の気軽な社交場の趣があった。

「特攻隊員の遺族の一人」である淑惠には、多くの戦友会や慰霊祭の案内が届く。淑惠は、それらにも体調が許す限り参加し続けた。どれほど心を込めて慰霊し、供養しても、戦没者が還ることはなく、遺族にとって大切な人の命は取り返しがつかない。この一点だけは忘れてはいけない、というのが、淑惠の思いだった。

大西中将は生前、勲二等に叙せられていたが、昭和49(1974)年になって、政府から勲一等旭日大綬章を追叙された。この勲章を受けたとき、淑惠は、

「この勲章は、大西の功績ではなく、大空に散った英霊たちの功績です」

と言い、それを予科練出身者で組織する財団法人「海原会」に寄贈した。大西の勲一等の勲章は、茨城県阿見町の陸上自衛隊武器学校(旧土浦海軍航空隊跡地)内にある「雄翔館」(予科練記念館)におさめられている。

昭和49年、大西瀧治郎を主人公にした映画「あゝ決戦航空隊」が東映で映画化され、淑惠は京都の撮影所に招かれた。大西中将役の鶴田浩二、淑惠役の中村珠緒とともに撮られた1枚

淑惠は、毎年、この地で開催されている予科練戦没者慰霊祭にも、欠かさず参列した。

「こういう会合の席でも、奥さんはいつも自然体で、ことさら変わったことを言うわけではない。しかし短い挨拶には真情がこもっていて、その飾らない人柄が参会者に好感をもたれました。大西中将は『特攻の父』と言われますが、奥さんはいつしか慰霊祭に欠かせない『特攻の母』のようになっていました」

と、門司親徳は振り返る。

昭和50(1975)年8月、淑惠は最初に特攻隊を出した第二〇一海軍航空隊の慰霊の旅に同行し、はじめてフィリピンへ渡った。

小学生が手製の日の丸の小旗を振り、出迎えの地元女性たちが慰霊団一人一人の首にフィリピンの国花・サンパギータ(ジャスミンの一種)の花輪をかける。特攻基地のあったマバラカットの大学に設けられた歓迎会場では、学長自らが指揮をとり、女子学生が歌と踊りを披露する。警察署長が、慰霊団の世話を焼く。

予想以上に手厚いもてなしに一行が戸惑っていた���き、突然、淑惠が壇上に上った。

「マバラカットの皆さま、戦争中はたいへんご迷惑をおかけしました。日本人の一人として、心からお詫びします。――それなのに、今日は、こんなに温かいもてなしを受けて……」

涙ぐみ、途切れながら謝辞を述べると、会場に大きな拍手が起こった。

淑惠は、翌昭和51(1976)年にも慰霊団に加わったが、昭和52(1977)年6月、肝硬変をわずらって九段坂病院に入院した。この年の4月、二〇一空の元特攻隊員たちが靖国神社の夜桜見物に淑惠を誘い、砂利敷きの地面にござを敷いて夜遅くまで痛飲している。

「こんなお花見、生まれて初めて……」

77歳の淑惠は、花冷えのなかで嬉しそうに目を細め、しみじみつぶやいた。

九段坂病院5階の奥にある淑惠の病室には、門司親徳や、かつての特攻隊員たちも見舞いに駆けつけ、人の絶えることがなかった。児玉誉士夫は、自身も病身のため、息子の博隆夫妻に見舞いに行かせた。香文社時代の同僚、遠縁の娘など身近な人たちが、献身的に淑惠の世話をした。日下部淳は、警察の仕事が非番の日には必ず病院を訪れ、ロビーの長椅子に姿勢よく座って、何か起きたらすぐにでも役に立とうという構えだった。

昭和53(1978)年2月6日、門司親徳が午前中、病室に顔を出すと、淑惠は目をつぶって寝ていた。淑惠が目を開けたとき、門司が、

「苦しくないですか?」

とたずねると、小さく首をふった。そして、しばらくたって、淑惠は上を向いたまま、

「わたし、とくしちゃった……」

と、小さくつぶやいた。子供のようなこの一言が、淑惠の最期の言葉となった。淑惠が息を引き取ったのは、門司が仕事のために病室を辞去して数時間後、午後2時24分のことであった。

「『とくしちゃった』という言葉は、夫があらゆる責任をとって自決した、そのため、自分はみんなから赦され、かえって大事にされた。そして何より、生き残りの隊員たちに母親のようになつかれた。子宝に恵まれなかった奥さんにとって、これは何より嬉しかったんじゃないか。これらすべての人に『ありがとう』という代わりに、神田っ子の奥さんらしい言葉で、『とくしちゃった』と言ったに違いないと思います」

――門司の回想である。

淑惠の葬儀は、2月18日、總持寺で執り行われた。先任参謀だった詫間(猪口)力平が、葬儀委員長を務め、数十名の海軍関係者が集まった。納骨のとき、ボロボロと大粒の涙を流すかつての特攻隊員が何人もいたことが、門司の心に焼きついた。

こうして、大西淑惠は生涯を閉じ、その慰霊行脚も終わった。残された旧部下や特攻隊員たちは、淑惠の遺志を継いで、それぞれの寿命が尽きるまで、特攻戦没者の慰霊を続けた。戦後すぐ、芝の寺で一航艦、二航艦の司令部職員を中心に始まった10月25日の「神風忌」の慰霊法要は、元特攻隊員にまで参会者を広げ、平成17(2005)年まで、60年にわたって続けられた。60回で終わったのは、代のかわった寺の住職が、先代の約束を反故にして、永代供養に難色を示したからである。

大西中将の元副官・門司親徳は、「神風忌」の最後を見届け、自身が携わった戦友会の始末をつけて、平成20(2008)年8月16日、老衰のため90歳で亡くなった。昭和と平成、元号は違えど、大西瀧治郎と同じ「20年8月16日」に息を引き取ったのは、情念が寿命をコントロールしたかのような、不思議な符合だった。

大西夫妻の人物像について、門司は生前、次のように述べている。

「大西中将は、血も涙もある、きわめてふつうの人だったと思う。ふつうの人間として、身を震わせながら部下に特攻を命じ、部下に『死』を命じた司令長官として当り前の責任のとり方をした。ずばぬけた勇将だったとも、神様みたいに偉い人だったとも、私は思わない。だけど、ほかの長官と比べるとちょっと違う。人間、そのちょっとのところがなかなか真似できないんですね。ふつうのことを、当り前にできる人というのは案外少ないと思うんです。軍人として長官として、当り前のことが、戦後、生き残ったほかの長官たちにはできなかったんじゃないでしょうか

奥さんの淑惠さんも、無邪気な少女がそのまま大人になったような率直な人柄で、けっして威厳のあるしっかり者といった感じではなかった。でも、人懐っこく庶民的で、人の心をやわらかく掴む、誠実な女性でした。長官は、そんな淑惠さんを信じて後事を託し、淑惠さんは、つましい生活を送りながら、夫の部下たちやご遺族に寄り添って天寿を全うした。

正反対のタイプでしたが、理想的な夫婦だったんじゃないでしょうか。いまの価値観で見ればどう受け止められるかわかりませんが……」

そう、現代の価値観では計り知れないことであろう。責任ある一人の指揮官と、身を捨てて飛び立った若者たち。そして、自決した夫の遺志に殉ずるかのように、最期まで慰霊に尽くし続けた妻――。

「戦争」や「特攻」を現代の目で否定するのは簡単だ。二度と繰り返してはならないことも自明である。しかし、人は自分が生まれる時や場所を選べない。自らの生きた時代を懸命に生きた人たちがいた、ということは、事実として記憶にとどめておきたい。

旧軍人や遺族の多くが世を去り、生存隊員の全員が90歳を超えたいまもなお、全国で慰霊の集いが持たれ、忘れ得ぬ戦友や家族の面影を胸に、命がけで参列する当事者も少なくない。彼らの思いを封じることは誰にもできないはずだから。

10 notes

·

View notes

Text

早朝の新潟妙高は寒い。

そんな当たり前なことを思い出した、平成最後の日も押し迫った4月29日の朝。

いよいよ佐渡に向けて出発の日、天気予報は相変わらず翌30日の夕方から崩れる予報を出している。

妙高高原は標高333mそこから上越市の直江津港まで30kmほど。

もちろん海抜0mである為、下り基調で1時間ほどで到着する。

フェリーターミナルに向かうときはいつも心昂るものである。

事前にWeb予約と決済を済ませていたため、ターミナルの端末にQRコードをかざせば直ぐに乗船券が発券される便利さだ。

デンソーウェーブさんありがとう。

さてこの佐渡汽船、直江津から小木まで結ぶ唯一無二の航路なのだが、高速船とはいえ車両収納甲板が可変式2階建てになっており、さながらサンダーバードの秘密基地のようだ。

このような天井版が可変するようなギミックに、いちいちギュッと来るのは性分であろうか。

激しいエンジン音の咆哮を耳にしながら日本海をひた走る高速船からの眺める雪をかぶった妙高戸隠連山も圧巻である。

2時間ほどで小木港に到着すれば、いきなり目の前に現れる"たらい船"の体験乗船コーナーである。

ものすごい昭和感全開だが、観光地らしい演出に一役買っているには違いない。一瞬乗ってみようかとも思ったが、いやいや辞めておこう。

早速進路をを北に向けるといきなり2kmほどの登りが現れ、一気に小佐渡の洗礼を受ける。

風は冷たいが日差しもあるため、Tシャツ一枚に早くも着替えてしまった。

その後、多少のアップダウンを繰り返し海岸線に出るころには、平地基調の素晴らしい国仲平野と大佐渡の山々が目の前に広がってくる。

これぞ知らぬ土地を走る快感であり癖になる瞬間だ。

前出の順徳天皇の真野御陵の案内看板があり気持ちを引き寄せられるが、すでに昼過ぎということもありゆっくりしていられないので先を急ぐことにした。 加茂湖の湖岸をかすめれば両津港へ到着。

この両津の町である程度買い出しを行わないと、これより北側に商店がある確証がないため地元のスーパーを探し食料を買い求める。

食料をパニアバックに突っ込んで、重くなったバイクに跨り再び北を目指す。 ここからは大佐渡の東海岸をひたすら北上していくのだが、高低差もなく非常に快走路である。

しかし案の定これでもかってぐらいの向かい風であり、特に自転車に乗っている人とすれ違うのが皆さん南向き追い風なので、この佐渡では右回りがスタンダードなのであろうか?

そんな向かい風の中を30kmほど走れば佐渡北部の地域に突入し、内陸側の山が海岸まで押し出てくる。

当然ながら絶壁に張り付くような海岸線の道はアップダウンを繰り返す。 総重量30kgに迫ろうかという食料と装備満載のバイクは、当然のごとく重力によって非常に重たく前に進まない。

上り下りを繰り返す道路に悪態をつきながらもペダルを回し続ければ、16時過ぎにキャンプ場のある二ツ亀に到着。

本土と佐渡を合わせて初日は110km程度、予定通りのスケジュールで特段トラブルもなく走れてホッとした。

ホテルのフロントで受付をすましキャンプ場使用料の800円を支払えば決済済みの番号札を渡されるので、これを見える位置に掲げてくれとの事。

キャンプ場は上段・下段の2か所あり決して広くはないが下段の方が海へ向かって視界が広く景観が良いが、先客が多く騒がしそうなのと荷物の搬入が自転車では大変そうなので、自分は上段の一番海側に設営することにした。

上段は家族連れが多いが、決して密集度は高くなくパーソナルスペースも感じられる良い距離感であった。

水場にトイレも近くにあり、18時以降はフロントで500円支払えば浴場も使わせてもらえるので、疲れをとるには最高である。

ソロキャンプなんて何十年ぶりなので何をしたもんかと悩んだが、普段バタバタしているので意外と何もせずボーっとウィスキー飲んで過ごす時間が心地よかった。

この瞬間が最高であった。

21時にはテントに入りシュラフに包まれればあっという間に就寝。

と思いきや、深夜1時を回ったころにテントに叩きつける大粒の雨音に目が覚め「おぃおぃ、雨は夕方からだろ?」と寝袋にくるまったまま「朝には雨も止むだろう」と願いながら再び眠りの中へ。

しかし!5時に再び雨音で目を覚まし、恐る恐る雨雲レーダーを確認すると佐渡周辺が真っ青ではないか。

数時間後の予測を見ても昼までは止む気配がなさそうだし、ツーリングにおける天候悪化の洗礼を受けてるなぁと…。

日程に余裕があるならこのまま連泊して天気をやり過ごしたかったが、フェリーの事もありどうしても移動開始は免れない。

テントの中で「嫌だなぁ…ツラいなぁ…」とグダグダしてたが時間は無情にも過ぎていくので、朝飯を食べレインウェアを着込み満を持して外に出る。

うん、本降りだね。

周りのテントはさすがにまだ活動前で静まり返っている。

音をたてないように屋根のある近くの炊事場にバイクを持っていき、テントを速攻で撤収しパッキングも手早く済ます。

ホテルのフロントにチェックアウトしに行くとスタッフの人がとても心配してくれてたが、自転車だからしょうがないよねという感じである。

6時過ぎに二ツ亀キャンプ場を出発。

止まない雨と北側からの強風に煽られながらも、さほど低くない気温に助けられ少し走ると"大野亀"という佐渡一番の絶景ポイントに差し掛かる。

これは天候に関係なくその雄大さと大きさ、ロケーションの素晴らしさは言うまでもなく非常に綺麗でダイナミックであった。

一路南に海岸線を走れば日本海の荒々しい海に削り取られた、断崖絶壁が続く風光明媚な道が続く

天気は悪いが走っているうちに気持ちも高揚してくるのが自分自身わかる。

この佐渡北側は高低差が大きい道が続きペースは上がらないものの、景色の素晴らしさに登坂の辛さも軽減される。定期的に現れる小さな集落を繰り返し通過すれば、50kmほどで佐渡金山の町"相川"に到着だ。

ここまでほとんど信号機も無く2時間少しで到着してしまったため、観光したかった佐渡金山はまだオープン前。オープンまで待とうかとも考えたが、何時間も暇を潰すところもなく雨の中打たれ続けるのも得策ではないので先に行くことに。まことに無念。

再び国仲平野に戻ってくれば佐和田地区に入るのだが、この佐渡で一番栄えている地域といった印象。

全国で見かけるチェーン店が軒を連ね、さながら地方都市のロードサイド店と何ら変わらない風景にここが佐渡だということを忘れる瞬間だった。

そのまま再び田園風景を抜け両津港へ向けて進んでいけば、今度は小佐渡の東海岸を南下する。

最後の区間としたこの小佐渡東側はこのルート一番の快走路で、信号も無ければアップダウンも少なめで非常に走りやすい。

集落も一つ一つがさほど大きくなく交通量も控えめ、サイクリストやオートバイツーリングの方も多く見かけた。

この頃になると昼も近くなり、雨脚も弱まってきて気温も上がりだし快適になってくる。 そして何よりも嬉しいことに追い風なのだ。

ただこの道沿いは補給が出来るような施設は自動販売機以外皆無で、景色も海辺だけに変化に乏しい為、無意識にひたすら走り続けることになる。

止まるきっかけを探しながらも50kmほどの距離を、途中の灯台で1回休憩しただけで一気に走破してしまい、予定より早い14時過ぎにに小木港へ到着し佐渡イチ達成。

ここまで2日目は130kmを走破、ほとんどが雨中ライドであったのはツラかったけど、装備次第で何とでもなることを実感、雨でのノウハウは大事。

到着時に見学したたらい船を眺めながら、遅めの昼食を取り出航までの時間を過ごす。

そして入港してきた行きと同じ佐渡汽船に乗り込み小木港を16:30に出港。

さらば佐渡島。

18時過ぎの薄暗くなり始めた直江津に到着すれば、久々の本州の地である。

さて、ここからが裏の本番でもある妙高高原までのヒルクラ���ムが始まるのだが、当初直江津駅から”はねうまライン”という電車で関山駅まで戻ろうと画策していたのだが、輪行バックを忘れるという失態をメイクし泣く泣く自走で帰ることに。

上越市を抜け新幹線駅である上越妙高駅を超えるころには辺りは真っ暗。 名古屋では問題ない光量を誇るCATEYE Volt300でも、心もとないほどに暗くなる道に重量級のバイクが重くのしかかる。

この状況でバイパスを走ろうものなら、追い抜きの車の恐怖とストレスで禿げてしまいそうだったので旧道をチョイスしたのだが、旧道は旧道で新井まで平地だった道は斜度を上げ、町を出たあたりから街頭もなく田舎特有の目が痛くなるぐらいの暗闇の一本道を登ることに。

10kmにも及ぶヒルクライムはたった300mちょっとの獲得標高にも関わらず、この旅で一番ツラく苦しい道だったことは疑いようの無い事実であった。

わかってた事だが輪行袋を忘れた代償だった。

真っ暗すぎて写真すら撮らず、ひたすらにペダルを踏んでました。

無事、嫁の実家につく頃には雨も上がり綺麗な星空が満点に光っていた。 そして喉に流し込んだビールの美味さは筆舌に尽くしがたいのは容易に想像頂けるであろう。

今回のツーリングは普段キャンプツーリングを行わない自分にとって、かなり乱暴な準備期間と日程や工程であったがそれなりに楽しめました。道具のチョイスやパッキング方法、また今回のような雨が降るような気候ではノウハウの蓄積によりもっと快適で効率的なツーリングも可能だろうと感じました。

翌日は納屋で濡れた道具を乾燥。

自分はどちらかというと競技側の立ち位置ですが、ツーリングのような自転車の楽しみ方を何十年ぶりかに思い出し、下手なりに楽しめたことは非常に有益で素晴らしい経験でした。

是非皆さんも少しでも興味があれば、まずは挑戦してみてはいかがでしょうか?きっといい経験になると思いますよ。

次は1週間ぐらいかけて行きたいなぁ~とぼんやり思っています。

3 notes

·

View notes

Text

煌々と、透明

気づけば、道のガム跡を見つめながら歩いていることがある。

駅前や公園側の通りには特に多い、大小さまざまな、黒い点々模様。上京してすぐは、この黒い点が一体なんなのか、わからなかった。舗道に敷き詰められたブロックタイルの模様な どではないことはわかっていたが、その正体を知らなかった。猫の足跡のようにどこにでも点々と落ちているそれらが、吐き捨てられたガムが踏みつぶされて、固まり、取れなくなって しまったものだと知った時は、妙な気分になった。遙の知らない、いつかの誰かがここを歩いた跡だ。それも無数の。恐竜の足跡と同じ、「何者かが生きていた証し」だ。もちろん、き れいなものでも、珍しく貴重な物でもない。清掃するか、新しく舗装されない限りは、その黒い模様はそこにあり続ける。テナントビルに入った飲食店は目まぐるしく変わっていくのに 、路上のガム跡はしぶとく残るのだ。

赤信号で歩みを止めた。遙の少し前を歩いていた凛のスニーカーの底が、黒い点の端を踏みつけている。ごつごつとして重く、赤い凛のハイカットスニーカー。気に入って履き続けて いるので、ソウルは擦り減っていくばかりだ。擦り減ってどこかへ溶けていく凛のスニーカーのラバーソウルと、消えない黒いガム跡を、なぜだがじっと見つめてしまった。そこで、駅 を出てからほとんど、俯いたまま歩いていたことに気づいた。

凛には、「どこに行きたい?何したい?」と、空港で顔をあわせたそばからたずねておいた。その答えは、まる一日経って返って来た。今朝、凛はコーヒーメーカーから立ち上る湯気 に、ふかふかと煽られながら、「ぶらぶらしたい」と言った。「ちょっと買い物もしたいし」と付け加え、ガラスのサーバーを傾けてコーヒーを注いだ。アルミ製の、登山で使うような カップ、二つ分に。

なので、昼を過ぎて、いわゆる「若者のまち」に繰り出した。

その街は、上京してすぐに、真琴とスーツを仕立てたり、安くて着まわせる服を仕入れたりするために訪れた町だ。求めるものが無ければ、特に足を向けることは無い場所だった。そ もそも、「お出かけ」なんて、何か目的が無ければしないものだけれども。故郷には確かにあった、目的が無くても足を向けるような場所が、こちらには少ない気がする。海とか、神社 とか、展望台とか。無目的の人間を無条件に無関心に受け入れてくれる場所だ。そういう場所が、東京にもまったくないわけではないのだ。アパートの近くの公園とか、川沿いの桜の並 木道とか。少ないけれどもある、ということは、ここに確かに自分の暮らしがあるということだ。上京して間もなく一年が経つ。自分の足元から、細くて小さな根が生えていたりするの かな、と思う。

大きな交差点の赤信号は、待ち時間が長い。車はまるで連結した車両みたいに、絶え間なく行き交う。小春日和のあたたかい日だった。凛は、遙が貸した裏起毛のパーカーを着ている 。真夏のシドニーからは、厚手のコートを一着持ち帰るので精いっぱいだったらしい。けれども、お馴染みの黒いロングコートで出かけるには、今日はあたたかすぎた。凛が「日本は冬 もあったかすぎて、大丈夫なのか」という心配をしてしまうくらい、今年の冬はあたたかい日が続く。

「いや、天気よすぎだろ」

凛が空を見上げて、眠いみたいに言う。

ぎざぎざのビルの山脈の間に、水色のリボンがたなびくような空が覗いている。

ふー、と長く息を吐いていると、あわい水色の空に、カッターで切れ目を入れるように、大声がこだました。誰かが、拡声器を使って、金切り声で叫んでいる。近くの公園でデモが行 われているのだ。デモの声を聞くのも、その集団を目にするのも、こちらでは珍しいことではない。プラカードを掲げたパレードとすれ違ったこともある。けれど、以前耳にしたものよ りも、随分と過激だ。悪口雑言で、何ごとかを罵倒している。拡声器の音が割れていて、ところどころしか聞き取れないが、「しね」とか「出ていけ」とか、声に乗った重たい憎しみの 感情が、つぶてのように降った。その声に否応なく耳を叩かれているはずの信号待ちの人々は、何の温度もない顔をしているように見えた。

遙は、半歩前に立った凛を、掠めるように見た。凛は、スマートフォンで目的地を検索する手を止めて、声のする方に目をやっている。凛には、あの声が、どんな風に聞こえているの だろう。凛の耳を塞いで、謝りたいような気分になった。デモの声は、遙の声ではない。でも、街の声だ。何かを主張し、誰かを罵り、道行く人々にお前はどう考えるのだ、と答えを迫 るような声。あらゆる問題に対して、当事者でいなければならない、と突き付けるような声。それらが、遙の体の中にじりじりと侵入してくるように思えて仕方がない。青信号になって 歩き出しても、ガム跡の黒い点のように、声は遙の中にこびりついて離れない。

横断歩道を半分ほど過ぎてから、凛がちらりとこちらを向いた。

「疲れたか?」

え、と短い声が漏れた。「疲れたか」が、別のことを指しているように聞こえて困惑した。凛は歩みを止めないまま、言った。

「昼は軽く済ませたもんな。どこかで休憩するか?」

「いや、大丈夫だ」

「そ?」

じゃあ、もうちょっとで着くから、付き合ってくれな、と凛は軽い足取りで歩いて行く。東京の人ごみには遙の方が慣れているはずなのに、凛はヨットの帆先みたいに、無数の人々の 群れの中を軽やかに進む。

疲れてなどいない。と、思う。

一年近く暮らして、こちらにも、親しい友人や、馴染みの場所が増えた。もう知らない土地ではない。どこからどんな風に日が上るのか、日暮れ時の景色はどんな色か。日々刻まれて いく街の記憶がある。でも、今、凛に「疲れたか」と問われて、無性に、帰りた��なった。どこに。アパートに。ふるさとに。プールに。どこが、自分の帰るべき場所なのだろう。どこ へ、とも知れないが、帰りたい。透明になれる場所に。この土地でずっと暮らすうちに、いつか、透明になる方法を忘れてしまいそうだ。

こっちこっち、と凛の的確なナビゲーションで辿り着いた先は、大きなCDショップだった。いや、ショップと呼ぶに納まらないほどの規模だ。入り口に、「NO MUSIC NO LIFE」とで かでかと掲げられた九階建てのビルを、思わず見上げてしまった。

「改装されたって聞いて、来てみたかったんだよな」

凛は相変わらず迷いのない足取りで、自動ドアをくぐっていく。慌てて追いかけ、凛のうしろにくっつくようにして、エスカレーターに乗った。

店内のすべての壁を埋めることに使命でもあるのか、ポスターやポップが賑やかで、目が飽きるということがなかった。また、ひっきりなしのレコメンド放送が耳を埋めた。目と耳か らの情報の洪水の中で、遙は凛の色とか形とか��いを手がかりに、必死に立っているような気分になった。

四階に上がる頃になってようやく体が馴染んできて、フロアガイドに目をやる余裕が出来た。CDなどの音楽ソフト全般はもちろんだが、映画ソフトやAV機器も置いてあり、カフェ や本屋も併��してある総合施設らしい。

「何階に用があるんだ?」

エスカレーターを下りて、また登りの方へベルトコンベアのように体を運びながらたずねる。凛は肩越しにこちらを振り返って言った。

「順番に上から見て行きてえんだけど」

順番に、上から、というと、九つのフロア全てということだ。地元のCDショップに二人で行ったことがないわけではないが、ワンフロアのこじんまりとした店舗だった。この音と光 に溢れたタワーを、一階ずつ攻めていくのかと思うと、う、と息が詰まった。すると凛は、苦笑いした。

「わーかったよ。特に行きてえのは八階かな」

ぐいぐいとエスカレーターに運ばれながら、フロアガイドを確認する。八階は、主に洋楽の音楽ソフトを置いているフロアらしい。

ビルをジグザグに縫うように上へ上へと運ばれて、ようやく目的の階に到着した。エレベーターでもよかった気がするのだが、凛はあえてエスカレーターを選んだようだった。移動し ている間ずっと、彼は店内の様子をおもしろそうに眺めていた。縁日の屋台を見て回るみたいに。

「ここまで連れて来ておいてなんだけど、ハルは、カフェか本屋で時間潰すか?」

8F、と書かれたフロアマットを踏んで、凛が言う。ふるふる、と首を振って意思を伝える。たまにしか会えないのに、別々で過ごすのは、選択肢になかった。それに、ぶらぶらする のに付き合うのは、苦手ではない。真琴や旭の買い物に付き合うこともよくある。

「ハルには、退屈かも」

それまでまったくそんな素振りなど無かったのに、急に心配になってきたらしく、凛はやや重い足取りと、小股で移動した。陳列棚の間を進みながら、

「べつに、いい」

と返した。それでも凛は、申し訳なさそうに言う。

「わざわざショップに行かなくてもさ、いまどき、配信でも手に入るのが多いんだけど、…マイナーなやつとか、配信の方が早かったりするし。でも、なんか、ジャケットを手に取って 選びたいっつうか」

「わかる」

「ほんとかよ」

凛は思いきり疑っている。遙が音楽に興味の薄いことを知っているからだ。

「魚は、実際に捌いているところや、目を見て鮮度を確かめたい。それと同じだ」

「そうじゃねえ、とも言い切れねえ…絶妙な例えを持ってくんな」

「とにかく、俺も適当に楽しむから、気にするな」

もっと理由を説明したほうが親切丁寧なのかもしれないけれど、自分でも、なんとも説明のしようがなかった。

凛は地図アプリを見ていた時と同じように、天井に下がる案内札を見ながら迷いなく進んだ。時々、黄色いエプロンの店員に「いらっしゃいませー」と笑顔を送られながら、八階フロ アの隅にある、一区画に辿り着いた。

「改装されて、ちょっと数は減ってるけど、ここ、インディーズの品ぞろえがいいんだよな。視聴もできるし」

そう言って、凛は、宝物でも探すように頬を煌めかせて陳列棚を眺めはじめた。遙も四角いケースにパッキングされたCDの群れを眺めてみたけれど、ピンとくるものはなかった。色 とりどりのCDのパッケージより、凛を眺めている方がおもしろかった。先ほど、べつに、いい、と返したとき、このことを伝えた方がよかったのだろうか。凛の指先が、つい、とケー スの背表紙を引き出す。ケースは、表、裏に返されて、また列の中に戻される。発掘調査員みたいなその様を見ているのが、おもしろいし飽きないのだ。そう言ってみたところで、果た して理解されるだろうか。言ってもいいことなのだろうか。

試聴したい、というので、壁づたいにひっそりと設置された試聴コーナーに移動した。「掘り出しもの!」「密かに沸騰中」など、手書きのポップが躍る試聴カウンターの前に立ち、 凛はヘッドホンを手に取った。再生ボタンを押された試聴プレイヤーの中では、青い円盤がきゅるきゅると回転している。凛はCDジャケットを眺めながら、何がしかの音楽を楽しんで いる。並びには、同じように試聴する客の姿がぽつぽつとあった。ポップやジャケットをくまなく眺めた。遙も適当なヘッドホンを手に取って、耳を塞いだ。再生ボタンを押すと、しゃ がれた女性の歌声が、破天荒ででたらめなピアノの音に乗って聞こえて来た。もちろん、遙の知らない歌姫だ。隣の凛が、ヘッドホンを着けた遙をおもしろそうに見ていた。

曲を聴くというより、ヘッドホンを装着しているだけの時間を過ごしていると、ふと、先ほどの、デモの声が蘇った。どれだけ耳元で音楽が鳴っても、店内が賑やかな音で溢れていて も、街の空に亀裂を入れるような、女の叫び声を剥し去ることができない。「しね」「出ていけ」「ほろびろ」「消えうせろ」ヘッドホンをしているからか、尚更、遙の体の中のあちこ ちで跳ね返り、耳から出て行くことを許されず、モンスターみたいに暴れた。こうして暴れはじめると、遙にはなす術がない。時に任せて、薄くなって、やがて忘れてくれるのを待つし かない。

不意に、隣の凛が「あ、これ」と呟きに近い声を出した。つん、と肩を突かれて顔を向けると、凛が遙のヘッドホンを外した。そして、自分と同じプレイヤーのフックに掛けられてい たヘッドホンをぱかりと開いて、遙の耳に当てた。突然、世界が静寂に包まれた。いや、正確には、ちゃんと音楽が鳴っている。ピアノとかギターとか。たぶん、笛も?なんというジャ ンルの音楽なのか、見当もつかないが。

「これさ、」

と、凛が説明を始める。しかし、ヘッドホンをしているし、音も鳴り続けているので、うまく聞き取れない。戸惑っていると、凛が身を寄せて、右耳のヘッドホンと、遙の左耳のヘッ ドホンをこつんと触れあわせた。そして、CDジャケットの裏の、曲目リストを指で差した。数cmのところで、凛の赤い唇が動く。

「このバンドの作曲担当がさ、自然の音を録音して、サンプリングして、曲の中にミックスするのが好きなんだ」

ここまではわかった?という風に、かすかに首を傾げて確かめて来るので、こくこくと頷いた。

「それでさ、今、聞いてるのは、海の波音とか、ダイビング中の海の中の音とか、イルカの鳴き声がサンプリングされてるんだってさ。ハルなら、なんか、聴き取れそうだなって、思っ てたんだ」

凛はおもしろそうに笑って、こちらを見ている。曲も聴かないといけないし、凛の説明も聴かないといけないし、イルカや波音も聴き取らなければならないので、忙しい。それに、何 より、突然に、近いし。パーカーの布越しに、凛の体温がじわりと伝わってくる。それくらい、凛が、近い。セックスだってなんだってしているのに、こういう時、どうしようもなくな ってしまう。心音が跳ねまわって、皮膚の下で反響している。

「どう?イルカ、いた?」

「ぜんぜん、わからない」

残念だが、わかるはずがない。正直に、首を振る。それでも、凛は楽しそうだ。「だよな」と、くすぐられたみたいに、笑っている。音楽の中に溶け込んでしまった動物の声を探すな んて、無茶な話だ。でも、二人で並んで同じ音楽を聴くのは、楽しいことなのかもしれなかった。ようやく動悸を落ち着かせて、他の客に怪しまれない程度に、体の片側をくっつけて、 どこかの国の、どこかの誰かが作った音楽に耳を澄ませる。ヘイトに満ちたデモの声を聴くよりも、凛と一緒にイルカの鳴き声を探す方がよっぽどいい。

ふと、こんな風に、高校生の時も、身を寄せ合って音楽を聴いたことがあるのを思い出した。駅前の、つぶれそうでつぶれない、小さなCDショップで。やっぱりその時も、凛は遙の 知らない音楽を楽しそうに聴いていたし、遙はその横顔を見つめていたのだ。凛はもしかして、泳いでいる時も、歌っているのだろうか。あとで聴いてみようか。そんなことを、思って いたのだ。凛の記憶は、きっとどこを取り出しても、息をしているみたいに鮮やかだ。

凛はその後も、いくつか試聴し、いくつかのCDアルバムを手に取ってうんうんと悩み、二枚のアルバムを選び抜いた。凛がレジに並んでいる間、離れたところで待っていると、手招 きされた。「二枚も買ってもいいと思う?」と不安そうにたずねてくる凛は新鮮で、どこかに再生ボタンがあれば、何回も押すのに、と思った。

アルバム二枚の出費は、親に仕送りをしてもらい、ろくにアルバイトもできない身分としては、確かに思い切ったものかもしれない。支払いを済ませた後も悩ましげな凛と一緒に、九 階のカフェテラスへ上がった。屋上にあるカフェはオープンテラスで、空がぐんと近かった。暑い季節になれば、ビアガーデンとして人の集まる場所らしい。レジ横のポスターには「B BQ予約開始」の文字がでかでかとあって、一気に季節感が狂いそうになる。

「江がおいしいって騒いでたな」と、凛は試しにタピオカミルクティーとやらを注文した。手渡された透明なカップの中を、茶色の半透明の球体が、ふよふよと泳いでいる。

「ナントカって魚の卵みたいだ、とか、言うなよ」

先に言われてしまって、黙るしかない。遙はブレンドにした。カップを手にして、テラスの端っこの席に座った。

凛はやたらと太いストローを咥えつつ、さっそく、包みを開けて、歌詞カードを眺めている。出費に関しては、もう開き直ったらしい。

「それ、うまいか?」

「んー、何とも言えねえ。甘すぎないのは、いいかもな」

唇からストローを外して、「飲んでみるか?」と、カップをこちらに向けて来る。顔だけ寄せてストローを唇で食む。なかなかうまく吸えなかったが、微かな甘みのある液体と一緒に 、ぽこぽことタピオカの粒が口に飛び込んで来る。こういうのを、楽しむ飲み物なのかな、と思った。

「魚の味はしないな」

「当たり前だろ」

凛は呆れたように笑って、またストローを口にしようとして、はた、と止まった。ほわ、とその耳の先が赤くなる。無意識のうちに、間接なんとやらをしてしまったことに、お互いに 気づいた。真っ昼間のオープンカフェは、老若男女問わず、客で溢れている。けれど、誰も、こちらを見てなどいない。しかし凛は気になるのか、カップをテーブルに置いてしまった。

「このくらい、友だち同士でもあることだろ」

「そーだけどよ!ダチなら気にしねえよ。…でも、俺とお前は、ダチ同士じゃねえだろ」

まだ赤い耳を隠すみたいに、凛はパーカーのフードを被ってしまった。どうやら、見られているかもと意識したからではなく、単に間接なんとやらが恥ずかしくなってしまったらしい 。セックスでも何でもしているのに、お互いに、些細なことに照れてしまうのは、何なのだろう。

「この後、どうする?」

フード男にたずねる。凛はCDジャケットを見ている振りなのか、ケースで顔を隠しながら、

「ぶらぶらする」

と応えた。

「他に、行きたいところは?」

「特に、ねえけど。ぶらぶらしたい」

「いいけど」

それで、凛は楽しいのだろうか。

「ハルと、ぶらぶらしたかったから。東京でも」

フードとCDケースの間から、凛の目が覗いている。

「今日、デートっぽいだろ」

「うん、まあ…」

「デートっぽく、したかったの、俺は!」

やっぱり小声だが、凛は、自己主張は忘れない。思わず、笑ってしまった。ぶらぶらと歩いたり、CDを選んだり、同じ曲を聴いたり。自分だって、そういう何でもないことがしたか ったのは確かだ。

「ぽく、じゃなくて、しっかりデートだ。…すごく、楽しい」

凛の意見を肯定したかっただけで、言うつもりはなかったのに、最後に楽しい、と言ってしまって、自分に驚く。遙はストローをくるくると回して、タピオカのつるつるした球体をカ ップの中で躍らせた。

「結局、どんなCDを買ったんだ?」

「おー、これ?」

凛は歌詞の書かれたブックレットを遙に渡し、お守りにみたいに小さなプレイヤーをポケットから取り出した。

「スウェーデンのロックバンドなんだけど。いくつか、配信で入れたやつもあんの」

言いながら、イヤホンの片方を遙に差し出す。ころりとしたそれを受け取って、左耳に差す。凛が再生ボタンを押す。先ほど試聴したものより、少しだけかさついた音源が流れ出す。 凛が、曲のタイトルを口にして、バンドの説明をしてくれる。けれど、やはり、申し訳ないが、音楽よりも、凛の声が聴きたいだけだった。

相変わらず、デモは続いているようだった。太鼓の音と拡声器の声が不調和に入り混じってビルの壁を叩いている。おそらく、路上をパレードしているのだ。けれどその声は、遠い。 色とりどりの音と光の詰まったタワーの最上階までは、届かない。

あの叫びに耳を塞ぎ、やり過ごすことがいいことなのか、遙にはわからない。わからないけれど、今は、フードに隠れた恋人の声に、彼と半分こしているイヤホンから流れる音楽に、 耳を澄ませるので精いっぱいだ。

CDのディスク面が、力強く光を跳ね返す。

「いや、やっぱ、天気よすぎだろ」

凛が、歌うみたいに言う。ごちゃつく街の、少しだけ空に近い場所で、透明に、体が清んでいく。

end

公式ブックの、あるコメントを読んで。遙も東京暮らしに疲れることもあるのかなと思ったので。

8 notes

·

View notes

Photo

📸中津万象園 [ 香川県丸亀市 ] Nakazu Banshoen Garden, Marugame, Kagawa の写真・記事を更新しました。 ーー丸亀藩主 #京極高豊 が造営、現代に #中根金作 が修復した“近江八景”を表現した大名庭園。現存する最古の煎茶席“観潮楼”も。 ...... 「中津万象園」は江戸時代初期、丸亀藩主・京極家の二代目、京極高豊の別邸として作庭がはじまった池泉回遊式庭園で、香川県内・四国内でも特別名勝『栗林公園』に次ぐ規模の大名庭園です。丸亀市指定名勝。園内には丸亀美術館(絵画館)やお食事処🥢も併設。 . 4月初旬に約6年ぶりに訪れました。ほんとは年始に丸亀を訪れた時にもチャリ🚲を走らせたんだけど、休園日だった…。 万象園から南南東約3kmほぼ真っすぐの場所に #カマタマーレ讃岐 のホームスタジアム・Pikaraスタジアムがあります🏟初めて訪れた時はキックオフ前で慌てて見て出た記憶しかないんだけど、こんなに広かったっけ…!今回は時間をかけてゆっくり巡りました。 . その歴史は1688年(貞享5年)京極高豊34歳の時、丸亀の城下町の郊外で瀬戸内海に浮かぶ塩飽諸島🏝と“讃岐富士”飯野山🏔の眺望が楽しめるこの地に別荘を造営。江戸時代が終わるまで歴代藩主に「中津別館」「中津御茶所」として利用されました。 . 近代の歴史は公式HPには掲載されていないけど、万象園の公式Twitterの中の人から近代には《財閥・鈴木商店さんが所有していた時期もあった》と教えていただきました。 #鈴木商店 、ピンと来ない人も多いと思う(というか自分がピンと来なかった)のですが、大正時代には三菱・三井をも上回る商社で…結果色々あって現存しないけど(詳しくはWikipediaで)、後継の会社は神戸製鉄にTEIJIN、昭和シェル石油と大企業ばかり。 . その後荒廃した時期もあったもの、1982年(昭和57年)に『足立美術館』で知られる中根金作の監修で庭園修復・整備が施され開園。そこから香川県の建設会社 #富士建設 さんが所有・運営をしています。 丸亀市の所有だと思い込んでた! . 「公有施設の指定管理者」でもなく、いち建設会社さん・造園会社さんが所有/管理/運営されている大名庭園は他にないのではないか。(所有者の個人から派生した公益財団法人が運営されている文化財庭園の例はあれど) 続く。 ・・・・・・・・ 🔗おにわさん紹介記事: https://oniwa.garden/nakatsu-banshoen-garden-%e4%b8%ad%e6%b4%a5%e4%b8%87%e8%b1%a1%e5%9c%92/ ーーーーーーーー #japanesegarden #japanesegardens #jardinjaponais #japanischergarten #jardinjapones #jardimjapones #японскийсад #japanarchitecture #japanesearchitecture #日本庭園 #庭園 #庭院 #庭园 #丸亀 #丸亀市 #丸亀藩 #marugame #四国庭園 #shikokugarden #大名庭園 #文化財庭園 #おにわさん #oniwasan (中津万象園) https://www.instagram.com/p/CPaV0D7ARUw/?utm_medium=tumblr

#京極高豊#中根金作#カマタマーレ讃岐#鈴木商店#富士建設#japanesegarden#japanesegardens#jardinjaponais#japanischergarten#jardinjapones#jardimjapones#японскийсад#japanarchitecture#japanesearchitecture#日本庭園#庭園#庭院#庭园#丸亀#丸亀市#丸亀藩#marugame#四国庭園#shikokugarden#大名庭園#文化財庭園#おにわさん#oniwasan

1 note

·

View note

Text

リハビリ走

こんにちはの人はこんにちは。初めましての人は初めまして。お世話になっております魔法少年です。

Twitter以外にも活動記録を残したいと思い、この度読む専だったtumblrを久しぶりに更新する運びとなりました。

ネタが上がり次第追記していきますので、宜しくお願いします。

体重が増えた。

具体的には半年で3kg太ってしまった。

大した事ないと思う人もいるかもしれないが、高校以来体重53kgをキープしてきた僕としては、ショッキングなお知らせだった(4月の健康診断で判明しました)。

原因は大方心当たりがあって、前回の健康診断(地獄のような勤務形態により法令で年2回の健康診断が義務付けられてしまっている。助けて欲しい。)直後に職場におやつコーナーを設けてしまい、うま〇棒等のスナック菓子をはじめとした駄菓子を勤務中に無限に食べる生活を半年続けてしまったのだ。

また、就職してからも体型をキープするのに大いに貢献していた自転車に乗る頻度が減ってしまった事も大きい。

こりゃいかんということで、体重と体力を元に戻すべく、勤務中の間食を控えつつ、自転車に積極的に乗っていこうという決意をしたのである。

以来、天気の良い日はなるべく毎日10km程度自転車に乗るようにしている。

が、トレーニングとはいえ毎日同じ景色では飽きてくる。たまには違う景色も見たいということで、久しぶりに用事のない休日に何処へ行こうかという事になった。

ある程度の距離を走るのであれば一人より二人の方が何かあった時安心である(三人以上になると路上でそこそこ迷惑になる上様々なトラブルの元になるので、個人的に三人以上の集団で走るのは好ましくない。)ので、職場で唯一プライベートでも交流のあるロード乗りの先輩へラブコールを送ったが用事があるようで断られてしまい一人で走る事が決定した。

何処へ行こうかひとしきり考えて、久しぶりの自転車である事や短過ぎず長過ぎない距離を踏まえて、何度も行った事のある所が良いということで足助・香嵐渓に行き先が決まった。

香嵐渓というと紅葉の名所なので、名前だけは聞いた事がある人も多いかもしれない。写真は3年ほど前のもの。

この時期は特にこれといって観光要素があるわけでもないが、馴染みのお店も多いので寄っていきたかったのが決め手である。

コースはこんな感じ。

市街地ではそこそこ信号に捕まるので、ダラダラ漕いだら大体1時間30〜40分くらいのコースだ。

出発!

大晦日に伊勢神宮まで行ったぶりのIDOLちゃん。宜しくね!

出発予定時刻を40分オーバーして家を飛び出してきたので、最寄りのデイリーヤマザキで朝食代わりに軽く補給を済ませる。コンビニはデイリーヤマザキが1番好きです(ウソほんとはセイコーマート)。

しばらく車にもみくちゃにされながら153号線を東走し、まずは豊田市街地を目指す。

看板には早くも飯田・足助方面の文字が。

ほどなくして、豊田市街中心地に辿り着く。奥に見えるのは豊田スタジアム。

ここから左折して矢作川堤防と合流するポイントまでは248号線を走る。

堤防が見えてきた。ここから再び153号線を走る。

この辺りから道幅が狭くなってくる。

この橋を渡ると、一気に山裾の景色へと変わる。ここの橋は車道が狭く、片側にしか歩道がないので大人しく自転車から降りて押して渡ろう。

矢作川の様子。偏光グラスで覗くと、キラキラと光る魚の群れが見えた。目測で20〜25cmくらいに見えたので、ハヤやオイカワにしては大きい。マルタウグイ辺りか。

緑の横を抜けていく。標高は全く上がっていないのだが、不思議と体感温度が下がっていく。

小山と小山の間を抜ける。この辺りは日照条件が悪く、本当に体感温度が下がる。

登りきると景色が開ける。

THE田舎道といった感じ。ゆるーく登っているが、路面がかなり綺麗なのでとても気持ちよく走れる。段々と奥に見える山が近付いてきた。目的地はあの山裾だ。

目的地の看板が見えた!ここを右折すると香嵐渓。まっすぐバイパスに入ると長野方面へ行ける。

ここまで来たらもう目の前だ。と、その前に

左手に神社があるので、お水を借りに寄っていく。

手を清め口を濯ぐお水だが、顔を洗わせてもらった。すまんこ���

なんか馬。

そして香嵐渓に到着!まぁ、紅葉でもなんでもない一面のクソミドリというやつだ。

特になんでもない日だったのだが、有料駐車場でいすゞ製の自動車のミーティングをやっていてやたらと人が多かった。

到着記念にパシャリ。ここで写真を撮っていいのかは知らないが、駐車場の管理人さんに怒られた事は一度も無いので問題ないのだろう。

さて、こんな緑を堪能しに来ただけなのかと言えばそんな事はない。

足助商店街に入り、グルメを堪能していく(えっ…ダイエットは…)。まずはお菓子の加東家さん。

大きなかえでの看板が目印。YES!かえで寿司!!!

お菓子を売る建屋の隣には、古民家の座敷がありこちらでも��菓子が頂けるのだが、残念ながら先客がいらっしゃったので今日はこちらは諦めた。

こ���レアポテトを食べに来たのよ!!!

持ち帰りも可能だし、店内で食べていく旨を伝えれば珈琲を出してくれる(この時、隣の座敷が空いていればそちらで頂く事をオススメする)。至れり尽くせりだ。

最高以外の言葉が浮かばない。外はカリカリパリパリ。中はホロホロで、咀嚼するとトロみを伴って溶けていく。贅沢にも甘く味付けされたスイートポテトを、芋の皮に再び乗せ直して焼いてあり、皮まで美味しく頂ける。ホットの珈琲が最高に合う。

舌鼓を打ちつつ、しばらくお店の方やお菓子を買いに来た他のお客様と他愛もない世間話をする。ご馳走様でした。

次は和食処の井筒亀さんへ向かう。こちら、鰻や猪のお料理を出すお食事処なのだが

なんと隣でお肉やお惣菜も売っている。自転車で寄るならこちらの方が入り易い。

こちらでは猪肉を使ったコロッケを頂く。甘めの味付けがされており、猪肉のクセ(臭みではなくその肉独特の香りである)と相まってとても美味しい。

なぁ、辛くないんか?

足助商店街に満足した僕は、続いてホテル百年草へと向かった。こちらでは美味しいフランクフルトや焼きたてのパンが頂ける。

駐車場の奥に進むと、裏側へ降りるスロープがある。正面玄関からも入れるが、こちらからの方がパン屋さんやフランクフルト売り場には近い。

写真中央では、外でフランクフルトを炭火焼きしている様子が見て取れる。

看板に従い階段を登ると、目的のベーカリーバーバラはうすが現れる。

どれも美味しいので迷ってしまう。

店内にイートインスペースもある。こちらで頂いてもいいが、僕は外で食べるのがお気に入り。

パンはオーブンで温め直しもしてくれるので、すぐに頂くのであれば購入時に頼んで温めて貰おう。

パンを買い、外で手作りのフランクフルトも購入する。炭火で焼きたて!

冬の時期にはコーンポタージュも売っている。

ベンチに腰掛けて戦利品を頂く。今日は牛蒡のホットサンドとおやきを買った。牛蒡サンドは中にささがき牛蒡を胡麻ダレで和えたサラダが、かぶりつくと反対側から溢れ出すほどタップリ詰まっていて食べ応えがある。