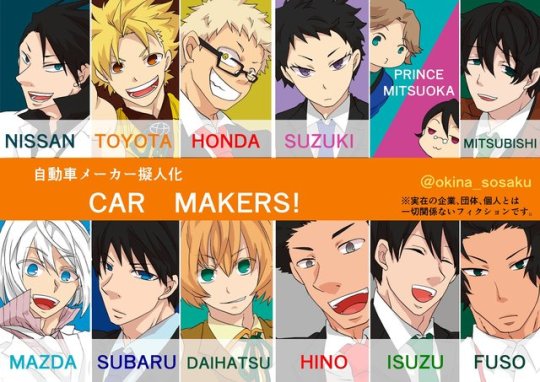

#自動車メーカー擬人化

Text

いつも共感シアターを応援していただきありがとうございます! 毎週火曜日21時より生放送をしている「共感シアターナビ」では、"俺たち共感族!!“という視聴者の皆さまと戯れるコーナーがあります!視聴者の皆さまに「お題」を投げかけ、ご投稿いただいたお答えの中から抽選で10名の方の投稿をご紹介します。そして、その10名の中からさらに抽選で1名の方にどんな映画でも使える「ムビチケGIFT」をプレゼントします!そんな、3月1日のお題は「面白かった"2"(続編)映画」です。以下の投稿は抽選の結果、読み切れなかった方の投稿を掲載しています。他の方の投稿も気になりますよね、ぜひ、ご覧ください!

—– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

きゃわぐちさん:『エクスペンダブルズ〝2〟』

皆さんこんばんは。先日、朝風呂をしていたら、給湯器のメーカーが「パロマ」だと気づいてほんのりテンションが上がった僕です。さて続編ですけども、これは先週の放送のときすぐに思いついたのを書きます。ズバリ「エクスペンダブルズ〝2〟」!1作目の時点ですでに、レジェンドである〝3人のジョン〟、すなわちジョン・ランボー、ジョン・マクレーン、ジョン・メイトリックスが顔を合わせたのに、2ではそれが横一線で揃い踏み、銃をぶちかますんだから最高すぎる!しかも敵がヴァン・ダム!なんなんだもう!そしてこちら、��いに4作目の情報が解禁されつつありますね。新キャストとして「マッハ!」のトニー・ジャー、そして「ザ・イレド」の……いや、ここでは「スカイライン 奪還」の、と言うべきでしょうか、イコ・ウワイスも参戦!さらにアンディ・ガルシアまで登場するらしく、さらなる「続編」に期待が止まりません!

teppeiさん:『エクソシスト2』

お疲れ様です。いつも番組楽しみにしてます。『面白かった“2”(続編)映画』ですが、自分は、『エクソシスト2』です。自分は中学生の時に初めてこの映画をDVDで見て、あの超面白かった『エクソシスト』の続編がこんなつまらんクソ映画だったのかと衝撃を受けました。それから繰り返し繰り返し、この映画を見たら、なんと今では、面白い映画だと思うようになりました。モリコーネのメインスコアも耳から離れません。ただ、未だにどんなお話なのか、さっぱり理解できていませんし、人に説明もできませんし、周りで見たと言う人に出会った事がありません。隠れた名作『エクソシスト2』よろしくおねがいします。なお、大量の可愛いイナゴちゃんが出てきますので、虫が苦手な人や瀬田さんにはオススメできません。

randさん:『マトリックス・リローデッド』

私はあえて、マトリックス・リローデッドを挙げます。わけわからん、結局ネオは救世主じゃなかったの?、という感想があるのは承知していますが、でも大好きな作品です。メタ現実の哲学的な世界設定で、かつ同時にアクションをやりきる姿勢、その両立がかっこいいと思いました。高速道路のシーンなど、あれが実は仮想現実なんだというのを踏まえて見ると鳥肌が立ちます。そして一般論としての、三部作の二部目は好きなだけ、はっちゃけられる(伏線回収は後回しで良い)を体現していると思います。

REMさん:『機動警察パトレイバー2 the Movie』

「『2』映画」で思い出すのは、『エイリアン2』(原題ALIENS)公開時にリリースされた『エイリアンズ』(原題ALIEN2)だったりしますが、そんなプチ情報はおいといて。オススメしたいのは『機動警察パトレイバー2 the Movie』です。前作がレイバーのOSに仕掛けられた悪意を巡るテクノミステリーだったのに対し、今作は理想に燃える男がどこかで歪んでしまったテロリズムスリラーとなっています。そのテーマの違いゆえか、本作では(本来真ん中にいるはずの)レイバーの存在が邪魔に思えることさえあったりします。それはそれだけ緻密にリアルを追求した結果であり、素晴らしさを減ずるものではありません。題材上幾らでも萌えに出来るのに(実際OVAではそうしてる)敢えて擬似イベントを追求した本作は、押井守のひとつの到達点であると思います。まあ、とにかく面白いんですよ。中でも竹中直人がステキです。

NORI“アレックス”65tさん:『マッドマックス2』

僕が子供の頃は、映画の2作目はダメだというのが定番だった気がしますが、いつの間にか2作目も傑作という作品も増えましたね。その分、今回は何を取り上げれば良いのか悩みどころ。あと、007シリーズみたいだとPart2と言って良いのやら...そこで今回選んだのは、ベタですが、『マッドマックス2』1作目も大好きですが、2作目は違う次元に行きましたね。元警官と暴走族のガソリンを巡る抗争が、ほどんどコナン・ザ・グレートの世界に。僕があの世界に行ったら、瞬殺される自信がありますが、ただ見る分には魅力的です。出てくるキャラがみな濃くて、とにかく映像が素晴らしい。無駄なシーンがなく、98%は完璧。事故ったタンクローリーからこぼれ落ちたガソリンを布で吸わせてポリ容器に入れたり、襲って来た敵に向けたショットガンが実は弾切れだったり、車の底に爆弾が仕掛けてあったりと、ディテールの一つ一つがたまりません。数多くの後発の作品に影響を与えながら、未だにこれを越えるものは出て来ない特別な1作。

ぜんぞうさん:『ヘルボーイ/ゴールデン・アーミー』

僕の『面白かった続編映画』は『ヘルボーイ/ゴールデン・アーミー』です。ギレルモ・デル・トロ監督が、地獄生まれの乱暴で優しくて不器用な絶対無敵の哀愁深き赤鬼ヒーロー、ヘルボーイの活躍を描いた傑作続編映画です。前作で1作目が故に描ききれなかったであろう、メルヘンでファンタジックでバイオレントな世界観を思う存分に描ききり、ヘルボーイと愉快な仲間たち(ブチ切れ炎使いで恋人のリズ、半魚人エイブ、幽体離脱ブリキロボットヨハン等)の活躍、エルフの王子と王女の悲しき運命、クライマックスのスチームパンク魂が炸裂したゴールデン・アーミーと、デル・トロ印が盛り沢山!異形の怪物が故の悲しさ、種族を超えた愛、迫害された者の怒りも丁寧に描かれた普遍的な物語も胸に来ます。デル・トロの異形のものへの愛に満ちた『ヘルボーイ/ゴールデン・アーミー』、お薦めです。

孔明(MOVIE TOUCH)さん:『トランスフォーマー/リベンジ』

個人的にトランスフォーマーの実写映画の大事なツボは「5歳の子供のブンドド(※人形遊び)をどこまで現実世界に落とし込めるか」だと思うのですが、本作はその点を1作目以上にしっかりやってくれたなと感じています。冒頭の上海やラストのエジプトの戦闘シーンでは前作以上にトランスフォーマー達が大量の乗り物や人をひっくり返し、建造物を破壊しながら大暴れ!その様はまさにブンドドそのもの。ロボットのおもちゃで遊ぶなら秘密基地が欲しいところですが、ちゃんと正義と悪側それぞれに秘密基地が登場するのも気が効いています。そしてロボットといえば合体!大スクリーンで見たデバステーター、ジェット・パワー・オプティマス ・プライムの合体シーンは圧巻で、何よりも日本のロボットアニメを意識したような細部に魂のこもった描写に感動しました。まさかハリウッド映画でグレート合体が見られる日が来るなんて...と涙を流したものです。またストーリー的にも王道の子供向け映画のノリを恥ずかしがらずに貫き、メガトロンに叱られるスタースクリームといった原作アニメの要素が増えるなど、「アニメを見た後の子供のごっこ遊び感」が増したのがとても気に入っています。

ゐーくらさん:『インシディアス2』

私の面白かった続編映画は『インシディアス2』です。死霊館ではウォーレン夫妻の旦那を演じたパトリック・ウィルソンですが、本シリーズでは襲われる家族のお父さん役で、これがとんでもなく頼りなく、ほとんど全部お前のせいじゃねえか!とさえ言いたくなります。さてこの続編の凄い所は何といっても脚本です。後半の怒涛の伏線回収、「あの時のアレはコレだったのか!」が1作目まで遡って行われる展開は、やっぱジェームズ・ワン上手いなあと唸らされました。それとどうしても言及したいのが、先週同時視聴した『来る』の続編の小説『ずうのめ人形』です。今度は「読むと4日後に人形が殺しに来る原稿」の話で、比嘉姉妹と野崎が再登場します。『リング』をはじめとするあらゆる呪いに関する研究、絶望するしかない展開、意外な真犯人、最後は『来る』のラストを凌駕する圧巻のクライマックスです。ある仕掛けから映像化が困難なので、ぜひ小説で読んでみてください!

1 note

·

View note

Photo

6/10ミルクキャラメルの日 誕生日/松たか子 ひし美ゆり子 本橋麻里 木之内みどり 水戸黄門 ジェームス三木 稲尾和久 大神いずみ 米長邦雄 竹中夏海 高宗歩未 藤田陽子 誕生日 1243年 後深草天皇(久仁親王) (天皇(89代))[1304年7月16日歿] 1628年 徳川光圀(水戸黄門,義公,高譲味道根命) (水戸藩主(2代),『大日本史』編纂)[1700年12月6日歿] 1836年 山岡鉄舟(幕末藩士) 1886年 早川雪洲(俳優) 1895年 ハティ・マクダニエル(女優) 1919年 クールベ(画家) 1922年 ジュディ・ガーランド(女優) 1935年 ジェームス三木 (脚本家) 1937年 稲尾和久 (野球(投手・監督)「神様、仏様、稲尾様」)1993年野球殿堂/名球会会員[2007年11月13日歿] 1943年 米長邦雄 (将棋棋士,永世棋聖)[2012年12月18日歿] 1947年 ひし美ゆり子 (女優)(ウルトラマン/アンヌ隊員) 1948年 喜納昌吉 (ミュージシャン,参議院議員[元]) 1957年 木之内みどり (女優,歌手,竹中直人の妻) 1969年 大神いずみ (タレント,アナウンサー(NTV日本テレビ[元])) 1977年 松たか子 (女優,歌手) 1980年 藤田陽子(タレント・女優) 1984年 竹中夏海(タレント・女優) 1986年 本橋麻里 (カーリング/LS北見/18平昌オリンピック銅メダリスト) 1993年 高宗歩未(タレント・女優) 誕生花は 擬宝珠(ギボウシ)、花言葉は“沈黙” 誕生石は トパーズ(topaz)、宝石言葉は“希望” ミルクキャラメルの日 森永製菓が2000年3月に制定。 1913年のこの日、森永製菓が「森永ミルクキャラメル」を発売した。 それまでは1899年の創業以来「キャラメル」とだけ書いて販売していた。 時の記念日 東京天文台と生活改善同盟会が1920年に、「時間をきちんと守り、欧米並みに生活の改善・合理化を図ろう」と制定。 「日本書記」の天智天皇10年4月25日(グレゴリオ暦換算671年6月10日)の項に、漏刻を新しき台に置く。始めて候時を打つ。鐘鼓を動す。とあることから。「漏刻」とは水時計のことである。 商工会の日 全国商工会連合会が1985年に制定。 1960年のこの日、「商工会組織等に関する法律」が施行された。 路面電車の日 1995年のこの日に、路面電車を持つ自治体が開催した「路面電車サミット」で制定。 六(ろ)10(テン)で「路電」(路面電車の略)の語呂合せ。 歩行者天国の日 1973年のこの日、銀座から上野までの5.5kmで日本初の歩行者天国が実施された。 無糖茶飲料の日 緑茶・麦茶などの無糖茶飲料メーカー・伊藤園が制定。 六(む)十(とう)で「むとう」の語呂合せ。 歴史・出来事 1017年 バスコ・ダ・ガマ、出航 1913年 森永ミルクキャラメル発売 1959年 国立西洋美術館開館 1962年 北陸トンネル開通 #今日は何の日 #パーソナルカラー #カラードレープ #カラーパレット #色見本 #PCCS #ドレープ120色 #パーソナルカラー用品 #テストドレープ #金銀ドレープ #ケープ #カラーシート #カラーチップ #C³ #色のみかた #顔タイプ #顔タイプ診�� #パーソナルカラー診断 #シーキューブ #毎月 #16日 #色の日 #insta_higashinada #神戸市 #東灘区 (パーソナルカラー用品ドレープ、見本帳,PCCSのご用命はc3(シーキューブ)) https://www.instagram.com/p/CBO6MHcAHkA/?igshid=1h4c9glcd5r0h

0 notes

Text

トヨタのバーチャル人体モデル「サムス」がバージョンアップ。自動運転時代の開発にも役立つ

人体の形状はもとより骨の強度、皮膚の柔軟性など人体の力学特性を再現したコンピューターモデルである“THUMS”が誕生したのは2000年のことでした。

衝突時の乗員保護研究といえば、衝突ダミーを思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし衝突ダミーには限界があります。そこで、生まれたのがバーチャル人体モデルの“THUMS”です。

車両衝突シミュレーションと組み合わせることで、衝突時の人体の挙動や傷害の発生をコンピュータ上で予測・評価できることから、多くの安全設計に役立ってきました。ちなみに、THUMSとはTotal HUman Model for Safetyを省略した名前で「サムス」と読みます。

2019年2月、トヨタ自動車と豊田中央研究所は、クルマの衝突事故における人体の傷害発生メカニズムをコンピューター上で解析できるバーチャル人体モデル“THUMS”を「THUMS Version 6」へと進化させました。

詳細な内臓モデルを実現したサムスver.4と、身構え状態やリラックス状態など様々な筋力状態を模擬可能な筋肉モデルのサムスver.5それぞれの機能を一体化させることで精度を向上させたほか、開発における作業効率アップも期待できる進化です。

これまで事故を起こす直前、居眠りでなければ運転手は身構えることができると考えられていた面もありますが、今後自動運転が進んでいくと完全にリラックスした状態で衝突を迎えるというケースも増えてくると考えられます。そうした新しい時代の衝突安全性をシミュレーションすることも、サムスver.6を使えば高精度で行なえることが期待されます。

(山本晋也)

あわせて読みたい

* トヨタが2019年モータースポーツ活動内容を発表、スープラの実戦デビューはニュルブルクリンク!

* トヨタ86/スバルBRZの次期型は発売確定!? 直撃取材でメーカーが開発を明言

* トヨタの世界販売は1,055万台へ! 課題は次世代技術への先行投資拡大

* ヴィッツとデミオが同じ顔になる!? 新型はコンポーネント共有で4月公開か

* 【ネオ・クラシックカー・グッドデザイン太鼓判】スタイルにも源流対策を投影した超日本的高級セダン。第43回・トヨタ セルシオ(初代) http://dlvr.it/QyVpPK

0 notes

Text

聴講メモ 法と情報研究会第4回公開研究報告会

聴講時に入力したメモです。断片。配布資料等からのメモも引用符はありません。

聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。

開催案内:http://cyberlaw.la.coocan.jp/index2.html

日 時:2019年3月16日(土曜日)10:15~17:45

場 所:明治大学駿河台校舎リバティタワー6階1063教室

参加費:懇親会を除き,無料

(以下、敬称略)

司会:夏井高人(午前の部),丸橋 透(午後の部)

開催趣旨説明(夏井高人)

昨年は2回開催したが、通常は年1回開催している。

学術をやっている以上は「あやしい」側面がなければだめなのではないだろうか。学者は少し変わっているぐらいがちょうどいいのではないか。自由闊達にやっている。

裁判官の合議と同じで飛び乗り飛び降り自由でやっている。年に1回くらいは外部に晒してみようとやっている。

法と情報雑誌の印刷は当初、私費であったが、現在はKDDI情報総研からも援助をいただいている。

研究報告1(新保史生)「自律型致死兵器システム(LAWS)に関するロボット法的視点からの考察」

この問題については非常に危機感を持っている。特にもっとも危機感を感じているのは自律型兵器の問題である。2週間に1回のペースで海外で活動しているが、日本では自律型兵器をどう考えているのかと質問を受けるが、日本では検討話されていないと回答している。日本では正面から研究しようとするには困難がある。

安全保障系の学会においても、紹介はされているが、検討はされていない。どうすべきかの提言がない。

国際人道法における問題

安全保障での検討

研究者はどうかかわるべきか

国際人道法は空想できない分野である。どうやって守るのか。難民、テロなど救済ができないからこそ、どうするのかを考える。法的にどのように正義を実現するのかが望ましいのかを考える分野。

安全保障の日本の立ち位置の関係で、積極的に提言することは難しい。日本の研究開発力であれば開発可能ではあろうが、行われることはないだろう。

自律型兵器の研究をするために専門家を公的資金で雇用することはできない。

現時点において研究開発をしている国 米、英、イスラエル、韓国、中国、ロシア

韓国の場合、北朝鮮に技術が流れることが危惧されている。

江端健介氏の1990年代の文献は現代の状況を予見している。

機密上の理由で、最新の情報は取れない。

グレムリン 現在のドローンを利用して自律型兵器にする���空中給油して自律して��察活動等に従事する。

自律兵器と自動兵器防御システムとの違い

自動兵器防護システムは人間がコントロールする。自律兵器は人間の関与がない。

条約

国際的な武力紛争の犠牲者の保護を定めるジュネーブ諸条約第一追加議定書(追加議定書)

研究、開発、取得、採用の4段階で規律する

過度の傷害や無用の苦痛を与えることへの禁止原則

文民と戦闘員とを、民謡物と軍事目標とを常に区別し、軍事目標だけに限定して攻撃する区別原則

予測される文民の巻き添えの損害と予期される軍事的利益との均衡原則

特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)

日本は最初から議論に参加している。

Group of Govermental Expart(じじいではない)

外務省、防衛相、経済産業省が参加。

2015年から倫理問題についての議論が具体的になされるようになった。

2018年から規律の問題について具体的な方向性を示す提言をまとめるという方向にシフト。

報告書

共通の理解を促進するため、検討対象のシステムの特徴を明確にする。

人的要素として何が介在するのか。

実装可能性をどのように考える必要があるのか。

現在および未来の提案に左右されることなく選択可能な提案の検討が行われること

※日本は何の提案もしていない。AI基本原則等の知見は生かされず。

国際人道法がすべての兵器システムに完全に適用され続けること

人的責任を保持し、アカウンタビリティを機械に移譲してはならない。

リスクアセスメントを設計開発段階から組み込む

自律しても擬人化してはならない。

平和的な使用の促進またはアクセスを妨げてはならない。

軍事的必要性と人道的配慮のバランス

自己進化の可能性

課題 人的要素をどこまで組み込むのか

どのような政策意図で自律的兵器を採用するのか

倫理審査でどこまで内容を公開できるのか

シナリオ検証

UNIDIR2018年報告書

LAWSの定義付け

懸念事項の変遷 人権と法的な問題から異なる問題と懸念事項の深刻化が顕著に

マルテンス条項が無理になりつつある?

懸念の切迫度

仮想が現実に

欧州議会「ロボティックスに係る民事法的規則に関する欧州委員会への提言」2017年2月

GDPRパート2?

EUの議論はきちんと練られている。日本は4年は遅れている。

司法制度でのAI利用や警察及び刑事司法制度についても検討。

EU 「AI、ロボット、自律型システムに関するステートメント」

日本の検討は目にも鼻にも入っていない。検討対象にすらならない。

軍事研究に関わる基礎的な研究をしないということはあるのか?

研究報告2(栁川鋭士)「民事訴訟手続における電子証拠とデジタル・フォレンジックの活用場面」

今回の詳細は近日発行の情報ネットワークローレビューに内容が書いてある。

電子証拠とは何か? 刑法7条の2

人の知覚によって認識することができない

可視化・可読化され用いられることを想定

出力、複製の真正性 原本はどっち?

電磁記録への移行 電子カルテ、電子帳簿 更には 自動運転のデータなども出てくるか

小さなトランザクションは電子的なやり取りで

道交法改正案 自動運転の技術基準レベル3(人間がスタンバイしているレベル)

自動車の方に問題があるかどうか確認する必要があるとき

誰を責任主体にするのか 交代時の状況をデータで保存しておく必要(刑事、民事両方で)

電子証拠にどうやって対応するのか?

衝突時のEDRデータ エアバッグのメーカーが原因究明用に作ったものが証拠に 機器としては丈夫

データ取りだし時の経過 改ざん防止等のケアが必要なのではないか

BoshのCDR

完全性を保持したまま取り出せているか

電子証拠の現物(本)性や真正性

有用性確保/調査目的達成

証拠性の確保

保管の継続性

電磁的記録情報収集時の記録化

書き込み防止ツール

作業過程の撮影等

事実実験公正証書(民事)

民訴231条では電磁的記録の明文記載無(その他の情報)

知財分野では取り扱いを明示している裁判所も

民訴規則143条1項 基本的には原本を提出

証拠調べの対象は?

プリントアウト(書証説)

電磁的記録自体(検証説)

新書証説

プリントアウトを原本→文書として証拠調べ

新検証説

当該媒体上のデータを直接に証拠調べの対象とする場合

→検証/印字出力はそれ自体を原本(一種の報告文書)→文書として証拠調べ

準文書説

電子情報とこれを記録した記憶媒体が準文書→準文書として証拠調べ

問題が出たときには原本を調べる必要

同一性・正確性が立証されたのであれば生成文書を原本とする

電磁的記録自体が提出された場合も同様に立証により原本とする

研究報告3(黒澤 睦)「ドイツ刑事手続法における情報の取扱い(序説)―捜査段階における情報の収集と蓄積を中心にして」

2011年刑訴法改正 接続記録媒体からの複写、記録命令付き差押え、通信履歴の保全要請など

2017年GPS捜査大法廷判決(最大判平29・3・15) 監視、継続的、網羅的な把握、私的領域への侵入

刑訴法等一部改正法附則(平成29年6月21日法律第67号)

指紋やDNAデータベース 位置情報・行動履歴 購入履歴(ポイントプログラム) 出入金・納税情報(マイナンバー)

情報の「収集」のみでなく、「蓄積」と「利用」の法的規制

劣化させることなく保存・蓄積が可能

他の情報と併せて検索できる

(「ビデオカメラによる監視と犯罪捜査」明治大学社会科学研究所紀要第41巻2号 2003年)

最判昭51・11・18 捜査機関がもっぱら犯罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることも禁止されることも禁止されるものというべきである

最決平2・6・27 捜査の帰趨に重大な影響を及ぼす可能性のある、あるいは重大事件の捜査の端緒となるような文書の内容等について、検証許可状無くして写真撮影が行われたような場合…実質的に見れば捜査機関が日記帳またはメモを差し押さえてその内容を自由に検討できる状態に置いているのと同じであるから、写真殺円という手段によって実質的に日記帳またはメモが差し押さえられたものと観念

強制処分法定主義(197条1項但書)

協力要請、保存要請は任意処分

証拠方法 資料の媒体となるもの

証拠資料 証拠方法を取り調べることによって得られる情報自体

証拠資料としての情報と、証拠方法としての情報

→利用の方を考えるべきではないのか

個人情報保護関係法の適用除外(53-2)

犯罪捜査規範では活用のみを言及

自己負罪拒否特権・黙秘権・証言拒絶犬

押収拒絶権 中に含まれている情報の重要性

ドイツ刑事手続法

侵害に至らない処分(日本の任意捜査)

照会回答要請

短期の観察

情報提供者、身分秘匿捜査員

強制の処分

オンライン捜索は地方裁判所以上の許可がないとできない

網目スクリーン検索(ラスター捜査:個人関連データのコンピュータ検索と引き渡し)→検察と裁判所の許可が必要

ドイツ刑事訴訟法第8編 データの保護と使用(1999/2000年)

第2章 ファイル規定

486条 共有ファイル

第4章 電子記録内での個人関連データの保護;電子記録からの個人関連データの使用

刑事訴訟法で個人情報保護の上乗せ

州法、EU法

彼我の差 変えるべきか変えざるべきか

質疑応答

Q

日本で言うNシステムはドイツではどこで定められているのか?日本ではどのように利用されているのか?

A

100hで議論されているようである。

日本法においても記録・蓄積・利用については規制をかけるべきであると考えている。強制処分に相当するのではないか。情報を取得し、照合するということに規制をかけていないこと自体が問題である。新たな権利侵害が発生すると考える。法律レベルで規定されなさ過ぎている。

Q

顔認識の位置付けはどのあたりにあるのか。諜報関係のハーモナイゼーションは?

A

100hと考えらえる。住居の中以外で技術を用いるものが相当する。日本においても強制処分でないにしても手続法の中で規定すべき。

対テロについてEU内で齟齬を来している状態は好ましくない。国境をすぐ超えられる状態なので。構成国内での情報のやり取り、自動的な共有ではなく、捜査共助が好ましい。

Q

捜査情報照会で民間のポイントプログラムの情報が利用されているとの報道があるが、ドイツの情報は?

A

ドイツの情報は分からない。日本においては、現状は網がかかっていないが、刑事手続法上の規制が必要ではないか。今までは領置の応用でやってきたわけであるが、プライバシーのリスクを負うのは管理者ではなくデータ主体であり、手続法上で規定すべきである。

Q

日本における個人情報の保護とドイツ刑事法の個人情報保護についてコメントがあれば伺いたい。

A

感想としては、EUの中で個人情報をどう取り扱うかということが常に問題となってくる。敏感さの度合いはドイツ法の方が高い。テロに関しても同様である。個人情報保護は重要であ���が、テロについては留保すべきであるとの考え方がある。

15:30-16:30 研究報告4(小倉秀夫)「裁判官によるSNSの利用と『品位を辱める行状』」

裁判所弾劾法2条 裁判官としての威信を著しく失うべき非行

分限事件手続規則は最高裁の判断で決められる。実際には特別の定めのある場合を除いて非訟事件手続法第2編及び非訟事件手続規則の規定を準用(7条)→弁論主義を取らない

物を言っただけで制裁を受けるってどうよ?

私人として生活することの中には、著作物を作成し、公表することも含まれる。

書籍や雑誌にて著作を公表するのと、ブログやSNSで著作を公表するのと、何が違うの?

合理的で必要やむを得ない限度 #とは

猿払事件 最判昭和49年11月6日刑集28巻9号393頁←行政を担当する公務員に関する判例

裁判官の場合はどうよ?

裁判所法52条 議員になったわけでもなし、政治運動をしたわけでもなし。

外見上も中立・公正を害さないように自律、自制すべきことが要請される

(判例と比べて)政治的な勢力に与したの?

政治上の活動を能動的に行ったの?

ロースクール怪しからんと判例タイムズに書いても問題にはならない。

一人の法律実務家ないし学識経験者として意見を述べた、のでは?

最判平成10年12月1日民集52巻9号1761頁

一回的な表現行為は「行状」にあたるのか?

1回、上司の気に障ったからと言って、懲戒処分を受けるのでは、裁判官の独立はどうなるんでしょう?

「行状」についての判示無し

「裁判所の公正・中立に対する国民の信頼を害するようなもの」であったのか?

最判平成30年10月17日

「国民」 #とは

1回目のツイートで原告側の主張の要件を、

2回目のツイートで被告側の反論の要旨を、

3回目のツイートで、判決の要旨を伝えた記事へのリンクを

2回目だけを判断の対象とした

「本件ツイートは、一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方を基準とすれば、そのような訴訟を上記飼い主が提起すること自体が不当であると被申立人がかんがえていることをしめすものとうけとめざるをえない。」

証拠はどこ?

弁護団側は陳述書を取って出した。

研究報告5(佐々木秀智)「ネットの中立性に関するアメリカの動向」

バッテリ切れのため、記録なし。

合衆国憲法修正第1条(表現の自由)と規制の関係について説明あり。事業者側の表現の自由がネット中立性規制により妨げられるとの主張もあるとのこと。

閉会挨拶(丸橋 透)

0 notes

Text

全身絵いろいろ

2 notes

·

View notes

Text

「擬似高齢者」になってみて初めてわかった困難! 自動車メーカーの対応は?

GW中にも起きてしまった高齢者の事故。 またしてもブレーキとアクセルの踏み間違いによるものだと思われますが、被害に遭われた方はもちろんですが、真面目に一生懸命これまで生きて来られた高齢の方が、その瞬間に加害者になってしまう…こんなニュースを見るたびに胸が締め付けられます。 そしてそんな時、ワイドショーなどでは「免許書を返納すればいい」なんていう言葉を軽々しく口にする人がいることにも違和感を感じます。 私は単純に、そういう問題ではないと思うのです。 もちろん高齢者になっても積極的にクルマの運転をしたい人もいれば、必要に迫られてやむを得ず運転をしなければならない人もいます。しかもこの先、高齢化はますます進む一方。 そんな中、マツダの先進技術勉強会にて「高齢者疑似体験セット」を体験しました。…

View On WordPress

0 notes

Link

最初にお読みください

●このサイトは絵描きの【もるん】が個人の趣味で運営するイラスト・漫画サイトです。

●オリジナルのバイクメーカー擬人化作品、「にりんぎ」関連のコンテンツを公開しています。

●本作品は非公式であり実在する企業様・人物との関係はありません。

●擬人化というジャンルの特質上脚色が多く含まれますことをご理解の上で閲覧をお願い致します。

●以上の注意点を了承いただけましたら、メニューバーから各作品をお楽しみください。

0 notes

Text

自動運転時代への気になる法整備、最新事情は?

自動運転・運転支援技術の進化は目覚ましい。 今秋発売の4代目「アウディA8」は、市販車初となる自動運転「レベル3」ということで話題となっています。レーダーセンサー、フロントカメラ、超音波センサーに加えて自動車で初採用というレーザースキャナーを搭載し、中央分離帯のある高速道路上では60㎞/h以下での走行中に発進、加速、ステアリング操作、ブレーキの操作を自動で行う「アウディAIトラフィックジャムパイロット」で、運転中に手放し運転やテレビやスマホ操作も可能。とはいえ、システムが限界になると運転はドライバーが行わねばなりませんが。 ちなみに最新のSAEが定める自動運転の「レベル3」では、「条件付き運転自動化」。『システムは限定的な領域で運転は可能ですが、システムが運転者に介入要求をした場合は適切に対応しなければならない』のです。 実はこのレベル3は非常に難しいのです。テレビやほかのことに気を取られた人が、運転にすぐ対応できるとは思えません。そうなった場合、もし万が一事故が起きたときには誰が責任を負うのか、という「自動運転」や「運転支援技術」で気になるのは法律の問題。 自動運転は、事故の削減、環境負荷の軽減、高齢者の移動手段として期待される一方で、従来とは異なる責任問題が生じる可能性があります。 するとその最新状況がわかる「自動運転をめぐる法整備の最新動向~行政の動き・システム責任問題・模擬裁判~」というタイトルのセミナーが行われるとのことで参加してきました。ちなみに講師は明治大学 法科大学院 法務研究科 専任教授で日本民事訴訟法学会の理事でもある中山幸二氏。 現行法での損害賠償責任は、対人事故に関しては自動車損害賠償保障法による運行供用者の責任。対物事故は民法によって過失責任が問われます。しかし自動運転になるとレベル3まではこれまでの考え方が適用可能ですが、レベル4となると自動車の安全基準、利用者の義務、免許制度、刑事責任に関しても検討が必要です。また個別の課題は、システムの欠陥の場合、製造者の責任の可能性や、サイバー攻撃による事故の場合、外部データのご認識や通信が遮断された場合、過失割合の複雑化で損害保険にも影響があるのではないかなどに関して、警察庁、国道交通省、経済産業省がそれぞれ有識者会議を開催し検討。 ここ2~3年では、事故の究明と再発防止のため、ドライブレコーダーの設置、保存、提出義務。法令順守によるアルゴリズムや速度制限や追い越し禁止などの法律と安全のどちらを優先させるのか?遠隔操作での範囲や距離はどこまで許容されるのか?社会のニーズと普及に向けて努力などが検討されています。 個人的には、具体的な事例を挙げて模擬裁判を行っているという取り組みが気になりましたが、私もいくつかの疑問を感じました。 まず、「自動運転」となることで、それを製造するメーカーやサプライヤーが訴訟されることが増えてしまうのではないか? そして、自動車を購入する際にディーラーでクルマの操作系などの説明を受けても、理解できなかったり、聞かないまま購入した際で起きたトラブルに関しては誰が責任を負うのか?など。ということは、実際に自動運転が普及した時には、想像していないようなことが起きそうです。 (吉田 由美) 画像付き元記事はこちら:自動運転時代への気になる法整備、最新事情は?(http://clicccar.com/2017/07/30/497123/) あわせて読みたい * クルマに関わる本、モノ、カタログ収集60年! 隠れ家『俥亭』訪問 * 灼熱の富士!いろんな意味で熱かった!「BMWモータスポーツフェスティバル2017」 * 新型「レクサスLC」と日本型インダストリー4.0 * 「ナメたらいかんぜよっ!」レース女子 急増中~オンナだらけのレディースNo.1レース「L1」絶賛盛り上がり中! * 【緊急告知】今、女性だらけのレースが熱い! 私は、なぜかレース生ライブレポート!? http://dlvr.it/PZWwkk

0 notes

Text

ホンダ、CES2017で「コンセプトEVコミューター」と「自立するバイク」を公開

世界最大の家電見本市と言われているCES2017が米ラスベガスで開催されました。以前のCESではテレビの展示が注目を集めたものでしたが、最近は自動車関連技術の展示が増えていて、家電ショーというより、まるでモーターショーのような雰囲気です。 今年のCES2017で、ホンダは人工知能(AI)を利用した「コンセプトEVコミューター」と、ロボテックス技術を利用した「自立するバイク」を公開して注目を集めています。 まず、AI技術を利用した コンセプトEVコミューターは「Honda NeuV(ニューヴィー)」と名づけられています。Honda NeuVの特徴は、世界初公開のAI技術「感情エンジン:HANA(Honda Automated Network Assistant)」を搭載し、自動運転機能を備えていることです。 感情エンジン:HANAは、ソフトバンクグループ傘下のcocoro SB社が開発したAI技術で、cocoro SB社がホンダと共同で機械自らの感情を擬似的に生成する機能を研究開発することによって生まれた技術です。 HANAはドライバーの表情や声の調子からストレス状況を判断して安全運転のサポートを行うほか、ライフスタイルや嗜好を学習して、状況に応じた選択肢の提案を行うこともでき、ドライバーとモビリティの自然なコミュニケーションを実現しています。 またHANAには、所有者が使用しない時間には、所有者の��可を得て、自動運転で移動しライドシェアを行う機能も備えられていて、自動運転技術とAIによって自動車の可能性を拡げることを目指しています。 ホンダのCES2017の展示で注目を集めているのはロボテックス技術を利用した「自立するバイク」です。この自立するバイクには、「Honda Riding Assist」というバイクのバランスを保つ技術が搭載されています。 Honda Riding Assist は、自立型ロボットASIMOの開発で培ったバランス制御技術を二輪車に応用したもので、世界初公開となる技術です。ライダーが乗っていても、乗っていなくてもバイクを自立させることができ、ライダーが少しバランスを崩しても、バイク自体がバランスを保つことができます。 今回の展示では、自立するバイクということに注目されていますが、Honda Riding Assist が実用化されると、バイクの低速走行時や停止時のふらつきを防止し、取り回しの際の転倒リスクを軽減することもでき、早期の実車搭載が期待されます。 (山内 博・画像:ホンダ) 画像付き元記事はこちら:ホンダ、CES2017で「コンセプトEVコミューター」と「自立するバイク」を公開(http://clicccar.com/2017/01/09/433090/) あわせて読みたい * トヨタとホンダが「感情エンジン」を搭載した自動運転車を披露!【CES2017】 * 魚の群れから着想を得たホンダの「つながるクルマ」の技術とは?【CES 2017】 * なぜ自動車メーカーは「モーターショー」ではなく、家電ショー「CES」を世界初公開の場に選ぶようになったのか? * コンチネンタル、超薄型拡張現実感ヘッドアップディスプレイを実現。CES2017で公開 * 読者がもっとも「いいね!」と思った「読者賞」はホンダNSX!【クリッカーオブザイヤー2016】 http://dlvr.it/N43Fh9

0 notes

Photo

【自動運転 事故の責任は誰に 法整備など提言へ 明治大学】 - NHKニュース : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180302/k10011348421000.html

{ 2018年 } 3月2日 0時17分

自動運転の実用化が迫る中、事故が起きた時に誰が責任を負うのかを議論し、国に法律などの整備を提言する専門家の組織が明治大学に設立されることになりました。自動運転の法的な問題をめぐり、国内の大学が専門家の組織を立ち上げるのは初めてで、今後の議論が注目されます。

自動運転をめぐっては、政府が2020年ごろまでに高速道路などで緊急時を除いて自動で運転する「レベル3」の技術の実用化を目指していますが、必要とされる法律やルールは整備されていません。

こうした中、明治大学は自動運転に関する国の有識者会議に参加している中山幸二教授を中心として、新年度、「自動運転社会総合研究所」を設立する方針を決めました。

研究所は専門の技術者などと連携して、事故が起きた時の車の所有者やメーカーの責任について議論し、実用化にあたって必要とされる法律やルールの整備について国に提言していく予定です。

明治大学によりますと、自動運転の法的な問題をめぐり国内の大学が専門家の組織を立ち上げるのは初めてだということで、今後の議論が注目されます。

明治大学の土屋恵一郎学長は「自動運転に関する技術がどんなに進んでも法律の整備が進まなければ実用化できない。大学が関わることで立場の垣根を越えた議論をして、自動運転の基盤づくりを手伝いたい」と話しています。

■《自動運転の技術 5段階に分類》

自動運転は人為的なミスによる事故の減少に役立つほか、高齢化社会の交通機関としても期待され、開発競争が激しくなっています。

自動運転の技術は「レベル1」から「レベル5」までの5つの段階に分類されています。

レベル1では自動車のハンドル・ブレーキ・アクセルの操作のうち1つが自動化します。

車のカメラやセンサーで障害物を認識し、自動でブレーキをかける機能がすでに実用化しています。

レベル2では複数の操作が自動化します。

車間距離の調整のためアクセルやハンドルを自動で制御して、人間の運転をサポートする機能が一部の車種で実用化しています。

実用化に向けた開発競争が盛んになっているのがレベル3とレベル4です。

レベル3ではほぼ自動で運転しますが、事故が差し迫った状況など緊急時にはドライバーが操作する必要があります。

レベル4では交通量や天候など一定の条件のもとで完全に自動で運転します。

人間が操作する必要はありません。

そしてレベル5ではどんな条件のもとでも完全に自動で運転します。

レベル1とレベル2は運転の主体が人間のままなので、現在の法律で運用できますが、レベル3以上は新たな法律などの整備が必要とされています。

政府は2020年ごろまでにレベル3を実用化させ、その後、2025年には高速道路などで人の操作を必要としないレベル4の実用化を目指していて、法律などの整備が急務となっています。

■《自動運転の法整備の状況》

自動運転の車を公道で走らせるには事故に備えたルール作りが必要です。

現在の日本の法律では、車が事故を起こした場合、その所有者や運転者が民事の賠償責任を負い、重大な事故であれば運転者が刑事責任も負います。

このうち民事の責任については、すべての車が加入しなければならない自賠責保険の法律で、車の所有者や運転者が事故の責任を負い、被害者に保険金を支払うことが定められています。

運転者が注意を怠っていなかったことや、被害者がわざと事故を引き起こしたこと、車の状態に問題がなかったことなどを証明できた場合は責任を免れます。

自動運転が実用化��た場合、こうした自賠責保険の制度をもとに賠償の仕組みを考えようという動きが出てきています。有識者による国土交通省の研究会はことし1月、自動運転での自賠責保険の扱いについて大枠の方針をまとめました。

それによりますと、事故の保険金はこれまでどおり車の所有者などが加入している自賠責保険から支払われるとしています。

ただ、事故の原因が車や交通インフラのシステムの欠陥にあった場合は、保険会社が車のメーカーや通信会社などに保険金として支払った額を請求できるようにするということです。

一方で刑事責任については議論が進んでいません。

日本の法律では、事故を起こした人に過失や危険を犯す意思がなければ罪に問えません。

このため、車を所有していたり乗っていたりしただけの人を罪に問うのは難しいという見方があります。

さらに、人を罪に問えない場合に企業を罪に問えるような規定もありません。

政府はことし春にも自動運転の制度の大綱を策定することにしていて、メーカーがどのような場合に民事の責任を負うかや、刑事責任の考え方などが今後の議論の焦点になるものと見られます。

ドイツでは去年5月、「道路交通法」の改正案が可決し、世界で初めて、緊急時以外は自動で運転する「レベル3」の実用化を認めました。

この法律では、車に乗る人が自動運転にできるのは、自動車メーカーが規定した条件を満たす場合に限られています。

例えば「アウディ」は「渋滞中の高速道路を時速60キロ以下で走行する場合」という条件を設定しています。

そしてドイツの改正法では、事故が起きた場合の責任を明確にするため、緊急時に自動車の運転がドライバーに変わった場合や、運転システムに不具合が起きた場合などに、関連するデータを記録し一定期間保存することが定められました。

また日本の自賠責保険にあたる強制保険の制度については、自動運転中の事故に保険が適用され、車のシステムに欠陥があった場合は保険会社がメーカー側に賠償を求められることが規定されました。

一方で刑事責任については、ドイツでも自動運転に対応した刑法の改正は行われていません。

■《模擬裁判で事故の責任を検討》

明治大学の中山幸二教授らの研究グループは模擬裁判などを通じて自動運転の事故の責任を検討してきました。

中山教授らが先月、明治大学で開いた模擬裁判では、今の法律のまま自動運転が実用化されたらどうなるかを検討しました。

自動運転のバスにはねられけがをした女の子と両親が民事裁判を起こしたという想定で、バス会社の責任などが争われました。

バスは高齢化の進む地域で運転手のいない「レベル4」の自動運転で運行され、時速25キロで走っていたときに路地から飛び出してきた女の子と衝突しました。

こうした事故の場合、今の自賠責保険の法律では事故を起こした車の「運行供用者」が責任を負うとされています。

裁判所はまず、バス会社が「車の運行供用者」にあたるかどうかについて判断を示しました。

裁判所は、車の運行を支配し利益を得ていた者が「運行供用者」であり、バス会社はこれに該当すると指摘しました。

つまり今の法律のままだとバス会社は責任を負う立場になるという判断です。

そのうえでバス会社が賠償金を払うべきかどうか検討しました。

けがをした女の子と両親は「事故の原因はバスの整備不良だ」として賠償を求めました。

これに対してバス会社は「メーカーのマニュアルに従って点検し異常がなかったので、責任は負わない」と主張しました。

裁判所はバスのカメラの性能が落ちていたと認定し、バス会社に対して賠償金の支払いを命じました。

バス会社はこれに納得できませんでした。

��こで、バス会社の代わりに賠償金を支払った保険会社が、車のメーカーに対してその分の金額を請求したという想定で2つ目の模擬裁判が開かれました。

保険会社は「バスを壁に衝突させれば事故を回避できたのに、そのような判断をできなかった車のシステムに欠陥がある」などと主張しました。

これに対してメーカーは「壁に衝突させるといった危険を伴う判断をすることは一般的に期待されておらず欠陥はなかった」などと反論しました。

結局、今の法律を前提とした今回の模擬裁判ではメーカーの責任について結論は出ませんでした。

国土交通省の研究会がまとめた自賠責保険の大枠の方針では、事故の原因が車の欠陥にあった場合は、保険会社が車のメーカーに保険金として支払った額を請求できるとされています。

メーカーがどのような場合に責任を負うかや、どうやって車に欠陥があったことを証明できるかが今後の焦点の一つになると見られます。

一方、模擬裁判を開いた研究グループは、責任の所在を明確にするには事故の状況などを客観的に記録する仕組みが必要だと指摘しています。

具体的には、旅客機のフライトレコーダーのように、車の速度やブレーキをかけた時刻などを記録する装置を車に搭載することが考えられるとしています。

自動運転の実用化にあたっては事故に備えた法律の整備に加え、新たな技術の開発も求められることになります。

中山教授は「自動運転をめぐる技術開発の動きは速く、各国としのぎを削っているが、法整備については日本は取り残されている。模擬裁判を開くことで、誰が、どのような根拠で事故の責任を負うのかを具体的に示し、技術者や法律家が議論する土台を提供したい」と話しています。

0 notes