#tomba di Mishima

Text

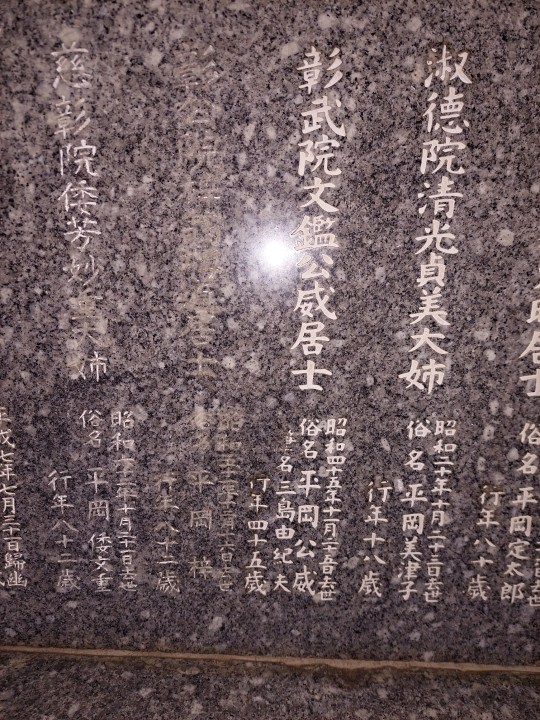

大変遅くなり申し訳ございませんが、ついに参拝してまいりました、三島様。

ご冥福をお祈り申し上げます。

Mi scuso enormemente per il notevole ritardo, ma finalmente sono venuta a portarle i miei ossequi.

Che la terra le sia lieve, Mishima-sama.

#credo di aver realizzato una specie di sogno#夢みたいな目標叶えた気がする#三島由紀男#Mishima Yukio#Mishima#Mishima's tomb#tomba di Mishima#三島の墓#è da quando ho cominciato a scrivere la tesi che pensavo a questa cosa#卒論書いてた時からこの事をしようと考えてはじめた

13 notes

·

View notes

Text

Ridi di chi ti deride! L’irrisione è la prova del nostro carisma. Da Isaia a Dostoevskij, da Democrito a Mishima: esempi

Tra ridere e irridere la distanza è di latitudine: non rido con te di qualcosa; rido di te. Non c’è gesto più umiliante di chi si rifiuta di combatterti o di controbattere le tue opinioni, ma ti squalifica, ridendo. Il riso, creatura della gioia, sfoga in irrisione, un virus, virtù dell’odio.

*

Mi colpì l’esito esemplare della di Yukio Mishima. L’estro severo dell’impresa, così significativa da far dono della vita, stremata dall’incomprensione, dal fraintendimento, dal riso. “Nelle sue intenzioni, Mishima dovrebbe dare lettura del Manifesto dell’Associazione, stampato su volantini lanciati sulla folla di militari dalla balconata degli uffici, ma non riesce a parlare che poco più di cinque minuti. Si rende presto conto che gli ottocento uomini adunati non lo ascoltano. L’invito a interrogarsi sulla coerenza della funzione delle Forze di Autodifesa, negata da una costituzione imposta da potenze straniere, e l’appello a seguirlo in un’azione per la salvezza dell’identità nazionale cadono nel vuoto della derisione e dell’insulto” (così nella Cronologia al ‘Meridiano’ Mondadori che raccoglie i Romanzi e racconti di Mishima a cura di Maria Teresa Orsi). Immagino Mishima, nel tardo novembre del 1970, irriso, roso, scopertosi solo e frainteso, che si approssima all’inevitabile, la morte – certo dell’incomprensione.

*

Mi sembra, dico, che chi irride le nostre intenzioni ne conferma l’anomala grandezza. Che strano, è proprio il contrario del gergo del mondo: chi ‘gode di consenso’, chi ha ‘l’approvazione’ è premiato. Invece, è l’ostilità che ostenta l’irrisione – non sei neanche degno dell’insulto – a rasentare la gloria. Per lo meno, a mettere alla prova la nostra radiosa volontà.

*

Il monaco zen Ryokan (1758-1831) preferiva la compagnia dei bambini a quella degli adulti, viveva mendicando, scrivendo poesie, al di là del respiro del potere. Per questo, ridevano di lui – e lui, coglieva il riso come un canto, un vanto. “Quando incontri un uomo malvagio, ingiusto, sciocco, deforme, importuno, perverso, malato cronico, solo, sfortunato o disabile, devi pensare, “come posso essergli utile?”. E se non c’è nulla che tu possa fare per lui, non indulgere nell’arroganza, nella superiorità, non deridere, non disprezzare, ma esprimi una immediata compassione. Se non sei in grado di farlo, devi vergognarti e rimproverarti duramente, dicendoti: “Quanto sono distante dalla Via! Come ho potuto tradire la saggezza antica? Userò queste parole come una ammonizione continua”.

*

Nella Bibbia la risata è segno di disprezzo, di tracotanza. “Della sciagura degli innocenti egli ride”: ecco l’accusa fenomenale che Giobbe (9, 23) scaglia contro Dio. Ridere sul desco del dolore altrui: non c’è gesto più atrocemente umano (“e i nostri nemici ridono di noi”, Sal 80, 7). Il riso fiorisce in Genesi, risolto e ribaltato, una vigna di sensi. Sara è vecchia quando rimane incinta: “Motivo di risata mi ha dato Dio, chiunque lo saprà riderà di me” (21, 6). Una vecchia incinta fa ridere, dalla bellezza sciupata non può sorgere una novità. Il riso s’incarna nel figlio di Abramo e di Sara, Isacco (“Lui che ride”), che incanala la stirpe di Israele, è il padre di Giacobbe. Semmai, è paradosso che Dio abbia chiesto ad Abramo di sacrificare il figlio sorto da una risata. Pare che sotto il coltello del padre, a Isacco, il ragazzo fiorito dalla risata, sia stato concesso di vedere, in visione, i tempi a venire, il futuro d’Israele.

*

Ridere, irridere, deridere. La derisione come segno che santifica e sancisce il carisma. La tana di stupore, senza sosta, va vista lì, nei “Canti del Servo”, tirati come uno sfacciato scandalo nel libro di Isaia. Cito dalla versione di Guido Ceronetti, perché è lì, secondo me, il suo lavoro più grande.

Da scherni e sputi

La faccia non allontano

Il mio signore Iah

Viene in mio aiuto

Nessun oltraggio mi può scalfire

Il mistero dei misteri è qui, tra i capitoli 50 e 53 di Isaia, l’uomo che fa dell’ammissione di fragilità la propria ferocia, che ribalta lo scherno in scherzo, che riscatta i mali di tutti perché sia sfamato il male connaturato all’uomo, lo spietato del dio.

Dagli uomini disprezzato

Lasciato solo

Uomo di dolori

Esperto di ogni sventura

Uomo che non si guarda in faccia

Lo spregiavamo

Lo ignoravamo

Eppure i nostri mali portava

Dei nostri dolori si caricava

E a noi pareva un lebbroso

Folgorato da Dio

Schiantato

Erano i nostri crimini la sua piaga

Le nostre colpe la sua cancrena

Il castigo che a noi dà pace

Lo volle sopra di sé

Nella stria del suo sangue

Siamo guariti

Secondo Arthur Rimbaud, l’illuminato, il veggente, il poeta ha il compito di “farsi carico dell’umanità e persino degli animali”. Eppure, questo ubriaco sacrificio è nulla agli occhi dell’umanità.

*

“Il libro è illuminato, ma noi siamo all’esterno del libro, guardiamo dal buio… L’imitazione del Servo è una delle inclinazioni fondamentali dell’anima umana: quando non siamo assassini, vogliamo essere espiatori, offrirci in sacrificio per la colpa. Anche nel mondo ateo esistono infiniti casi di vocazione segreta… perciò sull’entrata del Poema del Servo lascia filologia e teologia: puoi vederci, se non sei bello, se non sei una frittura carbonizzata di rancori, se vuoi essere utile al mondo per mezzo di un silenzioso patire, te stesso”. (Guido Ceronetti)

*

“S’inginocchiavano davanti a lui, si prendevano gioco di lui… gli sputavano addosso, lo picchiavano con la canna sulla testa, lo irridevano” (Mt 27, 29-31). “Gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano, lo picchiavano” (Lc 22, 63). “Anche i servi lo prendevano a schiaffi” (Mc 14, 65). “Lo fece flagellare… E gli davano schiaffi” (Gv 19, 1; 3). L’unzione a re di Gesù è fatta con lo sputo, al posto delle acclamazioni accerchiamento di risa – bisogna toccare il culmine dell’umiliazione. D’altronde, prima di ridere perché ha scoperto la luce e la risposta al dolore, il Buddha è deriso da chi non lo capisce. Ogni gesto esatto e nuovo ha aura di derisione, s’infrange nel fraintendimento. L’irrisione è la formula che autentica l’autonomia della scelta.

*

Accogliere la derisione come una grazia: è impossibile. Tutti vogliono essere riconosciuti nella propria scelta, pure estrema. L’irrisione disintegra l’ego in tomba. Dal riso che scema in scherno senza schermi non si è salvi neppure tra le fauci di Dio. Nel monastero, nel fondo del fondo del monastero, vigono le stesse leggi che regolano l’uomo. I santi sono trattati dai superiori come idioti, vengono derisi: che obliqua sfasatura tra la fede autentica e quella alterata dalla vanagloria. Dicendo del vecchio, trattato come un cretino, che sceglie di correre, a quattro zampe, inseguendo i bufali, piuttosto che vivacchiare nel cenobio, Cristina Campo parla di “inesplicabile maestà dell’innocenza animale”. Quella, a suo dire, è la sapienza vera: dato di rivelazione, nella melma dell’insulto, più che d’intelletto.

*

La derisione come strategia politica: rido di te per screditarti da ogni confronto. L’uomo ridicolo di Dostoevskij compie la sua redenzione – dal nulla al tutto, dal niente alla luce – in mezzo alla derisione dei suoi simili. Il racconto – appunto, Il sogno di un uomo ridicolo, sostanzialmente un sommario dei temi che FD sparge per tutti i romanzi – si apre sullo scherno (“Sono un uomo ridicolo. Adesso poi loro dicono che sono pazzo… Mi metterei addirittura a ridere anch’io insieme a loro…”) e lì si chiude (“E inoltre amo coloro che ridono di me più di tutti gli altri”). Il riso, cioè, in entrambi i casi, benedice la verità: è vero che il mondo è nulla, è il regno del caos, questa è l’esperienza prima, prioritaria; è vero che ci si erge dal caos e dal niente lasciando tutto, nell’adorazione, praticando il restauro con l’amore verso tutti. Chi è al di là del vero – e vuole esorcizzare la verità nell’utile, in ‘ciò che si deve fare’ – ride di chi lo abita. Sostanzialmente, ridendo di sé.

*

Gli abitanti di Abdera pensavano che Democrito, il filosofo, fosse diventato pazzo: rideva continuamente. Chiamarono allora il medico più famoso del tempo, Ippocrate, perché li aggiornasse sullo stato di salute del filosofo. Democrito ride della vita dei cittadini di Abdera, del loro affanno. “Nella loro follia, illusi dalle cose comuni, che considerano salde, giudicano senza tener conto che tutto è in moto, è disordine… Questa è la ragione del mio riso. Uomini stolti, che pagano per la loro malvagità, per l’avarizia, l’ingordigia, l’inimicizia, le insidie, gli inganni, l’invidia. Fanno a gara nel tendersi inganni, pervertono i loro pensieri, ripongono la virtù nell’essere peggiori; praticano la menzogna, onorano la licenza, disobbediscono alle leggi, non vedono e non ascoltano”, scrive Democrito al grande medico (che leggete qui: Ippocrate, Lettere sulla follia di Democrito, Liguori, 1998). In questo caso, gli abderiti prima scherniscono il filosofo, poi, visto che è lui a ridere della loro derisione, lo prendono per folle: pretendo una cura per la celebrità civica, soprattutto perché quel riso non renda obliqui i loro atti. In realtà, sono i cittadini di Abdera a essere folli. “Chi esercita il potere ritiene felice l’artigiano perché non corre rischi e l’artigiano lui, perché dispone del potere; si buttano sulla via insicura e tortuosa, cadono, inciampano, ansimano come se fossero inseguiti, litigano; alcuni sono accesi dall’amore sciagurato della donna di un altro, confidando nella corruzione, nella sfrontatezza, altri li consuma il male senza limiti dell’avidità. Abbattono, edificano… Si è mai visto un leone che sotterra dell’oro, un toro che combatte per cupidigia, un leopardo che fa spazio all’insaziabilità?… L’uomo intero, fin dalla nascita, è una malattia; finché è piccolo non è capace di nulla e supplica aiuto, una volta cresciuto è insolente, da giovane è tracotante, dopo la giovinezza miserevole per aver coltivato con insensatezza i suoi stessi mali… Non dovrei forse ridere?”. Applauso e approvazione dicono che siamo appollaiati al conveniente, apolidi al buon senso e alla buona creanza, facciamo ciò che tutti si attendono, portaborse dell’ovvio, maratoneti di carriere supreme. Al riconoscimento preferite l’amicizia, alla tribuna il cenacolo, alle leggi la regola, ai proclami il codice, allo stadio il deserto: la derisione è il cibo dei re. (d.b.)

*In copertina: Beato Angelico, “Cristo deriso”, 1438-1440

L'articolo Ridi di chi ti deride! L’irrisione è la prova del nostro carisma. Da Isaia a Dostoevskij, da Democrito a Mishima: esempi proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2LmBCXT

0 notes

Text

“Non immaginavo che la letteratura esigesse una vita di fede fanatica”. Le lettere di Yukio Mishima a Kawabata

Avevano 26 anni di differenza, due caratteri all’apparenza opposti, uno potrebbe essere il ramo di un ciliegio l’altro la spada di un samurai. Secondo la leggenda, però, è il ciliegio a vincere il ferro. Yasunari Kawabata, nato nel 1899, è il primo Nobel per la letteratura giapponese. L’alloro gli accade nel 1968; tra i sui capolavori spicca Il paese delle nevi e Il suono della montagna, da poco riprodotto da Bompiani, nella traduzione di Atsuko Ricca Suga. A lei – nata nel 1929, di cui sarebbe bene pubblicare i deliziosi scritti – e a Mario Teti e a Cristiana Ceci e a Giorgio Amitrano – curatore, per altro, del ‘Meridiano’ che raccoglie alcuni tra i Romanzi e racconti di Kawabata – va il mio grazie, in ginocchio. Leggendo loro, infatti, so che Kawabata è uno degli autori che mi hanno segnato a fuoco.

*

Kawabata, che è stato un grande lettore di Marcel Proust, Henry James, James Joyce, sul palco del Nobel cita, tra i suoi maestri, il poeta giapponese Saigyo, vissuto nel XII secolo; di lui diceva un amico che “scrive soltanto seguendo l’occasione come si presenta, seguendo l’ispirazione – è simile al vuoto del cielo che si colora al passaggio di un arcobaleno scarlatto”. Kawabata cerca tale naturalezza, per questo i suoi scritti sembrano visi istoriati nella neve: se li tocchi, svaniscono, se non sei svelto a intuirne le ombre e le opacità puoi scambiare un uomo per un falco.

*

Il romanzo più conturbante di Kawabata s’intitola La casa delle belle addormentate (è in catalogo Mondadori). Il centro del romanzo è un bordello dove avventori anziani, per non dire vecchi, passano la notte dormendo al fianco di bellissime ragazze – per non dire minorenni – rese immobili dal sonnifero. “‘Scherzi di cattivo genere non ne faccia: non sta bene neppure infilare le dita nella bocca delle ragazze che dormono’, raccomandò la donna al vecchio Eguchi”. Così l’incipit. Il contrasto erotico è violento: ciò che dovrebbe morire, che ha afrore di morte – i vecchi – gode della presenza, con segreta lussuria, di chi dovrebbe mordere la vita – le ragazze – ma è arreso a un sonno artificiale.

*

Il romanzo più bello, però, è Il maestro di go. Davanti al gioco di strategia tradizione, il go – più articolato, fino all’ossessione boschiva, degli scacchi – si sfidano l’antico maestro, destinato a soccombere, e il giovane, audace, fenomeno. Qui Kawabata insegna che c’è una vittoria più profonda nel cadere, una gloria più ampia nella sconfitta. Si agita, qui, la genealogia di Kawabata, erede di una decaduta etnia di samurai. Piccolo, basso, delicatissimo, quasi una fiala di cristallo, quasi inesistente – ma non è questo, ancora, il senso dello scrivere: scrivere fino a cancellarsi? – Kawabata mostra di sé l’elsa ossea, l’indistruttibile.

*

La disciplina di Kawabata, che cerca una lingua pura come la luce ma capace di sezionare l’ombra, affascina il giovane Yukio Mishima, che ancora si chiama Kimitake Hiraoka: il legame epistolare tra i due – testimoniato, in Italia, da: Yasunari Kawabata-Yukio Mishima, Lettere, Se, 2002, a cura di Lydia Origlia, sia lode a lei – dura dal 1945 fino alla morte di Mishima. In quegli anni Kawabata scrive e pubblica i suoi capolavori; Mishima va elaborando il primo grande libro, Confessioni di una maschera. Kawabata, come i veri maestri, non ha vezzi da maestro: non desidera allievi o discepoli né sodali, ma amici.

*

Nel 1966 Mishima pubblica La voce degli spiriti eroici e progetta il ciclo ‘Il mare della fertilità’; così scrive al maestro: “Mi pare che la letteratura abbia assunto in questi ultimi tempi un carattere tra il mondano e il pantofolaio, che mi riesce insopportabile. Non ho nessuna voglia di leggere opere di borghesi beneducati. Al tempo stesso, i trucchi e i bluff della critica letteraria hanno un qualcosa di mostruoso – segno incontestabile della corruzione di questo ambiente”. Cinque anni prima Mishima aveva proposto Kawabata per il Nobel, decrittandone l’opera: “I libri di Yasunari Kawabata coniugano la delicatezza alla fermezza, l’eleganza alla coscienza degli abissi della natura umana; il loro nitore cela un’insondabile tristezza, e sono moderne pur ispirandosi esplicitamente alla filosofia solitaria dei monaci del Giappone medioevale”.

*

Nella lettera che ho ricalcato si legge l’ineluttabile della missione letteraria e la necessità di tradurre il verbo in atto. Questa vitalità è assente in Kawabata, che adotta una vita nella neve.

*

La morte di Mishima, eclatante, nel 1970, strazia l’anziano maestro. “Dopo il seppuku di Mishima nel novembre del 1970, confida di sentire lo spirito dell’amico che lo chiama a sé” (Ornella Civardi). In uno degli ultimi racconti, Voce di bambù fiori di pesco, Kawabata racconta, con tratti impressionistici, dove la trama è assente, l’illuminazione di Miyagawa: nella sua gola precipita il creato tutto (“Lo sparviero era immobile. Miyagawa lo guardava trattenendo il fiato, come penetrato dalla potenza che emanava. Gli pareva che la forza dell’animale si trasmettesse anche all’albero secco… Anche l’uccello, ora che lo aveva veduto, sarebbe rimasto per sempre dentro di lui. Che cosa era venuto a dirgli? Se la sua apparizione rappresentava un fausto presagio, di che natura sarebbe stata la fortuna, la felicità che stava per toccargli?”).

*

Kawabata si uccide il 16 aprile 1972, a 72 anni. Riguardo alla sua tomba, aveva detto, alcuni anni prima, “Non vi avrei fatto incidere il mio nome né alcuna data. Solo chi mi conosceva avrebbe saputo che era la mia tomba. Gli altri ne avrebbero apprezzato la tranquilla bellezza e sarebbero passati oltre”. I nomi si sciolgono, come neve, resta un gorgoglio di pietra a dire che fu un uomo. (d.b.)

***

18 luglio 1945

La guerra imperversa con sempre maggior violenza, e il tavolo su cui scrivo mi sembra sempre più angusto, giorno dopo giorno: ho soltanto lo spazio per posarvi un foglio. E poiché non posso neppure appoggiarvi i gomiti, fatico persino a muovere la penna. Lavorare pazzamente, in circostanze simili, significa esser fedeli al sacro spirito della letteratura? Lo ignoro. Vado avanti solo nella convinzione quasi disperata di esser fedele a qualcosa. A dire il vero non presumo che da un lavoro così forsennato possa nascere una grande letteratura nazionale. E neppure un nuovo linguaggio, o un nuovo stile, o una nuova letteratura in genere. Mi chiedo spesso cosa significhi, nell’autentico significato del termine, “il nuovo” in letteratura. Non può trattarsi solo di “imprimervi il suggello ardente della coscienza dell’epoca”: dovrebbe significare anche saper “cantare con la calma impavida di un idiota gli attimi assurdi, vertiginosi che compongono il presente”, e rappresentare inoltre una novità nel lessico, nello stile e nella forma che superi ogni concetto di vecchio e di nuovo… Io stesso non comprendo che senso abbia questa mia situazione così terribile e complessa, e tutto quello che sono in grado di dire è che mi agito con l’arrendevolezza di un burattino manovrato dagli dèi, accarezzando un desiderio del tutto banale e comune, ossia di comporre un racconto magnifico, come nessuno è più in grado di scrivere, un racconto per cui chiunque, leggendolo, debba esclamare: “Com’è bello!”, e questo stolto desiderio mi domina con la stessa ineluttabilità di una male incurabile. Quale significato potrà mai avere? Si tratta soltanto di un triste sotterfugio simile a quello che spinge a inventare un edulcorante quando il vero zucchero viene a mancare? A cosa sono fedele nella folle, egoistica convinzione di “essere fedele a qualcosa”?

Non immaginavo che la letteratura esigesse una vita di fede fanatica e di dubbio, simile a quella di un Martin Lutero. Ho a lungo pensato che fosse fatale per la letteratura seppellire la vita quotidiana. Credevo che creare una letteratura significasse avere il tempo di vivere le esigenze secondarie per poter pensare a ciò che è essenziale. Ma ho forse il diritto di pontificare sulla “vita”?

Penso all’epoca in cui i grandi, magnifici sauri della preistoria andarono improvvisamente incontro all’estinzione a causa del rigore delle condizioni ambientali: cosa sarebbe accaduto se molti di loro fossero riusciti a sfuggire al pericolo e a riprodursi in qualche luogo? Suppongo che nelle loro abitudini e nei loro comportamenti si sarebbero ostinatamente conservate le tracce di una specie in “via d’estinzione”. E per aver vissuto quell’estinzione, ossia una condizione antitetica alla vita, sarebbero a poco degenerati. E alla fine avrebbero conosciuto l’annientamento senza alcun bisogno dell’intervento umano. Non è forse possibile riconoscere anche in letteratura l’esistenza di limiti alla vita e all’esperienza, limiti invalicabili e che sfuggono all’ambito dell’esperienza letteraria (nel senso in cui l’intendeva Rilke)? Non verrà forse il momento in cui sarò costretto alla dolorosa scelta di realizzare, al di fuori dell’ambito della letteratura, le mie fatalistiche, letterarie visioni?

Yukio Mishima

L'articolo “Non immaginavo che la letteratura esigesse una vita di fede fanatica”. Le lettere di Yukio Mishima a Kawabata proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2G1yOwy

0 notes