#越前打刃物

Photo

And another one from @yoshimi_katoh - this time a stainless clad blue super knife with a laser map of Chicago in honor of the recent show on FX that you may have seen... The Bear ( @thebearfx ). Check the link in the bio to take you to this product and other things we've posted about recently. #jki #japaneseknifeimports #羅府包丁専門店 #losangeles #beverlyhills #cheflife #handcrafted #japaneseknives #kitchenknives #japanesekitchenknives #gyuto #yoshimiechizen #義実越前 #加藤義実 #越前打刃物 (at Japanese Knife Imports) https://www.instagram.com/p/Ck9tCpIrmG-/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#jki#japaneseknifeimports#羅府包丁専門店#losangeles#beverlyhills#cheflife#handcrafted#japaneseknives#kitchenknives#japanesekitchenknives#gyuto#yoshimiechizen#義実越前#加藤義実#越前打刃物

0 notes

Text

骚经理被大屌健身教练狂插不止

午夜的B市、一栋高达30层的办公大楼。前面放著施工中的电梯里,不时传来淫荡的呻吟声和阳具抽插溢满淫液的肉穴的噗嗤噗嗤、咕嘰咕嘰声。

「嗯哈……啊……啊……要到了……啊啊——!!」

「都射给你……射死你……骚货……射穿你的骚穴……骚成这样……」

「啊啊啊——好烫……骚穴要被烫坏了……啊啊——!!好多精液……要被撑破了……」

昏暗的电梯里,浓烈的麝香气息浮荡在狭窄的空间內。被抵在电梯墙上的男人,剧烈的喘息著,掛著精液的眼镜后面,失神的眼眸半闔著。泛红的眼角掛著泪痕,红润的薄唇旁一丝白色的不明物体。

浑身上下只剩了件看起来价值不菲的白色衬衫,衬衫大敞著滑落到后背,露出光裸的肩头,胸前两颗鲜嫩欲滴的红果上也掛著乳白色果冻状的精液。

带著红色吻痕的脖子上掛著一条已经被撕扯到不成样子的领带,那领带上也有几处掛著还在缓慢滴落的白色阳精。黑色的平角內裤掛在一只脚踝处,全身上下只有一双袜子穿的好好的。更刺激的是,插在男人股间的一根粗黑的大屌在电梯开门的时候,正从里面拔出来。

似乎是被男人的后穴吸的极紧,那粗壮的大屌拔出的时候,发出“啵——”的一声,隨即那已经被干翻的肉穴缓缓吐出了白色的精液,缓缓淌出滴落到了地上……

那有著粗壮大屌的男人,长著一副魁梧彪悍的身材,浑身的肌肉迸张著,相比之下,那被他抵在电梯墙上的男人虽然也有著薄薄的肌肉,可明显小了一號。电梯门不知道为什么突然开了,那有著深古铜色肌肤的壮男抬头看了一眼,又按下了电梯,电梯门缓缓合上。隨著一阵声响,里面又传来了男人的淫叫,和啪啪啪的肉体激烈拍打的声音。

「啊……嗯嗯……要被肏死了……好猛……好深……啊!又顶到骚点了……」

「快干死我……再用力啊……狠狠的干我……骚穴好痒……」

「骚货……看老子今天不操死你这浪货……」

楚经理今年27岁,176,长的一表人才,是29层一家外企的部门经理,平日里穿的一丝不苟,是公司里女孩子狩猎的对象,可楚经理平日里总是一张不苟言笑,冷冰冰的脸,女孩子们都以为楚经理为人正派,更加坚定了要拿下楚经理的心。

现在电梯里正肏著楚经理的是13层健身房的教练刘奎,楚经理每个週六都会去13层的健身房健身,刘奎早就盯上了这个一身禁慾气息的楚经理。

两个人上班的时候在电梯里也遇到过,有一次刘奎下班的晚,一个难缠的富婆,非要缠著他,让他给自己做私人教练,单独指导,刘奎心里清楚对方心里想的是什么,可他只对男人硬的起来。

那天好不容易打发走那位客人,刘奎收拾完,从健身房出来,电梯门打开的时候,深夜的电梯里,只有楚经理一个人。楚经理依然西装革履,一丝不苟,刘奎点了下头进了电梯。深夜的电梯里格外寂静,刘奎有些尷尬的咳嗽了一声,想要找话跟暗恋的人攀谈。

正要说话间,电梯突然晃了几下,两个人都没站好,踉蹌著互相撞了几下。紧接著,电梯又好了,恢復正常的电梯继续下移,恢復寂静的电梯里,发出嗡嗡~~的声音,久经沙场的刘奎当然知道那是什么的声音,眼见面前的楚经理手伸进了裤子口袋,隨即那嗡嗡的声音便没了。刘奎只当没注意到,两个人出了电梯,刘奎目送著楚经理在地下停车场的背影,嘴角勾了起来。

之前刘奎不確定29层的楚经理是否喜欢男人,冒然行事的话,怕对方討厌自己,可自从那天,刘奎確定了楚经理是喜欢男人的,还是个慾求不满的淫受。於是刘奎不再满足於每天幻想著楚经理鬆了领带,解开衬衫,双腿攀上自己的雄腰,不断迎合自己的猛烈撞击的画面了。他开始计画著如何在最短的日子里將楚经理拆吃入腹。

深夜的昏暗电梯里,刘奎强壮的双臂架著楚经理的双腿,健硕的高大身躯把楚经理紧紧抵在电梯墙上。胯下在已经不知道射入了多少阳精的菊穴內,进进出出,粗壮的大屌在已经被肏的烂熟的菊穴里不断的狂顶猛抽,带出里面被內射的极深的阳精,大股被內射的阳精顺著粗黑的大屌淌出,在电梯里滴下了一大片。

「嗯……啊……不……不要了……」

「你的小骚穴可不是这么说的, 瞧它吸的多么紧,正紧紧吸著我的大屌,想要我的大屌肏进你更深的地方呢」

「啊——」

「这骚穴看来还没吃饱,还想要更多的阳精!」

刘奎说著,边紧紧抵著楚经理,胯下猛的斜上一顶,肉刃肏进了更深的地方,楚经理被这记又猛又深的深干,干的瞳孔紧缩,张大了嘴巴,只有出气的份儿。电梯里狭小的空间,两个大男人挤在里面,激情归激情,可还是施展不开。

刘奎抱著已经被肏到浑然不知世事的楚经理,边走边肏,一路上两人交合的淫液流了一地。刘奎抱著楚经理进了深夜空无一人的健身房,进了那间教练休息的凌乱小房间。

刘奎向后卷起楚经理的衬衫,绑住了楚经理的双手,现在浑身赤裸,掛满精液的楚经理只有脖子上掛著一根领带,双脚穿著一双袜子,刘奎拿下楚经理沾满精液的眼镜,露出楚经理失神的细长眼眸。

已经肏了楚经理两个多小时的大屌依然雄赳赳的昂扬著,硕大肿胀的大龟头高高的翘著,上面水光光一片,柱身上到处都是楚经理肉穴里的淫水,茂盛的黑色丛林上也沾满了淫水。

刘奎坐在凌乱的床上,楚经理跪趴在他双腿间,张开薄唇,把刘奎粗壮的不像话的大屌含了进去,阳具太大,只含进去了三分之一便顶到了喉咙口。肿胀的快要爆开的大屌一进到温热的口腔,便舒服的刘奎想要大力的抽插。可显然楚经理还不適应,刘奎极力忍著,在楚经理的嘴里小幅度的抽送著。

楚经理被撑的满满的嘴巴只能发出「唔……唔……」的声音,柔软的舌头包裹著敏感的龟头,舌尖时不时的在更敏感的马眼上挑逗几下,本来刘奎还能勉强忍耐,可敏感的马眼被舌尖撩拨,敏感的大龟头还被湿滑的口腔大力的吸吮,嘬吸,舒服透顶,强烈的舒爽,使刘奎再也无暇顾及,便按著楚经理的头,往自己的胯下深按,同时,胯下开始大力的抽送。

粗壮的大屌破开喉咙的嫩肉,肏进了娇嫩的喉道,粗长的大屌整根肏了进去,楚��理被噎的干呕,可被刘奎用力的按著,只能尽力张开喉咙,让刘奎的阳具进入的更加顺利。

「唔……唔……」

「小骚货的喉咙也这么好肏……里面都是嫩肉……小骚货好会吸……嗯……好爽……」

「嗯唔……唔唔……」

嘴巴上顎的敏感处,被大屌摩擦的又痒又麻,楚经理被噎的难受的同时,体內也越来越瘙痒难耐,前面没经任何爱抚就立起来的玉茎顶端溢出淫液,敏感的大龟头在地板上摩擦著,最后竟然射了出来。

「小骚货……天生被男人肏的身子……干你嘴巴也能把你干射……你到底有多淫荡……」

刘奎抓著楚经理的头髮,胯下拼命的在楚经理嘴中耸动,楚经理被他噎的眼角泛红,流出泪水,终於刘奎在一次猛肏之后,紧紧按著楚经理的头,爆胀一圈的大屌插入了楚经理娇嫩的喉道,滚烫的阳精噗嗤噗嗤的喷薄而出,尽数射入。由於精液太多,喷的又太快,来不及进入喉道的精液反流回口腔,顺著嘴角溢出。

被噎的快要断气的楚经理双手被衬衫绑在身后,只能扭著身子极力挣扎,却被刘奎紧紧按著,一直到刘奎在他嘴里射完精,才把他放开。刘奎的大屌从他嘴里抽出的时候,楚经理的嘴里溢出不少精液,顺著嘴角流到了胸前,滴在了被刘奎啃咬的肿起来的乳头上。

「哈……嗯哈……」

楚经理大口大口的喘著气,刘奎却抱起他仍在了床上,大手抬起他的屁股,扶著射精后仍未有丝毫疲软的大屌从后面肏进了肉穴。

「啊……让……让我休息一下……嗯……啊……不要……」

「老子的大屌比你每天含著上班的那些跳蛋,���摩棒强吧……没想到平日里衣冠楚楚的楚经理这么淫乱……每天骚穴含著按摩棒上班……每天在办公室里面幻想著男人肏你的骚穴吧……」

「嗯……啊!……不要……太深了……嗯哈……啊啊……顶到菊心了……不……不要……太刺激了……」

「什么不要……我看你可享受的很……」

刘奎从背后骑上楚经理,粗黑的大屌在楚经理的菊穴內狂肏猛插,次次都狠插到底,深入到不能更深的点,每次插到肉穴內那个凸起的硬硬肉粒处,都狠狠的研磨几下再抽出,然后再重重的捣入!

「嗯啊啊……再……再用力……好舒服……菊心……要被肏烂了……」

被大屌快速的捣弄,摩擦,肏的高潮连连的肉穴,不断溢出透明黏腻的淫水,还紧紧的绞缠,吮吸著。刘奎只觉得大屌在一个紧软幼滑的肉穴里,被嫩肉吮吸绞缠著,还要把他的大屌往更销魂的地方吸,真想死在这具让他销魂蚀骨的肉体上,太舒服了。

「骚货经理……浑身都是性器……比老子干过的任何一个都好肏……」

「啊哈……嗯……哈……啊……啊——哈……」

楚经理跪趴在床上,双手被绑在身后,抵在床单上的嘴角不断溢出口水,那根缠绕著粗筋的大屌把他的骚穴干的好舒服,里面淫浪的媚肉被大肉棒干的好彻底,敏感的菊心又被干到了!刘奎骑在楚经理身后,比楚经理强壮的多的身躯压在楚经理身上,胯下啪啪啪!!!的猛烈撞击著,双手也不闲著,抓著楚经理的两颗大乳头,又掐又扯,楚经理被他玩的浑身泛满了情慾的红潮,周身佈满薄汗,看到楚经理身前的玉茎胀的紫红,呤口不断溢出淫液,抖动著快要射精的时候,刘奎粗糙的大手掐住了楚经理玉茎的根部,手指堵住了呤口。

「啊……不要……让我射……」

刘奎从旁边拿过一个腕带,紧紧箍住楚经理频临射精的玉茎,玉茎从呤口溢出了一些白浊,其他便射不出来了。

刘奎把楚经理翻过身,把楚经理的双手绑在了头顶,仍在了床上,此时,楚经理浑身都是两个人交合的淫水和数不清的精液,而刘奎身上也佈满了汗水,刘奎脱下了紧贴著肌肉的T恤,露出古铜色暴胀的肌肉,架起楚经理的双腿,强壮的身子往下一压,大屌又连根没入。

平日里严谨冷淡的29楼精英美男楚经理,此刻浑身精液,仰躺在健身房內的一张凌乱的床上,双手被自己的领带绑在床头,被撕扯的不成样子的衬衫掛在臂弯,胸前的两颗被吃成艳红色的乳头,水光光的,像是两颗美味的红果,更加诱人。

「啊……不要了……太猛了……要被你干死了……唔……好深……」

「上班还带著跳蛋、按摩棒,不就是想要大屌无时无刻的不在肏你吗……唔……好会吸……越操越紧……这勾人的淫穴,是想要吸的男人精尽人亡吗……」

「啊哈……好舒服……再用力……里面……再深一点……里面的菊心……好痒……啊!……啊啊……」

「小骚货……是不是这里……还有两个菊心……怪不得骚成这样……一干到这里……瞧你这骚穴……又流了多少淫液出来……又滑又暖……小骚穴里面这么嫩……还那么会吸……嘬的老子的大屌都要坚持不住了……」

浑身都是爆发力肌肉的刘奎上身赤裸著,浓密的黑色丛林从大屌处,蔓延到了强健结实的腹肌上。下身只解开了腰带,拉开了牛仔裤的拉链,足有23cm长,婴儿手臂粗的大屌上青筋环绕,沾满了楚经理肉穴內滑腻的淫水,和自己射进去的精液,又被自己肏化了之后,混合上楚经理淫水的淫液。

「嗷……好会夹……爽死了……这浪穴……真想死在你身上……」

刘奎两只强壮的手臂架著已经被肏的失神的楚经理的双腿,粗糙的大手抓著楚经理两瓣弹性极好的窄臀,用力分开,胯下粗黑的大屌肏的越来越快,越来越深。黝黑硕大的囊袋胀大到了极致,沉甸甸的,啪!!啪!!啪!!的狠狠撞击著楚经理已经被肏的一塌糊涂,里外都涂满了阳精的菊穴。

两个人交合的地方黏腻一片,不断有被肏化的精液隨著大屌的狂猛抽插溅出来。刘奎深麦色的强健肌肉上,豆大的汗珠不断滴落,又溢出,再隨著自己狂猛的抽插甩落……

被刘奎肏的只能发出破碎的呻吟声的楚经理,浑身潮红,薄汗把身上仅存的衬衫也沾湿了,被撕烂的衬衫变成了半透明的贴在了薄薄的肌肉上。小屋子里的床隨著刘奎不要命的狂猛抽插,吱嘰、吱嘰作响,越来越频繁的响声,显示出这场性事的激烈。

刘奎闭著眼睛享受著被插到痉挛的肉穴的强力吮吸,胯下快要炸裂的大屌用力破开高潮在即的肉穴,勇猛向前,直捣黄龙!又不顾饥渴肉穴的挽留,无情的抽出,只留一个大龟头供肉穴嘬吸。而后再在肉穴还没反应过来的时候,猛的一插到底!雄腰狠狠的撞击著快要被肏肿的肉穴,两颗比常人要大的多的囊袋,里面蓄满了阳精,不断想要跟隨大屌一起插入那诱人的肉穴。

「啊——啊——啊啊……」

被绑在床头的楚经理,突然身子激烈的扭动了几下,嘴巴和眼睛都张的大大的,同时刘奎感觉到包裹著大屌的肉穴比之前刚强烈的痉挛,绞吸,震动,楚经理又被他肏到了高潮。刘奎也被高潮中的肉穴吸的差点缴械。刘奎架著楚经理的双腿,欺身压下,还在高潮中的楚经理的双腿被压到了头顶。刘奎不顾还在高潮中的楚经理,以几乎平行的角度,把又胀大了一圈的大屌狠狠的捅进了还在高潮痉挛中的肉穴,捅的又深又重,恨不得连两粒囊袋也压进去。

「唔——」

这个角度,大肉棒进到了以前不曾进到的地方,第一次被大肉棒顶弄的嫩肉,颤抖著吸了上去。从来没有过的快感袭击了还在高潮中的楚经理。刘奎开始抬起雄腰,又狠命的压下,越来越狠,越来越重,同时含住了楚经理胸前胀大的红果,又吸又咬又扯。胸前的敏感,菊穴內的两处菊心,和从来没有过的深度,强烈灭顶的快感把楚经理淹没,被绑在床头的楚经理泛红的眼角流下生理性的泪水,薄唇大张著,嘴角不断溢出口水,失神的看著天花板,大腿根抖动著,连破碎的呻吟声也无法发出来。

刘奎又在楚经理的肉穴內肏干了百十来下,把楚经理肏的从一波高潮攀上另一波高潮,除了大张著嘴巴流出口水,什么也不知道,痉挛了太久的肉穴实在太过舒服,里面滑腻温暖的淫水不断大股大股的溢出,浇灌在敏感的大龟头上。里面幼滑柔嫩的媚肉像是无数张小嘴,对著大肉棒又吸又按摩,里面还越来越紧,震动著的按摩。

终於在一记重重的顶入后,肿胀的大龟头再也受不了肉穴內淫水的浇灌,马眼大开,滚烫的阳精激射喷射,尽数射进了深处的菊心上,敏感异常的菊心被强力的喷射阳精,刺激的楚经理哭了出来,被肏的肿起来的肉穴突然紧紧的箍住了在里面不断喷射阳精的大肉棒,像是要把里面的阳精都吸出来。

楚经理的身子开始激烈的扭动,刘奎看到楚经理升天的反应,抬头吻上了楚经理大张著呼吸的薄唇,肥厚的舌头趁势伸进去吮吸里面清甜的津液,楚经理被他吸的无法呼吸,肉穴內像是永无止境四的激射还在继续著,一波又一波,一次比一次强烈,在从来没有过的升天快感中,楚经理被刘奎压著激射,无法呼吸,最后晕了过去。

凌晨时分,B市一栋市中心的办公大楼里面,13层的一间健身房內,平日里斯文的精英美男楚经理正被那高大健壮的猛男教练抱著,浑身只剩下一件被撕烂的衬衫掛在腰际,教练粗壮的大屌正插在他白嫩的臀间,把他的肉穴插的扑哧扑哧作响,被內射的精液还在不断滴下。

被肏了半夜的楚经理失神搂著猛男教练的脖颈,身上没有一丝力气,只能紧紧抱著刘奎的脖子,被肏的眼前白茫茫一片,口水直流。而刘奎大手抓著楚经理的屁股,又揉又捏,大屌像是怎么也插不够似得在楚经理嫣红的肉穴里肆意捣弄,上面啃咬著楚经理的脖颈,在上面留下一个又一个曖昧的痕跡。

突然,肤色白皙的楚经理在深麦色肌肤的猛男教练身上,不可抑制的颤抖了几下身子,双臂楼的更紧,紧紧含著猛男教练大屌的屁股往教练的大屌上送,紧紧贴著教练沉甸甸的黝黑囊袋,失神的细长眼眸看著上方,潮红赤裸的身子,汗津津的紧紧贴著刘奎强壮的胸肌,腹肌,两个人的汗水在一起交融,下面交合的地方更是贴合的无一丝缝隙。浑身都是精液的楚经理,颤抖著抱紧了猛男教练,像是在等待著內射。

「楚经理,你看看我这个做的怎么样?」

「楚经理,你今天下班有空吗,我、隔壁街新开了一家日式料理,我们一起去吃吧」

「楚经理……」

刘奎进去的时候,楚经理正被一群年轻的女孩子围著。自从上次的激烈交欢后,楚枫还是会去13层的健身房健身,每次去,自然免不了在里面被刘奎肏到天亮。最近楚枫已经一个星期没有去健身房了,脸皮厚的刘奎决定上29楼来捕猎,一连七天的禁慾,性慾旺盛的刘奎可受不了,每天只能想著楚枫在床上的淫態用手解决。

「楚经理,你今天又要去健身房啊」看到楼下的健身教练又来了,女孩子们不满的抗议道。

「坐办公室的要经常锻炼,不然便孱弱了,没有女孩子喜欢的」

「楚经理已经锻炼的很好了,薄薄的肌肉刚刚好,难道像那教练似的,那么多肌肉,好嚇人啊」

办公室里面男同事和女同事七嘴八舌的聊著,楚经理从女孩子的围困中脱围,进了拐角的办公室。刘奎不拿自己当外人的尾隨跟了进去。刚一进门,刘奎便把楚枫摁到了沙发上,迫不及待的解楚枫的皮带,褪下楚枫的西裤,还要撕扯楚枫的衬衫,单看到楚枫,刘奎都要硬了。这几天也忍的难受的楚枫抓住了刘奎要撕他衬衫的大手,「別撕,撕烂了我怎么出公司的门」

一向没有耐性的刘奎早就用粗糙的大手握住了楚枫身前还垂著的玉茎,开始了揉搓套弄。刘奎急切的玩弄著楚枫的玉茎,一边急不可耐的解楚枫的衬衫扣子,可怎么也解不开,「这什么高级货,连个扣子也这么难解」没有耐性的刘奎又要扯开,楚枫抓住他的手,说我来解。刘奎急切的趴在了楚枫的身上,含住了楚枫的玉茎,又吸又舔。两只大手则绕到后面,抓住楚枫的窄臀,又揉又捏,没几下,楚枫的胯间便被刘奎吃的水光光一片,稀疏的阴毛湿漉漉的变成了一缕一缕的。

「唔……嗯……」

敏感的玉茎被人那么玩弄,楚枫立马有了反应,遏制不住的想要呻吟出声,可外面就是员工工作的大厅,怕被人听到的楚枫,只能极力忍耐著,颤抖著双手解著衬衫上的纽扣。刘奎的技术很好,一会儿就玩的楚枫咬著薄唇,浑身颤抖。楚枫的玉茎在刘奎的口中慢慢充血挺立,刘奎揉著楚枫屁股的大手,手指开始往屁股中间的菊穴內进。已经情动,溢出透明肠液的菊穴,含住了入侵的粗糙手指,往里面吸。

「这么饥渴,这几天没被肏,想我了吧」

刘奎吐出楚枫已经硬了七八分的玉茎,换成左手开始套弄,而右手则伸进去了一根手指,抠弄抽送。幼滑紧致的嫩穴里面满满的都是滑腻的淫液,含著刘奎的手指不断的吸吮。

「骚货……吸的可真紧……」

刘奎看著楚枫被他玩的呼吸渐渐加重,还紧咬著薄唇,不发出声音的模样,使坏的又伸进去了第二根手指,第二根手指伸进去的时候有些紧,「天天肏,这骚穴还那么紧,两根手指头都放不进去。」刘奎很是费了一番劲儿,才伸进去了两根手指。两根手指伸进饱含淫液的菊穴,抽插的咕嘰咕嘰直响,同时大手也包裹著楚枫的玉茎快速的套弄,看著楚枫难耐的扭动起了身子,刘奎使坏的用手指按住了菊穴里的第一个菊心,开始了快速的按压,掐捏。

「啊——!」

一直极力忍耐著四肢百脉的舒服,不发出呻吟的楚枫被骤然袭上的快感,刺激的失声尖叫,惊觉自己失控的楚枫赶紧捂住了嘴巴,伸腿要登使坏的刘奎。刘奎笑著放开了他频���射精的玉茎,抓住他登过来的腿,伸出舌头色情的舔邸他的大腿,敏感的大腿根部被刘奎颇有技巧的舔舐舔的又麻又痒,还像是有电流般,从刘奎的舌头,电到了大腿,电流一路窜进了菊穴深处,深的楚枫抓不著,挠不著,只知道里面麻痒难耐,急需大肉棒的衝撞,摩擦,想要刘奎的大屌插进来,好好的磨一磨,才能解了那份饥渴。

「嗯……进来……哈……」

窄边镜框的眼镜上蒙上了一层薄雾,浮现出情慾的细长双眼,向野兽般啃咬著他的双腿的猛男教练发出诱惑的邀请。猛男教练的胯下早已顶出了一顶可观的帐篷,猛男教练拉开裤子拉链,掏出那根让楚枫欲仙欲死的大屌,粗黑的大屌一下弹了出来,上翘的硕大龟头胀的通红,青筋环绕的柱身脉动著,冒著热气般的,吸引著楚枫。沉甸甸的黝黑大囊袋半掩在浓密的黑色丛林中,楚枫一看到那根粗壮炙热的大肉棒,后穴便不由自主的紧吸了几下,呼吸也变得不稳。

猛男教练看到楚枫那发浪的模样,握著大屌骑上了楚枫的头,用溢出淫液的大龟头描绘楚枫的薄唇,咸腥的淫液涂满了楚枫的薄唇,嘴角,脸颊,嫌楚枫眼镜碍事的刘奎,摘下了楚枫的窄边眼镜,露出了楚枫细长的眼眸,这可真是一张標准美男的脸。

楚枫伸出细长的手指,握住了猛男教练沉甸甸的黝黑大囊袋,「好重……」楚枫想著等会儿这里面会蓄满滚烫的阳精,然后那么多的阳精会射进他的体內,把他射到绝顶的高潮,便忍不住伸出舌尖,淫靡的舔起猛男教练的大肉棒。灵巧的小舌在敏感的大龟头上舔来舔去,时不时还用舌尖舔几下马眼,柔软的手指也轻轻揉捏按摩著囊袋,猛男教练舒服的闭上了眼睛,全身心的享受起身下骚浪经理的服侍。楚枫此刻躺在办公室的沙发上,下面的黑色內裤掛在一只脚踝处,上身衬衫大敞,修长结实的双腿夹的紧紧的,难耐的扭动著,像是要缓解肉穴內的瘙痒。

「经理……」

楚枫正舔的忘情的时候,突然响起了敲门声,新来的职员小夏要找他签字。此刻这幅淫態的楚枫,沉浸了几秒,便用如往常般淡定的生意回復到:「小夏,我现在正跟总公司的人开电话会议, 你的实习签字明天再来吧」

「嗯,好……」

话音刚落,刘奎便把自己的大屌往楚枫的嘴里插,一下便插进去了一个大龟头,楚枫猝不及防发出「唔……」的一声。

「有什么事吗,经理?」

还未离开的小夏听到里面的异响,有些担心的询问。

「咳咳……没……没事……你先下班吧……今天告诉大家不用加班了……」

楚枫看著一脸坏笑的刘奎,手上用力,抓住了刘奎的蛋蛋,刘奎疼的皱眉。

「哦……那我去告诉大家了……」

等到脚步声渐远,刘奎报復般的抓起楚枫的两只手,按在了头两侧,胯下的大屌不容分说的插进了楚枫的薄唇中。

「唔唔……唔……唔唔……」

楚枫登著两条腿,挣扎著想要逃离刘奎的钳制,无奈两个人体力悬殊,楚枫被刘奎紧紧的钳制著,最后只能尽力鬆开喉道,供刘奎抽插。

刘奎一进到温热水滑的口腔,便舒服的直往里捣,坚硬跳动的大肉棒,擦著敏感的上顎,衝开敏感的喉头嫩肉,肏进娇嫩的喉道。

看著身下的美男经理正含著自己的大屌,眼角泛红,双眸迷离,柔嫩的薄唇在自己的黑色丛林中时隱时现,刘奎心中施虐的兽慾翻腾,紧紧按著美男经理的双手,跪在美男经理的头两侧,雄腰猛送,充血肿胀的大肉棒不断没入美男经理的薄唇中。

楚枫被刘奎插的眼角含泪,咸腥的大肉棒强烈摩擦著敏感的上顎,好痒好麻……那股麻痒感太过强烈,以致于单单被刘奎插著嘴,楚枫就射了出来!刘奎感觉到后背被喷上的温热液体,「骚货……现在浪的这样都能射出来……」

楚枫被刘奎插的白皙平坦的胸部起伏不定,鼻子上被刘奎浓密的阴毛扎的难受。楚枫难受的扭著头想要把刘奎的大肉棒吐出来,刘奎抽出了一部分,使楚枫得以呼吸,只留了大龟头在里面。缓过来的楚枫含著刘奎的大龟头,嘬吸著,討好的用舌头沿著勾缝处舔,舒爽的刘奎大肉棒抖动了几下,马眼处喷出了一股阳精,被楚枫咽了进去。

「骚货……现在就想吃精液了……老子还没操够你呢……」

刘奎把被楚枫的小嘴吸的快要精关失守的阳具抽了出来,深呼了几口气,抱起发浪的楚枫,放到了旁边的办公桌上,大手一扫,把桌子上的东西扫到了一边。这一天也一直慾求不满的楚枫,主动把双腿勾上了刘奎的腰,双手也勾上了刘奎的脖子,用充满情慾的嗓音勾引刘奎快点进来。

身材强壮高大的猛男教练刘奎站在桌子旁,把美男经理楚枫的双腿圈在腰间圈好,扶著硬如烙铁的大屌便肏进了早已饥渴难耐的菊穴。空虚许久的菊穴一被大肉棒插入,楚枫便舒服的把屁股往猛男教练胯下送,想要猛男教练再肏的深一些。

「啊……好舒服……进来了……不要……不要抽走……用力干我……骚穴好痒……要大肉棒……」

发浪的楚枫挺著白皙的身子往猛男教练身上送,「乳头……哈……乳头也好痒……快吸一吸……」

「骚货……每天都这么欠操……夹的这么紧……呼……肏了这么久……这骚穴怎么还那么紧……放鬆……夹的太紧了……」

「嗯……啊……啊啊 ……我控制不住……太舒服了……骚穴自己要夹的……嗯啊……你太会干了……里面……里面要舒服死了……」

「骚货……」

猛男教练被淫乱的楚枫夹的大屌生疼,低下头,含住了楚枫骚浪的乳头,又吸又咬,舌头在乳晕上打著圈的舔。楚枫的乳头也比一般人敏感,也比一般人的要大,硬起来更是敏感异常。猛男教练像是吃著美味般的,贪婪的啃咬著楚枫骚浪的嫣红乳头,楚枫被他吃的又疼又痒,乳头上蚀骨的酸软快感汇集到小腹,刚才射过的玉茎又颤巍巍的挺立了起来。

「唔……好会吸……乳头被吸的好舒服……」

「只有乳头吗……」

猛男教练说著,胯下重重的撞击了一下嫩穴,楚枫被这一记猛插,插的失声尖叫「好会干穴……啊!……菊心……菊心被肏到了……」

「这才刚开始……就受不住了……夜还长著呢……」

华灯初上,猛男教练站立在书桌旁,用胯下狰狞的大屌狂猛的抽插著骚浪楚枫的菊穴,啪啪啪!!!急速狂野的衝撞,肏的楚枫浪叫不断!

「啊!……啊!啊!……要被干死了……怎么那么猛……」

「骚货……不猛怎么干烂你的骚穴……」

「嗯……哈……用力……再用力……狠狠的干我……干烂我的骚穴……啊!——」

「不……啊……菊心……菊心又被干到了……菊心要被大肉棒肏烂了……不要活了……干死我……快干死我……用你的大肉棒把我活活干死……」

骚浪的楚枫臂弯上掛著白色的衬衫,挺著屁股往猛男教练结实强壮的腹肌上贴,「再深一点……用力……狠狠的撞进来……里面……里面还要……」

「骚货……浪成这样……」

猛男教练让慾求不满的楚枫躺在办公桌上,大手抓住楚枫的两瓣屁股,开始狂猛的用大屌撞击,雄腰摆动,狰狞的巨大阳具凶猛的撞进娇嫩的肉穴,同时大手抓著楚枫的两瓣屁股,猛的往自己胯下送,这一撞一送,插的楚枫顿时,连浪叫也浪叫不出来了,只能睁大了双眼,失魂落魄的看著天花板,白皙的身子在办公桌上被肏的一上一下,来回晃动。

「唔……啊……哈……啊……啊、啊……」

「这样够不够猛……够不够深……」

刘奎撞到菊穴深处的第二个菊心的时候,楚枫的身子都会激烈的弹起,同时嫩穴深处喷出一股滑腻而温暖的淫水,浇灌在刘奎敏感的大龟头上。

那敏感肿胀的大龟头被淫水浇灌,同时被幼滑的嫩穴吮吸绞缠,舒服的刘奎干穴干的越加勇猛,「骚货……干死你……这骚穴这么会吸……今天要把你浪穴里面的淫水肏干……」

「啊哈……好……把骚货的淫水肏干……把骚货的浪穴干烂……」

淫乱的楚枫拉扯著自己骚浪的乳头,失神的双眸看著天花板,嘴角被刘奎干出了口水,口水顺著嘴角流下,在办公桌上流了一滩水渍。

「啊、啊……要到了……又被你干射了……啊啊啊——」

楚枫被猛男教练刘奎干射了三次,到第三次的时候,刘奎终於忍不住想要射精的快感,从楚枫的菊穴里抽出,拉起躺在桌上的楚枫。浑身无力的楚枫双腿发软,一下便跪在了地上,趴在了站立著的刘奎胯间。

刘奎顺势捏开楚枫的薄唇,迅速把沾满楚枫淫水的大屌插进了楚枫的嘴巴,毫不怜惜的直插到底,大龟头撑开了娇嫩的喉道,炙热的大肉棒一进入,便陡然增大了一圈,跳动著马眼打开,滚烫的阳精喷涌而出——!

楚枫跪在地上,被刘奎按在胯下,禁慾了几天的刘奎这次射的很多,大波大波的阳精,不断射进楚枫的嘴中,来不及吞咽的部分顺著嘴角溢出。楚枫的喉结不断的抖动,也无法讲刘奎过多的精液吞入,过多的精液顺著楚枫的嘴角淌出,滴落到楚枫胸前淫靡的艳红色大乳头上。

一连禁慾了几天的刘奎在楚枫嘴里爆浆爆了足有五分钟。楚枫咽下了最后一滴精液,把大肉棒含在嘴里舔舐乾净,刘奎看著楚枫骚浪的模样,只发泄过一次的阳具又急速充血,硬了起来。

29层拐角办公室的大落地窗外面,夜景绚烂。而里面,平日里衣冠楚楚的楚枫楚经理,正浑身赤裸的趴在落地窗前,熨烫的极好的高级衬衫此刻正皱巴巴的掛在身后。身后肌肉健硕,身材高大的猛男教练刘奎,正拉著他的双手,从后面用大屌肏著他的肉穴。

下班的公司里空无一人,黑暗一片,只有窗外的灯光照进昏暗的办公室內,夜是慾望的狂欢场。楚枫此时淫靡不堪,失神的浪叫不断,脑子里只有身后给予他无上快感的炙热阳具。寂静的办公室內,充斥著啪啪啪啪啪啪的!!!激烈肉体撞击声,噗嗤噗嗤的大肉棒狂肏水穴的淫靡声,还有男人粗重的喘息声。

「呜……再来……骚穴还要吃精液……啊!……啊!……好猛……骚穴要被磨烂了……好舒服……啊——」

楚枫平坦的小腹上,不断有龟头形状的凸起,刘奎胯下浓密的阴毛被楚枫的淫水弄的湿漉漉的,粗黑的大屌在白嫩的臀间不断的撞入,被干的嫣红的嫩穴,不断溢出乳白色的阳精和滑腻的淫液,咕嘰咕嘰的声音使得两人淫性大开,大肉棒在滑腻紧致的嫩穴里,被吸的咕嗤咕嗤作响,单听声音就知道肉穴的吸力有多强劲,而大肉棒又干的有多凶猛!楚枫从站著被干到双腿无力,趴也怕不住,顺著玻璃窗滑下,最后只能趴在地上,被刘奎抬高屁股狂肏!

「啊……啊、啊……不要……要被大肉棒干死了……肚子里都是精液……射不进去了……嗯……啊哈……」

正肏的兴起的刘奎正趴在楚枫背后,狂猛的抽压著,楚枫平坦的小腹已经被刘奎射入的大量阳精,撑的鼓了起来。而楚枫身前的玉茎也已经什么也射不出来,被插到高潮的时候玉茎胀的生疼,却什么也射不出来。

楚枫肚子里都是刘奎的精液,多的快要溢出来了,刘奎干穴干的大汗淋漓,脱了湿透的T恤,露出大块大块的肌肉,从地上抱起被他干的瘫软的楚枫,压在了墙上,抬起了楚枫得一条腿,还在跳动的大肉棒又重新肏了进去!

內射的过多精液顺著墙壁流了下来,楚枫无力的搂著刘奎的脖子,浑身酸软的被刘奎压在墙上,肚子里被刘奎內射的极深的阳精隨著刘奎缓慢的抽送流出。

刘奎把楚枫压在墙上,狠狠的吻著楚枫,唇舌交缠,贪婪的吮吸著楚枫嘴里的津液。

「唔……哈……嗯……唔……」

楚枫被刘奎压在墙上架起一条腿,胀得生疼的玉茎在刘奎结实的腹肌上摩擦著,胸前被刘奎吃的破皮的大乳头也在刘奎强壮的胸肌上摩擦著,嘴里被刘奎侵佔著,肉穴也被刘奎的阳具插在了不能再深的地方用力研磨,脑袋无法思考的楚枫全身心的享受著刘奎的佔有,闭著眼睛任他侵犯…

42 notes

·

View notes

Text

巫術儀式

非洲剛果是一個少數還有使用巫術的地方,我的奶奶就是其中一位非常有名的巫師,現在依然有很多的人,在現代醫療無法治療他們的時候,就會來尋求奶奶的幫助,也因為使用太多巫術的關係,有時候會有一些副作用的反噬,記得有一次,奶奶替一位非常有錢的人施展巫術之後,雖然富人的癌症被治好了,但是奶奶的眼睛也突然看不見了,雖然富人也支付了一筆非常龐大的巨款,這筆錢讓我們在這買了一棟有個非常大的泳池的豪宅,這棟建築物的規模,大到還有人慕名而來參觀,我從小就過著錦衣玉食的生活,這都是多虧了奶奶的強大巫術,自從我滿16歲之後,我開始協助奶奶處理她的工作,巫術的祭品可以說是琳瑯滿目,所有的材料都必要由奶奶當下的感應,才能開始去準備,所以每次需要什麼樣的祭品,我們每次都不會知道,最常使用的材料,就是對方的祖先墳土、指甲、頭髮,或者是血液等,這些幾乎都是必備的東西,接著奶奶會透過與神靈的對話,了解這次需要的祭品有哪些,鱷魚、河馬、大象、猴子、羊等等的也都會有,但是在我們家,有時候還會出現一個非常難取得的祭品,那就是男人的生殖器官,畢竟不會有人自願割下來當祭品吧,為了讓我們的巫師家族得以順利運行,我與幾位好朋友組成了一個團隊,我們會透過我們的資源,獵取這些很難取得的祭品,我們都要花很多的錢,去各個門路安插自己人,我們的團隊現在的規模,不論是旅行社、警方、政客、飯店,甚至是計程車司機,我們都有自己的人,我們可以說是企業化經營。

這次奶奶通知我說,她這次要幫一位全球前百大的富豪施展巫術,事成可以得到三千萬美金,但是奶奶透過了感應得知,這次需要兩副男人的生殖器官,通常一位就已經需要花很多精力了,結果這次居然需要兩副,這讓我跟團隊的夥伴開始商量對策,我們決定派出我跟我的好朋友潔西卡,一起出去尋找來旅遊的觀光客,我先是聯繫了旅行社的朋友,請他幫忙先物色好獵物,透過他給我們的資料,這次會有一團來自德國的旅行團,到時候會安排住在我們的飯店,我這邊接收到他傳給我們的照片,這兩名男子是此次旅行中,單獨來旅遊的人,看到兩人的照片,我跟潔西卡物色了一下這兩個人,好挑選自己想要狩獵哪一位,這兩個人一個是26歲的傑羅,另一個是24歲的史丹利,兩個人都是足球隊隊員,身材非常壯碩,身高都超過186公分以上,傑羅目前剛和前女友分手,而史丹利目前還是單身,透過了基本的了解之後,我選擇了傑羅,潔西卡則負責史丹利的部分,我們在飯店觀察周圍的環境,我跟潔西卡則穿著非常性感,坐在飯店的大廳,打算見機行事,很快的,他們的旅行團抵達了飯店,所有人提著大大小小的行李進入了大廳,或許是男人狩獵的本能,史丹利發現了坐在大廳的我們,潔西卡對著史丹利打招呼,史丹利有點害羞的表情,看來潔西卡這次是勝券在握了,我瞧著我的獵物傑羅,他則是拿著他的手機,一直傳著訊息,看起來有點不開心,此時,飯店的經理告知,晚上飯店在空中酒吧會舉行party,到時候請各位務必前往參加,眼看所有人一一被帶往各自的房間,我與潔西卡也回去穿著晚禮服,將自己打扮的非常漂亮,晚上活動開始後,我們在吧台喝著調酒,等待著兩個獵物出現,果然他們同時出現了,傑羅下巴留著一點鬍渣,五官非常深邃,有著一頭金髮還有漂亮的綠眼睛,我瞧他單獨的坐在那邊喝著酒,我主動的靠近他,邀請傑羅跟我喝一杯,傑羅沒有拒絕,我坐到了他旁邊,我用了這幾年來學會的攀談技巧,很快我們交談的很開心,或許是在酒精的催化下,他主動的吻了我,我的手觸摸著他的胸膛,可以感覺到他平時很認真的鍛鍊身體,我邀請他一起去我事前準備好的房間,他也沒有懷疑的跟著我一起走去,離開前,我看潔西卡也跟史丹利聊的很愉快,我們眼神示意了一下之後,傑羅與我先回到了房間。

我要傑羅先去洗澡,而我此時則是開始準備迷藥跟酒,在開始之前,我喜歡跟到手的獵物來一場性愛,對我來說,既然以後他再也無法做愛了,至少我的工作就是讓他稍微可以在最後一次的性愛中,感受到溫暖,傑羅走出了浴室,全身上下只包了一條浴巾,看他厚實的胸膛和那粗壯的手臂,尤其是明顯的八塊腹肌,剛好很適合成為我的獵物,傑羅的胸毛很多一直延伸到了下腹,我此時也只穿了性感內衣,此時的傑羅再也忍不住了,他脫掉了他唯一的那條浴巾,印入眼簾的是一根粗大的陰莖還有兩顆很沉的睪丸,還沒勃起有16公分,勃起之後簡直快跟我手臂一樣粗了,長度有23公分多,他將我撲倒在床上,我們激情的熱吻起來,他的陰莖則是一直磨蹭我的身體,他脫了我的內衣跟內褲,粗壯的手臂讓我感到無比的興奮,傑羅的舌頭很靈活,感覺平時應該很常訓練自己的舌頭,光是舌頭的技術,我就已經爽到發出聲音,接著輪到我的口技,我光是含著他一半的陰莖就已經很不舒服,他的陰莖竟然還有一半在外面,但是這是難不到我的,透過我這鍛鍊的技巧,傑羅的陰莖硬到不能再硬,他讓我躺在床上,雙腿打開,他那巨大的陰莖開始在我的穴周圍滑動,我的穴早已濕潤,他的龜頭開始慢慢撐開我的穴,雖然他不是我做過最大的陰莖,但是也有前三名了,隨著陰莖的深入,我的陰道開始被狠狠的撐開,我被他頂的非常滿足,我覺得我好像被他頂到胃了,傑羅真的很持久,撐了半小時,看著傑羅越來越劇烈的撞擊,我也被他插的很爽,我們換了好多的姿勢,我呻吟的要他射進去,此時傑羅的睪丸收縮了,他的溫熱的精液射入了我的體內,拔出來的時候我看他還很硬,於是我又用力的吸允了起來,他刺激到一直呻吟,但是我沒打算放開,在一陣刺激下,他又射了很多,他的精液在我的胸部上流著,我跟他說我們先去洗澡,他跟我在浴室洗澡的時候,傑羅一邊淋浴一邊幫我清洗身體,我也拿著肥皂在他的胸膛輕輕搓洗,接著我又幫他把他的陰莖清洗乾淨,畢竟等等要把它整個割下來,不想要摸沒洗乾淨的生殖器官,傑羅希望明天還能再見到我,我也只是開心的笑笑,洗完澡之後,我帶著他來到我事前準備的位置坐下,遞給他早已添加了迷藥的紅酒,他很快的喝了一大口,完全沒有懷疑一下,結果不到一分鐘的時間,他就陷入昏死狀態,這個迷藥是特製的迷藥,就算他被割了陰莖,他一樣醒不過來,我看傑羅已經昏睡了,我把他拖進了浴室,拖行的過程中,他的浴巾掉了,我看著躺在浴室的傑羅,只有想趕快完成自己的任務,我推開了他的雙腿,看著他的陰莖還有睪丸垂在那邊,我也只是覺得他的陰莖可以讓我賺進3000萬美金,絲毫沒有任何憐憫的感覺,我拿出了我特制的刀,這把刀可以讓我非常輕鬆的就切除男人的生殖器官,不論有多粗大,都可以一刀解決,幸好他有修毛的習慣,我不用先處理他的毛,就可以輕鬆對準他的陰莖根部,我先握住了他的陰莖,刀刃對準了他的根部,我的習慣是割深一點,因為奶奶說,生殖器官越長越有效,所以我通常狩獵時,都會割深一點,握在我手掌心的陰莖,我還能感受到它的跳動,就像是雛鳥一樣,我拿著刀用力的割了下去,此時鮮血立刻噴出,16公分長的陰莖,就這樣被我完整的割下,而且還是剛剛插人我陰道的那根,我沒有先止血,我先將陰莖放到一旁的地上,接著抓住他的陰囊往外拉一點,一刀就割斷了他的兩顆蛋蛋,我將傑羅割下來的睪丸從陰囊裡面取出,並且將白膜去除,兩顆白皙的睪丸真的很肥美,接著將他的兩顆睪丸還有陰莖用清水洗乾淨,我將他的陰莖跟睪丸放到密封保鮮袋裡,心想這一包就價值1500萬美金,只能說太值得了,我將它裝入了小型手提冰箱內,眼看原本有著大陽具的傑羅,現在也只剩下一個流血傷口,我決定救他一命,我開門讓早已在房間外等候的人進來,他是我們組織裡面的私人醫生,我們狩獵的對象如果要請他幫忙處理,他都可以在短時間之內止住血,並救回對方的性命,就在我整理好後,醫生也已經替傑羅處理好傷口,至少不會有性命之憂,我看著依然躺在浴室的他,我也只是輕鬆的對著他說,對不起囉,你的生殖器官被我們接收了,我們組織頭也不回的離開了房間,只剩下一個被閹割的傑羅。

我們來到了潔西卡的房門外,此時的潔西卡也已經完成了,潔西卡開門讓我們進去,但是史丹利卻沒有那麼幸運,潔西卡在狩獵時,喜歡連體內的肉莖都挖出來,我們看到史丹利的時候,他傷口一直延伸到很裡面,他已經因為失血過多而死亡,一個可愛的德國男人就這樣失血死在了這裡,潔西卡笑著說,史丹利的陰莖勃起有21公分長,而且這還是他的第一次,結果他沒忍住,就把精液射在我的體內,結果他還很可愛的說,他願意為我負責,但是我早已吃了避孕藥,根本就不會懷孕,他真的很可愛,就連迷藥酒都很快的喝完,潔西卡覺得她這次的獵物,一定可以贏過我,史丹利的陰莖很長,再加上體內的部份都挖出來了,這長度至少有20幾公分,我跟潔西卡說,你每次都導致獵物死亡,這樣處理起來是容易一點,但是祭品主人死亡,會導致巫術效果降低,下次別再這樣了。隔天,當地新聞就開始報導這新聞,但是不論是警方或是政客都有我們的人,相關報導很快就被撤下,我們也順利將兩副男人的生殖器官交到奶奶的手上,使用過的生殖器官就不能再次當祭品使用,當作祭品的生殖器官會被奶奶燒掉,所以每次都要去找新的獵物,如果需要的那個月是旅遊淡季,我們組織偶爾也會找尋落單的人下手,或者是想跟我們作對的警方人員,久而久之,警方幾乎成為我們的人,畢竟我們組織暗藏在各個領域,誰也不知道誰能相信,除了傑羅被送往醫院急救外,史丹利的屍體則是被我們帶去沼澤地餵養鱷魚了,透過朋友那邊的消息,由於失血過多傑羅至少昏迷了三天,傑羅在清醒之後,從原本的驚恐到後面情緒的平復,就至少花了兩天的時間,傑羅後來被送回德國進行更好的醫療照顧,只是他以後也不再是男人了,只能定期注射荷爾蒙,恐怕他應該恨我入骨了吧,但他永遠也查不到我是誰,因為當初不論是訂房、手機、姓名全都是假的,連監視器都沒有任何畫面,他的人生恐怕只會在仇恨中渡過了吧,我透過網路找到了傑羅的部落格,看他已經慢慢回到正軌,雖然他再也無法回到足球隊,但是看他現在在健身領域有了新的成就,看來他已經適應了新的自己。

過了一個月後,富人準時繳交了3000萬美元的現金,他的疾病也得到了解決,透過他的轉介紹,我的奶奶有越來越多生意上門,為了讓這個產業繼續發展下去,我們這幾年找尋了全國有潛力的小孩,而奶奶從中找到了自己的接班人,他的能力不比奶奶遜色,只要多加鍛鍊,未來一定會是一名出色的巫師,而我在我26歲時,遇見了一個來自俄羅斯的男人安德烈,當年他才28歲,他原本是我要狩獵的對象,在幾天相處的時間中,他不僅沒有像以前遇過的那些男人一樣肉慾,他還非常的珍惜跟我相處的時間,在任務要完成的那天,正當我握住他那17公分的陰莖準備下刀的時候,我腦海裡一直浮現這幾天他跟我的點點滴滴,我發覺我自己下不了手,我又把他拖回他的床上,隔天醒來他還說他不小心喝醉了,他不僅讓我打開了心扉接納了他,我跟他最後也結了婚,並生了三個孩子,或許是我也擁有巫師的血脈緣故,老三居然也可以跟神靈對話,奶奶說他是被神靈選上的人,以後也要替神靈服務才行,或許這也是命中註定的安排,假如當天把安德烈割了,這樣老三就不會出生了,這一切或許早已安排,這件事我並沒有告訴安德烈,畢竟被他知道太多反而是一種麻煩,安德烈他不知道我是獵屌集團的首腦,他只知道我們家族很有錢很有勢力,後來我將集團拓展到了海外分部,我的老公是一名俄羅斯人,而俄羅斯也成了獵屌集團海外第一個分據點,未來還要讓老三成為新一代的巫師。

12 notes

·

View notes

Text

女士

几十年后,广陵王的末路,一个食人故事。含重要人物死亡、尸体和血腥内容。

因为广陵王的亲王身份认为广陵王姓刘,本篇用刘广陵做代称。

刘广陵已经到了她权力生涯乃至人生的末路。南征接连惨败,她带兵渡江退守广陵。下坯与魏军相持尚难自顾,扬州至广陵的漕运被吴军控制无力支援。刘广陵开春带兵南下,六月渡江时粮草已经紧困,吴军乘胜而追,并不攻城,只在城外十里驻扎,再每日到城下喳喳喝喝叫一番阵。

广陵围困四月,城中屯粮已经见底,米汤掺了一茬又一茬水,常有士兵挨不住甲衣昏厥过去。九月她下令杀战马充饥,到十月城中已无马可食。城中饿殍遍地,室中仅余浮肿的大肚孩子和干枯的父母。军队据守广陵之初就散播了吴军叫嚣要屠城的恐吓,而今一切铁器和粮食早充作军用,人民已经错失了起义的机会。

刘广陵此时已经五十多岁,衣着言行与任何一个同龄男人无异,甚至惯于自称老夫。虽仍以男人的面目示人,却不再裹胸,肆无忌惮地向世人展露她作为女人隆起的乳房。如今全天下都晓得这个手握权柄的旧亲王是个女人。当她拥有土地和政权时,自然就被人们划分到掌权者这一特殊的性别中,人们不在乎她是否胸前坠着乳房、下身有没有可使女人受孕的交合器;当她失势时,女人的身份就重落回到她身上,成为对方羞辱她的把柄。初入十月的一个下午,她正无所事事地坐在堂中——如果在战争初期还有运筹帷幄的说头,挨到今天,可预见的结局只有士兵倒戈杀了她再开城请降这一个。她的脑袋,要么由她亲自献给孙吴,要么由手下的军队割下再献给孙吴,总之,一颗已经不属于自己的头颅,但姑且还安放在她脖子上,可以随意转动和考虑。下属再一次呈上捆着劝降书的箭矢,她打开发现一块织着女人衣服时兴花样的绸缎,夹着一页纸,左不过一些废话。

她拿起来平静地读了。饥饿,即使已经得到城中最充足的供养,她也依旧腹中空空,在简单的生理痛苦面前,这种低级的羞辱已经不能撼动她。不仅饥饿,城中水流已被吴军截断。一应用水都指望着仅有的几口水井,由于死尸污染,即便已依华佗的指示填埋和煮沸,基本饮水依旧成问题,更不消说保持洁净了。没饭吃没水喝,干渴和饥饿使她脑袋发昏,她随手抛了那块布头,走出几步,忽然听见雷声,天快速阴沉下来,开始下暴雨。廊下几个侍女走出来呼喊着到天井接水。她叫人取来蓑衣和笠帽,牵来她的马——广陵城中最后一匹——慢吞吞往城墙去了。

登上城楼,刘广陵隔着雨帘观望远处的吴军营帐,又走下来察看在城墙上值守的兵士。暮秋的冷雨中,挨饿已久的士兵们缩在城垛后打战,疲软地答她的问话。她一路走过去,从一个角楼到另一个角楼,最终无声地沿着湿滑的步踏下了城墙,慢慢牵着马回到府上。院中已经摆了几口大缸接雨水,侍卫上来接过缰绳和马鞭,说左仙人已等候多时了。

她往客堂走,看见左慈立在堂中的身影。

刘广陵已经二十多年未与左慈相见,不想他忽然不远万里地拜访。她行过礼抬头,入眼一张几十年青春不改的面孔。从她的母亲,到她在隐鸢阁度过的幼年,尔今她已五十余岁,揽镜自照时望见一个已逾天命之人的老脸:白发,褶皱,松弛耷拉的皮肤和乳房,手背上的褐色瘀瘢,无不显示这个女人已迈入暮年,加之多年来浸淫其中的权力,都使她难以坦然地把一个青春美丽的人叫成师尊。最终她说:左君。也许吃惊于她的疲态,左慈翕动嘴唇几欲说些什么,最终只是点头。

左的到来并不使她快活,除刚听见通传时的吃惊,至多有些茫然的不忿。她知道左是绝无可能会使用超人的力量帮她赢过战争的,或许出于世交的情谊,他已算出她死期将至,等着来替自己收尸。旧师徒在为左慈安顿的住处对坐,小心来往了几嘴干巴的寒暄,左慈忽然问,设若一切依你的心意,你愿意寿数几何呢?

自然越久越好。

多久算久?左慈反问,俄尔又说:常人百又二十就长寿得稀奇,二百岁已经近妖,彭祖寿数八百岁,应该算非常久了,但没听说有谁许愿活得像他一样长。

噢,那我猜是,凡人想到八百年前尚觉得久远得可怕,哪里敢许愿八百年后的事呢?

看来你并不喜欢长寿。

长命百岁的事痛不痛快,想来左君最有心得了。

尚不至心得,人多少岁自有多少岁的活法。

刘广陵抚掌大笑:左君好大闲,特地来我广陵论道。

……我来迟了。

不晚。眼下广陵粮尽援绝,献降指日可待,老夫愿请左君为我敛尸。

恐怕你正恨我。

得亏左君早辟谷了的,不然老夫实在难招待。她冷笑说。徒弟眼下腹中空空,正恐惧忽然辘辘几声闹了左君雅兴,先行告退了。

等等!

左慈撩住衣角呼啦一下站起来。

她于是站住问:左君可知广陵能撑到何时?

左慈不回答。

她又问:左君可知吴军进城后将如何?

左慈不回答。

她再问:左君可知吴军将拿孤如何?

左慈不回答,用淡绿色的、非人的眼睛望着她,过了许久说:

余思虑不周,想来你早饿极了才如此。你许多遭遇,是为师之过。且待余找些吃食来,明日再说吧。

广陵于是冷笑着拂袖走了。

入夜侍女来传话,说左君房门叫不开,请她去看看。她起来整顿衣裳,推门出去,侍女提着灯为她照路。白天下过雨,石板地上积水如鉴,映出彤彤的火光。她走了一阵,发觉脚底已有些湿了,一行人浸水而变得沉重的鞋底踩在地上,发出一片踏踏声。

左的住处不远。她走入院中,出于莫名的预感,屏退了侍从,独自推门进去。

绕过屏风,撩起帘子,昏暗的榻上卧着一具开膛破肚的尸体。脏腑从刀口中鼓鼓地挤出来,散了一床,血浸透棉褥,手撑上去就按出一个小小的血洼。她扭身从灯架上拔下一根火烛,伸进帐里仔细照着看,啊,原来死的是左慈。

他手中还握着一枚卷刃的匕首,想来是自己把自己切成这样的。刘广陵忽然明白左慈所说的吃食究竟是什么。倘使姬晋可以吃下仙胎成为左慈,自然凡人刘广陵也可以大啖仙人的五脏而得道。自此,什么凡人的纷争就一概与她无干了,只需要远远抛下广陵城,飞回西蜀,自然还有一个��主的位置等待。

她把灯架��近,在忽闪忽闪的火光中,割开仙人的肚腹扯开,逐个切下仙人的肝、肾、胃、肠,劈开胸骨,割下仙人的肺叶,掏出仙人的心脏,剔肉取髓。永生,永生是馨香的,仙人的血蒸腾在空气中,竟然是梅香。

夜半华佗被人从梦中推醒,睁眼看见广陵披头散发地坐在榻边。灯火昏暗晃荡,他又刚从梦中起来,眼睛迷迷怔怔看不清楚,只瞧见她手中拿着一碗汤水,举着一枚调羹。他亦随军饿了百余天,勺子戳到嘴边便迷迷糊糊张嘴喝了,被辣醒。汤里兑了好些酒水和辣椒,颜色黑乎乎的看不清楚,华愤而问:你给我喝的什么东西!

这是麒麟血。广陵说。

麒麟血?

是,你快喝了,我还有肉给你吃。

华佗饿极,一听肉,立即劈手夺过汤饮尽了,哀哀地等着上肉。刘广陵果真端来一碟肉片,他急切地上手抓来吃。滋味并不美,有些油脂,但烤得过火候,焦糊糊的泛着苦味。他吃完揩着嘴说:这是什么肉,就是焦了些还少味道,再捏撮盐才好。

这是龙肝。广陵说完就不再开口,又默然地端来一盘:这是凤髓,吃罢。

这都是什么名字。华佗笑着接过筷说,从盘中黏糊糊的一滩中捞出几段猪皮一样的吃了,没什么味道,只是腥。

还有什么?他用衣袖抹掉油说。肚里有了油水,就产生起关爱别人的意思,想起来问广陵:你吃过了么?

吃过了。想起表哥,来给你送些。

多谢了,咱们也算同生共死一回。

连累你了。

看来是命该如此,我无可怨。你也知道,哪怕这回不死,想来以我的身体也不远了,能活到今天实在已经不敢想。

广陵只端来一盒肉片,叫他叉着吃。

这又是什么?华佗问。

心。

什么心?

仁心、慈心、忠心、悲心、贪心,都有一些,你尝尝罢!

你说得倒怪。他说。

他就吃了:仁心、慈心、忠心、悲心、贪心,只尝出咸味。肉片用了太多盐腌渍,吃得华佗饮了几大口白天新接的雨水,喝得太急,又呛得咳嗽了一番。广陵拍着背帮他顺气,又扶他躺下。

他很快又睡着了。再醒来已经变天,广陵自开城门请降,吴军兵不血刃进入城中,惊恐的百姓很快随着他们的安抚和放粮镇定下来,广陵王被押往建业,十万士兵卸甲划在城南等待收编。一支吴军被拨去占领王府,查至一处院落时嗅见腥味,派人过去瞧,推门一阵冲鼻的血气,众人难忍地掩住口鼻。一个胆大的士兵闯进去,看见内室榻上有一具拆得七零八落的尸体,没有头颅,脏腑遗失不见。因为此事,吴军中很快生出广陵围城之困至于食人的传言。

孙权留广陵王软禁在建业,华佗使了些手段意图看望都不成。经此一战,南方太平了不少,他索性云游去了。又三年,听说她被鸩杀的消息,只有长叹遥拜。

长生的显示是个漫长的过程,起初几年他毫无知觉,到再见十年前的故人,才从对方的惊叹中明白自己的不老。当年所吃究竟是谁的血肉,已经无人可问,华于是只坦然自在地活着。

9 notes

·

View notes

Text

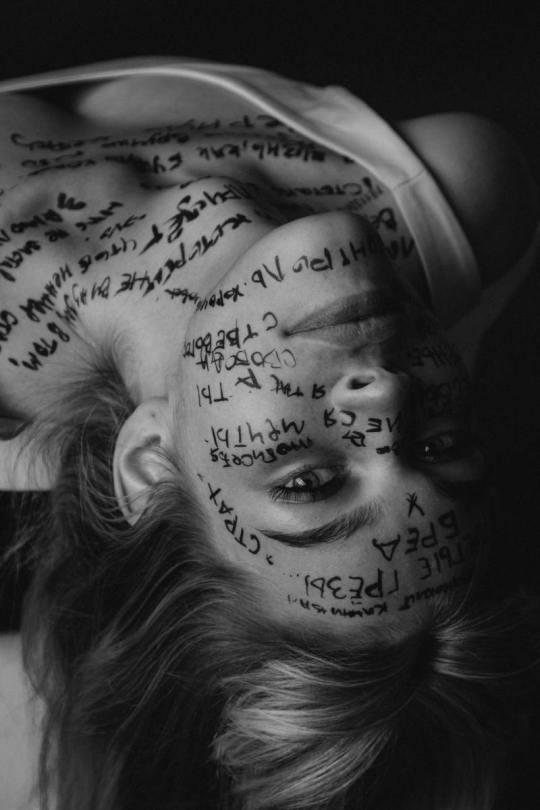

Will life get better and better?

by Percival Lorraine,

Will life get better and better?

Beyond your cold embrace, I find no home,

I am but an object of desire, a nonexistent woman,

A cut on the radius, a needle left on the back of my hand,

My fantasies extend beyond your cold lips,

I grasp your wrist, longing for you to hold my lifeline,

The snake's seven inches and the waist of a wolf,

My darling,

I cherish the seven emotions and six desires,

My greed, the sexual love I desire,

Taboos are nothing but society's circumcision,

My darling,

Women sell their weapons from birth,

Men lack the mandibles and teeth of locusts,

Timid kindness, hesitations preventing one from kicking a house cat,

Death is merely an exile,

If the signal light is dim, on the asphalt road lies crushed rodents.

My darling,

Humans are nothing but the origins of discipline,

Humans are nothing but clamorous swine,

Stunted women, vulgar erotic films,

Exaggerated erotic actors, insincere climaxes,

Superficial mass psychology, laughable amateur tests,

Just self-numbing prophecies, petty thieves of identity,

Plato's love has become nothing but pretense,

My darling,

For me, love is desire.

It's not sordid; it rises and falls with my breath,

It resides in the folds of my skin, nestled under my arm, held in my lips,

It is my vulnerability, the pathology of my neurosis.

My darling,

I want to rest on your chest, tear open the front of your garment,

I want to laugh, but I want to cry more,

I am a ridiculous humanist,

Learned self-proclaimed clever psychoanalysis,

Pedantic and arrogant, a dulled set square,

Obscure academic vocabulary, dry discourse,

Self-pity, self-indulgence, diagnose your love for me,

Arbitrary and domineering, a presumptuous paranoid,

My darling,

Will life get better?

I often ponder, but the answer swerves off course,

I don't want to speak of fatalism,

But indeed, I have no choice,

My darling,

The future is deep, dark,

A glance cannot see its end, yet it's already laid bare,

Cruel blades toying with the tips of my heart,

My darling, I deeply cherish your lips,

I sold my weapons, bare-handed to face it all,

Lethargy, slackness, lethargy,

Love for my lover as fickle as each other,

Dying unchanged in promiscuity, grieving over mud and bones,

Quietly shedding tears at text messages, fearing and worrying,

My darling, I'm too neurotic,

A breath and a glance wounded me,

My soul bleeding profusely, as if pierced by an iron spike,

Those English longbows, arrows drawn,

But to me, they're only strung across the pupils of others,

My darling, will life really get better?

I don't know because

The thawed soil is muddy, like sticky inferior pigments.

Like those colored glues and tar, rotting bananas,

Swollen tear glands and cracked inner canthi,

My darling, if you kiss me,

None of this will change.

I know all this, I fear and worry,

Sweat in my palms like a gushing spring,

My darling, please kiss me,

I know life won't necessarily get better,

But at least we both received a kiss, didn't we?

生活会越来越好吗?

by Percival Lorraine

我亲爱的,

生活会越来越好吗?

我的归宿不是你冰冷的怀抱,

我是性的客体,不存在的女人,

桡骨上的切口,手背上的留置针,

我的幻想不限于你冰冷的唇,

我抓住你的手腕,就像你握住我的命门,

蛇的七寸和狼狗的腰,

我亲爱的,

我对那些七情六欲如数家珍,

我的贪婪,我要的性爱,

禁忌不过是社会的割礼,

我亲爱的,

女人从一出生就卖掉了武器,

男人也并无蚂蝗的口器利齿,

怯懦的善良,顾忌让人无法踢打家猫,

死亡也仅仅是放逐,

信号灯若是晦暗,柏油路上便有碾死的负鼠。

我亲爱的,

人不过是规训的滥觞,

人不过是叫嚣的猪猡,

矮化的女人,恶俗的色情片,

浮夸的情色演员,虚情假意的高潮,

虚浮的大众心理学,可笑的业余测试,

不过是麻痹自身的预言,同一性的小偷,

柏拉图的爱情也不过成了矫饰,

我亲爱的,

对我来说,爱即是欲望。

它不是龌龊的,它随着我的呼吸起伏,

它在我的皮肤褶皱里,夹在腋下,衔在唇中,

它是我的软肋,是我神经症的病理。

我亲爱的,

我想枕在你的胸上,我想撕开衣裳的前襟,

我想笑,但我更想哭泣,

我是可笑的人文主义者,

学了自作聪明的精神分析,

迂腐和傲气,磨钝了的三角尺

晦涩的学术词汇,干涩的话语,

自哀自怜,给我爱的你下诊断,

武断又专横,冒失的偏执狂,

我亲爱的,

生活会越来越好吗?

我时常思考着,答案却偏了题,

我不想说那些宿命论,

可我确实没有选择,

我亲爱的,

未来好深,好黑,

一眼望不到头,却又已展露无遗,

残忍的刀刃戏弄我的心尖,

我亲爱的,我无比眷恋你的唇,

我卖掉了武器,赤手空拳要面对这一切,

倦怠,松懈,散漫无力,

对情郎的爱也如同彼此一般轻浮,

滥情而死性不改,对着烂泥和枯骨物哀,

对着手机讯息悄悄落泪,担惊受怕,

我亲爱的,我太神经质了,

一个呼吸和瞥视刺伤了我,

我的灵魂鲜血直流,就像是被铁锥贯穿,

那些英格兰长弓,箭在弦上,

不过之于我只是架在他人的瞳孔里,

我亲爱的,生活真的会越来越好吗?

我不知道,因为

融雪的土很泥泞,就像粘滑的劣质颜料。

就像那些彩胶和柏油,烂死的香蕉,

红肿的泪腺和张裂的内眦,

我亲爱的,如果你吻我,

这一切也不会有任何改变。

我深知这一切,我担惊受怕,

掌心汗如泉涌,

我亲爱的,请吻我吧

我知道生活不会变的越来越好,

但是至少我们都得到了一个吻,不是吗?

2 notes

·

View notes

Text

火炬

我現在寫不出什麼,那以後還能奢望自己寫出什麼?總覺得自己的表達能力越來越差,要真誠地以自我為中心做出發點來傳達什麼,很久沒這麼做、也做得不是很好,都在扮演其他人、或者其他特定身份來傳遞訊息,不是說有這樣的面具或偽裝就能讓自己很安心地躲在某種授權背後毫無顧慮地去說些什麼不用自己負責(自己事實上做得很差的責任),總是做的差強人意,期望太豐滿、以為能夠大豐收,但自己拙劣的種植、栽培到收成的技術都還是甚差,所以得到的結果通常都與預想的樣子大相徑庭,我還是太理想化,然後事情又做得(或說得)不夠好,我還是很貪心,很想沒有瑕疵又游刃有餘的做好所有事,但實際上自己都在硬撐,連機體本身都負荷不了...也因為機體問題不能再繼續超頻運作,讓自己處於一個不得不維修,卻又覺得很多待辦事項被閒置,想進一步卻不得不止步,我又在原地看著沒有天賦的我落後領跑者,這忐忑不安要怎麼平息,我是為了向什麼交代?

我想是那把「火炬」,在看完電影【蒼鷺與少年】日文原名【你想活出怎樣的人生?】後,我那平庸的自我又使我陷入煩惱迴圈,我不知道要如何把自己呈現得更好,我既沒有什麼真的很純真善良的心,也沒有真的什麽爐火純青的技藝,我好像到了已經「在過怎樣的人生」的階段,不再是那個可以選擇「想過怎樣的人生」的時期,而我目前在過的就如同那些「預想與結果」的實際收成差距,想得很美好,實際上卻大打折扣。所以不上不下的我,在這個進退兩難的中年,沒辦法接下前人傳遞下來的神聖火炬,這火炬可能代表精神性、傳承性,最重要的就是承接者能夠讓這火接下去發光發熱。而我心裡想著成為那樣的精神指標(在自己喜歡的領域上)但因為自己的駑鈍還是只敢癡心妄想,這樣的妄想是出自於蛋堡的歌【等待佛陀】裡的一句歌詞「祂把詩與火賜予我」,這讓我對「詩性」與「火炬」的聯想有了明顯的想像依靠,讓我一直相信有一天我會突然開竅得了詩性成為一代文豪,自己說來都羞赧慚愧,我的少女心其實最大的肇因,懷抱這樣笨蛋幻想的我,還因為無法達成而鬱鬱寡歡,其實就是一個自找麻煩的輕中年,比起好好腳踏實地的勞作,我還是成天想著飛上枝頭(不勞而獲的那種)。

撇除那些不切實際的庸人自擾(一直在),能夠有餘力再好好「悲天憫自己」也代表最近的我也難得蒙受福份,工作終於到一個比較舒適的狀態(對於身心靈),能重回上班族的作息對我這個夜班保全來說是多麼難得的福利啊(對就是福利),心懷"I'm so blessed"的感激,突然降下一個很好的工作機會,讓我「誠懇地開始」感謝上蒼及自己過往的努力,才發現人生一路走來很多事不是白費,也感受到是否真的有「天命」這件事,命運似乎在帶我走向一個我從沒想過會實現的階段,同時也在現在這個階段隱隱地感受到自己已經預見這些場景及情節,會不會在某些時刻我已經偷偷地閱覽了自己人生進程,不過我被強制忘記或法力不足保留那些窺視到的資訊?

近日的心情輕鬆許多,雖然有些任務還是挺麻煩,但是休息時間變正常、能夠睡飽、做自己有興趣的事,這些都讓我感受到幸福感,也更知足常樂,幸福其實就是這些事情而已,不論財富名利外物等等,我十分感謝自己能走到,以及珍惜現在過的每一天(因為轉瞬可能就會失去這些事),最後突然莫名其妙的正向,但內心的擔憂還是一直都在,儘管那些鬼魂不會退散,我還是得一步一步地繼續往前走,走到我早就知道卻忘記的地方去。

2 notes

·

View notes

Text

旧東隊の小説(二次創作)

ホッケえいひれ揚げ出し豆腐

一月か二月の頃だった。

トリオン測定ですごい数値を叩き出した新人が二人も入るそうだというのが、その夜の話題だった。出水公平と天羽月彦のことだ。

新生ボーダーが動き出して一年半になる。『旧』ボーダーという言葉が定着するほどに、時は勢いを増して流れていく。その間に、一番仕事をしたのは開発室室長の鬼怒田本吉だった。

まず、彼は異世界に通じる門の発生ポイントを特定できるようにした。次に門の発生を抑えるトリオン障壁を一時的ではあるが生成に成功、最後に門発生ポイントを誘導する装置が開発され、三門市の安心を約束する三点セットがわずか一年で出来上がる。元々の研究分野の応用とはいえ驚嘆に値する開発速度だった。

こうして、急務だった門発生のコントロールに成功した後は研究途中で放置されていた擬似トリオン訓練室の完成、隊員増加を見越してランク戦で使う対戦ブースと八面六臂の活躍である。

短期間でこれだけのことをやってのけた彼及び彼のチームは、城戸政宗司令がどこからか連れてきた逸材だった。三門市にやってきた時には一緒だった家族とは離婚している。仕事に打ち込みすぎたせいだと専らの噂だった。

開発室以外も働いた。門がコントロールできるまではいつどこで出現するかわからない。国の機関に代わって街を守るボーダー隊員たちは昼夜を問わずパトロールを行い、近界民と戦った。

三門市民は最初、胡乱な目で彼らを見ていたが、公的機関と連携した規律ある行動に徐々にボーダーの存在は受け入れられていく。根付メディア対策室室長による世論操作も功を奏していた。

出ていく人間は出ていき、かわりに大量の物資と人材が流れ込んでくる。

ボーダーにもまた人材が集まった。

まず、市民志願者第一号として柿崎国治と嵐山准が入隊する。華々しい記者会見の後、志願者はぐっと増えた。

東春秋が部隊を結成したのもその頃だ。

この時期の部隊は自由結成と言うよりは忍田や根付の意向が強く反映していた。東隊も忍田の指示によるものだった。

忍田自身も部隊を持っていたが、本部で戦闘員を統括する役職につくために解散することが決まっている。

ガラリと引き戸をあけて顔を出したのは東春秋だった。いらっしゃいませと店員が声をかけると案内はいらないと手を振って、店内を見渡す。じきに見知った顔の並ぶテーブルを見つけて近づいた。

二十二歳だと言うが、ずっと老けて見える。外見だけではない。彼に接する人間はつい彼が二十代前半の若造だということを忘れてしまう。

後ろには背が高い男女二人がやはり背の高い東を挟んで並び立つようにいた。どちらも目を引く美男美女だ。彼らは近隣の六穎館高等学校の制服を身につけていた。

さらに後ろに中学校の制服を着た少年がひっそりと控えている。前のふたりと違って背は低い。寒いのか、マフラーをぐるぐると首に巻いていた。

三人は物珍しげに店内を見回している。

「なんだ、三人とも居酒屋は初めてか」

テーブルにいた眼鏡の男が声をかけた。既に頬は赤い。手には盃を持っている。日本酒派だ。林藤匠という。ボーダーでは古参の一人だ。歳は三十一になる。そろそろ現役を引退したいとボヤいているが、いかんせん昨今の人手不足だ。

ボーダー本部建物ができたにも関わらず、旧本部ビルから動こうとしない、なかなかの頑固者だった。

「学生ですから」

と、生意気そうに答えるのは、背の高いほうの一人である二宮匡貴だった。

「あれ、根付さんから聞いてないか? ボーダーマークの貼ってある店はボーダーなら学生でも入れるようになったんだぜ」

トリオン器官の性質上、十代の隊員は増えていく。本部でも食堂は設置しているが、彼らは三門市の飲食店にも協力を求めていた。パスポート制で十代への��類の提供はないなどの配慮がされている。

「知ってますが…」

さらになにか言おうとする二宮を東は遮った。

「今夜は明日の確認だけしに来たんです。本部で聞いたら、ここにいるっていうから」

「明日? ああ、国の視察ね。用事は、唐沢さん?」

「俺?」

テーブルの奥から唐沢克己外務営業部長が顔を出す。彼はビール派だ。既にジョッキをほとんど空けている。まだ三十そこそこだが、やり手の男だ。鬼怒田同様、城戸司令がスカウトしてきた。元ラガーマンだという以外素性を明かさない男だったが、人当たりがよい。

今夜の飲みメンバーは林藤、唐沢に加え、エンジニア冬島慎次、戦闘員の風間蒼也、木崎レイジの三人だった。風間と木崎は二十歳前なので、烏龍茶が並んでいる。

「まあ、たってないでこっちに座れよ、東くん」

「あー、ウチはウチでご飯を食べる予定なんです」

東はお供のように控える背後の三人を見やった。東隊のメンバーだ。

「ここで食べていけばいいよ」

「はあ」

少しだけ、東の心が揺れた。老成しているとはいえ二十二の青年だ。気楽な酒の席は魅力的だ。

「大丈夫です。俺たちは帰ります」

東の心を見透かしたように、二宮が後ろの中学生の背を押して店の入口に向かおうとする。

「東」

林藤は声をかけた。

「みんなで食べてけよ。唐沢さんの奢りだ」

「あなたじゃなくて、俺ですか?」

急に振られた唐沢が満更でもなさそうに笑った。確かにこの男前は今日の面子の中で一番地位が高く、懐も暖かい。

「あら、素敵。せっかくだから、ご馳走にならない? 二宮くん」

そこで初めて、女学生が口を開いた。こちらも生意気な口調だが、軽やかでトゲトゲしいものを感じさせない。

「加古」

「ねえ、三輪くん?」

「……」

急に話を振られた中学生は無表情のまま首を傾けた。

「わかりません」

「東さんがここでお酒を飲んでるとこを見てみたくない? 面白そう」

三輪は悩みながらうなずいた。

「ほら、三輪くんもそう言ってるし」

「言ってないだろう」

「言ってないです」

「わかった、わかった」

いつもの掛け合いが始まりそうになって、東は決断する。一応、上役たちの前だ。

「ごちそうになろう。唐沢さん、ありがとうございます」

東が頭を下げると、揉めていた三人がピタッと止まって、同時に頭を下げた。よく訓練されている。東を猟師になぞらえて獰猛な猟犬を三匹飼っていると言っていたのは誰だったか。

「遠慮せずたくさん食べなよ」

唐沢はいつもの人当たりのよい笑みを浮かべた。

「追い出された」

案内されると同時に、風間と木崎が東隊の猟犬三匹のテーブルにやってきた。テーブルが窮屈になったらしい。

今夜はボーダー戦闘員と唐沢の交流会であるらしかった。

風間の兄は林藤の弟子だった男だ。故人である。木崎は東から狙撃手としてのスキルを学んでいるので、東隊の面々とは面識がある。今は林藤に従い旧本部ビルに寝泊まりしている。狙撃以外の分野では林藤に師事していた。

一方は小柄で華奢、もう一方は筋肉隆々の巨漢だ。正反対の見かけだが、どちらも恐ろしく強かった。さらに木崎はトリオン量は二宮と同程度を持っていて近界のトリガーを使いこなす。

加古の隣に木崎が座り、二宮と三輪の隣に風間が座った。スペースの有効活用の結果である。三輪は隣が風間なので緊張する。風間蒼也は様々な思惑の絡む本部で誰からも重用され、確実に任務をこなすエリートだった。

「もう、頼んだか」

「まだです」

彼らはまだ食べるつもりらしい。

「居酒屋は初めてか」

木崎が気を使って、品書きをテーブルの真ん中におく。

店員がまとめて置いていった突き出し(お通し)を配る。

「飲み物から決めよう」

と、店員を呼んでさっさと飲み物を決めてしまう。さくさくと仕切る姿が頼もしい。三人はジュースにしたが、風間と木崎はまた烏龍茶だった。

「おすすめは、揚げ出し豆腐だな。家で作るの面倒だし」

「そういう基準か」

「寺島たちに頼まれて作ったが、たくさん食べるものじゃないし、持て余した」

寺島たちと寺島雷蔵と諏訪洸太郎のことだろう。四人は同い年で気が合うようだった。諏訪は二宮と加古の同期でもある。

「おごりなら諏訪と雷蔵でも呼ぶか」

「来ないだろ」

確かにもう遅い。

「今日の当番は?」

お酒をあおる大人席では、林藤が煙草の煙を吐き出しながら聞いた。

「忍田さんとこと迅です」

迅悠一は木崎隊であったが、先日、晴れて『風刃』所持者となり、隊を離れS級隊員となっている。

「あとは嵐山隊ですね」

なんとなく大人たちは子どもたちのいるテーブルに視線を向けた。三輪がジュースを飲んでいる。迅、太刀川、嵐山と三輪の苦手な三人だ。

「明日は俺らの勤務か」

正直、オーバーワークだ。ここにいるメンバーは皆、ワーカホリック気味ではあるが、大規模侵攻からずっと働き続けている。

「入隊志願者が増えてますからもうちょっと頑張ってもらって…。部隊が増えてくれば、部隊の輪番制に移行するって城戸さんが言ってます」

「もうすぐですよ」

冬島がエイヒレに手を伸ばしながら言う。

「そう願いたい」

品書きと書かれたメニューには写真がない。並ぶ単語は知らないものが多い。

三輪が大人たちのテーブルをチラリと見れば東は刺身の盛られた皿をビール片手につついていた。嬉しそうだ。確かに、隊長ではない東は不思議な感じがした。

「秀次は刺身か」

二宮がつらつらと品書きを見ながら勧める。二宮も初めてだからよくわかっていない。

「盛り合わせがあるぞ」

「ちょっとずつ色んなのが食べたいわ」

加古がウキウキしている。

「レイジさんおすすめの揚げ出し豆腐は頼むでしょ。風間さんのおすすめは?」

「コロッケと卵焼きだな」

間髪入れずに答える。迷いがない。

「じゃあ、それー」

「また家で作れるようなものを…」

木崎がぶつくさ言うが、三輪は蕎麦を茹でるくらいしかできない。

「二宮は?」

風間が水を向けるが、彼は熟考に入っている。

「先に頼んじゃいましょ。店員さぁん」

「加古、お前なあ」

「大丈夫だ、二宮。何度でも頼めるから」

「風間さんがそう言うなら」

注文を手早く木崎がまとめる。

「三輪は決めたのか」

「じゃあ、刺身盛り合わせ(小)で」

「あと、ホッケ」

「加古、語感で決めただろう」

「干物だな。北の魚だ」

明日、視察団が来るというのに、大人組はまだまだ飲んでいる。タバコの匂いがする。

焼肉屋ともファミリーレストランともバーガー屋とも違う雰囲気にふわふわする。

「秀次」

三輪は、二宮に揺り起こされた。ひと通り食べたあと、いつの間にか眠っていたらしい。

「中学生には遅い時間だな」

木崎が気の毒そうに言う。

「大丈夫です。すみません」

彼らも高校生なのだ。

「ほら」

おにぎりが渡された。大きい。海苔がパリッとしている。

「結局、二宮くんが選んだのがこれよ」

おにぎりを優雅に食べるという器用なことをしながら、加古が教えてくれる。

「悪いか」

「いい選択よ」

「うまいな」

風間はまだ食べている。木崎はカチャカチャと皿を重ねて、テーブルを綺麗にしている。 三輪は散々食べたあとだが、おにぎりを持って、「いただきます」と言った。おにぎりは何も入っていなくて塩がきいている。

「おいしいです」

「そうか」

「東さん、あれ酔っ払ってるわ」

三人が揃って東のほうを向くと、その様子がおかしかったのか、木崎と風間が笑った。

「明日はお前らが頑張れ」

その日はみんなボーダー本部に泊まった。

終わり

3 notes

·

View notes

Text

【No.6/鼠苑】Bonding (R)

【Bonding】鼠苑(R) copyright. Mi-Wu

「嗯……不要這樣、尼茲米。」身體因蓄積的快感而弓了起來,接觸到那人的溫度燙得就像火一樣。總是如此,儘管平常對自己冷言冷語、挑三揀四地動不動要跟自己找架吵;可是在做愛時,老鼠總是會用他所能盡到的——最溫柔的方法去碰觸他。

小心翼翼地親吻、撫摸。就好像自己是他所最珍視的東西一般。

但坦白說這令紫苑有時覺得有點不耐,自己又不是什麼紙娃娃,更投入一點地親吻我、難道不行嗎?就好比說現下這漫長的前戲,真是說不清到底是溫柔還是種折磨……。

老鼠的指尖與唇瓣循著自己身上的紅色蛇痕,一點一點地輕輕觸碰與舔舐;雖然現在也習慣了,但當初非常討厭的、死裡逃生後所留下來的『記號』——不知怎的,老鼠總是很喜歡親吻那如藤蔓綁縛自己身軀的疤痕,或許就如他當時所說的……『嫵媚』?不過那樣的親吻方式,不時會讓紫苑覺得那其中似乎帶著一點感激的意味。

老鼠的手指劃過自己胸前的那條紅痕,灰色的眼睛對視了上來,口中吐出因寒冷的冬日夜晚而暈開的白煙,但在兩人之間,卻感覺是熱的。嘴唇碰上紫苑的臉頰,又輕柔地覆蓋上他的唇瓣,表情似笑非笑地對自己漾開。

「怎麼…?不喜歡嗎?」

「才不是……」想要碰觸對方的慾望。想要更深入、更加激烈的……和眼前這個人結合在一起的慾望。情熱之際,自尊也無招架之力,撇過頭想唸那人幾句,卻只是氤氳著雙眼、抬起手遮住自己肯定變得奇怪了的臉,雙頰感覺熱得不行,整個人都像是要被煮透了一般,整個人都在渴求著那一個人。

「哦?那是怎樣?」拉開鼠苑毫無意義遮擋的手,看著那纖細白皙的手指,毫無想法地就在指尖上輕輕地吻了一記。

紫苑眉頭皺了一下,抬起自己沒有被抓住的那一隻手撫上老鼠的臉頰。「……是想要更多。」

老鼠看上去像是有點吃驚,微微地嘆了口氣。「……天然呆還真是可怕啊。」

「嗯?」紫苑還是看上去像是完全不明白的樣子。不過誰知道呢。

欺下身,柔軟彼此碰觸、交疊,一張一合地吞去對方的吐息,濕潤又炙熱的舌尖捲上自己的,回應得理所當然。不夠,還是不夠,還想要得更多。

就著相擁的姿勢,難以忍耐的紫苑闔腿蹭了老鼠一下,讓自己與他的腰身能夠更加接近。

老鼠沒說話,雖然自己沒有張開眼睛,卻能感覺他在嘴邊輕輕笑了一下。粗糙的手掌撫向下、滑落至自己的大腿向內探時,壓抑不住的喘息聲越來越重,紫苑覺得自己的慾望已經勃發得再難以克制。吻在自己的胸前遍佈、紮根,直至深入軀殼底層。感覺到他細削的指尖勾過囊袋、柱身,帶繭的指節沾著鈴口所溢出的滑液沿著輪廓摩娑著。

寂靜的夜晚,地下的廢墟中,有炭火滋滋地在爐灶裡烤著的聲音,外頭風拍打門壁、呼嘯而過的颯颯聲,月夜、哈姆雷特、克拉巴特不知在房間哪處竄著所發出的吱吱聲。除此之外,便剩下我們兩個人了。床單和衣料磨擦的聲響,破舊的彈簧床墊咿啞陷落的聲音,我的喘息聲,你一聲一聲地呢喃著我的名字,傳達過來細碎而低沉的語氣。有時聽起來就好像,我並不在你身前一般。

老鼠的指節擠入那穴縫之中,雖然還不夠濕潤、稍有點乾澀和疼痛,可是仍然覺得自己渾身的快感都被挑逗了起來,在輕柔的按壓之間逐漸失去了分寸,收縮著向你迎了過去。「嗯……」

「你也太急了。」老鼠微笑地親了一下紫苑的眉梢,額頭沁出細密的汗卻不像是自己游刃有餘的樣子。

「……已經夠了。」眨著眼睛宛如懇求的模樣。

「還不行吧……會弄傷你的。」手指伸入那雪白的髮間,撫至後頸,又在那人的嘴唇上吻了一下。

拼命地搖搖頭,手抓上那人的後背,感受到那人肩胛骨的稜線在自己的手心內起伏,一手向下探去到那炙熱的根源,突地包覆住的刺激讓老鼠不禁倒抽了一口氣。「進來……。」

對那人感到無奈,卻也不能抵抗。「…你有時真的不知道自己在做什麼呢。」

「我知道的好嘛、啊……。」話音未落,即感受到堅硬的那物從入口緩緩地推擠進來,掙開的皺壁服貼地裹著那人的形狀,酸麻感頓時從脊椎尾處傳遞了上來。

累積的每晚開拓的經驗,讓插入也變得沒有當初那麼困難,不一會兩個人就完全契合在一起了。可是還是不夠,那是自然,因為這才不過是開始而已。雙腿盤上老鼠的腰際,只為了能夠更貼近那個人,讓那人在律動之中可以更輕易地抱著自己。

「嗯、尼茲米……舒服……啊!」越是想要壓抑、越是感覺自己往其中陷入,呻吟聲在房間內清晰得令人羞怯。身體深處有股被熱源鑿開的感覺,他的性器滑順地被自己包覆、吞吐著,頂過濕濡軟熱的腸壁,突擊他脆弱的那一點。

老鼠低下身吻著紫苑的耳朵、��頸,然後是他的嘴唇,那雙灰得好似西區入夜的星空的眼睛,積聚的亮光如同星屑一點一點地在他眸中閃耀著,此刻裝的只有他紫苑一人。儘管紫苑總是覺得那雙眼睛看起來離自己很遙遠,似乎總是在預告,來日那必將到來的分離。

他們是非常不相同的兩類人。和對方待在一起的日子越久就越能感覺如此。可是或許就是如此不同,也才會這般好似無法切斷的引力,把兩人聚在一起。想要追上去,想要一探究竟,想要互相了解,想要改變對方,想要改變自己。

待在西區的這段日子,雖然不比留在No.6時過得安逸舒適,這裡難以融入的民情、各式各樣生存的潛規則、髒亂臭氣與腐敗味四溢的屋舍與市集、廢墟中寒冷的夜晚、美味的肉湯但他仍然想念著母親親手烘烤的麵包與櫻桃蛋糕………羅列起來的話,待在這裡的難處或許真的不少呢。可是,這些日子也讓紫苑感受了至今從未感受過的充實感、自由,重新認識了自己究竟是什麼樣的人,以及即便懷有遺憾,仍然帶點罪惡地感到十分幸福,非常地。

可是,人在感覺到幸福的時候,是不會前進的。而日子分分秒秒地過去,明明該憂心的事要更多,卻覺得一天一天都像在倒數,如果可以,能不能夠停留在這刻就好了呢…?

擁有需要守護的東西時便輸了,是這樣嗎?

「…疼!」耳朵被咬了一下,紫苑才回過神來。

「……分心嗎?想什麼?」老鼠一臉不太高興地看向自己,一手不懷好意地向下伸去握住紫苑的性器,配合著深入的節奏捋動著,下身原本就凝聚著的熱流更加滾燙了起來,刺激下穴壁更加絞緊,惹得兩人都悶哼了一聲。

「嗯…不行了……快一點……」熨熱地喘著氣也咬上老鼠的耳垂。

雖然已經知道這個人天然到了一個極致,有時候不知道是誠實還是語彙能力缺乏,總是可以面不改色地做出令人驚愕之事。天知道自己是怎麼在一次次不經意地挑逗下忍住沒把這個呆子給吃光扒盡,但當然理智也是有一定的極限的。

加快速度的抽插,腸壁被擠弄得紫苑一陣一陣地顫抖,他也能感受到對方一跳一跳的脈動、越發的熾熱與堅挺,在幾次深深的挺入後,柱身的痙攣在自己體內勃動著,下身一股像是要把自己扭乾的收縮不止,汲取自己噴瀉而出一波波白流。

暈花的視線還未清晰過來,歡愛過後重重的疲累感壓著自己,卻也額外清楚地感受到那人蹭過來的體溫,在自己脖頸間有股搔癢的感覺,紫苑聽見老鼠用輕得彷彿只有他自己能夠聽見的音量說著。

「喜歡,好喜歡你。」

或許未來自己可能會有一天為這句話感到痛苦、悲傷,但那一定都是杞人憂天。這一刻,我要幸福地把它收藏起來。

「嗯,我也是。」

-FIN-

2 notes

·

View notes

Text

Acrossing the river

达奇是个有魔力的家伙。亚瑟在日记里不止一次这样写过。更年轻的时候,他曾对这种热烈又普适的个人魅力爱恨交加,因为他总是不能确定达奇的眼里是否能映出自己的影子。这个人心情好的面对一条狗都能展现出他那套惊人的杀伤力。在亚瑟刚刚成年那段时间,这种苦恼尤其明显,那时他还没展现出对枪支的绝佳天赋,达奇对他的态度如同逗弄营地里的猫,即便是他鼓起勇气在深夜偷偷爬首领的床,对方的游刃有余也不曾消减。

他还记得他们第一次接吻。那时亚瑟在帮派中初露锋芒,成年后第一次接到杀人任务,他的表现出乎所有人预料。他背着四把枪,一个人端了奥德里斯科的藏金窝点,回来时理所当然得到了达奇毫不吝啬的夸奖。

哇哦,我们的小亚瑟长大成人了。对他带回来的礼物,达奇哈哈大笑。来吧,让我们为他举办一场宴会。于是大家开始喝酒、唱歌,女士也很快加入进去。他就坐在达奇的身边,篝火映在他们脸上,达奇只喝了半瓶威士忌就有点晕乎,像摸小猫一样摸他的头,神态很是惬意。

他当然不知道亚瑟为此屏住呼吸,甚至差点咬破舌尖,男人指腹的温度划过他的额头,他不可控制地感到一种滚烫。像煮熟的牛奶一般薰着他。而作为成年人的达奇似乎并不懂得如何自制,反而凑进来嗅了嗅他。

我喜欢你的头发,非常纯正的金。他呢喃着说。顶贵的动物皮毛才是这种颜色。

亚瑟按不住自己的心跳——对方把呼吸喷到他脸上时他就硬了。只得挪了挪姿势,故作冷淡地问:所以你把我当成自己养的猫吗?

哦,宝贝,这可是你自己说的——达奇显然被逗笑了。我可没讲是猫……单挑二十个成年人,我本想拿个凶猛点的动物做比喻。狮子,或者狼。

亚瑟并不讨厌这样的比喻。他愿意成为达奇倚仗的大型食肉动物,听达奇的话对他来说是一件自然又舒服的事,只是主人既然要求猛兽对它忠诚,那就应该给它些好吃的。他垂眸,把头低下去一点。他不太想让达奇看到自己眼里的欲望——但这如何能阻止呢?正如营地每个人都爱首领的原因一样,达奇漂亮、热情、聪明义气,他在的地方仿佛有一种磁场,在亚瑟自幼建立的认知里,达奇永远是大家的中心,世界围绕着达奇旋转。

达奇就像太阳。但是书上说太阳的温度能把人烧成灰。亚瑟不知道如何才能拥有太阳。威士忌从喉咙流下去,催生更多的欲望,以及他年幼时未曾品尝的苦涩。达奇和大家闹了一会便回房去睡了,亚瑟喝了很多的酒,比往常任何一次都多。直到所有人的脸在他面前都拼凑不出形状,奇怪的是他仍旧认得达奇的房间。酒精让他浑身烘热,他不知道自己如何打开那扇门,也许是用霰弹枪轰开的。

他又听到达奇的声音了。诱惑的,安抚的,像有魔力一般,亚瑟喉咙里发出轻微的咕噜声。他把达奇拱到狐狸皮装饰的床上,捕猎一样咬他的脖子。

嘿,Kid。达奇的声音听起来有些遥远,听不出他有惊慌失措的部分,反倒含着一点无奈的调笑。清醒点,我可不是你心爱的哪位姑娘……

哈?亚瑟嗤了一声。达奇。他轻声道。达奇·范德林德。他在酒醉中清晰地吐出了这个名字,继续固执地亲吻他,就像第一次尝到心仪猎物的滋味。他吻他的锁骨,鼻尖,解他的马甲、腰带,达奇似乎尝试过阻止他,但那几乎无效,也许是因为他实在懒得用上什么力气。

Alright……达奇叹了口气,把手放在他的头发上——他似乎格外喜欢亚瑟的金发,真是……令人惊讶。他听见达奇低声说。

然后亚瑟再没有受到反抗。他顺利的剥开了首领的衣服,不断的亲吻啃咬这身肖想已久的皮肉。达奇很快在他的挑逗下硬起来,平日意气风发的首领开始在他身下重重地喘息,亚瑟用手指盖上他的喉咙,感受到对方的喉结快速滚动了一下。他觉得那真像挣扎的动物的喘息,柔软,温热……脆弱。他像个熟练的猎人那样将身下的男人翻了个过,用手指一根一根滑入他的后穴,达奇的身体有一瞬间的僵硬,然后是些微颤抖。显然他没真的和男人做过,即便在这之前他的态度都那么游刃有余。

我真是疯了……对方埋着头,亚瑟听见他的的低语。然后他又听到达奇颤抖的一声长叹。进来吧,Kid。他这么命令道,像是主人溺宠自己的宠物一般。亚瑟已经忍得十分难受,但达奇的后穴实在太窄了……他必须得想个办法扩张它。

床头柜上放着半杯没喝完的酒,于是他将瓶口塞了进去。酒的润滑效果似乎不够,但那让对方臀缝之间的光景更加奢靡,红润,亚瑟晕晕乎乎地去亲,被达奇颤抖着声音喝止。床被弄得湿淋淋的。达奇指导他从抽屉里摸出了蛇油,这也许是好的润滑剂,他将它涂在穴道里,手指不断地弓起又张开,达奇似乎被这种陌生的快感俘虏了,开始断续地发出呻吟。然后他终于将自己的屌插了进去,一枪到底,该死的又软又紧,比他无数次深夜的性幻想还要销魂一万倍。

宿醉的第二天,营地每个人都起的很晚,没人知道他从达奇的卧室溜出来。这场酒后的荒唐情事似乎很快被他的首领遗忘了,达奇仍旧是那副讨人喜欢的迷人样子,与以往并无二致,仿佛那个被他按在床上操了一整晚的人只是个幻觉。亚瑟不喜欢这样,这让他有一种不被承认的挫败感,但他尊重达奇的选择,如果达奇打算忘记这个夜晚,那么他尽可以如他所愿。

但这并不是说他不会为此而赌气。他开始尽可能避开和达奇的单独交流,选择一些独自外出的任务,宴会或者聚餐的时候半途退场。有一次达奇喝了一点酒,想要拉住他进行一些有关梦想和未来的私人演讲,结果亚瑟转身的速度太快,他甚至没能抓住对方的衣角。也许范德林德帮年轻的首领意识到自己不能如此轻易地失去自己倚重的神枪手,也许是因为亚瑟突然不像以前亲近而让他感到失落。在二十三岁的生日宴会上,他故意在所有人面前邀请亚瑟去钓鱼——按理说只是钓鱼而已,但达奇硬是把场面弄出一种不容拒绝的氛围:那时大家的视线都在达奇的身上,众目睽睽之下亚瑟实在没有扫兴的理由。

他们的船划到河中央,水流从船桨滑过。达奇开始说一些笼络人心的话——好吧,也许是真心话。虽然亚瑟常常怀疑这个人没有什么真心话,但他真的很懂得自己需要听到什么。

我对你的信任独一无二,达奇扶了扶黑色的礼帽,用那种谁都难以抗拒的目光看着他。亚瑟,范德林德帮需要你,我需要你。战胜奥德里斯科之后,我们的规模还会扩大,到那时候我们就可以实现梦想,一切未来皆有可能——

是吗。亚瑟挑眉。是怎么样的未来?

金钱、尊重、自由——随便什么。达奇的目光闪闪发亮。那个未来里帮派中任何一个人都不可或缺。约翰,比尔,何西阿……还有你,亚瑟。尤其是你。只要你们还在身边,我就能做到任何事。

亚瑟闻言轻笑。他还是很喜欢达奇谈到这些事物时的样子,无论真假都让人感到愉悦。也许正是他这种热烈而无畏的浪漫主义聚集起了越来越多的人,大家选择信任达奇,也许并不那么在乎结局,而是选择信任他能让生活变得更有希望。

所以别再躲着我。达奇微笑道。你知道,范德林德帮未来的二当家可不能总像只闹脾气的猫。

亚瑟蹙眉,他偏过头去,松开拿着船桨的手,把蓝色的帽檐向下拉一点,试图遮住些许窘迫。然而达奇并不打算放他一马,反而凑近来观察他的表情。船在河流中央停下来,只剩下潺潺流水的声音。这时候就应该突然从天而降一只鹰,或者从森林里跑来一头鹿撞倒这艘船——这样他就不用面对达奇那副调侃的神色。

你这顶帽子倒是不错。达奇莫名其妙地自言自语了一句。亚瑟还没来得及思考这是什么意思,就得到了一个突然的吻——这次他们可都没有喝酒。他听见几只鸟被惊飞的声响。相比起上一次,这个吻简直轻飘飘的。直到达奇慢悠悠地伸出舌头在他口腔里转了一圈,亚瑟只是眨眨眼,脑子有点空。直到达奇游刃有余地结束了这个吻,还意犹未尽地舔了舔嘴唇,他才反应过来发生了什么。

你疯了?他迟疑着蹙眉。达奇,我以为你总不会想被外面的人说是……

说什么?达奇扯起嘴角,漫不经心地把手搭在船边。谁敢多说一个字,用你的枪崩了他们啊。

那时候达奇·范德林德二十三岁。亚瑟·摩根刚刚成年。范德林德帮里有他们能抓住的一切。此后很多次他们都选择在河边亲吻。衣服都湿掉,血渗进泥土里,被水流很快冲不见,回到营地时好像什么都没发生过。此后有一段日子,他们之间都始终共享疼痛、亲吻、无关紧要的秘密,直到他们遇到彼此挚爱的女人,然后又失去,范德林德帮依然如旧。很长一段时间后,亚瑟发觉他一直将达奇·范德林德在西伊丽莎白的河流中说过的话当做某个永恒的承诺。

他需要我。在日后的每一次抢劫、谋杀或者为了大家的梦想而不得不做的一些勾当里,他时常拿这个理由自我警醒,并毕生对他的首领保持了超乎正常程度的信任。即便与奥德里斯科的陈年旧怨始终未曾解决,即便为了这个梦想,帮派成员一个个接连死去,直到何西阿。即便他发觉这种信任正在成为一种愚昧的错误。即便西部已死,而范德林德帮大势已去。疑虑生于间隙,而背叛起于微末。

在康沃尔煤焦油厂,达奇扔下他离开时没有回头,那时候他已经不喜欢笑了……约翰说他看到的是个露出本性的人。亚瑟无法否认他的看法,但即便如此,他始终对达奇保持了高度的忠诚。

因为他需要我。他对自己说。他需要我,即便这种需要已经成为一种罪恶。达奇就像森林深处走投无路的大型食肉动物,失去领地之后变得日益疯狂和绝望,不顾一切朝捕猎自己的猎人的反扑,不顾自己是否死在枪口之下。

从奥德里斯科逃出的那一晚,我在梦里看到独狼。他对牧师说。我这一生罪孽太多,死后是要下地狱的,所以我向上帝忏悔但不奢求原谅……我不能抛下他。

我们从很久以前就在一起了。他在心底悄悄重复一遍。我唯独不能抛下他。

16 notes

·

View notes

Text

獣の逢瀬

アゼヘル SFパロ

そんなに要素はないですが極大感情が匂わせされてるので注意。

分厚い装甲を破いた双刃刀が、機体の右胸を貫く。わずかに抉られたコックピットの間から勢い良く迫ってきた装甲片がアゼムのバイザーをメットごと割った。

流れ出した血が宙に浮く。頭部に切るどころか深々と刺さったその痛みに獣の唸り声のような声をあげるが、それも一瞬。アゼムはすぐさま目の前の敵機を蹴り上げると、腰の後ろから短刀を取り出し双刃刀の柄を一気に切り上げた。

穂と柄が離れるのとほぼ同時にスラスターの出力をあげ、一気に距離をとる。

「……っ、は……はは」

一種の喜びともいえる興奮が全身を駆けた。距離をとった敵機をカメラで捕捉して、瞳は爛々と輝き口元は弧を描く。頭部から流れ出して頬を伝った血を、べろりと舐め上げた。

『おい! 無事か!』

「ああ、大丈夫大丈夫。かすっただけだ」

『機体の損傷率は高い、お前の呼気は荒い、丸わかりの嘘をつくな!』

指揮艦に座すハーデスから耳に痛い声が響いたが、アゼムは静かだった。いつもの言い訳はしまい込んで、彼はただ目の前の敵との睨み合いを続ける。

もともとはこちらの軍が所持していた十四の特殊設計データのうちの一つ、“ファダニエル”を使った機体。それは過去の大戦の折に、他のいくつかの設計データとともに行方を眩ませていたものだ。

数か月前の戦闘で“ファダニエル”の前任者が殉職したことから、敵軍はすぐにその設計図を手放すだろうと踏んでいた。“座”のデータは持つことの責任が重過ぎる。持っている、というだけで他軍、宇宙海賊、マフィアが狙う代物であり、他の機体より一線を画す兵器だからこそ、乗り手も飛び抜けた実力がなければ制御しきれない。つまりは、その基本設計を軸とする機体を自由に操れるパイロットがいないのなら、手に持っておくよりさっさと高値で売り捌いた方が割に合うのだ。

正直、敵軍が“ファダニエル”の新しいパイロットを選出し、戦場に実機投入したときは、ただの悪あがき程度にしか思っていなかった。実際、初めの戦闘は悪あがきだと感じた。

しかし、どうだ。いま目の前にいるあの機体は、あのパイロットは、自分と一騎打ちをして見事な傷をつけてきた。

「……ッ! 致命傷になっていない……、浅かったか……!」

混線する通信機能が、“ファダニエル”内部の音を拾う。言葉を発するのがやっとだと分かるぐらい、酸素を探るようなぜえぜえと重い呼吸音を響かせている。おそらくは彼も、肉体に酷い手傷を負っているはずだ。

にもかかわらず、彼は片刃の折れた双刃刀を構え直し、背に負っていたペンデュラムを展開する。戦う意思はまだあると、ここで倒れるものかと一心にこちらを睨みつけ、敵が動き出すその瞬間を、その隙を、窺っている。

ヘルメス、と短く目の前の彼の名を呼ぶ。骨組みがむき出しになるような破損を抱え、節々から危なげな煙を立ててもなお、自分に向かって武器を掲げる彼。その姿は、脳裏に焼き付いた孤児院で子供たちと接する姿と、とてもではないが結び付かない。だが、あれが戦場に生きると決めて進んだことで得た彼の姿なのだろう。

彼の心意気に応えるべく、牙を剥いて操縦桿を握り締め——通信機から聞こえてきた深いため息に動きを止めた。

ため息の主、指揮艦で眉間の皴が深くなっているであろうハーデスは、それきり何も言ってこない。落ち着け、という意味であることを悟って、アゼムは嚙み締めた歯の間から大きく息を吐いた。獣のさがをしまい込んで、投げた理性を引っ張り出す。

『……“ナプリアレス”をそちらに回す。向こうもこっちも消耗戦になってきた。一度スモークとレーダー妨害粒子を散布して撤退するぞ、そろそろ潮時だ』

「あと一ドンパチくらい……」

『エメロロアルス整備長が涙目だ。ラハブレアの爺さんも相当お怒りだぞ。精々あの二人の怒りが爆発しないうちに撤退しろ』

「……あー……はは、そうする」

ハーデスの呆れた声に、アゼムは今一度損傷率を確認して口元を引きつらせた。

これではエメロロアルスにスパナでどつかれながら医務室に放り投げられて麻酔なし縫合に処され、その後ラハブレアに執務室に呼び出され三時間の説教を受けながらその場で諸々の始末書を書くことになっても何の文句も言えない。

せめて主治医に交渉を頼みたいところだが、あの戦艦の医務室を根城としている腐れ縁のことだ、どうせ頼んだところで「その傷で意識を保っていられるのなら、麻酔なんかなくたって大丈夫!」と言われる未来しか見えない。ならばこれ以上刑が重くならないよう撤退した方が、自身の身のため、そして軍のためである。

アゼムはファダニエル機との静かな攻防を続けながら、ナプリアレスの位置を割り出す。そろそろ痺れを切らした向こうから襲い掛かってきてもおかしくないが、動かずそのままなところを見ると、おそらくはヘルメスも本隊から帰投命令が届いているのだろう。

ならその前に、とアゼムは通信ログを漁り周波数を調整する。先ほど拾った音との通信回線を接続した。言い訳は、時間稼ぎでいいだろう。

「面白いな、お前。宇宙戦が性に合っているのか?」

思いのほか明るく通った言葉に、通信越しの彼の息がさらに荒むのを感じる。獣じみた性根を抑えていようと、どうしても感情は言葉に乗る。望んで作った道化ではない、先程の感覚に引き込まれたままの自分にアゼムも少し目を張ったが、一つ笑みをこぼして、続きを投げた。

「目覚ましい成長速度と相まっていい動きだった。こいつ(アゼム)についてこれる機体とその乗り手なんて、そうそういないものなんだが」

「形ばかりの世辞などいらない……!!」

「酷いな、本心だというのに」

唸るように吐き出された悪態にアゼムは肩をすくめる。

本当は、刃に乗せるはずの言葉だった。言ったところで彼にこう返されるのは分かりきっていたからその方が適切だと思ったのだが、生憎司令からのお達しだ。だが、言わないのも性に合わない。結果は予測通りだったが、アゼムは満足していた。

空を蹴って上へと宙を駆ける。「待て!」と向こうもがブーストを吹かしたが、彼が割り込む方が早い。

二機の間に割り込んできた重装甲の機体が、肩に担いだバズーカをヘルメスに向けて放つ。ボン、と深い低音が響き渡ると同時に、濃いスモークが一帯に広がった。

「じゃあ、またな。再戦まで、俺以外の奴にやられないでくれよ」

それだけ伝えて、アゼムは背部・脚部スラスターを稼働する。ヘルメスが何か声を上げかけたが、直後に本艦から散布されたレーダー妨害粒子で通信は届かなかった。

1 note

·

View note

Photo

Here's another fun laser project that we did with one of the recent stainless clad white #2 migaki 240mm wa-gyuto from the batch that came in from this last shipment from @yoshimi_katoh ... Shijukara bird on a cherry blossom by Hiroshige Utagawa. Only one so act fast! Check the link in the bio to take you to this product and other things we've posted about recently. #jki #japaneseknifeimports #羅府包丁専門店 #losangeles #beverlyhills #cheflife #handcrafted #japaneseknives #kitchenknives #japanesekitchenknives #gyuto #yoshimiechizen #義実越前 #加藤義実 #越前打刃物 (at Japanese Knife Imports) https://www.instagram.com/p/CkrS-K4JMb5/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#2#jki#japaneseknifeimports#羅府包丁専門店#losangeles#beverlyhills#cheflife#handcrafted#japaneseknives#kitchenknives#japanesekitchenknives#gyuto#yoshimiechizen#義実越前#加藤義実#越前打刃物

0 notes

Text

山河恋(柯哀新志古风同人)

第十四章 踏足京师

横沟重悟官职虽低,亦知道这腰牌的厉害,等衙役拿上来一观,一时间惊得呆住了。

见此情景,知苑禄江放声狂笑,知苑大哉跟着大笑起来。二人如此狂妄,点燃了堂下听审众百姓的怒火:“那是什么东西?”“不知道,好像县太爷都怕。”“这两个恶棍这般嚣张,像是有什么倚仗。”“什么倚仗?杀人偿命天经地义,朝,县太爷要不管,咱们管!”到底不敢直接说朝廷,怒火都冲着县令来了。众人越说越怒,一股脑涌向公堂,外围的衙役急忙拦住了:“大家稍安勿躁,大人一定会给百姓一个交代。”

横沟重悟坐在公案之后,捏着那块铁牌就像捏着烧红了的炭火,拿也不是,放也不是,看看铁牌,又看看堂下铁锁加身的一对大盗,半晌说不出话来。忽然一抬眼,看到堂下左侧站在最前面的荻原千速,看过来的目光中似乎带着几分审视,霎时间也不知是自尊心受挫还是爆棚,脑中只剩了想要证明自己的念头,猛地一拍惊堂木,大声道:“你们可曾看见知苑禄江拿出什么东西来没有?”

事出突然,多数衙役仍是一脸懵,下意识答:“有啊。”师爷在后面急得咳嗽,只差没直接出声提示。荻原千速心念一转,明了这位大人的真意,在一片杂乱声中提高了语调,昂声道:“没有,雌雄大盗被锁得结结实实的,能拿出什么来?属下什么也没看见她拿出来。”

“确实?”横沟重悟一喜,追了一句,“那之前锁拿这二人之时,自他们身上可搜出什么不曾?”荻原千速忍住了笑,肃然回答:“这对大盗作恶多端,什么凶器、银票之类皆搜出不少。除此外一无所获。”

他们一问一答间,有机灵的衙役开始回过味来,拼命示意身边的同僚。横沟重悟再问:“大家可都是看得清清楚楚,知苑禄江拿出什么来了没有?”一干衙役齐声回答:“没有!”一个诙谐点的还要凑趣:“咱们这么多双眼看着呢,要是还看不清这两个大盗什么都没拿,吃饭的家伙就该废了。”

新一在下面看得有趣,瞅一眼服部,适逢服部也正看过来,两人目光中皆是一样的意味:“这里的县太爷倒真有些意思,这份急智还算不错。”志保起初想过“如今朝廷腐败到这等程度了?连杀人害命的大盗都有了皇家作护身符”,可横沟重悟这一通操作她亦看得明白,想起新一当日说过的话来“当今皇上不顾百姓困苦,若能换一番天地,给百姓一个清平盛世,不枉习武之人的本分”,不由得心中暗暗点头,思忖到若是有朝一日新一当真起兵,这神奈川县令确是可用之人。身边站着的百姓有些仍没想到关节处,遂悄悄暗示,只管迎合着县令大人说话就好,管教替他们报了大仇。

不多时,堂下的百姓亦纷纷叫喊起来:“咱们也没看见!”“坏事做绝的大盗一抓到就得被搜身,能拿出什么好玩意儿来?”

到了这时,知苑禄江还有什么听不出来的?当下脸色大变,一旁的知苑大哉早怒骂了出来:“你这狗官好大的胆子,居然敢视皇上的令牌如无物,不要命了?”

事已至此,横沟重悟索性横下了心,再拍一下惊堂木,判道:“咆哮公堂,还要空口白话假冒皇家特使,此乃当诛九族的重罪!来人呀,将这二人押入死牢,三日后问斩!”

两旁衙役答应一声,当即有人上来,在知苑夫妇二人怒骂声中,将他们押了下去。堂下众百姓禁不住齐声喝彩。

眼看宣判已毕,新一便与志保、服部悄无声息退出人群。三人微一商议,横沟重悟虽判了雌雄大盗,但如此不堪的二人竟与皇家有牵扯,只怕后续麻烦仍然不少。这关口不宜过多打扰,索性也就不向荻原千速辞行了,只去接了步美,留书告辞,赶奔京师。

路上非止一日,三大一小一路行来,谈谈说说,论文论剑,路上不觉寂寞,行程也变得飞快。西梁都城东京终于近在了眼前。

服部平藏退隐之后,深知“普天之下,莫非王土”的道理,无论走到哪里,若皇家有疑,一样难以脱身,倒不如就近置办产业,以向朝廷表明并无异心,“大隐于朝”虽不可得,“中隐于世”倒还是能做到的。所以他置办的“萱华庄”就在距离京师三十里处。到了左近,服部平次左说右说,力邀新一志保到自己家小住。

新一原是没这个打算的,原因无他,服部平藏昔年帐下“智囊”、军师远山银司郎有一独生女远山和叶,自幼与服部平次一道长大,两家乃是通家之好,一向往来不避,服部平藏夫妇亦视和叶如同女儿一般。而这位远山和叶,正是毛利兰的手帕交,这二人加上一个铃木家二小姐铃木园子,几人常常聚在一起,不管哪个自认为受了什么委屈,遑论有理无理,往往群起而攻之。前番服部提起毛利兰以为被他冷落,委屈难言,惹得两位闺中密友大发雌威,就源于此。新一虽有心向几位姑娘解释清楚,但一来此时有要事在身,并非谈及儿女私情的时机,二来他自认事情由己而起,不能牵连志保,若在“萱华庄”遇见和叶只怕横生麻烦,所以本欲推辞。

然则服部盛情之外,还有步美这事,所以思忖再三,到底还是应了,只是跟服部讲好,仅住两日,绝不多耽。

服部平藏身材高大,吊梢眼,剑眉高鼻,面容一向沉稳严肃,虽退隐多年,举止中仍有当年从军时的干练之风。服部夫人静华则是位眉目精致的美妇人,“萱华庄”之名就取自她的名讳,有传言她年轻时乃是身手一流的女侠,嫁入服部家多年来洗手做羹汤,甘做贤妻良母,如今能证实的只有她一流的厨艺了。二人向来敬佩工藤优作为人,又知独子平次和工藤家的小王爷一道学艺,有同门之谊,见平次带小王爷和另一位姑娘回来,并无甚惊讶,一如世间任何一对款待儿子朋友的父母,热情周到,无惊无嗔。

志保见过静华夫人,提起步美的事来,静华夫人满口答应,笑称自己只生了个臭小子,早就想有个女儿了,步美玉雪可爱,正好合了自家想要女儿的心意。步美原不想和志保分开,但跟在身边这么些日子,知道小哀姐姐有重要的事要办,志保又承诺了一旦办完事,一定回来接她,所以虽然不舍,还是答应会乖乖陪在静华夫人身边。

如此这般过了一日,第二日清晨起来,服部与新一比了一场,两人都是争强好胜的少年心性,可是尽管二人有心争锋,比过了依然是平分秋色,不分胜负。因难分高下,服部忽发奇想,邀请志保一道:“志保小姐姐,工藤说你武艺高强,不让须眉男儿,不如加入我们,一起来练练手?”他一向耿直,想到什么就说什么,这称呼虽有点冒失,却又带了几分率性而为的本真,志保虽不惯与人距离太近,但也默许了这份热情诚挚。

志保有心推辞来着:“你们同门切磋,我凑热闹不就乱了?”新一却像是个献宝的小孩子一样,既深以志保为傲,便恨不得全天下皆知她有多出色,在旁撺掇:“来吧,来吧,志保,让这黑炭见识一下什么是‘人外有人,天外有天’。”这边说着,那边服部就不容分说拉她下场:“左右无事,活动一下筋骨,多积攒些实战经验也好哇。”

于是服部长剑一横,当空划个圆弧,一招“凤点头”径刺新一腕脉,身形却倏地一扭,一记侧踹,反踢志保手肘,嘴里还不忘说话:“工藤你可要注意了,咱们这是比武,不是给你英雄救美的,不准暗地里弄什么玄虚。”

新一大笑声中,二指骈出,在服部的剑身上一弹,人跟着借力飘然退开两步,宝剑一转,与服部长剑碰撞,当地一响。志保见此情景,知道是肯定要比了,身形兜转,避开服部一招,随即左掌拍出,按向服部肩膊。

服部飞快一缩手,将志保的掌风躲闪开来,接着叫道:“小姐姐你也不许护短哦!”挽起一个剑花,长剑一撩,剑风笼罩范围甚广,将新一和志保一齐逼退一步。他心思奇快,长剑到处,剑风间隙里忽地拍出一掌,看似绵软,实则内劲外吐,暗暗较了劲,掌缘切向新一肋下,同时避开志保的一招。

三人这般你来我往,忽忽数招一过,各自收起了玩笑心态,愈发认真。服部和新一出自同门,又比试过不止一次,对各自的招数熟谙已极,再要较技,比的既是临场反应,判断对方如何出招的决断力,又是相互之间的默契。再加上志保,木之下茉纱一派的功夫颇有独到之处,以轻身功夫为主,往往别出蹊径,于常人意想不到之处另有奇招,此时由志保用来,不但让那两人大感新奇,而且三人之战,情形是复杂了些,却于锻炼应变之道颇有好处。

服部手上出招,口内大呼痛快,好久不曾打得这般过瘾了。新一虽不似他这般,心下却也颇觉经此一战,自己必能进益不少。

待到三方收招,大半个上午也就过去了。服部还不过瘾,拳脚兵刃比过了,又拉着新一和志保谈武论技,从口头上较量。你说一招“山摇地动”,以连环步法转动身形,飞快连攻七掌过来,我就对上一招“疾风骤雨”,双臂倏忽,五虚中夹着一实,挡回你的掌法还要反击。她再说一招“亭亭如盖”,将掌风自上而下挥出,封住其他人的退路。这般口中比武尤为看重应变能力,三人越说越快,有的招式出到一半即要变招,有的又偏偏不许,吵闹之下,既热闹,又有趣。新一和服部玩得不亦乐乎,志保也被这二人的气势感染,投入了一回。

如此这般,直到将近午膳时候,服部方才放新一和志保各回房间去换衣裳,还想约着下午继续再比。只不过用午膳时,房里只有服部平藏在,静华夫人难得不在家中。

“娘呢?”服部问,夹起一筷子鸡米干丝,却越嚼眉头越皱。服部家虽有雇的有厨师,但多为家中其余人等烧饭,或是有客来时才有机会施展手艺。至于服部父子,一日三餐仍由静华夫人坚持包揽,在她好手艺之下,服部实则很是挑嘴,在外时是没得挑,一旦回家,那就是铁定要挑了。

“她当年在女塾时的一位同窗,送了一封信来,好像是有什么急事,所以出去了。”服部平藏瞥了儿子一眼,说道。

服部平次是不敢在父亲面前挑三拣四的,赶紧热情地连连给新一、志保布菜,直到将两人的碗碟中堆得高高的才罢手,自己却随便拣了些菜,匆匆就着白饭扒拉。

新一露出无可奈何的半月眼:“这家伙……”

志保脑后也是一大滴汗。

一顿饭才吃完,管家忽然拿着名帖进来,禀报道:“老爷,少爷,大泷先生前来拜见。”大泷悟郎虽在新朝任职,但始终不忘旧日情分,任服部平藏如何推辞,在他面前始终以下属自处。服部平藏着实无奈,后来争执不下,双方各退一步,他不当大泷悟郎是代表了朝廷的“大人”,大泷悟郎也不再以尊长之礼待他,管家等下人称呼起来,也只叫“大泷先生”,不提官职,亦不论旧交。

“唔?”服部平藏目光一闪,纵使怎样避���,他终归是当年一手带出大泷悟郎等年轻将士的,素知其为人,突然这个时候上门,只怕有事。当下不动声色,唯命管家:“请他去会客厅,我随后就到。”说着起身去了。

服部平次向来与大泷悟郎交好,感情比之父子尤近上几分,知道他来必是有事,何况本就有意介绍新一、志保与他认识,说不定能帮上什么忙,所以冲二人使个眼色,三人跟着站起身。于是服部带路,三个人绕到后面,隐身在会客厅的影壁之后,偷偷观察前面情形。

大泷悟郎已坐在客位上等候,虽双手捧着茶杯,但心思根本没在上面。一见服部平藏来了,立即放下茶杯起身,张口就是:“大,先生,夫人,夫人出事了!”服部平次在后面听到此言就是一惊,悄悄探头一观,只见父亲身形也是微微一僵,继而沉声道:“你别慌,慢慢说,到底怎么回事?”

原来静华夫人娘家姓池波,亦是诗礼传家的书香门第,培养女儿十分用心,静华夫人的武艺就是家中特地请武师来教的。因长辈开明,认为女孩儿不能困守在家,学武也还罢了,习文还是要到女塾去,多结识一些朋友,大家彼此讨论才好进益。因此静华夫人十一岁入塾读书,虽在为文一道上不比武学上的天赋,也一样读了不少诗书,而且结交了许多好友。其中一位古恭子,因嫁入柴田家更名为柴田恭子的,就是今天邀请她之人。

柴田家主柴田四朗在朝廷敏学司“艺学”科中担任体术师父。西梁设立敏学司主管传道授业等事,敏学司又分大学、太学、艺学三科,其中大学专收十一至十六岁的少年人,十六岁往上就要入读太学。自然,唯有官宦、豪富之家的子弟方有资格就读这两科,成绩优异者无需科考便能直接入朝为官,便是有那成绩不佳者,一则科考中可操作余地甚大,能入读太学者本就比一般贫寒学子多了倚仗,二则哪怕实在不是读书材料,还有“艺学”兜底。艺学科则是教授音律、体术、医学及各类工艺所在的地方,要向乐府、太医院等地输送人才的,一样能食朝廷俸禄。其中体术一科,主教学生骑马、射箭等技艺,任此教职,培养的都是朝廷中流砥柱,薪俸自是丰厚,按理说应是衣食无忧的。

静华夫人多年不见好友,但彼此时有通信,原以为对方过得不错。哪知到了柴田家才发觉,这堂堂敏学司传艺师父虽在官员聚居的城西一带有宅子,却被挤在一个不起眼的小角落,且大门陈旧褪色,院墙也比旁边低了一截,一副破败景象。她当时叩门无人应答,心中纳罕,有心离去,又记挂着当年的同窗,不知到底出了什么事,所以先到巷子外街上的茶馆坐了一坐。

待到一壶茶喝完,静华夫人再回柴田家叩门,仍无人应答。正在这时,巷子外面进来一人,自称是柴田四朗的同僚吉川竹造,对无人应门的情形见怪不怪,一副不必避嫌的极熟架势,自顾推开院门请客人入内,边走还要边向静华夫人搭话,他们过后还要一道推牌九,就算静华夫人是来拜访柴田夫人的,不干他们之事,最好也不要多耽搁,免得影响了他们这些人推牌九的兴致。

院中的几间房屋墙漆也已褪了色,地上落叶厚厚一层,似是久已无人打扫。吉川竹造打开房门就喊柴田,在几间正房中旁若无人走了个遍,可是始终无人应答,到后来这人也开始犯了嘀咕:“怎么可能没人?”话音甫落,正好推开了偏间厨房的门,脸色顿时变了,惊得往后一退,坐在了地上,大喊:“杀,杀人了……”

静华夫人走在后面,绕过这人一望,原来一名男子趴在桌上,后脑血肉模糊,连带着背后染上大片血迹,显是早已气绝身亡。

出了人命,自然要经官。官府所派之人是掌刑司下面直辖的捕头三枝守,此人看着倒是有几分精明,来了之后先让手下的捕快封住院门,只许进,不许出,自房前屋后、院墙角落各处地方搜寻有无外来足迹等印记。正忙乱着,背后有人惊呼:“你们在做什么?”那位柴田恭子夫人直到此时方始回家。

据柴田恭子所说,昨夜柴田四朗与邻人推牌九到很晚,吉川竹造突然插口:“这个我能作证。”三枝守两眼一瞪:“问到你了?”又令柴田恭子继续。柴田恭子再说,就是今日一早起来,因早饭没有素日喜欢的鱼酱,柴田四朗大发雷霆,她想着邀请了好友来家,少不得多买些时鲜鱼虾款待客人,所以急着出门去了。要买鱼简单,然而连走了几家店铺,夫婿喜欢的那种鱼酱偏巧都卖光了,只得跑到城���制作鱼酱的作坊去问,所以耽搁了回来的时辰,不晓家中究系出了何事。

柴田四朗倒下的桌上摆着米饭和几样小菜,皆已吃了一半,看情形似是因为妻子久久不归,他饿急了只能先将就着。但捕快陆续来报,各处皆无外来闯入迹象,且柴田四朗是吃饭时背后被袭,与外来者作案情形不符,三枝守捕头的目光就转向了此时同在柴田家的三人身上。

柴田恭子为表清白,一五一十写出了早上拜访过的鱼摊、店铺,均为常去之处,摊主和店家都认得她,自可以作证。吉川竹造家与柴田家屋舍相背,两家院墙紧挨着,大门却背向开着,属于相邻的另一条小巷。这人家中一样破败,且与柴田家同样并未雇佣下人,只一人独居,因此无人可为其证明。但有一样,他与柴田四朗乃是同僚,二人同在敏学司艺学科教授学生,也算得上同食朝廷俸禄,为了这个,三枝守对他就客气几分,转而对静华夫人满是疑惑,又是质疑又是逼问,若非尚无证据在手,直接便将静华夫人当作了凶嫌。

好在三枝捕头底下的捕快中亦有当年与大泷尚书一道从军者,虽限于资质未能升职,元帅夫人还是认得的,想方设法给大泷送了信。大泷悟郎有心前去作保,又怕大帅另有顾虑,所以匆忙亲身上门报讯。

听到此节,服部转身就往外走,他这里一动,服部平藏立即察觉,抬手一弹,一道精光扑面而来。服部探臂一抄,将那掷来之物抓在手里,原来是个茶盅盖。服部平藏知道儿子不安分,必然过来偷听,闹出动静的再无第二人,所以没用惯常用的飞镖。

大泷悟郎忙叫道:“平次!”服部上来拉住他就往外走:“大泷叔,快带我去。”大泷悟郎不敢擅作主张,眼望服部平藏。乍然得讯,服部平藏已在心内转了千百个念头,这朝廷的猜忌一日重似一日,当真到了退无可退之时,他是不惧为爱妻抗争到底的,然而当前究竟尚未到如此地步。从大泷悟郎的说法听来,静华纯系被意外卷入案件之中,若能破解案情,证实清白,当可息事宁人。所以迎着忠心耿耿的昔日下属和儿子的目光,只微微点了下头,话是对着大泷悟郎说的:“带他去也好。若能找出凶嫌,静华便可无事了。”

他们这边说着,新一和志保亦离开影壁,先向服部平藏告罪,又对服部道:“我们也去。”服部平藏微一迟疑,平次先说了出来:“可是,你们……江户川,你……”当着大泷悟郎之面不好直说,可是心里再清楚不过,以新一的身份,万一被有心人注意到,只怕皇上的疑心更要加重,况且朝中就有乌鸦教的人,若被他们发现志保,后果不堪设想。

志保只淡淡点了点头,新一则道:“这时候还费话,若我有事,难道你不来?”服部一怔,随即笑出声来:“那好,咱们快走。”三人随着大泷悟郎告辞出来,新一特别带上了阿笠博士当时给的那些玩意儿,其中有几张人皮面具做得惟妙惟肖,此时正好合用,与志保一人取了一张装扮上。

大泷悟郎只知道平次的这两个朋友名叫江户川柯南、灰原哀,虽见二人改妆,料想当是有些江湖恩怨的关系,亦不以为奇。

一行人心急如焚,一路快马加鞭,不上半个时辰便到了柴田家的所在。以大泷悟郎的身份进门倒是容易,然而进去了,三枝守捕头仍在和静华夫人斗口。他手下那些捕快陆续回来,逐一上报,柴田恭子所说的那些摊贩、店家伙计均证实早上曾见过她,时间与她所说“卯时三刻出门、过了辰时到第一家店铺”大差不差,可证她并无作案时间。至于吉川竹造,一般的未能完全洗脱嫌疑,但凭了“为朝廷做事”几个字,三枝捕头客客气气,讯问时未流露出一丝不耐来。唯有到了静华夫人,说是问询,偏偏咄咄逼人,“有谁能证明你第一次来没进过柴田家?”“你说是拜访柴田夫人,柴田夫人既不在家,为何不回?”“难不成是因为要问柴田夫人去向,与脾气暴躁的柴田四朗起了口角,一怒伤人?”云云。

便是大泷悟郎尚书亲自前来,三枝守不过见了个礼,对静华夫人仍不肯放松。一口咬定既无外人闯入迹象,必是熟人作案,柴田恭子有人证可证清白,有嫌疑的只剩静华夫人和吉川竹造,吉川竹造要杀柴田四朗,哪个时候不行?偏偏是静华夫人来的这一日出了人命,当然她嫌疑最重。正说的吐沫横飞,就听一个陌生声音道:“凶手不可能是服部夫人。”回头看时,只见一个二十余岁的男子边对着尸体的位置左看右看边道,忍不住怒斥:“你是什么人,竟敢闯到凶案现场来捣乱?”

大泷悟郎晓得说话的正是平次那个姓江户川的友人,再看平次,正在细细端详桌上吃了一半的饭菜,灰原姑娘则是忙着检查死者伤口,遂道:“他们是我新近招揽的护卫,于缉凶破案方面很有独到见解的,不妨听听看。”

三枝守“哼”了一声,看在尚书大人的面子上不好再发作,脸色却仍沉着:“都是些年轻人,想来也没见过多少案子,若是破坏了现场怕就糟了。”

新一恍若不曾听见,接着说道:“死者是用饭时遇袭的,且不论他之前不曾见过服部夫人,夫人于他谈不上什么‘熟人’。单说即便是熟人,天底下有哪个是在用饭时接待客人的?更别说还在吃着饭,就任由客人绕到自己身后。莫说朝廷官员,就是普通百姓,亦绝不致如此轻忽失礼。”

三枝守颜面上挂不住,追问一句:“那你说是什么人?”

服部端起那碗米饭来,说道:“现在是未时二刻,这米已变得硬得很,可不像是只放了三个半时辰的。”志保跟着直起腰,对一旁的仵作道:“死者伤口周围开始僵硬,额头有斑痕出现,过世应至少有四个时辰以上了。”此言一出,之旁的柴田恭子脸色突然大变。

三枝守心中知道这三人均说的有理,偏偏还要硬撑,转向新一逼问:“小哥,那你说说看,凶手究系何人?”新一微微一哂:“当然是柴田夫人了。”

0 notes

Text

第六部 曹家寶藏 楚王墓玲瓏塔 10擺陣鬥法

………奇幻盜墓探險小說之第六部 10

《 10擺陣鬥法 》

他將龍頭拐杖往地面撞了一下,咚的一聲響亮同時藏在拐杖前後兩端的利刃瞬間彈出。鋒利尖刀上刻滿咒術符文。他猛的將拐杖往右斜下刺,試圖挑開鐵盾牌破陣。

噹的一聲,亮白火��四濺。

他試了幾次都未能挑開咒術盾牌。

更加集中意念催動咒術的同時他換了個招數逼退盾牌牆。趁此契機他收短拐杖,將拐杖變成一根利於近身戰鬥的金剛杵並轉換咒術尋找破陣生門。

他踏著更加複雜的破陣步法,盾牌牆跟著他的星步移動,寸寸逼仄圍困。忽然他臉色一變金剛杵狠命往其中一塊盾牌扎去。

金剛杵刺上鐵盾牌的一霎,盾牌忽的蹦跳到半空,一把鐵傘朝著老人打來。

蹦跳至半空的扇葉盾牌同時收闔縮小成名片大小。那人大手一伸抓住那疊跳到空中的鐵牌,再將鐵牌毫不留情的如投射暗器般甩向老人,同時毫秒無差的刻滿符文的沉重鐵傘再次朝著老人狠力棒去。

老人急急閃避,只聽得啵、啵、啵鐵牌扎入壁面和家具的聲音在耳畔驚險響起,他在狹小房間退了幾退後轉守為攻的將手中金剛杵凌厲朝著鐵傘主人刺去。

鐵傘的主人正是他的師弟吳魎。

老人從懷中摸出一把鐵豆子狠命甩向鐵傘主人。

吳魎呼的急速後退。

鐵豆子發出蹦、蹦、蹦的炸裂聲,擊落處冒出滾滾灰煙以及濃濃的硫磺硝煙味。

老人趁此機會快速衝出房間。

但,他失算了。

走廊已非他這幾日熟悉的走廊。整個過道空間變得歪歪扭扭,地面傾斜不時如海浪般波動。

他心內暗叫,『不好!』

這陣法分明是針對他設計的。對他這樣一位盲視覺的人來說,滾動的地面等同於是直接遮蓋住他的『視覺』。

驚慌之餘他聽見嘶的森寒冷物衝破空氣直襲而來的撕裂聲,金剛杵瞬間變回長拐杖,他急忙架杖接招,金屬交擊發出噹的一聲脆響,他身子沉了沉,聲波震得他耳內嗡嗡炸響。對手力道之大將他的虎口震出鮮血,他感到劇痛不已,整個手掌和手臂不受控制的不住抖動,手中兵器險些持握不住。

對方毫無憐憫的繼續揮刀砍來。他閉上雙眼聽聲辨位同時連連避退。那力道和攻擊之兇猛簡直讓他招架不住。然而對方卻刀刀沒朝他的命門劈砍,似乎無意奪取他性命只是在發洩滿溢的怒氣。

不久,他感覺四面八方一群人影包圍過來。他心想,『不可能!這麼窄的走廊!』突然意識到是紙人,心中大叫,『不好!紙人陣!師妹來了!』

跟真人等身畫滿符咒的紙人持續縮小包圍圈的貼近他,他的手腳越來越感到虛軟無力越來越施展不開法術。不多久,一把冰冷大刀架上他的脖子,他感到刀鋒割開皮肉的刺痛,他止住動作。

走廊上拼鬥的各類聲響驟然停歇,幻術消失。

大刀主人說道:『一吋。只要再一吋。』

...

View On WordPress

#玄幻小說#白澤故事#盜墓小說#盜墓探險小說#神獸小說#神話小說#神怪小說#網路奇幻小說#網路小說#靈異#靈異小說#鬥法#鬥法小說#鬼小說#鬼怪小說#咒術#奇幻盜墓小說#奇幻小說#奇幻文學#尋寶小說#小說#巫師#恐怖靈異小說#恐怖小說#探險小說#擺陣#法術

0 notes

Text

《狗血故事》第四章:信徒

#黑暗#兄弟#基情

人人都说这辈子,他是来修行的。

15岁时,奶奶第一次带他去教会,他便立志成为一名神父;

16岁时,无论爸妈如何揍他,棍子都打断了,他坚持终生吃素,因为主是仁慈的,不可能杀生;

17岁时,离开家庭,住进教会,一边读书一边奉献;

18岁时,爸妈在奶奶的劝说下签署了同意书,再由教会推荐与安排下,进入神学院。

晃眼10年后,当他再度踏上这块土地,已经世是人非了。教堂被翻新了,看起来碧丽堂皇,设施非常齐全,信徒们也增加了不少。倒是昔时的大人们,如今不是鬓毛白霜,就是回到主的身边了,他不禁叹了一口气。

“陈神父,圣诞节的表演排练将在今晚开始... ...” 眼前一位青春洋溢的女孩正在滔滔不绝地向他报告,所谓18无丑女,青春真的是女人的最大本钱啊!他慈爱地点点头,表示赞许,女孩眼中隐藏不住爱慕之情,盯着他看,呆了。

他知道教会里疯传的绯闻,自己承认确实长得还可以,从小没少收情书,男生也曾向他表白。如今自己28岁,看起来是受到了上帝的眷顾,除了发型稍微工整和多了一副黑边眼镜,若不是神职人员的制服,他看起来跟目前风靡全亚洲的韩国长腿OPPA没两样,脸上满满胶原蛋白的年轻长相配上白洁整齐的牙齿,帅气夺目。

女孩肯定又是“争”赢了,所以有机会来找他报告,不是第一次了,他心里暗笑。于是,他谦卑地向眼前的女孩点点头,转身离开。

回到办公室,终于可以享受片刻安宁。他就住在这间办公室的后面,是教会扩建时他专程设计的,没错,扩建和翻新的蓝图正是他的杰作,美如其名是提供历代神父的方便,实际上他把利益自己的方方面面都算进去了。他是一个懒惰的人,卸下制服和穿上神职制服只隔着一扇门,何乐而不为之?书架旁边有一道门,由于门上挂了一幅大大的油画,没仔细观察,还真的不会发现,门和墙壁统一都是白色的,干净明亮。

不得不佩服,神学、设计本毫无关联,自己却一副游刃有余的专业模样,有股学渣变学霸的骄傲,或许这也是神迹吧!

叩叩叩... 敲门声打断了他的思绪。

“进来吧。”

原来是有人需要忏悔。曾经的一个女生文采不错,情书里以“如清泉入口,如流水击石,如微风拂叶,如指绕青丝”来形容他的嗓音,或许是这个缘故,教会中找他忏悔的人也骤增,有人说他一开口有疗愈的力量,透过传达主的大爱与宽恕,让人心生依赖、信任,丝毫没有违和感,常使人听后止不住泪流满脸,离开时有股重生的感觉。

感谢主的恩典,是他常挂在嘴边的话。不卑不亢,也是他的标签之一。

走进告解厅,小小的空间,关起门就只有一个人座位的大小。患有幽室恐惧症的人这辈子都无法忏悔了,每次一坐下,这个想法总会闪过,嘴角忍不住上扬。

“神父,我有罪... ”这时,颤抖的声音从另一边传来。往对话框望一眼,身型纤细,声音透露来者是个男孩,年龄估计不超过18岁。

“你愿意在上帝面前说出诚实的话,并接受祂的拯救,孩子,上帝已经宽恕你了。”声音温柔、知性。

不料,男孩哭了,哭得撕心裂肺。

抽泣着,男孩把深藏心底的秘密说出来,一个黑暗的故事。

男孩有个哥哥,从小哥哥就是男孩的超人,有哥哥在,没人敢欺负弱小的他。有一天晚上,哥哥告诉他,不可以同床了,长大了就要独立,以后哥哥不在身边... 听到这里,男孩的耳朵仿佛失灵了,根本听不进哥哥接下去的话,翻过身来紧紧抱住哥哥的腰身,头顺势埋进哥哥的胸膛。男孩不能想象没有哥哥在身旁的日子,他不要... 巨大的恐惧使男孩用尽全力,像八爪鱼一般粘在哥哥身上,眼泪鼻水狂涌而出,直到哥哥说无法呼吸了,他才紧张地松开手。对上哥哥的眼睛,察觉到一丝戏谑,方知原来哥哥吓唬自己罢了,他那豆点儿的力气岂可能伤人?男孩有点不悦,这个玩笑一点都不好笑。

哥哥知错了,赶紧道歉赔罪,把男孩别一边的脸蛋扳过来对正他... 瞬间,世界寂静,一切停顿,唯一的声响剩下彼此的心跳声,还有两人唇对唇的温存。迷茫中,男孩屈服于本能的欲望,贪婪地向哥哥索求,耳根炽热,下身肿胀挺直,哥哥虽然嘴上说着对不起,下身却坦诚得跟男孩没两样... 结果,他们越界了。

那一年,男孩15岁,哥哥20岁。

打从那一晚起,兄弟俩关系更密切了,父母看了常露出安慰的表情,邻里间也对二人的手足之情赞赏无比。直到上个星期,男孩和哥哥在房里亲吻,忘了锁上房门,被推门而入的妈妈撞见,妈妈手中的托盘掉在地上,连同两杯温牛奶,口中却无法说出一句话,惊吓。这时,爸爸也闻声赶过来,父母和兄弟俩之间仿佛出现了一道隐形的墙,双方对望无语,只是表情同样惊恐、欲哭无泪。

“对不起,妈妈,对不起,爸爸... 是我不对,是我教弟弟亲吻我的。”习惯性,哥哥挺身而出,把男孩护在身后。

爸爸难以置信,太阳穴周遭青筋怒现,那是要揍人的前奏。果不其然,爸爸对着哥哥的脸,一大巴掌、两巴掌、三巴掌... 不晓得打了几个巴掌,只见哥哥的脸颊红了肿了,鼻子和嘴角都有鲜血流下,哥哥没有还手,更没求饶,任由爸爸把怒火发泄在他的身上。

妈妈哭了,爸爸停下手,也哭了。妈妈问,几年前男孩的肛门破裂,因感染发高烧住进医院,是不是哥哥造成的?哥哥也哭了,望着妈妈,没有否认。其实那一次,是兄弟俩不懂方法,都是第一次,加上哥哥经不起男孩再三的诱惑和强烈的索求,所以受伤了。男孩是喜欢男生的,哥哥应该是双性,他曾经有女朋友。

男孩妒忌那个女朋友,也怨恨她,所以悄悄用哥哥的名义把女朋友约到学校后面的林子里,趁她不备,用哥哥送给他的生日礼物-----超酷折刀,划开她的前颈。折刀真的非常锋利,这一刀干脆磊落,鲜血喷了男孩整脸甚至全身,如果不是事先把衣服鞋子脱下,恐怕这样走出去,肯定吓死人。男孩就这样,静静看着女孩捂着颈项倒下去,默默守在不断抽搐的女孩身边,直到她完全静止不动。不远处,清澈的溪水边有一棵老树,树身有一个洞,小时候玩捉迷藏的时候,他经常站着躲在里面,瘦小的他不但可以在里边转圈圈,还可以透过树身上的缝隙来窥视外面,如果他不自动出现,哥哥永远也找不到他。现在,他愿意把这个树身让给这个女朋友,当做对她的补偿,反正大小刚好合适。

安顿好一切,男孩到溪中把身体洗干净。正当他赤裸着身子从溪中走出时,发现哥哥早已拿着自己藏起来的背包,微笑着在一旁等着他。

“原来那里就是你的秘密基地,难怪以前我怎么找都找不到。”哥哥笑着对男孩说。

“哥哥不生气吗?”男孩有点心虚。

“不会,哥哥为何要生气?那个死八婆迟早要处理掉的,当年是她要求教训情敌,哥哥好心连同她的出轨前男友一起解决,到今天今日都无人发现,大家都以为两人是私奔出走,没想到后来染上毒瘾,居然忘恩负义,威胁说要报警告发一切,要哥哥给她遮口费,妈的!”

兄弟俩相视大笑,在大树前臣服于彼此最原始的欲望,融入彼此激情的荷尔蒙中。

爸爸的怒喊将男孩从回忆中拉回现实。

爸爸要哥哥滚出家门,一辈子都不要回来。哥哥毅然走向大门,回头用泪眼深情地望了男孩一眼,打开门,走出去。

门外原本就下着濛濛细雨,这时候,雨势变得更大,雷雨交加。哥哥什么都没有带,还被爸爸打伤... 想着想着,男孩放声大哭,跌坐在地板上。妈妈赶紧将他拥入怀中,告诉他没事了,还不断跟男孩道歉,说大人没注意到,让他受尽苦难... 男孩哭得更大声,他无法如实以告。

如今一星期过去了,哥哥依然了无讯息。男孩很担心,心中非常愧疚,他想念哥哥,想知道哥哥究竟在哪里,伤口还痛吗... 都是因为他,教会的条例不接受同性交往,更何况是他们俩的禁忌之恋。

“主真的还愿意宽恕我吗?”男孩无助地问。

叹了一口气,他回答男孩:“当然,孩子。主一直都在你的身边,没人比祂更了解你的处境。只要你愿意,主的双手永远为你张开。现在我们一起来向主祷告,请求主赦免你的罪,赐你机会补赎,好吗?”

接着,他为男孩祝福,让男孩先离开。

男孩很庆幸遇到陈神父,缠绕着胸口的窒息感已不复存在,或许上帝真的在天上守护着每一个人,他决定成为忠诚的信徒,以示感恩。

而身为神父的他,回到自己的办公室,推开连接休息室的房门,走进去。

床上躺着一个年轻的男孩。

“原来你们兄弟俩那么的有趣,我真的没有收藏错。“

顺着男孩赤裸的身子,他充满爱恋地抚摸着。

0 notes

Text

Slash:Aragorn/Boromir

作品标题:《风能进,雨能进,国王不能进》

等级:NC17

警告与说明:

波洛米尔:“在此有条律法,风能进,雨能进,国王不能进。”

阿拉贡:“……,去他妈的,国王能进!而且要长驱直入的进!”

2024年3月1日,中洲第四纪元的杜内丹人领袖、西方努曼诺尔皇族、北方阿尔诺王国与南方刚铎王国的国王、白树之君、埃莱萨王·泰尔康泰、阿拉贡二世生日贺文。

互攻段子,低端粗俗,谨慎观看,屁话大全,请勿��仿。

联文作者:萨芙仑的绿水晶与蓝欧珀×可燃物在密林

——————————————————

无可否认,波洛米尔这人千好万好,就是有时候有点儿太较真了。

不知道他在刚铎皇家图书馆的藏书库翻了哪一本律法典籍,对里面其中一句关于“公民私人财产神圣不可侵犯”的解释观点颇为认同。

这条律法观点简称为——“风能进,雨能进,国王不能进。”

于是波洛米尔对该条律法活学活用,将之运用到某些只有他与阿拉贡的时刻。

比如,波洛米尔这周又与阿拉贡有点情侣夫夫间的小矛盾了,为兰巴斯饼干该加南方刚铎王国的蜂糖,还是该加北方阿尔诺王国的海盐——这种个人口味问题争了起来。法拉米尔对他们两个暗中翻了一千多个白眼。

于是回房间的时候,波洛米尔在他与阿拉贡共用的床寝上,将一毯薄被卷了起来,仔细拉了一条边境警戒线,横在两人床铺中间。

“这是人类南方王国刚铎境内的南方地界,”波洛米尔指指自己睡的这边。

“这是人类北方王国阿尔诺境内的北方属地,”他指指阿拉贡睡的那边。

“南方嗜糖如命的糖尿病患者睡左边,”他掀开他自己的铺盖。

“北方缺盐不行的高血压患者睡右边,”他拍打阿拉贡的铺盖。

“谁越界谁就是强奥克的私生子了。”刚铎的白塔统帅总结道。

“尊贵的埃莱萨陛下,今晚,我的这里,”他扯了扯自己棉麻质地的白色亵裤,拍了拍自己的裤裆,扯开一个笑容。

“风能进,雨能进,国王不能进。”

“风能进、雨能进、国王不能进”的余波还持续到了军队营帐中。

阿拉贡换上了波洛米尔最爱的游侠夜行衣——那套带兜帽的黑色斗篷。搂住刚回统帅帐篷的波洛米尔的腰,正要亲个嘴,这混球用手套把国王的脸挡住了,国王的热吻落在汗味津津的皮革手套上。

“风能进,雨能进,国王不能进。”

波洛米尔用舌尖舔一下自己的下唇,狡猾地对阿拉贡眨眨他的绿眼睛,给了阿拉贡一个wink。

在国王的御用私人会议室,波洛米尔把需要国王盖上玺印的公文交给阿拉贡后,就欲转身离去。国王及时用手指勾住统领的腰带,用意明显的一把扣住了黄铜做的腰带扣,拇指摩挲铜扣上的白树花纹。

“怎么了嘛,我的好陛下。”波洛米尔明知故问。统帅脸上笑嘻嘻的,将手掌覆盖到国王的手背上,暧昧地摸上一摸,再次可恨至极地提醒他:

“——在此有条律法,风能进,雨能进,国王不能进。”

国王抬头看着统领,沉默了好一会儿,最后他动作优雅地松了松皇袍领口,一把站起来说:

“……,去他妈的,国王能进!而且要长驱直入的进!”

欲火焚身的北方杜内丹人劲儿很大,拽住了南方刚铎军人的皮带,将他一把推到会议室门板上。砰一声,波洛米尔的胸甲撞上厚实的大门,给统帅的脸部一个及时的缓冲,但他的脸颊也贴上了大门的木质纹路。

阿拉贡一手捏住波洛米尔后脖颈,一手卸了他的下甲,哐当一声,银白色的下甲就掉到了地上,阿拉贡拽住波洛米尔的马裤,用力往下扯拉。

“嘿,陛下,这可是臣的私人财产,这也是臣的私人领地,哪怕您是君主,也要受到制约,不能在我的私人领地上随意破坏与劫掠我的私人财产。”统帅挑眉,再次不紧不慢地提醒他的国王。

“噢…是吗?可是并不是您一人会跑刚铎皇家图书馆啊,我的波洛米尔大人。”国王将手搭在统帅的马裤与亵裤上,一下将两条裤子扯下来,隔着裤子爱抚波洛米尔半圆形的饱满臀部。巧了,国王这几天也在刚铎皇家图书馆翻遍了法律方面的典籍。

“如果我没有记错,我们可是正式登记在册的婚姻关系,我们是在第四纪元第一个仲夏节那天结的婚,日子我可都还记得呢。这些婚姻律法,同样适用于同性伴侣,其中有一条条目,规定了结婚后的所有财产,为伴侣二人共有……”阿拉贡摸着手中那两条裤子,以及那两条裤子下结实的好屁股,和波洛米尔说:

“除非你能证明你这里……”他说着,亮如星的眼眸落在波洛米尔的裤裆。“……这里没有被我使用过,否则,你反对的法条就不成立,我的统领大人。”

“天赋人权,您可真不讲道理,陛下。”波洛米尔被阿拉贡摸得硬了起来,健壮的腰部也跟着大手的爱抚轻微扭动,可他还在嘴硬挣扎。

“君权神授,也希望大人您能记得,普天之下莫非王土,再说您这儿…可是我本人持股的国有股份。”

阿拉贡手口并用,用力揉搓着波洛米尔的臀部。在这会议室内,此刻就即将轰轰烈烈地对宰相家这块宣称私人所有的肥土进行国有化土地改革运动,打算身体力行去宣称他对波洛米尔的国有股份的持股100%。

“况且,所有珍贵的宝藏都归国家所有。”阿拉贡用平静的声音对波洛米尔说。他并没有提高嗓门,声音柔和,语调优雅,用的是和面对朝臣时一模一样的稳重语气,同他紧紧握着波洛米尔私处上下撸动的粗鲁动作一点儿也不一样。

阿拉贡盯着波洛米尔回过头来看着他的、那双会说话的绿眼睛,直到它们染上情欲的盈盈水光,闪电一样尖锐的绿色变得如他主人嗓音一般如蜜。

“土地、河流、山川、矿藏,一律归国家所有。”阿拉贡重复了一遍。“何况是您这块坚贞美丽的宝石。”

“哈啊…呃!……那这么说,您是非要征我的地不可啰?”统帅的语气像个油盐不进的���子户,可他胸甲也被拆开,波洛米尔被阿拉贡那双抚摸上他胸肌、在他乳头上轻拧打转的粗糙手指挑逗得气喘吁吁。欲望丛生中,波洛米尔的身体如一间风雨飘摇里的破房子,被阿拉贡手指的抠挖弄得屋顶墙壁到处漏水漏风,可他还继续对国王辩解道:

“即使最穷的人,在他的小屋里也能够对抗国王的权威。屋子可能很破旧,屋顶可能摇摇欲坠;风可以吹进这所房子,雨可以淋进这所房子,但是国王不能踏进这所房子,他的千军万马也不敢跨过这间破房子的门槛。”

“千军万马?”阿拉贡笑了,在波洛米尔耳边喷着热气,“我只有一个人,你的阿拉贡只有一个人,我的波洛米尔统领大人……”他将胯中的硬热的剑刃顶上波洛米尔狭窄的臀胯,揉着统帅雪白的屁股掰开了峡谷,慢慢挺腰小力对着那个又热又紧致的洞口摩擦,这动作很快就换来波洛米尔喉间的细碎呻吟。老天爷啊,波洛米尔被摸得蜷缩起火热的身体,靠在门板上,肛口开始一阵阵皱缩起来,用孔穴的一圈褶皱吮吸那个还未进入的硕大龟头,他们最多两周没操,但波洛米尔想他。

“没有千军万马,我的好波洛米尔大人……哪怕我不骑马,光脚用走的,哪怕我今天不是国王,在这城中如流民流浪,如乞丐行乞,我也会勇往直前,我也要独自进入你的土地,走进你的房子,跨进你的门槛……”

阿拉贡将手指插进波洛米尔体内那个他非常熟悉的地方。和主人的言辞并不一样,那个肠穴立即过分热情地包裹住他的指节,将阿拉贡那几根在他肠道内开拓的手指一寸一寸的吞进,波洛米尔完全勃起的阴茎也小口小口往阿拉贡上下套弄的拳头上吐着前液,统帅本人的身躯亦抖得跟个赌桌上的骰子一样。

“我这可不叫强征,我是在给你历史悠久的旧房子做房屋修缮,我的波洛米尔……看呐,这房子年久失修,到处漏水,前后都漏,真是我见犹怜。”阿拉贡将手指从波洛米尔湿乎乎的肛门中拔出来,在波洛米尔低沉的呻吟声中,往他肌肉绷紧的腿根上擦了擦,这水确实多得叫波洛米尔自己脸烫。阿拉贡握住波洛米尔不停冒着腺液的阴茎,撩开罩袍,换上自己粗大的性器,一下插了进去,波洛米尔激动地在这一下的全根挺入中将脑门磕在门板上。

阿拉贡咬住波洛米尔通红的耳朵,按住统帅腰臀,开始了一下接一下的稳力抽插。粗硬肉刃在统帅的体内肠道间穿行,像泥瓦匠用铲刀给房子的墙壁刮腻子,拳心从统帅的阳具根部撸弄到冒水的龟头,如水泥工用砖石给房子屋顶墙根做补漏。波洛米尔向后抬高了腰,调整着角度去迎接阿拉贡操上来的撞击。他一点也不介意自己在与阿拉贡的性事中表现得如此欠操。在那些一阵又一阵对准了前列腺肉块进攻的带响用力抽插中,他只感觉到自己是个饥肠辘辘衣衫褴褛的贫民,一个可怜又固执的钉子户,需要一次从欲望上彻底得到满足的扶贫。他的老房子因阿拉贡本人的频繁操作而着了火,周身张开的毛孔从四面八方渗进热风,堂屋的旧壁炉因风箱的连续鼓动点着了起来——风越吹,火越旺。

“……这还有王法吗?怎么说征地就征地?”统帅不停的在撞击中呻吟。

“……王法?朕不就是王法,你还想要谁的王法?啊?你说说你还要谁的王法来法办你?”国王气得不停撞他。

“多一点……多来上一点……陛下……”波洛米尔回头,臀部贴紧了阿拉贡的胯骨,反手抱住阿拉贡的脖子,张开嘴唇讨要他的亲吻。他妈的,他想死他了,才不管什么面子不面子里子不里子。阿拉贡咬住了波洛米尔伸出的舌尖亲他,在他体内的撞击也变得越来越粗糙与急重。阿拉贡扣住了波洛米尔的腰骨,将波洛米尔顶到门板上大力地贯穿,撞得波洛米尔身前的门板都开始了明显的震晃,积聚在龟头中稀少的被操出来的精液也甩到了大门上。

“砰砰砰……”这时候有人小声敲门。

“……谁?”阿拉贡埋在波洛米尔的火热里,此刻根本分不开身,低沉又气喘的语气听起来也没有那么友好和耐烦。

“陛下……我来打扫您的会议室,您需要打扫卫生么?”外头传来仆役犹豫的声音。

“我不需要,我正在自己打扫房间……我自己拖地呢……”阿拉贡铁青着涨红的脸,咬住了腮帮,一下接一下往波洛米尔体内狠撞,他在欲望中控制不住力道,把波洛米尔连同门板都撞得哐哐做响。

拖地?波洛米尔回首瞪了阿拉贡一眼,嘴角讥诮地上提,露出了一个“一会儿你等着瞧”的表情。他用力把阿拉贡夹得埋在他颈窝里闷哼不止,同时清了把嗓子,对外面的仆役交代道:

“你退下吧,我在帮陛下一起干活儿……”

那门外的仆役听到了波洛米尔大人的声音,他疑惑地看了眼不停震动的门板,最终是脸红着反应过来,会议室中的两位大人在干的究竟是什么活儿了,于是赶紧脱身离开。

都等不到那人的脚步走远,国王再狠狠在统帅体内撞了好几下,抱住波洛米尔的腰从喉咙里发出一声闷闷的抽噎,这性事因压抑了两周,注定了做起来是又急又汹涌,他们操不了很久,阿拉贡便将精液射在爱人身体里面。而波洛米尔被阿拉贡的高潮给生生操射了,粗喘着把浓浊的精液喷在门板上,那精液的量很多,成坨状粘稠地坠着,在有些年头的厚重木板上缓缓流了一些下去——埃莱萨王兵不血刃,就这么和平解放与收复了南方刚铎王国的土地。

他们互相抱贴着对方,靠在门上,国王将鼻端埋在统帅汗湿的颈窝,于高潮的余韵中喘气休憩。

“……拖地是吧?”过了一小会儿,波洛米尔休息够了,他将阿拉贡掉了个个儿,一把拍到了刚刚统帅本人趴过的那块门板上。

“陛下……”波洛米尔凑近了阿拉贡,舔国王的耳垂,吮吸上面的汗,同时他又刁难起来。“我怎么觉得您这地板是越拖越脏,拖得我屋子里头全是沙浆水泥……您看看您把我这房子修好后,也不好好给我搞搞清洁,您这修缮房屋过后的卫生工作,可真是做得不怎么样!”

统帅边说边把国王的长袍撩高,动作粗鲁地拽了他的裤子,令阿拉贡露出深麦色的饱满屁股。和平年间,国王的饮食和作息都有了非常良好的改善,这一尊全境至高无上的臀部也养得肉量更好,性感无双,如一片风景独好的皇家私人园林,无论是视觉与手感都堪称肥沃,很适宜统帅本人亲自反复耕耘播种。

波洛米尔往那高贵的屁股上抽了一个巴掌,深麦色的臀肉震晃,国王本人也将额头抵在门板上咬唇呻吟了一声。他又打了阿拉贡屁股好几个巴掌,巴掌一下可比一下扇得更重,直到将那屁股扇出了明显的深红。统帅用手往前摸了一下,国王勃起了,硕大翘起龟头上的透明腺液漏了几滴在波洛米尔手掌上,这正是波洛米尔和阿拉贡都想要的。

波洛米尔用手指刮蹭着国王被打红的肛周,阿拉贡便配合地将双腿分得更开,把臀肉拉开,露出更多的穴孔。波洛米尔将指头插进去,边用掌心包住国王前面的阴茎套弄,边在穴道里用指节浅浅勾弄几下,在阿拉贡欲求不满的低吼中,波洛米尔又抽出了手指头再给他屁股几个巴掌,指头重新一下撞在阿拉贡肠穴深处的肉点上,打撞得阿拉贡将脸埋在撑在门板上的臂弯中,口中不停直喘。统帅嘴里不忘责难:

“臣就来教陛下好好拖个地,嗯?”波洛米尔咬住阿拉贡耳边的一绺黑发,用硬起来的阴茎,像根预热的拖把棍般摩擦他的臀沟,国王反手扣牢统帅的屁股,无声应允。

“臣可不是胡教,臣这是在为国捐躯,身体力行地响应咱们刚铎的爱国卫生运动,陛下,一屋不扫,何以扫天下?拖地,马虎不得,得这么务实的干……”波洛米尔满脸狡猾的坏笑,在阿拉贡懊恼的喘息声中,随着“干”的尾音将硕大龟头缓缓顶了进去,那肠穴的紧致与阴茎的填满,叫波洛米尔和阿拉贡都舒服得喘叹了一口气。过一会儿,这混蛋又埋在国王的体内,装模作样地对阿拉贡发难:

“这水桶里的水怎么不太多啊?都没能把我的墩布打湿……”统帅赶紧在国王发火前,将手指塞进国王嘴里操他的舌根和喉口,握住国王的屁股再往里头深一出浅一出的操了好几下,他适时地去捏拧阿拉贡敞开衣领中深色的乳头,去掏国王还挂着自己体液黏糊得乱七八糟的黑色阴毛下的勃起阴茎,在国王的哽咽抽气声中不停往他深处去挺撞,直到撞出皮肉相碰和内壁摩擦的淫靡水声。

“现在湿多了,陛下,”他赞美道,“您把我的墩布完全湿透了……”波洛米尔将自己裹着一层浆液的阴茎拉出一大半,又重新撞进阿拉贡的穴心,确保能叫阿拉贡听到抽拔时撞在屁股上淫荡的水响,这些该死的挑逗只会叫阿拉贡吸紧波洛米尔插进他嘴里的手指,激动到像在给他吸屌,“拖把湿了,这地就好拖得多了……”

统帅表演得像个资深洁癖,大手粘着阿拉贡嘴里的唾液,像用清洁剂擦玻璃一样擦抚国王的身体,狠狠擦拭这块他深爱的老玻璃,阿拉贡发出肆无忌惮的快乐低吼呻吟,老玻璃被波洛米尔吹得都快软了化了。波洛米尔晃着腰部,用保洁员弯腰拖地的姿势去干阿拉贡,粗长坚硬的阴茎也像拖把一样去反复拖拭肠穴中的空间,不肯放过任何一个卫生死角。

“陛下,我地板拖得够好吗?我卫生搞得叫不叫您满意?”波洛米尔圈住阿拉贡的腰,向国王里面边撞边问。

“满意…满意极了!啊……啊……再…再多点,波洛米尔大人,您再多捐躯上几回!空虚的国库很需要您!往里头再多拖拖!把犄角旮旯也给我拖拖干净!如果您卫生做得不够好……”国王发威去狠狠夹统帅,很快他就夹得有气无力了,统帅连续狠深的挺弄操他根本不留情面,让他只能快慰到剩下嚎叫。

波洛米尔扣紧了阿拉贡的腰腹,吸住那根滑腻的舌头与他接吻,把他拍到门板上大力的操,那扇可怜的木门发出比之前更大的震颤声,���上挂上的铁锁也跟着一块儿叮铃哐啷的摇,阿拉贡被挤在门板与波洛米尔高大的身躯之间,后穴被身后那根抵在他腺体上的阳具深撞,灼热阴茎挤压在冰凉的木板上,摩擦木门上的花纹,这刺激得他头晕眼花,很快丢盔卸甲,一股接一股射出了第二次高潮的精液。

“射这儿…您得射在这个位置……我要我们的精液混在一起……”

波洛米尔扶稳了阿拉贡喷射的阴茎,埋在他里头,让阿拉贡对准了他刚刚射上精液的木板位置,他用舌尖搅弄阿拉贡的耳孔,叫阿拉贡看清楚波洛米尔刚刚在门上射的那滩精液,令国王将阴茎中的浓白精液重新覆盖上去。阿拉贡浑身痉挛到发出歇斯底里的嚎叫,为波洛米尔接近野兽的性交方式和堪称恐怖的占有欲,而喷射得更急剧与更多,他浑身像被暴雨打透了,被肉欲蹂躏得不成体统,手掌亦一把压实了波洛米尔镶嵌在他体内不停急撞的臀肉,不叫他敢有一丝撤离的可能,逼迫他的统帅因国王的霸道而大力咬住他后颈,将囊袋中储蓄的精液通通射在他身体里头。

“……这就完美了……您里外焕然一新,堪称为一个中土典范的卫生文明城市。”

波洛米尔将下巴垫在阿拉贡的肩膀上,圈紧国王的腰部,看着门板上他们射上的精液,那两坨湿精完美地混合在了一起,同样的浓浊与色情,再难分出你我,波洛米尔因此对阿拉贡发出由衷而满足的赞美,统帅湿漉漉的缠绵热吻也印在国王的鬓角与唇间。

“嗯……我想……你该给我继续做点儿善后了。”阿拉贡靠在波洛米尔胸膛上喘气,用肘部捅捅波洛米尔的胸口。

“怎么?”波洛米尔啃阿拉贡的脖子。

“拖地,现在真的需要你拖拖地……”阿拉贡指指门板和地板上那堆乱七八糟的东西。

“哈啊?你不打算帮帮我吗?”统帅打算继续窝在国王背上耍赖撒娇,他也才被他结结实实操了一顿不是?他腰和屁股也还酸痛着呢,他要装死。

“波洛米尔统领大人………”国王对他的统帅和气地笑了,但那老王八蛋一样的露齿笑容,让波洛米尔确信接下来阿拉贡的狗嘴里吐不出什么象牙。

“您说的——风能进,雨能进,国王不能进。现在我把我的私人办公区留给你,国王不进——您可别忘了,负责打扫卫生的仆役刚刚已经走了,您忍心又把他叫回来,让这可怜人看看我们刚刚在里头做了什么好事儿吗?所以,就麻烦您给我亲自打扫干净。这点儿小事,对您应该不成什么问题吧?刚刚不是您说的,您要教我拖地,那么就再来教学一次好了,我搬把椅子亲自坐在门口学着呢。”

“阿拉贡,你绝对是个坏得很的糟老头子加中洲第一老王八蛋!”

统帅对他卑鄙无耻淫荡下流的国王咬牙切齿。但他怪谁去?这不都是他一手纵容出来的吗?

“你是第一天才知道吗?我的波洛米尔统领。来,糟老头子现在腰不怎么好,老王八蛋劳烦您再帮我搬把椅子。”

国王拍拍他统领的肩膀,在他五颜六色的表情中,笑得人畜无害,气定神闲。

Fin

1 note

·

View note

Text

【驰适衍生】 古猜x麦西拉(古猜x小瓦前提)

《可悲的时代》

3

古猜终于不再钳着他的腰。麦西拉手脚并用,爬到一边,翻找出两条干净的布巾。他回头时,古猜恰好坐直身体。麦西拉的淫液像雪山上融化的细流,沿着腹肌的沟壑流下。古猜出神地看着,不知道在想什么。

第一张布巾放上去,立刻就湿透了。麦西拉赶紧换上第二条,总算大致都擦去。好在,比起寻常的尿液,这些不知从哪里流出来的水只有一股淡淡的气味,让麦西拉想起在古猜手指上闻过的味道。

“对不起……平常不会这样的,我早就不尿床了。对不起……”

“这不是尿。”

“啊?”

古猜沾了一点腹肌上的淫水,放在鼻子下嗅闻。麦西拉见了这场景,脸上烧起一把大火,小腹又开始奇怪地抽动。

“你只是太舒服了,麦西拉。”他笑着说,“你自己不知道吗?”

古猜比麦西拉的年纪大很多,但是他的声音还保留着少年人的清亮。带笑的嗓音搅得麦西拉脑子里一片混乱。在混乱中,麦西拉隐约抓住一些重要的信息。他没有搞砸,没有酿成大错,原来在做爱的时候身体会舒服到不受控制,而且古猜并不像是要赶他出去。

他正想东想西,就感到手腕被古猜握住。

“我还以为我把你弄疼了。”

“都说了没事的。”麦西拉心虚地说。

“那就太好了。”

麦西拉发现,古猜把他拉进怀里的动作,轻松得就像他抱起努尔的小羊羔,这样的脆弱让他很陌生。很少有人用如此珍惜的方式接触他的身体,父亲身上的温度已经模糊,而母亲是不会回来了。古猜眼里的湖水灌进麦西拉的胸膛,沉甸甸地压着他的心脏,混在血液里流向四肢,令他指尖发麻。他坐在古猜的胯间,囊袋和肉穴划过古猜的阴茎,上面还沾着麦西拉自己流的水,光是这样,就让他后腰针刺似的发麻。

阴穴的入口滑到位置,默契地吞吃柱身,这次进得比刚才顺利,因为麦西拉的膣腔里仍旧滑腻不堪。

他稍微能掌控神智,终于听清交合处黏糊糊的水声,那声音不断提醒他,古猜的肉刃是如何撑开他的内壁,填到小穴尽头,一直往他的肚子上顶。他拉过古猜的手,放到他薄薄的小腹上,笑着望向他,像是在问:“你感觉到了吗?”

这时候,古猜把他抱到旁边干净的地方,平放在毯子上,好更清楚地看见麦西拉的肚子。肚脐凹陷的阴影随着古猜的抽插而鼓涨又落下。他不禁将两手都放到麦西拉的腹部搓揉,几乎忘记了自己有多大的力气。他把麦西拉的整个腹腔做成了性交的器皿,忘情地冲撞少年人狭窄的耻骨。

麦西拉腰侧的曲线,有两个明显凹进去的弧度,正好契合古猜的手,仿佛就是为了这一场交媾准备的。他感到自己的下半身被古猜带离地面,像一件用具被紧紧握住。高潮又一次席卷而来时,麦西拉的呻吟被古猜的动作撞碎,淹没在肉体的拍打声中。快感使眼泪不断滑进鬓角,令他鼻子通不了气,只能用嘴奋力喘息。

古猜的阴茎还埋在麦西拉筋挛的肉穴里。比起年轻的麦西拉,古猜擅更长忍耐。他拿过装有马奶酒的皮袋子,自己喝了一口,又渡了一口给麦西拉。香甜的酒液引诱他们舔弄对方的嘴唇。有一滴滑过麦西拉的嘴角,古猜就跟着这滴酒,一直舔到麦西拉柔软的耳垂。人类的耳朵让古猜回过神来,可是当他撑起身体,他又被麦西拉黑曜石一样的湿润眼睛迷惑了。

和县长交谈后,古猜确认麦西拉的父亲也是小瓦的父亲,兄弟两长得相似并不奇怪。不同的是,麦西拉的母亲是一个正常的人类。他没有小瓦的羊耳朵和羊尾巴,他的手是正常分开的五指,不像小瓦的手永远打不直,而且指头全都黏在一起,只有中指和无名指之间是分开的。无论麦西拉再怎么贫穷,也不会像小瓦那样,被当作猎奇的牲畜卖到遥远的城市,只能在锁链长度的范围内活动。小瓦的心脏发育畸形,无法支撑他活过和古猜一样长的寿命。他同时拥有雄兽和雌兽的生殖器,在他和古猜都懵懂无知的年纪,小小的子宫里种下过许多次结不出果实的胚胎,这些胚胎被他们彼此相爱的交媾碾成了脓血,带走了小瓦本就不牢固的一部分生命。

他身下的麦西拉是个健康的年轻人。仿佛老天爷在创造小瓦的时候弄错了什么,如今都在麦西拉身上改了过来。祂何以厚此薄彼?尽管麦西拉对造物主的偏心一无所知,古猜依旧很难不把心中的怨恨全部倾倒给他。

他们紧贴彼此的胸口,下身粗野地交合着。麦西拉的手臂攀在古猜结实的背上,免得被激烈的抽插撞散了架。但他不知道,这幅给他快感的身体里藏着一颗溢着毒汁的心,只是因为古猜还算清醒,所以才没有任由自己迁怒于他。

麦西拉数不清自己高潮了多少次,到后来,容纳古猜的器官似乎已经被操疯了,在永无止尽的筋挛中淌着水,连阴茎的马眼也断断续续地吐出透明的液体。一开始他的腿还有力气缠着古猜的腰,不知何时累得滑到身侧,两只脚随着古猜的动作晃动。他的身体逐渐失去控制,后腰不自觉地上挺,穴口完全适应了古猜的形状,每次插入时便会主动迎上去。

在麦西拉觉得自己的汗水要在身下积成水洼时,古猜摁住了他的膝盖窝,令他肿起的穴口又往上翘了一些。他以为这之前古猜的挺动就够吓人了,可现在古猜又加重了力气,狠狠碾在阴道的尽头,似乎要从那儿凿开一条道,把他凿个对穿。他被古猜的怀抱捁住,再想逃也为时已晚。他只能再一次迎来死亡般的高潮,任由下身随着古猜的离开吐出淫液。

冰凉的精液撒在麦西拉的臀后。古猜在最后一刻抽了出来,阴茎一跳一跳地蹭着麦西拉的大腿。临近射精的那一刻,他曾想把精液留在麦西拉的肚子里,看看他是否能健全地孕育出一个完整的生命。古猜也不知道,如果麦西拉真的生下一个健康的孩子,他是会更加恨他,还是感到高兴。他在最后一刻抽了出来,庆幸于自己还存有一点理智。

古猜把阴茎上的液体在麦西拉紧实的大腿上擦个干净。他独自走到水盆边,粗略地洗了洗身体。麦西拉倒是很懂事地没去烦他,可古猜瞥见他漏掉了自己留在后臀的精液,又忍不住把他揽过来,帮他清理看不清的地方。

小瓦的手只有中指和无名指是分开的,很多事情都要倚仗古猜。而古猜觉得照顾好自己的小羊是份内的事情,他喜欢当两个人还因为刚才的高潮而气喘吁吁的时候,仔细地把小瓦重新打理干净,他乐此不疲。古猜发觉,他帮麦西拉擦拭身体的动作就要草率得多。他感到自己的头上仿佛悬着一位不知依据了什么法度的法官,无时无刻不在审判他对待那两兄弟的态度。

麦西拉的声音打断了这场判决:“您是不是希望我离开这儿?”

听他的语气,仿佛很希望古猜说“是的”。

“想回去就回去吧,不用留下。”

得到准许的麦西拉麻利地穿好衣服。古猜并不是很想掺和到麦西拉的私事中,他们充其量是两个做过爱的陌生人。但他出于好奇随口问了一句:

“你有什么急事吗?”

“我的羊羔子生病了。”他背上冬不拉的琴袋,“副官说他会去叫医生,但他肯定记住不。我得回去看看。”

“等会儿,我跟你一起去。”

说着,他穿好衣服,提上一盏油灯,跟着麦西拉去了县长的羊圈。

一开始,麦西拉以为古猜是因为不相信他的理由才跟过来的,但古猜在路上询问起那只病羊的年纪和病情,又像是真的感兴趣。

麦西拉对通往羊圈的路烂熟于心,就算摸黑也能找到门。他找到母羊努尔的窝,取下琴袋,从栏杆上跨了进去。古猜带来的提灯光线很暗,麦西拉一直把灯举到病羊的头顶才看清它的情况。小羊羔的眼睑没有完全闭合,露出一点干涸的眼球,它小小的胸膛不再起伏,纤细的四肢也不再因为梦境而抽动。它的母亲挨着它,无声地卧在草堆上,双眼却没有合拢。它的兄弟姐妹被灯光打扰,发出稚嫩的叫声。幸运的幼崽们永远都不会明白死亡是什么。

小羊的身体冷硬,只有靠近母羊的那一块是温热柔软的。麦西拉把他的小羊裹进外套里,又把他温热的脖子埋进它的后背,就这样呆了好一会儿。他完全忘了古猜的存在,只想把小羊的尸体捂热。但是寒冷已经侵入它的骨髓,麦西拉知道它再也不会变得温热了。

养牲畜的心态虽然和城里人养宠物的心态不同,但麦西拉只有两头母羊,它们的小羊羔都是他亲自接生的,有时候他觉得自己也是这个小家庭的一员,母羊像他的姐妹,小羊是他的侄子侄女。他后悔没有早点去找医生,后悔把事情交给马虎的副官。当他该照顾他的牲畜时,他在古猜的毡房里像沉溺于牲畜一样的交媾中。他开始对自己沉浸于性爱和高潮感到羞愧,并非出于礼教的训诫,而是因为他认为自己背叛了友谊。

麦西拉感到困惑,他不明白上天究竟还要从他身边带走多少亲近的生命。尽管他的父亲不算称职,他的母亲是个无辜被他父亲囚禁过一段时间的女人,可当麦西拉伤心的时候,他忘了横亘于他和父母之间不可越过的鸿沟,只希望再见他们一面。

羊羔的死勾起了许多伤心事,但麦西拉还是熟练地把它们又摆回记忆的架子上,不让它们侵扰他的情绪。他努力忍住了眼泪,并为此自豪。然而当古猜也走进努尔的栅栏,靠近昏暗的油灯时,麦西拉清楚地看到了古猜脸上的泪痕。他实在是太惊讶,一下子忘了刚才为什么难过。

古猜的脸在昏黄的油灯映照下,透露出一种让麦西拉着迷的哀悼。他以为这是古猜对一个素不相识的生命的怜悯,却不知道古猜的怨恨在看到小羊的尸体时达到了顶点。

古猜想要质问他:你为了迎合县长的意思,抛下本该照顾的羊儿,它是那么信任你,你怎么能丢下它不管呢?

当古猜迎上麦西拉的视线,他在他眼里看到的是和怨恨完全相反的东西。可以说,麦西拉正是在目睹了古猜对小瓦的爱的时候爱上古猜的。他很快察觉到盯着人看是很失礼的,于是挪开视线。但他���经打断了古猜,令对方忘记了要责怪他。

“你们平时都怎么处理病羊?”古猜问。

“要是没有严重的病,县长应该会找屠夫来弄。”

“不,把它埋了吧。我来挖个坟墓。”

这不是在商量,古猜心意已决。麦西拉给他找来一把铁锹,抱着小羊跟在他身后。深蓝色的天空下,人只剩一片黑色的轮廓。他们找到合适的地方,古猜一个人挥动铁锹,很快就挖出了埋一只小羊羔需要的坑。他亲自接过尸体,郑重地放进坑里,它洁白的皮毛明晰地从黑暗中浮现,又一点点掩埋在土地下。古猜用铁锹把土压实,从旁边挪过来两块草皮,盖在了小羊的坟上。

这当儿,麦西拉把外套铺在开始结露水的草地上,打开了冬不拉的琴袋。他不敢弹得太响,压低声音唱了一首简短的挽歌,算是为仪式增添一个步骤。古猜杵着铁锹的把子,一动不动,身型随着光线增加而越发清晰。麦西拉的歌声顺风略过古猜的发梢。他唱着古猜听不懂的语言,仅靠旋律给他带去安慰。他觉得古猜埋下的似乎不仅仅是一只病死的羔羊,歌声从惋惜转成了自问自答的质询。

古猜敏锐地听出麦西拉换了首曲子。

“这是在唱什么?”他问。

麦西拉有一搭没一搭地拨弄琴弦:“这是问话的曲子。‘太阳升起的那一刻,你究竟在为谁伤心呢?’”

古猜早看穿了麦西拉的把戏。他冷冷地说:“不关你事。”

话音刚落,冬不拉的琴声戛然而止。突如其来的静默让古猜忍不住微微侧目。麦西拉才刚刚懂得爱一个人的滋味,爱的失落也接踵而至。但这都不影响太阳如约升起,照亮他们之间的距离。

第一道晨光落下时,古猜看到了悲伤降临在麦西拉脸上的瞬间。

tbc

1 note

·

View note