#路上デビューしました

Quote

TMGEを知ったのは、初めてバイトしたCDショップで、今度デビューするバンドの曲を流していた時だった。

世界の終わりは当時衝撃的だった。私はロッキング・オンは欠かさず読んでるようなキッズだったのだが、ジャパンの方はあまり読んでおらず国内にもこんなバンドがいるだなとショックを受けた記憶がある。

まあその憧れでもあるTMGEのライブをしかも間近でリハから見れる。自分ではあまり覚えていなが、ライブ当日まではずっとニヤニヤしてたと思う。ライブ当日、メンバー、スタッフが会場入りした時のことはあまり覚えていない。

そこで軽く挨拶ぐらいはしてたとは思うがあまり記憶にないのである。

搬入も特にすることがなく、スタッフはみんな乗り込みだったため、リハ中はあまりすることがなくゆっくりとリハが見れたのは覚えている。

メンバー同士の会話そこまで多くなく必要なことのみたったと思う。

キュウさんはよくスタッフと話していた。とても印象が良かった。

ベースのウエノさんはリハもすぐ終わり、ずっと灰皿のとこでタバコを吸っていたと思う。リハ中で一番衝撃的だったのアベさんのギターの音だった。

自分が知る限り、バンドで一番生音(アンプから出してる音)がでかかったギターはアベフトシである。

生音でザックザック刻むギターのリフは本当に衝撃的なレベルで本当に凄かったし、音も本当にでかかった。

生音で一番いい音を出すギターリストの名前をあげるとすればぶっちぎりでアベフトシ一択である。そしてチバユウスケである。まあ寡黙であるのは想像できてはいたのが、予想以上に寡黙でおっかなかった記憶しかない。

あまりにも怖く近寄りがたいぐらいであった。

とまあビビってるうちにリハも思ったりよりも短くあっという間に終わってしまった。メンバーもさっさと街の方に行ってしまい、全く話などできなかった。ライブ本番。小さなライブハウスというのもあって、バンドとの距離が近く本当に熱気のあるいいライブだった。ライブが終わり、客電がついた後、スタッフさんと挨拶などしながら片付けの手伝いを始めた所、メンバーもステージに戻ってきていた。

キュウさんはやはり話やすそうな感じがあって、スタッフと片付けをしながらにこやかに話をしていたのが印象に残っている。

シンプルなバンド構成なのもあってか片付けもあっという間に終わってしまい、みんなはけはじめていた。

私達現場のスタッフはというと、ある程度普段のライブ用にいろんなセッテイングを戻すという作業があるので会場に残っていた。

PAさんとライブの話をしながら残りの作業をしているとPA側にある開けっ放しの勝手口に人の気配があった。

その勝手口がある場所は楽屋やその他裏口への通路につながってるため、メンバーなどがよく通るのである。そしてその勝手口からなんとあのおっかないチバユウスケが「お疲れ様でした!」と我々に挨拶してくれたのである。

もちろん大きな声で「お疲れ様でした!」と返した。

この「お疲れ様でした!」は本当に忘れられない挨拶になった。チバユウスケが亡くなった時、この時の挨拶の事がよぎった。今から20年以上前の事ではあるけど、チバユウスケと挨拶できたことは忘れないと思う。

No problem - チバユウスケの話

10 notes

·

View notes

Text

守山市のお肌が素材感バリバリな0系坊や、道路を挟んでもう1体いました。服装の配色が上下逆ですね。やはり継ぎ目が弱点なのか、ボンドで手当てしたような形跡もあり、更にバキッと折れかかってるような。支柱に「R3」とあったので令和3年デビューのようです。

3 notes

·

View notes

Text

2024.05.31

サーフィン1rd終えた時点で24時間以上起きてるワイは

体力のクタクタ疲労感よりも、日差しも相まって

目が完全に死亡しました

目薬さしても効かないねぇ

やはり、寝るしか無いんだな…人間は。

午後にはサイズが下がった日本海

やはり、朝一サーフィンは、大事だねぇ

ガッツリサーフィンを堪能した後は、温泉だね!

毎回、海帰りは温泉色々巡ってますが

今回は久々の三朝温泉。

コチラの三朝温泉の源泉である、株湯さんデビュー

いや〜群馬県の猿ヶ京温泉と同じ超絶高温温泉!!

まぢで熱湯風呂!ヤケドしますよ。

ココはシャンプーとか饒舌アメニティーは、

料金に含まれて無いらしく、

単なる罰ゲームな熱湯風呂だったので、

近くの別の温泉で、もう1rd

コチラは、完全なる露天風呂の河原温泉。

鳥取 三朝温泉の名物なんだけど

昨年の豪雨災害で、大変な被害を受けて

こちらの脱衣所から、何もかも流されたんだって

ニュースで見てたから、地元の人から

経過を聞いて、心痛むと、同時に

復興が進んでる事に安心もした。

約30時間以上起きて、サーフィンも運転も…と

中々の酷使をしたワイの身体は…

身体より、目が開けてられないくらい辛い。

帰りの道中、残り100kmで先輩に

運転交代して貰いました

倉敷に到着して、倉敷のサーファーのMさんと合流

野郎3名にてサーフトークで夜は更けて行き

24時を過ぎてしまったので

先輩のホテルで2時間仮眠。

それから帰路につき帰宅したのは6時過ぎ…

また数時間後にCat ch.22…

これは普通の体力ぢゃ出来ないよな…

とりあえず今日は寝る!!

お疲れ様でした〜🏄

2 notes

·

View notes

Quote

荒俣宏さんは2度の結婚歴があります。

最初の結婚は1988年2月、40歳の時でした。

妻は11歳年下で漫画家の杉浦日向子さん。

杉浦日向子さんは、22歳の時、雑誌『ガロ』で吉原を題材にした『通言・室之梅』(つうげん・むろのうめ)で漫画家としてデビューし、時代考証が確かな作品で、文芸漫画と呼ばれました。

路上を観察し、特定のものに価値を見出す路上観察学会で出会い結婚しましたが、荒俣さんの浮気が原因で半年で夫婦生活は破綻し、1年で離婚しました。

杉浦日向子さんは2005年7月に下咽頭癌のために、46歳で亡くなっています。

再婚したのは1994年8月、47歳の時でした。

妻は元JALの客室乗務員の泰子さん

泰子さんは美的感覚が変わっていて、子供の頃からイボガエルを「かわいい」と思っていたといい、泰子さんが荒俣さんを見て一目惚れしたそうです。

それまで泰子さんは、高学歴で顔も良いエリートの乗客に電話番号を渡されても「好みじゃない」と破り捨てていたといいます。

2度の結婚とも子供はいないようです。

荒俣宏の学歴・経歴・生い立ち〔大学 高校 中学校 小学校〕 | 学歴・経歴report

2 notes

·

View notes

Text

#おでかけ #豊橋

水上ビルから豊橋公会堂方面へと歩いている間に見つけた面白いものたち。

子供が乗って遊ぶおもちゃ?でしょうか?

多分まだのぞみのデビュー前のひかり。子供向けにしてはパンタグラフとかの機器までしっかり描かれているけど、何故か鼻が赤いぞ…?

そしてこちらもめちゃくちゃ気になる。

安心して入れる甘党の店……???

どういうことだろう。よく、男の人だけだとケーキ屋に入りづらいとかいう話は聞くけれど、甘党ならば老若男女躊躇せずに入ってきてくれ!というアピール?

はたまた、ケーキバイキングとかで欲望のまま食べていると、割と他の人に引かれることがあるんですけど(は?まだ甘いもの食べんの?みたいな視線)ここならどれだけ食べても周りの視線は冷たくないよ……みたいな感じだと私がありがたいんですけども。

どんな店なのかの謎は解けぬまま。窓とかに覆いがしてあるということは、もう閉店してしまってるんですかね…?

全面が蔦に覆われたものすごい迫力の家(蔵?)を発見。

多分これ、夏場だと緑の葉っぱで覆われて、まだメルヘンな感じに見えるかもしれませんが、冬場だとすっかりホラーですな……。

しかし、お隣の二階建ての民家より大分高い蔵。一体何階建てなのか、それともめちゃくちゃ天井が高くなっているんでしょうか??

こういう「ちょっと気になるものたち」を見つけながらぷらぷら知らない街を歩くのは面白いものです。中々万人受けしない楽しみ方ではあるんですが……。

豊橋市のマンホール。

1996年の豊橋市制90周年を記念してデザインされた3柄のうちのひとつ、三河港デザインだそうです。

他の2柄は、吉田城と手筒花火柄、豊橋市公会堂と路面電車柄だそうな。

手筒花火柄の消火栓の蓋も。

11 notes

·

View notes

Text

上信電鉄200形

ボディはどことなく西武鉄道を思わせるけど、素性は101系電車に結構似ているという感じ。そして性能面で面白いのが定格速度51.5km/hっていう点。最高速度80km/hの路線でこの定格速度は無駄に速い。だったらギアリングをもうちょっと深く取って定格33km/hくらいにしたほうが使い勝手いいと思うんだよね。ちなみに全界磁までの加速力はギアリング5.6で1.8km/h/s。1M1Tならこんなもんかって感じかな? モータはTDK-806だから小田急のロマンスカー・SE(3000形)と同型(つまり国鉄101系のMT46Aの親戚。端子電圧が750Vか375Vかの違い)。つまり高回転低トルク型のモータなんですよ。それを1M1Tで運用するんだからまあ、こういう性能になる

で、なんでこんな性能になったかというと上信電鉄が国鉄に直通して新前橋に乗り入れるというのをもくろんでいたって話があって。それならば駅間4kmに合わせたこのセッティングも納得がいくところなんだよね。速い電車を遅くするのはまあそれほど難しくないけど、遅い電車を速くするのは難しい。だから性能面では「速い国鉄」に合わせて、「遅い上信電鉄」ではノッチ制限とかで対応、もしくは1M2T運転でもすればいいじゃん、みたいなノリでまとめたんだろうね。全界磁までの加速力1.8km/h/sってのも115系と同じくらいだから国鉄線を走る分には問題ない性能。設計最高速度90km/hってのは国鉄線ではちょっと物足りないけどこれは40%くらい弱め界磁かませれば100km/hくらいならどうにかなる

ところでそうなると上信電鉄の事情で右側運転台なっている乗務員室まわりで国鉄から文句が出ないだろうかって一瞬思うんだけど、片乗り入れの場合小湊鉄道や小田急電鉄みたいに民鉄の乗務員が国鉄の研修を受けてそのまま国鉄線を運転するという形だったから、運転台の位置は別にそこまでとやかく言われなかったと思う

まあ結局国鉄乗り入れは夢で終わったけど、そのセッティングに国鉄直通の夢が残っている電車、なんてのも趣味的にはなかなかいいもんじゃないですか

ところで上信200形の台車、国鉄のDT21ライクな近畿車両製KD-207なんですが、上信200形の4年前に福井鉄道が200形をデビューさせてるんですが、こちらもDT21ライクな日本車両製ND-108台車履いてるにもかかわらず、福井Ver.にはボルスタアンカついてるんですよね……

高速運転をするのは国鉄の太くてたくましい線路の上だけで、線路が弱い上信電鉄では速度を出さないからボルスタアンカはなくてもいいと判断したんでしょうか。まあ実際国鉄の近郊型以下の台車にはボルスタアンカついてませんけど、ボルスタアンカがないと乗り心地に露骨に差が出るんですよね……

8 notes

·

View notes

Text

〈お元気ですか?今日は、何の日・〉

https://sunnyhomewor.thebase.in/

ドライりんご・プルーン 発売中���す。

おはようございます。

「牛肉100%新鮮な野菜の煮込3分間で本場の味」

曇りのち晴れ 最高気温2℃の予報です。

今日は レトルトカレーの日です。

大塚食品が制定します。1968年の今日

日本初のレトルト食品であるボンカレーが

発売されました。全国デビューは1969年

5月から当時80円で販売されました。

巨人の星のCM、松山容子さん、なかなか

食べる事が出来ない食べ物への憧れ、いいね!

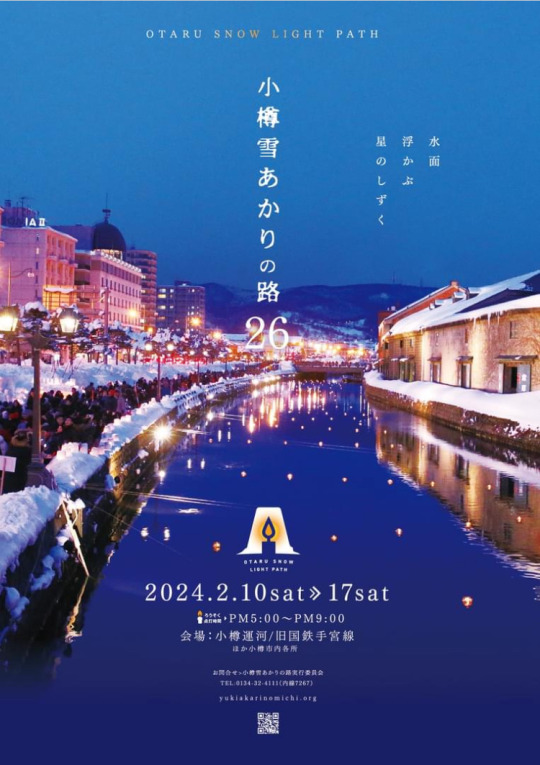

さあ小樽雪あかりの路26第3日目ガンバだせ!

If were the last day of my life,

I want to do what I am about

to do today?

今日もいろいろ頑張ります。

よろしくお願い申し上げます。

http://www.sunny-deli-secco.com/

#ドライりんご #ドライアップル

#乾きリンゴ #driedapple

#granola #driedfruits

#小樽市 #otaru #ワインのおとも

#北海道 #子どものおやつ

#サニーホームワークス

#おやつの時間 #小樽お土産

#苹果干 #apelkering

#말린사과

2 notes

·

View notes

Video

youtube

ポップコーンをほおばって ~ 1996 博多路上ゲリラライブ 甲斐バンド

「やっと〜、2nd『英雄と悪漢』(1975)の曲になります!A面一発目の曲やるからね、軽く踊っていいよ(甲斐の口調で)」。

甲斐いわく、「甲斐バンドの本当のデビュー曲」。「氷のくちびる」(1977)と並ぶライヴのキメ曲であり、甲斐バンドのエッセンスが詰まっていると言っていい。

1986年の解散から10年、アルバム『Big Night』を引っさげての復活はファンとして嬉しかったけど、世間の反応はイマイチだったような気がする。とはいえ、やはり地元博多のファンは熱い。

このYou Tube映像にはないが、メンバーが「ここで大きな音出していいのかなぁ、おまわりさんに怒られちゃうよ」って言ってるのが笑える。甲斐が「甲斐バンドです」と言って、曲が始まるのもイカしてる。

甲斐バンド史の中で珍しいトリプル・ギター時代で(大森・田中一郎・鎌田ジョージ)、甲斐が一郎に「真ん中へ来い」と手で合図して、一郎と大森が並ぶ図柄もいい。

松藤がドラムを叩いてなかったり(キーボード担当)、大森が「お約束の」右腕をグルグル回しながら弾く、扇風機奏法をしてないのは残念なものの、曲のノリは相変わらずグイグイ来てる。「甲斐バンドはこうじゃなくっちゃ!」って、この場に居合わせた人はみんな思ったことだろう。

女の子のファッションや髪型が90年代してて、この映像は、いつ見てもホントに懐かしい。

7 notes

·

View notes

Text

「ずいぶん鮮明だった夢でも九年も経つと細部の不確かさが現実と変わらなくなるのを避けられない。明治通りを雑司ヶ谷の方から北へ池袋に向かって歩いていると、西武百貨店の手前にある「ビックリガードの五叉路」と呼ばれているところで、私は一週間前に死んだ篠島が歩いていた」。

これは保坂和志の長編小説『未明の闘争』の冒頭箇所からの引用で、この立ち上がり箇所に躓いたが最後、本書は永遠に読み終えることができなく��る。

(装丁の赤はまさに血の色よろしく!といった感じ)

私は一週間前に死んだ篠島が歩いていた、こんな気色の悪い日本語はついぞ聞いたことがない。助詞の使い方がおかしい、変だ、と追求することは容易いが、では正しい助詞の使い方とはどのようなもので、実際その正しさなるものは、この保坂の文章に対して有効にあてがうことが果たして本当に可能なのか?助詞がどうのこうのいう以前に、このセンテンスにはいくつもの時間軸が折り重なり、しかもぐちゃぐちゃに崩されたジェンガのようにとりとめのない様相で横たわっている。言ってしまえばガルシア・マルケスの『百年の孤独』のラストシーンが丸ごとすっぽりこの一行に内包されていると言っても過言ではない。「私は歩いていた」「一週間前に死んだ篠島」「私は死んだ」「篠島が歩いていた」このように文章を細切れに分断したところで何も解決しないし、ただひたすらに「一週間」という残酷とも形容できそうな時間の堆積だけが読者の肩に重くのしかかる。ゆえに僕は本書が刊行された2013年以降、10年の月日が経過したいまもこの先の展開をまったく知らない。読み進めようとも思わない。それはそれでかまわない、何ら問題がないと思っているのは極端に偏った僕の考えなので、読書家の方々からバチボコに非難されても「ごめんなさい、阿呆なんです」としか言いようがないし、最初から反論する気もない。本書に限らず保坂の長編小説を最後まで読み通せた記憶がそもそもない。もちろん保坂の作品はリリースされたら必ず購入し、夢中になってページをめくる。しかし『カンバセイション・ピース』も『朝露通信』も内容をまったく覚えていない。言うまでもなく途中で放り投げたからだ。例外的にデビュー作の『プレーンソング』だけは再読を繰り返し、その都度、読了している。保坂はどの作品に於いても女性を性的な���点から舐めるように観察し、男たちの「ちんちんがあるがゆえの」どうしようもなさを滑稽に書き連ね、猫や風景を偏執狂的とも言える筆づかいで精緻に描写する。これはデビュー作から一貫していることで、あえてイジワルな言い方をすれば、書きたいことは「それしかない」ということになる。一般的に難解と思われがちな保坂の文章自体は、決して読みにくい訳ではない。むしろどちらかと言えば取っ付きやすく、何も考えずにスラスラ読める。ところが至るところに『未明の闘争』の冒頭部のような躓きの石が無造作に設置されているので、まんまとそれに蹴躓いたら、やはりどうしたって先には進めない。だから僕はこの10年間ずっと飽きることもなく《私は一週間前に死んだ篠島が歩いていた》を執拗に噛みしだき、もはやとっくに味もしないのにねぶり続けている。そして舌先に残った異物感を自分なりに抽出し、何の手がかりもないままに自らもペンを取り、小説を書く。要するに「保坂和志の著作で最も好きな作品は?」と聞かれても、僕には『未明の闘争』の冒頭部としか答えようがない。それにしてもどう考えたって保坂の文章や小説の世界観はいまのフェミニズムと相性が悪いように思うのだけれど、どうして疑いの余地もなく受け入れられているのだろう?これについては本当によくわからない。昨年、ソーコアファクトリーにて開催されたhankyovain主催のパーティー「SWEET LOUNGE」で、光栄なことにトラスムンドと並んで物販を担当した際、この日はじめて会ったトラスムンドの浜崎さんと話をしているうちに自然と保坂のことが話題に上がり「あの人、絶対に嫌なやつだよね」とか言って、ふたりで爆笑したのはここだけの話。

(2022.4.21 at SOCORE FACTORY )

(珠玉のラブソング MIXはWDsoundよりリリース)

そういう訳で僕にとっての保坂和志は小説家というよりも呪術師に近い存在だということ。そのカテゴリーで語るならば、言うまでもなく保坂は特級術師に該当するだろう。かつてベケットが演劇の舞台の中央に石ころを置くだけで世界を転覆させられると夢想したように、保坂の文体もまた、単独での国家転覆が可能なレベルの危うい呪力を孕んでいる。

(みんなわかるよね?)

さて『未明の闘争』について考えると、いつも必ず聴きたくなるのがBurial - Archangelだ。クラックルノイズが降り注ぐビートのうえで執拗なまでに”Couldn't be alone”と繰り返す悲哀に満ちた都市の破片、時間の堆積、魂の逃走経路、これを未明の闘争と呼ばずに何と形容すれば良いのか……。

youtube

4 notes

·

View notes

Text

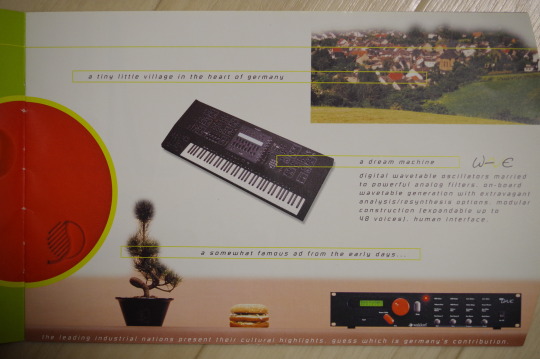

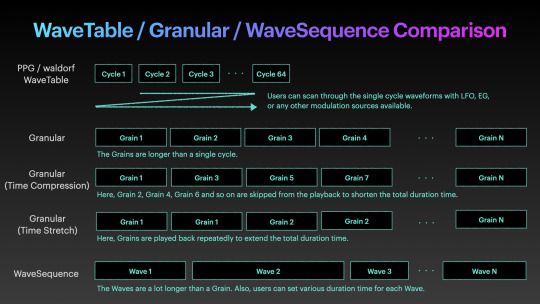

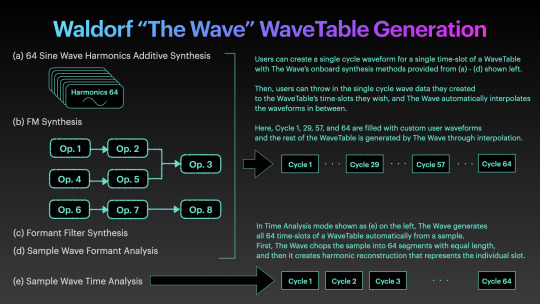

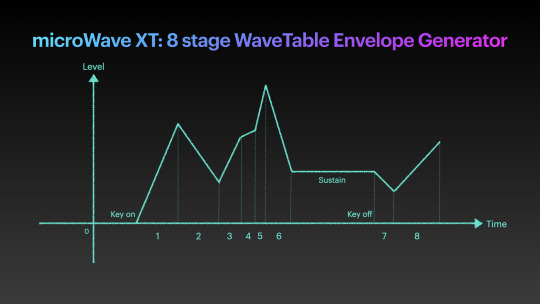

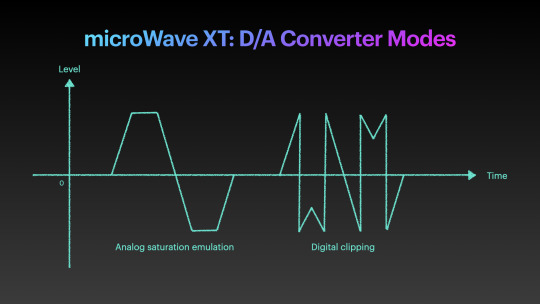

Season 2, episode 4 - PPG/waldorf

「世界三大発明」

左から、盆栽、ハンバーガー、そして2Uラックマウント型音源モジュール。その音源モジュールの色は当時めずらしかったネイビーブルー、真ん中近くにモノアイの如き大きく丸く赤いダイアル、その下に長円形の赤いボタンが、しかも斜めにあしらってあって「O.K.」と書いてある。

「おっけーボタン!」

シンセ界のガッツ石松と見まごうそのセンス。それはコアでヲタな音源モジュールに似つかわしくない不思議にポップなセンス。のちにシンセ・デザイナーの神となった若きAxel Hartmann駆け出しのころの作とは誰も気づくまい。

これは当時の雑誌宣伝広告、そのコピーをNemo版超々訳すると「世界三大発明」。

広告の主旨は、当時の先進工業国3ヶ国がおのおのみずから誇る文化的な発明品を出展しているという風情。

そう、最も右にあった音源モジュールとは何を隠そうWaldorf社のデビュー作、microWave初号機。

時に1989年、KORG M1が出た翌年、奇跡の大ヒットで息を吹き返したKORGはT1, T2, T3という巨大PCMワークステーションシンセ三連星を繰り出し、YAMAHAはDXシリーズの次をめざしてV80FDもといSY77でもって仕切り直し、RolandはDシリーズの末っ子D-5をプリプリの今野登茂子ちゃんのマスコット・キーボード的に新発売しLA音源シンセD-50, D-20, D-10, D-5, D-550, D-110鉄板ラインナップ完成、KAWAIなんてK1 IIのみならず中堅かつ16bit PCMシンセの名機K4ローンチ!

怒涛のPCMサウンドに全世界が押し流されていたそのとき、底抜けにあさっての方向を向いた削ぎ落としの音源モジュール、リアルな音なんて出るはずもなく、ファンシーな内蔵エフェクトにも目もくれず、すでに32音ポリまで具現化していた時代に渋い8音ポリ、廃業したPPGから受け継いだ独創的なウェーヴテーブル音源だけを搭載し、あとはなん〜にもないただの箱。

それこそが技術大国ドイツが誇る切れ味さわやかゾーリンゲンの如き鋭利な音ばっかする尖ったシンセmicroWave。電子レンジにかこつけたその名こそは、だが、いくたびの谷を乗り越えて何度でも不死鳥のように蘇りつづけるメーカーの誉れWaveシリーズ末裔たるあかし。

今回はその創世と輪廻転生を見ていきたい。

♬ ♬ ♬

「選ばれし者」

ヴォルフガング・パーム(Wolfgang Palm)。1950年、当時の西ドイツ北部の港街ハンブルグ生まれ、今なお同市に在住。

ビートルズやストーンズ大好き電子工作少年ヴォルフガング坊やは、ギターを自前でこしらえた挙句、父にファルフィッサのトランジスターオルガンを買ってもらう。だがどうにもその音色が気に入らない。憧れのハモンドみたいな音がどうしても出ない! 思いをつのらせた彼はバンド仲間が勤める楽器屋でつぶさにハモンドを検証、そのトーンホイールから出る音がサイン波なのに対し彼のオルガンの音はもっとブライトな鋸歯状波みたいな音であると見抜いた。なるほど! 早速彼は一種のローパスフィルターみたいな回路をつくりあげ、それを自分のオルガンにくっつけた。

ここですでにヴォルフガング君が尋常ならざる非凡ぶりを発揮するに、そのトランジスターオルガンに搭載されし70基もの鋸歯状波オシレーター1個ずつに対し、フィルター回路も1個1個つくってくっつけたのである。計70個にもおおよぶ自作フィルター回路がおのおの音を丸めてくれたおかげで、それなりに彼は満足したらしい。

ドイツ人が時として自嘲気味に言うドイツ完璧主義:ドイッチェ・パーフェクツィオーン。

ドイツの技術は世界一ィィィィーーーーー! 天才とは恐ろしいもので早くもここに将来彼がこだわりまくって会社をつぶすことになる片鱗がうかがえてしまうのだ。すでにフォースが強かった少年にとって運命の邂逅とはシンセではなく、彼にしてみればツッコミどころ満載だったファルフィッサのトランジスターオルガンなのであった。それに自作のフィルター回路を70個もくっつけてしまった運命の少年ヴォルフガングは、オルガンをSFポッドレースの車両のようにチューニングし、壮大なサウンド・キャニオンの中を疑似正弦波駆動エンジンにてかっ飛ばそうとしていたのかもしれない。

1960年代に入って物理学を学んでいるとき、moogシンセを知りELPも聞いたヴォルフガング・パーム。斬新でつややかな音色もさることながら、とりわけ彼を魅了したのはポルタメント。すなわちオルガンを始めとする既存の楽器ではなかなかありえないねちっこくも滑らかに自由なピッチ。

シンセは自由!

クロマティックに微分化されえないめくるめく自由なピッチ!

こういう音がバンドにもほしい! また思いをつのらせた彼は、自分のオルガンから演奏できるシンプルなモノフォニックVCOを制作。すなわちpitch to CV変換器を内蔵することで、オルガンを弾けばVCOが鳴るシカケ。それもmoog式Oct/Vではなく、作りやすさとピッチの安定性からHz/Vで制作。このピッチ安定性へのこだわりが、のちに彼をして時代に先駆けデジタルへ傾倒させる伏線となる。ポルタメントにしてもピッチが安定するからこそ意味がある。いや、ここでも正確無比なドイッチェ・パーフェクツィオーン!

1974年、minimoogを手本につくってみた小さなシンセDer Kleine(デア・クライネ、ドイツ語で「ザ・ちび」という意味)。2基VCO、1基VCF、1基VCAという仕様。それを3台制作。

次に作ったCompact Synthesizerなる機種は、なんとminimoogを凌駕するアドバンテージとしてパッチケーブルを「内蔵」。すなわち掃除機の電源コードよろしく使わないときは本体内部にしゅるしゅる内蔵、使う時にびよ〜んとひっぱってパッチング。さしずめスプリング式リトラクタブル・パッチケーブル・システム! 新開発エルゴノミック・準モジュラーシンセ! おまけにフロントパネルの文字が光るというヤンキーまがいの自照式! 暗いステージやスタジオにもいいね!

翌1975年、PPGことPalm Products GmbH社またの名をPalm Products Germany社とも言うちっちゃい工房を設立したヴォルフガング・パーム。タンジェリン・ドリームのメンバーたちとも懇意になり、モジュラーシンセを初めどんどん大型機種を開発。クラウス・シュルツェやジャン=ミシェル・ジャールなどイケメン・シンセ貴公子たちもお買い上げ。特にタンジェリン・ドリームのエドガー・フローゼに言われるままにモジュレーションホイールが8基もあるヤマタノオロチみたいな怪物キーボード・コントローラーを制作。これはもう8つのパラメーターを同時にあやつるヤマタのハイドラ! あのよくタンジェリンの写真で見る特注キーボードはヴォルフガング・パームの手になるものなのですよ。

そんな彼は、しかしアナログシンセのピッチがどうがんばっても安定しないため、ついにデジタル・オシレーターを開発。

それは誰よりも早く1976年にデジアナハイブリッド・モノシンセPPG 1020となって結実。デジタルだから波形も自由。音源波形6つ。

DCOどころではない。DCOとはピッチだけをデジタル制御したアナログオシレーターであり、その波形生成はアナログ回路で行っている。だがそんなものすっとばして一気にピュアなデジタルオシレーターを搭載せしめたシンセ爆誕。当時まだマイコンだなんだというのは彼の界隈には存在せず、やたら苦労して回りくどくつくったのだという。だがテクノロジーが未熟だろうが彼は言い訳しない、着想した夢は必ず具現化せずにはおれない気骨の人、それがヴォルフガングなのだ。

デジタルオシレーターに続き、翌1977年にはデジタル音色メモリーを実現。かくしてフルアナログ・モノシンセに音色メモリーをカップリングさせた世界初フルプログラマブルシンセPPG 1003 Sonic Carrierまで開発。

レゾナンス8ステップ、カットオフ64ステップにするという量子化への苦労があったものの、全パラメーターを記憶できる50音色メモリーを搭載。Prophet-5よりも早く、OB-1よりも早く、デイヴ・スミスよりも早く、デイヴ・ロッサムより早く、トム・オーバーハイムよりも早い、まぎれもなく史上初のフル・プログラマブルシンセの誕生を人類は目撃!したはずなのだが、15台ほどハンドメイドしただけなので目撃した人類といえば作った本人の他は、クラウス・シュルツェ、エドガー・フローゼ、あとほんの若干名だけ。それでもタンジェリン・ドリームの面々に納品した個体は、鍵盤をはずしてPPGモジュラーシンセの中に組み込み可能など、相変わらず独創性の強いキャラが光る。しかもパラメーターを数値化したおかげでノブもなにも無い、のっぺりひらべったい顔した数値入力シンセ、え、それってつまりDX7やPoly-61が躍り出る5、6年前にすでにのっぺりシンセ! なんかそれってもはや人類初のジェット戦闘機メッサーシュミットMe262みたいなもんですか!?

ちなみに機種名「1003 Sonic Carrier」にあるキャリアというのは、もちキャリア波、変調における搬送波に由来。

とどまらないデジタル快進撃。

デジタルオシレーター、

デジタル音色メモリーに続く3つめは

デジタルシーケンサーPPG 350 Computer Sequencer。これを開発。

ところがフランクフルト・ムジークメッセのデモで電圧が足りずシーケンスデータ吹っ飛ぶ。Roland MC-8が出たのと同年であり、やはり同じ問題にぶちあたっているところは「テクノは忍耐」と松武秀樹をして言わしめた初ものデジタル・シーケンサーならでは。

だが、それでもなおヴォルフガング・パームがぶっちぎっているのは、このシーケンサーに4オクターヴ49鍵のキーボードを装着し鍵盤入力も可能としたことで、つまりすでに擬似ワークステーションシンセ状態であったこと。またRolandはインテル8080を使ったが、PPGはモトローラ 6800 を中核に据えた点でも興味深い。

・デジタルオシレーター

・デジタル音色メモリー

・デジタルシーケンサー

こんだけ一気に立て板に水のごとくデジタル三羽ガラスを作った彼は、1977年にしてすでに誰よりも先に今日的デジタル・ドメインで音色や音楽をつくることに着手していた��け。DAWなんて二十年くらいあとの話なのに。

だが、デジタルまっしぐらの彼を待ち受けていたのは、その足元をすくうやつらであった。

すなわちKORG MS-10 / MS-20など日本製の安価なアナログシンセが人気を博し、高価格帯にとどまるデジタルPPGのビジネスは窮地におちいった。

そうこうしてるうちに、その高価格帯ではOberheim 4Voice / 8Voice、Sequential Circuits prophet-5などアナログ音源ながらに革新的なシンセという競合が出てきてますます厳しい。誰でもCPUとSSM音源ICとデジタルスキャニングキーボードとを手に入れることができる今、スキルとカネさえあれば参入障壁はかつてなく低くなったのだ。

ヴォルフガング・パームは、すみやかに次の一手を打つ必要に迫られていた。

にもかかわらず彼はもっと別な方向の未来をじっと凝視していた。彼が孔があくほど見つめていた明日へのヴィジョン、それが彼をしてますます遠く遠く未知のデジタル深宇宙へと跳躍させ、まるで重力レンズのごとく虚空の彼方へといざなうのである。

♬ ♬ ♬

「波形パラパラ漫画への道」

彼のこころを鷲掴みにして離さなかった魅惑のシンセシス、その挑戦とは、いかにしてアコースティック楽器や自然界のような豊かな倍音を出すか、であった。

しかも彼に言わせれば、アナログシンセの音なんて変化が無くて凡庸であった。彼にしてみれば同じ波形ばっか繰り返すのではなく、1周期1周期が違う波形であり違う音色であってほしかった。これはモーグが発見した音色の経時変化そのものであり、その追認であり、その次世代への模索でもあった。いみじくも元ローランド社長の菊本氏が見抜いたように、音とは時間軸上に展開するアートであり、つまり菊本氏の言葉を借りるなら音色とは本質的にtime variantであった。そんな音の本質にヴォルフガング・パームも気づいていたばかりか、本人曰く「僕はモーフィングするサウンドの大ファン!」なのであった。

考え抜いた彼は、もはやお家芸のデジタルテクノロジーを応用。

当時PPGの他にはアナログシンセしかなく、まだデジタルサンプリングが一般的ではなかった時代、彼は現実音をサンプリングして波形データを作成。さらにアナログシンセのフィルター・スウィープをデジタルで再現すべく、鋸歯状波をデジタルで生成し、そこから徐々に高次倍音から削っていってサイン波へと近づけていき、その変化を1波ずつデジタルでキャプチャー。それら1波1波をずらっと時間軸上に並べてスキャンすれば、パラパラ漫画そこのけに鋸歯状波から正弦波へとなめらかにスウィープするを再現できる、しかも安定したデジタルで。

史上初、ウェーヴテーブル音源が産声を上げた瞬間!!!

これでもう実世界の音色変化をいくらでも再現できる! 単に1つサンプリングしただけでは静止画と同じでおもんない。いろんなサンプルから1周期だけ波形を抽出し、パラパラ漫画の如く時間軸上にたくさん並べ、あたかもコマ送りで動画にするようにスキャンすれば、しかも自分の好きなタイミングや好きなテンポや好きな順番でスキャンすれば、単なるスタティックなサンプリングではなく動的に音色を生き生きと経時変化させられる。各フレームに入る1波1波が異なる波形でありさえすればいいのでメモリーも食わない。人工音テーブルや波形遷移順序を入れ替えたテーブルを作成すれば、非現実的な音色変化すらをも実現できる。フィルターにとらわれない自由奔放な音色変化! デジタルだからこそ可能な自由! しかもデジタルだから常に結果は安定して同じ! おまけにデジタルだからコストも安い!

ヴォルフガング・パームにとってデジタルとは、高くて不安定きわまりないアナログを安価かつ安定した結果に置き換えられる未来テクノロジーであった。

かくして1979年、史上初のウェーヴテーブル音源シンセPPG 360 Wave Computer 爆誕!

しかもフィルターが無い! ただひたすらウェーヴテーブル・オシレーターで音創りをする原理主義的なまでにストイックなデジタルシンセ。アナログなんていらねーと言わんばかりに割り切ったぶん、コンセプトから仕組みからシンプルかつ明快。音のキャラもはっきり分かった。搭載されしウェーヴテーブルは8種類。当時これでも最先端だった 8bit につき正直音が粗かったのだが、フィルターに依存しないぶん自在に音色が変化するフリーダムな PPG 360 は話題となり、そのぶん仕様への要望もたくさん出た。お客様のご要望に応えるべくLEDをLCDに変え、シーケンサーも搭載、2オシレーター化、そしてなんだ結局はアナログVCFもSSMチップでもって追加搭載してしまったのが2年後1981年の後継機種、でたWave 2!!!

「だって営業が『みんなアナログフィルターが無い無いってよ』なんてうるさく言うもんだからさぁ」

とは本人の心の声(?)。

その1981年、フランクフルト・ムジークメッセ話題No.1 は Fairlight CMI、そしてNo.2がなんと発表デビュー初陣を飾ったPPG Wave 2であった。デジタル楽器ワンツーフィニッシュ! あまりのWave 2人気殺到ぶりにFairlight社のピーター・ヴォーゲルがわざわざPPGブースまで陣中見舞いにやってきて「うちら1位だけど君らが2位だね」とリスペクトを表しにきた。

して発売してみれば月産20台という、じつはたった5人しかいない個人商店 PPG 史上最大の大量生産しないと追いつけないほど受注してしまい、逆にたいへんなことになってしまったのであった。初採用の青いフロントパネルはPPGを象徴するアイコン的存在となって一人歩きしだす、人気っぷり。タンジェリン・ドリームに至ってはWave 2がひらいた新しいサウンド銀河にみちびかれるままにアルバム「Exit」を制作。ちなみにこの1曲目の名前はなんと「Kiev Mission」、彼らにしては珍しく声入り、しかもスラヴ系の言語、そして暗示的に平和を希求するメッセージが行間から読み取れる、その冷戦時代センスが今また予見的。

ちなみにWave 2デビューと同じ1981年、prophetやOBといったアナログポリシンセは頂点を極め、フォロワーとしてRoland Jupiter-8、同JUNO-6、KORG Polysixも誕生。日本のシンセもまた欧米への追いつけ追い越せという駆け出しのフェーズを脱し、海外大型ポリシンセたちと互角に肩を並べるところまで来た歴史的転換期でもあった。Jupiter-8がRoland1社という枠を超え、もはや日本のシンセ全体の象徴となったのは、歴史の峠に屹立したからかもしれない。そしてそんなポリシンセの波頭にCMIやPPGといったまだ天文学的にお高い次世代デジタル楽器が、とんがった先鋒となって風を切っていたのである。

このあとPPGはウェーヴテーブルを30種類にまで拡大させた改良機種Wave 2.2や、eltec社パソコンeurocom IIをカスタマイズした専用サンプラー波形編集コンピューターシステムWaveterm、ピアノタッチ鍵盤コントローラーPRKことProcessor Keyboard、そしてサンプリングしたオーディオをデータ転送できるよう8bit8パラレル独自インターフェイス規格PPG Busを開発する怪力ぶり。しかし身の丈を超えた無理が祟ったのかWave 2シリーズで不良を量産してしまい、逆にprophetが売れてしまうPPGオウンゴールな事態もあったという。

そしてご多分に漏れず自分たちのネットワークシステムに未来を託すあまりMIDIを軽んじてしまい出遅れることトム・オーバーハイムの如し。ようやく1984年にMIDI対応したPPG Wave 2.3は、Oberheim 初のMIDI対応シンセXpanderと同窓生。

そのPPGは不良率が高いだけでなく、デジタル化を過激に推し進めたために基板回路が緻密すぎて部品単位で修理できず、さりとて基板まるごと交換修理するにしてもそれを安価に行うだけのテクノロジーが存在せず、しかも故障品には対価が支払われないことから採算がシビアになり開発部隊と販売部隊とで軋轢が生じるようになった。この火種が元になってのちに販売部隊がwaldorf社へと、半ば喧嘩別れするがごとくに変貌する。事実、開発拠点があったのはヴォルフガング・パームが住んでいた北ドイツのハンブルグであり、一方、販売拠点があった小さな町はまさにヴァルドルフことWaldorfだったのである。

♬ ♬ ♬

「倒産ではない、清算」

すっかりMIDI時代になった1985年ムジークメッセ、そこにロバート・モーグがふらっとやってきた。

「あんたらデジタル・ガイってさぁ、なんでデジタル・フィルターつくらんのさ?」

そうだ、そのとおりだ、そしてそのころヴォルフガング・パームが構想していたのはシンセもエフェクトもミキシングもレコーディングもみ〜んなコンピューター1台の中で実現し、モニターひとつで快適に操作できることであったSteinbergがCubaseにVSTプラグイン規格を搭載する10年も前、それどころかまだCubaseはオーディオを扱えないMIDIシーケンスソフトでしかなく、名前もまだPro-24だった時代、さらなる高みを求める彼はついに究極のデジタルドメイン仮想スタジオを実現せんとしたのである。

モトローラ68000をCPUに迎え、DSPを複数投入することで夢の2機種を並行開発。それは:

・HDU(Hard Disk Unit): DSP 2個使ったハードディスク・レコーディングシステム

・Realizer(リアライザー): DSP 8個使ってminimoog、FM音源、サンプリング / ウェーヴテーブル音源、モジュレーションマトリクスを実現したヴァーチャル音源専用機、しかもHDUを8基制御可能

もはやこれは規模的にも価格的にも真っ向SynclavierやFairlight CMIと対決するぶっちぎり最先端デジタルスタジオ・システムであった。なんでもかんでも全て網羅したがるあまり理想すぎる重厚長大トータルソリューションをめざしてドイツ完璧主義ドイッチェ・パーフェクツィオーン最終進化。あの久石譲さんも、一時期PPGに賭けようかと思ったことがあったとか。

しかし、時すでにDX7が台頭して数年、もはやデジタルはPPGの特権ではなかった。PPGと同じ高価格帯にてSynclavier、Fairlightの牙城は崩せず、PRKには Kurzweilというすぐれた相手が出現。しかもここでもダークホースとして姿を表したるは、あのE-muをも唸らせた信じがたいローファイ価格破壊サンプラーensoniq Mirageという道場破り。1986年にHDUやRealizerのプロトタイプができたもののバグの暴風雨。HDUに搭載されし40MBという当時の「大容量」ハードディスクに笑うことなかれ、バグを笑う者はバグに泣く、失敗したやつだけが語る資格がある。ついに1987年、かさむ開発コストにPPGは経営崩壊、会社を清算することになった。Realizerはrealize(実現)しなかったなどと切ないことを北米キーマガに言われたゆえんである。

ちなみによくPPGは倒産したと言われるがそれは違う、きれいさっぱり清算したのである。すっきり飛ぶ鳥あとを濁さず。ヴォルフガング・パームさん、そういうところもきっちり完璧主義パーフェクツィオーンしているのね。流石だわ。

自分一人に戻って身軽になったヴォルフガング・パーム、同じドイツ企業Steinbergへ出向きHDUとRealizerに関する情報を渡してきた。さぁ、もうお気づきですね聡明なる読者の皆さん! はたしてその後Steinbergはハードディスク・レコーディングを確立、それでもってCubaseはMIDIシーケンスソフトからオーディオトラックも兼ね備えたDAWへと脱皮、さらに約十年後にはCubase VSTプラグインシステムを引っさげてメジャー・アップデート登場。前述の「シンセもエフェクトもミキシングもレコーディングもみ〜んなコンピューター1台の中で実現し、モニターひとつで快適に操作できる」というHDU + Realizerが描いた理想のデジタルスタジオとなりしSteinberg Cubaseは、DAW 業界に覇を唱えてしまったわけですよ。

そしてだからこそこれを10年早く80年代半ばに具現化せんとしていたおそるべしヴォルフガング・パームに震撼せん!!!

一方、旧PPGの販売部隊はwaldorf社となり、 PPGの遺産ことウェーヴテーブル音源を引き取ることになった。彼らに

「Wave 2.3 を安ぅでけへんもんやろか?」

とwaldorfから依頼されたヴォルフガング・パームは、開発外注として新しい音源部分を設計。これが1989年に「世界三大発明」というキャッチコピーとともにデビューしたmicroWave。ウェーヴテーブルは360 Wave Computerの8種類、Wave 2.3の30種類をすべて内包した64種類となり、渋くストイックながら実は多彩な音の小宇宙となった。

独創的なウェーヴテーブル音源を引き継いだwaldorf社はPCMシンセへのアンチテーゼを唱え、その盟主となって黄金期を迎える。

彼らはThe Waveという究極のフラッグシップを看板にしつつ、うまくその後、ヲタな仕様をポップにまとめてツウをうならせる軽妙洒脱なラインナップを展開。

microWave XTに至ってはドイツの貨物列車みたいなくすんだオレンジのスウェード調にあたたかい太陽系のようなフロントパネルをレイアウト、見た目も音色もシックに尖って個性的。

ヴァーチャルアナログの名機Qなんかクエン酸を連想するくらいイエローまぶしく、挙句その名もGekkoというヤモリをモチーフにあしらった勾玉デザインのかわいい柑橘系MIDIデバイス(?)も販売。そしてD-Pole、PPG Wave 2.V、Attackといったソフトウェアシンセも積極展開。

かくして90年代はPCMワークステーションシンセへのアンチテーゼがひとつの大きな主張となり、音色銀河の辺境宙域はwaldorfを筆頭にnord lead、access Virus、Quasimidi、Roland JP-8000、同JP-8080、YAMAHA AN1x、KORG prophecy、同Z1といった、ちょっとあやしげなくらい個性派なデジタルシンセたちが跳梁跋扈する領域となった。同じ空間でRoland MC-303のようなグルボが登場したのもこのとき。時代はまさしくへんてこなシンセたちが牽引したのである。

2003年にはプラグイン版リアルアナログ・フィルターことAFB-16を開発。これは2Uラックマウント型アナログフィルターモジュールをパソコンとUSB接続、DAWにモノホンのアナログフィルターを挿すというアクロバティックな機種であった。その制御ソフトにはカットオフを変調できるステップシーケンサーまで搭載。でもこれ、あんまし見かけませんよね。またしても開発コストかさんだのかなぁ?

案の定、その第2の黄金時代のあとふたたびの業績悪化でwaldorfは沈没。だがもうここまで来たら世間さまがウェーヴテーブル音源を見逃すはずもなく、圧倒的な呼び声に応じ2007年blofeldを皮切りに3度めの復活! 完全独立4系統で音創りできる充実のソフトシンセlargo、iOS版から始まった軽快なアプリシンセnave、コンパクトな卓上音源 rocketにstreichfett、モジュラー宇宙へのいざないnw1、そのモジュラー宇宙を楽器に変えてしまうkb37、Studio Logic社sledgeへの音源供給、Axel Hartmann自身のデザインオフィス20周年2万ユーロ・シンセ「20」への音源提供、そして3度目のフラッグシップしかも新音源方式もたくさん重層的に搭載したQuantum、iridium、Mなどなど重厚な頂点機種はじめ多彩な機種が今をいろどる。

すべからくwaldorf機種は中身は濃いぃのに、それでも打ち出しは妙にあかるくポップでハイセンス。彼らが不死鳥のように何度でも舞い上がれるのは、このポップさ、軽さゆえであろう。ヲタなちからこぶを消化するオサレ感覚。それはAxel Hartmannのなせるわざであり、軸足が定まったディレクションの勝利なのであろうか。

♬ ♬ ♬

「創世神話、楽器進化論、そして輪廻転生」

独創的かつ求道師のようにストイックすぎて窒息しそうに生真面目だった PPG。それを継承したwaldorfがヲタながらに軽快に消化。

そしてensoniqをはじめ多くのメーカーが自分なりのウェーヴテーブル音源を開発するようになり、ついにソフトシンセXFR RECORDS SERUMにてウェーヴテーブル音源はブレイク、アナログに回帰したもののフィルターに飽きてきた業界にウェーヴテーブルのサウンドはかつてなく流行することになった。

その一方、ひっそりと未来シンセシスを探求する究道士。ヴォルフガング・パームその人は、2002年にSteinbergからソフトシンセPLEXを発表。これは音をコンポーネント化しておきユーザーがモンタージュのように組み合わせる、言わばオブジェクト指向のシンセ。じつは音創りする上では画期的なアプローチであり、フィルターだエンベロープだロー・フリケンシー・オシレーターだなどと分かりにくい理屈を知らなくとも、音を既存の楽器や物体の部品に分解して組合せを変えて違うものへと換骨奪胎、今までとは全く違う方法で音色を再合成できる革新的なシンセなのであった。

そしてそれは彼が構想したHDU + RealizerというDAWコンセプトの上で、彼がつくったプラグインシンセが踊るという感慨深いものなのだが、彼自身はどう思ったことであろう。

やがて彼はiPad版 Animoogを見てマルチタッチスクリーン操作にあらたな可能性を見出し、「ひとり PPG」としてPPG WaveGenerator for iPad、同Wave Mapper 2 for Mac、そして同infiniteへと進化するようにシンセアプリを開発。それらにてオブジェクト指向の音創りUIを進化させる一方、次世代ウェーヴテーブル・テクノロジーことTCS - Time Corrected Sampleを開発。サンプリングした音において時間軸上を正再生逆再生するだけでなく、音量も正規化つまりノーマライズすることで原音が持つ音量変化からも解放され、ユーザーがほんとうの意味での音量エンベロープを自在に設定できる、ユーザー音量エンベロープを鋳型にしてサンプルを流し込むことができる、時間軸上でも振幅軸上でも原音の束縛からかつてなく自由で画期的な表現をもたらした。

それは、オリジネイターだからこそ次へ進化できるという実例であり、TR-80を進化させたドラムソフトシンセRC-808を作りあげた菊本忠男氏と同じであった。凡百の808エミュが808に到達することばかりをめざすのに対し、"Re-Create 808" を標榜するRC-808は元祖808のモノマネはもちろん、そこからさらに進化して聴いたこともないあたらしい808の音色表現が可能なところにポイントがあった。聴いたこともない808の音なのに、まぎれもなく808の音がするRC-808。基本的には減算方式であるにもかかわらず、あらゆる音色を再現できる8パーシャル分析型合成。その一例として、ドラム音色にサスティンがあってもいいじゃないか、ドラム・シーケンスにゲートタイムがあってもいいじゃないか、ドラム・シーケンサーにピアノロールがあってもいいじゃないか、そんな自由奔放な問いに、先をゆく表現を聴く。

菊本氏もパーム氏も、常に前を向く人たち。ファンから熱望されて過去をリバイバルするではなく、あくまで今後未来の音源はどうなるか、これから何にプライオリティをおくのか、その答はまだ彼ら生みの親たちからしか提示されていない。わたしたち後輩は、彼ら時代のパイロットが操縦する飛翔体の乗客であった。そしてわたしたちはそのバトンを受け取れるようになり、操縦桿を握り、そしていずれ後世へ渡す。

その具現化において制作のためのプラグインならいざ知らず、演奏のためには音源だけでなくUIを組合せてこそであり、両者を両立しうるは音源に最適化されたハードを身にまといし未来のハードウェア楽器なのであろう。

音源やシンセシスに最大の関心があるがゆえなのか、ヴォルフガング・パームはソフトウェア・シンセを作りたいのであってアナログやハードウェアに戻るつもりは無いときっぱり言う。

菊本氏は、アナログシンセに戻ることは無いがソフト・ハードは手段として都度最適なものを選択するまでであって等価に扱いつつ今なお開発を続けている。

デイヴ・スミスはあくまでハードウェアにこだわり、OSアプデ無限地獄なんかについていくのは無理、画面の奥に引っ込んで触れないソフト楽器なんてありえないと言いきっていた。

アナログもデジタルもハードもソフトも全てを経験し、今なお単純復刻ではなくつねに新しいものを追い求めたこの三人、それでもなお三者三様にアプローチが違うのが面白い。

PPGがついえさったあとも一人PPGを名乗り、孤高の開発をつづけたヴォルフガング・パーム。全てを見渡した彼は70歳になったのを期に引退を宣言。ファンとしても年齢からしてもちょっとまだ早すぎるようにも思えるも、無論ひとさまのことを外野席からとやかく言えるわけもなく。そこはヴォルフガング・パームらしく、みずからに対しても完璧主義であったがゆえ、なみなみならぬ決意なのかと推察するばかり。時に西暦2020年3月18日。ドイツ完璧主義ドイッチェ・パーフェクツィオーンをあくまで貫き通した老将の旅路、その終着駅、彼の個人サイトに掲載されし最後の文章、その老境あふれる思いが行間にそこはかとなくにじみ出るを、不肖Nemo版超々々訳を添えてリスペクトを込めつつ引用しておく。

Dear Customer,

after 50 years of creative work in the field of sound synthesis I decided to stop doing business. I’ve been thinking about this step for some time now, especially since I’ve turned 70 this year. Therefore, I am very happy to have found a competent company in Brainworx Audio GmbH that will take over and continue my products and ideas.

I would like to thank you for the support I’ve received over the last six years. PPG VST plug-ins and iOS apps are no longer available for purchase. We will continue to provide downloads of your previous plugin purchases until end of 2020.

However, we do not recommend updating the hosts or the operating systems, as we cannot guarantee that our products will still run perfectly.

Customers of PPG plugins will receive a mail from SendOwl, which gives more infos on how to connect to Brainworx.

The future of the iOS apps has not been decided yet.

Thank you again for your support.

March 2020, Wolfgang Palm

親愛なる顧客各位

これまで音色合成なる分野において50年にわたり様々なものをつくり続けて参りましたが、このたび仕事から身を引くを決意致しました。特に今年は古希を迎えたということもあり、ここしばらくは身の振り方についてずっと思いをめぐらせておりました。それ故、私の商品やアイディアをBrainworx Audio GmbHという優秀な会社が引き継いでくださると分かり、たいへんに嬉しい気持ちでいっぱいでございます。

過去6年にわたり皆様からご支援いただけたこと、感謝いたします。すでにPPG VSTプラグインとiOSアプリとは新規購入はできませんが、これまでにご購入いただいたお客様に限り、2020年の終わりまでは再度ダウンロードいただけるよう手配いたしております。

ただし、ホストマシンやオペレーティングシステムをアップデート致しますともはや私どもの商品が完全に動作するとは保証できなくなるため、これら環境の更新は推奨いたしかねることご理解たまわりますようお願い申し上げます。

またPPGプラグインをご使用のお客様には、SendOwlからメールが届くことになっております。そこにBrainworxへの詳細な案内が書いてございますのでご参照くださいませ。

なお、iOSアプリの今後についてはまだ決まっておりません。あわせてご理解たまわりますよう、よろしくお願い致します。

皆様からのご支援に重ねて感謝致します。

2020年3月、ヴォルフガング・パーム

♬ ♬ ♬

「time variant time」

ヴォルフガング・パームが去った今、わたしたちにはいかなるバトンが手渡されたのであろう。

「シンセはアメリカで始まったのではない。その前にフランスでミュージック・コンクレートがあったのであり、ドイツでは西ドイツ放送ケルン局の電子音楽スタジオがあったのだ。」

そう冷静に見つめるは、ヴォルフガング・パームが作りあげたシンセのご贔屓さまジャン=ミシェル・ジャール。

「シーケンサーはレコーダーではない。シーケンサーはグルーヴをもたらすものである。」

もはやプラットフォームと化すまでに肥大化したDAWに対し、その上でなお存在しつづける楽器とは何かを問う、示唆に富んだジャールの見識。

もともとヨーロッパには長大なインストゥルメンタルとも言うべきクラシック音楽という長い背景があり、その新しいうねりとして現代音楽にシンセをはぐくむ源流があったのであり、戦前からレフ・テルミンら先駆者による幻影と伝説がこだまする中、自宅スタジオにシュトックハウゼンを招いたEMS共同創業者ズィノヴィエフ然り、テクノの開祖クラフト・ヴェアク(クラフトワーク)然り、ヴォルフガング・パーム然り、ストイックな究道士のごとく理想を希求する彼ら皆、その同じ空気を吸って育ったことであろう。

そこから欧州大陸を飛び出し、大西洋を渡って新大陸を発見したドイツ系エンジニアことハラルト・ボーデ。その新大陸アメリカへ彼が持ち込んだるは欧州から長大なストライドでもってやってきた振動の巨人、電子楽器。すなわち1960年アメリカAESショーで彼が出展した史上初の電圧制御式シンセ。それはオシレーターの代わりにオープンリールの磁気テープを使い、あらかじめそこに録音されていた音を電子回路で加工する、それでもなお電圧制御式たるところがこんにち的。そのミュージック・コンクレートっぷりとケルン電子音楽スタジオっぷりとの武骨なアウフヘーベン、そこからいづるサウンド。そしてその聴衆の中にいたのはボーデのシンセに未来からの衝撃を聴きそのヴァイブを全身でびりびりしながら受け止めた若き日のボブ・モーグ。

新世界にてシンセ界が指し示す未来へのヴィジョンを見てしまい、見てはいけないものを見てしまったその禁断のショックに打ち震えたボブ・モーグが後遺症のように感慨をこめて作ったのが彼のテルミンでありmoog modularでありminimoog。みずみずしい感性と機動力がヴォンヴォンみなぎる新種の楽器minimoogは、あたかも反射波のように大西洋を逆向きに渡り、イギリスのズィノヴィエフや、ドイツのヴォルフガング・パームや、旧ソ連の軍需産業エンジニアことセルゲイ・マリチェフらをインスパイア。同じ空の下、コール・アンド・レスポンスのようにこだましあい、それぞれ独自の楽器をつくって響かせあい、さらにそれら波濤は遠く極東の島国にまで到達。

その波濤が全地球をくるんだ後に残したもの、そこにはトム・オーバーハイムが夢想したネットワークとそのノードにたゆたう数々の名機シンセという、おしゃべりしあう楽器たちがあったであろう。あるいは派手派手しいスターの如きシンセがデビューを飾る影に隠れてデイヴ・ロッサムがピースサインする基礎研究という、どっしりと盤石なるテクノロジカル土台への深きリスペ���トもあったであろう。センセがほしがる答を生徒の口から言わせるという紋切り型教育には思いもつかないensoniqというあまりにも惜しまれる異議申し立てもあった。そしてヲタな本質を見抜くもポップに分かりやすく提示せんとするサービス精神旺盛なwaldorfと、最後の一人になってでも己に正直な究道士たらんとしたヴォルフガング・パーム。

かくして音のフロンティアに生まれたおびただしい数のへんてこなシンセたちこそが、クラシックな楽器とはおのずと違う異端児として、時代の音色をつむぎ出し時代のエンベロープ・カーヴを描きつつ時計の針を推し進めたのだ。そしてその時計の名は菊本氏が看破するtime variant、つまり時間すらもが自由な時計という異次元の楽器であろうか。タイムドメインの牢獄から解放されたとき、果たしてあなたには時間が見える?聴こえる?

まのあたりにするは人類進化の最先端。外宇宙がしみでるように青黒い虚空の中、いつわりの影ばかりを漆黒の闇の銀河へと落とす虚の惑星にて、目にしみる絶海の碧の中、しずしずと見えてきた小さく黒く尖った島がその引き締まった存在感を物語りはじめるとき、忘れ去られた楽園のようにしたたる緑の群落に、傾きゆくあったかいオレンジ色の陽射し、火焰山のように燃えあがる岩肌の陰影ふかく、上に飛鳥なし、下に走獣なし、故郷のものとは異なるおごそかに小さく引き絞られた陽のもとで、そこにたったひとつ持参できるとしたらその音は何?

すべてシンセには存在意義があるのであり、どんな「ぷー」な音しかせずともその音には使いみちが、存在意義がある。

こんにちの電子楽器が実現しえたものはまだ着想の2割くらいでしかないであろう。MIDI 2.0だなんだと解像度だけを追い求めるのではなく、まだまだ根本的に異なるパラダイムからの表現が埋もれているを、たとえば菊本氏のラボに垣間見る。技術そのものに夢があった時代は遠く去ったように思えても、それでもなお次なる技術、次なる応用、次なるひねりが新しい事象の地平面を切り拓くであろう。

どこまでも限りなく拡大し続ける知の地平。宇宙の挑戦を受けて立ち、まだ聴いたこともない音の銀河をめざして遠く飛翔するシンセの試み。その旅路の航宙図をもとめてシンセのミッシングリンクを解き明かし、なおかつ未来への触媒となす旅。いずれまたそれら切っ先の最先鋒について、機会あれば描いてみたい。

皆さん、ここまでお付き合いくださり感謝の極みです。くれぐれもお健やかに。Stay healthy.

(2022年8月13日、同人誌にて初出)

9 notes

·

View notes

Quote

これな若い世代が気にかけてくれたら助かるなので少し説明させてもらう①水屋が料金を下げてる理由一般にわかりにくいのが、荷物を輸送してほしいと考えた時輸送業者を選ぶ大手何社かと、独自の配送、みたいなのが一般的だろうしかし企業が業務を委託するのにはドライバー単位だったりチャーターだったりする輸送側は飛行機と同じで輸送量が片道めいっぱい、できれば往復とれないと採算があわなかったり儲けが少ないそこで輸送計画とか立てたりする 依頼を整理したり営業して委託業務を受けたりほかに回したりするわけだこれをまとめて窓口業務してるのが大手輸送業者輸送業自体は個人���やってたりするのもあるし大手も繁忙期には個人を使うこの取次業務を取ってるのが水屋だ 一般人が大手を使うのに宅配業者のセンターに持ち込んだり電話をするように企業は水屋に電話して荷物を依頼する依頼の時点で値段交渉がある ドライバーによってはとれるものやとれないものとらないもの料金の差もあるここで取り分をできるだけ多くかつ得意先がリピートするように安くをするのが水屋いい水屋をもっているかどうかが輸送料金のコストダウンにつながる そのダウンが業界全体を押し下げているわけだが自分の財布が痛まなければそれが最優先なところが多いのだろうこれが輸送料金の伸びないところ輸送料金が伸びないから給料が伸びない ドライバーを募集したり要請したりする余力がなくなるちなみに水屋というのは水商売だから依頼をうけてそのままドライバーになげるだけの仕事ドライバーが自身で営業、計画、経営、実務をこなせばいいだけじゃんと思うだろうが君が起業して社長兼部長兼係長兼平社員やれば経営者デビューで無駄にピンハネされなくて済むし自営業で仕事すればいいでしょって話とおなじ そんなのは実際無理だ必ずでてくるわけではない仕事を自分のコースと車両に一番ベスト積み荷をつくるのに、どれだけの人数と企業に交渉して調整しないといけなくなるのか想像に足らなければ大変だとだけわかってほしい水屋ならそれができるのかと言えば、いったん受けたり聞いた依頼を各ドライバーに連続して聞きまわってとってもらえばいいだけだから作業の流れが単方向ですむドライバー10人がそれぞれ調整すれば10x10の交渉になるのが、水屋に1件なげれば受け手が即きまれば1で済む 直列構造が並列構造より速い部分が活かされてはいるかといって自営業してる人ってわりといるじゃん?トラックも自営業でしょ?という話もでてくるかとおもうそりゃ業種でかわるだろうし規模でもかわる 言葉がおなじだからと話をそらすのは勘弁してほしいくもはそらにうかんでいてもおかしくはない それは水だから くもは巣を張っていてもおかしくはない それは昆虫だからどっちやねんといいたいのはこっちだ とりあえずトラックで自営業は1企業と張り合えるわけではない 大企業はその規模の業務を細分化して分担してるからあのお値段なんだ②全員正社員で大手輸送業がトラックドライバーを雇用すればいいのではないか輸送にも繁忙期や閑散期がある 常にMAXの人数を雇い入れておく余裕がないその余裕のなさは競争経済のおかげで安くサービスが受けれる恩恵の影だ必要なときには最大の人数が必要だが閑散期には最低限の人数で維持するのが精一杯だからそれ以外の時期に個別に割安でも仕事をうけて食いつないでおく部分が必要で、それが水屋になっている安く維持するためには水屋によってフリーのドライバーがドライバーで居続けていてもらう必要はあるが、閑散期と繁忙期の差の倍数分だけ基本料金を取るようにすれば全員雇用も可能だろう料金を上げれば運輸業界が助かるのは確かだがその価格高騰により運輸を利用した経済活動が低下するのは避けたい政策や企業努力としては知恵を絞るべきところだが、安易にドライバーが生き残る術を選択できるようにされた政策を維持しつづけている結果とも言えるだろう③輸送料金を適正にしたところで個別に安い手段がでてくるのではそれを緩めているのが物流2法適正な運輸業者が適正に業務しなければいけないという基準がないため元ドライバーなどが知識やコネがあれば輸送業できてしまう④なぜそんな法律を だれが得するの?ドライバーつまり輸送手段を最大限に社会の中には滞留させておいて必要な時には使いたいが常に維持するには無駄にコストがかかる企業が小規模事業を生かし共生することで閑散期の利益確保と繁忙期の最大利益の見込みの両方を獲得できる農業で言えば種をまくところから収穫までで1サイクルの収益見込みだが 少ない時にも損を出さず多い時は取りこぼしがないようにと2倍にしてるその閑散期に雇用されないドライバーを取り次ぎ生かしつづけてくれるのが水屋だが水屋自身も生き残り収益を伸ばすためにドライバーの値段を下げたり品出しをさせたりする企業もできるだけ安いところを相見積もりで一番安い業者を選択するものだから結局値段を下げざるを得ない 企業間で取引を証明するメリットもないからただ安いところにやりますよと言ってくれたら頼むのが「いちばんコスパがいい」になるインボイスで野良業者に消費税が、みたいな「大手が業務量することにメリットを少しでも還元する」という方法ができれば少しずつでもよくなるのではないかと思う所もある実際大手企業が利用しているドライバーでも地域や一日の請負量で無理や要望が通ってないことがありそれを個人ごとに調整しているところはある朝はやくとか夜おそめにとかにトラックが路上で荷口をつなげて配達の要件にあわせて荷物を入れ替えていたりする場面をみたことがある人もいるのではないだろうかあれは「ヨコ」と呼ばれていてそれぞれの都合にあわせて荷物は配送計画をされているはずだがそれでもあわない都合があるので積み替えたりしている集配所で不在だから帰ってきた荷物の持ち合いなんかもあるように 送ったら届くという単純な話ではないんだ⑤なんでだれも知らないの?自動車整備から始まって販売、輸送、化成まで成した八田会長が一般社団法人運輸中小企業区域変革物流協会で料金を改正しようとしていた月例活動やホームページでの情報発信、議員の支援などひろくあつく活動していたが 一般市民にとどくことはなかった配達料金があがる以外の特徴となんらメリットを一般市民が感じることがなかったからだろう結果、配達できず業界は伸び悩みどうしてドライバーが好きでやってるつらくて安い仕事なのに好きでやってて文句いうの?働けよ荷物だしてるんだから金はらってるんだから?不思議だなあということになってるみんなの労働を購入して金銭にかえてる消費活動をしてるのはドライバーだって一緒だ 金がなきゃみんなの収入にもならないしそれを値下げする輸送量の低減にもつながらない ドライバーが増えないんだから最大限の出力を確保できる安定性を大企業が手に入れたらその定価が輸送料金になるだろうしそこで計画性もうまれてくる しかし都度だししぶりと抜け穴でじゃぶじゃぶ仕事がぬけていったらどこにもお金がたまらないせっかくなのでこの機会に一般人にすこしでも知られる機会が増えたらとおもって書いた若い世代も、どうしようもない話だろうけれどもいずれなんらかの機会に考える材料にもっていてもらえたらと思う

これな 若い世代が気にかけてくれたら助かる なので少し説明させてもらう ..

8 notes

·

View notes

Text

BTS Sugaのワールドツアーは究極のポップス転覆 / The Atlantic 翻訳

アメリカでグループ初となるソロコンサートを開催、アーティストとしての個性を強烈に宣言した。

Story by Lenika Cruz

フォグマシーンの柔らかな吐息に包まれたステージから、フードを被った4人の人物が舞い降りてきたかのようだった。その肩には、黒をまとった体が乗っている。雨と稲妻が背後のスクリーンに真っ白に映し出される。ようやく、その男が地面に横たえられた。その後には、まるで死からの復活を思わせるような光景が待っていた。スポットライトが彼を見つけ、歓声が上がり、ついに彼は動き出した。そして、マイクを口に当てた。

このロックスター、ラザロの正体はミン・ユンギ。グラミー賞にもノミネートされ、チャートを席巻している韓国のグループ、BTSのラッパー兼ソングライターのSugaとして広く知られている。しかし、その夜ニューヨーク州ロングアイランドにあるUBSアリーナのステージには、彼のバンドメンバーは誰もいなかった。なぜなら、この日は彼のソロワールドツアーの初日だったからだ。昨年の夏以降、メンバーは各々の兵役義務遂行に向け、個人活動に集中してきた。BTSで初めてソロツアーを行うSugaはグループ作品よりも暗く、生々しく、パーソナルな音楽制作のために2016年につけた名前、Agust Dとしても公演を行っていた。先月、Agust Dの3部作の完結編となる強烈なスタジオアルバム『D-Day』をリリースした。このアルバムで社会批判やトラウマの黙想、名声、精神疾患、孤独、そして許しについて語っている。

同じくD-Dayと題されたSugaの現在進行中のツアーは、彼の作品を初めて本格的にショーケースするものだ。完売したアメリカでのツアーは、まるで10年以上の歳月を経て作り上げた芸術的個性の宣言のようだった。コンサートはフロントマンのエネルギーと作家主義的な華麗さで爆発していた。しかし、彼の最も際立った功績はポップミュージックが持つ共感を生み出す潜在的な力を受け入れながらも、その非人間的な作用に立ち向かっていることだ。

水曜日の夜、カリフォルニア州オークランドで幕を閉じた全米ツアーの全11公演は雷雨の中、道路に横たわるSugaの姿で終わるショートフィルムからスタートした。これはBTSとしてデビューするまでの練習生時代、生活費を賄うためにソウルで配達のアルバイトをしていた時に、車にはねられたことにちなんでいる。この事故で肩に傷を負った彼はBTSが世界的な名声を得た後も、この怪我に悩まされ続けた。この映像の後に命を落としたかのような実物のSugaがステージに担ぎ込まれる展開は、スムーズでありながらも衝撃的であり、何日も会場の外で待ち続けるファンを持つポップスターの人間的な脆さを再認識させるものであった。

初日のUBSアリーナ、そしてアメリカ最終日のオークランド・アリーナで私が観たSugaの公演は、ポップ・コンサートの常識を覆すものだった。ある面では子供の頃に日本の作曲家である坂本龍一の曲をサンプリングして自分のビートを作っていた技術に長けたラッパーによるダイナミックなヒップホップショーだった。Sugaは『Haegeum』でこの夜の空気を作った。タイトルは韓国の弦楽器と解禁を意味する。「溢れ返る情報は想像の自由を禁ずると同時に思想の統一を求める」「資本の奴隷 カネの奴隷 憎悪と偏見 嫌悪の奴隷 / YouTubeの奴隷 Flexの奴隷」とSugaは韓国語でラップする。Haegeumの耳に残るストリングスと、心地よく荒れたベースが空気を振動させた。この曲はすべて韓国語で書かれたものだが、観客は歌詞を大声で彼に歌い返した。反骨精神に満ちた『Daechwita』、初期のファンに人気の『Agust D』、『Give It to Me』と激しいラップ曲で序盤を駆け抜ける彼は催眠状態にあるかのようだった。

観客がまだ落ち着かないうちに、Sugaはアコースティックギターを取り出した。ギターにはBTSの他の6人のメンバーからのメッセージや絵が描かれていた。パンデミック期間中にギターを習得した彼のアンプラグド・バージョンの『Seesaw』は、振り付けやバックダンサー、凝ったセットを伴う過去のパフォーマンスとは一線を画すものであった。序盤の盛り上がる曲で見せた力みのない威勢が、静かなシンガーソングライターモードのSugaへと移り変わっていった。その後、アップライトピアノの前に座り、2020年のBTSの楽曲『Life Goes On』の自作バージョンを披露した。特に感極まる瞬間は、歌手のWoosungと亡き坂本龍一が参加した楽曲『Snooze』のソロパフォーマンスだった。2022年後半にSugaと坂本が唯一対面した時の映像が、前もって大型スクリーンに流れた。グランドピアノで曲を演奏する年上のミュージシャンと喜びを抑えようとする若者。Snoozeは、坂本にとって最後のコラボレーション作品のひとつになった。坂本を敬愛し、苦闘する若きアーティストを慰めるためにこの曲を書いたSugaにとって曲中の坂本の存在は、とりわけ心に響くものだろう。

BTSの活動で、できなかった試みをD-Dayで再三にわたり実践するSugaの姿は、実にスリリングだった。 そう、彼は依然として熟練したエンターテイナーなのだ。何万人もの観客の心をつかむ術を熟知している。BTSのコンサート中盤の爽快なラップメドレーで見せるとおり、息をつく様子もなくラップをしながらステージを飛び回れる人なのだ。そして、ロサンゼルスの2公演ではアメリカ人歌手、MAXとHalseyをゲストに迎え、それぞれのコラボレーションを披露した。その一方で、彼の破壊的な選択も際立った。コンサートに散りばめられたショートフィルムは、デヴィッド・リンチの夢の論理とグラインドハウス映画の粗い質感を思わせる。ポップアイドルのSuga、影のAgust D、そして人間ミン・ユンギという3つのアイデンティティーのストーリーが描かれている。このコンサートにおける究極の芸術的意図は、それぞれの自己を観客に明瞭に示すと同時に、それらがすべて共存していなければならないのだと認識させることにあるようだ。BTSのソロ曲である『Interlude: Shadow』やBTSの他のラッパーたちとの曲のヴァースを披露する姿を見て、彼は自分の過去を否定しているのではなく、むしろ誇りに思っているのだと確信した。なにしろ、その過去が彼を韓国の青瓦台、アメリカのホワイトハウス、国連総会、そしてグラミー賞の舞台にまで導いたのだから。

もうひとつの魅力的な演出があった。公演全体を通じて、舞台の一部がチェーンで天井に引き上げられ、Sugaのパフォーマンスできるスペースが次第に狭くなり、より慎重に舞台を進行させる必要があったのだ。 アンコール前の最後の曲『Amygdala』では、寂しげな四角い床に立っていた。周囲には炎が燃え上がり、まるで恐ろしい牢獄のようだった。アルバム D-Dayの核となる、このエモ・ラップトラックには、Agust Dのオルター・エゴの起源が記されている。交通事故、母親の心臓手術、父親の肝臓がん宣告など、彼の人生を決定づけたトラウマに言及し、それらがいかに彼を形成したかを語っている。曲の最後のフレーズで、力尽きたように地面に倒れ込むとフードをかぶった人物たちが戻ってきて彼を運び去った。ただし、今回は全身真っ白な服を着ていた。まるで浄化されたかのようだった。彼のカタルシスが完了したのだ。

アンコールの頃には舞台装置がすべて取り払われ、下に隠れていた機材が露わになった。 消火器、電気コード、発火装置などが散乱していた。Sugaはもう観客の頭上に立つことなく、地面の高さからファンの目の前で最後の数曲をパフォーマンスした。時にはファンの携帯電話を手に取り、自身の姿を撮影してみせた。最後の瞬間は、ほろ苦かった。ほとんどの観客は、6月下旬にあるソウル公演でツアーが終了した後、Sugaが少なくとも18ヶ月間の兵役に就くことを知っていたからだ。その現実がコンサートを一時的な別れのように感じさせた。ファンが持つライトスティックの輝きが、まるでひとつの波のようにアリーナ全体を駆け巡った。 時折、野生的なエネルギーに駆られた観客が吠え始めるとSugaは驚いたり笑ったりしていた。オークランドでは観客に向かって、BTSの他のメンバーと一緒に戻ってくること伝え、ファンにもう少しだけ待って欲しいと頼んだ。

ツアー初日の夜、もうひとつのサプライズが待っていた。私は最後の曲は感傷的なものなのか、軽快なものかだと思っていた。 ところが、Sugaは不気味なビデオカメラの輪の中に入っていき、その真ん中に立った。つぶやきはじめたのは『The Last』のヴァースだった。第一作目のミックステープに収録されている��の曲は、彼の最高傑作であり、私が最も好きな曲のひとつだ。そして、このところ私が聴くのに苦労している曲でもある。The LastでSugaは、強迫性障害、鬱、社交不安について語っている。低く控えめな表現から徐々に切迫していき、最後には叫び声と泣き声の間のような声へと変化していた。数年前、この曲を初めて聴いたとき、私は自分自身の絶え間ないパニック障害による発作と息苦しい死への渇望を思い出した。この曲は私の心に刺さり、歓迎すべき欠片になったのだ。

ここ数年、Sugaは成長、自己愛、不安や苦しみを肯定することをテーマにした音楽を多く作ってきた。 コンサートの序盤、彼は英語で「あまり怒りを抱えずにパフォーマンスしたい」と語り『SDL』、『People』、『People Pt.2』といった曲に焦点を当てた。これらの曲は人生の試練を前にして冷静に考え、許し、謙虚でいられる人物像を描いている。ひどい苦しみから解放され、自分なりの癒しを見つけられたときの安堵感を私もよく知って��る。だから、The Lastの出だしの歌詞(「有名なアイドルラッパーその後ろに、弱い俺が立ってる 少し危険だ」)を聴いたとき、私は凍りついた。彼は一体何をしているのだろうか。 監視システムのように並んだカメラ、その映像が映る彼の頭上のスクリーン。彼が見せる苦しみを貪るように映し出す。つまり私もまた、彼の苦しみを貪っているのだ。

しかし、すぐに理解できた。23歳のときと同じように息もつかせぬ情熱でラップしているが、単なる激高ではなく時間とともに和らいだ怒りでパフォーマンスしているのだと。その感情の力強さや真摯さに陰りはないが、それを発信する側が受けるダメージは少ないのだ。今の彼は炎の中に立って熱を感じながらも、その炎に飲まれることはない。若き日の自分に回帰することなく、当時の自分と心を通わせられる。

そして、魔法が解けた。曲が終わった瞬間、客席の照明がつき、彼が舞台袖に無言で歩いていくのが見えた。別れの挨拶も、長々とした感謝の言葉も、歓声を上げる観客に手を振ることもない。後ろを振り返ることさえもしなかった。初日の夜、突然の退場に衝撃を受けた人々は戸惑いの表情を浮かべた。このフィナーレを観客との静かな対決、愛されてやまない芸術家による大いなる自己主張と捉えることもできるかもしれない。けれども、もしそれが対決であったなら、それは見下しているのではなく、むしろ信頼に基づくものだ。観客が不快感に耐えられるだけの知性を備えており、彼が見せたものに気分を害したり、恐怖を感じたりしないのだという信頼だ。

完璧なエンディングだった。闇と神話作りから始まったコンサートが明かりの中で、さらけ出すように終わったのだ。他の誰かに運ばれきてスタートさせた公演をSugaは自らステージを去ることで終わらせたのだ。これ以上、何を望むというのか。彼は私たちに何もかも見せてくれたのだから。

4 notes

·

View notes

Photo

加賀:人それぞれ自分の個性を持っていて、歌もダンスも同じ人はいないじゃないですか。そういう自分をしっかり持つことが大切で、モーニング娘。に憧れているからと言って、自分をモーニング娘。に寄せようとしなくていいと私は思います。オーディションを受ける子は自分のありのままを見せつけてほしいですね。そしてハロプロ研修生の子たちには、とにかく諦めずに頑張ってほしいです。私も5年かかって昇格して、長かったと言われるけど、期間で言ったらOCHA NORMAの米村姫良々のほうがずっと長いんですよ。研修生期間が長いのは当たり前だけど苦しいです。その苦しいと思う部分をどう受け入れるかが大事で、自分を認めて今すべきことを精一杯やってほしいです。私もそうでしたけど、進路、将来を考えて、ハロプロ研修生を辞めるという選択を考えるときが絶対にあると思います。でももしそのときハロプロでデビューするという夢を諦められなかったら、できることなら悔いが残らないように、全力でもう一度だけ立ち上がってほしいと思います。

Kaga Kaede: Everyone has their own individuality and no two people sing or dance the same way. So it’s important to have a strong sense of self. I don't think it's necessary to try to make yourself to fit in Morning Musume, just because you admire them. I want the girls who would apply for the audition to show their true selves. I also want H!P KSS members to work hard and not give up. It took me five years to get promoted, and people say it’s quite a long time. But, you know, in terms of the length of time, Yonemura Kirara of OCHA NORMA stayed a trainee much longer than I did. Surely it's painful to remain a trainee for a long time. It's important how you accept that pain, and I want you to accept the reality and do what you have to do now as hard as you can. Like I once did, there will definitely be times when you consider quitting from H!P KSS thinking about your future and career path. But if you can't give up on your dream of debuting in Hello! Project, I want you to stand up one more time with all your might not to have any regrets later.

モーニング娘。加賀楓&横山玲奈 つんく♂が送る加賀への当て書きと次への課題「卒業へ背中を押されたような気持ち」

16 notes

·

View notes

Text

2023.9.18mon_tokyo

牧野容也「City」リリースツアーの真っ最中。東京、名古屋、甲府、神戸と廻って、今日は神戸から最終地点の岡山へと車で向かう1日。

車移動のツアーの醍醐味は、土地土地の隠れた名店に寄り道出来ること。大抵の場合、各バンドに1人は優れた飲食店を見つけるレーダーを備えたヤツがいるもので…我ら牧野バンドは、前日の昼食で〈世界一カッコいいカツ丼セットを出す蕎麦屋〉を引き当てた、あだちレーダーぶ郎ことあだち麗三郎に今日のお店選びを託すことにした。

メンバーからの「洋食」というリクエストもあり、兵庫県は相生駅そばの洋食店〈ファミリーキッチン スピカ〉にチェック・イン。あだちレーダー、本日はいかに。

店内は広く、ファミリーレストランのような開放的な雰囲気。私はランチAセット(有頭えびフライ&デミグラスハンバーグ)に、迷わずオプションの自家製牛すじカレールーをチョイス。もちろんライスは大盛りだ。

BGMは意外にもBTSやジョン・バティステなどイケイケで、曲のテンポが上がるにつれて空腹感と期待感も高まっていく。さて、お味はいかに。

料理が到着してまず驚かされるのは、その立体感。��っしりとしたハンバーグの横にそびえ立つのは、エビフライ。ふんだんに添えられたタルタルソースが嬉しい。それぞれの料理を下支えする千切りキャベツと、ナポリタンスパゲティの献身も見逃せない。大盛りライスはなんと一合分とのことで、その豪快なフォルムに思わず笑ってしまった。

まずはハンバーグ。近年チェーン店を中心によく見られるお肉ゴロゴロタイプではなく、挽き肉がギッシリ詰まった昔ながらのハンバーグ。赤みの強い(おそらくトマトベースの)デミグラスソースとの相性も抜群で、ライスがみるみる進んでいく。

エビフライは贅沢に頭付き20センチをゆうに超えるしっかりとした身、厚めの衣のおかげもあって食べ応えバッチリ。命を頂いてることを実感出来る味だ。

メンバー一同が感動していたのは、オプションの自家製牛すじカレー。牛すじのコクと旨みが充分に染み渡ったドロっとしたルー、辛味と酸味のバランスが絶妙で、スプーンが止まらない。ライス大盛りをオーダーした自分を褒めてあげたい。もちろん完食。食後は喫茶店然としたアイスコーヒーで〆。ごちそうさまでした。

岡山のライブは、手違いでピアノがないことが到着してから判明。急遽小さいシンセと、鍵盤ハーモニカだけで演奏することに。シンセポップと化した「ゆれる」や新曲の「雷」など、ツアー最終日にして新しいアレンジが生まれ、スリリングかつ燃えるライブとなりました。

こういうトラブルが起こっても動じないのが牧野バンドの強み。そういえば昨日、カナミネケイタロウは会場にぶら下がってたベースを本番で使っていたし、演奏も含めて有機的に変化していくところがこのバンドを楽しめるひとつの理由なのだ。

ツアーを通して鍵盤ハ��モニカを使うのは自分にとっても初めてのことだったけど、改めて良い楽器だな、と。そもそもピアノやキーボードは、弦楽器や管楽器、打楽器と比べて、手元で音が鳴っている実感を得にくい楽器。ピアノはハンマーを使って弦を叩くから、どうしても弾いてから音が出るまでにわずかなタイムラグがあるし、キーボードはそもそもPA機器やアンプを通さないと音が鳴らない。その点鍵盤ハーモニカは自分の吹く息と音が直結しているから、音量やニュアンスのコントロールが出しやすい。若い頃は「どうして大人がわざわざ鍵盤ハーモニカを使うの?」と思っていたけれど、なるほどどうして。次の牧野容也バンドのライブは「なるべく電気を使わない」ライブとのことで、より一層鍵盤ハーモニカが活躍しそうだ。

終演後は会場近くの居酒屋〈みつの〉で一杯。あだちレーダーぶ郎のオーダーしたがんもどきが逸品で、思わずあだち君とアイコンタクト。あだち君とはもう10年の付き合いになるので、わざわざベラベラ喋らなくても目と目で通じ合う関係になりつつあることを実感してしまった。

岡山の青木さんの勧めもあり、明日の朝食は「給食のソフト麺をレベル99にした」(青木さん談)うどん店〈名玄〉に決定。バンドマンはみんなこのような食の情報を求めています。ファンレターに添えてお送りください。

1日の締めくくりは、今年2月に六角精児バンドで岡山に来た際に六角さん連れて行ってもらった〈中華そば山冨士〉を再訪。少し甘めのスープと麺の絡み、ごろっとしたチャーシューとしなしなとメンマがたまらない。どのタイミングで食べるかがイマイチ不明なオプションのいなり寿司も含め、大変美味しゅうございました。

宿に戻ってUNOでもしようと思ったら、みんなそそくさと就寝。次のツアーはトランプにしよう。明日は帰路です。それぞれの住処へ帰ります。あだち君は1週間ほど広島、四国、九州などを周って整体とライブをするらしい。見かけたら応援してあげてくださいね。それでは、おやすみなさい。明日もよく食べよく遊び、最高の帰路にしようぜ!

-プロフィール-

谷口雄

37

東京近郊

鍵盤楽器奏者/プロデュース/執筆

東京生まれ。森は生きているのメンバーとして2013年にCDデビュー。 2015年の解散後は、様々なミュージシャンのライブ/レコーディングに参加。2016年からはレコード&トークイベント「ミッドナイト・ランブル・ショー」を神保町試聴室で毎月開催。

https://instagram.com/yutanigu_ch https://x.com/yutanigu_ch https://note.com/mnrambleshow

2 notes

·

View notes

Text

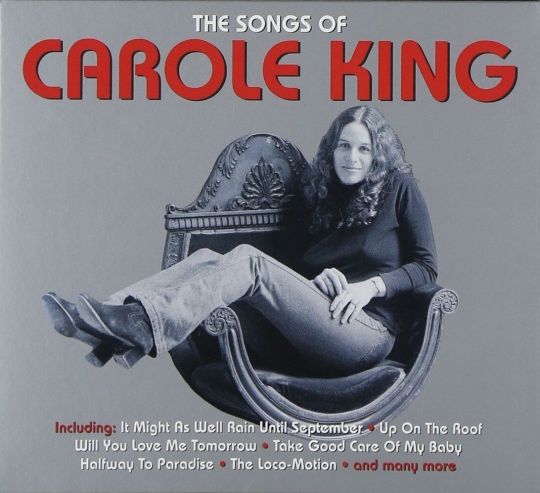

『The Songs of Carole King』(Not Now Music)の全曲解説 Disc 1

イギリスのレーベル「Not Now Music」から出たキャロル・キングの作品集。彼女が作曲家としてアーティストに提供した楽曲、また地味な存在ながらも歌手としてリリースした自身の楽曲をコンパイルした3枚組で、いわゆる著作権切れCD。その関係で、収録曲のリリース年も1962年頃までとなっている。この「Now Now Music」のCDは輸入盤として日本の大きなCDショップでもよく置かれているので入手は簡単。値段もこのボリュームにしては格安。バラツキのある音質や、どういう基準でそうなったのかよくわからない曲順など、もちろん普通のCDに比べると難ありな代物だが、こうしたグレーゾーンなCDならではの適当さはとりあえず置いておいて、全曲の解説をしてみたい。ディスク2までほぼ書き終えていて、ディスク3はほぼ手つかず。いつ書き終わるかわからないので、とりあえずディスク1の分だけここに書き残しておく。

◎超有名曲/◆知っておきたい佳曲/☆レア曲

※作品は基本的にすべてジェリー・ゴフィンとの共作。それ以外の曲については個々に表記。

1-1

Carole King It Might As Well Rain Until September

◆キャロル・キングが60年代に歌手としてリリースしていた5、6枚ほどのシングルの中でもっとも成功した曲。「泣きたい気持ち」の邦題で日本でも発売されている。全米22位、全英3位という好成績ではあったが、これ以上のヒットが続かず、ひとまずは裏方として作曲家のキャリアを重ねていくことになる。

1-2

The Drifters Up On The Roof

◎黒人男性ヴォーカル・グループのドリフターズに書いたヒット曲。のちに彼女もシンガーソングライターとして仕切り直しとなった最初のアルバム『Writer』でセルフ・カヴァーしている。

1-3

Little Eva The Loco-Motion

◎作曲家時代のキャロル・キングの代表作といえる大ヒット曲。ゴフィン&キング夫妻のベビーシッターだったリトル・エヴァに歌わせた、という話はキャロルの半生を描いたミュージカル『ビューティフル』にも採用されたほど有名は逸話であるが、これはいわゆる伝説や神話のたぐいで、リリース当時、宣伝のために広められた作り話だと思われる。1970年代のグランド・ファンク・レイルロードによるカヴァーでも有名。

1-4

Bobby Vee Take Good Care Of My Baby

◎この時期のアメリカン・ポップスを代表するティーンポップ・アイドルのひとり、ボビー・ヴィーのヒット。他の男のもとに走った元カノを心配する切ない曲。ビートルズがデビュー前に受けたデッカ・レコードでのオーディションで、ジョージ・ハリスンのヴォーカルで披露したことでも知られている。当時の邦題は「サヨナラ・ベイビー」。

1-5

The Cookies Chains

◎リトル・エヴァと同じ、ディメンション・レコードのガール・グループであるクッキーズに書いた曲。これまたビートルズがジョージ・ハリスンのリード・ヴォーカルでカヴァーしており、ファースト・アルバムの『Please Please Me』に収録されている。

1-6

Steve Lawrence Go Away Little Girl

◎もともとはボビー・ヴィーのアルバム曲だったが、イーディー・ゴーメとの夫婦デュエットも有名なスティーヴ・ローレンスがカヴァーしたことで全米ナンバー1の大ヒット。ポップスよりもよりジャズに近いポピュラー/スタンダード歌手がとりあげたことは、作曲家としては他のポップス作家よりも1ランク上とみなされる栄誉だったのではないだろうか。1971年にはオズモンド・ブラザーズのドニー・オズモンドがリメイクし、こちらもヒット。その余波を受けてか、日本でも郷ひろみがデビュー・アルバム『男の子 女の子』でカヴァーしている。

1-7

Billy Fury Halfway To Paradise

◆クリフ・リチャードとともにビートルズ登場以前のイギリスでロック・アイドルとして君臨していたビリー・フューリーが歌う全英3位の大ヒット。この曲を歌った1961年の頃、心臓の弱い彼はロックを歌い続けることができなくなり、バラード歌手として路線変更をしたのだそう。しかし結局は心臓発作によって若くして亡くなってしまった(享年42)。

1-8

Jackie DeShannon Heaven Is Being With You

☆そのキャリアと功績の割にいまひとつ評価が低いような気がするアメリカの女性歌手ジャッキー・デシャノンの曲。1961年のシングル「Thinnk About You」(こちらは彼女の自作)のB面曲。ハスキーな彼女の歌声がよく生かされている。

※作詞はジェリー・ゴフィンに加え、彼らの良きライバル、良き友人であるシンシア・ワイルが手伝っている。

1-9

Ben E. King Show Me The Way

☆「スタンド・バイ・ミー」で有名なベン・E・キングによる歌唱。ドリフターズのリード・ヴォーカリストだった彼はグループを脱退し、独立。そのソロ第1弾シングルとして書かれたもので(「Brave Yourself」のB面に収録)、作風もドリフターズと似たようなドゥーワップ色の強い雰囲気である。

1-10

The Crystals No One Ever Tells You

◆大プロデューサー、フィル・スペクターのもとで「Da Doo Ron Ron」などの大ヒットを生んだガール・ポップグループ、クリスタルズへの提供曲。恐ろしいDV肯定ソング「He Hit Me」のB面に収録された、A面同様に浮遊間のあるメロディのバラード。A面共々このB面も埋もれることとなった。

※作者にはフィル・スペクターの名前もクレジットされているが、これはプロデューサーであるスペクターが印税を作曲家から横取りするために仕組んだもので、おそらく曲作りにはタッチしていない。

1-11

Gene Pitney Every Breath I Take

◆日本では「ルイジアナ・ママ」のオリジナル歌手として知られているジーン・ピットニーの初期のヒット曲。プロデュースはフィル・スペクターで、すでに尋常でなく壮大で重量感のあるサウンドを生み出している。

1-12

Carole King Nobody's Perfect

☆「It Might As Well Rain Until September」のB面曲で、オーソドックスなロッカ・バラード。

1-13

Paul Petersen Keep Your Love Locked (Deep In Your Heart)

◆アメリカでは俳優や作家などマルチに活躍しているらしい、ポール・ピーターセンへの提供曲。この時期はティーン歌手として人気を博していた模様。

1-14

Connie Stevens Why'd You Wanna Make Me Cry

◆女優で歌手でもあるコニー・スティーヴンスに提供した、1962年のシングル曲。全米50位程度のソコソコのヒットとなった。ハリのある歌声が印象的。

1-15

The Shirelles What A Sweet Thing That Was

☆バート・バカラックが書いた「Baby It‘s You」でも知られるセプター・レコードのガール・グループ、シレルズへの提供曲で「A Things of the Past」のB面に収録された。同じく彼女たちが歌ったゴフィン&キングによる名曲「Will You Love Me Tomorrow」の焼き直しのような気がしないでもない。

1-16

Curtis Lee Just Another Fool

☆フィル・スペクターのプロデュースで「Pretty Little Angel Eyes」をヒットさせたティーンポップス歌手への提供曲。牧歌的なサウンドが魅力的だが、少々平凡で全米110位に終わった。

1-17

Annette Dreamin' About You

☆初期ビーチ・ボーイズとの共演でも知られるアネットの1961年のシングル。ディズニーが制作した一連のティーン向けコメディ映画のヒロインでもあった彼女のレコードは、もちろんディズニー傘下のブエナ・ビスタ・レコードからリリースされていた。

1-18

Bobby Vee How Many Tears

◆彼の初期の代表曲「Rubber Ball」と先ほどの「Take Good Care of My Baby」と間に当たる時期にリリースされた1961年のシングル。ストリングスが印象的な忙しないリズムは翌年の大ヒット「The Night Has A Thousand Eyes」の予告編という感じで、これがリバティー・レーベルのサウンド。プロデュースはもちろんスナッフ・ギャレット。

1-19

Vinnie Monte Follow That Girl

☆Jubileeというちょっとマイナーなレーベルの歌手、ヴィニー・モンテが歌うコミカルな曲。その後、彼はジョニー・ソマーズの大ヒット曲「Johnny Gets Angry(内気なジョニー)」のアンサーソング「Joanie Don’t be Angry」(直訳:怒らないでジョニー)というを歌ったりもしていたが、割と最初からネタっぽい立ち位置だったのだろうか。1965年を最後に徐々にフェードアウトしていった。

1-20

Tony Orlando Happy Times (Are Here To Stay)

◆かなり後になってから「幸せの黄色いリボン」「ノックは3回」のヒットを飛ばすことになるトニー・オーランドの1961年のシングルで、キャロルの他にもバート・バカラックなど、その後にビッグネームになる作曲家の初期作品を歌っている重要なシンガーである。プロデュースはドン・カーシュナーとジャック・ケラー。アレンジにキャロル自身も携わった鉄壁の布陣である。

※作詞にはシンシア・ワイルが加わっている。

1-21

Andy Williams Help Me (Find The Way Back To Your Heart)

☆この時すでにベテランになりつつあったアンディ・ウィリアムスのシングル「The Wonderful World of the Young」のB面曲。すでに確立されていた彼のスタイルで朗々と歌い上げている。こちらも1ランク上のお仕事という感じで、大手レーベルの録音なのでサウンドが豪勢である。

※ゴフィン&キングとクレジットされているがこれは誤りで、シンシア・ワイルとの共作のようである。

1-22

Ann Margret I Was Only Kidding

◆エルヴィル・プレスリーと映画で共演するなど日本でも人気の高いアイドル女優、アン・マーグレットへの提供曲。彼女はやはり大手のRCAビクター所属で、「Jim Dandy」のB面とはいえ着実にステップを重ねていったようだ。キャロル・キングらしいちょっと粘っこいメロディが彼女のコケティッシュなヴォーカルによくマッチしている。当時同じカップリングで日本でもリリースされており、「ゆうべのはほんの冗談よ」という邦題で紹介されている。

1-23

Billy Fury I'd Never Find Another You

☆「Halfway to Paradaise」に続く、ビリー・フューリーのシングル。前作のイメージを引き継いだ堅実なサウンド。

1-24

Craig Douglas When My Little Girl Is Smiling

☆引き続きイギリス勢からクレイグ・ダグラス。もともとはドリフターズに提供した曲で、イギリスでは彼(トップ・ランク・レコード)とジミー・ジャスティス(パイ・レコード)のバージョンが競作になったようである。

1-25

Carole King Under The Stars

◆キャロルの2枚目のシングル「Baby Sittin’」のB面曲だが、ニール・セダカもよく使うおなじみのリズムでキャッチーに聴かせてくれるなかなかの楽曲。ABCパラマウントでのリリースはここまで。A面同様こちらも彼女の単独作曲。

2 notes

·

View notes

Photo

さよなら中野サンプラザ音楽祭

2023年6月10日(土)中野サンプラザ

50年の歴史を持ってこの夏、中野サンプラザが閉館する。私が初めて中野サンプラザホールでコンサートを見たのは1994年のプライマル・スクリームRocksツアーだった。バリバリのティーンだった私にとっては全財産を叩いて買ったようなチケットだったし、何より一人で洋楽バンドのコンサートに参加するなんて、何だか背伸びをしているような悪いことをしているような不思議な感覚だった。私の前の席のお姉さんが親の仇のごとく踊り狂っていて、ウブで純粋だった私はロックって凄いなぁととにかく圧倒されっぱなしだった事もよく覚えている。

最寄り駅で電車を待っていると後ろから女性に声をかけられた。「すみません。お洋服にタグがついていますよ」恥ずかしさと有り難さで女性にペコペコとお礼する。練馬駅から「中92」のバスに乗って中野に向かう。この番号はいつの間にか暗記している。

▼OCHA NORMA & ハロプロ研修生 :★★★★(4.0)

1階4列下手中央より。凄い良席が来た。もしかしたらこれまでサンプラザに入ったなかでも一番いいカモしれない。

昇格が決まっている花ちゃん、みっぷる、下井谷さんだが、研修生として見るのはこれが最後だろう。花ちゃんの小手先に頼らない精一杯のパフォーマンスは、たくさんの演者が並ぶステージでも飛び抜けて輝いていて、見ているだけでジワジワと涙腺が緩んでしまう。

MCコーナーは中野サンプラザのエピソードというテーマで吉田、川島、後藤の3人。吉田ひのはちゃんとみっぷるはサンプラザのいい思い出をいい感じに語っていたが、花ちゃんは「研修生の楽屋が遠い」という意図的に間の抜けた話を繰り出していて流石だなと感心した。

研ユニはやはりほのほのがとても可愛い。挨拶も噛まずに流暢にこなすのでリーダー向きだなぁと思った。あと研ユニのユニゾンはカントリーのユニゾンに似ていると思った。どんな方向性でデビューするのか全く分からないが、凍結されたカントリーリブート計画もまんざら不可能ではない気がしている。

オチャノーマは久しぶりに見るような気がする。なにせCityCircuitツアーには一度も参加していない。新曲を何曲か披露していたが、一曲凄くかっこいい曲があったが、曲名は忘れてしまった。あと石栗ちゃんから指差しレスをもらった気がする(確度80%)

クロージングの曲は彼女になりたい。はまちょーでみんな誰かの名前を叫んでいるが全員バラバラで聞き取れない。

▼つばきファクトリー :★★★☆(3.5)

1階6列最下手。ステージは近いがほぼ人権のない席だ。なにせ下手PAより更に下手なのだ。ちなみに知らなかったのだが、5列には0番の左にさらに00番という席があるのを確認した。このあたりのエリアは完全にメンバーの視界外だろう。とはいえステージは近いのだから、レスを求めないのであれ悪くもないかも。と思っていたが、メンバー全員がまったくこちらを向いていない状況はかなりの疎外感があり、結構シンドい。

意外にも最初に我々のエリアに人権をくれたのはあんみぃだった。下手にきたときにこちらのエリアにアピールをくれた。衣装チェンジ後の希空ちゃんの太ももがやばい。黒のロングブーツにセーラームーンばりの青いミニスカート。マジやびぃ。会場内場外エリアを活用してガン見する。

PAスピーカーの直前で聞くアドレナリンのベースラインは超楽しい。通路席なので激しくゆらゆらすると非常に具合がよろしい。どうやらアドレナリンのどこかにヤギシオリ!コールを入れれるパートがあるらしい。今度確認しよう。

50年経とうが中野サンプラザが素晴らしい会場であることには変わらない。NIRVANAが消化器をぶち撒けた伝説の会場でもある。本当につくづく勿体ない。

ちなみに服についていたタグはサンプラザの受付でトートバッグを買った際にはさみを借りて切った。

<今日のパンチライン>

米村「(花ちゃんのトークに対して)なかなかでしたね」

広本「期待を裏切られない感じの」

まおぴん「いっかいあたしたちの衣装、イオンモールとかで見たことがあるんですけど」

<OCHA NORMA & ハロプロ研修生セトリ>

01.天まで登れ![ハロプロ研修生]/OCHA NORMA、ハロプロ研修生

02.彼女になりたいっ!!![ハロプロ研修生]/OCHA NORMA、ハロプロ研修生

MC(OCHA NORMA、ハロプロ研修生)

03.きみの登場/ハロプロ研修生

04.Say! Hello!/松原、小野田、橋田、村越、植村、吉田、後藤、下井谷、上村

05.Crying/松原、小野田、橋田、村越、植村、川嶋、上村、河野、林

06.正しい青春ってなんだろう/ハロプロ研修生

MC (広本、米村、吉田、川嶋、後藤)

07.ダイスキだけど付き合えない/松原、小野田、橋田、村越、植村

08.悪いヒト/松原、小野田、橋田、村越、植村

09.女で地球は回ってる/松原、小野田、橋田、村越、植村

MC(村越、植村)

10.ちょっと情緒不安定?…夏(新曲)/OCHA NORMA

11.Hello! 生まれた意味がきっとある/OCHA NORMA

12.ヨリドリ ME DREAM/OCHA NORMA

MC(OCHA NORMA)

13.ラヴィ・ダヴィ/OCHA NORMA

14.ウチらの地元は地球じゃん!/OCHA NORMA

15.素肌は熱帯夜/OCHA NORMA

16.オチャノマ マホロバ イコイノバ~昭和も令和もワッチャワチャ~(新曲)/OCHA NORMA

ENCORE

17.色とりどり伸びよ!!/ハロプロ研修生

18.かっちょいい歌[ハロー!プロジェクト モベキマス]/松原、小野田、橋田、村越、植村

19.恋のクラウチングスタート/OCHA NORMA

MC(OCHA NORMA、ハロプロ研修生)

20.Rainbow[ハロプロ研修生]/OCHA NORMA、ハロプロ研修生

<つばきファクトリー セットリスト>

01.七分咲きのつづき

02.スキップ・スキップ・スキップ

03.うるわしのカメリア

MC

04.ふわり、恋時計

05.春恋歌

06.ハナモヨウ

07.純情cm(センチメートル)

08.三回目のデート神話

MC

09.メドレー

恋のUFOキャッチャー×アイドル天職音頭

~ 断捨ISM

~ だからなんなんだ!×断捨ISM/岸本、小野田、秋山、河西、福田

10.約束・連絡・記念日/山岸、新沼、谷本、小野、八木、豫風

11.独り占め

MC

12.マサユメ

13.間違いじゃない 泣いたりしない

14.涙のヒロイン降板劇

15.アドレナリン・ダメ

16.愛は今、愛を求めてる

MC

17.ふりさけみれば…

ENCORE

18.17才

MC

19.初恋サンライズ

MC

20.My Darling~Do you love me?~

3 notes

·

View notes