#etimologia Nardò

Photo

Nuovo post su http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/11/27/gallipoli-antica-dettagli-due-pergamene/

Gallipoli antica: dettagli da due pergamene

di Armando Polito

Ancora oggi negli atti notarili riguardanti un bene immobile vengono indicati i confinanti, nonostante i dati catastali, che oggi possono essere aggiornati in tempo reale, con riferimento a fogli e particelle, li rendano quasi superflui, anche ai fini di una ricostruzione delle vicende patrimoniali di un dato bene. Non così per il passato, poiché i soli dati dei confinanti presenti negli atti rendono laboriosa ogni ricostruzione, essendo stata la memoria dei punti di riferimento cancellata, con gli stessi, dal trascorrere inesorabile del tempo.

Così è per alcuni dettagli topografici, toponomastici ed onomastici della Gallipoli medioevale, il cui ricordo emerge, purtroppo indirettamente per quel che subito dopo dirò, da due pergamene greche facenti parte del gruppo delle 18 custodite nell’archivio della curia vescovile di Nardò e che, prelevate dalla biblioteca del seminario nel 1864, risultano irreperibili.1

Fortunatamente ne rimane la trascrizione che aveva fatto in tempo ad operare Francesco Trinchera nel Syllabus Graecarum membranarum, Cataneo, Napoli, 1865. Di entrambe ne riporto il testo trascritto, con la mia traduzione a fronte e qualche nota di commento.

La prima pergamena (pp. 520-521), contiene un atto del 1195 con il quale Pellegrina, vedova di Leone Perdicano, e suo figlio Pietro vendono a Barnaba, preposto del monastero di S. Stefano della fonte, una casa posta nella piazza di Cutzubello.

La seconda pergamena (pp. 526-527) contiene un atto del 1203 con cui Donata figlia del defunto Nicola Cateco dona la parte superiore ed inferiore della sua casa a Iacopo priore del monastero di S. Mauro.

Aggiungo ora qualcosa a quanto già rilevato nelle note.

A proposito della torre (ὀ πῦργος τῆς χώρας), nella prima pergamena, quella più antica, la presenza dell’articolo (ὀ) e il genitivo (τῆς χώρας) fanno pensare che si tratti della torre unica in zona o dell’unica all’epoca esistente. Nella seconda pergamena in πὔργος τῆς πόλεως l’assenza dell’articolo indurrebbe a pensare che si tratti di una delle torri non più, genericamente, del luogo (τῆς χώρας), ma della città (τῆς πόλεως ).

A proposito dei monasteri di S. Stefano della fonte e di S. Mauro molto probabilmente la prima pergamena per il primo e la seconda per il secondo costituiscono la testimonianza archivistica più antica. Nelle immagini che seguono (la prima tratta da http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/03/09/gallipoli-dintorni-carta-aragonese-del-xv-secolo/, la seconda da https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g652005-d10541851-Reviews-L_Abbazia_di_San_Mauro-Sannicola_Province_of_Lecce_Puglia.html#photos;geo=652005&detail=10541851&ff=210368578&albumViewMode=hero&aggregationId=101&albumid=101&baseMediaId=210368578&thumbnailMinWidth=50&cnt=30&offset=-1&filter=7&autoplay=) S. Mauro in una mappa del XVI secolo e com’è oggi.

Per chiudere in bruttezza peggio di quanto mi sia riuscito nell’iniziare e nel proseguire, l’ultima nota ha una valenza un po’ autoreferenziale in quanto coinvolge il mio cognome. Nella prima pergamena si legge che la stessa fu scritta χειρὶ περεγρίνου πολίτου (per mano di Pellegrino Polite). Se avessi tradotto πολίτου (leggi politu) con Polito e non con Polite non avrei fatto un’operazione corretta; e, contro i miei interessi …, spiego perché: πολίτου è genitivo; il nominativo è πολίτης, che come nome comune significa cittadino. La trascrizione in latino del nominativo avrebbe potuto dare polites o polite, quella dell’accusativo politen e in italiano la traduzione sarebbe stata in entrambi i casi, appunto, Polite. Peccato, perché a quei tempi uno scrivano valeva m0lto più di quanto non valga oggi un insegnante, sia pure in pensione …

_____________

1 Due sono state già oggetto d’indagine per il toponimo Nardò in http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/11/24/ostuni-due-suoi-figli-immeritatamente-dimenticati-pietro-vincenti-francesco-trinchera-22/.

#abbazia San Mauro#Armando Polito#etimologia Nardò#Francesco Trinchera#Gallipoli#Leone Perdicano#monastero di S. Stefano della fonte#Nicola Cateco#Pellegrino Polite#toponimo Nardò#Pagine della nostra Storia#Spigolature Salentine

0 notes

Photo

Nuovo post su http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/11/24/ostuni-due-suoi-figli-immeritatamente-dimenticati-pietro-vincenti-francesco-trinchera-22/

Ostuni e due suoi figli immeritatamente dimenticati: Pietro Vincenti e Francesco Trinchera (2/2)

di Armando Polito

Se di Pietro Vincenti, del quale mi sono occupato nella precedente puntata, c’era da aspettarsi, com’è stato, l’assenza di qualche incisione che riproducesse le sue sembianze, per Francesco Trinchera senior (1810-1874), invece, posteriore di più di due secoli, sorprende che l’unico suo ritratto restatoci sia probabilmente quello eseguito del fotografo Giacinto Arena, che di seguito riproduco da un estratto a firma di Pier Francesco Palumbo, in rete all’indirizzo http://emeroteca.provincia.brindisi.it/Studi%20Salentini/1979/fascicoli/Francesco%20Trinchera%201810%201874.pdf, dove il lettore troverà una messe d’informazioni

Purtroppo la foto non è corredata di nessun dato (e nemmeno l’estratto ne contiene), anche se mostra il nome dell’autore, il fotografo Giacomo Arena (1818-1906), che fu attivo a Napoli dal 1860 circa in poi. Inoltre, da questa data e fino al 1870, il suo nome appare unito con quello dei fratelli D’Alessandri. Molto probabilmente, considerando anche l’apparente età del soggetto ritratto, la foto dovrebbe essere successiva al 1870. A partire da tale data l’Arena indicò sul rovescio delle sue foto l’anno di esecuzione, ma, per quel che s’è detto, nessun controllo è possibile senza l’originale.

Io mi limiterò a riportare qui i frontespizi delle opere reperibili in rete (il che è più che sufficiente a dare un’idea dello spessore del personaggio) ed alcuni contributi minori contenenti dettagli interessanti che via via presenterò, non senza dare ragione del senior che accompagna il nome del nostro (1810-1874=, che non è presente non solo sulla scheda di Wikipedia dedicata ad Ostuni ma in tutta l’enciclopedia della rete, che, invece registra suo nipote, Francesco Trinchera junior appunto (1841-1923), giornalista e politico. Nella parte finale di questo post il riferimento ad una sua opera sarà il pretesto (tuttavia, come si vedrà, imprenscindibile) per una riflessione di natura campanilistica, meno frivola di quanto l’espressione appena usata potrebbe lasciar credere e per segnalare una delle tante storie italiane in cui è difficile dire quanto abbiano inciso l’incuria, l’impruedenza, l’incompetenza e, probabilmente, anche il malaffare …

Il Menicone del conte Giulio Perticari colla vita dello stesso scritta per Francesco Trinchera, De Marco, Napoli, 1836

1837 Scene del cholera di Napoli, De Marco, Napoli, 1837

La pubblicazione contiene, insieme con quelli di altri autori, tre contributi del Trinchera: La pentita (pp. 7-18), L’usuraio e la croce di onore (pp. 67-76) e Torno alla nave (pp. 133-141).

Elogio funebre per D. Pietro Consigli, arcivecovo di Brindisi ed amministratore della chiesa di Ostuni, De Marco, Napoli, 1840

Salvatore Aula, Compendio delle antichità romane (traduzione dal latino, aggiunte e note di Francesco Trinchera), Batelli, Napoli, 1850

Corso di economia politica (2 volumi), Tipografia degli artisti A. Pons. & C., Torino, 1854

Della genesi filosofica e storica del diritto internazionale e suoi fondamenti, Stamperia della Regia Università, Napoli, 1963

Codice aragonese, v. I Cataneo, Napoli, 1866; v. II, p. I Cataneo, Napoli, 1868; v.II, p. II, Cataneo, Napoli, 1870; v. III, Cavaliere, Napoli, 1874

Della vita e delle opere del conte Luigi Cibrario, Stanperia della Regia Università, Napoli, 1870

Degli archivi napolitani, Stamperia del Fibreno, Napoli, 1872

Schema di una storia dell’econonmia politica, (Estratto dal Vol. IX degli Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche), Stamperia della Regia Università, Napoli, 1873

Studi e bibliografie giuridiche, Tipografia Editrice Salentina, Lecce, 1874 (seconda edizione)

Passo ora ai contributi secondari ma contenenti dettagli di particolare interesse documentario.

Nel v.2, n. 4, a. II, 1837, pp. 33-35, del Poliorama pittoresco il Trinchera pubblicò Egnazia ed Ostuni (frammento di un viaggio), corredato in testa della vista panoramica di Ostuni che di seguito riproduco.

Nel v. III, N. 8 (1838-1839, pp. 84-86 dello stesso periodico comparve delnostroun altro bozzetto di viaggio dedicatoa Brindisi con l’immagine che segue.

E nel n. 42 del 24 maggio 1845 dello stesso periodico venne ospitato il necrologio con cui annunciava la morte del fratello Giuseppe; se si vuole una testimonianza privata (qualcuno di rebbe una condivisione facebookiana ante litteram) ma pur sempre un indiretto riconoscimento della considerazione in cui il nostro era giustamente tenuto.

Ad onor del vero va detto che Ostuni ha onorato degnamente il suo illustre figlio intitolandogli non solo una via ma anche la biblioteca comunale.

Siamo così giunti alla nota finale campanilistica e all’ipotetico malaffare, anche se voglio augurarmi che non sia stata la curiosità suscitata da questa parola ad indurre il lettore a sorbirsi quanto finora esposto.

A tale scopo ho lasciato per ultima una delle più importanti pubblicazioni del Trinchera, cioè il Syllabus Graecarum membranarum, Cataneo, Napoli, 1865.

Essa raccoglie la trascrizione di antiche pergamene greche e latine (per quelle greche vi è a fronte la traduzione in latino) custodite negli archivi della Biblioteca reale di Napoli, dei cenobi di Cassino e di Cava, nonché in quello della curia vescovile di Nardò. E qui, col campanilismo,. cominciano le dolenti note perché proprio le pergamene greche neretine (diciotto secondo una copia, esistente in archivio, del verbale di prelevamento dalla biblioteca del seminario nel 1864, risultano irreperibili). Due di esse furono trascritte, parziale fortuna nella sfortuna, nel Syllabus e sono particolarmente importanti per quanto riguarda il toponimo Nardò e la sua forma tronca contro la piana del Neretum ovidiano (Metamorfosi, XV, 50) e la proparossitona Νήρητον (leggi Nèreton) di Tolomeo (Geographia, III, 1, 76).

Ecco il dettaglio (tratto da p. 513) della sottoscrizione della prima pergamena, che è del 1134:

(Scritto dalla mano di me chierico Rabdo e del notaio … della città di Nardò …. dodicesima indizione anno 66421)

Da notare l’assenza di accento in νερετου (letture teoriche possibili: nèretu, nerètu e neretù). Il fenomeno è comune anche a νοταριου, genitivo, evidente prestito dal nominativo latino notarius, che avrebbe dovuto dare νοταρίου(leggi notarìu) e ad ἰνδικτιωνος, anche questo genitivo, evidente prestito dal nominativo latino indictio (genitivo indictionis) che avrebbe dovuto dare ἰνδικτιῶνος (leggi indictiònos). Non è ipotizzabile che l’estensore del documento avesse l’abitudine di omettere l’accento (circonflesso nel caso di ἰνδικτιωνος e acuto in quello di νερετου) quando esso coinvolge la penultima sillaba, in quanto esso è presente in casi consimili nel resto della scrittura; meglio nel resto della trascrizione della scrittura e questo amplifica in misura esponenziale il rammarico per la sua perdita, considerando che la moderna epigrafia e filologia in genere di oggi sono sicuramenrte più raffinate di quelle ottocentesche e che un controllo sull’originale probabilmente avrebbe diradato più di un dubbio.

Non pone problemi, invece, il dettaglio (tratto da p. 531) della seconda pergamena che è del 1227.

(Il giudice Leone da Nardò richiesto per il presente contratto sottoscrisse tra i testimoni)

Qui compare νερετοῦ (leggi neretù), sempre genitivo, che suppone un nominativo νερετός (leggi neretòs) o νερετόν (leggi neretòn), da cui sarebbe derivato Nardò, forma, dunque, greca bizantina che avrebbe avuto la prevalenza sulla latina.

_______

1 Dalla creazione del mondo, avvenuta, secondo la tradizione bizantina, nel 5509 a. C.

Per la prima parte: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/11/20/ostuni-due-suoi-figli-immeritatamente-dimenticati-pietro-vincenti-francesco-trinchera-12/

#Armando Polito#etimologia Nardò#Francesco Trinchera#Giacomo Arena#Giulio Perticari#Luigi Cibrario#Nèreton#Neretum#Ostuni#Pietro Consigli#Pietro Vincenti#Pagine della nostra Storia#Spigolature Salentine

0 notes

Photo

Nuovo post su https://is.gd/DH9pSl

Dialetti salentini: 'mpiticunare

di Armando Polito

Appartiene alla vastissima serie di vocaboli legati alla civiltà contadina e perciò il primo che l’inventò ed i successivi utenti a loro insaputa utilizzarono quella figura retorica che si chiama similitudine. Ora che la civiltà contadina non è più in contrapposizione rispetto a quella che in passato poteva essere chiamata “dotta” e ha instaurato un rapporto con la natura teso unicamente al profitto (nell’immediato massimo e col minimo costo) per il quale il rispetto della natura, e non solo, poco o nulla conta, la sola etimologia è in grado di ricostruire, ma non di recuperare …, valori, anche estetici, universalmente considerati obsoleti, con il rischio, fra l’altro, che la sua ricostruzione non procuri nemmeno un momento di riflessione o, addirittura, sia non compresa o fraintesa.

In ‘mpiticunare vanno isolati due segmenti: il primo è ‘m, che è ciò che rimane della preposizione in dopo l’aferesi e il normale passaggio fonetico di n in m davanti a p; il secondo è *piticunare (l’asterisco ad indicare che questa voce semplice non è attestata nell’uso). *Piticunare è voce verbale derivante dal sostantivo *piticone, non in uso a Nardò, ma variante di petacune e petecune, in uso in altre zone del Salento, dove designa il tronco dell’olivo o il gambo di un frutto (per quest’ultimo a Nardò è in uso piticinu, per cui vedi https://www.fondazioneterradotranto.it/2020/02/26/dialetti-salentini-piticinu/); petecune, poi, è usato in senso traslato ad indicare un uomo pesante che si muove poco e, con ulteriore passaggio dal corpo all’anima, anche uno avaro.

Petacone e petecune suppongono un latino *pedicone(m) accrescitivo di pes/pedis (piede)1, come in Cicerone(m), il celebre oratore Marco Tullio, da cicer=cece, cui somigliava una verruca sul naso, suo o di qualche antenato; per altri legumi coinvolti: Lentulo da Lentulu(m), da lens=lenticchia, Fabio da Fabiu(m) da faba=fava, Pisone da Pisone(m), da pisum=pisello. Mentre Cicerone(m) e Pisone(m) appaiono formati dai rispettivi temi del nome primitivo (cicer– e pis-) con aggiunta del suffisso accrescitivo –one(m) , *pedicone(m) mostra aver aggiunto al tema del nome primitivo (ped-) un infisso –ic– già utilizzato da pedica=laccio (evidentemente applicato al piede) e poi il suffisso accrescitivo –one(m).

Se in petacone/petecune dal significato originario di piede, tronco dell’olivo c’era stato un primo slittamento semantico nel particolare significato di uomo pesante che si muove poco e, ancor più, in quello di avaro, ‘mpiticunare porta alle estreme conseguenze l’iniziale similitudine, perché significa trattenere qualcuno nell’immobilità o in uno stato d’incertezza.

Lasciando ad ognuno la libertà di trarre le sue conclusioni, non posso non condensare le mie nell’amara constatazione che il padre di tutto quanto fin qui detto, l’ulivo, un tempo simbolo di vita, fermezza, solidità, maestosità e sacralità, già umanamente traviato nel significato traslato del verbo appena analizzato, non è più patrimonio, anche estetico, della nostra terra e il suo destino è diventato emblema di precarietà e morte. E la già dolente immagine di testa a breve farà la stessa fine di quella del patriarca che nelle famiglie di ogni grado sociale fino a qualche decennio fa almeno campeggiava devotamente sul comò …

_____________

1 Per gli altri suoi derivati vedi https://www.fondazioneterradotranto.it/2015/09/21/un-post-scritto-con-i-piedi/

0 notes

Photo

Nuovo post su http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/08/22/cuenzu-suoi-insospettabili-fratelli/

Cuènzu e i suoi insospettabili fratelli

di Armando Polito

foto di Renato Greco tratta da http://renus73.tumblr.com/post/72107129043/lu-cuenzu-porto-cesareo-3-december-2013

Il titolo potrebbe essere quello di un romanzo criminale in cui è ripercorsa la carriera di una banda di delinquenti, tutti fratelli, capeggiata, magari per essere originali, dal più giovane di loro, Cuènzu appunto. invece le cose stanno diversamente, anche se rimane la famiglia, quella di parole legate tra loro da un filo sottile e, nella fattispecie, emblematico delle particolari, multiformi potenzialità di alcune di loro.

Cuènzu a Nardò ) in altre zone del Salento è usata la variante conzu) è una lenza lunghissima, recante molti amii, che proprio per questa sua caratteristica richiede abilità nel calarla in mare per evitare letali, per la giornata di pesca e per il sistema nervoso …aggrovigliamenti. L’attrezzo in italiano è chiamato palàmito o o palàngaro o coffa. Palamito è forse deformazione del greco πολύμιτος (leggi poliùmitos)=dai molti fili, composto da πολύς (leggi poliùs)=molto e μίτος (leggi mitos)=filo. Palàngaro è deformazione del greco πολυάγκιστρον (leggi poliuànchistron), composto di πολύς (come il precedente) e ἄγκιστρον (leggi ànchistron)=amo. Coffa è dallo spagnolo cofa, a sua volta dall’arabo quffa=cesta, che, a sua volta, è dal greco κόφινος (leggi còfinos)=cesto, che ha dato origine all’italiano cofano. In tutti e tre i casi il riferimento è ad un dettaglio strutturale e non si creda che fili ed ami abbiano più importanza del la cesta in cui l’attrezzo viene accuratamente sistemato prima dell’uso successivo: ne verrebbe fuori un disastroso groviglio di fili ed ami …

Cuènzu ha il suo esatto corrispondente etimologico, ma non semantico, nell’italiano concio. Il vocabolrio De Mauro (da cui sono tratte le schermate che seguono) registra due lemmi distinti di concio, ma questa divisione mi pare inopportuna, vista la comune etimologia (non citata, fra l’altro, in concio2).

Conciare è da un latino *comptiare, da comptum, supino di còmere=mettere insieme, composto da cum=insieme + èmere=comprare, secondo la stessa tecnica di formazione che ha portato da ìnitum (supino di inire) ad initiare (da cui l’italiano iniziare). Nominato il padre, non mi rimane che riportare la lunga lista di figli e nipoti in italiano, compreso concio, con le varianti neretine, laddove in uso, in parentesi tonde.

acconciare (‘ccunzare)

sconciare (scunzare)

sconcio

concia (concia)

concime (concime, ma di genere femminile; vedi il mio commento a http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/08/09/dialetto-salentino-non-indigeni-avvertiti/

concio (cuènzu a significare l’attrezzo da pesca, il diminutivo cuzzettu, come le altre varianti salentine cuccettu e uccettu che deivano per assimilazione da un *concetto1) a significare il blocco di tufo squadrato, quello che in italiano è l’ultimo significato registrato in concio2; e il composto stracuenzu, per il quale vedi http://www.fondazioneterradotranto.it/2010/09/21/11025/).

In chiusura non posso non ricordare, in omaggio agli amici piemontesi che seguono il blog, la polenta concia, sulla quale evito di avventurarmi in dettagli (nonostante il concia sia chiarissimamente in linea con l’etimo messo in campo oggi; vedi il significato n. 4 di concio2) perché totalmente digiuno di culinaria (col risultato che rischio veramente di restare digiuno dal momento che sono in grado di preparare solo un uovo alla coque …) e col rischio ulteriore di restare in quella pericolosa posizione evocata dallo spezzettamento della parola in tre tronconi …

E con questa immagine di .. sconcia autoironia, per oggi è tutto.

_________

1 Ben diverso, e non solo perché è concreto …, dall’omofono astratto italiano, che è dal latino conceptum, participio passato di concìpere=prendere in sé, composto da cum=insieme e càpere=prendere.

0 notes

Photo

Nuovo post su http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/07/06/lutrino-lustrino-nardo-chiama-napoli-risponde-si-spera-22/

Lutrino e lustrino: Nardò chiama, Napoli risponde; si spera ... (2/2)

di Armando Polito

La speranza dubitativamente manifestata nel titolo non è andata delusa, come chiunque potrà constatare leggendo il commento del sig. Angelo De Stefano a quella che originariamente (http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/06/25/lutrinu-lustrinu-nardo-chiama-napoli-risponde-si-spera/) era l’unica parte e che ora è diventata la prima, avendo io ritenuto opportuno rispondergli con questa seconda parte che, a tutti gli effetti, è l’integrazione di quella, tant’è che ne conserva integralmente il titolo.

Preliminarmente debbo dire che i nomi dialettali dei pesci (e non solo) rappresentano in alcuni casi un vero rompicapo, anche perché le testimonianze dei locali, magari pure pescatori, non sempre sono concordi.

Detto questo, tenterò di approfondire l’argomento partendo dalle informazioni fornitemi dal mio gentile interlocutore.

Su litrinos non credo ci sia bisogno di dire alcunché, mentre fagrì è la forma moderna del classico φἀγρος (leggi fagros) da me citato e dovrebbe corrispondere al nostro dentice. La voce moderna con la sua inequivocabile derivazione da quella classica ribadisce, ove ce ne fosse stato bisogno, la totale assenza di qualsiasi rapporto tra fagros e fragolino, al di là della metatesi fagr>frag– che di per sè poteva pure essere un fenomeno normalissimo.

Per quanto riguarda luvero, livrino, liverino, luvrino e luverino, la prima voce sembra la madre delle rimanenti, ma credo di aver trovato il suo antenato nel luuare che si legge nell’ultima ottava del terzo canto del poema eroico L’agnano zeffonnato1 di Andrea Perruccio, pubblicato la prima volta per i tipi dell’editore Paci a Napoli nel 1678 e a distanza di più di un secolo ristampato per i tipi di Porcelli sempre a Napoli nel 1787.

Riproduco l’ottava dalla pagina 70 della prima edizione (ma nella più recente non cambia né il numero di pagina né il carattere tipografico), aggiungendo la mia traduzione e qualche nota.

Sale Girolamo con gli altri sulla galea/e, mentre (con lo sguardo) scorre sott’acqua felice,/vede nuotare pesci di ogni maniera: pagelli fragolini, sparaglioni, occhiate, alici,/cernie, mafroni e un branco di boghe,/spicare, lucci di mare, scorfani e schifezze;/lasciato insomma il regno marino,/guizzarono in alto vicino a Nisida.

Non posso lasciarmi sfuggire l’occasione di dire qualcosa sui nomi dei pesci tradotti in corsivo, che nell’originale compaiono tutti al plurale ma che qui esaminerò al singolare, lasciando a bella posta per ultimo pagelli fragolini (nell’originale: luuare).

sparaglione: accrescitivo da sparo, per il quale vedi nella prima parte.

occhiata: dal latino oculata(m) presente come sostantivo in Plinio (I secolo d. C.) ma derivato dal femminile dell’aggettivo oculatus/oculata/oculatum col significato di dotata di grandi occhi. Ajata presenta il passaggio o->a– in comune col salentino acchiata e, in particolare, col verbo neretino acchiare che significa trovare (alla lettera cogliere con l’occhio); a differenza del salentino in cui la trafila –cula->cla->-cchia– è normalissima, in ajata –j– è dovuto ad influsso dello spagnolo ojo=occhio.

alice: dal latino hallece(m) che significa salsa di pesce, a conferma della vocazione gastronomica del pesce.

cernia: dal latino tardo acernia(m) attestato in Cassiodoro2 (V-VI secolo), variante del classico acharna, che è dal greco ἀχάρνας (leggi acharna). Cernia è il frutto di errata deglutinazione di a- inteso come parte dell’articolo: acernia>l’acernia>la cernia>cernia.

mafrone (o manfrone): da un precedente vafrone, accrescitivo del letterario vafro, che è dal latino vafru(m)=astuto. In manfrone l’epentesi di –n– può essere dovuta ad influsso di manfrina (che, però ha altra etimologia: da monferrina, danza popolare piemontese di ritmo binario e di carattere allegro e vivace). Lascio agli amici pescatori il compito di confermare o meno l’astuzia e/o la vivacità come caratteristiche di questo pesce.

boga: dal latino tardo boca(m), a sua volta dal greco βόαξ (leggi bòax), che è da βοάω (leggi boào)=gridare. La variante neretina opa è dal greco βόωψ leggi bòops) per il quale il Montanari )la voce nel Rocci è assente) rinvia a βόαξ; io credo invece che per motivi fonetici [(la radice di βόαξ è βοακ– (leggi boac-), quella di βόωψ è βοοπ- (leggi boop-)] βόωψ sia parola composta dalla radice di βοῡς (leggi bus)=bue+la radice di ὄψ (leggi ops)=sguardo. Insomma in boga il riferimento sarebbe al rumore che il pesce emette appena pescato, in opa alla forma dell’occhio. Per finire: mentre in opa c’è stata l’aferesi di b– in vopa c’è stato il normalissimo passaggio b->v-.

schifezza: pesce minuto e di poco pregio.

spicara: è il nome scientifico di un genere che comprende parecchie specie. La voce è forma aggettivale dal latino spica=spiga e il riferimento è alla pinna dorsale generalmente reca due o tre raggi spinosi.

luccio di mare; l’originale aluzza ha lo stesso etimo della voce italiana con in più la prostesi di a- per agglutinazione della -a dell’articolo dopo il cambio di genere: la luzza>l’aluzza>aluzza. Tutte le voci sono dal latino lucius attestato in Decimo Magno Ausonio3 (IV secolo).

scorfano: dal latino scorpaena, a sua volta dal gr. σκόρπαινα, derivato di σκορπίος=scorpione.

E siamo a pagello fragolino, traduzione dell’originale luuare. La tentazione è di emendarlo in luvare, considerandolo plurale del luvero, segnalato dal lettore napoletano è grande, ma si scontra con la grafia delle altre v (vede, vope e vecino). Molto difficile, dunque, anche se non impossibile, che un errore di stampa si sia verificato proprio in luuare per luvare. Nel 1678 non esisteva certo la possibilità di registrazione magnetica, mentre oggi non approfittiamo neppure di quella digitale per conservare la pronuncia di una parola dialettale dalla voce e dalla memoria, si spera vive affidabili, degli ultimi testimoni. Voglio dire che, in fondo, non c’è conflitto tra luuare e luvare, se non una piccola differenza nella pronuncia del primo dovuta alla vocalizzazione di v o, forse più correttamente se rispettiamo la cronologia, alla consonantizzazione della seconda u nel secondo. Mi fa preferire quest’opzione quello che è successo dopo il 1670.

Ecco, a raffica, una serie di testimonianze che riporto, come al solito, in formato immagine non solo con il furbesco intento di fare più presto ma anche, direi soprattutto, per evitare qualsiasi rischio di errore nella trascrizione.

A) Vocabolario delle parole del dialetto napoletano che più si scostano dal dialetto toscano, Porcelli, Napoli, 1789, lemma Pesci (https://books.google.it/books?id=NxcJAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=parole+del+dialetto+napoletano&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiiuduCmN7UAhWKIMAKHSfpAdwQ6AEIIjAA#v=onepage&q=parole%20del%20dialetto%20napoletano&f=false)

Ho evidenziato in rosso i nomi che compaiono nel poema eroico, ma ci interessa soprattutto notare come il luuare del 1670 a distanza di più di un secolo è diventato luvere.

B) Vocabolario napoletano lessigrafico e storico, Stamperia reale, Napoli, 1845, v. I, a p. 121 (https://books.google.it/books?id=HRK5Tw5COm0C&pg=RA1-PA216&dq=napoletano+luvero&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjiwuPoldvUAhXD0RQKHRg1AF0Q6AEIKDAB#v=onepage&q=napoletano%20luvero&f=false)

Il luuare del 1670, già luvere nel 1789, è diventato lavare nel 1845.

C) Vocabolario napolitano-toscano domestico di arti e mestieri, A spese dell’autore, Napoli, 1873, al lemma Ajata (https://archive.org/details/vocabolarionapo01ambrgoog)

Il luuare del 1670, che nel 1879 era diventato luvere e nel 1845 lavare, nel 1873 è ritornato ad essere lùvere. Colpisce in questa testimonianza, come pure in quella precedente, non solo la discrepanza in una comune citazione dalla stessa opera, ma anche l’errata indicazione, in un caso e nell’altro, del numero di canto e di ottava.

Ecco, tratto da questo stesso vocabolario, il lemma lùvaro.

Sinceramente qui non si capisce come da un plurale lùvere si abbia un singolare lùvaro e non lùvero e si ha pure l’impressione che il lòvero che accompagna Pesce sia un tentativo d’italianizzazione che non vuol fare torto né a lùvere, né a lùvaro.

Diamo ora un rapido sguardo agli altri dialetti meridionali, cominciando con il siciliano.

D) Vocabolario siciliano etimologico di Michele Pasqualino, Reale stamperia, Palermo, 1789 (https://books.google.it/books?id=8e9OAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:YFksSo-wjwcC&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi79MvX1tvUAhWEVhoKHSDyCQcQ6AEIQTAF#v=onepage&q&f=false)

Dato l’etimologico del titolo, ci saremmo aspettato qualcosa di più che voce dell’uso , troppo generico, a meno che non sia da intendersi come voce gergale.

E) Nuovo dizionario siciliano-italiano di Vincenzo Mortillaro, Palermo, 1853 (https://books.google.it/books?id=u7gWAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

F) Nuovo vocabolario siciliano-italiano di Antonino Traina, Pedone Lauriel, Palermo, 1868 (https://books.google.it/books?id=jtFFAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=vocabolario+siciliano-italiano&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiqx_Kb0tvUAhUJOxQKHdUEBZcQ6AEILDAB#v=onepage&q=vocabolario%20siciliano-italiano&f=false)

Ringraziando per la conferma dell’accento (quando le parole non sono piane, specialmente in lavori di questo tipo, l’accento è un dettaglio fondamentale), notiamo Crythrinus per Erythrinus, sicuramente errore di stampa.

G) Nuovo vocabolario siciliano-italiano e italiano-siciliano di Sebastiano Macaluso Storaci, Norcia, Siracusa, 1875 (https://books.google.it/books?id=Bnw7AQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=vocabolario+siciliano-italiano&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiqx_Kb0tvUAhUJOxQKHdUEBZcQ6AEIJjAA#v=onepage&q=vocabolario%20siciliano-italiano&f=false)

E siamo al Salento.

H) Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d’Otranto), Congedo, Galatina, 1976.

L 12 è la sigla con cui il Rohlfs cataloga la fonte (L sta per dialetti della provincia di Lecce).

Lùvaro, dunque, non è stato, per così dire, colto sul campo; perciò appare più interessante la variante lùvere segnalata per il Brindisino a Ceglie messapica (B ce), in cui la particolare grafia delle due e, qui irriproducibile, segnala la loro pronuncia evanescente. Per quanto riguarda l’etimo non mi sembra discutibile il confronto con il sardo lìmaru e l’estensione della sua probabile etimologia a lùvaru, quanto, piuttosto, il fatto che la voce sarda non è registrata in nessun dizionario dei dialetti sardi, compresi, naturalmente, quelli di Vincenzo Porru, Tipografia Arciobispali, Casteddu, 1832 e di Giovanni Spano, Imprenta Nationale, Kalaris, 1851, nonché, per la sua specificità, il repertorio di Elisio Marcialis, Società tipografica sarda, 1913. E se la sostituzione in lìmari della v di lùvaro non è una difficoltà insormontabile (vedi lo stesso passaggio addotto prima nell’etimo di mafrone) bisognerebbe avere la onferma che la voracità è veramente la caratteristica più spiccata di questo pesce.

È giunto il momento di trarre le conclusioni, ma prima ho ritenuto opportuno riprodurre la tabella relativa al nostro pesce presente a p. 107 di A. Palombi e M. Santarelli, Gli animali commestibili dei mari d’Italia. Hoepli, Milano, 1986 (https://books.google.it/books?id=-r6rEuosIssC&pg=PA108&dq=pesci+Vedi+la+spiegazione+a+pag.+103&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjlsO66n-DUAhXqKsAKHSTyAd0Q6AEIIjAA#v=onepage&q=pesci%20Vedi%20la%20spiegazione%20a%20pag.%20103&f=false).

La tabella riserva non poche sorprese, tra cui il lèmaru/lèmuru sardo certamente sovrapponibile al lìmaru citato dal Rohlfs; più notevole i tutti, però, mi pare il luuru siciliano sovrapponibile al luuare del poema eroico da ui siamo partiti ed al quale son ritornato per evitare che questo post diventi una sorta di poema (!) tragicomico …

In conclusione: secondo me possono essere individuati due filoni etimologici entrambi legati al colore del pesce.

Il primo, indiscutibile, mette in campo la voce greca ἐρυθρός (leggi eriuthròs), che significa rosso, e coinvolge, con i passaggi individuati nella prima parte, lutrìno.

Il secondo, con qualche dubbio per i contorsionismi cui costringe, come subito vedremo, la probabile ricostruzione della filiera, mette in campo, confermando l’etimo della Treccani citato dal mio interlocutore, e cioè l’aggettivo latino ruber/rubra/rubrum, che significa anch’esso rosso, e coinvolge lùvaro e i suoi compagni siciliani in tabella (primo tra tutti lùvaru e poi luuru, ùvaru e alùvaru). Quanto alle altre varianti: liverino e luverino sono diminutivi di lùvaro, mentre livrino e livrino sono le rispettive forme sincopate. Ogni riferimento alla livrea appare da escludere definitivamente.

La filiera sarebbe questa: rubru(m)>*rùberu(m)4>*rùbaru(m)5>*lùvaru(m)>lùvaro.

Mia moglia mi avverte che l’arrosto di pesce in programma per il pranzo di oggi è pronto. Trattandosi di lutrini pensate che oggi mangerò con entusiasmo dopo che di questo pesce, non certo per colpa sua, ne ho piene le palle … degli occhi (la visione prolungata a monitor affatica la vista)?

Per la prima parte: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/06/25/lutrinu-lustrinu-nardo-chiama-napoli-risponde-si-spera/

______________

1 Agnano affondata. Agnano è il nome di un vulcano inattivo dei Campi flegrei. Nel poema l’autore l’immagina come una città andata in rovina.

2 Variae, XIV, 4, 1: … Bruttiorum mare dulces mittat acernias ... (… il mare dei Calabresi mandi le dolci cernie …).

3 Mosella, 122-123: Lucius, obscuras ulva caenoque lacunas/obsidet … (Il luccio abita gli antri oscuri per l’alga e per il fango …).

4 Con epentesi di –e– per motivi eufonici; tuttavia si potrebbe anche ipotizzare una forma di partenza *rùberum, della lingua volgare, tenendo presente il caso del sostantivo sòcer/sòceri dal cui accusativo suocerum è derivato l’italiano suocero; ma il salentino suècru mostra un’origine da un accusativo *socru(m).Il caso di socer/sòceri e non socer/socri contro, per esempio, ager/agri e l’esito della voce salentina dimostrano, a mio avviso, l’andamento ballerino della e presente al nominativo ma assente nel tema (come, appunto in ager/agri). Nulla vieta di pensare che lo stesso accadesse, a livello di lingua parlata, con gli aggettivi in –er, come, sempre a mio avviso, dimostra il superlativo, per esempio, di sacer/sacra/sacrum che è acerrimus contro l’acrissimus che ci saremmo aspettato.

5 Ma il lùvere di Ceglie messapica (vedi H) suppone un più regolare *rùberu(m).

#Armando Polito#lutrino#mafrone#nomi dialettali dei pesci#occhiata#Pagello fragolino#pesci dello Jonio#scorfano#sparaglione#Spicara flexuosa#Dialetti Salentini#Spigolature Salentine#Terra D'Otranto a Tavola

0 notes

Photo

Nuovo post su http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/06/28/artieri/

Artieri

di Armando Polito

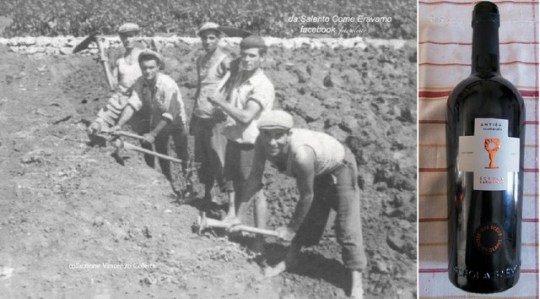

La prima immagine è tratta da https://www.facebook.com/Salento-Come-Eravamo-546048392120110/?fref=ts, la seconda, insieme con quella di chiusura, è dell’autore

Zappe, falci, zolle o spighe di grano:

guidava la fila in quel tempo lontano;

poi dal grappolo rosso e sincero

è nato un vino generoso e austero.

Felicemente fu chiamato Antieri,

primo oggi, come l’uomo di ieri.

La pubblicità ci martella ogni istante con offerte di ogni tipo, che utilizzano parole, immagini, musiche suadenti che nella stragrande maggioranza dei casi, almeno questa è la mia opinione e me ne assumo la totale responsabilità, configurano il reato, in non pochi casi, di circonvenzione di incapace , se non di vere e proprie truffe (altro che pubblicità ingannevole! ) , che quotidianamente si consumano senza che nessuno controlli ed intervenga d’ufficio, non su querela di parte, a stroncare quest’andazzo che, complice anche l’avanzare delle tecnologie della comunicazione, sta assumendo proporzioni intollerabili per chi ancora conserva un minimo di capacità critica. In questo desolante quadro chi ci rimette è senz’altro il consumatore, ma anche quella sparuta, e per questo ancora più eroica, schiera di imprenditori non improvvisati, onesti e competenti anche nella scelta dei collaboratori, un modello certamente non in auge nel nostro tempo. Ben vengano, perciò, il successo mondiale (e qui la parola ha un significato autentico, non è lanciata, secondo il solito, per fare colpo, come quando si attribuisce fama mondiale a una persona che nel suo campo ha una notorietà, bene che vada, provinciale …) che le aziende vinicole italiane e salentine in particolare stanno riscuotendo, ormai da parecchi anni.

Nell’immaginario collettivo la parola conserva ancora in qualche caso un potere più suggestivo di una foto o di un video. E il nome che campeggia su una bottiglia di vino rientra senz’altro tra questi, a condizione che esso faccia breccia nella memoria e nel cuore e non stimoli solo un’epidermico volo con la fantasia. Così anche il nome dato ad una apparentemente semplice (lo è anche nella realtà solo quando è taroccata …) bottiglia di vino può essere per il consumatore occasione di curiosità, oltre che di delizia gustativa, di voglia di conoscere ed approfondire, insomma di cultura.

Sotto questo punto di vista debbo riconoscere che Nardò, una volta tanto, non ha nulla da apprendere, visto che i nostri vini più rinomati recano nomi strettamente connessi con la nostra storia. Già, la storia, cioè la memoria del passato che, al pari del latino, del greco e della storia dell’arte, appare oggi come un nobile decaduto.

Dopo Nauna (http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/07/09/nauna-sulla-bonta-delliscrizione-qualche-dubbio-quella-del-vino-nessuna/) e Roccamora (http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/06/05/roccamora-ovvero-vino-storia-cultura/) è la volta oggi di Antieri. Prima di cominciare a parlarne, però, mi preme precisare, per diradare ogni sospetto di pubblicità, questa volta, non ingannevole ma, più o meno, occulta, che dedicherò la mia attenzione anche ad altri produttori neretini o, perché no?, più genericamente salentini, se qualche etichetta si presterà al taglio che mi piace privilegiare, sempre che su quel nome specifico altri non abbia già scritto, più o meno compiutamente.

A voler essere pignoli, Antieri, a differenza di Nauna e di Roccamora, non nasce come nome proprio ma comune. Si tratta, infatti, di una delle tante voci dialettali che il tempo ha reso obsolete; essa designava il primo di una fila di zappatori o di mietitori. Il più delle volte la stessa definizione di una voce contiene in sé qualche elemento che ne evoca l’etimo. Non è così per antieri e spiego perché. Siccome il primo è colui che sta avanti a tutti, è facile ed immediato pensare che esso derivi dal latino ante (avverbio o preposizione che significa, rispettivamente, prima e prima di), con l’aggiunta del suffisso –ieri indicante mestiere, come in trainièri da traìnu, etc. etc. Il problema è che tutti i vocaboli, come quello citato, indicanti mestiere risultano sempre formati da un sostantivo e dal suffisso. Non si comprenderebbe per quale motivo antieri dovrebbe fare eccezione. Infatti anch’esso deriva da un sostantivo: antu, che nel Leccese, nel Brindisino e nel Tarantino indicava proprio la striscia di campo in cui lavorava la fila di zappatori o di mietitori. Antu è dal latino ambitu(m)=zona circoscritta (da cui l’taliano ambito), deverbale da ambire, composto da ambo=entrambi [connesso con il greco ἀμφί (leggi amfì)=intorno, da una parte e dall’altra] e da ire=andare. La trafila è: ambitu(m)>*amtu(m) (sincope)>antu (passaggio obbligata in n di m davanti a t).

Se il capofila si chiamava antieri, come si chiamavano gli altri componenti della squadra? Ci viene in soccorso Vito Raeli, musicologo di Tricase, autore del saggio Il canto dei mietitori tricasini, apparso la prima volta in Rivista nazionale di musica (della quale il Raeli fu fondatore nel 1920 e direttore fino al 1943), Ausonia, Roma, 1935, nello stesso anno in Rinascenza salentina, a. 3, n. 5-6 (dicembre 1935), XIII, pp. 272-279 e infine, a distanza di parecchi anni, nel volume 64 di Lares, Olschki , Firenze, 1998.

Alle pp. 275-277 (cito da Rinascenza salentina) si legge:

“Nel mese de messi (di giugno) alla fine della prima decade, partivano da Tricase, sopra traini tirati da muli, con le immancabili bisacce colme di biancheria, e altri indumenti di vestiario, alcune squadre di mietitori – dai 40 ai 70 – dirette a masserie nei territori del Tarantino e del Brindisino, territori compresi, prima dell’avvento del Fascismo al Governo dello Stato, nella Provincia di Terra d’Otranto. Ciascuna squadra era composta da un numero variabile di cumpagnie e ciascuna cumpagnia di 5 braccianti. A capo della squadra era l’antieri ed in sottordine, ma senza alcun potere gerarchico e rappresentativo, il taiante, cui spettava il compito di iniziare il taglio delle spighe. Uno dei cinque della cumpagnia aveva l’incarico di legare le spighe tagliate dagli altri quattro e si denominava riante. Al campo da mietere si dava il nome di tomma (dal greco τέμενος, e, per la desinenza in a, volto al genere femminile) e di qui il titolo al canto: oh bella tommal Terminata la mietitura – della durata fino a 40 giorni quando il campo era assai esteso – la squadra, intera si presentava ai massari per la mangiata o, almeno, per la bevuta che avrebbe concluso allegramente il lungo periodo di lavoro, retribuito con scarsa mercede e una pagnotta di farina di orzo giornalmente. Talvolta la squadra, in tale circostanza, si faceva precedere dall’antieri, dal taiante e da un riante legati insieme con corda: la massaia prima di offrire da mangiare e da bere slegava i tre come a simboleggiare la ridonata libertà dopo compiuta la raccolta del grano, dell’orzo e delle biade. Giungendo, di ritorno, a Tricase, in ajere (luglio), appena in vista dell’abitato, presso Tutino – frazione delle sei già la più vicina, ora congiunta al capoluogo del comune – i componenti della squadra, discendevano dai traini e s’incamminavano a piedi, con le falci in mano, e in ordine alquanto serrato, preceduti dall’antieri, che recava, per trofeo, un bel mazzo di spighe di grano. I forti mietitori, intonato dall’antieri il loro canto, e rispondendo in coro, giravano per le vie principali della loro cittadina, e non sostavano se non quando l’antieri, appressandosi ad una bettola, non l’invitasse tutti ad una abbondante bevuta di vino. (Taluno dei superstiti mi ha riferito che qualche volta il giro di ritorno si svolgeva, sempre cantando e col seguito dei traini, per tutte le vie ove fossero le abitazioni delle nnammurate (fidanzate) dei componenti celibi della squadra. In questo caso il giro ed il canto duravano abbastanza e, conseguentemente, il canto s’accresceva d’indefinite strofe, che l’antieri – o altro mietitore della squadra, quando egli fosse stanco – improvvisava più o meno felicemente, sempre sulla stessa melodia.”.

Dopo aver osservato che la cumpagnia operava come una sorta di catena di montaggio, mi pare opportuno, a questo punto, passare al canto, diligentemente riportato dal Raeli1 alla fine del suo lavoro, e subito dopo spendere qualche parola sulle voci dialettali che qua e là compaiono nel brano virgolettato.

Dato per scontato che mese de messi, cumpagnia, taiante e nnammurate (sarebbe più corretto scrivere ‘nnammurate) corrispondono rispettivamente, all’italiano mese delle messi, compagnia, tagliante e innamorate, siamo a riante, che deriva da un precedente liante (corrispondente all’italiano legante), participio presente di liare (corrispondente a legare), che nulla ha a che fare con il neretino lliare=togliere, corrispondente all’italiano levare. E se mese de messi era giugno, ajere (si legge con l’accento sulla a; la variante neretina è era che, oltre all’aia, definisce anche lo spazio circolare che viene ripulito intorno ad ogni albero di olivo per facilitare con reti o mediante scopatura o aspiratore la raccolta del frutto) corrisponde all’italiano aia e ne condivide l’etimologia, è, cioé dal latino area(m)=area. Per quanto riguarda tomma fatto derivare dal greco τέμενος (leggi) il discorso, invece. sarà più lungo. Intanto c’è da notare l’assoluta sicurezza (senza un forse o probabilmente) con cui l’etimo è proposto, dettaglio che denota un vizietto particolarmente ricorrente in chi si occupa di etimologia senza averne la competenza specifica (il Raeli, oltre che appassionato musicologo, era avvocato, ma non filologo). Comincio col dire che τέμενος significava porzione di terreno, fondo, campo, recinto sacro, terreno sacro, santuario, tempio ed è deverbale da τέμνω (leggi temno)=tagliare. Originariamente τέμενος indicava una porzione di terreno assegnata come dominio a re, capi, etc, un po’ come sarebbe accaduto con la centuriazione romana e successivamente con il regime feudale. Se è plausibile sul piano semantico lo slittamento da porzione di terreno a terreno coltivato a grano, è sul piano fonetico che la proposta appare molto traballante. Infatti, pur immaginando la trafila τέμενος>*temnos (sincope)>*temmos (assimilazione progressiva)>*temma (cambio di genere)>tomma, in essa (altro ragionamento, come lui stesso rivela parzialmente, il Raeli non può aver fatto) tutto va bene fino a *temma , mentre non si comprende, appunto sul piano fonetico, come si sia passati dalla e di *temma alla o di tomma.

Chi lo volesse potrebbe tentare una disperata difesa di tale etimo mettendo in campo non τέμενος ma τομή (leggi tomè), anch’esso deverbale da τέμνω, che significa taglio, segmento, divisione, potatura. La trafila questa volta sarebbe τομή>tomà (regolarizzazione della desinenza)>tommà (geminazione di m)>tomma (sistole). Ma in questa trafila proprio la retrazione dell’accento nel passaggio finale suppone, se la parola è di origine greca, un intermediario latino, che trovo, esatta trascrizione della voce greca, nel tome attestato in Ausonio (IV secolo) col significato di cesura. E la trafila questa volta sarebbe: τομή>tome>*toma>tomma.2

Il Raeli all’inizio del suo saggio si augurava che nel più breve tempo possibile si giungesse ad una registrazione sonora di questi canti per garantire una memoria quanto più fedele e rispettosa dell’originale, tanto più, aggiungo io, che già ai suoi tempi i mietitori-cantori erano ormai attempati e si sa, ad una certa età la memoria può fare brutti scherzi, a parte il condizionamento che la stessa figura del ricercatore può esercitare. Non so se il suo auspicio di avverò, almeno con il canto tramandato col saggio. So, però, che ai fini della nostra indagine prezioso è il canto U tomu che Alan Lomax e Diego Carpitella registrarono a Locorotondo nel 1954 e pubblicarono nel secondo lp (traccia 11 del lato A) della collana Folklore musicale italiano uscito per l’etichetta Pull nel 1973

Immagine tratta, con la successiva, da https://www.discogs.com/Various-Folklore-Musicale-Italiano-Vol-2-Registrazioni-Originali-di-Alan-Lomax-E-Diego-Carpitella-/release/5640532

La rete può offrire in molti casi tutto. Così, nel nostro, mi ha dato la possibilità di riprodurre non solo la copertina e lo stesso lp, ma di ascoltare anche la registrazione del canto che ci interessa (https://www.youtube.com/watch?v=b4T3hCKZWsQ), che chiunque può ascoltare al link indicato a partire da 3’42” a 4’15”).

Ai più pigri per ascoltare lo spezzone basterà avviare il sottostante registratore (attivare, o … farsi attivare prima gli altoparlanti e la regolazione del volume).

http://www.fondazioneterradotranto.it/wp-content/uploads/2017/06/U-tomu.mp3

Riporto ora il testo e il relativo commento così come compare in https://blogufficialeantoniobasile.com/2007/03/08/the-carpino-style-a-palazzo-cini-venezia-31-marzo-2007-ore-17-30/

Al di là di alcuni evidenti difetti di trascrizione (non si capisce, neppure graficamente, dove alcune battute hanno fine, nello stesso titolo sarebbe stato più corretto scrivere ‘U tomu e non U tomu), di veri e propri errori (sta’ nunzi del primo verso contro il, si presume un po’ più fedele stando all’ascolto, sta’ nanzi del terzo, contro il corretto sta ‘nanzi), è molto interessante il tomu del terzo verso, fratello del +toma, penultimo passaggio della trafila precedente.Mentre, infatti, quello derivava dal greco τομή (femminile) attraverso il latino tome (femminile), tomu deriva dal greco τόμος (leggi tomos), maschile, che significa fetta, pezzo, rotolo di papiro, attraverso il latino tomus, anch’esso maschile, che significa parte di papiro, parte di un’opera. Entrambi (tomma e tomu) figli del verbo τέμνω citato un bel po’ di periodi fa. Il canto di Locorotondo, forse, ci consente di specializzare il significato del tomma tricasino, nel quale probabilmente è da identificare non tanto il campo di messi o la stessa messe ma il covone. Rimane di difficile decifrazione l’ultimo verso in cui il nesso tomma tomma è di genere femminile (come mostra il na=una che l’accompagna)e subito dopo tomma è maschile (come mostra amato). Sembra proprio un gioco di parole in cui è difficile districarsi, tanto più che tomma tomma ricorda la locuzione di Ostuni a ttomma a ttomma usata per definire un carro molto carico.

Io trascriverei così:

– ‘Stu campe ce sta ‘nanzi cu ppasse ‘rieta –

– Hoi tomu cu ppasse ‘rieta –

– ‘Stu campe ce sta ‘nanzi cu ppasse ‘rieta –

– ‘Stu campe ce sta ‘nanzi tome belle cu ppasse ‘rieta –

– E brave e a ci l’ha ssiminate cu sse lu mieta –

– E commu na tomma tomma ….a tomma –

Il lettore avrà notato la penultima parola (….a), la cui terminazione contrasta (la a finale si sente molto chiaramente) con l’amato della trascrizione precedentemente riportata e che sembra gettato lì artificiosamente solo per giustificare l’interpretazione basata sulla similitudine covone/spasimante.

Probabilmente quest’amato è stato tratto da un testo a stampa, e precisamente dalla trascrizione (per giunta parziale) che compare in Maria Brandon Albini, Mezzogiorno vivo: popolo e cultura nell’Italia del sud, Ercoli, Milano, 1965, p. 322.

Ammesso per assurdo che qualche lettore alla fine della sua lettura mi faccia i complimenti, sappia che il suo commento mi sarà infinitamente più gradito se conterrà critiche motivate o integrazioni o, per me sarebbe il massimo, la sua trascrizione del canto, soprattutto nella parte finale dell’ultimo verso.

Ciò che mi appare incontrovertibile è una sorta di contaminazione esterna dopo quella all’interno dello stesso canto a suo tempo ipotizzata e ciò che fa più rabbia è che il trascorrere inesorabile del tempo ha già reso impossibili ulteriori raffronti, perché questo tipo di dati folkloristici, a differenza di quelli archeologici e della tradizione manoscritta, è estremamente volatile e la mancata registrazione, sia pure solo scritta, rende infruttuoso qualsiasi tentativo di “scavo” o di, sempre proabilmente esatta, ricostruzione dell’originale mediante collazione.

Siccome già qualcuno starà sospettando che prima di iniziare a scrivere mi sia scolato mezza bottiglia di Artieri, voglio andare fino in fondo (col post, subito dopo con la bottiglia …), anche perché, si sa, in vino veritas e, vi assicuro, in campo etimologico è più facile che l’azzecchi un sedicente filologo mezzo ubriaco che un professorone totalmente sobrio …

Nell’etichetta al di sotto di Antieri si legge Susumaniello. Non ho vergogna a confessare che non conoscevo questa parola, che designa, l’ho appreso dalla rete, un vitigno salentino, tipico del Brindisino.

Immagine tratta da http://catalogoviti.politicheagricole.it/scheda.php?codice=229

Sempre dalla rete acquisisco e con beneficio d’inventario trasmetto i numerosi sinonimi: Cozzomaniello, Cuccipaniello, Grismaniello, Mondonico, Puledro, Somarello Nero, Susomaniello, Susomariello Nero, Sussumariello, Susumariello Nero, Uva Nera, Zingarello, Zingariello, Zuzomaniello. La forma più vicina al nostro Susumaniello appare Susomaniello; tuttavia va detto che la forma più antica da me conosciuta attestata in un’opera a stampa è Sommariello, precisamente in Scipione da Vincenzo Staffa, Il presente, e l’avvenire della provincia di Capitanata, Stamperia Vico San Girolamo, Napoli, 1860, p. 186.

Per susomariello, invece,riproduco la scheda da Joseph de Rovasenda, Essai d’une ampélographie universelle, Delahaye e Lecrosnier, Parigi, 1881, p. 200, aggiungendo la mia traduzione e le note necessarie.

Susomariello nero o Cozzomariello. PUGLIE. Io credo che sia lo stesso che Sommariello. Bic.3 CERL.4 Mi pare che la sua foglia si avvicini a quella della Calabresa bianca. Questo vitigno è chiamato pure con il nome di Colore; è quello che si coltiva soprattutto nel distretto di Bari).

Si direbbe che si sia tenuto conto della forma più antica (sommariello) nel formulare l’unica ipotesi, ricorrente anche in rete, secondo la quale il nostro vitigno avrebbe questo nome perché si carica di grappoli come un somaro. Non ho motivo per mettere in dubbio questa sua caratteristica, cosa che, d’altra parte, chiunque lo coltivi può confermare o meno. Ammesso che sia così, susumaniello sarebbe una deformazione, debbo dire piuttosto strana, di sommariello, che potrebbe trovare giustificazione parziale nel fatto che il sumarru (somaro) brindisino a Nardò è ciùcciu (ciuco).

Termina qui il mio tentativo di celebrare questo connubio tra la memoria del passato e il doveroso riconoscimento ad una realtà imprenditoriale che, senza se e senza ma (è il mercato, quello degli intenditori, il miglior giudice), fa onore, una volta tanto, alla nostra terra. E poco importa che nessun post, probabilmente, sarà dedicato all’ultimo nato che trae il nome proprio dalla contrada in cui vivo: Masserei.

Sarà , infatti, da una quarantina d’anni che tento di approfondire l’etimo di questo toponimo, ma, partendo dalla forma dialettale originaria, Massarei, più in là di massaria (corrispondente all’italiano masseria) e di massaro fino ad ora non sono riuscito ad andare, a parte il sospetto che, come probabilmente per Pantalei, Cursari, Cafari ed altri toponimi del feudo di Nardò di numero plurale, sia un prediale di epoca recente (non romana), cioé legato ad un proprietario Massareo.

Mi sono appena accorto che qualcuno si è fottuto, intendevo dire scolato, quel che di Antieri era rimasto nella bottiglia stappata per propiziare ed ispirare questo post. Non mi resta che aprirne una di Masserei; e se dopo la degustazione qualcosa di illuminante dovesse balenarmi in mente anche su questo nome, a breve vi farò sapere. Prosit!

__________________

1 Al Raeli si rifà, senza aggiungere granché, Irene Maria Malecore in La poesia popolare nel Salento, Pampolini, Catania, 1940.

2 In Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari italiane, volumi 15-16, s. n., Napoli, 1940, a p. 120 viene riportato l’etimo del Raeli (da τέμενος) preceduto da un forse e la voce in questione è scritta con l’iniziale maiuscola (Tomma) come se fosse un nome proprio, anche se l’intero verso è volto in prosa con oh che bel campo o bella messe.

3 Abbreviazione di Bicocca, così definita nella stessa opera:

(Bicocca. Località situata a Verzuolo, distretto di Saluzzo, dove si trova la collezione di vigne dell’autore. Le uve di questa collezione e di molte altre saranno descritte ulteriormente, in gran parte, nel corso dell’opera e classificate.)

4 Abbreviazione di Cerletti, così definito nella stessa opera.

(CERL. Cerletti, direttore della Scuola di viticoltura d enologia di Conegliano Veneto.)

#antieri#Armando Polito#lavorare la terra#raccolta del grano#Dialetti Salentini#Spigolature Salentine

0 notes

Photo

Nuovo post su http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/06/22/antieri/

Antieri

di Armando Polito

La prima immagine è tratta da https://www.facebook.com/Salento-Come-Eravamo-546048392120110/?fref=ts, la seconda, insieme con quella di chiusura, è dell’autore

Zappe, falci, zolle o spighe di grano:

guidava la fila in quel tempo lontano;

poi dal grappolo rosso e sincero

è nato un vino generoso e austero.

Felicemente fu chiamato Antieri,

primo oggi, come l’uomo di ieri.

La pubblicità ci martella ogni istante con offerte di ogni tipo, che utilizzano parole, immagini, musiche suadenti che nella stragrande maggioranza dei casi, almeno questa è la mia opinione e me ne assumo la totale responsabilità, configurano il reato, in non pochi casi, di circonvenzione di incapace , se non di vere e proprie truffe (altro che pubblicità ingannevole! ) , che quotidianamente si consumano senza che nessuno controlli ed intervenga d’ufficio, non su querela di parte, a stroncare quest’andazzo che, complice anche l’avanzare delle tecnologie della comunicazione, sta assumendo proporzioni intollerabili per chi ancora conserva un minimo di capacità critica. In questo desolante quadro chi ci rimette è senz’altro il consumatore, ma anche quella sparuta, e per questo ancora più eroica, schiera di imprenditori non improvvisati, onesti e competenti anche nella scelta dei collaboratori, un modello certamente non in auge nel nostro tempo. Ben vengano, perciò, il successo mondiale (e qui la parola ha un significato autentico, non è lanciata, secondo il solito, per fare colpo, come quando si attribuisce fama mondiale a una persona che nel suo campo ha una notorietà, bene che vada, provinciale …) che le aziende vinicole italiane e salentine in particolare stanno riscuotendo, ormai da parecchi anni.

Nell’immaginario collettivo la parola conserva ancora in qualche caso un potere più suggestivo di una foto o di un video. E il nome che campeggia su una bottiglia di vino rientra senz’altro tra questi, a condizione che esso faccia breccia nella memoria e nel cuore e non stimoli solo un’epidermico volo con la fantasia. Così anche il nome dato ad una apparentemente semplice (lo è anche nella realtà solo quando è taroccata …) bottiglia di vino può essere per il consumatore occasione di curiosità, oltre che di delizia gustativa, di voglia di conoscere ed approfondire, insomma di cultura.

Sotto questo punto di vista debbo riconoscere che Nardò, una volta tanto, non ha nulla da apprendere, visto che i nostri vini più rinomati recano nomi strettamente connessi con la nostra storia. Già, la storia, cioè la memoria del passato che, al pari del latino, del greco e della storia dell’arte, appare oggi come un nobile decaduto.

Dopo Nauna (http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/07/09/nauna-sulla-bonta-delliscrizione-qualche-dubbio-quella-del-vino-nessuna/) e Roccamora (http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/06/05/roccamora-ovvero-vino-storia-cultura/) è la volta oggi di Antieri. Prima di cominciare a parlarne, però, mi preme precisare, per diradare ogni sospetto di pubblicità, questa volta, non ingannevole ma, più o meno, occulta, che dedicherò la mia attenzione anche ad altri produttori neretini o, perché no?, più genericamente salentini, se qualche etichetta si presterà al taglio che mi piace privilegiare, sempre che su quel nome specifico altri non abbia già scritto, più o meno compiutamente.

A voler essere pignoli, Antieri, a differenza di Nauna e di Roccamora, non nasce come nome proprio ma comune. Si tratta, infatti, di una delle tante voci dialettali che il tempo ha reso obsolete; essa designava il primo di una fila di zappatori o di mietitori. Il più delle volte la stessa definizione di una voce contiene in sé qualche elemento che ne evoca l’etimo. Non è così per antieri e spiego perché. Siccome il primo è colui che sta avanti a tutti, è facile ed immediato pensare che esso derivi dal latino ante (avverbio o preposizione che significa, rispettivamente, prima e prima di), con l’aggiunta del suffisso –ieri indicante mestiere, come in trainièri da traìnu, etc. etc. Il problema è che tutti i vocaboli, come quello citato, indicanti mestiere risultano sempre formati da un sostantivo e dal suffisso. Non si comprenderebbe per quale motivo antieri dovrebbe fare eccezione. Infatti anch’esso deriva da un sostantivo: antu, che nel Leccese, nel Brindisino e nel Tarantino indicava proprio la striscia di campo in cui lavorava la fila di zappatori o di mietitori. Antu è dal latino ambitu(m)=zona circoscritta (da cui l’taliano ambito), deverbale da ambire, composto da ambo=entrambi [connesso con il greco ἀμφί (leggi amfì)=intorno, da una parte e dall’altra] e da ire=andare. La trafila è: ambitu(m)>*amtu(m) (sincope)>antu (passaggio obbligata in n di m davanti a t).

Se il capofila si chiamava antieri, come si chiamavano gli altri componenti della squadra? Ci viene in soccorso Vito Raeli, musicologo di Tricase, autore del saggio Il canto dei mietitori tricasini, apparso la prima volta in Rivista nazionale di musica (della quale il Raeli fu fondatore nel 1920 e direttore fino al 1943), Ausonia, Roma, 1935, nello stesso anno in Rinascenza salentina, a. 3, n. 5-6 (dicembre 1935), XIII, pp. 272-279 e infine, a distanza di parecchi anni, nel volume 64 di Lares, Olschki , Firenze, 1998.

Alle pp. 275-277 (cito da Rinascenza salentina) si legge:

“Nel mese de messi (di giugno) alla fine della prima decade, partivano da Tricase, sopra traini tirati da muli, con le immancabili bisacce colme di biancheria, e altri indumenti di vestiario, alcune squadre di mietitori – dai 40 ai 70 – dirette a masserie nei territori del Tarantino e del Brindisino, territori compresi, prima dell’avvento del Fascismo al Governo dello Stato, nella Provincia di Terra d’Otranto. Ciascuna squadra era composta da un numero variabile di cumpagnie e ciascuna cumpagnia di 5 braccianti. A capo della squadra era l’antieri ed in sottordine, ma senza alcun potere gerarchico e rappresentativo, il taiante, cui spettava il compito di iniziare il taglio delle spighe. Uno dei cinque della cumpagnia aveva l’incarico di legare le spighe tagliate dagli altri quattro e si denominava riante. Al campo da mietere si dava il nome di tomma (dal greco τέμενος, e, per la desinenza in a, volto al genere femminile) e di qui il titolo al canto: oh bella tommal Terminata la mietitura – della durata fino a 40 giorni quando il campo era assai esteso – la squadra, intera si presentava ai massari per la mangiata o, almeno, per la bevuta che avrebbe concluso allegramente il lungo periodo di lavoro, retribuito con scarsa mercede e una pagnotta di farina di orzo giornalmente. Talvolta la squadra, in tale circostanza, si faceva precedere dall’antieri, dal taiante e da un riante legati insieme con corda: la massaia prima di offrire da mangiare e da bere slegava i tre come a simboleggiare la ridonata libertà dopo compiuta la raccolta del grano, dell’orzo e delle biade. Giungendo, di ritorno, a Tricase, in ajere (luglio), appena in vista dell’abitato, presso Tutino – frazione delle sei già la più vicina, ora congiunta al capoluogo del comune – i componenti della squadra, discendevano dai traini e s’incamminavano a piedi, con le falci in mano, e in ordine alquanto serrato, preceduti dall’antieri, che recava, per trofeo, un bel mazzo di spighe di grano. I forti mietitori, intonato dall’antieri il loro canto, e rispondendo in coro, giravano per le vie principali della loro cittadina, e non sostavano se non quando l’antieri, appressandosi ad una bettola, non l’invitasse tutti ad una abbondante bevuta di vino. (Taluno dei superstiti mi ha riferito che qualche volta il giro di ritorno si svolgeva, sempre cantando e col seguito dei traini, per tutte le vie ove fossero le abitazioni delle nnammurate (fidanzate) dei componenti celibi della squadra. In questo caso il giro ed il canto duravano abbastanza e, conseguentemente, il canto s’accresceva d’indefinite strofe, che l’antieri – o altro mietitore della squadra, quando egli fosse stanco – improvvisava più o meno felicemente, sempre sulla stessa melodia.”.

Dopo aver osservato che la cumpagnia operava come una sorta di catena di montaggio, mi pare opportuno, a questo punto, passare al canto, diligentemente riportato dal Raeli1 alla fine del suo lavoro, e subito dopo spendere qualche parola sulle voci dialettali che qua e là compaiono nel brano virgolettato.

Dato per scontato che mese de messi, cumpagnia, taiante e nnammurate (sarebbe più corretto scrivere ‘nnammurate) corrispondono rispettivamente, all’italiano mese delle messi, compagnia, tagliante e innamorate, siamo a riante, che deriva da un precedente liante (corrispondente all’italiano legante), participio presente di liare (corrispondente a legare), che nulla ha a che fare con il neretino lliare=togliere, corrispondente all’italiano levare. E se mese de messi era giugno, ajere (si legge con l’accento sulla a; la variante neretina è era che, oltre all’aia, definisce anche lo spazio circolare che viene ripulito intorno ad ogni albero di olivo per facilitare con reti o mediante scopatura o aspiratore la raccolta del frutto) corrisponde all’italiano aia e ne condivide l’etimologia, è, cioé dal latino area(m)=area. Per quanto riguarda tomma fatto derivare dal greco τέμενος (leggi) il discorso, invece. sarà più lungo. Intanto c’è da notare l’assoluta sicurezza (senza un forse o probabilmente) con cui l’etimo è proposto, dettaglio che denota un vizietto particolarmente ricorrente in chi si occupa di etimologia senza averne la competenza specifica (il Raeli, oltre che appassionato musicologo, era avvocato, ma non filologo). Comincio col dire che τέμενος significava porzione di terreno, fondo, campo, recinto sacro, terreno sacro, santuario, tempio ed è deverbale da τέμνω (leggi temno)=tagliare. Originariamente τέμενος indicava una porzione di terreno assegnata come dominio a re, capi, etc, un po’ come sarebbe accaduto con la centuriazione romana e successivamente con il regime feudale. Se è plausibile sul piano semantico lo slittamento da porzione di terreno a terreno coltivato a grano, è sul piano fonetico che la proposta appare molto traballante. Infatti, pur immaginando la trafila τέμενος>*temnos (sincope)>*temmos (assimilazione progressiva)>*temma (cambio di genere)>tomma, in essa (altro ragionamento, come lui stesso rivela parzialmente, il Raeli non può aver fatto) tutto va bene fino a *temma , mentre non si comprende, appunto sul piano fonetico, come si sia passati dalla e di *temma alla o di tomma.

Chi lo volesse potrebbe tentare una disperata difesa di tale etimo mettendo in campo non τέμενος ma τομή (leggi tomè), anch’esso deverbale da τέμνω, che significa taglio, segmento, divisione, potatura. La trafila questa volta sarebbe τομή>tomà (regolarizzazione della desinenza)>tommà (geminazione di m)>tomma (sistole). Ma in questa trafila proprio la retrazione dell’accento nel passaggio finale suppone, se la parola è di origine greca, un intermediario latino, che trovo, esatta trascrizione della voce greca, nel tome attestato in Ausonio (IV secolo) col significato di cesura. E la trafila questa volta sarebbe: τομή>tome>*toma>tomma.2

Il Raeli all’inizio del suo saggio si augurava che nel più breve tempo possibile si giungesse ad una registrazione sonora di questi canti per garantire una memoria quanto più fedele e rispettosa dell’originale, tanto più, aggiungo io, che già ai suoi tempi i mietitori-cantori erano ormai attempati e si sa, ad una certa età la memoria può fare brutti scherzi, a parte il condizionamento che la stessa figura del ricercatore può esercitare. Non so se il suo auspicio di avverò, almeno con il canto tramandato col saggio. So, però, che ai fini della nostra indagine prezioso è il canto U tomu che Alan Lomax e Diego Carpitella registrarono a Locorotondo nel 1954 e pubblicarono nel secondo lp (traccia 11 del lato A) della collana Folklore musicale italiano uscito per l’etichetta Pull nel 1973.

Immagine tratta, con la precedente, da discogs.com/Various-Folklore-Musicale-Italiano-Vol-2-Registrazioni-Originali-di-Alan-Lomax-E-Diego-Carpitella-/release/5640532

La rete può offrire in molti casi tutto. Così, nel nostro, mi ha dato la possibilità di riprodurre non solo la copertina e lo stesso lp, ma di ascoltare anche la registrazione del canto che ci interessa (https://www.youtube.com/watch?v=b4T3hCKZWsQ), che chiunque può ascoltare al link indicato a partire da 3’42” a 4’15”). Riporto il testo e il relativo commento così come compare in https://blogufficialeantoniobasile.com/2007/03/08/the-carpino-style-a-palazzo-cini-venezia-31-marzo-2007-ore-17-30/

Al di là di alcuni evidenti difetti di trascrizione (non si capisce, neppure graficamente, dove alcune battute hanno fine, nello stesso titolo sarebbe stato più corretto scrivere ‘U tomu e non U tomu), di veri e propri errori (sta’ nunzi del primo verso contro il, si presume un po’ più fedele stando all’ascolto, sta’ nanzi del terzo, contro il corretto sta ‘nanzi), è molto interessante il tomu del terzo verso, fratello del +toma, penultimo passaggio della trafila precedente.Mentre, infatti, quello derivava dal greco τομή (femminile) attraverso il latino tome (femminile), tomu deriva dal greco τόμος (leggi tomos), maschile, che significa fetta, pezzo, rotolo di papiro, attraverso il latino tomus, anch’esso maschile, che significa parte di papiro, parte di un’opera. Entrambi (tomma e tomu) figli del verbo τέμνω citato un bel po’ di periodi fa. Il canto di Locorotondo, forse, ci consente di specializzare il significato del tomma tricasino, nel quale probabilmente è da identificare non tanto il campo di messi o la stessa messe ma il covone. Rimane di difficile decifrazione l’ultimo verso in cui il nesso tomma tomma è di genere femminile (come mostra il na=una che l’accompagna)e subito dopo tomma è maschile (come mostra amato). Sembra proprio un gioco di parole in cui è difficile districarsi, tanto più che tomma tomma ricorda la locuzione di Ostuni a ttomma a ttomma usata per definire un carro molto carico.

Io trascriverei così:

– ‘Stu campe ce sta ‘nanzi cu ppasse ‘rieta –

– Hoi tomu cu ppasse ‘rieta –

– ‘Stu campe ce sta ‘nanzi cu ppasse ‘rieta –

– ‘Stu campe ce sta ‘nanzi tome belle cu ppasse ‘rieta –

– E brave e a ci l’ha ssiminate cu sse lu mieta –

– E commu na tomma tomma ….a tomma –

Il lettore avrà notato la penultima parola (….a), la cui terminazione contrasta (la a finale si sente molto chiaramente) con l’amato della trascrizione precedentemente riportata e che sembra gettato lì artificiosamente solo per giustificare l’interpretazione basata sulla similitudine covone/spasimante.

Probabilmente quest’amato è stato tratto da un testo a stampa, e precisamente dalla trascrizione (per giunta parziale) che compare in Maria Brandon Albini, Mezzogiorno vivo: popolo e cultura nell’Italia del sud, Ercoli, Milano, 1965, p. 322.

Ammesso per assurdo che qualche lettore alla fine della sua lettura mi faccia i complimenti, sappia che il suo commento mi sarà infinitamente più gradito se conterrà critiche motivate o integrazioni o, per me sarebbe il massimo, la sua trascrizione del canto, soprattutto nella parte finale dell’ultimo verso.

Ciò che mi appare incontrovertibile è una sorta di contaminazione esterna dopo quella all’interno dello stesso canto a suo tempo ipotizzata e ciò che fa più rabbia è che il trascorrere inesorabile del tempo ha già reso impossibili ulteriori raffronti, perché questo tipo di dati folkloristici, a differenza di quelli archeologici e della tradizione manoscritta, è estremamente volatile e la mancata registrazione, sia pure solo scritta, rende infruttuoso qualsiasi tentativo di “scavo” o di, sempre proabilmente esatta, ricostruzione dell’originale mediante collazione.

Siccome già qualcuno starà sospettando che prima di iniziare a scrivere mi sia scolato mezza bottiglia di Artieri, voglio andare fino in fondo (col post, subito dopo con la bottiglia …), anche perché, si sa, in vino veritas e, vi assicuro, in campo etimologico è più facile che l’azzecchi un sedicente filologo mezzo ubriaco che un professorone totalmente sobrio …

Nell’etichetta al di sotto di Antieri si legge Susumaniello. Non ho vergogna a confessare che non conoscevo questa parola, che designa, l’ho appreso dalla rete, un vitigno salentino, tipico del Brindisino.

Immagine tratta da http://catalogoviti.politicheagricole.it/scheda.php?codice=229

Sempre dalla rete acquisisco e con beneficio d’inventario trasmetto i numerosi sinonimi: Cozzomaniello, Cuccipaniello, Grismaniello, Mondonico, Puledro, Somarello Nero, Susomaniello, Susomariello Nero, Sussumariello, Susumariello Nero, Uva Nera, Zingarello, Zingariello, Zuzomaniello. La forma più vicina al nostro Susumaniello appare Susomaniello; tuttavia va detto che la forma più antica da me conosciuta attestata in un’opera a stampa è Sommariello, precisamente in Scipione da Vincenzo Staffa, Il presente, e l’avvenire della provincia di Capitanata, Stamperia Vico San Girolamo, Napoli, 1860, p. 186.

Per susomariello, invece,riproduco la scheda da Joseph de Rovasenda, Essai d’une ampélographie universelle, Delahaye e Lecrosnier, Parigi, 1881, p. 200, aggiungendo la mia traduzione e le note necessarie.

Susomariello nero o Cozzomariello. PUGLIE. Io credo che sia lo stesso che Sommariello. Bic.3 CERL.4 Mi pare che la sua foglia si avvicini a quella della Calabresa bianca. Questo vitigno è chiamato pure con il nome di Colore; è quello che si coltiva soprattutto nel distretto di Bari).

Si direbbe che si sia tenuto conto della forma più antica (sommariello) nel formulare l’unica ipotesi, ricorrente anche in rete, secondo la quale il nostro vitigno avrebbe questo nome perché si carica di grappoli come un somaro. Non ho motivo per mettere in dubbio questa sua caratteristica, cosa che, d’altra parte, chiunque lo coltivi può confermare o meno. Ammesso che sia così, susumaniello sarebbe una deformazione, debbo dire piuttosto strana, di sommariello, che potrebbe trovare giustificazione parziale nel fatto che il sumarru (somaro) brindisino a Nardò è ciùcciu (ciuco).

Termina qui il mio tentativo di celebrare questo connubio tra la memoria del passato e il doveroso riconoscimento ad una realtà imprenditoriale che, senza se e senza ma (è il mercato, quello degli intenditori, il miglior giudice), fa onore, una volta tanto, alla nostra terra. E poco importa che nessun post, probabilmente, sarà dedicato all’ultimo nato che trae il nome proprio dalla contrada in cui vivo: Masserei.

Sarà , infatti, da una trentina d’anni che tento di approfondire l’etimo di questo toponimo, ma, partendo dalla forma dialettale originaria, Massarei, più in là di massaria (corrispondente all’italiano masseria) e di massaro fino ad ora non sono riuscito ad andare, a parte il sospetto che, come probabilmente per Pantalei, Cursari, Cafari ed altri toponimi del feudo di Nardò di numero plurale, sia un prediale di epoca recente (non romana), cioé legato ad un proprietario Massareo.

Mi sono appena accorto che qualcuno si è fottuto, intendevo dire scolato, quel che di Antieri era rimasto nella bottiglia stappata per propiziare ed ispirare questo post. Non mi resta che aprirne una di Masserei; e se dopo la degustazione qualcosa di illuminante dovesse balenarmi in mente anche su questo nome, a breve vi farò sapere. Prosit!

__________________

1 Al Raeli si rifà, senza aggiungere granché, Irene Maria Malecore in La poesia popolare nel Salento, Pampolini, Catania, 1940.

2 In Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari italiane, volumi 15-16, s. n., Napoli, 1940, a p. 120 viene riportato l’etimo del Raeli (da τέμενος) preceduto da un forse e la voce in questione è scritta con l’iniziale maiuscola (Tomma) come se fosse un nome proprio, anche se l’intero verso è volto in prosa con oh che bel campo o bella messe.

3 Abbreviazione di Bicocca, così definita nella stessa opera:

(Bicocca. Località situata a Verzuolo, distretto di Saluzzo, dove si trova la collezione di vigne dell’autore. Le uve di questa collezione e di molte altre saranno descritte ulteriormente, in gran parte, nel corso dell’opera e classificate.)

4 Abbreviazione di Cerletti, così definito nella stessa opera.

(CERL. Cerletti, direttore della Scuola di viticoltura d enologia di Conegliano Veneto.)

0 notes

Photo

Nuovo post su http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/05/10/nnargiare-marinare-la-scuola-due-ipotesi-etimologiche/

NNARGIARE (marinare la scuola): due ipotesi etimologiche

di Armando Polito

Come tutte le cose proibite l’azione espressa da nnargiare ai miei tempi aveva una valenza tutta particolare: da un lato la paura per le conseguenze, a scuola e in famiglia, che ne potevano derivare, dall’altro il piacere di sottrarsi a quella gran rottura di scatole che era pur sempre la scuola, per cui il girovagare, da soli o in compagnia, risultava più gratificante che partecipare a una lezione, volevo dire ascoltare una lezione; e credo che proprio per questo la lezione fosse (e probabilmente è rimasta …) una gran rottura dei nominati contenitori. E il maschilismo pure linguistico allora (e oggi?) imperante sanciva la menzogna che almeno le ragazze ne fossero immuni …

A me il nemmeno tanto sottile piacere della nnargiatura è stato negato perché quella carabiniera di mia madre mi ha accompagnato in classe (non lasciandomi al portone …) fino al primo liceo e anche mio padre riusciva a mantenere periodici contatti con i miei insegnanti nonostante le oggettive difficoltà: essendo ferroviere doveva sacrificare per incontrarsi con loro un poco del tempo destinato al riposo dopo il turno di notte.

Con quel servizio di controllo così efficiente ho dovuto aspettare il primo liceo per realizzare la possibilità teorica di nnargiare, ma, ormai, l’imprinting (fa senso, vero?, leggere a così poca distanza l’uno dall’altro un vocabolo così antico ed uno così moderno) ricevuto mi aveva immunizzato da qualsiasi peccaminosa tentazione. E così le mie uniche nnargiature furono quelle, per così dire, istituzionali, cioè propiziate dagli scioperi studenteschi che allora cominciavano a verificarsi: di fronte ad una classe con un solo alunno, io appunto, il preside non poteva far altro che convocare un genitore per prelevarlo.

E oggi? Preferisco tacere (dico solo che si è passati da un eccesso all’altro, ma le lezioni probabilmente son rimaste una gran rottura di scatole, con la differenza che la rottura di allora qualche risultato lo ha dato, quella di oggi …) o, meglio, continuare a parlare del passato, perché a questa fase temporale è, inevitabilmente, legata ogni etimologia.

Ecco cosa ne pensa il maestro di tutti coloro che abbiano intenzione di occuparsi di questo: il Rohlfs.