Text

祖父について

祖父について書きたいと思います。

先に明確にしておきたいのは、僕が祖父に大きな敬意を持っているということです。

祖父のあり方と、自らの人生の終え方は、結果的に近親者に人生の大きな苦難を残すことになりましたが、近親者は、起こったことをそれぞれに受け止め、様々な視点から見つめてみて、多くは今も過去のその事実を胸に生きています。僕もそのひとりです。

しかし、祖父が亡くなって四半世紀が経つ今、僕は祖父に対して抱くのは、「祖父は祖父なりに一生懸命に生きたんだな」という圧倒的な感動の気持ちだけです。無茶苦茶ながらも、懸命に生きたひとりの人間の人生に、僕は触れたんだなとだけ思うのです。

***********

祖父は、僕が中学を卒業した数日後、高校に入学する数日前に、自ら命を断ちました。祖父は、すでに数十年間にわたり糖尿病に高血圧、心臓への負担と腎機能・肝機能の低下、そして白内障と、いくつもの病気を患っていました。いわゆる成人病が次々に発症した頃からずっと祖父の看病をしていた祖母が胃がんを患ったことで親戚の同情は祖母へと向かい、晩年の祖父はとても辛そうでした。僕と母が同居を始めると当初こそ楽しそうにしていた祖父母でしたが、間もなく険悪な関係性を露呈するようになりました。そして、祖母に対して怒鳴ることも文句を言うこともなくなっていきました。怒りや苛立ちの矛先が僕に向けられることはなかったものの、絶望の色を濃くしていく祖父の佇まいを、中学生の僕は不思議な気持ちで見ていました。

僕はとても平穏な母子家庭で育ちました。母は仕事に誇りを持ち、容姿に自信を持ち、また少なくとも僕が小学校上級生になる頃にはある程度の経済的自由も手にしていました。夜はテレビを観ながら晩ご飯を食べ、僕が学校での出来事について話し、母は仕事での出来事を話しました。朝起きると母が鼻歌を歌いながら、窓を開けて掃除機をかけているのが毎週末の決まった光景でした。仲の良い、ただただ平穏な家庭に僕は育ったのです。悲壮感など感じたことは一度もありませんでした。

そこから、低く鋭い声の小言と言葉にならない金切り声ばかりが飛び交う家庭に入ったのです。テレビから聞こえるバラエティ番組の明るすぎる音声は、家を満たす沈黙の重苦しさを際立たせるだけでした。そこには悲壮感しかありませんでした。

「なぜ祖父母はここまで相手をイヤになっても一緒にいるんだろう?」という疑問はすぐに解決できました。お互いがひとりでは生きていけないほどに病気で体がボロボロだったこと、そしてそれでも強い情があったことが、その理由だったでしょう。祖父は、周りから言われなくとも、数十年にわたり献身的に連れ添ってくれ、果てに胃がんを患った祖母に対して、申し訳ない気持ちでいっぱいだったはずです。祖母も、どれだけ罵り合おうが、祖父のために一日三度、厳しい制限を守った食事を作っていました。そこに愛がなかったわけがありません。

でもふたりの間に険悪さが増していったのは、おそらく各々がどこかで人生に落胆し、未来を諦めたからなのだと僕は思っています。

写真に見る若い頃の祖父は、いわゆるスターのように端正な顔立ちではありませんでしたが、それでもいかにも九州男児らしい、豪快さを感じさせる男らしい容姿のひとでした。第二次世界大戦で当時のビルマに配属され、負傷兵として帰国すると戦後日本に創設された厚生省に入り、麻薬取締官として働いたそうです。祖母と結婚し、3人の子供をもうけた後、単身赴任で日本各地に暮らしました。「各地で女を作ってた」と、たしか祖父の葬式で親戚の誰かが僕に教えてくれた覚えがあります。

祖父は、戦後日本の平和を謳歌したに違いありません。仕事に誇りを持ち、容姿に自信を持ち、最低限以上の経済的自由を手にして、生きる歓びをたくさん味わったのだと思うのです。数々の女性と恋をし、理想の自分を演じ突き詰め、好きなものをたくさん食べ、笑いも涙もたくさん味わったに違いありません。しかし歳をとり、それまで自分だと信じて疑わなかったものが単に「若さ」の上に成り立っていた一過性のものであったことに気付かされたのだと思います。容姿も、モテ期も、収入も、仕事に注げる体力も、気づいた時には衰退していたに違いありません。

僕も46歳。その気づきに愕然とした経験があります。いわゆるミッドライフ・クライシス、「中年の危機」です。「これが自分」と信じて疑わなかった要素がすべてなくなったとき、そこに見えるのは惰性で生きるくたびれた中年男の姿でした。努力を怠ったつけがすべて回ってきてしまったように感じる「今」だけがあり、苦々しい後悔と美しい思い出に耽るのを繰り返すばかりでした。「自分には何もない」「自分とは?」——中年の危機に面した男は、そんなことばかり考えるものなのです。そして、「自分はまだイケている」と自分自身に証明したくて虚勢を張り、それもままならなくなるほど現実に打ちのめされ、目が覚めるのです。

きっと祖父も、生活習慣病で少しずつ体の自由を失い始めて、心の危機に陥っただろうと僕は想像しています。そして、すべてを知りながらも夫に付き添い続け、夫の尻を叩き続けた祖母が、自己憐憫で内弁慶になっていく夫との生活に疲れていったのも、想像に難くありません。

おそらく、祖父母と暮らし、ふたりを見ていて不思議な気持ちを抱いたのは、その閉塞感に自分が染まっていくように感じていたからなのだと今は思います。抗いながら朽ちていくように見えた祖父母と暮らしていると、報われない人生が怖くなり、また、本能的にそこから逃げ出したくなりました。しかしそこに暮らしているからには逃げ場など他になく、徒労感が募りました。そしてその徒労感が、家の空気をさらに重苦しくしていました。これは母も同じだったに違いありません。

********

祖父が自ら命を断ってから三年間、祖母はずいぶんと楽しそうに生きました。もともと得意だった裁縫で服を作ってはそれを着て出掛け、「素敵な生地ねって褒められた」と嬉しそうに話していたのを覚えています。生地は、テキスタイルデザイナーだった僕の母が大量に持ち帰ってきたものを使っていました。太極拳にハマり、「大きな卵を胸の前で優しく抱えるように」と手取り足取り教えてくれました。

祖母が亡くなり親族が集まったとき、僕の大叔母(祖母の姉)が、「知ってるかもしれないけど」と祖母の秘密を教えてくれました。詳しくは覚えていませんが、その内容は、祖父と祖母が出会ったとき、祖母は他の男性と婚姻関係にあったというものでした。おそらく祖父が先に惚れたのでしょう。何度も付き合いを迫る祖父に、祖母は、「戦地からまだ帰っていない夫を待っている」と窘めたそうです。それでも祖父は諦めず、祖母も祖母で、葛藤はあったでしょうが、最終的には祖父と一緒になる決断をした——だから子どもが3人生まれ、また家族5人が混じり気のない心からの笑顔で写っている写真が今でも存在するのです。

********

僕が小学生のとき、祖父が宿題を手伝ってくれたことがありました。まだ祖母が胃がんを患っておらず、僕も地元で平穏な生活を送っていたころの話です。夏休みもじき終わるという8月下旬のある日、僕は祖父母の家で宿題をやっていました。僕は夏休みの最終日に泣きながら宿題を終わらせるタイプの子どもでしたから、その日も必死だったに違いありません。母が微笑ましいこととして祖父母に伝えたのか、それとも慌てる僕に祖父母が訊いたのか、そこは記憶が定かではありませんが、僕が読書感想文に用いる本さえ決めていないことを祖父は知っていました。

その夜、地元へひとりで帰る僕に(祖父母の家は、僕の地元から電車を乗り継いで2時間ほどの距離にありました)一冊の本を手渡しました。古い本でした。「これを感想文に使いなさい」と祖父は言いました。

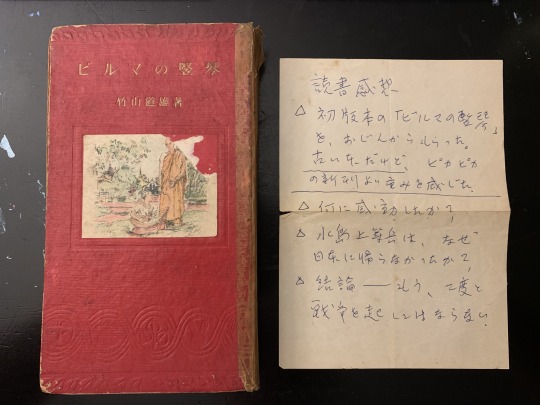

本は、『ビルマの竪琴』でした。おそらく初版本です。中に、感想文を書くための要点・視点が書かれたメモが挟んでありました。メモの最後は、「結論——もう、二度と戦争を起こしてはならない」と締め括られていました。

祖父が戦地で何を見たのか。それを直に聞くことはもう叶いません。おぼろげに覚えているのは、徴兵を逃れるため検査で何度も静液を自分の目に入れて結膜炎を起こしたという話と、配属地ビルマで悪化する戦争から逃れるため、仲良くなった現地民に片方の尻を銃で撃ってもらい負傷兵として帰還したという話ぐらいです。それすらも本当に祖父の話だったのか定かではありません。風呂に入れる際に見た尻の傷も、本当に僕が見たのか、本当に傷があったのかどうかすら、今となっては定かではありません。

ただひとつ定かで、そして確かなのは、祖父が一生懸命に生きたとい���ことです。誰に責められても仕方ないようなひどいこともしたでしょう。調子に乗った時期もあったでしょうし、誰かを傷つけると分かっていながらも自分の衝動に打ち勝てなかったときもあったに違いありません。でも、やはり祖父は戦地で「戦争という人殺しに加担するぐらいなら」と銃で体の一部を撃ってもらい、負傷兵として帰還するようなひとでした。かつて自分が自分だと信じて疑わなかった自分が消えて失くなってもそこに残っていたのは、やはりとても柔らかく温かい心だったと思います。

3 notes

·

View notes

Photo

#art#acrylic#acrylicpainting#dogs#lifewithdogs#labrador#labradorretriever#miniatureschnauzer#アクリル#犬#犬のいる生活#ラブラドール#シュナウザー#アート#painting

0 notes

Text

引越し

僕は、昭和の後期、東京に育ちました。坂を下ればすぐそこに東京湾があるエリアで、古い木造アパートが多く立ち並び、路地とも呼べないほど細い路地を、目を閉じても歩けるほど熟知していました。

そこに暮らした幼少期、僕は幸せでした。母子家庭で育った僕には、母と暮らす小さなアパートがあり、迷い込んできて子どもを産んで大所帯になった猫たちがいて、一緒に育った幼馴染たちがいました。家から徒歩5分ほどの距離には、春になれば様々な花が咲き、夏にはむせ返るような緑が生い茂り、秋には葉が色をつける大きめの公園がありました。自転車で10分ほどの距離には商店街がいくつかあり、僕にとって宝島のような存在だった本屋や文房具屋、駄菓子屋、小さなデパートがありました。六畳一間ほどのアパートは二階にあり、奥にある窓を開けると、そこには目の高さに東海道線の線路が、見上げると東海道新幹線の線路が、道を挟んですぐの距離に走っていました。線路脇には完全な壁や柵もなく、高さ3メートルほどの壁を登れば誰でもそこへ上ることができました。坂の多い地区だったこともあり、この壁も、沿ってつたって歩けば低くなっているスポットがあり、僕と友だちは頻繁にこれを上り、線路脇の草むらで遊びました。家で飼っていたメダカが命尽きるとそこに埋め、鳥の死体を見つければそこにお墓を作りました。入り組んだ高架の向こうに見た空には、春の薄曇りから梅雨時の灰色、夏の入道雲、秋の高く深い青、冬の透明な青まで、実にたくさんの記憶があります。

僕が地元を離れたのは、13歳のときのこと。引越し先は電車で1時間半ほどの場所で、そこには祖父母が暮らしていました。

祖父は中年期に糖尿病をはじめ多くの生活習慣病を患い、ついには白内障でほぼ盲目の状態でした。そこへ、祖父に献身的に付き添ってきた祖母が胃がんを患い、「お互いを看病することのできないふたりと誰かが一緒に住まなければ」と、僕の母が同居を買って出たのです。

母から祖父母との同居の決断を言い渡されたとき、僕はとても悲しい気持ちになりました。母は若くして僕を生み、容姿も心も若い女性でした。僕たちは仲が良く、僕は母に反抗することなどほとんどなく育ちました。でも、このとき、僕は引越しという案に対し、強い反発をおぼえました。僕は祖父母のことが好きでした。小旅行とも呼べないほどの距離であることから、幼少期よりしょっちゅう遊びに行っていたし、祖父も祖母もとても優しい人たちだったからです。しかし、祖父母に対する気持ちよりも、母親に対する気持ちよりも、「ここから離れたくない」という気持ちはずっと強かった——それまで目の前にあって当たり前だった風景や友達が、突如として自分のものではなくなってしまう可能性を前に、僕はとても悲しく、そして寂しくなりました。

しかし、引越しは提案ではなく、ほとんど決定した計画でした。母も祖父母も、渋っている僕を見て苛立っているようでした。そこで僕は、越境通学を提案しました。いとこの家が���じ中学の学区内にあったため、そこに住民票を移せば同じ中学に通い続けられるだろうと考えたのです。

引っ越したくない理由、百歩譲って越境通学をさせてほしい理由を、たくさん挙げたように記憶しています。ほとんどは忘れてしまいましたが、ひとつ、言葉にしたことを鮮明に覚えている理由があります。それは、「なにかしらの形であの土地と自分を繋いでくれるものが欲しい」というものでした。

もっと的確な言葉選びがあったと、今は思います。しかし、当時の僕にはそれが精一杯の言葉でした。

引越しに対して、強い、そしてとてもリアルな不安をおぼえた理由には、国鉄の分割民営化に伴う個人的な体験がありました。母から引越しについて話があったとき、僕は中学2年生になったばかり。国鉄が分割民営化されJRになった年度のことです。

僕がもともと暮らしていた地域には国鉄の社宅団地があり、クラスメイトの多くが旧国鉄社員の子どもたちでした。国鉄分割民営化は、僕にとってテレビの中の出来事でしかなかった社会情勢を、その余波で実際に体感した初めてのできごとになりました。後に学んだところによると、国鉄の民営化は、当時の中曽根政権が、政治介入をする国鉄労働組合の解体を目的に行なわれたものだったそうです。国鉄労働組合に所属して政府に対し声を上げたひとびとの多くは、民営化されるにあたりJRへの再就職が認められませんでした。彼らは転職を余儀なくされました。どのような仕事に就くにしろ、旧国鉄・現JRの社員でなくなるということは、JRの社宅に住む権限を失うということです。また、おそらく分割民営化されたJRで遠方のグループ会社へと左遷された人々もたくさんいたにちがいありません。その結果、旧国鉄職員の親を持つ子どもたちが、僕の中学校からたくさん転校していきました。僕のクラスだけでも4〜5人が、年度末に教室の前に立ち、残るクラスメイトたちにお別れの挨拶をしました。クラスメイトたちは一様に泣きました。

しかし、新学期が始まり、新しいクラス編成になると、転校していった旧友たちがあたかも元々そこに存在しなかったかのように現実は進んでいきました。残った者には残った者の現実があり、転校していった旧友たちのいない空間も急激に普通の景色になっていきました。

母から引越しの決定を告げられたとき、そして越境通学を祖父母に強く反対されたとき、僕は転校していった旧友たちのことをまず考えました。そこに存在していなければ、その環境内での存在感は急激に薄れていく——僕はみんなの心から薄れていきたくないと強く思いました。正直なところ、みんなの心や地元の景色から自分の存在が消え失せていくと同時に僕自身の現実が病気の祖父母との暮らしになっていくというのも、同じだけイヤでした。

越境通学は、今になって思い出すと大変なものでした。まず、当時の公立中学校は越境通学など許されていませんでしたから、どんな事情であれ、越境通学の事実が知られるところとなれば生徒は転校を余儀なくされました。僕は学校に越境の事実が知られることのないよう細心の注意を払いました。先生たちと同じ電車に乗らないようにするには、朝早くに通学すればよかったわけですが、陸上部に所属していた僕には朝練があり、よってこれはそれほど難しいことではありませんでした。しかし、朝練に参加するためには7時前に学校へ到着していなければならず、単純計算でも5時半までに電車に乗っていなければなりませんでした。ということは、5時には朝食を済ませていなければならず、起床は午前4時過ぎでした。放課後の練習もあり、大会を控えた時期だと練習は午後7時過ぎまで続きました。電車に乗るのは7時半、遅ければ8時。祖父母の家に着くのは9時半ごろになりました。そこから晩御飯を食べて風呂に入り、10時半には就寝しても、翌朝はまた4時に起きなければなりません。

とはいえ、僕にとってそんな生活サイクルはそれほど苦しいものではありませんでした。僕にとっての現実世界は地元の学校生活にあり、電車や祖父母宅での時間は単なる「その前後」でしかなかったからです。

しかし、生活サイクルこそ苦しくなかったものの、実際にはそこに暮らしていないことで生じてくる「よそ者感」のようなものが徐々に大きくなりました。引っ越す前には、ちょっとコンビニにと外に出れば道すがら友達に偶然出くわしたりしましたが、そんな日常がないだけで、僕は急激にクラスメイトたちの会話について行けなくなりました。また、以前は用がなければ行かなかった公園やデパート、神社などに、わざわざ行くようになりました。その地域に帰れる場所がもうないわけですから、たとえば友達が一度家に帰ってから出直してくるなど待ち合わせの場合、時間を潰す場所が必要だったわけです。夏休みが明けると、一緒に行った繁華街での出来事だの、祭りに行ったときの出来事だのの、クラスメイトたちには共通の思い出ができていました。なぜ誘ってくれなかったのかと聞けば、皆が一様に「お前は遠くに住んでるから」と口を揃えました。

「繋いでくれるもの」「つながっていたい」——そう思えば思うほど自分と地元のつながりは薄れていくように感じられました。実際にそこに暮らしている人は、その空間とのつながりなど意識しないものだからです。つながっていたいとあまりに強く思うあまり、そのつながりを意識すらする必要のないクラスメイトたちに対して、僕は強く嫉妬しました。怒りっぽくなり、しかし「嫌われては元も子もない」と思い直して、普通を装うよう努めました。

地元とのつながりをなんとか実感したいと試行錯誤する学校生活の前後、つまり祖父母と母との暮らしは、みるみるうちに悪化していきました。引っ越した当初こそ娘と孫が一緒にいるという環境の新鮮さから明るく嬉しそうだった祖父母は、険悪な関係を隠さなくなりました。母は、病気の両親と育ち盛りの息子を養うため朝早くから夜遅くまで外で働いていたため、食卓を囲むのは祖父母と僕の3人という夜が多かったように記憶しています。心臓と腎臓が悪く、糖尿に白内障もあった祖父は、祖母が食事療法を完璧に考慮した晩御飯に毎回不平不満をもらしました。「胃がん」と聞いて「これまでの結婚生活と看病のストレス」と腑に落ちた祖母は、祖父に対し当然の冷たい態度をとりつづけました。祖父は言葉にならない感情を金切り声に代えて表し、祖母はそれを無視しました。たまに夜の食卓を一緒にする母もこれに参り、いつもとてもイライラしていました。

祖父は、僕が中学を卒業した後、高校に入学する前の3月31日に自らの命を絶ちました。

その前日、僕は中学のクラスメイトたちと皆で地元のボウリング場へ行く予定でした。しかし祖父に「どうしてもお使いを頼まれてくれ」と頼まれ、ボウリングを断りました。断るぐらいでつながりが消えてしまうわけがないと信じたい、そしてそれを自分自身に証明したいという気持ちが半分、すでに情けで誘ってもらえているのだろうとひねくれていじけた気持ちが半分でした。あるいは、卒業して区外の高校に進学したことで、もうすでにつながりはなくなってしまったのだと諦めていたのかもしれません。単に現実のすべてに疲れていたのかもしれません。僕は大して抗うことなく、祖父の頼みに応じました。

祖父は、通帳を出して、「ここから3,000円を引き出して、残高を記帳してきてくれ。3,000円で、帰り道の八百屋に寄って林檎の王林をひとつ買ってこい」と言いました。わかった、と僕は通帳を手にして立ち上がり、スニーカーを履いて外へ出て、銀行へと向かいました。

銀行で記帳を済ませ、八百屋に寄ると、王林が2つセットになって売られていました。無理を言ってひとつだけ譲ってもらい、帰り道、「無理を聞き入れてもらうまでの店主とのやりとりを聞かせたら、祖父は笑うだろうか?」と考えたのを覚えています。リンゴを入れたビニール袋を振り回しながら歩いていたら、袋のハンドル部分が手から離れてしまい、リンゴを落としてしまいましたが、黄色い皮に痣のように残った茶色い円を眺めて、「目も見えないし、気づかないだろ」と考えました。

記帳した通帳と買った王林を渡し、店主とのやりとりを伝えると、祖父は笑いました。そして、もちろんりんごについた痣には気づきませんでした。

「果糖があるから食べられませんよ」と鋭く低い声で小言を言う祖母に、祖父は「短冊切りにして水に浸けておいてくれ」と穏やかな声で言いました。そして、「残りの金はお前にやる。お駄賃だ」と言いました。お年玉にも、10円玉、5円玉、1円玉を一枚ずつ、計6円で通していた祖父から、2,700円ほどをもらえるなど、普通ではない出来事でした。

自殺の方法は、住んでいた都営住宅の7階、家のドアの脇に突き出た吹き抜けの部分からの飛び降りでした。家で警察が僕に事情聴取をしているとき、取り乱した様子の祖母が台所から僕の横に駆け寄り、「水に浮かせておいた短冊切りのリンゴがひとつかみ分なくなってる」と泣きながら言いました。「あのリンゴを食べてから飛び降りたのよ」と。聴取をしていた警察官ふたりが「どうぞ」というジェスチャーを見せ、祖母に引っ張られるままに台所に行くと、ステンレスのボウルに短冊切りの白いリンゴが数十本残っていました。痣が残った果肉は見受けられませんでした。

祖母はその三年後に亡くなりました。「おばあちゃん、もういよいよだそうだから、今すぐ病院に」と親戚からの電話を受けたとき、僕は家で生まれて初めてのピアスを耳に開けていました。耳にジンジンと熱を感じながら病室に入ると、祖母は薄く、しかし実に楽しそうな笑顔を浮かべて「またバカなことして」と僕に言いました。それが最期でした。最後の3年間は、得意の裁縫に太極拳にと趣味に生き、とにかく笑っていた印象が強く残っています。それが、祖父の看病やわがままからの解放から来る楽しい余生だったのか、それとも、夫の自殺という事実を受け止めきれず、考えることを放棄してのことさら明るい笑顔だったのか、あるいは復讐のような死に方をした夫に対する復讐として余生を謳歌しての姿勢だったのか、それはわかりません。

母は、心のバランスを崩したように思います。恋人を作ったり、着飾ったり、ことさら楽しく生きようとする姿には、どこかギクシャクした違和感がありました。

僕は結局、地元に戻ることはできませんでした。祖父が亡くなったときも、祖母が亡くなったときも、「これが地元に帰る良いタイミングだ」と僕は思いましたが、母は僕の「帰りたい」という声を黙殺し続けました。僕にとっては悪いことばかりが起こった土地でしたが、母にとっては地元であり、良くも悪くも両親の人生の最後の日々を共にした大切な場所だったのでしょう。また、引越しにお金がかかるという現実もあったでしょう。年頃の息子に、何もかも思い通りにはならないと教えたかったのかもしれません。地元へ帰りたいと訴え続ける僕に、母は、「親戚の◯◯も、なんて自分勝手なことを言う子どもなんだって言ってたよ」と言いました。親戚も僕に直接「わがままだ」と諭し、僕の地元を「あんなところの何が良いのか」と言いました。言葉にある真意が「地元などいずれ誰もが巣立っていくものなのだから、もう前を向いて進め」というものだと理解できるだけに、もう僕は黙るしかありませんでした。大人には大人で大切にすべきものがあります。親だからといって、追い求めるべきはやはり自分自身の幸せです。そう考えられるだけの理解があったからこそ、僕には訴えれば訴えるほど徒労感が募りました。どうにも動かしようのないものは、無理に動かそうとしても動かないのだと。

僕が、個人レベルで求めていたのは、単に悪夢を悪夢として明確な終止符を打ち、過去に押し流すことでした。僕にとっての悪夢は、地元からの別離そのものよりも、祖父の自殺そのものよりも、誰にとっても自分は必要ですらない存在なんだという考えが増大していく一連の現実の流れでした。誰かとつながっている・どこかに属しているという感覚の喪失は、僕の心に渇望として大きな空洞のように残ることとなりました。地元とも、親とも、誰ともつながっていないという圧倒的な実感は、ブラックホールのように他のすべての感情を飲み込んでしまうほど絶対的な威力を持っていました。

今では、そんな過去の思い出とも距離感を持てるに至っています。親や親戚との関係に対しても、胸をえぐられるような思いを伴わずに向き合えるようになりました。元地元に行っても、自分がよそ者だと強く認識させられて胸が締め付けられるようなことはもうありません。

どのようにして現在のような心境に至ったのかはよく分かりません。ただ大人になったということなのかもしれないし、それに対して無感情になっただけなのかもしれません。あるいは、自分も、親や親戚、果ては地元の友達や、地元そのものが知らず知らずのうちに僕の存在をを振り落としていった姿を、その後の自分自身の行動��心理にも見とめる機会が少なからずあり、「ああ、こういうことだったのか」と知ったことで、過去の出来事とわだかまりを相殺できたのかもしれません。

いずれにしても、一連のことを痛みを伴って思い出すことはもうなくなりました。しかし、やはり胸には「なぜ?」という疑問が残っています。これは、関係していたすべての当事者にもきっと説明のできないことです。それぞれに、さまざまな事情や状況があったからとしか言いようがないことなのでしょう。

「人生には少なからずこういうことがあるものだ」と、すでに40代後半に差し掛かった私は思います。仕方のないことはある。でも、どれだけ納得のいかないことが起こったとしても、それでも人間は前に前に進んでいかなければならず、また、自分の人生は自分にしか生きることのできないものなのだから、どんな苦難を与えられても、それを生き抜いて自分の幸せに向かって歩みを続けなければならないのだ、と。

0 notes

Text

こうへいちゃん

こうへいちゃんという友達がいました。同い年の男の子で、保育園の同級生でした。

当時から、僕はこうへいちゃんがいわゆる”健常”の子ではないことを感じ取っていたように思います。誰がそう言っていたわけでもなく、ただ知っていました。

こうへいちゃんは、今で言うところの知能障害を持ったひとだったのだと思います。嬉しい、悲しい、美味しい、眠たい、帰りたい、帰りたくないというもっとも混じり気のない感情を、もっとも計算のない表現方法で表すひとでした。他の子どもたちが喋り、走り回り、駄々をこね、笑ったり怒ったりするなか、こうへいちゃんはいつも言葉ではなく声と表情で感情を表していました。

僕とこうへいちゃんはとても仲良しでした。こうへいちゃんの家にも遊びに行ったし、こうへいちゃんも両親とともにうちを訪れました。こうへいちゃんの両親は、ことあるごとに「ありがとうね」と僕に言いました。母は、「あんたもありがとうでしょ」と僕の頭を押し下げました。

保育園を卒園し、小学校に上がると、こうへいちゃんは僕と同じクラスに配属されました。教室には毎日こうへいちゃんのお母さんが同席して、こうへいちゃんを見守っていました。

「ご両親のたっての希望で、公立小学校の普通学級に通学できるようになったらしいの」と母が誰かに話していたのを僕ははっきりと覚えています。「保育園からの友達もたくさんいるし、そのほうがこうへいちゃんにもストレスが少なくて良いだろうって」と。

まだ学区域というシステムが絶対だった時代なので、保育園から同じ公立小学校へと進学したのは半数ほどだったはずですが、僕自身も保育園からの友達がたくさん同じクラスにいたことが嬉しかったのを覚えています。保育園の同級生を多く同じクラスに配属するなど、当時の公立小学校も粋な計らいを見せてくれたと今でも思います。

二年生に上がってしばらくした頃、母が、「こうへいちゃんが同じクラスにいると勉強に遅れが出るって言ってる親がいるんだって。それで、こうへいちゃんは特別学級というクラスに通うことになるみたい」と僕に言いました。そして、「あんたと同じクラスで勉強できるように、私も協力したいと思ってる」とも言っていました。

しかし、結局、こうへいちゃんは特別学級に通ったようで、僕は特別学級とは何か、なぜクラスが分かれるのかと母に質問した覚えがあります。また、なぜそのような機会が認められたのか、校内の特別学級に参加した記憶まであります。

特別学級にいたこうへいちゃんの姿は記憶にないのに、なぜだか、そこにいたこうへいちゃんのご両親の佇まいだけを妙にはっきりと覚えています。記憶が塗り替えられているだけかもしれませんが、特別学級の教室は普通学級のそれよりも明るかったように思います。黄色のイメージが強く残っています。そこで見たこうへいちゃんの両親には、とても安心している雰囲気が感じられました。そこで僕が思い出したのは、普通学級の教室の後ろに座るお母さんの様子でした。こうへいちゃんのお母さんは、いつも縮こまって見えたのです。おそらく、他の児童たちの両親から学校に苦情が入り、それがこうへいちゃんのご両親にも伝えられていたのだろうと僕は察しました。言葉ではなく構図として、それを理解しました。

息子を普通学級へと望み、その要望が受け入れられたとき、こうへいちゃんのご両親がどれだけ喜んだだろうと僕は想像しました。喜んだからこそ、小学校に入って数ヶ月間、ご両親は背筋を伸ばして嬉しそうに普通学級の教室に座っていたのです。そうに違いありません。

中学年になると、こうへいちゃんの姿を学校で見かけることはなくなりました。僕自身も子どもだったため、その頃には他に多くの友達ができ、無邪気ながらも残酷なことに、こうへいちゃんのことを気にかけることもなくなりました。こうへいちゃんがひっそりと同じ小学校の特別学級に通っていたのか、それとも校外の特別学級へと転校したのか、今はもう分かりません。

いつのことだったのか、おそらく僕が高校生のころだったと思いますが、こうへいちゃんが亡くなったという話を母から聞いたような記憶があります。ただの記憶違いであってほしいと思いますが、知能障害だと思われていた症状が他の重大な病気に端を発していた可能性もあり、また母からの話と、そのときに想像したご両親の姿を妙にはっきりと覚えているので、おそらく記憶違いではないのでしょう。

こうへいちゃんのご両親がたどった道のりを想像せずにいられませんでした。こうへいちゃんがお腹にいると分かったとき、ご両親がどれだけ喜び、また「健康に生まれてきてくれ」と祈ったか。こうへいちゃんが生まれたときにご両親がどれだけ喜んだか。障害があると分かったとき、ふたりがどれだけ悲しんだか。罪悪感などを胸に、そこからふたりがどれだけ明るく楽しくこうへいちゃんと生きようとしたか。保育園でこうへいちゃんに友達ができてさぞかし嬉しかっただろうな。保育園の保母さんや友だち園児の親と仲良くなって、ふたりは嬉しかっただろうな。嘆願の甲斐あって保育園の友だちと一緒の学校へ通えることが決まったとき、ふたりはさぞかし喜んだだろうな。

保育園のアクティビティのひとつに、保母さんたちと園児みんなで、園の前にある大きな公園に行くというものがありました。おそらくその時の記憶だろうと思いますが、こうへいちゃんと一緒に何か白い花を見た思い出があります。公園の外周には、夏が近くなると白い花を咲かせるネズミモチという木が生垣としてたくさん植えられていました。こうへいちゃんが花を指差し、言葉にならない音を喉で立てました。僕はこうへいちゃんが指差す方向に目をやり、何を言うでもなくそこに咲いた白い花を凝視しました。

夏近くになると、ネズミモチには当時僕たちが「キグマ」と呼んでいた黄色い蜂が蜜を吸いに寄ってきます。しかし、こうへいちゃんとの思い出のネズミモチに蜂は登場しません。ということは、花は咲いたばかりだったのかもしれません。僕が覚えているのは、こうへいちゃんの真剣で楽しそうなまなざしと、しっかりと力強く伸ばした指、何かを訴えるような力強い声、そしてまだ蜜を吸われておらず重かったのか、多くの花をつけて枝がしだれたネズミモチの佇まいです。

毎年、梅雨の終わりと夏の到来を感じるとき、ネズミモチが花を咲かせます。あの白い花を目にし、少し生臭いような香りが鼻を突くたび、僕はこうへいちゃんを何度となく思います。こうへいちゃんというひとが存在し、僕と出会ったということ。おじさんとおばさんが「ありがとうね」といつも言ってくれたこと。幾度となくおじさんとおばさんの笑顔を見たということ。そして自分がその笑顔の理由のひとつにさせてもらえたということ。

今、おじさんとおばさんが幸せに暮らしていることを祈り、そして僕の記憶が間違っていて、こうへいちゃんが実は生きていてくれることを祈ります。

1 note

·

View note

Text

猫(1970年代後期〜80年代前期、東京)

僕は、東京に生まれ育ちました。

家族構成は母と僕のふたり。母は、僕が生まれて間もなく父と離婚し、女手一つで僕を育ててくれました。1970年代初頭のことです。僕に物心がつき、小学校へ進学して、その後中学生となった時代は80年代初頭から中期——バブル景気の気配すらなかった時代です。僕が育った湾岸の地域には古く小さい家屋が危険なほど密接して立ち並び、そこには、僕と母のような母子家庭や、駆け落ちをした若夫婦のその子供たち、夢に敗れたように疲れた表情をした独身男性たちがたくさん、慎ましく暮らしていました。

僕と母が暮らしていたアパートは最寄りの私鉄駅から子どもの足で徒歩12分ほどの距離にあり、坂を下りては上がり、下りては上がってようやく辿り着く場所にありました。一階には工務店があり、その2階をアパートにしている建物で、屋外の渡り廊下の一番奥が僕と母の家でした。ドアを開けるとまずは2畳ほどの台所があり、その隣に六畳間、その奥に四畳半の寝室がありました。六畳間には窓がひとつあり、開けると、手が届く距離に隣家二棟の外壁がありました。70年代後半、東京にはまだそれほど高い建物がなかったのでしょう。二棟の間には東京タワーが見えました。

四畳半の奥にはアパート前の道に面した窓があり、開けると、道を挟んだ向かい、目の高さに東海道線の線路が、そしてその上に東海道新幹線の線路が走っていました。至近距離に電車が走るのはさぞうるさいだろうと想像されるかもしれませんが、電車の音がうるさかったという記憶はありません。それが普通として育ったのだから当然のことでしょう。

このアパートに暮らしていたある夜、うちに猫が迷い込んできました。僕と母が暮らしていたアパートは昭和の遺産のような古い設計で、ベランダなどないため、洗濯機は台所の前にある窓からホースを渡して外の渡り廊下に置いていました。洗濯をするたびにいちいち窓を開けてホースを取り付けるのも面倒だと考えたのか、母はいつも台所の小さなまどを猫が一匹通れるほど開け放していました。

あの夜、僕と母がテレビを見ながら晩御飯を食べていると、台所と六畳間を仕切る引き戸の磨りガラスの向こうにハタっと何かが降り立つ音がしました。磨りガラスを通しても、それが猫だと分かりました。ゆっくりと引き戸を開けると、白に灰色のブチ柄がついた猫が警戒したように動きを止め、こちらを見ていました。近寄れば逃げてしまうだろうと思い、僕は引き戸を開けたまま猫に気づかないフリをしたように記憶しています。次の記憶は、その猫が駆け足で六畳間を抜け、四畳半の窓際に置いていたベッドの下に隠れる場面です。

母が晩御飯の残り物でねこまんまを作り、ベッドの近くに置いておくと、猫はそろそろと顔だけをベッドの下から出してご飯を食べ始めました。テレビを見ているフリをしながらも、僕の意識は完全に猫に集中していました。

母と二人の暮らしに寂しさなどおぼえたことはありませんでしたが(その暮らししか知らずに育ったのです)、そこにもうひとつ存在が加わっているという感覚は、とても楽しく、幸せなものでした。なんとかしてうちにずっと暮らしてほしいと強く思ったことを覚えています。

その猫は、おそらくその夜のうちに出て行ったのだろうと思います。猫が隠れたベッドの上に僕は寝なければならず、母はその前に布団を敷いて寝ていたからです。アパートには風呂がなく、母と僕は夜になると近所の銭湯へと出かけたので、あの夜も僕たちが銭湯へと出かけた隙に出て行ったのかもしれません。

しかし母がねこまんまや牛乳を台所に置いておいてくれたおかげで、この猫は頻繁にうちに入ってくるようになりました。そしてじきに僕たちに慣れ、体を触らせてくれるようになり、果ては布団に入って来て僕と一緒に寝るまでになりました。「窓から入ってくる」ではなく、「窓から出掛けていく」存在になったのです。僕と母は、この猫を「ウミ」と名付けました。「ウミボウズみたい」と、母が名を思いついたのです。

ある夜、僕はウミの喚き声に目を覚ましました。アパートの二階といっても、下は大きな木材を揃えた工務店だったので、正確には3階ほどの高さにありました。カーテンの隙間から直に入り込んでくる外灯の光に、血に染まったベッドシーツが浮かびました。驚いて起き上がると、ウミがちょうど子猫を産んだところでした。「最近太ったね。うちに来て食べるものに困らなくなったからだね」などと母と話していた矢先のことでした。母を起こし、電気はつけずに、ふたりで体をさすってやると、ウミはその後また一匹、また一匹と、計5匹の子猫を産みました。ウミは5匹の子猫を丹念に舐めてやり、子猫たちはまだ目も見えないだろうに引き寄せられるようにもぞもぞとウミのおっぱいに吸い付いていきました。

猫の成長は速く、子猫たちはみるみるうちに大きくなりました。何を求めているのか、子猫たちはよく鳴きました。目を輝かせて、ミャーミャーと鳴きました。「大家さんにバレたら追い出されちゃうから静かにしなさい」と笑顔で言う母に倣い、僕も「シーッ」と子猫たちを抱いて頭を撫でました。

このころには、僕と母が仲良くしていた周囲の隣人たちがすでにウミと子猫たちの存在を知るようになり、頻繁にうちを訪れるようになっていました。子猫が生まれたことを伝えると、1匹、また1匹と子猫たちが引き取られていきました。うちには2匹が残ることとなり、我が家は5人家族になりました。

野良猫だったウミとは違い、生まれたときから家に育った子猫たち(1匹をミーコと名付けたのは覚えていますが、もう1匹をなんと命名したのかがどうしても思い出せません。あの子に大変申し訳ない思いでいっぱいです)は、母猫のウミが夜の集会に出掛けても家で僕といることが多かったように記憶しています。それでもじきに外出することが多くなり、やがてミーコのお腹が大きくなってきたことに母と僕は気づきました。

ミーコもまた僕の布団の中で子猫を5匹産みました。うちはいよいよ賑やかになりました。また近所で子猫たちの里親を募り、数匹がもらわれていって、うちは僕と母と猫三代5匹という大所帯になりました。

そこへ、ちょうど子猫たちがミーコのおっぱいから離れた頃のある土曜日の午前中、誰かがうちのドアを叩く音が響きました。その声は僕と母の苗字を何度も呼び、「いらっしゃるんでしょ」「猫飼ってるでしょ」とまくしたてるように言いました。

慌てた様子の母は、タンスの上に置いてあったカゴバッグを下ろして僕に渡し、「シーツをこの取っ手に結んで、中に猫たちを入れて窓から下ろしてあげて」と言いました。「ちょっと待ってくださいね、部屋を片付けますんで」とドアに向かって言う母の周りを駆け足で回って猫たちを捕まえ、僕はまず子猫数匹とミーコをカゴに入れました。そして、結びつけたシーツを窓から下ろしました。隣の家二棟の間にできた空間に下ろしても、猫たちはなかなかカゴから出てくれませんでした。「早く出な! すぐにウミも他の子たちも下ろすから」と、僕は囁き声で叫びました。悟ったようにカゴから飛び出した猫たちは、皆がみな、僕を見上げたまま動きませんでした。急いでシーツを引いてカゴを家の中に戻すと、次は残る子猫たちをウミをカゴに入れ、急いで窓の外に下ろしました。ウミはすべてを理解していたかのようにヒョイとカゴから出て、孫猫たちを連れてミーたちに合流しました。

「行きな! また後で戻っておいで!」

僕が囁き声でそう叫び、隣家二棟の間にのびたニャンコ道の向こうを指差すと、猫たちはぞろぞろと歩き始めました。そしてニャンコ道を抜けて人通りのある道へと出ると、全員でこちらを振り返り、まもなく右へ左へと散っていきました。

ドアの外にいたのは大家さんでした。大家さんがうちに上がってきたような記憶もありますが、それが実際に起こったことなのかは自信が持てません。

いずれにせよ、その夜、猫たちはうちに戻ってきませんでした。1ヶ月後に引越しをするまで、一度も戻ってきませんでした。近所の人たちが「ウミらしき猫を見かけた」「あれは絶対にミーだった」など目撃談をたくさん教えてくれましたが、僕があの子たちを見かけることはその後一度もありませんでした。

あの猫たちはその後どんな一生を送ったんだろうと、今になっても考えるときがあります。「捨てられたと解釈して落ち込んだだろうか?」「それよりも、それまでたくさん愛されたと思ってくれただろうか?」と。カゴから出て道へと出たとき、窓から笑顔で何かを叫んでいた僕を見上げて、あの子たちは何を思ったんだろう? 僕にはさよならのつもりがなかったあの瞬間が、あの子たちにとってはさよならを悟った瞬間だったのだろうか?

現代であれば、僕と母は無責任な飼い主ということになります。猫に避妊手術も施してあげず、自由に外へ出ていけるよう窓を開け、餌を与え、結果的に野良猫を増やすだけ増やして手放したのですから。

うちでくつろいだり、ご飯を食べたり、無防備に腹を出して寝たりしている猫たちはとても幸せそうでした。無邪気に、それを当たり前として育っていた猫たちを、結果的に家なき子にしてしまった罪悪感に今も胸を締め付けられます。

0 notes

Text

序文

僕はここに、記憶を書き綴っていこうと考えています。

僕は現在46歳。これを「自伝」として書き始められるほど自らを誇れる大人になれたわけでもなく、これを「回想録」などと言えるほど確固たる視点があるわけでもありません。

ではなぜ書くのか。

理由は単純です。今になって、過去に出会った様々な存在について脈略もなく思い出すことが増えたからです。それも、生々しい感情を伴わず、心地の良い距離を過去と現在に感じながら、これまでに出会った人々や動物たち、様々な土地や文化を思い出すのです。そして、ある程度平穏な気持ちで過去を振り返ってみると、人生は奇跡の連続なのだと気づきます。人生と人生が交差し、人が出会い、稀に気持ちが通い合う。ふたつの存在がお互いにとって特別なものとなるのはさらにもっと稀であるはずです。ふたつの存在が、同じ瞬間���同じ場所に居合わせるなど奇跡的な確率であるはずで、とすれば、そこに愛情が生まれるのはまさに奇跡です。大きな愛情があったからこそ感じた痛みも、また奇跡だと思うのです。痛みの先に、より自分らしい自分を見出すことができたからです。

46歳ともなると、「なぜ自分は生まれたのか?」「なぜあの人と出会ったのか?」「なぜあの時、あんなことをしたのか?」「なぜ自分は生きているのか?」など、生きる不思議について考えるようになります。そして、ある程度の量の実体験をもとに、そこに答えを見出そうとします。

しかし、幸か不幸か、そこに答えなど見出せません。見出せたように感じても、次の日にはまた振り出しに戻ったような気分に��ります。そこに見出せる唯一の確かなものは、「それでも自分は生きている」という事実です。そして、「自分は生きてきたのだ」という、感動にも似た驚きの感情です。そんな感情をもって過去を振り返ると、自分がこれまでに関わりをもったすべての存在もまた、その時々を一生懸命に生きていたのだと気づかされます。

これがどのようにして誰に読まれるのかは、僕の想像を超えるところです。

もしかすると、誰にも読まれないかもしれない。

読まれなくても良いと思っています。ひとつのストーリーとして、これを文字にして存在させるだけで僕には十分です。

でも、もしもどこかの誰かがここへ辿り着き、これを読んでくれて、さらには何かを感じてくれたら、それほど嬉しいことはありません。それこそ奇跡です。

1 note

·

View note