#五代目柳家小さん

Text

2002年 - 五代目柳家小さん

五代目 柳家 小さん(やなぎや こさん、1915年1月2日 - 2002年5月16日)は、長野県長野市出身[1]の落語家であった。剣道家、俳優としても知られた。本名:小林 盛夫。出囃子は「序の舞」。1995年、落語家として初の人間国宝に認定された。位階は従五位。剣道の段位は範士七段。

youtube

1 note

·

View note

Text

2024年1月6日(土)

<初春文楽公演>、今年も最初の土曜日にやって来た。演目以前に体力の問題から午後の第二部のみの観劇としていることは既に述べたこと。文楽劇場の入口には大きな門松が、中に入ると舞台上に大きなにらみ鯛が設えられている。正月早々地震・津波・航空機事故と暗いニュースで始まったが、今日ばかりはゆっくりと初春気分を味わうことにしよう。

6時15分起床。

洗濯機を回す。

このところ、蕎麦には三ツ葉をトッピング、正月用にたくさん買ったので早く消費せねば。

ツレアイは3男とココに点滴。

私は正月食材の整理、夕飯用に八頭を煮る。

午後は出かけるのでツレアイはあれこれ買物に走る。

ランチはカップヌードルで簡単に済ませる。

いつものように、七条御前通りから京阪京都交通のバスに乗って阪急桂駅、天下茶屋行きの準急に乗って日本橋駅、階段を上がればすぐに文楽劇場だ。

入口を入ると、例年通り見事なにらみ鯛が飾られている。

座席は今回も最前列、字幕は見づらいが何と言っても前が空いているので舞台が見やすい。

第2部 午後2時30分開演

伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)

竹の間の段

御殿の段

政岡忠義の段

床下の段

竹の間の段は芳穂/錦糸、御殿の段は千歳/富助、政岡忠義の段は呂勢/清治、床下の段は小住/燕二郎。太夫はみな安定した出来映え、とくに呂勢太夫の表現力が出色。

人形は和生の政岡はもちろんのこと、玉志の八汐、勘彌の沖の井の3人がそれぞれキャラが明確ですぐに舞台に引き込まれる。

14時30分開演、16時55分終演という、今の私の体力には丁度良い時間。スムーズに電車も乗り継いで桂駅で下車、いつも通り揚げ物を購入して帰宅。

早速4人で食事、同居猫・ココは朝の点滴が効いてずいぶんと元気を回復している。

録画番組視聴、落語研究会から「商売根問」五街道雲助、「穴どり」柳亭市馬を楽しむ。商売根問を東京の噺家が演じるのは知らなかったが、さすがは国宝、軽くサラッと楽しませてくれる。

片付け、入浴のはずが早々にダウン、布団に吸い込まれる。

移動のみだが、辛うじて3つのリングは完成、水分は1,360mlと少ないが電車なので仕方ない。

4 notes

·

View notes

Text

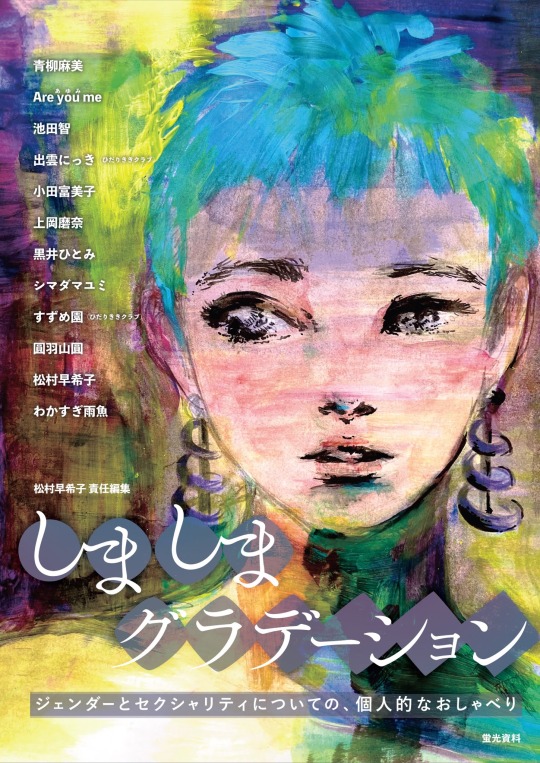

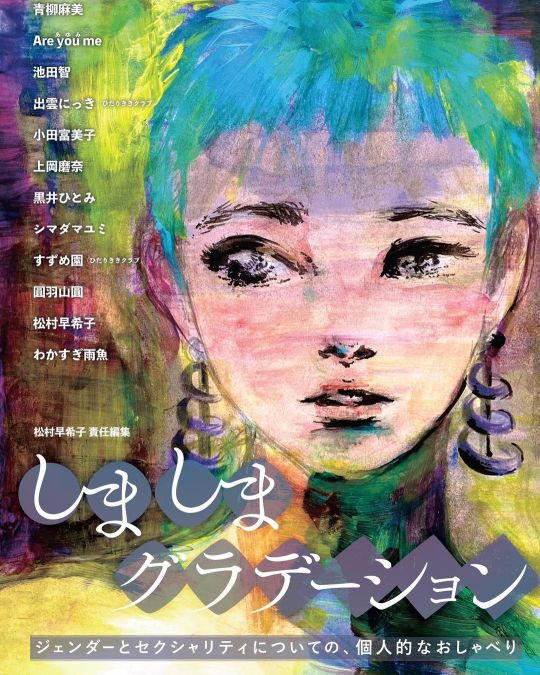

📕合同誌

しましまグラデーション

-ジェンダーとセクシャリティについての、個人的なおしゃべり-

◆松村早希子責任編集

男女のボーダー=しましまに見えてる性別も、よーく目を凝らして見ると実はグラデーションなんじゃない?

私たちが今感じる「ジェンダーとセクシャリティ」をテーマに、友だちとおしゃべりするように綴った合同誌。

私がこれまでの人生で出会ってきた、その生き方と作品を敬愛する方々、このテーマについて自由に書いてほしいと思う皆さまにご参加いただき完成しました。

B5判 / 46P / 全カラー

価格 ¥1500 (税込:¥1650)

◆参加

青柳麻美 (HORA AUDIO)

Are you me あゆみ (限界シングルマザー)

出雲にっき (ひだりききクラブ)

池田智 (ライター)

小田富美子 (コラージュアーティスト)

上岡磨奈 (社会学研究者)

黒井ひとみ (ストリッパー)

シマダマユミ (TRASH-UP!!代表)

すずめ園 (ひだりききクラブ)

わかすぎ雨魚 (画家)

(敬称略、五十音順)

◆デザイン

圓羽山圓 (蛍光資料)

======================

【販売】

📕通販

・松村早希子のショップ

📚お取扱い店舗さま

・新代田 エトセトラブックス BOOKSHOP

・下北沢 古書ビビビ

・東陽町 古本と肴マーブル

・中野 タコシェ

・新宿 IRREGULAR RHYTHM ASYLUM

🌟随時募集中!

#しまグラ #しましまグラデーション #ZINE #ジェンダーとセクシャリティ #松村早希子の絵 #artbook #art #illustration #girlsdrawing #drawing

2 notes

·

View notes

Text

【似顔絵】(五代目)柳家小さんさん。

ブログ記事はこちら:https://wp.me/p72NAa-1TO

0 notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和6年5月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和5年2月1日

うづら三日の月花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

立春を待たずに友は旅立ちし 喜代子

習はしの鰈供へる初天神 由季子

在さらば百寿の母と春を待つ 同

春遅々と言へども今日の日差しかな 都

橋桁に渦を巻きつつ雪解水 同

盆梅の一輪ごとにときめきぬ 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月3日

零の会

坊城俊樹選 特選句

飴切りの音高らかに春を待つ 和子

風船消ゆ宝珠の上の青空へ 慶月

天を突く手が手が福豆を欲す 光子

葬頭河の婆万年を寒く座す 光子

飴切りのビートを刻み追儺の日 いづみ

虚無なるは節分の達磨の眼 緋路

老いてなほ鬼をやらふといふことを 千種

恵方向く沓の爪先光らせて 光子

とんがらし売る正面に福豆も 和子

錫杖をつき仏性は春を待つ 小鳥

岡田順子選 特選句

厄落し葬頭河婆をねんごろに はるか

柊挿す住吉屋にも勝手口 眞理子

豆を打つ墨染のぞく腕つぷし 千種

奪衣婆の春とて闇の中笑ふ 俊樹

亀鳴けば八角五重の塔軋む 俊樹

節分や赤い屋台に赤い香具師 緋路

錫の音待春の鼓膜にも 緋路

飴切りのトントコトンに地虫出づ 風頭

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月3日

色鳥句会

坊城俊樹選 特選句

ものゝふの声は怒涛に実朝忌 かおり

実朝忌由比のとどろきのみ残る 睦子

久女忌の空は火色にゆふぐれて かおり

やはらかな風をスケッチ春を待つ 成子

実朝の忌あり五山の揺るぎなし 美穂

歌詠みは嘘がお上手実朝忌 たかし

死せし魚白くかたどり寒月光 かおり

実朝忌早き目覚めの谷戸十戸 久美子

寒月や薄墨となるパールピアス かおり

寒月に壁の落書のそゝり立つ 同

ふはとキスこの梅が香をわたくしす 美穂

昃れば古色をつくす蓮の骨 睦子

寒禽の過り裸婦像歪みたる かおり

人呑みし海ごつごつと寒の雨 朝子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月9日

鳥取花鳥会

岡田順子選 特選句

両の手をあふるるあくび山笑ふ 美智子

春浅し絵馬結ふ紐のからくれなゐ 都

鰐口に心願ありて涅槃西風 宇太郎

柊挿す一人暮しに負けまじと 悦子

寒晴や日頃の憂さをみな空へ 佐代子

師の苦言心にとめて初硯 すみ子

この町を砕かんばかり月冴ゆる 都

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月10日

枡形句会

春菊をどさつと鍋に入れ仕上ぐ 白陶

落ちる時知りたるやうに紅椿 三無

装ひは少し明るめ寒明ける 和代

一品は底の春菊夕餉とす 多美女

中子師の縁の作詞冬の能登 百合子

………………………………………………………………

令和5年2月11日

なかみち句会

栗林圭魚選 特選句

料峭の石橋渡る音響く 三無

苔厚き老杉の根に残る雪 あき子

羽広げ鴨の背にぶく薄光り のりこ

春まだき耀へる日の風を連れ 三無

吟行や二月の空は青淡き 和魚

春めきて日向の土の柔らかく 三無

春の陽を川面に溜めてゆく流れ 貴薫

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月12日

武生花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

古暦焚くパリの下町も焚く 昭子

豆撒や内なる鬼を宥めつつ みす枝

落日にして寒菊の色深し 世詩明

被災地の家もひれ伏し虎落笛 ただし

裸婦像の息づく如く雪の果 世詩明

雪吊の縄にも疲れ見えにけり 英美子

ありし日の娘を偲び雛飾る みす枝

それぞれの何か秘めたる卒業子 世詩明

今生の山河に満つる初明り 時江

九頭竜の河口に余寒残しをり 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月13日

さくら花鳥会

岡田順子選 特選句

春立つや電車もステップ踏み走る 紀子

薄氷を横目に見つつ急く朝 裕子

商店街バレンタインの日の匂ひ 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月13日

萩花鳥会

白梅と紅梅狭庭にうらうらと 祐子

熱燗で泣けたあの唄亜紀絶唱 健雄

如月の青空のこころ乗り移る 俊文

春の霜とぎ汁そつと庭に撒き ゆかり

うすらひを踏むが如くの孫受験 恒雄

透きとほる窓辺の瓶や冬の朝 吉之

身に纏う衣減らざり春浅し 明子

躙り口扇子置く手に零れ梅 美恵子

………………………………………………………………

令和5年2月16日

伊藤柏翠記念館句会

坊城俊樹選 特選句

越前の雪の生みたる雪女 雪

又次の嚔こらへてをりし顔 同

一としきり一羽の鴉寒復習 同

横顔の考へてゐる寒鴉 同

老いて尚たぎる血のあり恵方道 真喜栄

節分会華を添へたる芸者衆 同

白山の空より寒の明け来たり かづを

紅梅や盗まれさうな嬰児抱く みす枝

老犬の鼾すこやか春を待つ 清女

佐保姫やまづ能登の地に舞ひ来たれ 嘉和

収骨の如月の手は震へつつ 玲子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月16日

さきたま花鳥句会

煮凝を箸で揺らしつ酒を酌む 月惑

春一番ドミノ倒しの駐輪場 八草

雪残る路肩を選りて歩く子ら 裕章

春立つや蠢く気配絵馬の文字 紀花

朽木根に残してあがる春の雪 孝江

見舞ふ友見送る窓の老の春 ふゆ子

鼓一打合図に開始鬼やらひ ふじ穂

スクワット立春の影のびちぢみ 康子

匂ひ来し空に溶けたる梅真白 彩香

生みたてと書きて商ふ寒卵 みのり

寿司桶の箍光りたる弥生かな 良江

春泥や卒寿の叔母の赤き靴 珪子

………………………………………………………………

令和5年2月18日

風月句会

坊城俊樹選 特選句

総門を白く散らして梅の寺 斉

俯ける金縷梅の香や山門に 芙佐子

恋の猫山内忍び振り返る 斉

日溜りに小さき影なし猫の恋 白陶

腰かけて白きオブジェの暖かし 久子

鳥もまた盛んなるかな猫の恋 白陶

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月21日

福井花鳥会

坊城俊樹選 特選句

撫で牛に梅の香纏ふ天満宮 笑子〃

白梅の五感震はす香の微か 千加江

真夜の雪寝る間の怖さ知るまいの 令子

銀色の光ほころび猫柳 啓子

復興や春一丁目一番地 数幸

紅梅の謂を僧の懇ろに 雪

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月22日

鯖江花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

一羽には一羽の矜持寒鴉 雪

憶却の先立つてゐるちやんちやんこ 同

煮凝りや良き酒飲めて子煩悩 同

来し方を語り語らず大冬木 同

此の人の思ひも寄りぬ大嚏 同

初春の遥か見据ゑ左内像 一涓

熱燗や聞きしに勝る泣き上戸 同

己がじし火と糧守りて雪に棲む 同

灯もせば懐古の御ん目古雛 同

もう少し聞きたいことも女正月 昭子

冬日向ふと一病を忘れけり 同

瀬の音にむつくりむくり蕗の薹 みす枝

夜中まで騒めき続く春一番 やすえ

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月

花鳥さざれ会

坊城俊樹選 特選句

寒紅や良きも悪しきも父に似し 雪

退屈をひつかけてゐるちやんちやんこ 同

春立つや千手千眼観世音 同

路地路地に国府の名残り春の雪 同

節分会葵の御紋許されて 同

越前の夜こそ哀し雪女 同

瓔珞に鐘の一打にある余寒 清女

能登地震声を大にし鬼は外 数幸

春塵や古刹の裏の道具小屋 泰俊

蕗の薹顔出し山を動かしぬ 啓子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

0 notes

Text

蜃気楼の境界 編(一二三四)

「渦とチェリー新聞」寄稿小説

連載中のシリーズ、第一話からの公開、第七話まで。第八話以降、朗読版に繋がり、最新話に辿り着けます。

蜃気楼の境界 編(一)

序件

赤に黄を混ぜると橙になるとか、分子だとか原子だとか、決まりごとで世界を理解した気になれるとしている人達の視た光景が世界の基準になっていることがそもそも気に食わないと、二〇一六年春、高校一年生になったばかりの渡邉咲は思っている。彼女はやがてクラスに、背が高く視力の悪い市川忍という一見平凡な男子生徒がいることに気づくだろう。麗らかな新大久保、韓国料理店をはじめとした多国籍渦巻く通り、彼女よりも背の高い通行人達の隙間を縫いながら気分よく和楽器専門店へ向かう道すがら、迷いのない機敏さですれ違った、いつだったか見たような気のする少女に勘が働き、あとを追うと、二人の男が対立していたのだ。さっぱりとした面立ちの男が軽やかに束感ショートの若い警部補に、これは高橋さんお久しぶりです、と話しかけるが、その警部補は、探偵に用はないよ、と軽くあしらう。少女は、この探偵と警部補の間を通り過ぎ、可憐に立ち止まり、一、三、三十、千五百と口にしたのだ。新規上場企業連続殺人事件の際はな仲本慧きみのお世話になったが、警部補がいう、本当に高くついたよ闇のポケットマネーだった、今回の捜査はもう済んでいる高知県岡内村の淵に発見された男の水死体はここのホステスとの恋の縺れで半グレが実行したと調べがついている。ところが、探偵仲本慧は、隠れて話を聞いていた渡邉咲が耳を疑うようなことを坦々と喋りだしたのだ。少女崔凪が口にした数から推理するに、彼女の身長百五十センチが百五十万μm(マイクロメートル)だね、目視可能な基準五十μmより小さい花粉が三十μmで飛沫や通常マスクの捕獲サイズが三μmで細菌は一μm、零点三μmはN95マスク捕集サイズ、零点一μmはインフルエンザやコロナのウイルスサイズつまり著名なウイルスは人間の千五百万分の一の小ささでその一回り大きい細菌が百五十万倍の少女を視れば頭は火星にあり地球からの距離十三光分だね月までなら一点三光分、符号、十三、仲本慧が楕円を描くようにぐるぐる歩く、火星は周期七百八十日で地球に近づき月との接近を天上で愉しめるわけだが今年はそれに当たる、七百八十と十三に関係する郵便番号が高知市青柳町で、そこに住む犯人は七百八十日周期で男を殺しに東京を訪れる。

雑居ビルの階段下で警部補は少女崔凪を見、腰を低くし、初めまして警部補の高橋定蔵だ、二年前はお世話になったがきみは知ってるのかな、という。崔凪は強い瞳のまま無言。警部補は探偵に、依頼はしてないから助言と受け取るがどうして事件を追ってる。陰で話を聞きながら、渡邉咲は胸を熱くしている。着信音がする。それを無視した仲本慧、曰く、単なる不倫調査で慧探偵事務所の探偵チームはターゲットの男がある女とホテルへ入るところを写真に収めたが依頼の追加でその女のプロファイルを求められたという。追加依頼を探偵チームに投げようとしたとき事務所に遊びにきた崔凪が、一、三、三十、千五百と自ら口にしたのだ。推理から、と仲本慧はいう、写真に収めた女は、蜃気楼だと気づいた、真の不倫相手の女、つまり犯人が、虚の像を追わせたのさ、ここのホステスは事件の蜃気楼、無関係だね。渡邉咲は、どういうこと、と驚くが、何度か鳴っていた事務所からの着信を仲本慧が受けて、崔凪に、さぁ行こう、と告げ、去り際、ふと足元を見、ツバキの花は境界に咲くというが、現世と魔界の境界にも咲くんだね、と笑みを浮かべる。警部補は二人を追わず高知警察署へ連絡しているらしい。数日後、高知の青柳町に住む女、宮地散花が連続殺人容疑で逮捕されたことを渡邉咲はニュースで知り、午前の授業中はずっと雑居ビルの階段下でのやりとりの記憶に捕らわれ、探偵仲本慧の絡んだ事件の真相って境界の狭間に咲く花のよう、と夢見心地になるが、少女崔凪による真相は、甲乙ムの三文字の一体である鬼を抱く宮地散花が千五百年つまり明応九年に践祚した後柏原天皇の詠んだ歌、心だに西に向はば身の罪を写すかがみはさもあらばあれ、に心打たれるも意味を取り違え、三十人の男の供養を願ったことに始まる。その鬼の念、情景を歪ます程に強く、探偵や警察を巻き込み、一高校生渡邉咲さえ巻き込んだが、彼女は探偵仲本慧による更なる次元さえ加わった渦の中でときめいている。その様は、クラスメイトの市川忍の何かを揺るがしたのだ。窓の下、体育館でのバスケの授業をずっと眺めていた市川忍は、突然渡邉咲の存在に気づき、それは彼のもう一つの人格、仟燕色馨の方が先だったかもしれない。胸騒ぎだ。

蜃気楼の境界 編(二)

書乱

春の夕、上海汽車メーカーの黒い車が高田馬場駅は西、高校の校門を通過し、停車する。奇妙な車がよぎった、脳裏より声。授業も聞かず窓の下、体育館でのバスケの授業をぼんやりと眺めていたが、脳裏に響く声に高校一年生の市川忍、カジョウシキカ唐突に何だよ、と聞く。一昨年にきみを冗談交じりに犯人と疑ってみせた探偵がいたのを覚えてないか。そう問われたものの市川忍は思いだせず、それがどうかしたのと内側へ声を。すると、微かなタイヤの摩擦音と停車音の比較から目的地はすぐ側の一軒家だろうちらと見えた、運転手がその探偵だ、という。この七年前は二〇〇九年五月、関西の高校生から広く流行した新型インフルエンザ以降雨の日以外つねに窓が少し開けられている。空気は生ぬるい。チョークの音。市川忍、幾つか机の離れた席に座る渡邉咲に視線を送る。チャイムの音が鳴り、放課後、別のクラスの生徒、石川原郎がやってきて無造作に横の机に座り、市川おまえ高校はバスケ部入らないの。まあね。受け応えしながら机の中の教科書類を鞄にしまっていく。渡邉咲立ち上がり、教室の外へ。一書に曰く(あるふみにいわく)と仟燕色馨の声が響く、混沌のなか天が生まれ地が固まり神世七代最初の神、国常立尊が生まれたが日本書紀に現れない五柱の別天津神がそれより前にいて独神として身を隠したというのが古事記の始まりということは教科書にも書かれていたが先程の古文の教師はイザナギとイザナミの二神から説明した、これもまた一書に曰く、数多の異神生まれし中世ではアマテラスは男神ですらあり中世日本とは鎌倉時代からつまり末法の世まさに混乱した世の後で超自然思想は流行り無限の一書織り成す神話に鎮座し人々は何を視ているのか、きみが気にしている渡邉咲、退屈そうに探偵読本を机の中に置いていった、大方、探偵に夢を見、探偵業に失望したのだろう、数分の場所に探偵がいる。市川忍は脳裏に響くその声をきっかけにし会話一つ交わしたことがない渡邉咲のあとを必死で追う。走りながら、どう呼びかけるのかさえ決めていない。仟燕色馨のいう一軒家は平成に建てられた軽量鉄骨造で、渡邉咲が通り過ぎた頃合いで咄嗟にスマホを耳に当て、探偵が入っていった、と強く言う。驚き、振り返る渡邉咲。

目黒にて桜まじ、遊歩す影二つ。吹く風に逸れ、冷たし。怪異から死者が幾人、立入禁止とされた日本家屋をちら見し、一つの影、あァお兄様さらなる怪奇物件作りどういたしましょうと口元を手で隠し囁く明智珠子に兄、佐野豊房が陽炎のごとき声で私達はね共同幻想の虚空を幽霊のように漂っているんです、井戸の中で蛙は鬼神となりたむろする魍魎密集す地獄絵図の如き三千大千の井戸が各々の有限世界を四象限マトリクス等で語る似非仏陀の掌の架空認識から垂れ下がる糸に飛びつき課金ならぬ課魂する者達が世を牛耳りリードする妄想基盤の上で生活せざるを得ないならば、宇宙に地球あり水と大地と振動する生命しかない他のことは全て虚仮であるにもかかわらず。明智珠子がその美貌にして鼻息荒く、あの探偵とだけは決着を付けなければいけませんわ、家鳴の狂った解釈で恐怖させる等では物足りません残酷な形で五臓六腑ぶちまけさせなければ気が済みません。佐野豊房は、だがただ凍風を浴びるがままである。翌週は春暑し、件の探偵仲本慧はそれでも長袖で、奇妙な失踪調査依頼で外出している。我が探偵チームが二日で炙りだしたターゲットの潜伏ポイントは男人結界つまり男子禁制の聖域だからねと探偵事務所二番窓口女性職員橋本冷夏にいう、琉球神道ルーツの新興宗教だそうだ。いつも思うんですが年中長袖で暑くないんですか。東京中華街構想があった年と探偵仲本慧プロファイルを口にする、同士と約束したんだねハッタリ理由に青龍を肌に翔ばす気がなかったから年中長袖を着る決着にしたわけだ。えっ、一体何が。その会話を引き裂かんとついてきていた少女崔凪、突飛な言葉を口にする、卑弥呼は、自由じゃない。ハッとし振り返った仲本慧問いかける、今回の件、どう思う。崔凪、気分良さげにいう、男子禁制だから教えられない。生暖か���風が東京湾から。晴海アイランドトリトンスクエアをぐるっと回ってみたわけだが、と元の駐車場に踏み入った仲本慧、あれはかつて晴海団地があった土地だね、我が探偵チームが弾き出した潜入ポイントにも寄った方がいいかもしれないね。そうして訪ねた一軒家の門の外、仟燕色馨を秘める二重人格者は市川忍と、探偵仲本慧を気にする渡邉咲、二人の高校生が現れたのだ。

蜃気楼の境界 編(三)

朔密

白雨あったか地が陽を返す。探偵との声に驚き振り返る渡邉咲の前に市川忍。彼をクラスメイトと理解する迄に数秒。バスケ部上がりの忍は別世界の男子生徒に見えたし圧も弱く視野外にあったのだ。水溜りを踏んで市川忍は彼のもう一つの人格仟燕色馨と心の内側で会話をしている。探偵が入っていったとスマホを片手に口にしたが通話はしていない。咲に向け、ここで事件が起こっているから静かに、俺には知り合いに探偵カジョウシキカがいて今彼と話していると囁くように言い、表札にある「朔密教」と火と雫の紋章、白い香炉を模った像をちらと見、呼び鈴を鳴らす。片や探偵仲本慧はその軽量鉄骨造の一軒家の門の斜め向かい、車中にいる。突然現れた高校生の男女がターゲットの家の呼び鈴を鳴らしたことで注目する。ガチャと鳴り玄関から高齢の女、倉町桃江が姿を見せ咲を見ると、何か用ですか、と聞く。戸惑う咲の前に出、忍、朔密教の見学に来たのですが、というと、男子禁制ですから、そちらのお嬢さんだけでしたら。運転席の仲本慧とともに慧探偵事務所窓口職員橋本冷夏が後部座席から降りるが助手席に座る少女崔凪は出てこない。通り雨は天気予報になかったねと口にしながら歩み寄る仲本慧を間近に見た咲が紅潮する。仲本慧が高校生二人を一瞥し、倉町桃江をじっと見つめ、貴女がここの教主ですか、こちらの橋本冷夏が見学に来たのですが。ぬるい風に織り混ざる卦体。そうですか。倉町桃江は表情一つ変えず、弥古様はおられませんが、さ、どうぞ、屋内へ消える。門前に探偵と忍と咲が残る。脳裏の声に促されて忍、何か事件でもあったんですか、と慧に。素性を見抜かれた質問を受けた慧はほんの僅か忍を見、ああきみは以前事件のときに少し話かけた学生だね、とにっこり笑いながら名刺を差し出し、慧探偵事務所の仲本慧だ、困ったことがあればいつでも訪ねてくるといい金額は安くはないけどね、そう話を逸らす。スマホを耳にあてた忍は仲本慧の目をじっと見て、知り合いの探偵と連絡を取りあってるところでもしかしたら同じ事件を追ってるのかも、弥古様を、と挑発する。ここに、咲の目前で、二人の探偵の戦いの火蓋が切られたのだ。咲の気をひく為に市川忍によって仟燕色馨が探偵とされた顛末である。

門と玄関の境界の片隅、雨露に濡れるツバキの花に気づくのは、仲本慧のスマートフォンに朔密教内部に潜入した橋本冷夏から失踪調査対象は石文弥古の姿見当たらずとのメッセージが届き、車内の崔凪に視線を送った直後、片や、市川忍の視界には、はらはら雪が舞い、脳裏に津軽三味線の旋律流れ、声響く、曰く、表札に火と雫の紋章があったがイザナミが命を落とすきっかけ火の神カグツチを当てれば雫はその死悲しむイザナギの涙から生まれしナキサワメであり白と香炉を模った像から琉球の民族信仰にある火の神ヒヌカンを合わせれば朔密教の朔は月齢のゼロを���味し死と生と二極の火の神を炙り出せるだろう男子禁制からヒヌカンによる竈でのゼロの月の交信を弥古様は隠れて行い目的はイザナミの復活か、次元異なる宗教織り成す辺りの新宗教らしさから朔密の密を埋没神と見るなら竈は台所更には死した大いなる食物の神オホゲツヒメの復活とも関連し故に弥古様は台所を秘めたる住処、家としている。この象徴的絵解きのごとき推理の意味が市川忍は何も分からなかったが解が台所であることのみ理解しスマホへ向け成程仟燕色馨、君の言う通りだ敢行するしかないねと言い渡邉咲を見、ねぇ仟燕色馨から君にお願いがある、この中は男子禁制、だから、と耳元に。咲はこのとき、心を奪われたのだ、市川忍ではなく、仟燕色馨の方に。現場が男子禁制ゆえに崔凪の手助けが得られず動揺して仲本慧は自力で推理する。ここへ来る前に出向いたかつての晴海団地はダイニングキッチンが初導入されそれを一般家庭に普及させた歴史的土地で朔密教が琉球神道ルーツの新興宗教であることは調査班の報告で分かっているから潜入した橋本冷夏は台所へ案内されている筈、儀式は日々そこで行われるが石文弥古の姿はないという、ならどこに。その事務的に戸惑った様子が渡邉咲には探偵読本にもあった只の組織である商売人の探偵にしか見えなかったのだ。咲は仲本慧を背にして走り、玄関をくぐり、朔密教内部に潜入する。だが、濡れた車、助手席から出てきた少女崔凪が数字の羅列を呟き、仲本慧は、そうか分かったぞ、と声をあげて橋本冷夏に通話する。崔凪が、涼しい顔でのびのびと呟く、負けるくらいなら今だけ男子禁制じゃなくてもいいかな。

蜃気楼の境界 編(四)

你蜃

燻銀の月が空に二人の高校生公園で座る。笙の天音が鳴り、お母さんだ、とラインの返信をしながら渡邉咲、探偵カジョウシキカは推理で勝っていた、と市川忍を見、探偵仲本慧に出会ったきっかけはそもそもあの少女崔凪だったと思いだす。一昨年にこの公園で鼻歌交じりハーブの栽培をしてた子だ、だから見覚えがあったんだ、と。軽量鉄骨造一軒家、朔密教本部から出てきた探偵職員橋本冷夏に、今宵は重慶三巴湯と青島ビールで宴会だね、と上海汽車メーカーの黒い車へ去る仲本慧の側にいた少女崔凪が高校生の二人をちらと見ふっと笑う。市川忍は悔しがるだけで、だがその内側に潜むもう一つの人格仟燕色馨は市川忍の瞳を通し崔凪をじっと見つめる、夜の公園で仟燕色馨、只の勝負なら勝敗などは所詮遊戯それに君も渡邉咲と親しくなり目的は果たしているだろうしかし慧探偵事務所は現世と魔界裏返りし境界ありこれは魔族の矜持に触れるゆえ既に仕掛けをしている君も再戦を覚悟してほしい、と。その脳裏からの声の本意を掴めない市川忍に、咲、貴方のお知り合いの探偵さんはどう言ってるの。その輝く瞳妖しく、市川忍はときめく反面恐怖を覚え、無意識にポケットから作業用の黒ゴム手袋をとりだす。刹那、何故か海峡で波を荒らげる雪景色に鳴り響く津軽三味線の調べが聞こえ、再戦を望んでると伝えると、只ならぬ興奮を見せて咲は喜ぶのだ。先刻、朔密教内部へ駆けていった咲は、仟燕色馨の伝言、台所の真下に女の住居有り、を忍から受け儀式行われし白い炊事場を目指したとき、倉町桃江の脇で動揺する橋本冷夏の姿を見たが、その元に着信が入り中国語で会話を始め、瞳に青龍の華が光れば、香炉、水、塩、生花を払い除け床下収納庫の先に階段を見つけると、独房のような地下室で失踪調査対象である石文弥古を発見、最早咲は事の成り行きを見届けるのみ、異変の只中で、少女崔凪の存在が頭によぎったのだ、確かに探偵仲本慧は推理が届かず動揺していた、何か得体の知れない事が起きたのだ。それにしても、咲は思う、探偵仟燕色馨どのような人なのかな、市川忍という同級生がどうして魅力的な探偵さんとお知り合いなの、ふふ、取りだしたその黒ゴム手袋は何、月がきれい、まるで、私の住む世界のよう。

朔密教、明治に明日香良安が琉球神道系から分離し設立した新宗教である。分離したわけはスサノオに斬り殺されたとされるオホゲツヒメの復活を教義の核に据えた故で、同時期に大本で聖師とされる出口王仁三郎が日本書紀のみ一書から一度だけ名が述べられるイヅノメ神の復活を、同様に一書から一度だけ名が述べられるククリヒメの復活を八十八次元の塾から平成に得た明正昭平という内科医が朔密教に持ち込み妻の倉町桃江を二代教主に推薦し本部への男子禁制を導入、女埋没神の全復活によりイザナミ復活へ至る妻のお導きを深核とし今の形となる。女埋没神はイヅノメ神、オホゲツヒメ、ククリヒメの他に助かったクシナダヒメを除くヤマタノオロチの生贄とされた八稚女らがあり、更には、皆既日食により魔力が衰え殺されたとされる卑弥呼を天照大神と見定めての復活とも融合している。それらを依頼主に説明しながら仲本慧は殺風景な部屋で分厚い捜査費用を懐に入れ、他の探偵にも依頼してないかな、と冷えた目を向ける。依頼主である小さな芸プロのマネージャーは、業界に知られたくない件だから貴方を紹介して貰ったんだ、深入りはしない彼女どういう様子でしたと聞く。調査ではと仲本慧、社会にある数多の既存の道筋を歩めないという認識から石文弥古は芸能に道がないか訪ね、今は朔密教を訪ねているのだろうね、弟以外の人の来訪を絶ち鬼道を続けたとされる卑弥呼の形式で、倉町桃江の最低限の関わり以外を完全に断って地下で儀式を八十八日間続ける任務を受け入れた石文弥古は、我が優秀な女子社員いわく、自らの意志とのことだ。屋外へ出、仲本慧、通話し、高校生市川忍を調査して、という。崔凪の口にした数は、四四八、二四七、一三七。仲本慧はタワマン供給実績数を推理し晴海団地へ出向いたわけだがその推測は二〇二一年の上位三都府県に予知のごとく一致し、崔凪はのちに数列に隠していた八十八を付け足し、慧の推理は台所の地下へと変化したが、二四七が卑弥呼の日食の年を指すように、海とされるワタツミ三神がたとえ人智の蜃気楼であってもなくても推理と崔凪の真意とが違っても。仲本慧は思う、人々は、この街は大地は、紀元前、胡蝶の夢は一介の虚無主義ではない知が、華が、騒いでいる。

by _underline

蜃気楼の境界 編(五六七)へ

0 notes

Text

「虚子への俳話」157

「花鳥」令和5年3月号より転載

川柳と俳句の成り立ちにおいて吟味している。とにかく人によく尋ねられるのは、俳句と川柳の相違である。これを簡単明瞭に正解を出せる俳人はそういないだろう。なぜならばそれほど現代の俳句は川柳に近づいているからである。俳句の定義は何かということになると、この読者も含めてある程度の説明はつく。すなわち、

「五七五の定型」「季語・季題」。とりあえずこんなところである。小学生でもわかるところのものであって、それより深い内容については専門の深さによって各々追求すればよろしい。

ところが、川柳もまたこの二つの要素はあるにはある。それが故に双子のような類似な作品がそれぞれにあらわれてくる。俳人はともすると川柳の世界を軽く扱う。それが故に自身の俳句がどんどん陳腐に軽くなってゆく間に川柳人たちは深化の努力をしている。私が今回において、このテーマを論ずる理由もそこにある。

俳諧の発句たるものが自分たちだけの世界に閉じこもることで俳句作品が質的変貌をとげつつあるのではなかろうか。川柳としての要件はそれは技術的な側面が強い。しかし、その内容ということになると別の問題である。何をどのように詠うのかということだ。諷詠といういいかたが適切かどうかわからぬが、この何を詠うのかは俳句より一層、川柳の世界では問題となるはずだ。

何故ならば、俳句の叙事詩たる景色を諷詠する「物性」が俳諧の歴史の中である程度確立し、短歌などとの差別化はすでに終了していると考えてもよろしいからである。同時にその写生的即物性は季題という、コアなキーワードの存在によってある程度の世界が表出する。つまり、風景を季題によって諷詠するということがスタンダードになっている。それ以外の俳句もむろんあるが、それが主体になっていないということは議論しつくされた感がある。

しかし、川柳はその成り立ちからしても、発句のような日本の自然、国土、山河などにたいする存問、挨拶を主とするものよりもっと卑近である。というより、もっと人間のこと全般であるから、そこに時代や社会なども入れれば卑近どころか広範囲になるのではないだろうか。

川柳、とくに現代川柳というと「サラリーマン川柳」のように時代や社会性を帯びた内容、すなわち、その出来事、事件、社会風刺、家庭問題、教育問題、政治・宗教について、などを主たる眼目にするものが主体であると考えられている。

しかし、それは川柳本来のあるべき姿なのだろうか。むろんそのような社会性を帯びたものも大きな主体��一部ではあるものの、それ以前の何かが欠落してやしないか。川柳というものは、柄井川柳という点者(選者)が四十歳のとき、宝暦七年(1757年)に始めた、前句付けの五七五のすがたをした短詩型の文芸である。その実作はともかく、点者として多くの江戸の庶民たちの名句を選句した結果が、厳正で公平なる内容で名高い『俳風柳多留』として後世に残っている。

そこには『武玉川』という連句の前句付けの書から続く、江戸の軽妙で洒脱な五七五がふんだんにとりいれられていた。一般にはこれらを古川柳とよばれていて、風景としての花や鳥、山川草木なども取り入れられているが、その他に家族の愛、男女の恋、町の興業や遊びの数々などが主体となっている。古川柳とはそのような一見卑近である暮らしの草草のことや人情の奥深いところの大きなテーマを含んでいるといえる。だからこそ庶民の間に隆盛をきわめたのであって、当時の庶民に芭蕉とその系譜である俳諧を実践させるには多くの努力が必要であったのだろうか。

とまれ、だからといって俳句と川柳に卑近の差があるものではない。むしろ、季題を主たる目的としない川柳の広範なる味を出すには多くのむずかしい庶民の感性が必要であったはずだ。「情」というものがなにしろ俳諧の中ですたれてしまった。情をあまり前面に押し出すものは、近代にはいってからの俳句においても敬遠されるものだった。しかるに、愛や恋、人情などの世界は五七五の世界でなく、五七五七七の短歌の世界だけのものになってしまったのだろうか。

社会、政治、グローバルスタンダードなどは今ではまったく俳句的な主体とはかけはなれている。しかし、問題はそれを構成する人間へのアプローチなのである。人間が自然の一部であると唱えてみても人間が作る詩が人間の心を掘り下げる仕事はまだ永遠に残っている。

0 notes

Text

久しぶりに予定日記を書いてみました。と 言う訳で 12月の予定日記でございます。

先日『予定日記』について 書いたんで 超久しぶりに 12月の予定日記 アップしてみました。 2022年も最後まで ぶっ飛ばしますわよ!

<3日> 息子その2と 世田谷から丸の内に移転した『静嘉堂文庫美術館』へ。 『曜変天目茶碗』見てこなきゃ。美術館のある『明治生命館』も楽しみだわ。 その後 どうしようかな。

<4日> シルヴプレ 第12回公演『レザニモー、ココにも』@ 横浜人形の家 あかいくつ劇場 シルヴプレ あの スマートさが 良いですよねぇ~。横浜人形の家って 行ったことないので それも楽しみ。

この日は ダブルヘッダー。 お次は りんりんちゃんの『Ring-Ring Party!』@ 青山 fai

前から 行きたかったんだけど スケジュールが合わなくて 今回初参戦。 久しぶりに りんりんちゃんと 会えるな。

<6日> この日は お休みをいただいて 午前中 野暮用を済ませてからの 『中村佑介20周年展』@ 東京ドームシティ Gallery AaMo

この前 映画『四畳半タイムマシンブルース』見てきたし 中村さんの絵 好きなんだよね。

その後は『劇場DEバーレスクショー』@ 新宿ニューアート

お馴染みの After Party Tokyoのメンバーが ストリップ劇場のステージで!

三代目葵マリーProduce『新宿ニューアートSM興行』6日目後半のイベントです。

<10日> またまた ニューアート!6日と同じく『新宿ニューアートSM興行』最終日の昼イベントです。

『ままぴあみほストリップ劇場60分公演』@ 新宿ニューアート

間々田優/中村ピアノ/若林美保の3人が 劇場のステージに登場。間々田優さんと 中村ピアノさんは 初めてだけど どんなステージになるんだろ?

そして この日もダブルヘッダー。 『All That Burlesque Real Reborn vol.4』@ 新宿御苑 ROSSO 198

大好きな踊り子さん 山盛りのイベント。ライスちゃんのステージ 久しぶりだよね。 あっ えびさわくんとも 久しぶりだわ。それから この日 バーレスクデビューのRuby Rabbitちゃん。 ニューフェースから ベテランまで たっぷり楽しめそうだわ。

<11日> 『MAYUKO×3 TRIO LIVE』@ 吉祥寺 Strings

高柳真由子(vo) 菊地まゆ子(pf) 山口真由子(vib) 超久しぶりのまゆこちゃん…って

出演者3人とも まゆこよ!(笑)

吉祥寺でJAZZを聞いた後は 西早稲田 RiNEN で『音楽と演芸の隙間からこんばんは』 ヴォイスパフォーマー中ムラサトコさんと ダンサー振付家の伊藤千枝子さんの即興アートユニット『偶然という奇遇』と『あがさ&空五郎』のイベント。 前の日に見るライスちゃんと 空五郎くんのお姉さんで 素晴らしい ヴォイスパフォーマー 中ムラサトコさん 超久しぶりだなぁ~。 おまけに ユニットの相方 伊藤千枝子さんは 大好きなダンスカンパニー 珍しいキノコ舞踊団の主宰。キノコは 2005年に初めて見て それから すっかりハマって あっちこっちに 見に行ってました。 この二人が ��時に見られるなんて 夢のステージだわ!

<12日> 『アリとヨーエン 師走ライブ』@ 国立 ギャラリービブリオ

松田幸一(Hmc. Gt. Vo.) YO-EN(Vo.Gt.)の ギャラリービブリオ 十松さんお勧めのライブ。 初めて聴くの楽しみです。

<14日> シャンソン歌手のソワレさんが仕掛けた『歌舞伎町シャンソンフェスティバル2022』@ 東新宿 Petit MOA

この5日目に登場するのが『Music Cocktail Club』の主催である 井上彩名さん。 日程が 変わるような話が合ったけど 予定通りなのかなぁ~? この翌日が めぐみういちゃんだし その次の日が 古川真穂ちゃんだし 初日ワカミホさんも出演するんだけど この日しか行けそうもないのよ。(残念)

<17日> くるくるパーマへ行ってから 青山へ。あそこは 南青山になるのか? 『Burlesque Hymn~引退興行公演~』ダニエル・ジュゲム×ゴトウイズミ @ 青山 月見ル君想フ

いやぁ~ 二人ともバーレスク 引退しちゃうんですねぇ。でも パフォーマーを引退する訳じゃないから また別の形で 会えるんですよね。 それから 今回の引退興行で MCやってる POPちゃん(ex.チェリー・タイフーン...その前から知ってるけど(笑))も バーレスク休止してたんだけど やっぱり今回引退宣言するんだって! 最後 パァーっと やりましょう!!

<18日> 『裸的群像伝特集【記録映像】上映会』@ シネマハウス大塚

元ストリップ劇場の小屋主である 川上譲治さんの「ストリップに愛をこめて」秘蔵の映像の上映会です。 『ラスト・ストリップ』(1986年) 池袋スカイ劇場(さよなら公演)/プロデュース:ジョウジ川上 『ストリップ・パフォーマンス』(2002年~2005年) DX歌舞伎町劇場/SHOW‐UP大宮劇場 『割腹・早乙女宏美』(1990年/2005年) /鶴見新世界劇場/DX歌舞伎町劇場 『SMコント・盆&正月+石川亜美』(1984年) 新宿モダンアート劇場/シアターパラダイス 『恐山の女』(1992年) 鶴見新世界劇場/原作:伊藤裕作/演出:流山児祥/瑠花 この中で 残っているのは 新宿モダンアートだけかぁ~。

お次は『Le petit cabaret de cirque vol.13』@ 竹芝桟橋 Bank30

12月の11,18,25日と開催されるんだけど スケジュールの都合で 18日だけ。 11日は ジュゲさま 25日は Erochicaさんが出るのに~! でも この日は 京都から うのちゃんが出演するのよ!

<22日> 『PaParrots ライブ』@ 渋谷 7th Floor

PaParrots と オナンちゃん と 一緒に クリスマスだって! まさかの「The Nightmare Before Christmas」?

<24日> 『FANTASTIC CABARET』@ 歌舞伎町 FANTASTIC LOUNGE

ポーランドを活動拠点にして世界中を飛び回ってる ボーイレスカー UMA SHADOWちゃん 登場! 馬ちゃん なかなか 会えないんだよ。久しぶりねぇ。

<25日> 『銀の宝石達1周年イベント』@ 銀座 銀の宝石達

オープンのご案内 頂いてたんだけど 行く 行く 言っているうち 1年経っちゃいました。 キャァ~ ジャスさまぁ~ やっと 伺えるわ!

<29日> 『RED LIGHT BURLESQUE in Yokohama 2022』@ 横浜 クリフサイド

RED LIGHT BURLESQUE は 2回目かな? 今回も 大好きな踊り子さんたちが 勢揃い! 今年最後(多分)を飾るに ふさわしいイベントだな。

今年は 初めのうちはコロナ騒ぎで イベントが キャンセルになったり オンラインになったりしたけど 最後は目一杯 リアルイベントで埋まりました。(埋めすぎ)

まぁ 予定日記も これが最後かな。

0 notes

Text

あこがれの名前を望む場合もある。かれこれ30数年前に、六代目松鶴師の直弟子の方が師匠から聞いた話だと教えてくれた。まだ若かった桂米朝師(1925~2015)がある名前を継ぎたいと松鶴師にもらしたらしい。その名前は、当時東京に行っていた。男気のある松鶴師は、東京へ。当時落語協会の会長であった五代目柳家小さん師(1915~2002)のもとへ行き、頼んだ。が、「彼(故人)には息子がいるではないか」。にべもなく撥ねつけられたとか。数年後、その名前は息子が継いだ。

0 notes

Photo

近代日本の芸術家とその邸宅を設計した建築家

※以前の記事に不具合があった為、再掲。

建築家も芸術家の内ではあるが、

ここでは画家や作家の総称として使わせていただく。

先日鑑賞した東郷青児展では石本喜久二が、

また吉田博展では渡辺仁がその邸宅設計に携わっているのを知った。

このように有名建築家が芸術家の邸宅を手掛けた例は

いったいどれくらいあるのだろうか。ざっと調べたのが以下の通り。

▼有名建築家が設計した芸術家の邸宅

太田喜二郎邸 藤井厚二設計 大正13 京都市上京区

アトリエは太田の設計で採光に拘った作り

東郷青児邸 石本喜久二設計 昭和6 世田谷区代沢 現存せず

インターナショナルスタイルの「白い家」

吉田博邸 渡辺仁設計 昭和9 淀橋区下落合 現存せず

ステンドグラスなどの内装は吉田もデザイン

三岸好太郎 山脇巌設計 昭和9 中野区上鷺宮

バウハウスに学んだ山脇のモダニズム建築は

近隣から「お豆腐の家」と呼ばれていた

安井曾太郎邸 山口文象設計 昭和9 淀橋区下落合 現存せず

アトリエのみ 設計にあたり多くの注文があり苦心した様子

前田青邨邸 山口文象設計 昭和11 鎌倉市山ノ内 純和風建築

山奥の寺院の中にあり非公開だが現存する

林芙美子邸 山口文象設計 昭和16 淀橋区下落合 現・林芙美子記念館

数寄屋造の和風建築 林は新居建設の為に建築を学んだ

上村松園邸 西澤文隆設計(坂倉準三建築研究所) 昭和22 奈良市山陵町

現・唳禽荘(れいきんそう)

岡本太郎邸 坂倉準三設計 昭和28 港区南青山 現・岡本太郎記念館

岡本と坂倉はパリ留学中より親交があり、その後も協同

吉村益信邸 磯崎新設計 昭和32 新宿区百人町 住居兼アトリエ

前衛芸術集団「ネオダダ」の拠点となった

通称・新宿ホワイトハウス 現・Chim↑Pomアトリエ

東山魁夷邸 吉村順三設計 昭和28 千葉県市川市

東山の依頼に基づいた簡素な住居

猪熊弦一郎邸 吉村順三設計 昭和46 大田区田園調布

RC造3階建ての二世帯住宅 非公開

赤瀬川原平邸 藤森照信設計 平成9 町田市玉川学園 通称・ニラハウス

竣工時は屋根にニラがなびいていた

その他、数多くの日本画家の邸宅・画室の設計に携わっているのが

吉田五十八で、近代数寄屋建築が日本画の制作環境に馴染み、

好まれていた事が伺える。

▼吉田五十八が設計した邸宅・画室

鏑木清方邸 昭和7 牛込矢来町 旧居 現存せず

昭和29 鎌倉市雪ノ下 新居に五十八が設計した画室を再建

現・鏑木清方記念美術館

小林古径邸 昭和9 大田区南馬込 平成5解体 新潟県上越市に移築

現・小林古径記念美術館

川合玉堂邸 昭和11 新宿区牛込若宮町 現存せず

山川秀峰邸 昭和11 品川区下大崎 画室のみ 現存せず

昭和18 中郡二宮町 別邸 現・旧山川秀峰・方夫邸

山口蓬春邸 昭和14 世田谷区祖師谷 旧居 現存せず

昭和23 三浦郡葉山町一色 画室など増改築

現・山口蓬春記念館(改修は大江匡)

梅原龍三郎邸 昭和27 新宿区市谷加賀町 画室のみ 山梨県清春芸術村に移築

昭和33 同地に新居を建設 その後は不明

吉屋信子邸 昭和37 鎌倉市長谷 現・吉屋信子記念館

ご覧の通り芸術家と建築家の結び付きは強く、

古くはジョサイア・コンドルが河鍋暁斎に師事して日本画を学んでいるが、

もしもコンドルが暁斎邸を設計していたら…なんて想像するのも一興哉。

コンドルの例は兎も角、公共建築に於いては両者の協同も多い。

(例)丹下健三・黒川紀章・谷口吉郎 などの建築家と

岡本太郎・猪熊弦一郎・イサム・ノグチ などの芸術家

元々建築デザイナーも絵描きのうちで、図案や家具、

公共デザインを手掛ける建築家も少なくはないし、

たまたま創作のジャンルが異なっただけのことなのかもしれない。

モダニズム建築の巨匠ル・コルビュジエは優れた画家でもあった。

その一方で、芸術家が自ら建築設計してしまう例もある。

▼芸術家が自ら建築設計

岡倉天心 明治38 北茨城市大津町五浦 観瀾亭と称する六角堂を設計

東日本大震災で起きた津波により消失 その後再建

橋本関雪 大正3 - 5 京都市左京区 自邸・画室・庭園を設計

現・白沙村荘(はくさそんそう)橋本関雪記念館

画室は存古楼(ぞんころう)と名付けられた

昭和6 - 7 持仏堂・茶室群を設計 庭園はその後も拡張される

横山大観 大正8 台東区池之端 自邸を設計 東京大空襲で消失

昭和29 同地に新居再建 内装も設計 現・横山大観記念館

旧宅及び庭園が国の史跡及び名勝に指定されている

坪内逍遥 大正9 熱海市水口町 自邸を設計 現・双柿舎(そうししゃ)

山元春挙 大正10 大津市中庄 琵琶湖畔に別邸を設計

現・記恩寺 蘆花浅水荘(きおんじ ろ��せんすいそう)

安田靫彦 大正11 三島郡出雲崎町 良寛堂を設計

昭和3 中郡大磯町 自邸を設計 現存せず

昭和6 中郡大磯町 安田善次郎別邸(寿楽庵)庭園内

経蔵・持仏堂・平唐門等を設計

昭和9 伊豆市修善寺 新井旅館

天平大浴堂・花の棟・吉野の棟・観音堂を設計

朝倉文夫 昭和3 - 10 台東区谷中 自邸・アトリエを設計

8回に及ぶ増改築と7年の歳月を掛けて完成した 現・朝倉彫塑館

中庭と屋上庭園が国の名勝に指定されている

柳宗悦 昭和10 目黒区駒場 栃木の農家から長屋門を移築し自邸を設計

昭和11 民衆的工芸品展示の為、同地に日本民藝館を設計

河井寬次郎 昭和12 京都市東山区 自邸兼仕事場を設計

鐘溪窯と名付けた登り窯を付設 現・河井寬次郎記念館

川端龍子 昭和13 大田区中央 画室を設計

昭和23 - 29 同地に自邸を設計 増改築を経て完成

昭和35 伊豆市修善寺 新井旅館 改装工事監修・玄関を設計

昭和37 大田区中央 自作展示の為、龍子記念館を設計

堂本印象 昭和41 京都市北区 自作展示の為、堂本印象美術館を設計

芸術家の美意識が詰まった建築は、個性的でとても興味深い。

素材や意匠など細部に渡って拘りが見え、空間表現も巧みだ。

日本画家の巨匠である安田靫彦と川端龍子は自邸以外の設計も手掛けており

両者の建築コラボレーションが伊豆修善寺・新井旅館を改装する際に、

時を経て実現している。

20220108<加筆修正>

日本画家 橋本関雪・山元春挙を追加

21 notes

·

View notes

Photo

🌟通販開始🌟 合同誌「しましまグラデーション-ジェンダーとセクシャリティについての、個人的なおしゃべり-」 松村早希子BASEショップにてオンライン販売開始しました。 https://sakiko427.thebase.in 11/25〜11/27(23:59)まで使えるBASE 10%OFFクーポン配布中! 商品購入画面でクーポンコード 【base10th】 入力いただくと10%OFFになります。 この機会に是非!!!! 🌟 お手にとってご覧いただけるリアル書店は 📚新代田エトセトラブックスさん @etc.books_bookshop 📚下北沢古書ビビビさん で、お取扱いただいてます。 他にもお取扱店舗さん続々決まっております(感謝😭)ので、後日販売店舗まとめます! 🌟 ◆松村早希子責任編集 男女のボーダー=しましまに見えてる性別も、よーく目を凝らして見ると実はグラデーションなんじゃない? 私たちが今感じる「ジェンダーとセクシャリティ」をテーマに、友だちとおしゃべりするように綴った合同誌。 私がこれまでの人生で出会ってきた、その生き方と作品を敬愛する方々、このテーマについて自由に書いてほしいと思う皆さまにご参加いただき完成しました。 B5判 / 46P / 全カラー ◆参加 青柳麻美 (HORA AUDIO) Are you me あゆみ (限界シングルマザー) 出雲にっき (ひだりききクラブ) 池田智 (ライター) 小田富美子 (コラージュアーティスト) 上岡磨奈 (社会学研究者) 黒井ひとみ (ストリッパー) シマダマユミ (TRASH-UP!!代表) すずめ園 (ひだりききクラブ) わかすぎ雨魚 (画家) (敬称略、五十音順) ◆デザイン 圓羽山圓 (蛍光資料) #しまグラ #しましまグラデーション #ZINE #ジェンダーとセクシャリティ #松村早希子の絵 #artbook #art #illustration #girlsdrawing #drawing https://www.instagram.com/p/ClYRWkkyY0w/?igshid=NGJjMDIxMWI=

1 note

·

View note

Quote

ミュージシャンのコーネリアスこと、小山田圭吾ですけど。

雑誌のインタービューによりますと、彼は、和光大学付属の小・中・高校時代に、いじめる側の生徒だったようです。

「ロッキンオン・ジャパン」(1994年1月号。編集長は山崎洋一郎)の小山田圭吾2万字インタビューによると、

「あとやっぱりうちはいじめがほんとすごかったなあ」

■でも、いじめた方だって言ったじゃん。

「うん。いじめてた。けっこう今考えるとほんとすっごいヒドイことしてたわ。この場を借りてお詫びします(笑)だって、けっこうほんとキツイことしてたよ」

■やっちゃいけないことを。

「うん。もう人の道に反してること。だってもうほんとに全裸にしてグルグルに紐を巻いてオナニーさしてさ。ウンコを食わしたりさ。ウンコ食わした上にバックドロップしたりさ」

とのこと。

このインタビューを読んだ村上清というライターが、その後、雑誌『クイック・ジャパン』vol. 3号(1995年8月・51-72頁)にて、「村上清のいじめ紀行」という記事を書きます。記事によれば、”いじめってエンターテイメント”ということらしく、

いじめた側の人がその後どんな大人になったか、

いじめられた側の人がその後どうやっていじめを切り抜けて生き残ったのか、

という興味から、いじめた人と、いじめられた人との対談を企画します。しかしこの対談は実現せず、小山田圭吾への個人インタビューとなります。

以下は、すべてこの雑誌に掲載された、小山田圭吾の発言です。(四角で囲ってある部分)

■沢田さん(仮名)のこと

沢田って奴がいて。こいつはかなりエポック・メーキングな男で、転向してきたんですよ、小学校二年生ぐらいの時に。それはもう、学校中に衝撃が走って(笑)。だって、転校してきて自己紹介とかするじゃないですか、もういきなり(言語障害っぽい口調で)「サワダです」とか言ってさ、「うわ、すごい!」ってなるじゃないですか。で、転校してきた初日に、ウンコしたんだ。なんか学校でウンコするとかいうのは小学生にとっては重罪だってのはあるじゃないですか?

だから、何かほら、「ロボコン」でいう「ロボパー」が転校してきたようなもんですよ。(笑)。で、みんなとかやっぱ、そういうの慣れてないから、かなりびっくりするじゃないですか。で、名前はもう一瞬にして知れ渡って、凄い奴が来たって(笑)、ある意味、スターですよ。

段ボール箱とかがあって、そん中に沢田を入れて、全部グルグルにガムテープで縛って、空気穴みたいなの開けて(笑)、「おい、沢田、大丈夫か?」とか言うと、「ダイジョブ…」とか言ってんの(笑)そこに黒板消しとかで、「毒ガス攻撃だ!」ってパタパタやって、しばらく放っといたりして、時間経ってくると、何にも反応しなくなったりとかして、「ヤバいね」「どうしようか」とか言って、「じゃ、ここでガムテープだけ外して、部屋の側から見ていよう」って外して見てたら、いきなりバリバリ出てきて、何て言ったのかな…?何かすごく面白いこと言ったんですよ。……超ワケ分かんない、「おかあさ〜ん」とかなんか、そんなこと言ったんですよ(笑)それでみんな大爆笑とかしたりして。

■高校時代

ジャージになると、みんな脱がしてさ、でも、チンポ出すことなんて、別にこいつにとって何でもないことだからさ、チンポ出したままウロウロしているんだけど。だけど、こいつチンポがデッカくてさ、小学校の時からそうなんだけど、高校ぐらいになるともう、さらにデカさが増しててさ(笑)女の子��か反応するじゃないですか。だから、みんなわざと脱がしてさ、廊下とか歩かせたりして。

こういう障害がある人とかって言うのは、なぜか図書室にたまるんですよ。図書室っていうのが、もう一大テーマパークって感じで(笑)しかもウチの学年だけじゃなくて、全学年のそういう奴のなぜか、拠り所になってて、きっと逃げ場所なんだけど、そん中での社会っていうのがまたあって、さっき言った長谷川君っていう超ハードコアなおかしい人が、一コ上で一番凄いから、イニシアチブを取ってね、みんなそいつのことをちょっと恐れてる。そいつには相棒がいて。耳が聞こえない奴で、すっごい背がちっちゃいのね。何か南米人とハーフみたいな顔をしてて、色が真っ黒で、そいつら二人でコンビなのね。ウチの学年のそういう奴にも威張ってたりとかするの。

何かたまに、そういうのを「みんなで見に行こう」「休み時間は何やってるのか?」とか言ってさ。そういうのを好きなのは、僕とかを含めて三、四人ぐらいだったけど、見に行ったりすると、そいつらの間で相撲が流行っててさ(笑)。図書館の前に、土俵みたいなのがあって、相撲してるのね。

その長谷川君っていうのが、相撲が上手いんですよ。足掛けてバーンとか投げる技をやったりとかすんの。素人じゃないの。小人プロレスなんて比じゃない! って感じなんですよ。もう(笑)。

で、やっぱああいう人たちって……ああいう人たちっていう言い方もあんまりだけど……何が一番凄いかって、スクリーミングするんですよ。叫び声がすごくナチュラルに出てくる。「ギャーッ」とか「ワーッ」とかいう声って、普通の人ってあんまり出さないじゃないですか、それが、もう本当に奇声なんか出てきて、すごいんです。

太鼓クラブとかは、もうそうだったのね。体育倉庫みたいなことろでやってたの、クラブ自体が。だから、いろんなものが置いてあるんですよ、使えるものが。だから、マットレス巻きにして殺しちゃった事件とかあったじゃないですか、そんなことやってたし、跳び箱の中に入れたりとか。小道具には事欠かなくて、マットの上からジャンピング・ニーパットやったりとかさー。あれはヤバイよね、きっとね(笑)

■いじめられていた二人目、村田さん(仮名)

村田は、小学生の頃からいたんですよ。こいつはちょっとおかしいってのも分かってたし。だけど違うクラスだったから接触する機会がなかったんだけど、中学に入ると、同じクラスになったから。で、さまざまな奇行をするわけですよ。村田っていうのは、わりと境界線上にいる男で、やっぱ頭が病気でおかしいんだか、ただバカなんだか、というのが凄い分りにくい奴で、体なんかもちっちゃくて、それでこいつは沢田とは逆に癇癪が内にむかうタイプで、いじめられたりすると、立ち向かってくるんじゃなくて、自分で頭とかを壁とかにガンガンぶつけて、「畜生、畜生!」とか言って(笑)、ホントにマンガみたいなの。それやられるとみんなビビッて、引いちゃうの。「あの人、やばいよ」って。

お風呂に入らないんですよ、こいつは(笑)まず、臭いし、髪の毛がかゆいみたいで、コリコリ頭掻いてるんですよ。何か髪の毛を一本一本抜いていくの。それで、10円ハゲみたくなっちゃって、そこだけボコッとハゲてルックス的に凄くて。勉強とか全然できないし、運動とかもやっぱ、全然できないし。

村田は、別に誰にも相手にされてなかったんだけど、いきなりガムをたくさん持ってきて、何かみんなに配りだして。「何で、あいつ、あんなにガム持ってるんだ? 調べよう」ってことになって、呼び出してさ、「お前、何でそんなにガム持ってるの?」って聞いたら、「買ったんだ」とか言っててさ。三日間ぐらい、そういう凄い羽振りのいい時期があって。そんで付いて行って、いろんなもん買わせたりして。

そんで、三日間くらいしたら、ここに青タン作って学校に来て。「おまえ、どうしたの?」とかきいたら、「親に���ン殴られた」とか言ってて(笑)。親の財布から十五万円盗んだんだって。でも何に使っていいか分かんないから、ガム買ったりとかそういうことやって(笑)。だから、そいつにしてみればその三日間っていうのはね、人気があった時代なんですよ。十五万円で人が集まってきて。かなりバカにされて、「買えよ」って言われてるだけなのに。

■中三の時の修学旅行(小山田は、村田君と、留年した一歳上の先輩と同じ班になる)

ウチの班で布団バ〜ッとひいちゃったりするじゃない。するとさ、プロレス技やったりするじゃないですか。たとえばバックドロップだとかって普通できないじゃないですか? だけどそいつ(注・村田君)軽いからさ、楽勝でできんですよ。ブレンバスターとかさ(笑)。それがなんか盛り上がっちゃってて。みんなでそいつにプロレス技なんかかけちゃってて。おもしろいように決まるから「もう一回やらして」とか言って。

それは別にいじめてる感じじゃなかったんだけど。ま、いじめてるんだけど(笑)。いちおう、そいつにお願いする形にして、「バックドロップやらして」なんて言って(笑)、”ガ〜ン!”とかやってたんだけど。

で、そこになんか先輩が現れちゃって。その人はなんか勘違いしちゃってるみたいでさ、限度知らないタイプっていうかさ。なんか洗濯紐でグルグル縛りに入っちゃってさ。「オナニーしろ」とか言っちゃって。「オマエ、誰が好きなんだ」とかさ(笑)。そいつとか正座でさ。なんかその先輩が先頭に立っちゃって。なんかそこまで行っちゃうと僕とか引いちゃうっていうか。だけど、そこでもまだ行けちゃってるような奴なんかもいたりして。そうすると、僕なんか奇妙な立場になっちゃうというか。おもしろがれる線までっていうのは、おもしろがれるんだけど。「ここはヤバイよな」っていうラインとかっていうのが、人それぞれだと思うんだけど、その人の場合だとかなりハードコアまで行ってて。「オマエ、誰が好きなんだ」とか言って。「別に…」なんか言ってると、バーン!とかひっぱたいたりとかして、「おお、怖え〜」とか思ったりして(笑)。「松岡さん(仮名)が好きです」とか言って(笑)。「じゃ、オナニーしろ」とか言って。「松岡さ〜ん」とか言っちゃって。

小山田の発言から、うかがえるように、いじめられているのは、何らかの障害のある生徒ですね。

黒柳徹子の『窓ぎわのトットちゃん』には、障害のある子供とトットちゃんの心温まる交流が描かれていましたが、現実とはこういうものかも知れません。

和光大学付属というのは、障害児教育に熱心な学校のように思いましたが、表に出てくるのは美しき理想ばかりで、実際はクソガキどもの、おろかな偏見を取り除くこともできず、そういう意味ではこの記事は障害児教育を考え直す貴重な資料となるでしょう。

再び、小山田の発言からの引用を続けます。

他だったら特殊学校にいるような子が普通クラスにいたし。私立だから変わってて。僕、小学校の時からダウン症って言葉、知ってたもん。学校の裏に養護学校みたいなのがあるんですよ。町田の方の田舎だから、まだ畑とか残ってて。それで、高校の時とか、休み時間にみんなで外にタバコ吸いにいったりするじゃないですか。で、だいたいみんな行く裏山があって。

タバコ吸ってたり、ボーッとしてたりなんかするとさ、マラソンしてるんですよ、その養護学校の人が。で、ジャージ着てさ、男は紺のジャージで、女はエンジのジャージで、なんか走ってるんですよ。で、ダウン症なんですよ。

「あ、ダウン症の人が走ってんなあ」なんて言ってタバコ吸ってて。するともう一人さ、ダウン症の人が来るんだけど、ダウン症の人ってみんな同じ顔じゃないですか?

「あれ? さっきあの人通ったっけ?」なんて言ってさ(笑)。ちょっとデカかったりするんですよ、さっきの奴より。次、今度はエンジの服着たダウン症の人がトットットとか走っていって、「あれ? これ女?」とか言ったりして(笑)。最後10人とか、みんな同じ顔の奴が、デッカイのやらちっちゃいのやらがダァ〜って走って来て。「すっげー」なんて言っちゃって(笑)

こういうことを悪びれることもなくしゃべる、小山田圭吾という人物の品性とは何か、と思うわけですが、性格破綻者の芸術家というものは、たしかに存在するだろうが、私生活がどうであれ、アーチストにとって作品がすべてだというそういう考えも、一応は了解しますが。

本当にそうなのだろうか。

こういう人物が作る音楽が、本当に、人を感動させることがあるのだろうか。

それでも彼の音楽が、多くの人を感動させているのだとするなら、そもそも、音楽とは何か? 芸術とは何か? ということを、おれは問うてみたいわけです。

記事にはいじめられた人たちの、その後が載っています。村上清というライターは、わざわざ彼らの家族まで取材しています。

村田さんの家に電話する。お母さんが出た。聞けば、村田さんは現在はパチンコ屋の住み込み店員をやっているという。高校は和光を離れて定時制に。

お母さん「中学時代は正直いって自殺も考えましたよ。でも、親子で話し合って解決していって。ウチの子にもいじめられる個性みたいなものはありましたから。小山田君も元気でやっているみたいだし」

住み込みの村田さんは家族とも連絡が取れないらしい。パチンコ屋の電話番号は、何度尋ねても教えて貰えず、最後は途中で電話を切られた。

沢田さんに電話してもお母さんが出た。電話だけだとラチが開かないので、アポなしでの最寄り駅から電話。「今近くまで来てるんですが……」田園調布でも有数の邸宅で、沢田さんと直接会うことができた。

お母さんによれば、”学習障害”だという。家族とも「うん」「そう」程度の会話しかしない。現在は、週に二回近くの保健所で書道や陶器の教室に通う。社会復帰はしていない。

お母さん「卒業してから、ひどくなったんですよ。家の中で知ってる人にばかり囲まれているから。小山田君とは、仲良くやってたと思ってましたけど」

寡黙ながらどっしりと椅子に座る沢田さんは、眼鏡の向こうから、こっちの目を見て離さない。ちょっとホーキング入ってる。

■(小山田と)対談してもらえませんか?

「(沈黙……お母さんのほうを見る)」

■小山田さんとは、仲良かったですか?

「ウン」

数日後、お母さんから「対談はお断りする」という電話が来た。

この企画の意図は、

いじめられた側の人が

その後どうやっていじめを切り抜けて生き残ったのか

ということらしいけど、誰一人、「いじめを切り抜けて」なんかいません。

村田さんの消息を聞かされた、小山田は、

「でもパチンコ屋の店員って、すっげー合ってるような気がするな」

と、語っております。

ラストでの、小山田圭吾とライター・村上清の対談から引用します。

■もし対談できてたら、何話してますか?

「別に、話す事ないッスけどねえ(笑)。でも分かんないけど、今とか会っても、ぜったい昔みたいに話しちゃうような気がするなあ。なんか分かんないけど。別にいじめるとかはないと思うけど。『今何やってんの?』みたいな(笑)。『パチンコ屋でバイトやってんの?』なんて(笑)、『玉拾ってんの?』とか(笑)。きっと、そうなっちゃうと思うんだけど」

■やっぱ、できることなら会わないで済ましたい?

「僕が? 村田とは別に会いたいとは思わないけど。会ったら会ったでおもしろいかなとは思う。沢田に会いたいな、僕」

■特に顔も会わせたくないっていう人は、いない訳ですね?

「どうなんだろうなあ? これって、僕って、いじめてるほうなのかなあ?」

■その区別って曖昧です。

「だから自分じゃ分かんないっていうか。『これは果たしていじめなのか?』っていう。確かにヒドイことはしたし」

■やましいかどうかっていう結論は、自分の中では出てない?

「うーん……。でも、みんなこんな感じなのかもしれないな、なんて思うしね。いじめてる人って。僕なんか、全然、こう悪びれずに話しちゃたりするもんねえ」

■ええ。僕も聞きながら笑ってるし。

■ところで、小山田さんはいじめられたことってないんですか。学校に限らず。

「はー。多分、僕が気付かなかったっていうだけじゃなく、なかったと思うんですよ。被害者とか思ったことも、全然ないですね」

【追記】

これは私がやっていた旧ブログの中でもっとも反響のあった記事である。内容は雑誌『クイック・ジャパン』3号(太田出版)掲載の小山田圭吾インタービューを紹介したものである。

べつに知られざる逸話や稀書の発掘というものでもないし、この雑誌はそこそこ売れていて現在も入手可能であるから、なぜこんなに反響があるのか不思議に思っていた。小山田圭吾のファンなら当然このインタビューを知っていて、彼がこういう人格であることを知ったうえで、なおかつ彼の音楽を愛聴しているものだと考えていたからである。であるから、マスコミが「渋谷系」などといい、おしゃれで知的な音楽というイメージを振りまくのを私はずっと冷笑してきた。

世の中には、自分の悪趣味や鬼畜ぶりを誇示したい人間もいるらしく、旧ブログには、小山田を擁護するコメントが寄せられた。私もできる限りそれに応答してきた。しかし書き込みをする敵の数は多いがおしなべて知的レベルが低いのであまり実のある議論とはなっていない。

教養もないくせにプライドだけは高い者ほど、芸術や音楽について訳知り顔に語りたいらしい。しかも「感性」だの「センス」だのと言えば、こちらが恐れ入ると思っているのだから始末が悪い。

私はなにも高尚な芸術談義をするために、この記事を書いたのではない。私はただ当たり前のことを述べているだけである。それさえ理解できないというのは、相手の知的レベルの問題だけではなく、本質的にはおそらく芸術観、人間観のちがいであろう。彼らには、音楽よりも大切なものがある、ということさえ理解できないのだ。

最後に、G・K・チェスタトンの言葉を引用しておく。

平凡なことは非凡なことよりも価値がある。いや、平凡なことのほうが非凡なことよりもよほど非凡なのである。

人間そのもののほうが個々の人間よりはるかにわれわれの畏怖を引き起こす。権力や知力や芸術や、あるいは文明というものの脅威よりも、人間性そのものの奇蹟のほうが常に力強くわれわれの心を打つはずである。

あるがままの、二本脚のただの人間のほうが、どんな音楽よりも感動で心をゆすり、どんなカリカチュアよりも驚きで心を躍らせるはずなのだ。

G・K・チェスタトン『正統とは何か』(春秋社・73ページ)安西徹雄訳

小山田圭吾における人間の研究 - 孤立無援のブログ

27 notes

·

View notes

Text

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅱ

花鳥誌2024年2月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

Ⅱ

山寺の宝物見るや花の雨

季語は「花の雨」で『新歳時記』では「花」の傍題。山寺で宝物に見入る「寂び」の境地を云々されたこともあったが、『虚子百句』の立子の評は、それを覆している。

父はあまりお寺やお宮などの宝物に興味を持っていないと思います。それが特に宝物を見るというのは何か余儀なくそうして時間をつぶしたという心持ちがあるのでしょう。

つまり、「宝物見るや」と「や」で謎をかけておいて、「花の雨」で降り籠められただけだったんだよと明かし、軽い「笑い」を受け取れば、それでいいのだということである。虚子は『俳句はかく解しかく味ふ』の冒頭で、歴史を詠んだ古俳諧を取り上げ、こう言っている。

俳句の詠史は漢詩や和歌などと違うてその事柄を優美にしたり、荘重にしたりすることはしないで、むしろその事柄と反対に卑近な物を持って来たり、滑稽な物を持って来たりして頓挫を与えるものが多い。(中略)

同じく滑稽味と言ったところで、これらはげたげた笑うような滑稽ではなくて底には淋し味も含んだ品のいい滑稽である。ユーモアというような部類に属するものである。

巻頭で語っているから、これは俳句の本質論でもあって、下品なくすぐりは感心しないが、「頓挫」があって「ユーモア」がある、というのが、虚子の言う、漢詩・和歌に対する俳句の特質であったわけだ。

力無きあくび連発日の盛り 虚子

虚子はよく欠伸をしたという。選句中は虚空を見上げたとも(『俳句と自分』)。俳句は深呼吸のようなものだ、という言葉も残している。欠伸や深呼吸をすれば、必ずいい句が生まれるというものではないが、息を詰め、肩を怒らす、そのような心持ちで俳句は詠むものではないという思いも伝わってくる。

いい意味の虚子の「余裕」を、この句にも見るべきだというのが、立子の言いたいところなのである。山寺の幽玄な雰囲気に浸っていた、などという解釈こそが、芭蕉を神に祭り上げた「月並」と同様の陥穽ではないのか、とも解せる。

『虚子百句』のレイアウト上の構成を考えれば、前に掲げた〈美しき人や蚕飼の玉襷〉は、完全な人事句。それに比して「山寺」句は叙景に近い。句集の編集の妙は「変化」にある。さらに、「や」の使いように注目すれば、「や」の位置と、上に来る言葉の性質の違いはあるものの、両者「頓挫」がある。片や品のある美人のうなじをさりげなく暗示し、片や所在ない山寺の退屈を笑ってみせた。二物衝撃などという肩ひじ張った合理的機能を言い立てる前に、俳諧以来の技法の「底」を浚う方が、地に足がついている、とも言いうる。

なお、この句は題詠であって、単純な嘱目ではない。『年代順虚子俳句全集』第二巻では「桜十句」の題で八句は記��され、その中に掲句が確認できる。

花見船菜の花見ゆるあたり迄

山駕や酒手乞はれて桜人

藪原や櫛売る家の遅桜

花の雨蒲団ぬらして誰が庵

大江山花に戻るや小盗人

山寺の宝物見るや花の雨

夜桜や栂川楼を出る芸者

夜桜や用ありげなる小提灯

「藪原」は明治二七年の木曽の旅、「栂川楼」は柳巷花街の柳橋のことと本井英は考証している(「虚子『五百句』評釈(第七回)」『夏潮』二〇一六年六月)。ともかく、山寺句は、子規在世当時、蕪村に倣った修練法「一題十句」において成立した句だった。並んだ句はみな小説の一場面といった趣きである。

虚子はこの頃、『俳句入門』(明治三一年)で、写生とともに題詠の重要性を説いて、特に「一題十句」は、遊戯的な仕掛けを通して、言葉の取捨選択や、季題への深い理解につながるものがある、と言う。今の伝統派にも残る修練法だが、見るだけでなく、記憶し、想起することも写生の中に含まれることも明記しておきたい。書は前の句に比べて薄いムラがある。

Ⅲ

芳草や黒き烏も濃紫

『五百句』注記に、「明治三十九年三月十九日 俳諧散心。第一回。(九段上)小庵。会者、(高田)蝶衣、(松根)東洋城、(岡本)癖三酔、(岡本)松浜、(柴)浅茅。尚この俳諧散心の会は翌明治四十年一月二十八日に至り四十一回に及ぶ。」(括弧内、井上注記)とある。

「俳諧散心」は、子規没後ライバルであった河東碧梧桐を意識した鍛錬句会のことである。橋本直「「俳諧散心」と近代個人句集の起こりについて」(『夏潮別冊虚子研究号』10)に詳しい。「ホトトギス」の事務と編集を担当していた松浜が謄写版で句会稿を翻字した「芳草集」が虚子記念文学館に所蔵される。

「散心」は元来仏語で、仏事に専心しない散漫な状態を言うが、転じて、そのような凡夫の心にも一心に念仏すれば成仏する意味を含み、ここは俳句の鍛錬に集中する「行」の会を意味する。

『虚子俳句全集年代順』第二巻(昭和十五年)には、「俳諧散心」の虚子句を集中して掲載しており、掲句は、「第一回、草芳し十句」と記されている通り、一題十句の中の一句であることが確認できる。掲句の他三句に絞って記しているので、挙げて置こう。

垣間見る好色者に草芳しき

人屋出てふむ時草の芳しき

芳しき小草もゆるや塔の下

このうち「好色者(すきもの)」の句は、『喜寿艶』に載るが、掲句は春の光を受けて烏の漆黒も濃い紫に見える、というわけである。子規の最晩年に

黒キマデニ紫深キ葡萄カナ

という句があり、意識したかも知れない。拙著『子規の内なる江戸』で指摘したことだが、二つの色を比較して際立たせる手法は、典型的な子規の写生の方法で、洋画からの発想である。有名な碧梧桐の、

赤い椿白い椿と落ちにけり

という句もその成功例であり、印象明瞭な子規派の俳句の新味であった。虚子もこの路線で詠んだわけである。

問題は、「芳草」という季題の表記であろう。字数の加減で、���五にこの言葉を持ってくるとき、「芳草」と漢語にして文字を惜しんだことは、容易に想像がつく。しかし、それだけのことなら、ごまんとある自句から掲句をわざわざ選んだりはしないだろう。「春の草」「草芳し」でもよかったことになる。

漢語の「芳草」を持ってきて「や」で切る形は、調べから言って、漢詩のような格調をもたらす。また、掲句は取り合わせの句である。その取り合わせた中七・下五でポイントになるのは「も」である。この言葉は、「AもBも」という現代でも使う意味の他、『万葉集』以来「〜さえも」という含意を持つ(上野洋三『芭蕉論』「も考」)。

烏の背景は、「芳草」の若々しい「緑」である。その背景の「春光」によって、烏の羽の漆黒さえも「濃紫」の艶を得たということなのである。ここに「緑」「碧」「青」の字を置いては、くどくなってしまう。匂いたつほどの緑を暗示する格調高き「芳草」としておくことで、下五の「濃紫」から反転して「緑」が感得できるようにしたのが、この句の眼目なのである。

色の比較の句は、つい知的な操作に終始してしまい、季題を生かすことから逸れてしまいがちになる。しかし、掲句は子規や碧梧桐の色の配合句に負けない、季題という中心点を把握して見せた出来栄えのいいものだ。虚子と言えば、一物仕立てという公式は当てはまらない。これくらいのことは、虚子もやってのけた、というわけである。

なお、一題十句は、蕪村の『新花摘』に学んで子規らが始めた修練法で、その始まりは明治二十九年にさかのぼる。虚子は『俳句入門』(明治三十一年)で以下のようにその効用を述べている。題をころころ変えて、一句しか詠まないより、この方法の方が、題をあれこれ考え、十句のうちから幾つかは佳句を得やすい、と。つまり、袋回しで題をいくつも詠むより、費用対効果がいいわけである(井上『近代俳句の誕生』)。虚子の、特に青年期の修養がこうして題詠を中心になされていたことは記憶にとどめておくべきである。

『虚子百句』より虚子揮毫

美しき人や蚕飼の玉襷

山寺の宝物見るや花の雨

(国立国会図書館デジタルコレクションより)

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし)

1961年京都市生まれ

日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。

専攻、江戸文学・近代俳句

著書に

『子規の内なる江戸』(角川学芸出版)

『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会)

『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫)

『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

0 notes

Quote

273 名前:おさかなくわえた名無しさん[sage] 投稿日:2021/07/19(月) 20:10:32.02 ID:TyuNkl6c柳家小さん師匠(五代目)は「六尺ふんどしを締めた上から洋服を着るとズボンの後ろが結び目で盛り上がるからすぐ分かる」という、どうでもいい大発見をした

続・妄想的日常

4 notes

·

View notes

Text

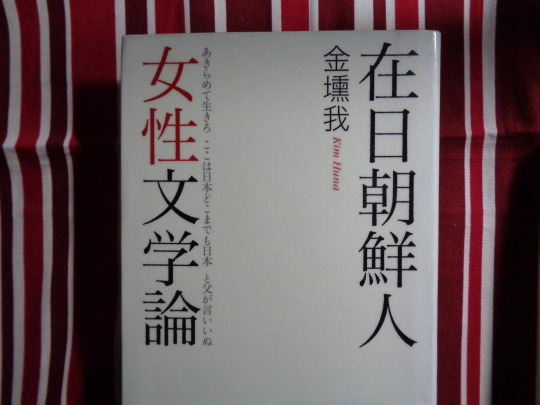

金壎我『在日朝鮮人女性文学論』作品社からメモ

編集工房けいこう舎マガジン(note)で、文藝評論家の林浩治さんにお頼みしてはじまった「在日朝鮮人文学者列伝」。

https://note.com/torabuta/n/n40f4533bec2b?magazine_key=med1124e7f5a4

はじめに林さんに、とりあげるべき在日作家を9人(+番外編2 )あげていただいた。

9人目の李良枝以外、みんな男性。

(柳美里さんは番外編に入っています!)

柳美里さん、李良枝さんが出るまで、在日朝鮮人の女性作家はいなかったのかしら???

と、とっても大事なことにふと気づき、図書館のリストをあさって、こんな本を手にしました。

金壎我(キム・フナ)『在日朝鮮人女性文学論』 作品社、2004年。

この本で紹介されていた女性文学者たちを

ざっとメモしておきます。

《 》は引用

●在日朝鮮人女性は、まず、二世の息子たちから、ひたすら「耐える」「支える」母親の姿として、小説に描かれた。

(一世作家は、家族、個人、女性たちに眼を向けることが、あまりなかった)

だが彼女たちは、「主人公」ではなくて、主人公である青年たちの苦難(外で差別を受けて、怒りを家族に向ける横暴な父親との葛藤)の背景として描かれる。

二世作家、金鶴永・李恢成の作中の母親の姿から見ても、彼女たちが自らの苦しみの人生を「書く」機会には遠かったことが予想される。

●在日朝鮮人女性の作品でいちばん早いのは、

安本末子『にあんちゃん』。映画化もされ長い人気を保っている。

しかし、小学生の日記なので、女性作家の作品と分類するのは無理がある。

●在日の女性作家が注目を浴びるようになったのは、1982年に『ナビ・タリョン』を発表した李良枝から。

●《現在確認できる初期の女性作家の作品としては》p17

・朴寿南(パク・スナム)

『罪と死と愛と──獄窓に真実の瞳をみつめて』 三一書房、1963年

(小松川高校女子生徒殺害事件の犯人として処刑された李珍宇(イ・チヌ)との往復書簡)

・宗秋月(チョン・チュウォル)

『宗秋月詩集』 編集工房ノア、1971年

・成律子(ソン・ユルジャ)

『異国の青春』 蟠竜社、1976年

『異国への旅』 創樹社、1979年

『朝鮮史の女たち』 筑摩書房、1986年

『オモニの海峡』 彩流社、1992年

その後は、

政治性の高い 『白いあんずの花のように』(金日成の生母、金貞淑の伝記)彩流社などをてがける。

《在日朝鮮人文学が圧倒的に「男性社会」であった時代に数えるほどの女性作家の一人であった。》p254

・李明淑(イ・ミョンスク)

詩集『オモニ』 銀河書房、1979年

→だいたい1970年代。「在日朝鮮人文学」が、日本の文壇の中でひとつのジャンルとして語られるようになった時期。

● 1970年代、高度成長とウーマンリブを背景に、

《自分の苦悩を文章で表現しようとする意志を持ち、またそれを可能にする教育を受けた在日二世の女性たちの出現》p29

《民族的なアイデンティティーを獲得するための苦悩や、在日として、また女性としての生き方の模索とその過程の苦しみ、もしくは苦難を抱えながらも「在日を生き」ようとする意思を綴ったエッセーの類いがほとんどであった。》p30

●宗秋月

『宗秋月詩集』編集工房ノア

『猪飼野・女・愛・うた』ブレーンセンター、1984年

(『宗秋月詩集』の収録詩は、すべて『猪飼野・女・愛・うた』に入っている)

→エッセイ+短篇小説

『猪飼野タリョン』 思想の科学社、1986年

『サランヘ・愛しています』 影書房、1987年

→短篇小説

「猪飼野のんき眼鏡」(『民濤』影書房、1987年11月)

「華火」(『民濤』影書房、1990年3月)

●李正子(イ・チョンジャ)歌人(短歌で朝鮮人であることを歌う)

『鳳仙花のうた』 雁書館、1984年

『ナグネタリョン──永遠の旅人』 河出書房新社、1991年

『葉桜』 河出書房新社、1997年

●(参考)猪飼野の成立・発展史

・金賛汀『異邦人は君が代丸に乗って──朝鮮人街猪飼野の形成史』

岩波新書、1985年

・杉原達『越境の民──近代大阪の朝鮮人史研究』新幹社、1998年

●在日文学第三世代のはじまり

・李良枝(イ・ヤンジ)1955年生まれ。

1982年、デビュー作『ナビ・タリョン』で芥川賞受賞

韓国に渡り、日本と祖国を描く

・深沢夏衣(ふかざわ・かい)1943年生まれ。

同人誌で小説を書き続ける。

1992年、「夜の子供」で新日本文学賞受賞。

在日朝鮮人の帰化問題をテーマにしている。

「在日の問題を越え、人間普遍の問題を描き出した」と評価される。

●李良枝の文学

《これまでの在日作家の作品では、「《かくあろう》とする自分の願望」、つまり祖国朝鮮を選び取ることを目指したり、その過程の苦しみが描かれた。彼らが描いた「ぶれ」は、大体が帰着点に届くまでの通過儀礼であり、李良枝のような「ぶれ」そのものの中に生きる姿を書くことはなかったのである。》

《この危うさこそが、新しい在日文学の幅と深さを広げる可能性だったのである。》 p135

●「第三世代」登場以降の女性作家

・金真須美

1961年生まれ

1995年、「贋ダイヤを弔う」で大阪女性文芸賞受賞

同年、 「メソッド」で文藝新人賞受賞

・柳美里

1968年生まれ

「東京キッドブラザーズ」を経て、19歳で劇団「青春五月党」を結成

1993年「魚の祭」で岸田国士戯曲賞受賞、以後、小説へ

●女性文学の新しさ

・《彼女たちが自己の在日性を個別的かつ私的な場の中で見据えたこと》 p241

・《彼女たちが男性作家に比べ、イデオロギー的な民族性や政治性から離れた場所に立っていたこと》

《これは彼女たち自身の選択というより、家父長的な在日社会の保守性が、女性を排除したことよるものであろう。》

この排除が、《観念的な思想に囚われ、身動きの取りにくい男性に比べ、女性により自由かつ融通の利く思考の可能性を与え》た。

p242

・在日としていかに日本で生きるか、ということについて、意識の多様化がみられる(世代的なもの?)

●成美子(ソン・ミジャ)……《在日朝鮮人文学者の唯一の女性評論家》p244(2004年当時)

『同胞(ドンホ)たちの風景』亜紀書房、1986年

●金蓮花(きんれんか) コバルトノベル大賞でデビュー

朝鮮を題材にした「銀葉亭」シリーズ

【巻末「在日女性文学者紹介」より】

●香山末子(1922年、韓国生まれ) 22歳の時、ハンセン病のため、二児と別れ、草津粟生楽泉園に入所。肢体障害、失明ののち、49歳で日本語詩を書き始める。

『草津アリラン』梨花書房、1983年

『鶯の啼く地獄谷』皓星社、1991年

『青いめがね』皓星社、1995年

『エプロンのうた』皓星社、2002年

《大岡信は 「異国語(日本語)で口述する彼女の詩が、どれほど豊かな情感に支えられているか、読者は驚きをもって確かめうるだろう」と評した。》 p254

うーん。また読みたい作家が沢山できてしまった。

2 notes

·

View notes

Text

古典落語「高田の馬場」

むかしは、ただいまの浅草公園のあたりを浅草の奥山と申しまして、見世物、大道芸人のたぐいが、それからそれへとならんで、ひとびとの足をとめていたものでございます。

その奥山の大道芸のなかで、名物のひとつになっていたのが、居合い抜きという芸当でございます。

どんなことをしたかと申しますと、奥山の人出の多いところへ荷をおろしまして、真鍮《しんちゆう》のみがきあげた道具に長い刀をかけ、若い男が、うしろはちまきをして、たすきをかけ、袴《はかま》の股立《ももだ》ちを高々ととりあげて、六尺棒などをふりまわし、

「あいあい、あちらでもご用とおっしゃる」

などとやっております。そのうちに、十分見物人があつまってまいりますと、柄鞘《つかざや》八尺という長い刀を腰のかげんで抜いてみせる。これがすなわち居合い抜きで、それがすむと、うしろにひかえている娘がでて、鎖鎌《くさりがま》などをふってみせるのでございますが、この居合い抜きも鎖鎌も、つまりは人寄せにすぎません。そのじつは、がまの油を売るのが商売で、芸当のあいだあいだで、たくみに口上を述べ立てるのでございます。この口上のいい立てがすこぶるおもしろいもので……

「なんとお立ちあい、ご用とおいそぎのないかたは、よっくみておいで。遠出山越し笠のうち、ものの文色《あいろ》と理方《りかた》がわからん。山寺の鐘はゴウゴウと鳴るといえども、法師一人きたりて、鐘に撞木《しゆもく》をあてざれば、鐘が鳴るやら撞木が鳴るやら、とーんとりくつがわからん道理だ。さてお立ち合い、てまえ持ちいだしたるなつめのなかには、一寸八分の唐子ぜんまいの人形だ。細工人はあまたありといえども、京都にては守随《しゆずい》、大阪おもてにおいては竹田|縫之助《ぬいのすけ》近江《おうみ》の朝臣大掾《あそんだいじよう》。てまえ持ちいだしたるは、竹田近江がつもり細工、咽喉《のんど》に八枚の歯車が仕掛け、背には十二枚のこはぜをつけ、これなるなつめのなかへ据えおくときには、天の光りと地のしめりとをうけ、陰陽合体して自然とふたがとれる。つかつかっとすすむは、虎の小走り小間がえし、すずめの小間とり小間がえし、孔雀霊鳥の舞い、人形の芸当は、十《とお》とふた通りある。しかしお立ちあい、投げ銭や放《ほお》り銭はおことわりだよ。投げ銭や放り銭をもらわずに、なにを渡世にするやとおたずねあるが、てまえ、多年のあいだ渡世といたすは、これに持ちいだした蟇蝉噪《ひきせんそう》四六のがまの油、四六、五六はどこでわかる。前足が四本に、後足が六本、これをなづけて四六のがま。このがまの住めるところは、これからはるか北にあたる筑波山のふもとにおいて、車前草《おんばこそう》という露草を食らって生成する。さて、このがまの油をとるには、四方へ鏡を立て、下には金網を張って、そのなかへがまを追いこむ。がまは、おのれのすがたをみておどろき、たらりたらりとあぶら汗を流す。それを下の金網にて透《す》きとり、柳の小枝をもって三七、二十一日のあいだ、とろーり、とろりと煮つめたのが、このがまの油だ。その効能をなにかといえば、金創《きんそう》切り傷にきく。第一番になおしてあげたいが、出痔《でじ》、いぼ痔、走り痔に脱肛《だつこう》。虫歯で弱るおかたはないか? でておいで。綿へ塗って内へつめ、歯でくいしめるときは、雪に熱湯をそそぐがごとく。待ったお立ち合い、刃物の切れ味をとめる。てまえ持ちいだしたるは、鈍刀《どんとう》たりといえども、先が切れて元が切れない、そんなあやしいものではない。ほら、ぬけば玉散る氷の刃《やいば》、鉄の一寸板もまっぷたつだ。お目の前で白紙をこまかにきざんでごらんにいれる。さ、一枚が二枚に切れる。二枚が四枚、四枚が八枚、八枚が十六枚、十六枚が三十二枚、三十二枚が六十四枚……春は三月落花のかたち……」

などと、その刀の切れ味をみせておき、それへがまの油を塗って、切れ味をとめたり、または、油をぬぐいとって、さらに、自分の腕を切って血をだし、その血を、がまの油ひと塗りでとめてみせたりするのでございますが、その口上とともに、じつにあざやかなものでございます。

こういうぐあいの口上をもって、いましも浅草奥山の人の出ざかり、居合い抜きからがま油の効能を述べております二十歳《はたち》前後の若者、そのうしろにひかえておりますのは、その男の姉でもありましょうか、年ごろ二十二、三の美しい娘、これが鎖鎌をつかうのでございます。まわりは、黒山のようなひとだかり、その混雑を分《わ》けながら、

「えい、寄れ寄れ、寄れっ」

と、その居合い抜きの前へつかつかと近寄りましたのは、年ごろ五十四、五にもなりましょうか、供《とも》をつれたお侍でございます。

「あいや若い者、最前よりこれにてうけたまわっているに、なにか金創《きんそう》切り傷の妙薬とか申すが、それは、古い傷でもなおるか?」

「古い、あたらしいとを問わず、ひと貝か、ふた貝おつけになれば、かならずなおります」

「二十年ほどすぎ去った傷でもなおるかな?」

「なに、二十年? ……二十年はすこし古すぎますが……まあ、ちょっとその傷を拝見いたしましょう」

「おお、みてくりゃれ」

と、侍は、ただちに片肌ぬいで、その傷をみせましたのを、じっとみていた若者が、

「やや、こりゃ武士にあるまじきうしろ傷、投げ太刀にてうけた傷でござるな」

「うーん、なかなか目が高い。いかにも投げ太刀にてうけた傷じゃ」

「さては、若気のあやまちにて、斬りとり強盗、武士のならいなどと申して、ひとをおびやかさんとして、かえっておびやかされ……」

「いやいや、さようなことではござらん。かかる場所にてはなすのもいかがかと存ずるが、それも身の懺悔《ざんげ》じゃ。まず聞かれい。もはや、ふたむかしもほど経《へ》しことゆえ、拙者《せつしや》を仇《かたき》とねらう者もござるまい……じつは、拙者はもと薩州の藩の者でござるが、ある下役の妻女の美しさに懸想《けそう》したのが身の因果……いや、笑うてくださるな……なにがさて、その女が、おもいのほかの手ごわさ、しょせん尋常《じんじよう》ではなびかぬことと存じたゆえ、夫の��在をうかがって、手ごめにせんといたしたのじゃ。と、その折りも折り、とつぜん夫が立帰り、『上役の身をもって、無態《むたい》のふるまい不都合《ふつごう》千万』と、たしなめられ、かなわぬ恋の無念さも手つだい、『なにを小しゃくな』と、抜き討ちに、その場において斬りすて申した」

「う、うーん」

「斬ってののち、はじめてわれにかえり、ああ、とんだ殺生をいたしたと気がついたとて、もうおそい。ままよと、そのまま立ちのきにかかったとき、『夫の仇』と、その妻女が、乳呑児《ちのみご》を抱いた片手に、懐剣ひき抜き、追い駈けてまいったが、女の足のおよばぬとおもってか、『えいっ』と投げつけたる、その懐剣が背に刺さり……すなわちのこるこの傷じゃ。暑さにつけ、寒さにつけ、どうもいたんでならん。なおるものなら、なおしてもらいたいが……」

と、語りおわって、おもわず吐息《といき》をついております。若者は、その傷あとをつくづくとながめ、その物語りに聞きいり、さらに、その武士の人品骨柄《じんぴんこつがら》をじっとみつめておりましたが、

「おおっ、そこもとは、悪沢源内どのではござらぬか?」

「えっ、な、なに、拙者の姓名をご存知の御身は?」

「さてこそなんじは悪沢源内、かくいう身どもは、なんじのために討たれたる稲垣平左衛門がわすれがたみ平太郎、これにひかえたるは、姉ゆき、なんじを討たんそのために、姉弟ふたりが艱難辛苦《かんなんしんく》いかばかり、二十年《はたとせ》あまるこの年月《としつき》、ここで逢うたは盲亀《もうき》の浮木《ふぼく》、優曇華《うどんげ》の花、待ちえたる今日の対面、いざ手あわして尋常に勝負、勝負、姉上、ご油断めさるな、おしたくめされい」

「おお、合点《がつてん》」

「親の仇!」

と、左右からじりじりっとつめよりましたから、さあたいへん。とりかこんでみていました群集はもとより、物見高いは江戸のつね、ことに浅草奥山、繁昌のまんなかでございますから、黒山のひとだかりでございます。

「なんだ、なんだ、どうしたんだ?」

「乞食が、お産をしたんだ」

「たいへんなところではじめたもんだな」

「ひとごみで押されたためだよ」

「ところてんじゃああるめえし、押されてでるやつはあるまい」

「いいえ、そうじゃあない、巾着《きんちやく》切りがつかまったんだ」

「ちがう、ちがう。犬がかみあっているんだよ」

「ふざけちゃあいけねえ。犬の喧嘩《けんか》なんぞはめずらしかあねえや」

「そんな気楽なもんじゃあねえ。仇討ちだ」

「えっ、仇討ちだと? ……あがってみろ、あがってみろ」

「どこへあがるんだ?」

「五重の塔のてっぺんならよくみえるだろう」

「鳩やからすじゃああるめえし、あがれるもんかい」

などと、例の弥次馬という連中が、わいわいさわぎ立てますからたまりません。なかには、石を投げるやつがいたり、なにしろたいへんなさわぎになりました。

「あいや、ご姉弟、しばらく、しばらく、しばらくおひかえください。もはや、ふたむかしもすぎ去ったることゆえ、よもやとおもったが拙者の油断、現在仇とねらうそこもとに、口外いたしたのは、これ天命のがれざるところ、いかにも仇と名乗って討たれよう。なれども、ここは観世音境内の浄地《じようち》、血をもって汚《けが》すはおそれ多い。ことに拙者は、現在、主《しゆ》持つ身の上にて、ただいま使者にまいってのもどり道、立ち帰って、復命いたさねば相成らぬ。されば、ひとたび立ち帰り、役目を果たせし上おいとまをちょうだいし、心置きなく勝負をいたし、この首をさしあげん。明日巳《み》の刻《こく》(午前十時)までお待ちをねがいたい」

と、いかにもいつわらない顔つきで申しましたが、それを聞いていた弥次馬連が承知しません。

「だめだ、だめだ。そんなことをいってにげるんだ」

「ぐずぐずしてねえでやっちまえ」

と、またさわぎ立てます。なかにも、侍の弥次馬とくると、

「あいや、卑怯《ひきよう》者をとりにがしては相成らん。身どもが助太刀をいたす」

などと、りきんでとびだします。

ところが、居合い抜きの若者は、しばらくかんがえておりましたが、なにかうなずくと、

「なるほど、源内の申すところも道理である。しからば、明日巳の刻まで相待ち申そう」

「そりゃご承知くださるか?」

「いかにも……して、明日、その出会いの場所は?」

「さよう、その場所は……おお、高田の馬場にて、お待ちうけいたす」

「うん、かならずそれに相違ないか?」

「はばかりながら悪沢源内、武士に二言はござらん」

「しからば、明日巳の刻まで、その首をおあずけ申す」

「千万かたじけない。今日は、これにておわかれいたそう」

と、そのまま右と左にわかれてしまいましたから、おどろいたのは見物人で、

「おいおい、留さん」

「ええ?」

「どうなったんだい、仇討ちは?」

「日延《ひの》べ」

「日延べ?」

「そうだよ」

「そんなばかな、料理屋の開業式じゃあねえぜ。二十年もさがしてた仇にようようめぐりあったんじゃあねえか。それを日延べだなんて、そんなふざけたはなしがあるかよ」

「おれに文句をいったってしょうがねえじゃあねえか。なにもおれが日延べにしたわけじゃあねえんだから……」

「だって、あんまり歯がゆいや」

「そんなに歯がゆかったら、歯ぎしりをしなよ」

「してえんだけれど、反《そ》っ歯《ぱ》でできねえんだ。このあいだも、喧嘩に負けてくやしいときに、どうしても歯ぎしりができねえもんだから、となりのげた屋の亭主に歯ぎしりをしてもらった。ところが、あとで歯代をとられた」

「ばかなことをいうない……あした巳の刻ってんだ。弁当でも持って、高田の馬場へいこうか」

「いこうか」

「いこう、いこう」

と、講釈のつづきでも聞きにいく了簡《りようけん》だからおもしろい。

こういう連中が、それからそれへとしゃべってひろめるのですから、その日のうちに、江戸じゅうの評判になって、当日は、夜のあけないうちから、わいわい高田の馬場へ仇討ち見物がおしかけるというさわぎで、さしもにひろい高田の馬場も、たちまちいっぱいのひとでございます。ふところのあったかいひとは料理屋へはいって、一ぱいやりながら待っておりますし、弁当を持ってったひとは、よしず張りの掛け茶屋へはいって茶をもらって弁当をつかうということで、よしず張りの掛け茶屋がずらりっとならんでおります。

「おいおい、ごらんよ。たいへんな人気だなあ。みんな仇討ち見物のひとだぜ。おい、こうやってぼんやり待ってるのも気がきかねえや。そのへんで一ペえやりながら待とうよ」

「そうさな、ろくな酒はねえだろうがな」

「そりゃあしょうがねえや。どうせひまつぶしなんだから……」

「じゃあ、いってみようか」

「おい、ごめんよ」

「いらっしゃいまし」

「だいぶ混《こ》んでるな……どこかあいてるか?」

「便所のわきならあいてます」

「いやなところがあいてるんだなあ。まあ、しかたがねえや。そこで一ペえやろう」

「こちらへいらっしゃいまし」

「ああ、ありがとう。おう、ねえさん、酒はあるかい?」

「はい、まだ少々ございます」

「少々? 心ぼそくなってきたな。なくならねえうちに、五、六本持ってきてくれ……それから、なにかつまむものがあるだろ?」

「もうたいしたものはのこっておりません。焼きのり��おしんこうぐらいです」

「まあ、しょうがねえ。それでもいいから持ってきてくれ」

ある掛け茶屋で一ぱいやっている職人風のふたりづれ、仇討ちの幕あきの長いのをじれったがりながら、

「ええ、おう、じょうだんじゃあねえぜ。いつになったらはじまるんだろう?」

「ほんとうだな。なにをしていやがるんだろう? ……おい、ねえさん、いま何どきだい?」

「はい、午《うま》の刻《こく》(正午)でございます」

「なに、午の刻? おかしいなあ。仇討ちの約束は巳の刻だぜ。もうすぎちまったじゃあねえか。まさか、また日延べになったわけじゃあなかろうな」

「真剣の仇討ちが、そうたびたび日延べになんぞなるもんか」

「そうよなあ……おいおい」

「なんだい?」

「あすこをごらん。あの、柱へよりかかって酒を飲んでる侍をよ」

「うん……あっ、ありゃあ、きのう浅草でみた仇の侍にちげえねえ」

「たしかにそうだな……ひとつ聞いてみようか?」

「よせよせ。無礼討ちだなんて食らっちゃあつまらねえや。相手さえくりゃあ、はじめるんだろうから……」

「むやみに無礼討ちなんぞする気づけえはねえや。まあ、おれが聞いてみるから、まかしておきねえ……ええ、お武家さま、だいぶご酒《しゆ》をめしあがりますな。まだなんでございますか、お帰りになりませんか?」

「うん、まだ当家から勘定をもらわんから立ち帰らんのだ」

「へーえ、料理屋へきて、勘定をはらって帰るというならわかっていますが、勘定をもらって帰るというのは変ですな……旦那は、だいぶご酒がいけますな」

「さよう……たんともいかんけれど、朝一升、昼一升、夕べに一升、寝酒に一升だな」

「へーえ、一日に四升! ずいぶんめしあがりますな」

「そのほうは飲めんか?」

「いえ、飲めねえことはねえんですけれど、とても、こちとらのようなかせぎの細い者には、飲みたくっても飲めませんや」

「そのほうの稼業《かぎよう》はなんだ?」

「あっしどもは、でえくでございます」

「なに? でえくとはなんだ?」

「へえ、大工《だいく》なんで……」

「大工と申せば、職人のなかでも一番|上《かみ》に立つ職だというが、そのほうは、日にどのくらいかせぎがあるな?」

「そうでございますな。日に三|匁《もんめ》がご定法《じようほう》でございます」

「日に三匁と申すと、ざっと一月に一両二分だな」

「まあ、そんなもんで……」

「はっはっははは、情けない稼業だな。そんなつまらん稼業はやめて、身どもの商売になれ」

「旦那のご商売は何で?」

「身どもは仇討ち屋だ」

「へーえ、仇討ち屋っていいますと?」

「おまえたち、ここへなにしにまいった? きのうの浅草奥山の……」

「おっと待った。待っておくんなせえ。そこまでいきゃあ、あっしのほうがはなしは早えや。がまの油あ売ってたやつに、仇だといわれたのは、旦那でござんしょう?」

「はっはっははは、いかにも拙者だ」

「あれっ、おちついてちゃあいけねえなあ、仇討ちはどうなったんで?」

「はははは、きょうはやめた」

「えっ、やめた? 旦那はそれでようござんしょうが、相手が、それじゃあすみますまい?」

「すむもすまんもない」

「え? どうして?」

「仇を討とうというあの姉弟は、身どものせがれと娘だ。きょうは、天気がいいからのう、うちで洗濯でもしてるじゃろう」

「うちで洗濯してる? ……うーん、どうもわからねえや……いったいどういうわけなんで?」

「うん、身どもが、浅草奥山の居合い抜きの仇になって、この高田の馬場で討たれるという評判を立てて見物をあつめ、このへんの茶屋小屋を繁昌させて、その勘定の割りをとるというわけだ」

「いやあおどろいたなあ……おい、兄い、聞いたか? 仇討ちは評判だけのもうけ仕事だとよ」

「なあるほど、それじゃあ、見物にきたこちとらが、まんまと返《かえ》り討《う》ちだ」

5 notes

·

View notes