#Io sono un autarchico

Text

.

In the cinema, the actors are the bourgeoisie; the image is the proletariat; the soundtrack is the petty bourgeoisie, forever fluctuating between one and the other. The image, as proletariat, has to seize the power in the film after a long struggle.

I Am Self Sufficient (Io sono un autarchico), Nanni Moretti (1976)

#Nanni Moretti#Luciano Agati#Lorenza Codignola#Simona Frosi#Beniamino Placido#Andrea Pozzi#Fabio Traversa#Giorgio Viterbo#Paolo Zaccagnini#Fabio Sposini#Franco Piersanti#1976

7 notes

·

View notes

Photo

Io sono un autarchico (1976)

DoP: Fabio Sposini

Dir: Nanni Moretti

#i am self-sufficient#italian comedy#italian films#fabio sposini#nanni moretti#film stills#cinematography#super 8#io sono un autarchico

12 notes

·

View notes

Text

"Ma veda, il problema secondo me è un altro. Perché lei vuole fare teatro? Per arricchire? Per diventare famoso? Perché le interessa questo mezzo espressivo. Comunque lei farà teatro, perché quello che si vuol fare a vent'anni, lo si fa nella vita"

"beh insomma, vent'anni... "

"trenta, trentacinque"

Io sono un autarchico - Nanni Moretti (1976)

2 notes

·

View notes

Text

"Dopo 42 anni l’autarchia morettiana, intesa come autosufficienza sentimentale, artistica e lavorativa, è più viva che mai, e affligge una nuova generazione di giovani, anch’essa in conflitto con quella precedente e dolorosamente impossibilitata a una reale affermazione personale, costretta quindi ad arrangiarsi a sopravvivere con lavoretti e a godere soltanto di qualche sporadica gioia."

Lost in Cinema

0 notes

Photo

Je suis un autarcique / Sans pectoraux, pas d’avant-garde, s’exclame un metteur en scène.

#Cinéma#Je suis un autarcique#Io sono un autarchico#Nanni Moretti#Fabio Sposini#1976#Luciano Agati#Lorenza Codignola#Simona Frosi#Beniamino Placido

0 notes

Text

ELENA PULCINI,

LA FILOSOFIA CHE SALVA

Che cos’è la passione?

La passione è l’energia affettiva che ci motiva all’azione, è la sorgente profonda delle nostre scelte, preferenze, credenze. Non ha niente a che fare con l’ “irrazionale”, cioè con l’altro dalla ragione, a cui ha per lo più cercato di ridurla il pensiero occidentale e moderno. Attraverso le passioni (preferisco parlarne al plurale) noi conosciamo, comunichiamo, entriamo in relazione con il mondo, ci mettiamo in gioco. Certo, si tratta di energie intense, durature che pervadono l’intera personalità del soggetto; non vanno infatti confuse con le emozioni o gli stati d’animo, come la paura che insorge se un’auto sfreccia veloce mentre attraverso la strada, o come la gioia che mi investe se incontro inaspettatamente un amico che credevo perduto per sempre. Le passioni sono quelle che ci infondono una particolare tonalità emotiva e che presiedono di volta in volta alla relazione con l’altro, attraverso una dinamica aperta di reciproca trasformazione. Ovviamente questo non vuol dire che non ci siano passioni negative, persino capaci di distruggerci. Il punto è proprio questo: la qualità prismatica, ambivalente, imprevedibile delle passioni; che non solo ci impone di distinguere tra negative e positive, ma anche di capire che ci sono passioni positive, come l’amore, le quali possono annientarci e passioni negative, come la vergogna, che ci inducono a preoccuparci del giudizio dell’altro e a riaccedere a una dimensione etica. Etica è infatti la proprietà di tutte le passioni che ci spingono a tener conto dell’altro, a mettersi nei suoi panni, ad esercitare la nostra capacità di empatia. Ed è proprio l’empatia -attualmente oggetto di una importante riscoperta scientifica, ma già valorizzata dalla filosofia di Hume, Smith, o Scheler- la radice comune di quelle che propongo appunto di chiamare passioni empatiche, in quanto sono ispirate dalla capacità di mettersi nei panni dell’altro e di partecipare al suo vissuto. Una qualità emotiva che il pensiero moderno ha prevalentemente ignorato, finendo per identificare le passioni unicamente con quelle egoistiche.

Perché l’invidia è una passione triste?

Passioni tristi, che non vuol dire malinconiche, è una definizione che possiamo trarre da Spinoza, che le associa ad una condizione di depotenziamento del Sé e le oppone alle passioni “gioiose”: nelle quali al contrario egli vede l’espressione della “vis existendi”, della potenza di esistere. L’invidia è a mio avviso l’esempio più significativo delle passioni tristi, in quanto scaturisce da un senso di inferiorità che rende il soggetto incapace di tollerare il bene dell’altro (il suo talento, successo, bellezza) che viene vissuto come una sconfitta, una ferita narcisistica del Sé. Perché lei/lui sì e io no? È la domanda silenziosa e inconfessata che avvelena l’anima, e corrode la relazione, fino a pervertirsi nella nietzscheana Schadenfreude, cioè nel piacere che si prova di fronte al male e alle disgrazie dell’altro. L’invidia è una passione universale, persino i greci la conoscevano bene, ma prospera paradossalmente nelle società democratiche, in quanto è alimentata da quella che Tocqueville chiamava “l’uguaglianza delle condizioni”. È qui che essa mostra tutta la sua peculiare ambivalenza: si manifesta infatti allo stesso tempo come volontà di eccellere e intolleranza verso la sia pur minima differenza, desiderio di autoaffermazione e tendenza al conformismo, onnipotenza dell’Io e trionfo del desiderio mimetico di essere come l’altro. Non è difficile riconoscere in questi fenomeni le patologie più evidenti della nostra società narcisistica: patologie difficili da combattere perché l’invidia non si confessa mai come tale, lasciando tutt’al più trapelare quello “evil eye”, quello sguardo maligno che ci colpisce senza che ce ne accorgiamo…

Che cosa ha determinato la perdita del legame sociale?

L’assoluta egemonia di una prospettiva economicistica. Il soggetto moderno trova la sua raffigurazione nell’homo oeconomicus: motivato, come accennavo sopra, da quella che già Thomas Hobbes chiamava la “passione dell’utile”, vale a dire da passioni egoistiche, dalla realizzazione dei propri interessi, da quella brama di guadagno e di profitto che ha prodotto la progressiva atrofizzazione, o comunque rimozione, delle passioni empatiche. L’abbaglio della ricchezza e del benessere, la fantasmagoria della merce, come la chiamava Walter Benjamin, è così potente da oscurare altri moventi e obiettivi. Ed è la miccia che fa esplodere la logica seduttiva e incontrastata del capitalismo, di cui si è vista ancora troppo poco la molla emotiva: che non è solo il desiderio di beni materiali e di una vita prospera, ma anche quel desiderio di prestigio e di status che, a partire dalla modernità, viene conferito dalla ricchezza. Un desiderio che è poi a sua volta figlio dell’invidia: in una sorta di corto circuito tra passioni dell’utile e passioni dell’Io del quale, nella nostra effimera società dello spettacolo, siamo sempre più prigionieri, e al quale abbiamo sacrificato la relazione, il legame sociale, il bene comune.

“La cura del mondo” è uno dei suoi libri più significativi. La ritiene ancora possibile?

Penso che sia più che mai necessaria e urgente. Sembra incredibile ma dal 2009, l’anno in cui il mio libro è stato pubblicato, il mondo ha subito trasformazioni radicali, per non dire sconvolgenti, sintomo del fatto che velocizzazione e accelerazione non sono più parole che individuano una tendenza, ma una realtà che constatiamo ad un ritmo quasi quotidiano. E’ come se una serie di fenomeni finora ipotizzati, ma rimasti ancora in nuce, stessero esplodendo. Penso al fenomeno migratorio, certo, che assume proporzioni sempre più estese e preoccupanti, ma soprattutto al cambiamento climatico dei cui effetti siamo ormai ogni giorno testimoni. Ne è esempio inquietante questa torrida estate del 2019: il mondo sta bruciando, non solo per incendi devastanti in Siberia, Canarie, foresta amazzonica, ma per temperature così alte da sciogliere i ghiacciai della Groenlandia e mettere a repentaglio l’equilibrio ecologico del pianeta. Impossibile ovviamente fare previsioni precise, ma è certo che siamo entrati nell’era dell’Anthropocene: quella in cui tutto è prodotto dall’azione umana, e la natura, come realtà a noi esterna e autonoma, rischia di scomparire insieme alle risorse indispensabili alla vita. Abbiamo creato le condizioni per la nostra autodistruzione. Eppure non c’è ancora sufficiente consapevolezza di questo. Il genere umano è di fronte ad una sfida epocale che non sembra in grado di affrontare anche perché mette in atto meccanismi di diniego e illusorie strategie di indifferenza. La responsabilità e la cura non sono più un’opzione né solo un dovere etico, ma un meta-imperativo, un impegno concreto e ineludibile se vogliamo salvare il pianeta, le generazioni future, il mondo vivente.

Qual è la trasformazione più eclatante che ha modificato il soggetto occidentale?

È quella che ho appena evocato e che stiamo attualmente vivendo, il mistero della tendenza dell’umanità all’autodistruzione. Tendenza paradossale che sfida i paradigmi fin qui conosciuti: da quello, peculiare della modernità, di un soggetto prometeico, di un homo oeconomicus razionale e progettuale capace di foresight e proiettato nel futuro, a quello, esaltato dal pensiero postmoderno, di un soggetto edonista che si oppone all’etica del sacrificio per godere della felicità del presente. Oggi assistiamo, come direbbe Günther Anders, alla perversione di entrambi, a causa della scissione tra fare e immaginare, tra conoscere e sentire. Abbiamo un Prometeo senza foresight e un Narciso senza piacere: il primo sembra aver perso il senso e lo scopo dell’agire e procede ciecamente senza più chiedersi le conseguenze future del suo agire. Il secondo appare schiacciato sulla futilità della ricerca di un illusorio e autarchico benessere, ormai incapace di anelare alla felicità. Le sfide epocali della contemporaneità esigono perciò un nuovo tipo di soggettività, che deve ancora nascere, che si assuma la responsabilità del futuro e del destino del mondo e metta in atto strategie di cura per la ricostruzione di un mondo comune e per la difesa del mondo vivente. Ne cogliamo tracce nelle forme di solidarietà col diverso, nella lotta per la giustizia e per i diritti delle minoranze, e soprattutto nelle lotte per la difesa del pianeta che testimoniano auspicabilmente il farsi strada di una nuova consapevolezza dei rischi a cui siamo esposti e della necessità di nuove strategie.

La filosofia può limitarsi soltanto alla riflessione o può incidere in un contesto così complicato?

Oggi non abbiamo più bisogno di quella che chiamo una filosofia senza mondo, arroccata nella cittadella delle sue sofisticate riflessioni astratte, ma di una filosofia per il mondo; che in primo luogo recuperi l’originaria alleanza con la politica, intesa come preoccupazione per il destino della polis, come nella Repubblica di Platone; e che in secondo luogo sia disposta a riflettere in presa diretta con l’attualità. Insomma una “filosofia d’occasione”, per riprendere l’espressione di Anders, che sappia non solo continuare tenacemente a porre domande in un mondo che sembra annegare in una oppiacea indifferenza e nella banalità dell’ovvio, ma anche porre le domande giuste: quelle cioè che sanno opporsi alla manipolazione della verità, sempre più diffusa, per cogliere le trasformazioni in atto, individuare di volta in volta i veri pericoli, interpretare e dare la priorità agli eventi simbolicamente rappresentativi.

Che cos’è l’identità?

Non mi è mai piaciuta molto questa parola, perché contiene in sé il rischio di una fissità, compattezza, definitività, egemonia, che limita se non addirittura preclude, l’apertura, l’inclusione, il cambiamento; che non contempla in altre parole, l’idea di differenza. Basti pensare all’identità maschile che ha imposto il suo modello a livello universale relegando, nel migliore dei casi, l’identità femminile nel ruolo di un “altro” inevitabilmente subalterno. Una dicotomia che possiamo ulteriormente declinare in etero/omosessuale, bianco/nero, nord/sud ecc. L’identità è insomma facilmente esposta alla sua assolutizzazione, con effetti di dominio e di violenza. Lo vediamo oggi in particolare nello scontro, anche planetario, tra identità collettive, soprattutto quelle fondate su radici etniche e/o religiose, tese alla difesa di un Noi totalitario ed endogamico che si (ri)costituisce attraverso l’esclusione violenta dell’altro, del diverso; e sulla costruzione di capri espiatori su cui proiettare l’immagine stessa del male, sia che si tratti della contrapposizione planetaria occidente/islam, sia che si tratti di conflitti locali (come gli innumerevoli conflitti dei paesi dell’Africa, dal Ruanda al Mali ecc.). Indubbiamente i conflitti identitari sono oggi acuiti dai processi di globalizzazione, come ritorno regressivo del “locale” dentro il “globale”; fenomeno nel quale emerge comunque un bisogno di riconfinamento che fin qui è stato sottovalutato dalle forze progressiste e a cui è invece necessario - se non si vuole cadere nella trappola mortifera dei razzismi e dei populismi- dare una risposta, ripartendo da una diversa idea di comunità, compatibile con la libertà.

Di cosa è figlia la paura che attanaglia l’umano?

La paura non deve essere identificata tout court con una dimensione negativa. E’ infatti la passione primordiale, quella che, come ci insegna Blumenberg, ci spinge a costruire una familiarità con il mondo che ci circonda, cominciando con l’evitare i pericoli e sfuggire alle insidie. E’ dunque figlia della nostra ontologica vulnerabilità, che è ciò che definisce l’umano. E riconoscere la vulnerabilità è oggi più che mai salutare per un genere umano caratterizzato dalla perdita del limite e da una hybris narcisistica accecante. La vulnerabilità è insomma una risorsa, anche in quanto ci spinge ad interrompere la spirale di illimitatezza della quale siamo diventati inconsapevolmente prigionieri. La paura è infatti la passione del limite, il semaforo rosso, il campanello d’allarme che ci apre gli occhi di fronte al pericolo. Bisogna però reimparare ad avere paura. Oggi ne siamo evidentemente pervasi, ma di quale paura si tratta? Da un lato l’angoscia paralizzante, di cui ci parla Freud e che ritroviamo in una edizione attuale nella “paura liquida” di Bauman, che ci corrode internamente ma non sa individuare un bersaglio, scivolando da un oggetto all’altro in una sorta di perenne indeterminatezza; dall’altro, la paura persecutoria di cui parlavo prima, che proiettiamo sull’altro come nemico e origine di tutti i mali: una paura che si traduce in sentimenti violenti e distruttivi -come odio, rabbia, risentimento-, terreno di coltura di razzismi, nazionalismi, guerre religiose, atroci rivalità etniche. Presi tra questa forbice tra angoscia e paura persecutoria, finiamo per non vedere i veri pericoli, come quello che pende sul futuro del pianeta e delle prossime generazioni e ci trinceriamo dietro meccanismi di difesa (come il diniego e l’autoinganno) che ci esonerano dall’obbligo di una risposta. Reimparare ad avere paura significa dunque ritrovare la capacità di distinguere tra ciò che dobbiamo o non dobbiamo temere, tra paure giuste e paure sbagliate.

L’Altro è fuori o dentro di noi?

C’è evidentemente un altro fuori di noi: il prossimo, il diverso, l’amato, l’amico, il collega, lo sconosciuto che incontriamo nella sua concreta e tangibile corporeità. A cui si aggiunge l’altro virtuale, l’ “amico” dei social con cui chattiamo condividendo pensieri (fb) o immagini (instagram). E poi ancora c’è l’altro distante: distante nello spazio (il migrante) o nel tempo (le generazioni future). La nostra epoca produce una proliferazione delle figure dell’alterità in quanto moltiplica i luoghi –reali, virtuali o immaginari- della relazione, dell’incontro. Ma la nostra capacità di rapportarci a questa molteplicità di figure dipende molto dalla relazione che abbiamo con la nostra alterità interna: quanto più mi lascio contestare dall’altro che mi abita, dalla differenza che mi impedisce di chiudermi nella mia identità, tanto più saprò confrontarmi con l’altro esterno. Se sono in grado di riconoscere che il Sé contiene sempre un altro o meglio molti altri, sarò in grado di accettare l’altro concreto nella sua differenza, provare empatia per lo sconosciuto e persino per chi vive in territori lontani, nonché distinguere tra un’esperienza reale di relazione con l’altro da una relazione puramente virtuale, incorporea: senza tuttavia a priori negare la possibilità che persino una relazione virtuale possa diventare fonte di coinvolgimento emotivo…

Quando espelliamo l’Altro, in realtà che cosa espelliamo?

Espelliamo quella parte di noi che ci contesta dall’interno e che ci impedisce, come dicevo, di rinchiuderci nei confini asfittici di un’identità compatta che non lascia spazio alla differenza. Essere in contatto con l’alterità vuol dire mantenere viva la consapevolezza del fatto che l’identità è una struttura contingente, dovuta all’intreccio casuale di fattori che potevano anche comporsi in modo diverso, e che sono sempre passibili di cambiamento, dato l’incessante divenire dell’umano nella precarietà e nella vulnerabilità. Ed è questa consapevolezza che ci permette di riconoscere l’altro concreto nella sua stessa differenza; perché il bagaglio che egli porta con sé (di storia, cultura, suoni, colori e sapori) può diventare oggetto di curiosità, e persino di arricchimento, piuttosto che di diffidenza e di paura, come purtroppo accade sempre più spesso nelle nostre società, che chiamiamo multiculturali, ma che sono ben lungi dall’esserlo davvero. Noi, cittadini del mondo globale, siamo tutti esposti, inevitabilmente, alla reciproca contaminazione: possiamo scegliere di accettarla governando la paura e disponendoci alla reciproca solidarietà, o possiamo trincerarci nell’illusione immunitaria di chi pensa ancora di poter erigere muri.

“Essere singolare plurale” è possibile o è solo il titolo di un libro di Jean-Luc Nancy?

Temo il giorno in cui non lo considereremo più possibile. Ma indubbiamente non è un obiettivo facile anche se, come ci suggerisce Nancy, possiamo appellarci alla verità ontologica dell’essere-in- comune. Perché se è vero che l’essere è essere-con, è vero anche che la storia ci mostra un’infinita serie di tradimenti di questa nostra condizione. E allora bisogna interrogarsi sul perché: sul perché almeno in Occidente, l’individualismo ha nettamente prevalso sulla comunità e l’identità sulla pluralità. Quali motivazioni, passioni, interessi abbiano fatto sì che l’essere si mostrasse in un’unica, o prevalente prospettiva assumendo una connotazione unilaterale, impoverita se non addirittura patologica. Insomma, come sostengo da tempo, l’ontologia non basta; bisogna mobilitare interrogativi antropologici ed etici per spiegare luci ed ombre della condizione umana e individuare strategie per correggerne le patologie (tra cui, la più paradossale come abbiamo visto è la tendenza all’autodistruzione). La formula di Nancy, che ha peraltro una chiara radice arendtiana, è concettualmente efficace in quanto ci invita a valorizzare il singolo senza cadere nell’individualismo e a ripensare la comunità al di fuori di ogni organicismo, cioè all’insegna della differenza e della pluralità. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo agire non solo “come se” fosse possibile, ma creare nuove congiunture, nuovi paradigmi che siano all’altezza di questo compito.

Come si passa dall’uomo economico all’uomo reciproco?

L’homo reciprocus, la figura in positivo che ho proposto nel mio L’individuo senza passioni, è appunto uno dei possibili, nuovi paradigmi sui quali possiamo scommettere per rispondere alle patologie del sociale e alle sfide del mondo globale. E’ la risposta alla prospettiva puramente utilitaristica e strumentale dell’homo oeconomicus, che ha privilegiato la logica dell’interesse, dell’acquisizione e del profitto sacrificando o marginalizzando tutto ciò che esula da questa logica -la relazione, la comunità, le passioni empatiche, la gratuità-; provocando non solo l’erosione del legame sociale, ma precludendo uno sviluppo più pieno e più ricco dell’individuo stesso. L’homo reciprocus è colui che integra l’unilateralità del paradigma economicistico (dell’utile e dello scambio) con la dimensione del dono, inteso nel senso proposto da Marcel Mauss, di struttura della reciprocità. Ben lungi dall’essere un modello di buonismo, egli non fa altro che attingere a moventi altri i quali, come ci ricorda per esempio Amartya Sen, sono intrinseci all’essere umano tanto quanto la ricerca dell’utile. Lo mostra il fatto che il dono non è il frutto di un dover essere, ma un evento che agisce già, spontaneamente, nel sociale; e che aspetta solo di essere valorizzato e praticato, al fine non solo di ricostruire il legame sociale, ma di riaprire l’accesso ad una felicità che rischia di inaridirsi totalmente nella ricerca egoistica del benessere materiale.

Responsabilità, uguaglianza e sostenibilità sono tre parole-chiave per interpretare il futuro. Quale delle tre fa più fatica a essere coniugata?

Si potrebbe pensare che fra le tre l’uguaglianza, godendo di una lunga tradizione nel pensiero moderno, sia quella più consolidata e meno attaccabile. Ma in realtà non è così perché va ripensata e riconfermata a fronte delle inedite minacce cui la espongono fenomeni complessi come la crisi della democrazia, il populismo, l’irruzione dell’altro come diverso. Indubbiamente però le altre due sono più direttamente connesse a fenomeni inediti e al tema del futuro. E’ infatti nel contesto di un’etica del futuro resa urgente dal primo manifestarsi delle sfide globali (nucleare, ecologica) che, con Hans Jonas nella seconda metà del ‘900, emerge l’importanza del concetto di responsabilità, intesa come responsabilità per: per il mondo, la natura, le generazioni future, in una parola per l’intero mondo vivente. E ciò vuol dire che c’è un nesso intrinseco tra responsabilità e sostenibilità. Abbiamo reso il mondo insostenibile, come già accennavo sopra, a causa della nostra hybris, della nostra avidità e della nostra cecità; abbiamo saccheggiato la terra in tutti modi possibili, la crisi ecologica sta esplodendo attraverso fenomeni sempre più accelerati. Dunque, siamo noi che l’abbiamo prodotta e siamo noi che dobbiamo farcene carico, assumendo, qui ed ora, la responsabilità per uno sviluppo sostenibile. Siamo di fronte ad una scommessa senza compromessi: dall’assunzione di responsabilità dipende la possibilità di prefigurare un mondo sostenibile e dalla sostenibilità dipende il futuro della vita, o meglio di una vita degna di essere vissuta.

La differenza emotiva del femminile è una risorsa potenziale ancora inespressa pienamente?

Qui bisogna fare una premessa. Il femminismo ha molti volti perché sfaccettato e complesso è il pensiero delle donne. Penso che non tutte si riconoscerebbero tout court in questo presupposto della differenza emotiva, che io condivido senz’altro insieme ad alcune voci del femminismo (come l’etica della cura): purché però venga sottoposto ad uno sguardo critico-decostruttivo. In altre parole, è vero che le donne sono state tradizionalmente identificate con l’amore, la cura, i sentimenti, ma questo patrimonio ereditario le ha anche fortemente penalizzate: non solo confinandole nel privato e nella pura gestione dei rapporti familiari, ma anche privandole di quello che chiamo il diritto alla passione. Oggi uno dei concetti preziosi del pensiero delle donne è quello di un soggetto in relazione, che va a contestare l’idea egemone (e patriarcale) di un Sé del tutto autonomo e autosufficiente (basti richiamare l’homo oeconomicus o il soggetto cartesiano). Tuttavia, è importante addentrarsi meglio nell’idea di relazione: che non vuol dire oblatività, cura sacrificale, dedizione -le qualità su cui a partire da Rousseau è stata costruita l’immagine moderna della donna che ancora conosciamo bene- quanto piuttosto attenzione, empatia, desiderio e passione per l’altro. Se la integriamo con la potenza del pathos, la differenza emotiva delle donne può essere non solo una risorsa ma una risorsa rivoluzionaria, capace di sovvertire l’idea consolidata (maschile) di soggetto, astratta e atomistica, e di valorizzare quella capacità di relazione che può (e deve) investire non solo l’altro come prossimo, ma la comunità, la città, la natura, il mondo vivente.

A quale autore e a quali testi deve di più la sua formazione filosofica?

In generale, il mio percorso è stato scandito dal pensiero critico: da Rousseau, che (nonostante le sue “colpe” relative alla visione delle donne!) ha di fatto inaugurato la filosofia critica, alla Scuola di Francoforte, da Marx a Tocqueville, da Anders ad Arendt. E poi il pensiero francese del 900: dal decostruttivismo di Derrida al Collège de sociologie (Bataille), da Michel Foucault alla filosofia dell’alterità (Lévinas). E last but not least, al femminismo. Tra i testi a cui sono particolarmente grata: La democrazia in America di Tocqueville, Eros e civiltà di Marcuse, L’uomo è antiquato di Anders; senza dimenticare il Simposio di Platone, Il disagio della civiltà di Freud…

Che cos’è la politica?

La politica è la cura della polis attraverso la capacità di prendere decisioni, rispettando quella funzione di rappresentanza dei cittadini che richiede un grande senso di responsabilità. A partire dalla modernità, la politica è per così dire inscindibile dalla democrazia come forma di governo, vale a dire dalla attiva partecipazione di tutti alla cosa pubblica (res publica). E’ ciò che Hannah Arendt chiamava un “agire di concerto”, nel quale essa vedeva un vero e proprio “miracolo”; anche perché presuppone un agire insieme nel rispetto della pluralità. Ma questo miracolo -che non pare proprio esistere in nessun luogo del mondo- richiede comunque la vigile e attenta consapevolezza critica di quelle che con Tocqueville possiamo chiamare le patologie della democrazia: individualismo, indifferenza e delega, torsione autoritaria, esplodere delle passioni tristi come l’invidia o la paura del diverso, erosione del legame sociale. Non abbiamo ancora ben compreso che la politica (e la democrazia) non sono qualcosa fuori di noi, ma siamo noi: dobbiamo quindi costantemente educarci alla democrazia -come sosteneva anche un autore illuminato come John Dewey- per correggere le degenerazioni sempre possibili ed agire per il bene comune, valorizzando le risorse positive intrinseche sia ai soggetti che al sociale.

Che cosa diventa la politica se perde l’aggancio al perseguimento del bene comune?

Diventa pura gestione degli interessi egoistici dei gruppi in conflitto, lotta per la conservazione del potere, tradimento della rappresentanza, visione shortsighted, capace solo di policies, per lo più inefficaci, per affrontare la contingenza e incapace di abbracciare più ampi ideali. E’ questa purtroppo l’immagine prevalente della politica oggi in diverse parti del mondo: aggravata da forme estreme e stupefacenti di avidità e di corruzione, da manipolazioni senza scrupoli di passioni e opinioni che tendono a trasformare il conflitto in violenza, dal ritorno del carisma e del potere carismatico, riproposto in forme caricaturali e pericolose ad un tempo, e sostenuto da involuzioni populistiche spacciate per legittimità democratica. Inoltre, ignorare il bene comune oggi vuol dire rendersi colpevoli dell’indifferenza verso il futuro e i destini di un mondo che, come ho detto, è percorso da sfide inedite, ed avrebbe perciò estremo bisogno di nuove parole d’ordine e nuove pratiche.

La globalizzazione è vista come nemica da alcuni popoli perché non governata?

In realtà la globalizzazione è molto “governata”: non dallo Stato e dalla politica, certo, che mostrano sempre di più la loro debolezza di fronte alle accelerate trasformazioni globali, ma dai poteri forti -economico, tecnologico, mediatico/informatico- pilastri del capitalismo neoliberista, capaci di varcare ogni confine, ispirati solo dalla logica del profitto e pronti allo sfruttamento senza scrupoli delle risorse planetarie, naturali ed umane. Gli Stati a loro volta tendono a rispondere per lo più arroccandosi difensivamente su posizioni cosiddette sovraniste, nell’illusione di poter difendere i propri confini con politiche “illiberali” che fanno appello con tutti i mezzi possibili, inclusa la menzogna legittimata da media e social networks, all’identità nazionale. Un processo bifronte ben sintetizzato dalla formula global/local, che si adatta anche alla dimensione antropologico/culturale: da un lato omologazione, indifferenziazione, pensiero unico, dall’altro emergere (dentro e fuori dell’Occidente) di comunità regressive sempre più alimentate da logiche immunitarie e dalla costruzione di un Noi esclusivo e ostile. Basti pensare, in Occidente, all’espulsione del diverso che trova il suo culmine nella sciagurata gestione del fenomeno migratorio, o, fuori dall’Occidente, all’escalation del fondamentalismo (soprattutto) islamico, fino ai suoi estremi terroristi. Eppure, in questo scenario desolante, c’è chi avanza l’ipotesi di un’ “altra” globalizzazione: non più del mercato ma del senso, per dirla con Nancy o Edgar Morin. Una globalizzazione come processo emancipativo, nella quale cogliere la chance di pensarsi come un’unica umanità: stretta intorno alla necessità di affrontare le patologie sociali e le sfide ecologiche, determinata a combattere le disuguaglianze senza negare le differenze, capace, come propongono Jeremy Rifkin e Peter Singer, di estendere i cerchi dell’empatia fino ad includere i poveri della terra e le generazioni future. Le condizioni oggettive di questa possibilità ci sono e sono date in primo luogo da quell’interdipendenza degli eventi che ci unisce di fatto in un legame planetario. Non ci resta quindi che mettere alla prova la nostra capacità soggettiva di cogliere la chance: quella di costruire, per usare il lessico di Alain Caillé e del Manifesto convivialista che ho attivamente condiviso, una società conviviale globale.

Siamo ancora nella società liquida di Bauman o la intende superata?

Con il concetto di società liquida, Bauman coglie senza dubbio una trasformazione importante del nostro tempo, ancora decisamente attuale, che pone l’accento su una diffusa condizione di incertezza e di fragilità dovuta al franare di regole e valori consolidati, all’assenza di punti di riferimento e alla frammentazione del legame sociale. Liquida, per darne solo qualche pennellata, è la società nella quale, a differenza della prima modernità, “tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria” (come recita la metafora di Marx), lasciando gli individui in balia di un cambiamento permanente che rende endemica la vertigine del disorientamento. E’ la società caratterizzata dall’individualismo illimitato di cui parlavo sopra, che alla perdita del legame e del progetto, dei valori e della stabilità delle relazioni e del lavoro, risponde con la precarietà e la futilità del consumismo, del successo, dell’apparire ad ogni costo, dal teatrino dei talk shows alla ricerca dei like come conferma della propria fragile identità. E’ la società che esalta l’immediatezza e l’accelerazione a scapito dei contenuti. Tuttavia, in questo scenario ancora attuale che consacra il trionfo della precarietà e dell’effimero, vediamo rinascere forme che possiamo definire solide, sia pure in un senso nuovo, le quali affiorano inevitabilmente dal rimosso: forme regressive, come il revival di ideologie razziste, xenofobe e totalitarie a fondamento di comunità immunitarie e pateticamente esclusive (quello che ho chiamato comunitarismo endogamico); ma fortunatamente anche forme emancipative, come la rinascita di movimenti collettivi tesi alla ricostituzione del legame sociale, all’affermazione del valore della comunità e dei legami affettivi, all’assunzione della responsabilità collettiva (verso il pianeta, la natura) e della solidarietà (verso l’altro, il diverso). Non possiamo che scommettere, nel senso pascaliano, su quale di queste due forme avrà la meglio, puntando ovviamente sulla seconda.

Ormai solo un Dio o solo la filosofia può salvarci?

Se mi lasciassi sopraffare dal pessimismo, sarei tentata di aderire all’ammonimento heideggeriano. Ma se vogliamo darci una speranza, la filosofia può effettivamente venire in nostro soccorso: continuando in primo luogo a porre domande radicali e coraggiose che scuotano le coscienze in un mondo percorso da un lato da un oppiaceo individualismo e da una colpevole indifferenza, e dall’altro da ottuse regressioni verso miti identitari. Come ho già detto, abbiamo bisogno di una filosofia vitale che non tema di contaminarsi anche con altri linguaggi (letteratura, psicoanalisi, cinema) laddove il concetto e l’argomentazione non sono (più) sufficienti. Ma, come mi ha insegnato soprattutto il pensiero delle donne, la filosofia deve anche fornire risposte, prospettive, sentieri inediti, che siano all’altezza delle sfide della contemporaneità. È quello che chiamo un normativismo er-etico, che non proponga schemi astratti o retorici imperativi, ma tenda a valorizzare le risorse intrinseche sia al soggetto che al sociale; e che abbia il coraggio di lanciare nuove e rivoluzionarie parole d’ordine.

6 notes

·

View notes

Text

LE DISCUSSIONI SU FACEBOOK E LE DIMISSIONI DI FIORAMONTI

Mi viene in mente un fatto che racconto spesso quando discuto con qualcuno che non ragiona.

Tempo fa vedo comparire sulla mia timeline di Facebook un link che propone un'intervista a Bertinotti, in cui il vecchio leader di Rifondazione ci mette in guardia dai pericoli di un certo sovranismo autarchico.

Leggo l'intervista, ci trovo alcune considerazioni interessanti, colgo spunti di riflessione, mi appassiono ai temi trattati, vado a leggere i commenti.

C'è un numero impressionante di interventi.

C'è tanta gente che vuole dire la sua.

Tutto fa pensare a un dibattito appassionato sui contenuti dell'intervista.

Ma la realtà è ben diversa.

I commenti sono così: "Ma ancora parla questo?". "Ma basta! Torna alle feste nei salotti della buona borghesia!". "Gli italiani nelle tende e lui ritira ogni mese una pensione d'oro per comprarsi i maglioni di cachemire!". "La pensione d'oro non gli basta. Prende anche soldi da Soros". "Ha distrutto la sinistra, deve solo stare zitto". "Era al congresso di CL. Venduto!".

Decine di commenti e non c'è una sola osservazione collegata al tema trattato da Bertinotti.

Non c'è una sola vera confutazione delle sue opinioni.

Non c'è neanche un accenno di discorso argomentato.

Neanche uno.

Ora, qualche riserva su Bertinotti ce l'ho anche io, ma non è il serial killer Zodiac.

Però non voglio parlare di Bertinotti.

Voglio parlare dei commentatori su Facebook.

Perché le dimissioni di Fioramonti mi riportano alla mente quell'episodio.

Veniamo ai fatti.

Il ministro si dimette con le seguenti motivazioni: la finanziaria ha destinato, tanto per cambiare, fondi di entità ridicola per la scuola.

Su Facebook non si parla d'altro.

Sulla timeline noto una discussione in corso.

Leggo i commenti.

E una sensazione di déjà vu mi pervade.

Quasi tutti i commenti sono di questo tipo: "Venduto!". "Si dimette perché non vuole restituire mezzo stipendio!". "Non ha rendicontato!". "Lo fa perché vuole passare al nemico!". "Complotto!". "Soros". "Traditore! "Quando c'era Gianroberto Casaleggio i treni arrivavano in orario".

Un commentatore in preda al delirio tira fuori persino Bibbiano e gli immigrati negli hotel.

Qualche voce fuori dal coro questa volta c'è, questo va detto.

Una pacata pensatrice tenta di far notare che Fioramonti sarà pure manipolato dagli emissari di Bilderberg, ma i fondi per la scuola sono davvero pochi.

Un cortese gentiluomo tenta di darle manforte.

Intervengo anche io. Ottengo persino un cuoricino.

Ma il delirante paranoico che ha parlato di Bibbiano ne ha dieci.

La pensatrice, il gentiluomo e io siamo una minoranza.

Nella ridda di teorie sulle dimissioni di Fioramonti, la scuola resta quasi sempre sullo sfondo, ai margini, dimenticata.

A questo punto voglio fare una precisazione su Fioramonti. Per una serie di motivi riconducibili alla sua storia pentastellata, questo tizio ha tutte le carte in regola per suscitare in me un'accesa antipatia.

Ma la mia antipatia per Fioramonti occupa una remotissima zona della mia coscienza.

Del presunto tornaconto dietro le sue dimissioni non mi importa nulla.

La storia del dito e della luna è drammaticamente attuale, cari lettori, perché la verità è che i fondi per la scuola sono davvero di una miseria sconcertante.

In sintesi: siamo fottuti.

Qualsiasi possibilità di rilancio del paese è preclusa senza fondi per la scuola.

Le dimissioni di Fioramonti potrebbero essere un'occasione per parlare dell'entità di questo nostro essere fottuti. Perché tale entità è qualcosa che può oscurare il cielo.

Dove vuoi andare senza scuola, formazione, università, ricerca? Dove?

Ma no, niente da fare. Si parla della pagliacciata delle rendicontazioni del M5S.

Quello è il tema che appassiona tutti.

E la scuola resta in un cono d'ombra, sia nella finanziaria che nelle discussioni.

-- L’Ideota

29 notes

·

View notes

Photo

Commissario Montelbano is Played by Luca Zingaretti as on the CD Cover shown above. The full music soundtrack is available on this 3-Disc album. Inspector Montalbano is an Italian police procedural television series based on the detective novels of Andrea Camilleri. The protagonist is commissario Salvo Montalbano, and the stories are set in the imaginary town of Vigàta, Sicily. The music for the soundtrack was composed by Franco Piersanti. Inspector Montalbano has been produced and broadcast by RAI since 1999 to critical acclaim. It originally premiered on Rai 2, and later on Rai 1 since the fourth season. Over 65 countries have broadcast the series, including on BBC Four in the United Kingdom, MHz WorldView in the United States and SBS in Australia. In 2012, the series generated a spin-off, The Young Montalbano. The Lower image if of the soundtrack composer Franco Piersanti Franco Piersanti (born 12 January 1950) is an Italian composer and conductor. Born in Rome, Piersanti graduated in double bass at the Santa Cecilia Conservatory, where he studied composition under the guidance of Armando Renzi and conducting under Franco Ferrara and Piero Bellugi. He later played bass in the RAI Symphony Orchestra. During his studies he knew the composer Nino Rota, and he became his assistant between 1975 and 1977. In 1976 he debuted as film composer scoring the Nanni Moretti's first film, Io sono un autarchico and then started a long collaboration with him that continued with Moretti's Habemus Papam (2011). Piersanti is also well known for his long collaboration with the director Gianni Amelio, for whom he scored seven movies between 1982 and 2006, including The Stolen Children (1992) and Lamerica (1994), for which he won two David di Donatello for Best Score. His soundtracks include Love and Fear (1988), The Second Time (1995), Inspector Montalbano (1999), The Best Day of My Life (2002), The Beast in the Heart (2005), My Brother is an Only Child (2007) and Fort Apache Napoli (2009).

#Montelbano#Commissario#TV Series#Italian#Detective#Luca Zingaretti#Franco Piersanti#Composer#Music#Soundtrack#CD-Album

1 note

·

View note

Text

Per la rubrica "cosa beve Infelixvoluptas?", stasera Gin&Tonic autarchico con due mirabolanti italici prodotti.

NdR visto che oggi sono in tema di amarcord liceali, l'ultima volta che ho usato il termine "italico" lo avevo scritto in un tema, la prof mi ha dato velatamente del fascista, io le ho risposto dandole velatamente dell'ignorante.

11 notes

·

View notes

Note

Da uno che arriva a giustificare le vittime di Tito perché in fondo erano bravi ragazzi trovo assurdo che tu ti permetta di dire qualcosa su fiore, visto che è chiaro che tu sia un esponente dell'antifascismo non democratico (sorpresa! antifascismo non è sinonimo di democrazia!) Ma tanto sei solo un attivista da tastiera, non smuoverai mai il culo anche se fai la voce grossa. Finite le elezioni tornerai nell'oblio come la contrapposizione fascismo/antifascismo.

E il fascismo è democratico invece? Fammi capire che sono curioso, dai.Io non giustifico, cerco di capire: è diverso. I massacri di Tito vengono dopo quelli dei fascisti italiani. Hai letto sicuramente cosa dicevano e scrivevano i fascisti per costringere la gente a parlare in italiano e saprai di quali orrori si sono macchiati gli squadristi fascisti, ma certo che lo sai. Scommetto pure che te sei uno di quelli che condanna Battisti ora latitante in sudamerica.Fiore invece è tornato in Italia dopo essere stato condannato ma a reato prescritto.È un altro coraggiosissimo fascistissimo e littorio capace di coprirsi sotto quella coperta chiamata libertà che lui vorrebbe solo per sé e per i suoi sodali. Oh poi questo esempio di autarchico fascista coraggiosissimo ha dato i suoi servigi ai servizi segreti della Perfida Albione, alla faccia del nazionalismo italico! Dimmi, perché dovrei sentirmi inferiore a questo codardo? Perché tutti i fascisti sono codardi, lo sai, vero?È questa la differenza tra fascisti e antifascisti.Però sai credo che, parafrasando Montanelli, con i fascisti non si tratta, non si parla, non li si può trattare da pari. Non si può, non si deve.Più giù trovi una bella vignetta qui sul mio Tumblr che spiega il paradosso dell'intolleranza nei confronti di chi è intollerante secondo Popper. È spiegato con un fumetto, con i disegnini insomma così pure tu puoi capirlo.Non cambierò il modo né l'Italia, ma vedi tesoro, sono comunque meglio di te che ti nascondi dietro l'anonimato per confrontarti con me. Atteggiamento molto vigliacco. Molto fascista, appunto. 😉

13 notes

·

View notes

Link

9 GEN 2020 08:13

“IL REDDITO DI CITTADINANZA FUNZIONA MA LA POVERTÀ NON L'ABBIAMO ABOLITA” - IL PRESIDENTE DELL’INPS, TRIDICO: “IL SUSSIDIO COME DISINCENTIVO AL LAVORO? È UN SOSTEGNO CONTRO LA POVERTÀ. E POI I PERCETTORI DEL REDDITO NON SONO LAVORATORI PARTICOLARMENTE QUALIFICATI, E FAR DECOLLARE IL SISTEMA DI INSERIMENTO AL LAVORO NON È FACILE. SONO FAVOREVOLE ALLA INTRODUZIONE DI UNA PENSIONE DI GARANZIA, UN FONDO CHE RIEMPIA I PERIODI DI PRECARIETÀ DI CHI NON MATURA CONTRIBUTI STABILI FINO AI TRENTA-TRENTACINQUE ANNI”

-

Alessandro Barbera per “la Stampa”

Il vezzo del potere sono due gemelli verdi che nascondono un braccialetto di corda arcobaleno. L' intervista nell' enorme ufficio dell' Eur non è ancora iniziata e Pasquale Tridico si infervora. «Dicono che mi sono aumentato lo stipendio. È falso».

Falso?

«Finché non verrà ricostituito il consiglio di amministrazione dell' Inps io e il vicepresidente dobbiamo dividerci il compenso del mio predecessore: 103mila euro lordi l'anno. A me vanno 62mila, al numero due 41mila».

E quando verrà nominato il consiglio cosa accadrà?

«Una norma prevede che con i risparmi interni vengano suddivisi 450mila euro sia all' Inps che all' Inail. Ma dovranno bastare per cinque persone. (Nonostante siano passati mesi dalla sua nomina, manca ancora l' organo di governo del più importante ente pubblico del Paese, ndr).

Presidente Tridico, partiamo dal reddito di cittadinanza, scritto da lei. Cosa risponde a chi chiede di abolirlo?

«La povertà purtroppo non è abolita, ma la misura sta dando ottimi risultati e ossigeno a milioni di italiani sfortunati».

Lei ha sostenuto che il reddito ha ridotto la povertà del 60 per cento. Lo conferma?

«In questo momento il reddito è distribuito fra poco più di un milione di nuclei familiari. Se a questi si aggiungono quelli previsti dalla relazione tecnica della legge, a regime raggiungeremo tre dei cinque milioni di persone considerate povere dall' Istat: il sessanta per cento».

Che è cosa ben diversa dal sostenere che la povertà si è ridotta del 60 per cento. O no?

«Nel misurare la soglia di povertà l' Istat non valuta i patrimoni mobiliari e immobiliari. Si può discutere se sia un metodo corretto, ma non dipende da me. Ciò detto, ci sono un paio di dati incontestabili: il parametro che valuta il livello di disuguaglianza - il cosiddetto coefficiente di Gini - è sceso dell' 1,2 per cento. Così come l' intensità del tasso di povertà, calato dal 38 al 30 per cento».

Gli esperti sostengono che il reddito potrebbe essere distribuito meglio. La norma in vigore non tiene conto dell' andamento del costo della vita ed è penalizzante per chi ha molti figli.

«Per tenere conto del costo della vita bisognerebbe calcolare la variazione del costo degli immobili e dei servizi non solo tra Nord e Sud, ma persino tra quartieri della stessa città. E poi, mi scusi, se è vero che al Sud si vive meglio con meno, si può sostenere che ciò avvenga a parità di servizi pubblici? Stiamo parlando di un reddito minimo, una misura di equità, non dipende dalla produttività».

E per quanto riguarda i figli? Le pare giusto che un single riceva fino a 780 euro e una famiglia di sei o più persone non più di 1.380?

«È vero, su questo si potrebbe intervenire, magari rimodulando il sostegno all' affitto e abbassando quello monetario. Oggi si danno ad un single 500 euro più 280 se senza casa. Ma sia chiaro che per avere miglioramenti sostanziali e coprire ad esempio la soglia di povertà Istat in una città del Nord per una famiglia con quattro componenti, bisognerebbe salire a 2.029 euro: non accade nemmeno in Svizzera. Le risorse a disposizione (7,2 miliardi l' anno, ndr.) non sarebbero sufficienti, anche riducendo il sussidio per un single».

Non crede che il reddito sia un disincentivo al lavoro, in particolare al Sud?

«Il reddito è anzitutto un sostegno contro la povertà. La parte delle politiche attive potrà essere efficace se ripartono la crescita e gli investimenti. I percettori del reddito non sono lavoratori particolarmente qualificati, e far decollare il sistema di inserimento al lavoro non è facile. Tuttavia è stato fatto il più grosso investimento degli ultimi anni nei centri per l' impiego. Un correttivo a cui il ministero del Lavoro sta pensando è una norma che sospenda il reddito fino a tre mesi agli stagionali, riprendendo lo stesso reddito a conclusione del lavoro temporaneo».

Il ministro del Tesoro Gualtieri ha annunciato che il primo gennaio sarebbe partito il superbonus per pagare l'asilo nido di chi ha redditi inferiori ai 40mila euro l' anno. Ci conferma che è così?

«Per chi già ne gode, il sistema è operativo. C'è però uno scarto di sessanta giorni fra godimento del beneficio ed effettiva erogazione. Questo mese verrà distribuito il bonus di novembre, a marzo arriverà quello di gennaio maggiorato fino a trecento euro».

Lei è favorevole al superamento di Quota 100 nel 2021, introducendo però un sistema di pensionamento flessibile. Dall'alto dei suoi quarantaquattro anni alle nuove generazioni ci pensa mai?

«Sono favorevole alla introduzione di una pensione di garanzia, un fondo che riempia i periodi di precarietà di chi non matura contributi stabili fino ai trenta-trentacinque anni».

Altro deficit. O no?

«Sono scelte che spettano al legislatore».

Ha proposto anche un fondo integrativo pubblico che investa in titoli di Stato e imprese italiane. Non è un' idea di sapore autarchico?

«(Tridico sbuffa). I fondi investiti all' estero non hanno rendimenti mediamente più alti di quelli in Italia. Ciò detto, la mia proposta permetterebbe di versare contributi anche a chi non sta lavorando, come avverrebbe con qualunque strumento assicurativo».

La accusano, in assenza di un consiglio di amministrazione, di aver aumentato il numero delle direzioni Inps. Cosa risponde?

«Ho solo separato uffici che a mio parere erano mastodontici, come l' informatica e l'organizzazione, la formazione dal personale. E ne ho introdotti due nuovi: contro le frodi e la povertà, abolendo al contempo incarichi di studio senza direzioni».

Lei era stato indicato come ministro Cinque Stelle durante la campagna elettorale, poi si sottrasse quando Di Maio scelse come alleato Salvini. Dica la verità: all' Inps lo fa comunque.

«Il ministro c'è, Nunzia Catalfo, con la quale c' è una eccellente sintonia. In quanto al presidente dell' Inps: ha un ruolo di indirizzo politico. Ho il diritto-dovere di dire quel che penso. Non mi pare che Tito Boeri si comportasse in maniera diversa».

0 notes

Text

In attesa dell’uscita del suo ultimo film TRE PIANI (uscita inizialmente prevista ad Aprile ma che forse vedremo al Festival di Venezia) ripercorriamo la carriera di un autore, attore e regista molto amato, sia in patria che all’estero. Giocando a mettere in fila i 13 lungometraggi di Nanni Moretti chiediamo anche a voi quale siano i suoi migliori film. Nella lista una scena memorabile per ogni opera.

Il cast di Tre Piani include oltre allo stesso Moretti: Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Stefano Dionisi, Anna Bonaiuto, Tommaso Ragno, Denise Tantucci, Elena Lietti, Paolo Graziosi, Alessandro Sperduti. Tratta dal libro Shalosh Qomot di Eshkol Nevo (qui la trama), la sceneggiatura è stata scritta da Nanni Moretti con Valia Santella e Federica Pontremoli. Fotografia: Michele D’Attanasio, montaggio: Clelio Benevento, musica: Franco Piersanti. Prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema e Le Pacte, distribuito da 01 Distribution.

Con Alessandro Sperduti che interpreta suo figlio

Con Tommaso Ragno

Con l’autore del romanzo

Con l’attrice Elena Lietti

Foto di scena

Foto di scena

Con Michele D’Attanasio e la troupe

Al montaggio con Clelio Benevento

Il romanzo racconta in tre capitoli altrettante storie che si sviluppano in un condominio di tre piani. Al primo vive una giovane coppia con due bambine, che a volte affida la maggiore agli anziani vicini di casa. Un giorno l’uomo, affetto da Alzheimer, scompare con la piccola per alcune ore finché i due vengono ritrovati in un frutteto. La storia è raccontata dal punto di vista del padre della bambina che sospetta che la figlia sia stata abusata.

Al secondo piano vive una donna che si sente trascurata dal marito sempre in viaggio e che non si sente appagata dalla sua vita da casalinga. Un giorno si presenta alla porta il cognato, con cui il marito ha rotto da anni, che le chiede ospitalità in quanto ricercato da polizia e creditori.

All’ultimo dei tre piani vive una giudice in pensione, vedova, che riallaccia i rapporti con il suo unico figlio che aveva litigato violentemente col defunto marito della donna.

I “tre piani” a cui fa riferimento il titolo del film sono metaforicamente i tre livelli nei quali Freud ha diviso l’apparato psichico dell’Uomo, le istanze freudiane della personalità. Così il personaggio di Riccardo Scamarcio, impulsivo e convinto che qualcosa di tremendo sia accaduto alla sua bambina è la rappresentazione dell’Es , ovvero le pulsioni più basilari, quello di Alba Rohrwacher, che interpreta una madre che da sola deve accudire un figlio appena nato, è l’Io, ciò che media tra l’istinto e la razionalità, mentre il personaggio di Moretti, un severo giudice, è l’emanazione del Super Io, quell’area psichica deputata al controllo.

A Cannes

In Sogni d’oro

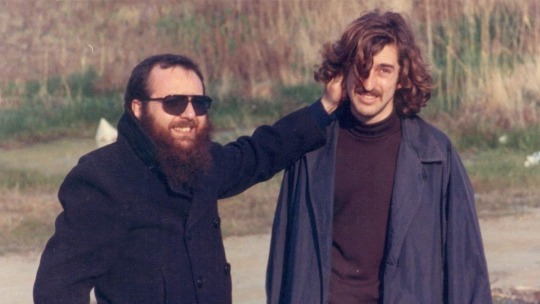

13) Io sono un autarchico (1976)

Girato in Super8 e ristampato in 16mm, prodotto indipendentemente (meno di 4 milioni di lire) e custodito sotto il letto fino alla sua distribuzione, è l’esordio nel lungometraggio di questo sceneggiatore, regista e attore classe 1953. Qui Nanni è Michele, attore in una compagnia teatrale e in crisi coniugale. 6,4

12) Mia Madre (2015)

Nanni Moretti torna a parlare di morte e di lutto all’interno della famiglia, mescolando ancora una volta il suo cinema con la sua biografia. Torna Margherita Buy nei panni dell’alter ego dell’autore. 6,5

11) Il Caimano (2006)

Dopo una pausa successiva al grande successo de La stanza del figlio Moretti torna a parlare sia di politica che di cinema. L’ascesa di Silvio Berlusconi analizzata con ferocia e un finale apocalittico in un film tra i più difficili e controversi del regista. Prima volta di Margherita Buy come alter ego. 6,6

10) Sogni d’oro (1981)

Michele Apicella questa volta è un regista, abbastanza frustrato, che sta ultimando un film sulla madre di Freud. Moretti non risparmia critiche ai mezzi di comunicazione e alla televisione nella sua prima opera metacinematografica. 6,7

9) Aprile (1998)

L’autore continua sulla via del diario personale e apre il film con la salita al governo di Silvio Berlusconi nel 1994 . Nell’ aprile del 1996 coincisero la nascita del figlio Pietro (il 18) e le elezioni politiche anticipate (il 21). 6,8

8) Santiago, Italia (2018)

Unico lungometraggio documentario della sua carriera racconta le conseguenze del colpo di Stato in Cile del 1973 mediante filmati d’archivio e interviste odierne ai protagonisti, concentrandosi sul ruolo dell’ambasciata italiana a Santiago che diede rifugio a centinaia di oppositori di Pinochet, consentendo loro di arrivare in Italia. 7,0

7) Habemus Papam (2011)

Nanni Moretti, mai così profetico, racconta la crisi spirituale di un papa che abdica (una delle ultime grandi interpretazioni di Michel Piccoli) due anni prima di Joseph Ratzinger. Nanni veste nuovamente i panni di uno psicanalista e ritorna la passione per lo sport con un torneo di pallavolo tra ecclesiastici. Molti i premi conquistati dal film. 7,1

6) Palombella Rossa (1989)

Primo film dichiaratamente politico del regista: Michele Apicella ha perso la memoria e vive la crisi ideologica del Partito Comunista durante una partita di palla a nuoto. Ritorna la musica di Franco Battiato (E ti vengo a cercare); primo ruolo importante per Silvio Orlando. 7,2

5) La messa è finita (1985)

Attraverso la figura di un giovane prete, Don Giulio, l’autore continua l’analisi dei tempi in cui vive tra problematiche familiari e quelle con amici e parrocchiani. Sempre con singolare ironia, sprazzi di dolore, malinconia, colpi di genio e musica italiana (Sei bellissima, Ritonerai). Orso d’argento al Festival di Berlino del 1986. 7,3

4) Ecce Bombo (1978)

La prima vera produzione cinematografica di Moretti (16mm gonfiato in 35) nel ruolo di Michele Apicella (il cognome di sua madre), alter-ego del regista – e caricatura del militante di sinistra – in un film generazionale di culto. Nanni a 24 anni esplode con tutto il suo carisma, facendo cose e vedendo gente. 7,5

3) La stanza del figlio (2001)

Palma d’Oro a Cannes per il miglior film, racconta il dolore per la perdita di un figlio, la durissima elaborazione del lutto e la necessità di ricominciare a vivere. Incise nella memoria diverse sequenze, devastante l’ascolto di By this river di Brian Eno. Esordisce Jasmine Trinca e Stefano Accorsi compare nel ruolo di un paziente. 7,8

2) Bianca (1984)

Una commedia che diventa un giallo: uno dei migliori film italiani degli anni 80 e tra i più amati dagli estimatori di Moretti. Diverse le battute memorabili (“Continuiamo così, facciamoci del male“) e la prima volta di Franco Battiato in colonna sonora (Scalo a Grado). 8,0

1) Caro Diario (1993)

Tre episodi (In vespa, Isole, Medici) nel primo dei quali Nanni Moretti – per la prima volta se stesso, – inanella una serie di scene cult una dopo l’altra. L’originalità e la stravaganza dell’opera gli valgono la Palma a Cannes come miglior regista. 8,5

LEGGI ANCHE > I film più divertenti: i 10 migliori registi di commedie

I 50 FILM PIU’ DIVERTENTI DEI PIU’ GRANDI REGISTI DI COMMEDIE

SEGUICI SUI SOCIAL , Il Sorpasso è su Facebook , YouTube , Instagram, Twitter , Pinterest, Tumblr, Linkedin

Tutti i film di Nanni Moretti dal peggiore al migliore In attesa dell'uscita del suo ultimo film TRE PIANI (uscita inizialmente prevista ad Aprile ma che forse vedremo al…

#i migliori film di nanni moretti#nanni moretti dal migliore al peggiore#tutti i film di nanni moretti

0 notes

Text

“Meridiano di sangue” è il romanzo più grande – violento, necessario, apocalittico – scritto da un autore vivente. Harold Bloom su Cormac McCarthy

Come si sa, Harold Bloom ha passato la vita ricordandoci la grandezza di Dante, Shakespeare, Cervantes, Tolstoj. Eppure, il suo carisma non è quello di essere un critico letterario con gli sguardi fissi nel bel tempo che fu. I pochi, grandi autori che ha amato – da Anne Carson a Paul Muldoon, da Don DeLillo a Denis Johnson, John Ashbery, Philip Roth, Mark Strand… – li ha elogiati, difesi, installati nel ‘canone’ insieme ai grandissimi, senza viziosi vezzi, perché così si fa. Questo è l’esercizio critico: certi della forza del passato, sappiamo riconoscere i grandi di oggi. A Bloom va dato merito, tra i tanti, di aver scoperto Cormac McCarthy. Lo ha elevato dalla palude di una letteratura per pochi, riconoscendone il genio autarchico. Quarant’anni fa, inizia a elogiare “Suttree”; nel 1985 dichiara “Meridiano di sangue” il capolavoro della letteratura in lingua inglese di ogni tempo, insieme a “Moby Dick” e a “Mentre morivo”. Esattamente dieci anni fa, nel 2009, per un testo della Library of Congress, nella collana ‘Bloom’s Modern Critical Views’, introduce un libro di saggi dedicato a “Cormac McCarthy”. Così, la grande critica vivifica il presente, censisce la vita. Qui traduco un brandello di quella introduzione. (d.b.)

***

Meridiano di sangue (1985) mi sembra l’autentico romanzo americano apocalittico, più rilevante oggi che allora. La fama assoluta di Moby Dick e di Mentre morivo è accresciuta da Meridiano di sangue perché Cormac McCarthy è degno discepolo di Melville e di Faulkner. Nessun altro romanziere americano vivente, neanche Thomas Pynchon, ci ha regalato un libro così possente e memorabile come Meridiano di sangue, nonostante io apprezzi Underworld di Don DeLillo, Zuckerman scatenato, Il teatro di Sabbath e Pastorale americana di Philip Roth, L’arcobaleno della gravità e Mason & Dixon di Pynchon. Lo stesso McCarthy nella “Trilogia della Frontiera”, a parte il superbo Cavalli selvaggi, non ha mai eguagliato Meridiano di sangue, l’ultimo Western, il definitivo.

*

Devo confessare che i primi due tentativi di avvicinarmi a Meridiano di sangue sono falliti: il travolgente massacro in cui getta McCarthy mi ha atterrito. La violenza comincia alla seconda pagina del romanzo, quando il quindicenne Kid viene colpito alla schiena, un attimo prima del cuore, e continua senza tregua, o quasi, fino alla fine, trent’anni dopo, quando il Giudice Holden, la figura più spaventosa di tutta la letteratura americana, uccide Kid. Sono così spaventosi i continui massacri e le mutilazioni, che Meridiano di sangue potrebbe essere letto insieme al rapporto delle Nazioni Unite in merito agli orrori perpetrati in Kosovo nel 1999. Eppure, esorto il lettore a perseverare perché Meridiano di sangue è il genio dell’immaginario canonico, una tragedia americana e universale, intrisa di sangue. Il Giudice Holden è un cattivo degno di Shakespeare, simile a Iago, demoniaco, teorico della guerra perpetua. E la magnificenza del libro – il suo linguaggio, il paesaggio, le persone, i pensieri – trascende la violenza tramutandola in arte terrificante, un’arte paragonabile a quella di Melville e di Faulkner. Quando insegno questo libro, molti studenti inizialmente si ritraggono (come ho fatto io e come diversi amici continuano a fare). La televisione ci dilania con una violenza reale quanto immaginata e siamo tentati a distaccarci, disgustati. Ma io non posso allontanarmi da Meridiano di sangue, so come e perché devo leggerlo. Nessuna delle sue carneficine, in effetti, è ridondante o gratuita: riguarda il confine tra Messico e Texas, nel 1849-50, in cui è ambientata larga parte del libro. Suppongo possa essere definito “romanzo storico”, Meridiano di sangue, dal momento che racconta la cronaca delle spedizioni della Banda Glanton, una forza paramilitare inviata dalle autorità messicane e texane a fare sterminio di indiani. Eppure, non c’è aura di romanzo storico, dal momento che ciò che rappresenta ribolle, negli Usa e ovunque, in questo terzo millennio. Il Giudice Holden non sarà dimenticato negli anni a venire.

*

A mio parere, McCarthy avvisa il lettore che il Giudice Holden è Moby Dick più che Achab. Altro bianco enigma, l’albino Giudice Holden, come la balena bianca, non può essere ucciso. Melville, gnostico professo, credeva che “una mano anarchica o un errore cosmico” ci avesse diviso in due fallibili sessi, e fa di Achab un manicheo cercatore. McCarthy conferisce al Giudice Holden i poteri degli angeli cattivi o dei demiurghi che gli Gnostici chiamano arconti, ma ci avverte di non compiere una totale identificazione con essi. Nessun ‘sistema’ – compreso quello gnostico – ricongiungerà il Giudice all’origine. L’“ultimo uovo atavico” non sarà trovato. Cosa possiamo fare di fronte all’ossessione terrificante del Giudice?

La mia passione per Meridiano di sangue è tanto feroce che voglio continuare a spiegarlo, il lettore deve avere il coraggio di penetrare nel cuore del romanzo.

*

Sebbene i critici continuino ad associare Cormac McCarthy a William Faulkner, che ha sicuramente influenzato il McCarthy di Suttree (1979), il visionario di Meridiano di sangue (1985) e della “Trilogia della Frontiera” (1992, 1994, 1998) ha poco in comune con Faulkner, piuttosto, deriva profondamente dal debito di Melville nei confronti di Shakespeare.

Gli eroi di McCarthy tendo a essere apostoli di una volontà-di-identità, ad eccezione del Giudice Holden che è la Volontà incarnata. John Grady Cole, che sopravvive in Cavalli selvaggi per essere disintegrato in Città della pianura, è sostituito in Oltre il confine da Billy Parham, che riesce a capire ciò che non riesce a Grady Cole, cioè che il vero nome di Dio è “dove non sono”. Dio sarà presente dove e quando sceglierà di essere presente, sarà assente più che presente.

Il risultato estetico di Cavalli selvaggi è superiore a Città della pianura, anche perché McCarthy è troppo legato a John Grady Cole per farlo morire giovane (è davvero solo un ragazzo) con la giusta distanza di una decisione autoriale. Nessuno riuscirà a rivaleggiare con Meridiano di sangue, neppure McCarthy, ma Cavalli selvaggi e Oltre il confine sono più eminenti di Suttree. Se dovessi scegliere una narrazione di McCarthy in grado di reggere il confronto con Meridiano di sangue questa è Cavalli selvaggi. John Grady Cole cerca la libertà e scopre ciò che né Suttree né Billy Parham devono scoprire, cioè che la libertà, in un contesto americano, è un altro modo per dire solitudine. La libertà personale, per Cormac McCarthy, non ha alcun aspetto sociale.

Harold Bloom

*In copertina: Cormac McCarthy nel 1992, a El Paso

L'articolo “Meridiano di sangue” è il romanzo più grande – violento, necessario, apocalittico – scritto da un autore vivente. Harold Bloom su Cormac McCarthy proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2VKpVhv

0 notes

Photo

Nanni Moretti in “Io sono un autarchico“

27 notes

·

View notes

Link

28 GIU 2019 17:01

DAGO AL “MAXIM” – “CON DAGOSPIA HO INTERROTTO IL MONOPOLIO DEL PENSIERO UNICO. PRENDI PAMELA PRATI E LA STORIA DEL MARITO RICCO: DOPO CINQUE MINUTI ABBIAMO SCRITTO CHE ERA UNA BUFALA. OGGI CON INTERNET NON È POSSIBILE NASCONDERE CERTE STORIE – IL CAFONAL? IL MASSIMO DELLA IATTURA È ESSERE ANONIMO. PURE SE IN QUELLA FOTO HO UNA FACCIA DA SBUDELLONA, QUELLO CHE CONTA È STARE LÀ - LA PERSONA CHE HO FATTO PIÙ ARRABBIARE È…”

-

Claudio Trionfera per “Maxim”

Roberto D’Agostino. Lo chiamano Dago, concentrato della propria creatura Dago- spia e del suo stesso cognome. Padre e padrone del sito web di riferimento per tutto cio che riguarda la controinformazione sulla politica, sul gossip, sulla cronaca, insomma “sullavita” come a lui piace dire. Tanto famoso, quel sito, da fare “in media tra i 2,5 e i 3 milioni di pagine viste ogni giorno – segnala Dago – e soprattutto Dagospia, rispetto agli altri siti o portali con alle spalle giornali e settimanali, ha come tempo di permanenza sul sito quasi 12 minuti per utente, che e una enormita. Insomma una forza che altri siti non hanno. Risultato di tutto cio: una lectio magistralis nell’Universita di Oxford Italian Society, da dove lo hanno chiamato per raccontare la rivoluzione di internet.

Il fenomeno Dagospia ha varcato il confine.

Questa e una cosa che mi ha molto sorpreso. Quando e arrivato l'invito sono rimasto senza parole. Non avrei mai immaginato nella mia vita di andare nel tempio della cultura e del sapere. Loro avevano gia invitato qualche tempo fa, se ti ricordi, Beppe Grillo. Quindi c'e una curiosita su come il mondo legato al web si sta muovendo e si sta in qualche modo articolando, cambiando un po' l'esistenza globale.

Il tuo sito e quello che molti visitano per primo quando avviano il pc...

Eh si, perche il “rullo” che mi sono inventato - una sorta di rotolo di carta igienica no? - con una notizia dopo l'altra, viene continuamente aggiornato e arricchito. E questo porta a una cattura dell'attenzione, dello sguardo, della curiosita.

L’anno prossimo di questi tempi celebrerai il ventennale: che cosa ti viene in mente?

La prima cosa che mi viene in mente (ride) e che ho perso un anno. L'idea di fare un sito nasce dal fatto che ero un dipendente dell'Espresso e avevo una rubrica di 5 pagine che si chiamava “Spia”. Poi per un incidente, diciamo cosi, perche avevo sbertucciato Gianni Agnelli, mi sono trovato a 50 anni perplesso sul mio futuro: perche la prassi, quella che noi conosciamo nel campo giornalistico e in tutti i campi, sta nel conflitto di dover ogni volta convincere un caporedattore, un capo servizio, un vicedirettore o un direttore sul fatto che la tua idea e quella giusta.

E tutto questo succedeva, allora, parlando con persone che ne sapevano la meta di me, sprecando idee e energie per convincerle a farmi fare un articolo. Cosi mi sono detto: perche tutta questa energia non la impieghi per creare qualcosa di nuovo? E dopo aver seguito con attenzione l’inizio della rivoluzione digitale – che era incominciata nel 1989 con l’informatico britannico Tim Berners, sviluppatore del concetto world wide web, che invento e ci regalo il web cioe la possibilita di creare un sito – passando poi per le tecnologie adottate dall’esercito americano, per quei computer grandi come armadi e infine per il Commodore 64 e il Macintosh, allora, dopo tutto

questo, mi trovai di fronte all’invenzione fondamentale di quello che oggi chiamiamo personal computer: che, lo dice la parola stessa, e personale e lo puoi tenere sulla scrivania.

Insomma dando a tutti noi la possibilita di avere un “potere personale” e di poterci connettere l’uno con l’altro trasferendo dei contenuti. Insomma una rivoluzione in qualche modo paragonabile a quella che avvenne nel 1400 come fine del Medioevo e inizio del Rinascimento grazie a un tipografo tedesco, Gutenberg, che invento i caratteri mobili di stampa. Fino ad allora chi sapeva leggere erano papi, principi monaci... Con l’invenzione della stampa succedeva che la Bibbia poteva essere stampata e diventare accessibile alle classi emergenti del Cinquecento: un passaggio di conoscenze da una casta al popolo che mi ha fatto pensare a internet come a un Rinascimento digitale.

Leggendo tutte queste storie mi ero molto eccitato, cosi il 23 maggio del 2000 misi in rete Dagospia. Ma era un’epoca nella quale non esistevano ne Google, ne Facebook, ne Instagram ovviamente. E incominciai ad andare a avanti a foglietti, libroni con indirizzi dei siti che allora andavano per la maggiore, a spedire cose di qua e di la e l’avventura incomincio in modo un po’ autarchico.

Mi ricordava quella che succedeva negli anni 60 col ciclostile, quando si portavano i volantini nelle fabbriche e nelle scuole facendo controinformazione. Quindi Dagospia nacque proprio come un ciclostile digitale. Allora ero da solo e facevo tre articoli al giorno, poi sono andato avanti e gia dopo 10 anni sono riuscito ad avere una dimensione piu vasta. Ma per arrivarci non e stato facile perche in Italia non c’era una sensibilita giusta per far partire progetti di questo tipo.

Beh, pero hai avuto la tigna giusta...

Certo, pero devi anche considerare che avevo anche un'attivita televisiva, che era all'epoca pagata molto bene, quindi potevo cavarmela anche a livello economico. Ed essendo noto nel campo televisivo andavo dovunque, per giunta con il conforto di alti compensi che tanta gente non aveva. Dagospia nasce come una portineria digitale, con storie, pettegolezzi, racconti, retroscena: io come girandolone, andando da un sa- lotto all'altro, sentivo delle storie pazzesche e divertenti che

non uscivano mai sui giornali ma che io, da persona libera, potevo pubblicare.

Tu immagina gli anni 80 e la storia di Craxi e Ania Pieroni, nessuno l'aveva mai scritta prima della caduta di Craxi stesso. Oggi con internet non sarebbe possibile nascondere certe storie perche la rete ha creato la societa della trasparenza. Per esempio Lucherini s’inventava le sue storie cinematografiche e tutti a scrivere di quello; oggi con internet se t’inventi una stronzata ti sputtanano dopo tre minuti.

Prendi Pamela Prati e quella storia del marito ricco: dopo cinque minuti Dagospia ha scritto che era una bufala. E pensa all’invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti con Bush che diceva che Saddam Hussein avesse la bomba atomica: era una fregnaccia che se fosse stata detta nell’era di internet sarebbe stata scoperta in pochi secondi. Io con Dagospia avevo interrotto il monopolio del pensiero unico.

Ma in particolare che cosa ti ha fatto crescere in modo esponenziale in tutti questi anni?

Il fatto che Dagospia non ha un paletto, non sceglie di fare l'alto contro il basso. Io ho sempre detto: “La vita e fatta in modo che prima diciamo una cosa intelligente e subito dopo diciamo una stronzata, una battuta, eccetera. Ecco allora che l'alto e il basso il sopra e sotto vivono insieme.

Difatti lo vedi il sito, c'e la notizia cretina o folle poi c'e quella seria o quella culturale. Insomma e tutto mescolato perche la nostra vita e questo. Tu sei a casa, accendi il televisore passi, che so, da Lilli Gruber a Barbara D'Urso, non c'e piu il problema di dire io devo vedere solo una determinata trasmissione. Gia negli anni 60 mi ricordo che Umberto Eco legittimo e sdogano i fumetti che erano considerati arte bassa.

Allora ti arriva un Eco che fa la sua analisi e li eleva come fa anche con La fenomenologia di Mike Bongiorno. Allo stesso modo io non ho problemi a mettere d'apertura un fatto di cronaca anziche Mattarella o Draghi. A suo tempo ho fatto direttore del sito un algoritmo, cioé quella cosa che ha la capacita di dirti in tempo reale se, quando metti un articolo, piace o non piace e soprattutto mi dice quanto e gradito.

Il ruolo delle immagini sul sito?

Sai, noi prima vediamo poi ascoltiamo. Una foto parla piu forte di mille parole. La fotografia e stata una grande rivoluzione democratica di fine 800. Oggi non c'e piu bisogno di fare il ritratto in pompa magna di re o di regine. Io ho sempre avuto una sorta di riferimento nell’immagine fin dall'epoca dell'Espresso, ti ricordi quando era grande come un lenzuolo e c'erano delle foto pazzesche... Diciamo la verita, La Dolce Vita nasce nel ’58 quando l'Espresso pubblica le foto del Rugantino con lo spogliarello di Aiche Nana. Ecco, li nasce l'idea di Fellini di fare un film su questa Roma, diciamo, libertina.

C'e una sintesi diversa in tutto questo.

C’e una protesi dello sguardo, una pubblicita immediata di me stesso che spiego agli altri cio che sono e cio che vorrei essere. Poi c'e il narcisismo che abbiamo tutti. Oggi la privacy col nostro narcisismo e stata completamente resa obsoleta. Vedi, una volta uno metteva le tendine alle finestre, oggi mettiamo in rete noi in mutande o noi a letto.

Oggi tutto è visibile attraverso quel finto telefono chiamato smartphone che in realta e un computer e andiamo avanti a farci i nostri selfie. Quindi e un artificio che fa diventare la fotografia una cosa importantissima. Ti ricorderai, forse nell'86 usci un librone intitolato “Il peggio di Novella 2000”. Era un libro dal quale andai a saccheggiare l’archivio della Rizzolii... Ci sono ancora delle foto che fanno scalpore. Ancora di piu in video, poi. Quando ho fatto Dagospia ho avuto modo di dire che il computer ha una luce che il giornale cartaceo non ha: cosi quelle foto uscivano fuori in una maniera fantastica.

Da questa riflessione, approfittando anche del fatto che Roma col berlusconismo e stata una bella epoque senza uguali e che quando poi e incominciato il 2000 era diventata veramente una sorta di festa mobile dove tutti erano ben contenti di essere pubblicati e mi chiamavano per avere foto sul sito ho costruito un racconto per immagini che era imbattibile. Poi ci ho fatto due libri con Pizzi, due Cafonal.

Questo Cafonal sembrerebbe un dispregiativo, invece la gente fa a cazzotti per apparire, giusto?

Ma certo! Perche in quel modo dice “io esisto, io ci sono, io sto qui”. Oppure “io c'ero”. Quindi pure se in quella foto ho anche una faccia da sbudellona, quello che conta e stare la. Il massimo della iattura e quello di essere anonimo.

Tutti sanno che esistono grazie al fatto che qualcuno li registra scattando una foto. Quindi in qualche modo oggi la qualita della vita si misura sulla qualita dell'immagine. Nel ’67 usci quel saggio fondamentale e piu preveggente di Otelma e di tutti gli altri indovini, che era La societa dello spettacolo di Guy Debord: teorizzava quello cui assistiamo tutti i giorni, cioe che sarebbe finita la realta perche ci sarebbe stato solo lo spettacolo, non nel senso di stare dentro i media ma della spettacolarizzazione al di fuori di quelli. Cioe ciascuno di noi sarebbe diventato un protagonista di questo mondo di- ventato palcoscenico.

In tutti questi anni qual e la persona che hai fatto piu arrabbiare? Lo so che c’e una folla...

Della Valle, di sicuro. Fece anche una campagna contro di me, si chiamava “Dagostrunz”. Ci aveva fatto bicchieri, camicie, magliette, insomma aveva fatto tutta una linea di moda con su scritto “Dagostrunz”.

0 notes