#breve racconto

Text

L’avevo amata alla follia. Perché amiamo? Non è strano che per qualcuno esista al mondo un solo altro essere, un solo pensiero, un solo desiderio? E che sulla sua bocca ci sia un nome solo: un nome che viene di continuo alle labbra, un nome che ne prorompe come l’acqua da una sorgente, che sale dalle profondità dell’anima e vien detto, ripetuto, mormorato ininterrottamente, dovunque, come una preghiera?

Non racconterò qui la nostra storia. L’amore ne ha una solamente, sempre la stessa. L’avevo conosciuta e me n’ero innamorato, tutto qui. E avevo vissuto un anno nella sua tenerezza, tra le sue braccia, nelle sue carezze, nel suo sguardo, nelle sue vesti, nelle sue parole, avviluppato, legato, incatenato in tutto quanto veniva da lei, così completamente che non sapevo più se fosse giorno o notte, se ero vivo o morto, se ero sulla terra o altrove.

E un giorno ella morì. Come? Non so, non so più. In una sera di pioggia fece ritorno a casa tutta bagnata, e il giorno dopo tossiva. Tossì un’intera settimana, poi si mise a letto. Che cosa accadde? Non lo so. I medici venivano, scrivevano ricette, andavano via. Qualcuno portava medicine e una donna gliele faceva prendere. Le sue mani scottavano, la fronte era madida e ardente, lo sguardo lucido e triste. Le parlavo, mi rispondeva. Che cosa ci dicevamo? Non so più. Ho dimenticato tutto, tutto! Quando morì ricordo il suo sospiro lieve, quel lieve sospiro tanto debole: l’ultimo. L’infermiera disse: “Ah!”. E io compresi. Compresi.

Non seppi più nulla. Nulla. Vidi un prete che pronunciò una parola:

“La vostra amante”.

Mi sembrò che la insultasse. Dal momento che era morta non avevano più diritto di ricordare quella formalità. Lo scacciai. Ne venne un altro che fu molto buono, molto gentile. Piansi quando mi parlò di lei. Mi chiesero mille cose a proposito del funerale. Non so più. Ma ricordo benissimo la bara, il rumore delle martellate quando inchiodarono il coperchio. Ah, Dio, mio Dio! Fu sotterrata. Sotterrata! Lei! In quella fossa! Erano presenti alcune persone, amici. Fuggii. Correvo. Camminai a lungo per le strade. Poi tornai a casa e il giorno dopo mi misi in viaggio.

Ieri sono tornato a Parigi.

Quando ho rivisto la mia camera, la nostra camera, i nostri mobili, il nostro letto, quella casa dov’era rimasto tutto quel che rimane della vita d’una persona dopo la sua morte, mi riprese un dolore tanto violento che poco mancò aprissi la finestra e mi buttassi giù nella strada. Non potendo più rimanere in mezzo a quelle cose, tra quelle pareti che l’avevano riscaldata e protetta e che nei loro spazi, anche i più piccoli, dovevano conservare mille atomi di lei, della sua carne e del suo respiro, presi il cappello per fuggire via. Di colpo, mentre stavo andando verso la porta, passai davanti alla grande specchiera che ella aveva fatto mettere nel ingresso per vedersi dalla testa ai piedi, ogni giorno, ogni volta che usciva, per osservare se tutto era in ordine nel suo abbigliamento, dagli stivaletti alla pettinatura.

Mi fermai lì, basito, di fronte a quello specchio che l’aveva riflessa tante volte, ah!, tante e tante volte che doveva averne conservata l’immagine.

Me ne stavo lì, in piedi, lo sguardo fisso sulla fragile lastra, su quel cristallo piano e profondo, ormai vacuo, ma che l’aveva contenuta tutt’intera, l’aveva posseduta come me, posseduta quanto il mio sguardo appassionato, e fremetti. Mi sembrò d’amare quello specchio – lo toccai – era gelido! Oh, il ricordo! il ricordo, immagine dolorosa, immagine bruciante, immagine vivente, orribile immagine che fa soffrire mille torture!

Felici gli uomini che hanno un cuore simile a uno specchio, dove i riflessi scivolano via e si cancellano, un cuore che dimentica tutto ciò che ha contenuto, tutto ciò che gli è passato davanti, tutto ciò che hanno contemplato affettuosamente o con amore! Mi sento male!

Sono uscito e mio malgrado senza rendermene conto, senza volerlo minimamente fare, sono andato verso il cimitero. Ho ritrovato la semplice tomba di lei, una croce di marmo che reca incise queste brevi parole:

AMÒ,

FU AMATA

E MORI.

E lei è la sotto, imputridita. Che orrore! Singhiozzavo, la fronte sulla lapide. Mi sono trattenuto a lungo, molto a lungo. Poi mi sono accorto che giungeva il tramonto. Allora un desiderio particolare, un desiderio folle, un desiderio degno d’un amante disperato s’è impadronito di me. Ho voluto passare la notte vicino a lei, un’ultima notte, a piangere sulla tomba. Ma m’avrebbero visto e m’avrebbero fatto uscire. Come fare? Ebbi un’idea; mi alzai e cominciai a girovagare in quella città popolata da persone che non sono più su questa terra. Ho camminato, camminato… Com’è piccola questa città in paragone all’altra, quella in cui viviamo! Eppure questi morti sono più numerosi dei vivi! A noi occorrono grandi case, strade, piazze per le quattro generazioni che guardano il sole contemporaneamente, bevono l’acqua delle sorgenti, il vino dei vigneti e mangiano il pane dei campi di grano! E per tutte le generazioni dei morti, per tutta l’umanità discesa fin quaggiù, quasi niente… un pezzetto di terra.., quasi niente! La terra li riprende, l’oblio li cancella. Addio!

All’estremità di quella parte di camposanto più frequentato, scorsi all’improvviso il cimitero abbandonato, quello dove coloro che sono defunti da tanto tempo terminano di mescolarsi alla polvere, dove persino le croci di legno stanno marcendo: il cimitero dove domani metteranno i morti futuri. E pieno di rose selvatiche, di cipressi scuri e robusti, una specie di giardino abbandonato, triste e magnifico, un giardino che si nutre di carne umana. Lì ero solo, assolutamente solo. Mi nascosi dietro una pianta verdeggiante, appiattendomi tra quei rami grassi e scuri.

E attesi, avvinghiato al tronco come un naufrago al rottame.

Quando fu notte piena, notte fonda, lasciai il mio rifugio e mi misi a camminare tranquillamente, ma senza far rumore, su quel suolo popolato da morti. Errai a lungo, a lungo, a lungo. Non mi riusciva di rintracciarla. Le braccia tese, gli occhi sbarrati, urtando nelle tombe con le mani, coi piedi, con le ginocchia, col petto e perfino con la testa, andavo avanti senza trovarla. Toccavo, brancicando come un cieco che cerca la sua strada, percepivo lapidi, croci, ringhiere di ferro, ghirlande di fiori avvizziti! Leggevo i nomi con le dita facendole passare sulle lettere. Che notte! E non riuscivo a ritrovarla.

Niente luna. Una notte spaventosa! Avevo paura, una paura atroce, per quei sentieri così stretti, tra due file di sepolcri. Tombe, tombe, tombe! Sempre tombe! A destra, a sinistra, davanti a me, intorno a me, dovunque tombe! Mi sedetti su una di esse, poiché non potevo più camminare, dato che le ginocchia mi si piegavano per la stanchezza. Sentivo che il mio cuore batteva più forte. E sentivo anche altre cose. Quali? un rumore confuso, indescrivibile! Era nel mio cervello sconvolto, nella notte impenetrabile o sotto la terra misteriosa, sotto la terra seminata dì cadaveri, quel rumore? Mi guardavo attorno.

Quanto tempo sono rimasto là? Non lo so. Ero paralizzato dal terrore, ebbro di spavento, sul punto di urlare, sul punto di morire. E d’improvviso mi parve che la lastra di marmo su cui ero seduto cominciasse a muoversi. Si muoveva come se qualcuno la stesse sollevando! D’un balzo mi spostai sulla tomba vicina e vidi – sì! – vidi alzarsi verticalmente la lastra che avevo appena lasciato e il morto apparire, uno scheletro ignudo che la sollevava con le spalle curve. Lo vedevo, lo vedevo con chiarezza, benché quella fosse una notte tenebrosa. Potei leggere sulla croce:

QUI RIPOSA JACQUES OLI VANT,

DECEDUTO IN ETÀ DI ANNI 51.

AMAVA LA FAMIGLIA,

ERA BUONO E ONESTO.

MORI’ NELLA PACE DEL SIGNORE.

Anche il morto leggeva le frasi scritte sulla sua tomba. Poi raccolse un sasso sul sentiero, un sasso aguzzo, e cominciò a cancellare, grattandole via, tutte quelle parole. Le cancellò completamente, con lentezza, fissando con le occhiaie vuote il punto dove prima erano incise. Poi con la punta dell’osso che era stato il suo indice scrisse in lettere fosforescenti come quelle che si tracciano sui muri con i fiammiferi:

QUI RIPOSA JACQUES OLIVANT,

DECEDUTOIN ETÀ D’ANNI 51.

CON CATTIVERIA AFFRETTÒ LA MORTE DEL PADRE

DAL QUALE DESIDERAVAEREDITARE,

TORMENTÒ LA MOGLIE E I FIGLI,

IMBROGLIÒ I VICINI DI CASA

E RUBÒ QUANTO GLI FU POSSIBILE.

MORÌ MISERABILE.

Quand’ebbe finito di scrivere, il morto rimase immobile a contemplare l’opera sua. Mi volsi indietro e m’accorsi che tutte le tombe s’erano scoperchiate, che tutti i cadaveri ne erano usciti e tutti avevano cancellato le menzogne scritte dai parenti sulle lapidi. Tutti avevano ristabilito la verità.

Vedevo in tal modo che tutti erano stati i carnefici dei propri congiunti, astiosi, disonesti, ipocriti, bugiardi, canaglie, calunniatori, invidiosi. Tutti avevano imbrogliato, rubato, compiuto tutti gli atti più abominevoli, quei buoni padri, quegli sposi fedeli, quei figli devoti, quelle fanciulle caste, quei commercianti probi, quegli uomini e quelle donne irreprensibili.

Sulla soglia della loro dimora eterna, adesso avevano scritto tutti la crudele, la terribile, la santa verità che tutti ignorano o fingono d’ignorare su questa terra. Mi venne in mente che anche la donna amata aveva dovuto tracciarla sulla sua tomba. E senza paura, oramai correndo tra i loculi semiaperti, tra cadaveri e scheletri, andavo verso di lei, sicuro che questa volta l’avrei rintracciata. La riconobbi da lontano, anche senza vederne il volto che era ancora avvolto nel sudario.

E sulla croce di marmo dove poco prima avevo letto:

“Amò, fu amata, e morì”, scorsi:

USCÌ DI CASA PERTRADIRE IL SUO AMANTE,

PRESE FREDDO SOTTO LA PIOGGIA E MORÌ.

A quanto pare fui raccolto all’alba, inanimato, accanto a una tomba.

#Guy de Maupassant#breve racconto#racconto noir#La morta#La morta citazioni#La morta citazione#citazioni#citazione#racconti#noir#amore

0 notes

Text

L’Incompreso

Da ragazzo mi sentivo incompreso. Mi rendevo conto di dire spesso cose che non interessavano ai miei coetanei, oppure di ascoltare dischi che venivano rimossi dal piatto con una smorfia dolorante, come se l'ascoltatore si fosse schiacciato i coglioni sedendosi malamente sulla sella di un motorino truccato. Ma l'apice del disagio lo ho raggiunto tre anni fa nel reparto cessi di Villa. In pratica, ero lì con Laura e stavamo scegliendo il bidet per la casa nuova. Io facevo prove approfondite, mi accovacciavo sui sanitari esposti, li riposizionavo nello showroom, mimavo con la mano il gesto di portare il miscuglio di idrogeno e ossigeno verso il culo sagomato da anni di libri e videogiochi.

«Ho il femore troppo lungo!» dicevo a Laura.

«Ci cacciano via!» ringhiava, malcelando l'imbarazzo in una smorfia divertita.

Allora io mimavo con l'indice destro la distanza tra muro e ano, non credo ci sia un termine tecnico, una quota standardizzata vitruviana, insomma, introducevo questa misura a supporto del fatto che avessi le gambe troppo lunghe e che, quindi, da seduto parte del culo sarebbe uscita dal bidet.

«Lo voglio stondato e attaccato al muro: fa cagare ovale e con i tubi a vista.»

Questa era la risposta che ottenevo in cambio di complessi ragionamenti trigonogometri. E quindi dicevo che no, lo spazio non si può comprimere, cioè magari si può andando alla velocità della luce, però, ecco, non è che per lavarmi il culo io possa ogni volta compiere un salto nell'iperspazio. E dopo discussioni estenuanti, una specie di trattativa tra lei, signora, e io, ambulante affaticato sotto il sole, la spunto. La spunto sulla forma ma il prezzo da pagare è quello di scegliere un bidet che aderisca perfettamente al muro e non lasci intravvedere all'occhio umano tubi, manicotti e leveraggi.

E insomma, racconto questo per dire che oggi mi sono fatto il bidet e dopo che ho finito, tiro la levetta per far defluire l'acqua e si rompe. Tuc. Tuc, fa l'asticella cromata e io la guardo mentre sono seduto a cavalcioni del trabicolo di porcellana. Fisso il muro, poi il pernetto, e infine abbasso lo sguardo e vedo il piccolo specchio d'acqua sotto le mie cosce. Quindi mi alzo, impreco e comincio ad aggeggiare con le dita sul tappo per provare a rimuoverlo dalla sua sede, sede rifinita in maniera millimetrica, nemmeno fosse l'ingranaggio di un Rolex. Dopo dieci minuti mi arrendo. Mi arrendo e corro in cucina. Apro un cassetto ed acchiappo un coltello e torno nel bagno con la speranza di poter usare la lama per far leva sul tappo. Mi tuffo nell'acqua ma l'acciaio è troppo spesso: non ci passa. Il tappo rimane al suo posto, fiero del suo ruolo, una specie di oligarca in un mondo di porcellana e sa-la-madonna quali resti della mia umana ingegneria.

Dopo aver provato una teoria di oggetti, cito a memoria, un cacciavite, uno stuzzicadenti, la lama di un cutter e la tessera della Coop, mi cade l'occhio verso il lavandino. Vedo la soluzione. La vedo e mi compiaccio, addirittura ringrazio dio di avermi fatto scienziato, di avermi donato la possibilità di avere idee utili per tutti tranne che per me stesso.

Glu, glu, glu.

L'acqua defluisce! Acchiappo con due dita il pistone che dovrebbe alzare il tappo e dare una via di fuga all'acqua e lo tiro. Basta pochissimo e tutto ritorna a funzionare per la gioia del Signor Pozzi e del suo socio Ginori.

Esattamente quattordici ore dopo, sono seduto al Mac che lavoro. È tardi, non so più cosa fare per arginare le scadenze, in pratica sono assorbito dal fallimento professionale quando sento urlare.

«Carolina, lavati i denti!» sbraita Laura.

«Non posso!»

«L-a-v-a-i-d-e-n-t-i!»

«Ma come faccio?» urla l'Exogino con parte del mio DNA.

«Ho detto che ti devi lavare i denti!»

«Non trovo lo spazzolino.»

E quindi inizia una rissa madre e figlia, una roba tipo tour dei Genesis quando Phil Colins e Bill Bruford se le suonano sulle note di The Cinema Show.

Laura usa l'arma finale: «Adesso viene tuo padre!»

Mi alzo sapendo che, ogni volta che vengo invocato, la mia autorevolezza diminuisce, come se il mio essere padre fosse regolato da un'immaginaria barra di energia che niente e nessuno può ricaricare.

Effettivamente, Carolina ha ragione. Mentre mi gratto il mento ammetto, facendo finta di niente, che lo spazzolino non è più disponibile.

«Più?» dice Laura

«Più,» dico io.

Per chiudere subito la questione, dico che aveva le setole rovinate, anzi, rincaro la dose e aggiungo che bisogna insegnare a nostra figlia a non masticare lo spazzolino. Ma Laura dice che era nuovo, che era diventata scema a trovarlo a forma di giraffa azzurra.

«Lo avevo lasciato appiccicato allo specchio, pa'» dice mia figlia.

«Proprio qua,» fa Laura indicando l'alone circolare.

Mi vedo riflesso nello specchio e capisco di essere spacciato. Ma poco prima di darmi per vinto, mi ricordo di un tizio con cui ho lavorato. Mi ripeteva sempre: "Luca, bisogna sempre dire la verità, perché la verità può essere aggiustata." Allora "aggiusto" il corso degli eventi e, guardando madre e figlia, dico che è successo un incidente e che ho dovuto buttare via il simpatico dispositivo odontoiatrico dotato di ventosa.

«Sei un mostro» urla Carolina.

«Sei impazzito?» fa coro Laura.

Balbetto e dopo qualche istante ammetto che mi serviva per risolvere un'incomprensione del passato. E quindi spiego alla mia famiglia che non riuscivo a stappare il bidet e che ho usato la ventosa piazzata sul culo dello spazzolino per afferrare il tappo sepolto da acqua e residui pubici. Dico che lo ho fatto a fin di bene, insomma, che lo ho fatto solo nella speranza di tirare via il tappo dalla sede, dalla sua cuccia pure troppo perfetta per quanto ci è costata.

«Domani risolvi questa storia» dice Laura.

«Come sempre,» dico io mentre vedo madre e figlia che si allontanano senza salutare.

La mattina successiva, giro mezza Genova per cercare uno spazzolino con ventosa. Alla fine lo trovo e, anche se costa una cifra folle, lo pago e lo porto a casa.

«Non mi piace,» fa Carolina e aggiunge «ormai sono grande, uso questo» e intanto brandisce un affare di plastica con sopra scritto OralB.

Allora ripongo lo spazzolino nel posto segreto dove tengo il mio senso di incomprensione e tutti gli aggeggi che mi ricordano che, alla fine, ho sempre ragione.

12 notes

·

View notes

Text

equinozio di primavera

Era stato un inverno lungo e buio, ma la notte appena trascorsa lo era stata ancora di più. La luce era ciò di cui aveva bisogno. Ma la luce tardava ad arrivare. Così pensò di andarle incontro per spingerla su con le braccia del bisogno.

Syd non aveva mai capito per quanto tempo si dovesse guardare l’alba, e con quel pensiero la solitudine ritornò. Era passato un momento, non poteva neanche custodirlo perché per farlo bisogna condividerlo.

Si, probabilmente l’avrebbe rivista; si, se la sarebbe cavata; si, gli dispiaceva; gli dispiaceva tanto. Aveva ancora tanto amore e non sapeva che farci.

Il sole lungo la linea dell’orizzonte sembrava essersi fermato, come un dispetto, come un respiro trattenuto. A Syd la cosa sembrò buffa e accennò un sorriso.

Solo pochi millimetri separavano il dolore dal riso e lui aveva paura di attraversarli.

Pochi millimetri che lo separavano dal confine oltre il quale le cose non hanno più senso.

Il sole improvvisamente riprese a respirare. Per un po’ il mondo sembrava aver ritrovato un po’ di luce.

3 notes

·

View notes

Photo

PERCEZIONI - di Gianpiero Menniti

L’ESPRESSIONE PITTORICA

Ogni dipinto è una fotografia contraffatta della mente.

12 notes

·

View notes

Text

Comunque io sempre più allibito di come alcuni quarantenni (E NON) non riescano a tenere un discorso normale.Mi è capitata ieri questa cosa,ero online su questa famosa chat di cui non faccio nomi.Premetto che eran già giorni che questo tizio mi scriveva.La mia è stata sempre una non risposta.Premessa*nella mia bio è specificato in grassetto che se non rispondo o non mi va o non mi interessa.Il punto è che poi ho risposto un po’ per cortesia,un po’ perché mi ha fatto pure tenerezza per come elemosinava.NON MI VA questa la mia risposta.Mi son sentito le peggiori offese e mi ha fatto sentire pure in colpa sul perché io fossi online.Dopo che gli ho scritto che 40 anni solo all’anagrafe mi ha bloccato.Ma dov’è la normalità?davvero fatevi due domande,se uno si iscrive ad una chat di incontri non è tenuto a dare risposta è disponibilità a tutti.Comunque un bel modo di merda di approcciare.

#tumblr#tumblrpost#tumblrblog#frasi e citazioni#frase vita#frasedellasera#racconto#scrivere#scrivendo#scritto#scrittosulmuro#scritto breve#raccontiveri#scrittura#appuntamento#frasevita#frasi vita

2 notes

·

View notes

Text

Il profumo degli ulivi a mezzanotte

Se solo avessi qualcosa con cui colpirla.

Forse dovrei allungarmi oltre il bordo del letto, a tastoni cercare la mia ciabatta, afferrarla e poi colpire duro, scagliarla, veloce come un dardo.

Ma rischierei di fare troppo rumore.

Vorrei davvero ridurla in brandelli, in pezzetti miseri, sparsi in giro per la camera da letto.

Rido di me stesso, di questa mia piccola, temporanea pazzia.

Opto per la decisione più equilibrata da vari punti di vista: mi alzo, a piedi scalzi mi avvicino a lei, la afferro e con mani capaci, abili, dalle lunga dita scure, la scuoto - odiosa. La giro, le tolgo le pile.

Ha smesso. Finalmente.

Tiro un sospiro di sollievo.

Le lancette della sveglia sono ferme a mezzanotte in punto; lo saranno per un bel po’, almeno fino a domani mattina.

Il suo preciso ticchettare mi dava ai nervi. Non aiuta la mia insonnia, anzi, ne aumenta il passo, ne scandisce la portata, l’aggrava e la dilata. La sforma, la scassa. Non è altro che lo scorrere incontrovertibile dei minuti e delle ore che non sto sfruttando, che mi tengono immobile, incapace, impotente.

A 34 anni, certe cose le senti di più. Non sei un vecchio, non sei un ragazzo, sei semplicemente più annoiato e più percettivo del solito.

Ho una teoria secondo la quale più si invecchia, più percepiamo gli stimoli esterni. La nostra corazza giovanile, che ci rende spietati e senza remore, si ammorbidisce; da acqua che penetra diventiamo spugna che assorbe. Lanterne per falene, elettricità pura nella gabbia di Tesla.

Me ne torno a letto. Un sospiro alla mia destra. Si è svegliato.

«Di nuovo la sveglia?» dice, la voce impastata dal sonno.

«Cos’altro, se no?»

«Marco» mi rimprovera.

«Lo so, lo so, Luigi.»

«Vai a fare due passi, fammi dormire.»

Si volta dall’altra parte, disteso su un fianco alza il ginocchio, quello sinistro, e nella sua posizione preferita per sonnecchiare, mi ignora e si addormenta. È incredibilmente svelto ad addormentarsi, quasi lo invidio e lo detesto.

Rimango di nuovo da solo.

Decido che andare a fare due passi non è poi il male peggiore, tanto più che ormai la camera da letto mi sembra solo una gabbia, si riduce e si stringe, collassa su se stessa, inglobandomi.

Il russare di Luigi che si beffa della mia insonnia.

Decisamente meglio fuori.

Così vado in bagno, rinfresco il viso. Per un attimo, mi guardo allo specchio. Le occhiaie, la barba incolta, qualche filo bianco tra i capelli che negli uomini della mia età è già diventato calvizie.

Tutto sommato, non mi è andata male.

Indosso il cappotto sopra il pigiama, le scarpe da ginnastica; una volta fuori, l’odore e la freschezza pungente della campagna pugliese mi investe il viso, mi rinvigorisce.

Un pipistrello vola in picchiata, sfreccia nella sua minuscola figura spettrale, un’ombra nera che si dilata nel raggio della torcia dello smartphone. Una fugace visione, sparisce poi tra gli alberi.

Ho percorso il vialetto che dal casolare porta al paesino centinaia di volte. Da quando ci siamo trasferiti qui, per gestire l’azienda di famiglia di Luigi – un oleificio abbastanza redditizio che conta oltre ottanta dipendenti – ho percorso questa stradina sterrata alla continua ricerca di ispirazione per la mia carriera, ormai morente.

Mi sono trascinato fin qui la carcassa già parzialmente sventrata del mio fallito destino da scrittore, alla ricerca di un posto dove seppellirla.

Avanzo tra gli ulivi, assopiti nel gelo invernale, le piccole foglie pallide, cullate dalla calma notturna.

Questi ritagli solitari mi piacciono, piccoli scampoli di tempo sbiadito che strappo alla solita routine.

Dover gestire l’azienda di famiglia dopo la scomparsa del padre di Luigi, mi porta via energie che non credevo neanche di possedere.

Sempre assorto tra conti, persone, scadenze, fornitori, spremiture biennali da programmare, raccolta di olive.

Mentre qui, tra gli alberi, sono senza preoccupazioni. Senza numeri in testa, piacevolmente svuotato, privo di caos.

Le scarpe scricchiolano sull’acciottolato, cammino tenendomi a lato strada, il fascio di luce proiettato davanti a me. Raggiungo il bivio che a destra porta in paese, e a sinistra conduce verso altri, immensi campi, arati, destinati all'agricoltura.

Proseguo verso destra. Le prime villette isolate spuntano dal terreno come funghi di cemento e sabbia un po’ troppo cresciuti; i muri a buccia d’arancia intonacati di bianco, sporco al livello delle grondaie e delle inferriate sulle porte e finestre chiuse. Buchi scuri nell’oscurità. Case tutte uguali, di grandezza uguale, a tre piani, giardino, cortile, garage. La copia di una copia, il destino di un paesino sperduto in una cava erbosa.

Qualche metro più avanti, i primi lampioni mi indicano la via, così spengo la torcia.

I miei passi non si arrestano, raggiungono la prima fermata del bus, proprio davanti il piccolo negozio di alimentari del paese, tra un ferramenta dall’insegna sbiadita – non è necessario cambiarla, qui tutti conoscono tutti – e la macelleria qualche metro più indietro.

Sotto, con il peso spostato sul piede sinistro, la sagoma di un uomo in trench grigio, alto e magro. L’ombra di quello che sembra uno sformato borsalino nero gli cela parte del viso.

Per un vizio tutto italiano, lo saluto con un piccolo cenno del capo pur senza conoscerlo. Ricambia, lo supero, continuo a camminare. Sento i suoi occhi sulla mia schiena, voglio voltarmi, ma è notte fonda, i pericoli loschi sono in agguato, pronti a balzare come le fiere delle savane africane. Meglio di no, meglio non giocare troppo con gli sguardi.

L’aria è silenziosa ed immobile, abbandonata a se stessa, arresa nel notturno grigiore dell’inverno.

Non un latrato di animali, non un fruscio di ali minuscole.

Tutto è immobile, tutto è statico, fermo, come bloccato.

Il forte profumo degli ulivi permea ogni cosa. Ulivi che, intorpiditi, istupiditi ma vivi, respirano. Ulivi sgualciti e striminziti dal gelido rigore, che resistono sulle colline che abbracciano il paesino, nelle vallate che lo sorreggono, nelle pianure, nei campi.

Profumo intenso, fresca spremitura.

Sono al centro del paese, nel suo punto più sviluppato, e l’odore degli ulivi non è mai stato così presente, così arrogante.

È un odore sbagliato, nel posto sbagliato.

Come sbagliata è la nebbiolina azzurra che mi avviluppa, che delicatamente mi avvolge.

Per un breve, intenso momento, penso di avere le traveggole; l’insonnia allucinatoria gioca con me.

Forse mi sono addormentato e sto sognando?

Mi do un pizzicotto sul fianco destro, mordo l’interno del mio braccio, sento dolore, sono sveglio e sono vigile e sono qui.

La nebbia mi intorpidisce gli arti. Sono leggero, sono forma, sono slegato dall’infernale materia di carne e muscoli che mi compone, che mi tiene legato alla terra, come un’appendice distorta e fragile.

Sarebbe così facile adesso spiccare il volo; con un balzo, con un salto, arrivare in alto.

La foschia azzurrognola e profumata si spande, liquida, veloce, come inchiostro su carta. Abbasso lo sguardo, quasi ne fossi io la fonte, parte dai miei piedi e si allarga sulle panchine della piazzetta, sulle aiuole secche e morte che la fiancheggiano; sull’insegna sbiadita, sulle case basse e – a differenza delle loro sorelle villette – tutte diverse, tutte colorate. Si alza verso l’alto, un muro lattiginoso e freddo, che penetro di passo in passo. Cammino lentamente, senza conoscere la mia destinazione, e l’azzurro si fa più intenso.

Mi accorgo del silenzio. È tutto troppo silenzioso. Le orecchie tappate, ovattate, di testa che galleggia sott’acqua.

Percepisco lo scorrere del sangue nelle mie stesse vene, il tumultuoso ruscello cremisi che mi tiene vivo dall’interno. Il cuore che pompa, una macchina perfetta, a ritmi regolari ma forti.

Solo questo, solo la consapevolezza del mio corpo, e nient’altro.

Poi, d’improvviso, una voce roca, baritona, si spinge fin dentro il mio bozzolo. Lo sbriciola. Mi scuote.

Anche questo è sbagliato.

«Ti stavo aspettando», dice.

Mi volto, è da lì che proviene la voce, dalle mie spalle. L’uomo in trench e borsalino sta di fronte a me, incredibilmente alto, gli arti superiori ed inferiori lunghi e sottili. Non mi ero accorto della sua figura slanciata da gigante, prima.

Devo alzare il viso per potergli parlare, per poterlo vedere.

Le domande inciampano sulla lingua, le cose che vorrei dirgli seguono un flusso per me impossibile da arginare e tenere a bada.

Sono intorpidito, raggelato, un corpo immobile.

«Lei stava aspettando me?» è l’unica frase di senso compiuto che riesco a pronunciare, a fatica, con il fiatone.

Annuisce e un sorriso storto, obliquo gli piega in due il viso. Sotto l’ombra del borsalino, il suo naso è stretto e lungo, quasi fosse un becco; mentre la bocca è sprovvista di labbra: al loro posto, due cicatrici giallastre, spesse e rugose, lasciano intravedere i denti regolari e bianchi.

«Devo mostrarti una cosa.»

Attraverso lo spesso strato di nebbia azzurra che vortica attorno, mi offre la sua mano: un invito a seguirlo, a fidarmi di lui.

L’istinto di sopravvivenza e la repulsione nei confronti del mio strambo interlocutore, rompono l’incantesimo in cui mi trovo.

Il torpore abbandona il mio corpo.

Voglio tornare a casa, sono pronto per tornare a casa.

Faccio per superarlo, mi muovo, vedo i piedi marciare… eppure resto fermo qui.

Davanti a lui.

«Che cosa mi sta facendo?» la mia voce tradisce un certo nervosismo isterico. «Mi lasci andare!»

«Non sto facendo niente.»

Gli rivolgo un’occhiata rabbiosa. Ma, mio malgrado, è vero ciò che dice. Le sue mani sono sospese a mezz’aria, ancora in attesa riempiono lo spazio che ci divide. Non mi toccano. Non mi sfiorano neppure.

«Cosa mi sta succedendo? Non riesco a muovermi!» ripeto, come se la ripetizione stessa potesse aggiustare la situazione.

«Devo mostrarti una cosa.»

«Ma non riesco a muovermi!»

«Devo mostrarti una cosa.»

E poi, capisco. Sono queste, quindi, le condizioni? Riuscirò a muovermi soltanto se pronto a seguire la sua volontà?

Chi è l’uomo alto e lungo che sta condizionando i miei movimenti senza neppure toccarmi?

Mi domando, ancora una volta, se questo non sia un sogno; se non sia un paesaggio onirico, questo: la nebbia azzurra, il paese, il profumo degli ulivi, il gigante, tutto.

Mentalmente, cerco di riafferrare i lembi di questa realtà sgualcita. Ero sveglio quando ho indossato il cappotto e sono uscito in strada, di questo sono sicuro. Ero sveglio quando ho scelto se svoltare a destra o verso sinistra. Ero sveglio quando l’ho incontrato la prima volta.

Ero sveglio, sono sveglio.

Lo so, lo sento.

Ma allora cosa mi succede?

Seguire l’uomo in trench e borsalino sarebbe da pazzi.

Rimanere qui – il tempo che scorre lento, ogni secondo prolungato – è impossibile.

Mi fanno male le gambe, le braccia, il mio intero corpo è tramortito.

«No» sussurro.

Faccio per muovere un piede, e quasi mi sembra di riuscirci.

Esulto troppo presto.

Con una sferzata di mano, facendo schioccare le dita mostrandomene il dorso, l’uomo mi blocca, ancora una volta.

«Non funziona così» ridacchia, una risata grottesca, di unghie che grattano sulla lavagna, sulla lavagna nera e rigata della mia scuola elementare.

Mi rivedo, piccolo, sfocato, le gambette arcuate al centro, i calzoni marroni macchiati, non ricordo di cosa.

Un’antica consapevolezza si sveglia dentro di me, un presentimento, un richiamo.

Sono nel cortile della scuola, nessuno vuole giocare con me, perché tutti preferiscono giocare col pallone, mentre io voglio disegnare. Disegno ogni cosa, alberi, cani, case, i miei compagni.

Sono linee sottili, rozze, volgari, di piccola mano inesperta; disarmonici bozzetti, sbuffi di matita, di colori, gomma che cancella male, che sporca, allunga i tratti della mia 2B.

Sfoglio le pagine, una dopo l’altra.

I disegni normali di un bambino normale.

E poi, all’ultima pagina, eccolo. Uno scarabocchio, un buco nero nella pagina bianca, i bordi frastagliati, irriconoscibile se non fosse per il piccolo dettaglio marrone. Un cappello, la bozza di un borsalino gonfio e sproporzionato.

È lui. Ci siamo già incontrati. Avrei dovuto ricordarmene, e invece mi ritrovo stupito e atterrito.

Come ho potuto dimenticarlo? Così alto, slanciato, nella scia dell’orribile inquietudine affannosa che lascia dietro di sé.

Avrei dovuto ricordarmi dell’orrore, implicito nella sua forma.

Lo sento di nuovo, l’odore forte dell’olio, degli ulivi. Strofino un ditino sulla pagina, lo porto al naso.

Niente.

È un odore fantasma; me lo immagino, o forse bisogna essere fortunati per coglierne l’improvvisa, passeggera, effimera presenza.

Sono fortunato, penso questo di me, mentre richiudo il mio blocco dei disegni sgualcito e puntellato di sbavature e di colori.

Sono fortunato: riesco a sentirlo, riesco a sentire l’odore.

Ritorno al presente, la pura nebulosa del passato si accartoccia su se stessa, svanisce in un rapido lampo di luce, e sono di nuovo nell’oscurità, nella foschia azzurra, contemporaneamente spettatore e protagonista.

«Ci siamo già visti?»

Alla mia domanda, l’uomo in trench grigio e borsalino marrone annuisce, soddisfatto; le cicatrici sul viso si allargano, la pelle bianca tesa, schiumosa.

«Non lo ricordavo.»

«Quasi nessuno lo ricorda» raschia la sua voce, roca; «coloro che ricordano, impazziscono. Li chiamate pazzi.»

Tento di fissare un punto nello spazio e nel tempo, per ricordare meglio. Dentro di me, sento riaffiorare un ricordo che credevo di aver sepolto, che il mio animo terrorizzato da bambino aveva seppellito in profondità, dentro il mio subconscio atterrito, avvilito.

Di nuovo, l’uomo schiocca le dita; di nuovo, il suo sorriso cicatrizzato e purulento.

Le mie gambette piccole, storte; il profilo di mio padre che si accascia in cucina, sulle costolette unte e grasse della cena; l’uomo dietro la finestra, stesso cappello, ancora più grande, altissimo; il messaggero della morte.

Un susseguirsi di schiocchi, scatti e visioni; la pellicola del mio film che si srotola, diapositiva dopo diapositiva.

Ogni dolore, ogni sofferenza, e lui come costante.

In bella vista, palese, eppure dimenticato, di volta in volta; un rituale morboso e macabro che si ripete.

Mio padre; mia madre e le sue malattie che l’hanno consumata e scarnificata, prosciugata dall’interno, secca, svuotata; il padre di Luigi, una mattina d’agosto, impensabile, le lamiere di un auto che lo attraversano da parte a parte, scomposto, disordinato ammasso di carne, ossa sull’asfalto.

Sempre lui, sempre dimenticato.

Lo dimenticherò anche questa volta?

La risposta è ovvia, com’è ovvio il motivo per cui è qui.

Eccola, la realizzazione. Mi sale addosso in spilli che mi pungono le gambe, le dita; un brulicare sotto pelle che mi atterrisce.

Tremo.

«Perchè sei qui?» chiedo. So già la risposta, ma voglio sentirla. Sperare che sia falsa, prepararmi al disastro qualora fosse il contrario.

«Sta succedendo di nuovo.»

«Chi?»

Due dita, uno schiocco, nebbia azzurra.

Una macchia indistinta nell’erba, rosso brillante nella grigiastra luce dell’inverno. Si raggruma, ancora calda, ribolle da sotto il panciuto gonfiore pallido di un ragazzo – no, un uomo! - dai capelli bruni e gli occhi cerulei, rimasti spalancati nell’immobilità della morte.

Lo riconosco, ma faccio fatica ad accettarlo. Voglio che finisca, voglio smettere di guardare, ma non importa quanto io distolga lo sguardo: non smette. È ovunque, sta succedendo ora, è attorno a me, dietro, davanti, da ogni lato mi perseguita. La morte e il suo sorriso sbilenco, cicatrizzato.

«Fallo smettere, ti prego», rantolo, appena un sussurro.

«È per questo che dimenticano. Non sopportano il peso.»

Uno schiocco. L’ultimo.

Oblio.

Sono in paese e non so perché. Torno a casa, svelto, a passo febbrile, spaventato, e non so perché.

Sono a casa, sono sempre stato qui, anche se una parte di me è convinta del contrario.

Sono davanti alla porta, e non so perché.

La notte sta svanendo fuori dalle finestre, l’arancione dell’alba fa capolino tra gli alberi.

Mi guardo attorno, spaesato, spodestato di una convinzione, dimentico di qualcosa di importante, ma non so cosa.

Sconfitto. Sopraffatto.

Sono stanco, veramente stanco, vorrei solo dormire.

«Che ci fai lì imbambolato?»

«Volevo uscire» mento, senza una ragione precisa. Sento di dover mentire, nascondere ciò che neppure rimembro.

«Ma sei stato fuori tutta la notte.»

Preoccupazione nella sua voce.

«Mi hai detto tu di fare due passi.»

Questo lo ricordo. Ma dopo? Cos’è successo dopo?

Mi guarda fisso, gli occhi cisposi, i capelli disordinati, il pigiama sghembo sul petto e sui polpacci ben definiti, muscolosi. «Devo preoccuparmi? Dovrei forse essere geloso?» ridacchia.

«Ho fatto solo due passi, ho perso la cognizione del tempo, tutto qui.»

Liquido la questione con un bacio sulla bocca, il sapore caldo e acre del primo mattino stampato sulle sue labbra.

«Cosa ti succede?» insiste, non desiste. «Sembri molto stanco.»

«Lo sono.»

«Vai a dormire.»

Sì. Penso che lo farò.

Una telefonata mi sveglia.

Sono le tre del pomeriggio, ed io rispondo con estremo disagio.

Poche parole, un’informazione lacerante che arriva alle mie orecchie, che percepisco con incredula rassegnazione.

Quasi come se una parte di me lo stesse aspettando.

La stesse aspettando.

Quando arrivo sul posto, faccio fatica a camminare. Le gambe sono immerse in un fango fantasma, la melma della paura che avviluppa le anche e le caviglie.

Una macchia indistinta nell’erba, brillante, rossa.

Capelli bruni, occhi cerulei.

Luigi.

Ferito a morte da un attrezzo agricolo, una grossa bestia di metallo che lo ha tranciato, diviso; gli ha maciullato il ventre, le interiora sparse sulla paglia secca ai piedi degli ulivi.

Vomito, cado a terra, mi odio: non mi piacciono queste scenate.

Al funerale partecipano in tanti: odio anche questo.

Voglio rimanere solo, voglio restare solo.

Il senso di colpa che mi assale è tremendo e forse anche stupido, ma non posso fare a meno di pensarci: se fossi andato io al suo posto? Se non avessi dormito tutto il giorno, se gli fossi rimasto accanto nel letto la notte precedente?

È colpa mia.

Sono molte le persone che mi salutano, solenni, che offrono rispetti e condoglianze alla madre di Luigi – da oggi in poi saremo solo io e lei. E lo vedo arrivare, uno sconosciuto, lontano eppure familiare, in qualche modo.

L’ho già incontrato, non ricordo dove, le circostanze, ma la certezza è vera, ed è confermata dal sorriso storto, cicatrizzato, secco. Trench e borsalino, altissimo, sovrasta tutti.

Contenuto nel cielo, più grande di esso.

Incombe, imperturbabile.

«È successo di nuovo» dice, un bisbiglio, blando, posso udirlo solo io.

Lo guardo spaventato, confuso, troppo stanco, troppo in pena, immerso nel dolore che è solo mio, il dolore di aver perso la mia parte preferita mentre io dormivo come un cazzone, per chiedergli spiegazioni, per interrogarlo sul senso delle sue parole sinistre, troppo spento per fregarmene poi effettivamente qualcosa.

Se ne va con passo zoppo, claudicante.

L’auto scura procede, con il feretro di Luigi dentro, chiuso. Lui sempre così claustrofobico, con l’amore e la necessità viscerale per gli spazi aperti, per i suoi ulivi, per sua madre, ora costretto, sigillato, tumulato dietro un lastrone di pietra fredda.

Un nome qualunque, due date qualunque, nascita e morte, una foto qualunque, che col tempo sbiadirà, darà al mio Luigi falsi connotati, ne sgranerà gli angoli, i suoi occhi cerulei saranno privi di colori, di profondità, due buchi inespressivi che non renderanno giustizia alla forte potenza del suo sguardo; mentre il suo corpo, da dentro, si svuoterà, si gonfierà, liquidi e miasmi coleranno attraverso il legno e nessuno lo noterà.

È tutta colpa mia. Non è delirio di onnipotenza, non è credermi migliore, non è credermi forte come la morte, come il fato: è semplice realizzazione.

È colpa mia, ne ho preso atto.

Dormivo, sognavo, ero stanco. Lui moriva.

Sarebbe successo comunque, mi dico. È poco conforto.

«Sarebbe successo comunque», mi dice.

È lui, l’uomo in trench e borsalino, dietro di me, non ho bisogno di voltarmi per capirlo.

Il profumo degli ulivi della valle lontana, casa ed essenza di Luigi, è forte, giunge fino a qui, nel cimitero. È fuori luogo, è strano, amaro.

L’ho già sentito, non ricordo dove. È come assaggiare qualcosa di nuovo per la prima volta, e riscoprire poi con il primo boccone un sapore familiare, qualcosa già mangiato, già sperimentato.

La memoria della bocca, delle papille gustative, la memoria dell’olfatto.

«Già. Sarebbe successo comunque. Ma forse sarebbe stato meglio se non fosse successo niente.»

Sorride, sguincio, sfuggente, un viso difficile da afferrare, da capire. Disarmonico e violento, rassicurante e raccapricciante.

Mi volto e non c’è più. L’odore è sparito, ogni cosa è al proprio posto.

Tranne me. Tranne Luigi.

Sono sicuro che lo rivedrò, in trench e borsalino.

Sorriso sghembo e cicatrici.

Lo rivedrò.

#racconto#scrittura#racconto breve#horror#tumblr book club#scrivere#leggere#thriller#romanzo#paura#reading#writing#short story#story

3 notes

·

View notes

Text

La strada

Onism vi dice niente? Ho provato a rappresentare questa sensazione, descritta nel Dizionario dei dolori oscuri, in questo racconto breve. E come in tutti i miei racconti, ho tentato di essere iperrealista nel descrivere i luoghi... Parigi.

6 mesi avanti pandemia 😉 avevo postato un mio racconto intitolato La strada. Mi ci è voluto un po’ di tempo prima di riprenderlo in mano e smussare qualche spigolo di troppo, ed ora eccolo qui, nella mia ultima versione. Come in tutti i miei racconti ho tentato di essere iper-realista nel descrivere i luoghi… ed è la mia personale visione del termine onism, tratto dal Dizionario dei dolori…

View On WordPress

2 notes

·

View notes

Text

cercando nella sua libreria per una cosa ho trovato la copia di mia nonna de il gattopardo.......devo rileggerlo letteralmente ora è un bisogno fisico

#l'ho letto a 16 anni prima e ultima volta ed era prestato quindi non l'ho mai più riavuto fra la mani ma uggggh#quanto lo amo#in generale tomasi di lampedusa. il racconto breve sulla sirena che parla greco antico e divora i pesci crudi mi ha segnato penso.#a

5 notes

·

View notes

Text

Fumo

L’uomo decide di non ammazzarsi quel giorno, non in quel momento, per non indulgere alla tentazione del silenzio, per evitare che il mondo svapori in un sibilo di fumo risucchiato dentro il nucleo primordiale. Resta così in bilico sull’orizzonte degli eventi, dove il fumo non può raggiungerlo, mentre si compatta in figure arcane e mostruose per poi declinare nella massa grigia di materia gassosa che precede la cronologia solida del pianeta. Il suolo sotto i suoi piedi, la roccia millenaria alle sue spalle, che immotivata vede lambire i suoi lineamenti dalle propaggini del fumo, pronto ad avvolgere l’ultimo gesto di un uomo.

(il fumo si avvicina alle gambe e si inerpica sulle caviglie, lui si allontana, alcuni passi all’indietro poi si volta e vede dinanzi a sé le grotte e l’antro aperto che sembra attendere la sua decisione)

Non morirò oggi. Non in questo fumo senza gioia né malinconia. Ti ammazzi quando smetti perfino di soffrire, quando anche la tristezza svanisce, terminando quell’ultimo cameo di umanità nel tuo presente. Oggi vedo il fumo e il fumo mi manifesta una tristezza angosciosa.

Ancora un giorno.

Vivrà ancora un giorno per lasciar completare l’arco tracciato dai suoi pensieri prima di tuffarsi dietro la balaustra della mente e scompaginarsi in pezzi, forse in fumo o in parole anzi in lettere senza significato se nessuno può leggerle e ricomporle.

Se questo fosse il mio ultimo giorno vorrei fosse ancor più inutile degli altri, ancor più vuoto, ancor più silenzioso, al riparo in quelle grotte mistificando la luce e le ombre, il dì e la notte, il sole e la luna, il sonno e la veglia.

(Entra nelle grotte)

Statue. Una dopo l’altra in una teoria di concetti inesplicati. No! Se dici statue pensi a figure classiche, definite, immobili ma umane. Forse sono troppo condizionato da secoli di sculture antropomorfiche e reali, queste sono espressioni artistiche, dilatate nel loro tentativo di afferrare ciò che sfugge, molli, elastiche, potrebbero muoversi, cambiar forma e riapparire in una fenomenologia diversa, le scolpisci guardandole, sei l’osservatore che muta la forma delle cose, sei parte di una inafferrabile meccanica quantistica fusa nel bronzo.

Forme. Appare l’idea cangiante che ne sottende la genesi e prova a dimenarsi in questa dimensione illogica dove niente è reale e tutto è razionale. Oddio forse razionale, ma non comprensibile.

Gira su se stesso quell’uomo, vorrebbe toccarle, ma teme che anche quelle immagini impresse nel metallo siano inconsistenti come ogni pensiero e ogni attimo che non fai a tempo a percepire, che scorre via da te e con lui la vita, squama di dosso sgretolando dietro le spalle.

Sono così stanco!

Non riesco a esistere, non sono dentro il flusso che scorre lento e costante e mi passa attraverso, ma non posso concepire nemmeno l’idea di non esistere, se non in un insopportabile eccesso di terrore. Sono così stanco di questa prigionia, di questa costante sensazione di impossibilità.

“Che fai?”

(Una voce leggera e ariosa rimbalza nella grotta. È Alice.)

Se questo fosse il mio ultimo giorno vorrei fosse ancor più inutile degli altri, ancor più vuoto, ancor più silenzioso.

Ma entro nelle grotte, un complesso… sì credo sia un complesso archeologico sede anche di una mostra d’arte surreale, una roba particolare. È mattina, anche abbastanza presto, all’interno non ci sono altri visitatori, quindi la voce che sento o credo di sentire, è solo dentro la mia mente o fuori le labbra di un guardiano, una guida, personale comunque del museo, personale femminile come la voce che sento, molto flebile, leggera, giovanile al limite del possibile. E se rispondo alla domanda senza neanche chiedermi chi me l’abbia posta è per un riflesso e per distrazione, sono così fuori, io, non la voce, così fuori del mio spazio e del mio corpo, che rispondo anzi mi sento rispondere anche se non vedo altre esseri umani, nessuno se non statue, statue surreali che si propagano tra la pietra e gli echi dello spazio esterno alle grotte, gli echi del mondo, gli echi ancora indifferenti dell’ultimo giorno.

Niente, niente ho risposto alla prima domanda, ora che mi chiede chi sono, non la vedo, solo la voce e una statua di fanciulla, mi fissa, e ricordo il fumo che albeggiava all’orizzonte accanto al sole…

Quel fumo è l’aria solida che mi circonda. Una cortina di materiale plastico trasparente, quasi nebulizzato ad arte attorno a me, talmente lieve nella sua presenza da sembrare sospeso nel vuoto, senza agganci, senza sostegni visibili. Davvero una ostentazione di perizia creativa, o di semplice modifica della materia di base. Non cambia molto la mia prospettiva. Ora che sono dentro, ora che la parete di questo complesso monumentale scavato nella roccia millenaria mi fa da sfondo e cornice, ora che Alice è ferma dinanzi a me, a pochi metri ma irraggiungibile nella sua fiera bellezza estatica, tutto viene predisposto per dare principio alla forma, per consegnare alla memoria una rappresentazione di una realtà incanalata a forza nel bizzarro progetto di un singolo artefice.

Alice forse riesce a scorgermi con la coda dell’occhio. Ennesima beffa, è posizionata in modo tale che io posso fissare lei, anzi non posso fissare nient’altro che lei, ma lei non guarda me, sente la mia presenza ma non può guardarmi diritto nel mio sguardo, non può neanche concedermi un sorriso astratto che sembri dedicato solo a me, seppur volesse.

Se questo fosse il mio ultimo giorno, forse vorrei trascorrerlo guardando lei. Imparando a conoscerla, a sentirne i pensieri più impercettibili, a scoprire quale animo si cela in quel denso e articolato garbuglio di elementi solidi, che ancora una volta la fantasia di un singolo ha manipolato in modo tale da lasciarne solo intendere una potenziale bellezza non espressa. Una incarnazione di serenità e pace modellata su angolature improbabili, eppure così argute da sembrare a un attimo dal ricomporsi in una forma perfetta.

Se questo fosse davvero il mio ultimo giorno vorrei fosse sincero. Chiarificatore. Vorrei mi parlasse e mi spiegasse i motivi della mia origine. Le idee che hanno contribuito alla mia genesi inaspettata, ma inevitabile se sono qui, se ancora il fumo mi avvolge, se la roccia millenaria ospita la mia essenza visiva, quasi imprimendola nella propria paterna accoglienza indistruttibile.

E vorrei trascorrerlo semplicemente accanto a lei, nutrendomi del suo alito, provando a sfiorare i suoi angoli inattesi, le sue proiezioni improbabili, rimettendo a posto i pezzi che una casualità caotica sembra aver mescolato, limando concetti di spazio e tempo e offrendo una idea distorta e vaga della forma.

Forse vorrei soltanto che questo fosse davvero il mio ultimo giorno. E non solo un dubbio perenne impresso in un titolo. Che la simulazione cedesse spazio alla realtà e, dopo, il vuoto potesse accogliere la mia inutile presenza su questo spuntone di materia stellare. Incorniciato così come sono ora su questa parete di roccia millenaria, e poi chissà dove, chissà cosa ci attende, quale nuovo scenario porranno alla nostra squallida manifestazione…

Per favore fate attenzione che quelle statue valgono milioni. Nemmeno se ci mettiamo tutti assieme col guadagno di una vita riusciamo ad apparare il valore di una sola di loro.

Già che vita di schifo, valere meno di un oggetto…

Ma dai almeno quell’oggetto è stato fatto da un artista tu invece,,,

Sì scherzateci pure, intanto io una roba del genere in casa non la metterei mai, tutte quelle forme strane… a svegliarsi di notte e trovarsela davanti c’è da rimanerne secchi…. Pagarla milioni poi, io proprio non capisco più la gente ha i soldi e meno sa spenderli… ne avessi io altro che statue

Non c’è niente da fare di arte non capisci niente perciò stai a fare il facchino, intanto ci tocca trasportarle e fare pure attenzione che se a una di queste robe come le chiami salta via un pezzo siamo fottuti.

Ma chi vuoi che se ne accorge che manca un pezzo, sono così incasinate ste statue, pezzi ovunque, messi lì a caso, io dico che manco l’autore se ne accorge se manca qualcosa.

Fidati meglio non fare la prova e stare attenti,,,, che qua non rischiamo solo il lavoro ma anche il culo te lo garantisco. Comunque, sarà come vuoi, ma a me quella statua lì mi piace molto.

Quale

Quella in fondo, quella figura maschile avvolta dalla nebbia… guarda che quel fumo è impressionante per come è reso, solido e trasparente, così denso e realistico, certo ci vuole abilità a fare una cosa del genere non puoi negarlo.

Non lo nego ok, ma non la comprerei lo stesso seppure potessi… poi sai come si chiama quell’opera che dici tu? Ecco leggi qua si chiama “Se questo fosse il mio ultimo giorno”, ma che titolo è?

Beh certo… un titolo bizzarro da dare a una statua.

#scrivere su tumbir#scrivere sui muri#scrivere#scrittura creativa#scrittura su tumbir#scritturacontemporanea#scrittura#racconto breve#racconti#racconto#raccontibrevi#raccontare#parole su tumblr#parole#frasi pensieri#frasi#frasi e parole#pensieri#depressione#fumo#storie#storiebrevi

6 notes

·

View notes

Text

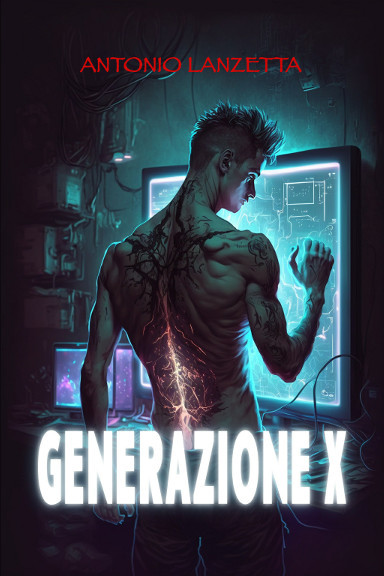

Il racconto breve "Generazione X" di Antonio Lanzetta è stato pubblicato per la prima volta nel 2023.

Michele Massa si è laureato con lode in ingegneria informatica ma le sue fobie e la sua tendenza agli attacchi di panico gli hanno impedito di ottenere un lavoro normale. Si guadagna da vivere riparando apparecchiature elettroniche ed è molto bravo perché ha intuizioni straordinarie riguardanti i loro problemi. Quando una ragazza davvero fuori dal normale lo mette di fronte a certe verità scomodo, Michele si trova coinvolto in un salvataggio di una persona rapida da camorristi.

0 notes

Text

Il tutto

Andrea era ormai stufo di vivere sempre la stessa vita, tutti i giorni. Il tempo gli sembrava scivolare via dalle dita, sabbia fine in un pugno chiuso. La sveglia, rimanere a letto più del dovuto, fare colazione di fretta, vestirsi, correre all’auto, correre alla metropolitana. Sedersi, essere troppo stanco per fare altro se non guardare il paesaggio fuori dal finestrino. Arrivare al lavoro, in…

View On WordPress

1 note

·

View note

Text

Titan 750

La cosa più vicina al sottomarino Titan in cui sono stato è la Panda di Count. Raffreddata ad aria, aveva una perdita d’olio proprio sopra al raccordo tra motore e condotto che portava alla marmitta. Ogni goccia veniva nebulizzata dalla temperatura infernale e convogliata, attraverso la bocchetta d’areazione al centro del cruscotto, dentro l’abitacolo. In pochi giorni, il parabrezza era stato ricoperto da una patina nera e l’atmosfera all’interno dell’incubo bianco era sempre malmostosa, rovente e malsana. Per ovviare al malfunzionamento, Count cercava di mantenere una velocità di crociera costante, velocità che garantiva al motore un flusso d’aria sufficiente a non farci prendere fuoco. Apparentemente, la contromisura sembrava innocua e sicura. Peccato che Count, in breve tempo, maturò uno stile di guida che creava raccapriccio nei poveri passeggeri. Sì, andava al massimo a 60 km/h, ma lo faceva in ogni occasione: la velocità era sempre quella, sia che stesse uscendo da un parcheggio, imbroccando una rampa elicoidale, percorrendo una rotonda o attraversando un incrocio con il giallo lampeggiante alle 5 di mattina.

9 notes

·

View notes

Text

Sta per arrivare... la fine!

Non perdetevi oggi pomeriggio la seconda parte della “Breve storia allegra” in onda su MOKAST!! 😃 Ci sentiamo alle ore 16! 🎙️🎧

www.linktr.ee/mokast_ (seguilo su Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, TuneIn e chi più ne ha più ne metta!)

View On WordPress

#breve storia allegra#luca adami#lucadami#Lucas Amandi#lucasamandi#Mokast#mokastpodcast#Podcast#Racconti#racconto#storia#storie

0 notes

Text

cristina pasqua (1)

oggi sul Multiperso:

https://multiperso.wordpress.com/2023/06/16/essere-arnoldo-foa/

_

View On WordPress

#Arnoldo Foà#Carlo Sperduti#Cristina Pasqua#micronarrazione#micronarrazioni#microprosa#microracconto#multiperso#prosa breve#racconto

0 notes

Text

La ragazza con un solo occhio

Non mi piace quando lo fa.

Lo detesto. Detesto la sua barba, le sue mani tozze, volgari.

Mi guardo intorno e detesto tutto di questo posto: le luci soffuse, gli eleganti centrotavola floreali, l’orchestra che suona dal vivo un brano di Glenn Miller, le coppie attorno a noi, così perse in passioni e desideri, così lontane, in un mondo a parte e distaccato da quello su cui io ora poggio i piedi.

Ma più di ogni altra cosa, detesto me stessa.

Non so neanche perché mi trovo qui, con lui. Qual è la ragione che mi ha spinta ad accettare? Non lo so.

Ero stanca della sua insistenza, forse. Ero stanca del suo fiato caldo come quello di una bestia famelica, che puzza sempre di bourbon scadente e sigari, dritto sulla mia faccia.

Così ho detto sì.

Ed implicitamente, ho detto sì alle sue mani, al suo fiato putrido, al suo viso già rubizzo per i fumi dell’alcool, ai suoi capelli laccati di gel, che a me paiono così unti, schifosamente sporchi, ai suoi occhi acquosi, storditi, annebbiati da un’unica voglia malata, che di ora in ora si manifesta sempre più palese.

È un uomo schifoso, lo sanno tutti. Ma nessuno fa niente.

Ricordo le occhiatacce di disprezzo e di disgusto delle mie colleghe dattilografe, alla notizia che avevo accettato l’invito, i discorsetti alle mie spalle, come se io non potessi sentire, come se il mio handicap peggiore fosse l’udito.

E non la vista.

Non le biasimo.

Le parole cattive uscite in miasmi di risentimento dalle loro gole, gli sguardi carichi di incredulità mista ad avversione, sono gli stessi che ho riservato a me stessa, una volta tornata a casa.

Eppure, nonostante questo, ho spazzolato i capelli, truccato il viso, acceso guance e labbra di rosso, indossato il mio miglior vestito – con il mio stipendio, è difficile spendere in lussi da ragazzetta vanitosa – e preso il taxi che mi ha condotta qui stasera.

Lui era alla porta ad aspettarmi, nel freddo sferzante di Gennaio.

Un vero galantuomo, ho pensato. Ironica.

Il suo braccio teso verso di me, una richiesta avanzata con arroganza.

L’ho ignorato, con un sorriso gentile.

Non azzardarti a toccarmi.

Lo ripetevo come un mantra, come una maledizione che speravo lo colpisse, che le sue braccia e le sue gambe e il resto del suo corpo disgustoso potessero per sempre smettere di funzionare, cedere e liquefarsi se solo avesse provato a toccarmi.

Non sta funzionando: continua a spostarmi i capelli dal viso.

Non mi piace quando lo fa.

Espone la mia parte vulnerabile, la deride, si prende gioco di me.

La mia ragazza con un solo occhio, è così che mi chiama, sorride con la speranza di trasmettere simpatia e non schifo.

Schifo, schifo, schifo.

Mostra a tutta la sala il mio difetto genetico, il peggiore che la natura avrebbe mai potuto imputarmi.

Quasi li vedo smettere di mangiare, alzarsi dai tavoli, venirmi incontro per deridermi con i loro visi perfetti, con una bocca normale, con un naso normale, e cosa più importante, con due occhi.

Io ne ho solo uno, il destro. Lì dove dovrebbe esserci il sinistro, una membrana tesa e screpolata, tirata come la pelle di un vecchio, circonda e protegge un buco scuro, vuoto, dove oltre non si riesce a vedere.

Ossa, cervello, cranio, muscoli.

Ci sono, sono lì, si sviluppano e pulsano e si contraggono, ma non si vedono.

La ragazza con un solo occhio.

Per colpa di questa deformità – o forse dovrei dire per totale assenza di forma – il lato sinistro del viso si sviluppa in modo irregolare, sgraziato.

Un’incrinatura ambulante, con le grosse labbra che lasciano intravedere le gengive e parte dell’incisivo e il canino sinistro; sbeccatura e caricatura di me stessa, con la narice che asseconda la piega distorta della mia bocca, puntando verso l’alto.

Un viso che si sviluppa all’insù, sollevato, evasivo; la mia stessa carne ribelle che vorrebbe scappare, che non accetta l’irregolarità.

Uso sempre i capelli per coprirmi il volto, rossi e lucenti, sono la mia massima soddisfazione.

Ma lui non vuole lasciare le cose così come sono adesso. Sposta e scopre ed evidenzia, mi espone come un fenomeno da baraccone.

Non mi piace quando lo fa.

Si avvicina, annaspa, goffo ed ingombrante, mi mette una mano sulla coscia, l’altra in vita, spaventosamente vicino al seno.

Stringe e cinge, la sua pelle di maschio puzza già di sudore, emana l’olezzo della carne euforica, pregusta quello che sta per avvenire, quello che vorrebbe che accadesse, proprio qui, in questa sala, su questo tavolo, sul pavimento, spinta contro una finestra, contro il mio stesso volere.

Perché è così che lui fa, è così che agisce.

Non chiede, esige.

Sfonda e si appropria di tutto ciò che vede, che tocca, che bacia, lecca.

È la caccia, ad eccitarlo, più di ogni altra cosa. Gioca con me, mi saltella intorno, mi prende di mira. È il vedermi sua preda, schiacciata sotto la forma possente e grossa del suo corpo, a piacergli. Non io.

«Spero che la serata sia di suo gradimento, signorina Welch.»

Ridacchia. Pronuncia il mio nome con beffarda ironia.

Mentre penso alla risposta da dare, il mio sguardo indugia sul coltello alla mia sinistra.

È fermo in bilico sul piatto, la lama lucente, intinta dei succhi di un anatra all’aceto balsamico che a stento ho avuto il coraggio di sbocconcellare.

Mi rendo conto solo adesso di aver maltrattato la carne, così sottile, così tenera; l’ho sfilacciata, ridotta in pezzettini piccoli, adatti alla boccuccia di un uccellino.

Quei pochi bocconi che ho ingerito, l’ho fatto masticando e frantumando sotto i denti, deglutendo a fatica.

Realizzo in questo istante di aver fatto al mio pasto ciò che avrei voluto fare a lui.

Il coltello, di nuovo, lo fisso, intenso e brillante. Divento la sua allodola. È ipnotizzante.

Mi scopro a pensare, per niente terrorizzata, se solo potessi ficcarglielo in gola, aprirlo da parte a parte, sgozzarlo come un maiale, far scendere la lama lungo il suo petto ed eviscerarlo, sventrarlo, svuotarlo sempre di più, sempre più giù, fino a raggiungere i suoi genitali!

Sarebbe una liberazione, penso. Enorme sollievo.

«Molto, signor Thorne» rispondo, muto la mia forma, divento malleabile ed accomodante, modifico il tono di voce, degradandolo a sfumatura civettuola.

Mimo un flirt che non intendo veramente, mi lascio andare.

Sto per sgozzarlo.

«La ringrazio molto per questo invito, sono così lusingata. Una ragazza come me...»

«Sprovveduta» aggiunge, mi blocca, completa erroneamente la mia frase. «Sprovveduta» ripete, «Rammento ancora il suo primo colloquio nella mia azienda, era così persa. Sprovveduta.»

Lo rammento anche io.

Mani, bocche, saliva, fiato che puzza.

Stringe la presa sulla mia coscia. «E guarda invece adesso dove sei arrivata! Immagino, signorina Welch, quanto fortunata lei possa sentirsi in questo momento.»

Termina con una risata gutturale, interrotta da un colpetto di tosse.

Lo guardo sorpresa, gelido senso di sopraffazione mi corre lungo la spina dorsale. «Già, sono molto fortunata.»

È compiaciuto adesso, me ne accorgo dal modo in cui si lecca le labbra e le fa schioccare. Una goccia di saliva mi arriva sul mento.

Per un breve attimo, sussulto.

Non se ne accorge; sono anzi sicura e certa, che abbia scambiato il mio ribrezzo per brivido di eccitazione.

«Le piace l’orchestra?»

Annuisco.

«Anche me, è deliziosa. E Glenn Miller?»

«Sì.»

«Nel tempo ho collezionato i suoi vinili più famosi.»

Ammicca, saliva bianca si accumula e si incrosta ai lati della sua bocca larga e secca.

Capisco immediatamente dove vuole andare a parare, e mi sta quasi bene.

Ho bisogno di privacy assoluta ed intimità, se voglio mettere in pratica il mio piano.

Navigo nell’indefinita, vaga eppure persistente voglia di toglierlo di mezzo, di farlo collassare, di svuotare le sue carni.

Così la smetterà di toccarmi. Così la smette.

La smette di essere così sporco e schifoso, la smette di spostarmi i capelli da davanti il viso.

Un gesto che ripete senza considerazione, io nata per compiacerlo e nella mia anormalità mostruosa divertirlo ed affascinarlo.

Non so ancora come ma avverrà.

Lo farò.

Stanotte.

È questo esacerbato istinto di sopravvivenza, questo desiderio di vendetta, che mi porta a sorridere. Gli angoli della bocca si incurvano verso l’alto, la mia eccezione sfuggente diventa più evidente, virgolette di alterazione che lo fanno infiammare.

«Le andrebbe di proseguire la serata in un luogo più...»

Esita, ma è una mossa studiata. Si aspetta che lo guardi con trepidazione.

Lo esaudisco, lo soddisfo.

Il mio atto finale più atteso sta per andare in scena.

«Appartato?» lo sorprendo.

Alza un braccio e con un cenno rapido dell’indice richiama a sé un cameriere annoiato e ondeggiante a ritmo di musica.

Paga il conto e lo vedo alzarsi, pingue e goffo, il forte e pesante graffiare della sedia mi fa quasi ridere.

Lui è così fuori contesto, così anacronistico, costretto nel suo doppiopetto blu.

Per una frazione di secondo, sbircio sulla stoffa tirata e sugli affaticati bottoni e cuciture che la tengono insieme.

Sta per esplodere, penso.

E la risatina che ne consegue arriva proprio nel momento in cui con disarmonica, inutile, deludente eleganza sposta la mia sedia in un gesto che vorrebbe essere di cortese galanteria, ma che in realtà, a momenti, mi fa quasi cadere in avanti.

Non devo neanche sforzarmi di soffocare la mia ilarità, il suo ego è preponderante, così proporzionato e contemporaneamente adatto alle dimensioni del suo girovita, che pensa io sia sorridendo con lui, non di lui.

Stupido nei suoi disgustevoli errori.

Con la stessa maldestra premura, apre la portiera della sua auto dal lato del passeggero. La carrozzeria è ben lucidata e nera, come il cuoio delle sue scarpe da signore raffinato, poco adatte ai suoi piedi da porco.

Il tempo in macchina, l’anello di congiunzione tra una cena sazia di tensione e la fine della sua stupida esistenza, trascorre in maniera sorprendentemente anonima.

Nessun batticuore, nessuna ansia, sono stata concepita dai miei genitori, in tutta la mia menomazione fisica, proprio per essere qui, per portarlo al limite e poi annientarlo, fino al parossismo acuto, fino alla sua estinzione.

Una supernova che brillerà e in poco tempo collasserà, si spegnerà, per sempre.

Non allunga le mani, non accenna a nessuna porcheria lasciva, non sfiamma prepotente in elogi carnali.

Quasi mi dispiace.

Sì, un po’ mi dispiace.

Provo pena per l’essere molliccio e sfibrato, scomposto ed obeso, che sfreccia nel silenzio di una città già addormentata, che non sa, che ignora, una città bambina ignara e che serena non si aspetta di incontrare la Dea Morte per mano mia.

Per mano di una menomata, abituata all’oscurità e agli angoli più polverosi e angusti dell’esistenza.

Uno in meno, illustre cittadino con la maschera della rettitudine incollata di forza sul viso.

Uno in meno.

Penso anche che forse, dopotutto, non è colpa sua.

Se agisce da stupratore e maniaco, da molestatore indefesso e concentrato nella sua macabra missione.

Magari è stato abituato fin da piccolo a cacciare, a dimostrare la propria condizione di maschio.

Lo vedo traslato in una realtà passata, bambino, già grassoccio e impacciato, nei boschi, intento a far del male a cervi, cinghiali, creature selvatiche che richiedono libertà per poter sopravvivere, condizione, questa, per cui l’uomo è letale, impietoso.

Lo osservo bene, adesso, nel presente, è sudato e con gli occhi appannati.

Non sa cosa farsene di una donna consenziente, penso con orrore.

Non è abituato all’accettazione, non deve sgomitare per imporre la propria presenza.

Non con me.

Non sa cosa farsene di me, adesso che ho detto sì.

Non posso smettere di pensare alle sue mani lascive sulla mia coscia, sui miei fianchi, vicino al seno.

Sul mio viso.

All’esasperazione di affermare la mia dignità, attraverso il rifiuto di mostrare il mio volto per intero.

Me lo ha negato.

E mi ha offesa.

Immorale, vizioso, un’onta che non accenna a placarsi.

Il mio odio per lui.

Il vialetto che conduce al suo appartamento è immacolato, non una singola foglia fuori posto; e anche l’interno della casa mostra una faccia candida, sterile.

È fredda, come se le mura e i pavimenti stessi si preparassero ad accogliere il fiato gelido della morte.

Ho fretta di concludere, l’anticipazione, il pregustare, sono cose che mi innervosiscono e mi danno modo di riflettere.

E non posso permettermelo, è un lusso che mi è stato precluso.

Devo concludere.

Non posso avere ripensamenti.

Mi guardo attorno. «Saltiamo i convenevoli?» dico, ammiccando in direzione del divano. Studio la stanza, subito adocchio la statuetta spigolosa di una venere, languida e placida sul tavolino basso.

Un sorriso affiora sulle mie labbra.

Lui è fermo davanti a me. «Non vuoi bere qualcosa, prima?»

«Abbiamo bevuto abbastanza.»

Il tuo copione con me non funziona, ti sto cambiando le battute, sono io la direttrice di questa commedia, il teatro, il palcoscenico, la platea non ti appartengono più.

Si passa una mano tra i capelli, è insicuro, è incerto.

L'altra mano la porta all’inguine, vedo l’abbozzatura grossa del suo membro eretto.

Se ne accorge e mi fissa come un ragazzino alle prime armi, impacciato. Non sa come proseguire; lo disorienta, procedere in questa certa direzione senza sfogare la forza bruta che adesso non trovo sbocco, che evanescente si è ritirata, sembra quasi sparita.

«Ti piacerebbe un po' di musica, Mary?»

«No.»

Lo prendo per mano, sfioro il suo rigonfiamento, lo strizzo. Emette un gemito, un rantolo cavernoso che mi fa accapponare la pelle.

«Piano», mi intima.

Il disgusto che provo per me stessa, adesso è nulla in confronto alla ferocia del mio odio.

Ci ritroviamo avvinghiati sul divano, il suo peso mi schiaccia, faccio quasi fatica a respirare.

È violento anche nel suo roco ansimare.

«La mia ragazza con un solo occhio», geme, mentre muove i lardosi fianchi su di me, su e giù, destra e sinistra.

Ondeggia e dà solidi, duri colpi di reni, una sorprendente scioltezza di movimenti, in netto contrasto con la sua mole da toro, che mi verrebbe da definire armoniosa, se solo la circostanza fosse diversa.

Se io fossi diversa.

Se lui fosse più umano.

Mi tocca il viso, fa scorrere le dita lungo il profilo irregolare della mia deformità.

Sento il rumore della zip che si abbassa, il suo arrochito boccheggiare diventa ora più intenso.

Avverto la violenza montarmi in corpo, assecondo il suo funereo, straziante galoppare. Mi invade e mi scuote, fa vibrare i miei muscoli, i miei arti elettrici, pronti a scattare.

Lo voglio uccidere, proprio qui, proprio ora, essere misero, eretto, insignificante come un verme.

Lo voglio schiacciare.

È dentro di me, si fa spazio, mi invade con arroganza.

Sospiro, fa male, voglio che la smetta.

«Chiudi gli occhi», gli ordino.

Mi obbedisce, non si chiede perché.

Lo fa e basta.

Questo mi soddisfa, il piacere che ne deriva mi sfrigola in pancia.

Lo incito, «mi piaci con gli occhi chiusi», lo prendo in giro. Non se ne accorge, è perso. Aumenta la velocità, assesta colpi con smanioso desiderio di concludere.

I suoi baci umidi puzzano e lasciano una patina bavosa, appiccicosa, sul mio collo.

Allungo la mano verso la statuetta, la impugno saldamente.

Oscilla, sferza l’aria, la squarcia.

Lo colpisco sul cranio, sulle tempie.

Sussulta.

Non mi fermo.

Una, due, tre volte.

Smetto di contare, è un istinto irrefrenabile. La violenza ha trovato la sua valvola di sfogo e adesso è impossibile arrestare il flusso di determinata, lucida spietatezza.

Materia cerebrale schizza sul soffitto; è sui miei vestiti, sul mio viso, sulla pelle nera del divano, sulla statuetta della Venere, mia Venere di salvezza.

Il sangue, denso e caldo, e il suo odore metallico sono richiami ferali.

Mi libero del suo peso, scalcio via da me la creatura morta ed estinta; lo osservo adesso, supino, il cranio fracassato.

Il mio ragazzo con un occhio solo.

Il suo volto trasformato e simile al mio, sono la sua Madre Natura.

L’ho modellato, l’ho riformato, convertito nella mia replica, con il suo occhio sinistro mancate, maciullato.

Mi lascio andare ad una risata folle, isterica.

Sono ricoperta di sangue e cervello e rido.

Anche la sua bocca ora muta, spalancata e storta, sembra che stia ridendo con me.

Non riesco a frenare questo eccesso, me lo porto dietro anche mentre penso a cosa fare.

Potrei costituirmi alla polizia, con gli storpi è difficile fare i cattivi, i mal pensanti, penseranno sia stato un atto di legittima difesa.

Sono pronta per le conseguenze?

Potrei lasciare l’appartamento e andarmene come se niente fosse mai successo, come se non fossi mai stata qui, ma le mie impronte mi tradirebbero, sono ovunque, ed in quel caso neanche il mio occhio mancante e il mio viso sfuggente potrebbero fare da attenuante.

Non saprei neanche come disfarmi della Venere, incrostata di sangue, pelle e capelli.

Rido, rido fino a farmi scoppiare i polmoni, il mio stomaco implora pietà, i nervi e i muscoli sono tesissimi.

Mi sento come un elastico lasciato in pericolosa trazione, le fragili mani che mi tengono sospesa potrebbero stancarsi e allora cadrei, precipiterei.

Lo guardo ancora una volta, la sua forma sgraziata, nudo, sconcio e ricoperto di sangue come il giorno in cui è venuto al mondo, in modo da poter elaborare un piano.

Prendo atto della crudezza del momento, faccio permanere questo senso di disagio ed inevitabile rovina, sarà questo a spingermi ad agire, lo so, lo sento, ma non riesco a smettere di ridere.

Lacrime affiorano sulla mia pelle, sono copiose, sono acide, salate, bruciano, si mischiano al sudore che imperla mento e collo.

Incerta, zoppa, claudicante mi avvicino al carrellino dei liquori, poco distante.

È uno sforzo enorme.

Vado alla ricerca di qualcosa con cui stemperare l'isterismo. Anche le mani tremano, mentre afferrano la bottiglia che contiene liquido ambrato, riesco ad avvertire il suo calore anche prima di stapparla e bere grandi sorsi.

Grazie tante.

L'effetto calmante e soporifero dura per poco, l’adrenalina continua a farmi ridere.

E ridere.

E ridere.

Cado sulle ginocchia, la vista appannata dall'alcol e da qualcosa di più sinistro che preme contro la gabbia toracica, un presagio, un avvertimento che non riesco a decifrare.

Mi trascino fin tra le gambe dell'uomo che ho ucciso.

Potrei chiamare un’ambulanza, simulare un atto di aggressione, ladri che sono entrati in un particolare momento della nostra intimità di coppia nascente.

Ma non c’è nessun segno di effrazione, realizzo subito dopo, nessun segno di intrusione, l’appartamento è perfettamente, dannatamente in ordine, come se io, l’uomo che morto continua ad accogliermi tra le sue cosce grosse, il liquore che sbatte e ribatte nel mio stomaco, la statua della Venere, fossimo solo dei fantasmi.

Sto impazzendo.

E forse me lo auguro.

Sto impazzendo perché mi sembra di scorgere un rapido movimento alla mia destra.

Lo ignoro, do la colpa alla perenne risata, all’alcool forte.

Perché non può essere vero.

Perché adesso vedo le dita dei suoi piedi muoversi, si arricciano, piccolo accenno e prosecuzione del mancato orgasmo.

Si ritrae da me, si alza, lo vedo brandire la statuetta, lo vedo colpirmi in viso, nello stomaco, sulla schiena, sul collo.

Eppure io sto ferma.

Eppure lui è ancora fermo.

Siamo due e siamo uno. Siamo divisi. Brandelli di spazio e di tempo sconnessi, che scorrono alla rinfusa, disordinati, che cercano un appiglio, un piccolo angolo in cui disporsi in ordine.

Scampoli di anime condannate.

È il terrore, è l'orrore di ciò che ho fatto.

Mi colpisce e mi penetra, in un confuso marasma che mi sfugge, che non vuole farsi comprendere.

Ogni atomo è in fibrillazione, tremo e sussulto, vomito.

Lo sforzo mi è fatale.

Mi irrigidisco, l’ombra di un sorriso bruscamente smorzato mi aleggia sul viso.

Lui davanti a me, l’ultima cosa che vedo.

Senza un occhio, rotto, fracassato, spezzato.

Ed io qui, interrotta. A metà.

Sorpresa nella morte, dalla morte.

La sua ragazza con un solo occhio.

#racconto#scrittura#racconto breve#horror#thriller#tumblr book club#scrivere#leggere#romanzo#paura#reading#writing#short story#story

2 notes

·

View notes

Text

Miša

Spesso sogno una ragazzina, avrà tredici anni o giù di lì. Si presenta sotto forme diverse.

A volte, mi arriva al petto, i suoi ispidi capelli corvini cadono in corte ciocche sul suo viso, i suoi grandi occhi d’onice supplicano dolcezza e protezione. Mi stringe con tutta la sua forza, questo esserino fragile. Le voglio bene, le tengo la mano e mi chiedo quali tenebre abbia dovuto attraversare questo uccellino. Le raccomando di tenere stretto il suo gattino di peluche, il suo angelo custode.

In altri sogni, mi si presenta con una chioma castano chiara, fili dorati che feriscono come fruste. Si gira cicche con il Pueblo. è altezzosa, impertinente e scontrosa. Come se fosse stata mal compresa così tante volte, che le uniche cose che le rimangono sono l’acidità sulla punta della lingua e l’amarezza nel petto. Quando è così, è sfuggente, la odio quasi.

Ancora mi chiedo chi tu sia, esserino....

Oggi ti ho cercata, ti ho cercata per la città, in luoghi che non ho mai visto prima, tra le viuzze e le case che quasi precipitano dal versante. Ti ho cercata nei fiori, nell’aria primaverile, giocosa e turbolenta, un acquazzone in arrivo. Mi sono allontanata quando sentivo le grida di bambini e ragazzini, so che se ti avessi trovata, ti avrei trovata sola. Magari con un libro in mano.

Spero di trovarti presto, Miša

1 note

·

View note