#アドルフ・ロース

Text

ガデン出版/福島加津也+冨永祥子建築設計事務所 [GADEN Books/FT Architecs]

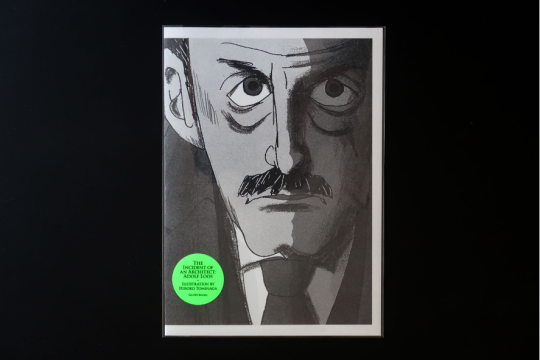

『The Incident of an Architect : Adolf Loos』2023|¥1000

ガデン出版のこれまでの全ての漫画とイラストを担当している冨永が執筆中のアドルフ・ロース(1870-1937)についての漫画のパイロット版。全編イラストのみ。20 世紀の初頭、ロースハウスが完成した際、装飾がないデザインに民衆からの批判が相次いだ。それに反論するかたちでロース自身がレクチャーで応える場面を描いている。レクチャーと民衆が交互に現れるページ構成となっており、断続的なシーンが連続する映画の予告編のような表現を目指した。また、それぞれの紙はバラすと見開きの一枚絵となっているため、ポスターとして飾ることができる。

0 notes

Text

アドルフ・ロース『にもかかわらず―1900-1930』鈴木了二・中谷礼仁(監修),加藤淳(訳),みすず書房,2015[1931],p.92

個人個人がしっかりした個を確立し、人間の個性が非常に強くなったため、もはや服装で個性を主張する必要がなくなったのだ。無装飾とは精神の力の証である。現代人は、必要とあれば好きなようにむかしの文化や他国の文化が生みだした装飾を利用すれば済む。現代人はみずからの発想や発明を、装飾ではなく別のことに投入するのである。

0 notes

Text

装飾の研究について(2)

前回の投稿に引き続き、ここでは現在なにを考えているかメモしてみたい。

▶︎目下のテーマ

博士論文を通して、建築に色をぬることそのものが気になるようになってしまった。ゆえにこれからは、19世紀に彩色された建築とそれをもたらす装飾観、古代観、ないしはその土壌、環境について調べている・いきたいところ。具体的には次のようなテーマに分けている。

(1)装飾観の変遷

ヴィンケルマン以降、ゴットフリート・ゼンパーやマルティン・グロピウスまで、建築家や美術史家の装飾に対する意識の変遷を追う。この流れはアロイス・リーグルの様式論や世紀末美術の装飾、果てはアドルフ・ロースの装飾批判やモダニズム建築にまでつながる。

(2)工芸界隈

建築に色を塗ったり絵を描いたりする行為は、建築家だけでなく画家、彫刻家らさまざまな人の関わりによって生じた現象だった。ここでの関係者は、国をあげた19世紀産業振興の流れ-工芸振興や万博の開催・参加-の中心人物でもある。ベルリンでは19世紀第4四半期に工芸博物館ができるが、当時の産業芸術や工芸の立ち位置について、工芸博物館とその装飾を軸に考える。

(3)展示による歴史伝達

博士論文で取り上げた新博物館では、ヨーロッパ外部、つまり異国の文物の展示や装飾が独特だった。博物館はそもそも、装飾や展示行為によって展示物をもとあった文脈から引き離し、ふたたび新たな文脈(歴史)を与える役割をもっている。とりわけ異国の展示に関して、ベルリンは新博物館以来ボーデの展示手法や現在のフンボルト・フォーラムに至るまで、一貫したポリシーのようなものがある。その変遷と問題について、展示空間という観点から考える。

当面はこれらの問題を通して、19世紀のベルリンという少し地味な時代・場所の装飾について考えようと思う。世紀末ウィーンや20世紀ベルリンのような華々しい芸術運動の前夜に起こった、蠢きのようなものとして。

0 notes

Text

0 notes

Text

戦略会議 #11 バウハウス/ おまけ。バウハウスとMoMAについての考察。

バウハウスとMoMAの関係について京都造形の同窓生とディスカッションをし、とても刺激的で意義のあるやり取りになったことを先日のブログでも書いた(「戦略会議 #09 アートなひとりごと/ オンラインでのディスカッション」)。

おかげさまで「アーツ・アンド・クラフツ運動(参照:「戦略会議 #10 アーツ・アンド・クラフツ運動」)」と「バウハウス(参照「戦略会議 #11 バウハウス」)」を組みにした課題に関しては提出を終えた。

バウハウスを単体ではなく、アーツ・アンド・クラフツ運動の時代から学び始めたことが今回大きかったと考える。

つまり、産業革命後の19世紀頭のヨーロッパを知る必要があったということだ。

そこには共産主義という考え方が外せないのだ。

同窓生とのディスカッションの中でもその背景を共有しての話が出来ていたのでとても意義のあるものとなったというのが実情であろう。

「共産党宣言」「資本論」あたりはアバンギャルドの芸術を知ろうと思ったら右か?左か?好きか?嫌いか?以前の問題で、まず知らないでは通り過ぎれないというのが今の考え方だ。

そう言う意味で、僕の意見はマルクス主義を受け継いだラスキンをスタートとした西洋のアバンギャルドの最終形態であるバウハウスとロックフェラーという資本家のコレクションを元にしたMoMAとの接点は見えずらかったのだが、しっかりと書かれていたので先日のディスカッションに応答する形でまとめる。

バウハウスとMoMAの関係に関しての考察:

アメリカのフランク・ロイド・ライト、西洋でのアドルフ・ロースとペータ・ローレンスによってはじめられた建築とデザインにおける近代デザインは、国際的な形態言語を生み出し、のちにバウハウスの機能主義に基づき、装飾を排除したシンプルな機械化、大量生産に適したデザインであるという時代の要請に答えた形でその諸形式は「国際形式(インターナショナルデザイン)」として認められていく。

この概念は1932年に著書『国際様式ー1932年からの建築』を刊行したアメリカの建築家H・R・ヒッチコックとP・ジョンソンによって作り出された。

同年にはこのタイトルのもと彼らは1929年設立のニューヨーク近代美術館(MoMA)で展覧会(「Modern Architecture: International Exhibition」)をも企画した。

彼らの考える国際様式は第一に建築に関連させられた。

その主張はマッスではなくむしろヴォリュームとして考えることであった。

国際様式の基盤のひとつを近代建築の三代巨匠のひとりであるル・コルビジェは1922年に自著『新しい建築に向かって』によって固めていた。

また、スカンジナビアではフィンランド人の建築家アルヴァル・アールトが200以上の建築によってモダニズムの重要な先駆者となっていた。

バウハウス以後、このような動きがヨーロッパにはあったが建築とデザインにおける指導的な役割をその後引き受けたのは特に多くのバウハウス人たちのドイツからの亡命以後の30年代のアメリカであった。

それから先の新しい国際的な潮流にとって重要な役割を果たしたのは、展覧会やコンテストによって世論先導者となるニューヨーク近代美術館であった。

1930年代にドイツを追われたバウハウスの教育者たちはアメリカでもシカゴ、ニューバウハウスなど教育の場を作っている。しかし、それ以降はデザインの価値を決める現場が国際様式の確立とアメリカという場所がヨーロッパとは違う状況であることにより「教育」から「展示」などへと発展、移行したと考えられる。

1928年にバウハウスに建築部門を設立し、その後グロピウスの後をうけ2代目学長となったハンネス・マイアーはおそらくラスキンの思想を受けた共産主義者であった。彼は建築に何よりも「社会的要因の分析」を求めた。

前校長のグロピウスは政治的な理由からマイアーを解任し、ミース・ファン・デル・ローエがその後を引き継いだが、多くの建築の学生たちは前任のマイアーの影響を受けたドイツ共産党の信奉者であった。

1933年にバウハウスはナチス政権の影響力行使の下に閉鎖、バウハウス人の多くはアメリカへと亡命する。

この後に起こることが上記のことである。

良きにしろ、悪きにしろある時点でマルクスをスタートとしたアバンギャルドの政治的思想は断絶を見ている。そして一方でそれはどこかで時代の要請ではなくなったということなのかもしれない。

そういう意味で結果として出てきたバウハウスの形態言語をスタートとした国際様式は何食わぬ顔でアメリカという場所のMoMAへとその表層を受け継がれることになったのだと考える。

0 notes

Text

DCI Tokyo 1 - Lean Architecture by James Coplien - が開催されました(前編)

1月10日に六本木ヒルズにて、James Coplien氏をお招きしてLean Architectureに関する勉強会を開催しました。UUUMさんに大変素敵な会場を提供頂き、スタッフ含めて40名前後の参加者が集まりました。

このブログでは、当日の翻訳担当を務めた@remoreと@ganchikuが、当日の翻訳内容から抜け落ちた部分の捕捉を含めて、内容のアウトラインを簡単に振り返れればと思います。セッションの前半部分は@remoreが、後半は@ganchikuが解説を担当します。

なお当日のCoplien氏によるセッション内容は、許可を得た上でYouTubeにアップロードされていますので、より深くご覧になりたい方はこちらも併せてご参照下さい。

DCI Tokyo 1 - Lean Architecture by James Coplien (Part 1 of 2)

DCI Tokyo 1 - Lean Architecture by James Coplien (Part 2 of 2)

Form(形態)とLean Architecture

形態は機能に従う(Form Follows Function)という言葉があります。Googleで検索してみると、元々はアメリカの建築家ルイス・サリヴァンの言葉であると出てきます1。この言葉は建築やプロダクトデザインなど様々な領域で引用されている言葉ですが、ソフトウェア・エンジニアリングの世界でもしばしば引用されているようです。今回のセッション前半では、前回の内容を簡単におさらいしつつ、この「形態」に焦点を当てた内容が主に展開されました。

前半部分のセッションの内容について、独断と偏見で要点を書き出してみました。なるべく短く抜き出してみたつもりなのですが、各トピックの内容が濃いせいか、結果的にそれなりの長さになってしまいました:

1. Form(形態)とStructure(構造)の違い

Formは抽象的であり、Structureは具体的である

複数のFormをよく見ていくと、パターン認識によって共通性と可変性という特徴を抽出することができる

ArchitectureはFormに関すること

Formは対称性を強調する

人間の脳は共通性を見つけることに秀でている

2. 現代のプログラミング言語とOOPについて

共通性と可変性のペアをパラダイムと呼ぶ

プログラミング言語はこれらのパラダイムのうちいくつか限られた数だけを言語の設計思想に取り入れているに過ぎない

例えばOverloadingといったOOPのプログラミングテクニックはパラダイムの一つと言えるし、その他の言語が持つ機構や機能(例えばC++の場合#ifdef, Template、class, 継承といった言語が提供する機能)は共通性と可変性のペアをForm(形態)において表現しているだけとも言える

これを実際に実装していくとStructure(構造)の話となるが、設計において我々がどうそれを捉えているかというと、あくまでFormの形で捉えている

C++を作ったStroustrup氏は、C++をオブジェクト指向言語とは呼ばずマルチパラダイム言語だと呼んでいる

オブジェクト指向は一つのパラダイムに過ぎないのに、「オブジェクト指向分析」で全ての問題を解決しようと考えだすからおかしくなる

C++はオブジェクト指向以上のことが実現できる言語

3. マルチパラダイムデザインがどこで始まり、Lean Architectureがどこからきたのか

Lean Architectureでは2種類の視点でFormを捉えている

What the system is(共通性や可変性を分析する)

What the system does(振る舞いや"間"で見る)

建築家は「形態は機能に従うか?(Does Form Follows Function?)」という点に関して各々の主張を持っている

建築家アドルフ・ルースは「形態は機能に従う」と唱えた

ソフトウェアアーキテクトもこれを唱えがちだし、ユースケースを分析すれば最適なアーキテクチャも見つけられると考えがちであるが、これは完全に間違いである

銀行口座送金の例を見ると、振る舞いを表現するために適切なものはオブジェクトIDでもクラス名でもなく、Roleであることが分かる

機能の形態(Form of Function)はRoleの中にある

Roleという概念が一級市民として存在しており、オブジェクトがRoleを動的に演じることができるようなプログラミング言語を想像してみよう。機能の形態をコードで表現することができ、コードを読むだけでユースケースを理解できる。これがDCI。

ここでいう"機能の形態"は、オブジェクト間のやり取りや振る舞いといった"What the system does"の部分にあたるもののこと

前半サマリは以上となります。なお、動画の54:43頃から始まる対称性や幾何学の話を起点に展開される、現代のシステム開発におけるオブジェクト指向言語のあり方と利用のされ方に対する強い批判は、要約ではとても表現しきれる内容ではなくかつオススメの内容のため敢えて上記には含めていません。動画全てを見る時間が取れない方でも、英語と内容の両方が一部難解な部分もありますが2それでも、ぜひ一度ご覧頂くことをオススメします。

To Be Continued

更に興味がある方がいらっしゃいましたら、今回のセッションの参加ブログを書いて頂いた方もいらっしゃいますので、こちらも併せてご参照頂けると理解がより深まるかと思います。@ganchikuによるセッション後半の解説記事も追ってこちらのブログで配信予定となっております。また、Twitterでは #dcitokyo というタグで本勉強会についての過去のツイートを検索できますのでこちらもオススメです。

Jimは年内にまた来日予定があるとお話されていましたので、次回日程等決まりましたらまた告知などを行っていければと考えています。その際に、最近開設されたDCITokyoの公式Twitterアカウントから各種告知等されていく予定となっていますので、今後こちらもぜひご注目ください。

当日Jimはルイスと同年代の建築家アドルフ・ロースの言葉と紹介していたため、要出典確認 ↩︎

55:46頃にJimが解説しているオペレーショナルモデルについて当日私の方で通訳として十分に説明できなかった部分については、追ってTwitterで後追いする形で一部捕捉の説明を試みていますので、こちらもご参照ください ↩︎

0 notes

Text

翻訳原稿終了

アドルフ・ロース著『ポチョムキン都市』翻訳原稿の最終チェックが終了。 訳者の手を離れ、いよいよ編集者にすべておまかせ状態に。 発売は9月下旬か10月上旬になる予定。 一般的に昨今は月の終わりに書物の刊行が重なる傾向にあるため、中身ができていても、強制的に印刷が遅らされることもあるそうだをそれで、10月の上旬と言うオプションが用意されている。

0 notes

Text

delirious New York

1978年から今まで、世界中の建築のマニフェストのように働く「錯乱のニューヨーク」

アイゼンマン…理論派の極右、伝統主義と進歩主義の対立図式という建築史上の状況命題を還元しうるものとして建築の理論を構築しようとした

コールハース…理論をシニカルに批判「建築に必要なのはテクノロジーとお金だ、理論は建築の何に役立っているのか」フィージビリティから建築をみると、理論書より成功した理論書であるといえる

日本の都市部における住宅

都市住宅派…60年代後半から70年代にかけて、世界や年の外在を拒絶して住宅に世界を囲い込みミクロコスモスをつくる 塔の家、住吉の長屋

アトリエ・ワン…狭小住宅への問題意識「東京という限定された環境でいかにして狭小住宅であることをポジティブに捉え返すことができるのか」という実践

より下の建築家の狭小住宅…潮流にのり下位互換的な小洒落た小住宅をつくるのではなく、社会問題や社会のニーズに自分の活動のベクトルを向けた、クリティカルな実践

言葉の新たな定義とその抽象化、すなわち理論の必要性…商品建築的グローバリズムと汎世界性を目指したモダニズムとの本質的ギャップ

グリッドという安全弁…マンハッタンにおいてグリッドは不可侵な存在だが、東京ではグリッドもそのような絶対的なものもはや存在しない状態、やりたい放題になっていく危険性(ルールを超越した存在がまったくない都市の空虚性、魅力のなさ)

素朴な意味でのソーシャリティ…隣近所や地域との関係をどうつくるか

現代の(新たな)ソーシャリティ…狭小住宅の内部に自我を拡大させ、外部を欠いた状態で呼応させるかのようなもの

アドルフ・ロース…仮面としての外部と豊穣な空間としての内部という内外の関係性

アメリカの建築教育…教条的モダニズム、イタリアに対するコンプレックス、それらに対するアバンギャルド的立ち位置(アイゼンマン的自己建築理論の実現)、失敗、理論・言説・実物(もの)を区別する評価姿勢

反証不可能にみえるこの書物に書かれた命題を反証することに価値がある、新たな理論の必要性

0 notes

Text

悦楽の建築術辞典

アイオーン

現在この刹那にこめられた永遠の時間。宇宙の時間。

有為転変の中に永遠を見いだそうとする思いは人類の思想的な営みの底をつねに流れている。

建築もまたそうした思想的営みの一環と見なすことができる。

アイオーンとはそうした永遠の時間、宇宙の時間であって、ヘウヘーニオ・ドールスが『バロック論』で「歴史の常数」を意味するものとして引っ張り出したネ オ・プラトニズムの概念だ。 われわれが日常経験している過去から未来へ向かって淡々と流れていく時間、つまり体験の時 間としてのクロノスに対立する、いわば理念の時間。

この時間観念が、遠く隔たった現象を結びつけてくれる。

ジル・ドゥルーズは時間を第一の現在(転倒の現在/脱臼した時間)、第二の現在(実現の現在/形式としての時間)、第三の現在(微分的現在/純粋な倒錯の瞬間)に分ける。

第一と第二がクロノスであり、第三がアイオーンである。

クロノスは日々の脈絡のない出来事を体験させる「脱臼した時間」とこれを整理してまとまりをもたせた「形式としての時間」を与えるが、創造とはあまり関係がない。それはいってみれば生活の時間である。

これに対してアイオーン、それは物と言葉が腑分けされる瞬間であり、この二つを切断しつつ 移行する瞬間であり、この位相こそが創造を支え、「建築的瞬間」を導いてくれる。

建築を志し、建築を制作し、建築を味わい、建築を悦楽する人間は、アイオーンの時間を生きなければならない。

アレゴリー

移行する時間を紡ぎ出すシニフィアン。

意識を導くシニフィアンとして、シンボルとアレゴリーを対比させよう。

シンボルがアポロンの領域にあるとするなら、アレゴリーはディオニソスの哄笑の響き渡る領域にある。

シンボルが収束する思考であるとするなら、アレゴリーは逸脱してゆく思考の断片である。

シンボルはモニュメントを志向し、アレゴリーは廃墟を志向する。

これは、タナトスの風景を形成するモニュメント、廃墟、ニルヴァーナという三つの位相のうちの二つである。ではニルヴァーナは何を志向するか?何も志向しない。

アレゴリーは死の瞑想をともない、メランコリーと連動している。

沈黙の建築の多くは、アレゴリーの資質を有している。

シンボル系の建築はあっけらかんとして明るくわかりやすく、アレゴリー系の建築は深く沈鬱で冥界を彷徨う傾向をもつ。

イオン

未完結なこと。

世の中には、イオン化傾向の高い金属というものがある。これは電子を一つ二つ欠いて不安定な状態になりやすい。つまり他の分子とくっつきやすい。他者と親和性が高い。

人生にたとえていうなら、いつも身を開いておく。チャンスは前髪を掴め、後ろは禿げている。

関係の触手を伸ばしておけ。

建築も同じだ。シンメトリーは固苦しい。隣と連帯しない。完結した建築は、まちなみをつくらない。

しなやかな身のこなしが建築にも求められる。

来るものは拒まず去るものは追わず。

イメージ

言語と身体を結ぶもの。

建築とは空間加工のイメージである。

身体の運動感覚を介して頭の中に構築されるイメージであり、流動したり静謐であったりする。

世界は加工可能な空間であり、秩序のイメージが埋蔵されている。

建築はARCHITECTUREの訳語として選ばれた。

そもそもは美的な構成といった意味合いである。

そして物理的存在でなく、脳内に構築されるイメージだ。

物を加工可能な空間の生成装置として捉える。

物は空洞を宿している。建築は空洞通過の体験である。自身が流動する身体となりそこを貫く。

切れ込みがあれば光が流れ込み、風が通っていくかもしれない。 イメージはいつも途上にあり、出会うものによって変形し、出会うものを変形させる。

そして出会うものそのものを生み出したりもする。

インヴィテーション

世界は誘惑に満ちる。これを神秘という。

建築空間は人をどこか他の場所に誘う。

どこか遠いところに憧れる気持ちを誰もがもっている。

青い鳥の物語。

山のあなたの空遠く、幸い住むと人の言う。

古来この情熱が人類を進歩させてきた。

人類は移動し、世界を広げていく。

男は自ら故郷を発って放浪の旅に出る。

女は故郷から連れ出してくれる誰かを待つ。

白馬の王子様だ。

私をどこかへ連れてって。

これは女の台詞でしかありえない。男が言ったら気持ち悪い。

だから女は憑かれやすい。他者に感応しやすい。

ユタ、ノロ、巫女、女性の神秘性。女性は誘惑に応じやすくできている。

建築は誘いの場だ。

実際に旅に出ることができない人々に、ヴァーチャルな旅を経験させる機能を持つ。

建築とは一つの世界を創ること、それも誘惑の世界を創ること。

エクスタシー

言語は共同体のものだが、悦楽は個人のものだ。

建築も文学も演劇も映画も音楽も、コミュニケーションのメディアであって、考え方や想いを伝えることができる。それは個人の裁量を越えるコードに支えられている。コードとは、異なる個人同士に共有される規則だ。

日本語には日本語の規則がある。生まれたときから勝手に���を発してコミュニケーションの成り立つわけがない。

そもそも生まれた時から話せるわけがないし、個人が独自の言語を生み出しえたはずもない。

言語は個人と個人の間、共同体の中で育まれた。言語は個人を超えている。

気持ちはお互いに共有されるものに乗って伝えられる。これを構造と呼ぶ。心や文化には、あらかじめ定められた構造がある。

個人の気分を超える構造がある。 ぼくらは構造に頼って気持ちを通じ合わせている。建築も文学も演劇も映画も音楽も、共有される構造に支えられている。コードに支えられている。

にもかかわらず、ぼくらが感動を覚えるのは、ぼくらの個人の感覚によってであって、共有される構造が感動するわけではない。法令を理解する能力と言葉を味わう能力は別だ。ぼくらは共同体の論理によってでなく、個人個人の感性に応じて、感動もし、悦びもする。

言語は共同体のものだが、悦楽は個人のものだ。

悦びは個人の領域にある。ひたすら個人の感性の領域内にある。

たとえ、メッセージがコードに則っていようと、人間の文化が構造に支えられていようと、悦びは個人の内に宿る。それは言語を超えている。

建築の喜びもまた個の悦びに宿る。

文化の悦楽は個人のものだ。誰にも譲り渡されることはない。

なぜならこの世に生を受けているのは個々の人間にほかならず、悦楽はかれらのものだからだ。

個々の人間のみがエクスタシーを感じることができる。

歴史や文化はぼくらの社会を理解するのに有効な観念だ。コミュニケーションもまた。

しかし、現実に生き、悦び、死んでいったのは個々の人間だ。 この世に生を受けた限り、悦楽を得て死するのが個人の定め。

そのこと以外に人生の意味はない。

建築の悦楽があなたの個としての人生の悦楽を開いてくれる。

エティカ

欲望は禁忌をばねにしている。タブーをばねにしている。

欲望を生み出すのは抵抗だ。壁があって欲望が見える。

禁忌が聖なるものを生み出し、聖なるものがエティカ、すなわち倫理を生みだす。

行っていいことといけないことを決める。

しかしこの禁じられたものの側に人間の欲望は誘われる。聖なるものの側に喜びはある。

閉ざされた空間にぽっかり明いた窓から垣間見えた青空。

重い扉を押す時の期待と不安。

格子の向こうの人影。

壁の向こうのささやき。

遥か遠い塔の頂で奏でられる音楽。

長い階段の彼方の場所。

川向こうの賑わい。

タブーは空間化され、禁断の場所を生む。 壁により、列柱廊により、階段により、塔により、橋により、聖なる場所が俗なる場所から隔てられることに���り。

そこに期待と不安と憧れが、欲望が喚起される。

エロス

建築はエロスとタナトスの狭間をさまよう。

エロスは生命体が個としての充足を求める欲動である。

個としての自己の欲望を追求する。

タナトスは生命体が共同体としての充足に自らを解消する欲動である。

生命の大きな流れに自己を接続する。

エロスは生の欲動、タナトスは死の欲動。

生は多様性に向かい、死は均質に向かう。

生は逸脱に向かい、死は形式に向かう。

芸術はすべからくこの緊張関係の中にある。

生は不安定であり、死は安定し、評価が定まる。

エロスはアフロディテの息子。美の女神の息子だ。

美という観念の体現者として、プシュケという魂の体現者の娘と結婚する。

そして「喜び」という名の娘が生まれる。

プシュケは「心」、エロスは「愛」。

「心」が「愛」を通して「喜び」を手に入れる。

エロスは生命の躍動、タナトスは完結の美。

ル・コルビュジエは住宅を住むための機械といった。

アドルフ・ロースは真の建築が墓とモニュメントの内にしかないといった。

ル・コルビュジエは個として建築制作の悦楽に向かい、

アドルフ・ロースは永遠の形式に連なる作品に向かった。

ル・コルビュジエは歌い、アドルフ・ロースは沈黙する。

ル・コルビュジエのエロス、アドルフ・ロースのタナトス。

建築は悠久の時を生きると同時に、人々の刹那の快楽に奉仕する。

建築家も個々の作業の悦楽の時を生きつつ、永遠に想いを馳せる。

人間はエロスに絡めとられつつ現世を生きて、なおタナトスの結晶化を夢見る。

体験の目くるめく多様に心を奪われながら、形式の純粋に存在を賭ける。

建築は死の形式の内に、生の現象を宿している。

建築家は、生の現象の彼方に、死の形式を想う。

エロスの向こうのタナトスを思い描きつつ、現実という形のない魔物に向かい合う。

エントロピー

自然はエントロピー増加に向かい、生命体はエントロピーを下降させる。

建築もまた自然に抗してエントロピーの下降をもたらす人間の活動である。

生命は運動しつつ秩序を生成する。

ひょっとすると秩序という言葉自体が、生命体の運動の方向を指すために生み出された言葉なのかもしれない。遺伝子に組み込まれた方向性。

では美、というのも同じか。だから秩序に美を見る。あるいは秩序に美という名を与える。

長い目で見るならば、建築=美=秩序なる図式が成立する

カオス

生命はカオスの縁に誕生する。

生命は自身の中にカオスを妊んでいる。

したがって生命の秩序はカオスの中の秩序だ。

人工的な秩序はついつい均質空間に向かう。

近代の空間表現の主題は均質な空間であった。

太古から人類を突き動かしてきた建築の欲望、すなわち世界を収容する欲望は、すべてのもの を分類して並べることのできるエクスポジションの空間を実現した。

たとえば1851年ロンドン万国博、パクストンのクリスタルパレス。

この表象の空間を、ミシェル・フーコーはマテシスとタクシノミアによるタブローと見た。

科学が目指した理想状態。等方均質な空間。

ただし均質は死であり不活性である。

生命は不均質に向かう。不均質こそが空間を活性化する。

生命はカオスの縁に誕生する。無秩序と秩序のあわいに。動きつづける循環の中に。

建築の課題は生命のないものに生命を吹き込むこと。動かぬものに動きをもたらすこと。

あくまでも死の形式と不動の事物を彫琢しながら、そこに流れのもたらされるのを待つ。生命の輝きを待つ。

コミュニケーション

建築は古来コミュニケーションの装置であった。

交流を司る場。人とものと情報が出会う場。

人と人が交流するパブリックな場所の形成が、建築の使命であった。

コミュニケーションのためにこそ、建築の諸形態は工夫された。

古代ギリシアにおいて、アクロポロスは神と神の交歓の場、アンフィシアター(円形野外劇場) は神と人との交歓の場、アゴラ(広場)は人と人との交歓の場である。

やがてギムナジオン(体育場)が生まれ、交流が育ち、教育の場ともなった。プラトンのアカ デメイアやアリストテレスのリュケイオンもそこから生まれたのだった。

アゴラのストア(倉庫)からは美術館が生まれ、神殿の書記たちの記録庫からは図書館が生まれた。社交の欲望は古代ローマにいたって巨大な浴場を生んだ。

中世の教会は情報の発信装置であり、人々はそこで世界の成り立ちを学び、当時のニュース・ キャスターたる司祭によって解釈された世界情勢を聞いた。ゴシックのカテドラルは、神の世界の似姿であり、『神学大全』の空間的な翻訳だった。

近代のさまざまなプログラムも、建築がコミュニケーションの装置であること雄弁に物語る。 大規模工場、大規模集合住宅、大規模オフィスはその反面教師として。

今日、テレビやコンピュータによってコミュニケーション・メディアの大きな部分は取って代わられているとしても、建築はなおその存在理由をコミュニケーション誘発空間の提供媒体であることに置いている。

身体全体を包み込み、直接五感に働きかけるコミュニケーション・メディアとして。

コンビニエンス

効率は決して生の充実には結びつかない。

コンビニエントであることは、個人の感動とは無関係だ。

日本はとりわけ建築の合理性をコンビニエンスに求める。

便利さが思想に優先する。いや便利さこそが日本人の究極の思想だ。

文明は便利の追求であり、文化は不便の洗練だ。

便利は普遍的な価値であり、個人は個別の価値を求めるようにできているから。

集団は均質に向かい、個は不均質に向かう。

文明は集団に支えられ、文化は個人にささえられる。

サウンド

空間は同時存在の調和だ。

建築の空間は音楽のサウンドに喩えられる。

スケールやプロポーションがピッチ(音程)やハーモニーなら、素材は楽器の音色だ。空間の 文節はリズムにあたる。

建築の構想者は空間の響きを聴き取る耳を持たなければならない。

世の中はなんと空間的音痴に満ちていることだろう。

サプライズ

驚きや裏切りのない建築は貧しい。

人間は表裏のない人間の方がいいが、建築は表裏があったほうがいい。

建築は外と隔絶された一つの世界を創る。

だから、中に入ったとたん、外とまったく異なる世界が展開していると、印象もひときわ新鮮だ。

よい建築は驚きを与える。裏切りの構図に満ちている。

世界が反転して、日常から離れる感覚を持つことができれば申し分ない。

西洋建築の様式を決定するファサードは、内外を反転する仮面であって、まさしくそのような 意図を持って磨き上げられてきた。

もともと建築空間の発生は、人々に夢と驚きを与えるところにあった。

食べて、寝て、排泄するという、生物的な繰り返しの連続を離れるところにあった。

人間が人間たりうるのは、生理的欲求のみでない生活を手に入れたからだ。

建築空間の発生こそが、人類の精神世界を開いたのだった。

嘘をつくこと、これが人間のみにあたられた能力だ。

そうでない可能性を考えることができる能力と言い換えてもいい。

裏を読む、あるいは誤解する、勝手に空想する。

欺くことは他の動物もおこなうが、欺かれることを楽しみ、しかもそこに新たな価値を見出すのは人間だけだ。

そこに表われる感情は、新鮮な驚きだ。人間は騙されたがっている。

建築は人を騙すための壮大なしかけでもある。

だから表と裏がある。パブリックとプライベートがある。

ハレとケがある。非日常と日常がある。

言語によって、人間は「存在」するものだけでなく、「不在」と「虚構」を知ることができた。

建築はこれを具現化する。「不在」と「虚構」を具現化する。

可能性の空間を具現化する。サプライズを具現化する。

人々が建築に魅せられた理由はそこにある。

シンボル

建築はシンボルの体系である。

人間は世界をシンボルの体系に置き換えてきた。

言葉はその代表であり、言語という離散的な構造に、世界を圧縮してきた。

世界を部分に分けて、単語に置き換え、これをつなぎ合わせて意味を紡ぐ。

ただそこに謎が出現する。

言語世界を精緻に紡ぎあげればあげるほど、語りえぬものが存在する。

それは神秘である、とヴィトゲンシュタインは語った。

語りえぬものについては沈黙すること。

徹底して言葉による世界の構築を考えつめたヴィトゲンシュタインの教えである。

ちなみにヴィトゲンシュタインは建築フリークであった。

言葉の限界に建築を見ていたかも知れない。

人間は意識の上では言葉で世界を認識するしかない。

そして無意識もまた言葉だと精神分析は教える。

フロイトは言葉の転置や不連続に注目し、ラカンは意味から切断された言葉の縁たるシニフィアンを注視し、ユングは彼方に潜むはずの原型的象徴を分析する。

無意識の海には、言葉が捉えそこなったものが浮いている。

建築もまた、意識のレベルではひとつの言語として捉えられよう。

とりわけ現実のしがらみや重力に晒されているから、理性的な把握が肝要でもある。

ただしその根っこは無意識につながっていて、建築を構想する個人の無意識がそこに表出される。

力の流れは意識でなければ捉えられないが、空間の流れは無意識に働きかけている。

建築もまたシンボルの体系である。ただし個々の無意識が投影される。

語りえぬもの、沈黙の領域が、たまさか出現するときもある。

スクリーン

邪魔するもの、垣間見せるもの、際立たせるもの。

バスケットボールは、ゴールに玉をほうり込む、きわめてシンプルなゲームだ。

ボールを持ったら、まず自分で打つ、だめなら次に抜いて打つ、それでもだめなら最後にパス をする。この順番が個々のプレイの鉄則である。

ただしフォーメーションやプレイの流れで判断は変わる。大切なのはタイミングだ。

5人で攻め、5人で守るから、そこに連携プレイが生まれる。

攻撃の連携プレイの代表がスクリーンである。

マン・ツー・マン・ディフェンスだとする。

ゴールに向かってカットインするプレーヤーを助けるために、そのプレーヤーをディフェンス する相手に対して、味方のプレーヤーがスクリーンをかける。つまり敵の動く位置にからだをもっていってブロックする。プレーヤーは味方のブロックしてくれ ている方向に向かって、カ ットインする。敵は動きが阻まれて、抜ける。これがスクリーン。

スクリーンがかかるとディフェンス同士でスイッチをしたり、うまく体をかわしてやり過ごしたりする。敵と味方でだましあい、邪魔しあう。

ボールを持つプレーヤーは、敵と味方の交錯の彼方、つまりはスクリーンの彼方にゴールを垣間見る。憧れはスクリーンの彼方にある。ゴールはスクリーンによって際立つ。かけがえのなさが高まる。

遠くからのスリーポイント・シュートよりも、ゴール下のポスト・プレイよりも、マイケル・ ジョーダンのカットイン・プレイが賞賛を浴びるのはこのためだ。ワン・ゴールの価値が違う。 味方は意気上がり、敵は意気消沈する。

スクリーンの向こう、壁の向こうに大切な何かがある。ぼくはこんな風に空間を感じてきた。 建築の壁も床も天井も、スクリーンだ。そこに穴が、窓が、開口が穿たれて、光が、風が、景色が、人が、空が、声が、一層かけがえのないものに思えてくる。

スクリーンは邪魔をするものだ。すべてを見せるのではなく垣間見せる。でもだからこそ、かけがえのないものを際立たせる。

そこを通過してくるものが生き生きとしたものになる。

ゼロ

無為の空間、ナッシング、a place belonging to nowhere。

何もしない時間を過ごすことができる空間。

管理されない、利益を生むこともない、しかし生の充実を感じさせられるような空間。

たとえば手帳に記されたスケジュール、忙しく生活に追われる日々、その合間にある空白。それが無為の時間だ。

時間に追われる現代の生活を、ふと振り返る瞬間。自分が個人としてかけがえのない存在であるより、組織の中の歯車として個人であることを圧殺されがちな今日。これほど求められなが ら忘れ去られている瞬間はないのではないか。

何もしない時間が充実したものであること。

この世に生を受けて、悦びをえた、そうした生の記憶を刻み込むことのできる空間。

他者の生を慈しむことのできる空白の時間。 建築の究極の姿は、そんな無為の時間の空間化である。

無為の空間は悦楽の空間でありたい。

個としての生の充実を味わう空間でありたい。

一見無駄であり、無意味であるような空間にこそ、かけがえのない意味が潜んでいる。

人生もまた、そういうものだ。

タナトス

死の欲動。エロスの生の欲動に対立している。

あるいはエロスのつなぎ込まれる器官なき身体。ジル・ドゥルーズは器官なき身体こそが死の欲動であると喝破した。エロスは死の欲動につなぎ込まれて初めて発動する。つまりタナトス がエロスを駆動する。

タナトスとしての器官なき身体は、エロスのつなぎ込みを待つニルヴァーナである。

ニルヴァーナは何もなく、そしてすべてがある。

どこにも属さぬ無為の空間、ゼロの空間でありながら、どこにもつながっている。

フロイトは死の欲動について、強迫神経症と攻撃衝動と涅槃衝動という三つの側面を説いた。

これを建築的風景に置き換えてみよう。

強迫神経症は反復であり、モニュメントを志向する。

攻撃衝動はサディズムであり、差異の痕跡であり、廃墟を志向する。

涅槃衝動は消滅であり循環であり、ニルヴァーナそのものだ。

タナトスの風景はモニュメント、廃墟、ニルヴァーナという三つの位相によって構成される。

モニュメントが収束であり、廃墟が移行であるとするなら、ニルヴァーナは循環である。

モニュメントは山であり、廃墟は川であり、ニルヴァーナは海である。

デジール

欲望。建築的欲望は、ロゴスを分母とし、エロスとタナトスを分子としている。

ちなみに建築的思考はその逆数である。エロス、タナトスを分母とし、ロゴスを分子にもつ。 この演算にしたがえば、建築的欲望とロゴスの積は、エロスがタナトスを疎外しタナトスがエ ロスを生み出す循環の有様に等しい。

ディスタンス

建築は遠い憧れを現象させる装置だ。

遠い憧れまでの距離を、そこに現象させる。これが空間である。

手の届かぬものに、われわれは憧れる。

タナトスの距離が介在してエロスが生み出される。

デリダならこれをエクリチュールと呼ぶだろう。

エクリチュールとは死の表象であり、そこを通過して空間はエロスに満ちる。

痕跡、死、エクリチュールから生が立ち昇る。

エクリチュールがエロスを立ち昇らせる。

エクリチュールとは距離である。

現実とわれわれの間に、何ものかの通過した痕跡たる差異を与える。

開削された道を与える。

この行為をエクリチュールといい、建築という。

それは現実までの距離である。起源としての死の表象である。

エロスはそこに産み落とされる。

生きた証としてのエクリチュール、そして建築。

沈黙の痕跡に、すべての生の契機がこめられている。

デザイン

空間に漲る意志のこと。

デザインは指示であり方向づけであり、優先順位の付け方の決断だ。

円だの四角だの三角だの、ましてや赤だの黄色だのの恣意的な選択ではない。

物の在り方を決定する時のさまざまな条件を取捨選択して、優先順位をつけ、それらを的確に 指示していくことだ。そのさなかに、適切な形や色の決定がなされる。

むしろそれらを貫く意志のことだ。

意志の存する空間がよい空間である。意志のない空間が悪い空間である。

意志のない人間と向かい合うと調子が狂うように、意志のない空間に居ると体調が狂う。

意志の漲る空間に対峙すると、生の充実を覚える。

自らの生きる意志がそこで問われるからだ。

のんべんだらりと生きてゆく人間には、意志の希薄な空間がふさわしいのかもしれない。

意志の希薄な空間が、のんべんだらりと生きてゆく人間を育てるといっていいのかどうか。

テリトリー

領域と非領域という観点は面白い。

男はテリトリーを主張したがる。

女は、そんなもの主張しないでも、座ったところにおのずとテリトリーができる。

男は天空を駆け、女は大地に根ざす。

もともと根ざしているから、あえてテリトリーを区画する必要がない。

男は移動し���づけるから、自分の領域を区画しなければ、自分の場所である根拠がない。

男はあちこちに種をまく。ただどれが自分の種かを本当に知ることはできない。

女は自分の中から生命を生む。自分の種を間違いようがない。

男は自分の遺伝子を残すためにテリトリーを区画せざるをえない。

女はただ自分のいる場所にいるだけでよい。

他者の侵略も、他所への誘拐も、それがそのまま自分の種であり、そこがそのまま自分の場所になるという点で選ぶところがない。

私をどこかに連れてって、というのは女の台詞だ。

男はもとより移動する性だから、そんな事は言わない。

女の土地に根差す本性が、あえて新しい生の形態を求める時の台詞だ。

天は雨を降らせ、光りを降り注ぐ。

大地はそれを受けて生命を育む。

古来、どの神話を見ても、天が男で大地が女だ。

父系の社会はテリトリーに厳密であり、母系の社会はテリトリーが曖昧だ。

アレグザンダーもチンギスハンもナポレオンも男だ。

女の発想に帝国主義はない。

長い年月平和な社会は母系だ。

日本の縄文もまた、そうだったのでなないか。

ヒストリー

歴史は「目的をもった運動」として定義された。19世紀のことだ。

悦楽の観点からは、こうなる。ヘーゲルにとっても、マルクスにとっても。

人類の歴史は秩序を発見する歴史だった。遺伝子に強くそうプログラムされた種が、人類であるということかもしれない。だから秩序とか美は人間の活動と同義である。

秩序や美は目の前の具体的な世界から抽象された。人間が本能的に快適だと感じる世界の形を表そうとする観念である。脳と身体に快い。この快感を人類はそう名づけた。

これが時代によって変わるから、芸術も変わる。あるいは芸術が変わって、物の見方も変わる。

建築は、その発生以来、人間の世界を加工するための最大の実験場だ。それはただ個人の身体 を包み込むどころか、人間集団をすっぽり包み込む空間だ。

建築は集団の夢でもある。個人の夢、脳の中のイメージに発して、そこだけにとどまらず、それが集団に共有されるとき、実現の可能性を持つようになる。

ただあくまでも、最初の一滴は個人の想いのひとしずくだ。

ビルディング

建築の物理的対応物を建築物、あるいは単に建物という。これがビルディングである。

ビルディングは現実に存在するが頭の中には存在しない。

建築は逆である。つまり頭の中にしか存在しない。

フィクション

人間はフィクションを楽しむ動物だ 二本足歩行して手が自由になって道具を扱えるようになったのが人類のはじまり。道具を加工 することを覚えて、技術も進む。工夫すると頭もよくなる。

なるほど世界というのはただ与えられるだけじゃない。そのままに甘んじるものでなく、変えていくこともありだと気づく。これを世界の改変可能性という。これに目覚めた人類が、やがて自分を包み込むほどの大きな空間を加工するようになる。

これが建築のはじまりだ。

ただ目的に向かって道具を加工するだけの、律義な人々が多くいた。かれらのおかげで、獲物を切り裂いたり、木の実をすりつぶしたりしやすい道具の形が工夫されていった。

そのうち道具を加工する間に、道具自体で遊ぶ連中も出てきた。骨に刻み目を入れてあるだけで何に使われたかわからない道具も発掘されている。ことによると楽器かもしれない。刻み目を棒でこすればリズムをもった音が出る。

人間は道具で遊ぶ内に、動物を殺したり、肉を切ったりという物質的な世界の改変可能性だけでなく、脳の中のイメージを加工する可能性に目覚めた。

音を出す工夫と遊びは、のちに音楽と呼ばれることになる。

女の人の形もいっぱい作られた。生命の豊かさのイメージだ。のちに彫刻と呼ばれる。

絵はもっとはじめから描かれていただろう。やがて洞窟に見事な動物の絵を描く連中が現れる。

空間のなかに躍動する動物たちが、重なり合うようにして、あたかも空間そのものが響きを発するかのように。

描かれた動物の数と位置を調べて、ひとつの規則を見出す学者もいる。馬と牛が女と男に対応するのだと言う。とすると、洞窟は一つの世界観の表現になる。男 的なるものと女的なるもの、 降り注ぐものと受けとめるもの、太陽と月、光と影。動物の像を通して、世界の成り立ちの神秘が描かれている。

もともと絵であって、本当の動物ではないから、あくまでもヴァーチュアルだ。洞窟は人類最古のヴァーチュアル空間だ。しかしそこにとどまらず、ある思想を表現していたかもしれない。

人間は、このようにして、脳の中のイメージを刺激する物体を生み出した。直接的には役に立たない物体を加工して、フィクションを遊ぶことを覚えていく。精神世界が生まれる。

身体をすっぽり包み込むほどの空間、先史時代最大のフィクションであり、空間芸術であり、つまりは建築空間が、ラスコーやアルタミラの洞窟だ。

フォーム

空間は機能を捨て、裸になった時に、その真価が分かる。

何かのための空間でなく、何のためでもない空間、機能を捨て去ったあとの空間が、建築空間の真の価値を見せてくれる。

アクロポリスはかつてギリシアの神々が集う聖域だった。アテネのパルテノンは、トルコ軍の弾薬庫に使われた。いまや屋根は失われ、巨大なアテネ像も失われて、神殿としての機能をはたさない。ギリシアの神々の信仰ももちろん遥か古に失われてしまった。

にもかかわらず、そのたたずまい、均衡の取れた形は、多くの人々の驚嘆と礼賛を集めてきた。国家、民族、宗教の別を問わず、どんな人々にも、それが聖なる 空間であることを十分に感じさせてくれる。さらに言うなら、そこに貫かれた古代ギリシアの人々の明晰な秩序の感覚をも存分に伝えてくれる。

パンテオンは古代ローマの万神殿だ。紀元1世紀に建設された。のちにラファエロなどの墓も納められた。ローマの技術と造形をよく表現する巨大なドーム型の 空間の頂には、ぽっかりと丸い穴があいている。そこから差し込む光は時々刻々と円天井の表面を移動して、巨大な空洞 の大空間の変容は驚きに満ちている。この空間のドラマもまた、万人に伝わる空間的な価値を持っている。ローマ神話を知っている必要はない。

イスタンブールのハギア・ソフィアは、6世紀にユスティニアヌス帝の建立したビザンチンの教会だ。地上50メートルの高みに、周囲から差し込む光に支えら れまるで宙に浮いたように見える天蓋は、建立者のユスティニアヌス帝自身が、「我ソロモンを凌駕したり」と神に祈りを捧げたほどの神々しさを湛えている。 この地をめぐって攻防を繰り返したキリスト教徒もイスラム教徒も、ともにこの聖なる空間を破壊しようとは思わなかった。

パルテノンもパンテオンもハギア・ソフィアも、その機能のゆえに人々は感動するのではない。

その空間のゆえに感動する。

裸の空間、建築の形式そのもの、これをフォームと呼ぶ。

フリーダム

障害物があって自由が見える。壁があって自由が実感される。

だから「建築は自由への壁である」という命題が成立する。

壁は自由の導き手だ。建築は自由の道案内だ。

安部公房の小説『壁』に捧げられた石川淳の序文は、矛盾に満ちた自由のありかを鮮やかに浮き彫っている。

壁を行動の限界と見るか、あるいは自由への門と見るかは、人生に対する態度の問題であり、 建築に対する想像力の問題でもある。

建築を開くというシュプレヒコールは建築が必然的に境界を形成することを前提としている。

すべてに向けて開かれた建築など存在しない。

かりに観念的にありえたとしても、それは不自由しかもたらさないだろう。

プレゼンテーション

都市はプレゼンテーションの場だ。

人類の意図的な景観プレゼンテーションの努力は都市を創ることに集中された。

都市は必ず計画されてできた。計画されずにできた都市はない。

ただその発展に、計画が置き去りにされた都市は数え切れない。

プロセス

建築はいつも途上にある。

空間は流れであり、プロセスだ。

建築の構想はいつもプロセスにある。

ものごとを決定していくプロセスでもあるし、空間の中を歩き回って適切なスケールとプロポーションを追い求めるプロセスでもある。

出来上がった建物は一つの完成品だが、建築の体験はプロセスそのものだ。

建築空間は時間を埋蔵している。

建築は時々刻々と姿を変えてゆく。

構想の渦中にあっては、あらゆる可能な形や素材やスケールが、瞬時に脳裏を飛び回る。

風向きや地形や光の状態や機能に応じて、最適な解決が次々と構想され、取捨選択され、優先順位が付されて、建築は時々刻々と変化する。

常に渦中にある。プロセスにある。

構想の段階でも、体験の時でも、プロセスを総合して建築的な時間が紡がれていく。

建築はそうした時間の流れの余白に姿を表す。流れの整流器だ。

ただまなざしはあくまで、流れに注がれている。

この流れのことを空間と呼ぶ。空間もまたプロセスだ。

マジック

建築は魔術だった。

ヴィトルヴィウスもそこに属していたというディオニソス建築師団。

石を組みソロモンの神殿を築き上げた、人知を超えるかに見える技術。 アルケーは原理、根本であり、テクトンは技術である。

したがってアーキテクチュアとは、すべての根源にありかつ上位にある技術のことである。

ヨーロッパに連綿と流れるフリーメーソンの伝統には「隠された知」という魅力的な概念が潜んでいる。

カバラや錬金術への憧れ。

ニュートンも後半生は一生懸命に錬金術に励んだ。

巨大な空間を作り上げる建築という技術は、魔術とほとんど同義だったろう。

石工たちは経験に裏付けられた技術の体系を鍛えた。

力学、幾何学、物性、美学、音楽、雄弁術。

しかしそれは純粋な技術であり、世俗的な成功を意味しない。

金をつくりえても、これを世俗的成功を交換したあかつきには技術の喪失が待っている。

芥川龍之介の『魔術』を参照せよ。

純粋な技術者は、あるいは魔術師は、欲望を捨てなければならない。

欲望は王にあり、建築家は術を磨くことのみに満足を覚えること。

ミュージック

建築は凍れる音楽。

シュレーゲルの発言だとヘーゲルは書きつけた。

シラーであったかもしれないしゲーテであったかもしれない。

あるいは遙か古代に遡ってピタゴラスあたりが嘯いていたかも知れない。

音楽は現実の音というよりむしろ、音から立ち上る観念である。

マラルメが自分の詩を音楽に近づけたいと願った時の音楽とは、まさしく立ち上る観念だった。

そ���も言葉の不在に立ち上る観念だ。

建築もまた、物質の不在に立ち上る観念を音楽として持つ。

空間は響きでできている。

メモリー

建築はメモリー・ファクトリーである。

すべて建築空間は、記憶の保存装置である。

およそ人類の生み出した技術は、時間と空間の「圧縮・保存・輸送」の技術だ。

建築はそのもっとも大規模な試みである。

建築を通して、人類は時間を保存し、空間を圧縮する試みを続けてきた。思想を未来へ輸送する試みを続けてきた。

輝かしい事蹟の瞬間を記憶し、宇宙をひとつの場所に圧縮する。

場所を祝福し、歴史を刻み込む。

時間を刻印し、追憶を喚起する。

世界を象徴し、知の形象を示す。

事物を収蔵する空間が、展覧する空間に、検索する空間に、そして生産する空間に。

事物が取り去られたあとの空間が、そのまま時代の世界観と知の有り様を示す。

すなわち「圧縮・保存・輸送」の技術の有り様を示してきた。 建築物は人々の記憶の引き金をひく契機に満ちている。

失われた時を求めて、失われた宇宙の雛形を求めて。

モーメント

建築的な瞬間。

非物質的な領域と物質的な領域が交差し合う刹那。

建築がもやもやした霧の中から、確たる観念として立ち上る瞬間である。

この観念は、言葉ではない。建築でもないかも知れない。

建築生成の現場であり、建築以前の状態である。

ユートピア

逆説的な理想境

実現されないこと、失敗することに意義がある。

トピアは場所。今ここにある世界だ。

ユートピアはここでない場所。どこにもない場所。

中国の理想は不老長寿。

西洋の理想は錬金術。物質的欲望の世界。

中国は桃源郷で仙人となる。

西洋は黄金境、エル・ドラドで億万長者になる。

日本がかつて黄金の国ジパングと紹介されて、西洋の野心家たちは日本を目指した。

フランシスコ・ザビエルは日本を勝手に大天使ミカエルに奉げた。

イスラエルの守護天使もミカエルだ。

古代中国や朝鮮半島から渡ってきた人々の眼にも、日本はユートピアに映ったろう。

水も豊富で緑に溢れている。豊かな自然に恵まれている。

豊葦原の瑞穂の国/トヨハシハラノミズホノクニ。

渡来した人々の驚きが、このネーミングにこもっている。

建築はユートピアを常に射程に収めている。

決して到達されないことが分かっていながら、ユートピアの似姿を込める。

政治的にそれが利用されると、イデオロギーの格好のモデルとなる。

建築に世俗的な欲望が禁物なのは魔術だからだ。

ただ聖なる欲望のみが建築を駆動してよい。

聖なる欲望とは、世界を収容する欲望である。

収容される世界は、ユートピアの似姿である。

その時代時代のユートピアが、建築に込められている。

たとえばサン・ピエトロ大聖堂。

ルネサンス精神を体現せんとする求心的大空間。ブラマンテ、ラファエロ、ミケランジェロが 構想を練り上げ、巨大なクーポラを立ち上げた。

バロックの時代精神を受けて、これにベルニーニが巨大な楕円形の列柱に囲まれた広場を前面に配した。時代のユートピアの精髄が結晶している。

リフレクション

響き合うこと。

空間とは響きだから。

空のかけら、光のかけら、世界のかけらを、スクリーンは切り取って空間の中に送り込む。空間はそうした世界のかけらたちで満ちる。かけらたちが動き、移ろい、姿を変えて、空間を生き生きとさせる。空間に生命を与える。

かけらたちの交響曲が空間の実体だ。空間を訪れるものたちの響き合い、リフレクション。光と影の饗宴、媒介者たちの歌声が、建築に木霊している。

中世ゴシックのカテドラルは、構造的な大発明によって、リフレクションの空間を飛躍的に発展させた。フライング・バットレス、つまり空を飛ぶ梁をもつ控え 壁のよって、大きな窓をとることができるようになった。それまでのロマネスクの厚い壁に守られた暗い空間に比べ、圧倒的に光に満ちた明るい空間が可能に なった。

大きな開口にはステンドグラスがはめ込まれる。光は神の国から射してくる神々しさを付与された。神が訪れ、天使が舞う。人々は教会を神の国への門と位置づけたろう。門は異なる世界がそこで交錯し、響き合う境界、すなわちリフレクションの空間そのものだからだ。

境界にリフレクションは響き渡る。

異なる世界からの訪問者を待ち、彼らの声の響きを受けとめ、共鳴させ、増幅するリフレクションの空間。建築は古来そうした役割を果たしてきたのであり、それがひいては共同体の自己確認装置であり、異界への門でもあった。

建築の出現の場所、そこは、他者の声が響き渡り、自身の魂の底に到達する、リフレクションの空間だった。

リレーション

建築で面白いのは、壁、列柱、階段、塔、橋、といった、関係を生み出すエレメントである。

守ったり、遮断したり、邪魔したり、曖昧につないだり、隠したり、導いたり、憧れさせたり、 見晴らしたり、架け渡したり、浮かべたり、・・・。

建築は関係に支えられている。

他者と関係を持つこと、すなわちコミュニケートする欲望に支えられている。

レジスタンス

建築は他者に対する抵抗の形式だ。抵抗しつつ受け入れることも含めて。

他者とは光や音や風や雨、人や物や情報。

流れこむ他者への身振りが建築を決定する。

ただし、他者の眼に映るために振る舞う自分は自分ではない。

仮面をかぶり続けてついにその存在そのものが仮面となること。

すべて深きものは仮面を愛する。

ニーチェの教えである。

ロゴス

古代ギリシア人たちは宇宙と人間との間に働く法則そのものをロゴスと呼んだ。

ヘラクレイトスはこれを「存在の声」と呼ぶ。

対抗し合う個物を統合する力であり、建築を成立させる力でもある。

建築とはひとつの世界を構成する行為であるからだ。

そこにはしかるべき意図が要請される。

組み立て、統合する意志が要請される。

これをロゴスと呼ぶ。

ただしこれにも超越的ロゴスと内在的ロゴスがある。

建築は空間を内から開く身体に即した内在的ロゴスに裏打ちされねばならない。

あらかじめ措定された身体に即さぬ超越的ロゴスはイデオロギーと化す。

それは建築的行為の地平を開く言葉ではなく、単なるシュプレヒコールである。

内在的ロゴスはエロスに伴われている。

建築はエロスの行為だ。

ロゴスに耳を澄ませ、エロスに身を任せる。そこに建築の萌芽は呼び出される。

ロゴスはエロスの運動の内に徐々に姿を現す。

エロスのさなかにロゴスの影を探る。

つまり欲望のさなかに意図を、そして意志を探る。

これが建築という自然に即して自然を読み直し語り直す行為に潜む構造である。

それは自然にロゴスを見いだす行為であると同時に、個の身体の応答と行為的直観を前提としている。

「存在の声」への身体的応答、これがエロスである。

「存在の声」たるロゴスは個の身体にもたらされる。

個にもたらされたロゴスは倫理である。

他者との関係─ ロゴス─ のみが個の欲望─ エロス─ を作動させる。

社会の中にありつつ個人として生きる倫理が、享楽の強度を支えている。

享楽が、個に胚胎される喜びが、自覚された遊戯が、壁に堰き止められてほとばしる自由の可能性が、ともすれば全体主義へと向かう超越的ロゴスの流れを分岐させる。

個のエロスの中から研ぎ澄まされた意志を通して、内在的ロゴスは享楽のロゴスへと鍛えられる。

建築という思考の態度はそこに根ざしている。

個のエロスに根ざさぬ建築は貧しい。

個のエロスが享楽のロゴスにまで鍛えられぬ建築はなお貧しい。

参考文献 (参照順)

エウヘーニオ・ドールス『バロック論』神吉敬三訳、美術出版社、1970

ジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリ『アンチ・オイディプス』市倉宏佑訳、河出書房新社、1986

ジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリ『千のプラトー』宇野邦一・小沢秋広・田中敏彦・豊崎光一・宮林寛・守中高明訳、河出書房新社、1994

ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論」:都市の遊歩者』今村仁司・三島憲一他訳、岩波書店、1994

ヴァルター・ベンヤミン『ドイツ悲劇の根源』川村二郎・三城満禧訳、法政大学出版局、1975

ジークムント・フロイト「快感原則の彼岸」(1920)小此木敬吾訳『フロイト著作集6』人文書院、1970

ジークムント・フロイト「マゾヒズムの経済的問題」(1924)青木宏之訳『フロイト著作集6』人文書院、1970

ジークムント・フロイト『エロス論集』中山元編訳、ちくま学芸文庫、1999

呉茂一『ギリシア神話』新潮社、1969

ル・コルビュジエ『建築をめざして』吉阪隆正訳、鹿島出版会、1974

アドルフ・ロース「建築について」『装飾と罪悪:建築・文化論集』伊藤哲夫訳、中央公論美術出版、1987

ミシェル・フーコー『言葉と物』渡辺一民・佐々木明訳、新潮社、1974

ルードウィッヒ・ヴィトゲンシュタイン『論理哲学論考』藤本隆志・坂井秀寿訳、法政大学出版局、1968

ジャック・ラカン『精神分析の四基本概念』ジャック=アラン・ミレール編、小出浩之・新宮一成・鈴木國文・小川豊昭訳、岩波書店、2000

ジャック・ラカン『精神分析の倫理(上)』小出浩之・鈴木國文・保科正章・菅原誠一訳、岩波書店、2002

C.G.ユング『変容の象徴(上)』野村美紀子訳、ちくま学芸文庫、1992

西田幾多郎『西田幾多郎哲学論集II』上田閑照編、岩波文庫、1988

荘子『荘子:第一冊』金谷治訳注、岩波文庫、1971

ジャック・デリダ『根源の彼方に:グラマトロジーについて(下)』足立和浩訳、現代思潮新社、1972

ジャック・デリダ『エクリチュールと差異(上)(下)』梶谷温子・野村英夫・三好郁朗・若桑毅・坂上脩

訳、法政大学出版局、1983

アンドレ・ルロワ=グーラン『身ぶりと言葉』荒木亮訳、新潮社、1973 安部公房『壁』新潮文庫、1969

マンリー・P ・ホール『象徴哲学大系IIIカバラと薔薇十字団』大沼忠弘・山田耕士・吉村正和訳、人文書院、1981

芥川龍之介「魔術」『芥川龍之介全集3』ちくま文庫、1986

ヘーゲル『美学講義(中)』長谷川宏訳、作品社、1996

マラルメ「詩の危機」南條彰宏訳『筑摩世界文学大系48:マラルメ・ヴェルレーヌ・ランボー』筑摩書房、1974

ニーチェ『善悪の彼岸』竹山道雄訳、新潮文庫、1954

マルティン・ハイデガー『形而上学入門』川原栄峰訳、理想社、1960

竹山聖

立命館大学政策科学部紀要 「政策科学」15巻3号(2008年3月)より

0 notes

Text

アドルフ・ロース『にもかかわらず―1900-1930』鈴木了二・中谷礼仁(監修),加藤淳(訳),みすず書房,2015[1931],pp.87-88

装飾がわれわれの文化ともはや有機的な関連を失っているとは、装飾がすでにわれわれの文化を表現していないということでもある。つまり、現在つくられている装飾はわれわれと縁がなく、人間とは関係のないものであり、世界秩序との関連も失っているのである。装飾には発展の余地もない。

0 notes

Text

チェコのプルゼニュをガイドさんに案内されて散策してみた アドルフ・ロースの部屋や聖バルトロメオ教会などの見どころがいっぱい! #link_cz #visitCzech #チェコに行… https://t.co/FQC0oHL1ca https://t.co/yVzkcC6lC0

チェコのプルゼニュをガイドさんに案内されて散策してみた アドルフ・ロースの部屋や聖バルトロメオ教会などの見どころがいっぱい! #link_cz #visitCzech #チェコに行… https://t.co/FQC0oHL1ca http://pic.twitter.com/yVzkcC6lC0

— 徳富政樹(とくとみ) (@tokutomi) February 1, 2017

from Twitter https://twitter.com/tokutomi

0 notes

Quote

二川:すると、ロースの傑作って、磯崎さんは何だと思われます?

磯崎:無い(笑)。プラハにミュラー邸というのがありますが、あれはぼくはよくできている建物だと思うけれど、取り立ててというほどでもないですね。

(中略)

独特の発想はあるんですよ。ハンス・ホラインなんか店のデザインをやるときにはロースを非常に意識していますね。ロースという人はかなりむちゃくちゃな人で、アメリカン・バーなんて、オリジナルを見るとファサードはアメリカ国旗。今でいうポップアートですよ。そういう強引なところがあるし、そのポップアート的なものがシカゴ・トリビューンのコンペに来たわけです。

磯崎新 鈴木博之『二〇世紀の現代建築を検証する』GA:49

1 note

·

View note

Text

アドルフ・ロース『にもかかわらず―1900-1930』鈴木了二・中谷礼仁(監修),加藤淳(訳),みすず書房,2015[1931],pp.33-34

フェンシングを学ぼうとする者は、まずみずからラピエールを手にとらなければならない。フェンシングを見ているだけでは何も身につかない。同様に、住まいをつくろうと思うなら、まず自分ですべてをやってみなければならない。そうでなければ何も学べはしない。できあがったものはおそらくめちゃくちゃだろう。だがそれは自分自身が犯した間違いだ。自制心と謙虚な気持ちさえあれば、すぐにミスに気づき、自然と失敗を改め、よりよい方向に改善するようになるものだ。

住まいは人になじみ、人は住まいになじむ。

趣味の悪い住居になることを恐れてはならない。趣味は人それぞれ。これは正しくてあれは間違いだ、と誰が決められよう。

自分でつくった住居であれば、君たちの選択はいつも正しいのだ。

0 notes

Text

アドルフ・ロース『にもかかわらず―1900-1930』鈴木了二・中谷礼仁(監修),加藤淳(訳),みすず書房,2015[1931],pp.31-32

人はどのように装えばいいのか?

現代的にだ。

では、いったいどういう服装を身につけているとき、現代的な装いをしているといえるのか?

もっともめだっていないときだ。

0 notes

Text

アドルフ・ロース『にもかかわらず―1900-1930』鈴木了二・中谷礼仁(監修),加藤淳(訳),みすず書房,2015[1931],p.7

私は三十年にわたる戦いの勝利者となった。人々を不必要な装飾から開放したのだ。「装飾」とは、かつて「美しい」ものを形容する言葉だった。だが今日、私が精魂を傾けてきたライフワークによって、この言葉は「無意味な」ものを意味する言葉となった。いまでは自明のことのように受けとめられているが、もとはといえばこれは私が主張したことだ。

0 notes