Text

Il romanzo borghese è morto, e neanche io mi sento tanto bene

Il romanzo borghese è morto, e neanche io mi sento tanto bene

Se ne è parlato molto fra amici, nelle chat, ho letto articoli su FB, ho annotato riflessioni con qualche editore, autore al telefono. Insomma il mondo del libro s’interroga sul futuro del romanzo, pare. Perché l’esperienza Covid ci ha catapultati in una narrativa totale, talmente forte da avere, come ha annotato qualcuno, cannibalizzato l’immaginario. Il lettore che prende un qualunque libro in mano non sa più compiere quel salto necessario fra il reale e il racconto. La realtà supera la fantasia, da sempre, ma in alcune occasioni come questa può anche anestetizzarla. Che i lettori non leggano più e gli autori non scrivano più, è però inimmaginabile. E allora che dobbiamo aspettarci da qui a pochi mesi?“Per carità il romanzo borghese”. “Il romanzo borghese è morto”. “Che nessuno scriva più di drammi da salotto, di tensioni familiari, di gite al faro”. Questo è quello che si sente dire in giro. Chi aveva già in antipatia la narrativa borghese adesso la vede come alienabile, chi non aveva ancora preso posizione si sente quasi intimidito dal coro unanime, dalla crociata contro il romanzo borghese.Ma sarà davvero così? Il romanzo borghese è morto? Il killer è il Corona Virus? In libreria guarderemo con sospetto chi prenderà una copia di un qualunque interno familiare?Non ne sono convinto.Intanto perché il romanzo borghese nasce intorno ad un mostro. La borghesia stessa, le sue dubbie origini, le sue ancora più dubbie aspirazioni, e soprattutto le sue regole, codici che bloccano l’accesso alla comunicazione, all’espressione dell’individualità. Il romanzo borghese maneggia il mostro del rimosso, del non detto, è il luogo naturale dove esprimere tutte le frustrazioni contenute in quel vaso di cui Freud s’intestò l’apertura. E quindi l’universo del contagio, del silenzio, dell’altro visto come straniero/amico/vittima/omicida/untore è il suo luogo naturale.E borghese fino al midollo è poi qualunque narrativa di genere horror. Basta solo guardare al Dickens della paura, Stephen King, per rendersi conto quanto borghesi, provinciali, indistinguibili siano i suoi protagonisti e quanto mediocri siano le loro vite. Ma è proprio questo sfondo che permette all’Inconoscibile di prendere forma, per via di quelle regole borghesi del “non se ne parla”, che alimentano la paura. Altro che Covid, avanti un altro nel meraviglioso mondo delle paure borghesi.Ma il romanzo borghese non è solo nato intorno al mostro – la reclusione dei Ramsey e le proteste omicide del loro bimbo si potrebbero calare perfettamente nei giorni del virus, a proposito di Gita al faro - ; e il romanzo borghese non è solo l’orizzonte degli eventi, quando il mostro diventa cuore del racconto – per intenderci, i giorni che stiamo vivendo non farebbero fatica ad essere descritti in un libro di King – ; ma il romanzo borghese è, un po’ come il teatro, una macchina scenica capace di contenere ogni narrativa potenziale. Nella sua architettura è contenitore onnicomprensivo. (L’epica, che era morta, se ha avuto dei rigurgiti nel Novecento, lo deve proprio a quei tentativi di essere riletta in chiave di romanzo borghese. E il florilegio della diaristica contemporanea non avrebbe senso se, esplicito o no, non si facesse riferimento ad un contesto borghese). Ad aggravare le cose (ma sarà davvero grave?), la globalizzazione ha trasformato ogni classe sociale altra in un’unica ameboide classe borghese, per cui a qualunque latitudine, in qualunque condizione sociale o economica di nascita, sotto qualunque governo o regime si nasca, si farà fatica a non trovare un piccolo borghese, almeno potenziale, che sogna la sua piccola scalata sociale, il suo piccolo benessere, il suo conflitto con il passato, o invariabilmente, tanto è lo stesso, con il presente o il futuro.E non è forse il trionfo della retorica borghese la narrativa che abbiamo già fatto di questo Virus?Una nuova, ennesima, esaltazione della casa e della famiglia come nucleo non solo di sopravvivenza ma perfino di sanità sociale. Se stai a casa, se stai in famiglia ti salvi, se invece stai per strada ti perderai. E quanto borghese può essere questo sbandierato bisogno di ritorno alla normalità? Il ritorno al tutto uguale, la rivendicazione dell’appartenenza ad un pezzetto di ingranaggio sociale quasi come unica ragion d’essere, come fondamento di una vita. Io sono ciò che faccio ogni giorno, e se mi togliete il daffare cosa resta di me? Perfino i rigurgiti nazionalistici, il ritorno alla bandiera, all’inno patrio, e tutto l’abecedario del linguaggio marziale che fino a qualche tempo fa era risibile patrimonio di qualche La Russa o Salvini, e che adesso infarcisce perfino le pubblicità degli assorbenti, è un cascame del romanzo borghese. Piccoli, borghesi e condivisibili sono i nostri moti dell’anima: dopo secoli di schiacciasassi etici e religiosi, non sappiamo concepire un’emozione che non sia minima, come un cioccolatino, ben confezionata, e sempre appetibile. Ovviamente il prezzo di questa produzione e di questo consumo esasperato di zuccheri non può che essere il diabetico mostro sociale, il rimosso che ci scorre nelle vene inzuccherate e in perenne fame glicemica. Qualcuno mi massacrerà, e chi è arrivato a leggere fino qui, probabilmente mi manderà a stendere, ma che cos’era quel primo vagito di Stefano Benni su Repubblica? Quel raccontino ai tempi del virus, quella favoletta domestica, se non una conferma che non se ne esce? Altro che la morte del romanzo borghese. Il romanzo borghese se la mangia a colazione la morte, qualunque forma la Vecchia Signora assuma, e a pranzo si spolpa ogni logica da sopravvissuto. A cena, quando lo si crederebbe sazio, si siederà a tavola e ingurgiterà i residui di ogni balbettio distopico che tanto va di moda, proprio come un piccolo borghese addenta un sushino al cinesino sotto casa. E prima di andare a letto, digerito qualunque orizzonte letterario, il romanzo borghese sorridendo, con la certezza che quanto più è odiato tanto più è celebrato, si addormenterà soddisfatto, perché tanto lo sa che non c’è niente di più borghese della posa di chi si dichiara anti-borghese.Che sia un male non saprei dirlo. Il concetto di bene e male mi obbliga a dosi di antiemetico da cavallo e al momento ho già il mio bel daffare con gli antidepressivi.Resta il grande tema del come dire l’Indicibile. Ma, alle ansie da pagina bianca dei più sensibili autori, ai tentennamenti etici dei maestri dell’equilibrio, ai fremiti eroici dei gaudenti della distopia, avranno già rimediato secoli di cinismo covati nelle grandi scuole di narrativa sparse per il globo, nelle cui aule l’olocausto, tanto per citare l’Indicibilità della storia, già da tempo è - orrendo a dirsi - un chewing-gum masticato e appiccicato sotto a ogni banco di borghesissimi scrittori da batteria.

0 notes

Text

Il tempo del Pipistrello

Il tempo del Pipistrello

Non si usa più tanto, ma il ricorso al simbolo a volte aiuta la riflessione. Diciamo due cose sul Coronavirus in questa prospettiva, simbolica.Il contagio arriva dal sangue dei pipistrelli.E’ già un messaggio potentissimo così, anche senza aggiungere altri dettagli.

Il pipistrello è un compagno della psiche umana sin dalla notte dei tempi, pensate solo alle erinni (il rimorso) che tormentavano gli uomini inducendoli alla pazzia con ali di pipistrello; un compagno che non ha mai conosciuto momenti di impopolarità, l’uomo-pipistrello è un aggregatore sociale anche della contemporaneità. Che qualità possiede questo piccolo essere che ci affascina così tanto?Prima di tutto, come noto, riposa a testa in giù. Ovviamente l’uomo ha letto questa abitudine come simbolo di inversione sociale. Il pipistrello ribalta il senso comune. Non ci vuole molto per capire che è così anche nel caso del virus che parte dal suo sangue: le nazioni stanno andando gambe all’aria; la testa, cioè il nostro organo raziocinante, viene messa sotto e in alto va la pancia, cioè i nostri istinti: basta leggere le follie recenti che veicola la rete, un luogo che sempre più pare essere lo spazio dove sfogare il peggio di sé, dove dar voce alle paure, all’odio, alla gogna.Come seconda qualità, il pipistrello vive di notte e non si fida dei suoi occhi.Questo è un altro simbolo potentissimo. Gli occhi sono il centro dei sensi per la cultura occidentale dai Greci in poi. Altri popoli avevano fatto dell’udito il senso prescelto (gli ebrei secondo alcune letture), o il naso (per gli egizi). Ma la cultura che ha dominato e indirizzato maggiormente il pensiero occidentale è quella greca e dai greci in poi, l’uomo occidentale ha percepito la vista come centro della vita. L’occhio è specchio dell’anima. L’occhio vive con la luce e la luce dunque è bene. (anche il dio biblico per decidere se una cosa è bene, la deve vedere, e vide che era bene). Ciò che è opposto alla luce, alla possibilità di esser visto, è il male. E se non è il male, è comunque qualcosa da cui “guardarsi”, perché apre a significati non immediatamente comprensibili. I grandi saggi erano ciechi secondo la tradizione, chi vedeva il futuro come Tiresia era cieco, chi scriveva opere che sembravano andare al di là dell’umano era cieco come Omero. La cecità è una visione altra, rende visibile l’invisibile.Il pipistrello incarna questa possibilità di vedere ciò che in genere non si vede. Di sentire ciò che in genere non si sente. Il suo fuggire la luce del sole è simbolo, per l’uomo, del suo andare contro il pensiero, la mente lucida, la logica del razionale.Il terzo elemento che solletica la natura inclinazione alla mitopoiesi dell’uomo, del creare simboli, è che il piccolo animale è sensibilissimo. I suoi peli sono come quelli dello scorpione, altro simbolo anche astronomico associato a una acuta sensibilità. Vivendo nelle caverne, cioè nella parte più profonda della nostra terra, il pipistrello porta con sé la sensibilità delle cose più segrete. E’ un ponte fra vivi e morti, rende udibili i fremiti più sottili del pianeta. Anche in questo senso, questo virus che origina da un pipistrello, ci sta costringendo a rivedere il modo in cui interagiamo col pianeta, la nostra sostenibilità, la nostra indisponibilità ad ascoltare i gemiti di una terra che soffre ma che finché non urla fingiamo che stia bene. L’ultimo simbolo del pipistrello è ovviamente il vampiro, il suo legame col sangue. Una invenzione abbastanza recente, una codifica tutta romantica di storie simili ma non identiche che anche qui risalgono alla notte dei tempi. Questo virus che viene dal sangue del pipistrello non può non evocarci l’epopea della narrativa del vampiro. E un po’ è già così. Si sospetta dell’altro, come possa essere un vampiro. Si è incerti su chi sia umano e chi sia veicolo di altro. Ci si copre la bocca come ci si copriva il collo nei racconti di Stoker. Ci si lascia andare ad una caccia alle streghe, di sospetti, di dicerie, di untori. Il paesaggio diurno diventa notturno, le città di giorno sembra che non si siano svegliate. Ci si tiene a distanza. È un vecchio film di vampiri.In momenti in cui il simbolico prende il sopravvento non deve stupire che sulla popolazione italiana, soprattutto gli anziani, abbia fatto più impressione che chiudessero le chiese, piuttosto che i panettieri. E’ un segno ulteriore, fortissimo, come se nel momento in cui la paura con ali da pipistrello ha preso il mondo, Dio si nasconda, anche lui in autoisolamento come un cittadino qualunque. Canova, un maestro dell’apollineo, uno che aveva fatto delle sue sculture nivee il segno dell’illuminismo, tutto luce, tutto levigatezza, beh proprio lui teneva in casa un quadro immenso di quasi 3 metri di larghezza che raffigurava una madonna il cui manto era spiegato sulla testa dei fedeli a formare grandi ali di pipistrello. Suo fratello lo pregò di liberarsene più volte, ma per tutta la vita Canova se lo tenne lì, in cime ad una scala. Era il suo pipistrello, il suo mondo alla rovescia, quell’ES che non avrebbe mai messo in pubblico e che però aveva bisogno di esistere da qualche parte.Non fanno eccezione i mostri delle cattedrali di luce del medioevo, che non potendo ignorare il male, lo rappresentano all’esterno in forma di gargolla. E delle streghe che fino a due secoli fa ancora si mandavano al rogo, cosa si diceva? Che bevessero sangue di pipistrello, fra le altre cose. Certo lo spirito santo s’è scelto una colomba bianca, come simbolo, e Satana non ha disdegnato ali da pipistrello come in ogni rappresentazione, a me viene soprattutto in mente Durer che illustra la Commedia e quel capolavoro che è l’affresco dell’inferno dantesco nella cattedrale di San Petronio di Bologna. Anche qui Lucifero è rappresentato come un immane pipistrello, coperto di pelo come un orso, con zampe prensili e ali uncinate leggibili lungo la linea della caverna in cui vive. L’uomo che sta divorando è per l’appunto sottosopra.

Non ci vorrà tanto perché gli anni 20 del 2000 passino alla storia come l’età del pipistrello. Mi stupisco di non averlo ancora letto in giro, fossi il primo?Una piccola nota positiva però c’è. Non sempre il pipistrello è stato associato al male, a volte è associato alla capacità di ascoltare i bisogni più profondi per rinascere. Lo stesso ragionamento che vale per il segno dello scorpione, che è l’unico capace di andare fino al fondo e poi tornare alla superfice. Dalle stelle, al bestiario, i simboli di morte sono sempre simboli di grande rinascita, occasioni per compiere quei cambiamenti che la frenesia di tutti i giorni ci rendono impossibili.

Ognuno può ragionare per sé, su come attuare adesso, in questo tempo del pipistrello, tempo sospeso e di inversione, quelle rivoluzioni che rimandava da tanto.

0 notes

Text

Arcobaleni e pietre

Arcobaleni e pietre

Li abbiamo visti appesi alle finestre e sono rimbalzati sui social. Arcobaleni fatti in casa. L’inconscio collettivo in tempi d’incertezza ci riporta a simboli antichi, come l’arcobaleno.Ci sono due miti cui torno spesso in questi giorni. Uno è quello, credo più noto, del diluvio universale. La collera di Dio per un’umanità scellerata, il diluvio, l’arca, Noè, la quarantena, i 40 giorni di isolamento, e poi per farla breve l’arcobaleno. Il mito ha origini più antiche ma non importa, per l’occidente il segno dell’arco nel cielo viene da lì. Sappiamo che nei nostri racconti più antichi, la bibbia ebraica, Dio inventa l’arcobaleno per sugellare una nuova pace con gli uomini - non manderà più diluvi e la firma del contratto e quella specie di ponte colorato che unisce cielo e terra.Il secondo mito è un po’ meno noto e ci deriva dall’altra grande radice dell’occidente che è la Grecia antica. Anche i greci avevano un mito del diluvio universale. A salvarsi in questo caso non è Noè ma una coppia, Deucalione e Pirra - martito e moglie, per la verità non del tutto umani, un po’ semidei, ma d’altronde l’ultracentenario Noè che parla con Dio non era neanche lui così umano. Il mito è pieno di significati ad ogni svolta narrativa e adesso non importa immergersi in tutti i suoi rimandi. La parte che, in questo momento, mi intriga di più in entrambi i miti è come l’umanità antica immagina l’uomo all’indomani di una piaga planetaria.E i miti antichi, quello ebraico e quello greco, non ci vanno leggeri.Perché al di là dell’happy-ending arcobaleno, resta all’uomo il problema del come ripartire.Come si fa a essere tramite della vita dopo così tanta morte?Il mito condensa il tema nel ripopolamento. Ma dietro l’immediatezza del chi sono i nuovi Adamo ed Eva dopo il diluvio, c’è il senso di una umanità che non sa davvero come ricominciare.Decualione e Pirra ad esempio, al posto di copulare, vanno a chiedere consigli all’oracolo di Delfi e la dea Temi, signora dell’equilibrio, gli dà uno dei suoi misteriosi vaticini. Per farla breve, i due interpretano così l’oracolo: devono lanciare pietre dietro le loro spalle. Una volta cadute al suolo, dalle pietre di Deucalione verranno fuori gli uomini e da quelle di Pirra le donne.In quel lanciare, lasciarsi alle spalle, c’è un folle atto di rimozione. Non si può andare avanti continuando a guardare il passato. Il diluvio è un’esperienza troppo traumatica, al punto che rifletterci sopra, porta al blocco della vita. Per come è fatto l’uomo, è meglio avanzare lasciando indietro qualcosa. I semi sono pietre, la vita che rinasce è una cosa dura, le nuove generazioni avranno una madre e un padre che neanche riescono a guardarle in faccia. Ma il mito greco non trova altre soluzioni per ricominciare. Anche il mito che dall’oriente profondo riportato e riletto dalla Bibbia fa qualcosa di simile. Noè, con ancora l’arcobaleno sulla testa, finirà ubriaco e incestuoso. Nell’ebrezza del vino, in una specie di orgia primitiva, in cui saltano la ragione e i legami di sangue, si dà inizio alla nuova vita.C’è cioè bisogno di un passaggio nello stordimento, nella follia per poter ricominciare.Non si esce migliori da una quarantena, men che meno da un trauma universale, si esce, secondo il mito, folli.E per andare avanti bisogna andare indietro, camminare come granchi.E infatti anche nella vicenda della Bibbia si legge: "Avendo bevuto il vino, (Noè) si ubriacò e giacque scoperto all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide il padre scoperto entrò nella tenda e ... raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Iafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle, e camminando a ritroso, coprirono il padre scoperto; avendo rivolto la faccia indietro, non videro il padre scoperto." (Gen. 9,21-23)Col mantello sulla testa, due figli di Noè vanno a ritroso per poter andare avanti.Anche nelle rappresentazioni del mito greco, Deucalione e Pirra si coprono la testa con un mantello per lanciare pietre alle loro spalle e rifecondare così la terra (così li immortala ad esempio Rubens).La ritualità del coprirsi la testa e avanzare indietreggiando ci dice che la mente deve essere ottenebrata per poter ripartire dopo un tale trauma. In effetti, la paura ci immobilizza, il cervello ci dice di non ripetere l’esperienza della vita, visti gli esiti disastrosi. Ma il bisogno di vita è un istinto primordiale, che non ha a che fare con la testa ma con le viscere e si può compiere solo in una specie di ubriacatura (noachica), della nostra parte razionale.I due miti non ci dicono che Noè uscì migliore dal diluvio. Nemmeno ci dicono che Deucalione e Pirra furono genitori accudenti. Fra la vita prima del diluvio e quella dopo il diluvio c’è stordimento, follia, ritualità, insensatezza. Gli arcobaleni ai balconi mi fanno pensare che forse si torna a quei racconti del diluvio, in cui per rinascere ci copriremo la testa e lanceremo pesanti pietre di memoria dietro le nostre spalle; per andare avanti, ci stordiremo di una ubriachezza che ci sottrarrà alla paralisi. Avremo, abbiamo già, arcobaleni sulle nostre teste, ma dovremo lasciarci alle spalle pietre pesanti per poter fare qualche passo avanti. Come chi appunto in una tempesta, lancia in mare il non essenziale e si aggrappa alla folle idea di sopravvivere nonostante tutto.La follia, nel bene e nel male, sarà la zattera cui ci aggrapperemo ancora una volta per traghettarci altrove?

1 note

·

View note

Text

La “Lingua dei giovani”

La lingua dei Giovani

Una delle prime cose che ho notato, provando anche un profondo fastidio, già all'alba delle prime informazioni che circolavano sul virus, è stato il linguaggio guerresco. Poco a poco quel linguaggio s'è fatto strada e a oggi è difficile trovare qualcuno che non usi termini come "nemico" "guerra" "fronte" "eroi", nella già stanca retorica dell'emergenza.Perché?Ho letto articoli di vario genere che provano a dare una spiegazione, tutti molto ben costruiti e condivisibili.A me ne viene in mente uno di più (immodestamente, lo so).E cioè l'età di una lingua.

Ho fatto due calcoli e ho provato a dare qualche pallidissima linea di lettura.La "Lingua della religione" esiste da almeno 12.000 anni (prendendo il tempio più antico mai rinvenuto, Gobekli Tepe, ed evitando di andare indietro alle pitture rupestri).La "Lingua della guerra" esiste più o meno dallo stesso tempo (se prendiamo Cimitero 117 come riferimento).A volte le due lingue si sono fuse in una sola e i frutti di quella mostruosa unione sono sotto gli occhi della storia.Vuol dire che per affrontare la precarietà dell'esistenza e i rivolgimenti del destino, il linguaggio della guerra e quello della religione sono in uso da così tanti millenni che fanno parte della struttura profonda del nostro lessico.Mamma, papà, guerra, dio.

Solo più di recente l'umanità s'è dotata di un terzo e poi di un quarto linguaggio.Il linguaggio politico ha 2500 anni (esatti l'anno prossimo, se prendiamo come riferimento il discorso di Pericle).Questa terza lingua la mastichiamo meno, è tutto sommato una lingua giovane come potrebbe essere il greco che si studia a scuola.La lingua più recente è la "lingua della scienza". A prendere Galilei come riferimento è una lingua che usiamo (poco e male) da poco più di 400 anni.

Insomma in una prospettiva evolutiva, la lingua che oggi dovremmo usare per parlare di pandemia, la lingua della scienza è un neologismo.

Forse allora non stupisce che messi davanti a paure collettive, utilizziamo le nostre strutture più antiche e più consolidate: la guerra e la religione. E infatti questi mesi sono stati un festival di simboli religiosi e di rimandi guerreschi.E forse non è un caso che la politica stenti a trovare un proprio tono rispetto alla crisi.E forse, che la lingua della scienza, dei medici, fatichi così tanto ad essere ascoltata, capita, e usata lo si deve anche alla sua giovane età.

(Nell'immagine "Torre di Babele" Duomo di Monreale).

1 note

·

View note

Text

Gli eroi al Tempo del Pipistrello

Mai come al tempo del Corona Virus, mi pare che siamo i nostri eroi. E gli eroi che ci siamo scelti sono a grande maggioranza gente d’azione, gente che macina fatti, che produce gesti, spesso eclatanti.

E allora in questo momento di forzata inazione ci sentiamo spersi. I nostri modelli ci sembrano incongrui, con i loro proclami, i loro muscoli, il loro ingegno, le loro armi.

E se proviamo a guardare a modelli d’inazione non li comprendiamo, perché li abbiamo frequentati poco negli ultimi millenni.

Incapaci di attendere, di fermarci, di lasciarci vivere, dobbiamo resuscitare il piccolo eroe che è in noi per sentirci ancora protagonisti e continuare nel solco della grande tradizione di gente che i fatti li fa.

Ed ecco che sembrano accadere due cose, nel tempo del vrus, una più antropica e l’altra più segno dei tempi.

La prima è che riempiamo gli spazi vuoti, fino a farli traboccare. Al vuoto, alla vertigine, al guardare in faccia il nulla, opponiamo specchi e azioni distraenti. Facciamo perfino cose mai fatte, non importa, basta fare, perché abbiamo imparato per millenni che solo chi fa esiste. Che sia cucinare o fare giardinaggio, leggere o fare sport indoor, poco cambia, ma che la giornata resti un calendario di cose fatte. È una droga, forse la più potente e insidiosa. Percepiamo un’ora in cui è successo poco, in cui abbiamo prodotto poco come un’ora sprecata.

Perfino il Papa dice approfittate di queste ore sospese. Che brutta parola “approfittare”, non vuol dire solo trarre profitto, cioè mercificare, oggettivare il tuo essere perché frutti, costantemente, ma approfittare è un verbo che ha anche echi da conquista, da colonialismo del proprio tempo, lasciare segni, lasciare presenze di sé, una furberia, una malizia.

Se, quando il tempo del virus sarà finito, ci guarderemo indietro e al posto di vedere un buco, una voragine, vedremo un pieno, la somma delle nostre azioni, vorrà dire che siamo stati bravi, che abbiamo vinto. Che abbiamo approfittato. Che una volta di più noi, come i nostri eroi, anche con le catene ai polsi, non ci fermeremo. Ma è davvero così?

La seconda reazione è meno legata alla nostra memoria evolutiva, al modello del “chi si ferma è perduto” o a quello ancora più antico del correre perché non abbiamo denti abbastanza grandi; ed è invece più espressione nostro tempo. Cioè stiamo imparando a spostare sempre di più la vita nel virtuale. Il tempo del virus non ci costringe necessariamente a ricorrere al virtuale, ma il nostro bisogno di azione e distrazione ci porta verso il mondo dello specchio di Alice, lì almeno qualcosa accade. Lì ho ancora la possibilità di fare, di dire, di incontrare, di emozionarmi.

Se quindi col primo movimento, l’antico richiamo all’azione dei nostri eroi, reagiamo per incapacità di vivere il vuoto, la sospensione, col secondo movimento, la fuga nella tecnologia, esprimiamo la nostra contemporaneità: siamo figli della tecnica, d’altronde, di questo lungo tempo tecnologico, come ci hanno insegnato i filosofi del Novecento.

Sappiamo che esiste una terza via. Ne siamo intessuti, ma ci spaventa. Esempi semplici sono le pause in musica, il respiro, il sonno. Sappiamo che un suono ha bisogno di silenzio perché possa esprimersi, ma tendiamo ad ascoltare blocchi compatti di note, in cui non c’è aria. Sappiamo che bisogna chiudere gli occhi e respirare profondamente, ma tendiamo a fare respiri brevi tutto il giorno. Sappiamo che il sonno è fuori dal nostro controllo, nel sonno ci abbandoniamo, e questo territorio non a caso nel Novecento è diventato materia di indagine, di nuova narrativa, di speculazione razionale, perché non possiamo tollerare che esista un tempo o un luogo in cui non stiamo dicendo nulla, non stiamo manifestandoci, non significhiamo.

Come affrontiamo i giorni della pausa, il tempo del pipistrello, come mi piace chiamarlo, ci dirà anche se siamo stati in grado di ascoltare.

Ho paura che ancora una volta li giudicheremo per quanto invece abbiamo prodotto. Ci diremo che anche in tempo di immobilità, la peste dell’inazione non ci ha colto. Possono aggredirci con il peggiore dei virus, ma noi siamo e restiamo Ulisse, Rambo, Achille, Sherazade, Casanova. Noi siamo la somma delle azioni di forza con cui abbiamo bucato la trama delle nostre ore. C’è un male sopra ogni male da cui siamo immuni ed è l’abbandono.

Lasciarsi penetrare dai fatti intorno, lasciare che entrino senza un moto violento di opposizione, lasciare che risuonino dentro di noi, concederci il tempo per ascoltare, per capire, per fare nostri quei fatti violenti là fuori, è l’esercizio più difficile.

Stendersi sul tappeto e ascoltare il silenzio senza credere che ci porterà alle follia, meditare sul numero di morti, trovare dentro di noi il nervo della compassione e sentirlo vibrare, lasciarci agire dallo sconforto, ci pare una violenza nella violenza. Ma è così?

Se questo tempo ci vieta di essere attivi, sociali e produttivi, piuttosto gli volteremo le spalle e grazie alla tecnica, saremo di nuovo attivi sociali e produttivi, nel regno del virtuale. Sia benedetta la tecnica che ci ha permesso di costruirci questo specchio iper-connesso nel quale poterci sempre riconoscere. Perché lo specchio del mondo reale, adesso, ci sta mostrando una immagine di noi che non ci piace, distorta. E allora il make-up dell’inter-faccia garantirà il miracolo. Se non posso essere ciò che ho deciso di essere nel mondo, sarò ancora me stesso nel virtuale. Sarò perfino la versione muscolare di me, potenziata: agirò piuttosto e mostrerò agli altri attori quanto sono attivo.

Sarà un momento ulteriore, cioè un momento in cui una volta di più e persino meglio abbiamo dimostrato a noi e agli altri chi siamo, non interrompendo mai quel flusso di identità che ci fa credere di essere ciò che siamo.

Quando Circe ferma Ulisse, il tempo dell’inazione, ci dice il poeta, trasforma gli eroi in porci. Nella caverna, come quella di un pipistrello, la maga immobile stava forse solo offrendo all’eroe dell’azione l’unico momento di vera valorialità: fermati e rifletti, lascia che le cose risuonino dentro di te, che quello che hai fatto diventi sensi possibili e non venga divorato da una ltro fatto, più eclatante del precedente; lascia che la pausa ti spezzi, lascia che il mistero della caverna raggiunga la tua polpa, fatti modificare, prova posture nuove, pensati diverso da ciò che sei. Ma no, tutto ciò che Ulisse sente è “diventa una bestia”, e fugge verso il suo piccolo mondo di azione. (A me l’episodio ricorda un rituale sciamanico, in cui l’uomo diventa il suo animale totemico, cioè di nuovo entra in connessione con un sé più profondo e meno ovvio, si comprende come un altro sé).

Ci siamo allattati al seno di Ulisse, abbiamo imparato come legarci al palo della nostra tecnica pur di non sentire le sirene dell’inazione, e alla sola idea di non dire, ci sentiamo già un po’ maiali, non uomini, grufolanti, insignificanti.

E se fosse invece proprio il tempo dell’insignificanza? Se fosse che dobbiamo comprendere quanto insignificanti possano essere le nostre azioni, le nostre piccole vite affannate?

Quanto insignificanti siamo in confronto alla vertigine di un sistema vita che esisteva miliardi di anni prima di noi e che esisterà in qualunque forma anche molto dopo che saremo passati?

Un Virus che venga da una caverna.

Con le Caverne abbiamo sviluppato da millenni un atteggiamento di sospetto. Un po’ perché da lì veniamo e la spinta evolutiva ci fa andare in direzione opposta al luogo delle nostre origini, ma perché nelle caverne in cui la luce e il suono fanno fatica a penetrare si annida i mistero. E allora nelel grotte abbiamo collocato il confine della nostra psiche e del nostro mondo spirituale. C’è una grotta che guarisce, quella di Lourdes, una grotta del Vampiro, quella di Dracula, una grotta per San Michele che sconfigge il diavolo (molte in verità), un elenco infinito e da palermitano non posso non ricordare la grotta in cui si esercita il culto della santa patrona, Rosalia. E se posso prendere il piccolo culto locale come esempio, il dato più rilevante della vicenda della Santuzza non è che guarisca dalla peste. Così come i miracoli di Gesù non sono se non il segno esteriore di un messaggio. Il dato è che – secondo tradizione – una ragazza abbia saputo vivere in una grotta. Anzi vivere la grotta. Scendere in una piega del continuo geografico e in una sacca del tempo lineare degli uomini per ascoltare l’altro.

Ora certo, ognuno di noi non è né un arcangelo, né una santa, né un eremita, né una apparizione miracolosa. Ma siamo tutti messi davanti la bocca di una caverna. Qualcuno diceva che a guardare a lungo il vuoto, si rischia che il vuoto prima o poi guaderà dentro di te.

Certo esiste un rischio, ma non è ugualmente un rischio aver già compreso tutto, derubricare il mistero di questi giorni a una lista della spesa di compitini ben eseguiti? Non è un rischio enorme anche avere già una strategia di gesti possibili per andare oltre? Non è un rischio guardare così avanti da non avere avuto il tempo di ascoltare il presente?

Siamo i nostri eroi. Quelli che ci guardano dalle collezioni dei grandi musei. Un quadro dietro l’altro, un capolavoro seguito da uno ancora più magistrale. Uno stordimento dei sensi, un treno di immagini davanti a cui passare. Ma come ogni collezionista sa, il rischio è non sostare più davanti ad un’opera perché ti penetri, ma possederne una serie per arginare la paura della tela, di quello squarcio di senso che l’opera apre davanti a noi.

Sappiamo qual è il prezzo dell’essere eroi. E siamo disposti a pagarlo. Ma se non abbiamo scelto di esserlo, se non abbiamo mai voluto esserlo, se non siamo disposti a fare narrativa significante di ogni nostro passo, se vogliamo tentare di ricomprendere la nostra piccola esistenza al di là del confine dell’azione, forse questo è il momento.

Se non siamo eroi, chissà se saremo finalmente uomini? Chissà che sarà essere uomini senza essere eroi.

#coronavirus#virus#eroi#eroica#azione#agire#pausa#riflessione#significato#mistero#rischio#cura#caverna#pipistrello#paura

2 notes

·

View notes

Photo

L’altra Santuzza

Il culto della ninfa Igea a Palermo

Come reagiscono ai pericoli i palermitani?

Racconto spesso agli amici in visita, che per capire, o meglio carpire l’animo dei palermitani bisognerebbe guardare a due immagini, due simboli tutto sommato poco frequentati della città.

Una è un uomo, l’altra una donna.

Sono uno l’opposto dell’altra, ma entrambi incarnano lo spirito di questi luoghi.

L’uomo è rimasto più immobile nel corso dei millenni, la sua raffigurazione non è cambiata poi tanto. L’immagine della donna ha subito invece continue metamorfosi, pur restando se stessa. Anche in questo senso due poli opposti.

Diciamo subito chi è questo uomo, il Genio di Palermo.

La cui prima rappresentazione è stata rinvenuta in forma di altorilievo nella zona dell’Acquasanta. Dobbiamo prendere quindi questa forma come il modello originale da cui discendono le altre (alcuni ne contano sette fra mosaici, dipinti, sculture).

Il Genio ha alcune caratteristiche di immediata lettura.

Prima di tutto è un uomo. Un uomo barbuto ma dal corpo giovane. Poi è coronato. E infine, tratto che ci interessa di più, armeggia con un serpente. Alcuni sostengono che sia la famosa serpe allattata al seno, come dire che ‘hai voglia a far del bene in città, il popolo ti si rivolterà sempre contro’. Altri sostengono che sia un morso fatale, un po’ come il biscione dei Visconti a Milano che ingurgita un uomo intero (secondo il detto popolare addirittura un bambino). Perché a esporre le proprie paure, le si esorcizza. Qualcuno si ricorderà il famoso episodio biblico in cui Mosè per scacciare una invasione di serpenti dal suo accampamento nel deserto ne solleva uno su un bastone e a quella vista, qualunque essere strisciante batté in ritirata. Il senso è lo stesso

Allora, sappiamo che il volto maschile della città è stato trovato in un luogo con un nome significativo, l’Acquasanta. E sappiamo che adesso è esposto al porto di Palermo. Guarda il mare. Altro luogo simbolo della città, dove l’acqua è il confine, l’altro, tutto il bene e tutto il male possibile.

Sappiamo anche che le altre statue del genio hanno sempre a che fare con luoghi d’acqua, che nei suoi flutti ricorda proprio un serpente.

Il genio del Palazzo Pretorio è in corrispondenza della Fontana della Vergogna. Il genio della Fieravecchia è su una fontana. Il genio di Villa Giulia anche. E il genio del Garraffo sorge fra le due fontane del quartiere, quella della Vucciria e quella del Garraffo, dall’arabo che vorrebbe dire acqua abbondante, appunto.

Insomma il simbolo di Palermo nella sua veste maschile ci parla di una lotta con l’elemento acqua, che porta nutrimento ma che può veicolare anche malattie e morte.

E’ una specie di avviso agli utenti, appena si incontra il Genio bisognerebbe pensare: ‘qui c’è dell’acqua, state accùra a come la usate’.

Ma qual è il suo corrispettivo femminile?

Certamente le sante patrone, su cui mi soffermerò brevemente, sicuramente la Santuzza, ma, vedremo, non solo.

Oliva è legata a un pozzo sacro, oggi custodito dentro la chiesa di San Francesco di Paola.

All’acqua è già nel nome di Santa Ninfa, un antico culto delle fonti. Santa Ninfa in oltre veniva invocata per la pioggia in tempo di siccità, cosa non rara in Sicilia.

Santa Cristina, terza patrona, è protagonista di un racconto meraviglioso di ingegno medievale in quel di Bolsena, con il lago che si rifiutò di farla annegare, e le serpi (il serpente ritorna!) che le vengono a leccare i piedi a riva.

Agata, ultima Santa a far quadrato, ragiona per converso, è legata al culto del fuoco o meglio agli esorcismi contro il fuoco, e la sua cattedrale sorge di fronte al porto, luogo delel acque per eccellenza, e alla fontana dell’Anemano.

E poi, certo, c’è l’incarnazione più potente del femminile in città, la Santuzza. Anche Rosalia è legata all’acqua, ad un pozzo, nella caverna del rinvenimento miracoloso delle sue spoglie mortali, e ad un uso dell’acqua che salva, soprattutto in tempo di peste.

Ma in città, esiste un altro culto, più recente che è il perfetto contraltare del Genio di Palermo.

Quello di Igea. Igea è la dea della “salute”, questo vuol dire il Igea in greco. Igea suona alle nostre orecchie giustamente come “igiene”. Figlia del dio della medicina, Asclepio, Igea viene rappresentata mentre dà da bere a un serpente dalla sua coppa.

Ed ecco l’opposto perfetto. Mentre il maschile, il Genio si “allattarìa” con l’acqua, con il suo serpente che già lo morde al petto, Igea il petto lo rivela al serpente il quale per tutta risposta non la morde, anzi le parla e le rivela i suoi segreti. Il femminile di Palermo è questa divinità, dai molti nomi, Oliva, Ninfa, Rosalia, Igea ognuno legato ad un momento della città, ma che sempre trova il modo di trasformare un pericolo in una occasione di salvezza. E infatti Igea salva e lo fa in un modo insieme molto moderno e molto antico, con la medicina. Non è un caso che la grande Villa sul mare che porta il suo nome fosse destinata dai Florio (almeno in seconda battuta) a casa di cure, luogo in cui il mare non è un nemico ma guarisce. E qual è questo luogo? Proprio l’Acquasanta, quel lembo di terra in cui fu rinvenuto il primo genio di Palermo.

E non è un caso che Igea compaia in altorilievo anche sulla facciata di villa Noto, altra casa di cure che sorge in una zona un po’ sopraelevata dal piano di città e da sempre considerata luogo dall’acqua e dall’aria buona.

Nella metopa d’angolo di villa Noto, fra via Garibaldi e Viale Regina Margherita, ecco l’”altra Santuzza”, l’immagine allo specchio, speculare del Genio di Palermo, Igea. Colta proprio mentre da una coppa dà da bere al suo serpente.

Insomma se una parte del “palermitano” prende le cose “di petto” come fa il Genio, un’altra parte è capace di ingegno acutissimo, cavando soluzioni in situazioni insidiose, dimostrando il coraggio di chi addirittura, come Igea, disseta i serpenti dove altri se la sarebbe semplicemente battuta a gambe levate.

In questi strani tempi non ci fa certo male tornare a guardare alla storia della nostra città e ai molti modi in cui i palermitani hanno saputo resistere e superare momenti difficili.

Alberto Milazzo

Autore di romanzi, racconti, teatro.

Pubblica con Mondadori (Uomini e insetti), SEM (La morale del Centrino).

Prossimo il debutto al Teatro Libero di Palermo del suo “Aspettando Manon”.

#corona virus#contagio#rimedi#sicilia#palermo#il genio di palermo#igea#siciliani#identità#riflessioni

9 notes

·

View notes

Text

Hopelessly devoted to you

Ferragosto 2016

Un racconto breve

di

Alberto Milazzo

I turisti che provavano ad arrivare al porto erano risospinti indietro dal vento forte che spazzava la costa, ricacciati a forza dentro il dedalo di vicoli che formavano l’ordito incongruo del vecchio paesino di Chora. Storditi, sbatacchiavano gli uni sugli altri, il ronzio incessante del maestrale nelle orecchie, i capelli che mulinavano davanti agli occhi delle donne come memorie inconfessabili e persistenti, le gonne che s’annodavano ai lampioni, le camice dei ragazzi strattonate sui petti generosi di sole. A guardarli dal suo balcone, gli parevano foglie secche che s’azzuffano per uno scampolo di giardino.

In giornate come questa, Athina, la dirimpettaia, si alzava di buon mattino e se ne andava tutta allegra ad aprire la sua farmacia, che almeno per un po’ si poteva stare sicuri di battere uno scontrino dietro l’altro. Chi col pizzicore in gola, chi con le orecchie doloranti, chi con i sintomi della febbre, chi con una nausea violenta. Quando sull’isola tirava vento forte, ci si ricordava di stare tutti abbarbicati su una roccia che era poco più di un grosso scoglio in mezzo all’Egeo. L’intero golfo pareva scuffiare di qua e di là come se la terra avesse mollato gli ormeggi e si fosse abbandonata alla corrente, col risultato che le nausee erano più frequenti e violente. Benedetto vento, gli pareva di sentirla la sua vicina mentre infilava la chiave nella vecchia serratura di ferro della farmacia.

Quanto a lui, il cielo poteva pure mugghiare fino a sfinirsi i mantici all’orizzonte, non gliene importava un fico. Anche se erano dodici anni che viveva sull’isola - quella che doveva essere una fuga momentanea da un dolore, s’era trasformata per caso in una nuova vita - si considerava ancora un turista. Ma, al contrario della maggior parte dei turisti, lui non aveva mai sofferto i sintomi di quella specie di mal d’aria. Anzi, era proprio in giornate come questa che si metteva seduto dietro la finestra e si godeva la danza sfrenata dei pini, delle palme, degli ulivi che parevano pronti a scavalcare i muretti del cortile della scuola dove erano stati piantati. Poi, affilava lo sguardo e si godeva il braccio di mare che per una volta smetteva i consueti smalti blu-verdi che attiravano vacanzieri dai quattro angoli del mondo, e si lasciava trasformare dalle raffiche di vento in una coppa spumosa e lattiginosa, un ribollio biancastro ed esuberante che sfumava i profili delle montagne lontane fino a renderle evanescenti e irreali. Se il traghetto decideva di partire, dopo aver cacciato un urlo che era un addio al mondo, il frullo delle onde che lo accompagnava, anche da quella distanza, era uno spettacolo di quelli da raccontare ai nipoti, ammesso che uno ne avesse. Ce l’avrebbe fatta a spezzare le reni alle onde e ad arrivare all’isola successiva?

In fondo, era o non era quella l’isola dei mulini a vento? E, sebbene ormai nessuno fosse più in attività e le loro forme tozze erano al massimo buone per uno scatto da cartolina - quel segno del paesaggio che sta alla costa come un naso sta a un viso, per firmarlo e renderlo unico - il vento veniva a sfidare di nuovo le ossa rotte di quella vecchia linea di soldati e a celebrare la sua eterna vittoria contro l’insolenza delle pale eoliche - una vittoria che era scritta, sin dal giorno che furono posate le prime pietre di mulino sul crinale della collina.

Lui, piuttosto che impazzire, fingeva che fosse inverno e si dedicava ai ritratti, proprio come faceva quando l’isola smetteva di parlare tutte le lingue del mondo e si addormentava, sotto le prime pioggia, sfinita di umanità.

Aveva messo insieme una cinquantina di tele con i tipi del paese. Sognava di donarle un giorno al museo del folclore, dove amava passare le domeniche pomeriggio a studiare le vecchie fotografie del tempo in cui Chora era poco più di un borgo di pescatori. Il resto dei quadri li vendeva nell’unico locale che frequentava, il Pi Greco. Un piano bar che se ne stava lì, identico a se stesso dagli anni Sessanta, quando i Kennedy bazzicavano da queste parti. Ci aveva provato, all’inizio, con le gallerie eleganti delle vie dello shopping di Chora, ma presto aveva capito che non faceva per lui: tutto quel presenziare e mercanteggiare e sorridere ogni volta che un americano in completo di lino bianco e con un panama ben calzato sulla testa superava la linea invisibile che divide gli avventori occasionali da chi si predispone a dialogare con un’opera d’arte e magari a immaginarsela su una parete di casa - questione di centimetri.

Piuttosto, se ne stava a bersi il suo Jagermeister, seduto comodo sul vecchio divano di corda del Pi Greco, anonimo fra altri anonimi avventori. S’acconciava due cuscini logori dietro la nuca e si godeva il repertorio del pianista - secondo lui un genio, capace di soddisfare qualunque richiesta arrivasse dal pubblico - e attendeva che, complice un buon vino, la musica e la magnifica vista sul golfo, qualcuno notasse i suoi lavori alle pareti e chiudesse l’affare con la proprietà. Se poi quel qualcuno avesse chiesto di chi fossero le opere, l’accordo era che per nessuna ragione si potesse risalire all’uomo di mezz’età, lui, con il minuscolo bicchiere di amaro in una mano accucciato nell’ombra della sala da concerto.

All’ultimo anno delle scuole medie, la maestra di disegno gli aveva detto che aveva un tratto impreciso. Lui aveva smesso di disegnare per tutto il liceo. Poi, mentre si preparava per la maturità, aveva ripreso da dove aveva lasciato, facendo di quel tratto impreciso la sua firma.

A parte per Athina e per le altre due farmacie del paese, il vento non aiutava gli affari. Si sarebbe detto il contrario: le spiagge si vuotavano perché starsene sdraiati a mangiare sabbia non era fra le attività promesse dai cataloghi di vacanze, ma i turisti che si riversavano in città finivano per non comprare granché. Entravano sì nei negozi di souvenir, nelle boutique, nelle gallerie d’arte, ma più per fuggire al continuo assalto delle erinni che piovevano dal cielo, che per dare mano al portafogli. Per lui era diverso. I suoi clienti erano quelli che s’erano stancati di ballare fino all’alba nei bar del porto e decidevano, per una sera, di prendersi una pausa in una polverosa cantina dove si poteva ancora fumare al tavolo e cantare in coro un vecchio pezzo di Sinatra o di Ella Fitzgerald.

Alle dieci e mezza, aveva messo da parte il ritratto cui stava lavorando, e se n’era andato, come faceva di sovente, di sotto, al Pi Greco, per uno bicchiere in santa pace.

Gli piaceva come stava venendo il ritratto: il viso di un’anziana che passava le notti a raccogliere i sacchetti di plastica abbandonati fra i vicoli e a portarseli a casa; una un po’ matta, con estuari di rughe profonde e bellissime che germinavano ai bordi esterni dei suoi allegri occhi azzurri ogni volta che gli concedeva un sorriso.

Qui, al Pi Greco, il tono dei suoi dipinti era un’altra storia. Niente ritratti. Piuttosto, sedie sbilenche, un piatto di frutta, un vaso con un magro fiore di cardo contro un muro d’argilla. I profili tremolanti e i colori crostosi, come se ai suoi oli mischiasse la sabbia delle spiagge dell’isola. A qualcuno piacevano.

Un gruppo di trentenni inglesi, le spalle ardimentose sotto il cotone delle camicie che sanno ancora di vento, gli sfila davanti e si va a sedere al tavolo di fianco al pianista. Questa sera il pianista è stato raggiunto da un’amica cantante, Regina, che snocciola uno dietro l’altro un repertorio di successi americani degli anni Sessanta e Settanta. I ragazzi hanno la frenesia dei giorni di vacanza tatuata sulla pelle e anche se ci provano a non interrompere l’esibizione, una cover di What a son of a preacher man, catturano gli sguardi e le simpatie del resto del pubblico, un po’ più anziano, un po’ più composto. Una polvere di desiderio si solleva dai tavoli in penombra e si raccoglie sulle teste scarmigliate degli inglesi. Non è solo una vaga smania sessuale, attizzata dalla luna di mezz’agosto, ma piuttosto la voglia di essere di nuovo giovani, abbastanza per giocare col vento fra i vicoli, e abbastanza per credere che i giorni migliori siano ancora tutti da venire.

Regina raccoglie un applauso e fa una battuta civettuola al tavolo dei ragazzi. Quelli, come non aspettassero altro, si lanciano in fischi e urla d’approvazione e improvvisamente il Pi Greco si scrolla di dosso la sua sonnacchiosa bonarietà e diventa un chiassoso pub londinese.

Lui fissa la nuca di un biondino che gli dà le spalle. Sulla verticale della testa del ragazzo – i capelli che dall’angolo del divano dove s’è rintanato sono come il mare di Oros di notte, blu scuro, quasi viola spolverato d’oro - se ne sta inchiodato al muro uno dei suoi lavori. Un interno imprecisato, in cui nello specchio di una porta sembra che una donna si stia spogliando per farsi un bagno. Ma potrebbe essere qualcuno che s’è appena tirato su dal letto. Lui si chiede quale distanza ci sia fra quel quadro e il ragazzo di cui non riesce a vedere il volto.

A un certo punto, molti anni prima, sua madre, guardandolo disegnare, gli aveva detto che le poche molecole di creatività – o forse aveva detto follia? – che si nascondevano nel sangue di famiglia dovevano essersi tutte raccolte da qualche parte fra i suoi occhi e la mano con cui teneva la matita. Che avrebbe dovuto farci con quel briciolo di talento? Spacciarlo per ironia mentre provava a catturare l’essenza della condizione umana, gli era sembrata l’unica soluzione possibile. E c’era davvero qualcosa d’ironico che adesso si frapponeva fra quel ragazzo e il suo quadro.

But now, there’s no where to hide, aveva attaccato a cantare Regina imitando perfino le mosse da scolaretta di Olivai Newton-John in Grease. Eccoli i ragazzi in coro, a cantare all’unisono a squarcia gola Hopelessly devoted to you. L’euforia è tale che anche lui si lascia trascinare e si diverte a stirare quella “u” finale fino a che l’intero locale non sta ululando alla luna di fuori. Poi, all’improvviso, dal tavolo di fianco, si allunga una mano. Un gesto lento ma deciso di qualcuno che si protende verso di lui col chiaro intento di catturare la sua attenzione. La mano gli raggiunge una spalla e la arpiona e dal fumo delle sigarette nei posaceneri emerge un volto d’uomo che lo fissa e gli dice: “tu sei quello dei quadri”. Non una domanda, un’affermazione. Gli basta un istante dentro quello sguardo per riconoscere i gradi delle emozioni che s’è esercitato a dipingere su tela negli anni. Quell’uomo, potrebbe giurarlo, ha deciso che lo avrebbe sedotto e che in un modo o in un altro avrebbero passato la notte insieme. Nell’orizzonte circolare di quello sguardo, lui legge la voglia dell’uomo di abbandonarsi, di concedersi, di rimettersi per un istante nelle mani di uno estraneo, di credere che tutto sia possibile, che il destino si compie in serate come questa mentre qualcuno canta un vecchio successo al pianoforte, e il mondo intorno è poco più di una baia sferzata dal vento e spruzzata di luci di festa. C’è una punta dolorosa di sconfitta e di rivincita in quello sguardo, lui non saprebbe definirla che “gentilezza”, ma con un fondo tragico, come una preghiera: io non sono come tutte le altre persone. Gli pare di sentirli i pensieri di quell’uomo che non gli molla la spalla, quasi fosse telepatia, io non sono come tutte le altre persone, gli sta dicendo. Io so capire la tua arte, io so trovarti, io so riconoscerti.

Perché, pensa lui mentre ragiona sul da farsi, la maggior parte delle persone crede di non essere come la maggior parte delle persone.

Hopelessly devoted to you-uu-uu, canta Regina e chissà perché il ragazzo biondo si volta e per un istante l’immagine di quei due uomini, lui con il braccio arpionato dalla mano di uno sconosciuto, gli s’imprime nella retina.

Gli pare di capire che l’inglesino abbia un accenno di strabismo, come fosse solo concentrato su di sé, sulla sua vitalità, come se non ci fosse nulla di più importante al mondo della sua virilità. Il ragazzo gli sorride e torna a dargli la nuca e a cantare in coro con i suoi amici. Il quadro di un interno sempre sospeso sulla folla di capelli biondi.

L’ultimo gallerista al quale aveva affidato i suoi lavori, a proposito della linea invisibile che solo alcuni si decidono ad oltrepassare per entrare in confidenza con l’opera d’arte, una volta gli aveva detto: a quel punto è tutta questione di tempismo. Se gli salti sul collo, lo spaventi e rischi che quello scappi via come un pesce che ha addentato l’esca, ma che non hai ancora all’amo. Ma se aspetti troppo, c’è il rischio che l’intimità si muti in imbarazzo e allora il potenziale cliente farà quel passo in dietro che lo porterà definitivamente al di qua della linea d’interesse.

Questione di tempismo. E di centimetri.

L’uomo lo stava ancora guardando, in attesa di un suo cenno, ma adesso al posto della gentilezza di prima – eppure è un solo istante fa - c’è una specie di puzzo di terrore che promana dal corpo dello sconosciuto: si direbbe che l’uomo sia atterrito dall’eventualità che lui possa sconfessarlo, nonostante i quadri appesi alle pareti, nonostante il riserbo, nonostante la notte sembri un’esotica invenzione portata fin qui dal vento. E che, dopo tutto, anche lui sia come la maggior parte della gente. Che entrambi siano, come la maggior parte della gente, convinti di non essere come la maggior parte della gente.

Copyright (C) Alberto Milazzo 2016

0 notes

Photo

Palermo, la città esuberante

Mi sono chiesto qualw sia la cifra di questa città in cui mi è capitato di nascere e in cui ritorno spesso per motivi che ... chissà.

Non ho macchina qui, così mi ritrovo a camminare per giornate intere e, spesso, anche di notte per tornarmene a casa, una casa in prestito - ma non sono in prestito tutte le case che abito?

Ho osservato gli alberi, certo le architetture i volti il mare, ma gli alberi. Sono stato molto tempo col naso in su a seguire le logiche delle chiome, forse perché a stare troppo a naso in giù, in questi anni, a Palermo, si rischia di bruciare le mucose nasali.

Alberi esuberanti, come il barocco nelle chiese, come la pasticceria, come le voci che da queste parti montano le une sulle altre a fare torri impossibili di suono.

Una strana parola, esuberante che vale divertente, eccessivo, simpatico. Un po' come Palermo ad una prima occhiata.

Ma esuberante vuol dire che passa la misura dell'ubertà. Che eccede in produzione, che non si accontenta del giusto.

L'esuberanza in teatro rovinerebbe la battuta di un comico, perché non rispetterebbe i tempi della risata. L'esuberanza è questo sconfinamento dell'ordine che per un attimo può sembrare una gioia e poi subito rivela il suo carattere d'incertezza, di pericolo perfino.

L'eccedenza finisce per diventare misura.

E allora l'ironia sottile cede il passo alla risata sboccata, il rigore delle forme, il canone della bellezza si sottopone alle storture dell'effetto, il sapore dei piatti abdica alla quantità.

Perfino la più importante festa cittadina, il giorno dedicato alla santa patrona, non ha nulla di raccolto, piuttosto è il momento dello sfarzo più esibito, dell'attestazione di fede urlata. Lo scippo della festa religiosa che diventa macchina teatrale e orgia di strada, sembra sanato dalla cerimonia in chiesa, che non a caso avviene in giorni altri. Ma dal carattere dell'esuberanza la città non esce, e anche qui reliquie e luoghi santi abbondano di tesori e scintillii che neanche i cortei di Isis in antico Egitto.

Eppure, quest'esubero continuo all'ombra degli alberi sotto cui passeggio sembra meno forzoso è più connaturato a questi luoghi.

Faccio un esempio, il teatro più importante della città che incidentalmente si chiama Massimo, è grande come un quartiere, degno di una città come Parigi. E invece domina Palermo che con Parigi condivide solo l'attacco in Pa. Eppure sotto questi mastodontici e superbi ficus magnolioides che spadroneggiano ovunque, ci si può quasi convincere che tutto sommato un "massimo teatro" qui ci può pure stare.

E quel villino liberty dei Florio appena restaurato, che pare essere il primo esempio di liberty della storia; vero o no, l'esuberanza del liberty, quella scalinata laterale come uno strascico d'abito da sera, se si guarda ai trionfi della natura intorno pare quasi organico al luogo.

Questi alberi dell'ex-ubertà si incaricano persino di narrare l'eccesso anche nella morte, penso all'albero Falcone e a quello di via D'Amelio.

Alberi fasciati di luce per le feste, alberi sommersi di immondizia, alberi fioriti in pieno dicembre, alberi reclusi nei parchi dietro cancelli che sospetti non abbiano nemmeno più chiavi, alberi assordati dal traffico che tornano a bisbigliare solo per pochi minuti quando la notte è troppo scura anche per essere bucata dai fari delle macchine.

Se a questo caos, a questo eccesso d'umanità esibita senza pudore, si sopravvive, forse, lo si deve agli alberi di Palermo, alla loro ombra.

Sembrano dirci che qui l'equilibrio è una bizzarria nella danza scomposta del fasto, e che forse, a pensare bene, siamo tutti esuberi, per quanto es-uberanti o ubertosi o perfino parchi crediamo di essere.

Siamo esuberi.

1 note

·

View note

Photo

La Natività di Caravaggio a rifondare il presente di Palermo.

Con perfetto tempismo sulle celebrazioni natalizie, il presidente Sergio Mattarella disvela a Palermo il “quadro restituito”.

La Natività del Caravaggio che fu rubata dalla mafia nel 1969, torna in una copia ad alta tecnologia a sanare il vuoto della decorazione dell’oratorio di San Lorenzo. L’originale non è mai stato ritrovato.

Un gesto che ha un forte valore politico e sociale, forse meno artistico, ma che sicuramente merita una riflessione.

La domanda che mi faccio è: può un’opera d’arte raccontare un popolo? Quale legame passa fra il patrimonio culturale cittadino e l’identità di chi vive, o meglio convive, con quelle opere?

Ci sono due opere pittoriche che io credo, non del tutto arbitrariamente, rappresentano la città di Palermo: una è l’”Annunciazione” di Antonello da Messina e l’altra è il “Trionfo della Morte”.

Ci sarebbe anche la natività di Caravaggio, ma di quella diciamo dopo.

L’Annunciazione e il Trionfo non sono solo i gioielli di un apparato iconografico articolato custodito nel capoluogo siciliano, ma anche le opere fra le più longeve, quelle con le quali la città convive da secoli e che dunque, si può immaginare abbiano influenzato le coscienze e contribuito a plasmare una certa identità di popolo.

Potrebbe anche valere il contrario: è cioè possibile che in qualche modo un popolo si scelga le proprie opere d’arte, quelle che più lo rappresentino, in modi che scavalcano la semplice ragione?

Supponiamo per attimo che sia così.

E cosa ci dice di Palermo, dunque, l’Annunciazione?

Il quadro condensa la complessità del racconto evangelico in un volto e in un gesto della mano. Maria colpita da una luce rivelatrice intuisce la gravità del momento che non solo cambierà per sempre la sua esistenza ma modificherà la storia del genere umano, e solleva la mano, come a congelare il tempo. Il quadro ci dice di una promessa di nuova vita, di resurrezione. In questo senso l’Annunciazione è un “carattere palermitano”, al pari diciamo di un Orlando Furioso della tradizione pupara. La città vive di continue promesse di Primavere, d’inesausti annunci di rinascita. La resurrezione dalla peste, dalla mafia, dalla povertà, dall’incultura è un leitmotiv tanto insistito quanto inatteso. In quell’annuncio di vita nuova di Antonello ci si potrebbero leggere le promesse della Palermo felicissima dei Florio, così come le più moderne reinvenzioni della politica locale. Se Palermo scegliesse per sé, al posto del Genio cittadino, il quadro di Antonello da Messina come suo genius loci, l’Annunciazione si farebbe carico naturalmente di raccontare l’eterno sabato dei palermitani, l’eterna promessa messianica, fatta a questo popolo, della nascita di un salvatore che rimedierà a secoli di oppressione.

L’altro capolavoro che citavo, e che in verità viene prima e anzi influenza la pittura di Antonello, è il Trionfo della Morte.

Anche qui, un altro grande “carattere” palermitano. L’affresco inscena una corte in piena decadenza in cui la magnificenza degli abiti e delle acconciature non riesce a velare lo scempio dei cadaveri. Palermo può specchiarsi nel Trionfo e riconoscersi. Una città che ha fatto della morte culto, mestiere e che ha saputo inscenare l’osceno, fino alle opulente e grottesche macchine di morte delle stragi di mafia, a Capaci e in via D’Amelio. La decadenza dei costumi del quadro, quei nobili ben vestiti che cadono e marciscono sotto le frecce della peste, pare anticipare le miserie del Gattopardo e, in qualche modo citare la cicatrice che la Seconda Guerra Mondiale lascerà sul patrimonio architettonico di Palermo, sui suoi palazzi nobiliari sventrati. Nello specchio deformante del Trionfo si potrebbe leggere addirittura la profezia del Sacco di Palermo che sfregerà lo sguardo sulla città dagli anni Cinquanta in avanti.

Da un lato dunque, l’Annunciazione e il suo incarnare la promessa di un futuro florido che restituisca dignità al popolo.

Dall’altro il passato che, come la Morte scheletrica a cavallo che domina la composizione, torna sempre a mordere il calcagno di ogni passo che la città compia per ricondurla allo scempio trionfale della perdita e del lutto.

E veniamo al quadro restituito. Altrove leggeremo di tutti i valori artistici e culturali dell’opera. Io mi voglio soffermare ancora sul valore simbolico.

La Natività è un quadro che vuole mettere in scena il presente. E’ un “oggi”, una promessa mantenuta, una pietra di fondazione (non a caso il bambino Gesù è spesso poggiato per terra, non è solo un’allusione alla sua missione di umiltà). Il quadro di Caravaggio avrebbe voluto dire ai palermitani che il presente esiste e che il presente è ricco e pieno di doni e che è possibile inverare tutti i nostri desideri di riscatto e di rinascita in questo spazio e in questo tempo che ci è dato di vivere.

E, allora, non è un caso che la mafia lo abbia rubato e ce lo abbia sottratto alla vista.

Le forze che lavorano da sempre contro la città vogliono negarle il presente. Preferiscono lasciarci con le promesse di futuro di Antonello e con la contemplazione degli orrori di un passato che pare non debba passare mai, come nel Trionfo.

Il palermitano vive in questa dimensione alterata del tempo in cui tutto è già avvenuto, e insieme con la segreta speranza che qualcosa dovrà pur avvenire in futuro. Mentre il presente pare quasi non riguardarlo.

La restituzione, sia pure in forma di copia, della Natività di Caravaggio in questa prospettiva sarebbe un auspicio e andrebbe a sanare non solo un vuoto culturale, ma anche di senso.

La speranza è che con essa il popolo palermitano possa riconquistare il gusto del presente, e della pienezza del presente. In questo senso la Natività restituita non sarebbe solo una specie di risposta civica all’offesa della mafia che nega il presente, ma una riappropriazione di una dimensione che sembrava quasi perduta.

E se è vero come recita l’epigrafe anonima che sovrasta il Teatro Massimo di Palermo che “L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita”, se è vero che le opere d’arte dialogano con il tessuto cittadino e formano le nostre coscienze, c’è da augurarsi che la Natività con il suo carattere di attualità, di gioia e di compiutezza, plasmi un presente per le nuove generazioni migliore di quello che è toccato vivere a noi.

1 note

·

View note

Photo

La noia di invitare a cena la Chiesa Cattolica

A proposito del ritardo cronico dei cattolici.

Fra una settimana in Italia si vota il ddl Cirinnà che prova a riuscire là dove altri prima hanno fallito: disciplinare le unioni civili fra omosessuali.

L’Italia è in ritardo rispetto al resto d’Europa ed è costretta a pagare multe salate per non avere adempiuto al vuoto legislativo, come invece quasi tutti gli altri paesi dell’Unione.

Il motivo del ritardo è la resistenza e la diffidenza verso la popolazione omosessuale di una larga fatta d’italiani.

Una diffidenza perniciosa che è stata cavalcata dal parlamento in ogni occasione possibile.

L’ultima volta addirittura ostacolando chi voleva estendere la legge Mancino del 1993 alla discriminazione sull’orientamento sessuale. Per chi se la fosse persa, vale una piccola digressione: nel ’93 Mancino fa approvare una legge che protegge contro le discriminazione motivate da condizioni raziali, religiose, etniche. Ma si lascia deliberatamente fuori la discriminazione per orientamento religioso. Da allora si è provato diverse volte ad estendere la legge, finché nel 2013 Ivan Scalfarotto ottiene una amara vittoria: si inserisce nel testo la discriminazione per l’orientamento sessuale ma non la si applica qualora la discriminazione avvenga cit.: “all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni”.

L’iter legislativo, per quello che ne so, non è ancora finito, ma in prativa la nuova Mannino dice che si può odiare e discriminare qualcuno perché omosessuale praticamente ovunque, tranne forse per strada.

Ma ritorniamo al tema di questo articolo, le ingerenze della Chiesa.

Ci si potrebbe divertire a tracciare una breve storia della Chiesa per ricordarci come la puntualità non è mai stata il suo forte.

Già all’origine, Pietro non si fa trovare tre volte durante le fasi della crocifissione; nella scena della resurrezione, gli apostoli arrivano tardi, le prime a capire la portata dell’evento sono le donne. E anche quando il fatto pare certo, c’è chi resiste e dubita, vedi Tommaso.

Dalla sua fondazione in poi, la Chiesa non fa che collezionare ritardi che si trasformano puntualmente in scandali, in emorragie di fedeli e in scuse tardive quanto ridicole.

La Chiesa del primo XVI sec, quella della simonia, per non cedere un centimetro dei suoi privilegi, lascia che sorgano i fenomeni protestanti, e assiste inerme all’ascesa di Lutero, di Calvino, di Hus. Servirà il Concilio di Trento e gli effetti speciali del Barocco secentesco per ridarsi il belletto e tornare presentabile ai fedeli, ma intanto più di un terzo della sua base è svanito.

La Chiesa ritarda il progresso scienitifico mandando a morte Bruno e retificando Galilei. Ci mette 630 anni per riabilitarlo, e accade solo ieri, nel 1993, quando ormai l’uomo è sulla luna da anni.

La Chiesa arriva tardi e comunque si muove troppo tiepidamente contro l’ideologia nazista.

E poi avanti, si oppose alla formazione della Repubblica Italiana, ai movimenti sessantottini, all’aborto, alla pillola del giorno dopo, al divorzio.

Più di recente, la Chiesa si oppone all’uso del preservativo, mentre si mette in prima fila per urlare il suo vecchio odio per gli omosessuali, definendoli i nuovi untori del XX secolo. La scienza li sconfesserà, ma il risultato di bloccare le campagne d’informazione sessuali in Italia come nel resto del mondo, ha come effetto nella sola Africa di rendere la Chiesa corresponsabile durante il governo di Giovanni Paolo II della morte di tutta la popolazione attiva africana, lasciando di fatto quasi solo bambini e vecchi a gestire un continente già devastato sotto ogni altro aspetto.

La Chiesa arriva tardi, tardissimo, durante il governo Ratzinger, a denunciare e prendere provvedimenti contro gli infiniti casi di abusi sessuali sui minori da parte di preti e prelati di ogni grado. Gli scandali e lo sdegno, di nuovo e come sempre, provocano un’emorragia di fedeli, soprattutto in America del nord, oltre che lo sdegno internazionale.

Tardi arriva a bloccare le violenze degli istituti per donne abusate dell’Irlanda del primo Novecento e sempre sulla stessa isola la Chiesa colleziona ulteriori ritardi, reticenze, falsificazioni, depistaggi sui casi di violenze sessuali sui minori all’interno delle chiese irlandesi, ritardi che portano una delle nazioni più cattoliche di sempre ad una tale ondata di sdegno che da qualche parte farà da fondamento all’approvazione del matrimonio omosessuale e all’inversione generale di tendenza.

Bagnasco, cardinale e presidente della CEI, già all’indomani dell’approvazione della legge, sentenziò che il matrimonio omosessuale in Irlanda era “una sconfitta per l’umanità”.

Proprio così per tutta l’umanità.

E arriviamo a oggi, all’alba di un voto che potrebbe dare una spallata a questo terrore cieco della Chiesa nei confronti degli omosessuali anche in Italia.

Sempre Bagnasco sposa le assemblee di cattolici integralisti, annusa l’aria di trionfo personale e di bagno di folla, e cala come una bolla papale a dare il placet a chi dice no.

Come per tutti gli altri esempi di cui dicevo (e che non esauriscono l’infinita lista di ritardi colpevoli della Chiesa Cattolica), anche qui la Chiesa sceglie di negare le nuove istanze del mondo, demonizzandole e arroccandosi su posizioni che senza paura di esagerare si possono definire razziste.

Se è vero che uno degli obiettivi è evitare che si possano equiparare i due matrimoni, quello etero e quello omo, in modo da tenerne uno di classe A e l’altro di classe B (peccato che per com’è scritto in verità gravita di più in zona C2), allora la Chiesa insieme ai suoi sodali al parlamento sta dicendo che esiste una casta d’intoccabili e una classe di minus habens che deve avere sì servizi ma che non può aspirare alla piena parificazione. Questo è lo stesso ragionamento del nazismo prima maniera. Il passaggio successivo sono le fasce con la stella rosa spacciate come strumento di protezione per i poveri indifesi omosessuali, e poi il ghetto eccetera.

Ci si può divertire come stanno facendo in tanti a leggere l’aspetto grottesco della storia: il fatto ad esempio che per la difesa dell’istituto matrimoniale che, al netto del delirio di massa, non viene attaccato né modificato di una virgola, scendano in campo le gerarchie cattoliche che come si sa non possono contrarre matrimonio (né erano sposati i principali attori del nuovo testamento), o quei politici che pubblicamente incarnano il fallimento dello stesso (gente con alle spalle divorzi, figli da matrimoni diversi, c’è perfino chi è condannato per favoreggiamento della prostituzione minorile).

Ma la lentezza che in sé potrebbe pure essere una virtù, e che forse in materia di miracolistica ha evitato alla Chiesa l’esposizione al ridicolo, non può essere un filtro con cui leggere l’intera storia umana.

L’opposto non è un elogio della velocità, ma un vivere la contemporaneità e interpretarne i cambiamenti senza paure, e senza eccessivi ripiegamenti in dietro.

La società se non domani, dopodomani cambierà e le battaglie sui diritti umani sono forse l’unico motivo di orgoglio del mondo occidentale e proprio su quelle non possiamo abdicare ad altri, purtroppo.

E la Chiesa dovrà prima o poi chiedere scusa, di nuovo. Avverrà come sempre quando delle sue scuse non fregherà più niente a nessuno.

Si sa che lo scisma della Chiesa Anglicana sia avvento per le mogli di Enrico VIII. E se invece fosse stata solo una copertura: si sa, gli inglesi sono ossessuonati dalla puntualità e a star dietro alla puntualità della Chiesa Cattolica c’è da indire uno scisma.

1 note

·

View note

Photo

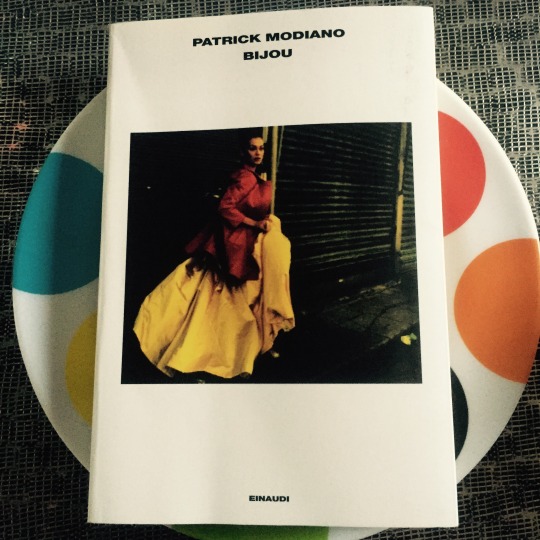

Patrick Modiano, Bijou, Einaudi

Una storia di sliding doors, e se i morti si facessero vivi in un vagone della metropolitana? Certo, se accade a Parigi è tutta un’altra storia. Anzi è questa storia, in cui appunto la città è una dei protagonisti del libro (forse la vera e unica protagonista). Un cappotto giallo, una memoria, quelle domande che ti restano in gola come spine di pesce quando l’altro muore o scompare. Un’ultima occasione per seppellire il ricordo? Vabbé, Modiano è un genio, non è che aspetta la mia recensioncina. Però ve lo consiglio. Breve ma denso, a singulti e scantonante, procede proprio con quell’inciampo dei treni della metropolitana, ora si corre, ora ci si ferma, dentro qualcuno fuori qualcun altro.

Di che sa: Di zuppa di pesce francese. Densa, povera, ma cara, carissima.

Quando gustarlo: in metro ovviamente, magari a Parigi. Immaginando di essere la protagonista che ... “vedo le persone morte”. Lo so, la citazione spoetizza, ma provate a leggerlo e a non cascarci pure voi almeno un secondino....

0 notes

Text

Uomini e insetti

http://www.librimondadori.it/libri/uomini-e-insetti-alberto-milazzo

“Uomini e insetti”, di Alberto Milazzo. In libreria dal 21 Aprile con Mondadori.

Intervista con l’autore.

(Le domande sono state raccolte fra alcune di quelle che mi sono state rivolte).

D: Perché “Uomini e insetti”?

R: Ti potrei rispondere perché il protagonista, Andrea, nella sua vita pubblica, è un artista visivo e fotocompone nei suoi lavori immagini d’insetti, mentre in quella privata, pare accumulare corpi con lo stesso sguardo estetizzante con cui collezione esapodi. Ma c’è anche che gli uomini e gli insetti sono come due estremi della scala evolutiva e sembrano fare fatica a trovare una coabitazione. Questo è il pianeta degli insetti, esistevano molto prima di noi, sono quantità innumerevoli e divisi in una infinità di specie, una catalogazione completa è praticamente impossibile. Esisteranno ben oltre la scomparsa del genere umano. Noi siamo una piccola porzione nello spazio e nel tempo di un organismo vivente, la Terra, che ha scelto gli insetti come specie più diffusa e longeva. Il titolo, uomini e insetti, e forse tutto il lavoro di Andrea, sono questo tentativo di mettere insieme il rimosso, di far convivere ciò che la società ha epurato, ha cercato di non vedere, come se usando i pesticidi sugli insetti avessimo negato anche il nostro lato più primitivo, una tensione vitale inesauribile brulicante che si moltiplica e resiste ben al di là di ragione e sentimento.

D: Questo libro, nonostante le pagine di sesso estremo, di violenza anche, è a suo modo un libro romantico. Che idea hai del romanticismo?

R: Il romanticismo ha un prezzo, al suo altare siamo disposti a sacrificare tutto, perfino la nostra vita. Siamo imbevuti di un romanticismo letterario che ci parla di un’infinita teoria di morti per amore. Da Didone a Cleopatra, da Romeo e Giulietta fino a film come Love story. Veniamo allevati con questo falso mito che se la vita ha un valore, l’amore può pretenderne il sacrificio. L’amore cioè, ci dicono, ha un valore superiore a quello della singola esistenza, che anzi pare nobilitarsi nel sacrificio estremo, come a trovare un suo compimento, una certificazione della sua qualità intrinseca. Chi muore per amore non è semplicemente un matto, ma una sorta di modello da seguire. Andrea, il protagonista, c’è andato vicino, ha quasi distrutto se stesso per quell’ideale romantico, ma ad un certo punto ha come una rivelazione: ne vale davvero la pena? La risposta pare essere no. E che alternativa abbiamo allora alla narrativa romantica che ci circonda e di cui siamo imbevuti? Se da una parte abbiamo l’ideale romantico – che è una divinizzazione dell’amore e ogni divinizzazione è difficilmente distinguibile da una demonizzazione … - dall’altra parte cosa c’è? I latini già dividevano in un amore sacro e un amor profano, una Venere sensuale e una spiritualizzata. Dante stesso li contrappone e tutta la letteratura religiosa pare non fare altro. L’alternativa al gioco al massacro dell’amore sacro è dunque anche per Andrea l’amor profano. Il corpo. La materia. E nel libro seguiamo passo passo questa decisione di Andrea di rinunciare alla idealità, alla sacralità, e indagare la fisicità, la corporeità dei rapporti umani. Chissà che non riservi sorprese, si chiede Andrea. Chissà che non sia meglio. Il viaggio è una specie di calata agli inferi, Andrea come un Dante sottosopra s’immerge in una sorta di inferno della passione carnale con la voglia di colare a picco e non di elevarsi. Il fatto è però che non esistono sentieri facili. Almeno è quello che Andrea realizza. Il cristianesimo ci parla di una strada larga per chi voglia “peccare”. Pare che questa strada larga non lo si affatto, almeno nelle esperienze di Andrea. Richiede sacrifici, altri, diversi, ma pur sempre costosi.

D: E non c’è salvezza?

R: Non lo so. Qui il meccanismo narrativo fa sopraggiungere una specie di deus ex machina: il padre di Andrea gli regala per il compleanno il diario della madre che è morta quando lui era appena adolescente. Dopo una certa resistenza, un pudore di Andrea ad immergersi nella lettura delle pagine più private della madre, ne viene fuori un dialogo a distanza, impossibile e forse necessario fra due mondi, due tempi, due modi di vivere l’amore. A solo una generazione di distanza. Che sia questo il meccanismo di salvezza? Che sua madre sia una specie di Beatrice venuta a strapparlo dalle spire della disperazione? Non lo so. Forse Andrea non è destinato a salvarsi, forse non vuole salvarsi, o forse se si salva, sarà altro ad avere questo potere.

D: Perché scrivere un romanzo con un protagonista gay?

R: Ti rispondo con una memoria. Ho visto un’intervista a Toni Morrison, una scrittrice afroamericana che nei suoi romanzi disegna solo protagonisti neri. Il giornalista le chiede perché non scriva di bianchi e se e quando si disporrà a farlo. Toni risponde – anche con una certa abilità nel contenere il disappunto – che una domanda del genere non la si farebbe ad un bianco che scrive di bianchi. C’è cioè una specie di retro-pensiero: che scrivere di bianchi eterosessuali sia il fine ultimo della scrittura, che si diventa adulti e scrittori veri quando si scrive della “maggioranza”. Io sto con la Morrison. Ogni autore dovrebbe essere libero di scegliere la propria voce, la scommessa è capire se poi quella voce, anche la più specifica, riesca ad essere universale.

D: Questo è il tuo primo romanzo?

R: Il primo che pubblico. In verità ho cominciato sui banchi di scuola a scrivere romanzi e racconti. Ne ho sette che precedono “uomini e insetti”. E uno che ho scritto, dopo “uomini e insetti”. Di quei sette però ne salverei solo uno. Mentre mi piacerebbe trovare il mondo di pubblicare quello che ho appena finito di scrivere.

D: Di che cosa parla il tuo romanzo?

R: Ho sentito pareri diversi dai singoli amici che hanno letto le bozze. C’è chi lo vede come una specie di denuncia, un modo di scoprire attraverso le scelte del protagonista cosa si nasconde nel vissuto di un uomo gay che viva a Milano oggi. Come si vive, quali possibilità d’incontro si hanno, come si consuma la sessualità e come si gestisce l’affettività. Io però volevo scrivere un romanzo che mettesse in luce un salto generazionale. Per me è una specie di dittico, ci sono le pagine del diario della madre di Andrea, con il loro procedere romantico, sontuoso, sognante – un po’ romanzo ottocentesco – e poi ci sono le pagine che raccontano la vita del protagonista, una vita in cui un po’ per scelta un po’ per caso il romanticismo pare del tutto bandito. Mi interessava questo confronto, capire come nel giro di una sola generazione la tenuta argomentativa della narrativa romantica pare non reggere più. E quali scenari possibili si aprono per il futuro.

2 notes

·

View notes

Text

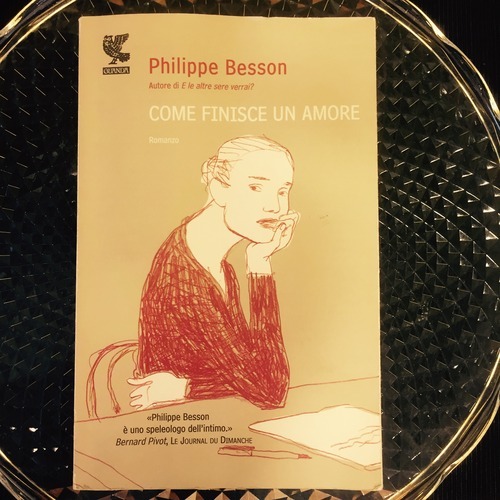

IL LIBRO NEL PIATTO #3

Titolo: Come finisce un amore

Autore: Philippe Besson

Editore: Guanda

Pagine: 160

Prezzo: 14 euro.

Di che sa questo libro: Sa di femminilità, di lacrime e di riscatto.

Philippe Besson è uno con il dono della scrittura. Le parole sembrano venirgli naturalmente. Non c’è resistenza, forzature, frizioni. Il testo procede placido e il lettore non può fare a meno che lasciarsi andare a questa corrente gentile. Ma Besson ha un’altra rara qualità che forse gli deriva dalla sua venerazione per Proust, sa dare voce ai suoi personaggi femminili fino a fingersi una donna. Questo romanzo infatti è scritto da “una donna”, in prima persona.

Lui la lascia e lei viaggia e, un po’ per riempire il vuoto un po’ per capire di più su di sé, scrive.

"Ho deciso di scriverti, anzi che niente. Anzi che starmene qui così, in silenzio”.