#scrittori giapponesi italia

Text

Recensione di: Le sorelle Donguri di Banana Yoshimoto

Potete trovare la recensione al seguente link:

https://libripernoiblog.blogspot.com/2020/05/recensione-di-le-sorelle-donguri-di.html

#lesorelledonguri#bananayoshimoto#citazioni#citazioni libri#frasi e citazioni banana yoshimoto#aforismi banana yoshimoto#libribellissimi#libribelli#libridaleggere#recensione libri#libri per ragazzi#librirari#libri autori giapponesi#libri giappone#scrittori giapponesi italia#scrittori contemporanei spagnoli#citazioni libri feltrinelli#recensione libri feltrinelli#frasi feltrinelli#feltrinelli editore#collana i narratori feltrinelli#leggerefabene#amoleggere#leggere che passione#bookblog#booknerd#bookstagram#marco mandarano book blogger#libripercrescere#libripernoi

2 notes

·

View notes

Text

POTERE. [o “Dall’egemonia all’influencer”] Nel suo condensato “Sovranità” (Il Mulino, 2019), Carlo Galli individua la struttura del potere negli Stati (occidentali) contemporanei, definendola triadica (p.117). C’è il potere politico, il quale non è sempre o tutto parlamentare, c’è il potere economico il quale da ultimo è più finanziario che produttivo e c’è il potere mediatico-narrativo, “culturale” si potrebbe sintetizzare, che detta lo sviluppo del discorso pubblico e la legittimità argomentativa. Quale scaturisce da quale?

L’intero edificio dei poteri sociali si erge sulla distribuzione asimmetrica di conoscenza. E’ così dalla nascita delle società complesse cinquemila anni fa. Lungo tutta la storia delle società umane, le élite in cui si condensa il potere, almeno nelle società stanziali, sono quelle dotate di formazione e conoscenza. L’intero comparto sacerdotale si è sempre qualificato per il possesso di conoscenza, a partire dalla scrittura e rabbini, preti e sacerdoti, imam e sapienti confuciani, nelle loro rispettive società, sono a lungo stati i monopolisti della cultura alta e dell’insegnamento. In Occidente, solo a partire dal XIX - XX secolo si è pervenuti a prime forme di istruzione di massa, sebbene élite economico-sociali e religiose abbiano continuato a mantenere loro centri di pensiero, autonomia di pubblicazione e reti di educazione e formazione autonome. Tutt’oggi, i livelli più alti di istruzione universitaria e post universitaria nel mondo anglosassone e spesso europeo, sono garantiti da istituzioni non del tutto aperte e non del tutto pubbliche.

Così per l’editoria che a certi livelli non può che interfacciarsi con quelle istituzioni, quindi corrispondervi. Così per l’informazione dove sappiamo che da Murdoch a gli Agnelli, dal Washington Post di Jeff Bezos a Berlusconi, dal Financial Times posseduto dalle oligarchie finanziarie giapponesi al Sole24Ore confindustriale e tutti gli altri, il potere economico o più spesso finanziario è direttamente proprietario di emittente informazione, inclusi i nuovi media on line. Così per i mezzi di comunicazione allargata che pur non facendo direttamente informazione, fanno “formazione” culturale. Dal monopolio hollywoodiano cinematografico, ad Instagram e Facebook, Linkedin (Microsoft), YouTube (Google), tutte -invariabilmente- americane.

Il triedo di Galli quindi è una piramide che si basa sul tasso medio di ignoranza o presunta conoscenza definito, per lo più, dalle élite economiche e finanziarie. Queste non solo controllano quel livello di base ma vi fanno poi corrispondere la propria offerta di conoscenza emessa che sia quella del titolo di studio di quella università top-100, piuttosto che quel giornale che detta l’agenda e le categorie del dibattito pubblico, o quel modo di intrattenersi on line spendendo un certo tempo e impegno per fotografarsi i glutei da pubblicare poi con vivido orgoglio, stante che in secondo piano si vede che ci si trova in qualche posto esclusivo che muova l’invidia sociale. O anche scambiare la presa del Palazzo d’Inverno con il rifiuto militante a mettersi le mascherine sanitarie. Questa risonanza tra livello e distribuzione di conoscenza e fruizione del contenuto info-culturale fa poi fa da base alla partecipazione politica distratta che ogni quattro anni, chiama tra il 50%-60% della popolazione ad esprimere un voto semplificato per chi “sembra” a noi più conforme. Possedendo direttamente partiti come nel caso italiano di Forza Italia o esponendo leader miliardari come Trump e la famiglia Bush o indirettamente influendo su partiti come i vari partiti liberali europei, En Marche e collegati minori spagnoli ed italiani, i Tories, il corpo principale delle varie democrazie cristiane o social-democratici definiti tali per tradizioni ormai scomparse o condizionando gli altri con i bombardieri culturali ed informativi, quando non con i “mercati” che danno giudizi silenziosi, impersonali ed inappellabili, la “conformità” è quindi assicurata come armonia prestabilita.

Una popolazione educata o maleducata dal potere economico e finanziario, trova magicamente corrispondenza nell’offerta politica condizionata e pre-formata dallo stesso originario potere cultural-formativo-informativo che ha educato o maleducato quella popolazione.

Cose note si dirà. Già, ma allora non si capisce perché le sfrangiate e minimali energie di resistenza politica a questo edificio di potere contemporaneo si ostinino a pensare che fare “politica” sia solo una faccenda di partiti, parole d’ordine, mosse tattiche, proposte politiche, quando l’essenza dell’edificio è prettamente culturale. Quantomeno ci si aspetterebbe una mobilitazione anche su quel campo. In effetti, qualche editore ostinato sull’orlo del fallimento, qualche professore non conformista, qualche blogger, qualche pensatore on line resiste ostinatamente. Manca però un quadro e discorso condiviso a monte. Manca soprattutto la condivisione del fatto elementare che la battaglia politica si fa nella testa della gente, a partire dai tuoi contatti facebook, da quello o quelle o quelli che ti stanno accanto. Immediatamente, tutti pensano “ok sono d’accordo con quello che dici, ma che fare? come far diventare questo discorso un discorso che porta nostri rappresentanti al “potere”? Ma come li porti al potere se non c’è una base di larga condivisione nella società occupata militar-cognitivamente dai poteri in atto? Il campo di battaglia non è il parlamento o le sedi di potere in cui cercar di addensare un contropotere, non almeno fino a quando si diffonderà una certa egemonia nel livello di base della distribuzione di conoscenza ed ignoranza generale.

L’Italia è tra i paese OCSE messi peggio quanto ad istruzione. Certo, “questa” istruzione non è di per sé garanzia di capacità emancipativa, ma l’istruzione è a sua volta un edificio fatto a fondamenta e piani ed alcuni presupposti logico-linguistici-razionali, nonché qualche nozione di base, vanno comunque presupposti per l’emancipazione. Rispetto ad una media UE del 20% tra ignoranti totali, elementari e medi, l’Italia segna un poco glorioso quasi 40%, il doppio.

Molti decenni fa, c’erano forze politiche e sociali, in genere di “sinistra” che, sulla scorta della flessione gramsciana della tradizione marxista-leninista, avevano in gran conto l’aspetto cultural-formativo-informativo. C’erano centri studi, scuole di formazione politica, decine di riviste ed anche quotidiani faticosamente tenuti in piedi dall’impegno militante di giornalisti e lettori, case editrici, registi, scrittori, poeti e pittori, musicisti. C’era una vera e propria “politica” di presenza nelle istituzioni pubbliche e private, un impegno politico forte ad allargare la penetrazione della formazione in tutti i ceti sociali. La visione generale era che al “popolo” dovevano esser dati strumenti per l’emancipazione e questi strumenti erano culturali. Questa non era la ricetta completa ma era la pre-condizione necessaria. Nessuno comunque si sognava di rivendicar con orgoglio una presunta saggezza dell’ignoranza. Questa era "l'egemonia" che oggi ha varie versioni, tutte di destra, dalla liberale alla fascio-sociale.

Nelle moderne c.d. “democrazie liberali”, questo è l’unico vero terreno di scontro, non può essercene altro poiché qualunque istanza, anche la meglio intenzionata, non potrà mai giungere a pubblica e corretta visibilità chiedendo supporto di consenso, ad una base popolare tenuta nell’ignoranza e nella mis-informazione.

Oggi si presentano numerosi attacchi alla partecipazione popolare al voto democratico da parte di coloro che notano che vasti livelli di ignoranza non dovrebbero avere il potere di determinare le scelte politiche. Alcuni rispondono difendendo il diritto inalienabile al voto per tutti come fondamento della stessa c.d. democrazia e fanno bene. Ma questa difesa è debole. La miglior difesa, si sa, è l’attacco ma molti non sono in grado di neanche ragionare in attacco, a parte la mancanza di forze obiettive. Le stesse forze però mancano nella misura in cui manca l’impegno a formarle e questa formazione di forza, dovrebbe passare proprio dalla spinta a coltivare conoscenza ed informazione senza la quale la democrazia rimane “così-detta”.

Un paese col 40% di corpo elettorale che oscilla tra l’istruzione elementare o media, non può andare da nessuna altra parte che non sia il finire sistematicamente nelle attraenti trappole disseminate a iosa dal potere economico-finanziario-informativo-culturale che domina il potere politico, quindi giuridico, che domina la società intera.

Pierluigi Fagan

0 notes

Text

“Dicono che sono il Dostoevskij americano. Ma io Dostoevskij non l’ho mai letto”. Zitti, parla James Ellroy (con nuovo romanzo nello zaino)

Ricordo, una volta, in estro, lavoravo al Domenicale, titolai così: “James Ellroy, il Dostoevskij del nuovo millennio”. Di per sé, è una min**iata. Ogni accostamento tra scrittori dispari, di per sé, è un atto impuro. Era uscito Scasso con stupro, ma io mi riferivo a Tijuana, mon amour, pubblico nel 1999. Non è tra i ‘canonici’ di Ellroy – chessò, Dalia nera, American Tabloid, L.A. Confidential – ma aveva: lucidità, nerbo stilistico, afrore nichilista. Più che Dostoevskij, avrei potuto dire: ha scritto romanzi degni di Stavrogin. In Ellory, di solito, c’è una metropoli ustionata dalla corruzione, uomini annientati dal vizio, leccare il marcio, intridersi nella lordura, sottosuolo lisergico. Manca tutto il resto, cioè l’abbacinante, che è di Dostoevskij, la catabasi nell’insopportabile cristiano, il Dio che esiste perché non esita a voltare l’orrendo in profezia, lo schifo in bene.

*

James Ellroy ha scritto una bella autobiografia – I miei luoghi oscuri – si dice cristiano, capitalista, estremista, un eremita della scrittura. Per lo più, è un bugiardo. Ad esempio, ha eretto una stele stilistica intorno al vero totem&tabù della storia americana – il ‘sogno americano’ è incubo stellato, l’epopea dell’Eden nel Nuovo Mondo è l’alcova di Satana – e della sua storia personale – madre assassinata, orfano a 17 anni, vita spericolata a L.A. – si fa vanto per gioco. In realtà, James Ellroy è un esteta. Uno che cura la scrittura – soprattutto quando appare così: sciupata, caina, cialtrona – fino all’ossessione. Non gl’importa altro. L’antica forzatura giornalistica di apparentarlo a Dostoevskij stava a dire: ne avessimo, qui, di scrittori così.

*

A James Ellroy, ora, capitano due cose. Primo. La “Everyman’s Library”, cioè “la più raffinata edizione dei classici di tutto il mondo, da Omero a Chinua Achebe, da Lev Tolstoj a Kazuo Ishiguro e Marcel Proust”, ha accolto James Ellroy tra le sue auree stanze. In due tomi è raccolta la “Underworld Usa Trilogy”, in un altro il “The L.A. Quartet”. Griffe generica: “L’America non è mai stata innocente”. La seconda è l’uscita, a fine mese, dell’ultimo romanzo di James Ellroy, This Storm, che è il secondo volume del “The Second L.A. Quartet”, principiato con Perfidia (in Italia, edito da Einaudi nel 2014). La trama è questa: “Capodanno 1941, la guerra è in atto e la prigiona dei giapponesi anche. Los Angeles è febbricitante di guerra, di odio razziale. Il sergente Dudley Smith del Los Angeles Police Department è ora il capitano Smith dell’esercito americano, un profittatore di guerra”. In ballo, come sempre, ci sono investigatori corrotti, e una corrosiva voglia di oro, dopo che è scoperto il cadavere di un uomo ucciso dieci anni prima.

*

Così si presenta James Ellroy: “Questo è James Ellroy – il Cane Demone della letteratura americana – in persona che abbandona il suo tavolo in un luogo remoto nel Midwest. Come saprai, sono un analfabeta digitale, quindi qui rompo la mia consuetudine… Il mio nuovo romanzo, The Storm, è pieno zeppo di merda criminale incessante, di merda politica, di merda razziale, di merda di sesso, di uomini e donne in quella merda che è l’amore! Sono stato inserito nella prestigiosa Everyman’s Library. In dolorosa compagnia con Albert Camus, John Updike, Katherine Mansfield, Saul Bellow, Joseph Heller, e con i raffinati contemporanei Joan Didion e Salman Rushdie – gente che non ho mai letto… libri troppo grossi, fantastici”. Poi s’è lanciato, Ellroy, a una intervista al pettinatissimo Andrew Anthony, sul Guardian. Si piglia in giro, Ellory, nel mondo cristallizzato di cravatte e di flûte della letteratura, in fondo, il maestro del ‘genere’ è uno scrittore di razza. (d.b.)

***

“The Storm” è la seconda parte del secondo “L.A. Quartet”. Perché scrive per trilogie o ‘quartetti’?

Amo le cose in grande. Amo i grandi film. Amo i grandi pezzi di musica sinfonica. E amo i grandi romanzi. Fin dall’infanzia, ho vissuto nel passato. Spesso il passato dell’America, questo passato storico, è ciò che amo, è ciò che sono, è ciò che faccio. Il mio intento è sradicare il lettore dalla sua vita quotidiana e forzarlo dentro parti della storia americana, in modo particolare della storia di Los Angeles. Questo è un amore enorme, per dimensioni e portata, per emozioni e indagini e cospirazioni. Tutto grande, insomma.

Come pensa sia cambiato il suo stile da quel romanzo rivoluzionario, “Dalia nera”, del 1987?

Ora è più conciso. Dopo Dalia nera e L.A. Confidential ho sviluppato uno stile secco, spezzato, con una esposizione ridotta al minimo. Poi, quando mi sono imbarcato nella “Underworld USA Trilogy”, ho ampliato il testo, ho usato la terza persona con maggior forza, volevo esasperare il contenuto emotivo del libro. Poi sono tornato allo stile secco e spezzato in Sei pezzi da mille, ad estremità da urlo, tanto che per alcuni recensori fu incomprensibile. Insomma, trovo lo stile di cui ha bisogno ogni singolo libro.

I personaggi di “This Storm” sono luridi, sfacciati, volgari. Ora: mi pare che il tizio che occupa attualmente la Casa Bianca potrebbe adattarsi alla descrizione. Che opinione hai di lui?

Non parlo di politica, mai. Il presente non ha niente a che fare con i miei libri.

Ha molto successo, ma pensa di avere il conforto critico che merita?

Ciò che mi interessa è che il mio nuovo libro si integra con la pubblicazione dei tre volumi della “Everyman’s Library”. In effetti, sono stato canonizzato. Roba che ti gasa.

Ha mai problemi nel ricordare i diversi personaggi che ha creato mentre scrive?

Vede, io scrivo per enormi cornici. Lo schema di This Storm è di 450 pagine. Un diagramma fondamentale per scrivere questi romanzi, così densamente strutturati ed estremamente complessi. Gli archi drammatici sono stabiliti prima che inizi a scrivere, la storia c’è già tutta, nei minimi dettagli. Questo mi permette, così, di poterla vivere, da dentro, mentre scrivo le singole scene.

“Compulsion” di Meyer Levin, da cui Alfred Hitchcock ha tratto “Nodo alla gola”, è tra i libri di culto per Ellroy

Non è un fan di Raymond Chandler, il mitico fondatore dell’hard-boiled, perché?

Non mi piacciono i suoi libri e non credo che conoscesse l’uomo così bene. Non mi piace lo stile, le trame sono schifose.

Spesso si presenta come “il cavaliere bianco della destra estrema” [white knight of the far right]. Che cosa significa?

Fratello, è un gioco, è simpatico, è una rima che funziona. Fa parte dei miei allitteranti, pederasti, provocatori, pedanti, deliranti giochi.

Qual è stato l’ultimo libro che ha letto?

Ho riletto Compulsion di Meyer Levin, il romanzo sull’omicidio Leopold e Loeb avvenuto nel 1924 a Chicago. Pubblicato nel 1956, l’ho letto nei primi anni Settanta. L’ho letto altre sei o sette volte. Un romanzo molto bello, un romanzo molto astuto sulla ricca vita degli ebrei americani, un ritratto riuscito di due psicopatici.

Che tipo di lettore eri da bambino?

Precoce. Mio padre mi ha insegnato a leggere prima di andare a scuola. Sono sempre stato un lettore lento, però. La mia prima lettura sono le pile di Life nell’armadio dei miei genitori. Dopo la morte di mia madre, nell’estate del 1958, ho cominciato con i libri sul crimine. Amavo il romanzo poliziesco, il romanzo di spionaggio, il romanzo con intrighi realistici. Lo amo ancora.

Che libri hai sul tuo comodino?

I romanzi sul baseball di Mark Harris. L’uomo di Kiev, di Bernard Malamud. I primi libri di Philip Roth, riposi in pace. L’autobiografia di Elia Kazan, che ho letto un paio di volte.

C’è un romanzo in particolare a cui ritorni costantemente?

I romanzi di Ed McBain, quelli dell’“87° Distretto”. Li ho letti tutti. I primi sono i migliori, quelli scritti tra 1956 e 1972. Scrittura rapida e riuscita.

Un libro che pensi di dover leggere, ma che non hai letto.

Dovrei leggere Delitto e castigo, almeno da quando Joyce Carol Oates mi ha definito “il Dostoevskij americano”. Russia. XIX secolo. Non è roba che scrivo. Ho il libro a casa, ma ogni volta che lo prendo mi dico, merda, questa roba non posso leggerla.

Devi leggerlo.

Lo so, lo so. Me lo dicono tutti. Un giorno farò questa dannata cosa.

L'articolo “Dicono che sono il Dostoevskij americano. Ma io Dostoevskij non l’ho mai letto”. Zitti, parla James Ellroy (con nuovo romanzo nello zaino) proviene da Pangea.

from pangea.news http://bit.ly/2YDkO3e

0 notes

Text

Cose con cui prepararsi a un anno col pedigree

Sembrava non finire più dicembre quest’anno.

Sarà che nonostante mi fossi comprato un calendario dell’avvento all’IKEA (che potrebbe anche pagarmi per dirlo), in realtà non c’era nessun countdown da fare, non tornando in Italia per le vacanze natalizie. Natale è passato abbastanza in sordina a Tokyo. Ammetto le mie colpe: non mi sono sbattuto minimamente per ricreare il clima delle feste, calendario dell’avvento a parte non ho recuperato neppure un tristissimo alberello mignon al tutto un euro. D’altra parte, go big or go home, e in un certo senso a casa ci ero già.

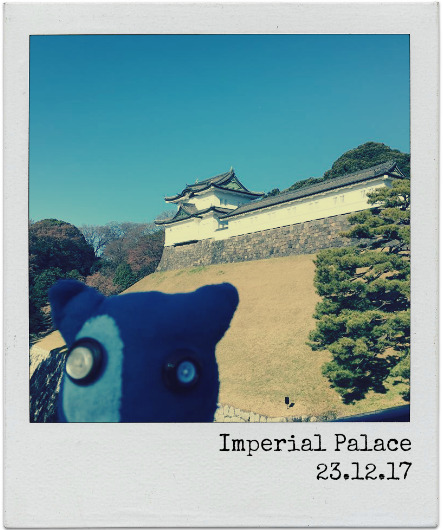

Non è stato il primo Natale che ho passato in Giappone (nel 2014 ero a Kyoto), ma è stato il primo a Tokyo. E così pure per il mio compleanno, che cade il 23 dicembre, lo stesso giorno in cui fatalità è nato l’attuale Imperatore del Giappone. Per quanto si tratti soltanto di una coincidenza, ho sempre trovato divertente questa sorta di legame immaginario che per certi versi potrebbe legittimare il mio amore per il Giappone e in più di un’occasione quando mi è stato chiesto di scrivere un tema su di me in giapponese per allungare il brodo ho scritto per scherzo che un giorno mi sarebbe piaciuto fare una festa di compleanno assieme al mio birthday twin.

Nel 2017, approfittando del fatto che per la prima volta mi trovavo a Tokyo nella fatidica data, ho deciso che era finalmente arrivato il momento di vivere il mio sogno metaumoristico e, non potendo organizzare festeggiamenti comuni, recarmi quantomeno al Palazzo Imperiale per fargli gli auguri. Anche perché metti che funziona come col Dalai Lama e cioè che il successore dev’essere nato lo stesso giorno, io intanto lascio giù il curriculum, scusa eh lol

...a proposito di lama...

Scherzi a parte, il 23 dicembre è effettivamente una delle uniche due date in cui il Palazzo Imperiale è aperto al pubblico (l’altra è il 2 gennaio, quando vengono fatti gli auguri di buon anno).

Nel giorno del suo compleanno, l’Imperatore tiene un discorso di ringraziamento e insieme agli altri membri della famiglia imperiale compare diverse volte dal suo balcone superblindato tra le 9 e le 12:30 per salutare la folla accalcata in questo spiazzo che fa un po’ Mulan e un po’ piazza Kim-Il Sung in Corea del Nord.

La lunghissima fila che si dipana fuori dal palazzo viene fornita all’occorrenza di bandierine del Giappone da sventolare e deve passare i non proprio severissimi controlli prima di poter accedere alla residenza imperiale. In verità devo dire che la coda si è smaltita anche in fretta, o meglio non mi è parso di aspettare un’infinità si tempo per entrare, per quanto non fossi assolutamente arrivato tra i primi.

「天皇誕生日一般参賀:みんな待つ(松)」

Una volta varcata la soglia del Palazzo, in un clima di trepidante attesa, tra stupore e tremori, Akihito si mostra da dietro uno schermo di vetro affiancato dai suoi cari e tiene un commoventissimo discorso che riassunto suona più o meno così: “Grazie di essere venuti nel giorno del mio compleanno. Anche quest’anno sono successe un sacco di cose. Speriamo che l’anno prossimo sia prospero e felice”. Ora, vabbè che è l’Imperatore, che c’ha 84 anni e che tiene questo discorso ogni anno da 28 anni, però minchia Akihito c’hai avuto un anno di tempo, potevi anche sbatterti un attimino di più eh. Per fortuna a rendere decisamente indimenticabile la cerimonia c’era proprio dietro di me un gruppetto di inquietanti nazionalisti che ha fatto partire assordanti cori da stadio cantando a squarciagola l’inno giapponese e urlando “天皇陛下万歳” (tennō heika banzai, “lunga vita all’Imperatore”), una di quelle espressioni che studi e che conosci ma che non ti aspetteresti mai di sentire pronunciare dal vivo, e invece ti traforano i timpani proprio il giorno del tuo compleanno.

Per consolarmi del fatto che l’Imperatore non mi avesse nemmeno citato nel suo discorso, quella sera per ripicca ho deciso di fare una cosa che lui non può fare in modo da sentirmi superiore: sono andato a mangiare il pesce palla (河豚, fugu). Come ci insegnano i Simpson, se non preparato a dovere il pesce palla è estremamente velenoso perché contiene nel fegato, nelle gonadi, negli occhi e nella pelle quantità letali di tetrodotossina, una sostanza cento volte più tossica del cianuro che provoca la paralisi del diaframma con conseguente morte per insufficienza respiratoria. Non a caso il mio adorato Tsutsui Yasutaka, uno degli scrittori giapponesi più ironici che mi sia mai capitato di leggere e anche uno dei pochi, nel suo “Gendaigo Ura Jiten” (現代語裏辞典, “Dizionario del lessico occulto contemporaneo”, un vero e proprio vocabolario in cui riporta più di 12000 parole della lingua giapponese dandone una definizione spiritosa e a volte estremamente irriverente), alla voce “paralisi” scrive: “Allora, era buono il fegato del pesce palla?”. Il motivo per cui l’Imperatore non può mangiare questo pesce è dunque presto spiegato: non sarebbe bello né per il Paese né per il cuoco che per una distrazione nella preparazione delle carni ci restasse secco.

A tale proposito, si racconta che nel 1947 venne offerto del pesce palla all’Imperatore Hirohito, recatosi nella prefettura di Yamaguchi nel suo pellegrinaggio attraverso il Paese che era appena uscito sconfitto dal secondo conflitto mondiale. Il governatore di Yamaguchi, infatti, aveva domandato ad Akiyama Tokuzō, il cuoco imperiale, quale fosse la pietanza preferita di Hirohito, ma lo chef si era rifiutato di rispondere perché temeva che se la notizia fosse trapelata si sarebbero visti preparare lo stesso piatto ovunque si fossero fermati lungo il tragitto. Il governatore, a quel punto, optò per una delle specialità più prelibate della zona, il pesce palla appunto, e Akiyama Tokuzō, per quanto riluttante, sarebbe stato anche disposto a fare da assaggiatore per scongiurare ogni pericolo di avvelenamento, ma il ciambellano Irie Sukemasa si oppose fermamente non solo perché temeva per l’incolumità dell’Imperatore, ma anche per evitare che venisse sdoganato un consumo poco avveduto delle carni del pesce palla da parte del popolo con conseguenti casi di intossicazione.

Ma le controversie che questo piccolo pesciolino ha fatto sorgere nel Paese del Sol Levante hanno una storia molto più antica: nel XVI secolo, durante il periodo degli Stati combattenti, Toyotomi Hideyoshi, uno dei tre grandi unificatori del Giappone, ne vietò il consumo perché diversi soldati del battaglione che aveva lasciato di stanza nella prefettura di Saga in Kyushu mentre combatteva nella penisola coreana morirono proprio per avvelenamento da pesce palla; proibito ai soldati ma non alla plebe nel periodo Edo (1603-1868), poi a tutto il Paese in periodo Meiji (1868-1912), nel 1888 venne servito al Primo Ministro Itō Hirobumi per mancanza di altre pietanze nonostante fosse contro la legge proprio a Yamaguchi, ed egli lo apprezzò a tal punto da esentare dal divieto quell’unica prefettura; bisognerà però aspettare il secondo dopoguerra perché il consumo di pesce palla torni ad essere legale in tutto il Paese.

Insomma, tutto questo pippone per un pesce che poi NON SA NEANCHE DI NIENTE, o meglio, sa dai condimenti con cui viene servito, e cioè un’erba simile all’erba cipollina, salsa di soia e una salsina allo yuzu, un agrume giapponese. Altrimenti, giuro, pare di masticare gomma.

Pelle, carni e lattume del pesce palla, giusto per non lasciare nulla di intentato, vuoi mai che ti sfugga una parte potenzialmente letale. Il lattume è forse l’unica parte vagamente saporita, anche se purtroppo il film “Okuribito” mi ha crudelmente svelato di cosa si tratta 🐡

Visto che comunque dal giorno del mio compleanno fino al 5 di gennaio mi ero preso ferie, mi sarebbe sembrato un delitto passarle tappato in casa, anche perché sentivo che era arrivato il momento di prendere una pausa da Tokyo e andare da qualche parte dove non ero ancora mai stato. Scegliere una meta non è stato semplicissimo perché molti dei posti che ancora non ho visto del Giappone probabilmente rendono meglio se visitati con la bella stagione, e fare del turismo in inverno per me che odio il freddo in generale non è proprio il massimo. Ma visto che ancora non controllo il tempo come Pudge, l’unica cosa che mi sono sentito di fare è stato dare un senso al freddo e fare un giretto nel Tōhoku, la zona più a nord dello Honshū, facendo base a Sendai, la città principale e unica metropoli della regione, famosa per la zunda (ずんだ), che pensavo fosse una roba che si fa in palestra e invece è una pasta dolce di fagioli di soia, e il gyūtan (牛タン, ‘lingua di bue’).

「仙台のずんだ青空の下で」

Ora, prima che io prosegua oltre, fatemi aprire una parentesi che mi sta molto a cuore - sono ancora un po’ fomentato perché ne ho recentemente parlato sia con delle connazionali che nella loro esperienza avevano notato esattamente la stessa cosa sia con giapponesi che non riuscivano affatto a cogliere il senso della mia obiezione.

Io ho un enorme problema con il modo di fare turismo dei giapponesi, che principalmente consiste nell’andare in giro a mangiare. Lo so, è abbastanza ironico che un italiano muova questa critica visto che una delle cose per le quali siamo famosi nel mondo è proprio la cucina, però c’è qualcosa di profondamente sbagliato dal mio punto di vista nel fatto che le guide turistiche giapponesi di QUALSIASI POSTO contengano due pagine striminzite di luoghi di interesse e altre trecentoquaranta di cibi locali, café, ristorantini, specialità culinarie e quant’altro. O ancora, che se parlo con un giapponese di un posto dove voglio andare la prima cosa che mi dirà è cosa si mangia di tipico lì, e su quello tutti ferratissimi, mentre se timidamente gli faccio notare che in realtà ci vado per vedere [aggiungi luogo di interesse a caso] la metà delle volte non avrà neppure idea di cosa sia. Per carità, se c’è un piatto tipico particolarmente celebre in una città che visito chiaramente mi fa piacere assaggiarlo, ma questa cosa non può diventare la priorità numero 1 del viaggio e offuscare completamente tutto il resto. Ora, vero è che a Sendai e dall’idea che mi sono fatto pure nel resto del Tōhoku dal punto di vista culturale rispetto ad altre aree del Giappone non c’è troppissimo di interessante, per cui almeno puoi dare un senso al viaggio trasformandolo in un tour gastronomico, ma questo problema non riguarda mica solo le guide turistiche di Sendai e del Tōhoku, per cui faccio fatica a giustificarla. Comunque vabbè, sarò io che col mio punto di vista eurocentrico do giudizi colonialisti credendo di essere meglio, non so.

Ah, già che siamo in tema di giudizi colonialisti: menzione d’onore all’appartamento in stile tradizionale trovato con AirBnB a Sendai, che era anche l’unico che era rimasto e quindi non è che ci fossero tante alternative, però ragazzi le stanze in legno e carta col tatami mi vanno pure bene, ma il bagno enorme con la doccetta che esce dal muro perché tu ti possa insaponare e sciacquare a secchiate prima di immergerti nella vasca ha senso se però C’È UNA VASCA, ma se non c’è diventa semplicemente una stanza gigantesca dove prendere freddo, soprattutto se la pressione dell’acqua è praticamente un valore negativo che la fa risalire al contrario nei tubi invece che farla uscire. Boh, grazie commodoro Perry per aver portato la civilizzazione quella volta aprendo la strada agli unit bath.

Finito questo sfogo razzista, passiamo invece alle meraviglie che il Tōhoku teneva strette nella morsa del freddo, a partire dallo Yamadera, nome con cui è comunemente noto il Risshakuji (立石寺, “Tempio delle Pietre Erette”).

Questo tempio buddhista di scuola Tendai, fondato da Jigaku Daishi/Ennin nell’860, si trova a un’oretta di treno da Sendai, nella vicina prefettura di Yamagata, ed è incastonato tra le rocce di un pendio boscoso che Matsuo Bashō visitò alla fine del 1600 componendovi un famoso haiku contenuto nella raccolta “Oku no Hosomichi” (奥の細道, “L’angusto sentiero del Nord”).

「閑さや 岩にしみ入 蝉の声」【芭蕉松尾】

“La quiete filtra tra i sassi, il frinire delle cicale” (Matsuo Bashō)

Okay, definitely wrong season.

I gradini che conducono sino al punto più alto del complesso sono 1015 e con la neve e il ghiaccio sono semplicemente impraticabili. Se non fosse stato per il solido corrimano che fortunatamente non mi ha mai abbandonato (mi perdonerà Hannah Arendt, ma avrei voluto vedere lei con le Vans al mio posto), credo che avrei fatto una bruttissima fine visto che anche aggrappandomici sono riuscito a scivolare lo stesso un’infinità di volte. Una delle prime tappe a cui si giunge è il Konponchūdō, la sala principale e più antica dove si dice arda ancora la fiamma che venne trasportata dall’Enryakuji di Kyōto (dove Jigaku Daishi/Ennin era entrato alla giovane età di 14 anni), di cui lo Yamadera sarebbe una sorta di filiale. Ah, ecco perché mi è toccato visitare anche questo tempio sotto la neve e in terribili condizioni di disagio, si vede che c’è un fil rouge che non può essere spezzato.

Diversi scivolosi scalini dopo, si passa di fianco alla Midahora, un’altura rocciosa con diverse rientranze modellate dagli agenti atmosferici che dovrebbe portare fortuna a chi è in grado di vedervi il volto di Buddha, e si attraversa la Niōmon, una delle porte più nuove del complesso, per raggiungere la zona più elevata del tempio.

Oltrepassata la porta, il paesaggio che si gode dalla cima del tempio è davvero spettacolare, e particolarmente suggestivo proprio perché ammantato di neve, cosa che mi fa rivalutare il fatto di esserci venuto in inverno.

「只居れば 居るとて雪の 降にけり」【小林一茶】

“C'ero soltanto. C'ero. Intorno cadeva la neve” (Kobayashi Issa)

「消えにけり 今ぞまことの 雪仏」【山崎宗鑑】

“Si è sciolto: è ora davvero tale questo Buddha di neve” (Yamazaki Sōkan)

Altra tappa che non si poteva saltare essendo a mezz’oretta da Sendai è Matsushima, la cui baia disseminata di isole ricoperte di pini è uno dei tre più suggestivi paesaggi del Giappone (日本三景, ‘Nihon Sankei’) annoverati da Hayashi Razan nel XVII secolo insieme al torii galleggiante di Miyajima e l’istmo di Amanohashidate.

Mi mancava solo Matsushima per poter affermare di averli visti tutti, per cui figurarsi se mi lasciavo scappare l’occasione di completare il Pokédex.

Le tre vedute del Giappone, di Utagawa Hiroshige, e le tre peggiori foto mai fatte loro, di Alberto Zanonato.

Devo riconoscere che probabilmente la vista della baia non rende tantissimo in inverno, specie sotto un cielo cinereo, ma al di là di questo credo che nella mia personale classifica Matsushima occupi solo il terzo posto tra le vedute, mentre metterei il torii galleggiante in seconda posizione e darei la medaglia d’oro ad Amanohashidate che è decisamente il paesaggio più spettacolare dei tre. Delle numerose isolette di Matsushima, quella di Fukuurashima è l’unica raggiungibile a piedi tramite un ponte, detto Fukuurabashi, ed è l’ideale per fare una passeggiata circondati da una sorprendente varietà di piante e alberi alla ricerca del punto migliore per ammirare il panorama circostante. Che io chiaramente non ho trovato. (E a proposito di panorama, anche se ovviamente si tratta di autosuggestione, girando per Fukuurashima mi sono sentito un po’ come se fossi sull’isola di Okinoshima citata da Edogawa Rampo nel suo racconto “La strana storia dell’Isola Panorama”).

Non distante dalla baia, è possibile visitare lo Zuiganji, un tempio fondato nell’828 sempre da Jigaku Daishi/Ennin, inizialmente appartenente al buddhismo Tendai (sin da allora, venivano svolte pratiche ascetiche nelle cavità rocciose che ancora fanno parte del complesso), ma convertito poi in periodo Kamakura (1185-1333) a sede del buddhismo zen. In seguito a un periodo di declino, durante il quale non fu più il tempio di un tempo (lol), venne fatto restaurare tra il 1604 e il 1609 da Date Masamune, signore di Sendai, che voleva usarlo come seconda roccaforte in caso il castello di Sendai fosse stato espugnato (tanto che presenta i tipici pavimenti scricchiolanti detti “a usignolo” che ha anche il Nijōjō a Kyōto). Diversi edifici tra cui la sala principale e il refettorio (庫裡, kuri) sono tesori nazionali e i bei dipinti di scuola Kanō che ospitano sono proprietà culturali importanti.

Camminando lungo il viale di cedri secolari all’entrata del tempio, parte dei quali furono piantati dall’Imperatore Meiji nel 1876, si noterà un cartello che ricorda il punto dove è arrivato lo tsunami dell’11 marzo 2011, colpendo lo spettatore come uno schiaffo dato all’improvviso.

“I came into the world after Buddha. I leave the world before Miroku. Between the Buddha of the beginning and the Buddha of the end. I am not born, I do not die.” (Ungo Kiyō, monaco zen presso lo Zuiganji)

Tornando a Sendai, devo dire che freddo a parte la città non mi è affatto dispiaciuta, nonostante la Lonely Planet non se la calcoli nemmeno. La chiamano la città degli alberi (杜の都, ‘mori no miyako’) perché pare che sin da prima delle restaurazione Meiji (1868) fosse una delle città più verdi del Giappone, al punto che i residenti erano incoraggiati a piantare alberi e piante nei loro giardini. Non è casuale che la principale circoscrizione si chiami Aoba (青葉, “giovani foglie”) ed è tuttora è possibile ammirare una sessantina di alberi di zelkova lungo le vie Aoba-dōri e Jōzenji-dōri, dove tra l’altro sono presenti tre statue di scultori italiani (Emilio Greco, Venanzo Crocetti e Giacomo Manzù).

“Ricordi d’Estate” di Emilio Greco e “Odisseo” di Giacomo Manzù

Se da un lato visitare Sendai in inverno è un po’ un peccato perché non si coglie di preciso il senso del suo soprannome visto che gli alberi sono quasi tutti spogli, dall’altro proprio nel mese di dicembre vengono decorati con luminarie lungo tutta Jōzenji-dōri creando quello che viene chiamato lo Hikari no Pageant (光のページェント, “Corteo delle Luci”).

Catch a falling star, you'll go far in the pageant of the bizarre, and tonight I give you my heart ☆彡

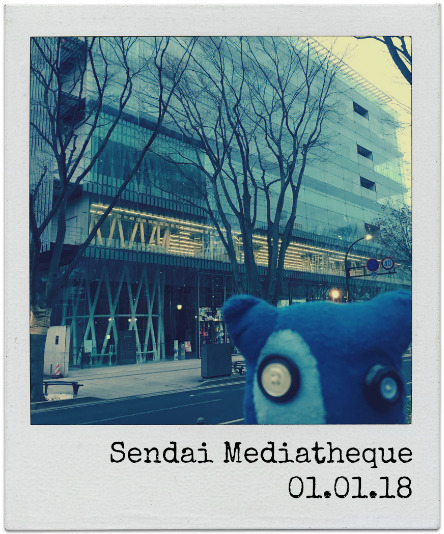

Nella stessa zona si trova la Mediateca di Sendai, opera dell’architetto Toyo Ito, una struttura di vetro quadrata su sette piani che vengono attraversati da 13 pilastri metallici che si torcono e deformano dal piano terra verso l’alto a ricordare delle alghe.

Sendai ha due linee metropolitane, la Tōzai e la Nanboku, che come suggerisce il nome in giapponese portano la prima da est a ovest e la seconda da sud a nord. Ce le abbiamo anche a Tokyo con lo stesso nome per lo stesso motivo, ma la cosa che mi ha fatto sorridere è che anche a Sendai hanno gli stessi identici colori di Tokyo, la prima celeste e la seconda verde-acqua. Ora, se da un lato apprezzo la coerenza, mi volete dire che con tutti i colori dell’iride non potevate sceglierne due di un po’ più distintivi per Sendai? Senza parlare poi dell’infelice coincidenza che fa sì che l’abbreviazione di Sendai Subway, riportata nel logo, sia disgraziatamente SS.

Tokyo complex anyone? Sono anche i miei colori preferiti, eh, però viva la fantasia! lol

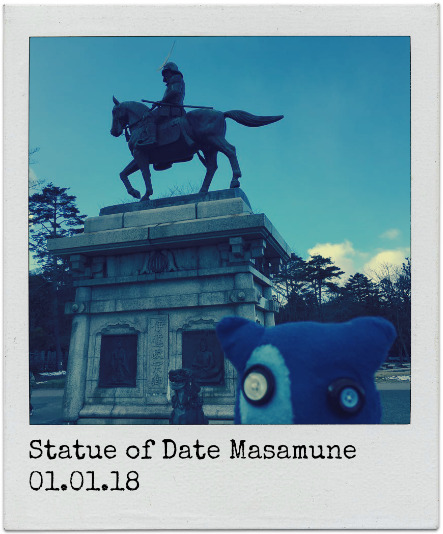

La storia della città è indissolubilmente legata alla figura del daimyō Date Masamune, il “drago da un occhio solo” (独眼竜 ‘dokuganryū’ come veniva soprannominato a causa dell’occhio mancante), che nel 1600 vi fece edificare il proprio castello, l’Aoba-jō, di cui oggi non è rimasto praticamente nulla. Una statua equestre nello spiazzo dove una volta sorgeva la sua roccaforte ne ricorda le gesta, e suggerisce che sia morto per le ferite riportate in battaglia dato che una zampa del cavallo è sollevata, ma poiché dalla sua biografia non mi risulta credo suggerisca semplicemente che lo scultore non si rifà alla simbologia delle statue equestri lol

Si deve tra l’altro proprio a Date Masamune la scelta dei caratteri cinesi che compongono il nome di Sendai (仙台, “la piattaforma dell’eremita” o, in senso più lato, un territorio molto elevato), tratti da un componimento in cinese di epoca Tang intitolato “Tóng tí xiānyóu guān” (同題仙遊観, tradotto in inglese come “Inscribed in the Temple of the Wandering Genie”) in cui il poeta Han Hong loda il palazzo dell’Imperatore Wen della dinastia Han paragonandolo ai picchi dove abiterebbero eremiti dai poteri soprannaturali con i seguenti versi:

仙臺初見五城楼

I face, high over this enchanted lodge, the Court of the Five Cities of Heaven,

風物凄凄宿雨収

And I see a countryside blue and still, after the long rain.

山色遙連秦樹晩

The distant peaks and trees of Qin merge into twilight,

砧聲近報漢宮秋

And washing-stones at the Han Palace make their autumnal echoes.

疎松影落空壇淨

Thin pine-shadows brush the outdoor pulpit,

細草春香小洞幽

And grasses blow their fragrance into my little cave.

何用別尋方外去

Who needs to be craving a world beyond this one?

人間亦自有丹丘

Here, among men, are the Purple Hills.

I primi due caratteri, semplificati poi in 仙台, dovevano essere di buon auspicio affinché la città prosperasse a lungo al pari di una montagna abitata da eremiti immortali, e andarono a sostituire quelli precedenti, 千代 (che comunque significa “mille generazioni”, sputaci sopra lol) che a loro volta erano un riferimento a un tempio che si trovava nella zona ed ospitava mille statue di Buddha (千体, ‘sentai’). Questi mille Buddha non esistono più ma in compenso dalla piattaforma dove sorgeva il castello di Date Masamune si può scorgere all’orizzonte la colossale statua del Sendai Kannon, alta cento metri e che vi sfido a individuare nella terribile foto qui sotto.

Ma quello là in fondo cosa sarebbe? Un angelo? SHINJI PREPARATI A PILOTARE L’EVA!

E a proposito di cose inquietanti che si ergono giganti dove non dovrebbero, beccatevi la bambola kokeshi del Nishi Park:

Le kokeshi sono bambole in legno dipinto originarie della regione del Tōhoku, dove iniziarono ad essere prodotte alla fine del periodo Edo (1603-1868) come souvenir per i turisti che soggiornavano alle terme. Tra le loro caratteristiche vi è la mancanza di braccia e gambe e l’estrema stilizzazione dei tratti del viso e delle decorazioni del kimono, anche se poi ogni regione del Tōhoku ha un proprio modo peculiare di realizzarle. E niente, forse sono rimasto traumatizzato dalla bambola di Paprika, ma le trovo abbastanza perturbanti.

Sempre nelle vicinanze delle fondamenta del castello, si trova anche il Gokoku-jinja (護国神社), un santuario dedicato ai soldati caduti che rappresenta una sorta di ramo distaccato dello Yasukuni-jinja a Tokyo, di cui ricopre la stessa funzione. Essendo il primo gennaio c’era una lunghissima fila di gente accorsa per la prima visita al santuario dell’anno (初詣, hatsumōde) che sinceramente mi ha pure fatto passare la voglia di entrarci, ma fa più bello dire che mi sono rifiutato di visitarlo come forma di protesta antimilitarista.

Ho anche provato ma il Nekomata da solo non sarebbe bastato a coprire la folla per evitare che si vedesse solo quella nella foto, e allora ho semplicemente lasciato perdere lol

La salma di Date Masamune, morto nel 1636 all’età di 70 anni, è custodita nello splendido Zuihōden, un tempio riccamente decorato nello stile Momoyama che venne costruito per fungere da mausoleo e che divenne Tesoro Nazionale nel 1931. Tragicamente distrutto da un raid aereo nel 1945, quella che vediamo oggi è una ricostruzione del 1974.

Poco distanti dallo Zuihōden, sempre immersi nel verde, si trovano anche i mausolei dei successori di Masamune, Date Tadamune, sepolto nel Kansenden, e Date Tsunamune, le cui spoglie si trovano nello Zennōden. Proprio all’entrata del parco in cui si trova il complesso, è possibile visitare anche lo Zuihōji, tempio zen di scuola Rinzai voluto da Date Tadamune.

Già che tutti facevano hatsumōde, pareva brutto non incolonnarsi con altre centinaia di giapponesi davanti all’Ōsaki Hachimangū, santuario voluto da Date Masamune, dove estraendo l’omikuji (御神籤, oracolo scritto su carta che riporta il grado di fortuna in vari campi, dall’amore al denaro agli affari, robe che Brezsny levati) ho beccato il daikichi 大吉, che è il grado di fortuna più alto, ma mi è stata messa la pulce nell’orecchio circa il fatto che il primo giorno dell’anno probabilmente ne mettono molti più del solito onde evitare che la gente si faccia condizionare e pensi di essere destinata a un’intera annata demmerda... Non so, non ho prove che sia o che non sia così, però c’avrebbe pure senso, a meno che non li vogliano trovare tutti nella foresta dei suicidi così poi Paul Logan può fare i big views.

Finisce qui il mio giro del Tōhoku.

Devo essere sincero: mi ha fatto molto piacere esplorare una parte del Giappone che mi mancava ancora completamente e Sendai è una piccola Tokyo in miniatura che probabilmente vorrei revedere con temperature più favorevoli al turismo (senza contare che adesso che l’ho visitata posso cantare “Chennai, Sendai, I’ve been all over the world now” insieme a Maia Hirasawa con più convinzione lol), ma detto questo l’idea che mi ero fatto circa la regione più settentrionale dello Honshū (e cioè che se ti interessano i paesaggi naturali ci può anche stare, ma se sei alla ricerca di luoghi di interesse culturalmente rilevanti hai veramente poco da vedere) temo non fosse troppo lontana dalla realtà. Mentre aspettavo la corriera che mi avrebbe riportato a Tokyo e guardavo le destinazioni degli altri pullman mi sono messo a cercare su Internet cosa ci fosse in quelle città, e la cosa più interessante che ho trovato è stata un ponte. Per cui insomma, spero mi ricapiti di tornare nel Tōhoku perché ci sono delle zone che mi piacerebbe visitare, ma diciamo che non è la zona del Giappone che prediligo. Ma vabbè, il primo posto in classifica rimarrà sempre di Kyōto e lo sappiamo tutti, chevvelodicoaffare lol

Postilla: mi sono reso conto che una figura mitologica mi ha seguito durante tutto questo viaggio. Me lo sono ritrovato a Matsushima in diverse copie a decorare le pareti di un santuario, poi incartato nel foglietto dell’omikuji all’Ōsaki Hachimangū, che eccezionalmente aveva allegato anche un piccolo portafortuna, e infine sottoforma di portachiavi scolpito nel legno di sofora giapponese da un artigiano che mi ha convinto a comprarne uno.

Si tratta di Daruma-san, figura che rappresenta in maniera stilizzata Bodhidharma, patriarca dello zen, a cui è usanza dipingere un occhio quando ci si prefigge un obiettivo aspettando di portarlo a compimento per poter dipingere anche l’altro, e che per la sua particolare forma ritorna in piedi anche se si tenta di spingerla verso il basso. Questa caratteristica è vista come un sinonimo di costanza ed è ben riassunta da un proverbio, nanakorobi yaoki (七転び八起き, “cadi sette volte e rialzati otto”). Dato che ci siamo lasciati alle spalle il 2017 e abbiamo appena iniziato il 2018, quindi abbiamo fatto cadere il 7 sostituendolo con l’8, mi è parso che nella sua totale casualità Daruma-san avesse fatto la sua comparsa proprio nel momento giusto e che fosse il modello perfetto a cui ispirarsi nel nuovo anno.

Vi, anzi, ci auguro questo per il 2018: di trovare sempre la forza di rialzarci anche quando cadiamo mentre rincorriamo i nostri obiettivi. Banale, lo so, ma non per questo facile a farsi. E niente, buon anno del Cane, speriamo non un anno da cani 🐕

0 notes

Text

5 scrittori giapponesi che vi consiglio di leggere

5 scrittori giapponesi che vi consiglio di leggere

Haruki Murakami

Uno degli scrittori giapponesi più famosi e apprezzati, in Italia come all’estero, è sicuramente Murakami Haruki.

Scrittore più volte candidato al Nobel per la letteratura, il suo stile sospeso tra la fantascienza e l’onirico è capace di affascinare combinando questi generi con la realtà in maniera accattivante e sensuale.

Tra i suoi libri più famosi troviamo “Kafka sulla…

View On WordPress

0 notes

Text

Synthèse orale italien bac - luoghi e forme di potere

Il potere è al centro della vita politica ma anche economica, religiosa, privata o ancora al lavoro. Questa nozione ci porta ad interrogarci su quello che è il potere, sulla sua leggitimità, la sua organizzazione ma anche sui suoi limiti. Con l’esempio della mafia vedremo come si esercitano il potere ed il suo contro potere?

I) LA DIFFUSIONE GEOGRAFICA DELLA MAFIA, UN’ORGANIZZAZIONE CHE ATTIRA

1) Uno stato nello stato

Ci sono luoghi, che siano delle città di Sicilia o di Campania, in cui la mafia riesce a toccare a tutti i settori. Ne abbiamo l’esempio con il film Gomorra diretto da Matteo Garrone, basato sul libro di Roberto Saviano. Questo film mostra che la mafia è impegnata ovunque. Propone lavoro di tutti i tipi : sarto, portasoldi, sfruttatore... la città di Napoli, nel film è impregnata dalla mafia come se fosse un piovra con i tentacoli che vanno dapertutto. In questi luoghi tutti sanno quello che si svolge in realtà. Gli atti criminali sono nascosti grazie a l’omertà del popolo. La mafia si estende sull’intero sud Italia nelle regioni di Sicilia, Campania, Calabria, Puglia. A causa di questo silenzio, di questa paura, queste organizzazioni arrivano a crescere ed a prendere possessione di un buon numero di città italiane.

Però, la mafia in più del Sud Italia, tocca il Nord, ma anche il mondo intero. Sappiamo che nel mondo ci sono tante mafie: russe, siciliane, giapponesi... in fondo sono tutte correlate con i traffici clandestini. Abbiamo l’esempio nel film “Il Padrino” realizzato nel 1972 da Coppola, in cui la mafia italiana ha un potere fino all’America, a New York. Questa forma di potere si trova ovunque, appartiene alla mondializzazione anche se sfugge ai controlli. È uno stato nello stato perchè ha le sue proprie regole, punisce, giudica da sola, e offre lavoro.

2) Ha un impatto sui giovani e su quelli che non trovano più lavoro

Nel film Gomorra, due giovani amici Marco e Piselli che sono delinquenti soli, senza famiglia ne amici sognano di diventare come Tony Montana in Scarface. Rubano armi e droga. Si sentono invicibili, sono incoscienti, pensano di essere più forti della mafia, vogliono creare il loro impero independente ma la realtà è molto diversa. Muoiono alla fine a causa di un tranello. Saviano in un incontro con un giornalista parla del fatto che nel suo libro (che ha dato nascita al film e alla serie Gomorra) non ha cercato di dare voglia ai giovani di diventare mafiosi, ma al contrario, ha cercato di mostrare la verità, le sofferenze di un popolo che resta nel silenzio. Non ha mai voluto creare i “baby-boss” non si considera responsabile di quelli che sono motivati a diventare criminali perchè hanno visto il film o la serie, è colpa loro. Il suo obiettivo era di proteggere i giovani, e di rendere un onore perso al popolo napoletano. I giovani, persi, soli, hanno cominciato a prendere i grandi mafiosi come i loro idoli, fissandosi uno scopo, diventare come loro, avere soldi, potere, sentirsi vivere, essere importante per qualcuno. E la mafia li può dare quest’importanza.

Nel film Gomorra, Franco è un imprenditore che lavora per la Camorra. Sfrutta illegalmente terreni a basso prezzo. Pensa solo ai soldi e si giustifica dicendo che partecipa al sviluppo economico del paese. Poi c’è Roberto, un bravo ragazzo, ha fatto dei studi, ma non riesce a trovare un lavoro e infine trova quel posto con Franco. All’inizio non capisce di fare parte di un organizzazione mafiosa, poi se ne rende conto, è molto deluso, decide di partire e di lasciare Franco. Lui ha fatto bene di lasciare questo lavoro illegale che favorizzava la mafia e non l’Italia, ma tanti come lui, bravi ed intelligenti, lavorano per la mafia perchè proponga lavoro e soldi che non arrivano più a trovare. Possiamo dire che a volte la mafia da più lavoro alla gente che il paese ne da. Vediamo che la mafia tocca anche le persone brave e che lo Stato non sono sempre favorabbile alla gente onesta.

III) DENUNCIARE E RESISTERE

1) Rompere l’omertà

Marco Tullio Giordana ha realizzato il film “I 100 passi” per dare voglia ai giovani di resistere, combattere la mafia. Questo film riprende la storia di Giuseppe Impastato giornalista ucciso a Cinisi. Nel film, Peppino è un bambino che cresce in Sicilia vivando con la mafia intorno a lui, e poi diventato adolescente non sopporta più le ingiustizie della mafia. Peppino è stato veramente corragioso in questa lotta. Denunciava alla Radio Aut tutte le azioni criminali della mafia. Alla fine, è ammazzato dai mafiosi, però l’importante del film è che lui ha desobbedito alla mafia, ha preso parola, ha rotto l’omertà.

2) Il potere delle parole

Abbiamo anche il libro Gomorra scritto da Saviano. Per lui, la forza della mafia è di godere del silenzio. Dice che la mafia teme due cose: la luce portata dai giornalisti sulle loro azioni, e il fatto che migliaia di persone possano sentire il loro destino come qualcosa che riguarda tutti. Saviano non pensava che le sue parole avrebbero avuto un potere così grande, ha voluto dare dignità a quelli che subiscono la mafia. Ha capito come vanno le cose, i meccanismi dell’organizzazione, e questo spaventa la mafia perchè dicendoli in un libro, da un potere ai lettori, allo Stato di lottare contro, e a causa di questo gli atti criminali possono essere fermati. È molto orgolioso di avere potuto rivelare la verità su alcuni mafiosi, anche se adesso ha perso la sua libertà.

Possiamo concludere che la mafia si esercita ovunque, in tutti i settori, e vive grazie all’omertà della gente. Questo potere, ha il suo contro potere: la lotta contro il silenzio, i giornalisti e scrittori che denunciano il suo funzionamento, anche se non è facile, anche se devono morire o perdere la propria libertà, alcuni lo fanno.

0 notes

Photo

La copertina: flessibile

Titolo: Le sorelle Donguri

Autore: Banana Yoshimoto

Lingua: Italiano

Traduttore: Gala Maria Follaco

Data di pubbl.: 2018

Casa Editrice: Feltrinelli

Collana: I Narratori

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

pagine: 112

Prezzo: € 12,00

#banana yoshimoto#citazioni banana yoshimoto#banana yoshimoto italia#lesorelledonguri#scrittori giapponesi italia#libri autori giapponesi#citazioni libri#recensione libri#libri per noi#libri per crescere#libri belli#libri bellissimi#leggerechepiacere#leggerechepassione#leggerefabene#libri rari#recensione feltrinelli#amoleggere#citazioni libri feltrinelli#frasi feltrinelli#collana feltrinelli#collana i narratori feltrinelli#bookblog#BookLove#booknerd#bookstagram#books and libraries#bookblogger#marco mandarano#marco mandarano book blogger

1 note

·

View note

Photo

La copertina: flessibile

Titolo: Il coperchio del mare

Autore: Banana Yoshimoto

Lingua: Italiano

Traduttore: Alessandro Giovanni Gerevini

Data di pubbl.: 2007

Casa Editrice: Feltrinelli

Collana: I Canguri

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

pagine: 140

#banana yoshimoto#romanzi giapponesi#scrittori giapponesi italia#scrittori giapponesi#collana i canguri#feltrinelli editore#Feltrinelli#libri bellissimi#Libri Giappone#libri belli#libri per ragazzi#leggere#leggere fa bene#leggere che passione#amo leggere#nerd whinings#booknerd#book review#BookLove#bookblog#bookblogger#marco mandarano#libri per noi

0 notes

Text

Recensione di: Il coperchio del mare di Banana Yoshimoto

La recensione in oggetto al seguente link: https://libripernoiblog.blogspot.com/2020/05/recensione-di-il-coperchio-del-mare-di.html

#banana yoshimoto#il coperchio del mare#canguri#i canguri#feltrinelli editore#la feltrinelli#scrittori giapponesi italia#romanzi giapponesi#reading#book review#BookLove#bookblog#bookblogger#booknerd#leggere fa bene#amoleggere#leggere che passione#leggere#libri belli#libri bellissimi#libri per ragazzi#leggetelo#nerd whinings#libripernoi#libripertutti#libripercrescere#marco mandarano

0 notes

Text

[Books] Detective Hanshichi I misteri della città di Edo di Okamoto Kidō

Titolo originale: The Curious Casebook of Inspector Hanshichi. Detective Stories of old Edo , basato sulla serie Hanshichi torimonochô

Autore: Okamoto Kidō

Prima edizione: selezione di racconti della serie del detective Hanshichi, scritti tra il 1917 e il 1937, a cura di Ian MacDonald per University of Hawai’i Press, 2007

Edizione italiana: Traduzione di Pietro Ferrari (Milano, O barra O edizioni, 2012)

Presentazione dell'editore: Nell'antica città Edo, la Tokyo feudale dello shogunato Tokugawa, il detective Hanshichi indaga su crimini e fatti inconsueti: il fantasma di una donna affogata tormenta una giovane signora; un attore muore sul palcoscenico in una versione troppo realistica di un classico del teatro kabuki; due loschi samurai ordiscono una vendetta; una campana anti-incendi suona inspiegabilmente notte dopo notte; una danzatrice giace morta sul suo tatami, la gola stretta da un serpentello... Il rude e ironico Hanshichi conduce le sue ricerche con profondo realismo e sottile intuito, sfatando credenze e superstizioni ancora fortemente radicate nelle persone del suo tempo. Pubblicate per la prima volta in Italia, le avventure di Hanshichi restituiscono un vivido affresco della vita cittadina nel Giappone di fine ‘800: i vicoli, le case da tè e di piacere, i bagni pubblici, le dimore dei samurai e le cerimonie conviviali. L'autore tratteggia un mondo ormai tramontato con un vigore e una misura squisitamente giapponesi.

L'autore: Okamoto Kidō (Tokyo, 1872-1939) considerato il maggior rappresentante del Nuovo Teatro Kabuki, fu il primo drammaturgo a essere ammesso nel 1937 all’Accademia Imperiale delle Arti. La conoscenza della lingua inglese gli permise di leggere //Le avventure di Sherlock Holmes//, da cui trasse lo spunto per la figura del detective Hanshichi grazie al quale è oggi riconosciuto come il fondatore del romanzo poliziesco in Giappone. In virtù del successo ottenuto, i suoi racconti gialli (scritti fra il 1917 e il 1937) sono stati adattati per la radio, la televisione, il cinema e tradotti in inglese e cinese. Tuttora vengono di continuo ristampati.

Il lavoro del detective, si potrebbe dire, è una commedia degli errori.

La narrativa poliziesca giapponese d'inizio Novecento ha in Okamoto Kidō uno dei suoi esponenti di maggior spicco.

L'autore, conosciuto anche per il suo lavoro come corrispondente di guerra, critico teatrale e drammaturgo, è sicuramente in debito nei confronti dell'Occidente e di scrittori come Arthur Conan Doyle, ma ha saputo traslare la lezione del padre di Sherlock Holmes in un contesto del tutto giapponese, dando un nuovo punto di riferimento autoctono ad un genere, che pur avendo illustri predecessori anche nel Paese del Sol Levante, era visto come qualcosa essenzialmente di importazione estera.

I racconti con protagonista il detective Hanshichi, pubblicati a partire dal 1917 su Bungei kurabu ("Club letterario"), sono ambientati intorno alla metà del XIX secolo, quando la città di Tokyo ancora era conosciuta con il nome di Edo.

Si potrebbero definire come dei "racconti nel racconto": abbiamo infatti un giovane narratore che ha conosciuto Hanshichi ormai anziano e in pensione; incuriosito da quanto sentito su di lui, coglie l'occasione di visite di cortesia, soprattutto per festività e ricorrenze varie, per farsi raccontare dall'investigatore alcuni degli "exploit" nella sua carriera.

Hanshichi era una figura di grande prestigio nel mondo dei custodi della legge. Una rarità nella sua professione, un onesto figlio di Edo senza pretese, su cui nessuno aveva mai mormorato una parola cattiva. Sempre attento a non abusare della sua autorità per tormentare i deboli dietro lo schermo degli incarichi ufficiali, trattava chiunque con la massima cortesia. (...) Ci sono molte altre sue avventure che lascerebbero la gente stupefatta e ammirata, perché egli fu uno Scherlock Holmes mai celebrato del periodo Edo.

In questo modo, il risultato è una sorta di torimonochō con i principali casi affrontati del detective.

«Che cos’è un torimonochō, domandate?» cominciò Hanshichi come per un’introduzione. «Bene, dopo avere ascoltato un rapporto da uno di noi investigatori, il capo ispettore o il sostituto magistrato incaricato del caso riferiva le informazioni all’Ufficio del magistrato cittadino, 1 dove un segretario annotava tutto in un libro mastro. Questo era quello che noi chiamavamo un torimonochō, un registro dei casi.(..)»

Questo volume, Detective Hanshichi - I misteri della città di Edo, si muove sulla scia della selezione fatta da Ian MacDonald per The Curious Casebook of Inspector Hanshichi. Detective Stories of old Edo del 2007.

Nello specifico, abbiamo:

- IL FANTASMA DI OFUMI (OFUMI NO TAMASHI)

- LA LANTERNA DI PIETRA (ISHI-DŌRŌ)

- LA MORTE DI KAMPEI (KAMPEI NO SHI)

- LA STANZA SOPRA I BAGNI (YŪYA NO NIKAI)

- LA MALEDIZIONE DELLA DANZATRICE (OBAKE SHISHŌ)

- IL MISTERO DELLA CAMPANA ANTI-INCENDI (HANSHŌ NO KAI)

- LA DAMA DI COMPAGNIA (OKU JOCHŪ)

Dalla sua, Hanshichi non ha solo grandi capacità deduttive, ma anche una profonda conoscenza dell'animo umano che gli permette di capire immediatamente chi ha di fronte e come ottenere informazioni e/o confessioni.

Spesso e volentieri alle indagini di Hanshichi si mescolano elementi soprannaturali: non è raro, infatti, che il detective sia chiamato ad investigare su fatti inspiegabili, per cui c'è chi chiama in causa spiriti di defunti o altre entità.

Pur non pronunciandosi mai apertamente contro queste credenze, il poliziotto finisce sempre per ricondurre ad una mano umana la responsabilità dei delitti.

Mentre si procede alla ricerca della soluzione del caso, il lettore viene nel contempo trasportato all'interno di una vivida rappresentazione della Edo di qualche decennio prima. Non mancano, infatti, digressioni che permettono di ricostruire gli usi, i costumi e più in generale l'atmosfera di quegli anni.

La formazione teatrale di Kidō fa frequentemente capolino, attraverso citazioni e persino come fonte di ispirazione per i criminali.

In questo modo, la ricostruzione storica e i riferimenti culturali e folkloristici rendono Hanshichi torimonochô qualcosa che va oltre la semplice letteratura di genere, divenendo una vera e propria testimonianza di un'epoca.

Davvero ricca ed interessante l'introduzione di Ian MacDonald che apre il volume con un'approfondita contestualizzazione dell'opera e del suo autore. Non mancano nemmeno numerose note esplicative alla fine di ogni capitolo, ad impreziosire editorialmente il libro.

Probabilmente nessuna presentazione dell'opera è più efficace di quella fatta da Giuliana Lusso su I Quaderni asiatici:

"È un vero peccato che la letteratura popolare sia scarsamente frequentata dalla critica letteraria, che spesso si limita a criticarne la serialità ed i cliché trascurando gli elementi di interesse; la sua larga diffusione invece consente di aprire scorci sull'immaginario ed i gusti della platea dei lettori che intendeva avvincere ed emozionare. Raramente inserito nelle antologie o ricordato nei manuali di letteratura giapponese, Okamoto (1872-1939) è stato un personaggio rappresentativo del suo tempo: fu educato presso l'ambiente britannico di Tokyo e divenne giornalista lavorando sia come corrispondente di guerra (durante la Guerra sino-giapponese, 1894-5) sia, soprattutto, in qualità di redattore e critico teatrale. Era affascinato dalla vita nel periodo Edo (1603-1868), che conobbe unicamente tramite libri e stampe, e la scelse come ambientazione per numerosi drammi Shin Kabuki e per i suoi racconti. I più celebri hanno per protagonista il detective Hanshichi e sono ben 69, pubblicati fra il 1917 ed il 1937;(...)

I racconti sono inseriti in una doppia cornice narrativa: Hanshichi, ormai in pensione, racconta i casi più insoliti che gli siano capitati all'autore ancora ragazzo, il quale li ri-narra ai lettori a distanza di anni: questo scartamento temporale molteplice consente a Okamoto di trasportare i lettori nel tardo periodo Edo attraverso una fuga prospettica, e di passare da un piano temporale all'altro giocando con un velo di nostalgia o, più spesso, con il distacco smaliziato dell'ironia. Agli occhi di Hanshichi narratore infatti la facilità con la quale le persone coinvolte nei casi fanno ricorso al soprannaturale sconfina nella credulità; il detective al contrario cerca prove concrete, moventi umani, ricostruisce dinamiche che nulla hanno di fantastico. Okamoto ripropone lo schema del giallo deduttivo classico giunto in Giappone nei primi anni del Novecento: delitto indagine soluzione (una struttura che ricostruisce tramite la deduzione logica l' ordine messo in crisi dal crimine) trasponendolo nella realtà della vecchia capitale, alla quale dedica molte intense immagini. Come nei romanzi di Maigret, è l'ambiente ancor più della storia ad irretire il lettore. La vecchia Edo di Okamoto è una città di legno e carta, nei cui vicoli si consumano passioni e tragedie della gente comune come della nobiltà; con brevi tratti di pennello, fra un sopralluogo ed un interrogatorio, trapelano la luce particolare di un tramonto, lo sgomento per una fioritura di ciliegi già trascorsa, il colore del cielo intravisto fra le gronde delle case. La luce soffusa e gentile in cui è avvolta, nonostante i drammi che vi hanno luogo, lascia il dubbio che si tratti di un rifugio dell'immaginazione dal disagio della modernità in cui autore e lettori era immersi una modernità alla quale però non avrebbero realisticamente rinunciato. Le postfazioni di Pietro Ferrari in coda ai due volumi approfondiscono il ricorso ad immagini evocative che caratterizza la prosa di Okamoto e le ricche interazioni fra le cornici temporali; l'introduzione di Jan MacDonald, nel primo volume, fornisce interessanti coordinate per inquadrare autore ed opera entro il contesto storico e letterario del tempo."

Giuliana Lusso, dicembre 2012 I Quaderni asiatici, 14/01/2013

0 notes

Text

“Volevo essere Amleto, ho fatto visita a Emily Dickinson”: le confessioni ultime di Jorge Luis Borges (per i suoi 120 anni)

Nel 1980 Franco Maria Ricci, editore esteta, per cui Jorge Luis Borges dirige la fatidica collana ‘La Biblioteca di Babele’, fa un regalo al geniale scrittore. “In onore di J.L. Borges nel suo 80° compleanno” pubblica, come numero 19 della fatidica collana, dopo London e Papini, dopo Léon Bloy e William Beckford e P’u Sung-ling e Hawthorne, quattro “racconti inediti” di Borges. Il volume è di magnetica bellezza: in copertina, una rosa rosa – che si riferisce al racconto La rosa di Paracelso – si spalanca in una selva da cui si staglia, in ruggito allucinato, una tigre – che rimanda al racconto Tigri azzurre. “Dominano in queste pagine due colori, l’Azzurro e il Rosa, colori delle nascite e della letteratura, colori mentali caduti dal cielo e riassaporati nel fondo della cecità”, specifica l’editore. Borges nasce nel 1899, il 24 agosto – quest’anno farebbe 120 anni.

*

In calce al volume, Franco Maria Ricci pubblica una intervista a Borges a cura di María Esther Vázquez – che con JLB ha curato una Introducción a la literatura inglesa e la mirabile Literaturas germánicas medievales. L’ultima domanda dell’intervista è questa, “Lei crede in un’altra vita?”. Risposta laconica di JLB: “No. Credo che non ne esista altra, e non mi piacerebbe che esistesse. Io voglio morire completamente. Non mi piace neppure che mi ricordino dopo morto. Spero di morire, di dimenticarmi e di essere dimenticato”. In questa volontà di nulla, ovviamente, si vede una certa voluttà.

*

In quello stesso 1980 un’altra donna reclama Borges all’intervista. Si chiama Liliana Heker, ha 37 anni, ha continuato a scrivere, a esercitare l’arte del pensare a Buenos Aires, nonostante il regime dei militari – e litigando, per questo, pubblicamente, con l’amico Julio Cortázar. Fondatrice e codirettrice – insieme ad Abelardo Castillo e a Sylvia Iparraguirre – della rivista El Ornittorinco, voce culturale autonoma e autorevole in quell’era di tenebra, ha già pubblicato alcune raccolte di racconti – il ‘genere’ in cui è maestra – di pregio: Los que vieron la zarza (1966), Acuario (1972), Un resplandar que se apagó en el mundo (1977). Borges è Borges e basta. L’intervista di Liliana Heker inizia dove termina l’intervista di María Esther Vázquez: la scrittrice costringe Borges a indagare la morte. “La parola ‘morte’? Mi suggerisce… una grande speranza. La speranza di smettere di essere”, attacca Borges. Poi specifica cosa intenda quando parla di voler essere dimenticato. “Vorrei che venisse dimenticata la mia biografia, e il mio nome, e che venisse ricordato qualche mio racconto o qualche mio verso. Io vorrei sopravvivere nelle mie opere, ma non, diciamo, come soggetto di un lemma in un’enciclopedia… Sono convinto che uno, quando scrive, ha la speranza che l’opera sopravviva. Ma, se può sopravvivere nell’anonimato, meglio; se può far parte del linguaggio o della tradizione, meglio ancora”.

*

Il motivo per cui, nel 1980, Liliana Heker sente la necessità di discutere la morte, dunque di riscattare la vita, ha fondamenta storiche. “Non c’erano morti, malgrado tutti sapessimo, o sentissimo, che la morte ci circondava da tutte le parti. Era dunque necessario strapparla a quegli specialisti della morte, recuperarla come una questione esistenziale, filosofica e biologica che ci riguardava; ripensare al senso che ha morire per ragioni ideologiche, riparlare della trascendenza e dell’angoscia, del sogno di immortalità e di una morte degna. Almeno su un terreno in cui quegli assassini non avrebbero mai potuto sottrarci, sul terreno intellettuale; dovevamo restituirci la vita e la morte. Questo è un libro che va letto con uno spirito dialettico e con la mente molto aperta. Dubito che il lettore possa scoprire tra le sue parole un indizio di ciò che avvisterà nell’aldilà ma è probabile che trovi qualche elemento per riflettere sul suo essere aldiqua. Si tratta precisamente di questo”. La Heker intervista antropologi, psicoanalisti, scrittori, artisti. Mentre l’Argentina muore, la scrittrice sembra voler tutelare dal belato dell’oblio il concetto di morte. Per questo ha bisogno di parlare con Borges, l’uomo che ha disintegrato il valore dello spazio-tempo, che ha sul palmo i millenni, le saghe islandesi, i coltelli argentini, il sorriso di Stevenson, gli haiku giapponesi, i viaggi mistici di Dante e quelli inferi di Poe. Il suo Diálogos sobre la vida y la muerte, coltivato per anni, sarà pubblico nel 2003; il dialogo con Borges, finora inedito in Italia, è ora pubblico per Castelvecchi, nella traduzione di Mercedes Ariza, come Diffido dell’immortalità.

*

“Quando ero giovane ero incline alla tristezza, a teatralizzare me stesso; volevo essere Amleto o Raskol’nikov”. Borges vuole essere un personaggio letterario, non un eroe storico. Il personaggio che si interroga sull’essere e sul non essere – fino a confondere i piani dell’essenza con quelli del nulla; lo studente dostoevskijano roso dalla colpa, che vuole farsi raccogliere e amare, senza condizioni. In ogni caso, la vita è espiazione.

*

Tra i tanti temi che Borges tocca, stimolato da Liliana Heker – una donna che si accende negli abissi – c’è anche quello del suicidio. “Che cosa strana che i cattolici condannino il suicidio quando lo stesso Gesù Cristo fu un suicida. Una religione al cui vertice vi è un suicida – e tale suicida, per di più, è Dio – che condanna il suicidio. Perché si capisce che il sacrificio di Gesù fu volontario, vale a dire, che fu un suicidio. È molto strano, i cattolici condannano il suicidio e io non riesco a spiegarmi perché”. Dio è morto, dice Nietzsche; Dio si è suicidato, dice Borges. La prospettiva è opposta: per Borges non è l’uomo ad avere ucciso Dio, ma è Dio che si è ucciso, sacrificandosi, perché l’uomo non debba più sopportarlo. Il suicida si uccide sempre perché qualcuno si salvi, al suo posto. Il tema del suicidio ha una assonanza mistica con uno dei racconti inediti pubblicati nel 1980 da Franco Maria Ricci. In 25 agosto 1983, Borges inscena la sua morte, profetizzata da un altro se stesso. Egli parla con il suo avatar, “proprio qui, tanti anni fa, in una delle stanze del piano di sotto, iniziammo la minuta della storia di questo suicidio… in quell’abbozzo, io avevo preso un biglietto di andata per Adrogué, e nell’Hotel Las Delicias ero salito alla camera numero 19, la più appartata. Lì mi ero suicidato”. Non è inutile ricordare che il 19 è il numero del volume della collana ‘La Biblioteca di Babele’ in cui è pubblicato questo racconto. “Posso morire in qualunque momento, posso perdermi in ciò che non so e continuo a sognare il doppio”, scrive Borges. “Beh, ciò che vorrei io sarebbe morire in modo repentino. Perché ho assistito a lunghe agonie: l’agonia di mia madre, l’agonia di mio padre, anche l’agonia di mia nonna, tutti stavano anelando la morte”, dice Borges a Liliana Heker.

*

Borges è affascinato dall’oblio, dal fatto che l’opera possa essere disinnescata – basta togliere una parola e le altre, come l’acqua in un lavandino, quando si toglie il tappo, si perderanno nel fausto gorgoglio – dall’inconciliabile distanza tra scrittura e lettura, tra scrittore e scritto. Per questo adora la Dickinson. “Emily Dickinson disse: «Non credo che la pubblicità faccia parte del destino di uno scrittore». E non volle pubblicare nulla. Quando morì, nei suoi cassetti trovarono centinaia o migliaia di versi, e li pubblicarono. Ma lei non aveva voluto pubblicarli. Al tempo stesso non li distrusse neppure. Ma non disse nulla”. Forse una sontuosa invidia coglie Borges: egli sa che la scrittura autentica riposa nel nascosto, si priva di sguardi. “Ho visitato la sua casa, nel New England, un paese come altri paesi, un po’ sperduti. Lei vi trascorse tutta la vita. Credo che stesse per sposarsi e non lo fece. E anche le sue lettere sono molto belle. Le poesie non so se possano sopravvivere nella traduzione, perché lei curava molto la forma”.

*

“La vita… io credo che, per quanto sfortunato uno sia – e tutti a volte lo siamo –, si debba essere grati per il fatto di vivere. Chesterton ha detto: «A un uomo deve bastare pensare che è un uomo, che è in piedi, che è sotto le stelle». Se questa è già una felicità così grande: il fatto di esistere; ora, esistere per sempre? Credo che sarebbe una grande sventura”. Occorre continuamente raspare la morte per dare luce alla vita; Borges, vivendo, ha disseppellito tradizioni e volti, idiomi e icone, facendo coincidere la cronologia umana alla propria immaginazione privata – la letteratura è una fune di diamante che lega le caviglie dei morti al collo dei vivi. (d.b.)

L'articolo “Volevo essere Amleto, ho fatto visita a Emily Dickinson”: le confessioni ultime di Jorge Luis Borges (per i suoi 120 anni) proviene da Pangea.

from pangea.news http://www.pangea.news/volevo-essere-amleto-ho-fatto-visita-a-emily-dickinson-le-confessioni-ultime-di-jorge-luis-borges-per-i-suoi-120-anni/

0 notes

Text

I bravi cittadini d’Albione hanno paura di Ernst Jünger in divisa. Ovvero: i diari di guerra del grande scrittore sbarcano in UK e USA, e la globalizzazione, in letteratura, non esiste

La ‘globalizzazione’ in letteratura non esiste. Per fortuna. Intendo. Nel sottosuolo esistono ancora parole seminali che fondano una identità specifica. Preciso. Il mondo unico, globalizzato – ma non pacificato – permette a me, lettore periferico della provincia Italia, di farmi una biblioteca di autori giapponesi, che mi piacciono più degli italici – i quali, oggi, scrivono scimmiottando gli americani come ieri mimavano i francesi. Eppure. Permangono dei ‘caratteri’ specifici, uno stile, un passo, una giuntura dello sguardo che, ad esempio, permette che soltanto in Francia, terra di viziosi indagatori del proprio ombelico – da Montaigne a Pascal al Divin Marchese – nasca un Houellebecq, sorga un Carrère. In Francia si fa la storia dell’io mentre in Italia, da Manzoni in qua – Verga, Pavese, Pasolini –, ci si confronta con la Storia, con i flussi fluttuanti della ‘società’.

*

Drastiche semplificazioni. Però non mi pare un caso che soltanto ora, da pochissimo, siano atterrati su suolo inglese i diari di guerra – quelli del ’41-’45 – di Ernst Jünger, come A German Officer in Occupied Paris, per le edizioni di pregio della Columbia University Press, in pompa (“Questi diari di guerra appaiono qui in inglese per la prima volta, dando un nuovo quadro dei dilemmi del ventesimo secolo, visti dalla penna acuta di un osservatore paradossale”). Scrivono proprio così. Paradoxical observer. Ora. In Italia non giudicheremmo “paradossale” lo sguardo di Jünger, autore di libri che crescono in necessità più passa il tempo. Paradossale, semmai, è che soltanto ora si possano leggere i diari di Jünger in UK e Usa. In Italia il Diario 1941-1945 del geniale scrittore tedesco è stato pubblicato da Longanesi nel 1957, poi ripreso da Guanda nel 1995 nella stessa traduzione di Henry Furst; in Italia, come si sa, sono pubblici anche gli altri diari, il Diario di guerra 1914-1918 (Libreria Editrice Goriziana, 2016), poi Giardini e strade. Diario 1939-1940. In marcia verso Parigi (Guanda, 2008) e La capanna nella vigna. Gli anni dell’occupazione 1945-1948 (Guanda, 2009). Insomma, da noi Jünger – eventualmente marginalizzato dai cretini, da chi ha paura della fiammata letteraria – è una icona, nel mondo inglese era un tabù.

*

Sulla The New York Review of Books fu Bruce Chatwin a ‘sdoganare’ Ernst Jünger nel mondo anglofono, scrivendo una vasta recensione ai diari, pubblicati in Francia. La visione di Bruce, il dandy dell’irrequietezza, è denunciata fin dal titolo, An Aesthete at War, “Una volta letti questi diari non si dimenticano. Sono certamente la produzione letteraria più strana uscita dalla Seconda guerra, estranea da qualsiasi cosa di Céline o di Malaparte. Jünger riduce la sua guerra a una sequenza di poemi in prosa allucinatori in cui le cose sembrano respirare e le persone agiscono come automi o, nel migliore dei casi, come insetti”. Era il 5 marzo del 1981. 37 anni dopo, ci sono arrivati.

*

Il pensiero di Jünger è in sostanza diverso, eccentrico dal blabla anglosassone: nella copertina del libro lo scrittore è scintillante indossando la divisa della Wehrmacht. Eroe decorato durante la Prima guerra, autore del libro di culto Nelle tempeste d’acciaio, Jünger prese decorose distanze dal Partito nazionalsocialista, ma a Parigi, durante l’occupazione tedesca, ha la blusa da ufficiale, “fece una vita privilegiata, incontrando artisti e scrittori come Céline, Cocteau, Braque e Picasso”. Uomo di spietata lucidità e dal talento crudele, sbaglieremmo a ritenerlo un vago flâneur che fa slalom tra le granate; Jünger è l’esteta che ha scritto “la lotta unisce gli uomini, l’inattività li separa”, e crede nel valore di redenzione del disastro (“Di tempo in tempo bisogna immergersi nelle fiamme per rinascere”).

*

Agli inglesi Jünger letteralmente esplode tra le mani. Alex Colville sullo Spectator (titolo: Ernst Jünger — reluctant captain of the Wehrmacht) attacca descrivendo lo scrittore tedesco come “una figura profondamente ambigua e controversa, che detestava la democrazia, glorificava il militarismo tedesco, eppure disprezzava i nazisti”. Il fascino emanato da Ernst Jünger è corrusco, incomprensibile al lettore inglese, che sosta su posizioni di critica. “I colleghi di Jünger a Parigi furono coinvolti nell’attentato ordito da Stauffenberg nel 1944 e chiesero il suo aiuto. Era una delle voci conservatrici più influenti in Germania a quel tempo, una delle poche che i seguaci di Hitler avrebbero preso sul serio. Tuttavia, ha rifiutato di prendere posizione durante il caos, quando molti credevano che Hitler dovesse morire, che bisognasse cambiare aria… Jünger attese che il male si autodistruggesse: un pompiere che combatte la fiammata aspettando che l’edificio bruci. Come sempre, ha abitato in una zona grigia”.

*

Ma tu guarda. L’individualismo granitico, l’intelligenza giganteggiante di Jünger terrorizza i civili cittadini d’Albione. A me strappa sempre bagliori emotivi quando lo scrittore, dopo un bombardamento, l’elettricità salta, l’urbe è circoscritta nell’oscurità, guarda il cielo, con quelle stelle improvvisamente palpabili, “Che cos’è l’essere umano e i nostri giorni terrestri al cospetto di questa gloria? Che tenuta ha il nostro tormento fugace?”. (d.b.)

L'articolo I bravi cittadini d’Albione hanno paura di Ernst Jünger in divisa. Ovvero: i diari di guerra del grande scrittore sbarcano in UK e USA, e la globalizzazione, in letteratura, non esiste proviene da Pangea.

from pangea.news http://bit.ly/2Mtczln

0 notes

Text

“Faceva acrobazie con il linguaggio, finché fu torturato e ucciso”. La tragica storia di Haroldo Conti, lo scrittore preferito da García Márquez