#oziosità

Text

“ «Le persone che passeggiano,» disse Moro guardando giù nella Kirchengasse «questi esseri anacronistici estremamente sensibili, quando passeggiano sono gli esseri più ragionevoli fra tanti assolutamente irragionevoli, e anche i più felici fra tanti assolutamente infelici, forse è così, mio caro signor Robert, ma non si può dire loro che fra tanti assolutamente irragionevoli loro sono i più ragionevoli e fra tanti assolutamente infelici loro sono i più felici... non si può rivolgere la parola a chi sta passeggiando... a chi se ne va in giro con qualche incombenza o con nessuna incombenza in testa... quello che gli uomini producono» disse Moro «è soprattutto un’enorme attività diretta contro la noia... un’insensatezza contro l’insensatezza... quelli che se ne vanno in giro per i boschi, lungo le rive dei laghi, dentro le gole, fuori dalle valli, e come Lei sa ogni giorno circolano senza sosta circa duemila milioni di persone... mentre in fondo è del tutto sufficiente sfinirsi mangiando e dormendo... mio padre, lo dico perché in questo momento ho sottomano proprio la tenuta di Hisam, andava molto spesso a passeggiare con il suo signor tutore soprattutto nella tenuta di Hisam... attraverso i frutteti di Kammerhof... Laudach, Langbath, Grünau, Lindach, Rutzenmoos, Aurach... discorrendo proprio di Ungenach... e spesso, a quanto sembrava, anche senza alcun motivo... Il suo signor padre,» disse Moro «e anche mio padre erano soliti passeggiare, ma non erano affatto persone anacronistiche, come del resto non lo era neppure il suo signor tutore... Camminare e pensare, questa simultaneità» disse Moro «io l’ho osservata per tutta la vita sia nel suo signor padre sia nel suo signor tutore sia in mio padre. Quanto a me, io non vado a passeggio. Era per questo che suscitavo la diffidenza soprattutto del suo signor padre... come del resto anche la diffidenza del suo signor tutore... chi è solito passeggiare diffida delle persone che non vanno a passeggio, che non sono solite passeggiare, gli anacronistici eccetera... e così questa bella regione, questa nostra regione è attraversata in modo singolarissimo da una costante diffidenza che in realtà offusca ogni cosa, tutta quanta la regione è percorsa da una sottile trama di diffidenza di chi è solito passeggiare verso chi non è solito passeggiare.

Così sono impensabili delle amicizie fra chi è solito passeggiare e chi non è solito passeggiare... come è impensabile l’amicizia in genere» disse Moro. “

Thomas Bernhard, Ungenach. Una liquidazione, traduzione di Eugenio Bernardi, Adelphi (collana Piccola Biblioteca Adelphi n° 766), 2021¹; pp. 28-29.

[ Edizione originale: Ungenach. Erzählung, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1968 ]

#Thomas Bernhard#Ungenach. Una liquidazione#normalità#letteratura mitteleuropea#citazioni letterarie#leggere#letture#Letterature di lingua tedesca#romanzi brevi#racconti lunghi#letteratura europea del XX secolo#Austria#narrativa del '900#ragionevolezza#vita sociale#passeggiare#felicità#infelicità#ozio#oziosità#anacronisticità#diffidenza#amicizia#noia#isolamento#individualismo#relazioni#incomunicabilità#libri#depressione

9 notes

·

View notes

Text

Lunedì: amore gamberi e oziosità

29 notes

·

View notes

Photo

SENSI DELL’ARTE - di Gianpiero Menniti

L'ATTENZIONE

"Ut pictura poesis", da Simonide di Ceo, attraverso Plutarco, giace quest'espressione antica di duemilacinquecento anni:

«La pittura è una poesia muta e la poesia una pittura parlante».

Concetto contestato nel XVIII secolo dall'illuminista Gotthold Ephraim Lessing.

Ma si sa: l'esigenza del sapere scientifico, talvolta, pecca in oziosità, nel tentativo d'imbrigliare il vento.

Nei ritratti la pittura racconta la forza poetica della pulsione: la parola manca, presenta la sua inopia, si ritira dietro la luce.

Così, ad apparire è uno sguardo.

Come il "primo" sguardo che si è posato su di noi, inatteso e sorprendente.

Ritorna.

E ci smarrisce nella fragilità lasciata in ombra.

Scava.

E ci precipita nell'abisso senza grida.

Inermi, ecco la verità: l'emozione di essere veduti, riguardati, fatti oggetto di attenzione esclusiva.

La poesia si fa immagine.

Di tutte le parole.

Mai ascoltate.

Mai pronunciate.

Eppure, sempre sentite nel palpito caotico dei sensi.

La certezza di esistere.

Édouard Manet (1832 - 1883): "Berthe Morisot con un mazzo di viole", 1872, Musée d'Orsay, Parigi

Amedeo Modigliani (1884 - 1920): "Ritratto di Jeanne Hébuterne", 1917, collezione privata (Giappone)

14 notes

·

View notes

Photo

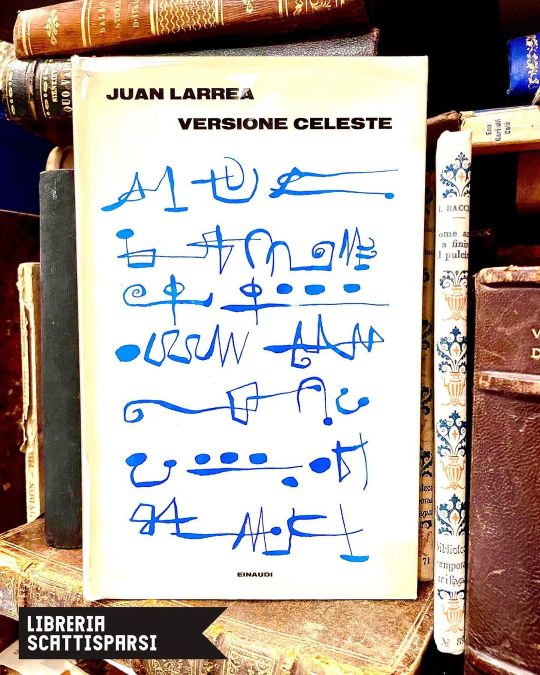

"Nella nebbia" (Juan Larrea) Nella nebbia razza della nostra razza domicilio della mancanza di convinzione dei nostri fantasmi dai gendarmi fino alle ipotesi più azzardate fino ai mandorli costretti a presagire il futuro della nostra Europa la nostra Europa e quella dei diplomatici che subordinano i fiori alle segrete inclinazioni della nostra pelle serbando un equilibrio esente da oziosità occidente bell'occidente prima che il sole trovi la maschera che cerca fra i rami e che già si china a raccogliere L'uomo è la più bella conquista dell'aria "Natura morta" (Juan Larrea) Il prezzo del tuo silenzio e l'aureola dei lastrici il giorno ridotto alla tua mano la mano ridotta al suo incalzante inverno l'uscita lascia morire i suoi merli essi lasciano cadere una carne bluastra come gli occhi che seguono lentamente fuori del dominio dell'oro le tue gambe che risplendono tutto l'imprevisto nel lampo d'un coltello tutto l'orizzonte nell'attesa d'un soprassalto tutti i segreti tutti i rimpianti in una stella #ravenna #booklovers #instabook #igersravenna #instaravenna #ig_books #consiglidilettura #librerieaperte #poesia #juanlarrea (presso Libreria ScattiSparsi Ravenna) https://www.instagram.com/p/Cn_QpSYIeGr/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#ravenna#booklovers#instabook#igersravenna#instaravenna#ig_books#consiglidilettura#librerieaperte#poesia#juanlarrea

0 notes

Text

Scetticismo superficiale, passività, derisione e disprezzo di sé, mollezza contemplativa, inazione, remissività, rassegnazione, oziosità, fatalismo, sono i tratti indelebili del carattere italiano.

4 notes

·

View notes

Quote

La mia oziosità di passeggero, il mio isolamento in mezzo a tutti quegli uomini coi quali non avevo alcun rapporto, il mare oleoso e languido, l'uniforme cupezza della costa, sembravano escludermi dalla verità delle cose lasciandomi nell'angoscia di una lucubre e assurda allucinazione. La voce della risaccca che di tanto in tanto s'udiva mi dava un autentico piacere, come se fosse una voce fraterna. Era qualcosa di naturale, qualcosa che aveva la sua ragion d'essere, un significato.

Cuore di tenebra, Joseph Conrad

0 notes

Text

Imbiancati

Mercoledì – XXI settimana T.O.

(2Ts 3, 6-10.16-18 / Sal 127 / Mt 23, 27-32)

Ritroviamo i farisei di sempre con i loro mantelli di apparenza sotto cui si cerca di celare la propria nuda povertà e fragilità senza essere, invece, capaci di assumerla per poterla trasfigurare con un autentico cammino di conversione. Il bianco dei loro sepolcri fa pensare alle ossa aride di cui giorni fa ci parlava una visione di Ezechiele. Mentre le ossa di Ezechiele si fanno riempire e ravvivare dal dono dello Spirito di Dio. Il cuore dell’ipocrita, invece, sottraendosi allo sguardo di Dio non fa altro che acconsentire alla morte fino a farla trionfare. Quando si cede a questa logica, talora senza neanche accorgersene più di tanto, ci si trasforma in una sorta di monumento a se stessi di cui c’è poco da gloriarsi. Questo essere imbiancati può ben dare l’impressione di purezza asettica, ma non dimentichiamo che può anche rimandare ad una terribile assenza dei colori della vita tanto da essere più una manifestazione della morte che una testimonianza della gioia di vivere. Questo è ritenuto dal Signore Gesù un modo di complicità con <chi uccise i profeti> perché incapaci di prendere realmente le distanze da tutto ciò che si oppone alla vita e al suo fiorire colorato e vivace.

Da parte sua l’apostolo Paolo si offre come <modello> per i discepoli proprio a partire da quella che possiamo sentire come un’esortazione viva ad essere operosi senza cedere alla tentazione di essere <oziosi> (2Ts 3, 7). Potremmo intendere questo rischio di oziosità come l’atteggiamento farisaico con cui si tende a deresponsabilizzarsi nei confronti della storia, invece di coinvolgersi appassionatamente.

La persona che lavora mostra nel suo agire e nel suo essere creativo di essere vivo e di essere sensibile alla vita con tutte le sue dinamiche di perenne trasformazione e infinita creatività, di essere, in certo modo, “divino”. Una simile sensibilità per la creatività e per la vita non può che tenere il nostro cuore assolutamente lontano da tutto ciò che ha a che fare con i <sepolcri> (Mt 23, 27). Troppo spesso infatti vi è un’eccessiva familiarità tra le persone devote e tutto ciò che ha a che fare con la morte e le <tombe> (23, 29). Di fatto il Signore Gesù continua a stigmatizzare l’ipocrisia degli scribi e dei farisei e, nella pericope evangelica di oggi, in certo modo li identifica ai becchini o ad un’impresa di pompe funebri: tutti intenti ad adornare le tombe e a porre rimedio - senza riuscire a trasformarlo veramente - l’operato dei <padri> dimostrandosi infine come <figli di chi uccise i profeti> (23, 30-31). C’è in questo modo di vivere e di concepire la devozione e la religiosità qualcosa di profondamente malato e di terribilmente morti-fero da cui il Signore prende le distanze e ci chiede di tenerci debitamente a distanza.

Signore Gesù, donaci di verificare sempre l’autenticità della nostra fede in te a partire dall’amore e dalla passione per la vita. Non lasciare che la nostra devozione ci renda simili a sepolcri ambulanti, ma, per il dono rinnovato del tuo Spirito vivificante, aiutaci ad essere facilitatori di vita, di gioia, di entusiasmo.

http://www.lavisitation.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2399:imbiancati&catid=10:oggi-e-la-parola&Itemid=113&lang=it

0 notes

Text

Napoletani

Qualche giorno fa, con la consueta eleganza formale e sostanziale, il quotidiano Libero ha titolato in prima pagina Piagnisteo Napoletano, con annesso fondo di Francesco Specchia, che mettendo insieme le proteste dopo la partita di Coppa Italia Juventus -Napoli, l’indagine della magistratura che ha portato a scoprire medici assenteisti all'ospedale Loreto Mare, l’indagine Consip dove tra decine di indagati l’unico che viene definito secondo il suo luogo di appartenenza è l’imprenditore napoletano Romeo, fa il solito giochetto che i buoni e retti lombardi e veneti non ne possono più del malaffare del Sud.

La prima giusta obiezione è che non vale la pena scendere a ragionamenti con Libero, però cadrei anch’io nello stereotipo. Quindi con impegno, partendo da quell’articolo demagogico, cerco di ragionare su cose anche divertenti e che hanno a che fare sulla nostra Storia.

Steterotipo è una parola di uso comune che identifica un preconcetto, è in sostanza un'opinione semplicistica e precostituita che non si fonda su osservazioni concrete; è stereotipo il modello convenzionale che rispecchia l'immaginario comune. Dal punto di vista aletico ( del greco alēthḗs ‘vero’) la questione stereotipata è irrilevante sul sapere la verità su un fatto, mentre invece ha valore etico dato che viene usato come ragionamento comune. Deriva dal gergo tipografico, dal francese stéréotype, neologismo del tipografo Firmin Didot, che definisce il metodo di stampa da lui brevettato nel 1795; composto dal greco stereos duro, rigido e da typos impressione. Il metodo di Didot permetteva di stampare velocemente pagine sempre uguali, e da qui per estensione si intende come un concetto rimanga rigido, cioè fisso, nonostante l’evidenza dei fatti contraria.

Per lo stesso principio, l’aggettivo italiano ha sempre avuto una estensione di significato che porta al furbo, al guascone, al personaggio non ligio alle regole. Paradossalmente, la prima correlazione si ebbe con la parole lombardo, che nell’età dei Comuni definiva i banchieri, cioè i cambiavalute e i mercanti dei banchi delle fiere europee. Pur non essendo per forza della Lombardia, quindi anche senesi, modenesi, vercellesi e così via, venivano visti con un occhio di sospetto per le loro qualità sia oratorie che di convincimento, e soprattutto per il loro innegabile successo (ci sono pagine stupende nei libri di Jacques le Goff sul questo tema). Esistono ancora oggi nelle città dell’Europa centro-settentrionale di tradizione mercantile quartieri o strade che hanno il nome composto o rimandante a Lombardo\i, la più famosa delle quali è Lombard Street nel cuore di Londra.

L’eccezione italiano-furbo si accentua ovviamente dopo la riforma protestante, i cui autori senza giri di parole, si scagliavano contro la stupidità dei papisti e sulla ignoranza dei popoli cattolici. Nasce così un mito meridionalista, rispetto ai popoli protestanti, che li associa ad una ingenuità morale, ad una oziosità dei costumi e ad un indifferenza verso le leggi che perdura ancora oggi. E non c’era posto migliore da stereotipare come lo è stato nei secoli Napoli. Dal 1300 fino al 1750, periodo in cui si susseguirono a Napoli tre dinastie regnanti straniere, la città fu, secondo i dati riportati da Norman Davies nel suo Storia dell’Europa, la città di gran lunga più popolosa di tutta l’Europa, e nel periodo 1550-1650, anche la più ricca. Fernand Braudel faceva spesso notare come nella storia della civiltà europea, Napoli sia stata l’unica città a dare il nome ad un regno, e non viceversa. E, sperando di non dare un colpo personale a molti, coloro che vivono a Sud di Roma, dall’Abruzzo alla Calabria, con la sola esclusione della Sicilia, sono stati napoletani per secoli, cioè abitanti del regno di Napoli. La stessa natura della città è unica: nel Seicento era una megalopoli, per i tempi, che aveva tutte la caratteristiche interstiziali, per dirla con il moderno termine coniato da Saska Sassen, per attrarre a sé tutti i disperati, che nella peggior condizione di vita urbana vivevano meglio del posto in cui stavano. Tutto il Meridione viveva per far sopravvivere Napoli, e persino i Viceré spagnoli, quando prestavano giuramento, mettevano gli Interessi di Napoli addirittura prima di quelli della Spagna. Si destava agli occhi dei viaggiatori, numerosissimi vista l’importanza economica e strategica di Napoli, un brulicante miscuglio di uomini ricchissimi, borghesi ricchi più dei principi, e una massa di lazzari, termine spregiativo usato dai dominatori spagnoli per definire i rivoluzionari del 1647, quelli della sollevazione di Masaniello, da allora divenuto anche’esso aggettivo stereotipato di fannullone e mascalzone. Forse espressione più vera e spettacolare della Napoli del tempo è il capolavoro di Caravaggio, le Sette opere di Misericordia, conservata al Pio Monte della Misericordia, a Napoli.

Quello che contò nello stereotipo del lazzarone, che deriva appunto dal lazzaro popolano, sono i racconti di viaggi. Un po’ come il grande Edward Said spiega nel suo capitale Orientalismo quanto la letteratura degli stereotipi sia decisiva nella definizione che noi abbiamo dell’Oriente, la stessa cosa avvenne per Napoli. Una città che agli occhi di molti stranieri era orgiastica e dionisiaca per le clamorose folle che affollavano le processioni religiose, la più famosa delle quali era quella per San Gennaro a Maggio, dove la Testa del santo veniva fatta incontrare con il miracoloso sangue, che ribolliva all’avvicinarsi delle reliquie. C’è da dire che è la stessa urbanistica napoletana che lascia senza riferimenti: non esiste città in cui il palazzo più bello di Via Toledo, strada che prende il nome dal Viceré che la fece costruire, abbia la facciata sulla strada principale, ma l’ingresso posteriore sui famosi quartieri spagnoli, che si chiamano così perchè furono destinati come alloggi alle milizie spagnole, e che per natura ti tipo utilitaristico dei militari, finirono per diventare zona di prostituzione, spaccio, strani commerci. Ogni strada è un quartiere, con la zona ricca adiacente alla zona povera, in un susseguirsi di una connotazione centro periferia che non ha soluzioni di continuità.

Non serve far notare che Napoli fu una delle capitali europee dell’Illuminismo per tutto il ‘700, che fino al 1800 essendo capitale del Regno era sede delle più importanti Ambasciate, e che persino l’unica sede in Italia dei banchieri Rothschild era a Napoli, in uno stupendo Palazzo di via Riviera di Chiaia, Non serve ricordare che le pagine sulla sua misera sono moto inferiori a quelle sulla sua ricchezza, e ce per secoli non c’è stato aristocratico, inteleltuale o viaggiatore che si rispetti che non sia venuto a visitarla. Non serve ricordare che l’aggettivo napoletano si può riferire ad una scuola orafa unica al mondo, a quella artigianale (si pensi ai sarti, agli artigiani delle scarpe, agli ombrellai) o alla manifattura delle porcellane di Capodimonte. Per non dire della lingua napoletana, della cucina, della cultura generale di una città che ha tanti primati storici (la prima Università laica del Mondo, il più antico teatro d’opera del Mondo, il più antico osservatorio geologico, uno tra i Musei Archeologici più importanti del Mondo). Si perchè lo stereotipo quasi mai è positivo, lo è sempre in senso negativo. Quindi i napoletani sono furfanti e camorristi. Questo poichè la critica dei difetti umani è molto più complicata della lode dei suoi pregi, e la complessità è sempre meglio imbavagliarla nella fissità di pregiudizi.

Ovviamente non posso che non finirla alla napoletana ( la battuta è volutamente forzata). Nel bellissimo film Così parlò Bellavista (1984) di e con Luciano De Crescenzo, in un celebre dialogo, il Dr Cazzaniga, milanese sposato con una tedesca e che è nominato direttore dell’Alfasud, parla con il prof. Bellavista, finalmente a confronto causa incontro fortuito in ascensore, per di più bloccato causa guasto, dopo essersi odiati a distanza sulla base di ottuse supposizioni e preconcetti. La piacevole sorpresa di scoprire similitudini, scaturita da un’eguaglianza basata sulla diversità, si evidenzia in un famoso passaggio:

Cazzaniga: “No, no … Se mi danno il tè alla mattina è come se mi dessero una sberla! E’ mia moglie che ama il tè, ma, sa, lei è tedesca e i tedeschi, caro professore, non sono come noi …”

Bellavista: “Si è sempre meridionali di qualcuno”.

13 notes

·

View notes

Text

The Lark Ascending

Sono mesi che non riesco a mettere parole in fila nemmeno per sbaglio, ho cercato di fuggire da tutto quello che ero diventata, per vivere sulla pelle le disavventure di una ragazza in eterna fase post-adolescenziale. E non mi è piaciuto. Mi sono resa conto dei miei limiti, delle mie paure, dei miei freni, della solidità delle muraglie che pensavo di poter abbattere da sola. Ho ricominciato a prendere pastiglie per calmare l’ansia, finalmente mi è tornato il ciclo mestruale, finalmente ho smesso di essere ossessionata da gravidanze indesiderate, dopo essermi concessa distrattamente. Ho ricominciato a dormire, ho smesso di dimagrire prima di sprofondare nuovamente nel baratro. Mi sento piena di pudore e stanchezza, nonostante l’aura di nullità che mi circonda. Aggiorno il curriculum professionale e il curriculum artistico, e quantifico il fallimento della mia vita.

Vorrei prendermi in braccio, come se fossi la mamma di una piccola e indifesa me stessa. Accarezzarle la testa, abbracciarla e darle piccoli baci sul viso lentigginoso, per farle capire che in un modo o nell’altro io ci sarò sempre per difenderla, anche quando sarò malata, anche quando mi mancheranno le forze. Con l’amore più puro che potrei riservarle, riderei vedendola crescere felice ed estranea a qualunque dolore.

Ascolto Ralph Vaughan Williams per la prima volta e mi sembra di essere tornata a casa dopo un lungo viaggio, pericoloso e infruttuoso. Le mani scivolano improvvisamente sui tasti con una nuova e sconosciuta delicatezza, ripenso alle giornate che mi era parso di aver buttato via nella lettura, nella serena oziosità colma di spirito e lontana dal profitto, dalla fantasmagoria del successo. Finalmente la pesantezza lascia il posto alla grazia, alla mistica che la concerne, sono in pace con il cosmo, e questo momento sembra vicino a un Dio sconosciuto che leva il suo velo e sospira un alito di vita sul mio capo. Nulla mi è parso mai tanto confuso e, al contempo, chiaro.

Continuo a imbrogliarmi, illudendomi di saper scrivere, di sapere qualcosa o di saper fare qualcos’altro. In realtà, l’unica cosa che mi riesce di fare è la raccolta di questi piccoli appunti personali, egocentrica come sono. Non so tessere i fili di una trama, non so niente e le poche nozioni che conosco sono semplicemente errate. Sono un essere umano banale, nella solitudine come in compagnia. Sono il cliché di me stessa, della solitaria, dell’incompresa, di una fragilità, di una vulnerabilità malcelata. Sono la brutta copia di un poeta, di un attore, di un filosofo, di un essere umano. Mi fa male respirare a fondo, la base del polmone sinistro crepita, mi duole durante l’inspirazione e sembra accartocciarsi durante l’espirazione. Un colpo di tosse mi rimanda in bocca un fastidioso gusto sanguigno, metallico e ferroso. Sono la versione beta di questo involucro cagionevole e perfetto.

0 notes

Text

Adoum - Dopo la polvere, Manuela

PROLOGO

Nella tua prima morte il tuo sepolcro aveva un indirizzo,

un numero in una strada, una casa con un negozio con un’insegna dove vendevi pizzi e pasticcini che avrei baciato per incontrare le tue mani

(niente tabacco, corde, fardelli di pesci secchi

tra i quali ti cercò la mia adolescenza?),

a cui arrivavano vedove, marinai e ricordi di un’altra città dove pioveva

e di notte accoglievi un eroe tra le tue gambe:

tutta l’epopea dell’amore, l’altra tua battaglia, si svolgeva,

e oggi tu alla porta la ricordi, alunna

rimandata in storia che ripassa da trenta anni la sua lezione.

Ma è già idolo e monumento colui che fu perseguitato,

ed è come se mai fosse andato nudo per la stanza,

come se mai si fosse specchiato nei tuoi fi anchi,

e vogliono ripulire la tua vita, strofinare da dietro il tuo specchio,

e tu stessa, tirandoti fuori da queste pagine che imparai a memoria,

ti cancelli fecendo più grande il dubbio con la tua assenza.

Di tanta vittoria, ormai solo questa tazza di tè e malinconia?

di tanto bagliore, sillabe di tenerezza e desiderio che pronunci sottovoce

come se ancora egli potesse udirti con il petto?

Ma uccidesti il tuo cavallo prima di questa battaglia,

alla quale non volesti accompagnarlo, con la sua morte.

Fu per non tornare, terminate le gesta nuziali,

al tuo costume da amazzone appeso nell’armadio,

stanca per l’eroismo e il suo fi ore di metallo tra i seni?

(“Non ci sono mappe, disse lui. Gli dissi: Sogneremo. E fui sua amante,

non la sposa, solo il suo battello, questo

era il mio orgoglio.”)

Chi se non tu potrebbe testimoniarlo ora,

chi potrebbe crederlo di fronte al tuo girovita cresciuto di signora, e chi

profetizzerebbe il passato se non tu, ombra di statua,

statua tu stessa su una sedia a rotelle,

che mai immaginò di essere scoperta dall’agiografia.

Ti morì il marito (“e che importa”),

squartato lungo un viottolo (“e che importa”),

assassinato con la sua amante (“e che importa,

se ne sarà andato in cielo dove tutto è all’inglese”).

Ma ti morì l’altro, colui a cui tu impedivi la morte,

testardo con prenostalgia della tomba che tu non gli permettevi

e che non potrai resuscitare di nuovo,

colui che ti portò in groppa all’America.

Esiliata da lui, non più vertiginosa generale né sposa

trascurata tra i papaveri: l’amaca ti porta e ti allontana

da te a te, finestre della stessa donna attraverso le quali guardi

ieri, battaglie, saloni, servitù. Qualche pettegolo

ti portò la notizia della sua morte. E poiché non c’era camicia

da mettergli, gli mettesti una cappa di oblio

dalla testa ai piedi?

Ex regina di un mazzo di carte che passò intatta tra i soldati,

ora sconfitta, peggio, senz’uso (solo l’odore oceano

ti porta ogni sera nell’onda, e di tanto in tanto

la visita importante di qualcuno curioso o con memoria):

ex liberatrice la cui gonna lacerarono i rovi della polvere,

donna Manuelita che traduce nella stessa lingua

i segni di una cartolina alla vicina: “Cara Josefina,

sono morto in questo porto di difterite e celibato.”

Tessi, disfi , Penelope di Paita, i tuoi anni di retrobottega,

di invalida che aspetta senza conoscere gli uccelli della febbre.

Non sfuggirai, non puoi, se non al passato e al delirio,

non c’è scampo per te, neppure nella tomba, non c’è tomba.

Tessi, vedova di dio, quasi ragno, la tua tela di guerriera appagata,

afferra per sempre quest’amore che passò tra le tue lenzuola.

La peste non sa leggere, non conosce la storia, non sa che è la tua porta,

la morte arriva, entra come una sciocca, va in giro

senza chiedere a nessuno e sola si sbaglia

e getta nel fuoco i rami della tua chioma

e i tuoi pettini che un giorno si spezzarono sotto di lui contro i garofani

e le lettere mille volte lette testimoni che fu vera tanta lotta di trincea e di letto,

quitense irrispettosa, ospite tranquilla di uno scandalo

che gli altri custodivano a chiave e naftalina nei bauli della biografi a

da dove esci a mostrare i seni orgogliosa

come polena in alto mare.

La seconda volta non ci furono merletti, né oziosità né lettere, non ci fosti,

lesa dal il ricordo, ormeggiata alla porta: il vento ti disperse,

polvere o memoria, lungo tutte le strade che conosco,

senza scheletro né cenere da raccogliere e amare, nessuna lampada interrata

se non spettro di un amore altrui, di cui fan fede queste pagine.

0 notes

Text

“Bisogna sprofondare nell’ineffabile e uscirne con i concetti a brandelli. Una volta smarrita la fiducia teorica, si può tentare di comprendere tutto”: un inedito di Emil Cioran

Prima ancora di essere una questione individuale, il fallimento, almeno in certi paesi che si trascinano nelle periferie della storia, assume i contorni funesti d’una piaga collettiva, d’un retaggio ereditario impresso nell’anima di tutto un popolo. «La fierezza di un uomo nato in una piccola cultura è sempre ferita», scrive Cioran a 25 anni, nel suo libro più militante e crudele, Trasfigurazione della Romania, – tentativo estremo, disperato di scuotere i compatrioti dal torpore e dalla paralisi d’una servitù millenaria, condannati a un’esistenza anonima, meramente biologica, al di fuori d’ogni divenire storico e culturale.

Con la spietatezza e la ferocia d’un torturatore, Cioran analizza le tare antropologiche e culturali del proprio paese, considerato nulla più che un’espressione geografica. Scetticismo superficiale, passività, derisione e disprezzo di sé, mollezza contemplativa, inazione, remissività, rassegnazione, oziosità, fatalismo, sono i tratti indelebili del carattere romeno. L’esistenza larvale, vegetativa del popolo romeno è iscritta per Cioran nel folklore pastorale del villaggio, scandita dai cicli naturali di una realtà a-storica e provinciale, tramandati in parte da quella «maledizione poetica nazionale» che è la Mioriţa. In questo poema un pastore moldavo, in procinto di essere assassinato e derubato da due malfattori, un transilvano e un vranceano, nonostante sia avvertito per tempo da una sua agnellina (Mioriţa), accetta supinamente la propria sorte, purché riceva una degna sepoltura nella radura, dentro il recinto accanto alle sue pecore.

Ogni popolo elabora nella propria tradizione una parola simbolo, «un’allusione all’indicibile», in cui è racchiuso il segreto della propria anima, il suo originario essere al mondo. Il termine chiave dell’anima romena è il dor, quel languore del vago, quel desiderio indefinito, che genera una vitalità impotente, una paura ancestrale dell’atto, un’inguaribile diffidenza nei confronti dell’esistenza e della storia. La «virtualità dello scacco», come la chiama Cioran, aleggia come una cappa sopra un intero popolo, stroncando sul nascere ogni tentativo di inserirsi nel flusso del divenire. Il fallimento come marchio indelebile, infamante, autentico genius loci della stirpe valacca. «Non c’è essere più incline allo scacco del Romeno», incalza Cioran, ostentando tutto il suo disprezzo verso quei perdenti nati, naufraghi dell’esistenza, «appassionati della caduta e della periferia», relitti del genere umano che, ai suoi occhi, «non sono degni di alcuna considerazione».

Pur avendo già assimilato tutti gli elementi filosofici che fanno da sfondo all’idea di fallimento, il Cioran romeno dimostra di non averne ancora elaborato la portata universale, lo sfacelo biologico che comporta, limitandosi a un’analisi politica e culturale del fenomeno, dagli esiti inevitabilmente scoraggianti, quindi, per uno spirito ardente come il suo, relegato nella banlieue della storia.

Solo se all’infinito negativo della nostalgia subentrerà l’infinito positivo dell’eroismo, allora la Romania cesserà di essere un «Sahara popolato» da un «gregge invertebrato» e diventerà una nazione, ovvero un’unità politica che fa la storia invece di subirla, assurgendo a destino per sé e per gli altri popoli. Prima dei trent’anni – limite anagrafico dopo il quale l’intellettuale romeno si pietrifica, «ridiventa materia» – Cioran scommette nella trasfigurazione del popolo romeno, in una sua mutazione genetica, provocata dall’alto, sotto l’egida di un capo carismatico – nella fattispecie Corneliu Zelea Codreanu – in grado d’incarnare ai suoi occhi l’idea di nazione. Per Cioran il proprio paese si trova quindi davanti a un bivio, a un’ora solenne: «O la trasfigurazione storica o niente!» Se la Romania, dopo secoli di sordida esistenza, non irromperà bruscamente nella storia con un salto qualitativo, come fece la Russia, ai suoi abitanti non rimarrà che il suicidio o la fuga.

Ad ogni modo, il furore profetico del giovane Cioran non è del tutto privo di metodo. Imponendo un ultimatum al suo paese egli chiarisce subito che, in caso d’insuccesso, non è disposto a immolarsi per la causa: «Se la trasfigurazione è illusoria il problema della Romania non esisterà più per me». Nel 1937, traendo le conseguenze da quell’amara promessa, Cioran lascia la Romania alla volta di Parigi, abbandonando la patria al suo fosco destino. Salvo un fugace e tempestoso rientro tra il novembre del ’40 e il febbraio del ’41, non vi farà più ritorno.

Fallita la missione di risvegliare la Romania dal suo letargo storico, al Cioran francofono riuscirà in compenso l’impresa più ardua che possa capitare ad un uomo: trasfigurare sé stesso.

Massimo Carloni

***

I SEGRETI DELL’ANIMA ROMENA. IL «DOR» O LA NOSTALGIA

Si potrebbe conoscere l’essenza dei popoli – più ancora di quella degli individui – dal loro modo di partecipare al vago. Le evidenze in cui vivono svelano unicamente la transitorietà del loro essere che li rende ad un tempo accessibili e senza rilievo. Gli psicologi, specializzati nel percepire quelle periferie dell’anima tramite cui essa appartiene al mondo, hanno degradato le irriducibilità interiori e le hanno ricondotte ad alcune varietà rilevanti soltanto per l’apparenza.

Ciò che un popolo può esprimere ha unicamente un valore storico. È la sua riuscita nel divenire. Ma ciò che non può esprimere, il suo fallimento nell’eterno, è la sua stessa anima, infruttuosamente assetata della propria identità. Ogni tentativo di esaurirsi nell’espressione è votato all’impotenza. E per supplire a tale deficienza, i popoli hanno inventato alcune parole – le parole della loro anima – altrettante allusioni all’indicibile, pallide emanazioni d’un accordo misterioso.

Quante volte, nelle nostre peregrinazioni al di fuori dell’intelletto, abbiamo riposato i nostri turbamenti all’ombra di questi Sehnsucht, yearning, saudade, frutti sonori sbocciati per cuori troppo maturi!

Chi s’arrovellasse a cercare la formula della malattia della lontananza diventerebbe – filosoficamente – vittima di un’architettura mal costruita. Per risalire all’origine di queste espressioni del vago, occorre praticare una regressione affettiva verso la loro essenza. Bisogna sprofondare nell’ineffabile e uscirne con i concetti a brandelli. Una volta smarrita la fiducia teorica e l’orgoglio dell’intelligibile, si può tentare di comprendere tutto. Di comprendere tutto, per sé stessi. Si giunge allora a compiacersi nell’inesprimibile, a trascorrere i propri giorni ai margini del comprensibile e a sguazzare voluttuosamente nel suburbio del sublime. Giacché per sfuggire alla sterilità – occorre vivere in una musica assurda in cui patiscono i concetti. Senza il lutto quotidiano della ragione, l’anima si inaridirebbe in un autunno lucido, in un rifiuto ultimo della fine.

Vivere continuamente nell’attesa, in ciò che non è ancora, significa accettare il vitale squilibrio implicito nell’idea d’avvenire. Ogni nostalgia è un superamento del presente. L’unico contenuto della vita è nella violazione del tempo. L’ossessione dell’altrove, è l’impossibilità dell’istante. E tale impossibilità è la nostalgia stessa.

Il fatto che i francesi non abbiano voluto provare e soprattutto coltivare l’imperfezione dell’indefinito, è di per sé un accento rivelatore. In forma collettiva, quel male non esiste in Francia. Il cafard non ha un respiro metafisico e l’ennui è stranamente digerita. Questo perché i francesi rifiutano di crogiolarsi nel «possibile». La stessa lingua elimina ogni complicità con i suoi pericoli. Esiste un altro popolo che si trova più a suo agio nel mondo, per cui il sentirsi a casa propria abbia più senso e più peso?

Per desiderare fondamentalmente un’altra cosa, bisogna essere disintegrato nello spazio e nel tempo, occorre vivere in una parentela minima con il luogo e il momento. Ciò che fa sì che la storia della Francia offra poche fratture, è il desiderio d’identità con sé stessa, che incoraggia la nostra disposizione alla perfezione e delude il bisogno del nuovo implicito in una visione tragica. L’unica cosa contagiosa in Francia, è la lucidità. L’orrore di farsi abbindolare, d’essere vittima di qualunque cosa impedisce di precipitare nel dramma. Per questo un francese accetta l’avventura solo in piena consapevolezza: egli vuole essere ingannato; si benda gli occhi. L’eroismo incosciente gli sembra una mancanza di gusto. La vita tuttavia è feconda soltanto se si anticipa – a ogni momento – l’impulso, e non la volontà, a essere cadavere, a essere metafisicamente vittima.

Se i francesi hanno sovraccaricato di troppa chiarezza la nostalgia, se gli hanno sottratto certi prestigi intimi e pericolosi, la Sehnsucht, al contrario, esaurisce quanto vi è d’essenziale nei conflitti dell’anima tedesca. Nei tedeschi non c’è soluzione alla tensione tra l’Heimat e l’infinito. Significa essere radicato e sradicato ad un tempo, non aver potuto trovare un compromesso tra il focolare e la lontananza. L’imperialismo, nella sua ultima essenza, non è forse la traduzione politica della Sehnsucht? Non s’insisterebbe mai troppo sulle conseguenze storiche di certe approssimazioni dell’anima. Ora, la nostalgia è una di queste. Approssimazione, giacché essa impedisce all’anima di riposarsi nell’esistenza o nell’assoluto: costringe a fluttuare nell’indistinto, a perdere le proprie basi, a vivere allo scoperto nel tempo.

Vediamo raggrupparsi attorno a uno stesso significato profondo tutte le manifestazioni d’un popolo, se si giunge a realizzare il contenuto affettivo delle parole chiave della sua lingua. Il termine romeno dor è una di quest’espressioni, d’una soave e tirannica frequenza, che esprimono tutte le indeterminazioni sentimentali di un’anima. Esso significa nostalgia. Ma nessun equivalente può renderne la peculiare sostanza. Cresce su un fondo di sofferenza e si spande, aereo, sopra la prostrazione d’un intero popolo, estraneo alla felicità. Giacché occorre pensare alla sua storia fatta di sconforto, al cumulo di traversie, di fallimenti e di sventure, per comprendere il tono lamentoso che sprigiona la sonorità condensata e volatile del dor. Tutta la poesia popolare ne è imbevuta. Non è un fiore raffinato, né un pretesto per sensibilità disincantate, è la confessione poetica dell’anima alla ricerca di sé stessa. Assai più diffuso tra i contadini che presso gli intellettuali, sorge dall’oscurità del sangue, come una sorte di tristezza della terra. La «doïna», che di tutta la poesia popolare è quella che esprime meglio l’essenza malinconica del dor, è una lamentazione, lenita dalla rassegnazione e dall’accettazione del destino.

Mentre la Sehnsucht era piuttosto un’aspirazione verso ciò che è lontano, il dor è il superamento nella lontananza. Ci si sente ovunque troppo lontani. È rilevante il fatto che il tratto principale della letteratura romena, per parecchio tempo, sia stato lo sradicamento. È probabile che sia questo un carattere comune a tutte le opere sorte dal folklore, presso quelle letterature in cui il contadino esiste. Ma il fatto capitale che c’interessa, è che, indipendentemente dalle condizioni e dalle spiegazioni storiche, il fervore vagamente negativo del dor si sia infiltrato e stratificato nell’anima romena, al punto tale che ne è la definizione stessa. Essere strappato dal suolo, uscito dall’orbita nel tempo, separato dalle proprie radici immediate, significa desiderare una reintegrazione nelle fonti originarie che precedono la separazione e la lacerazione. Il dor, appunto, è quel sentirsi eternamente lontano da casa. Non la presupposizione contraddittoria dell’infinito e della Heimat, ma il ritorno verso il finito, verso l’immediato, verso la conquista di ciò che avevamo prima d’essere soli, il richiamo terrestre e materno, la diserzione della lontananza. Si direbbe che l’anima non si senta affatto consustanziale al mondo. Allora essa sogna tutto quanto ha perduto. È la negazione del coraggio tragico, dell’abbandono nel combattimento. Al pari dello spirito, il cuore s’adopera a forgiare utopie. E di tutte, la più stravagante, è quella d’un universo nativo, dove ci si riposa da sé stessi, un universo-guanciale cosmico di tutte le nostre stanchezze.

Il dor esprime in modo sorprendente che non può esservi sogno senza viltà, che ogni esitazione del cuore dipende dalla paura dell’atto. Ciò spiega perché in ogni nostalgia troppo interiorizzata, che si nutre di sé stessa e che perde contatto con la vita, ci sia una virtualità di fallimento. È come se si fossero raccolte tutte le proprie forze per elaborare il Vago. Il dor è la vitalità d’un popolo, collocato nell’indefinito; in esso si esprimono gli istinti smarriti nell’anima e dimentichi della loro potenza.

I romeni hanno troppa anima: essi indugiano sulla soglia dello spirito. Riusciranno a convertire le forze del dor sul piano storico? Questo è il dilemma.

Finora il dor è stato solamente il ritardo sempre prolungato di ogni realizzazione. Non potendo trovare una forma di vita loro consona, e non essendo abbastanza preparati per guardare in faccia un destino in sospeso, i romeni hanno fatto della nostalgia un succedaneo affettivo del male metafisico.

In Occidente, si vive il dramma dell’intelligenza; nel sud-est dell’Europa, quello dell’anima. S’incespica da una parte come dall’altra. Si va troppo lontano in una sola dimensione. Gli uni hanno dilapidato la propria anima; gli altri non sanno più che farsene. Siamo tutti parimenti lontani da noi stessi.

Emil Cioran

* Il testo “Le ‘DOR’ ou la nostalgie”, firmato da “Emmanuel Cioran” è stato pubblicato sul settimanale francese “Comoedia” il 4 settembre 1943; traduzione italiana e cura di Massimo Carloni.

L'articolo “Bisogna sprofondare nell’ineffabile e uscirne con i concetti a brandelli. Una volta smarrita la fiducia teorica, si può tentare di comprendere tutto”: un inedito di Emil Cioran proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2Yq6hYI

0 notes