#滑舌トレーニング

Text

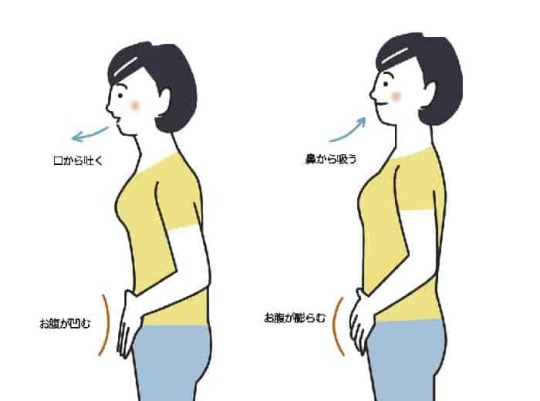

なんで腹式呼吸せなあかんねん!

胸式呼吸でも良いのではないか?!

と言う疑問がボイストレーニングを一生懸命していると頭に浮かぶ事があるとおもいます。

しかし腹式呼吸こそが声を完璧に自分でコントロールする為に使える呼吸法なんです。

長年、胸を動かして呼吸する呼吸法、胸式呼吸をしている人にとっては

そんなもの必要かな?疑問に思うかもしれません。

しかし、人間は赤ん坊のころから腹式呼吸で腹式呼吸が本来あるべき呼吸法で一番楽な呼吸法なんです。

赤ん坊は大きな声で鳴き声を出さなくてはなりません。

母親に、意思を知らせる手段で命にかかわる場合もあります。

動物も腹式呼吸で、相手を威嚇したり遠くの距離でコミュニケーションしたり

普通の呼吸で声を出す事=腹式呼吸で声をだす事なんです。

人間の大人だけ、座って呼吸する時にお腹を圧迫し使わなくなり

胸式呼吸に変化するものなんです。

胸が動くと上半身に力が入り、喉にも力が入り声が出に…

View On WordPress

2 notes

·

View notes

Text

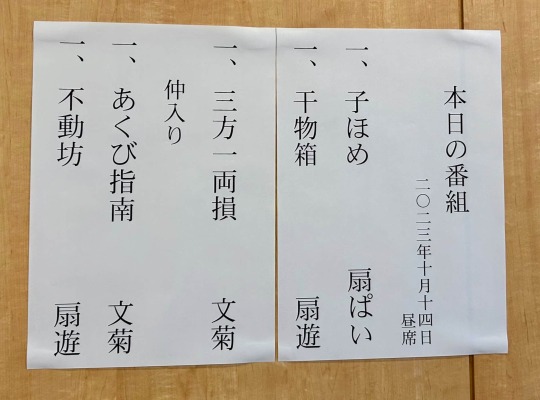

2023年10月14日(土)

東京で本寸法と人気の<三田落語会>、意を決して初めて伺うことにした。昼席は<入船亭扇遊・古今亭文菊>、夜席は<柳家さん喬・露の新治>という豪華版、とくに夜席のさん喬師は2席とも初めて聞く噺で大満足。東京の落友Nさんとご一緒された友人は、なんとInstagramでフォローしている落語好きの女性とわかってびっくり。交通費も宿泊代も、十分に元を取れた東京遠征であったのだ。

5時起床。

日誌書く。

朝食。

洗濯。

ツレアイに残りご飯でおにぎりを作ってもらう。

息子たちに留守番を頼み、今日は東京落語遠征だ。

京都駅を10時30分に出発、ランチは車内でおにぎり、品川で乗り換えて浜松町まで、駅を下りてすぐのところにある<文化放送メディアプラスホール>が今日の会場だ。

13時30分開演の昼席、席は最前列の右端、いささか舞台が見にくい。前座の入船亭扇ぱいは扇遊師の4番弟子、なんとNHKのアナウンサーを止めて入門したという変わり種。さすがにアナウンサーでトレーニングを積んでいるだけあって、滑舌が良くて声も通って聞きやすい。

文菊師はかつて<阿吽坊>で落語会に来ていただいたが、最後は2015年、8年ぶりに生で聴かせていただいた。お馴染みのネタばかりだが<文菊風>の味付けが随所に見られ、人気の程がうかがえる。

扇遊師はテレビの放送ではお馴染みだが生では初めて、人柄がそのまま話に出ているようで穏やかな気持ちになれる。

終演後はホテルに移動、今夜の宿は<相鉄フレッサイン大門駅前>、チェックインがすべてQRコードで済んでしまう。

近所のコンビニで夜の飲物を買って戻り、残りのおにぎりを頂いてから夜席へと向かう。

夜の席は2列目の中央より、今度は見やすくて言い。そこへ登場したのがNさんとお友だち、なんと1列目に着席された。この女性というのが、以前からInstagramで繋がっていた方、びっくりしたが嬉しい出会いをいただいた。

さん喬師の二席、いずれも初めて、そして滑稽噺と人情噺の組み合わせ、いずれも見事な名人芸。

新治師はこの季節ならではの<まめだ>でしっとりとさせ、二席目は笑いをたっぷり盛り込んだ<口入れ屋>、楽しませていただいた。

ホテルへ戻り、持参した<瑞冠(300ml)>とポットのお湯で缶につけていただく。<鰍沢>を聞いた後だから、いっそう美味しくいただいた。

長い距離は歩いていないが、ウロウロした分3つのリングは完成、水分は1,530ml。

3 notes

·

View notes

Text

0 notes

Photo

こんにちは😊🌟 さくら通りみなみ歯科医院です🦷🌸 みなさんはオーラルフレイルという言葉を聞いた事はありますか❓ オーラルフレイルとは、口に関するささいな衰えを放置したり、適切な対応を行わないままにしたりすることで、口の機能低下、食べる機能の障がい、さらには心身の機能低下まで繫がる負の連鎖が生じてしまうことに対して警鐘を鳴らした概念です。 健康と機能障害も中間にあり可逆的であることが大きな特徴です。 つまり早めに気付き適切な対応をすることでより健康に近づきます。 オーラルフレイルの始まりは滑舌低下、食べこぼし、わずかなむせ、かめない食品が増える、口の乾燥等のほんな些細な症状であり見逃しやすく気が付きにくい特徴がある為注意が必要です。 歯や口腔機能の低下はフレイルと関連が強いことがわかっており、歯周病や虫歯などで歯を失った際には適切な処置を受けることはもちろん、定期的に歯や口の健康状態をかかりつけ医に診てもらうことが非常に重要になります。 オーラルフレイルが進むとフレイルの状態に陥りやすくなり要介護のリスクが高まってしまいます。 また、飲み込む機能が衰えると誤嚥性肺炎を起こしやすくなってしまいます。 ではオーラルフレイルを予防するために普段からどのようなことに気をつければ良いのでしょうか😎❓ ✔️口の中を清潔に保つ ✔️口腔機能の維持、改善 →自分で唇や舌の筋肉のトレーニングをする など まだまだ自分は元気だ😎と思える今だからこそ、オーラルフレイルに早めに気付き、予防、改善することで健康長寿を目指しましょう😚✨ 何か気になることがありましたらお気軽にご相談下さい☺️ #歯科#クリーニング#浦安 #プラークコントロール#ステイン#歯科医院 #歯石除去#インプラント #虫歯治療#笑気麻酔 #フッ素 #歯周病 #歯周病予防 #ホワイトニング#セラミック#マウスピース#矯正#メンテ#オフィスホワイトニング#ホームホワイトニング#成人歯科健診#歯ブラシ https://www.instagram.com/p/CiTiS2Dp3jt/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#歯科#クリーニング#浦安#プラークコントロール#ステイン#歯科医院#歯石除去#インプラント#虫歯治療#笑気麻酔#フッ素#歯周病#歯周病予防#ホワイトニング#セラミック#矯正#メンテ#オフィスホワイトニング#ホームホワイトニング#成人歯科健診#歯ブラシ

0 notes

Photo

初仕事はレッスンでした(´∀`=) ネガティブなことがあると ひきずりやすい ネガティブなことがあると あの人はネガティブそうだから… と人がそちらのネガティブをふっかけてくる。 目の前の聴いてくれるファンの方や 生徒さんにはそんな私の周りの人間のネガティブなんか糞関係ない😂 よくよく考えたら私にも全く関係ないんやけどな。 自分が不快だと思うことは人にしない。 不快なことをしてきやがる人が居ても労力の無駄だからやり返さない。 そんな暇があるなら己を磨け👊 私の器だもの。 こんな時代なかなかa5ランクのエネルギーなんて 馳走になるなれないけど 何を口にするか飲み込むかは 私で選ばしてもらうわ。 もらって迷惑なエネルギー土産は はっきりと言うのよ。 『それはあなたが真剣に生きた証拠ね。素晴らしいわ!だけど私の器には小さすぎて物足りないわ』って。 さぁ コラーゲン5000投入して 今年も表情豊かに温かい空間を…☺️ 美味しいエネルギーに出会いたいパクパク😋 #他人からのネガティブ #いらない土産 #コラーゲン #滑舌トレーニング a5ランクのエネルギー https://www.instagram.com/p/CJoHkDKH7ng/?igshid=l1ebtfq9mmfj

0 notes

Text

Hello, With my love,

スティーブ・ロジャース、プロジェクトマネージャー、32歳。基本項目を入力して画面に現れる質問に4段階で答えていく。『自分の知識が生かせている?』イエス、『仕事にやりがいを感じる?』イエス、『職場の環境は快適?』どちらかといえばイエスかな、自販機のメニューがもっと豊富になれば嬉しいけど。『最近の懸念は?』ええと――

「――トレーニング用の鶏肉レシピに飽きつつあること……」

記述項目まで漏れなく打ち込んで送信ボタンを押す。画面に現れた「ご協力ありがとうございました」のポップな字体を確認してからスティーブはタブを閉じた。

定期的に行われる社内のストレスチェック。トレーニングジムをいくつか展開しているスティーブの会社は、オフィス側の人間だけなら両手で数えられるくらいの規模のものだ。それこそ、ストレスチェックなんて面談で済ませば事足りる程度の。それでもオフィスにはほとんど顔を出さないジムのトレーナーのケアが目的だというこの作業を、スティーブはランチ後の眠気覚ましとして使っていた。

画面そのまま現れたメールボックスを眺めながら、コーヒーを口に運ぶ。新店舗立ち上げのプロジェクトが進行中なこともあり、最近は未読メールが溜まるのも速い。それらの一つ一つを処理していけば、顧客対応をしているスタッフからの転送メールに行き当たった。

(……珍しいな)

オープンにしている会社のアドレスには一般の問い合わせに混じって営業のメールが送られてくることも少なくない。基本的にはスルーしてしまうことが多いが、彼のお眼鏡にかなったものが、ごく稀にスティーブの元に転送されてくるのだ。そして例にたがわず今回も外部からの営業メール。そのメールは礼節を守ってこう始まっていた。

『Dear Sirs and Madams, ――』

内容には、自分たちはジムの利用者用にトレーニングの管理アプリを作っている会社であるということ。パーソナルトレーナーも利用することができ、顧客管理にも役立てられることなどが綴られていた。

『もし興味を持ってくれたなら詳しい話をさせて欲しい。

your sincerely, James Barnes 』

スティーブはメールを最後まで読み終えると、文末に添えられていた会社のURLをクリックした。IT系らしく洗練されたサイトによると、ジェームズの会社は2年前に立ち上がったスタートアップらしい。アプリの紹介ページを開き、内容を精査していく。スティーブの元に届いた時点で有象無象の営業メールからは抜きん出ているのだが、それにしたって全ての業者に会うほど暇ではない。そうした審査の気持ちでページを見ていくと、スティーブの目がふと興味深い内容に行き着いた。どうやら彼の会社はもともとリハビリ用の管理アプリを病院や施設に提供していたらしい。そのノウハウを踏まえ、今度はジムの方面にも挑戦してきたというわけだ。

(……丁度良いかもしれない)

最近ではトレーニングジムにもユニバーサルデザインを取り入れ、特に身体にハンデを持つ人でも利用できるような施設が増えている。そして企画進行中の新店舗も、まさにその一つになる予定だった。

新店舗は新しいサービスを導入するのに最適なタイミングだ。なにより彼らに話を聞けば、新しい店舗へのアドバイスも出てくるかもしれない。そう考えたスティーブは丁寧に返信を打ち始めた。

『Dear James――

メールをありがとう。プロジェクトマネージャーのロジャースです。提案いただいたアプリについて――』

最後に署名を添えて送信ボタンを押した。忘れないうちに顧客対応のスタッフにも『ありがとう』の一言を送っておく。諸々を考慮してこのメールを届けてくれたのだとしたら、彼の功績を称えなければいけないだろう。ビジネスだけじゃなく、何事においてもタイミングは重要だ。

程なくしてジェームズから返信が届いた。不特定の誰かではなく『Dear Steve』に変わったメールには、目を通してくれたことや営業のチャンスをもらえたことへの感謝、会社が近い場所にあるのでスティーブの都合にあわせて訪問したい旨、そしていくつかの日程が心地よい文体で書かれていた。営業をかけているのだから丁寧になって当然だが、ジェームズのメールはスティーブにとって特に読み心地が良いものだった。早々にフランクになる相手は苦手だし、反対にかしこまられすぎても居心地が悪い。メールの文体というのはたとえビジネスであっても千差万別なもので、良い印象を持ったままでいられることは意外と少ない。特に自分のように人見知りの気がある人間にとってはどうしても敏感になる部分だった。

一通りのやり取りを終え、スティーブはすっかり冷たくなったコーヒーを口に含んだ。ふう、と一息ついて、会えるのを楽しみにしていますというジェームズからのメールを眺める。どんな人物だろう。スタートアップといえば若いイメージがあるが彼はどうか。メールの雰囲気から浮ついた感じはしないが、正直言って自分は初対面の人間と会話をすることに少し苦手意識があるから、願わくば話しやすい人であって欲しい。そう思いながら続々と返ってきているその他のメールをさばいていった。

ジェームズからのメールを受けた翌々日。またも昼下がりのオフィスで、スティーブはそのジェームズの来訪を待っていた。窓際に置かれた観葉植物には気持ち良さそうな日光が当たっている。四月のニューヨークらしくまだまだ外は寒いが、日差しだけを見れば春が近づいてきているのがわかる。スティーブは植物たちを眺めながら、来客時用のジャケットを羽織った。

丁度その時、入り口から来客を知らせる声があった。振り向くとスタッフの隣に一人の男性が立っている。

「スティーブ、お客さんよ」

その声に手を挙げて答えると、隣の男性がスティーブに気づいて微笑んだ。上品なグレーのニットに濃いブラウンのスラックス。目があった男性は、驚くほど整った顔をしていた。

スティーブはノートパソコンを抱えて男性の元へと向かう。

「はじめまして、ジェームズだ」

自己紹介とともに差し出された手を握る。遠目からではわからなかったがジェームズは長い髪を後ろでひとまとめにしていて、微笑むと口角がキュッと上がるチャーミングな男性だった。灰色がかったブルーの大きな目が優しげに細められている。

「スティーブだ。来てくれてありがとう」

「こちらこそ、時間をもらえて嬉しいよ」

そう言ったジェームズをミーティングスペースへと案内する。彼が動いたと同時に控えめなムスクの香りがした。

席に着くとジェームズは簡単な会社の紹介のあと、ipadを使ってアプリの説明を始めた。

「リリースして間もないから荒削りな部分は多いけど、むしろフィードバックには柔軟に対応できると思う。それが小さい会社の強みでもあるしな」

そう言って実際にアプリを動かしてみせてくれる。なぜか彼の左手には薄手の手袋がはめられたままだった。それに気をとられていたのがわかったのか、ジェームズは軽く左手を振って「怪我をしてるんだ、大げさですまない」という言葉とともに申し訳なさそうに笑う。

スティーブは不躾に凝視してしまったことを恥じ、それを補うかのように彼の言葉を補った。

「今、新しい店舗の計画が進んでる。うちのジムは一つ一つの規模が小さいから、今ままでは専用のシステムは入れてなかったんだ。もしそのアプリが有用だと判断できたら、このタイミングで導入できればと考えてる」

「本当に? 良かった。実はまだ導入実績が少なくて。いくつか話は進んでるけど……だから新しい店舗で要望があれば、こっちもそれに合わせてある程度改修できる」

ジェームズは朗らかに答えた。エンジニアを信頼している物言いが好ましい。スティーブは一つ笑うと、兼ねてからの相談を持ちかけた。

「……実は、こちらから一つ相談があるんだ。君の会社のサイトを見たけど、リハビリ業界でも仕事をしていたんだろう」

そう言ってスティーブは新しい店舗をユニバーサルデザインにする予定であること。自分のジムでは初めての試みだから、よければ意見を聞かせて欲しいということを伝えた。営業に対して駆け引きじみた提案ではあるが、想像に反してジェームズはわお、と破顔してくれた。

「そんな、嬉しいよ。このアプリを作ったのも元々そういうジムが増えてきて、もっと細かいデータ管理になるだろうと思ったってのもあるんだ。だからもしできることがあるなら喜んで手伝うよ」

ジェームズの反応にスティーブは安堵する。「……有難いな。詳しく説明すると、例えばマシンの導入とか配置とかを見てもらって、もし気になったと箇所があれば教えて欲しいんだ」

「ああ、もちろんいいぜ」

彼がよく笑うせいか、打ち合わせは非常に朗らかに進んだ。同僚にはよく恐そうな印象を与えると言われてしまう自分には驚くべきことだ。メールの印象も良かったが、実際に話してみるとその印象が更に強まる。ジェームズには押し付けがましかったり、斜に構えたりする部分がない。そしてこちらの要望を理解するのも速かった。

「無理のない程度で構わないんだけど、ユーザーになりうる人に話も聞いてみたくて。誰か、そういった人に心当たりはあるかな」

スティーブが尋ねると、彼はあー、と空中を見つめた。おそらくツテを考えてくれているのだろう。アプリには直接関係のない話にも関わらず真摯に対応してくれる彼に心の中で感謝する。スティーブは温かな気持ちで彼の返答を待った。

しかし、しばらく経ってもジェームズは相変わらず小さく唸ることをやめなかった。そればかりか、うっすらと眉間に皺が刻まれている。優しげだった目元が一転して凶悪ともとれる雰囲気になる。スティーブはたまらず目の前で唸る彼に声をかけた。

「ジェームズ……? あの、無理して探してもらう必要はないんだ。もしいればくらいの気持ちで」

その言葉にジェームズはパチリと目を瞬かせた。眉間の皺が消え、きょとんとしている彼は今までよりも随分と幼い。その顔を見るに、どうやら自分が不吉な表情をしていることには気づいていなかったようだ。どこか慌てた様子のスティーブに気づいたのか、彼は申し訳なさそうに眉尻を下げた。ころころと変わるジェームズの表情に、スティーブもつられて笑う。

「ああ……ごめん、少し考えすぎた。ええと、モデルケースが欲しいんだよな?」

「まあそうだね」

「身体にハンデがあるけどジムに通いたいか、あるいは通ってる人間? 年齢はどのあたりを考えてる?」

「そうだな……一旦は20代後半から40代かな。男女は気にしないよ」

そう言うとジェームズは再び小さく唸ると、ええと、と口を開いた。

「関係者を辿ればそういう人間は何人か紹介できると思う。けど――」

「……けど?」

「まあ、もう少し手頃なところにぴったりの奴がいるなと思って……。えっと、そのまあ、俺なんだけど」

え、というスティーブの言葉を待たずに、ジェームズは左手を覆っていた手袋をはずす。その下から現れたのは銀色をした滑らかな義手だった。

「俺、左腕が義手なんだ。年齢は30代。ランニングと、筋トレは家でやってる。……な、ぴったりだろ」

そう言ってジェームズは吹っ切れたように笑った。先ほどの逡巡はおそらく自分を挙げるかどうかを迷っていたのだろう。予想外の内容に、今度はスティーブが口を詰まらせる番だった。それを見越していたのか、ジェームズがすぐに言葉を続ける。

「ごめん、いきなりで驚いたよな。あんまりバレないから自分で言うことも少ないんだけど……イメージを聞く感じ誰かに話を回すより俺の方がいいんじゃないかと思って」

苦笑しながら告げるジェームズを見てスティーブはハッと我に返った。ごめんなんかじゃない。一体自分は何をしているんだ。彼が謝ることなんてないのに。

「僕こそごめん! 少し驚いたのは本当だけど、君が謝ることじゃないよ。むしろ、そうだな。君が手伝ってくれるなら……その、嫌じゃないなら……すごく嬉しいよ」

実際ジェームズの申し出はありがたいものだ。関係者をたどって、紹介してもらってとなるとお互いに負担が増えるのは確かであるし、そこまで望んでしまう申し訳なさもある。何より、本来の営業から外れているのに、ジェームズ自身が請け負うと言ってくれたことがスティーブには嬉しかった。彼はとても責任感の強い人間なんだろう。スティーブの中でジェームズに対する好感度がぐんぐんと上がっていく。彼と仕事ができたらどんなに良いだろう。

「そうか、なら良かった」

ジェームズもスティーブの言葉に安心してくれたようで、ふっと優しげに笑う。不思議な感覚だった。彼の笑顔でこちらの心まで軽くなるような気がする。横広の大きな目が雄弁に気持ちを伝えてくれているようだ。スティーブがふわつく心を持て余していると、ジェームズがちらりと時計を見てあ、と声をあげた。

「悪い、結構長く居座っちまった。ええとそしたら……」

そう言って今後の約束をいくつか交わし、驚くほどの収穫を得た打ち合わせは終了した。何より、ジェームズとの関係は今日が初めてだとは思えないほど良好だ。終盤にはだいぶフランクに話していたことに気づき、スティーブは今更ながら気恥ずかしさを覚える。

オフィスの入り口まで同行すると、最後にスティーブは今日の礼を述べた。先ほどはきちんと言えなかったことも。

「じゃあ、ジェームズ。今日は本当にありがとう。それ��……君の腕のこと、不躾に見たりしてすまなかった。気を悪くさせていたら申し訳ない」

ジェームズはその言葉に少し目を見開き、柔らかく微笑んだ。

「いや……優しいんだな、スティーブは。むしろこっちが驚かせて悪かったけど……そうだな、そしたら俺も一個質問をしても?」

「もちろん、仕事のこと?」

ジェームズは少し眉をひそめて、周囲を伺うようにスティーブの耳に口を近づける。そして、声をひそめてこう告げた。

「いや――、ジムの社員になるって、その胸筋が必須なのか?」

「……え?」

ぽかん、と一瞬呆気に取られた隙にジェームズはぽんとスティーブの胸を軽く叩いた。同時にふはっと快活な笑いをこぼし、すばやく身を離す。

「ごめん、冗談。立派な体つきだからつい。さっきのこと、本当に気にしてないんだ。今日はありがとう」

そう言うと彼はさっとオフィスを後にしてしまった。からかわれたと思ったのは一瞬で、それがスティーブの気を軽くする為のものだったと気づいた頃には、ドアの向こうに彼の姿はなくなっていた。きっと、自分が申し訳なさそうな顔をしていたから。気にしすぎる性分だと見抜かれていたのだろう。彼は……彼は、きっとすごく優しい人だ。

(……うわ)

彼に触れられた胸がじんわりと熱を持っている気がする。スティーブはしばらくドアの前に佇んだまま、その熱が収まるのを待っていた。

『Hello Steve, ――

今日は時間を取ってくれてありがとう。アプリのデモ版を送るから使ってくれ。あと、新店舗の詳細はいつでも大丈夫だ。都合のいい時に連絡をくれ。

Regards, James Bucky (周りはみんなバッキーって呼ぶんだ。もしそうしてくれたら嬉しい)』

夕方に届いたメールは少しフランクになった挨拶から始まり、続いて今日の礼が綴られていた。そして彼の愛称も。こんな風に誰かとの距離が近づいていくのを嬉しいと思うのはいつぶりだろう。たとえ仕事上のつきあいだったとしても、ジェームズ――バッキーは間違いなく魅力のある人間だったし、それを嫌味に感じさせない軽快さも好ましかった。スティーブはその距離を嬉しく思いながら返信を打ち始めた。

『Hello Bucky, ――』

そうして始まったバッキーとの仕事は至極順調に進んだ。アプリの導入も本格的に決まり、スティーブもバッキーも相応に忙しい日々を送っていた。

『Hi Steve, ――

週末はゆっくり休めたか? 先週もらった内容だけど――』

『家の掃除で一日潰れたよ。クローゼットは悪夢だ。そうだね、トレーナーによると――

Thanks, Steve 』

バッキーのレスポンスは速いし無駄がない。そしてそこにさりげなく添えられる気遣いの一言は、スティーブにとって日々の潤いと言っても良かった。なんなら定型文だって構わない。多くの関係者とやり取りしている今だからこそ、彼からのメールは一際嬉しいものだった。

バッキーはそういったバランスを取るのが非常にうまい人間だった。時折チャットのようになるメールも、こちらからの質問――特にバッキーをモデルケースにしている件だ――に丁寧に答える文面も、タイミングを計り間違えることがない。向こうが自分をどう評価しているかはわからないが、スティーブにはこれが稀有なことであるという確信があった。

彼の会社が近いというのは本当で、何度かランチミーティングをした際には共同経営者だというサムを伴ってくることもあった。彼はなんと元カウンセラーで、その仕事をやめてバッキーと会社を立ち上げたらしい。すごい決心だと素直に述べると、サムは「こいつと一緒にいたらわかるよ」と苦笑していた。バッキーが気のおけない様子でサムの脇腹を小突いている。その光景に笑いを返しながらも、スティーブは胸の内に靄がかかるのを自覚していた。

バッキーは魅力的な人間だ。それはこの1ヶ月で十分にわかっている。そんな彼だからこそ、自分よりも先に出会った人間が自分と同じように彼と仕事をしたいと、夢や未来を共有したいと思ってもそれは仕方がないことだ。でも、もし自分の方が早かったら? もし彼ともっと前に出会えていたら? そう思うと、まだ距離があるバッキーと自分との間に少なからず悔しさを覚えてしまう。ましてや、自分は仕事上の関係でしかない。そこに別のものを求めてしまうのは我儘だろうか。

スティーブはコーヒーを飲みながら、次のランチはバッキーと2人であることを密かに願った。

街を行く人たちの手から上着がなくなり、代わりににアイスコーヒーが握られる。時間はあっという間に過ぎていく。工事の視察、トレーナーや業者との打ち合わせ、やることが山のようだ。オープンがいよいよ間近に迫ってきたスティーブは、追い込み時期らしく夜遅くまでオフィスに残ることが多くなっていた。早く帰りなさいよという同僚を後ろ手に送り、一人になったオフィスで堪らずにため息をつく。

「疲れたな……」

思わず口にすると一気に疲労がやってきた。ネオンの光こそ入ってこないが、金曜日の21時、街が一番賑やかな時間に、静かなオフィスでタイピングの音だけを響かせている。

(土日はゆっくり休もう……)

大きく肩を回してパソコンに向き合うと、期せずしてバッキーからのメールが届いていた。

『Steve, ――

悪いがこの前言っていたアップデートにまだ時間がかかりそうなんだ。週明けには送れると思うから、もう少しだけ待っていてくれ。

Bucky, 』

取り急ぎ、という感じで送られたそれに苦笑しながら返信する。どうやら彼もこの休前日を楽しめていないらしい。

『Hello Bucky, ――

構わないよ。むしろ最近はいつでもパソコンの前にいるから君達のペースでやってくれ。

Thanks Steve, 』

送信ボタンを押すと、ものの数分で返信を示すポップアップが表示される。

『わお、残業仲間か。まだオフィス?』

『そうだ。早くビールが飲みたいよ』

『俺もだ。飯は食った?』

『いや、まだだ』

チャットのようにお互いの苦労をねぎらっていると、ふとバッキーからの返信が止んだ。作業が進んだのかと思いスティーブも資料に目を通し始める。3ブロック先で彼も同じように眼精疲労と戦っているのかと思うと、少しだけ気分が軽くなる。こちらのオープンに合わせて作業をしてもらっているから、彼の忙しさの一旦は自分に責があるのだが。そんなことを考えていると、再びポップアップが表示された。スティーブはその内容を確認して思わず目を見開いた。

『差し入れ、要る?』

「……わお」

思いがけない提案にスティーブの胸は跳ね上がった。彼が自分を気遣ってくれている、そしてここまでやってきてくれるなんて。遅くまで頑張っている自分へのギフトかもしれない。スティーブはニヤついてしまう口元を抑えながら、極めて理性的に返信を打った。

『魅力的な言葉だ、でも君の仕事は?』

『あるにはあるけど、今はエンジニアの作業待ちなんだ。というか、俺も腹が減って死にそう』

そこまで言われてしまえば答えは「イエス」しかない。

『じゃあお願いしようかな』

『了解、嫌いなものはある?』

正直この状況で出されたらなんだって美味しいと言えるだろう。たとえ嫌いなものがあったって今日から好きになれる気がする。そう思いながら『何もないよ』と返信する。少し待っててと言うバッキーのメールを見つめて、スティーブは今度こそ楽しげに息を吐き出した。

30分後、スティーブが契約書と格闘していると、後ろからノックの音が聞こえた。振り返るとガラス張りのドアの向こうでバッキーが手を挙げている。スティーブはすぐさま立ち上がりドアのロックを解除した。バッキーを迎え入れると、いつもはまとめてある髪が下されていることに気がついた。よう、と首を傾げたのに合わせて後ろ髪がふわりと揺れる。正直にいってスティーブはそれに真剣に見惚れた。

「お疲れさま。チャイナにしたけど良かったか?」

スティーブの内心など露も知らないバッキーが手元のビニール包装を掲げる。途端に鼻腔をくすぐる料理の匂いが、一点で止まっていたスティーブの意識を現実に引き戻した。

「あ、ああ。ありがとう……ええと、そこにかけて待っててくれるか?」

呆けていた頭を動かし、バッキーに休憩スペースをしめす。ウォーターサーバーから水を注ぐ間も、うるさく鳴り続ける心臓が治まってくれる気配はない。それどころかコップを差し出したタイミングでこちらを見上げたバッキーに「皺がすごいぞ? チャイナは嫌いだったか?」などと言われてしまい、さらに動揺するはめになった。

「いや、好きだよ……ちょっと疲れがね……」

「お疲れだな、よし、食おうぜ」

これが炒飯で、これがエビチリ、とバッキーは次々に箱を開けていく。その姿を見ながらスティーブは悟られないように深く深く息を吐いた。

だって、びっくりするほど格好良かったのだ。初対面からハンサムだと思ってはいたが、ほんの少し違うだけの姿にこれほど動揺するとは思っていなかった。挨拶と同時にキュッと上がる口角も、こんなに目を惹きつけるものだったろうか。見慣れない髪型に引きずられて、バッキーが別人のように見えてしまう。スティーブは思わず手元の水を口に運ぶ。落ち着く為の行為だったはずなのに、ごくりと大きな音がしてしまい返って赤面する羽目になった。

「髪の毛……おろしてるのは初めてだ……」

耐えきれずに口に出す。バッキーは料理に向けていた目線を持ち上げるとああ、と笑った。

「夜まであれだと頭が痛くなってくるんだ。飯を食うときは結ぶよ」

そう言うやいなや手首にはめていたゴムで素早く髪をまとめてしまう。スティーブは自分の失言ぶりに思わず舌打ちをしそうになった。そのままでいいよと反射的に言葉が浮かぶが、この場でそれはあまりにもおかしい。結局、いつものバッキーに戻ったおかげでなんとか気持ちを飲み込んだスティーブは、気を取り直して目の前の料理に意識を向けることにした。

買ってきてもらったことへの礼を述べて料理に手を伸ばす。熱で温まった紙箱を掴むと忘れていた空腹が急激にスティーブを襲った。

「……思ってたより腹が空いてたみたいだ」

「はは、良かった。いっぱい買ってきたから」

紙箱を手に、真面目につぶやくスティーブが面白かったのかバッキーが目を細めて笑う。

「……チャイナ食ってるとさ、小難しいことを言わなきゃいけない気がしてくる」

しばらく黙々と料理を口に運んでいると、ふいにバッキーが呟いた。

「……マンハッタン?」

「あ、わかる? 家ならまだしも、公園なんかで食ってても思い出すんだよな」

なんなんだろうな、と苦笑するバッキーにつられて笑う。人気のないオフィスに紙箱とプラスチックのスプーンが擦れる音、そして2人の笑い声が静かに響いている。

「……映画、好きなのか?」

スティーブが尋ねるとバッキーはうーん、と曖昧に頷いた。

「俺、怪我で引きこもってた時期があってさ、その時には良く見てた」

「……その、腕の?」

「そう。結構前のことだからもう忘れてる映画も多いけど」

何でもないことのように告げると、バッキーは「スティーブは映画好き?」なんて聞いてくる。それに答えられるはずもなく、スティーブは静かに尋ねた。

「それは、事故で……?」

「え……ああ。車の事故で、当時は結構荒れたんだけど今はまあ、時間も経ったし、いい義手も買えたから。死なずに済んだだけ良かったかなって……ええと、そんな深刻な意味じゃなくてさ」

からりと笑う彼がジムのモニター以外で腕のことに触れたのは、初対面の時と今日で2度目だ。その間、彼はなんのハンデもないかのように笑っていた。バッキーはそう言うが、スティーブは眉を寄せるのを止められない。それを見て、バッキーは困ったように微笑んだ。

「まあそれこそジムにはちょっと行きにくいけどな。それ以外は、今の仕事もこのことがあったから始めたようなもんだし、サムに出会ったのもそうだ。悪いことばかりじゃないよ」

そう言われてしまえば、ステイーブはそれ以上何も言うことができなかった。きっと彼は同情や心配を厭というほど受けて、今こうして話してくれているのだから。

「……君がジムの件を引き受けてくれて、心から感謝してるよ」

精一杯の気持ちをその言葉に乗せる。それは間違いなく本当のことだったし、それ以上のことも。相手に伝えたい気持ちと、少しも傷つけたくない気持ちを混ぜ込んで、ぎりぎり許せるラインの言葉をスティーブは押し出した。たとえその中に、その時の彼の傍に居たかったなんていう傲慢な気持ちがあったとしても。

「いや、こちらこそ。会社としてもいい機会だったし……何より、下心もあった」

「――え?」

思わぬ言葉に口を開けたスティーブに、バッキーはニヤリと口元を引き上げた。こんな時でさえ、その表情がとても様になっている。

「今度できるジム、俺の家の近くなんだ。だからめい一杯俺好みのジムにして、会員になろうかなって」

「え、そうなのか?」

「そうだよ。まあ場所は途中で知ったんだけど」

たしかにバッキーにも一度工事中のジムに足を運んでもらった。実際に見てもらうに越したことはないからだ。そのときは何も言っていなかったのに。

「……だったら、名誉会員扱いにしないとな」

「え、そんなのがあるのか。プロテイン飲み放題とか?」

目を煌めかせたバッキーを見て、今度こそ2人で笑う。こうしてずっと彼の笑顔を見ていたいと、スティーブは強く思った。強くて優しい彼の笑顔を。

「あ、じゃあ僕もそっちのジムに登録し直そうかな」

「ん?」

「そうしたら君と一緒にトレーニングができるだろ」

そう言ってバッキーに笑いかける。この仕事がひと段落したら彼に会えるペースは少なくなるだろう。たとえアプリで継続的に関係が続くと言っても、今ほどじゃない。ましてや顔を突き合わせて話す機会なんてぐっと減るはずだ。そう考えたらジムの案は自分でも良い提案のように思えてくる。どう? と彼の顔を伺うと、バッキーは一瞬なんとも言えない顔つきをした後、小さくわおと呟いた。

「……あんたと一緒にトレーニングしたら、その胸筋が手に入る?」

「どうだろう、でも僕のメニューは教えてあげられるよ」

バッキーはついに耐えきれないといった様子で破顔した。眉を思いっきり下げたそれは、彼の笑顔の中でも特にスティーブの好きなものだった。

「最高だ」

その時、タイミングを見計らったかのように、机に置いていたバッキーの携帯が鳴った。バッキーは横目で画面を確認すると、スプーンを置いてそれを取り上げる。しばらくして画面に落とされていた目がスティーブを捉えた。

「アップロードが終わったって。URLを送るってさ」

「え、あ、そうか。良かった」

「ああ……、じゃあ、これ片付けちまわないとな」

そう言ってバッキーは手元の紙箱から炒飯をすくった。スティーブも我に返ったように残りの料理を食べ始める。いつの間にかそれらはすっかり冷めていて、でも不味いとは全く思わない。それでもこの時間が明確に終わってしまったことが残念で、ちらりとバッキーを覗き見る。しかし、目の前の彼と視線が合うことはなかった。

2人は今まで食事もそっちのけで話していたのが嘘かのように無言で料理を口に運び続けた。

『Hello Steve, ――

新店舗オープンおめでとう。最後の方はとにかく慌ただしそうだったけど、体調は崩してないか? これがひと段落したらゆっくり休めることを祈るよ。アプリの方も一旦は問題なさそうで良かった。また何かあったら教えて欲しい。

今回スティーブの会社と一緒に仕事ができて良かったよ。いろんなデータが得られたし、現場のフィードバックがもらえたのも、うちにとって大きな財産になった。もちろん、個人的に協力させてもらえたことにも感謝してる。今の会社も腕のことがあってのことで、そうやって自分が感じてきたことが本当の意味で役立てられたような気がして、すごく嬉しかったんだ。微力でしかなかったけど、何かしら良いアドバイスができていたら嬉しい。(まあそれはこれから自分で体感するんだけど)

改めて、おめでとう。今後もお互いの仕事の成功を願ってる。

Best regards, Bucky』

『Hello Bucky, ――

嬉しい言葉をありがとう。やりがいのある仕事だったよ、だけで終われたら良いんだけど、正直ヘトヘトだ。今度の土日は自堕落を許すことにするよ。

僕も君と、君の会社と仕事ができて良かった。本当に、心からそう思ってるよ。君らとの仕事は驚くほどやりやすかったし、いろんなことを助けてもらった。君の想像以上にね。新しくオープンしたジムが成功したなら、それは間違いなく君たちのおかげでもあるよ。ありがとう。

それから、君と出会えたことにも深く感謝している。君と出会うまで僕がどれだけ狭い世界に生きていたかを思い知らされたよ。この年齢になってもまだ学ぶことが多いと気付かされた。そしてそれを教えてくれたのが君で良かった。

君も、いろいろ我儘に付き合ってくれてありがとう。しっかり休んでくれ。

Regards Steve, 』

スティーブは画面の文章を何度も読み返し、おかしな所がないかを入念にチェックした。新店舗のオープン日に届いていたメールは、現場で奔走していたスティーブの目に一日遅れで入ってくることになった。メールを読んだときは思わずデスクに突っ伏してしまったし、そのせいで同僚から白い目で見られた。しかしスティーブにそんなことを気にしている暇はなかった。はちきれそうな嬉しさと、すぐに返事ができなかった申し訳なさでどうにかなりそうだったのだ。そして大至急返事を認め、長くなりすぎたそれを添削しては寝かせてまた添削するという作業を繰り返していた。

ビジネスで仲良くなった相手に送る文章としてはおそらくこれが正解だ。そして自分の気持ちも正直に告げている。バッキーに出会えたことでスティーブが得たものは、言葉にできないほど大きかった。3度目の確認を終えて、スティーブはゆっくりと送信ボタンを押した。

ふう、と吐き出したそれには、しかし多少の迷いが込められていた。

(……本当にこれだけで良いのか?)

この文章で、きっと今後も彼とは良い関係を築いていけるだろう。ジムの約束もしたし、彼との仕事上の付き合いは多少頻度が減ったとしても続いていく。それでも、スティーブが一番伝えたいことは、今のメールには含まれていない。まだ名前をつけていないステイーブの気持ち。それを伝えるのに、今を逃したら次はいつになるのだろう。――いや、きっと次なんてない。

スティーブはもう一度返信画面を開き、素早く文章を打ち込んでいった。心臓がバクバクとうるさい。気をそらすな、不安に負けるな。全てはタイミングだ。そしてそれは、今だ。

『追伸 もし良ければ、君の連絡先を教えてもらえないだろうか。できれば、私用の』

送信ボタンを押して深く深く息を吐く。そしてスティーブはすぐさまメールを閉じようとした。

その瞬間、デスク上に置いておいた携帯がいきなり震えだす。

「わっ」

気が抜けていたせいで変な声が出てしまった。画面の表示を見ると知らない番号から着信がきている。スティーブは動揺を押し隠しながら画面をスワイプした。

そうして聞こえてきた呆れ声に、すぐにその顔は笑顔になる。

『――さすがに奥手すぎだろ、スティーブ』

きっと近いうちに、彼らの挨拶はもう1段階進んだものになるだろう。

1 note

·

View note

Video

皆さま、いつも有難うございます🍇 YouTubeで「外郎売」暗記フルバージョンでお届けします。 @1967yoshidamanabu Instagramホーム画面にYouTubeリンクがあります。 チャンネル https://youtube.com/channel/UCDkTZSzkCDMpNqF34EyoIZg #ういろううり #ういろう #ういろうの日 #外郎売り #外郎売りチャレンジ #外郎売チャレンジ #吉田学 #1967yoshidamanabu #千歳 #千歳市 #恵庭 #恵庭市 #苫小牧 #苫小牧市 #札幌 #札幌市 #北広島 #北広島市 #なんかすみません #なんかすみません🍇 #ゐゑ別に #ゐゑ別に🍇 #外郎売り大好き #外郎売大好き #外郎売暗記 #外郎売り暗記 #滑舌トレーニング #滑舌 #滑舌練習 #滑舌改善 (Chitose, Hokkaido) https://www.instagram.com/p/CTNprNtBfhF/?utm_medium=tumblr

#ういろううり#ういろう#ういろうの日#外郎売り#外郎売りチャレンジ#外郎売チャレンジ#吉田学#1967yoshidamanabu#千歳#千歳市#恵庭#恵庭市#苫小牧#苫小牧市#札幌#札幌市#北広島#北広島市#なんかすみません#なんかすみません🍇#ゐゑ別に#ゐゑ別に🍇#外郎売り大好き#外郎売大好き#外郎売暗記#外郎売り暗記#滑舌トレーニング#滑舌#滑舌練習#滑舌改善

0 notes

Text

ボイトレのカラオケレッスン346曲目

バンドサークルをやっている生徒さんがコンサートで歌う今回の練習曲は

チャットモンチーの「真夜中遊園地」と言う曲です。

2007年10月リリース。

勢いのあるロック感を出すのが難しい曲でした。

チャットモンチーは可愛い声でロックするイメージの曲が多いんですが

今回の曲はその中でもロックしている方でした。

ではポピュラーと何が違うのかと言うと、声の勢いなんだと思います。

声を区切って、勢い良く出しての繰り返しはけっこう力が要ります。

滑らかさよりも激しさを求められるのがロックですから。

暗さや太さ力強さが声のイメージに必要です。

それだけでは無くて、女性らしさも入ってきます。

このギャップが女性がするロックのカッコ良さなんだと思います。

サビの高い声が「ソ」を使いますがめちゃめちゃ高い声を

力を振り絞って出すところが、またロックです。

高くて力強い声とロック感を出す事が

難しい曲でした。

View On WordPress

#JPOP#アニソン#オンラインレッスン#カラオケ#カラオケ苦手#コミュニケーション能力#チャットモンチー#ドラマの主題歌#バンド#フレーズ感#プレゼン#ボイストレーニング教室#ボイトレ#リズム練習#リズム音痴#低い声#喉が痛い#地声#声がかすれる#声がこもる#声が小さい#声が通らない#声のトーン#大きい声#早口#滑舌#滑舌トレーニング#真夜中遊園地#腹式呼吸#裏声

0 notes

Photo

#葉月の滑舌トレーニング 深夜にごめんなさいm(_ _)m… #葉月の滑舌トレーニング深夜にごめんなさいm(_ _)m起き...

0 notes

Text

[翻訳] Pretend (You Do) by leekay #6

「うそぶく二人」

第6章

街での一夜と、よくない考え

原文 Chapter 6: A Night On The Town and A Very Bad Idea

ヴィクトルは煌めく街を眺めていた。深く息をつくと、目の前のビルをぼかす薄い霧の中に温かな自分の息が滞るのが見えた。バルコニーは寒く、春先とはいえ夜になるとまだ冬の寒さを引きずっている。深くもたれかかっているせいで、冷え切った手すりが腰に食い込む。寒い季節に旅をするといつも、ヴィクトルはこうした瞬間を愛し、同時に嫌いだと思った。氷のような空気が街を変容させ、霜で覆われた外界に抵抗するように家々に明かりが灯る様を見るのは好きだった。だけどそれと同じくらい、ヴィクトルは太陽の世界を欲していたのだ。

緩んだ包帯を巻きなおすと、まだ完治していない骨の奥にまで冷気が染み込むように感じた。ヴィクトルがちゃんと怪我をいたわり、バカみたいなトレーニングに打ち込みさえしなければ、手はもう治っているはずだった。ヴィクトルのそんな様子を、コーチであるヤコフは呆れながらも最初は理解してくれた。しかし2回目ともなると、激しく叱責した。

ヴィクトルは目を閉じ、また深く呼吸をしながらその日の午後を思い出した。彼は控室から、ステージ上の勇利が新コーチとの順調な関係を大げさに話すのを見ていた。勇利は筋肉のつき方が少し変わって、体はさらに絞られていた。二人が離れている数か月のあいだで、どうしてか勇利は前よりも少し背が高くなったように見えた。タイトなグレーのTシャツに黒いスウェードのボマージャケットを羽織り、髪はあのバンケットの夜のように後ろになでつけられていた。見た目の変化は、二人の身に平等に訪れていたのだ。

だけどヴィクトルが見たそうすけは、かつて二人が氷上で競い合っていたころと変わっていなかった。当時と同じ、やけに気取った笑顔、緩くうねった髪、横柄そうな歩き方。

ヴィクトルは午後にステージで自分が語った通りのことを考えていた。元コーチとしては――あの騒動から数か月が経ってそう思えるようになったわけだが――勇利の選手としてのキャリアを前に進めるにはこれがベストな選択だったと思っている。だけど元“人生で最愛の人”としては、勇利がそうすけといるのを見るのは拷問のようなものだった。そうすけの傲慢で狡猾な部分は、彼が引退する以前から有名だったのだ。二人は世界中のあらゆるスケート関連の、あるいは無関連のイベントで出くわしたが、常にできる限りの距離を置いていた。

トレンチコートのポケットの中で電話が鳴った。ヴィクトルの頭から勇利とそうすけのことが離れる。画面にはクリスの名前と顔写真。

「ちゃんと服着てる?」。スイス訛りの声がする。

「服? えっと、着てるけど、何……」。部屋のほうでドアが3回ノックされる音がした。ヴィクトルはバルコニーの窓を開け、どんなに小さなホテルの部屋にもかろうじて備え付けられていようなバルコニーテーブルの上の灰皿で乱暴に煙草をもみ消すと、部屋に戻った。肩と耳の間に電話を挟み、急いで右手の包帯を取る。怪我のことを知られたくない相手だった場合に備えてだったが、実際は誰であろうと知られたくなかった。部屋のドアを開けると、それぞれの手にアルコールを抱えた大勢の笑顔が待ち受けていた。「Surprise!」と一斉に放たれた声が廊下に響き渡った。クリスはにやにやした顔でヴィクトルを見ながら、電話を切って部屋に入り、ベッドの上にスマートフォンを放り投げた。ヴィクトルにきつくハグをすると、残りの者たちが彼に続いた。最後に入ってきたのはユーリ・プリセツキーで、お決まりのふくれっ面は相変わらずである。

「みんな、何やってるの」と、ハグされたままヴィクトルが笑う。旧友のなつかしい匂い(香水と、少しの体臭の混じった)に、ヴィクトルの心はすぐに落ち着いた。部屋の中では、ピチットがテキーラを片手に90年代みたいなホテルのステレオをまるで子どものようにいじり始めた。JJは部屋を物色しながらヴィクトルの部屋が自分の部屋よりいかに狭いかをまくしたてているし、ユーリは不機嫌なままヴィクトルのベッドに腰を下ろし、その後ろでオタベックが静かに様子を窺っている。エミルとミケーレ、それにスンギルもいたが、ヴィクトルが泊まるにしては小さなその部屋の中で居心地悪そうにしていた。長い間、ヴィクトルは彼らスケート仲間との関わりを避けていた。練習に打ち込み、試合に出たら、家に帰る。その繰り返し。彼の前に勇利が現れ、その人生の最も暗い部分に明かりを灯してくれるまで、ずっとそうだったのだ。

「俺たち練習していなくていいのかな」。何が起こっているのか分からないまま、ヴィクトルは笑いながら言った。

「練習なんて必要なのかい、ヴィクトルは」。骸骨みたいなボトルからアルコールを注ぎながらJJがウィンクする。

ヴィクトルがJJのほうをにらむと、彼は親切にも酒を注いだグラスを差し出した。ヴィクトルはそれを一気に飲み干すと、早口で続けた。「一体どうしたって言うんだ」

「どうもこうもね!」と答えたのはエミル。何を飲んだのか、ぎょっとするほど目が見開かれている。ヴィクトルは吐き捨てるように笑い返すと、袖口で口元をぬぐいお代わりを求めた。この状況に乗ろうとするなら、しらふではやっていられない。

ピチットはようやくステレオから音楽を流すことに成功し、拳を上げた。片方の手はスナップチャットを開き、「勇利に送らなきゃ!」と早口で騒いでいる。「ていうか、勇利どこにいるの」

勇利の名が鉛のようにヴィクトルにのしかかった。咄嗟にクリスを見ると、彼もまた少し気まずそうにヴィクトルを見返した。クリスがピチットをきつく睨みつけると、ピチットは頭に手を当てバツが悪そうなポーズをした。

「部屋に誘いに行ったらもういなかったんだ。たぶん練習にでも……」

「上原と出ていくところ見たぜ。練習って感じじゃなかったな」。ユーリが彫刻のようにベッドに座ったまま言った。腕を組み、短剣をさすような目でヴィクトルを見ている。前回の試合以来、二人はほとんど顔を合わせていなかった。ロシアに戻ってからも二人の練習スケジュールが合うことはなく、たまに会ったとしても、少年は話しかけようとしなかった。

ヴィクトルがユーリを見返す。少年のその眉はまるでヴィクトルを問いただすかのようにひそめられていた。

「ねえ!ショットでもどう?」ピチットが甲高い声で場の緊張を破った。あまりに分かりやすいその行動にヴィクトルは笑いそうになった。ヴィクトルはユーリから目をそらしたが、ユーリはなおもヴィクトルに敵意に満ちた視線を送り続けていて、彼にはその理由が分からなかった。

「ライムはある? ヴィクトル」とピチットがはにかみながら聞いた。その目は明るく輝いていて、ヴィクトルは思わず見入ってしまった。彼の親友を傷つけたのだ。雨の中に置き去りにしたのだ。なのにピチットは、悪意のかけらも見せることなく、ヴィクトルに微笑みかけている。

今夜は楽しめるかもしれない。自分がその気になりさえすれば。

「切らしているよ」。ヴィクトルは小柄なその男の髪をふんわりとなでて、いたずらっぽく笑い返した。ピチットの笑い方はまるで子どものようで、腹の底から声を出して全身を揺らしていた。明快で純粋なその声は、ヴィクトルが抱えていた重圧のようなものを幾分かかき消してくれたのだった。

それぞれにショットが渡され、カウントダウンの後、全員で一気に飲み干した。ヴィクトルがクリスとピチットの肩に腕を回すと、二人の温かさが冷え切った体をほぐしていった。「さて、今夜は他に何をするの?」友人とアルコールのおかげで軽くなった頭で、ヴィクトルが尋ねた。

「オーケイ、これが今夜のプランさ」。クリスがヴィクトルにもたれかかりながら、トップシークレットを打ち明けるような低い声で話し始めた。「これはまだウォーミングアップさ。これからバーに行く。一件くらいははしごして、メインイベントは……カラオケ!」クリスとピチットが同時に腕を上げた。ヴィクトルを掴み、目の回るようなダンスを踊らせる。

「ミラノにカラオケなんてないでしょ」と彼は笑う。

「もちろんあるさ!」

------

「絶対その曲は入ってないね、勇利!」

カラオケブースの壁にかかったタッチスクリーンを熱心に操作する彼を見て、ヴィクトルが笑いながら言う。

「いや、でも……ほらあった!」 ぱっと輝いた目でヴィクトルを見返す。重たいベース音が部屋に流れ始めると、勇利は腰を左右に振り始めた。

勇利がマイクに向かってヴィクトルが聞いたこともない懐メロをやや大げさに歌い始めると、ヴィクトルは思わず笑ってしまった。勇利は髪をかき上げ、ヴィクトルの方にマイクを向ける。

「ほら、今度こそヴィクトルも歌ってよ」。くすくすと笑うその声がスピーカー越しに響く。頬は赤らみ、タイトなパンツを普段よりも少しルーズに腰で穿いている。練習のあとで、勇利はこのしみったれた、そしておそらく長谷津で唯一のカラオケボックスに、少し気を抜こうと誘うようにヴィクトルを連れてきたのだ。

勇利は今ほとんどヴィクトルの上に乗りかかっていて、体をくねらせながら日本語と英語を半々に歌っている。それは酔っぱらった勇利の中でもとりわけ魅力的な――裸のときを除けば――姿だった。

“Don’t ever leave me.(絶対に僕を離さないで)”

勇利の声が耳もと数インチのところで聞こえる。ヴィクトルの心はまるで鳥がケージのなかで羽をばたつかせるように高鳴った。

「勇利?」

勇利は体を引き、マイクに向かってむにゃむにゃと歌い続ける。

“Don’t ever leave me babbbbyyyyyy, leave… donnnntttt… babyyyyyy”

ヴィクトルはふっと声を出して笑うと、目の前にいる美しい青年の姿に目を滑らせた。自分の銀髪をあやふやな手つきでかき上げると、もう一方のマイクを手にした。

------

「オーライ、第二幕の始まりだ」。クリスの声で、ヴィクトルはハッと我に返った。

***

その夜の皮切りにクリスが選んだバーはやけに落ち着いた場所だった。いつもヴィクトルとクリスが行き慣れていたような、やかましいエレクトロミュージックやきらびやかなダンスフロアがある店ではない。代わりにキャンドルの明かりが静かに灯り、寒い夜の親密な一杯を楽しむカップルや少人数のグループばかりだった。

「君にしてはちょっと小洒落過ぎたんじゃない?」とJJが皮肉っぽく言う。「ほら、誰もショットなんてやらずにちゃんと座っているだろう」

「ジャン・ジャック・ルロア、俺は洒落た男なんだよ」。クリスはJJを黙らせんとする視線を向けながら低い声で返したが、すぐにその目は大きく見開かれ、続けようとしていた言葉はすべてのみ込まれてしまった。全員が、まるでシンクロの選手のように一斉にクリスの見つめる先に視線をやる。申し訳なさそうに店員の顔色を窺っていたヴィクトルも(こんな大人数の客は、こうした店には迷惑でしかないのだ。)、続いて振り返った。

その日二度目の、さえない黒髪の、かつて婚約までしていた男。その姿が見えた瞬間、ヴィクトルは喉に息を詰まらせた。勇利とそうすけが窓際の席に座っていたのだ。キャンドルに照らされた二人の顔は、わずか数インチしか離れていない。二人のテーブルの上に視線を落とすと、そうすけの手は勇利の手の上に置かれている。怒りが肌を焼くように押し寄せて、目が離せなかった。目の前の光景から考え得ることを全部寄せ集める。勇利とそうすけはスケートをともにしている。練習をともにしている。そして、距離を縮めている――。最初に行動を起こすのはそうすけだ。繊細な触れ合い、よろこびのハグ。赤く染まる頬に、うるむ瞳。

クリスが街での一夜をともに過ごす世界的スケーターたちの群れを両サイドに従えて遠慮なく二人のテーブルに割り行っていく様を、ヴィクトルはただ見ているしかできなかった。

「勇利……」と、やけに甘い声でクリスが声をかけた。「こんなところで会うなんてね」。勇利は驚いて体を起こすと、慌ててそうすけの手を離してそこにいるスケーターたちを驚きの目で見渡した。ヴィクトルは二人のどちらのことも、ちゃんと見ることができない。

「みんな……」勇利が口を開く。「ここで何してるの??」 勇利はまるで、クッキーの瓶から手が抜けなくなってしまった子どものようだった。あるいは、上原そうすけという人間の手中から。

「世界選手権前夜祭の一発目だよ!」 勇利の肩に手を回して引き寄せながらピチットが言った。「勇利の部屋にも誘いに行ったんだけど、もういなかったんだ。ねえ、一緒に来る?」 くったくのない笑顔だった。二人の雰囲気が醸す空気に気付いていないのか、あるいは気付かないふりをしているのか。

男たちに囲まれて、勇利はぎこちなく苦笑した。そうすけはまるで落ち着いた様子でワインを口にしている。どこまでも嫌味なやつだ。

「僕はちょっと……」

「行こうよ、勇利。なんか、楽しそうだし」。そうすけが勇利を遮った。ヴィクトルはそうすけが勇利の名前を口にするのが気に食わなかった。そのアクセントは完全に“所有者”としての響きを帯びていた。そうすけも勇利も流暢な英語を話すけれど、その日の午後に控室で耳にした二人の会話は日本語で、数か月間勉強していたおかげでヴィクトルも少しの単語を聞き取ることはできた。それでも勇利との会話は常に英語だったし、ヴィクトルはいつだって、二人の間にある薄い言語の壁のようなものを感じていた。お互いの母国語を教え合ったりもしたが、二人とも十分には話せなかった。ヴィクトルは、そうすけが勇利との共通言語を持っていることが羨ましかったのだ。

ヴィクトルだけじゃない。クリスもまた、そうすけの嫌味っぽい言い方が気に入らなかった。「クソ野郎」。ヴィクトルに聞こえるくらいの大きさで、クリスがロシア語で悪態をついた。思わず咎めるようにクリスの方を見たが、この悪魔が態度を改める気はさらさらない。

「それじゃ、一緒においでよ」。クリスがいつもの調子に戻ってそう言うと、勇利の肩をぎゅっと掴み、ふさふさの睫毛で見下ろした。

「わかったよ……」と、勇利は曖昧に返事をした。スケーターたちに囲まれた勇利は、まさに彼らの波に飲まれようとしていた。ヴィクトルが勇利のほうを見ていない振りをして目をそらす直前、二人の視線は、数ヶ月ぶりに交差した。まるで空虚のような勇利の目を見たその時、ヴィクトルの内には巨大な恐怖が膨らんだ。見せかけであってほしいと願った。だけどその視線は、彼が受けるべき当然の報いであることもわかっていた。

「そろそろ出ねえか」。オタベックの隣でユーリが苛立った声をあげた。「ここじゃ狭すぎる」

「本当に、これじゃまるですし詰め状態だ」とJJは誰にともなくウィンクしたが、このビッグマウスのカナダ人が言うことなら何一つ気に食わないユーリは、それに対してまた悪態をつく。

クリスは小さなバーを見渡し、全員が座れるテーブルなんて無いことが分かるとため息をついた。「わかったよ。それじゃ、行こうか」

一同は、動けないままでいるヴィクトルをかわして歩き出した。

勇利がバースツールから降りようとしたとき、足が滑って思わず転びそうになった。ヴィクトルはその体を支えようと咄嗟に腕を伸ばした。が、勇利を支えたのはヴィクトルではなく、そうすけだった。そうすけの手は勇利の上腕をしっかりと掴み、ちゃんと立てるように支えていた。

「大丈夫?」と聞くその言葉は、日本語だった。

「……はい、そんなに飲んでいたと思わなくて」。そうすけの背後でヴィクトルは顔をしかめた。こいつ、勇利が飲みすぎるとどうなるか知らないのか?

そうすけはその���ま勇利を入り口のドアまで連れていき、先に出るよう促した。勇利は夜の街に足を踏み入れる直前、気まずそうな目でちらりとヴィクトルの方を見た。そうすけはドアの手前で振り返ると、真面目くさった顔でヴィクトルの目を見て言った。「お先にどうぞ」

そうすけの言い方は、ロシア訛りを真似ていた。ヴィクトルはその場にじっと立ち止まる。母語をからかうようなその言い方に、怒りがこみ上げた。ロシア語なんてどこで覚えたんだ。それにロシア語の何を知っていると言うんだ。歯をかみしめながら、ヴィクトルはそうすけの挑戦的な目を見返した。暗く、活気のまるでないその目に、背筋が少しぞくっとした。なんとか平静を装って、ヴィクトルはそうすけの前を進み、冷えた春の夜に飛び込む。そうすけの前でロシア語は使わないようにと、クリスに言わなくては。たぶん、フランス語なら。

***

三件のバーをはしごしてイヤと言うほど飲んだ後、勇利はミラノのさえないカラオケバーでピチットの反対側にどさりと腰を下ろした。片手にはお菓子みたいな味がする蛍光ブルーの飲み物を持ち、もう片方の手はクリスが歌う90年代のバラード曲に合わせて揺れている。クリスとエミル、そしてJJの三人は、マイクに向かっていい加減な歌を披露しながら一緒になって踊っていた。

そうすけは勇利の隣で、冷めた様子で脚を組んで座っていた。顔は少し赤らんでいるが、どれくらい飲んでいるのかさっぱりわからない。一晩中そうすけは静かなままで、満足げに傍観者を気取って勇利のとなりにぴったりくっついていたのだ。

ヴィクトルは同じ部屋の反対側、そうすけと鏡写しになる場所に座っていた。ヴィクトルは何やらミケーレと話をしていて、ミケーレは右手を大げさに動かしながら、左腕はぐったりとヴィクトルの肩に掛けられていた。

その夜の間、勇利は常にヴィクトルの反対側に位置取るようにして、かつてキスをしては一緒に朝食の準備をしていたときのようなアイコンタクトを取ってしまわないよう、ヴィクトルとの距離を保っていた。最初のバーでは向かい合ったテーブルの一番端に座ったし、次の店ではダンスフロアの逆サイドでピチットと踊り、三件目でもできる限りヴィクトルから離れて座った。そして今彼は、気が気でないながらも、この偉大な世界王者を視界に入れることを自分に許していた。ヴィクトルの姿を、彼の変わってしまった部分と変わっていない部分のすべてを、その目で凝視した。勇利は改めて彼の顔の輪郭を記憶に焼き付けながら、ほとんど顎に触れそうなほど伸びた髪に驚いた。優雅な手つきでその銀髪を耳に掛けては、すぐに落ちる髪に苦笑するヴィクトルの様子を見つめた。ああ、その笑い顔を、かつていかに愛したことか。

ヴィクトルから視線を離すと、勇利はいつもこの銀髪の男のことを頭から拭い去りたいときにそうするように、頭を振った。ピチットのジャケットにくっつけた勇利の頬は酒で赤らんでいて、生地の温かさと柔らかさを感じると、彼は思わずそこに顔をうずめた。

「勇利、どうしたの?」ピチットがやさしく声をかけると、勇利の顔を彼の吐息がくすぐった。

「もうすこしマシなものが飲みたいよ」。勇利がそう答えると、ピチットは勇利が握るグラスに目をやった。

「ましなお酒、か」。ピチットがそう言って急に立ち上がったので、途端に勇利の顔はその胸から離れた。「テキーラ! テキーラが正解でしょ、クリス!」クリスは自分の名前が呼ばれたことに気付き、面倒くさそうに振り向いた。

「テキーラ!」とピチット。

「テキーラね!」とクリスが部屋中に聞こえるよう繰り返した。程なくして12杯のショットがライムや塩とともに運ばれ、一同はヴィクトルとミケーレが座っていた小さなテーブルの周りに集合した。

「みんな、準備はいい?」いたずらっぽい笑顔でみんなをぐるりと見渡しながらピチットが合図した。勇利はグラスを持つ指に力が入らず、頭はもっとふわふわしていた。ヴィクトルの真正面に立ち、二人の間にあるのは小さなそのテーブルだけだった。ドレスシャツは第二ボタンまで外され、裾も半分ほどはみ出た格好のヴィクトルは言うまでもなく魅力的で、勇利の立ち位置からは見つめずにいられなかった。

「3,2,1!」ピチットが弾けた声を上げた。ヴィクトルがアルコールの刺激に目をぎゅっとさせながら手の甲に乗せた塩をその舌で舐めとるのを、勇利は閉じかけたうつろな目で見ていた。その輪の中にいることが急に息苦しくなり、肌にピリピリとした痛みを感じて思わず目をそらした。

掛け声に合わせてテキーラを飲み干すと、全員が勝ち誇ったようにグラスをテーブルに叩きつけた。勇利は喉に燃えるような熱さを感じ、全身を駆け巡るこの熱がヴィクトルへの複雑な想いを焼き消してくれたらいいのにと思った。

「オーケイ」。クリスが秘密を打ち明けるような低い声で言った。そしてピチットと目配せするのを勇利はその夜何度も見ていたし、そんな時の彼らの目は、決まって悪い考えに輝いていた。

「もうちょっと楽しもうよ」とクリスが続けた。「ピチットと見ていたんだけど、恥ずかしがってまだ歌っていない人がいるよね。だからちょっとしたゲームをしよう。2本のマイクを回して、止まったところの人がペアで次の曲を歌う」。一同からブーイングの声が上がった。

「Areeee youuuu reaadddyyyyyy?」

勇利は歌が得意ではないけれど、酔っぱらっていればそんなことは気にしなかった。もしマイクが彼の方を向けば、きっと恥ずかしげもなく歌うだろう。

一本目のマイクが最初に指したのはユーリで、その若いロシアの青年は二本目がJJの前で止まるとなおさら不満の声を強めた。

「まじかよ、冗談じゃねえ」。JJが大きく広げた腕をユーリの肩に回すとユーリはひどく悪態をついた。

「一緒に歌おう、パートナー!」

ユーリはJJの腕を乱暴に払いのけてオタベックのほうを見たが、彼は懸命に笑いをこらえているところだった。ユーリはしぶしぶステージの方へと向かうと、クリスの手からマイクをひったくった。

ブリトニー・スピアーズの「Toxic」が流れ始め、途端に部屋中が撃沈した。開始二秒でピチットはスマートフォンを取り出したし、勇利はオタベックがあんなに笑うところを初めて見た。部屋の奥ではヴィクトルが、友人たちがセクシャルな歌をぎこちなく歌う様子を楽しそうに眺めていた。それを見ると勇利は、覚えのある嫉妬心がこみ上げてくるのを感じた。ヴィクトルをあんなふうに楽しませられるのは、もう勇利ではないのだ。

最初の拒否反応にも関わらず、ユーリとJJの二人は最高のショーを披露した。歌こそ最悪だったものの、二人はまるで氷の上にいるときのように音楽のリズムに乗り、10回以上は練習したのではないかと思えるほどバッチリ息が合っていた。結局のところ、彼らはパフォーマーなのだ。

曲が終わるや否や、ユーリはマイクを思いきり床に投げつけた。そして汗ばみながら肩を組もうとするJJと、笑いながらバチンと手を合わせた。勇利は手をたたき口々に歓声を上げる残りのギャングたちの中に立っていた。

クリスが再びみんなをテーブルの周りに集め、第二ラウンドのマイクを回すと、回転は勇利の前で止まった。勇利はステージに上がり歌い切る覚悟ができていた――宇宙が止まるか、“あの人”とペアを組むようなことさえなければ。友人たちの輪を見回しながら、しかし勇利はなんだか嫌な予感がした。

続いて回されたマイクが止まったとき、その指す相手を見て勇利は愕然とした。

まさか。

テーブル越しに二人の目が合い、一瞬で部屋中が沈黙した。かつて死ぬほど愛し、今それを忘れようとしている相手と目を合わせることは、何より危険なことだ。ヴィクトルはわずかに眉をひそめ、もの問いたげな目をした。一体何を考えているのか知りたいと、勇利は強く願った。

ピチットとクリスはまずそうに目を見合わせ、やり直しを提案しようとした。が、ヴィクトルはその細い指でマイクを手に取った。何を思っているのか、彼の感情はまるで閉じられた本のように読み取れなかった。

勇利はため息をつくと、これがいかによくないことであるか完全に理解しながらも、自分のマイクを手に取った。ちらっとそうすけの方を見たが、彼はいつも通りの冷静な表情。勇利がヴィクトルの方を振り返ると、彼はショットをもう一杯飲み干して、ジャケットを脱ぎ、腕で口元をぬぐっていた。勇利は不思議な興奮を感じた――朝にはきっと、全部アルコールのせいにしてしまうだろう。

二人は並んでステージの方に立ち、クリスはプレイリストから次の曲を選んだ。曲が始まり、勇利にはそれが何の曲かすぐにはわからなかったけれど、幸いにも一番手はヴィクトルだ。みんなは黙ったままで、だけど勇利は、部屋中の空気にぶら下がる気まずさに気付いてはいなかった。

ヴィクトルの歌声ははっきりと音程も合っていて、ときどき聞きほれてしまうほどだ。だけど最初の数フレーズを謳う彼は、緊張した様子だった。

You were working as a waitress in a cocktail bar

When I met you

I picked you out, I shook you up and turned you around

Turned you into someone new

(君はバーのウェイトレスをしていたね

俺たちが初めて会ったとき

俺は君を見出して、あれこれ気付かせてあげたっけ

まるっきり新しい君に変えてあげたんだ)

勇利にも何の曲か分かった。ヴィクトルが歌うにつれ、刺すような痛みが走る。歌詞があまりに二人のことを歌っていたのだ。

Now five years later on you've got the world at your feet

Success has been so easy for you

But don't forget, it's me who put you where you are now

And I can put you back down too

(あれから5年の月日が経ち、君は世界の頂点さ

成功なんてたやすかっただろう

でも 忘れないで、そこに連れてきたのは誰だったか

俺は君をそこから引き戻すことだってできるんだ)

ヴィクトルの目はスクリーンから離れることなく、注意深く歌詞を追っていた。さっき飲み干したテキーラのせいで少しふらつく体を、曲に合わせてかすかに揺らしている。

Don't, don't you want me?

You know I can't believe it when I hear that you won't see me

Don't, don't you want me?

You know I don't believe you when you say that you don't need me

(もう俺のことはどうでもいいの?

会いたくないなんて信じられないよ

もう俺のことはどうでもいいの?

必要ないって言われても、そんなの信じられないんだ)

最後の一行はヴィクトル自身の言葉であるかのように思えた。あまりに生々しく、現実的だったのだ。

It's much too late to find

You think you've changed your mind

You'd better change it back or we will both be sorry

(気付くのが遅すぎたんだ

君が心変わりしたってことに

でも考え直したほうがいい 俺たちはたぶんもっと後悔する)

サビが来ると曲を知っている人たちがコーラスに参加した。ピチットとクリスも歌いながらステージに出てきて踊りはじめ、次に歌う番の勇利は全身から救われたと思った。スピーカーから流れる自分の声が聞こえた。酔っぱらってあやふやで、コーラスするヴィクトルの声に溶け込んでいる。

Don't you want me, baby?

Don't you want me, ohh?

Don't you want me, baby?

Don't you want me, ohh?

二人の声が重なるのを聞くのは心地良かった。ヴィクトルの隣に立って、彼を避けるのではなく一緒に何かをするのも心地良かった。勇利の骨の奥にまで浸透していた緊張は歌声に乗って体の外に吐き出されるようで、勇利は気分が楽にさえなったのだ。

The five years we have had have been such good times

I still love you

But now I think it's time I live my life on my own

I guess it's just what I must do

(この5年間は楽しい時間だった

今でもあなたを愛してる

でもそろそろ一人で歩かなくちゃいけないと思うの

ただそうするべきなのよ)

こんなの良くない考えだって頭ではわかっていたのに、勇利がソロパートを歌うころにはテキーラのせいでそんな考えもぼやけてしまっていた。二人の経験してきたことにぴったり重なるその歌詞に苦しさを感じながら、勇利はそれでもまるで解放されたかのように、ずっと聞きたくて仕方がなかった、それでも聞くことができなかったことを、酔いとばかげたビートを口実に吐き出することができたのだ。そこにあるのは友人同士の姿だった。酔っぱらってカラオケなんてしている友人。スケートの国際イベントという重圧から逃れようとしている友人。愛し合ったことを忘れようとしている友人。そして、互いに深く傷つけあった友人――。

ヴィクトルもまた、同じように感じていたに違いない。次のサビを一緒に歌うとき、彼は勇利のほうを向いたのだ。目の周りには笑い皺を作り、部屋の防音ギリギリの大声で歌っていた。勇利もまた、元恋人の目を見ながらマイクに向かて笑い声をこぼした。ヴィクトルが笑うと、勇利はまるで午後の光が自分に降り注ぐように、つま先までじんわりとあたたかくなるのを感じた。二人の体が自然と近づいた。軌道をめぐる、惑星のように。

Don't you want me, baby?

(もう俺はいらないの?)

欲しいよ。自分の隣で、ぼさぼさの髪で汗までかいて、それでも笑っているヴィクトルを見ながら、勇利はそう思った。欲しくて、欲しくてたまらない。二人の体は今さらに近づいて、勇利はヴィクトルの艶めいた肌から発せられる熱を感じることすらできた。汗ばんだ勇利はジャケットを脱いだが、その視線はヴィクトルから離れなかった。彼の深いブルーの瞳に閃光が走ると、勇利は熱で肌を震わせた。

気分が大きくなった勇利はヴィクトルとの距離を詰めるようにさらに近づこうとしたが、急にヴィクトルが後ずさりしたので二人の間に空虚が生まれた。酔っぱらっていたヴィクトルは、勇利から身をかわした際にテーブルの脚につまずき、咄嗟に手を付いた弾みで何やら青い飲み物が入ったガラスのピッチャーを倒した。ヴィクトルは何とか転ばず体を支えたが、ピッチャーは床に落ちて粉々に砕けてしまった。ガラスが割れる音が幻想を打ち壊し、勇利はハッと部屋にいるほかのみんなに気が付いた。そうすけが、腕を握りながらそこに立っていた。

「大丈夫?!」勇利はそうすけのもとに駆け寄った。そうすけが手を離して腕の傷口から流れる真っ赤な血が見えると、それまでのぼんやりとした魔法から勇利は一気に目を冷さました。

「ガラスの破片が飛んで……ちょうどそこに座っていたから……」。腕を動かすと、そうすけは痛みに顔をしかめた。

音楽は止み、全員が緊張した面持ちで立ちすくんでいた。勇利の後ろではヴィクトルが目を見開き、口をきつく結んで立っていた。静寂がそれまでのにぎやかな部屋をすっかり包み込んでいたが、勇利の耳からはまだ、ヴィクトルの歌声が離れていなかった。

「バルスームヘ行きましょう」。勇利はそう言って、そうすけの腕を取った。オタベックがナプキンの束を渡すと、そうすけはそれをありがたそうに受け取る。「大丈夫だよ、勇利。そんなにひどくない、自分でやれるから」。そうすけは心配そうに見ている勇利の方を見つめ返し、その平静を保った視線は勇利の動揺した心を落ち着かせた。

勇利とそうすけが廊下に出ると、ヴィクトルもそれに続いてブースの外に出た。「……そうすけ、す���ない」

「僕が付いていくから、ヴィクトル」と、勇利が噛みつくように答えた。ガラスが割れてそうすけが怪我をしたのはヴィクトルのせいじゃない。二人で一緒に歌い、彼らの関係に起こった最悪の出来事を忘れようなんてしたのもヴィクトルのせいじゃない。今でもなお、彼に執着し続けてしまうのだって、ヴィクトルのせいではないのだ。だけど勇利はどうしようもなく腹が立った。自分自身にも、この状況にも。そして辛辣な言葉を吐かずにはいられなかった――「来なくていい。僕たちなら大丈夫」と。

ヴィクトルは下唇を開いて眉をしかめた。表情が少し揺らいだかと思うと、その顔から先ほどまでの明るさは消えていた。言いかけた言葉を飲み込みゆっくり頷くと、ブースに戻って扉を閉めた。勇利は気付いていた――心に鈍い痛みを感じながら――ヴィクトルが右手を胸のところで握りしめながら、その指の痛みをこらえていたことを。

バスルームでは、そうすけが磁器製の洗面台によりかかって蛇口の下に腕を投げ出していた。勇利は反対側のベンチに腰掛け、そうすけの青白い手首に流れる水を見つめていた。

「すまなかったね」とそうすけが静寂を破った。「タイミングが悪かった」

勇利は思わず笑って頭を振った。「いえ、そうすけさんが謝るようなことは何も。それに、まさかこんなことになるなんて」。本当に、こんなことになるはずじゃなかった。みんなは何を考えていたのだろう? それにヴィクトルも! こんな夜に包帯もせず、世界を前にして氷に上がる直前だと言うのにあんなに不注意でいるなんて、一体何を考えていたんだ。

そうすけは鏡を見ると、反応を窺った。数分前に比べれば、二人とも多少はアルコールが抜けていた。

「まだ彼のことが好きなんだね」。突然そう聞かれて、勇利は思わず呼吸に詰まった。鏡越しに勇利を見つめるそうすけの顔は無表情だったが、目には確かな意図があるようだった。

「僕は……」

「過去に巻き戻るだけだよ、勇利。彼はきっと、君を昔に引き戻す。勇利はもっといい未来に向かっているところだろう」。そうすけの言葉が勇利の中でねじれを起こす。そうすけは正しい。ヴィクトルに想いこがれたところで、昔に戻るだけなのだ。だけど、二人で過ごしたあの頃よりも素晴らしい未来なんてものが本当にあるのか、勇利には分からなかった。

終止符が必要だった。あるいは、終止符になるような何かが。そしてそれは、ヴィクトルと話をしない限り訪れない。そうすけはびっくりするほど無遠慮な言い方をしたけれど、でも勇利は、そうすけが勇利を信じ、そして今シーズンが最高のものになるとまだ信じてくれているとわかっていた。そして実際にそうなるはずなのだ。勇利がヴィクトルのことでこれ以上苦しまなければ。

勇利は両手の拳をぎゅっと握りしめると、ある決心をした目で鏡越しにそうすけを見つめ返した。

今夜、勇利はヴィクトルと話をする。

※作者の方の了承を得て翻訳・掲載しています。

3 notes

·

View notes

Text

近藤淳子 × 天明麻衣子 × 久野知美「フリーアナウンサーの楽屋女子トーク~ここだけの秘密の話」 『現役アナウンサーが教える あなたが輝く話し方入門』(シンコーミュージック・エンタテイメント)刊行記念

ホリプロアナウンス室に所属のフリーアナウンサー近藤淳子さんの記念すべき初著書『現役アナウンサーが教えるあなたが輝く話し方入門』が7月8日に発売されました。

同書は、自分の声のタイプを知り、【発声や滑舌力】【伝える力】【コミュニケーション力】【話し方の勘違い】など、誰もが日常で実践できるトレーニング、困ったときに役立つエピソードなどを紹介。話し方に自信がない方は自信つけ、自信のある方はより自信を強くもって話すきっかけとなる一冊です。

こちらの刊行を記念してトークイベントを開催します。

出演は、今回の著者・近藤淳子さん。ゲストには、テレビ朝日『クイズプレゼンバラエティーQさま』やBSテレ東『日経モーニングプラス』に出演中の天明麻衣子さん。

そして、もうひとりのゲストには、テレビ東京『なないろ日和!』『よじごじDays』に出演中の女子鉄アナウンサー・久野知美さん。

このフリーアナウンサー3名が今回一堂に会し、普段、楽屋でしか話さないようなマル秘女子トークを繰り広げます。

日常の番組やラジオなどでは、聞き手に徹する女子アナウンサーが

今回いったい何を話すのか、予想がつきません。

知ら���ざる女子アナウンサーたちの素顔を知られる貴重な機会をお見逃しなく!

※後半は記念撮影・サイン会も予定しております

【出演者プロフィール】

近藤淳子(こんどう・じゅんこ)

1975年生まれ。1児の母。

元TBS系北陸放送のアナウンサーで、ニュースキャスターやレポーターを経た後、ホリプロ所属のフリーアナウンサーとなる。

ラジオパーソナリティ、トークショーMC、話し方講師、講演、CM、ドラマ出演などを多数担当。

日本酒が大好きともあって、日本酒利酒師となり、メディアを通じて国内外に日本酒の魅力を発信しており、JSAジャパン・サケ・アソシエーション・サケ・エキスパートマスター講師、日本酒コンテスト審査員も務め、日本酒コラムの執筆連載中。

また近藤が主宰する女性限定のぽん女会では、蔵元と日本酒とお料理を楽しむ空間を企画プロデュースしておりメディアでも注目を集めている。

天明麻衣子(てんめい・まいこ)

1989年生まれ。ホリプロ所属。

東京大学卒業後はNHK仙台放送局契約キャスターを経て、大手外資系金融機関という経歴を持つ“エリートすぎる”フリーアナウンサー。

スペイン他25カ国での海外経験もある国際派。人気クイズ番組(テレビ朝日『Qさま!!』2015年8月24日放送)で初出演ながら初優勝。

高飛車キャラで“氷の女王”と呼ばれている。

BSテレビ東京の経済番組『日経モーニングプラス』サブキャスターを務めて5年目。

自身の著書を携え全国各地の高等学校や企業など講演会も行っている。

ニュースや報道だけではなく、バラエティまでマルチにこなす。

久野知美(くの・ともみ)

1982年生まれ。

ホリプロ所属の“女子鉄アナウンサー”としてテレビ朝日系『テンション上がる会?』『あさテツ』、日本テレビ系『スクール革命!』、NHKラジオ第一『鉄道・音旅InSummer!/Winter!』、スカパー!鉄道チャンネルほか、テレビ・ラジオの鉄道関連番組への出演は多数に及ぶ。

個性の強い鉄道タレントを見事に仕切ることから、鉄道系イベントの司会に多数出演。

近年では『東洋経済オンライン』のコラム執筆など、フォトライターとしても活動しており、それ以外にも鉄道会社の列車自動アナウンスも担当している。

現在はテレビ東京『なないろ日和!』、FMNACK5『スギテツのGNRR』、TBSラジオCLOUD『乗りものニュース1155』に出演中。

時間 _ 20:00~22:00 (19:30開場)

場所 _ 本屋B&B 東京都世田谷区北沢2-5-2 ビッグベンB1F

▼入場料

■前売1,500yen + 1 drink

■当日店頭2,000yen + 1 drink

チケットのご予約はこちら

イベント情報の詳細はこちら

from honyade.com https://ift.tt/32kuDol

0 notes

Text

氷の子どもたち

普段俺が使うホテルより絨毯の毛足が長かった。指定された部屋の扉を開けると、優しく左腕を引かれそのまま抱きすくめられた。身長に12センチも差があるので俺の視界はほぼ塞がれる。カシミアの柔らかなセーターが頰に心地よかった。

「会いたかった、かっこよくなったねアヅ。ねえBOSEのスピーカーの新しいのもAirPodsもDavisのブレスも買っておいたよ。お腹減ってない? お寿司とる? 水はヴォルヴィックだったよね、さっき下で買っておいた。ガウンあるから着替えて、その前にシャワー浴びる?」

俺の返事なんかひとつも聞いていない。バックパックを腕から抜かれジャケットを脱がされそのままバスルームに手を引かれる。「一緒に入りたいけど、疲れてると思うからまずはゆっくりして。着替えは置いておくからね。髪は俺が乾かしたいからそのまま出てきて。かっこいいねアヅ、大好きだよ」俺の前髪を分けて頰にキスをして、ユウくんはにっこり笑ってカーテンを引いた。

バスタブには俺の好きなラベンダーソルトが入れられていて、温度も俺の好きなやや熱め。シャンプーを泡立てて体をボディソープで流して体をバスタブに沈めた。バス移動で凝り固まった体が内側から柔らかく膨らむようだ。ユウくんがこれを準備している姿が目に浮かぶ。ユウくんは俺が好きだと口にしなくても、俺が自分で選んだものをほぼ覚えているんじゃないだろうか。湯気が柔らかく頰を包み込む。バスタブから上がり、足の指の間まで丁寧に洗ってバスルームを出た。

ユウくんは俺の顔にローションをつけ、脛や肘ににはボディクリームを塗り込んだ。髪にはアウトバストリートメントを丁寧にもみこみ、手を拭いてから頭を軽くマッサージしてくれた。「アヅみたいな髪質にはコレがいいらしいよ。本当にお腹へってない? トレーニング食もあるよ。ドライヤー熱かったら言ってね」

ユウくんの長い指が俺の髪を梳く。頭皮に時折触れる固い指先が心地いい。俺はこの部屋に来て一体何語喋ったのだろうか。

冷風まで使って丁寧に髪を乾かしてユウくんは俺の顔を覗き込む。「体のマッサージは素人がしない方がいいよね?」「…いいよ、軽くなら」目を細めたユウくんの顔がテレビで見るソレと一緒で俺は急に気恥ずかしくなる。

キングサイズのベッドに横たえられて、背中を優しくなぞられる。マッサージオイルを塗ったユウくんの手はいつもより暖かい。ユウくんは意外にマッサージが上手くて、筋肉を刺激しすぎず俺の体をほぐしていった。肩と背筋、腰を優しく刺激されて俺は息を漏らした。

「エックスゲームの決勝、スマホに映像落として何回も見たよ。すごいクールだった。おめでとう」

大きな大会に出れば特番が組まれて、翌朝も情報番組で演技がノーカットで流されるトップアスリートが俺の背の上で嬉しそうに話す。ちなみにその話は電話で100回聞いた。

「…俺もユウくんの世界選手権みたよ、テレビで。闘争心出ててかっこよかったよ」これは一度も話していない。

「まじ⁉︎ 嬉しいーーーーーけどだせえええーーー俺」

背中にユウくんの体温が覆いかぶさる。肩を優しく掴まれて軽く揺さぶられた。

「…負けたし」

「そうだね、完敗だったねアレ」

「うう〜意地悪。次勝てばいいじゃんとか頑張ったねとか言わないよね。そういうとこ好き」

それは言わない。言ったって仕方ないからだ。どうして負けて、次何をすればいいかはユウくんだけが知っている。

耳に生温かく濡れたものが触れる。ピアスを舐められる。入浴とマッサージでゆるんだ体はそれほど硬ばらなかった。

「…ユウくん、当たってる」

「当ててるんだよ」

氷みたいに低い声が、耳から下半身まで貫ぬくように響いた。

「ねえ、もう我慢できない。アヅ、お願い」

顔を左に向けると、ユウくんの潤んだ目がすぐそこにあった。子どもみたいに切実なのに生々しい欲が滲んでいる。俺と違う柔らかい髪がさらさらと流れた。

ユウくんの唇の端に触れるだけのキスをする。いいよ、と口に出すのが恥ずかしい。いつか言えるんだろうか。

うつ伏せにされたまま、上半身のガウンを剥がれる。首筋から背中、腰までゆっくり時間をかけてキスをされる。リップ音をたてるのが前より上手くなっている。舌の感触と音に思わず深い息がもれた。背中一面にユウくんの体温を感じて唇と指先の熱さに切なくなる。視界をシーツに塞がれている分、感覚が鋭敏になっている。

尻から太もも、ふくらはぎまで唇が降りてゆく。足の指迄口に含まれる頃にはもう俺の我慢も限界に達していた。

優しく体を反転させられて、ガウンの前をはだけられる。ユウくんは俺の話は全然聞かないが、俺の体には最大限の遠慮を持って触れる。俺も正直、ユウくんの体に触れるのは恐ろしい。俺たちが普段どれだけの努力をして体を作り上げているかお互いによく知っているからだ。

「あは、アヅももうこんなになってる。えっちだね。嬉しい」

アンダーを下げられ、固い指先が俺のちんこの先端に触れた。甘さで足の指が痺れた。すぐに指が離れる。「アヅ、口開けて。あーん、て」。言われるままでに口を開けると、ユウくんの指がそっと入ってきた。俺とユウくんの腹に挟まれたちんこが切ない。ユウくんのちんこはさっきからずっと固くて、ユウくんのルームウエア越しに俺の太ももにちょうど当たっている。

ユウくんは俺の目をじっと見ながら舌をつまんだり歯列を撫で上げたり、上顎を優しくこすったり喉奥まで指を入れたりとやりたい放題だ。笑うと細くなる目に欲が表面張力を張っていて、俺は情けなく、大人しく口を開けている。声が漏れてしまう。唾液が頰を流れてゆく。

ユウくんは俺の唾液まみれの指を口から乳首にうつして、ゆっくりゆっくり縁を描く。中心にふれないように、ゆっくり。

「乳首勃ってきたよ、かわいいね。ちょっと大きくなったね。自分で触ってるの?」

耳元でささやかれる。中心に触れて欲しくて身をよじってしまう。

「ねえ、答えてよ…言えなきゃちゃんと触ってあげないよ? 」

耳を口に含まれて、ねちょねちょとした唾液の音に混ぜてそんなことを言う。触られない乳首もちんこも、ぐちゃぐちゃにされている耳ももうよくわからなくなってくる。

「アヅはえっちなのに、そうでないふりをするよねえ、変態」

ぐっとちんこを下腹部に押し付けられる。俺のちんこの先がほんの少しユウくんのウエアにこすれた。ユウくんは一枚も脱いでいないのに。

「どうなの? 言えなきゃや��ちゃうよ?」

「…わってる」

「なあに? 聞こえない」

指が胸から離れてゆく。俺はとっさにユウくんの背にしがみついた。

「触ってる、触ってるからあ…! オナニーのときに、乳首も触ってる…」

前髪を掴まれて上を向かされる。ユウくんの目は白目が澄んで潤んでいる。

「よく言えました。ご褒美あげるね」

ゆっくり乳首をこすられる。溝に指先をひっかけるようにして。俺の一番好きな刺激だ。もう片方は舌先でつつくように舐められて、俺は思わず声をあげた。

「やらしいなあアヅ。こうやってこすられながら舐められるの好きだもんね。女の子みたいに感じて、声出してかわいいね。すごい可愛い」

口を犯されて耳をぐちゃぐちゃにされて、乳首まで舐られて、気持ち良さと比例して下半身がどんどん疼く。ユウくんがゆっくり乳首を刺激するほど、ちんこが痛くなってくる。

「すごい、アヅのちんこもうドロドロ。ちょっと触ったらイっちゃいそうだ」

「や…」

「嫌じゃないでしょ、でもまだダメだよ、今日はいっぱい我慢しようね」

髪をなで付けるように頭を撫でられる。悪魔のような囁き。ユウくんは指でいじる乳首を変えながら、俺の腹の手術痕に舌を這わせた。手術のあとに造った腹筋に埋もれて、縫合跡はデコボコになっている。そこを何度も何度も丹念に。そこだけに気持ち良さとは違う暖かさを感じて、鼻の奥が痛くなってくる。

揺蕩うような暖かさに包まれていると、膝を抱え上げられた。自分に足の間にユウくんの頭が見えた。

「ちょ、それやだって…!」

ちんことアナルの間にユウくんの舌が這う。ユウくんはわざと俺が恥ずかしがるような体位にするのが好きだ。それで俺が感じてしまうからだけど。いつからこんな体にされてしまったのだろう。

「嘘、アヅこれ好きでしょう。ほらお尻の穴もヒクヒクしてるよ」

アナルの周りを、乳首と同じく円を描くように舐める。散々焦らされた体はそれだけで震えてしまう。

「恥ずかしいねアヅ。そうだ、もっと恥ずかしいこと言ってみようか。お尻の穴舐めてください♡って言ってよ、俺に」

人のアナルのそばでそんなことを言う。足を持ち上げられて大きく開かされて、ちんこがひんやりとする。これ以上恥ずかしいことがあるだろうか。この鬼。

「ねえアヅ、言ってよ。聞こえないよ?」

アナルのふちを濡らした指でこねくりまわす。俺の体はすっかりユウくんのおもちゃだ。

「アナル、舐めてください…」

「違うでしょ、お尻の穴、でしょ」

乳首をきつくつねられる。熱くなった乳首がちぎれそうで体が跳ねた。

「い…っ、俺のお…お尻の穴、舐めてください」

ゆっくり、俺の局部を生温かい舌が這い出した。縁を撫でるように柔らかく、やがて穴に入れるくらい強く。抵抗がゆるみ、ゆっくりとほぐされてゆく。

「すごいな、普段はあんなにクールなのに。足こんなに開いてそんな恥ずかしいこと言ってアナル舐めおねだりしちゃうんだ。アヅまだ中学生なのに変態だね。もう俺以外とセックスできないね?」

ユウくんの指が俺の袋を優しく刺激する。もうよくわかんない。ちんこが破裂しそうなこと以外。

ひとしきり俺の尻をいじめて満足したのか、ユウくんはしばらく俺の頭を抱いて髪を楽しそうに梳きだした。

「ねえ、一回イきたいでしょ。今だと入れた瞬間にいっちゃいそうだもんね。口がいい? 手がいい? 教えて」

「…どっちも」

「わ、欲張りだね。まあ三回くらい出せるよね」

言った途端後悔した。

俺をベッドに座らせて、ユウくんは床に膝をついて俺の股間に顔を埋めた。膝に負担がかかると言ったら「すぐ終わるから平気」と有無をいわさず座らされた。

「ねえ、こっち見てよ」

ユウくんが俺のちんこを舐めながら上目遣いで見上げてくる。金メダリストが年下の男のちんこを舐めてるなんて誰が想像するだろう。裏からゆっくり舐めあげてくびれ部分にも深く舌を入れる。小さな口をめいっぱい開けて咥えてくれる。この時ばかりはユウくんを征服してる気分になってもよさそうなものだが、どう考えても征服されてるのは俺の方だった。ユウくんの癖のない髪に指を入れながらユウくんの淫らな姿を見る。魔物に囚われた気分だった。

同時に乳首をいじられたかと思うと尻に指を入れられた。ゆっくりと抜き差しされ、やがて一点だけをゴリゴリと刺激される。俺はあっさりと射精した。

ユウくんは口を開けて俺の精液を確認させると、ゆっくりとそれを飲み下した。

「アヅ、お尻に指入れるとすぐイっちゃうよね」

「…ていうかもう、指入れないとイけない」

「うそマジ⁉︎ えっすごく嬉しい、アヅ大好き」

息が苦しくなるくらいハグをされた。出した後でよかった。途中でそんなことを口走ったら「じゃあ今からここでオナニーして見せて♡」と言われかねない。一回出した後は少し冷静になる。

「俺もユウくんに口でしたいんだけど…してもらってばっかりなの���悪いし」

「えっダメだよ、アヅにそんなことさせられない。二十歳になってからね。ねえだから、後ろ向いてお尻の穴広げて」

今アンタ自分が何て言ったか覚えてる? そもそもそっちだって19歳じゃないか。

何を思ったって、俺はユウくんには逆らえない。初��て会った時からそうだった。競技は違うけど、ユウくんは金メダル最有力候補だったりCMなんかにも出てたから、顔と名前くらいは俺でも知っていた。オリンピックの選手村で声をかけられてそのまま連絡先を交換させられて、会って二回目で「俺ら付き合うべきだと思う。そう思わない?」のひと言でこんなことになった。三回目で服の中に手を入れられた。シーズンが終わると、俺にオフがあると言えば彼の拠点までのチケットが送られてきた。俺が暮らす群馬から彼の日本での拠点である名古屋までの新幹線バス飛行機全てを網羅した電子チケットが送られてきた時点で、俺は無駄な抵抗を悟った。俺は押しが弱い方ではないし、嫌なことは嫌だと言える性格だが何故だか彼には何も言えない。前回そんなことを漏らしたら「俺だけっていうのはもう運命だよね」と言われてハグされ、抜かずの3発をキメられた。

ふらつく膝を立ててシーツに顔を押し付ける。ユウくんがそんなことで許してくれるわけがないので、両の手で尻に手をかけた。

「もっとちゃんと広げて。できるよね?」

ユウくんの要求に応えるために、ぐっと脚の角度を広げる。ユウくんの唾液で濡れたアナルが室温に晒されて、冷たいはずなのに脈打つようにそこだけが熱かった。陽気な電子音が耳を打つ。思わず身じろぎをしたら、ユウくんが俺の手を優しく抑えた。振り払うことができずに俺は固まってしまう。

「ユウくん何やってんの…?」

「アヅに会えない間のオカズ。大丈夫、このiPodネットに繋いでないから。もうちょっとそうしててね。さすがの体幹だね。ココ以外全然ブレてないよ」

アナルをおもちゃみたいにつつかれて体が跳ねた。生温かいローションが垂らされて、シーツが俺の涙を吸った。恥ずかしくて死にそうだ。それでもユウくんの視線が二重になったみたいで、俺のちんこはしっかりと芯を取り戻していた。

「ちんこ大きくなってるよ。自分でアナル広げてるとこ動画に撮られて感じてるの? すっごいエロいしかわいいね。…もういいよ、苦しかったでしょ」

膝を崩され、腕をとられてマウントをとられる。そのまま体重をかけずに俺に覆いかぶさって、ユウくんは俺の目尻を舐めた。俺は顔も下半身もぐちゃぐちゃなのに、ユウくんは未だに一枚も脱いでいない。

「意地悪してごめんね。アヅが可愛いから泣かせたくなっちゃう。ねえ始めは前と後ろどっちがいい?」

「…前。ユウくんも脱いでよ」

「いいよ。アヅが脱がせて」

腹筋だけで体を起こして、ユウくんのTシャツを体から抜く。腹筋もだけど、ユウくんは首から肩にかけての筋肉とラインが一番カッコいい。スウェットを脱がせるとユウくんのアンダーウエアもぐっしょり濡れていた。嬉しい気持ちになって手を入れると「だーめ。アヅはそんなことしなくていいんだよ」と手をとられて、再び押し倒された。

ユウくんがゴムをつけている間、俺はパブロフの犬みたいにちんこが入りやすいように膝を立てて脚を広げる。女みたいだと思うけど、初めからこの人に俺は女の子にされてきた。ユウくんの鉄みたいなちんこが押し当てられる。ゆっくり息を吐くと、ぴったりの呼吸でユウくんが身を沈めてきた。圧迫感と体を開かれる暴力的な感覚に、悲鳴に近い声をあげる。悲鳴のはずなのに甘い、切ない音だった。

「あ、あ、あ、」

ゆっくりとちんこを全部俺の尻に収めて、ユウくんは大きく息をついた。俺の頭を抱いて髪を撫でる。俺とユウくんの心臓を隔てるのはお互いの皮膚だけだった。

みんなこんなことをしてるのか。こんな気持ちを知って。

「…よく頑張りました。嬉しい、アヅのこんな顔見れるの世界で俺だけでしょ」

額に、まぶたに、頰に、顎に唇にキスを落とされる。その熱がゆっくり離れると律動が始まった。ゆっくり、徐々に激しく突き上げられる。膝を抱え上げられて、俺は自分の脚ごしにユウくんの顔を見た。

「すごい、アヅの中超気持ちいい。お尻にちんこ突っ込まれて気持ちいい? ねえ」

「…気持ちぃ、ユウくんのちんこ、すご、気持ちぃ、もっとして、」

この間覚えたばかりの拙い技で、尻にきゅうと力を入れる。ユウくんのちんこの形がより伝わって、俺は身も世もなく声を上げた。

「あ…アヅ、本当にえっちだね、どこで覚えてきたの?」

「ちが、ユウくんだけ、好き…」

「うん…」

ユウくんが言葉少なになって俺の顔の両側に手をつく。限界が近い時の体制だ。先に射精してしまった俺は霞む視界を開いて、ユウくんの揺れる前髪をかきあげた。イくときの顔は絶対に見ていたい。

ユウくんがギュッと眉根を寄せた。全身を震わせてゆっくり俺の上に落ちてきた。今度は俺が、彼の頭を撫でる番だった。

「ドライオーガズムって知ってる?」

色んな液体でドロドロになった体を洗い流してバスタブに入る。俺を背中から抱きながら、ユウくんが物騒なことを言い出した。

「…射精しなくてもイケるってやつ?」

「そうそんな感じ。そうしたら無限にイケるでしょ、今度やってみよ」

「ユウくんさ、思いついたこと全部試そうとしてるでしょ俺で」

「そんなことないよ。俺、アヅとやりたいけど永遠に叶わないことあるよ、制服プレイ」

お湯を背後に向かって弾いた。鼻か口に入ったようでユウくんはむせている。

「ひどー。俺中学も高校もろくに行けなかったから憧れなんだってば」

ユウくんが俺の背に体重を預けてきた。指が腹にまわり、腹筋を撫でる。

「アヅの腹筋すごいよね。彫刻刀で刻んだみたい。かっこいいなあ。ほんとに世界一かっこいいと思う。もう初めて見たときに好きになったよね。あの決勝、俺未だにyoutubeで見るよ。インタビューもすごいクールで、子どもなのに通り一遍のこと言わなくて、全然笑わないのにちゃんと自分の言葉で真面目に喋ってて、こんなかっこいい人いないだろって。選手村で会ったときは本当に運命だと思った」

「ユウくん」

「うん?」

「俺、今回のオフシーズンはニュージーランド行く」

換気扇の音がやけに大きく響いた。

「…うん。応援する。でも怪我しないでほしい。ハーフパイプの動画たくさん見たよ。かっこいいけど、死ぬ怪我もあるって見て怖かった。アヅの技はすごいから、命がけでやらなきゃいけないんだろうけど、怪我しないで」

お互い様だ。俺も命に関わる大怪我と隣り合わせだが、そっちだって選手生命に関わる爆弾を抱えている。一昨日、二位に終わった大会で「負けは死も同然」だとユウくんはインタビューで応えていたが、正直な言葉なのだと思う。選手生命も、生命も、俺たちにとっては同じなのだ。

俺をまたいでいる右足首に目をやった。悔しいので持ち上げてやる。抗議を無視して足首に唇を寄せる。手術痕はなくても、ユウくんの右足首が怪我をする前に戻ることはない。ユウくんは体が柔らかいのでやすやすと脚が上がった。白くて滑らかな皮膚を舐めて、甘く噛む。

「アヅ、本当にやることかっこいいよね。どこで覚えてくるの、本当に中学生?」

ユウくんの声に喜色が滲んでいる。じわりと、体の芯が暖かくなった。

「来週から高校生」

「うん、おめでと…制服着たら写真送ってよ」

明日になったらまた、俺は群馬に、ユウくんはトロントに帰る。

恋が恐ろしかった。囁かれた優しい声にようやく現実感がわいて、ユウくんと別れることよりも、彼が存在していることに俺はまた囚われる。

0 notes

Text

【声優・ナレーター】

今回紹介するのは【声優・ナレーター】です。

特殊な仕事ですよね。

・滑舌良く話すことができる。

・イントネーションを正しく使える。

・表現力、演技力、想像力の豊富さ

トレーニングを積んでいないと難しいです。

中には、持って生まれたセンスがあり、YouTubeコンテンツのなかで必要とされるクオリティ水準を上回る人もいますが・・・

ここでもそうなんですが、

やっぱりYouTubeが絡んできています。

YouTubeがビジネスになっているので、どうしてもYouTube案件が多いです。

数年前と比べて、仕事を受ける窓口が格段に広がっています。

専門学校は出たけど、なかなか仕事までつながらない。

厳しい現実を突きつけられて挫折した。

競争に勝てなかった。

など、過去に経験はしているものの自分の力を出せる環境になかった方は少なくともいるはずです

現に…

View On WordPress

0 notes

Text

Q.言葉はどこで作られるの? A.私たちの言葉は、舌と前歯、口の形が主に作っています よく滑舌のトレーニングで口を大きく動かす練習がありますが、 言葉の発音というのは口ではなく主に舌の運動が大事になってくるため、 口をそんなに大げさに動かさなくてもはっきりと発音することは出来るのです

Q.言葉はどこで作られるの?

A.私たちの言葉は、舌と前歯、口の形が主に作っています

よく滑舌のトレーニングで口を大きく動かす練習がありますが、 言葉の発音というのは口ではなく主に舌の運動が大事になってくるため、 口をそんなに大げさに動かさなくてもはっきりと発音することは出来るのです

— ボイストレーナーAKIRA (@akirasensei123) November 15, 2019

from Twitter https://twitter.com/akirasensei123

November 15, 2019 at 09:01PM

via IFTTT

0 notes