#DarioArgento

Photo

Suspiria AMP by John J. Pearson

29 notes

·

View notes

Text

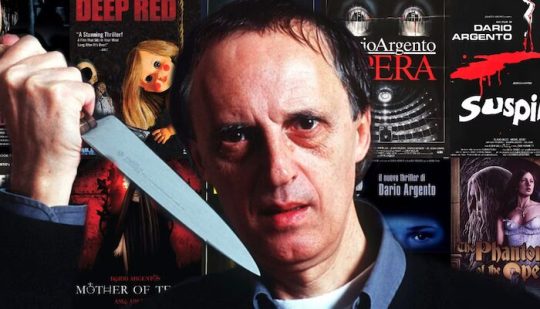

VERY RARE PIC

BaBy DARIO ARGENTO

#darioargento#dario argento#giallo fever#giallofever#italian giallo#italian cult#gialli#cinema cult#giallo#cult#international cult#italian horror#horror#film horror#horror film#italian cinema#Italian direct#regista italiano#registi italiani

75 notes

·

View notes

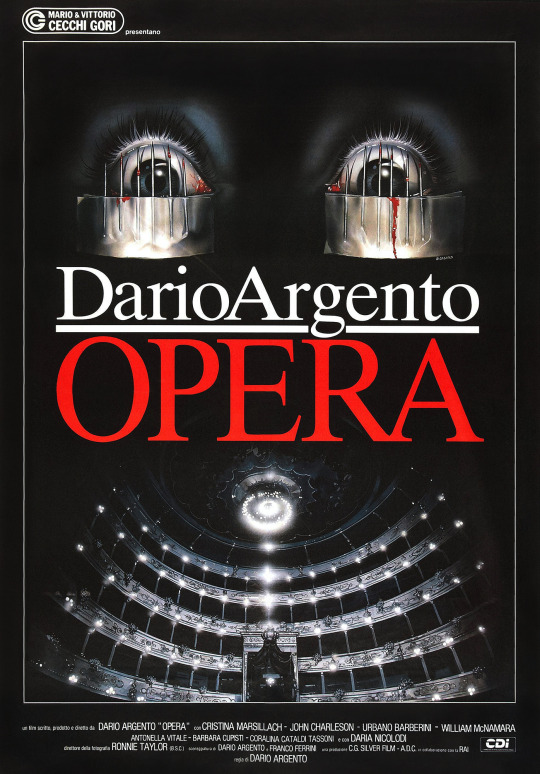

Photo

by Renato Casaro

#morrasydesign#postereposter#posterdesign#vintageposter#darioargento#visualgraphics#renatocasaro#graphik

29 notes

·

View notes

Photo

The Cat o' Nine Tails (Dario Argento, 1971)

#film#The Cat o' Nine Tails#TheCatoNineTails#Il gatto a nove code#Ilgattoanovecode#Dario Argento#DarioArgento#Italy#Italia#Italian film#Italian Cinema#Giallo

37 notes

·

View notes

Photo

Close-ups. Suspiria, Dario Argento, 1977. #jessicaharper #suspiria #darioargento #colorpencildrawing #carolineandrieu (à Freiburg im Breisgau) https://www.instagram.com/p/CoT9aNdAvKq/?igshid=NGJjMDIxMWI=

9 notes

·

View notes

Text

/// ▽ ⚡🐝PHENOMENA⚡🐝 [Special ▲ Edition] at:

https://archive.org/details/phenomena-special-edition // this reissue contains 5 bonus tracks + a photobook on pdf. this is the last Humanfobia release of this 2022.- only available at internet archive. enjoy it!

#witchhousemusic#witchhouse#phenomena#darioargento#experimentalmusic#screwgazemusic#horror#giallo#giallohorror#netlabels#horror synth#horrorsynth

10 notes

·

View notes

Photo

🦇💕🔮✨+————••••• Coining the term “Giallo Goth”because I don’t know how else to describe my drag aesthetic. It’s like Neon Whimsigoth, but Argento vibes. Too hard for Love Witch, too sparkly for Robert Smith. Sorta 80s Arcade Protagonist, but too soft and squishy. Metal enough for a Goblin soundtrack though. +——-•••• The plot twist is that I’m *usually* not this colorful IRL. Whether in outfit or in disposition. I have SEVEN planets in Saturn-ruled signs, baybs. +———-••••• #giallo #goth #gothdrag #gialloaesthetic #vintageaesthetic #retroaesthetic #vintage #retro #vhsaesthetic #argento #darioargento #argentovibes #lovewitch #witchy #performersofinstagram +——••• 📸 included in the carousel: 🪩 @astralstereoproject ♥️ @wildheartco 🐉 @dragonmaster0707 🥀 @patjarrett 🦇 me (at Virginia USA) https://www.instagram.com/p/ClWg5Avjruw/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#giallo#goth#gothdrag#gialloaesthetic#vintageaesthetic#retroaesthetic#vintage#retro#vhsaesthetic#argento#darioargento#argentovibes#lovewitch#witchy#performersofinstagram

3 notes

·

View notes

Photo

From • @living_dead_girls_ Cristina Marsillach has a revelation in Opera (1987). What I love about the conclusion of this Giallo is the sudden random burst of character development. Through dealing with a horrific stalker who tortured her, murdered her friends and botched her opera career, the Final Girl self-actualizes and gains the confidence and courage she needs to move onwards in her life. It is a message of hope, positivity and joie de vivre in a world of darkness. Fun fact: In the book "Profondo Argento", director Dario Argento cited Spanish star Cristina Marsillach as the most difficult actress he has ever worked with. Ironically, fellow Italian Giallo director Lucio Fulci said Cristina’s sister Blanca Marsillach was also the most uncooperative actress to work with on the set of The Devil’s Honey (1986). . . . . #opera #cristinamarsillach #darioargento #film #giallo #1980s #subtitles #80s #italy #moviequotes #giallofilm #italiancinema #horror https://www.instagram.com/p/ClTJaDxjaQZ150_nLuGuYwDwlcM2uOj5K648aE0/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#opera#cristinamarsillach#darioargento#film#giallo#1980s#subtitles#80s#italy#moviequotes#giallofilm#italiancinema#horror

2 notes

·

View notes

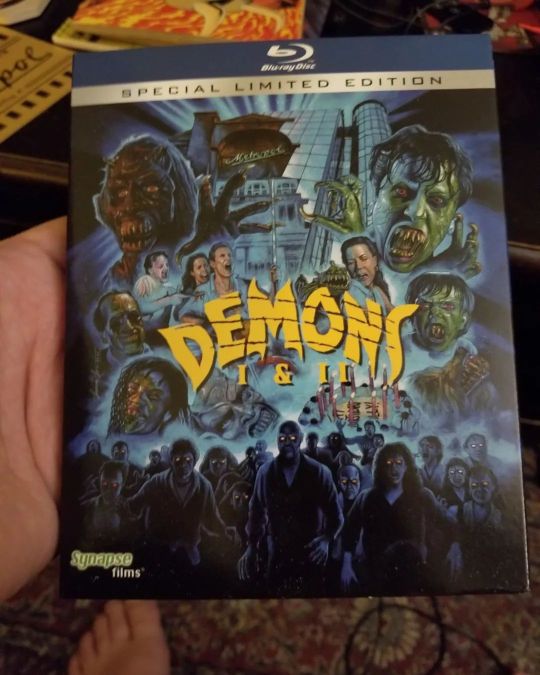

Photo

Good News: the Synapse Blu-Ray Double Feature of Demoni works in US Blu-ray players. Gooders News: it comes with a ticket to the show! #demoni #moviecollecting #demoni #lambertobava #darioargento #michelesoavi #italianhorror #italianhorrormovies (at Baltimore, Maryland) https://www.instagram.com/p/Ce2VK_kM1q8/?igshid=NGJjMDIxMWI=

2 notes

·

View notes

Text

0 notes

Text

DARIO ARGENTO PANICO (2023) Movie Trailer: Simone Scafidi's Documentary Chronicles The Giallo Master's Career

https://film-book.com/dario-argento-panico-2023-movie-trailer-simone-scafidis-documentary-chronicles-the-giallo-masters-career/?feed_id=112621&_unique_id=65997ba30fc69

#MoviePoster#MovieTrailer#AMCPlus#DarioArgento#DarioArgentoPanico#Horror#Shudder#SimoneScafidi#filmbook

0 notes

Text

"PHENOMENA" (Dario Argento, 1985), par Pierre Pigot

Cela faisait une paye au Feu Sacré que nous n'avions pas eu de nouvelles (écrites !) de Pierre Pigot. Nous le savions travaillant à un Ciné-Atlas aux allures warburgiennes ; puis en pleine introspection véda parmi la filmographie d'Hitchcock ; et enfin aux prises avec un Dictionnaire du cinéma concurrençant celui illustre de Jacques Lourcelles. Au milieu de toutes ces entreprises littéraires, une seule certitude : l'homme écrivait, inlassablement il écrivait. S'abreuvant de films de tous bords et de toutes natures. Aujourd'hui, il nous donne à lire sa lecture de l'un d'entre eux.

I.

Un coin de prairie verdoyante, isolé, calme et froid, dans les montagnes suisses. Une route qui, à l’horizon, se tord dans un lacet bizarroïde, comme si la perspective au bout de laquelle le bus fatidique va s’enfuir, débouchait sur une note d’angoisse immédiate. Une jeune Danoise égarée, son ample chevelure malmenée par le vent qui souffle, et autour de laquelle plane d’emblée un parfum de victime. C’est comme les pièces d’un jeu d’échecs, aux règles classiques, que l’on dispose dans une fausse tranquillité dont la déchirure est imminente. Et la main qui mène le jeu, davantage que celle du meurtrier qui s’active déjà en coulisses, serait celle d’une entité abstraite, inspirante dans le mauvais sens du terme – cette evil breeze, ce vent incessant qui souffle dans les hauts sapins sombres, qui agite leurs branches comme des frissons ou des supplications, ces sapins qu’un mouvement de caméra à la grue explore avec une gourmandise calculée alors que défile le générique. Nous sommes, on nous le signalera à deux reprises, dans « la Transylvanie suisse » (ou comment, avec la magie d’un seul toponyme, mieux faire tinter la guirlande des références). Mais cette brise a un nom, c’est le foehn, nom ténébreux et inquiétant – et comme l’expliquera plus tard dans le film le professeur McGregor (Donald Pleasance), c’est un vent qui porte avec lui maladie, catastrophe et folie, autrement dit les attributs de la main sans visage qui manie dès son premier meurtre sur l’écran le ciseau hitchcockien, la chaîne médiévale, la vitre éclatée à l’image du monde blessé, le tranchant définitif de la décapitation. Le vent est le personnage esthétique capital de Phenomena : il circule chaque nuit sanglante autour des jeunes filles promises à la mort, il flatte la nature nymphique de son héroïne, il agite dans les branches le cerf-volant rose qui leurre loin de sa maison le singe protecteur. Il n’y a qu’un seul autre lieu qui saura par la suite donner à ce point au vent dans les arbres, fascinant motif aussi vieux que l’arrière-plan du Repas de bébé des frères Lumière : la ville de Twin Peaks et le chœur funèbre de ses douglas fir trees.

II.

Jennifer Corvino (Jennifer Connelly, alors âgée de quinze ans), est venue étudier en Suisse, tandis que son père, un célèbre acteur, enchaîne les tournages à travers le monde. La vie au Mädchen Internat Richard Wagner, supervisé par la sèche Frau Bruckner (Daria Nicolodi), offre le portrait rapide et presque habituel des cours, des amitiés, des mesquineries entre jeunes filles. Il incarne un lieu de haute et froide civilisation (le bâtiment de style palladien, à la façade théâtrale, aux plafonds hauts, mais menacé par l’abandon et la déréliction), qui regarde à la fois vers le passé du propre cinéma d’Argento, et vers un présent hétérogène signalant l’autodestruction de ce type de récit, cerné par la complaisance et le Grand-Guignol. Le passé, c’est celui de Suspiria, dont les couleurs ont été délavées pour se fondre dans l’esthétique des années 80, univers d’où sort encore la directrice au chignon blond sévère (décalque rajeuni d’Alida Valli), et dont il ne reste plus qu’un récit-cadre, facilement malléable, ne nécessitant qu’une mise à jour rapide. Le présent, c’est tout le magasin des accessoires qui étaient censés rajeunir ce cadre fictionnel, mais qui aujourd’hui le rabattent plutôt sur sa propre époque révolue : le tee-shirt à face de Bee Gees, Richard Gere préféré à Richard Wagner, la télévision avec laquelle s’abrutit la colocataire Sophie, les jeunes voyous à blousons bombers dans leur voiture de sport – sans oublier la propre garde-robe de Jennifer, à laquelle Sophie empruntera un blouson à phénix de strass doré. Alors que la seconde victime explore un pavillon abandonné de l’internat, traversant des pièces désertes où rôde le meurtrier, la pop organique de Goblin laisse place à un hard rock qui, au lieu de donner une vitalité moderne à la séquence, ne fait qu’exacerber la distance entre ce plaquage sonore gratuit, ivre de mouvement et d’anarchie, et le soin maniaque des cadres qu’habite encore la nostalgie des grandes heures du giallo. L’objet contemporain, dans les films d’Argento, n’est efficace que s’il appartient pleinement à la cérémonie sanglante. S’il lui reste extérieur, sa valeur s’effrite, et il n’est plus qu’une preuve visuelle, témoignage vide.

III.

Jennifer a tous les atouts de la beauté botticellienne, dans sa version brune et adolescente : la calme tranquillité d’une harmonie aussi durable que celle des sphères célestes, la placidité d’une existence protégée, loin de tout ce qui serait chaos ou insécurité. Soit, exactement, le genre de créature irréelle que le giallo aimait encore davantage malmener ces années-là. Une victime terrifiée qui court dans un parc nocturne agrémenté de statues antiques, arpente le terrain même qui fut celui de l’histoire de Nastagio degli Onesti, lorsque Botticelli la mit en images peintes – avec, en son centre, une femme nue que l’on poursuit (fantôme) et que l’on écorche (chair). Mais Jennifer possède un attribut supplémentaire, qui introduit dans ce beau portrait programmé pour souffrir, une nuance de pouvoir et de vibration : « j’aime tous les insectes ». Elle les admire, elle les protège, les caresse entre ses doigts – et on apprend plus tard que les insectes, eux aussi, la caressent en retour, à l’instar de celui qu’elle excite sexuellement. Une luciole, des vers ou une mouche nécrophages, sont ses messagers personnels à travers la ténèbre grandissante des visions macabres (en jouant sur l’étymologie, on dirait avec ironie : ses anges). Ils sont à l’origine de ses crises de somnambulisme, inaugurées par des battements de cœur (ici tout ce qui est flux invisible s’écoule plus vite, comme le sang) ; ils la guident vers des objets capitaux (un gant ou les chaînes du meurtrier) ; mais ils lui offrent aussi des visions d’horreur (le visage déchiré de sa colocataire, démultiplié en six médaillons Renaissance qui reprennent la vision en facette entomologique), et la relient ainsi à une relation intime qui dérange, et qui n’est autre que celle entre Eros et Thanatos. Celle-ci apparaît dès la révélation de la tête momifiée et dévorée de la Danoise, datée et identifiée par les cycles de nécrophages qui l’ont habitée : derrière la Beauté, rôde la Charogne ; derrière l’impériale fragilité du présent, circule le sceau d’une éternité décomposée ; la séduction peut, d’un geste arbitraire de serial killer, se renverser en répugnance. La jeune fille somnambule qui marche sur l’herbe en nuisette blanche si préraphaëlite d’esprit : McGregor discerne parfaitement en elle l’équivalent d’un papillon, que les anciens Grecs assimilaient à l’âme (psyche). Les insectes deviennent ainsi un véhicule spirituel pour Jennifer – dans un système de vases communicants, sa colère devient leur colère, son calme devient leur calme. Le royaume de l’entomologie s’identifie donc à la fois à une vaste nation empathique, à une flottille de coursiers détectives, et à une cour secrète de triboulets, dont la présence lui rappelle le revers sordide de sa puissance : le néant qui engloutit toute psyche. C’est aux carrefours de tous ces concepts que se situe la scène iconique où Jennifer, harcelée par ses camarades, convoque la nuée des insectes : le vent qui agite ses cheveux n’est pas la evil breeze, mais la pure brise nymphique, celle qui apporte au monde à la fois vie (érotique) et violence (engloutissement) ; la nuée qui recouvre l’internat, en obscurcit les vitres, est un néant grouillant, abstrait, obscène ; et les mots de la jeune fille, « je vous aime tous », que ses collègues étudiantes éberluées croient s’adresser à elles, est en réalité le remerciement qu’une reine transmet à ses chevaliers servants, ici venus des profondeurs de la chair morte amoureusement nettoyée. Quand elle retrouvera, dans la maison aux volets d’acier, des vers jusque dans une salle de bains immaculée, ce sera comme une métaphore ultime : tout ce qui étincelle et aspire à la pureté, entretient une correspondance secrète avec la décomposition.

IV.

Il y a aussi quelque chose d’Alice au pays des merveilles dans les mésaventures et terreurs de Jennifer : une Alice brune, mais tout aussi entêtée, que le surgissement de l’étrange semble davantage accompagner depuis toujours que rebuter. Plutôt que dans le kitsch onirique de ses crises de somnambulisme, avec ses couloirs blancs en guise d’impasse freudienne, c’est dans l’état de veille, filmé comme une glissade impromptue, trop calme et nimbée de mystère, que Jennifer enchaîne les chutes dans le terrier, chacun débouchant sur un autre. Jetée hors de leur voiture par les deux voyous, elle dégringole dans un sous-bois où la femelle chimpanzé Inga la recueille et l’emmène chez son maître, l’entomologiste McGregor, qui incarne enfin une bulle d’empathie et de savoir ; dans le chalet où l’a menée la mouche nécrophage, elle n’arrive pas à attraper des rouleaux de papier au-dessus d’un placard trop grand pour elle (comme Alice, elle a des problèmes de taille), et créant un trou dans le parquet, restera ignorante du membre sectionné et pourri qui sommeille en-dessous ; chez la sous-directrice Bruckner, enfin, elle doit élaborer à la hâte tout un dispositif (une chaise, une porte à vasistas, un manche), qui résulte dans la quête claustrophobe d’un téléphone blanc ne tenant littéralement qu’à un fil jusqu’au fond d’un improbable tunnel. Telle est la leçon ironique d’une telle descente aux enfers, catabase vers la vérité putréfiée de l’énigme : l’apprentissage de Jennifer doit passer par la souffrance, le déniaisement de la jeune fille aisée, le déchirement des apparences innocentes.

V.

Chez Argento l’enfance est rare, et presque toujours profanée, si elle n’est pas maléfique. Celle dont Phenomena trace tout du long le portrait aniconique (toujours invisible dans l’ombre ou hors-champ) ne déroge pas à cette règle, composée par petites touches d’idiosyncrasies au premier abord indéchiffrables, ou anodines, et qui ne prennent sens que lorsque les miroirs sont enfin autorisés à refléter quelque chose. Lors du second meurtre, dans le pavillon abandonné, pourquoi cette lampe frontale située si près du sol ? Et cette lance télescopique en acier brillant, dont le claquement sec d’assemblage constitue le leitmotiv sinistre, n’est-elle qu’une variation sadique sur un instrumentaire de la mort jusqu’à présent assez balisé ? La lance est cette prothèse ultime, ivre dans la distance effacée, qui décapite ou empale (gorge, ventre) sa victime avec la rapidité de la flèche archaïque, et qui aime voir le corps devenir cadavre à la renverse traversant la frontière fragile du verre. (Mais Argento ne peut s’empêcher d’inclure dans le même film l’écho dérisoire de cet éclair sanglant : le bruit d’empalement étouffé que produit une aiguille à tricoter qui se plante à la verticale dans une pelote de laine.) Le propriétaire de cette arme demeure une silhouette d’autant plus terrifiante qu’elle est muette, et sourde aux injonctions comme aux cris, pur fatum personnifié. (Et comme toujours, la main de cinéma qui tient l’arme est celle d’Argento himself). Dans le chalet désert, Jennifer découvre les chaînes arrachées suggérant un prisonnier ; mais le véritable indice était plutôt le tas de jouets poussiéreux délaissé sous une bâche en plastique. Chez la vice-directrice, tous les miroirs sont couverts de draps, pendant telles des décorations de pompes funèbres, dans une sorte de deuil interminable de cette réalité parallèle. Explication de l’intéressée : son fils est gravement malade et doit ignorer son état. Dans la chambre d’enfant où une ombre l’a attiré, par mégarde Jennifer renverse avec un petit train la silhouette assise de dos – mais illusions des éclairages, ce n’était qu’un pantin à taille d’enfant, que la mère rejette aussitôt, démantibulé, avec un rire méprisant. A partir d’ici, une atmosphère d’hybris criminelle monte du personnage joué par Daria Nicolodi, dont le caractère strict se fissure de partout, perdant ses lunettes, bras nus, les cheveux ébouriffés, dans un devenir-gorgone avide de persifler enfin sa volonté de puissance venimeuse. Qu’elle montre la cicatrice de son torse à l’inspecteur (Patrick Bauchau), qu’il soit question d’un viol il y a une dizaine d’années, il ne s’agit là que de précautions policières inutiles : ce qui compte, c’est la catastrophe et la révélation vers lesquelles le film se précipite sur un rythme accéléré, comme si fatigué de jouer au mystère il ne rêvait plus que de jeter à la figure de son spectateur l’horreur que son scénario a engendrée. Et au bout du tunnel de la nouvelle Alice, par-delà la piscine nécrophile dans laquelle elle est plongée (souvenir du récent Poltergeist), au bord de laquelle s’entretuent le flic ensanglanté et la mère folle, ce que Jennifer découvre, c’est bien la plus hideuse des profanations : un enfant de dos, qui pleure, esseulé, malheureux (topos de l’enfant que l’empathie porte à défendre et sauver), qui dans le même plan offre soudain son visage, difforme, hideux, parodie d’enfance infâme à la bouche de piranha et aux yeux de murène (inspiré, selon Sergio Stivaletti qui la conçut, d’une maladie génétique, le syndrome de Patau) – un être purement mauvais dans un petit corps normalement dédié à l’innocence. C’est, après l’éviscération des jeunes filles, l’ultime discordance corporelle entre Mal et Bien que le giallo puisse encore se permettre : un oxymoron intégral, creusant sa contradiction au cœur même des instincts primaires de son spectateur.

VI.

Pour Jennifer, la conclusion de Phenomena est simultanément un chemin de croix (elle est plongée dans un bain boueux de cadavres en décomposition, elle est poursuivie par un gosse monstrueux armé d’une lance, elle doit nager sous l’eau pour éviter des flammes) et l’acmé de la révélation de sa vraie nature nymphique. Sortant des terreurs souterraines qu’elle vient d’affronter, elle se retrouve au bord d’un lac nocturne, et trouve refuge à bord d’un bateau à moteur. Lorsque l’enfant parvient à sauter dedans, telle Doris Day à l’Albert Hall, il ne lui reste que la plus primitive des armes : le cri, convoquant au-dessus des eaux la nuée des insectes dévoreurs, qui s’acharnent aussitôt sur l’assassin. Ce dernier en vient, avec ses mains, à s’arracher les lambeaux de chair du masque grotesque qui lui tenait lieu de visage, avant de tomber à l’eau. C’est là que le dernier combat se joue, underwater : la belle nageuse agile qui guette la poche d’air cernée de flammes, et la créature dont les eaux n’ont lavé que la putréfaction sanguinolente, et que l’oubli va enfin engloutir pour de bon. Alors, nympha absoluta, Jennifer peut littéralement émerger des eaux, lustrée, purifiée, révélée par celles-ci – dans un long plan nocturne d’une immobilité splendide, où pas une ride n’agite le lac sombre, où la seule flamme du bateau à l’horizon rappelle encore la lutte. La jeune fille n’a pas seulement résolu l’énigme, elle a aussi abandonné derrière elle la compagnie des insectes, qui se sont aussitôt retirés une fois leur aide apportée. À ce dernier stade du film, la série de meurtres en chaîne, aussi fulgurants que grand-guignolesques, qui le conclut, appartient moins à la peur de Jennifer, qu’à une revanche qu’on avait oubliée : celle de Inga la chimpanzé, dont le rasoir lacère le visage de la mère qui vient juste de décapiter un pseudo sauveur providentiel. Inga qui n’avait pas oublié les volets qui même arrachés ne lui avaient pas permis de sauver son maître McGregor, qui dans sa fureur montrait les dents carnassières bien éloignées de son rôle de nurse pour handicapé, qui avait ramassé dans une poubelle un rasoir d’un argent aussi brillant que celui de la lance télescopique auquel il répondrait, et qui n’avait pas oublié la leçon de choses du professeur : un rasoir, ça coupe, ça déchire, ça blesse… ça permet surtout l’extermination des monstres, après quoi la jeune fille et la femme chimpanzé peuvent en silence s’enlacer, et communier – dans la vengeance sacrificielle et dans la nature archaïque pleinement assumée.

1 note

·

View note

Text

#dario argento#darioargento#giallofever#giallo#giallo fever#gialli#italian giallo#italian cult#cinema cult#cult#international cult#italian horror

4 notes

·

View notes

Photo

« Tu crois dire la vérité, mais en fait tu ne donne que ta propre version de la réalité ». Réplique de Daria Nicolodi dans « Profondo rosso » (1975), film noir de Dario Argento.

0 notes

Photo

The Stendhal Syndrome (Dario Argento, 1996)

#film#The Stendhal Syndrome#TheStendhalSyndrome#La sindrome di Stendhal#LasindromediStendhal#Dario Argento#DarioArgento#Asia Argento#AsiaArgento#Italy#Italia#Italian film#Italian Cinema#Giallo

11 notes

·

View notes

Text

#luigicozzi#starcrash#darioargento#italianhorror#horror#scifi#horrorfan#profondorossostore#riff#ingenerecinema#horroritaliano#lucaruocco#bluray#contamination#shorror#horrorcollector#paologaudio#bluraycollector#luciofulci#zombidue#fabiofrizzi#settenoteinmeno#romacinema#colonnesonore#ilgirodellhorror#musicaperfilm#musicadafilm#docuserie#horroritalia#bluraycollection

0 notes