#critiquedefilm

Photo

GODZILLA II - KING OF THE MONSTERS (2019)

On avait cru au retour du Roi en 2014, avec le GODZILLA (2014) de Greth Edwards, qui bien que légèrement frustrant -et pas que pour le recyclage “blockbuster” des thématiques de MONSTERS (2010), son premier film- mais fidèle au design japonais originel du kaïju, s’avérait être une excellente surprise qu’on se prend aujourd’hui à revoir régulièrement en blu-ray... 4K. Ce savoir-faire et cette passion du monster-movie se répercutèrent en 2017, grâce au fanboy Jordan Vogt-Roberts qui nous livra un KONG - SKULL ISLAND non exempt de défauts mais généreux en tous points: le premier film de ce fanboy barbu, ne nl’oublions pas, lui ouvrira les portes pour adapter l’excellente franchise de jeux vidéo METAL GEAR SOLID, et ce adoubé par Hideo Kojima, créateur vidéo-ludique réputé pour son obsession cinématique, et partageant également une passion absolue pour GODZILLA. Ceci est le résultat du Monsterverse, relancé il y a cinq ans par la Warner, installant doucement mais sûrement le projet d’une série de films consacrés aux “géants” du Cinéma fantastique, qui aboutirait -ou paserait- par un inévitable long-métrage fantasmé, un GODZILLA VS KONG -confirmé- disposant d’une technologie visuelle monumentale: encore un machin-verse, me direz-vous? Loin de là. Car le Monsterverse est subtil dans sa mise en place, ne cédant pas comme MARVEL à un marathon de sorties effrénées: ici, on travaille pour le bien d’une licence “à l’ancienne”: on a vu comment PACIFIC RIM (2013) a été reçu, et on emmerde encore et toujours la critique aveugle et le public désinformé à l’avance... Sauf que GODZILLA et KONG ont su préparer le terrain, tissant des liens évidents entre eux, Titans oubliés d’un autre âge cachés de l’humanité par l’organisation Monarch: des thématiques, encore, qui brisent toute forme de religion, passent un message écologique à la hauteur d’un PRINCESSE MONONOKE (1997) -surtout GODZILLA II d’ailleurs- reléguant l’humain au statut de fourmi presque insignifiante, et nous offrent un grand spectacle à chaque fois incroyable. Le Roi des Monstres s’inscrit donc en parallèle de notre timeline, affichant un casting autant prestigieux que les deux premiers opus du Monsterverse: Vera Farmiga -la saga THE CONJURING (2013-2016), Millie Bobby Brown -STRANGER THINGS (2016-2019), Kyle Chandler -déjà là dans le KING KONG (2005) de Peter Jackson-, Sally Hawkins -THE SHAPE OF WATER (2017)-, Charles Dance -GAME OF THRONES (2010-2019)-, et Ken Watanabe dans ron rôle récurrent du Dr. Serizawa. Un cast de qualité... américaine: l’identité de GODZILLA, qu’en est-elle? KING OF THE MONSTERS renoue admirablement avec son pays d’origine, le Japon, et non pas que par son titre, qu’il partage avec le deuxième épisode éponyme de la franchise sorti en 1956 -sans en être un reboot/remake-, mais bel et bien par ce message destiné à nous reconsidérer: les vieilles légendes, les mythes anciens, camouflent-ils une autre vérité que celle instaurée par les religions “dominantes” actuelles? Mère Nature reprendrait-elle ses droits sur notre espèce, d’une manière inattendue et fantastique? Et oui, GODZILLA II confirme en effet que le peuple muet presque immortel vivant discrètement sur SKULL ISLAND n’a pas survécu sans savoir se remettre à sa place... démontrant brillamment que notre technologie de destruction massive est le reflet de notre âme corrompue d’animal au sommet de la chaîne alimentaire, KING OF THE MONSTERS nous écrase, vulgaires insectes prétentieux et soumis à ces Titans, desservant la noble cause de rétablir un équilibre naturel oublié mais réel. Le parallèle avec la culture et le folklore japonais est souvent transparent, et on s’auto-confirme pendant le visionnage que la créature de GODZILLA fait écho en nous, nous culpabilisant à juste titre en plus de nous rallier à lui, ce charismatique et beau Dieu reptilien -Lovecraft n’est pas loin aussi, rassurez-vous- réveillé par l’exaction d’Hiroshima: emblème anti-armes et symbole de la Nature, Gojira de son vrai nom n’a jamais été aussi impressionnant de photoréalisme, titanesque comme il se doit. GODZILLA II est sans conteste un météore surdimensionné jeté s’explosant dans la mare du Cinéma: depuis quand n’avais-je pas pris une claque si intense en allant fréquenter une salle obscure? AVATAR (2009)? Au moins... Là où ses prédécesseurs s’attardaient principalement sur un monstre, GODZILLA II libère les Titans, chacune de leurs apparitions étant d’un icônique monumental, d’un charisme dépassant parfois les VRAIS acteurs du film, déchaînant vents et marées lors de leurs déplacements: il va falloir oublier toutes les notions de gigantisme que vous connaissez. Si Guillermo De Toro jouait avec des plans où ses Jaëger et Kaïju n’entraient pas totalement dans le champ, Michael Dougherty -réalisateur du génialissime et comico-horrifique KRAMPUS (2015)- lui, opte pour une approche laissant la part belle en milieu de film à une déferlante de combats de Titan VS Humains Vs Titan(s) (!!!!!) presque dépourvue de dialogues: comme nous, les personnages du film ne peuvent qu’interagir à leur échelle avec ces Dieux inconnus effaçant de la carte du monde plusieurs villes lors d’un simple déplacement. Si l’astuce de la géolocalisation porte un scénario “cliché” mais convenu et bien interprété, on peut également savourer la caution “serious Japan”, incarnée par le grand Ken Watanabe: cette séquence d’exploration/découverte sans retour, vous vous en souviendrez longtemps, car on nage dans du Lovecraft mêlé à un reveal des sources de l’Humanité, le tout savamment agrémenté d’une des plus belles scènes de ce long-métrage. Car oui, KING OF THE MONSTERS n’est pas une version saurienne et cupide d’un 2012 (2009): on avait deviné et vu dans le premier trailer de ce chef-d’oeuvre ultime du monster-movie des silhouettes bien connues du Monsterverse, tels que la magnifique Mothra -sa venue vous fera verser des larmes au même titre qu’un certain Dieu de la Forêt issue d’un Ghibli pré-cité dans cette critique-, l’effrayant King Ghidorah -le dragon à trois têtes responsable du réveil des Titans-, ou encore le destructeur Rodan -vous avez juste à écouter son thème sur l’OST-. Des promesses tenues, plus impressionnantes les unes que les autres, les Titans bénéficiant d’un comportement propre, d’une façon unique de se mouvoir, sublimés répétitivement par des VFX qui sont clairement les meilleurs actuellement: GODZILLA II est le paradis des fantasmes, de l’imagination, du gigantisme qui a du sens et dessert une narration fortement accrochée à la défense de ses thématiques universelles. Qu’est-ce qu’on regarde, là? Une démo technique en 4K et Dolby Atmos, qui énervent: bravo, maintenant faut s’acheter le matos, comme DRAGONS 2 (2014) nous avait fait le coup avec sa 3D, ou les STAR WARS (1977-20??) avec le THX! Et vu qu’on parle dimension sonore, il suffit d’écouter la bande-originale composée par Bear Mc Reary, qui sort de sa zone de confort en accouchant d’un sublime album dédié au film -hormis le thème musical chanté par Serj Tankian-, un des OST les plus épiques et originaux de notre époque. On y est, 2019 a son plus gros film, et nous, on sort de la salle de ciné écrasés, magnifiés et heureux: quand la CGI vous émeut plus que la performance d’acteurs oscarisés, ce n’est pas du photoréalisme technique, c’est de l’émotion. On achève cette review en énonçant les autres points décisifs de ce film ultime? Direction artistique parfaite, effets spéciaux parfaits, creature-design inspiré mais fidèle, mastering son parfait, image parfaite, mise en scène sur-esthétique et parfaitement... lisible, scénario simple mais logique -donc intelligent, en fait-, acting concerné, icônisation maximum du Roi des Monstres et de ses sujets/adversaires, plans et angles de vue jouissifs, musique indissociable, thématiques relatives à celle des premiers films japonais, sensibilisation à l’écologie, narration fouillée, maîtrise du sujet... la liste est infinie: GODZILLA II va vous broyer, et vous en serez sastifait. Le film de Michael Dougherty est une bombe -méga-atomique- disposant du plus grand spectacle jamais créé pour une salle de cinéma à ce jour, couplant à merveille le divertissement que l’on vient chercher dans ce lieu où vit notre passion cinéphile, et le 7ème Art qui s’élève au plus haut dans ce KING OF THE MONSTERS inoubliable et instantanément classique/culte. Il ne nous reste plus qu’à nous agenouiller devant cette grandeur, cette beauté poétique qui nous touche, à travers d’effroyables duels de colosses démesurés, ou de simples interactions humain/Titan qui laissent l’image parler, au lieu des mots. J’irai jusqu’à dire que payer 20 balles pour aller le voir, ça vaut le coup. Oui, c’est qu’une critique amateur, certes, mais on ne peut concéder à Première ces mots sous-entendant un ennui ferme pendant le visionnage: ça par contre, c’est mentir. Et on maintiendra nos propos jusqu’à la mort. Parce que voir les Titans crédités dans leur propre rôle pendant le générique de fin, c’est pas juste amusant. On a envie d’y croire, à ce rêve incroyable: et le Cinéma est une machine à rêves, non? Preuve en est avec GODZILLA II. Long live the King.

ULTIMATE MONSTER-MOVIE IN HISTORY /20

#godzillakingofthemonsters#godzillaroidesmonstres#michaeldougherty#milliebobbybrown#2019#critiquedefilm

2 notes

·

View notes

Text

Double critique - It & Detroit - Quand les opposés s’assemblent

Bonsoir tout le monde !

Aujourd’hui, je vous présente une double critique de deux films qui normalement n’ont rien à voir, j’ai nommé Detroit et It (je dirais pas le nom en français car c’est trop chiant). Pourquoi je les associe ? Parce-que bien que l’un est un film choc à tendance documentaire et l’autre un film d’horreur, ils jouent sur les mêmes codes et font « peur » (ou au moins mettent mal à l’aise). Eh oui. Vous voulez que je vous explique ? C’est parti.

It, ou l’horreur psychologique

Qu’on soit clair tout de suite : It ne provoque pas des peurs affreuses, mais ce n’est pas grave. Il fait très bien son job de film d’horreur et marque les esprits. Mais malgré ça, ce n’est pas le film exceptionnel dont on m’a tant parlé.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc commencer par parler de ce qui affaiblit le film.

Au départ, lors de ma première séance, j’ai trouvé It trop long et peu pertinent, mais je pense que l’ambiance de la séance (à base de selfies pris à côté de moi et de bagarres dans la salle) a trop joué dans ma vision du film. C’est pourquoi je suis allée le voir une deuxième fois, quand la hype autour du film s’est calmée pour que je puisse avoir une séance plus calme. Au final, je garde un bon souvenir, marquant, mais pas comme le film révolutionnaire dont on m’a parlé.

L’ambiance autour du film est très réussie, et j’en parlerai plus tard. Mais oui, certaines scènes sont bien trop lentes ou trop longues à mon goût. Ce à quoi se rajoute certains schémas, surtout au niveau des scènes d’horreur, qui se répètent et laisse l’horreur monter sans jamais aller jusqu’au bout. Ça laisse un goût d’inachevé, de pas assez. Il y a même parfois des scènes d’horreur qui sont expliquées, amorties, prévisibles, mais franchement, ce n’est pas si grave je pense. Un autre point négatif, mais qui est très subjectif, est que le triangle amoureux tournant autour de Beverly est lourd, injustifié et surtout très injuste vis-à-vis de l’un de ses protagonistes. En parler plus serait du spoil, mais vraiment, je trouve que ça essouffle le film et le rend lourd. Mais ce qui m’a le plus choquée et m’a déçue, c’est la fin. D’une part parce-qu’elle joue sur le triangle amoureux et que je trouve ça mal-amené, d’autre part parce que le combat final contre It est mal filmé et bâclé par rapport à la propreté de toutes les autres scènes. Et bon sang, que c’est dommage !

Et malgré tout cela, le film est loin d’être mauvais. Comme je l’ai déjà dis, l’ambiance est franchement réussie et c’est même ce qu’il y a de mieux dans ce film. Le travail des couleurs et de la musique est très bon, on s’attache à la plupart des personnages et tous sont très biens joués. Le background derrière eux est d’ailleurs passionnant et c’est pourquoi je vais désormais me ruer sur le livre pour en savoir plus. Personnellement, Eddie et Richie m’ont fait mourir de rire et je vais les retrouver avec plaisir dans le chapitre 2. En ce qui concerne les scènes d’horreur, elles marchent bien malgré qu’elles n’aillent pas aussi loin qu’elles pourraient, et c’est surtout grâce au charisme de l’acteur de Pennywise. Le problème est que ce ne sont pas ces scènes en soit qui font peur, mais l’ambiance et le personnage du clown. En ce qui concerne celui-ci, on ne va pas se mentir, ce Pennywise marque les esprits et surtout, ne se contente pas de faire peur. Il sait comment mettre mal à l’aise, il s’amuse à manipuler et à faire peur jusqu’au bout. C’est ce qui fait que ce personnage marche et qu’il fasse peur.

Et quant à l’ambiance… C’est le point le plus important du film. Ça a beau être Pennywise l’élément central du film, ce n’est pas lui qui est le plus effrayant, mais l’ambiance malsaine et dégoûtante qui règne sur Derry, la ville du film. Car oui, derrière le fantastique et les éléments surnaturels, c’est aussi et surtout les personnages censés être normaux qui choquent et dérangent. L’exemple le plus probant dans It, c’est l’attitude des parents de Derry. Des parents, c’est censé être rassurants, mais ceux de Derry ne le sont pas. Ils sont le mal incarné, mais pas le mal fantasque et imaginaire comme Pennywise, mais le mal réaliste, celui ordinaire et qu’on n’ose dénoncer. Ce sont des parents toujours absents ; qui enferment leurs enfants dans des croyances, dans des maladies imaginaires ; qui se mentent à eux-mêmes ; qui effraient pour se faire respecter ; qui ne veulent les laisser grandir. Derrière les parents, il y a la répercussion sur leurs enfants. Et c’est la le coup de maître du film pour moi : le bully, Franck Bowers. Bon sang, que ce personnage est réussi. Je ne spoilerai pas, mais c’est vraiment le personnage qui m’a le plus marqué et qui m’a le plus mis mal à l’aise du film. Il est malsain par ses actions (il en vit à tenter de marquer son nom au cutter sur le ventre de l’un des personnes, quand même!), par ses expressions, par tout le contexte qui tourne autour de lui. Arriver à déranger le spectateur sans aucune réelle scène d’horreur conventionnelle, c’est de l’horreur psychologique.

Pour résumer, It est un bon film d’horreur. Pas à cause des jump-scare et des scènes d’horreur à proprement parler, mais à cause de l’horreur psychologique. C’est en montrant les vices dérangeants de personnages censés être rassurants que It brille. Et cette horreur psychologique se transforme en horreur réaliste quand l’on se rend compte que ce genre de choses arrivent actuellement et véritablement, ce qui rend le film malsain et dérangeant ; et par extension, marquant et réussi.

Detroit, ou l’horreur réaliste

Pour ceux qui hésitaient à voir Detroit, foncez, c’est une perle brute. Littéralement.

Dans le fond, Detroit n’a rien à voir avec It. C’est un film racontant de façon très crue et sans concession les émeutes qui ont secoué Detroit lors de l’année 1967. La façon de filmer de la très talentueuse Kathryn Bigelow est totalement immersive et c’est ce qui rend le film aussi oppressant et réaliste. L’introduction du film est particulièrement réussie et même les scènes en dehors du Motel marquent. En suivant les personnages en dehors du motel, on s’intéresse à eux, on s’attache à eux, et une fois que le film bascule en huit-clos anxiogène, on souffre avec eux.

Je n’ai rien à redire sur ce film. J’étais captivée du début à la fin. Et mon côté juriste n’a pas pu s’empêcher de s’insurger face à l’injustice que dénonce le film et au mutisme des juge qui ont du s’occuper de cette affaire. Et même au-delà du terrible passage dans le motel, la réalisatrice montre que pour les victimes de ce genre de violences policières, l’enfer n’est jamais fini. Les dépositions de police, les procès, plus rien n’est facile. Le sujet du film est tellement bien raconté et filmé qu’il ne peut que faire réfléchir (du moins, je pense). J’ai personnellement mis un certain moment à redescendre du film, et quand c’était fait je me suis rendue compte avec horreur que ce genre de choses arrivaient toujours.

Le point fort du film, c’est donc cette narration choc, au plus près de l’horreur, qui montre et ne laisse aucun répit au spectateur. C’est violent et viscéral. Il m’en faut beaucoup pour être mal à l’aise, mais bon sang, je l’étais vraiment en voyant ce film. Le travail sur l’ambiance est hallucinant de réalisme, à un tel point que je me sentais dans la pièce avec les personnages. Le son et les lumières ne font que rajouter à l’étouffement ressenti lors des scènes les plus dures. Peu de musiques, que le bruit des coups et des souffles paniqués. Et de voir les rictus sadiques déformer le visage des policiers racistes est tout aussi effrayant que de voir Pennywise planqué sous sa plaque d’égout. L’horreur se fait tout autant sentir -voir plus- que dans certains films portant le genre même de l’horreur. Mais ce n’est pas de l’horreur comme nous sommes tant habitués à voir, c’est de l’horreur réaliste, car c’est de savoir que c’est réellement arrivé et que ça risque d’arriver encore qui effraie.

Detroit n’a rien d’un film d’horreur mais fait aussi peur et met autant mal à l’aise que It. Detroit, c’est un film qui dénonce l’horreur humaine, comme le fait It.

Conclusion

Avec tout cela, je pense que vous voyez déjà où je veux en venir quant au parallèle entre les deux films.

It et Detroit représentent tout deux l’un des côtés que j’aime le plus au niveau de l’horreur : l’horreur réaliste, et psychologique. Par rapport à l’horreur psychologique, les exemples sont bien plus fréquents que ceux de l’horreur réaliste : l’excellent The Thing, Rosemary’s Baby, Le Locataire, Les Autres, ou même l’Échelle de Jacob. Ce sont ce genre de films d’horreur qui arrivent à te faire peur, à te rendre mal, rien que par leur ambiance et sans jumpscare. It remplit très bien ce rôle également, mais joue aussi énormément sur l’horreur réaliste. De ce que j’ai entendu sur le livre de It, Stephen King met énormément l’accent sur cet aspect très malsain régnant sur Derry et c’est pourquoi j’ai vraiment envie de lire ce livre. Car l’horreur réaliste, c’est l’horreur humaine, c’est celle qui arrive tout les jours dans notre quotidien, sans fiction. C’est cette horreur que très peu dénoncent et qui n’a été que très peu traitée dans des films d’horreur a proprement parlé. Le rôle même des parents dans It et toute l’ambiance qui règne autour est propre à ce genre de l’horreur. Quant à Detroit, j’ai été vraiment absorbée par cette ambiance anxiogène et insupportable régnant sur l’Algier Motel lors de cette terrible nuit de 1967 ; ce film est le portrait même de l’horreur réaliste.

Pour aller plus loin dans la comparaison, je vais parler de scènes dans chacun des films (sans spoiler non plus) qui m’ont mis mal à l’aise autant l’une de l’autre.

Pour It, c’est la scène où Beverly rentre chez elle et où son père lui saute dessus à la minute près pour lui demander ce qu’elle a acheté et pourquoi. Elle sortait en fait de la pharmacie, où elle a acheté des tampons. Par ses expressions faciales, on voit directement que ce que ressent le père envers sa fille n’est clairement pas sain pour elle et qu’elle en a déjà fait les frais. A voir le regard fuyant de celle-ci, la présence de son père ne fait que rajouter de la pression à celle qu’elle subit déjà par sa nouvelle peur de grandir (représenté par les règles, dont il est facilement devinable que c’est sa première fois). Les gestes du père rendent le tout très étouffant, comme s’il souhaite garder sa petite fille -qu’il refuse de voir grandir- pour lui, enfermée dans une cage, pas comme sa fille, mais comme un jouet. Et bon sang, de voir ceci, c’est extrêmement malaisant.

En parallèle, dans Detroit, il y a une scène où les policiers commencent à s’en prendre aux filles blanches présentes dans le motel, qui m’a mise aussi mal à l’aise que celle citée ci-dessus dans It. A un moment, l’un des policiers fait glisser le canon de son fusil le long de cuisse de la fille, qui tremble de peur et lance des regards paniqués à la caméra. Je crois que je me souviendrais toujours des couinements de peur qu’elle lance quand il continue de monter le fusil, et du regard pleinement satisfait du mec qui se délecte de la peur de sa victime.

Ici, on a clairement deux scènes extrêmement malsaines, jouant sur les mêmes codes et presque les mêmes mouvements de caméra pour rendre l’ambiance encore plus … insupportable. Je trouve ça clairement intéressant que deux films n’ayant rien à voir jouent en fait sur des mêmes codes pour un résultat tout aussi semblable : des scènes horrifiques, jouant sur leurs réalismes.

Ce que je tire de cette mise en parallèle, c’est qu’un film n’a pas besoin de jumpscare ou de s’annoncer clairement horrifique pour faire peur, et qu’il suffit de tirer les bonnes cordes psychologiques pour déclencher des réactions de malaise au spectateur.

Je finirai cette double critique un peu improvisée par vous demander de voir ces films. Pas que pour vous faire peur, mais pour réfléchir et pour voir l’horreur réaliste que dénoncent les films. Parce-qu’au final, c’est bien beau de se faire peur avec des démons fantasques, mais il y a des horreurs qui se déroulent ici, sur Terre, et qui sont ignorées. Et que c’est un peu ça le message de ces deux films.

#It#it the movie#pennywise#pennywise the dancing clown#critique#critiquedefilm#detroit#detroit movie

1 note

·

View note

Photo

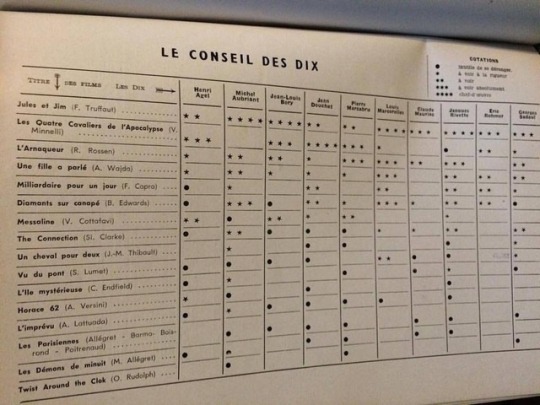

Le conseil des dix (Cahiers du Cinéma n°129, Mars 1962) #cahiersducinema #leconseildesdix #revuemensuelledecinema #cinema #critiquedefilm #francoistruffaut #jeandouchet #ericrohmer #jacquesrivette #robertrossen #vincenteminnelli #blakeedwards #andrzejwajda #sidneylumet #frankcapra #critic

#francoistruffaut#vincenteminnelli#revuemensuelledecinema#robertrossen#leconseildesdix#blakeedwards#sidneylumet#critic#ericrohmer#frankcapra#andrzejwajda#critiquedefilm#cinema#jacquesrivette#jeandouchet#cahiersducinema

2 notes

·

View notes

Text

The Shape of water réalisé par Guillermo Del Toro ( 2017)

Chaque nouvelle réalisation de Del Toro est une sortie attendue pour ceux qui connaissent son univers : un environnement unique en symbiose avec lui-même. Alors, le plaisir de plonger dans une ambiance attendue que je qualifierais de beauté horrifique, une aventure aux couleurs des années 50, ne peut qu’être grand. La trame : Sur une base de recherche scientifique militaire ultra-secrète, une jeune concierge muette rencontre un monstre, centre d’intérêt des recherches. Une relation, tout en silence et en gestuelle se développe entre ces deux êtres apparts. Que dire du nouveau ''monstre'' de Guillermo Del Toro ? Il est magnifique. Le décor, les costumes, les couleurs subliment habillent avec créativité l'imaginaire du réalisateur. La trame narrative, la mise en scène, qui baigne dans les fifties, est plus qu’intéressante. Del Toro offre, de façon sublime, des moments de refuge dans le rêve, tous teintés de vert, par l’univers de la télévision, de ses « musicales » et des publicités peintes sur support de carton. Les acteurs et surtout les actrices de ce long métrage porte avec justesse cet univers d’horreur féérique. Sally Hakwins est à l'honneur. Privée de voix, elle insuffle à son personnage, par tout son corps, une énergie, un mouvement, une rythmique. Ses mains et ses yeux sont le miroir d’états d’âme et d’émotions à couper le souffle. La musique est un véhicule de communication pour elle comme pour le long métrage. La bande sonore d’Alexandre Desplat nourrit, amplifie la force émotionnelle des personnages autant que celle des spectateurs. Nous sommes tout simplement emportés par le récit et la musique de ce superbe film, cette ode, ce conte sur la peur de l'autre et la beauté qui s'y cache. Au fond, qui est le véritable monstre dans The Shape of water?

#the shape of water#cinéma#guillermo del toro#regardcritique#critique#horror#fantastic#monstre#movie#cinéphile#dream#critiquedefilm

0 notes

Video

"Quand vous vous affublez d'un costume de clown et d'un nez rouge, personne ne peut deviner à quoi vous ressembler à l'intérieur." @stephenking . J'ai tant attendu la partie 2, mais elle est à l'image de la 1ère partie : . => De bons effets spéciaux et un clown vraiment bien fait, il faut le dire... . MAIS, je ne supporte pas ces changements dans l'histoire. . Et entre nous, inutile de faire des remakes lorsque la version initiale suffisait. . . . . . . . . . . . . #Ça #It #Horor #HororMovie #IlEstRevenu #Movie #Cine #Cinema #Pathe #Clown #Peur #Avis #Ciné #InstaFunn #Critique #CritiqueDeFilms https://www.instagram.com/p/B2z68NZoGMM/?igshid=9bznzy6xul3i

#ça#it#horor#horormovie#ilestrevenu#movie#cine#cinema#pathe#clown#peur#avis#ciné#instafunn#critique#critiquedefilms

0 notes

Text

Chronique : Premier Contact (Arrival)

Chronique garantie sans Spoils du film #PremierContact #CritiqueDeFilm #Arrival #MovieReview

Un film de science fiction, je suis forcément preneur même si ce dernier met en vedette Amy « Lois Lane » Adams qui dévoile un rôle beaucoup plus profond que celui du simple « love interest » de notre très cher « Homme d’acier » également connu sous le sobriquet de Superman. (more…)

View On WordPress

0 notes

Photo

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON - THE HIDDEN WORLD (2019)

Attendu comme le messie depuis l’hallucinant et magistral HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 (2014), qui confirmait que DREAMWORKS tenait là une saga solide, originale et innovante, doublée d’une vitrine graphique monstrueuse en termes de CGI: vu à sa sortie au Cinéma en 3D, le film était clairement un colosse technique au champ de profondeur et aux reliefs inégalés, qui nous emportait dans un tourbillon de fantasy magique... Si HOW TO TRAIN YOUR DRAGON (2010), simplement beau et sympathique, instaurait le background Viking-Dragonnier, le réalisateur canadien Dean Deblois -à qui l’on doit cette trilogie, mais aussi un certain LILO AND STITCH (2002) de DISNEY- persévère sur sa lancée, bénéficiant ainsi de deux films et d’une série éponyme en six saisons faisant le lien entre le second opus et THE HIDDEN WORLD: un univers étoffé, qui s’embellit avec le temps, et dont le récit grandit, tout comme la narration. Lui-même animateur, on aurait pu penser que Dean DeBlois se serait planté dans son parcours, d’une part à cause de la concurrence, car il est ardu de s’imposer en animation 3D face à DISNEY ou SONY, et d’une autre de par son métier, le talent risquant d’engloutir l’histoire: HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 avait prouvé qu’on pouvait faire des films épiques et magnifiques à partir d’une bonne base, intelligemment mis en scène, et portant pléthore d’émotions -un fossé qualitatif général le sépare du premier, c’est certain!-. Aujourd’hui, THE HIDDEN WORLD ne peut être considéré comme une simple suite, comme un simple épisode 3 de commande pour conclure l’aventure: mieux, on pensait être prêts après que DREAMWORKS nous ait surpris en 2014, mais c’est impossible. Comprenez que THE HIDDEN WORLD s’impose instantanément en référence: le chara-design “cartoonesque” lisse vous dérange? DREAMWORKS s’attelle à la tâche, conservant le look mais le magnifiant via pléthore de détails superbes: textures, pilosité, reliefs, modélisation, particules, effets de mouvement, fluidité d’animation, lumières, synchro labiale, putain de merde, ils ont réussi à rendre l’aspect “dessin animé” du film PHOTORÉALISTE! De plus, THE HIDDEN WORLD ne répète pas à l’envi le gigantisme de HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2: l’écriture du long-métrage est d’une subtilité épatante, à l’image de ce fameux monde caché -un Eden draconique au-delà de vos rêves esthétiques les plus fous- qui sera bien au centre du film, mais qu’on ne verra que brièvement. Ne râlez pas, au contraire: le but étant de préserver ce havre de paix paradisiaque loin de la cupidité de l’Homme... cette dernière étant illustrée par l’arrivée du sombre et cruel -pour ne pas dire “enculé d’sa race” Grimmel The Grisly, chasseur de Dragons de son état, bien motivé à éradiquer les reptiles chracheurs de feu définitivement. Avec sa gueule à la Christopher Walken, le bad-guy vêtu de cuir est charismatique, assez pour qu’on s’en souvienne malgré qu’il n’arrive dans les HOW TO TRAIN YOUR DRAGON que très tard: haïssable, il s’imposera en ennemi direct de Hiccup -Harold, si vous préférez-, devenu comme ses amis un adulte, chef de son immense tribu. Une évolution appréciable, qui nous montre ces personnages attachants sous un nouveau jour, certains arborant une belle barbe en lieu et place d’un visage juvénile: le temps a passé, plus d’un an à peine dans la timeline si l’on en croit maman Hiccup, et comment se fait-il alors que le “monde caché” ne soit mentionné que maintenant? Encore une trouvaille scénaristique de taille puisque d’intimistes flash-backs inédits vibrants de nostalgie -ah, Stoick, tu nous manques!-relatifs à l’enfance de Hiccup lui feront reconsidérer l’existence de ce vieux mythe oublié: devant fuir pour éviter la menace du machiavélique Grimmel, la perspective d’atteindre l’endroit en question va devenir un objectif. Et si seulement ça s’arrêtait là! THE HIDDEN WORLD va constamment se reconsidérer, réfléchir, twister, et nous faire VOYAGER aux confins de ce monde: est-il possible de sauver ces milliers de dragons? Est-il possible de quitter Beurk, pour le reconstruire ailleurs? Hiccup parviendra-t-il à ignorer les critiques sur sa voix de canard, son physique, son handicap, et son manque de confiance en soi pour conserver sa position de chef? Et qui est cette jolie Night Fury immaculée, faisant tourner la tête de Toothless, roi des Dragons? Y’en a pour des heures à en parler, et sans se lasser: la musique de John Powell va déclencher des torrents de larmes qui ne demandaient qu’à sortir, TANT C’EST BEAU, ou pire, avec cette fin qui noue la gorge, et cet épilogue portant au plus haut l’amitié indestructible de Hiccup et Toothpaste, et élevant la saga à un niveau d’excellence rarissime. Si l’OST d’AQUAMAN (2019) était mortelle, celle de THE HIDDEN WORLD laisse John Powell user de son art pour nous tirer des larmes aux moments opportuns -l’arrivée dans le monde caché, le final-. Inutile de vous ennuyer plus avec cette review, sachez juste que THE HIDDEN WORLD est l’opus le plus abouti de la trilogie, le meilleur film de fantasy en CGI de l’année, le plus beau film d’animation en 3D du moment, une démonstration technique renversante, et une histoire qui se grave à jamais dans nos cœurs et notre mémoire. Si le Cinéma était une ouvrage religieux, Dean DeBlois en serait un Dieu, DREAMWORKS son équipe d’Anges, et THE HIDDEN WORLD un don du Ciel. S’achevant sur une poétique interprétation du monde caché affiliée à l’activité volcanique, THE HIDDEN WORLD nous fait même croire que tout cela a existé, avec une poésie délicieuse.

DEAND DEBLOIS /20

1 note

·

View note

Photo

YEAR ONE (2009)

Sous-titré “DES DÉBUTS DIFFICILES” dans la langue de Molière, cette comédie d’aventure signée Harold Ramis -Egon Spengler dans les GHOSTBUSTERS (1984-1989) et réalisateur du classique GROUNHOG DAY (1993)-, qui nous propulse à l’aube de l’Humanité, où un Jack Black pas très bon et -un meilleur- Michael Cera sont exilés de leur village après que l’un d’entre eux ait croqué dans le Fruit Défendu: loufoque anachronisme, les anti-héros appartenant à une tribu apparemment préhistorique. Drôle dans son script, YEAR ONE surprend parfois, à l’image de ces hommes des cavernes trop idiots pour avoir osé dépasser leurs frontières, et se retrouvant en plein cœur de célèbres événements bibliques: jouant le décalage, le film ressemble grosso-modo à un RRRrrrr! (2004) qui serait un peu trop parti en couille. Le problème de YEAR ONE, ce sont ces gags qui tombent à plat, faute à une réalisation moyenne remplie de faux-raccords abusifs d’évidence: les acteurs stagnent trop longtemps devant une caméra aux ambitions proche de zéro en essayant de nous faire rire... chose qui marche, car les dialogues sont fous, et le personnage réussi de Caïn relève le film à chacune de ses apparitions. Dommage que YEAR ZERO soit “bloqué” entre médiocrité et drôlerie de l’extrême, les pitreries de Jack Black et l’humour parfois à côté de la plaque ne suffisant pas à nous amuser: heureusement qu’Olivia Wilde est partie de ce truc pour aller sur la grille de TRON LEGACY (2010)... Décidément, on ne retient pas grand-chose de YEAR ZERO, si ce n’est le triste et ultime long-métrage de Ramis, qui nous a quitté en 2014: tu parles d’un départ glorieux... “DES DÉBUTS DIFFICILES”, ouais, on peut pas mieux dire! Allez, on se regarde autre chose de plus mémorable?

VU /20

1 note

·

View note

Photo

GLASS (2019)

M. Night Shyamalan nous a toujours surpris, flirtant intelligemment avec les genres -l’Horreur avec SIXTH SENSE (1999), le drame S-F SIGNS (2002), le critiqué AFTER EARTH (2013)- pour nous surprendre constamment, que l’on aime ou non: dans tous les cas, impossible d’ignorer le début de cette inattendue trilogie débutée avec UNBREAKABLE (2000), qui déjà à l’époque trahissait un talent narratif au-delà de nos espérances. Jouant avec les codes, le film avec Bruce Willis s’avérait être une belle surprise, twistée avec un cerveau de scénariste, qui est le second métier de Shyamalan: et ça tombe bien, car la monstrueux SPLIT (2017) nous dévoilait dans son superbe final qu’il était connecté au “monde” instauré par UNBREAKABLE, nous faisant comprendre que nous avions affaire -à un second opus mais surtout à...- une trilogie multi-thématique réussie, centrant chacun de ses longs-métrages sur un de ses protagonistes principaux. Un projet immense, et pensé depuis 19 ans, qui se conclut enfin, après un UNBREAKABLE consacré au personnage joué par Bruce Willis (David Dunn) et un SPLIT qui intégrait un James McAvoy dangereusement bon -Jack Nicholson et Anthony Hopkins peuvent trembler!- de par son acting aux multiples facettes, nous voici arrivés à GLASS, ultime chapitre qui continuera à raconter cette histoire atypique et ô combien délicieuse d’écriture en cédant la place à Samuel Lee Jackson (Elijah Price/Glass), dont l’esprit machiavélique et calculateur sera le lien entre les trois épisodes. Le scénario, ou plutôt sa conclusion, arrivent à terme donc, presque 20 ans après que M. Night Shyamalan l’ait imaginée: il serait possible de se planter, ou de perdre la ferveur de la réalisation, mais l’Indien persiste, enfant surdoué de la caméra, accouchant avec GLASS d’une apothéose conceptuelle cohérente, bien quelle mêle à la fois thriller, fantastique, science-fiction, horreur, psychologie, et... super-héros. Aux antipodes des traitements grand public tels que les bockbusters de MARVEL et DC, GLASS fait office de maîtrise du sujet à la perfection, twistant sans cesse pour mieux se diriger vers une excellence ryhtmique dont bénéficie la storyline. Il est bon de voir Willis et Jackson rempiler, tout aussi bons et icôniques que James McAvoy, crevant l’écran et dépassant sa prestation aux 23 identités (!) pour le moins mémorable dans SPLIT: en véritable prestidigitateur de la subtilité, Shyamalan tient là un des meilleurs films de sa carrière, menant ses acteurs à la baguette magique, et nous proposant le tout avec une science de l’objectif inouïe. Bien avant l’âge actuel de gloire des super-héros au Cinéma, le réalisateur avant-gardiste broie ainsi ses homologues jouant pas loin de Gotham City ou avec Thanos, et trop aveuglés dans la course pour voir que la piste est un cercle: tandis que Shyamalan analyse la situtation, les autres s’essouflent... et lui prend place au centre, racontant son histoire incroyable qui redéfinit à elle seule notre perception du Cinéma. Les compositions de West Dylan Thordson vernissent le tableau, faisant de GLASS non pas un des meilleurs films de l’année, mais de la décennie: si vous n’avez pas encore vu UNBREAKABLE et SPLIT, REGARDEZ-LES MAINTENANT, car sachez qu’une porte vers le Paradis des Cinéphiles et des Cinéphages vous attend avec GLASS. Regardez juste la note, putain.

20/20

1 note

·

View note

Photo

POKEMON - LE POUVOIR EST EN NOUS (2018)

Candeur, redondance, on pourra dire ce qu’on voudra de la licence POKEMON: ce 21ème film fait office, comme le cite si bien Poképédia, de “continuité alternative” au précédent, parvenant même à être compréhensible pour les néophytes en tant qu’histoire à part entière. Au premier plan, l’éternel dresseur Sasha et son acolyte Pikachu, qui se rendent dans la ville de Fula, lors de la Fête du vent: l’événement annuel célèbre le mythe de Lugia, créature légendaire et bien-aimée des fans. LE POUVOIR EST EN NOUS, à l’image de son sous-titre d’affiche, se référence aux liens entres Pokémon et dresseurs, avec cette intrigue où plusieurs personnages intéressants se joignent au duo. Si l’ensemble du long-métrage reste honnête, on remarque également un soin non négligeable apporté à l’animation: si le chara-design enfantin emprunté aux jeux vidéo SUN & MOON -ainsi que la série éponyme- est conservé, ça bouge bien à l’écran. Premier film qui n’étant pas réalisé par Kunihiko Yuyama, Tetsuo Yajima garde la ligne directrice de la licence, tout en ajoutant une agréable touche de différence: à la fois classique -combats, Pokémon Légendaire, histoires d’amitié, etc.- et osé -le souvenir d’une protagoniste voyant périr son familier par les flammes, sans censure-, LE POUVOIR EST EN NOUS est la suite “posée” du reboot I CHOOSE YOU! (2017). La franchise japonaise tient le cap, sans réelle surprise mais reposante: si les “apports originaux” attendus ne sont pas légion, le film sera sûrement considéré comme l’un des volets les plus subtils et travaillés -il y a un petit côté GHIBLI par moments-, quand les années auront passé. Ne vous ruez pas sur LE POUVOIR EST EN NOUS, conservez-le simplement pour succéder au visionnage de I CHOOSE YOU! : quant aux fans, c’est de la bonne came pour eux. Et les stéréotypes sont cool, en vrai. On note cette mise en avant bienvenue de la coexistence humain/Pokémon, permettant d’affronter n’importe quel danger, n’importe quel obstacle, que Tetsuo Yajima nous répète. Un ton appréciable, qui met les “animaux” à niveau, sans différenciation d’espèce -mais cassez-vous les hentaÏ furries làààà!-: bien vu! Morale: il vaut parfois mieux se suffire à soi-même qu’essayer de convaincre tout monde. Mieux, LE POUVOIR EST EN NOUS est -ou a été- disponible gratuitement sur le site français officiel de la licence, permettant à tous les Pokéfans de profiter légalement du dernier long-métrage en date: si y’en a qui peuvent prendre exemple...

UN PETIT PAS POUR POKEMON, UN GRAND PAS POUR YAJIMA /20

1 note

·

View note

Photo

CREED II (2018)

Catégorie poids lourds oblige, le soi-disant “spin-off” CREED (2015) était parvenu à étendre la franchise ROCKY (1976-2006), ultime représentant du film de boxe sur grand écran pendant trente ans: car oui, le long-métrage de Ryan Coogler donnait une suite chronologique aux événements passés, en introduisant Adonis Creed, légitime “successeur” de Stallone à l’écran incarné par un Michael B. Jordan époustouflant -oui, peut-être même plus que dans le fantastique FAHRENHEIT 451 (2018)-. CREED II, c’est l’étape de la double difficulté, à savoir pour commencer par le départ du réalisateur Ryan Coogler sur d’autres projets -le très mou et inintéressant BLACK PANTHER (2018)- pour céder sa place à Steven Caple Junior (31 ans seulement!) : rien à craindre, l’homme étant un proche ami de Coogler, en plus de scénariser ses films. CREED II conserve donc cette continuité de montage, et son identité visuelle, moderne et sobre, intelligemment violente autant qu’émotionnelle: si CREED narrait les origines et l’ascension du fils d’Apollo Creed, sa suite en prolonge l’histoire tel un bon roman, avec ce script quasi-obligatoire de faire venir sur le devant de la scène la progéniture d’Ivan Drago, Viktor, pour affronter un Adonis en pleine crise existentielle. Et si ce fan-service de vétéran peut faire grogner, on est comme pour le premier volet, happés, aspirés dans ce conte moderne qui s’approprie les fondations d’un genre qui brille à nouveau: les figures de légende, famille, anciens amis et ennemis (Ivan Drago et Rocky Balboa, dont les échanges tendus ne cèdent pas, la mère et la compagne de Creed, indispensables- sont constamment traités en arrière-plan avec subtilité, pour qu’à chaque montée sur le ring, l’adrénaline nous gagne aussi. En effet, n’oublions pas l’essentiel du long-métrage, le COMBAT: si ROCKY BALBOA (2006) -le cinquième opus- montrait le savoir-faire d’un baroud d’honneur transcendant, CREED II nous met au tapis dès le premier round. Viktor Drago est une machine de guerre, une masse de muscles destructrice et aveugle: mais derrière la menace, le scénario approfondit le background de cet ultime ennemi, le rendant finalement touchant, grâce au personnage paternel de Dolph Lundgren et de ce déshonneur qu’il cherche à effacer depuis trop longtemps. Cette thématique de la paternité sera d’ailleurs un des fils conducteurs du script, avec plusieurs passifs et autant de points de vue qui racontent ces drames familiaux, chez les Drago, les Creed, ou les Balboa... heureusement que ces séquences viennent alléger le dynamisme hallucinant des combats de boxe, où l’on à à nouveau la sensation d’arpenter, entre un uppercut et un vilain coup sous la ceinture. CREED II est sans nul doute LA référence contemporaine de du genre, développant ses personnages et faisant de la boxe le noble art qu’il est: en résultent de fortes scènes, où Michael B. Jordan prouve son implication comme jamais: que dire de cette session d’entraînement surréaliste mais ô combien symbolique d’un champion dans le doute, enfin prêt à devenir l’homme et le père au travers d’un retour aux sources -ici un désert et des combattants virils- qui lui permettra d’effectuer sa rédemption, et qui sait, de conserver la ceinture? Ben ouais, rien à dire malgré le changement de réal’, la saga CREED étant plus grande elle-même que ses créateurs: en terme d’intégrité, CREED II est du pain béni pour les fans, loin des débats inévitables de l’affiliation de J.J. Abrams à STAR WARS (1977-20??), par exemple. On ne va pas vous gâcher la surprise, ni spoiler de trop: sachez seulement que si CREED premier du nom vous a conquis, CREED II vous rassasiera, malgré ce feeling de “nouveauté” légèrement moins intense qu’aux débuts de la franchise. Impressionnant de technicité combative et d’empathie, Michael B. Jordan nous laisse bouche bée: Creed a réussi à nous faire accepter la retraite de Rocky pour arpenter son propre chemin, tout aussi épique et humain. Vibrant. Bestial, aussi. Les SFX sont fous, et on croit réellement aux visages déformés par les coups, à ces corps qui transpirent, dans ce combat qui est aussi la quête personnelle de chacun: non, décidément, excepté une courte scène un peu niaise au cimetière, CREED II revient nous faire sauter la mâchoire, pour notre plus grand bonheur. A se demander si Ryan Coogler et Steven Caple Jr. ne possèdent pas POUR DE VRAI la recette inratable de la suite, du reboot/remake qui ne se plante pas? CREED n’est plus “l’héritage de Rocky Balboa”, il forge à présent lui-même sa destinée. Relève-toi et bats-toi. Prenez-en de la graine -de champions-!

ENCORE TRÈS BIEN /20

1 note

·

View note

Photo

THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB (2018)

La saga littéraire MILLENIUM est à l’image des précédents films tirés des aventures de Lisbeth Salmander, à savoir excellente mais vouée à une série d’imprévus de taille -le décès de l’écrivian Stieg Larsson en 2004, interrompant les événements des romans jusqu’à leur reprise par l’auteur David Lagercrantz, et l’arrêt des adaptations américaines sur grand écran prévues après THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO (2011) après une trilogie maison achevée-. En gros, le réalisateur Fede Alvarez -le très très gore EVIL DEAD (2013) et l’anxiogène DON’T BREATHE (2016)- adapte le quatrième tome de MILLENIUM, celui-ci écrit donc par celui qui a repris le flambeau de Larsson, David Lagercrantz: une transition qui tombe à pic pour THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB, qui nous présente une héroïne au nouveau visage, celui de Claire Foy. Et là, attention, James Bond et consorts n’ont qu’à bien se tenir, le personnage de Lisbeth Salmander, dominant malgré elle -dans le sens positif du terme- ce superbe thriller moderne, mêlant action et modernité sous un jour inédit, qu’on devine évidemment... suédois: THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB surprend, violent, intelligent, mature, prouvant à lui seul que la manière de mettre en scène une histoire “classique” mais bien ficelée peut tout changer. De ce dialogue d’un ascenseur à l’autre presque irréel entre Lisbeth et le journaliste Mikael Blomkvist -les deux faces d’une même pièce inébranlable de MILLENIUM-, séparés par un ciel couchant, ou encore avec ces course-poursuites en voiture prenant un tout autre tournant que celles des actioners habituels, grâce à la matière grise d’une héroïne badass et moderne. Crédible dans son rôle de hackeuse traquée, Claire Foy EST littéralement Lisbeth, nouvelle définition 4.0 de l’archétype de la femme forte indépendante, lesbienne cérébrale -pas d’inquiétude, la sexualité est montrée comme normale, ce qui est le cas, donc mieux que dans l’abruti ATOMIC BLONDE (2017) qui s’en servait très mal- autant que redoutable: vous avez pigé, l’empathie envers la protagoniste principale séduit de par son cassage de codes, mettant à l’amende tous les pseudo-renouveaux de l’actioner -Schwarzy oui, Chris Hemsworth, non- contemporain. THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB conserve cette photographie typique à Alvarez, sombre et détaillée, faisant honneur à MILLENIUM en gardant précieusement cette “sobriété suédoise” à laquelle on rattache sans hésitation un script monstrueux et un montage du tonnerre: à la fois graphique et bien écrit, dur de trouver un défaut au film! Même la séquence où Lisbeth fait équipe avec un jeune garçon est très convaincante, réaliste car sérieuse: on a le temps pour un clin d’oeil qui se passe de tout dialogue,car ainsi on évite les buddy-jokes de merde à l’américaine... Bien vu, Fede. Puissant et rythmé, boosté à l’adrénaline, THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB est objectivement un bijou cinématographique, prenant la place des super-agents secrets absents à l’appel, et autres figures musclées connues du genre: un voyage dépaysant -la maison “familiale” enneigée-, des séquences incroyables -le run en voiture, complètement immersif-, et une histoire qui répond aux questions soulevées, sans jamais devenir un bousin hollywoodien décérébré. Double combo, THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB faisant passer un cap de réalisation et d’écriture pour Alvarez, loin des sphères horrifiques d’où il est originaire, et nous donnant sacrément envie de voir la suite: une leçon humble, une orfèvrerie au service du spectateur lassé de voir des conneries. Ça rigole pas. Comment ça, on n’a pas parlé de l’histoire en détail? On va pas spoiler un cheveu de ce chef-d’oeuvre!

MILLENIUM /20

1 note

·

View note

Photo

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS (1995)

Attention, film culte! Si vous connaissez le réalisateur Jean-Pierre Jeunet -DELICATESSEN (1991) ou encore ALIEN RESURRECTION (1997)-, il ne faut pas oublier son associé de toujours, le nantais Marc Caro, tout aussi important: LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS est une exception totale, une opportunité saisie au vol, une implication “frenchie” dans le vaste paysage du Cinéma. Si le film a conquis les adeptes, c’est bien évidement de par son esthétique superbe -une photographie ciselée, de gros contrastes, une marque qu’on retrouvera plus tard dans AMÉLIE POULAIN (2001) par exemple- et de son atmosphère steampunk aboutie -la direction artistique du grand Pitof fait en sorte de nous offrir des séquences qui ne sont en fait que de sublimes artworks sombres et animés, bien vivants. En parlant de vivants, le casting de LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS en est presque avant-gardiste, à l’image de l’oeuvre en elle-même: Ron Perlman jeune fait ses débuts dans un rôle de gros costaud de foire, One, gros nounours indissociable de Judith Vitet, qui incarne la mythique Miette, anti-héroïne du long-métrage. Il y a aussi Jean-Claude Dreyfus, incarnant Marcello, ancien directeur de freak-show drogué: mais la grosse claque en termes d’acting, c’est Dominique Pinon, qui joue au créateur et à ses clones -une performance d’interprétation doublée de celle des VFX de l’époque, tout à fait consommables aujourd’hui-, petit homme surboosté aux multiples talents de comédien. Et sinon, ça parle de quoi, LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS ? Pas d’époque, mais une ville portuaire où se cache un laboratoire, dans lequel vit Krank -le regretté acteur Daniel Emilfork-, homme insensible ayant été créé par un scientifique aujourd’hui disparu: entouré par d’autres créatures “ratées”, ce dernier se morfond sur son sort, incapable de rêver. Krank entreprend alors d’organiser des rafles dans la cité, enlevant des enfants afin de dérober leurs rêves: une des victimes sera le petit frère de One. Miette et le géant musclé partiront donc alors à la recherche du gamin disparu, nous faisant découvrir avec eux cette ville improbable et sa faune incroyable: nous sommes plongés dans un mélange savant de Jules Verne -oui, le style steampunk avec les gros boulons apparents sur les architectures- et de french touch, à commencer par le parler des habitants, très “à l’ancienne” -pas Gavroche mais presque, m’voyez?-. Mais la sauce prend, LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS fascinant à chaque instant, dévoilant ses secrets et son ambiance à la manière d’un BON Tim Burton… des fausses sœurs siamoises inquiétantes aux Cyclopes -une organisation criminelle sectaire dont les membres arborent un énorme “monocle” high-tech pour chasser leurs victimes- en passant par le parcours d’une puce (!) changeant d’hôte au rythme des événements de l’histoire, on n’a même pas peur un seul instant que l’équilibre multi-thématique de l’ensemble ne s’écroule. Entre délire psychoactif proche du bad-trip -les séquences où le démultiplié Dominique Pinon pète les plombs-, et conte steampunk qui fait semblant de s’ignorer, LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS est un spectacle artistique constant -le film conserve cet aspect bande dessinée, grâce à son spectre de couleurs et ses angles de vue brillamment cadrés-, soutenu par une liste de “gueules” longues comme le bras, crédibilisant ainsi cet univers unique, sombre et intemporel. Autre chose? L’inspiration. Si LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS possède sa propre identité, c’est grâce à l’alliance des influences: celles et ceux ayant joué aux deux premiers BIOSHOCK avoueront après visionnage que sans le film de Caro et Jeunet -qui est hélas leur dernière collaboration-, la dite franchise vidéo-ludique n’aurait sans doute pas bénéficié d’un tel apport artistique et culturel. Pour parfaire le tableau, ce n’est pas Ron Perlman récitant phonétiquement son texte ni le caméo de Matthieu Kassovitz que l’on retient: c’est l’orfèvrerie qu’on nous donne. Glorieuse époque pour le genre, quand on sait que l’ultra-violent -et également culte et esthétique- DOBERMANN (1996) s’approchait à grand pas des écrans: immersion à 300%, unique, décors de folie, costumes de Jean-Paul Gaultier, SFX et VFX novateurs, et intégrité cinématographique -c’est français!-. Il n’y a donc plus qu’à vous ruer sur le blu-ray pour découvrir ou regarder à nouveau ce joyau de savoir-faire, très, très apprécié hors de nos frontières. On pourrait avoir une méga-édition director’s cut/version longue/remastered pour les 25 ans, s’il-vous-plaît? Parce que franchement, c’est toujours aussi génial. PINON SUR RUE /20

#lacitédesenfantsperdusfilm#thecityofthelostchildrenmovie#marccaro#jeanpierrejeunet#ronperlman#dominiquepinon#2019#critiquedefilm

0 notes

Photo

MID90s (2018)

L’acteur Jonah Hill est bien connu pour ses rôles comiques, de son exorcisme fou dans le génial THIS IS THE END (2013), au drame vitaminé THE WOLF OF WALL STREET (2013) en passant par les buddy-movies que sont les 21 & 22 JUMP STREET (2012-2014): également producteur et scénariste sur d’autres projets -quand il ne double pas dans le jeu vidéo pour les poids lourds du genre que sont CALL OF DUTY ou GRAND THEFT AUTO-, on retrouve ici l’homme en tant que réalisateur de son premier film. On pourrait s’attendre à ce que MID90s soit forcément du ton de la comédie à l’américaine, son contexte éponyme étant sans nul doute une période temporelle où Hill a grandi: et non, pas du tout, ce curieux long-métrage tourné au format 4:3 -comme à l’époque de ces bons vieux tubes cathodiques- se rangeant dans le genre “coming-of-age” -style narrant le passage de l’enfance à l’âge adulte-, pur slice-of-life témoin des événements que véritable biopic. MID90s déborde de vécu, sans romance, nous emmenant dans la vie du jeune Stevie, avec son frangin violent et sa mère célibataire, qui essaie d’échapper à son morne quotidien en allant squatter au skateshop du coin. Instantanément, on pense à CLERKS (1994) de Kevin Smith, mais MID90s ne copie pas, choisissant la dure réalité, parfois drôle mais ici sérieuse: une focale sans censure sur une jeunesse qui représente à elle seule tout l’imagerie du milieu des années 90, fringues, décors, et langage. De quoi rendre nostalgique toute personne ayant vécu ces années où on jouait à la Playstation première génération en faisant le mur pour aller faire le con avec ses potes... la première cuite, le premier joint, les premiers flirts, MID90s n’enjolive pas ces souvenirs imparfaits qui résonnent pendant le visionnage, les rendant de ce fait encore plus palpables. Emmerdement level 100 pour les réfractaires au genre, pur bonheur pour les aficionados de “contes modernes de la jeunesse”, ce Los Angeles urbain et pauvre fait de MID90s une sacrée surprise venant la part d’un mec comme Jonah Hill: ce dernier prend le soin de nous livrer un choix auditif de qualité, en la personne de Trent Reznor -NINE INCH NAILS- et Atticus Ross -BIRD BOX (2018) pour la bande-sonore du film, entre deux morceaux de grunge ou de rock. Un livre ouvert, sans mensonge ou anachronisme, un chapitre sans tabou de vies déjà vécues, une lumière éclairant de vivaces souvenirs: MID90s est tout ça à la fois, honorant Hill dans sa fonction qualitative de réalisateur, et nous faisant faire un sacré bond dans le temps, ambiant et presque atmosphérique. Multi-talents, le bonhomme.

90s /20

1 note

·

View note

Photo

FAHRENHEIT 451 (2018)

Si le livre de Ray Bradbury est culte de par son futur dystopique pessimiste mais plein de bon sens, c’est aussi via l’adaptation de 1966 par François Truffaut que le récit s’est étendu au-delà de ses pages: et voici que plus d’un demi-siècle plus tard, la chaîne HBO décide d’en faire un téléfilm, avec les immenses Michael B.Jordan -CREED (2015-2018)- et Michael Shannon -Zod dans MAN OF STEEL (2013)- à l’affiche. Ce FAHRENHEIT 451 est une relecture travaillée de l’histoire, une version 2.0, ou 3.0 dirait-on même, tant sa réactualisation futuriste se met à jour pour que les plus jeunes spectateurs saisissent le sens du message original de Bradbury: Internet est devenu le “9″, réseau unique diffusant sur les immeubles de la grande ville anonyme les interventions “héroïques” de l’escouade de pompiers 451, les hors-la-loi uploadent les livres sur des serveurs informatiques, bref, le long-métrage ressemble plus à l’univers des BLADE RUNNER (1982-2017) qu’à un contexte de l’âge d’or littéraire de la S-F. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi FAHRENHEIT 451 parle, c’est tout simplement de culture, pure et dure: au cœur de ce sombre futur, les livres ont été bannis, à l’exception de trois -nous vous laissons découvrir lesquels-, car étant considérés comme une menace pour l’Humanité -conflits d’opinion, guerres de religion, etc.-. Les pompiers, autefrois extincteurs de feu, sont devenus membres de brigades d’intervention sévères -un grand parallèle logique avec le fascisme/nazisme- perquisitionnant les endroits où sont conservés les fameux manuscrits, bunkers culturels en péril face à ces hommes en combinaison armés de lance-flammes, dont le succès populaire est salué à chaque intervention -ici diffusée en direct-: pire, les coupables/gardiens du savoir voient leur identité effacée, via l’utilisation -forcée- de gants thermiques leur enlevant leurs dermatoglyphes -plus d’empreinte digitale possible-. FAHRENHEIT 451 est un monde cruel, où l’Humanité répond par la violence à un ordre établi aveugle et menteur -le gouvernement sait, mais manipule et contrôle tout grâce à cette méthode qui ne mérite aucun respect-, somme d’une bêtise et de lavages de cerveaux post-décisionnelle: vous l’avez compris, on tient là un background de folie, qui a inspiré bon nombre d’esprits créatifs; il suffit de voir EQUILIBRIUM (2002) -qui cramait la Joconde- pour jauger de l’importance de la puissante thématique. Bref, ce téléfilm qui n’en est pas un conserve donc l’essence -sans mauvais jeu de mot- des valeurs défendues par Bradbury, avec cet icônique duo composé de Michael B. Jordan -le soldat du feu manipulé depuis seize ans par son gouvernement- et Michael Shannon, ce dernier dans le rôle du vétéran consumé par l’ordre -mais pas que, car écrivant en secret ses pensées (un acte formellement interdit) sur du papier à rouler- et marqué par une dualité interne émotionnelle forte: très bien réalisée, l’oeuvre de Ramin Bahrani se réapproprie FAHRENHEIT 451 en le sublimant, parfait témoin d’une dictature de l’aculture cinématographique, très sensée. Comment ne pas frémir devant ces séquences où ces renégats de la société, agenouillés et mutiques, contemplent sans défense ces hommes écrasant sous leur bottes ces tas de livres prêts à être calcinés par les lance-flammes? Fort heureusement, la prise de conscience de cet antihéros formaté à prendre la relève de son capitaine lui permettra d’accéder à un second monde, lui révélant le sens caché de ses rêves -ou souvenirs- en plus de lui ouvrir l’esprit: FAHRENHEIT 451 version 2018 possède pléthore de scènes-choc, de cette résistante s’enflammant elle-même avec ses livres face à la violence normalisée d’un monde devenu idiot, ou mieux, ces anonymes sans identité étant devenus eux-mêmes un livre par individu, seul moyen de sauvegarder la culture pour contrecarrer les plans du Ministère de du réseau “9″ -un Big Brother nazi, of course-. On ne rigole pas dans FAHRENHEIT 451, qui met à l’épreuve ce pompier en doute sur ses convictions, seul espoir de sauver l’Humanité: la love-story sera présente mais écartée pour se centrer sur le sujet du film, ce dernier étant d’un tragique rare, et d’une beauté sans égal -sa fin cruelle et magnifique-. J’ai pleuré devant cette version télé de FAHRENHEIT 451, qui agitera les puristes du bouquin, aveuglés par une fidélité dont on n’a pas besoin ici, car l’essentiel est préservé: chérissons les écrits, peu importe le format, et conservons-les, construisons ensemble une bibliothèque d’Alexandrie infinie, physique ou dématérialisée, qui va au-delà d’un titre et d’une couverture. Il en va de notre salut, et FAHRENHEIT 451 l’expliquera mieux que moi dans cette humble et minime critique, comparée à l’immense Ray Bradbury qui l’a bien mieux démontré, ou bien au réalisateur Ramin Bahrani, excellant dans son métier de conteur 3.0, nous impactant à jamais. Si je croise le blu-ray, je l’achète direct: comme le livre, d’ailleurs. Et vous avez grand intérêt de faire pareil!

VINGT SUR VINGT /20

1 note

·

View note

Photo

I THINK WE’RE ALONE NOW (2018)

Peter Dinklage est un acteur hors-normes, et ce depuis ses essais réussis au cinéma loin de GAME OF THRONES (2011-20??), tels que l’amusant PIXELS (2015) ou le subtil REMEMORY (2017) pour citer les plus récents -bon, INFINITY WAR (2018) aussi, d’acoord-: on est donc curieux quant à I THINK WE’RE ALONE NOW -au titre très indé pour le coup-, s’annonçant comme un film post-apo désertique et isolé, où la star tient le premier rôle. Bibliothécaire méticuleux, Del est certainement le dernier survivant de la planète, après qu’un mystérieux phénomène emportant dans la tombe 99,9% de l’humanité ait sévi: très ordonné, le petit bonhomme entreprend de nettoyer la ville, enterrant les défunts, marquant les habitations “nettoyées”, et ayant élu domicile sur son lieu de travail. Admirable, Dinklage porte I THINK WE’RE ALONE NOW pendant un long moment, presque mutique, incarnant à merveille ce sentiment de solitude mélancolique: mais le quotidien complètement déprimant va changer, Del faisant la rencontre improbable d’une autre survivante, la jeune et mystérieuse Grace. Affirmant venir de loin sans avoir croisé le moindre signe de vie, la jeune femme détient les secrets qui vont transformer le récit de I THINK WE’RE ALONE NOW, loin d’un Le Fléau de Stephen King ou d’un Je Suis Une Légende de Matheson: coupant court à son ambiance atmosphérique, le long-métrage de Reed Morano -THE SKELETON TWINS (2014)- joue au twist décisif, écartant ses enjeux pour conclure sur une fin téléphonée et peu originale. On remarque actuellement pléthore de films étiquetés “post-apo/survival”, décevants comme chez NETFLIX -pas tous, hein-, et hélas, I THINK WE’RE ALONE NOW et sa jolie réalisation croulent sous un dénouement moisi, rejoignant le dit catalogue. Tout ça... pour ça.

NAINPOCALYPSE /20

2 notes

·

View notes