#ufficiosinistri

Text

Bruno Barba - "Ma quale DNA?"

“Ma quale DNA” è un saggio scritto da Bruno Barba che ha uno scopo ben preciso: quello di screditare e affossare qualsiasi teoria evoluzionista presente nel calcio, atta a portare un peggioramento della qualità culturale e comunicativa di narrazione e giornalismo. Il termine specifico oggetto della critica da parte di Barba, docente di antropologia, è, appunto, “DNA”. Parlare di DNA in uno sport nel quale, come sosteneva Socrates, “può vincere anche il peggiore”, risulta un’operazione anacronistica, che assume intrinsecamente concetti razzisti, che vengono così trasfigurati nello sport più mutevole e intriso di socialità, rivoluzione, rispetto ed accettazione di tutti i tempi. Frasi come “Questa squadra ha la vittoria nel DNA” oppure “questa società ha carattere” non hanno motivo di esistere quando si tratta di raccontare, mediante studi empirici, o più modernamente con storytelling e messe in scena televisive, uno sport creato dagli uomini e da essi continuamente plasmato, come se vivesse in uno stato di continua evoluzione interiore.

Non esiste infatti, in primo luogo una “maniera” di giocare a calcio: Sacchi, per esempio, si ispirò al modello olandese per arrivare a far giocare come prima punta il sardo Virdis, e pretese fortemente l’acquisto dell’emiliano Ancelotti dalla Roma, dando vita ad un modulo studiato per poter competere con le squadre di quel preciso periodo storico e sociale. Allo stesso modo, ci viene raccontata l’Italia del 1982, che fu capace di prendere le distanze dal calcio di Pozzo, il calcio “da alpini” delle due Rimet vinte di fila e in grado di trovare aperture e spazi, alla faccia della costante retorica del catenaccio all’italiana.

In “Ma quale DNA”, le parole come “sincretismo” e "partecipazione" hanno maggior valenza rispetto agli slogan che vengono continuamente diffusi dai social e da una maniera di raccontare il calcio troppo spinta verso la celebrazione delle vittorie e delle imprese sportive del singolo, più che nei confronti degli uomini nella loro collettività, con i loro pregi e i loro difetti, che le hanno compiute.

Il calcio non viene descritto come materia minore rispetto ad altri sport, soprattutto quelli che esaltano in modo più spiccato l’individualità : dal giocatore di terza categoria all’amatore, dalla vecchia gloria che sta finendo la carriera in Serie D al giovane promettente di qualche cantera europea, tutti vengono posti sullo stesso piano, grazie ad una ricerca socio-antropologica esaustiva e rivelatrice, frutto dell’immensa cultura e dell’estremo interesse scientifico che il docente alessandrino mette a disposizione dei propri lettori.

Stiamo parlando di un testo accademico e di tutt’altro che facile lettura, ma estremamente necessario, soprattutto per capire cosa significhi veramente parlare di calcio moderno. Essendo appena uscito, grazie alla lungimirante opera di Battaglia Editore, “Ma quale DNA” esamina ogni sfaccettatura antropologica del gioco del pallone, arrivando a parlarci degli ultimi Mondiali, disputati in Qatar, partendo dall’Homo Ludens di Huzinga per poi arrivare a Pavese, Gianni Brera e al Basaglia di “da vicino nessuno è normale”. Perché il calcio, come gli uomini, è un fenomeno fluido, come fluida è la società nella quale prende vita e viene giocato ogni giorno, sul campetto di periferia come nelle grandi arene sportive.

Scrivere, raccontare e parlare di calcio dovrebbero essere, secondo Bruno Barba, pratiche veicolanti per trasmettere un’esperienza e, successivamente, interpretare i fenomeni che ne derivano. Saper descrivere il calcio per poi poterne parlare, saper individuare le cause tattiche per poter commentare un’azione sono operazioni che vanno ben più in là rispetto all’abbruttimento del linguaggio calcistico al quale siamo ormai da decenni abituati. Stiamo parlando di vera e propria fenomenologia, che non si scaglia a priori contro modernità e cambiamenti, in una retorica nostalgica ed ancorata al passato, me che ne entra a far parte in modo quasi naturale e descrittivo.

Raramente ho trovato un saggio calcistico che, in modo così naturale, eviti scontate sussunzioni e scada in effimere narrative nostalgiche per raccontare questo gioco. Se ovunque possiamo giocare a pallone, allora ovunque e a chiunque possiamo raccontarne le storie.

“Esiste una contraddizione di fondo tra il desiderio di formulare articolate teorie sui massimi sistemi calcistici e l’evidenza di alcuni fatti: se al novantesimo minuto della finale mondiale 1978 l’olandese Resembrink, invece che colpire il palo, avesse indirizzato la palla qualche centimetro più in là, sarebbe cambiata la storia di quella squadra arancione, dell’Albiceleste, e chissà persino il destino dell’Argentina e della sua infame dittatura.”

#ufficiosinistri#brunobarba#maqualedna#football#footballstories#reviews#footballculture#thebeautifulgame

2 notes

·

View notes

Photo

"Franchino" Mario Pedone orsuto e puzzolente in Fantozzi subisce ancora..."perché, tu saresti colto?" mentre legge📙 'storia del pensiero filosofico' 🖌️ #marcofiorenzaart #caricature #2019 #november #disegnatore #caricaturista #fumetti #fantozzi #fantocci #milenavukotic #pina #paolovillaggio #mariangela #pliniofernando #frittatonadicipolle #ratti #franchino #fantozzifan #signorinasilvani #risate #artoftheday #artwork #illustrazioni #acquerelli #cinema #marcomix #fiorenzart #autostoppista #spiaggia #ufficiosinistri (presso Italy) https://www.instagram.com/p/B5Oan4Risex/?igshid=wdcs7t6tw6to

#marcofiorenzaart#caricature#2019#november#disegnatore#caricaturista#fumetti#fantozzi#fantocci#milenavukotic#pina#paolovillaggio#mariangela#pliniofernando#frittatonadicipolle#ratti#franchino#fantozzifan#signorinasilvani#risate#artoftheday#artwork#illustrazioni#acquerelli#cinema#marcomix#fiorenzart#autostoppista#spiaggia#ufficiosinistri

0 notes

Text

What will you be reading this weekend? Luca Baccolini - "Bravi e dannati"

Ogni volta che ci passavo davanti, mi incuriosiva. Esposto lì, in una grande libreria, assieme ad improbabili autobiografie, libri fotografici e manuali sul calcio. Il titolo che parafrasava un film epico di Gus Van Sant, “Belli e dannati” con Keanu Reeves e River Phoenix. Un libro che a prima vista, dalla copertina, mi sembrava commerciale e scontato. Dopo una, due, tre volte che ci passai davanti, decisi però di portarmelo via. “Bravi e dannati” è una corposa raccolta di brevi, a volte brevissimi biografie riguardanti calciatori che nelle loro carriere sono stati capaci di accomunare genio e sregolatezza, talento e spreco, impegno politico e vittorie. L’autore, il giornalista sportivo bolognese Luca Baccolini, ci racconta le loro imprese, calcistiche e non, analizzandole come fulmini a ciel sereno, contestualizzandone la narrazione nello spazio e nel tempo, riuscendo a coprire un secolo di storie da sviscerare in tutta la loro umanità.

I “Carneadi” (termine che ricorre tantissimo nelle pagine del volume ) di Baccolini ci vengono raccontati con spudorata umanità e uno stile molto giornalistico, che evita ripercussioni emotive. Le storie descritte sono tristi, violente, iperboliche e a lieto fine. Appartengono a vite di calciatori, e quindi di esseri umani, e forse la bravura dell’autore risiede proprio nel raccontarle in maniera distaccata e disillusa, senza soffermarsi su giudizi e opinioni personali. Spetta quindi al lettore trovare spunti di riflessione e farne, in seguito, tesoro. La sgroppata trionfale di Saeed Al-Owarian nella partita contro il Belgio a USA 94, che fu classificata come il sesto gol più bello di sempre nella storia dei Mondiali, viene così narrata in contrapposizione all’intera carriera del trequartista saudita, conclusasi senza mai aver avuto la possibilità di giocare in un campionato europeo. Dino Ballacci, poi, il difensore partigiano che militò nel grande Bologna del dopoguerra, ci viene inquadrato nella sua più totale normalità di uomo che, oltre alla fede calcistica, visse la propria vita in nome di ideali libertari e di uguaglianza. Poco importa se si presentò al rinnovo del contratto portando con sé una pistola, perché sapeva che il presidente Dall’Ara ne avrebbe avuto con sé una. E poi la tragica storia di Fashanu e del suo soffertissimo coming-out, la Via Crucis giudiziaria a cui fu sottoposto Beppe Signori, la morte nel disastro del Vajont di Giorgio de Cesero. Persino la collocazione in rigido ordine alfabetico dei protagonisti ci fa rimanere con i piedi ben saldi a terra, e la parte finale, dedicata a citazioni e aforismi più o meno famosi, fa da corollario alla ricerca sociale dell’autore. “Bravi e dannati” trasuda di cultura e storia. Di politica e divertimento, di illusioni e vittorie. “Spiazzato di netto, il portiere egiziano si alza e proietta le braccia al cielo in un urlo liberatorio. Simultaneamente, tutti i giocatori del Camerun le portano dietro alla testa in un gesto di disperazione collettiva, condiviso da un Paese intero. Womé, l’eroe degli undici metri, questa volta ha tradito. Ma per lui, quello, è solo l’inizio dell’incubo. La sera stessa un gruppo di tifosi inferociti entra nella sua casa in Camerun e si porta via tutto. Nella fuga sfasciano anche l’automobile, rendendola inservibile. Non sfugge alla loro ferocia nemmeno il negozio della compagna del calciatore, saccheggiato e dato alle fiamme. Womé, nel frattempo, è stato scortato dalla polizia locale e imbarcato a bordo del primo aereo in partenza per l’Europa, come in un film di spionaggio. Quando atterrerà in Italia, ascolterà dalla bocca del suo compagno di squadra Samuel Eto’o un doloroso retroscena, che forse avrebbe preferito non venisse divulgato: >, rivelerà l’attaccante del Barcellona.”

#lucabaccolini#football#footballculture#ufficiosinistri#pierrewome#footballliterature#thebeautifulgame#maradona#book#braviedannati#fashanu#dinoballacci#readingisnotacrime#footballstories#beppesignori#andrade

0 notes

Text

What will you be reading this weekend? Corrado De Rosa - "Quando eravamo felici"

Il 1990 è l’anno che uso, di solito, per orientarmi tra infanzia ed adolescenza. Cosa è successo prima e cosa dopo? Quali avvenimenti importanti mi devo assolutamente ricordare? Il 1990, ed in particolare la sua estate, funzionano come spartiacque. Nessun anno solare ha mai sancito così nettamente l’esistenza di un “prima” e di un “dopo”.

Il fatto è che tutti sapevamo, bambini e adulti, anziani e adolescenti, che sicuramente, dopo i Mondiali delle cosiddette "Notti Magiche”, il calcio, per come l’avevamo sempre vissuto a livello sportivo e sociale, non sarebbe stato più lo stesso. Abbiamo vissuto quell’esperienza come un’epifania sulla modernità, assaporandone ogni momento con infantile illusione, respirandone la magia ogni giorno, al lavoro, sui treni, sui divani, alla radio, nelle università, nelle fabbriche, nei supermercati. Eravamo al centro del mondo dopo anni tetri e violenti, dopo mille fatiche ci potevamo prendere una rivincita, almeno sul campo della spettacolarità. Dentro e fuori dal campo.

Lo psichiatra De Rosa ci racconta però la fase per noi più drammatica di questo evento, le ore più incredibili di una Prima Repubblica che stava per declinare definitivamente, i momenti più difficili che ogni italiano ricorda, a livello sportivo. Il tre luglio di quell’anno, infatti, andò in scena a Napoli, Italia – Argentina, semifinale del Mondiale.

Sappiamo tutti come sia andata finire, ma dato che stiamo parlando di letteratura sportiva, è giusto descrivere come l’autore ci faccia rivivere (o vivere, per chi non c’era), quelle ore.

Il libro è diviso in due parti: un “prima” e un “durante”. I due blocchi, però, non sono monolitici, non sono statici. Si mischiano tra loro in un perenne inseguimento, aderendo e distaccandosi.

Prima della gara, De Rosa parte da una descrizione di cosa fosse, a livello politico e sportivo, la nostra nazione. Questa sezione è densa quindi di rimandi storici, curiosità, spunti sociali e folkloristici, senza i quali non sarebbe possibile entrare appieno nella narrazione, in sé, dell’evento sportivo. Van De Korput che pensava di essere stato ingaggiato dalla Juventus ed invece si ritrova ad indossare la maglia dei rivali granata; Zahoui, il primo calciatore africano a giocare in Serie A, che non indossava i calzini; Diego Armando Maradona in fase calante dopo la mancata cessione all’Olympique Marsiglia.

Perché il calcio è sempre, inesorabilmente, il calcio del tempo che stiamo vivendo. Nel 1990 come ora. E Cossiga che minaccia Matarrese qualora gli Azzurri non fossero arrivati in finale non è altro che la rappresentazione più veritiera del clima che si stava vivendo in quegli anni. Altro che i napoletani che tifavano Argentina.

Durante la partita, invece, dopo aver minuziosamente descritto e raccontato i giocatori che vi presero parte, l’autore ci descrive per filo e per segno, adottando un linguaggio a volte molto più che tecnico, cosa avvenne sul rettangolo di gioco. Le gambe di Burruchaga, i campanili di Giannini, la posizione occupata da Basualdo, l’importanza di Gigi De Agostini nelle dinamiche della squadra, l’atteggiamento di Vicini e del suo omologo argentino Bilardo. L’Argentina non era una squadra programmata per arrivare così in fondo, in quella competizione. Non era più quella del “Tata” Brown, ed aveva vivacchiato troppo nella prima fase del torneo, per poterci far paura. Maradona non aveva ancora segnato un gol e giocava da mediano. L’Italia, invece, aveva tutto per poter trionfare. La dieta di Bergomi, i gol di Schillaci, la devozione di De Napoli, la linea difensiva più forte dell’epoca, le sane rivalità tra le sue stelle nascenti.

Cosa avvenne, in fin dei conti, nel mondo, quel tre di luglio? Eccoci serviti. L’effetto dell’anestesia finì di colpo.

“Lo hanno chiamato il << Mondiale avaro>> perché quello in cui sono stati segnati meno gol, in media poco più di due a partita. È quello con la finale più brutta di sempre, con l’inno argentino fischiato, decisa da un rigore che non andava concesso. È rimasto in equilibrio fra due geopolitiche mondiali, fra due Repubbliche italiane. È stato un momento precario, eppure saldissimo, che teneva insieme le consapevolezze, le frustrazioni, le ansie, le attese, le speranze di generazioni diverse che si sono trovate a fare la ola allo stadio Olimpico e a tifare da casa.

Italia ’90 è come un fantasma: si nasconde, si insinua. Ti ricorda che, se qualcosa può andar male, andrà male. Si è fatto carico dei nostri sogni e li ha interrotti. Ma dobbiamo essergli grati anche per questo: ci ha preparati con garbo a un’epoca di passioni tristi e disillusioni spietate.

Italia ’90 è fra noi, Italia ’90 non muore mai.”

#corradoderosa#minimumfax#quandoeravamofelici#italiaargentina#ufficiosinistri#italia90#reading#footballliterature#fotballstories#thebeautifulgame#footballstorytelling#notomodernfootball#stadiosanpaolo

0 notes

Text

Pivato - Marchesini - "Tifo, la passione sportiva in Italia"

Da dove deriva la parola “tifo”? Ci possiamo rifare al termine greco “thyphos”, cioè “fumo”, in quanto sappiamo che i primi sostenitori erano soliti raggrupparsi per festeggiare gli eventi sportivi attorno a un falò, oppure dobbiamo collegarci alla febbre tifoide e alla sua letale contagiosità tra gli esseri umani?

Marchesini e Pivato, due importantissimi accademici, partono dal ‘500, per raccontarci il tifo e le sue origini storico-culturali. Per arrivare nell’ottocento, epoca in cui vengono eretti i primi sferisteri e la gente li affolla, per poi abbandonarli nei primi anni del secolo scorso, trasportandoci poi sino al fatidico dopoguerra, quando le rivalità tra le nazioni si acuiscono a causa del cessato conflitto mondiale e persino i ciclisti italiani al Tour de France vengono inseguiti e presi a sassate. Perché, paradossalmente, gli sport nei quali il contatto fisico è più lieve, o addirittura inesistente, vantano i tifosi più violenti e maggiormente attaccati al culto dell’atleta.

Il libro può considerarsi come diviso in due parti. La prima parla delle gesta dei campioni di diversi sport, dei gossip che li hanno riguardati durante le loro carriere e delle reazioni del pubblico alle loro imprese. Viene raccontata così la morte di Fausto Coppi, vero e proprio eroe mitologico le cui gesta sportive divennero un vero e proprio atto di rivincita italiana nel dopoguerra. La sua morte può così essere considerata come l’evento spartiacque, in ambito sportivo, tra l’epoca della bicicletta e quella dell’automobile, che acquisì sempre più maggiore importanza con gli anni, ovviamente, del cosiddetto boom economico degli anni ’60, nonostante le imprese a cavallo tra le due guerre di Tazio Nuvolari e Achille Varzi.

La seconda sezione del volume, invece, si concentra sul vero e proprio ruolo dei sostenitori e dei luoghi in cui essi agiscono. L’analisi si sposta così sugli stadi e sulle arene, sulla loro (spesso pericolosa ) conformazione ed infine sulla loro responsabilità nel modificare inesorabilmente il paesaggio cittadino, isolando il pubblico dagli oneri e dalle preoccupazioni della vita quotidiana e “inscatolandoli” in un ambiente in cui, secondo la concezione propriamente baktiniana della fruibilità del divertimento, tutto viene concesso. Ci si ritrova infatti in veri e propri luoghi di culto, dove la fanno da padrone campanilismi e senso di appartenenza comunitario, principali cause delle contrapposizioni, spesso violente, con i sostenitori della squadra avversaria. Invasioni di campo, insulti nei confronti di arbitri e deputati al rispetto delle regole diventano sempre più frequenti sino allo sfociare, come tutti sappiamo, con i terribili fatti di Viareggio, nel 1920, quando la polizia uccise il guardalinee Augusto Morganti.

Si tratta di un volume storico che scaccia qualsiasi fatalismo dalle odierne speculazioni sportive. Dalla boxe al ciclismo, dal calcio alla pallavolo, dall’epoca fascista sino al ’68 e all’epoca Berlusconi, lo sport viene raccontato con una lucida disanima sociale e culturale, che abbraccio i tifosi, sì, ma anche pubblico e opinione pubblica.

Nonostante la gradevolezza e l’efficacia di questa seconda parte, però, “Tifo. La passione sportiva in Italia”, appare, in alcuni passaggi, come un semplice elenco di date, avvenimenti e luoghi, descritti per dare al lettore il più alto numero possibile di informazioni nel tempo più breve possibile: ecco quindi una densa galleria fotografica che riporta i luoghi d’interessa citati durante lo scorrere dei capitoli, e una bibliografia precisa e puntuale che scorre tra l’origini delle fonti citate.

Marchesini e Pivato, infine, ci danno un affresco importante e accademico di ciò che, nel gergo comune, possiamo chiamare “tifo”, ma che al suo interno comporta uno studio che non può non essere profondo e disinteressato.

“La passione del gioco nell’ottocento assume proporzioni tali che non sempre il diritto riesce a regolamentare. E quando i luoghi deputati dalla consuetudine ad accogliere il gioco si rivelano insufficienti o inadatti, i giocatori non esitano a sfidare le norme di polizia per appropriarsi di nuovi spazi . Le diatribe che sorgono fra le autorità pubbliche aiutano a capire la funzione sociale del gioco nelle comunità in cui avevano origine i conflitti. I documenti di polizia delle varie autorità governative palesano in realtà il timore che la proibizione del gioco potesse dare origine a disordini e tumulti. Di qui le preoccupazioni he le autorità centrali esprimono a quelle comunali, invitandole a riflettere in quanto <<la privazione degli antichi giochi potrebbe far nascere anche gravi lagnanze, e forse ancora qualche tumulto>>.”

#tifo#sport#italia#footballculture#football#ufficiosinistri#thebeautifulgame#footballliterature#footballstories#history#letteraturasportiva#letteraturacalcistica#danielemarchesini#stefanopivato

0 notes

Text

La Ragione di Stato - "Dov'è la vittoria?"

“Dov’è la Vittoria?”, scritto dal collettivo La Ragione di Stato, è un libro innanzitutto divertente. Per come è scritto, per come tratta gli argomenti, per le metafore e le similitudini che utilizza per descrivere momenti ed emozioni diventati di totale dominio pubblico da decenni.

Si tratta di una descrizione cronologica, sotto l’aspetto sportivo e sociale, dei tre mondiali di calcio che si sono disputati durante gli anni ’90: Italia, Stati Uniti e Francia. Sì, gli anni ’90, proprio quegli anni. Quelli di Rage Against the Machine e Red Hot Chili Peppers, della globalizzazione dell’impegno politico e dei consumi, dei jeans e i maranza, dei palazzinari e dell’Interrail.

Nonostante gli anni ’90, ci sono stati i Mondiali di calcio, verrebbe da dire. Che con le loro contraddizioni, la loro risonanza mediatica e i loro campioni, queste tre manifestazioni sportive (perché di manifestazioni sportive, infine, si tratta), hanno saputo dare a quel decennio un tono ancora più violento e malinconico. Bebeto, Baggio, Lineker, Collina, Zidane, Ronaldo, Kenneth Andersson, Gascoigne, Tassotti con la 9, la fortissima e neonata nazionale croata, Montezemolo, Campos, Mancini sempre in panca, Raùl.

I protagonisti dei Mondiali raccontati in “Dov’è la Vittoria?” esprimono in loro stessi e nelle loro gesta sportive tutto ciò che di più nevrotico e folkloristico abbiamo vissuto durante quegli anni. Persino il gesto di Matarrese, che durante la cerimonia di inaugurazione di Italia ’90 alza la Coppa del Mondo al cielo di San Siro, rientra in questa grottesca visione antropocentrica di quel periodo. Quattro anni dopo gli risponderà Diana Ross, calciando fuori un rigore da due metri, sempre nella cerimonia inaugurale del Mondiale del 1994, come per continuare questa saga della realtà moderna. Scaramanzia cattolica, ma al contempo vanno contati i morti nei cantieri del San Nicola, le tangenti e gli appalti, i cartelli della droga. In quest’atmosfera dilaniante, La Ragione di Stato ci racconta, con una verve strettamente sportiva, il calcio nella sua massima esaltazione.

Perché nonostante le squadre italiane avessero dominato in ogni competizione europea nella stagione ’89-’90, usciamo dopo aver subìto il primo gol ai quarti di finale e per giunta contro un’Argentina più picaresca che sportiva. Perché la storia l’hanno fatta la Giamaica nel 1998, in Francia, al primo mondiale a trentadue squadre, e la Svezia negli Stati Uniti, dove per la prima volta nella storia una finale venne decisa ai calci di rigore.

Episodi come la sconfitta del Brasile durante il ritiro a Gubbio per mano di una rappresentativa umbra guidata da Ciccio Artistico, o la pazzesca sfida tra Argentina e Inghilterra a Saint-Étienne, vengono raccontati con la stessa e minuziosa sagacia, utilizzando un linguaggio ficcante ed esplosivo allo stesso tempo. “Dov’è la Vittoria?”, infatti, non fa distinzioni tra il tragico e il comico, tra il gesto eclatante e partita soporifera di fine girone: ciascun luogo, personaggio ed episodio fanno parte di una lunghissima avventura che risponde al nome di anni ’90, dalla politica alla società sino ad arrivare allo sport.

Il disco che servirebbe a completare definitivamente la descrizione di questo volume potrebbe essere "With the lights out" dei Nirvana, che contiene covers, inediti e registrazioni risalenti ai primi anni dei novanta.

Negli anni Ottanta e nel primo decennio dei duemila, insomma, l’abbiamo vinto. Ma negli anni Novanta ci siamo divertiti. E volete mettere?

“Il 3 luglio è il giorno di Italia – Argentina, sicuramente tra le cinque partite Cult della storia della Nazionale. La legge di Murphy, nostra usuale compagna di viaggio, ne combinò un’altra delle sue. L’organizzazione decise di far giocare la prima delle due semifinali a Napoli, nella convinzione che il calore del pubblico partenopeo avrebbe spinto gli Azzurri in finale. Il che sarebbe stato vero se non nell’improbabile ipotesi in cui l’Argentina fosse nell’ordine: passata per terza nel suo tipico girone fantasia; passata col Brasile con il trucco della borraccia e trentacinque pali dei Verdeoro; infine, passata con la Jugoslavia più forte e tecnica dell’era contemporanea dopo essere stata presa malamente a pallonate per 120 minuti. E murphyanamente andò tutto in quel modo, per filo e per segno.”

#laragionedistato#dovelavittoria#books#bookpride#ufficiosinistri#football#notomodernfootball#footballstorytelling#italia90#mondiali#worldcup#footballhistory#thebeautifulgame

0 notes

Text

Cristiano Carriero - "Football Rail"

Ventidue città di tutto il mondo descritte in ordine alfabetico. Ventidue storie legate al calcio. Storie importanti, di tifo, di imprese, di amore, di lavoro, di amicizia. Ventidue autori: giornalisti, scrittori, content creator, opinionisti, coordinati da Cristiano Carriero, che da anni ha fatto dello storytelling il suo lavoro. Questo è” Football Rail”. Un libro che inseguivo da tempo e che, finalmente, ho trovato.

Dall’avveniristica e totalmente ecosostenibile Copenaghen del 2050, in lizza per vincere una fantomatica Super-Champions League, ci spostiamo nella grigia Ruhr del Borussia Dortmund dei giorni nostri, per seguire un’appassionante storia ambientata tra esodi lavorativi ed un amore nato in Südkurve.

Viene raccontata, con occhio omnisciente, l’esperienza di Tony Adams come allenatore del Qabala, ai confini dell’Impero Romano, in Azerbaijan, per dimostrare che il pallone, nella concezione moderna del termine, possa sembrare davvero alla portata di tutti ma che, tirando le somme, in pochi possono fruirne le vicende giocate. Sotto l’aspetto politico, poi, è fondamentale l’apporto dell’esperienza di Feyzi, un tifoso del Galatasaray imprigionato dopo la protesta di Gezi park a Istanbul, durante la quale le compagini ultras più importanti della capitale si trovarono unite, per la prima volta, contro la dittatura di Erdoğan.

Trovare uno stile di scrittura univoco è, ovviamente, impossibile: gli autori, che descrivono a modo loro diverse città del mondo, partendo dal gioco del calcio, utilizzano chi uno stile giornalistico e chi una via narrativa più letteraria e autobiografica. Abbiamo poi diversi racconti impostati come se fossero dei veri e propri articoli che si affiancano a storytelling frenetici ed accorati, come quello sulla famosissima, ultima partita del campionato scozzese del 1986 nella quale gli Hearts of Midlothian di Edimburgo vennero sconfitti per due a zero dai padroni di casa del Dundee United, regalando così di fatto la vittoria della competizione al Celtic Glasgow.

Dura e sconsolata, invece, la cronaca, tra Helsingborg e Milano, dell’eliminazione, da parte degli svedesi, dell’Inter di Lippi. Il rigore sbagliato da Recoba a San Siro urla ancora vendetta.

Liberatorio e culturalmente ricco di rimandi e prospettive, infine, è il racconto del Saint-Étienne di Dominique Rocheteau, il centravanti dagli occhi verdi che leggeva Sartre e che portò all’apice del successo quella piccola città di minatori, sperduta nel Massiccio Centrale, negli anni ’70.

La lettura, nel complesso, scorre ovviamente leggera e veloce, ma vi propongo un gioco: provate a non spoilerarvi, una volta finito un racconto, il nome della città successiva. Resterete sorpresi.

“U” di Ushuaia.

“E il Dukla? Un tempo amata e la più vincente squadra del Paese, oggi raccoglie una quantità limitata di tifosi. Tutta colpa della sua storia e di quel passato con l’etichetta di “squadra di regime” che si trascina ancora oggi, consegnandole il titolo di squadra meno tifata nella capitale ceca nonostante le pagine di storia sportive scritte e i tanti campioni che hanno indossato la maglia giallorossa. Le pressioni dei coetanei e il carattere molto spesso accondiscendente non sono mai bastati: Pavel si è sempre dimostrato molto intransigente nel difender quei colori e quella squadra. Il nonno, la famiglia e non solo: quel maledetto problema congenito alla colonna vertebrali non gli permesso di coltivare il suo – così come tanti suoi amici e pari età – sogno di diventare un calciatore e il tifo per il Dukla è il collante con un mondo, quello del calcio, al quale è da sempre molto legato.”

#footballrail#cristianocarriero#ufficiosinistri#ufficiosinsitri#footballculture#books#footballliterature#footballreadings#thebeautifulgame#footballstories#notomodernfootball#left

1 note

·

View note

Text

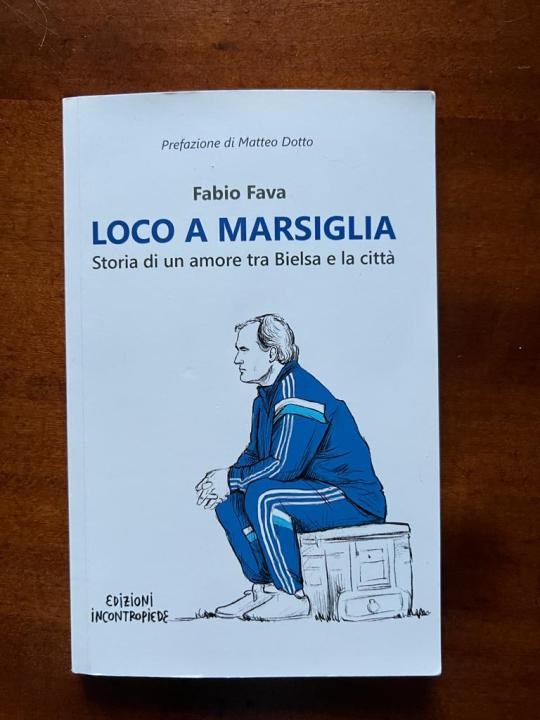

Fabio Fava - "Loco a Marsiglia"

Si parte con una citazione, sin dal titolo. “Duri a Marsiglia” è infatti un romanzo poliziesco scritto da Giancarlo Fusco che parla della malavita, nel periodo tra le due guerre, nella città focese. Parla di pastis, sparatorie, amori, ci racconta di come Marsiglia sappia uccidere ma anche amare, e che, in fin dei conti, non ci sia tanta differenza tra le due cose.

Questo filo conduttore, tra la città, le sue chiese e il suo porto, la sua cittadella e i suoi vicoli, e le persone che vi transitano, è un modo di vivere sempiterno che solo luoghi come questo possono mantenere. Tra questi personaggi, che vi transitano arrivando da tutto il mondo, vi è anche un nativo di Rosario, un argentino di nome Marcelo Bielsa Caldera, del quale, grazie all’acuta penna di Fabio Fava, viene raccontata l’esperienza, durata poco più di un anno, nel capoluogo provenzale, alla guida dell’Olympique Marsiglia.

La stagione è quella 2014-2015. Bielsa era chiamato a bissare, possibilmente, almeno le precedenti vittorie di Deschamps in Ligue 1. Il cosiddetto proyecto, però, partì male, anzi malissimo, con un presidente ( l’imprenditore Labrune, rampollo della borghesia parigina formata in Sorbona e quindi odiato dalla tifoseria biancazzurra ) che non riuscì a garantire al Loco i giocatori richiesti per affrontare una fase preparatoria adatta ai suoi canoni.

Il legame con i tifosi e la città, però, ebbe la meglio sulle strategie societarie, e si instaurò tra il CT argentino e i tifosi dell’OM un sentimento di reciproca stima che andò al di là dei risultati sportivi, del cosiddetto 3-3-3-1, di un Vélodrome da riempire, dei rapporti tra commissario tecnico e calciatori. Bielsa rappresentò, secondo Fava, un’incarnazione sportiva della città come forse capitò solamente nella Napoli di Maradona.

Come dai tempi della vittoria del campionato argentino con il Newell’s Old Boys di Sensini, Balbo e Batistuta, lo scopo principale di Marcelo Bielsa fu quello, durante l’anno marsigliese, di restituire ai tifosi un calcio genuino, fondato su un gioco leale e destinato al puro divertimento, più che al raggiungimento degli obiettivi societari. Non si sarebbe più trattato del derby tra Canallas e Leprosos, bensì di andare a giocarsi un campionato in Corsica o alla Gerlande, affrontando i milionari del Paris Saint-Germain o i minatori del Saint-Etienne. La grandezza del personaggio Bielsa si fece percepire anche quando, dopo un girone di andata sensazionale, in quello di ritorno furono numerosissime le sconfitte o le occasioni mancate. Anche senza avere a disposizione i campioni che transitarono a Marsiglia del calibro di Drogba, Francescoli, Zidane e Waddle, El Loco compì un’impresa ben più storica di quella di riportare la vittoria all’ombra di Notre Dame de la Garde.

Copertina illustrata da Sarita Liguori e prefazione a cura di Matteo Dotto.

#football#footballstorytelling#ufficiosinistri#marcelobielsa#marseille#droitaubut#ligue1#footballculture#footballstories#thebeautifulgame

0 notes

Text

Yeah, I went with nothing, nothing but the thought of you

Il versante della Valle Antrona è ripido, frastagliato da nevai e bocciaie. Un susseguirsi così, di paesaggi ostili. I nevai sono sporchi, le bocciaie arse dal sole. Sono slavine vecchie di secoli, che ogni tanto si muovono verso le conche più a valle, dove ancora la gente riesce a camminare. Dal Cingino, cioè da quando finiscono i boschi di larici, si inizia a salire e le tracce del sentiero non sempre si vedevano, venticinque anni fa. Si notavano solo dei segni gialli e rossi dipinti sulle rocce, come se fossero tante piccole bandiere spagnole, ma niente più. Dovevi stare attento, altrimenti rischiavi di smarrire la strada. Alle volte ci si perdeva, col lago lasciato alle spalle, in tutta la sua profondità e i suoi iceberg che si scioglievano solo a luglio. Il percorso sino al Passo dell’Antigine è tutto così, un disastro. Ci si mettono cinque o sei ore dalla macchina, e spesso arriva la pioggia a coglierti alla sprovvista, perché le nuvole si fermano dietro a Crestarossa e non se ne vanno più via sino a quando non scaricano un po’ di pioggia, che cade battendo sulle frane e sporca ancora di più i nevai che stanno morendo.

Dal versante svizzero, invece, cambia tutto. Il paesaggio è sempre brullo, data l’alta quota, ma più dolce. Si arriva al passo con più facilità e la vallata è meno severa. Qualcuno arriva sino quasi al passo in Mountain Bike, ho visto delle foto. Anche da quel versante ci si lascia alle spalle un lago, nella salita. Ma è un lago molto grande, si chiama Mattmark. Come quelli italiani, è un lago artificiale, e la diga è enorme. Sembra un diamante azzurro incastonato nelle montagne, vedendolo dall’alto. Lo si raggiunge passando da Saas Almagell, dopo che la strada si biforchi a Saas Grund e si possa andare a Saas Fee, la località di montagna più bella nella quale sia mai stato. A Saas Fee hai a portata di mano i quattromila metri che si vedono dal Cavalcavia della Ghisolfa a Milano. Li puoi toccare, puoi contare i seracchi e controllare dove la neve sia fresca ad occhio nudo, dal paese, seduto a berti una birra. Sono limpidi, ammansiti dal sole e dai tre secoli di alpinismo che li hanno solcati. A Saas Fee, ci si può arrivare solo lasciando la macchina al bivio di Saas Almagell e prendendo in seguito un treno alpino che ti porta su. Non ci sono automobili agli incroci, non ci sono gli ingorghi stradali che puoi incontrare nella valle accanto, la Valle del Cervino dei Caran d’Ache e di Zermatt.

Sembra tutto perfetto, ma sono morte delle persone, degli operai, in questi luoghi, negli anni ’60, quando stavano costruendo l’imponente diga di Mattmark. Un pezzo intero di ghiacciaio scivolò verso l’invaso e trascinò via i dormitori pieni delle persone che lavoravano in quella valle. Persone che arrivavano da tutta Europa, sin da Cosenza. Immaginatevi, un ragazzo che da Cosenza, per lavorare ed avere una dignità nel mondo dell’industrializzazione, arriva a Mattmark, nel Vallese, dove le macchine sono targate VS, dopo aver fatto un viaggio in treno sino a Milano e poi sino a Briga o Sion.

Uomini che con i loro viaggi e i loro abbandoni hanno scritto la storia. Significa sacrificio, significa emigrare. Portandosi sempre appresso qualcosa di significativo, anche nella sofferenza, come faceva Sebastian Abreu, che indossava sempre la maglia numero tredici in praticamente ogni squadra nella quale abbia militato, in onore del suo idolo e connazionale Fabian O’Neill, stella mai pienamente compresa del Cagliari de sudamericani e mai, purtroppo, padrone della sua carriera sui campi da calcio. Abreu ha giocato, in tutta la sua carriera, in più di venti squadre di club, ritornando, ogni due o tre anni, sempre al Nacional di Montevideo, anche per pochi mesi, come se dovesse fare il pieno dell’aria di casa e dell’atmosfera che si respirava negli spogliatoi della squadra che ha sempre tifato sin da bambino. Come se da emigrante, non avesse mai tagliato i rapporti con casa sua, distante interi emisferi.

Lui, che è stato l’ultimo calciatore ancora in attività ad aver giocato contro Maradona, della cui maglia si impossessò quando giocava nel San Lorenzo, ha avuto come patria il mondo intero, letteralmente. Dai prati della Galizia, dove apprese da un certo Djalminha la tecnica dello scavetto su calcio di rigore, che ripropose ai Mondiali in Sudafrica contro il Ghana, ai quartieri militarizzati di Gerusalemme, dalle radici italiane dell’Audax in Cile alla Macedonia greca.

La storia del Loco (soprannome che peraltro non ha mai del tutto gradito) è una storia che poteva finire in una decadenza senza fine, continuando imperterrita verso rovina e indecenza, ma che nonostante la sua infinitezza si è conclusa con migliaia di ricordi e simboli di appartenenza, a volte persino dolci. In lui e nei suoi tifosi, che l’hanno, ovunque, idolatrato, e trattato come un campione di più remunerativa fama. L’esultanza al Cruz Azul indossando la Calaca messicana, le medie impressionanti di reti segnate con Botafogo e Real Sociedad, l’attaccamento a qualsiasi maglia abbia indossato come da vero lavoratore errante, riconoscente nei confronti di ogni luogo che l’abbia accolto.

“Dall’altra parte della valle del Rodano, ci sono i posti più turistici, ma se vuoi andare a vedere le vere montagne, allora devi andare nella Valle dei Saas. Non gli interessa, loro, degli inglesi in mocassini o dei treni a cremagliera.”

“Cos’è una cremagliera?”

“È come un treno, ma per salire sulle montagne funziona meglio, perché al posto delle rotaie i vagoni sono incastrato in una rotaia che li porta su. Per arrivare al Passo del Furka, c’è un treno a cremagliera, ma è una cosa da turisti. Gli alpinisti vanno a Saas Fee.”

Sebastián Abreu aveva davanti a sé una carriera da cestista, comunque. Era stato persino convocato nella nazionale giovanile dell’Uruguay, ma durante una libera uscita della squadra, in ritiro per disputare un torneo, tornò molto dopo l’orario prestabilito e venne multato. Gli dissero che avrebbe dovuto pagare, e che le regole andavano rispettate. Per tutta risposta, lui decise che no, non gli andava più di far parte di quella squadra e di giocare a basket. Abbandonò il ritiro, tornò a casa sua, a Minas, e comunicò la sua decisione a suo padre. Di solito succede che quando sei da solo, in una città sconosciuta, lontano da casa, inizia a chiamare “casa” l’albergo dove alloggi, e ad orientarti con i bar o i negozi in prossimità di questo albergo in modo da non sentirti più tanto solo e poter affrontare la sofferenza e la distanza.

Perché è di sofferenza e distanza, che Abreu ci ha parlato durante tutta la sua carriera. Una sofferenza comune a tutti coloro che in nome di una morte crudele si sono immolati, senza ricevere in cambio in prebende o facili vittorie.

#locoabreu#sebastianabreu#uruguay#footballstories#notomodernfootball#thebeautifulgame#ufficiosinistri#football#footballstorytelling

1 note

·

View note

Text

Pangloss si fida

D’estate, i palazzi della mia città sembravano enormi. Le loro scale grondavano di liquami fantastici, mentre io evadevo per pochi giorni da una consuetudine fatta di amici di pochi mesi, pranzi e cene sempre puntuali. Come Pangloss, mi fidavo: ogni anno sarebbe stato così. All’infinito. Una volta passammo, io e mio padre, davanti ad una pasticceria davanti all’ospedale, era una mattina d’estate, e come quelle d’inverno era piena di clienti che avevano appena fatto gli esami del sangue. Si trovavano in coda ad aspettare una brioche per riprendersi, dato che gli esami andavano fatti a stomaco vuoto. Le persone avevano sempre bisogno di questi luoghi, quindi. Non solo quando erano imbacuccate da sciarpe e calzavano scarpe pesanti contro il moticcio appiccicoso di neve e ghiaccio che si andava formando sui marciapiedi e che le avrebbe rese più caute nel camminare. Era l’estate del 1992, ricordo perfettamente. I miei genitori compivano quarant’anni e avevamo festeggiato il loro compleanno in montagna. Il diciannove luglio la tavola era ancora imbandita con spumante, pasticcini e posaceneri mentre in TV andavano in onda le esplosioni di Palermo, con le donne e gli uomini che correvano via piangendo. Guardavo un po’ le bollicine dello spumante salire nei bicchieri e un po’ la televisione, girando da una parte e dall’altra i miei occhi da undicenne. Osservavo quello scempio e ne avevo paura, ma tutti mi dicevano di fidarmi, come Pangloss. Eravamo quella generazione, delle infinite partite di calcio e dell’innovazione scientifica, che nonostante gli spari e le bombe sotto casa, doveva necessariamente avere fiducia. I miei sarebbero tornati in città dopo cena, quel diciannove luglio del 1992. La loro macchina profumava di caldo e di fatica mentre io me ne stavo lassù, a far passare i giorni in attesa del rientro a scuola e della ripresa degli allenamenti di calcio. Eravamo tutti protagonisti. Haaland, al contrario, non è il protagonista di un’epoca difficile. Lui è nato a Leeds, la Leeds del 2000 spaccato. Con la squadra di casa ai primi posti in Premier League e un allenatore irlandese appassionato di giocatori conterranei, australiani e norvegesi. Suo padre giocava come difensore in quella squadra e, ironia della sorte, proprio l’estate in cui divenne padre, venne ceduto al Manchester City. Haaland si è sempre trovato al posto giusto nel momento giusto. I grandi numeri nove della sua epoca sono in fase calante e quelli che stanno emergendo, comunque, non possono eguagliare i suoi numeri. Ci fidiamo, quindi. Come Pangloss. Sarà lui il centravanti più forte di tutti i tempi, capace di calciare calci di rigore, di essere cinico di destro e dribblare lasciando per terra i marcatori, a zona come a uomo. Capace di segnare, con la stessa facilità, in Germania come in Europa, o in Inghilterra. Non sembra avere ostacoli lungo il suo cammino: attacca l'area di rigore senza sembrare né veloce, né prorompente. Sembra spinto dal vento.

Dieci estati dopo il quarantesimo compleanno dei miei, mi trovavo a Torino, a casa di amici. Erano da poco finiti i Mondiali, Erling Braut Haaland aveva appena compiuto due anni. La città era angosciante, sembrava inverno anche se il sole era alto, verso il Monviso e il suo cielo, così soavemente adagiato verso l'imbrunire delle valle, era ingiusto, nei confronti della nostra situazione. Un mercato rionale, delle verdure, bibite dolciastre che si appiccicano ai bordi della bocca e non vanno più via.

Entrambi i miei amici lavoravano e studiavano lì, nonostante fossero nati nel posto di montagna dove ho passato ogni estate della mia infanzia. Eravamo diventati tutti più grossi, rispetto a quegli anni. Dissero che per cena ci sarebbe stata una pastasciutta con le verdure, avevamo da poco abbracciato una convinta dieta vegetariana e il mercato rionale, a poche centinaia di metri dal loro appartamento, tra Corso re Umberto e Porta Nuova, in una via scura e trafficatissima, era il posto più conveniente e diplomatico dove comprarsi di che vivere. Lei mi disse, scendendo le scale fredde e umide, “Ogni tanto, magari un paio di volte a settimana, va bene farsi anche una bella mangiata. Ce la meritiamo!”. Come Pangloss, ci fidavamo di un merito acquisito non si sa bene dove. Dal lavoro che facevamo? No, chi lavoravo odiava la propria occupazione. Dallo studio? No, i voti ce li davano altre persone che non avremmo mai più rivisto in vita nostra. Dalle nostre famiglie? Forse. Nonostante le bombe e le guerre, in casa e fuori, avevamo sempre avuto lo spumante in tavola, ai compleanni. Negli anni della scala mobile, i nostri genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla, che fosse una festa con i compagni di classe o una deroga sull’orario di ritorno alla sera. Eravamo quella generazione, insomma. Cresciuta col sangue dappertutto, ovunque ci girassimo, ma fiduciosa che dopo quel sangue sarebbero arrivate le fragole, come in una bella storia. Credo che Haaland sia un predestinato perché sia nato nell’anno della fine, almeno a livello emotivo, di tutto questo, e non abbia rivali lungo il percorso che sta compiendo. Non c’è stazza o prestanza atletica che, per ora, possa reggere il confronto, e non solo tra i suoi colleghi di reparto. Se esiste un difensore veloce, lui punta tutto sulla sua innata capacità di tenere ancorato il pallone alle proprie fette; se un centrale è arcigno e poco indulgente, allora il norvegese del momento la butta sulla potenza fisica e sull’andare sempre, qualsiasi cosa accada, dritto per dritto. La si vede, la sua voglia di giocare a pallone, ma soprattutto della fiducia che dà, ogni giorno, a questo sport. È un sentimento che esprime nella sua correttezza e nella spensieratezza dei suoi gesti sul campo ma anche fuori. Come se fosse sempre la prima volta e come se non dovesse mai smettere di imparare. Voltaire ci ha raccontato di come Candido, Pangloss e Cunegonda vivessero in un’epoca in cui non si poteva vivere se non confidando in un presente, ma soprattutto un futuro, felice e prodigo, appartenendo al “migliore dei mondi possibili”. Era finita l’epoca del medioevo e ne era sopraggiunta un’altra più chiara e determinata, che metteva l’uomo al centro del mondo. Con la sua cultura, le sue esplorazioni, i suoi vizi. La partecipazione sarebbe diventata necessaria. Noi, invece, che non siamo nient’altro che spettatori, non possiamo che affidarci a chi, da predestinato, non incontrerà mai rivali degni.

#erlinghaaland#manchesterunited#ufficiosinistri#notomodernfootball#thebeautifulgame#leeds#borussiadortmund#leipzig#pangloss#candide#voltaire#left#forward#premierleague

1 note

·

View note

Text

No stress

Sono ormai almeno quattro giorni che trovo, al mio ritorno dal lavoro, i volantini del circo nella buca delle lettere. Non ho nemmeno controllato dove lo facciano, il circo, perché ci sono stato solo una volta in vita mia, quando andavo alle elementari, e non mi ero divertito. Era uno di quei circhi grandi, con una platea vastissima e la terra ocra che puzzava di sterco caldo al centro dell’anfiteatro. Mi piacevano, però, gli animali. Vederli, dico. Ero un grande osservatore di animali. Anche se puzzavano. Io e i miei compagni di classe sentivamo la loro puzza sin sugli spalti, dove eravamo seduti a guardare lo spettacolo. L’odore del loro sterco si mischiava ad un vago profumo di sudore trattato, ma non fu quello a far sì che non provassi mai più, in vita mia, attrazione verso quel mondo e a quel tipo di divertimento. Fu piuttosto il senso di precarietà e incostanza che gli uomini che animavano e creavano quello spettacolo mi trasferirono. Ne venni investito e penetrato mentre tutti gli altri, compagni di classe e maestre, ridevano, divertendosi come se ne fossero immuni, presi nel loro osservare numeri, frustate e volteggi. Quella fu l’unica volta in vita mia che andai al circo.

Mia madre è da sempre stata contro il circo con gli animali. Un’estate, addirittura, aveva paura che i miei nonni mi portassero a qualche spettacolo di quel genere, dato che passavo sempre due settimane con loro in Romagna. Loro in realtà non avevano la minima idea di portarmici, non sapevano nemmeno di circhi in zona, ma li misi in guardia ugualmente e mi sentii un po’ uno stupido nel farlo, un po’ ingrato.

Domenica scorsa trovai, insomma, per la prima volta questi dannati volantini nella mia buca delle lettere. Non avevo idea che sarebbe stato il primo di una serie di almeno quattro giorni così. Li avevo sino a quel momento trovati tra i tergicristalli dell’auto, oppure li vedevo distribuiti dai circensi ai semafori, rifiutandoli cortesemente quando era il mio turno. Così direttamente, a casa mia, non mi era mai capitato. Stavo uscendo di casa per andare a vedere il Derby allo stadio, vidi un’ombra nella cassetta della posta, la aprii e una decina di volantini colorati mi cadde prima addosso, poi per terra. Li raccolsi, feci il giro dalla taverna e li gettai nel bidone giallo della carta, dove io e mia moglie avevamo scritto i nostri cognomi, in modo che nessuno ce lo rubasse per strada. Come potevo essere distratto da dei volantini colorati lasciati dal circo in città, quando stavo per assistere al primo Derby di Dardan Vuthaj?

Esiste davvero un altro modo grazie al quale i miei concittadini si possano divertire o possano trovare una valvola di sfogo dai dolori di ogni giorno, che non sia una partita contro la città rivale?

Era una domenica di sole di gennaio che sembrava primavera inoltrata. Il cancelletto di casa mia e la cassetta delle lettere erano diventate addirittura roventi, dopo aver assorbito i raggi del sole, che sorge dietro le case dall’altra parte della strada, sin dalle prime ore del mattino. Ma l’atmosfera, dentro e fuori le persone, era spazzata da un vento gelido, che sembrava arrivare addirittura da un altro mondo. Le foglie e i rimasugli dei bicchieri di plastica, abbandonati alla città dopo i bagordi del sabato sera, venivano portati in giro da continui e turbinanti refoli, in mezzo alle strade. Come se nessuno di noi, il giorno dopo, dovesse andare a lavorare, o si dovesse recare all’ufficio di collocamento perché il lavoro non ce l’ha. A fare la fila, prima sugli scalini e il marciapiede e poi allo sportello. A parlare di cosa si sia fatto nelle vite precedenti e di cosa si vorrebbe fare da quel momento in poi, dei desideri e delle aspettative che si hanno.

Per strada, poi, non c’era anima viva. Volgendo le orecchie verso le case e i palazzi, lungo il percorso, cercai di captare qualche suono tipicamente domenicale e confortante, che mi desse testimonianza di vita: i piatti che cozzano l’uno contro l’altro tra le portate, i rimproveri delle madri, il telegiornale a tutto volume. Niente. Con il ritorno a casa di Vuthaj, tutto sembrava attendere un segnale, un’indicazione. Eravamo tutti, senza volerlo, immersi in una fase di stallo immanente. Sarebbe stato, di lì a poco, il suo primo derby, ed era come se quella presenza in campo se la fosse guadagnata da solo, senza aiuti, segnando decine di reti in quella devastante stagione in Serie D, con una squadra che non aveva praticamente nemmeno fatto preparazione atletica. In estate, poi, per colpa dei soldi, se n’era andato, verso una società che sì, quella avrebbe giocato per passare in Serie B. Poca, pochissima, vita social quando giocava a Foggia. Le ultime foto sul suo profilo Instagram risalivano ancora al periodo di Novara, di quando giocava per noi. Ho guardato tutti i video delle reti segnate per i pugliesi, ho sentito che era in trattativa anche con il Pescara e ho pensato “Se la sua famiglia abita a Foggia, ancora, Pescara è a un’oretta di macchina, è plausibile come soluzione." È un comportamento da fan, lo so. Che poco ha a che vedere con lo sport o il tifo. Ma quando si ha poco, per poco si va.

Non interessa a nessuno, fa più comodo rimanere in uno stato di mancanza di stress. Una partita dura novanta minuti, magari col vento che ti taglia le labbra e l’ombra che si avvicina, sulle gradinate, sempre più alla tua figura, gelida, a testimoniare che il mondo e la vita, nonostante tutto, vanno avanti.

Nonostante gli stipendi, tuo e dei calciatori. Nonostante le nonne che si lamentano e si disperano per i morti ammazzati in televisione. Nonostante l’aver perso quel Derby, alla fine. Sono tornato a casa mezzo congelato con pensieri violenti in testa e il mal di gola. Vuthaj aveva giocato meno di mezz’ora, sfiorando il gol un paio di volte. Non importa.

#dardanvuthaj#novarafc#ufficiosinistri#football#footballstories#footballstorytelling#foggia#rimini#derby#thebeautifulgame#seried#seriec#notomodernfootball#novara#left

0 notes

Text

Take that look from off your face

Da sei anni, ormai, faccio la vita del pendolare. Vado al lavoro in macchina. Potrei guidare lungo la strada ormai ad occhi chiusi, in qualsiasi condizione atmosferica e ad ogni ora. Ho iniziato dopo pochi giorni dalla firma del contratto a percorrere una scorciatoia poco frequentata, che attraversa diversi paesini prima di sbucare sulla circonvallazione principale della città dove mi eco ogni mattina. La strada è molto stretta, in alcuni tratti, ma mi sento comunque a casa, non ho mai avvertito disagio: il tempo che passo a guidare è diventato un prolungamento del dormiveglia o delle carezze che si fa dare il mio gatto ogni volta che faccio colazione, rischiando di farmi rovesciare tutto il caffè. Quando incrocio un’altra macchina, se ho spazio a destra, accosto e la faccio passare oltre, e il suo conducente di solito mi saluta o fa i lampeggianti per ringraziarmi. Io, correttamente, faccio lo stesso quando sono gli altri, a cedermi il passaggio. È una regola non scritta di noi pendolari, come ce ne sono in tutto il mondo, valida per tutti i lavoratori del mondo. Incontro da anni le stesse macchine, con gli stessi guidatori, negli stessi orari. Se uno di loro dovesse, per puro caso, cambiare automobile, sono sicuro che mi troverei spaesato. Due Cinquecento bianche, una Golf grigia, il furgoncino delle macchinette del caffè, una Sandero scura. Il fossato sulla mia destra, qualche albero abbattuto, le risaie perdita d’occhio, gli Ibis che ormai hanno preso il posto degli aironi, i gheppi aggrappati ai sottili fili neri tra i pali del telefono.

Mi fermo spesso, sulla via del ritorno, in un mini market sulla strada, in uno dei paesi che incontro. Può capitare, alle volte, che non abbia fretta di tornare a casa. Di sera, per forza di cose, questo negozietto diventa il fulcro della vita sociale del luogo, attirando su di sé le attenzioni di coloro che, dopo una giornata passata in casa o nei campi, si avventurano per le strade del centro abitato. È l’unico segno di vita nel raggio di chilometri. Ci compro le cose dell’ultimo momento, cercando di restare nel budget settimanale che mi prepongo ogni lunedì. Se finisce il dentifricio, se a casa non ho più carta da cucina, se manca la sabbia del gatto, se ho voglia di una birra dopo cena, se è finito l’idraulico liquido, se mi dimentico il latte. Le cose vanno in questo modo da sei anni ormai, senza mai cambiare, come in un iniziale rapporto tra uomo e animale selvatico, quando due mammiferi iniziano a conoscersi ed abituarsi l’uno alla stabile idea dell’altro. La commessa del banco gastronomia e la titolare del negozio non sanno il mio nome, a meno che non l’abbiano scoperto leggendolo sulla mia carta di credito, mentre io conosco quello della titolare avendolo appreso dagli scontrini. Il rumore del frigorifero all’ingresso, l’odore di formaggio che serpeggia tra gli scaffali, il profumo dei detersivi ammassati sugli scaffali, la cassa seminascosta alla fine delle corsie dei dolciumi.

Durante le giornate di nebbia, i clienti si assiepano fuori dal mini market, davanti alla sua vetrina, a guardare le macchine che arrivano dal nulla della campagna. Ci sono sette chilometri tra quel paese e il centro abitato più vicino. Si vedono arrivare come gli alpinisti di una cordata a pochi passi dal campo base, in fila indiana, arrancando emozionati. Sbucano dall’oscurità avanzando piano, come a voler scongiurare una tragedia. Gli abitanti del posto percepiscono questi gruppetti come un segno tangibile dell’esistenza dell’umanità, delle città, degli uffici, del presente. Sono piccole e momentanee iniezioni di fiducia. “Sino a qui, tutto bene”, sembrano pensare. Le macchine sfilano piano davanti a loro e al negozietto, i presenti all’evento si scrutano l’un l’altro.

Mi fermai lì persino una Vigilia di Natale, la strada era ghiacciata e avevo i vetri lerci di sale e fango. La nebbia che saliva dal ghiaccio dei campi non si scrostava dall’auto. Scesi e c’era già il gruppetto di persone, indefesso, a guardarmi durante la manovra. Il cappuccio alzato, il passo indeciso una volta giù dall’auto, li salutai alzando il guanto destro col quale mi ero difeso, sino a quel momento, dal volante gelato. Loro, stupiti, mi risposero, forse spinti da un qualsivoglia spirito Natalizio. Entrai nel mini market e comprai del deodorante. Pagai, uscii e loro erano ancora lì, a controllare i miei movimenti prima di risalire in macchina e rimettermi in cammino verso casa.

Da sei anni, la storia si ripete perpetuamente durante ogni stagione, ma diventa più corroborante in inverno, nei giorni di nebbia, quando cioè sentiamo più necessaria la vicinanza coi nostri simili.

Sei anni fa, nello stesso periodo, un ragazzo nato a Stockport iniziò ufficialmente la sua carriera al Manchester City. L’allenatore della prima squadra, un certo Josep Guardiola, lo notò tra le fila delle selezioni giovanili e lo convocò, senza pensarci due volte, a sedici anni, per una partita di Champions League. Contro il Celtic Glasgow, per giunta. La seconda apparizione degna di nota di questo neonato trequartista sarà per strada, assieme a degli amici, ovviamente durante una partita tutti-contro-di-lui, raccontata da un video uscito però solamente poco tempo fa. Lui a torso nudo, dinoccolato e infantile, sfida in dribbling e giravolte un branco di coetanei incappucciati e vestiti di scuro, tra le case della città in cui sono nati, nella cosiddetta Greater Manchester, che mi immagino un po’ come una Cinisello Balsamo nelle Midlands. Non si riesce a capire in che stagione siamo. Lui è nudo, gli altri coperti sino alla fronte. Nemici, ma anche amici di sempre. Sembra un videogame. Phil Foden e la sua truppa, come il gruppetto di automobili che si vedono arrivare dopo aver superato quella terra di nessuno, sono gli stessi, tangibili, segnali di vita in una landa arida. La pianura da una parte, una qualunque carriera calcistica dall’altra. Il terreno brullo e congelato che lascia man mano, lentamente, spazio ai primi caseggiati, nei bruciano di vita corpi con una storia, un fatalismo a cui credere, bugie da raccontare anche in età adulta. La voglia, arrogante, di giocare a pallone, contrapposta ad un rituale moderno fatto di contratti, allenamenti e diete. Foden e la sua volontà rivoluzionaria di affrontare il mondo del calcio lo escludono di diritto dalla tristezza europea fondata sull’incomunicabilità. Le sue gesta, importanti o di poco conto che siano, sono coltellate ad ogni suo movimento. Non diventerà mai un campione, non vincerà mai un Mondiale, nemmeno tingendosi i capelli alla Gascoigne. Ce lo ritroveremo in panchina nei prossimi anni, magari in Serie A o in qualche campionato esotico, a guadagnare uno stipendio immeritato, al limite del parossismo, e a far parlare più i tabloid che le statistiche. Potrà venire insultato per la sua spiccata eccentricità oppure preso in giro per il suo puerile egocentrismo, ma non sarà mai un giocatore normale, uno yesman come tanti che si allena, gioca e, qualche volta, vince. Questo, probabilmente, è e sarà sempre il tratto più rivoluzionario di Phil Foden. In una famiglia di tifosi reds, lui rimane da subito allucinato dai citizens, così tanto voler ardentemente rivivere la storia di Jimmy Grimble, un ragazzino come lui nato nella Greater Manchester che sogna di diventare un calciatore del Manchester City.

Vi sono persone che, una volta finito di guardare un film, che sia al cinema o sul divano, rimangono fisse con gli occhi sullo schermo sino al termine dei titoli di coda, attendendo la fine della solita canzone finale. Altri, invece, come a voler dimenticare al più presto ciò a cui hanno appena assistito, si alzano nervosamente, aggirandosi per la stanza o cercando il cappotto per uscire dalla sala, senza guardare in faccia più nessuno e senza parlare.

Ci troveremo, si spera tra molti anni, a riguardare il film sulla carriera da calciatore di Phil Foden, e saremo tra i secondi, perché ci comportiamo inconsciamente come lui, in fondo: cerchiamo qualcos’altro, senza esser stati capaci di godere sino in fondo del presente. È lecito pensare che anche Phil abbia sempre guardato sino alla fine dei titoli di coda la pellicola cinematografica dedicata a Jimmy Grimble, ma noi siamo dei rivoluzionari e la pensiamo diversamente. O per lo meno, la sogniamo diversamente.

Due mammiferi, dopo la prima annusata, iniziano a rispettarsi, alla faccia delle storie sull’amore incondizionato e sulla mancanza di secondi fini. Fermarsi a fare acquisti dell’ultim’ora in un negozio di paese è un’azione utilitaristica, che non ammette sorrisi.

#philfoden#mancherstercity#england#ufficiosinistri#workingclass#greatermanchester#left#thebeautifulgame#stockport#pepguardiola#notomodernfootball

1 note

·

View note

Text

Melograno

Alla fine il frutto del melograno, nonostante l’apparenza, è un frutto facile. Perché tutto torna lì. I semi. Li setacci, i dividi dalla cuticola bianca, ma quelli sono e quelli rimangono. Non puoi perderli, a meno che non sia tu a volerlo. A meno che non li getti nell’immondizia, o li faccia andar giù per lo scarico del lavandino. Sgrani il frutto, ma prestare troppa attenzione non è necessario. Basta raccogliere i chicchi che cadono, una volta finito di pulire una sezione: li puoi raggruppare in un pezzo di Scottex, oppure direttamente nello scolapasta, in modo da farli sgocciolare, se è necessario. Una volta epurati dei pezzi di buccia e dell’amarissima cuticola bianca, sono pronti per essere invasettati. Il procedimento è abbastanza lungo, ma si può esser certi che, una volta conservati, mangiare il melograno non sarà più un supplizio di attenzione e scrupolo. Ci si sente come quando il benzinaio che ti ha appena servito osserva minaccioso il prossimo cliente avvicinarsi lentamente alla pompa di benzina, come se non lo volesse nel proprio territorio, come se avvertisse una competizione, icastico.

Non basta aprire le birrerie di fianco alle sale scommesse di fianco agli autolavaggi automatici. Non saremo mai felici. Ci preoccuperemo per il lavoro, per la salute degli altri, di quelli che ci stanno vicini, prima che della nostra. È un sentimento nobile ma periferico, nonostante esistano due tipi diversi di periferia. Uno è da intendersi in senso geografico, come luogo lontano dal centro urbano. L’altro, invece, ha una connotazione negativa, inculca un senso di degrado in chi cerca di farsi un’idea del suo significato.

Sentirsi in credito verso il mondo, ma non sapere come riscuotere. E allora si ritorna a giocare da dove si incominciato, dopo aver tentato la fortuna in Europa, come Alex, all’anagrafe Alexandre Raphael Meschini, capace di tirare punizioni al fulmicotone al Corinthians, da centrocampista, ma soprattutto capace di non sfigurare allo Spartak Mosca, come molti sudamericani di belle speranze, dei quali si sono perse le tracce dopo qualche anno di militanza nei campionati del vecchio continente.

Internacional di Porto Alegre, la città del Forum Sociale Mondiale del 2001. Qui crebbe e tornò Alex, cresciuto calcisticamente in un periodo in cui, in Brasile, erano o tutti terzini o tutti trequartisti. È una storia come tante, in fin dei conti. Di un calciatore basso di statura che calcia in maniera divina ma che, come si dice di solito dalle esperienze vissute con i colloqui con i professori a scuola, non si applica. Calcia tenendo sempre la palla bassa, attaccata al suolo some gli abitanti della sua terra.

Perché alla fine cerchiamo storie ovunque. Radio, libri, televisione. Più non ci riguardano e più ci interessano. Più sono truci, tristi, malconce, e più ce ne distacchiamo moralmente, facendo però permanere nelle abitudini quei sentimenti di malizia e riverenza che non ci fanno pensare ad altro.

Come quando puliamo un frutto di melograno, teniamo solo i chicchi più grossi, che hanno un colore più intenso, che ci sembrano più succosi, scartando o tenendo solo per far numero gli altri, quelli giallognoli o troppo pallidi. Queste sono le storie che più ci interessa ascoltare. Questi chicchi, che presi singolarmente non significano nulla ma che, in una quantità considerevole, creano un universo. Quanti giocatori come Alex abbiamo visto sui campi da calcio?

Questa mattina, ero io dalla parte del cliente, al distributore di benzina. Era il mio turno, toccava a me. Ero passato per un paese, all’imbrunire. L’unica persona che ho visto era un uomo attempato, sulla sessantina, trascinarsi per strada con un sacchetto che conteneva poche cose: una bottiglia di vino, del pane. I vestiti che indossava sembravano lì per caso. Una maglietta, un gilet, degli scarponi, una giacchetta leggera. Forse nei paesi di campagna ci si sente meno oppressi, ho pensato. L’unica luce che c’era era quella che proveniva, nel buio del tardo pomeriggio, da una tabaccheria che vendeva un po’ di tutto. Stavo ritornando dal lavoro e pensavo che tutto sarebbe stato come sempre. Lo sguardo colmo di alterigia del vecchio benzinaio, la luce della mattina, i rumori che provengono dalla tangenziale. E invece non è stato così.

“Sei come le donne” mi dice, appena apro lo sportello dell’automobile.

Lo guardo stranito, credendo di non aver capito bene, nel senso delle parole, la frase che mi ha rivolto.

“Mettono tutte la macchina distante dalla pompa di benzina. Il tubo arriva ma il mio occhio no, sono vecchio e non riesco a vedere bene quando raggiungo il prezzo a meno che non faccia il pieno.”

“Mi faccia il pieno, grazie.”

#alex#corinthians#thebeautifulgame#ufficiosinistri#calcio#brasil#spartak moscow#football#footballstories#footballstorytelling#left#footballliterature

0 notes

Text

Sibariti

Durante i giorni di pioggia, al mare, le persone si studiano dai balconi. Alcune preferiscono affollare i supermercati o i negozi di elettronica, in cerca di un bisogno che, durante le precedenti giornate, passate in spiaggia e in carissimi ristoranti, non avevano assolutamente. La maggior parte di loro, invece, stende i panni, rassegnandosi al fatto che non si potrà andare al mare solamente dopo le quattro del pomeriggio. Quando cioè i bar di fianco al loro garage iniziano a sonnecchiare in attesa di servire un corposo aperitivo. Anche se il tanto agognato sole spuntasse, poniamo, alle quattro e un quarto, squarciando all'improvviso le nuvole cariche di pioggia, per una questione di principio non ci andrebbero, in spiaggia. Perché ciò comporterebbe trasformare una giornata di lettura, di panni lavati, di pulizie, di speranza, in una giornata qualsiasi, uguale a tutte le maledette giornate di mare di tutte le persone che vanno in vacanza abitando in condomini costruiti in serie, che hanno di solito come nome un segno zodiacale e vengono amministrati da introvabili geometri.

Gli inquilini in villeggiatura, durante le giornate di pioggia nelle località balneari, si studiano dai balconi, facendo caso a comportamenti che non potrebbero osservare in altre occasioni. Si comportano in modo astruso sino a perdere l’orientamento. Dov’è il mare rispetto a noi? Dove abbiamo parcheggiato? L'uscit dell'autostrada sarà ancora dove l'abbiamo abbandonata dieci giorni fa? Perché non ho partecipato alle gare di orienteering alle medie, dove ti lasciavano, con altri cinque o sei babbei che non erano stati in grado di qualificarsi alle fasi cittadine della corsa campestre di novembre, in un parco con una bussola, un taccuino e una bottiglietta d’acqua e ti dicevano di impegnarti a raggiungere diversi obiettivi, sparsi tra quel verde, in mezzo a nonni e nipoti incauti a passeggio?

Hoffenheim è una frazione di un centro più grosso nella regione di Karlsruhe, letteralmente “il riposo di Carlo”. Per rendere l’idea, è come se il Chiesa Rossa, frazione di Milano posta tra Milanofiori e la fermata della metropolitana di Romolo, disputasse i gironi di Champions League. Dopo averlo fatto giocare un paio di stagioni con sé, il Bayern gira a questa squadretta dallo stemma biancoblu il più grande giocatore austriaco di tutti i tempi, figlio di un rapper e di un’infermiera. Si chiama David Alaba e fa il difensore. Laterale. Ha piede, tiro e corsa, e gioca a tutto campo. Da sempre. Da quando gli osservatori bavaresi lo videro all’opera nell’Austria Vienna e lo portarono ai margini della Foresta Nera. Uno spostamento quasi cinquecento chilometri appena giù dalle nostre Alpi.

Gioca da terzino sinistro in Germania e in Europa, ma quando si tratta di difendere i colori della propria nazionale, una tra le più pioneristiche di sempre nella storia del calcio, viene utilizzato ovunque. Si occupa lui dei calci piazzati, mette dentro assist pesanti. Almeno sino a quando al Bayern Mats Hummels occupa la posizione di centrale: una volta ceduto il longilineo difensore, infatti, diventa lui il perno della retroguardia, permettendo alla società un fortissimo risparmio economico per rimpiazzare quel ruolo.

Dopo dieci anni da idolo, divenne uno strazio lasciare Monaco di Baviera. Tutti lo pensarono incupito e lasciato alla mercè degli eventi, ma arrivato al Real Madrid, sempre come centrale difensivo, prese persino il numero quattro di Sergio Ramos, in barba ad ogni discorso su fede e appartenenza.

Alcuni, durante i giorni di pioggia al mare, si recano nelle diverse agenzie immobiliari sparse nella località nella quale si trovano, a far che cosa nessuno lo sa. Ad informarsi su prezzi che non potranno mai coprire, a guardare negli occhi chi lavora in agosto, a due passi dal mare, mentre fuori i ragazzini si puliscono i piedi dalla sabbia alle fontanelle sotto al lungomare per non sporcare in casa, mangiano gelati e si sparano con le pistole ad acqua.

Com’è differente, Vienna, dal resto dell’Austria. Succede spesso, in Europa: la capitale non ha nulla a che spartire col resto della sua nazione.

Le lavatrici, intanto, nelle case al mare durante le giornate piovose, girano sino quasi a fondere, per recuperare i lavaggi saltati durante i giorni in cui il sole rendeva sibariti i suoi adulatori. Vengono lavati i pavimenti, vengono ripassati i fornelli, le camere da letto pendono aria. Si riprende addirittura a cucinare qualcosa.

In inverno, presi dagli impegni di tutti i giorni, si pensa spesso alla casa al mare chiusa in se stessa, coi rumori che arrivano dalle strade e dagli abitanti locali. Siamo degli egoisti. Siamo dei sibariti, all’occasione.

Si pensa a come la si sia inesorabilmente abbandonata, pur abitandola per giorni interi.

#davidalaba#austria#bayern munich#bundesliga#realmadrid#austriavienna#ufficiosinistri#againstmodernfootball#footballstorytelling#footballculture#left#thebeautifulgame#matshummels#footballliterature#osterreich#laliga#la liga

0 notes

Text

El Uruguayo

Le vacanze cominciavano ufficialmente solo quando dal finestrino scorgevamo le prime pompe per l’irrigazione. Lasciati a debita distanza gli svincoli milanesi contornati dall’erba bruciata dal caldo di giugno, apparivano all’orizzonte dopo la prima sosta in Autogrill, verso Lodi. I campi coltivati erano verdissimi e quei marchingegni svettavano come dinosauri dietro a chilometri di terra e mais, oltre il guardrail sbiadito e le cascine che passavano lente ai nostri fianchi. Uscivamo dal parcheggio dell’area di servizio, passando di fianco a intere cordate di camion fermi, in attesa di ripartire per il Sud o per Roma, ed eccole lì, puntuali. Mentre i camionisti francesi, tedeschi e spagnoli, che avevano appena percorso la galleria del Sempione e che avevano passato la notte in quel parcheggio, si apprestavano a tornare alla guida, l’Autogrill si riempiva sin dall’albeggiare dei primi vacanzieri di giugno, per la maggior parte nonni coi nipoti. Il mio fumava tre sigarette ad ogni sosta, di solito, quando era con noi: una appena fuori dalla macchina, un’altra aspettando che uscissimo dai servizi igienici, un’altra ancora dopo il caffè, che beveva necessariamente senza zucchero. Doveva incamerare scorte di nicotina e catrame a sufficienza sino al mare perché, secondo i suoi piani, non ci sarebbero state altre soste prima dell’arrivo. La tabella di marcia era rigidissima e non fumava mai in macchina, nemmeno se era da solo: viaggiavamo in quella Volkswagen Polo senza i finestrini posteriori sino alla destinazione. Senza mai più fermarci, come dei pirati in fuga. Nemmeno a Bologna, nemmeno prima della bretella autostradale di Ferrara. Nemmeno in quell’estate del 1990, quando l’Uruguay stava per scendere in campo contro l’Italia e per la prima volta, dopo un girone eliminatorio quasi disastroso, si apprestava ad affrontare una gara con Rubén Paz in panchina.

Arrivavamo a destinazione sempre nel primo pomeriggio, quando tutti gli altri tornavano in spiaggia dopo aver pranzato nelle proprie case o negli alberghi che avevano accuratamente prenotato a febbraio. Parcheggiavamo nel garage pieno di ragnatele del palazzo color caffelatte e andavamo a far la spesa. Il mare, per il primo giorno, ce lo sognavamo. Portavamo con noi sempre uno scatolone pieno di pasta, riso, sughi pronti, frutta sciroppata, scatolette di carne, scatolette di tonno, salse di pomodoro e olio, ma la roba fresca andava comprata subito, per fare delle insalate mangiare della frutta.

El Cabeza, quell'estate, aveva appena terminato la sua prima ed unica stagione in Italia, al Genoa, agli ordini di Franco Scoglio. Faceva parte del tris di uruguagi rossoblu sbarcati in Liguria, completando un reparto offensivo capitanato dal Pato Aguilera e da Perdomo, un centrocampista mobile dai piedi discutibili ma giudicato fondamentale per gli equilibri addirittura delle più forti squadre europee del periodo. È superfluo raccontare delle gesta del più famoso dei tre sudamericani, Aguilera, che grazie al Professore, quell’anno, mise le basi per fondare ciò che sarebbe diventato, nelle stagioni a venire, uno dei Genoa più forte di tutti i tempi.

Pareggio contro la Spagna, clamorosa sconfitta contro il Belgio e vittoria stiracchiata sulla Korea del Sud grazie a un gol di Fonseca al novantesimo. Ecco il ruolino di marcia della Celeste durante il girone. Giocava a Verona e a Udine ed agli ottavi, da ripescata, trovò gli Azzurri a Roma, reduci da tre vittorie su tre nonché, ovviamente, favoritissimi. Per far giocare assieme dall’inizio i tre calciatori più talentuosi che aveva a disposizione, il maestro socialista di Monetevideo Óscar Tabárez schierò, per contrastare l’irreprensibile difesa italiana, Francescoli e Fonseca, lasciando alle loro spalle il roccioso Aguilera. In questo modo, però, venne sacrificato Rubén Paz, che dovette sedersi in panchina nonostante fosse stato, sino a quel fatidico venticinque giugno, ritenuto un tassello granitico della sua rappresentativa. Come nel Genoa, infatti, agiva da centrocampista di sinistra, di supporto alla punta e coperto da Perdomo, altro giocatore, assieme ad Aguilera, fortemente voluto da Scoglio al Genoa.

“C’è Rubén Sosa e c’è anche Rubén Paz. Ma è più forte Rubén Sosa!”, mi disse mio padre l’estate prima, quando, appunto, il neopromosso Genoa aveva già concluso gli accordi per portare all’ombra della Lanterna la triade biancazzurra. Uno spensierato manutengolo sudamericano sull’asse Genova – Montevideo che, forse, solo agli inizi degli anni ’70 aveva visto eguali sui campi della Serie A. All’inizio credetti fosse uno scherzo, ma devo dire che non appena vidi Paz giocare alle repliche della domenica sera, mi ci affezionai subito, nonostante la critica non fosse granché benevola nei suoi confronti. I suoi lineamenti marcati, la sua aria sempre così malinconica, la sua camminata decisa ma al tempo stesso docile e remissiva mi affascinavano. Scuro, affettuoso. In un calcio che era al limite del suo cambiamento più importante, all’alba dei distruttivi anni ’90, mi appariva come più come un simulacro da rispettare e temere, che un campione internazionale. Non segnò quasi mai, in quella stagione, ma il suo Genoa si salvò con comodità, raggiungendo l’obiettivo posta ad inizio campionato dalla presidenza.

Artigas, sua città natale, si trova agli antipodi di Montevideo, nella geografia dell’Uruguay. È attaccata al Brasile, sorge tra le foreste del fiume Uruguay e le sue connessioni, per forza di cose, sono più strette con i carioca, che con i connazionali. Nonostante ciò, a livello affettivo, al Racing, la società che lo coccolò più di tutte, veniva soprannominato El Uruguayo, forse per rimarcare ancora di più le sue origini e conferirgli fiducia in una squadra che annoverava altri giocatori uruguaiani ma che, sicuramente, non avevano il suo carisma e la sua volubilità caratteriale.

Promettendogli, al Genoa, un futuro diverso e concedendogli una seconda alternativa, si sarebbe riscattato, ma non possiamo parlare in modo scientifico di una carriera così complicata come quella di Rubén Paz. Se avesse giocato dall’inizio l’ottavo di finale contro l’Italia, magari, avrebbe potuto sbloccarla lui, e la nazionale di Vicini non avrebbe nemmeno avuto affrontare la grana dell’Argentina al San Paolo.

È come quando crediamo di lavare un paio di calzini, ma in realtà ne mettiamo solamente uno nella lavatrice e ci ritroviamo così, una volta finito il ciclo, con una coppia spaiata. Ci assale così un dubbio: rimettiamo nella roba da lavare anche quello pulito, in modo da ritrovarci sicuramente con due calzini uguali puliti al prossimo giro, oppure lo adagiamo su un mobile qualsiasi della camera, facendogli aspettare l’arrivo del compagno? Sicuramente è un paio di calze che non possiamo indossare nell’immediato, ma cosa può rassicurarci sul fatto che potremo presto tornare a utilizzarli? Se quello pulito andasse perso? E se riempiendo un’altra lavatrice quello sporco non finisse nel giro dei suoi colori e dovessimo ulteriormente aspettare?

El Uruguayo non giocò quell’ottavo di finale cruciale per la sua carriera e, nonostante ciò, gli irrigatori andavano avanti imperterriti anche durante il viaggio di ritorno. Inconcepibile.

#rubenpaz#eluruguayo#ufficiosinistri#notomodernfootball#genoa#italia90#footballculture#footballstorytelling#againstmodernfootball#left#footballstories#thebeautifulgame#worldcup#uruguay#penarol#montevideo#brasile#artigas#elcabeza#southkorea#belgium#espana#udine#verona#bentegodi#stadiofriuli

0 notes

Text

Ain’t no flowers